Слайд 2: Биомикроскопия -

Метод исследования оптических сред и тканей глаза при помощи щелевой лампы. Конъюнктива Роговица ПК Радужка и ресничное тело Хрусталик Стекловидное тело Глазное дно

Слайд 3: История

1899 г – бинокулярный микроскоп 1911 г – прибор для освещения глазного яблока, с диафрагмой в форме узкой щели. Феномен Тиндаля – световой контрастности 1935 г – щелевая лампа системы Komberg ( осветитель расположен в вертикальной плоскости на одной оси с микроскопом) 1950 г – Littmann сконструировал новую модель, с помощью которой стала возможна биомикроскопия глазного дна.

Слайд 4: Устройство ЩЛ

Осветительный и наблюдательный каналы. Увеличение в бинокулярном микроскопе от 5 до 50-60 Диафрагма осветителя регулируется по ширине (более узкую или широкую щель (от 0,02-10 мм), округлое изображение), интенсивности освещения. Щель может поворачиваться на 90 градусов. Снабжена светофильтрами, фотонасадками.

Слайд 5: Методика биомикроскопии

Проводится после определения остроты зрения, и перед исследованиями, требующими окраски сред и тканей глаза. Затемненное помещение. Исследуемый сидит удобно, голова фиксирована. О куляры подстраиваются под зрение наблюдателя и его межзрачковое расстояние (PD). Световой луч направлен на глаз пациента. В рач может менять ширину, длину и интенсивность светового луча.

Слайд 7: Методы исследования

Метод прямого фокального освещения: световой пучок фокусируется на исследуемом участке глаза. Это позволяет оценить прозрачность оптических сред и выявить самые грубые изменения (например, помутнения). Чем уже луч, тем более тонкие детали можно увидеть. Метод непрямого освещения: световой пучок фокусируют рядом с исследуемым участком, который в результате также диффузно освещается отражёнными лучами. Благодаря контрасту ярких и слабо освещённых зон можно увидеть тонкие изменения – например, выявить атрофические участки радужной оболочки, кистозные образования и кровоизлияния.

Слайд 8: Методы исследования

Переменный свет – комбинация двух предыдущих методов. Используется для исследования реакции зрачка на свет, диагностики отслойки или разрыва десцеметовой оболочки или для обнаружения мелких инородных тел. Исследование в отражённом свете: лучи отражаются от радужной оболочки или глазного дна. Это позволяет обнаружить тонкие изменения эндотелия и эпителия, инородные тела, зоны отёчности, преципитаты на задней поверхности роговицы и мелкие новообразованные кровеносные сосуды.

Слайд 9: Методы исследования

Исследование в проходящем свете: фокус света направляется на непрозрачный экран позади исследуемой ткани; свет отражается от экрана и освещает её. Для роговицы в роли экрана выступает радужка, для радужки –хрусталик, для передних отделов хрусталика – его задняя поверхность, для задних отделов стекловидного тела — глазное дно. Это исследование ткани на просвечивание, также предназначенное для выявления тонких изменений в тканях глаза, трудно различимых при других видах освещения.

Слайд 10: Приемы работы

Метод скользящего луча: световую полоску перемещают по поверхности влево – вправо. Это позволяет выявить неровности рельефа (дефекты роговицы, новообразованные сосуды, инфильтраты) и определить их глубину. Метод зеркального поля. Он применяется для детального осмотра зон раздела оптических сред глазного яблока (поверхности роговицы и хрусталика). Ось микроскопа направляют не на фокус света, а на отраженный луч.

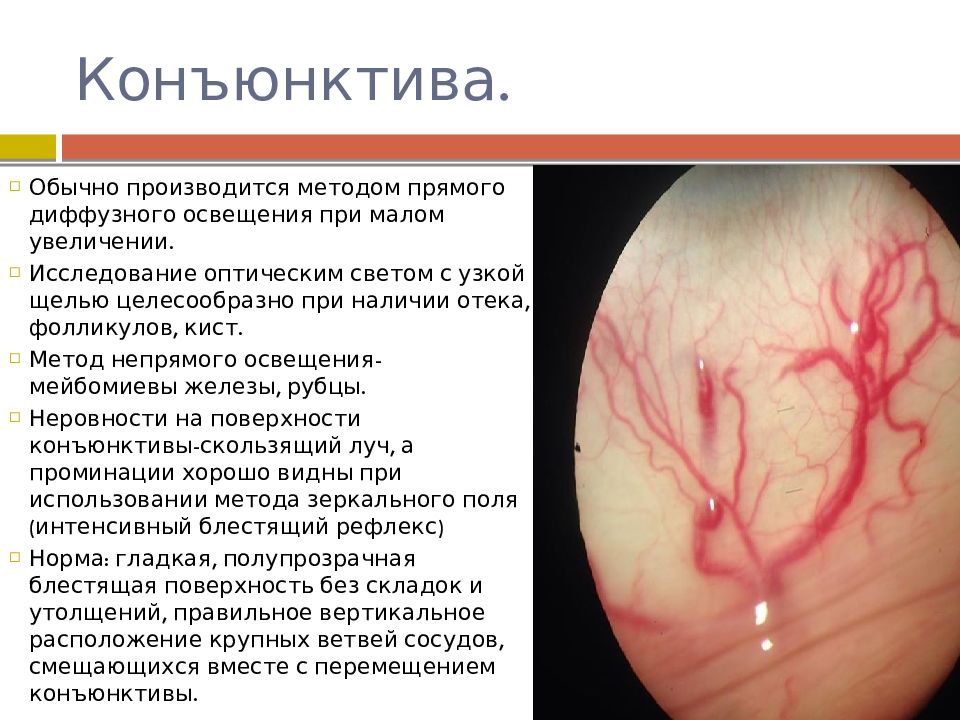

Слайд 11: Конъюнктива

Обычно производится методом прямого диффузного освещения при малом увеличении. Исследование оптическим светом с узкой щелью целесообразно при наличии отека, фолликулов, кист. Метод непрямого освещения- мейбомиевы железы, рубцы. Неровности на поверхности конъюнктивы-скользящий луч, а проминации хорошо видны при использовании метода зеркального поля (интенсивный блестящий рефлекс) Норма: гладкая, полупрозрачная блестящая поверхность без складок и утолщений, правильное вертикальное расположение крупных ветвей сосудов, смещающихся вместе с перемещением конъюнктивы.

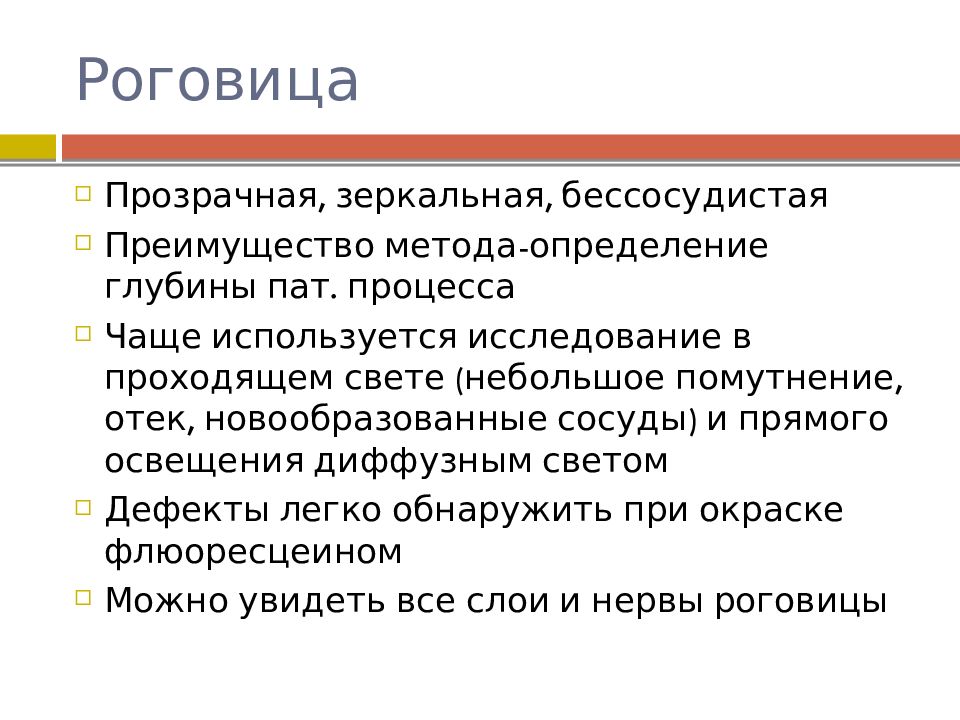

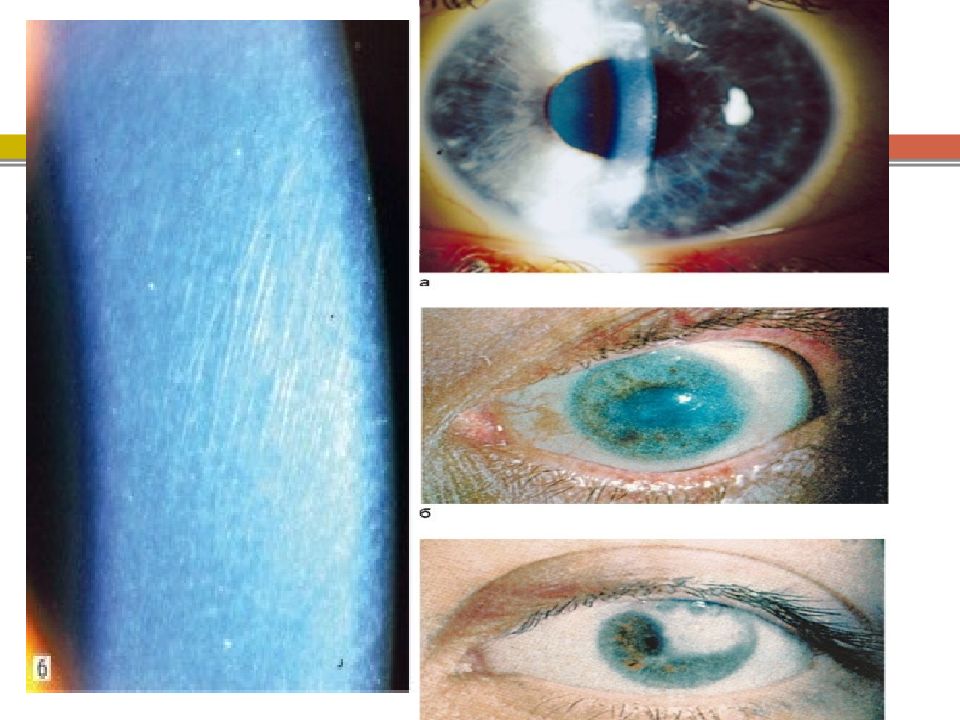

Слайд 12: Роговица

Прозрачная, зеркальная, бессосудистая Преимущество метода-определение глубины пат. процесса Чаще используется исследование в проходящем свете (небольшое помутнение, отек, новообразованные сосуды) и прямого освещения диффузным светом Дефекты легко обнаружить при окраске флюоресцеином Можно увидеть все слои и нервы роговицы

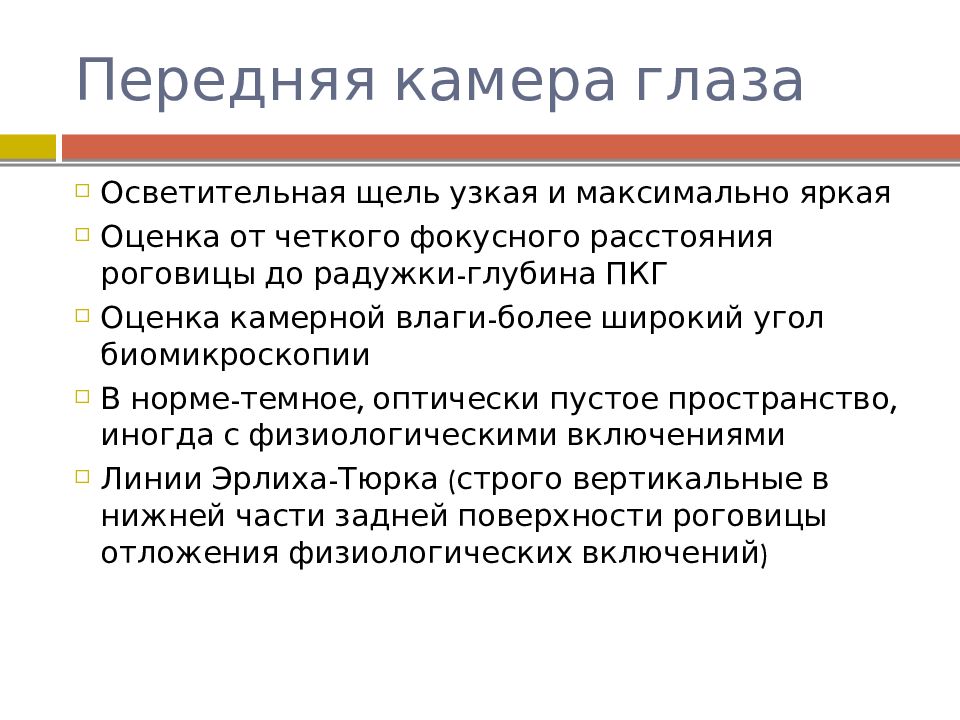

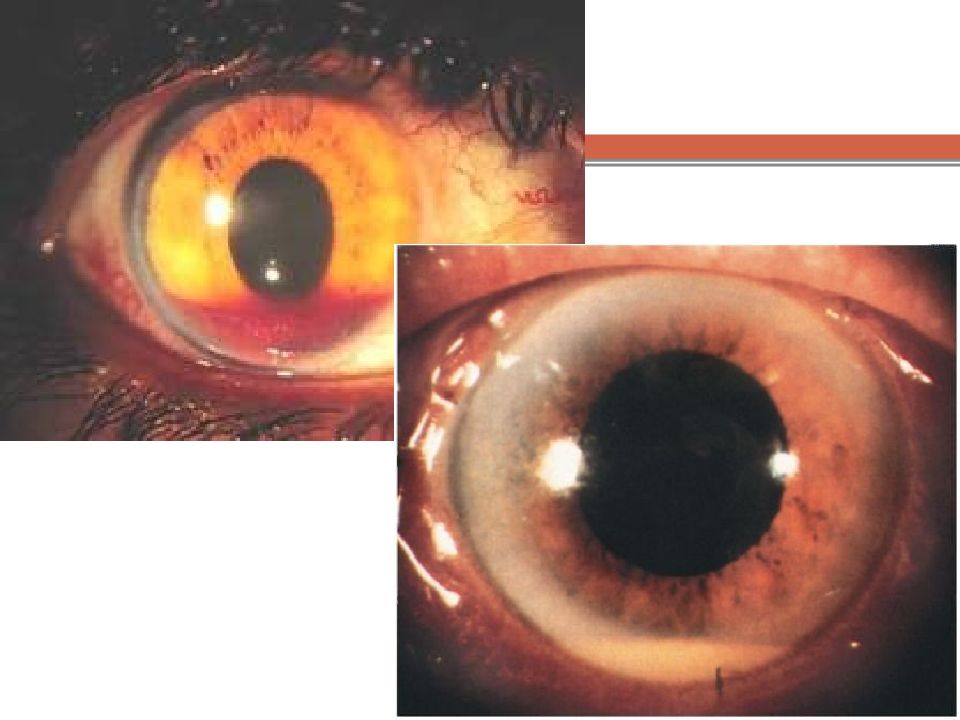

Слайд 16: Передняя камера глаза

Осветительная щель узкая и максимально яркая Оценка от четкого фокусного расстояния роговицы до радужки-глубина ПКГ Оценка камерной влаги-более широкий угол биомикроскопии В норме-темное, оптически пустое пространство, иногда с физиологическими включениями Линии Эрлиха-Тюрка (строго вертикальные в нижней части задней поверхности роговицы отложения физиологических включений)

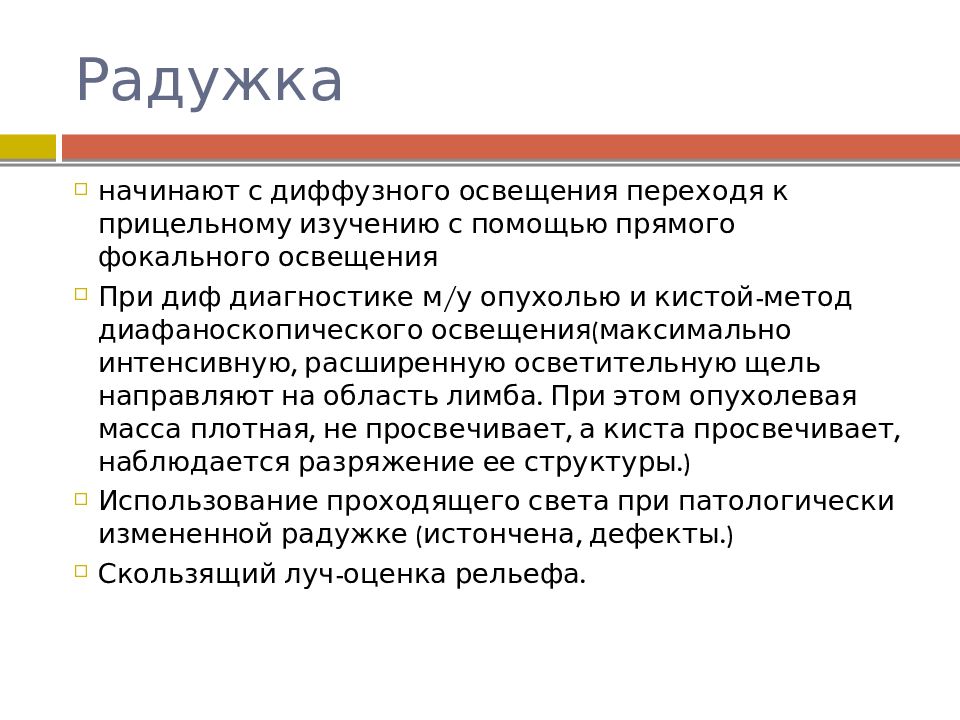

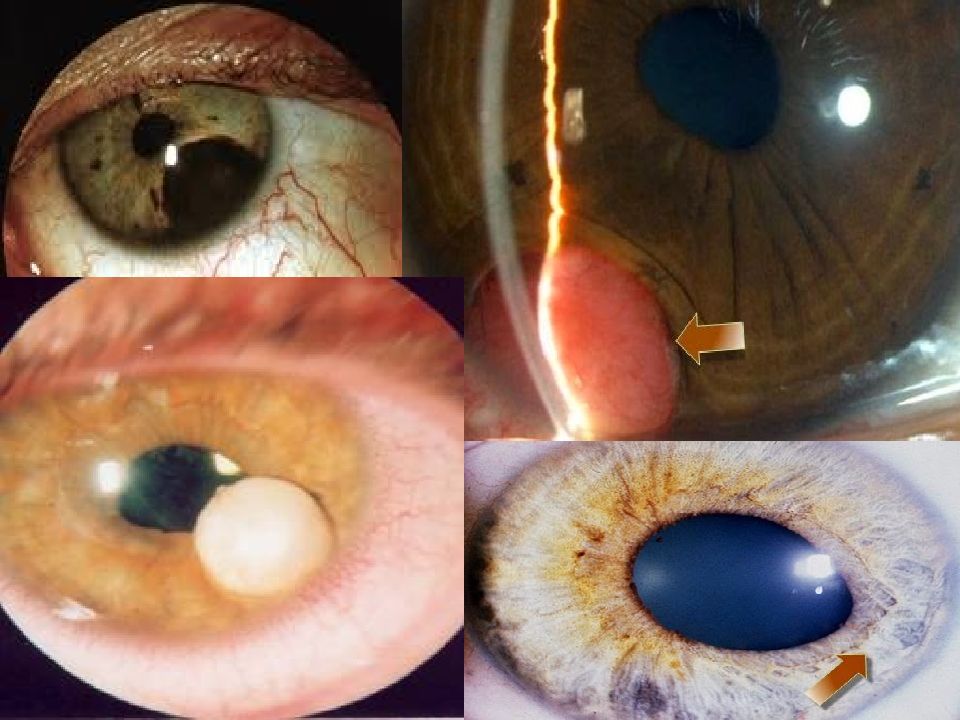

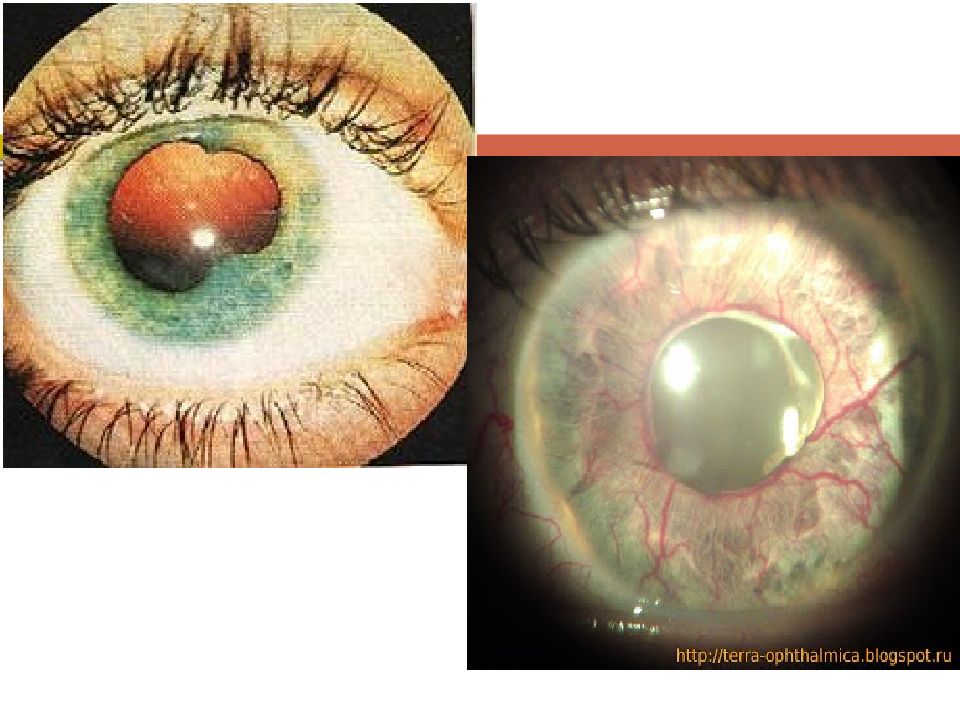

Слайд 18: Радужка

начинают с диффузного освещения переходя к прицельному изучению с помощью прямого фокального освещения При диф диагностике м/у опухолью и кистой-метод диафаноскопического освещения(максимально интенсивную, расширенную осветительную щель направляют на область лимба. При этом опухолевая масса плотная, не просвечивает, а киста просвечивает, наблюдается разряжение ее структуры.) Использование проходящего света при патологически измененной радужке (истончена, дефекты.) Скользящий луч-оценка рельефа.

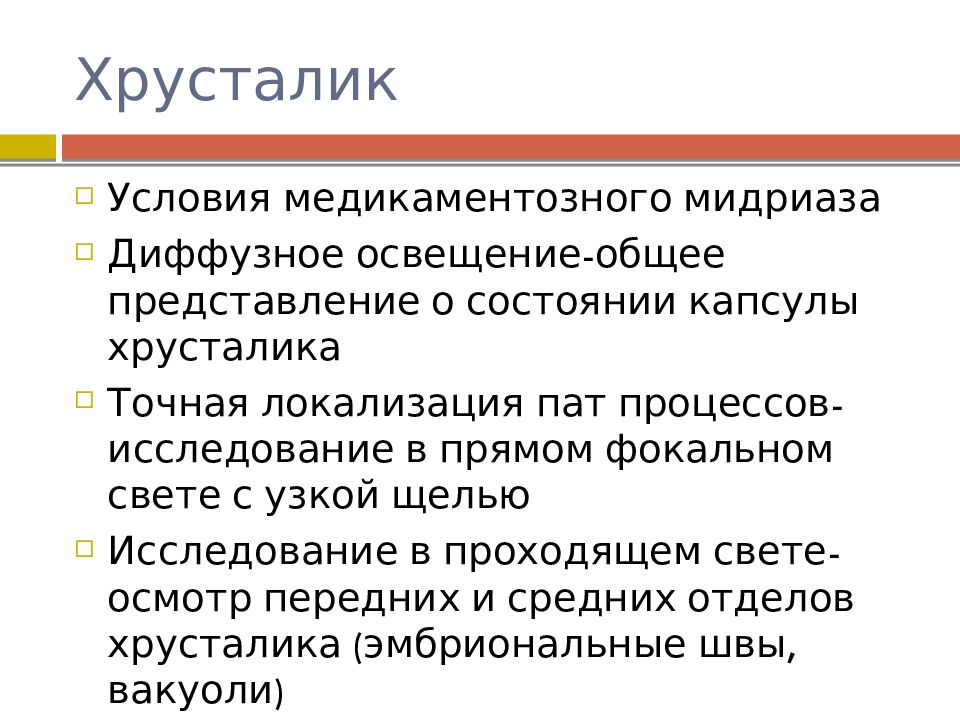

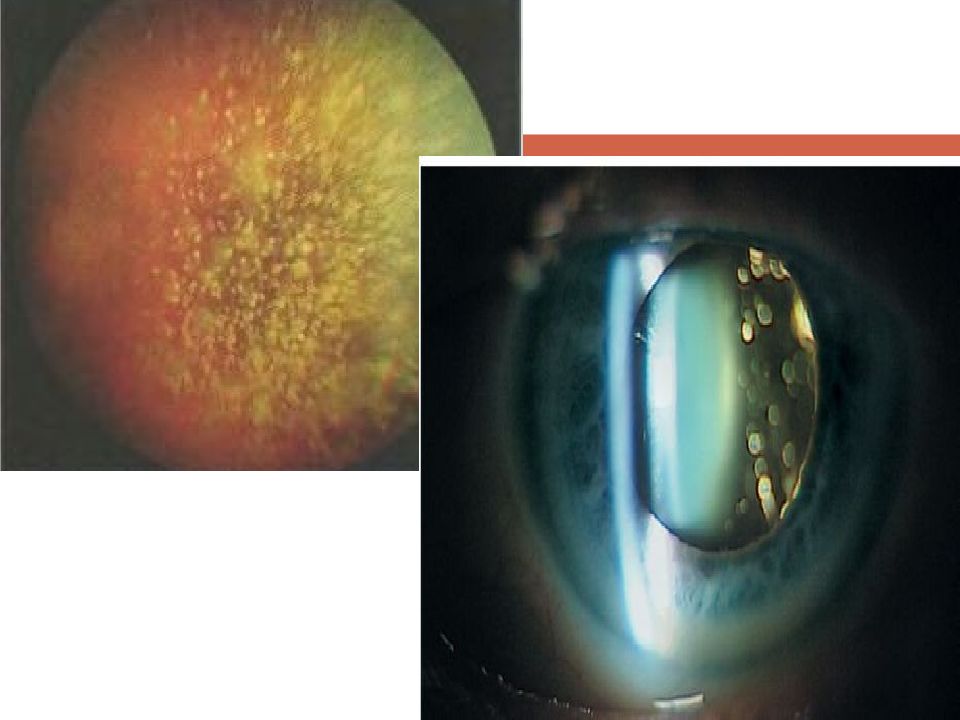

Слайд 22: Хрусталик

Условия медикаментозного мидриаза Диффузное освещение-общее представление о состоянии капсулы хрусталика Точная локализация пат процессов-исследование в прямом фокальном свете с узкой щелью Исследование в проходящем свете-осмотр передних и средних отделов хрусталика (эмбриональные швы, вакуоли)

Слайд 24: Стекловидное тело

Максимальная контрастность в освещении Широкая осветительная щель Медикаментозный мидриаз Сначала нужно найти заднюю поверхность хрусталика, чтобы разграничить ее со стекловидным телом Фентоскопия -исследование прямым фокальным светом без микроскопа (виден весь остов стекловидного тела, кровоизлияние, экссудат, отслойка стекловидного тела)

Слайд 26: Биомикроофтальмоскопия

Сетчатка, хориоидея, диск зрительного нерва Позволяет детально изучить ряд изменений, неуловимых при офтальмоскопии Медикаментозный мидриаз Прозрачность оптических сред Фиксация взора Осветитель и микроскоп щелевой лампы устанавливают под нулевым углом биомикроскопии. Офтальмоскопическую рассеивающую линзу помещают перед глазом исследуемого. После этого фокус осветителя и микроскопа наводят на глазное дно. Более тщательная фокусировка осуществляется под малым увеличением микроскопа. Сначала осмотр глазного дна производят в диффузном освещении, после чего приступают к более детальной биомикроскопии.