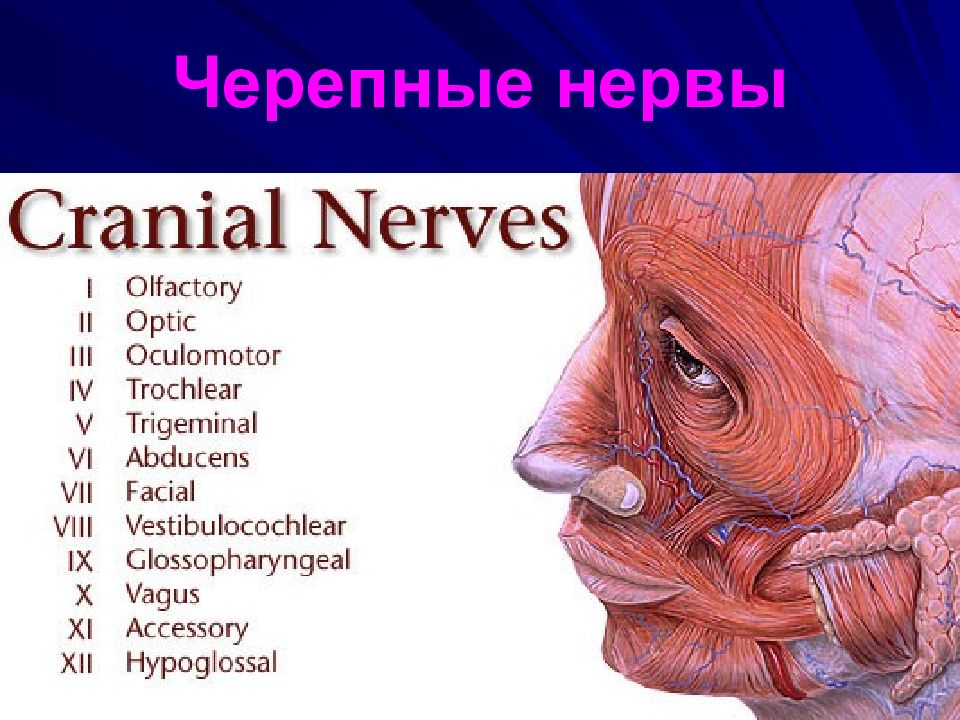

Первый слайд презентации: Черепные нервы

Слайд 2: Черепные нервы:

I: n. olfactorius II: n. opticus III: n. oculomotorius IV: n. trochlearis V: n. trigeminus VI: n. abducens VII: n. facialis VIII: n. vestibulocochlearis IX: n. glossopharingeus X: n. vagus XI: n. accessorius XII: n. hypoglossus

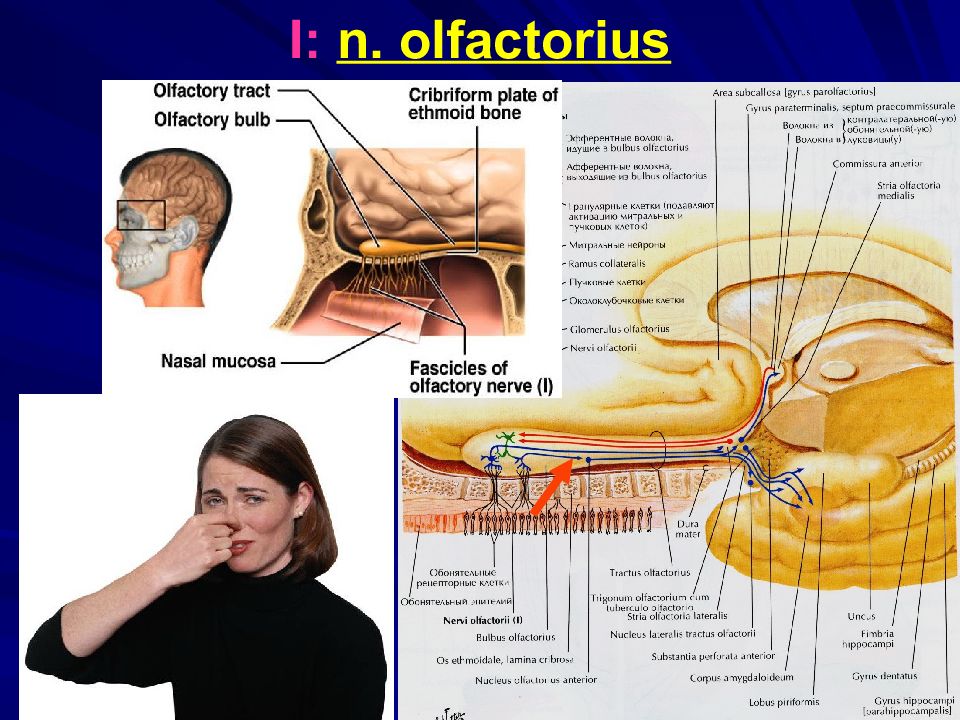

Слайд 3: I: n. olfactorius

Как вырост ГМ не имеет ядер. Начинается с обонятельной зоны (regio olfactorio), в которой находятся рецепторы (тела первых нейронов). Из полости носа нерв проникает в полость черепа через отверстия решетчатой кости и заканчивается в обонятельной луковице. От клеток обонятельной луковицы начинаются центральные обонятельные пути к корковой зоне обонятельного анализатора в височной доле головного мозга.

Слайд 5: I: n. olfactorius

Симптомы поражения. Различаются в зависимости от уровня поражения обонятельного нерва. Основными являются выпадение обоняния – аносмия, снижение обоняния – гипосмия, повышение обоняния – гиперосмия, извращение обоняния – дизосмия, обонятельные галлюцинации. Для клиники в основном имеет значение одностороннее снижение или выпадение обоняния, т.к. двусторонняя гипо - или аносмия обуславливается явлениями острого или хронического ринита.

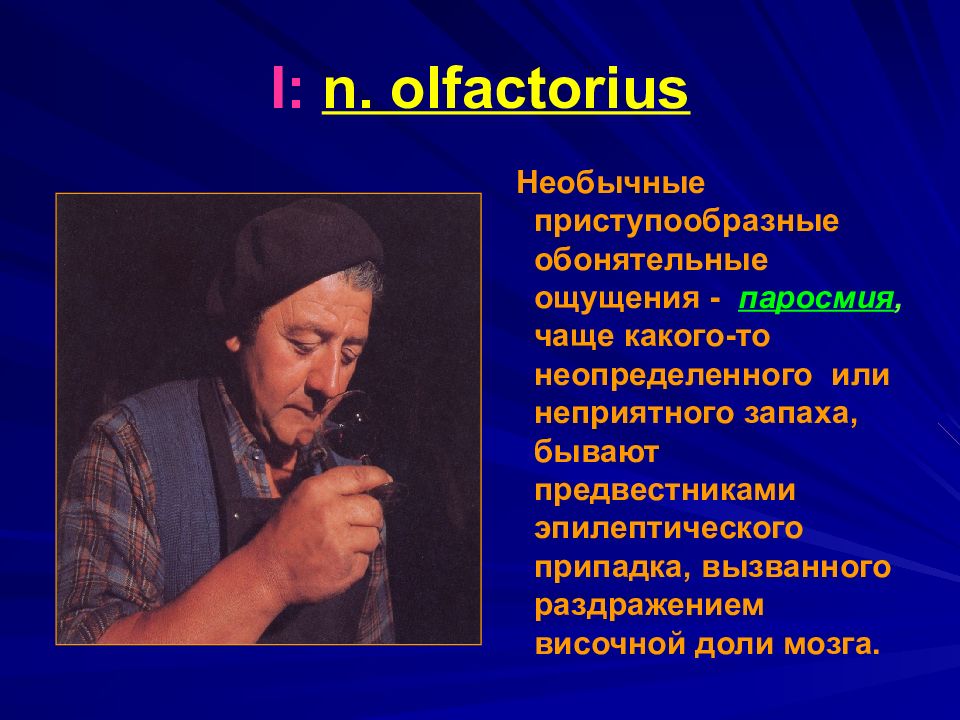

Слайд 7: I: n. olfactorius

Необычные приступообразные обонятельные ощущения - паросмия, чаще какого-то неопределенного или неприятного запаха, бывают предвестниками эпилептического припадка, вызванного раздражением височной доли мозга.

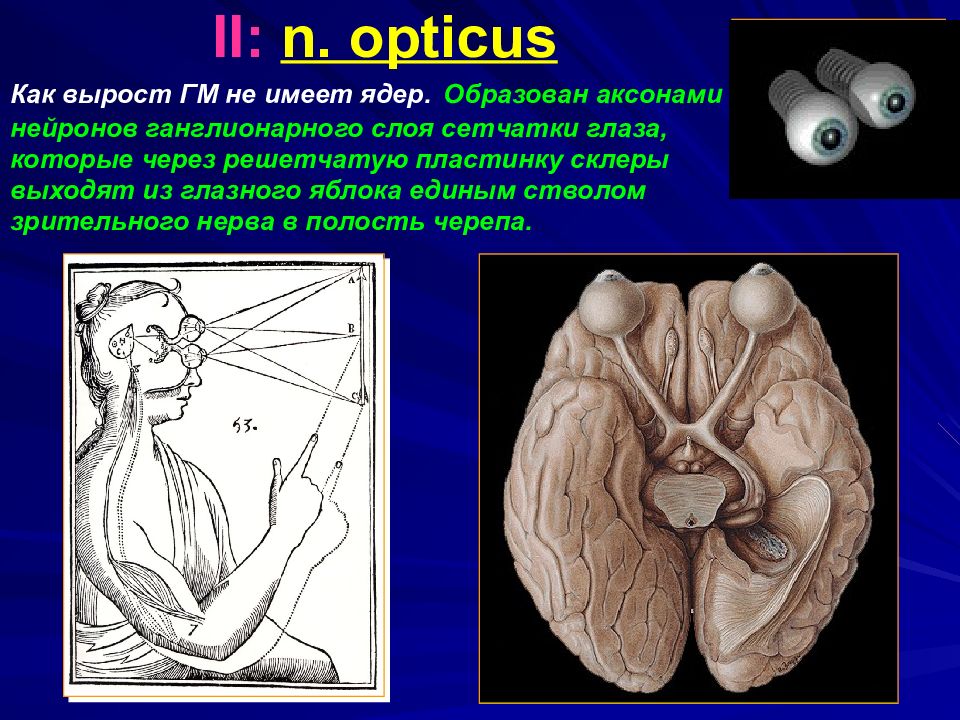

Слайд 8: II: n. opticus

Как вырост ГМ не имеет ядер. Образован аксонами нейронов ганглионарного слоя сетчатки глаза, которые через решетчатую пластинку склеры выходят из глазного яблока единым стволом зрительного нерва в полость черепа.

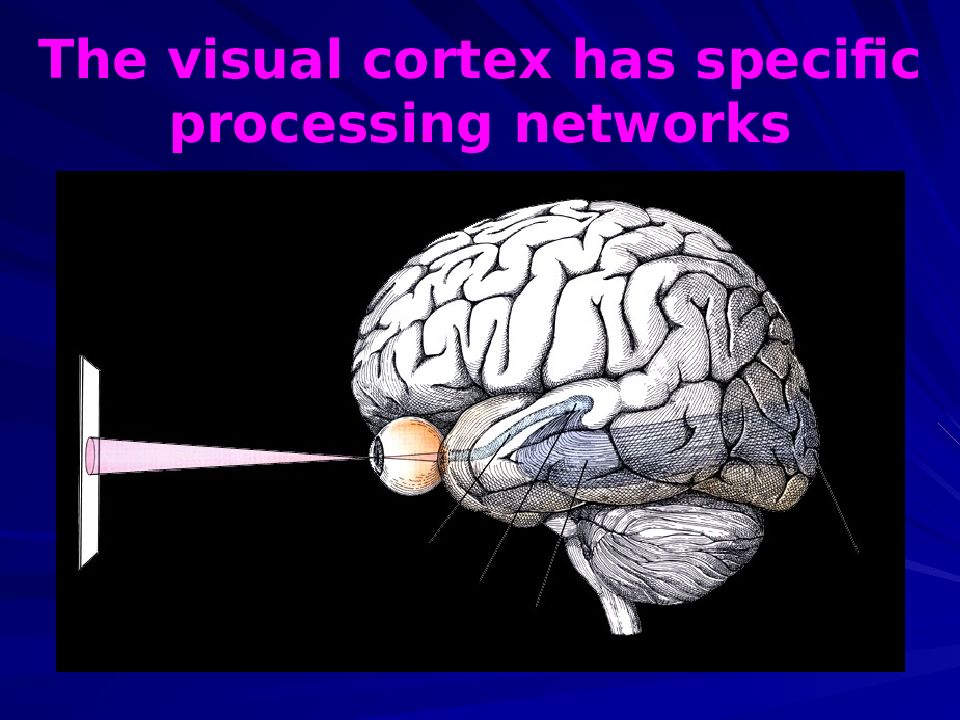

Слайд 9

Optic tract Lateral geniculate n. Optic radiations Primary visual cortex The visual cortex has specific processing networks

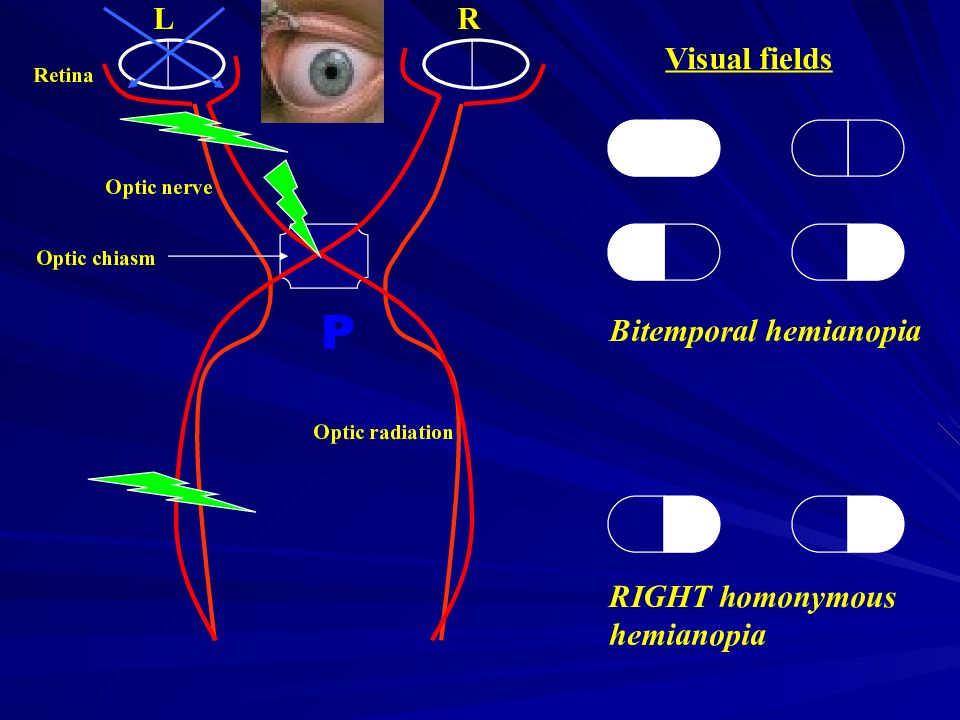

Слайд 10

L R Visual fields Optic radiation Retina Optic nerve Optic chiasm Bitemporal hemianopia RIGHT homonymous hemianopia P

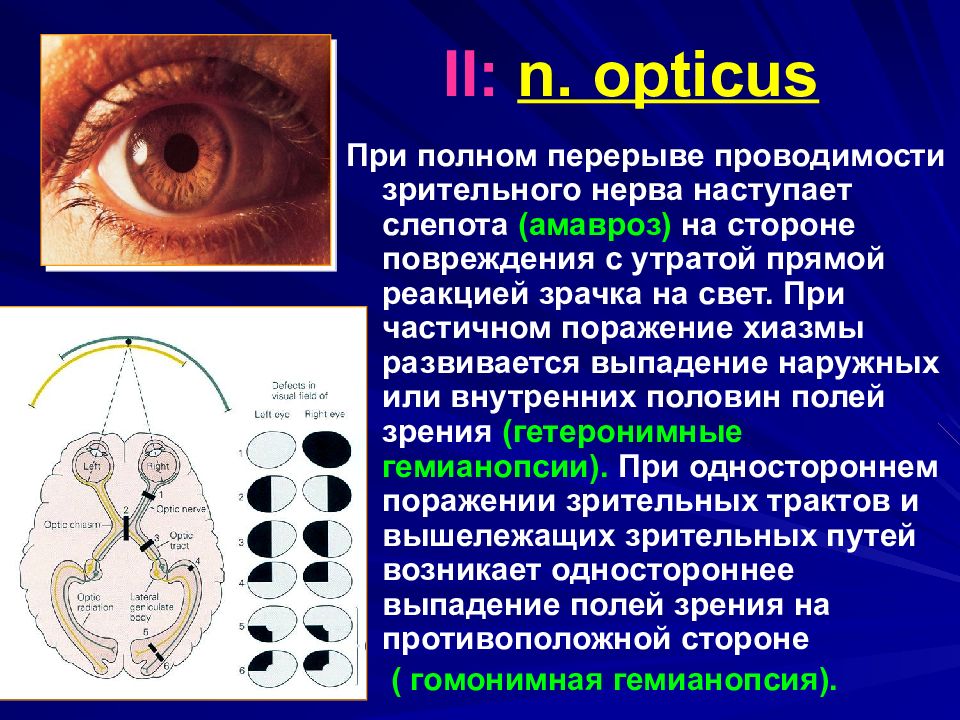

Слайд 11: II: n. opticus

При полном перерыве проводимости зрительного нерва наступает слепота (амавроз) на стороне повреждения с утратой прямой реакцией зрачка на свет. При частичном поражение хиазмы развивается выпадение наружных или внутренних половин полей зрения (гетеронимные гемианопсии). При одностороннем поражении зрительных трактов и вышележащих зрительных путей возникает одностороннее выпадение полей зрения на противоположной стороне ( гомонимная гемианопсия).

Слайд 12: II: n. opticus

Поражение зрительного нерва может носить воспалительный, застойный и дистрофический характер, которые выявляются при офтальмоскопии. Причинами первого могут быть менингит, энцефалит, арахноидит, грипп. Проявляются понижением остроты и сужением поля зрения, не корригирующимся применением очков. Застойный сосок зрительного нерва является симптомом повышения внутричерепного давления. При прогрессировании застойных явлений острота зрения понижается, может наступить слепота. Атрофия зрительного нерва может быть первичной (при спинной сухотке, рассеянном склерозе, травме зрительного нерва) или вторичной (как исход неврита или застойного соска); наблюдается резкое понижение остроты зрения вплоть до полной слепоты.

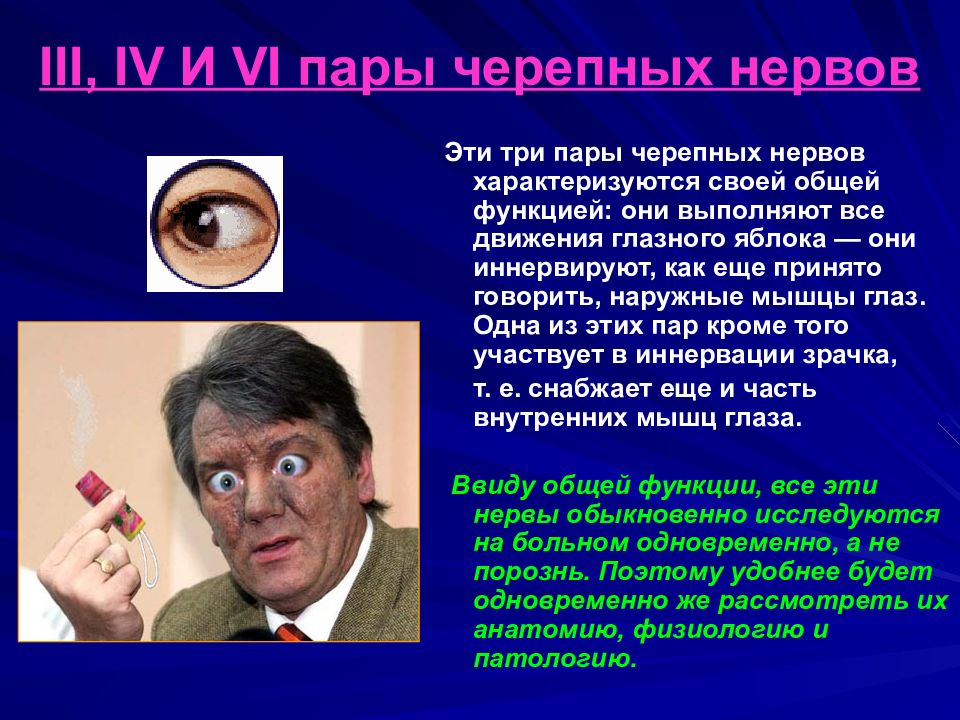

Слайд 14: III, IV И VI пары черепных нервов

Эти три пары черепных нервов характеризуются своей общей функцией: они выполняют все движения глазного яблока — они иннервируют, как еще принято говорить, наружные мышцы глаз. Одна из этих пар кроме того участвует в иннервации зрачка, т. е. снабжает еще и часть внутренних мышц глаза. Ввиду общей функции, все эти нервы обыкновенно исследуются на больном одновременно, а не порознь. Поэтому удобнее будет одновременно же рассмотреть их анатомию, физиологию и патологию.

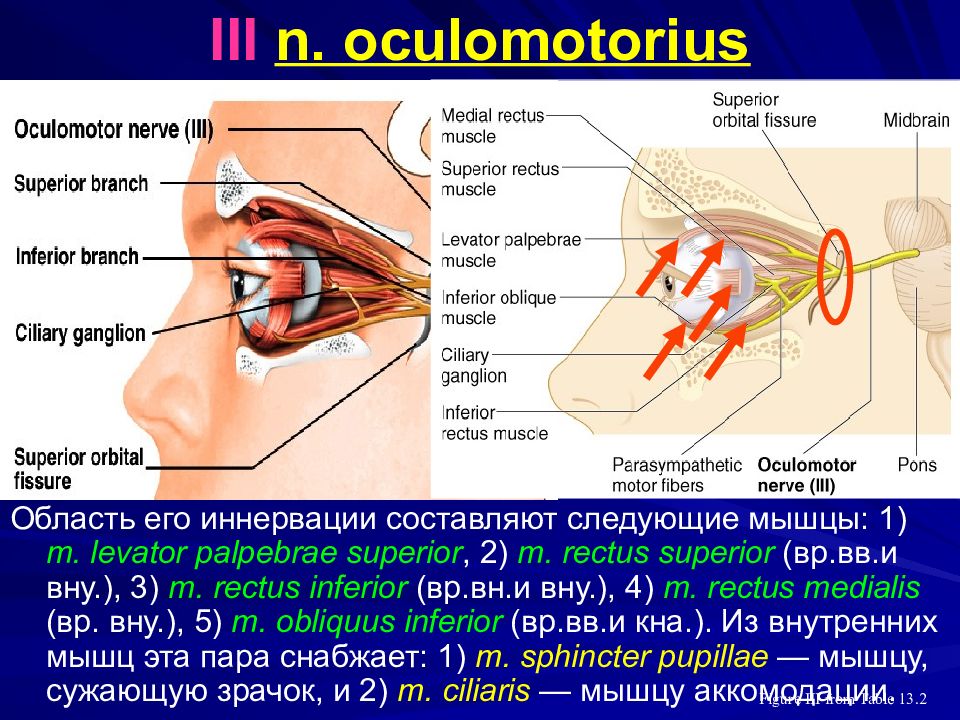

Слайд 18: III n. oculomotorius

Содержит двигательные и вегетативные волокна. Начинается в ядрах, заложенных в ножках мозга: два боковых – заднелатеральное и переднемедиальное, одно непарное центральное хвостатое и парные добавочные парасимпатические ядра. Ближайшее образование, лежащее на его пути - пещеристая пазуха (sinus cavernosus). Подойдя к ней, нерв проникает в стенку этого синуса и в ее толще проходит вместе с IV и VI парами, а также с первой веткой тройничного нерва. На этом протяжении ему приходится прилегать к стенке сонной артерии, пронизывающей пещеристую пазуху. Дальше он проникает в глазницу через fissura orbitalis superior.

Слайд 19: III n. oculomotorius

Область его иннервации составляют следующие мышцы: 1) m. levator palpebrae superior, 2) m. rectus superior ( вр.вв.и вну.), 3) m. rectus inferior (вр.вн.и вну.), 4) m. rectus medialis (вр. вну.), 5) m. obliquus inferior (вр.вв.и кна.). Из внутренних мышц эта пара снабжает: 1) m. sphincter pupillae — мышцу, сужающую зрачок, и 2) m. ciliaris — мышцу аккомодации. Figure III from Table 13.2

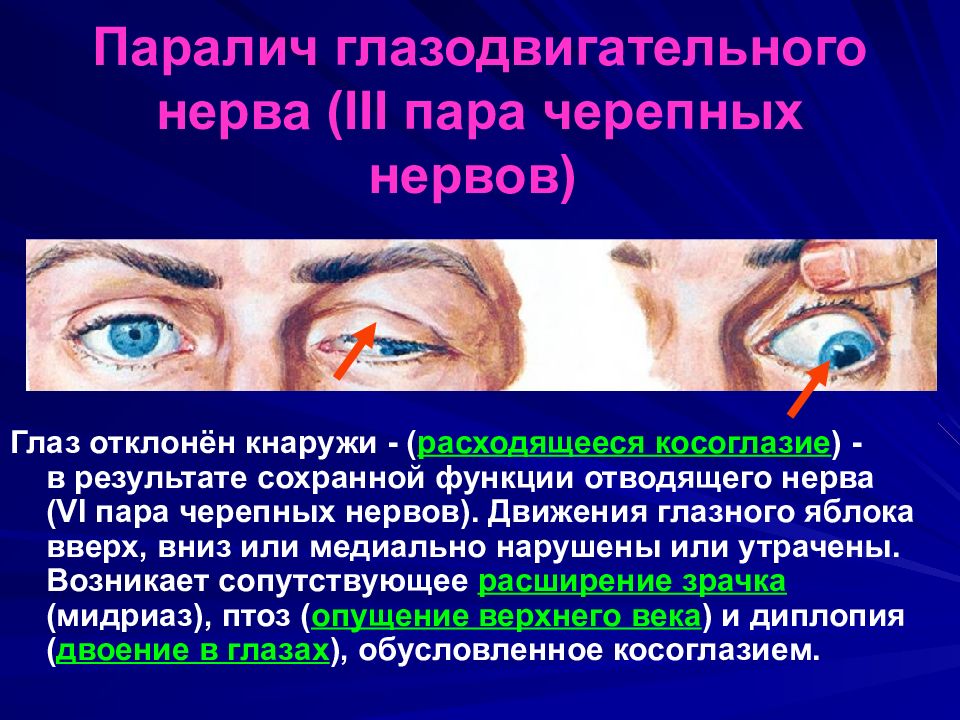

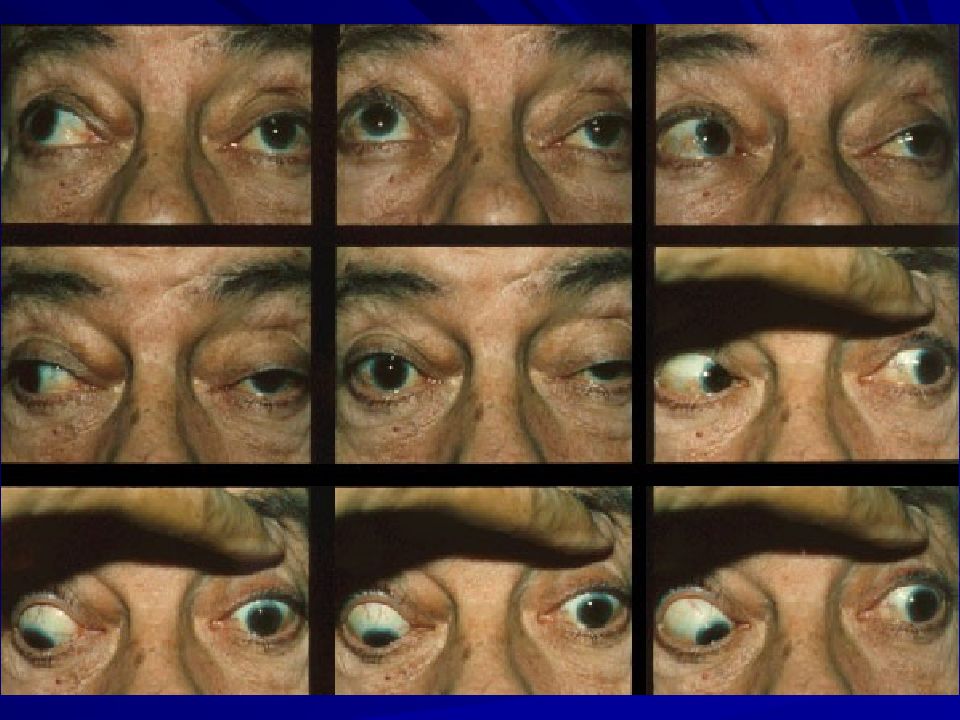

Глаз отклонён кнаружи - ( расходящееся косоглазие ) -в результате сохранной функции отводящего нерва (VI пара черепных нервов). Движения глазного яблока вверх, вниз или медиально нарушены или утрачены. Возникает сопутствующее расширение зрачка (мидриаз), птоз ( опущение верхнего века ) и диплопия ( двоение в глазах ), обусловленное косоглазием.

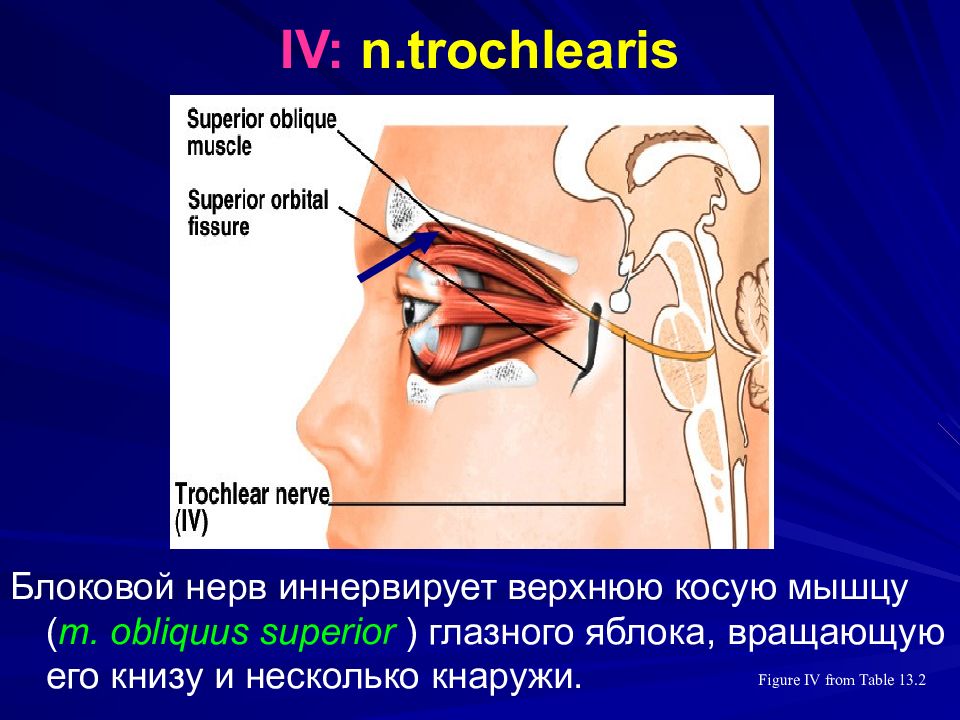

Слайд 23: IV: n.trochlearis

Содержит двигательные волокна. Ядро (nucleus nervus trochlearis) расположено в среднем мозге. Нерв выходит на основание мозга кнаружи от моста и продолжается вперед в наружной стенке пещеристого синуса. Через верхнюю глазничную щель впадает в глазницу и разветвляется в верхней косой мышце.

Слайд 24: IV: n.trochlearis

Блоковой нерв иннервирует верхнюю косую мышцу ( m. obliquus superior ) глазного яблока, вращающую его книзу и несколько кнаружи. Figure IV from Table 13.2

Слайд 25: IV: n.trochlearis

Поражение блокового нерва сопровождается легким нарушением поворота глазного яблока кнаружи и книзу, а также небольшим косоглазием, что субъективно проявляется в виде диплопии, обычно при взгляде вниз.

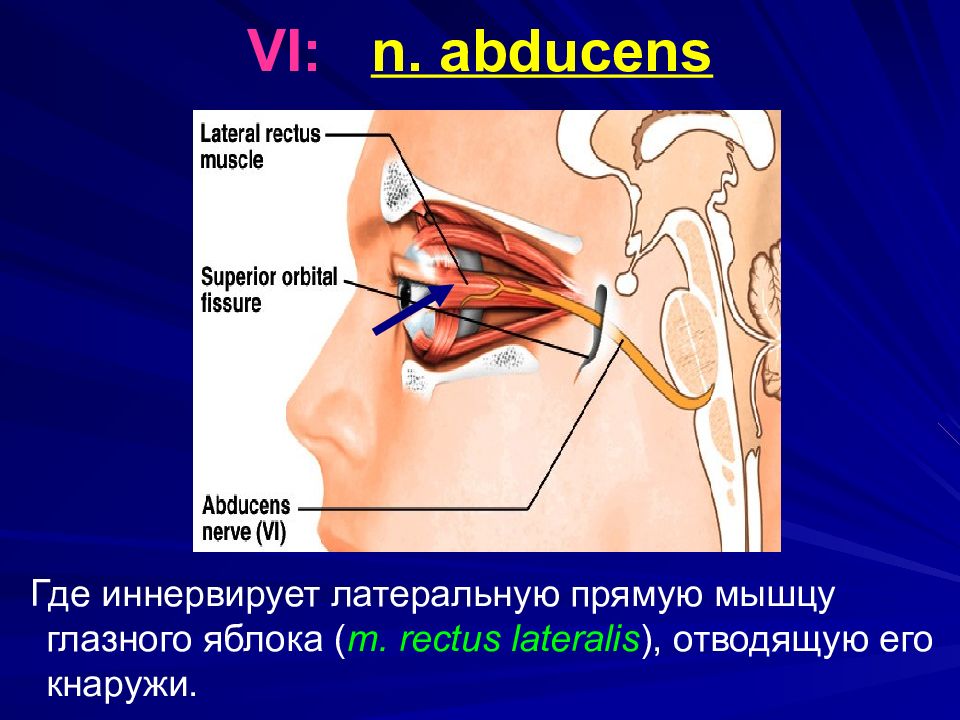

Слайд 26: VI: n. abducens

Имеет двигательные волокна. Двигательное ядро - ядро отводящего нерва (nucleus n. abducentis), расположено в мосту, проецируется на верхнюю половину ромбовидной ямки. Нерв выходит из мозга между задним краем моста и пирамидой. В полости черепа идет в пещеристом синусе, далее через верхнюю глазничную щель проникает в глазницу.

Слайд 27: VI: n. abducens

Где иннервирует латеральную прямую мышцу глазного яблока ( m. r ectus lateralis ), отводящую его кнаружи.

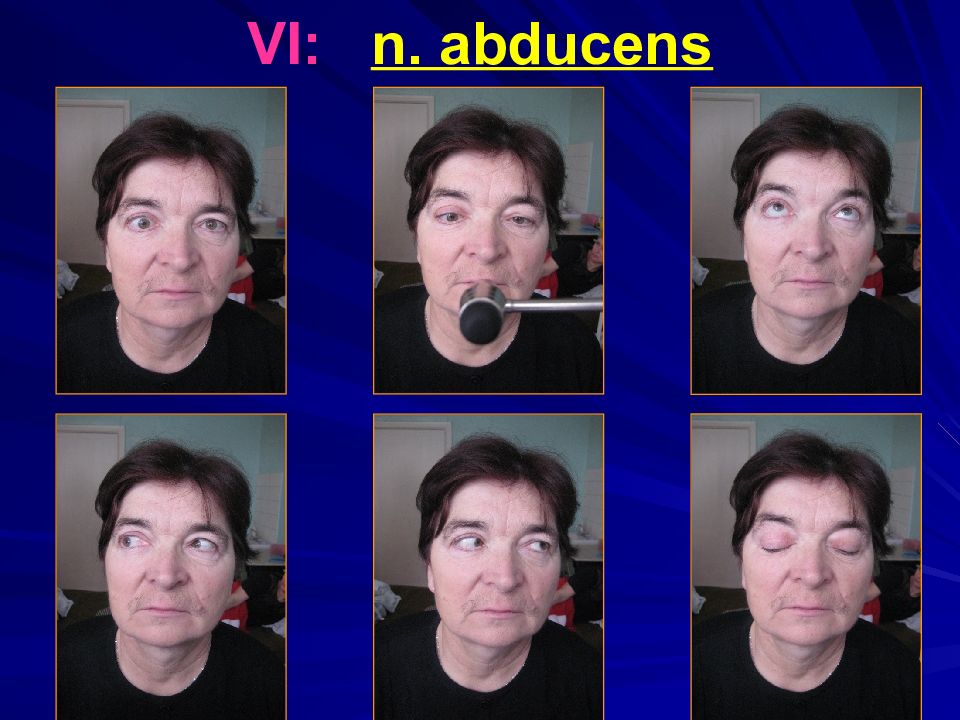

Слайд 28: VI: n. abducens

Поражение левого отводящего нерва: сходящееся косоглазие ( strabismus convergens) и диплопия, наиболее сильно выраженная при взгляде в сторону пораженного нерва.

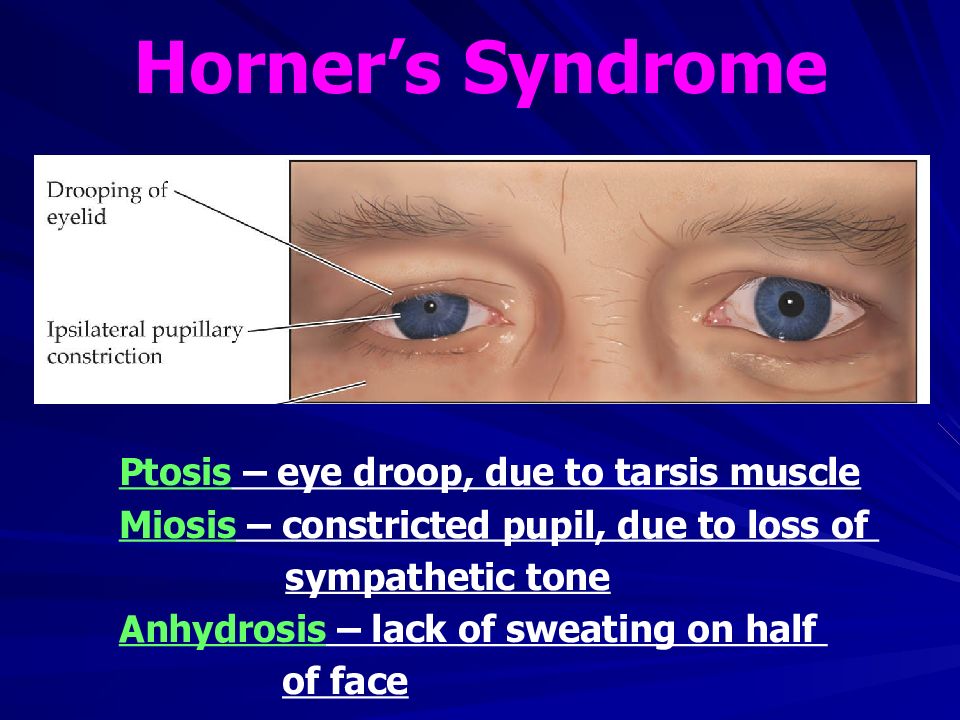

Слайд 31

Horner’s Syndrome Ptosis – eye droop, due to tarsis muscle Miosis – constricted pupil, due to loss of sympathetic tone Anhydrosis – lack of sweating on half of face

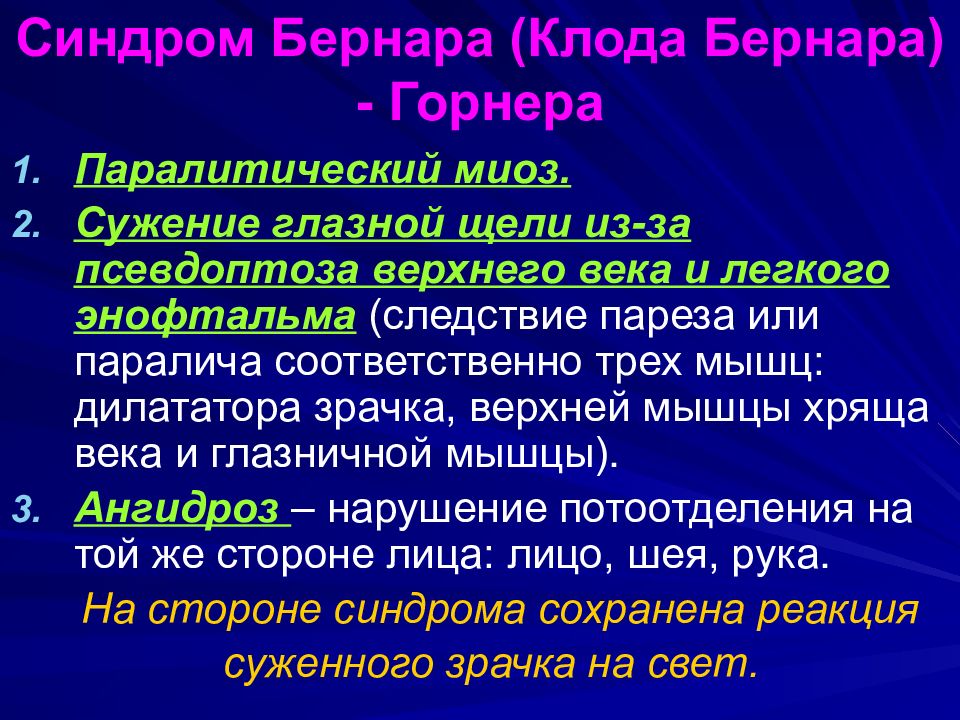

Слайд 32: Синдром Бернара (Клода Бернара) - Горнера

Паралитический миоз. Сужение глазной щели из-за псевдоптоза верхнего века и легкого энофтальма (следствие пареза или паралича соответственно трех мышц: дилататора зрачка, верхней мышцы хряща века и глазничной мышцы). Ангидроз – нарушение потоотделения на той же стороне лица: лицо, шея, рука. На стороне синдрома сохранена реакция суженного зрачка на свет.

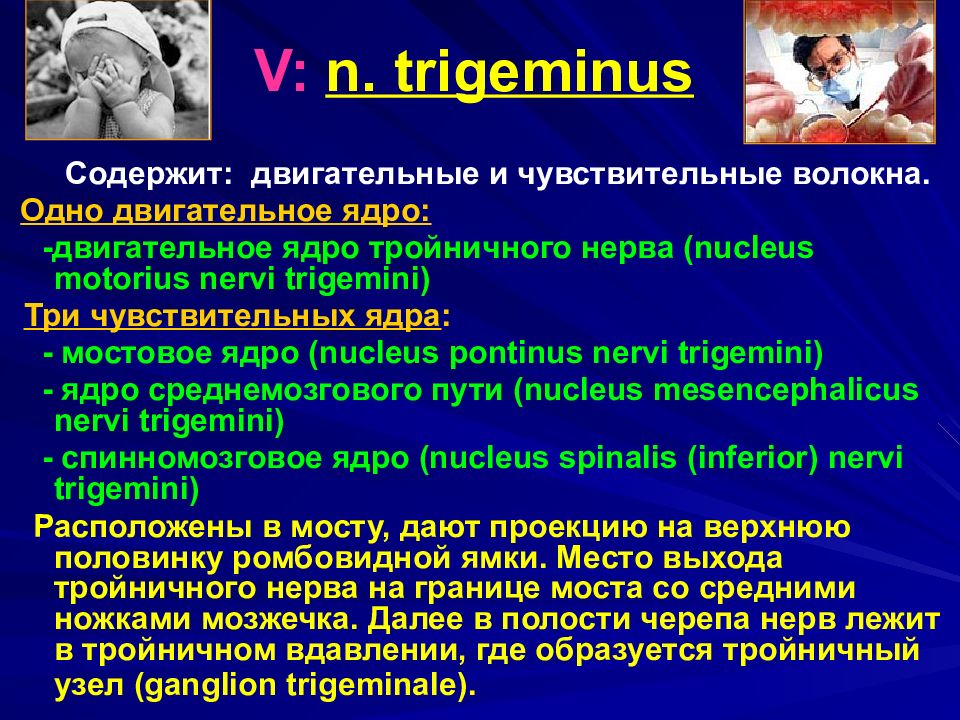

Слайд 33: V: n. trigeminus

Содержит: двигательные и чувствительные волокна. Одно двигательное ядро: -двигательное ядро тройничного нерва (nucleus motorius nervi trigemini) Три чувствительных ядра : - мостовое ядро (nucleus pon t inus nervi trigemini) - ядро среднемозгового пути (nucleus mesencephalicus nervi trigemini) - спинномозговое ядро (nucleus spinalis (inferior) nervi trigemini) Расположены в мосту, дают проекцию на верхнюю половинку ромбовидной ямки. Место выхода тройничного нерва на границе моста со средними ножками мозжечка. Далее в полости черепа нерв лежит в тройничном вдавлении, где образуется тройничный узел (ganglion trigeminale).

Слайд 34: V: n. trigeminus

От узла отходит 3 крупных нерва: 1. глазной нерв, n. ophthalmicus ; 2. верхнечелюстной нерв, n. maxillaris ; 3. нижнечелюстной нерв, n. mandibularis.

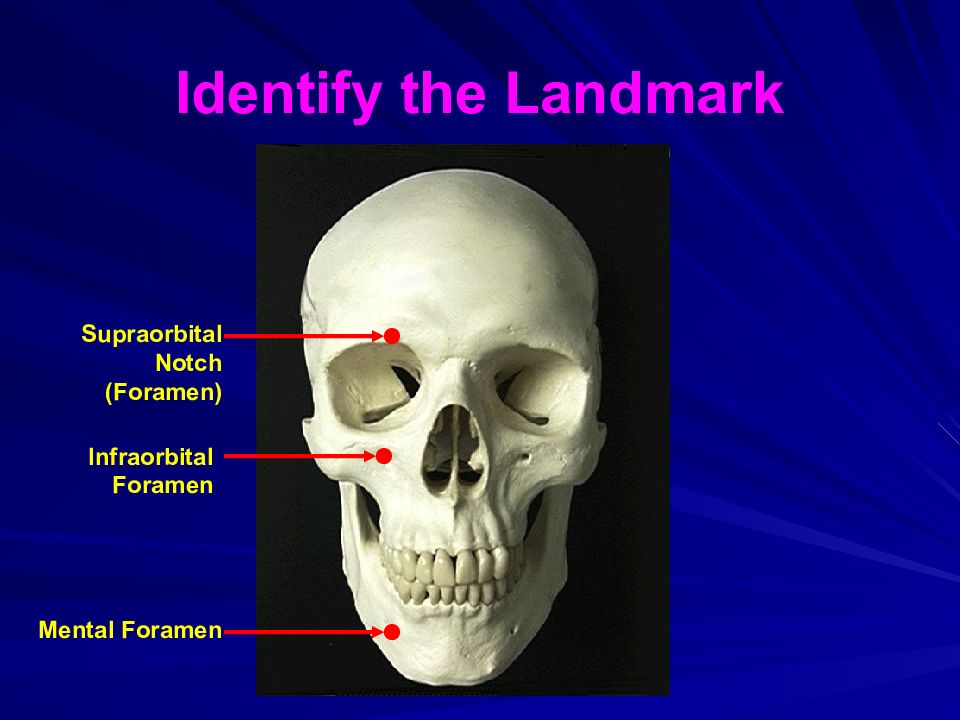

Слайд 35: Identify the Landmark

Mental Foramen Infraorbital Foramen Supraorbital Notch (Foramen)

Слайд 36: V: n. trigeminus

1 ветвь тройничного нерва – глазной нерв (n. ophthalmicus). Он только чувствительный, не иннервирует челюсти и ткани полости рта. Входит в орбиту через верхнюю глазничную щель и появляется на лице в области incisura supraorbitalis. Иннервирует кожу лба, виска, передний отдел волосистой части головы, верхнее веко, роговицу, спинку носа, лобную, основную, решетчатую пазухи и твердую мозговую оболочку в области мозжечкового намета.

Слайд 37: V: n. trigeminus

2 ветвь тройничного нерва – верхнечелюстной нерв (n. maxillaris). Покидает полость черепа через круглое отверстие. Иннервирует нижнее веко, верхнюю часть щеки, верхнюю губу, гайморову пазуху и крылья носа, зубы и слизистую оболочку верхней челюсти, твердую мозговую оболочку средней черепной ямки и свода черепа.

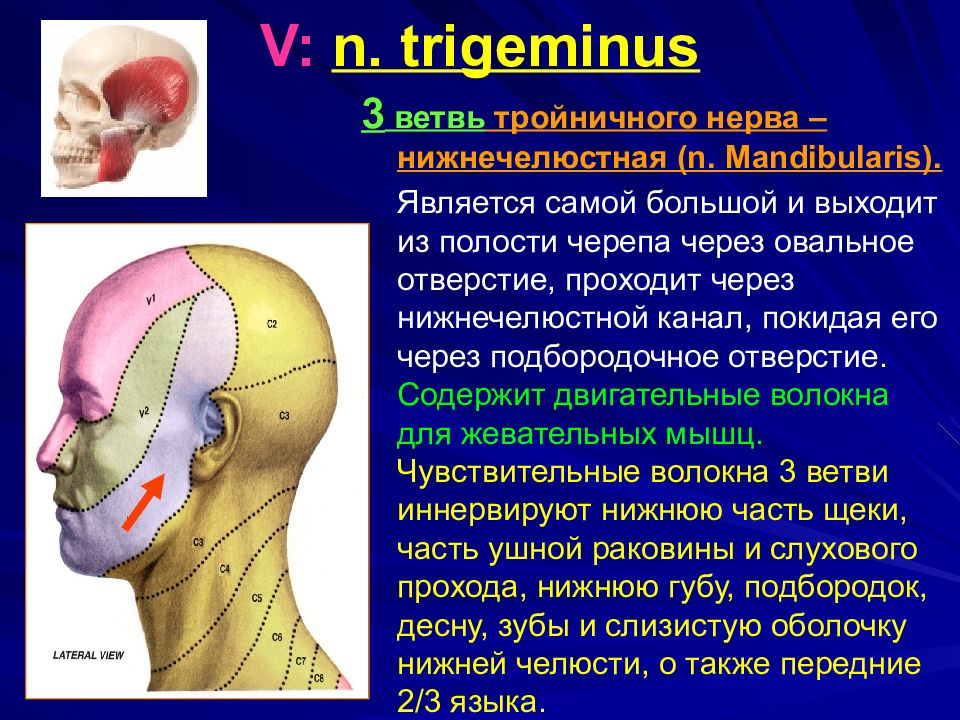

Слайд 38: V: n. trigeminus

3 ветвь тройничного нерва – нижнечелюстная (n. Mandibularis). Является самой большой и выходит из полости черепа через овальное отверстие, проходит через нижнечелюстной канал, покидая его через подбородочное отверстие. Содержит двигательные волокна для жевательных мышц. Чувствительные волокна 3 ветви иннервируют нижнюю часть щеки, часть ушной раковины и слухового прохода, нижнюю губу, подбородок, десну, зубы и слизистую оболочку нижней челюсти, о также передние 2/3 языка.

Слайд 39: V: n. trigeminus

Проявляются при поражении спинномозгового ядра тройничного нерва, которое располагается в продолговатом мозге, заходя орально в мост, а каудально – в верхние шейные сегменты спинного мозга. Если гипалгезия обнаружена в наружных зонах Зельдера – патологический процесс располагается в каудальной части продолговатого мозга и верхнешейных сегментах. Если нарушения в центральных зонах Зельдера (область носа, верхней губы с одной стороны) – очаг должен локализоваться в варолиевом мосту. Зоны Зельдера

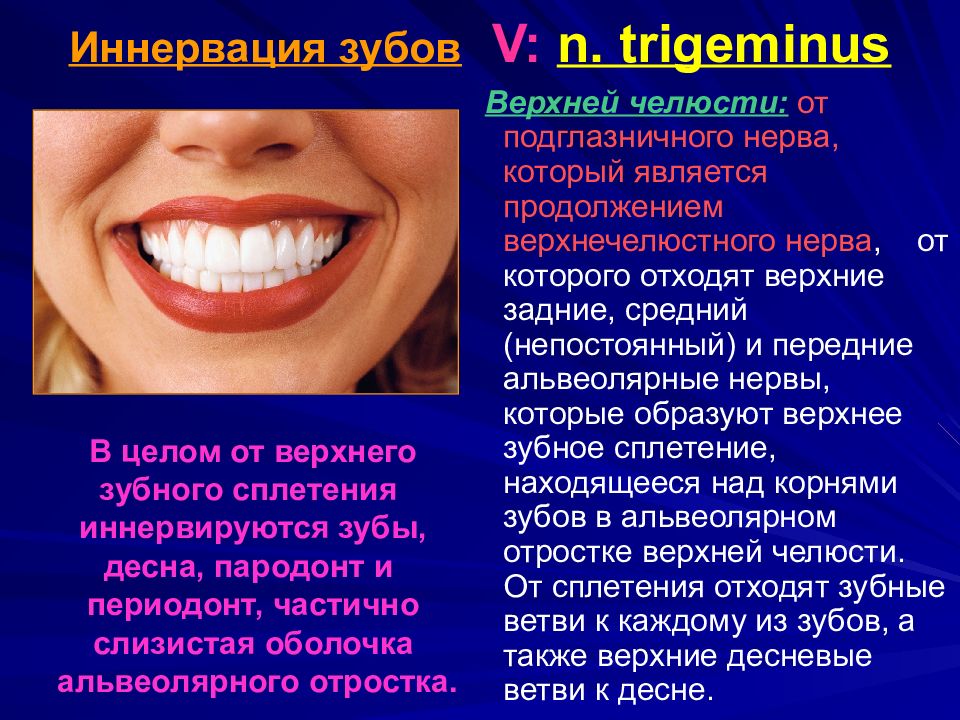

Слайд 40: Иннервация зубов V: n. trigeminus

Верхней челюсти: от подглазничного нерва, который является продолжением верхнечелюстного нерва, от которого отходят верхние задние, средний (непостоянный) и передние альвеолярные нервы, которые образуют верхнее зубное сплетение, находящееся над корнями зубов в альвеолярном отростке верхней челюсти. От сплетения отходят зубные ветви к каждому из зубов, а также верхние десневые ветви к десне. В целом от верхнего зубного сплетения иннервируются зубы, десна, пародонт и периодонт, частично слизистая оболочка альвеолярного отростка.

Слайд 41: Иннервация зубов V: n. trigeminus

Нижней челюсти: от нижнечелюстного нерва, а именно от его основной ветви – нижнего альвеолярного нерва. Его ветви образуют нижнее зубное сплетение, посылающее веточки к зубам и десне, осуществляющие также иннервацию пародонта и периодонта. Однако у половины людей нижнее зубное сплетение отсутствует, а зубные и десневые ветви отходят непосредственно от нижнего альвеолярного нерва.

Слайд 42: V: n. trigeminus

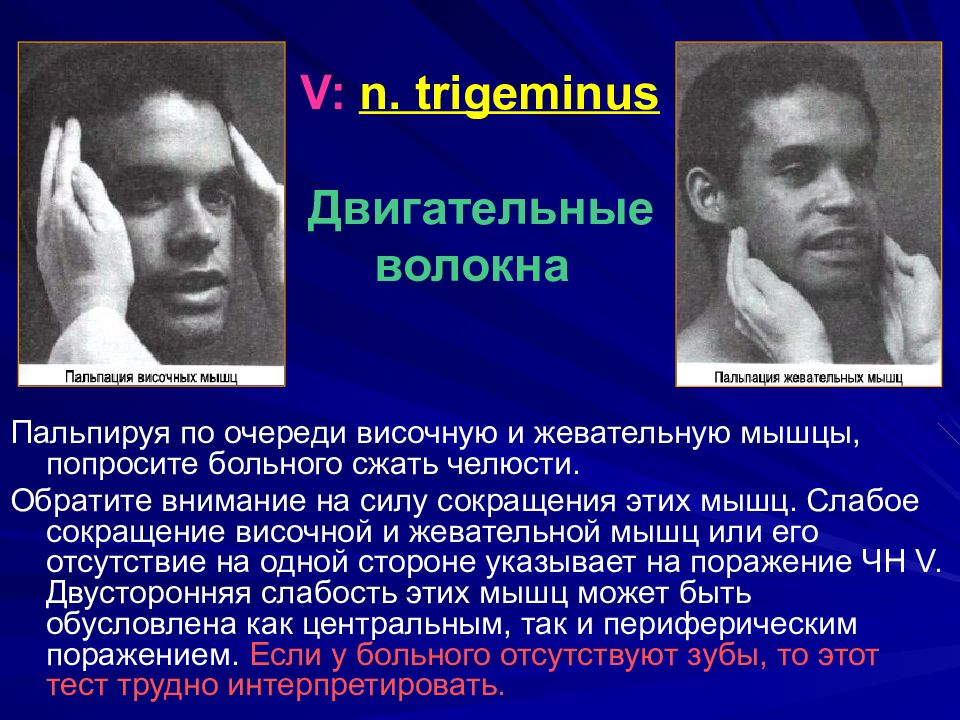

Пальпируя по очереди височную и жевательную мышцы, попросите больного сжать челюсти. Обратите внимание на силу сокращения этих мышц. Слабое сокращение височной и жевательной мышц или его отсутствие на одной стороне указывает на поражение ЧН V. Двусторонняя слабость этих мышц может быть обусловлена как центральным, так и периферическим поражением. Если у больного отсутствуют зубы, то этот тест трудно интерпретировать. Двигательные волокна

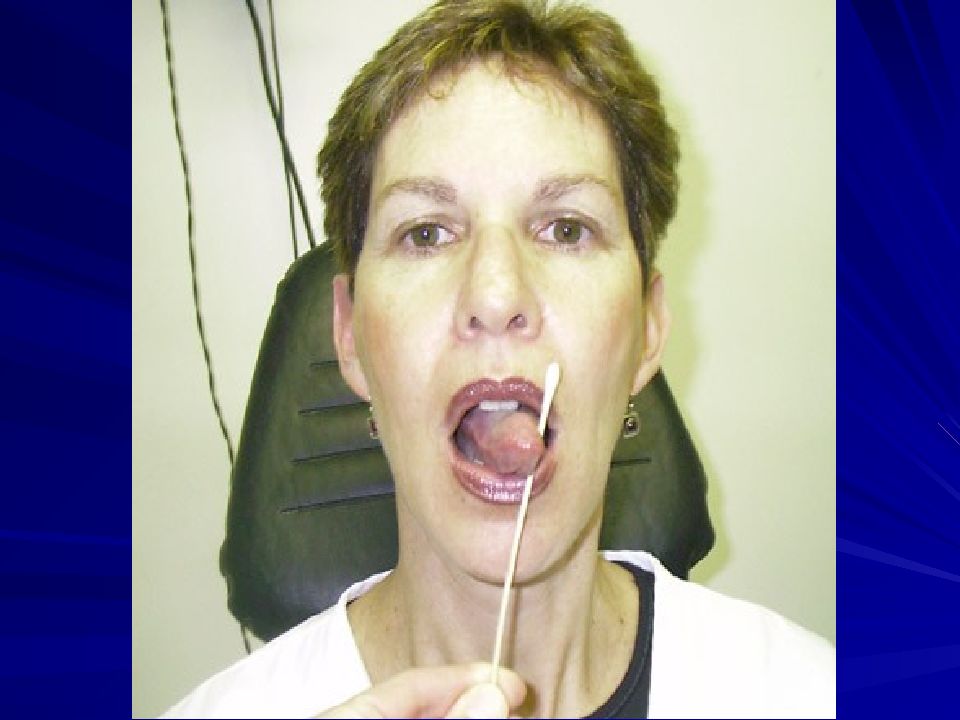

Слайд 43: V: n. trigeminus

Проверьте роговичный рефлекс. Попросите больного смотреть вверх и в сторону от вас. Осторожно прикоснитесь к роговице (но не к конъюнктиве) скрученной ватой так, чтобы она была вне поля зрения обследуемого. Если больной испытывает страх перед исследованием, то предварительное прикосновение ватой к конъюнктиве может уменьшить его. Обратите внимание на моргание глаз, которое является нормальной реакцией на это раздражение (чувствительная ветвь дуги этого рефлекса проходит в составе тройничного нерва, двигательная ветвь в составе лицевого. Замыкается дуга на уровне моста).

Слайд 44: VII: n. facialis

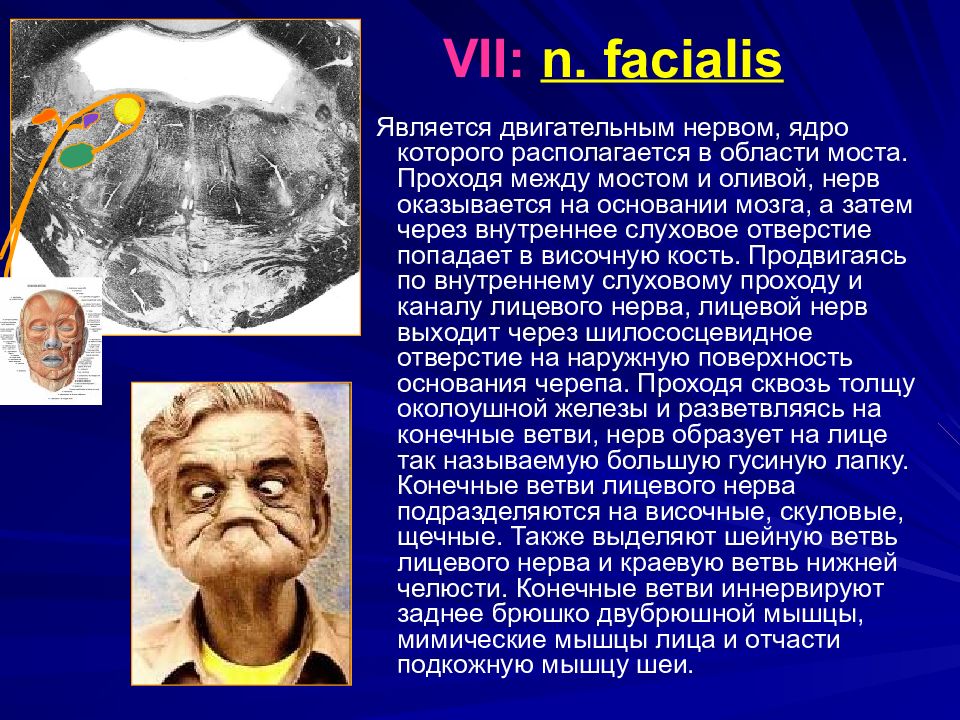

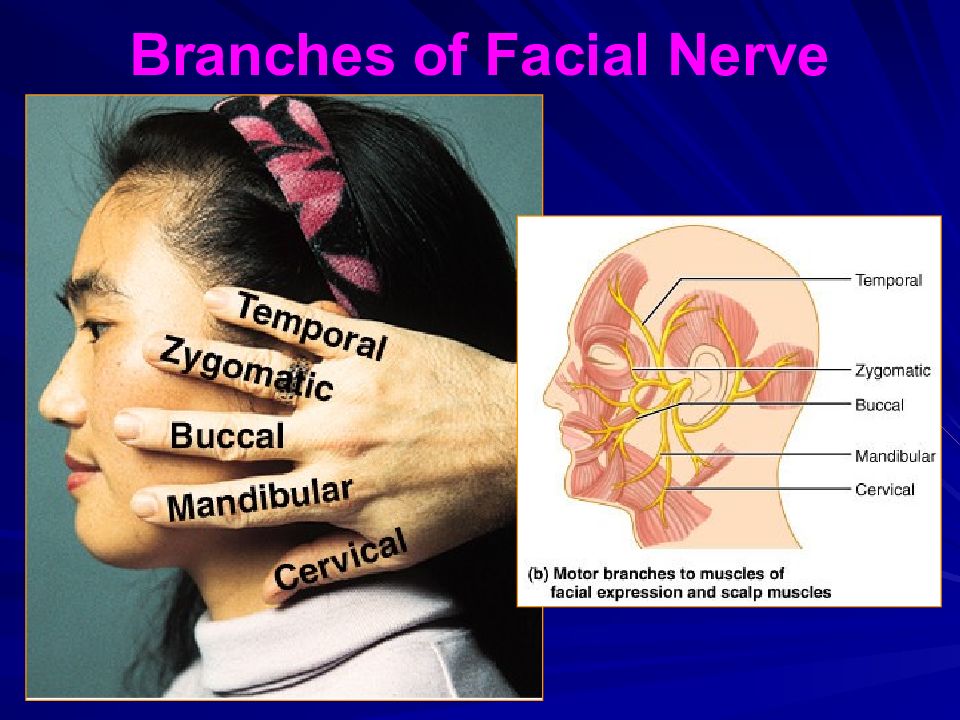

Является двигательным нервом, ядро которого располагается в области моста. Проходя между мостом и оливой, нерв оказывается на основании мозга, а затем через внутреннее слуховое отверстие попадает в височную кость. Продвигаясь по внутреннему слуховому проходу и каналу лицевого нерва, лицевой нерв выходит через шилососцевидное отверстие на наружную поверхность основания черепа. Проходя сквозь толщу околоушной железы и разветвляясь на конечные ветви, нерв образует на лице так называемую большую гусиную лапку. Конечные ветви лицевого нерва подразделяются на височные, скуловые, щечные. Также выделяют шейную ветвь лицевого нерва и краевую ветвь нижней челюсти. Конечные ветви иннервируют заднее брюшко двубрюшной мышцы, мимические мышцы лица и отчасти подкожную мышцу шеи.

Слайд 45

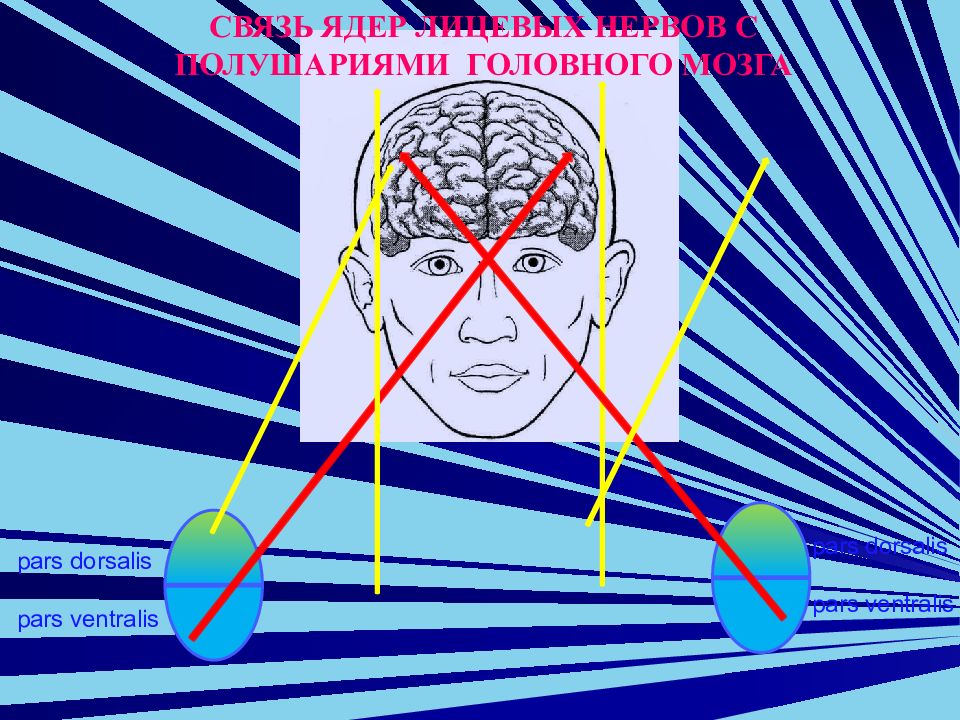

СВЯЗЬ ЯДЕР ЛИЦЕВЫХ НЕРВОВ С ПОЛУШАРИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА pars dorsalis pars ventralis pars dorsalis pars ventralis

Слайд 49

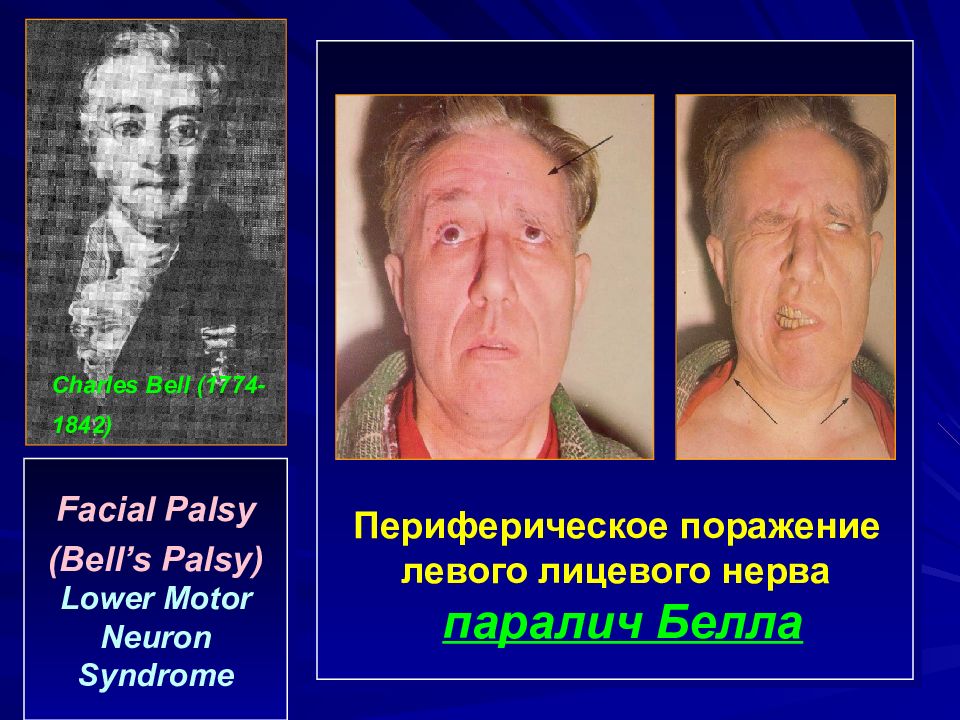

Facial Palsy (Bell’s Palsy) Lower Motor Neuron Syndrome Периферическое поражение левого лицевого нерва паралич Белла Charles Bell (1774-1842)

Слайд 51

Central Type Facial Palsy Upper Motor Neuron Syndrome Центральное надъядерное поражение левого лицевого нерва

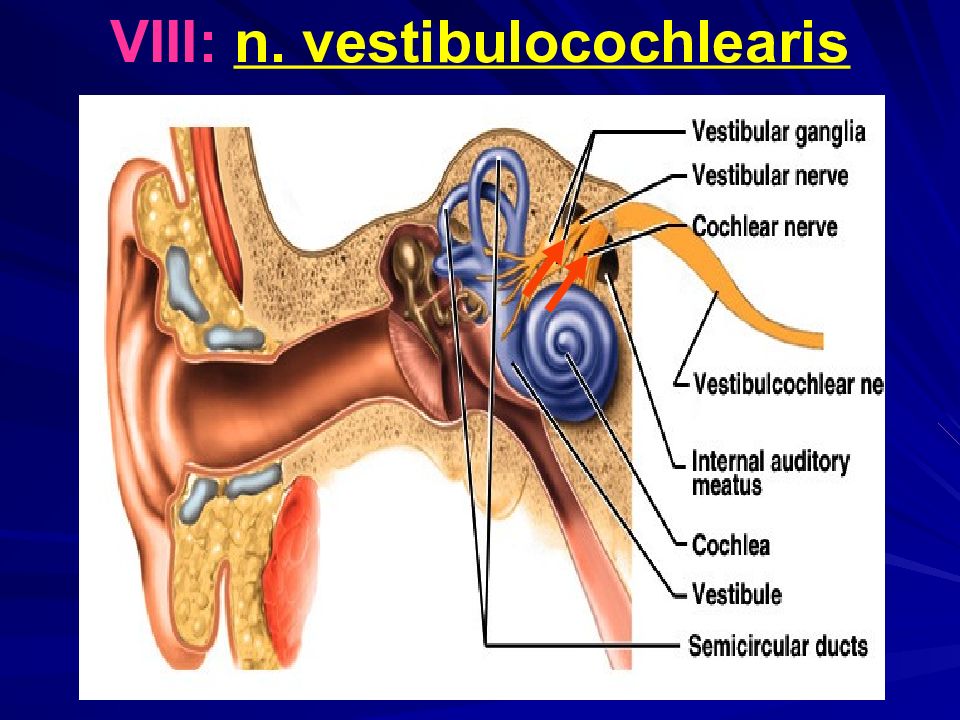

Слайд 52: VIII: n. vestibulocochlearis

Этот нерв выходит из продолговатого мозга и вступает во внутренний слуховой проход вместе с VII парой. Затем он рассыпается на несколько ветвей, которые через костные отверстия проникают в лабиринт, где происходит разделение на две основных порции: улитковый нерв (n. cochlearis) (нижний кор.) и (верхний кор.) преддверный (n. vestibularis).

Слайд 54: VIII: n. vestibulocochlearis

Преддверный нерв проводит импульсы от статического аппарата, располагающегося в преддверии и полукружных каналах внутреннего уха. Улитковый нерв является проводником импульсов кортиева органа, находящегося в улитке внутреннего уха и реагирующего на звуковые раздражители. Оба нерва выходят из пирамиды височной кости в мозг через внутреннее слуховое отверстие, проходя по внутреннему слуховому проходу. Место их выхода располагается латеральнее лицевого нерва. Волокна нервов заканчиваются на ядрах этих нервов, залегающих в латеральных углах ромбовидной ямки.

Слайд 56: VIII: n. vestibulocochlearis

Поражения слухового нерва вызывают нарушение слуха, которое может быть при поражении звукопроводящего аппарата в результате структурной аномалии наружного слухового прохода или среднего уха из-за опухоли, инфекции, травмы и т.д., или при поражении звуковоспринимающего аппарата из-за повреждения Кортиева органа в результате воздействия чрезмерного шума, вирусных инфекций, ототоксичных лекарственных препаратов, перелома височной кости, менингита, кохлеарного отосклероза, болезни Меньера, или в результате повреждения слухового нерва, возникающего главным образом из-за опухолей мостомозжечкового угла, или сосудистых, демиелинизирующих или дегенеративных заболеваний.

Слайд 58: VIII: n. vestibulocochlearis

Поражение вестибулярного аппарата сопровождается системным головокружением, нистагмом и атаксией. Нистагм представляет собой ритмичные движения глазных яблок. По существу нистагм - тремор глазодвигательных мышц. Причин нистагма много. К ним относятся нарушения зрения в раннем детском возрасте, поражение лабиринта и мозжечка, отравления лекарственными препаратами. В норме нистагм появляется, когда человек наблюдает за быстро движущимся объектом (например, за проходящим поездом). Хотя нистагм может наблюдаться при любом направлении взгляда, он может появиться или усилиться лишь при отклонении глазных яблок в сторону или вверх.

Слайд 59: VIII: n. vestibulocochlearis Виды нистагма

Нистагм обычно имеет как быстрый, так и медленный компонент, но определяется по направлению быстрых движений. Например, если быстрые движения глазных яблок совершаются влево, а медленные вправо, то говорят, что нистагм направлен влево.

Слайд 60: IX: n. glossopharingeus

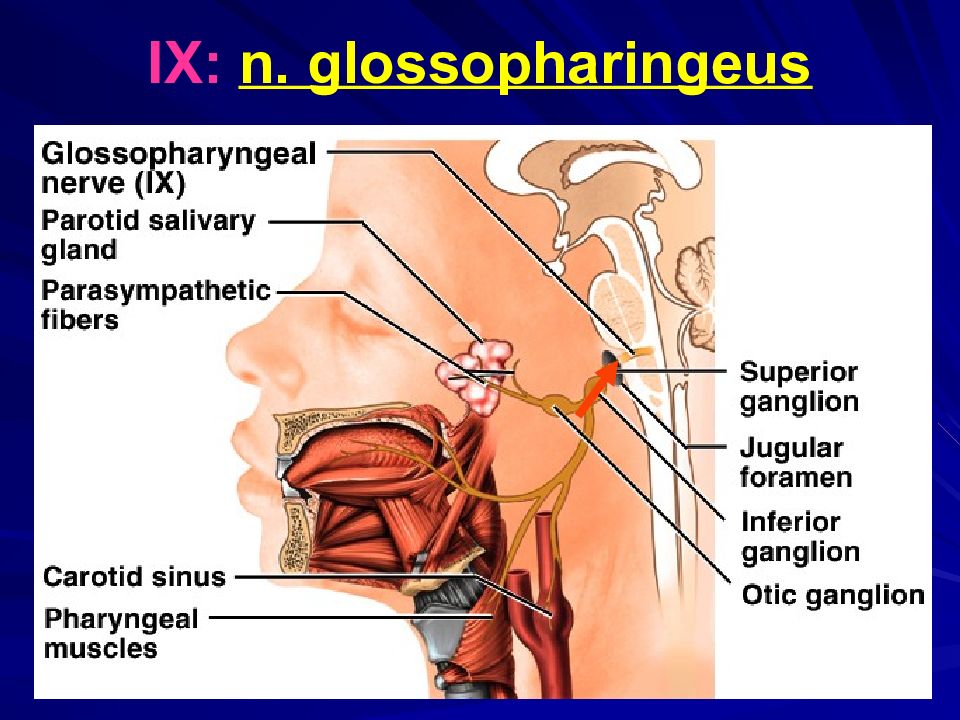

Двигательные, чувствительные, вегетативные волокна. Двойное ядро (nucleus ambicvus) – двигательное. Ядро одиночного пути (nucleus solitarius) – чувствительное. Нижнее слюноотделительно ядро (nucleus salvatorius inferior) – вегетативное. Ядра расположены в продолговатом мозге, дают проекцию на нижнюю половину ромбовидной ямки. Из мозга нерв выходит позади олив продолговатого мозга. Из черепа нерв выходит через яремное отверстие. На входе и выходе из яремного отверстия имеются верхние и нижние чувствительные узлы. После выхода отходят двигательные волокна, которые идут к мышцам глотки (шилоглоточной) (rami stylopharingeus) Чувствительные волокна идут: - к слизистой глотки (rami pharingea) - к задней трети языка (rami lingualis) - общая и вкусовая чувствительность - к миндалинам (rami tonsillaris) - к бифуркации сонной артерии (rami sinus carotitis) Часть волокон (вегетативные и чувствительные) образуют барабанный нерв (nervus tympanicus), заходящий в барабанную полость через барабанный каналец. Его чувствительные волокна образуют сплетение в барабанной полости, иннервирующее её слизистую. Оставшиеся вегетативные волокна выходят из пирамиды височной кости через расщелину канала малого каменистого нерва, и называются соответственно малым каменистым нервом. Далее он через рваное отверстие выходит наружу, направляясь к околоушной слюнной железе, где прерывается в ушном (вегетативном) узле. Постганглионарные волокна иннервируют околоушную слюнную железу

Слайд 62: IX: n. glossopharingeus

При поражении наблюдается: расстройство вкуса на одноименной задней трети языка, снижение глоточного рефлекса и рефлекса с мягкого неба, расстройство глотания.

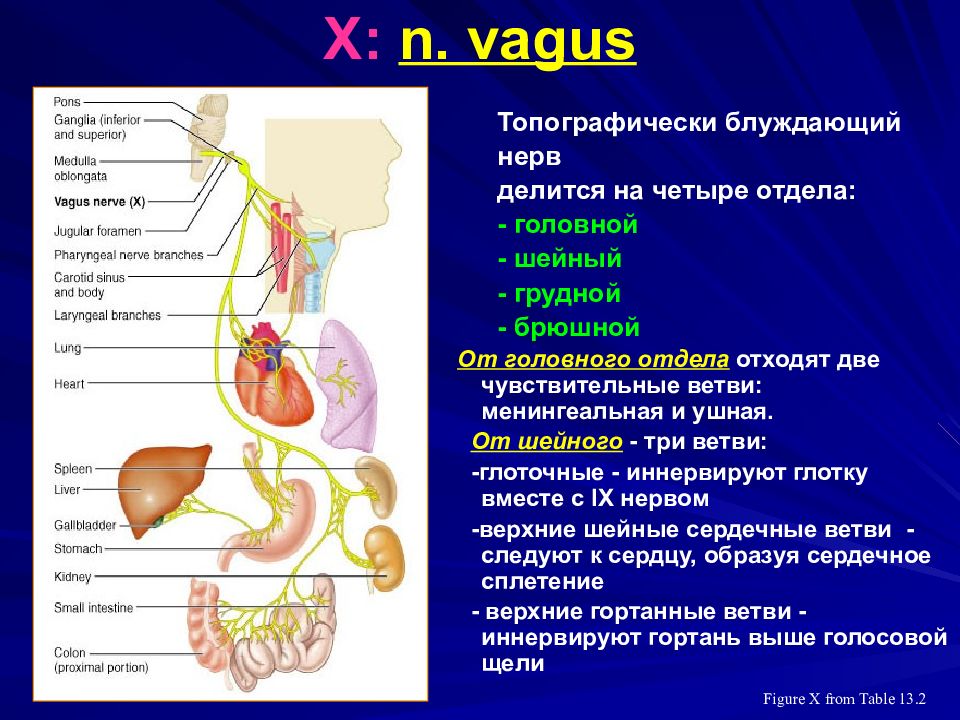

Слайд 64: X: n. vagus

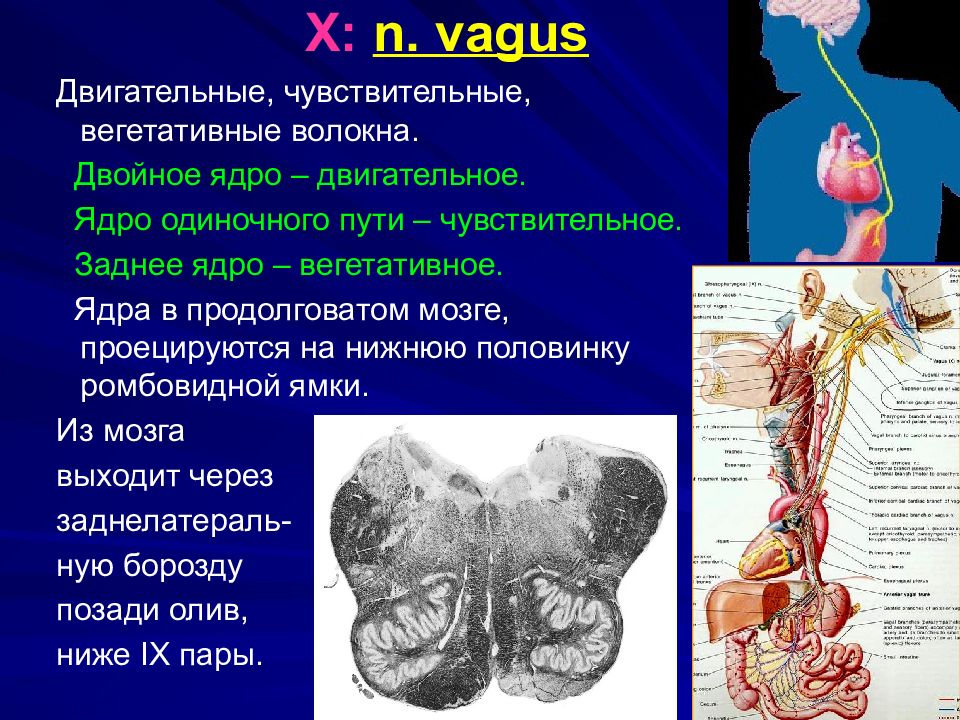

Двигательные, чувствительные, вегетативные волокна. Двойное ядро – двигательное. Ядро одиночного пути – чувствительное. Заднее ядро – вегетативное. Ядра в продолговатом мозге, проецируются на нижнюю половинку ромбовидной ямки. Из мозга выходит через заднелатераль- ную борозду позади олив, ниже IX пары.

Слайд 65: X: n. vagus

Топографически блуждающий нерв делится на четыре отдела: - головной - шейный - грудной - брюшной От головного отдела отходят две чувствительные ветви: менингеальная и ушная. От шейного - три ветви: -глоточные - иннервируют глотку вместе с IX нервом -верхние шейные сердечные ветви - следуют к сердцу, образуя сердечное сплетение - верхние гортанные ветви - иннервируют гортань выше голосовой щели Figure X from Table 13.2

Слайд 66: X: n. vagus

На границе шейного и грудного отделов от блуждающего нерва отходит возвратный гортанный нерв. Ветви возвратного гортанного нерва: - нижние шейные сердечные ветви - идут к сердцу; - нижние гортанные ветви - иннервируют гортань - железы, слизистую, мышцы ниже голосовой щели; - пищеводные ветви. Грудной отдел блуждающего нерва отдает: - грудные сердечные ветви; - бронхиальные ветви, иннервирующие бронхи и образующие легочное сплетение, иннервирующее ткань легких; - пищеводные ветви - иннервируют нижнюю часть пищевода.

Слайд 67: X: n. vagus

Брюшной отдел. Здесь блуждающий нерв представлен передним и задним блуждающими стволами. Передний блуждающий ствол - продолжение левого блуждающего нерва, идет по передней стенке желудка вдоль малой кривизны, отдавая передние желудочные ветви. Задний блуждающий ствол - производное правого блуждающего нерва - спускается по задней стенке желудка, вдоль большой кривизны, отдавая задние желудочные и чревные ветви (двенадцатиперстная, тонкая, подвздошная, слепая, восходящая ободочная, поперечная ободочная кишки, почки, поджелудочная железа, селезенка).

Слайд 68: X: n. vagus

Для оценки состояния блуждающего нерва обращают внимание на голос больного, состояние мягкого неба, глотание. Проверяют глоточный рефлекс и рефлекс с мягкого неба, а также на то, как больной глотает пищу (не поперхивается ли он, не выливается ли пища через нос). Проверяют пульс, сердечно-сосудистую систему, деятельность желудочно-кишечного тракта.

Слайд 69: XI: n. accessorius

Двигательные волокна. Ядро (ядро добавочного нерва). Выходит из продолговатого мозга черепными корешками – блуждающая часть (ниже выхода блуждающего нерва) и спинномозговыми корешками(выходят из СМ между задними и передними корешками). Спинномозговая часть поднимается до большого затылочного отверстия, входит через него в полость черепа, где соединяется с блуждающей частью. Выходит из черепа через яремное отверстие. Иннервирует грудино-ключично-сосцевидную мышцу и верхнюю порцию трапециевидной. Figure XI from Table 13.2

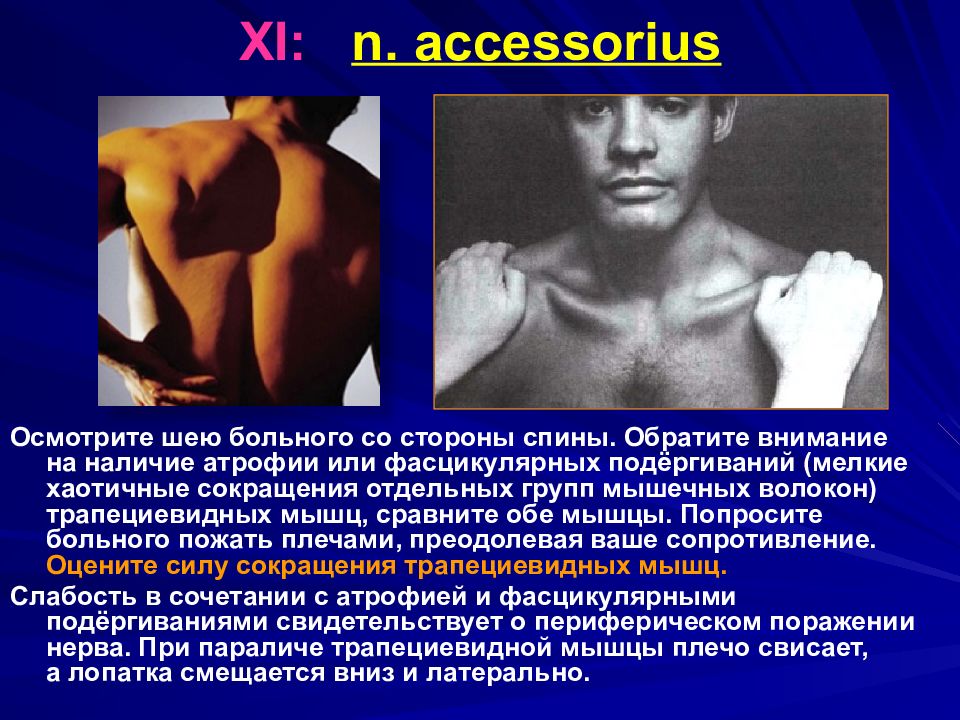

Слайд 70: XI: n. accessorius

Осмотрите шею больного со стороны спины. Обратите внимание на наличие атрофии или фасцикулярных подёргиваний (мелкие хаотичные сокращения отдельных групп мышечных волокон) трапециевидных мышц, сравните обе мышцы. Попросите больного пожать плечами, преодолевая ваше сопротивление. Оцените силу сокращения трапециевидных мышц. Слабость в сочетании с атрофией и фасцикулярными подёргиваниями свидетельствует о периферическом поражении нерва. При параличе трапециевидной мышцы плечо свисает, а лопатка смещается вниз и латерально.

Слайд 71: XI: n. accessorius

Попросите больного повернуть голову в обе стороны, преодолевая сопротивление вашей руки. Обратите внимание на сокращение противоположной грудино-ключично-сосцевидной мышцы и силу, с которой она преодолевает сопротивление вашей руки. Больной с двусторонним парезом грудино-ключично-сосцевидной мышцы лёжа на спине с трудом отрывает голову от подушки.

Слайд 73: XII: n. hypoglossus

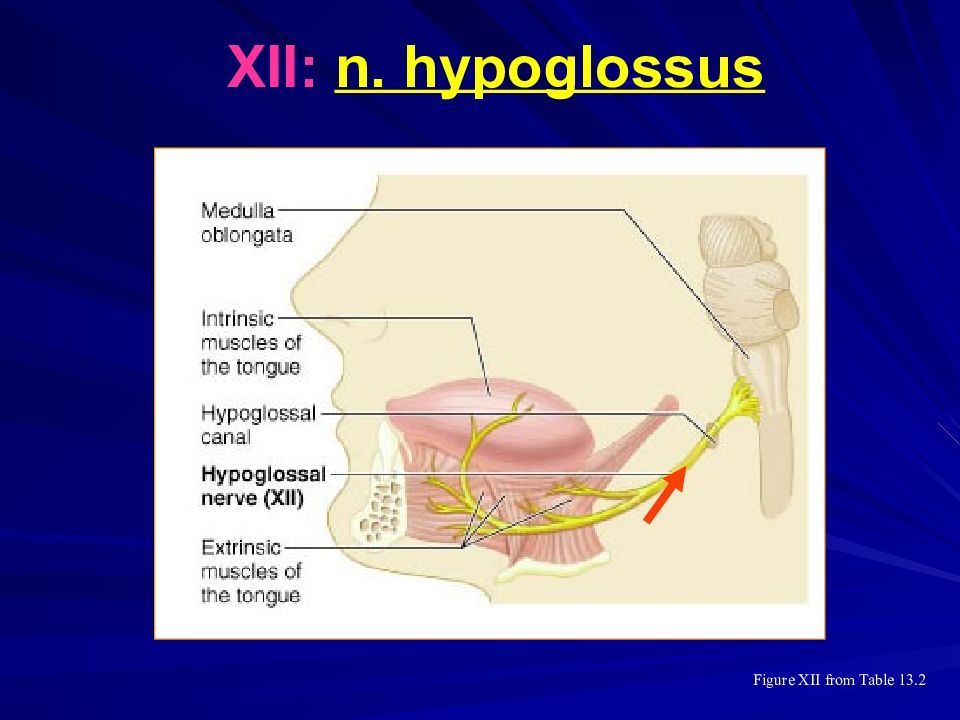

Относится к двигательным нервам. Начинается от ядра, залегающего в ромбовидной ямке, и, проходя между пирамидой и оливой, выходит из мозга в череп, а оттуда по каналу подъязычного нерва направляется к мышцам языка. Одна из его ветвей, опускаясь, соединяется с ветвью шейного сплетения и участвует в образовании шейной петли, иннервирующей мышцы шеи, располагающиеся ниже подъязычной кости.

Слайд 75: Атрофия Языка

XII: n. hypoglossus Одностороннее поражение ствола нерва сопровождается атрофией одноименной половины языка и фасцикулярными подергиваниями его мышц

Последний слайд презентации: Черепные нервы: XII: n. hypoglossus

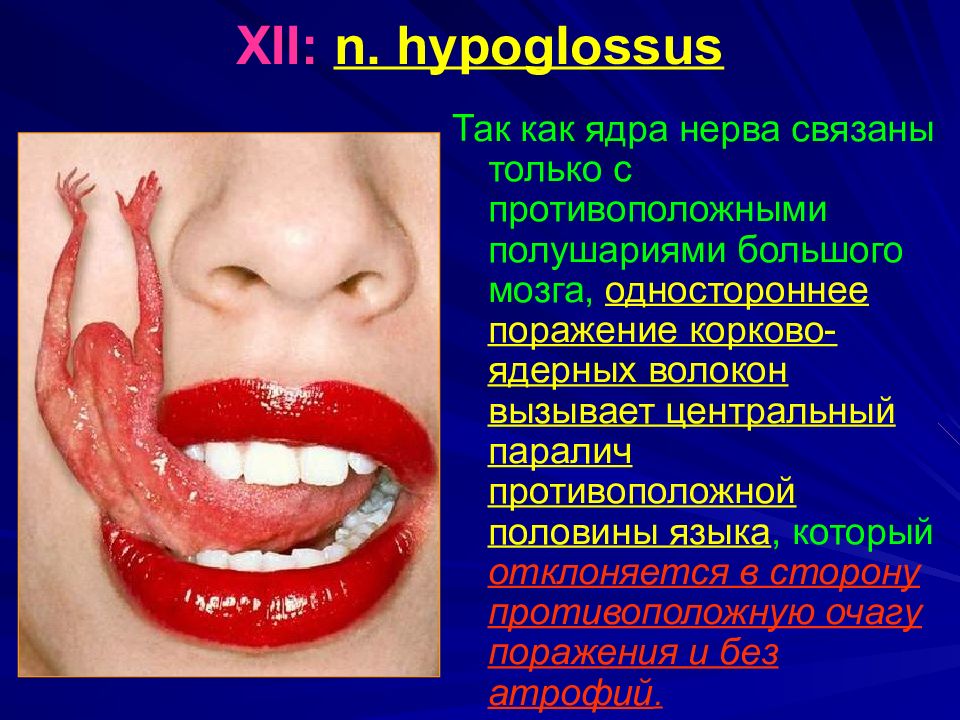

Так как ядра нерва связаны только с противоположными полушариями большого мозга, одностороннее поражение корково-ядерных волокон вызывает центральный паралич противоположной половины языка, который отклоняется в сторону противоположную очагу поражения и без атрофий.