Первый слайд презентации: CT в диагностике заболеваний позвоночника

Слайд 2: Лекция 2

Слайд 3: Эпидемиология

60-80% взрослого населения страдали поясничными болями, обусловленными ДДП поясничного отдела позвоночника, стоимость медицинского обслуживания этих пациентов в США около 50$ миллионов и могла быть более 100$. Абсолютное большинство людей после 40 лет хотя бы однажды испытывали боли в поясничной области. В 1-2% развиваются синдромы поражения спинальных корешков. В большинстве случаев болеют лица наиболее трудоспособного возраста. Выраженные клинические проявления остеохондроза проявляются в возрасте 25-55 лет. На 100 работающих - 32-161 день нетрудоспособности и 5- 23 случая в год.

Слайд 4: Тактика лечения

Консервативное (главное не затянуть) Хирургическое (главное не поспешить) - транскутанная дискэктомия - микрохирургия - ляминэктомия - стабилизирующая операция

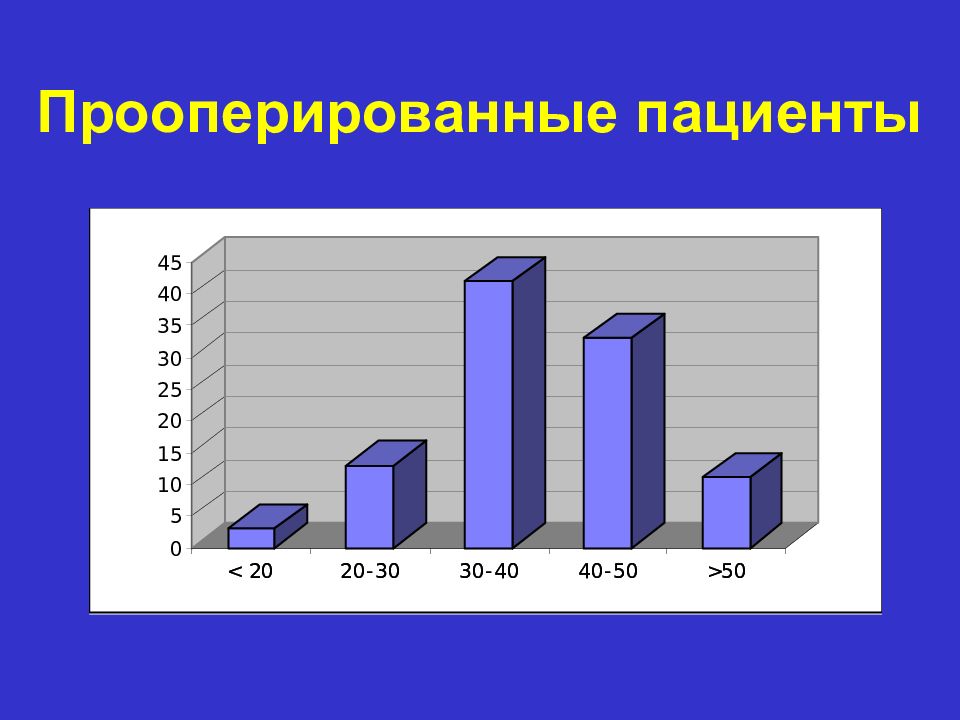

Слайд 5: Прооперированные пациенты

Слайд 6: П рооперировано в период обострения сроком от…

33% пациентов испытывали постоянную боль более полугода 54% - более 3 мес. 2 дней до 3 мес. 45,6% пациентов 3 до 6 мес. - 21,4% 6 мес. до 1 года - 25% более 1 года - 8%

Слайд 7: Эффективность

Эффективность хирургического лечения 95% рецидивы боли - 5-10% по нашим данным около 100% и 0,03%

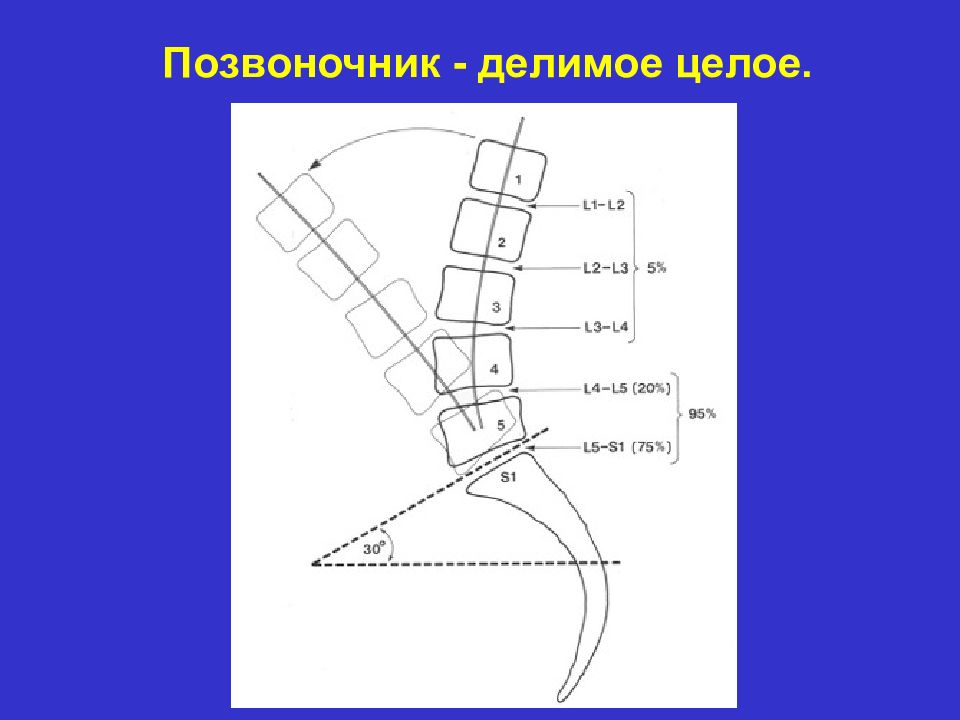

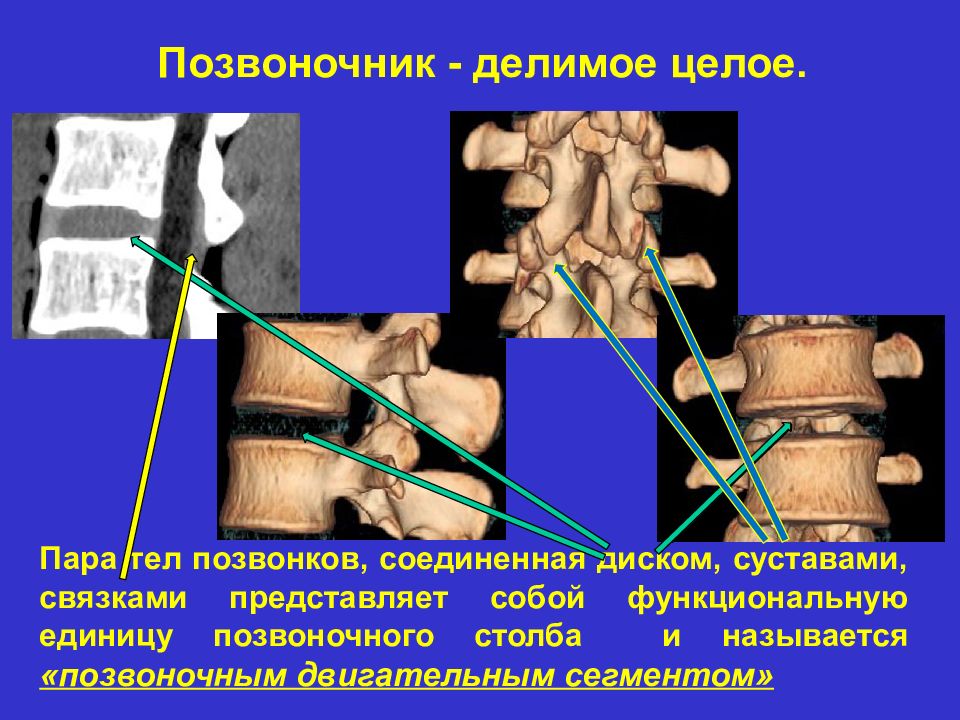

Слайд 10: Позвоночник - делимое целое

Пара тел позвонков, соединенная диском, суставами, связками представляет собой функциональную единицу позвоночного столба и называется «позвоночным двигательным сегментом»

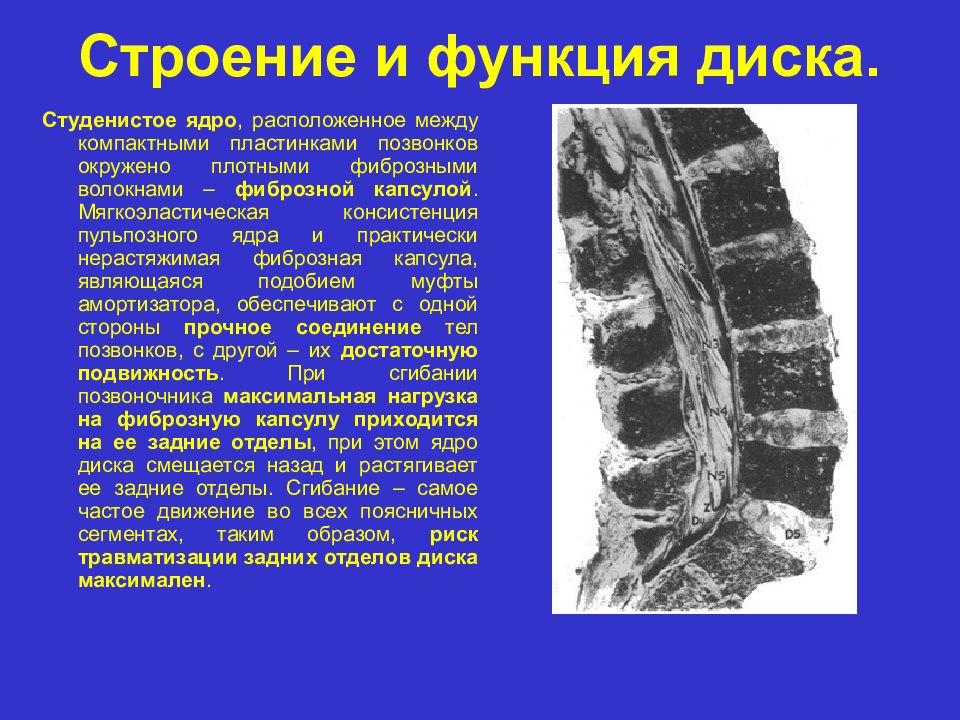

Слайд 11: Строение и функция диска

Студенистое ядро, расположенное между компактными пластинками позвонков окружено плотными фиброзными волокнами – фиброзной капсулой. Мягкоэластическая консистенция пульпозного ядра и практически нерастяжимая фиброзная капсула, являющаяся подобием муфты амортизатора, обеспечивают с одной стороны прочное соединение тел позвонков, с другой – их достаточную подвижность. При сгибании позвоночника максимальная нагрузка на фиброзную капсулу приходится на ее задние отделы, при этом ядро диска смещается назад и растягивает ее задние отделы. Сгибание – самое частое движение во всех поясничных сегментах, таким образом, риск травматизации задних отделов диска максимален.

Слайд 13: Суть процесса с тарения диска

дегидратаци я и разрушени е «пульпозного ядра» необратимый фиброз, кальциноз или формирование грыжи диска

Слайд 15: Разрушение диска

Потеря жидкости Уменьшение высоты Деформация Секвестрация Дегенерация кости

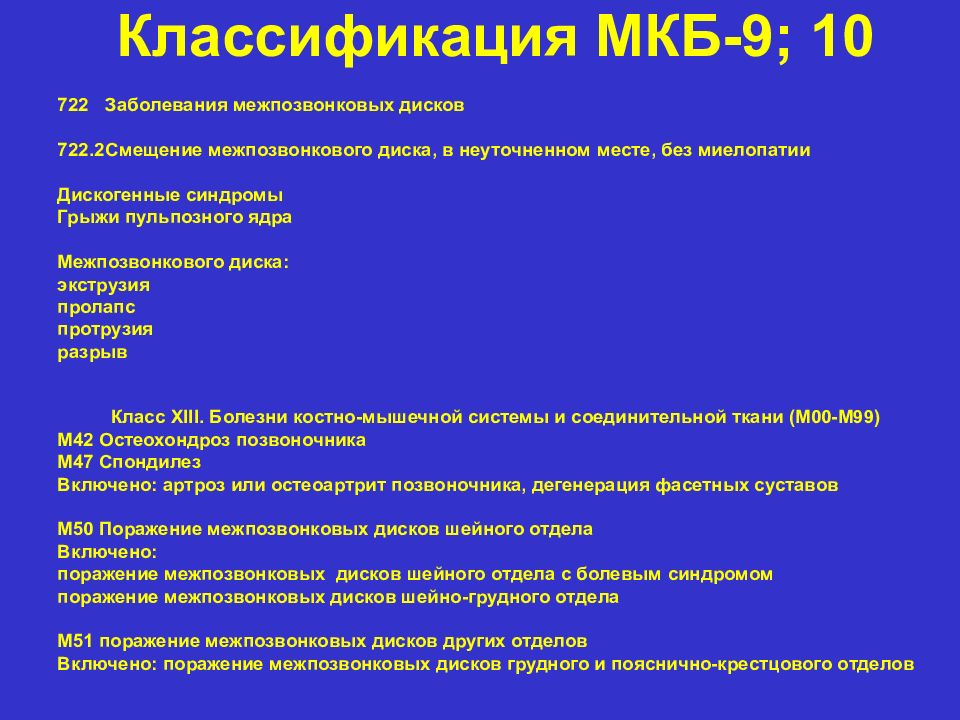

Слайд 16: Классификация МКБ-9; 10

Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00-M99) M42 Остеохондроз позвоночника M47 Спондилез Включено : артроз или остеоартрит позвоночника, дегенерация фасетных суставов M50 Поражение межпозвонковых дисков шейного отдела Включено : поражение межпозвонковых дисков шейного отдела с болевым синдромом поражение межпозвонковых дисков шейно-грудного отдела M51 поражение межпозвонковых дисков других отделов Включено : поражение межпозвонковых дисков грудного и пояснично-крестцового отделов 722 Заболевания межпозвонковых дисков 722.2 Смещение межпозвонкового диска, в неуточненном месте, без миелопатии Дискогенные синдромы Грыжи пульпозного ядра Межпозвонкового диска : экструзия пролапс протрузия разрыв

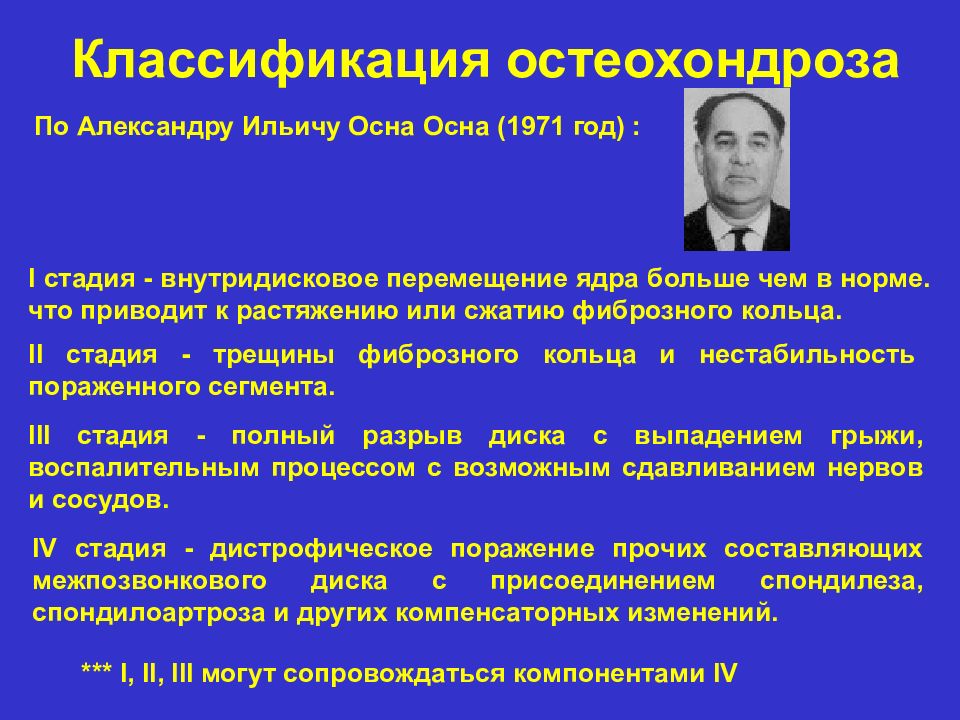

Слайд 17: Классификация остеохондроза

По Александру Ильичу Осна Осна (1971 год) : I стадия - внутридисковое перемещение ядра больше чем в норме. что приводит к растяжению или сж атию фиброзного кольца. II стадия - трещины фиброзного кольца и нестабильность пораженного сегмента. III стадия - полный разрыв диска с выпадением грыжи, воспалительным процессом с возможным сдавливанием нервов и сосудов. IV стадия - дистрофическое поражение прочих составляющих межпозвонкового диска с присоединением спондилеза, спондилоартроза и других комп е нс а торных изменений. *** I, II, III могут сопровождаться компонентами IV

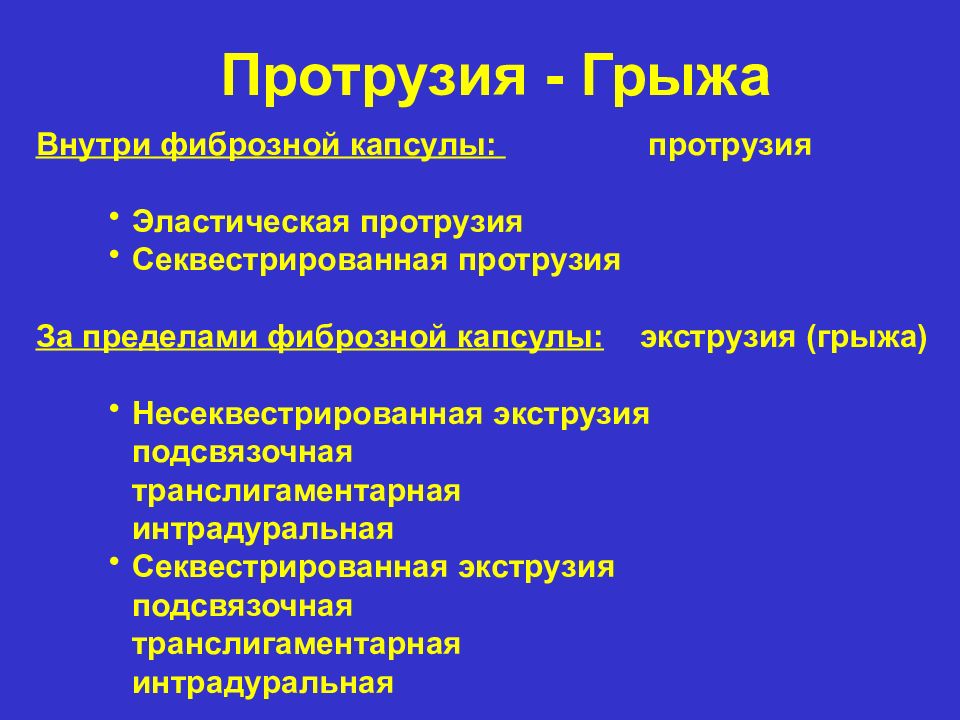

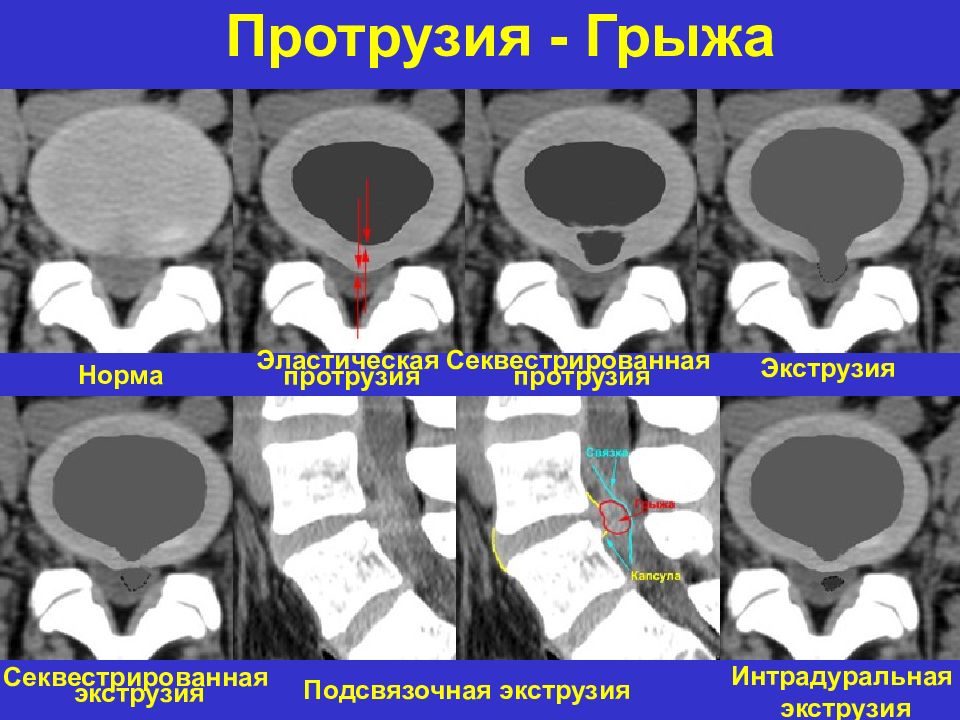

Слайд 18: Протрузия - Грыжа

Внутри фиброзной капсулы: протрузия Эластическая протрузия Секвестрированная протрузия За пределами фиброзной капсулы: экструзия (грыжа) Несеквестрированная экструзия подсвязочная транслигаментарная интрадуральная Секвестрированная экструзия подсвязочная транслигаментарная интрадуральная

Слайд 19: Протрузия - Грыжа

Норма Эластическая протрузия Секвестрированная протрузия Экструзия Секвестрированная экструзия Подсвязочная экструзия Интрадуральная экструзия

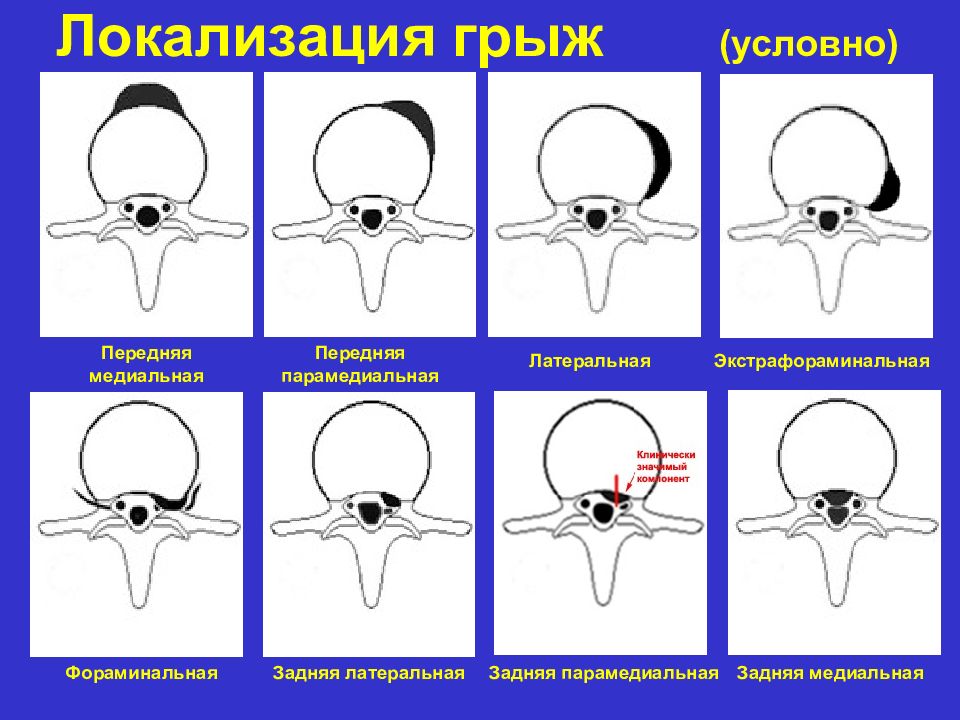

Слайд 20: Локализация грыж ( условно)

Передняя медиальная Передняя парамедиальная Латеральная Фораминальная Задняя латеральная Задняя парамедиальная Задняя медиальная Экстрафораминальная

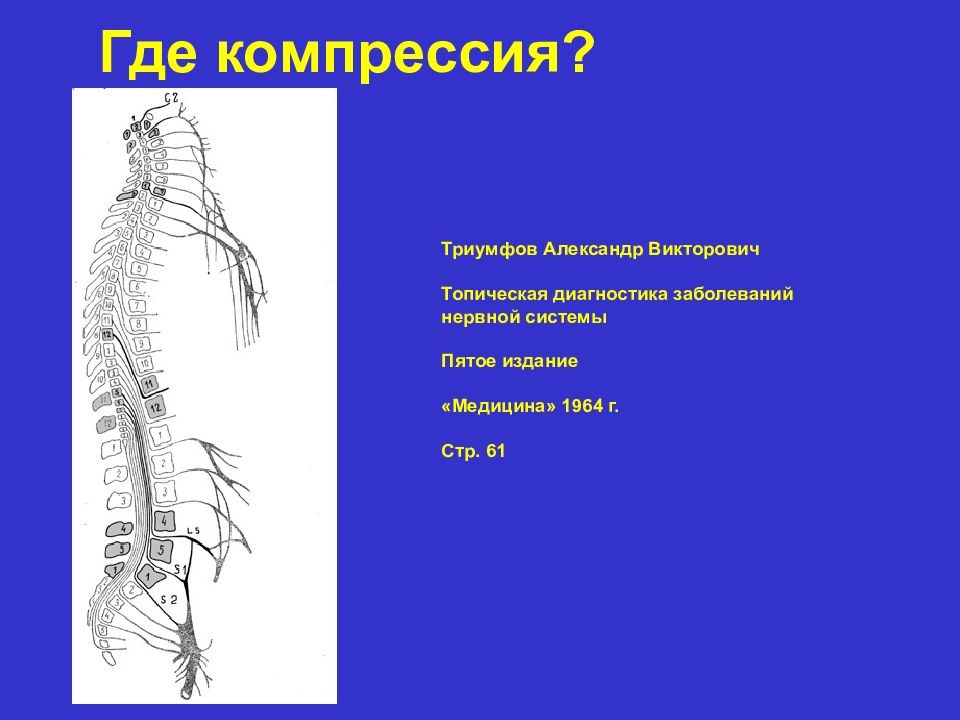

Слайд 27: Где компрессия?

Philip R. Weinstein, George Ehni, Charles B. Wilson LUMBAR SPONDILOSIS: Diagnosis, Management and Surgical Treatment YEAR BOOK MEDICAL PUBLISHERS INC. Chicago, London 1977 p. 31

Слайд 28: Где компрессия?

Триумфов Александр Викторович Топическая диагностика заболеваний нервной системы Пятое издание «Медицина» 1964 г. Стр. 61

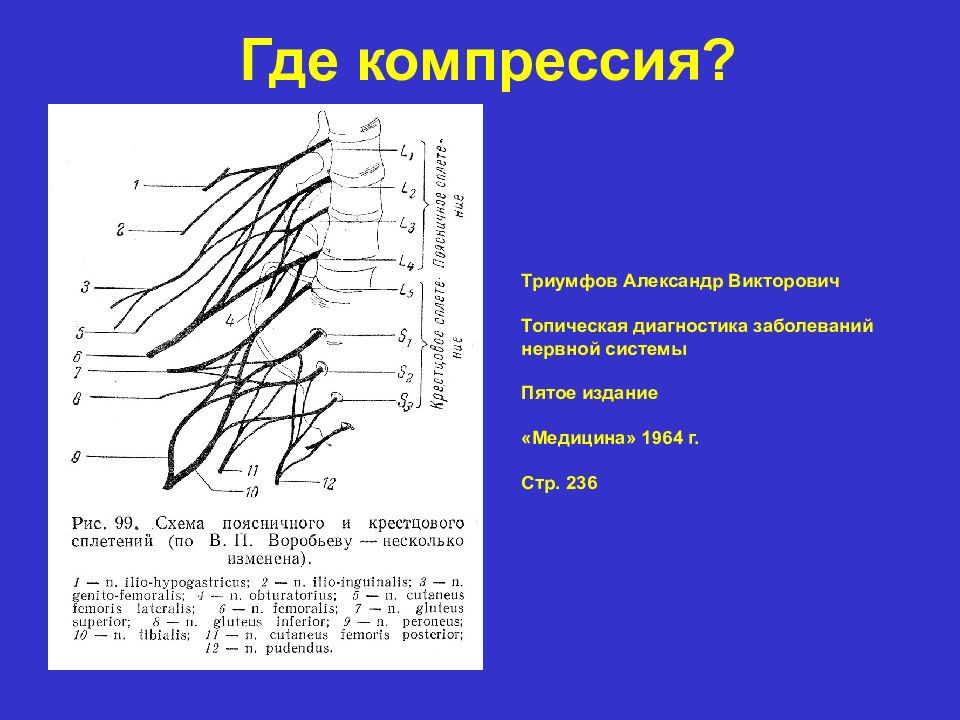

Слайд 29: Где компрессия?

Триумфов Александр Викторович Топическая диагностика заболеваний нервной системы Пятое издание «Медицина» 1964 г. Стр. 236

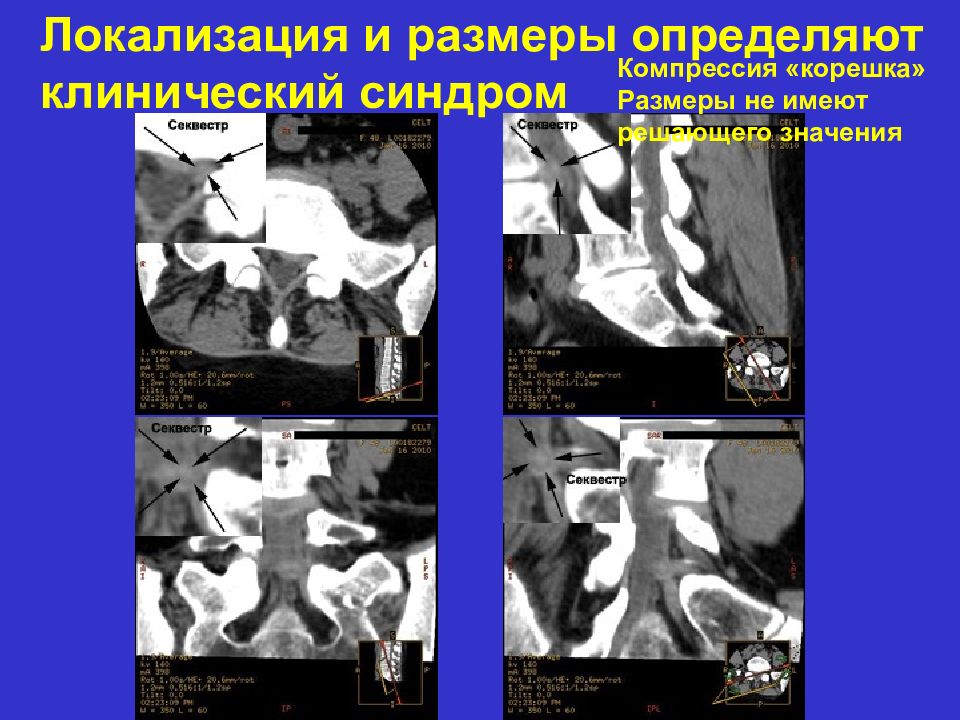

Слайд 30: Локализация и размеры определяют клинический синдром

Компрессия «корешка» Компрессия сосуда (достоверно не видна) Компрессия спинного мозга

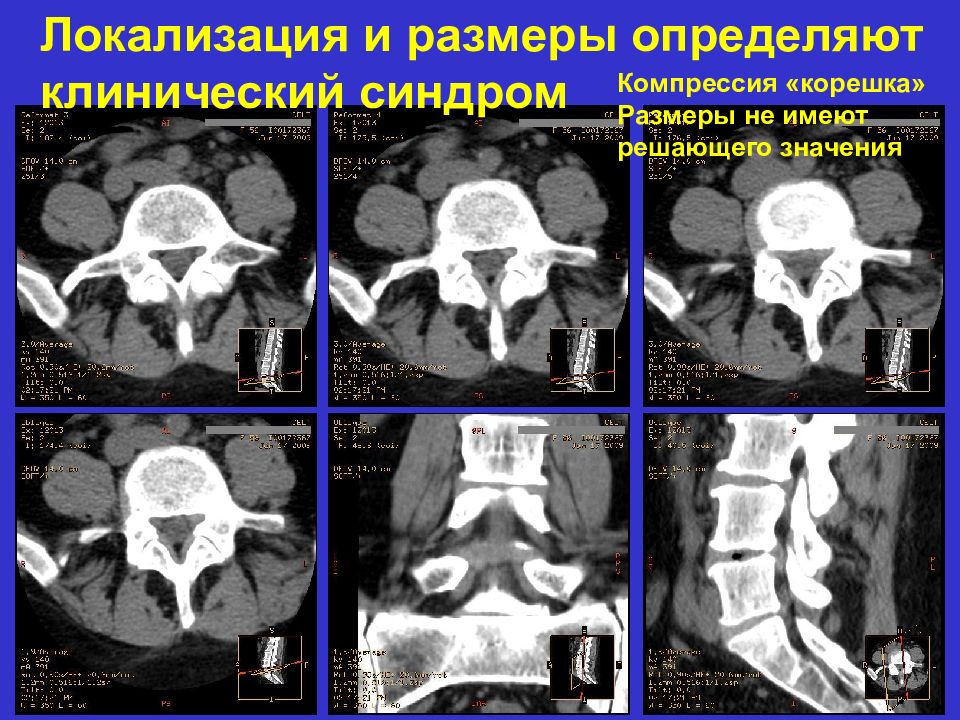

Слайд 31: Локализация и размеры определяют клинический синдром

Компрессия «корешка» Размеры не имеют решающего значения

Слайд 32: Локализация и размеры определяют клинический синдром

Компрессия «корешка» Размеры не имеют решающего значения

Слайд 33: Локализация и размеры определяют клинический синдром

Компрессия «корешка» Размеры не имеют решающего значения

Слайд 34: Локализация и размеры определяют клинический синдром

Компрессия «корешка» Размеры не имеют решающего значения

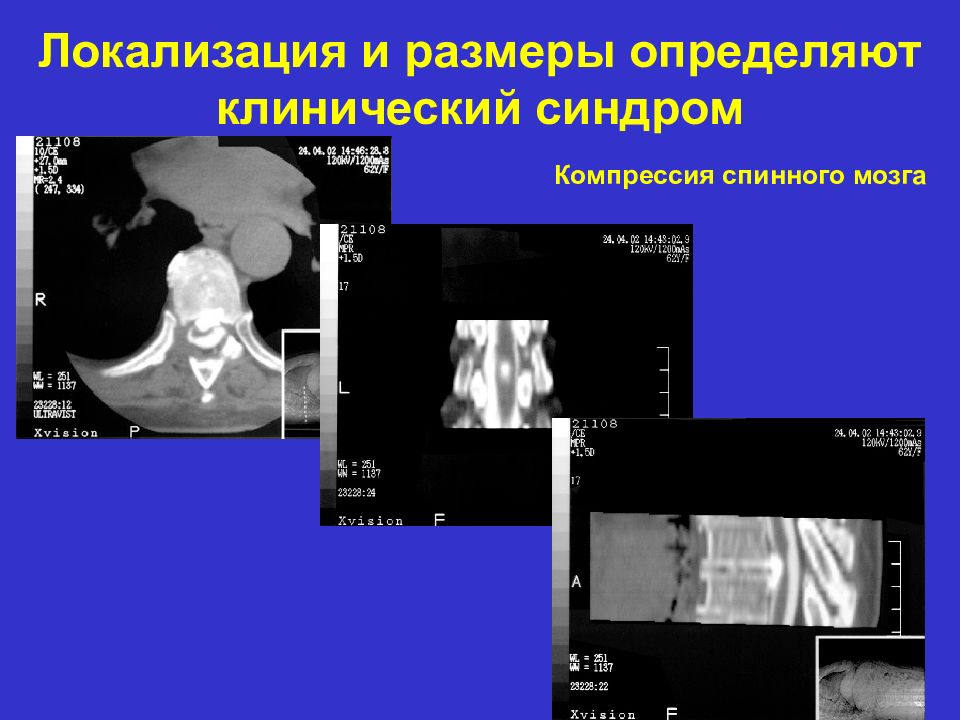

Слайд 35: Локализация и размеры определяют клинический синдром

Компрессия спинного мозга

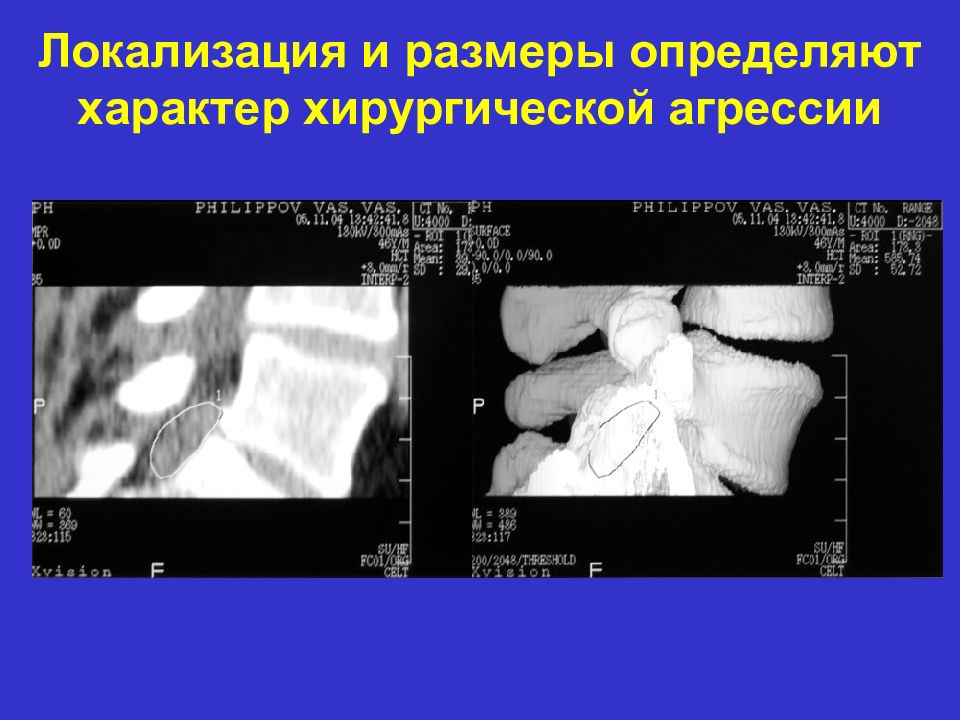

Слайд 39: Локализация и размеры определяют характер хирургической агрессии

Положение кальцината на мультипланарных и 3D- реконструкциях совпадают

Слайд 40: Локализация и размеры определяют характер хирургической агрессии

Положение кальцината на мультипланарных и 3D- реконструкциях совпадают

Слайд 41: Локализация и размеры определяют характер хирургической агрессии

Ошибки «планирования»

Слайд 42: Локализация и размеры определяют характер хирургической агрессии

Ошибки «планирования»

Слайд 43: Локализация и размеры определяют характер хирургической агрессии

Ошибки «планирования»

Слайд 44: Локализация и размеры определяют характер хирургической агрессии

Ошибки «планирования»

Слайд 45: Локализация и размеры определяют характер хирургической агрессии

Ошибки «планирования»

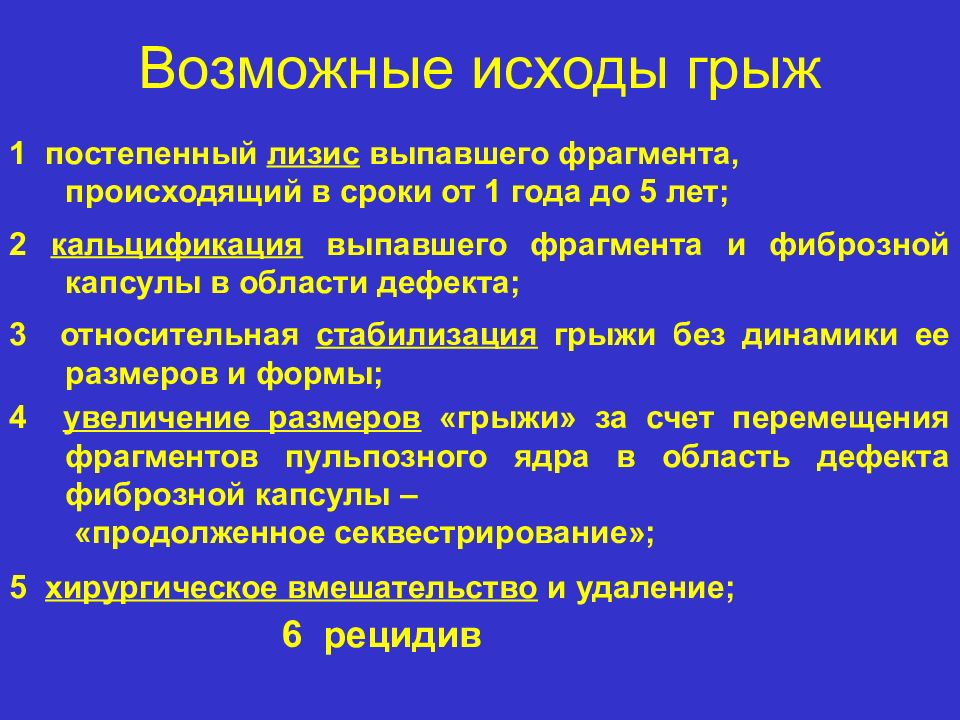

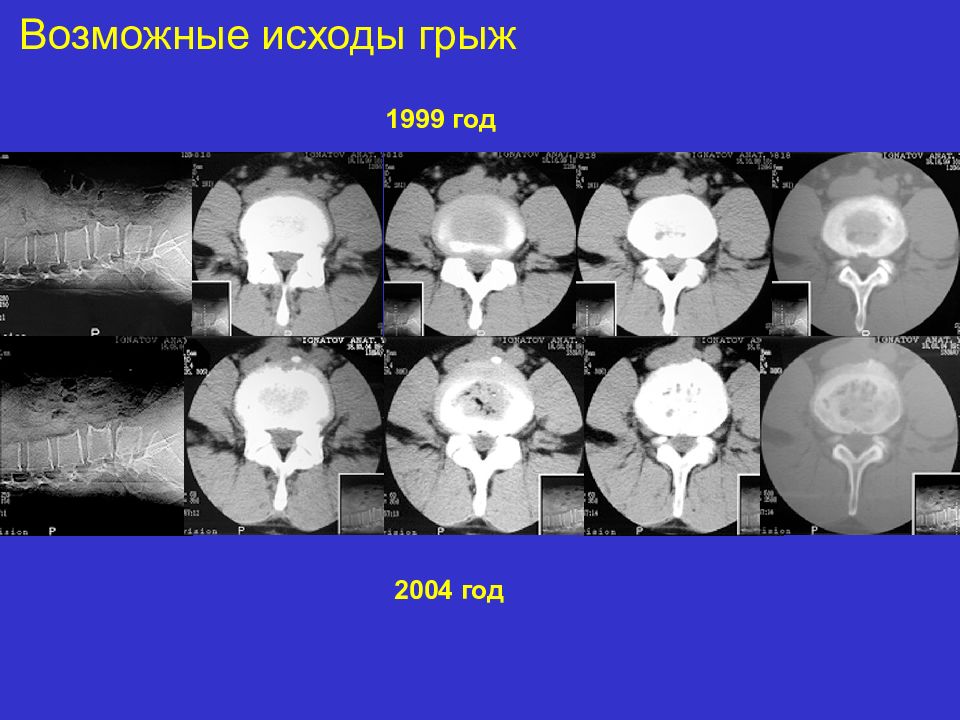

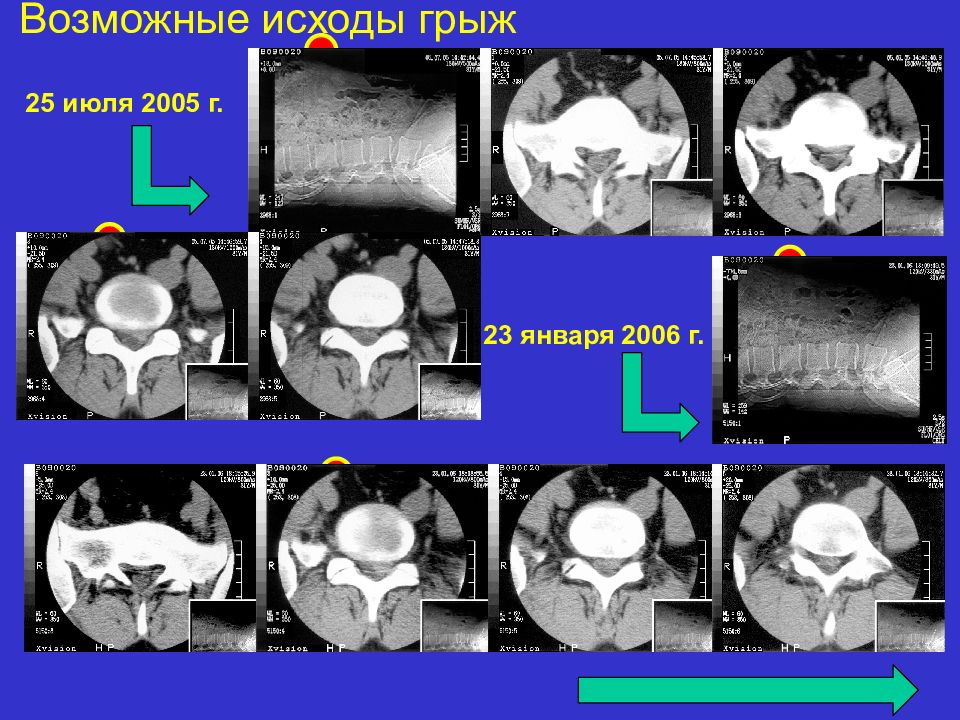

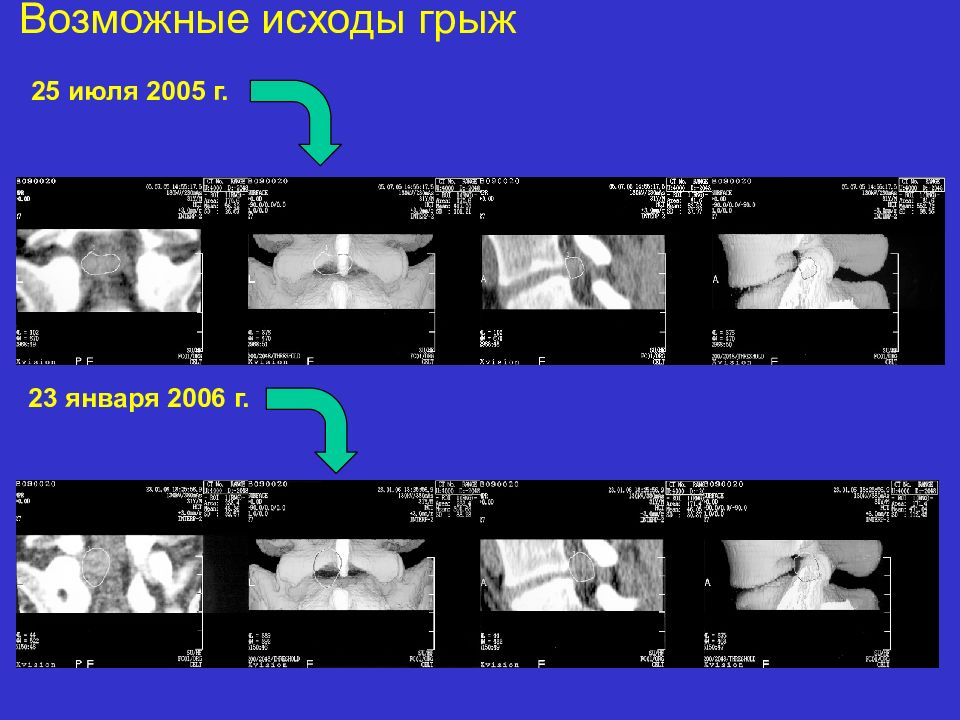

Слайд 46: Возможные исходы грыж

1 постепенный лизис выпавшего фрагмента, происходящий в сроки от 1 года до 5 лет; 2 кальцификация выпавшего фрагмента и фиброзной капсулы в области дефекта; 3 относительная стабилизация грыжи без динамики ее размеров и формы; 4 увеличение размеров «грыжи» за счет перемещения фрагментов пульпозного ядра в область дефекта фиброзной капсулы – «продолженное секвестрирование» ; 5 хирургическое вмешательство и удаление; 6 рецидив

Слайд 51: Инструментальная диагностика

Р ентгенологическое исследование (рентгенография, миелография, функциональная рентгенография) CT MRT

Слайд 52: Симптомы

Гипермобильность Изменение естественных изгибов позвоночника Уменьшение межтелевого промежутка Изменение структуры диска и фиброзной капсулы Изменение структуры субхондральной пластинки и губчатого вещества тела позвонка Изменение размеров диска Деформации диска

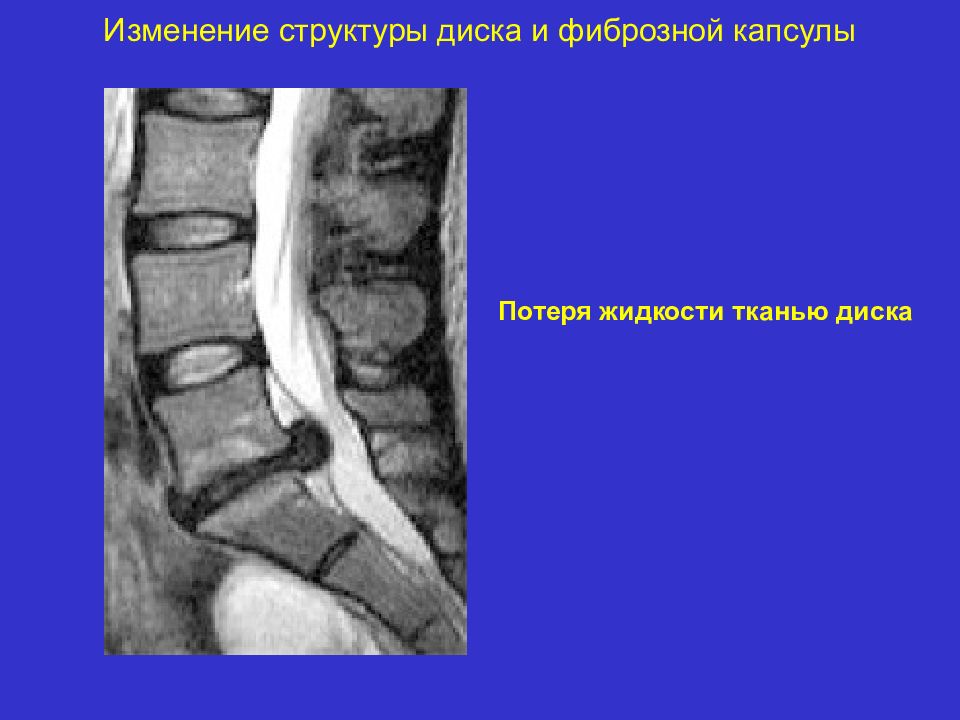

Слайд 60: Изменение структуры диска и фиброзной капсулы

Кальцификация пульпозного ядра Кальцификация грыжи диска Кальцификация фиброзной капсулы

Слайд 61: Изменение структуры диска и фиброзной капсулы

Потеря жидкости тканью диска

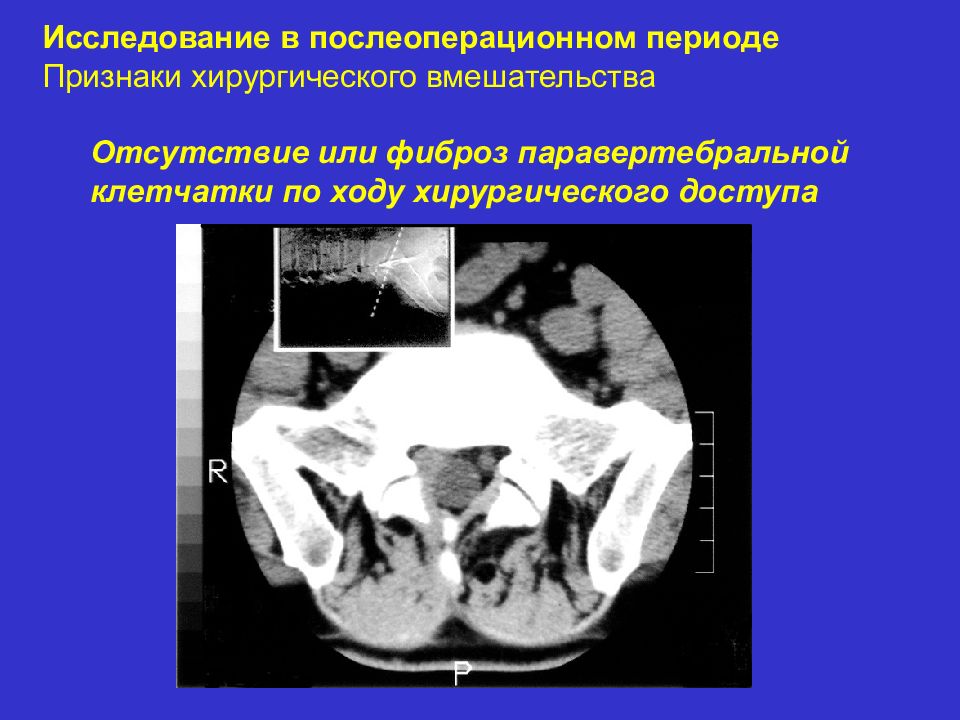

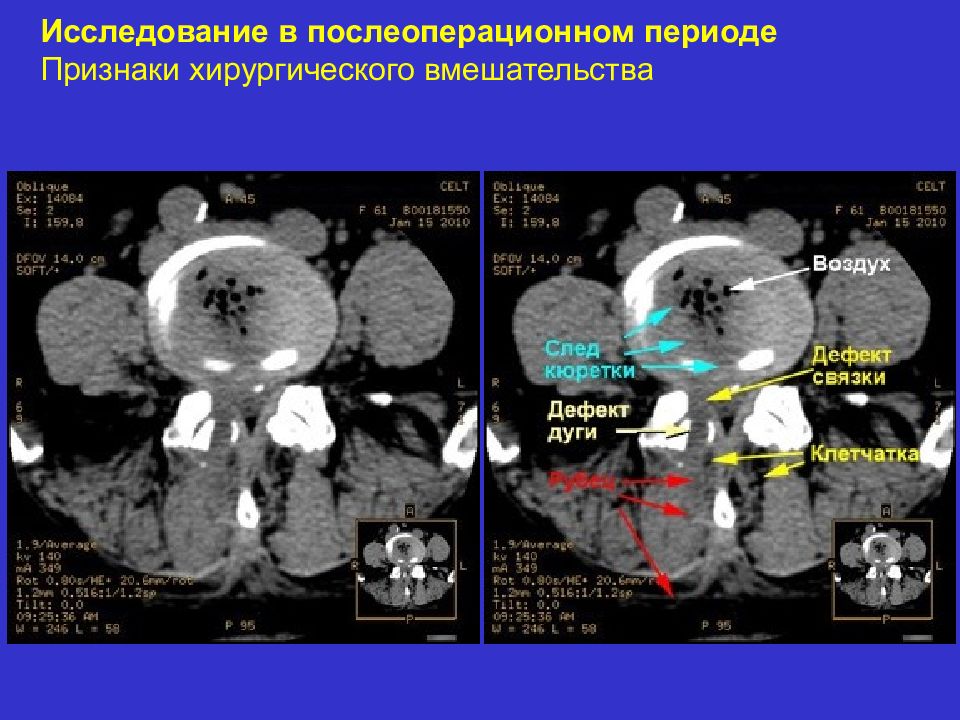

Слайд 63: Исследование в послеоперационном периоде Признаки хирургического вмешательства Рубец

Слайд 64: Исследование в послеоперационном периоде Признаки хирургического вмешательства Отсутствие или фиброз паравертебральной клетчатки по ходу хирургического доступа

Слайд 65: Исследование в послеоперационном периоде Признаки хирургического вмешательства Дефект дуги

Слайд 66: Исследование в послеоперационном периоде Признаки хирургического вмешательства Дефект дуги

Слайд 67: Исследование в послеоперационном периоде Признаки хирургического вмешательства Дефект дуги

Слайд 68: Исследование в послеоперационном периоде Признаки хирургического вмешательства Дефект желтой связки

Слайд 69: Исследование в послеоперационном периоде Признаки хирургического вмешательства Дефект желтой связки

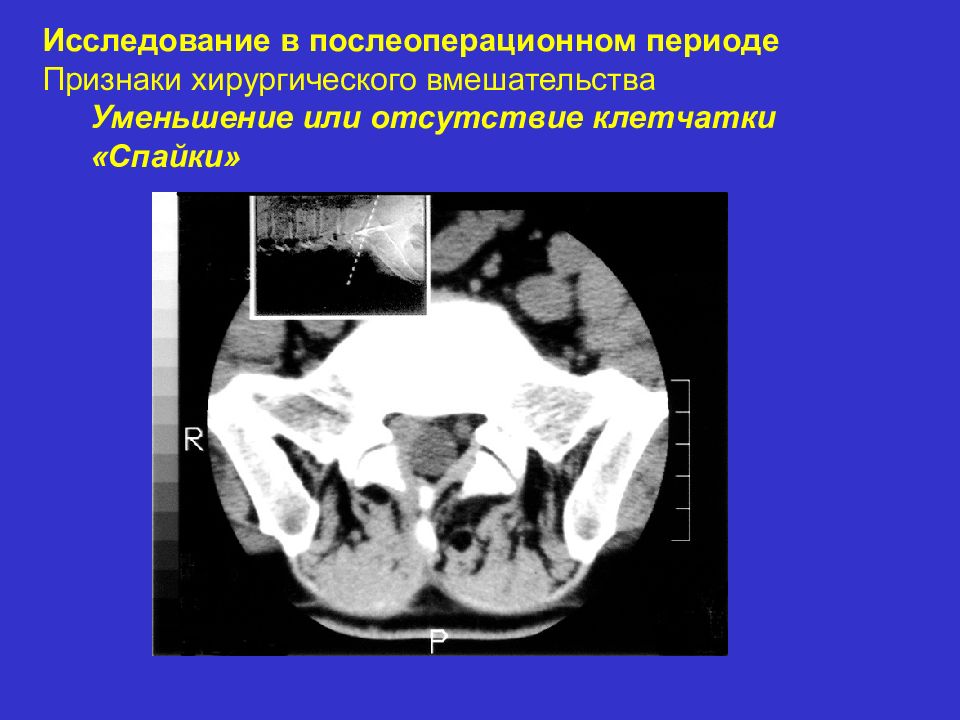

Слайд 70: Исследование в послеоперационном периоде Признаки хирургического вмешательства Уменьшение или отсутствие клетчатки «Спайки»

Слайд 71: Исследование в послеоперационном периоде Признаки хирургического вмешательства Следы от кюретки

Кюретка «Естественная» деформация лимбуса

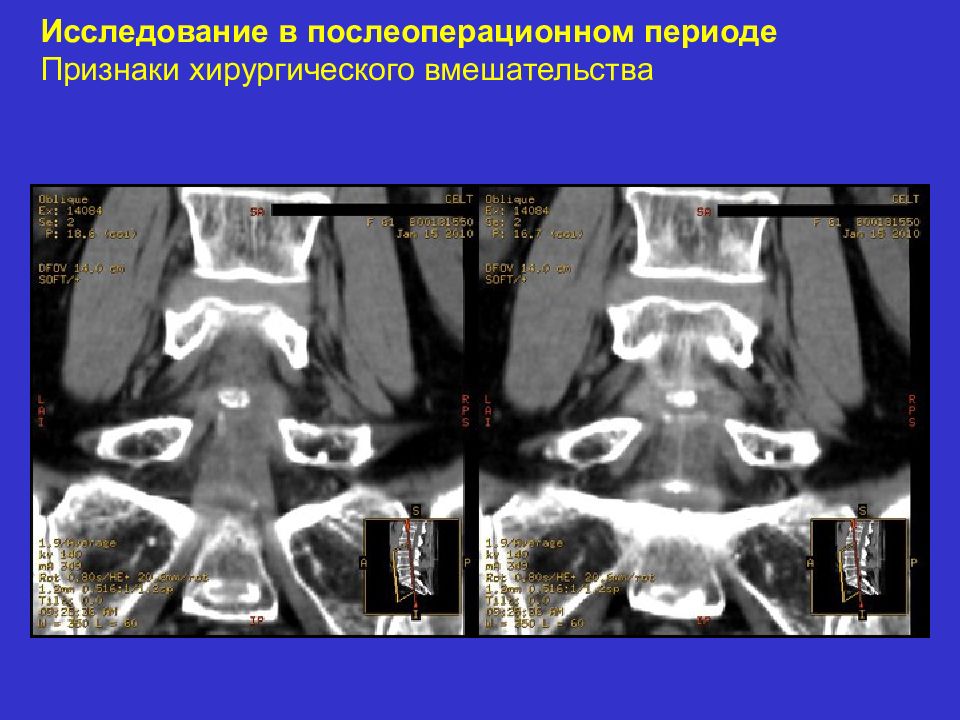

Слайд 72: Исследование в послеоперационном периоде Признаки хирургического вмешательства

Слайд 73: Исследование в послеоперационном периоде Признаки хирургического вмешательства

Слайд 74: Исследование в послеоперационном периоде Признаки хирургического вмешательства

Слайд 75: Исследование в послеоперационном периоде Признаки хирургического вмешательства

Слайд 76: Исследование в послеоперационном периоде Признаки хирургического вмешательства

Слайд 77: Исследование в послеоперационном периоде Признаки хирургического вмешательства

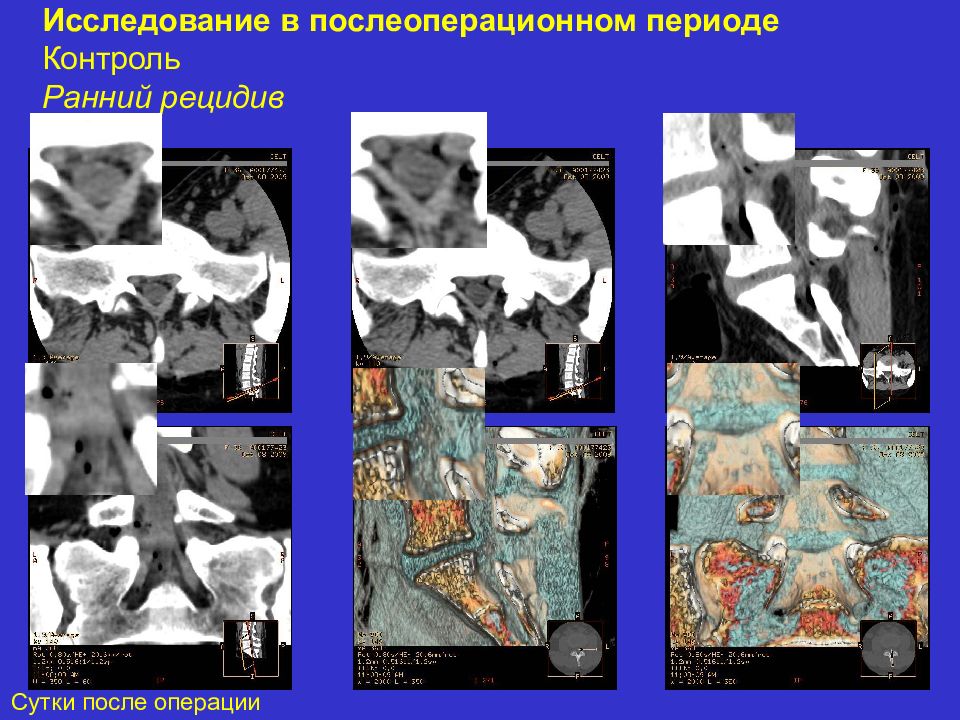

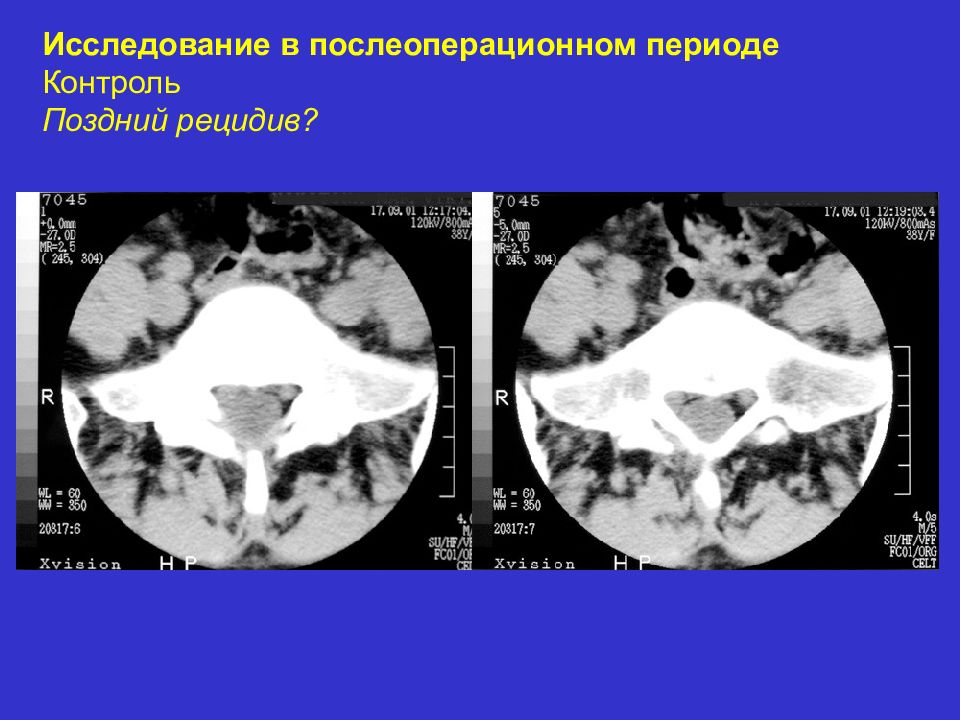

Слайд 78: Исследование в послеоперационном периоде Контроль Ранний рецидив

сутки 2 недели

Слайд 79: Исследование в послеоперационном периоде Контроль Ранний рецидив

Сутки после операции

Слайд 84: Исследование в послеоперационном периоде Контроль Состояние стабилизирующих конструкций

Слайд 85: Исследование в послеоперационном периоде Контроль Состояние стабилизирующих конструкций

Слайд 86: Исследование в послеоперационном периоде Контроль Состояние стабилизирующих конструкций

DIAM компании Medtronic

Слайд 87: Диагностическая ценность

Оценка диагностической ценности CT и MRT по критериям: прямые признаки дегенерации МД (изменение структуры диска) косвенные признаки дегенерации МД (изменение структуры кости и межтелевого промежутка) прямые признаки ГМД размеры грыжи диска и ее границы положение корешка по отношению к ГМД симптомы “выпадения” и обнаружение дефекта фиброзного кольца и задней продольной связки выявление спаечного процесса в позвоночном канале скелетотопия ГМД артефакты продолжительность исследования стоимость исследования

Слайд 88: Диагностическая ценность

- изменение интенсивности сигнала как в T1, так и в T2 выявляются при MRT очень рано, CT - признаки дегенерации диска практически не выявляются.

Слайд 89: Диагностическая ценность

- изменение структуры и формы компактной пластинки выявляются при CT во всех случаях, когда при MRT были выявлены прямые признаки дегенерации диска, они выявлялись и в тех случаях, когда прямые MRT-признаки еще отсутствовали. При использовании аппаратуры со средней и высокой напряженностью поля отмечается изменение интенсивности сигнала от подкорковых отделов губчатого вещества, выявляемое так же часто, как и косвенные признаки при CT.

Слайд 90: Диагностическая ценность

во всех случаях ГМД уверенно выявляются как при CT, так и при MRT вне зависимости от класса аппарата, при CT - как фрагмент патологической ткани отличной по плотности от нормальных тканей, составляющих содержимое позвоночного канала; при MRT - как патологическая ткань, обладающая сигналом отличным по интенсивности.

Слайд 91: Диагностическая ценность

Размеры ГМД точно измеряются как при CT, так и при MRT. При «шаговой» CT погрешность возникает при измерении вертикального размера и определяется толщиной среза. При использовании простого спирального сканирования ошибка не превышает 1-2 мм. и не имеет клинического значения, при MSCT погрешноть не больше 0,5-0,625мм. При MRT все размеры определяются точно, сагиттальный - при использовании сагиттальных проекций. Как при MRT, так и при CT в сегментах, расположенных краниальнее L5-S1 при субъективной оценке соотношения размеров ГМД и позвоночного канала возникают пространственные искажения, обусловленные формой тел позвонков.

Слайд 92: Диагностическая ценность

Границы ГМД уверенно определяются как при CT, так и при MRT и не отличаются во всех исследованиях, однако на аксиальных срезах, полученных на MR томографах с низкой напряженностью поля их четкость значительно хуже, чем при CT. Этот недостаток может быть устранен ценой значительного увеличения времени сбора данных при исследовании.

Слайд 93: Диагностическая ценность

Расположение корешка почти всегда можно проследить как при CT, так и при MRT выше и ниже уровня компрессии. При CT дифференцируется только дуральная воронка, при MRT со средней и высокой напряженностью поля в большинстве случаев раздельно визуализируется дуральная воронка, чувствительный и двигательный корешок. При CT такая дифференцировка возможна только при интратекальном введении контрастного препарата. На уровне компрессии воронка корешка четко не дифференцируется ни при CT, ни при MRT.

Слайд 94: Диагностическая ценность

Признаки “выпадения” ГМД: при CT возможна только оценка косвенных симптомов выпадения - форма фрагмента патологической ткани и его значительная дислокация краниальнее или каудальнее диска. При MRT с использованием поля высокой и средней напряженности на сагиттальных срезах почти всегда возможно обнаружение дефекта фиброзного кольца и задней продольной связки, на аксиальных срезах дефект определяется значительно труднее.

Слайд 95: Диагностическая ценность

Спаечный процесс достоверно не определяется ни при CT, ни при MRT, возможна только косвенная оценка; иногда возможно получить дополнительную информацию при CT миело- или эпидурографии.

Слайд 96: Диагностическая ценность

Скелетотопия возможна при обоих видах исследований, однако при CT значительно четче дифференцируется костная структура и границы кортикальной пластинки, кальцинаты в связочном аппарате позвоночника, что имеет значение при хирургическом вмешательстве. Планирование хирургического доступа значительно проще при использовании 2D мультипланарных реконструкций и 3D реконструкций в CT исследованиях.

Слайд 97: Диагностическая ценность

Артефакты при CT возникают при избыточном весе пациента, что проявляется понижением качества изображения из-за ухудшения соотношения сигнал-шум и появлением “зернистости” изображения. Это обстоятельство затрудняет дифференцировку мелких структур и ухудшает визуализацию на границе раздела малоконтрастных сред. При использовании MRT с высокой напряженностью поля возникают артефакты, вызванные высокой интенсивностью сигнала от эпидуральной жировой клетчатки и затрудняющие визуализацию границ дурального мешка, воронок корешков, границ ГМД. Артефакты в значительной мере устраняются при применении пакета программ “жироподавления”.

Слайд 98: Диагностическая ценность

Продолжительность исследования (чистое время сканирования) при «шаговой» CT в 3-4 раза меньше, чем при MRT, а при MSCT исчисляется секундами.

Слайд 99: Диагностическая ценность

Стоимость CT исследования в 1.5-2 раза ниже, чем MRT.

Последний слайд презентации: CT в диагностике заболеваний позвоночника: Диагностическая ценность

Таким образом: в диагностике и планировании хирургического вмешательства при ГМД на поясничном уровне в настоящее время CT и MRT имеют конкурирующее значение и дополняют друг друга. MRT дает возможность получить более детальное отображение мягких тканей позвоночного канала, связочного аппарата позвоночника, в значительной степени проигрывает в наглядности при планировании хирургического подхода. Детализация мягкотканных структур пока не дает реальных преимуществ перед CT т. к. не находит практического применения. Вместе с тем, доступность (скорость, цена) CT в настоящее время делает метод более предпочтительным.