Н.М. Страхов выделил стадии литогенеза: 1. Стадия седиментогенеза 2. Стадия диагенеза 3. Стадия катагенеза 4. Стадия раннего гипергенеза. Перенос вещества и осадконакопление на стадии седименто-генеза осуществляется тремя способами – это позволило выделить три класса: 1. Механических осадков 2. Химических осадков 3. Биохимических осадков. В зависимости от стадий в классе выделяют генетические ряды.

Слайд 3: 1. Класс механических осадков

МПИ образуются в результате механической дифференциации обломочного материала в процессе переноса и осадконакоп-ления. В зависимости от степени дифференциации выделяют два подкласса. 1.1. Подкласс месторождения обломочных горных пород и отложений. Полезные ископаемые используются в строительной отрасли. 1.1.1. Седиментогенетический ряд – МПИ связаны с современными отложениями. Это залежи глин, аллювиаль-ные и прибрежно-морские отложения песчано-гравийных материалов, озерные залежи глин и песка. 1.1.2. Седиментодиакатагенетический ряд – МПИ песчаников, аргиллитов, мергеля – сырье для цемента.

Слайд 4: 1.2. Подкласс россыпи

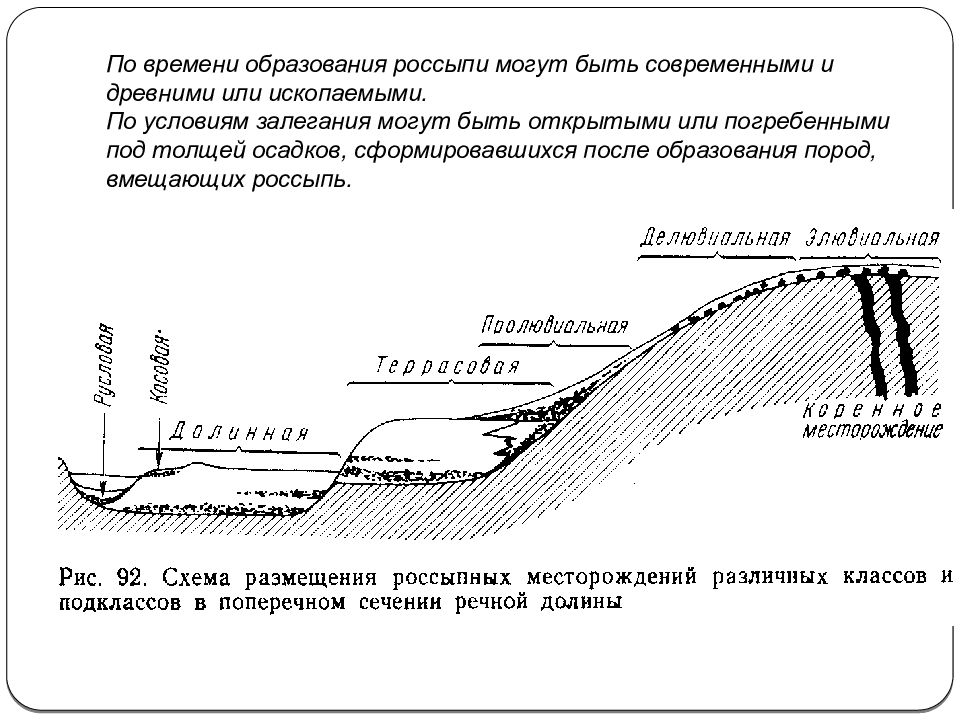

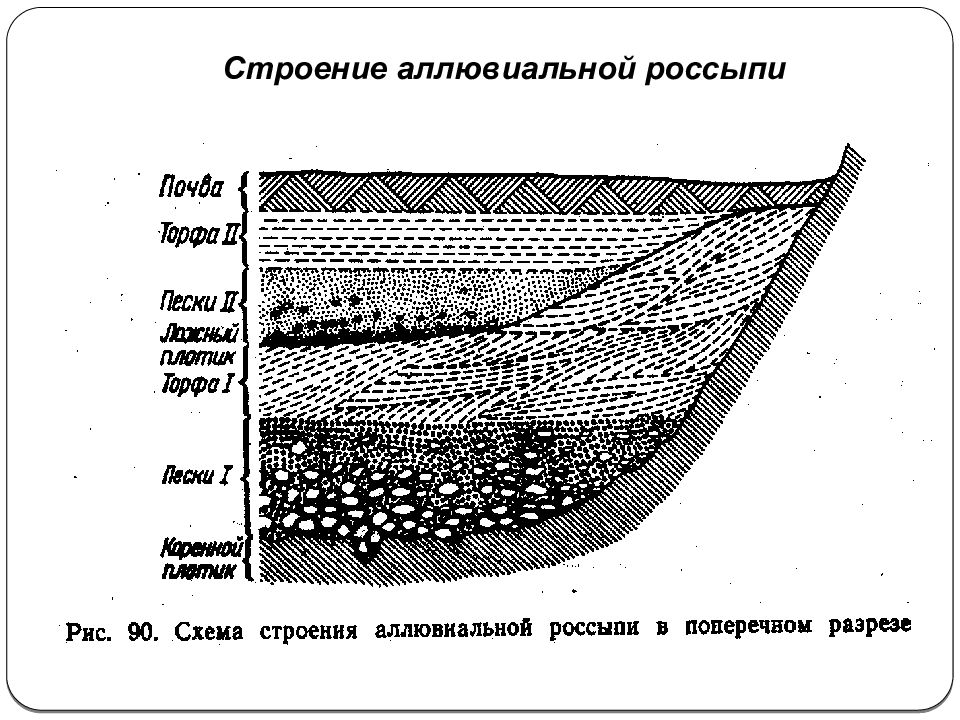

МПИ россыпей формируются вследствие концентрации цен-ных минералов с высокой плотностью среди обломочных отложений, возникающих в процессе разрушения и пере-отложения вещества горных пород и коренных МПИ у поверхности Земли. Образование россыпей связано с физическим и химическим выветриванием. По механизму накопления полезных компонентов (генезису) выделяются следующие россыпи: 1. Делювиальные – на склонах. 2. Пролювиальные – у подножья склонов. 3. Аллювиальные – в речном аллювии. 4. Прибрежно-морские, литоральные – вдоль берегов морей, океанов, озер. 5. Эоловые – в результате деятельности ветра. 6. Гляциальные (ледниковые) – ледниковая деятельность.

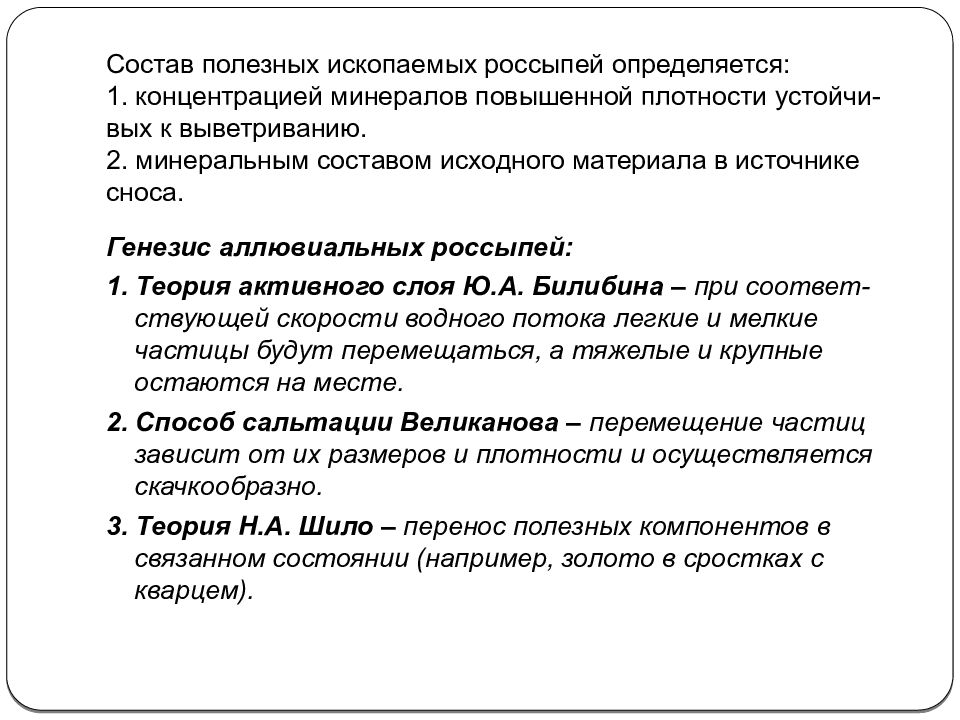

Слайд 7: Состав полезных ископаемых россыпей определяется: 1. концентрацией минералов повышенной плотности устойчи-вых к выветриванию. 2. минеральным составом исходного материала в источнике сноса

Генезис аллювиальных россыпей: 1. Теория активного слоя Ю.А. Билибина – при соответ-ствующей скорости водного потока легкие и мелкие частицы будут перемещаться, а тяжелые и крупные остаются на месте. 2. Способ сальтации Великанова – перемещение частиц зависит от их размеров и плотности и осуществляется скачкообразно. 3. Теория Н.А. Шило – перенос полезных компонентов в связанном состоянии (например, золото в сростках с кварцем).

Слайд 8: 2. Класс химических осадков

2.1. Подкласс осадки и концентраты из истинных растворов. 2.1.1. Седиментогенетический ряд – МПИ представлены: - воды мирового океана ( Mg, Br, NaCl, пресная вода); - современные отложения солей в солеродных бассейнах прибрежно-морских и лагунных, межконтинентальных рифтах (Красное море), озерах. Полезные ископаемые: NaCl, Na 2 SO 4 - тенардит, Na 2 SO 4 *10H 2 O - мирабилит, Na 2 CO 3 *10 H 2 O –сода. Образование осадка связано с пересыщением рапы, которое может происходить на испарительном г/х барьере – термофильная седиментация и на температурном г/х барьере – криофильная седиментация.

Слайд 9: 2.1.2. Седиментодиагенетический ряд

МПИ представлены ископаемыми залежами солей, связанными с галогенной (эвапоритовой) формацией. Тектоническое положение МПИ. Приурочены к синеклизам платформ, предгорным прогибам, которые образуются в коллизионную стадию и входят в молассовую надформацию. Положение МПИ в разрезе определяется возрастным положением, так как соленакопление сопровождает эпохи завершения крупных геотектонических циклов. 1. Байкальский цикл (кембрий) - Сибирская платформа. 2. Каледонский цикл D -, Белорусский, Саскачеванский бассейны. 3. Герцинский цикл P 1 kg – Верхнекамский бассейн. 4. Киммерийский цикл J 3 -K 1 – Среднеазиатский бассейн. 5. Альпийский цикл N – Прикарпатский бассейн.

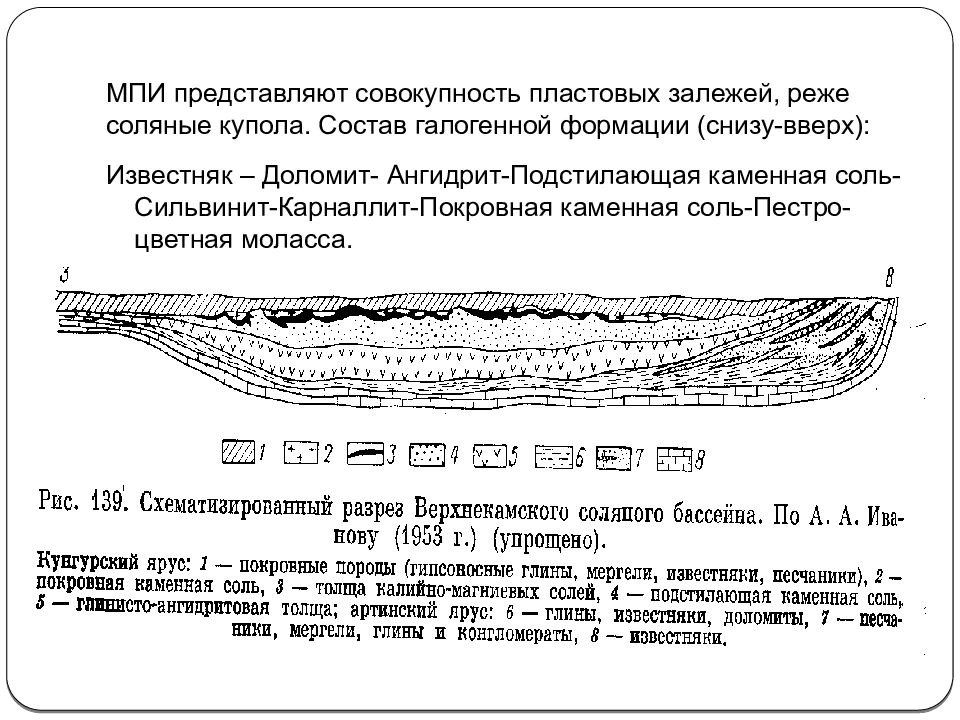

Слайд 10: МПИ представляют совокупность пластовых залежей, реже соляные купола. Состав галогенной формации (снизу-вверх):

Известняк – Доломит- Ангидрит-Подстилающая каменная соль-Сильвинит-Карналлит-Покровная каменная соль-Пестро-цветная моласса.

Слайд 11: Гипотезы образования

Порядок кристаллизации солей из растворов морской воды зависит от их исходного состава и количества, пределов совместной раствори-мости, температуры и времени испарения. Образование МПИ происходит по схеме рапного бассейна. 1. Н. Курнаков, Я. Вант-Гофф – из морской воды последовательно отлагаются кальцит-доломит-галит-сильвин-сложные и простые сульфаты натрия, калия и магния. 2. М.Г. Валяшко солеродные бассейны делит на два типа: 1) Рапное озеро – в ассоциации с рапой (густой раствор с плотностью 1,3 г/см 3 ) последовательно накапливаются карбонаты, гипс, галит и сильвинит. 2) «Сухое» озеро – преобладает твердая масса солей, в межзерновом пространстве которых имеется маточный рассол. Кристаллизация К и Mg солей из маточного рассола в сухом озере может происходить лишь в условиях его накопления прогибах и испарения с открытой поверхности.

Слайд 12: 2.2. Подкласс осадки из коллоидных растворов

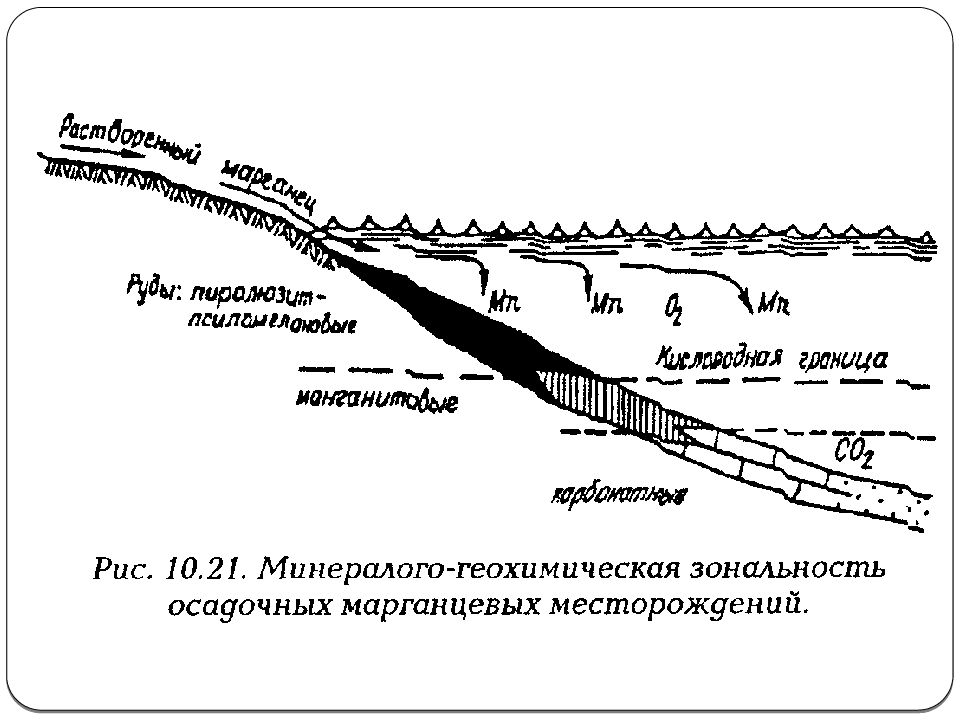

К подклассу относятся МПИ Al-Fe-Mn. 2.2.1. Седиментогенетический ряд – современное накопле-ние происходит в озерно-болотных, речных условиях, железо-марганцевые конкреции дна океана. Образование в прибрежно-морских условиях. 1. Миграция в сорбированном виде и накопление вместе с коллоидными частицами. Например, золото и уран в черных сланцах. 2. Механическое осаждение – более крупные частицы могут накапливаться механическим путем. 3. Обратная модель образования Al-Fe-Mn – явление апвеллинга.

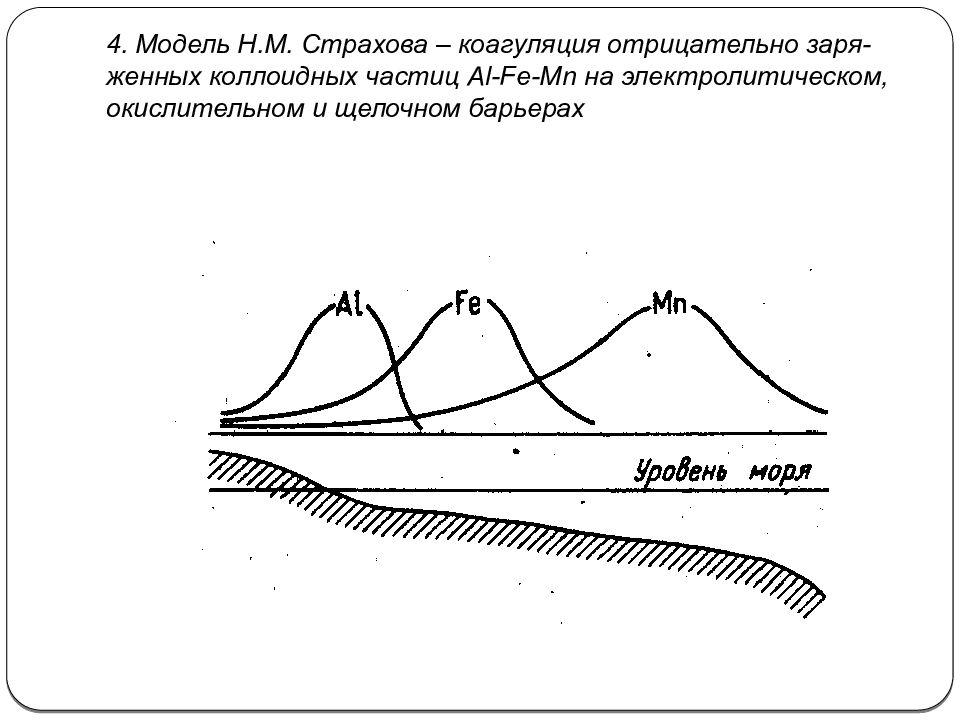

Слайд 13: 4. Модель Н.М. Страхова – коагуляция отрицательно заря-женных коллоидных частиц Al-Fe-Mn на электролитическом, окислительном и щелочном барьерах

Слайд 14: 2.2.2. Седиментодиагенетический ряд

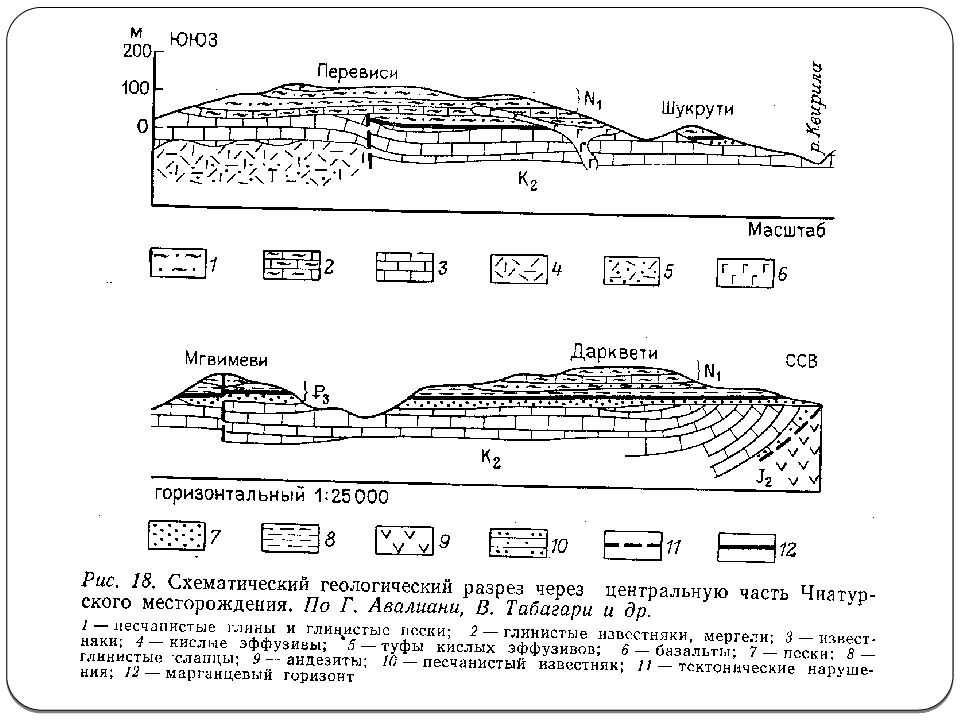

Ископаемые залежи МПИ чаще связаны с карбонатными и терригенными трансгрессивно залегающими фациаль-ными комплексами. По фациальным условиям различают: - континетальные месторождения характерные для плат-форм, например, Тихвинское местрождение бокситов, залегающее в палеореках нижнего карбона, Лисаковское месторождение бурого железняка, приуроченное к палеогеновой речной сети; - прибрежно-морские, располагающиеся в геосинклинальных областях, например, месторождение бокситов СУБР, и платформенные месторождения марганца, например, Чиатурское (Грузия), Никопольское (Украина).

Слайд 17

СУБР – Северо-Уральский бокситоносный район. Залежи бокситов имеют форму пластов, линз, лентовидную и гнездо-образную. Характерна раскарстованная поверхность подошвы залежей. В состав боксита входят: глино-зем, оксиды железа (гематит, гидрогематит, гетит, гидрогетит), кремнезем, оксиды титана.

Слайд 18: 3. Класс биохимических осадков

3.1. Подкласс биогенный – накопление полезных ископаемых происходит на биогенных барьерах. 3.1.1. Седиментогенетический ряд На побережьях морей накапливаются толщи ракушечника, на континентах в болотах – сапропель (органический ил). 3.1.2. Диагенетический ряд - карбонатная формация: известняк-ракушняк (Одесса, Керчь), ракушечные фосфориты; - кремнистая формация: горные породы – диатомиты, трепел, опока; - терригенно-органогенная формация: глауконитовые пески, насыщенные ракушками (Вятско-Камские меловые фосфориты, ракушки замещены фофоритом); - терригенная угленосная формация: характерна для платформенных областей, стадия раннего диагенеза – торф, позднего диагенеза – бурый уголь.

Слайд 19: 3.1.3. Катагенетический ряд

К данному ряду относятся месторождения ископаемого каменного угля, представляющие собой литифицированные торф и сапропель. По месту накопления различают: - лимнические угли – континентальные, озерно-болотные условия. - паралические угли – прибрежно-морские условия. По региональному геологическому положению угленосные формации подразделяют: 1. Платформенные залегают в чехле древних и молодых платформ (Подмосковный, Канско-Ачинский, Тунгусский). 2. Геосинклинальные (Донецкий, Кузнецкий, Печорский). 3. Промежуточные встречаются в посторогенных прогибах, испытавших полуплатформенный тектоничес-кий режим (Челябинский, Минусинский, Экибастузский).

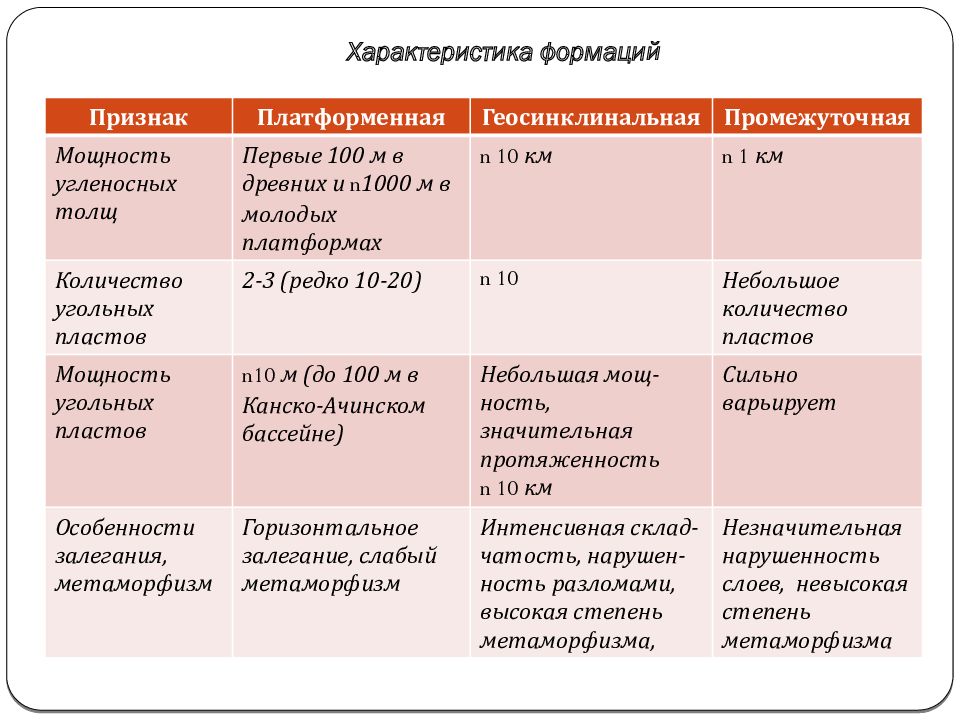

Слайд 20: Характеристика формаций

Признак Платформенная Геосинклинальная Промежуточная Мощность угленосных толщ Первые 100 м в древних и n 1000 м в молодых платформах n 10 км n 1 км Количество угольных пластов 2-3 (редко 10-20) n 10 Небольшое количество пластов Мощность угольных пластов n10 м (до 100 м в Канско-Ачинском бассейне) Небольшая мощ-ность, значительная протяженность n 10 км Сильно варьирует Особенности залегания, метаморфизм Горизонтальное залегание, слабый метаморфизм Интенсивная склад-чатость, нарушен-ность разломами, высокая степень метаморфизма, Незначительная нарушенность слоев, невысокая степень метаморфизма

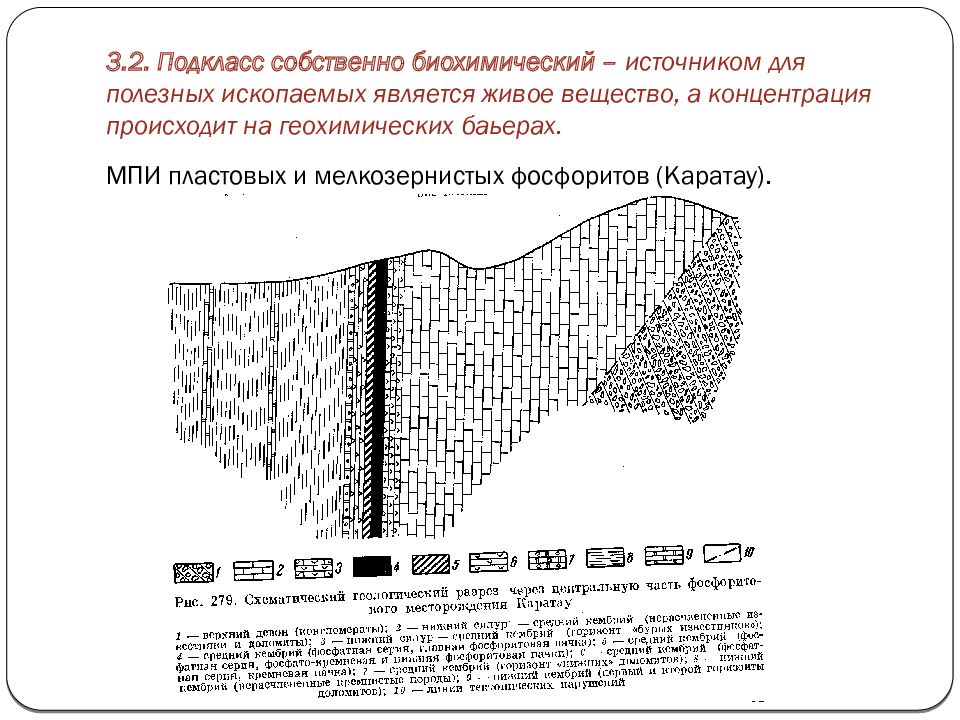

Слайд 21: 3.2. Подкласс собственно биохимический – источником для полезных ископаемых является живое вещество, а концентрация происходит на геохимических баьерах

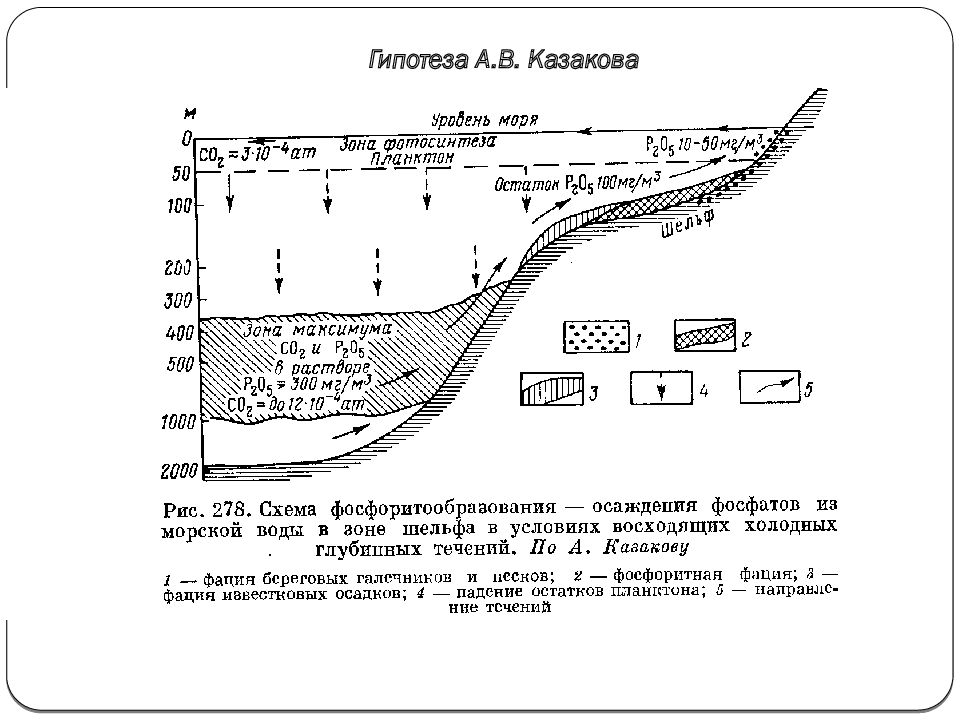

МПИ пластовых и мелкозернистых фосфоритов (Каратау).