Первый слайд презентации: Раздел 3. Основы седиментологии

Основные вопросы: 1. Обстановки образования (фации) обломочных пород-коллекторов: а) континентальные (речные) б) переходные (дельтовые) в) морские (прибрежно- и глубоководноморские) 2. Обстановки образования (фации) карбонатных пород-коллекторов

Слайд 2: Базовая терминология

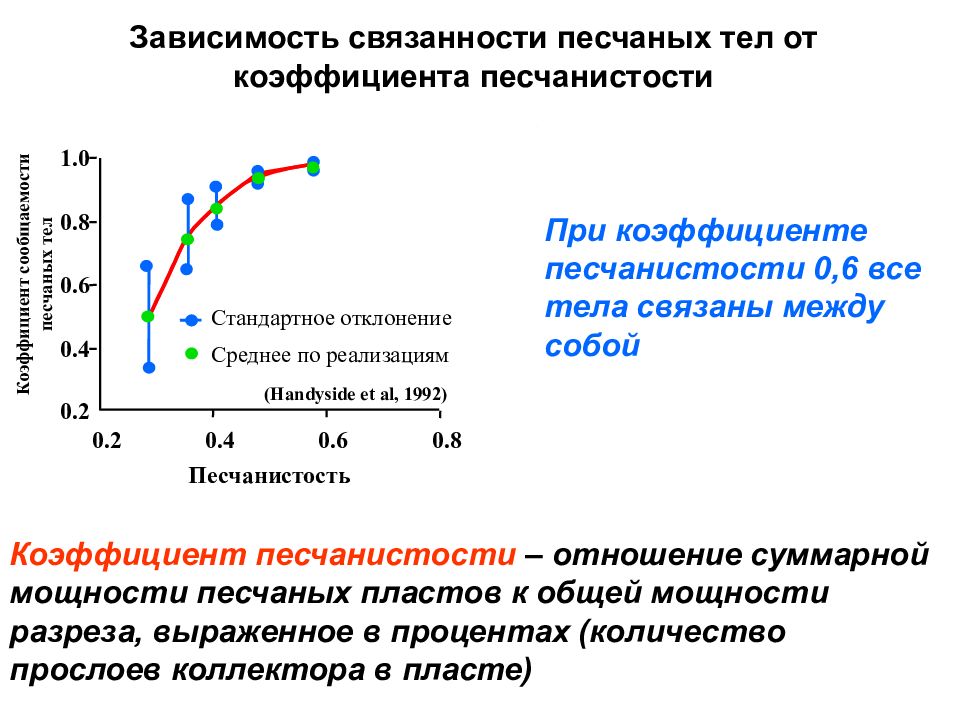

Фация – это определенный тип осадочной породы, возникший в определенных физико-географических условиях, отличающихся от условий соседних осадочных пород. Коэффициент песчанистости – отношение суммарной мощности песчаных пластов к общей мощности разреза, выраженное в процентах (количество прослоев коллектора в пласте)

Слайд 3

Обстановки осадконакопления Континентальные обстановки Вулканогенные обстановки Аллювиальный конус Эоловые пески Ледниковые отложения Озерные отложения Лагуна Река и пойма Прибрежная и мелководноморская обстановки Шельф Дельта Побережье Эстуарий Континентальный склон Подводный конус выноса Глубоководно морская обстановка Океаническое дно Эпиконтинентальное море

Слайд 4

а) Континентальные (речные) обстановки образования обломочных пород-коллекторов

Слайд 5

Формы речных каналов Спрямленный Меандрирующий Одиночный канал Разветвленные каналы – «анастомозирующие» Без канальных баров С канальными барами - сплетенные

Слайд 6: Кому нужны эти типы речных систем???

коллектор 1. Меандрирующие реки 2. Сплетенные реки

Формируются в пределах аллювиальных равнин с низкими градиентами уклонов, где расходы воды невелики и относительно постоянны. Характерной особенностью рек является регулярное смещение изгибов русел и сопутствующее ему боковое приращение меандровых песчаных отмелей. Отложения меандрирующих рек представлены: 1) русловыми (бары-побочни) и 2) внерусловыми (береговые валы, пески пойменных разливов) песчаными телами -коллекторами

Слайд 8

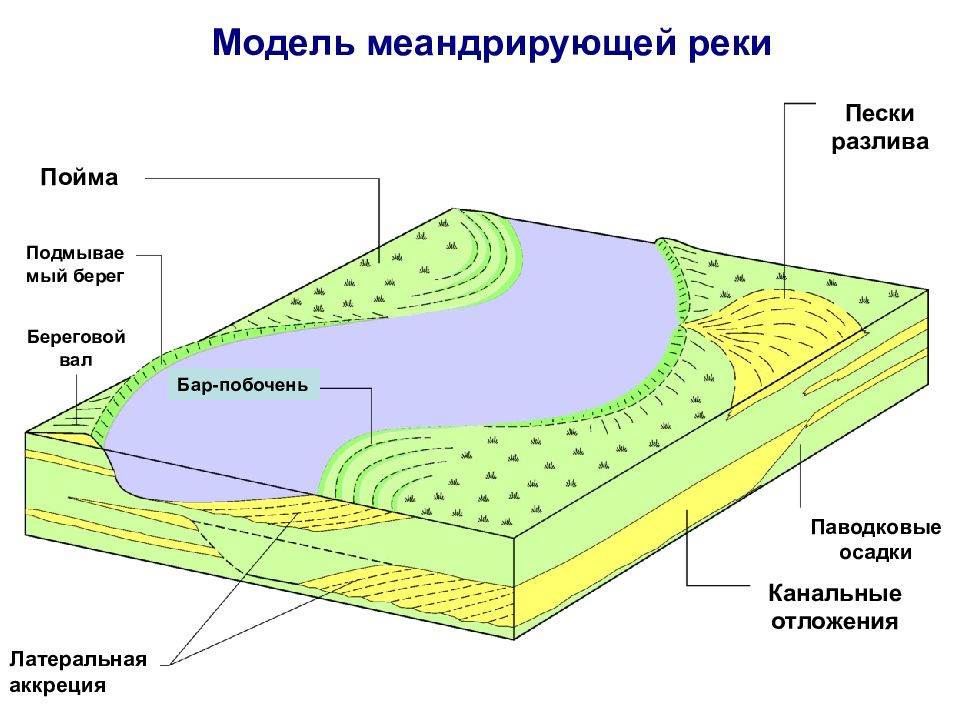

Модель меандрирующей реки Пески разлива Паводковые осадки Канальные отложения Латеральная аккреция Бар-побочень Пойма Подмываемый берег Береговой вал

Слайд 10

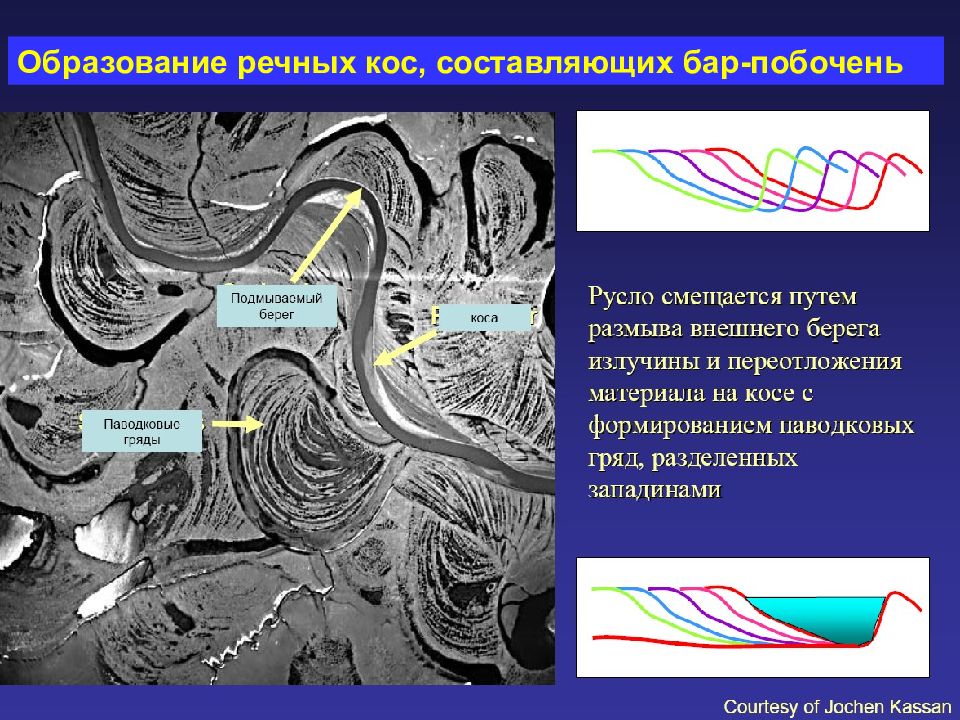

Прирусловой бар представляет собой серию вытянутых субпараллельно береговой линии черепитчато залегающих гребней песка и гравия, накапливающихся на выпуклом берегу излучины в процессе её миграции в направлении вогнутого берега. 1. Выпуклые прирусловые отмели (бары-побочни)

Слайд 11: Меандрирующие потоки

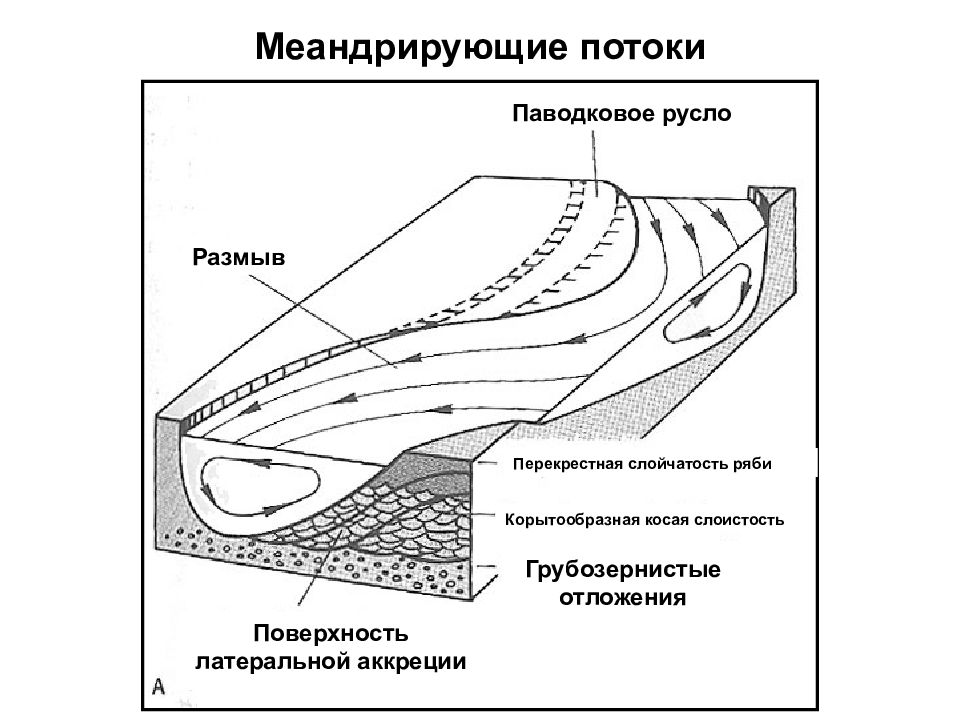

Поверхность латеральной аккреции Грубозернистые отложения Корытообразная косая слоистость Перекрестная слойчатость ряби Паводковое русло Размыв

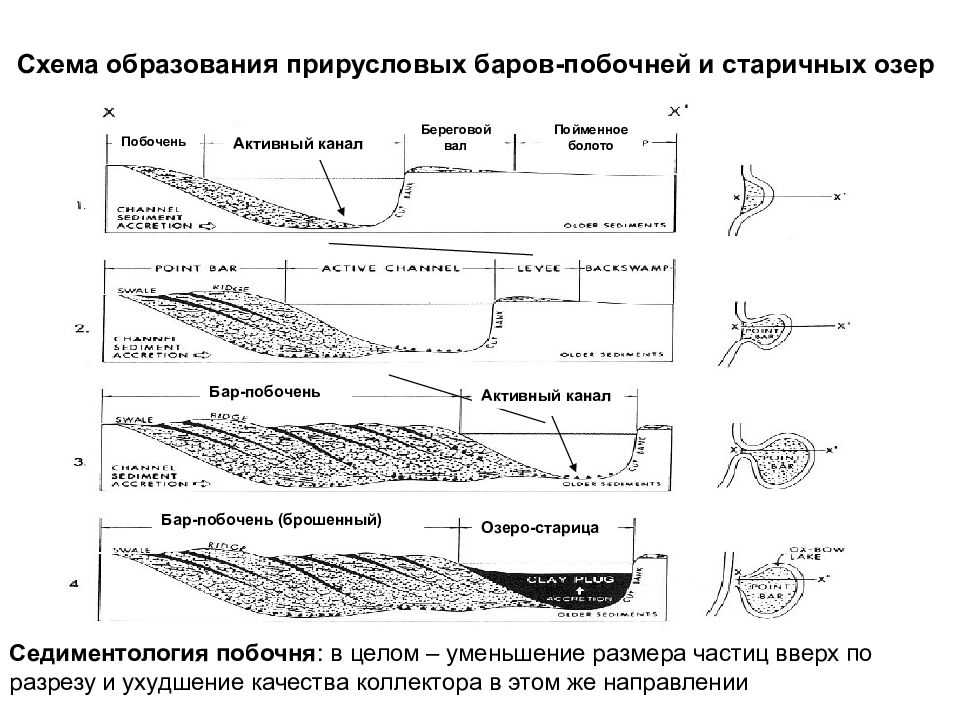

Активный канал Береговой вал Побочень Пойменное болото Активный канал Бар-побочень Озеро-старица Бар-побочень (брошенный) Седиментология побочня : в целом – уменьшение размера частиц вверх по разрезу и ухудшение качества коллектора в этом же направлении

Слайд 15

Пески пойменных разливов приносятся паводковыми водами реки, которые прорывают береговой вал и разливаются в пределах поймы. Состоят из материала, переносимого во взвеси (это глина, алеврит и мелкий песок), поэтому их коллекторские свойства обычно весьма умеренные. 2. Пески пойменных разливов

Слайд 16

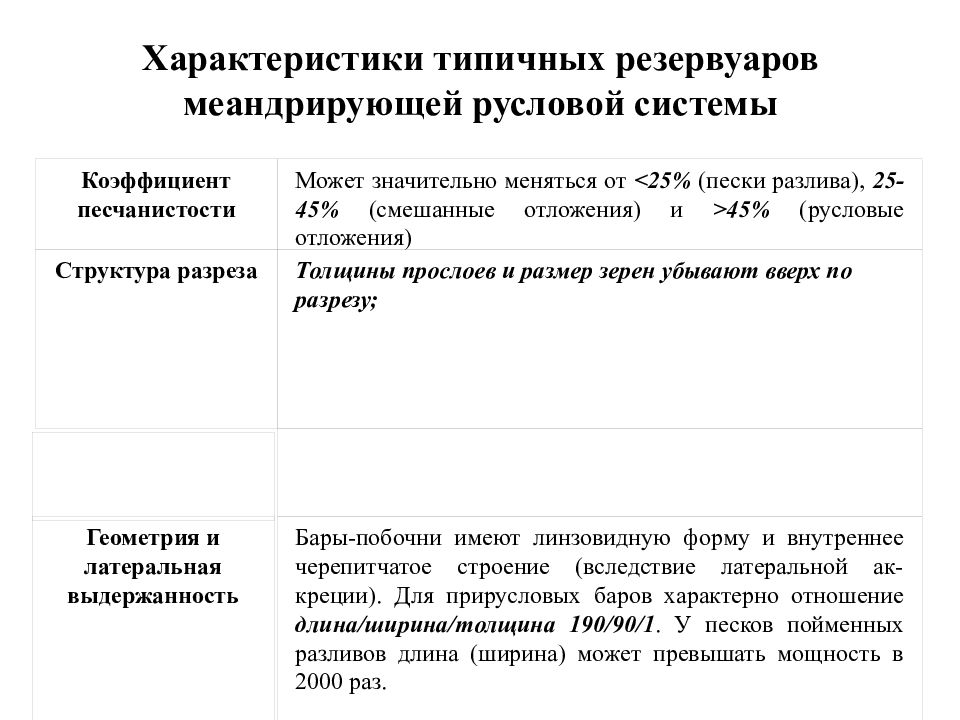

Может значительно меняться от <25% (пески разлива), 25-45% (смешанные отложения) и >45% (русловые отложения) Толщины прослоев и размер зерен убывают вверх по разрезу; Бары-побочни имеют линзовидную форму и внутреннее черепитчатое строение (вследствие латеральной ак-креции). Для прирусловых баров характерно отношение длина/ширина/толщина 190/90/1. У песков пойменных разливов длина (ширина) может превышать мощность в 2000 раз. Характеристики типичных резервуаров меандрирующей русловой системы Коэффициент песчанистости Структура разреза Геометрия и латеральная выдержанность

Слайд 17

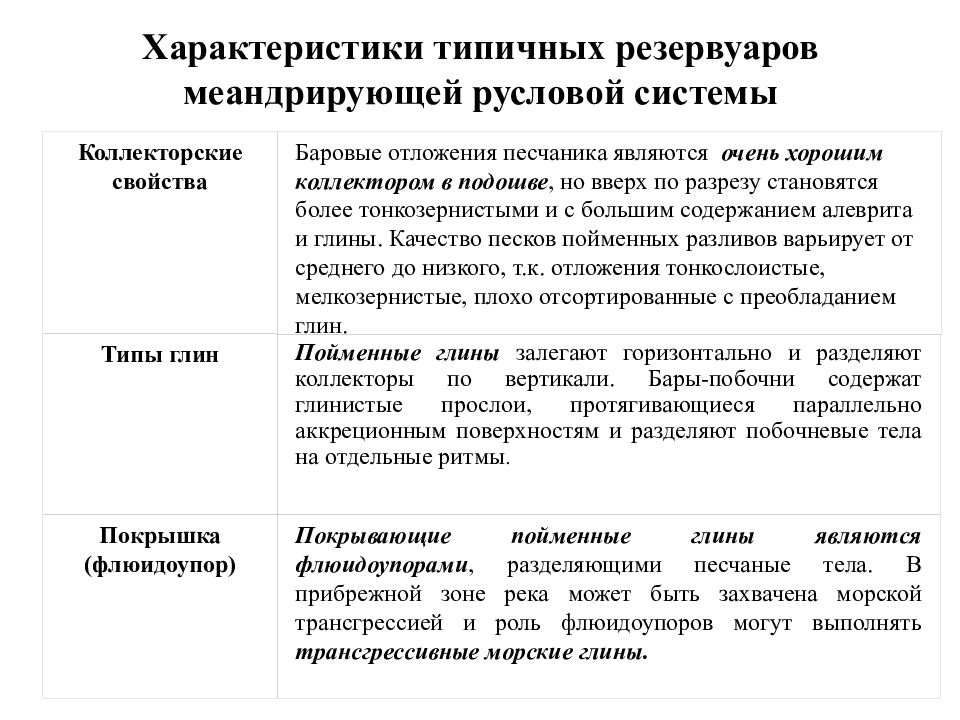

Коллекторские свойства Баровые отложения песчаника являются очень хорошим коллектором в подошве, но вверх по разрезу становятся более тонкозернистыми и с большим содержанием алеврита и глины. Качество песков пойменных разливов варьирует от среднего до низкого, т.к. отложения тонкослоистые, мелкозернистые, плохо отсортированные с преобладанием глин. Типы глин Пойменные глины залегают горизонтально и разделяют коллекторы по вертикали. Б ары -побочни содержат глинистые прослои, протягивающиеся параллельно аккреционным поверхностям и разделяют побочневые тела на отдельные ритмы. Покрышка (флюидоупор) Покрывающие пойменные глины являются флюидоупорами, разделяющими песчаные тела. В прибрежной зоне река может быть захвачена морской трансгрессией и роль флюидоупоров могут выполнять трансгрессивные морские глины. Характеристики типичных резервуаров меандрирующей русловой системы

Слайд 18

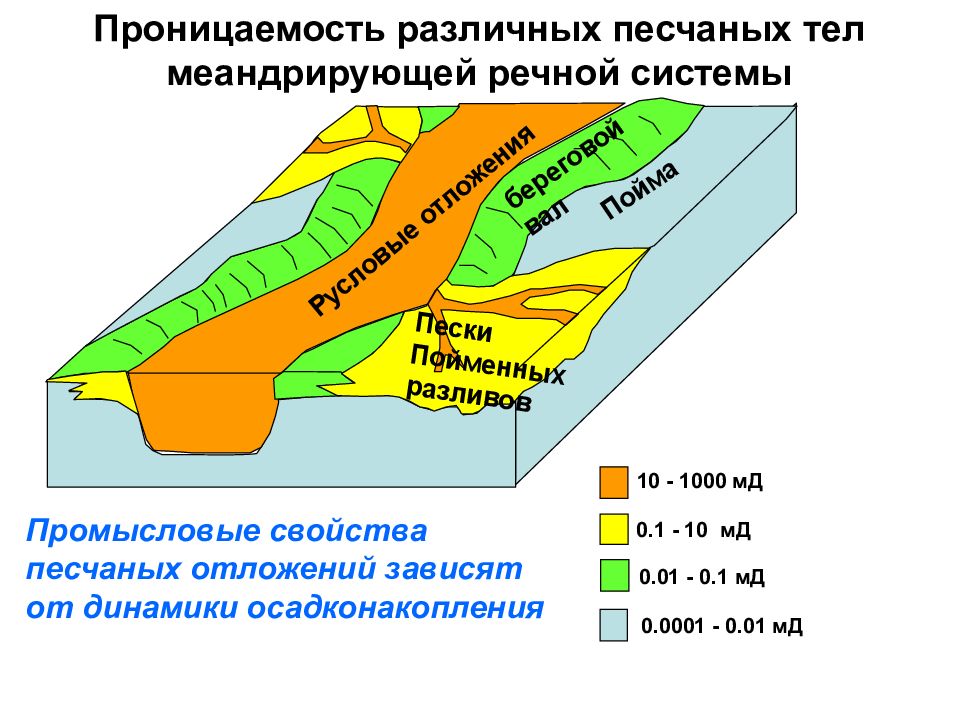

0.1 - 10 мД 10 - 1000 мД 0.01 - 0.1 мД 0.0001 - 0.01 мД Русловые отложения Пески Пойменных разливов Пойма береговой вал Проницаемость различных песчаных тел меандрирующей речной системы Промысловые свойства песчаных отложений зависят от динамики осадконакопления

Слайд 19

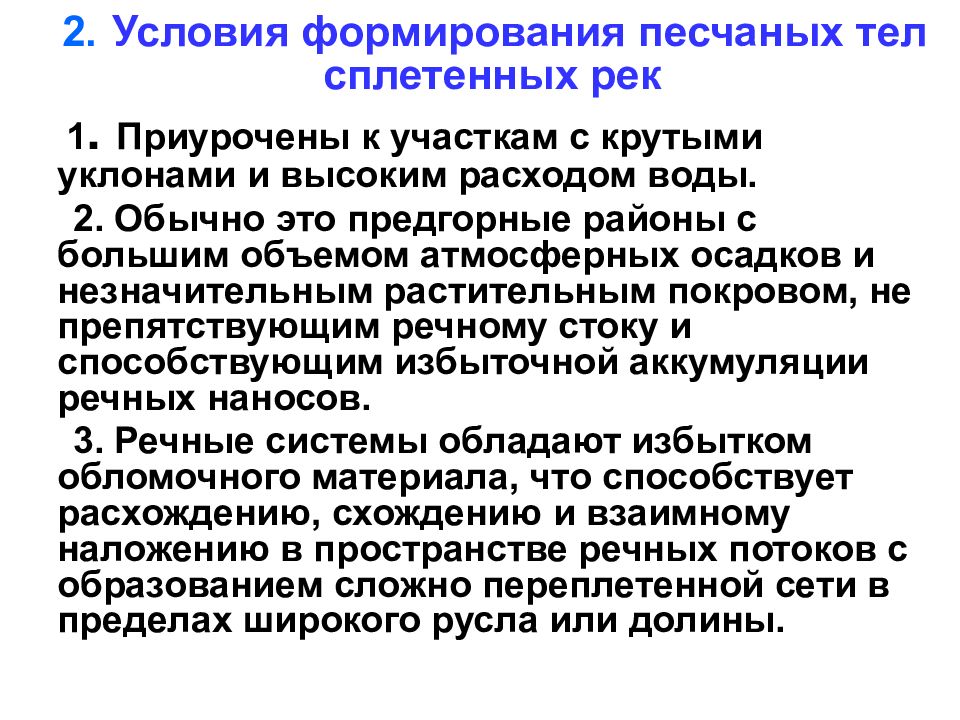

2. Условия формирования песчаных тел сплетенных рек 1. Приурочены к участкам с крутыми уклонами и высоким расходом воды. 2. Обычно это предгорные районы с большим объемом атмосферных осадков и незначительным растительным покровом, не препятствующим речному стоку и способствующим избыточной аккумуляции речных наносов. 3. Речные системы обладают избытком обломочного материала, что способствует расхождению, схождению и взаимному наложению в пространстве речных потоков с образованием сложно переплетенной сети в пределах широкого русла или долины.

Слайд 20: Типы обломочных отложений сплетенных рек

1 Отложения руслового канала (остаточного гравия) 2 Отложения баров-осередков 1 2 1 2

Слайд 22

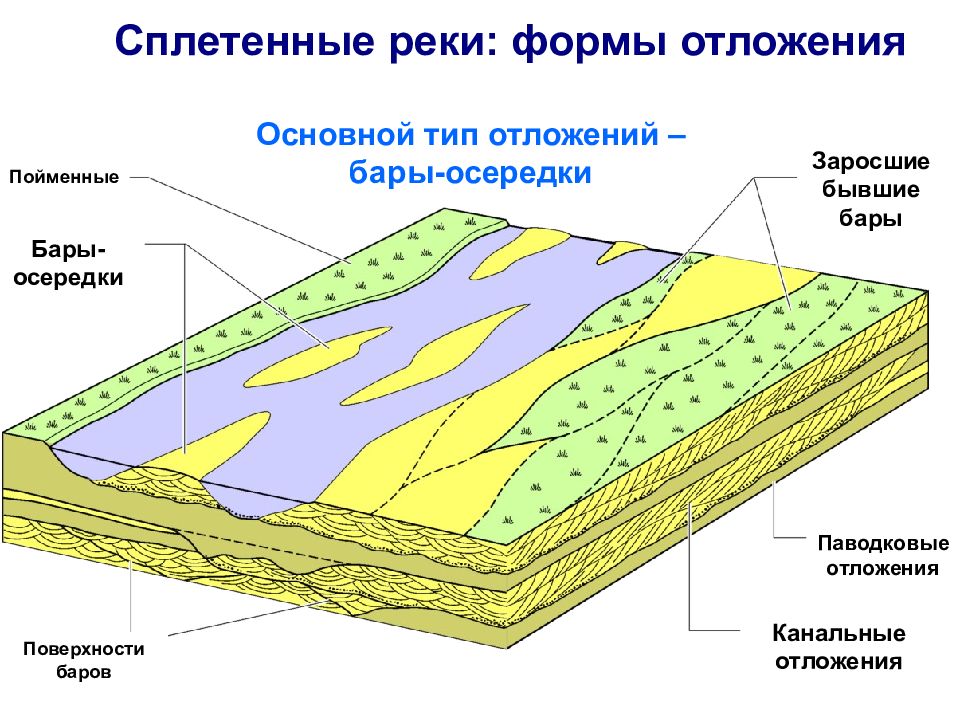

Сплетенные реки : формы отложения Пойменные Заросшие бывшие бары Паводковые отложения Канальные отложения Поверхности баров Бары-осередки Основной тип отложений – бары-осередки

Слайд 23

Сплетенные реки : латеральная миграция Активный канал Заполненные каналы Пойма Канальные пески Паводковые осадки Песчаный коллектор представляет собой покровообразные тела хорошего качества, разделенные пойменными глинами

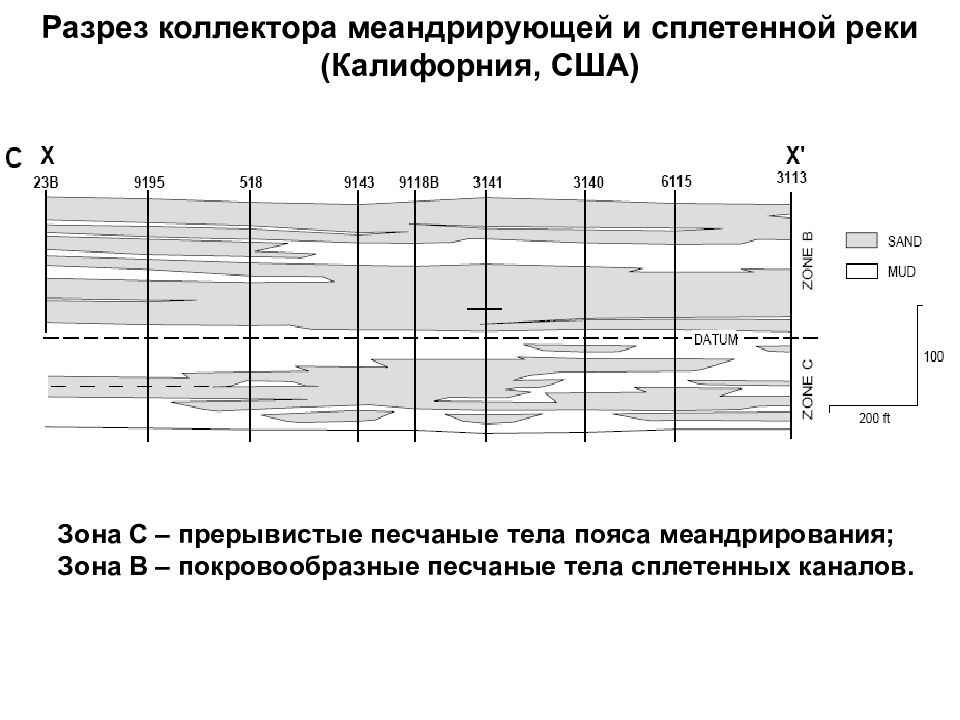

Слайд 24: Разрез коллектора меандрирующей и сплетенной реки (Калифорния, США)

Зона С – прерывистые песчаные тела пояса меандрирования; Зона В – покровообразные песчаные тела сплетенных каналов.

Слайд 25

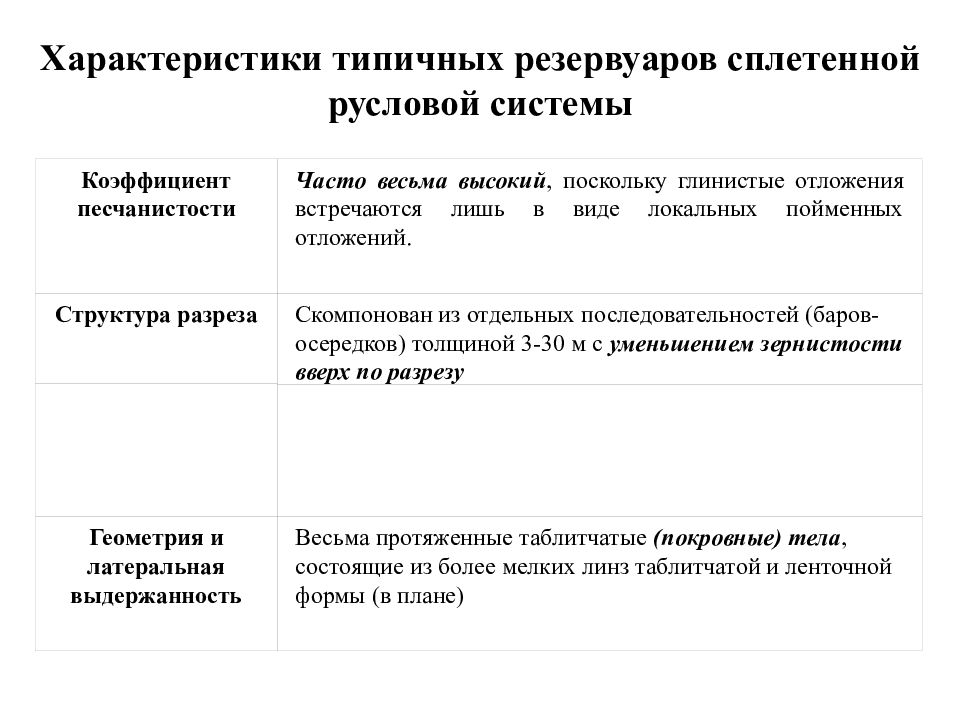

Коэффициент песчанистости Часто весьма высокий, поскольку глинистые отложения встречаются лишь в виде локальных пойменных отложений. Структура разреза Скомпонован из отдельных последовательностей (баров-осередков) толщиной 3-30 м с уменьшением зернистости вверх по разрезу Геометрия и латеральная выдержанность Весьма протяженные таблитчатые (покровные) тела, состоящие из более мелких линз таблитчатой и ленточной формы (в плане) Характеристики типичных резервуаров сплетенной русловой системы

Слайд 26

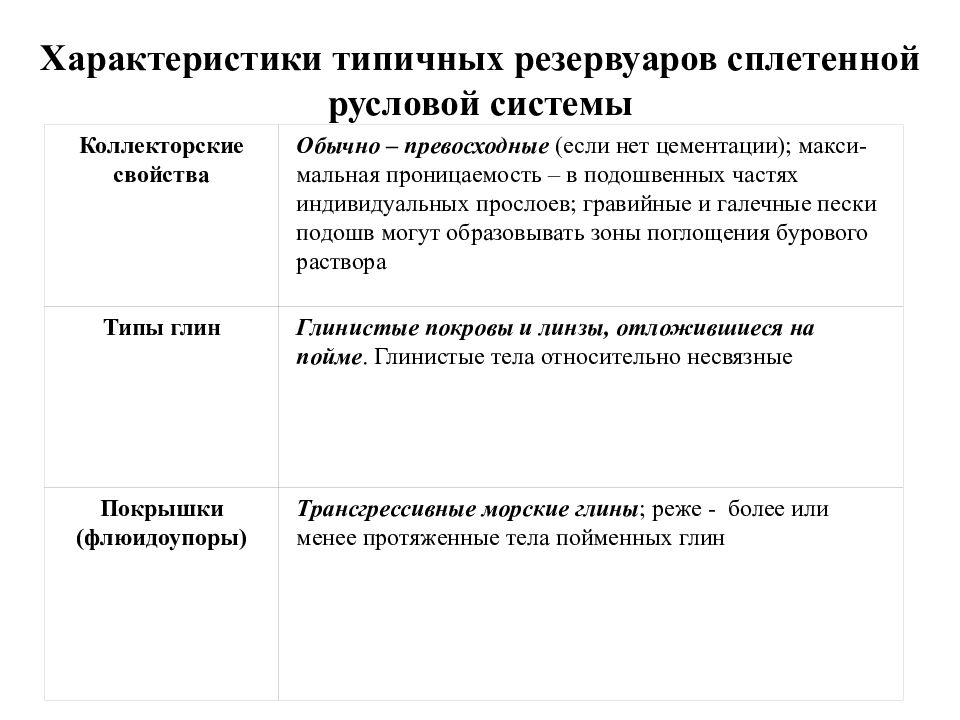

Коллекторские свойства Обычно – превосходные (если нет цементации); макси-мальная проницаемость – в подошвенных частях индивидуальных прослоев; гравийные и галечные пески подошв могут образовывать зоны поглощения бурового раствора Типы глин Глинистые покровы и линзы, отложившиеся на пойме. Глинистые тела относительно несвязные Покрышки (флюидоупоры) Трансгрессивные морские глины ; реже - более или менее протяженные тела пойменных глин Характеристики типичных резервуаров сплетенной русловой системы

Слайд 27: Зависимость связанности песчаных тел от коэффициента песчанистости

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 Коэффициент сообщаемости песчаных тел Песчанистость Стандартное отклонение Среднее по реализациям (Handyside et al, 1992) . При коэффициенте песчанистости 0,6 все тела связаны между собой Коэффициент песчанистости – отношение суммарной мощности песчаных пластов к общей мощности разреза, выраженное в процентах (количество прослоев коллектора в пласте)

Слайд 28

б) переходные (дельтовые) обстановки образования песчаных тел-коллекторов

Слайд 29: Дельтовые отложения

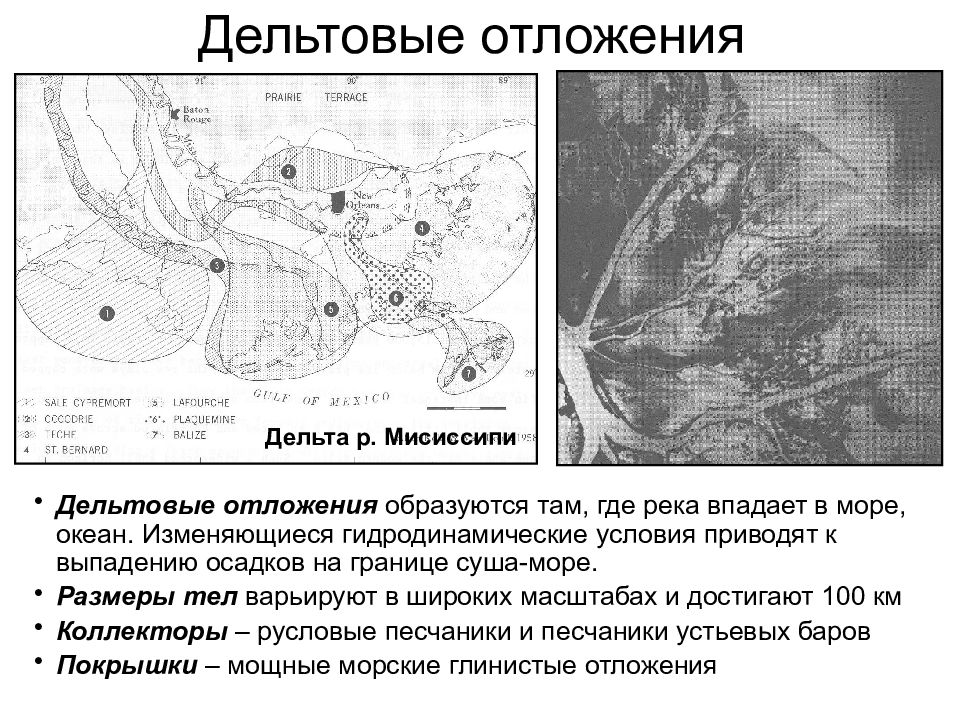

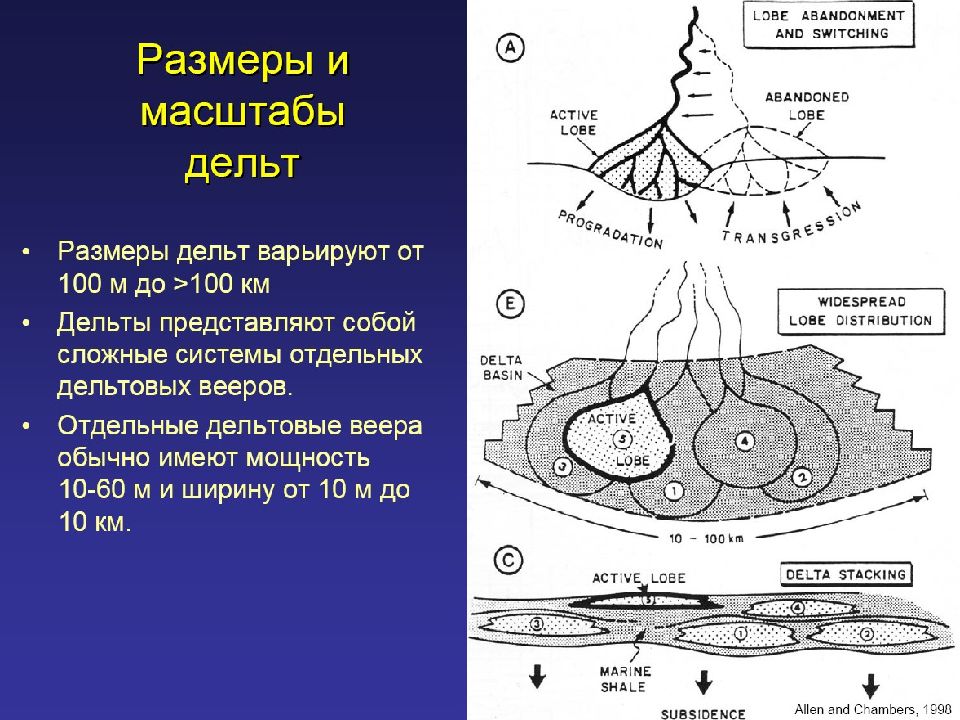

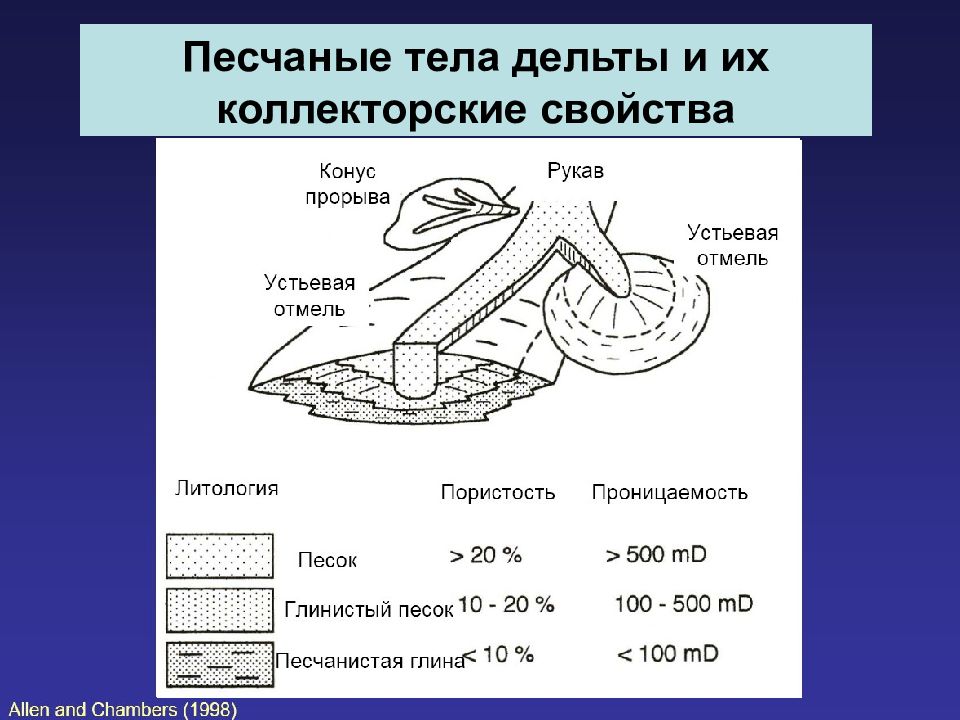

Дельтовые отложения образуются там, где река впадает в море, океан. Изменяющиеся гидродинамические условия приводят к выпадению осадков на границе суша-море. Размеры тел варьируют в широких масштабах и достигают 100 км Коллекторы – русловые песчаники и песчаники устьевых баров Покрышки – мощные морские глинистые отложения Дельта р. Мисиссипи

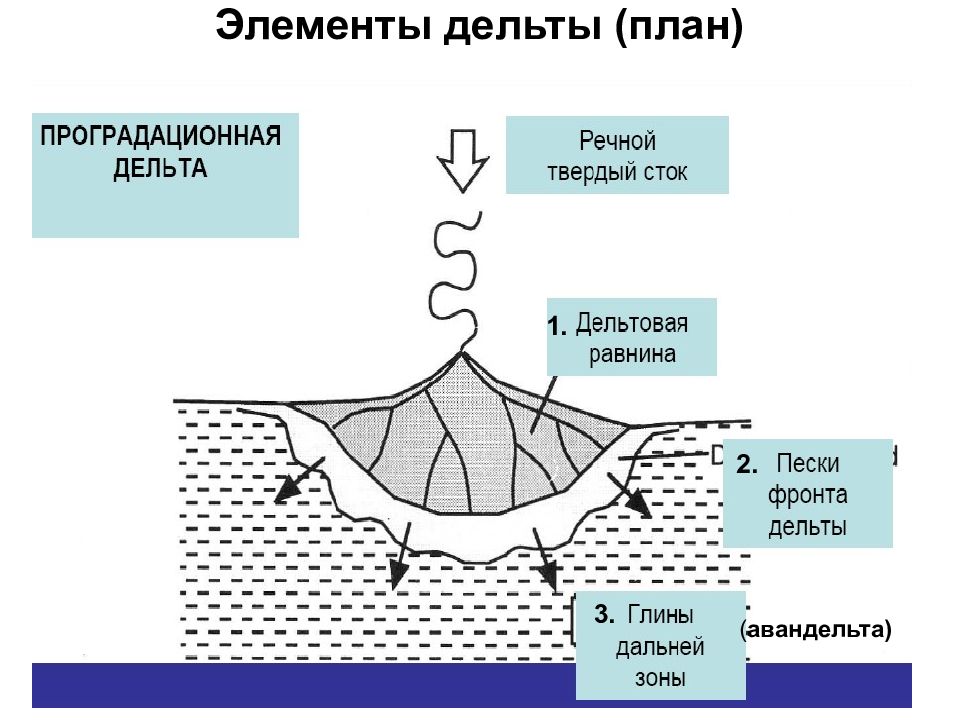

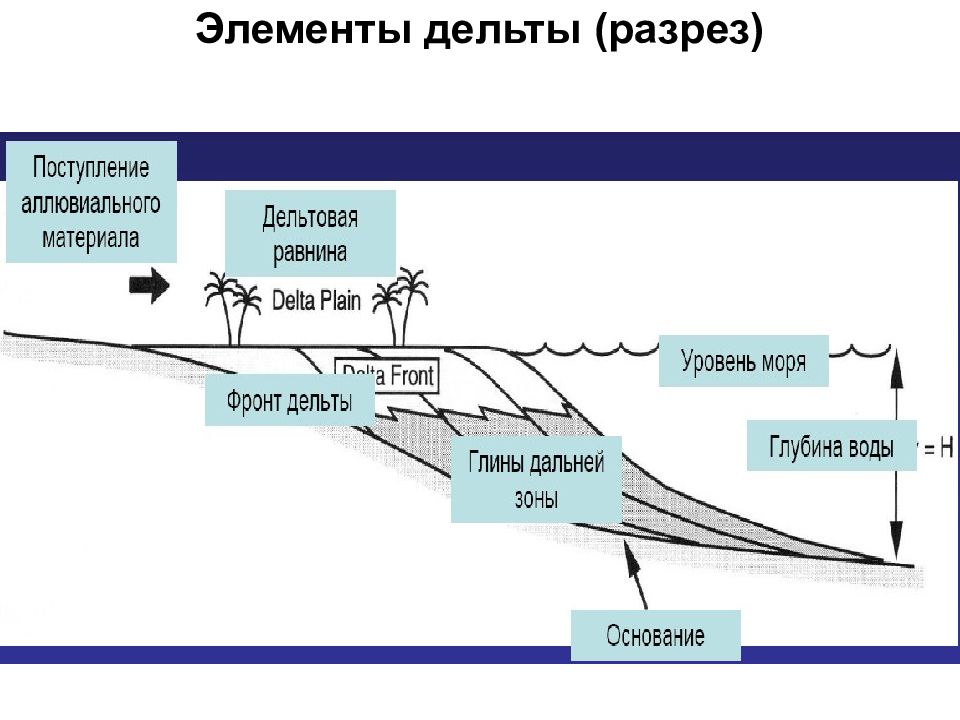

Слайд 33: Элементы дельты

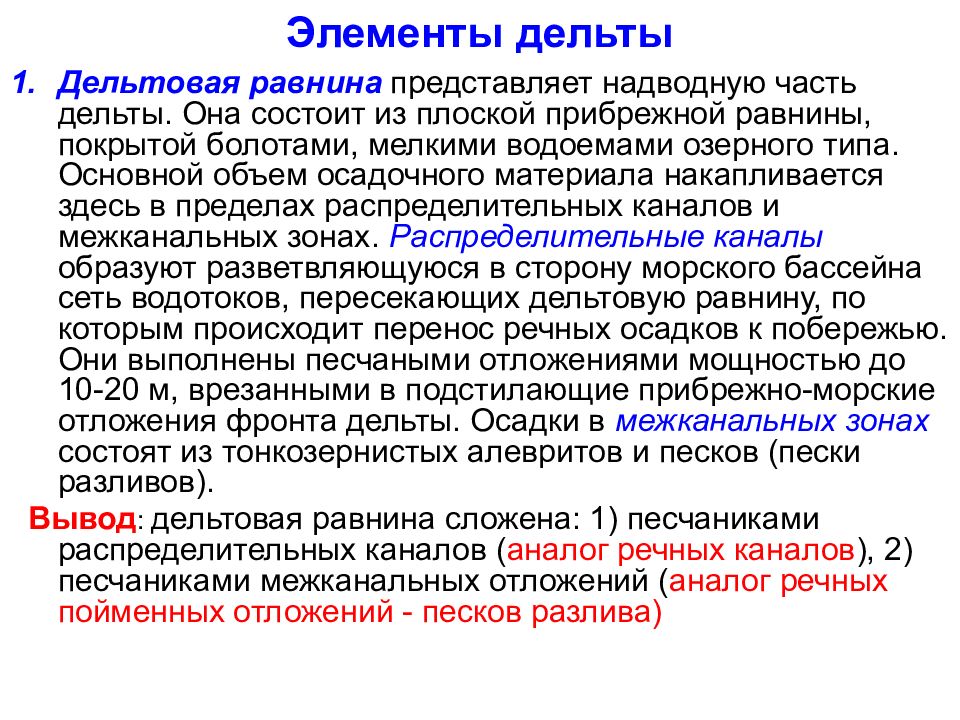

Дельтовая равнина представляет надводную часть дельты. Она состоит из плоской прибрежной равнины, покрытой болотами, мелкими водоемами озерного типа. Основной объем осадочного материала накапливается здесь в пределах распределительных каналов и межканальных зонах. Распределительные каналы образуют разветвляющуюся в сторону морского бассейна сеть водотоков, пересекающих дельтовую равнину, по которым происходит перенос речных осадков к побережью. Они выполнены песчаными отложениями мощностью до 10-20 м, врезанными в подстилающие прибрежно-морские отложения фронта дельты. Осадки в межканальных зонах состоят из тонкозернистых алевритов и песков (пески разливов). Вывод : дельтовая равнина сложена: 1) песчаниками распределительных каналов ( аналог речных каналов ), 2) песчаниками межканальных отложений ( аналог речных пойменных отложений - песков разлива)

Слайд 34: Элементы дельты

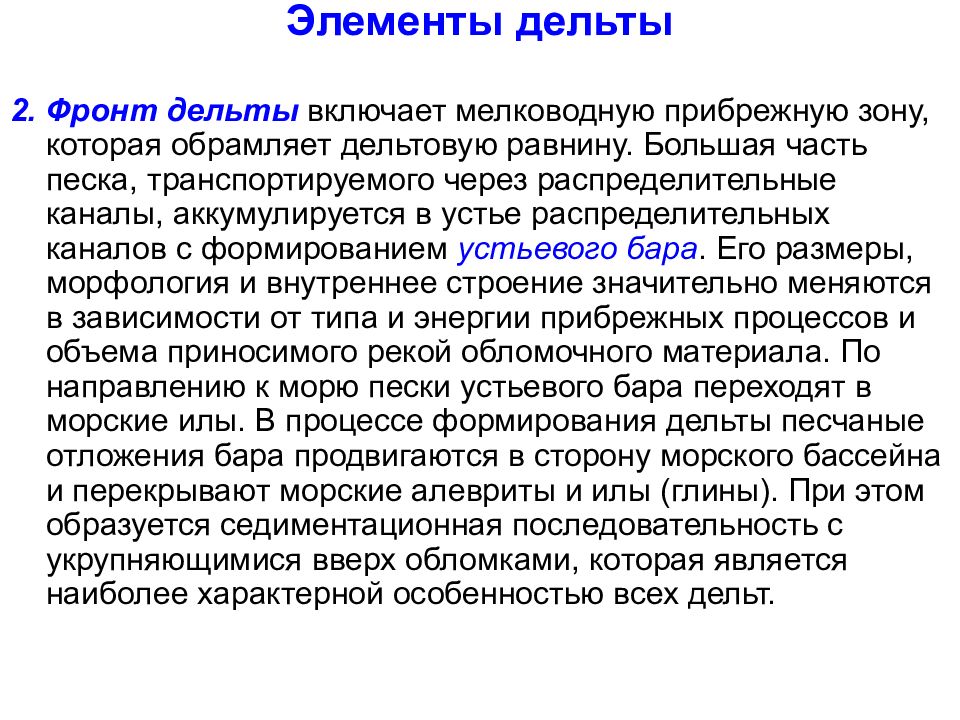

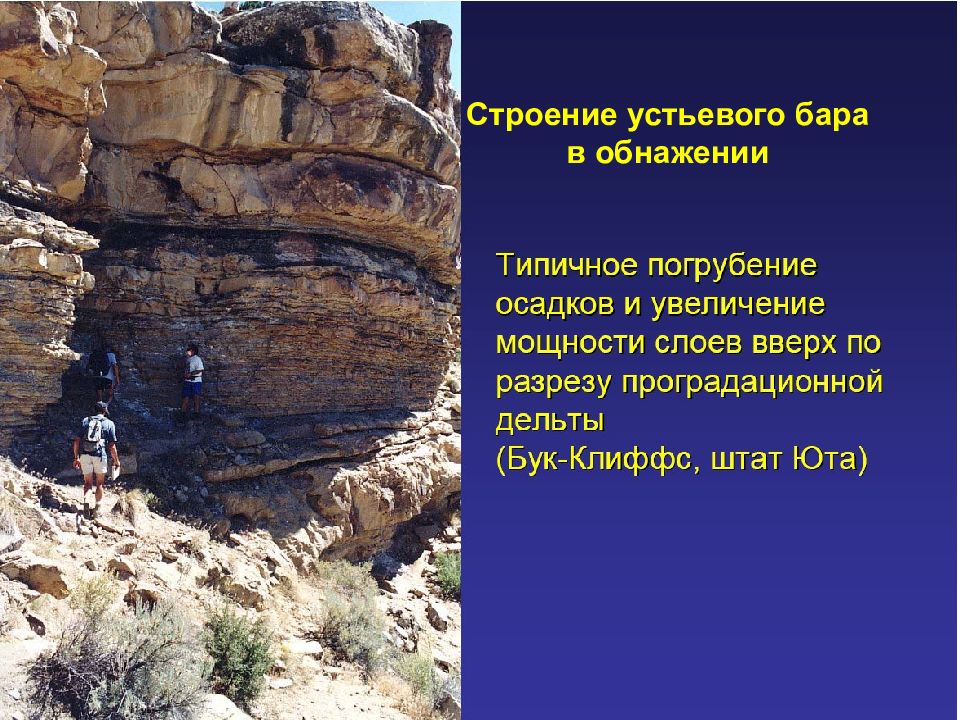

2. Фронт дельты включает мелководную прибрежную зону, которая обрамляет дельтовую равнину. Большая часть песка, транспортируемого через распределительные каналы, аккумулируется в устье распределительных каналов с формированием устьевого бара. Его размеры, морфология и внутреннее строение значительно меняются в зависимости от типа и энергии прибрежных процессов и объема приносимого рекой обломочного материала. По направлению к морю пески устьевого бара переходят в морские илы. В процессе формирования дельты песчаные отложения бара продвигаются в сторону морского бассейна и перекрывают морские алевриты и илы (глины). При этом образуется седиментационная последовательность с укрупняющимися вверх обломками, которая является наиболее характерной особенностью всех дельт.

Слайд 35: Элементы дельты

3. Продельта (подводная часть дельты) представляет наиболее удаленную часть дельты, где в условиях пониженной гидродинамики происходит отложение тонкой фракции осадочного материала. Это обычно морской ил (глина), накапливающийся ниже уровня волнового воздействия на глубинах более 10 м.

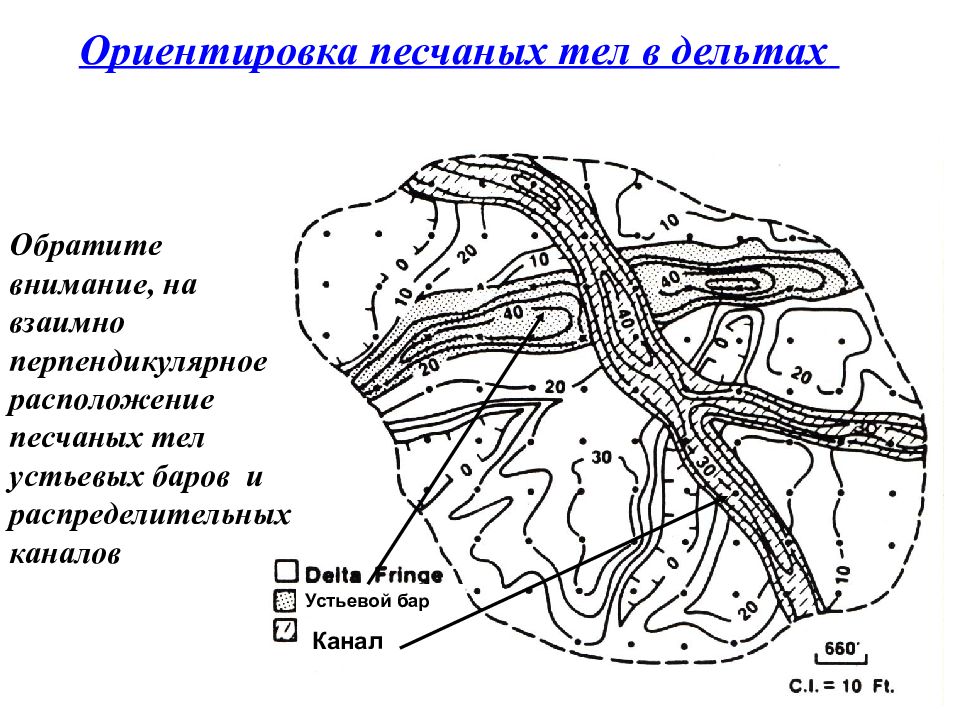

Слайд 37: Ориентировка песчаных тел в дельтах

Обратите внимание, на взаимно перпендикулярное расположение песчаных тел устьевых баров и распределительных каналов Устьевой бар Канал

Слайд 38

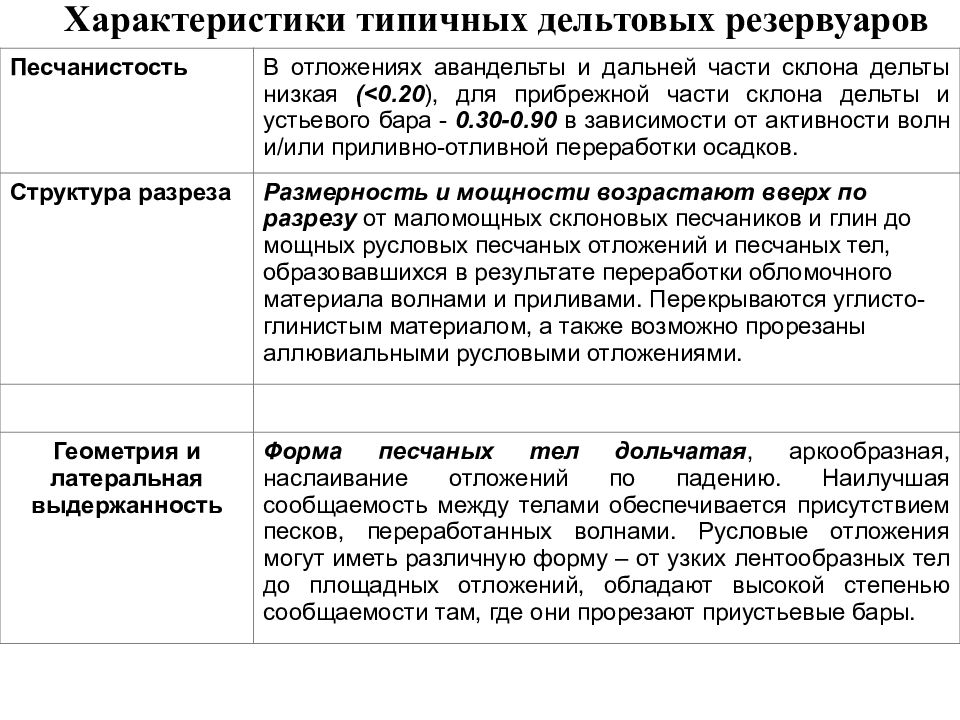

Характеристики типичных дельтовых резервуаров Песчанистость В отложениях авандельты и дальней части склона дельты низкая (<0.20 ), для прибрежной части склона дельты и устьевого бара - 0.30-0.90 в зависимости от активности волн и/или приливно-отливной переработки осадков. Структура разреза Размерность и мощности возрастают вверх по разрезу от маломощных склоновых песчаников и глин до мощных русловых песчаных отложений и песчаных тел, образовавшихся в результате переработки обломочного материала волнами и приливами. Перекрываются углисто-глинистым материалом, а также возможно прорезаны аллювиальными русловыми отложениями. Геометрия и латеральная выдержанность Форма песчаных тел дольчатая, аркообразная, наслаивание отложений по падению. Наилучшая сообщаемость между телами обеспечивается присутствием песков, переработанных волнами. Русловые отложения могут иметь различную форму – от узких лентообразных тел до площадных отложений, обладают высокой степенью сообщаемости там, где они прорезают приустьевые бары.

Слайд 39

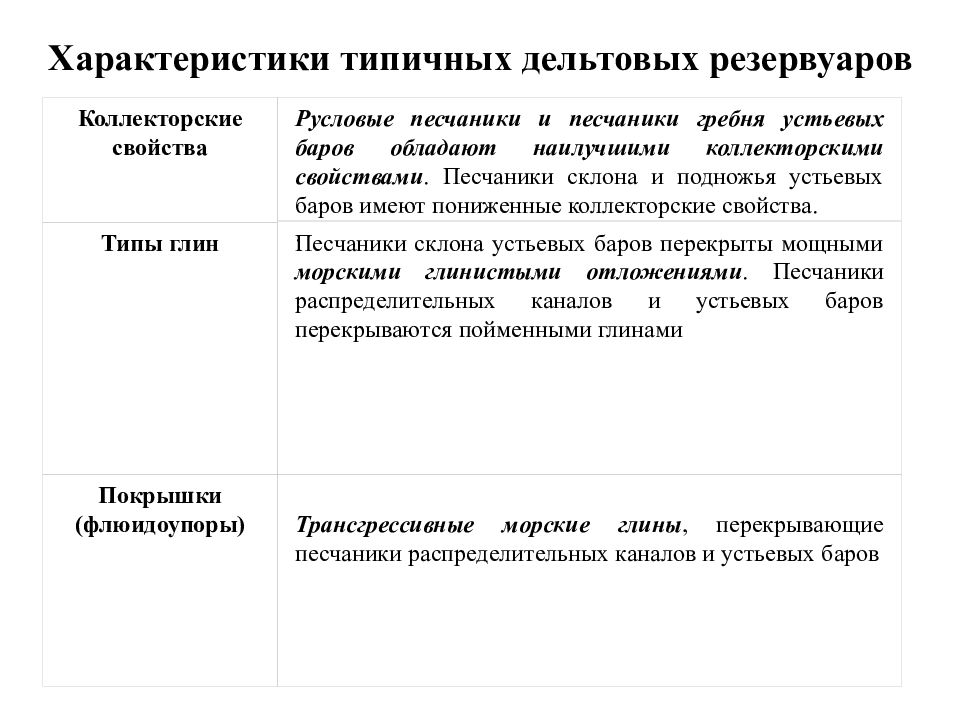

Коллекторские свойства Русловые песчаники и песчаники гребня устьевых баров обладают наилучшими коллекторскими свойствами. Песчаники склона и подножья устьевых баров имеют пониженные коллекторские свойства. . Типы глин Песчаники склона устьевых баров перекрыты мощными морскими глинистыми отложениями. Песчаники распределительных каналов и устьевых баров перекрываются пойменными глинами Покрышки (флюидоупоры) Трансгрессивные морские глины, перекрывающие песчаники распределительных каналов и устьевых баров Характеристики типичных дельтовых резервуаров

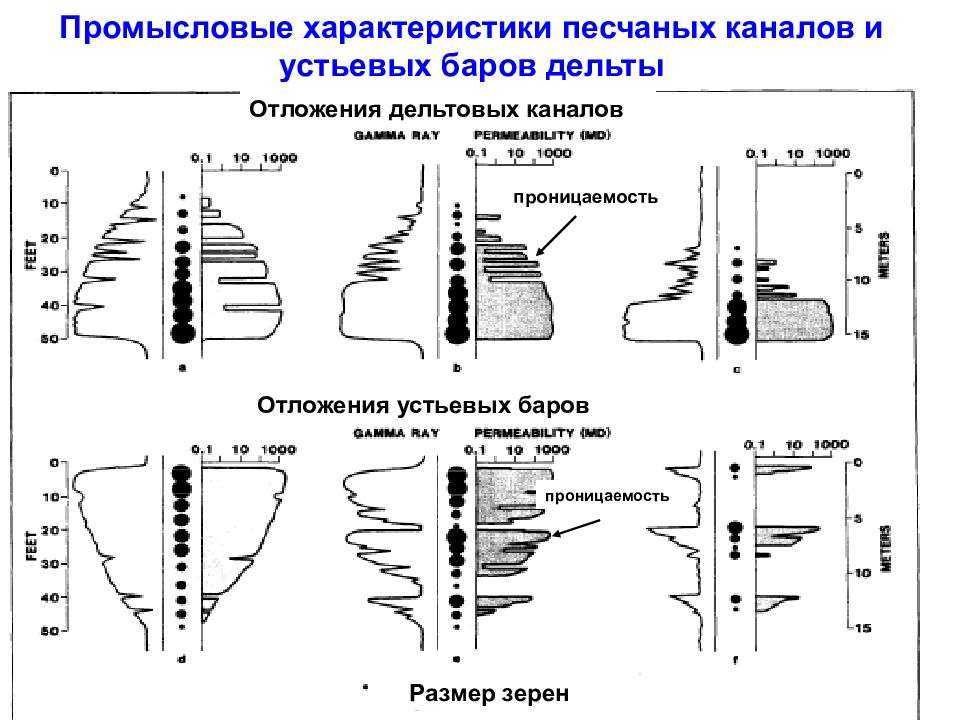

Слайд 40: Промысловые характеристики песчаных каналов и устьевых баров дельты

Отложения дельтовых каналов проницаемость Отложения устьевых баров проницаемость Размер зерен

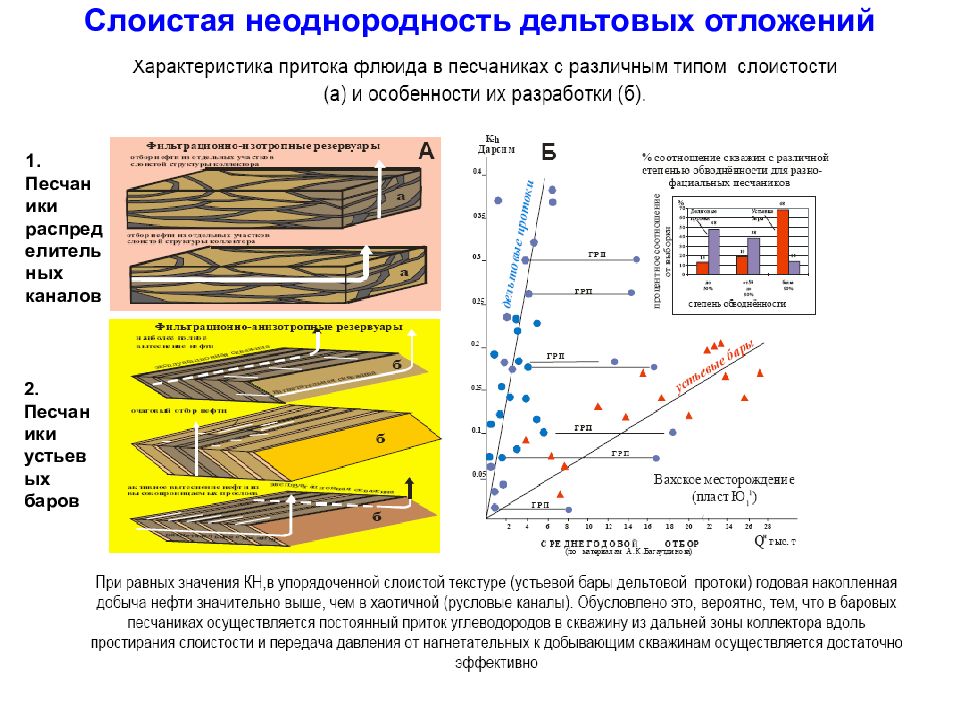

Слайд 42: Слоистая неоднородность дельтовых отложений

1. Песчаники распределительных каналов 2. Песчаники устьевых баров

Слайд 43

в) морские (прибрежно- и глубоководноморские) обстановки образования песчаных тел-коллекторов

Слайд 44: 1. Мелководно-морские отложения

Прибрежно-морские отложения образуются под действием приливно-отливной и волновой деятельности океанов и морей Выдержанность вдоль берега до 100 км Коллекторы – песчаники мелководного шельфа и береговой линии Покрышки – трансгрессивные морские глины Ветер Лагунное болото Лагуна Море Конус выноса размыва Глинистый материал шельфа Пески мелководного шельфа Вдольбереговое течение Фации барьерного бара Приливная дельта Дельта отлива

Слайд 47

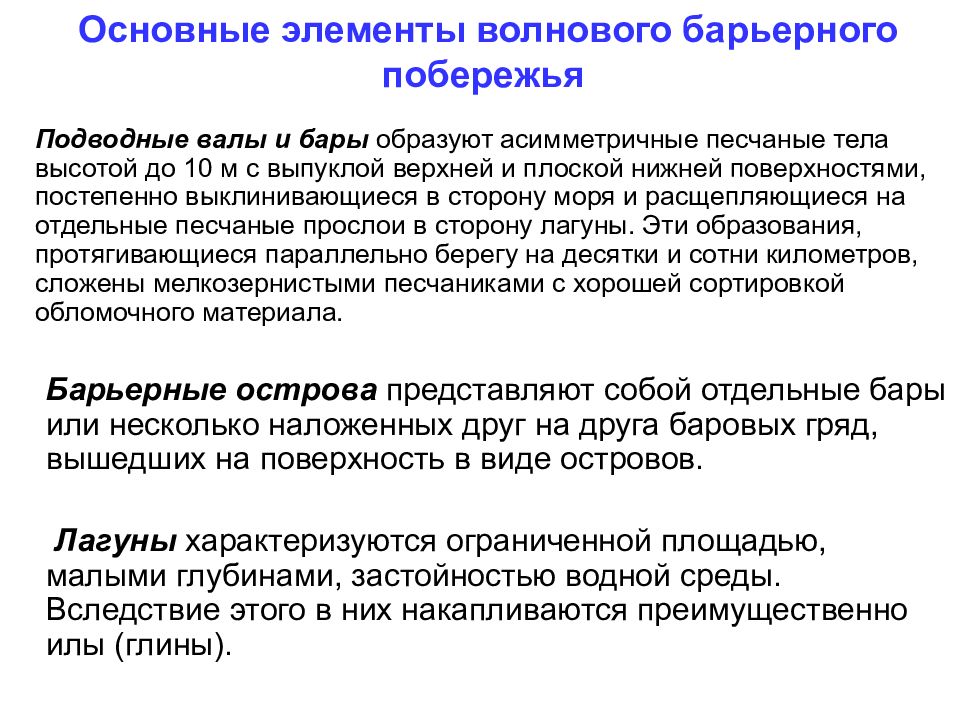

Барьерные острова представляют собой отдельные бары или несколько наложенных друг на друга баровых гряд, вышедших на поверхность в виде островов. Лагуны характеризуются ограниченной площадью, малыми глубинами, застойностью водной среды. Вследствие этого в них накапливаются преимущественно илы (глины). Основные элементы волнового барьерного побережья Подводные валы и бары образуют асимметричные песчаные тела высотой до 10 м с выпуклой верхней и плоской нижней поверхностями, постепенно выклинивающиеся в сторону моря и расщепляющиеся на отдельные песчаные прослои в сторону лагуны. Эти образования, протягивающиеся параллельно берегу на десятки и сотни километров, сложены мелкозернистыми песчаниками с хорошей сортировкой обломочного материала.

Слайд 48

Типовое строение барьерного острова Песчаные линзы в глинистых отложениях Мелкозернистый песчаник Песчаник мелко-среднезернистый Параллельно-слоистый средне-крупнозернистый песчаник Углистые отложения (лагуна) 3. Подножье 2. Склон 1. Гребень

Слайд 49

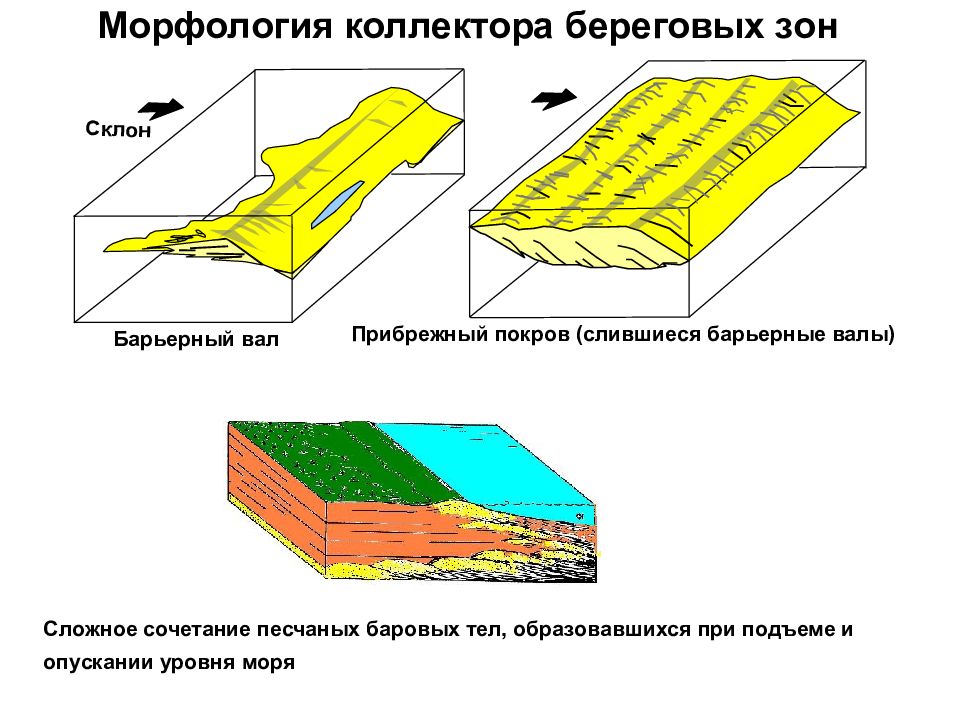

Склон Морфология коллектора береговых зон Барьерный вал Прибрежный покров (слившиеся барьерные валы) Сложное сочетание песчаных баровых тел, образовавшихся при подъеме и опускании уровня моря

Слайд 50

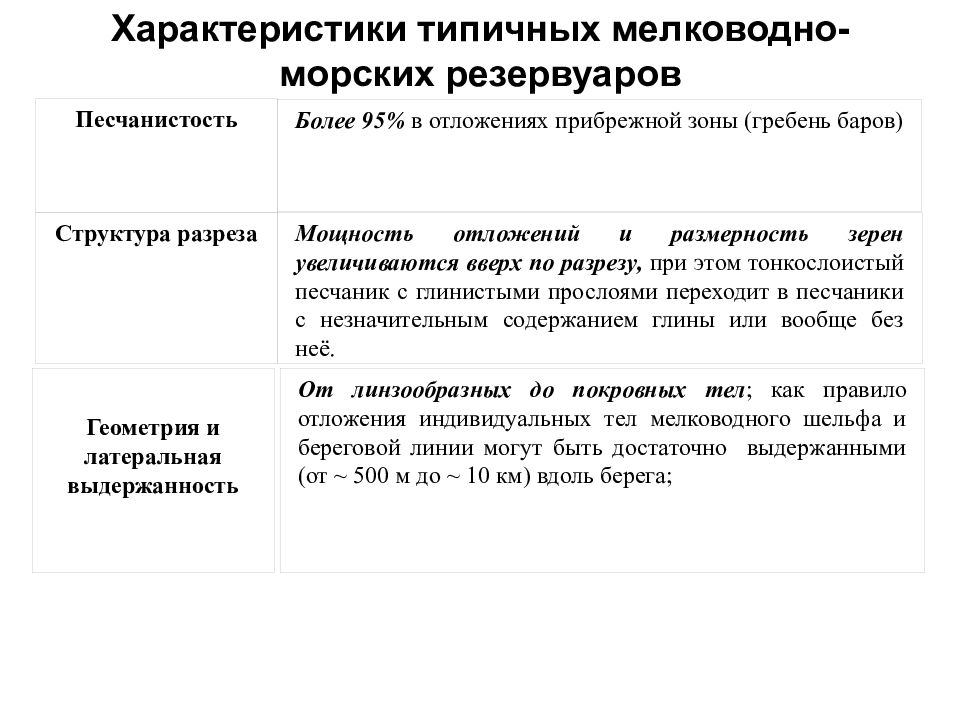

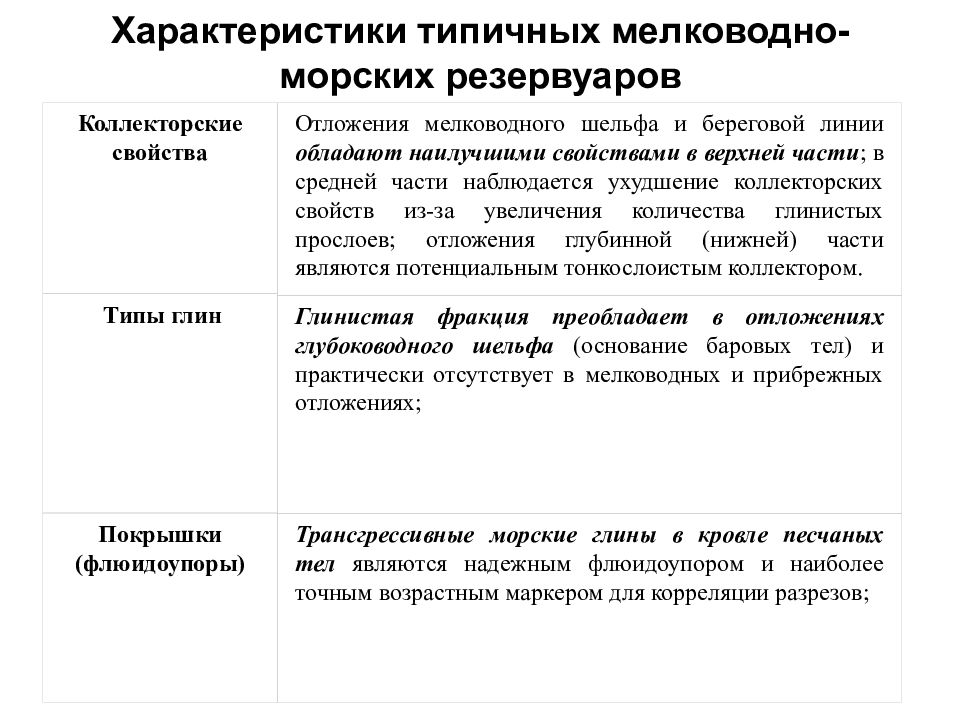

Песчанистость Более 95% в отложениях прибрежной зоны (гребень баров) Структура разреза Мощность отложений и размерность зерен увеличиваются вверх по разрезу, при этом тонкослоистый песчаник с глинистыми прослоями переходит в песчаники с незначительным содержанием глины или вообще без неё. Геометрия и латеральная выдержанность От линзообразных до покровных тел ; как правило отложения индивидуальных тел мелководного шельфа и береговой линии могут быть достаточно выдержанными (от ~ 500 м до ~ 10 км) вдоль берега ; Характеристики типичных мелководно-морских резервуаров

Слайд 51

Коллекторские свойства Отложения мелководного шельфа и береговой линии обладают наилучшими свойствами в верхней части ; в средней части наблюдается ухудшение коллекторских свойств из-за увеличения количества глинистых прослоев ; отложения глубинной (нижней) части являются потенциальным тонкослоистым коллектором. Типы глин Глинистая фракция преобладает в отложениях глубоководного шельфа (основание баровых тел) и практически отсутствует в мелководных и прибрежных отложениях ; Покрышки (флюидоупоры) Трансгрессивные морские глины в кровле песчаных тел являются надежным флюидоупором и наиболее точным возрастным маркером для корреляции разрезов ; Характеристики типичных мелководно-морских резервуаров

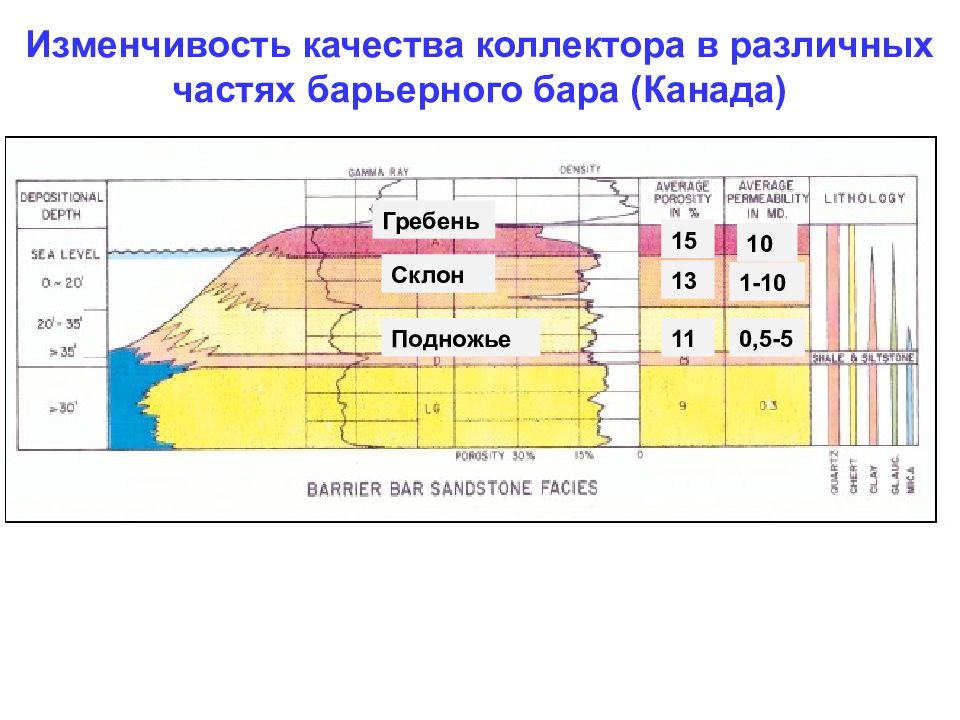

Слайд 52: Изменчивость качества коллектора в различных частях барьерного бара (Канада)

Подножье Склон Гребень 15 13 11 10 1-10 0,5-5

Слайд 53: 2. Глубоководно-морские отложения

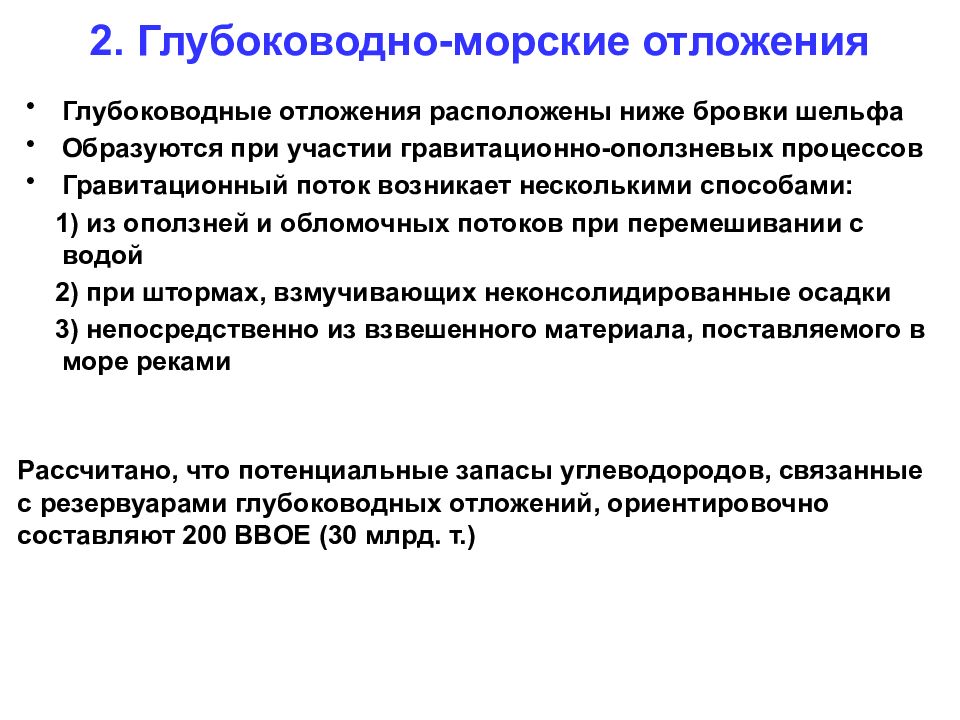

Глубоководные отложения расположены ниже бровки шельфа Образуются при участии гравитационно-оползневых процессов Гравитационный поток возникает несколькими способами: 1) из оползней и обломочных потоков при перемешивании с водой 2) при штормах, взмучивающих неконсолидированные осадки 3) непосредственно из взвешенного материала, поставляемого в море реками Рассчитано, что потенциальные запасы углеводородов, связанные с резервуарами глубоководных отложений, ориентировочно составляют 200 BBOE (30 млрд. т.)

Слайд 55

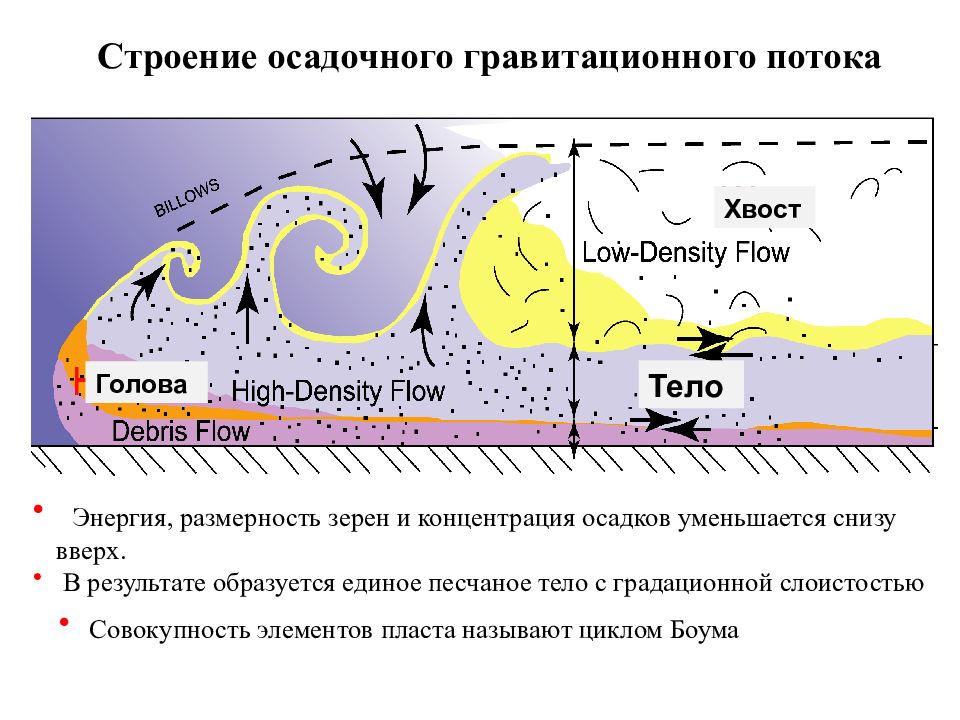

(Wagerle, 2001) Энергия, размерность зерен и концентрация осадков уменьшается снизу вверх. В результате образуется единое песчаное тело с градационной слоистостью Совокупность элементов пласта называют циклом Боума Строение осадочного гравитационного потока ody ake ead Тело Голова Хвост

Слайд 56

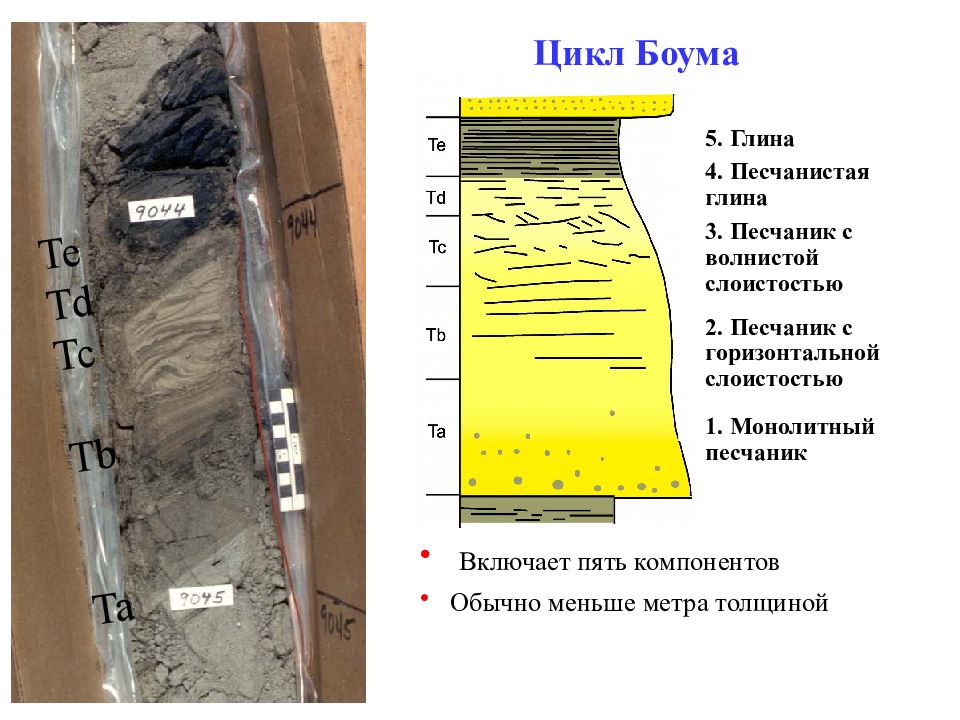

Te Td Tc Tb Ta Цикл Боума Включает пять компонентов Обычно меньше метра толщиной 5. Глина 4. Песчанистая глина 3. Песчаник с волнистой слоистостью 2. Песчаник с горизонтальной слоистостью 1. Монолитный песчаник

Слайд 57

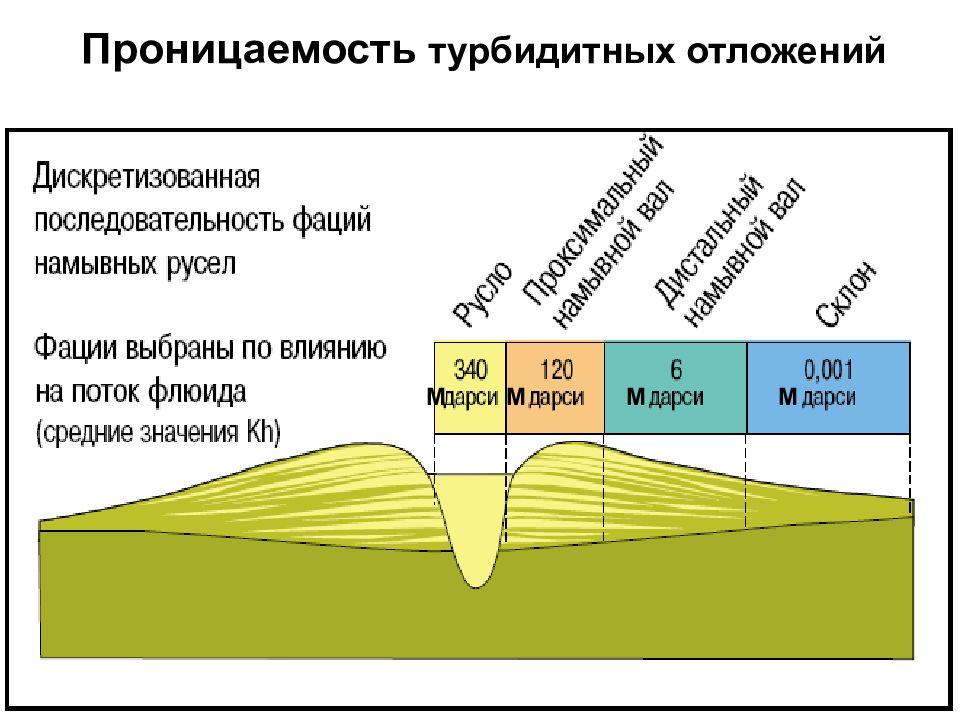

Модель турбидитной системы: Каньоны Каналы с береговыми валами Внерусловые отложения Конусы выноса 1 2 3 4 Выдержанность – лопасти конусов по ширине до нескольких км, мощность десятки метров Коллекторы – песчаники каналов, песчаники конусов выноса Покрышки – морские глины откладывающиеся в кровле глубоководного песчаного комплекса

Слайд 58

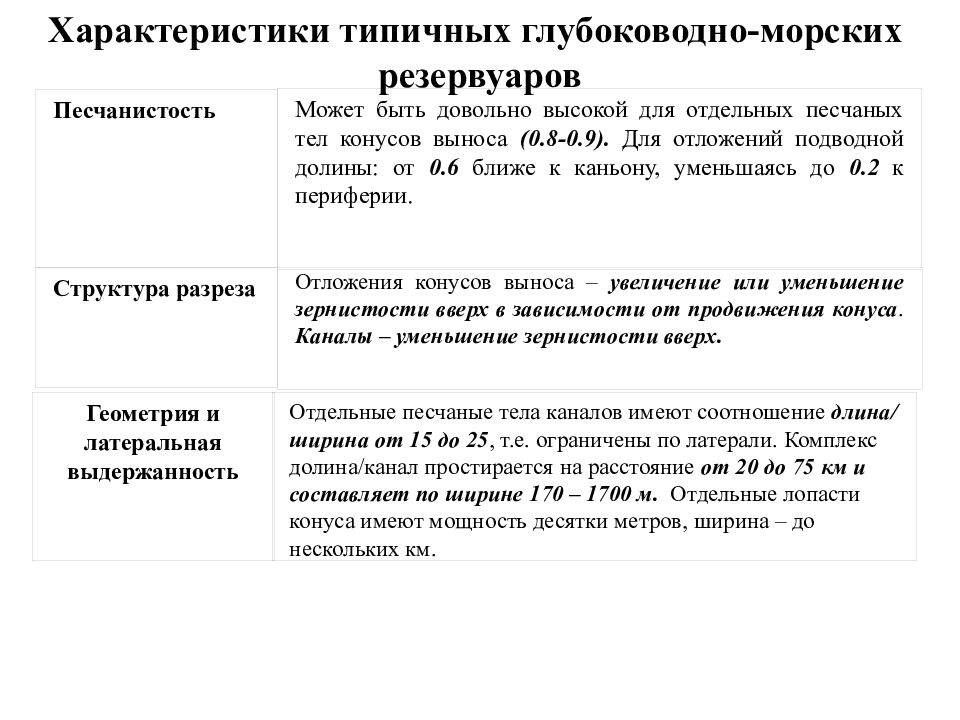

Песчанистость Может быть довольно высокой для отдельных песчаных тел конусов выноса (0.8-0.9). Для отложений подводной долины: от 0.6 ближе к каньону, уменьшаясь до 0.2 к периферии. Отложения конусов выноса – увеличение или уменьшение зернистости вверх в зависимости от продвижения конуса. Каналы – уменьшение зернистости вверх. Структура разреза Геометрия и латеральная выдержанность Характеристики типичных глубоководно-морских резервуаров Отдельные песчаные тела каналов имеют соотношение длина/ширина от 15 до 25, т.е. ограничены по латерали. Комплекс долина/канал простирается на расстояние от 20 до 75 км и составляет по ширине 170 – 1700 м. Отдельные лопасти конуса имеют мощность десятки метров, ширина – до нескольких км.

Слайд 59

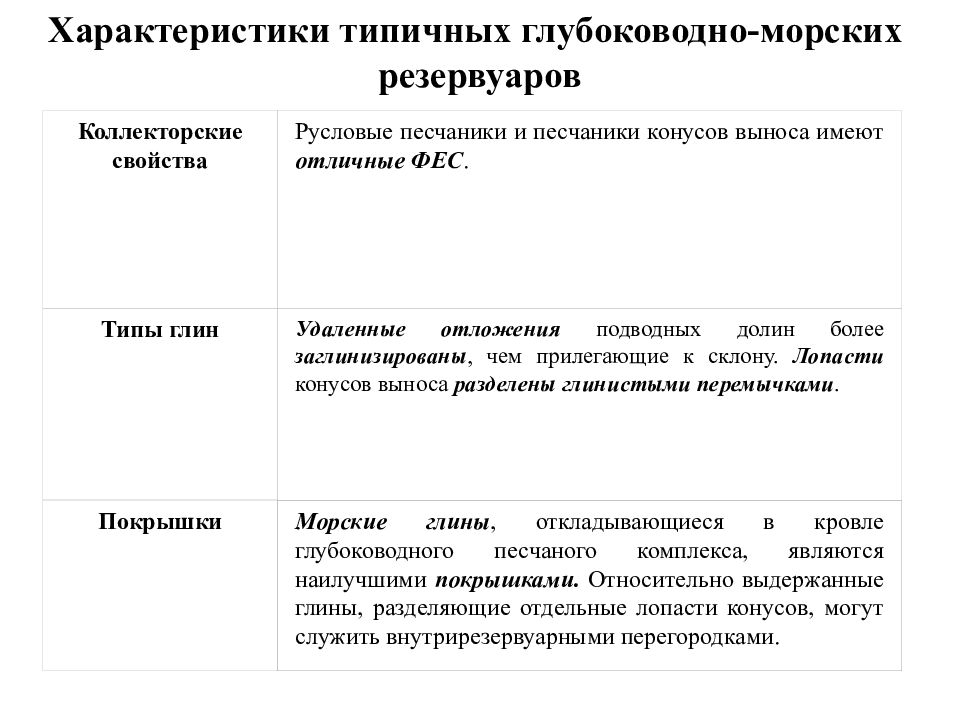

Коллекторские свойства Русловые песчаники и песчаники конусов выноса имеют отличные ФЕС. Типы глин Удаленные отложения подводных долин более заглинизированы, чем прилегающие к склону. Лопасти конусов выноса разделены глинистыми перемычками. Покрышки . Характеристики типичных глубоководно-морских резервуаров Морские глины, откладывающиеся в кровле глубоководного песчаного комплекса, являются наилучшими покрышками. Относительно выдержанные глины, разделяющие отдельные лопасти конусов, могут служить внутрирезервуарными перегородками.

Слайд 62: Условия образования карбонатный пород

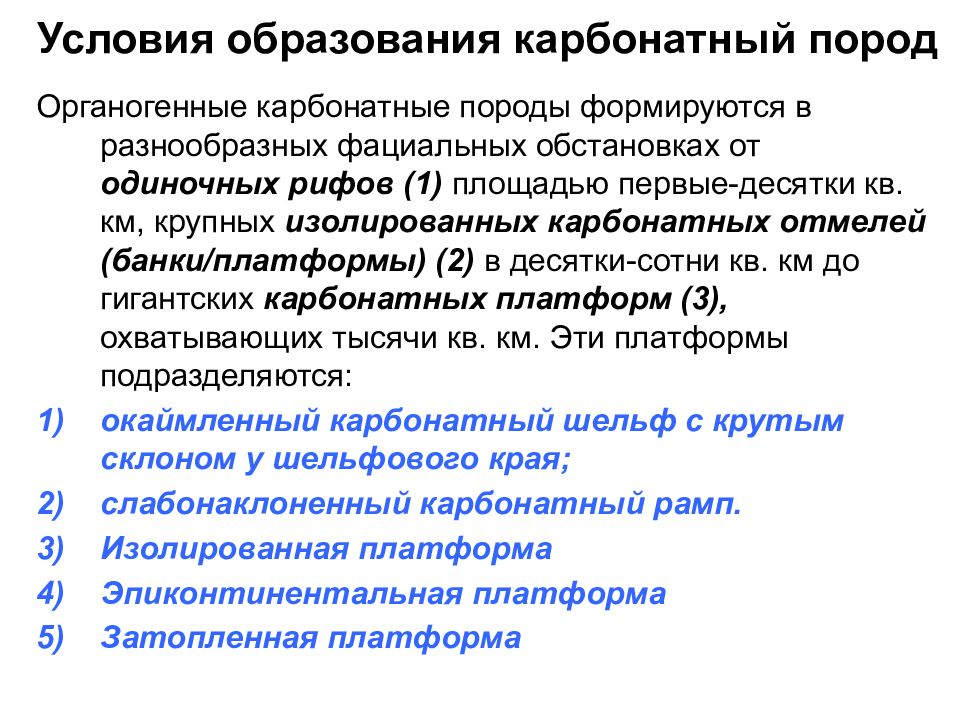

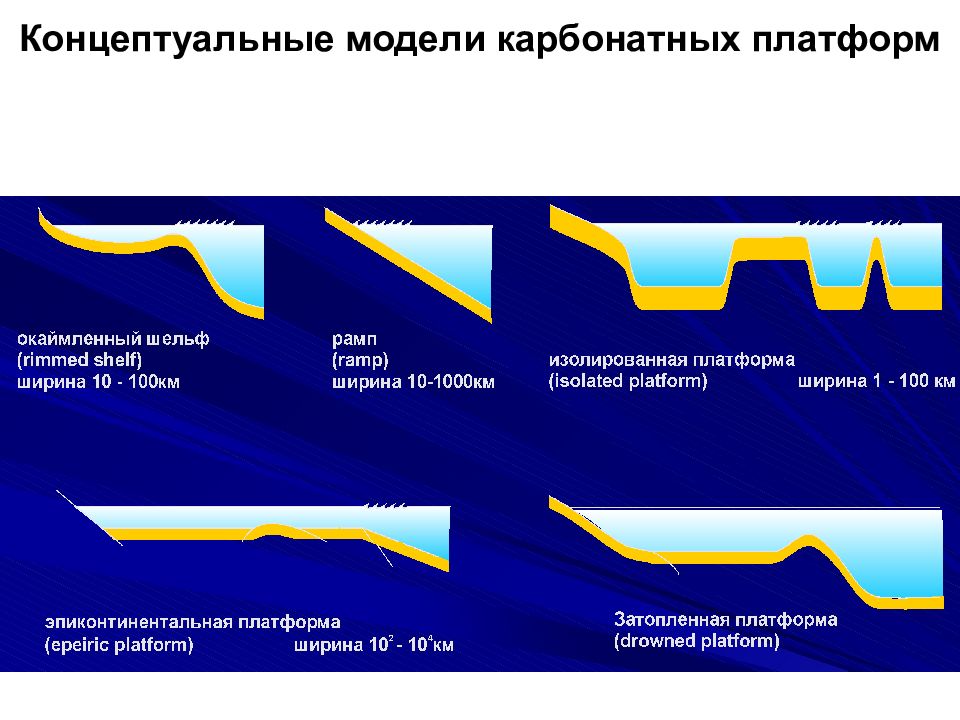

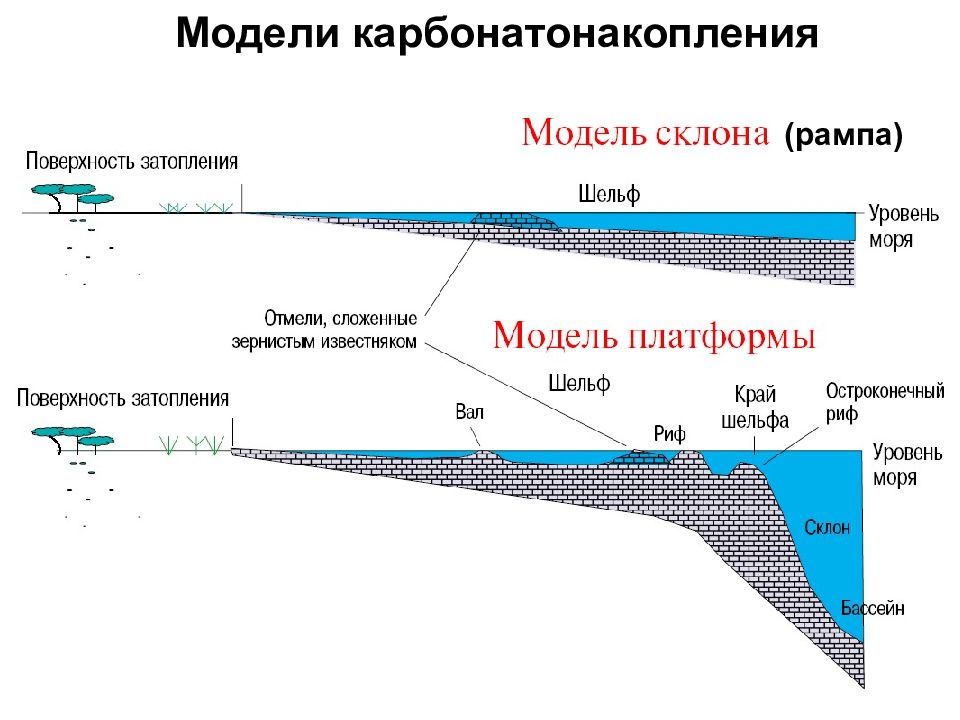

Органогенные карбонатные породы формируются в разнообразных фациальных обстановках от одиночных рифов (1) площадью первые-десятки кв. км, крупных изолированных карбонатных отмелей (банки/платформы) (2) в десятки-сотни кв. км до гигантских карбонатных платформ (3), охватывающих тысячи кв. км. Эти платформы подразделяются: окаймленный карбонатный шельф с крутым склоном у шельфового края; слабонаклоненный карбонатный рамп. Изолированная платформа Эпиконтинентальная платформа Затопленная платформа

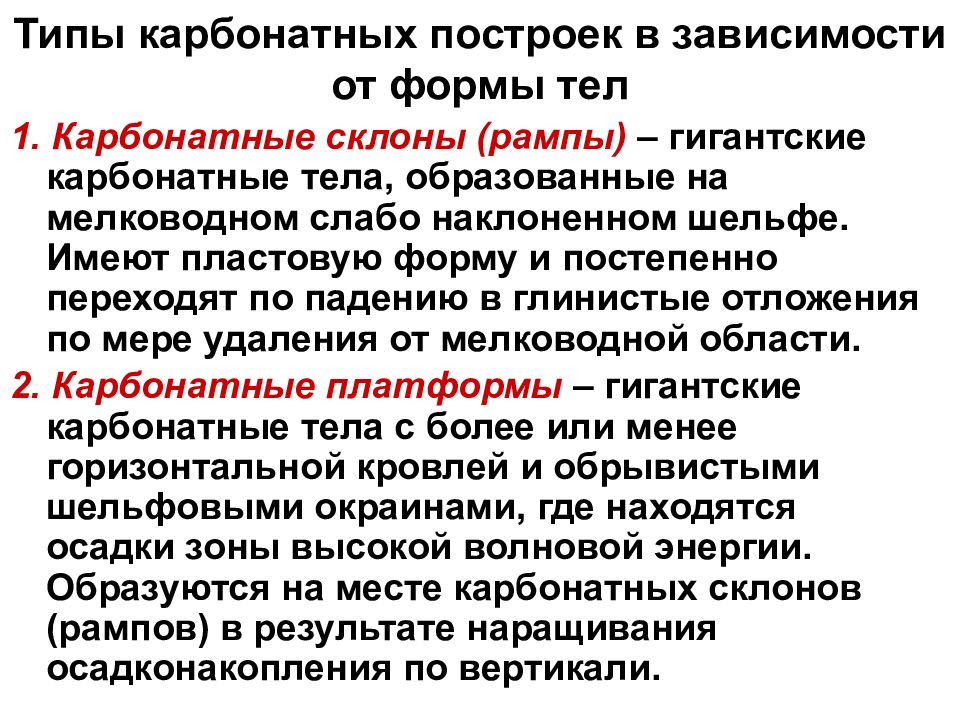

Слайд 65: Типы карбонатных построек в зависимости от формы тел

1. Карбонатные склоны (рампы) – гигантские карбонатные тела, образованные на мелководном слабо наклоненном шельфе. Имеют пластовую форму и постепенно переходят по падению в глинистые отложения по мере удаления от мелководной области. 2. Карбонатные платформы – гигантские карбонатные тела с более или менее горизонтальной кровлей и обрывистыми шельфовыми окраинами, где находятся осадки зоны высокой волновой энергии. Образуются на месте карбонатных склонов (рампов) в результате наращивания осадконакопления по вертикали.

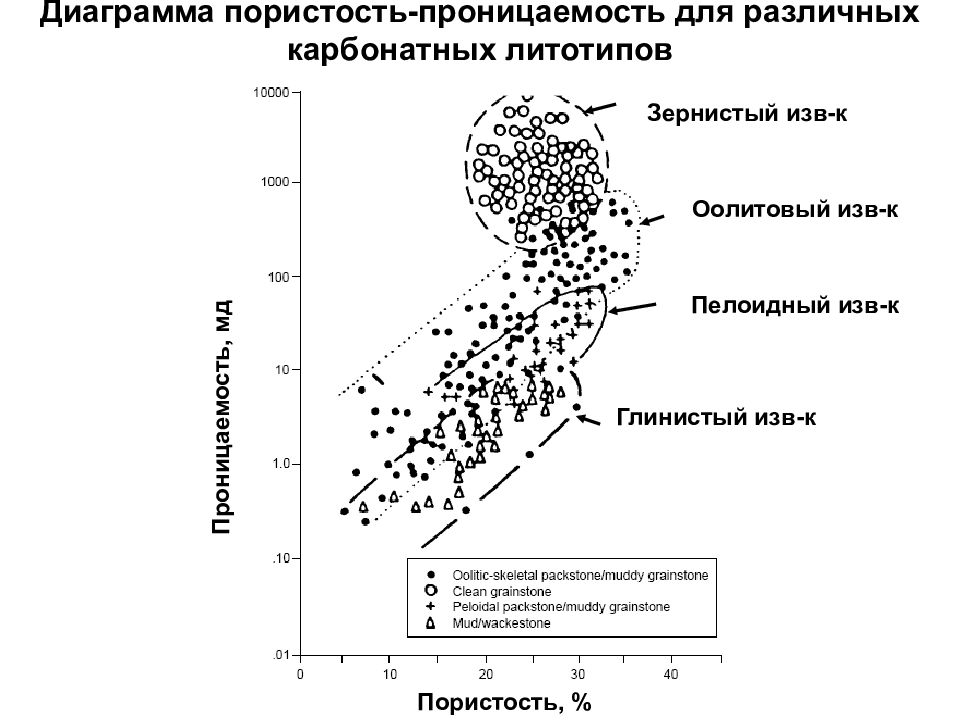

Слайд 68: Диаграмма пористость-проницаемость для различных карбонатных литотипов

Зернистый изв-к Оолитовый изв-к Пелоидный изв-к Глинистый изв-к Пористость, % Проницаемость, мд

Слайд 69

ПРИМЕР МОДЕЛИ КАРБОНАТНОЙ ПЛАТФОРМЫ Прибрежная зона Внутренняя платформа Край платформы Склон платформы бассейн

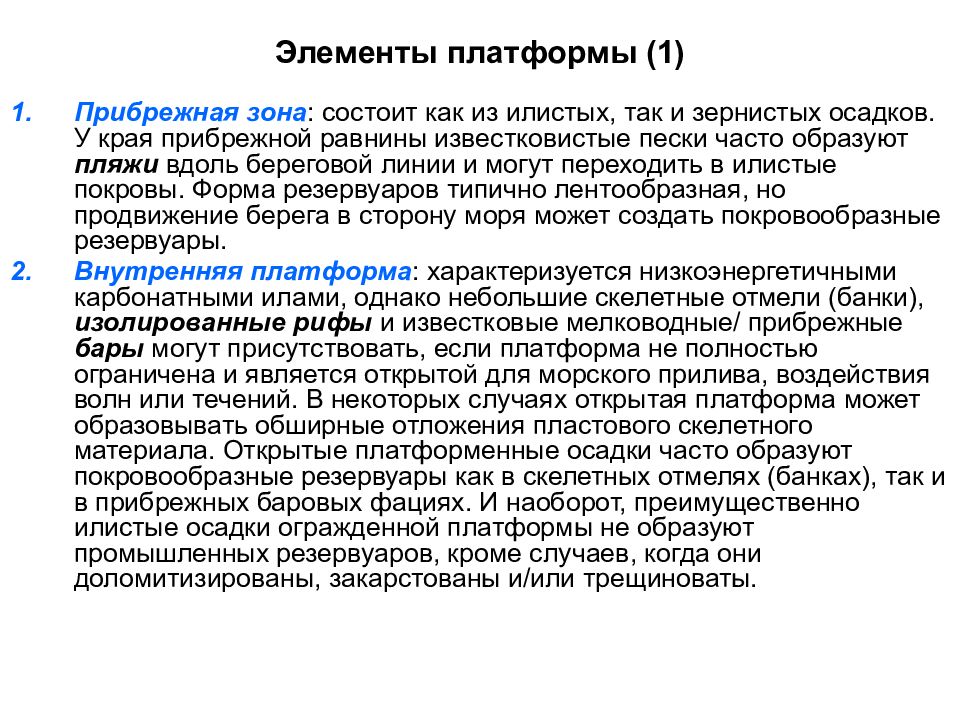

Слайд 70: Элементы платформы (1)

Прибрежная зона : состоит как из илистых, так и зернистых осадков. У края прибрежной равнины известковистые пески часто образуют пляжи вдоль береговой линии и могут переходить в илистые покровы. Форма резервуаров типично лентообразная, но продвижение берега в сторону моря может создать покровообразные резервуары. Внутренняя платформа : характеризуется низкоэнергетичными карбонатными илами, однако небольшие скелетные отмели (банки), изолированные рифы и известковые мелководные/ прибрежные бары могут присутствовать, если платформа не полностью ограничена и является открытой для морского прилива, воздействия волн или течений. В некоторых случаях открытая платформа может образовывать обширные отложения пластового скелетного материала. Открытые платформенные осадки часто образуют покровообразные резервуары как в скелетных отмелях (банках), так и в прибрежных баровых фациях. И наоборот, преимущественно илистые осадки огражденной платформы не образуют промышленных резервуаров, кроме случаев, когда они доломитизированы, закарстованы и/или трещиноваты.

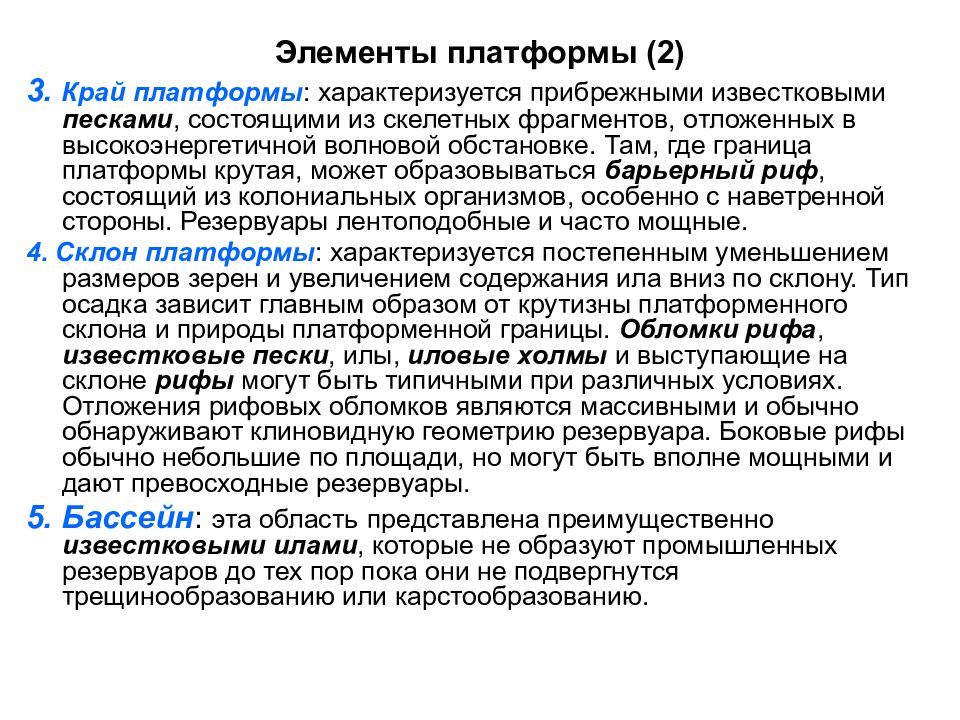

Слайд 71: Элементы платформы (2)

3. Край платформы : характеризуется прибрежными известковыми песками, состоящими из скелетных фрагментов, отложенных в высокоэнергетичной волновой обстановке. Там, где граница платформы крутая, может образовываться барьерный риф, состоящий из колониальных организмов, особенно с наветренной стороны. Резервуары лентоподобные и часто мощные. 4. Склон платформы : характеризуется постепенным уменьшением размеров зерен и увеличением содержания ила вниз по склону. Тип осадка зависит главным образом от крутизны платформенного склона и природы платформенной границы. Обломки рифа, известковые пески, илы, иловые холмы и выступающие на склоне рифы могут быть типичными при различных условиях. Отложения рифовых обломков являются массивными и обычно обнаруживают клиновидную геометрию резервуара. Боковые рифы обычно небольшие по площади, но могут быть вполне мощными и дают превосходные резервуары. 5. Бассейн : эта область представлена преимущественно известковыми илами, которые не образуют промышленных резервуаров до тех пор пока они не подвергнутся трещинообразованию или карстообразованию.

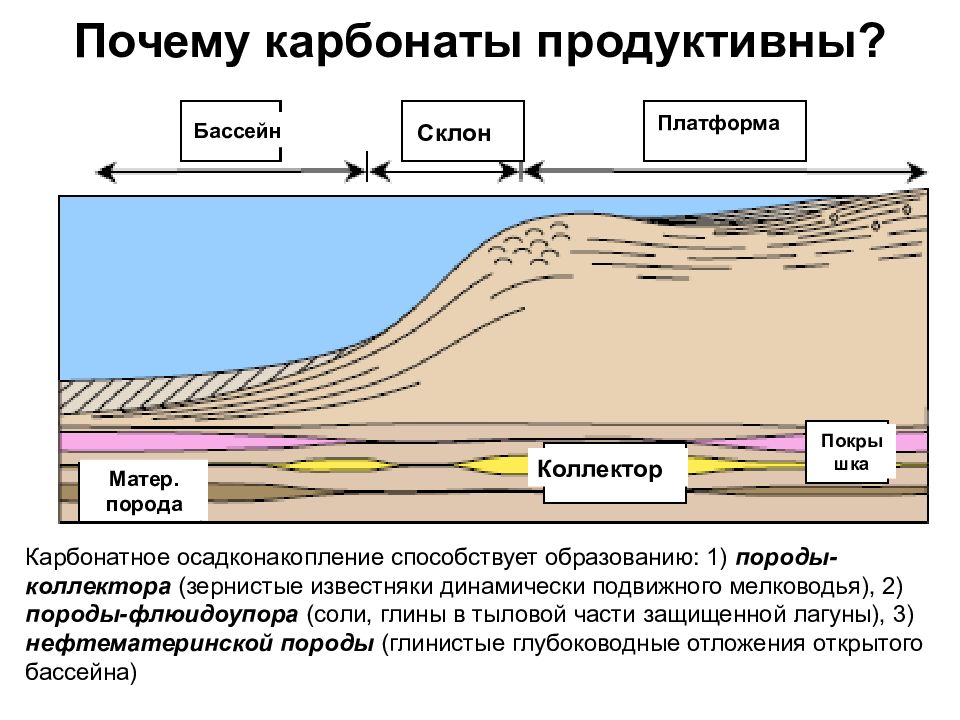

Последний слайд презентации: Раздел 3. Основы седиментологии: Почему карбонаты продуктивны?

Коллектор Матер. порода Покрышка Бассейн Склон Платформа Карбонатное осадконакопление способствует образованию: 1) породы-коллектора (зернистые известняки динамически подвижного мелководья), 2) породы-флюидоупора (соли, глины в тыловой части защищенной лагуны), 3) нефтематеринской породы (глинистые глубоководные отложения открытого бассейна)