Первый слайд презентации

1. Слайды лекций доцента А.Е. Ковешникова «Геология нефти и газа». Для заочников (1-5 лекций за курс) Kovesha@mail.ru

Слайд 2

2- 72. Степень однородности покрышек играет важную роль в экранирующих свойствах: присутствие прослоев песчаников и алевролитов ухудшает их качество. Алевролитовая примесь при увеличения ее содержания в глинах оказывает влияние на структуру порового пространства. Более чистые разности глин уплотняются интенсивней и характеризуются преимущественно тонкими сечениями поровых каналов, а также низкой проницаемостью. Чем больше мощность покрышки, тем выше ее изолирующие качества и способность удерживать залежи с большими высотами. Абсолютно непроницаемых для нефти и газа покрышек в природе не существует. В.П. Савченко на основе экспериментальных работ установил, что глинистая покрышка удерживает только такую залежь, избыточное давление в которой меньше перепада давлений, обусловливающего начало фильтрации флюидов сквозь эту покрышку.

Слайд 3

3- 73. На больших глубинах из-за потери воды глинистые породы становятся хрупкими и могут стать породами-коллекторами. ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ И ЛОВУШКИ Природные резервуары В земной коре вместилищем для нефти, газа и воды служат породы-коллекторы, заключенные в плохо проницаемые породы. Брод И.О. предложил называть их природными резервуарами. Природные резервуары - естественные вместилища для нефти, га-за и воды, внутри которых эти флюиды могут циркулировать, и форма которых обусловлена соотношением коллектора с вмещаю-щими его (коллектор) плохо проницаемыми породами. Как видно из определения, под природным резервуаром понимается не часть толщи пород, содержащая нефть и газ, а весь выдержанный на достаточно большом расстоянии резервуар, состоящий из нефтега-зопроводящей и нефтегазоупорной частей. В природном резервуаре может происходить циркуляция флюида, а в местах, осложненных ло-вушками, – формирование залежей нефти и газа. Природные резервуары бывают самых различных типов и форм. Брод И. О., систематизировав весь материал, выделяет три основных типа природных резервуаров: пластовые, массивные и литологически ограниченные со всех сторон.

Слайд 4

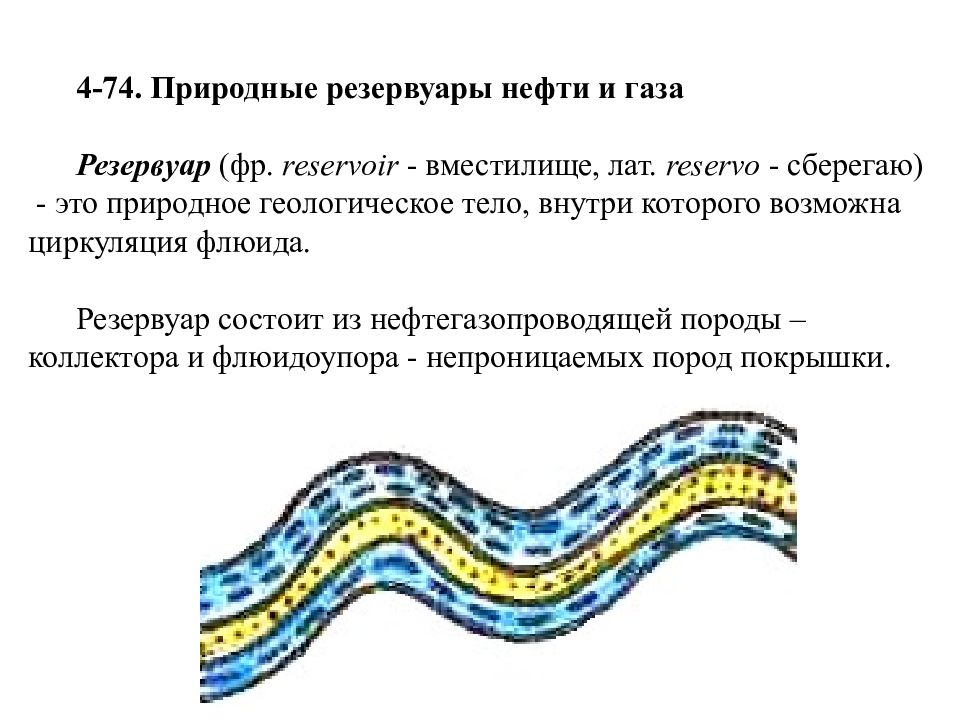

4- 74. Природные резервуары нефти и газа Резервуар (фр. reservoir - вместилище, лат. r eservo - сберегаю) - это природное геологическое тело, внутри которого возможна циркуляция флюида. Резервуар состоит из нефтегазопроводящей породы – коллектора и флюидоупора - непроницаемых пород покрышки.

Слайд 5

5- 75. Классификация природных резервуаров нефти и газа По условиям залегания: пластовые массивные неправильные формы или литологически ограниченные Природные резервуары всегда заполнены водой. Воды могут быть: седиментационными (элизионными), или первичными инфильтрациоными т.е. вторичными. Углеводороды в природном резервуаре, заполненном водой, вследствие гравитационного эффекта, вытесняя воду, всегда мигрируют вверх, к кровле пласта и по его восстанию до непроницаемого флюидоупора..

Слайд 6

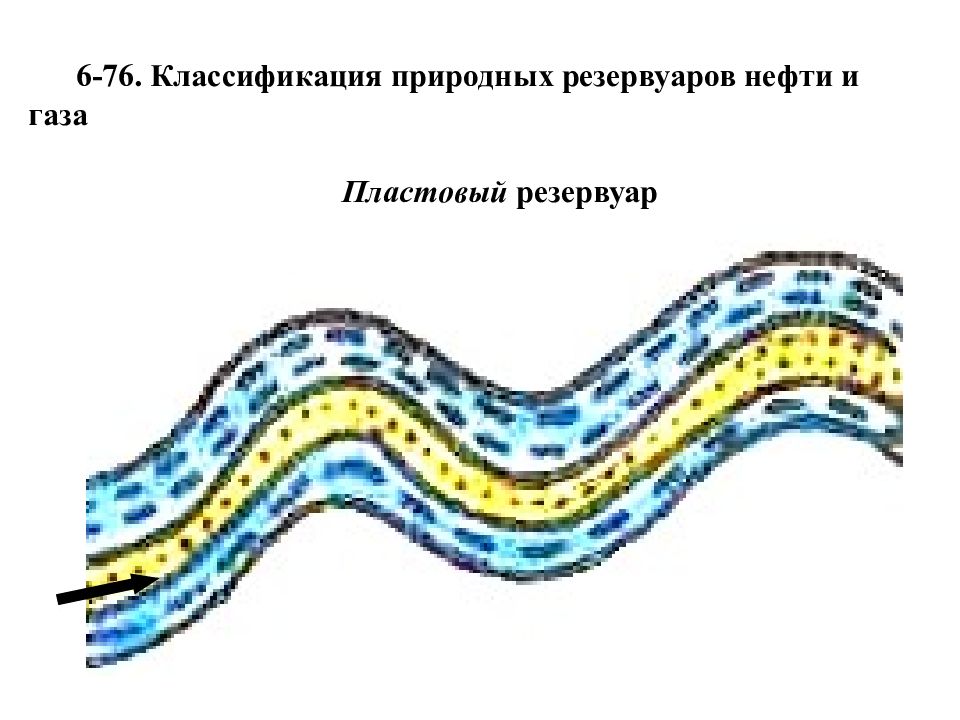

6- 76. Классификация природных резервуаров нефти и газа Пластовый резервуар

Слайд 7

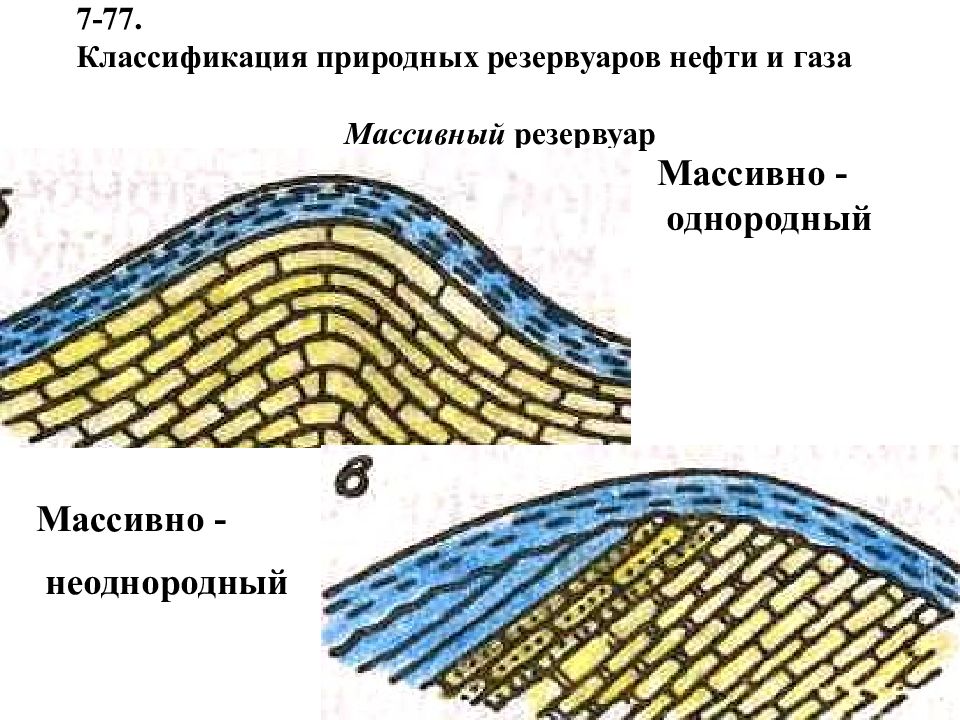

7- 77. Классификация природных резервуаров нефти и газа Массивный резервуар Массивно - однородный Массивно - неоднородный

Слайд 8

8- 78. Классификация природных резервуаров нефти и газа Резервуар неправильной формы или литологически - ограниченный

Слайд 9

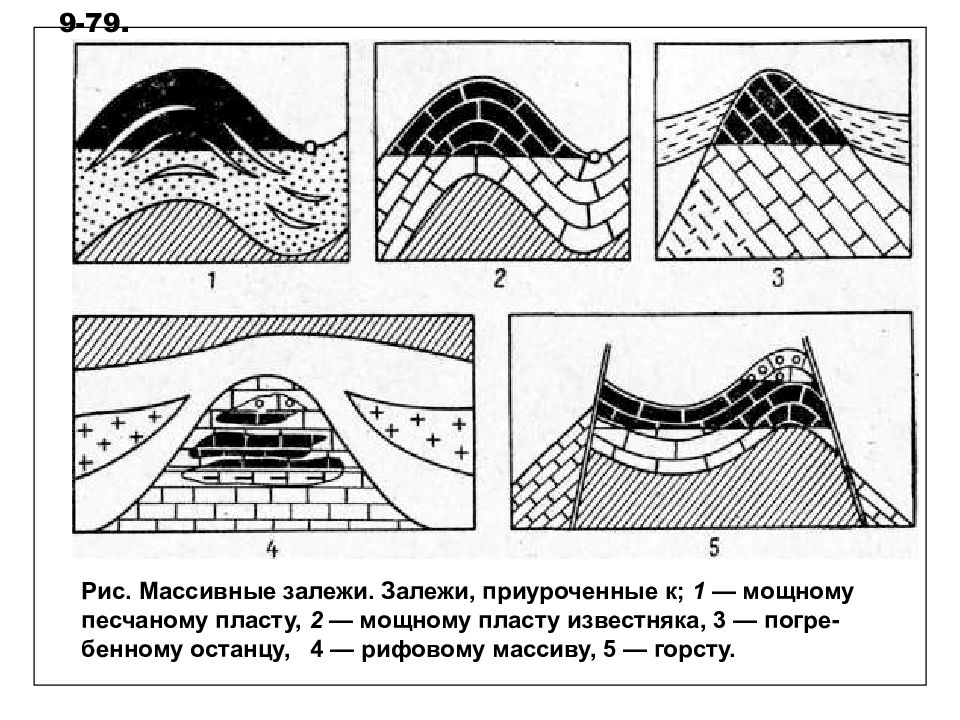

9- 79. Рис. Массивные залежи. Залежи, приуроченные к; 1 — мощному песчаному пласту, 2 — мощному пласту известняка, 3 — погре-бенному останцу, 4 — рифовому массиву, 5 — горсту.

Слайд 10

10- 80. Резервуар - это природное геологическое тело, внутри которого возможна циркуляция флюида. Ловушкой нефти и газа называется часть природного резервуара, в которой может происходить накопление углеводородов. Для образования ловушки нужно, чтобы резервуар изменил свою первоначальную форму залегания или утратил проницаемость по простиранию.

Слайд 11

11- 81. Пластовые резервуары представлены породами-коллекторами, значительно распространенными по площади (сотни и тысячи квадратных километров), характеризующимися небольшой мощностью (от долей метров до десятков метров). Они могут быть сложены как карбонатными, так и терриген-ными образованиями; часто содержат отдельные линзовидные прослойки непроницаемых пород в толще основного горизон-та, что делает их неоднородными по строению, как в вертика-льном направлении, так и в горизонтальном. Массивные природные резервуары представляют собой мощную (несколько сот метров) толщу пластов-коллекторов (поровых, кавернозных, трещиноватых), различного (неоднородные) или одинакового (однородные) литологического состава. В толще пластов-коллекторов могут быть непроницаемые прослои, однако все пласты проницаемых пород сообщаются, образуя единую гидродинамичес-кую систему (единый природный резервуар). Над толщей пород-коллекторов залегает мощная толща непроницаемых пород-покрышек.

Слайд 12

12- 82. Геологический возраст подобных резервуаров может быть различным. Частным случаем массивного природного резер-вуара являются ископаемые рифы - захороненные под мощной толщей молодых отложений рифовые постройки. Различают однородные и неоднородные массивные резервуары. Однородные массивные резервуары обычно сло-жены известняково-доломитовыми толщами, неравномерно на-сыщенными газом, нефтью и водой. Неоднородные массивные резервуары часто охватывают зна-чительный стратиграфический интервал. В их строении могут принимать участие самые различные породы: пески, песчани-ки, известняки. Иногда массивные резервуары представлены чередованием песчаных пластов с маломощными прослоями глин с участками высокой проницаемости и плохо проницае-мыми зоны. Благодаря трещинам, разломам или невыдержан-ности экранирующих свойств глин, пласты-коллекторы обра-зуют единую гидродинамическую систему. Литологически ограниченные природные резервуары практи-чески со всех сторон окружены непроницаемыми породами

Слайд 13

13- 83. Примером такого природного резервуара может служить линза пе-сков в толще глинистых пород. Литологически ограниченные резерву-ары, по определению Н. А. Еременко, представляют собой «... Природ-ные резервуары всех видов, в которых насыщающие их газообразные и жидкие углеводороды окружены со всех сторон практически непро-ницаемыми породами». Подобные резервуары образуются благодаря изменениям литологического состава пород и наличию проницаемых зон среди непроницаемых. Как правило, большая часть природного резервуара заполнена водой. Это связано с тем, что либо породы природного резервуара первично насыщены седиментационными, или, как их еще называют, злизион-ными ("элизио" – выжимание), водами, либо в их поровое пространст-во внедрились атмосферные, т.е. инфильтрационные воды. Нефть и природный газ по отношению к седиментационной воде являются бо-лее поздними образованиями. Нефть и газ, оказавшись в свободном состоянии в природном резер-вуаре, заполненном водой, стремятся занять в нем самое высокое по-ложение. Они перемещаются вверх, оттесняя воду (вследствие гра-витационного эффекта), до тех пор, пока не достигнут кровли пласта-коллектора (подошвы пласта-флюидоупора). Дальнейшее их продвижение по пласту-коллектору происходит только в том случае, если кровля пласта наклонена к горизонту.

Слайд 14

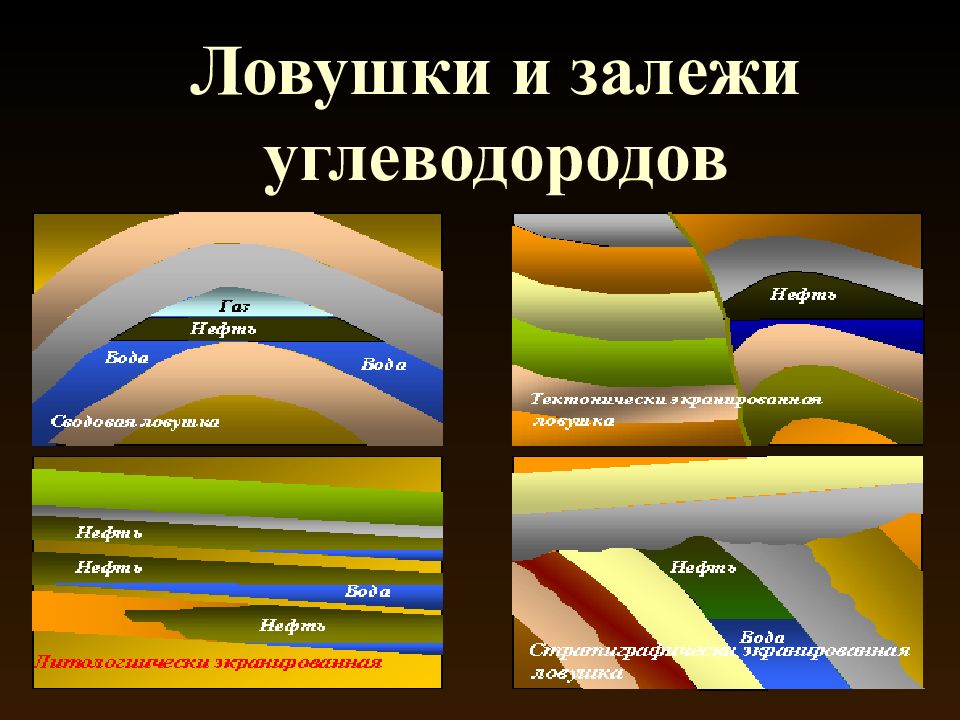

14- 84. Ловушки нефти и газа Ловушкой называется часть природного резервуара, в котором могут экранироваться нефть и газ и может образоваться их скопление. Любая ловушка представляет собой трехмерную объемную форму, в которой в силу емкостных, фильтрационных и экранирующих свойств накапливаются и сохраняются углеводороды. Наиболее простым и распространенным случаем образования ловушки является смятие пластового или массивного природного резервуара под воздействием складкообразовательных тектонических движений в антиклинальную структуру (рис. 6.4.). Если в изогнутый в виде свода проницаемый пласт, перекрытый непроницаемыми породами, попадут нефть, газ и вода, то, распределяясь согласно плотностям, нефть и газ займут верхнюю часть сводового изгиба и будут изолированы сверху непроницаемыми породами, а снизу водой. Образование ловушки возможно, когда проницаемый пласт вверх по восстанию полностью выклинивается в непроницаемых породах или когда создаются другие литологические барьеры на путях миграции (литологические ловушки).

Слайд 15

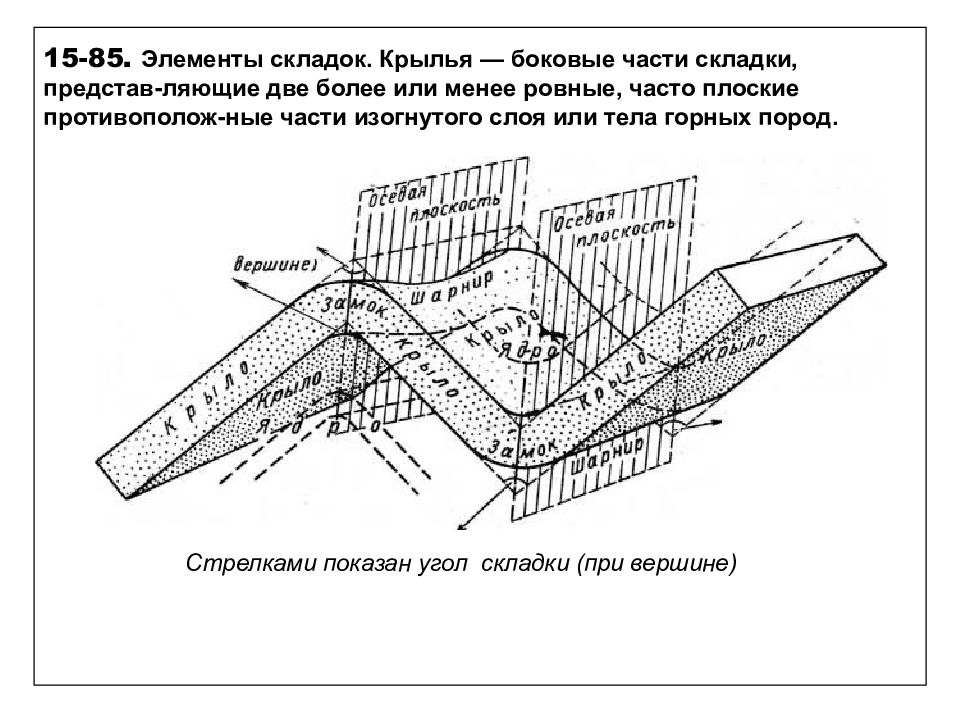

15- 85. Элементы складок. Крылья — боковые части складки, представ-ляющие две более или менее ровные, часто плоские противополож-ные части изогнутого слоя или тела горных пород. Стрелками показан угол складки (при вершине)

Слайд 16

16- 86. Замок — место перегиба или перехода одного крыла складки в другое, является местом смыкания крыльев складки. Ядро — внутренняя часть складки, заключенная между ее крыльями и замком. Угол складки или угол при вершине складки представляет собой двугранный угол, составленный продолженными до пересечения поверхностями ее крыльев. Вершина складки в таком случае будет представлять точку максимума перегиба на поперечном сечении замка складки. Осевая плоскость (поверхность) — плоскость, или поверхность, делящая складку вдоль на две части так, что угол при вершине складки делится ею пополам. Шарнир складки — след от пересечения поверхности любого слоя складки осевой плоскостью (поверхностью). Шарнир складки представляет линию, проходящую через точки максимума перегиба поверхности наслоения одного слоя. В каждой складке можно показать столько шарниров, сколько наблюдается в ней слоев.

Слайд 17

17- 87. Шарниры складок могут воздыматься, погружаться, изгибаться и разветвляться. Ось, или осевая линия складки — линия пересечения осевой поверхности складки с горизонтальной поверхностью. Ось складки в отличие от шарнира может располагаться как в одном слое, так и соединять точки максимумов перегиба тех слоев, которые пересекаются горизонтальной поверхностью (поверхностью рельефа местности). Угол падения крыла складки с горизонтальной плоскостью измеряется линейным углом, составленным линией падения поверхности крыла с ее проекцией на горизонтальную плоскость. Угол может изменяться в пределах от 0 до 90°. В опрокинутых крыльях складок этот угол все равно не будет превышать 90°.

Слайд 18

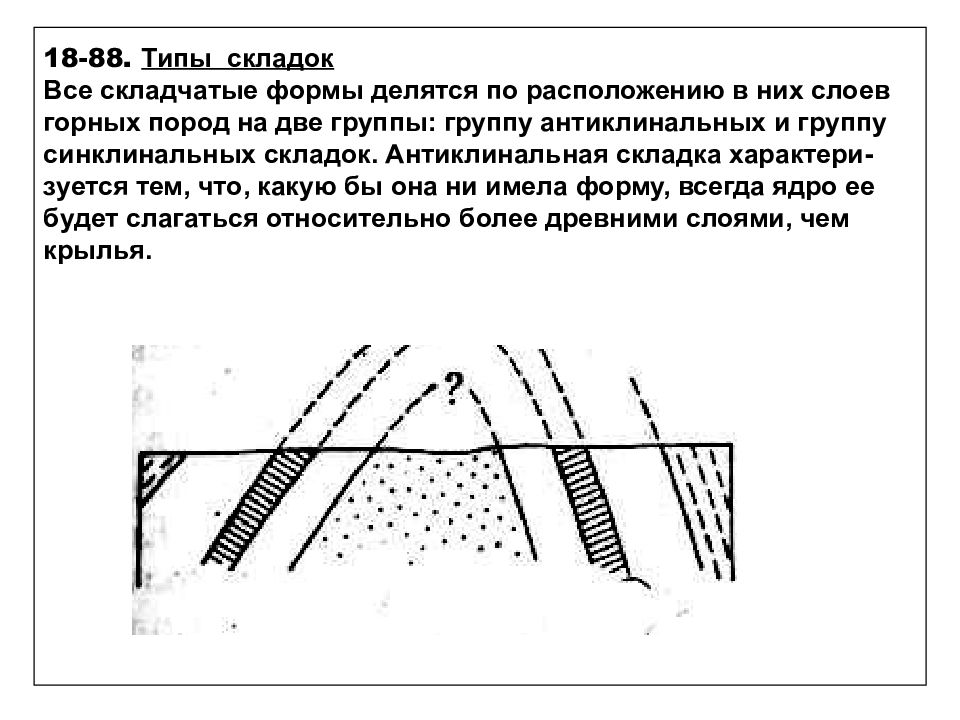

18- 88. Типы складок Все складчатые формы делятся по расположению в них слоев горных пород на две группы: группу антиклинальных и группу синклинальных складок. Антиклинальная складка характери-зуется тем, что, какую бы она ни имела форму, всегда ядро ее будет слагаться относительно более древними слоями, чем крылья.

Слайд 19

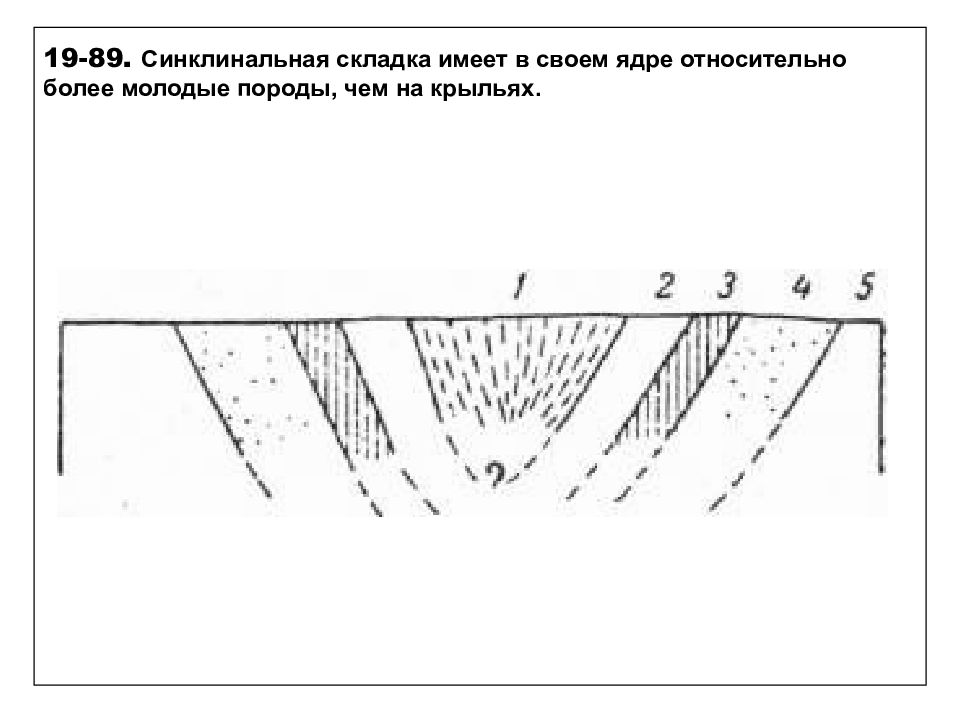

19- 89. Синклинальная складка имеет в своем ядре относительно более молодые породы, чем на крыльях.

Слайд 20

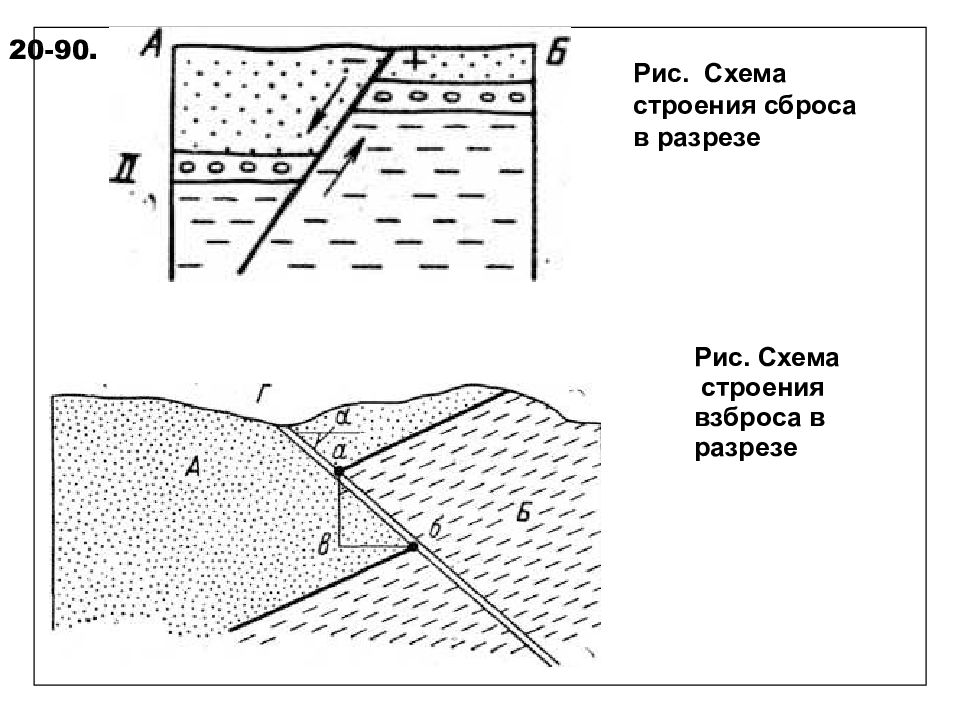

20- 90. Рис. Схема строения сброса в разрезе Рис. Схема строения взброса в разрезе

Слайд 21

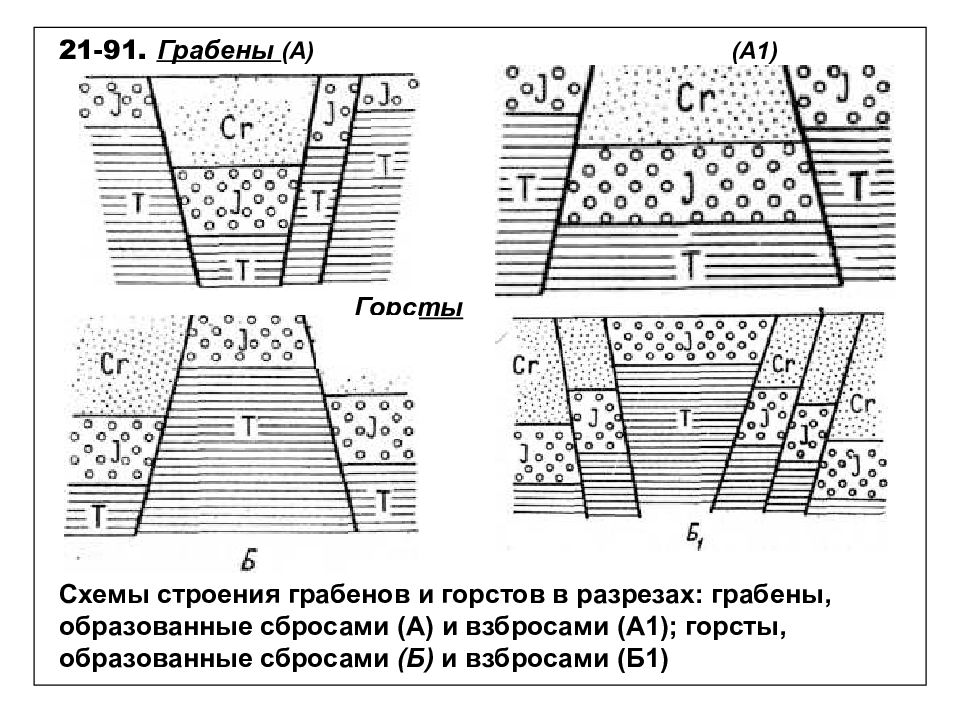

21- 91. Грабены (А) (А1) Горсты Схемы строения грабенов и горстов в разрезах: грабены, образованные сбросами (А) и взбросами (А1); горсты, образованные сбросами (Б) и взбросами (Б1)

Слайд 22

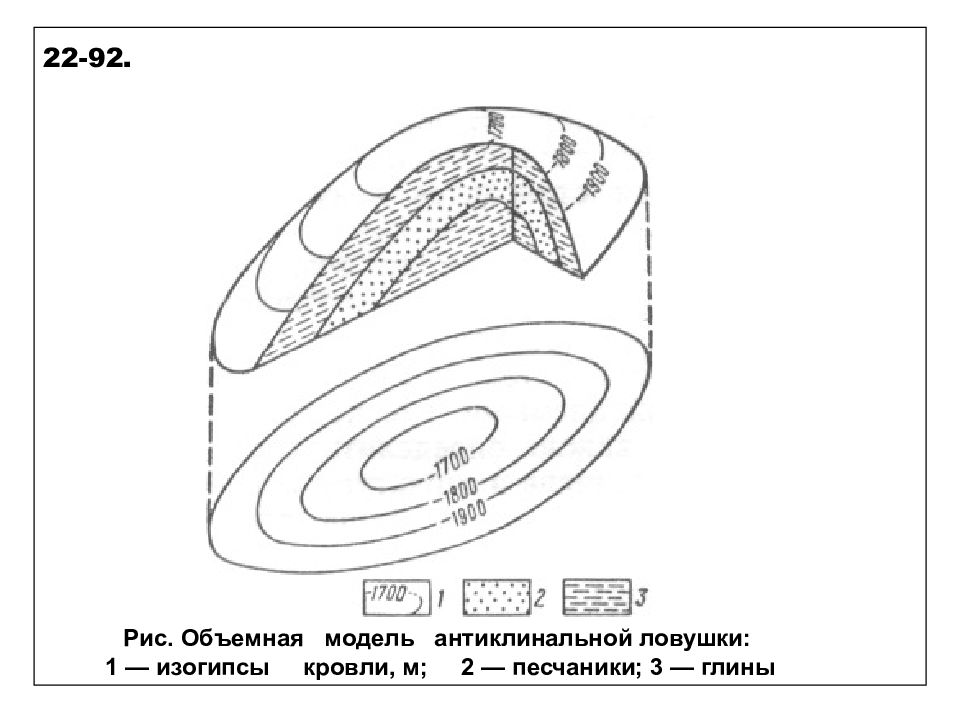

22- 92. Рис. Объемная модель антиклинальной ловушки: 1 — изогипсы кровли, м; 2 — песчаники; 3 — глины

Слайд 23

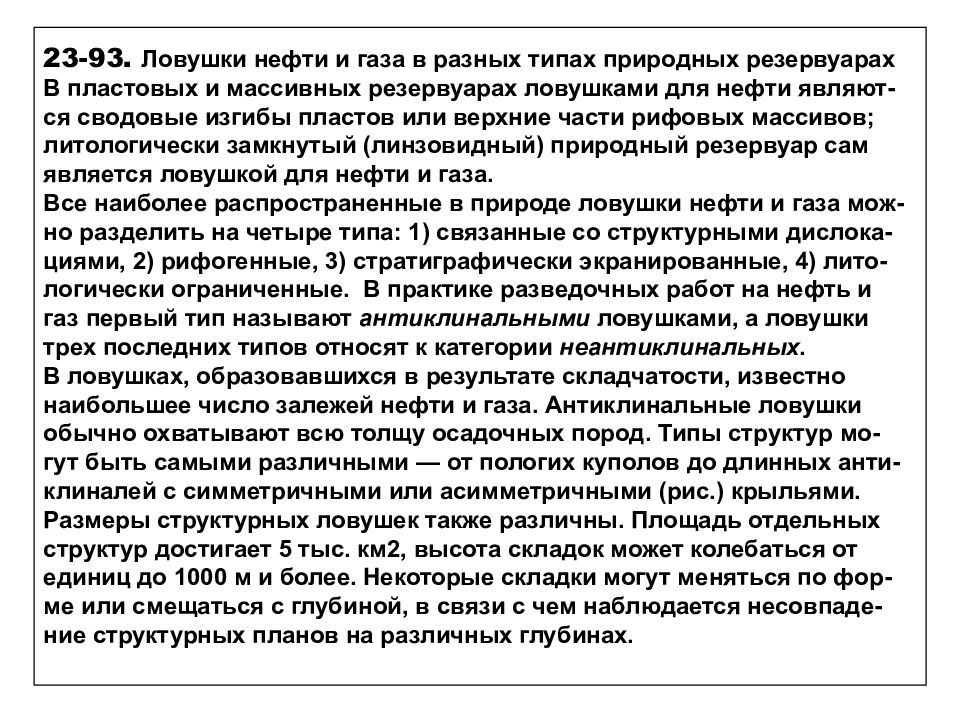

23- 93. Ловушки нефти и газа в разных типах природных резервуарах В пластовых и массивных резервуарах ловушками для нефти являют-ся сводовые изгибы пластов или верхние части рифовых массивов; литологически замкнутый (линзовидный) природный резервуар сам является ловушкой для нефти и газа. Все наиболее распространенные в природе ловушки нефти и газа мож-но разделить на четыре типа: 1) связанные со структурными дислока-циями, 2) рифогенные, 3) стратиграфически экранированные, 4) лито-логически ограниченные. В практике разведочных работ на нефть и газ первый тип называют антиклинальными ловушками, а ловушки трех последних типов относят к категории неантиклинальных. В ловушках, образовавшихся в результате складчатости, известно наибольшее число залежей нефти и газа. Антиклинальные ловушки обычно охватывают всю толщу осадочных пород. Типы структур мо-гут быть самыми различными — от пологих куполов до длинных анти-клиналей с симметричными или асимметричными (рис.) крыльями. Размеры структурных ловушек также различны. Площадь отдельных структур достигает 5 тыс. км2, высота складок может колебаться от единиц до 1000 м и более. Некоторые складки могут меняться по фор-ме или смещаться с глубиной, в связи с чем наблюдается несовпаде-ние структурных планов на различных глубинах.

Слайд 24

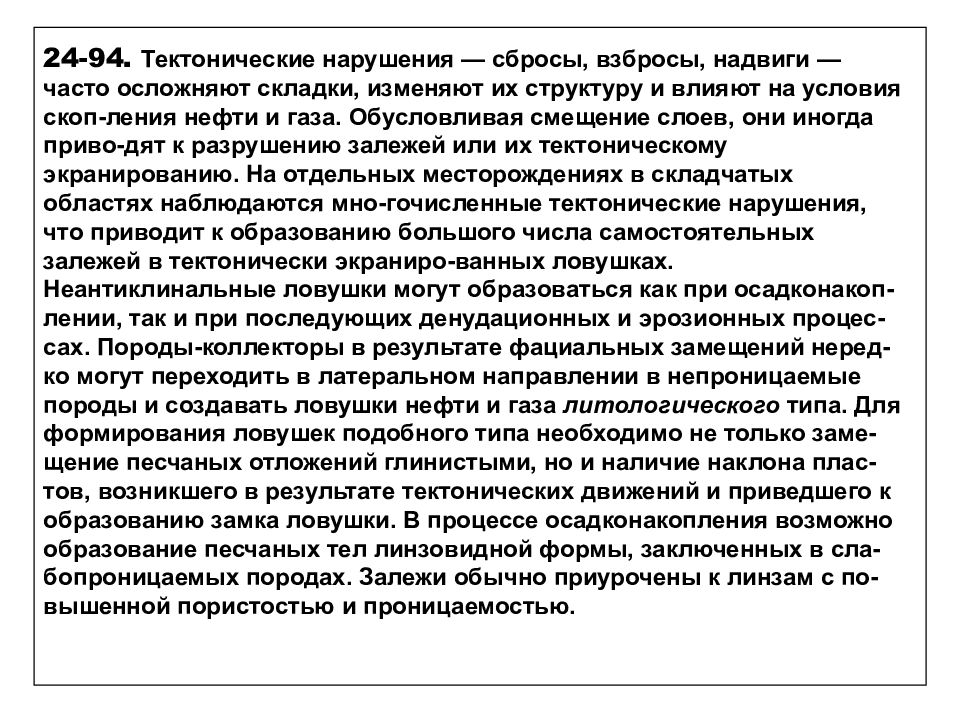

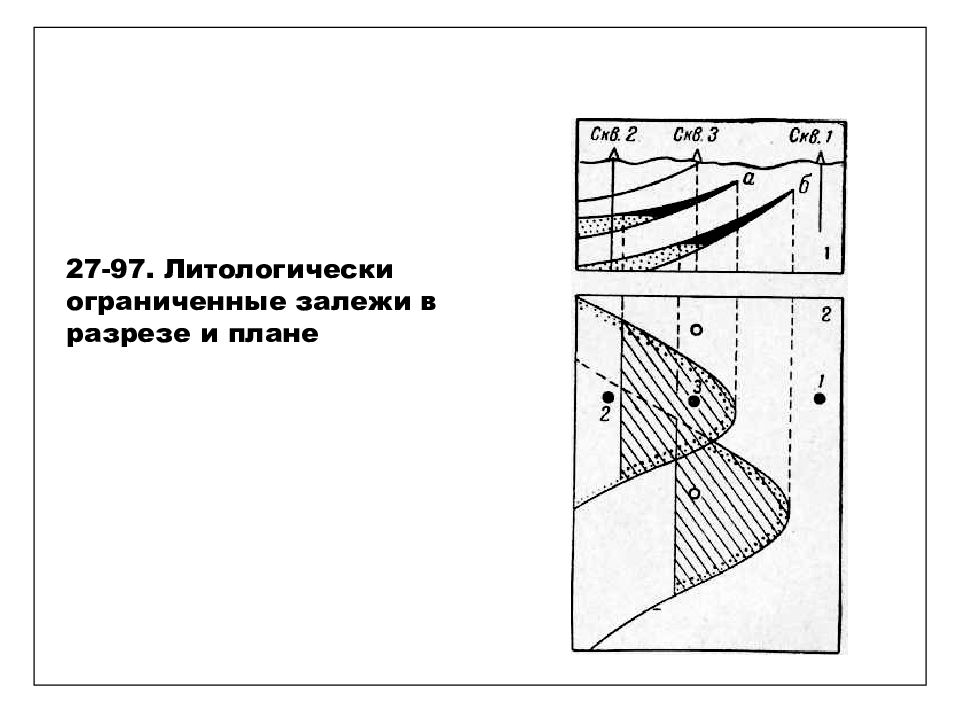

24- 94. Тектонические нарушения — сбросы, взбросы, надвиги — часто осложняют складки, изменяют их структуру и влияют на условия скоп-ления нефти и газа. Обусловливая смещение слоев, они иногда приво-дят к разрушению залежей или их тектоническому экранированию. На отдельных месторождениях в складчатых областях наблюдаются мно-гочисленные тектонические нарушения, что приводит к образованию большого числа самостоятельных залежей в тектонически экраниро-ванных ловушках. Неантиклинальные ловушки могут образоваться как при осадконакоп-лении, так и при последующих денудационных и эрозионных процес-сах. Породы-коллекторы в результате фациальных замещений неред-ко могут переходить в латеральном направлении в непроницаемые породы и создавать ловушки нефти и газа литологического типа. Для формирования ловушек подобного типа необходимо не только заме-щение песчаных отложений глинистыми, но и наличие наклона плас-тов, возникшего в результате тектонических движений и приведшего к образованию замка ловушки. В процессе осадконакопления возможно образование песчаных тел линзовидной формы, заключенных в сла-бопроницаемых породах. Залежи обычно приурочены к линзам с по-вышенной пористостью и проницаемостью.

Слайд 25

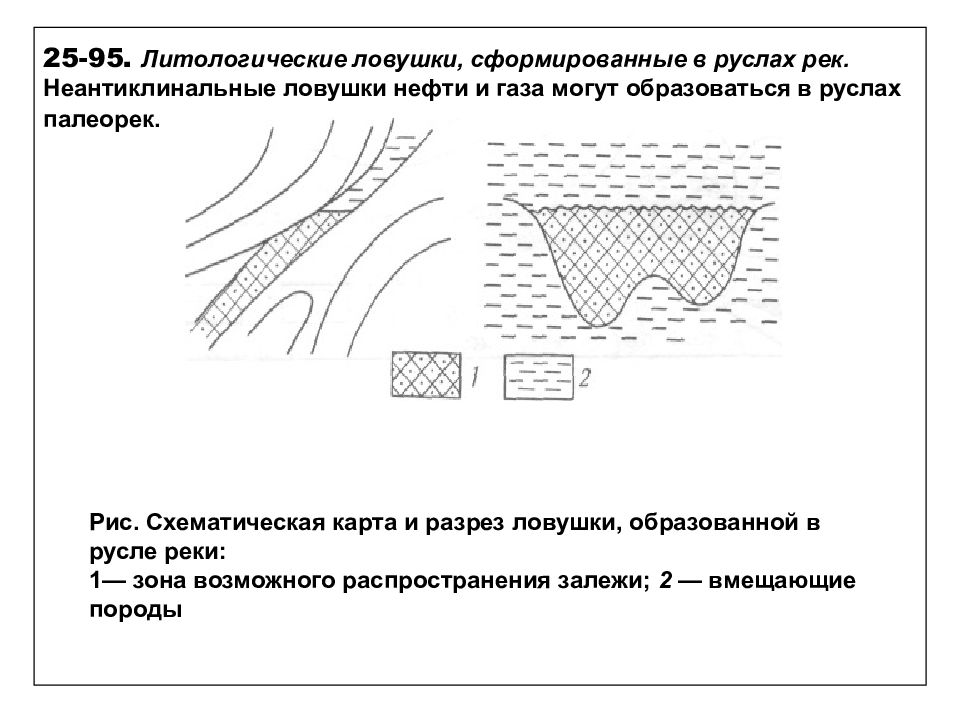

25- 95. Литологические ловушки, сформированные в руслах рек. Неантиклинальные ловушки нефти и газа могут образоваться в руслах палеорек. Рис. Схематическая карта и разрез ловушки, образованной в русле реки: 1— зона возможного распространения залежи; 2 — вмещающие породы

Слайд 26

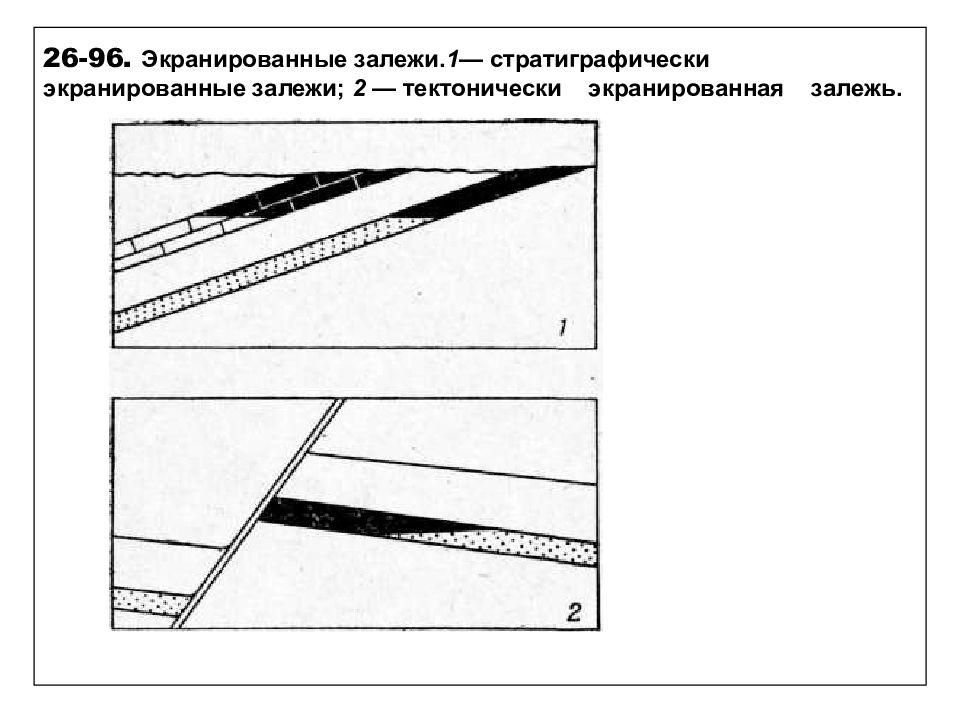

26- 96. Экранированные залежи. 1 — стратиграфически экранированные залежи; 2 — тектонически экранированная залежь.

Слайд 28

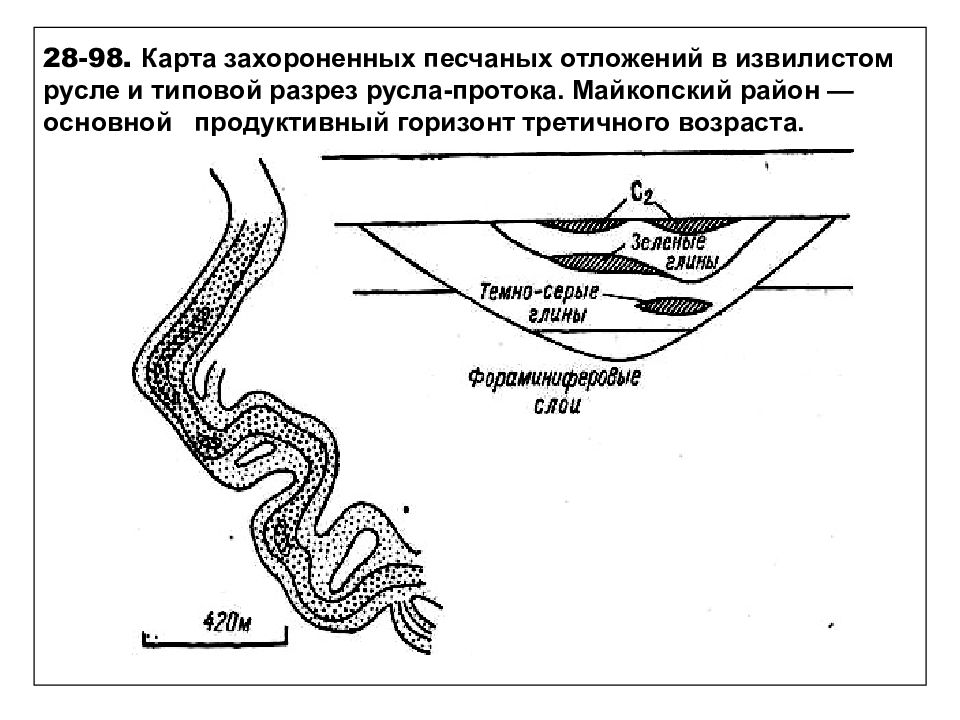

28- 98. Карта захороненных песчаных отложений в извилистом русле и типовой разрез русла-протока. Майкопский район — основной продуктивный горизонт третичного возраста.

Слайд 29

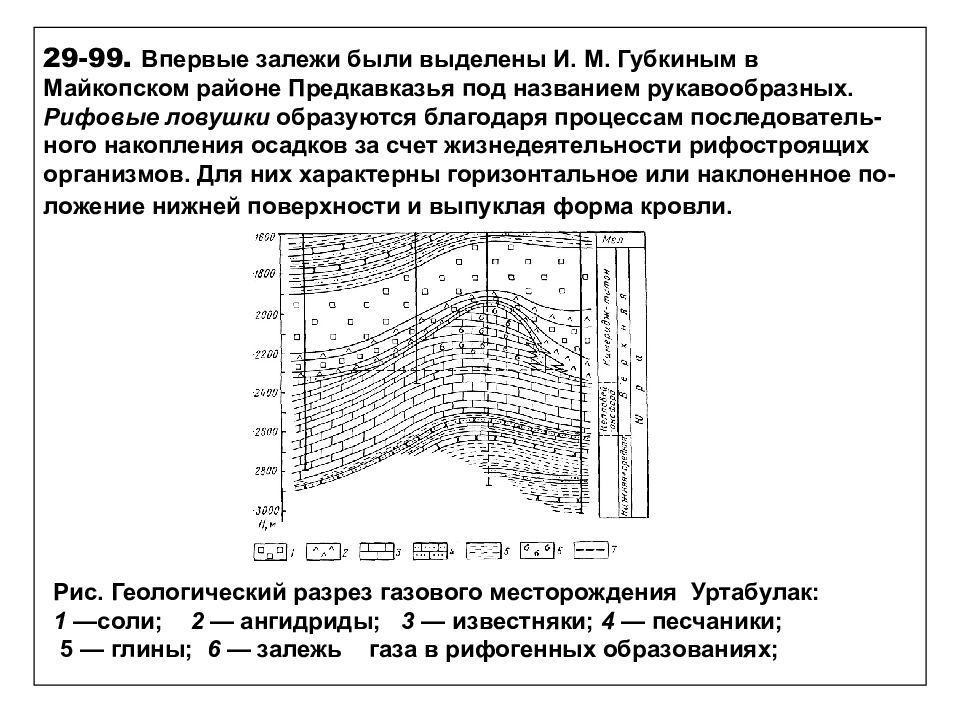

29- 99. Впервые залежи были выделены И. М. Губкиным в Майкопском районе Предкавказья под названием рукавообразных. Рифовые ловушки образуются благодаря процессам последователь-ного накопления осадков за счет жизнедеятельности рифостроящих организмов. Для них характерны горизонтальное или наклоненное по-ложение нижней поверхности и выпуклая форма кровли. Рис. Геологический разрез газового месторождения Уртабулак: 1 —соли; 2 — ангидриды; 3 — известняки; 4 — песчаники; 5 — глины; 6 — залежь газа в рифогенных образованиях;

Слайд 30

30- 100. Эти обстоятельства обусловливают возможность аккумуляции уг-леводородов и сохранения залежей. Склоны рифов обычно довольно крутые. Рифовые ловушки обладают весьма своеобразным и слож-ным строением природного резервуара, для которого характерна бо-льшая пестрота в распределении пористых и проницаемых участков даже в пределах одного рифа. Рифовые ловушки наиболее значимы с точки зрения нефте-газонакопления среди неантиклинальных ловушек и широко распространены во многих районах земного шара. К ним приурочены крупные залежи нефти и газа в США и Канаде. В России залежи в рифовых ловушках известны в Камско-Кинельской системе прогибов Волго-Уральской провинции. Литологические ловушки в баровых телах представляют собой акку-мулятивные песчаные тела, сформированные в прибрежной полосе моря (прибрежные бары) или в устьях рек (устьевые бары) благодаря поступлению песчаного материала с суши. При выходе баров на по-верхность (регрессивные бары) или при их погружении (трансгрессив-ные бары) происходит фациальное замещение песчаников алевроли-тами и глинистыми породами. Образуется ловушка литологического типа, для нее характерны горизонтальное или наклоненное положение нижней поверхности и выпуклая форма кровли.

Слайд 31

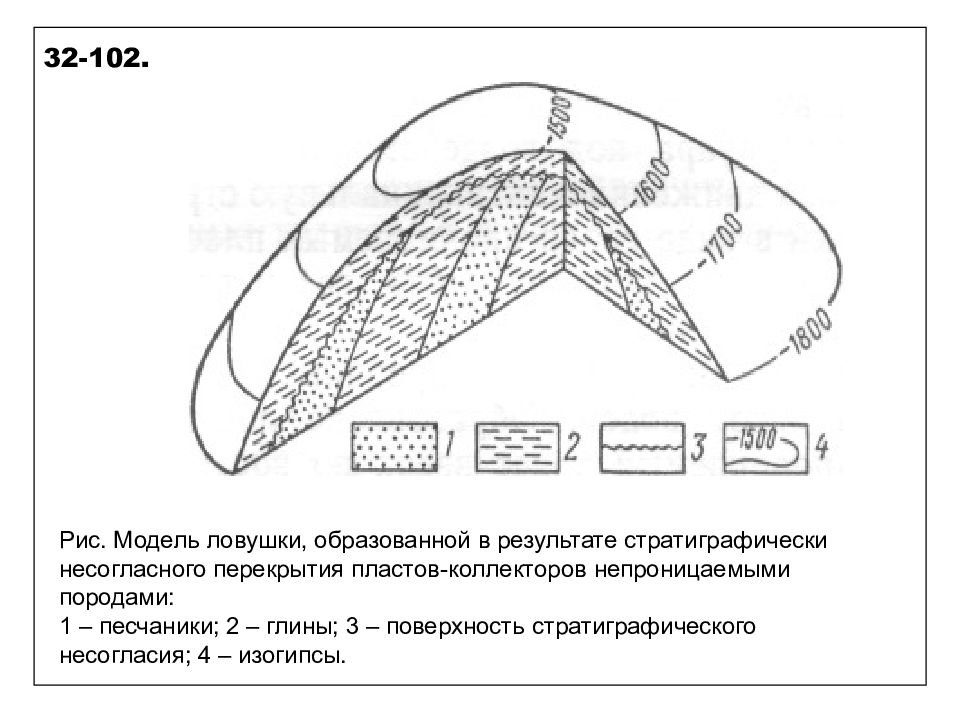

31- 101. Литологические ловушки других типов могут быть обусловлены: неравномерным уплотнением и цементацией, доломитизацией, заполнением пор кальцитом и солью, образованием трещин в непроницаемых породах. Для всех описанных примеров ловушек неантиклинального типа характерно образование барьера и выпуклой емкости, главным образом за счет литологических факторов, в связи с чем они относятся к классу литологических ловушек. Образование структурно-литологических ловушек обусловлено как литологическими, так и структурными причинами. К этому типу относятся ловушки фациальных замещений на локальных структурах. Они достаточно широко распространены в большинстве нефтегазоносных областей мира. Ловушки этого типа могут образоваться как в процессе непрерывного осадконакопления на склонах антиклинальной структуры в момент ее роста, так и в результате накопления осадков на сформировавшихся положительных структурных формах. Стратиграфические ловушки образуются в результате срезания природных резервуаров и их перекрытия более молодыми отложениями с образованием стратиграфических несогласий.

Слайд 32

32- 102. Рис. Модель ловушки, образованной в результате стратиграфически несогласного перекрытия пластов-коллекторов непроницаемыми породами: 1 – песчаники; 2 – глины; 3 – поверхность стратиграфического несогласия; 4 – изогипсы.

Слайд 33

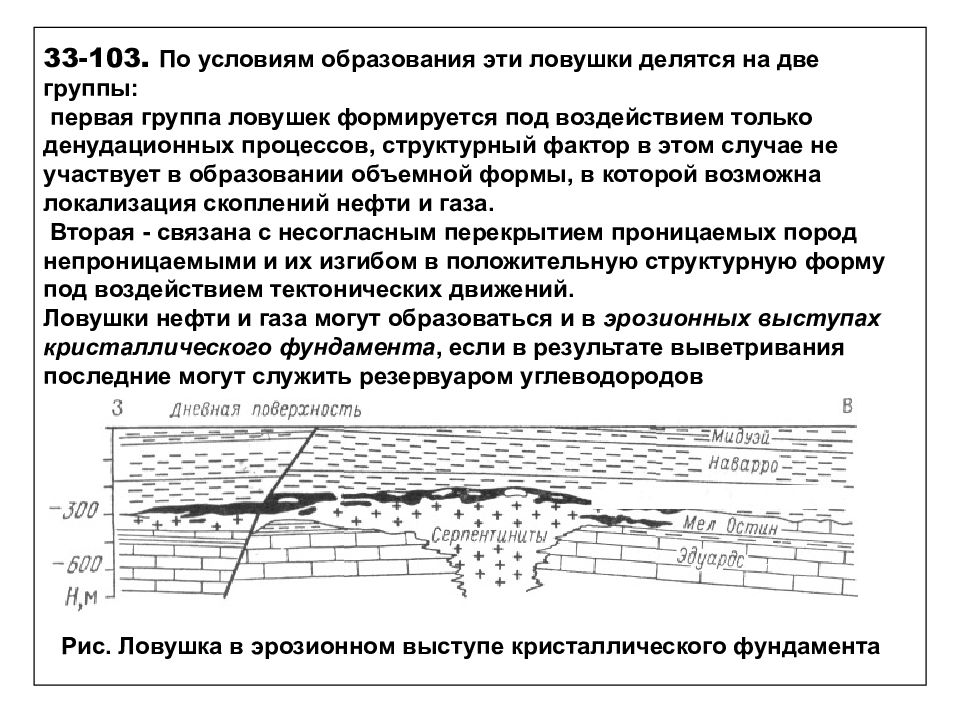

33- 103. По условиям образования эти ловушки делятся на две группы: первая группа ловушек формируется под воздействием только денудационных процессов, структурный фактор в этом случае не участвует в образовании объемной формы, в которой возможна локализация скоплений нефти и газа. Вторая - связана с несогласным перекрытием проницаемых пород непроницаемыми и их изгибом в положительную структурную форму под воздействием тектонических движений. Ловушки нефти и газа могут образоваться и в эрозионных выступах кристаллического фундамента, если в результате выветривания последние могут служить резервуаром углеводородов Рис. Ловушка в эрозионном выступе кристаллического фундамента

Последний слайд презентации: 1. Слайды лекций доцента А.Е. Ковешникова «Геология нефти и газа». Для

34- 104. Ловушки второй группы выделяются как структурно-стратиграфические, так как в их формировании наряду с размывом и последующим несогласным перекрытием важную роль играют структурные деформации пластов. Рис. Принципиальная схема залегания нефти в структурно-стратигра-фической ловушки (по Б. С. Воробьеву): 1 — залежи нефти; 2 — водоносные части пластовых резервуаров; 3 — нефтегазоупорная толща (пересажская свита); 4 — глины; 5 — поверхность стратиграфического несогласия.