Первый слайд презентации: Экологическое нормирование

Лекция 1 Нормирование и снижение загрязнений окружающей среды

Слайд 2: Основные понятия

Экологическое нормирование - специальная научно-исследовательская и нормативно-правовая деятельность по обоснованию экологических критериев качества окружающей среды и разработке основанных на этих критериях нормативов допустимых антропогенных воздействий, природоохранных норм и правил применительно ко всем основным формам хозяйственной деятельности. Нормирование в области охраны окружающей среды — научная, правовая, административная и иная деятельность, направленная на установление различных нормативов — предельно допустимых норм воздействия на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды, а также государственных стандартов и иных документов в области охраны окружающей среды, при соблюдении которых не происходит деградация экосистем, гарантируются сохранение биологического разнообразия и экологической безопасности населения. Цель экологического нормирования — управление природопользованием на основе знания законов функционирования природных систем и организации деятельности без их нарушения

Слайд 3: Основные понятия

Основная задача экологического нормирования – разработка и обоснование научно-методической базы стандартизации в области безопасности жизнедеятельности человека и сохранения генофонда, охраны окружающей среды и рационального природопользования. В задачи экологического нормирования входят также апробация технологических разработок на практике, доведение их до стандартов и введение в ранг нормативов Современная система экологического нормирования включает: стандартизацию, лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды, а также экологическую сертификацию (обязательную или добровольную) в целях обеспечения экологически безопасного осуществления хозяйственной и иной деятельности.

Объект экологического нормирования – совокупность антропогенных факторов, воздействующих на экосистемы и отдельные их элементы (в т.ч. природные ресурсы, человека), а также факторов окружающей среды, воздействующих на человека, подлежащих регулированию. Например : объекты экологического нормирования: Предмет экологического нормирования (как научной и управленческой деятельности) - безопасные пределы вредных воздействий на объекты. Предмет изучения экологического нормирования – выявление безопасных пределов воздействия на экосистемы в процессе природопользования, а также оценка последствий эксплуатации различных природных ресурсов для других компонентов экосистем, включая человека. вся биосфера, небольшой участок леса, территория города, отдельная популяция конкретного вида, среда обитания человека в узком смысле (жилище, производственные помещения и пр.). Объект и предмет экологического нормирования

Воздействие – антропогенная деятельность, связанная с реализацией экономических, рекреационных, культурных интересов и вносящая физические, химические и биологические изменения в природную среду Экологическая нагрузка – такое изменение внешней среды, которое приводит или может приводить к ухудшению качества объекта, т.е. к нежелательным с точки зрения субъекта оценки изменениям в его состоянии. Предельно допустимая экологическая нагрузка (ПДЭН) – максимальная нагрузка, которая еще не вызывает ухудшения качества объекта нормирования. Экологический норматив – законодательно установленное (т.е. обязательное для субъектов управления) ограничение экологических нагрузок. В идеальном случае экологический норматив должен совпадать с ПДЭН. Но поскольку экологический норматив учитывает привходящие обстоятельства (технологическая достижимость, стоимость, социальные издержки и т.п.), эти две категории не совпадают.

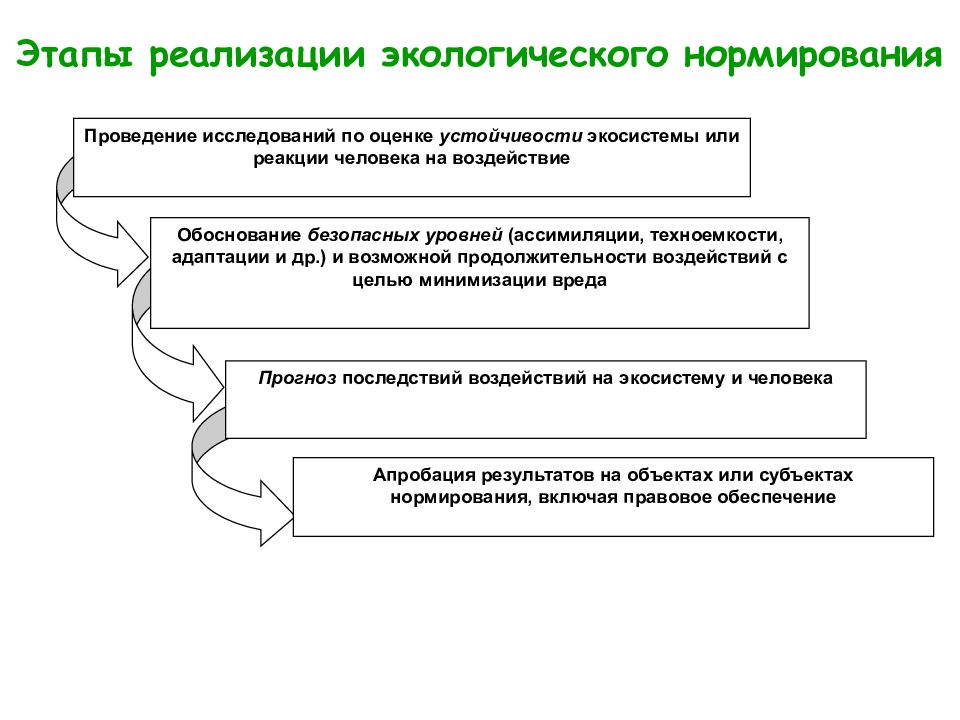

Слайд 6: Этапы реализации экологического нормирования

Проведение исследований по оценке устойчивости экосистемы или реакции человека на воздействие Обоснование безопасных уровней (ассимиляции, техноемкости, адаптации и др.) и возможной продолжительности воздействий с целью минимизации вреда Прогноз последствий воздействий на экосистему и человека Апробация результатов на объектах или субъектах нормирования, включая правовое обеспечение

Слайд 7: Этапы развития экологического нормирования

2 Этапы развития экологического нормирования древнейший – этап традиционного регламентирования использования природных ресурсов; 1 формирование научно обоснованной системы гигиенического нормирования токсикантов; этап теоретических исследований : постановка проблемы, создание различных подходов к нормированию; 3 4 современный – этап практической реализации : проведение экспериментальных работ;

Слайд 8: Древнейший этап экологического нормирования: традиционное регламентирование использования природных ресурсов

1792 – 1750 г до н.э. – древнейший из известных сегодня «экологических законов» - закон древневавилонского царя Хаммурапи об охране лесов. 460-377 г. до н.э. - нормы качества среды, а также продуктов питания впервые упомянуты в работах Гиппократа. Его работа «О воздухах, водах и местности» обращала внимание на состояние компонентов природной среды городов. Через 400 лет - об этом же писал римский философ Лукреций Кар в своей энциклопедической работе «О природе вещей». 2-м веке до н.э. и 2-м веке н.э., Древняя Индия - большое внимание уделено качеству среды: чрезмерная торговля дарами природы, причинение вреда всему живому и загрязнение воды. В 240 г до н.э. императором Ашаки был издан эдикт, запрещавший убивать зверей шестимесячного возраста, а также беременных самок. Список охраняемых животных был приложен к эдикту.

Слайд 9: Древнейший этап экологического нормирования: традиционное регламентирование использования природных ресурсов

4-й век до н.э., Эфиопия: запрещалась «сверхнормативная» торговля речной рыбой, птицами, диким животными. Жители высокогорий освобождались от обработки и выпаса скота с тем, чтобы сохранить чистыми реки нижележащих районов. 742 -814 гг., Европа: со времен Карла Великого были изданы многие королевские указы и парламентские декреты о сбережения лесов. Известны законы мазовецкого князя Болеслава ( XII в.) и короля Ягайло ( XIV в.), которые регламентировали охрану лесов, тура, зубра и тарпана. 1557 г. Великим князем литовским Сигизмундом II опубликован первый известный запрет вылова рыбы в период нереста. В период расцвета Литовского государства были разработаны Литовские статуты – своды законов, предписывавшие охрану лебедей, бобров, лис и других животных. Нарушение данных законов (кража, убийство или разорение гнезд лебедя) предполагало значительные штрафы.

Слайд 10

Борьба с загрязнением среды в Западной Европе Во Франции и Англии запрещалась топка печей в определенные периоды, чтобы избежать городских смогов. Пример: эдикт короля Англии Эдуарда IV от 1273 г. о запрещении использования каменного угля для отопления домов в Лондоне во избежание загрязнения города продуктами сгорания угля. Древнейший этап экологического нормирования: традиционное регламентирование использования природных ресурсов

Слайд 11: Древнейший этап экологического нормирования на Руси

Первые природоохранные нормативные документы касались ограничений охоты : появились при Ярославе Мудром и были зафиксированы в «Русской правде». XIII в., Владимиро-Волынское княжество: полный запрет охоты на всех животных на территории Беловежской пущи (стала по сути первым заповедником).

Слайд 12

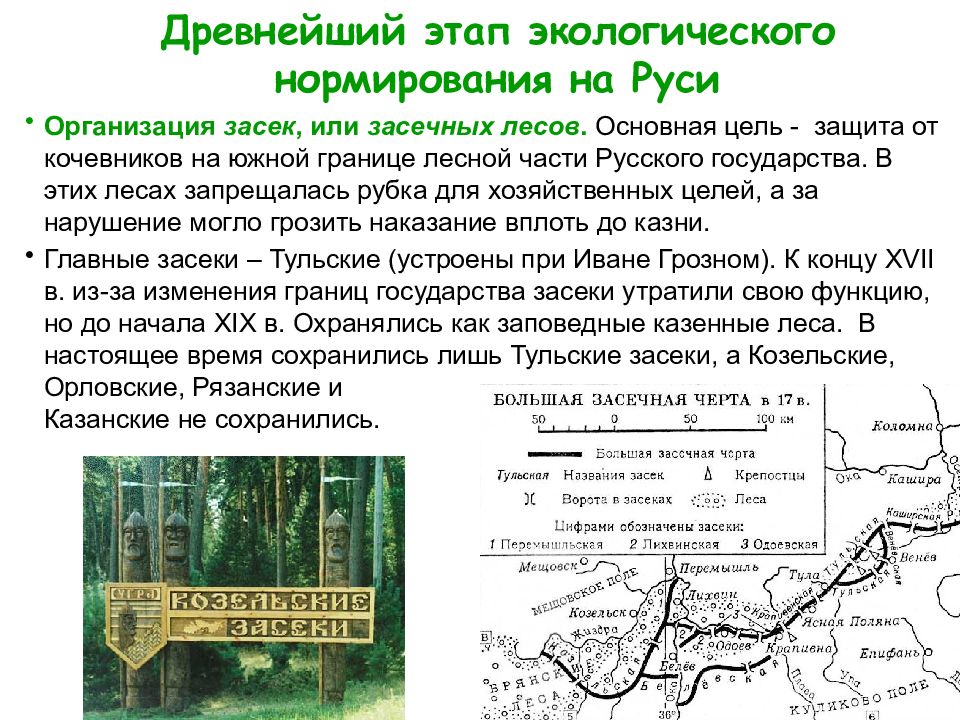

Организация засек, или засечных лесов. Основная цель - защита от кочевников на южной границе лесной части Русского государства. В этих лесах запрещалась рубка для хозяйственных целей, а за нарушение могло грозить наказание вплоть до казни. Главные засеки – Тульские (устроены при Иване Грозном). К концу XVII в. из-за изменения границ государства засеки утратили свою функцию, но до начала XIX в. Охранялись как заповедные казенные леса. В настоящее время сохранились лишь Тульские засеки, а Козельские, Орловские, Рязанские и Казанские не сохранились. Древнейший этап экологического нормирования на Руси

Слайд 13

1645–1676 гг. (царствование Алексея Михайловича) издавались указы об охоте, ее сроках, запретных зонах, о нарушениях установленных правил, пошлинах и наказаниях. Пример: указ 1649 г. «О сбережении заповедного леса в Рязанском уезде»: он касался не только охоты, но и охраны лесной территории. В России такие акты наиболее активно издавались в XVIII веке, во времена царствования Петра I (ограничение рубки лесов по берегам рек и др.). Активизация исследований в сфере контроля и нормирования загрязнений в течение последнего столетия. Формирование современного экологического нормирования Дальнейшее развитие нормирования Древнейший этап экологического нормирования на Руси

Слайд 14: Этап формирования системы гигиенического нормирования

С 1930-х гг. - создание научно обоснованной системы гигиенического нормирования токсикантов в воздухе, воде, продуктах питания и почве, формировавшейся с 1930-х гг. Гигиеническое нормирование – одна из отправных точек для экологического нормирования. Значительный вклад в развитие системы нормирования внесли С.С. Шварц, Н.С. Строганов и ряд других гигиенистов, токсикологов и биологов, сформулировавших базовые для экологического нормирования положения (принцип антропоцентризма в оценке экосистем, критерии «хорошего» биогеоценоза и др.). Заложена основа нового направления - экологической токсикологии, которое активно развивается и в настоящее время.

Слайд 15

1925-1926 гг. выделились: гигиена труда школьная гигиена гигиена питания 1922 г. : выделена социальная гигиена ГИГИЕНА (начало XX века) 1933 гг. выделились: эпидемиология коммунальная гигиена 1930-е гг. С выходом работ Н.В. Лазарева и Н.Н. Правдина начала формироваться промышленная токсикология, которая опиралась на гигиеническое нормирование Развернуты экспериментальные работы по обоснованию предельно допустимых концентраций веществ (ПДК) в компонентах окружающей среды. Формирование системы гигиенического нормирования

Слайд 16

Этап связан с работами на уровне постановки проблемы и генерации различных подходов к нормированию (работы В.Д. Федорова, А.П. Левича, Д.А. Криволуцкого, Ю.А. Израэля, Ю.Г. Пузаченко, А.М. Гродзинского). В этот же период появляются и весьма развернутые концепции системы экологического нормирования (работы А.Д. Александровой, О.Ф. Садыкова и др.) Этап связан с проведением экспериментальных работ, в том числе – по анализу зависимостей «доза – эффект» на экосистемном уровне (работы Ю.А. Израэля, А.М. Степанова, А.Д. Арманда, В.С. Николаевского, А.Д. Покаржевского, Н.Г. Булгакова) Этап теоретических исследований Этап практической реализации

Слайд 17: История экологического нормирования в России

СССР - один из лидеров в области разработки нормативов содержаний опасных компонентов в окружающей среде. Первые нормативы допустимых концентраций (ПДК) были утверждены Государственной санитарной инспекцией Минздрава СССР в 1938 г., когда были утверждены Правила по условиям спуска сточных вод в водоемы. С 1948 г. началась публикация нормативов предельно допустимых содержаний вредных веществ в водоемах (как дополнение к Правилам по условиям спуска сточных вод в водоемы).

Слайд 18: История экологического нормирования в России

1949 г. – началась разработка нормативов ПДК веществ в атмосфере 1952 г. в Минздраве СССР была создана Комиссия по разработке ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест и норм выбросов в атмосферу Государственной санитарной инспекцией был утвержден перечень из 40 ПДК атмосферных загрязнений. В настоящее время действуют более 5000 нормативов содержания загрязнителей в атмосферном воздухе. 1939 г. – утверждены первые нормы ПДК вредных веществ для питьевой воды. К 1991 г. существовали такие нормативы уже для 1925 веществ. В настоящее время действует около 1500 нормативов содержания веществ в питьевой воде. 1955 г. – утверждены нормативы допустимого уровня вибрации. 1956 г. – утверждены нормативы допустимого уровня шума. Эти нормативы первоначально разрабатывались для определения условий вредности труда и впоследствии их стали использовать в отношении всей территории поселений. 1980 г. – появились первые нормы ПДК вредных веществ для почв; в настоящее время они установлены для более 100 вредных веществ.

Слайд 19: История экологического нормирования

Несмотря на значительное количество установленных на сегодня нормативов, разработать их для всех веществ нереально: ежегодно лишь в торговый оборот попадает около 2000 новых наименований химикатов, для большинства из которых оценки возможного влияния на окружающую среду не проводились Выход: новый подход к анализу экологичности веществ - моделирование свойств и степени опасности новых веществ с помощью специальных программных средств. На основе данных по структуре молекул, физико-химическим свойствам всех потенциально токсичных веществ возможны ориентировочные оценки свойств новых веществ. Это подход получил название QSAR (количественная зависимость «структура – активность»), однако подобные оценки нормативной силы не имеют

Слайд 20: История экологического нормирования: формирование системы экологических стандартов

Действующая время система государственных стандартов и иных нормативных документов в области охраны окружающей среды устанавливает: требования, нормы и правила в области охраны окружающей среды к продукции, работам, услугам и соответствующим методам контроля; ограничения хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения ее негативного воздействия на окружающую среду; порядок организации деятельности в области охраны окружающей среды и управления такой деятельностью.

Слайд 21: Экологическое нормирование как основа для эффективного управления природопользованием

Экологическое нормирование – один из механизмов экологического управления и реализуется через административно-правовые инструменты управления природопользованием Окружающая среда : природные ресурсы и условия, в том числе природная емкость территорий Природопользователь: потребление ресурсов; загрязнение окружающей среды отходами жизнедеятельности Потребности в определенном количестве и качестве природных ресурсов и условий Экологическое нормирование: обоснование допустимых антропогенных нагрузок на окружающую среду Экологическое нормирование: обоснование нормативов качества компонентов окружающей среды Качество компонентов окружающей среды: атмосфера, поверхностная и подземная гидросфера, почвы, земельные ресурсы, биота Экологическая стандартизация: установление норм и правил (стандартов) природопользования

Слайд 22: Экологическое нормирование как основа для эффективного управления природопользованием

Связь экологического нормирования с другими направлениями природопользования Управление природопользованием и охраной окружающей среды Экологическое проектирование и риск-анализ Экологическое нормирование Ресурсопользование : атмосферный воздух, вода, земля, недра, ресурсы пространства, биоресурсы, вторичные материальные ресурсы Экологический аудит Экологическое страхование Экологический контроль Экологическая экспертиза Выделение зон экологического неблагополучия ОВОС ООПТ Экономическая оценка и платежи за использование ресурсов; экологические платежи Экологическая стандартизация

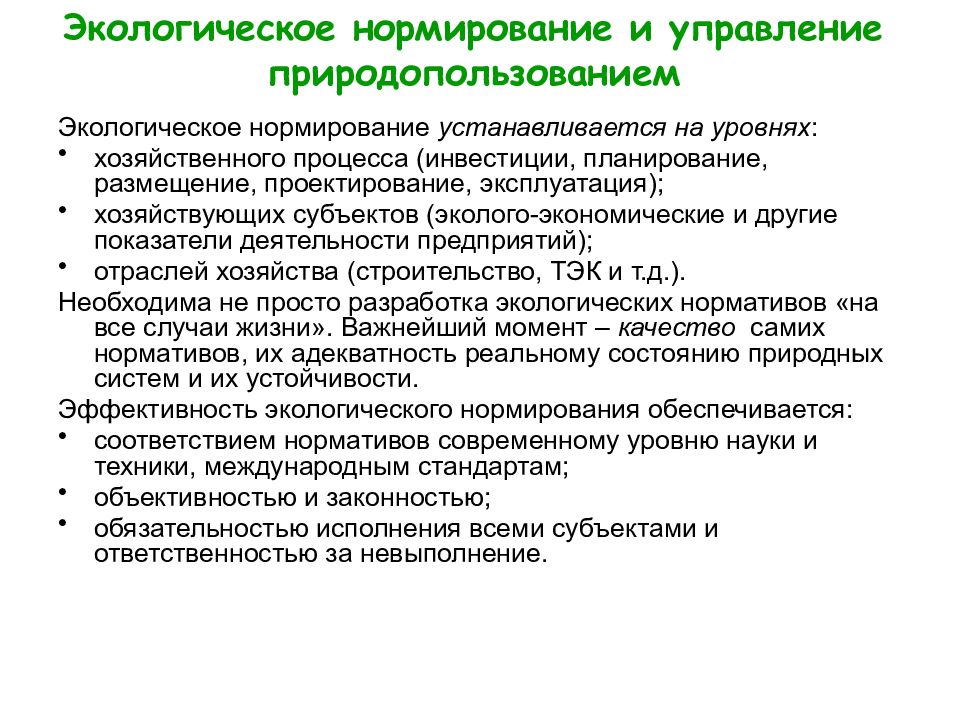

Слайд 23: Экологическое нормирование и управление природопользованием

Экологическое нормирование устанавливается на уровнях : хозяйственного процесса (инвестиции, планирование, размещение, проектирование, эксплуатация); хозяйствующих субъектов (эколого-экономические и другие показатели деятельности предприятий); отраслей хозяйства (строительство, ТЭК и т.д.). Необходима не просто разработка экологических нормативов «на все случаи жизни». Важнейший момент – качество самих нормативов, их адекватность реальному состоянию природных систем и их устойчивости. Эффективность экологического нормирования обеспечивается: соответствием нормативов современному уровню науки и техники, международным стандартам; объективностью и законностью; обязательностью исполнения всеми субъектами и ответственностью за невыполнение.

Слайд 24: Экологическое нормирование как основа снижения антропогенных нагрузок

Природоохранные мероприятия — любые технологические, технические или организационные мероприятия, реализация которых связана с уменьшением абсолютного или удельного воздействия на окружающую среду, включая использование ресурсов и готовой продукции, с улучшением состояния окружающей среды, с предупреждением отрицательных последствий изменения состояния окружающей среды Установление нормативов воздействия на окружающую среду – обязательный элемент системы природоохранных мер

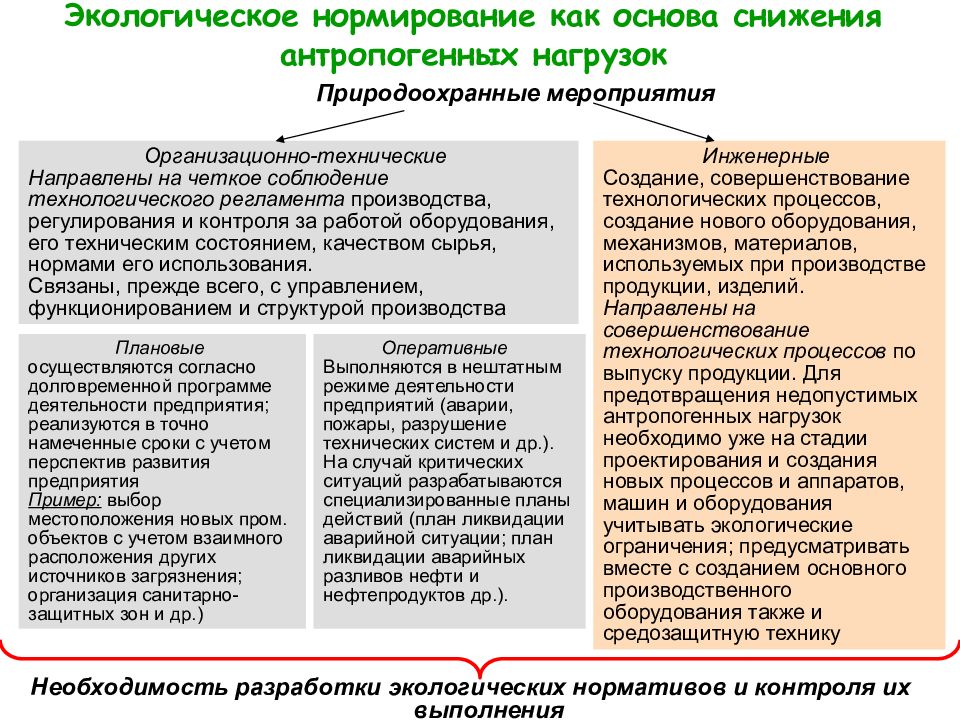

Слайд 25: Экологическое нормирование как основа снижения антропогенных нагрузок

Необходимость разработки экологических нормативов и контроля их выполнения Природоохранные мероприятия Организационно-технические Направлены на четкое соблюдение технологического регламента производства, регулирования и контроля за работой оборудования, его техническим состоянием, качеством сырья, нормами его использования. Связаны, прежде всего, с управлением, функционированием и структурой производства Инженерные Создание, совершенствование технологических процессов, создание нового оборудования, механизмов, материалов, используемых при производстве продукции, изделий. Направлены на совершенствование технологических процессов по выпуску продукции. Для предотвращения недопустимых антропогенных нагрузок необходимо уже на стадии проектирования и создания новых процессов и аппаратов, машин и оборудования учитывать экологические ограничения; предусматривать вместе с созданием основного производственного оборудования также и средозащитную технику Плановые осуществляются согласно долговременной программе деятельности предприятия; реализуются в точно намеченные сроки с учетом перспектив развития предприятия Пример: выбор местоположения новых пром. объектов с учетом взаимного расположения других источников загрязнения; организация санитарно-защитных зон и др.) Оперативные Выполняются в нештатным режиме деятельности предприятий (аварии, пожары, разрушение технических систем и др.). На случай критических ситуаций разрабатываются специализированные планы действий (план ликвидации аварийной ситуации; план ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов др.).

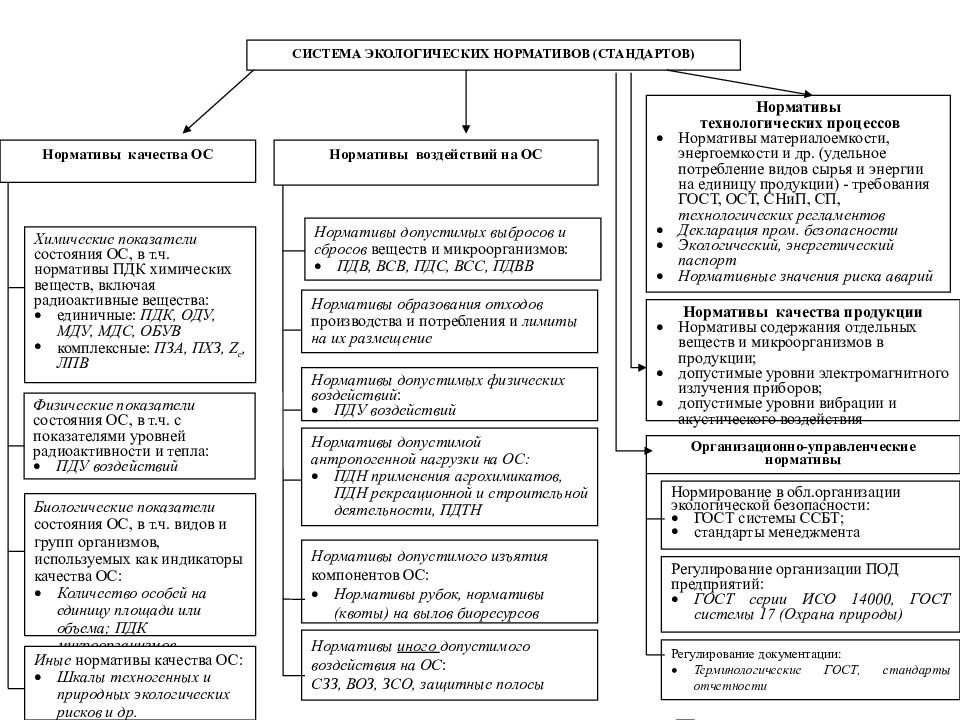

Слайд 28

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ (СТАНДАРТОВ) Нормативы технологических процессов Нормативы материалоемкости, энергоемкости и др. (удельное потребление видов сырья и энергии на единицу продукции) - требования ГОСТ, ОСТ, СНиП, СП, технологических регламентов Декларация пром. безопасности Экологический, энергетический паспорт Нормативные значения риска аварий Нормативы качества продукции Нормативы содержания отдельных веществ и микроорганизмов в продукции; допустимые уровни электромагнитного излучения приборов; допустимые уровни вибрации и акустического воздействия Нормативы качества ОС Химические показатели состояния ОС, в т. ч. нормативы ПДК химических веществ, включая радиоактивные вещества: единичные: ПДК, ОДУ, МДУ, МДС, ОБУВ комплексные: ПЗА, ПХЗ, Z c, ЛПВ Физические показатели состояния ОС, в т.ч. с показателями уровней радиоактивности и тепла: ПДУ воздействий Биологические показатели состояния ОС, в т.ч. видов и групп организмов, используемых как индикаторы качества ОС: Количество особей на единицу площади или объема; ПДК микроорганизмов Иные нормативы качества ОС: Шкалы техногенных и природных экологических рисков и др. Нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов: ПДВ, ВСВ, ПДС, ВСС, ПДВВ Нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение Нормативы допустимых физических воздействий : ПДУ воздействий Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на ОС: ПДН применения агрохимикатов, ПДН рекреационной и строительной деятельности, ПДТН Нормативы допустимого изъятия компонентов ОС: Нормативы рубок, нормативы (квоты) на вылов биоресурсов Нормативы иного допустимого воздействия на ОС : СЗЗ, ВОЗ, ЗСО, защитные полосы Нормативы воздействий на ОС Нормирование в обл.организации экологической безопасности: ГОСТ системы ССБТ; стандарты менеджмента Регулирование организации ПОД предприятий: ГОСТ серии ИСО 14000, ГОСТ системы 17 (Охрана природы) Регулирование документации: Терминологические ГОСТ, стандарты отчетности Организационно-управленческие нормативы

Слайд 29: Санитарно-гигиеническое нормирование в РФ

Санитарно-гигиенические нормативы –качественно-количественные показатели, соблюдение которых гарантирует безопасные или оптимальные условия существования человека. В связи с высокой социальной значимостью охраны здоровья человека санитарно-гигиеническое нормирование в нашей стране было разработано и внедрено в практику управления природопользованием раньше других направлений нормирования. Методологическая база гигиенического нормирования в настоящее время наиболее теоретически обоснована, методически проработана и организационно оформлена. КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ Разработка единых требований к проведению научно-исследовательских работ по обоснованию санитарных правил Контроль за проведением научно-исследовательских работ по гос. санитарно-эпидемиологическому нормированию Разработка (пересмотр), экспертиза, утверждение и опубликование санитарных правил Контроль за внедрением санитарных правил, изучение и обобщение практики их применения Регистрация и систематизация санитарных правил, формирование и ведение единой федеральной базы данных в области государственного санитарно-эпидемиологического нормирования

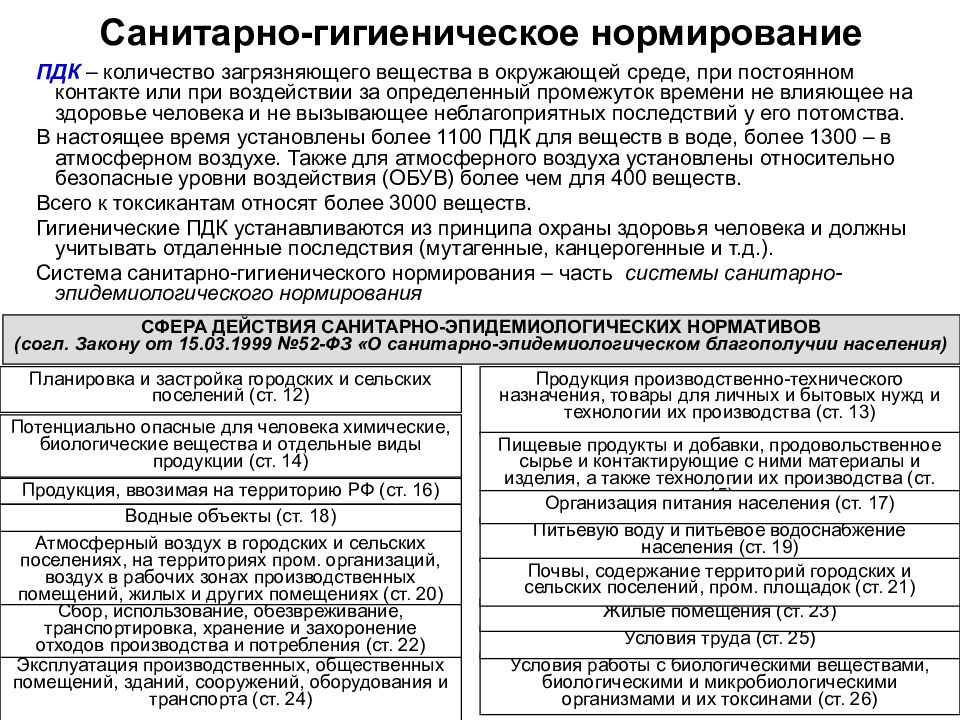

Слайд 30: Санитарно-гигиеническое нормирование

ПДК – количество загрязняющего вещества в окружающей среде, при постоянном контакте или при воздействии за определенный промежуток времени не влияющее на здоровье человека и не вызывающее неблагоприятных последствий у его потомства. В настоящее время установлены более 1100 ПДК для веществ в воде, более 1300 – в атмосферном воздухе. Также для атмосферного воздуха установлены относительно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) более чем для 400 веществ. Всего к токсикантам относят более 3000 веществ. Гигиенические ПДК устанавливаются из принципа охраны здоровья человека и должны учитывать отдаленные последствия (мутагенные, канцерогенные и т.д.). Система санитарно-гигиенического нормирования – часть системы санитарно-эпидемиологического нормирования Эксплуатация производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта (ст. 24) Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов производства и потребления (ст. 22) Условия работы с биологическими веществами, биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами (ст. 26) Условия труда (ст. 25) Жилые помещения (ст. 23) Питьевую воду и питьевое водоснабжение населения (ст. 19) СФЕРА ДЕЙСТВИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ (согл. Закону от 15.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) Планировка и застройка городских и сельских поселений (ст. 12) Продукция производственно-технического назначения, товары для личных и бытовых нужд и технологии их производства (ст. 13) Потенциально опасные для человека химические, биологические вещества и отдельные виды продукции (ст. 14) Пищевые продукты и добавки, продовольственное сырье и контактирующие с ними материалы и изделия, а также технологии их производства (ст. 15) Продукция, ввозимая на территорию РФ (ст. 16) Организация питания населения (ст. 17) Водные объекты (ст. 18) Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях пром. организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях (ст. 20) Почвы, содержание территорий городских и сельских поселений, пром. площадок (ст. 21)

Слайд 31: Основные принципы и проблемы формирования системы экологического нормирования

Развитие отечественного экологического нормирования идет по следующим направлениям: экосистемное нормирование; переход от единых нормативов к нормативам, учитывающим особенности состояния окружающей среды в регионах нормирование на основе представлений о приемлемом риске; нормирование на основе представлений о наилучших доступных технологиях

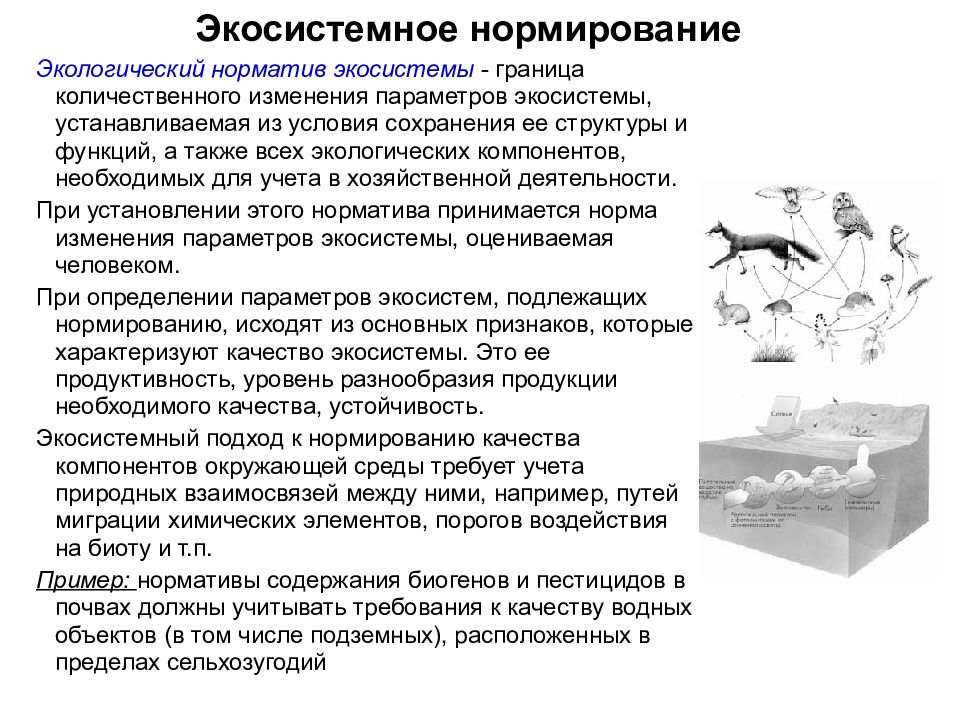

Слайд 32: Экосистемное нормирование

Экологический норматив экосистемы - граница количественного изменения параметров экосистемы, устанавливаемая из условия сохранения ее структуры и функций, а также всех экологических компонентов, необходимых для учета в хозяйственной деятельности. При установлении этого норматива принимается норма изменения параметров экосистемы, оцениваемая человеком. При определении параметров экосистем, подлежащих нормированию, исходят из основных признаков, которые характеризуют качество экосистемы. Это ее продуктивность, уровень разнообразия продукции необходимого качества, устойчивость. Экосистемный подход к нормированию качества компонентов окружающей среды требует учета природных взаимосвязей между ними, например, путей миграции химических элементов, порогов воздействия на биоту и т.п. Пример: нормативы содержания биогенов и пестицидов в почвах должны учитывать требования к качеству водных объектов (в том числе подземных), расположенных в пределах сельхозугодий

Слайд 33: Экосистемное нормирование

Центральная методологическая проблема экологического нормирования – вопрос о норме экосистем и критериях нормальности. Подходы к определению нормы: статистическое (оценка центральной тенденции признака за период времени); функциональное (выполнение системой определенных функций).

Слайд 34: Экологическое (экосистемное) нормирование)

Принципы экологического нормирования качества компонентов природной среды : принцип цели (приоритет долгосрочных последствий для общества и природы в целом над краткосрочными экономическими интересами отдельных природопользователей, региональных интересов над локальными и т.д.); принцип опережения (организация исследований по разработке норматива должна предшествовать началу планируемого воздействия); принцип порога (установление критических пороговых значений воздействия хозяйственной деятельности, не превышение которых гарантирует сначала экологическую безопасность, а затем взаимодействие общественных и экологических систем, т.е. создание нооценозов); принцип саморегуляции (учет в хозяйственной деятельности не только положительных, но и отрицательных обратных связей, соблюдение баланса положительного и отрицательного экологических эффектов в системах стимулирования социально-экономического развития); принцип «слабого звена»; принцип «больше не значит лучше» (переход на путь интенсификации технико-экономического развития за счет максимального качественного совершенства при минимальном количественном росте); принцип «джиу-джитсу» ( максимальное использование внутрисистемных сил, способных действовать в нужном для общества направлении и компенсировать отрицательное антропогенное воздействие); принцип снижения удельного риска (развитие только таких направлений роста материального потребления, при которых обеспечивается снижение антропогенной нагрузки на единицу площади и единицу производимой продукции)

Слайд 35

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ 1. Подход, сохраняющий основные черты методологии гигиенического нормирования; объектом выступает не человек, а другие биологические виды: предельные нагрузки устанавливают для отдельных веществ (либо их смесей, но с известным соотношением компонентов); лабораторные эксперименты – основа для получения нормативов; используют параметры организменного, а не экосистемного уровня. 2. Альтернативный подход: гигиеническое нормирование – лишь аналог для решения задачи нормирования: ориентир, задающий критерии оценки экосистем – явно декларируемый антропоцентризм (критерии оценки задает человек исходя из своих потребностей; потребность в здоровой ОС – одна из важнейших); при задании критериев оценки локальных экосистем учитывают их полифункциональность (важнейшие функции – обеспечение необходимого вклада в биосферные процессы, удовлетворение экономических, социальных и эстетических потребностей общества); нормативы предельных нагрузок должны быть “вариантными” (различны для экосистем разного назначения); нормативы дифференцируют в зависимости от физико-географических условий региона и типа экосистем; нормативы дифференцируют во времени: менее жесткие для существующих технологий, более жесткие для ближайшей перспективы, еще более жесткие для проектируемых производств и новых технологий; нормируют интегральную нагрузку, выражаемую в относительных единицах, а не концентрации отдельных загрязнителей; среди показателей состояния биоты для нормирования выбирают основные, отражающие важнейшие закономерности ее функционирования; предпочтение отдают интегральным параметрам; определение нормативов возможно только в исследованиях реальных экосистем, находящихся в градиенте нагрузки, т.е. только на основе анализа зависимостей доза – эффект на уровне экосистем.

Слайд 36: Недостатки гигиенического нормирования

выбросы чаще всего многокомпонентны, в конкретной ситуации невозможно оперировать нормативами для отдельных веществ, либо их смесей; формы токсикантов в природе чаще всего отличны от форм, которые использовали в экспериментах и для которых создавали нормативы; в лабораторных экспериментах (обычно краткосрочных) не учитываются адаптационные процессы и, тем более, популяционные и биоценотические эффекты, которые могут играть ключевую роль в определении судьбы экосистем; нахождение критических нагрузок для отдельных видов, пусть даже «ключевых» или наиболее чувствительных, очень долгий путь к определению нормативов для всей экосистемы (он требует наличия модели, в которой аргументом для экосистемных параметров выступают численности всех основных видов и определения критических нагрузок для всех этих видов).

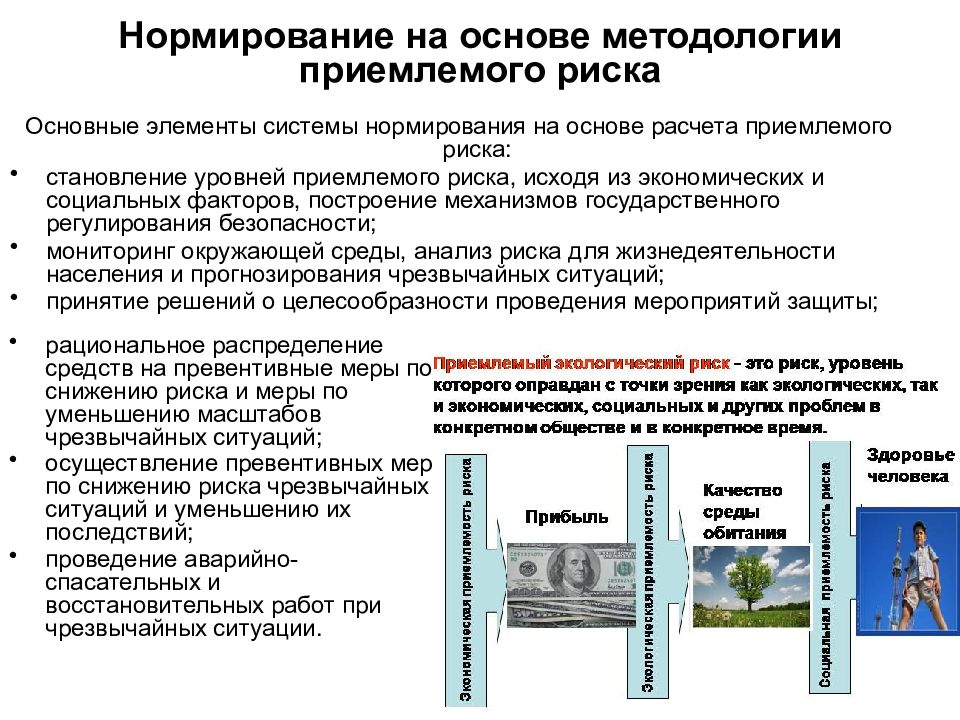

Слайд 37: Нормирование на основе методологии приемлемого риска

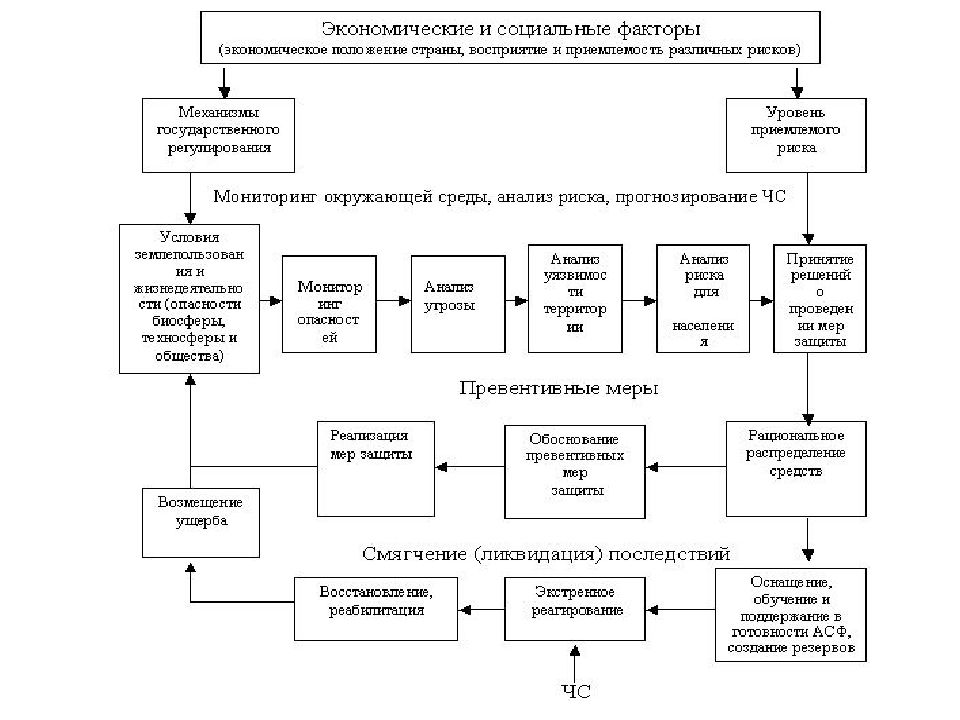

Основные элементы системы нормирования на основе расчета приемлемого риска: становление уровней приемлемого риска, исходя из экономических и социальных факторов, построение механизмов государственного регулирования безопасности; мониторинг окружающей среды, анализ риска для жизнедеятельности населения и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; принятие решений о целесообразности проведения мероприятий защиты; рациональное распределение средств на превентивные меры по снижению риска и меры по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций; осуществление превентивных мер по снижению риска чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий; проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ при чрезвычайных ситуации.

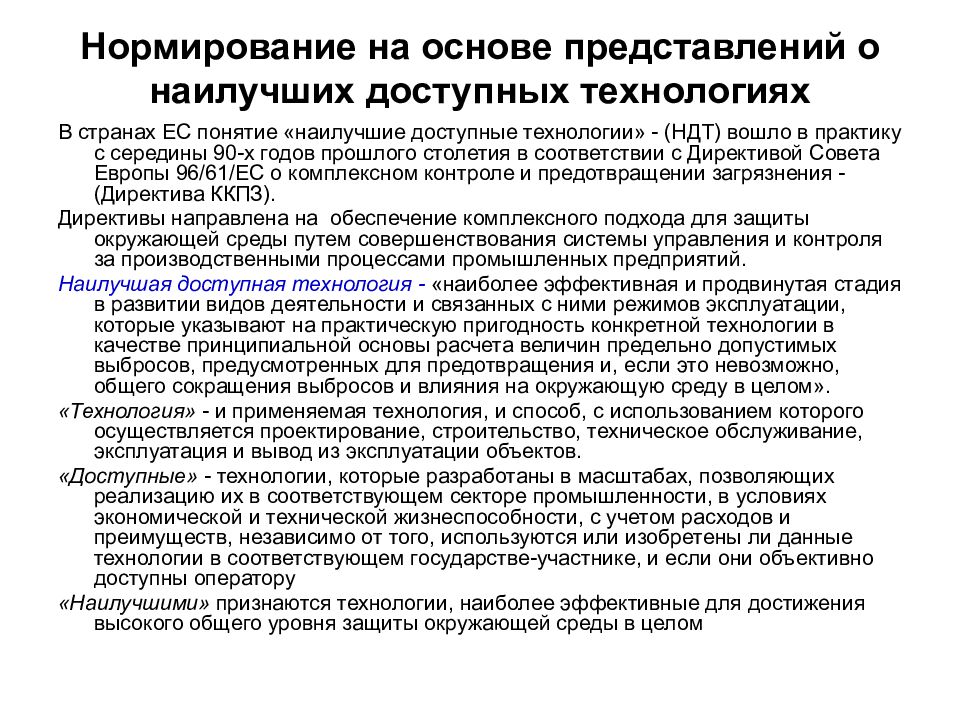

Слайд 39: Нормирование на основе представлений о наилучших доступных технологиях

В странах ЕС понятие «наилучшие доступные технологии» - (НДТ) вошло в практику с середины 90-х годов прошлого столетия в соответствии с Директивой Совета Европы 96/61/ЕС о комплексном контроле и предотвращении загрязнения - (Директива ККПЗ). Директивы направлена на обеспечение комплексного подхода для защиты окружающей среды путем совершенствования системы управления и контроля за производственными процессами промышленных предприятий. Наилучшая доступная технология - «наиболее эффективная и продвинутая стадия в развитии видов деятельности и связанных с ними режимов эксплуатации, которые указывают на практическую пригодность конкретной технологии в качестве принципиальной основы расчета величин предельно допустимых выбросов, предусмотренных для предотвращения и, если это невозможно, общего сокращения выбросов и влияния на окружающую среду в целом». «Технология» - и применяемая технология, и способ, с использованием которого осуществляется проектирование, строительство, техническое обслуживание, эксплуатация и вывод из эксплуатации объектов. «Доступные» - технологии, которые разработаны в масштабах, позволяющих реализацию их в соответствующем секторе промышленности, в условиях экономической и технической жизнеспособности, с учетом расходов и преимуществ, независимо от того, используются или изобретены ли данные технологии в соответствующем государстве-участнике, и если они объективно доступны оператору «Наилучшими» признаются технологии, наиболее эффективные для достижения высокого общего уровня защиты окружающей среды в целом