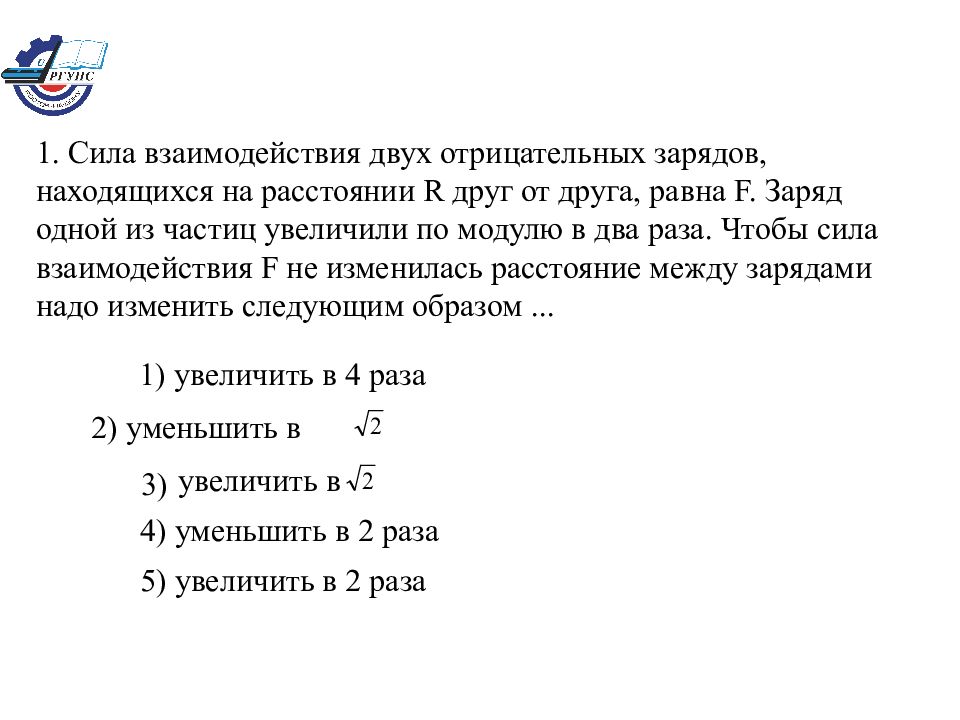

Слайд 2

Основные характеристики проводниковых и полупроводниковых материалов: удельное сопротивление и удельная электропроводность температурный коэффициент удельного сопротивления температурный коэффициент линейного расширения коэффициент термоЭДС ширина запрещенной зоны подвижность носителей заряда

Слайд 3

Основные характеристики диэлектрических материалов: диэлектрическая проницаемость электрическая восприимчивость электрическая прочность тангенс угла диэлектрических потерь

Слайд 4

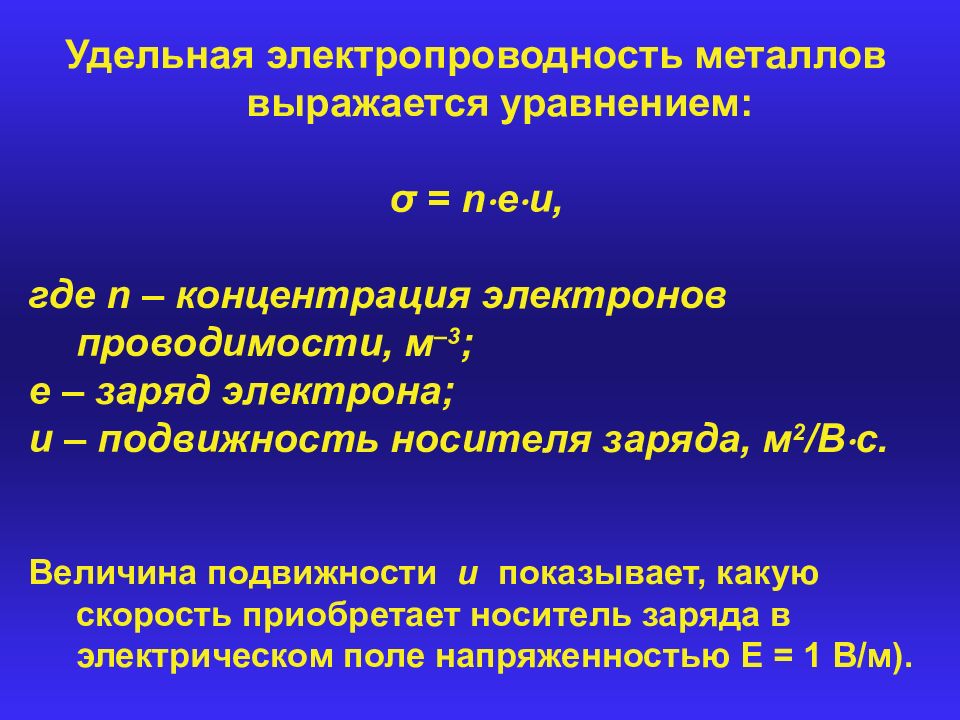

Удельная электропроводность металлов выражается уравнением: σ = n e u, где n – концентрация электронов проводимости, м –3 ; е – заряд электрона; u – подвижность носителя заряда, м 2 /В с. Величина подвижности u показывает, какую скорость приобретает носитель заряда в электрическом поле напряженностью Е = 1 В/м).

Слайд 5

В металлах величина n практически постоянна и не зависит от температуры. Однако при нагревании увеличивается амплитуда колебаний ионов металла в кристаллической решетке ( фононов ), рассеяние электронов на них усиливается, и подвижность носителей уменьшается. Из-за этого проводимость металлов при нагревании падает.

Слайд 6

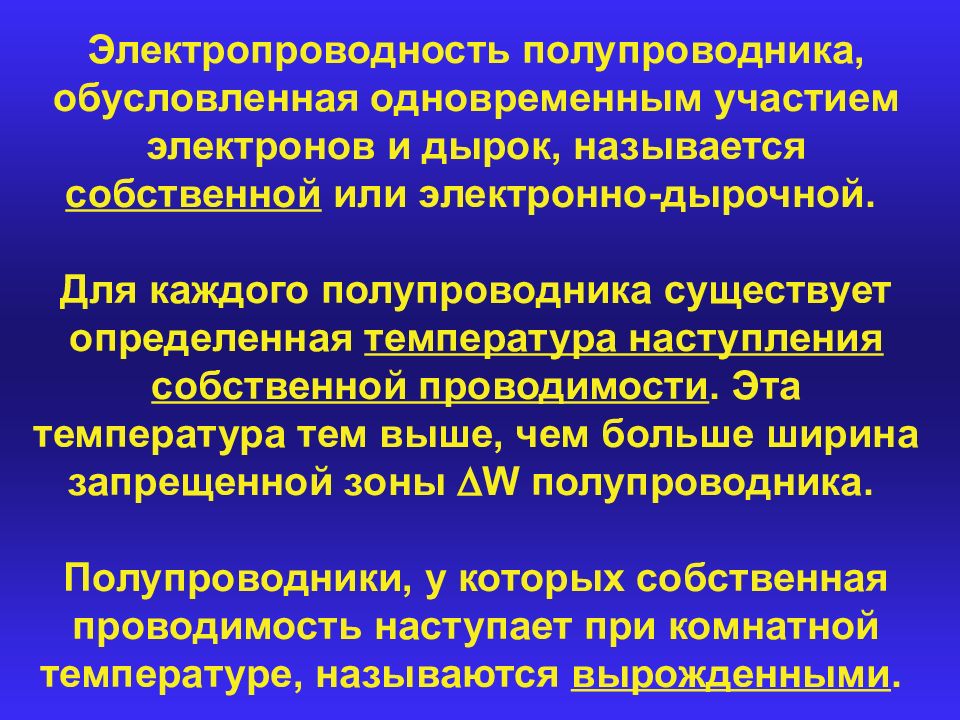

Электропроводность полупроводника, обусловленная одновременным участием электронов и дырок, называется собственной или электронно-дырочной. Для каждого полупроводника существует определенная температура наступления собственной проводимости. Эта температура тем выше, чем больше ширина запрещенной зоны W полупроводника. Полупроводники, у которых собственная проводимость наступает при комнатной температуре, называются вырожденными.

Слайд 7

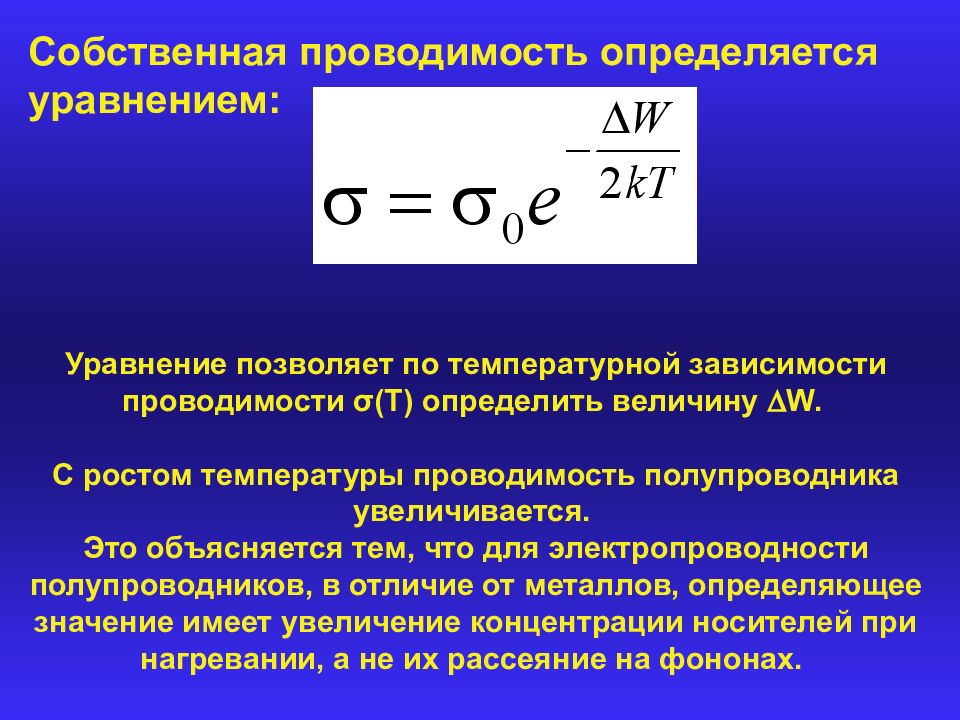

Собственная проводимость определяется уравнением: Уравнение позволяет по температурной зависимости проводимости σ(Τ) определить величину W. С ростом температуры проводимость полупроводника увеличивается. Это объясняется тем, что для электропроводности полупроводников, в отличие от металлов, определяющее значение имеет увеличение концентрации носителей при нагревании, а не их рассеяние на фононах.

Слайд 8

Идеальный собственный полупроводник – вещество, имеющее совершенную кристаллическую структуру и не содержащее примесей. Однако получить подобные кристаллы невозможно.

Слайд 9

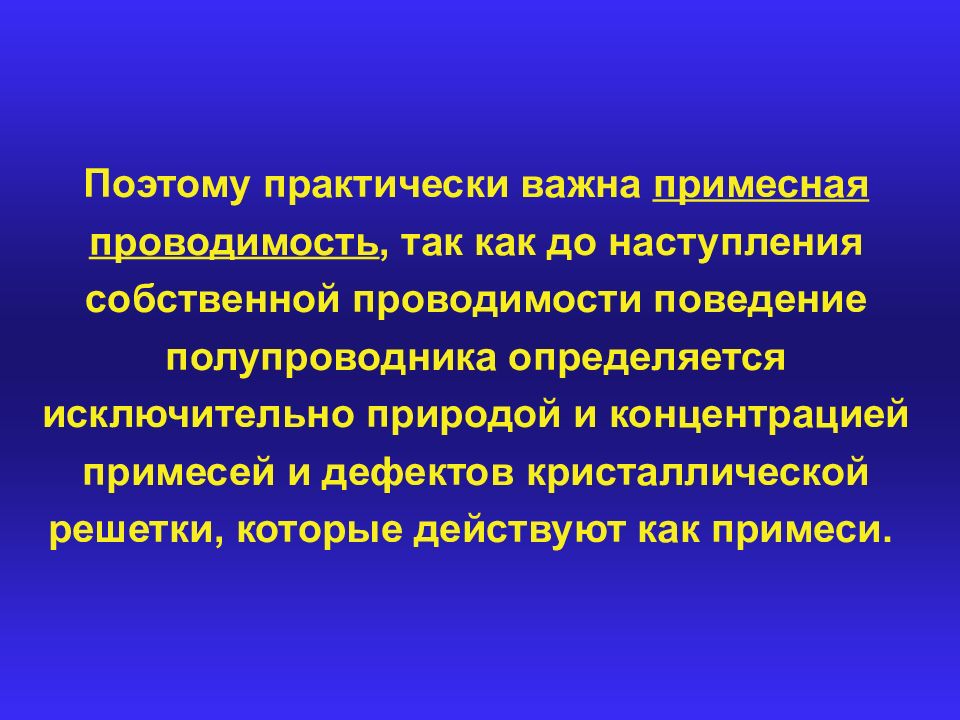

Поэтому практически важна примесная проводимость, так как до наступления собственной проводимости поведение полупроводника определяется исключительно природой и концентрацией примесей и дефектов кристаллической решетки, которые действуют как примеси.

Слайд 10

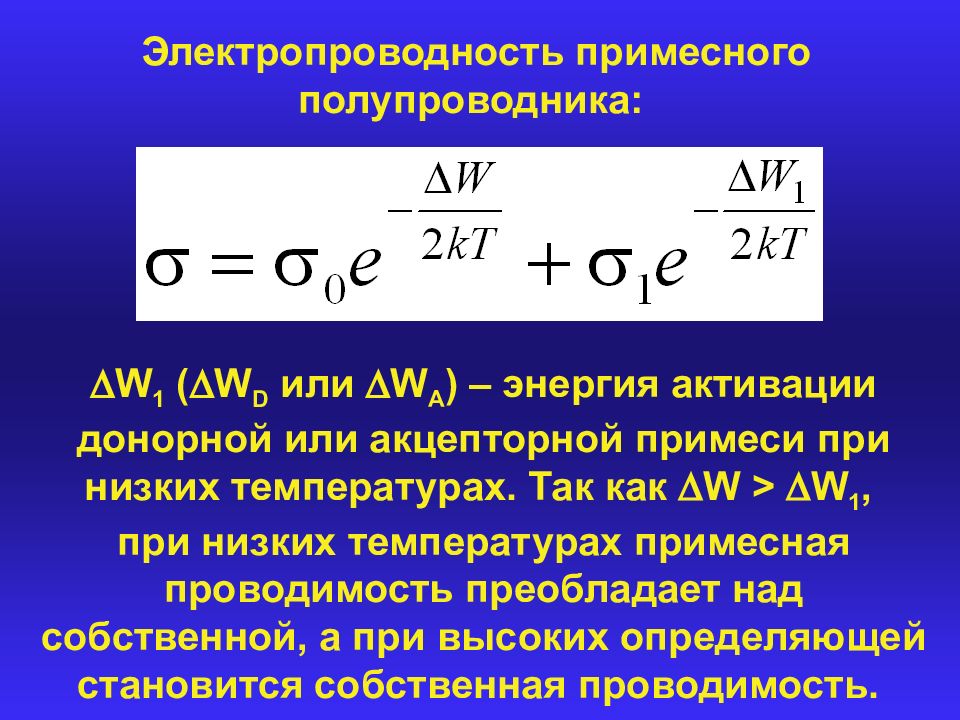

W 1 ( W D или W A ) – энергия активации донорной или акцепторной примеси при низких температурах. Так как W > W 1, при низких температурах примесная проводимость преобладает над собственной, a при высоких определяющей становится собственная проводимость. Электропроводность примесного полупроводника:

Слайд 11

Главными электрическими характеристиками являются удельное сопротивление ρ или удельная проводимость σ (величина, обратная удельному сопротивлению). Размерность ρ в системе СИ [Ом м]. Часто используют внесистемную единицу [Ом см]. Удельная проводимость выражается в обратных единицах: [Ом м ] –1 или [Ом см] –1

Слайд 12

У проводников σ 10 3 10 6 (Ом см) –1, σ с повышением температуры понижается. При охлаждении электропроводность растет и многие металлы при температурах, близких к 0 К, переходят в сверхпроводящее состояние. Диэлектрики характеризуются величиной σ < 10 –10 (Ом см) –1. Полупроводники по величине σ занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками, σ 10 –10 10 3 (Ом см) –1.

Слайд 13

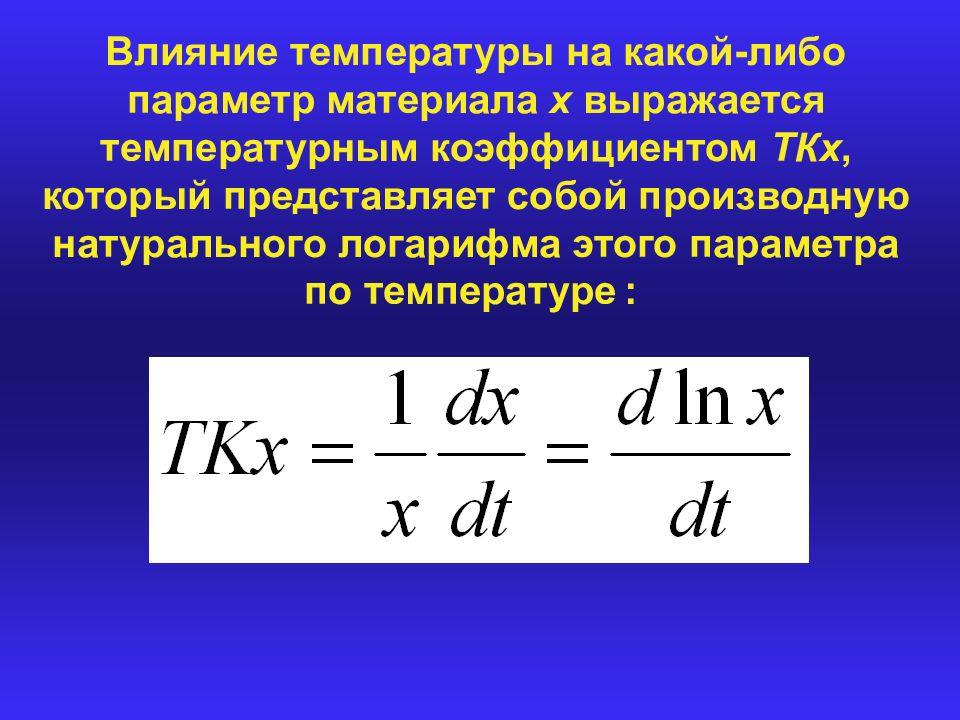

Влияние температуры на какой-либо параметр материала х выражается температурным коэффициентом ТКх, который представляет собой производную натурального логарифма этого параметра по температуре :

Слайд 14

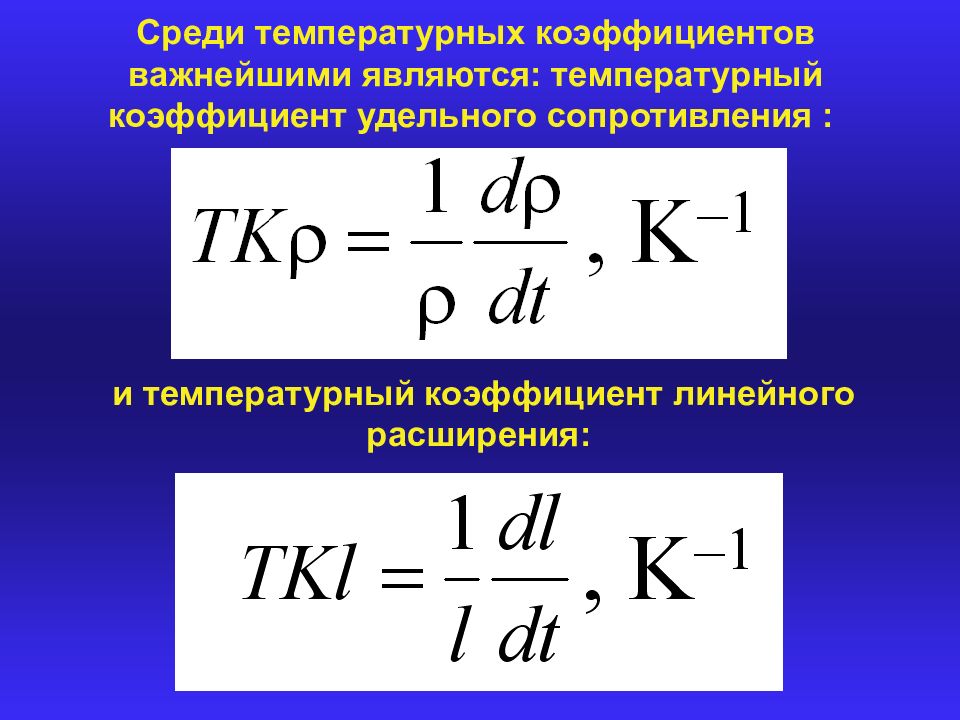

Среди температурных коэффициентов важнейшими являются: температурный коэффициент удельного сопротивления : и температурный коэффициент линейного расширения:

Слайд 16

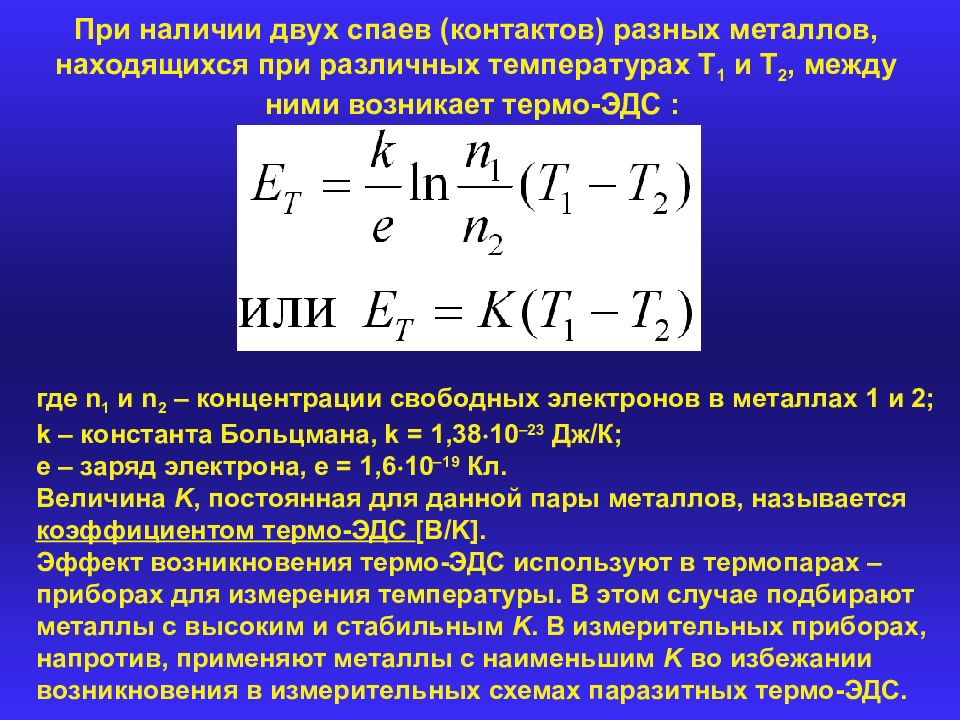

При наличии двух спаев (контактов) разных металлов, находящихся при различных температурах T 1 и Τ 2, между ними возникает термо-ЭДС : где n 1 и n 2 – концентрации свободных электронов в металлах 1 и 2; k – константа Больцмана, k = 1,38 10 –23 Дж/К; е – заряд электрона, е = 1,6 10 –19 Кл. Величина K, постоянная для данной пары металлов, называется коэффициентом термо-ЭДС [B/K]. Эффект возникновения термо-ЭДС используют в термопарах – приборах для измерения температуры. В этом случае подбирают металлы с высоким и стабильным K. В измерительных приборах, напротив, применяют металлы с наименьшим K во избежании возникновения в измерительных схемах паразитных термо-ЭДС.

Слайд 17

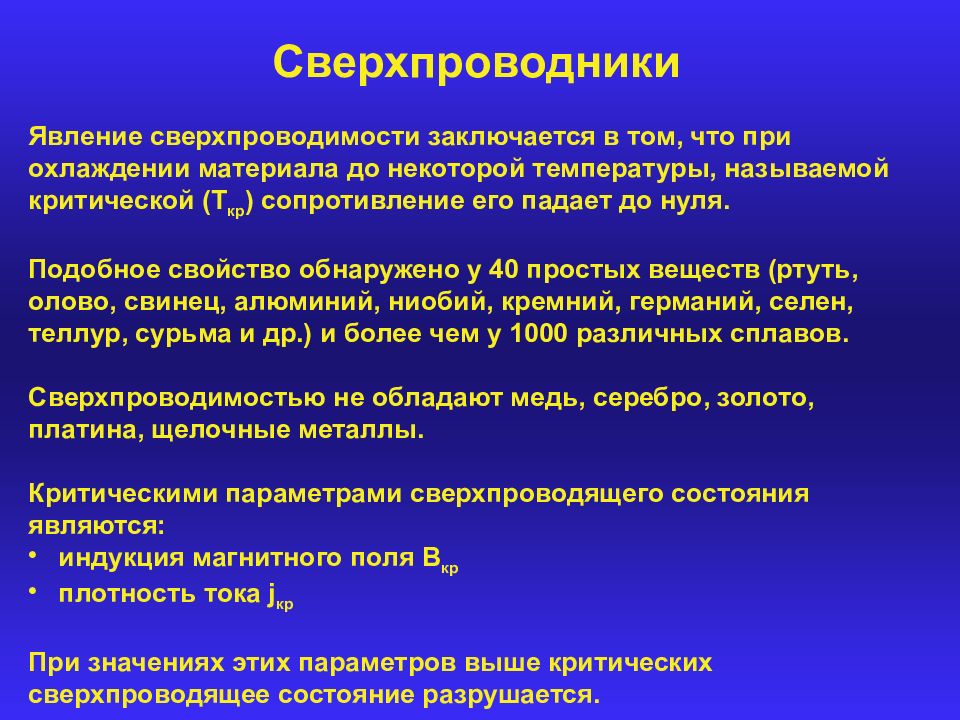

Сверхпроводники Явление сверхпроводимости заключается в том, что при охлаждении материала до некоторой температуры, называемой критической (Т кр ) сопротивление его падает до нуля. Подобное свойство обнаружено у 40 простых веществ (ртуть, олово, свинец, алюминий, ниобий, кремний, германий, селен, теллур, сурьма и др.) и более чем у 1000 различных сплавов. Сверхпроводимостью не обладают медь, серебро, золото, платина, щелочные металлы. Критическими параметрами сверхпроводящего состояния являются: индукция магнитного поля Β кр плотность тока j кр При значениях этих параметров выше критических сверхпроводящее состояние разрушается.

Слайд 18

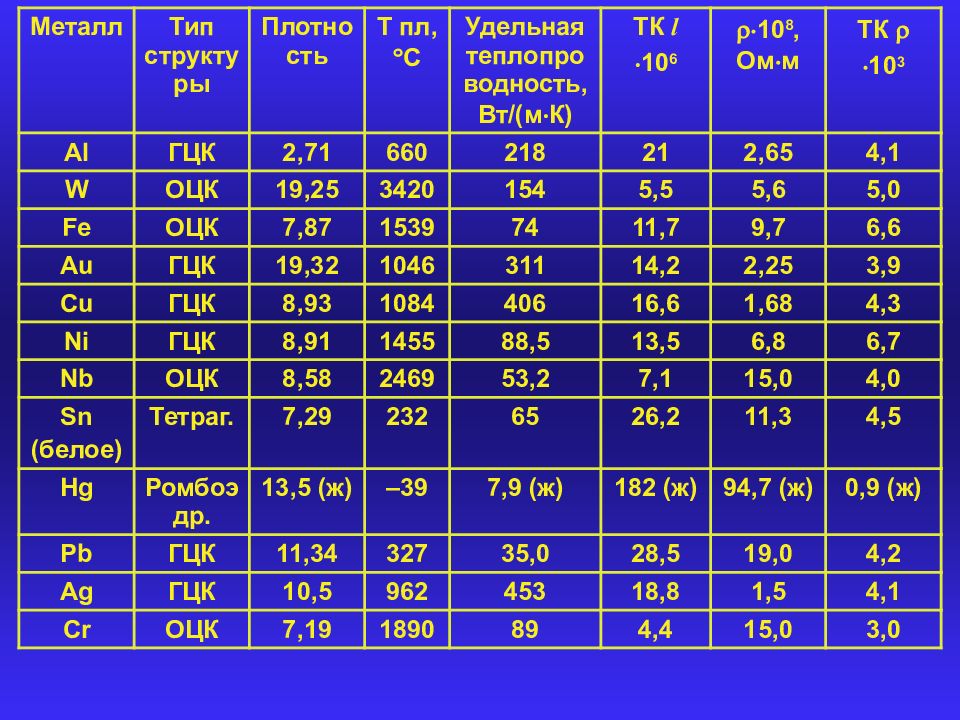

Металл Тип структуры Плотность Т пл, С Удельная теплопроводность, Вт/(м К ) ТК l 10 6 10 8, Омм ТК 10 3 Al ГЦК 2,71 660 218 21 2,65 4,1 W ОЦК 19,25 3420 154 5,5 5,6 5,0 Fe ОЦК 7,87 1539 74 11,7 9,7 6,6 Au ГЦК 19,32 1046 311 14,2 2,25 3,9 Cu ГЦК 8,93 1084 406 16,6 1,68 4,3 Ni ГЦК 8,91 1455 88,5 13,5 6,8 6,7 Nb ОЦК 8,58 2469 53,2 7,1 15,0 4,0 Sn (белое) Тетраг. 7,29 232 65 26,2 11,3 4,5 Hg Ромбоэдр. 13,5 (ж) –39 7,9 (ж) 182 (ж) 94,7 (ж) 0,9 (ж) Pb ГЦК 11,34 327 35,0 28,5 19,0 4,2 Ag ГЦК 10,5 962 453 18,8 1,5 4,1 Cr ОЦК 7,19 1890 89 4,4 15,0 3,0

Слайд 19

Для полупроводниковых материалов кроме перечисленных выше характеристик ( ρ, σ, ΤΚ ρ, ΤΚ l, Κ ) важнейшее значение имеют: ширина запрещенной зоны W, эВ подвижность носителей u, м 2 /(В с) ( иногда обозначается μ: μ n - подвижность электронов, μ p - подвижность дырок )

Слайд 20

Диэлектрические материалы функционально делятся: пассивные диэлектрики – выполняющие роль электроизоляционных материалов или служащие диэлектриком в конденсаторах постоянной емкости активные – служащие для генерации, усиления, модуляции электрических сигналов.

Слайд 21

Диэлектрические материалы функционально делятся: пассивные диэлектрики – выполняющие роль электроизоляционных материалов или служащие диэлектриком в конденсаторах постоянной емкости активные – служащие для генерации, усиления, модуляции электрических сигналов.

Слайд 22

Особенность диэлектриков – поляризация под действием внешнего электрического поля. Суть этого явления заключается в смещении связанных зарядов в диэлектрике в направлении вектора напряженности внешнего поля Ε. При этом возникает индуцированное (наведенное) электрическое поле, а каждый объем диэлектрика dV приобретает индуцированный электрический момент dp.

Слайд 23

Количественно интенсивность поляризации определяется поляризованностью Ρ: P = dp / dV. По направлению вектор поляризации совпадает с вектором электрического момента p (от отрицательного заряда к положительному).

Слайд 24

У обычных (линейных) диэлектриков поляризованность пропорциональна напряженности внешнего поля: P = 0 E [Кл/м 2 ], где – электрическая восприимчивость, 0 = 8,85 10 –12 Ф/м. 1 Ф = 1 Кл/В.

Слайд 25

В изотропных веществах направления Ρ и Ε совпадают. В анизотропных диэлектриках величина зависит οτ направления внешнего поля и вектор Ρ образует с вектором Ε в пространстве некоторый угол.

Слайд 26

На практике для характеристики способности диэлектрика поляризоваться во внешнем поле используют безразмерный параметр ε – относительную диэлектрическую проницаемость. Диэлектрическая проницаемость и электрическая восприимчивость связаны простым соотношением: = +1, для любого вещества ε > 1, а для вакуума = 0, ε = 1.

Слайд 27

Величина диэлектрической проницаемости характеризует способность вещества образовывать электрическую емкость и показывает, во сколько раз увеличится емкость вакуумного конденсатора при заполнении его данным диэлектриком. Величина диэлектрической проницаемости, а также ее зависимость от температуры и частоты внешнего поля, определяется теми видами поляризации, которые одновременно проявляются в материале.

Слайд 28

Наиболее важными видами поляризации являются: 1. Электронная – возникает вследствие деформации электронных оболочек под действием внешнего поля. Наблюдается в атомах любого вещества. Время установления 10 –15 с, поэтому электронная поляризация не зависит от частоты поля.

Слайд 29

2. Ионная – возникает вследствие смещения противоположно заряженных ионов в веществах с ионным типом связи. Время установления этого вида поляризации также мало ( 10 –13 с) и она не зависит от частоты поля.

Слайд 30

3. Дипольно-релаксационная – возникает в полярных диэлектриках за счет частичной ориентации молекул-диполей под действием внешнего поля. Время установления и исчезновения этого вида поляризации значительно больше, чем электронной и ионной. Это связано с тем, что поворот диполей в направлении внешнего поля требует преодоления сопротивления межмолекулярных сил. Поэтому дипольно-релаксационная поляризация связана с потерями энергии.

Слайд 31

4. Спонтанная (самопроизвольная) – наблюдается у сегнетоэлектриков. При охлаждении сегнетоэлектрика ниже температуры, называемой точкой Кюри, в объеме материала появляются отдельные области – домены, обладающие электрическим моментом в отсутствие внешнего поля. Однако суммарная поляризованность равна нулю, так как домены ориентированы беспорядочно. Наложение внешнего поля ориентирует домены, что дает эффект очень сильной поляризации.

Слайд 32

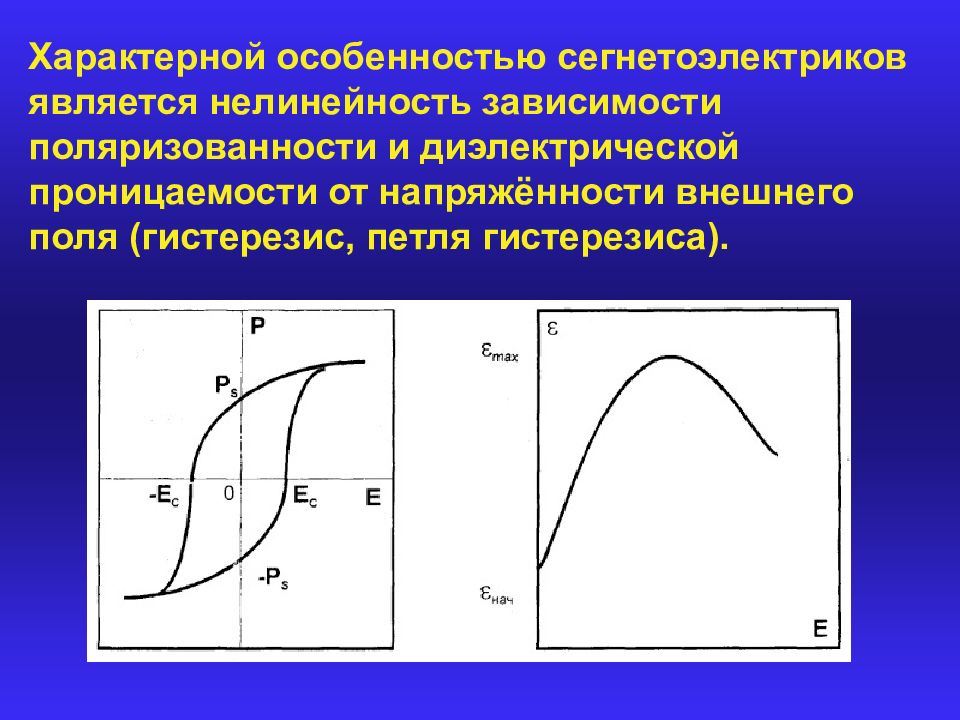

Характерной особенностью сегнетоэлектриков является нелинейность зависимости поляризованности и диэлектрической проницаемости от напряжённости внешнего поля ( гистерезис, петля гистерезиса ).

Слайд 33

Электропроводность диэлектрика в большинстве случаев носит ионный характер и обусловлена наличием примесей. Для твердых диэлектриков различают сквозную (объёмную) и поверхностную электропроводность. Для оценки электроизоляционных материалов по электропроводности используют значения удельного объёмного сопротивления [Ом•м] и удельного поверхностного сопротивления [ Ом].

Слайд 34

Электрическая прочность диэлектрика характеризуется напряжённостью поля пробоя – отношением пробивного напряжения к толщине диэлектрика в месте пробоя: Е = U / d

Слайд 35

Важнейшей характеристикой диэлектрического материала являются диэлектрические потери – энергия, рассеиваемая в диэлектрике в единицу времени при воздействии электрического поля, и вызывающая нагрев диэлектрика. При частотах выше 20 кГц эта величина становится одним из самых важных параметров материала.

Слайд 36

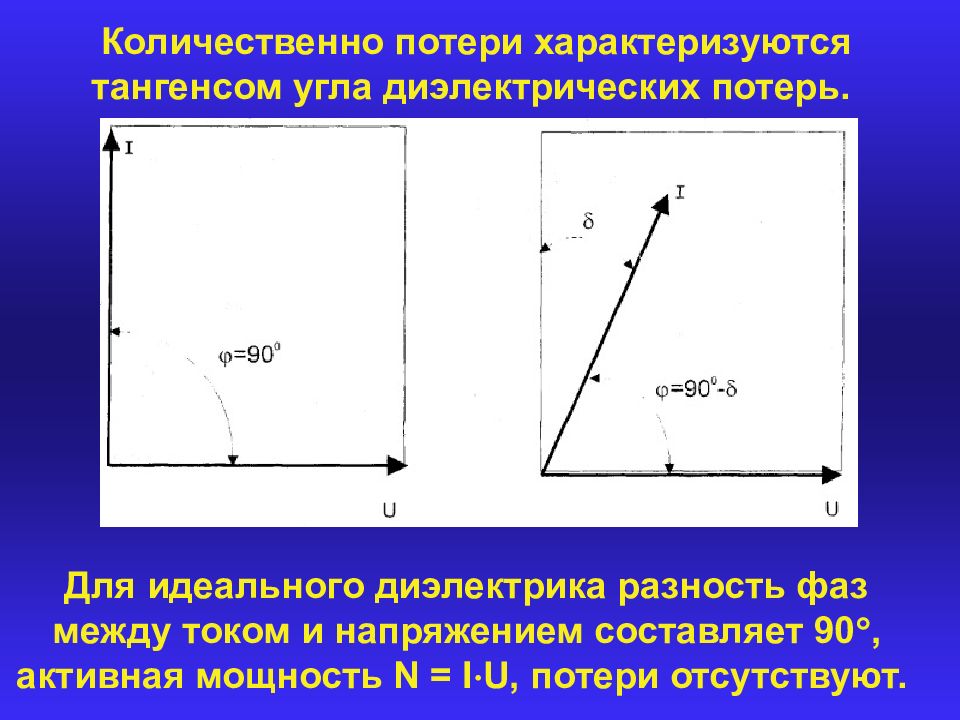

Количественно потери характеризуются тангенсом угла диэлектрических потерь. Для идеального диэлектрика разность фаз между током и напряжением составляет 90 , активная мощность N = IU, потери отсутствуют.

Слайд 37

В реальном диэлектрике разность фаз отличается от 90 на угол . Диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь характеризуют удельные потери: P = 2 fE 2 0 tg [ Вт/м 3 ], где f – частота поля, Гц. Величина tg называется коэффициентом диэлектрических потерь. Низкочастотные диэлектрики: tg = 0,1 0,001 Высокочастотные диэлектрики: tg < 0,001

Слайд 38

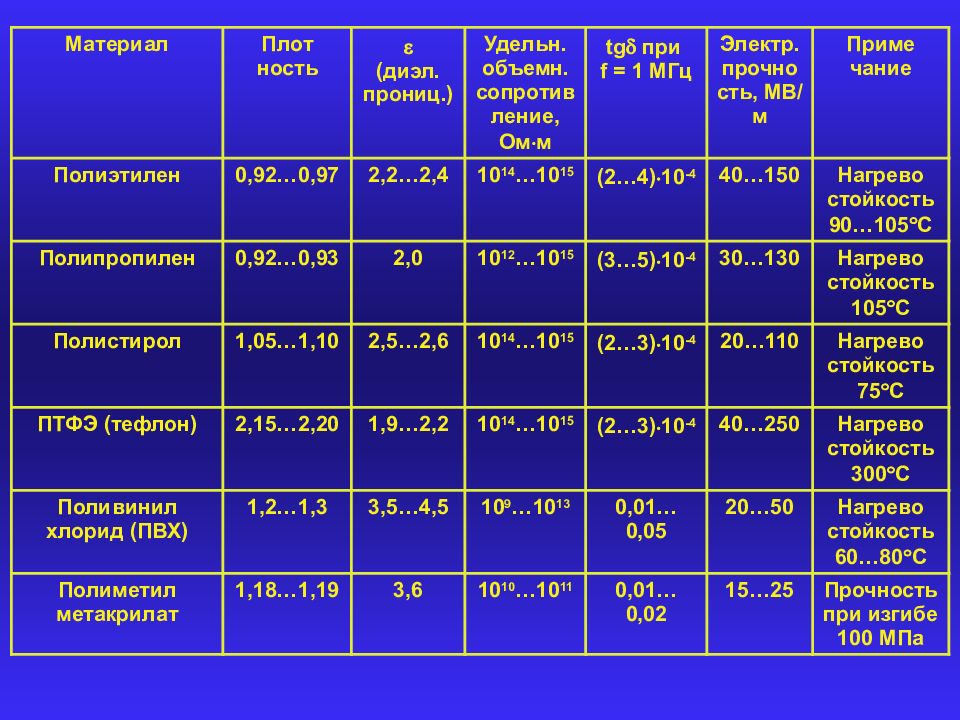

Материал Плот ность (диэл. прониц.) Удельн. объемн. сопротивление, Ом м tg при f = 1 МГц Электр. прочность, МВ/м Приме чание Полиэтилен 0,92…0,97 2,2…2,4 10 14 …10 15 (2…4) 10 -4 40…150 Нагрево стойкость 90…105 С Полипропилен 0,92…0,93 2,0 10 12 …10 15 (3…5) 10 -4 30…130 Нагрево стойкость 105 С Полистирол 1,05…1,10 2,5…2,6 10 14 …10 15 (2…3) 10 -4 20…110 Нагрево стойкость 75 С ПТФЭ (тефлон) 2,15…2,20 1,9…2,2 10 14 …10 15 (2…3) 10 -4 40…250 Нагрево стойкость 300 С Поливинил хлорид (ПВХ) 1,2…1,3 3,5…4,5 10 9 …10 13 0,01… 0,05 20…50 Нагрево стойкость 60…80 С Полиметил метакрилат 1,18…1,19 3,6 10 10 …10 11 0,01… 0,02 15…25 Прочность при изгибе 100 МПа

Последний слайд презентации: Электрические свойства твердых тел

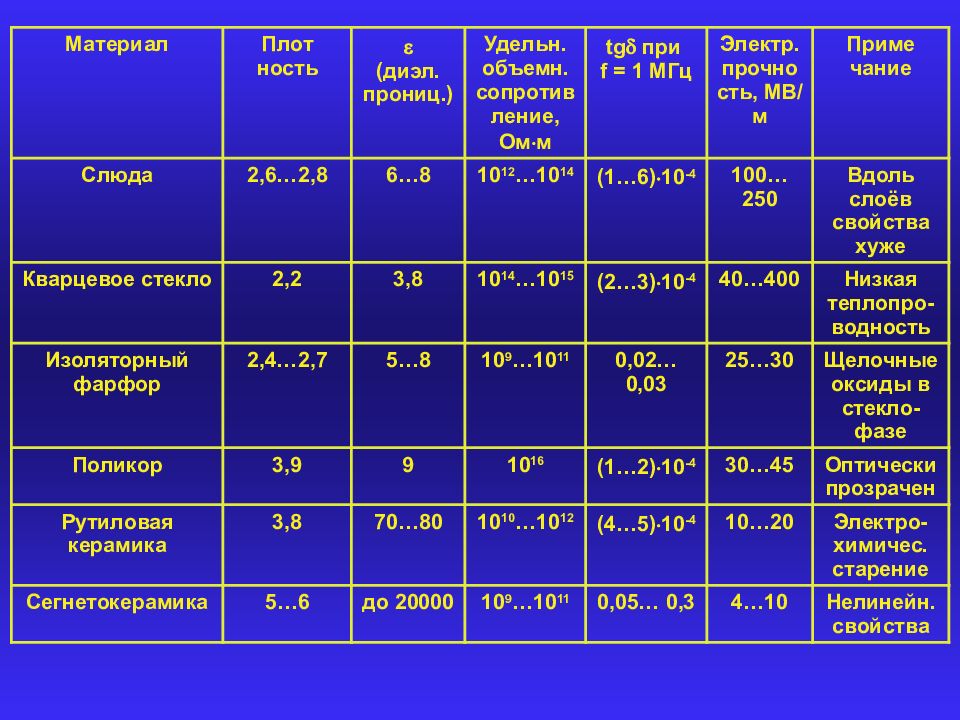

Материал Плот ность (диэл. прониц.) Удельн. объемн. сопротивление, Ом м tg при f = 1 МГц Электр. прочность, МВ/м Приме чание Слюда 2,6…2,8 6…8 10 12 …10 14 (1…6) 10 -4 100… 250 Вдоль слоёв свойства хуже Кварцевое стекло 2,2 3,8 10 14 …10 15 (2…3) 10 -4 40…400 Низкая теплопро-водность Изоляторный фарфор 2,4…2,7 5…8 10 9 …10 11 0,02… 0,03 25…30 Щелочные оксиды в стекло-фазе Поликор 3,9 9 10 16 (1…2) 10 -4 30…45 Оптически прозрачен Рутиловая керамика 3,8 70…80 10 10 …10 12 (4…5) 10 -4 10…20 Электро-химичес. старение Сегнетокерамика 5…6 до 20000 10 9 …10 11 0,05… 0,3 4…10 Нелинейн. свойства