Первый слайд презентации: ФГУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ Зав. отделом лучевой диагностики к.м.н. Гаврилов П.В.

Слайд 2

Туберкулёз (от лат. tuberculum — бугорок, англ. tuberculosis,) — инфекционное заболевание человека и животных (чаще крупного рогатого скота, свиней, кур), вызываемое несколькими разновидностями кислотоустойчивых микобактерий (род Mycobacterium )

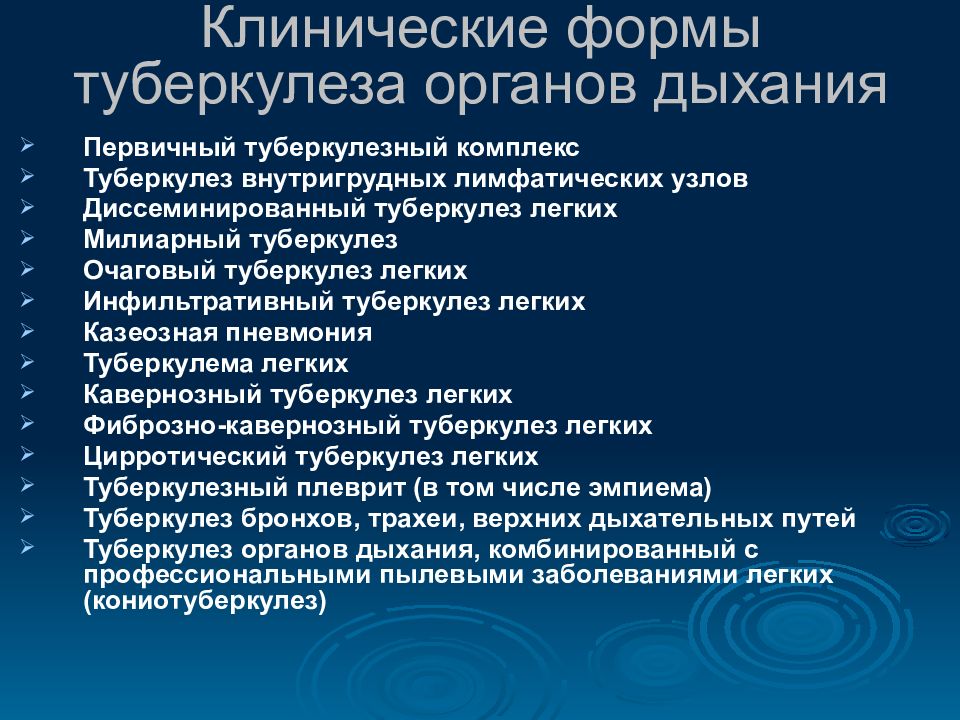

Первичный туберкулезный комплекс Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов Диссеминированный туберкулез легких Милиарный туберкулез Очаговый туберкулез легких Инфильтративный туберкулез легких Казеозная пневмония Туберкулема легких Кавернозный туберкулез легких Фиброзно-кавернозный туберкулез легких Цирротический туберкулез легких Туберкулезный плеврит (в том числе эмпиема) Туберкулез бронхов, трахеи, верхних дыхательных путей Туберкулез органов дыхания, комбинированный с профессиональными пылевыми заболеваниями легких (кониотуберкулез) Клинические формы туберкулеза органов дыхания

Слайд 4

Характеристика туберкулезного процесса дается по локализации процесса, по клинико-рентгенологическим признакам и по наличию или отсутствию в диагностическом материале, полученном от больного, микобактерий туберкулеза (МБТ). Локализация и распространенность : в легких по долям, сегментам, а в других органах по локализации поражения. Фаза : а) инфильтрации, распада, обсеменения; б) рассасывания, уплотнения, рубцевания, обызвествления. Бактериовыделение : а) с выделением микобактерий туберкулеза (МБТ+); б) без выделения микобактерий туберкулеза (МБТ-).

Слайд 5: Клиническая симптоматика:

Субфебрильная температура Утомляемость Кашель Ухудшение аппетита Появление нейро-вегетативных расстройств (повышенной нервной возбудимостью или ее угнетением, головной боли, тахикардии) Кл. анализ крови: повышение СОЭ, лейкоцитоз, сдвиг нейтрофилов влево, лимфопения

Слайд 8: Основные методы лучевой диагностики применяемые для диагностики туберкулеза органов дыхания

Рентгенография Рентгеноскопия Флюорография Томография Компьютерная томография Контрастная рентгенография УЗИ плевральной полости

Слайд 9: Флюорография

Метод рентгенодиагностики, заключающийся в фотографировании теневого изображения с флуоресцентного рентгеновского экрана на фотопленку или переводом его в оцифрованное изображение. Основы этого метода разработали сразу же после открытия рентгеновских лучей учёными А. Баттелли и А. Карбассо (Италия) и Дж. М. Блейер (США). Применяется прежде всего для скрининга туберкулеза и злокачественных новообразований лёгких.

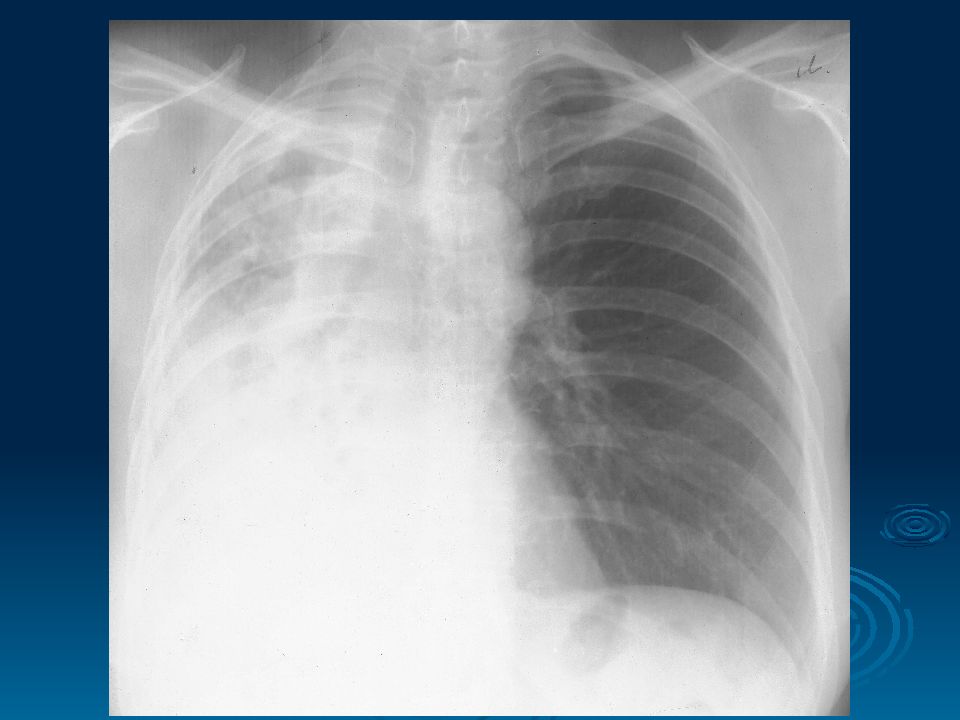

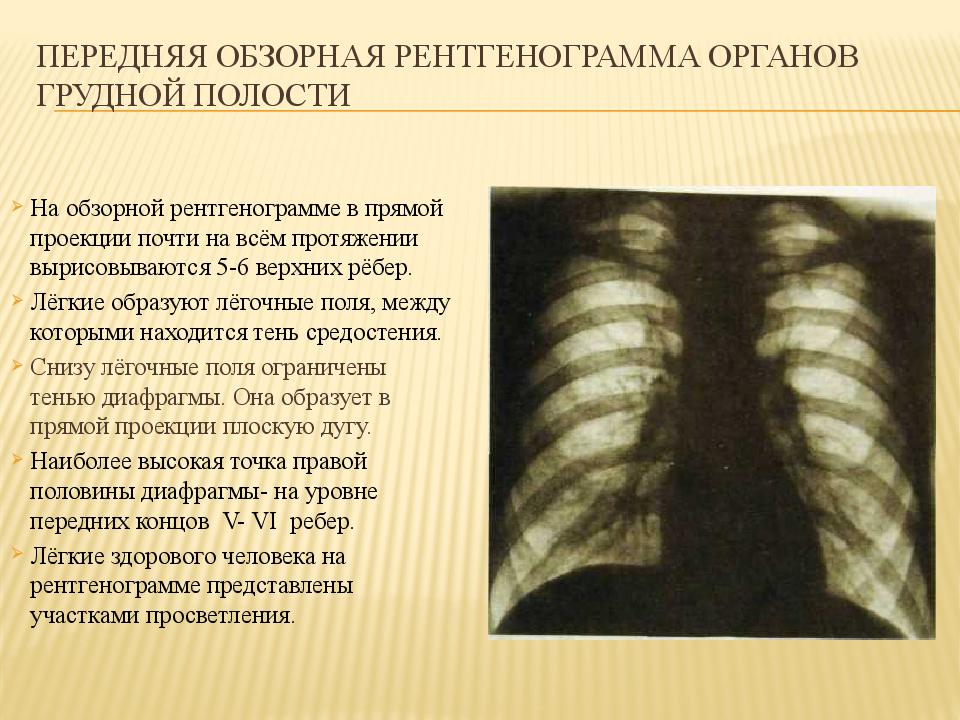

Слайд 10: Рентгенография

Основной метод лучевой диагностики органов грудной полости Получение изображения основано на ослаблении рентгеновского излучения при его прохождении через различные ткани с последующей регистрацией его на рентгеночувствительную плёнку, ил электронную матрицу. Таким образом на плёнке получается усреднённое, суммационное изображение всех тканей (тень).

Слайд 11: Преимущества рентгенографии

Широкая доступность метода и легкость в проведении исследований. Для большинства исследований не требуется специальной подготовки пациента. Относительно низкая стоимость исследования. Снимки могут быть использованы для консультации у другого специалиста или в другом учреждении Недостатки рентгенографии Относительно плохая визуализация мягких тканей (связки, мышцы, диски и др.). «Замороженность» изображения — сложность оценки функции органа. Наличие ионизирующего излучения. Суммационный эффект

Слайд 12: Классическая (линейная ) томография

Метод рентгенологического исследования, с помощью которого можно производить снимок слоя, лежащего на определённой глубине исследуемого объекта. Он был предложен через несколько лет после открытия рентгеновских лучей и был основан на перемещении двух из трёх компонентов (рентгеновская трубка, рентгеновская плёнка, объект исследования). Наибольшее распространение получил метод съёмки, при котором исследуемый объект оставался неподвижным, а рентгеновская трубка и кассета с плёнкой согласованно перемещались в противоположных направлениях.

Слайд 13: Преимущества линейной томографии

Исключается эффект суперпозиции и субтракции Относительная доступность метода Не требуется специальной подготовки пациента. Относительно низкая стоимость исследования. Недостатки линейной томографии Относительно малая информативность Высокая лучевая нагрузка. Длительность проведения исследования и необходимость специального обучения лаборантов

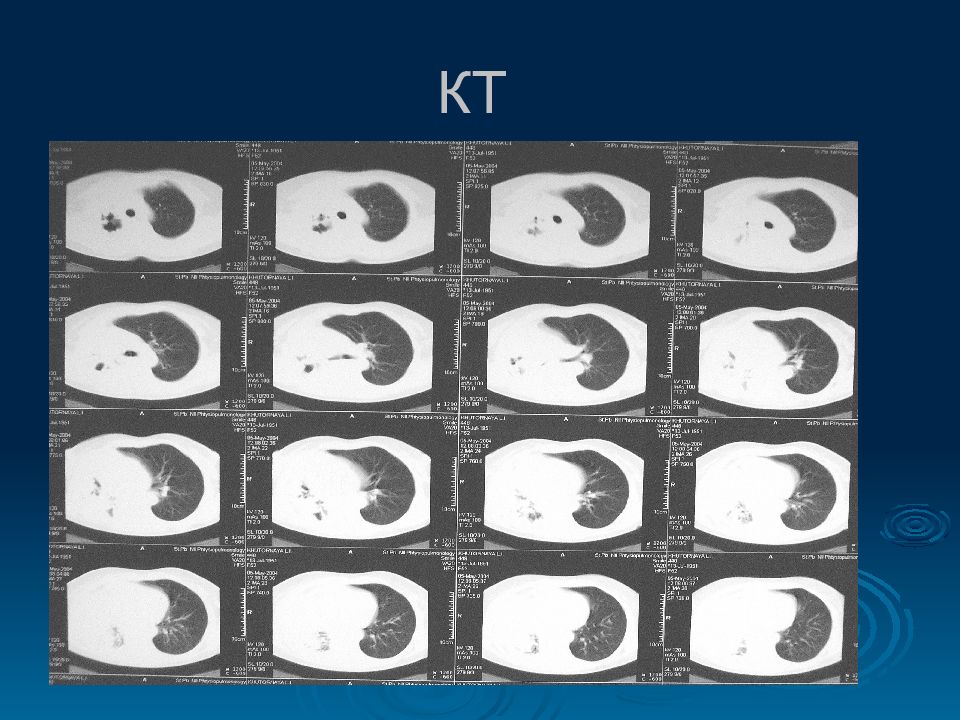

Слайд 14: Компьютерная томография

Вариант томографического исследования с обработкой изображения с помощью программно математического комплекса. Первые математические алгоритмы для КТ были разработаны в 1917 г. австрийским математиком И. Радоном. Физической основой метода является экспоненциальный закон ослабления излучения, который справедлив для чисто поглощающих сред. В рентгеновском диапазоне излучения экспоненциальный закон выполняется с высокой степенью точности, поэтому разработанные математические алгоритмы были впервые применены именно для рентгеновской компьютерной томографии. В 1963 г. американский физик А. Кормак повторно (но отличным от Радона способом) решил задачу томографического восстановления, а в 1969 году английский инженер-физик Г. Хаунсфилд из фирмы EMI Ltd. сконструировал «ЭМИ-сканер» (EMI-scanner) — первый компьютерный рентгеновский томограф, чьи клинические испытания прошли в 1972 году. С ее изобретением у врача впервые появилась возможность увидеть анатомические структуры внутренних органов диаметром всего несколько миллиметров.

Слайд 15: Отличие КТ от традиционных лучевых методик исследования

СКТ изображение непосредственно не связано с принятым излучением, являясь результатом измерений показателей ослабления излучения выбранного слоя; Картина "среза" органа не имеет теней, содержащихся в других слоях; Результаты представляются в виде распределения коэффициентов ослабления излучения; Метод позволяет различать ткани незначительно отличающиеся между собой по поглощающей способности. Возможность не только визуально изучать исследуемый объект, но и проводить прямой денситометрический анализ с измерениями коэффициентов ослабления.

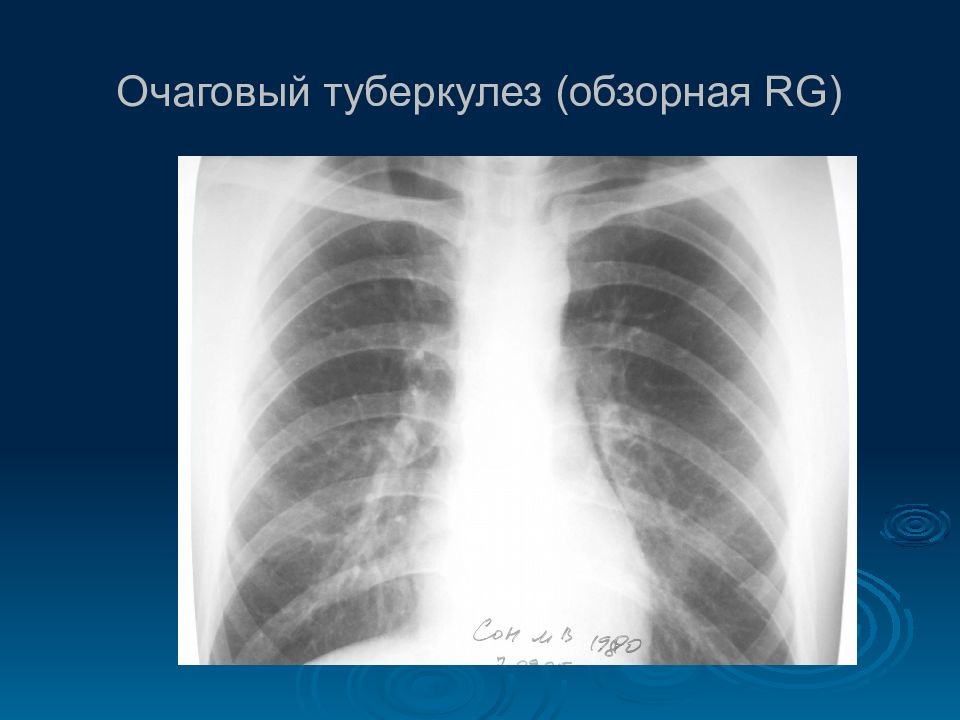

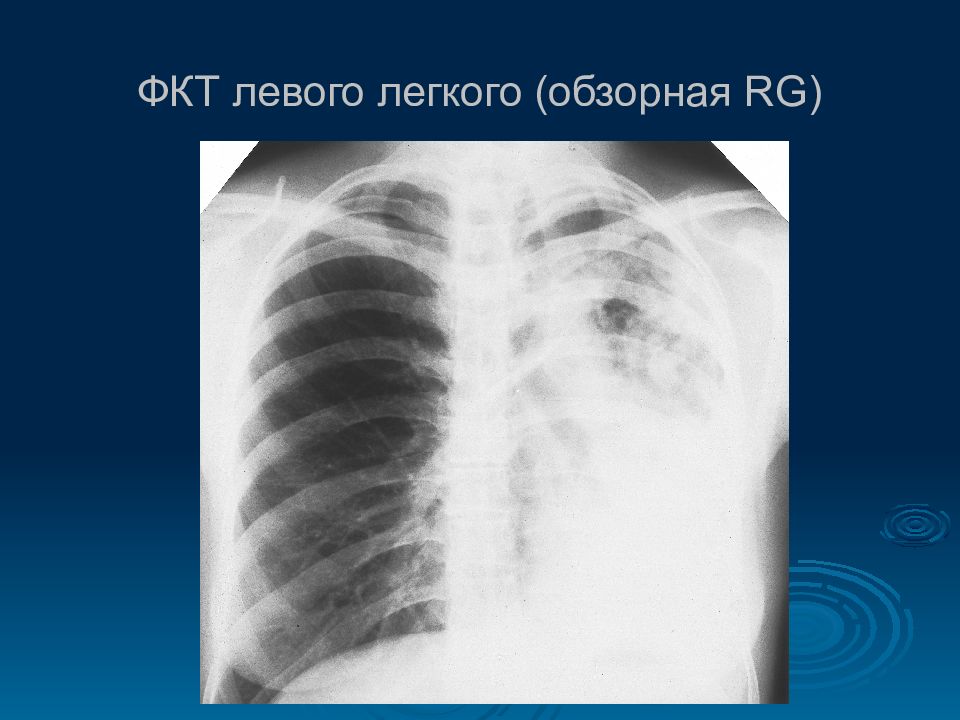

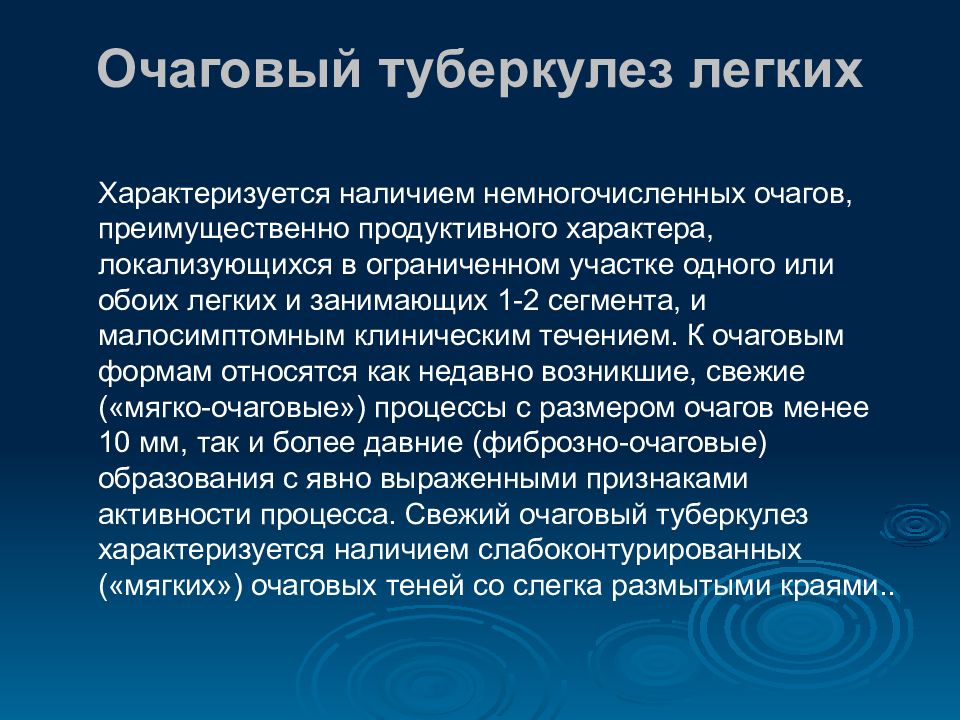

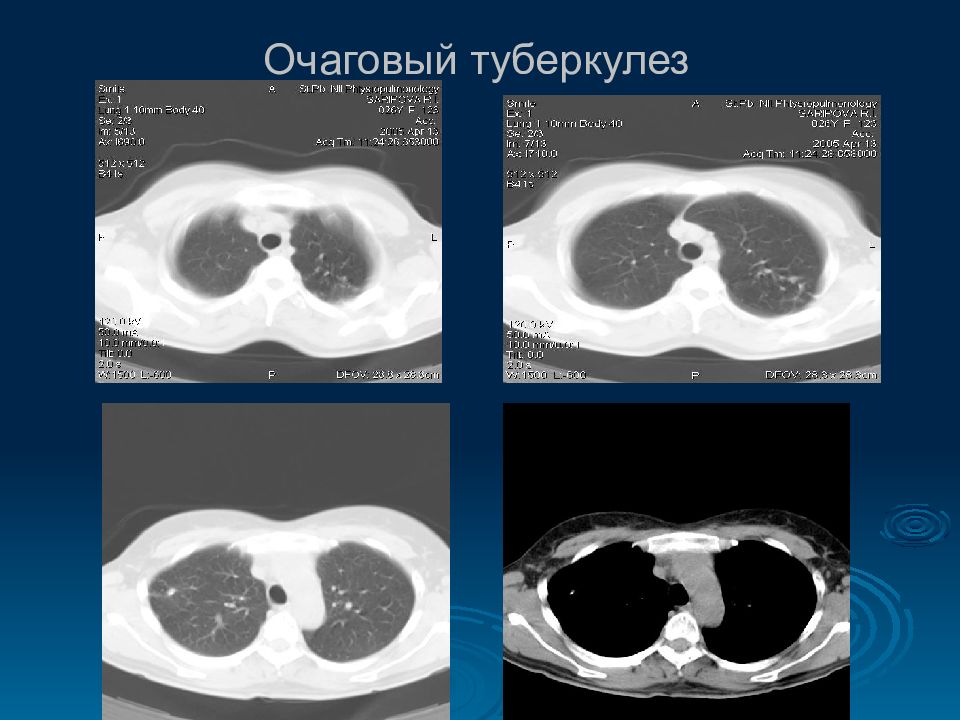

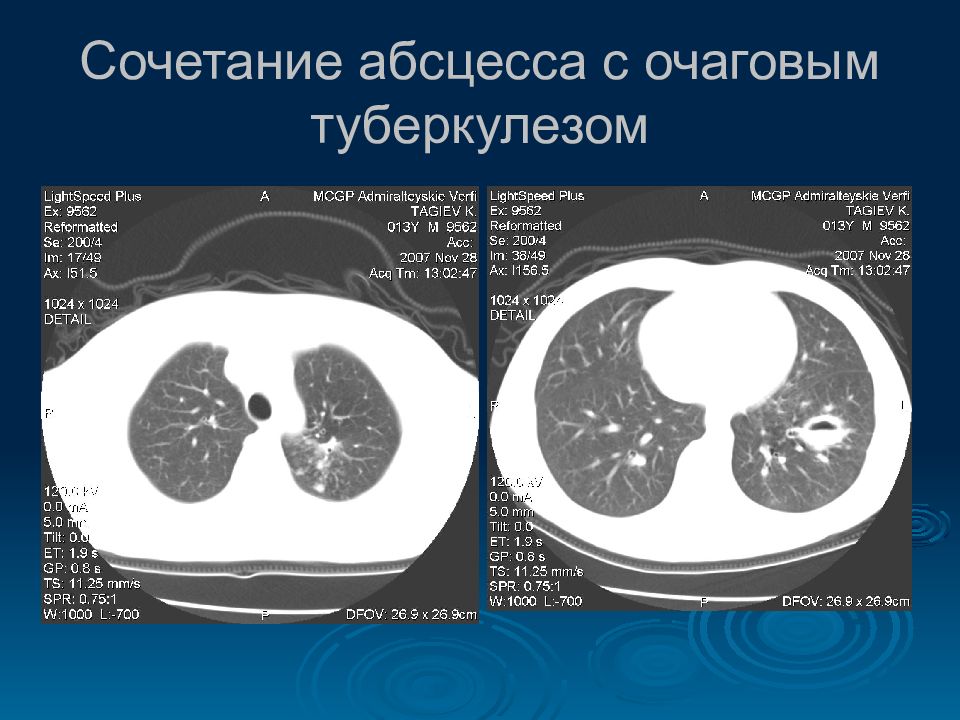

Слайд 20: Очаговый туберкулез легких

Характеризуется наличием немногочисленных очагов, преимущественно продуктивного характера, локализующихся в ограниченном участке одного или обоих легких и занимающих 1-2 сегмента, и малосимптомным клиническим течением. К очаговым формам относятся как недавно возникшие, свежие («мягко-очаговые») процессы с размером очагов менее 10 мм, так и более давние (фиброзно-очаговые) образования с явно выраженными признаками активности процесса. Свежий очаговый туберкулез характеризуется наличием слабоконтурированных («мягких») очаговых теней со слегка размытыми краями..

Слайд 22: Инфильтративный туберкулёз

характеризуется наличием в легких воспалительных изменений, преимущественно экссудативного характера с казеозным некрозом и наличием или отсутствием деструкции легочной ткани. Клинические проявления инфильтративного туберкулеза зависят от распространенности и выраженности воспалительных изменений в легких, которые могут быть сходными с неспецифическими воспалительными заболеваниями органов дыхания. У большинства больных имеет место острое и подострое начало заболевания.

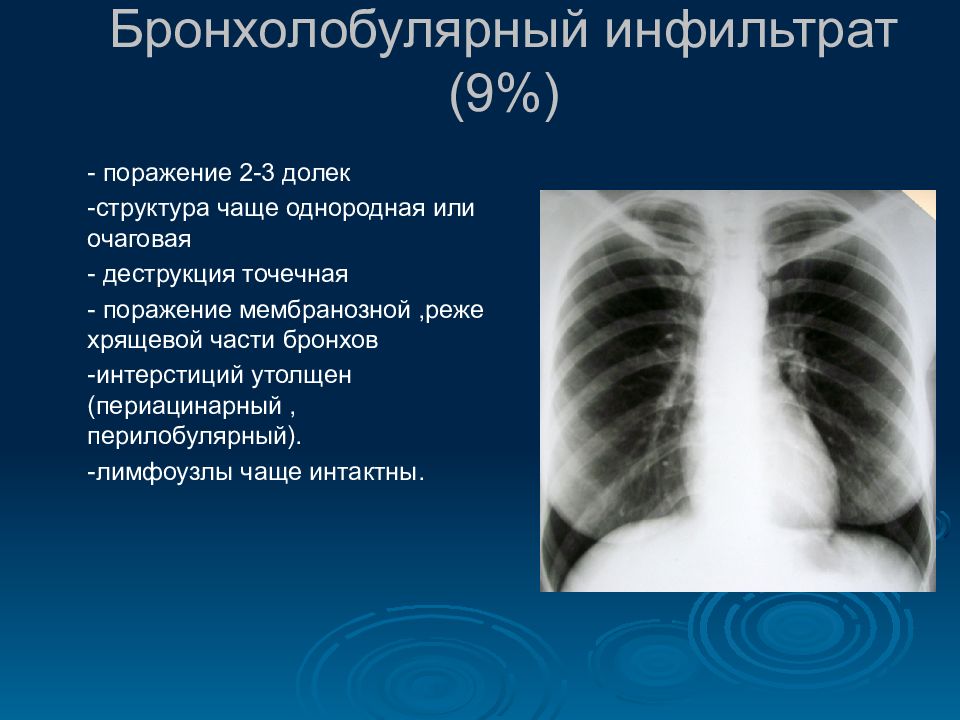

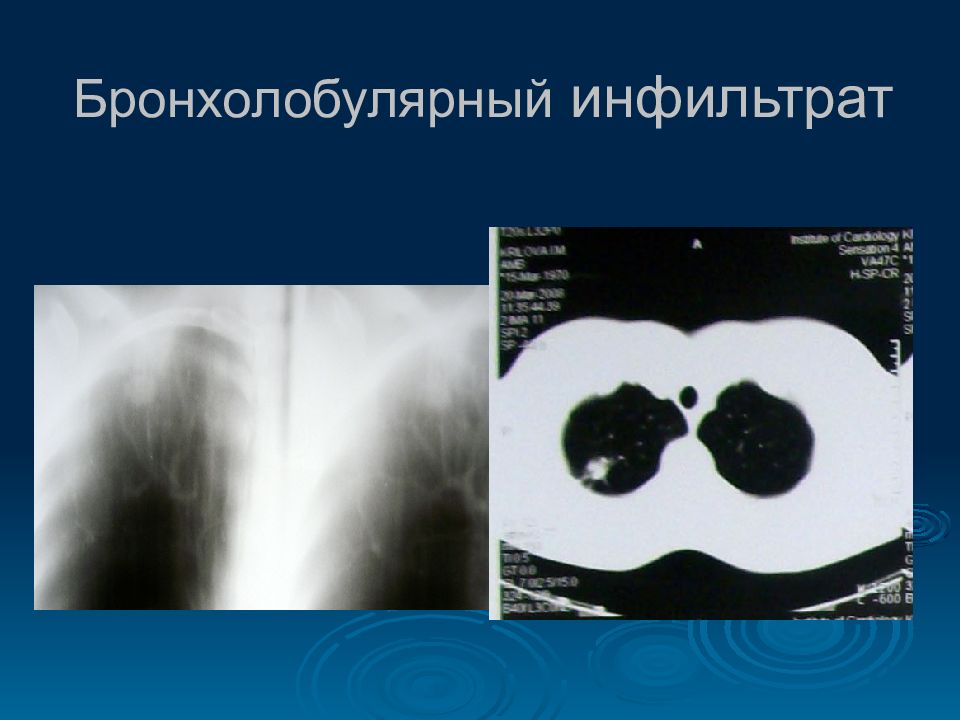

Слайд 23: Бронхолобулярный инфильтрат (9%)

- поражение 2-3 долек -структура чаще однородная или очаговая - деструкция точечная - поражение мембранозной,реже хрящевой части бронхов -интерстиций утолщен (периацинарный, перилобулярный). -лимфоузлы чаще интактны.

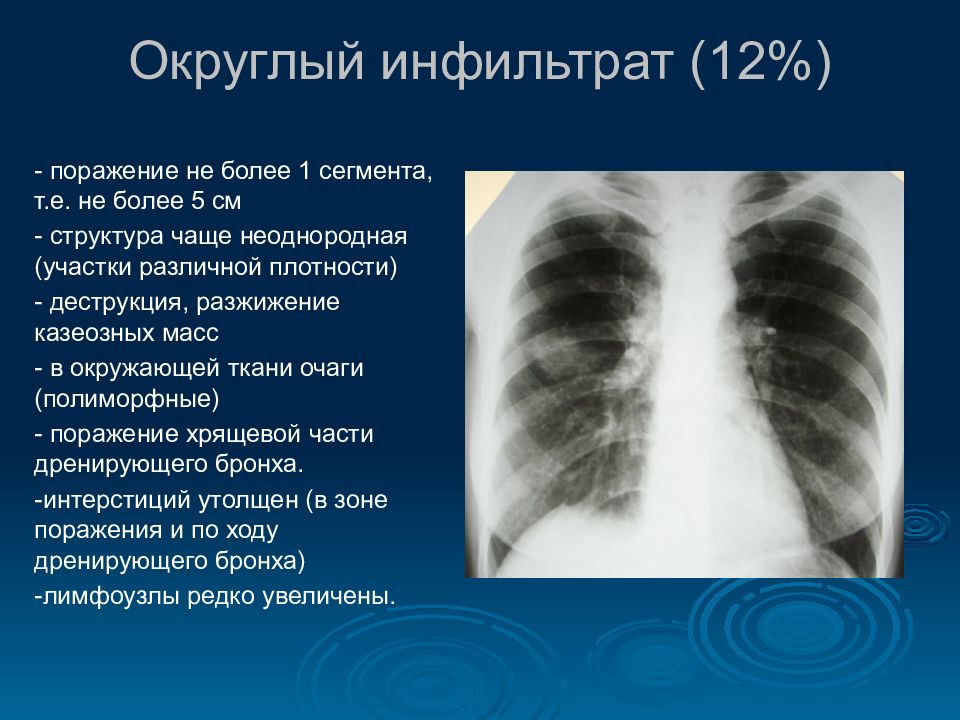

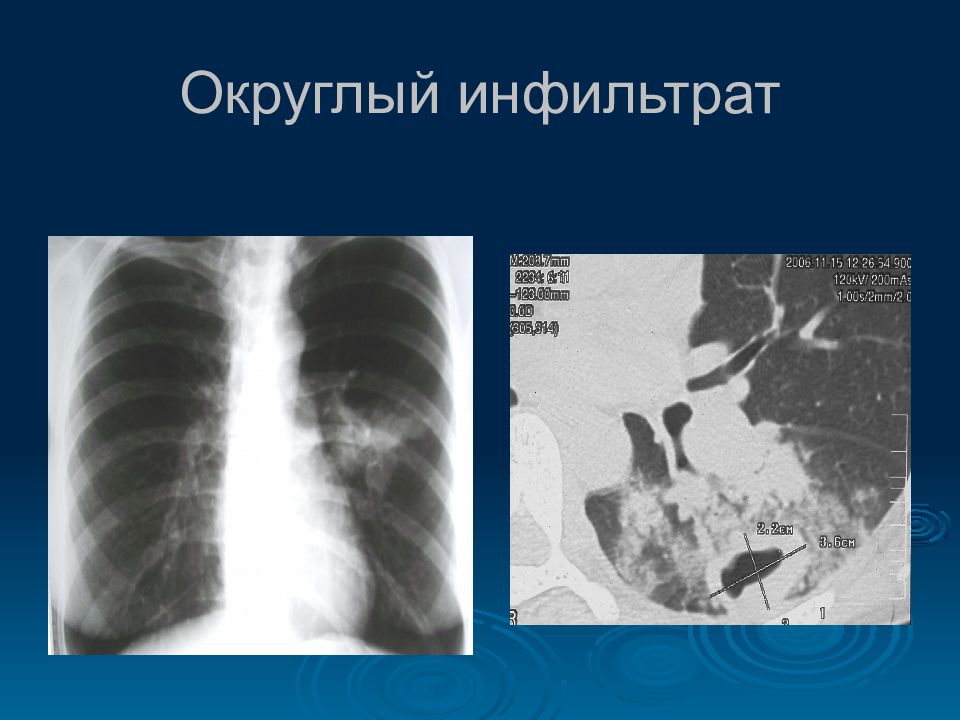

Слайд 25: Округлый инфильтрат (12%)

- поражение не более 1 сегмента, т.е. не более 5 см - структура чаще неоднородная (участки различной плотности) - деструкция, разжижение казеозных масс - в окружающей ткани очаги (полиморфные) - поражение хрящевой части дренирующего бронха. -интерстиций утолщен (в зоне поражения и по ходу дренирующего бронха) -лимфоузлы редко увеличены.

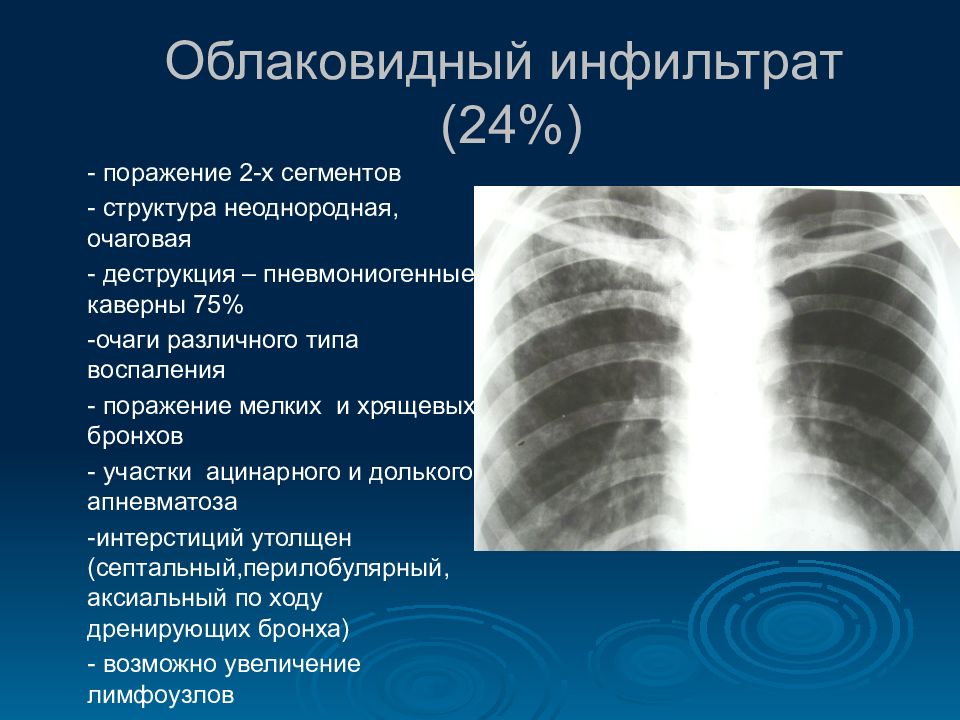

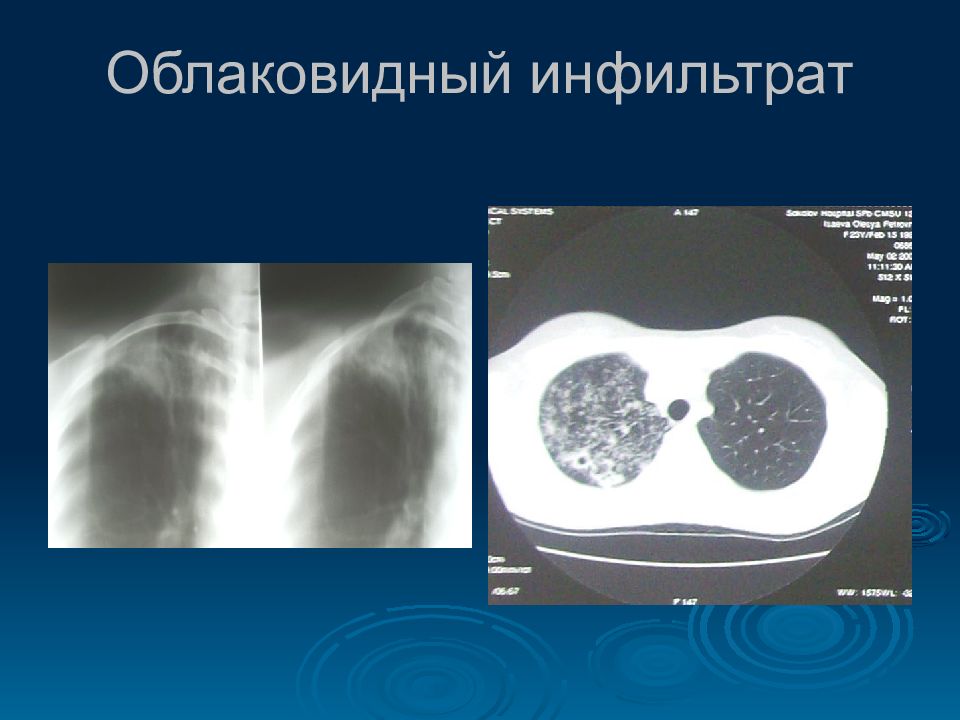

Слайд 29: Облаковидный инфильтрат (24%)

- поражение 2-х сегментов - структура неоднородная, очаговая - деструкция – пневмониогенные каверны 75% -очаги различного типа воспаления - поражение мелких и хрящевых бронхов - участки ацинарного и долького апневматоза -интерстиций утолщен (септальный,перилобулярный, аксиальный по ходу дренирующих бронха) - возможно увеличение лимфоузлов

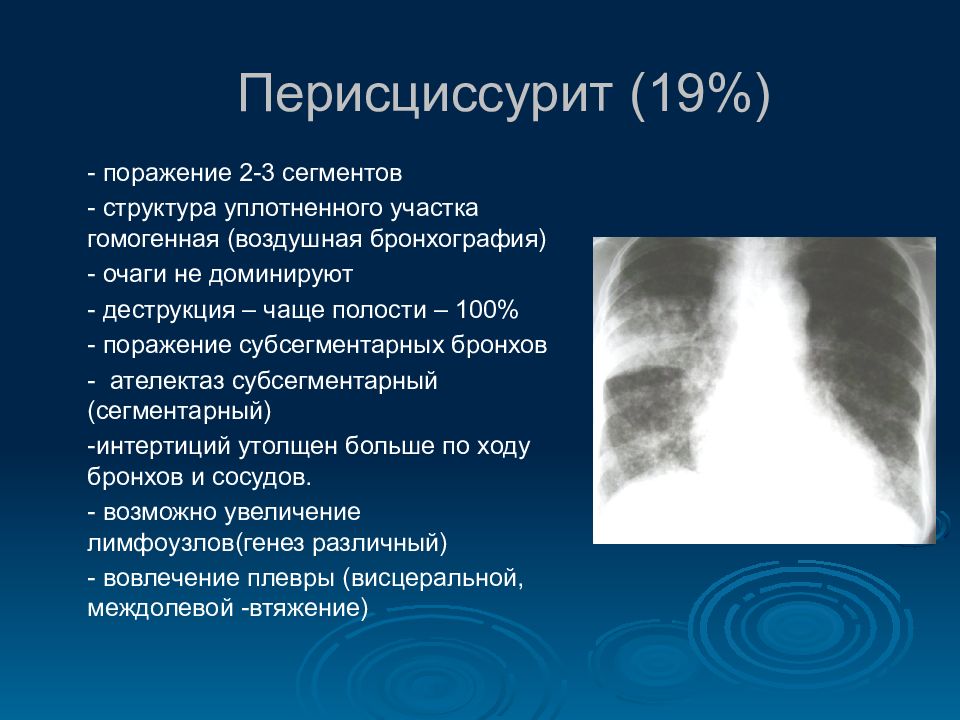

Слайд 31: Перисциссурит (19%)

- поражение 2-3 сегментов - структура уплотненного участка гомогенная (воздушная бронхография) - очаги не доминируют - деструкция – чаще полости – 100% - поражение субсегментарных бронхов - ателектаз субсегментарный (сегментарный) -интертиций утолщен больше по ходу бронхов и сосудов. - возможно увеличение лимфоузлов(генез различный) - вовлечение плевры (висцеральной, междолевой -втяжение)

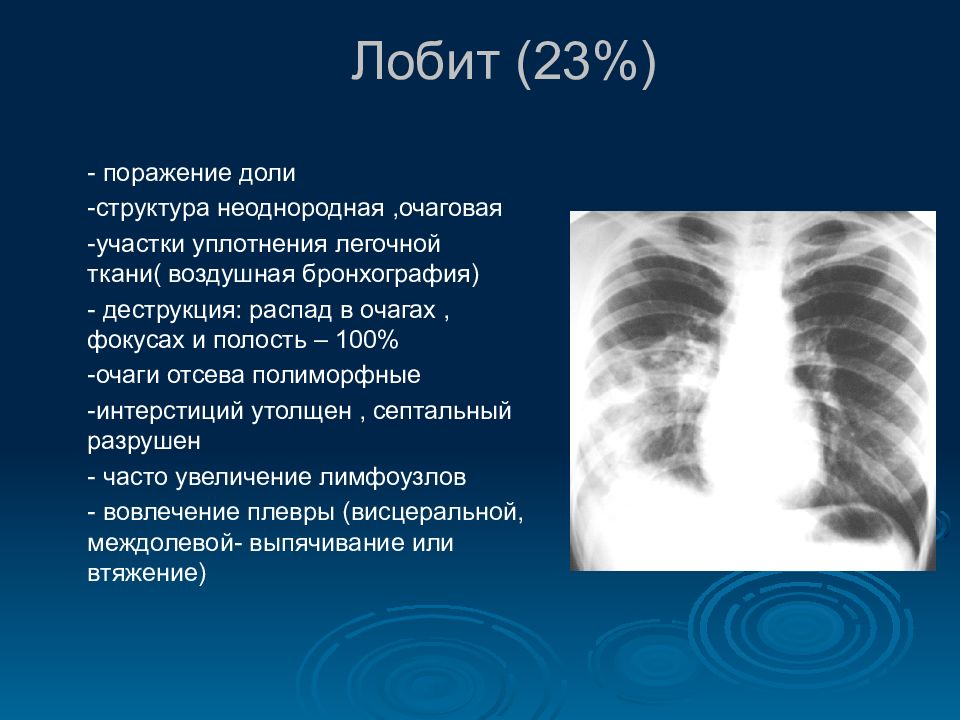

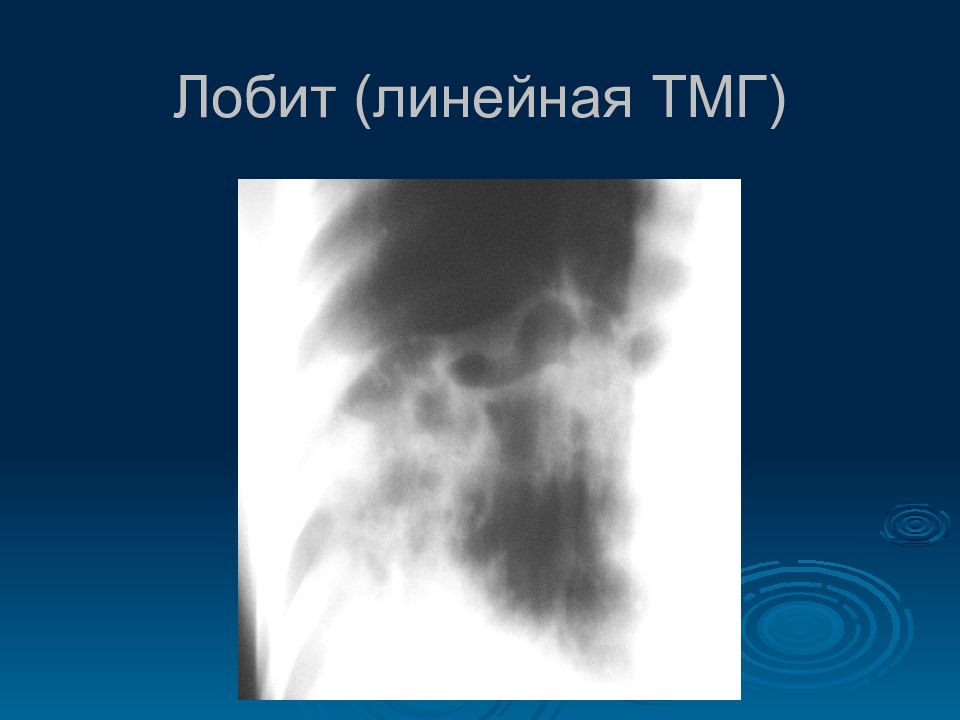

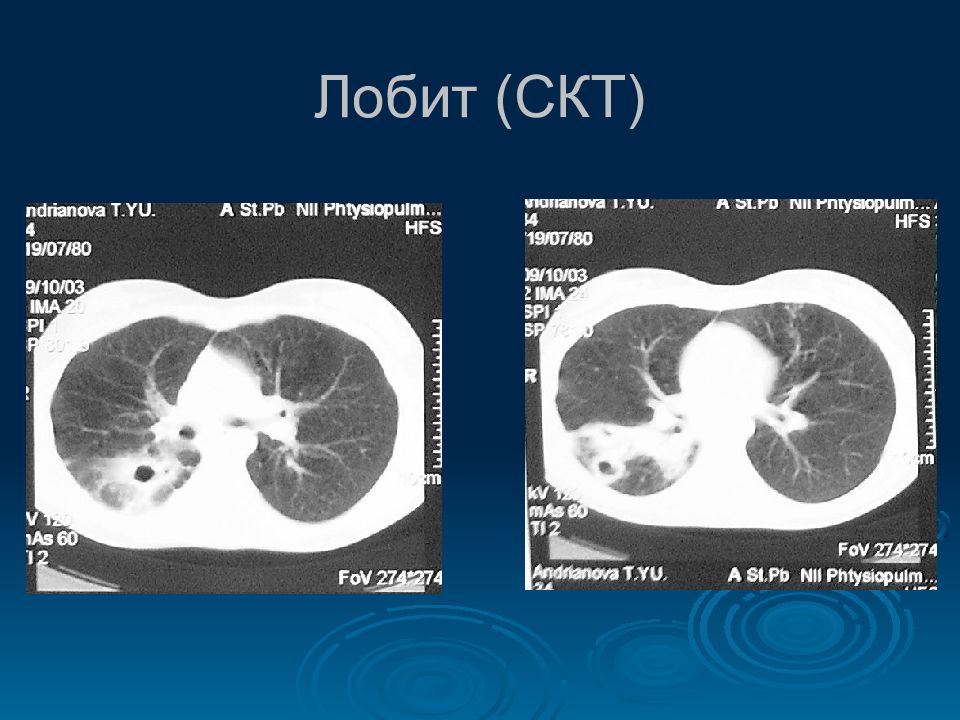

Слайд 33: Лобит (23%)

- поражение доли -структура неоднородная,очаговая -участки уплотнения легочной ткани( воздушная бронхография) - деструкция: распад в очагах, фокусах и полость – 100% -очаги отсева полиморфные -интерстиций утолщен, септальный разрушен - часто увеличение лимфоузлов - вовлечение плевры (висцеральной, междолевой- выпячивание или втяжение)

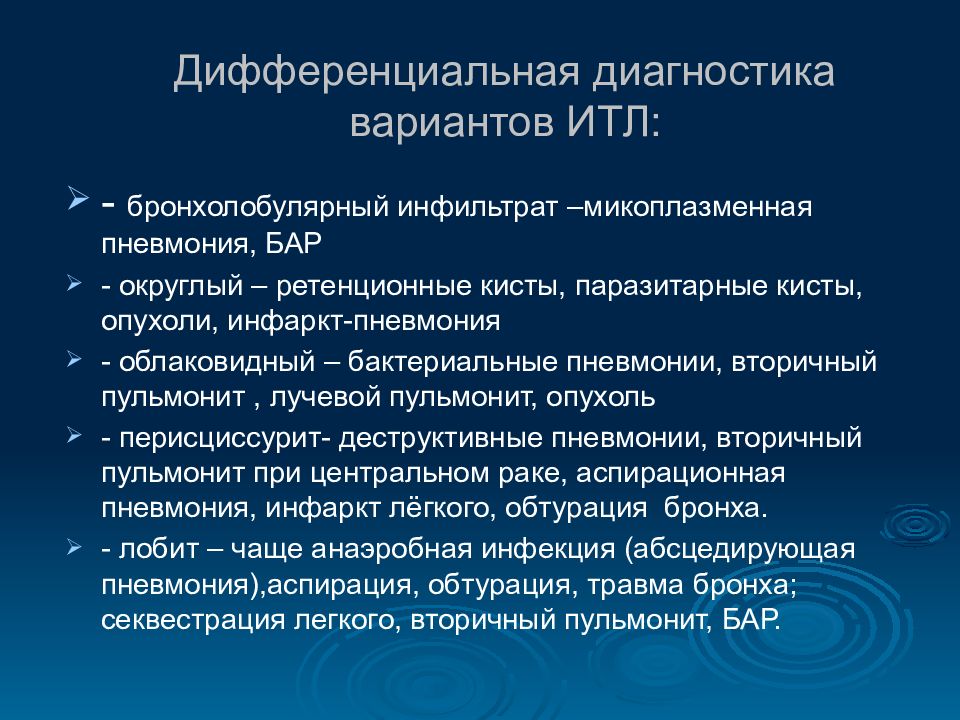

Слайд 36: Дифференциальная диагностика вариантов ИТЛ:

- бронхолобулярный инфильтрат –микоплазменная пневмония, БАР - округлый – ретенционные кисты, паразитарные кисты, опухоли, инфаркт-пневмония - облаковидный – бактериальные пневмонии, вторичный пульмонит, лучевой пульмонит, опухоль - перисциссурит- деструктивные пневмонии, вторичный пульмонит при центральном раке, аспирационная пневмония, инфаркт лёгкого, обтурация бронха. - лобит – чаще анаэробная инфекция (абсцедирующая пневмония),аспирация, обтурация, травма бронха; секвестрация легкого, вторичный пульмонит, БАР.

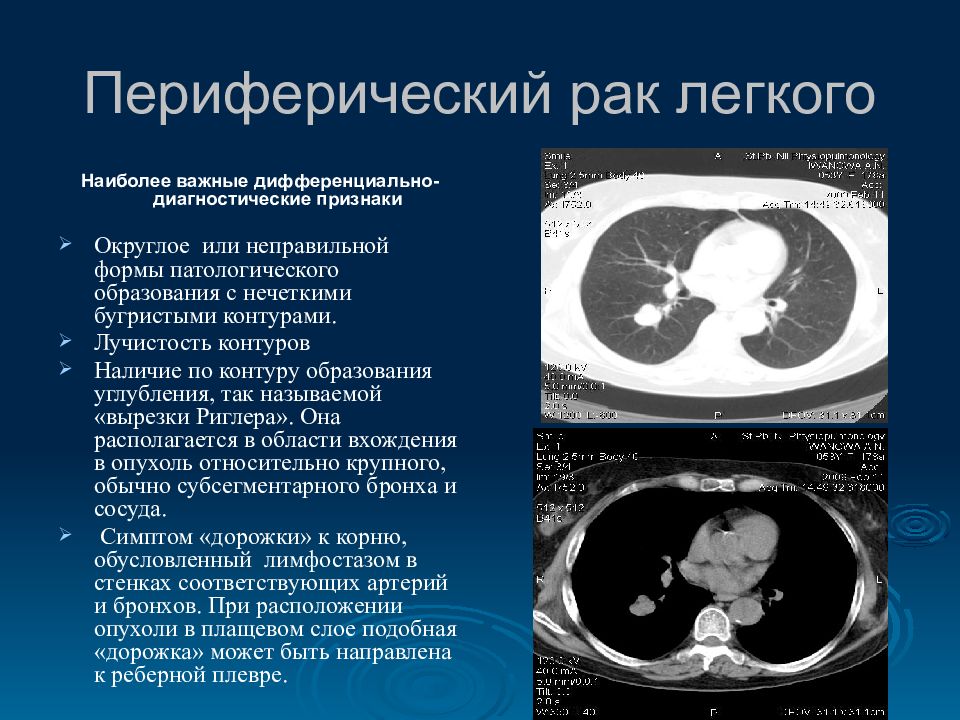

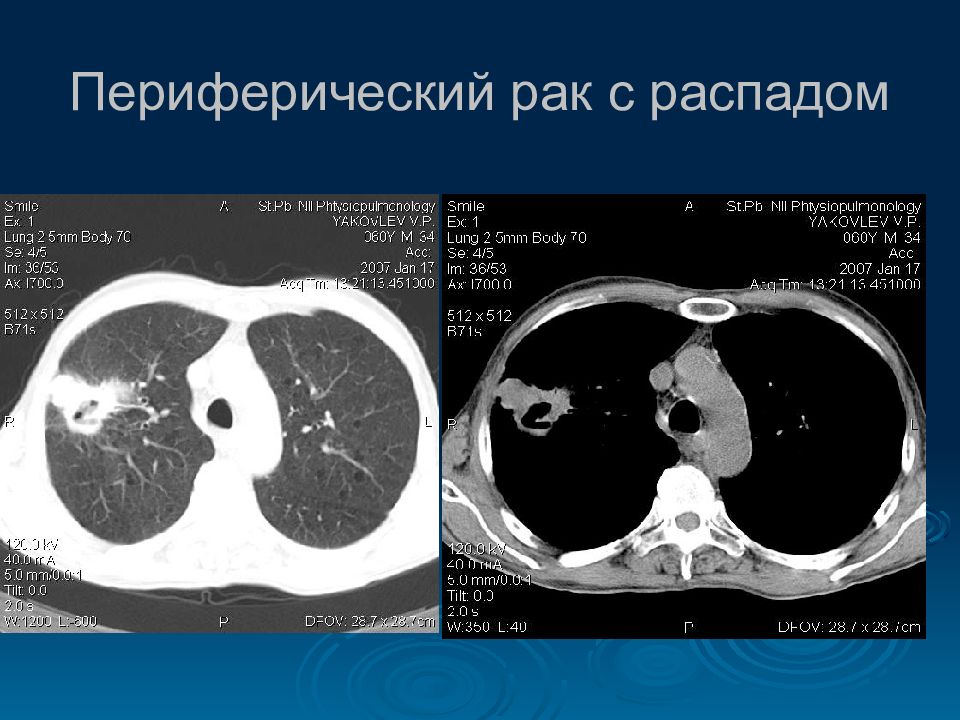

Слайд 37: Периферический рак легкого

Наиболее важные дифференциально-диагностические признаки Округлое или неправильной формы патологического образования с нечеткими бугристыми контурами. Лучистость контуров Наличие по контуру образования углубления, так называемой «вырезки Риглера». Она располагается в области вхождения в опухоль относительно крупного, обычно субсегментарного бронха и сосуда. Симптом «дорожки» к корню, обусловленный лимфостазом в стенках соответствующих артерий и бронхов. При расположении опухоли в плащевом слое подобная «дорожка» может быть направлена к реберной плевре.

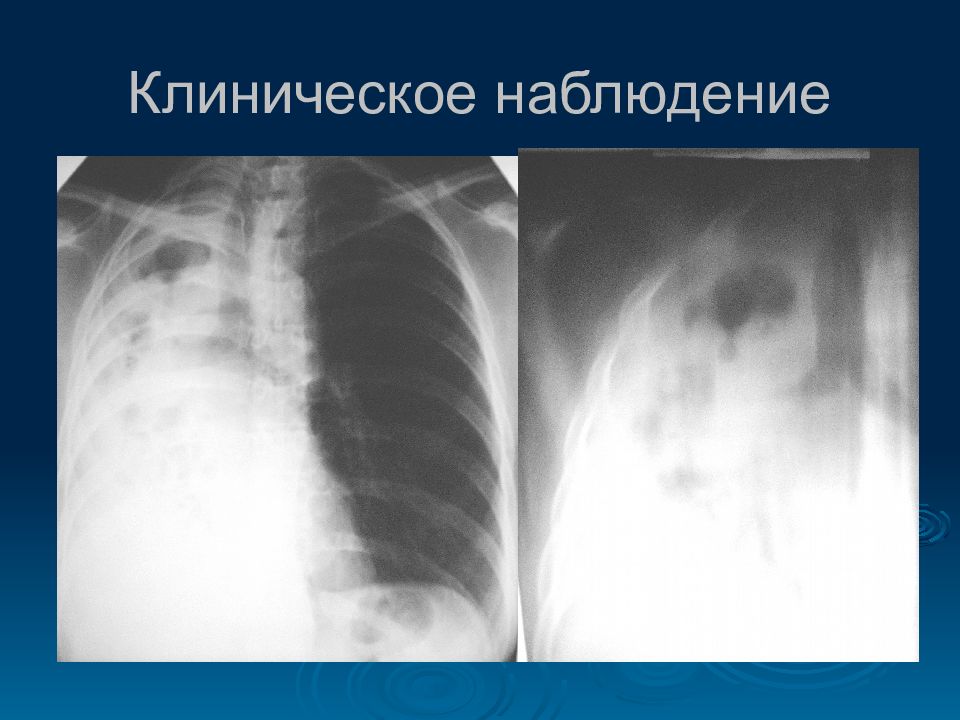

Слайд 39: Казеозная пневмония

Характеризуется развитием в легочной ткани воспалительной реакции с преобладанием казеификации, причем казеозно-пневмонические очаги по величине занимают до доли и более. Клиническая картина характеризуется тяжелым состоянием больного, выраженными симптомами интоксикации. При обследовании больного определяется лейкоцитоз, резкий сдвиг лейкоцитарной формулы влево, бактериовыделение. При быстром разжижении казеозных масс происходит формирование гигантской полости или множественных небольших каверн.

Слайд 42: Туберкулома

Понятие, объединяющее разнообразные по генезу инкапсулированные казеозные фокусы величиной более 1,0 см в диаметре. В фокусе может определяться серповидное просветление за счет распада, иногда перифокальное воспаление и небольшое количество бронхогенных очагов, а также участки обызвествления. Туберкулемы бывают одиночные и множественные. Различают мелкие туберкулемы (до 2 см в диаметре), средние (2-4 см) и крупные (более 4 см в диаметре).

Слайд 44: Дифференциальная диагностика

периферический рак; солитарный метастаз; доброкачественные опухоли мелких бронхов; гамартома; киста, заполненная жидкостью; артериовенозная аневризма.

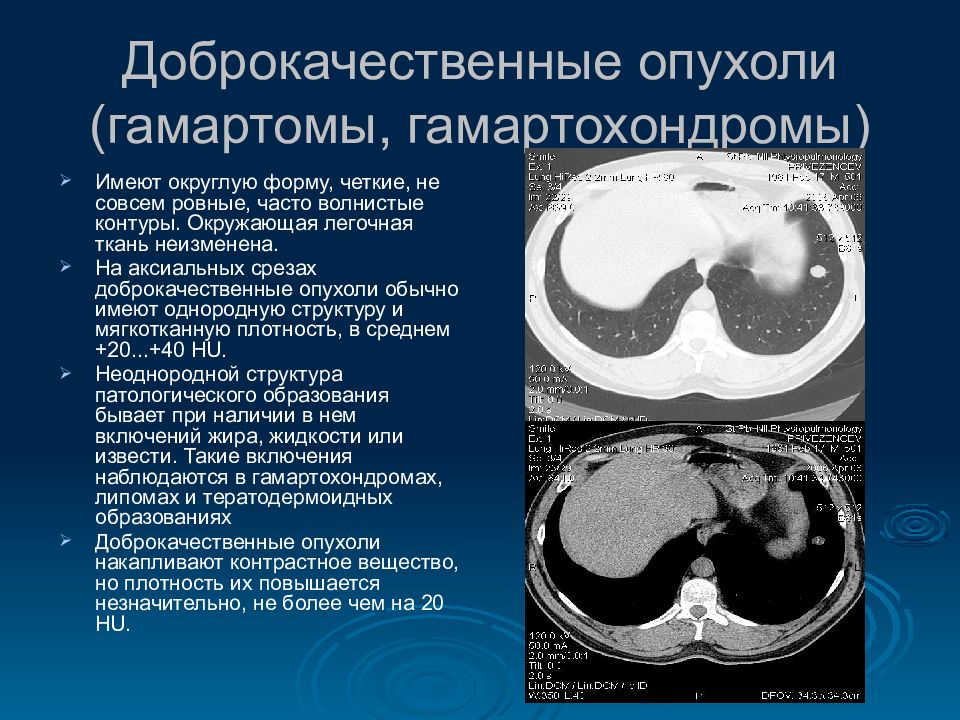

Слайд 45: Доброкачественные опухоли (гамартомы, гамартохондромы)

Имеют округлую форму, четкие, не совсем ровные, часто волнистые контуры. Окружающая легочная ткань неизменена. На аксиальных срезах доброкачественные опухоли обычно имеют однородную структуру и мягкотканную плотность, в среднем +20...+40 HU. Неоднородной структура патологического образования бывает при наличии в нем включений жира, жидкости или извести. Такие включения наблюдаются в гамартохондромах, липомах и тератодермоидных образованиях Доброкачественные опухоли накапливают контрастное вещество, но плотность их повышается незначительно, не более чем на 20 HU.

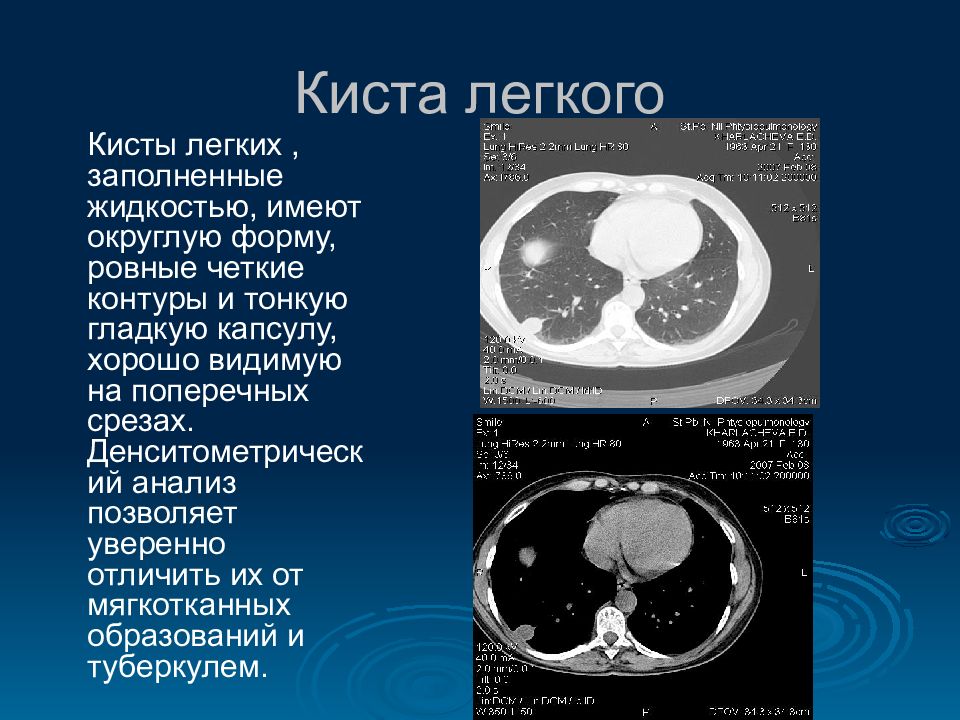

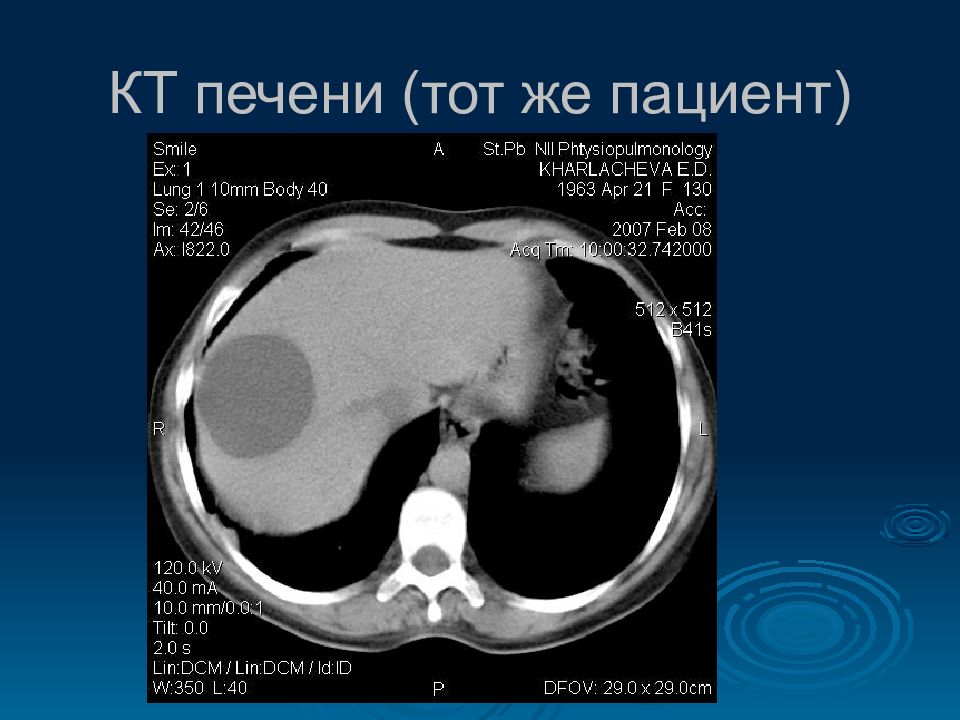

Слайд 46: Киста легкого

Кисты легких, заполненные жидкостью, имеют округлую форму, ровные четкие контуры и тонкую гладкую капсулу, хорошо видимую на поперечных срезах. Денситометрический анализ позволяет уверенно отличить их от мягкотканных образований и туберкулем.

Слайд 48: Кавернозный туберкулез легких

Развивается кавернозный туберкулез у больных инфильтративным, диссеминированным, очаговым туберкулезом, при распаде туберкулем; при позднем выявлении заболевания, когда фаза распада завершается формированием каверн, а признаки исходной формы исчезают. характеризуется наличием сформированной каверны с отсутствием выраженных фиброзных изменений в окружающей каверну легочной ткани и возможным наличием немногочисленных очаговых изменений как вокруг каверны, так и в противоположном легком

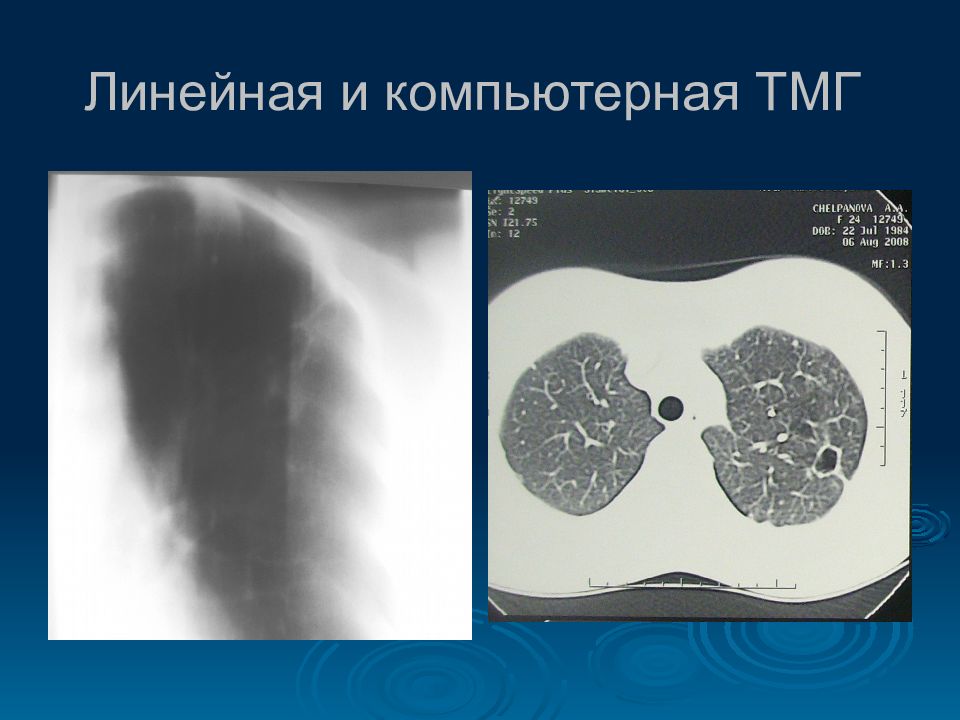

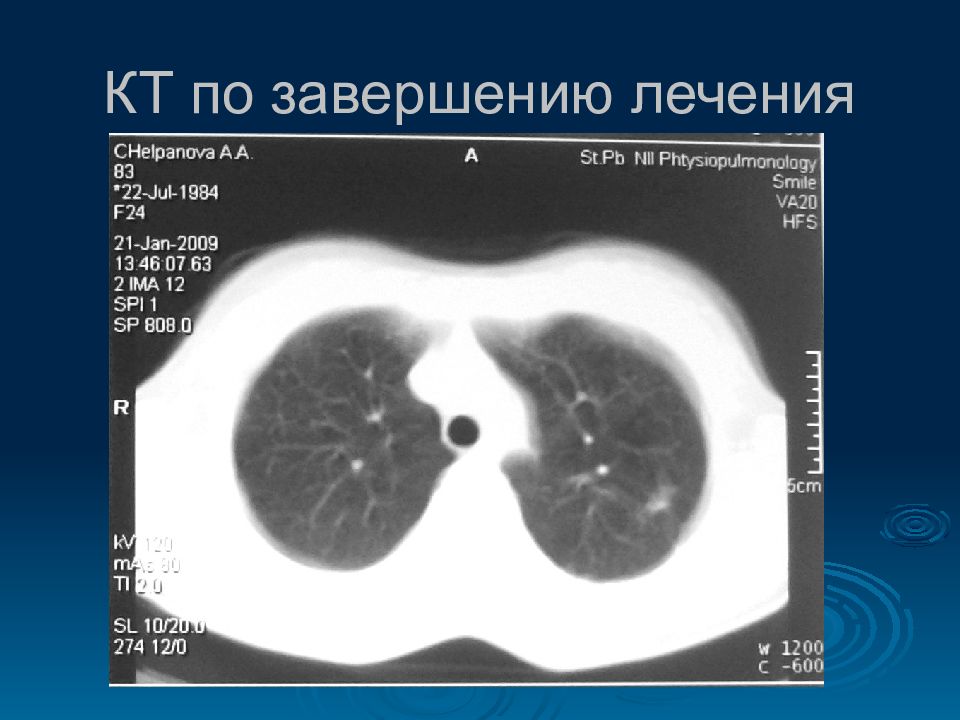

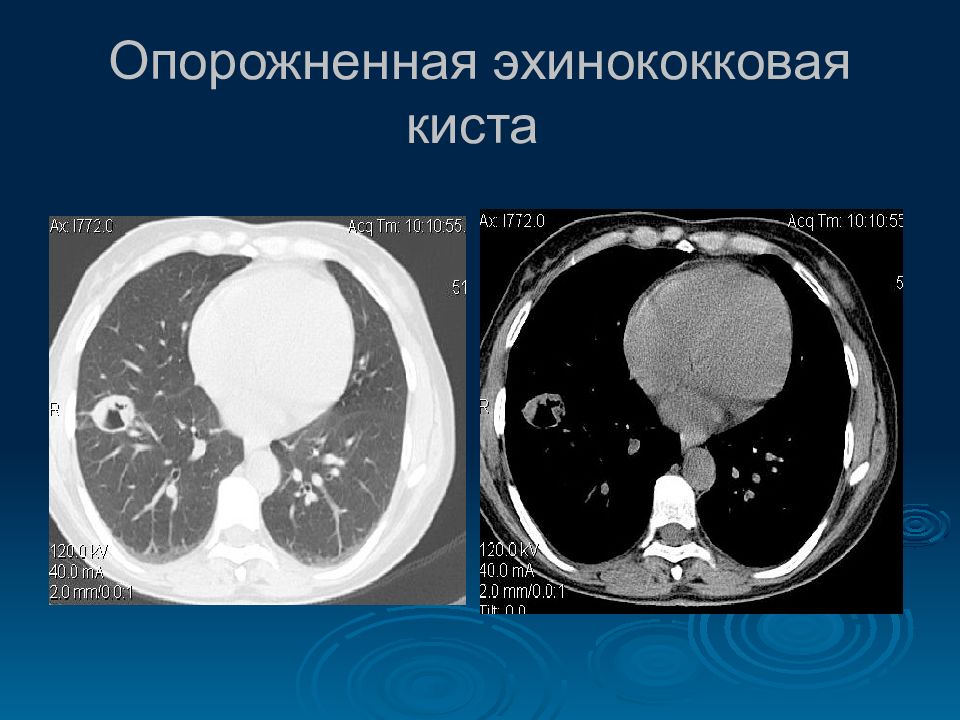

Слайд 52: Дифференциальная диагностика

хронический абсцесс; остаточные полости после перенесенного абсцесса; полостная форма периферического рака; эмфизематозные буллы; локальные пневмосклерозы ячеистой структуры; воздушные кисты;

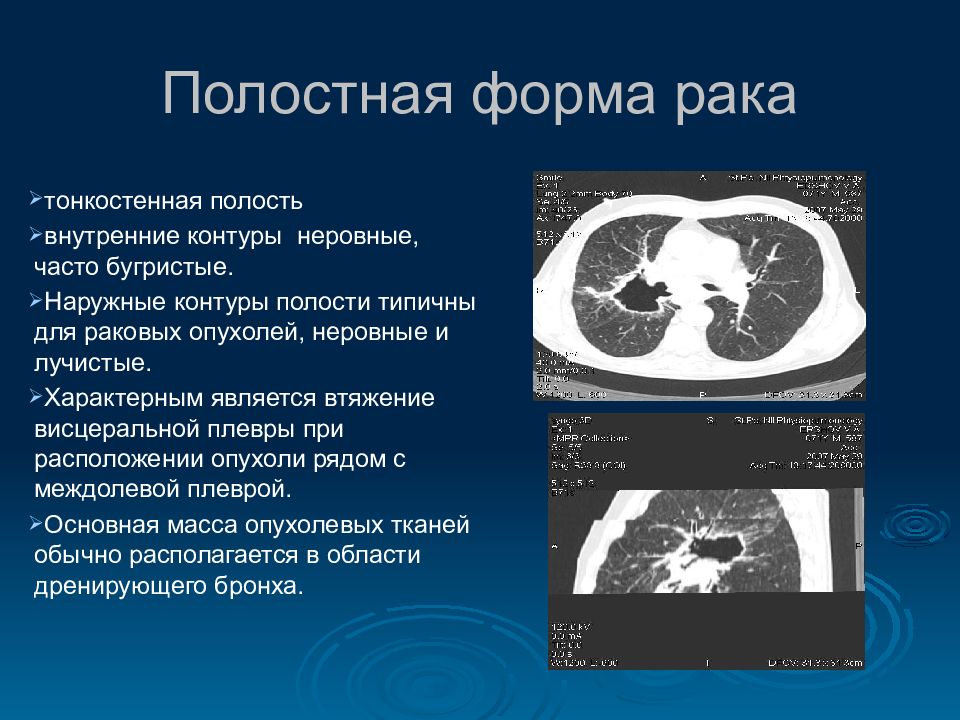

Слайд 53: Полостная форма рака

тонкостенная полость внутренние контуры неровные, часто бугристые. Наружные контуры полости типичны для раковых опухолей, неровные и лучистые. Характерным является втяжение висцеральной плевры при расположении опухоли рядом с междолевой плеврой. Основная масса опухолевых тканей обычно располагается в области дренирующего бронха.

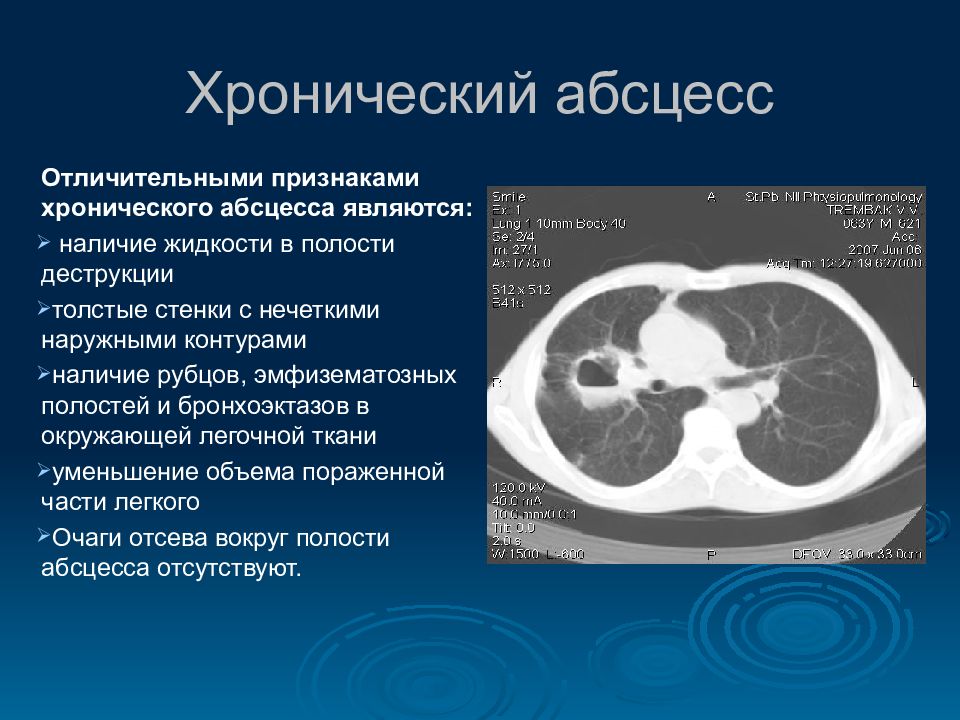

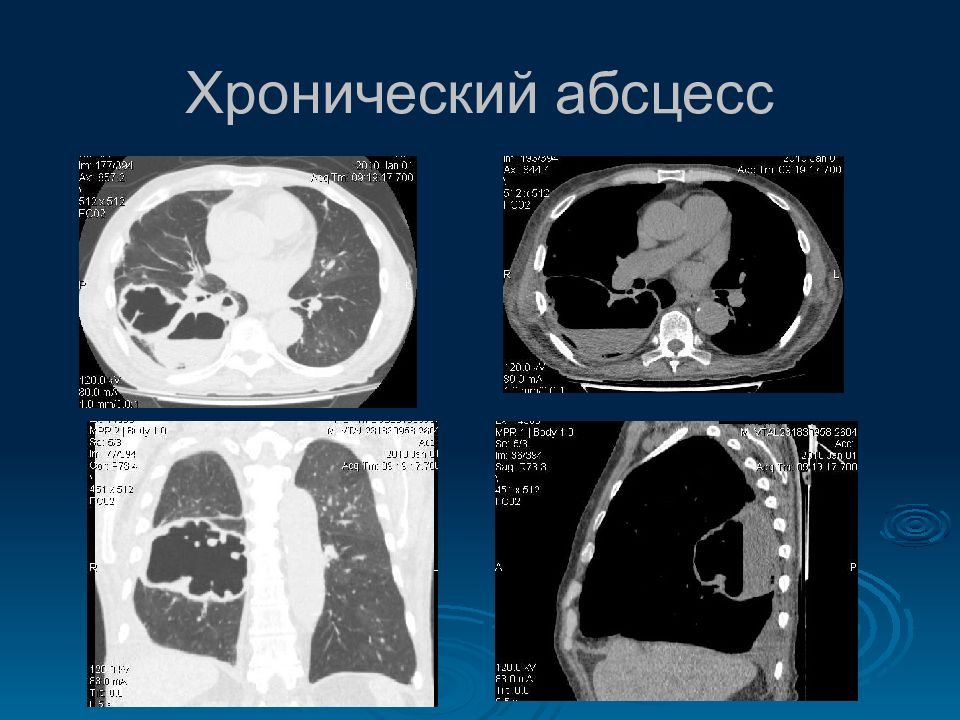

Слайд 54: Хронический абсцесс

Отличительными признаками хронического абсцесса являются: наличие жидкости в полости деструкции толстые стенки с нечеткими наружными контурами наличие рубцов, эмфизематозных полостей и бронхоэктазов в окружающей легочной ткани уменьшение объема пораженной части легкого Очаги отсева вокруг полости абсцесса отсутствуют.

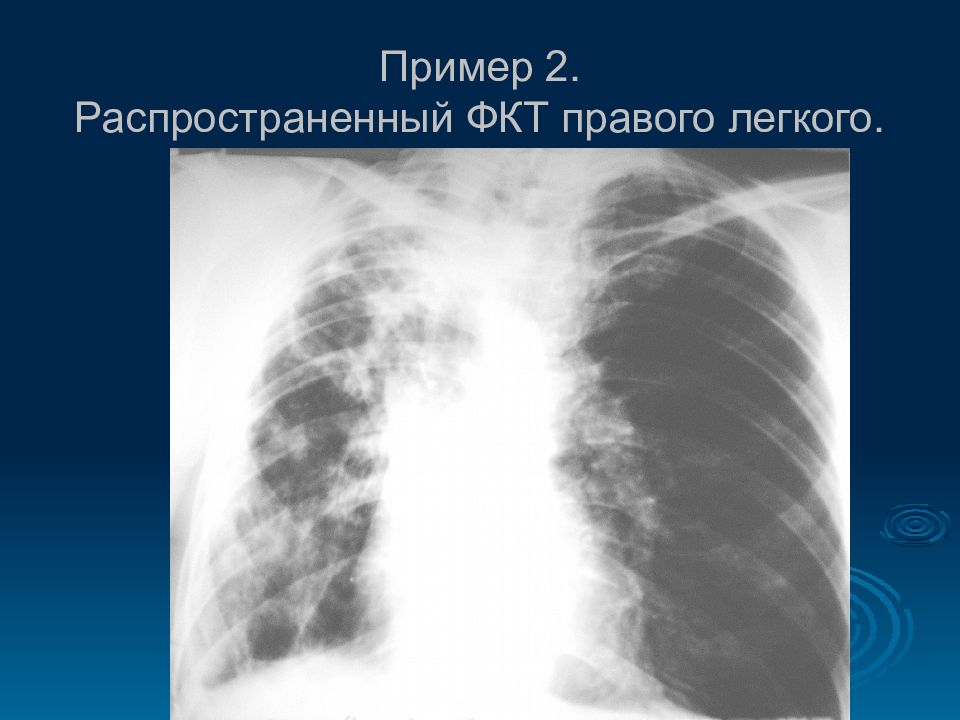

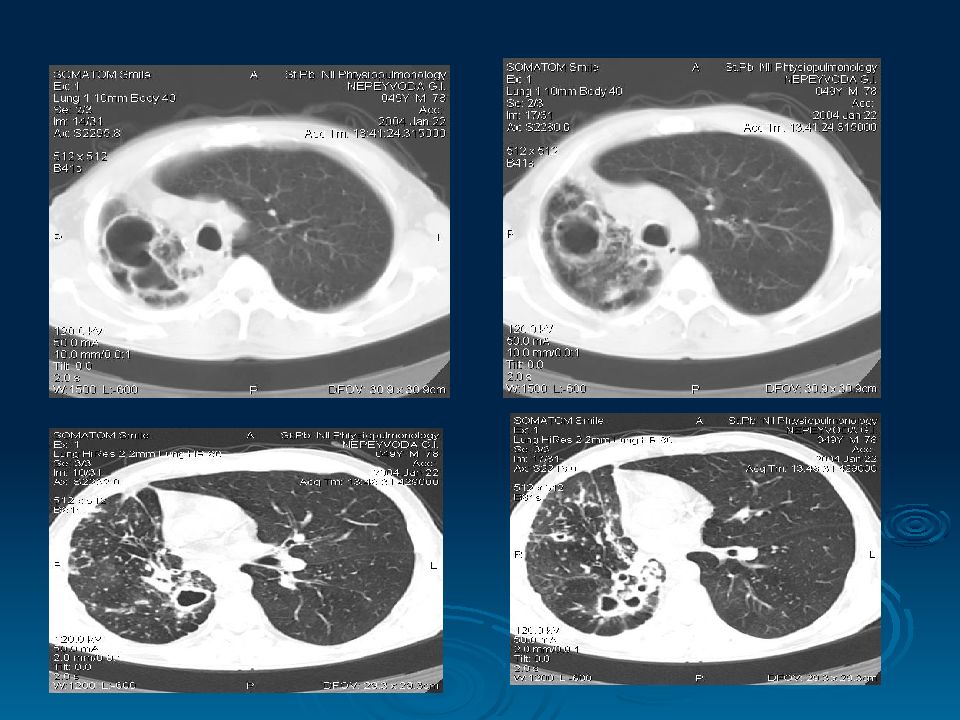

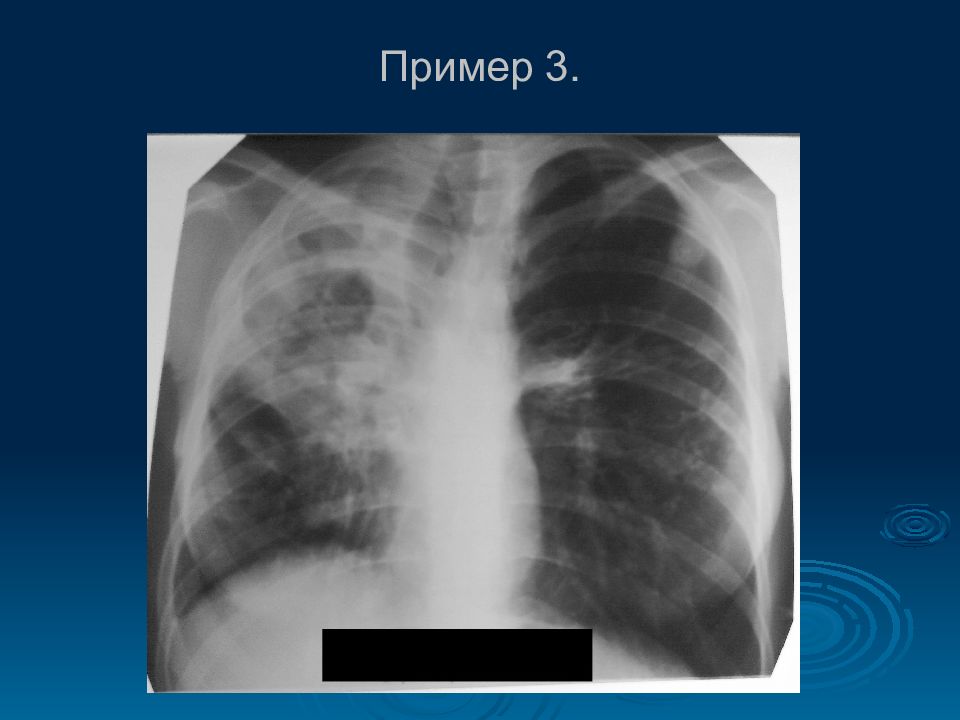

Слайд 59: Фиброзно-кавернозный туберкулез легких

характеризуется наличием фиброзной каверны, развитием фиброзных изменений в окружающей каверну легочной ткани. Для него характерны очаги бронхогенного отсева различной давности. Как правило, поражается дренирующий каверну бронх. Развиваются и другие морфологические изменения в легких: пневмосклероз, эмфизема, бронхоэктазы. Формируется фиброзно-кавернозный туберкулез из инфильтративного, кавернозного или диссеминированного процесса при прогрессирующем течении заболевания. Протяженность изменений в легких может быть различной; процесс бывает односторонним и двусторонним с наличием одной или множества каверн. Клинические проявления фиброзно-кавернозного туберкулеза многообразны, они обусловлены самим туберкулезным процессом, а также развившимися осложнениями

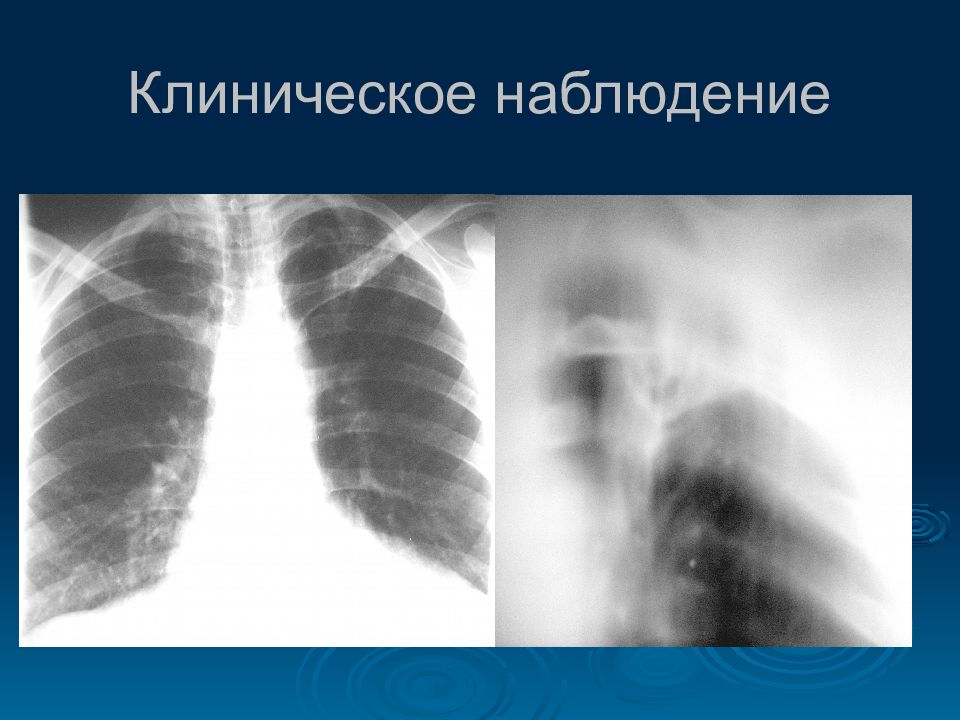

Слайд 66: Цирротический туберкулез легких

Характеризуется разрастанием грубой соединительной ткани в легких и плевре в результате инволюции фиброзно-кавернозного, хронического диссеминированного, инфильтративного туберкулеза легких, поражений плевры, туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов, осложненного бронхолегочными поражениями. К цирротическому туберкулезу должны быть отнесены процессы, при которых сохраняются туберкулезные изменения в легких с клиническими признаками активности процесса, склонностью к периодическим обострениям и спорадическому скудному бактериовыделению.

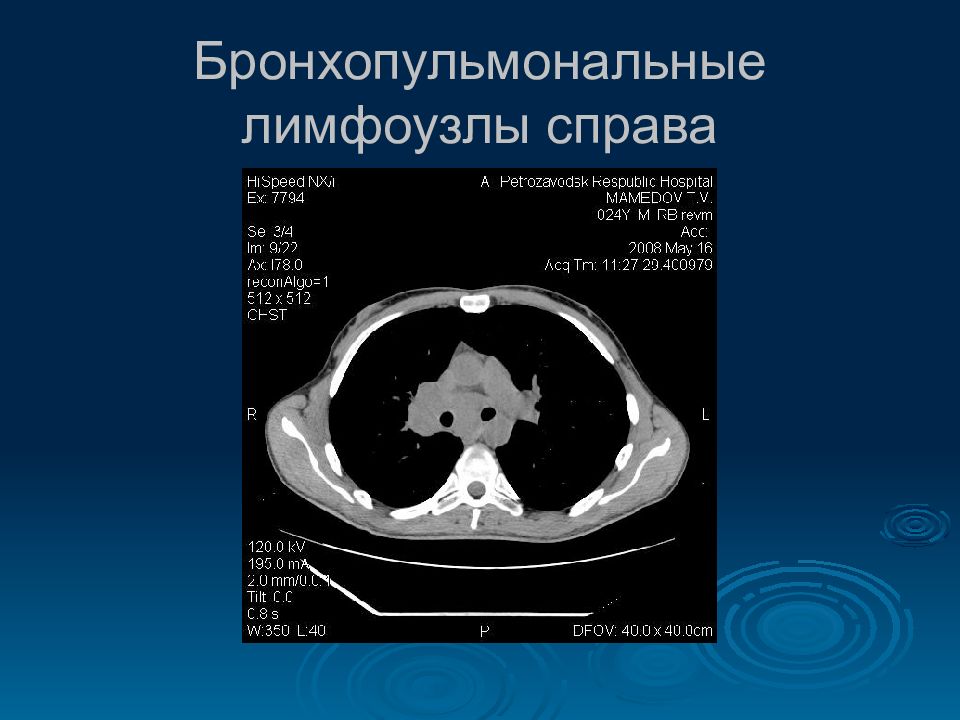

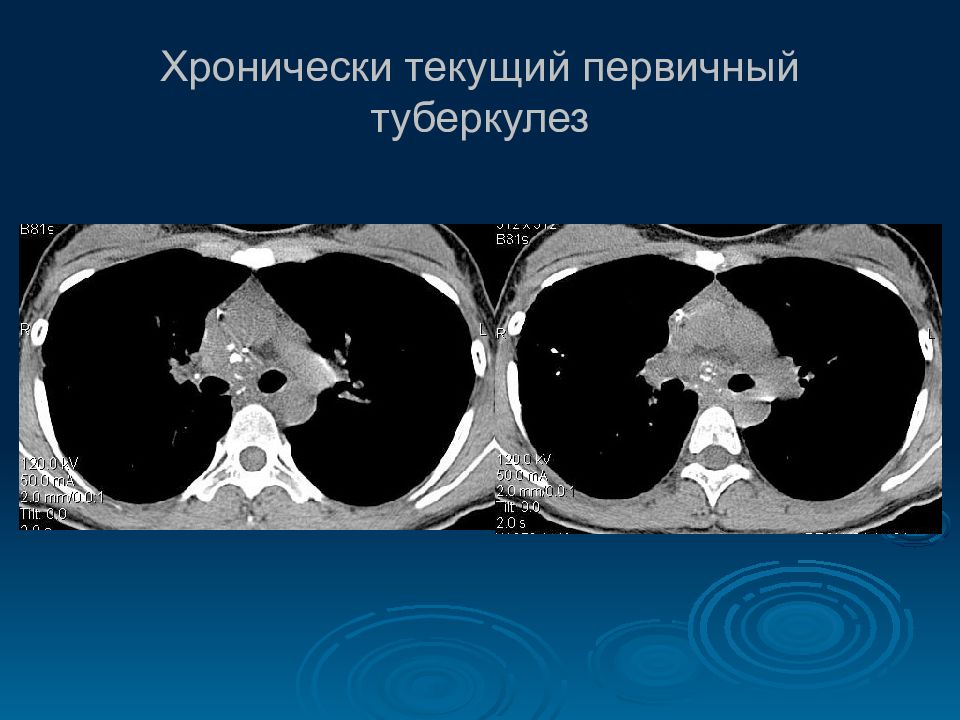

Слайд 69: Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (ТВГЛУ)

Развивается у детей, подростков и взрослых в результате первичного заражения туберкулезом. Реже возникает вследствие эндогенной реактивации имевшихся туберкулезных изменений во внутригрудных лимфатических узлах. Процесс эндогенной реактивации у взрослых характерен для больных с выраженным иммунодефицитом (например, у больных ВИЧ-инфекцией). Различают инфильтративный, опухолевидный и «малые» варианты туберкулеза ВГЛУ.

Слайд 70

Инфильтративный туберкулез ВГЛУ характеризуется не только их увеличением, но и развитием инфильтративных изменений в прикорневых отделах. В клинической картине заболевания преобладают симптомы интоксикации. «Малые» варианты туберкулеза ВГЛУ характеризуются их незначительным увеличением. Рентгенодиагностика «малых» вариантов туберкулеза ВГЛУ в фазе инфильтрации возможна только по косвенным признакам (снижение структуры тени корня, двойной контур срединной тени и обогащение легочного рисунка в прикорневой зоне на ограниченном участке). Клинически проявляется умеренными симптомами интоксикации. Для подтверждения диагноза показана компьютерная томография. Опухолевидный («туморозный») туберкулез ВГЛУ представляет собой вариант первичного туберкулеза, при котором преобладает казеозное поражение лимфатических узлов. Он проявляется увеличением размера отдельных лимфатических узлов или их групп, выраженной клинической симптоматикой и склонностью к осложненному течению (поражение бронхов, бронхолегочные поражения, очаги бронхогенной, лимфогенной и гематогенной диссеминации, плеврит). Контуры лимфатических узлов на рентгенограмме и томограммах четкие.

Слайд 71: Классификация внутригрудных лимфоузлов предложенная Американским торакальныи обществом ( ATS, 1983 )

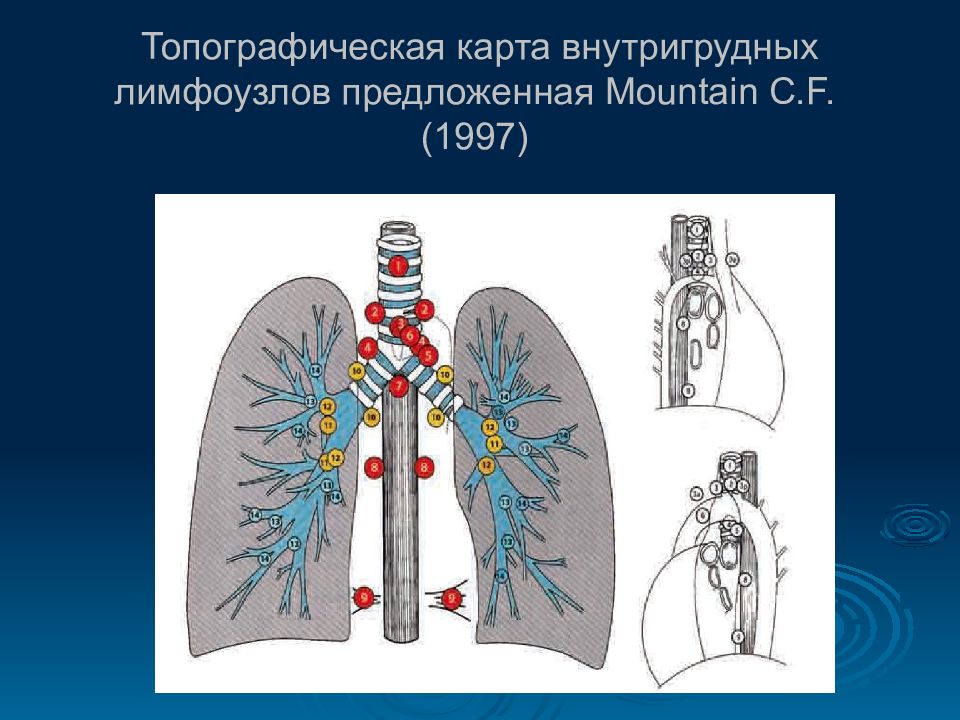

Слайд 72: Топографическая карта внутригрудных лимфоузлов предложенная Mountain С.F. (1997)

Слайд 73

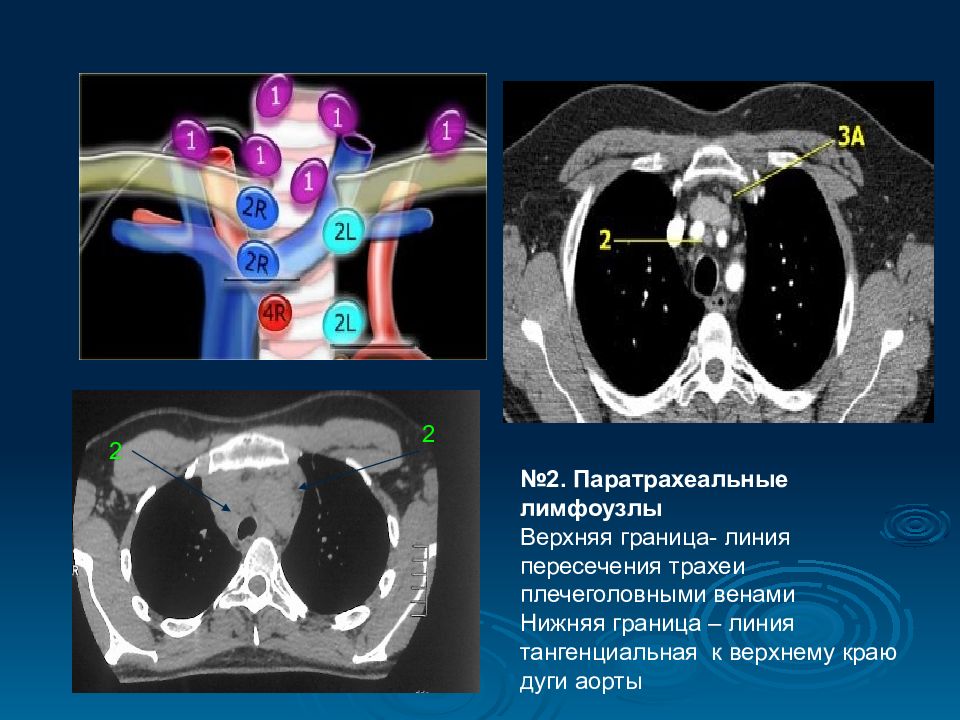

№2. Паратрахеальные лимфоузлы Верхняя граница- линия пересечения трахеи плечеголовными венами Нижняя граница – линия тангенциальная к верхнему краю дуги аорты 2 2

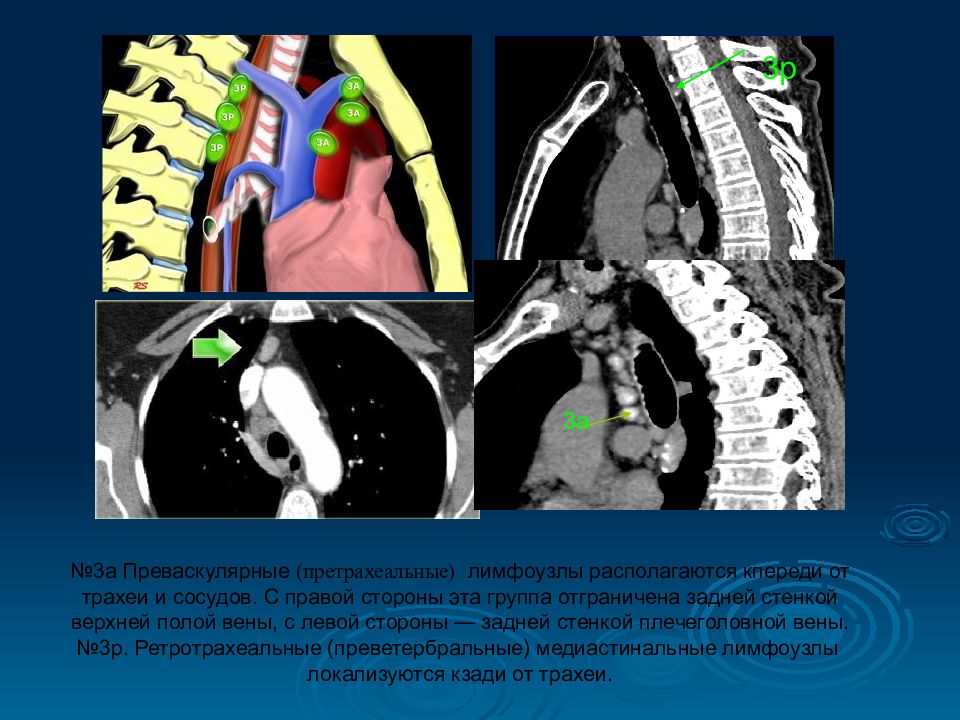

Слайд 74: 3а Преваскулярные ( претрахеальные ) лимфоузлы располагаются кпереди от трахеи и сосудов. С правой стороны эта группа отграничена задней стенкой верхней полой вены, с левой стороны — задней стенкой плечеголовной вены. №3р. Ретротрахеальные (преветербральные) медиастинальные лимфоузлы локализуются кзади от трахеи

3p 3a

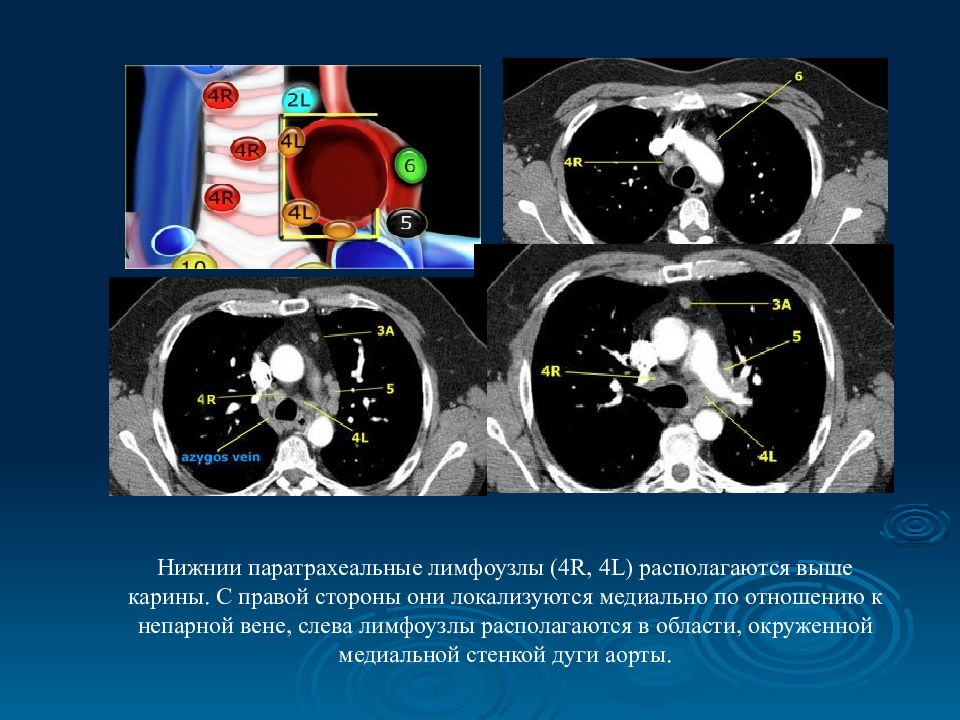

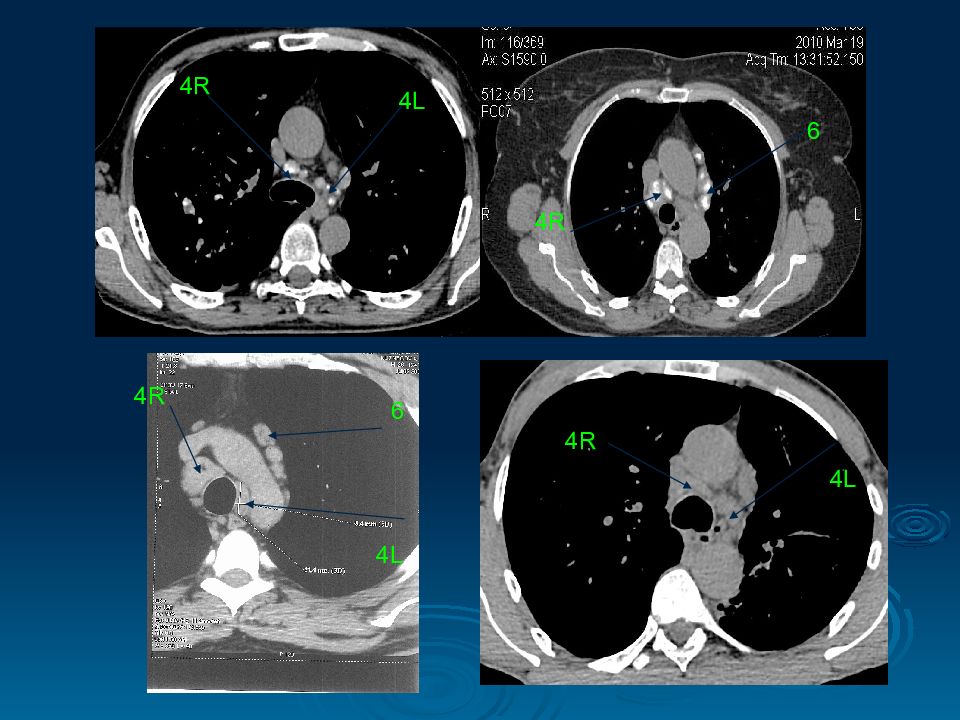

Слайд 75: Нижнии паратрахеальные лимфоузлы (4 R, 4 L ) располагаются выше карины. С правой стороны они локализуются медиально по отношению к непарной вене, слева лимфоузлы располагаются в области, окруженной медиальной стенкой дуги аорты

Слайд 77

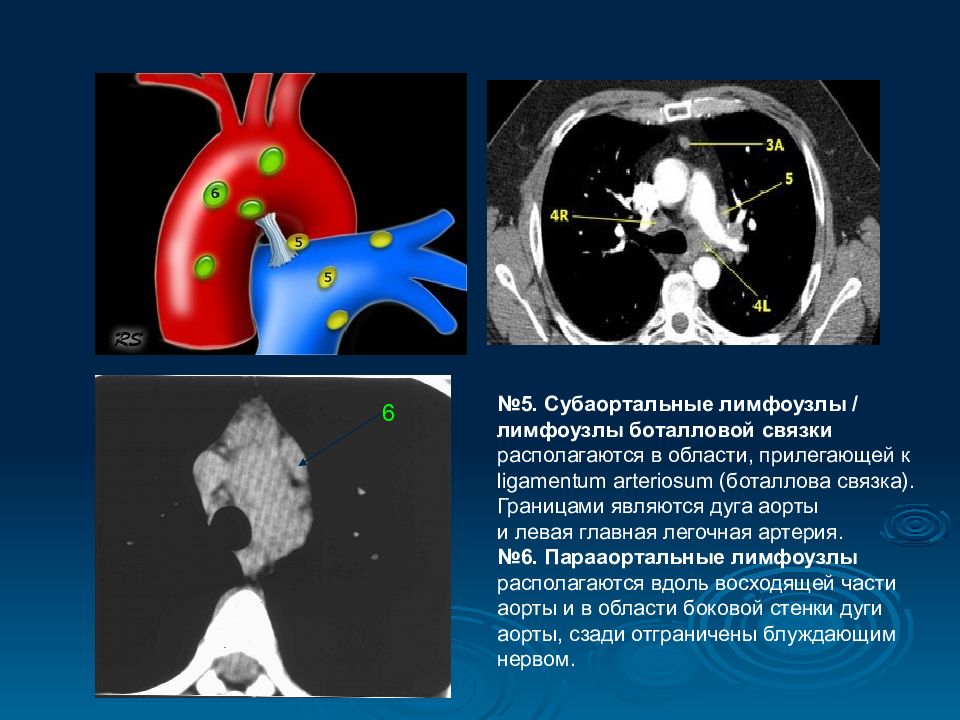

6 №5. Субаортальные лимфоузлы / лимфоузлы боталловой связки располагаются в области, прилегающей к ligamentum arteriosum (боталлова связка). Границами являются дуга аорты и левая главная легочная артерия. №6. Парааортальные лимфоузлы располагаются вдоль восходящей части аорты и в области боковой стенки дуги аорты, сзади отграничены блуждающим нервом.

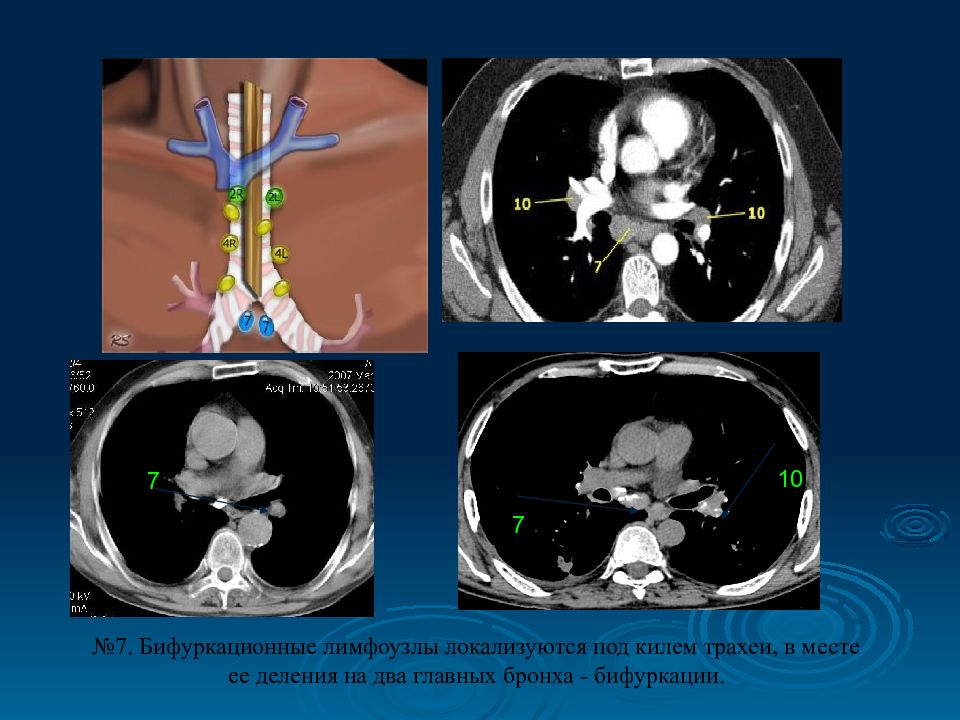

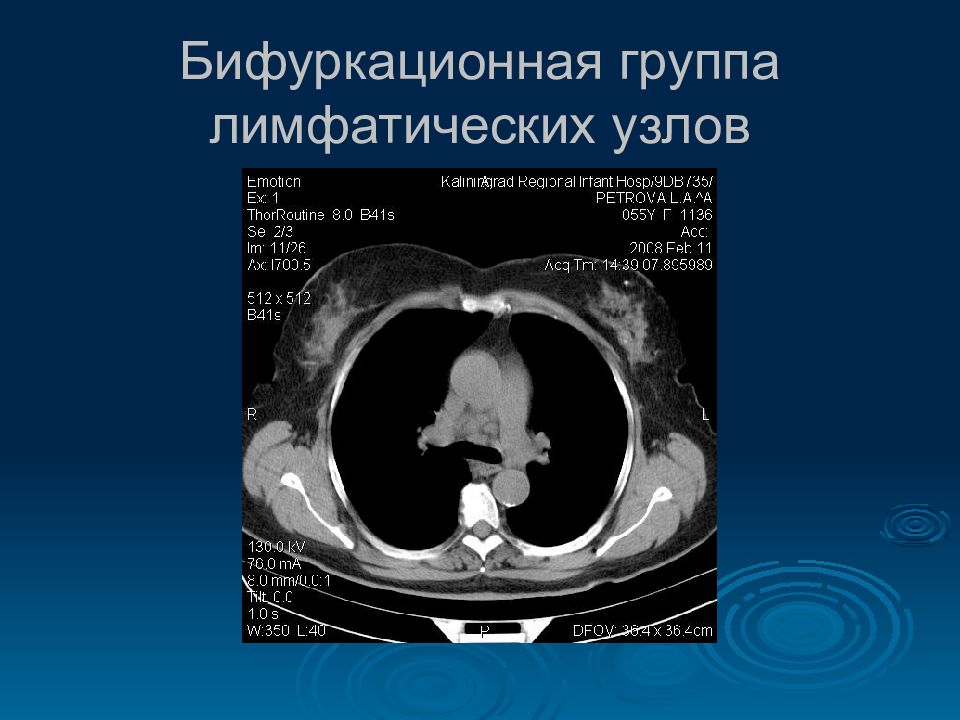

Слайд 78: 7. Бифуркационные лимфоузлы локализуются под килем трахеи, в месте ее деления на два главных бронха - бифуркации

7 7 10

Слайд 79

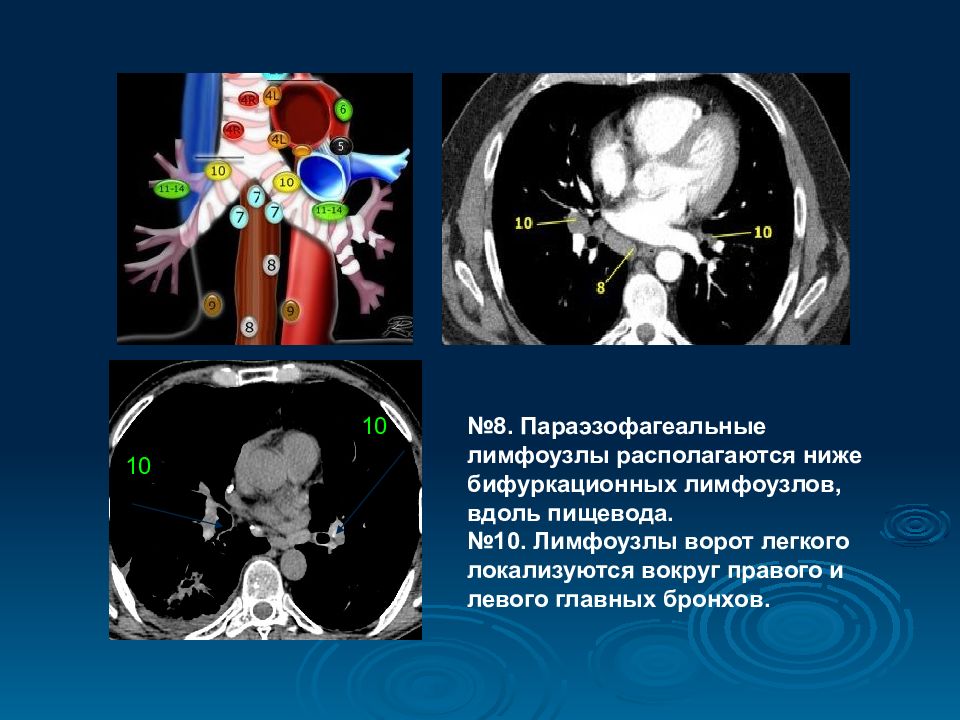

№8. Параэзофагеальные лимфоузлы располагаются ниже бифуркационных лимфоузлов, вдоль пищевода. №10. Лимфоузлы ворот легкого локализуются вокруг правого и левого главных бронхов. 10 10

Слайд 80

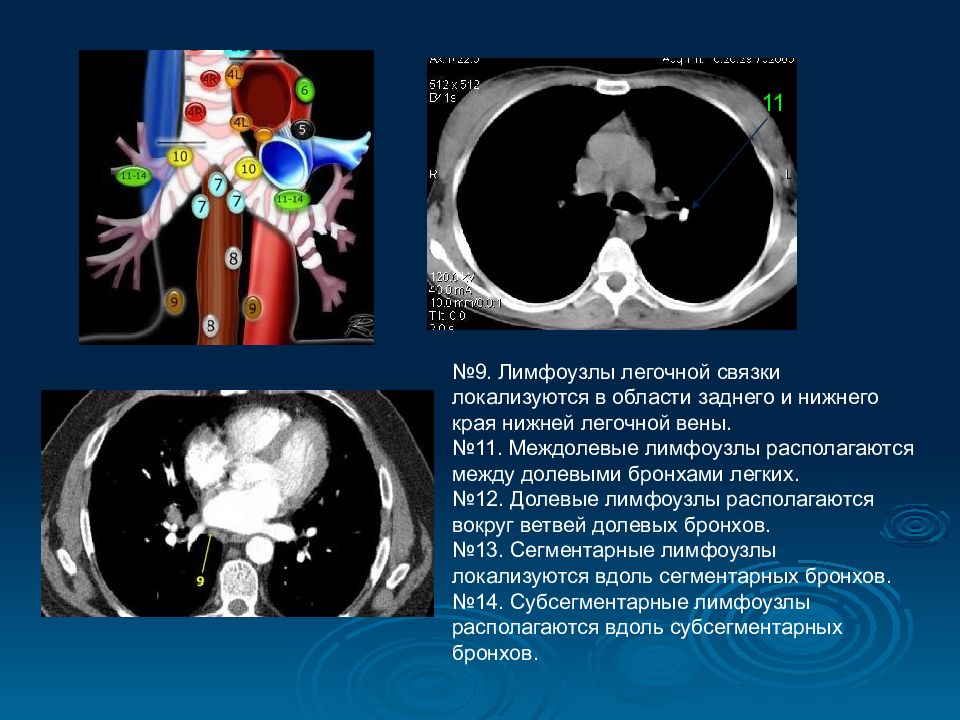

№9. Лимфоузлы легочной связки локализуются в области заднего и нижнего края нижней легочной вены. №11. Междолевые лимфоузлы располагаются между долевыми бронхами легких. №12. Долевые лимфоузлы располагаются вокруг ветвей долевых бронхов. №13. Сегментарные лимфоузлы локализуются вдоль сегментарных бронхов. №14. Субсегментарные лимфоузлы располагаются вдоль субсегментарных бронхов. 11

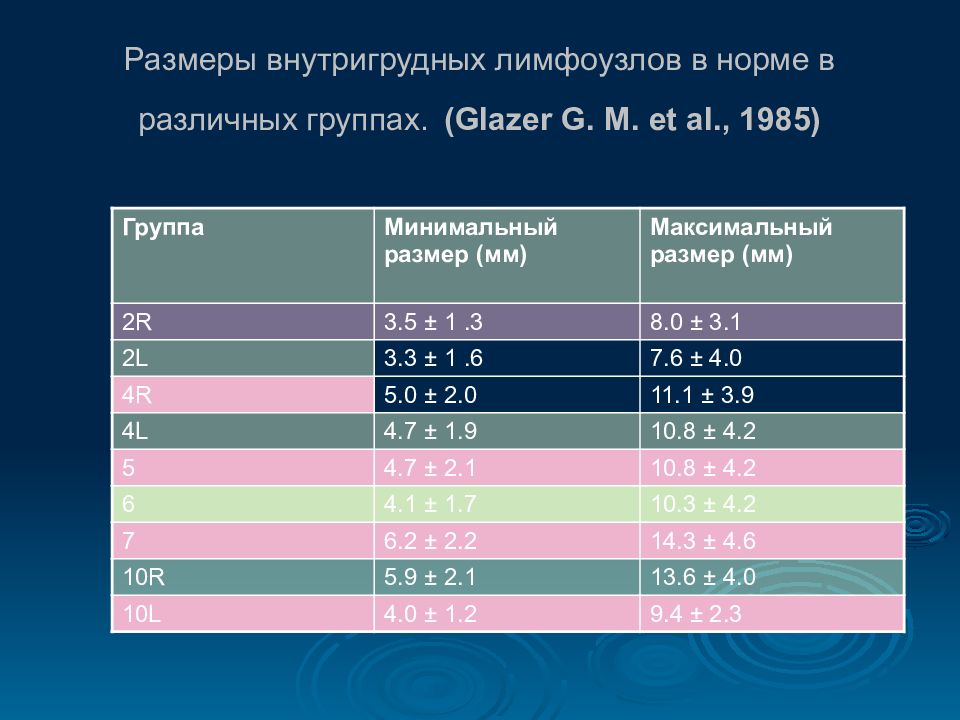

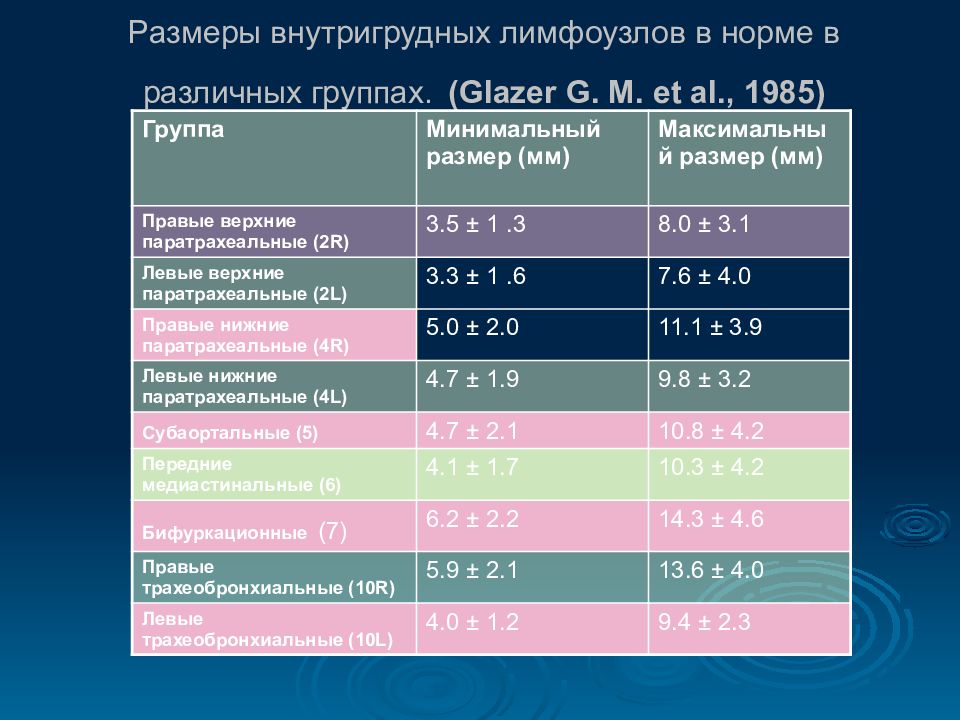

Слайд 81: Размеры внутригрудных лимфоузлов в норме в различных группах. (Glazer G. M. et al., 1985)

Группа Минимальный размер ( мм) Максимальный размер (мм) 2R 3.5 ± 1.3 8.0 ± 3.1 2L 3.3 ± 1.6 7.6 ± 4.0 4R 5.0 ± 2.0 11.1 ± 3.9 4L 4.7 ± 1.9 10.8 ± 4.2 5 4.7 ± 2.1 10.8 ± 4.2 6 4.1 ± 1.7 10.3 ± 4.2 7 6.2 ± 2.2 14.3 ± 4.6 10R 5.9 ± 2.1 13.6 ± 4.0 10L 4.0 ± 1.2 9.4 ± 2.3

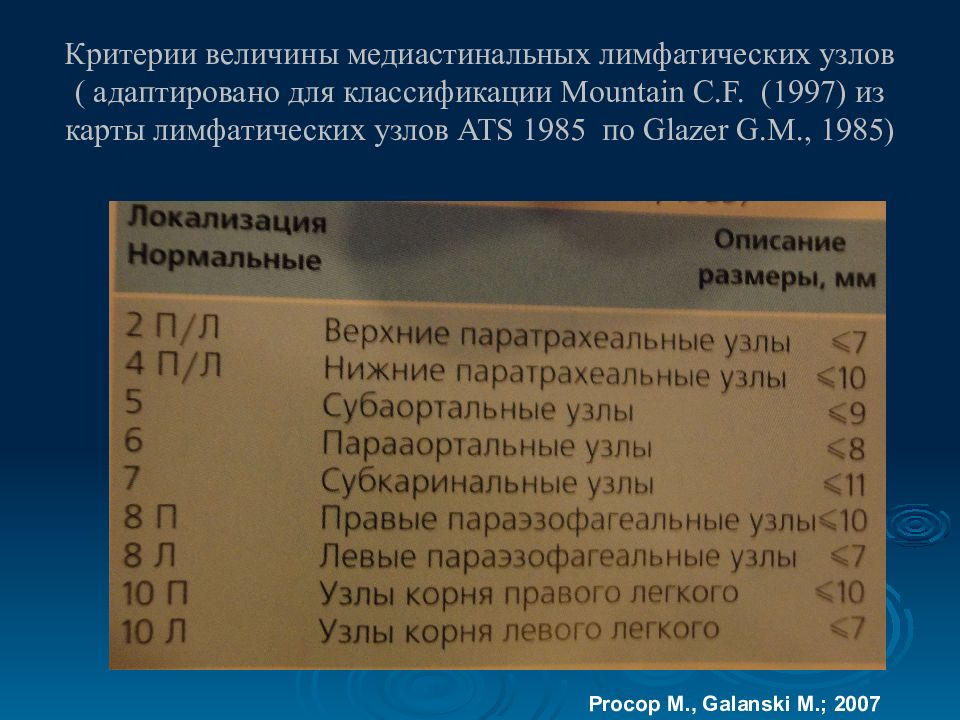

Слайд 82: Критерии величины медиастинальных лимфатических узлов ( адаптировано для классификации Mountain С.F. (1997) из карты лимфатических узлов ATS 1985 по Glazer G.M., 1985)

Procop M., Galanski M. ; 2007

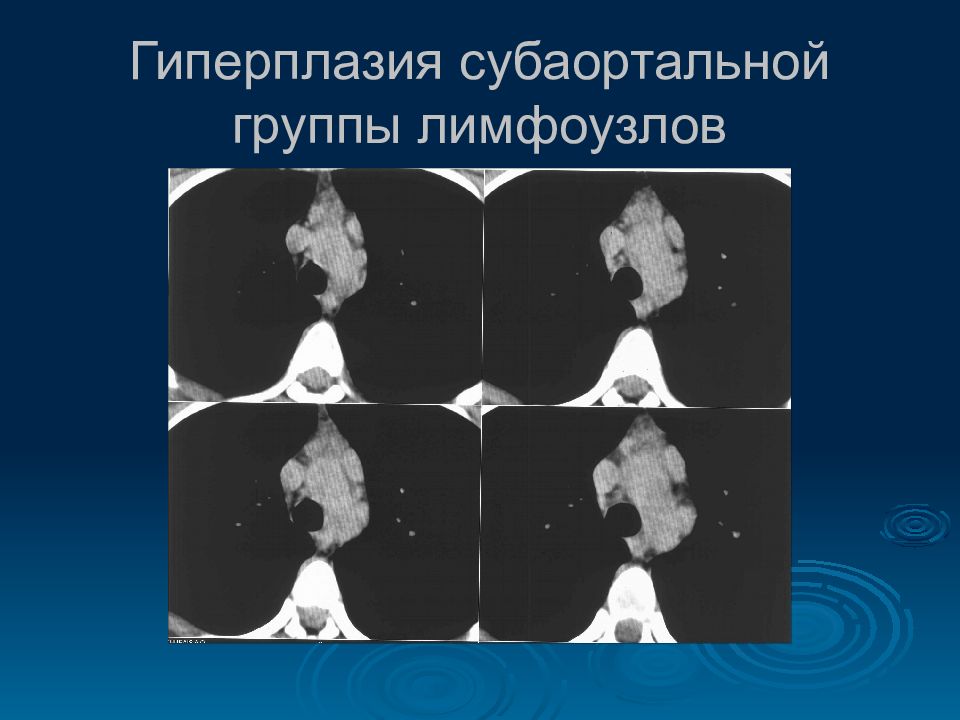

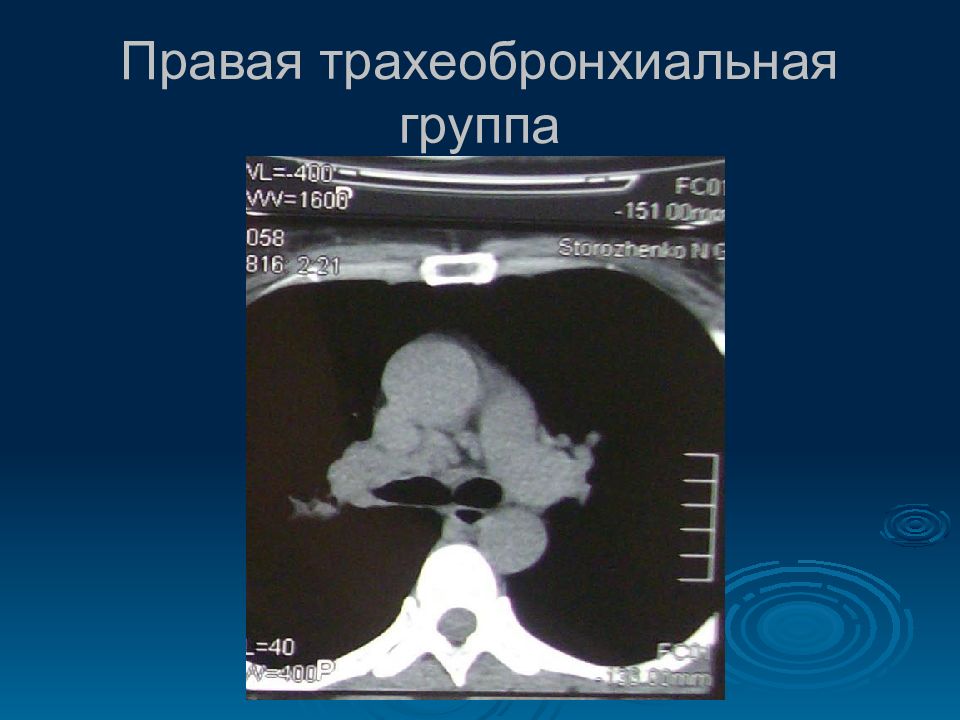

Слайд 84: Гиперплазия нижней паратрахеальной группы справа, левой трахеобронхиальной группы и субаортальной группы

Слайд 90: Размеры внутригрудных лимфоузлов в норме в различных группах. (Glazer G. M. et al., 1985)

Группа Минимальный размер ( мм) Максимальный размер (мм) Правые верхние паратрахеальные ( 2R ) 3.5 ± 1.3 8.0 ± 3.1 Левые верхние паратрахеальные ( 2L ) 3.3 ± 1.6 7.6 ± 4.0 Правые нижние паратрахеальные ( 4R ) 5.0 ± 2.0 11.1 ± 3.9 Левые нижние паратрахеальные ( 4L ) 4.7 ± 1.9 9.8 ± 3.2 Субаортальные ( 5 ) 4.7 ± 2.1 10.8 ± 4.2 Передние медиастинальные ( 6 ) 4.1 ± 1.7 10.3 ± 4.2 Бифуркационные ( 7 ) 6.2 ± 2.2 14.3 ± 4.6 Правые трахеобронхиальные ( 10R ) 5.9 ± 2.1 13.6 ± 4.0 Левые трахеобронхиальные ( 10L ) 4.0 ± 1.2 9.4 ± 2.3

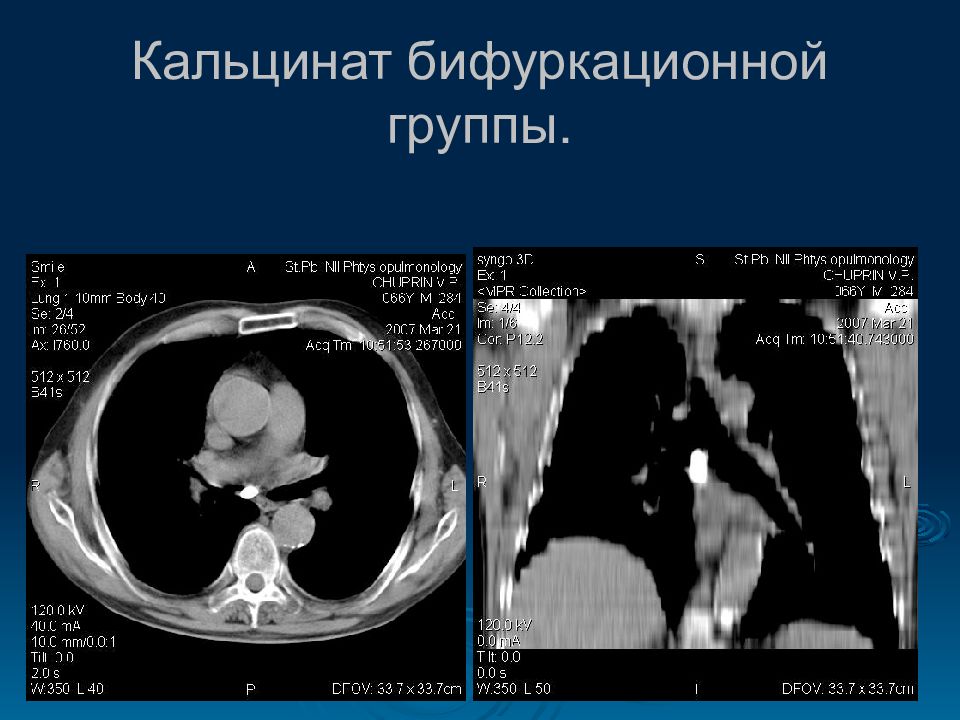

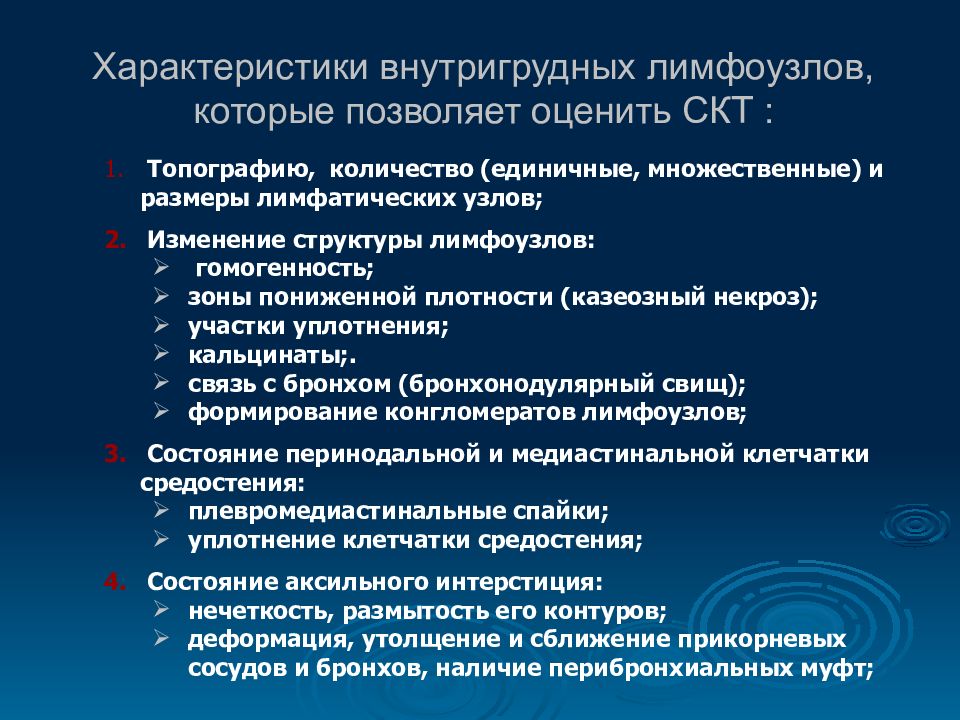

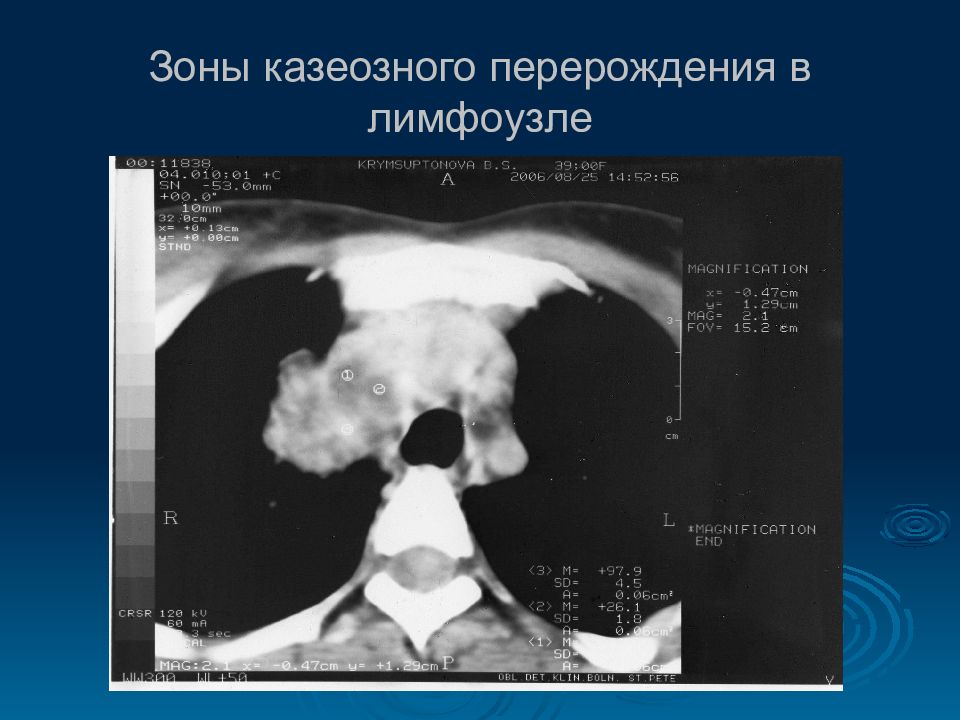

Слайд 91: Характеристики внутригрудных лимфоузлов, которые позволяет оценить СКТ :

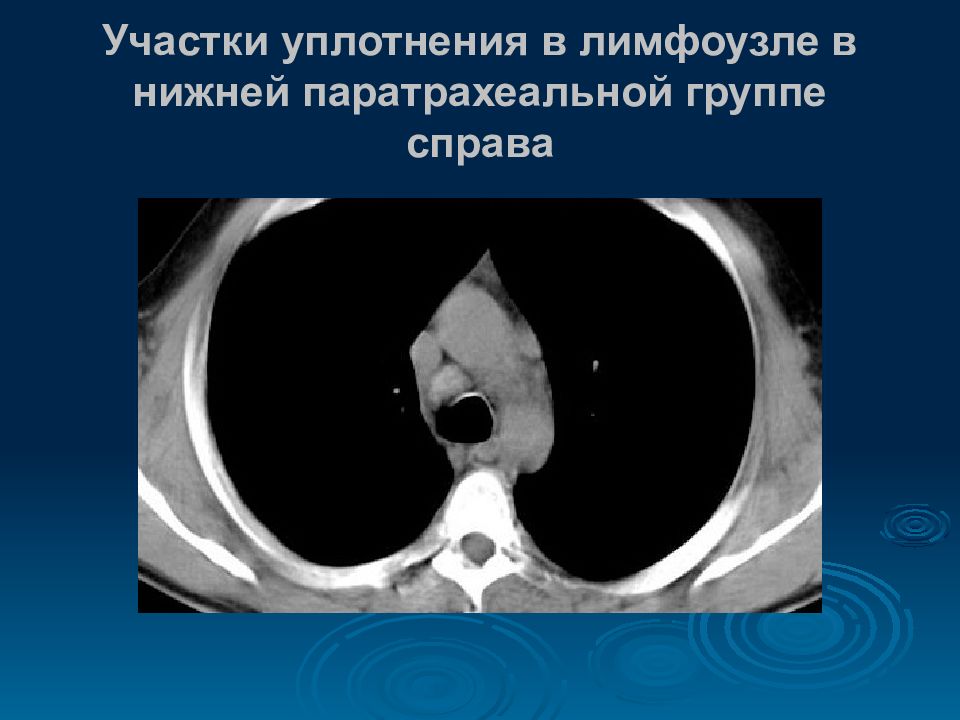

Топографию, количество (единичные, множественные) и размеры лимфатических узлов; Изменение структуры лимфоузлов: гомогенность; зоны пониженной плотности (казеозный некроз); участки уплотнения; кальцинаты;. связь с бронхом (бронхонодулярный свищ); формирование конгломератов лимфоузлов; Состояние перинодальной и медиастинальной клетчатки средостения: плевромедиастинальные спайки; уплотнение клетчатки средостения; Состояние аксильного интерстиция: нечеткость, размытость его контуров; деформация, утолщение и сближение прикорневых сосудов и бронхов, наличие перибронхиальных муфт;

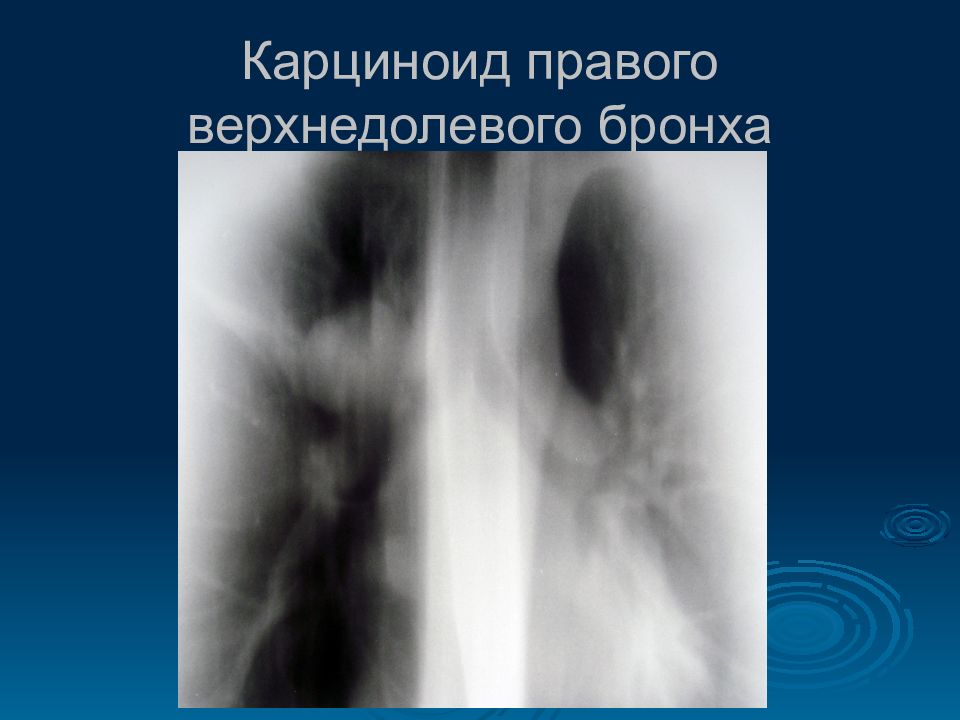

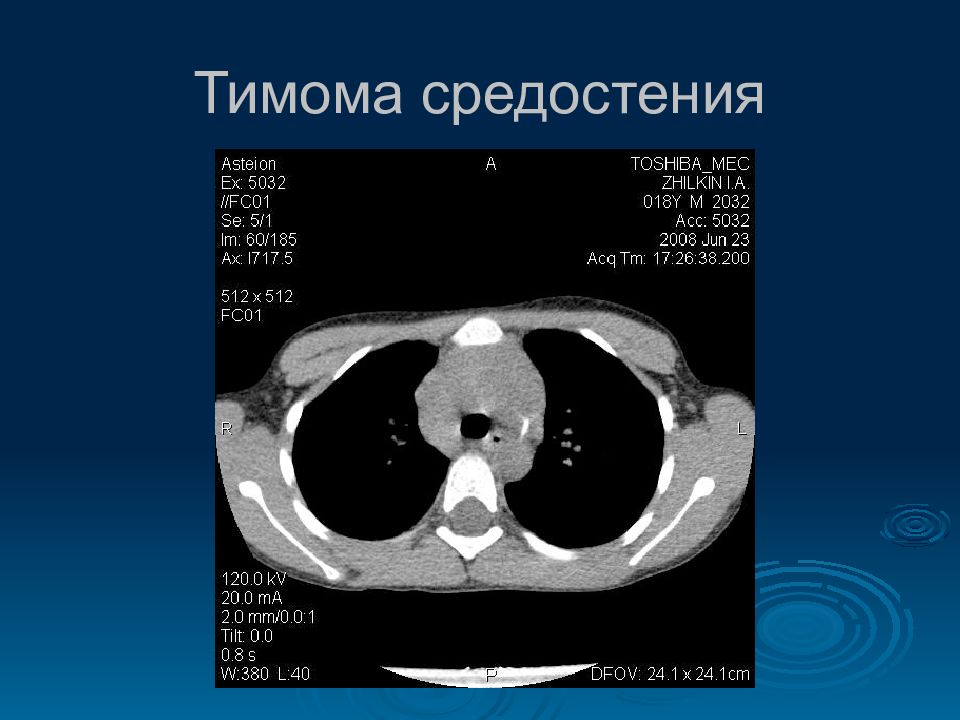

Слайд 95: Дифференциальная диагностика

Метастазы в лимфатические узлы корня легкого и средостения; Злокачественные лимфомы; Новообразования средостения (тимомы и др) Саркоидоз; Пневмокониозы. Опухоли крупных бронхов

Слайд 99: Диссеминированный туберкулез легких

объединяет процессы различного генеза, развившиеся в результате распространения микобактерий туберкулеза гематогенными, бронхогенными и лимфогенными путями, с чем связано многообразие клинических и рентгенологических проявлений.

Слайд 100: Диссеминированный туберкулез

Пути распространения микобактерий в легких: Гематогенно-диссеминированный туберкулез Лимфогенно-диссеминированный туберкулез Бронхогенный отсев при отдельных формах туберкулеза Клиническое течение процесса: Острый Подострый Хронический

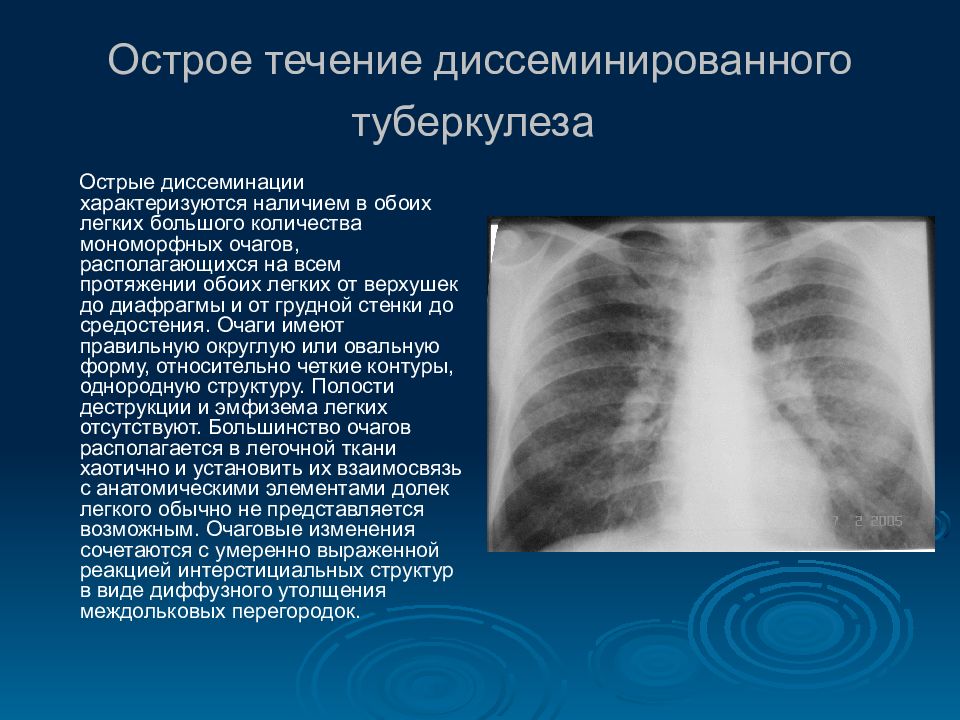

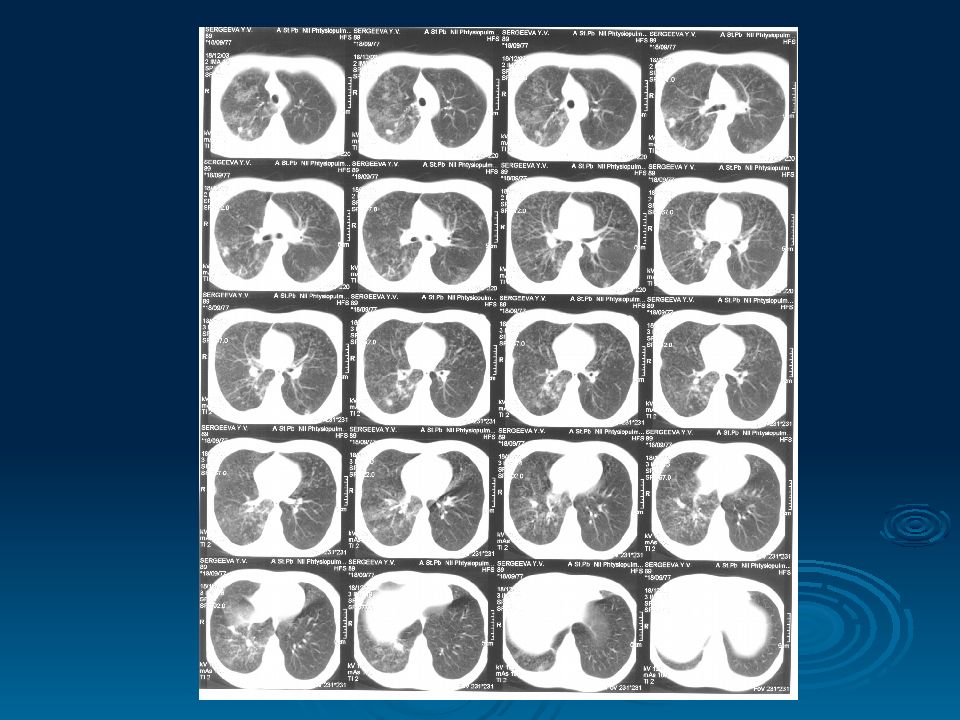

Слайд 101: Острое течение диссеминированного туберкулеза

Острые диссеминации характеризуются наличием в обоих легких большого количества мономорфных очагов, располагающихся на всем протяжении обоих легких от верхушек до диафрагмы и от грудной стенки до средостения. Очаги имеют правильную округлую или овальную форму, относительно четкие контуры, однородную структуру. Полости деструкции и эмфизема легких отсутствуют. Большинство очагов располагается в легочной ткани хаотично и установить их взаимосвязь с анатомическими элементами долек легкого обычно не представляется возможным. Очаговые изменения сочетаются с умеренно выраженной реакцией интерстициальных структур в виде диффузного утолщения междольковых перегородок.

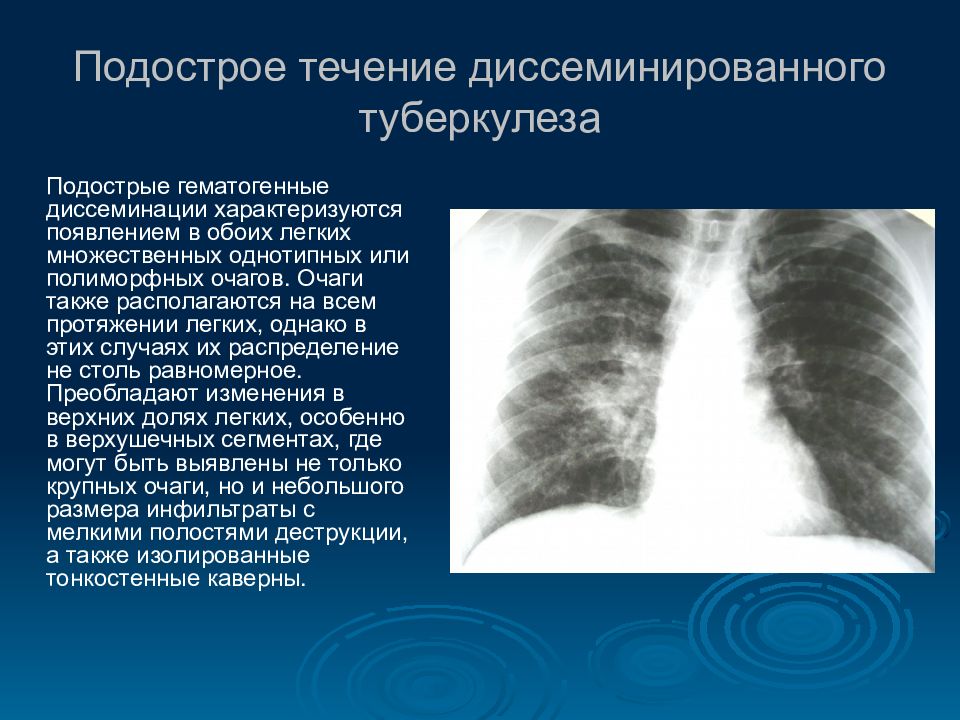

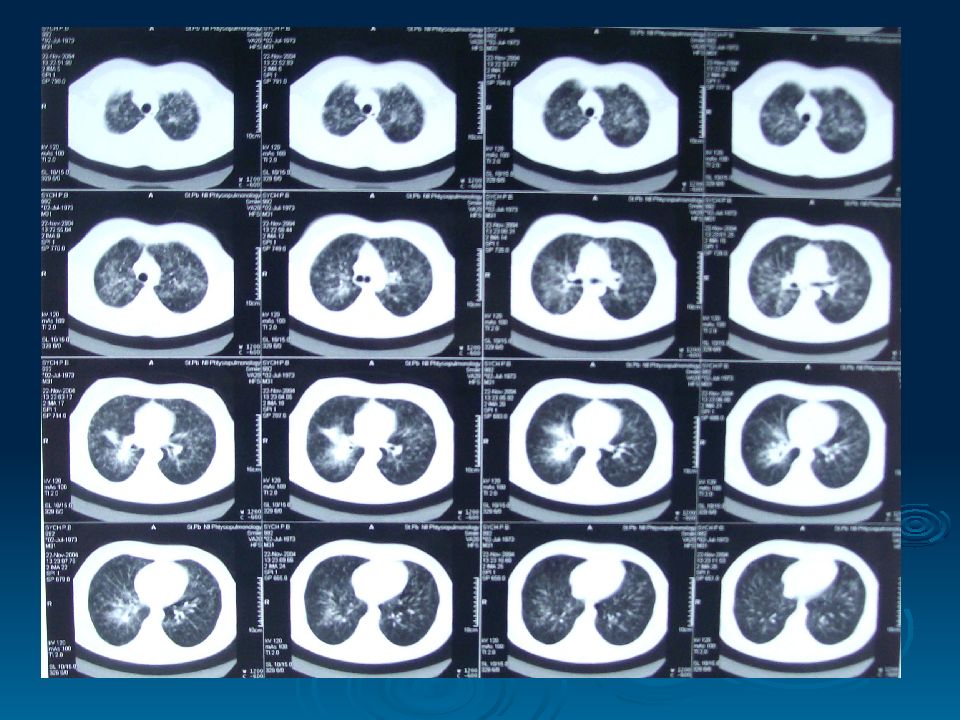

Слайд 103: Подострое течение диссеминированного туберкулеза

Подострые гематогенные диссеминации характеризуются появлением в обоих легких множественных однотипных или полиморфных очагов. Очаги также располагаются на всем протяжении легких, однако в этих случаях их распределение не столь равномерное. Преобладают изменения в верхних долях легких, особенно в верхушечных сегментах, где могут быть выявлены не только крупных очаги, но и небольшого размера инфильтраты с мелкими полостями деструкции, а также изолированные тонкостенные каверны.

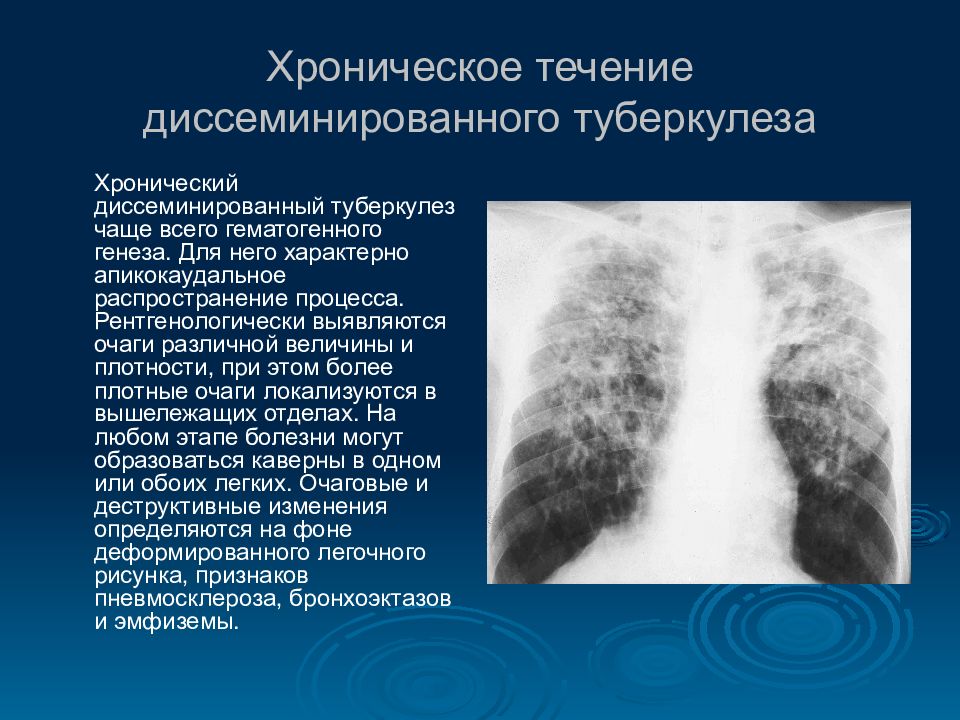

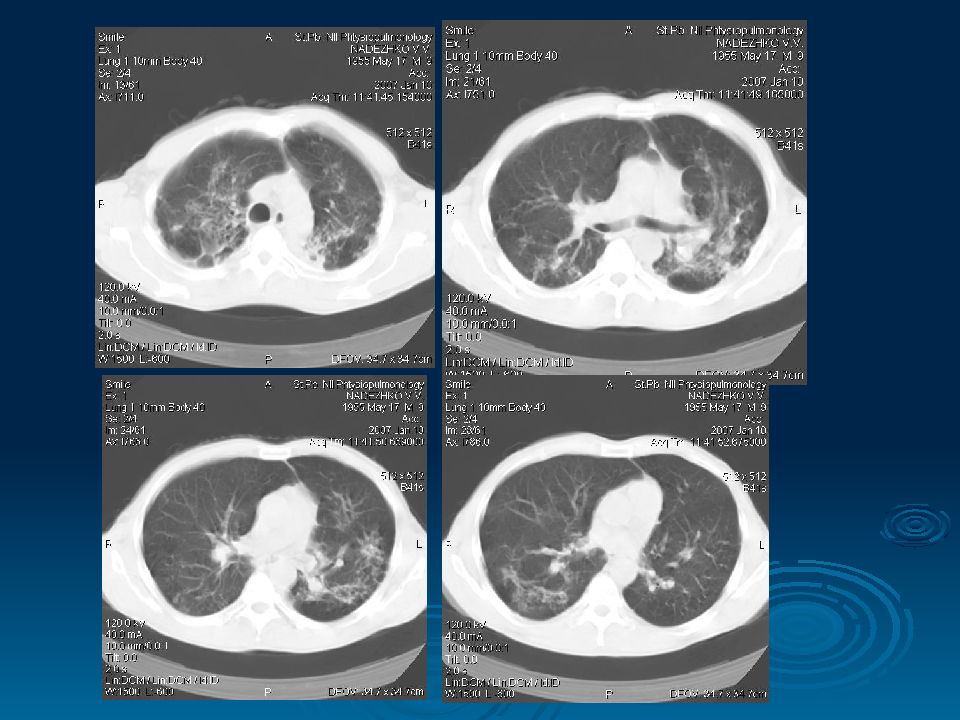

Слайд 105: Хроническое течение диссеминированного туберкулеза

Хронический диссеминированный туберкулез чаще всего гематогенного генеза. Для него характерно апикокаудальное распространение процесса. Рентгенологически выявляются очаги различной величины и плотности, при этом более плотные очаги локализуются в вышележащих отделах. На любом этапе болезни могут образоваться каверны в одном или обоих легких. Очаговые и деструктивные изменения определяются на фоне деформированного легочного рисунка, признаков пневмосклероза, бронхоэктазов и эмфиземы.

Слайд 107: Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика диссеминированного туберкулеза может представлять значительные трудности. Большое количество заболеваний и патологических состояний может иметь сходную клиническую и рентгенологическую картину. Однако наиболее частыми из них в практике фтизиатрических учреждений являются: • гематогенные метастазы; • лимфогенный карциноматоз; • саркоидоз; • пневмокониоз; • гистиоцитоз; • идиопатический фиброзирующий альвеолит; • экзогенные аллергические альвеолиты.

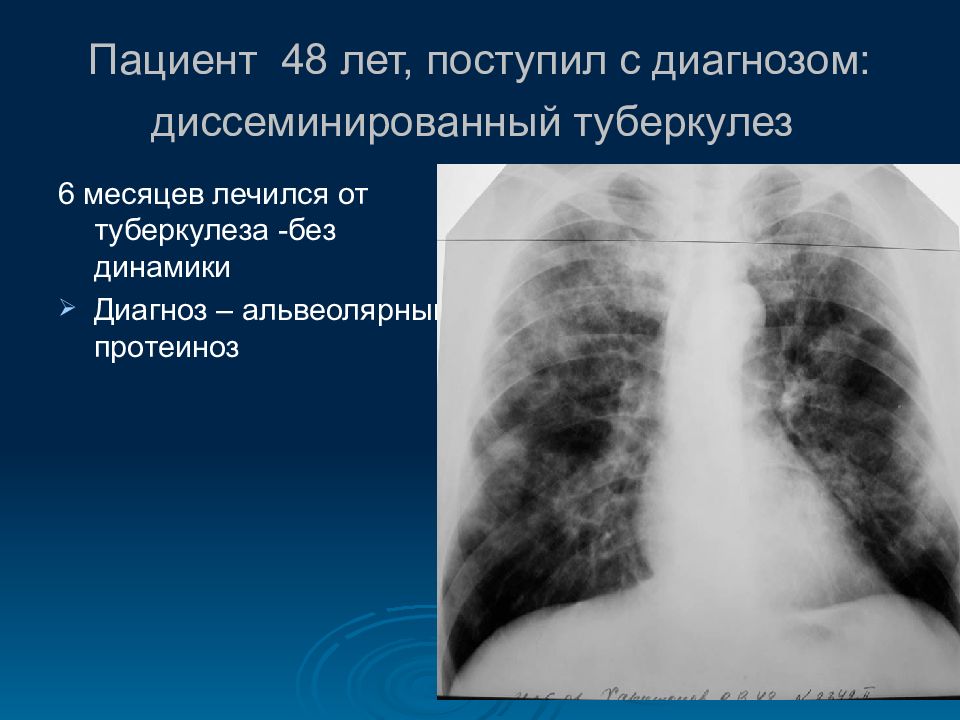

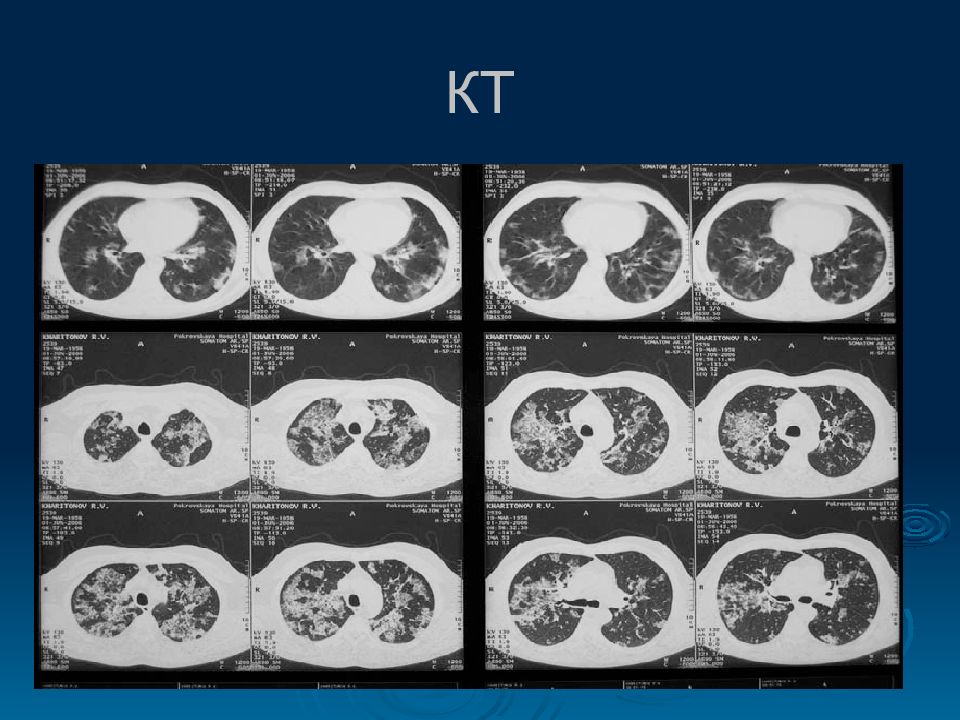

Слайд 110: Пациент 48 лет, поступил с диагнозом: диссеминированный туберкулез

6 месяцев лечился от туберкулеза -без динамики Диагноз – альвеолярный протеиноз

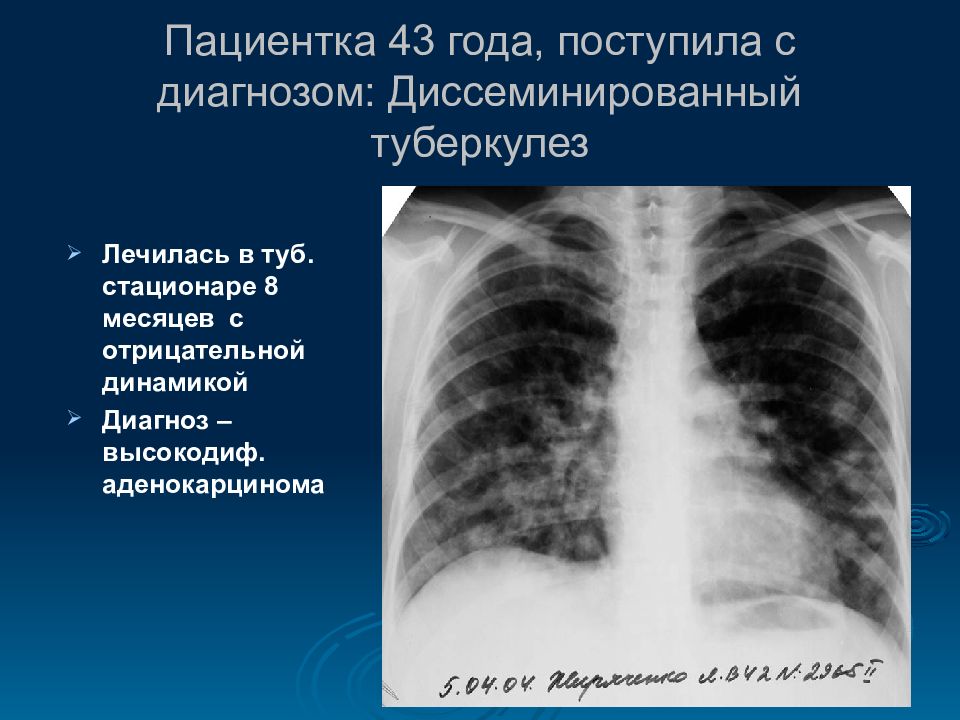

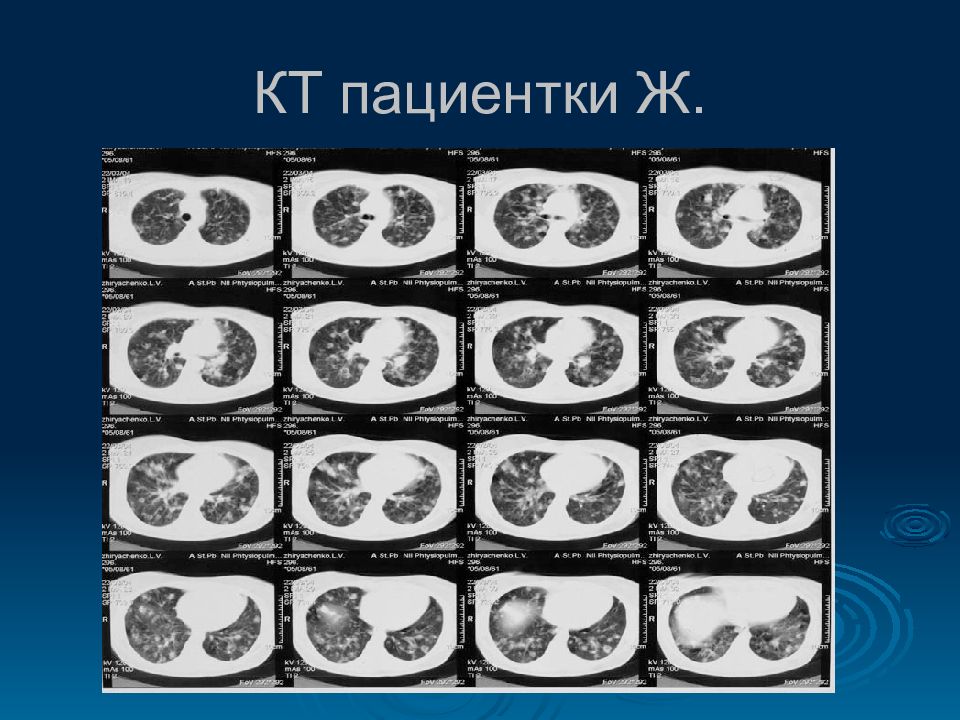

Слайд 112: Пациентка 43 года, поступила с диагнозом: Диссеминированный туберкулез

Лечилась в туб. стационаре 8 месяцев с отрицательной динамикой Диагноз – высокодиф. аденокарцинома

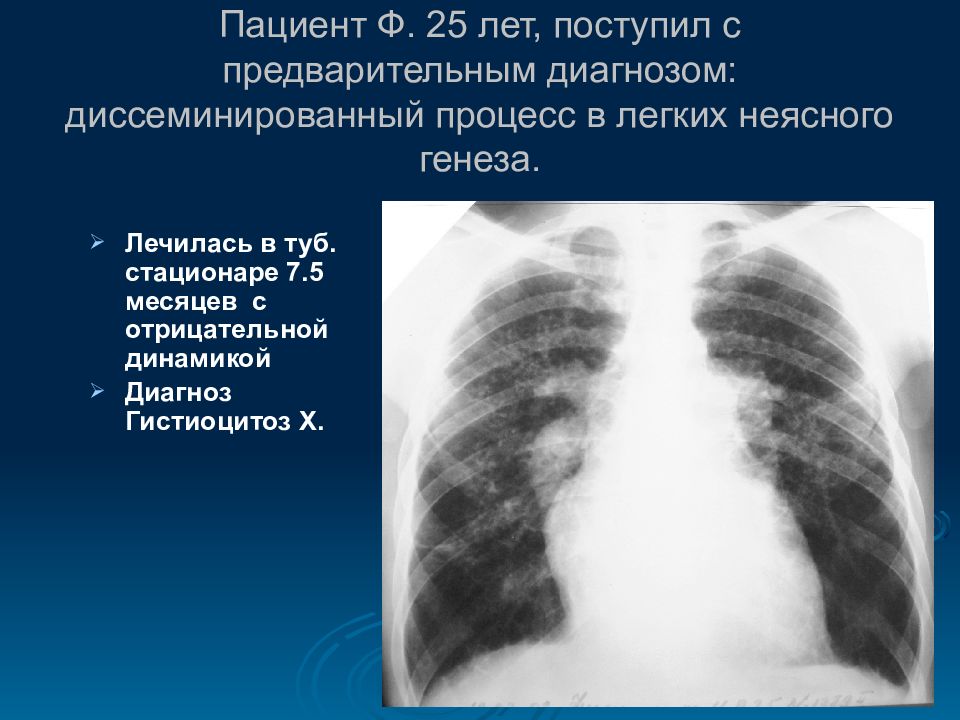

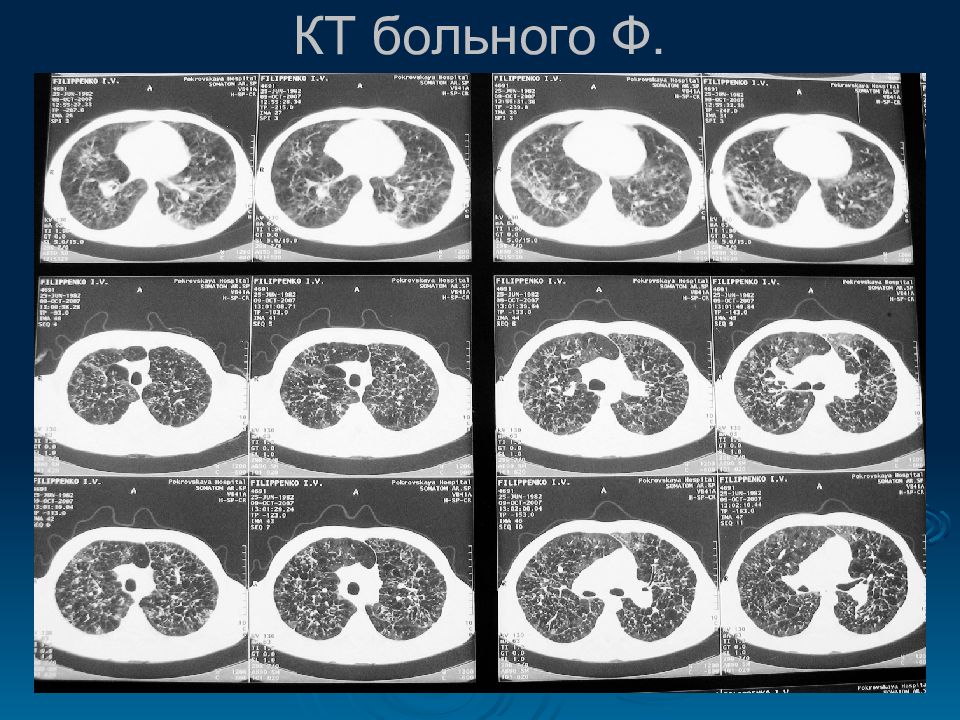

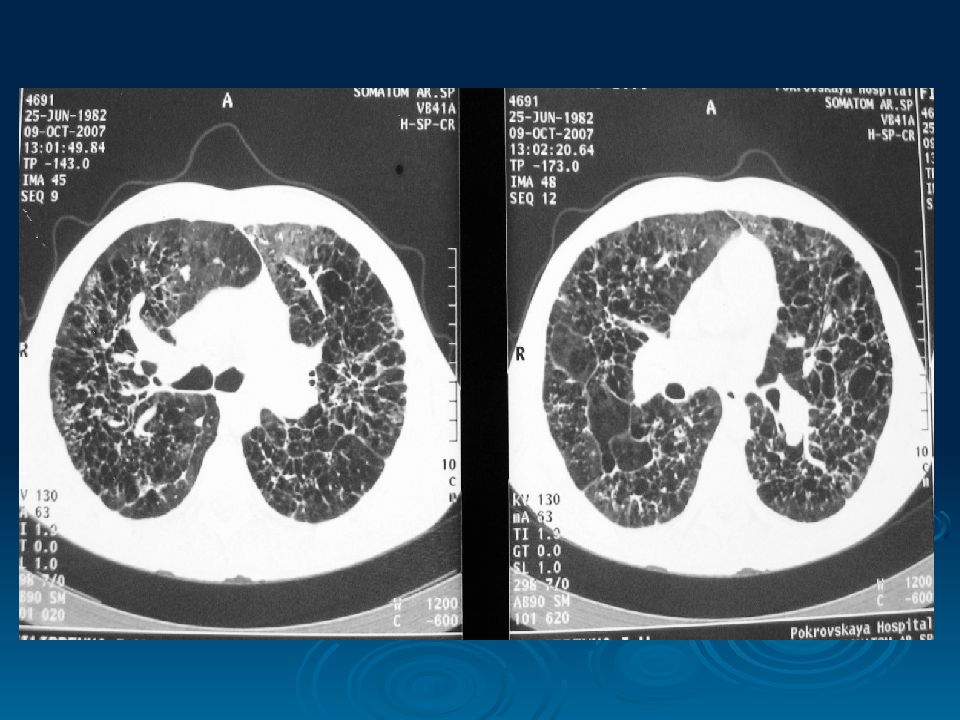

Слайд 114: Пациент Ф. 25 лет, поступил с предварительным диагнозом: диссеминированный процесс в легких неясного генеза

Лечилась в туб. стационаре 7.5 месяцев с отрицательной динамикой Диагноз Гистиоцитоз Х.

Слайд 117

Таким образом настоящее время лучевые методы диагностики играют важную роль в выявлении, характеристики туберкулезного процесса и дифференциальной диагностики. Внедрение рентгеновской КТ привело к изменению диагностического алгоритма: при исследовании легких в настоящее время ограничиваются обзорными рентгенограммами и рентгеновской компьютерной томографией грудной клетки. При исследовании методом КТ получают полную информацию о легких (включая «скрытые» для классической рентгенологии зоны), плевре, тканях средостения и грудной стенки.