Первый слайд презентации: Первичный туберкулезный комплекс. Осложнения первичного туберкулеза

Локальная форма первичного туберкулеза, характеризующаяся наличием первичного легочного компонента, бронхоаденита и связывающего их лимфангоита. Рассматривают два пути патогенеза ПТК

Слайд 3: Первый путь патогенеза ПТК

Первый путь - классический - аэрогенное заражение массивной высоковирулентной инфекцией при сниженной иммунологической резистентности организма. Чаще поражаются субплевральные хорошо аэририруемые отделы легких, формируется альвеолит, затем бронхиолит с развитием творожистого некроза, вокруг - зона перифокального воспаления. Из участка поражения в субплевральной зоне инфекция по лимфатическим путям достигает ВГЛУ, в которых развивается специфическое и неспецифическое воспаление.

Слайд 4: Второй путь патогенеза ПТК

Второй путь обусловлен скудной инфекцией, входные ворота- миндалины, слизистая полости рта. Из них по лимфатическим путям шеи инфекция поступает во ВГЛУ с развитием специфического и неспецифического воспаления. Из зоны поражения с ретроградным током лимфы инфекция доставляется в субплевральные отделы. При этом механизме возникновения первичный легочный компонент небольшой величины (1-3 см) с недостаточно выраженным неспецифическим воспалением.

Слайд 5: Клинические проявления ПТК

Параспецифические изменения- узловатая эритема, фликтенулезный кератоконьюнктивит, псевдоревматизм типа Понсэ - в настоящее время встречаются редко, могут наблюдаются в период повышения температуры. При осмотре - бледность кожных покровов, снижение тургора кожи, массы тела. Периферические лимфоузлы пальпируются более чем в пяти группах, мягко-эластической консистенции, подвижные, безболезненные, увеличенные до размеров горошины и более -микрополиаденит.

Слайд 6: Клинические проявления ПТК

Перкуторно : локальное укорочение перкуторного звука. Такие же перкуторные данные соответствуют регионарным внутригрудным лимфатическим узлам. Размеры зоны укорочения перкуторного звука иногда значительны, особенно у детей раннего возраста, в пределах сегмента или даже доли. Аускультативно : над зоной укорочения перкуторного звука определяют ослабленное дыхание с удлиненным выдохом, изредка влажные мелкопузырчатые хрипы.

Слайд 7: Клинические проявления ПТК

ССС - диффузные изменения миокарда, что обусловливает расширение границ сердца, аритмии, тахикардию, систолический шум, снижение АД ЖКТ - увеличение печени и селезенки, болезненность по ходу брыжейки, в области мезентериальных узлов Проба Манту 2 ТЕ - "вираж" туберкулиновых реакций или период, следующий непосредственно за "виражом". Часто гиперергия. Диаскинтест – положительный нормергический, гиперергический.

Слайд 8: Лабораторные исследования при ПТК

Гемограмма : умеренный лейкоцитоз (до 8-10 х10 9 /л) с нейтрофилезом, увеличение СОЭ до 25-30 мм/час. При исследовании белковых фракций отмечают повышение глобулинов, главным образом за счет 1 - и - фракций. Серологические реакции с МБТ - положительные. Мокрота : выделяется редко, необходимо исследовать промывные воды бронхов, а у детей младшего возраста промывные воды желудка на МБТ.

Слайд 9: Различают 4 фазы течения ПТК

Пневмоническую Рассасывания Уплотнения Петрификации

Слайд 10: 1-я фаза - пневмоническая

Названная так из-за сходства с клинико-рентгенологической картиной пневмонии Длительность 2-3 месяца и более Клиническая симптоматика зависит от размеров казеозного очага, но главным образом от выраженности зоны перифокального воспаления, а также от степени вовлечения в специфический процесс внутригрудных лимфатических узлов

Слайд 11: 2 - фаза рассасывания

Биполярность свидетельствует о инволюции первичного комплекса. Длительность 2-3 месяца. Формирование биполярности - обратное развитие перифокальной инфильтрации со стороны компонентов комплекса и по ходу "дорожки", как бы с середины. Становится возможным раздельное отображение очага первичной пневмонии и измененного корня легкого (нодулярный компонент) - двух полюсов, связанных регионарным лимфангоитом и вовлечением в процесс перибронхиальной и периваскулярной межуточной ткани.

Слайд 12: 3-фаза уплотнения

Длится 5-6 месяцев. Характеризуется началом отграничения участков казеоза за счет соединительнотканных капсул и фиброзной оболочки, отложения солей кальция и фосфора, сгущения казеозных масс в следствии всасывания жидкой части.

Слайд 13: 4-фаза полной петрификации

Длится 5-7 месяцев. Образуются плотные очаги и фокусы с четкими контурами в легочной ткани и кальцинаты во внутригрудных лимфатических узлах (ВГЛУ).

Слайд 14: Течение и исходы ПТК

Течение неосложненного ПТК и его исход зависят от своевременного применения туберкулостатической терапии. При ограниченных процессах - полное рассасывание специфических изменений как в легких, так и в лимфатических узлах. Распространенные процессы - завершаются фиброзной трансформацией легочного компонента и регионарной группы внутригрудных лимфатических узлов. При поздней диагностике или выраженных казеозных изменениях, исходом ПТК является формирование кальцинатов.

Слайд 15: Осложнения первичного туберкулеза

Туберкулез бронхов Нарушение бронхиальной проходимости ( гиповентиляция, обтурационная эмфизема, ателектаз) Бронхогенные поражения (долевые, сегментарные процессы) Бронхогенная, лимфогенная, гематогенная диссеминация Плевриты Формирование первичной каверны и туберкулома Менингиты. Казеозная пневмония Переход в хронически текущий туберкулез

Слайд 16: Туберкулез бронхов

Вторичный процесс при распространении инфекции из первичного очага в легких или ВГЛУ (контактным, бронхогенным, лимфогенным путями) Регистрируется в 30-35% Классификация: инфильтративный, грануляционный, язвенный, рубцовый Рентгенологически: обтурация бронха, сужение его просвета, деформация Течение: бессимптомное (26%) или с клиническими проявлениями (интоксикация, сухой или влажный кашель, боли в груди, одышка) – 76% О развитии туберкулеза бронхов может свидетельствовать недостаточная эффективность противотуберкулезной терапии

Слайд 17: Ателектаз

Нарушение бронхиальной проходимости вследствие давления специфически измененного л/у на стенку бронха, развития специфических изменений на слизистой бронха, бронхоспазма, развития рубцовых изменений на стенке бронха

Слайд 18: Косвенные признаки поражения бронха в виде трех степеней:

1-я – сужение просвета бронха на 1/3 (фаза гиповентиляции) 2-я- сужение просвета бронха на 2/3 (фаза клапанной эмфиземы) 3-я- при полном перекрытии бронха (фаза полного ателектаза)

Слайд 19: Ателектаз

При формировании ателектаза в неизмененной ткани образуется тень треугольной формы, смещение границ происходит по часовой стрелке Ателектазу в рубцовой ткани не свойственна данная закономерность, форма м.б. различной: веретенообразной, шаровидной и т.д При вовлечении в процесс крупных бронхов наблюдают рентгенофункциональный симптом флотации средостения на вдохе в сторону поражения, на выдохе – средостение занимает исходное положение (симптом Гольцнехта – Якобсона) При фиброзной трансформации передислокация становится постоянной, смещение средостения на фазах дыхания прекращается

Слайд 20: Бронхолегочные поражения

В патогенезе ведущая роль принадлежит специфическому поражению ВГЛУ, а также последующему развитию туберкулеза бронха Туберкулез бронха м.б. от свищевой формы до микроперфораций Это приводит к изменениям в дистальных отделах легких сегментарной или долевой протяженности

Слайд 21: Бронхолегочные поражения

В легочной ткани морфологические процессы связаны: С нарушением бронхиальной проходимости- ателектаз С проникновением МБТ бронхогенным путем- очаги специфического воспаления С присоединением банальной флоры- неспецифическое воспаление Подразделяют ранние бронхолегочные поражения – выявленные одновременно с основным процессом и поздние- развивающиеся на фоне уже имеющегося заболевания Бронхолегочные поражения

Слайд 22: Клиника бронхолегочных поражений

Без резкого изменения клиники: интоксикация, снижение аппетита, массы тела, субфебрилитет При более тяжелом течении: стойкие симптомы интоксикации, постоянный субфебрилитет, сухой кашель При тяжелом течении: симптомы нарушения дыхания- экспираторный стридор Перкуторно : укорочение перкуторного звука Аускультативно : ослабленное или жесткое дыхание, влажные хрипы, крепитация ОАК: ускорение СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом влево

Слайд 23: Гематогенная, лимфогенная и бронхогенная диссеминация

Возможна ранняя гематогенная генерализация, в легких и многих других органах образуются очаги творожистого некроза, либо милиарный туберкулез Отграниченная гематогенная диссеминация- очаги- отсевы в верхушках легких (очаги Симона ) Могут быть очаги- отсевы в костную ткань, головной мозг (менингит) и т.д. При лимфогенной - появляются продуктивные мелкие и средние очаги в среднем легочном поле на фоне усиленного легочного рисунка (лимфангоит) При бронхогенной - казеозные массы проходят нижние и средние отделы легких и образуют крупные и средние очаги с нечеткими контурами

Слайд 24: Первичная каверна

Образуется в легких при расплавлении казеозных масс первичного аффекта и выделения их через дренирующий бронх Рентгенологически: уменьшение интенсивности тени- раздражение пневмонического фокуса на ограниченном участке Распад подтверждения томографически, СКТ Полости чаще небольших размеров, щелевидной формы, расположены эксцентрично При прогрессировании полость может стать источником бронхогенного обсеменения

Слайд 25: Первичная туберкулёма

Возникает в зоне легочного компонента ПТК при формировании фиброзной капсулы вокруг казеозных масс

Слайд 26: Хронически текущий первичный туберкулез

Характеризуется преимущественным поражением л/у, где туберкулезный процесс неуклонного прогрессирует, захватывая все новые и новые группы узлов При этом в различных органах и тканях организма развиваются параспецифические реакции, как в участках соседних с туберкулезным воспаление, так и далеко от него В л/у наряду с очагами казеоза обнаруживаются участки обызвествления, но полного извлечения никогда не происходит Патологический процесс имеет затяжной характер с периодами обострения и ремиссии в течение многих лет

Слайд 27: При хронически текущем первичном туберкулезе появляются симптомы, протекающие под «маской» совершенно иного заболевания

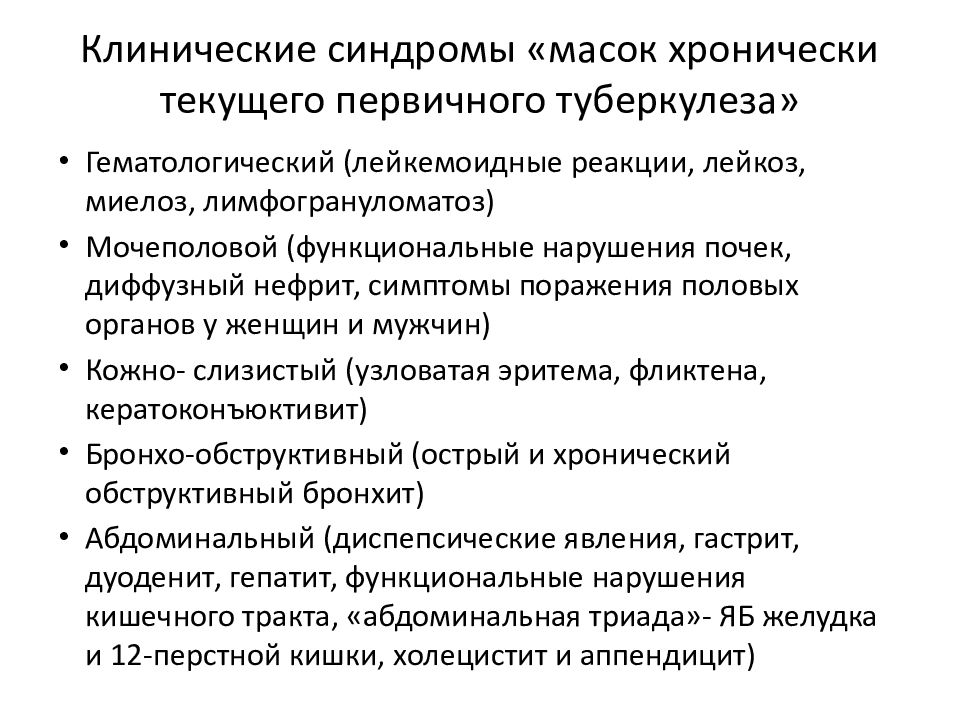

Слайд 28: Клинические синдромы «масок хронически текущего первичного туберкулеза»

Сердечно-сосудистый (эндокардит, миокардит, миокардиодистрофия, перикардит, ГБ, ИМ) Полисерозитный (экссудативный плеврит, экссудативный перикардит, серозные синовиты, раздражение менингиальных оболочек с быстропроходящими симптомами повышения ВЧД) Ревматоидный («туберкулезный» ревматизм Понсе, полиартриты) Нервно- дистрофический ( вегето - сосудистая дистония, плечевой плексит, седалищна невралгия, радикулиты) Эндокринный ( гипо - или гипертиреоз, недостаточность коры надпочечников, Аддисонова болезнь)

Слайд 29: Клинические синдромы «масок хронически текущего первичного туберкулеза»

Гематологический ( лейкемоидные реакции, лейкоз, миелоз, лимфогрануломатоз ) Мочеполовой (функциональные нарушения почек, диффузный нефрит, симптомы поражения половых органов у женщин и мужчин) Кожно - слизистый (узловатая эритема, фликтена, кератоконъюктивит ) Бронхо-обструктивный (острый и хронический обструктивный бронхит) Абдоминальный (диспепсические явления, гастрит, дуоденит, гепатит, функциональные нарушения кишечного тракта, «абдоминальная триада»- ЯБ желудка и 12-перстной кишки, холецистит и аппендицит) Клинические синдромы «масок хронически текущего первичного туберкулеза»

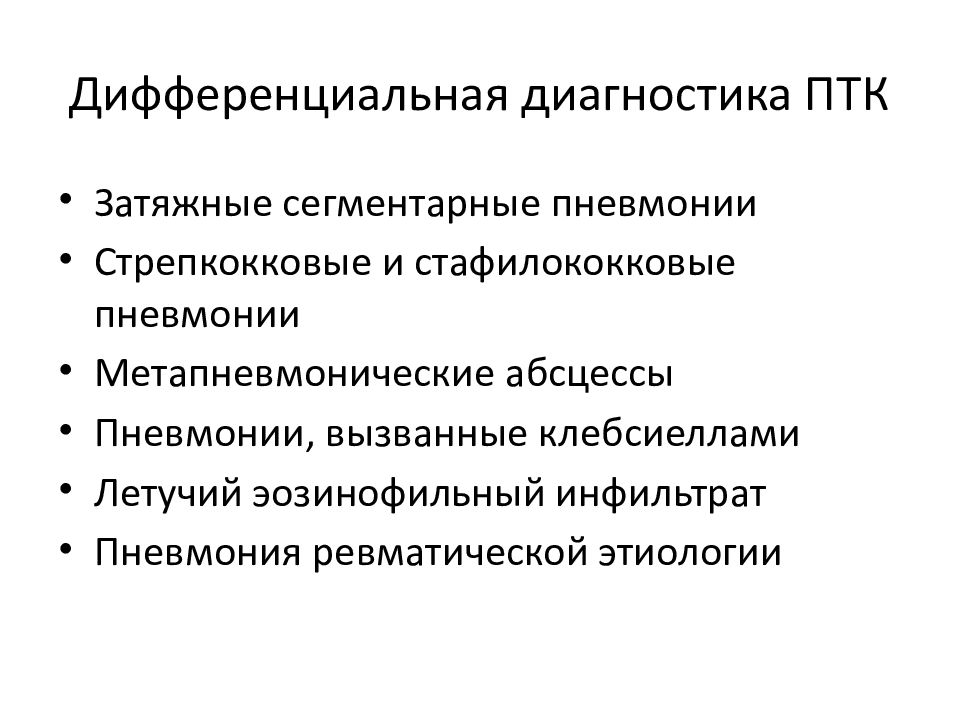

Слайд 30: Дифференциальная диагностика ПТК

Затяжные сегментарные пневмонии Стрепкокковые и стафилококковые пневмонии Метапневмонические абсцессы Пневмонии, вызванные клебсиеллами Летучий эозинофильный инфильтрат Пневмония ревматической этиологии

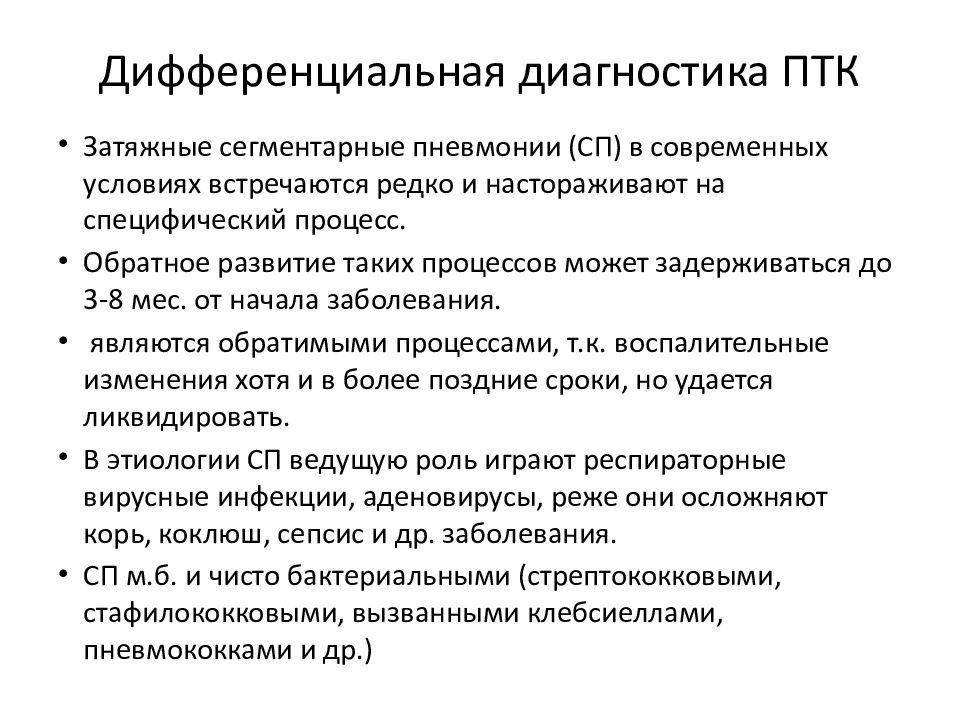

Слайд 31: Дифференциальная диагностика ПТК

Затяжные сегментарные пневмонии (СП) в современных условиях встречаются редко и настораживают на специфический процесс. Обратное развитие таких процессов может задерживаться до 3-8 мес. от начала заболевания. являются обратимыми процессами, т.к. воспалительные изменения хотя и в более поздние сроки, но удается ликвидировать. В этиологии СП ведущую роль играют респираторные вирусные инфекции, аденовирусы, реже они осложняют корь, коклюш, сепсис и др. заболевания. СП м.б. и чисто бактериальными (стрептококковыми, стафилококковыми, вызванными клебсиеллами, пневмококками и др.) Дифференциальная диагностика ПТК

Слайд 32: Дифференциальная диагностика ПТК

Затяжные сегментарные пневмонии- сходство с ПТК При обоих заболеваниях наблюдается малосимптомность проявлений Сходная сегментарная локализация Вовлечение в процесс внутригрудных л/у Дифференциальная диагностика ПТК

Слайд 33: Дифференциальная диагностика ПТК

Затяжные СП. Отличительные признаки: Анализ чувствительности к туберкулину в динамике у больных туберкулезом позволяет установить инфицирование, в ряде случаев определяется – «вираж»; У большинства больных с пневмонией – ПВА или отрицательная туберкулиновая чувствительность. Однако следует учитывать, что ряде случаев инфицированный туберкулезом ребенок может переносить и неспецифический затяжной бронхолегочный процесс. Именно у инфицированных туберкулезом детей должна проводиться дифференциальная диагностика для исключения возможного развития туберкулеза Дифференциальная диагностика ПТК

Слайд 34: Дифференциальная диагностика ПТК

Затяжные сегментарные пневмонии Стрептококковые и стафилококковые пневмонии Метапневмонические абсцессы Пневмонии, вызванные клебсиеллами Летучий эозинофильный инфильтрат Пневмония ревматической этиологии Дифференциальная диагностика ПТК

Слайд 35: Лечение ПТК

Режим Диета Химиотерапия Патогенетическая терапия Физиотерапия Режим лечения общий в течение 2-3 месяцев в стационаре, затем санаторно - курортное или амбулаторное лечение 4-6 месяцев. Наблюдение по I группе диспансерного учета.

Слайд 36: Лечение ПТК

Диета, обогащенная белком и витаминами Лечение по I или III режиму химиотерапии Интенсивная фаза длится 2-3 месяца, назначают комбинацию из 4-х ПТП (изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол/ стрептомицин). Фаза продолжения длится 4 месяца, назначают 2 ПТП (изониазид, рифампицин)

Слайд 37: Патогенетическая терапия

Гепатопротекторы: карсил, метионин, фосфоглив, эссенциале. Витаминотерапия: витамины В6, В1 в таблетках и в инъекциях, никотиновая кислота. Гормональная терапия.

Слайд 38: Физиотерапия

Ультразвуковые ингаляции со стрептомицином, изониазидом №45 или №60 Использование магнитолазерной терапии Ультразвук Электрофорез с лидазой

Последний слайд презентации: Первичный туберкулезный комплекс. Осложнения первичного туберкулеза: Диспансерное наблюдение

Дети и подростки с ПТК наблюдаются по I группе диспансерного наблюдения до 24 месяцев. После лечения решением ВК дети из I группы переводятся в III группу диспансерного учета (клинически излеченный ПТК). Дети в I группе диспансерного наблюдения не могут посещать детский сад и школу. Обучение во время лечения в стационаре, санатории, санаторных школах и индивидуально на дому. Медицинский отвод от профилактических прививок на весь срок лечения ПТК.