Первый слайд презентации: ФИЗИОЛОГИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Студентка 621 группы 2 бригады Пчелкина Анжела

Слайд 2

Менструальный цикл - это сложный биологический процесс, который выражается в циклически повторяющихся изменений в организме женщины, особенно в звеньях репродуктивной системы, клиническим проявлением которых служат кровяные выделения из половых путей (менструация). Менструальный цикл устанавливается после менархе (первой менструации) и сохраняется в течение репродуктивного периода жизни женщины до менопаузы (последней менструации). Первая менструация ( menarhe ) возникает в возрасте 10-12 лет (±1,5-2 года). В течение последующих 1-1,5 лет менструации могут быть нерегулярными, и лишь затем устанавливается регулярный менструальный цикл. Длительность одного менструального цикла определяется от 1-го дня наступившей до 1-го дня последующей менструации. Признаки физиологического менструального цикла: 1) двухфазность ; 2) продолжительность не менее 21 и не более 35 дней (у 60 % женщин - 28 дней); 3) цикличность, причем продолжительность цикла постоянна; 4) продолжительность менструации 2-7 дней; 5) менструальная кровопотеря 50-150 мл; 6) отсутствие болезненных проявлений и нарушений общего состояния организма.

Слайд 3

Фазы менструального цикла : 1-я (фолликулярная) фаза цикла определяется ростом и созреванием фолликула и яйцеклетки в яичнике, после чего происходят разрыв фолликула и выход из него яйцеклетки - овуляция ; 2-я (лютеиновая) фаза связана с образованием желтого тела. Одновременно в циклическом режиме происходят последовательные изменения в эндометрии

Слайд 4

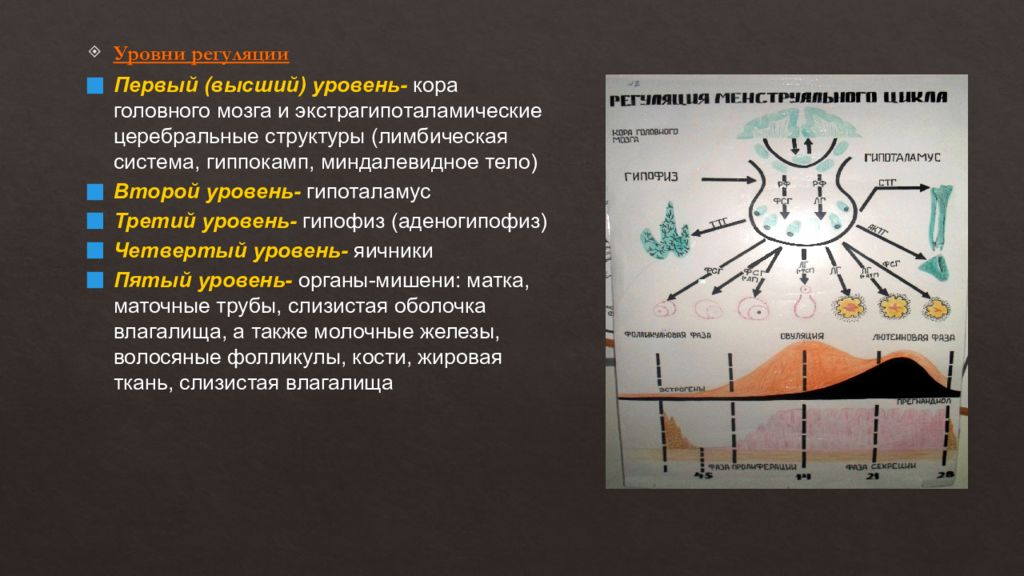

Уровни регуляции Первый (высший) уровень- кора головного мозга и экстрагипоталамические церебральные структуры ( лимбическая система, гиппокамп, миндалевидное тело) Второй уровень- гипоталамус Третий уровень- гипофиз ( аденогипофиз ) Четвертый уровень- яичники Пятый уровень- органы-мишени: матка, маточные трубы, слизистая оболочка влагалища, а также молочные железы, волосяные фолликулы, кости, жировая ткань, слизистая влагалища

Слайд 5: Первый уровень регуляции : ЦНС

Адекватное состояние ЦНС обеспечивает нормальное функционирование всех нижележащих звеньев репродуктивной системы. Различные органические и функциональные изменения в коре и подкорковых структурах могут приводить к нарушениям менструального цикла. Возможно, прекращения менструаций при сильных стрессах или без очевидных внешних воздействий при общей психической неуравновешенности ("ложная беременность" - задержка менструации при сильном желании беременности или, наоборот, при ее боязни). Специфические нейроны головного мозга получают информацию о состоянии как внешней, так и внутренней среды. Внутреннее воздействие осуществляется с помощью специфических рецепторов к стероидным гормонам яичников (эстрогенам, прогестерону, андрогенам), находящимся в ЦНС. В ответ на воздействие факторов внешней среды на кору головного мозга и экстрагипоталамические структуры происходят синтез, выделение и метаболизм нейротрансмиттеров и нейропептидов. В свою очередь, нейротрансмиттеры и нейропептиды влияют на синтез и выделение гормонов нейросекреторными ядрами гипоталамуса. Нейротрансмиттеры, т.е. вещества-передатчики нервных импульсов, относятся норадреналин, дофамин, γ- аминомасляная кислота (ГАМК), ацетилхолин, серотонин и мелатонин. Норадреналин, ацетилхолин и ГАМК стимулируют выброс гонадотропного рилизинг -гормона ( ГнРГ ) гипоталамусом. Дофамин и серотонин уменьшают частоту и снижают амплитуду выработки ГнРГ в течение менструального цикла. Нейропептиды (эндогенные опиоидные пептиды, нейропептид Y, га- ланин ) также участвуют в регуляции функции репродуктивной системы. Опиоидные пептиды ( эндорфины, энкефалины, динорфины ), связываясь с опиатными рецепторами, приводят к подавлению синтеза ГнРГ в гипоталамусе.

Слайд 6: Второй уровень регуляции : гипоталамус

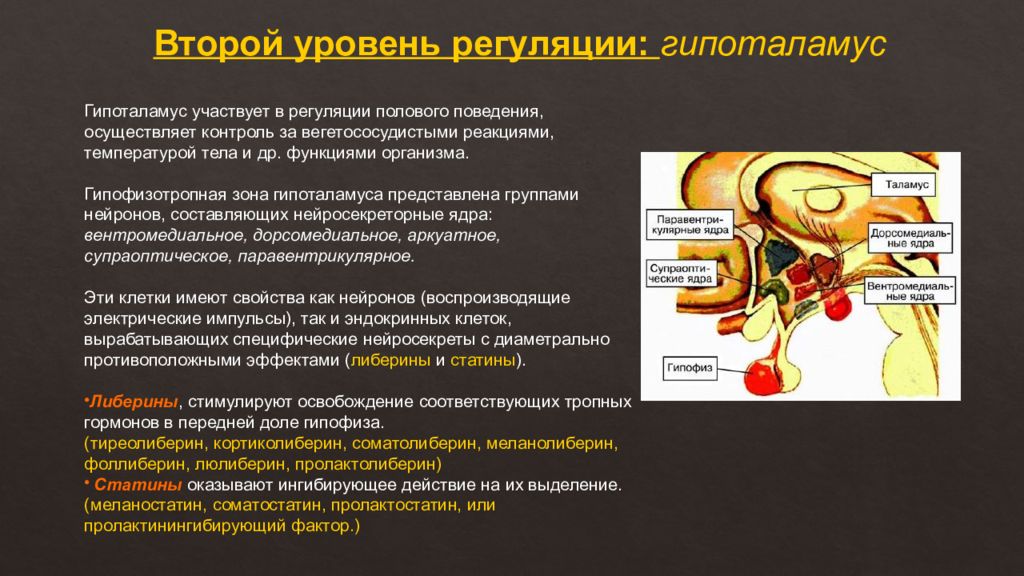

Гипоталамус участвует в регуляции полового поведения, осуществляет контроль за вегетососудистыми реакциями, температурой тела и др. функциями организма. Гипофизотропная зона гипоталамуса представлена группами нейронов, составляющих нейросекреторные ядра: вентромедиальное, дорсомедиальное, аркуатное, супраоптическое, паравентрикулярное. Эти клетки имеют свойства как нейронов (воспроизводящие электрические импульсы), так и эндокринных клеток, вырабатывающих специфические нейросекреты с диаметрально противоположными эффектами ( либерины и статины ). Либерины, стимулируют освобождение соответствующих тропных гормонов в передней доле гипофиза. ( тиреолиберин, кортиколиберин, соматолиберин, меланолиберин, фоллиберин, люлиберин, пролактолиберин ) Статины оказывают ингибирующее действие на их выделение. ( меланостатин, соматостатин, пролактостатин, или пролактинингибирующий фактор.)

Слайд 7

Установлено, что люлиберин, или рилизинг -гормон лютеинизирующего гормона (РГЛГ) и его синтетические аналоги стимулируют выделение гонадотрофами не только ЛГ, но и ФСГ. В связи с этим принят один термин для гонадотропных либеринов - "гонадотропин- рилизинг -гормон" ( ГнРГ ), по сути, являющийся синонимом люлиберина (РГЛГ). Основное место секреции ГнРГ - аркуатные, супраоптические и паравентрикулярные ядра гипоталамуса. Гипоталамо-гипофизарная область имеет особую сосудистую сеть, которая называется портальной системой. Особенностью данной сосудистой сети является возможность передачи информации как от гипоталамуса к гипофизу, так и обратно (от гипофиза к гипоталамусу). Дофамин, образующийся в гипоталамусе, тормозит высвобождение пролактина из лактотрофов аденогипофиза. Увеличению секреции пролактина способствуют тиреолиберин, а также серотонин и эндогенные опиоидные пептиды. В гипоталамусе ( супраоптическом и паравентрикулярном ядрах) продуцируются два гормона: окситоцин и вазопрессин (антидиуретический гормон). Гранулы, содержащие данные гормоны, мигрируют от гипоталамуса по аксонам крупноклеточных нейронов и накапливаются в задней доле гипофиза ( нейрогипофиз ).

Слайд 8: Третьим уровнем регуляции - гипофиз

Гипофиз состоит из передней, задней и промежуточной (средней) доли. Передняя доля ( аденогипофиз ) имеет непосредственное отношение к регуляции репродуктивной функции. Под воздействием гипоталамуса в аденогипофизе секретируются гонадотропные гормоны - ФСГ (или фоллитропин ), ЛГ (или лютропин ), пролактин ( Прл ), АКТГ, соматотропный (СТГ) и тиреотропный (ТТГ) гормоны. Гонадотропные гормоны (ФСГ, ЛГ) находятся под контролем ГнРГ, который стимулирует их секрецию и высвобождение в кровеносное русло. Частота и амплитуда импульсов секреции ГнРГ меняется в зависимости от фаз менструального цикла и влияет на концентрацию и соотношение ФСГ/ЛГ в плазме крови. ФСГ стимулирует в яичнике рост фолликулов и созревание яйцеклетки, пролиферацию гранулезных клеток, образование рецепторов ФСГ и ЛГ на поверхности гранулезных клеток, активность ароматаз в зреющем фолликуле (это усиливает конверсию андрогенов в эстрогены), продукцию ингибина, активина и инсулиноподобных факторов роста. ЛГ способствует образованию андрогенов в текаклетках, обеспечивает овуляцию (совместно с ФСГ), стимулирует синтез прогестерона в лютеинизированных клетках гранулезы (желтом теле) после овуляции. Пролактин его основная биологическая роль - стимуляция роста молочных желез, регуляция лактации; он также обладает жиромобилизующим и гипотензивным эффектом, осуществляет контроль секреции прогестерона желтым телом путем активации образования в нем рецепторов к ЛГ. Гиперпролактинемия приводит к нарушению роста и созревания фолликулов в яичнике ( ановуляции ).

Слайд 9: Четвертому уровню регуляции - яичники

Функции яичника : Генеративная функция (рост и созревание фолликулов, созревание яйцеклетки) Гормональная функция (синтез половых стероидов (эстрогенов, андрогенов, прогестерона) ) Основной морфофункциональной единицей яичника - фолликул При рождении в яичниках находится ≈ 2 млн примордиальных фолликулов. В течение жизни (99%) подвергается атрезии (обратное развитие фолликулов). Только (300-400) проходит полный цикл развития - от примордиального до преовуляторного с образованием в последующем желтого тела. Ко времени менархе в яичниках содержится 200-400 тыс. примордиальных фолликулов. Яичниковый цикл состоит из двух фаз: Фолликулярной - начинается после менструации, связана с ростом и созреванием фолликулов и оканчивается овуляцией Лютеиновой занимает промежуток после овуляции до начала менструации и связана с образованием, развитием и регрессом желтого тела, клетки которого секретируют прогестерон.

Слайд 10: Выделяют четыре типа фолликула :

Примордиальный фолликул состоит из незрелой яйцеклетки (ооцита) в профазе 2-го мейотического деления, которая окружена одним слоем гранулезных клеток. Преантральный (первичный) фолликул ооцит увеличивается в размерах. Клетки гранулезного эпителия пролиферируют и округляются, образуя зернистый слой фолликула. Из окружающей стромы формируется соедитель-нотканная оболочка - тека ( theca ). Антральный (вторичный) фолликул характеризуется дальнейшим ростом: продолжается пролиферация клеток, которые продуцируют фолликулярную жидкость. Жидкость оттесняет яйцеклетку к периферии, где клетки зернистого слоя образуют яйценосный бугорок ( cumulus oophorus ). Соединительнотканная оболочка фолликула дифференцируется на наружную ( theca interna ) и внутреннюю ( theca externa ). Преовуляторный (доминантный) фолликул яйцеклетка, находящаяся на яйценосном бугорке, покрыта мембраной, называемой блестящей оболочкой ( zona pellucida ). В ооците доминантного фолликула возобновляется процесс мейоза. За время созревания в преовуляторном фолликуле происходит стократное увеличение объема фолликулярной жидкости (диаметр фолликула достигает 20 мм)

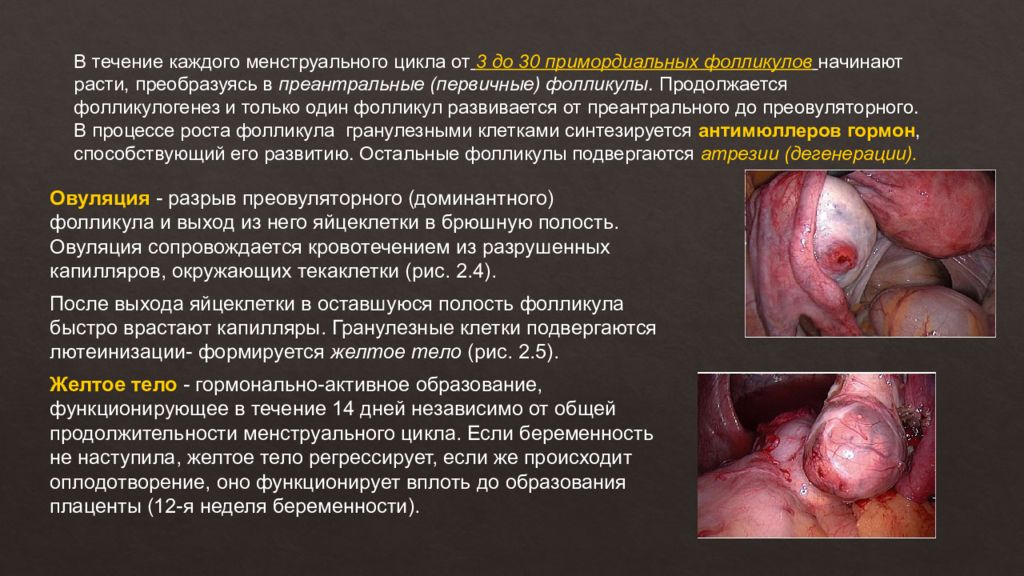

Овуляция - разрыв преовуляторного (доминантного) фолликула и выход из него яйцеклетки в брюшную полость. Овуляция сопровождается кровотечением из разрушенных капилляров, окружающих текаклетки (рис. 2.4). После выхода яйцеклетки в оставшуюся полость фолликула быстро врастают капилляры. Гранулезные клетки подвергаются лютеинизации - формируется желтое тело (рис. 2.5). Желтое тело - гормонально-активное образование, функционирующее в течение 14 дней независимо от общей продолжительности менструального цикла. Если беременность не наступила, желтое тело регрессирует, если же происходит оплодотворение, оно функционирует вплоть до образования плаценты (12-я неделя беременности).

Слайд 12: Гормональная функция яичников

Рост, созревание фолликулов в яичниках и образование желтого тела сопровождаются продукцией половых стероидных гормонов - эстрогены, прогестерон и андрогены. Материалом для образования стероидных гормонов служит холестерин. До 90% стероидных гормонов находятся в связанном состоянии и 10% несвязанных гормонов оказывают свой биологический эффект. Эстрогены подразделяются на три фракции : эстрадиол, эстриол, эстрон. Эстрон - наименее активная фракция, выделяется яичниками в основном в период старения - в постменопаузе; Эстрадиол -наиболее активная фракция, она значима в наступлении и сохранении беременности. По мере роста фолликула увеличивается синтез всех половых гормонов, но преимущественно эстрогенов. После овуляции и до начала менструации в яичниках преимущественно синтезируется прогестерон, выделяемый клетками желтого тела. Андрогены ( андростендион и тестостерон) продуцируются текаклет-ками фолликула и межуточными клетками. Их уровень на протяжении менструального цикла не меняется. Попадая в клетки гранулезы, андро -гены активно подвергаются ароматизации, приводящей к их конверсии в эстрогены. Яичники выделяют и другие биологически активные соединения: простагландины, окситоцин, вазопрессин, релаксин, эпидермальный фактор роста (ЭФР), инсулиноподобные факторы роста (ИПФР-1 и ИПФР-2). В процессе овуляции определенную роль играют простагландины (F2a и Е2 ), а также содержащиеся в фолликулярной жидкости протеолитические ферменты, коллагеназа, окситоцин, релаксин.

Слайд 13

Цикличность деятельности репродуктивной системы определяется принципами прямой и обратной связи, которая обеспечивается специфическими рецепторами к гормонам в каждом из звеньев. Прямая связь состоит в стимулирующем действии гипоталамуса на гипофиз и последующем образовании половых стероидов в яичнике. Обратная связь определяется влиянием повышенной концентрации половых стероидов на вышележащие уровни, блокируя их активность. Во взаимодействии звеньев репродуктивной системы различают «длинную», «короткую» и «ультракороткую» петли. «Длинная» петля - воздействие через рецепторы гипоталамо-гипофизарной системы на выработку половых гормонов. «Короткая» петля определяет связь между гипофизом и гипоталамусом. «Ультракороткая» - связь между гипоталамусом и нервными клетками, которые под действием электрических стимулов осуществляют локальную регуляцию с помощью нейротрансмиттеров, нейропепти-дов, нейромодуляторов.

Слайд 14: Яичниковый цикл

Фолликулярная фаза: Пульсирующая секреция и выделение ГнРГ приводят к высвобождению ФСГ и ЛГ из передней доли гипофиза. ЛГ способствует синтезу андрогенов текаклетками фолликула. ФСГ воздействует на яичники и приводит к росту фолликула и созреванию ооцита. Увеличивающийся уровень ФСГ стимулирует продукцию эстрогенов в клетках гранулезы путем ароматизации андрогенов, образовавшихся в текаклетках фолликула, а также способствует секреции ингибина и ИПФР-1-2. Перед овуляцией увеличивается количество рецепторов к ФСГ и ЛГ в клетках теки и гранулезы. Овуляция происходит в середине менструального цикла, через 12-24 ч после достижения пика эстрадиола, вызывающего увеличение частоты и амплитуды секреции ГнРГ и резкий преовуляторный подъем секреции ЛГ по типу "положительной обратной связи". На этом фоне активизируются протеолитические ферменты - коллагеназа и плазмин, разрушающие коллаген стенки фолликула и таким образом уменьшающие ее прочность. Одновременно отмечаемое повышение концентрации простагландина F2a, а также окситоцина индуцирует разрыв фолликула в результате стимуляции ими сокращения гладких мышц и выталкивания ооцита с яйценосным бугорком из полости фолликула. Разрыву фолликула способствует также повышение в нем концентрации простагландина Е2 и релаксина, уменьшающих ригидность его стенок.

Слайд 15

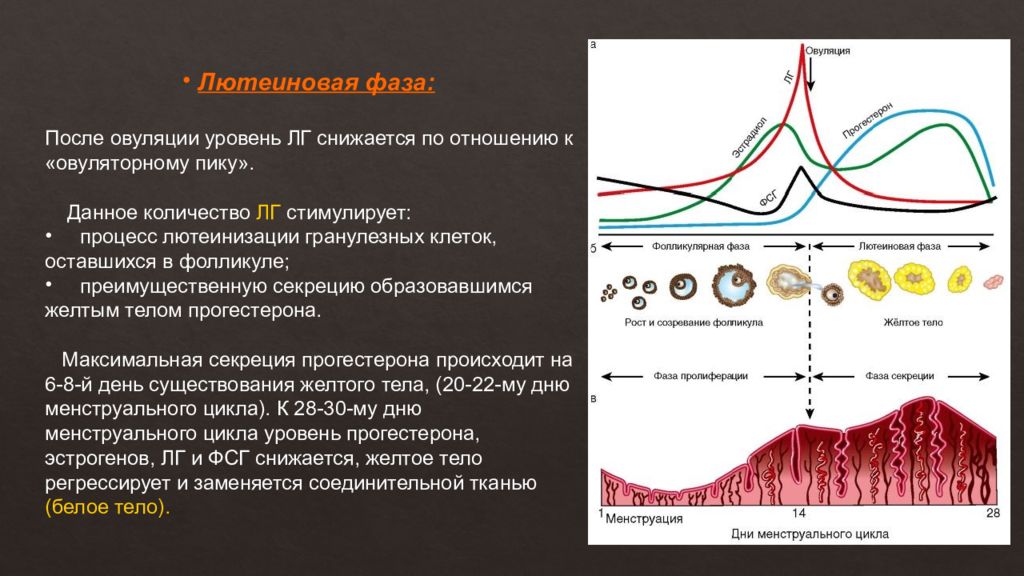

Лютеиновая фаза: После овуляции уровень ЛГ снижается по отношению к «овуляторному пику». Данное количество ЛГ стимулирует: процесс лютеинизации гранулезных клеток, оставшихся в фолликуле; преимущественную секрецию образовавшимся желтым телом прогестерона. Максимальная секреция прогестерона происходит на 6-8-й день существования желтого тела, (20-22-му дню менструального цикла). К 28-30-му дню менструального цикла уровень прогестерона, эстрогенов, ЛГ и ФСГ снижается, желтое тело регрессирует и заменяется соединительной тканью (белое тело).

Слайд 16: Пятый уровень регуляции органы-мишени: матка, маточные трубы, слизистая оболочка влагалища, а также молочные железы, волосяные фолликулы, кости, жировая ткань, ЦНС

Стероидные гормоны яичников влияют на обменные процессы в органах и тканях, имеющих специфические рецепторы (цитоплазматические и ядерные). Цитоплазматические рецепторы строгоспецифичны к эстрогенам, прогестерону и тестостерону. Стероиды проникают в клетки-мишени, связываясь со специфическими рецепторами - соответственно к эстрогенам, прогестерону, тестостерону. Образовавшийся комплекс поступает в ядро клетки, где, соединяясь с хроматином, обеспечивает синтез специфических тканевых белков через транскрипцию матричной РНК. Матка состоит из наружного (серозного) покрова, миометрия и эндометрия. Эндометрий морфологически состоит из двух слоев: базального и функционального. Циклические изменения в эндометрии касаются его функционального (поверхностного) слоя, состоящего из компактных эпителиальных клеток, которые отторгаются во время менструации. Базальный слой, не отторгаемый в этот период, обеспечивает восстановление функционального слоя.

Слайд 17

В эндометрии в течение менструального цикла происходят следующие изменения: фаза десквамация и отторжение функционального слоя, фаза регенерация, фаза пролиферации, фаза секреции. Трансформация эндометрия происходит под влиянием стероидных гормонов: фаза пролиферации - под действием эстрогенов, фаза секреции - под влиянием прогестерона и эстрогенов. Фаза пролиферации (соответствует фолликулярной фазе в яичниках) продолжается в среднем 12-14 дней, начиная с 5-го дня цикла. В этот период образуется новый поверхностный слой с вытянутыми трубчатыми железами, выстланными цилиндрическим эпителием с повышенной митотической активностью. Толщина функционального слоя эндометрия составляет 8 мм.

Слайд 18

Фаза секреции (лютеиновая фаза в яичниках) связана с активностью желтого тела, длится 14±1 день. В этот период эпителий желез эндометрия начинает вырабатывать секрет, содержащий кислые гликозаминогликаны, гликопротеиды, гликоген. Активность секреции становится наивысшей на 20-21-й день менструального цикла. К этому времени в эндометрии обнаруживается максимальное количество протеолитических ферментов, а в строме происходят децидуальные превращения. Отмечается резкая васкуляризация стромы - спиральные артерии функционального слоя извиты, образуют "клубки", вены расширены. Такие изменения в эндометрии, отмечаемые на 20-22-й день (6-8-й день после овуляции) 28-дневного менструального цикла, обеспечивают наилучшие условия для имплантации оплодотворенной яйцеклетки. К 24-27-му дню в связи с началом регресса желтого тела и снижением концентрации продуцируемого им прогестерона трофика эндометрия нарушается, постепенно в нем нарастают дегенеративные изменения. Из зернистых клеток стромы эндометрия выделяются гранулы, содержащие релаксин, подготавливающий менструальное отторжение слизистой оболочки. В поверхностных участках компактного слоя отмечаются лакунарные расширения капилляров и кровоизлияния в строму, что можно обнаружить за 1 сут до начала менструации.

Слайд 19

Менструация включает десквамацию, отторжение и регенерацию функционального слоя эндометрия. В связи с регрессом желтого тела и резким снижением содержания половых стероидов в эндометрии нарастает гипоксия. Началу менструации способствует длительный спазм артерий, приводящий к стазу крови и образованию тромбов. Гипоксию тканей (тканевой ацидоз) усугубляют повышенная проницаемость эндотелия, ломкость стенок сосудов, многочисленные мелкие кровоизлияния и массивная лейкоцитарная инфильтрация. Выделяемые из лейкоцитов лизосомальные протеолитические ферменты усиливают расплавление тканевых элементов. Вслед за длительным спазмом сосудов наступает их паретическое расширение с усиленным притоком крови. При этом отмечаются рост гидростатического давления в микроциркуляторном русле и разрыв стенок сосудов, которые к этому времени в значительной степени утрачивают механическую прочность. На этом фоне и происходит активная десквамация некротизированных участков функционального слоя эндометрия. К концу 1-х суток менструации отторгается 2/3 функционального слоя, а его полная десквамация обычно заканчивается на 3-й день менструального цикла.

Последний слайд презентации: ФИЗИОЛОГИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Регенерация эндометрия начинается сразу после отторжения некротизированного функционального слоя. Основой для регенерации являются эпителиальные клетки стромы базального слоя. В физиологических условиях уже на 4-й день цикла вся раневая поверхность слизистой оболочки оказывается эпителизированной. Далее опять следуют циклические изменения эндометрия - фазы пролиферации и секреции. Последовательные изменения на протяжении цикла в эндометрии - пролиферация, секреция и менструация - зависят не только от циклических колебаний уровня половых стероидов в крови, но и от состояния тканевых рецепторов к этим гормонам. Концентрация ядерных рецепторов эстрадиола увеличивается до середины цикла, достигая пика к позднему периоду фазы пролиферации эндометрия. После овуляции наступает быстрое снижение концентрации ядерных рецепторов эстрадиола, продолжающееся до поздней секреторной фазы, когда их экспрессия становится значительно ниже, чем в начале цикла. Маточные трубы в лютеиновую фазу цикла активируются реснитчатый аппарат мерцательного эпителия и сократительная активность мышечного слоя, направленные на оптимальный транспорт половых гамет в полость матки.