Первый слайд презентации: Физиология сенсорных систем

Дралина О.И. кандидат медицинских наук

Слайд 2: План

Понятие сенсорных систем. Общие принципы строения сенсорных систем, их виды. Органы чувств. Учение И.П. Павлова об анализаторе. Отличия сенсорных систем от анализатора. Рецепторы и их адаптация. Зрительный анализатор.

Слайд 3: Сенсорные систе мы

это воспринимающие системы организма; это специализированные подсистемы нервной системы, обеспечивающие ей восприятие и ввод информации за счёт формирования субъективных ощущений на основе объективных раздражений.

Слайд 4: Сенсорные системы включают в себя

периферические сенсорные рецепторы вместе со вспомогательными структурам (органы чувств), отходящие от них нервные волокна (проводящие пути), сенсорные нервные центры (низшие и высшие).

Слайд 5

Низшие нервные центры трансформируют (перерабатывают) входящее сенсорное возбуждение в выходящее, высшие нервные центры наряду с этой функцией образуют сенсорный образ.

Слайд 6: Виды сенсорных систем

Слуховая (адекватный раздражитель – звук). Зрительная (адекватный раздражитель – свет). Вестибулярная (адекватный раздражитель – гравитация, ускорение). Вкусовая (адекватный раздражитель – вкус (горький, кислый, сладкий, солёный). Обонятельная (адекватный раздражитель –запах).

Слайд 7

Кинестетическая = осязательная (тактильная) + температурная (тепловая и холодовая ). Адекватный раздражитель – давление, вибрация, тепло (повышенная температура), холод (пониженная температура). Двигательная. Обеспечивает ощущение взаиморасположения частей тела в пространстве, ощущение своего тела.

Слайд 8

Мышечная (проприоцептивная). Обеспечивае ощущение степени напряжения мышц. Адекватный раздражитель – мышечное сокращение и растяжение сужожилий. Болевая. Адекватный раздражитель – повреждение клеток, тканей или медиаторы боли. 1) ноцицептивная (болевая). 2) антиноцицептивная (обезболивающая). Интероцептивная. Обеспечивает внутренние ощущения. Слабо контролируется сознанием и, как правило, даёт нечёткие ощущения. Обеспечивает поддержание гомеостаза, и при этом она не обязательно порождает какие-либо ощущения, воспринимаемые сознанием, т.е. не создаёт перцептивных сенсорных образов.

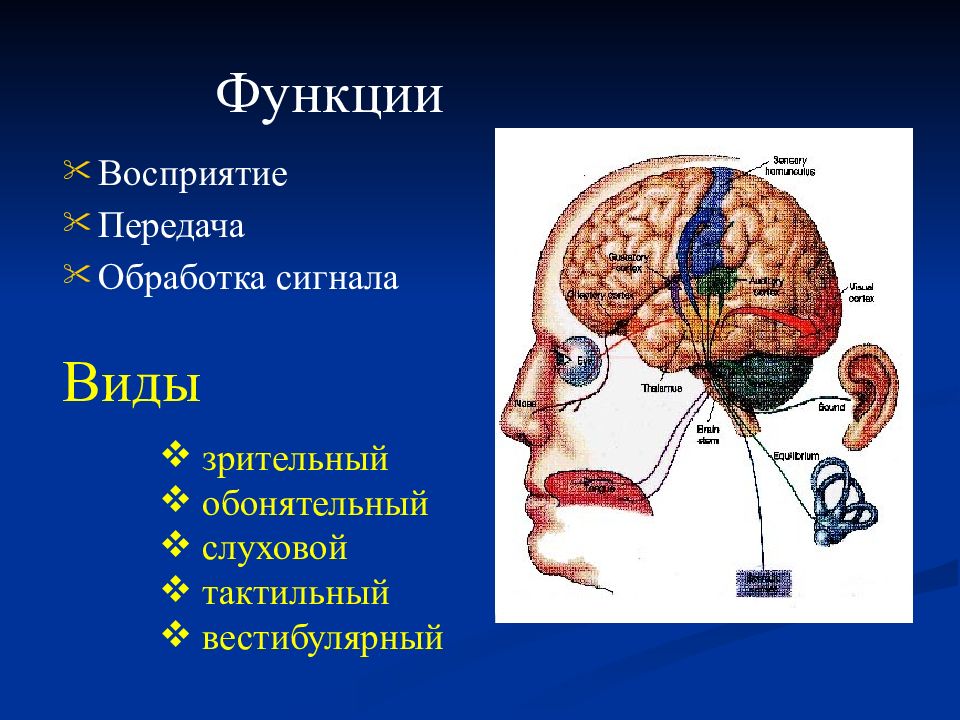

Слайд 9: Функции

Восприятие Передача Обработка сигнала зрительный обонятельный слуховой тактильный вестибулярный Виды

Слайд 10: Орган чувств

специализированная периферическая анатомо-физиологическая система, состоящая из разных тканей и преобразующая специфические (световые, звуковые, химические и др.) раздражения в нервные импульсы, которые воспринимают рецепторы анализаторов. Дистантные органы чувств воспринимают раздражения на расстоянии (например, органы зрения, слуха, обоняния); другие органы (вкусовые и осязания) – лишь при непосредственном контакте. Работа органов чувств взаимосвязана, они дополняют друг друга и делают картину мира более полной и реальной.

Слайд 11

Одни органы чувств могут в определенной степени дополнять другие. Например, развитое обоняние или осязание может в некоторой степени компенсировать слабо развитое зрение. Информация, получаемая головным мозгом человека от органов чувств, формирует восприятие человеком окружающего мира и самого себя.

Слайд 12

И.П. Павлов создал учение об анализаторах. Это упрощённое представление о восприятии. Анализатор – анатомо-физиологическое образование, обеспечивающее восприятие и анализ информации о явлениях, происходящих в окружающей среде и (или) внутри самого организма, и формирующее специфические для данного анализатора ощущения.

Слайд 13

Восприятие – это перевод характеристик внешнего раздражения во внутренние нервные коды, доступные для обработки и анализа нервной системой ( кодирование ), и построение нервной модели раздражителя ( сенсорного образа ).

Слайд 14: В анализаторе выделяют три отдела

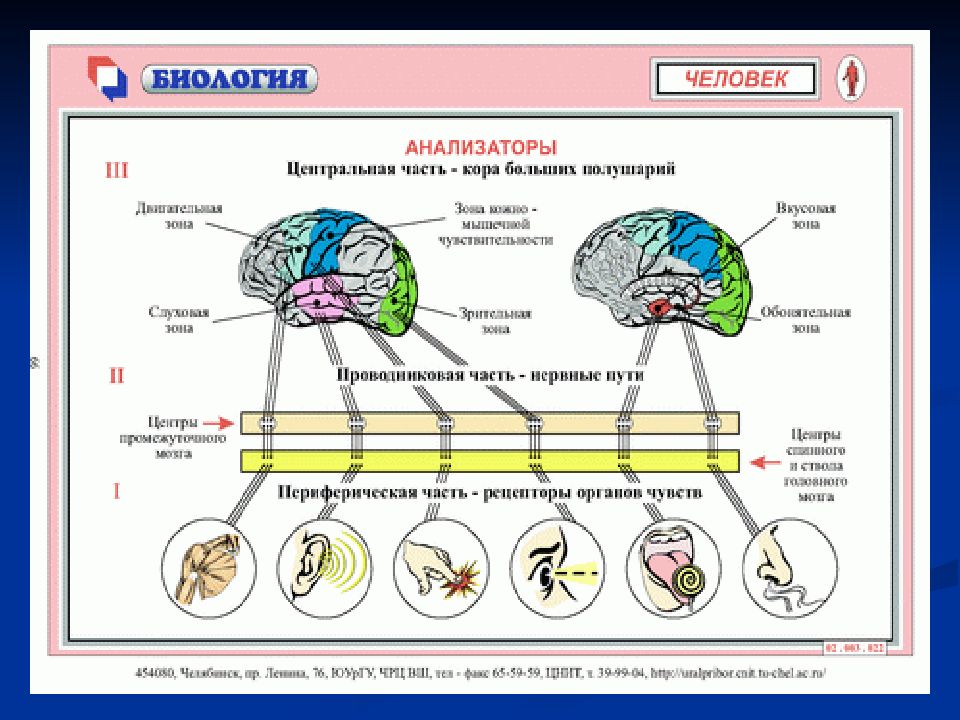

Периферическая часть (отдаленная) – это рецепторы, воспринимающие раздражение и превращающие его в нервное возбуждение. Проводниковый отдел – это проводящие пути, передающие сенсорное возбуждение, рождённое в рецепторах. Центральный отдел – это участок коры больших полушарий головного мозга, анализирующий посту-пившее к нему сенсорное возбуждение и строящий за счёт синтеза возбуждений сенсорный образ. Например, окончательное зрительное восприятие происходит в мозге, а не в глазу.

Слайд 16

Понятие сенсорная система шире, чем анализатор. Она включает в себя дополнительные приспособления, системы настройки и системы саморегуляции. Сенсорная система предусматривает обратную связь между мозговыми анализирующими структурами и воспринимающим рецептивным аппаратом. Для сенсорных систем характерен процесс адаптации к раздражению. Адаптация – это процесс приспособления сенсорной системы и ее отдельных элементов к действию раздражителя.

Слайд 17: Отличия между понятиями «сенсорная система» и «анализатор»

Сенсорная система активна, а не пассивна в передаче возбуждения. В состав сенсорной системы входят вспомогательные структуры, обеспечивающие оптимальную настройку и работу рецепторов. В состав сенсорной системы входят вспомогательные низшие нервные центры, которые передавая сенсорное возбуждение дальше, меняют его характеристики и разделяют на несколько потоков, посылая их по разным направлениям.

Слайд 18

Сенсорная система имеет обратные связи между последующими и предшествующими структурами, передающими сенсорное возбуждение. Обработка и переработка сенсорного возбуждения происходит не только в коре головного мозга, но и в нижележащих структурах. Сенсорная система активно подстраивается под восприятие раздражителя и приспосабливается к нему, т.е. происходит её адаптация. Сенсорная система сложнее, чем анализатор. Сенсорная система = анализатор + система регуляции

Слайд 19: Общие принципы строения сенсорных систем

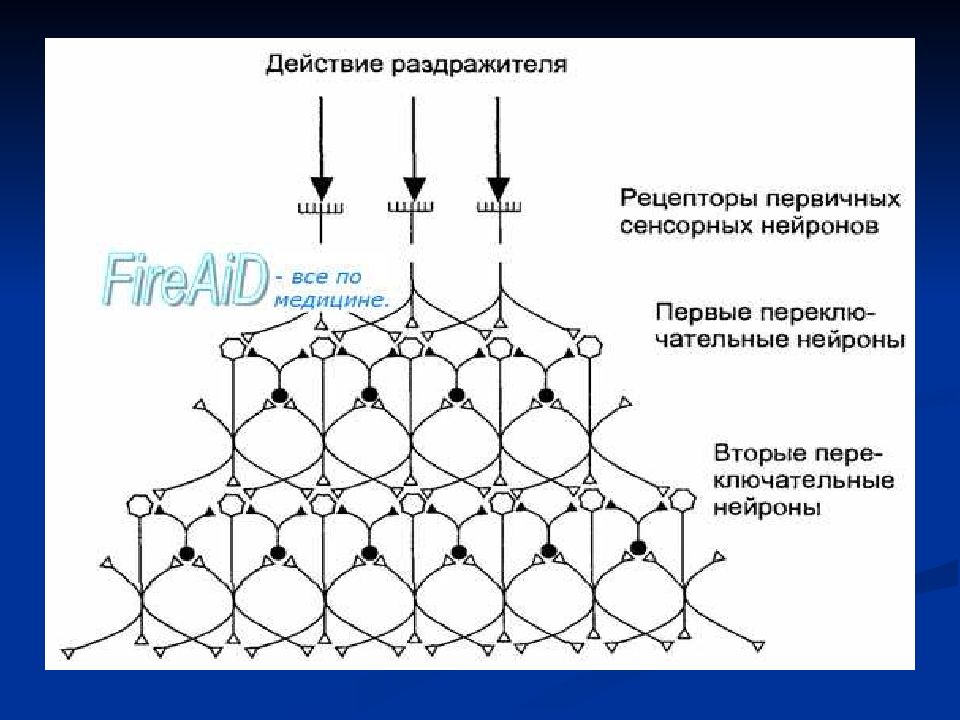

Принцип многоэтажности В каждой сенсорной системе существует несколько передаточных промежуточных инстанций на пути от рецепторов к коре больших полушарий головного мозга. В этих промежуточных низших нервных центрах происходит частичная переработка возбуждения (информации). Уже на уровне низших нервных центров формируются безусловные рефлексы, т.е. ответные реакции на раздражение, они не требуют участия коры головного мозга и осуществляются очень быстро ( например : Мошка летит прямо в глаз – глаз моргнул в ответ, и мошка в него не попала. Для ответной реакции в виде моргания не требуется создавать полноценный образ мошки, достаточно простой детекции того, что объект быстро приближается к глазу).

Слайд 20

Принцип многоканальности\ Возбуждение передается от рецепторов в кору всегда по нескольким параллельным путям. По ним передается информация о различных свойствах раздражителя. Пример параллельных путей зрительной системы: 1-й путь : сетчатка — таламус - зрительная кора. 2-й путь : сетчатка - четверохолмие (верхние холмы) среднего мозга (ядра глазодвигательных нервов). 3-й путь : сетчатка — таламус - подушка таламуса - теменная ассоциативная кора. При повреждении разных путей и результаты получаются различные. Например: если разрушить наружное коленчатое тело таламуса (НКТ) в зрительном пути 1, то наступает полная слепота ; если разрушить верхнее двухолмие среднего мозга в пути 2, то нарушается восприятие движения предметов в поле зрения; если разрушить подушку таламуса в пути 3, то пропадает узнавание предметов и зрительное запоминание.

Слайд 22

Во всех сенсорных системах существуют три пути (канала) передачи возбуждения : 1) специфический путь : он ведет в первичную сенсорную проекционную зону коры, 2) неспецифический путь : он обеспечивает общую активность и тонус коркового отдела анализатора, 3) ассоциативный путь : он определяет биологическую значимость раздражителя и управляет вниманием. В эволюционном процессе усиливается многоэтажность и многоканальность в структуре сенсорных путей.

Слайд 23

Принцип конвергенции Конвергенция – это схождение нервных путей в виде воронки. За счёт конвергенции нейрон верхнего уровня получает возбуждение от нескольких нейронов нижележащего уровня. Например: в сетчатке глаза существует большая конвергенция. Фоторецепторов несколько десятков млн., а ганглиозных клеток - не более одного млн. Т.е. нервных волокон, передающих возбуждение от сетчатки во много раз меньше, чем фоторецепторов.

Слайд 24

Принцип дивергенции Дивергенция – это расхождение потока возбуждения на несколько потоков от низшего этажа к высшему (напоминает расходящуюся воронку). Принцип обратной связи Обратная связь обычно означает влияние управляемого элемента на управляющий. Для этого существуют соответствующие пути возбуждения от низших и высших центров обратно к рецепторам.

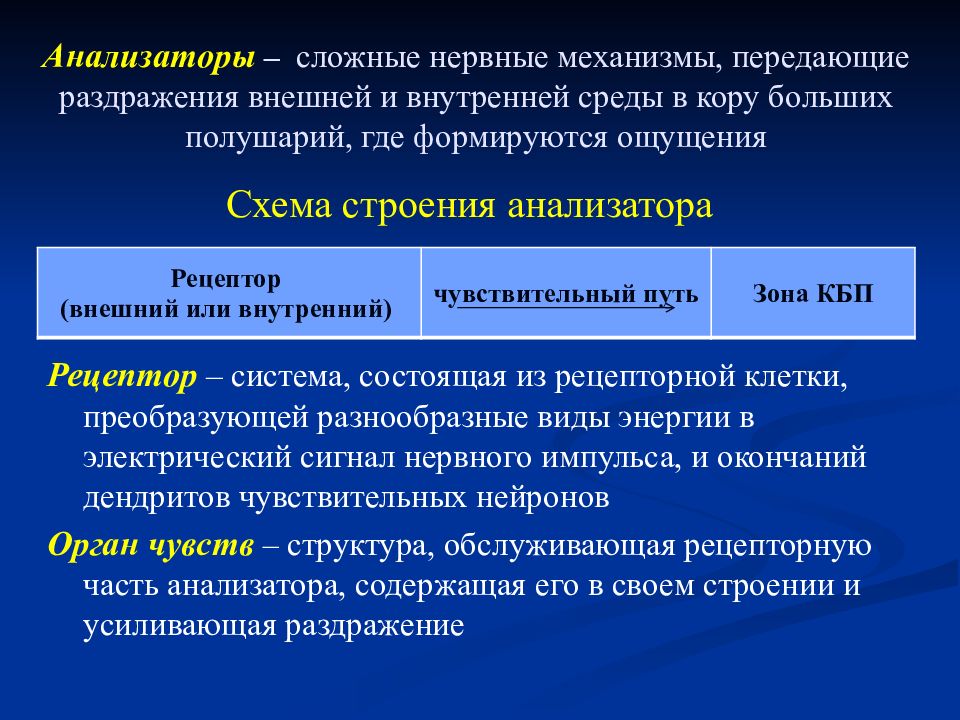

Слайд 25: Анализаторы – сложные нервные механизмы, передающие раздражения внешней и внутренней среды в кору больших полушарий, где формируются ощущения

Схема строения анализатора Рецептор – система, состоящая из рецепторной клетки, преобразующей разнообразные виды энергии в электрический сигнал нервного импульса, и окончаний дендритов чувствительных нейронов Орган чувств – структура, обслуживающая рецепторную часть анализатора, содержащая его в своем строении и усиливающая раздражение Рецептор (внешний или внутренний) чувствительный путь Зона КБП

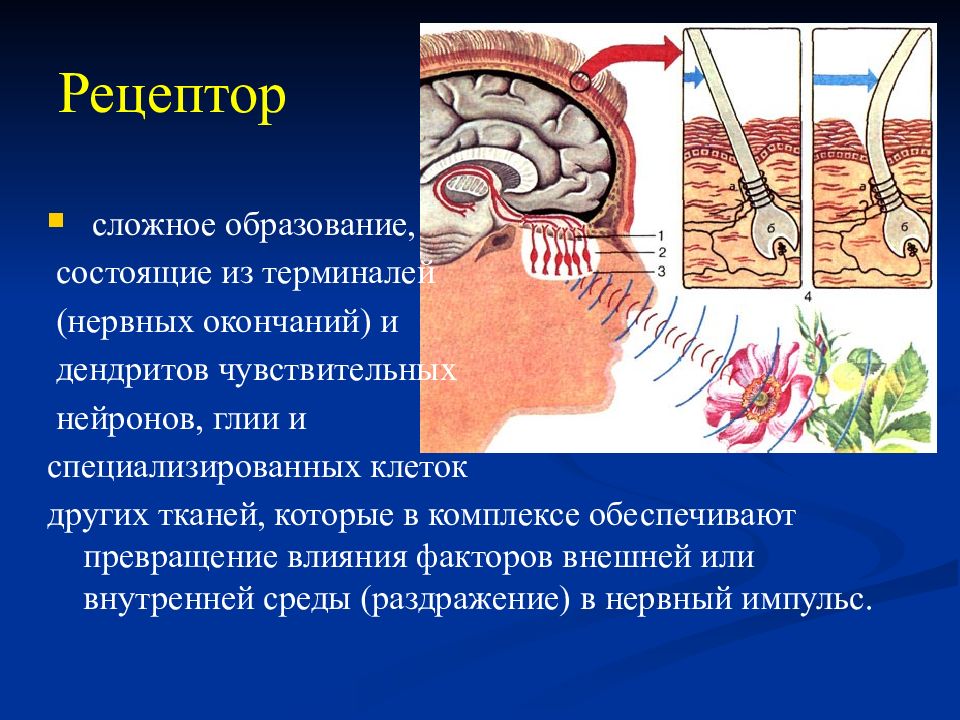

Слайд 26: Рецептор

сложное образование, состоящие из терминалей (нервных окончаний) и дендритов чувствительных нейронов, глии и специализированных клеток других тканей, которые в комплексе обеспечивают превращение влияния факторов внешней или внутренней среды (раздражение) в нервный импульс.

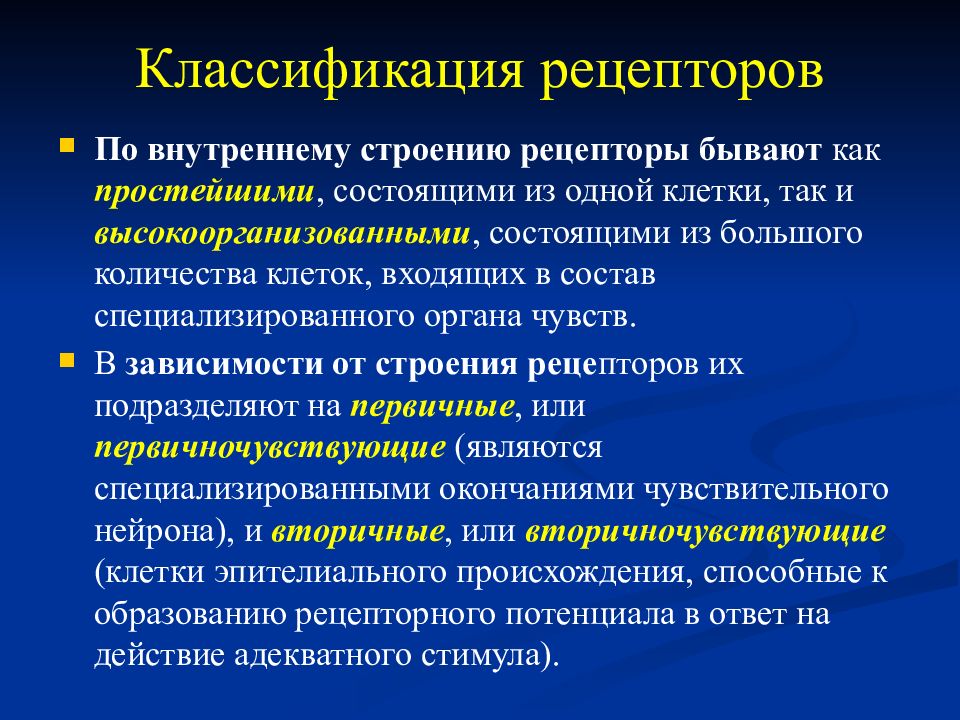

Слайд 27: Классификация рецепторов

По внутреннему строению рецепторы бывают как простейшими, состоящими из одной клетки, так и высокоорганизованными, состоящими из большого количества клеток, входящих в состав специализированного органа чувств. В зависимости от строения реце пторов их подразделяют на первичные, или первичночувствующие (являются специализированными окончаниями чувствительного нейрона), и вторичные, или вторичночувствующие (клетки эпителиального происхождения, способные к образованию рецепторного потенциала в ответ на действие адекватного стимула).

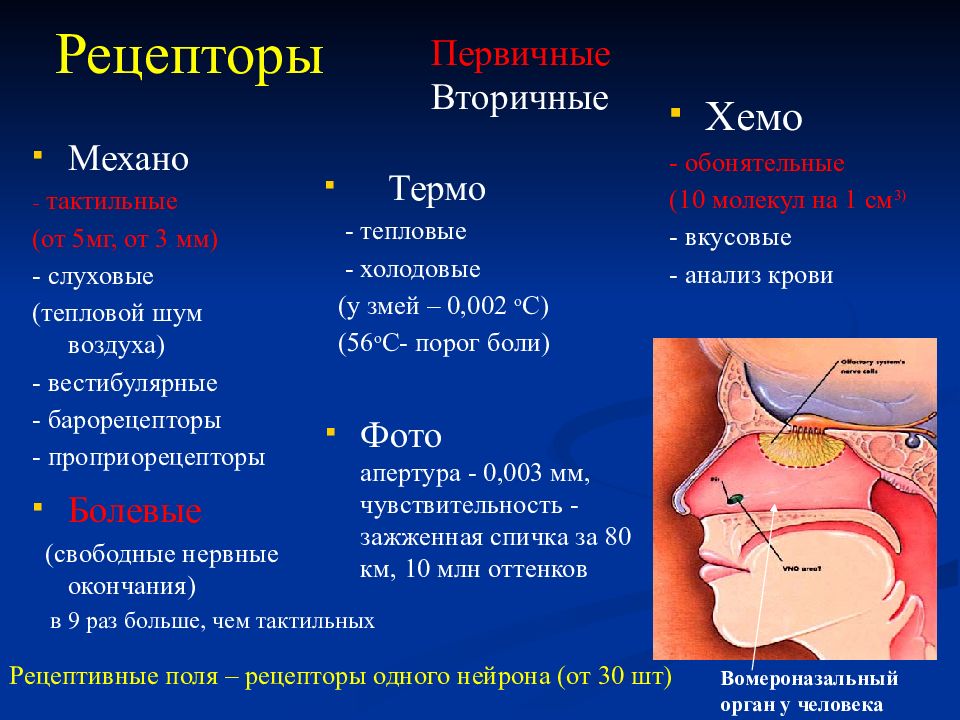

Слайд 28: Рецепторы

Механо - тактильные (от 5мг, от 3 мм) - слуховые (тепловой шум воздуха) - вестибулярные - барорецепторы - проприорецепторы Хемо - обонятельные (10 молекул на 1 см 3) - вкусовые - анализ крови Фото апертура - 0,003 мм, чувствительность - зажженная спичка за 80 км, 10 млн оттенков Термо - тепловые - холодовые (у змей – 0,002 о С) (56 о С- порог боли) Первичные Вторичные Вомероназальный орган у человека Рецептивные поля – рецепторы одного нейрона (от 30 шт) Болевые (свободные нервные окончания) в 9 раз больше, чем тактильных

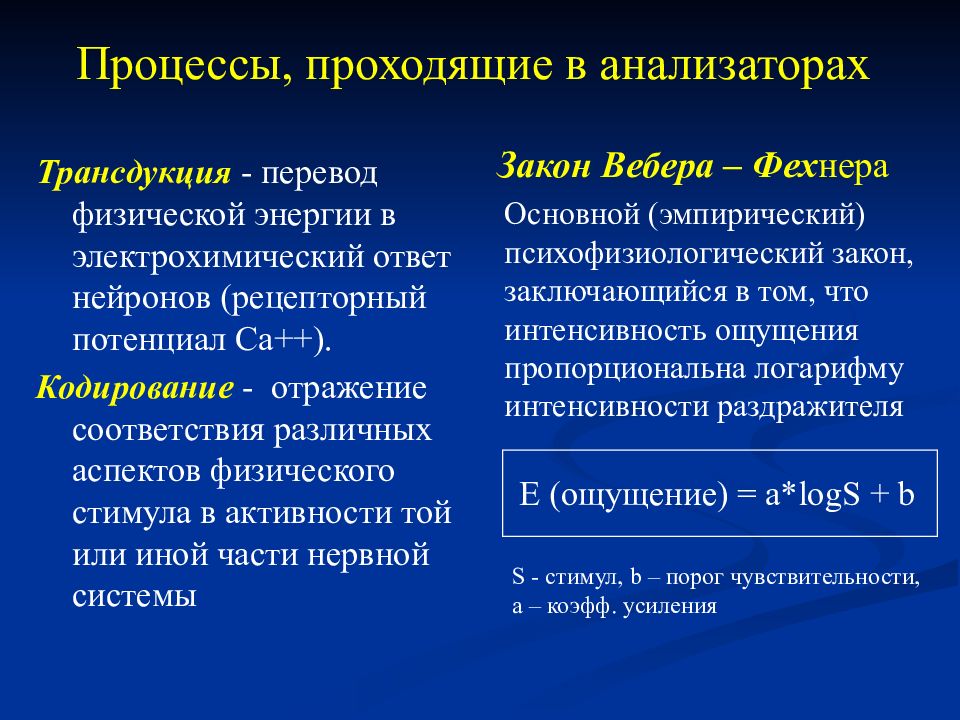

Слайд 29: Процессы, проходящие в анализато рах

Т рансдукция - перевод физической энергии в электрохимический ответ нейронов (рецепторный потенциал Са ++). К одирование - отражение соответствия различных аспектов физического стимула в активности той или иной части нервной системы S - стимул, b – порог чувствительности, а – коэфф. усиления Основной (эмпирический) психофизиологический закон, заключающийся в том, что интенсивность ощущения пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя Закон Вебера – Фех нера Е (ощущение) = а *logS + b

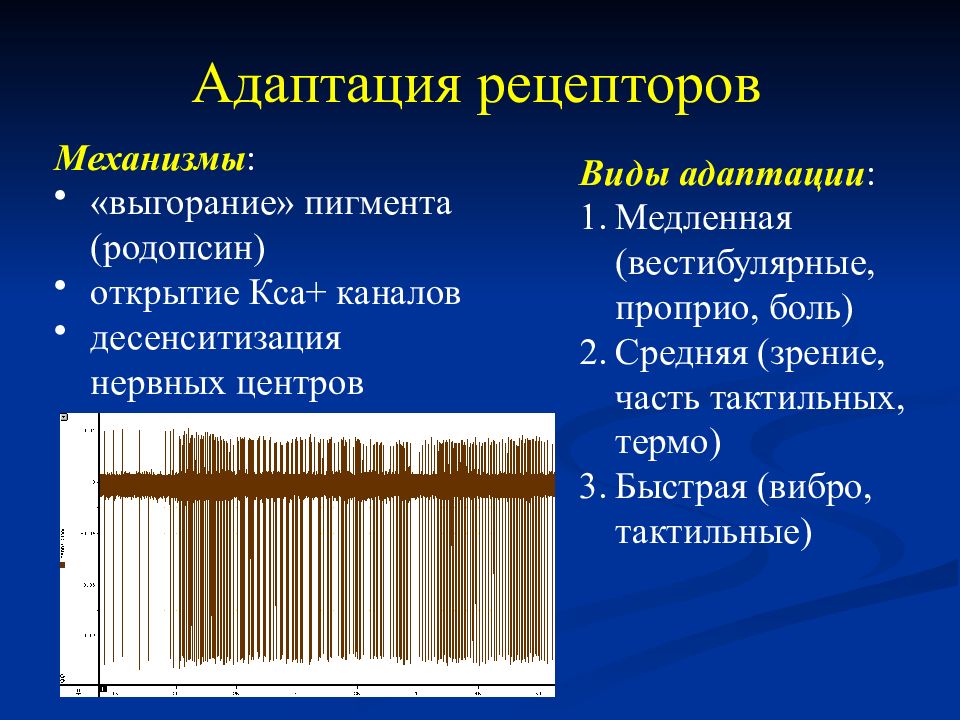

Слайд 30: Адаптация рецепторов

Виды адаптации : Медленная (вестибулярные, проприо, боль) Средняя (зрение, часть тактильных, термо) Быстрая (вибро, тактильные) Механизмы : «выгорание» пигмента (родопсин) открытие Кса+ каналов десенситизация нервных центров

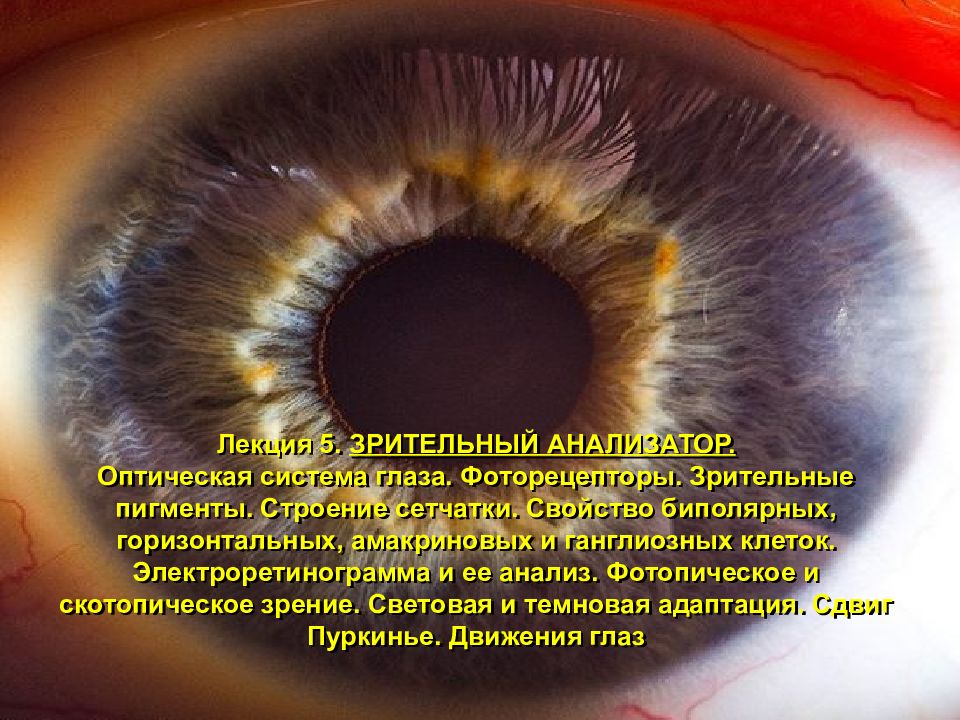

Слайд 31: Зрительный анализатор

Периферический отдел Проводниковое звено Центральная «станция»

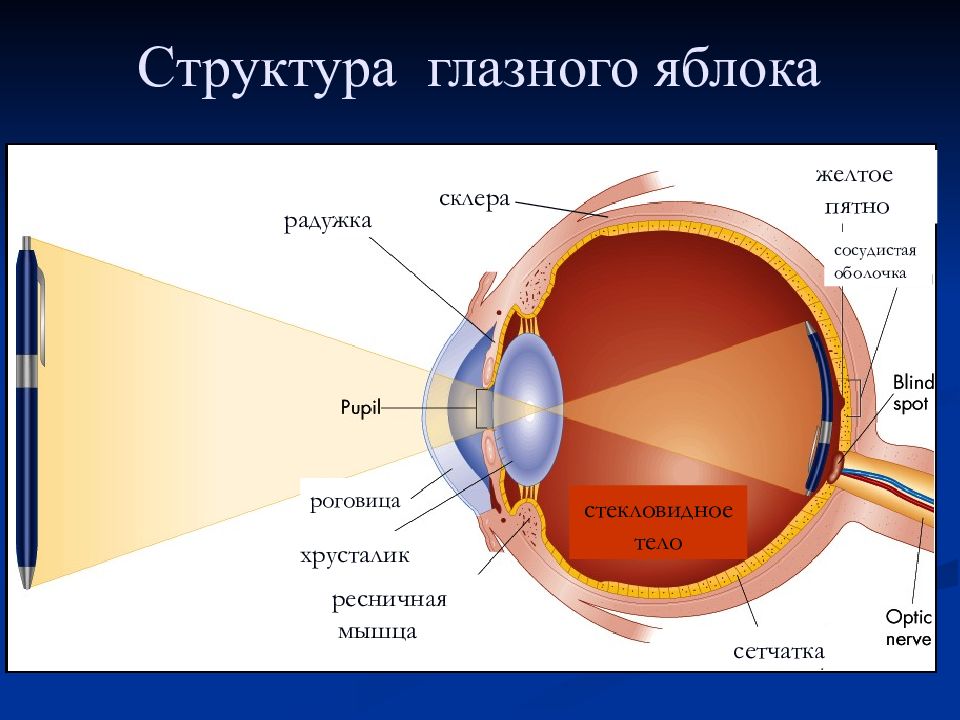

Слайд 32: Периферический отдел - глазное яблоко, являющееся системой, преломляющей световые лучи

К преломляющим средам относятся: роговица жидкость передней камеры глаза хрусталик стекловидное тело

Слайд 33

Радужная оболочка регулирует поток света. Циркулярные мышцы, заложенные в ней, получают парасимпатическую иннервацию, радиальные – симпатическую. Хрусталик имеет форму двояковыпуклой мышцы. Его основная функция – преломление проходящих через него лучей света и фокусировка изображения на сетчатке.

Слайд 34: Структура глазного яблока

сетчатка желтое пятно стекловидное тело ресничная мышца хрусталик роговица радужка склера сосудистая оболочка

Слайд 35: Аккомодация

приспособление глаза к ясному видению объектов, расположенных на разном расстоянии (подобно фокусировке в фотографии). Для ясного видения объекта необходимо, чтобы его изображение было сфокусировано на сетчатке. Расстояние наилучшего зрения – это расстояние, на котором нормальный глаз испытывает наименьшее напряжение при рассматривании деталей предмета. Разность обратных величин расстояний между ближней и дальней точкой называют диапазоном аккомодации глаза (измеряется в дптр ).

Слайд 36

Главную роль в аккомодации играет изменение кривизны хрусталика, т.е. его преломляющей способности. При рассматривании близких предметов хрусталик становится более выпуклым. Механизмом аккомодации является сокращение мышц, изменяющих выпуклость хрусталика. Данный механизм обеспечивается подкорковыми и корковыми зрительными центрами.

Слайд 37: Аномалии рефракции глаза

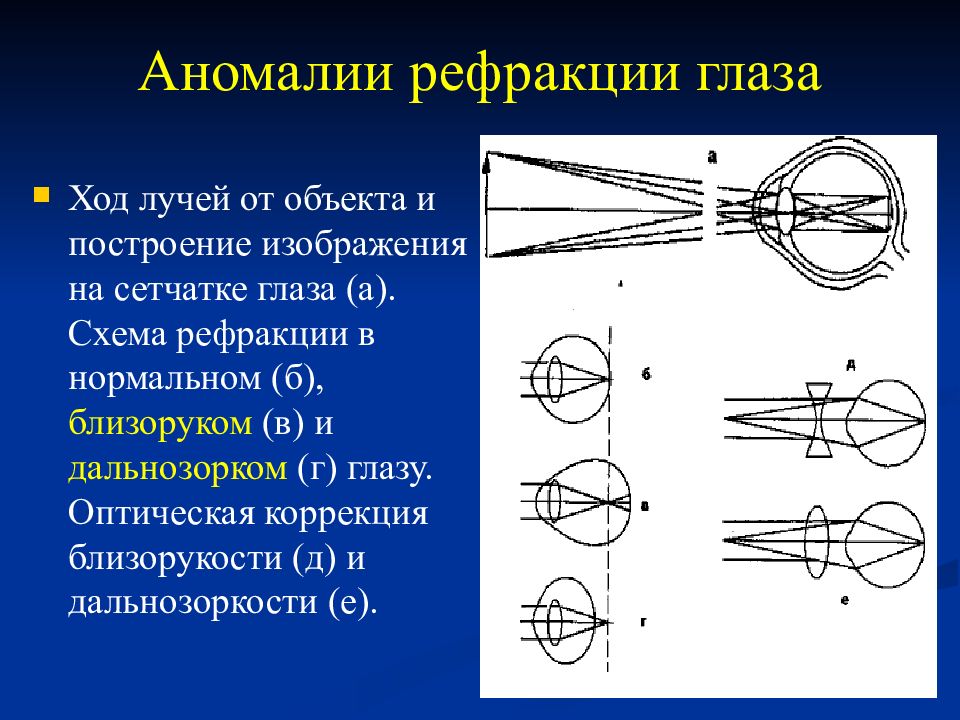

Ход лучей от объекта и построение изображения на сетчатке глаза (а). Схема рефракции в нормальном (б), близоруком (в) и дальнозорком (г) глазу. Оптическая коррекция близорукости (д) и дальнозоркости (е).

Слайд 38: Сетчатка

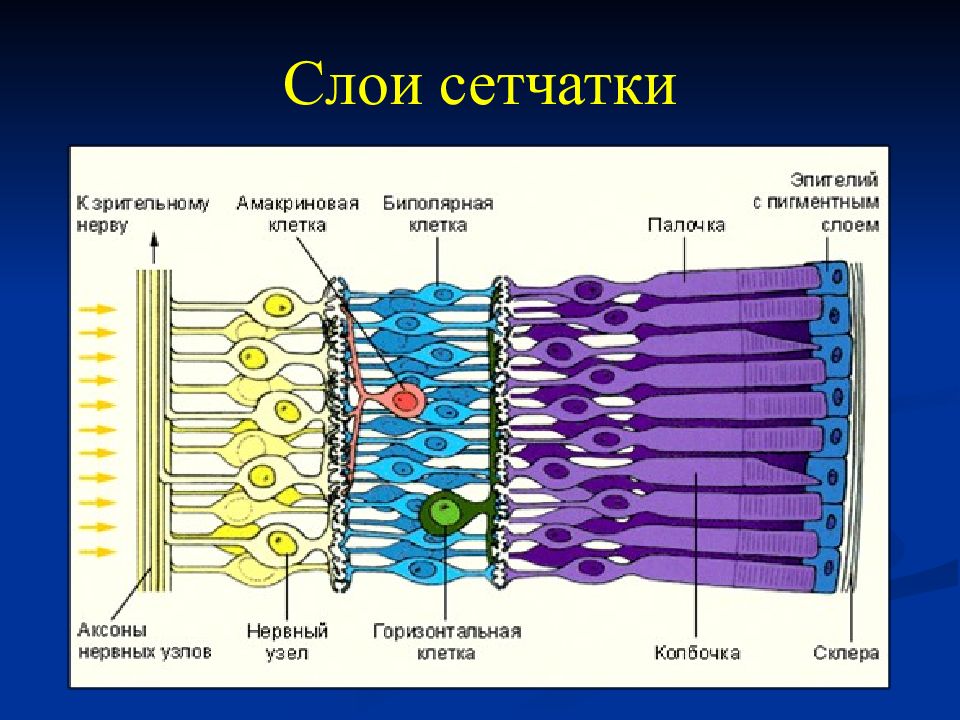

это внутренняя светочувствительная оболочка глаза. Она имеет сложную многослойную структуру. Здесь расположены два вида фоторецепторов (палочки и колбочки) и несколько видов нервных клеток : биполярный нейрон, ганглиозные клетки сетчатки, горизонтальные и амакриновые клетки. Все перечисленные нейроны сетчатки с их отростками образуют нервный аппарат глаза, который участвует в анализе и переработке зрительной информации. Именно поэтому сетчатку называют частью мозга, вынесенной на периферию.

Слайд 40: Структура и функции слоёв сетчатки

Клетки пигментного эпителия образуют наружный, наиболее далекий от света, слой сетчатки. Они содержат меланосомы, придающие им чёрный цвет. Пигмент поглощает излишний свет, препятствуя его отражению и рассеиванию, что способствует чёткости изображения на сетчатке. Пигментный эпителий играет решающую роль в регенерации зрительного пурпура фоторецепторов после его обесцвечивания, в постоянном обновлении наружных сегментов зрительных клеток, в защите рецепторов от светового повреждения, а также в переносе к ним кислорода и питательных веществ.

Слайд 41

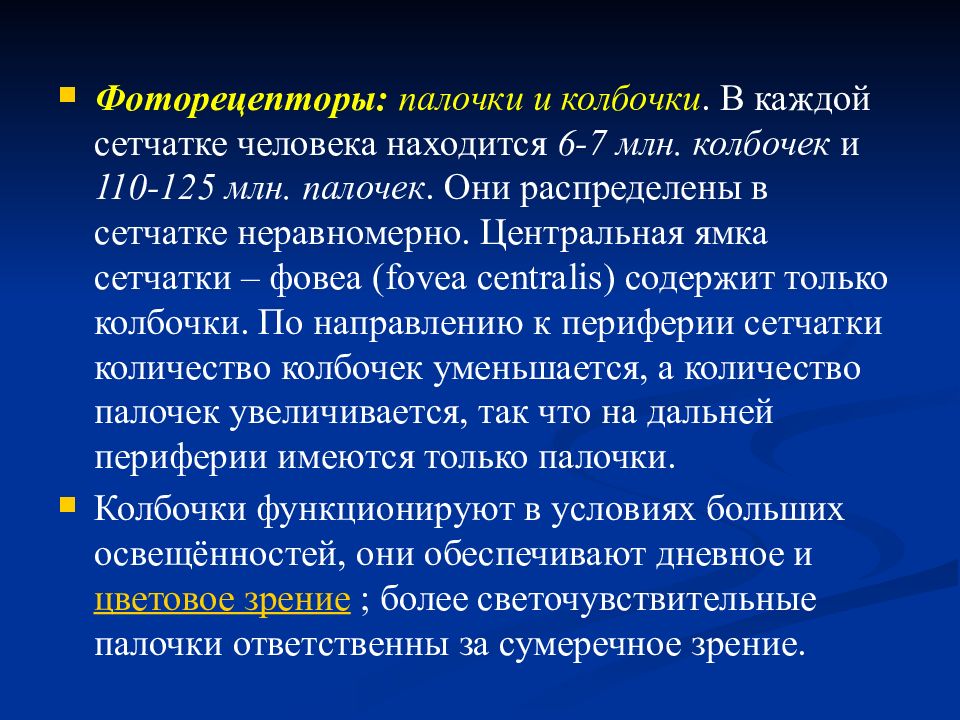

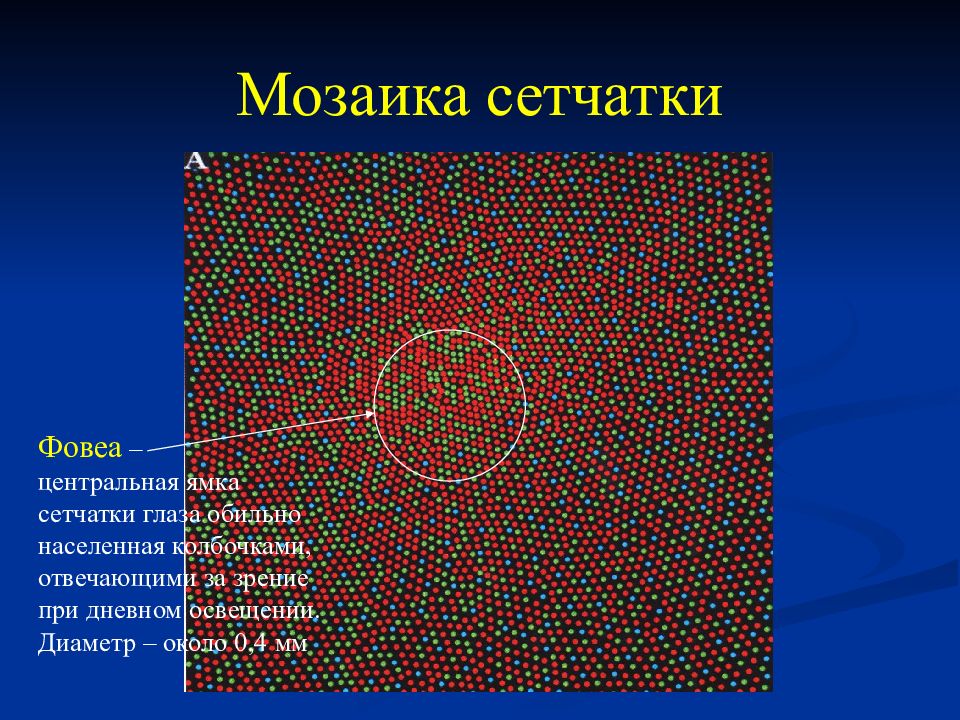

Фоторецепторы: палочки и колбочки. В каждой сетчатке человека находится 6-7 млн. колбочек и 110-125 млн. палочек. Они распределены в сетчатке неравномерно. Центральная ямка сетчатки – фовеа ( fovea centralis ) содержит только колбочки. По направлению к периферии сетчатки количество колбочек уменьшается, а количество палочек увеличивается, так что на дальней периферии имеются только палочки. Колбочки функционируют в условиях больших освещённостей, они обеспечивают дневное и цветовое зрение ; более светочувствительные палочки ответственны за сумеречное зрение.

Слайд 42

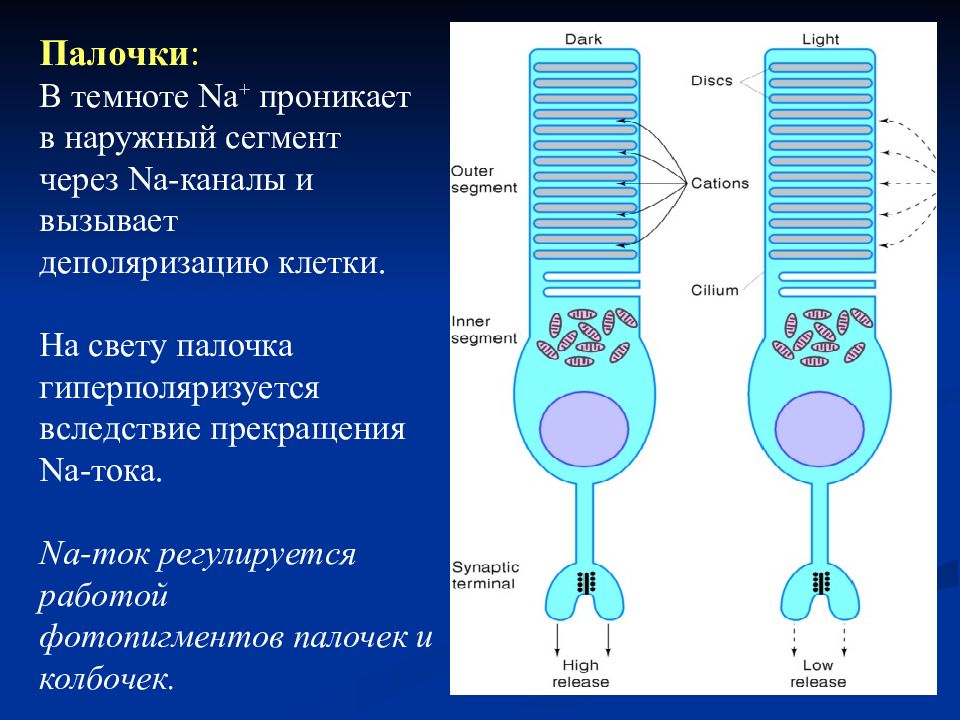

Палочки : В темноте Na + проникает в наружный сегмент через Na- каналы и вызывает деполяризацию клетки. На свету палочка гиперполяризуется вследствие прекращения Na- тока. Na- ток регулируется работой фотопигментов палочек и колбочек.

Слайд 43

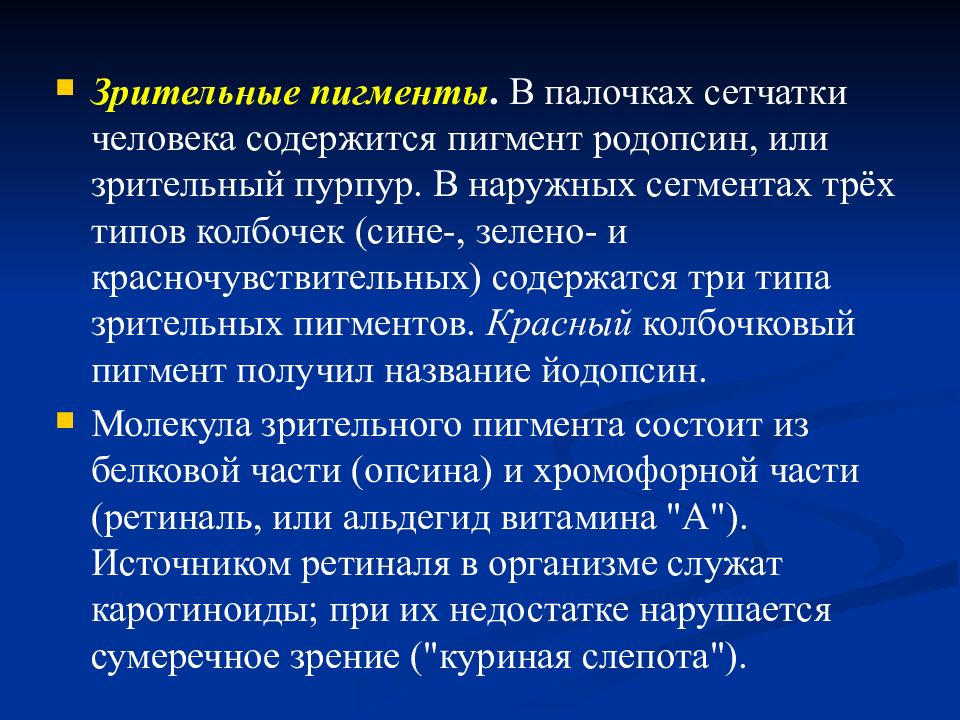

Зрительные пигменты. В палочках сетчатки человека содержится пигмент родопсин, или зрительный пурпур. В наружных сегментах трёх типов колбочек (сине-, зелено- и красночувствительных) содержатся три типа зрительных пигментов. Красный колбочковый пигмент получил название йодопсин. Молекула зрительного пигмента состоит из белковой части ( опсина ) и хромофорной части ( ретиналь, или альдегид витамина "А"). Источником ретиналя в организме служат каротиноиды ; при их недостатке нарушается сумеречное зрение ("куриная слепота").

Слайд 44: Мозаика сетчатки

Фовеа – центральная ямка сетчатки глаза обильно населенная колбочками, отвечающими за зрение при дневном освещении. Диаметр – около 0,4 мм

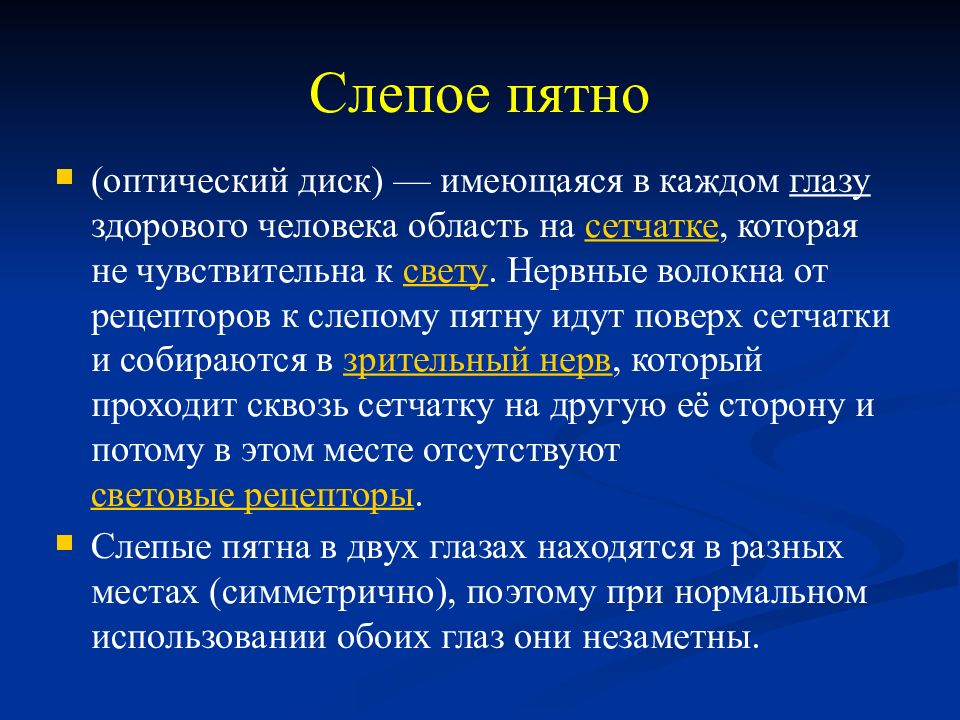

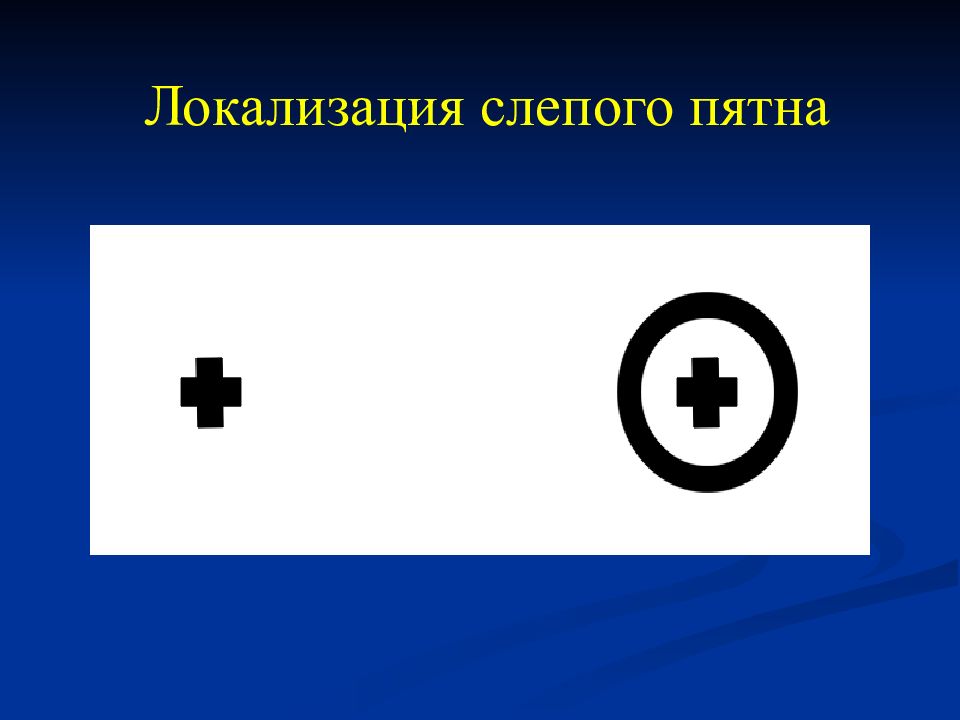

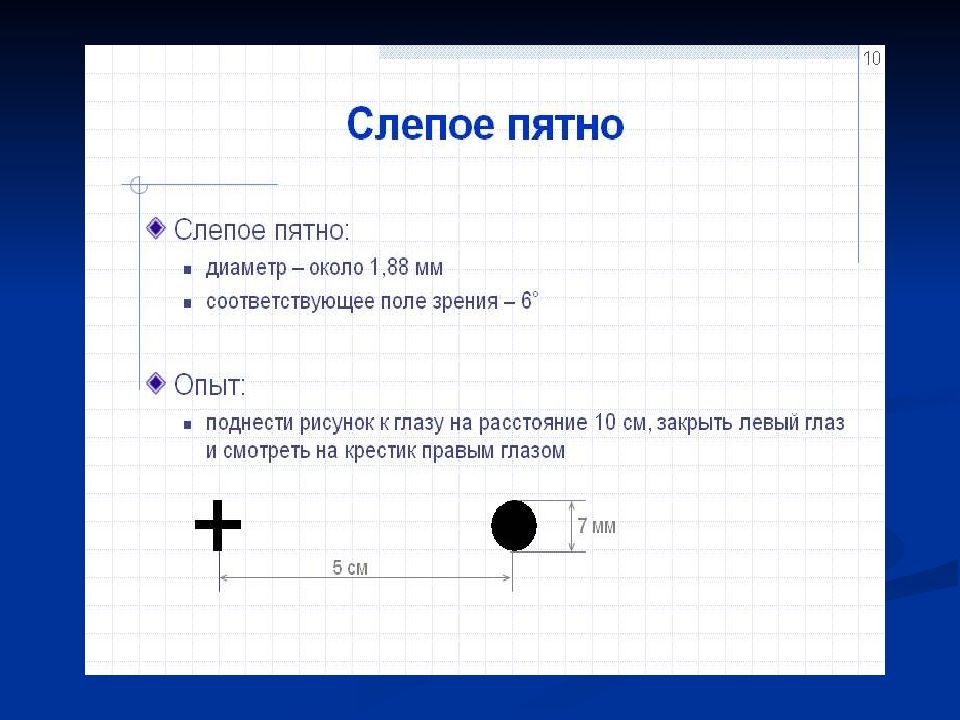

Слайд 45: Слепое пятно

(оптический диск) — имеющаяся в каждом глазу здорового человека область на сетчатке, которая не чувствительна к свету. Нервные волокна от рецепторов к слепому пятну идут поверх сетчатки и собираются в зрительный нерв, который проходит сквозь сетчатку на другую её сторону и потому в этом месте отсутствуют световые рецепторы. Слепые пятна в двух глазах находятся в разных местах (симметрично), поэтому при нормальном использовании обоих глаз они незаметны.

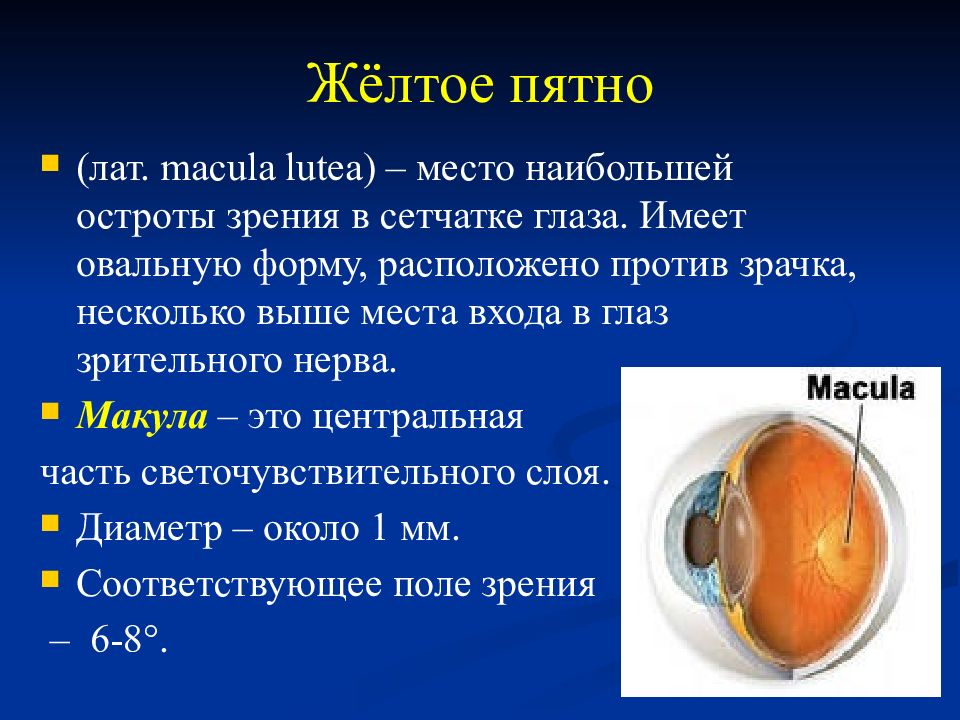

Слайд 49: Жёлтое пятно

(лат. macula lutea ) – место наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза. Имеет овальную форму, расположено против зрачка, несколько выше места входа в глаз зрительного нерва. Макула – это центральная часть светочувствительного слоя. Диаметр – около 1 мм. Соответствующее поле зрения – 6-8°.

Слайд 50: Нервные пути и связи в зрительной системе

Из сетчатки зрительная информация по волокнам зрительного нерва устремляется в мозг. Нервы от двух глаз встречаются у основания мозга, где часть волокон переходит на противоположную сторону ( зрительный перекрёст, или хиазма ). Это обеспечивает каждое полушарие мозга информацией от обоих глаз: в затылочную долю правого полушария поступают сигналы от правых половин каждой сетчатки, а в левое полушарие – от левой половины каждой сетчатки.

Слайд 52

После хиазмы зрительные нервы называются оптическими трактами и основное количество их волокон приходит в подкорковый зрительный центр – наружное коленчатoe тело (НКТ). Отсюда зрительные сигналы поступают в первичную проекционную область зрительной коры ( стриарная кора, или поле 17 по Бродману).

Слайд 53: Световая чувствительность глаза

чувствительность к действию света на орган зрения. Осуществляется благодаря наличию в сетчатой оболочке глаза двух видов рецепторных клеток – палочек и колбочек, раздражение которых вызывает световые ощущения. Одна палочка может быть возбуждена всего 1 квантом света. Количество фоторецепторов, посылающих сигналы на одну ганглиозную клетку, в центре и на периферии сетчатки различно. Количество колбочек в рецептивном поле в центре сетчатки примерно в 100 раз меньше количества палочек в рецептивном поле на периферии сетчатки. Соответственно и чувствительность палочковой системы в 100 раз выше, чем у колбочковой. Одна палочка может быть возбуждена всего 1 квантом света. Таким образом, чувствительность рецепторов сетчатки в наиболее благоприятных условиях световосприятия предельна. Одиночные палочки и колбочки сетчатки различаются по световой чувствительности незначительно. Однако количество фоторецепторов, посылающих сигналы на одну ганглиозную клетку, в центре и на периферии сетчатки различно. Количество колбочек в рецептивном поле в центре сетчатки примерно в 100 раз меньше количества палочек в рецептивном поле на периферии сетчатки. Соответственно и чувствительность палочковой системы в 100 раз выше, чем у колбочковой.

Слайд 54: Зрительная адаптация

При переходе от темноты к свету наступает временное ослепление, а затем чувствительность глаза постепенно снижается. Это приспособление зрительной системы к условиям яркой освещённости называется световой адаптацией. Обратное явление ( темновая адаптация ) наблюдается, когда из светлого помещения человек переходит в почти не освещённое помещение. В первое время он почти ничего не видит из-за пониженной возбудимости фоторецепторов и зрительных нейронов. Постепенно начинают выявляться контуры предметов, а затем различаются и их детали, т.к.чувствительность фоторецепторов и зрительных нейронов в темноте постепенно повышается.

Слайд 55: Цветовое зрение

Весь видимый нами спектр электромагнитных излучений заключен между коротковолновым (длина волны 400 нм) излучением, которое мы называем фиолетовым цветом, и длинноволновым излучением (длина волны 700 нм), называемым красным цветом. Остальные цвета видимого спектра (синий, зеленый, жёлтый и оранжевый) имеют промежуточные значения длины волны. Смешение лучей всех цветов даёт белый цвет. Он может быть получен и при смешении двух так называемых парных дополнительных цветов: красного и синего, жёлтого и синего. Если произвести смешение трёх основных цветов (красного, зеленого и синего), то могут быть получены любые цвета.

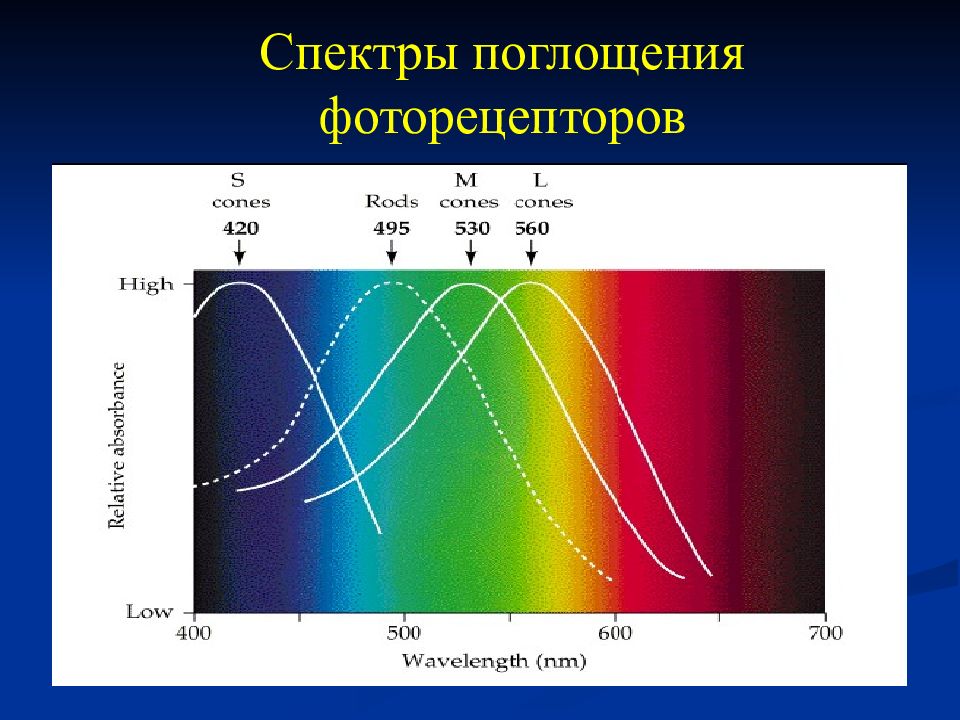

Слайд 57: Трёхкомпонентная теория Г.Гельмгольца

пользуется максимальным признанием. Согласно этой теории цветовое восприятие обеспечивается тремя типами колбочек с различной цветовой чувствительностью. Одни из них чувствительны к красному цвету, другие – к зеленому, а третьи – к синему. Всякий цвет оказывает воздействие на все три цветоощущающих элемента, но в разной степени.

Слайд 58: Нарушения цветового зрения

Дальтонизм – аномалия цветовосприятия. Встречается у 8% мужчин. Связан с отсутствием определённых генов в определяющей пол непарной у мужчин X-хромосоме. Для диагностики дальтонизма, важной при профессиональном отборе, используют полихроматические таблицы.

Слайд 60

Существуют три разновидности частичной цветовой слепоты: протанопия, дейтеранопия и тританопия. Каждая из них характеризуется отсутствием восприятия одного из трёх основных цветов. Люди, страдающие протанопией («краснослепые»), не воспринимают красного цвета, сине-голубые лучи кажутся им бесцветными. Лица, страдающие дейтеранопией («зеленослепые»), не отличают зеленые цвета от тёмно-красных и голубых. При тританопии (редко встречающейся аномалии цветового зрения) не воспринимаются лучи синего и фиолетового цвета. Все перечисленные виды являются результатом отсутствия одного из трёх колбочковых цветовоспринимающих веществ.

Слайд 61: Острота зрения

максимальная способность различать отдельные детали объектов. Её определяют по наименьшему расстоянию между двумя точками, которые различает глаз, т.е. видит отдельно, а не слитно. Нормальный глаз различает две точки, расстояние между которыми составляет 1 угловую минуту. Максимальную остроту зрения имеет центр сетчатки - жёлтое пятно. К периферии от него острота зрения намного меньше. Острота зрения измеряется при помощи специальных таблиц.

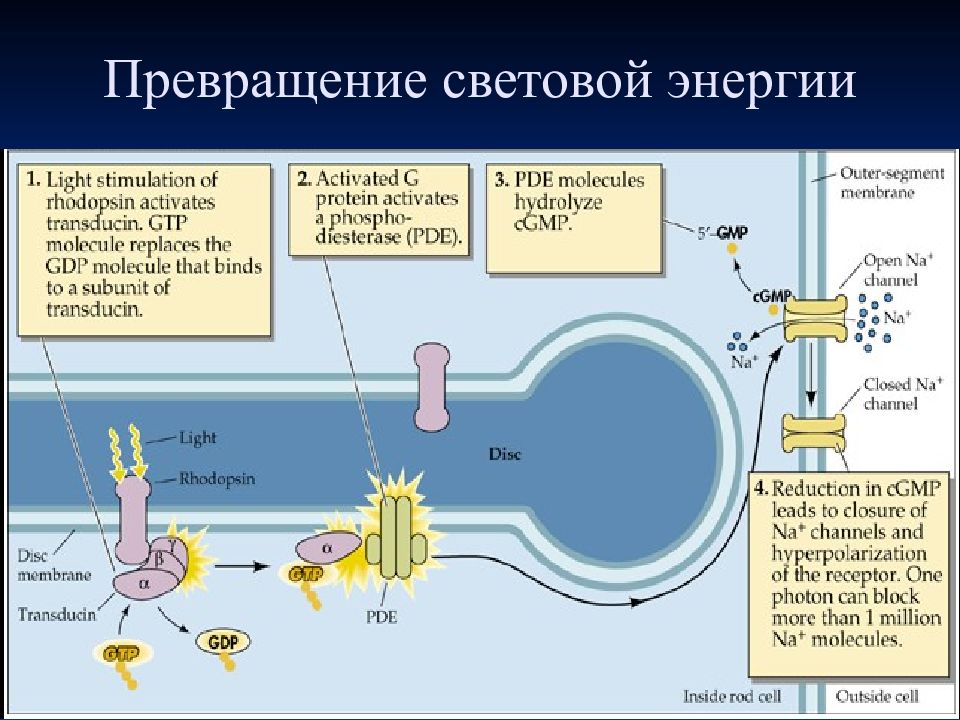

Слайд 63: Превращение световой энергии

1.В ответ на квант света родопсин (распад до ретиналя и опсина) активирует трансдуцин 2. ά субединица (+ГТФ) активирует фосфодиэстеразу ( PDE) 4. PDE расщепляет цГМФ до ГМФ Снижение концентрации цГМФ закрывает Na+ каналы и гиперполяризует клетку (1 фотон – 1 млн Na+)

Слайд 64: Конвергенция в сетчатке сведение зрительных осей глаз по отношению к центру, при котором точечные световые раздражители, отражаемые от предмета наблюдения, попадают на корреспондирующие места сетчаток в обоих глазах, за счет чего достигается устранение двоения предмета

свет колбочки палочки

Слайд 65

Латеральные взаимодействия в сетчатке, которые осуществляются за счет горизонтальных (Н) и амакриновых (А) клеток, помогают решать следующие задачи: 1. Выделение контуров 2. Увеличение чувствительности Физиологические механизмы формирования эмоций.

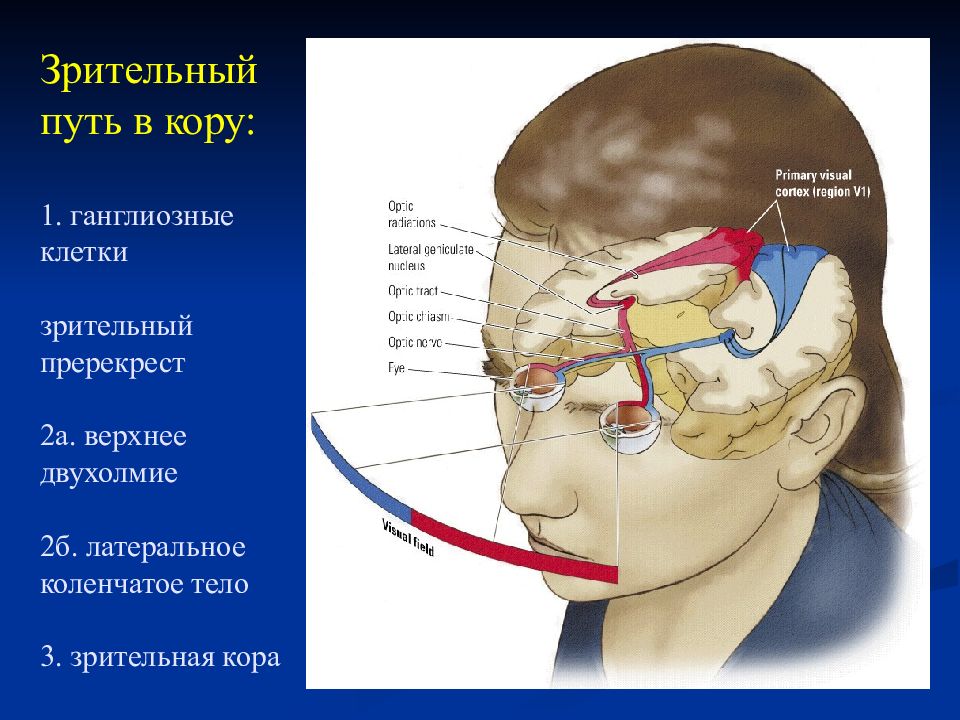

Слайд 66: Зрительный путь в кору: 1. ганглиозные клетки зрительный пререкрест 2а. верхнее двухолмие 2б. латеральное коленчатое тело 3. зрительная кора

Слайд 68: Sensation and Perception ( ощущение и восприятие )

Sensation процесс, при котором сенсорные рецепторы и нервная система получают и перерабатывают энергию стимулов. Perception процесс организации и интерпретации сенсорной информации, позволяющий нам распознавать значение объектов и событий