Первый слайд презентации: Тема: Понятие об анализаторах, их отделах. Функциональные особенности анализаторов

ПЛАН ЛЕКЦИИ: Учение И.П.Павлова об анализаторах. Отделы анализатора. Классификация рецепторов. Морфо-функциональные особенности анализаторов. Механизм возбуждения рецепторов при действии раздражителя.

Слайд 2

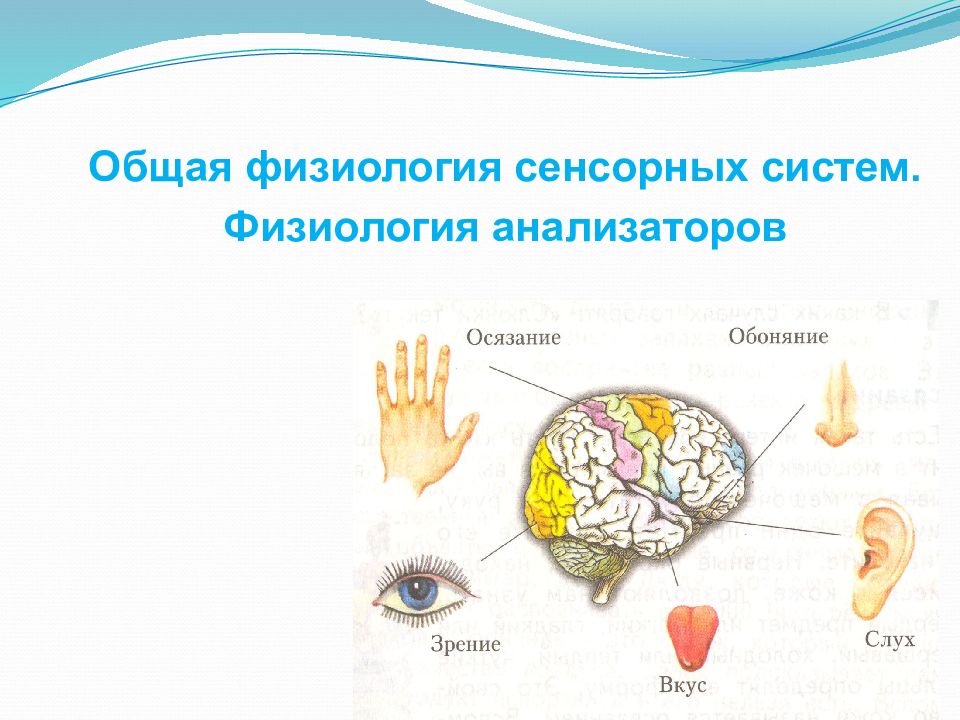

Анализатор (сенсорная система ) – это сложная морфофункциональная система, осуществляющая восприятие информации, кодирование, проведение и анализ, синтез в коре головного мозга и формирование ощущений (Павлов И.П.).

Слайд 3

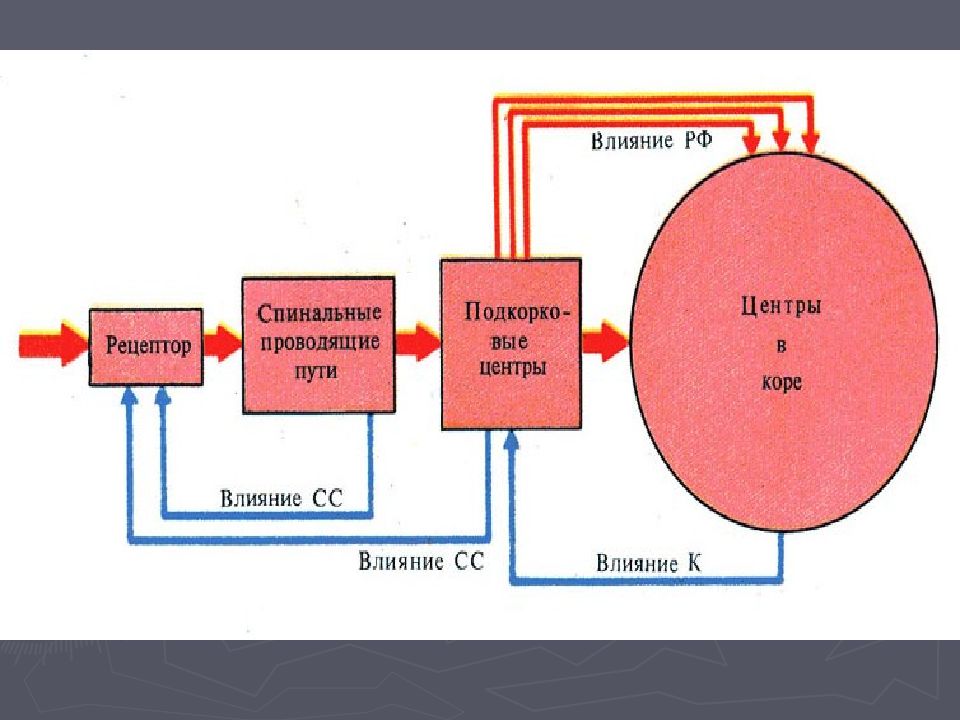

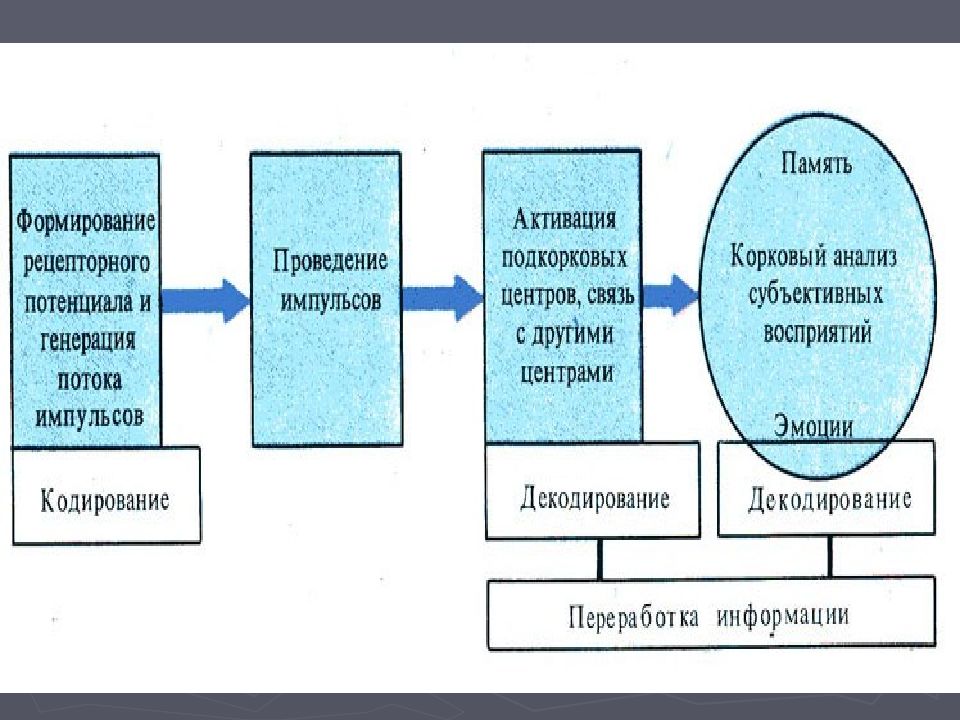

Отделы анализатора и их функции: Периферический (рецепторный) отдел - восприятие отдельных видов раздражения, трансформация всех видов внешней энергии в нервный импульс и кодирование информации. Проводниковый отдел (афферентные волокна, нейроны и подкорковые центры) - передача информации от рецепторов в ЦНС и первичная обработка информации. Центральный отдел (участки коры больших полушарий мозга) - восприятие афферентных сигналов, переработка анализ и синтез полученной информации и формирование ощущений.

Слайд 6

Классификация рецепторов. По характеру ощущений, возникающих при раздражении рецепторов: - зрительные, - слуховые, - обонятельные, - вкусовые, - осязательные, - болевые, - терморецепторы, - проприорецепторы - вестибулорецепторы.

Слайд 7

Классификация рецепторов. В зависимости от расположения рецепторов: Внешние (экстерорецепторы) – слуховые, зрительные, обонятельные, вкусовые, осязательные. Внутренние (интерорецепторы): а) вестибуло- и проприорецепторы (рецепторы опорно-двигательного аппарата) б) висцерорецепторы

Слайд 8

III. В зависимости от природы раздражителя : Фоторецепторы – зрительные. Механорецепторы – слуховые, тактильные рецепторы, вестибуло- и проприорецепторы, барорецепторы сердечно-сосудистой системы. Хеморецепторы – рецепторы вкуса и обоняния, сосудистые и тканевые рецепторы. Терморецепторы – рецепторы кожи и внутренних органов. Болевые (ноцицептивные) рецепторы выделяются особо.

Слайд 9

IV. По характеру контакта со средой: Дистантные – зрительные, слуховые и обонятельные. Контактные – вкусовые, тактильные. V. В зависимости от структурных особенностей: Первично-чувствующие (генерация ПД в 1-ом нейроне) – рецепторы обоняния, тактильные и проприорецепторы. Вторично-чувствующие (через рецепторную клетку генерация ПД в 1-ом нейроне) – рецепторы зрения, слуха, вкуса, вестибулярного аппарата.

Слайд 10

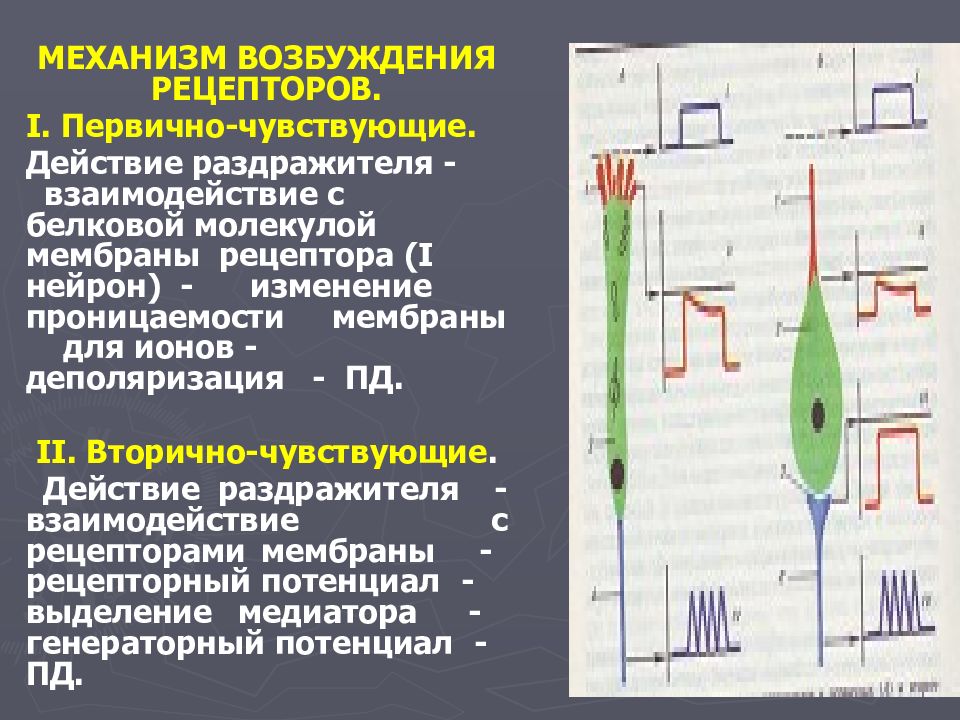

МЕХАНИЗМ ВОЗБУЖДЕНИЯ РЕЦЕПТОРОВ. I. Первично-чувствующие. Действие раздражителя - взаимодействие с белковой молекулой мембраны рецептора ( І нейрон) - изменение проницаемости мембраны для ионов - деполяризация - ПД. II. Вторично-чувствующие. Действие раздражителя - взаимодействие с рецепторами мембраны - рецепторный потенциал - выделение медиатора - генераторный потенциал - ПД.

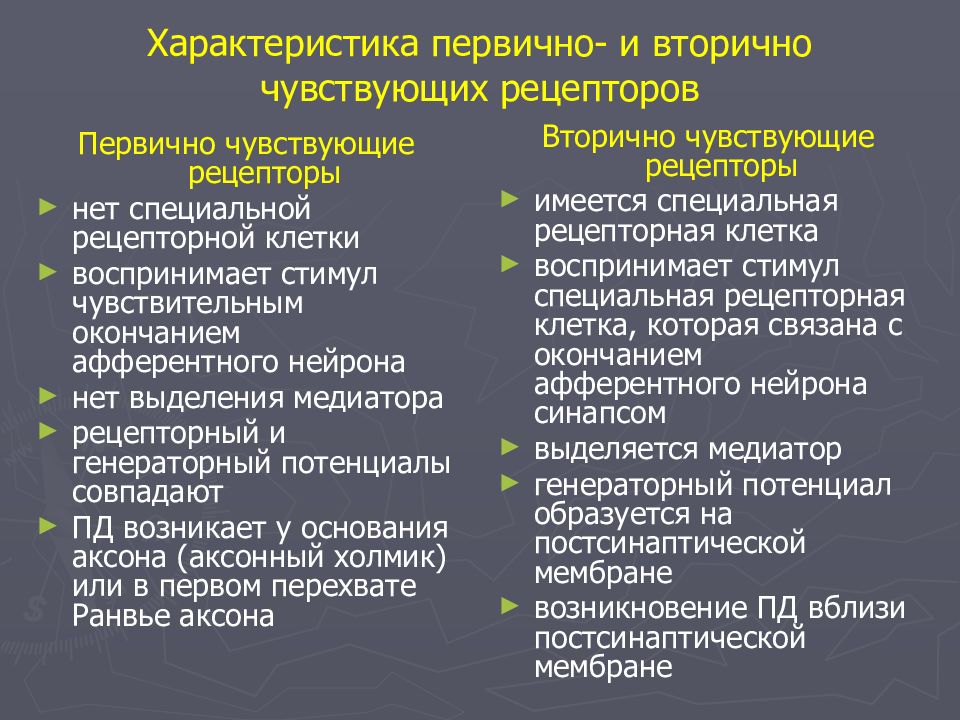

Первично чувствующие рецепторы нет специальной рецепторной клетки воспринимает стимул чувствительным окончанием афферентного нейрона нет выделения медиатора рецепторный и генераторный потенциалы совпадают ПД возникает у основания аксона (аксонный холмик) или в первом перехвате Ранвье аксона Вторично чувствующие рецепторы имеется специальная рецепторная клетка воспринимает стимул специальная рецепторная клетка, которая связана с окончанием афферентного нейрона синапсом выделяется медиатор генераторный потенциал образуется на постсинаптической мембране возникновение ПД вблизи постсинаптической мембране

Слайд 12

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗАТОРОВ. Морфологические особенности: 1. Многослойность - наличие нескольких слоев нервных клеток, первый слой связан с рецепторным отделом, последний слой – с нейронами коры больших полушарий.

Слайд 13

2. Многоканальность – наличие в каждом из слоев нервных элементов, связанных с множеством элементов следующего слоя, а они посылают импульсы элементам более высокого слоя.

Слайд 14

3. Наличие «сенсорных воронок». Физиологический смысл «сходящейся воронки» – в уменьшении избыточности информации, а «расширяющейся воронки» – в обеспечении сложного и дробного анализа разных признаков сигнала.

Слайд 15

4. Дифференциация по горизонтали и вертикали. Дифференцировка по вертикали – отделы состоят из нескольких нейронных слоев. Дифференцировка по горизонтали - различные свойства рецепторов, нейронов и связей между ними в пределах каждого из слоев.

Слайд 16

Физиологические особенности анализаторов: Высокая чувствительность рецепторов к адекватному раздражителю. (зрительный анализатор может воспринимать несколько квантов света, обонятельный анализатор – 0,00004 мл / г вещества) Низкая чувствительность рецепторов к неадекватному раздражителю (например при сильном ударе в глаз- искры)

Слайд 17

3. Адаптация – приспособление к длительно действующему раздражителю (т.е. понижение чувствительности рецепторов к действию раздражителя) 4. Закон Вебера-Фехнера (отношение к приросту раздражителя). Прирост раздражения заметен (ощутим), если он составляет 1/30 по отношению к предыдущему воздействию.

Слайд 18

5. Различение, преобразование и кодирование информации. Информация о раздражении передается в виде групп, или “пачек импульсов” стандартного параметра (амплитуда, длительность, форма), а число импульсов в пачке, их частота, длительность различны в зависимости от характера стимула.

Слайд 19

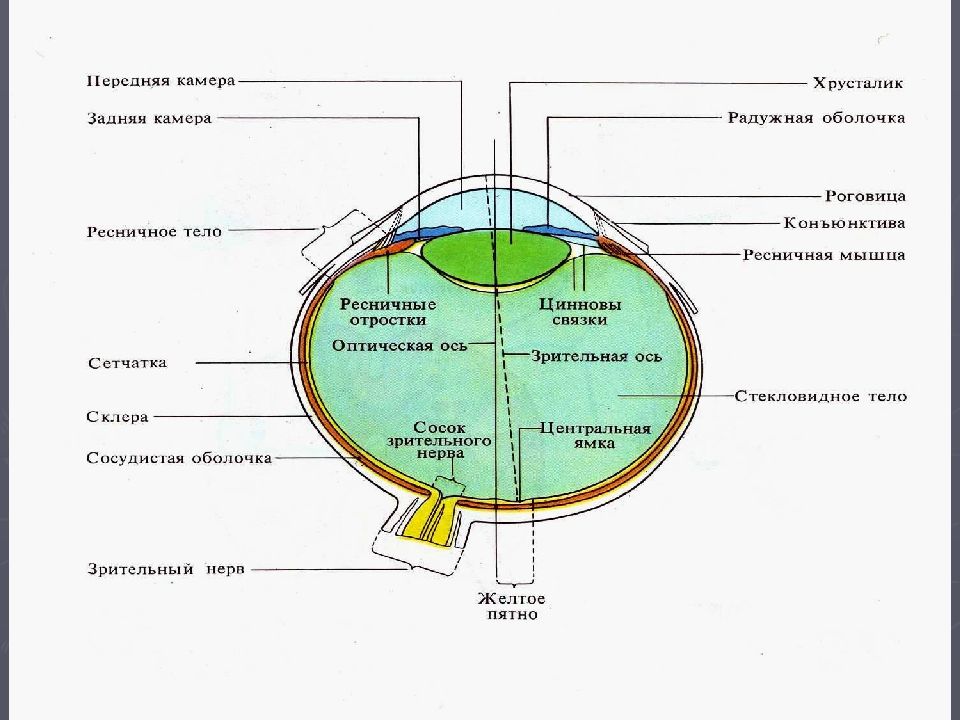

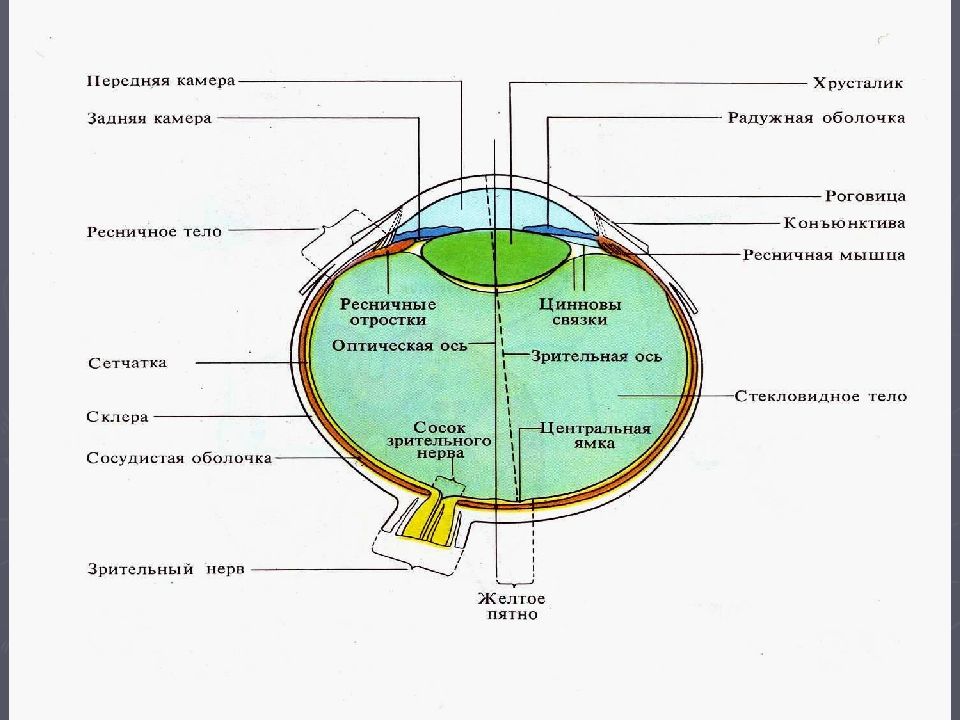

Зрительный анализатор Зрительная система дает 90% всей сенсорной информации, идущей к мозгу. Глаз, как орган, состоит из 2-х частей: Светопреломляющей Световоспринимающей (сетчатка).

Слайд 20

ПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ СРЕДЫ ГЛАЗА - Роговица - Передняя мера - Хрусталик - Стекловидное тело Преломляющая сила линзы с фокусным расстоянием 1 м – это 1 диоприя. Преломляющая сила глаза составляет при рассматривании: далеких предметов - 59 Д, близких предметов - 70,5 Д.

Слайд 22

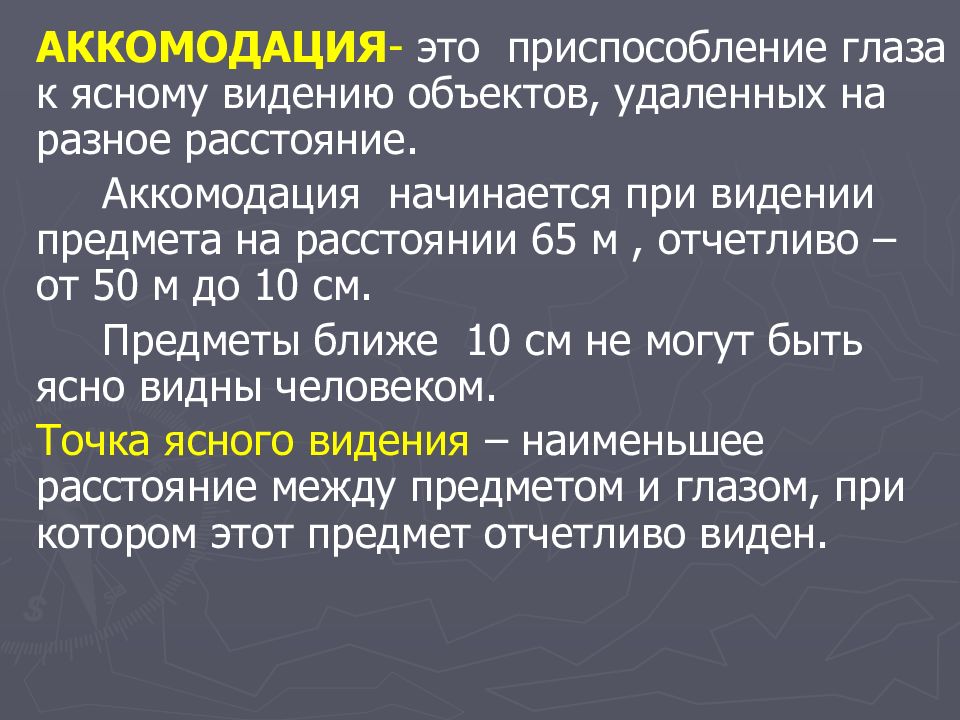

АККОМОДАЦИЯ - это приспособление глаза к ясному видению объектов, удаленных на разное расстояние. Аккомодация начинается при видении предмета на расстоянии 65 м, отчетливо – от 50 м до 10 см. Предметы ближе 10 см не могут быть ясно видны человеком. Точка ясного видения – наименьшее расстояние между предметом и глазом, при котором этот предмет отчетливо виден.

Слайд 23

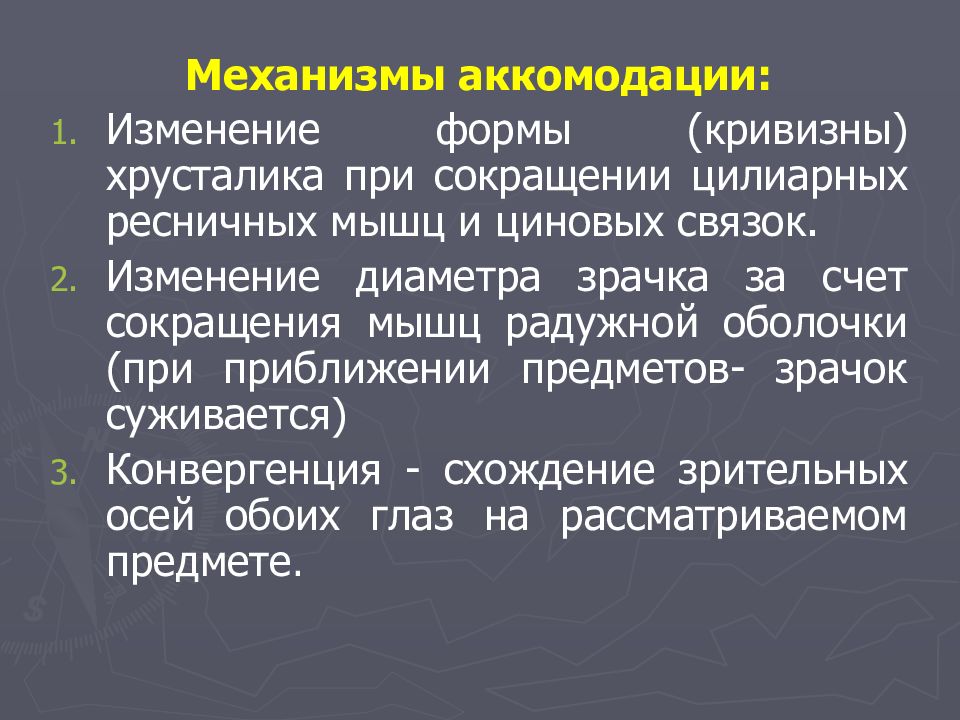

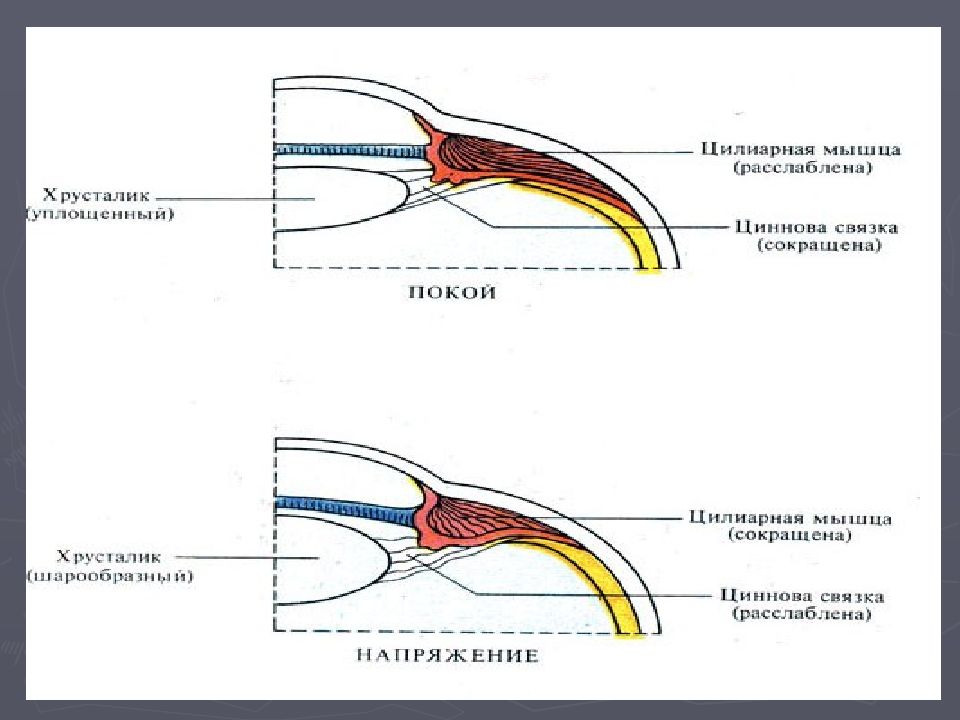

Механизмы аккомодации: Изменение формы (кривизны) хрусталика при сокращении цилиарных ресничных мышц и циновых связок. Изменение диаметра зрачка за счет сокращения мышц радужной оболочки (при приближении предметов- зрачок суживается) Конвергенция - схождение зрительных осей обоих глаз на рассматриваемом предмете.

Слайд 25: Рефракция глаза – преломление лучей без аккомодационных изменений

Сферическая аберрация – лучи света, проходящие через периферию хрусталика преломляются сильнее, чем лучи, проходящие через его центр

Слайд 26

Аномалии рефракции и их коррекция: Близорукость или миопия (двояковогнутые линзы). Далнозоркость или гиперметропия (двояковыпуклые линзы) Астигматизм (цилиндрические линзы). Пресбиопия – старческая дальнозоркость. Пресбиопия (старческая дальнозоркость) – старческое ослабление аккомодации в связи с потерей хрусталиком эластичности. .

Слайд 27: Аномалии рефракции и их коррекция

N ось глаза – 22,5-23мм Ось глаза < 22,5-23мм Двояковыпуклые линзы О сь глаза > 22,5-23мм Двояковогнутые линзы

Слайд 29

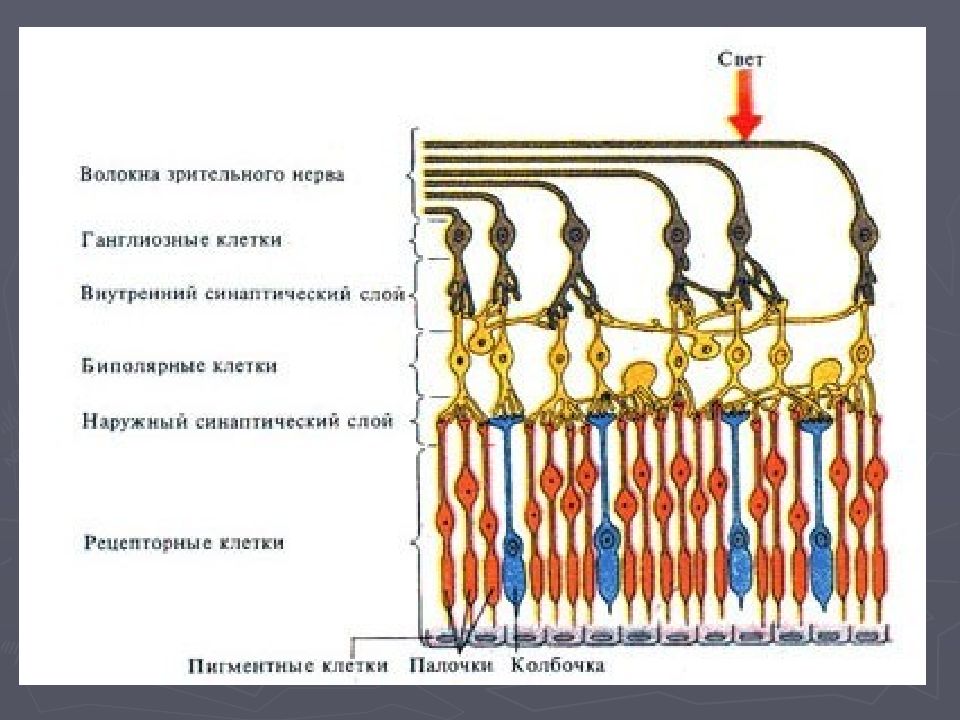

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА. Периферический отдел: рецепторы сетчатки. I. фоторецепторы – палочки (110-125 млн.) и колбочки (6-7 млн.) II. слой биполярных клеток III. ганглиозные нервные клетки.

Слайд 31

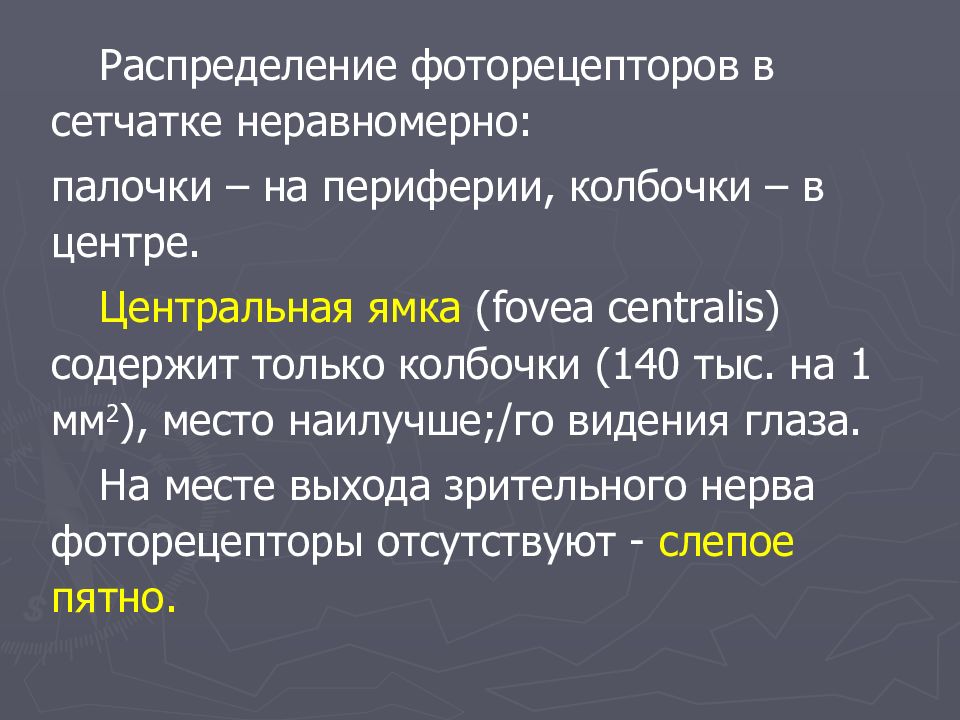

Распределение фоторецепторов в сетчатке неравномерно: палочки – на периферии, колбочки – в центре. Центральная ямка ( fovea centralis ) содержит только колбочки (140 тыс. на 1 мм 2 ), место наилучше ;/ го видения глаза. На месте выхода зрительного нерва фоторецепторы отсутствуют - слепое пятно.

Слайд 33

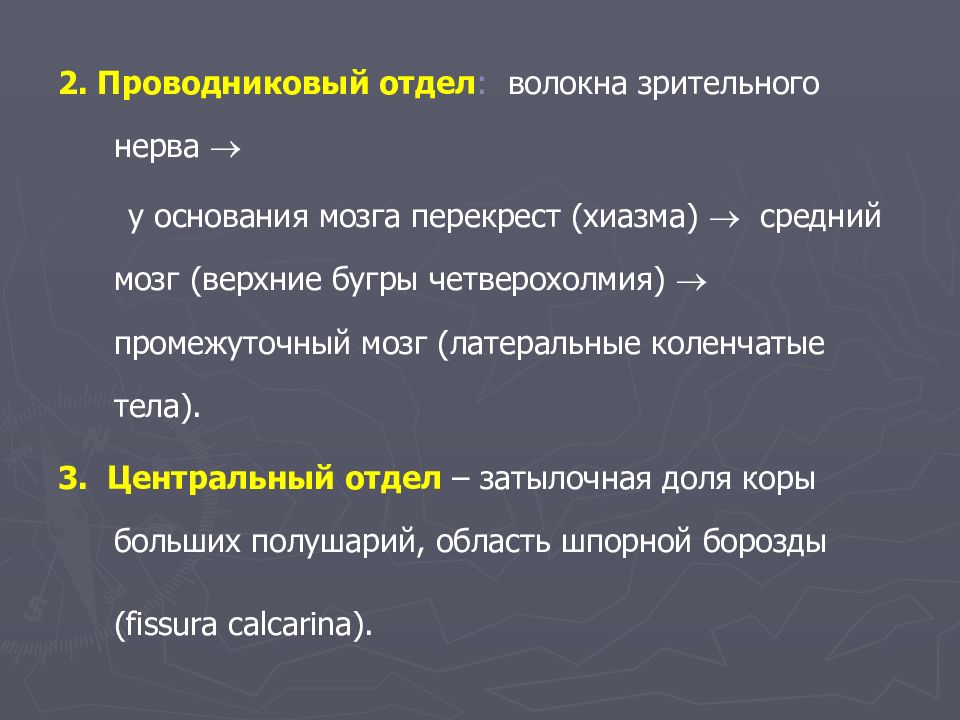

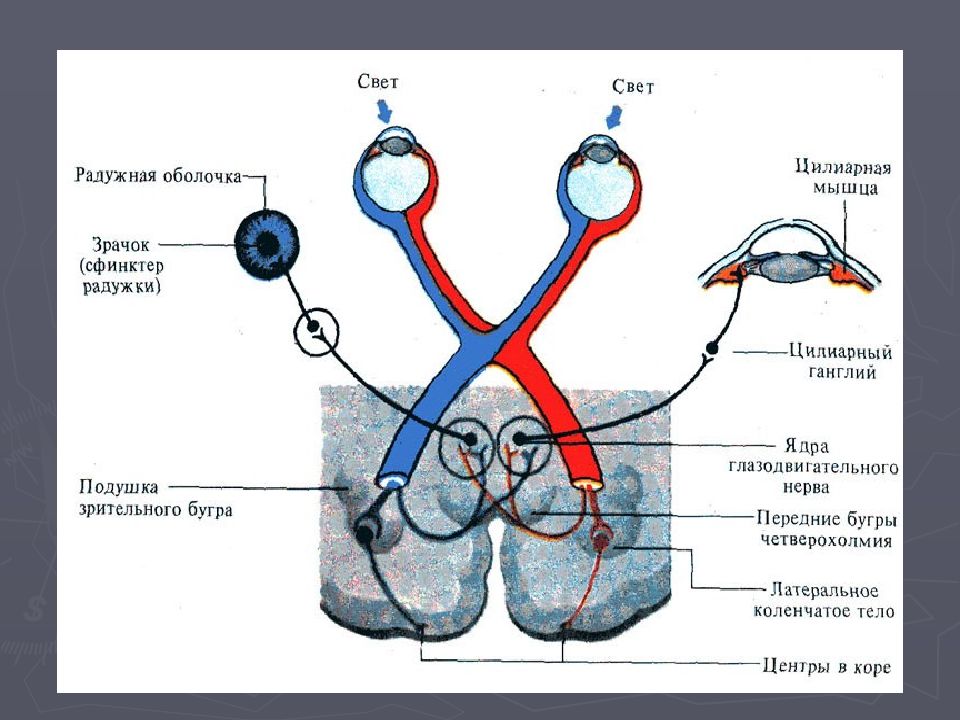

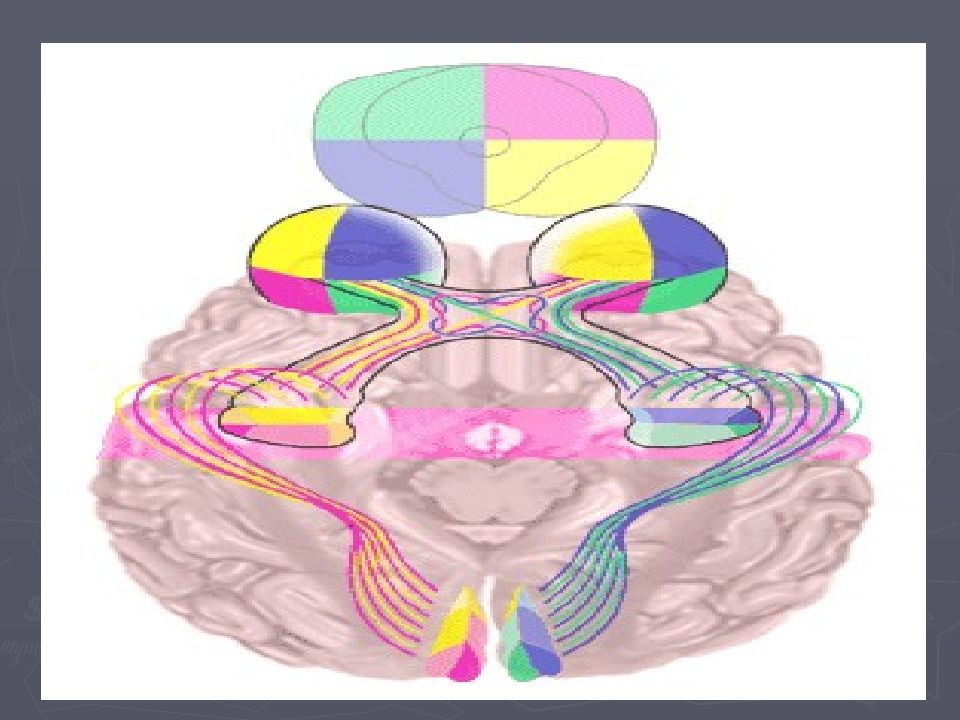

2. Проводниковый отдел : волокна зрительного нерва у основания мозга перекрест (хиазма) средний мозг (верхние бугры четверохолмия) промежуточный мозг (латеральные коленчатые тела). 3. Центральный отдел – затылочная доля коры больших полушарий, область шпорной борозды ( fissura calcarina ).

Слайд 37

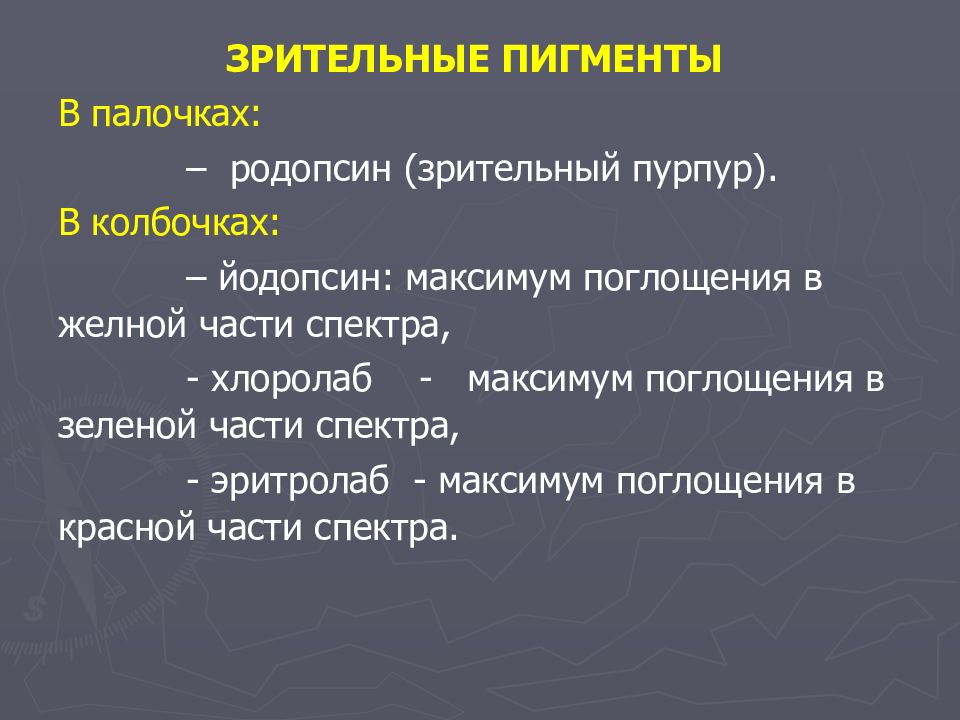

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ПИГМЕНТЫ В палочках: – родопсин (зрительный пурпур). В колбочках: – йодопсин: максимум поглощения в желной части спектра, - хлоролаб - максимум поглощения в зеленой части спектра, - эритролаб - максимум поглощения в красной части спектра.

Слайд 38

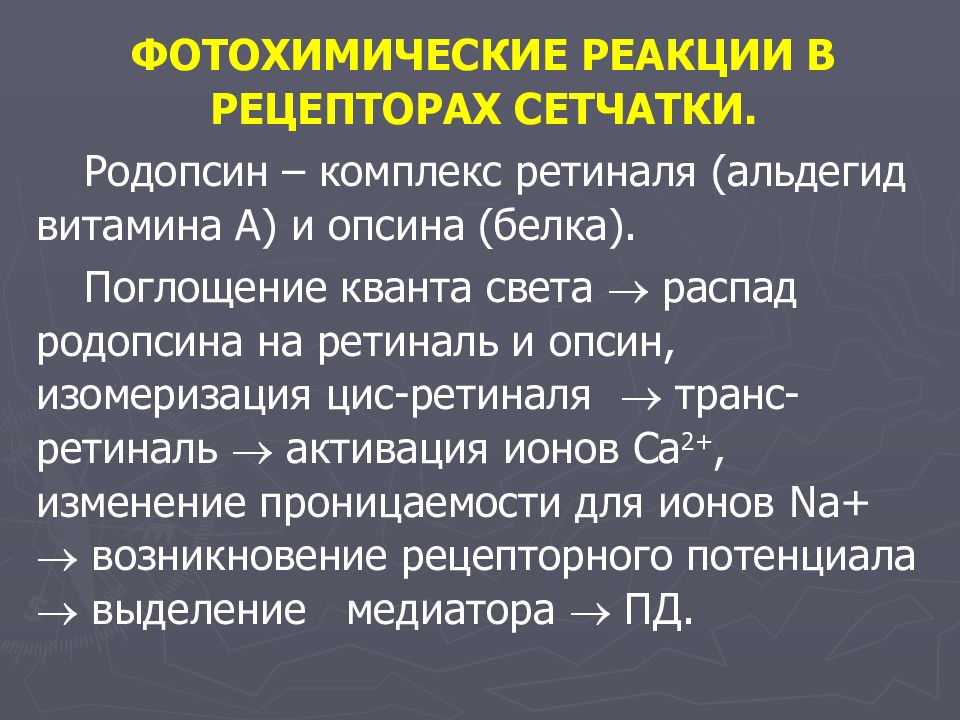

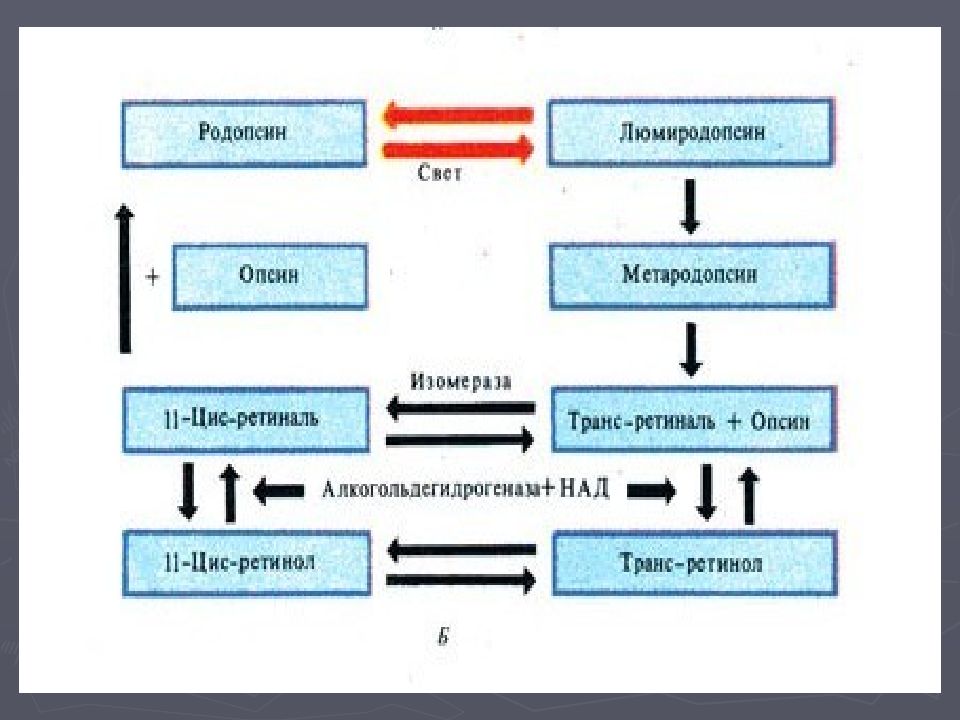

ФОТОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В РЕЦЕПТОРАХ СЕТЧАТКИ. Родопсин – комплекс ретиналя (альдегид витамина А) и опсина (белка). Поглощение кванта света распад родопсина на ретиналь и опсин, изомеризация цис-ретиналя транс-ретиналь активация ионов Са 2+, изменение проницаемости для ионов Na + возникновение рецепторного потенциала выделение медиатора ПД.

Слайд 40

ЗРИТЕЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ Приспособление глаза к видению при разной степени освещенности, связанное с изменением чувствительности фоторецепторов, называется адаптацией глаза. Световая адаптация – понижение чувствительности глаза к свету, являющееся приспособлением к условиям яркой освещенности. Темновая адаптация - повышение чувствительности глаза к свету (в связи с восстановлением зрительных пигментов), являющееся приспособлением глаза к условиям малой освещенности.

Слайд 41

ЦВЕТОВОЕ ЗРЕНИЕ Трехкомпонентная теория цветоощущения (М.В.Ломоносов, Т.Юнг, Г.Гельмгольц). В сетчатке глаза - 3 типа колбочек: 1. чувствительных к красному цвету, 2. чувствительных к зеленому цвету, 3. чувствительных к синему цвету. Всякий цвет оказывает действие на все три типа колбочек, но в разной степени. Возбуждения суммируются зрительными нейронами и, дойдя до коры мозга дают ощущение того или иного цвета.

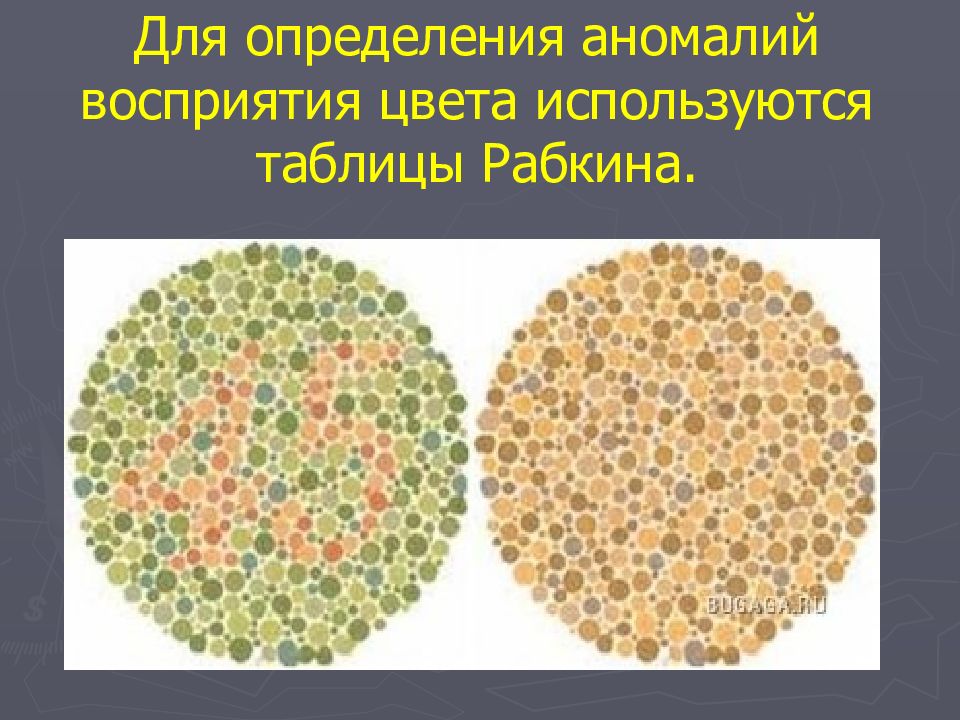

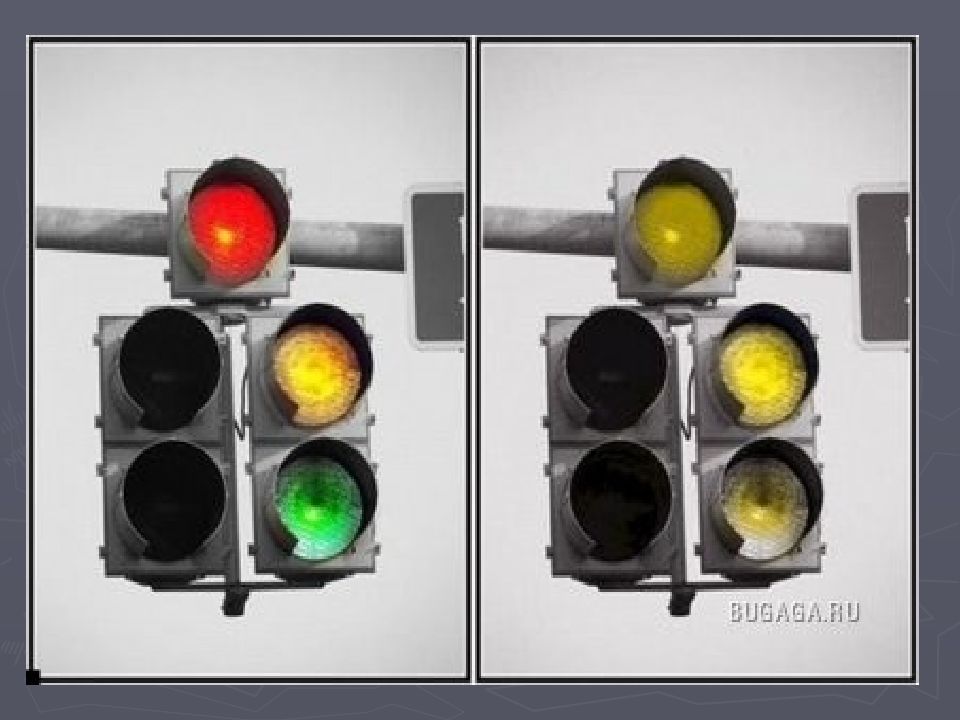

Слайд 42

Нарушения цветового зрения (цветовая слепота): Аномалия цветовосприятия – дальтонизм (отсутствие определенных генов в Х-хромосоме мужчин). Полная цветовая слепота – ахромазия (поражение колбочкового аппарата). Разновидности частичной цветовой слепоты : - протанопия (отсутствие восприятия красного цвета) - дейтеранопия (отсутствие восприятия эеленого цвета) - тританопия (отсутствие восприятия синего и фиолетового цветов)

Слайд 48

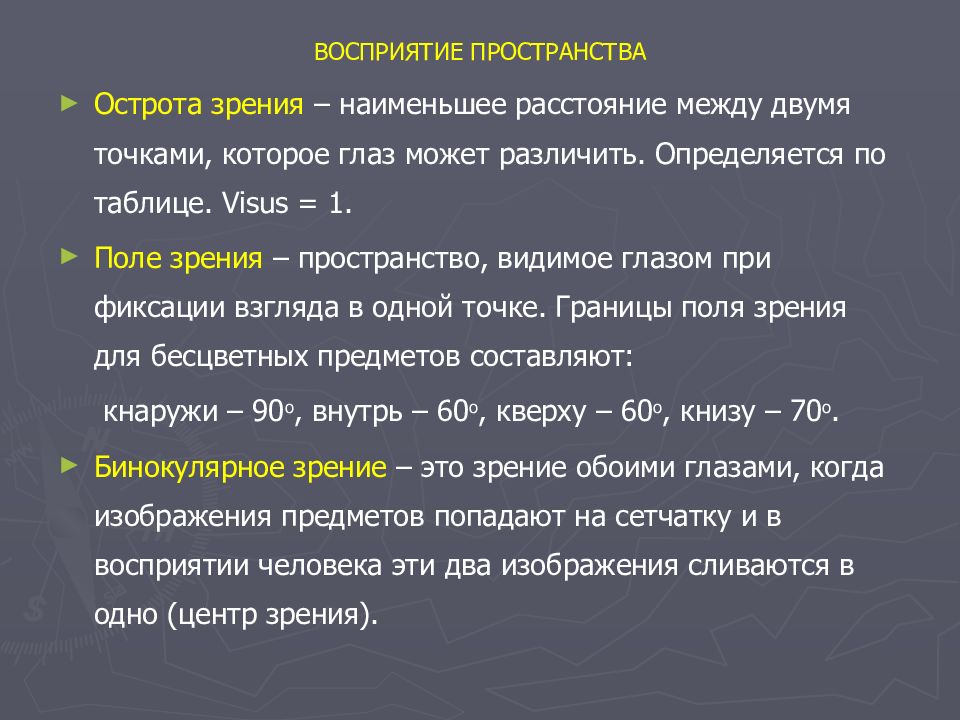

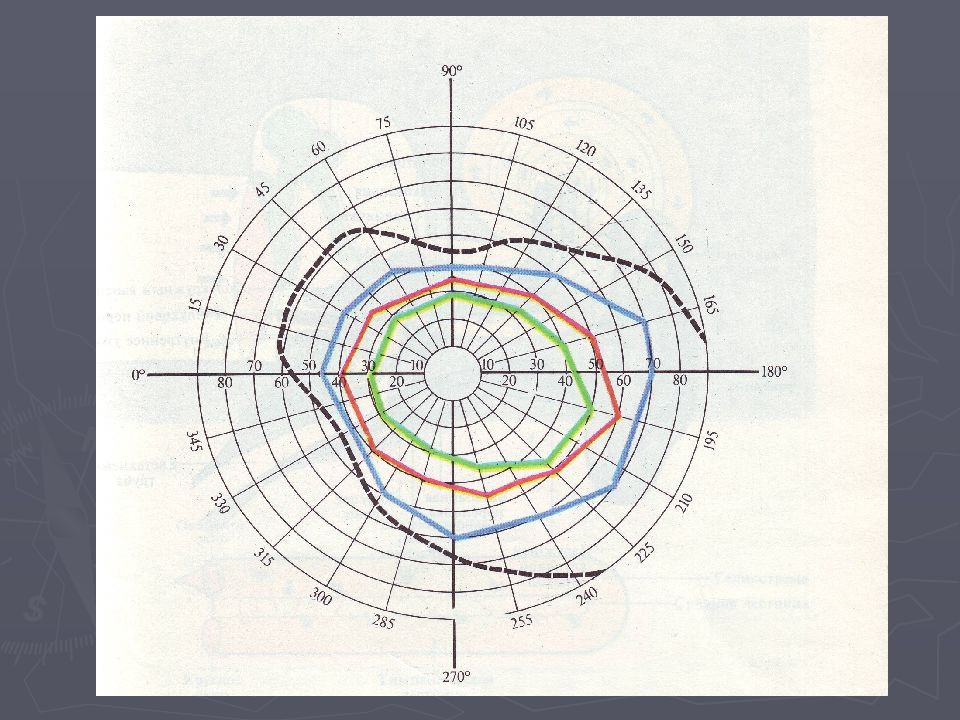

ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВА Острота зрения – наименьшее расстояние между двумя точками, которое глаз может различить. Определяется по таблице. Visus = 1. Поле зрения – пространство, видимое глазом при фиксации взгляда в одной точке. Границы поля зрения для бесцветных предметов составляют: кнаружи – 90 о, внутрь – 60 о, кверху – 60 о, книзу – 70 о. Бинокулярное зрение – это зрение обоими глазами, когда изображения предметов попадают на сетчатку и в восприятии человека эти два изображения сливаются в одно (центр зрения).

Слайд 50

СОМАТОСЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР. Периферический отдел: - рецепторы кожи - проприорецепторы Типы проприорецепторов: Первичные окончания мышечных веретен. Вторичные окончания мышечных веретен. Сухожильные рецепторы Гольджи.

Слайд 51

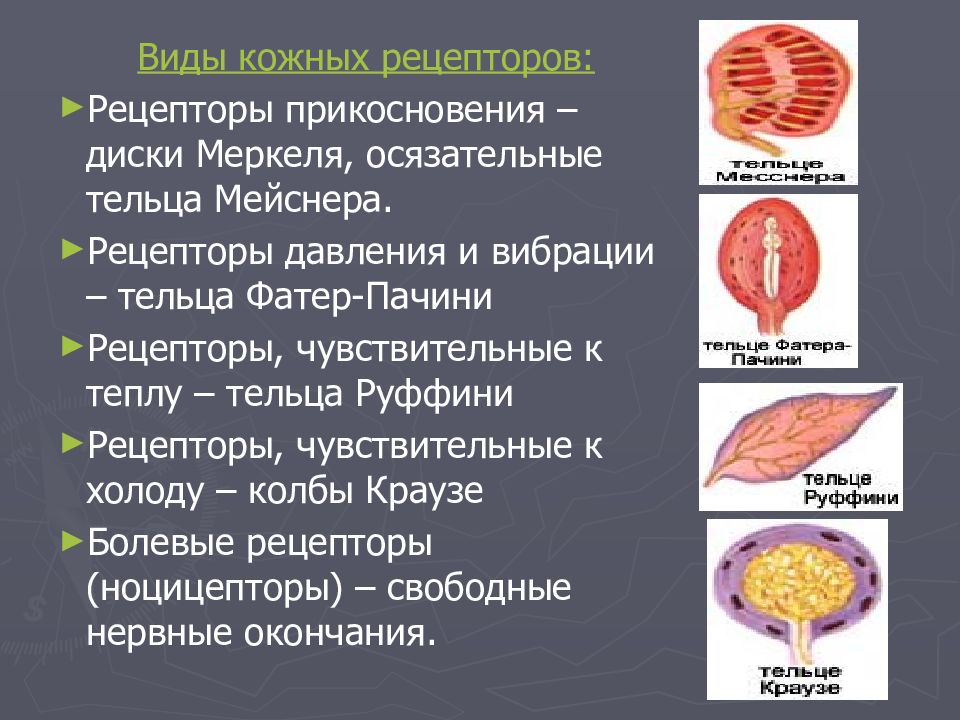

Виды кожных рецепторов: Рецепторы прикосновения – диски Меркеля, осязательные тельца Мейснера. Рецепторы давления и вибрации – тельца Фатер-Пачини Рецепторы, чувствительные к теплу – тельца Руффини Рецепторы, чувствительные к холоду – колбы Краузе Болевые рецепторы (ноцицепторы) – свободные нервные окончания.

Слайд 52

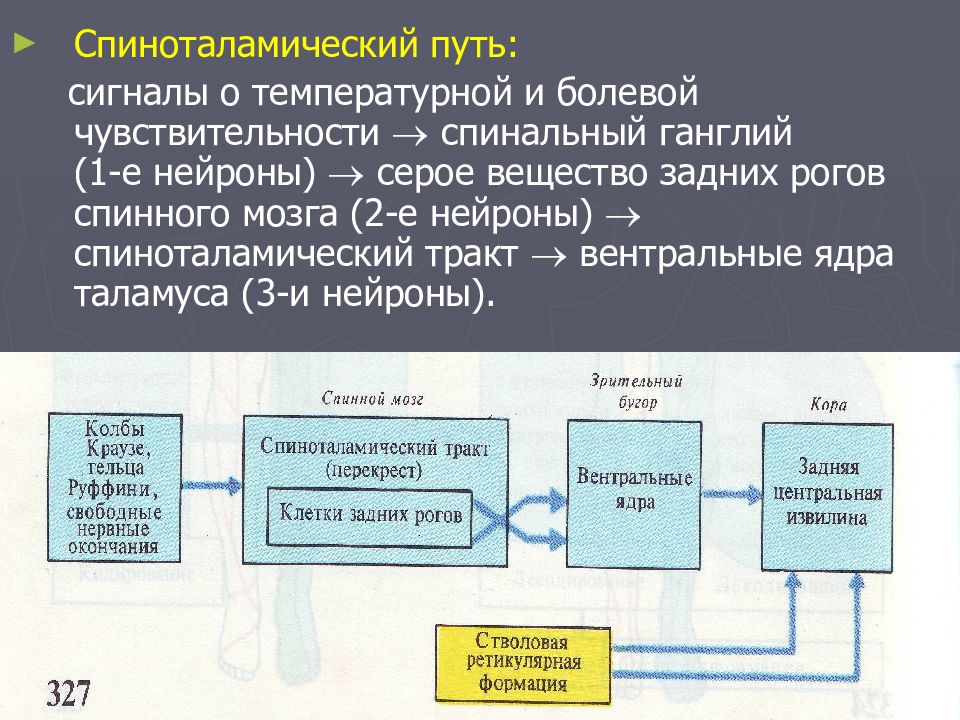

2. Проводниковый отдел. Сигналы от рецепторов кожи, проприорецепторов проводятся по двум основным путям (трактам): лемнисковому спиноталамическому.

Слайд 53

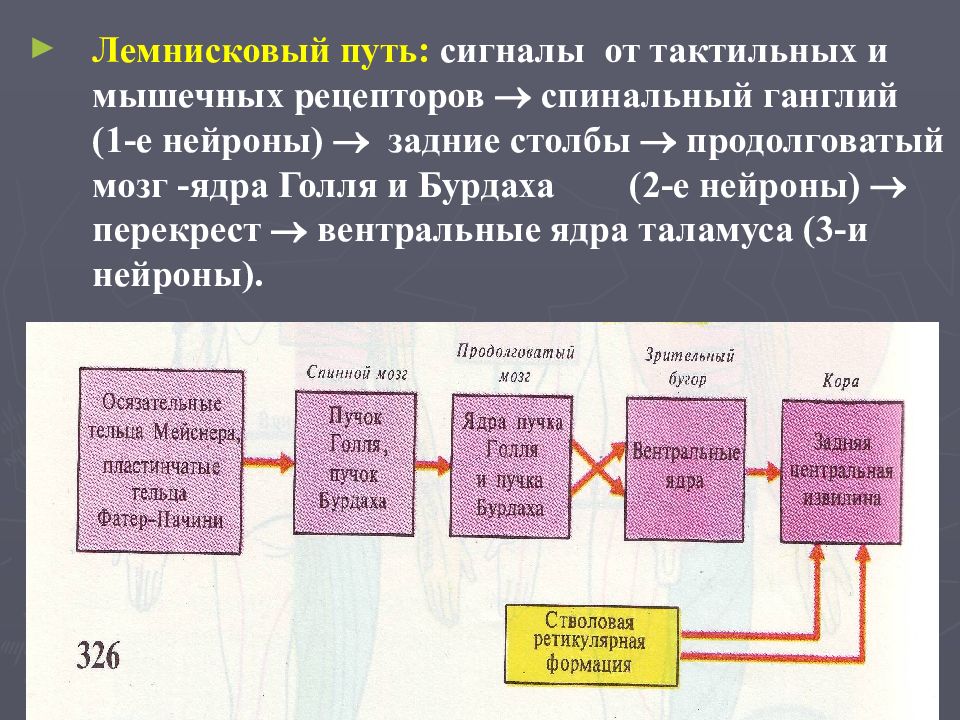

Лемнисковый путь: сигналы от тактильных и мышечных рецепторов спинальный ганглий (1-е нейроны) задние столбы продолговатый мозг -ядра Голля и Бурдаха (2-е нейроны) перекрест вентральные ядра таламуса (3-и нейроны).

Слайд 54

Спиноталамический путь: сигналы о температурной и болевой чувствительности спинальный ганглий (1-е нейроны) серое вещество задних рогов спинного мозга (2-е нейроны) спиноталамический тракт вентральные ядра таламуса (3-и нейроны).

Слайд 55

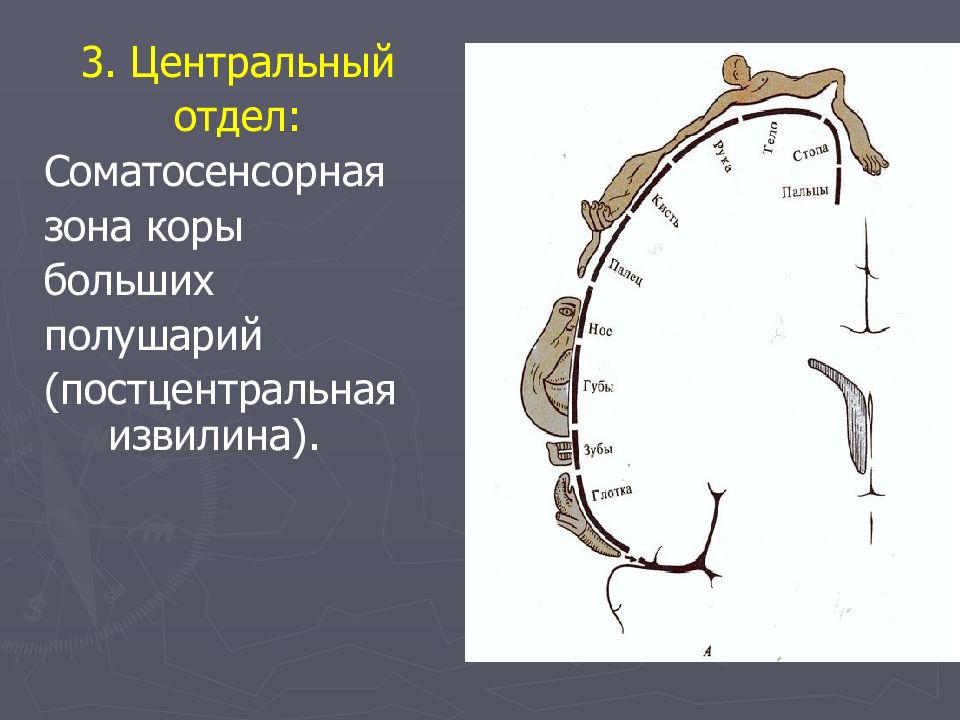

3. Центральный отдел: Соматосенсорная зона коры больших полушарий (постцентральная извилина).

Слайд 56

СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОР, ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛОВ. 1. Периферический отдел – чувствительные волосковые клетки кортиева органа, расположенного во внутреннем ухе.

Слайд 57

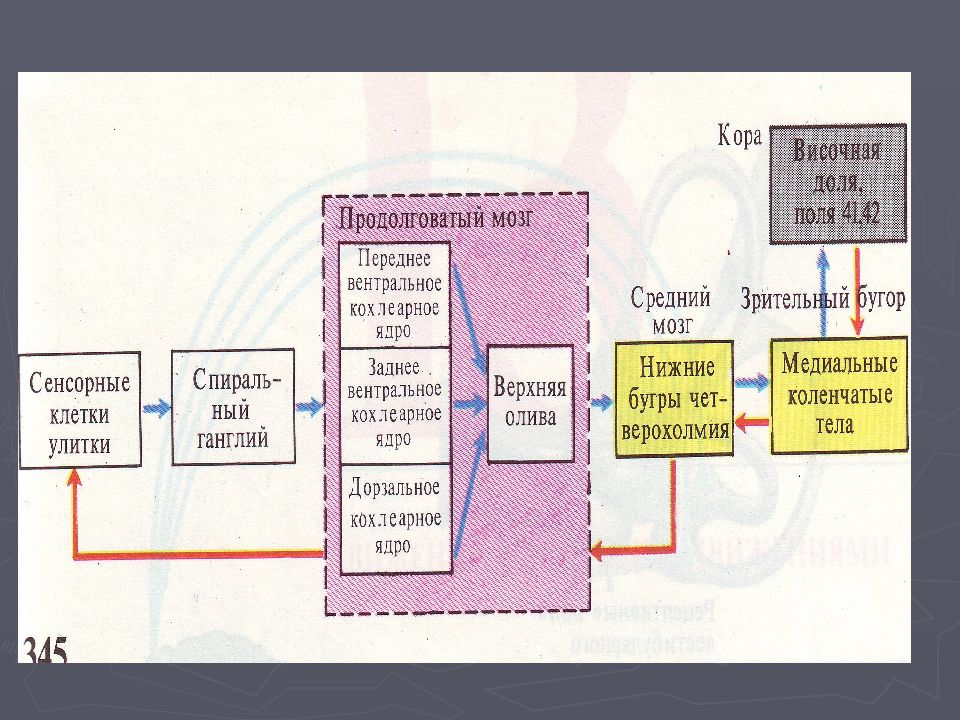

2. Проводниковый отдел. От спирального ганглия улитки кохлеарный нерв (в составе VIII пары черепно-мозговых нервов) продолговатый мозг (нейроны кохлеарных ядер) слуховой тракт нейроны верхней оливы нижние бугры четверохолмия среднего мозга внутренние (медиальные) коленчатые тела. 3. Центральный отдел – височная доля коры больших полушарий.

Слайд 59

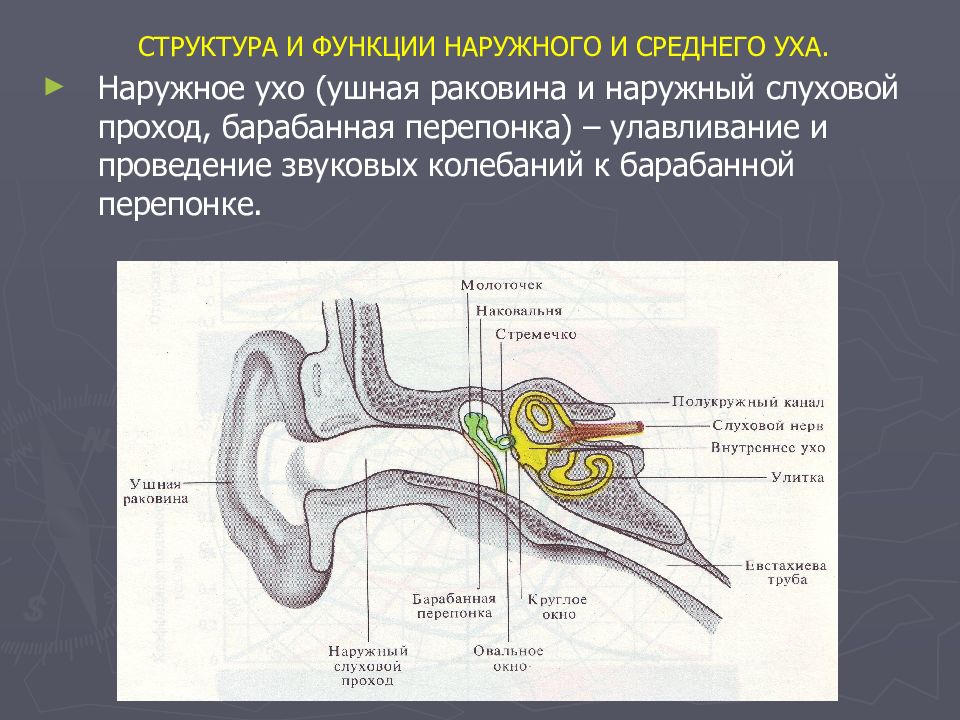

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НАРУЖНОГО И СРЕДНЕГО УХА. Наружное ухо (ушная раковина и наружный слуховой проход, барабанная перепонка) – улавливание и проведение звуковых колебаний к барабанной перепонке.

Слайд 60

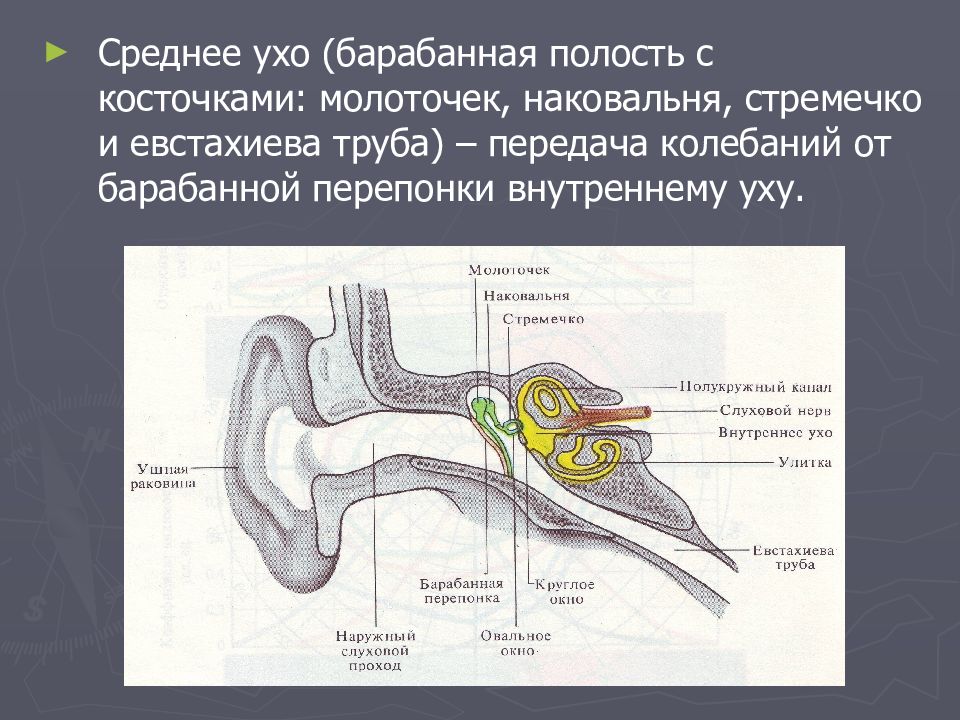

Среднее ухо (барабанная полость с косточками: молоточек, наковальня, стремечко и евстахиева труба) – передача колебаний от барабанной перепонки внутреннему уху.

Слайд 61

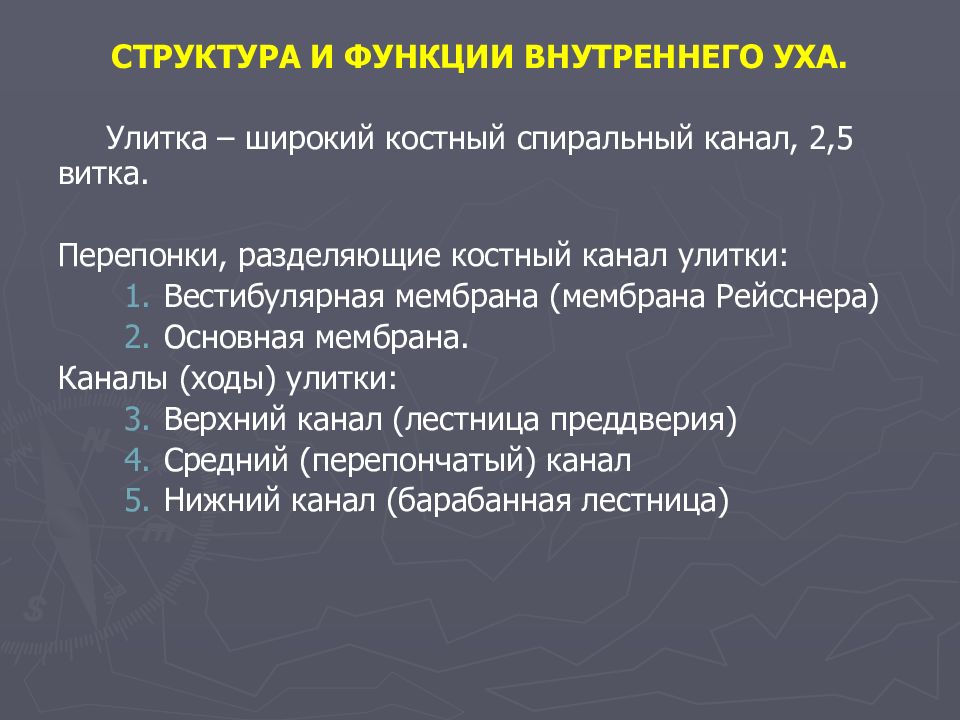

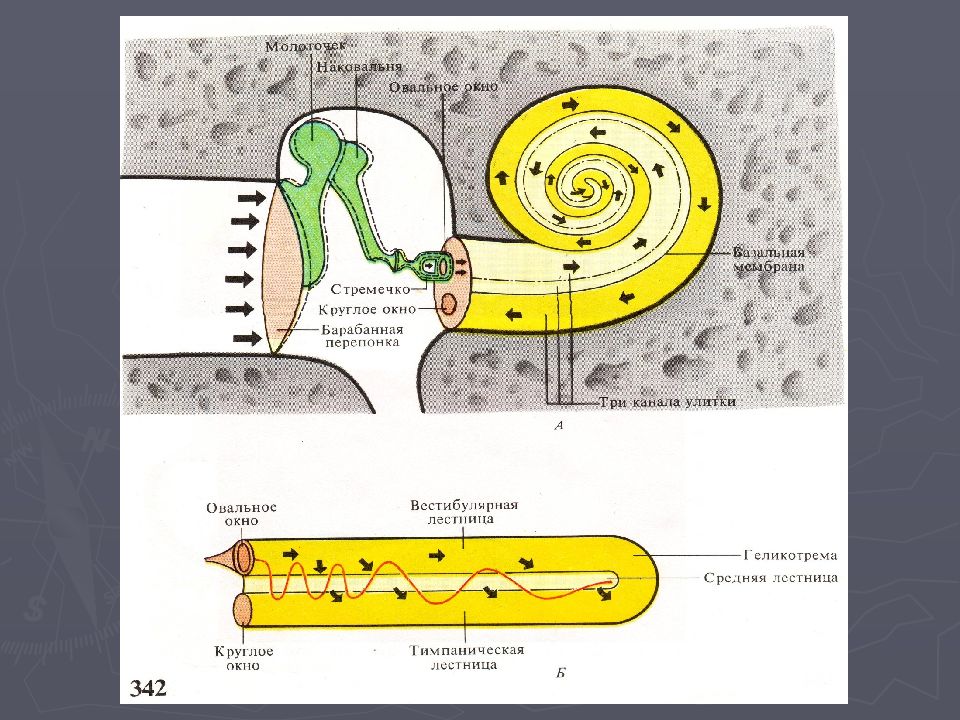

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО УХА. Улитка – широкий костный спиральный канал, 2,5 витка. Перепонки, разделяющие костный канал улитки: Вестибулярная мембрана (мембрана Рейсснера) Основная мембрана. Каналы (ходы) улитки: Верхний канал (лестница преддверия) Средний (перепончатый) канал Нижний канал (барабанная лестница)

Слайд 63

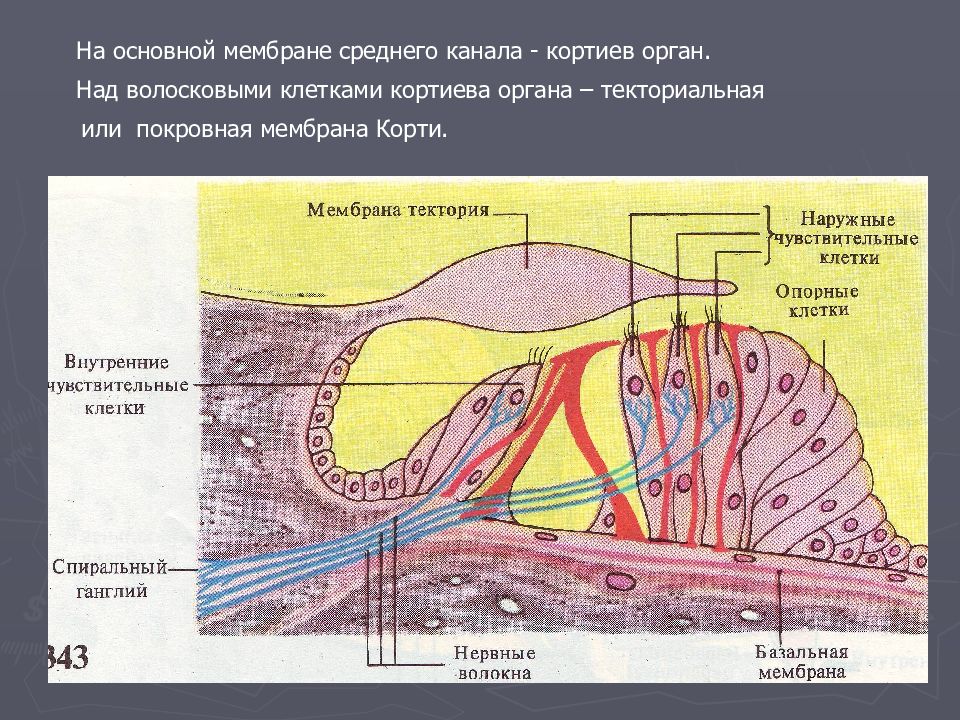

На основной мембране среднего канала - кортиев орган. Над волосковыми клетками кортиева органа – текториальная или покровная мембрана Корти.

Слайд 64

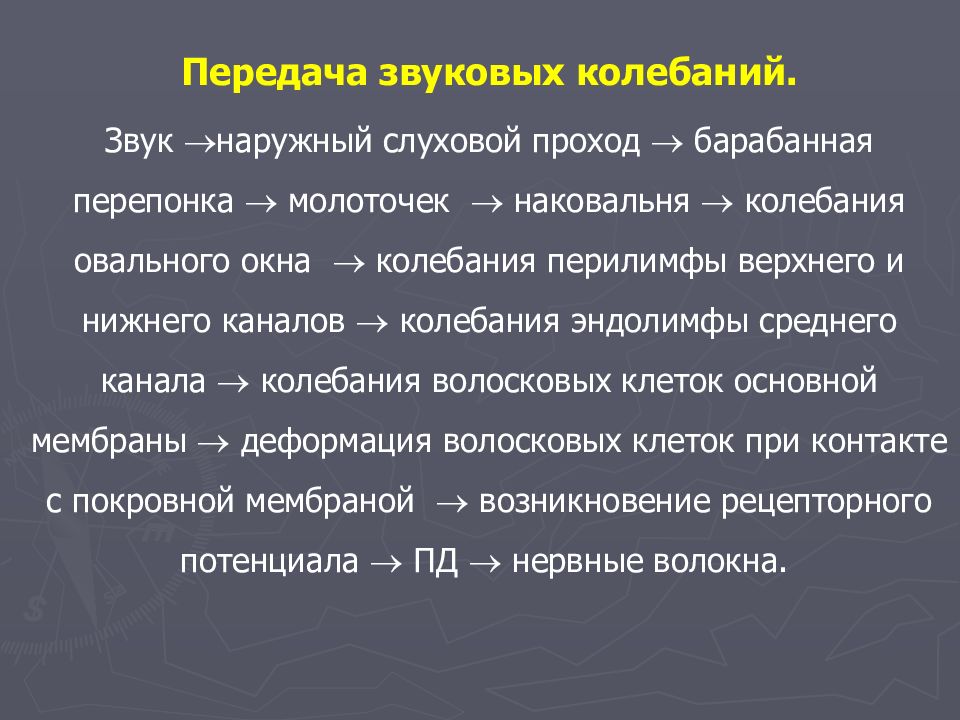

Передача звуковых колебаний. Звук наружный слуховой проход барабанная перепонка молоточек наковальня колебания овального окна колебания перилимфы верхнего и нижнего каналов колебания эндолимфы среднего канала колебания волосковых клеток основной мембраны деформация волосковых клеток при контакте с покровной мембраной возникновение рецепторного потенциала ПД нервные волокна.

Слайд 65

ТЕОРИИ ВОСПРИЯТИЯ ЗВУКА: Резонансная теория Гельмгольца (1863 г.) Телефонная теория Резерфорда (1880 г.) Теория «бегущей волны» Бекеши (1960-1966 гг.).

Слайд 66

Резонансная теория Гельмгольца (1863 г.) M. basilaris напоминает струны арфы, которые имеют собственную частоту. При действии высоких звуков резонируют короткие волокна у начала улитки. Низкие звуки вызывают колебание длинных волокон на вершине улитки.

Слайд 67

Телефонная теория Резерфорда (1880 г.) При восприятии звуков частота колебаний потенциалов в слуховом нерве соответствует частоте восприятия звуков (как в телефоне). При частоте раздражителя Более 1000 Гц теория не подтверждается.

Слайд 68

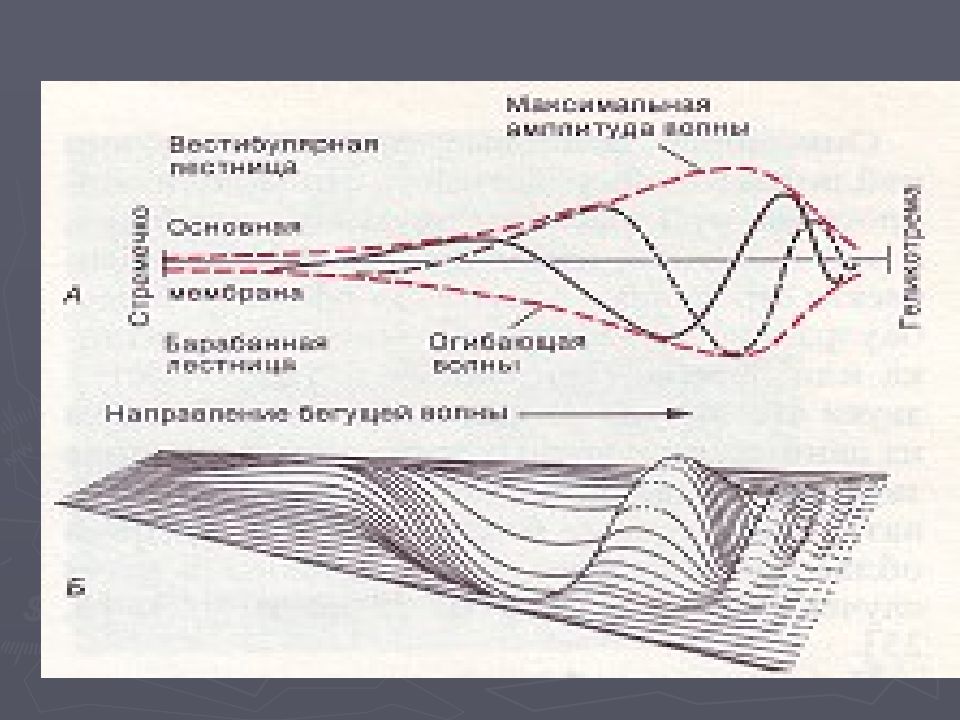

Теория «бегущей волны» Бекеши (1960-1966 гг.). Звуковые колебания высокой частоты вовлекают в колебательный процесс перелимфу на ограниченном участке вблизи овального окна и передаются эндолимфе на коротком участке. При более низких звуках max колебаний возникает в средней части улитки.