Первый слайд презентации: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ

ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР

Слайд 2

Еще Аристотелем были описаны пять основных чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Термин « анализатор » (разложение, расчленение) был введен И.П.Павловым в 1909 г. для обозначения совокупности образований, активность которых обеспечивает разложение и анализ в нервной системе раздражителей, воздействующих на организм. «Анализаторы — это такие аппараты, которые разлагают внешний мир на элементы и затем трансформируют раздражение в ощущение» ( И.П.Павлов )

Слайд 3

Анализатор – это совокупность нервных структур, включает в себя : периферический, воспринимающий аппарат (рецепторы), трансформирующий энергию раздражения в специфический процесс возбуждения; проводниковую часть, представленную периферическими нервами и проводниковыми центрами, она осуществляет передачу возникшего возбуждения в кору головного мозга; центральную часть — нервные центры, расположенные в коре головного мозга, анализирующие поступившую информацию и формирующие соответствующее ощущение, после которого вырабатывается определенная тактика поведения организма.

Слайд 4

Интенсивность стимула характеризуется порогом ощущения (восприятия). Абсолютный порог ощущения — это минимальная интенсивность стимула, которая создает соответствующее чувство. Дифференциальный порог — это минимальное различие интенсивностей, которое воспринимается субъектом. Это означает, что анализаторы способны дать количественную оценку прироста ощущения в сторону его увеличения или уменьшения.

Слайд 5

Пространственные характеристики действующих стимулов, необходимые для их различения, зависят от: 1) специфических особенностей каждой сенсорной системы 2) величины рецептивных полей.

Слайд 6

НАПРИМЕР : прикосновение к коже дистальной фаланги пальца руки двух ножек циркуля с расстоянием между ними 2 мм ощущается раздельно, но чтобы ощутить раздельное прикосновение к коже спины, ножки циркуля необходимо раздвинуть до 60 мм. Две точки зрительного поля не сливаются в одну, если отражаемые ими световые лучи попадут на разные рецептивные поля сетчатки. Имеет значение и степень контраста между действующим стимулом и его фоном: хорошо контрастируемые объекты (например, черное на белом) различаются легче, чем мало контрастируемые (черное на сером).

Слайд 7

Временная характеристика восприятия действующих стимулов у человека имеет абсолютный порог различения коротких временных отрезков, который соответствует примерно 1/18 секунды. Например, 18 зрительных изображений, предъявленных в течение 1 секунды, сливаются в непрерывное движение, 18 прикосновений к коже за 1 секунду воспринимаются как одно, а 18 звуковых колебаний в секунду воспринимаются как один очень низкий звук. Разрешающая способность сенсорных систем для восприятия действующих через малые промежутки времени стимулов ограничена рефрактерным периодом, во время которого система не способна реагировать на предъявленный стимул.

Слайд 8: Классификация рецепторов

В основу классификации рецепторов положены следующие принципы: 1. Среда, в которой рецепторы воспринимают информацию (экстеро-, интеро-, проприо- и другие рецепторы). 2. Природа адекватного раздражителя (механо-, термо-, фото-и другие рецепторы). 3. Характер ощущения после контакта с рецепторами (тепловые, холодовые, болевые и др.).

Слайд 9

4. Способность воспринимать раздражитель, находящийся на расстоянии от рецептора — дистантный (обонятельный, зрительный) или при непосредственном контакте с ним — контактный (вкусовой, тактильный). 5. По количеству воспринимаемых модальностей (раздражителей) рецепторы могут быть мономодальными (например, световой) и полимодальными (механический и температурный). 6. Морфологические особенности и механизмы возникновения возбуждения. Различают первичночувствующие (обонятельные, тактильные) и вторичночувствующие рецепторы (зрения, слуха, вкуса).

Слайд 10

7. Уровень чувствительности (порог раздражения): низкопороговые (механорецепторы) и высокопороговые (ноцицепторы) 8. Скорость адаптации: быстроадаптирующиеся (тактильные), медленноадаптирующиеся (болевые) и неадаптирующиеся (вестибулярные рецепторы и проприорецепторы). 9. Отношение к различным моментам действия раздражителя: при включении раздражителя, при его выключении, на протяжении всего времени действия раздражителя.

В первичночувствующих рецепторах стимул действует на воспринимающий субстрат, заложенный в самом сенсорном нейроне, который при этом возбуждается непосредственно (первично) раздражителем. К первичночувствующим рецепторам относятся: обонятельные, тактильные рецепторы и мышечные веретена. К вторичночувствующим относятся те рецепторы, у которых между действующим стимулом и сенсорным нейроном располагаются дополнительные рецептирующие клетки, при этом сенсорный нейрон возбуждается не непосредственно стимулом, а опосредовано (вторично) — потенциалом рецептирующей клетки. К вторичночувствующим рецепторам относятся: рецепторы слуха, зрения, вкуса, вестибулярные рецепторы.

Слайд 12: Рецепторный акт можно изобразить в виде следующей схемы. Для первичночувствующих рецепторов:

I этап — специфическое взаимодействие раздражителя с мембраной рецептора; II этап — возникновение рецепторного потенциала в месте взаимодействия раздражителя с рецептором в результате изменения проницаемости мембраны для ионов натрия (или кальция); III этап — электротоническое распространение рецепторного потенциала к аксону сенсорного нейрона (пассивное распространение рецепторного потенциала вдоль нервного волокна называется электротоническим ); IV этап — генерация потенциала действия; V этап — проведение потенциала действия по нервному волокну в ортодромном направлении.

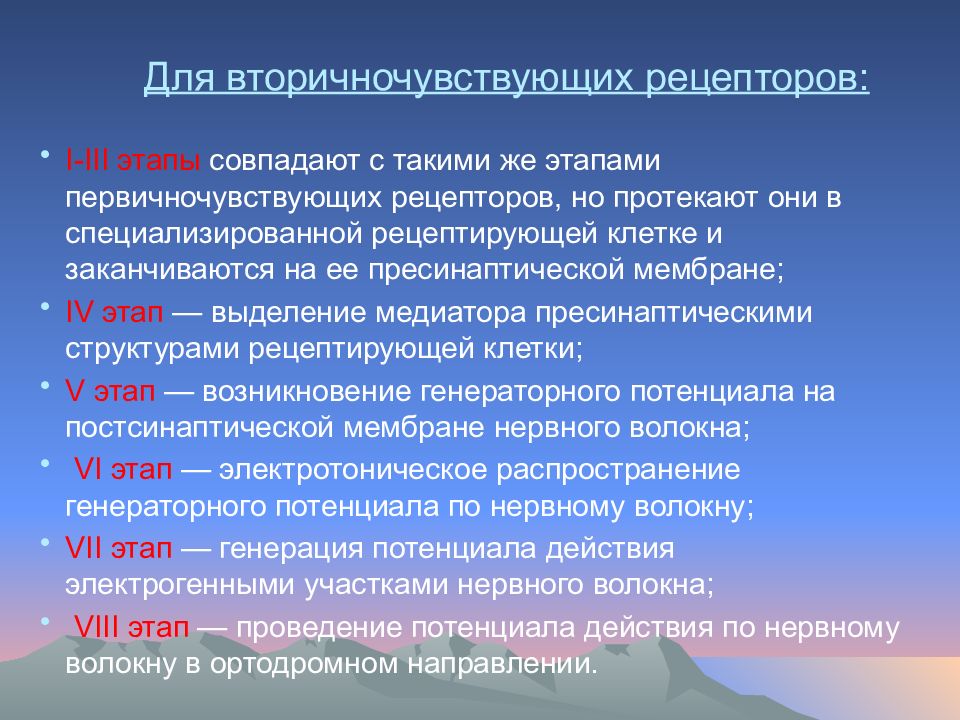

Слайд 13: Для вторичночувствующих рецепторов:

I-III этапы совпадают с такими же этапами первичночувствующих рецепторов, но протекают они в специализированной рецептирующей клетке и заканчиваются на ее пресинаптической мембране; IV этап — выделение медиатора пресинаптическими структурами рецептирующей клетки; V этап — возникновение генераторного потенциала на постсинаптической мембране нервного волокна; VI этап — электротоническое распространение генераторного потенциала по нервному волокну; VII этап — генерация потенциала действия электрогенными участками нервного волокна; VIII этап — проведение потенциала действия по нервному волокну в ортодромном направлении.

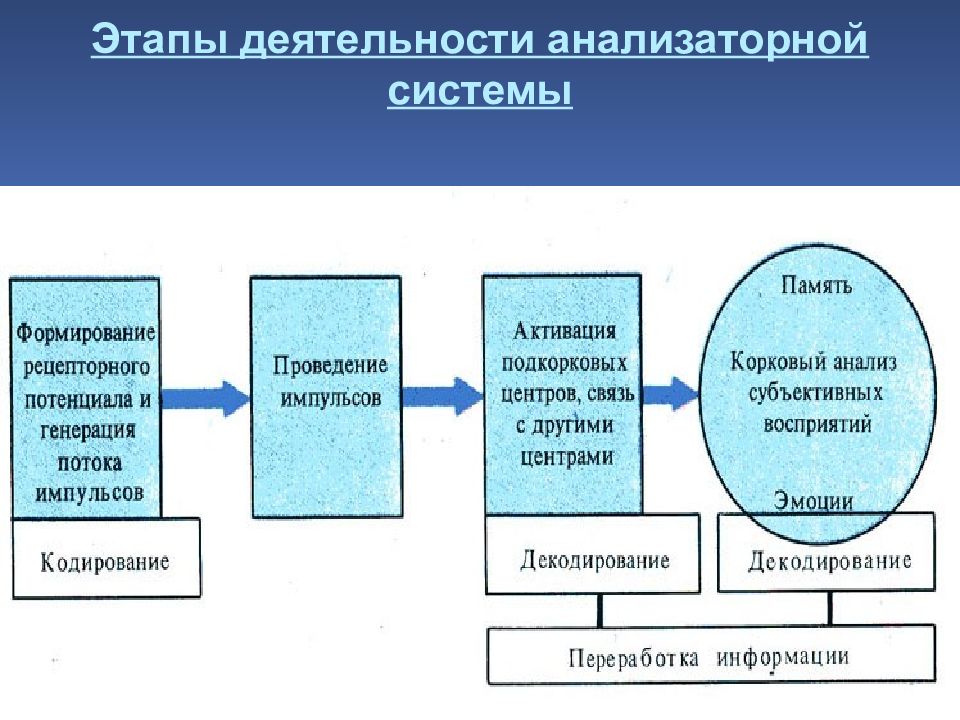

Слайд 14: Этапы деятельности анализаторной системы

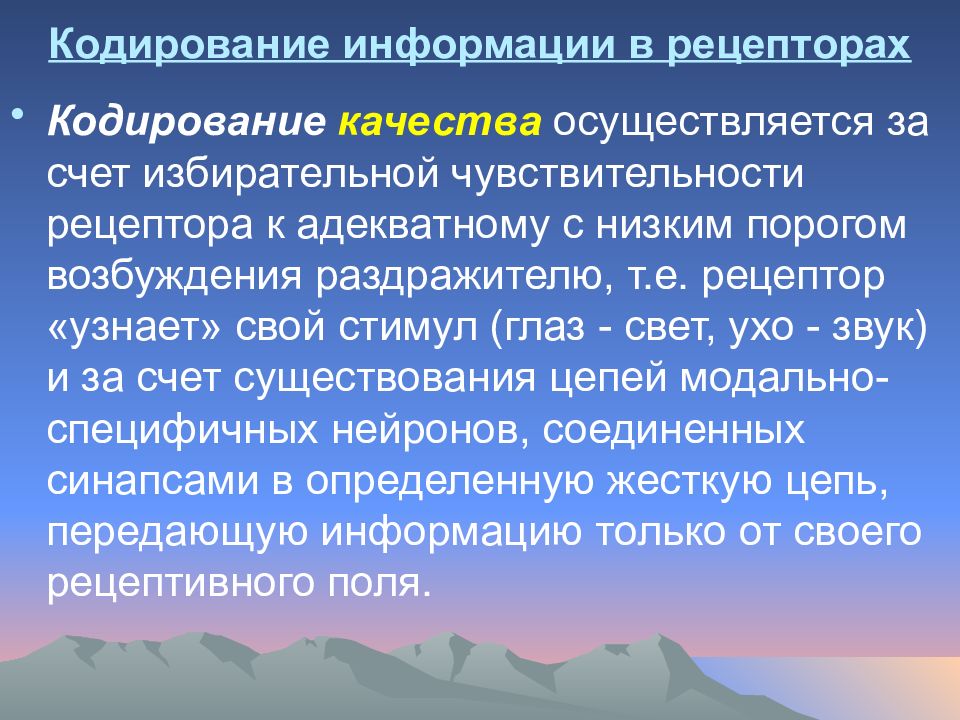

Слайд 15: Кодирование информации в рецепторах

Кодирование качества осуществляется за счет избирательной чувствительности рецептора к адекватному с низким порогом возбуждения раздражителю, т.е. рецептор «узнает» свой стимул (глаз - свет, ухо - звук) и за счет существования цепей модально-специфичных нейронов, соединенных синапсами в определенную жесткую цепь, передающую информацию только от своего рецептивного поля.

Слайд 16

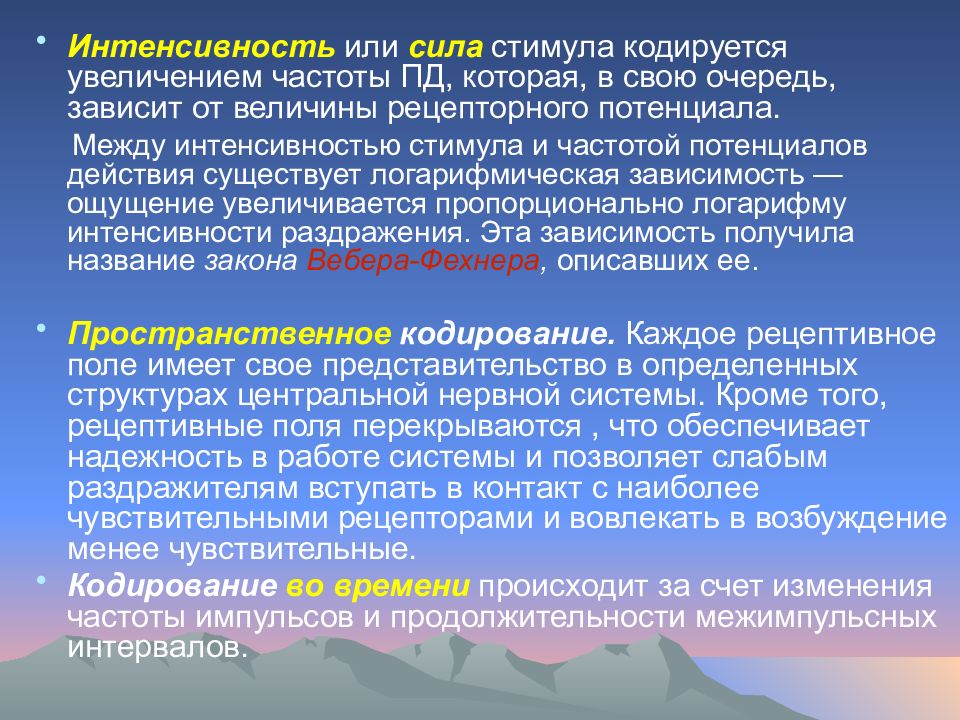

Интенсивность или сила стимула кодируется увеличением частоты ПД, которая, в свою очередь, зависит от величины рецепторного потенциала. Между интенсивностью стимула и частотой потенциалов действия существует логарифмическая зависимость — ощущение увеличивается пропорционально логарифму интенсивности раздражения. Эта зависимость получила название закона Вебера-Фехнера, описавших ее. Пространственное кодирование. Каждое рецептивное поле имеет свое представительство в определенных структурах центральной нервной системы. Кроме того, рецептивные поля перекрываются, что обеспечивает надежность в работе системы и позволяет слабым раздражителям вступать в контакт с наиболее чувствительными рецепторами и вовлекать в возбуждение менее чувствительные. Кодирование во времени происходит за счет изменения частоты импульсов и продолжительности межимпульсных интервалов.

Слайд 17: Сенсорный проводящий путь

Сенсорный проводящий путь состоит из ряда модально-специфических нейронов, которые соединены синапсами. Такой принцип организации получил название меченой линии или топической организации. Суть этого принципа заключается в пространственно упорядоченном расположении нейронов на различных уровнях сенсорных систем соответственно характеристикам их рецептивных полей. Рецептивное поле с морфологической точки зрения — это участок рецепторной поверхности, с которым данная нервная структура (волокно, нейрон) связана анатомически (жестко). С функциональной точки зрения — рецептивное поле — понятие динамическое, означающее, что один и тот же нейрон в различные отрезки времени в зависимости, например, от характеристики воздействия может оказаться связанным с различным числом рецепторов.

Слайд 18

Для равномерно следующих импульсов сигнальными признаками могут служить число импульсов в пачке или продолжительность пачек, а также интервалы между ними и периодичность их следования. Пространственно-временное распределение электрической активности нервных волокон называют паттернами. Разнообразные качества стимулов, согласно этой теории, отображаются характерными “узорами” паттернов. Нейроны способны расшифровать эти сигналы и в зависимости от их структуры формировать ощущение, которое соответствует раздражителю, кодируемого определенными паттернами.

Слайд 19: Свойства проводникового отдела анализаторов

1. От каждого специализированного образования (рецептора), идет строго локализованный специфический сенсорный путь. Эти пути как правило, передают сигналы от рецепторов одного типа. 2. От каждого специфического сенсорного пути отходят коллатерали к ретикулярной формации, в результате чего она является структурой конвергенции различных специфических путей и формирования мультимодальных или неспецифических путей, кроме того, ретикулярная формация является местом межанализаторного взаимодействия. 3. Имеет место многоканальность проведения возбуждения от рецепторов к коре (специфические и неспецифичекие пути), что обеспечивает надежность передачи информации.

Слайд 20

4. При передаче возбуждения происходит многократное переключение возбуждения на различных уровнях ЦНС. Выделяют три основных переключающих уровня: • спинальный или стволовой (продолговатый мозг); • зрительный бугор; • соответствующая проекционная зона коры головного мозга.

Слайд 21

5. Кроме специфических и неспецифических путей существуют так называемые ассоциативные таламо-кортикальные пути, связанные с ассоциативными областями коры больших полушарий. Показано, что с деятельностью таламо-кортикальных ассоциативных систем связана межсенсорная оценка биологической значимости стимула. Сенсорная функция осуществляется на основе взаимосвязанной деятельности специфических, неспецифических и ассоциативных образований мозга, которые и обеспечивают формирование адекватного адаптивного поведения организма.

Слайд 22

Каждая сенсорная система (каждый анализатор) имеет проекцию в кору больших полушарий. Корковый отдел анализаторов имеет центральную часть и окружающую ее ассоциативную зону (по представлению И. П. Павлова — “ядро” и рассеянные элементы). Центральная часть коркового отдела анализатора состоит из высокодифференцированных в функциональном отношении нейронов, которые осуществляют высший анализ и синтез информации, поступающей к ним. Ассоциативные корковые зоны представлены менее дифференцированными нейронами, способных к выполнению простейших функций. Синтез и анализ афферентных импульсов этими клетками осуществляется в элементарной, примитивной форме.

Слайд 24

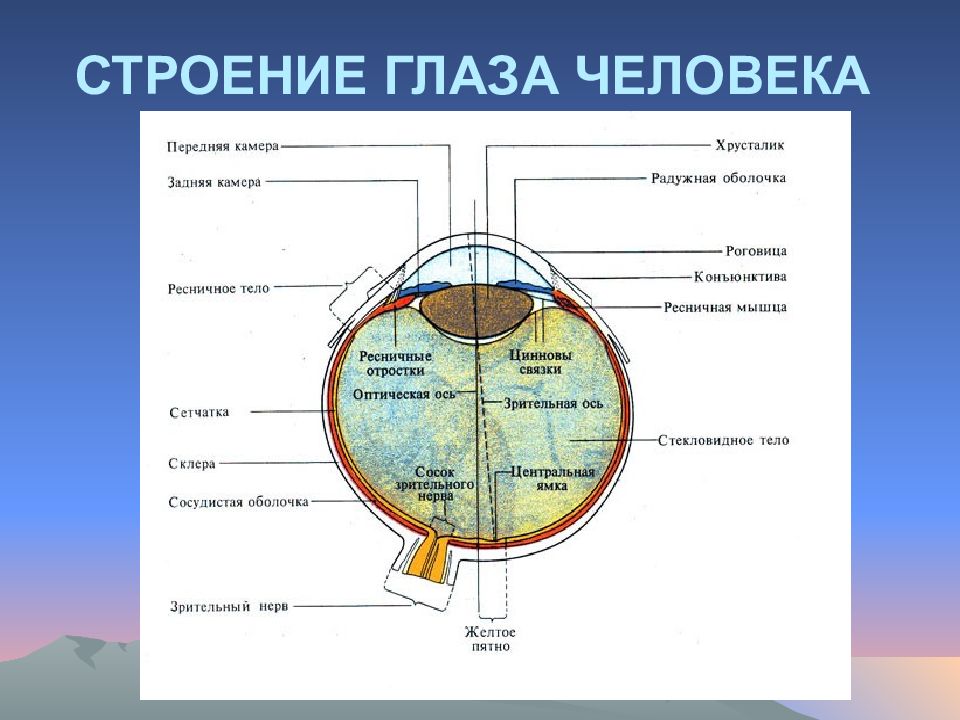

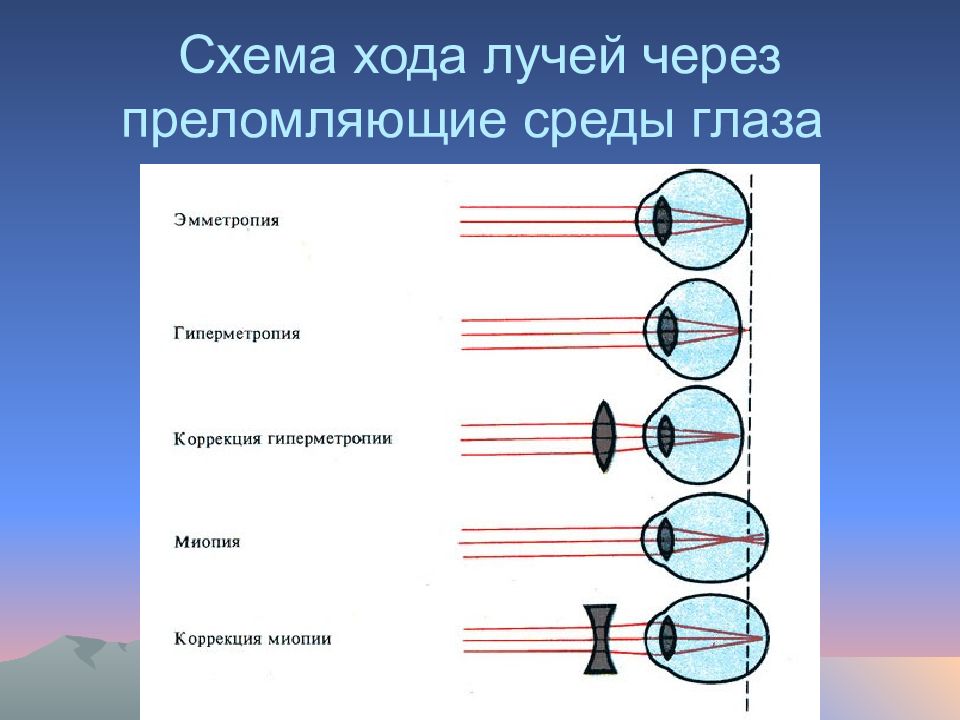

Прежде чем попасть на сетчатку, световые лучи последовательно проходят через роговицу, жидкость передней камеры глаза, хрусталик и стекловидное тело, вместе образующие ОПТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ГЛАЗА. На каждом из этапов этого пути свет преломляется и в результате на сетчатке возникает уменьшенное и перевернутое изображение наблюдаемого предмета, этот процесс называется рефракцией.

Слайд 25

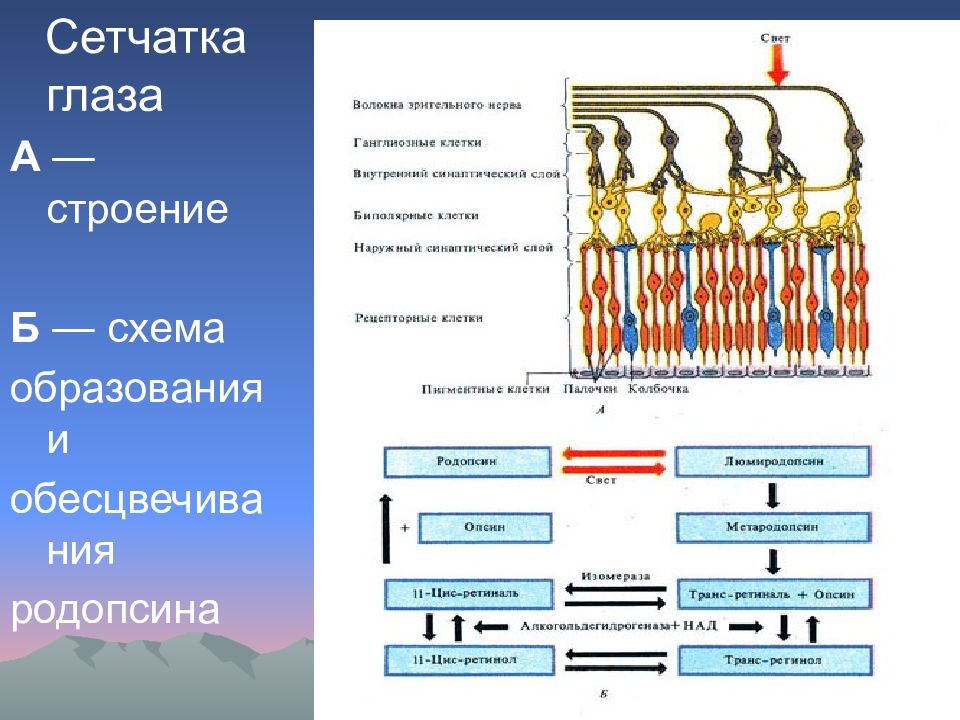

Сетчатка глаза А — строение Б — схема образования и обесцвечивания родопсина

Слайд 26

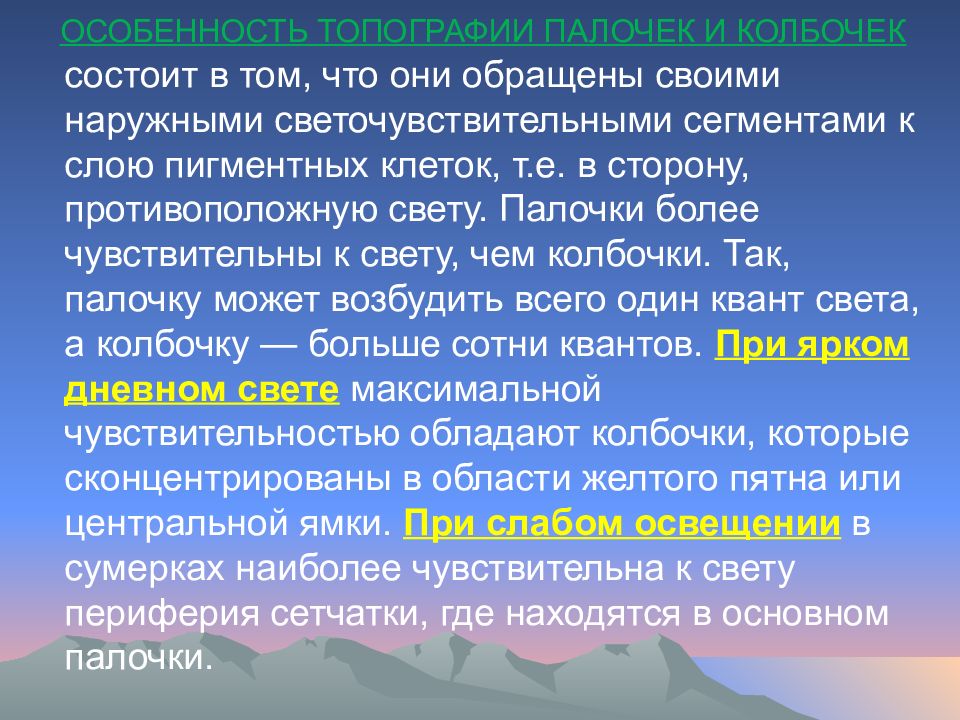

ОСОБЕННОСТЬ ТОПОГРАФИИ ПАЛОЧЕК И КОЛБОЧЕК состоит в том, что они обращены своими наружными светочувствительными сегментами к слою пигментных клеток, т.е. в сторону, противоположную свету. Палочки более чувствительны к свету, чем колбочки. Так, палочку может возбудить всего один квант света, а колбочку — больше сотни квантов. При ярком дневном свете максимальной чувствительностью обладают колбочки, которые сконцентрированы в области желтого пятна или центральной ямки. При слабом освещении в сумерках наиболее чувствительна к свету периферия сетчатки, где находятся в основном палочки.

Слайд 27

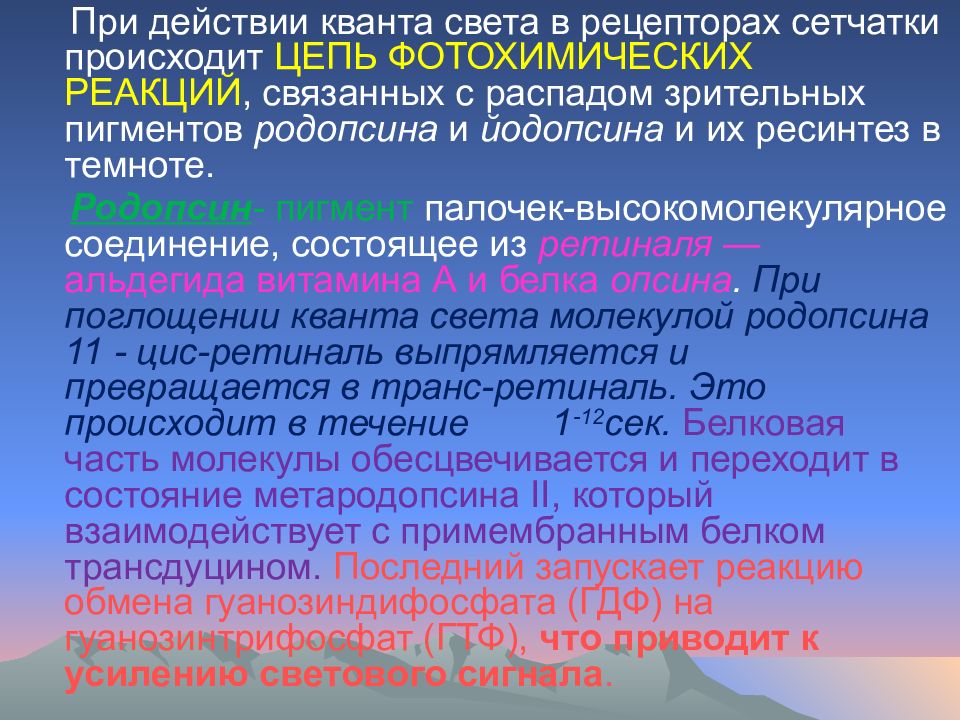

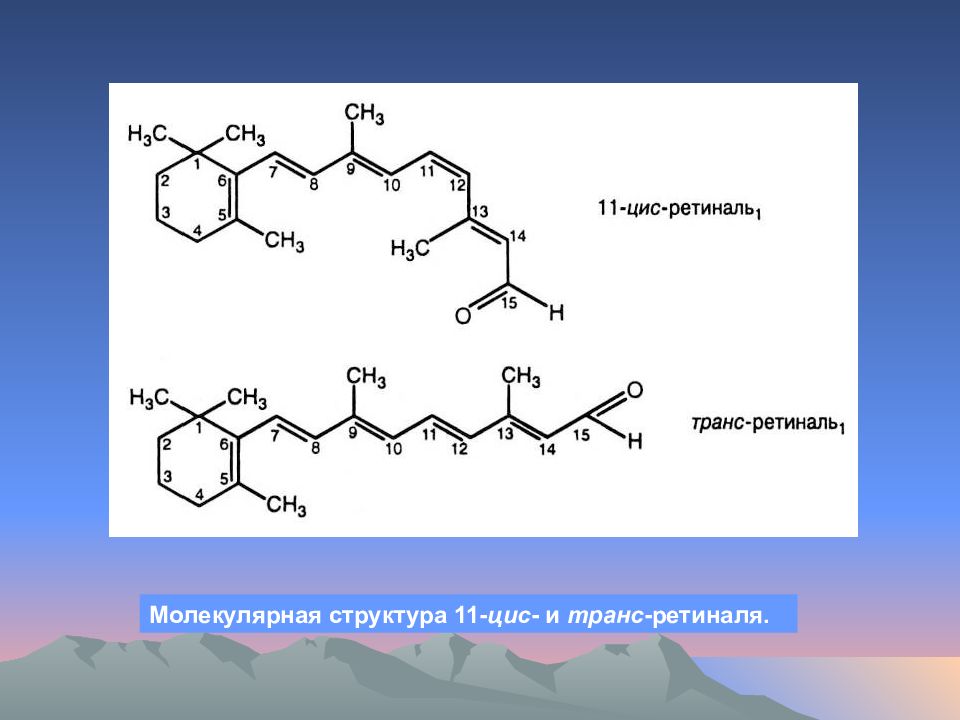

При действии кванта света в рецепторах сетчатки происходит ЦЕПЬ ФОТОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, связанных с распадом зрительных пигментов родопсина и йодопсина и их ресинтез в темноте. Родопсин - пигмент палочек-высокомолекулярное соединение, состоящее из ретиналя — альдегида витамина А и белка опсина. При поглощении кванта света молекулой родопсина 11 - цис-ретиналь выпрямляется и превращается в транс-ретиналь. Это происходит в течение 1 -12 ce к. Белковая часть молекулы обесцвечивается и переходит в состояние метародопсина II, который взаимодействует с примембранным белком трансдуцином. Последний запускает реакцию обмена гуанозиндифосфата (ГДФ) на гуанозинтрифосфат (ГТФ), что приводит к усилению светового сигнала.

Слайд 29

ГТФ вместе с трансдуцином активирует молекулу примембранного белка — фермента фосфодиэстеразы, который разрушает молекулу циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), вызывая еще большее усиление светового сигнала. Падает содержание цГМФ и закрываются каналы для Na + и Са 2+, что приводит к гиперполяризации мембраны фоторецептора и возникновению рецепторного потенциала. Возникновение гиперполяризации на мембране фоторецептора отличает его от других рецепторов, например слуховых, вестибулярных, где возбуждение связано с деполяризацией мембраны.

Слайд 30

Гиперполяризационный рецепторный потенциал возникает на мембране наружного сегмента, далее распространяется вдоль клетки до ее пресинаптического окончания и приводит к уменьшению скорости выделения медиатора - глутамата. Для того чтобы рецепторная клетка могла ответить на следующий световой сигнал, необходим ресинтез родопсина, который происходит в темноте ( темновая адаптация) из цис-изомера витамина А, поэтому при недостатке в организме витамина А развивается недостаточность сумеречного зрения (« куриная слепота »).

Слайд 31

Фоторецепторы сетчатки связаны с биполярной клеткой с помощью синапса. При действии света уменьшение глутамата в пресинаптическом окончании фоторецептора приводит к гиперполяризации постсинаптической мембраны биполярной нервной клетки, которая также синаптически связана с ганглиозными клетками. В этих синапсах выделяется ацетилхолин, вызывающий деполяризацию постсинаптической мембраны ганглиозной клетки. В аксональном холмике этой клетки возникает потенциал действия. Аксоны ганглиозных клеток образуют волокна зрительного нерва, по которым в мозг устремляются электрические импульсы.

Слайд 32

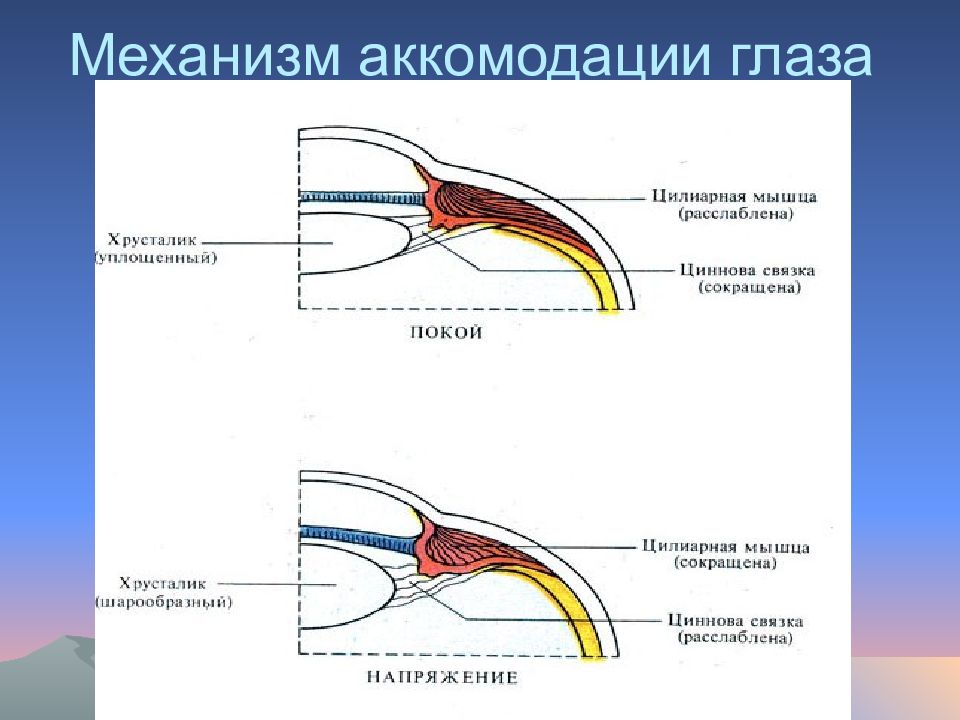

Чтобы фокусировать на сетчатке световые лучи, отраженные от близко расположенных предметов, оптическая система глаза должна преломлять их тем сильней, чем ближе расположен наблюдаемый объект. Механизм, с помощью которого глаз настраивается на рассмотрение удаленных или близких предметов и в обоих случаях фокусирует их изображение на сетчатку, называется АККОМОДАЦИЕЙ. Гладкие мышцы ресничного тела, управляемые парасимпатическими нейронами, регулируют натяжение цинновой связки: при полном расслаблении мышц связка натягивает капсулу хрусталика, заставляя его принимать максимально уплощенную форму, необходимую для рассмотрения далеких предметов.

Слайд 35: ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ

При наблюдении за движущимися в зрительном поле объектами, а также при движении человека относительно окружающего мира происходят следящие движения глаз, благодаря которым изображение в одной и той же области сетчатки сохраняется неизменным. При зрительном восприятии неподвижных объектов, имеющих многочисленные детали формы, а также во время чтения происходят быстрые движения глаз, предназначенные для фиксации наиболее информативных деталей объекта. Изображения глаз проецирует не вообще на сетчатку, а на ту ее область, которая обладает максимальной разрешающей способностью. Это центральная ямка, представляющая собой небольшое углубление диаметром около З мм в центре сетчатки.

Слайд 36

При рассматривании любых объектов глаза ежесекундно совершают около трех очень быстрых непроизвольных и субъективно не ощущаемых движений, которые называются саккадами. Благодаря таким движениям изображение на сетчатке регулярно смещается, вызывая раздражение разных фоторецепторов. Необходимость саккад объясняется свойством зрительной системы сильнее реагировать на изменяющееся раздражение (появление или исчезновение стимула), тогда как на постоянную стимуляцию она отвечает слабо.

Слайд 37: РЕЦЕПТИВНЫЕ ПОЛЯ КЛЕТОК СЕТЧАТКИ

Существуют два пути для передачи сигналов от фоторецепторов к ганглиозной клетке: 1. Прямой путь начинается от фоторецепторов, расположенных в центре рецептивного поля и образующих синапс с биполярной клеткой, которая через другой синапс действует на ганглиозную клетку. 2. Непрямой путь берет начало от фоторецепторов периферии рецептивного поля, которая с центром состоит в реципрокных отношениях, обусловленных тормозным действием горизонтальных и амакриновых клеток (латеральное торможение).

Слайд 38

Примерно половина ганглиозных клеток возбуждается действием света на центр рецептивного поля и тормозится при действии светового стимула на периферию рецептивного поля. Такие клетки принято называть о n -нейронами. Д ругая половина ганглиозных клеток возбуждается действием светового раздражителя на периферию рецептивного поля и тормозится в ответ на световую стимуляцию центра рецептивного поля — они получили название о ff -нейронов.

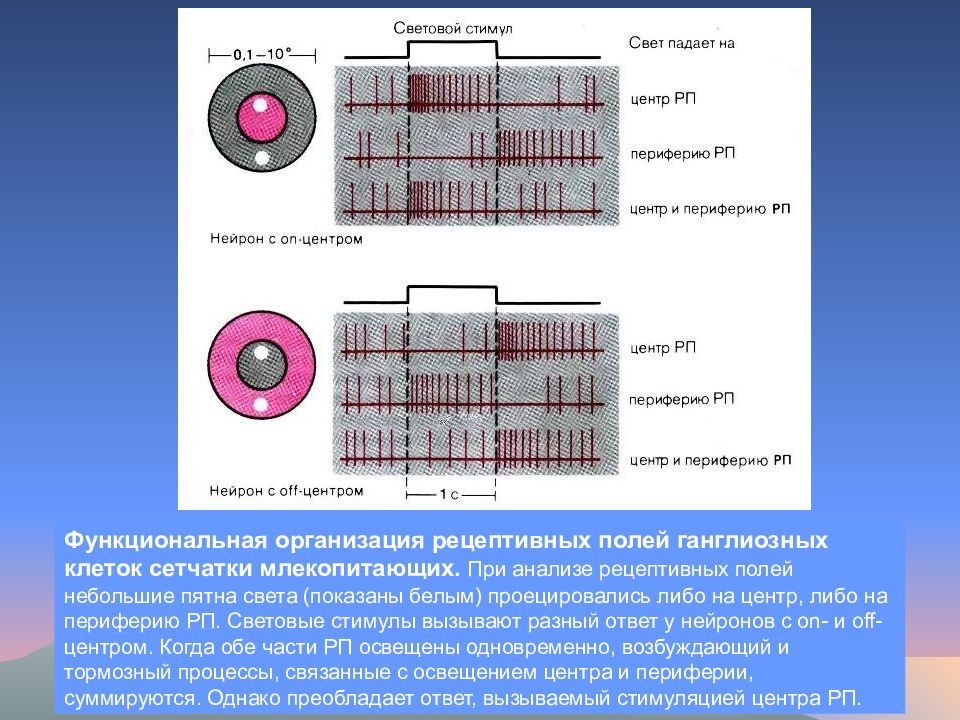

Слайд 39

Функциональная организация рецептивных полей ганглиозных клеток сетчатки млекопитающих. При анализе рецептивных полей небольшие пятна света (показаны белым) проецировались либо на центр, либо на периферию РП. Световые стимулы вызывают разный ответ у нейронов с on- и off-центром. Когда обе части РП освещены одновременно, возбуждающий и тормозный процессы, связанные с освещением центра и периферии, суммируются. Однако преобладает ответ, вызываемый стимуляцией центра РП.

Слайд 40

Рецептивные поля ганглиозных клеток обоих типов в сетчатке представлены поровну, чередуясь друг с другом. Оба типа клеток очень слабо отвечают на равномерную диффузную засветку всего рецептивного поля, а наиболее сильным раздражителем для них является световой контраст, т. е. различная интенсивность засветки центра и периферии. Именно контрастирование деталей изображения дает необходимую информацию для зрительного восприятия в целом, тогда как абсолютная интенсивность отраженного от наблюдаемого объекта света не столь важна. Восприятие граней, т. е. восприятие контраста между соседними поверхностями с разной освещенностью, является наиболее информативным признаком изображения, определяющим протяженность и позиции разных объектов.

Слайд 41: Зрительные пути (связь зрительных путей с управлением шириной зрачка и процессом аккомодации)

Слайд 42: ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА

Первый нейрон зрительного анализатора — это биполярная клетка, второй нейрон — ганглиозная. Зрительный нерв состоит из аксонов ганглиозных клеток. В области основания черепа часть волокон зрительного нерва переходит на противоположную сторону. Остальные волокна вместе с перекрещенными аксонами второго зрительного нерва образуют зрительный тракт, волокна которого идут в подкорковые центры: латеральные коленчатые тела, верхние бугры четверохолмия, подушку зрительного бугра, супрахиазматическое ядро гипоталамуса и ядра глазодвигательного нерва. В этих подкорковых структурах находятся остальные нейроны зрительных путей. Аксоны клеток латерального коленчатого тела в составе зрительной радиации направляются в затылочную долю, к центральной части зрительного анализатора, локализованной в клетках первичной зрительной зоны ( поле 17 ), которая связана с вторичными зрительными зонами ( поля 18 и 19 ) коры больших полушарий.

Слайд 43

УЖЕ НА УРОВНЕ СЕТЧАТКИ ПРОИСХОДИТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКИХ СЛОЖНЫХ КАЧЕСТВ СВЕТОВОГО СИГНАЛА, КАК ОСВЕЩЕННОСТЬ, ЦВЕТ, ФОРМА, ДВИЖЕНИЕ СИГНАЛА. В подкорковых структурах анализатора зрительная информация подвергается дальнейшей, более сложной переработке, вычленению и выявлению новых качеств стимула за счет наличия более сложных рецептивных полей, колонок — вертикальных скоплений нейронов, предназначенных для расчленения информации на отдельные составляющие. На этом уровне уже начинается взаимодействие обоих глаз. Благодаря нейронам зрительной коры происходит основной анализ зрительной информации с обязательным участием колонок; здесь имеются возбуждающие и тормозные зоны. Бинокулярное зрение обеспечивается за счет деятельности коркового конца зрительного анализатора, в одной точке представлены симметричные поля зрения справа и слева.

Слайд 44

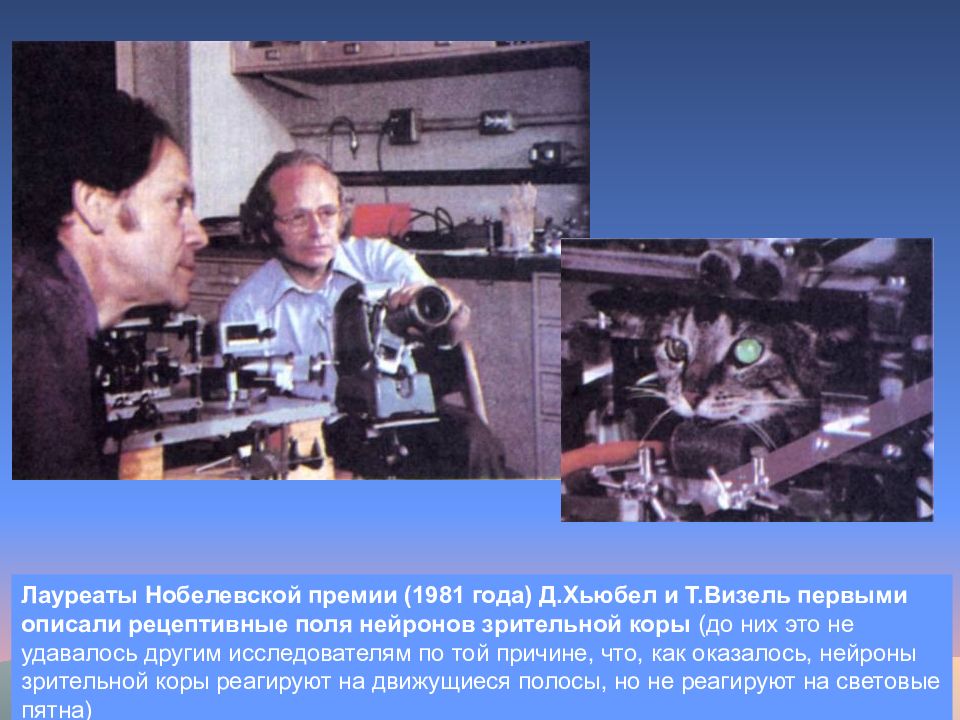

Лауреаты Нобелевской премии (1981 года) Д.Хьюбел и Т.Визель первыми описали рецептивные поля нейронов зрительной коры (до них это не удавалось другим исследователям по той причине, что, как оказалось, нейроны зрительной коры реагируют на движущиеся полосы, но не реагируют на световые пятна)

Слайд 45

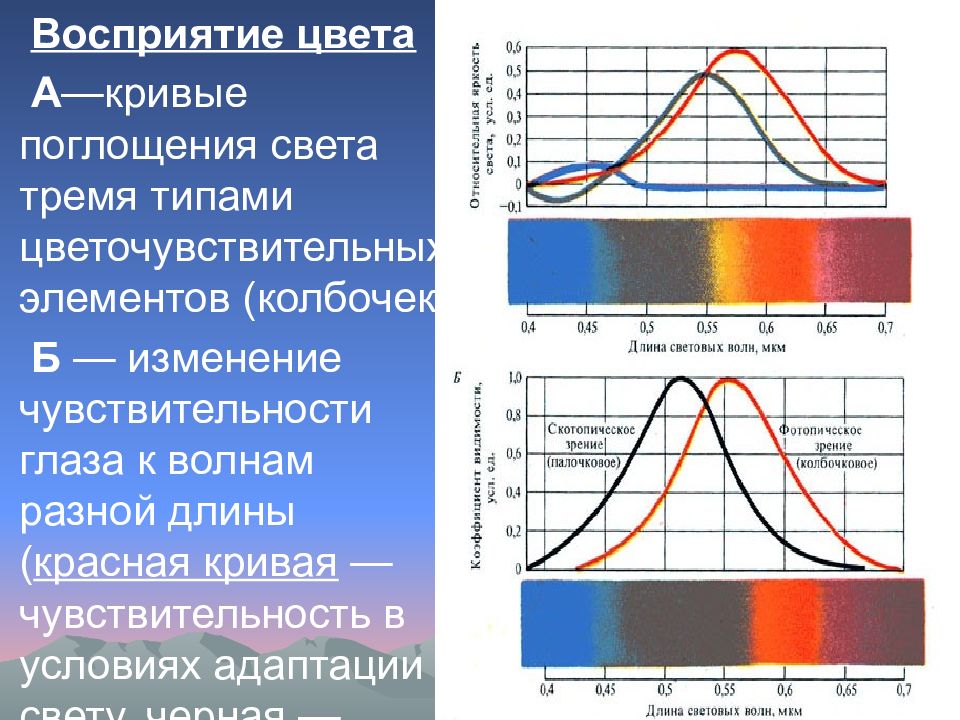

Восприятие цвета А —кривые поглощения света тремя типами цветочувствительных элементов (колбочек); Б — изменение чувствительности глаза к волнам разной длины ( красная кривая — чувствительность в условиях адаптации к свету, черная — чувствительность в условиях адаптации к темноте)

Слайд 46: ЦВЕТОВОЕ ЗРЕНИЕ

Цветовое зрение — это способность зрительного анализатора реагировать на изменения светового диапазона между коротковолновым — фиолетовым цветом (длина волны от 400 нм) и длинноволновым — красным цветом (длина волны 700 нм) с формированием ощущения цвета. Все остальные цвета: синий, желтый, зеленый, оранжевый имеют промежуточные значения длины волны. Если смешать лучи всех цветов, то получим белый цвет.

Слайд 47

Длины волн видимого цвета заключены в интервале от 380 нм до 760 нм 380 нм 760 нм Длина волны, н.м. Цвет 760-620 Красный 620-585 Оранжевый 585-575 Желтый 575-550 Желто-Зеленый 550-510 Зеленый 510-480 Голубой (Сине-Зеленый) 480-450 Синий 450-380 Фиолетовый

Слайд 48

Существуют две теории цветового зрения. Первая — трехкомпонентная теория цветоощущения Г. Гельмгольца пользуется наибольшим признанием. Согласно этой теории в сетчатке имеются три вида колбочек, отдельно воспринимающих красный, зеленый и сине-фиолетовый цвета. Различные сочетания возбуждения колбочек приводят к ощущению промежуточных цветов. Равномерное возбуждение всех трех видов колбочек дает ощущение белого цвета. Черный цвет ощущается в том случае, если колбочки не возбуждаются. Согласно второй контрастной теории Э.Геринга, основанной на существовании в колбочках трех светочувствительных веществ (бело-черное, красно-зеленое, желто-синее), под влиянием одних световых лучей происходит распад этих веществ и возникает ощущение белого, красного, желтого цветов. Другие световые лучи синтезируют эти вещества и в результате получается ощущение черного, зеленого и синего цветов.

Слайд 49: Различают нарушения цветового зрения:

1. Протанопия, или дальтонизм — слепота на красный и зеленый цвета, оттенки красного и зеленого цвета не различаются, сине-голубые лучи кажутся бесцветными. 2. Дейтеранопия — слепота на красный и зеленый цвета. Нет отличий зеленого цвета от темно-красного и голубого. 3. Тританопия — редко встречающаяся аномалия, не различаются синий и фиолетовый цвета. 4. Ахромазия — полная цветовая слепота при поражении колбочкового аппарата сетчатки. Все цвета воспринимаются как оттенки серого.

Слайд 51: Восприятие пространства

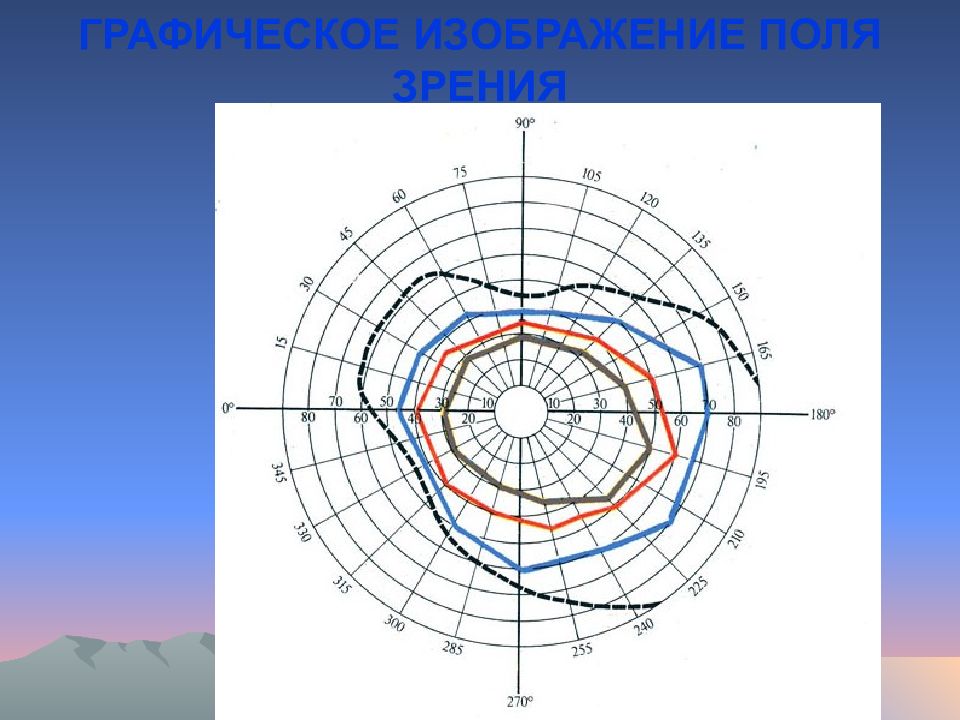

ОСТРОТОЙ ЗРЕНИЯ СЧИТАЮТ степень различения границ и деталей рассматриваемых предметов. ОЗ – тот минимальный промежуток между двумя объектами или точками, при котором глаз еще в состоянии видеть их раздельно. Практической мерой ОЗ считается величина, обратная углу зрения, то есть углу, образованному лучами, идущими от краев рассматриваемого предмета. Острота зрения определяется с помощью буквенных или различного рода фигурных стандартных таблиц. При фиксированном на каком-либо предмете взгляде он воспринимается центральным зрением. Предметы, изображения которых попадают не на центральную ямку, а на остальные участки сетчатки, воспринимаются периферическим зрением. Пространство, которое человек может видеть фиксированным взглядом, называется ПОЛЕМ ЗРЕНИЯ.

Последний слайд презентации: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ

Поле зрения определяется с помощью прибора периметра Форстера (метод периметрии). Различают отдельно поле зрения для левого и правого глаза и общее поле зрения для двух глаз. Оно неодинаково в различных меридианах, книзу и кнаружи оно больше, чем кнутри и кверху. Самое большое поле зрения для белого цвета, самое узкое — для зеленого, желтого, больше — для синего и красного. Ощущение глубины пространства обеспечивается бинокулярным зрением. У человека с нормальным зрением при рассматривании предмета двумя глазами изображение попадает на симметричные (идентичные) точки сетчатки, а корковый отдел анализатора объединяет его в единое целое, давая одно изображение. Если изображение попадает на неидентичные, или диспаратные, точки двух сетчаток, то изображение раздваивается. При надавливании на глаз сбоку начинает двоиться в глазах, так как нарушилось соответствие сетчаток.