Первый слайд презентации: Глагол

Слайд 2: Глагол

Знаменательная часть речи со значением действия или состояния, которое выражается с помощью категорий, характерных только для глагола ( категорий вида, залога, времени, лица и наклонения ); Выполняет в основном функцию сказуемого.

Слайд 3: Формы глагола

Спрягаемые формы – формы глагола, у которых определяется категория времени, наклонения и лица. Неспрягаемые формы : инфинитив; причастие; деепричастие.

Слайд 4: Инфинитив

Неопределенная форма глагола – лексически и словообразовательно с ней связаны все остальные формы глагола. Формообразующие суффиксы – ть /- ти, - чь (в глаголах с основой на г, к ), - сть /- сти (в глаголах с основой на т, д, б ); Характеризуется наличием категорий вида, переходности и возвратности; Может употребляться в значении всех наклонений (в основном повелительного и условного с частицей бы ); Выступает в функции любого члена предложения, в том числе дополнения и обстоятельства: Он попросил ее поторопиться (дополнение); Он остановился купить цветы ( для чего? → обстоятельство).

Слайд 5: Формообразующие основы глагола

Основа инфинитива – образуется отсечением суффикса – ть (в инфинитивах на – чь используется «проясненная» основа – без чередований: нарисовать → нарисова ; мочь - мог Формы прошедшего времени: нарисовал ; мог ; Формы сослагательного наклонения: нарисовал бы ; мог бы; Причастия прошедшего времени (страдательные и действительные): рисовавший – рисованный ; могший ; Деепричастия сов.в.: нарисовав.

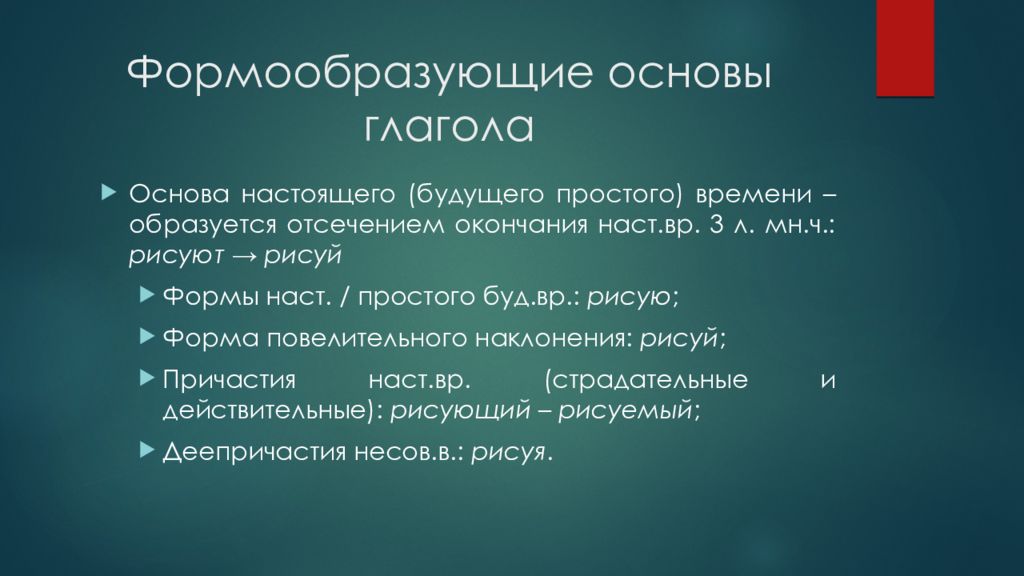

Слайд 6: Формообразующие основы глагола

Основа настоящего (будущего простого) времени – образуется отсечением окончания наст.вр. 3 л. мн.ч.: рисуют → рисуй Формы наст. / простого буд.вр.: рисую ; Форма повелительного наклонения: рисуй ; Причастия наст.вр. (страдательные и действительные): рисующий – рисуемый ; Деепричастия несов.в.: рисуя.

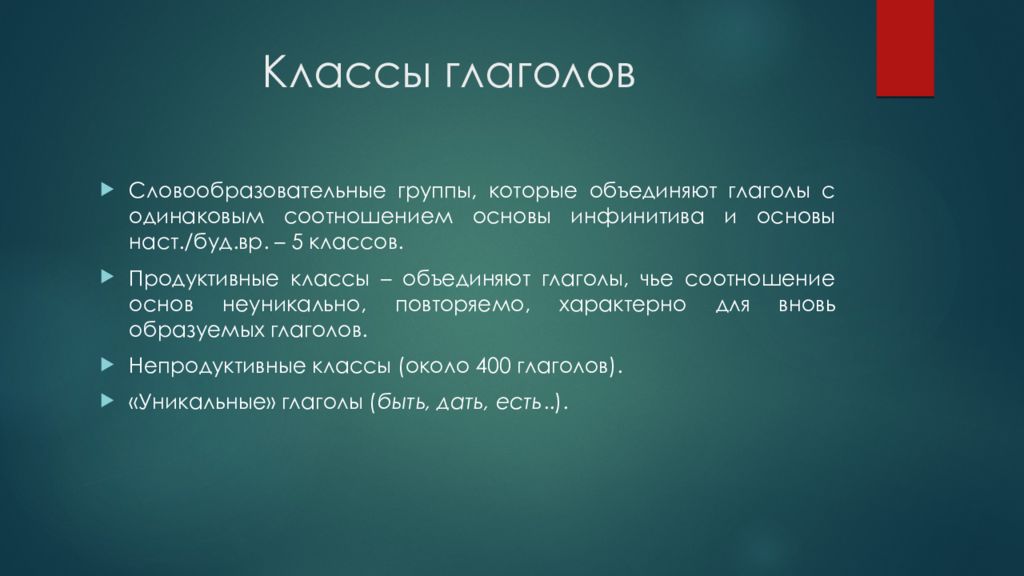

Слайд 7: Классы глаголов

Словообразовательные группы, которые объединяют глаголы с одинаковым соотношением основы инфинитива и основы наст./ буд.вр. – 5 классов. Продуктивные классы – объединяют глаголы, чье соотношение основ неуникально, повторяемо, характерно для вновь образуемых глаголов. Непродуктивные классы (около 400 глаголов). «Уникальные» глаголы ( быть, дать, есть..).

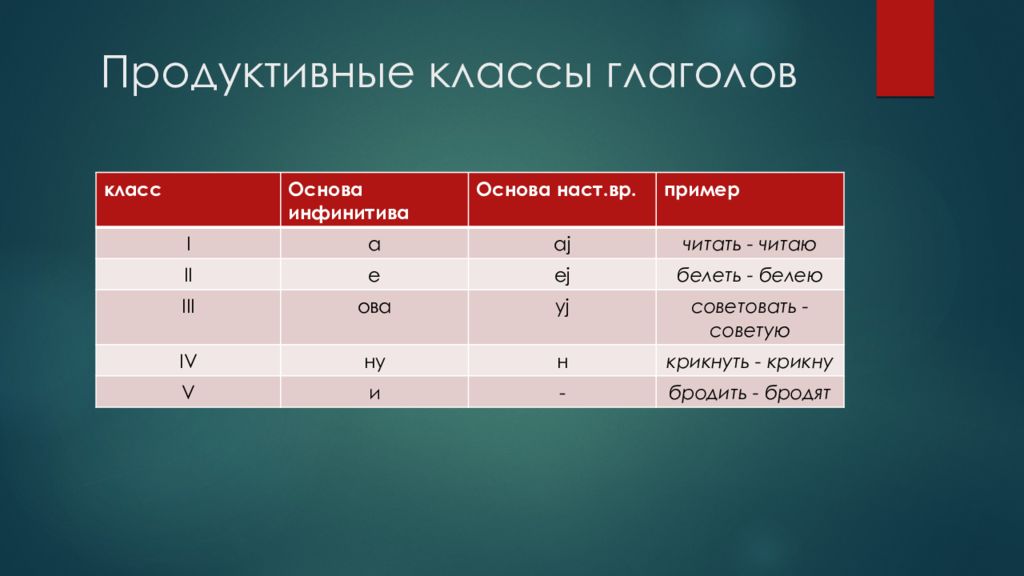

Слайд 8: Продуктивные классы глаголов

класс Основа инфинитива Основа наст.вр. пример I а а j читать - читаю II е е j белеть - белею III ова у j советовать - советую IV ну н крикнуть - крикну V и - бродить - бродят

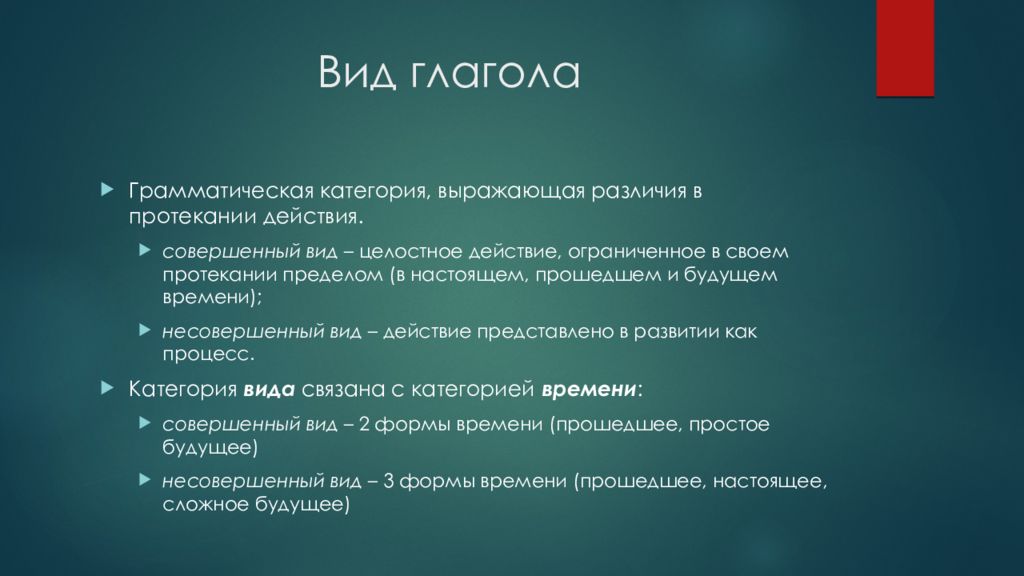

Слайд 9: Вид глагола

Грамматическая категория, выражающая различия в протекании действия. совершенный вид – целостное действие, ограниченное в своем протекании пределом (в настоящем, прошедшем и будущем времени); несовершенный вид – действие представлено в развитии как процесс. Категория вида связана с категорией времени : совершенный вид – 2 формы времени (прошедшее, простое будущее) несовершенный вид – 3 формы времени (прошедшее, настоящее, сложное будущее)

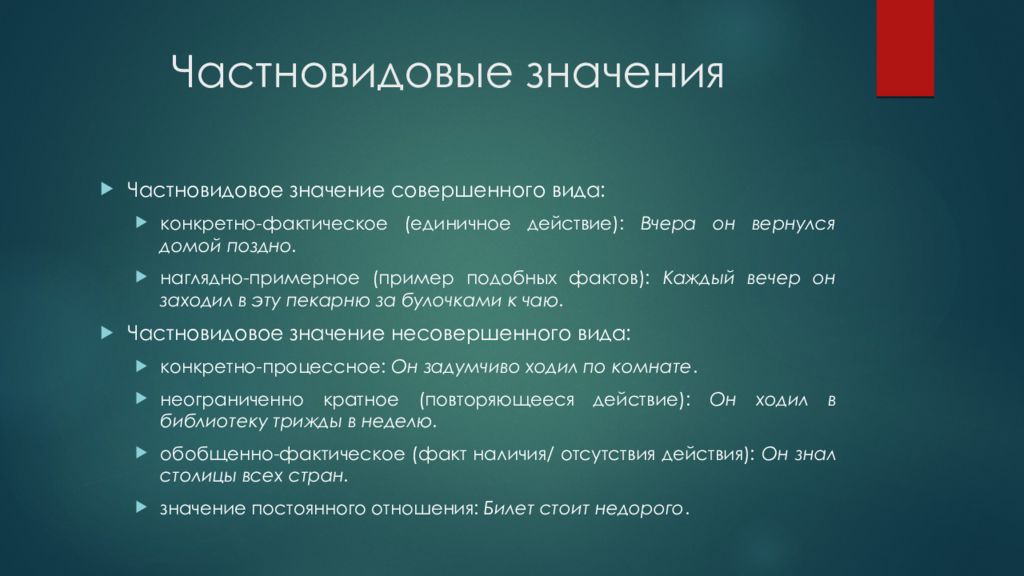

Слайд 10: Частновидовые значения

Частновидовое значение совершенного вида: конкретно-фактическое (единичное действие): Вчера он вернулся домой поздно. наглядно-примерное (пример подобных фактов): Каждый вечер он заходил в эту пекарню за булочками к чаю. Частновидовое значение несовершенного вида: конкретно-процессное: Он задумчиво ходил по комнате. неограниченно кратное (повторяющееся действие): Он ходил в библиотеку трижды в неделю. обобщенно-фактическое (факт наличия/ отсутствия действия): Он знал столицы всех стран. значение постоянного отношения: Билет стоит недорого.

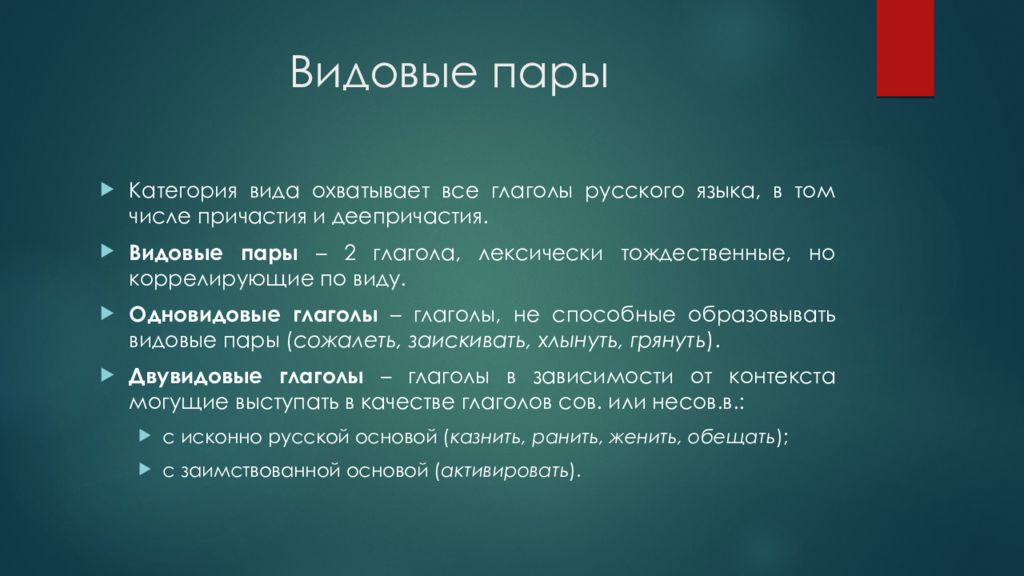

Слайд 11: Видовые пары

Категория вида охватывает все глаголы русского языка, в том числе причастия и деепричастия. Видовые пары – 2 глагола, лексически тождественные, но коррелирующие по виду. Одновидовые глаголы – глаголы, не способные образовывать видовые пары ( сожалеть, заискивать, хлынуть, грянуть ). Двувидовые глаголы – глаголы в зависимости от контекста могущие выступать в качестве глаголов сов. или несов.в.: с исконно русской основой ( казнить, ранить, женить, обещать ); с заимствованной основой ( активировать ).

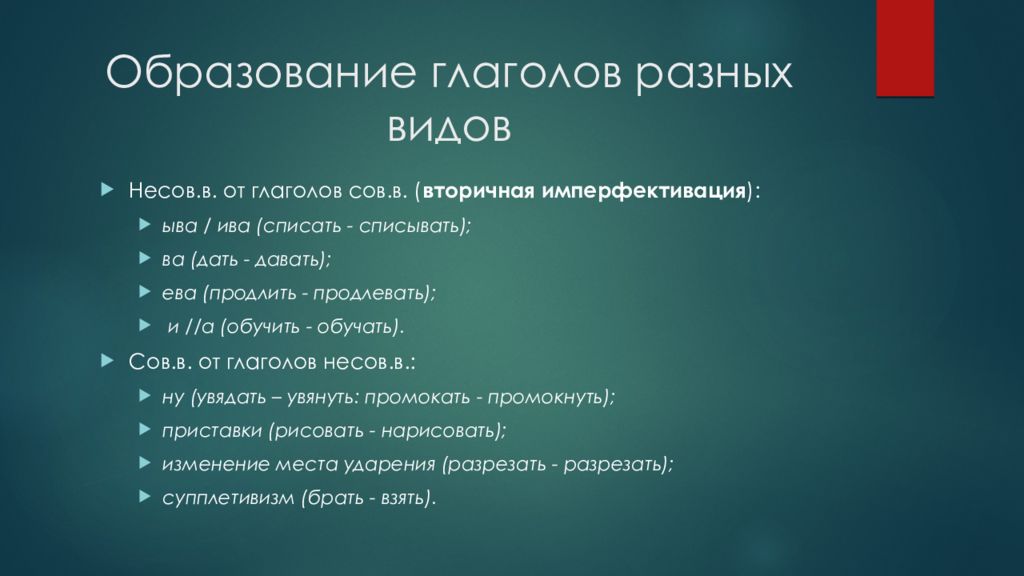

Слайд 12: Образование глаголов разных видов

Несов.в. от глаголов сов.в. ( вторичная имперфективация ): ыва / ива (списать - списывать); ва (дать - давать); ева (продлить - продлевать); и //а (обучить - обучать). Сов.в. от глаголов несов.в.: ну (увядать – увянуть: промокать - промокнуть); приставки (рисовать - нарисовать); изменение места ударения (разрезать - разрезать); супплетивизм (брать - взять).

Слайд 13: Способы глагольного действия

Семантико-словообразовательная группа, связанная категорией вида. Выделяются в зависимости от значения, которые вносятся приставками и суффиксами. Определяются ТОЛЬКО у производных глаголов ( глаголов с приставками или суффиксами ).

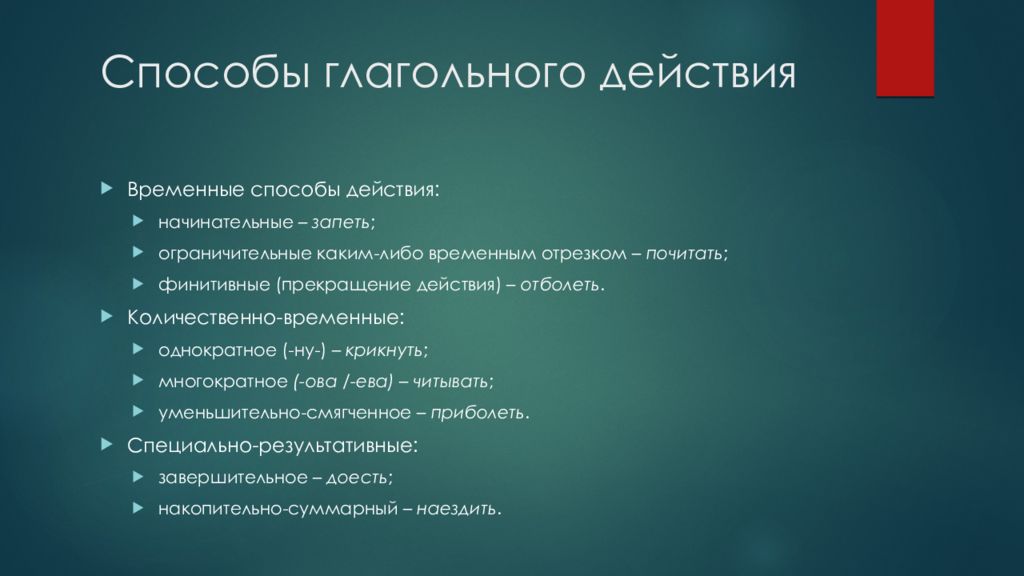

Слайд 14: Способы глагольного действия

Временные способы действия: начинательные – запеть ; ограничительные каким-либо временным отрезком – почитать ; финитивные (прекращение действия) – отболеть. Количественно-временные: однократное (-ну-) – крикнуть ; многократное (- ова /- ева ) – читывать ; уменьшительно-смягченное – приболеть. Специально-результативные: завершительное – доесть ; накопительно-суммарный – наездить.

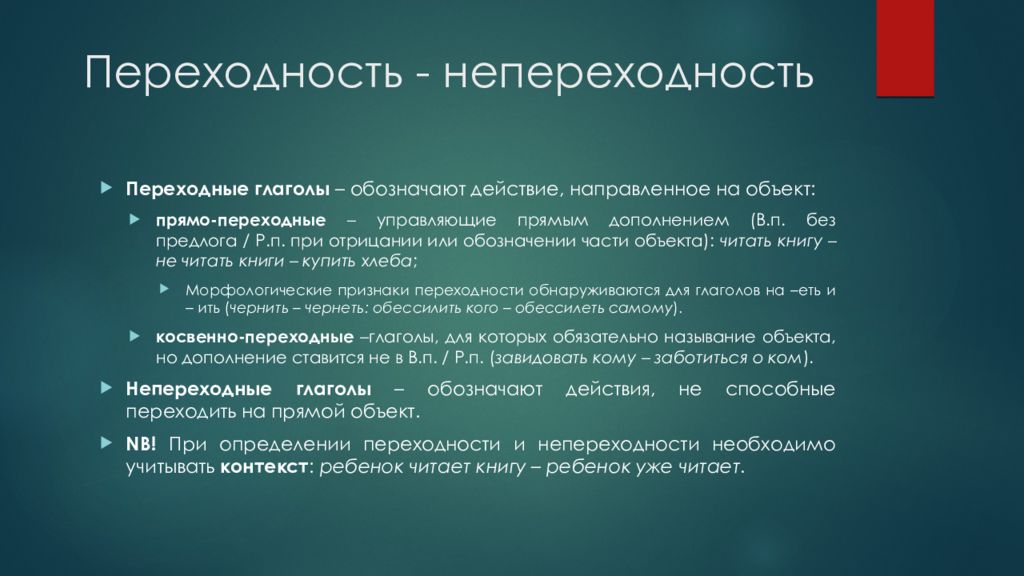

Слайд 15: Переходность - непереходность

Переходные глаголы – обозначают действие, направленное на объект: прямо-переходные – управляющие прямым дополнением ( В.п. без предлога / Р.п. при отрицании или обозначении части объекта): читать книгу – не читать книги – купить хлеба ; Морфологические признаки переходности обнаруживаются для глаголов на – еть и – ить ( чернить – чернеть: обессилить кого – обессилеть самому ). косвенно-переходные –глаголы, для которых обязательно называние объекта, но дополнение ставится не в В.п. / Р.п. ( завидовать кому – заботиться о ком ). Непереходные глаголы – обозначают действия, не способные переходить на прямой объект. NB! При определении переходности и непереходности необходимо учитывать контекст : ребенок читает книгу – ребенок уже читает.

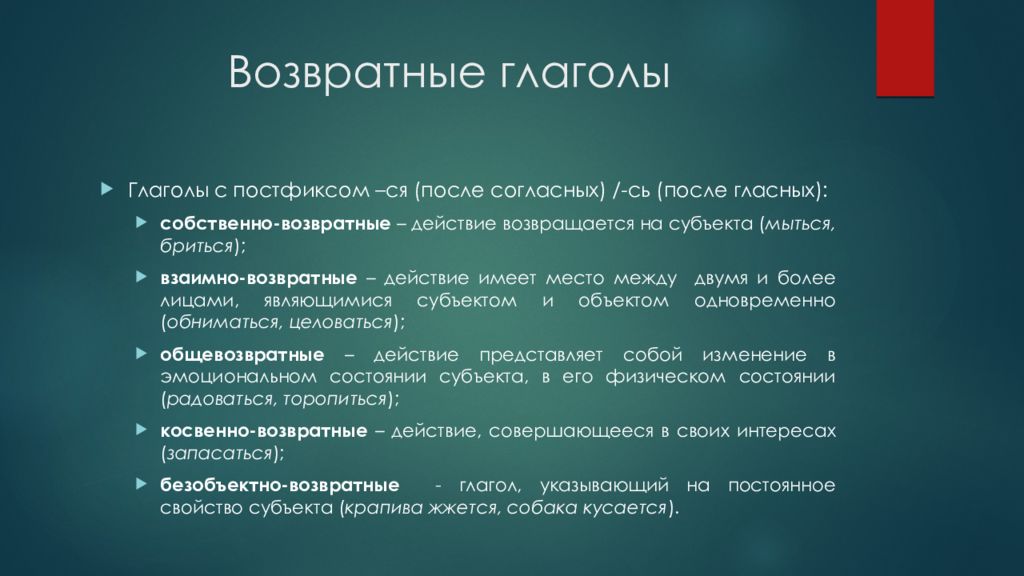

Слайд 16: Возвратные глаголы

Глаголы с постфиксом – ся (после согласных) /- сь (после гласных): собственно-возвратные – действие возвращается на субъекта ( мыться, бриться ); взаимно-возвратные – действие имеет место между двумя и более лицами, являющимися субъектом и объектом одновременно ( обниматься, целоваться ); общевозвратные – действие представляет собой изменение в эмоциональном состоянии субъекта, в его физическом состоянии ( радоваться, торопиться ); косвенно-возвратные – действие, совершающееся в своих интересах ( запасаться ); безобъектно-возвратные - глагол, указывающий на постоянное свойство субъекта ( крапива жжется, собака кусается ).

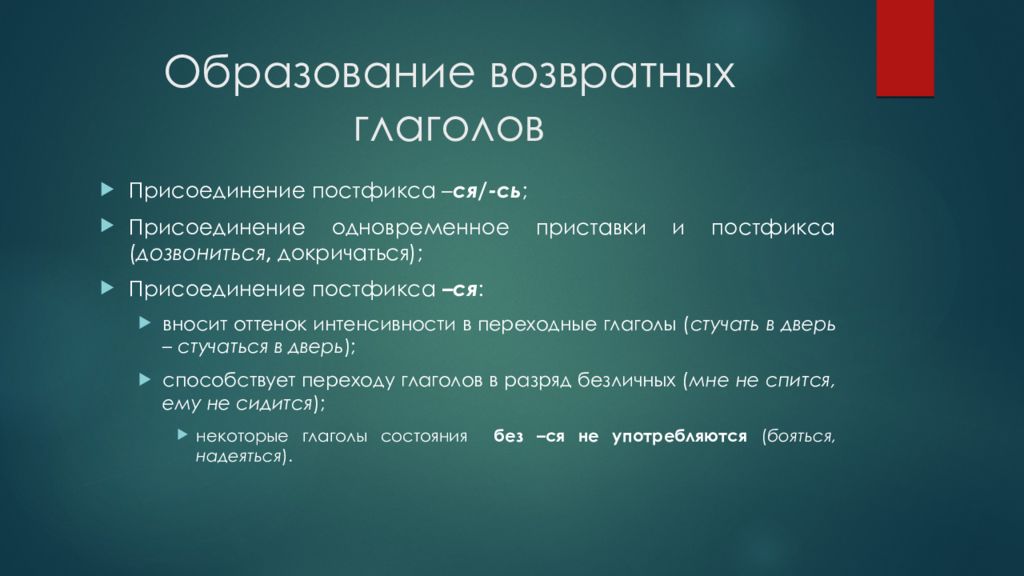

Слайд 17: Образование возвратных глаголов

Присоединение постфикса – ся /- сь ; Присоединение одновременное приставки и постфикса ( дозвониться, докричаться); Присоединение постфикса – ся : вносит оттенок интенсивности в переходные глаголы ( стучать в дверь – стучаться в дверь ); способствует переходу глаголов в разряд безличных ( мне не спится, ему не сидится ); некоторые глаголы состояния без – ся не употребляются ( бояться, надеяться ).

Слайд 18: Наклонение глагола

Грамматическая категория, выражающая отношение действия к действительности: изъявительное наклонение – указывает на реальный факт действительности (у форм глагола определяется время, лицо и число); сослагательное наклонение – указывает на действие как возможное или желательное: образуется аналитически от формы прош.вр. + частица бы → писал бы, рисовал бы (у форм глагола определяется род и число, но НЕ лицо ); повелительное наклонение – представляет собой побуждение к совершению действия, формы могут ранжироваться по степени директивности от пожелания до строгого приказа.

Слайд 19: Образование форм повелительного наклонения

Синтетическим (простым) способом от основы настоящего времени: прибавление суффикса –и ( пиши ); бессуфиксно – от основ на Й ( читай, рисуй ) и от основ на согласный, который смягчается (кроме согласных ж, ш, ч, которые наличие мягкого знака не смягчает) -→ кинуть – кинь, мазать – мажь; формы мн.ч. образуются с помощью постфикса - те: рисуй – рисуйте; « особые» формы повелительного наклонения : лечь – ляг, ехать – поезжай; модальные глаголы и глаголы чувственного восприятия НЕ образуют формы повел. накл.: хотеть, видеть, слышать.

Слайд 20: Образование форм повелительного наклонения

Аналитическим (сложным) способом: частицы пусть, пускай (значение допущения, позволения), да + формы глагола наст. вр. 3 л.: пусть пойдет, да будет свет ; частица давай + инфин. глагола несов. вида / форма глагола наст. вр. 1 л. мн.ч.: давай рисовать, давай порисуем → обозначение призыва к совместному действию.

Слайд 21: Замена одних наклонений другими

Изъявительное в значении повелительного (приказ, не допускающий возражений): пишем, читаем, спим ; Реже вежливое приглашение к действию : идем, идемте. Сослагательное в значении повелительного (смягченный приказ, совет): поспал бы ты ; Повелительное в значении сослагательного (указание на условие или долженствование): смолчать – значит совершить подлость.

Слайд 22: Время

грамматическая категория, выражающая отношение действия к моменту речи: прошедшее время – действие предшествует моменту речи; настоящее – действие совпадает с моментом речи; будущее – действие будет иметь место после момента речи. Категория времени напрямую связана с категорией вида, так как у глаголов несов.в. обнаруживается 3 формы времени (прошедшее, настоящее и сложное будущее), а у глаголов сов. вида – 2 (прошедшее и простое будущее).

Слайд 23: Настоящее время

действие совпадает с моментом речи (у форм глаголов можно определить лицо и число). Значения форм наст.вр.: настоящее актуальное – действие, осуществляемое в момент речи: я сейчас сплю ; настоящее неактуальное – постоянное действие: на границы двух стран возвышаются горы. действие, выражающее свойство, качество лица / предмета: он славно пишет, переводит. действие охватывающее какой-то отрезок времени: я читаю эту книгу уже целую неделю.

Слайд 24: Прошедшее время

действие предшествует моменту речи. Формы образуются от основы инфинитива прибавлением суффикса –л ( у форм определяется значение рода и числа, но НЕ лица ). у глаголов на –ну в прошедшем времени суффикс устраняется ( мокнуть – мок, сохнуть - сох ); у глагола идти форма прошедшего времени супплетивна ( идти - шел ).

Слайд 25: Прошедшее время

Значение форм прошедшего времени: у глаголов сов. в. – действие, завершившееся в прошлом: написал, нарисовал : у глаглов несов. в. – действие в его течении в прошлом (ограниченное или не ограниченное пределом ): когда я вошел он рисовал / он рисовал уже пару часов ; у глаголов несов. в. – многократное действие, повторяющееся в прошлом: он ходил в магазин три раза в неделю.

Слайд 26: Будущее время

действие будет иметь место после момента речи. Формы будущего времени синтетическая (простая) форма – образуется от глаголов сов. в.: нарисую, напишу : аналитическая (сложная) форма – образуется от глаголов несов. в. прибавлением к инфинитиву вспомогательного глагола быть: буду писать, буду рисовать ; обе формы обнаруживают значение лица и времени.

Слайд 27: Употребление одной формы времени вместо другой

Настоящее историческое – настоящее в значении будущего: иду я вчера по улице и вижу ; Настоящее в значении будущего (выражает уверенность в том, что действие совершится): в этом году в отпуск я еду на море, уже билеты купил ; Настоящее изобразительное (воображаемая автором картина): и вот представьте: сидит он в кресле и мечтает ; Прошедшее в значении будущего (говорящий уверен, что что-то произойдет): мы погибли!

Слайд 28: Категория лица

Грамматическая категория, указывающая на того, кто совершает действие; Обнаруживается у глаголов изъявительного (в наст. и буд. вр.) и повелительного наклонения; Грамматический показатель – окончание → категория лица связана с категорией спряжения ; 6 форм: три лица, различающиеся в ед. и мн.ч., которые не являются соотносительными: первое лицо – я / мы (-у, -ю/ -ем,-им) ; второе лицо – ты / вы (-ешь/-ишь/ - ете, - ите ); третье лицо – он, она, оно / они (- ет,- ит / - ат, - ят, - ут, -ют).

Слайд 29: Вторичные» значения лица

Авторское мы – в научных текстах, не допускающих субъективного мнения; 1 л. мн.ч. в значении 2.л. ед. (выражение сочувствия, участия + в общении с детьми): А что мы плачем ? 2 л. ед.ч. в значении 1 л. ед.ч. (указывает на обобщенный характер лица и действия): Тебя не поймешь = Я не могу тебя понять; 2 л. мн. ч. в значении 2 л. ед.ч. – вежливое обращение к кому-то: пойдемте, подпишите, знаете…; 3 л. ед. и мн.ч. в неопределенно-личном значении: из окна дуло, дом стоили три года.

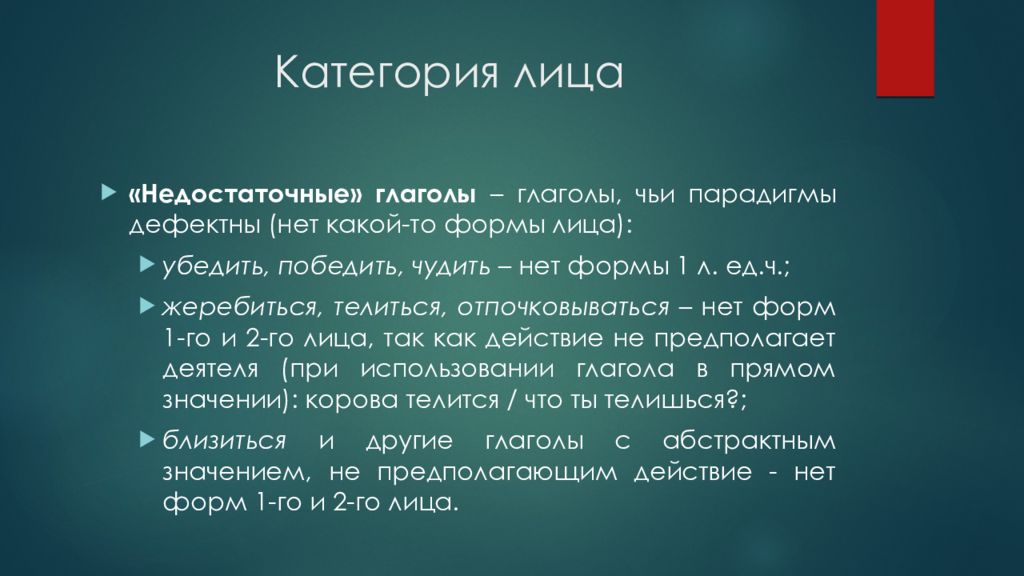

Слайд 30: Категория лица

«Недостаточные» глаголы – глаголы, чьи парадигмы дефектны (нет какой-то формы лица): убедить, победить, чудить – нет формы 1 л. ед.ч.; жеребиться, телиться, отпочковываться – нет форм 1-го и 2-го лица, так как действие не предполагает деятеля (при использовании глагола в прямом значении): корова телится / что ты телишься?; близиться и другие глаголы с абстрактным значением, не предполагающим действие - нет форм 1-го и 2-го лица.

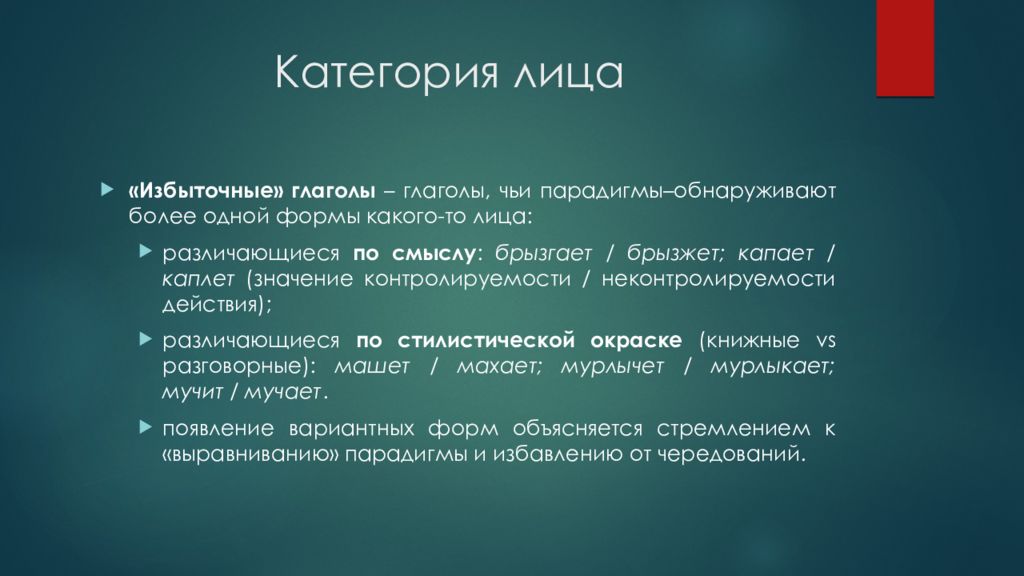

Слайд 31: Категория лица

«Избыточные» глаголы – глаголы, чьи парадигмы–обнаруживают более одной формы какого-то лица: различающиеся по смыслу : брызгает / брызжет; капает / каплет (значение контролируемости / неконтролируемости действия); различающиеся по стилистической окраске (книжные vs разговорные): машет / махает; мурлычет / мурлыкает ; мучит / мучает. появление вариантных форм объясняется стремлением к «выравниванию» парадигмы и избавлению от чередований.

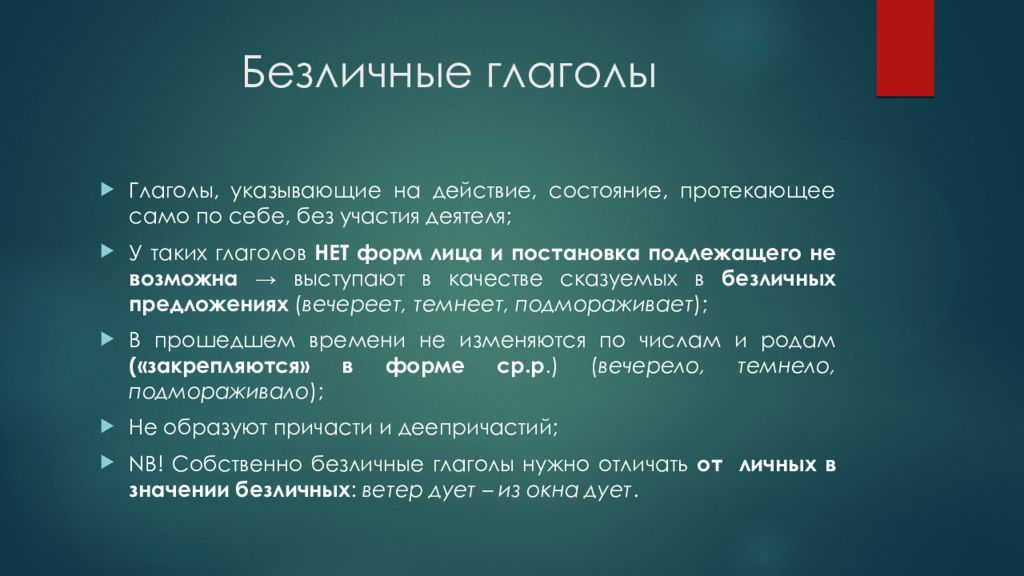

Слайд 32: Безличные глаголы

Глаголы, указывающие на действие, состояние, протекающее само по себе, без участия деятеля; У таких глаголов НЕТ форм лица и постановка подлежащего не возможна → выступают в качестве сказуемых в безличных предложениях ( вечереет, темнеет, подмораживает ); В прошедшем времени не изменяются по числам и родам («закрепляются» в форме ср.р.) ( вечерело, темнело, подмораживало ); Не образуют причасти и деепричастий; NB! Собственно безличные глаголы нужно отличать от личных в значении безличных : ветер дует – из окна дует.

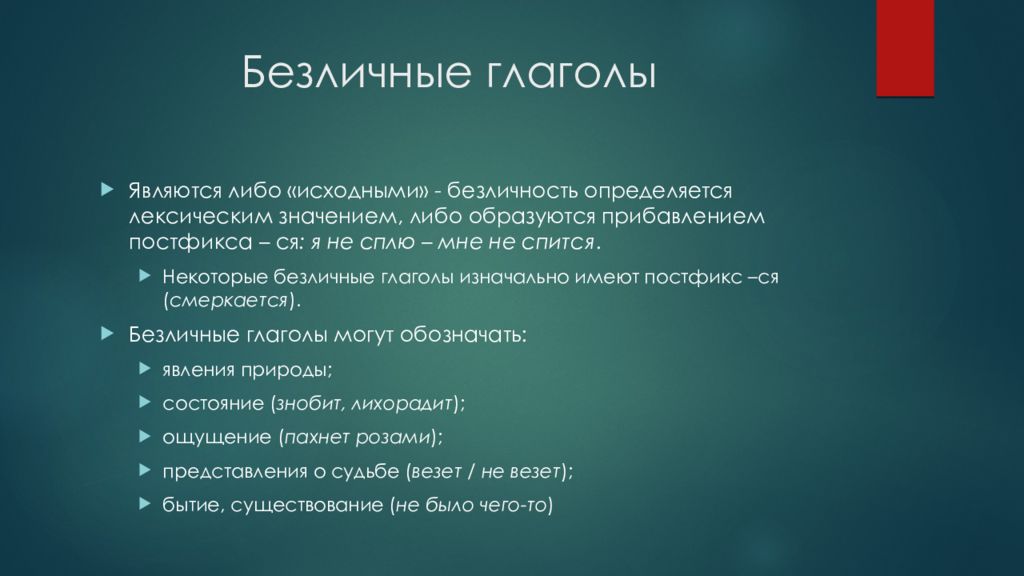

Слайд 33: Безличные глаголы

Являются либо «исходными» - безличность определяется лексическим значением, либо образуются прибавлением постфикса – ся : я не сплю – мне не спится. Некоторые безличные глаголы изначально имеют постфикс – ся ( смеркается ). Безличные глаголы могут обозначать: явления природы; состояние ( знобит, лихорадит ); ощущение ( пахнет розами ); представления о судьбе ( везет / не везет ); бытие, существование ( не было чего-то )

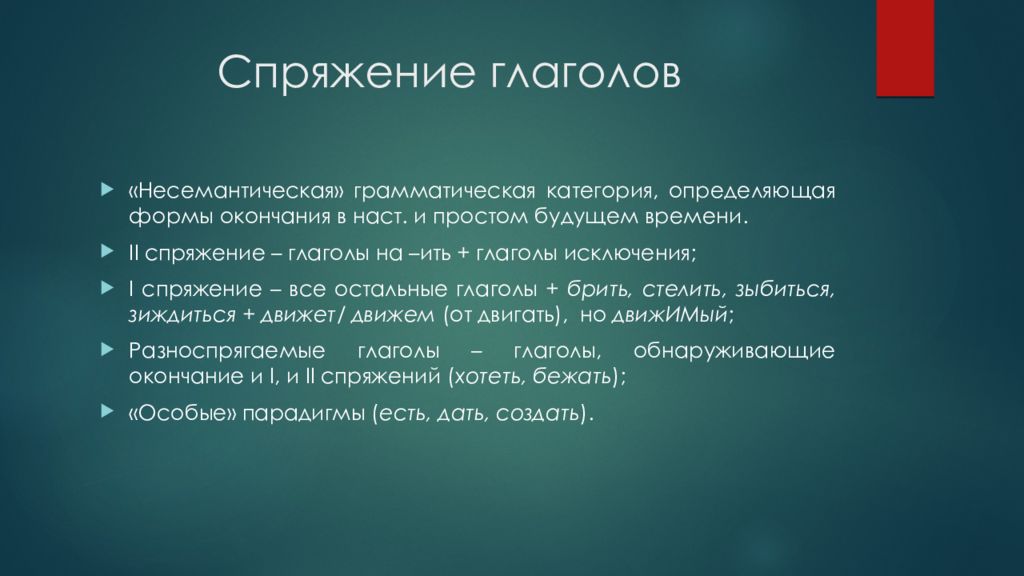

Слайд 34: Спряжение глаголов

«Несемантическая» грамматическая категория, определяющая формы окончания в наст. и простом будущем времени. II спряжение – глаголы на – ить + глаголы исключения; I спряжение – все остальные глаголы + брить, стелить, зыбиться, зиждиться + движет/ движем (от двигать), но движИМый ; Разноспрягаемые глаголы – глаголы, обнаруживающие окончание и I, и II спряжений ( хотеть, бежать ); «Особые» парадигмы ( есть, дать, создать ).

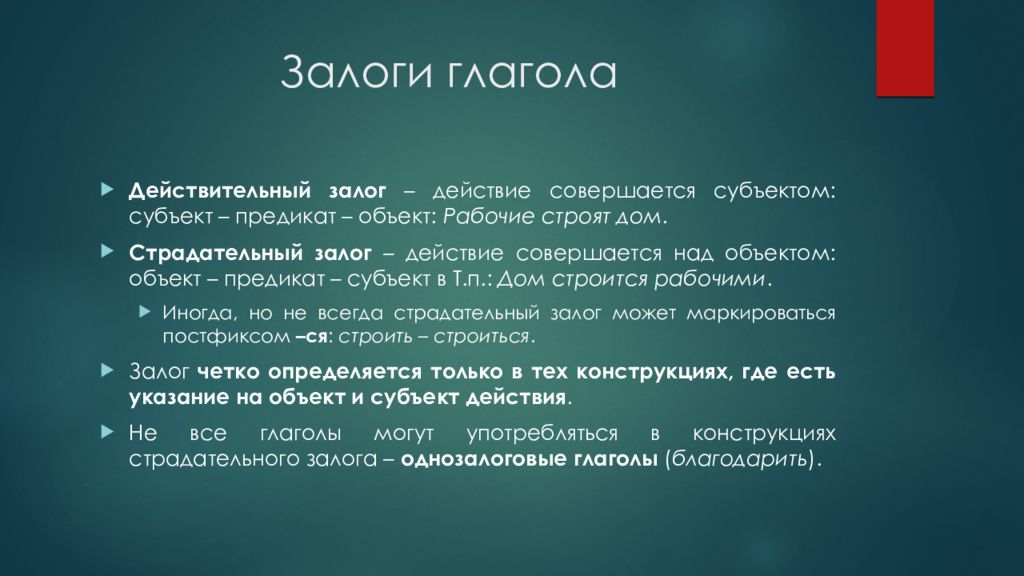

Слайд 35: Залоги глагола

Действительный залог – действие совершается субъектом: субъект – предикат – объект: Рабочие строят дом. Страдательный залог – действие совершается над объектом: объект – предикат – субъект в Т.п.: Дом строится рабочими. Иногда, но не всегда страдательный залог может маркироваться постфиксом – ся : строить – строиться. Залог четко определяется только в тех конструкциях, где есть указание на объект и субъект действия. Не все глаголы могут употребляться в конструкциях страдательного залога – однозалоговые глаголы ( благодарить ).

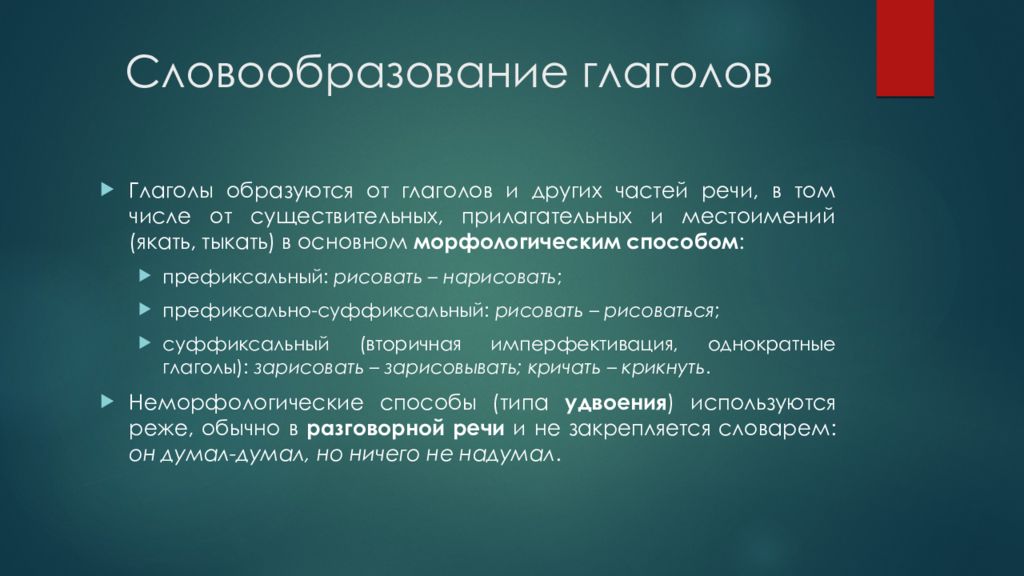

Последний слайд презентации: Глагол: Словообразование глаголов

Глаголы образуются от глаголов и других частей речи, в том числе от существительных, прилагательных и местоимений (якать, тыкать) в основном морфологическим способом : префиксальный: рисовать – нарисовать ; префиксально-суффиксальный: рисовать – рисоваться ; суффиксальный (вторичная имперфективация, однократные глаголы): зарисовать – зарисовывать; кричать – крикнуть. Неморфологические способы (типа удвоения ) используются реже, обычно в разговорной речи и не закрепляется словарем: он думал-думал, но ничего не надумал.