Первый слайд презентации

Глубокий прикус. Виды глубокого прикуса. Этиопатогенез различных видов глубокого прикуса. Клиника. Профилактика.

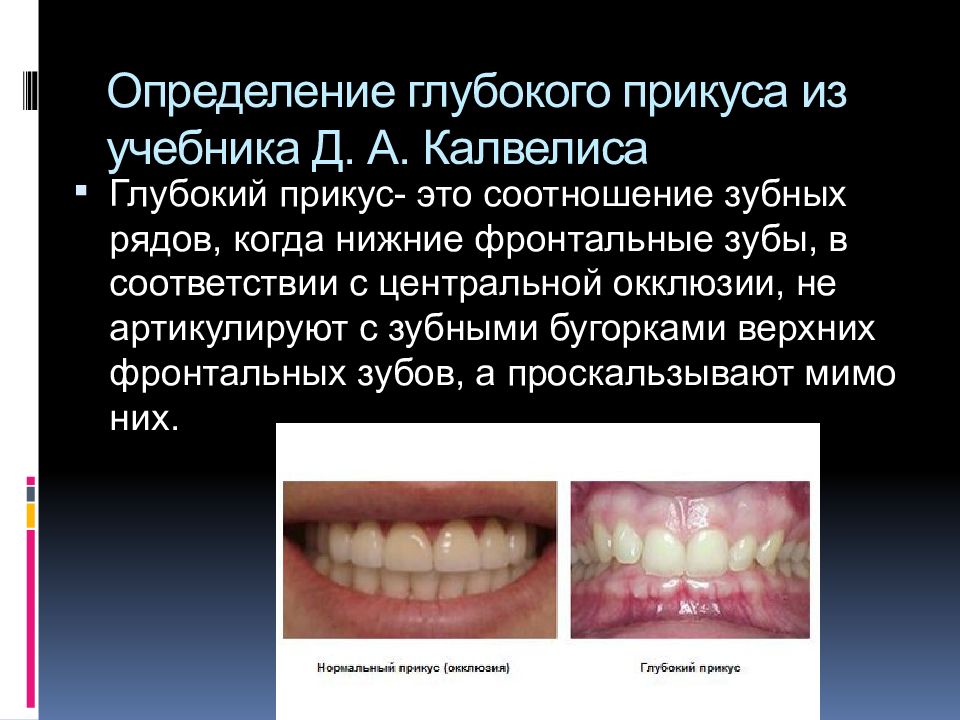

Глубокий прикус- это соотношение зубных рядов, когда нижние фронтальные зубы, в соответствии с центральной окклюзии, не артикулируют с зубными бугорками верхних фронтальных зубов, а проскальзывают мимо них.

Слайд 3: Из учебника Л. С. Персина:

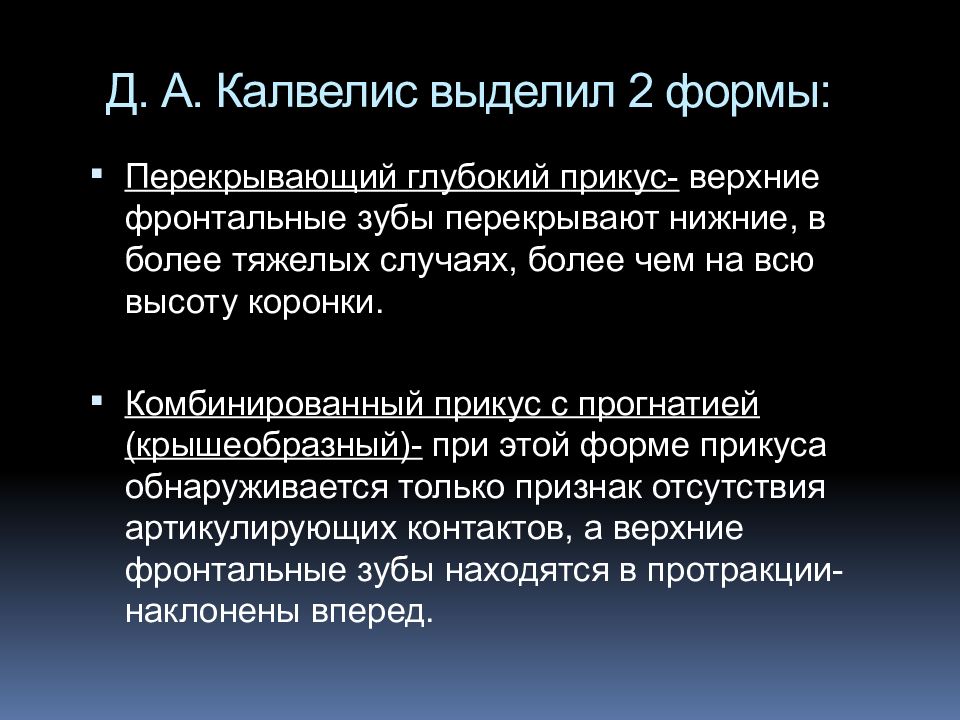

Глубокий прикус относится к вертикальным аномалиям прикуса, при котором верхние резцы перекрывают нижние более чем на 1 / 3 высоты коронок последних и отсутствует режуще-бугорковые контакты в переднем отделе. Для характеристики глубокого прикуса применяют термины: «снижающийся прикус», «травмирующий прикус», « глубокое фронтальное или резцовое перекрытие». Кроме термина «глубокий прикус» правильнее использовать термины « глубокая резцовая окклюзия »(глубокое перекрытие с сохранением контакта между резцами), « глубокая резцовая дизокклюзия »( глубокое перекрытие с отсутствием контактов между резцами)

Слайд 4: Глубокий прикус

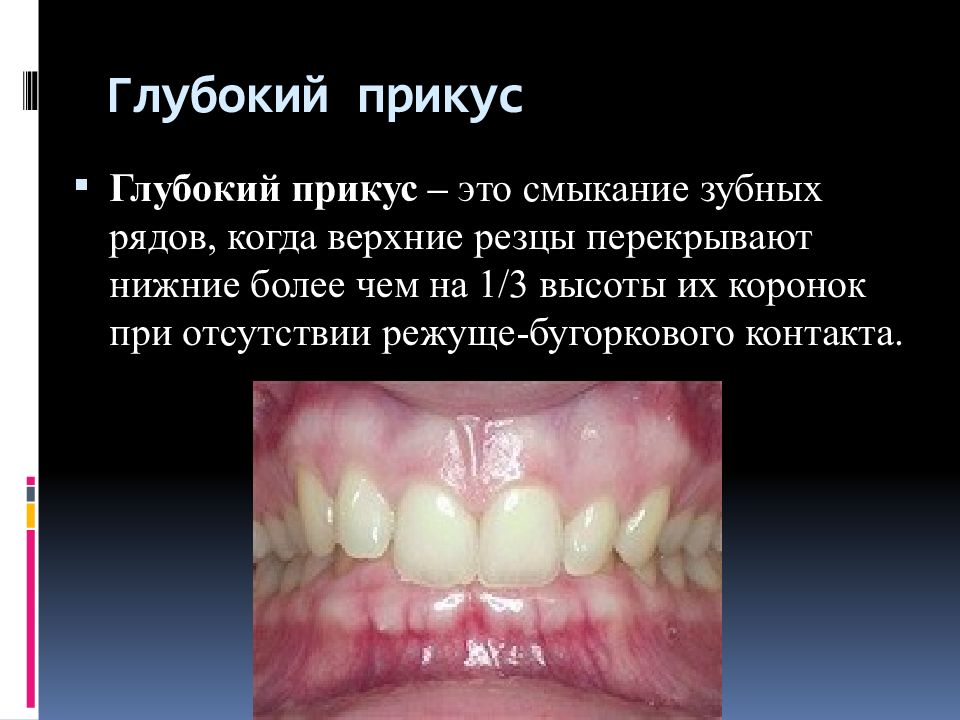

Глубокий прикус – это смыкание зубных рядов, когда верхние резцы перекрывают нижние более чем на 1/3 высоты их коронок при отсутствии режуще-бугоркового контакта.

Слайд 5: Этиология

Зубочелюстные аномалии возникают в результате сложного взаимодействия генетических и факторов внешней среды, как общего, так и местного характера.

Слайд 6

Основными факторами возникновения зубочелюстных аномалий являются: 1. Наследственные факторы: - наследование ребенком аномалии прикуса, имеющейся у одного из родителей; - наследование ребенком характера роста челюстных костей, а также увеличенных или уменьшенных размеров зубов. 2. Внешнесредовые факторы: - болезни матери, не связанные с беременностью (анемия, болезни обмена, вирусные инфекции, эндокринные заболевания и др.); - патология плода (задержка внутриутробного развития, гипоксия, внутриутробное инфицирование, патологическое положение, многоплодие, гипотрофия и др.); - осложненное течение родов.

Слайд 7

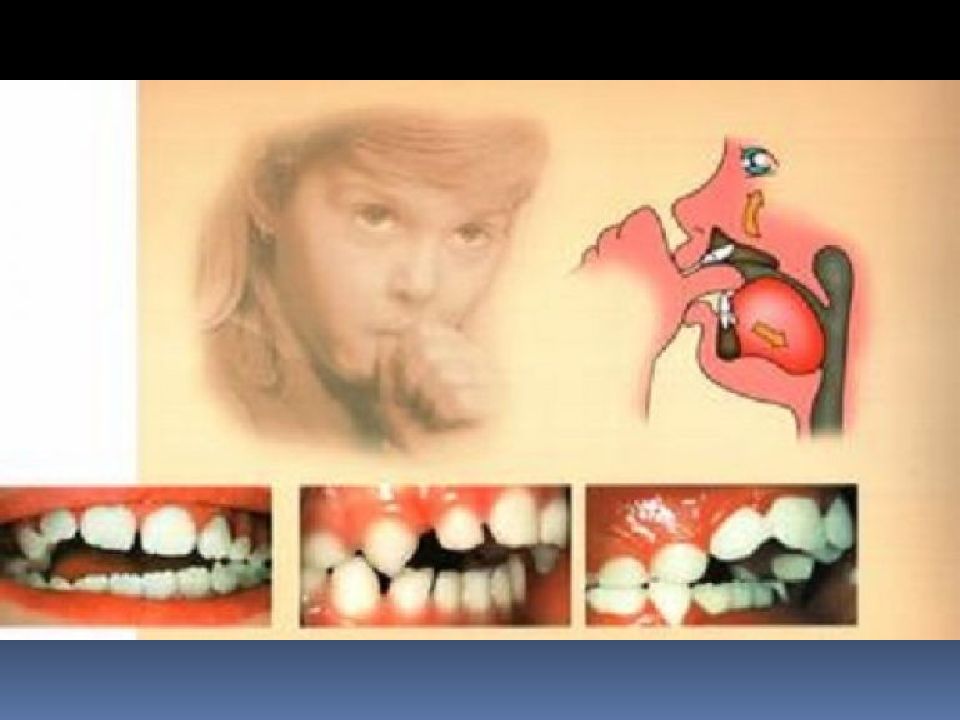

3. Факторы, воздействующие на ребенка после рождения: - заболевания эндокринной системы, заболевания дыхательной системы, патология ЛОР-органов, болезни обмена, заболевания ЖКТ и др.; - нарушения питания; - врожденные и приобретенные нарушения опорно-двигательного аппарата (деформации и аномалии развития позвоночника, нарушения осанки, врожденная мышечная кривошея, системные заболевания скелета; - повреждения и заболевания зубочелюстной системы (множественный кариес, травма, преждевременная утрата зубов, остеомиелит, опухоли; - нарушение структуры тканей и органов зубочелюстной системы (врожденные расщелины верхней губы и неба, аномалии уздечек губ и языка, мелкое преддверие полости рта, нарушение физиологической стираемости зубов и др.; - нарушение основных функций (сосания, глотания, речи, дыхания). - вредные привычки (сосание пальца, длительное сосание соски и др.). Глубокая резцовая окклюзия может формироваться за счет смещения верхних резцов вперед и вниз или смещения нижних резцов назад и вверх. Может наблюдаться выдвижение (протрузия) верхних резцов и одновременное их смещение вниз, а также ретрузия (смещение кзади) нижних резцов и смещение их вверх. Глубокая резцовая окклюзия может быть как самостоятельной патологией прикуса, так и сочетаться с другими аномалиями прикуса.

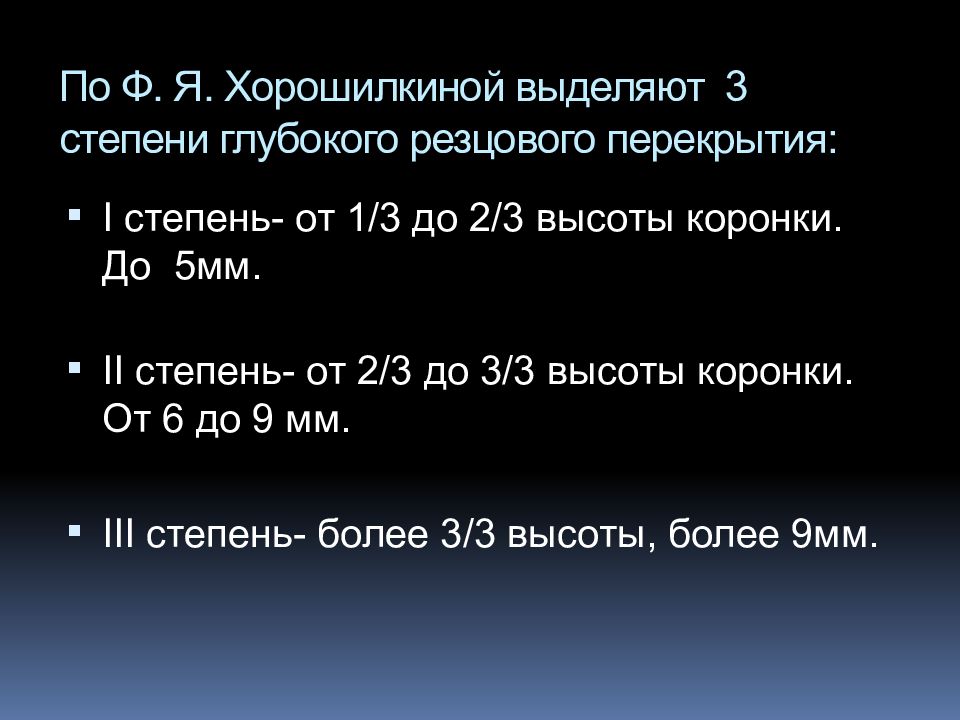

Слайд 9: По Ф. Я. Хорошилкиной выделяют 3 степени глубокого резцового перекрытия:

I степень- от 1/3 до 2/3 высоты коронки. До 5мм. II степень- от 2/3 до 3/3 высоты коронки. От 6 до 9 мм. III степень- более 3/3 высоты, более 9мм.

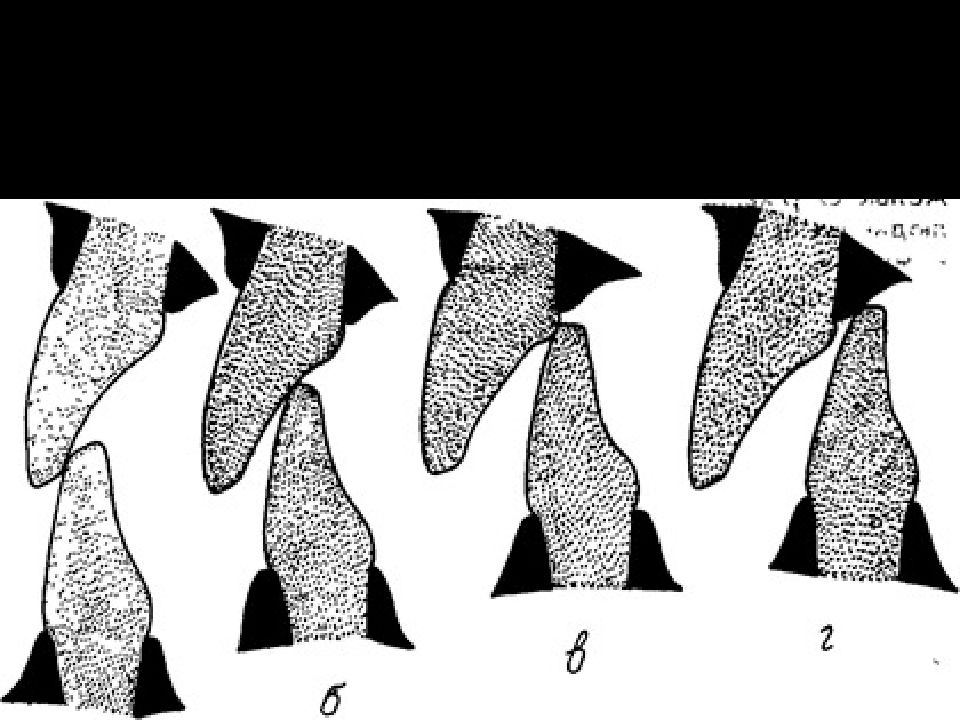

Слайд 11: Д. А. Калвелис выделил 2 формы:

Перекрывающий глубокий прикус- верхние фронтальные зубы перекрывают нижние, в более тяжелых случаях, более чем на всю высоту коронки. Комбинированный прикус с прогнатией (крышеобразный)- при этой форме прикуса обнаруживается только признак отсутствия артикулирующих контактов, а верхние фронтальные зубы находятся в протракции- наклонены вперед.

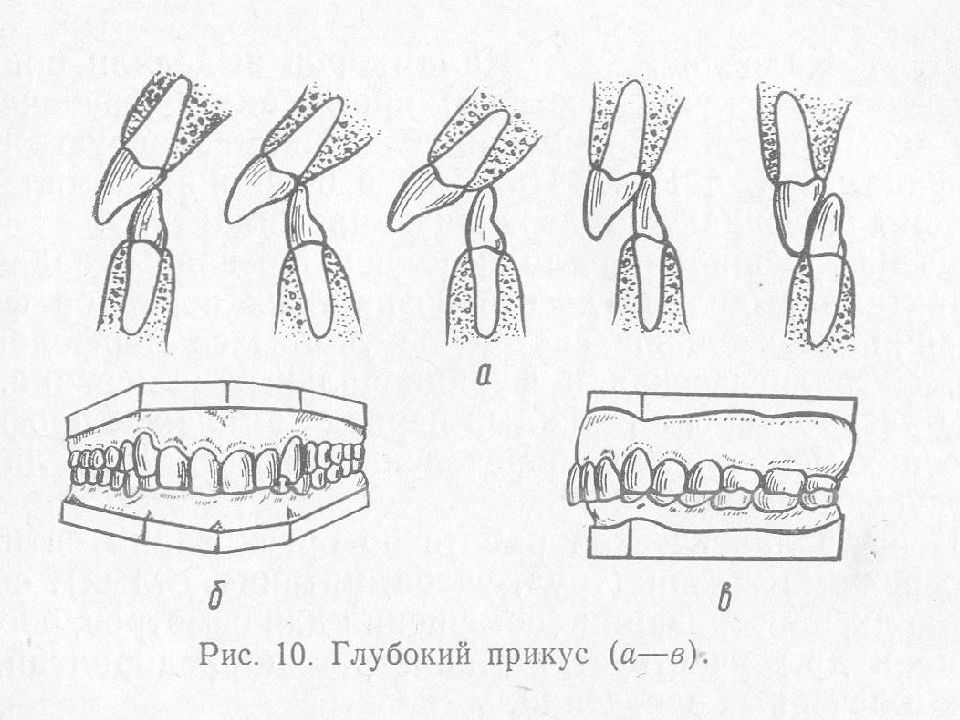

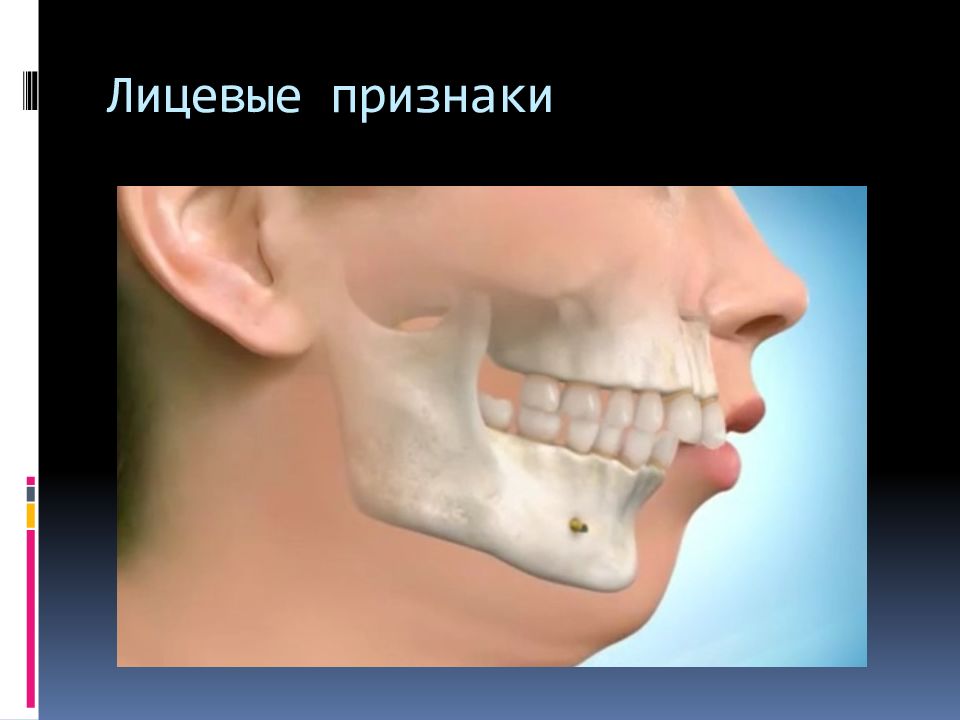

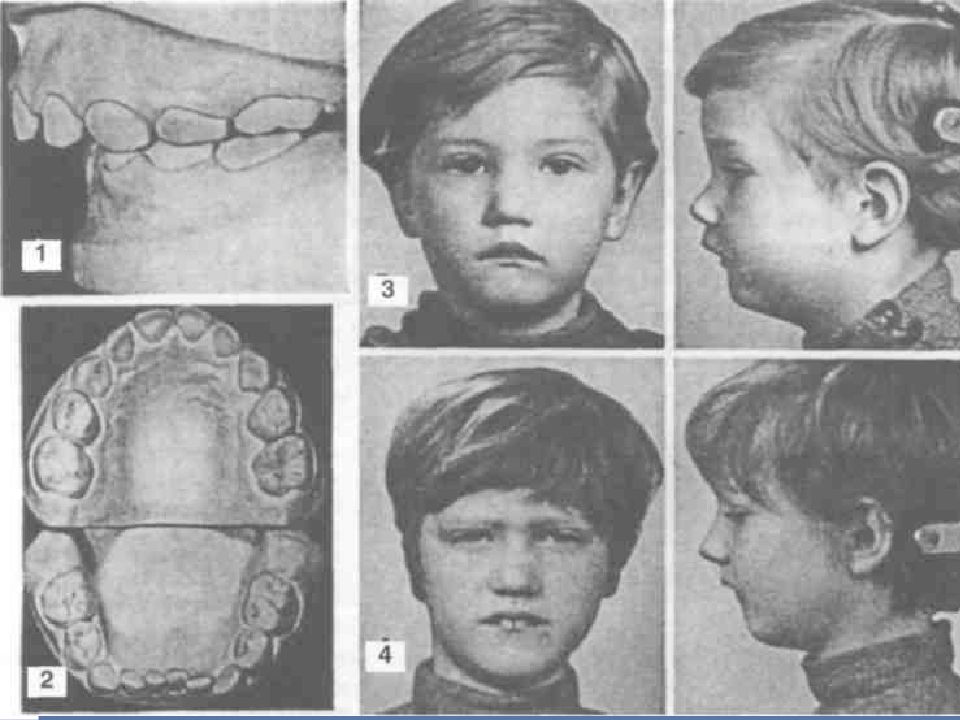

Клинические проявления глубокого резцового перекрытия зависят от его сочетания с дистальным или мезиальным прикусом. Лицевые признаки бывают выражены в виде укорочения нижней части лица, углубления супраментальной борозды, утолщения нижней губы и сопутствующих нарушений, характерных для дистального или мезиального прикуса. Изменения формы зубных дуг при глубоком резцовом перекрытии зависят от вида прикуса.

Слайд 18

При правильном соотношении зубных дуг в боковых отделах чаще отмечают уплощение зубных дуг и тесное расположение передних зубов или протрузию верхних резцов и ретрузию нижних. При резко выраженных нарушениях нижние передние зубы упираются режущими краями в слизистую оболочку твердого неба, повторяя его форму; иногда верхние передние зубы травмируют межзубные десневые сосочки с вестибулярной стороны нижних зубов и способствуют их отслоению. При дистальном прикусе, сочетающемся с протрузией верхних передних зубов, нижние резцы нередко травмируют слизистую оболочку неба, реже не соприкасаются с ней. При дистальном прикусе, сочетающемся с ретрузией верхних передних зубов, зубные дуги обычно укорочены; глубокий прикус при таком нарушении называют блокирующим, препятствующим росту нижней челюсти.

Слайд 19

Выдвижение нижней челюсти становится ограниченным, что отражается на функции жевательных мышц. При мезиальном прикусе и обратном резцовом перекрытии форма зубных дуг зависит от степени развития базисов челюстей, альвеолярных дуг, расположения зубов, смещения нижней челюсти. Глубина резцового перекрытия зависит также от величины базального угла и угла нижней челюсти.

Слайд 20

Функциональные нарушения при глубоком резцовом перекрытии выражаются в снижении эффективности жевания, перегрузке пародонта передних зубов и нередко травмировании слизистой оболочки, что способствует возникновению и развитию заболеваний пародонта, стиранию режущих краев резцов и бугров других зубов. Ротовое дыхание, неправильное глотание и нарушения речи способствуют сужению зубных дуг, изменению расположения передних зубов и углублению резцового перекрытия. Низкое положение спинки языка и обусловленное этим изменение формы дна носовой полости и неба усугубляют нарушение дыхания. Межокклюзионное пространство между передними и боковыми зубами при положении нижней челюсти в покое иногда (особенно при бруксизме у взрослых) отсутствует; у некоторых больных при резко выраженной кривой Шпее расстояние между зубными рядами в покое достигает 9 мм (средняя норма 2 мм), что свидетельствует о значительном нарушении функции жевательных мышц.

Слайд 22

Глубокую резцовую окклюзию можно рассматривать как вариант нормы, если нижние резцы перекрыты не более чем на половину. В таком случае при смене зубов может произойти саморегуляция прикуса. Если же с течением времени происходит увеличение глубины резцового перекрытия, то это следует расценивать как аномалию прикуса, которую надо лечить.

-ширину коронок верхних и нижних резцов и их осевое -расположение (правильная позиция, протрузия, ретрузия); -выраженность дентальных бугров верхних резцов; -контакты между передними зубами; -двустороннее соотношение клыков и первых постоянных моляров в сагиттальном направлении при зубных рядах, сомкнутых в привычной окклюзии (класс по Энглю), раннее разрушение или потерю временных и постоянных боковых зубов; -мезиальный наклон или смещение верхних и нижних -зубов на место разрушенных или удаленных; выраженность морфологических и функциональных нарушений по методу Зиберта – Малыгина и трудность их устранения с помощью метода Малыгина – Белого.

Слайд 24: Для диагностики глубокого прикуса следует измерять и вычислять:

мезиодистальные размеры коронок верхних (SI) и нижних ( Si ) резцов, их сумму; соответствие суммы мезиодистальных размеров коронок верхних и нижних резцов по индексу Тонна(1,35мм); глубину резцового перекрытия; величину сагиттальной щели между верхними и нижними центральными резцами; длину переднего отрезка зубных дуг по Коркхаузу ; ширину зубных дуг по Пону (с поправками по Линдеру и Харту ).

Слайд 26

Диагноз ставят на основании клинического исследования, изучения диагностических моделей челюстей и их измерения, метрического изучения фотографий лица в фас и профиль, а также боковых ТРГ головы, оценки данных ортопантомографического исследования челюстей.

Слайд 27: Лечение глубокого прикуса

Лечение глубокого прикуса наиболее эффективно в периоды прорезывания временных зубов, первых постоянных моляров, смены временных резцов постоянными, прорезывания вторых постоянных моляров.

Слайд 28: Основные задачи лечения:

устранение причин, препятствующих зубоальвеолярному удлинению в области боковых зубов и разобщение их; создание препятствия для зубоальвеолярного удлинения в области передних зубов; исправление формы зубных дуг, положения отдельных зубов и их групп; нормализация положения нижней челюсти и роста челюстей.

Слайд 29

Лечение при глубоком прикусе зависит от того, что послужило его причиной, а также от возраста пациента. При этом проводится повышении прикуса с помощью всевозможных ортодонтических устройств, таких как т.н. пластинки с накусочной плоскостью, традиционные брекет-системы и др.

Слайд 30

Пока у ребенка временный прикус, обычно рекомендуется приучить его к жеванию твердой пищи, так как это способствует нормальному развитию альвеолярных отростков челюстей и зубных рядов. При кариесе молочных коренных зубов проводится соответствующее лечение. Если у ребенка имеются вредные привычки, такие как сосание пальцев, закусывание губы, либо ребенок привык класть в рот различные предметы, используются трейнеры и вестибулярные пластинки. Иногда бывает так, что кроме неправильного прикуса у ребенка отмечается аномальное прикрепление уздечки языка. В таком случае показано небольшое пластическое вмешательство.

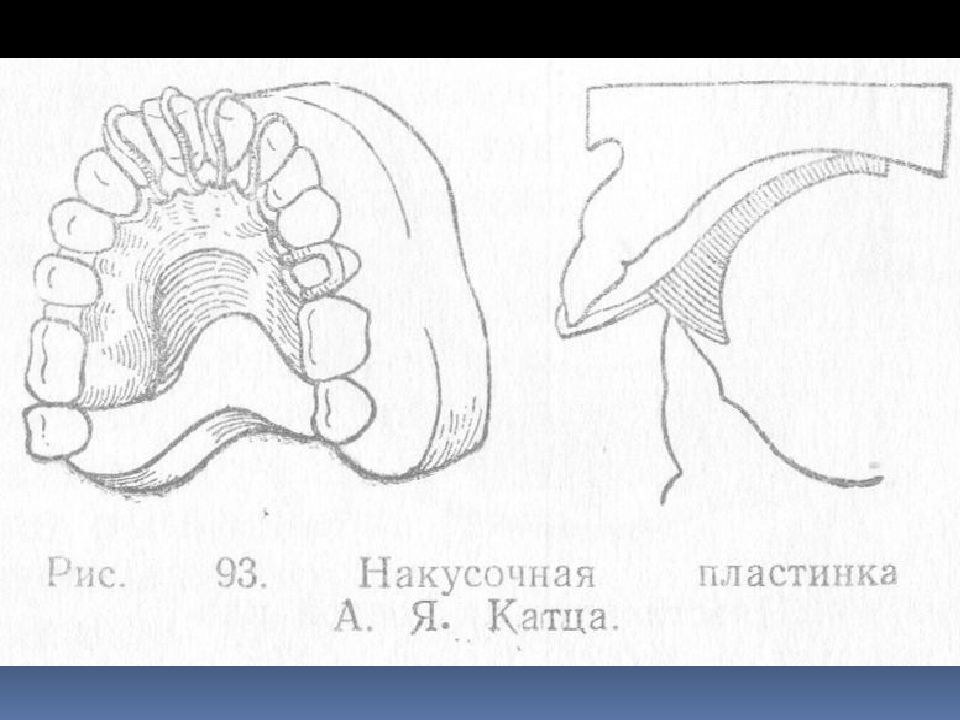

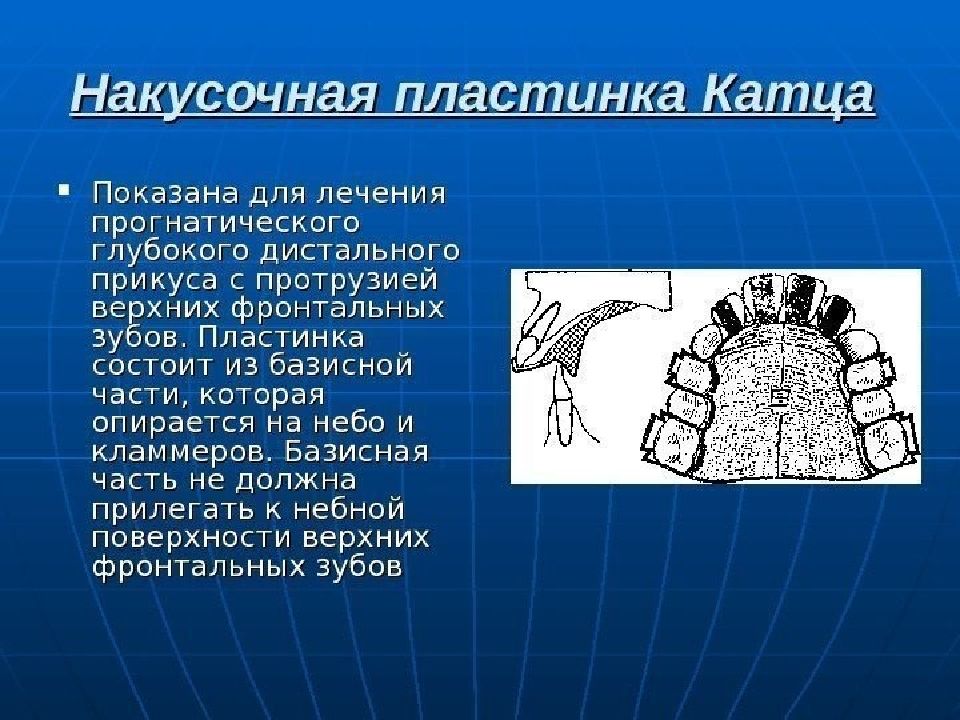

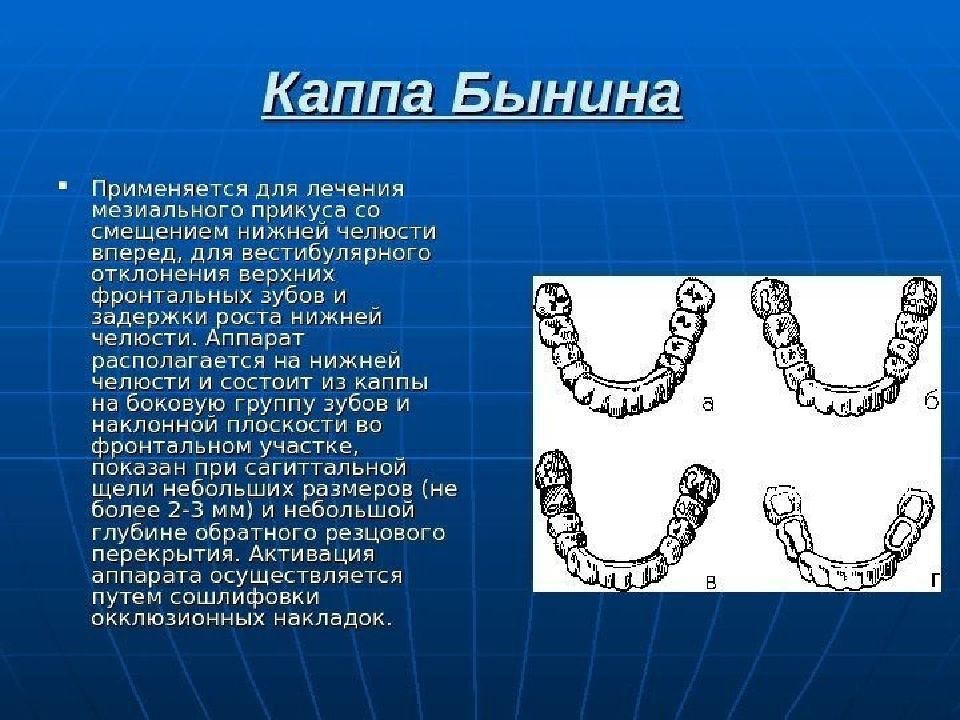

Слайд 35

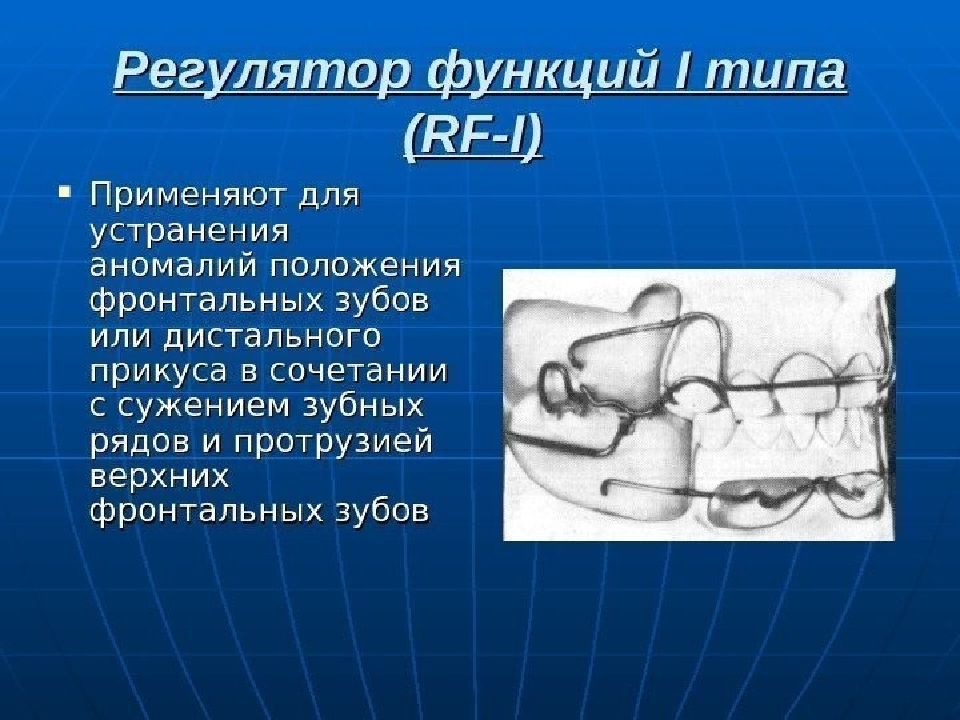

В период, когда у ребенка отмечается т.н. смешанный прикус (обычно в возрасте от 5 до 8 лет) рекомендуется активное лечение у врача-ортодонта. При этом используются специальные функционально-направляющие аппараты, которые передают нагрузку от жевательных мышц на отдельные зубы или группу зубов. Среди аппаратов, которые позволяют проводить такое лечение, можно назвать съемные пластинки на верхнюю челюсть с накусочной площадкой, аппарат Брюкля, каппа Бынина и т.д.

Слайд 42

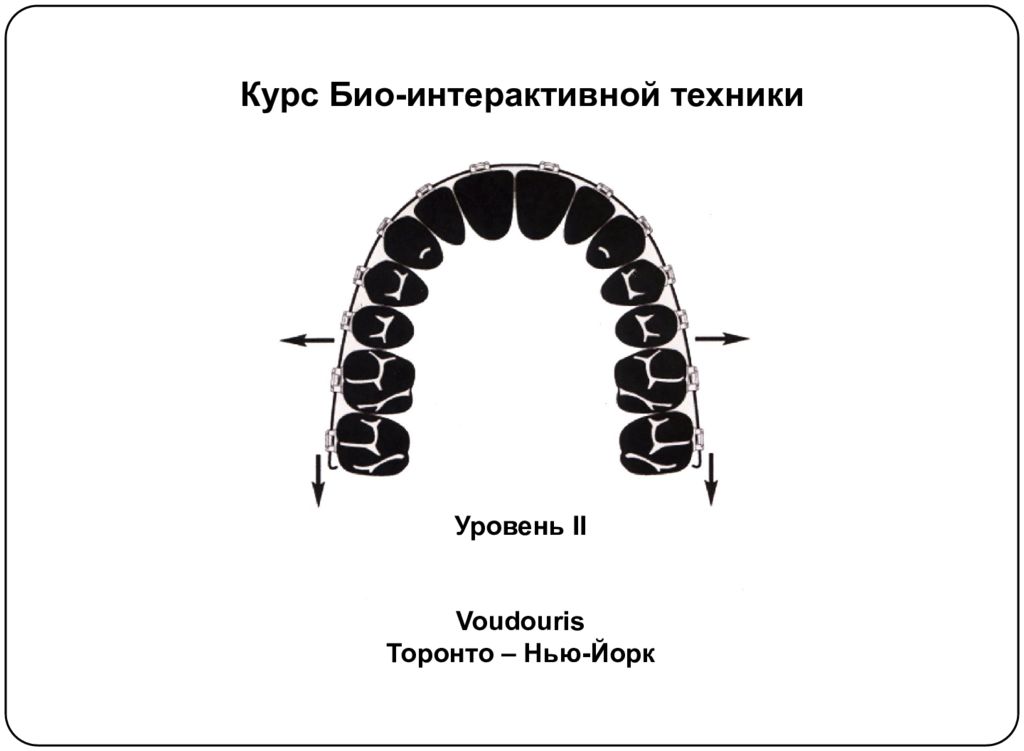

Когда прикус у ребенка уже сформировался (период постоянного прикуса), что обычно бывает в после 12 лет, лечение глубокого прикуса заключается в применении внутриротовых несъемных брекет-систем. Все чаще в настоящее время для этого врачи используют так называемые лингвальные брекет-системы. Они разобщают прикус так, где брекеты крепятся к резцам и верхним клыкам, что позволяет быстро скорректировать глубокий прикус и выправить положения передних зубов.

Слайд 45

Прогноз при лечении такой аномалии, как глубокий прикус, обычно благоприятен, при условии, что лечение проводится в самом начале развития смешанного либо постоянного прикуса, при этом в процессе лечения устранены как морфологические, так и функциональные нарушения, а сама эта патология не является семейной предрасположенностью.

Слайд 46

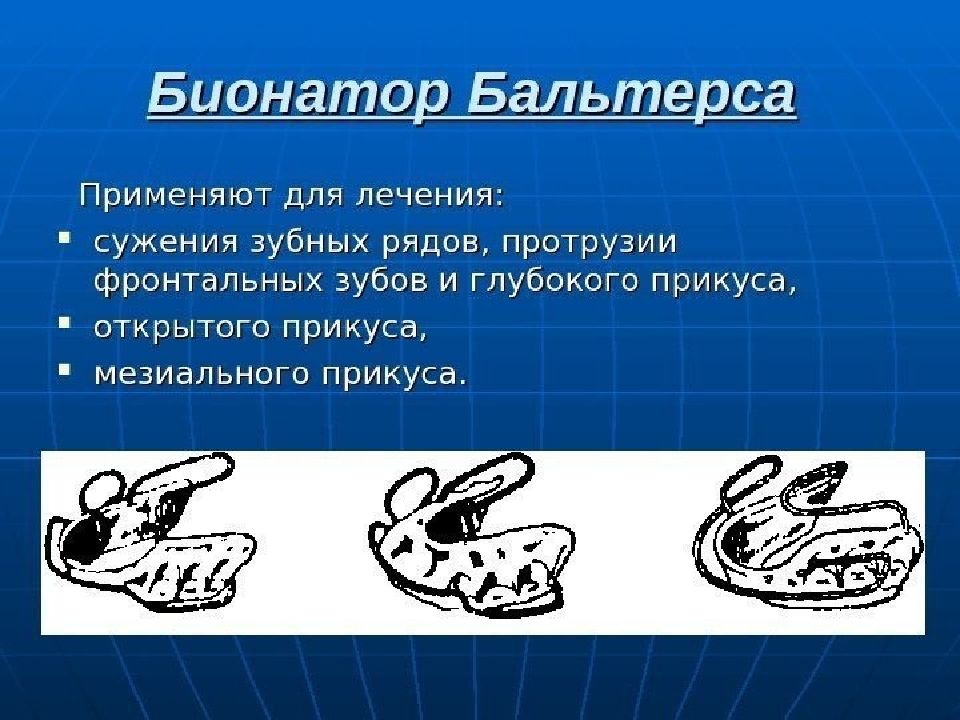

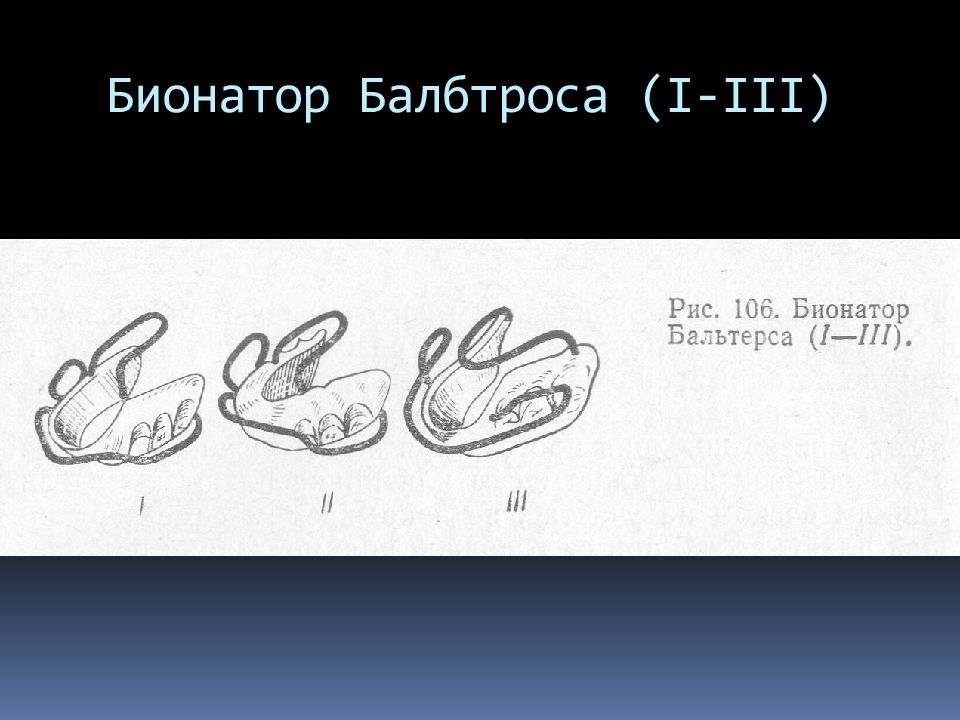

После лечения ретенционный период зависит от того, каков был период формирования нормального прикуса, и какие ортодонтические аппараты применялись. Когда контакт между зубными рядами достигнут (а для этого используются такие аппараты, как активатор, бионатор и регулятор функций), необходимости в ретенционном периоде нет. В том случае, когда лечение было проведено с помощью механически действующих ортодонтических устройств, а функциональные нарушения еще остались, то обычно требуется и ретенционными период.