Первый слайд презентации: Государственный мониторинг земель

Лекция1 Буланцева Р.П.

Слайд 2: Введение. (Мониторинг земель)

Термин «мониторинг» появился в 1972 г. перед проведением Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде. Один из авторов данного термина Р. Е. Манн предложил понимать под мониторингом «систему повторных наблюдений одного или более элементов окружающей среды в пространстве и времени с определенными целями в соответствии с заранее подготовленной программой». В дальнейшем в содержание этого понятия включили наблюдения за факторами воздействия на окружающую среду и за ее состоянием, прогноз ее будущего состояния и оценку фактического и прогнозируемого состояния природной среды. В определении мониторинг характеризуется как природно-хозяйственный или экологический и, в отличие от термина «контроль», не включает элементов управления, регулирования и поэтому стоит ближе к термину «слежение»

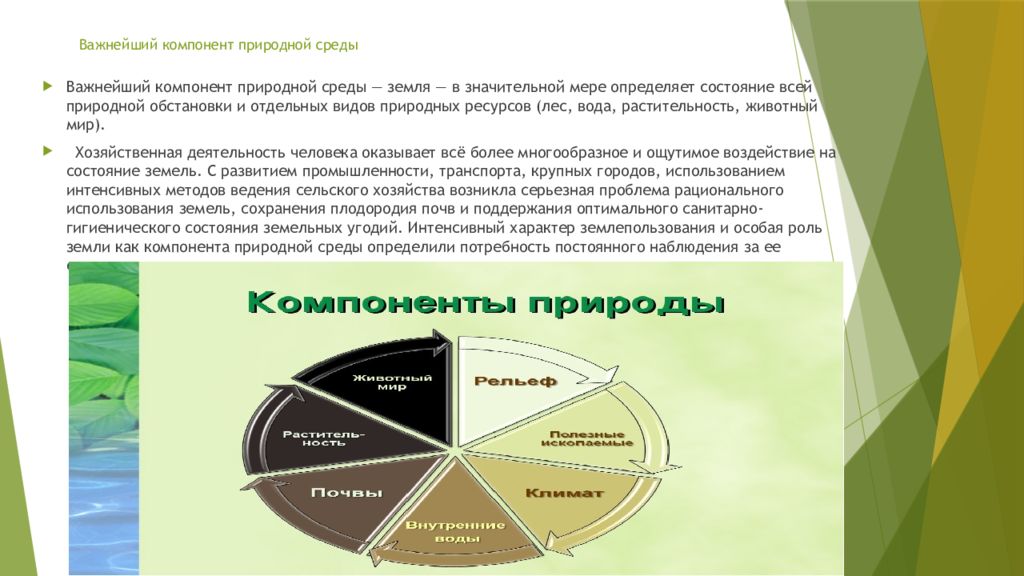

Слайд 3: Важнейший компонент природной среды

Важнейший компонент природной среды — земля — в значительной мере определяет состояние всей природной обстановки и отдельных видов природных ресурсов (лес, вода, растительность, животный мир). Хозяйственная деятельность человека оказывает всё более многообразное и ощутимое воздействие на состояние земель. С развитием промышленности, транспорта, крупных городов, использованием интенсивных методов ведения сельского хозяйства возникла серьезная проблема рационального использования земель, сохранения плодородия почв и поддержания оптимального санитарно-гигиенического состояния земельных угодий. Интенсивный характер землепользования и особая роль земли как компонента природной среды определили потребность постоянного наблюдения за ее состоянием посредством мониторинга

Слайд 4: Мониторинг земель

В настоящее время в Российской Федерации ведется такой мониторинг земель различных категорий для своевременного выявления изменений, их оценки, предупреждения и устранения последствий негативных процессов. В соответствии с положением о мониторинге земель в РФ, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 1992 г. № 491, мониторинг земель ведется Росреестром, Министерством экологии и природных ресурсов Российской Федерации (Минэкологии России) при участии Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Комитета по геологии и использованию недр при правительстве РФ, других заинтересованных министерств и ведомств (Постановление Правительства РФ от 15.07.1992№491 «О мониторинге земель»). Мониторинг земель — это система регулярных наблюдений за состоянием и изменениями земельного фонда независимо от правового режима и характера использования земель с целью предупреждения и устранения негативных последствий в природной среде

Слайд 5: Мониторинг земель является государственным мероприятием по управлению земельными ресурсами

В соответствии с пунктом 5.1.13 постановления Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» Росреестр осуществляет государственный мониторинг земель (за исключением земель сельскохозяйственного назначения). Порядок осуществления государственного мониторинга земель установлен приказом Минэкономразвития России от 26.12.2014 № 852 «Об утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга земель, за исключением земель сельскохозяйственного назначения»

В соответствии с Государственной программой мониторинга земель Российской Федерация на 1993-1995 гг. утвержденной Постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 5 февраля 1993 г. № 100, в системе Роскомзема были начаты работы по мониторингу земель. Программа предусматривала поэтапное введение на территории Российской Федерации мониторинга земель, представляющего собой систему наблюдений за состоянием земельного фонда для своевременного выявления изменений, их оценки, предупреждения и устранения последствий негативных процессов. Исполнителем программы были определены Роскомзем, Минприроды России и заинтересованные министерства и ведомства.

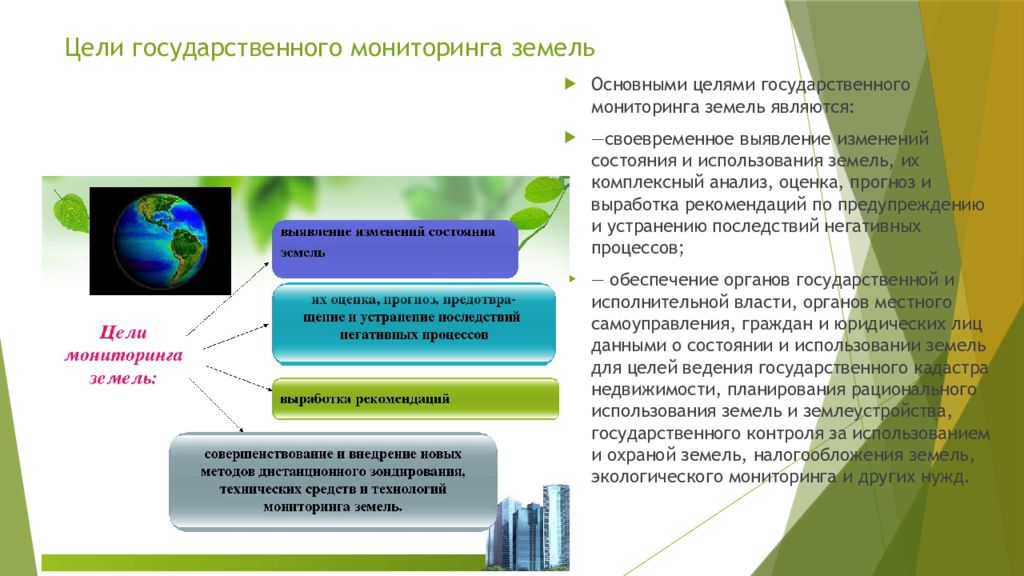

Слайд 7: Цели государственного мониторинга земель

Основными целями государственного мониторинга земель являются: —своевременное выявление изменений состояния и использования земель, их комплексный анализ, оценка, прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов; — обеспечение органов государственной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц данными о состоянии и использовании земель для целей ведения государственного кадастра недвижимости, планирования рационального использования земель и землеустройства, государственного контроля за использованием и охраной земель, налогообложения земель, экологического мониторинга и других нужд.

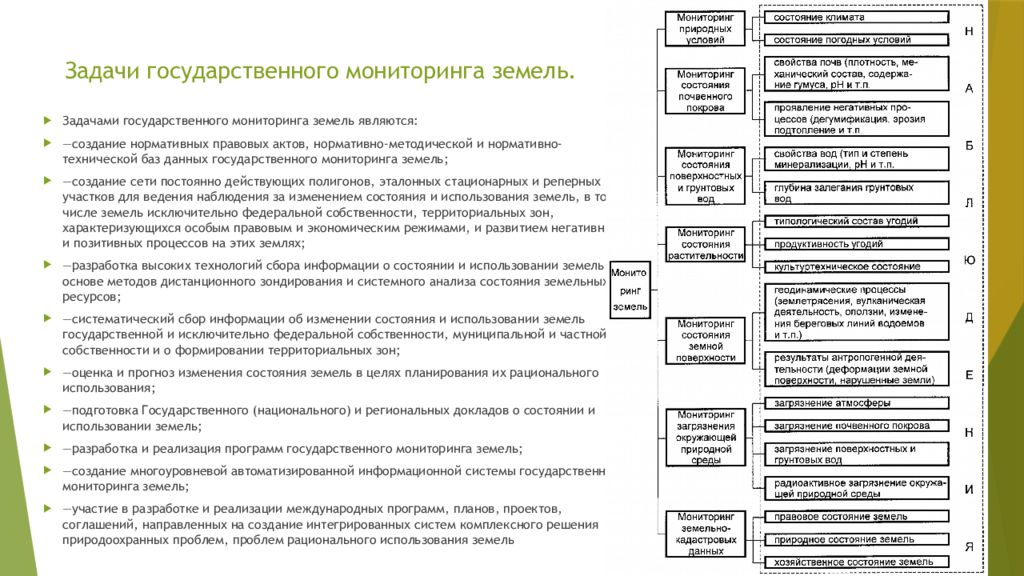

Слайд 8: Задачи государственного мониторинга земель

Задачами государственного мониторинга земель являются: —создание нормативных правовых актов, нормативно-методической и нормативно-технической баз данных государственного мониторинга земель; —создание сети постоянно действующих полигонов, эталонных стационарных и реперных участков для ведения наблюдения за изменением состояния и использования земель, в том числе земель исключительно федеральной собственности, территориальных зон, характеризующихся особым правовым и экономическим режимами, и развитием негативных и позитивных процессов на этих землях; —разработка высоких технологий сбора информации о состоянии и использовании земель на основе методов дистанционного зондирования и системного анализа состояния земельных ресурсов; —систематический сбор информации об изменении состояния и использовании земель государственной и исключительно федеральной собственности, муниципальной и частной собственности и о формировании территориальных зон; —оценка и прогноз изменения состояния земель в целях планирования их рационального использования; —подготовка Государственного (национального) и региональных докладов о состоянии и использовании земель; —разработка и реализация программ государственного мониторинга земель; —создание многоуровневой автоматизированной информационной системы государственного мониторинга земель; —участие в разработке и реализации международных программ, планов, проектов, соглашений, направленных на создание интегрированных систем комплексного решения природоохранных проблем, проблем рационального использования земель

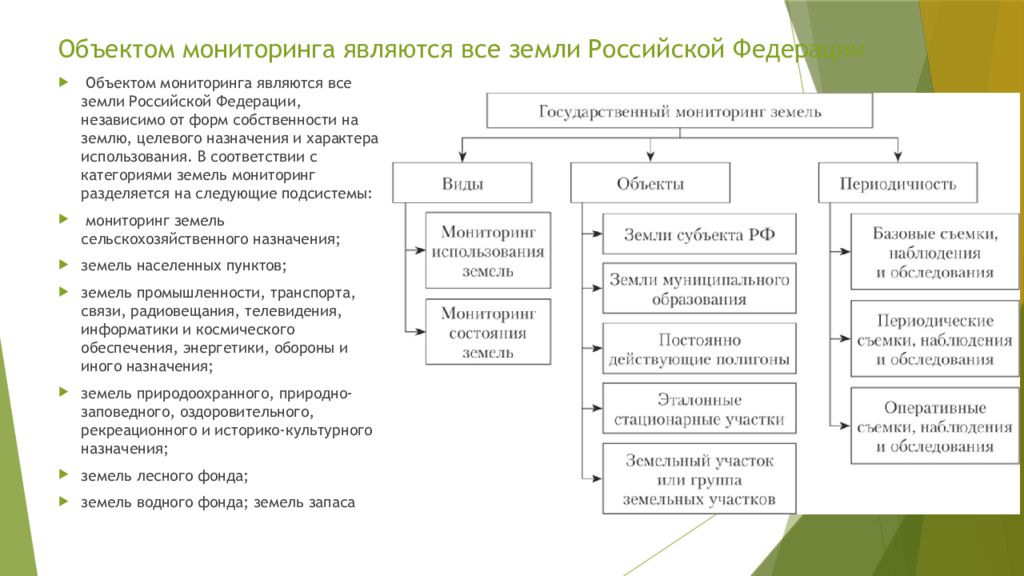

Слайд 9: Объектом мониторинга являются все земли Российской Федерации

Объектом мониторинга являются все земли Российской Федерации, независимо от форм собственности на землю, целевого назначения и характера использования. В соответствии с категориями земель мониторинг разделяется на следующие подсистемы: мониторинг земель сельскохозяйственного назначения; земель населенных пунктов; земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; земель лесного фонда; земель водного фонда; земель запаса

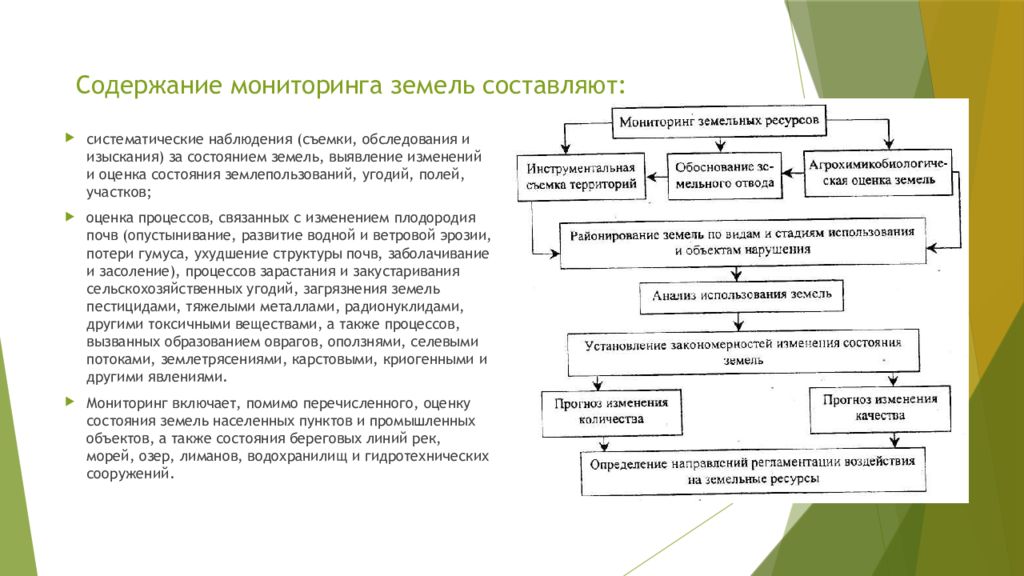

Слайд 10: Содержание мониторинга земель составляют:

систематические наблюдения (съемки, обследования и изыскания) за состоянием земель, выявление изменений и оценка состояния землепользований, угодий, полей, участков; оценка процессов, связанных с изменением плодородия почв (опустынивание, развитие водной и ветровой эрозии, потери гумуса, ухудшение структуры почв, заболачивание и засоление), процессов зарастания и закустаривания сельскохозяйственных угодий, загрязнения земель пестицидами, тяжелыми металлами, радионуклидами, другими токсичными веществами, а также процессов, вызванных образованием оврагов, оползнями, селевыми потоками, землетрясениями, карстовыми, криогенными и другими явлениями. Мониторинг включает, помимо перечисленного, оценку состояния земель населенных пунктов и промышленных объектов, а также состояния береговых линий рек, морей, озер, лиманов, водохранилищ и гидротехнических сооружений.

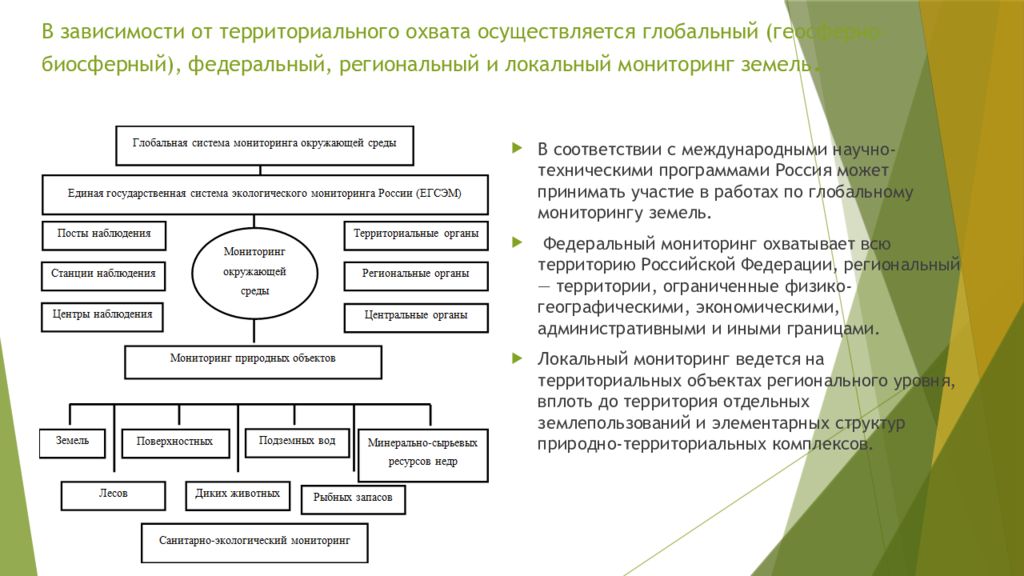

Слайд 11: В зависимости от территориального охвата осуществляется глобальный ( геосферно -биосферный), федеральный, региональный и локальный мониторинг земель

В соответствии с международными научно-техническими программами Россия может принимать участие в работах по глобальному мониторингу земель. Федеральный мониторинг охватывает всю территорию Российской Федерации, региональный — территории, ограниченные физико-географическими, экономическими, административными и иными границами. Локальный мониторинг ведется на территориальных объектах регионального уровня, вплоть до территория отдельных землепользований и элементарных структур природно-территориальных комплексов.

Слайд 12: При ведении мониторинга земель выявляются следующие процессы:

— эволюционные, связанные с развитием; —цикличные, связанные с суточными, сезонными, годовыми и иными периодами изменений природных факторов; —антропогенные, связанные с деятельностью человека; —чрезвычайные, связанные с авариями, катастрофами, стихийными и экологическими бедствиями.

Слайд 13: В ходе мониторинга земель необходимо учитывать существование природной временной изменчивости их состояния — суточной, сезонной, годовой, вековой — и формы этой изменчивости:

стохастические (случайные), циклические и сукцессионные. При этом следует принимать во внимание пространственную неоднородность земельных ресурсов, в связи с чем важен правильный выбор пространственного и временного шагов слежения за состоянием земель. Слежение за биотическими и абиотическими составляющими состояния земельных ресурсов в условиях антропогенного воздействия должно быть непрерывным и комплексным.

Слайд 14

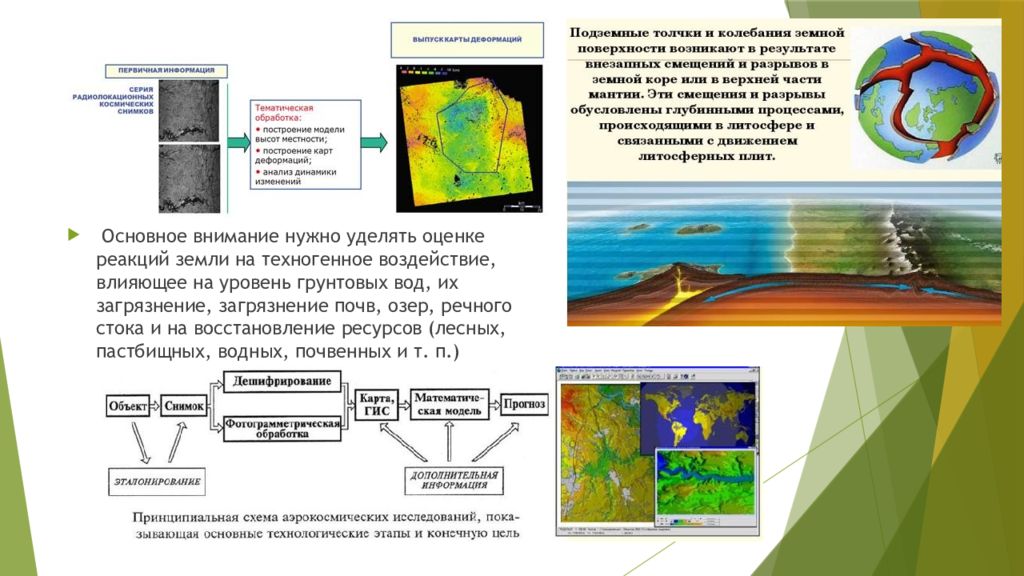

Основное внимание нужно уделять оценке реакций земли на техногенное воздействие, влияющее на уровень грунтовых вод, их загрязнение, загрязнение почв, озер, речного стока и на восстановление ресурсов (лесных, пастбищных, водных, почвенных и т. п.)

Слайд 15: 1.2. Структура и технологическая система государственного мониторинга земель

Основой для получения данных в системе государственного мониторинга земель являются сети наблюдений за состоянием и использованием земель, в состав которых входят федеральные, региональные, муниципальные сети наблюдений, системы дистанционного зондирования и информационные системы министерств и ведомств. Федеральная сеть наблюдений обеспечивает получение данных о состоянии и использовании земель в границах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и территориальных зон, характеризующихся особым правовым, экономическим и экологическим режимами землепользования

Слайд 16

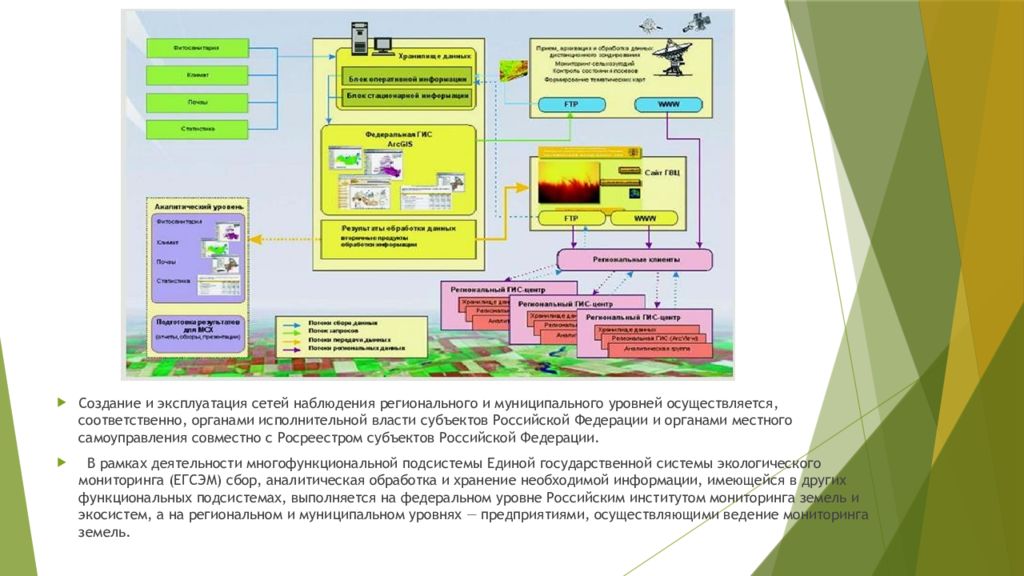

Региональные и муниципальные сети наблюдений формируются на территории субъекта Российской Федерации и муниципальных образований соответственно с целью получения данных о состоянии и использовании земельных ресурсов, развитии природных, природно-техногенных и техногенных опасных процессов, наиболее характерных для данных территорий, негативно воздействующих на состояние и использование земель и обусловливающих их деградацию, загрязнение и заражение.

Слайд 17

Создание и эксплуатация сетей наблюдения регионального и муниципального уровней осуществляется, соответственно, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления совместно с Росреестром субъектов Российской Федерации. В рамках деятельности многофункциональной подсистемы Единой государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ) сбор, аналитическая обработка и хранение необходимой информации, имеющейся в других функциональных подсистемах, выполняется на федеральном уровне Российским институтом мониторинга земель и экосистем, а на региональном и муниципальном уровнях — предприятиями, осуществляющими ведение мониторинга земель.

Слайд 18

Информационные ресурсы системы государственного мониторинга земель являются официальными и используются при регистрации права собственности на землю, ведении государственного земельного кадастра, проведении землеустройства, осуществлении государственного контроля за использованием и охраной земель, планировании рационального использования земель, оценке земель и принятии управленческих решений по организации и эффективному использованию земельных ресурсов, выводу из оборота, консервации деградированных и санации загрязненных и зараженных земель, определении штрафных санкций за нарушение правовых норм землепользования, деградацию, загрязнение и заражение земель.

Слайд 19: Государственный мониторинг земель (ГМЗ) реализуется через технологические системы:

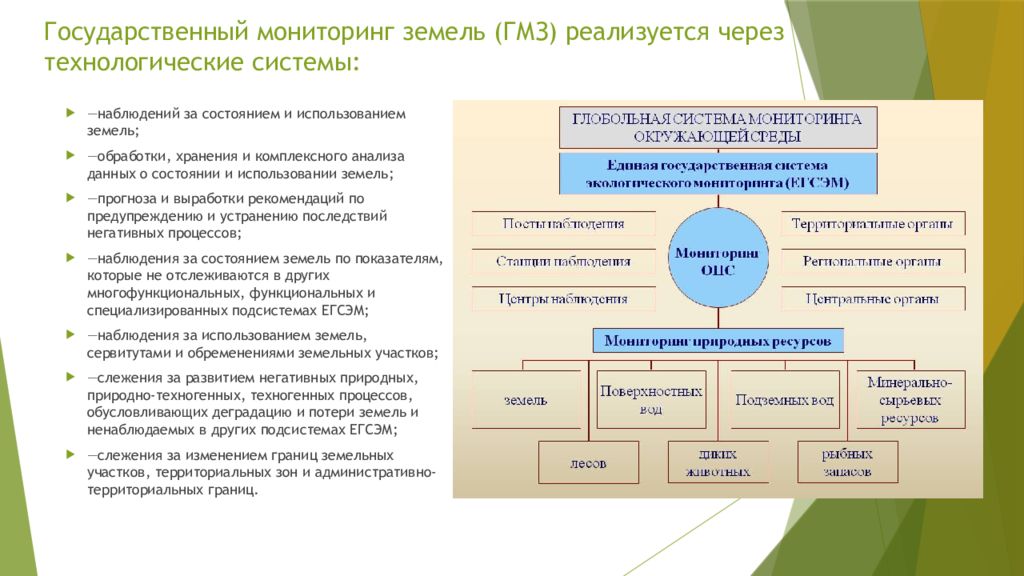

—наблюдений за состоянием и использованием земель; —обработки, хранения и комплексного анализа данных о состоянии и использовании земель; —прогноза и выработки рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных процессов; —наблюдения за состоянием земель по показателям, которые не отслеживаются в других многофункциональных, функциональных и специализированных подсистемах ЕГСЭМ; —наблюдения за использованием земель, сервитутами и обременениями земельных участков; —слежения за развитием негативных природных, природно-техногенных, техногенных процессов, обусловливающих деградацию и потери земель и ненаблюдаемых в других подсистемах ЕГСЭМ; —слежения за изменением границ земельных участков, территориальных зон и административно-территориальных границ.

Слайд 20: Система обработки, хранения и комплексного анализа состояния и использования земель ГМЗ включает сбор, обработку и хранение результатов наблюдений по системе государственного мониторинга земель, а также данных, полученных в многофункциональных, функциональных и специализированных подсистемах ЕГСЭМ, на основе:

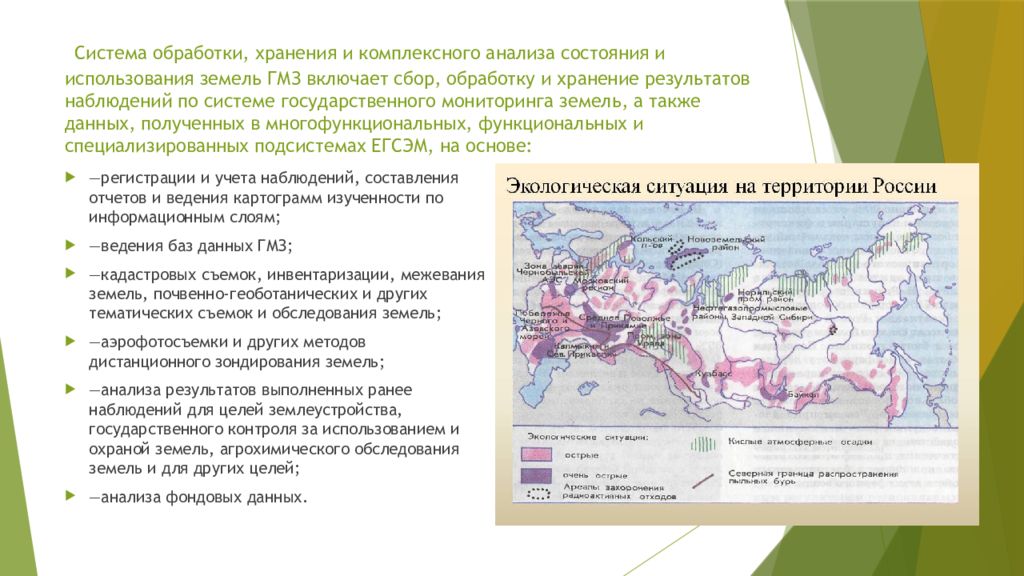

—регистрации и учета наблюдений, составления отчетов и ведения картограмм изученности по информационным слоям; —ведения баз данных ГМЗ; —кадастровых съемок, инвентаризации, межевания земель, почвенно-геоботанических и других тематических съемок и обследования земель; —аэрофотосъемки и других методов дистанционного зондирования земель; —анализа результатов выполненных ранее наблюдений для целей землеустройства, государственного контроля за использованием и охраной земель, агрохимического обследования земель и для других целей; —анализа фондовых данных.

Слайд 21: Для приведения данных к уровню современных требований в системе ГМЗ предусматриваются три этапа работ:

предусматриваются три этапа работ: —получение данных, фиксирующих состояние объектов наблюдений на момент начала ведения мониторинга; —периодическое обновление данных по мере их «старения»; —обновление данных в дежурном режиме. В системе наблюдения ГМЗ применяют наиболее производительные технические средства съемок и обследования земель, основанные на использовании современных электронных технологий сбора и цифровой обработки данных. Сбор, хранение, комплексный анализ и оценка состояния и использования земель, прогноз и выработка рекомендаций по предупреждению последствий негативных процессов осуществляются на базе специализированных земельно-информационных систем (ЗИС) и автоматизированных банков (фондов) данных (АБД).

Слайд 22: Ежегодно не позднее 1 марта территориальный Росреестр на основе результатов выполнения работ по государственному мониторингу земель представляет в органы государственной власти субъектов Российской Федерации:

—региональные доклады о состоянии и использовании земель; —сведения о регистрации и учете планируемых и завершенных работ по государственному мониторингу земель с приложением соответствующих картограмм изученности. При выявлении особо опасных процессов территориальные органы Росреестра незамедлительно направляют в вышестоящие органы оперативные сводки.

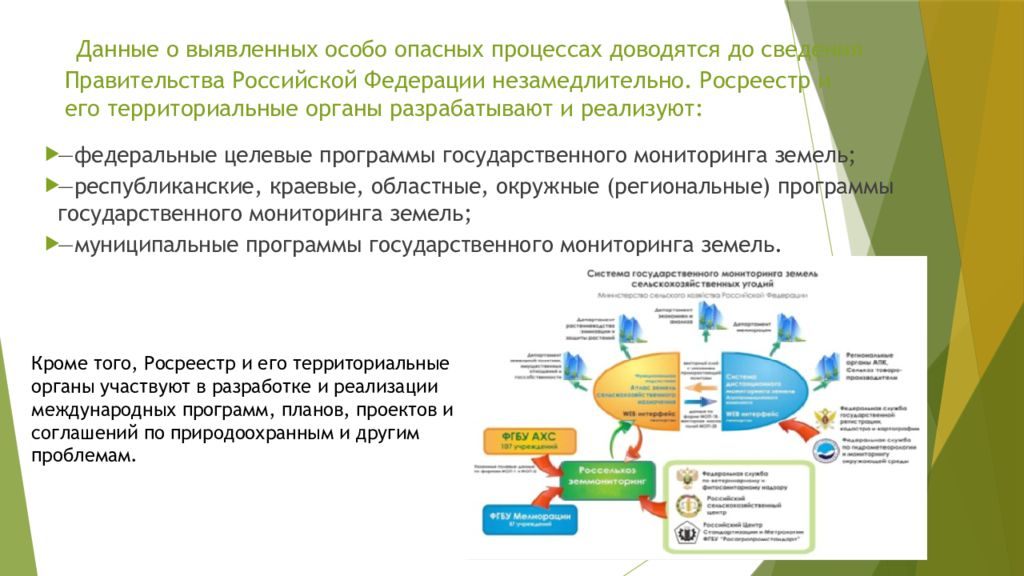

Слайд 23: Данные о выявленных особо опасных процессах доводятся до сведения Правительства Российской Федерации незамедлительно. Росреестр и его территориальные органы разрабатывают и реализуют:

—федеральные целевые программы государственного мониторинга земель; —республиканские, краевые, областные, окружные (региональные) программы государственного мониторинга земель; —муниципальные программы государственного мониторинга земель. Кроме того, Росреестр и его территориальные органы участвуют в разработке и реализации международных программ, планов, проектов и соглашений по природоохранным и другим проблемам.

Слайд 24: 1.3. Негативные процессы, влияющие на земную поверхность

К негативным природным процессам относятся обвалы, оползни, осыпи, солифлюкция, сходы снежных лавин, наводнения, сэрджи, карст, суффозия, термокарст, пучинообразование и эрозия почв.

Слайд 25: Обвалы

Обвалы — один из наиболее опасных катастрофических склоновых процессов. Он представляет собой срыв неустойчивого массива на крутых (более 45°) склонах в результате какого-либо внешнего воздействия: землетрясения, сильного порыва ветра и т. п. При крупных подземных толчках массы обломочного материала могут перебрасываться на противоположный склон относительно узких долин. Обвалы нередко становятся причиной возникновения подпрудных плотин, за которыми образуются временные или постоянные озера. Последующий прорыв плотины вызывает формирование достаточно высокой паводковой волны огромной разрушительной силы. Это усиливает негативные последствия обвалов.

Слайд 26: Осыпи

Осыпи чаще всего встречаются в горах, где имеются крутые (30- 45°) склоны и выходы скальных пород в верхней или средней части склона. В отличие от обвалов они возникают периодически, когда сравнительно небольшие обломки откалываются от скальных пород и скатываются к подножию склона, а затем накапливаются в виде конуса осыпей. Отдельные близко расположенные конусы могут сливаться, образуя осыпные шлейфы.

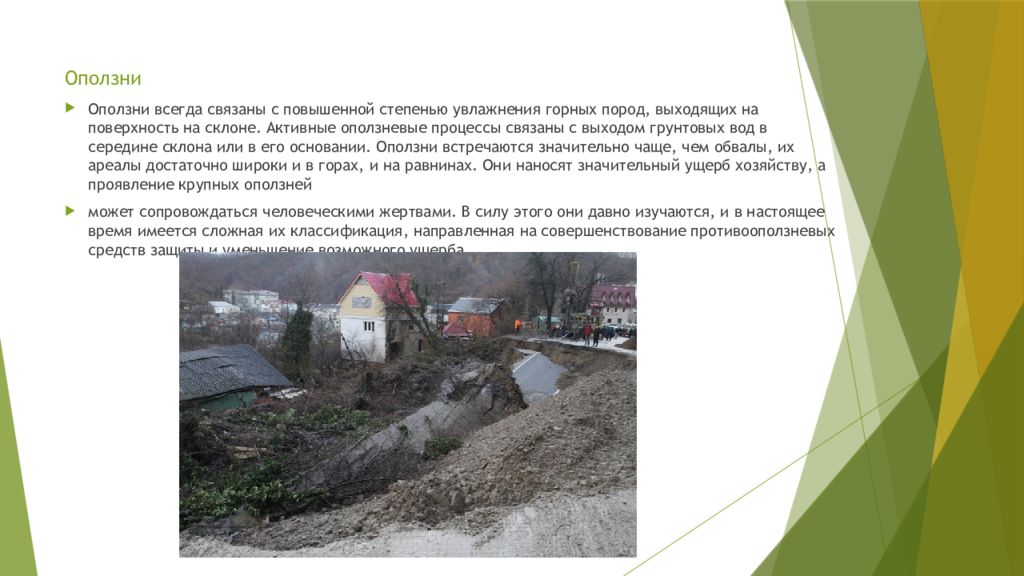

Слайд 27: Оползни

Оползни всегда связаны с повышенной степенью увлажнения горных пород, выходящих на поверхность на склоне. Активные оползневые процессы связаны с выходом грунтовых вод в середине склона или в его основании. Оползни встречаются значительно чаще, чем обвалы, их ареалы достаточно широки и в горах, и на равнинах. Они наносят значительный ущерб хозяйству, а проявление крупных оползней может сопровождаться человеческими жертвами. В силу этого они давно изучаются, и в настоящее время имеется сложная их классификация, направленная на совершенствование противооползневых средств защиты и уменьшение возможного ущерба.

Слайд 28: Солифлюкция

Солифлюкция — это течение почво-грунтов, возникающее в процессе таяния льда, который выполняет в мерзлых породах цементирующую функцию. При высокой льдистости оттаявшие грунты могут превращаться в вязко-текучие или жидко-текучие тела. Грунт сползает, формируя наплывные террасы. Для этого процесса достаточно крутизны склона, равной 7-10°.

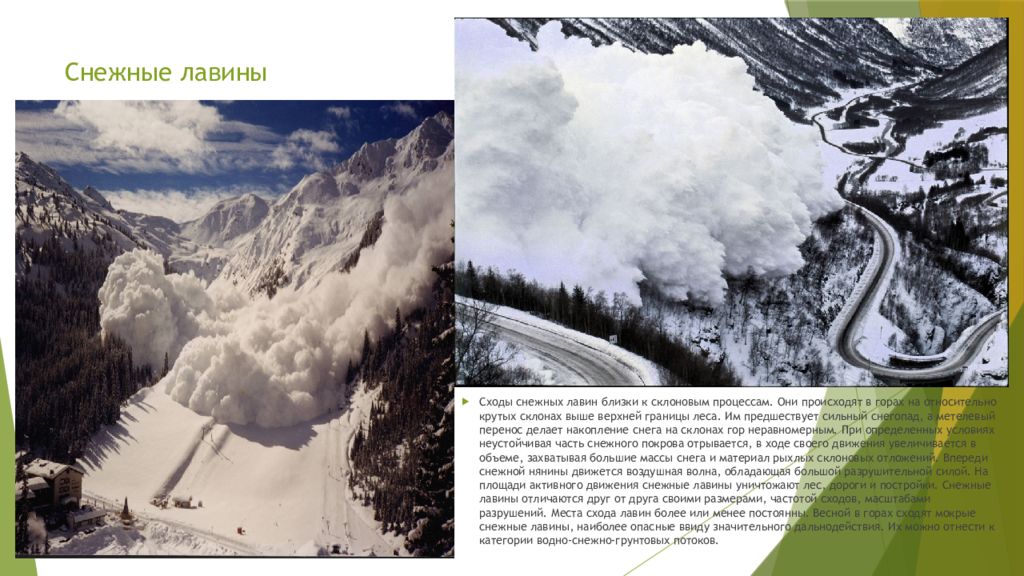

Слайд 29: Снежные лавины

Сходы снежных лавин близки к склоновым процессам. Они происходят в горах на относительно крутых склонах выше верхней границы леса. Им предшествует сильный снегопад, а метелевый перенос делает накопление снега на склонах гор неравномерным. При определенных условиях неустойчивая часть снежного покрова отрывается, в ходе своего движения увеличивается в объеме, захватывая большие массы снега и материал рыхлых склоновых отложений. Впереди снежной нянины движется воздушная волна, обладающая большой разрушительной силой. На площади активного движения снежные лавины уничтожают лес, дороги и постройки. Снежные лавины отличаются друг от друга своими размерами, частотой сходов, масштабами разрушений. Места схода лавин более или менее постоянны. Весной в горах сходят мокрые снежные лавины, наиболее опасные ввиду значительного дальнодействия. Их можно отнести к категории водно-снежно-грунтовых потоков.

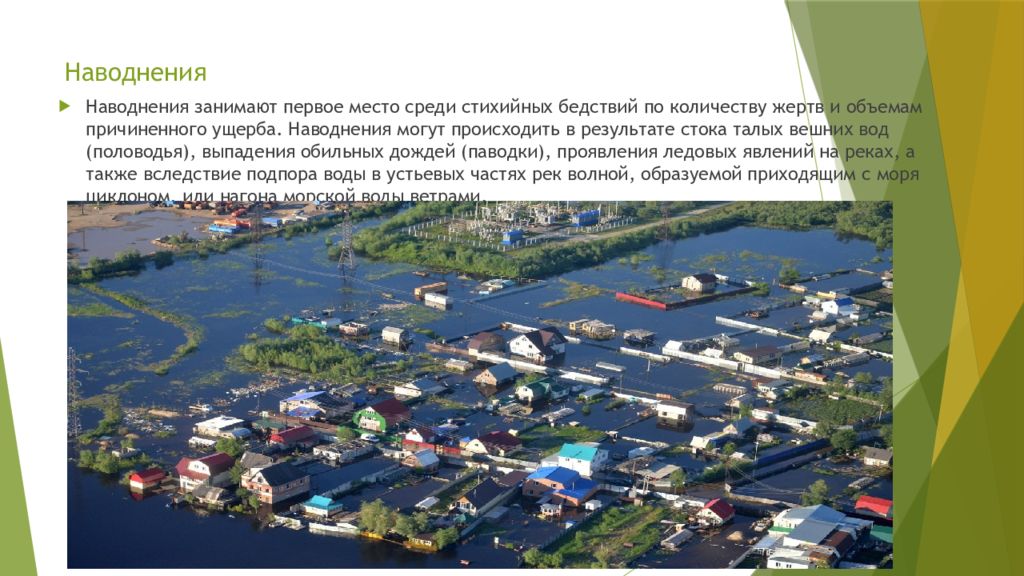

Слайд 30: Наводнения

Наводнения занимают первое место среди стихийных бедствий по количеству жертв и объемам причиненного ущерба. Наводнения могут происходить в результате стока талых вешних вод (половодья), выпадения обильных дождей (паводки), проявления ледовых явлений на реках, а также вследствие подпора воды в устьевых частях рек волной, образуемой приходящим с моря циклоном, или нагона морской воды ветрами.

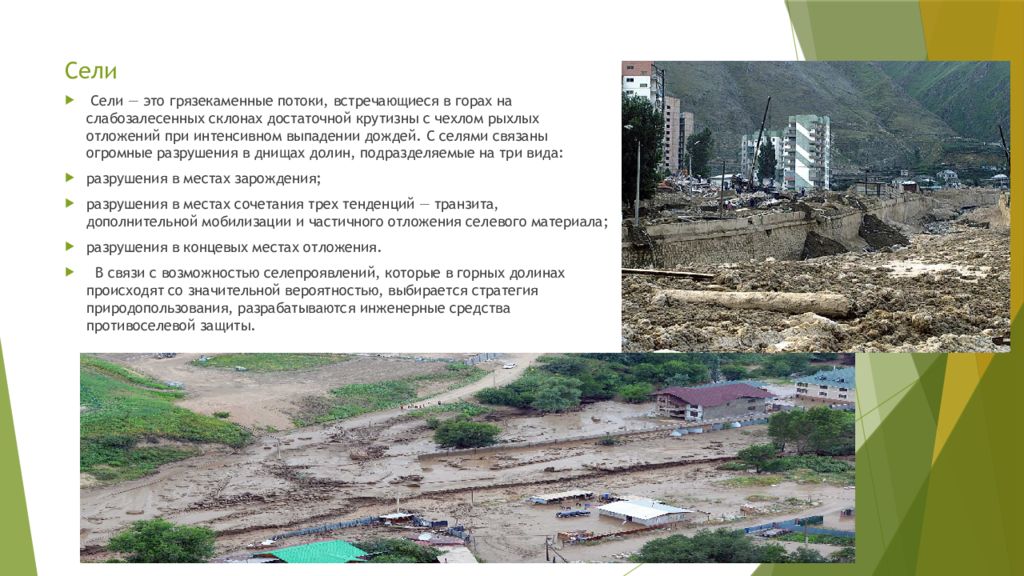

Слайд 31: Сели

Сели — это грязекаменные потоки, встречающиеся в горах на слабозалесенных склонах достаточной крутизны с чехлом рыхлых отложений при интенсивном выпадении дождей. С селями связаны огромные разрушения в днищах долин, подразделяемые на три вида: разрушения в местах зарождения; разрушения в местах сочетания трех тенденций — транзита, дополнительной мобилизации и частичного отложения селевого материала; разрушения в концевых местах отложения. В связи с возможностью селепроявлений, которые в горных долинах происходят со значительной вероятностью, выбирается стратегия природопользования, разрабатываются инженерные средства противоселевой защиты.

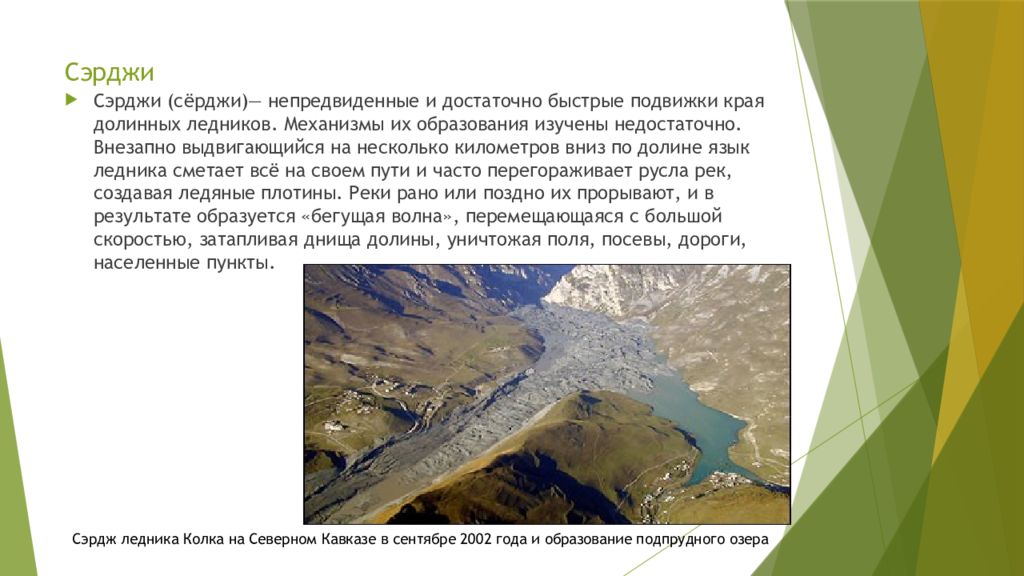

Слайд 32: Сэрджи

Сэрджи (сёрджи)— непредвиденные и достаточно быстрые подвижки края долинных ледников. Механизмы их образования изучены недостаточно. Внезапно выдвигающийся на несколько километров вниз по долине язык ледника сметает всё на своем пути и часто перегораживает русла рек, создавая ледяные плотины. Реки рано или поздно их прорывают, и в результате образуется «бегущая волна», перемещающаяся с большой скоростью, затапливая днища долины, уничтожая поля, посевы, дороги, населенные пункты. Сэрдж ледника Колка на Северном Кавказе в сентябре 2002 года и образование подпрудного озера

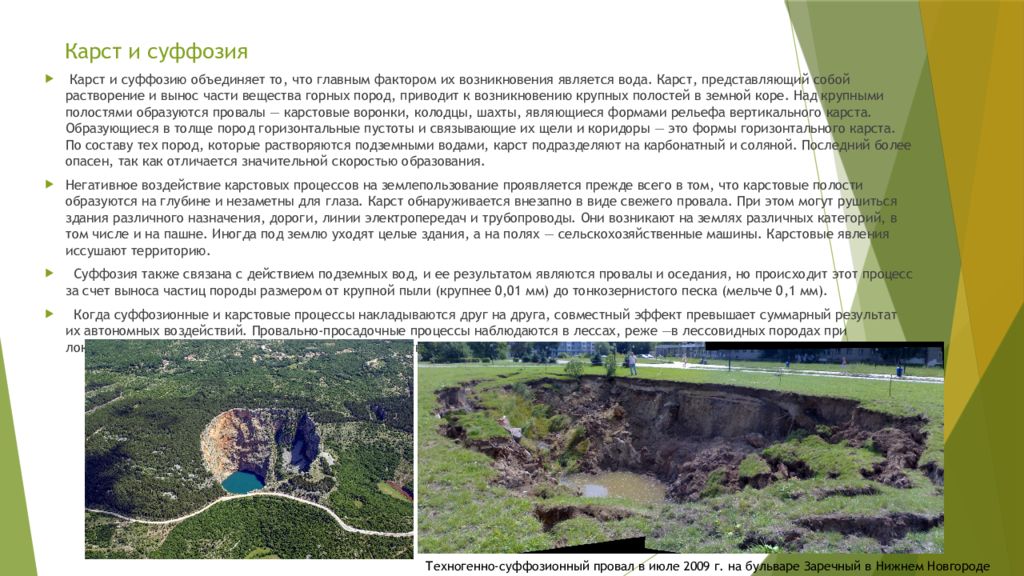

Слайд 33: Карст и суффозия

Карст и суффозию объединяет то, что главным фактором их возникновения является вода. Карст, представляющий собой растворение и вынос части вещества горных пород, приводит к возникновению крупных полостей в земной коре. Над крупными полостями образуются провалы — карстовые воронки, колодцы, шахты, являющиеся формами рельефа вертикального карста. Образующиеся в толще пород горизонтальные пустоты и связывающие их щели и коридоры — это формы горизонтального карста. По составу тех пород, которые растворяются подземными водами, карст подразделяют на карбонатный и соляной. Последний более опасен, так как отличается значительной скоростью образования. Негативное воздействие карстовых процессов на землепользование проявляется прежде всего в том, что карстовые полости образуются на глубине и незаметны для глаза. Карст обнаруживается внезапно в виде свежего провала. При этом могут рушиться здания различного назначения, дороги, линии электропередач и трубопроводы. Они возникают на землях различных категорий, в том числе и на пашне. Иногда под землю уходят целые здания, а на полях — сельскохозяйственные машины. Карстовые явления иссушают территорию. Суффозия также связана с действием подземных вод, и ее результатом являются провалы и оседания, но происходит этот процесс за счет выноса частиц породы размером от крупной пыли (крупнее 0,01 мм) до тонкозернистого песка (мельче 0,1 мм). Когда суффозионные и карстовые процессы накладываются друг на друга, совместный эффект превышает суммарный результат их автономных воздействий. Провально-просадочные процессы наблюдаются в лессах, реже —в лессовидных породах при локальном уменьшении объема пород за счет их уплотнения вследствие увлажнения. Техногенно -суффозионный провал в июле 2009 г. на бульваре Заречный в Нижнем Новгороде

Слайд 34: Термокарст

Термокарст наблюдается в области распространения многолетнемерзлых пород. Термокарстовые процессы развиваются в результате вытаивания крупинок льда, ледяных клиньев, жил и линз. Вода при образовании провалов вытекает и сосредотачивается в центре блюдец, воронок и провалов. Наиболее крупные из них становятся котловинами термокарстовых озер. Батагайский термокарстовый провал, находящийся в Якутии.

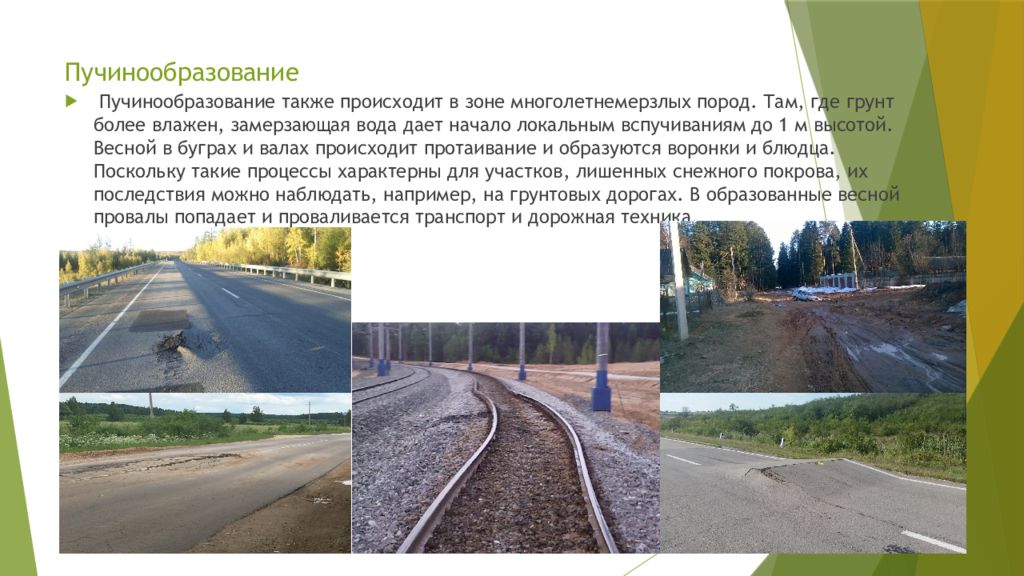

Слайд 35: Пучинообразование

Пучинообразование также происходит в зоне многолетнемерзлых пород. Там, где грунт более влажен, замерзающая вода дает начало локальным вспучиваниям до 1 м высотой. Весной в буграх и валах происходит протаивание и образуются воронки и блюдца. Поскольку такие процессы характерны для участков, лишенных снежного покрова, их последствия можно наблюдать, например, на грунтовых дорогах. В образованные весной провалы попадает и проваливается транспорт и дорожная техника.

Слайд 36: Эрозия почв

Эрозия почв. Общие потери гумуса в мире в результате эрозии возросли за последние 50 лет в 10 раз, его запасы снизились на 30-40%. За всю историю человечества от водной и ветровой эрозии уничтожено 4,0-4,5 млн км2 плодородных земель. При этом происходит обеднение почвы биогенными элементами и гумусом, сокращается количество тонких и легких фракций почвы, ухудшается ее водоудерживающая способность.

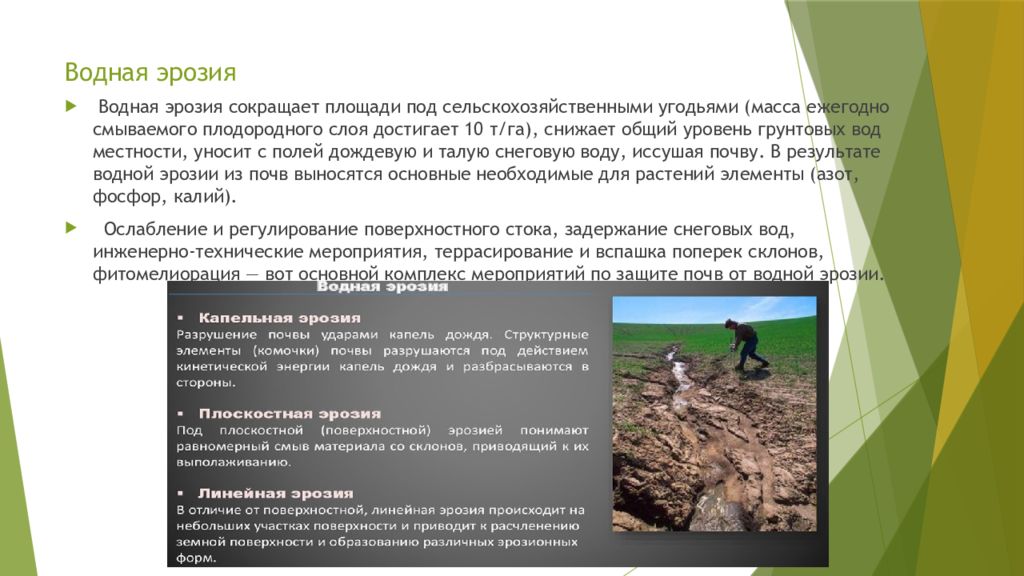

Слайд 37: Водная эрозия

Водная эрозия сокращает площади под сельскохозяйственными угодьями (масса ежегодно смываемого плодородного слоя достигает 10 т/га), снижает общий уровень грунтовых вод местности, уносит с полей дождевую и талую снеговую воду, иссушая почву. В результате водной эрозии из почв выносятся основные необходимые для растений элементы (азот, фосфор, калий). Ослабление и регулирование поверхностного стока, задержание снеговых вод, инженерно-технические мероприятия, террасирование и вспашка поперек склонов, фитомелиорация — вот основной комплекс мероприятий по защите почв от водной эрозии.

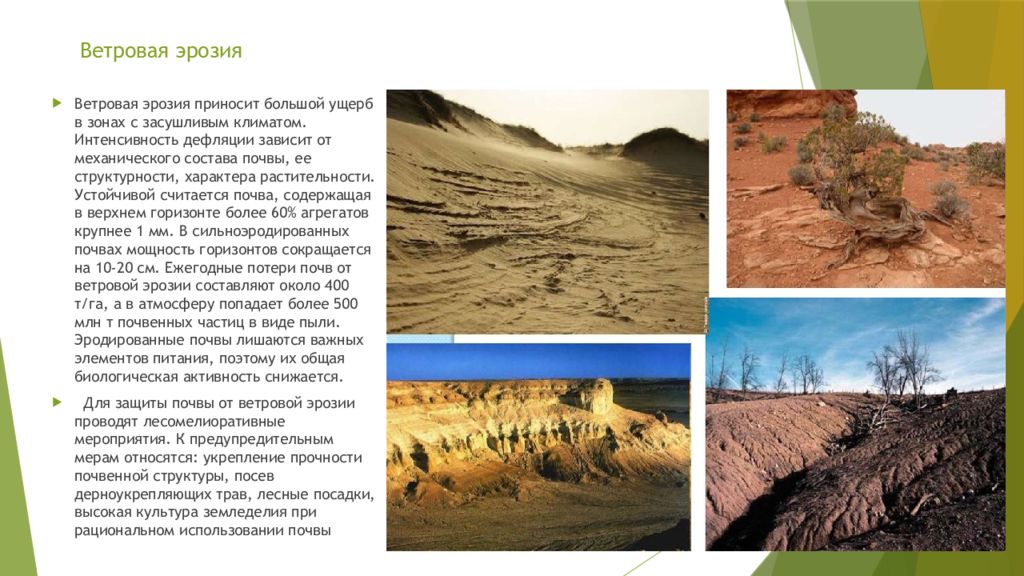

Слайд 38: Ветровая эрозия

Ветровая эрозия приносит большой ущерб в зонах с засушливым климатом. Интенсивность дефляции зависит от механического состава почвы, ее структурности, характера растительности. Устойчивой считается почва, содержащая в верхнем горизонте более 60% агрегатов крупнее 1 мм. В сильноэродированных почвах мощность горизонтов сокращается на 10-20 см. Ежегодные потери почв от ветровой эрозии составляют около 400 т/га, а в атмосферу попадает более 500 млн т почвенных частиц в виде пыли. Эродированные почвы лишаются важных элементов питания, поэтому их общая биологическая активность снижается. Для защиты почвы от ветровой эрозии проводят лесомелиоративные мероприятия. К предупредительным мерам относятся: укрепление прочности почвенной структуры, посев дерноукрепляющих трав, лесные посадки, высокая культура земледелия при рациональном использовании почвы

Слайд 39: Изменение климата(погоды)

Климатически обусловленные процессы оказывают воздействие на растительность и животный мир, их влияние прямо или косвенно ощущается человеком. Вероятность их возникновения в разных природных зонах различна. К негативным погодным явлениям относят засухи, пыльные бури, ливни, обильные снегопады, шквальные ветры, смерчи, заморозки. Кроме рассмотренных процессов, можно с определенной долей условности выделить подгруппу негативных процессов, протекающих в биоте. Имеются в виду пожары и процессы, способствующие развитию некоторых эпидемий. Естественные пожары возникают при наличии достаточного количества отмерших частей растений в засушливую погоду. Различают тундровые пожары, когда возгорается торф, а также лесные и степные пожары.

Слайд 40: Антропогенные негативные воздействия на земельные ресурсы

Антропогенные негативные воздействия на земельные ресурсы. К ним следует отнести опустынивание и засоление, переуплотнение почв, загрязнение. Одной из проблем современности является наличие большого числа антропогенно нарушенных, загрязненных различного рода токсикантами земель. Нарушенными называют почвы, которые в результате деятельности человека утратили хозяйственную ценность, стали источником отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с созданием техногенного рельефа, изменением растительного покрова и гидрологического режима. Нарушение и отчуждение земель происходит в процессе сооружения и эксплуатации объектов промышленно-гражданского строительства, добычи и переработки полезных ископаемых, а также вследствие низкой культуры земледелия, что приводит к ухудшению характеристик почвенного покрова. Происходят изменения рельефа с образованием отвалов, карьерных выемок, котлованов, ухудшаются физико-химические свойства почв, отмечаются нарушения параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий в зонах воздействия и прилегающей к ним территории. Наблюдаются также значительные нарушения различных характеристик почв под влиянием аэротехногенного загрязнения, изменения их химического состава, биологических свойств. Однако площадь земель, изъятых для строительства городов и предприятий, дорог и линий электропередач, затопления при строительстве гидроэлектростанций, превышает площадь земель, вновь вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот. Ежегодно теряется огромное количество продуктивных земель, существует угроза уничтожения редких и эталонных почв. Полному или частичному механическому разрушению почвенного покрова способствуют низкая культура земледелия, уничтожение лесов, бесконтрольный выпас скота, использование тяжелой техники, строительные работы, добыча полезных ископаемых и др.

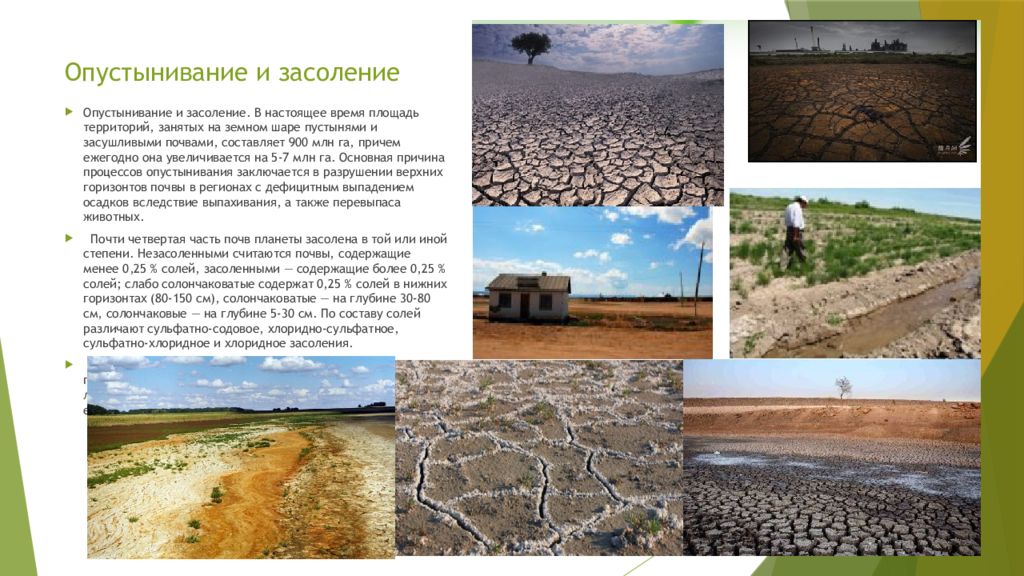

Слайд 41: Опустынивание и засоление

Опустынивание и засоление. В настоящее время площадь территорий, занятых на земном шаре пустынями и засушливыми почвами, составляет 900 млн га, причем ежегодно она увеличивается на 5-7 млн га. Основная причина процессов опустынивания заключается в разрушении верхних горизонтов почвы в регионах с дефицитным выпадением осадков вследствие выпахивания, а также перевыпаса животных. Почти четвертая часть почв планеты засолена в той или иной степени. Незасоленными считаются почвы, содержащие менее 0,25 % солей, засоленными — содержащие более 0,25 % солей; слабо солончаковатые содержат 0,25 % солей в нижних горизонтах (80-150 см), солончаковатые — на глубине 30-80 см, солончаковые — на глубине 5-30 см. По составу солей различают сульфатно-содовое, хлоридно-сульфатное, сульфатно-хлоридное и хлоридное засоления. Предельно допустимая минерализация воды для орошения глинистых почв составляет 2-3 г/л, для супесчаных — 10-12 г/л. В результате вторичного засоления в мире теряется ежегодно 200-300 тыс. га поливных земель

Слайд 42: Засоление и увеличение концентрации солей в почве до уровня, препятствующего развитию растений, происходит в основном из-за:

—неумеренного, бессистемного полива при отсутствии дренажа; —неглубокого залегания минеральных вод, которые, поднимаясь по капиллярам почвы и испаряясь, оставляют соли на поверхности; —неумеренного полива, когда наблюдаются подъем грунтовых вод, заболачивание и засоление растворами этих почв; —глубокого залегания грунтовых вод, если в почво-грунтах имеется уплотненный слой, где возможен капиллярный подъем и вынос солей в пахотный слой. Непосредственным источником солей в почвах служат почвенно-грунтовые воды, если они испаряются физически или через корневую систему растений при достаточно близком залегании. Для предупреждения засоления рекомендуется создание дренажа до уровня грунтовых вод не менее 2,5-3 м и системы каналов с гидроизоляцией для устранения фильтрации. При содовом засолении осуществляют гипсование, применяют минеральные удобрения и вводят в севооборот многолетние травы.

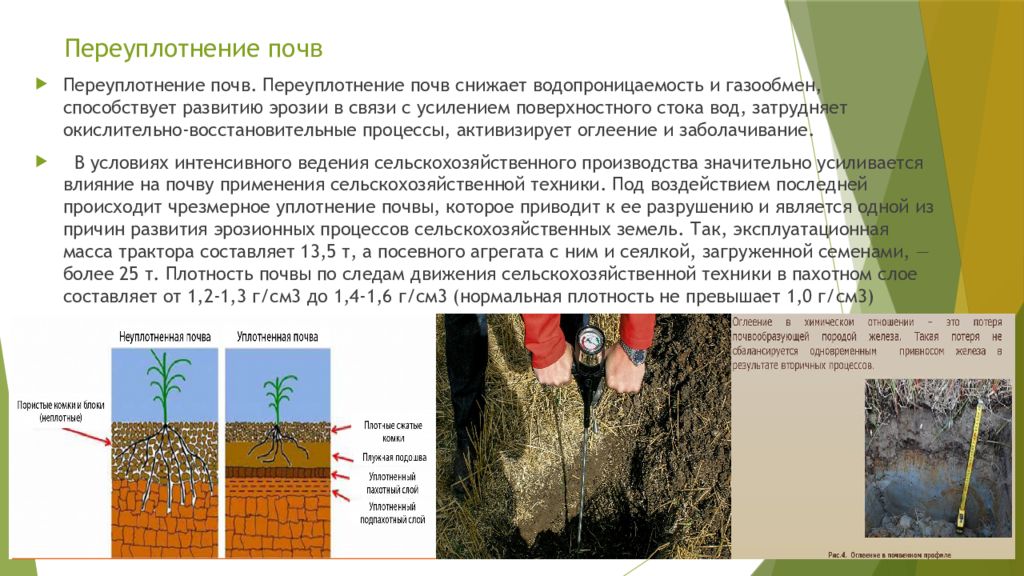

Слайд 43: Переуплотнение почв

Переуплотнение почв. Переуплотнение почв снижает водопроницаемость и газообмен, способствует развитию эрозии в связи с усилением поверхностного стока вод, затрудняет окислительно-восстановительные процессы, активизирует оглеение и заболачивание. В условиях интенсивного ведения сельскохозяйственного производства значительно усиливается влияние на почву применения сельскохозяйственной техники. Под воздействием последней происходит чрезмерное уплотнение почвы, которое приводит к ее разрушению и является одной из причин развития эрозионных процессов сельскохозяйственных земель. Так, эксплуатационная масса трактора составляет 13,5 т, а посевного агрегата с ним и сеялкой, загруженной семенами, — более 25 т. Плотность почвы по следам движения сельскохозяйственной техники в пахотном слое составляет от 1,2-1,3 г/см3 до 1,4-1,6 г/см3 (нормальная плотность не превышает 1,0 г/см3)

Слайд 44: Вследствие уплотнения почвы:

— увеличивается ее объемная масса и снижается пористость, что сдерживает развитие корневой системы растений (уменьшается ее общая масса и проникновение в глубь не только пахотного, но и подпахотного слоев), падает их влагообеспеченность; —происходит ухудшение водно-физических свойств почвы (таких как влагоемкость, скорость впитывания поливной воды), уменьшение ее водопроводимости, снижение нитрификационной способности; —снижается аэрация и активность биологических процессов; —усиливаются поверхностный сток воды и смыв мелкозема; —наблюдается снижение плодородия почвы на 5-20%; —плотность почвы для типичного чернозема может превысить 1,3- 1,35 г/см3 (верхняя граница оптимального уплотнения для большинства сельскохозяйственных культур); —твердость почвы может достичь допустимого предела (20 кг /см2); —содержание воздуха в пахотном слое может упасть ниже критического уровня (15 %); —водопроницаемость почвы уменьшается до 40-30 мм /ч и ниже. В ходе работы тяжелой техники на земельных угодьях ухудшаются фильтрационные, теплофизические и биологические свойства почвы, что снижает ее плодородие. Это особенно характерно для гидроморфных почв водораздельных территорий, а также почв центральной и притеррасной зон поймы. Переуплотнение почв приводит к исчезновению травяного покрова, а затем и гумусного слоя. Такие эрозионные процессы отмечаются в почвах городских территорий, парков, скверов, вследствие чего обнажается корневая система деревьев.

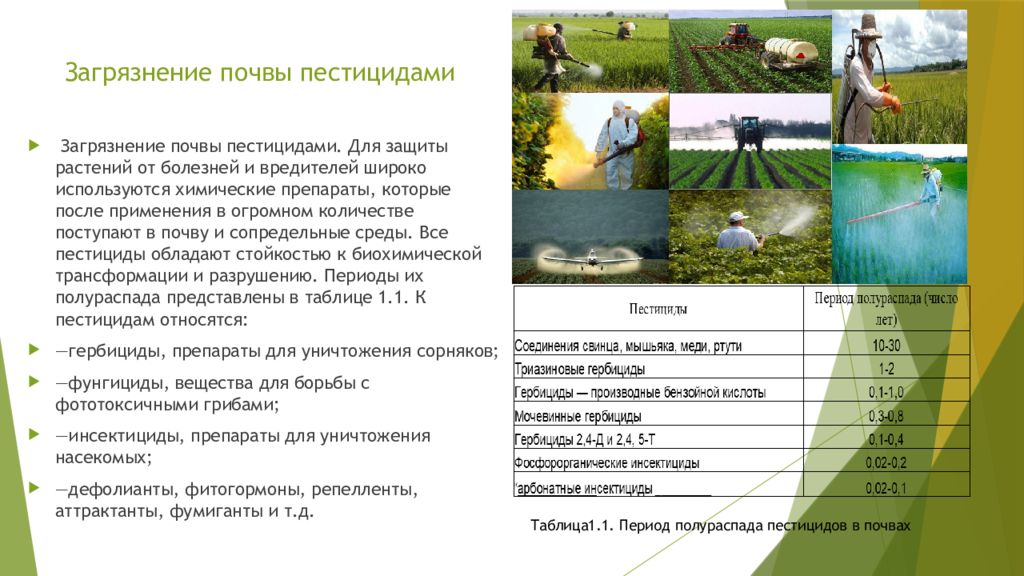

Слайд 45: Загрязнение почвы пестицидами

Загрязнение почвы пестицидами. Для защиты растений от болезней и вредителей широко используются химические препараты, которые после применения в огромном количестве поступают в почву и сопредельные среды. Все пестициды обладают стойкостью к биохимической трансформации и разрушению. Периоды их полураспада представлены в таблице 1.1. К пестицидам относятся: —гербициды, препараты для уничтожения сорняков; —фунгициды, вещества для борьбы с фототоксичными грибами; —инсектициды, препараты для уничтожения насекомых; —дефолианты, фитогормоны, репелленты, аттрактанты, фумиганты и т.д. Таблица1.1. Период полураспада пестицидов в почвах

Слайд 46: Использование химических средств защиты растений

Урожайность благодаря использованию химических средств защиты растений увеличивается на 20-60% при дополнительных затратах в пределах 1-5%. Мировые потери урожая от болезней и вредителей зерновых культур составляют ежегодно 510 млн т, картофеля и овощей — 210 млн т, хлопка — 5 млн т. Для борьбы с вредными насекомыми производится и используется свыше 500 тыс. т пестицидов, а обрабатываемые ими площади составляют не менее 50% пашни. Однако их широкое применение, обеспечивая увеличение урожая, приводит к накоплению и длительному сохранению их в почве, что является источником загрязнения экосистемы в целом. Пестициды классифицируются по химическому составу и назначению. Они представляют собой неорганические соединения на основе мышьяка, фтора, бария, цинка, меди, ртути, серы, карбаматов, фенолов, хлорорганических и фосфорорганических соединений, нитропроизводных и др. Для пестицидов установлены санитарные нормы предельно допустимых концентраций их в почве, которые составляют сотые и десятые доли мг/кг почвы.

Слайд 47: Аэротехногенное загрязнение почв

Важным фактором, влияющим на биогеохимические процессы в почве, является аэротехногенное поступление различных химических соединений. Распределение и накопление поллютантов в почве обусловлено влиянием характера источника загрязнения, а также рядом метеорологических, топографических и геохимических факторов. В настоящее время в мире ежегодно в почву воздушный путем поступает свыше 500 тыс. видов химических соединений. Поступление веществ различного происхождения из атмосферы на поверхность почвы происходит с твердыми и жидкими осадками, а также благодаря сухому осаждению аэрозольных частиц. Основными источниками антропогенного происхождения поллютантов являются промышленные предприятия металлургической, химической, строительной, горнодобывающей промышленности, энергетического комплекса, автотранспорта, а также сельскохозяйственная деятельность. При аэротехногенном загрязнении аэрозоли рассеиваются в виде микро- и микрочастиц вокруг источника эмиссии на расстоянии до 20-30 км. Размеры аэрозолей могут варьировать от нескольких до десятых и сотых долей микрометров. Продукты аэротехногенного загрязнения оказывают прямое и косвенное влияние на почву. Изменяется реакция среды почвенного раствора, поступившие в почву вещества трансформируются, минерализуются. Присутствие токсичных окислов препятствует процессам гумификации и минерализации органического вещества, почва теряет структуру, пористость. Снижается микробиологическая активность, что выражается не только в росте численности микроорганизмов, но и в более глубоком проникновении их в толщу почвенного профиля. Продукты, поступающие с атмосферными выбросами, стимулируют развитие грибной микрофлоры, ее количество в верхнем слое (до глубины 35-40 см) значительно превышает фоновое

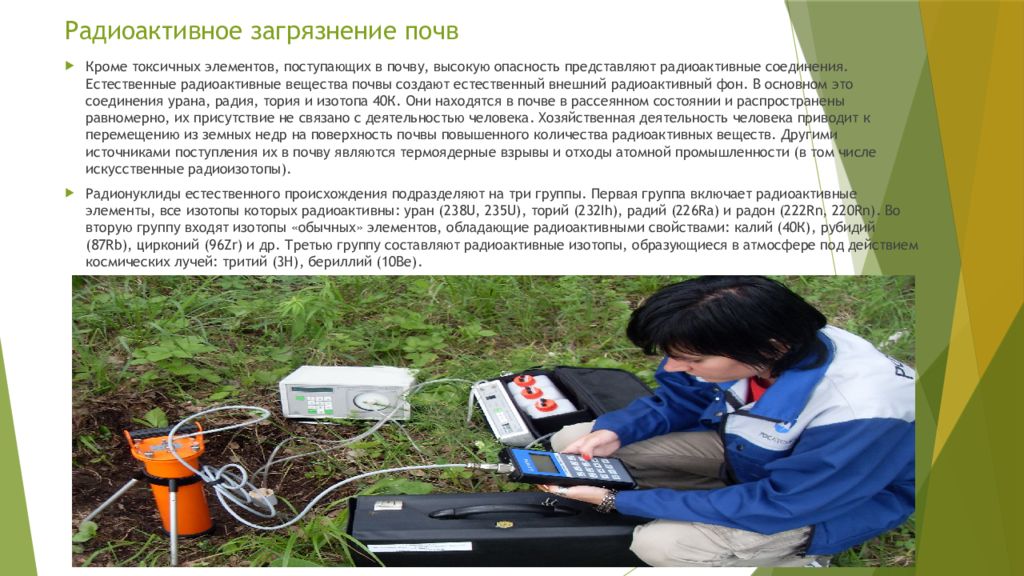

Слайд 48: Радиоактивное загрязнение почв

Кроме токсичных элементов, поступающих в почву, высокую опасность представляют радиоактивные соединения. Естественные радиоактивные вещества почвы создают естественный внешний радиоактивный фон. В основном это соединения урана, радия, тория и изотопа 40К. Они находятся в почве в рассеянном состоянии и распространены равномерно, их присутствие не связано с деятельностью человека. Хозяйственная деятельность человека приводит к перемещению из земных недр на поверхность почвы повышенного количества радиоактивных веществ. Другими источниками поступления их в почву являются термоядерные взрывы и отходы атомной промышленности (в том числе искусственные радиоизотопы). Радионуклиды естественного происхождения подразделяют на три группы. Первая группа включает радиоактивные элементы, все изотопы которых радиоактивны: уран (238U, 235U), торий (232Ih), радий (226Ra) и радон (222Rn, 220Rn). Во вторую группу входят изотопы «обычных» элементов, обладающие радиоактивными свойствами: калий (40К), рубидий (87Rb), цирконий (96Zr) и др. Третью группу составляют радиоактивные изотопы, образующиеся в атмосфере под действием космических лучей: тритий (3Н), бериллий (10Ве).

Слайд 49: Скорость естественного самоочищения почв от радиоизотопов

Скорость естественного самоочищения почв от радиоизотопов зависит от скоростей их радиоактивного распада, вертикальной и горизонтальной миграции. Период полураспада радиоактивного изотопа — время, необходимое для распада половины количества его атомов (табл. 1.2). Таблица 1.2. Характеристики радиоактивных веществ

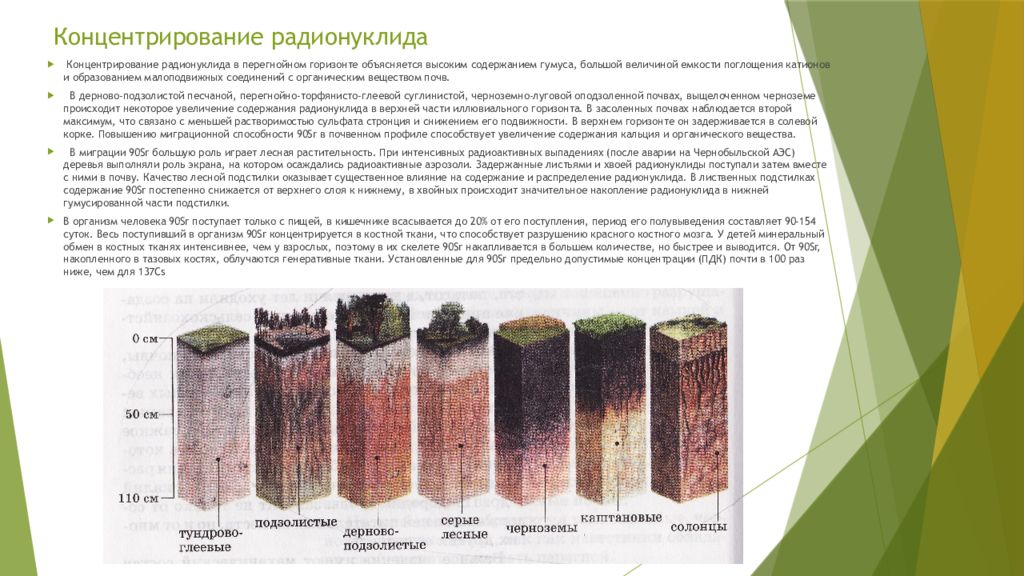

Слайд 50: Концентрирование радионуклида

Концентрирование радионуклида в перегнойном горизонте объясняется высоким содержанием гумуса, большой величиной емкости поглощения катионов и образованием малоподвижных соединений с органическим веществом почв. В дерново-подзолистой песчаной, перегнойно-торфянисто-глеевой суглинистой, черноземно-луговой оподзоленной почвах, выщелоченном черноземе происходит некоторое увеличение содержания радионуклида в верхней части иллювиального горизонта. В засоленных почвах наблюдается второй максимум, что связано с меньшей растворимостью сульфата стронция и снижением его подвижности. В верхнем горизонте он задерживается в солевой корке. Повышению миграционной способности 90Sr в почвенном профиле способствует увеличение содержания кальция и органического вещества. В миграции 90Sr большую роль играет лесная растительность. При интенсивных радиоактивных выпадениях (после аварии на Чернобыльской АЭС) деревья выполняли роль экрана, на котором осаждались радиоактивные аэрозоли. Задержанные листьями и хвоей радионуклиды поступали затем вместе с ними в почву. Качество лесной подстилки оказывает существенное влияние на содержание и распределение радионуклида. В лиственных подстилках содержание 90Sr постепенно снижается от верхнего слоя к нижнему, в хвойных происходит значительное накопление радионуклида в нижней гумусированной части подстилки. В организм человека 90Sr поступает только с пищей, в кишечнике всасывается до 20% от его поступления, период его полувыведения составляет 90-154 суток. Весь поступивший в организм 90Sr концентрируется в костной ткани, что способствует разрушению красного костного мозга. У детей минеральный обмен в костных тканях интенсивнее, чем у взрослых, поэтому в их скелете 90Sr накапливается в большем количестве, но быстрее и выводится. От 90Sr, накопленного в тазовых костях, облучаются генеративные ткани. Установленные для 90Sr предельно допустимые концентрации (ПДК) почти в 100 раз ниже, чем для 137Cs

Слайд 51: 1.4.Мониторинг техногенно загрязненных земель

К техногенно загрязненным относятся земли: подверженные радиоактивному загрязнению; примыкающие к крупным промышленным центрам, автомобильным и железнодорожным магистралям; загрязненные в результате залповых выбросов токсичных веществ при авариях и катастрофах; примыкающие к крупным животноводческим комплексам; сельскохозяйственного назначения с интенсивным использованием средств химизации; испытывающие засоление и подтопление; расположенные вблизи оборонных объектов.

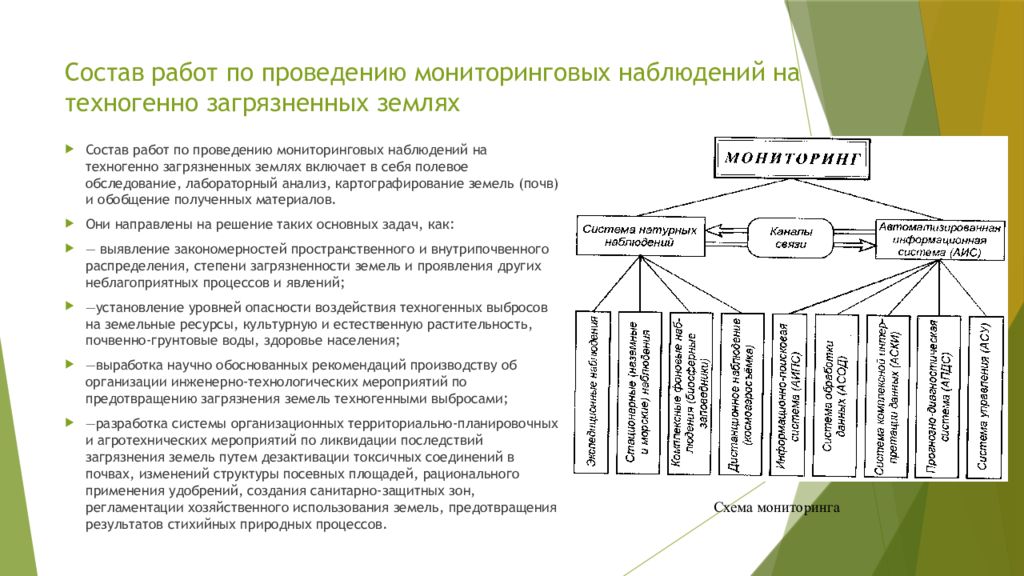

Слайд 52: Состав работ по проведению мониторинговых наблюдений на техногенно загрязненных землях

Состав работ по проведению мониторинговых наблюдений на техногенно загрязненных землях включает в себя полевое обследование, лабораторный анализ, картографирование земель (почв) и обобщение полученных материалов. Они направлены на решение таких основных задач, как: — выявление закономерностей пространственного и внутрипочвенного распределения, степени загрязненности земель и проявления других неблагоприятных процессов и явлений; —установление уровней опасности воздействия техногенных выбросов на земельные ресурсы, культурную и естественную растительность, почвенно-грунтовые воды, здоровье населения; —выработка научно обоснованных рекомендаций производству об организации инженерно-технологических мероприятий по предотвращению загрязнения земель техногенными выбросами; —разработка системы организационных территориально-планировочных и агротехнических мероприятий по ликвидации последствий загрязнения земель путем дезактивации токсичных соединений в почвах, изменений структуры посевных площадей, рационального применения удобрений, создания санитарно-защитных зон, регламентации хозяйственного использования земель, предотвращения результатов стихийных природных процессов. Схема мониторинга

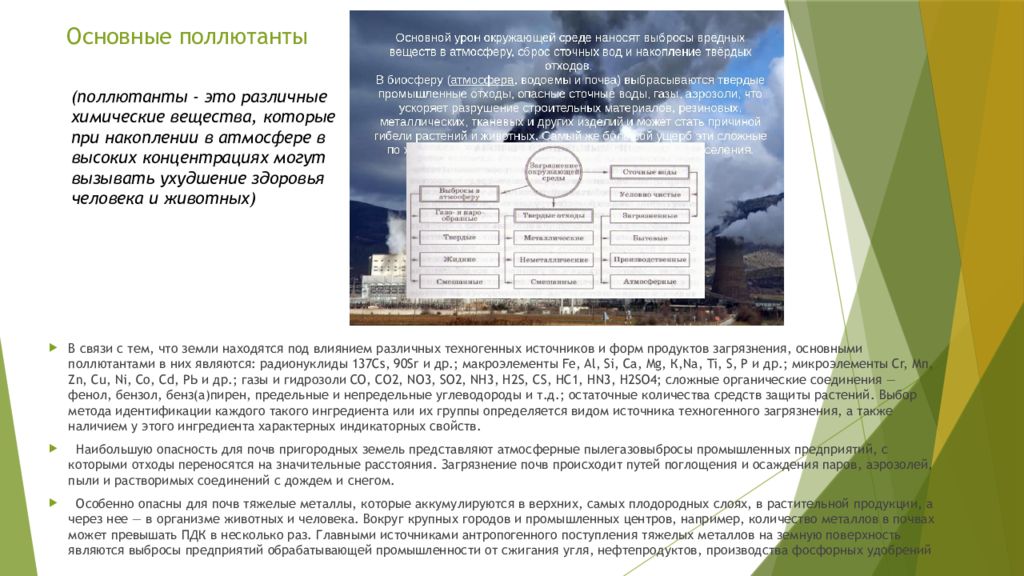

Слайд 53: О сновные поллютанты

В связи с тем, что земли находятся под влиянием различных техногенных источников и форм продуктов загрязнения, основными поллютантами в них являются: радионуклиды 137Cs, 90Sr и др.; макроэлементы Fe, Al, Si, Са, Mg, К,Na, Ti, S, P и др.; микроэлементы Cr, Мп, Zn, Cu, Ni, Co, Cd, РЬ и др.; газы и гидрозоли СО, СО2, NO3, SO2, NH3, H2S, CS, НС1, HN3, H2SO4; сложные органические соединения — фенол, бензол, бенз (а) пирен, предельные и непредельные углеводороды и т.д.; остаточные количества средств защиты растений. Выбор метода идентификации каждого такого ингредиента или их группы определяется видом источника техногенного загрязнения, а также наличием у этого ингредиента характерных индикаторных свойств. Наибольшую опасность для почв пригородных земель представляют атмосферные пылегазовыбросы промышленных предприятий, с которыми отходы переносятся на значительные расстояния. Загрязнение почв происходит путей поглощения и осаждения паров, аэрозолей, пыли и растворимых соединений с дождем и снегом. Особенно опасны для почв тяжелые металлы, которые аккумулируются в верхних, самых плодородных слоях, в растительной продукции, а через нее — в организме животных и человека. Вокруг крупных городов и промышленных центров, например, количество металлов в почвах может превышать ПДК в несколько раз. Главными источниками антропогенного поступления тяжелых металлов на земную поверхность являются выбросы предприятий обрабатывающей промышленности от сжигания угля, нефтепродуктов, производства фосфорных удобрений ( поллютанты - это различные химические вещества, которые при накоплении в атмосфере в высоких концентрациях могут вызывать ухудшение здоровья человека и животных)

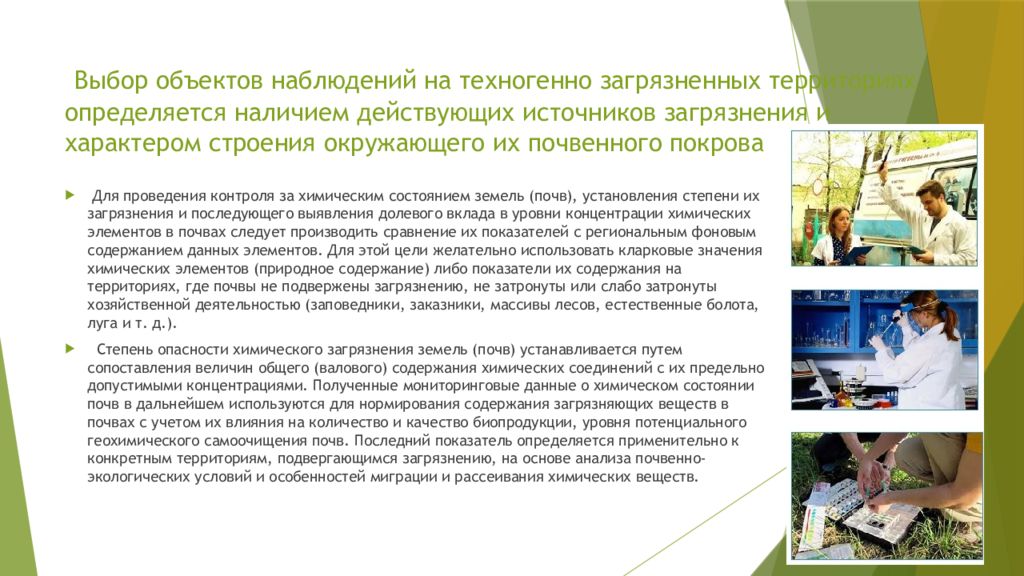

Слайд 54: Выбор объектов наблюдений на техногенно загрязненных территориях определяется наличием действующих источников загрязнения и характером строения окружающего их почвенного покрова

Для проведения контроля за химическим состоянием земель (почв), установления степени их загрязнения и последующего выявления долевого вклада в уровни концентрации химических элементов в почвах следует производить сравнение их показателей с региональным фоновым содержанием данных элементов. Для этой цели желательно использовать кларковые значения химических элементов (природное содержание) либо показатели их содержания на территориях, где почвы не подвержены загрязнению, не затронуты или слабо затронуты хозяйственной деятельностью (заповедники, заказники, массивы лесов, естественные болота, луга и т. д.). Степень опасности химического загрязнения земель (почв) устанавливается путем сопоставления величин общего (валового) содержания химических соединений с их предельно допустимыми концентрациями. Полученные мониторинговые данные о химическом состоянии почв в дальнейшем используются для нормирования содержания загрязняющих веществ в почвах с учетом их влияния на количество и качество биопродукции, уровня потенциального геохимического самоочищения почв. Последний показатель определяется применительно к конкретным территориям, подвергающимся загрязнению, на основе анализа почвенно-экологических условий и особенностей миграции и рассеивания химических веществ.

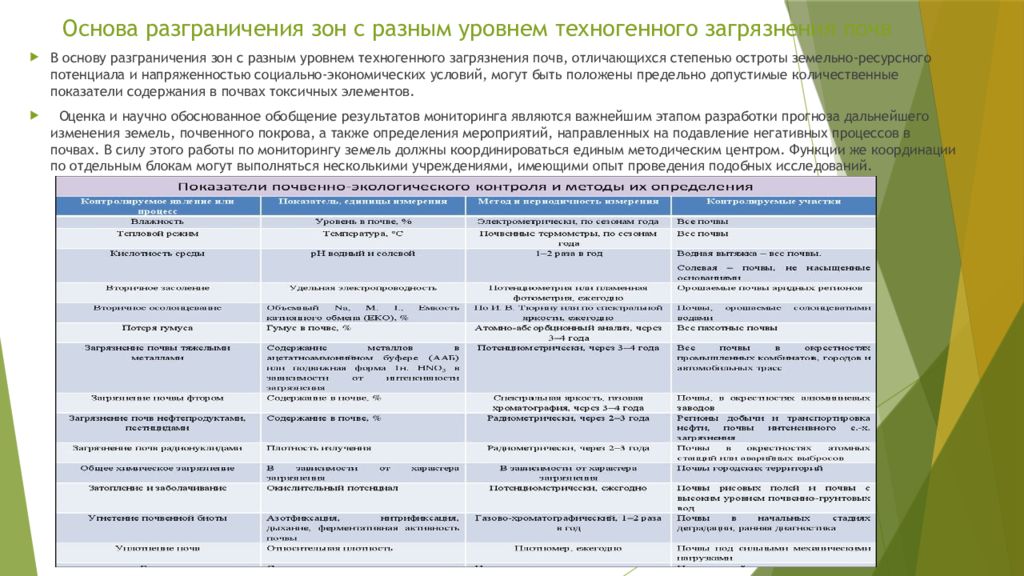

Слайд 55: Основа разграничения зон с разным уровнем техногенного загрязнения почв

В основу разграничения зон с разным уровнем техногенного загрязнения почв, отличающихся степенью остроты земельно-ресурсного потенциала и напряженностью социально-экономических условий, могут быть положены предельно допустимые количественные показатели содержания в почвах токсичных элементов. Оценка и научно обоснованное обобщение результатов мониторинга являются важнейшим этапом разработки прогноза дальнейшего изменения земель, почвенного покрова, а также определения мероприятий, направленных на подавление негативных процессов в почвах. В силу этого работы по мониторингу земель должны координироваться единым методическим центром. Функции же координации по отдельным блокам могут выполняться несколькими учреждениями, имеющими опыт проведения подобных исследований.

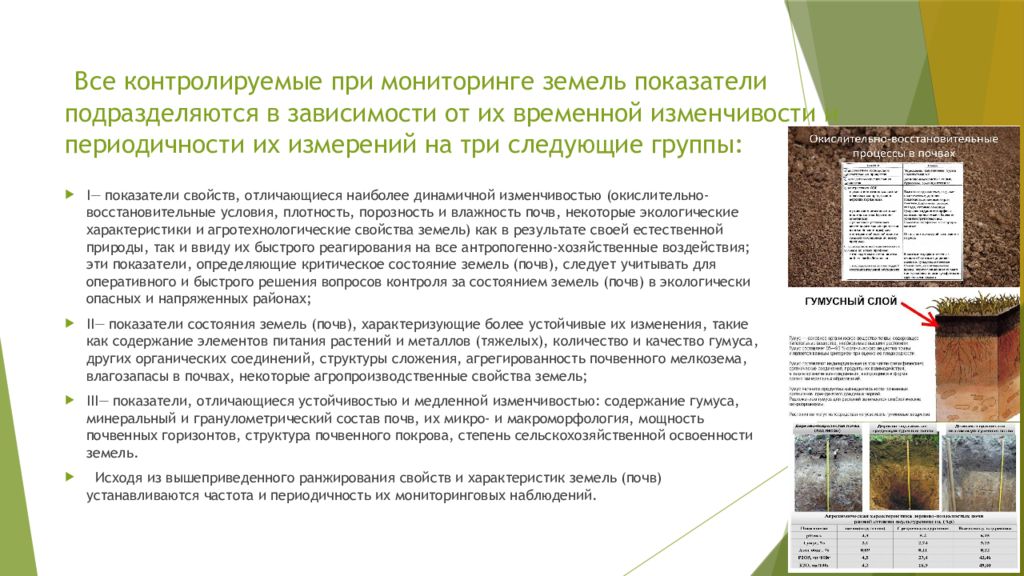

Слайд 56: Все контролируемые при мониторинге земель показатели подразделяются в зависимости от их временной изменчивости и периодичности их измерений на три следующие группы:

I — показатели свойств, отличающиеся наиболее динамичной изменчивостью (окислительно-восстановительные условия, плотность, порозность и влажность почв, некоторые экологические характеристики и агротехнологические свойства земель) как в результате своей естественной природы, так и ввиду их быстрого реагирования на все антропогенно -хозяйственные воздействия; эти показатели, определяющие критическое состояние земель (почв), следует учитывать для оперативного и быстрого решения вопросов контроля за состоянием земель (почв) в экологически опасных и напряженных районах; II— показатели состояния земель (почв), характеризующие более устойчивые их изменения, такие как содержание элементов питания растений и металлов (тяжелых), количество и качество гумуса, других органических соединений, структуры сложения, агрегированность почвенного мелкозема, влагозапасы в почвах, некоторые агропроизводственные свойства земель; III— показатели, отличающиеся устойчивостью и медленной изменчивостью: содержание гумуса, минеральный и гранулометрический состав почв, их микро- и макроморфология, мощность почвенных горизонтов, структура почвенного покрова, степень сельскохозяйственной освоенности земель. Исходя из вышеприведенного ранжирования свойств и характеристик земель (почв) устанавливаются частота и периодичность их мониторинговых наблюдений.