Первый слайд презентации: Экологический мониторинг

— информационная система наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения антропогенной составляющей этих изменений на фоне природных процессов

Слайд 2: Система экологического мониторинга должна накапливать, систематизировать и анализировать информацию:

о состоянии окружающей среды; о причинах наблюдаемых и вероятных изменений состояния (т.e. об источниках и факторах воздействия); о допустимости изменений и нагрузок на среду в целом; о существующих резервах биосферы.

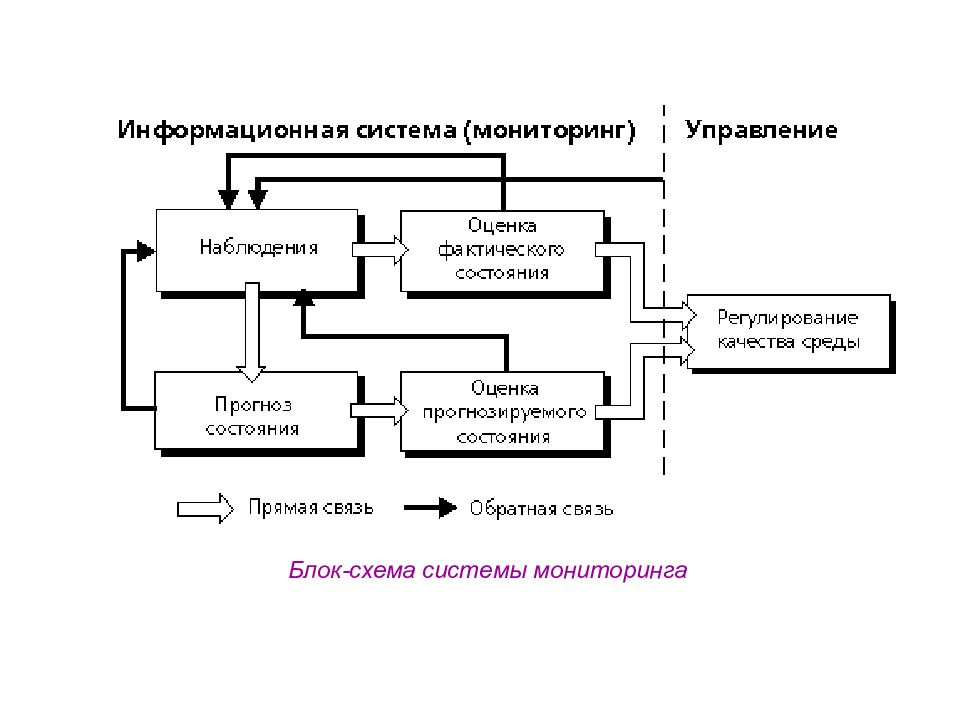

наблюдения за факторами воздействия и состоянием среды; оценку фактического состояния среды; прогноз состояния окружающей природной среды и оценку прогнозируемого состояния.

Слайд 6: Цель экологического мониторинга – информационное обеспечение управления природоохранной деятельностью и экологической безопасностью, для этого необходимо решить ряд вопросов:

каково состояние природной среды в рассматриваемый отрезок времени в сравнении с предшествующим техногенезу состоянием (в относительной или абсолютной форме) и какие изменения (положительные, отрицательные) ожидаются в природной среде в прогнозируемый отрезок времени; в чем причины происшедших изменений и возможных изменений в будущем (в том числе нежелательных, губительных, критических) и что явилось, является или будет являться источником этих изменений (как правило, вредных техногенных воздействий);

Слайд 7

какие воздействия на данную локальную природную среду, определяемые исходя из выработанной для данного случая критериальной основы оценок функции «полезности – вредности», являются вредными (нежелательными или недопустимыми); какой уровень техногенных воздействий, в том числе в совокупности с естественными или стихийными процессами и воздействиями, происходящими в рассматриваемой природной среде, является допустимым для природной среды и отдельных ее компонентов или комплексов (ценозов) и какие резервы имеются у природной среды для саморегенерации состояния, адекватного исходному, принятому за состояние экологического баланса; какой уровень техногенных воздействий на природную среду, отдельные ее компоненты и комплексы является недопустимым или критическим, после которого восстановление природной среды до уровня экологического баланса является неосуществимым.

Слайд 9

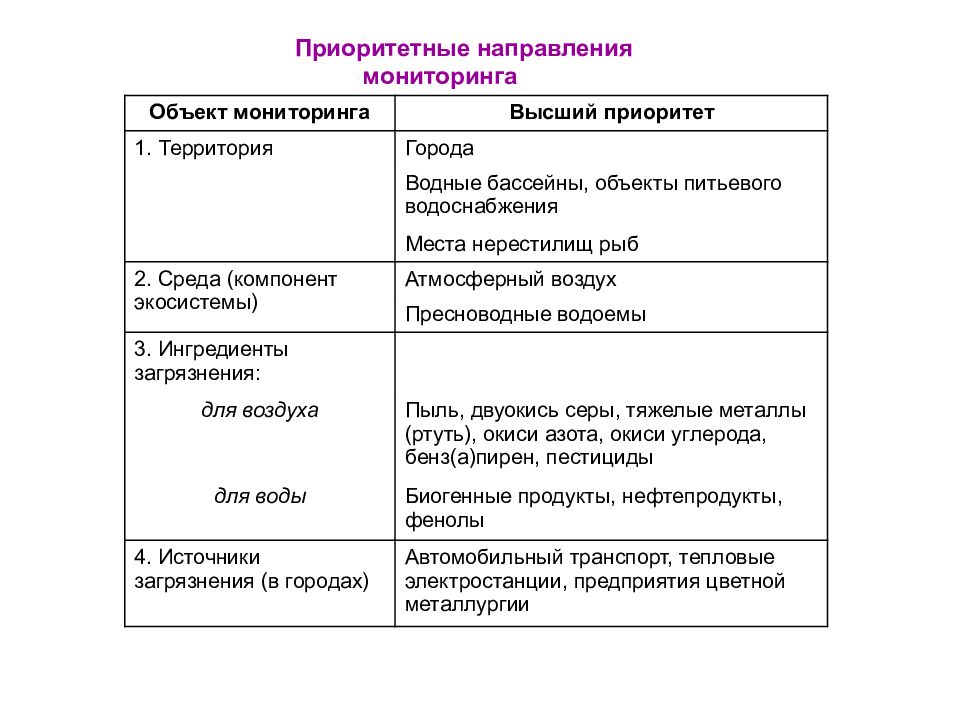

Приоритетные направления мониторинга Объект мониторинга Высший приоритет 1. Территория Города Водные бассейны, объекты питьевого водоснабжения Места нерестилищ рыб 2. Среда (компонент экосистемы) Атмосферный воздух Пресноводные водоемы 3. Ингредиенты загрязнения: для воздуха Пыль, двуокись серы, тяжелые металлы (ртуть), окиси азота, окиси углерода, бенз(а)пирен, пестициды для воды Биогенные продукты, нефтепродукты, фенолы 4. Источники загрязнения (в городах) Автомобильный транспорт, тепловые электростанции, предприятия цветной металлургии

Слайд 10: Определение приоритетов основывается на свойствах загрязнителей и возможности организации наблюдений и проводится по следующим критериям:

размер фактического или возможного эффекта на здоровье и благополучие человека, на климат или экосистемы; склонность к деградации в окружающей природной среде и накоплению в человеке и пищевых цепях; возможность химической трансформации в физических и биологических системах, в результате чего вторичные (дочерние) вещества могут оказаться более токсичными или вредными; мобильность, подвижность загрязняющих веществ; фактические или возможные тенденции концентрации в окружающей среде и (или) в человеке; частота и (или) величина воздействия; возможность измерений; значение для оценки состояния окружающей среды; пригодность с точки зрения всеобщего распространения для равномерных изменений в глобальной или субрегиональной программах. Определение приоритетов основывается на свойствах загрязнителей и возможности организации наблюдений и проводится по следующим критериям:

Слайд 11: Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС — GEMS)

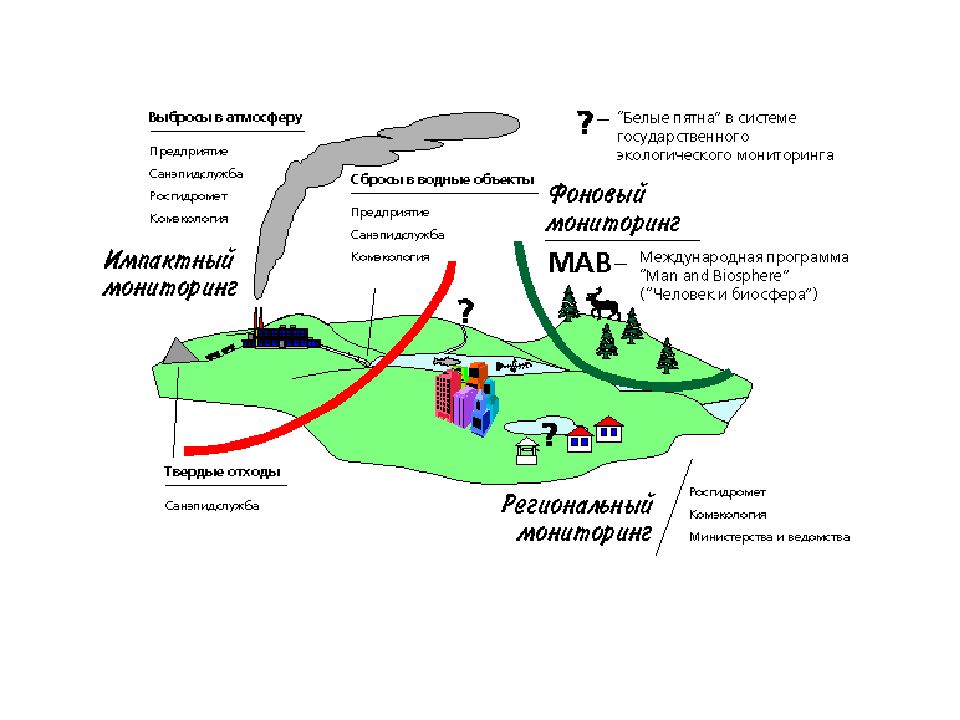

Основные положения и цели программы ГСМОС были сформулированы в 1974 году на Первом межправительственном совещании по мониторингу. Первоочередной задачей была признана организация мониторинга загрязнения окружающей природной среды и вызывающих его факторов воздействия. Реализуется на нескольких уровнях: импактном (изучение значимых воздействий в локальном масштабе — И); региональном (проявление проблем миграции и трансформации загрязняющих веществ, совместного воздействия различных факторов, характерных для экономики региона и трансграничного переноса — Р); фоновом (на базе биосферных заповедников, где исключена всякая хозяйственная деятельность — Ф).

Слайд 12

Программа импактного (локального) мониторинга может быть направлена на изучение на изучение сбросов или выбросов конкретного предприятия. Региональный мониторинг исследует состояние окружающей среды в пределах того или иного региона. Фоновый мониторинг, осуществляемый в рамках международной программы "Человек и биосфера", имеет целью зафиксировать фоновое состояние окружающей среды, что необходимо для дальнейших оценок уровней антропогенного воздействия.

Слайд 13

Kласс Загрязняющее вещество Среда Тип программы (уровень мониторинга) 1 Диоксид серы, взвешенные частицы Воздух И,Р,Ф Радионуклиды Пища И, Р 2 Озон Воздух И(тропосфера), Ф (стратосфера) Хлорорганические соединения и диоксины Биота, человек И,Р Кадмий Пища, вода, человек И 3 Нитраты, нитриты Вода, пища И Оксиды азота Воздух И 4 Ртуть Пища, вода И, Р Свинец Воздух, пища И Диоксид углерода Воздух Ф 5 Оксид углерода Воздух И Углеводороды нефти Морская вода Р, Ф 6 Фториды Пресная вода И 7 Асбест Воздух И Мышьяк Питьевая вода И 8 Микробиологические загрязнения Пища И, Р Реакционноспособные загрязнения Воздух И Классификация загрязняющих веществ по классам приоритетности, принятая в системе ГСМОС

Слайд 14

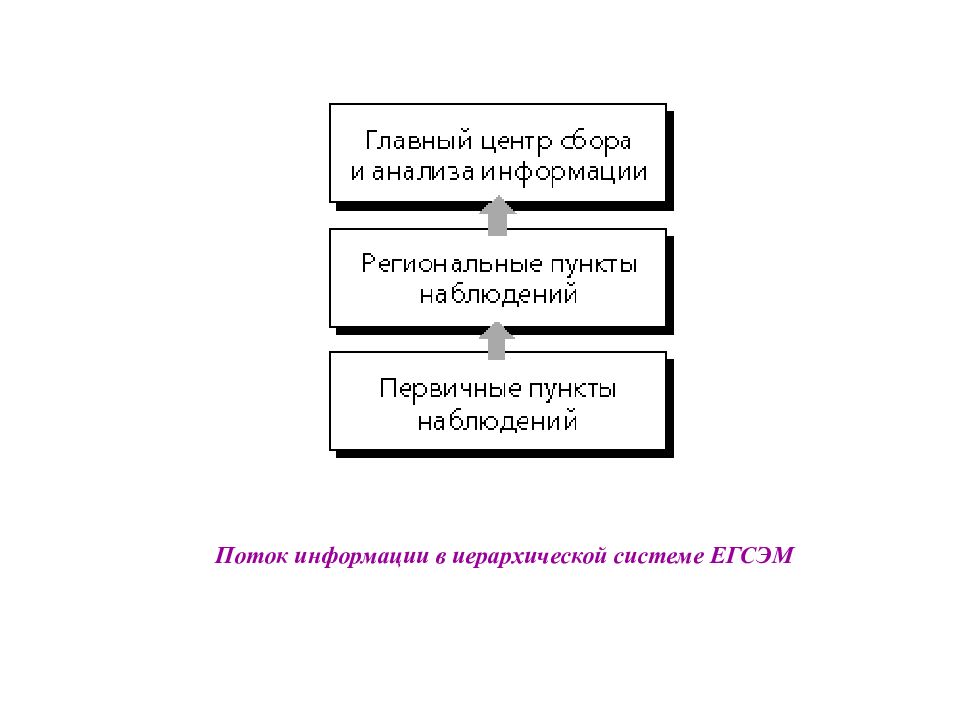

ГСМОС основывается на системах национального мониторинга, которые функционируют в различных государствах согласно как международным требованиям, так и специфическим подходам, сложившимся исторически или обусловленным характером наиболее остро стоящих экологических проблем. Международные требования, которым должны удовлетворять национальные системы-участники ГСМОС, включают единые принципы разработки программ (с учетом приоритетных факторов воздействия), обязательность наблюдений за объектами, имеющими глобальную значимость, передачу информации в Центр ГСМОС. На территории СССР в 70-е годы на базе станций Гидрометeослужбы была организована Общегосударственная служба наблюдений и контроля состояния окружающей среды (ОГСНК), построенная по иерархическому принципу.

Слайд 15: В 1993 году было принято решение о создании Единой государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ), которая как центр единой научно-технической политики в области экологического мониторинга должна обеспечивать:

координацию разработки и выполнения программ наблюдений за состоянием окружающей среды; регламентацию и контроль сбора и обработки достоверных и сопоставимых данных; хранение информации, ведение специальных банков данных и их гармонизацию (согласование, телекоммуникационную связь) с международными эколого-информационными системами; деятельность по оценке и прогнозу состояния объектов окружающей природной среды, природных ресурсов, откликов экосистем и здоровья населения на антропогенное воздействие; доступность интегрированной экологической информации широкому кругу потребителей.

Слайд 17

Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ Госкомгидромет РФ Общегосударственная служба наблюдения и контроля за загрязнением природной среды (ЕГСЭМ) Наблюдение и контроль за состоянием природной среды атмосфера гидросфера поверхностные воды суши поверхностные воды морей и океанов почвы Оценка эффективности природоохранных мероприятий Про гноз изменения качества компонентов природной среды Обеспечение организаций и учреждений оперативной и режимной информацией о качестве природной среды 1460 наблюдательных постов 4000 наблюдательных пунктов 1300 станций 1750 наблюдательных пунктов Структура и функции ЕГСЭМ

Последний слайд презентации: Экологический мониторинг

Система импактного мониторинга должна накапливать и анализировать детальную информацию о конкретных источниках загрязнения и их воздействии на окружающую среду. В сложившейся в РФ системе сведения о деятельности предприятий и о состоянии среды в зоне их воздействия по большей части усреднены или основаны на заявлениях самих предприятий. Большая часть доступных материалов отражает характер рассеяния загрязняющих веществ в воздухе и в воде, установленный с помощью модельных расчетов, и результаты замеров (ежеквартальных — по воде, ежегодных или более редких — по воздуху). Состояние окружающей среды достаточно полно описывается лишь в крупных городах и промышленных зонах. В области регионального мониторинга наблюдения ведутся в основном Росгидрометом, имеющим разветвленную сеть, а также некоторыми ведомствами (агрохимслужба Минсельхозпрода, водно-канализационная служба и др.) Существует сеть фонового мониторинга, осуществляемого в рамках программы MAB (Man and Biosphere). Практически не охваченными сетью наблюдений остаются малые города и многочисленные населенные пункты, подавляющее большинство диффузных источников загрязнения. Мониторинг состояния водной среды, организованный, прежде всего, Росгидрометом и, до некоторой степени, санитарно-эпидемиологическими (СЭС) и коммунальными (Водоканал) службами, не охватывает подавляющее большинство малых рек. В то же время известно, что загрязнение больших рек в значительной части обусловлено вкладом разветвленной сети их притоков и хозяйственной деятельностью в водосборе. В условиях сокращения общего числа постов наблюдений очевидно, что государство в настоящее время не располагает ресурсами для организации сколько-нибудь эффективной системы мониторинга состояния малых рек.