Первый слайд презентации

Гришечко Сергей Владимирович, Теоретические основы автоматики и телемеханики (ТОАТ) ОмГУПС доцент кафедры «Автоматика и телемеханика»

Слайд 2

Литература: Теоретические основы железнодорожной автоматики и телемеханики. Учебник для вузов ж. д. транспорта. / Сапожников В.В., Кравцов Ю.А., Сапожников Вл.В./ Под ред. В. В. Сапожникова. Москва, 2008. 394 с. С19. 2. Теоретические основы железнодорожной автоматики и телемеханики. Учебник для вузов ж. д. транспорта. / Сапожников В.В., Переборов А.С., Брылеев А.М./ Под ред. А.С. Переборова. Москва, 1985. 3. Теоретические основы железнодорожной автоматики и телемеханики. В. В. МИХАЙЛОВ, Ю. И. СЛЮЗОВ, В. Я. ТРЕБИН Часть2. Конспект лекций для дистанционной формы обучения. 4. Синтез автоматической системы передачи кодированных сигналов. Методические указания по выполнению курсового проекта. С.В. Грищечко, Ю.И. Слюзов, С.А. Сушков. 2010г. 5. Основные элементы устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи: Методические указания к лабораторным работам. Слюзов Ю.И., Сушков С.А., Михайлов В.В. 2005г.

Слайд 3

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕЛЕМЕХАНИКИ Способы управления удаленными объектами Телемеханика – это отрасль науки и техники, охватывающая теорию и технические средства контроля и управления объектами на расстоянии с применением специальных преобразований сигналов для эффективного использования каналов связи. C пособы управления объектами в зависимости от степени удаления объектов от пункта управления: 1. местный; 2. дистанционный; 3. телемеханический.

Слайд 4

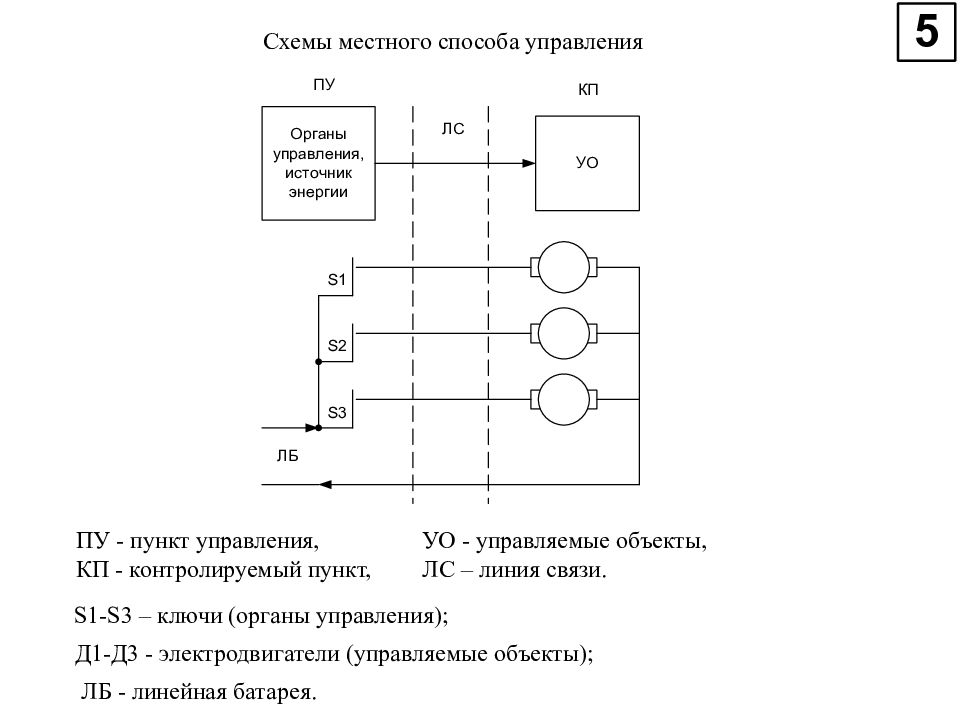

Схемы местного способа управления ПУ - пункт управления, КП - контролируемый пункт, УО - управляемые объекты, ЛС – линия связи. S 1- S 3 – ключи (органы управления); Д1-Д3 - электродвигатели (управляемые объекты); ЛБ - линейная батарея.

Слайд 5

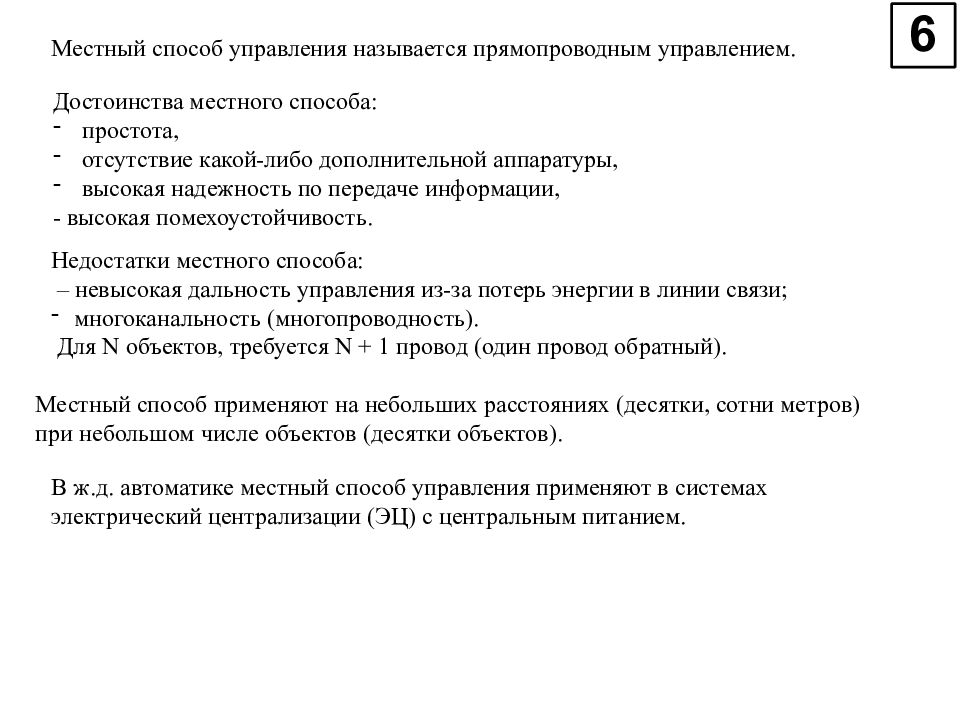

Местный способ управления называется прямопроводным управлением. Достоинства местного способа: простота, отсутствие какой-либо дополнительной аппаратуры, высокая надежность по передаче информации, - высокая помехоустойчивость. Недостатки местного способа: – невысокая дальность управления из-за потерь энергии в линии связи; многоканальность (многопроводность). Для N объектов, требуется N + 1 провод (один провод обратный). В ж.д. автоматике местный способ управления применяют в системах электрический централизации (ЭЦ) с центральным питанием. Местный способ применяют на небольших расстояниях (десятки, сотни метров) при небольшом числе объектов (десятки объектов).

Слайд 6

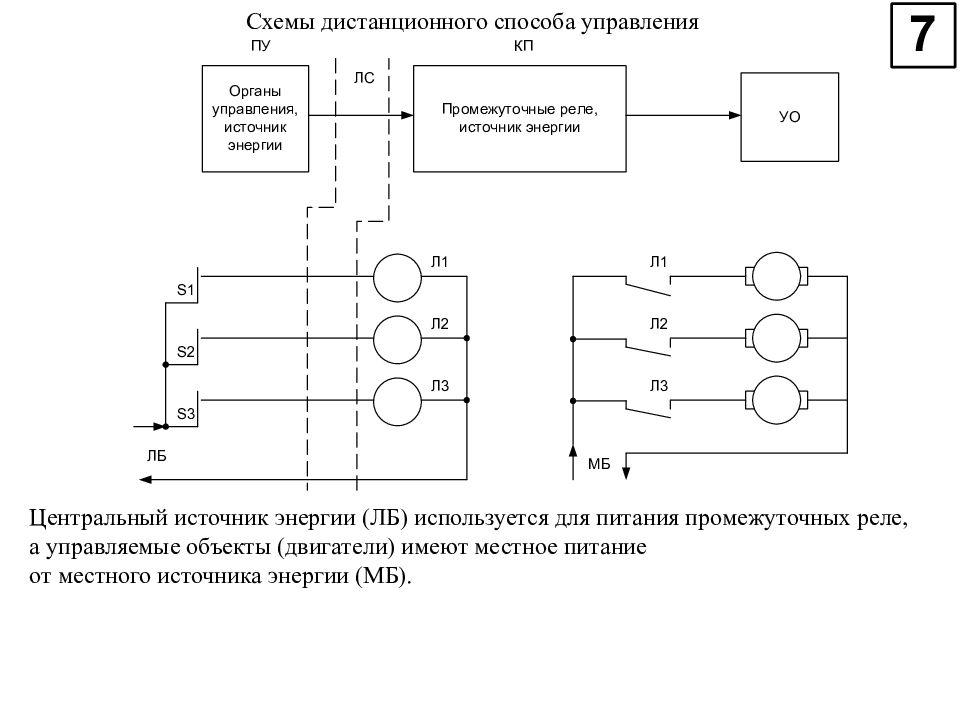

Схемы дистанционного способа управления Центральный источник энергии (ЛБ) используется для питания промежуточных реле, а управляемые объекты (двигатели) имеют местное питание от местного источника энергии (МБ).

Слайд 7

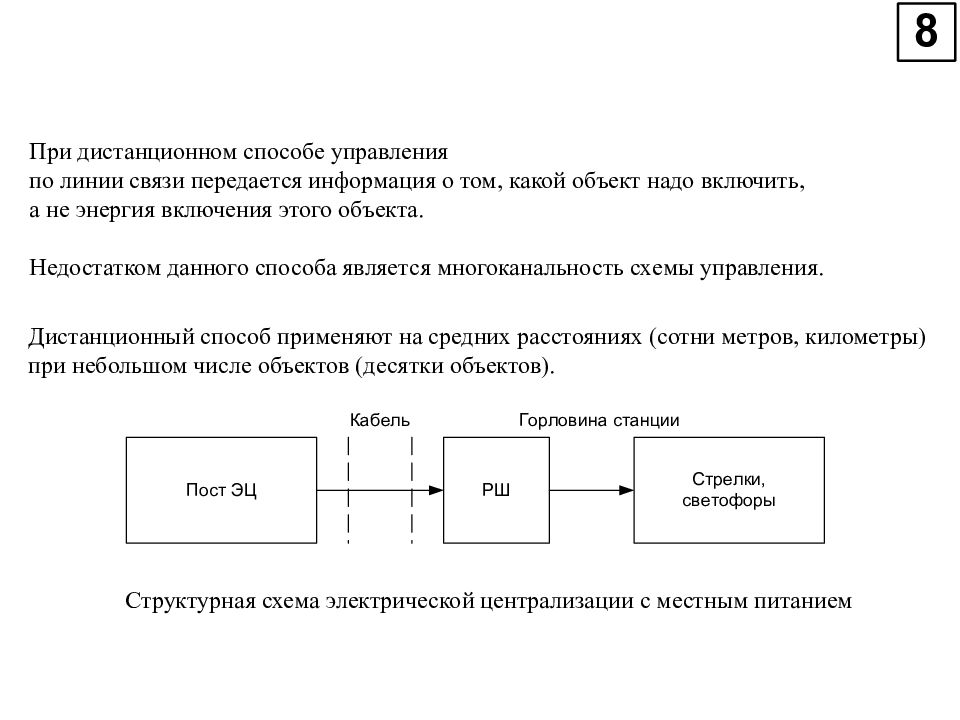

При дистанционном способе управления по линии связи передается информация о том, какой объект надо включить, а не энергия включения этого объекта. Недостатком данного способа является многоканальность схемы управления. Дистанционный способ применяют на средних расстояниях (сотни метров, километры) при небольшом числе объектов (десятки объектов). Структурная схема электрической централизации с местным питанием

Слайд 8

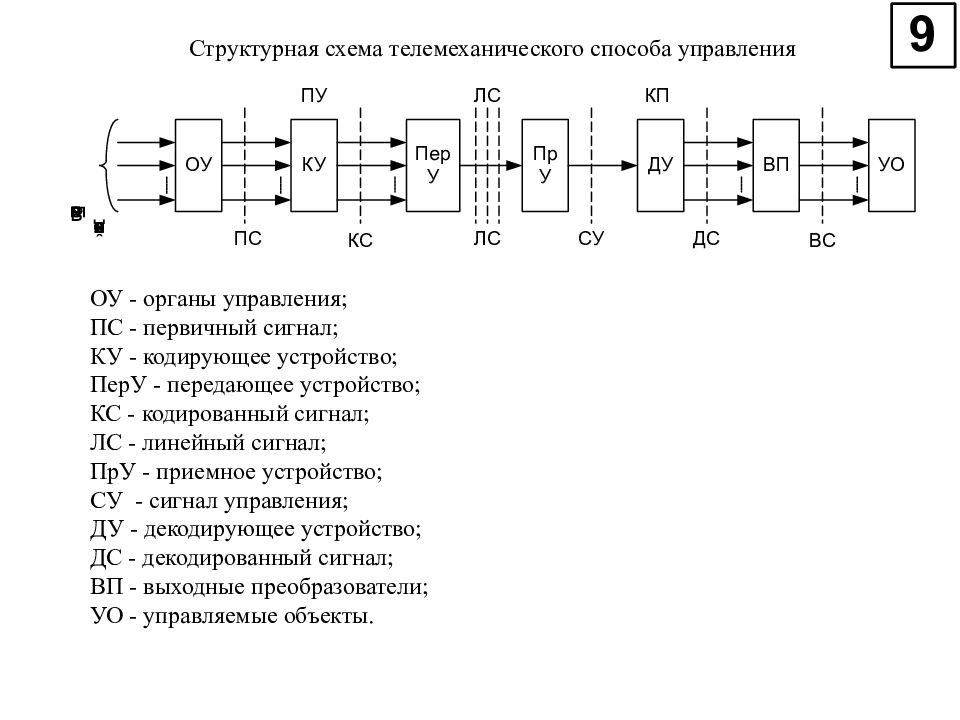

Структурная схема телемеханического способа управления ОУ - органы управления; ПС - первичный сигнал; КУ - кодирующее устройство; ПерУ - передающее устройство; КС - кодированный сигнал; ЛС - линейный сигнал; ПрУ - приемное устройство; СУ - сигнал управления; ДУ - декодирующее устройство; ДС - декодированный сигнал; ВП - выходные преобразователи; УО - управляемые объекты.

Слайд 9

Виды телемеханических систем Телемеханическая система – совокупность устройств пунктов управления и контролируемых пунктов, периферийного оборудования, необходимых линий и каналов связи, предназначенных для совместного выполнения телемеханических функций. Дискретные телемеханические системы. Применяют если управляемые объекты являются дискретными, т.е. имеют конечное множество состояний. Наиболее распространены двухпозиционные объекты, имеющие два состояния: включено и выключено (стрелочные электроприводы, светофоры, рельсовые цепи и др.). 2. Непрерывные телемеханические системы. Применяют, если состояние объектов управления изменяется непрерывно (напряжение генератора, температура в электропечи, уровень воды в шлюзе и др.).

Слайд 10

Телемеханические функции включают в себя: телеуправление, телесигнализацию и телеизмерение. Система телеуправления (ТУ) служит для управления положением или состоянием дискретных и непрерывных объектов. Управление разделяется на: двухпозиционное, – многопозиционное; - телерегулирование с непрерывным множеством состояний (ТР). Система телесигнализации (ТС) осуществляет получение информации о состоянии контролируемых и управляемых объектов. Имеет структуру, аналогичную структуре системы ТУ. ТУ–ТС - дискретная система, выполняющая функции телеуправления и телесигнализации одного и того же множества объектов (диспетчерская централизация - ДЦ). Система телеизмерения (ТИ) осуществляет получение информации о значениях измеряемых параметров контролируемых или управляемых объектов.

Слайд 11

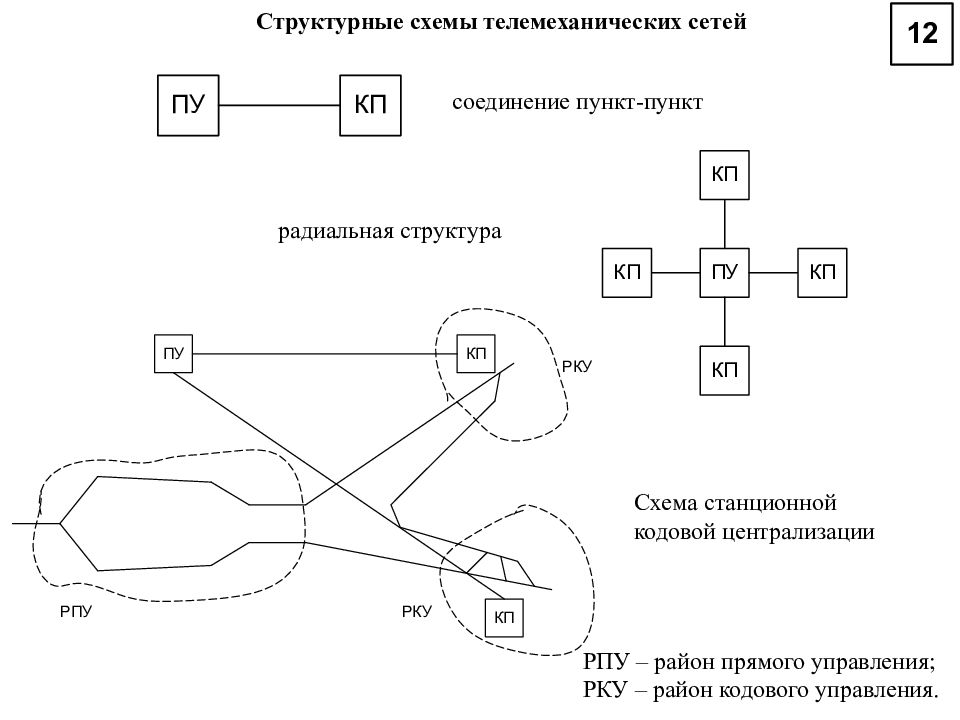

Структурные схемы телемеханических сетей соединение пункт-пункт радиальная структура Схема станционной кодовой централизации РПУ – район прямого управления; РКУ – район кодового управления.

Слайд 12

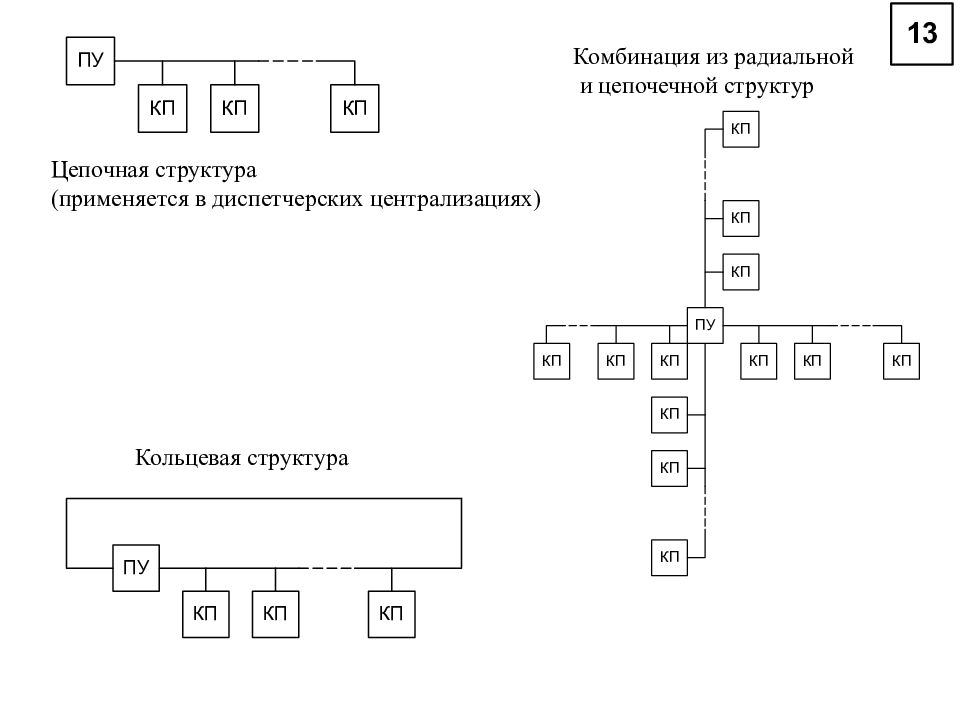

Цепочная структура (применяется в диспетчерских централизациях) Комбинация из радиальной и цепочечной структур Кольцевая структура

Слайд 13

Организация обмена информацией между ПУ и КП (протокол обмена). Спорадический принцип -передача только новой информации в момент ее возникновения + минимальная загрузка канала связи, - возможна потеря команда ТС из-за сбоев и отказов аппаратуры ; 2. Циклический принцип - осуществляется последовательное поочередное подключение к каналу связи всех КП и выделение временно́го интервала для обмена информацией + восстановление утерянной информации в следующем цикле работы устройств; 3. Принцип «по запросу» - вся текущая информация накапливается на КП и передается только тогда, когда на данный КП поступает команда запроса из ПУ; 4. Принцип приоритета - устанавливает неравноправие между различными командами ТУ и ТС, а также между различными КП.

Слайд 14

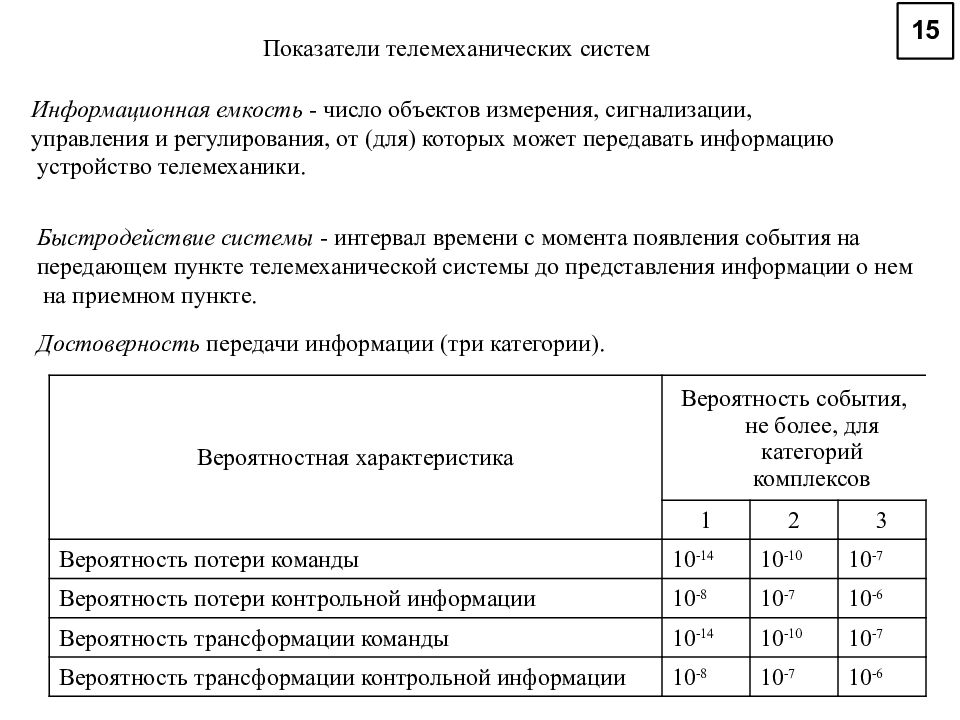

Показатели телемеханических систем Информационная емкость - число объектов измерения, сигнализации, управления и регулирования, от (для) которых может передавать информацию устройство телемеханики. Быстродействие системы - интервал времени с момента появления события на передающем пункте телемеханической системы до представления информации о нем на приемном пункте. Достоверность передачи информации (три категории). Вероятностная характеристика Вероятность события, не более, для категорий комплексов 1 2 3 Вероятность потери команды 10 -14 10 -10 10 -7 Вероятность потери контрольной информации 10 -8 10 -7 10 -6 Вероятность трансформации команды 10 -14 10 -10 10 -7 Вероятность трансформации контрольной информации 10 -8 10 -7 10 -6

Слайд 15

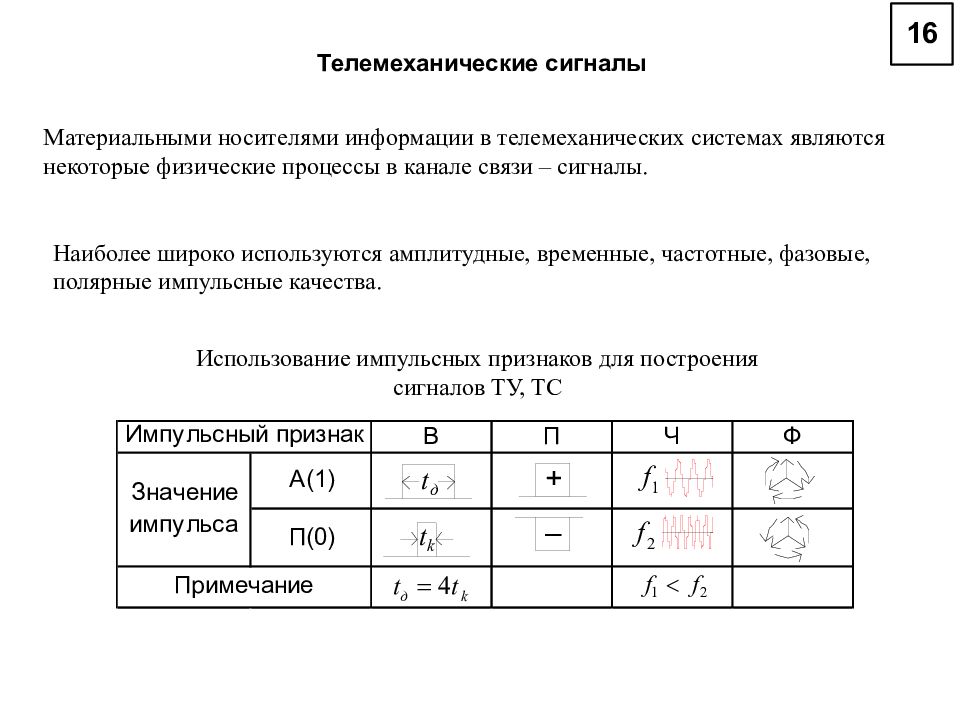

Телемеханические сигналы Материальными носителями информации в телемеханических системах являются некоторые физические процессы в канале связи – сигналы. Наиболее широко используются амплитудные, временные, частотные, фазовые, полярные импульсные качества. Использование импульсных признаков для построения сигналов ТУ, ТС

Слайд 16

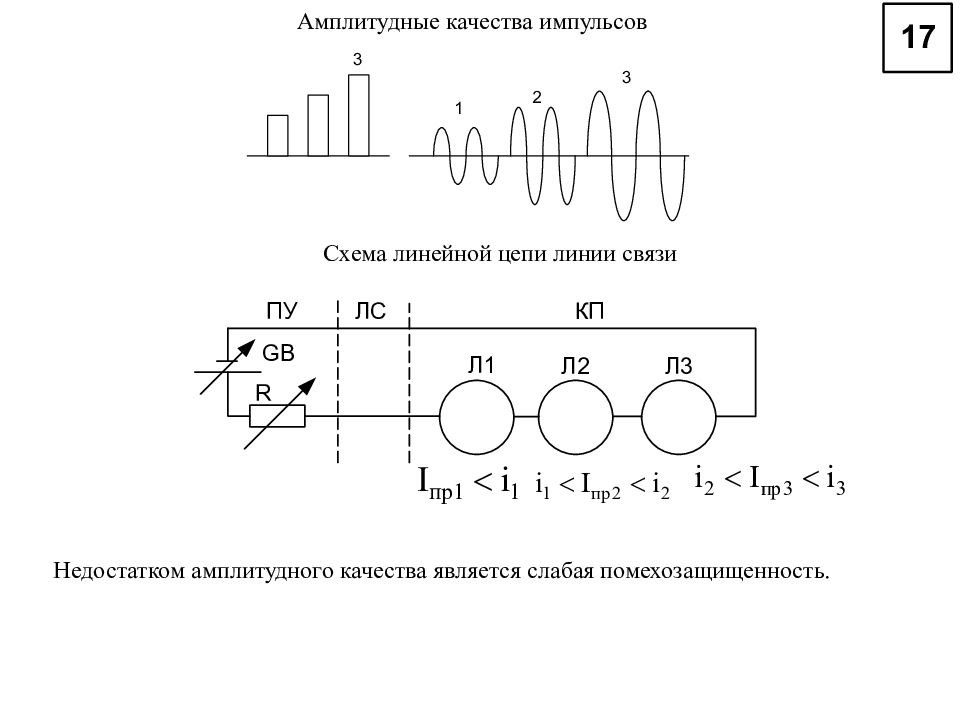

Схема линейной цепи линии связи Недостатком амплитудного качества является слабая помехозащищенность. Амплитудные качества импульсов

Слайд 17

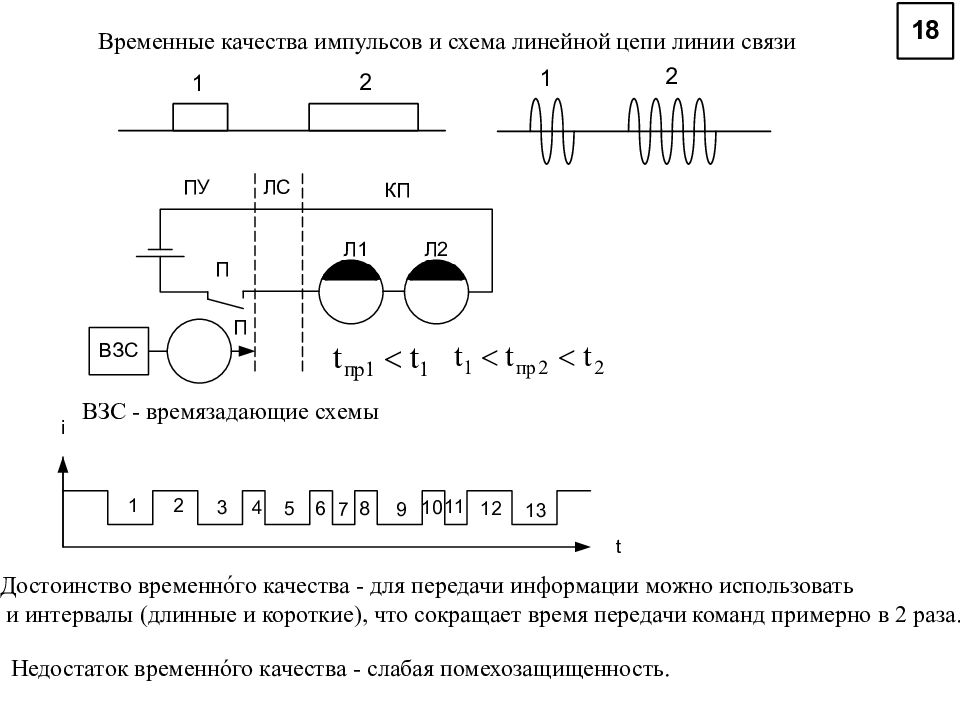

ВЗС - времязадающие схемы Достоинство временно́го качества - для передачи информации можно использовать и интервалы (длинные и короткие), что сокращает время передачи команд примерно в 2 раза. Недостаток временно́го качества - слабая помехозащищенность. Временные качества импульсов и схема линейной цепи линии связи

Слайд 18

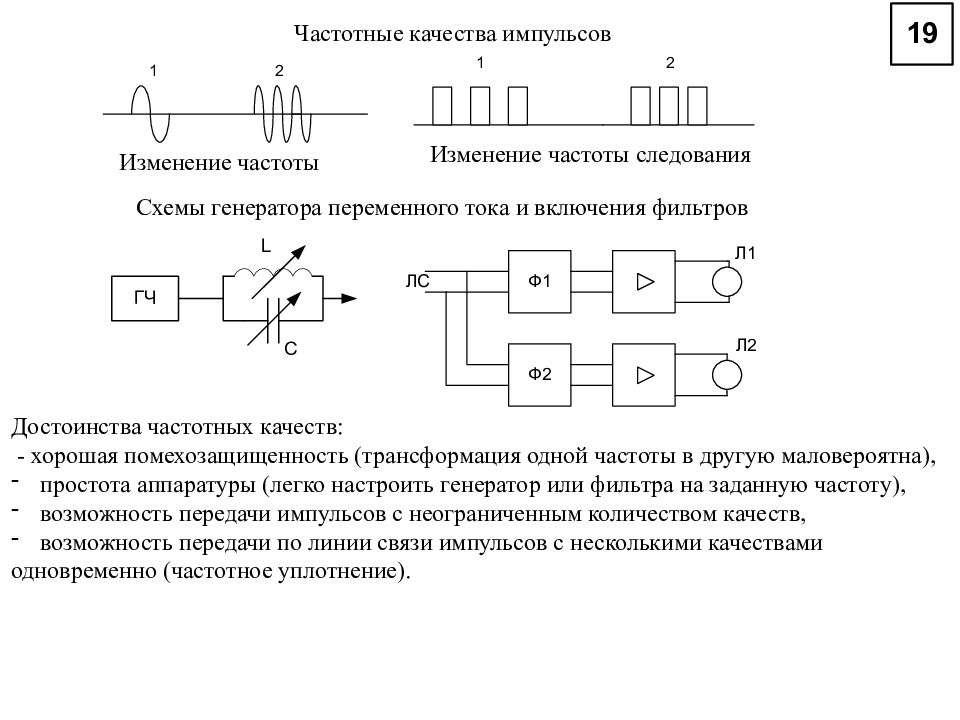

Частотные качества импульсов Изменение частоты следования Изменение частоты Схемы генератора переменного тока и включения фильтров Достоинства частотных качеств: - хорошая помехозащищенность (трансформация одной частоты в другую маловероятна), простота аппаратуры (легко настроить генератор или фильтра на заданную частоту), возможность передачи импульсов с неограниченным количеством качеств, возможность передачи по линии связи импульсов с несколькими качествами одновременно (частотное уплотнение).

Слайд 19

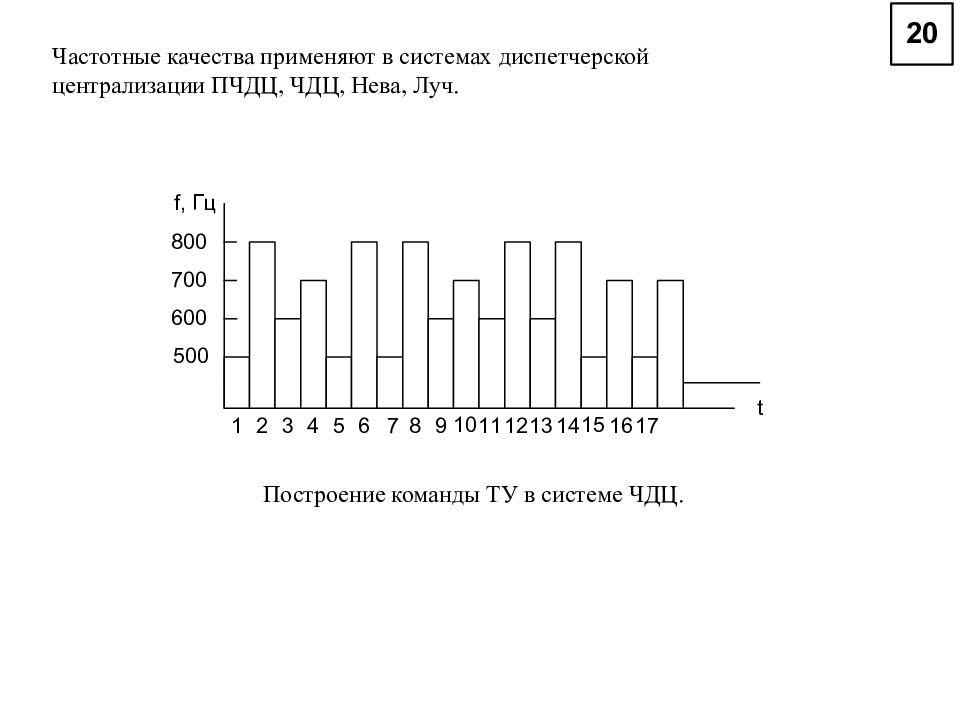

Частотные качества применяют в системах диспетчерской централизации ПЧДЦ, ЧДЦ, Нева, Луч. Построение команды ТУ в системе ЧДЦ.

Слайд 20

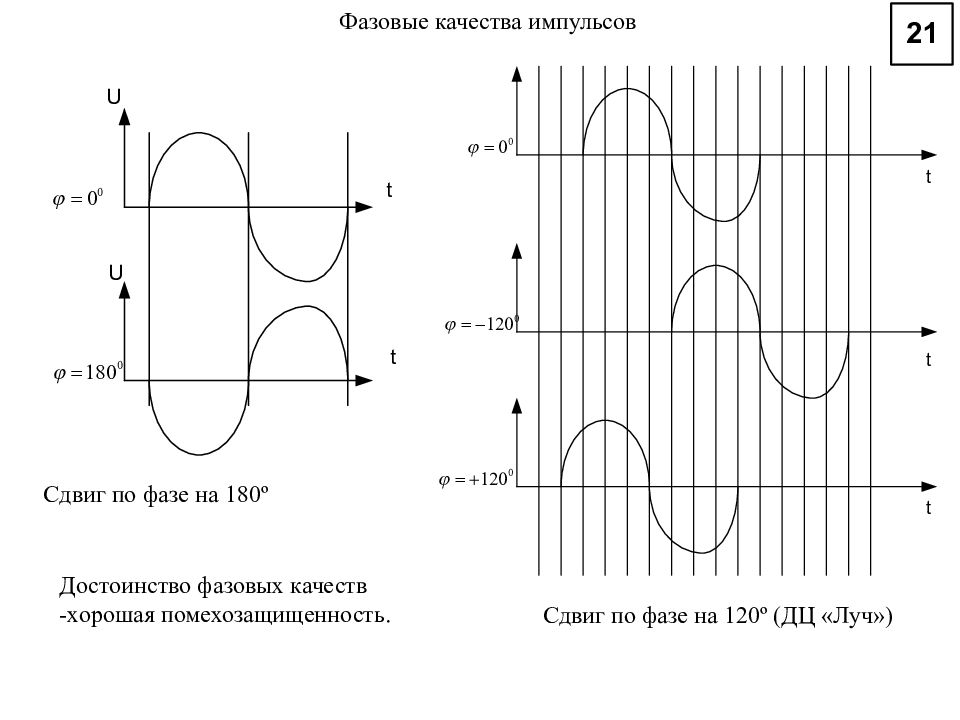

Фазовые качества импульсов Сдвиг по фазе на 180º Сдвиг по фазе на 120º (ДЦ «Луч») Достоинство фазовых качеств -хорошая помехозащищенность.

Слайд 21

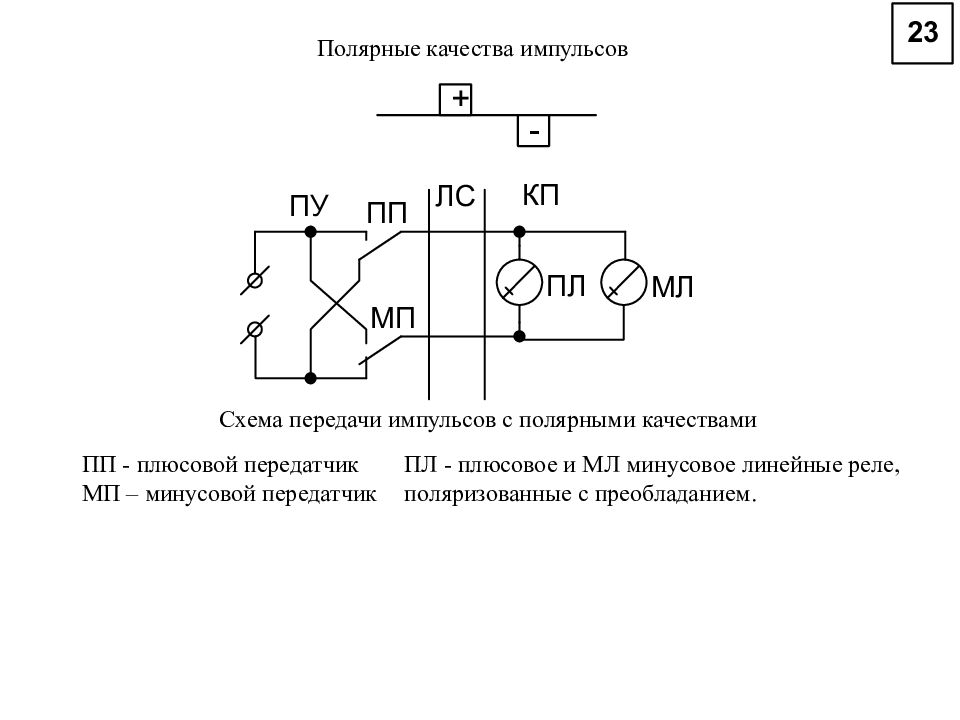

Полярные качества импульсов Схема передачи импульсов с полярными качествами ПП - плюсовой передатчик МП – минусовой передатчик ПЛ - плюсовое и МЛ минусовое линейные реле, поляризованные с преобладанием.

Слайд 22

Достоинства полярных качеств: хорошая помехозащищенность, простота формирования и приема. Недостаток - имеют ограниченное число качеств (два).

Слайд 23

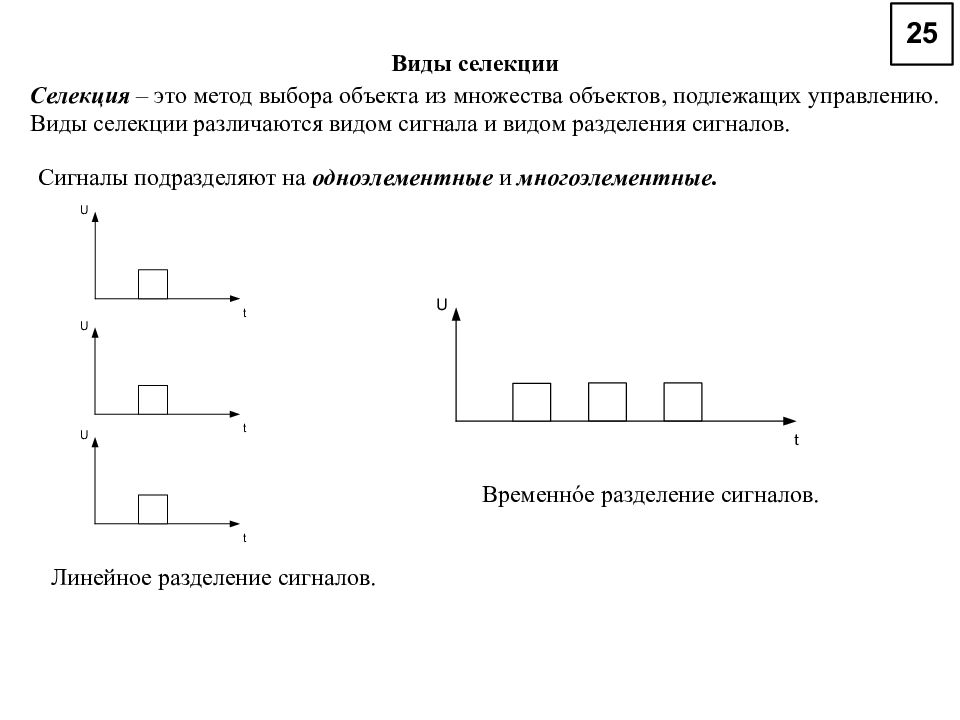

Виды селекции Селекция – это метод выбора объекта из множества объектов, подлежащих управлению. Виды селекции различаются видом сигнала и видом разделения сигналов. Сигналы подразделяют на одноэлементные и многоэлементные. Линейное разделение сигналов. Временно́е разделение сигналов.

Слайд 24

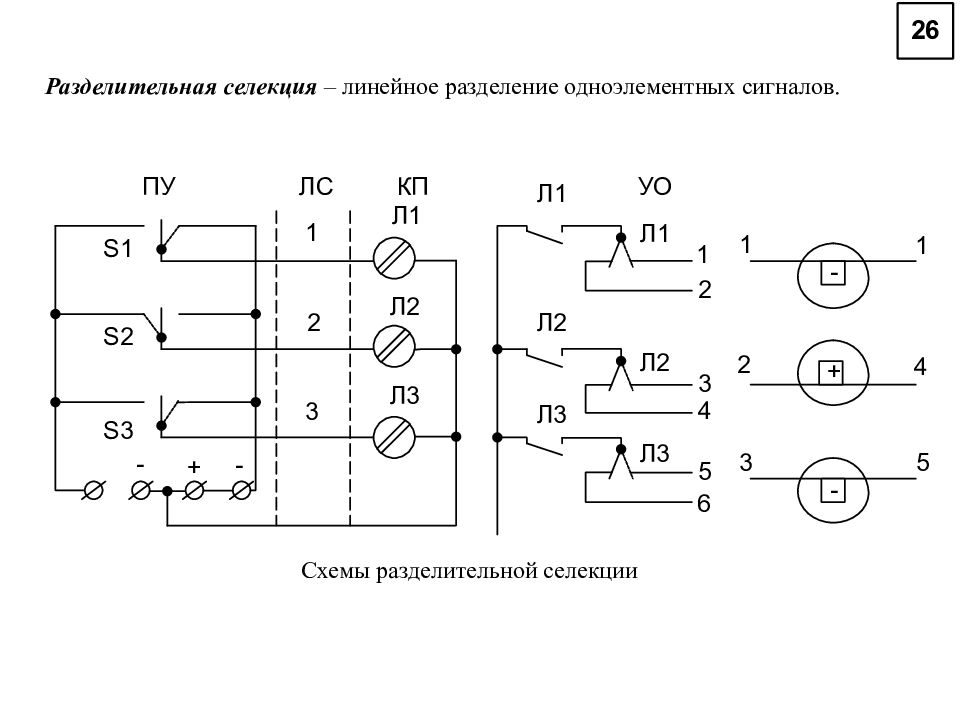

Разделительная селекция – линейное разделение одноэлементных сигналов. Схемы разделительной селекции

Слайд 25

Виды селекции характеризуются информационной емкостью N и временем передачи сообщения (быстродействием) T. Для разделительной селекции где k – число качеств импульсов тока, n – число прямых проводов, t пр – время притяжения линейного реле Л. В данном случае . , Достоинства разделительной селекции: минимальное время передачи сообщения; - возможность независимой и одновременной передачи приказов различным объектам. Недостатки: – небольшая емкость; - многопроводность (многоканальность). сообщений, если , то . Для

Слайд 26

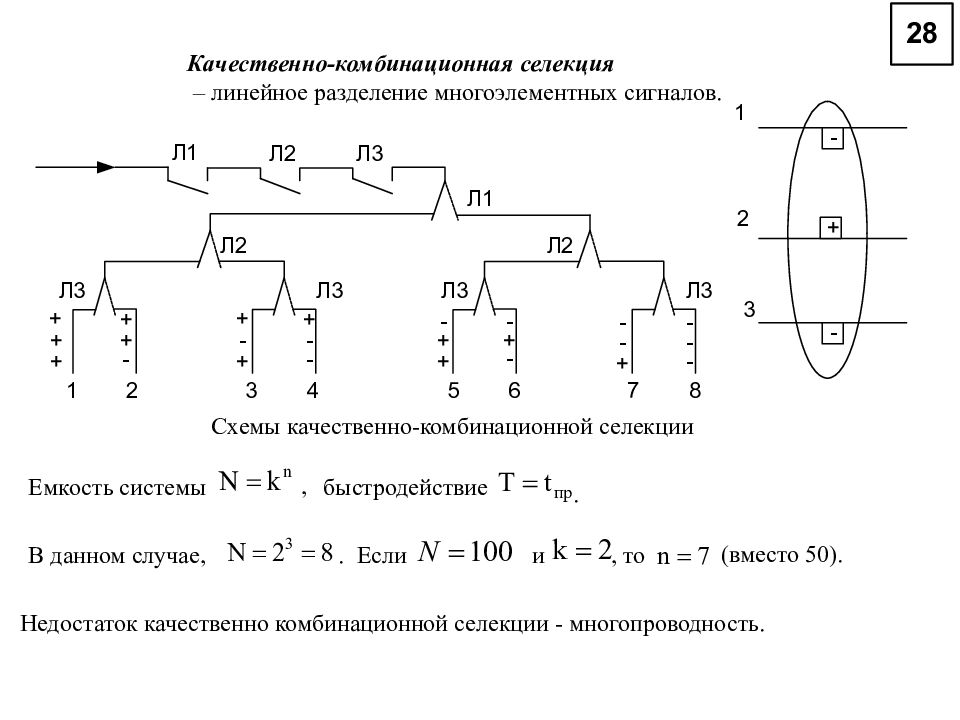

Качественно-комбинационная селекция – линейное разделение многоэлементных сигналов. , . Емкость системы быстродействие В данном случае, . Если и , то (вместо 50). Схемы качественно-комбинационной селекции Недостаток качественно комбинационной селекции - многопроводность.

Слайд 27

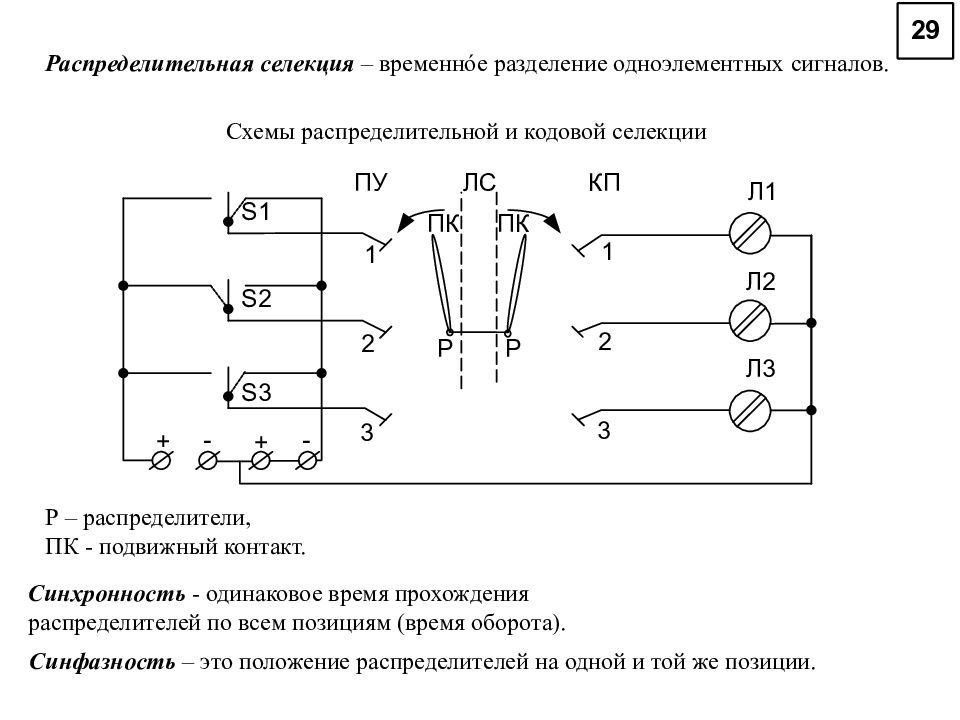

Распределительная селекция – временно́е разделение одноэлементных сигналов. Р – распределители, ПК - подвижный контакт. Схемы распределительной и кодовой селекции Синхронность - одинаковое время прохождения распределителей по всем позициям (время оборота). Синфазность – это положение распределителей на одной и той же позиции.

Слайд 28

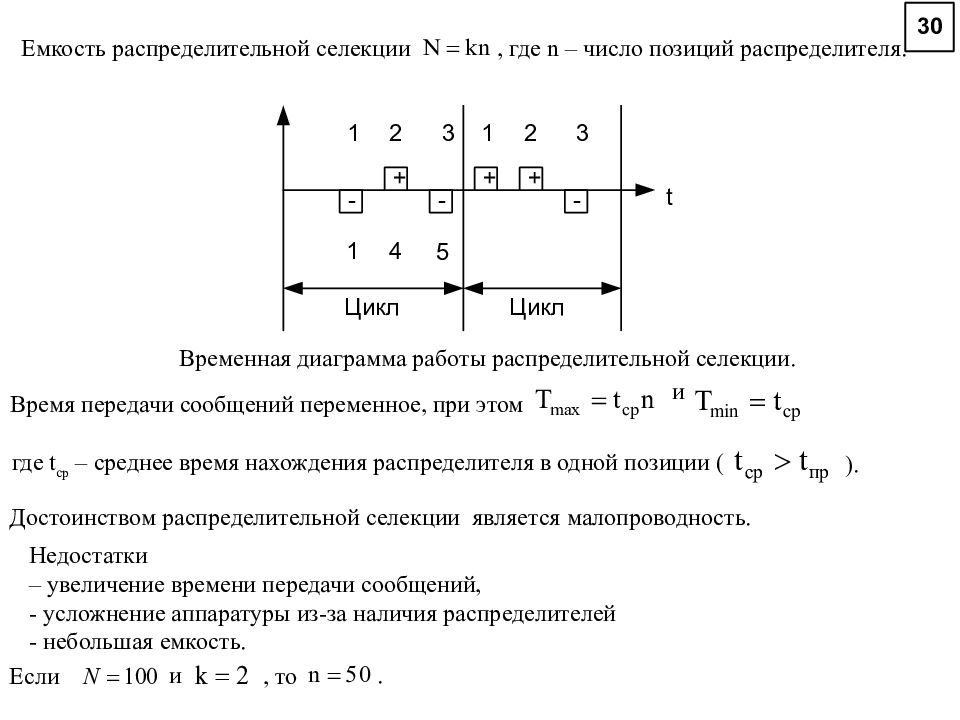

Емкость распределительной селекции , где n – число позиций распределителя. Временная диаграмма работы распределительной селекции. Время передачи сообщений переменное, при этом и где t ср – среднее время нахождения распределителя в одной позиции ( ). Достоинством распределительной селекции является малопроводность. Недостатки – увеличение времени передачи сообщений, - усложнение аппаратуры из-за наличия распределителей - небольшая емкость. Если и , то .

Слайд 29

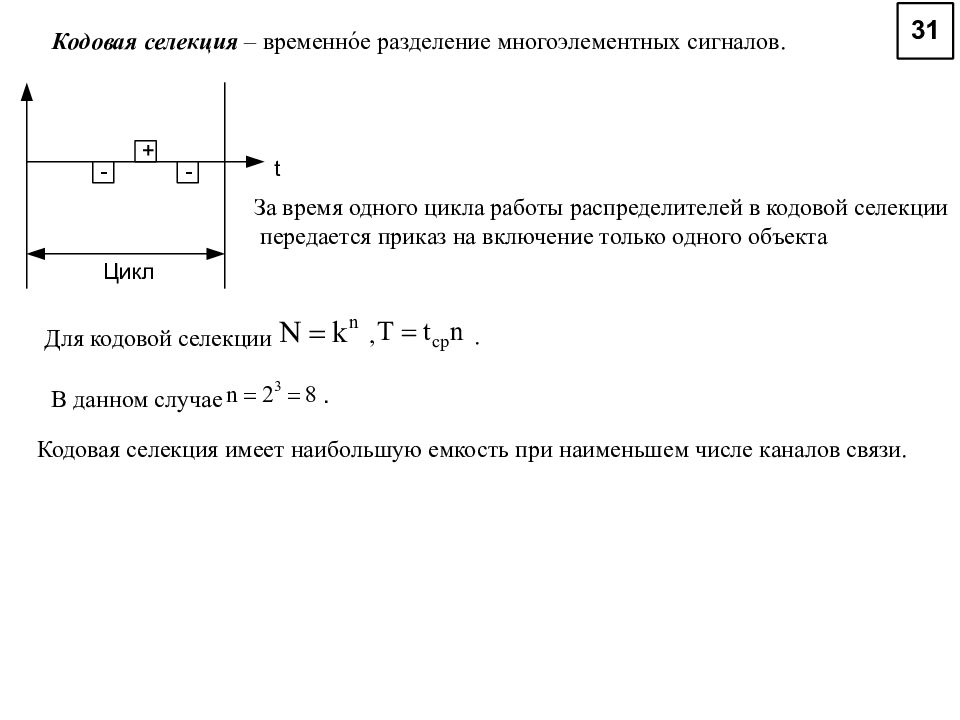

Кодовая селекция – временно́е разделение многоэлементных сигналов. За время одного цикла работы распределителей в кодовой селекции передается приказ на включение только одного объекта Для кодовой селекции , . В данном случае . Кодовая селекция имеет наибольшую емкость при наименьшем числе каналов связи.

Слайд 30

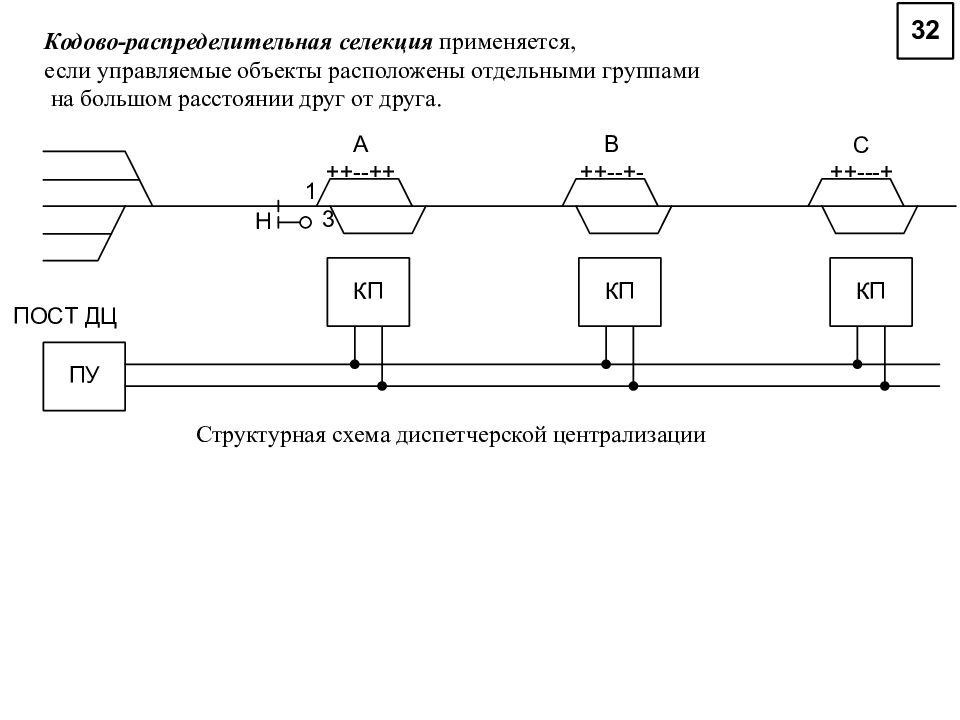

Кодово-распределительная селекция применяется, если управляемые объекты расположены отдельными группами на большом расстоянии друг от друга. Структурная схема диспетчерской централизации

Слайд 31

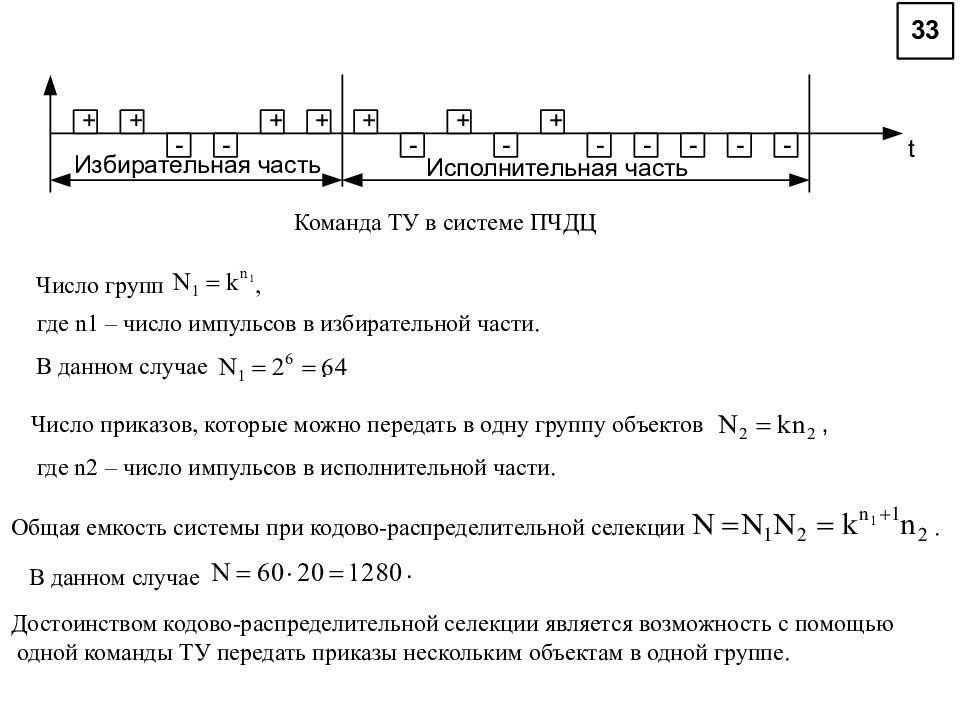

Команда ТУ в системе ПЧДЦ Ч исло групп , где n 1 – число импульсов в избирательной части. В данном случае . Ч исло приказов, которые можно передать в одну группу объектов , где n 2 – число импульсов в исполнительной части. Общая емкость системы при кодово-распределительной селекции . В данном случае . Достоинством кодово-распределительной селекции является возможность с помощью одной команды ТУ передать приказы нескольким объектам в одной группе.

Слайд 32

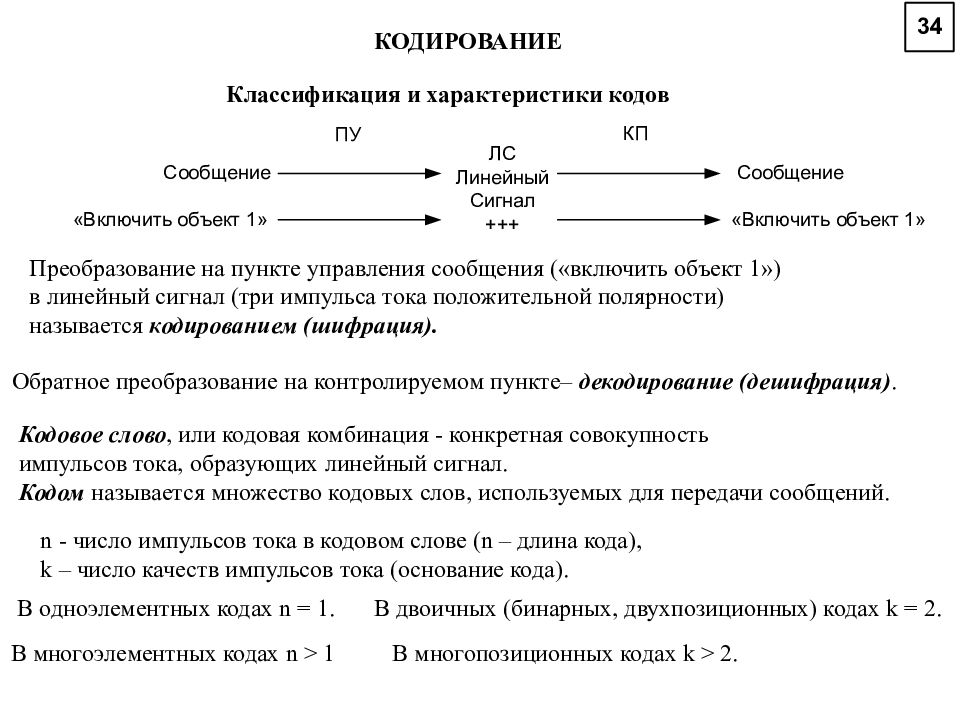

КОДИРОВАНИЕ Классификация и характеристики кодов Преобразование на пункте управления сообщения («включить объект 1») в линейный сигнал (три импульса тока положительной полярности) называется кодированием (шифрация). Обратное преобразование на контролируемом пункте– декодирование (дешифрация). Кодовое слово, или кодовая комбинация - конкретная совокупность импульсов тока, образующих линейный сигнал. Кодом называется множество кодовых слов, используемых для передачи сообщений. n - число импульсов тока в кодовом слове ( n – длина кода), k – число качеств импульсов тока (основание кода). В одноэлементных кодах n = 1. В многоэлементных кодах n > 1 В двоичных (бинарных, двухпозиционных) кодах k = 2. В многопозиционных кодах k > 2.

Слайд 33

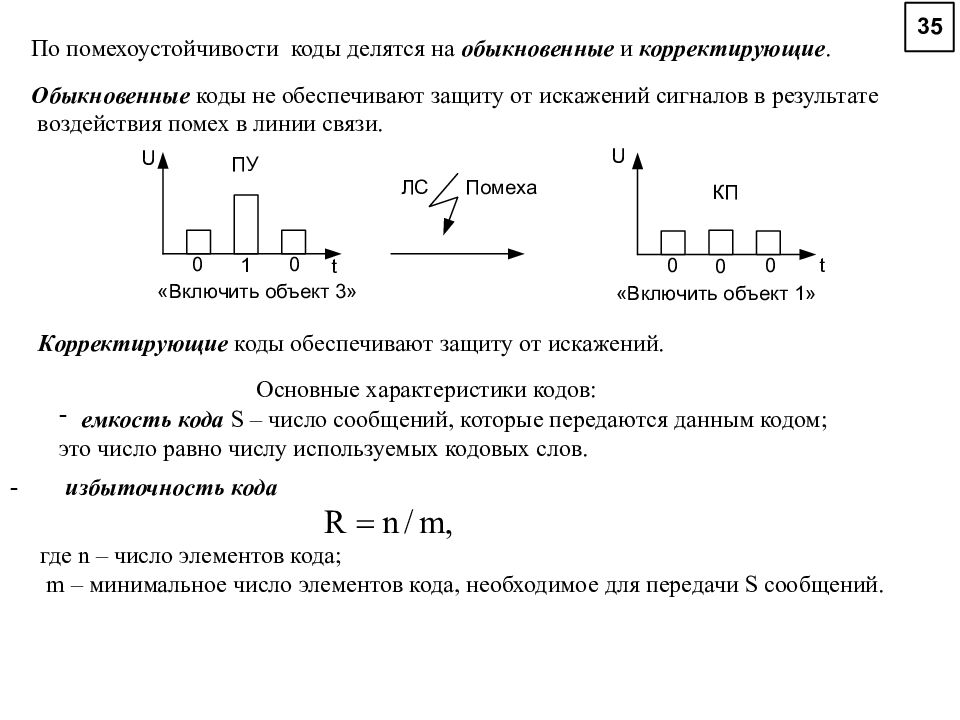

По помехоустойчивости коды делятся на обыкновенные и корректирующие. Обыкновенные коды не обеспечивают защиту от искажений сигналов в результате воздействия помех в линии связи. Корректирующие коды обеспечивают защиту от искажений. Основные характеристики кодов: емкость кода S – число сообщений, которые передаются данным кодом; это число равно числу используемых кодовых слов. - избыточность кода где n – число элементов кода; m – минимальное число элементов кода, необходимое для передачи S сообщений.

Слайд 34

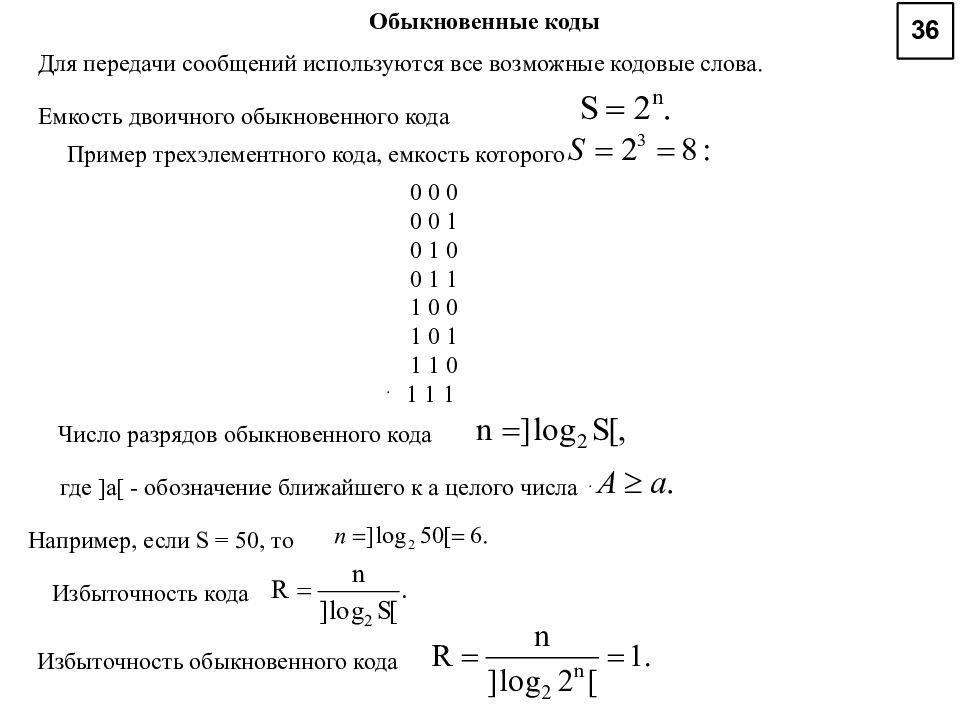

Обыкновенные коды Емкость двоичного обыкновенного кода Пример трехэлементного кода, емкость которого 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 Число разрядов обыкновенного кода где ] a [ - обозначение ближайшего к a целого числа . Например, если S = 50, то . Избыточность кода Избыточность обыкновенного кода Для передачи сообщений используются все возможные кодовые слова.

Слайд 35

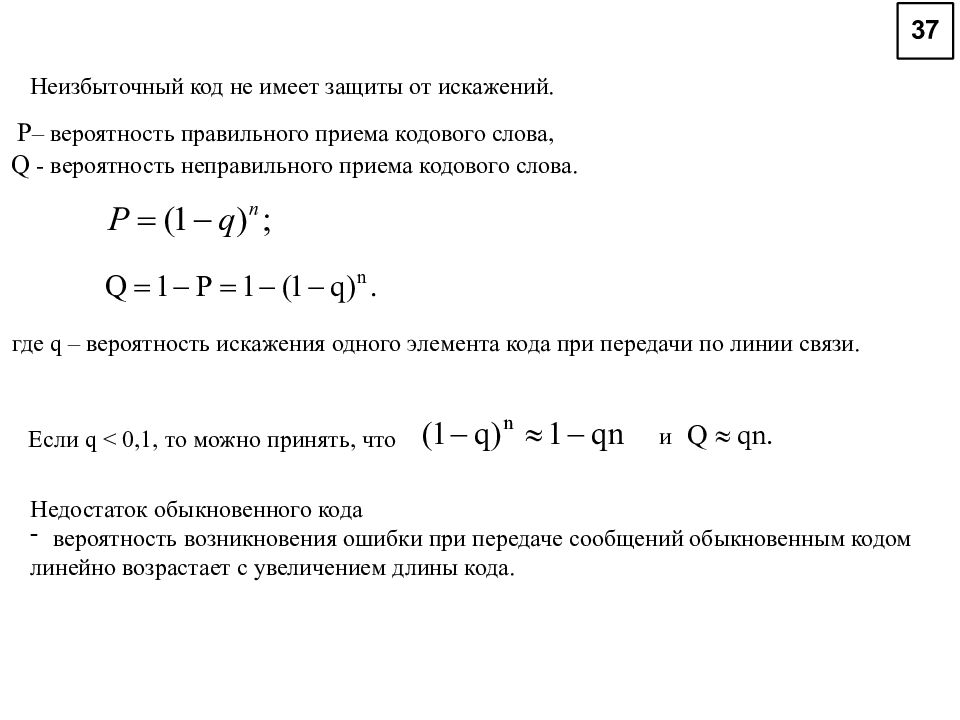

P – вероятность правильного приема кодового слова, Q - вероятность неправильного приема кодового слова. Если q < 0,1, то можно принять, что и Недостаток обыкновенного кода вероятность возникновения ошибки при передаче сообщений обыкновенным кодом линейно возрастает с увеличением длины кода. где q – вероятность искажения одного элемента кода при передачи по линии связи. Неизбыточный код не имеет защиты от искажений.

Слайд 36

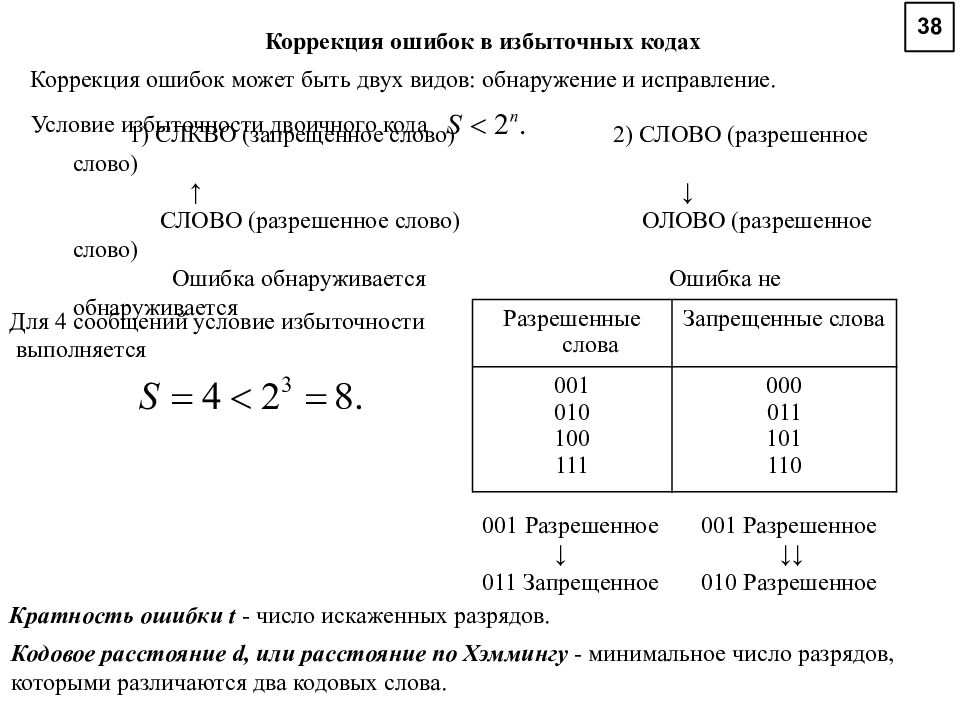

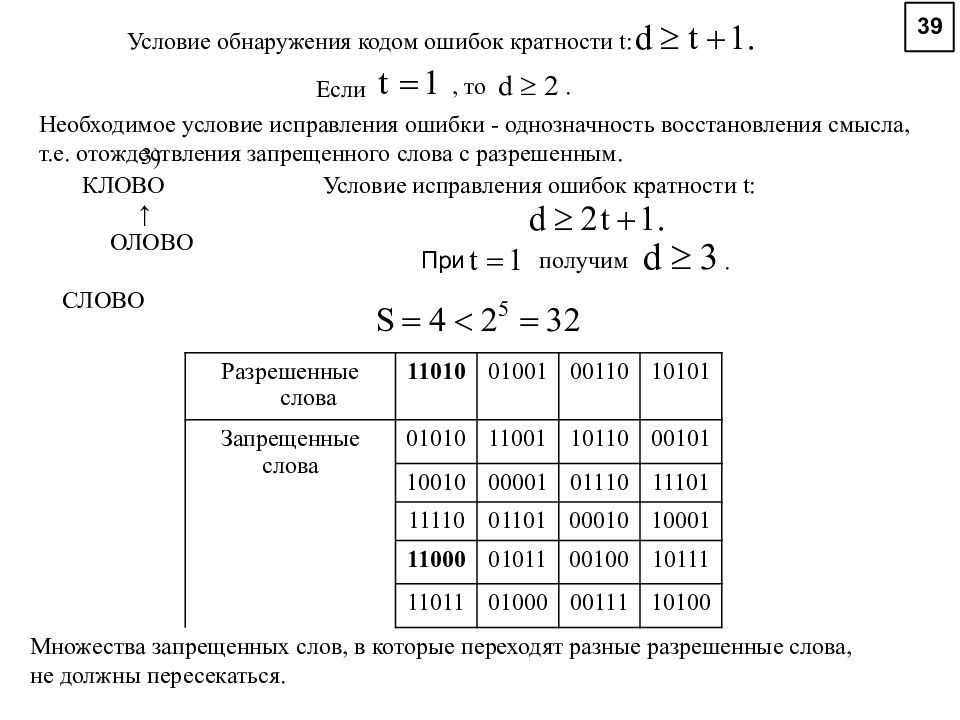

Коррекция ошибок в избыточных кодах Коррекция ошибок может быть двух видов: обнаружение и исправление. Условие избыточности двоичного кода 1) СЛКВО (запрещенное слово) 2) СЛОВО (разрешенное слово) ↑ ↓ СЛОВО (разрешенное слово) ОЛОВО (разрешенное слово) Ошибка обнаруживается Ошибка не обнаруживается Разрешенные слова Запрещенные слова 001 010 100 111 000 011 101 110 001 Разрешенное 001 Разрешенное ↓ ↓↓ 011 Запрещенное 010 Разрешенное Кратность ошибки t - число искаженных разрядов. Кодовое расстояние d, или расстояние по Хэммингу - минимальное число разрядов, которыми различаются два кодовых слова. Для 4 сообщений условие избыточности выполняется

Слайд 37

Условие обнаружения кодом ошибок кратности t : Если , то . 3) КЛОВО ↑ ОЛОВО СЛОВО Условие исправления ошибок кратности t : При получим . Разрешенные слова 11010 01001 00110 10101 Запрещенные слова 01010 11001 10110 00101 10010 00001 01110 11101 11110 01101 00010 10001 11000 01011 00100 10111 11011 01000 00111 10100 Множества запрещенных слов, в которые переходят разные разрешенные слова, не должны пересекаться. Необходимое условие исправления ошибки - однозначность восстановления смысла, т.е. отождествления запрещенного слова с разрешенным.

Слайд 38

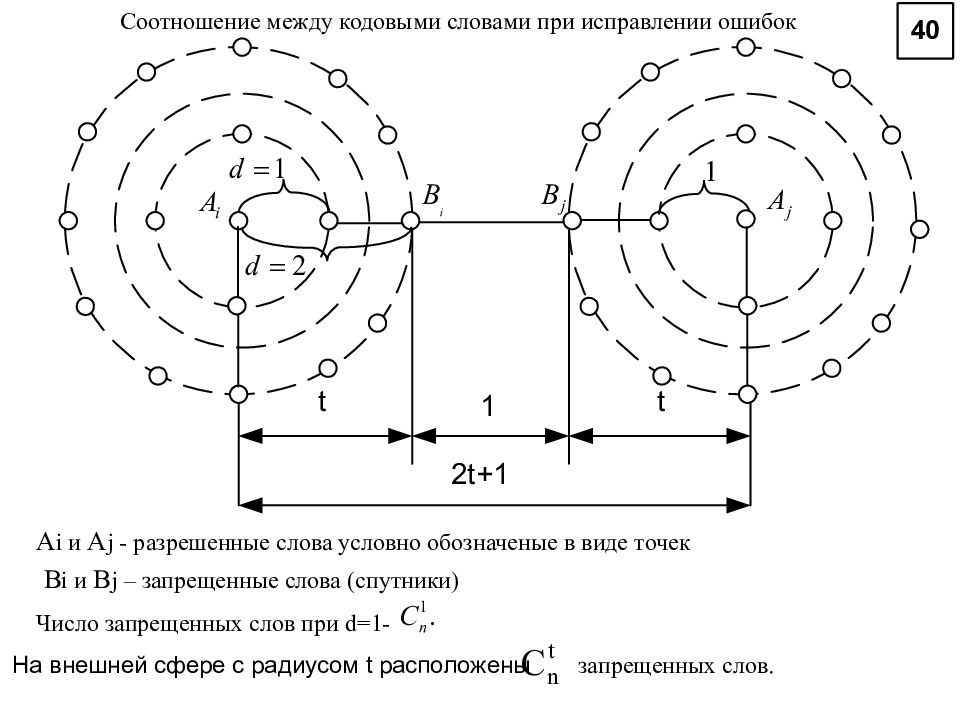

Соотношение между кодовыми словами при исправлении ошибок A i и A j - разрешенные слова условно обозначеные в виде точек B i и B j – запрещенные слова (спутники) Число запрещенных слов при d=1 - На внешней сфере с радиусом t расположены запрещенных слов.

Слайд 39

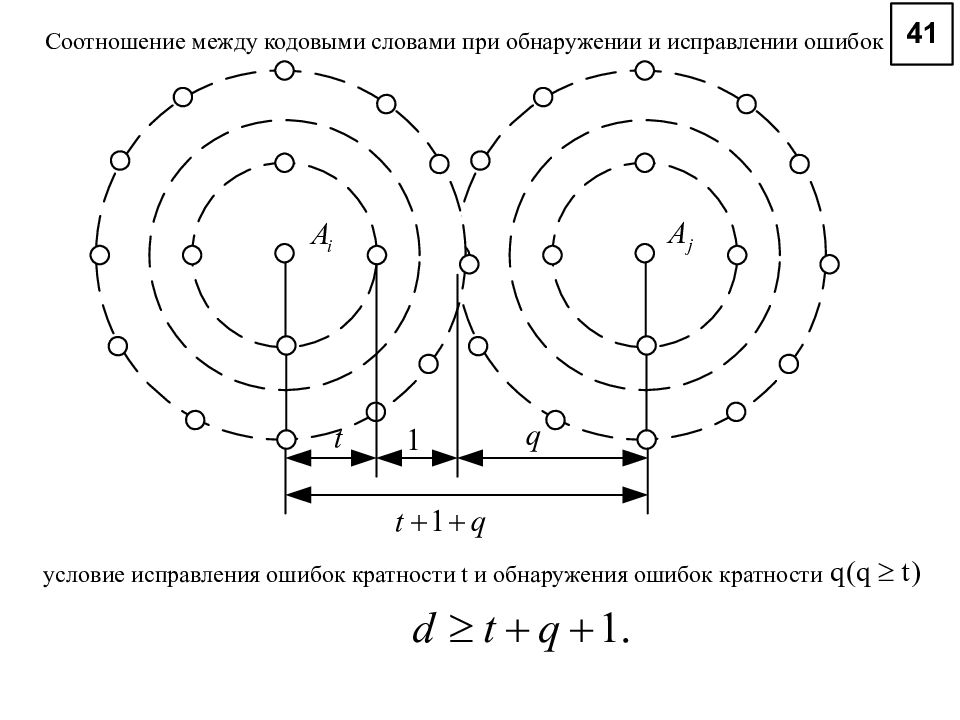

Соотношение между кодовыми словами при обнаружении и исправлении ошибок условие исправления ошибок кратности t и обнаружения ошибок кратности

Слайд 41

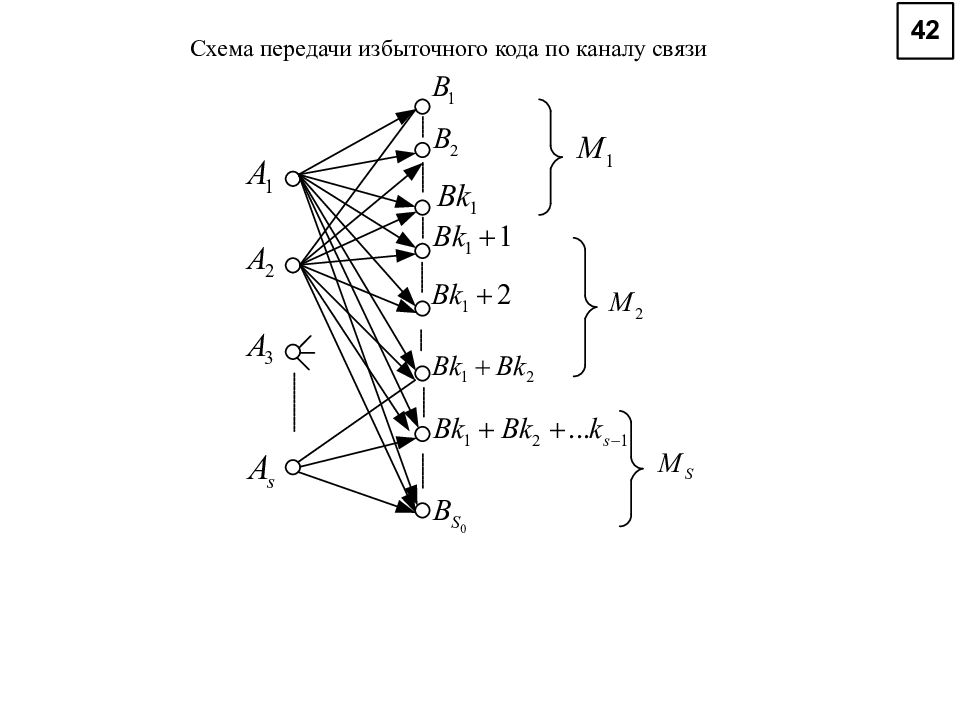

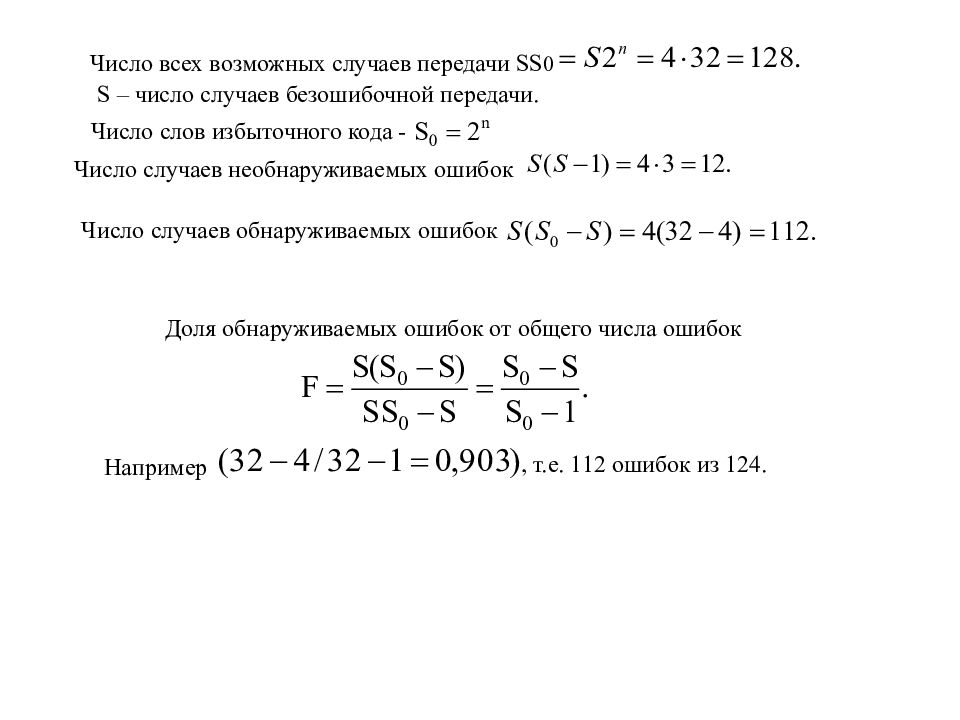

Число всех возможных случаев передачи SS 0 S – число случаев безошибочной передачи. Ч исло случаев необнаруживаемых ошибок Доля обнаруживаемых ошибок от общего числа ошибок Например , т.е. 112 ошибок из 124. Ч исло случаев обнаруживаемых ошибок Число слов избыточного кода -

Слайд 42

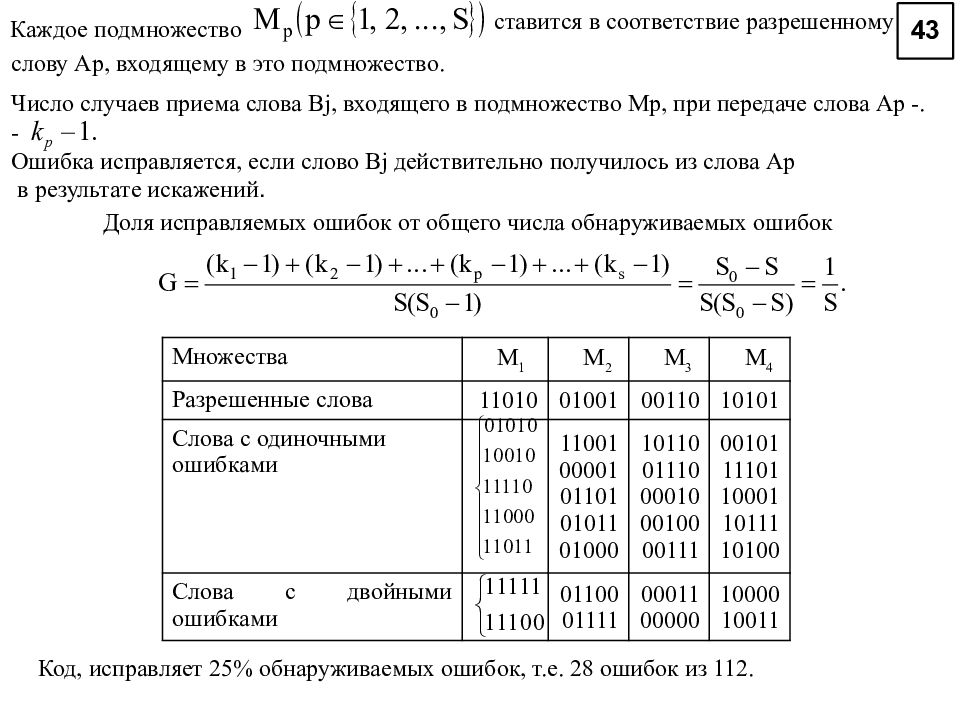

Доля исправляемых ошибок от общего числа обнаруживаемых ошибок Множества M 1 M 2 M 3 M 4 Разрешенные слова 11010 01001 00110 10101 Слова с одиночными ошибками 11001 00001 01101 01011 01000 10110 01110 00010 00100 00111 00101 11101 10001 10111 10100 Слова с двойными ошибками 01100 01111 00011 00000 10000 10011 Каждое подмножество ставится в соответствие разрешенному слову Ap, входящему в это подмножество. Число случаев приема слова Bj, входящего в подмножество Mp, при передаче слова Ap -. - Ошибка исправляется, если слово Bj действительно получилось из слова Ap в результате искажений. Код, исправляет 25% обнаруживаемых ошибок, т.е. 28 ошибок из 112.

Слайд 43

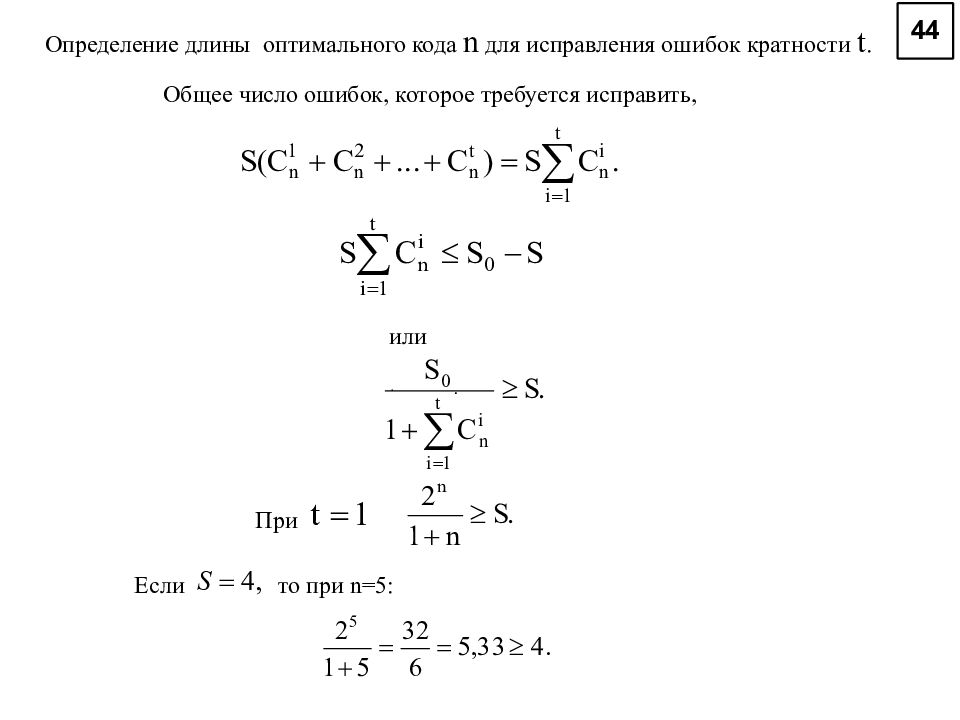

Определение длины оптимального кода n для исправления ошибок кратности t. Общее число ошибок, которое требуется исправить, или При . Если . то при n=5 :

Слайд 44

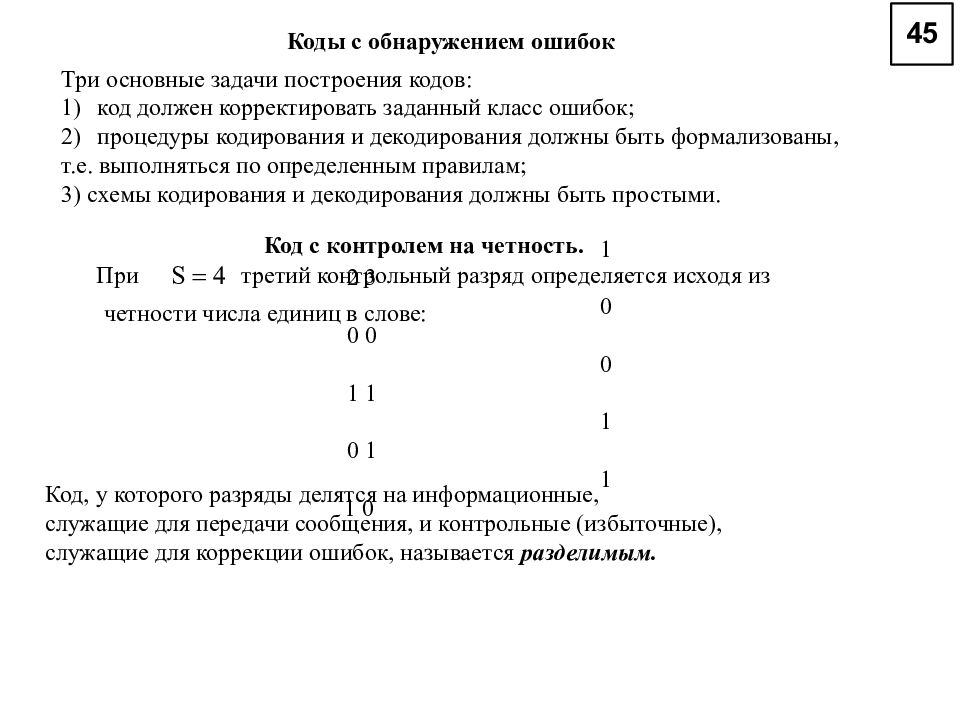

Коды с обнаружением ошибок Три основные задачи построения кодов: код должен корректировать заданный класс ошибок; процедуры кодирования и декодирования должны быть формализованы, т.е. выполняться по определенным правилам; 3) схемы кодирования и декодирования должны быть простыми. Код с контролем на четность. При третий контрольный разряд определяется исходя из четности числа единиц в слове: 1 2 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 Код, у которого разряды делятся на информационные, служащие для передачи сообщения, и контрольные (избыточные), служащие для коррекции ошибок, называется разделимым.

Слайд 45

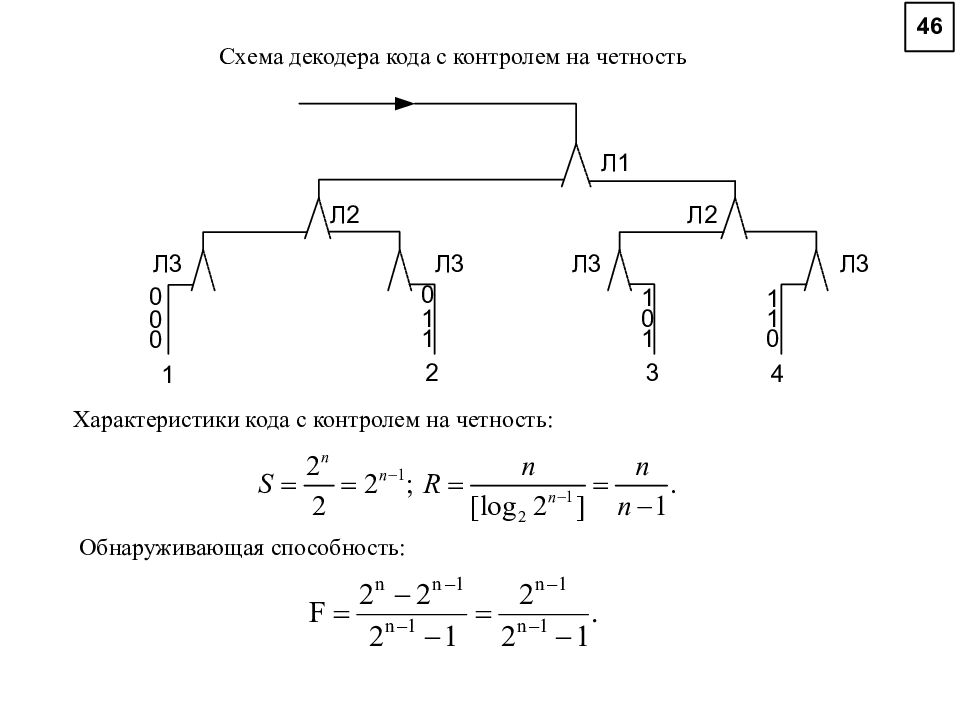

Схема декодера кода с контролем на четность Характеристики кода с контролем на четность: Обнаруживающая способность:

Слайд 46

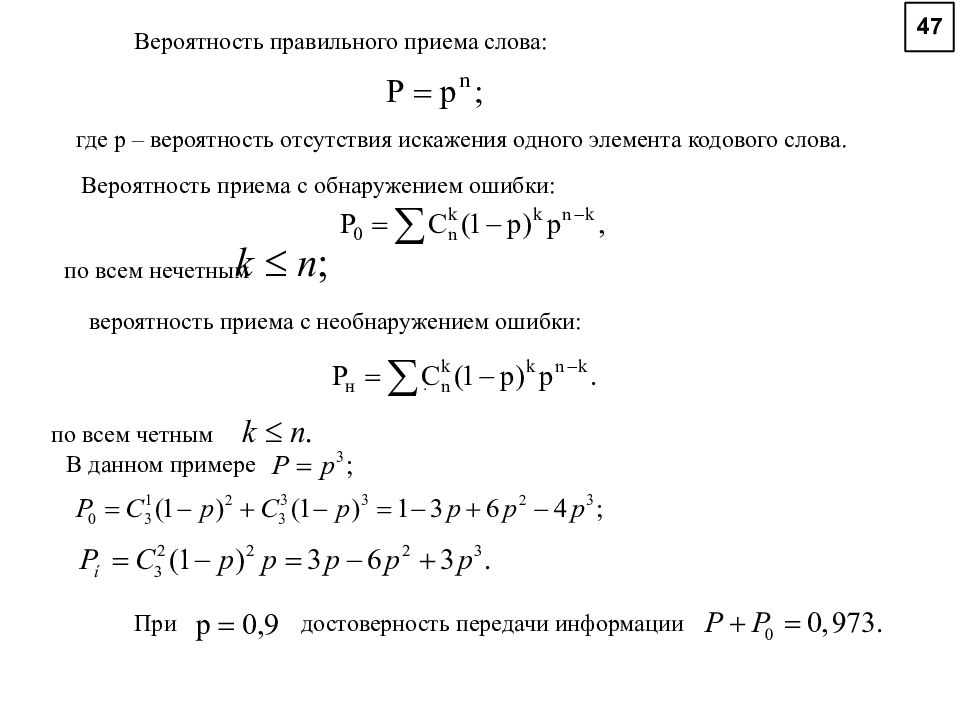

Вероятность правильного приема слова: где p – вероятность отсутствия искажения одного элемента кодового слова. Вероятность приема с обнаружением ошибки: по всем нечетным вероятность приема с необнаружением ошибки: по всем четным . В данном примере При достоверность передачи информации

Слайд 47

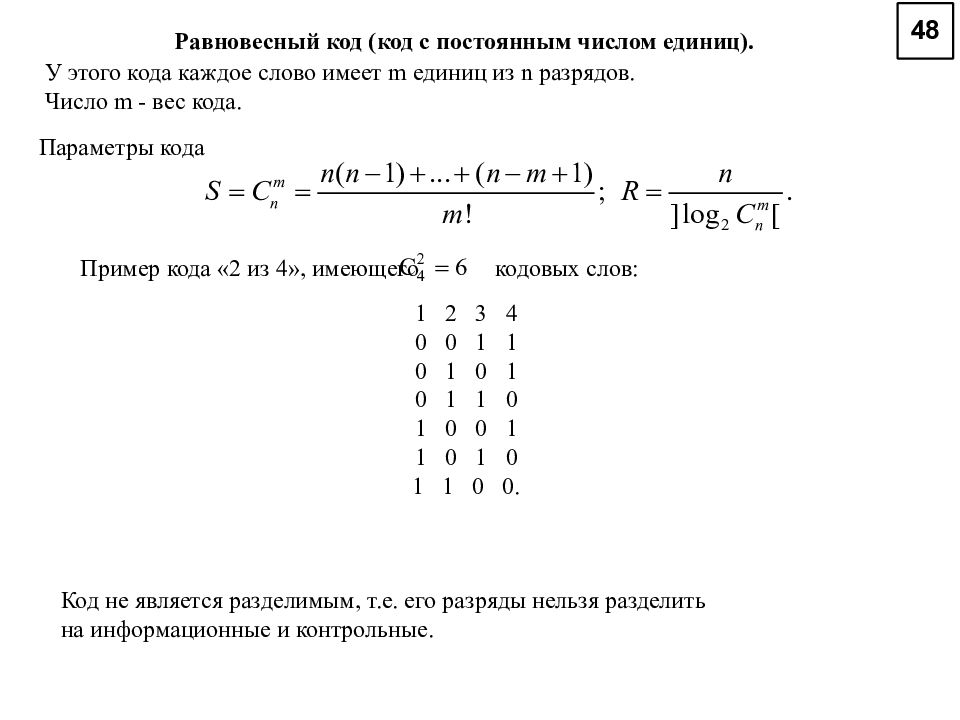

Равновесный код (код с постоянным числом единиц). У этого кода каждое слово имеет m единиц из n разрядов. Число m - вес кода. Параметры кода Пример код а «2 из 4», имеющ его кодовых слов: 1 2 3 4 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0. Код не является разделимым, т.е. его разряды нельзя разделить на информационные и контрольные.

Слайд 48

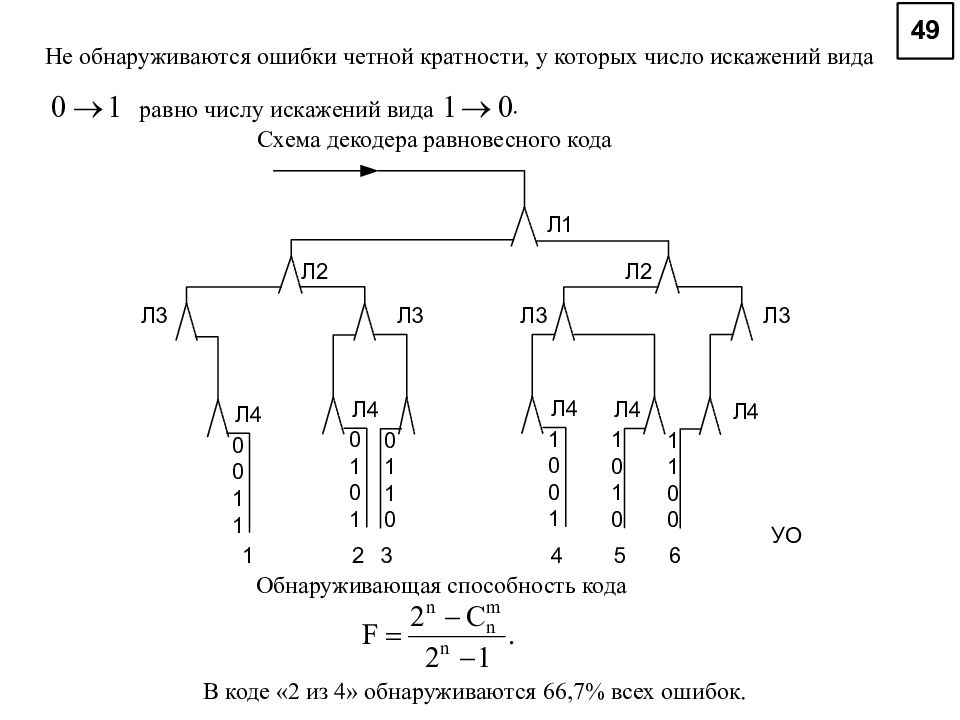

Схема декодера равновесного кода Обнаруживающая способность кода В коде «2 из 4» обнаруживаются 66,7% всех ошибок. Не обнаруживаются ошибки четной кратности, у которых число искажений вида равно числу искажений вида .

Слайд 49

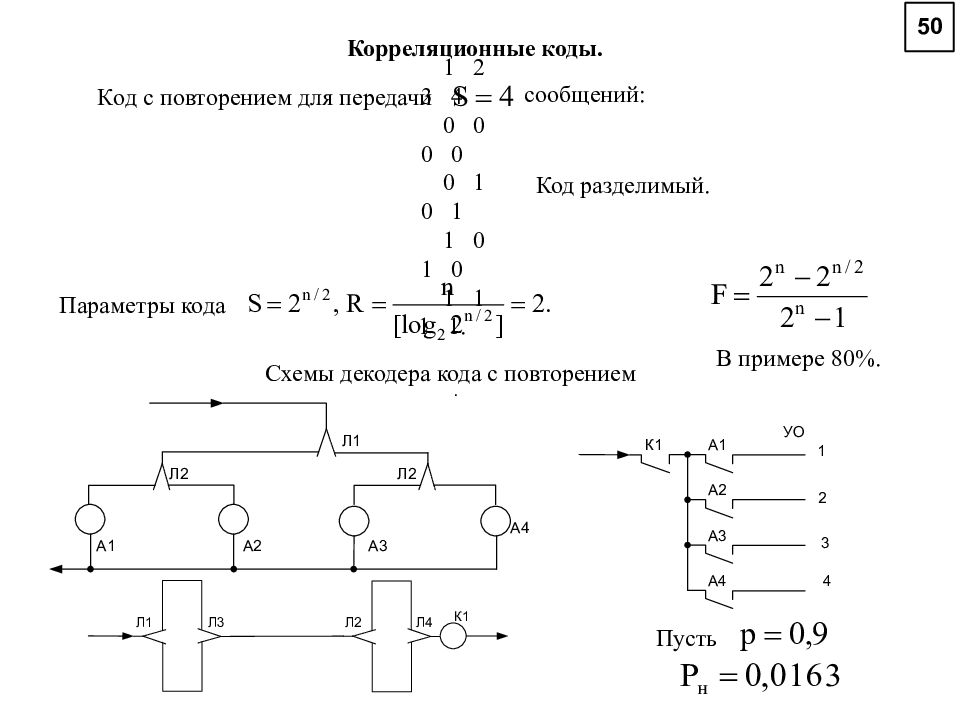

Корреляционные коды. К од с повторением для передачи сообщений: 1 2 3 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1. Код разделимый. Параметры кода Схемы декодера кода с повторением В примере 80%. Пусть .

Слайд 50

Инверсный код. Если в исходном слове обыкновенного кода содержится четное число единиц, то контрольные разряды повторяют информационные. Если нечетное число единиц, то контрольные разряды являются инверсными, соответствующим информационным разрядам. Для S=4 {0000, 0110, 1001, 1111}. П арафазн ый код. Каждый разряд слова обыкновенного кода заменяется двумя разрядами по правилу: При парафазный код содержит слова {0101, 0110, 1001, 1010}.

Слайд 51

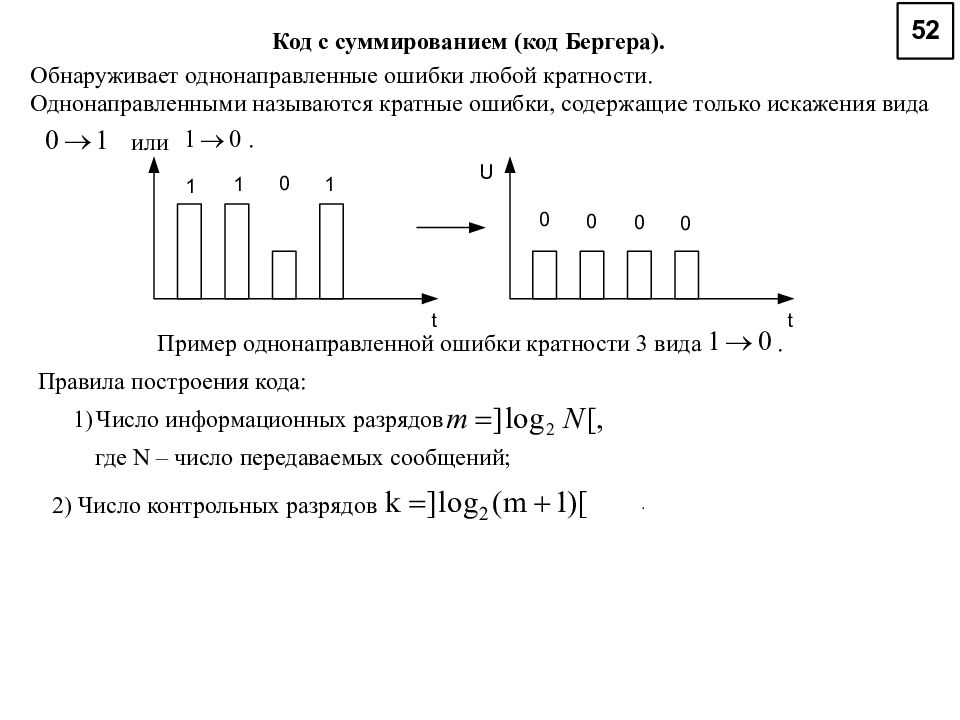

Код с суммированием (код Бергера). О бнаружива ет однонаправленные ошибки любой кратности. Однонаправленными называются кратные ошибки, содержащие только искажения вида или . П ример однонаправленной ошибки кратности 3 вида . Правила построения кода: Число информационных разрядов где N – число передаваемых сообщений; 2) Ч исло контрольных разрядов .

Слайд 52

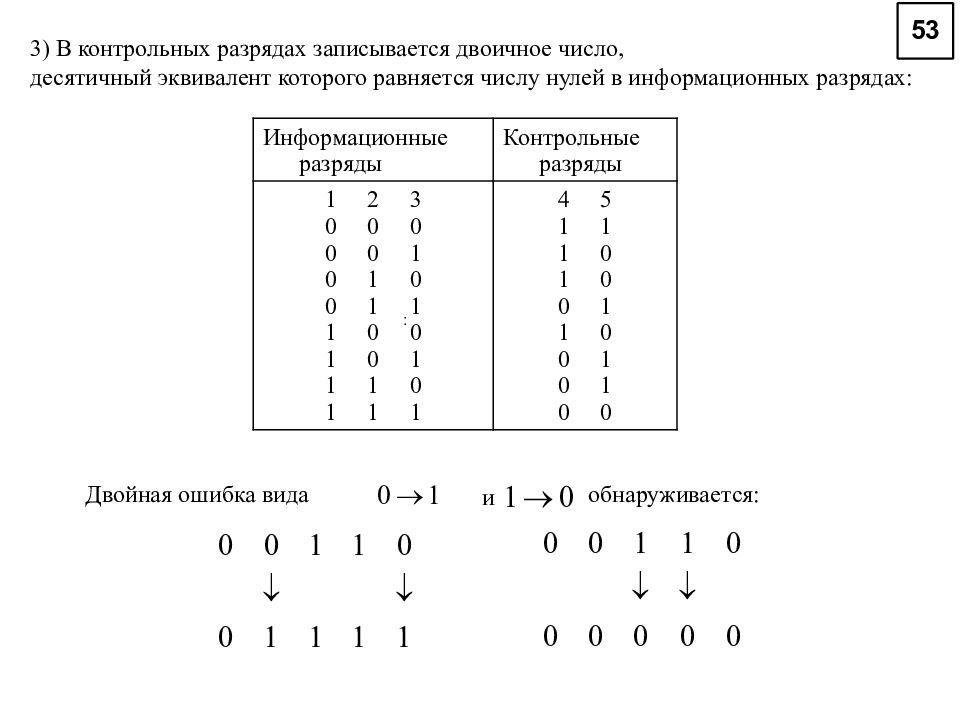

Информационные разряды Контрольные разряды 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 4 5 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 Двойная ошибка вида : о бнаруживается : и 3) В контрольных разрядах записывается двоичное число, десятичный эквивалент которого равняется числу нулей в информационных разрядах:

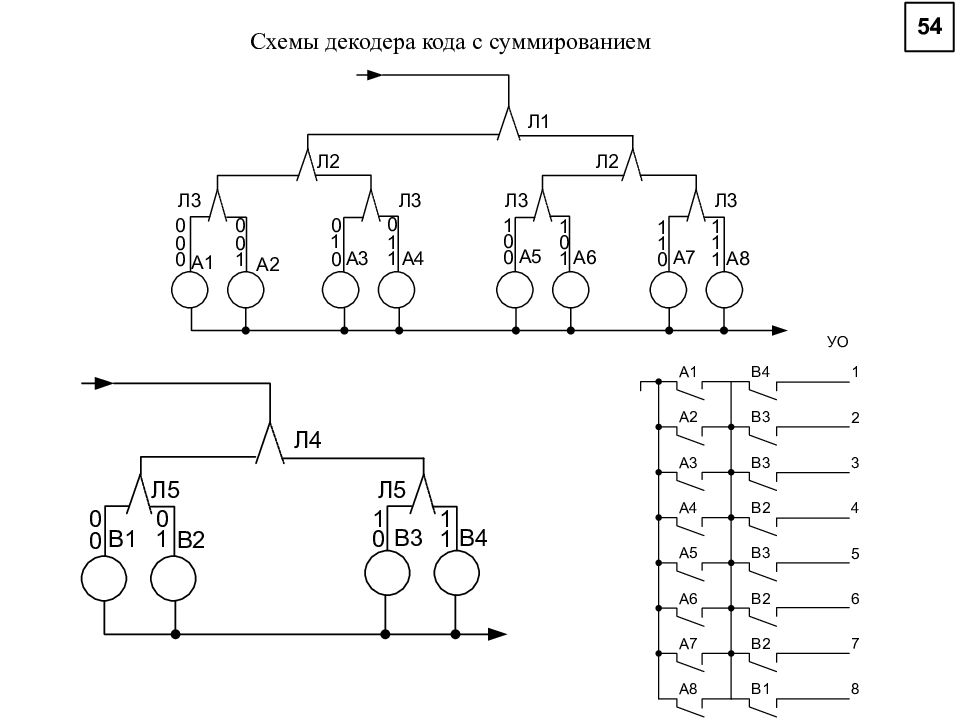

Слайд 54

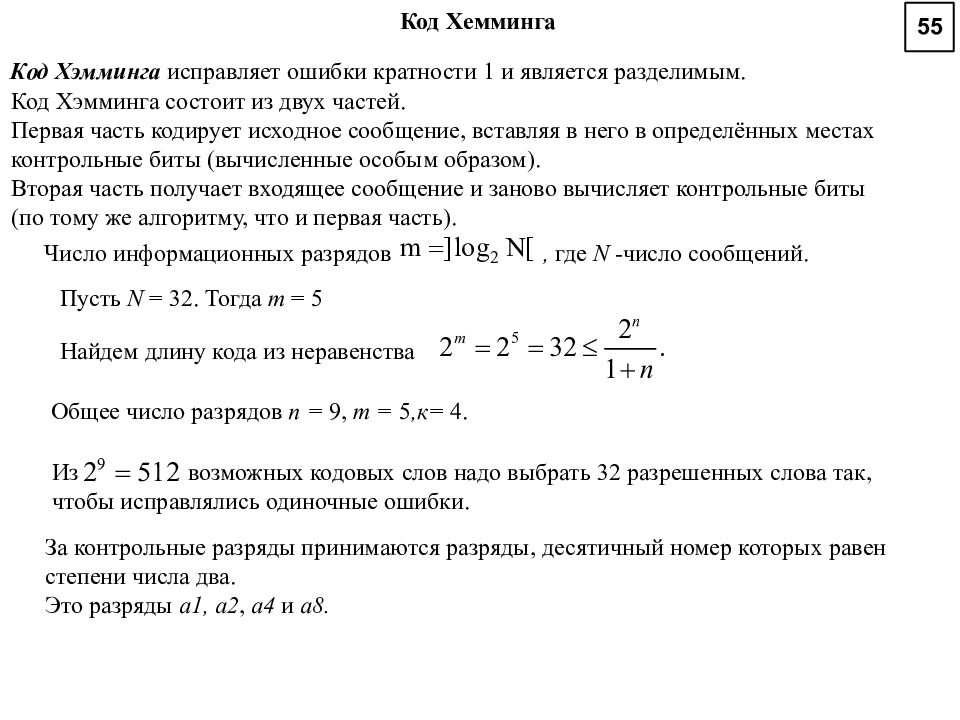

Код Хемминга Код Хэмминга исправляет ошибки кратности 1 и является разделимым. Число информационных разрядов , где N -число сообщений. Пусть N = 32. Тогда т = 5 Общее число разрядов п = 9, т = 5,к = 4. Из возможных кодовых слов надо выбрать 32 разрешенных слова так, чтобы исправлялись одиночные ошибки. За контрольные разряды принимаются разряды, десятичный номер которых равен степени числа два. Это разряды а 1, а2, а4 и а 8. Код Хэмминга состоит из двух частей. Первая часть кодирует исходное сообщение, вставляя в него в определённых местах контрольные биты (вычисленные особым образом). Вторая часть получает входящее сообщение и заново вычисляет контрольные биты (по тому же алгоритму, что и первая часть). Найдем длину кода из неравенства

Слайд 55

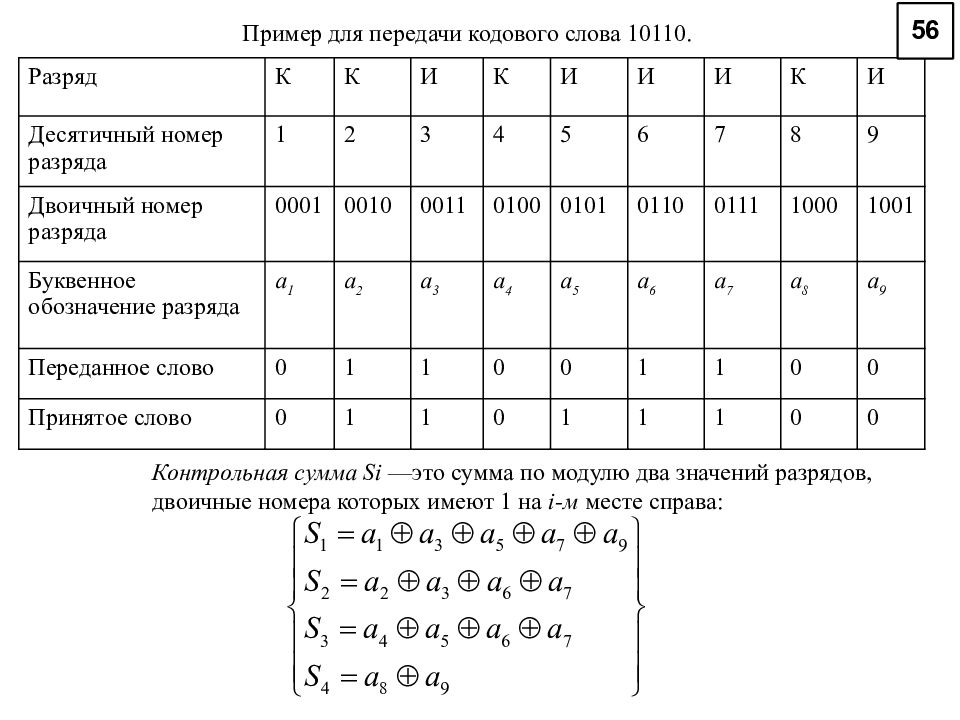

Разряд К К И К И И И К И Десятичный номер разряда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Двоичный номер разряда 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 Буквенное обозначение разряда a 1 а 2 a 3 a 4 а 5 a 6 а 7 a 8 а 9 Переданное слово 0 1 1 0 0 1 1 0 0 Принятое слово 0 1 1 0 1 1 1 0 0 Пример для передачи кодового слова 10110. Контрольная сумма Si —это сумма по модулю два значений разрядов, двоичные номера которых имеют 1 на i -м месте справа:

Слайд 56

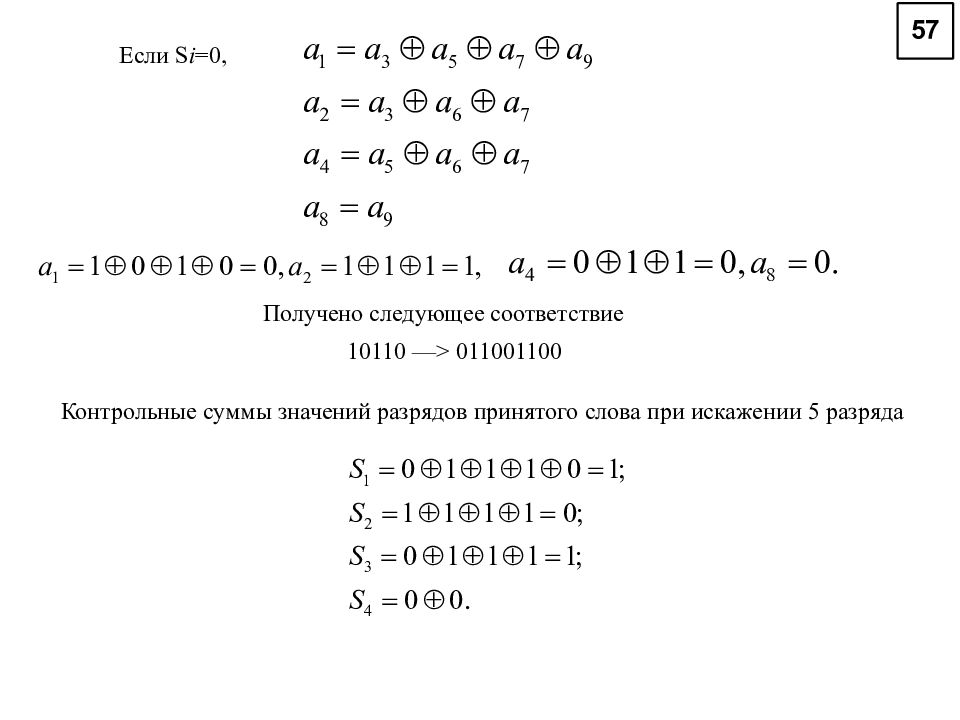

10110 —> 011001100 Получено следующее соответствие Контрольные суммы значений разрядов принятого слова при искажении 5 разряда Если S i =0,

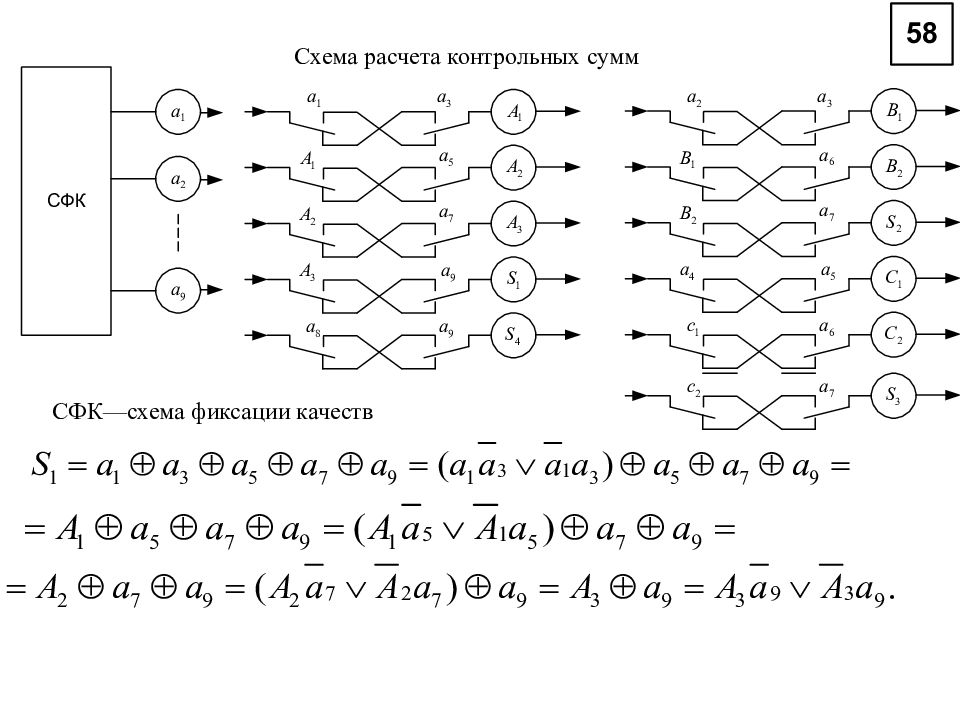

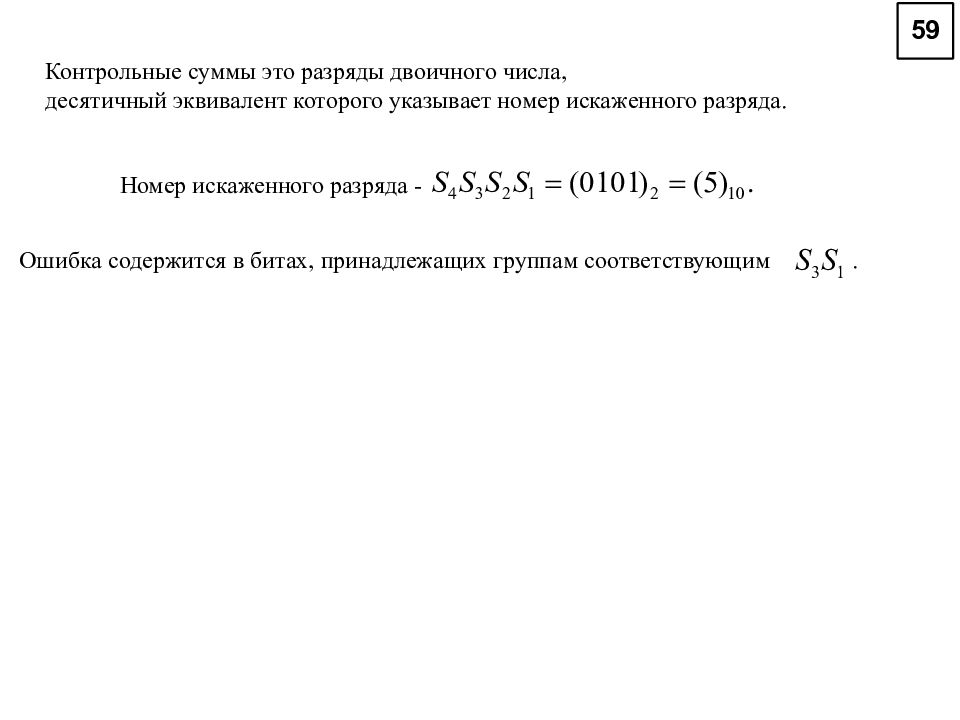

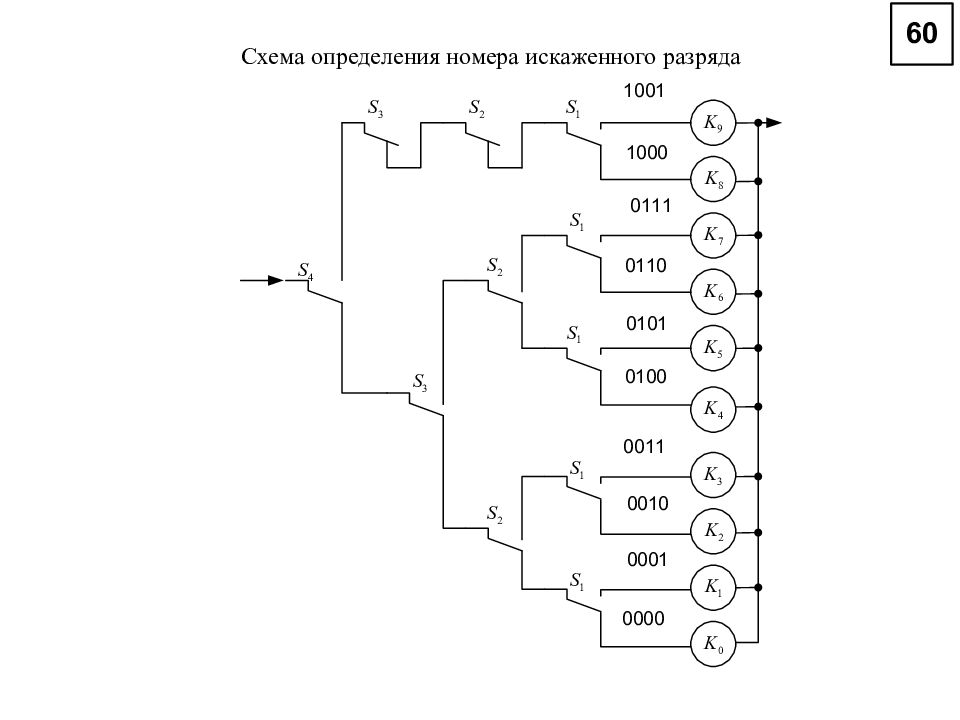

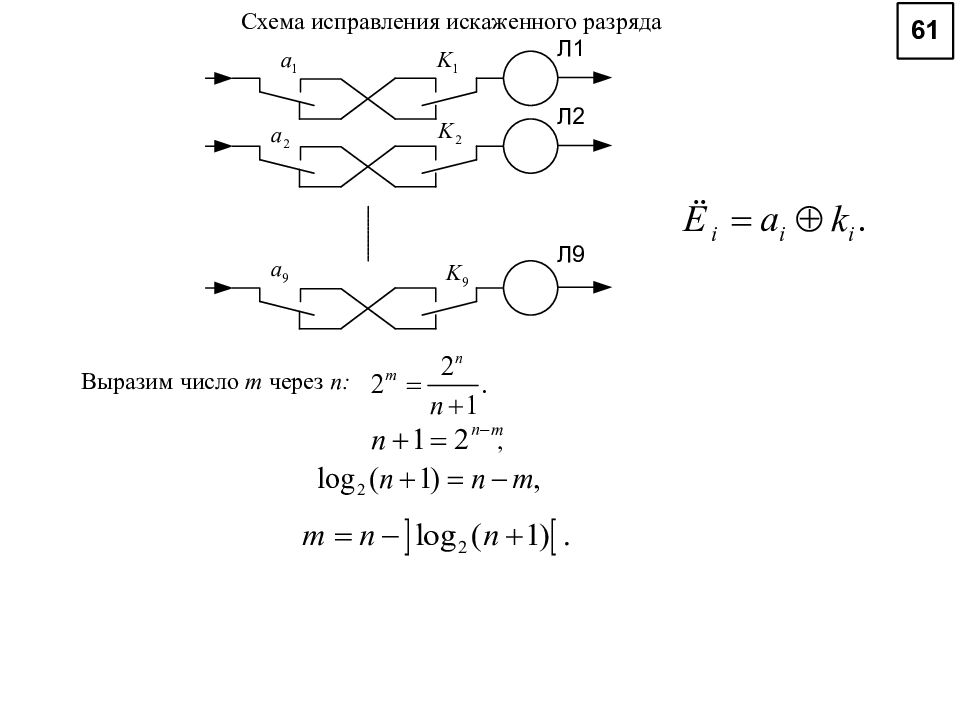

Слайд 58

Номер искаженного разряда - Контрольные суммы это разряды двоичного числа, десятичный эквивалент которого указывает номер искаженного разряда. О шибка содержится в битах, принадлежащих группам соответствующим .

Слайд 61

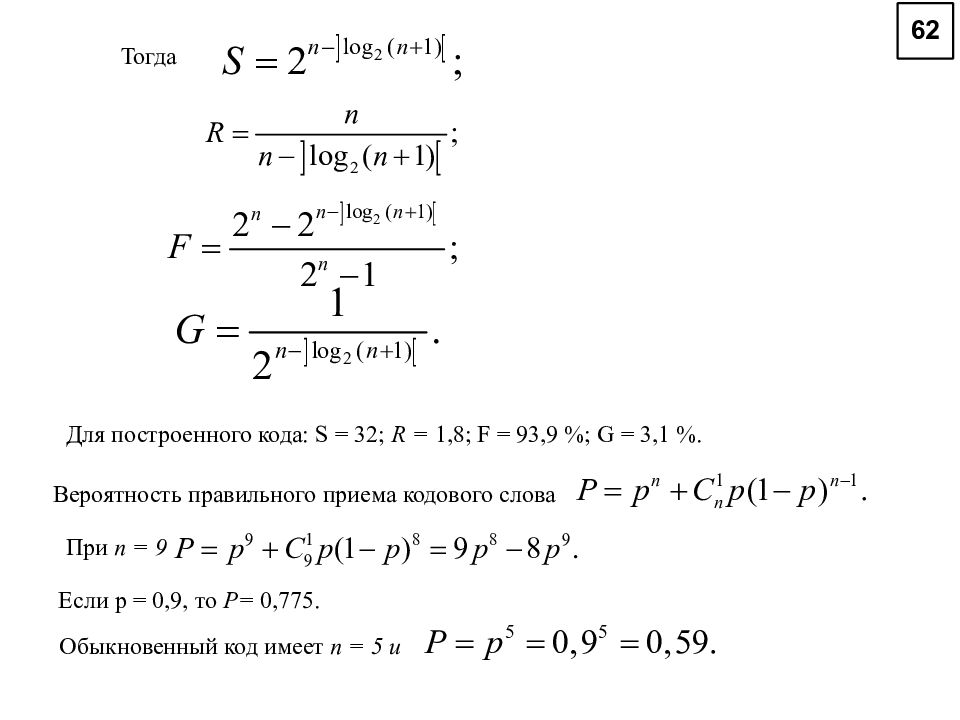

Тогда Для построенного кода: S = 32; R = 1,8; F = 93,9 %; G = 3,1 %. При п = 9 Если p = 0,9, то Р= 0,775. Обыкновенный код имеет п = 5 и Вероятность правильного приема кодового слова

Слайд 62

Для одновременного исправления кодом Хэмминга одиночных ошибок и обнаружения двойных, необходимо придать ему кодовое расстояние d = 1 + 2 + 1 = 4. Добавляется (десятый) дополнительный контрольный разряд

Слайд 63

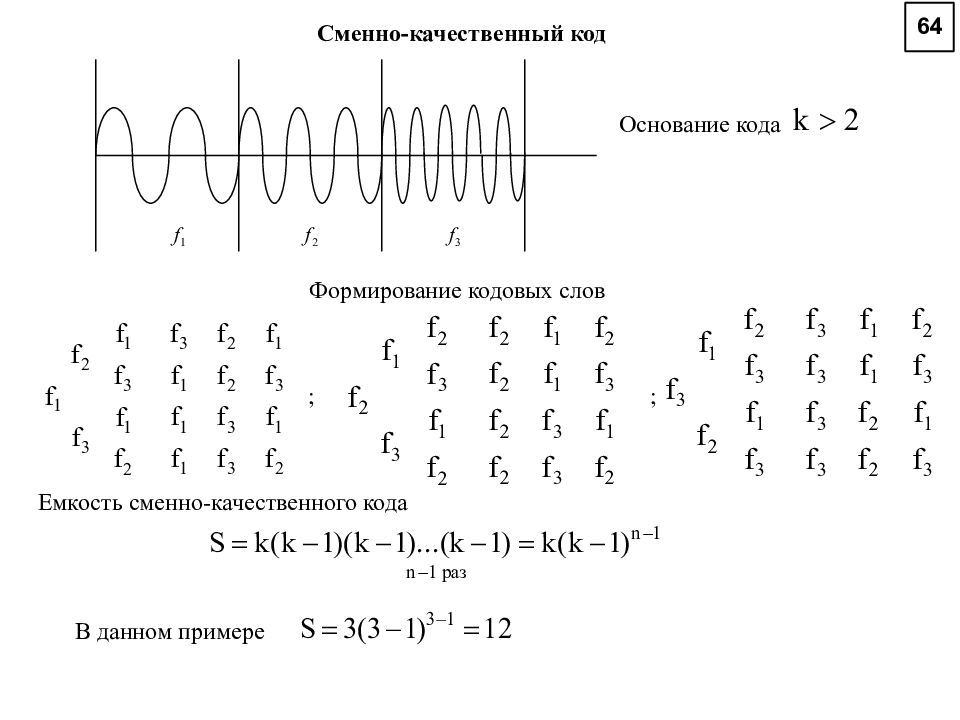

Сменно-качественный код О снование кода ; ; Емкость сменно-качественного кода В данном примере . Формирование кодовых слов

Слайд 64

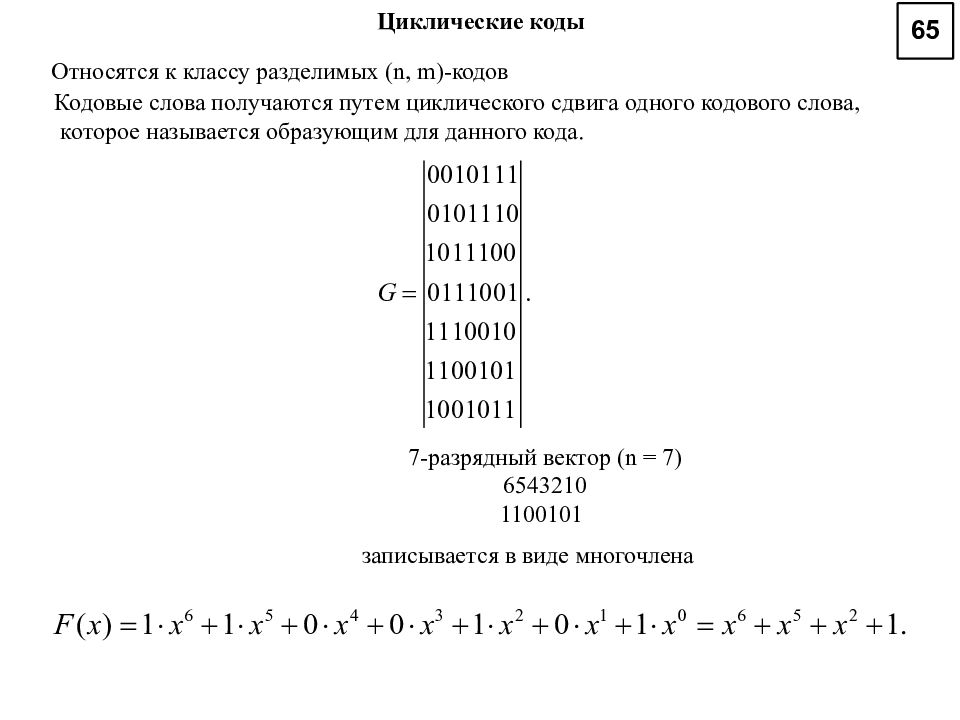

Циклические коды Относятся к классу разделимых (n, m)-кодов Кодовые слова получаются путем циклического сдвига одного кодового слова, которое называется образующим для данного кода. 7-разрядный вектор (n = 7) 6543210 1100101 записывается в виде многочлена

Слайд 65

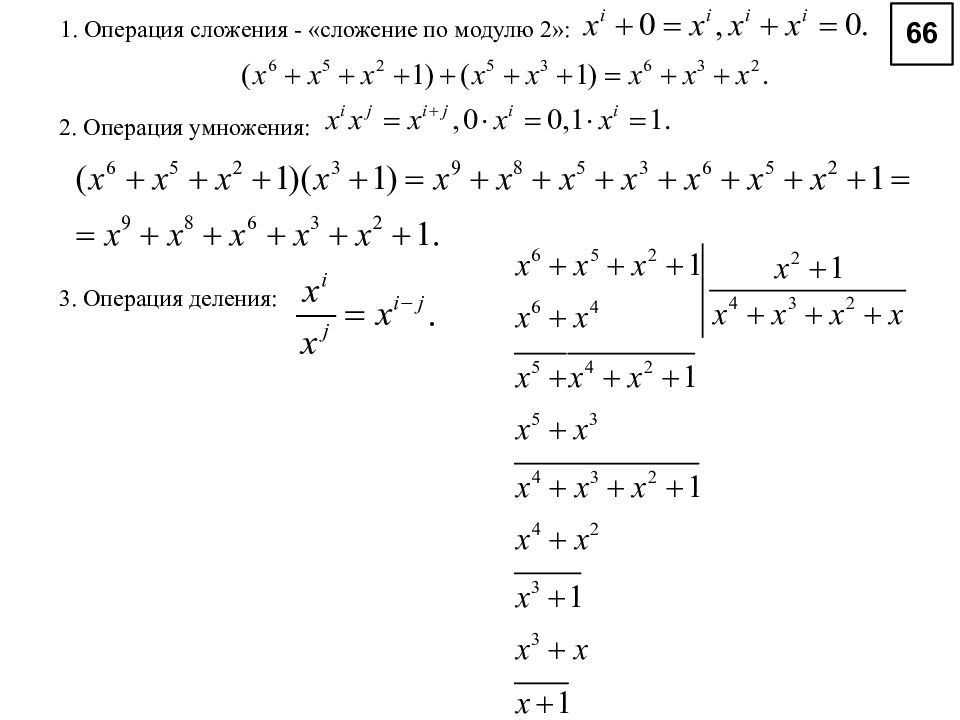

1. Операция сложения - «сложение по модулю 2»: 2. Операция умножения: 3. Операция деления:

Слайд 66

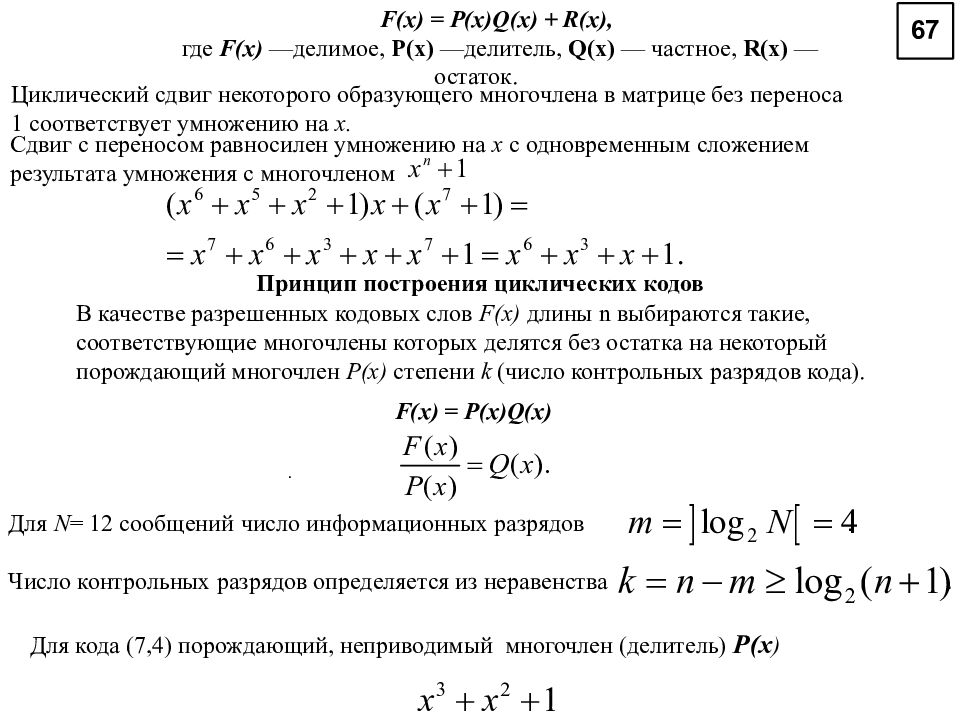

F(x) = P(x)Q(x) + R(x), где F(x) —делимое, Р(х) —делитель, Q(x) — частное, R(x) — остаток. Принцип построения циклических кодов В качестве разрешенных кодовых слов F(x) длины n выбираются такие, соответствующие многочлены которых делятся без остатка на некоторый порождающий многочлен Р(х) степени k (число контрольных разрядов кода). F ( x ) = P ( x ) Q ( x ) Для N = 12 сообщений число информационных разрядов. Число контрольных разрядов определяется из неравенства. Для кода (7,4) порождающий, неприводимый многочлен (делитель) Р(х ) . Циклический сдвиг некоторого образующего многочлена в матрице без переноса 1 соответствует умножению на х. Сдвиг с переносом равносилен умножению на х с одновременным сложением результата умножения с многочленом .

Слайд 67

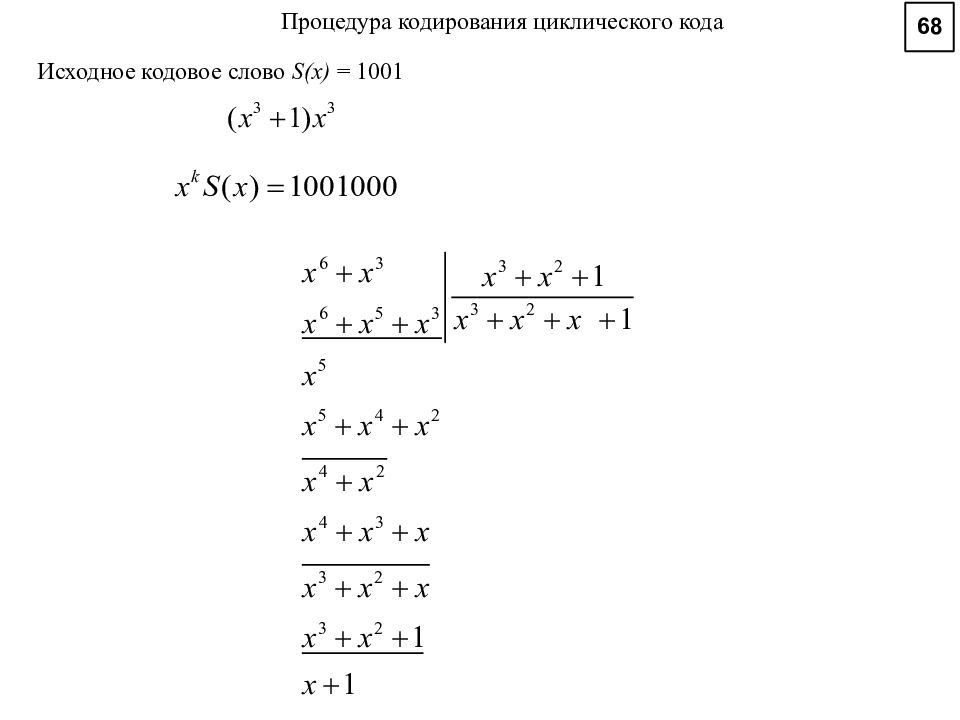

Исходное кодовое слово S(х) = 1001 Процедура кодирования циклического кода

Слайд 68

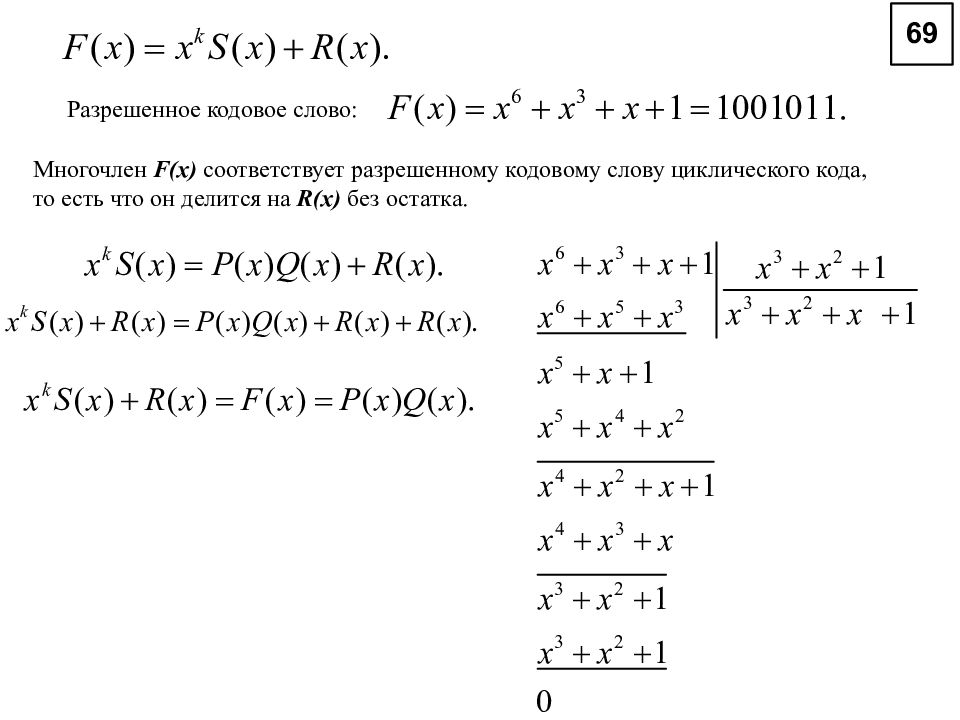

Разрешенное кодовое слово: Многочлен F(x) соответствует разрешенному кодовому слову циклического кода, то есть что он делится на R(x) без остатка.

Слайд 69

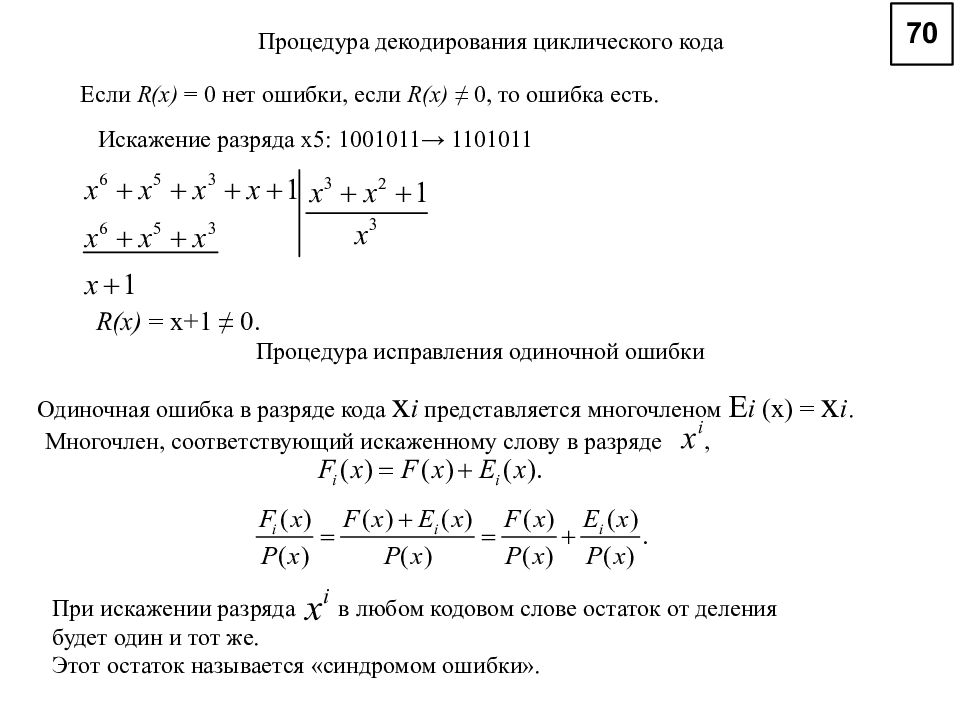

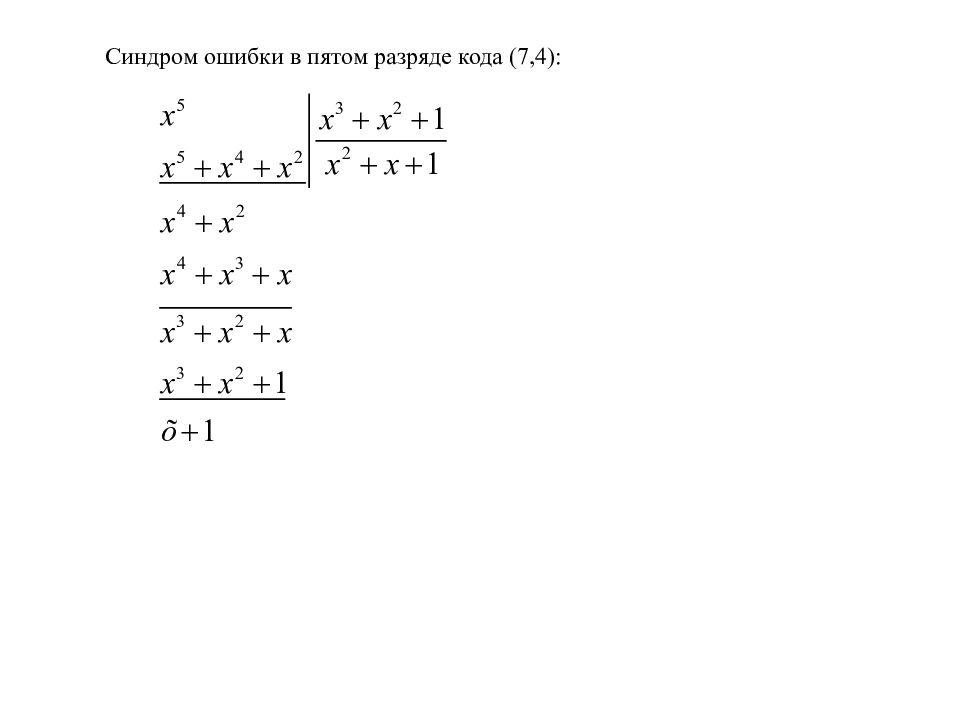

Процедура декодирования циклического кода Если R(x) = 0 нет ошибки, если R(x) ≠ 0, то ошибка есть. Искажение разряда х5: 1001011→ 1101011 R(x) = х+1 ≠ 0. Процедура исправления одиночной ошибки Многочлен, соответствующий искаженному слову в разряде, При искажении разряда в любом кодовом слове остаток от деления будет один и тот же. Этот остаток называется «синдромом ошибки». Одиночная ошибка в разряде кода х i представляется многочленом Е i (х) = х i.

Слайд 70

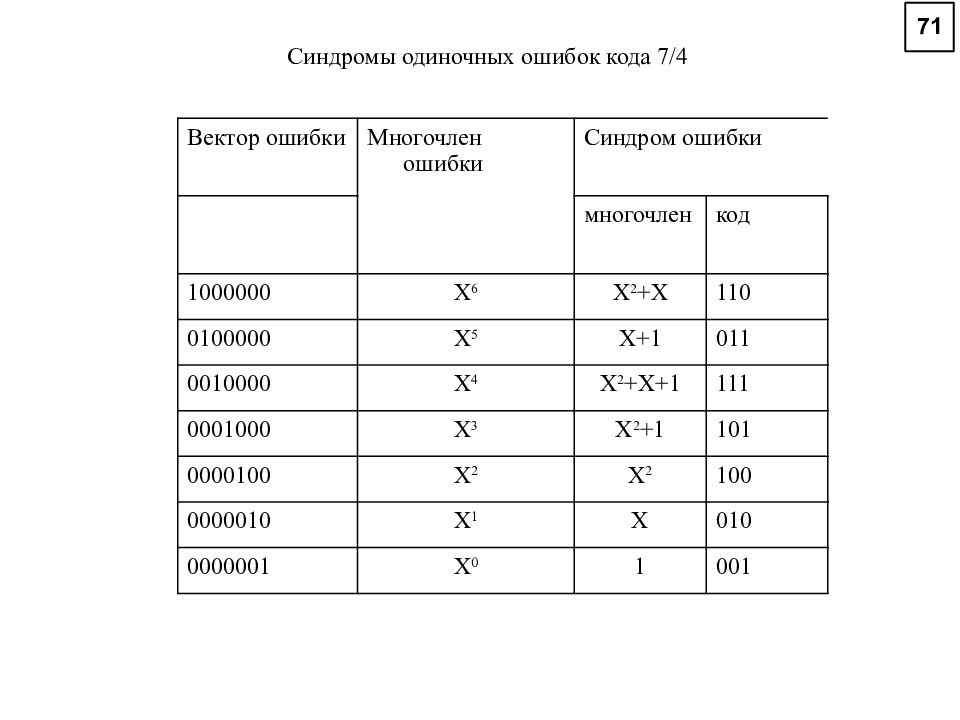

Синдромы одиночных ошибок кода 7/4 Вектор ошибки Многочлен ошибки Синдром ошибки многочлен код 1000000 X 6 X 2 +X 110 0100000 X 5 X+1 011 0010000 X 4 X 2 +X+1 111 0001000 X 3 X 2 +1 101 0000100 X 2 X 2 100 0000010 X 1 X 010 0000001 X 0 1 001

Слайд 72

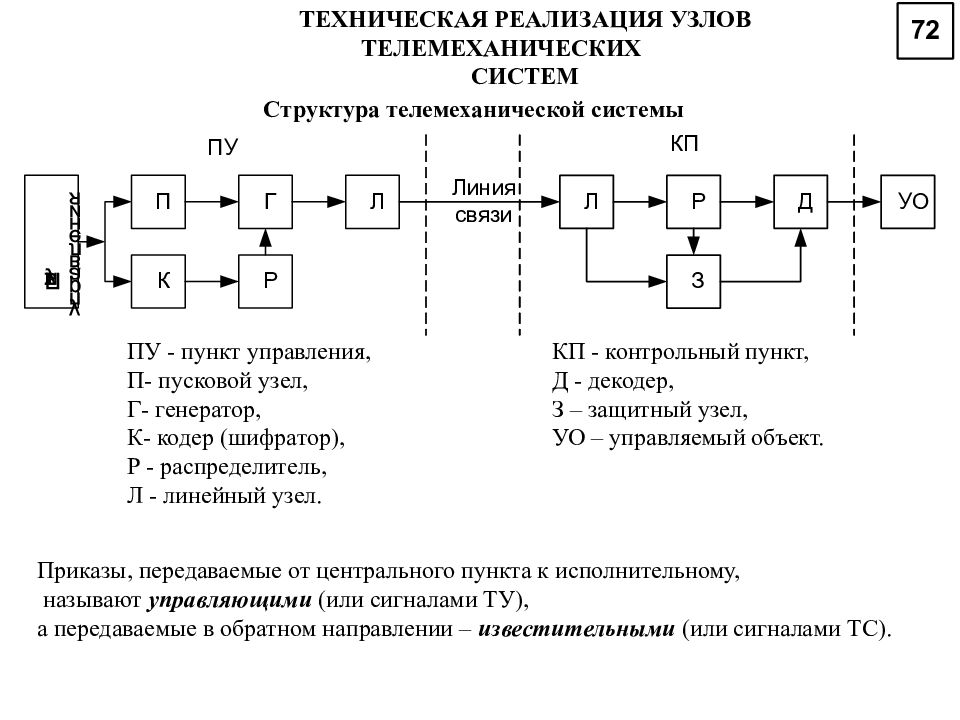

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ УЗЛОВ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ Структура телемеханической системы ПУ - пункт управления, П- пусковой узел, Г- генератор, К- кодер (шифратор), Р - распределитель, Л - линейный узел. КП - контрольный пункт, Д - декодер, З – защитный узел, УО – управляемый объект. Приказы, передаваемые от центрального пункта к исполнительному, называют управляющими (или сигналами ТУ), а передаваемые в обратном направлении – известительными (или сигналами ТС).

Слайд 73

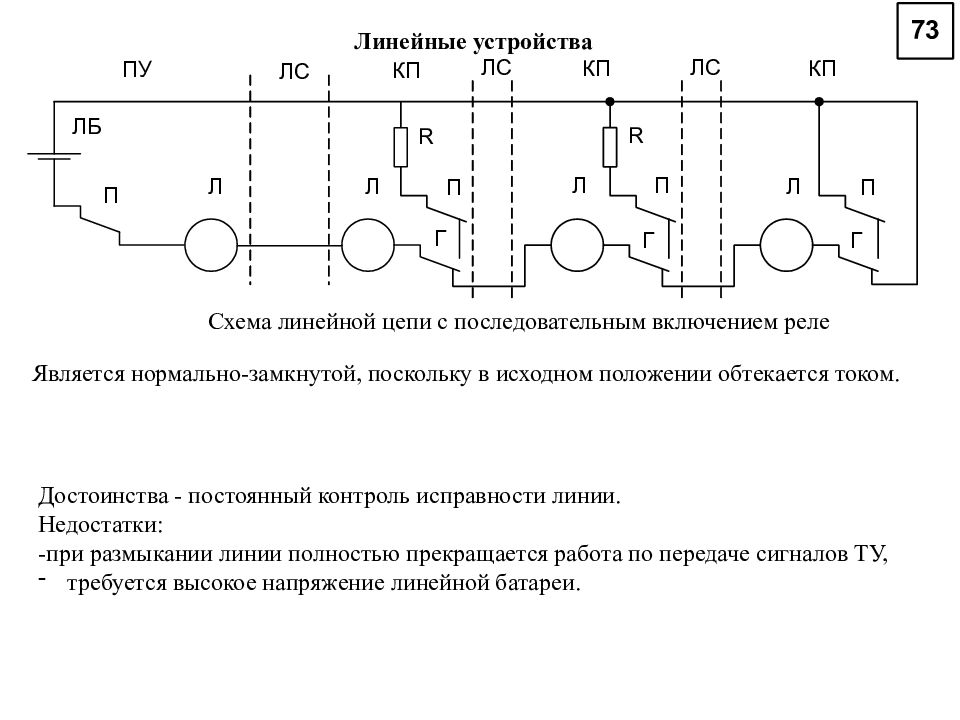

Линейные устройства Схема линейной цепи с последовательным включением реле Достоинства - постоянный контроль исправности линии. Недостатки: -при размыкании линии полностью прекращается работа по передаче сигналов ТУ, требуется высокое напряжение линейной батареи. Является нормально-замкнутой, поскольку в исходном положении обтекается током.

Слайд 74

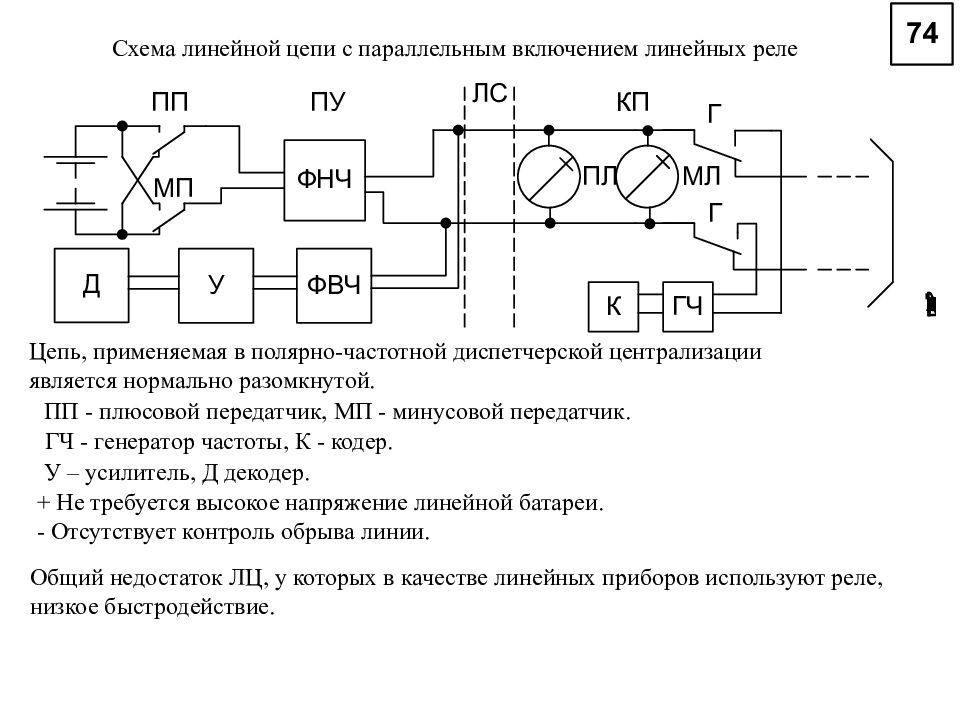

Схема линейной цепи с параллельным включением линейных реле Общий недостаток ЛЦ, у которых в качестве линейных приборов используют реле, низкое быстродействие. + Не требуется высокое напряжение линейной батареи. - Отсутствует контроль обрыва линии. Цепь, применяемая в полярно-частотной диспетчерской централизации является нормально разомкнутой. ПП - плюсовой передатчик, МП - минусовой передатчик. ГЧ - генератор частоты, К - кодер. У – усилитель, Д декодер.

Слайд 75

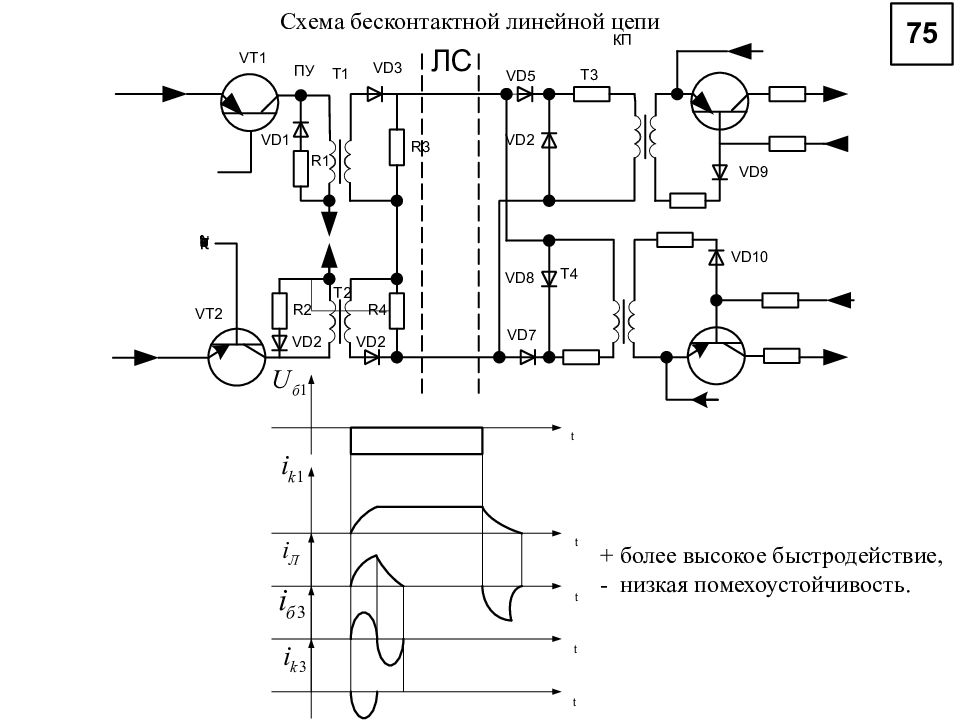

Схема бесконтактной линейной цепи + более высокое быстродействие, - низкая помехоустойчивость.

Слайд 76

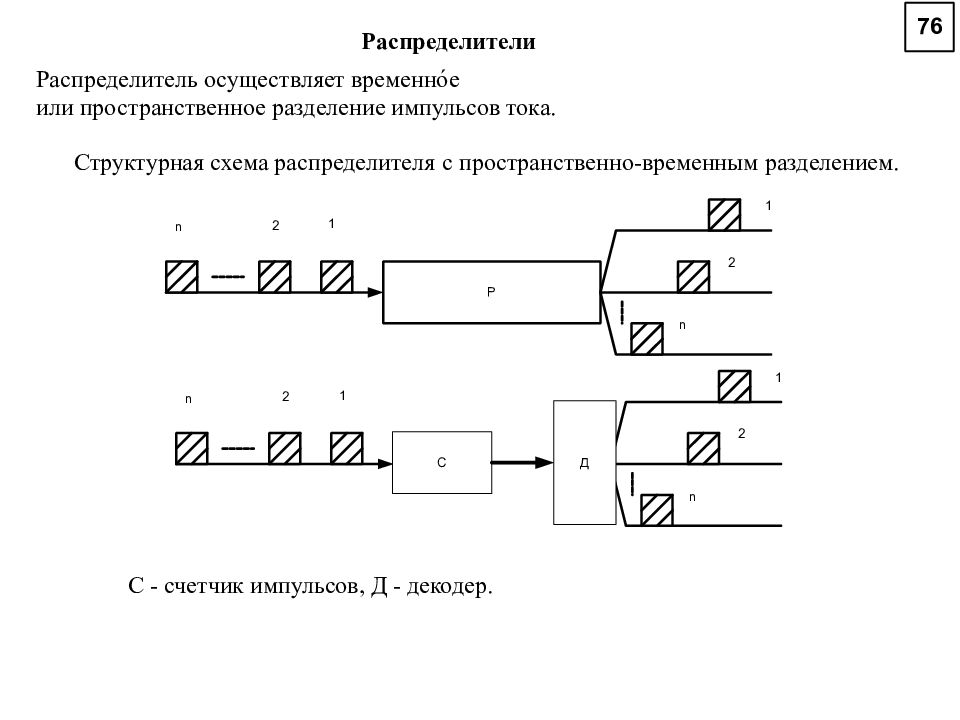

Распределители Структурная схема распределителя с пространственно-временным разделением. Распределитель осуществляет временно́е или пространственное разделение импульсов тока. С - счетчик импульсов, Д - декодер.

Слайд 77

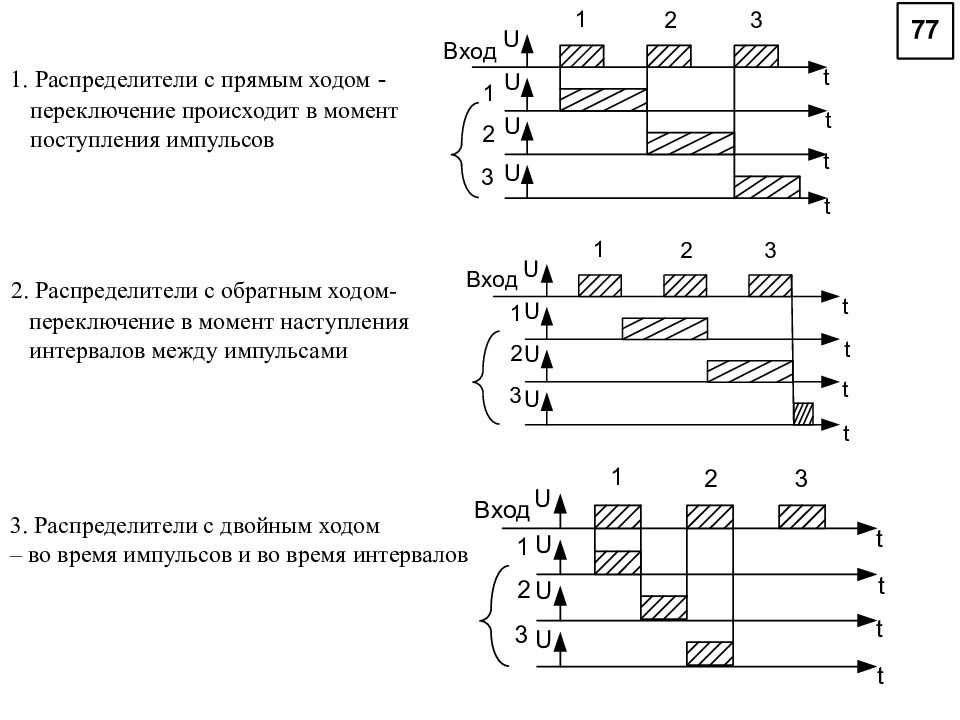

1. Распределители с прямым ходом - 2. Распределители с обратным ходом- 3. Распределители с двойным ходом – во время импульсов и во время интервалов переключение происходит в момент поступления импульсов переключение в момент наступления интервалов между импульсами

Слайд 78

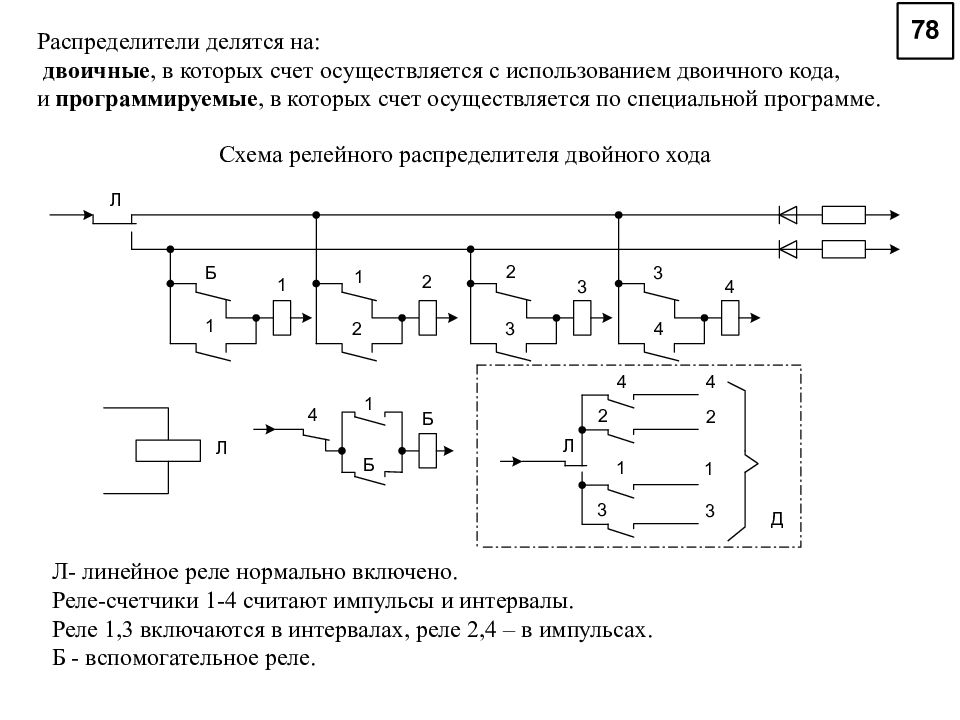

Схема релейного распределителя двойного хода Л- линейное реле нормально включено. Реле-счетчики 1-4 считают импульсы и интервалы. Реле 1,3 включаются в интервалах, реле 2,4 – в импульсах. Б - вспомогательное реле. Распределители делятся на: двоичные, в которых счет осуществляется с использованием двоичного кода, и программируемые, в которых счет осуществляется по специальной программе.

Слайд 79

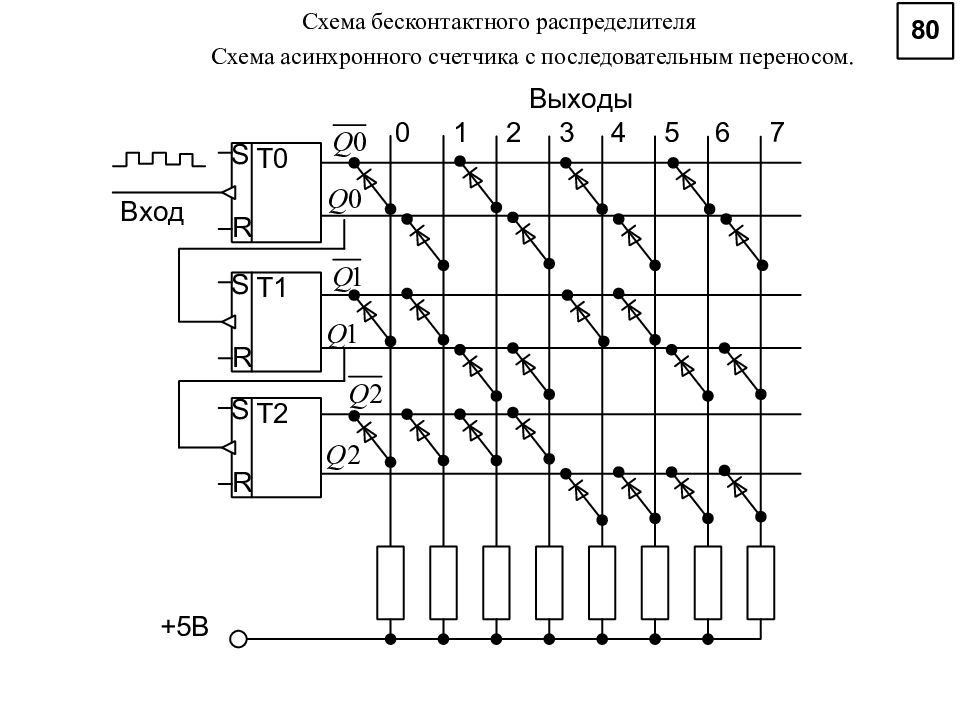

Схема бесконтактного распределителя Схема асинхронного счетчика с последовательным переносом.

Слайд 80

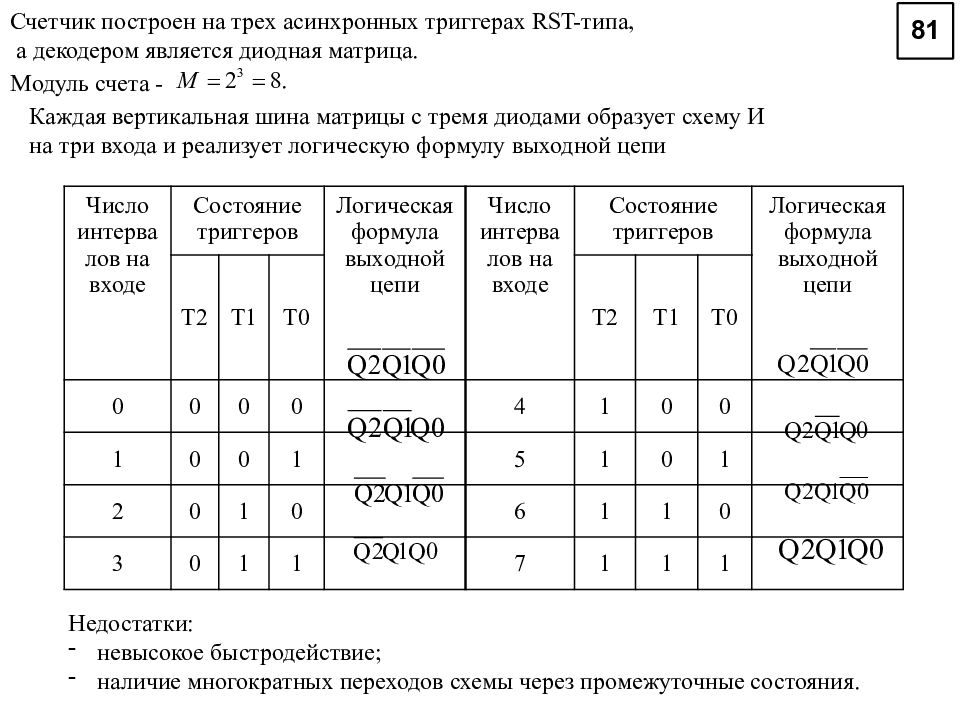

Недостатки: невысокое быстродействие; наличие многократных переходов схемы через промежуточные состояния. Каждая вертикальная шина матрицы с тремя диодами образует схему И на три входа и реализует логическую формулу выходной цепи Счетчик построен на трех асинхронных триггерах RST -типа, а декодером является диодная матрица. Число интервалов на входе Состояние триггеров Логическая формула выходной цепи Число интервалов на входе Состояние триггеров Логическая формула выходной цепи Т2 Т1 Т0 Т2 Т1 Т0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 5 1 0 1 2 0 1 0 6 1 1 0 3 0 1 1 7 1 1 1 М одул ь счета -

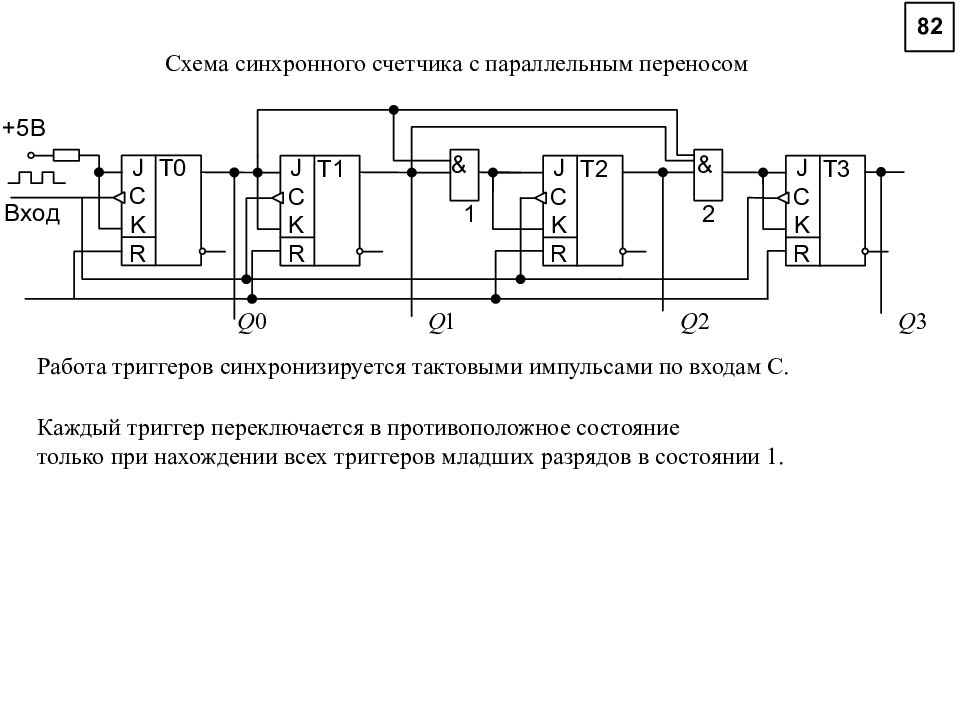

Слайд 81

Схема синхронного счетчика с параллельным переносом Работа триггеров синхронизируется тактовыми импульсами по входам С. Каждый триггер переключается в противоположное состояние только при нахождении всех триггеров младших разрядов в состоянии 1.

Слайд 82

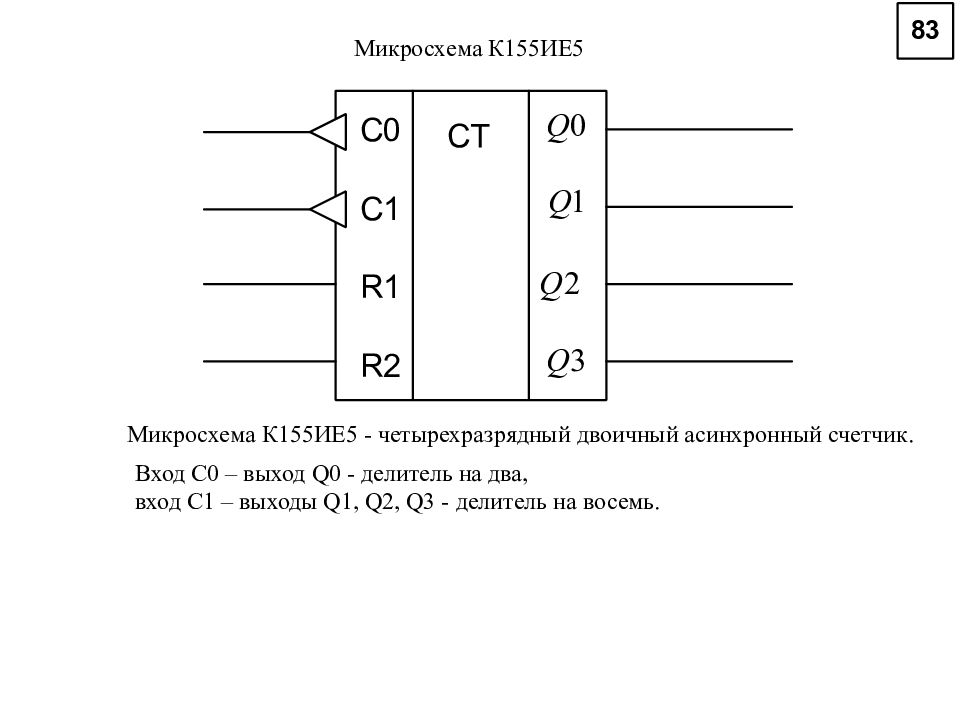

Микросхема К155ИЕ5 - четырехразрядный двоичный асинхронный счетчик. Вход C 0 – выход Q 0 - делитель на два, вход C 1 – выходы Q 1, Q 2, Q 3 - делитель на восемь. Микросхема К155ИЕ5

Слайд 83

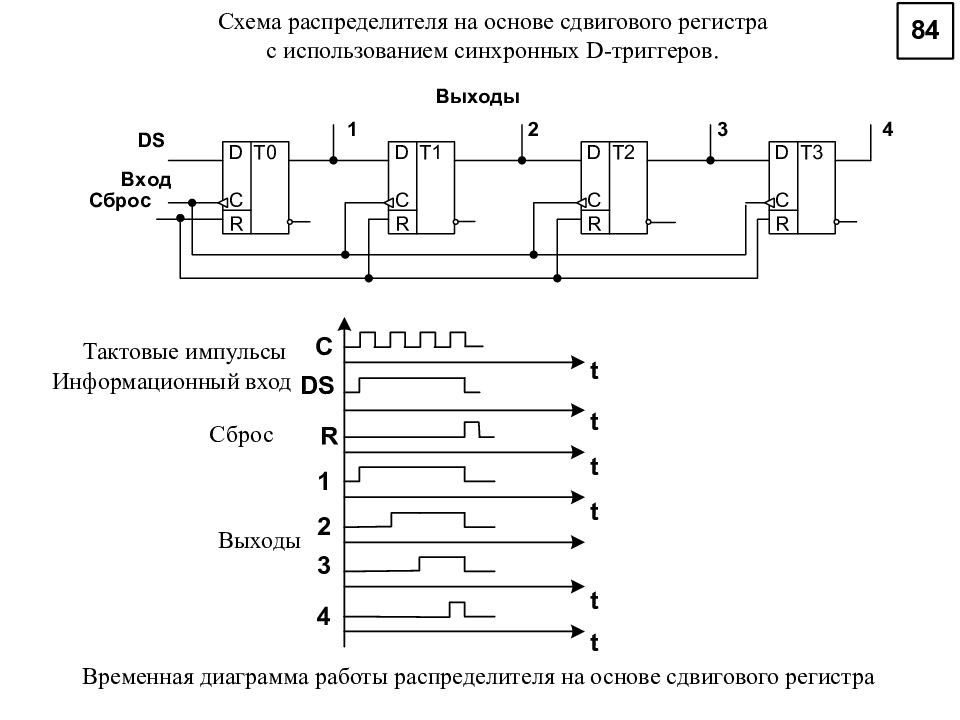

Схема распределителя на основе сдвигового регистра с использованием синхронных D -триггеров. Временная диаграмма работы распределителя на основе сдвигового регистра Тактовые импульсы Информационный вход Сброс Выходы

Слайд 84

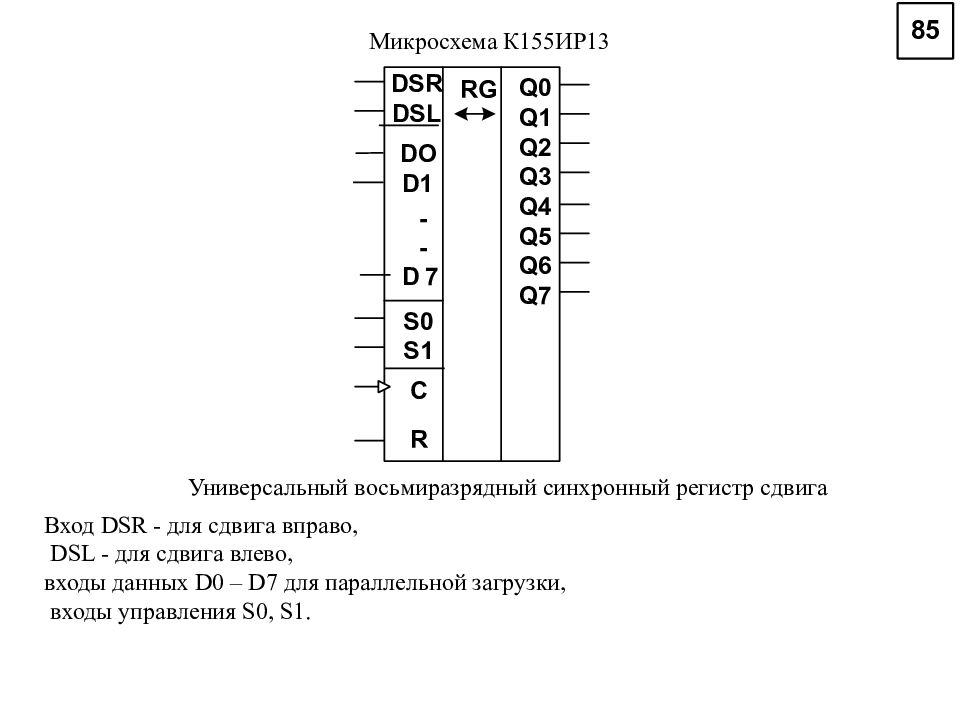

Микросхема К155ИР13 Универсальный восьмиразрядный синхронный регистр сдвига Вход DSR - для сдвига вправо, DSL - для сдвига влево, входы данных D 0 – D 7 для параллельной загрузки, входы управления S 0, S 1.

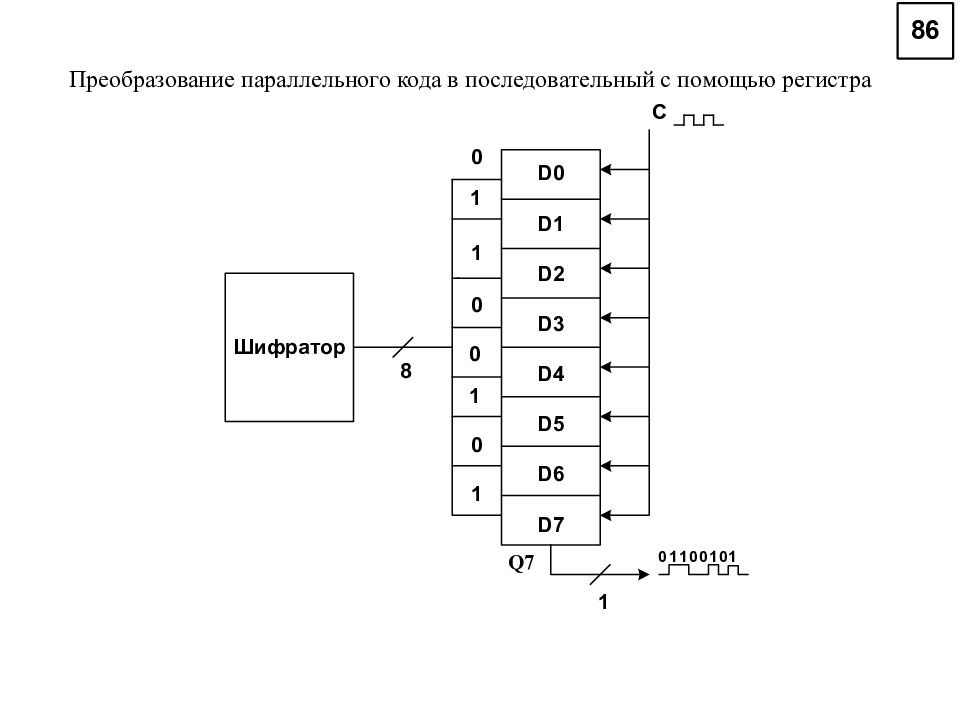

Слайд 86

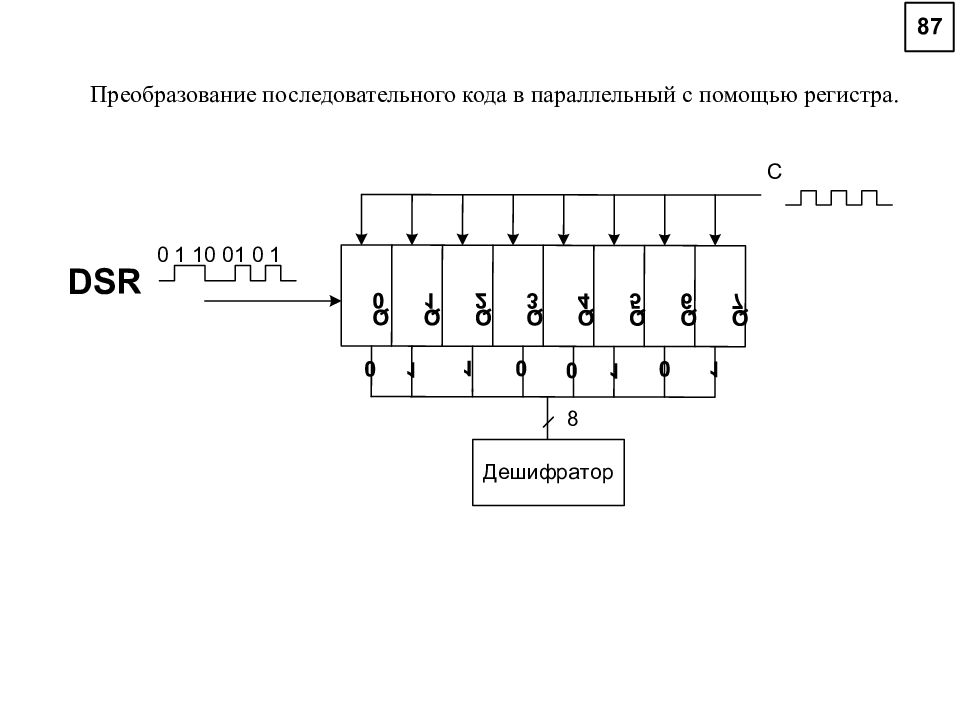

Преобразование последовательного кода в параллельный с помощью регистра.

Слайд 87

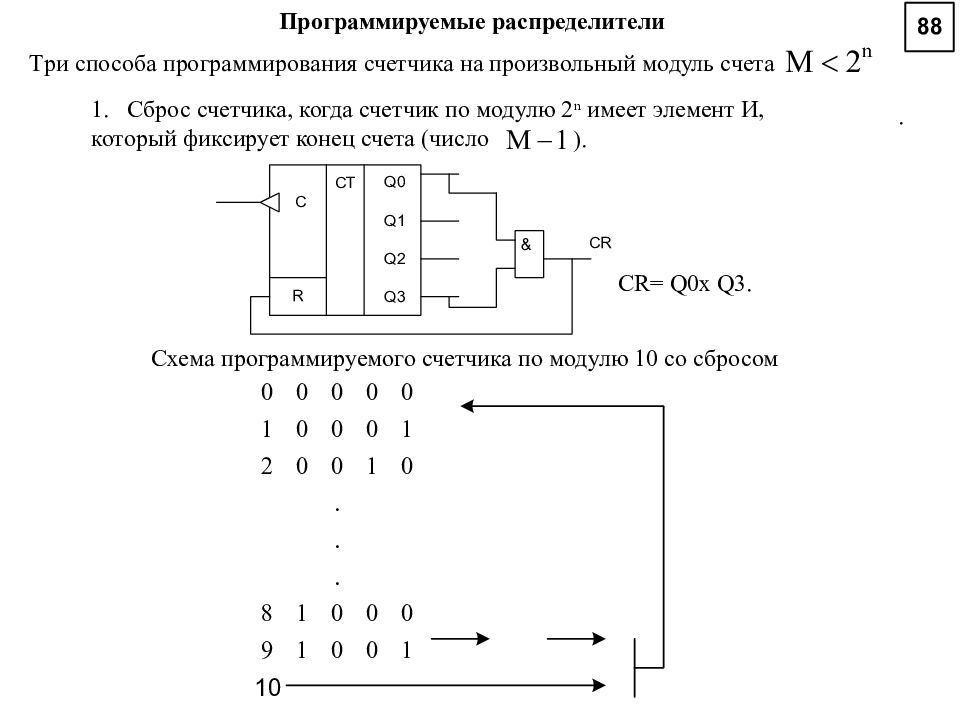

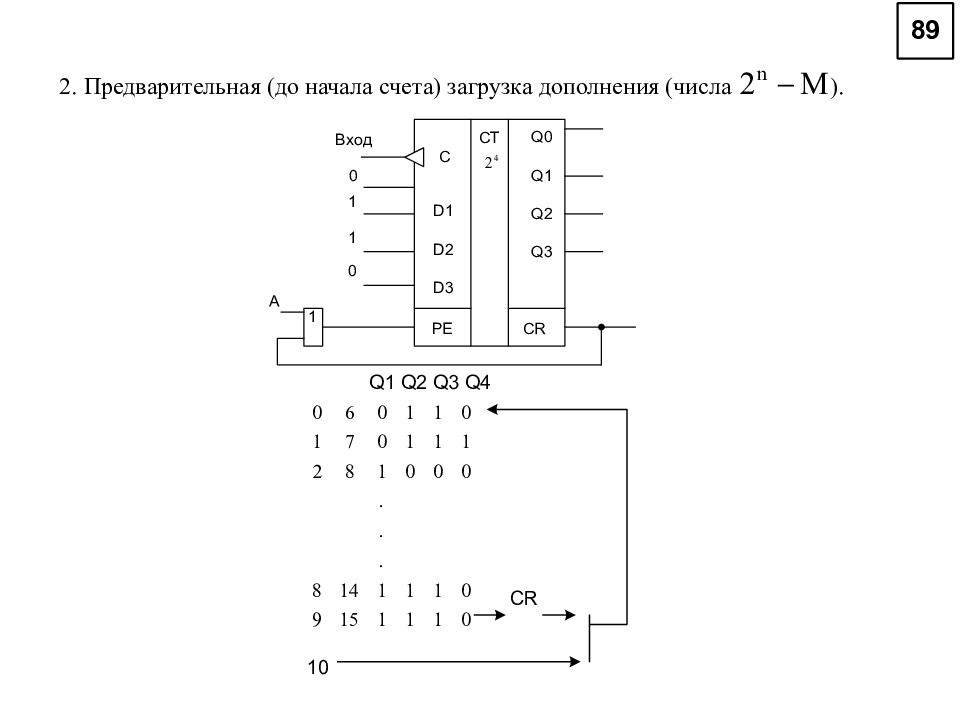

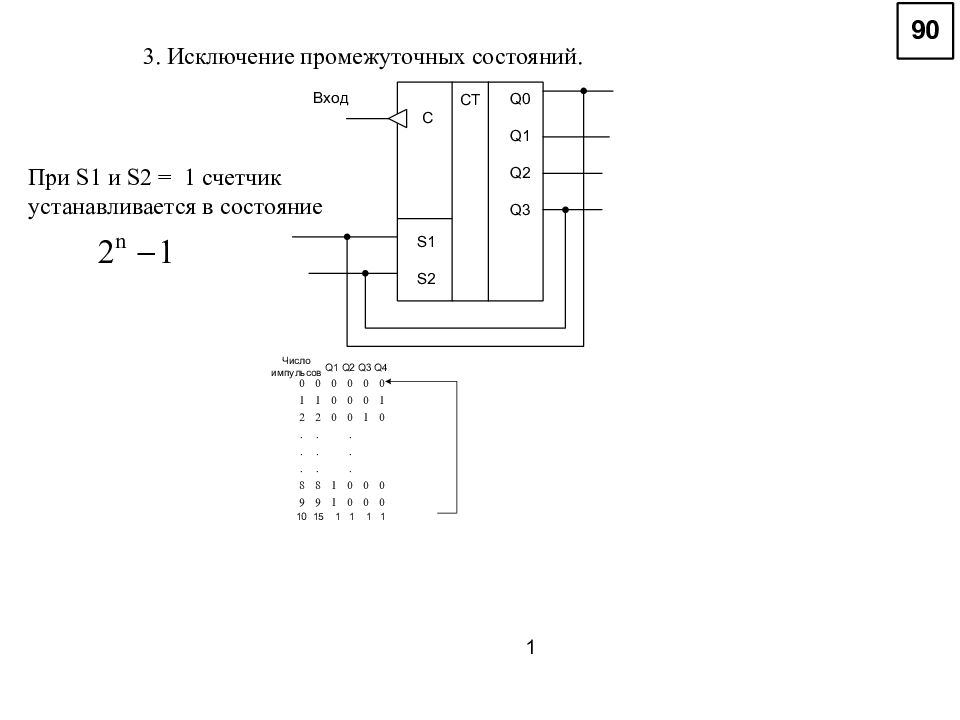

Программируемые распределители Схема программируемого счетчика по модулю 10 со сбросом С брос счетчика, когда счетчик по модулю 2 n имеет элемент И, который фиксирует конец счета (число ). Т ри способа программирования счетчика на произвольный модуль счета . CR = Q 0х Q 3.

Слайд 89

3. Исключение промежуточных состояний. При S 1 и S 2 = 1 счетчик устанавливается в состояние .

Слайд 90

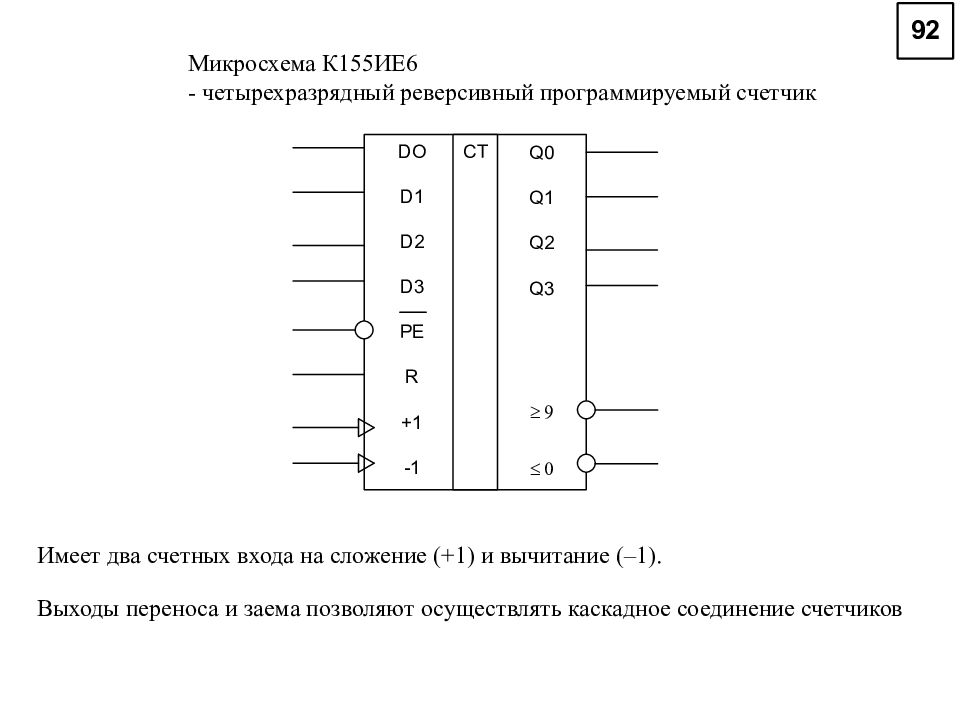

Схема реверсивного счетчика С четчик работает как суммирующий, если сигнал равен 1, и как вычитающий, если равен 0. CR - сигнал переноса, BR - сигнал заема. Условие переключения триггеров при вычитании: каждый триггер переключается в противоположное состояние только при нахождении всех триггеров младших разрядов в состоянии 0. C игналы управления трактом переноса снимаются с прямых выходов триггеров при сложении и с инверсных при вычитании.

Слайд 91

Микросхема К155ИЕ6 - четырехразрядный реверсивный программируемый счетчик Выходы переноса и заема позволяют осуществлять каскадное соединение счетчиков Имеет два счетных входа на сложение (+1) и вычитание (–1).

Слайд 92

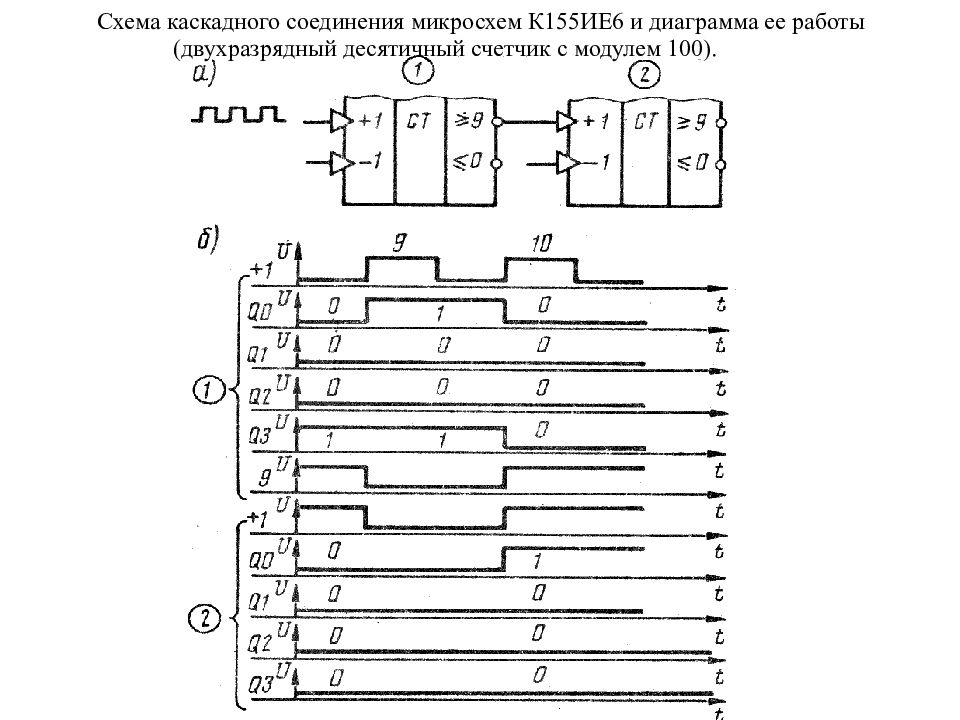

Схема каскадного соединения микросхем К155ИЕ6 и диаграмма ее работы (двухразрядный десятичный счетчик с модулем 100).

Слайд 93

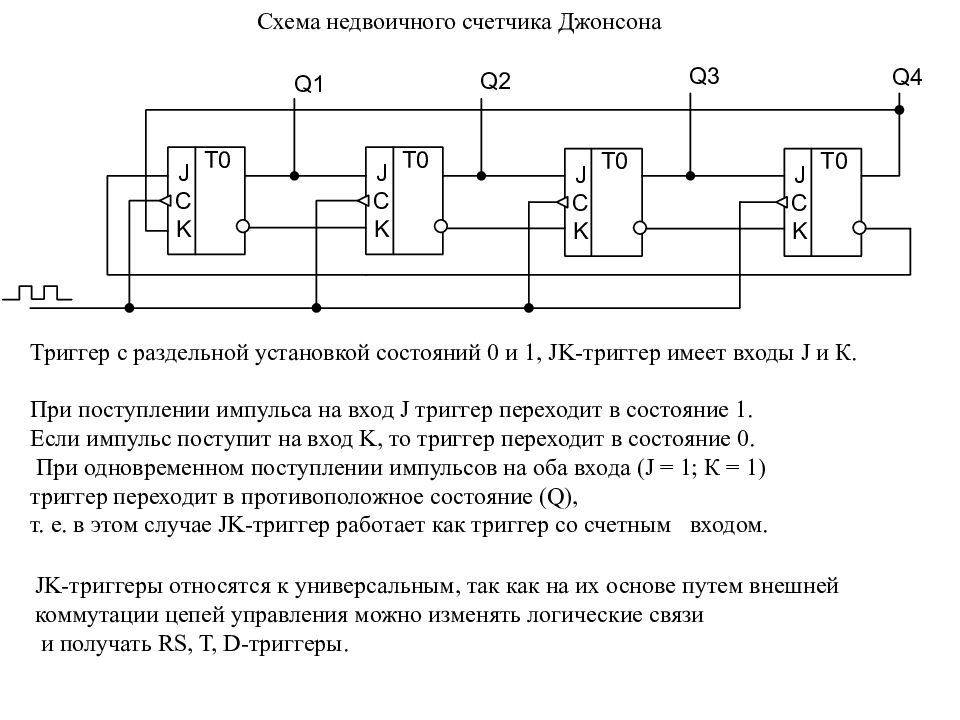

Схема недвоичного счетчика Джонсона Триггер с раздельной установкой состояний 0 и 1, JK-триггер имеет входы J и К. При поступлении импульса на вход J триггер переходит в состояние 1. Если импульс поступит на вход K, то триггер переходит в состояние 0. При одновременном поступлении импульсов на оба входа (J = 1; К = 1) триггер переходит в противоположное состояние (Q), т. е. в этом случае JK-триггер работает как триггер со счетным входом. JK-триггеры относятся к универсальным, так как на их основе путем внешней коммутации цепей управления можно изменять логические связи и получать RS, Т, D-триггеры.

Слайд 94

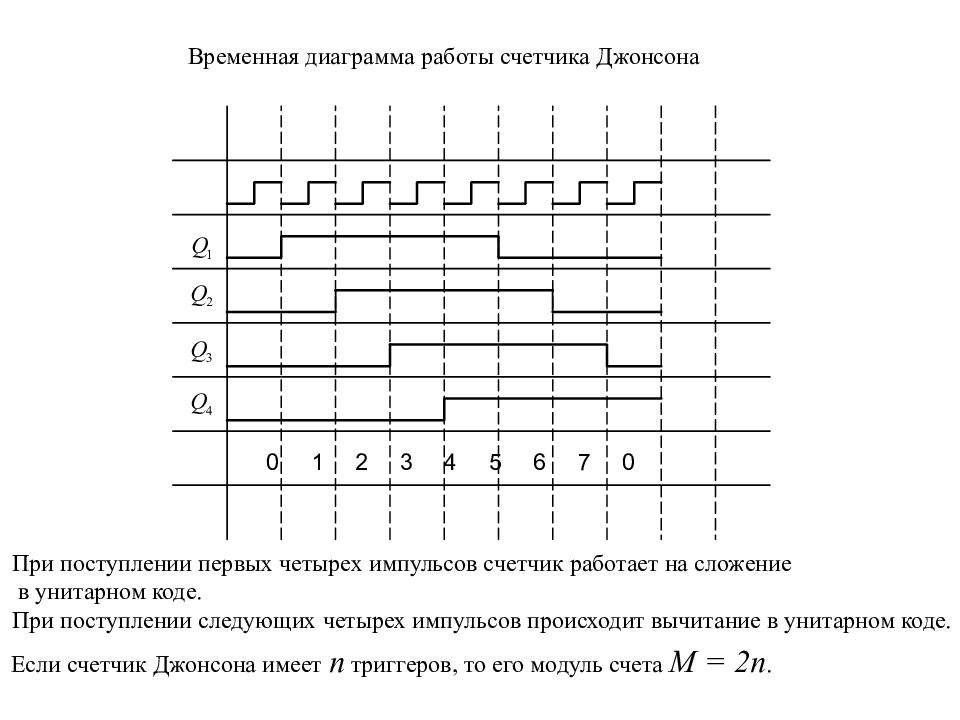

Временная диаграмма работы счетчика Джонсона Если счетчик Джонсона имеет n триггеров, то его модуль счета М = 2 n. При поступлении первых четырех импульсов счетчик работает на сложение в унитарном коде. При поступлении следующих четырех импульсов происходит вычитание в унитарном коде.

Слайд 95

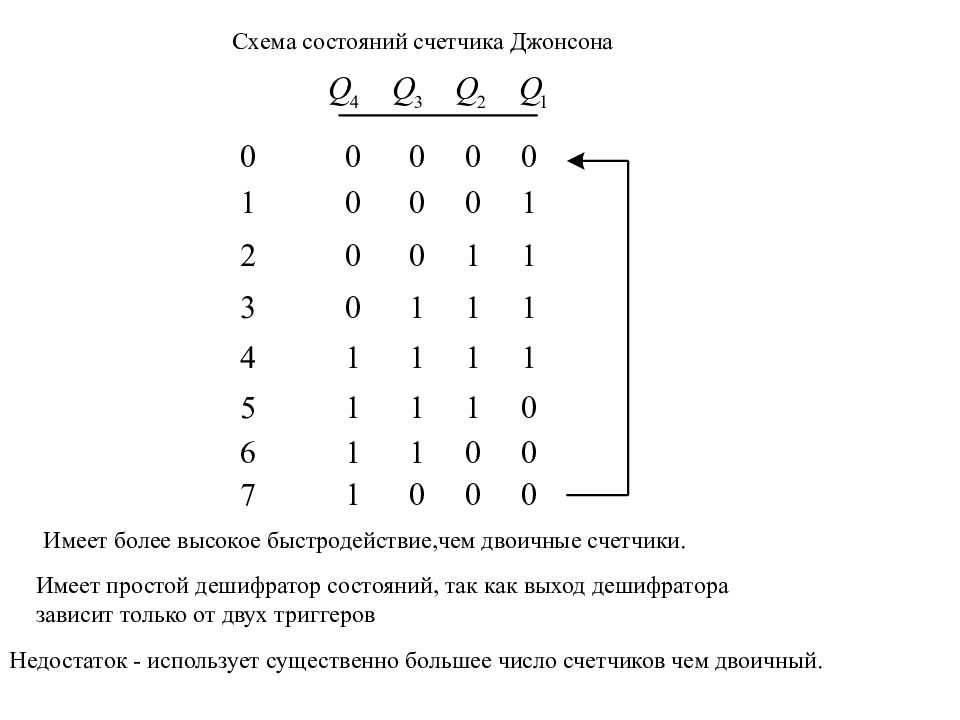

Схема состояний счетчика Джонсона Имеет более высокое быстродействие,чем двоичные счетчики. Имеет простой дешифратор состояний, так как выход дешифратора зависит только от двух триггеров Недостаток - использует существенно большее число счетчиков чем двоичный.

Слайд 96

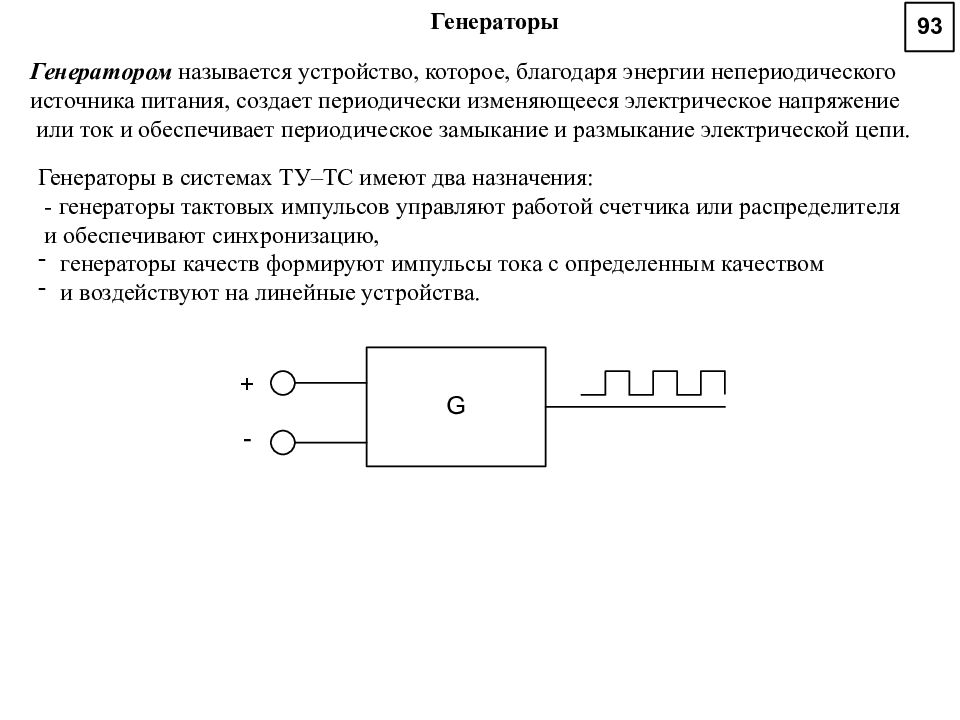

Генераторы Генератором называется устройство, которое, благодаря энергии непериодического источника питания, создает периодически изменяющееся электрическое напряжение или ток и обеспечивает периодическое замыкание и размыкание электрической цепи. Генераторы в системах ТУ–ТС имеют два назначения: - генераторы тактовых импульсов управляют работой счетчика или распределителя и обеспечивают синхронизацию, генераторы качеств формируют импульсы тока с определенным качеством и воздействуют на линейные устройства.

Слайд 97

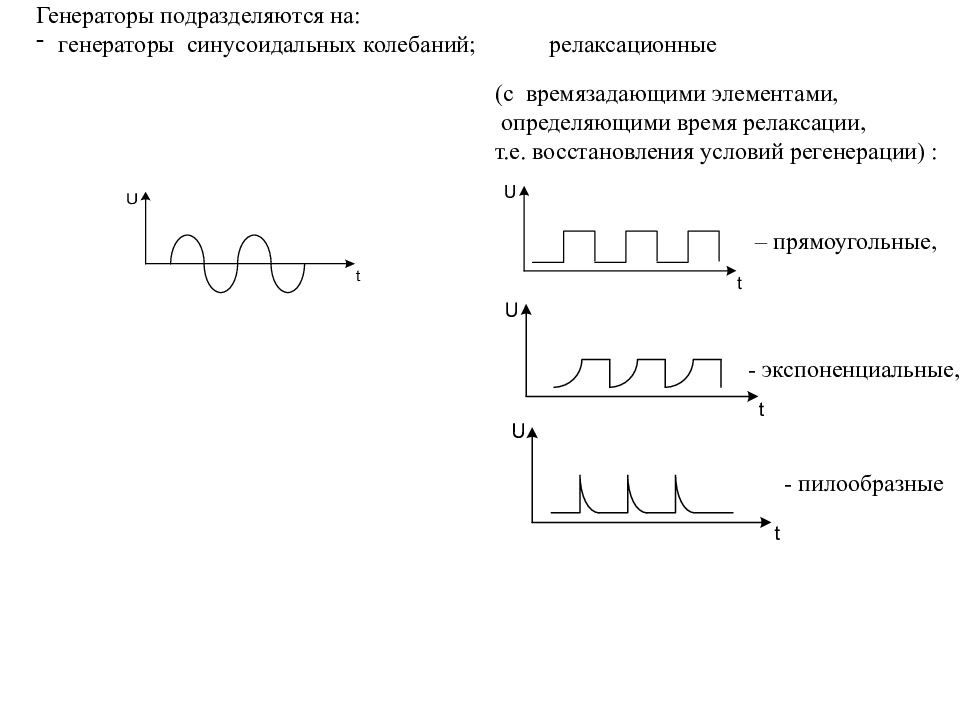

Генераторы подразделяются на: генераторы синусоидальных колебаний; релаксационные – прямоугольные, - экспоненциальные, - пилообразные (с времязадающими элементами, определяющими время релаксации, т.е. восстановления условий регенерации) :

Слайд 98

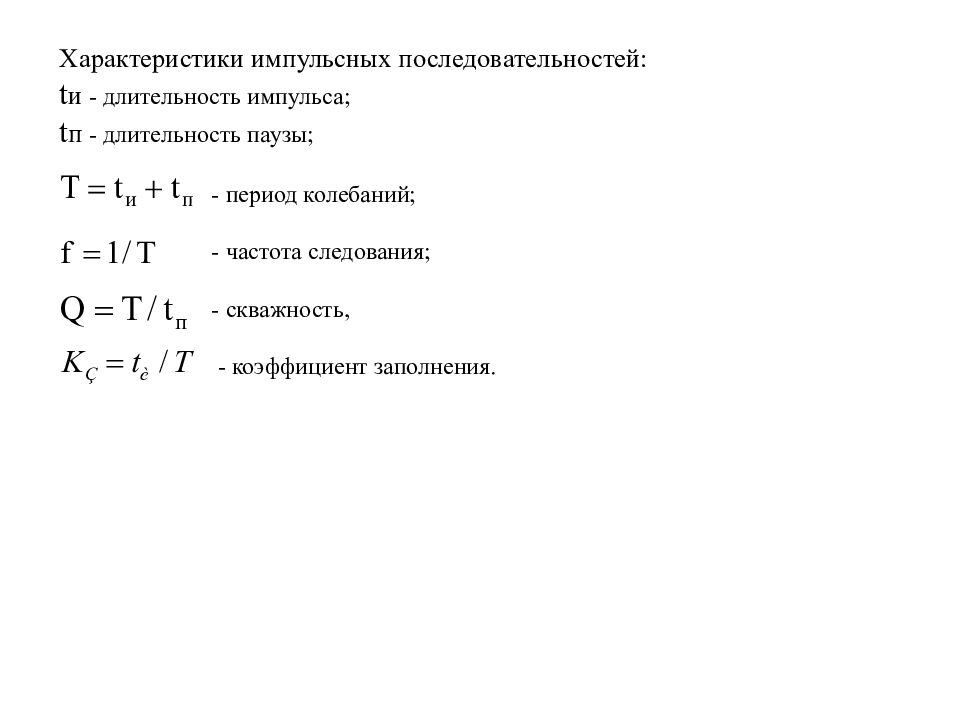

Характеристики импульсных последовательностей: t и - длительность импульса; t п - длительность паузы; - период колебаний; - частота следования; - скважность, - коэффициент заполнения.

Слайд 99

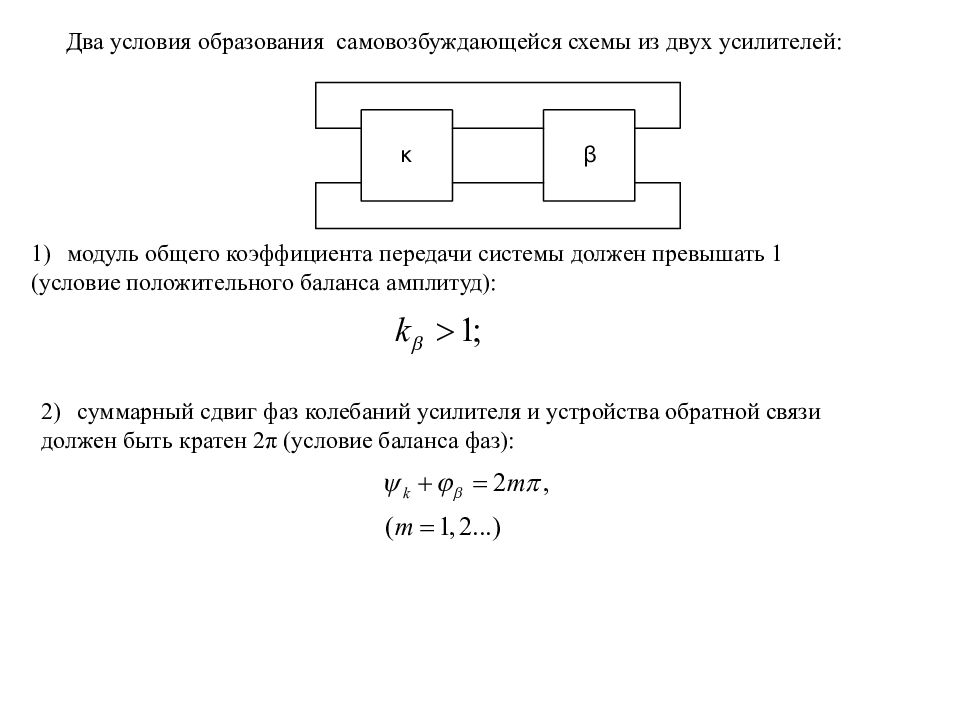

Два условия образования самовозбуждающейся схемы из двух усилителей: модуль общего коэффициента передачи системы должен превышать 1 (условие положительного баланса амплитуд): суммарный сдвиг фаз колебаний усилителя и устройства обратной связи должен быть кратен 2π (условие баланса фаз):

Слайд 100

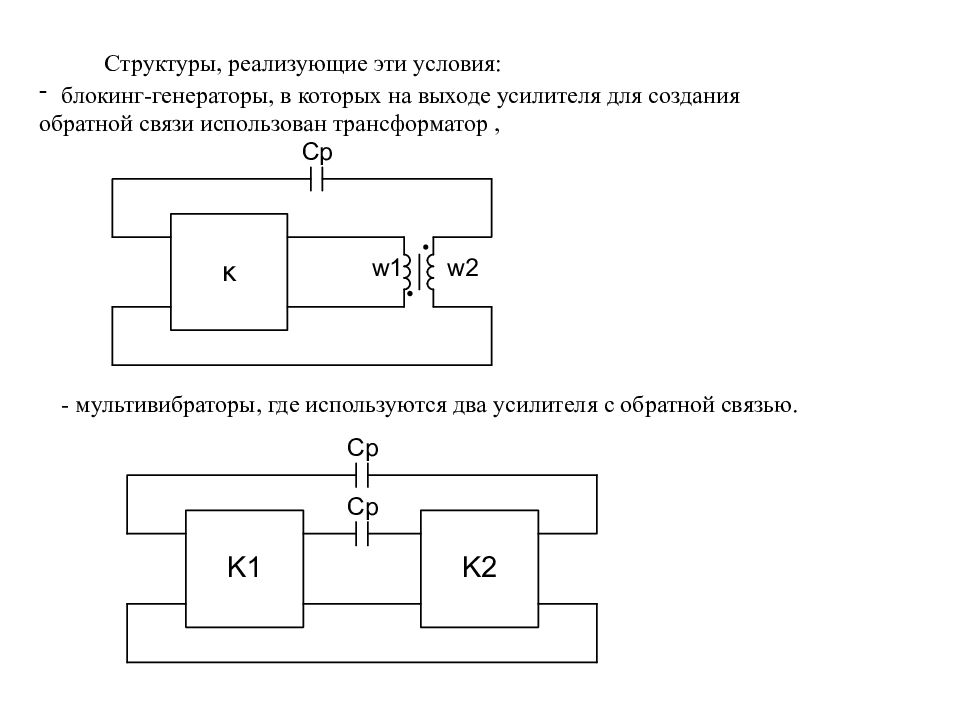

Структуры, реализующие эти условия: блокинг-генераторы, в которых на выходе усилителя для создания обратной связи использован трансформатор, - мультивибраторы, где используются два усилителя с обратной связью.

Слайд 101

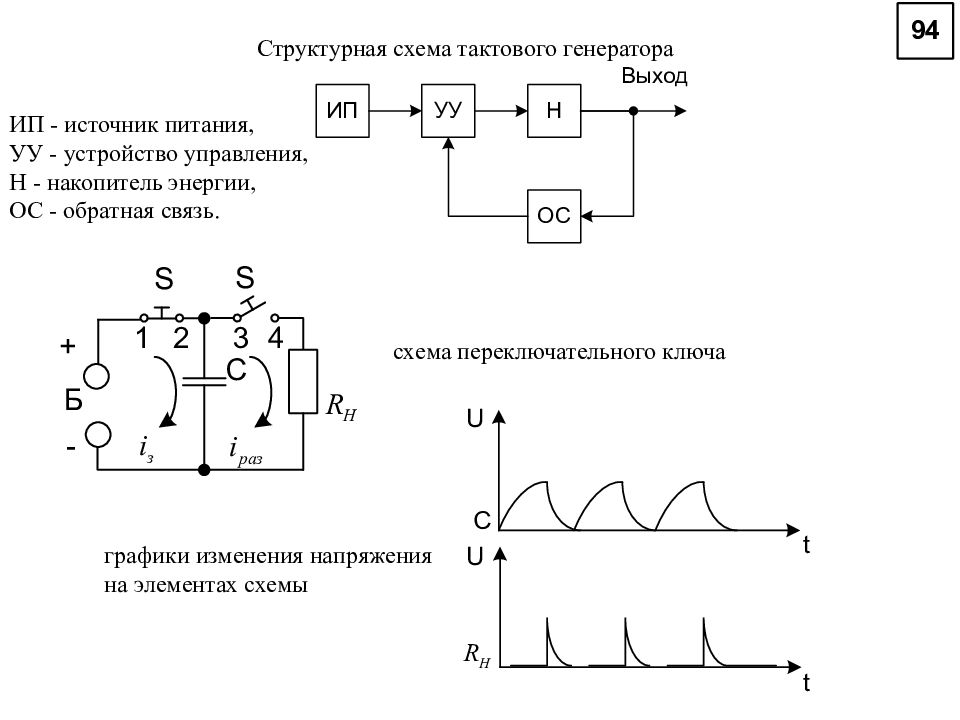

Структурная схема тактового генератора ИП - источник питания, УУ - устройство управления, Н - накопитель энергии, ОС - обратная связь. схема переключательного ключа графики изменения напряжения на элементах схемы

Слайд 102

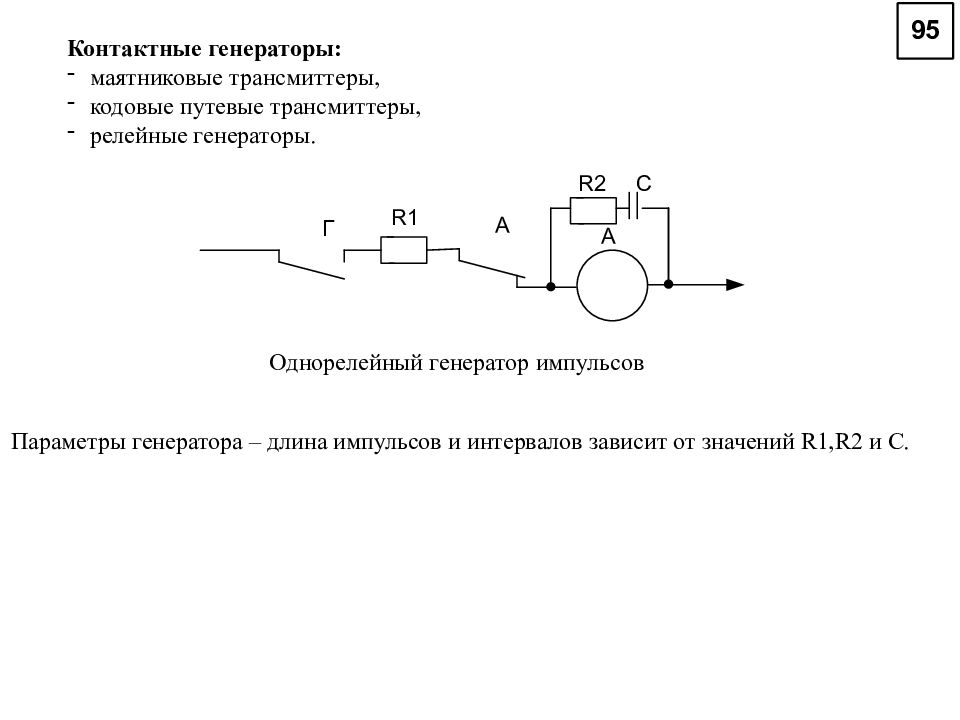

Контактные генераторы: маятниковые трансмиттеры, кодовые путевые трансмиттеры, релейные генераторы. Однорелейный генератор импульсов Параметры генератора – длина импульсов и интервалов зависит от значений R 1, R 2 и С.

Слайд 103

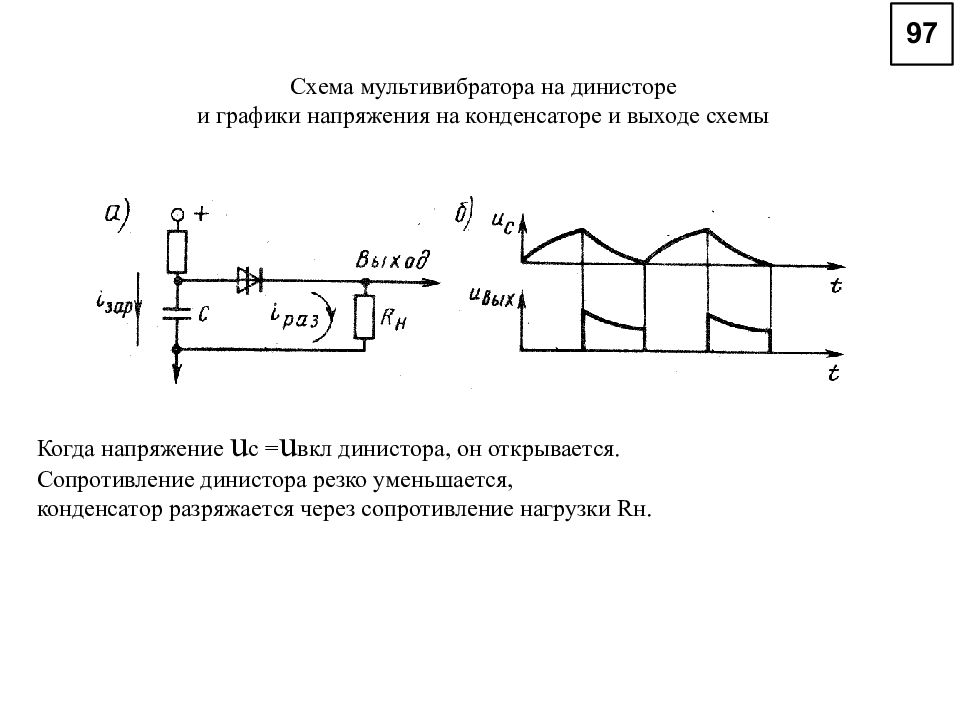

Схема мультивибратора на динисторе и графики напряжения на конденсаторе и выходе схемы Когда напряжение u c = u вкл динистора, он открывается. Сопротивление динистора резко уменьшается, конденсатор разряжается через сопротивление нагрузки R н.

Слайд 105

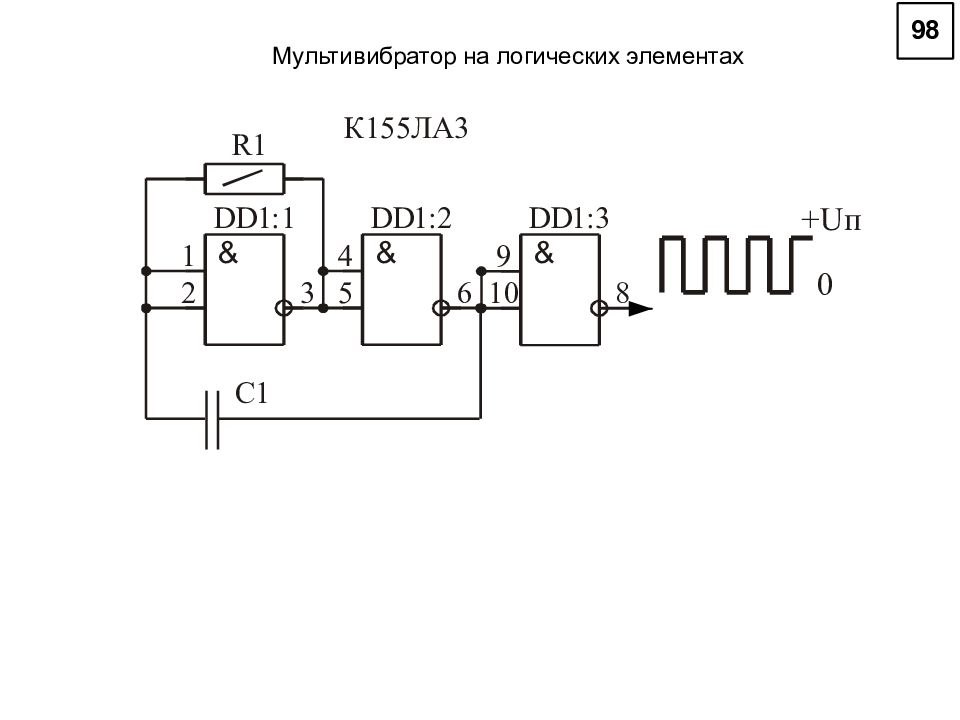

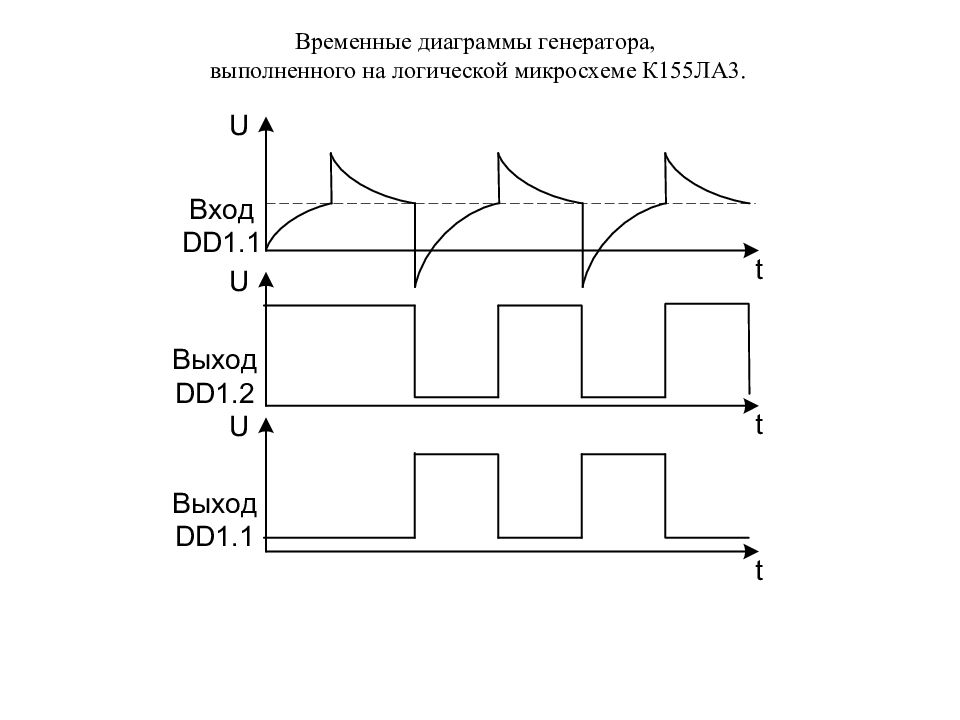

Временные диаграммы генератора, выполненного на логической микросхеме К155ЛА3.

Слайд 106

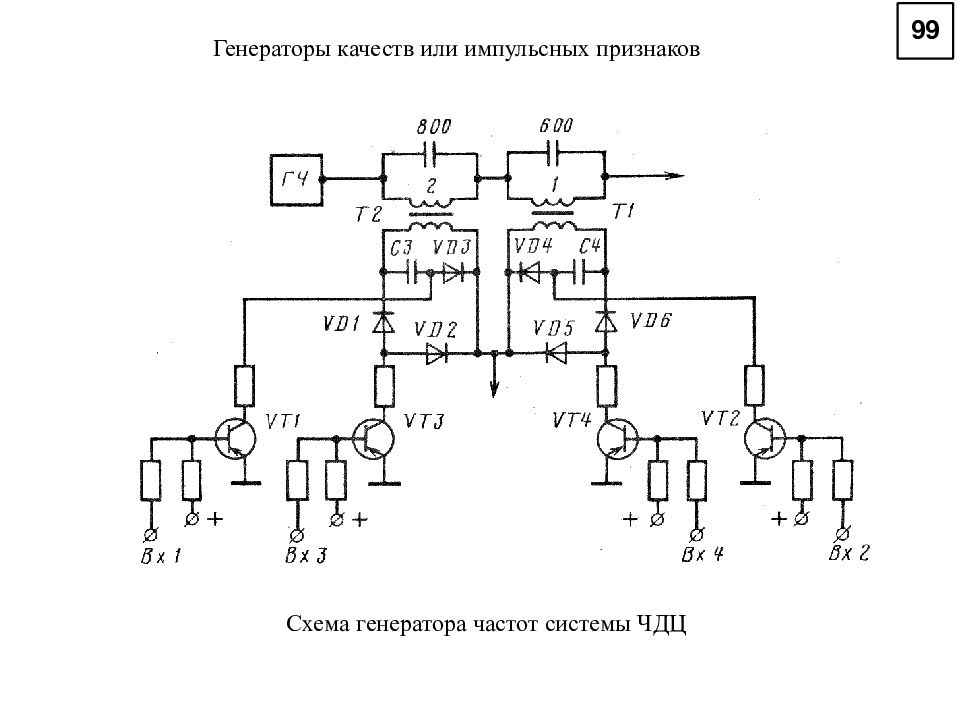

Схема генератора частот системы ЧДЦ Генераторы качеств или импульсных признаков

Слайд 107

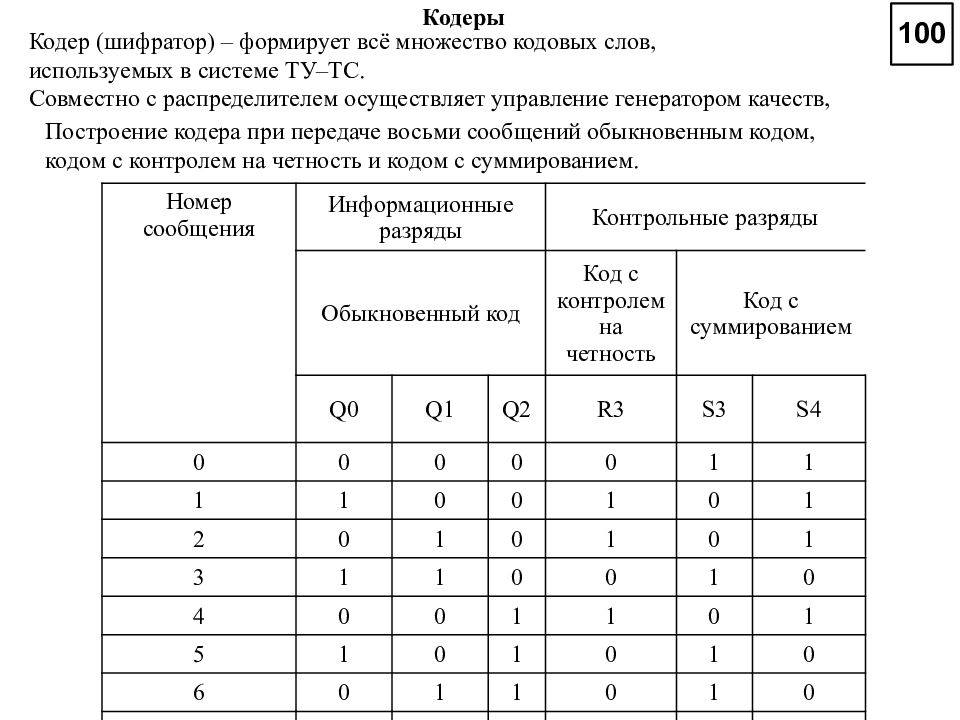

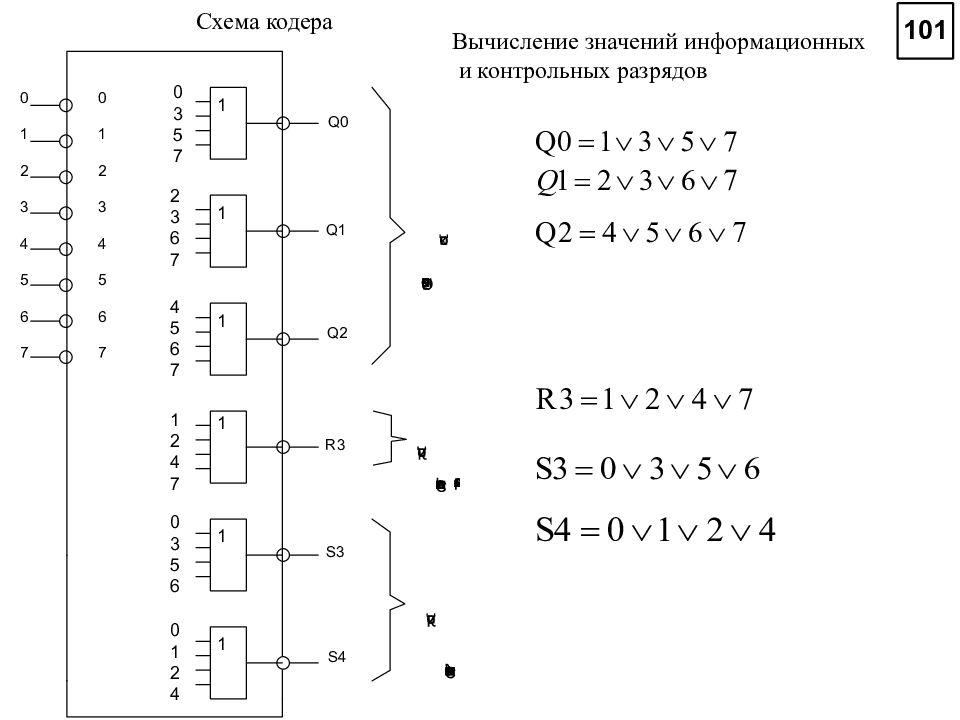

Кодеры Построение кодера при передаче восьми сообщений обыкновенным кодом, кодом с контролем на четность и кодом с суммированием. Номер сообщения Информационные разряды Контрольные разряды Обыкновенный код Код с контролем на четность Код с суммированием Q0 Q1 Q2 R3 S3 S4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 4 0 0 1 1 0 1 5 1 0 1 0 1 0 6 0 1 1 0 1 0 7 1 1 1 1 0 0 Кодер (шифратор) – формирует всё множество кодовых слов, используемых в системе ТУ–ТС. Совместно с распределителем осуществляет управление генератором качеств,

Слайд 109

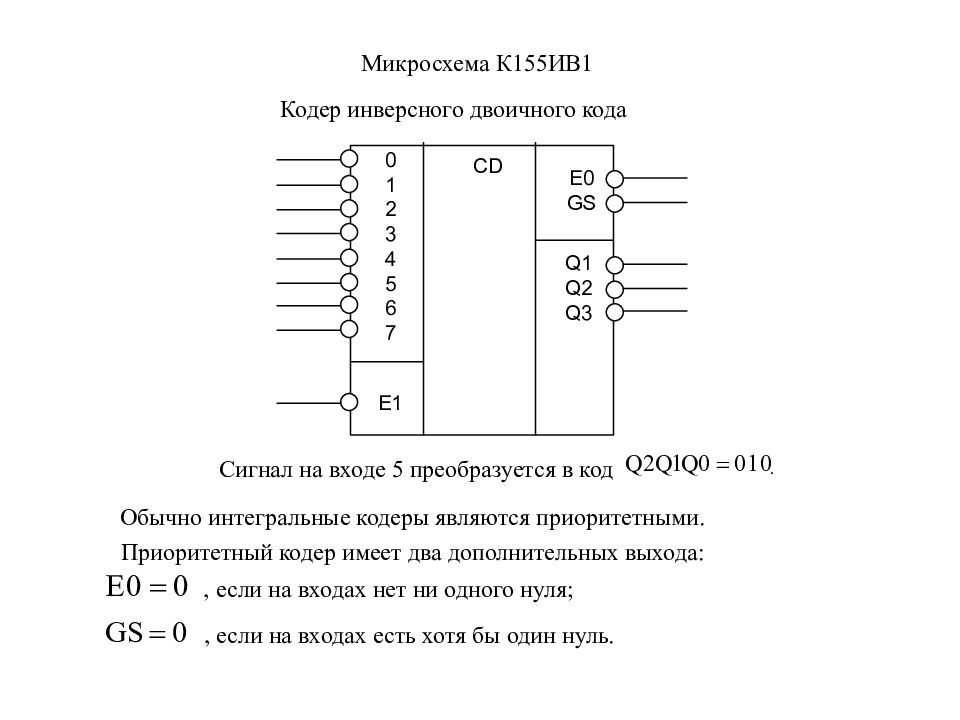

Микросхема К155ИВ1 Кодер инверсного двоичного кода С игнал на входе 5 преобразуется в код . Обычно интегральные кодеры являются приоритетными. Приоритетный кодер имеет два дополнительных выхода: , если на входах нет ни одного нуля; , если на входах есть хотя бы один нуль.

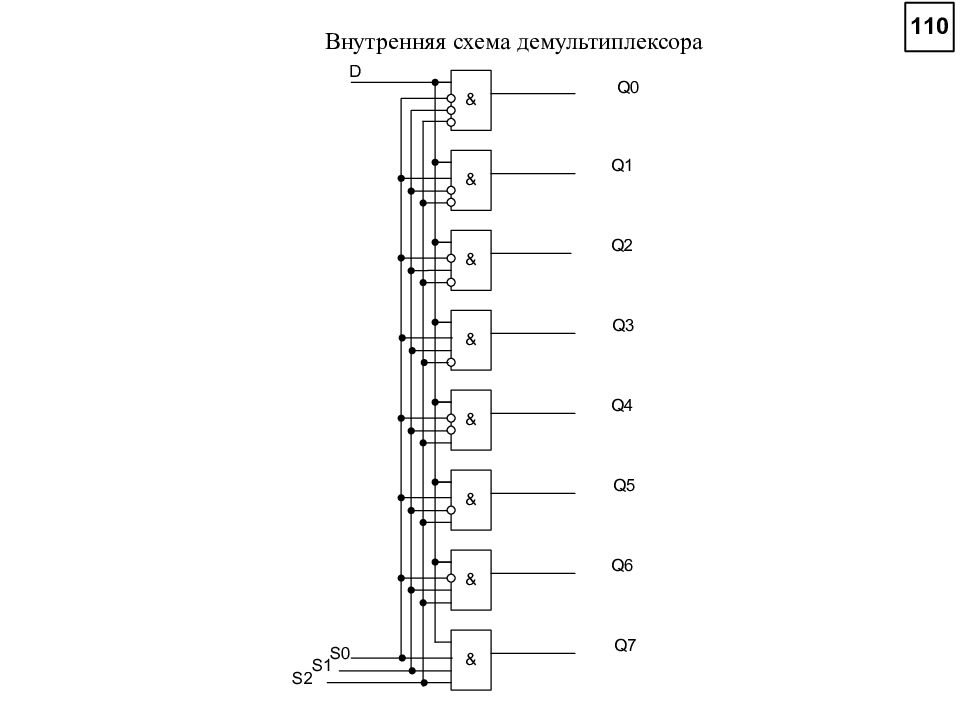

Слайд 110

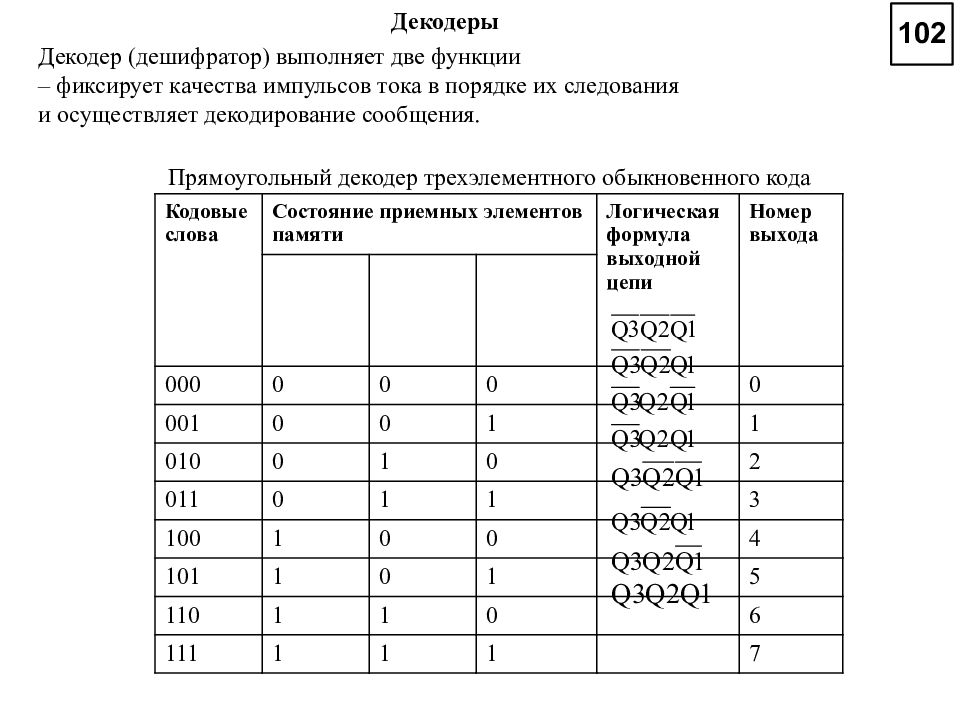

Декодеры Декодер (дешифратор) выполняет две функции – фиксирует качества импульсов тока в порядке их следования и осуществляет декодирование сообщения. Прямоугольный декодер трехэлементного обыкновенного кода Кодовые слова Состояние приемных элементов памяти Логическая формула выходной цепи Номер выхода 000 0 0 0 0 001 0 0 1 1 010 0 1 0 2 011 0 1 1 3 100 1 0 0 4 101 1 0 1 5 110 1 1 0 6 111 1 1 1 7

Слайд 111

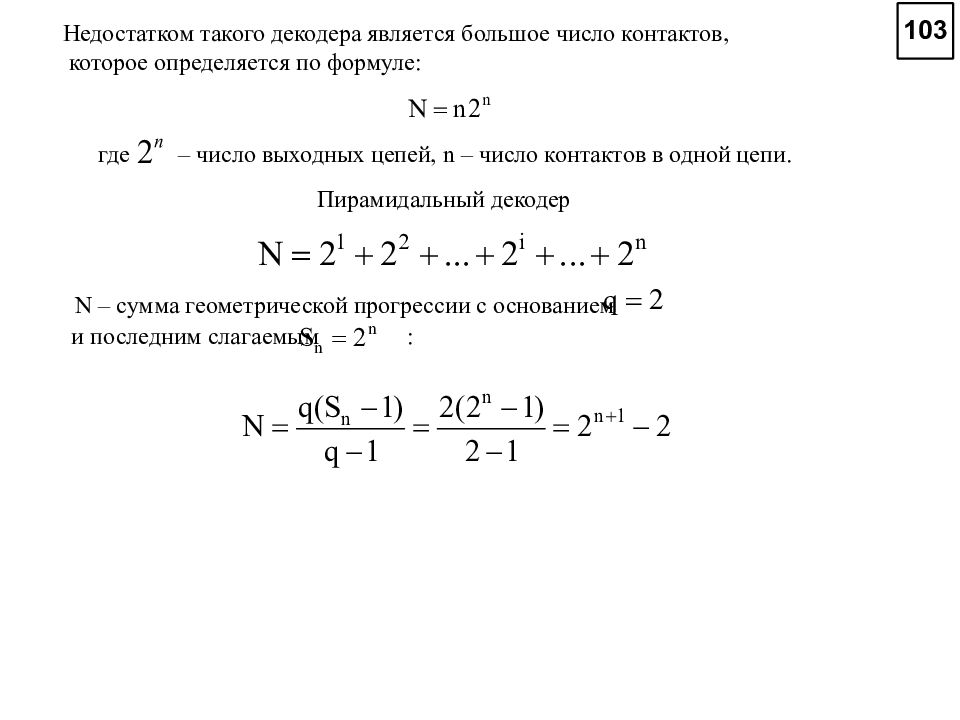

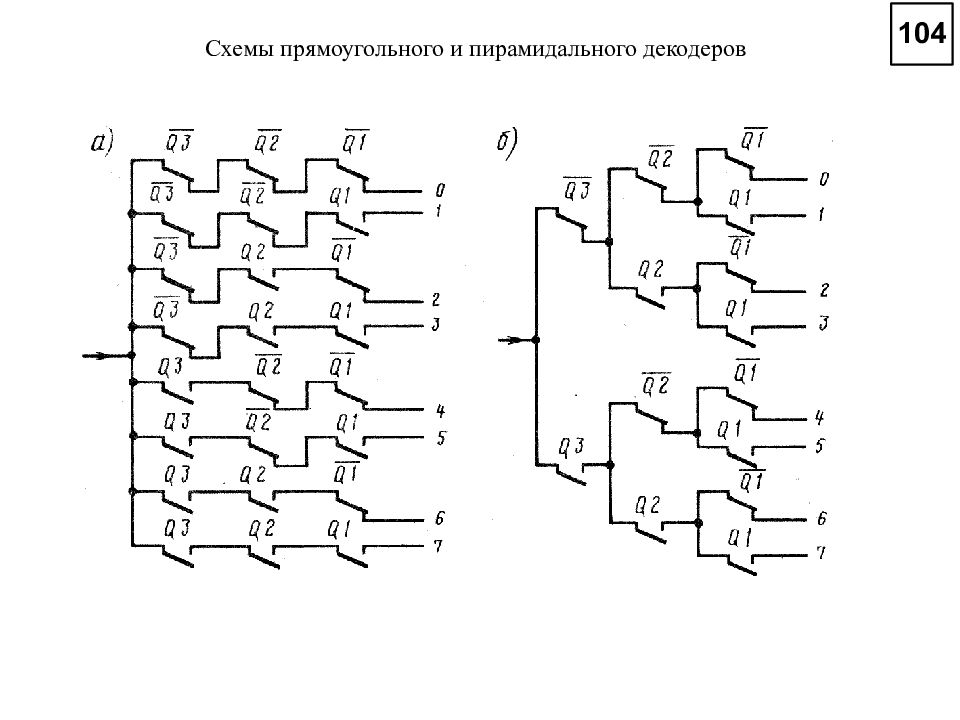

Недостатком такого декодера является большое число контактов, которое определяется по формуле: где – число выходных цепей, n – число контактов в одной цепи. Пирамидальный декодер N – сумма геометрической прогрессии с основанием и последним слагаемым :

Слайд 113

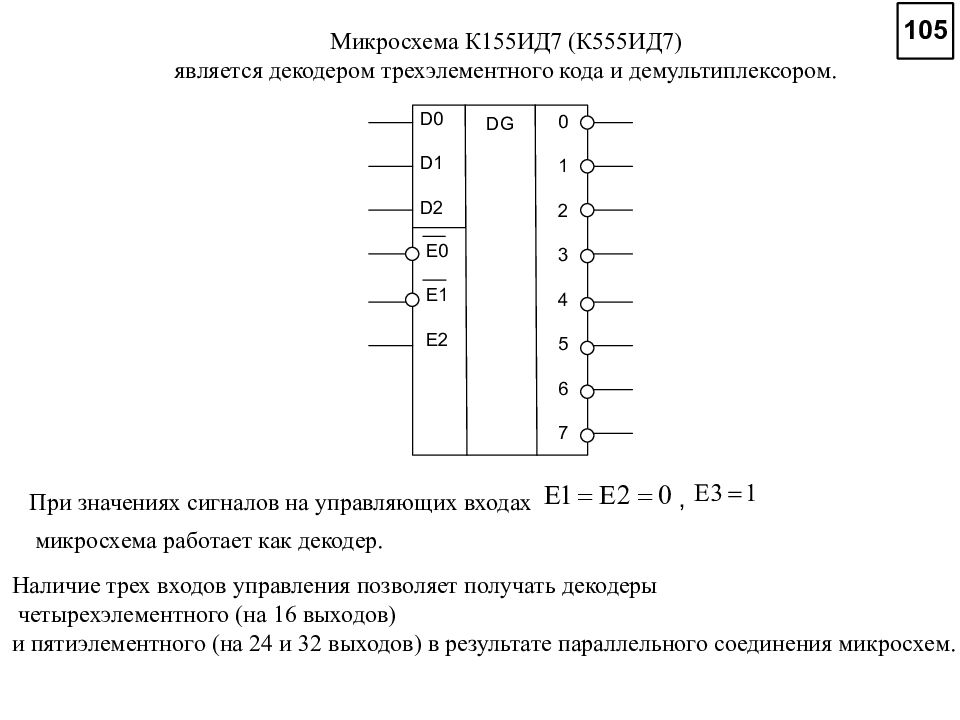

Микросхема К155ИД7 ( К555ИД7) является декодером трехэлементного кода и демультиплексором. Наличие трех входов управления позволяет получать декодеры четырехэлементного (на 16 выходов) и пятиэлементного (на 24 и 32 выходов) в результате параллельного соединения микросхем. При значениях сигналов на управляющих входах , микросхема работает как декодер.

Слайд 114

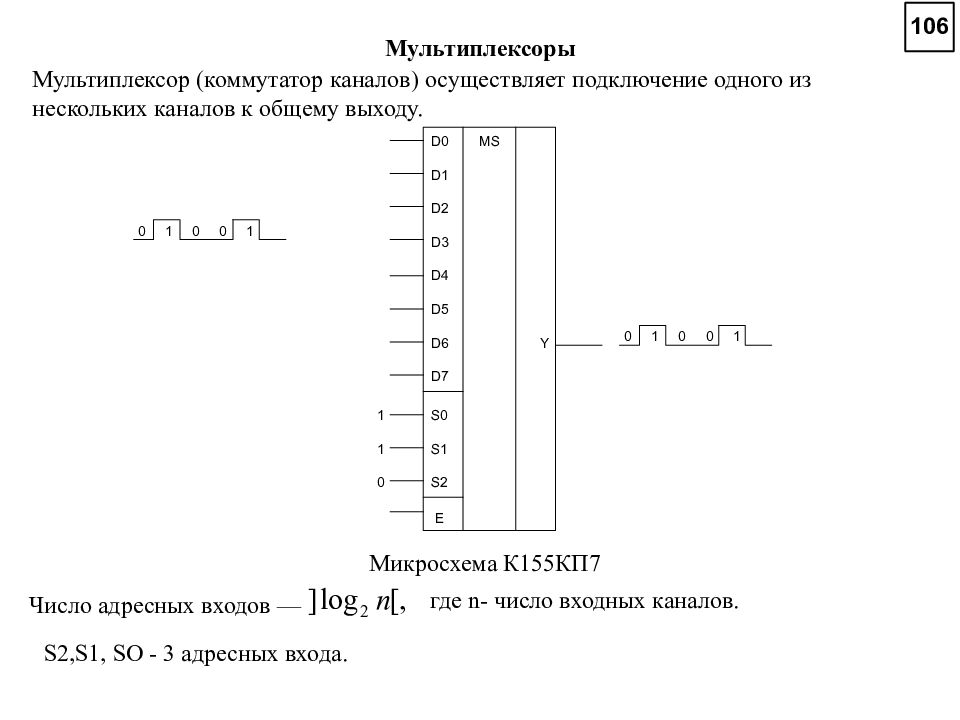

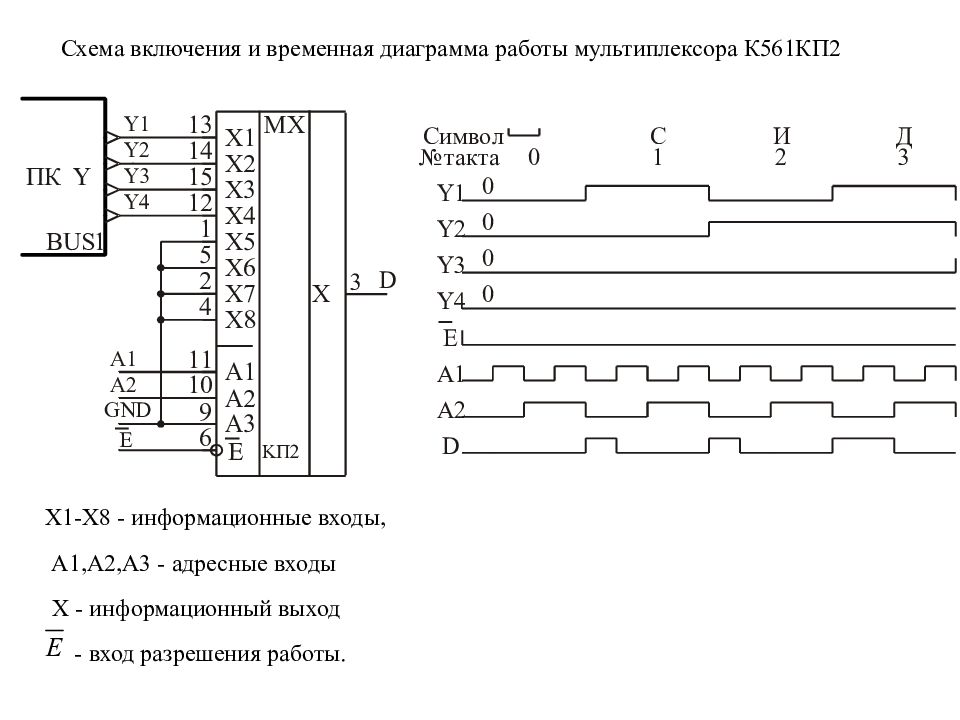

Мультиплексоры Мультиплексор (коммутатор каналов) осуществляет подключение одного из нескольких каналов к общему выходу. Микросхема К155КП7 Ч исло адресных входов — где n- число входных каналов. S 2, S 1, SO - 3 адресных входа.

Слайд 115

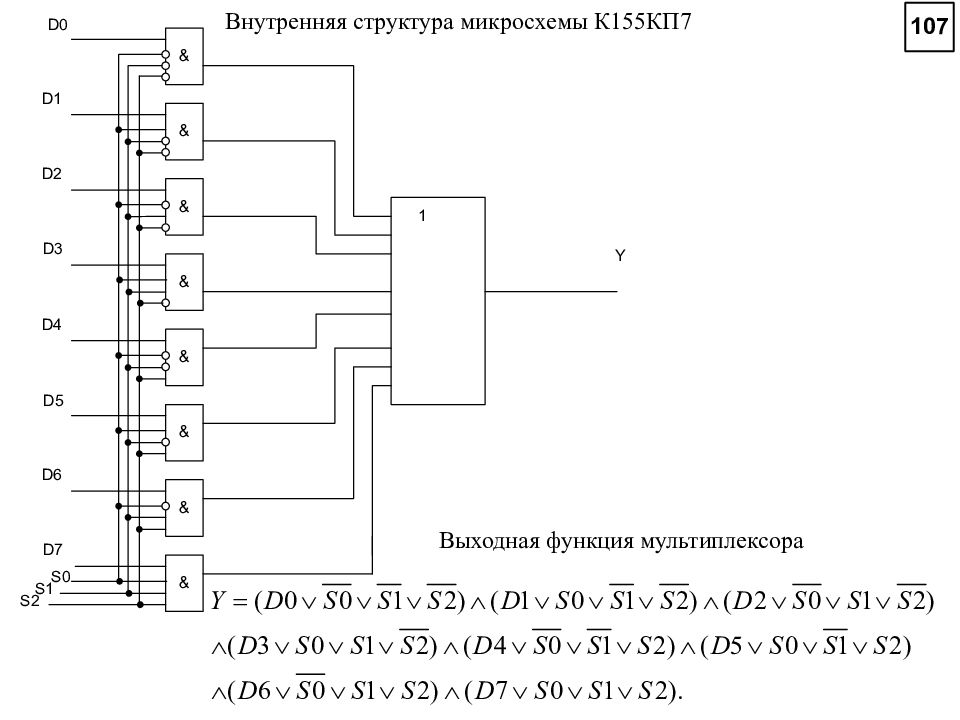

Внутренняя структура микросхемы К155КП7 Выходная функция мультиплексора

Слайд 117

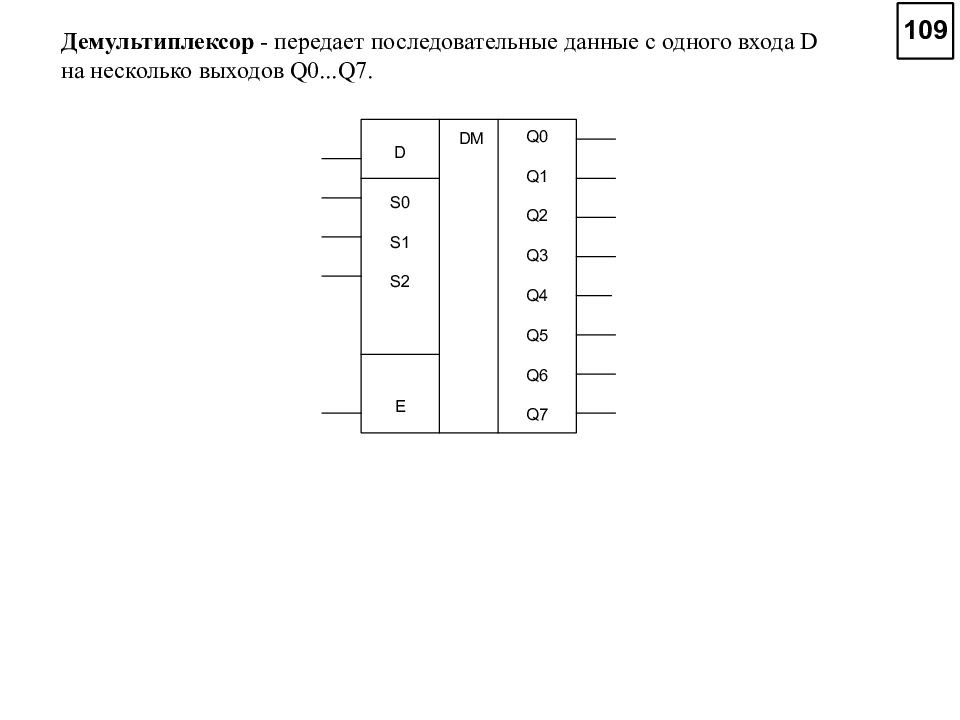

Демультиплексор - передает последовательные данные с одного входа D на несколько выходов Q0...Q7.

Слайд 119

Временное уплотнение каналов передачи последовательных данных Данные передаются последовательно во времени по одному проводу с использованием мультиплексора и демультиплексора, однако это уменьшает скорость передачи данных.

Слайд 120

Схема включения и временная диаграмма работы мультиплексора К561КП2 Х1-Х8 - информационные входы, А1,А2,А3 - адресные входы Х - информационный выход - вход разрешения работы.

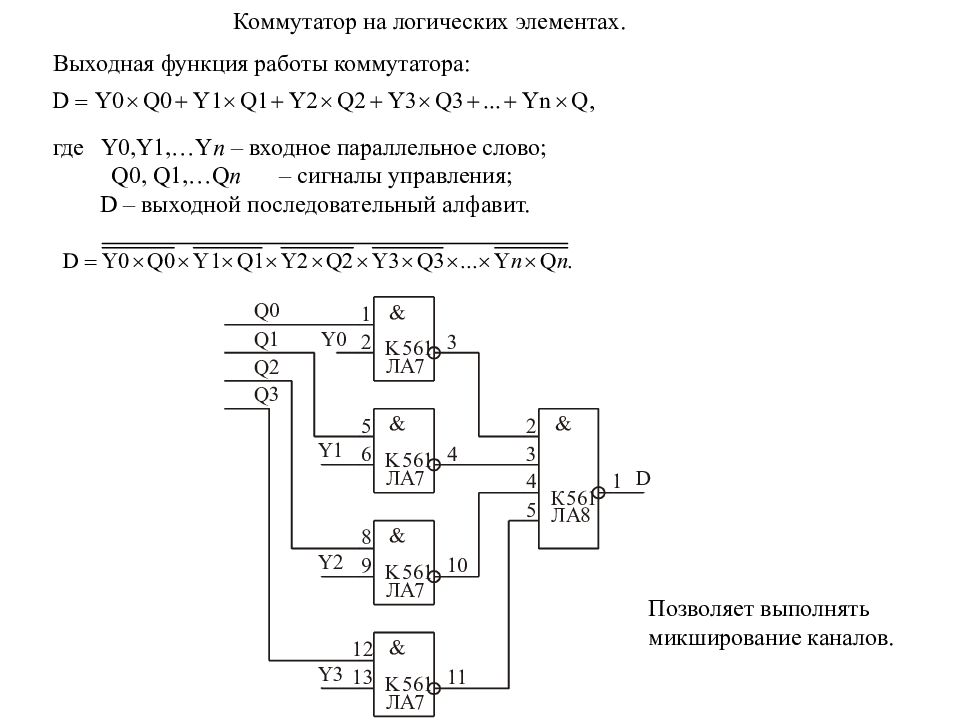

Слайд 121

Коммутатор на логических элементах. Выходная функция работы коммутатора: где Y 0, Y 1,… Y n – входное параллельное слово; Q 0, Q 1,… Q n – сигналы управления; D – выходной последовательный алфавит. Позволяет выполнять микширование каналов.

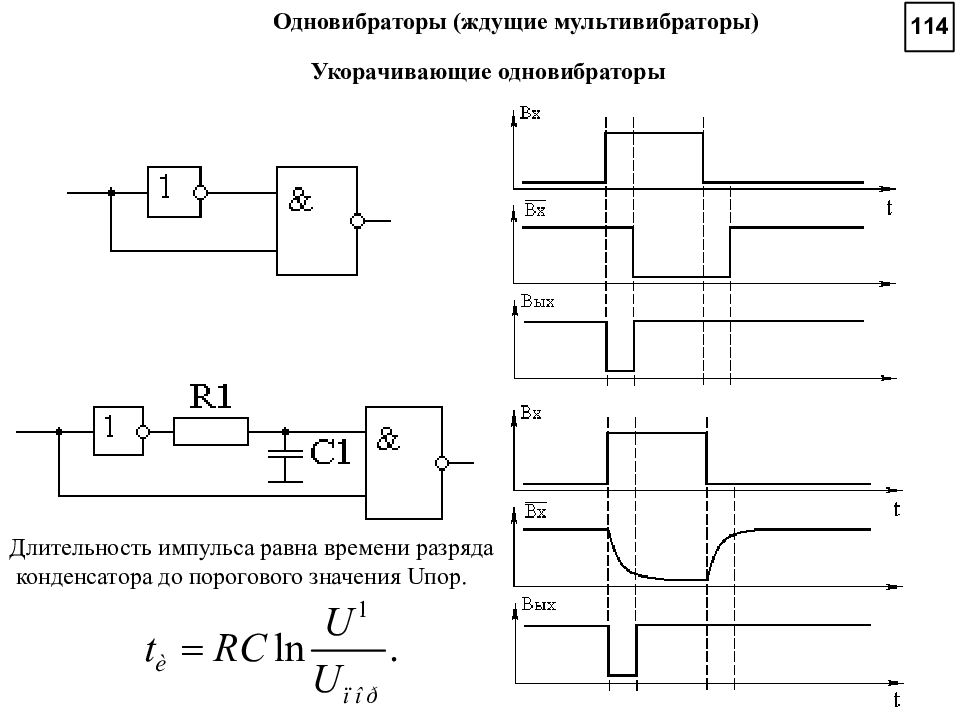

Слайд 122

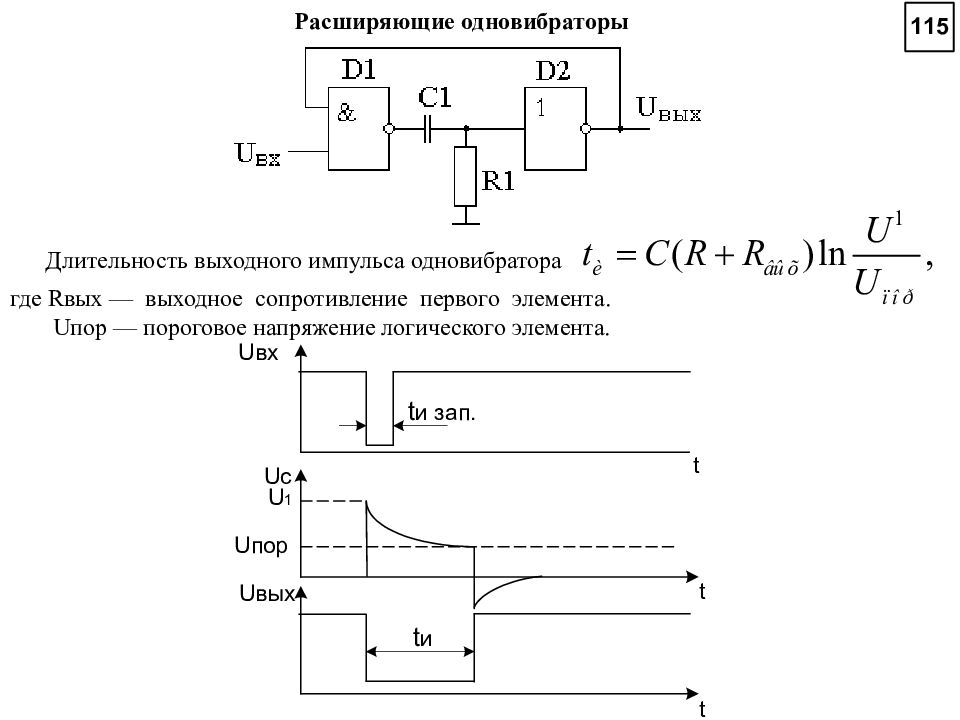

Одновибраторы (ждущие мультивибраторы) Укорачивающие одновибраторы Длительность импульса равна времени разряда конденсатора до порогового значения Uпор.

Слайд 123

Расширяющие одновибраторы Длительность выходного импульса одновибратора где Rвых — выходное сопротивление первого элемента. Uпор — пороговое напряжение логического элемента.

Слайд 124

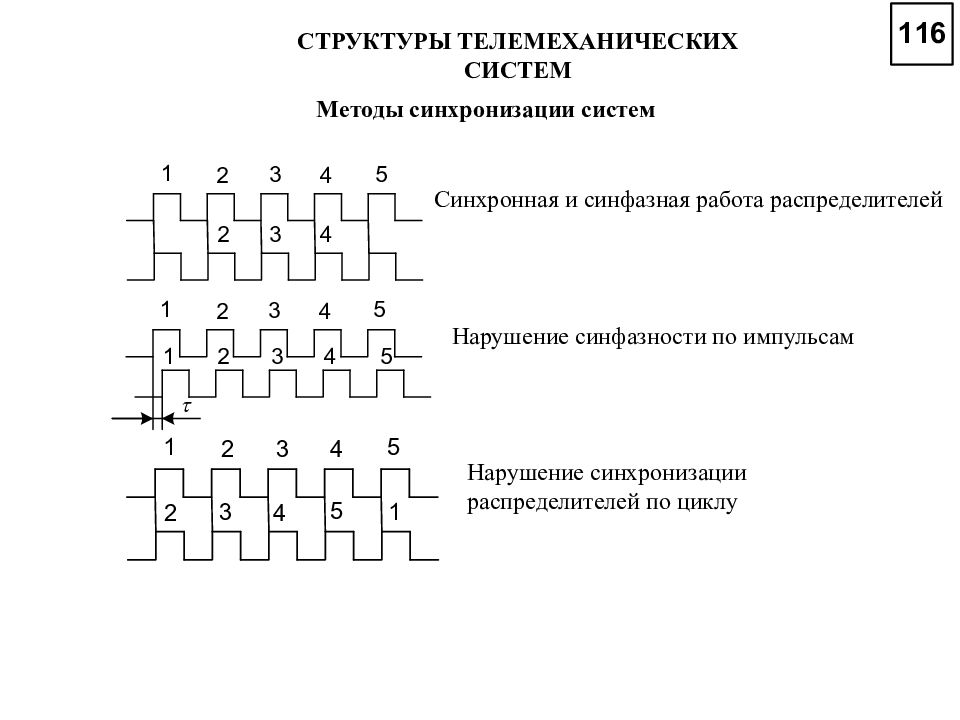

СТРУКТУРЫ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ Методы синхронизации систем Нарушение синфазности по импульсам Нарушение синхронизации распределителей по циклу Синхронная и синфазная работа распределителей

Слайд 125

Пошаговая синхронизация Р1 –ведущий,Р2 – ведомый. (при спорадической передаче команд ТУ и ТС) 2. Цикловая синхронизация F1=F2 Используются импульсы цикловой синхронизации ЦС (при циклической передаче команд в системе ТУ—ТС) 3. Жесткоцикловая синхронизация Когда на ПУ и КП имеется единая сеть переменного тока, кроме цикловой синхронизации распределителей осуществляется пошаговая синхронизация генераторов от каждой полуволны переменного тока. Схема синхронизации распределителей СТРУКТУРЫ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Слайд 126

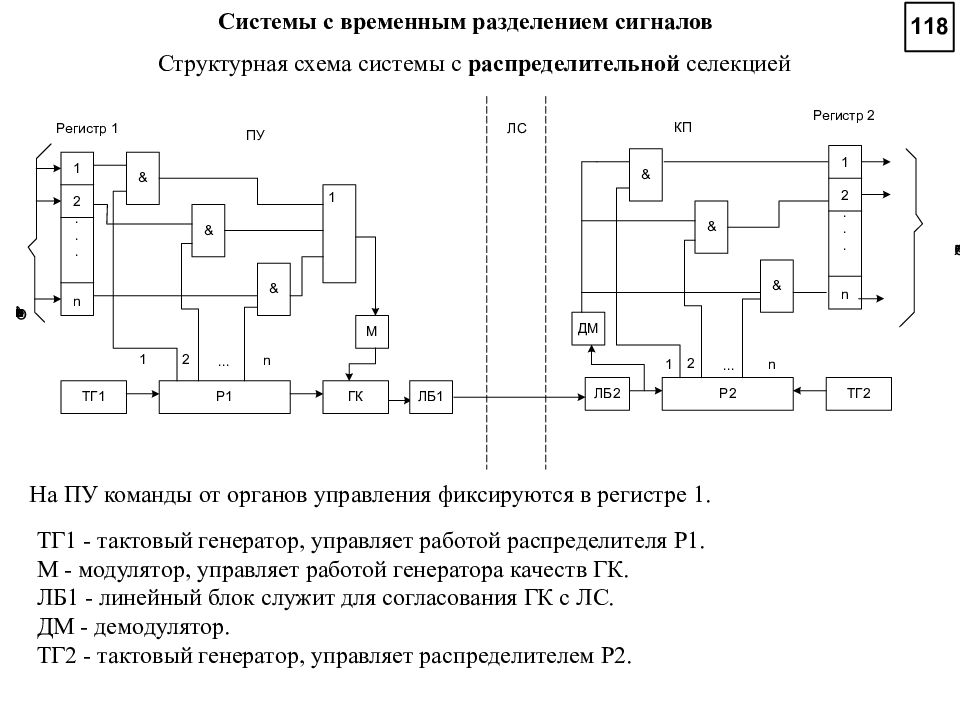

Системы с временным разделением сигналов Структурная схема системы с распределительной селекцией ТГ1 - тактовый генератор, управляет работой распределителя Р1. М - модулятор, управляет работой генератора качеств ГК. ЛБ1 - линейный блок служит для согласования ГК с ЛС. ДМ - демодулятор. ТГ2 - тактовый генератор, управляет распределителем Р2. На ПУ команды от органов управления фиксируются в регистре 1.

Слайд 128

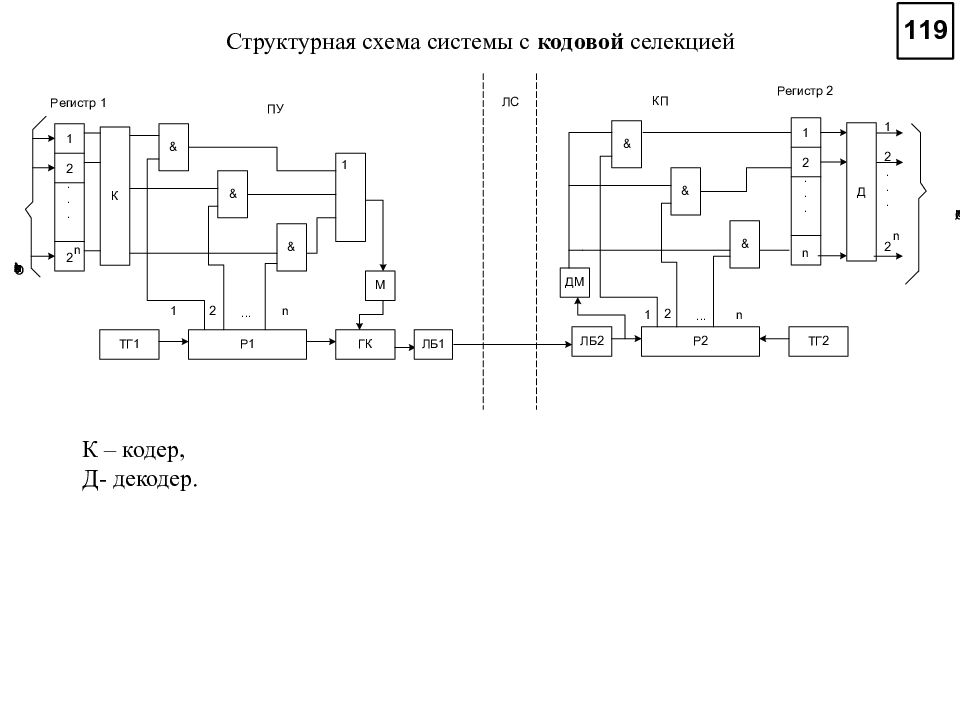

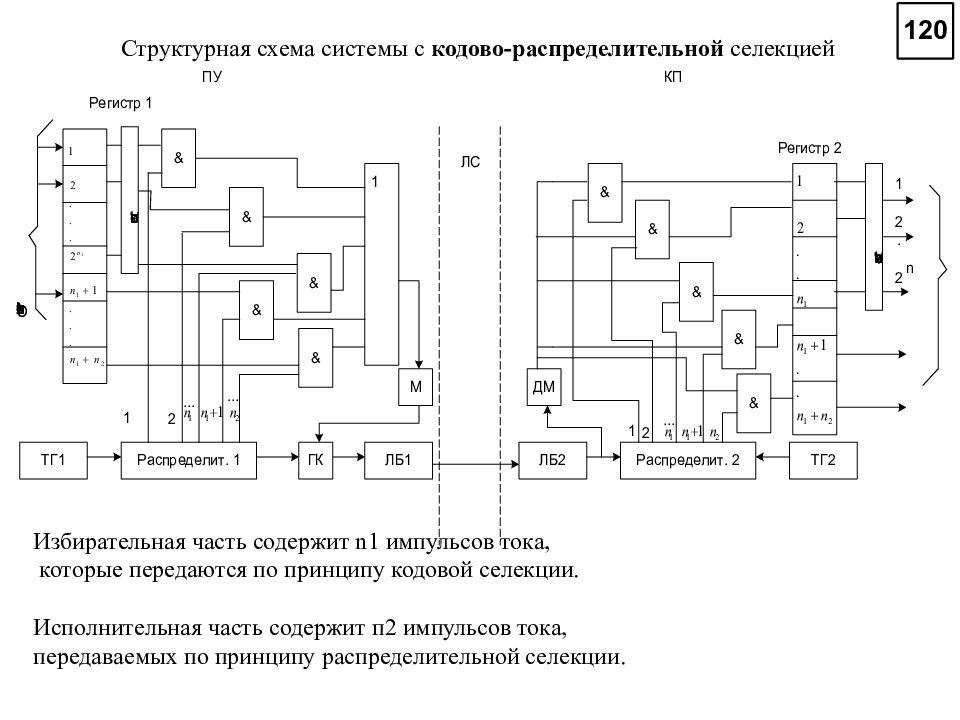

Структурная схема системы с кодово-распределительной селекцией Избирательная часть содержит n 1 импульсов тока, которые передаются по принципу кодовой селекции. Исполнительная часть содержит п2 импульсов тока, передаваемых по принципу распределительной селекции.

Слайд 129

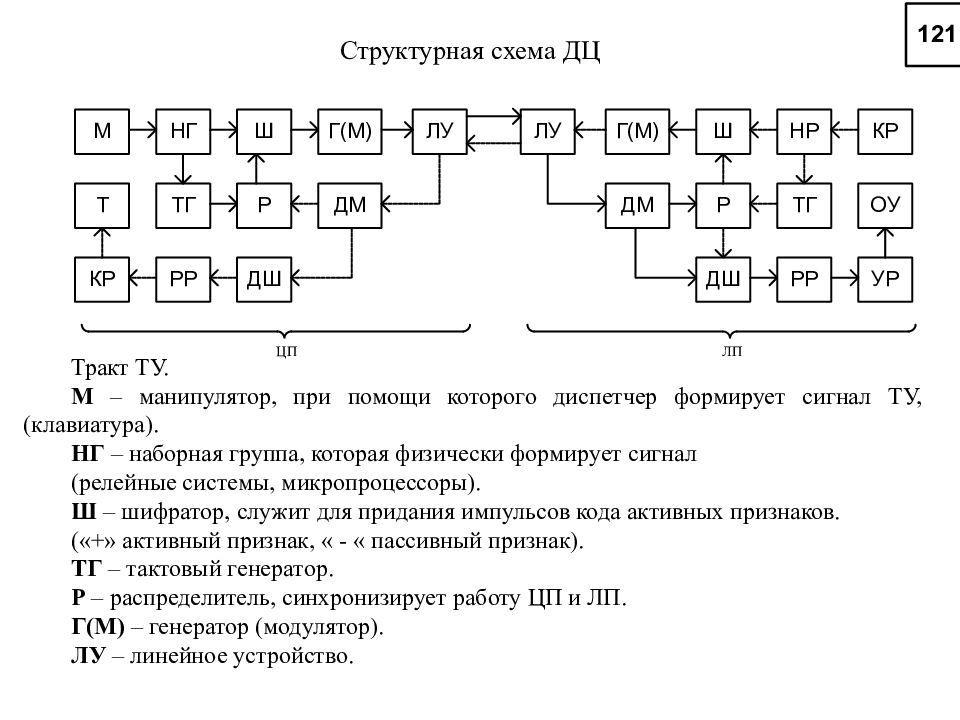

Структурная схема ДЦ Тракт ТУ. М – манипулятор, при помощи которого диспетчер формирует сигнал ТУ, (клавиатура). НГ – наборная группа, которая физически формирует сигнал (релейные системы, микропроцессоры). Ш – шифратор, служит для придания импульсов кода активных признаков. («+» активный признак, « - « пассивный признак). ТГ – тактовый генератор. Р – распределитель, синхронизирует работу ЦП и ЛП. Г(М) – генератор (модулятор). ЛУ – линейное устройство.

Слайд 130

На линейном пункте: ДМ – демодулятор. РР – регистрирующее реле. (Определяет принят ли код). ДШ – дешифратор. УР – управляющее реле. ОУ – объект управления. Тракт ТС. Т – табло. КР – контролирующее реле, контролирует состояние объектов. НР – начальное реле, фиксирует начало передачи сигнала ТС.

Слайд 131

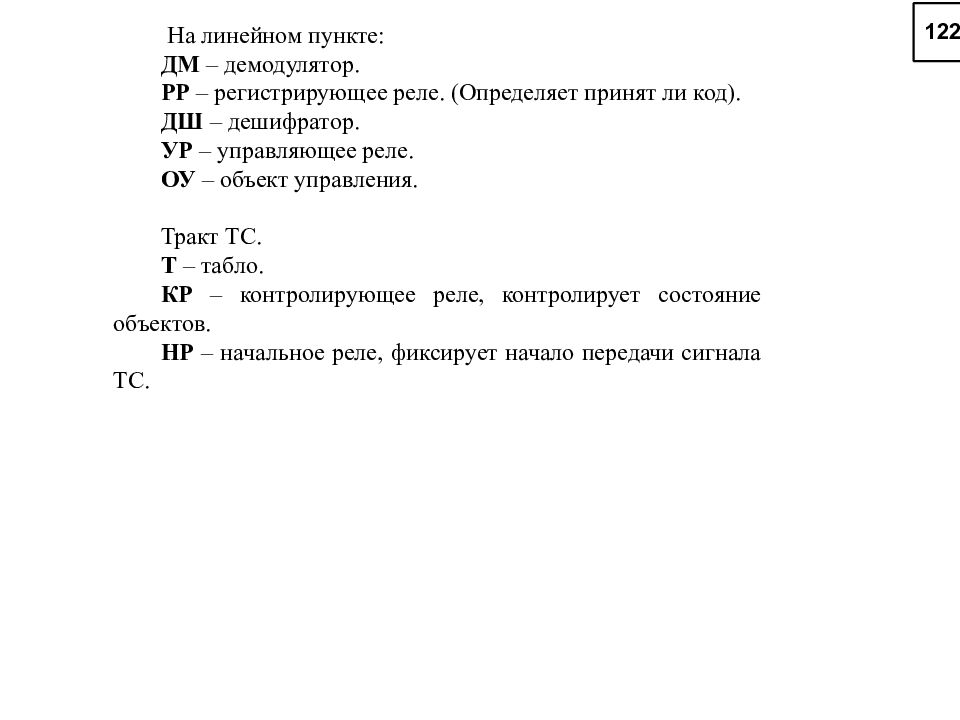

Системы телеизмерения Системы телеизмерения - осуществляют передачу на расстояние информации о значении непрерывных (аналоговых) сигналов. Телеизмерение — получение информации о значениях измеряемых параметров контролируемых или управляемых объектов методами и средствами телемеханики.

Слайд 132

Характеристики систем телеизмерения и предъявляемые к ним требования. Основной характеристикой СТИ является точность. Погрешность телеизмерения определяют как максимальную разность между показаниями выходного прибора на приемной стороне и действительным значением телеизмеряемой величины, определяемым по показаниям образцового прибора. Абсолютная основная погрешность канала телеизмерения - Относительная погрешность - Приведенная погрешность - Абсолютная дополнительная погрешность канала телеизмерения устройства — наибольшая разность значений входной (выходной) величины при нормальных условиях и при воздействии влияющего фактора.

Слайд 133

Системы: 1- интенсивности (измеряемая величина -> уровень напряжения или тока), 2- импульсные (измеряемая величина -> параметр (амплитуда, длительность, частота) импульсной последовательности), 3- частотные (измеряемая величина -> частота переменного тока), 4- цифровые (измеряемая величина -> кодовое слово -> измеряемая величина). Цифровое преобразование состоит из 3 процессов: дискретизация, квантование и кодирование. Классификация систем телеизмерения.

Слайд 134

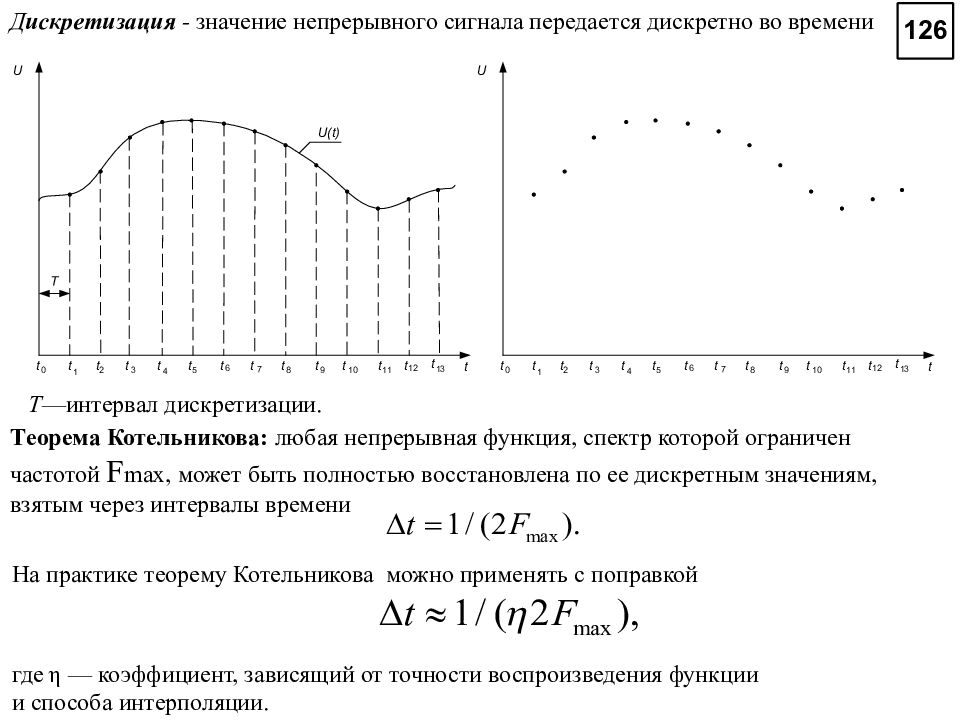

Д искретизация - значение непрерывного сигнала передается дискретно во времени T —интервал дискретизации. Т еорем а Котельникова: любая непрерывная функция, спектр которой ограничен частотой F max, может быть полностью восстановлена по ее дискретным значениям, взятым через интервалы времени На практике теорему Котельникова можно применять с поправкой где η — коэффициент, зависящий от точности воспроизведения функции и способа интерполяции.

Слайд 135

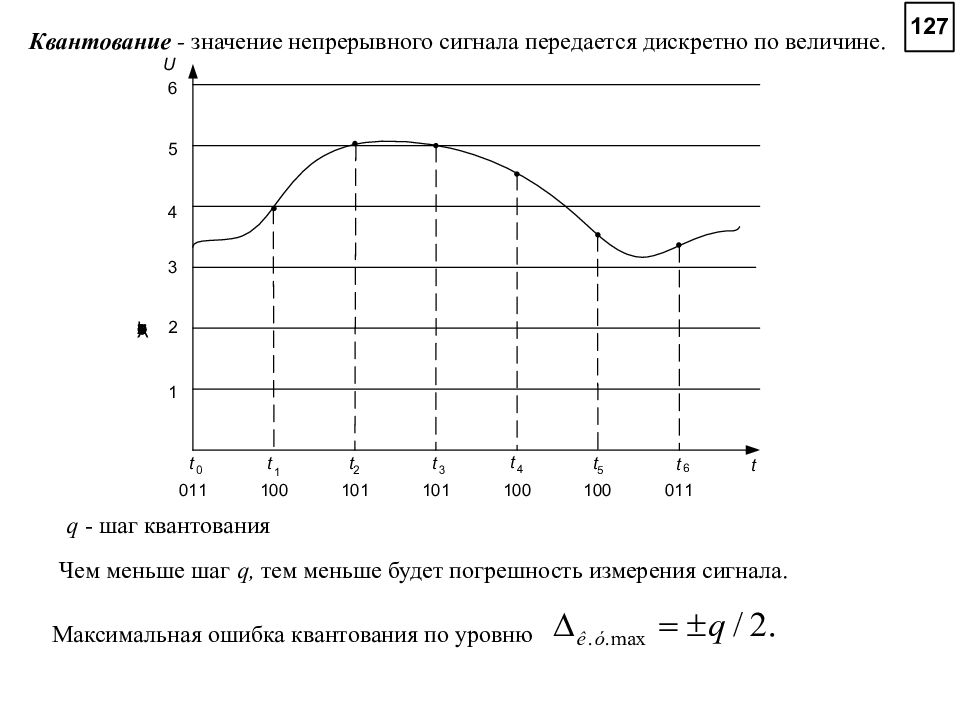

Квантование - значение непрерывного сигнала передается дискретно по величине. q - шаг квантования Чем меньше шаг q, тем меньше будет погрешность измерения сигнала. М аксимальная ошибка квантования по уровню

Слайд 136

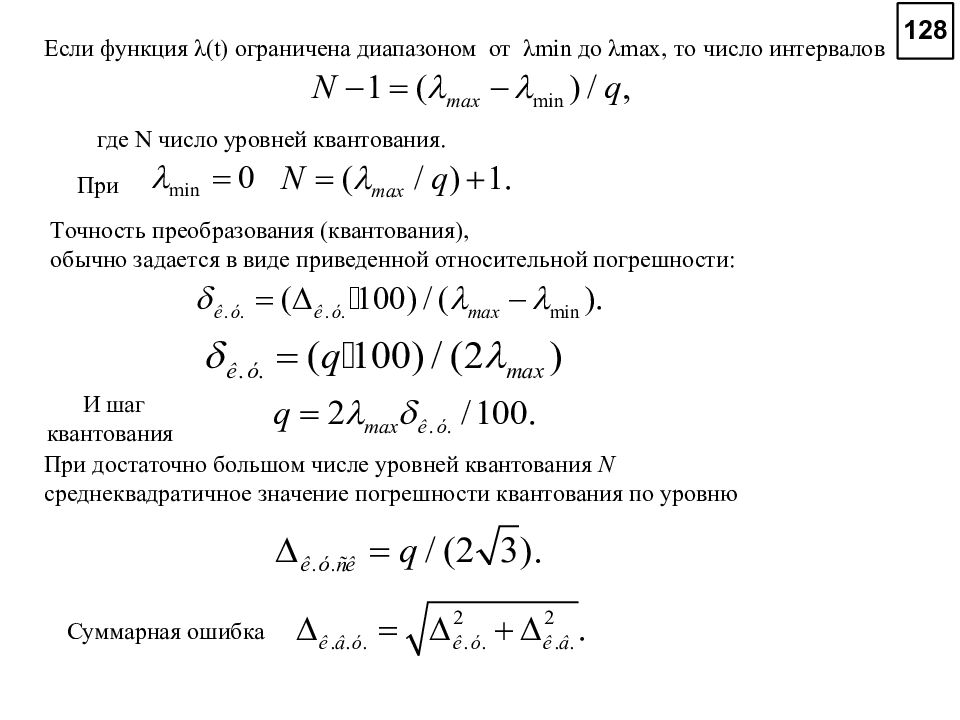

Если функция λ(t) ограничена диапазоном от λmin до λ m ах, то число интервалов где N число уровней квантования. При Т очност ь преобразования (квантования), обычно задается в виде приведенной относительной погрешности : . И шаг квантования При достаточно большом числе уровней квантования N среднеквадратичное значение погрешности квантования по уровню Суммарная ошибка

Слайд 137

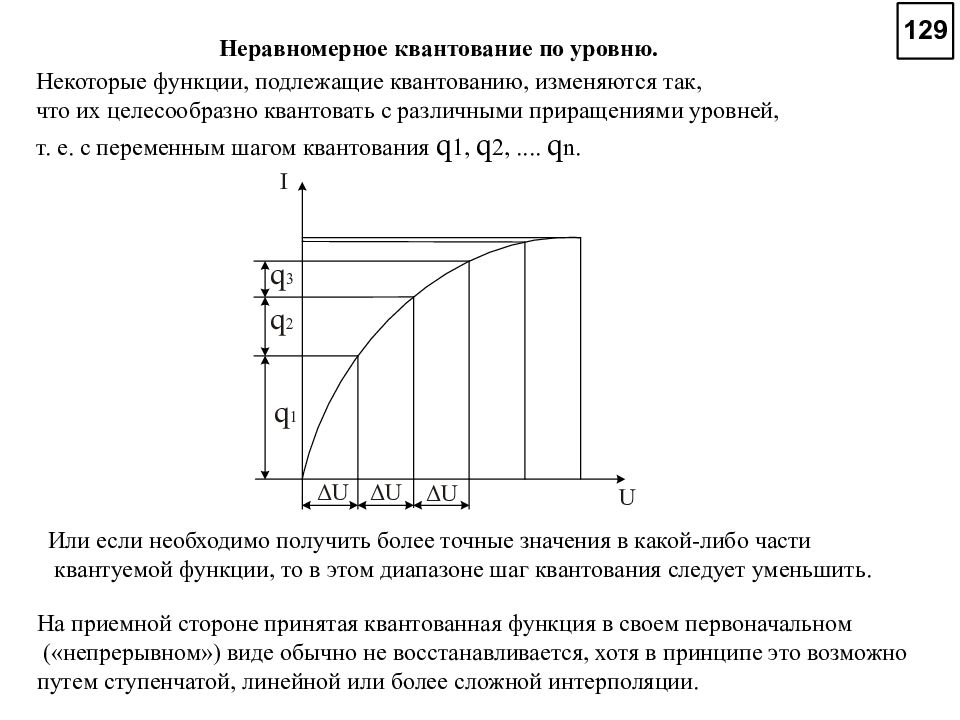

Неравномерное квантование по уровню. Некоторые функции, подлежащие квантованию, изменяются так, что их целесообразно квантовать с различными приращениями уровней, т. е. с переменным шагом квантования q 1, q 2,.... q n. Или если необходимо получить более точные значения в какой-либо части квантуемой функции, то в этом диапазоне шаг квантования следует уменьшить. На приемной стороне принятая квантованная функция в своем первоначальном («непрерывном») виде обычно не восстанавливается, хотя в принципе это возможно путем ступенчатой, линейной или более сложной интерполяции.

Слайд 138

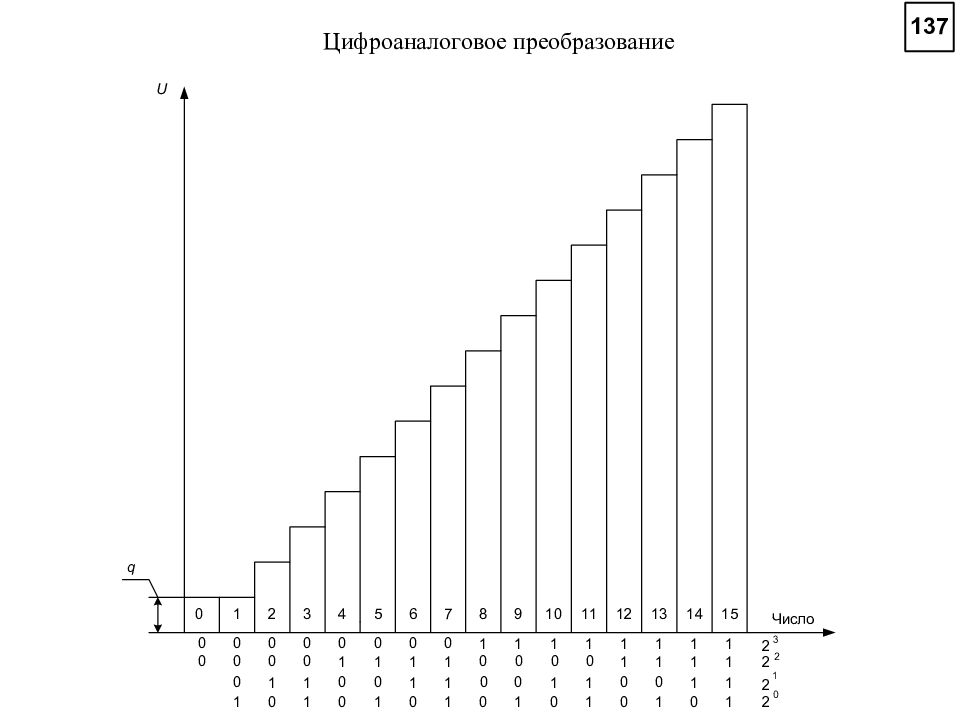

Кодирование - дискретные значения (уровни квантования) непрерывного сигнала преобразуются в двоичные кодовые слова. Преимущества цифровых систем по сравнению с другими системами телеизмерения: большая помехоустойчивость,, возможность передачи на большие расстояния, особенно при использовании помехозащищенных кодов; 2. большая точность телеизмерения. Точность преобразователей, может быть меньше 0,1 %, т. е. выше точности преобразователей других телеизмерительных систем, 0,5—1,5 %; 3. лучшее использование канала связи в случае применения специальных кодов, статистически согласованных с передаваемыми сообщениями; 4. получение информации в цифровой форме, что позволяет: а) без сложных преобразований вводить информацию в цифровые вычислительные машины и устройства обработки данных; б)осуществлять цифровую индикацию показаний.

Слайд 139

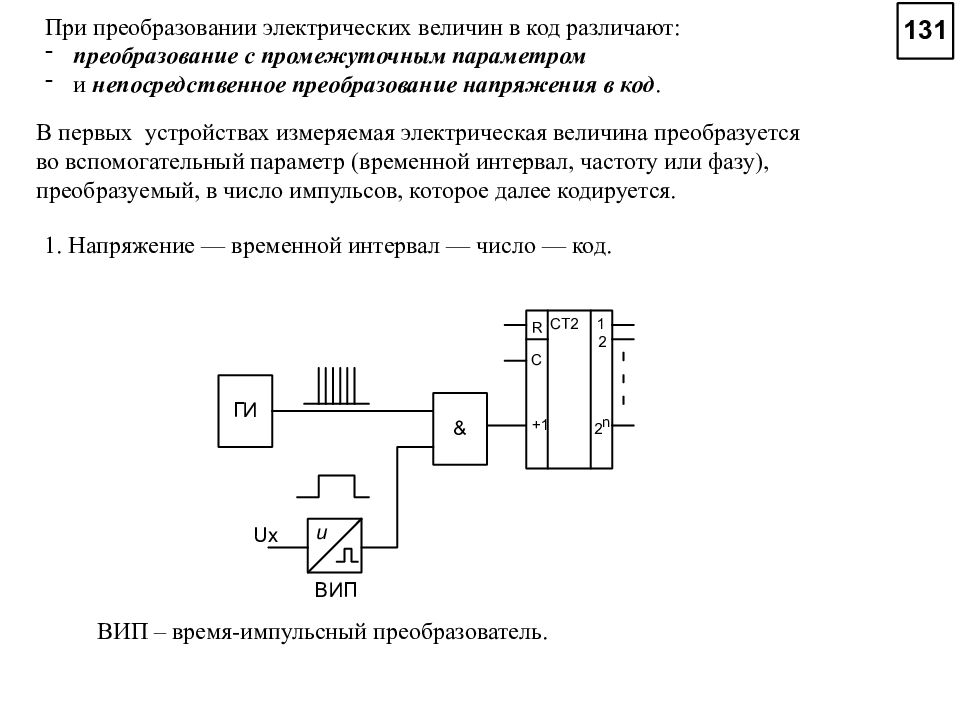

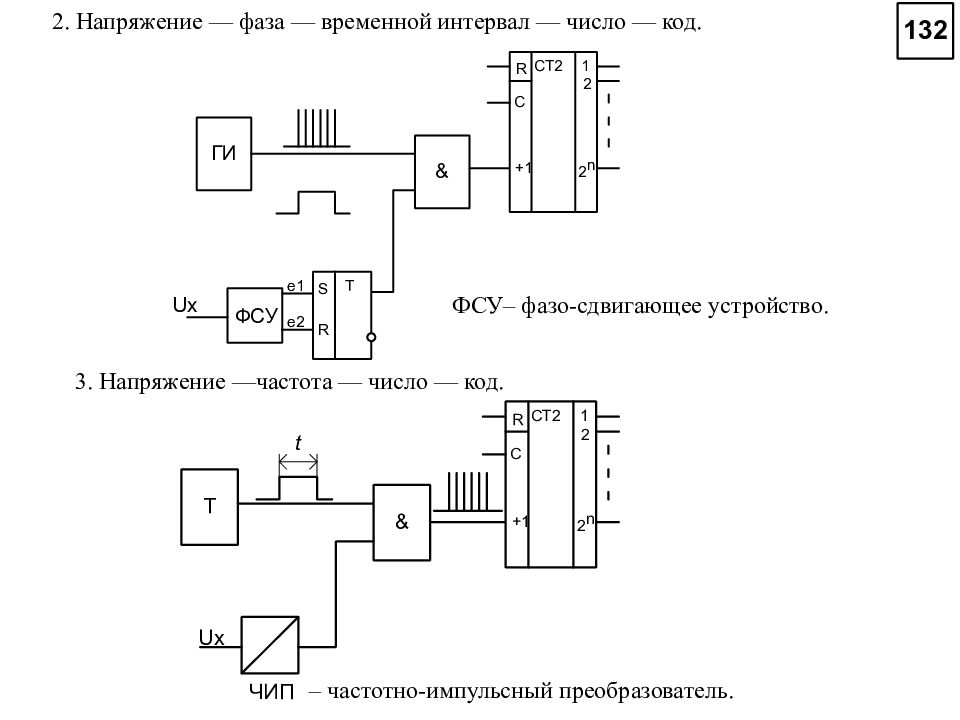

При преобразовании электрических величин в код различают: преобразование с промежуточным параметром и непосредственное преобразование напряжения в код. В первых устройствах измеряемая электрическая величина преобразуется во вспомогательный параметр (временной интервал, частоту или фазу), преобразуемый, в число импульсов, которое далее кодируется. 1. Напряжение — временной интервал — число — код. ВИП – время-импульсный преобразователь.

Слайд 140

2. Напряжение — фаза — временной интервал — число — код. ФСУ– фазо-сдвигающее устройство. 3. Напряжение —частота — число — код. – частотно-импульсный преобразователь.

Слайд 141

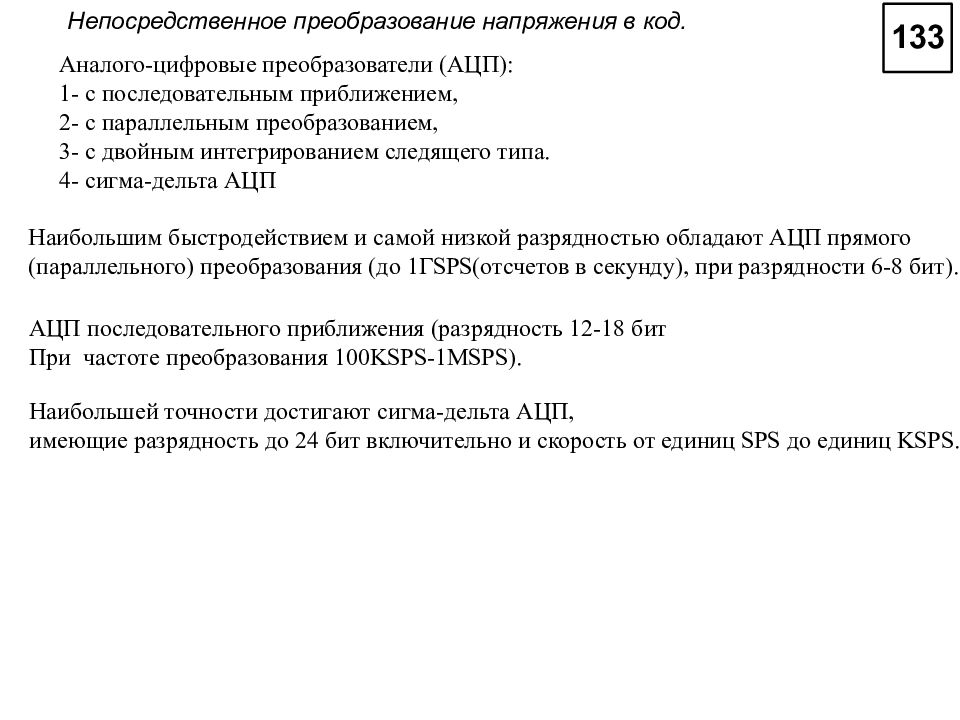

Аналого-цифровые преобразователи (АЦП): 1- с последовательным приближением, 2- с параллельным преобразованием, 3- с двойным интегрированием следящего типа. 4- сигма-дельта АЦП Непосредственное преобразование напряжения в код. Наибольшим быстродействием и самой низкой разрядностью обладают АЦП прямого (параллельного) преобразования (до 1Г SP S(отсчетов в секунду), при разрядности 6-8 бит). АЦП последовательного приближения (разрядность 12-18 бит При частоте преобразования 100KSPS-1MSPS). Наибольшей точности достигают сигма-дельта АЦП, имеющие разрядность до 24 бит включительно и скорость от единиц SPS до единиц KSPS.

Слайд 142

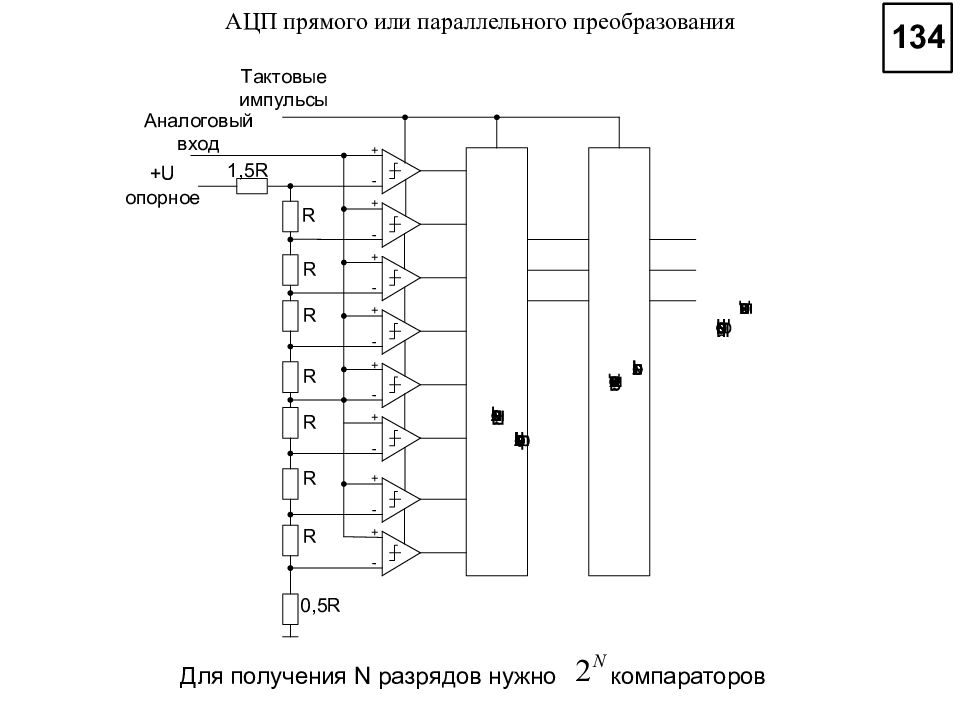

АЦП прямого или параллельного преобразования Для получения N разрядов нужно компараторов

Слайд 143

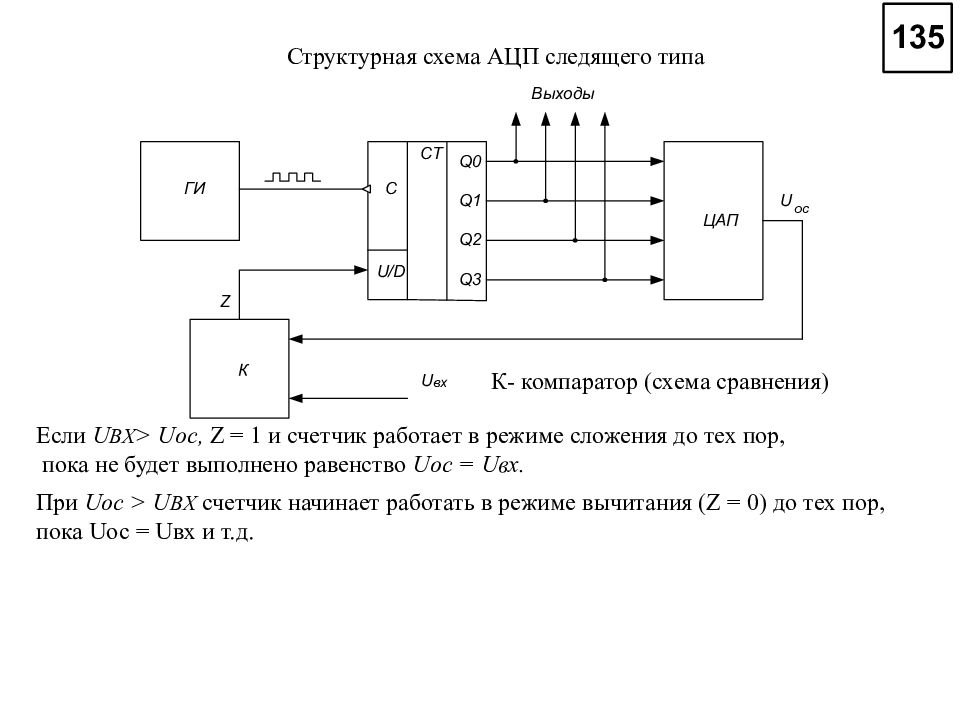

Структурная схема АЦП следящего типа Если U BX > Uoc, Z = 1 и счетчик работает в режиме сложения до тех пор, пока не будет выполнено равенство Uoc = U вх. При Uoc > U BX счетчик начинает работать в режиме вычитания ( Z = 0) до тех пор, пока U ос = U вх и т.д. К- компаратор (схема сравнения)

Слайд 144

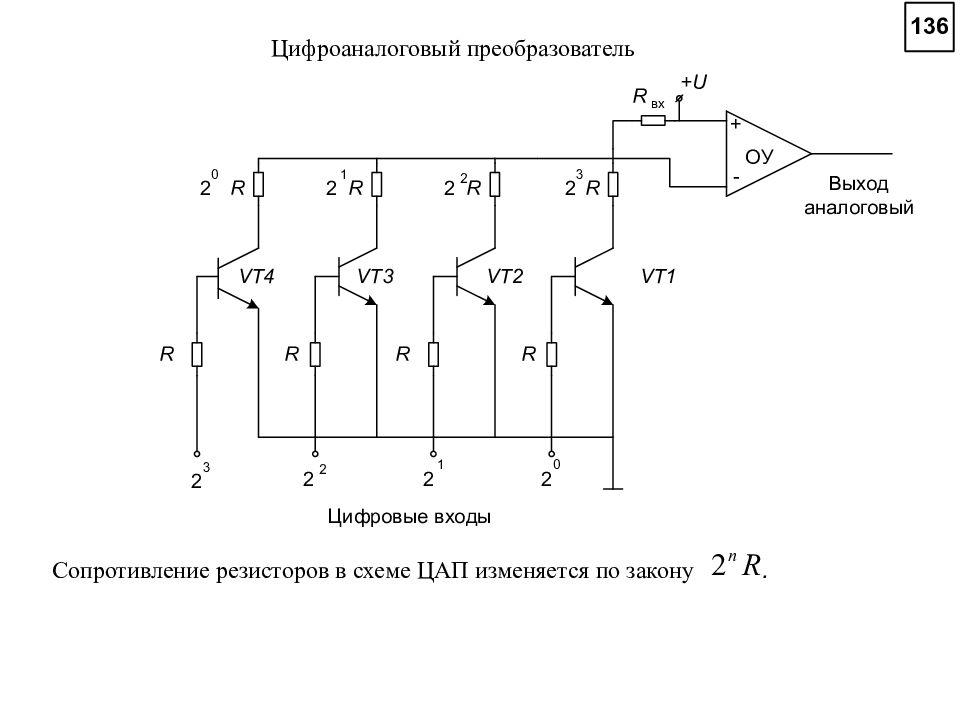

Цифроаналоговый преобразователь Сопротивление резисторов в схеме ЦАП изменяется по закону.

Слайд 146

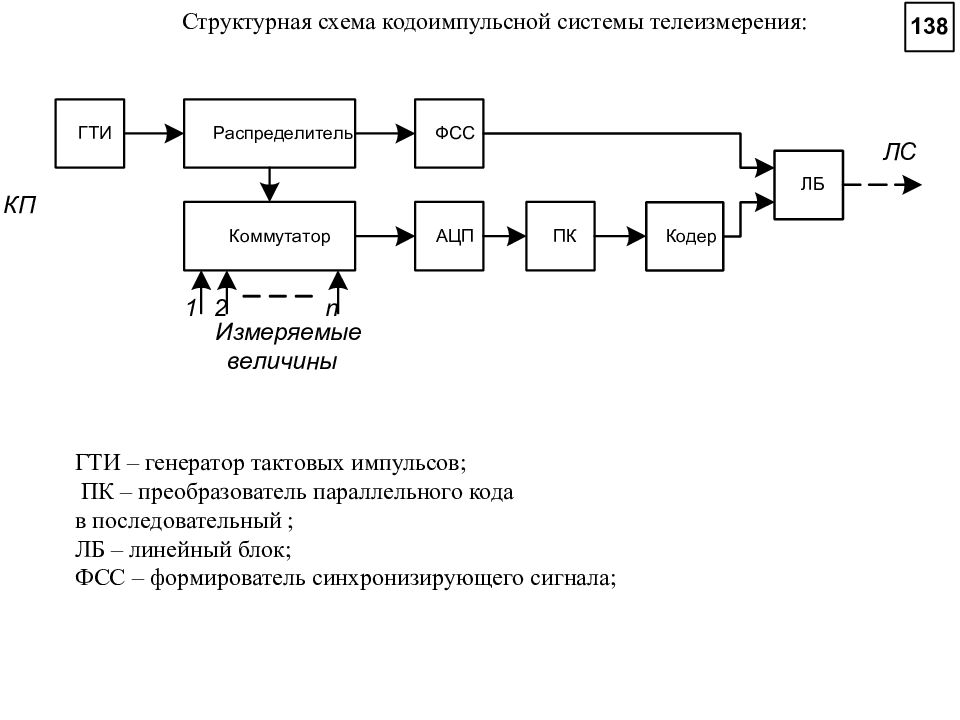

Структурная схема кодоимпульсной системы телеизмерения: ГТИ – генератор тактовых импульсов; ПК – преобразователь параллельного кода в последовательный ; ЛБ – линейный блок; ФСС – формирователь синхронизирующего сигнала;

Слайд 147

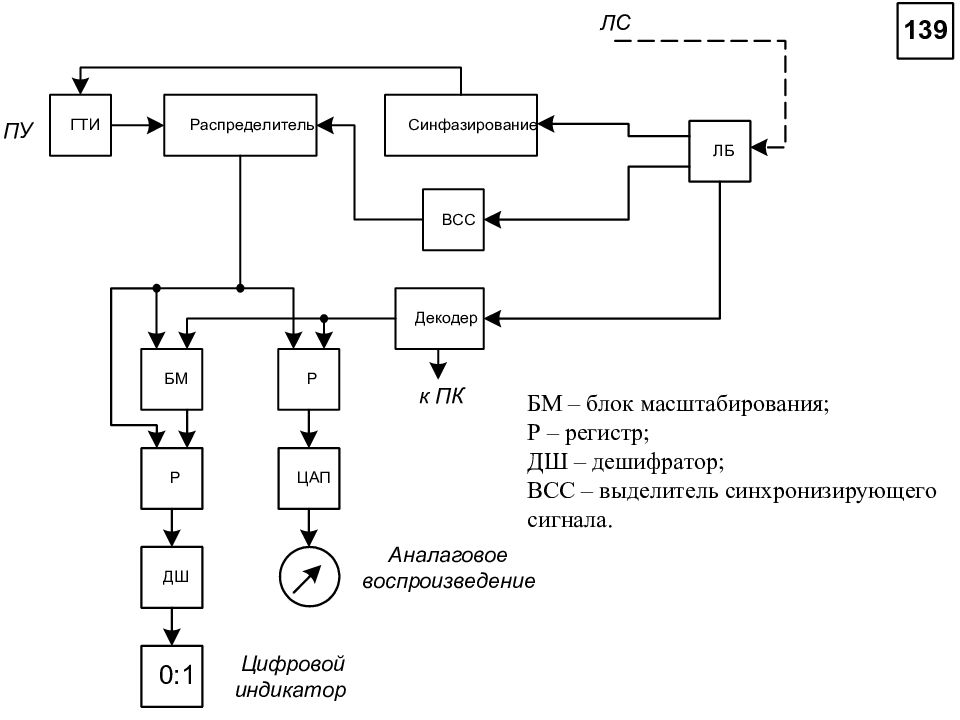

БМ – блок масштабирования; Р – регистр; ДШ – дешифратор; ВСС – выделитель синхронизирующего сигнала.

Слайд 148

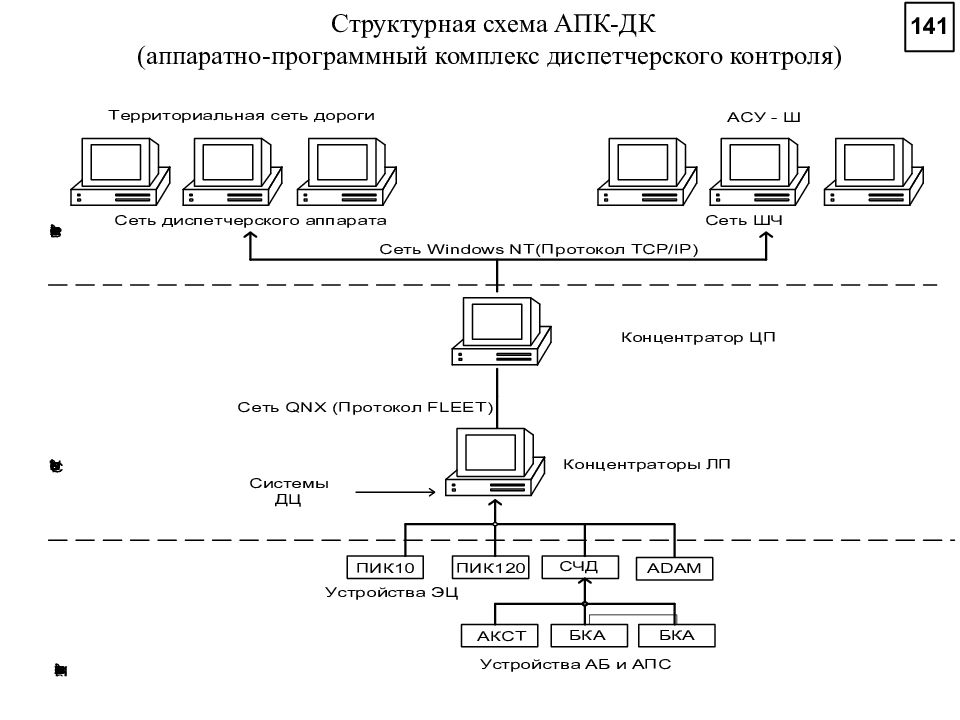

АЦП применяются в современных системах телеизмерений, как в виде отдельных элементов, так и интегрированными в состав микропроцессорных контроллеров. Например совместимый с широко распространенной серией MCS51 процессор ADUC812 полностью интегрированная 12 битная 8-канальная система сбора данных, содержащая в одном кристалле высококачественный многоканальный АЦП с самокалибровкой, двойной ЦАП и программируемый 8 битный µС (совместимый с 8051 системой команд). Системы диагностирования и мониторинга технического состояния устройств ЖАТ: - автоматизированная система диспетчерского контроля (АСДК); - аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля (АПК-ДК); - система автоматизации диагностирования и контроля устройств СЦБ (АДК-СЦБ).

Слайд 149

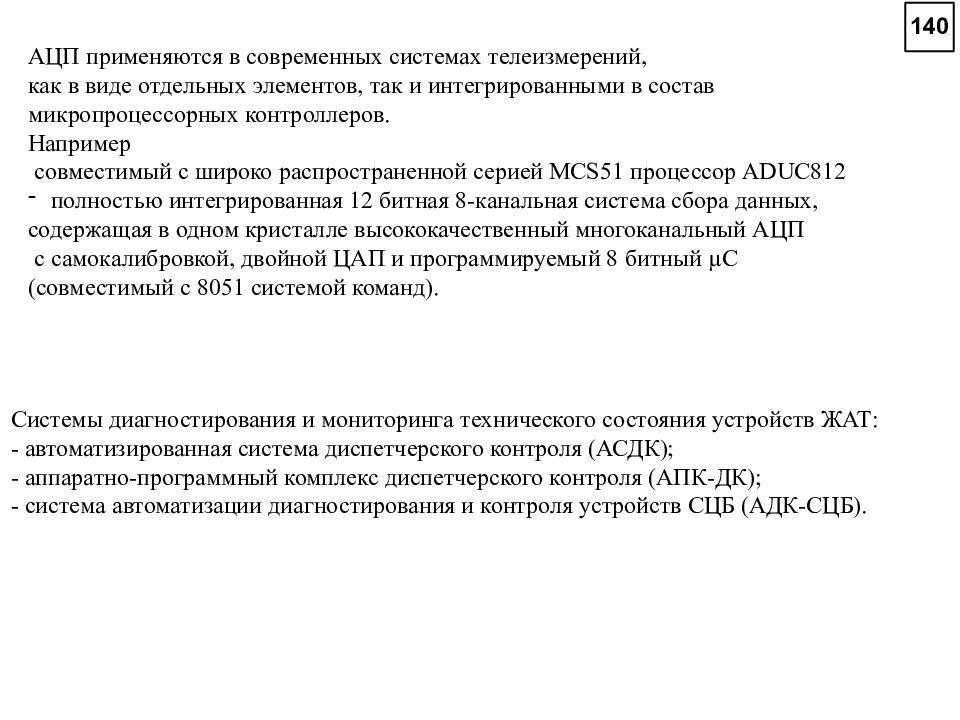

Структурная схема АПК-ДК (аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля)

Слайд 152

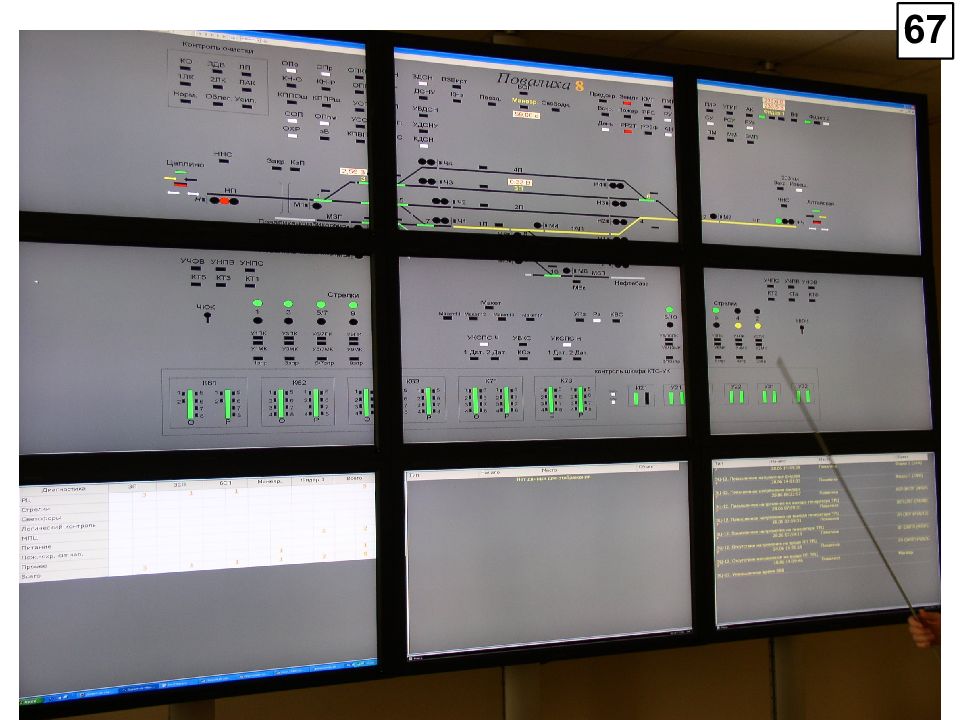

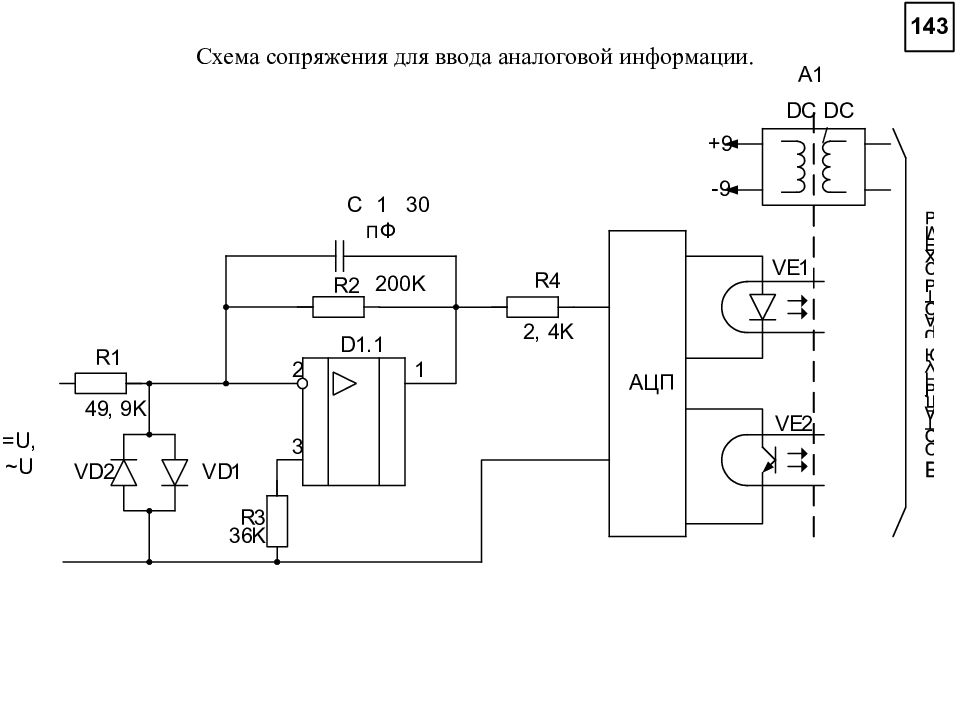

Для исключения возможности появления опасных отказов при подключении модулей дискретного и аналогового ввода к объектам контроля используются: высокоомный вход, защита от перенапряжения и гальваническая развязка. Схема сопряжения для ввода дискретной информации. Гальваническая развязка при вводе аналоговой информации производится по цифровому тракту; по каналу связи; или с использованием входных трансформаторов или аналоговых оптронов.

Слайд 154

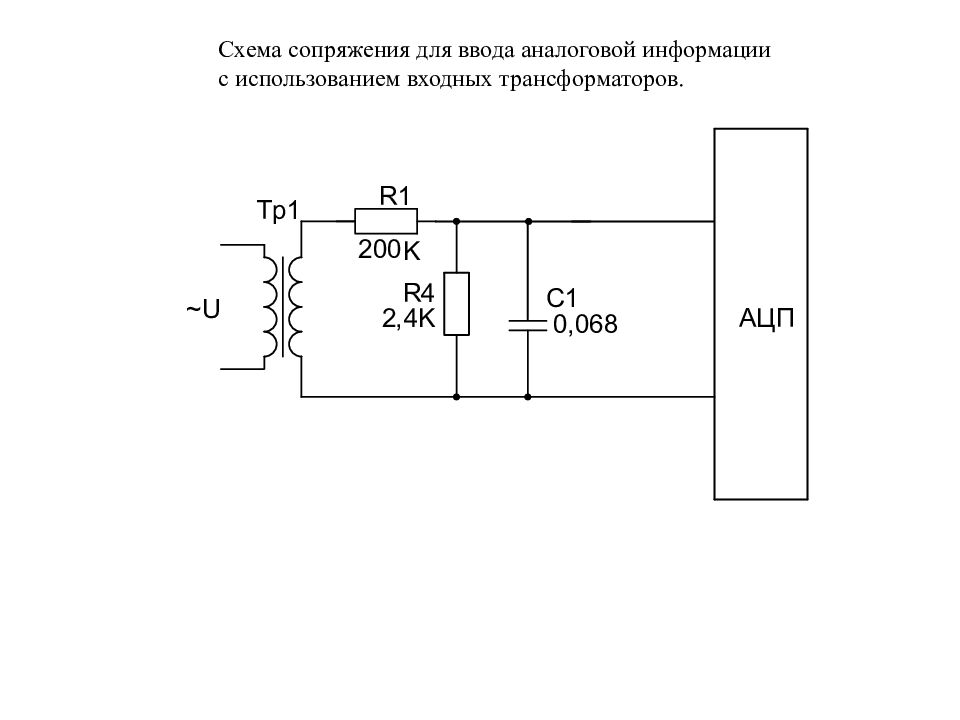

Схема сопряжения для ввода аналоговой информации с использованием входных трансформаторов.

Слайд 155

В случаях, когда необходимо получить спектр сигнала в реальном масштабе времени используются так называемые сигнальные процессоры. В этих процессорах математические операции умножения и сложения, необходимые для выполнения преобразования Фурье с целью получения спектра сигнала выполняются не программным способом, а аппаратным, благодаря особой внутренней архитектуре.

Слайд 156

Особенности современных устройств автоматики и телемеханики связанные с проблемами надежности. 1. Рост сложности современных устройств. 2. Сложность условий, в которых эксплуатируются технические устройства. 3. Высокая цена отказа. ПРОБЛЕМЫ НАДЕЖНОСТИ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ Надежность — свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения его эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортировки.

Слайд 157

Процесс возникновения отказов носит случайный характер. Поэтому при изучении вопросов надежности используется аппарат теории вероятности и математической статистики. Основными понятиями теории вероятностей являются опыт и событие, а также их вероятность. Опыт в теории вероятностей - совокупность явлений, при которых может наблюдаться некоторый количественный или качественный результат, именуемый исходом. Событие — ожидаемый исход наблюдаемого опыта. Вероятность события - такое число, которое тем больше, чем более возможно это событие.

Слайд 158

Отдельные части системы, не имеющие самостоятельного эксплуатационного назначения, называют элементами. В ряде случаев один и тот же объект может выступать либо в роли системы, либо в роли элемента в зависимости от решаемой задачи и объекта исследования. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ Объект имеет два основных состояния — работоспособное и неработоспособное (отказ). Отказ - событие, исходом которого является переход объекта в неработоспособное состояние.

Слайд 159

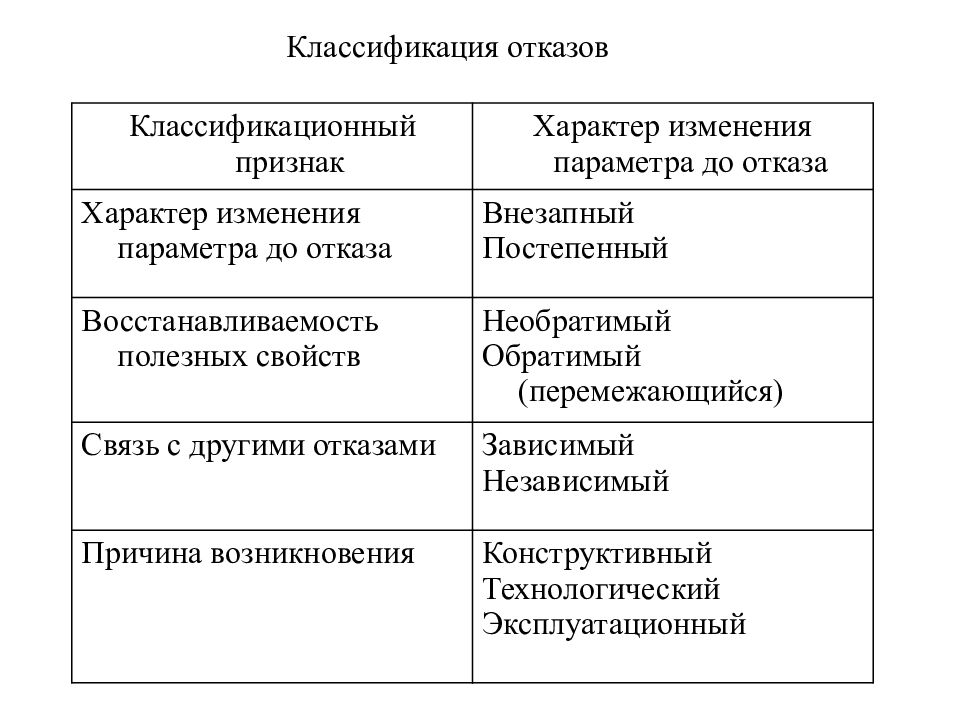

Классификация отказов Классификационный признак Характер изменения параметра до отказа Характер изменения параметра до отказа Внезапный Постепенный Восстанавливаемость полезных свойств Необратимый Обратимый (перемежающийся) Связь с другими отказами Зависимый Независимый Причина возникновения Конструктивный Технологический Эксплуатационный

Слайд 160

Отказы делят на внезапные и постепенные. Внезапные, или полные, отказы – - резкое, скачкообразное изменение одного или нескольких параметров объекта. Постепенные, или параметрические, отказы – -зависимость сравнительно медленного изменения параметров объекта от времени эксплуатации и вызываются старением, изнашиванием, а также разрегулированием. Необратимый отказ свидетельствует о потере работоспособности. Перемежающийся - многократно возникающий самоустраняющийся отказ объекта одного и того же характера. Независимый отказ объекта не обусловлен отказом другого объекта.

Слайд 161

Надежность — комплексное свойство, включает в себя: - Безотказность ; - Долговечность; - Ремонтопригодность; - Сохраняемость. 50% отказов устройств ЖАТ проявляются внезапно. Системы и элементы деляться на восстанавливаемые, и — невосстанавливаемые. Цена отказа - простой подвижного состава в случае восстановления работоспособности оборудования и невыполнение задания при отправке на ремонтную базу. В отдельных случаях - аварийный исход. Надежность — качество объектов, развернутое во времени.

Слайд 162

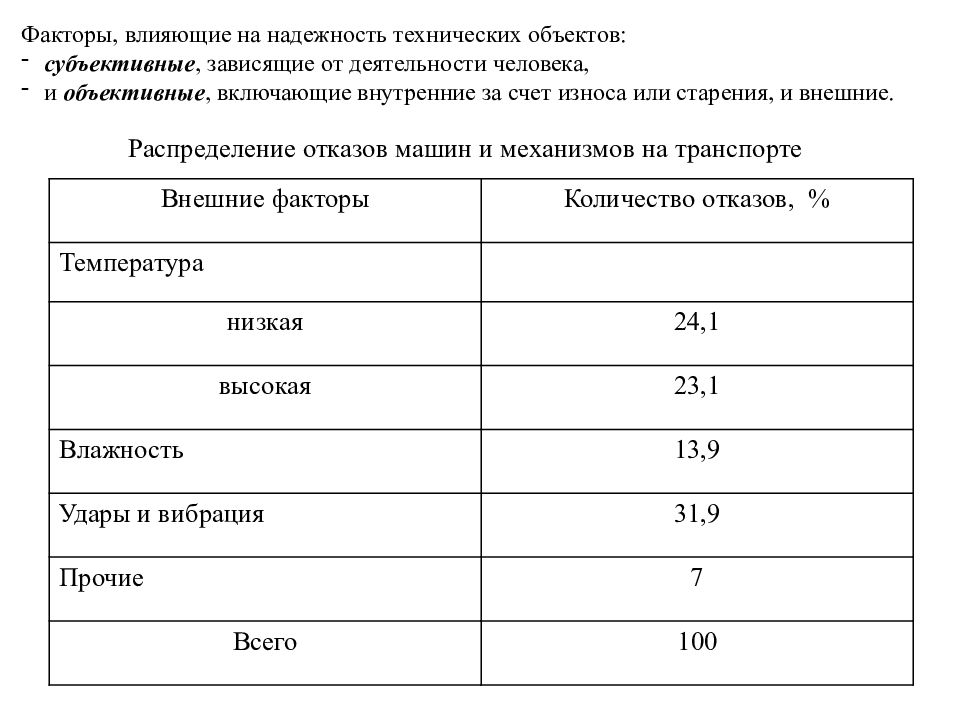

Факторы, влияющие на надежность технических объектов: субъективные, зависящие от деятельности человека, и объективные, включающие внутренние за счет износа или старения, и внешние. Распределение отказов машин и механизмов на транспорте Внешние факторы Количество отказов, % Температура низкая 24,1 высокая 23,1 Влажность 13,9 Удары и вибрация 31,9 Прочие 7 Всего 100

Слайд 163

. Режим работы оценивается коэффициентом нагрузки где — рабочая нагрузка ; — предельно допустимая нагрузка.

Слайд 164

Требования к информации о работе устройств ЖАТ, которую необходимо получить от эксплуатационников: - достоверность и полнота. Достоверность информации достигается объективностью представленного материала и подготовленностью обслуживающего персонала. Полнота информации зависит от точного описания отказов и их причин, т. е. качества подготовки персонала и ясности инструкций по эксплуатации.

Слайд 165

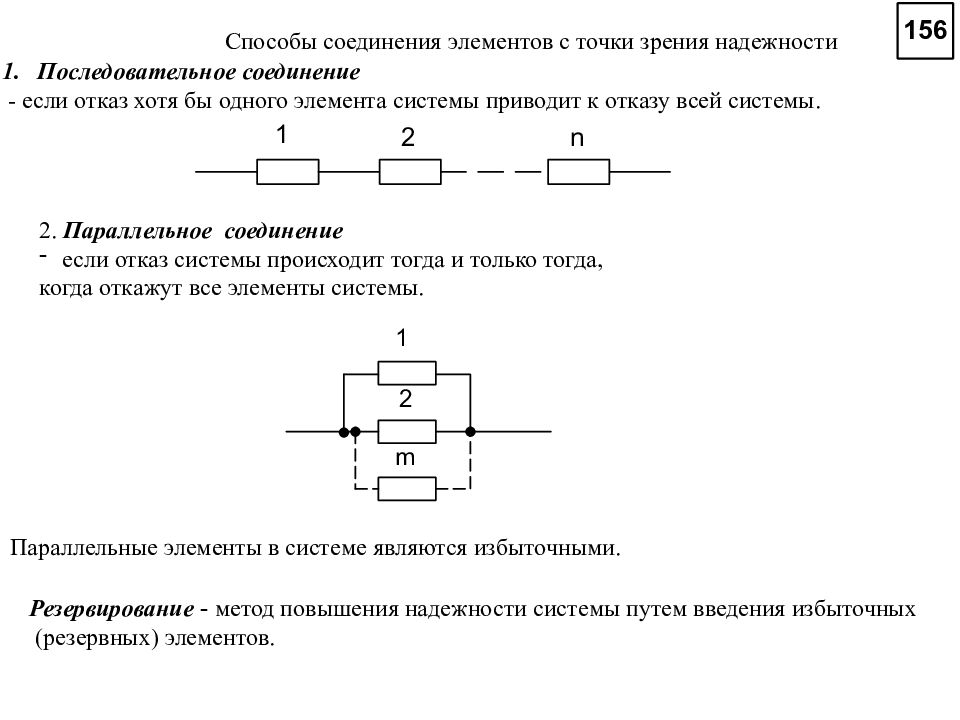

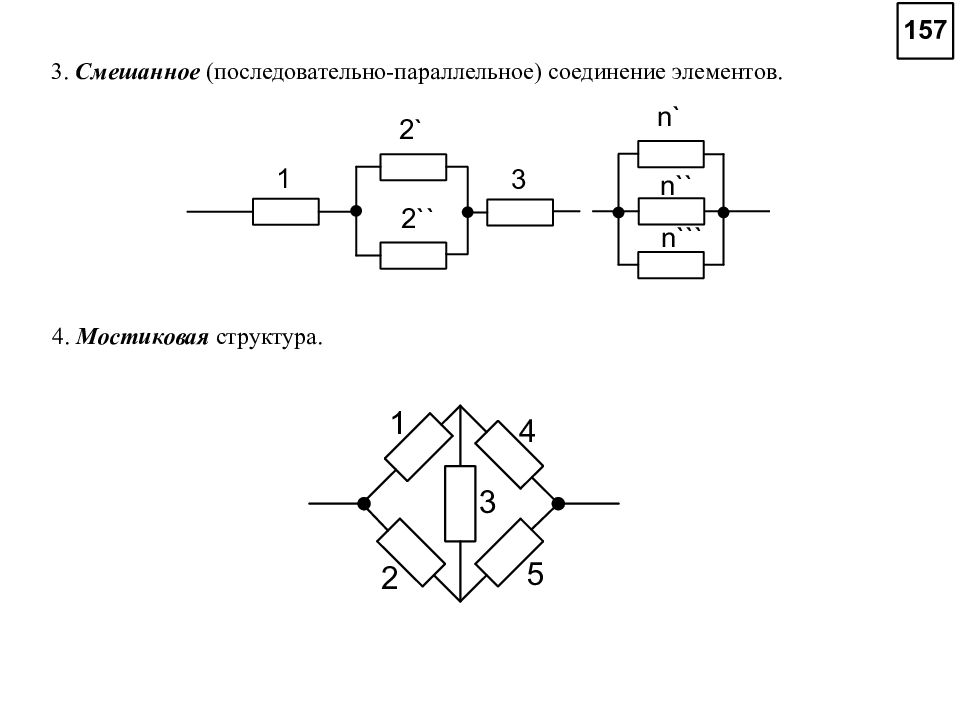

Способы соединения элементов с точки зрения надежности Последовательное соединение - если отказ хотя бы одного элемента системы приводит к отказу всей системы. 2. Параллельное соединение если отказ системы происходит тогда и только тогда, когда откажут все элементы системы. Параллельные элементы в системе являются избыточными. Резервирование - метод повышения надежности системы путем введения избыточных (резервных) элементов.

Слайд 166

3. Смешанное (последовательно-параллельное) соединение элементов. 4. Мостиковая структура.

Слайд 167

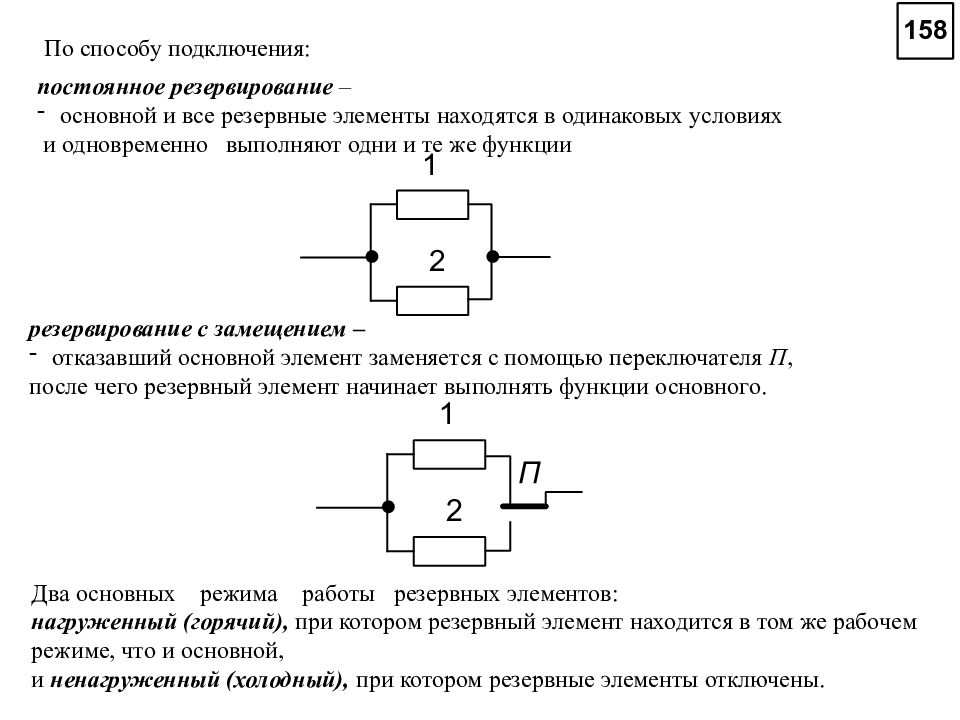

постоянное резервирование – основной и все резервные элементы находятся в одинаковых условиях и одновременно выполняют одни и те же функции По способу подключения: резервирование с замещением – отказавший основной элемент заменяется с помощью переключателя П, после чего резервный элемент начинает выполнять функции основного. Два основных режима работы резервных элементов: нагруженный (горячий), при котором резервный элемент находится в том же рабочем режиме, что и основной, и ненагруженный (холодный), при котором резервные элементы отключены.

Слайд 168

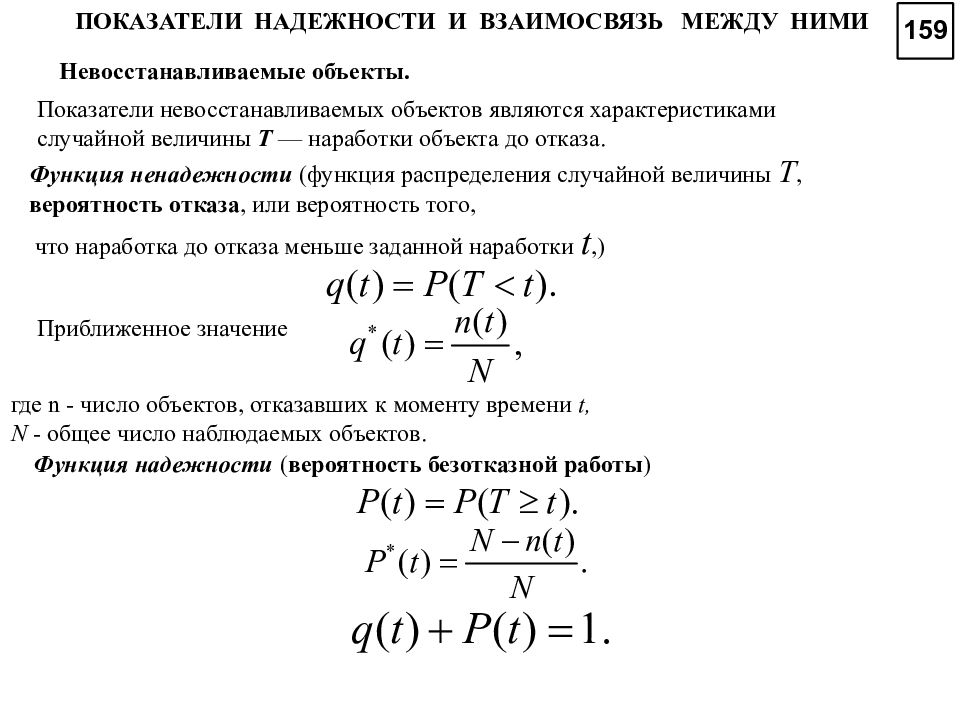

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НИМИ Невосстанавливаемые объекты. Показатели невосстанавливаемых объектов являются характеристиками случайной величины Т — наработки объекта до отказа. Функция ненадежности (функция распределения случайной величины Т, вероятность отказа, или вероятность того, что наработка до отказа меньше заданной наработки t,) Приближенное значение где n - число объектов, отказавших к моменту времени t, N - общее число наблюдаемых объектов. Функция надежности ( вероятность безотказной работы )

Слайд 169

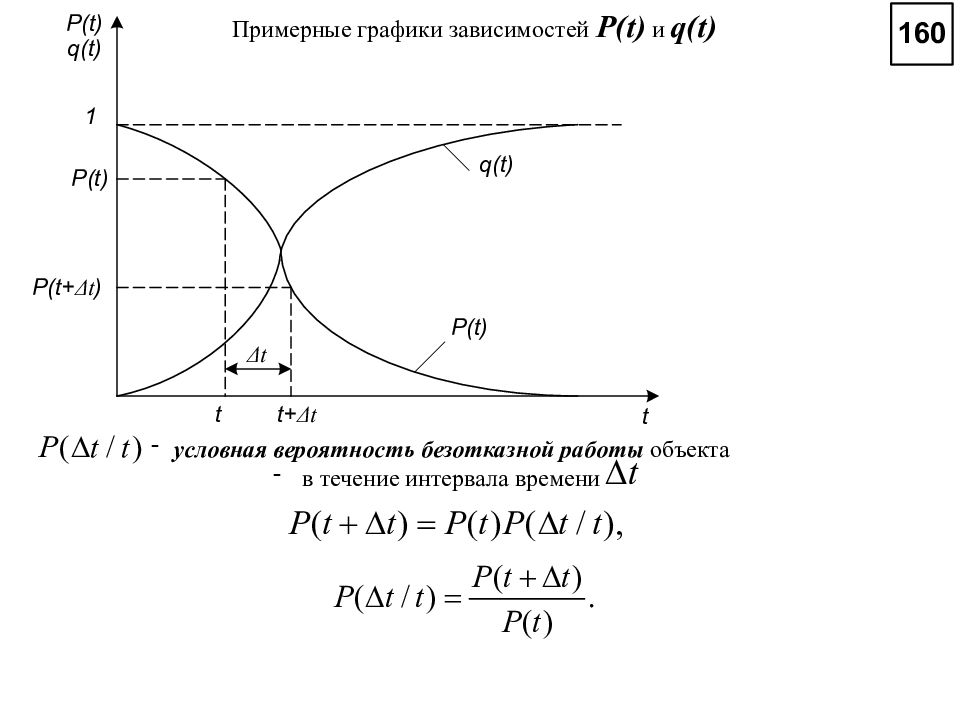

Примерные графики зависимостей P(t) и q (t) условная вероятность безотказной работы объекта в течение интервала времени

Слайд 170

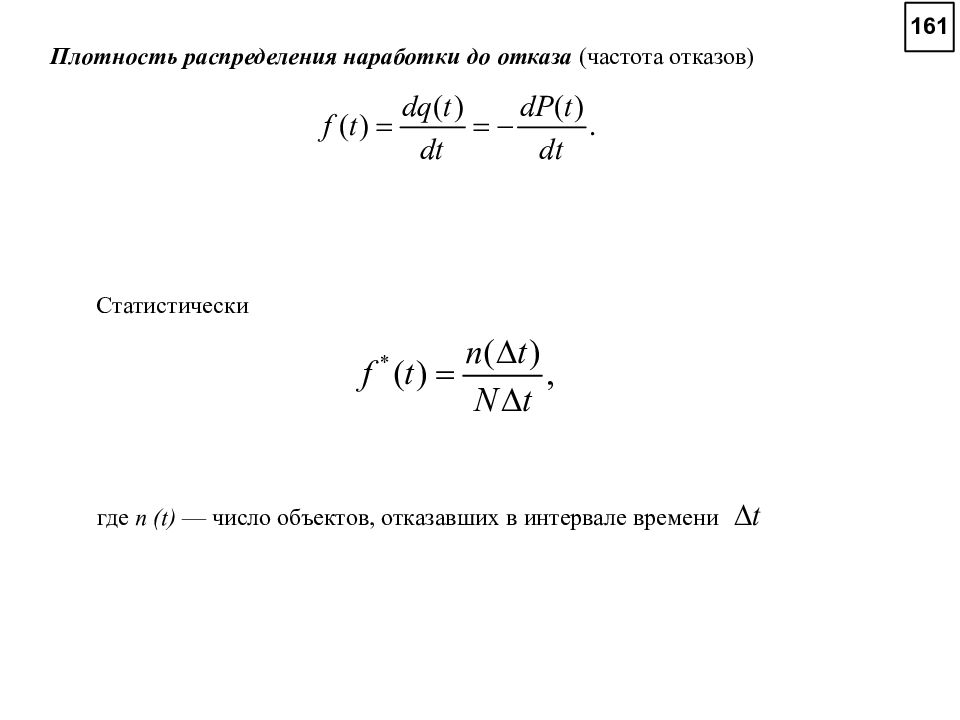

Плотность распределения наработки до отказа (частота отказов) Статистически где n ( t ) — число объектов, отказавших в интервале времени

Слайд 171

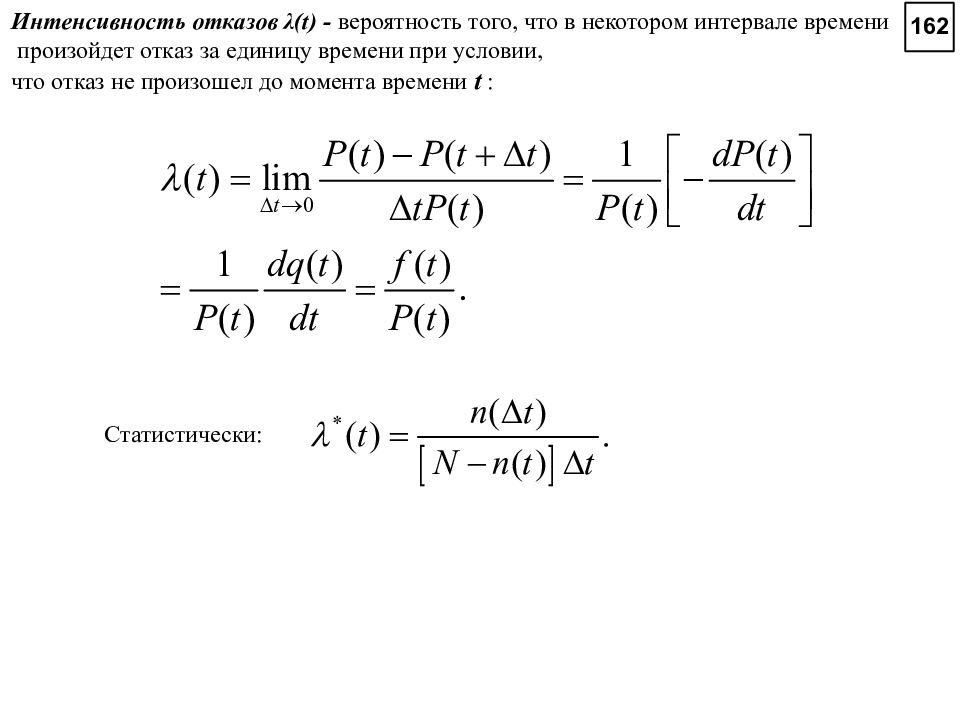

Интенсивность отказов λ(t) - вероятность того, что в некотором интервале времени произойдет отказ за единицу времени при условии, что отказ не произошел до момента времени t : Статистически:

Слайд 172

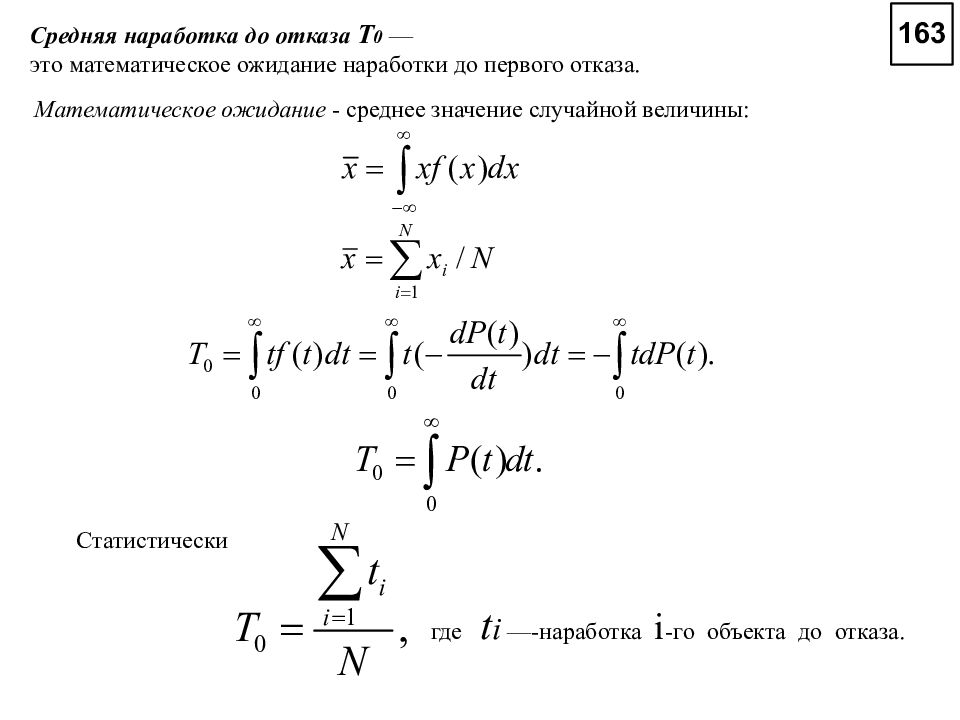

Средняя наработка до отказа Т 0 — это математическое ожидание наработки до первого отказа. Математическое ожидание - среднее значение случайной величины: Статистически где t i —-наработка i -гo объекта до отказа.

Слайд 173

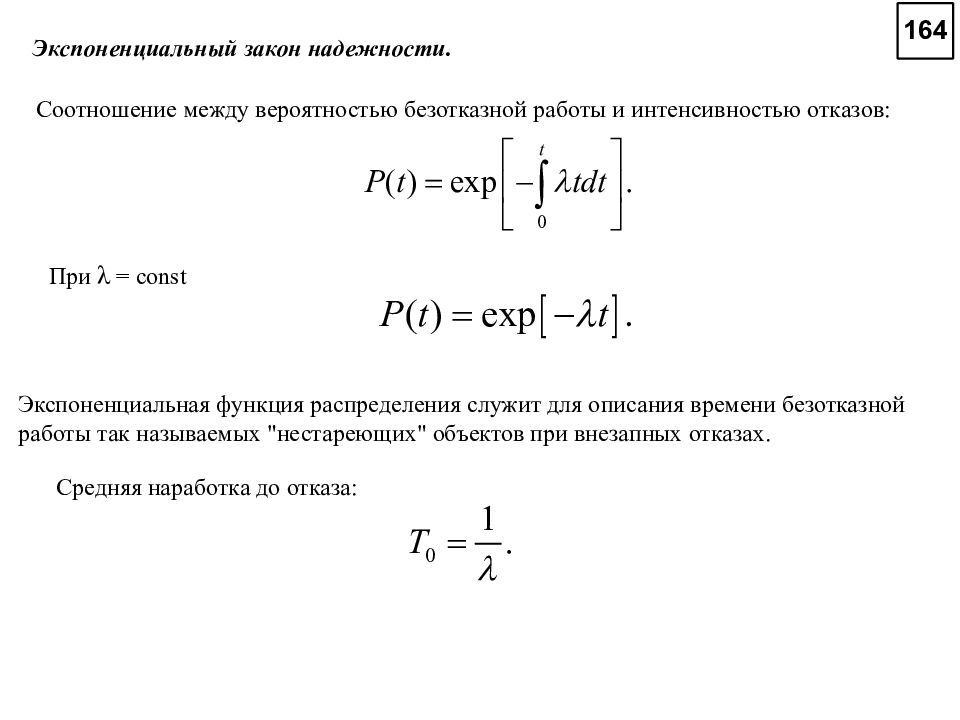

Соотношение между вероятностью безотказной работы и интенсивностью отказов: При λ = const Экспоненциальный закон надежности. Экспоненциальная функция распределения служит для описания времени безотказной работы так называемых "нестареющих" объектов при внезапных отказах. Средняя наработка до отказа:

Слайд 174

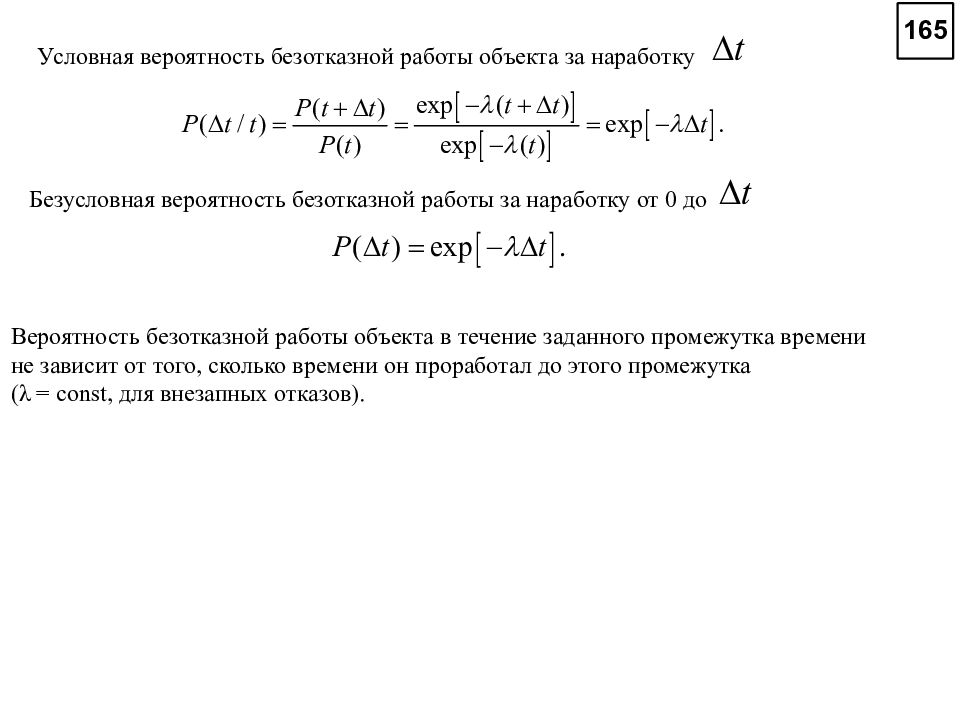

У словн ая вероятность безотказной работы объекта за наработку Б езусловная вероятность безотказной работы за наработку от 0 до Вероятность безотказной работы объекта в течение заданного промежутка времени не зависит от того, сколько времени он проработал до этого промежутка (λ = const, для внезапных отказов).

Слайд 175

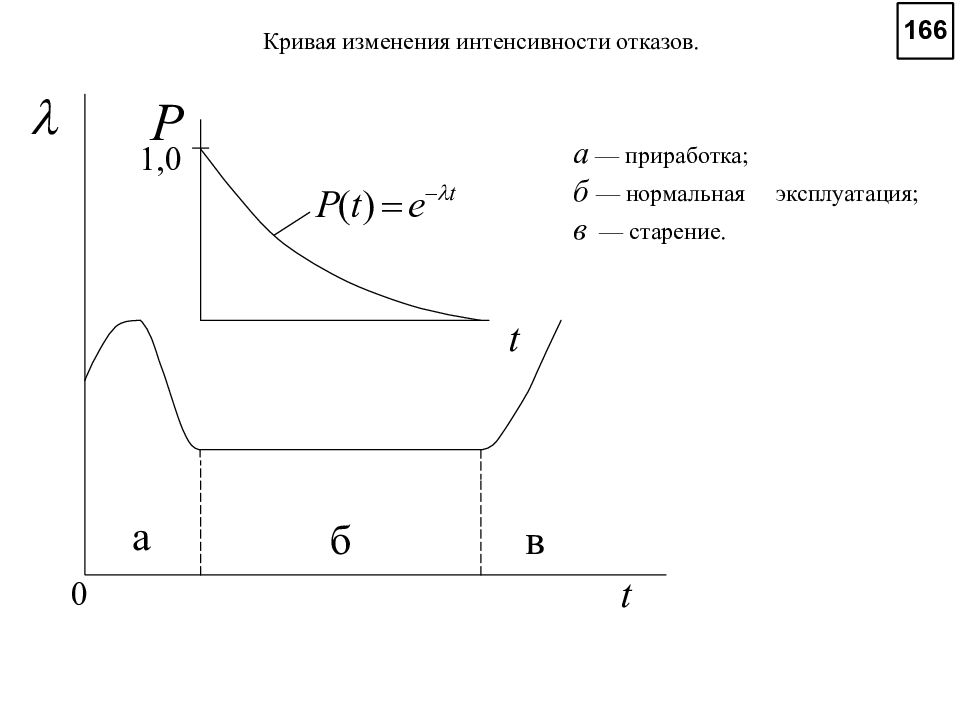

Кривая изменения интенсивности отказов. а — приработка; б — нормальная эксплуатация; в — старение.

Слайд 176

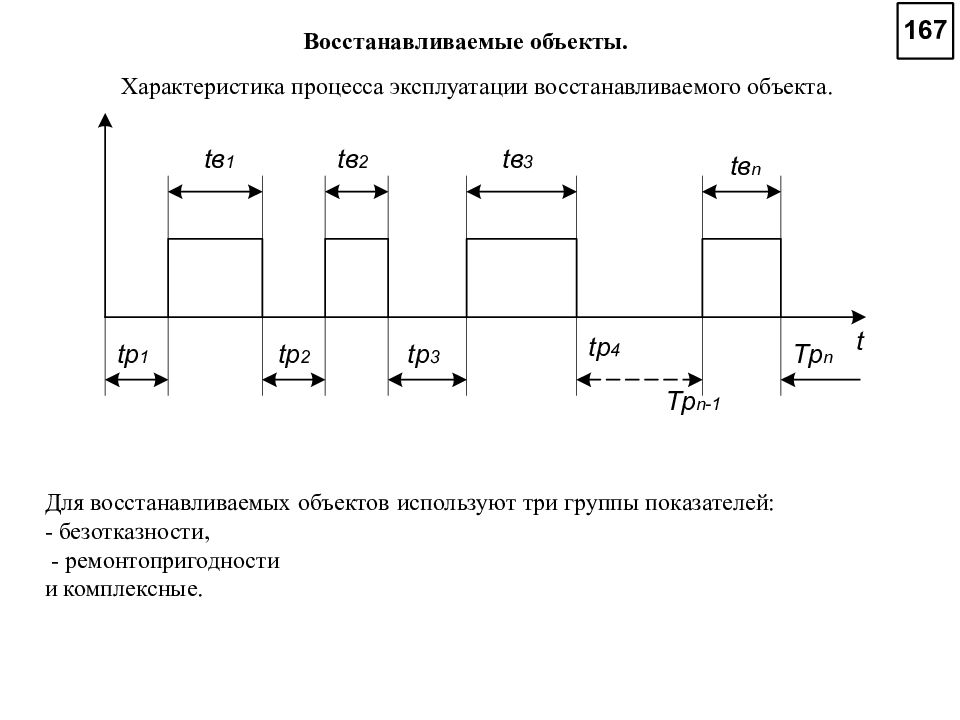

Восстанавливаемые объекты. Характеристика процесса эксплуатации восстанавливаемого объекта. Для восстанавливаемых объектов используют три группы показателей: - безотказности, - ремонтопригодности и комплексные.

Слайд 177

К показателям безотказности относятся: - Поток отказов ω( t ) - среднее число отказов в единицу времени, взятое для рассматриваемого момента времени. - Вероятность безотказной работы для простейшего потока отказов - Наработка на отказ Тн определяется как отношение наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки. К показателям ремонтопригодности относятся: Вероятность восстановления — то, что фактическая продолжительность работ по восстановлению работоспособности объекта Т в не превысит заданной: Среднее время восстановления — математическое ожидание времени восстановления работоспособности.

Слайд 178

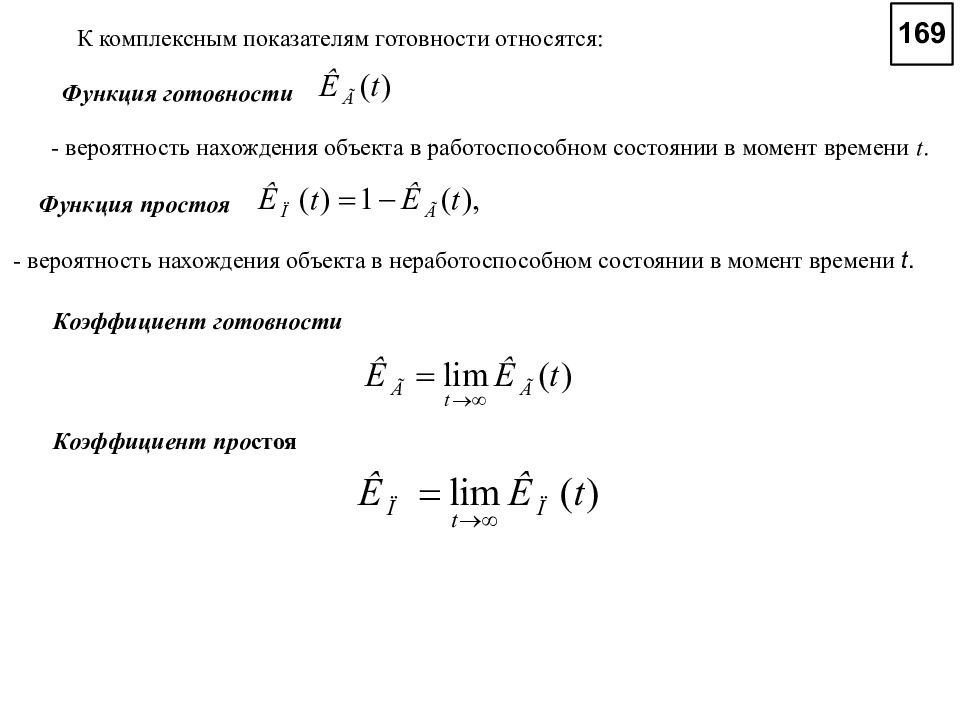

К комплексным показателям готовности относ я тся : Ф ункция простоя - вероятность нахождения объекта в неработоспособном состоянии в момент времени t. Функция готовности - вероятность нахождения объекта в работоспособном состоянии в момент времени t. К оэффициент готовности К оэффициент про стоя

Слайд 179

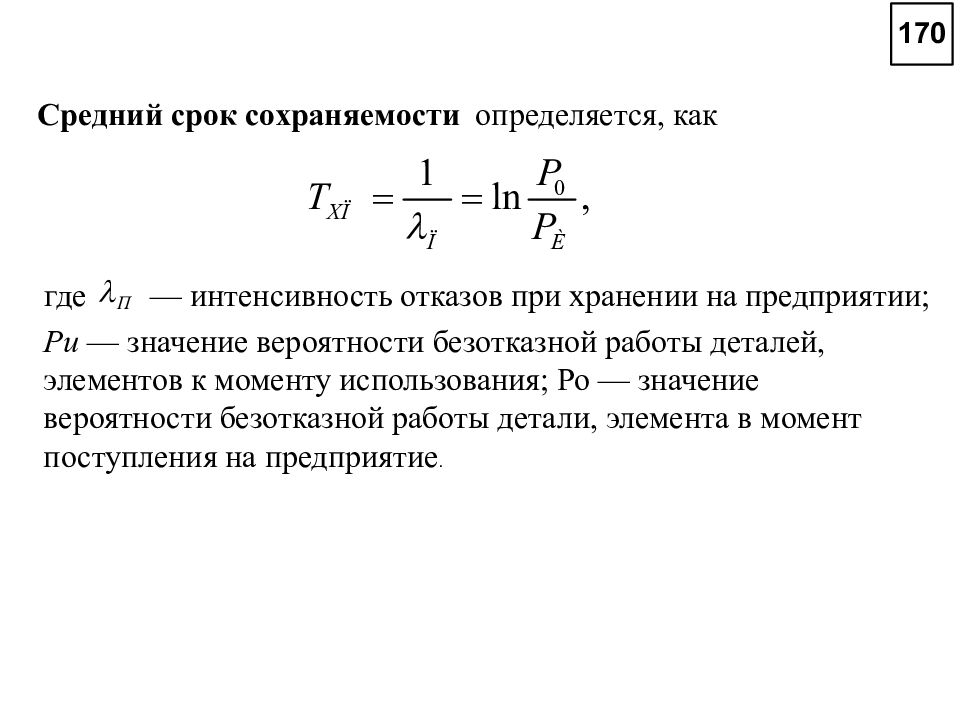

C редний срок сохраняемости где Ри — значение вероятности безотказной работы деталей, элементов к моменту использования; Ро — значение вероятности безотказной работы детали, элемента в момент поступления на предприятие. определяется, как — интенсивность отказов при хранении на предприятии;

Слайд 180

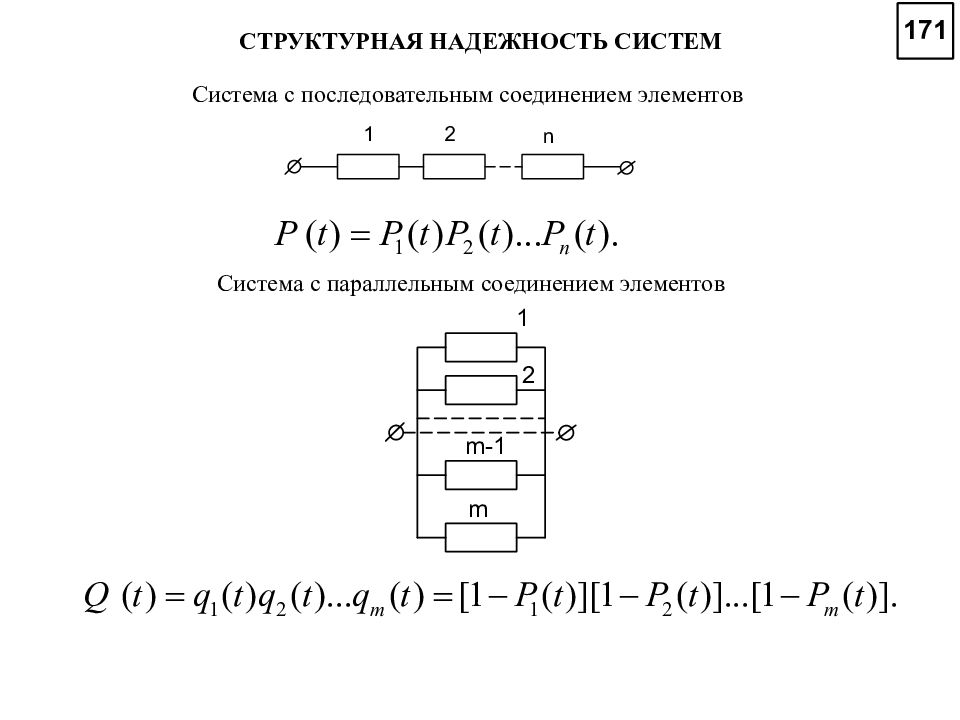

СТРУКТУРНАЯ НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ Система с последовательным соединением элементов Система с параллельным соединением элементов

Слайд 181

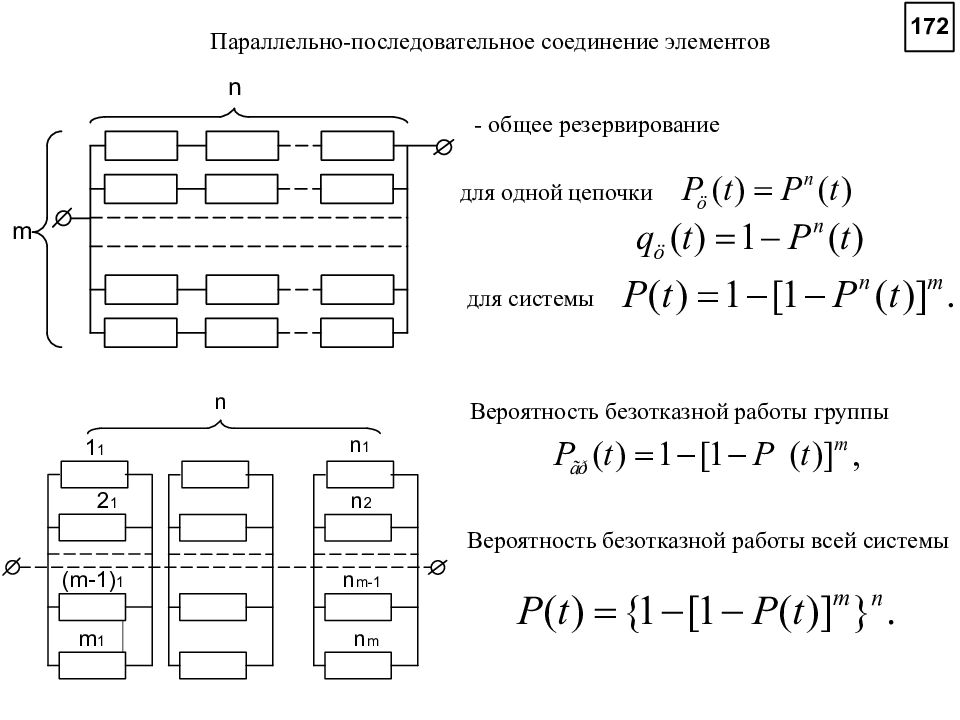

Параллельно-последовательное соединение элементов - общее резервирование для одной цепочки для системы Вероятность безотказной работы группы Вероятность безотказной работы всей системы

Слайд 182

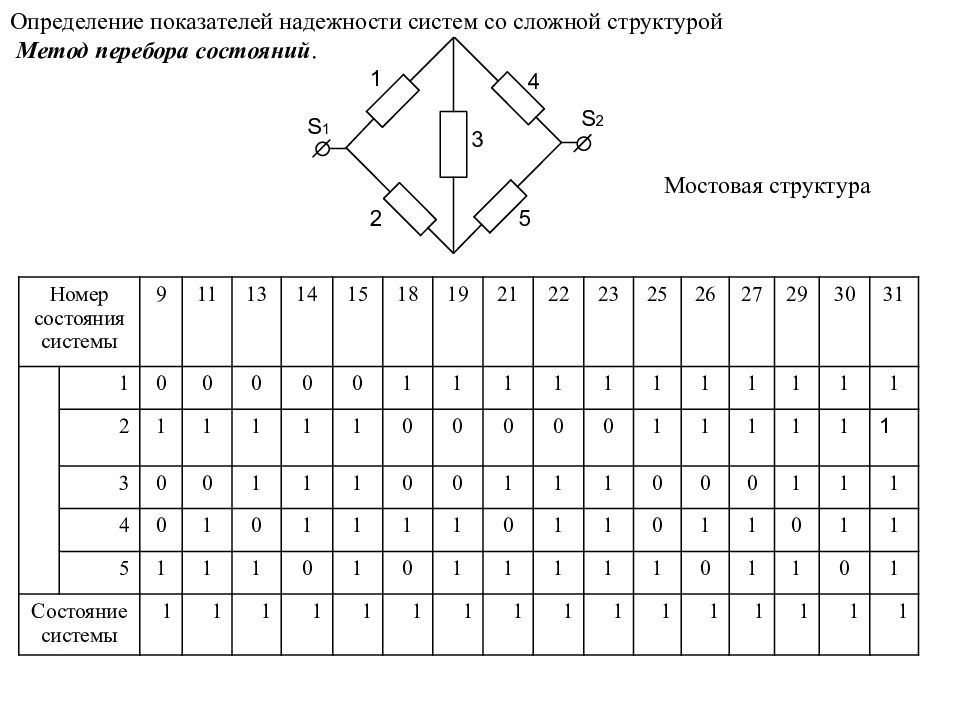

Мостовая структура Определение показателей надежности систем со сложной структурой Метод перебора состояний. Номер состояния системы 9 11 13 14 15 18 19 21 22 23 25 26 27 29 30 31 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 4 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 Состояние системы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Слайд 183

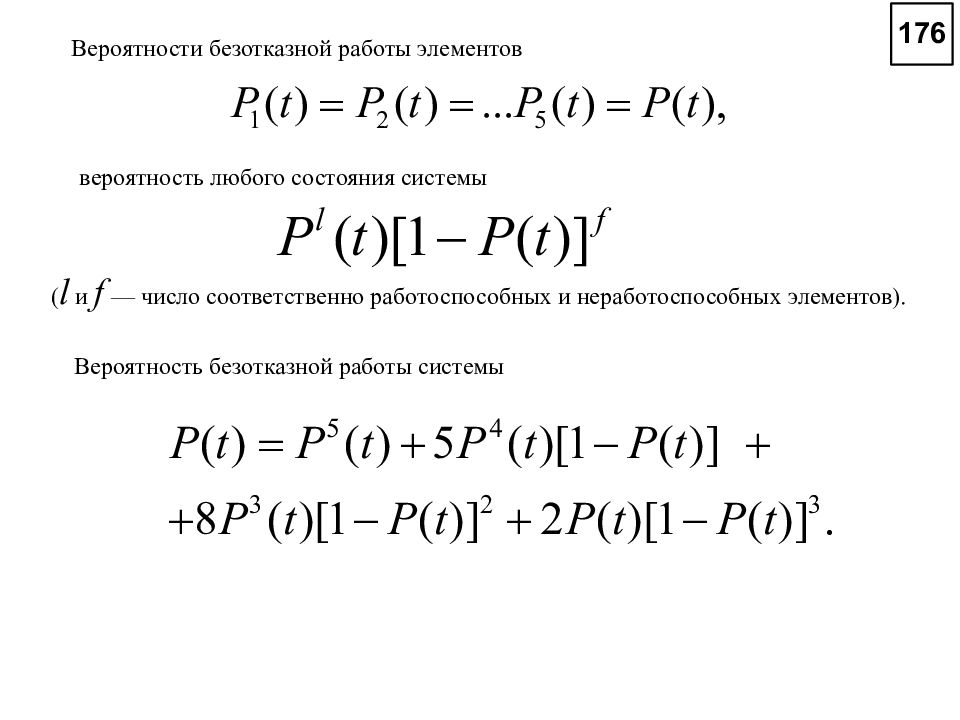

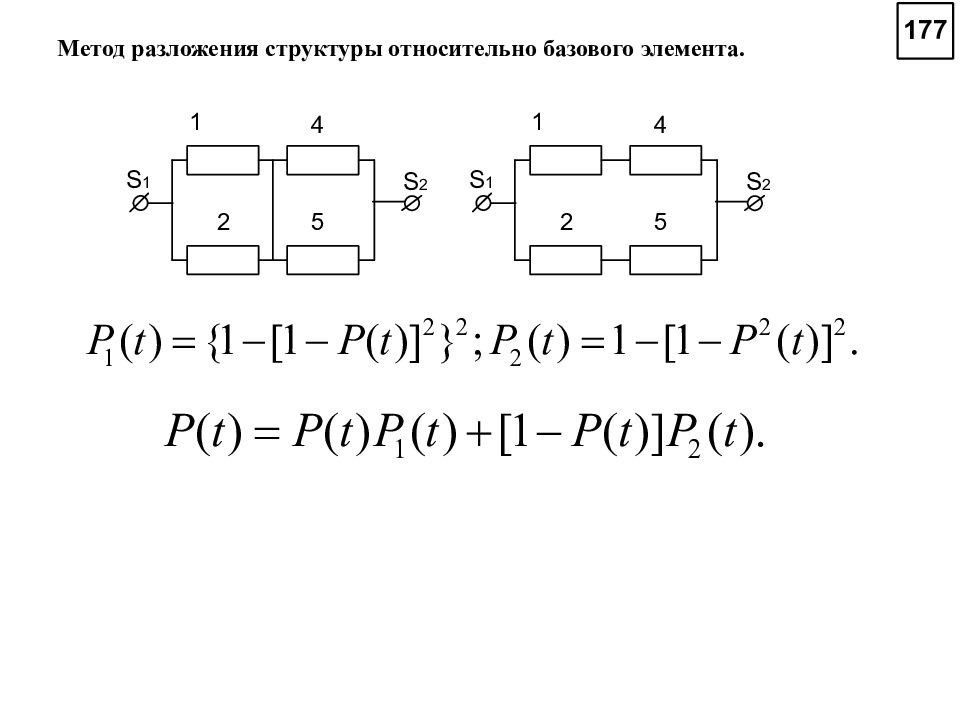

Вероятности безотказной работы элементов вероятность любого состояния системы ( l и f — число соответственно работоспособных и неработоспособных элементов). Вероятность безотказной работы системы

Слайд 185

Методы повышения надежности телемеханических систем 1. Использование кодов с исправлением и обнаружением ошибок в линии связи. 2. Резервирование элементов и узлов системы для устранения ошибок в аппаратуре.

Слайд 186

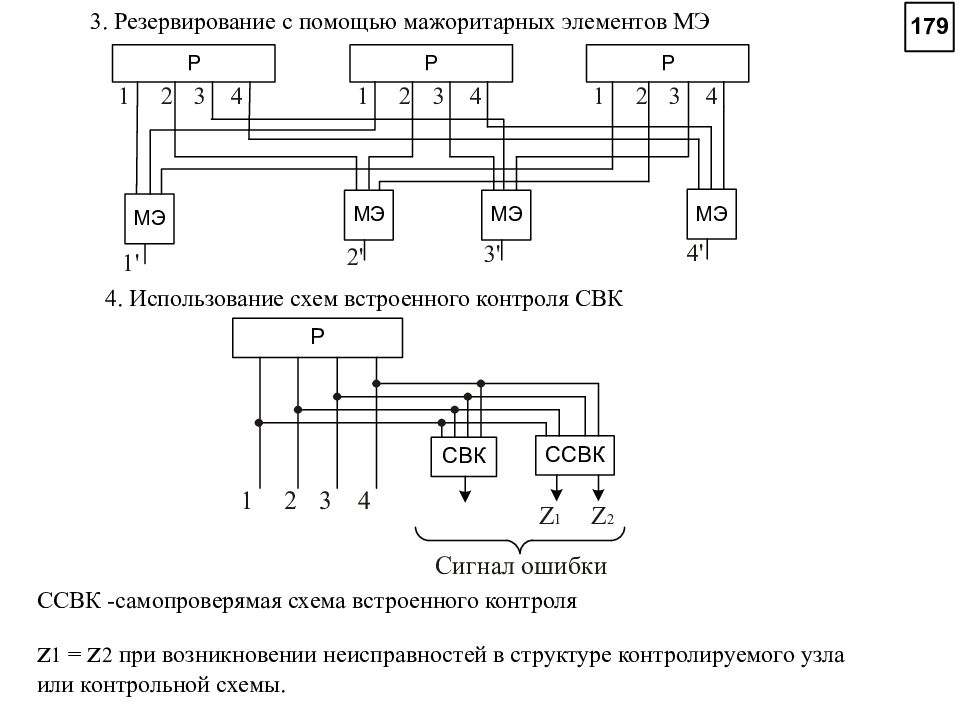

3. Резервирование с помощью мажоритарных элементов МЭ 4. Использование схем встроенного контроля СВК ССВК -самопроверямая схема встроенного контроля z 1 = z 2 при возникновении неисправностей в структуре контролируемого узла или контрольной схемы.

Слайд 187

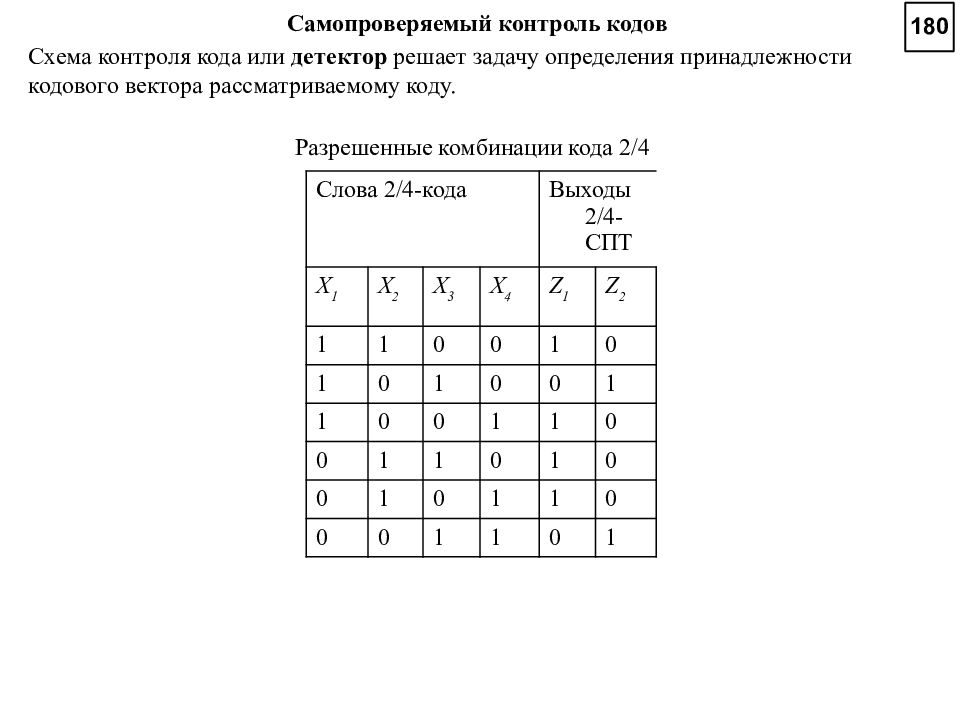

Самопроверяемый контроль кодов Слова 2/4-кода Выходы 2/4-СПТ Х 1 Х 2 Х 3 Х 4 Z 1 Z 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 Схема контроля кода или детектор решает задачу определения принадлежности кодового вектора рассматриваемому коду. Разрешенные комбинации кода 2/4

Слайд 188

Запрещенные комбинации кода 2/4 Четырехразрядные слова Выходы 2/4-СПТ Четырехразрядные слова Выходы 2/4-СПТ Х 1 Х 2 Х 3 Х 4 Z 1 Z 2 Х 1 Х 2 Х 3 Х 4 Z 1 Z 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Функция F детектора 2/4

Слайд 189

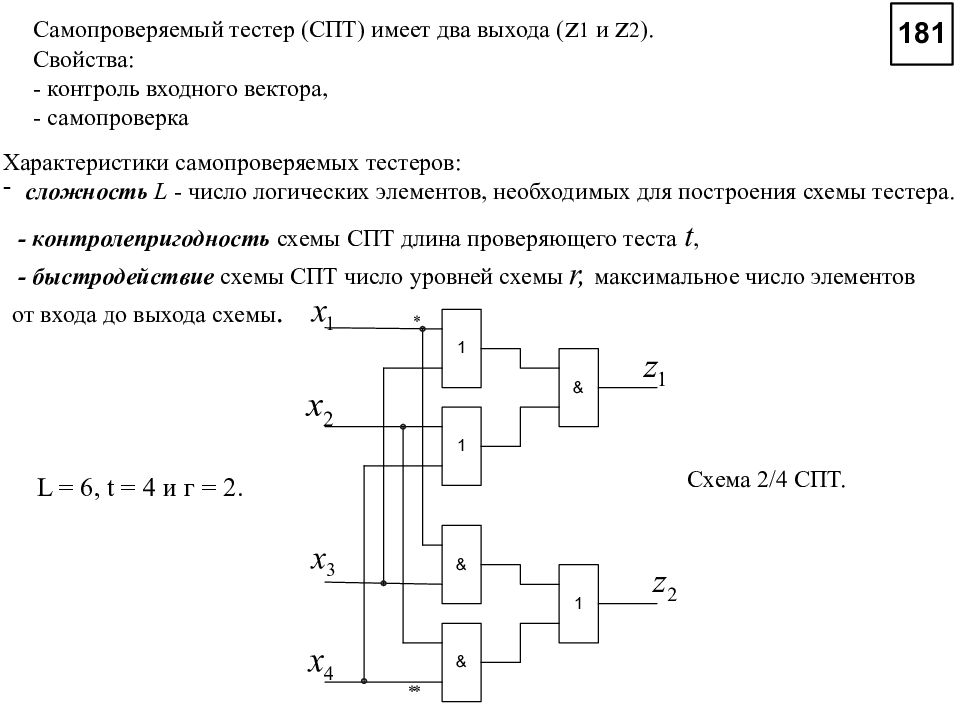

C амопроверяемый тестер (СПТ) имеет два выхода ( z 1 и z 2 ). Свойства: - контроль входного вектора, - самопроверка Характеристики самопроверяемых тестеров: сложность L - число логических элементов, необходимых для построения схемы тестера. - контролепригодность схемы СПТ длина проверяющего теста t, - быстродействие схемы СПТ число уровней схемы r, максимальное число элементов от входа до выхода схемы. L = 6, t = 4 и г = 2. Схема 2/4 СПТ.

Слайд 190

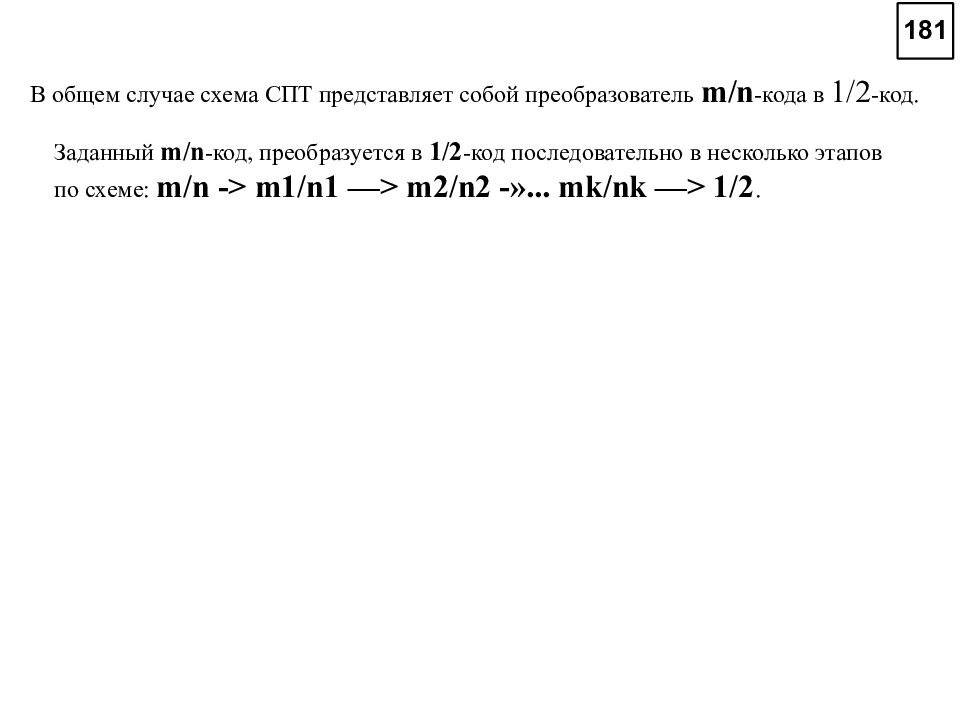

В общем случае схема СПТ представляет собой преобразователь m / n -кода в 1/2 -код. Заданный m / n -код, преобразуется в 1/2 -код последовательно в несколько этапов по схеме: m / n -> m 1/ n 1 —> m 2/ n 2 -»... mk/nk —> 1/2.

Слайд 191

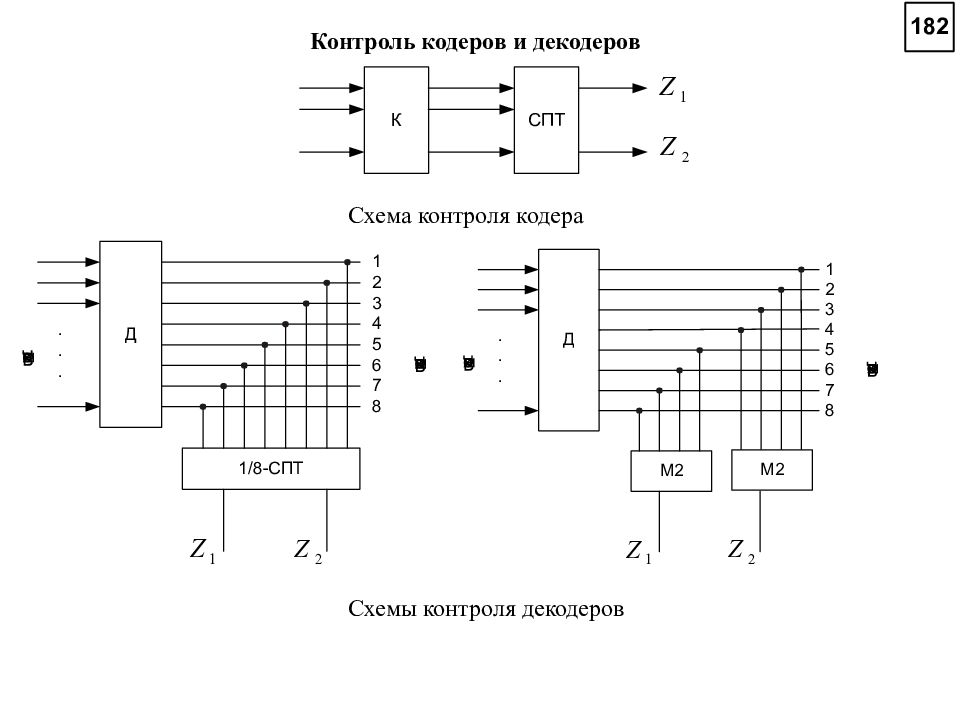

Контроль кодеров и декодеров Схема контроля кодера Схемы контроля декодеров

Слайд 192

Для обнаружения всех неисправностей структура декодера, включающая в себя ССВК с двумя выходами z1 и z2, должна обладать дополнительными свойствами: - контролем входного вектора на выходе ССВК; - самопроверкой ССВК; - обнаружением неисправностей декодера; - защищенностью декодера от неисправностей. Основные свойства декодеров избыточных кодов: - декодирование; - контроль входного вектора на выходе декодера (при поступлении на вход декодера не кодового слова на всех его выходах формируется сигнал логического 0).

Слайд 193

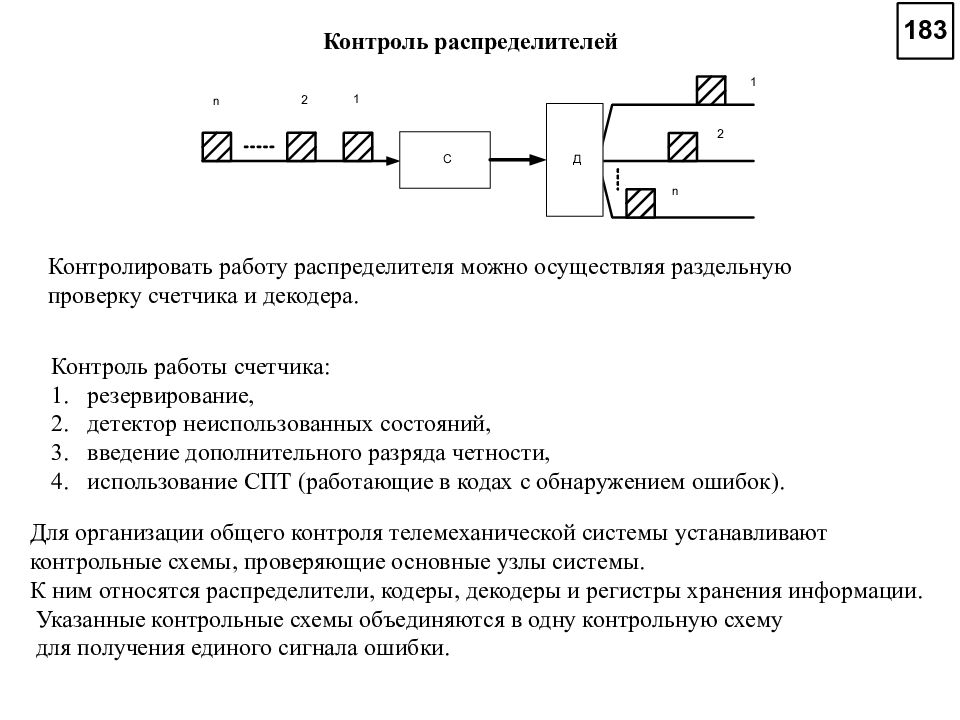

Контроль распределителей Контроль работы счетчика: резервирование, детектор неиспользованных состояний, введение дополнительного разряда четности, использование СПТ (работающие в кодах с обнаружением ошибок). Для организации общего контроля телемеханической системы устанавливают контрольные схемы, проверяющие основные узлы системы. К ним относятся распределители, кодеры, декодеры и регистры хранения информации. Указанные контрольные схемы объединяются в одну контрольную схему для получения единого сигнала ошибки. Контролировать работу распределителя можно осуществляя раздельную проверку счетчика и декодера.

Слайд 194

1. Способы управления удаленными объектами 2. Виды телемеханических систем 3. Организация обмена информацией между ПУ и КП (протокол обмена) 4. Показатели телемеханических систем. 5. Телемеханические сигналы. 6. Виды селекции объектов. 7. Кодовая и кодово-распределительная селекция. 8. Классификация и характеристики кодов. 9. Обыкновенные коды. 10. Коррекция ошибок в избыточных кодах. 11. Коды с обнаружением ошибок 12. Код Хемминга 13. Сменно-качественный код. 14. Циклические коды. 15. Структура телемеханической системы 16. Линейные устройства 17. Распределители 18. Программируемые распределители Экзаменационные вопросы по ТОАТ Часть 2

Последний слайд презентации: Гришечко Сергей Владимирович, Теоретические основы автоматики и

19. Генераторы 20. Кодеры и декодеры 21. Кодер и декодер для циклических кодов 22. Мультиплексоры и демультиплексоры 23. Одновибраторы 24. Методы синхронизации телемеханических систем 25. Системы с временным разделением сигналов 26. Системы телеизмерения, их классификация и характеристики 27. Цифровое преобразование измеряемой величины 28. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи 29. Структура телеизмерительных систем 30. Обеспечение условий безопасности при подключении систем ТУ и ТС 31. Основные понятия и термины надежности 32. Показатели надежности невосстанавливаемых элементов 33. Показатели надежности восстанавливаемых элементов 34. Структурная надежность систем 35. Методы повышения надежности телемеханических систем 36. Контроль кодеров, декодеров и распределителей