Первый слайд презентации: Гуморальный иммунный ответ. Основные этапы развития»

Цикл 1 – иммунология. Занятие № 6.

Слайд 2: Вопросы - фронтальный опрос

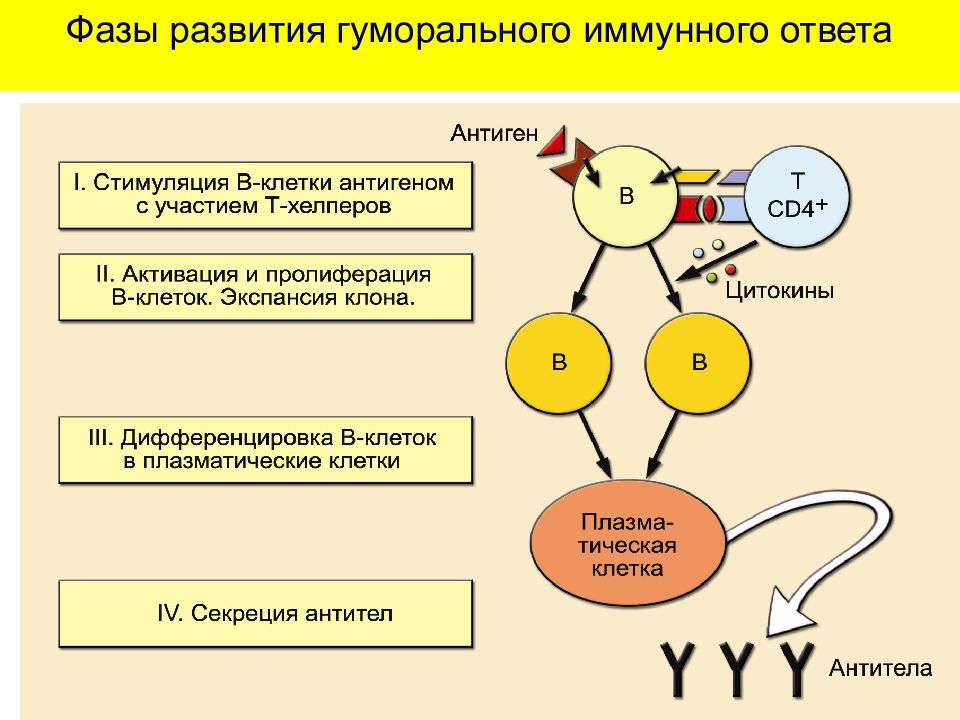

Основные этапы гуморального иммунного ответа. Какие субпопуляции Т-лимфоцитов-хелперов участвуют в развитии гуморального иммунного ответа? Какие антитела преобладают при первичном иммунном ответе? Что представляет собой плазматическая клетка? Какие функции в организме выполняют иммуноглобулины ?

Слайд 3: Выход зрелых В клеток на периферию

Из костного мозга выходят только те В –лимфоциты, у которых успешно произошла реаранжировка генов тяжелых и легких цепей молекул иммуноглобулинов ( Ig ), причем эти В –лимфоциты не активируются в ответ на аутоантигены –то есть не являются аутореактивными. Все остальные в клетки погибают в костном мозге путем апоптоза. На поверхности отобранных В лимфоцитов экспрессируются IgM и IgD – Ig рецепторы, которые синтезируются с одной ДНК путем альтернативного сплайсинга.

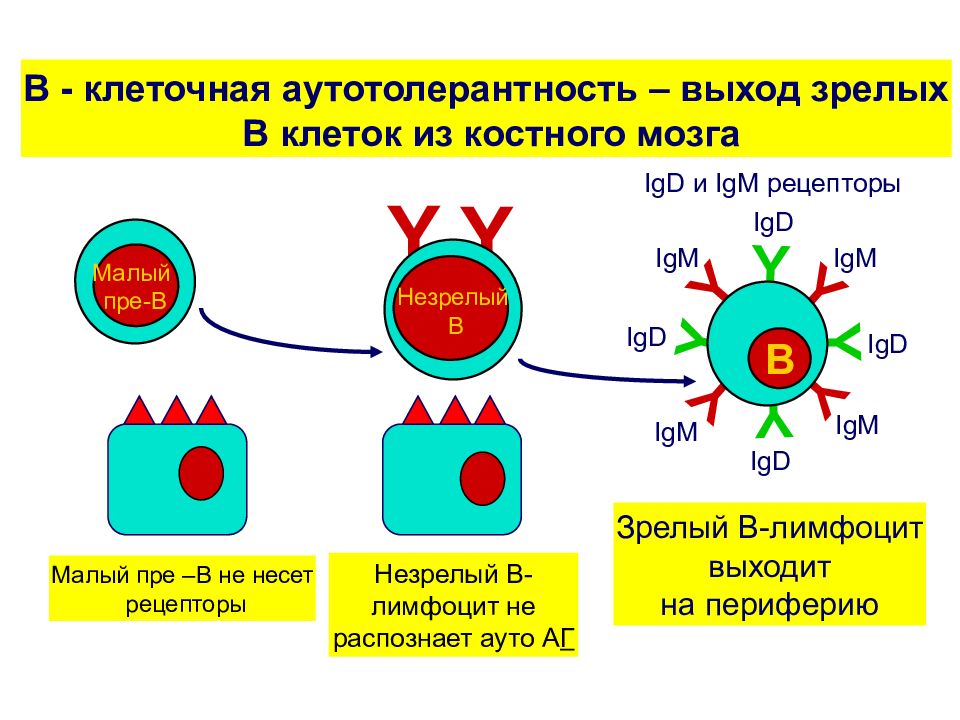

Слайд 4

Y Y Y Y Y Y Зрелый В-лимфоцит выходит на периферию Y Y В - клеточная аутотолерантность – выход зрелых В клеток из костного мозга IgD и IgM рецепторы IgM IgD IgD IgD IgD IgM IgM IgM Незрелый В-лимфоцит не распознает ауто А Г Y Y B Незрелый В B Малый пре-В Малый пре –В не несет рецепторы B

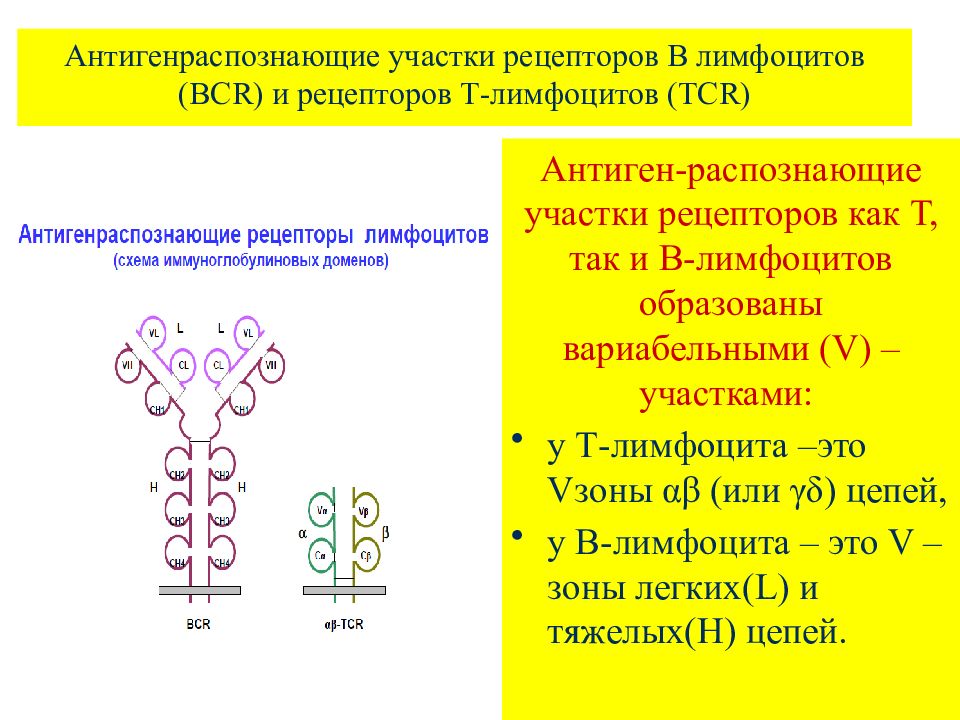

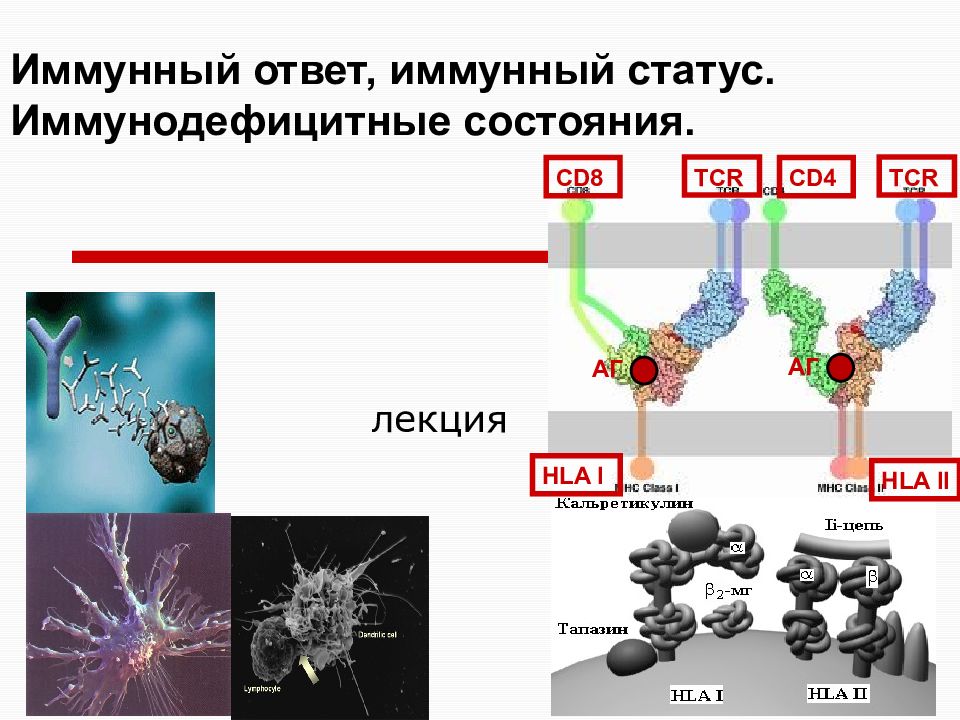

Слайд 5: Антигенраспознающие участки рецепторов В лимфоцитов (В CR) и рецепторов Т-лимфоцитов ( TCR)

Антиген-распознающие участки рецепторов как Т, так и В-лимфоцитов о бразованы вариабельными ( V) –участками: у Т-лимфоцита –это V зоны αβ (или γδ ) цепей, у В-лимфоцита – это V –зоны легких (L) и тяжелых( H) цепей.

Слайд 6: Постулаты теории клональной селекции

Каждый В лимфоцит имеет рецептор уникальной специфичности. Высокоаффинное (прочное) взаимодействие рецептора с антигеном приводит к активации лимфоцита. Специфичность рецептора сохраняется в процессе пролиферации и дифференцировки лимфоцита. Что определяет специфичность В-клеточного рецептора? Антигенраспознающий участок молекулы поверхностносвязанного иммуноглобулина, распознающий только одну антигенную детерминанту.

Мембранносвязан ная форма Ig - основа В-клеточного рецептора ( BCR ), который отвечает за распознавание антигена. Растворимая форма Ig - собственно антитела, присутствуют в плазме крови и в других биологических жидкостях. После распознавания мембранносвязанной формой молекулы иммуноглобулина –то есть В-клеточным рецептором ( BCR) - антигена, В лимфоцит активируется, пролиферирует, все потомки его превращаются либо в клетки памяти ( долгоживушие ), либо в короткоживущие плазматические клетки, секретирующие молекулы иммуноглобулинов –антитела, распознающие своим Fab -фрагментом тот же самый антиген, который распознал В лимфоцит своим рецептором (то есть происходит синтез растворимой формы иммуноглобулинов =антител).

Слайд 8: Антигензависимая дифференцировка В лимфоцитов

Плазматические клетки синтезируют имуноглобулины –антитела, распознающие своими Fab -фрагментами антигены. Наряду с В- клетками памяти, плазматические клетки являются конечным этапом антигензависимой дифференцировки В – лимфоцита, активированного антигеном.

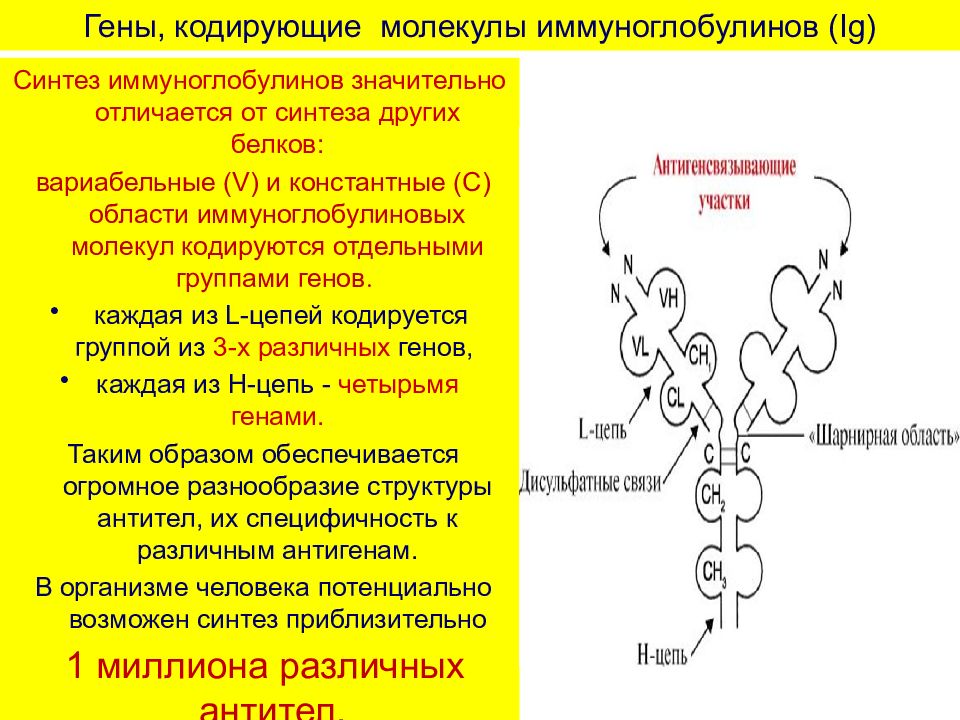

Синтез иммуноглобулинов значительно отличается от синтеза других белков: вариабельные ( V ) и константные (С) области иммуноглобулиновых молекул кодируются отдельными группами генов. каждая из L-цепей кодируется группой из 3-х различных генов, каждая из Н-цепь - четырьмя генами. Таким образом обеспечивается огромное разнообразие структуры антител, их специфичность к различным антигенам. В организме человека потенциально возможен синтез приблизительно 1 миллиона различных антител.

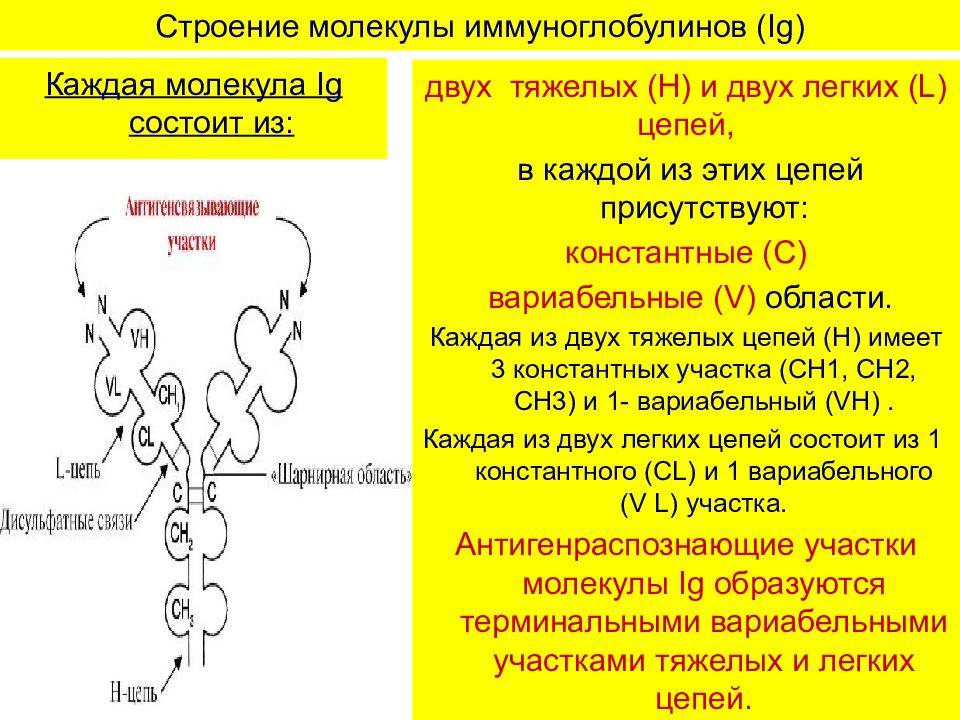

Каждая молекула Ig состоит из: двух тяжелых (Н) и двух легких ( L) цепей, в каждой из этих цепей присутствуют: константные (С) вариабельные ( V) области. Каждая из двух тяжелых цепей (Н) имеет 3 константных участка (СН1, СН2, СН3) и 1- вариабельный ( V Н). Каждая из двух легких цепей состоит из 1 константного (С L ) и 1 вариабельного ( V L ) участка. Антигенраспознающие участки молекулы Ig образуются терминальными вариабельными участками тяжелых и легких цепей.

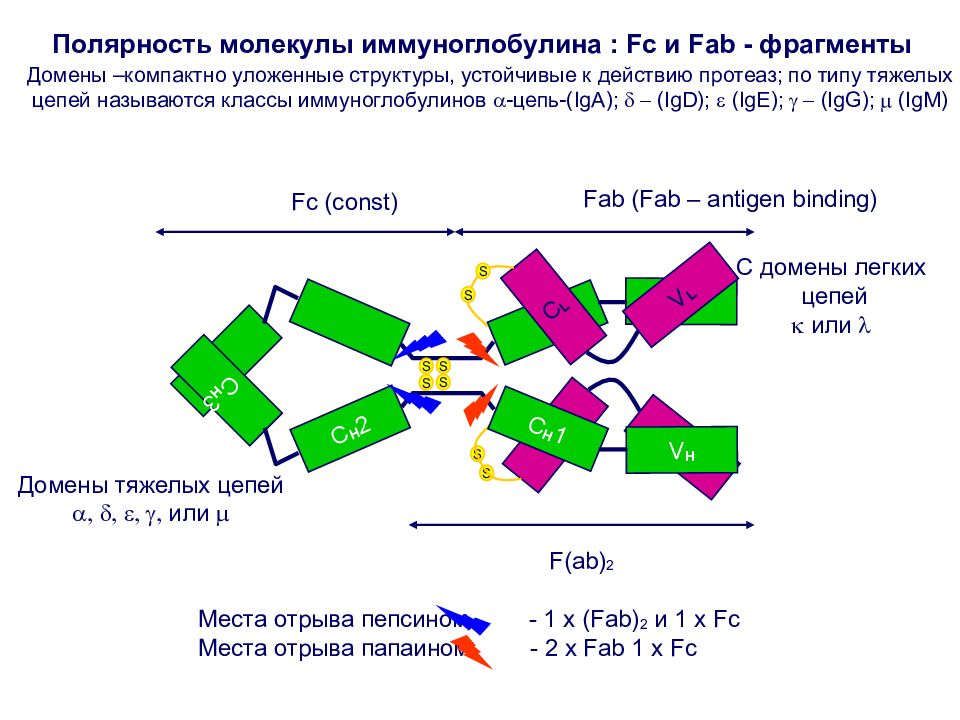

Слайд 11: Полярность молекулы Ig : Fab и Fc - фрагменты

Fab -фрагмент( antigen binding) -уникальная для каждого Ig часть молекулы Легкая цепь, начиная с N-конца, и такой же по длине участок Н-цепи формируют вариабельный участок - Fab-фрагмент. Fab - фрагмент может связываться с оответствующим антигеном или его эпитопом. Именно этот участок обеспечивает специфичность связи иммуноглобулина со «своим»- комплементарным антигеном. Fab -фрагменты у всех иммуноглобулинов –различны, в отличие от Fc (константного участка) Fc –( constant) - одинаковая для всех иммуноглобулинов часть молекулы Fc-фрагмент - ф ормируется за счет Н- (тяжелых) цепей. По строению тяжелых цепей выделяют 5 классов антител: IgM ( тяжелая цепь μ ); IgG (тяжелая цепь – γ ); IgA (тяжелая цепь – α ); IgD (тяжелая цепь – δ ); IgE (тяжелая цепь – ε ). Взаимодействие Fab-фрагмента с АГ приводит к изменению конформации молекулы иммуноглобулина, при этом становится доступным тот или иной участок в пределах Fc-фрагмента. Взаимодействие открывшегося активного центра с первым компонентом системы комплемента приводит к активации системы комплемента по классическому пути, а взаимодействие Fc –фрагмента с Fc -рецепторами многих клеток приводит к активации их функций (фагоцитоз, цитотоксичность и др.), Fc - фрагмент обеспечивает прохождение IgG через плаценту.

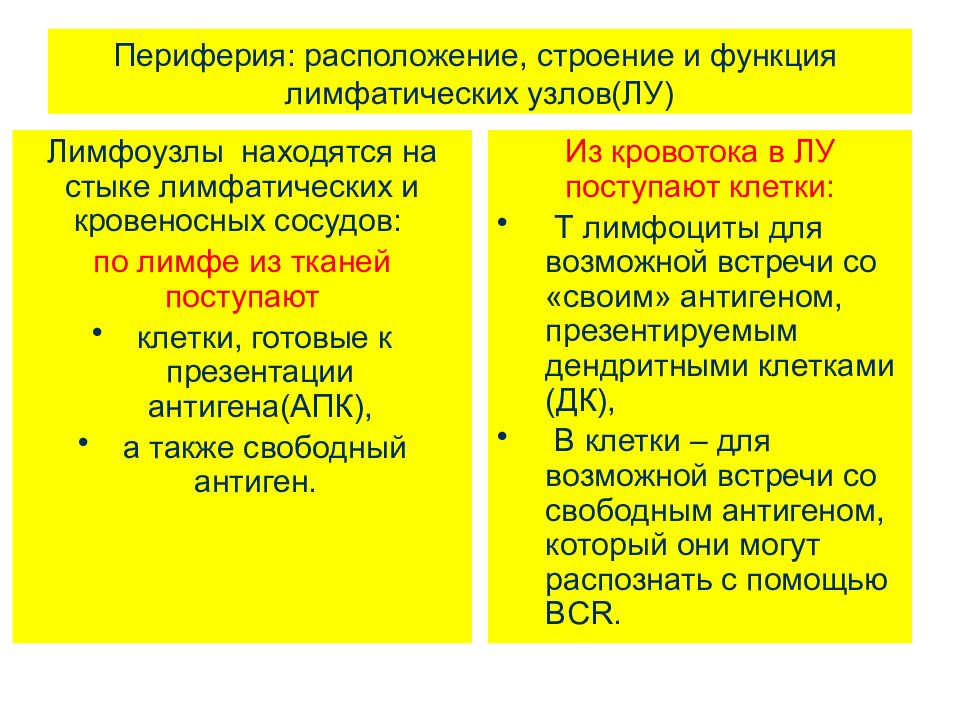

Слайд 13: Периферия: расположение, строение и функция лимфатических узлов(ЛУ)

Лимфоузлы находятся на стыке лимфатических и кровеносных сосудов: по лимфе из тканей поступают клетки, готовые к презентации антигена(АПК), а также свободный антиген. Из кровотока в ЛУ поступают клетки : Т лимфоциты для возможной встречи со «своим» антигеном, презентируемым дендритными клетками (ДК), В клетки – для возможной встречи со свободным антигеном, который они могут распознать с помощью BCR.

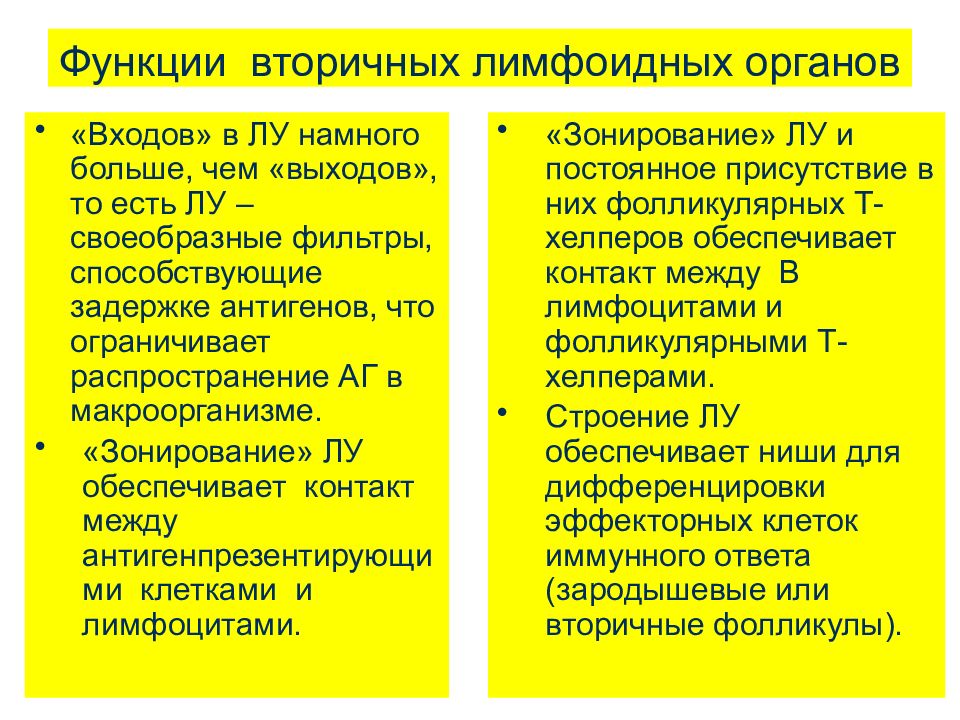

Слайд 14: Функции вторичных лимфоидных органов

«Входов» в ЛУ намного больше, чем «выходов», т о есть ЛУ –своеобразные фильтры, способствующие задержке антигенов, что ограничивает распространение АГ в макроорганизме. «Зонирование» ЛУ обеспечивает контакт между антигенпрезентирующими клетками и лимфоцитами. «Зонирование» ЛУ и постоянное присутствие в них фолликулярных Т-хелперов обеспечивает контакт между В лимфоцитами и фолликулярными Т-хелперами. Строение ЛУ обеспечивает ниши для дифференцировки эффекторных клеток иммунного ответа (зародышевые или вторичные фолликулы).

Слайд 15

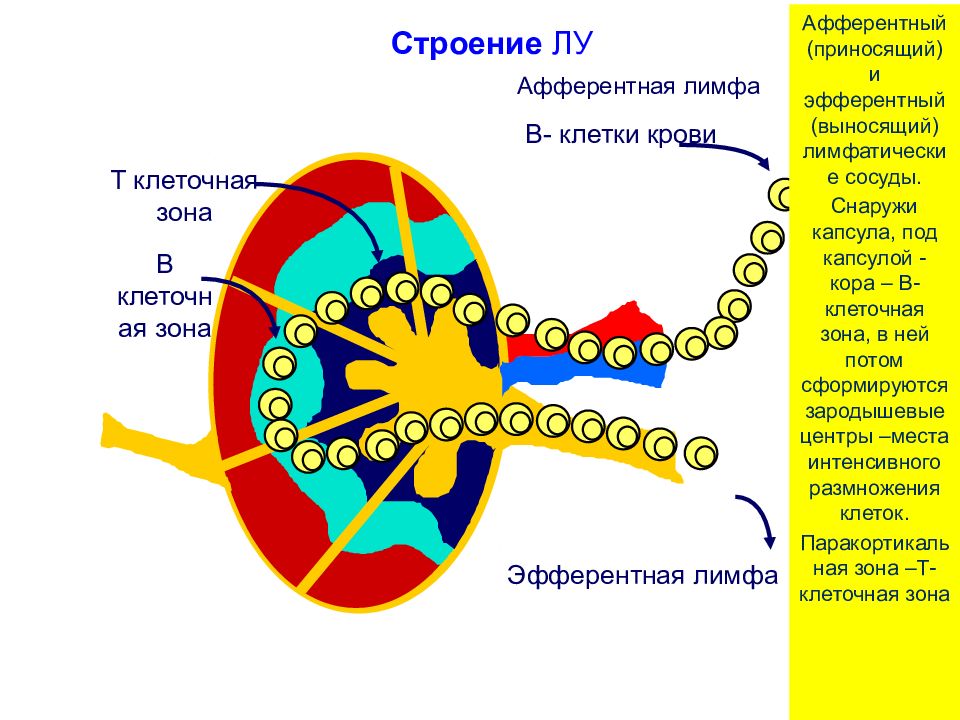

Строение ЛУ B - клетки крови Эфферентная лимфа T клеточная зона B клеточная зона Афферентный (приносящий) и эфферентный (выносящий) лимфатические сосуды. Снаружи капсула, под капсулой - кора – В- клеточная зона, в ней потом сформируются зародышевые центры –места интенсивного размножения клеток. Паракортикальная зона –Т- клеточная зона Афферентная лимфа

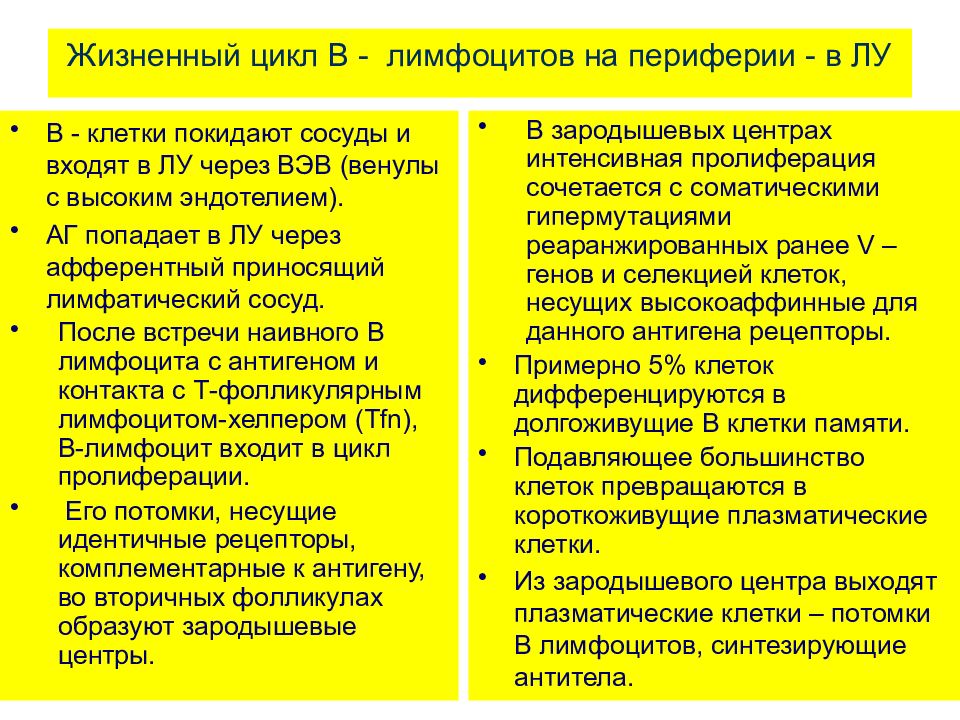

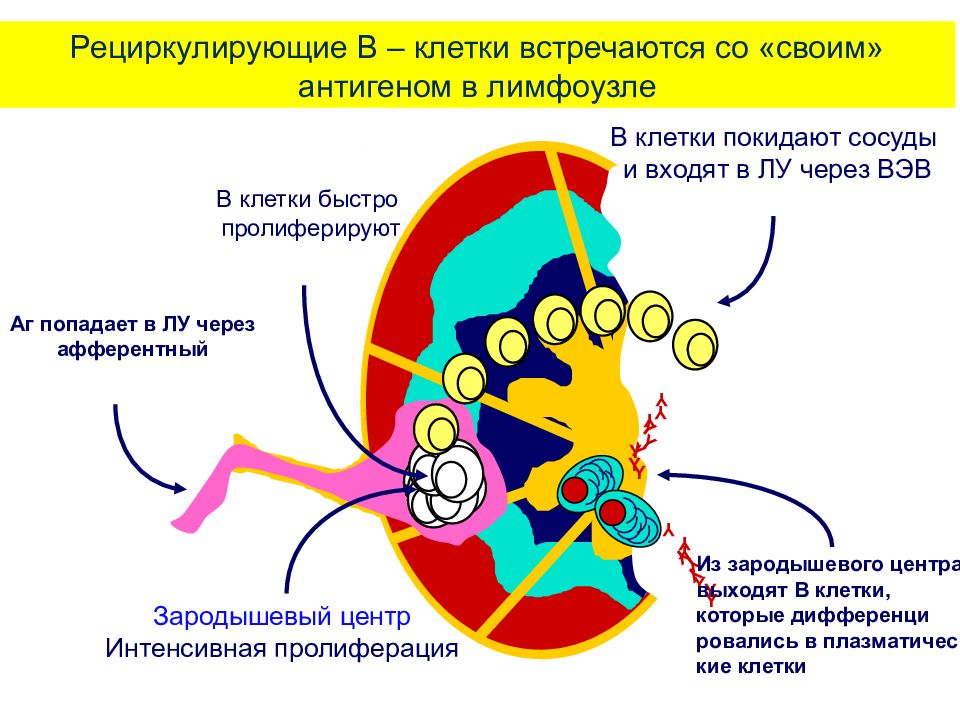

Слайд 16: Жизненный цикл В - лимфоцитов на периферии - в ЛУ

В - клетки покидают сосуды и входят в ЛУ через ВЭВ ( венулы с высоким эндотелием). АГ попадает в ЛУ через афферентный приносящий лимфатический сосуд. После встречи наивного В лимфоцита с антигеном и контакта с Т-фолликулярным лимфоцитом-хелпером ( Tfn ), В-лимфоцит входит в цикл пролиферации. Его потомки, несущие идентичные рецепторы, комплементарные к антигену, во вторичных фолликулах образуют зародышевые центры. В зародышевых центрах интенсивная пролиферация сочетается с соматическими гипермутациями реаранжированных ранее V –генов и селекцией клеток, несущих высокоаффинные для данного антигена рецепторы. Примерно 5% клеток дифференцируются в долгоживущие В клетки памяти. Подавляющее большинство клеток превращаются в короткоживущие плазматические клетки. Из зародышевого центра выходят плазматические клетки – потомки В лимфоцитов, синтезирующие антитела.

Слайд 17

Аг попадает в ЛУ через афферентный Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y В клетки покидают сосуды и входят в ЛУ через ВЭВ В клетки быстро пролиферируют Зародышевый центр Интенсивная пролиферация Из зародышевого центра выходят В клетки, которые дифференци ровались в плазматичес кие клетки Рециркулирующие В – клетки встречаются со «своим» антигеном в лимфоузле

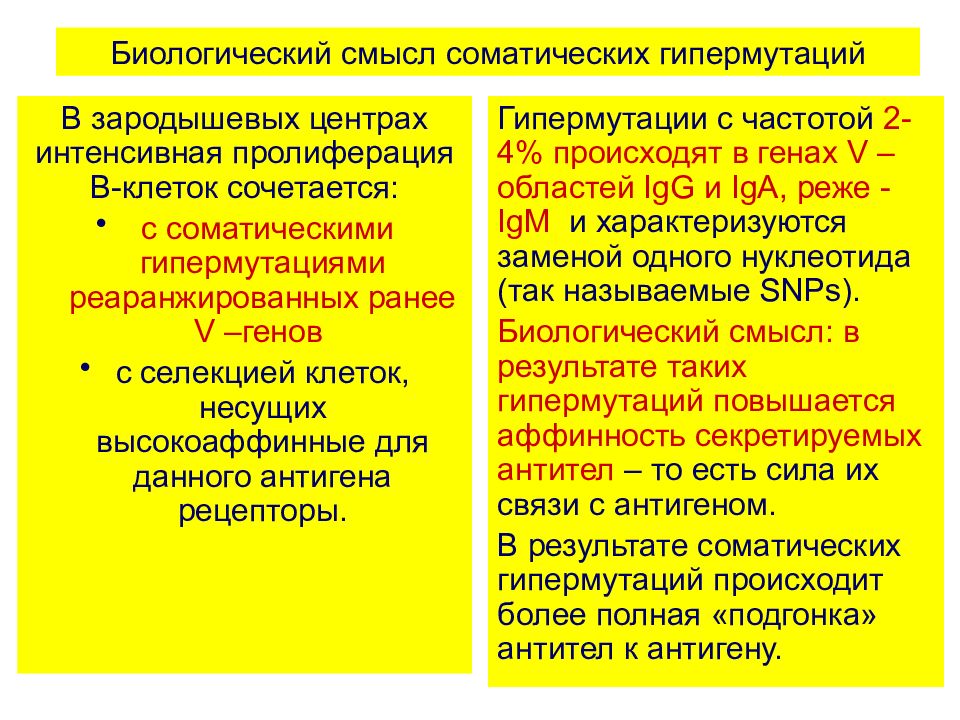

Слайд 18: Биологический смысл соматических гипермутаций

В зародышевых центрах интенсивная пролиферация В-клеток сочетается: с соматическими гипермутациями реаранжированных ранее V –генов с селекцией клеток, несущих высокоаффинные для данного антигена рецепторы. Гипермутации с частотой 2-4% происходят в генах V –областей IgG и IgA, реже - IgM и характеризуются заменой одного нуклеотида (так называемые SNPs ). Биологический смысл: в результате таких гипермутаций повышается аффинность секретируемых антител – то есть сила их связи с антигеном. В результате соматических гипермутаций происходит более полная «подгонка» антител к антигену.

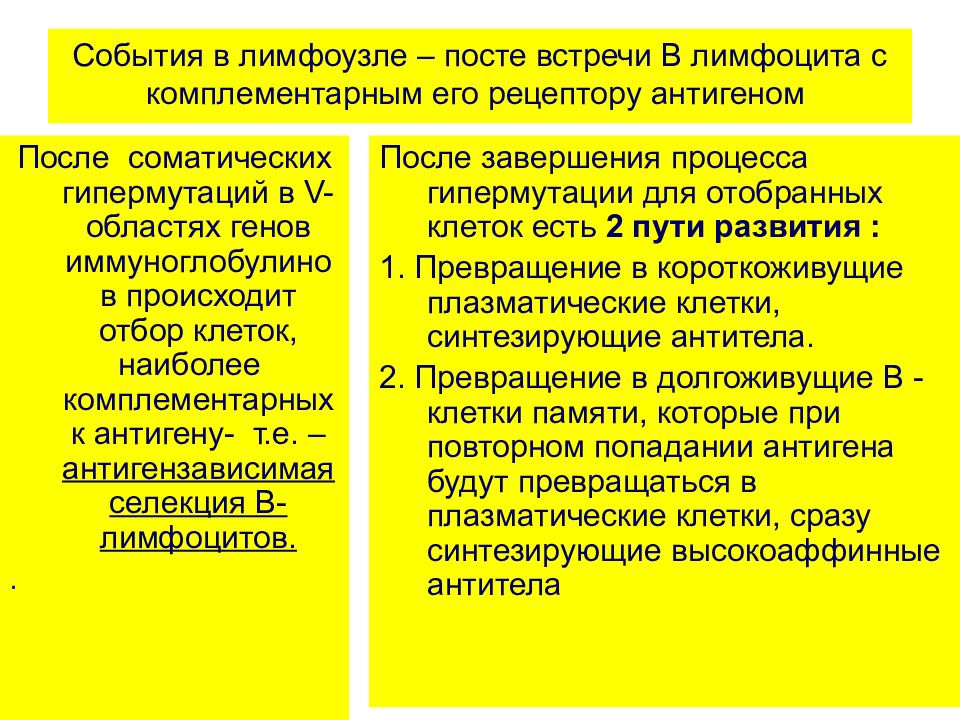

Слайд 19: События в лимфоузле – посте встречи В лимфоцита с комплементарным его рецептору антигеном

После соматических гипермутаций в V -областях генов иммуноглобулинов происходит отбор клеток, наиболее комплементарных к антигену- т.е. – антигензависимая селекция В-лимфоцитов. . После завершения процесса гипермутации для отобранных клеток есть 2 пути развития : 1. Превращение в короткоживущие плазматические клетки, синтезирующие антитела. 2. Превращение в долгоживущие В -клетки памяти, которые при повторном попадании антигена будут превращаться в плазматические клетки, сразу синтезирующие высокоаффинные антитела

Слайд 20

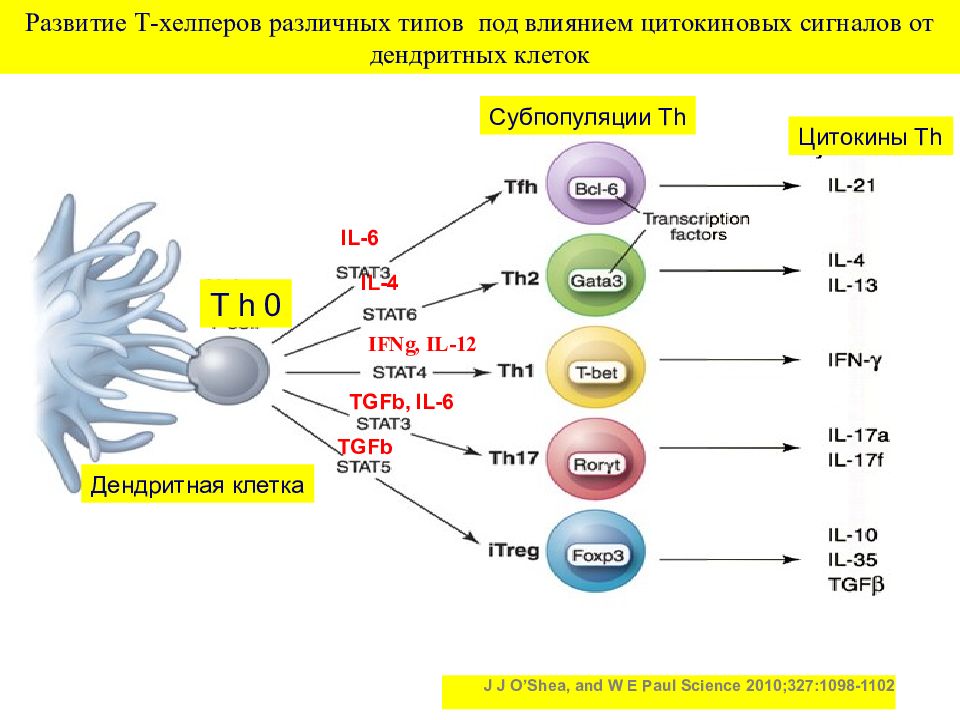

J J O ’ Shea, and W E Paul Science 2010;327:1098-1102 Развитие Т-хелперов различных типов под влиянием цитокиновых сигналов от дендритных клеток IL-6 IL-4 IFNg, IL-12 TGFb TGFb, IL-6 Субпопуляции Th T h 0 Дендритная клетка Цитокины Th

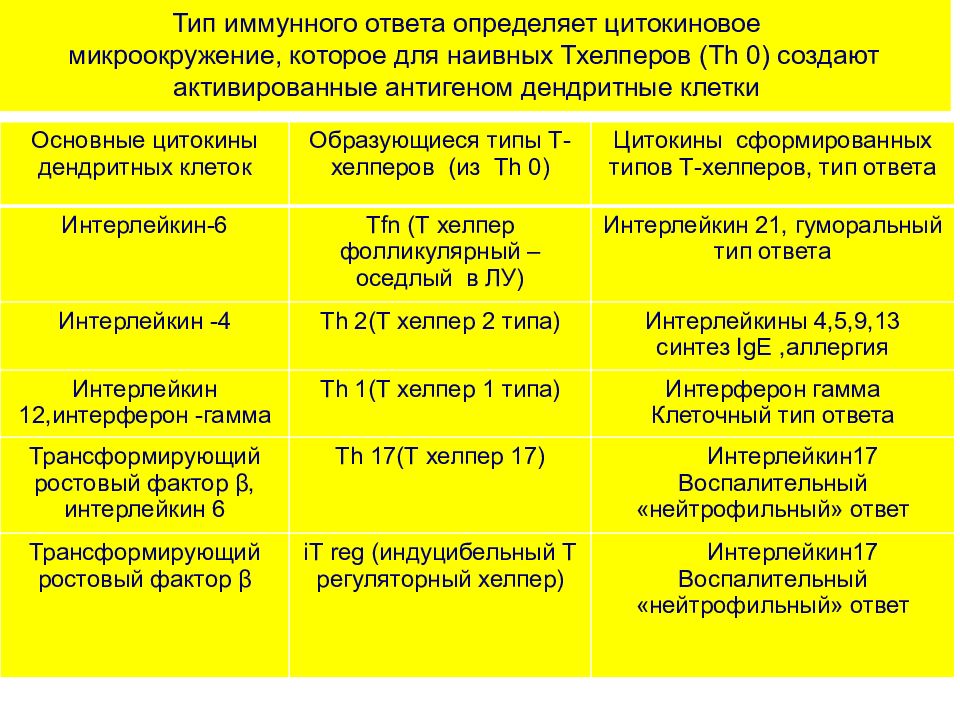

Слайд 21: Тип иммунного ответа определяет цитокиновое микроокружение, которое для наивных Тхелперов ( Th 0 ) создают активированные антигеном дендритные клетки

Основные цитокины дендритных клеток Образующиеся типы Т-хелперов (из Th 0) Цитокины сформированных типов Т-хелперов, тип ответа Интерлейкин-6 Tfn ( Т хелпер фолликулярный –оседлый в ЛУ) Интерлейкин 21, гуморальный тип ответа Интерлейкин -4 Th 2(Т хелпер 2 типа) Интерлейкины 4,5,9,13 синтез IgE, аллергия Интерлейкин 12,интерферон -гамма Th 1(Т хелпер 1 типа) Интерферон гамма Клеточный тип ответа Трансформирующий ростовый фактор β, интерлейкин 6 Th 17(Т хелпер 17) Интерлейкин17 Воспалительный « нейтрофильный » ответ Трансформирующий ростовый фактор β iT reg ( индуцибельный Т регуляторный хелпер) Интерлейкин17 Воспалительный « нейтрофильный » ответ

Слайд 22

Primary Follicles become secondary follicles when germinal centres develop Темная зона Светлая зона B T ДК «отбирают» В лимфоциты Микроанатомия зародышевого центра 1. B клетки ( центробласты ) пролиферируют, в них происходит соматическая гипермутация генов Ig созревание высокоаффинных В-рецепторов 2. B клетки ( центроциты ) экспрессируют поверхностные Ig, прекращают делиться и получают костимулирующие сигналы от T клеток и ДК 3. Апоптоз аутореактивных В клеток 4. Отобранные клетки покидают ЛУ в виде клеток памяти или плазматических клеток

Слайд 23

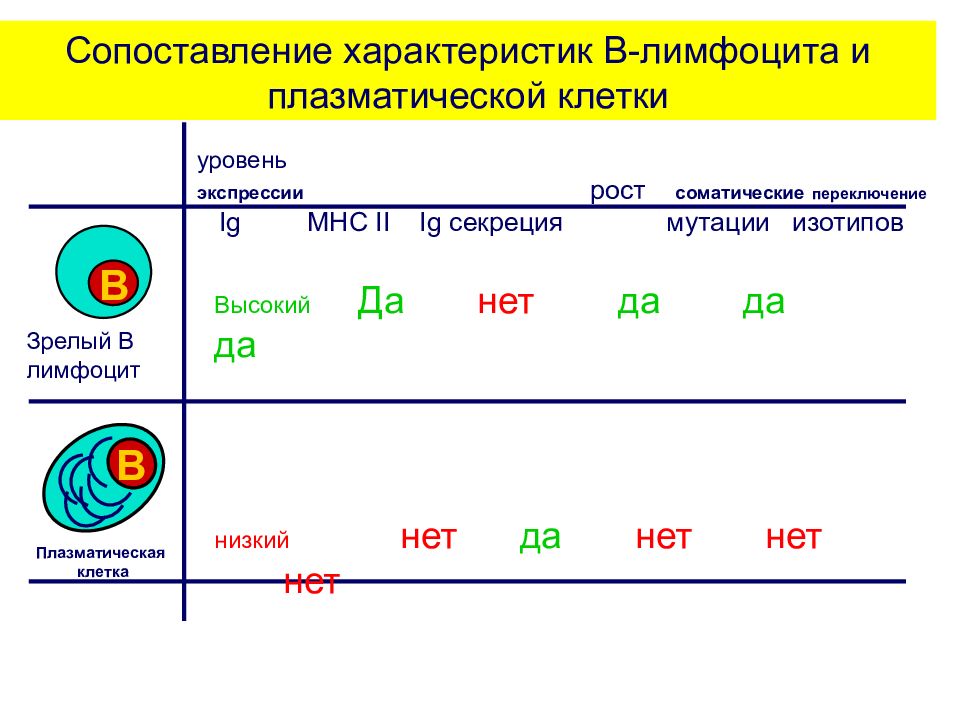

Сопоставление характеристик В-лимфоцита и плазматической клетки уровень экспрессии рост соматические переключение Ig MHC II Ig секреция мутации изотипов B B Зрелый В лимфоцит Плазматическая клетка Высокий Да нет да да да низкий нет да нет нет нет

Слайд 24

C L V L S S S S S S S S C H 3 C H 2 C H 1 V H Fc (со nst) Fab (Fab – antigen binding ) F(ab) 2 Домены –компактно уложенные структуры, устойчивые к действию протеаз; по типу тяжелых цепей называются классы иммуноглобулинов a -цепь- (IgA) ; d - (IgD) ; e (IgE ); g - (IgG) ; m (IgM) Полярность молекулы иммуноглобулина : Fc и Fab - фрагменты Места отрыва пепсином - 1 x (Fab) 2 и 1 x Fc Места отрыва папаином - 2 x Fab 1 x Fc С домены легких цепей k или l Домены тяжелых цепей a, d, e, g, или m

Слайд 25

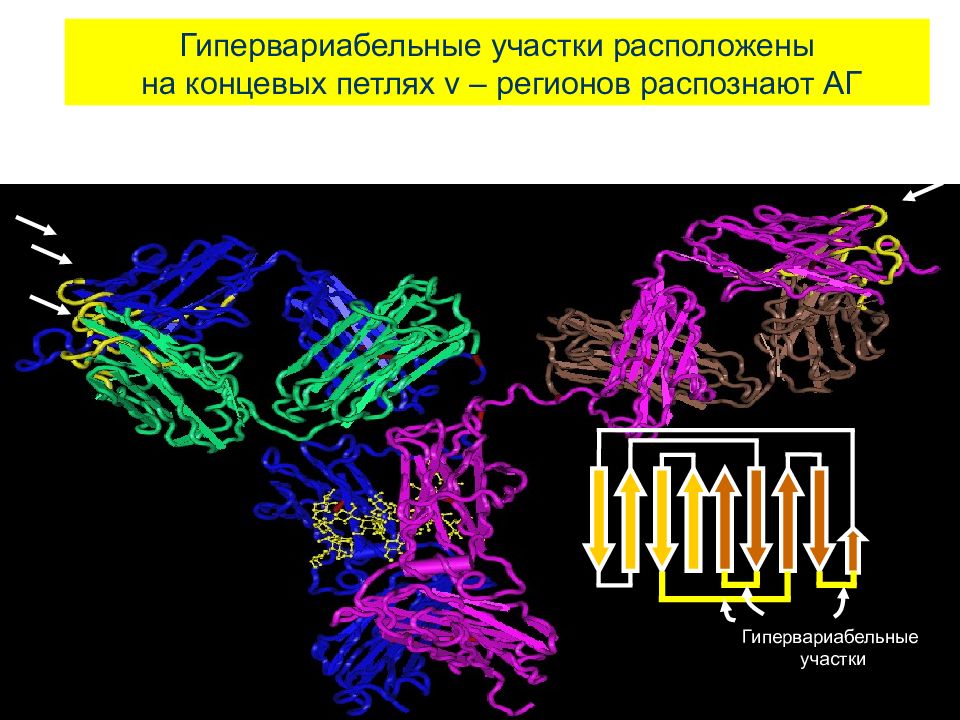

Гипервариабельные участки Гипервариабельные участки расположены на концевых петлях v – регионов распознают АГ

Слайд 26: Механизмы взаимодействия антигенов и антител

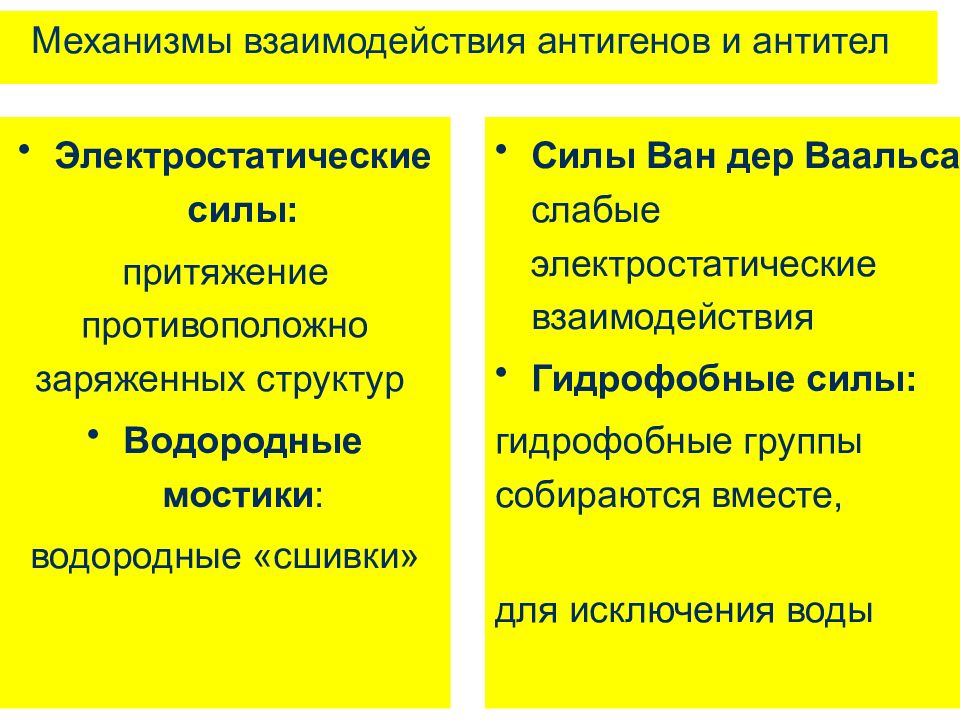

Электростатические силы: притяжение противоположно заряженных структур Водородные мостики : водородные «сшивки» Силы Ван дер Ваальса слабые электростатические взаимодействия Гидрофобные силы: гидрофобные группы собираются вместе, для исключения воды

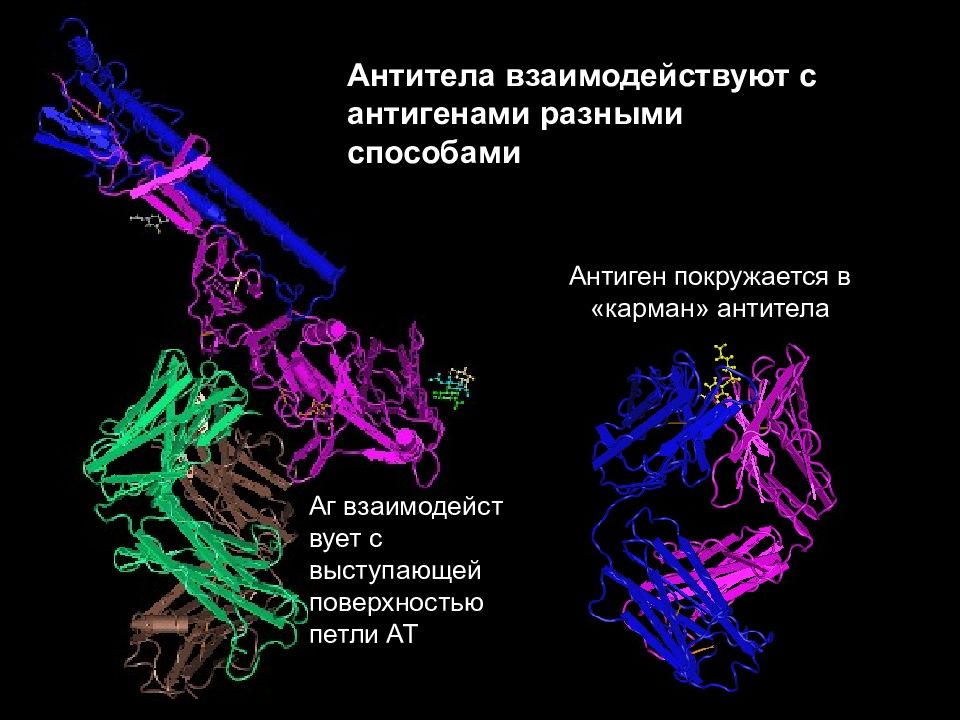

Слайд 27

Антитела взаимодействуют с антигенами разными способами Антиген покружается в «карман» антитела Аг взаимодейст вует с выступающей поверхностью петли АТ

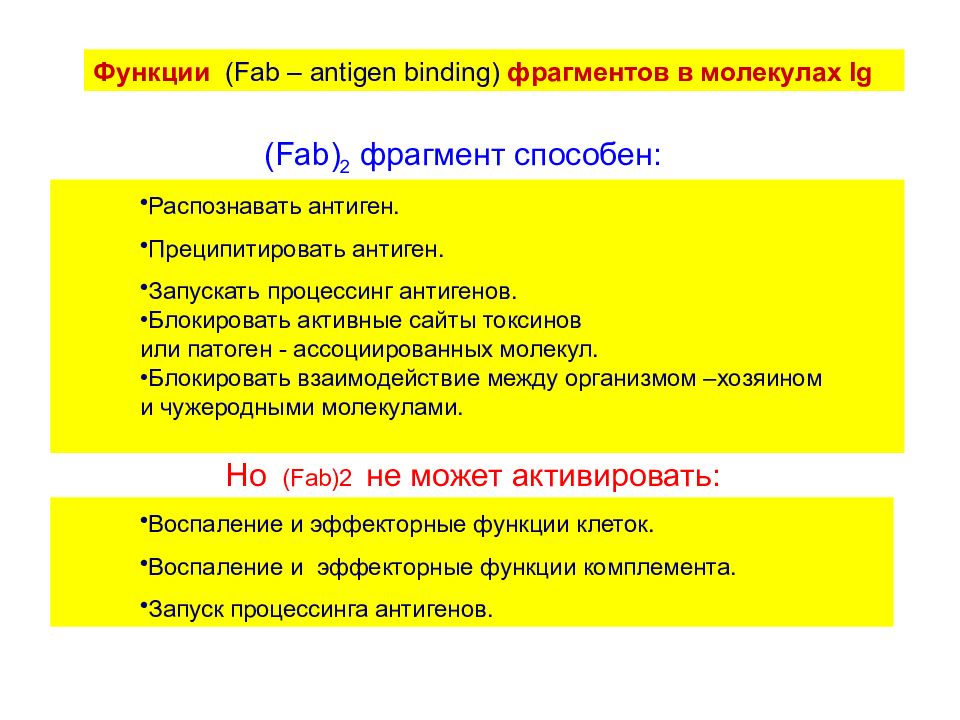

Слайд 28

Функции (Fab – antigen binding ) фрагментов в молекулах Ig Распознавать антиген. Преципитировать антиген. Запускать процессинг антигенов. Блокировать активные сайты токсинов или патоген - ассоциированных молекул. Блокировать взаимодействие между организмом –хозяином и чужеродными молекулами. (Fab) 2 фрагмент способен: Воспаление и эффекторные функции клеток. Воспаление и эффекторные функции комплемента. Запуск процессинга антигенов. Но (Fab)2 не может активировать:

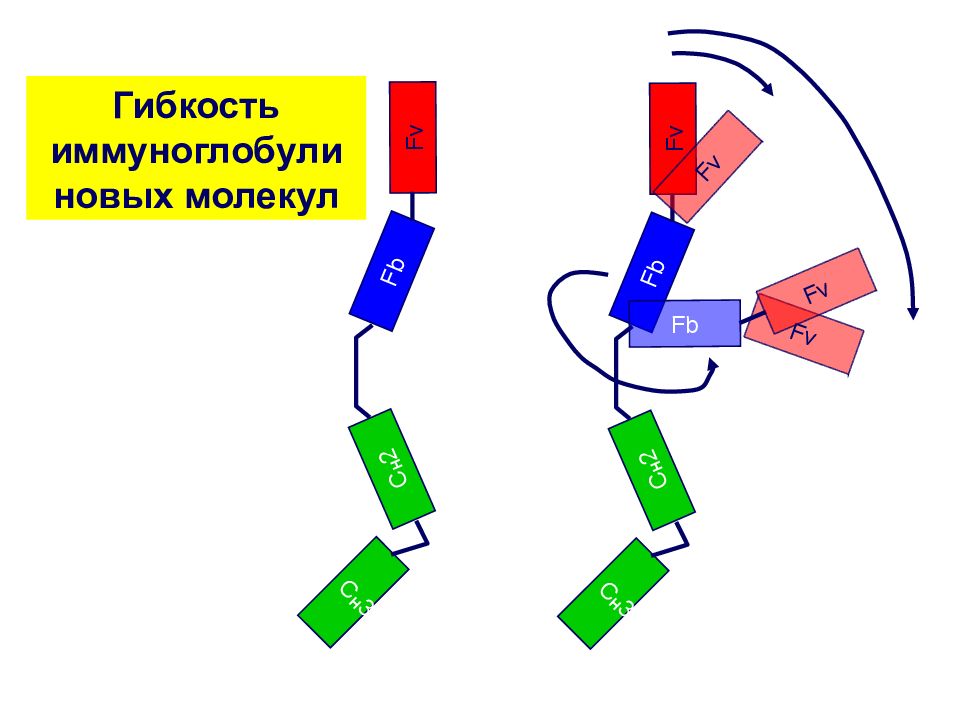

Слайд 29

C H 3 C H 2 Fb Fv Fv Fv Fb Fv C H 3 C H 2 Fb Fv Гибкость иммуноглобули новых молекул

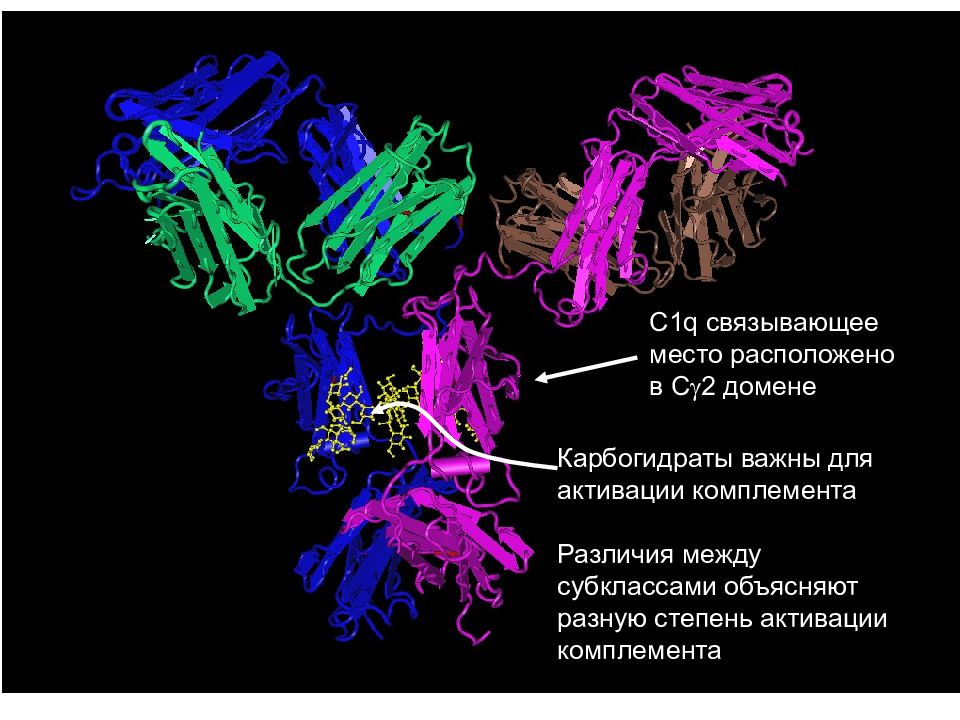

Слайд 30

Карбогидраты важны для активации комплемента Различия между субклассами объясняют разную степень активации комплемента C1q связывающее место расположено в C g 2 домене

Слайд 31: Классы иммуноглобулинов( Ig) и их содержание в сыворотке крови

Класс Ig Ig М IgG IgA IgD Ig E % от общего уровня Ig 6 80 ** 13 0 – 1 0,002 Срок полужизни, сут. 5,1 23 * 5,8 2,8 2,5 Скорость синтеза, мг/кг в сутки 6,6 33 24 0,4 0,016 Функции Первичный иммунный ответ Вторичный иммунный ответ Секреторные антитела Мембранный рецептор Реагины, защита от паразитов * C реди класса IgG субклассы : IgG1 - 65, IgG2-2 3, IgG3- 8%,IgG4 - 4%

Слайд 32

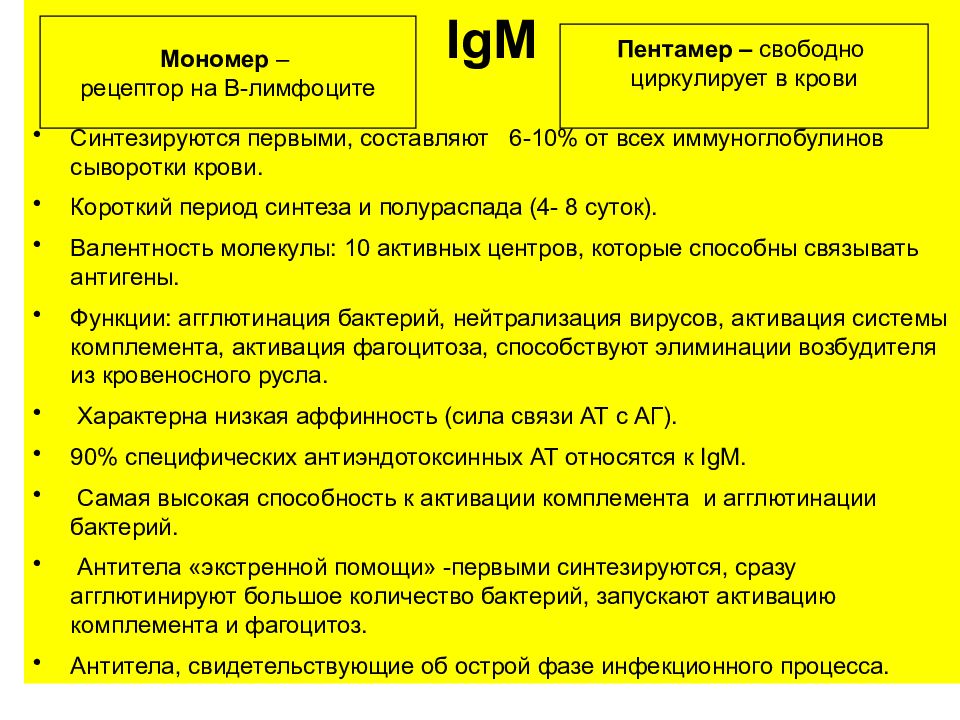

IgМ Синтезируются первыми, составляют 6-10% от всех иммуноглобулинов сыворотки крови. Короткий период синтеза и полураспада (4- 8 суток). Валентность молекулы: 10 активных центров, которые способны связывать антигены. Функции: агглютинация бактерий, нейтрализация вирусов, активация системы комплемента, активация фагоцитоза, способствуют элиминации возбудителя из кровеносного русла. Характерна низкая аффинность (сила связи АТ с АГ). 90% специфических антиэндотоксинных АТ относятся к IgM. Самая высокая способность к активации комплемента и агглютинации бактерий. Антитела «экстренной помощи» -первыми синтезируются, сразу агглютинируют большое количество бактерий, запускают активацию комплемента и фагоцитоз. Антитела, свидетельствующие об острой фазе инфекционного процесса. Мономер – рецептор на В-лимфоците Пентамер – свободно циркулирует в крови

Слайд 33

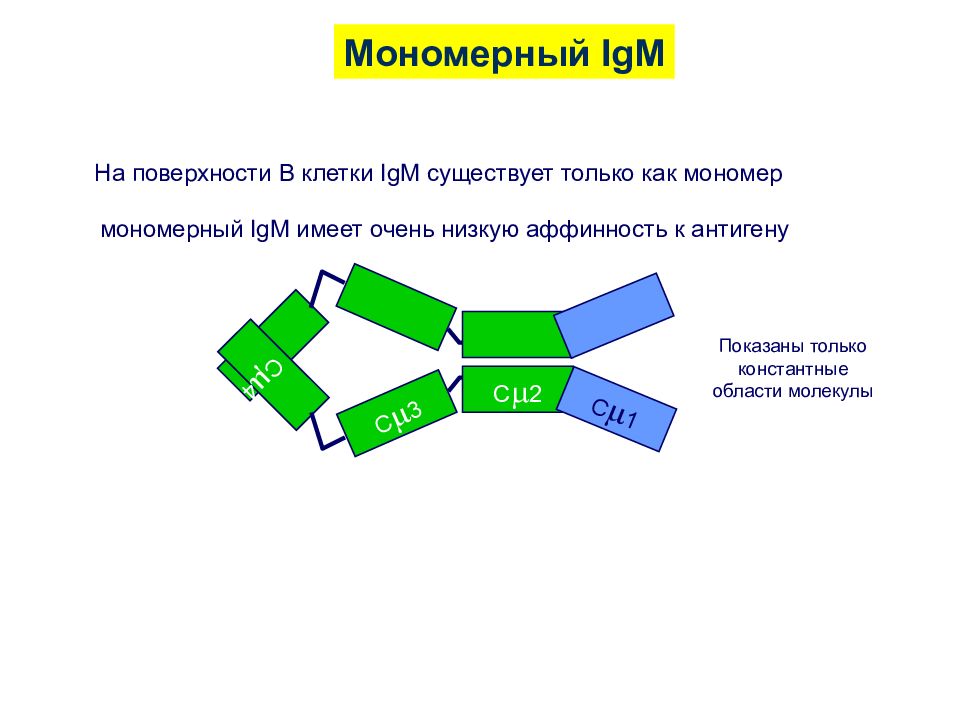

Мономерный IgM На поверхности В клетки IgM существует только как мономер мономерный IgM имеет очень низкую аффинность к антигену C m 4 C m 3 C m 2 C m 1 Показаны только константные области молекулы

Слайд 34

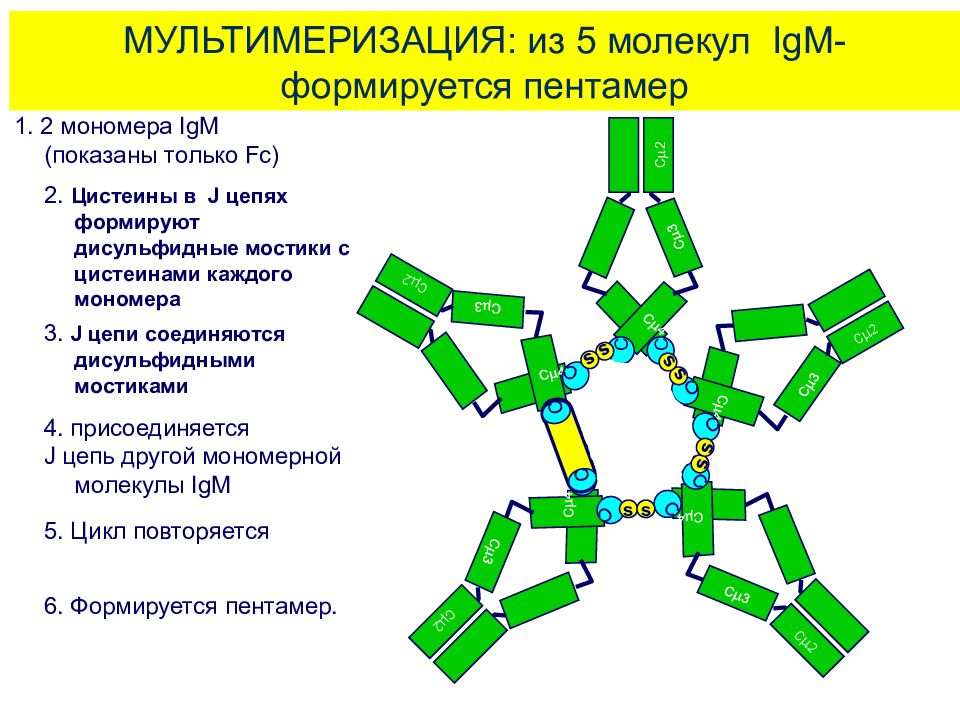

C C C C C C МУЛЬТИМЕРИЗАЦИЯ: из 5 молекул IgM -формируется пентамер C m 4 C m 3 C m 2 C C C m 4 C m 3 C m 2 C C C m 4 C m 3 C m 2 C C C m 4 C m 3 C m 2 C C C m 4 C m 3 C m 2 C C s s s s s s C C s s 1. 2 мономера IgM ( показаны только Fc) 2. Цистеины в J цепях формируют дисульфидные мостики с цистеинами каждого мономера 3. J цепи соединяются дисульфидными мостиками 4. присоединяется J цепь другой мономерной молекулы IgM 5. Цикл повторяется 6. Формируется пентамер.

Слайд 35

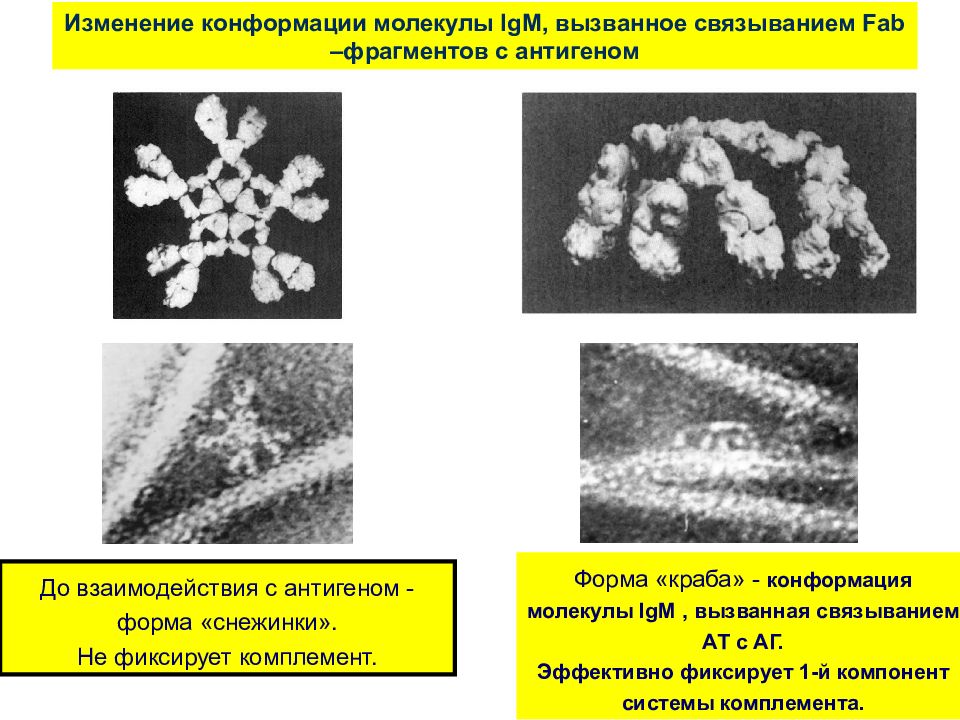

Изменение конформации молекулы IgM, вызванное связыванием Fab –фрагментов с антигеном До взаимодействия с антигеном -форма «снежинки». Не фиксирует комплемент. Форма «краба» - конформация молекулы IgM, вызванная связыванием АТ с АГ. Эффективно фиксирует 1-й компонент системы комплемента.

Слайд 36

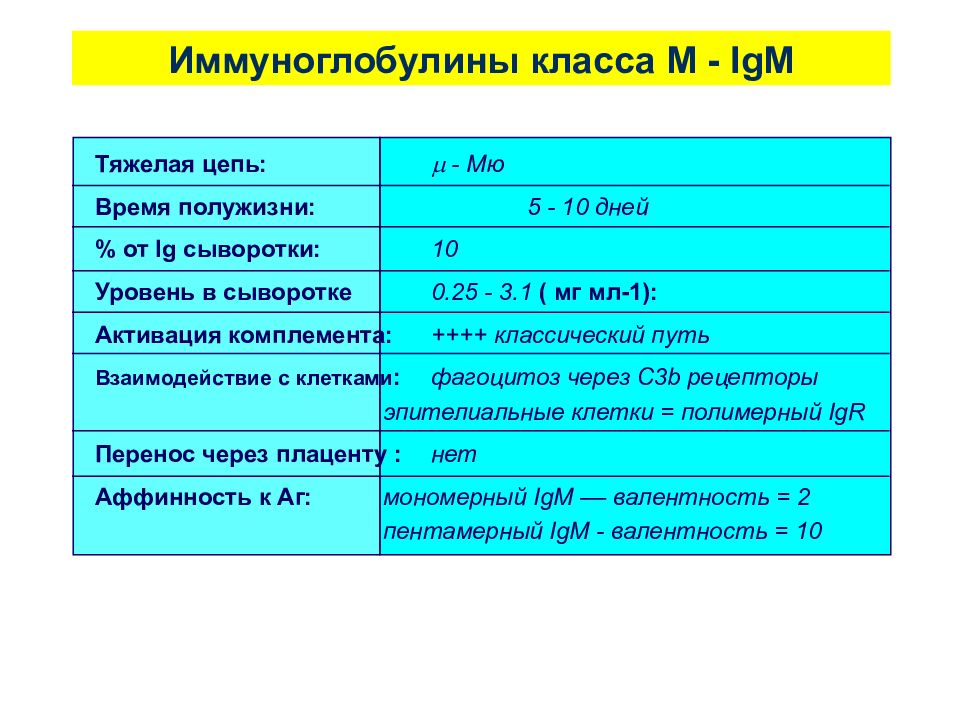

Иммуноглобулины класса М - IgM Тяжелая цепь : m - M ю Время полужизни : 5 - 10 дней % от Ig сыворотки : 10 Уровень в сыворотке 0.25 - 3.1 ( мг мл -1): Активация комплемента : ++++ классический путь Взаимодействие с клетками : фагоцитоз через C3b рецепторы эпителиальные клетки = полимерный Ig R Перенос через плаценту : нет Аффинность к Аг : мономерный IgM –– валентность = 2 пентамерный IgM - валентность = 10

Слайд 37

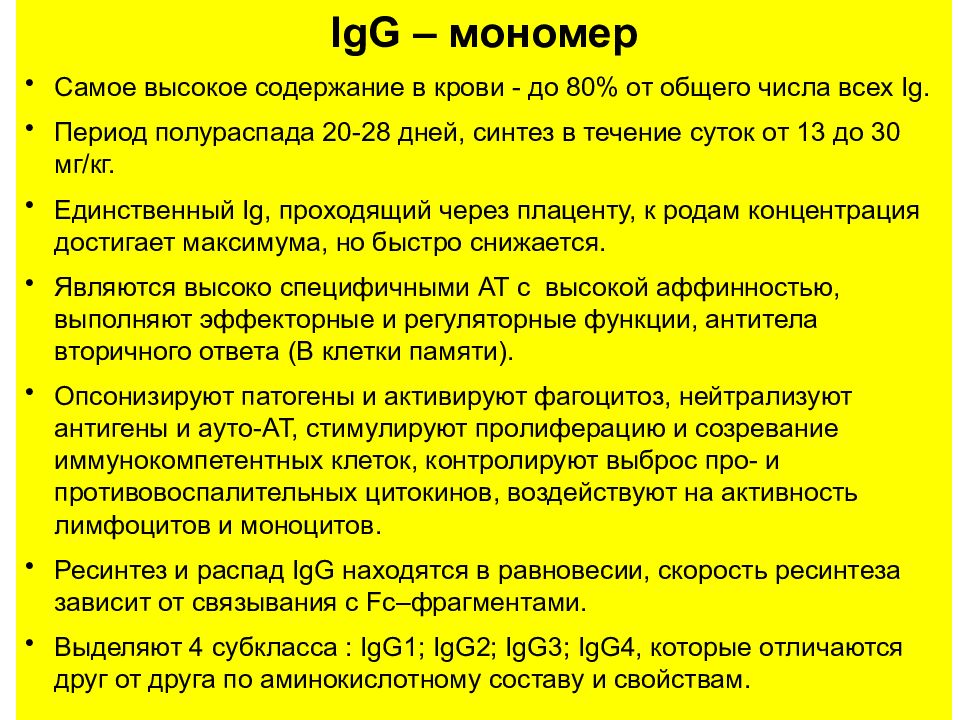

IgG – мономер Самое высокое содержание в крови - до 80% от общего числа всех Ig. Период полураспада 20-28 дней, синтез в течение суток от 13 до 30 мг/кг. Единственный Ig, проходящий через плаценту, к родам концентрация достигает максимума, но быстро снижается. Являются высоко специфичными АТ с высокой аффинностью, выполняют эффекторные и регуляторные функции, антитела вторичного ответа (В клетки памяти). Опсонизируют патогены и активируют фагоцитоз, нейтрализуют антигены и ауто-АТ, стимулируют пролиферацию и созревание иммунокомпетентных клеток, контролируют выброс про- и противовоспалительных цитокинов, воздействуют на активность лимфоцитов и моноцитов. Ресинтез и распад IgG находятся в равновесии, скорость ресинтеза зависит от связывания с Fc –фрагментами. Выделяют 4 субкласса : I gG1; IgG2; IgG3; IgG4, которые отличаются друг от друга по аминокислотному составу и свойствам.

Слайд 38

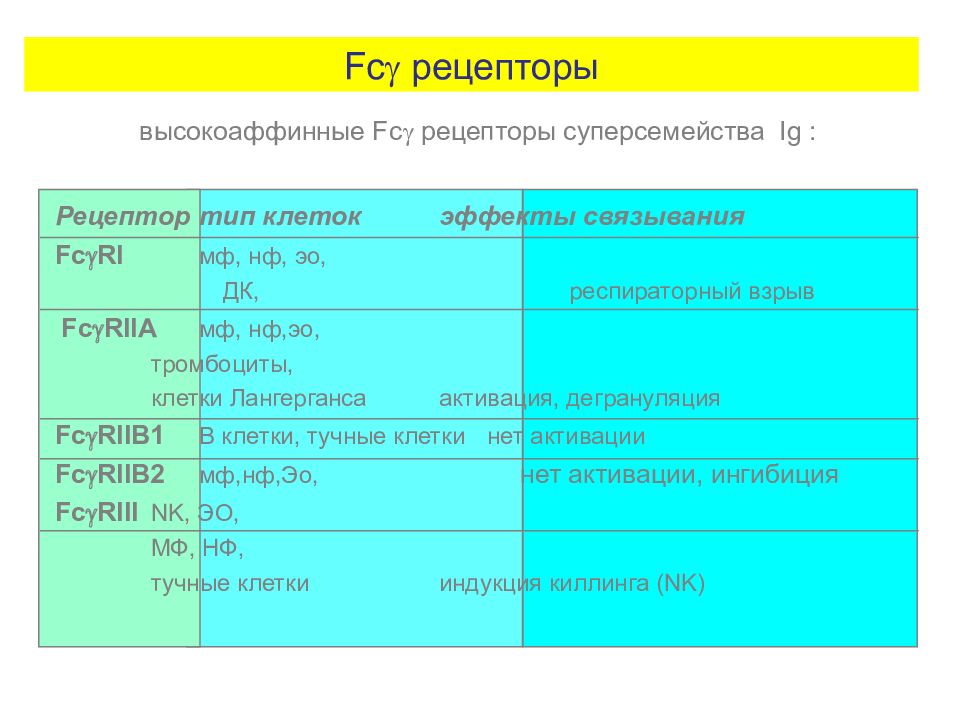

Fc g рецепторы Рецептор тип клеток эффекты связывания Fc g RI мф, нф, эо, ДК, респираторный взрыв Fc g RIIA мф, нф,эо, тромбоциты, клетки Лангерганса активация, дегрануляция Fc g RIIB1 В клетки, тучные клетки нет активации Fc g RIIB2 мф,нф,Эо, нет активации, ингибиция Fc g RIII NK, ЭО, МФ, НФ, тучные клетки индукция киллинга (NK) высокоаффинные Fc g рецепторы суперсемейства Ig :

Слайд 39

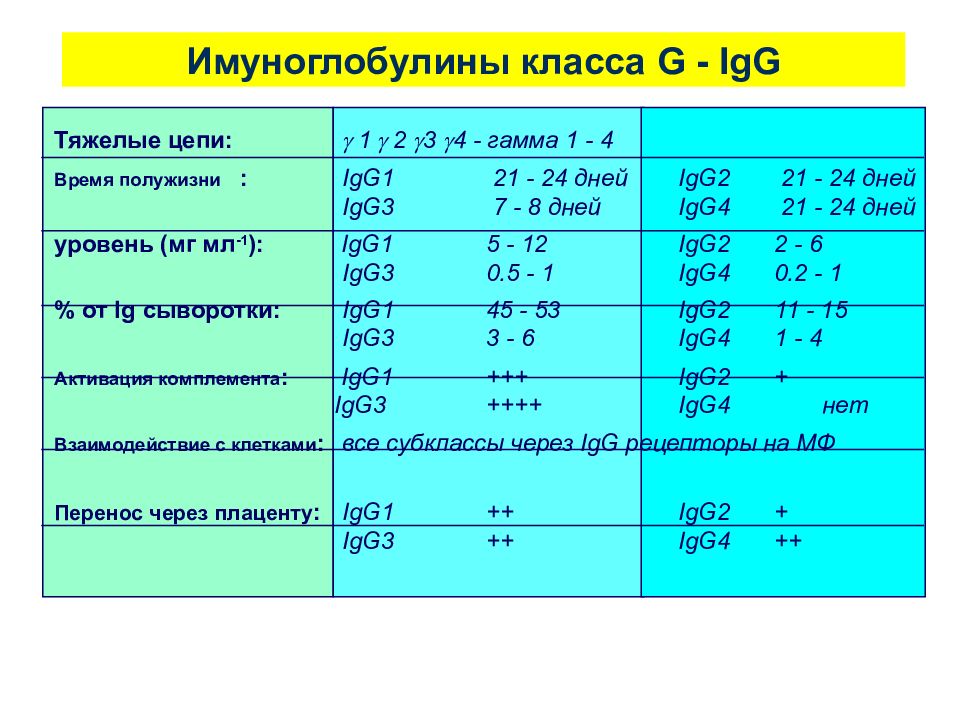

Имуноглобулины класса G - IgG Тяжелые цепи : g 1 g 2 g 3 g 4 - гамма 1 - 4 Время полужизни : IgG1 21 - 24 дней IgG2 21 - 24 дней IgG3 7 - 8 дней IgG4 21 - 24 дней уровень ( мг мл -1 ): IgG1 5 - 12 IgG2 2 - 6 IgG3 0.5 - 1 IgG4 0.2 - 1 % от Ig сыворотки : IgG1 45 - 53 IgG2 11 - 15 IgG3 3 - 6 IgG4 1 - 4 Активация комплемента : IgG1 +++ IgG2 + IgG3 ++++ IgG4 нет Взаимодействие с клетками : все субклассы через IgG рецепторы на МФ Перенос через плаценту : IgG1 ++ IgG2 + IgG3 ++ IgG4 ++

Слайд 40

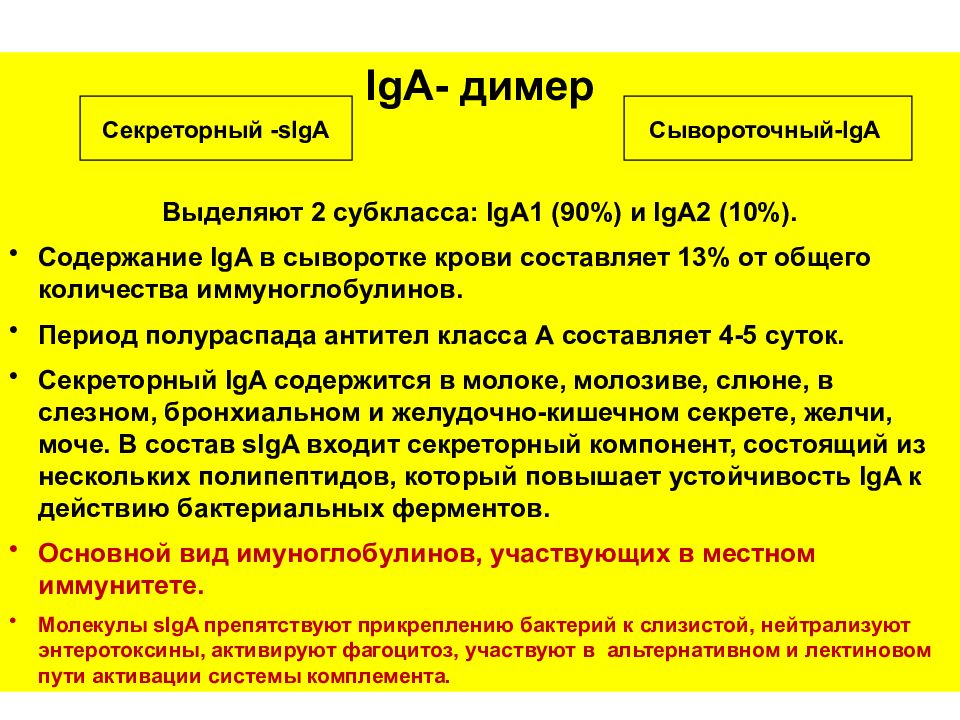

IgA- димер Выделяют 2 субкласса: IgA1 (90%) и IgA2 (10%). Содержание IgA в сыворотке крови составляет 13% от общего количества иммуноглобулинов. Период полураспада антител класса А составляет 4-5 суток. Секреторный IgA содержится в молоке, молозиве, слюне, в слезном, бронхиальном и желудочно-кишечном секрете, желчи, моче. В состав sIgA входит секреторный компонент, состоящий из нескольких полипептидов, который повышает устойчивость IgA к действию бактериальных ферментов. Основной вид имуноглобулинов, участвующих в местном иммунитете. Молекулы sIgA препятствуют прикреплению бактерий к слизистой, нейтрализуют энтеротоксины, активируют фагоцитоз, участвуют в альтернативном и лектиновом пути активации системы комплемента. Секреторный - sIgA Сывороточный -IgA

Слайд 42

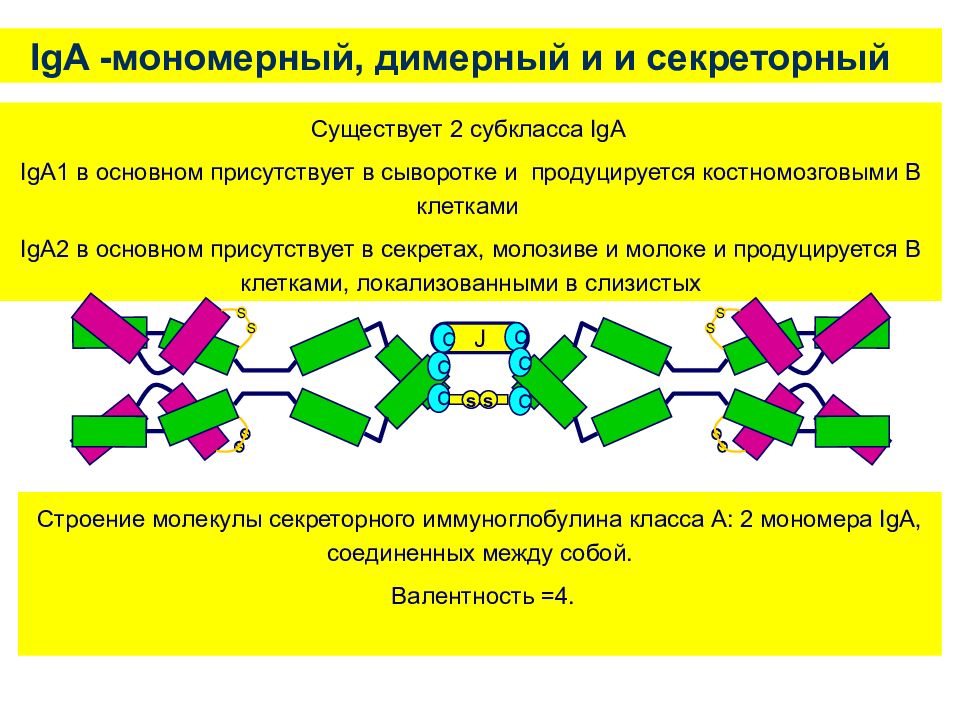

IgA - мономерный, димерный и и секреторный Существует 2 субкласса IgA IgA1 в основном присутствует в сыворотке и продуцируется костномозговыми B клетками IgA2 в основном присутствует в секретах, молозиве и молоке и продуцируется B клетками, локализованными в слизистых J C C S S S S C C S S S S C C s s Строение молекулы секреторного иммуноглобулина класса А: 2 мономера IgA, соединенных между собой. Валентность =4.

Слайд 43

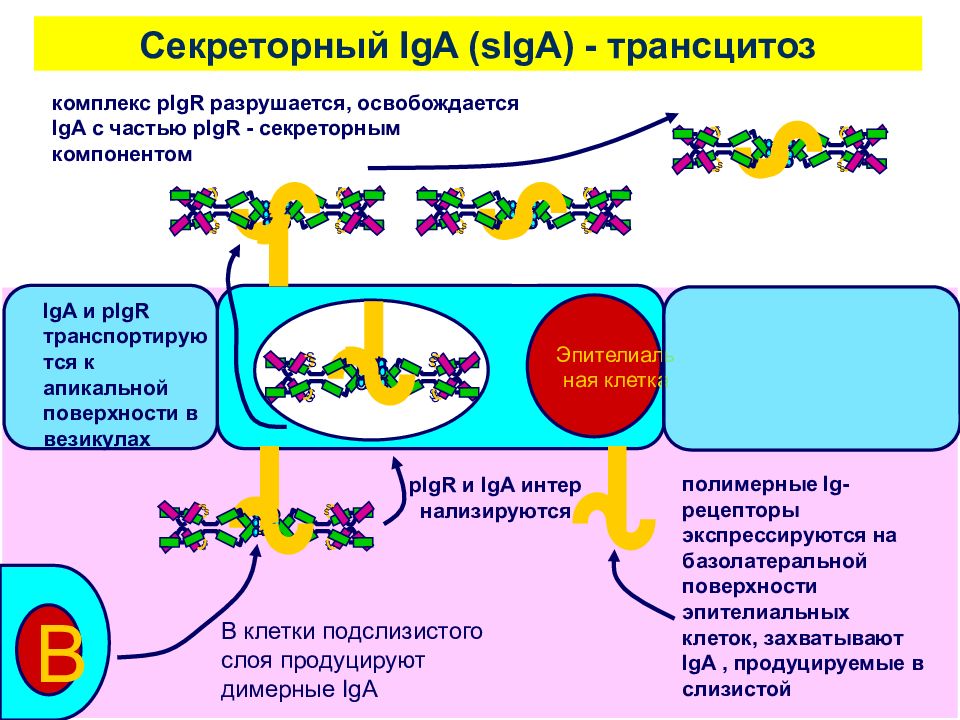

Эпителиаль ная клетка J C C S S S S C C S S S S C C s s C екреторный IgA ( sIgA ) - трансцитоз B J C C S S S S C C S S S S C C s s J C C S S S S C C S S S S C C s s J C C S S S S C C S S S S C C s s pIgR и IgA интер нализируются комплекс pIgR разрушается, освобождается IgA с частью pIgR - секреторным компонентом J C C S S S S C C S S S S C C s s IgA и pIgR транспортируются к апикальной поверхности в везикулах B клетки подслизистого слоя продуцируют димерные IgA полимерные Ig - рецепторы экспрессируются на базолатеральной поверхности эпителиальных клеток, захватывают IgA, продуцируемые в слизистой

Слайд 44: Места продукции секреторного IgA в организме человека

рот бронхи кишка вагина кожа

Слайд 45: Секреторный IgA

Продукция в организме взрослого человека - 2,5-3,0 грамма в сутки. 80% всех плазматических клеток организма локализованы в подслизистом слое пищеварительного и респираторного трактов. Поверхность каждой бактерии покрыта 10 7 молекул sIgA Бактерии, покрытые IgA Плазмоциты-продуценты IgA в lamina propria толстой кишки

Слайд 46

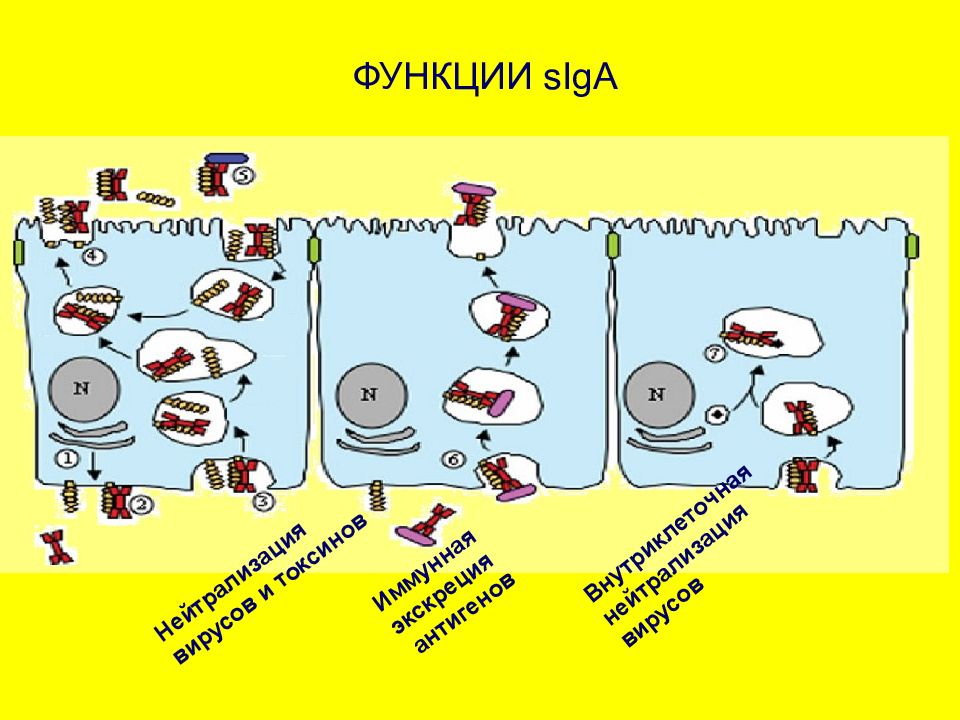

ФУНКЦИИ sIgA Нейтрализация вирусов и токсинов Иммунная экскреция антигенов Внутриклеточная нейтрализация вирусов

Слайд 47: ФУНКЦИИ sIgA

Иммунное исключение (агглютинация вирусов и бактерий ) в просвете пищеварительного тракта. ФУНКЦИИ sIgA sIgA, взаимодействуя с бактериями, не повреждает их, а только способствует их вымыванию. Механизм иммунного исключения эффективен лишь в отношении ПЛАНКТОННЫХ ФОРМ бактерий. муцин поток

Слайд 48

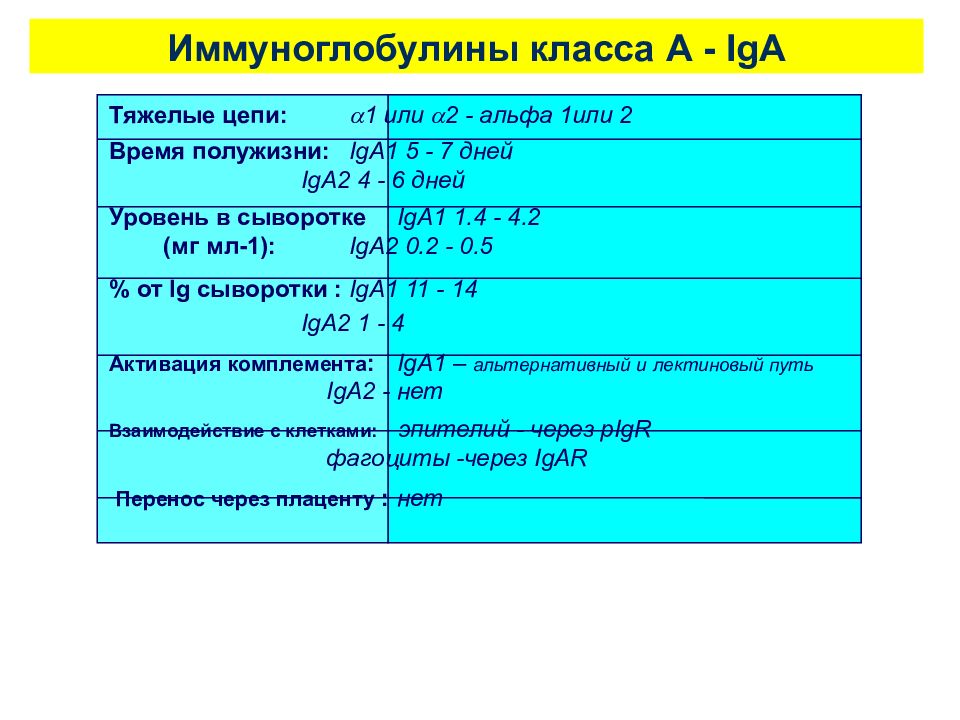

Иммуноглобулины класса А - IgA Тяжелые цепи : a 1 или a 2 - альфа 1 или 2 Время полужизни : IgA1 5 - 7 дней IgA2 4 - 6 дней Уровень в сыворотке IgA1 1.4 - 4.2 ( мг мл -1): IgA2 0.2 - 0.5 % от Ig сыворотки : IgA1 11 - 14 IgA2 1 - 4 Активация комплемента : IgA1 – альтернативный и лектиновый путь IgA2 - нет Взаимодействие с клетками : эпителий - через pIgR фагоциты -через IgAR Перенос через плаценту : нет

Слайд 49

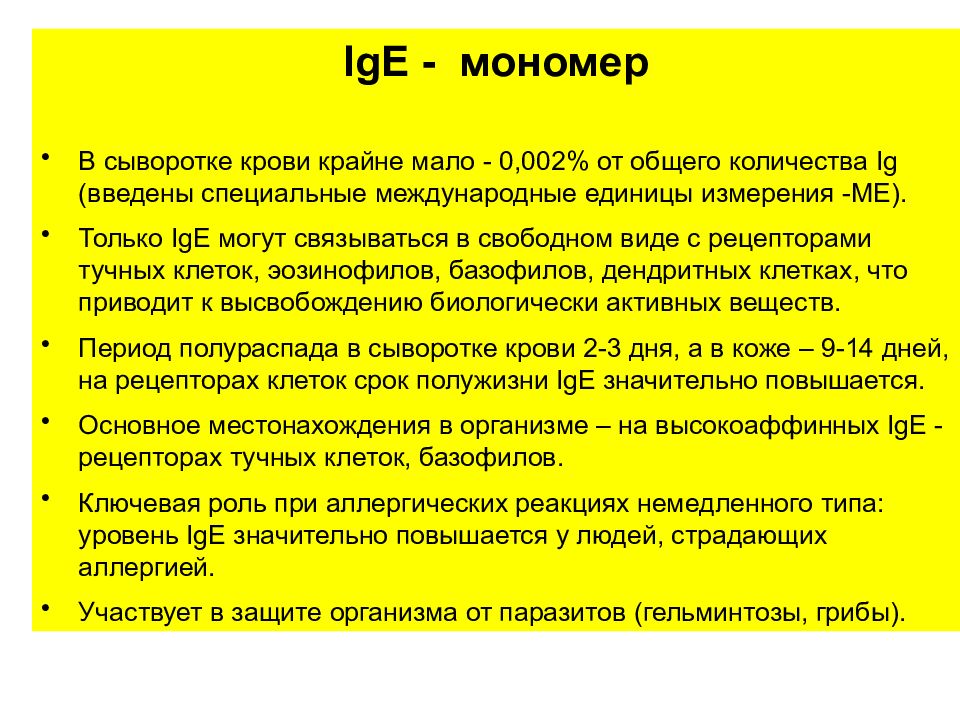

IgE - мономер В сыворотке крови крайне мало - 0,002% от общего количества Ig (введены специальные международные единицы измерения -МЕ). Только IgE могут связываться в свободном виде с рецепторами тучных клеток, эозинофилов, базофилов, дендритных клетках, что приводит к высвобождению биологически активных веществ. Период полураспада в сыворотке крови 2-3 дня, а в коже – 9-14 дней, на рецепторах клеток срок полужизни IgE значительно повышается. Основное местонахождения в организме – на высокоаффинных IgE - рецепторах тучных клеток, базофилов. Ключевая роль при аллергических реакциях немедленного типа: уровень IgE значительно повышается у людей, страдающих аллергией. Участвует в защите организма от паразитов (гельминтозы, грибы).

Слайд 50

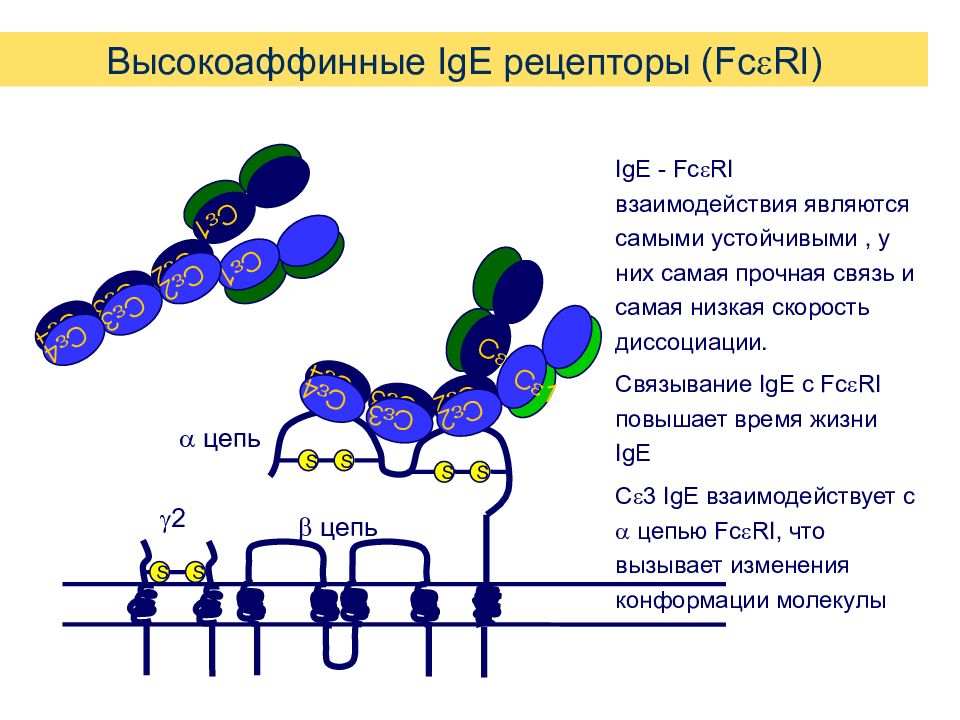

Высокоаффинные IgE рецепторы ( Fc e RI ) a цепь b цепь g 2 S S S S S S C e 1 C e 1 C e 2 C e 2 C e 3 C e 3 C e 4 C e 4 C e 1 C e 1 C e 2 C e 2 C e 3 C e 3 C e 4 C e 4 IgE - Fc e RI взаимодействия являются самыми устойчивыми, у них самая прочная связь и самая низкая скорость диссоциации. Связывание IgE с Fc e RI повышает время жизни IgE C e 3 IgE взаимодействует с a цепью Fc e RI, что вызывает изменения конформации молекулы

Слайд 51

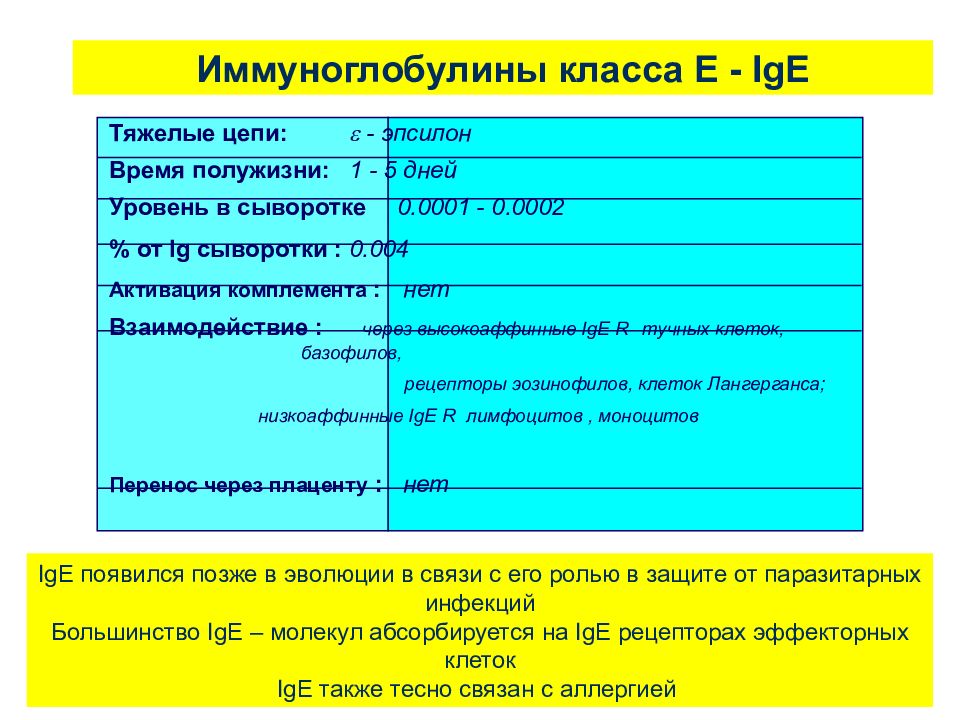

Иммуноглобулины класса Е - IgE IgE появился позже в эволюции в связи с его ролью в защите от паразитарных инфекций Большинство IgE – молекул абсорбируется на IgE рецепторах эффекторных клеток IgE также тесно связан с аллергией Тяжелые цепи : e - эпсилон Время полужизни : 1 - 5 дней Уровень в сыворотке 0.0001 - 0.0002 % от Ig сыворотки : 0.004 Активация комплемента : нет Взаимодействие : через высокоаффинные IgE R тучных клеток, базофилов, рецепторы эозинофилов, клеток Лангерганса; низкоаффинные IgE R лимфоцитов, моноцитов Перенос через плаценту : нет

Слайд 52

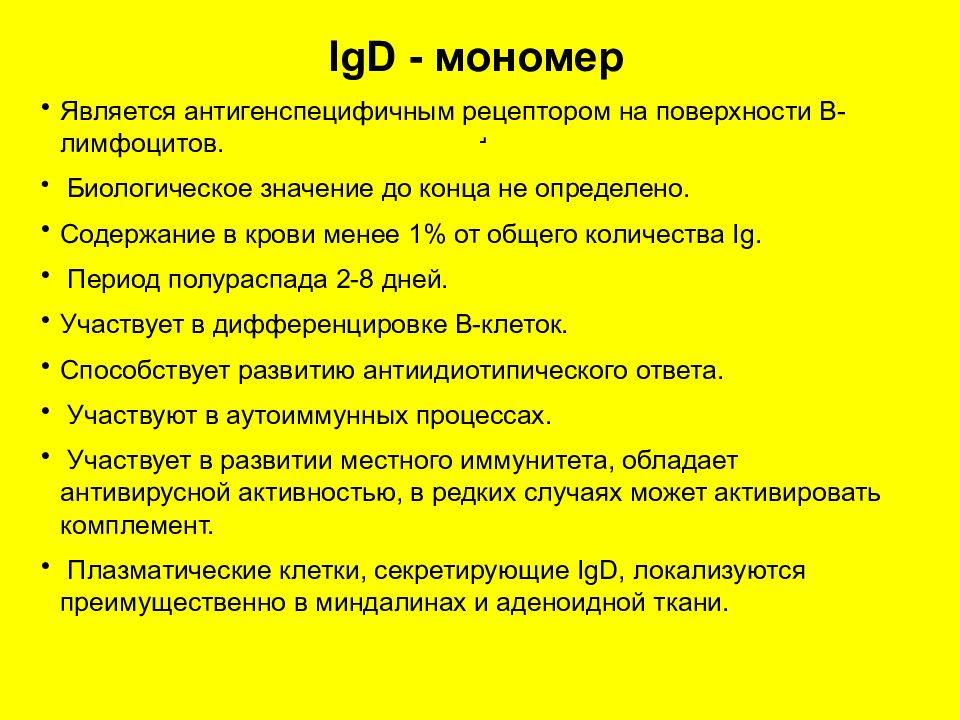

. IgD - мономер Является антигенспецифичным рецептором на поверхности В-лимфоцитов. Биологическое значение до конца не определено. Содержание в крови менее 1% от общего количества Ig. Период полураспада 2-8 дней. Участвует в дифференцировке В-клеток. Способствует развитию антиидиотипического ответа. Участвуют в аутоиммунных процессах. Участвует в развитии местного иммунитета, обладает антивирусной активностью, в редких случаях может активировать комплемент. Плазматические клетки, секретирующие IgD, локализуются преимущественно в миндалинах и аденоидной ткани.

Слайд 53

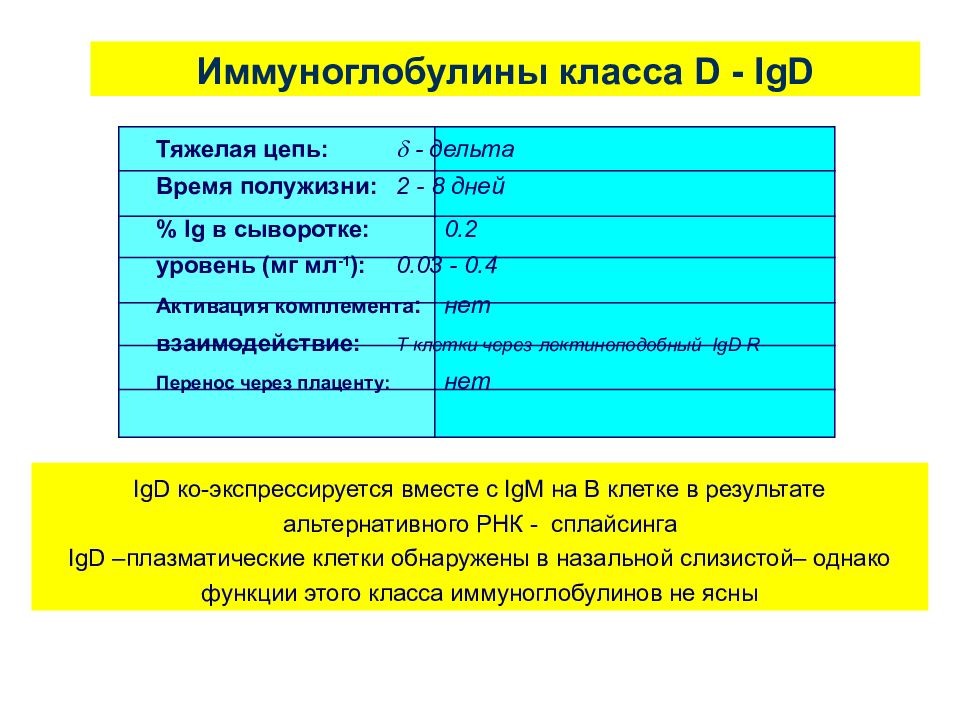

Иммуноглобулины класса D - IgD IgD ко-экспрессируется вместе с IgM на В клетке в результате альтернативного РНК - сплайсинга IgD –плазматические клетки обнаружены в назальной слизистой – однако функции этого класса иммуноглобулинов не ясны Тяжелая цепь : d - дельта Время полужизни : 2 - 8 дней % Ig в сыворотке : 0.2 уровень ( мг мл -1 ): 0.03 - 0.4 Активация комплемента : нет взаимодействие : T клетки через лектиноподобный IgD R Перенос через плаценту : нет

Слайд 54: Различия в аминокислотной последовательности молекул антител

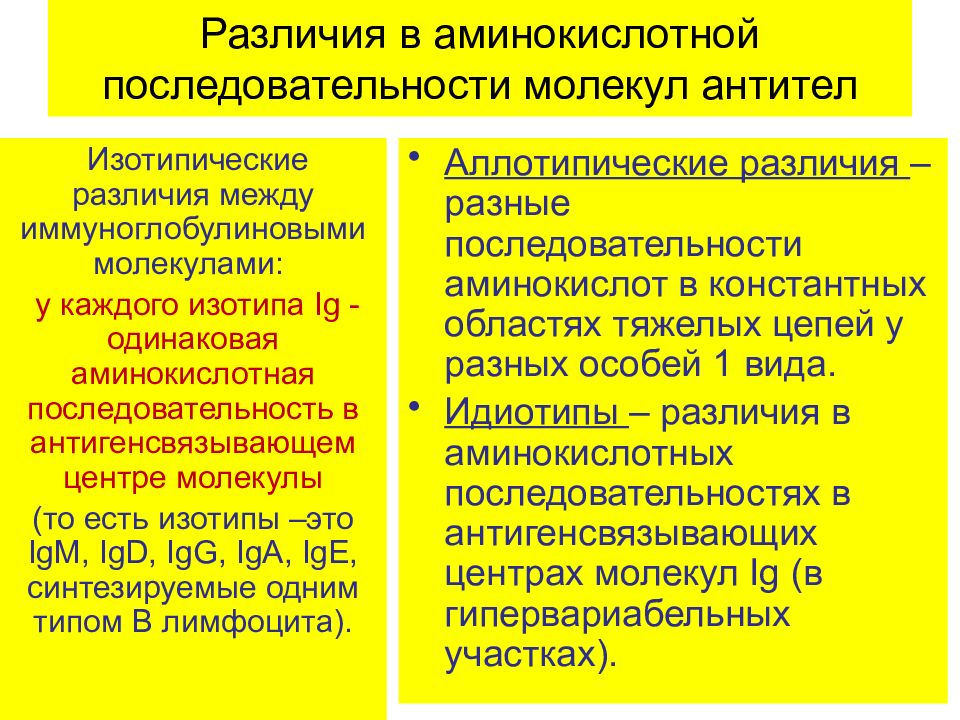

Изотипические различия между иммуноглобулиновыми молекулами: у каждого изотипа Ig - одинаковая аминокислотная последовательность в антигенсвязывающем центре молекулы (то есть изотипы –это IgM, IgD, IgG, IgA, IgE, синтезируемые одним типом В лимфоцита ). Аллотипические различия – разные последовательности аминокислот в константных областях тяжелых цепей у разных особей 1 вида. Идиотипы – различия в аминокислотных последовательностях в антигенсвязывающих центрах молекул Ig (в гипервариабельных участках).

Слайд 55: Роль антигенпрезентирующих клеток (АПК) в активации В лимфоцитов при ответе на Т- зависимые антигены (большинство белковых антигенов)

Информацию об антигене Т- и В-лимфоцитам передают антигенпредставляющие клетки (АПК), АПК осуществляют процессинг антигена и предоставляют его в иммуногенной форме лимфоцитам в виде комплекса: антигенный пептид+ молекула MHC. В зародышевых центрах ЛУ роль АПК играют дендритные клетки. Разные участки молекулы Т- зависимых антигенов одновременно распознаются и Т- и В-лимфоцитами, В-лимфоциты распознают эпитопы антигенов, а Т-лимфоциты – белки-носители антигена.

Слайд 56: Взаимодействие Т и В лимфоцитов при ответе на Т- зависимые антигены (белковые АГ)

Мембранносвязанный IgR (рецептор) на В лимфоците взаимодействует с антигеном, доставленным В –лимфоциту дендритными клетками. Путем рецептор-опосредованного эндоцитоза АГ попадает внутрь В лимфоцита, где он процессируется, фрагменты антигена упаковываются в молекулы MHC II и выносятся на клеточную поверхность В лифоцита.

Слайд 57: Взаимодействие Т и В лимфоцитов при ответе на Т- зависимые антигены

Комплекс MHC II +АГ пептид распознается Т-клеточным рецепторм ( TCR), а молекула MHC II –корецептором ( CD4), после этого распознавания в Т клетку идет первый сигнал активации. Молекулы CD80/CD86 на поверхности В клетки связываются с молекулой CD 28 на поверхности Т-клетки, в Т-клетку идет второй сигнал активации. Молекула CD40L на поверхности Т-клетки связывается с молекулой CD40 на поверхности В клетки – в В клетку идет сильнейший сигнал к активации

Слайд 58

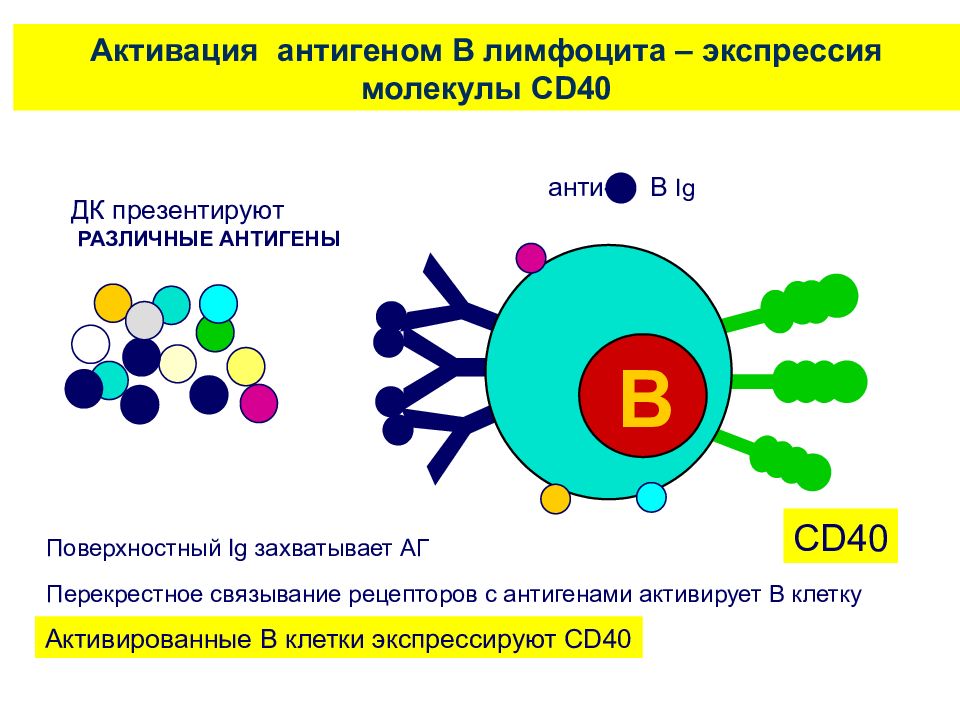

B B 2. Связывание и интернализация через Ig вызывает экспрессию CD40 3. Антиген подвергается процессингу 4. Пептидные фрагменты АГ упаковыва ются в молекулы MHC II класса внутри клетки. 5.Комплексы MHC II+ АГ пептид экспресси руются на поверхность В лимфоцита Антигены процессируются В - клеткой Связывание антигена максимизирует захват антигенов

Слайд 59

Y Y Y ДК презентируют РАЗЛИЧНЫЕ АНТИГЕНЫ B Активация антигеном В лимфоцита – экспрессия молекулы CD 40 анти - B Ig Поверхностный Ig захватывает АГ Перекрестное связывание рецепторов с антигенами активирует В клетку Активированные В клетки экспрессируют CD40 CD40

Слайд 60

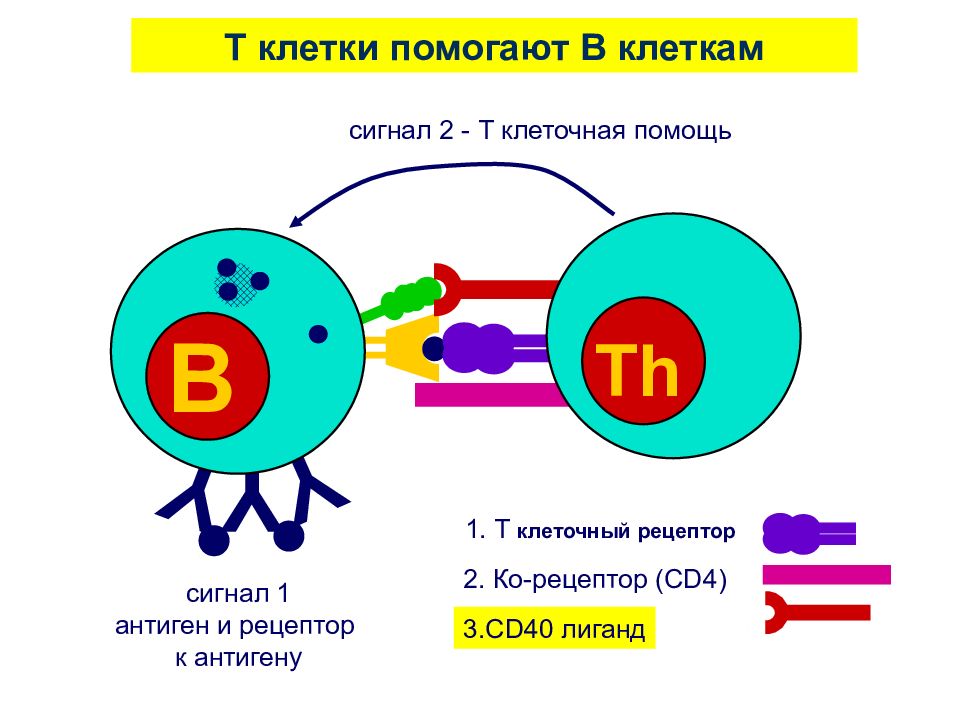

Y Y Y T клетки помогают B клеткам B сигнал 1 антиген и рецептор к антигену Th 1. T клеточный рецептор 2. Ко-рецептор (CD4) 3.CD40 лиганд Th сигнал 2 - T клеточная помощь

Слайд 61

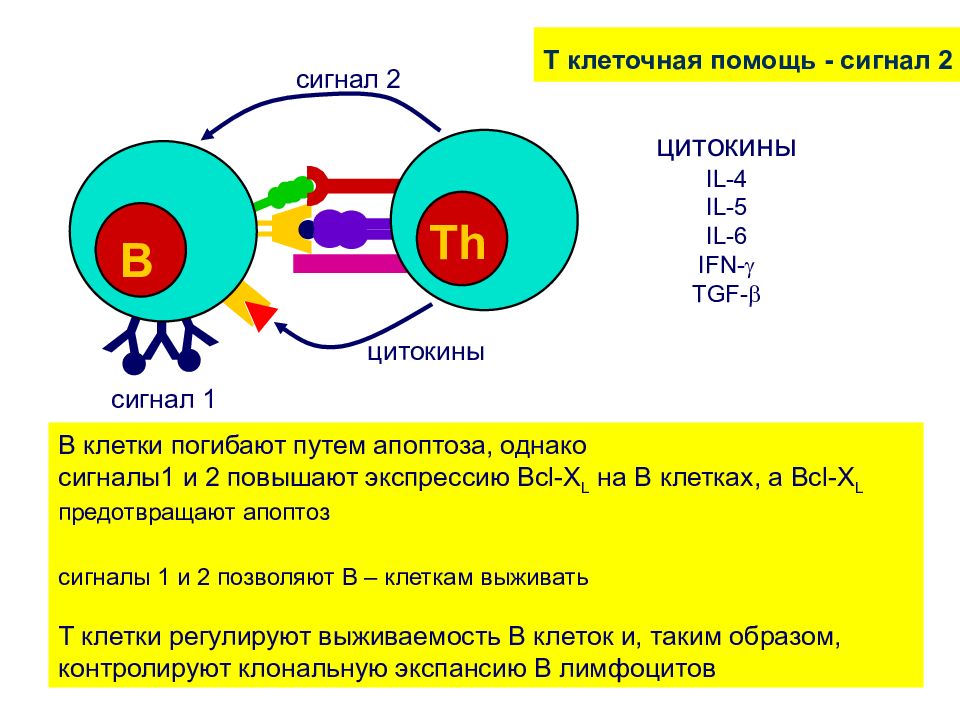

T клеточная помощь - сигнал 2 Y Y Y B Th сигнал 2 сигнал 1 B клетки погибают путем апоптоза, однако сигналы 1 и 2 повышают экспрессию Bcl-X L на В клетках, а Bcl-X L предотвращают апоптоз сигналы 1 и 2 позволяют В – клеткам выживать T клетки регулируют выживаемость B клеток и, таким образом, контролируют клональную экспансию В лимфоцитов цитокины цитокины IL-4 IL-5 IL-6 IFN- g TGF- b

Слайд 62: Цитокиновая активация В клеток

Активированные Т хелперы секретируют цитокины, активирующие В клетки. IL-2 –индуктор активации Т и В клеток. IL- 4 –действует на ранней стадии активации и пролиферации В клеток. IL- 6 –активатор В - клеточной дифференцировки.

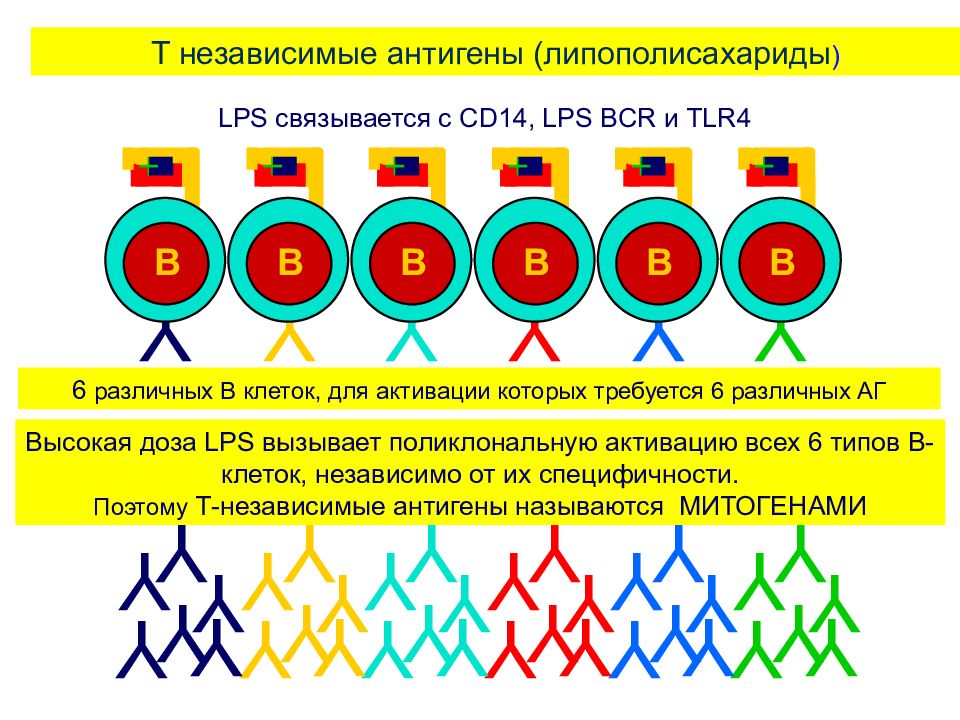

Слайд 63: Ответ В клеток на Т-независимые антигены

При ответе на Т-независимые антигены В лимфоцитам не нужна помощь Т-лимфоцитов. Т - независимые антигены –липополисахариды бактерий, бактериальные углеводы –декстран, леван, белки бактерий – флагеллин, эндотоксин и другие(не белковые АГ). Все Т-независимые АГ представляют собой молекулы с часто повторяющимися структурными участками, в высоких концентрациях они являются митогенами –то есть способны активировать многие клоны В –клеток (поликлональная активация), в низких концентрациях – только специфические клоны В клеток.

Слайд 64

Y Y Y Y Y Y B B B B B B Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y T независимые антигены ( липополисахариды ) 6 различных B клеток, для активации которых требуется 6 различных АГ Высокая доза LPS вызывает поликлональную активацию всех 6 типов В-клеток, независимо от их специфичности. Поэтому Т-независимые антигены называются МИТОГЕНАМИ LPS связывается с CD14, LPS B CR и TLR4

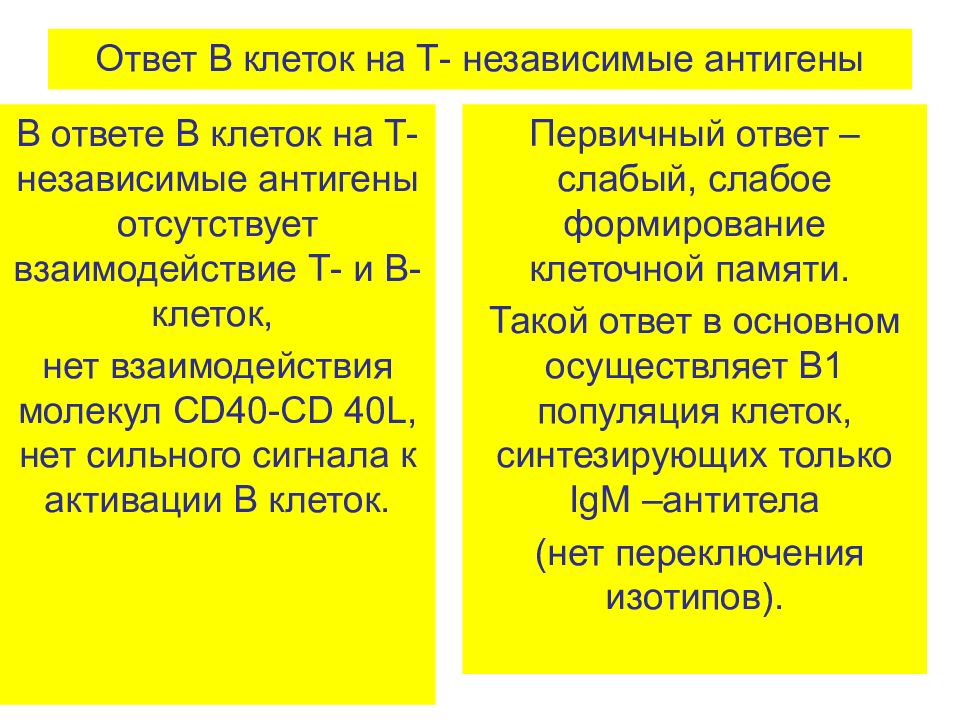

Слайд 65: Ответ В клеток на Т- независимые антигены

В ответе В клеток на Т-независимые антигены отсутствует взаимодействие Т- и В-клеток, нет взаимодействия молекул CD40-CD 40L, нет сильного сигнала к активации В клеток. Первичный ответ – слабый, слабое формирование клеточной памяти. Такой ответ в основном осуществляет В1 популяция клеток, синтезирующих только IgM –антитела (нет переключения изотипов).

Слайд 66

CD5 B Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y IgM B-1 клетки Распознают эпитопы АГ с повторяющимися структурами - фосфотидилхолин, липополисахариды и др. Не являются (?) частью адаптивного иммунитета : нет иммунологической памяти нет более высокой эффективности ответа при повторном введении АГ присутствуют с рождения Синтезируют только «натуральные антитела» IgM Могут производить Ig без помощи T клеток

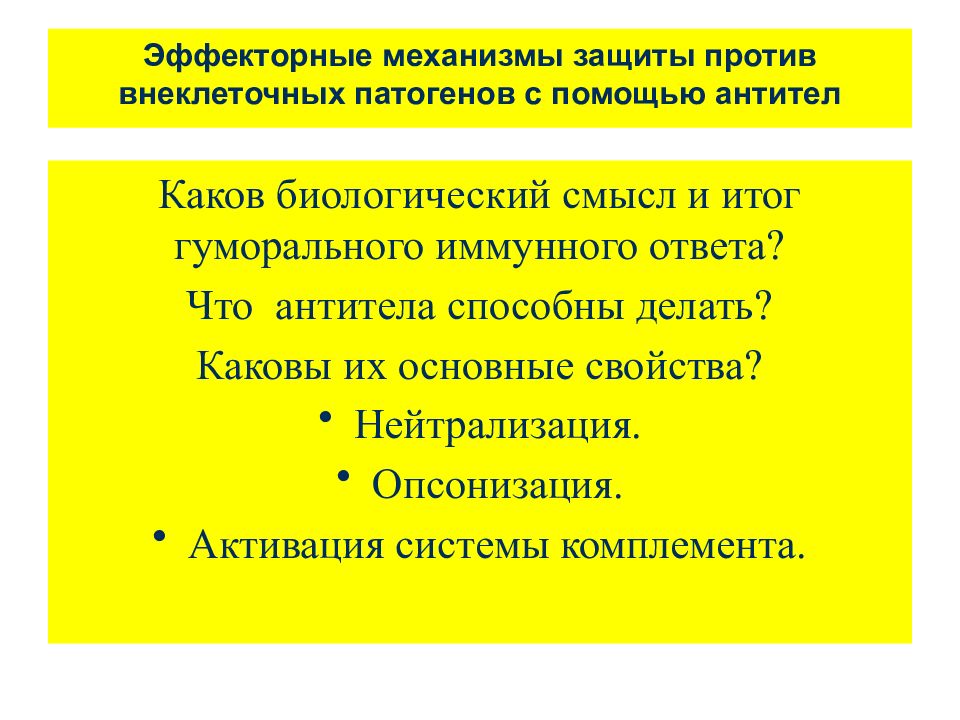

Слайд 67: Э ффекторные механизмы защиты против внеклеточных патогенов с помощью антител

Каков биологический смысл и итог гуморального иммунного ответа? Что антитела способны делать? Каковы их основные свойства? Нейтрализация. Опсонизация. Активация системы комплемента.

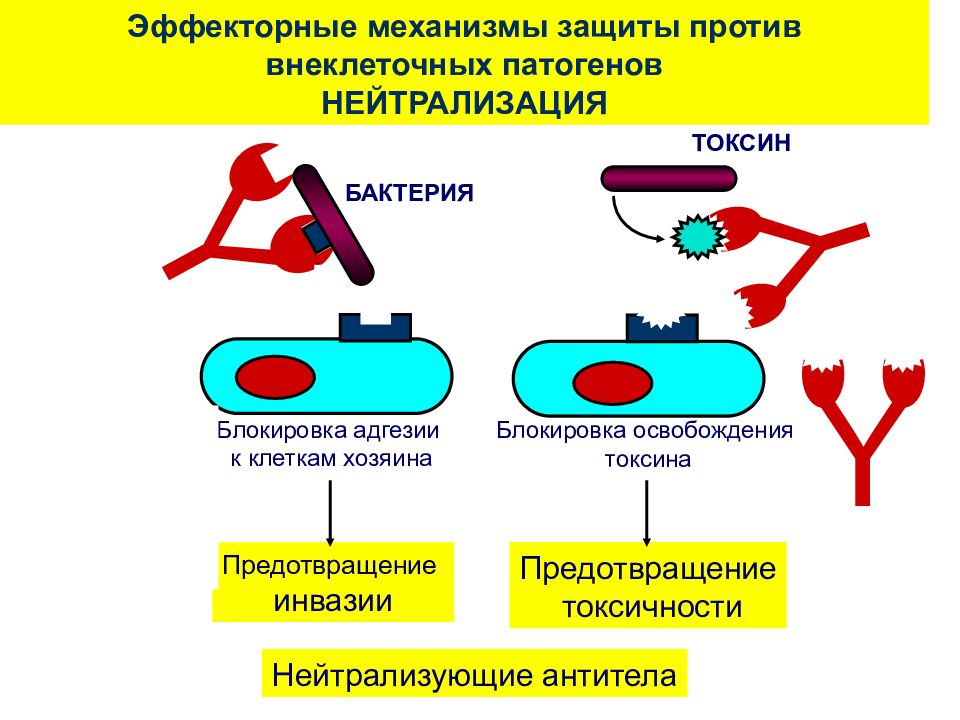

Слайд 68

Y ` ` Y ` ` Эффекторные механизмы защиты против внеклеточных патогенов НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ Y ` ` Блокировка освобождения токсина Предотвращение токсичности Нейтрализующие антитела Блокировка адгезии к клеткам хозяина Предотвращение инвазии БАКТЕРИЯ Y ` ` ТОКСИН

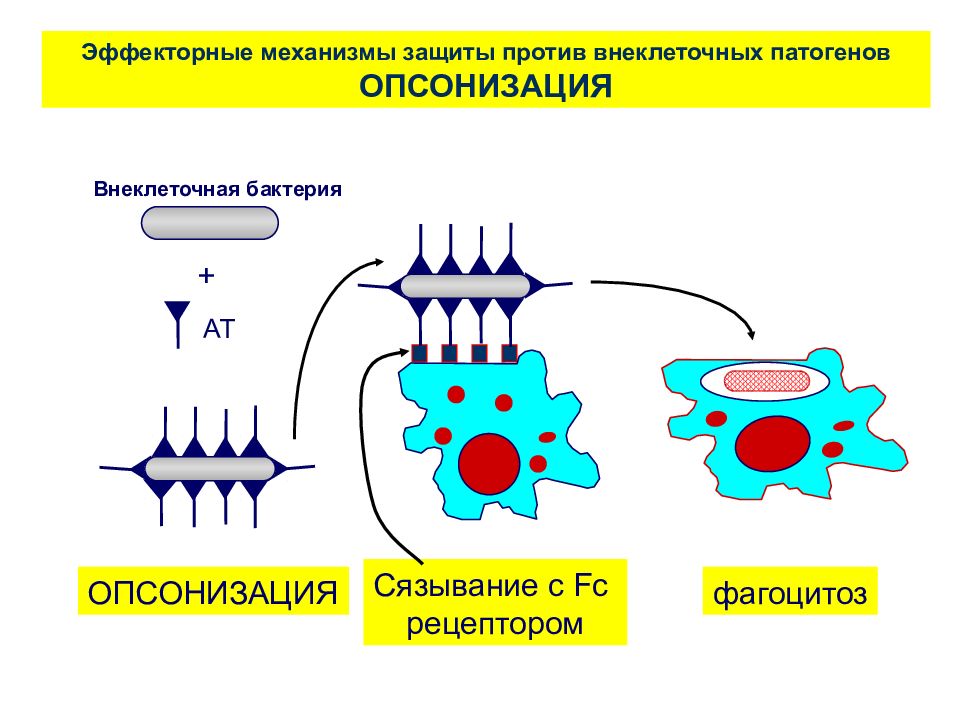

Слайд 69

Сязывание с Fc рецептором Эффекторные механизмы защиты против внеклеточных патогенов ОПСОНИЗАЦИЯ ОПСОНИЗАЦИЯ фагоцитоз Внеклеточная бактерия АТ +

Слайд 70

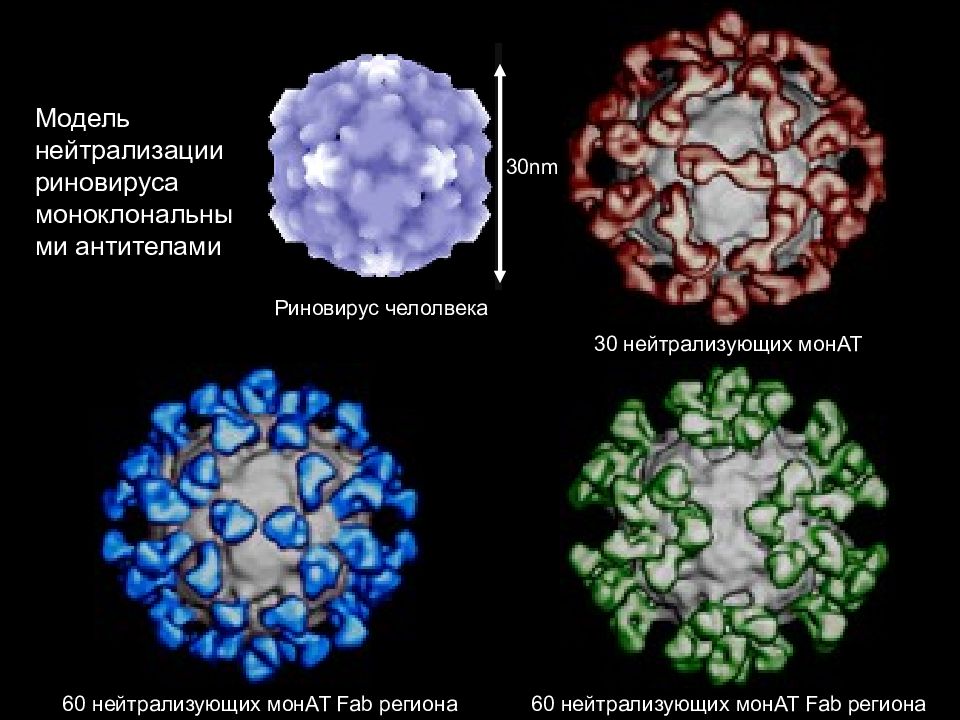

30 нейтрализующих монАТ 60 нейтрализующих монАТ Fab региона 60 нейтрализующих монАТ Fab региона Риновирус челолвека 30nm Модель нейтрализации риновируса моноклональными антителами

Слайд 71

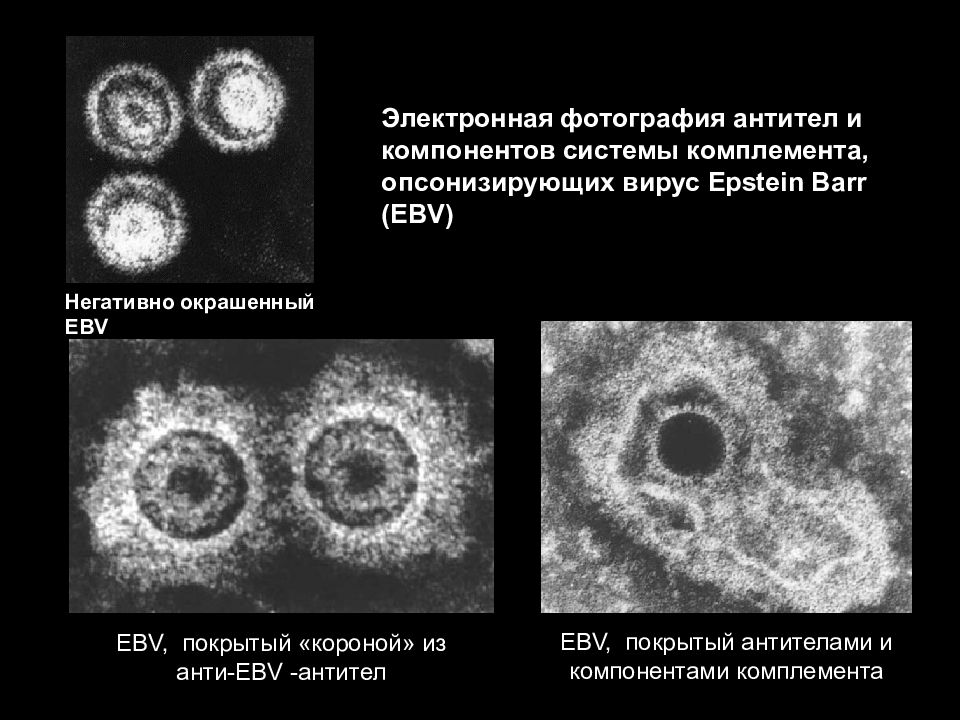

Электронная фотография антител и компонентов системы комплемента, опсонизирующих вирус Epstein Barr (EBV) Негативно окрашенный EBV EBV, покрытый «короной» из анти -EBV -антител EBV, покрытый антителами и компонентами комплемента

Слайд 72

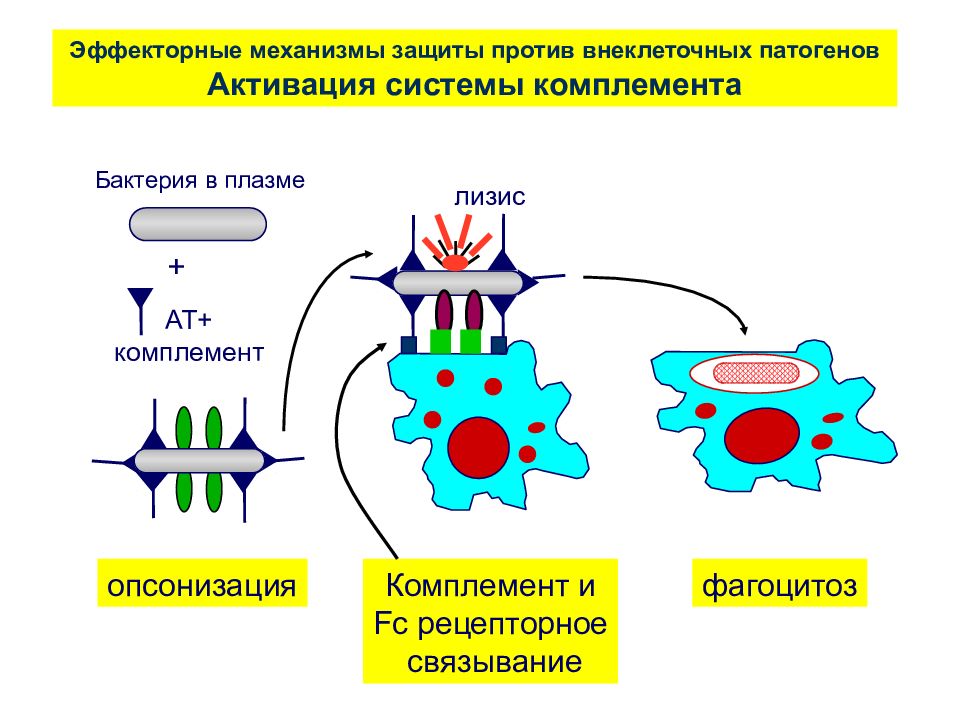

Эффекторные механизмы защиты против внеклеточных патогенов Активация системы комплемента Бактерия в плазме АТ+ комплемент + фагоцитоз Комплемент и Fc рецепторное связывание лизис опсонизация

Слайд 73

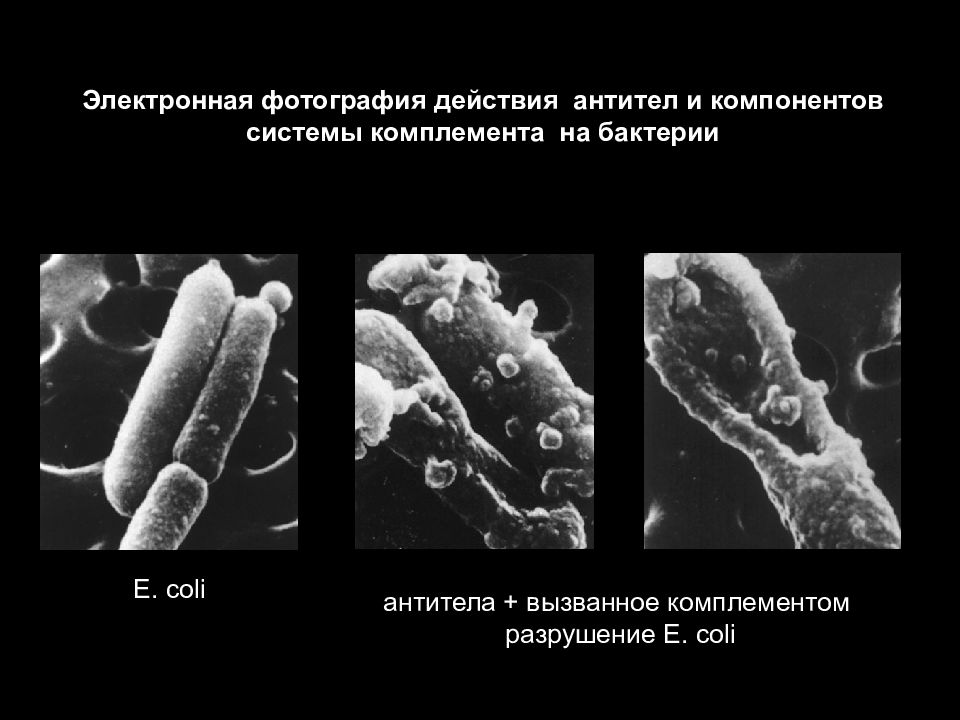

антитела + вызванное комплементом разрушение E. coli E. coli Электронная фотография действия антител и компонентов системы комплемента на бактерии

Слайд 74: Вопросы

Фазы адаптивного иммунного ответа. Типы иммунного ответа и факторы, их определяющие. В-лимфоцит как антигенпредставляющая клетка. Взаимодействие В-лимфоцита и Т-лимфоцита-хелпера. Активация и пролиферация В-лимфоцитов. Дифференцировка В-лимфоцитов в плазматические клетки и клетки памяти. Общая характеристика и строение молекулы иммуноглобулина. Характеристика классов иммуноглобулинов. Механизмы взаимодействия антигенов и антител Свойства и эффекторные функции антител.

Слайд 75: Тестовые вопросы

Антитела обладают способностью: Расщеплять антиген Активировать комплемент Специфически связывать антиген Фагоцитировать антиген Экспрессировать антиген Основным классом иммуноглобулинов, участвующим в защите слизистых оболочек, является: IgA IgG IgE IgD IgM

Слайд 76: Тестовые вопросы

К «цитофильным» иммуноглобулинам относятся: IgA IgG IgM IgE IgD Основными иммуноглобулинами вторичного ответа являются: IgA IgG IgM IgE IgD

Слайд 77: Тестовые вопросы

Активировать систему комплемента по классическому пути способны: IgA IgG IgM IgE IgD Изотипы иммуноглобулинов определяются: Строением легких цепей. Строением тяжелых цепей. Способностью образовывать глобулярные структуры. Способностью активировать комплемент. Способностью диффундировать в ткани.

Слайд 78: Тестовые вопросы

Через плаценту проникает: IgA IgG IgM IgE IgD Основными иммуноглобулинами первичного ответа являются: IgA IgG IgM IgD IgE