Слайд 2: Иммунитет

Иммунитет — способ защиты генетического постоянства внутренней среды организма от веществ или тел, несущих чужеродную генетическую информацию. Значение иммунитета: • надзор за генетическим постоянством внутренней среды организма; • распознавание «своего и чужого»; • охрана генетической чистоты вида на протяжении жизни индивидуума.

Слайд 3: Виды и формы иммунитета

Врожденный иммунитет — генотипический признак, который передается по наследству. (Например, невосприимчивость человека к возбудителю чумы собак или животных к гонококку). А. Видовой - присущ всем особям данного вида. Б. Индивидуальный - присущ отдельным особям данного вида. Приобретенный иммунитет — фенотипический признак, приобретаемый в течение жизни данного индивидуума, он не передается по наследству. А. Естественный приобретенный иммунитет. • естественный активный возникает после перенесенной инфекции; • естественный пассивный обеспечивается за счет антител, передаваемых от матери через плаценту или с грудным молоком Б. Искусственный приобретенный иммунитет. - искусственный активный — после введения вакцин или анатоксинов, на которые организм вырабатывает иммунитет; - искусственный пассивный — после введения извне готовых антител или клеток-эффекторов. Иммунитет делят на: 1. Стерильный - организм свободен от соответствующего возбудителя, 2. Нестерильный - возбудитель соответствующего заболевания сохраняется в организме, и только при этом условии поддерживается иммунитет (туберкулез, сифилис и др.).

Слайд 4: Структура иммунной системы

Иммунная система - комплекс органов и тканей организма человека, сформировавшийся в ходе эволюционного развития для защиты от чужеродных агентов. К центральным органам иммунной системы относят: • красный костный мозг; • тимус (вилочковую железу); • лимфоидный аппарат кишечника. К периферическим органам иммунной системы относятся: • селезенка; • лимфатические узлы; • лимфатические фолликулы, расположенные под слизистыми оболочками желудочно-кишечного, дыхательного и мочеполового тракта; • лимфатические и кровеносные сосуды.

Слайд 5: Первичные - центральные органы иммунной системы

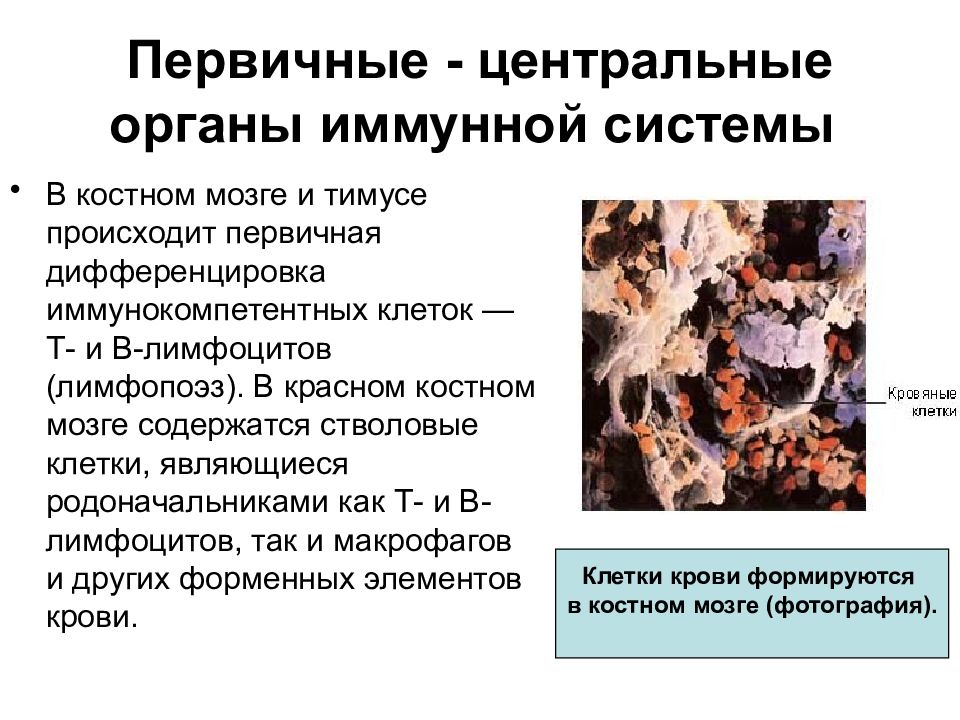

В костном мозге и тимусе происходит первичная дифференцировка иммунокомпетентных клеток — Т- и В-лимфоцитов (лимфопоэз). В красном костном мозге содержатся стволовые клетки, являющиеся родоначальниками как Т- и В-лимфоцитов, так и макрофагов и других форменных элементов крови. Клетки крови формируются в костном мозге (фотография).

Слайд 6: Первичные - центральные органы иммунной системы

В тимусе происходит созревание Т-хелперов и Т-киллеров, которые изначально поступают из костного мозга незрелыми, в процессе созревания они приобретают рецепторы для распознавания антигена и CD4+ или CD8+ рецепторы для согласованной работы с другими иммуноцитами (схема).

Слайд 7: Вторичные - периферические органы иммунной системы

Лимфатические узлы, Селезенка, Лимфатические фолликулы, расположенные под слизистыми оболочками желудочно-кишечного, дыхательного и мочеполового тракта, Лимфатические и кровеносные сосуды. В периферических органах иммунной системы под влиянием антигенов происходит их встреча с иммунокомпетентными клетками, эти органы являются местом распознавания антигена и развития специфического ответа, местом взаимодействия иммунокомпетентных клеток, их пролиферации (клональной экспансии), антигензависимой дифференцировки (иммунопоэза) и местом накопления продуктов иммунного ответа.

Слайд 8: Неспецифические факторы защиты организма

Под неспецифическим иммунитетом подразумевают систему предсуществующих защитных факторов организма, присущих данному виду как наследственно обусловленное свойство. Иммунитет, создаваемый анатомическими, физиологическими, клеточными и молекулярными факторами, которые являются естественными составляющими элементами организма, иначе называют конституционным. Такие факторы защищают организм от разных экзогенных и эндогенных агрессий, они передаются наследственно, их защитные функции лишены избирательности и они не способны сохранять память от первичного контакта с чужеродностью.

Слайд 9: Неспецифические факторы защиты организма – анатомические и физиологические барьеры

Физические (анатомические) барьеры Кожа. Неповрежденная кожа представляет собой обычно непроницаемый барьер для микроорганизмов, которые не являются представителями ее нормальной микрофлоры. Слизистые оболочки. Механизмы защиты на уровне слизистых оболочек - слизь, реснички мерцательного эпителия, лизоцим, пероксидазы, секреторные антитела, фагоцитирующие клетки, лимфоциты. Нормальная микрофлора организма. Эти микроорганизмы способны противостоять действию патогенных микроорганизмов и губительно действовать на них, тем самым участвуя в защите организма.

Слайд 10: Неспецифические факторы защиты организма – анатомические и физиологические барьеры

Физиологические барьеры Этот тип защиты включает температуру тела, рН и напряженность кислорода в районе колонизации микроорганизмами, а также различные растворимые факторы, воспаление. Воспаление - сумма защитно-адаптивных реакций, развивающихся в тканях при их повреждении. Признаки, характеризующие острое воспаление : покраснение, отек, боль, локальное повышение температуры и нарушение функций органа или ткани. Если интенсивность острой реакции оказывается недостаточной для элиминации возбудителя, то она меняет свои характеристики и принимает хроническое течение. С позиции защиты от патогенов большинство системных реакций острого воспаления резко изменяет лимфо- и кровообращение в очаге. Вазодилатация и повышение проницаемости капилляров облегчает выход из просвета капилляров защитных клеток. Весьма важным фактором является снижение рН в воспаленных тканях, обусловленное преимущественно секрецией молочной кислоты фагоцитами- оно оказывает губительное действие на бактерии, повышает микробицидную активность низкомолекулярных органических кислот и снижает резистентность к действию антимикробных химиопрепаратов.

Слайд 11: Неспецифические факторы защиты организма – клеточные формы защиты, фагоцитоз

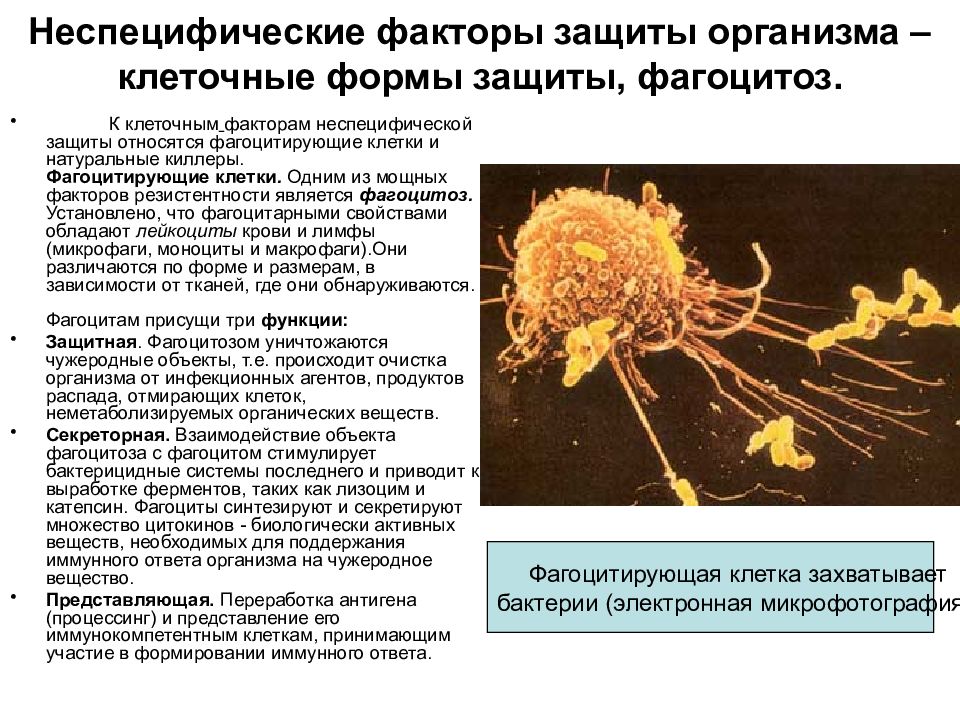

К клеточным факторам неспецифической защиты относятся фагоцитирующие клетки и натуральные киллеры. Фагоцитирующие клетки. Одним из мощных факторов резистентности является фагоцитоз. Установлено, что фагоцитарными свойствами обладают лейкоциты крови и лимфы (микрофаги, моноциты и макрофаги).Они различаются по форме и размерам, в зависимости от тканей, где они обнаруживаются. Фагоцитам присущи три функции: Защитная. Фагоцитозом уничтожаются чужеродные объекты, т.е. происходит очистка организма от инфекционных агентов, продуктов распада, отмирающих клеток, неметаболизируемых органических веществ. Секреторная. Взаимодействие объекта фагоцитоза с фагоцитом стимулирует бактерицидные системы последнего и приводит к выработке ферментов, таких как лизоцим и катепсин. Фагоциты синтезируют и секретируют множество цитокинов - биологически активных веществ, необходимых для поддержания иммунного ответа организма на чужеродное вещество. Представляющая. Переработка антигена (процессинг) и представление его иммунокомпетентным клеткам, принимающим участие в формировании иммунного ответа. Фагоцитирующая клетка захватывает бактерии (электронная микрофотография).

Слайд 12: Фагоцитоз

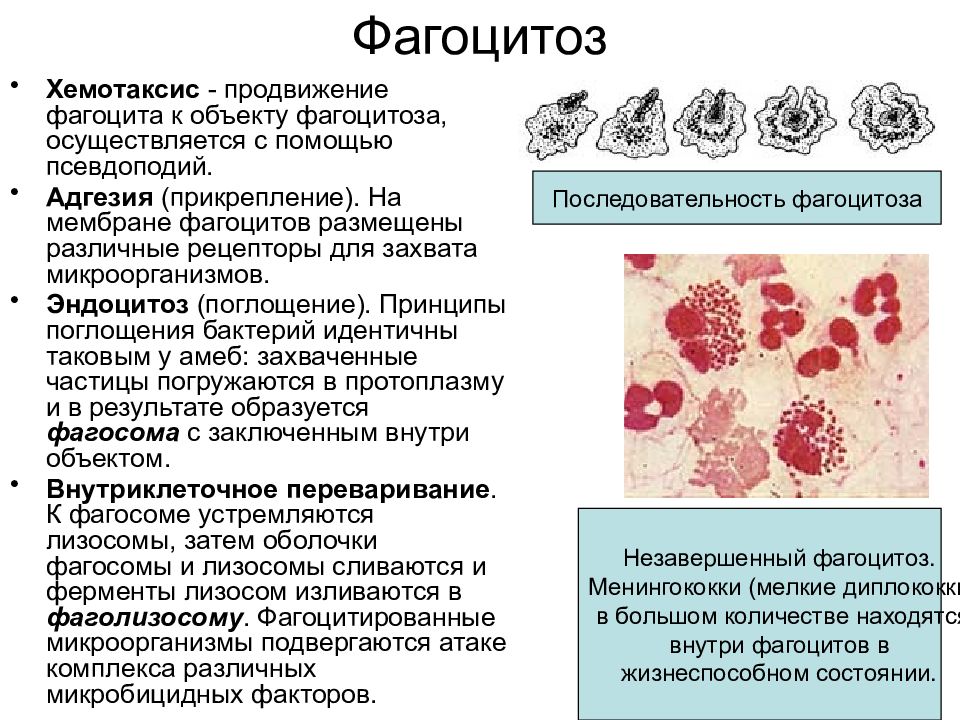

Хемотаксис - продвижение фагоцита к объекту фагоцитоза, осуществляется с помощью псевдоподий. Адгезия (прикрепление). На мембране фагоцитов размещены различные рецепторы для захвата микроорганизмов. Эндоцитоз (поглощение). Принципы поглощения бактерий идентичны таковым у амеб: захваченные частицы погружаются в протоплазму и в результате образуется фагосома с заключенным внутри объектом. Внутриклеточное переваривание. К фагосоме устремляются лизосомы, затем оболочки фагосомы и лизосомы сливаются и ферменты лизосом изливаются в фаголизосому. Фагоцитированные микроорганизмы подвергаются атаке комплекса различных микробицидных факторов. Последовательность фагоцитоза Незавершенный фагоцитоз. Менингококки (мелкие диплококки) в большом количестве находятся внутри фагоцитов в жизнеспособном состоянии.

Слайд 13: Неспецифические факторы защиты организма – клеточные формы защиты, натуральные киллеры

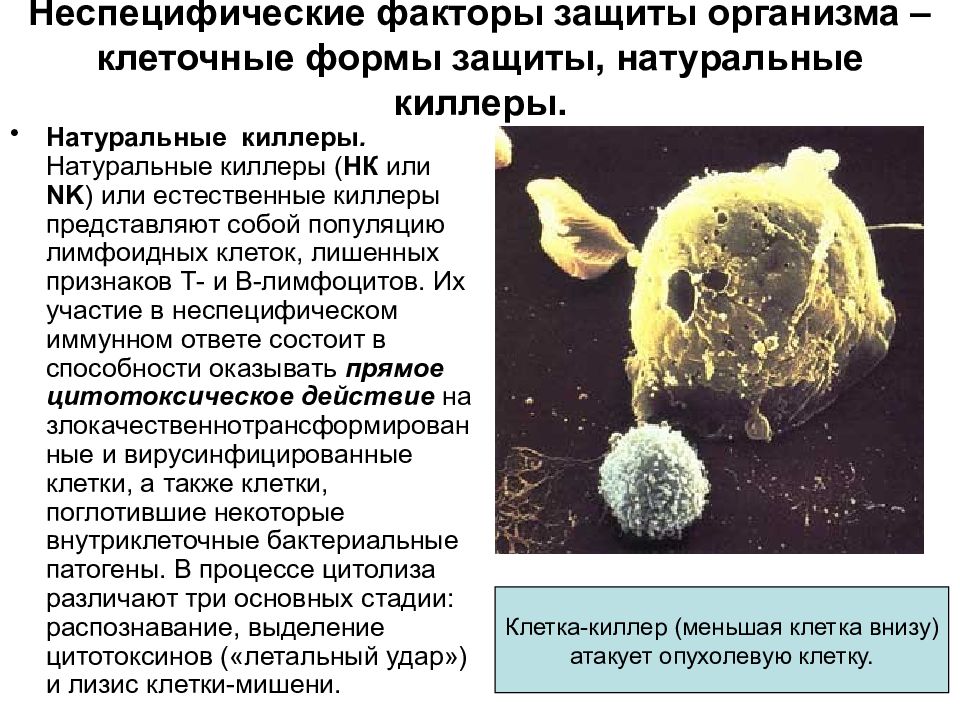

Натуральные киллеры. Натуральные киллеры ( НК или NK ) или естественные киллеры представляют собой популяцию лимфоидных клеток, лишенных признаков Т- и В-лимфоцитов. Их участие в неспецифическом иммунном ответе состоит в способности оказывать прямое цитотоксическое действие на злокачественнотрансформированные и вирусинфицированные клетки, а также клетки, поглотившие некоторые внутриклеточные бактериальные патогены. В процессе цитолиза различают три основных стадии: распознавание, выделение цитотоксинов («летальный удар») и лизис клетки-мишени. Клетка-киллер (меньшая клетка внизу) атакует опухолевую клетку.

Слайд 14: Гуморальные неспецифические факторы защиты

К гуморальным механизмам естественной неспецифической защиты относятся содержащиеся в крови и других жидкостях организма ферментные системы: • система комплемента (может также участвовать в специфической защите). Комплемент — это неспецифическая ферментная система крови, включающая 9 различных протеиновых фракций, адсорбирующихся в процессе каскадного присоединения на комплексе антиген — антитело, и оказывающая лизирующее действие на связанные антителами клеточные антигены; • лизоцим — белок, содержащийся в крови, в слюне, слезной и тканевой жидкости. Он активен в отношении грамположительных бактерий, так как нарушает синтез муреина в клеточной стенке бактерий; • бета-лизины — более активны в отношении грамотрицательных бактерий; • лейкины — протеолитические ферменты, освобождающиеся при разрушении лейкоцитов. Они нарушают целостность поверхностных белков микробных клеток; • интерферон — продукт клеток, обладающий противовирусной и регуляторной активностью; • система пропердина — комплекс белков, обладающих противовирусной, антибактериальной активностью в присутствии солей магния;

Слайд 15: Понятие об антигенах и их основные характеристики

Антигены - вещества различного происхождения, несущие признаки генетической чужеродности и вызывающие развитие иммунных реакций. Свойства антигена: - Иммуногенность - способность антигена индуцировать в организме иммунный ответ. - Антигенность - способность антигена взаимодействовать только с гомологичными антителами и лимфоцитами определенного клона. - Специфичность - структурные особенности, отличающие один антиген от другого. Виды антигенов : - Иммуногены или полные антигены - это вещества, вызывающие полноценный иммунный ответ и обладающие свойствами: иммуногенностью, антигенностью и специфичностью. - Гаптены - неполные антигены, относительно простые вещества, способные участвовать в иммунологических взаимодействиях, но не способные самостоятельно индуцировать иммунный ответ. Гаптены обладают свойствами антигенностью и специфичностью, но не обладают иммуногенностью. Гаптены после присоединения к крупным, обычно белковым молекулам (носителям), могут приобретать свойства полного антигена. - Толерогены - антигены, способные подавлять иммунные реакции с развитием специфической неспособности отвечать на них.

Слайд 16: Классификация антигенов

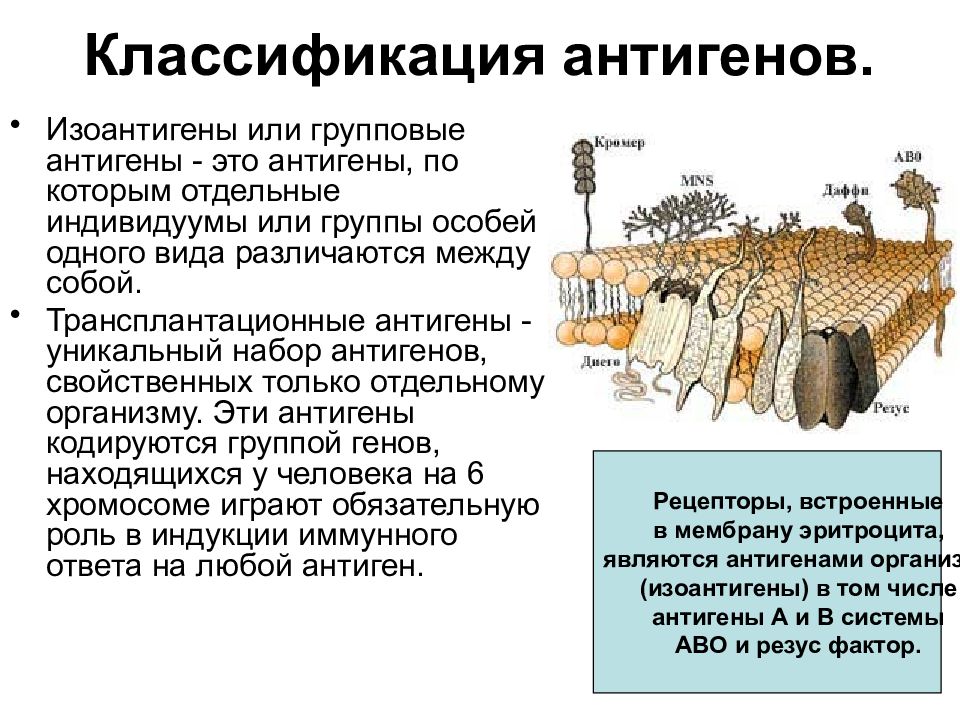

Изоантигены или групповые антигены - это антигены, по которым отдельные индивидуумы или группы особей одного вида различаются между собой. Трансплантационные антигены - уникальный набор антигенов, свойственных только отдельному организму. Эти антигены кодируются группой генов, находящихся у человека на 6 хромосоме играют обязательную роль в индукции иммунного ответа на любой антиген. Рецепторы, встроенные в мембрану эритроцита, являются антигенами организма (изоантигены) в том числе антигены А и В системы АВО и резус фактор.

Слайд 17: Микробные антигены

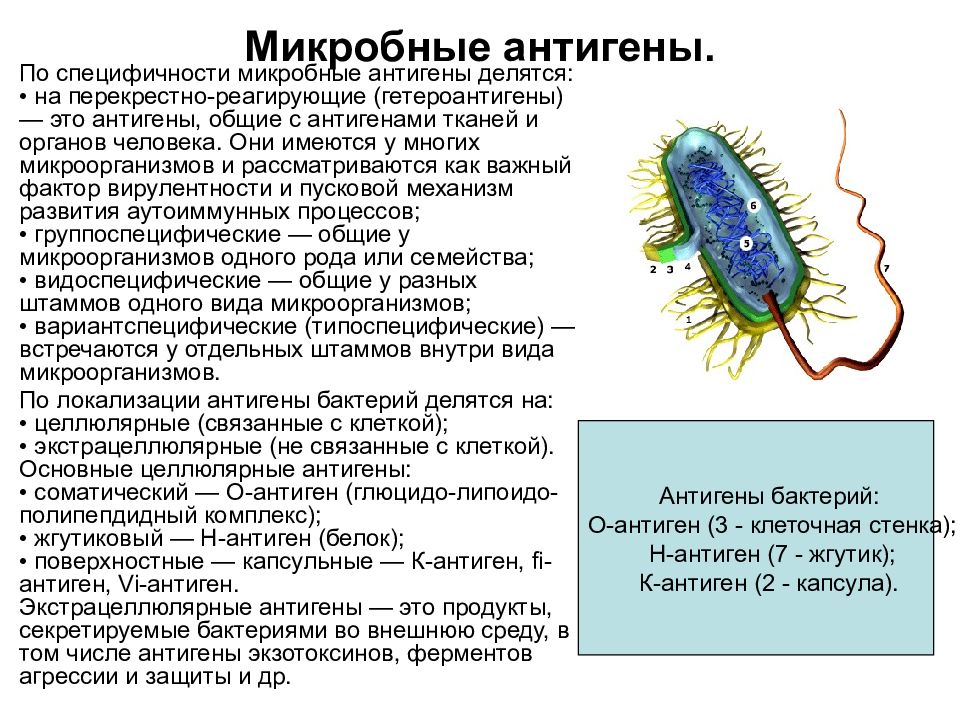

По специфичности микробные антигены делятся: • на перекрестно-реагирующие (гетероантигены) — это антигены, общие с антигенами тканей и органов человека. Они имеются у многих микроорганизмов и рассматриваются как важный фактор вирулентности и пусковой механизм развития аутоиммунных процессов; • группоспецифические — общие у микроорганизмов одного рода или семейства; • видоспецифические — общие у разных штаммов одного вида микроорганизмов; • вариантспецифические (типоспецифические) — встречаются у отдельных штаммов внутри вида микроорганизмов. По локализации антигены бактерий делятся на: • целлюлярные (связанные с клеткой); • экстрацеллюлярные (не связанные с клеткой). Основные целлюлярные антигены: • соматический — О-антиген (глюцидо-липоидо-полипепдидный комплекс); • жгутиковый — Н-антиген (белок); • поверхностные — капсульные — К-антиген, fi-антиген, Vi-антиген. Экстрацеллюлярные антигены — это продукты, секретируемые бактериями во внешнюю среду, в том числе антигены экзотоксинов, ферментов агрессии и защиты и др. Антигены бактерий: О-антиген (3 - клеточная стенка); Н-антиген (7 - жгутик); К-антиген (2 - капсула).

Слайд 18: Антигены вирусов

В каждом вирионе любого вируса содержатся различные антигены. Одни из них являются вирусспецифическими. В состав других антигенов входят компоненты клетки хозяина (липиды, углеводы), которые включаются в его внешнюю оболочку. Антигены простых вирионов связаны с их нуклеокапсидами. По своему химическому составу они принадлежат к рибонуклеопротеидам или дезоксирибонуклеопротеидам, которые являются растворимыми соединениями и поэтому обозначаются как S-антигены. У сложноорганизованных вирионов одни антигенные компоненты связаны с нуклеокапсидами, другие - с гликопротеидами внешней оболочки. Многие простые и сложные вирионы содержат особые поверхностные V-антигены - гемагглютинин и фермент нейраминидазу. Антигены вирусов гриппа (вверху) и гепатита В (внизу) поверхностные (V-антигены) и серцевинные (S-антигены).

Слайд 19: Механизмы специфического иммунного ответа. Клетки иммунной системы

Наряду с факторами неспецифической защиты среда организма защищена от проникающих в нее чужеродных макромолекул, в том числе от патогенных микробов, механизмами специфического иммунного ответа. Эти механизмы приобретаются организмом после контакта с конкретным чужеродным веществом, носящим название антиген. Действие этих механизмов строго избирательно и распространяется только на конкретный антиген, который индуцировал иммунный ответ. Реализация иммунного ответа является функцией высоко специализированной иммунной системы организма. Основные защитные функции иммунной системы - распознавание и элиминацию чужеродных макромолекул - осуществляют иммунокомпетентные клетки (лимфоциты и макрофаги), а также продуцируемые и секретируемые ими макромолекулы - антитела (иммуноглобулины). Специфический иммунный ответ является одним из компонентов общей системы защиты организма, в которой все вышеперечисленные клетки и макромолекулы взаимосвязаны. Местом функциональной кооперации всех перечисленных клеток и макромолекул служат органы и ткани иммунной системы организма.

Слайд 20: Клетки иммунной системы

Лимфоциты - это единственные клетки организма, способные специфически распознавать и различать разные антигены и отвечать активацией на контакт с определенным антигеном. Лимфоциты находятся в состоянии рециркуляции, т.е. постоянно происходит обмен клетками между кровью, лимфой и лимфоидными органами. Каждый отдельный антиген распознается лишь очень небольшой частью популяции лимфоцитов, несущих специфические для него антиген-распознающие рецепторы. Встретив и распознав этот антиген, лимфоциты размножаются (пролиферация) и дифференцируются, благодаря клональной селекции. Большая часть из них принимает непосредственное участие по уничтожению антигена, а меньшая часть остается в виде долгоживущих активированных клеток памяти и в данный момент участие в защите не принимает. Лимфоциты делятся на две популяции, имеющие различные функции и продуцирующие разные белки. В зависимости от места созревания в организме подразделяются на Т -(тимус) и В - (бурса Фабрициуса, костный мозг) лимфоциты. Клональная селекция лимфоцитов (схема). После антигенной стимуляции лимфоциты размножаются и дифференцируются. Большая часть из них активно участвуют в уничтожении антигена, а меньшая остается в виде долгоживущих клеток памяти.

Слайд 21: Антитела

Антителами называются сывороточные белки, образующиеся в ответ на действие антигена. Они относятся к сывороточным глобулинам, поэтому называются иммуноглобулинами (Ig). Через них реализуется гуморальный тип иммунного ответа. Свойства антител : • специфичность, т. е. способность вступать во взаимодействие с антигеном, аналогичным тому, который индуцировал (вызвал) их образование; • гетерогенность по физико-химическому строению, специфичности, происхождению. По происхождению они делятся на: • нормальные (анамнестические) антитела, которые обнаруживаются в любом организме как результат бытовой иммунизации; • инфекционные антитела, которые накапливаются в организме в период инфекционной болезни; • постинфекционные антитела, которые обнаруживаются в организме после перенесенного инфекционного заболевания; • поствакцинальные антитела, которые возникают после искусственной иммунизации. По специфичности антитела делятся на те же группы, что и соответствующие микробные антигены: • группоспецифические; • видоспецифические; • вариантспецифические; • перекрестнореагирующие.

Слайд 22: Защитные механизмы антител (функции)

АТ помогают предотвратить инфицирование и/или элиминировать возбудитель, активируя при этом несколько механизмов. Опсонизация (иммунный фагоцитоз) - связывание АТ с клеточной стенкой микроорганизма с последующим эффективным поглощением образовавшегося комплекса фагоцитом. Антитоксический эффект. АТ могут связывать и тем самым инактивировать бактериальные токсины. Активация комплемента. Антитела (IgM и IgG) после связывания с Аг (микроорганизм, опухолевая клетка и др.) могут активировать каскад сывороточных протеаз (систему комплемента), что приводит к уничтожению индуктора в результате перфорации его клеточной стенки, усилению хемотаксиса и иммунного фагоцитоза. Нейтрализация. Взаимодействуя с рецепторами клетки, связывающими бактерии или вирусы, АТ могут препятствовать адгезии и проникновению микроорганизмов в клетки организма-хозяина. Антителозависимая цитотоксичность. Распознавание клетки-«мишени» антителами, адсорбированными на рецепторах NK-клеток, с последующим разрушением их.

Слайд 23: Характеристика иммуноглобулинов

Выделяют 5 разных классов АТ: IgA, IgD, IgE, IgG и IgM. 1. IgM - - наиболее ранний класс АТ, обнаруживаемый при первичном попадании АГ в организм, т.е. наличие IgM к Аг конкретного возбудителя указывает на наличие острого инфекционного процесса. Молекулы IgM опсонизируют, агглютинируют, преципитируют и лизируют содержащие Аг структуры, а также легко активируют систему комплемента. 2. IgG - Основной класс АТ (до 75% всех Ig), защищающих организм от бактерий, вирусов и токсинов. После первичного контакта с Аг синтез IgM обычно сменяется образованием более дифференцированных IgG. Максимальные титры IgG при первичном ответе наблюдаются на 6-8 сутки. Обнаружение высоких титров IgG к Аг конкретного возбудителя указывает на то, что организм находится на стадии реконвалесценции или конкретное заболевание перенесено недавно. IgG непосредственно участвуют в реакциях иммунного цитолиза, реакциях нейтрализации, а также усиливают фагоцитоз. Только IgG беременной форсируют плацентарный барьер, проходят через базальную мембрану трофобласта в соединительную ткань плода и попадает в капилляры плода. Транспорт IgG через плаценту обеспечивает формирование пассивного иммунитета у плода.

Слайд 24: Характеристика иммуноглобулинов

3. IgA (в сывороточном пуле Ig составляют 15-20%) секретируются на поверхность эпителиев, присутствуют в слюне, слезах, молоке, выделяются на поверхность слизистых оболочек, где взаимодействуют с Аг, усиливая защитные свойства слизистых оболочек пищеварительного тракта, дыхательных, половых и мочевыделительных путей. 4. IgE специфически взаимодействуют с тучными клетками и базофильными лейкоцитами; эти клетки содержат многочисленные гранулы с биологически активными аминами. Защитные потенции IgE направлены преимущественно против гельминтов (нематод). 5. IgD. Биологическая роль этого Ig не установлена; IgD обнаруживают на поверхности развивающихся В-лимфоцитов; в сыворотке здоровых лиц он присутствует в крайне низкой концентрации. Уровень IgD повышается при миеломной болезни и хронических воспалительных процессах.

Слайд 25: Специфические формы иммунного ответа. Антителообразование

Иммунный ответ — совокупность процессов, происходящих в иммунной системе в ответ на введение антигена. Клетки, участвующие в иммунном ответе (Т- и В-лимфоциты и макрофаги), называются иммунекомпетентными. В-лимфоциты генетически запрограммированы на синтез поверхностного рецептора иммуноглобулиновой природы (иммуноглобулиновые антигенраспознающие рецепторы), специфичного к одному определенному антигену. Встретив и распознав этот антиген, В-клетки размножаются и дифференцируются в плазматические клетки, которые образуют и выделяют в растворимой форме большие количества таких рецепторных молекул, называемых антителами. Благодаря своей идентичности исходным рецепторным молекулам они взаимодействуют с тем антигеном, который первоначально активировал В-клетки. В-лимфоциты после антигенной стимуляции размножаются и дифференцируются в плазматические клетки (ПК), которые образуют и выделяют антитела.

Слайд 26: Специфические формы иммунного ответа. Иммунный фагоцитоз и киллерная функция клеток

Макрофаги фагоцитируют чужеродный агент и в процессе внутриклеточного переваривания переводят антигенную информацию на язык, понятный антигенраспознающим клеткам (лимфоцитам), снимают антигенную информацию с антигенраспознающих клеток, концентрируют ее и передают антигенвоспринимающим клеткам. Т-лимфоциты в процессе дифференцировки и пролиферации образуют субпопуляции, отличающиеся друг от друга по своим функциям: одни выполняют регуляторные, а другие — эффекторные функции.

Слайд 27: Специфические формы иммунного ответа. Иммунный фагоцитоз и киллерная функция клеток

К регуляторам относят Т-хелперы (Th): • Th0 узнают детерминантные группы антигена на мембране макрофага, соединяются с ними и дают импульс к пролиферации и дифференцировке, следствием которой является продукция интерлейкинов. Через эти регуляторные молекулы они стимулируют или угнетают образование Th1, Th2, Тh3; • Th1 через свои интерлейкины обеспечивают образование эффекторных клеток — Т-киллеров (клеточный иммунитет); • Th2 через свои интерлейкины стимулируют В-лимфоциты. В-лимфоциты дифференцируются в плазматические клетки, эти клетки-эффекторы являются продуцентами антител (гуморальный иммунитет); • Тhз также образуют лимфокины, стимулирующие пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов. Но основной их функцией является продукция интерлейкинов, тормозящих пролиферацию и дифференцировку как Т-, так В-лимфоцитов, т. е. подавляющих развитие как клеточного, так и гуморального иммунного ответа.

Слайд 28: Специфические формы иммунного ответа. Иммунный фагоцитоз и киллерная функция клеток

Субпопуляция Т-киллеров осуществляет разрушение клеток организма, зараженных вирусами или иными внутриклеточно размножающимися патогенными микробами. Свои функции воздействия на другие клетки Т-лимфоциты осуществляют путем выделения растворимых белков - цитокинов, которые передают сигналы другим клеткам, или путем прямых межклеточных контактов. В цитотоксической реакции атакующая клетка направляет содержимое своих гранул наружу, к клетке-мишени. Гранулы цитотоксических Т-клеток содержат соединения, называемые перфоринами, которые способны создавать каналы в наружной мембране клеток-мишеней. (Подобно этому, антитела, связавшись с поверхностью клетки-мишени, могут привлечь комплемент для перфорирования ее цитоплазматической мембраны). Кроме того гранулы содержат лимфотоксины, которыми цитотоксические лимфоциты, путем введения через проделанное отверстие в мембране, лизируют клетку-мишень. Некоторые цитотоксические клетки способны также своим сигналом включать программу саморазрушения клетки-мишени - процесс апоптоза.

Слайд 29: Специфические формы иммунного ответа. Иммунологическая толерантность

По типу взаимодействия клеток и образовавшихся клеток-эффекторов (по конечному результату) принято различать 3 типа иммунного ответа: • гуморальный иммунный ответ; • клеточный иммунный ответ; • иммунологическую толерантность. При гуморальном иммунном ответе эффекторными являются потомки В-лимфоцитов — плазматические клетки, точнее, продукты их жизнедеятельности — антитела. При клеточном иммунном ответе эффекторными клетками являются потомки Th1 — Т-киллеры. Они убивают клетки-мишени, несущие соответствующие антигены. Иммунологическая толерантность — это специфическая иммунологическая инертность, терпимость к антигену. Он распознается, но не формируются эффекторные механизмы, способные его элиминировать. Иммунный ответ против собственных тканей организма в нормальных условиях не развивается, т.е. иммунная система толерантна к подавляющему большинству Аг тканей организма ( аутоантигены ). Искусственная толерантность к чужеродным Аг может быть вызвана иммунизацией по определенной схеме (например, толерантность «низкой дозы» - дробное введение Аг в возрастающих количествах или толерантность «высокой дозы» - однократное введение Аг в высокой дозе). Иммунный ответ любого типа проходит 2 фазы: • 1-я, непродуктивная, — распознавание антигенов и взаимодействие иммунокомпетентных клеток; • 2-я, продуктивная, — пролиферация клеток-эффекторов или продукция антител.

Слайд 30: Специфические формы иммунного ответа. Иммунологическая память

Иммунологическая память - способность организма отвечать на повторное введение антигена иммунной реакцией, характеризующейся большей силой и более быстрым развитием. Клетки иммунологической памяти – долгоживущие Т -и В-лимфоциты, сохраняющие многие годы способность реагировать на повторное введение антигена, так как вырабатываются рецепторы к этому антигену. Иммунологическая память проявляется как ускоренный специфический ответ на повторное введение антигена. Иммунологическая память к антигенным компонентам окружающей среды лежит в основе аллергических заболеваний, а к резус-антигену (возникает при резус-несовместимости беременности) - в основе гемолитической болезни новорожденных. Феномен иммунологической памяти используется в практике вакцинации людей.

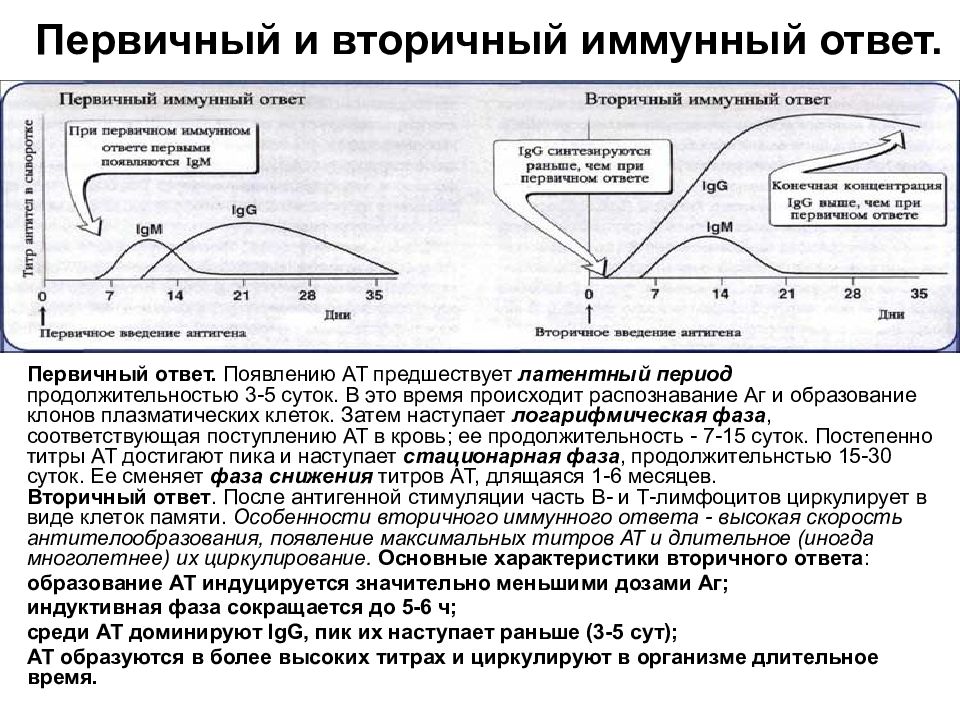

Слайд 31: Первичный и вторичный иммунный ответ

Первичный ответ. Появлению АТ предшествует латентный период продолжительностью 3-5 суток. В это время происходит распознавание Аг и образование клонов плазматических клеток. Затем наступает логарифмическая фаза, соответствующая поступлению АТ в кровь; ее продолжительность - 7-15 суток. Постепенно титры АТ достигают пика и наступает стационарная фаза, продолжительнстью 15-30 суток. Ее сменяет фаза снижения титров АТ, длящаяся 1-6 месяцев. Вторичный ответ. После антигенной стимуляции часть В- и Т-лимфоцитов циркулирует в виде клеток памяти. Особенности вторичного иммунного ответа - высокая скорость антителообразования, появление максимальных титров АТ и длительное (иногда многолетнее) их циркулирование. Основные характеристики вторичного ответа : образование АТ индуцируется значительно меньшими дозами Аг; индуктивная фаза сокращается до 5-6 ч; среди АТ доминируют IgG, пик их наступает раньше (3-5 сут); АТ образуются в более высоких титрах и циркулируют в организме длительное время.

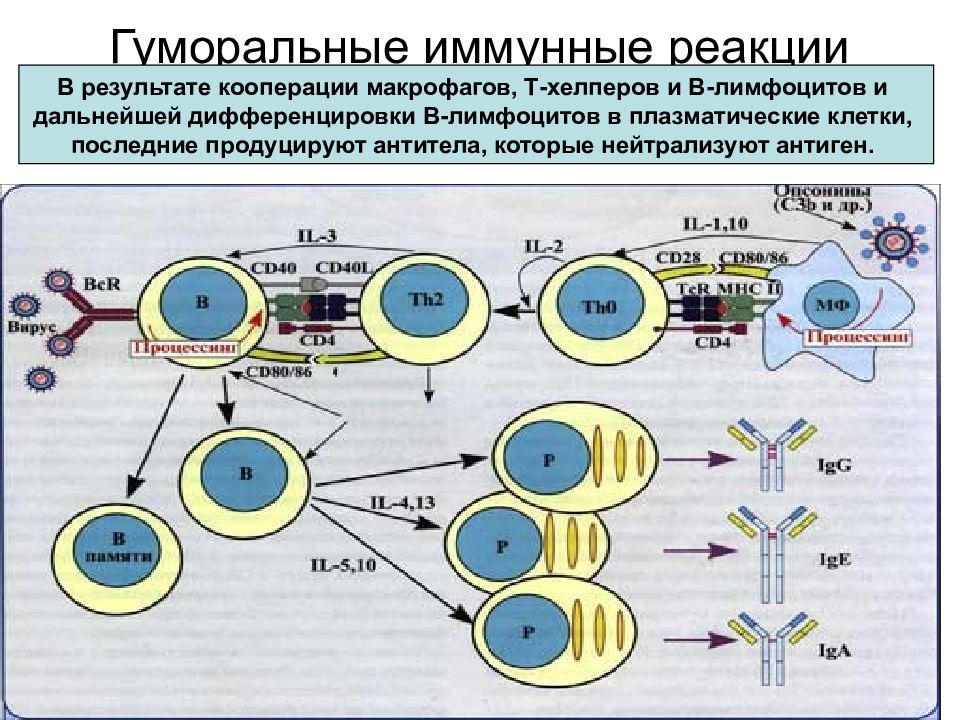

Слайд 32: Гуморальные иммунные реакции

В результате кооперации макрофагов, Т-хелперов и В-лимфоцитов и дальнейшей дифференцировки В-лимфоцитов в плазматические клетки, последние продуцируют антитела, которые нейтрализуют антиген.

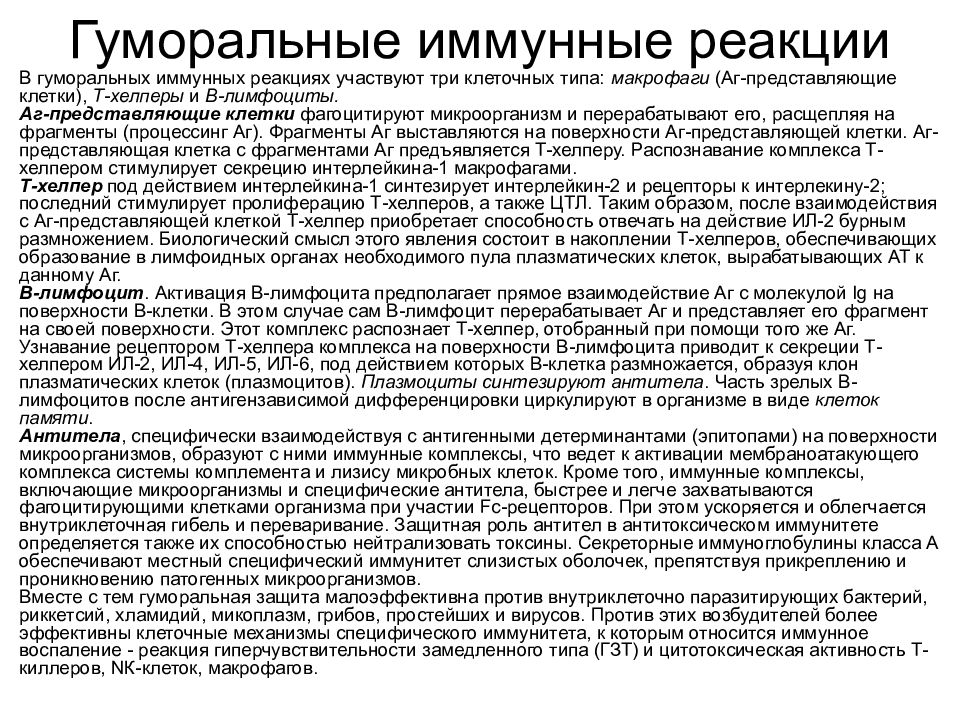

Слайд 33: Гуморальные иммунные реакции

В гуморальных иммунных реакциях участвуют три клеточных типа: макрофаги (Аг-представляющие клетки), Т-хелперы и В-лимфоциты. Аг-представляющие клетки фагоцитируют микроорганизм и перерабатывают его, расщепляя на фрагменты (процессинг Аг). Фрагменты Аг выставляются на поверхности Аг-представляющей клетки. Аг-представляющая клетка с фрагментами Аг предъявляется Т-хелперу. Распознавание комплекса Т-хелпером стимулирует секрецию интерлейкина-1 макрофагами. Т-хелпер под действием интерлейкина-1 синтезирует интерлейкин-2 и рецепторы к интерлекину-2; последний стимулирует пролиферацию Т-хелперов, а также ЦТЛ. Таким образом, после взаимодействия с Аг-представляющей клеткой Т-хелпер приобретает способность отвечать на действие ИЛ-2 бурным размножением. Биологический смысл этого явления состоит в накоплении Т-хелперов, обеспечивающих образование в лимфоидных органах необходимого пула плазматических клеток, вырабатывающих АТ к данному Аг. В-лимфоцит. Активация В-лимфоцита предполагает прямое взаимодействие Аг с молекулой Ig на поверхности В-клетки. В этом случае сам В-лимфоцит перерабатывает Аг и представляет его фрагмент на своей поверхности. Этот комплекс распознает Т-хелпер, отобранный при помощи того же Аг. Узнавание рецептором Т-хелпера комплекса на поверхности В-лимфоцита приводит к секреции Т-хелпером ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, под действием которых В-клетка размножается, образуя клон плазматических клеток (плазмоцитов). Плазмоциты синтезируют антитела. Часть зрелых В-лимфоцитов после антигензависимой дифференцировки циркулируют в организме в виде клеток памяти. Антитела, специфически взаимодействуя с антигенными детерминантами (эпитопами) на поверхности микроорганизмов, образуют с ними иммунные комплексы, что ведет к активации мембраноатакующего комплекса системы комплемента и лизису микробных клеток. Кроме того, иммунные комплексы, включающие микроорганизмы и специфические антитела, быстрее и легче захватываются фагоцитирующими клетками организма при участии Fc-рецепторов. При этом ускоряется и облегчается внутриклеточная гибель и переваривание. Защитная роль антител в антитоксическом иммунитете определяется также их способностью нейтрализовать токсины. Секреторные иммуноглобулины класса А обеспечивают местный специфический иммунитет слизистых оболочек, препятствуя прикреплению и проникновению патогенных микроорганизмов. Вместе с тем гуморальная защита малоэффективна против внутриклеточно паразитирующих бактерий, риккетсий, хламидий, микоплазм, грибов, простейших и вирусов. Против этих возбудителей более эффективны клеточные механизмы специфического иммунитета, к которым относится иммунное воспаление - реакция гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) и цитотоксическая активность Т-киллеров, NК-клеток, макрофагов.

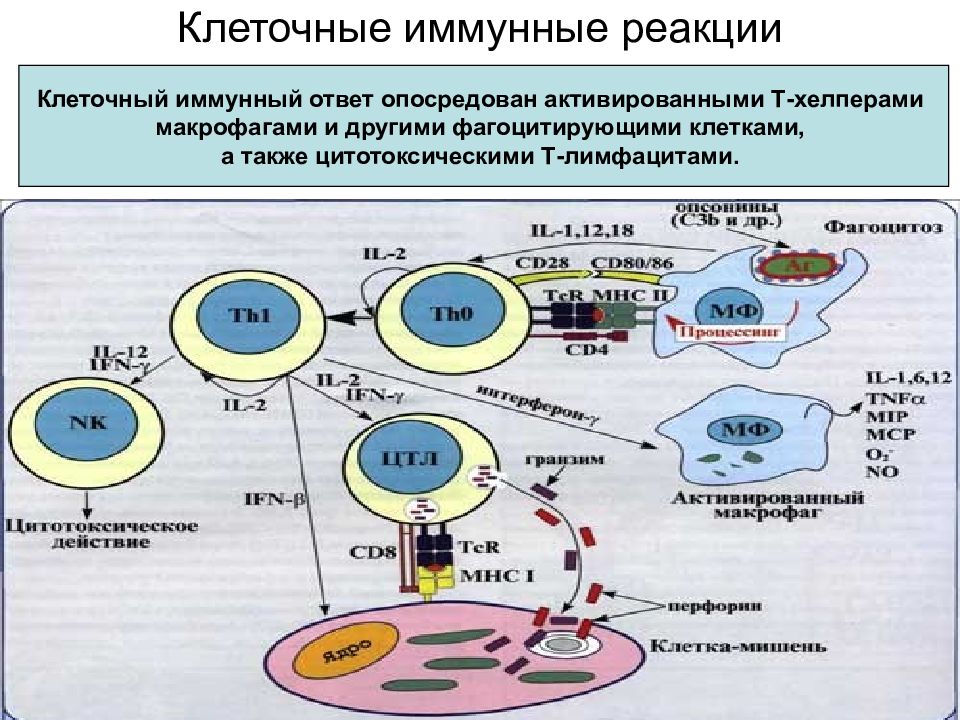

Слайд 34: Клеточные иммунные реакции

Клеточный иммунный ответ опосредован активированными Т-хелперами макрофагами и другими фагоцитирующими клетками, а также цитотоксическими Т-лимфацитами.

Последний слайд презентации: Учение об иммунитете: Клеточные иммунные реакции

В очаге иммунного воспаления Т-эффекторы ГЗТ, активированные при контакте с микробными антигенами, продуцируют лимфокины, индуцирующие микробоцидные механизмы фагоцитов. В результате усиливается внутриклеточная гибель захваченных фагоцитами возбудителей. Гибель клеток-«мишеней» вместе с паразитирующими в них возбудителями может наступить вследствие их распознавания Т-киллерами, специфически сенсибилизированных противомикробных антигенов. Другой механизм гибели зараженных клеток носит название антителозависимой цитотоксичности (АЗЦТ). Он заключается в распознавании микробных антигенов на мембране зараженной клетки-«мишени» антителами, адсорбированными на Fc-рецепторах NK-клеток или макрофагов. При этом цитотоксичность является результатом действия лизосомных ферментов и других продуктов секреции данных клеток. В целом клеточные механизмы обеспечивают защиту организма против факультативно и облигатно внутриклеточных паразитов, что позволяет оценивать напряженность специфического иммунитета по результатам кожно-аллергической реакции. Этим же объясняется и тот факт, что наиболее эффективными для специфической профилактики таких инфекций являются вакцины из живых ослабленных микроорганизмов, активирующие клеточные механизмы иммунитета.