Слайд 2

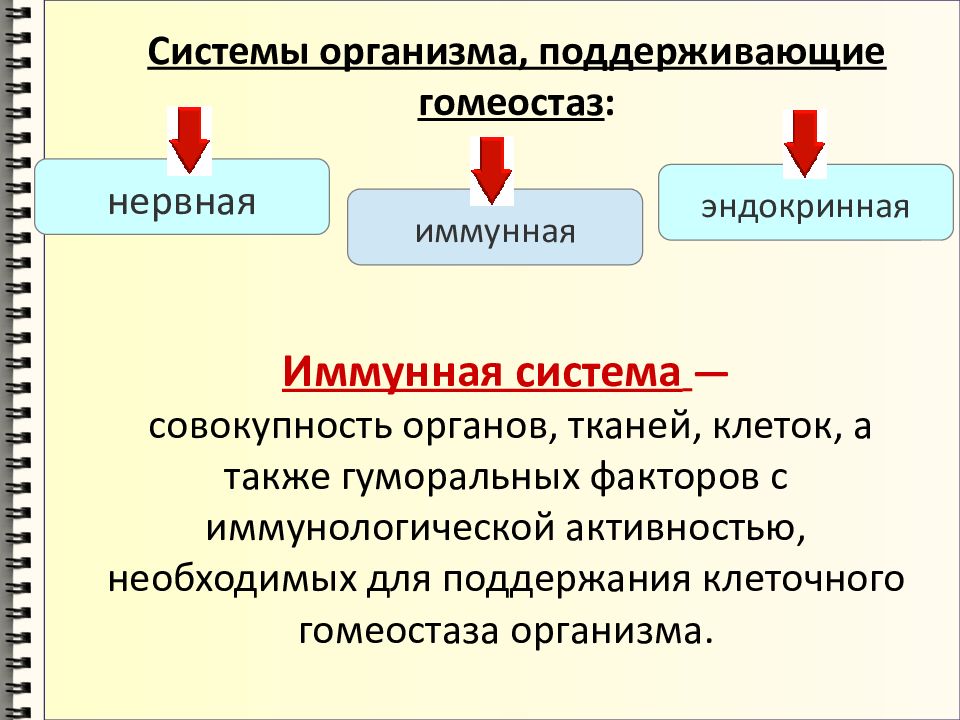

Системы организма, поддерживающие гомеостаз : нервная иммунная эндокринная Иммунная система — совокупность органов, тканей, клеток, а также гуморальных факторов с иммунологической активностью, необходимых для поддержания клеточного гомеостаза организма.

Слайд 3

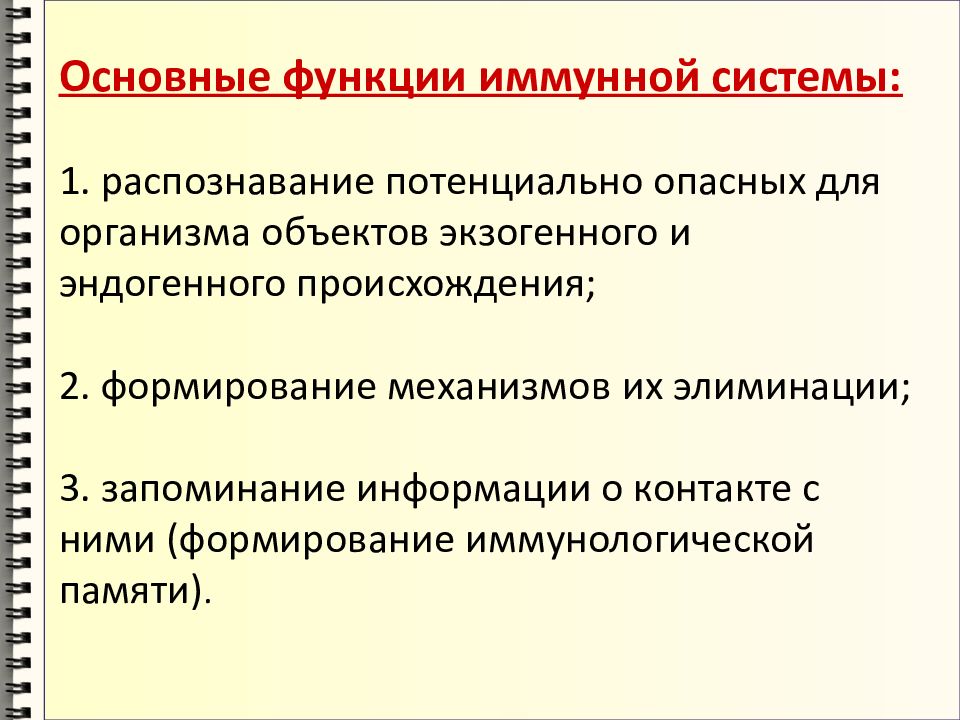

Основные функции иммунной системы: 1. распознавание потенциально опасных для организма объектов экзогенного и эндогенного происхождения; 2. формирование механизмов их элиминации; 3. запоминание информации о контакте с ними (формирование иммунологической памяти).

Слайд 4

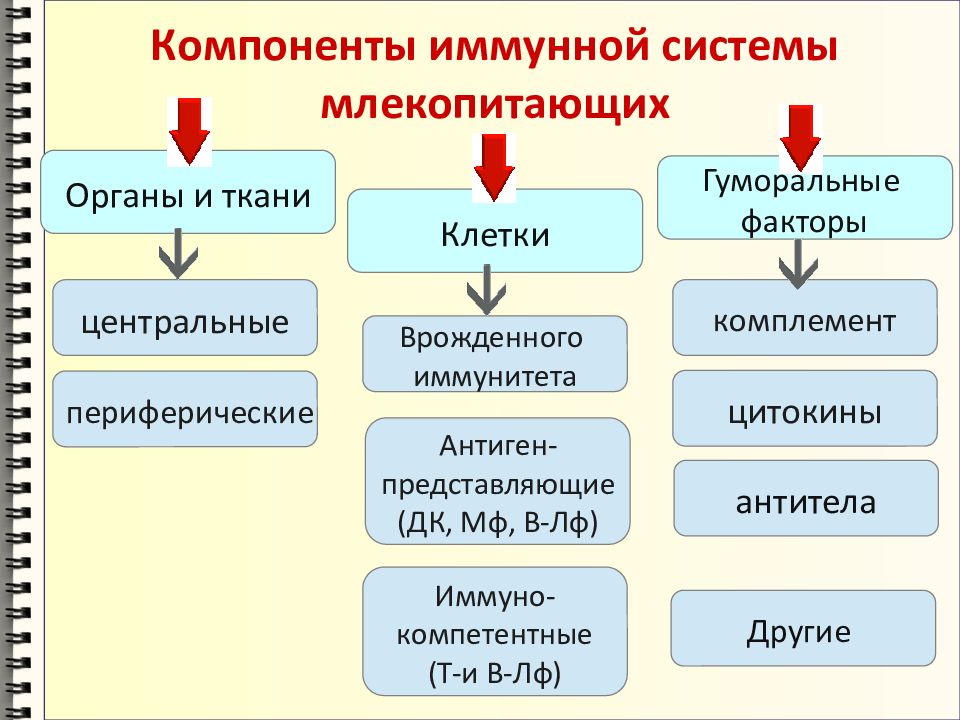

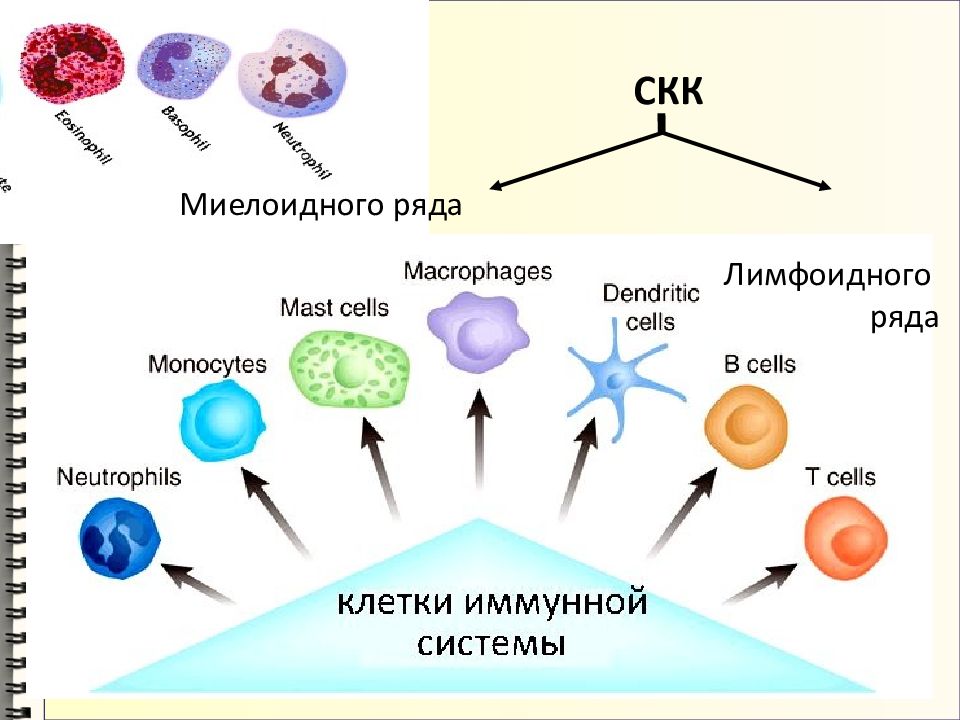

Компоненты иммунной системы млекопитающих Органы и ткани Клетки Гуморальные факторы центральные периферические Врожденного иммунитета Антиген- представляющие (ДК, Мф, В-Лф) Иммуно- компетентные (Т-и В-Лф) комплемент цитокины антитела Другие

Слайд 5

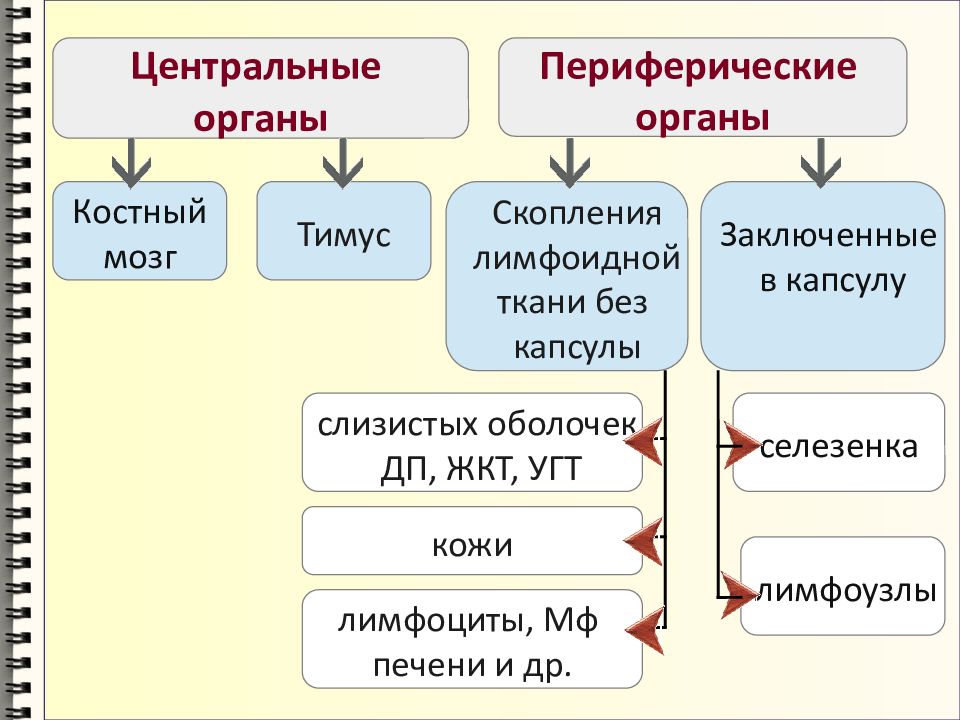

Центральные органы Периферические органы Костный мозг Тимус Заключенные в капсулу Скопления лимфоидной ткани без капсулы слизистых оболочек ДП, ЖКТ, УГТ кожи лимфоциты, Мф печени и др. селезенка лимфоузлы

Слайд 6

Центральные органы иммунной системы — основное место иммунопоэза. Иммуонопоэз — это процесс созревания клеток иммунной системы без контакта с антигенами, в результате которого клетки приобретают характерные функции и определенный набор мембранных маркеров (фенотип).

Слайд 7

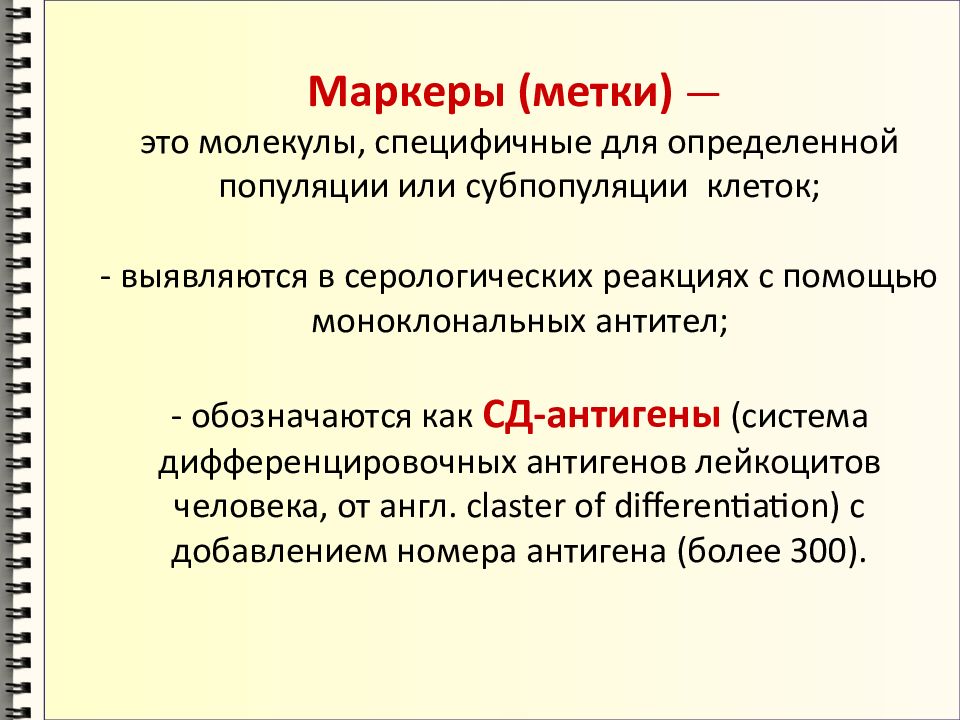

Маркеры (метки) — это молекулы, специфичные для определенной популяции или субпопуляции клеток; - выявляются в серологических реакциях с помощью моноклональных антител; - обозначаются как СД-антигены (система дифференцировочных антигенов лейкоцитов человека, от англ. сlaster of differentiation) с добавлением номера антигена (более 300).

Слайд 8

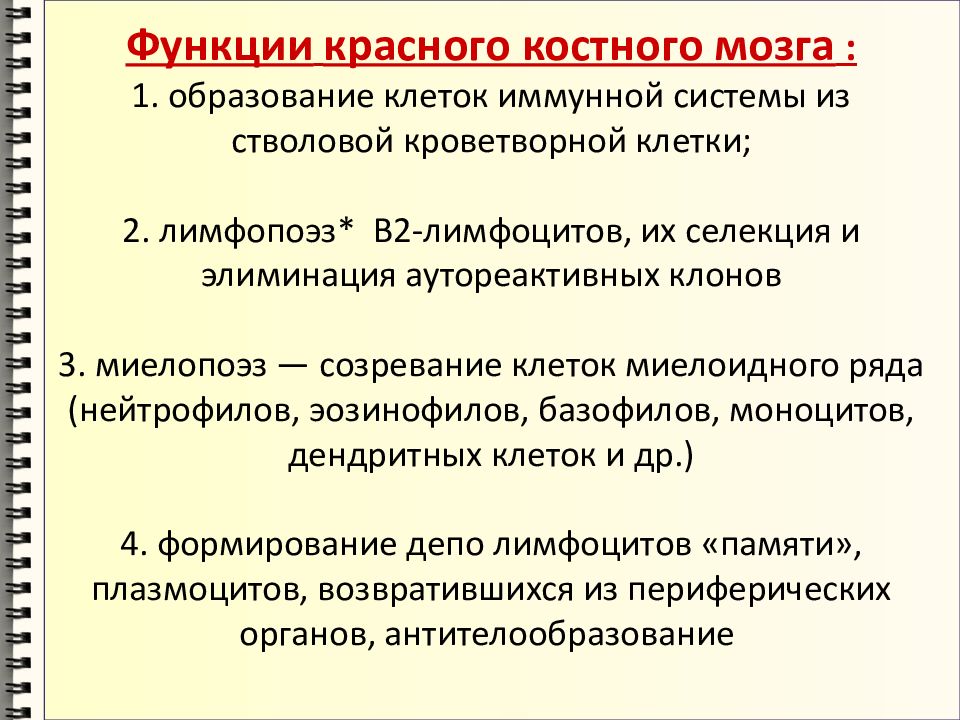

Функции красного костного мозга : 1. образование клеток иммунной системы из стволовой кроветворной клетки; 2. лимфопоэз* В2-лимфоцитов, их селекция и элиминация аутореактивных клонов 3. миелопоэз — созревание клеток миелоидного ряда (нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, моноцитов, дендритных клеток и др.) 4. формирование депо лимфоцитов «памяти», плазмоцитов, возвратившихся из периферических органов, антителообразование

Слайд 10

Функции тимуса: 1. лимфопоэз Т-лимфоцитов (тимоцитов) в результате контакта с эпителиальными клетками тимуса и гуморальными факторами, секретируемыми этими клетками (тимическими гормонами, цитокинами) до стадии экспрессии СД3+; 2. пролиферация СД3+ лимфоцитов; 3. формирование антигенраспознающего репертуара Т-лимфоцитов;

Слайд 11

4. селекция «балластных» клонов Т-лимфоцитов, не способных распознать антиген, а также аутореактивных клонов и их элиминация путем апоптоза (95-99% всех тимоцитов); 5. дифференцировка Т-лимфоцитов на эффекторные (исполнительные) субпопуляции СД4+ и СД8+

Слайд 12

Миграция созревших клеток из центральных в периферические органы иммунной системы через кровоток. Основные функции периферических органов и тканей: 1. обеспечение иммуногенеза ( контакт Т-и В-лимфоцитов с антигеном и формирование иммунного ответа к нему); 2. завершение дифференцировки многих групп клеток

Слайд 14

Особенности лимфоцитов: 1. Имеют антигенраспознающие рецепторы ( миллионы вариантов в пределах одного организма) : - на Т-лимфоцитах – Т-клеточные рецепторы (TCR ) - на В-лимфоцитах - В-клеточные рецепторы (BCR) 2. Каждый лимфоцит несет рецепторы одинаковой специфичности, распознающие только один конкретный антиген. 3. Рецепторы одинаковой специфичности представлены не на одном лимфоците, а на группе клеток (клоне).

Слайд 15

Основная масса предшественников Т-лимфоцитов мигрирует из костного в корковый слой тимуса, а малая часть - в другие (внетимусные) места созревания ( кожу, слизистую оболочку кишечника и др. ) Т-Лф (тимусзависимые)

Слайд 16

- Относительное содержание в периферической крови 65-85%; - долгоживущие (несколько лет); - имеют мембранные маркеры СД2, СД3 и ТС R (Т- клеточный рецептор для распознавания антигена); - гетерогенная популяция, подразделяется на множество субпопуляций.

Слайд 17

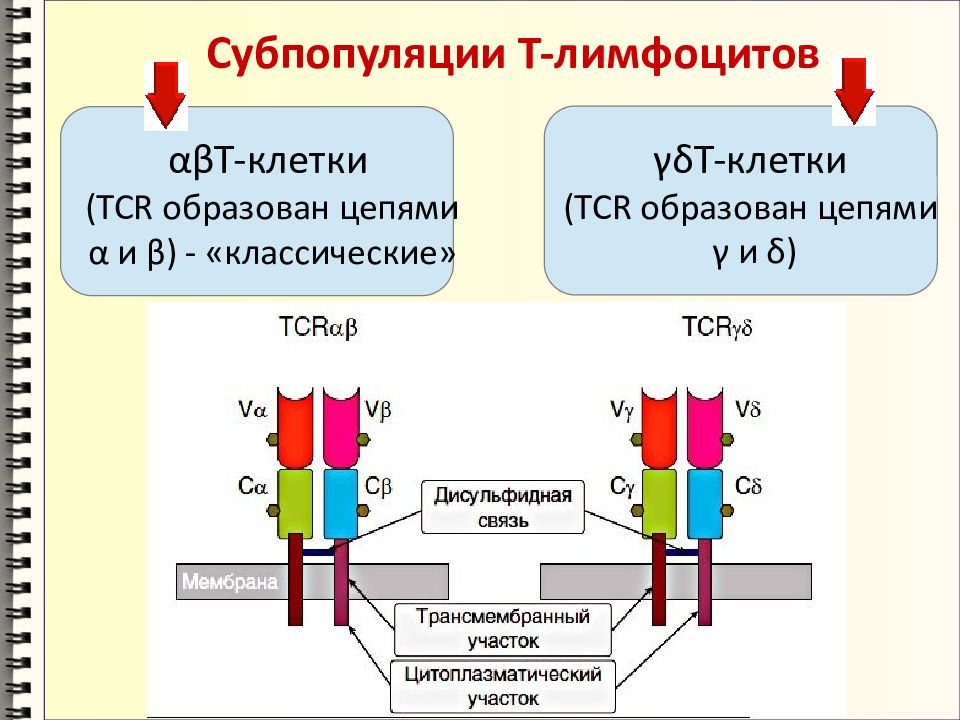

Субпопуляции Т-лимфоцитов αβТ-клетки (TCR образован цепями α и β) - «классические» γδТ-клетки ( TCR образован цепями γ и δ)

Слайд 18

Субпопуляции αβ Т-лимфоцитов CD4+ Т-хелперы - Th - определяют направление развития иммунного ответа (Th1 – по клеточному типу, Th2 – антителозависимому типу, Th17 – развитие воспаления; и др. типы Th) 2. CD8+ цитотоксические Т-Лф — ЦТЛ — осуществляют киллинг собственных клеток-мишеней путем контактного цитолиза 3. естественные регуляторные Т-Лф (CD4+CD25+) — Treg - ограничивают иммунный ответ 4. NKT-клетки — нормальные киллерные Т-Лф и др.

Слайд 19

В-лимфоциты ( бурсозависимые ) - относительное содержание в периферической крови - 8-20%; - имеют мембранные маркеры СД19, 20, 21; - В-клеточный рецептор для распознавания антигена имеет иммуноглобиновую природу; - продолжительность «жизни» в зависимости от разновидности - от нескольких недель до десятилетий

Слайд 20

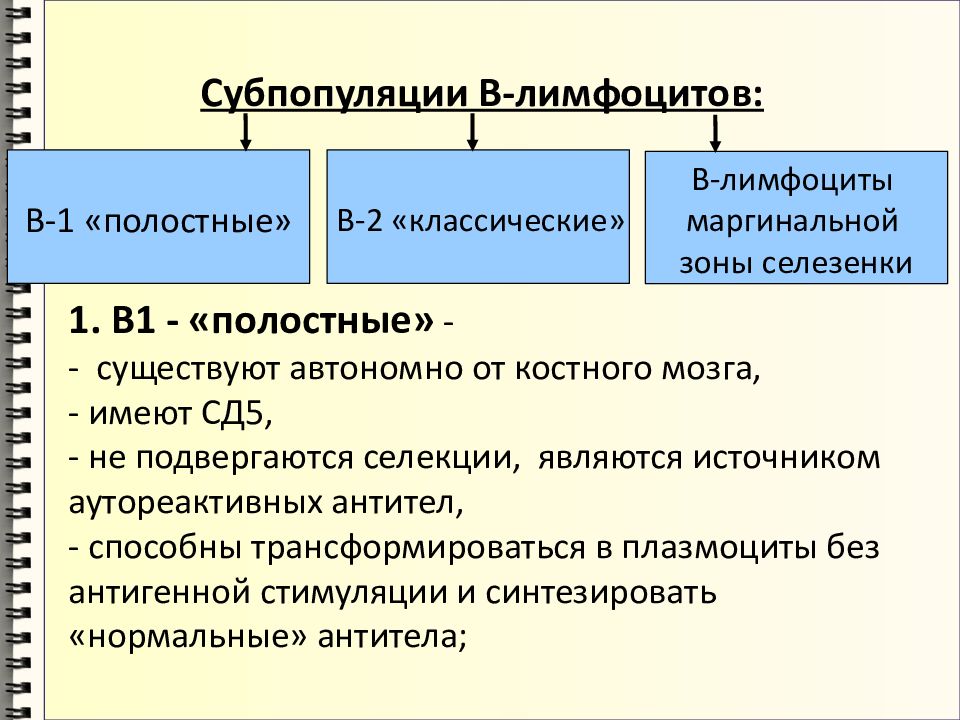

Субпопуляции В-лимфоцитов: 1. В1 - «полостные» - - существуют автономно от костного мозга, - имеют СД5, - не подвергаются селекции, являются источником аутореактивных антител, - способны трансформироваться в плазмоциты без антигенной стимуляции и синтезировать «нормальные» антитела; В-1 «полостные» В-2 «классические» В-лимфоциты маргинальной зоны селезенки

Слайд 21

2. В2 - «классические» ( основная субпопуляция): - костномозгового происхождения, - подвергаются селекции, - после созревания заселяют лимфоидные фолликулы селезенки, лимфоузлов, лимфоидную ткань кишечника; - выполняют роль «профессиональных» АПК, - при антигенной стимуляции трансформируются в плазмоциты - продуценты специфических антител

Слайд 22

Т- и В– Лф иммунологической памяти – образуются при первичном иммунном ответе, сохраняют информацию о контакте с антигеном, при повторном контакте специфически распознают антиген и участвуют в формировании вторичного иммунного ответа, являясь эффективным средством защиты от реинфекции; - долгоживущие; - большая часть мигрирует обратно в костный мозг

Слайд 23

Адаптивный иммунитет — вид защиты организма от конкретных антигенов, возникающий в течение всей индивидуальной жизни. Адаптивный иммунный ответ (ИО) - это комплекс реакций организма, индуцированных антигеном, направленных на его распознавание, элиминацию (устранение) и запоминание контакта с ним. Является активным видом иммунитета.

Слайд 24

Отличительные особенности развития адаптивного иммунного ответа: - возникновение после рождения в течение индивидуальной жизни; - формирование после контакта Т-и В-лимфоцитов с антигенами; - вовлечение в ответ только тех клонов Т-и В-лимфоцитов, которые имеют рецепторы, комплементарные данному антигену;

Слайд 25

- узкая специфичность (направлен против конкретных антигенов); - элиминация антигенов спустя 5-10 суток после первичного контакта и 1-3 суток при вторичном иммунном ответе; - формирование иммунологической Т- и В- памяти; - развивается на базе механизмов врожденного иммунитета

Слайд 26

Молекулы собственного организма могут выступать в роли антигена и быть объектми иммунного ответа : 1. модифицированные ( при опухолевой трансформации, некротическом повреждении, инфицировании внутриклеточными паразитами, при клеточном стрессе ); 2. молекулы « забарьерных органов » в случае нарушения целостности их оболочек ; 3. различные молекулы организма на фоне аутоиммунных процессов и заболеваний.

Слайд 28

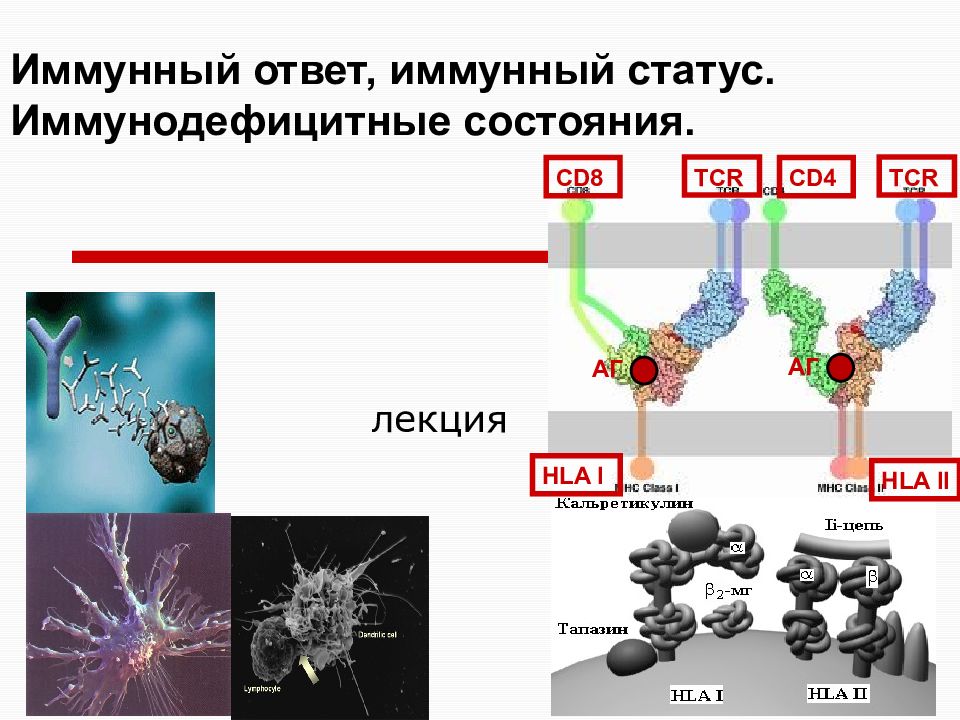

В стадию индукции последовательно происходит: Распознавание и доставка антигена в зону иммуногенеза - лимфоузлы или селезенку. (наиболее часто распознают, захватывают и доставляют антиген дендритные клетки (ДК) барьерных тканей). 2. процессинг антигена - обработка объекта внутри антигенпредставляющих клеток (АПК): фрагментация антигена на эпитопы, встраивание эпитопов в молекулы гистосовместимости I или II класса и фиксация их на мембране АПК. 3. Презентация – представление эпитопа в комплексе с молекулой гистосовместимости на мембране АПК Т-лимфоциту

Слайд 29

4. активация клонов Т- и В-лимфоцитов, на которых есть комплементарные антигену рецепторы, их пролиферация и дифференцировка 5. секреция цитокинов клетками-участниками иммунного ответа, регулирующих ход иммунной реакции

Слайд 30

В эффекторную стадию ИО происходит: 1. накопление продуктов иммунной реакции, направленных на элиминацию антигена: - специфических антител, - эффекторных клеток (цитотоксических лимфоцитов, активированных макрофагов и нормальных киллеров); 2. формирование иммунологической памяти

Слайд 31

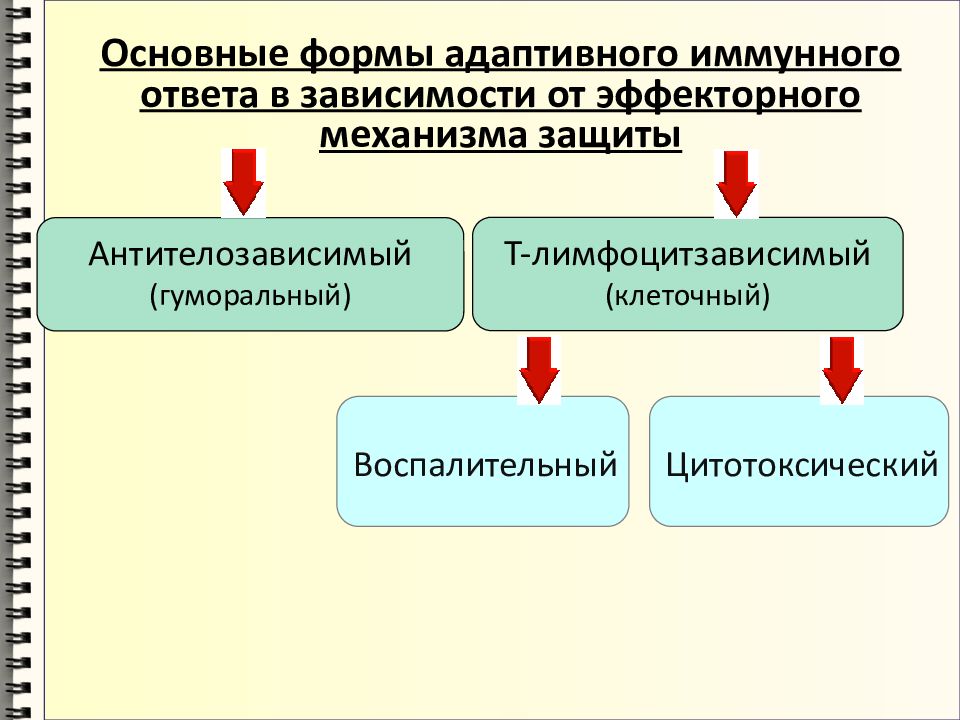

Основные формы адаптивного иммунного ответа в зависимости от эффекторного механизма защиты Цитотоксический Воспалительный Антителозависимый (гуморальный) Т-лимфоцитзависимый (клеточный)

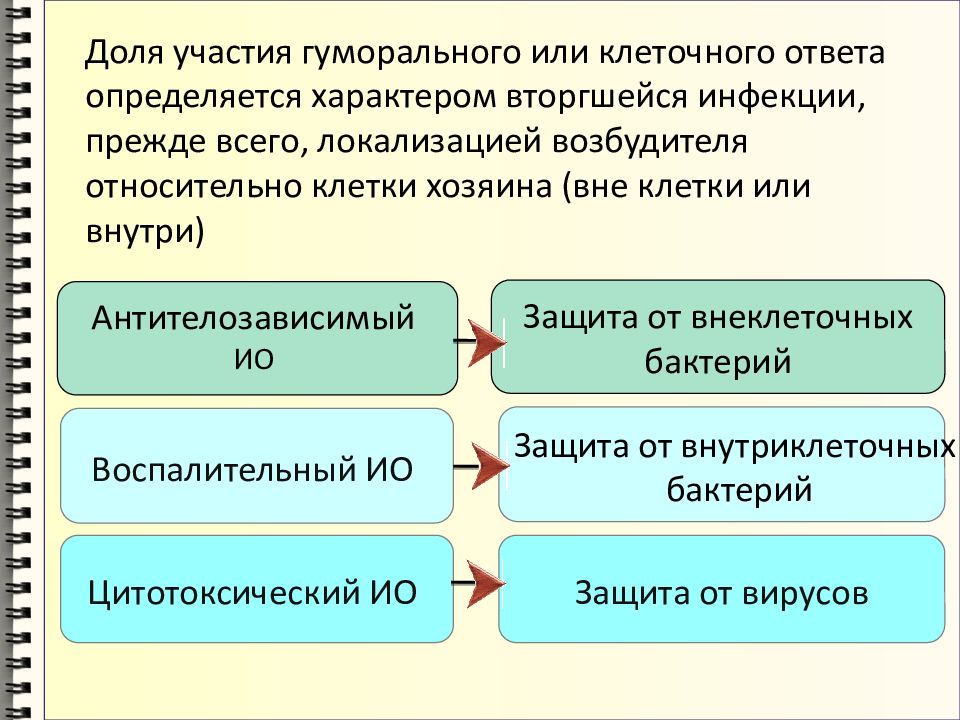

Слайд 32

Доля участия гуморального или клеточного ответа определяется характером вторгшейся инфекции, прежде всего, локализацией возбудителя относительно клетки хозяина (вне клетки или внутри) Антителозависимый ИО Воспалительный ИО Цитотоксический ИО Защита от внеклеточных бактерий Защита от внутриклеточных бактерий Защита от вирусов

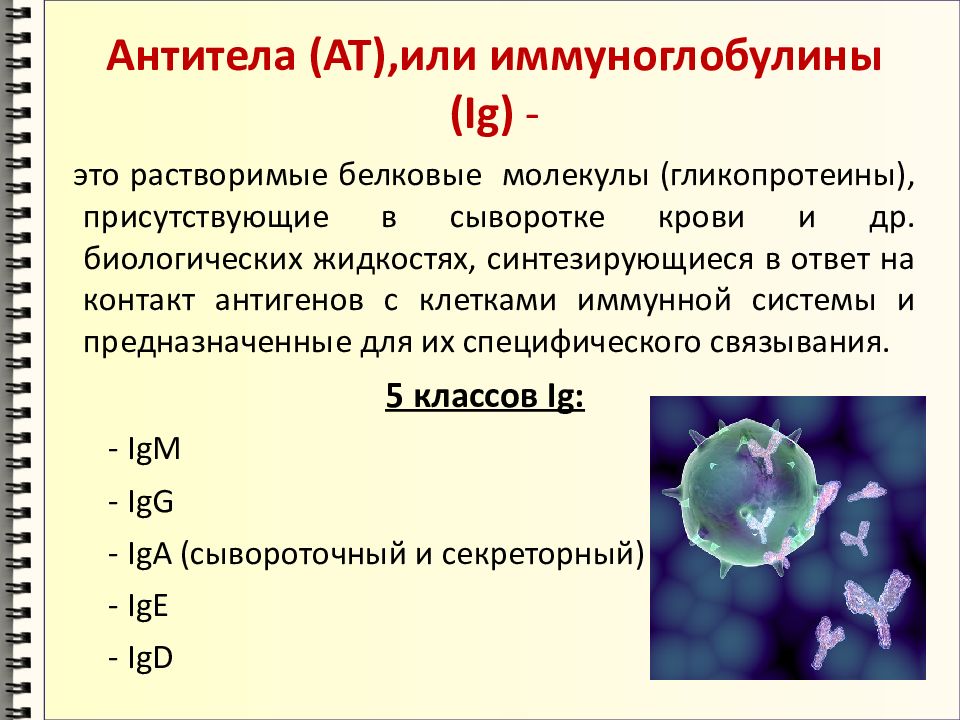

Слайд 33

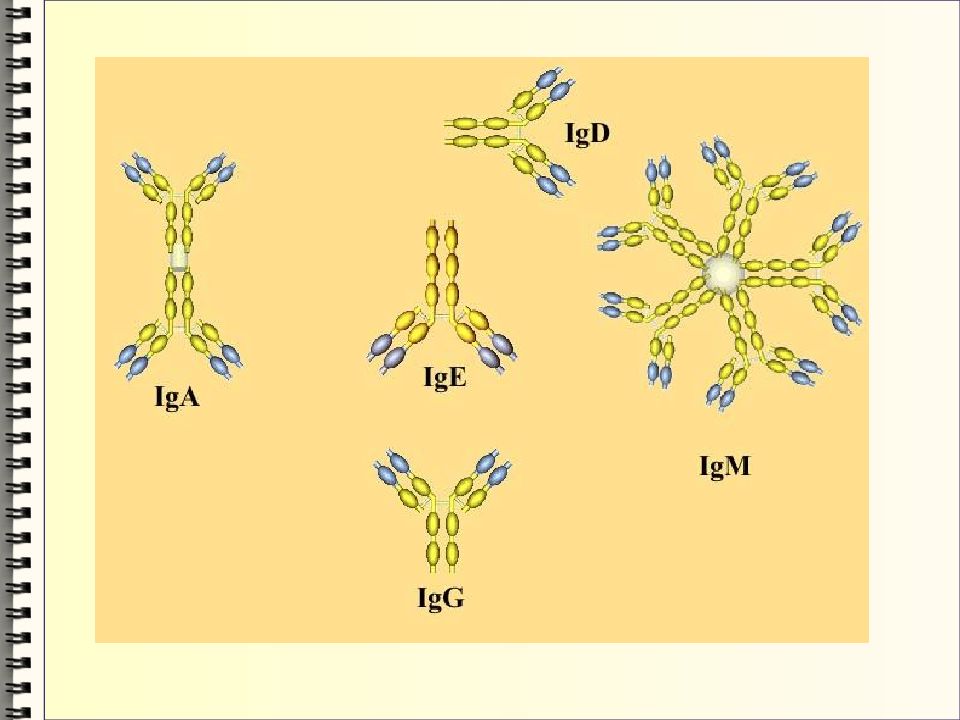

Антитела (АТ),или иммуноглобулины ( Ig ) - это растворимые белковые молекулы (гликопротеины), присутствующие в сыворотке крови и др. биологических жидкостях, синтезирующиеся в ответ на контакт антигенов с клетками иммунной системы и предназначенные для их специфического связывания. 5 классов Ig : - IgM - IgG - IgA (сывороточный и секреторный) - IgE - IgD

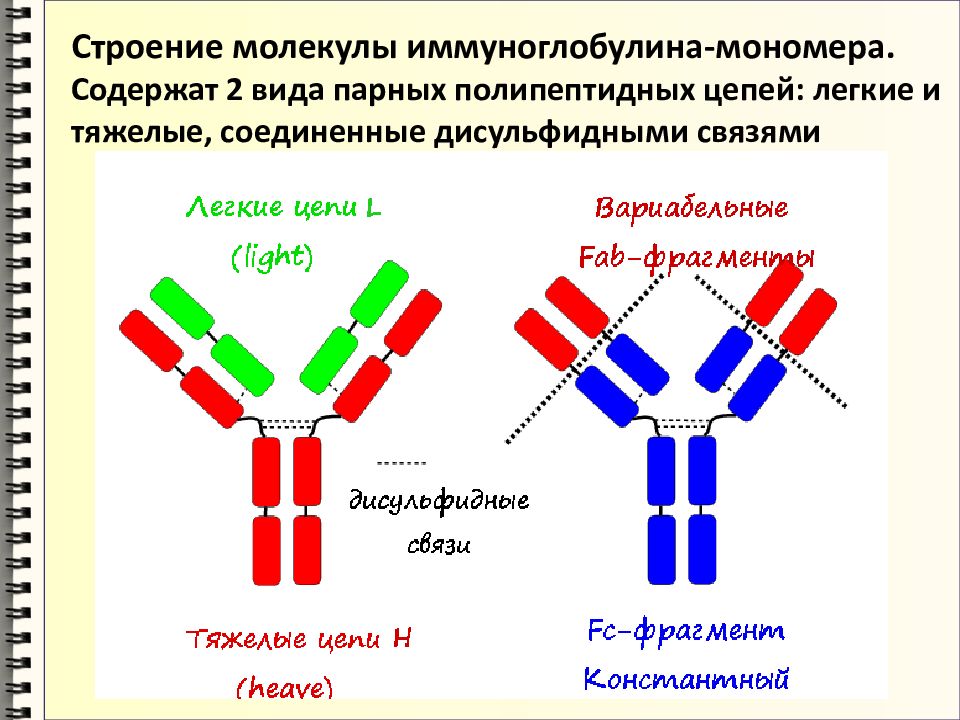

Слайд 34

Строение молекулы иммуноглобулина-мономера. Содержат 2 вида парных полипептидных цепей: легкие и тяжелые, соединенные дисульфидными связями

Слайд 35

Вариабельные домены ( Fab) формируют 2 активных центра антитела (паратопы), распознающих и связывающих антигенные детерминанты (эпитопы) Активные центры эпитопы ы Константные домены ( Fc ) связываются с клетками иммунной системы ( Мф., Нф., Бф., Эф., мастоциты) и компонентами комплемента. Fc -фрагмент

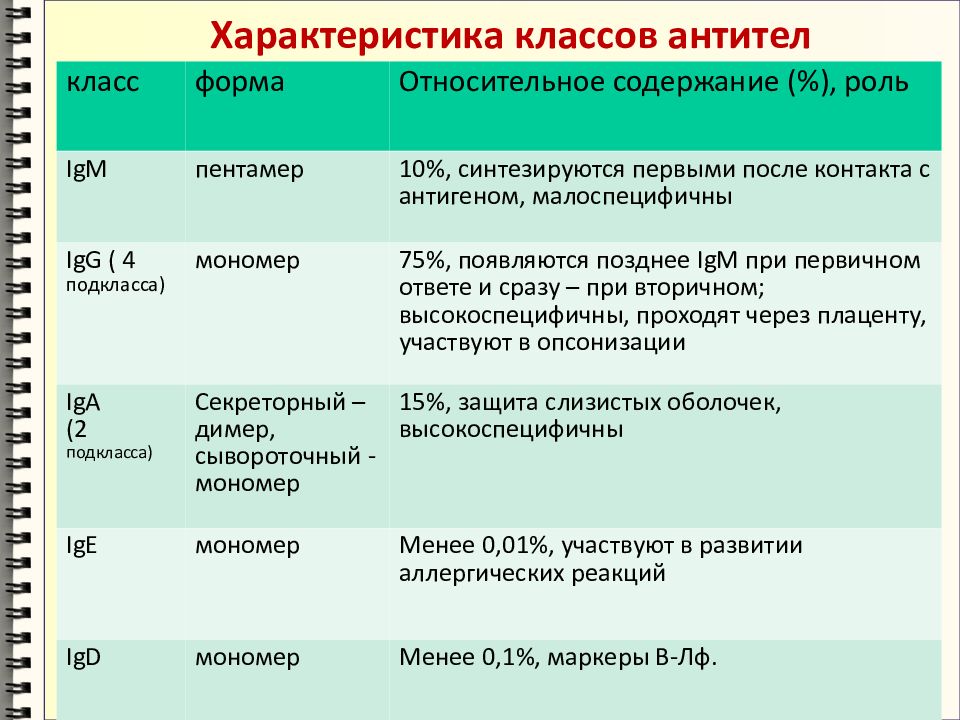

Слайд 36

класс форма Относительное содержание (%), роль IgM пентамер 10%, синтезируются первыми после контакта с антигеном, малоспецифичны IgG ( 4 подкласса) мономер 75%, появляются позднее IgM при первичном ответе и сразу – при вторичном; высокоспецифичны, проходят через плаценту, участвуют в опсонизации IgA (2 подкласса) Секреторный – димер, сывороточный -мономер 15%, защита слизистых оболочек, высокоспецифичны IgE мономер Менее 0,01%, участвуют в развитии аллергических реакций IgD мономер Менее 0,1%, маркеры В- Лф. Характеристика классов антител

Слайд 38

Защитная роль антител в антиинфекционном иммунитете Прямое действие на объекты: 1. нейтрализация поверхностных структур микроорганизмов, блокада их адгезии на «клетках-мишенях» организма хозяина; 2. нейтрализация токсинов бактерий (антитоксический эффект) и др. высокомолекулярных веществ биологического происхождения

Последний слайд презентации: АДАПТИВНОГО ИММУНИТЕТА МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Косвенное действие (путем привлечения дополнительных механизмов): 1. активация комплемента по классическому пути и как следствие лизис микроорганизмов; 2. опсонизация антигенов и как следствие усиление фагоцитоза; 3. антителозависимая цитотоксичность