Слайд 2: Определение

Антитела представляют собой иммуноглобулины, образующиеся в организме позвоночных как ответная реакция на введение антигенов (чужеродных белков) и выполняющие защитную функцию.

Слайд 3: Антитела

Антитела появляются в сыворотках крови и вступают в специфическое взаимодействие с соответствующими антигенами. Антитела образуются только против высокомолекулярных веществ, выполняют функцию белков – регуляторов, обеспечивающих взаимодействие антигенов с ферментами в организме.

Слайд 4: Антитела

Антитела – это белки, специфически реагирующие с антигенами и относящиеся к -глобулиновой фракции сыворотки крови, поэтому они получили название иммуноглобулины, их обозначают символом Ig.

Слайд 5: Антитела

Они синтезируются В-лимфоцитами и их потомками – плазматическими клетками в результате: инфицирования организма (естественная иммунизация) вакцинации убитыми и живыми вакцинами (искусственная иммунизация) контакта лимфоидной системы с чужеродными клетками, тканями (трансплантаты) контакта с собственными поврежденными клетками, ставшими аутоантигенами (аутоантитела).

Слайд 6: Структура антител

Антитела – это защитные белки, имеющие активные центры (антидетерминанты), состоящие из трех фрагментов: I и II (Fab-фрагменты), сходных между собой, и III (Fс-фрагмента). Активный центр антител связан с I и II фрагментами, а углеводы – с фрагментом III.

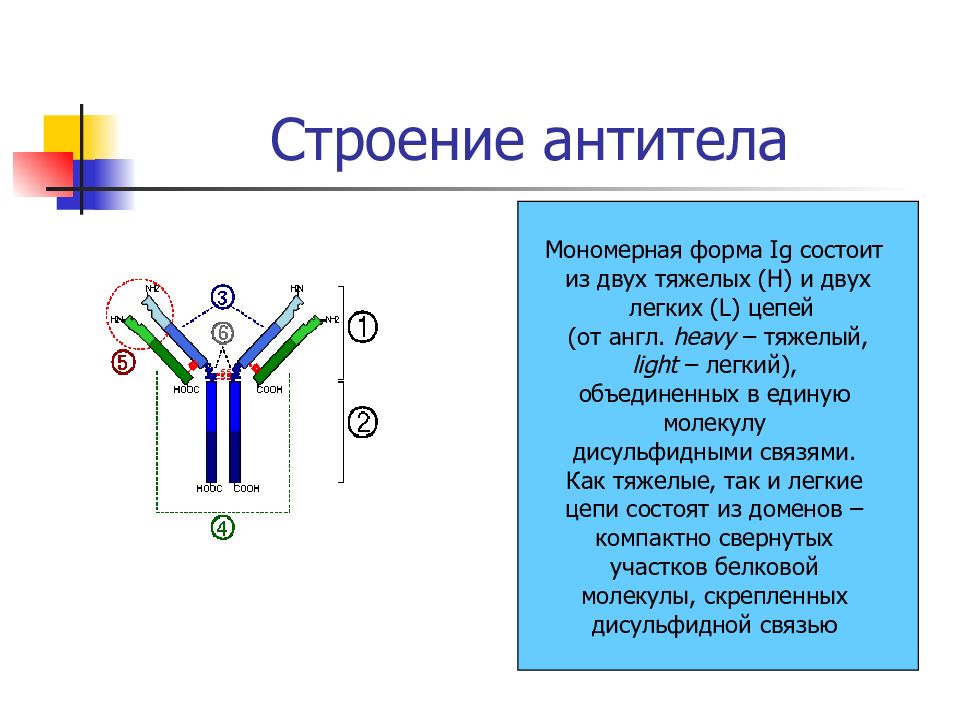

Слайд 7: Строение антитела

Мономерная форма Ig состоит из двух тяжелых (Н) и двух легких ( L ) цепей (от англ. heavy – тяжелый, light – легкий), объединенных в единую молекулу дисульфидными связями. Как тяжелые, так и легкие цепи состоят из доменов – компактно свернутых участков белковой молекулы, скрепленных дисульфидной связью

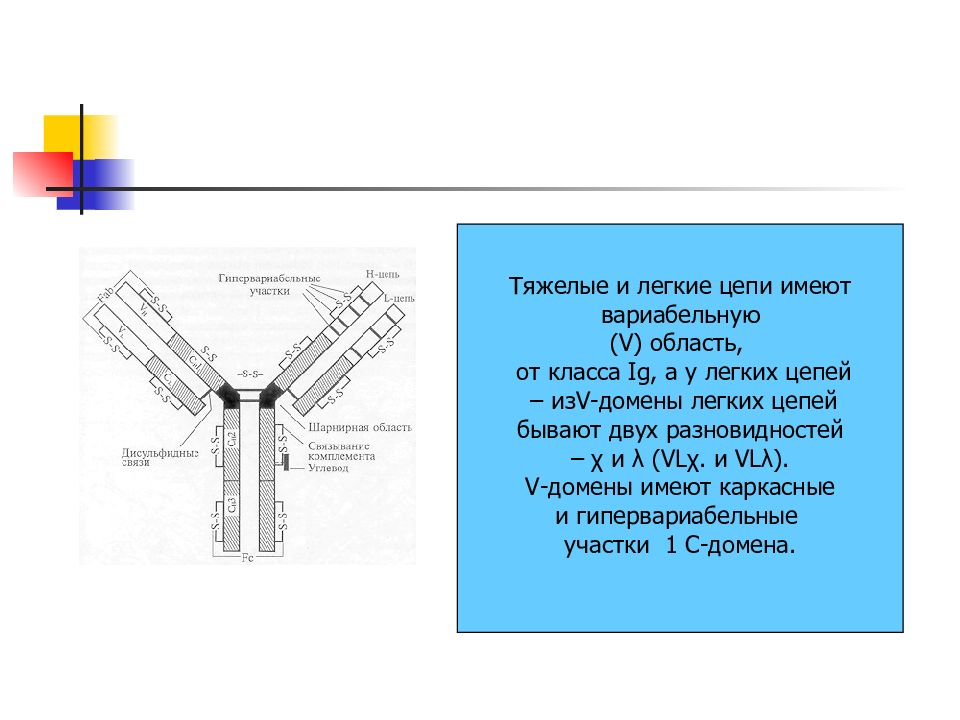

Слайд 8

Тяжелые и легкие цепи имеют вариабельную ( V ) область, от класса Ig, а у легких цепей – из V -домены легких цепей бывают двух разновидностей – χ и λ ( VL χ. и VL λ). V -домены имеют каркасные и гипервариабельные участки 1 С-домена.

Слайд 9: Строение антитела

Fab-фрагмент – одновалентный, активный центр антитела, образован гипервариабельными участками Н- и L -цепей, связывает эпитопы антигена. Мономерная форма Ig имеет два Fab -фрагмента, т.е. двухвалентна. Неполные антитела имеют один Fab -фрагмент, т.е. одновалентны. Fab-фрагменты антител представляют собой полости, образуемые легкими и тяжелыми цепями, по размеру и форме соответствующие гомологичной антигенной детерминанте. Специфичность активных центров определяется последовательностью аминокислот в концевых участках тяжелых и легких цепей.

Слайд 10: Строение антитела

Паратоп – часть гипервариабельной области антитела, которая контактирует с антигеном. Идиотип антитела – уникальные участки на поверхности молекулы Ig, находящиеся в области антигенсвязывающих частей молекулы Ig. Идиотип состоит из набора идиотопов – антигенных детерминант V -области антител.

Слайд 11: Строение антитела

Fc -фрагмент, который не взаимодействует с антигеном и состоит из С-концевых половин тяжелых цепей; обусловливает различные функции антител, не имеющие отношения к их специфичности: связывание компонентов комплемента, взаимодействие с Fc -рецептором макрофагов, участие в переносе Ig через плаценту и пр

Слайд 12: Классы антител

IgG – классические антитела; они составляют основную массу иммуноглобулинов. имеют два антигенсвязывающих центра легко проходят через плацентарный барьер и обеспечивают гуморальный иммунитет новорожденного в первые 3–4 месяца после рождения увеличение IgG свидетельствует о хроническом процессе. Содержание IgG в сыворотке крови в норме 8 – 16,8 г/л, или 80% от общего содержания иммуноглобулинов

Слайд 13: Классы антител

IgM первыми появляются после иммунизации или антигенной стимуляции, оказывают действие на грамотрицательные бактерии, проникшие в кровь, активизируют фагоцитоз. содержат 10 активных центров. наиболее крупные молекулы из всех иммуноглобулинов. Концентрация IgM в сыворотке крови в норме 0,5–1,9 г/л, или 6% от общего содержания иммуноглобулинов. IgM является наиболее древним иммуноглобулином, образуется в начале первичного иммунного ответа не проходит через плаценту. Увеличение содержания IgM в организме свидетельствует об остром, недавно начавшемся заболевании.

Слайд 14: Классы антител

IgA подразделяется на два вида: IgA – сывороточный и IgAS – секреторный На долю сывороточного IgA приходится около 10–15% всех сывороточных иммуноглобулинов. Сывороточные IgA – обезвреживают микробы и их токсины, проникшие в кровь, однако по силе действия они слабее, чем IgAS. Содержание IgA в сыворотке крови в норме 1,4 – 4,2 г/л, или 13 % от общего количества иммуноглобулинов.

Слайд 15: Классы антител

Секреторный IgA вырабатывается лимфоидными клетками слизистых оболочек дыхательных путей, полости рта, кишечника, мочевыводящих путей, содержатся в молозиве, слюне, слезах, слизи кишечника, поте. Около 60% всех IgA S содержится в секретах слизистых оболочек. Секреторный IgA S выполняет защитную функцию при кишечных и респираторных инфекциях, обезвреживая бактерии, вирусы, препятствует адгезии микробов на клетках и генерализации

Слайд 16: Классы антител

Ig E – реагины, кожно-сенсибилизирующие антитела обладают способностью фиксироваться на различных органах и тканях играют важную роль в развитии аллергических реакций немедленного типа (бронхиальная астма, аллергический ринит, атопическая экзема и др.) Содержание в сыворотке в норме 0,00005 – 0,0003 г/л, или около 0,002% всех циркулирующих иммуноглобулинов не проходит через плаценту

Слайд 17: Классы антител

IgD – их функция до конца не выяснена. обусловливают ряд аутоаллергических поражений при заболеваниях щитовидной железы не фиксируют комплемента не проходят через плаценту содержание увеличивается при некоторых заболеваниях кожи IgD практически полностью содержатся в сыворотке крови, их содержание в норме 0,03 – 0,04 г/л или составляют около 1,0 % общего количества циркулирующих иммуноглобулинов

Слайд 18: Виды антител

Полные и неполные антитела Деление основано на способности образовывать в реакции агглютинации или преципитации ( in vitro ) хорошо различимый глазом иммуный комплекс. Таким свойством обладают полные антитела Неполные антитела лишены такой способности, несмотря на то, что они специфически связываются с антигеном. Их еще называют непреципитирующими (или блокирующими) антителами. Причиной данного явления может быть нарушение второго антигенсвязывающего центра молекулы антитела.

Слайд 19: Виды антител

Изогемагглютинины представляют собой также антитела, которые агглютинируют эритроциты, содержащие гомологичные им антигены, направленные против эритроцитарных антигенов групп крови (система АВО) Агглютинины – антитела, накапливающиеся в крови человека и животных при введении различными способами суспензий микробов и клеток тканей других видов животных. Преципитины – антитела, образующиеся при парентеральном введении растворов антигенов. Эти растворы получают путем обработки клеток трихлоруксусной кислотой, растворами фенола, пиридина, разрушающими клеточные структуры.

Слайд 20: Виды антител

Антитоксины являются основным видом антител, которые синтезируются в клетках гематолимфатической системы при парентеральном введении животным и человеку анатоксинов. Комплементсвязывающие антитела фиксируют комплемент на антигенных молекулах. Аутоантитела образуются в ответ на аутоантигены, т. е. при нарушении функции отдельных органов. Антиферменты и антигормоны появляются в организме животных при иммунизации их ферментами и гормонами, которые реагируют с этими антителами.

Слайд 21: Вариабельность

Антитела являются чрезвычайно вариабельными (в организме одного человека может существовать до 0,1 миллиарда вариантов антител). Все разнообразие антител проистекает из вариабельности как тяжелых цепей, так и легких цепей

Слайд 22: Вариабельность антител

Изотипическая вариабельность — проявляется в наличии классов антител(изотипов), различающихся по строению тяжелых цепей и олигомерностью, вырабатываемых всеми организмами данного вида; Аллотипическая вариабельность — проявляется на индивидуальном уровне в пределах данного вида в виде вариабельности аллелей иммуноглобулинов- является генетически детерминированым отличием данного организма от другого ; Идиотипическая вариабельность — проявляется в различии аминокислотного состава антиген-связывающего участка. Это касается вариабельных и гипервариабельных доменов тяжелой и легкой цепи, непосредственно контактирующих с антигеном.

Слайд 23: Генетика иммуноглобулинов

Для молекул иммуноглобулинов характерно не только уникальное строение, но и своеобразное генетическое кодирование Структура молекулы иммуноглобулинов изначально контролируется не одним, а большим числом генов Гены иммуноглобулинов имеют фрагментарную организацию и образуют три группы, которые располагаются на трех различных хромосомах и наследуются независимо.

Слайд 24: Генетика имммуноглобулинов

Первая группа генов содержит информацию о первичной аминокислотной последовательности легкой цепи -типа, вторая легкой цепи -типа, а третья – всех типов тяжелых цепей ( , , , , , ). Гены, относящиеся к каждой группе, находятся на соответствующей хромосоме в непосредственной близости друг от друга.

Слайд 25: Антителообразование

Антитела в основном образуются в селезенке, костном мозге и лимфатических узлах. Механизм образования антител полностью не расшифрован. Процесс образования антител в организме начинается с проникновением антигена в иммунокомпетентные клетки и осуществляется в трех последовательных фазах. Образование антител как иммунная реакция на антигены происходит в лимфоидной ткани периферических органов иммунитета, главным образом в лимфатических узлах и белой пульпе селезенки. Продуцентами антител являются плазмоциты.

Слайд 26: В динамике образования, антител различают три фазы:

Индуктивной (латентной) фазой называют отрезок времени между введением антигена и появлением следов иммуноглобулинов или первых плазмоцитов. В этой фазе происходит распознавание антигена. Он фагоцитируется макрофагами или же связывается макрофагами. Индуктивная фаза очень лабильна и длится примерно 20 ч. Индуктивную фазу антителогенеза называют радиочувствительной.

Слайд 27: В динамике образования, антител различают три фазы:

В продуктивной (репродуктивной) фазе происходит интенсивный синтез антител. Приостановить его не удается даже радиооблучением, и поэтому продуктивную фазу называют радиорезистентной. Продуктивная фаза антителообразования сравнительно непродолжительна. Применительно к одному клону она продолжается около 10 суток, но по отношению ко многим из них может увеличиваться до нескольких недель

Слайд 28: В динамике образования, антител различают три фазы:

Фаза освобождения антител из клеточной системы. Образовавшиеся антитела распространяются в окружающую среду – в ткани. Основным местом накопления антител является сыворотка крови. Нарастание титра антител обычно обнаруживается с 4–5 дня и к 16–20 дню титр антител достигает наивысшего уровня, на котором держится несколько дней. При отсутствии повторной иммунизации титр антител начинает постепенно падать и через 2–3 месяца резко снижается.

Слайд 29: Теории антителогенеза

Теория боковых цепей Эрлиха (1898). Клетка захватывает и поглощает своими боковыми цепями, т. е. рецепторами, пищевые компоненты и перерабатывает их. Он указывал, что антигены вступают во взаимодействие с рецепторами, с которыми имеют химическое сродство. При этом если антиген повреждает клетки, то появляется большое количество новых рецепторов, которые отрываются от клетки и циркулируют в крови. Такие свободно циркулирующие рецепторы были названы антителами. Однако существование в клетках рецепторов, соответствующих антигенам, не получило подтверждения.

Слайд 30: Теории антителогенеза

Теория естественного отбора Н. Иерне. Автор полагал, что антиген не может служить матрицей для выработки антител. В функцию антигена входит естественный отбор находящихся в организме «нормальных» антител, образующихся к различным антигенам. При этом антиген, проникая в организм, соединяется с соответствующим антителом. Этот комплекс (антиген-антитело) поглощается фагоцитами и проникает в иммунокомпетентные клетки, которые вырабатывают антитела. При повторном проникновении антигена в организм ускоряется синтез иммунных глобулинов к этому антигену в соответствии с законом ответной иммунологической реакции.

Слайд 31: Теории антителогенеза

Клонально-селекционная теория Бернета. По представлению Бернета, в эмбриональном и постнатальном периодах из мезенхимных клеток образуется большое количество (более 109) клонов лимфоидных и иммунокомпетентных клеток, способных реагировать с различными видами антигенов и вырабатывать антитела. При введении эмбриону антигена уничтожаются соответствующие клоны клеток и новорожденный может оставаться в период всей жизни толерантным к этому антигену. При этом у новорожденного остается необходимое ему только «свое». В случае проникновения «чужого» в организм его распознавание осуществляется оставшимися клонами мезенхимных клеток, которые имеют на поверхности соответствующие антидетерминанты, комплементарные к детерминантам «чужого» антигена.

Слайд 32: Теории антителогенеза

Теория Гамалеи, известная как «теория отпечатков», исходила из того, что антиген, прошедший через клетку, оставляет в ней след, подобный тому, который оставляет печать в сургуче или воске. Если клетка впоследствии начинает выбрасывать эти отпечатки, то они будут иметь сродство к вызывающему их антигену и соединятся с ним. Идеи Гамалеи в основном совпадают с современной точкой зрения о механизме антителообразования.

Слайд 33: Теории антителогенеза

Теория прямой матрицы Гауровица и Полинга. Эти авторы считают, что антиген проникает в клетки, вырабатывающие антитела, и служит матрицей, способствующей образованию молекул глобулина, которые синтезируются без участия антигена. По их мнению, молекулы антител состоят из полипептидных цепей, но отличаются только конфигурацией цепи, ее скручиванием. Антиген изменяет концевые М-аминокислоты вырабатываемых антител, которые становятся комплементарными детерминантами антигена, что обеспечивает их специфическую реакцию. Антитело отщепляется от антигена и поступает в кровь, а антиген участвует в выработке новых молекул антител.

Слайд 34: Теории антителогенеза

Теория непрямой матрицы Бернета – Феннера. Эти авторы полагали, что детерминанты антигена, проникая в Неядерный аппарат клетки зародыша, вызывают наследственно закрепленные изменения в нем и в результате этого образуются антитела к данному, антигену. Эта теория вызвала много спорных вопросов, которые стали причиной выступления Н. Иерне с теорией естественного отбора.

Слайд 35: Взаимодействие антитела и антигена

1. Полный (полноценный) антиген+полное антитело/образуется макроагрегат (реакция видима). 2. Полный антиген+неполное (блокирующее) антитело, нет макроагрегата (реакция невидима). Валентности антигена блокированы одновалентными антителами, и антиген не реагирует с ними. 3. Неполный антиген+полное антитело, отсутствует макроагрегат (реакция невидима). Блокированное антитело не реагирует с антигеном. 4. Неполный антиген+неполное антитело, нет макроагрегата (реакция невидима).