Слайд 2

Внутриутробный этап развития ЦНС: Нервная система закладывается в конце второй недели внутриутробного развития, при длине эмбриона не более 2 мм. Клетки нервной трубки разделяются на 2 группы — нейробласты и спонгиобласты. Из нейробластов начинают развиваться нервные клетки, из спонгиобластов — клетки глии и эпендимы.

Слайд 3

Внутриутробный этап развития ЦНС: Наибольшая интенсивность деления нервных клеток головного мозга приходится на период от 10 до 18 недели в/у развития.

Слайд 4

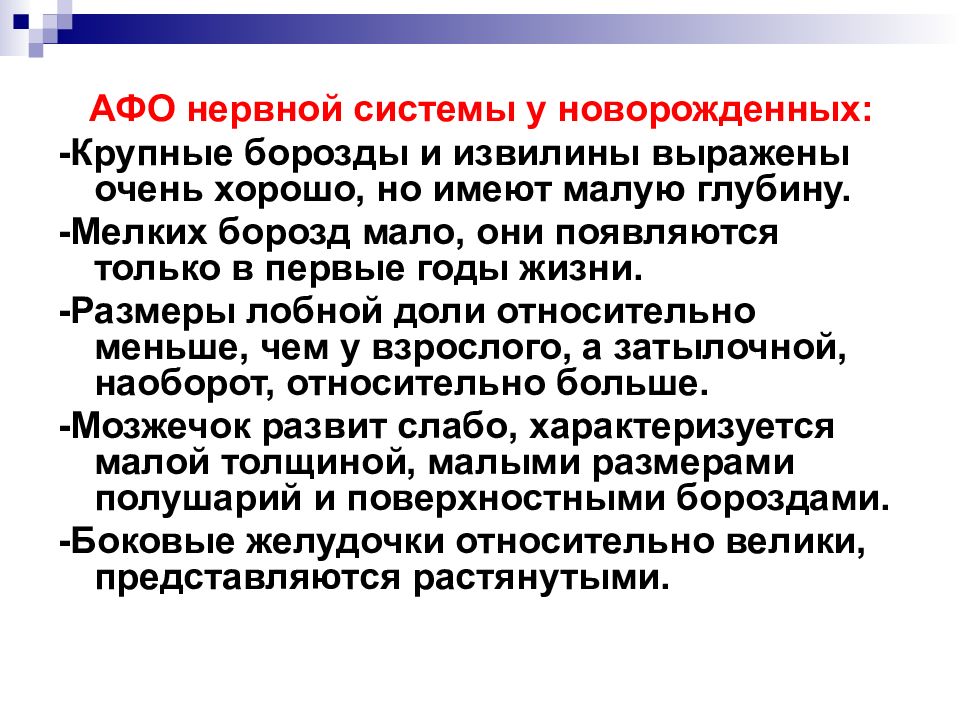

АФО нервной системы у новорожденных: -Крупные борозды и извилины выражены очень хорошо, но имеют малую глубину. -Мелких борозд мало, они появляются только в первые годы жизни. -Размеры лобной доли относительно меньше, чем у взрослого, а затылочной, наоборот, относительно больше. -Мозжечок развит слабо, характеризуется малой толщиной, малыми размерами полушарий и поверхностными бороздами. -Боковые желудочки относительно велики, представляются растянутыми.

Слайд 5: Особенности ЦНС у новорожденных

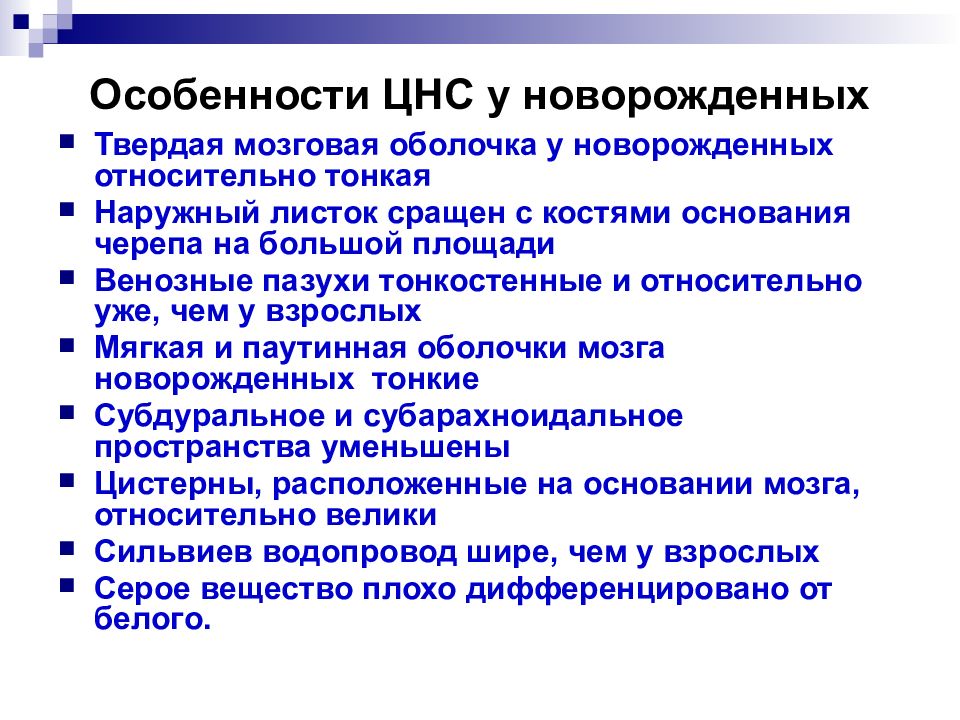

Твердая мозговая оболочка у новорожденных относительно тонкая Наружный листок сращен с костями основания черепа на большой площади Венозные пазухи тонкостенные и относительно уже, чем у взрослых Мягкая и паутинная оболочки мозга новорожденных тонкие Субдуральное и субарахноидальное пространства уменьшены Цистерны, расположенные на основании мозга, относительно велики Сильвиев водопровод шире, чем у взрослых Серое вещество плохо дифференцировано от белого.

Слайд 6: Показатели массы мозга на 1 кг массы тела:

у новорожденного 1/8-1/9, у ребенка 1 года – 1/11 – 1/12, у ребенка 5 лет — 1/13 - 1/14, у взрослого — 1/40

Слайд 7

Дифференцировка нервных клеток достигается к 3 годам, а к 8 годам кора головного мозга по строению похожа на кору взрослого человека.

Слайд 8: Сроки миелинизации ЦНС

Вестибуло - спинальный путь -6 мес. в/у развития Руброспинальный - 7-8 мес. в/у развития Кортико-спинальный - после рождения Завершение миелинизации в 5-6 лет

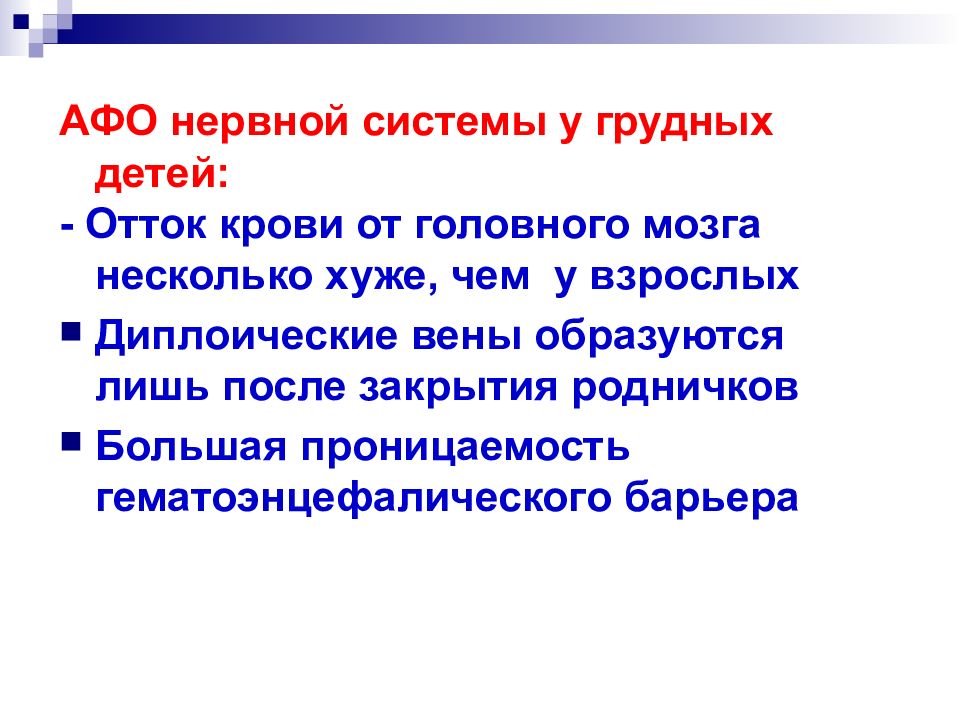

Слайд 9

АФО нервной системы у грудных детей: - Отток крови от головного мозга несколько хуже, чем у взрослых Диплоические вены образуются лишь после закрытия родничков Большая проницаемость гематоэнцефалического барьера

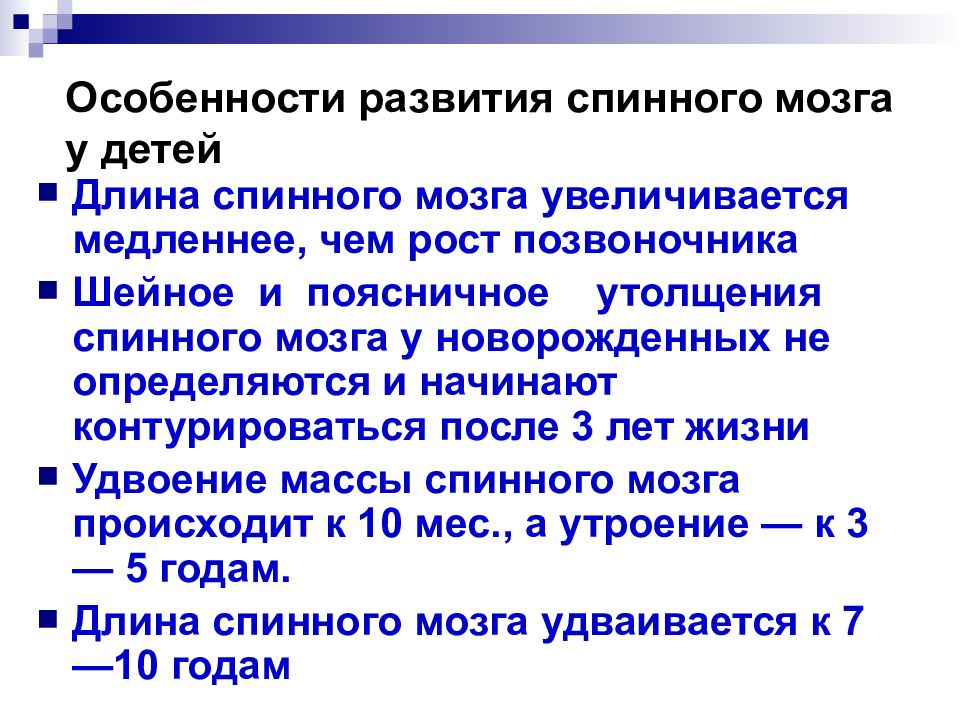

Слайд 10: Особенности развития спинного мозга у детей

Длина спинного мозга увеличивается медленнее, чем рост позвоночника Шейное и поясничное утолщения спинного мозга у новорожденных не определяются и начинают контурироваться после 3 лет жизни Удвоение массы спинного мозга происходит к 10 мес., а утроение — к 3 — 5 годам. Длина спинного мозга удваивается к 7 —10 годам

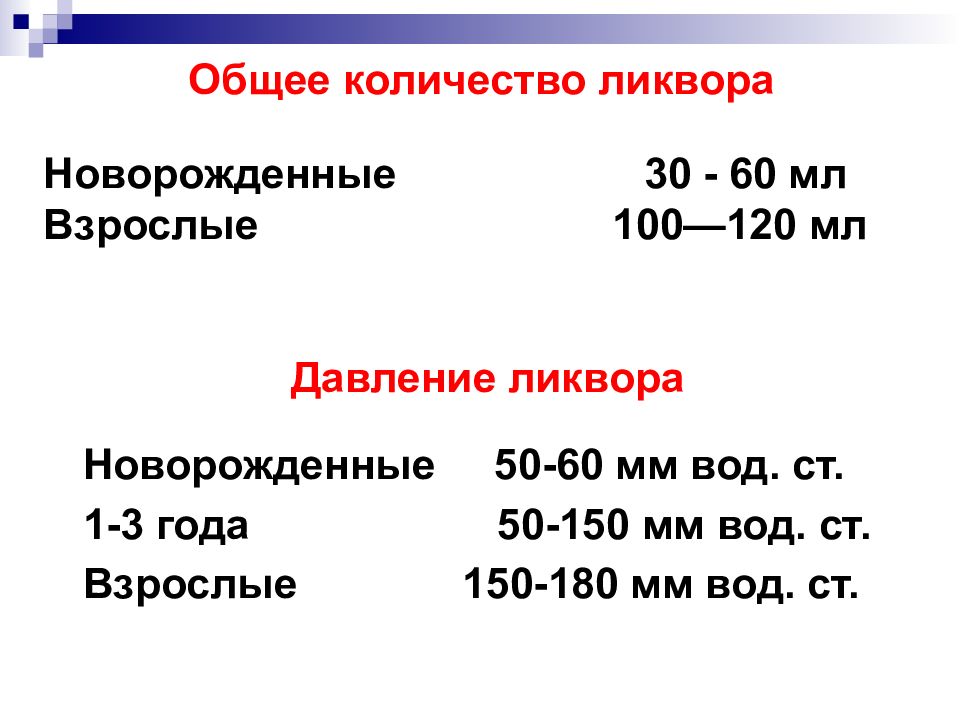

Слайд 11: Давление ликвора

Новорожденные 50-60 мм вод. ст. 1-3 года 50-150 мм вод. ст. Взрослые 150-180 мм вод. ст. Общее количество ликвора Новорожденные 30 - 60 мл Взрослые 100—120 мл

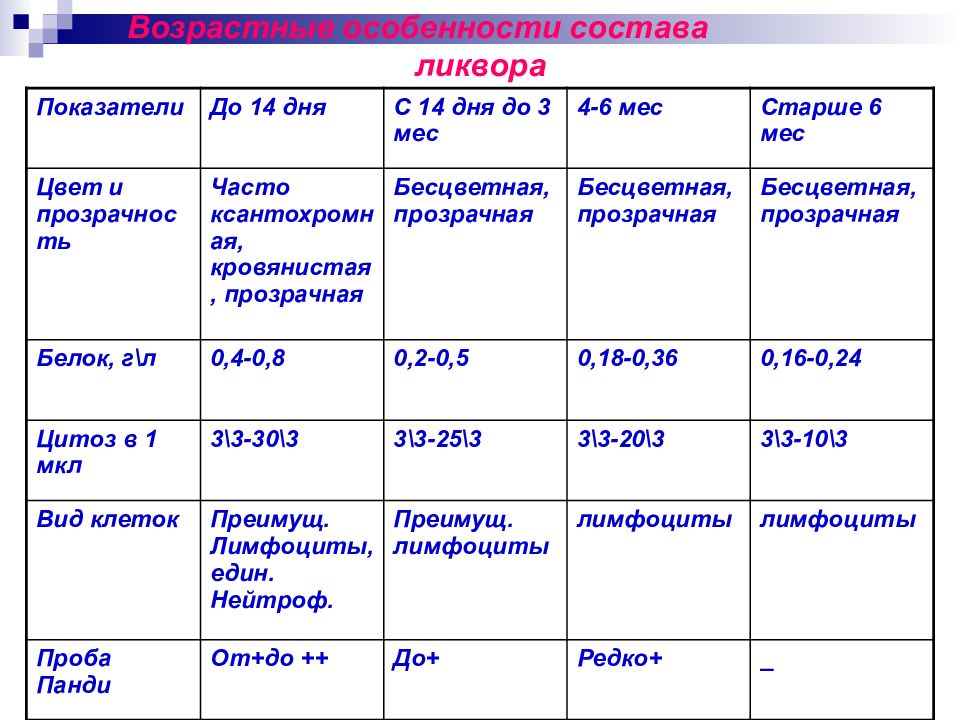

Слайд 12: Возрастные особенности состава ликвора

Показатели До 14 дня С 14 дня до 3 мес 4-6 мес Старше 6 мес Цвет и прозрачность Часто ксантохромная, кровянистая, прозрачная Бесцветная, прозрачная Бесцветная, прозрачная Бесцветная, прозрачная Белок, г\л 0,4-0,8 0,2-0,5 0,18-0,36 0,16-0,24 Цитоз в 1 мкл 3\3-30\3 3\3-25\3 3\3-20\3 3\3-10\3 Вид клеток Преимущ. Лимфоциты, един. Нейтроф. Преимущ. лимфоциты лимфоциты лимфоциты Проба Панди От+до ++ До+ Редко+ _

Слайд 15: Рефлексы новорожденных

Стойкие пожизненные автоматизмы Транзиторные рудиментарные рефлексы Рефлексы, появляющиеся после рождения

Слайд 16: Стойкие пожизненные автоматизмы

Роговичный Конъюнктивальный Глоточный Глотательный Сухожильные рефлексы конечностей Орбикулопальпебральный или надбровный

Слайд 17: Транзиторные рудиментарные рефлексы

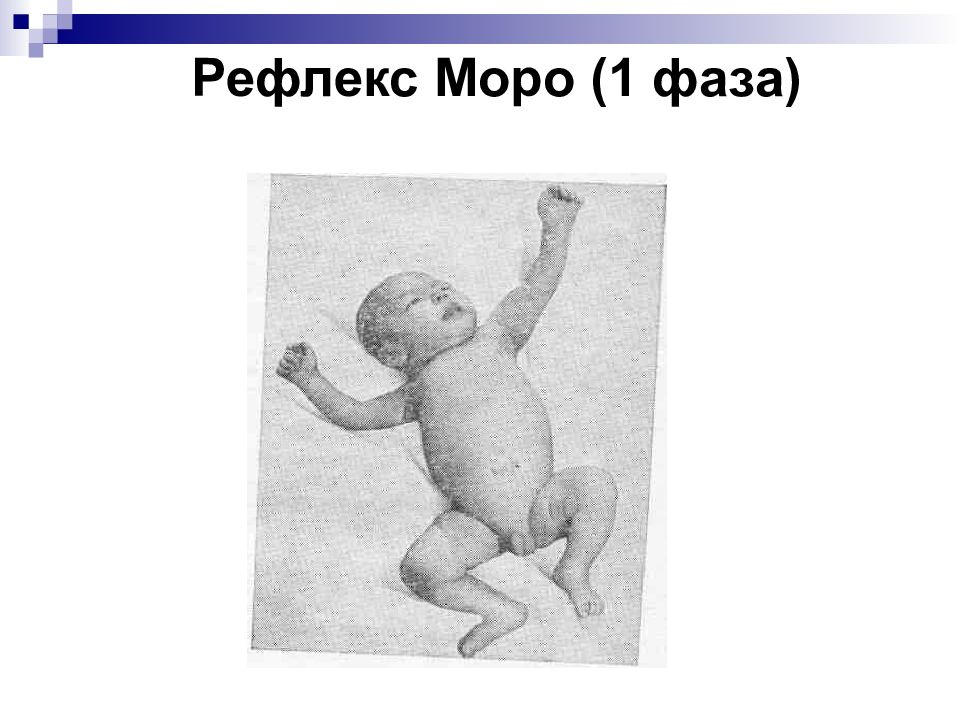

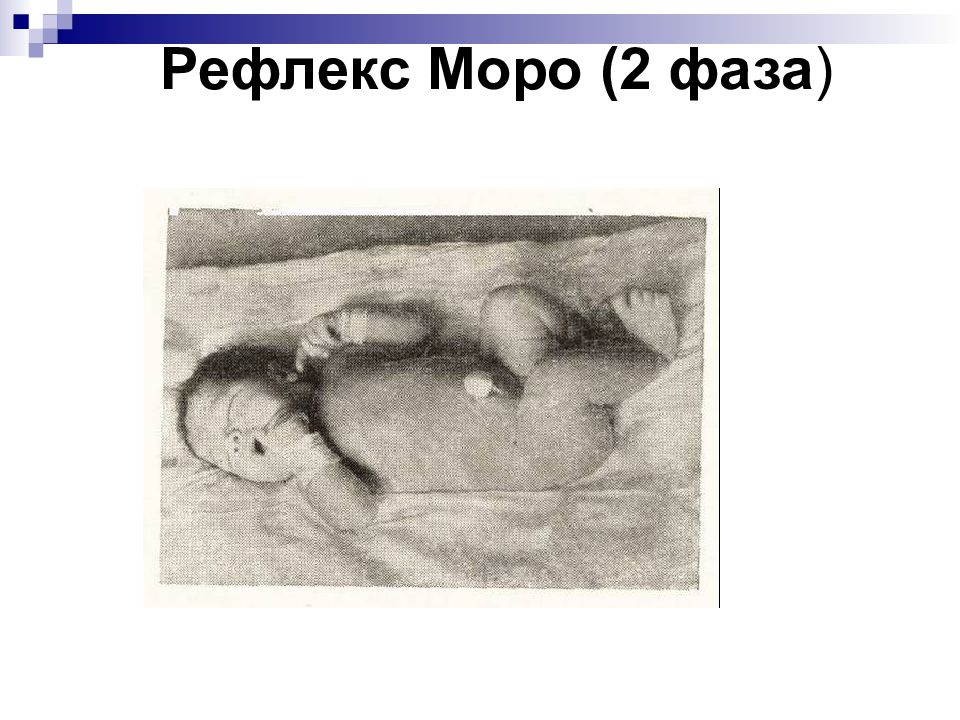

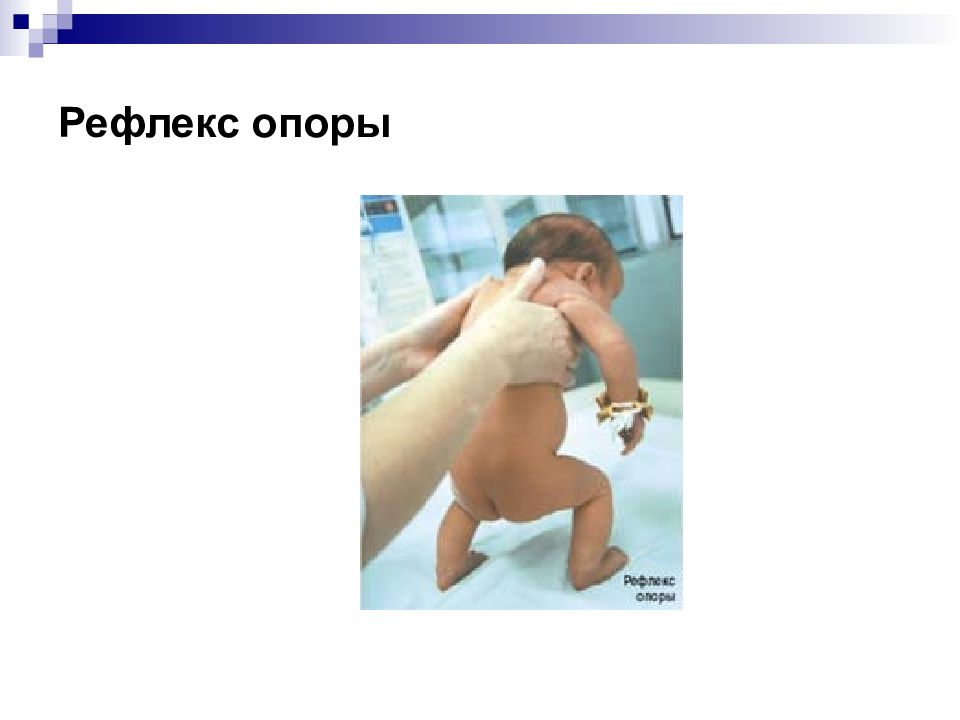

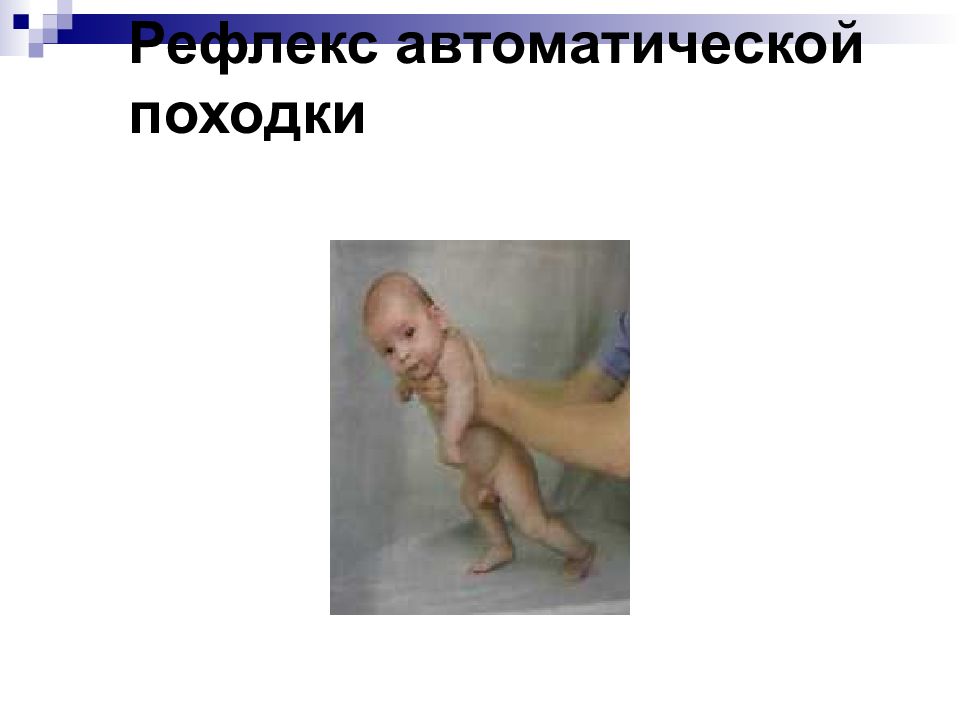

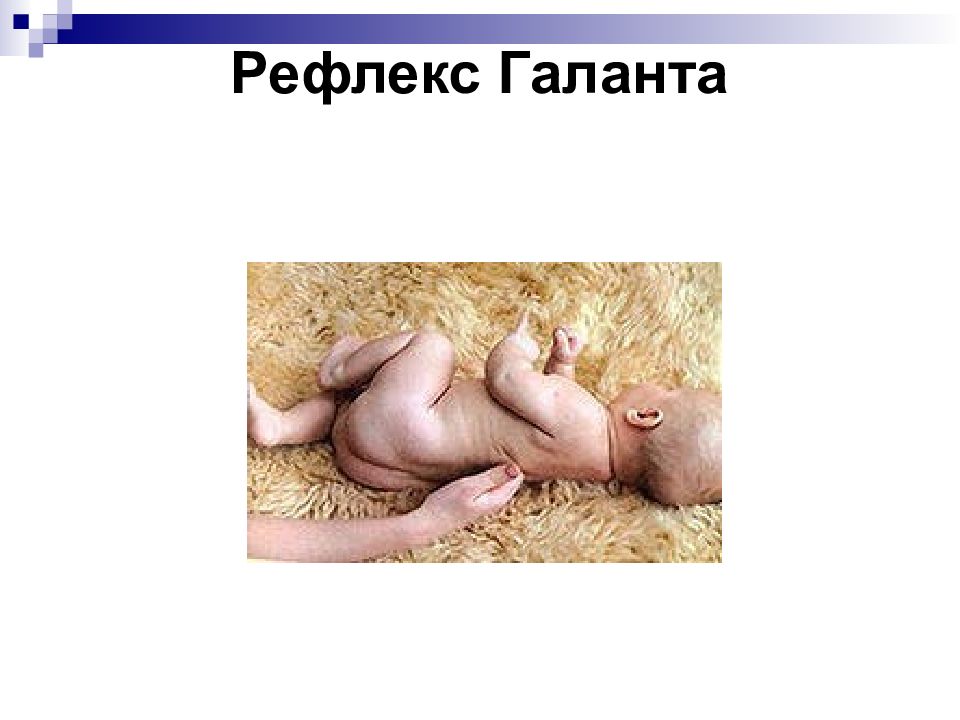

Оральные сегментарные автоматизмы (сосательный, поисковый, хоботковый и ладонно-ротовой) Спинальные сегментарные автоматизмы (хватательный рефлекс, рефлексы Моро, опоры, автоматической походки, ползания, Галанта, Переса) Миелоэнцефальные позотонические рефлексы (лабиринтный, асимметричный и симметричный, шейные тонические рефлексы)

Слайд 18: Рефлексы, появляющиеся после рождения

Мезэнцефальные установочные автоматизмы: лабиринтные рефлексы, простые и цепные шейные туловищные рефлексы

Слайд 21: Хватательный рефлекс (рефлекс Робинсона)

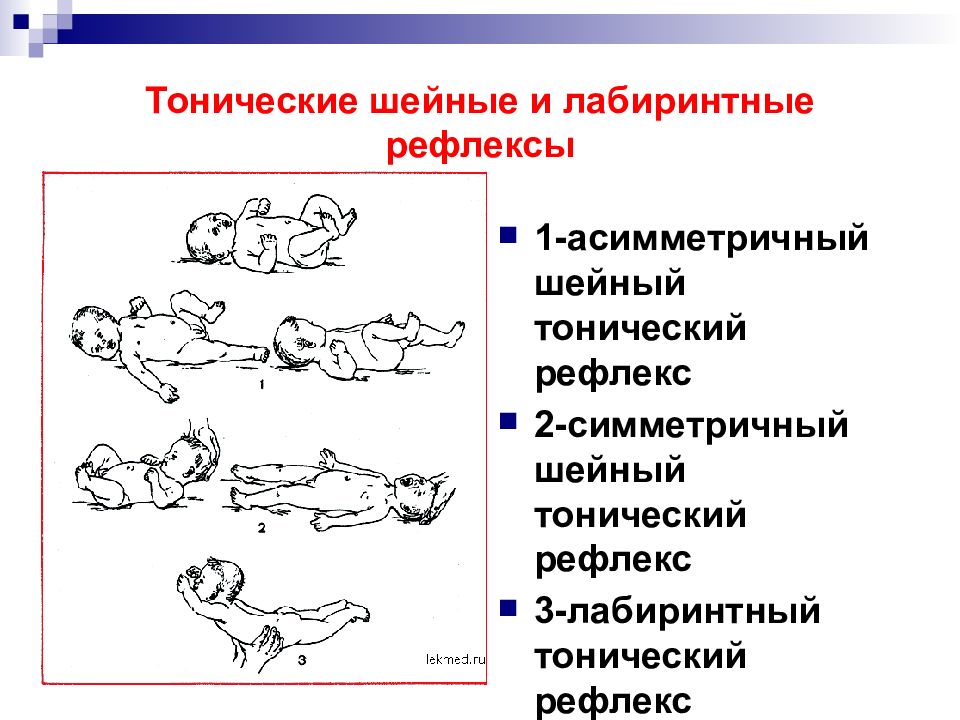

Слайд 31: Тонические шейные и лабиринтные рефлексы

1-асимметричный шейный тонический рефлекс 2-симметричный шейный тонический рефлекс 3-лабиринтный тонический рефлекс

Слайд 32

Движения новорожденного хаотичны, генерализованы, носят атетозоподобный характер, нецеленаправленны, наблюдается мышечная гипертония с преобладанием сгибателей.

Слайд 36: Условнорефлекторная деятельность

у новорожденного ребенка кора головного мозга способна образовывать условные рефлексы. Однако на протяжении первых 2-3 недель жизни у ребенка возникает очень ограниченное количество условных рефлексов.

Слайд 37: Условнорефлекторная деятельность

Эмоции новорожденного ребенка исключительно отрицательны по своему характеру, довольно однообразны (крик) и всегда рациональны С 4—6 нед. жизни интерес к матери возникает уже во время активного бодрствования. Примерно с 6 нед. формируется начало улыбки, с 8 нед улыбка на приближающееся лицо взрослого

Слайд 38: Условнорефлекторная деятельность

В период с 12 до 16 нед. начинается гуление Около 5 мес жизни возникает хорошее узнавание матери среди других взрослых После 6—7 мес формирование активной познавательной деятельности ребенка требует непрерывного манипулирования с предметами и игрушками

Слайд 39: Условнорефлекторная деятельность

Сенсорная речь обогащается после 9 мес Формируется и моторная речь (произнесение «лепетных» слов типа «би-би», «а-а» и т. д., к концу первого года может быть освоен словарный запас из нескольких полезных слов).

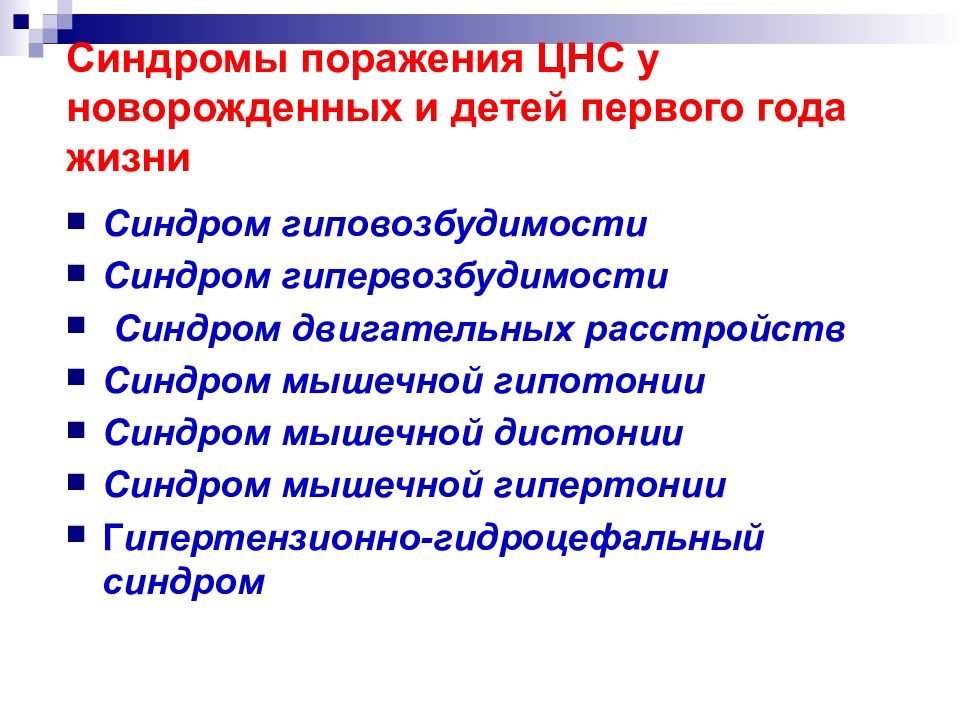

Слайд 41: Синдромы поражения ЦНС у новорожденных и детей первого года жизни

Синдром гиповозбудимости Синдром гипервозбудимости Синдром двигательных расстройств Синдром мышечной гипотонии Синдром мышечной дистонии Синдром мышечной гипертонии Г ипертензионно-гидроцефальный синдром

Слайд 42: Гидроцефалия — заболевание, в основе которого лежит увеличение ликворсодержащих пространств головного мозга и повышение давления спинномозговой жидкости

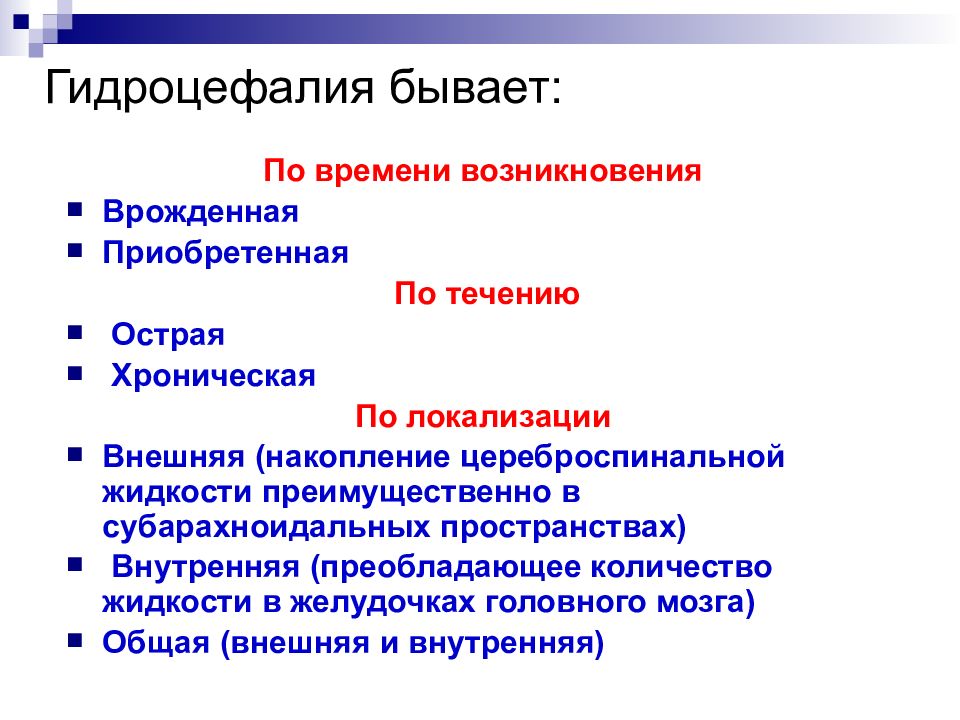

Слайд 43: Гидроцефалия бывает:

По времени возникновения Врожденная Приобретенная По течению Острая Хроническая По локализации Внешняя (накопление цереброспинальной жидкости преимущественно в субарахноидальных пространствах) Внутренняя (преобладающее количество жидкости в желудочках головного мозга) Общая (внешняя и внутренняя)

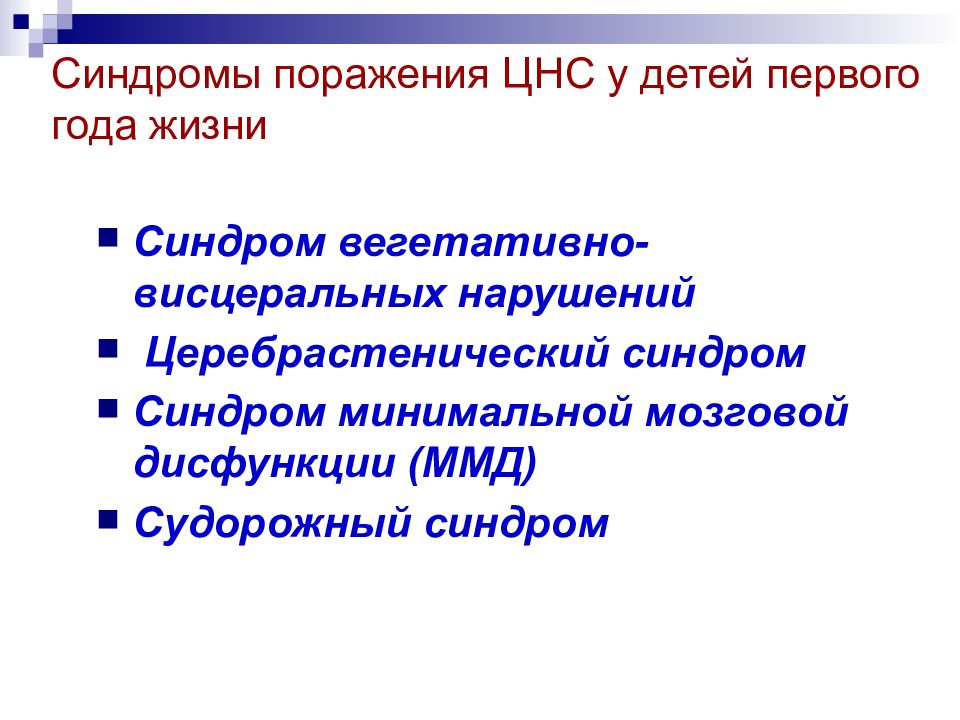

Слайд 46: Синдромы поражения ЦНС у детей первого года жизни

Синдром вегетативно-висцеральных нарушений Церебрастенический синдром Синдром минимальной мозговой дисфункции (ММД) Судорожный синдром

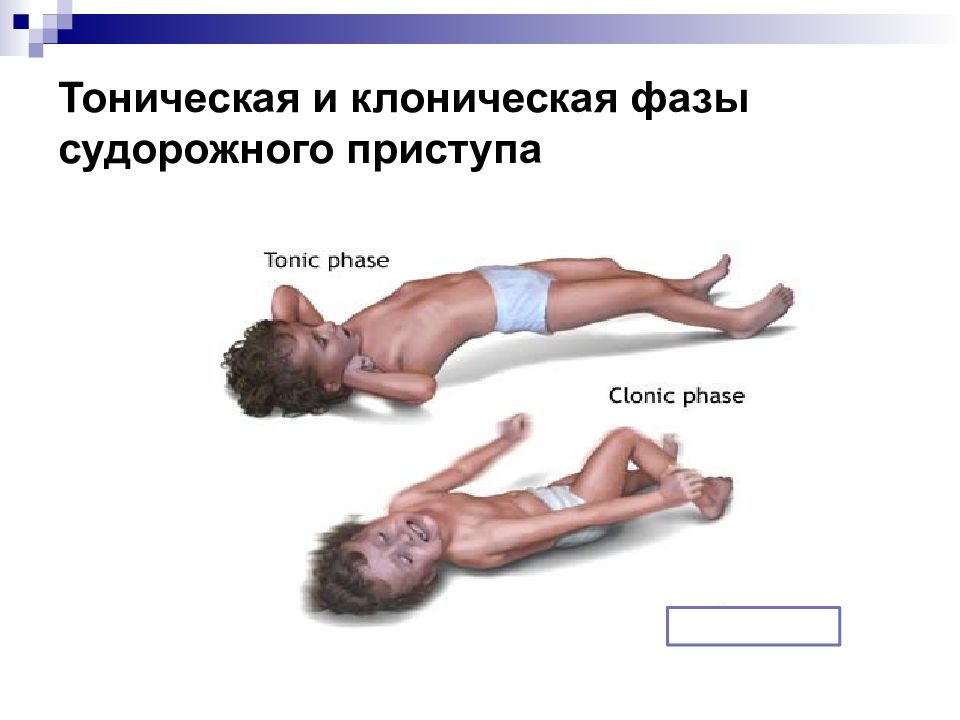

Слайд 48: Тонические судороги-

Длительные сокращения мышц, вызывающие вынужденное, напряженное положение.

Слайд 49: Тоническая фаза судорожного приступа

Интенсивное движение глазных яблок, затем они фиксируются, после этого западают Голова резко откидывается назад Туловище цепенеет Руки плотно фиксируются согнутыми в лучезапястных и локтевых суставах Ноги напряженно выпрямлены Челюсти плотно смыкаются, иногда с прикусыванием языка Дыхание может прекращаться Пульс нередко замедляется

Слайд 50: Клонические судороги-

Быстро следующие друг за другом кратковременные сокращения и расслабления мышц, в результате которых совершаются ритмичные и размашистые движения.

Слайд 51: Клоническая фаза приступа

Мышечные подергивания начинаются с мускулатуры лица Затем переходят на конечности и туловище Дыхание в это время становится храпящим На губах появляется пена

Слайд 53: По характеру судорожных приступов выделяют:

- приступы, связанные с эпилепсией : большие эпиприпадки, малые эпиприпадки, салаамовы судороги, сотрясения и вздрагивания, диэнцефальные приступы у детей, миоклонус-эпилепсия Судорожные приступы неэпилептического характера: спазмофилия, фебрильные судороги, респираторные аффективные судороги, судороги при гипоксии и гиперкапнии.

Слайд 54: Судороги метаболической природы:

Гипогликемические Гипокальциемические Гипомагнезиальные

Слайд 55: Клинические симптомы менингита

Общемозговые симптомы являются выражением общей реакции мозга на инфекцию вследствие отека мозга, раздражения мягких мозговых оболочек и нарушения ликвородинамики Наблюдается гиперсекреция ликвора, нарушение его всасывания, что обычно ведет к повышению внутричерепного давления и развитию в ряде случаев острой гидроцефалии

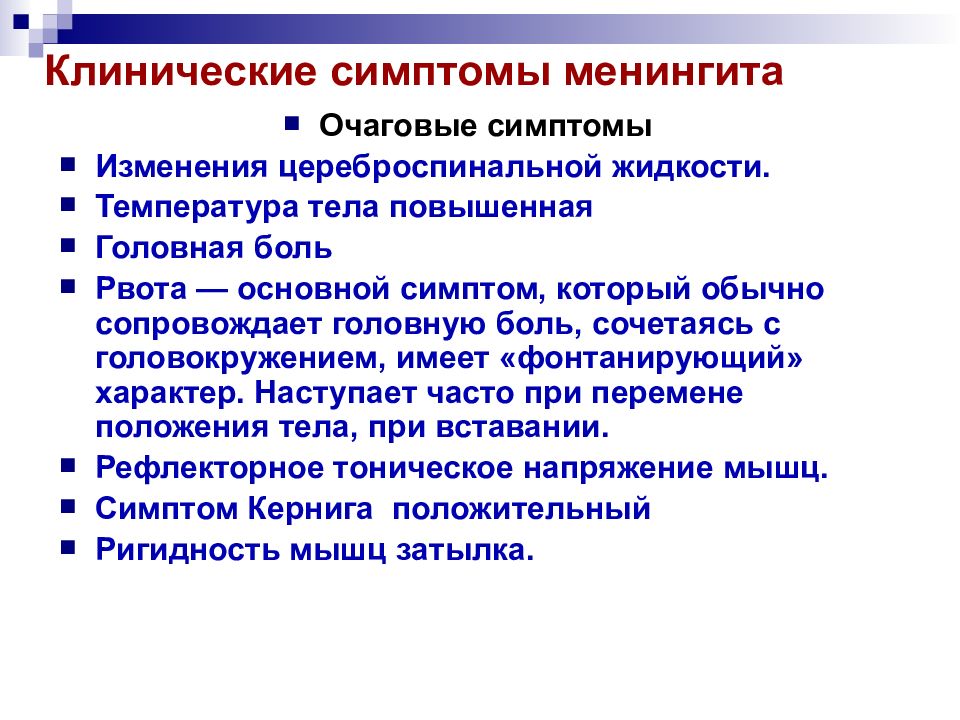

Слайд 56: Клинические симптомы менингита

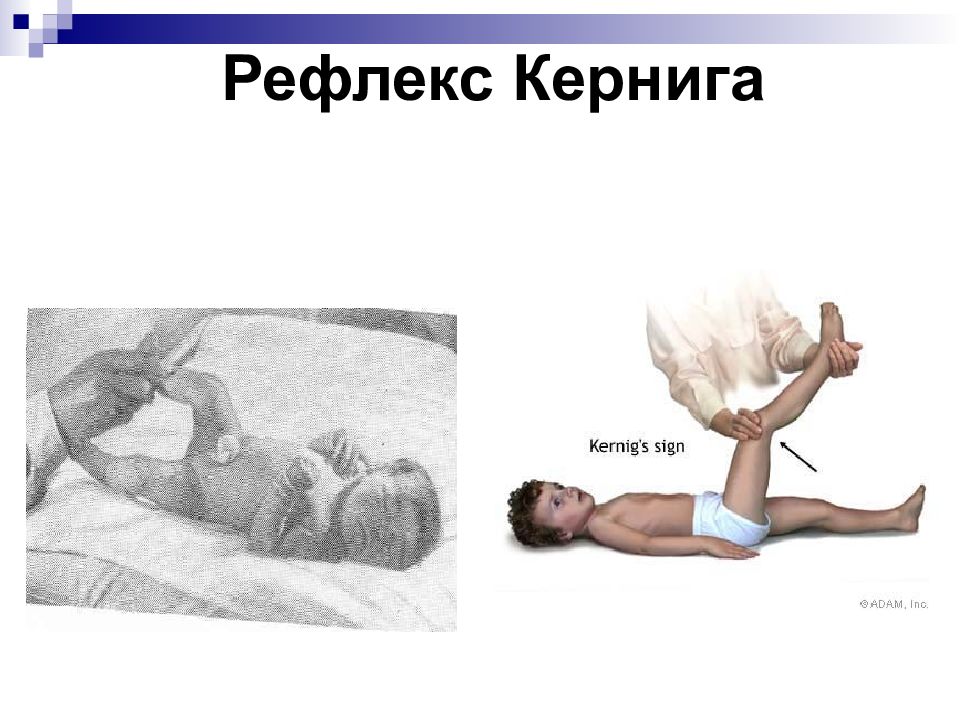

Очаговые симптомы Изменения цереброспинальной жидкости. Температура тела повышенная Головная боль Рвота — основной симптом, который обычно сопровождает головную боль, сочетаясь с головокружением, имеет «фонтанирующий» характер. Наступает часто при перемене положения тела, при вставании. Рефлекторное тоническое напряжение мышц. Симптом Кернига положительный Ригидность мышц затылка.

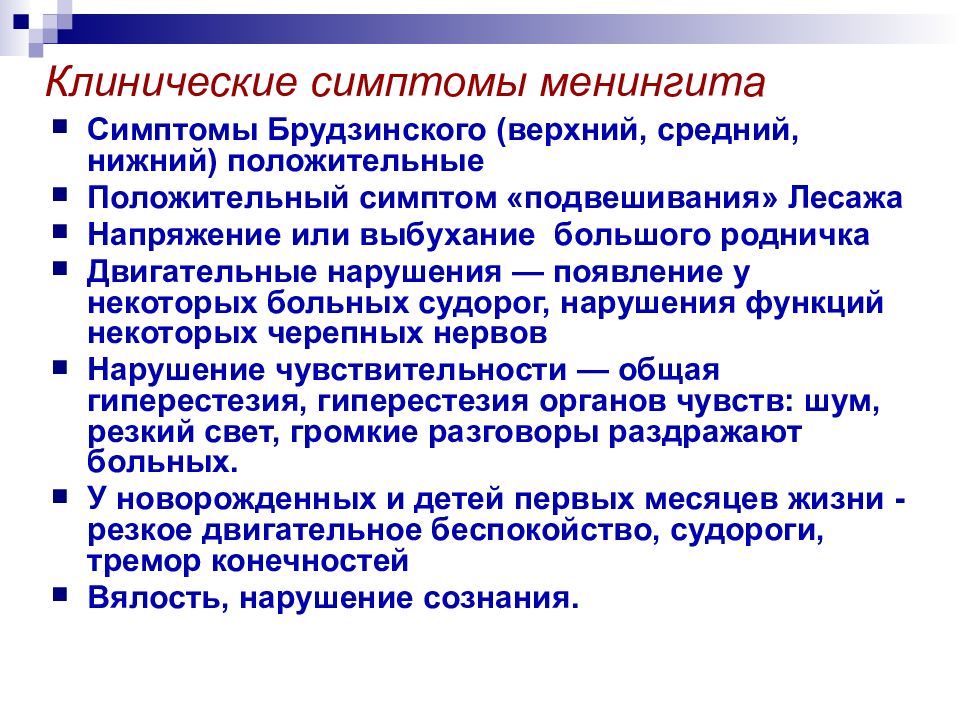

Слайд 58: Клинические симптомы менингита

Симптомы Брудзинского (верхний, средний, нижний) положительные Положительный симптом «подвешивания» Лесажа Напряжение или выбухание большого родничка Двигательные нарушения — появление у некоторых больных судорог, нарушения функций некоторых черепных нервов Нарушение чувствительности — общая гиперестезия, гиперестезия органов чувств: шум, резкий свет, громкие разговоры раздражают больных. У новорожденных и детей первых месяцев жизни - резкое двигательное беспокойство, судороги, тремор конечностей Вялость, нарушение сознания.

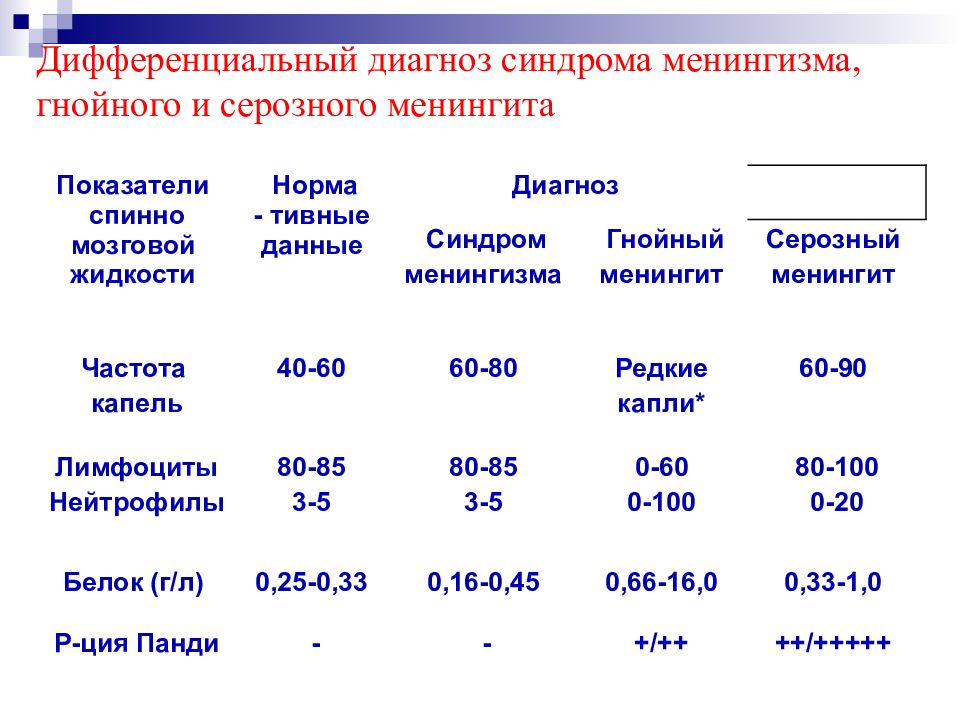

Слайд 63: Дифференциальный диагноз синдрома менингизма, гнойного и серозного менингита

Показатели спинно мозговой жидкости Норма- тивные данные Диагноз Синдром менингизма Гнойный менингит Серозный менингит Прозрач ность Прозрачная Прозрачная Мутная Прозрачная Давление (мм вод. ст.) 130-180 200-250 Значительно повышено 200-300 Цвет Бесцветная Бесцветная Молочный зеленоват. Бесцветная

Слайд 64: Дифференциальный диагноз синдрома менингизма, гнойного и серозного менингита

Показатели спинно мозговой жидкости Норма - тивные данные Диагноз Синдром менингизма Гнойный менингит Серозный менингит Частота капель 40-60 60-80 Редкие капли* 60-90 Лимфоциты Нейтрофилы 80-85 3-5 80-85 3-5 0-60 0-100 80-100 0-20 Белок (г/л) 0,25-0,33 0,16-0,45 0,66-16,0 0,33-1,0 Р - ция Панди - - +/++ ++/+++++

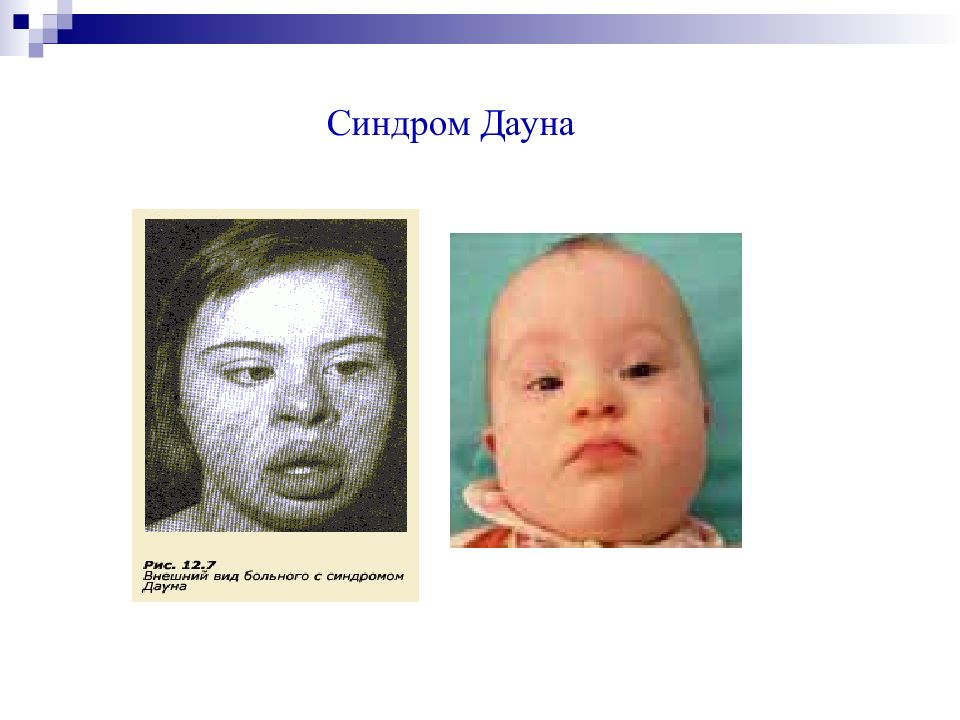

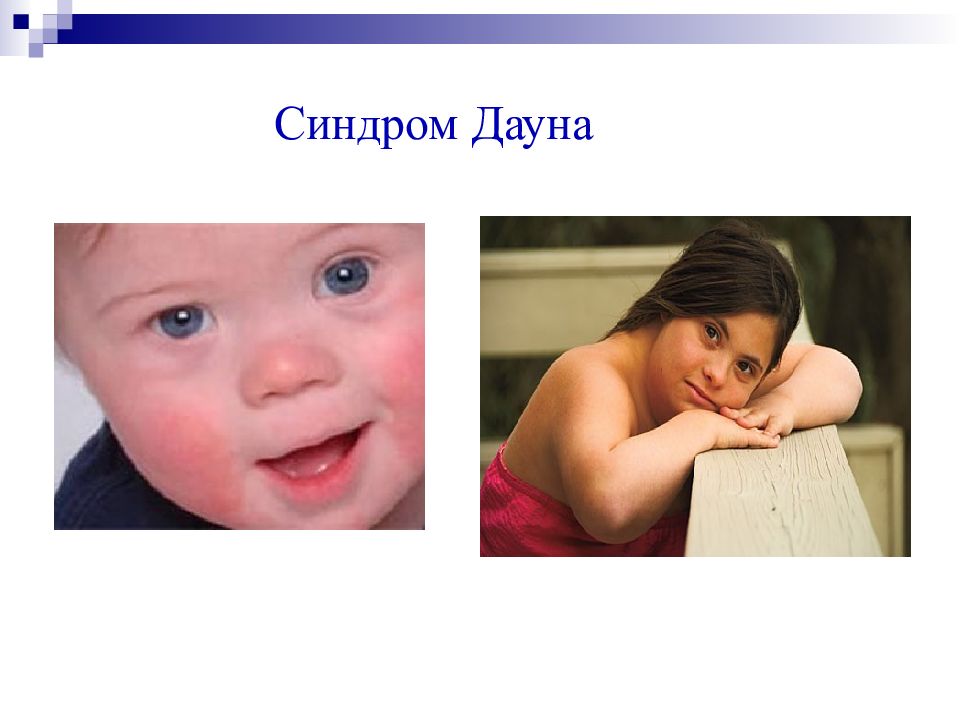

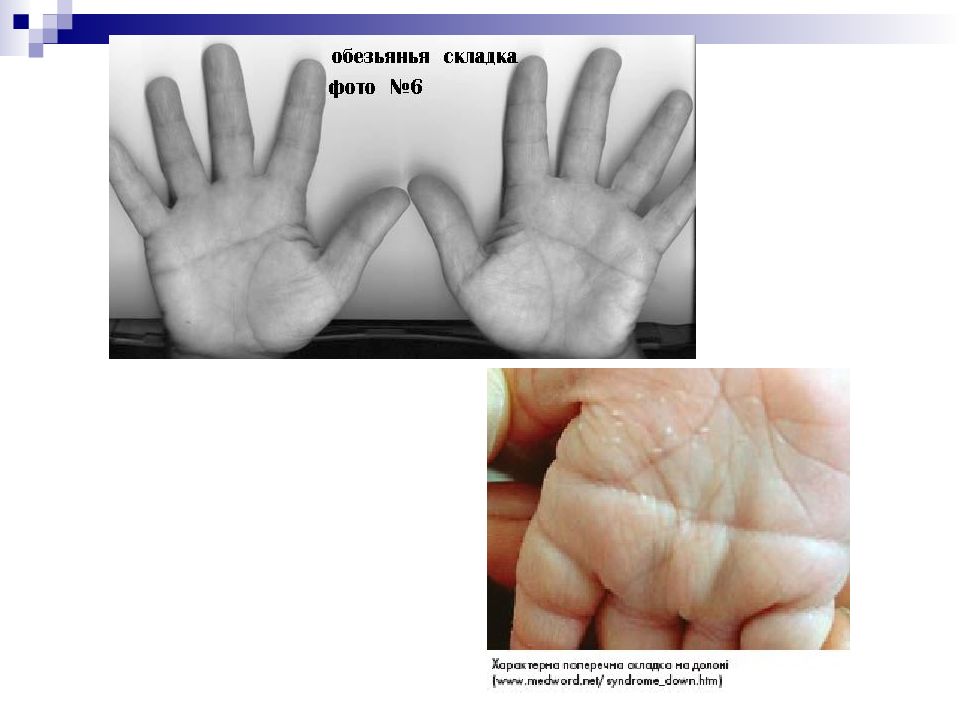

Слайд 66: Патогномоничные внешние признаки

Косой разрез глаз — «монголоидный» Широкая плоская переносица Большой язык Короткая шея Короткие стопы и кисти Поперечная складка на ладони («обезьянья борозда») «Сандалевидная» форма стопы Нарушения внутренних систем: недоразвитие головного мозга нарушение дифференциации нервных клеток и миелинизации нервных волокон уменьшение размеров внутренних органов Врожденные пороки (в 25% случаев имеются врожденные пороки сердца)

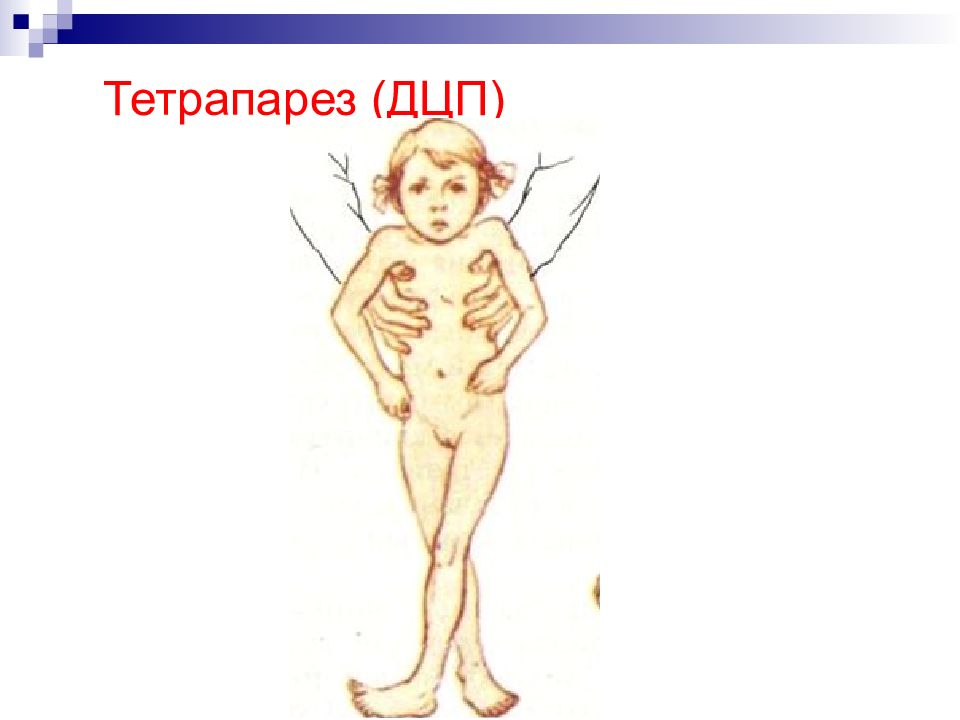

Слайд 70

Детский церебральный паралич (ДЦП) — это широкое понятие, в состав которого входит группа непрогрессирующих неврологических расстройств, генезом которых является нарушение формирования головного мозга в ранние периоды его развития

Слайд 71: Клинические признаки ДЦП

Нарушение движения — неспособность поддерживать нормальную позу и выполнять необходимые произвольные движения Нарушение психики Недоразвитие речи Нарушения зрения, слуха и чувствительности Судорожный синдром

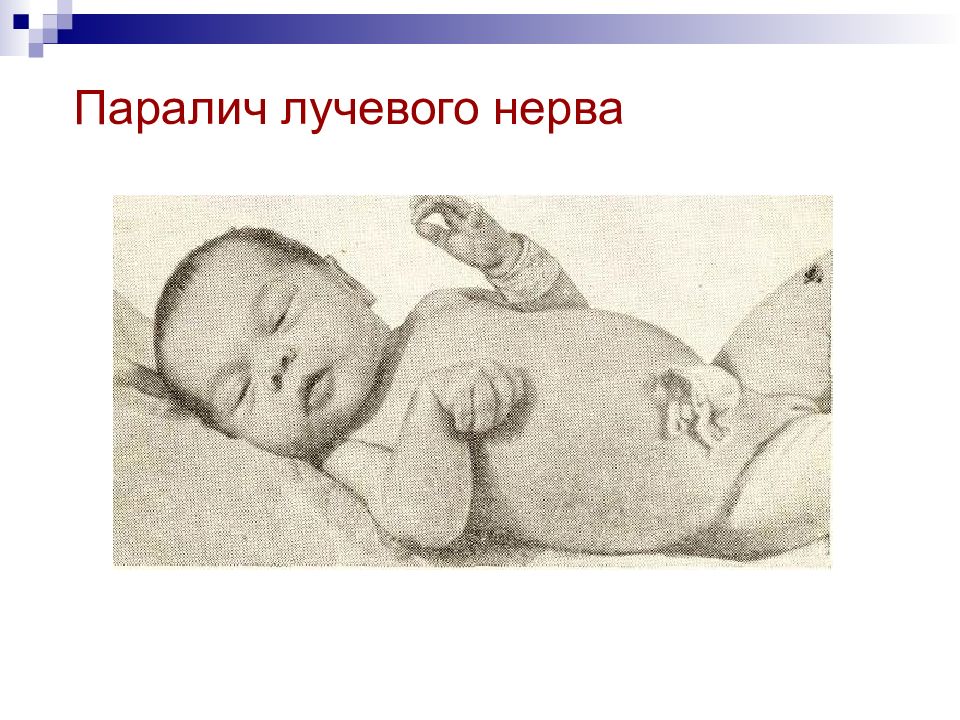

Слайд 74: Парезы и параличи

Параличом называется полная утрата способности произвольной моторной деятельности. Если эта утрата носит частичный характер, говорят о парезе. Различают: Моноплегию — паралич мышц одной конечности, Гемиплегию — паралич руки и ноги на одной стороне, Параплегию — паралич рук (верхняя параплегия) или ног (нижняя параплегия) Тетраплегию ( квадриплегия ) — паралич обеих рук и ног Центральные (спастические) параличи — при поражении центрального двигательного нейрона Периферические (вялые, атрофические) — при поражении периферического нейрона

Слайд 75: Клиническая характеристика парезов и параличей

Периферические параличи характеризуются выраженной мышечной гипотонией, прогрессирующим похуданием мышц, снижением или отсутствием глубоких и поверхностных рефлексов. Наблюдают похолодание парализованной конечности, нарушение трофики и замедление роста костей. При центральных параличах мышечный тонус повышен, напряжение мышц обнаруживается при пассивных движениях, глубокие рефлексы резко повышены, появляются патологические рефлексы ( Бабинского, Россолимо и др.). Трофика мышц не нарушена, похудания мышц (атрофии) не наблюдается.