Первый слайд презентации: Кариесогенная ситуация в полости рта и способы ее выявления

кариесогенная ситуация: определение, клинические признаки факторы риска развития кариеса: методы оценки резистентности эмали: ТЭР-тест, CRT -тест и др. понятие «зон риска» на зубах Кафедра стоматологии детского возраста

Слайд 2: Кариесогенная ситуация - определение

Кариесогенная ситуация – состояние пониженной резистентности зубных тканей кариесогенным воздействиям в результате нарушения неспецифической резистетнтности организма по причине перенесенных и имеющихся соматических заболеваний (В.К. Леонтьев) Кафедра стоматологии детского возраста

Плохое гигиеническое состояние полости рта Наличие множественных меловидных пятен Кровоточивость десны Кафедра стоматологии детского возраста

Слайд 4: Факторы риска развития кариеса

Системные Неполноценная диета и питьевая вода Соматические заболевания, сдвиги в функциональном состоянии органов и систем в период формирования и созревания тканей зуба Экстремальные воздействия на организм Наследственность, обуславливающая полноценность структуры и химический состав тканей зуба Кафедра стоматологии детского возраста

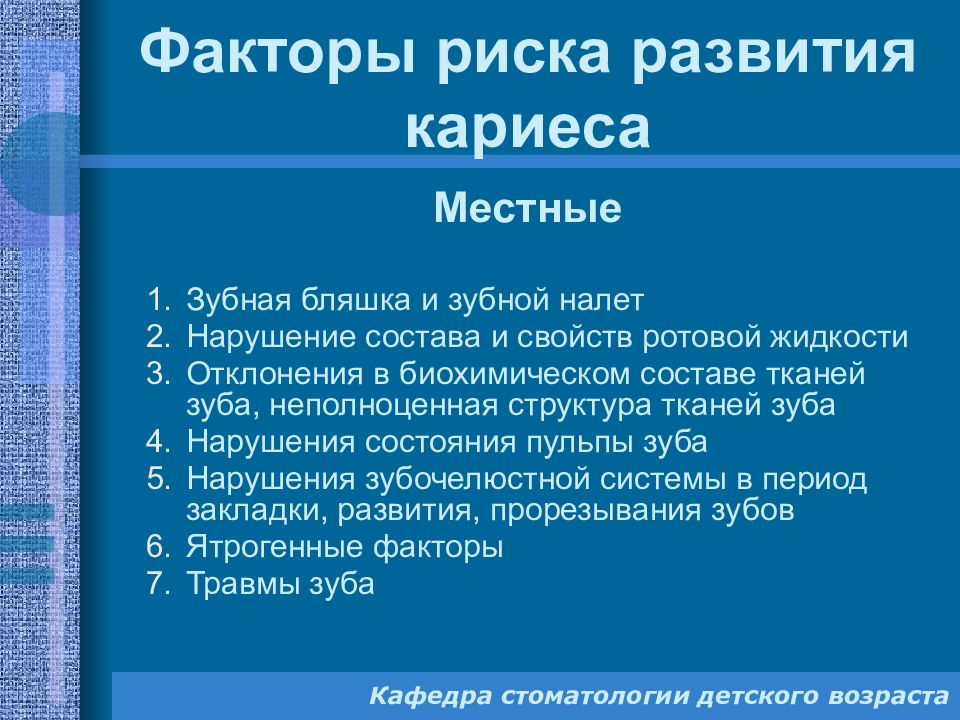

Слайд 5: Факторы риска развития кариеса

Местные Зубная бляшка и зубной налет Нарушение состава и свойств ротовой жидкости Отклонения в биохимическом составе тканей зуба, неполноценная структура тканей зуба Нарушения состояния пульпы зуба Нарушения зубочелюстной системы в период закладки, развития, прорезывания зубов Ятрогенные факторы Травмы зуба Кафедра стоматологии детского возраста

Слайд 6: Факторы риска развития кариеса

Действие системных факторов реализуется через действие местных Кафедра стоматологии детского возраста

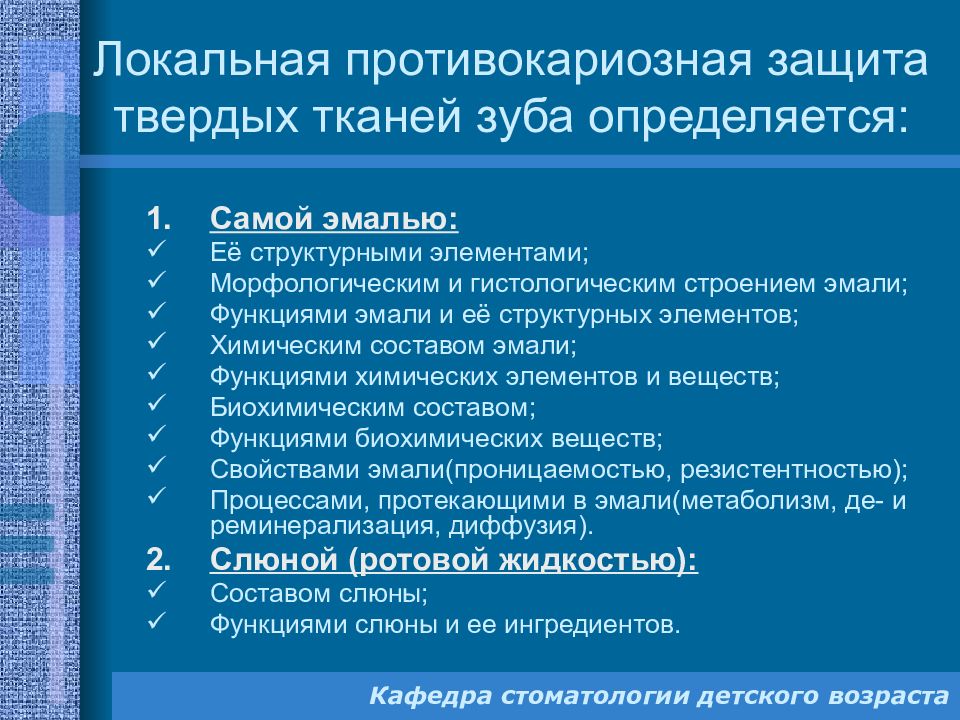

Слайд 7: Локальная противокариозная защита твердых тканей зуба определяется:

Самой эмалью: Её структурными элементами; Морфологическим и гистологическим строением эмали; Функциями эмали и её структурных элементов; Химическим составом эмали; Функциями химических элементов и веществ; Биохимическим составом; Функциями биохимических веществ; Свойствами эмали(проницаемостью, резистентностью); Процессами, протекающими в эмали(метаболизм, де- и реминерализация, диффузия). Слюной (ротовой жидкостью): Составом слюны; Функциями слюны и ее ингредиентов. Кафедра стоматологии детского возраста

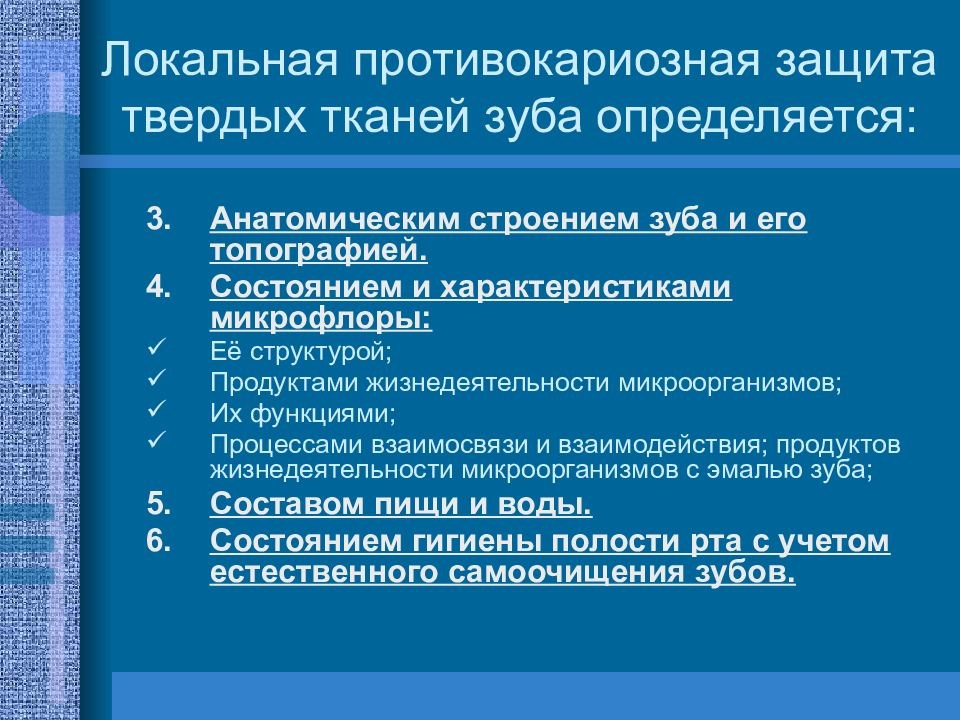

Слайд 8: Локальная противокариозная защита твердых тканей зуба определяется:

Анатомическим строением зуба и его топографией. Состоянием и характеристиками микрофлоры: Её структурой; Продуктами жизнедеятельности микроорганизмов; Их функциями; Процессами взаимосвязи и взаимодействия; продуктов жизнедеятельности микроорганизмов с эмалью зуба; Составом пищи и воды. Состоянием гигиены полости рта с учетом естественного самоочищения зубов.

Слайд 9: Методы определения резистентности эмали

ТЭР—тест (В.Р. Окушко, Л.И. Косарева, 1983) Метод позволяет установить функциональную резистентность эмали к кислоте. Тест проводят следующим образом: на очищенную от налета, высушенную от слюны вестибулярную поверхность центрального резца верхней челюсти на расстоянии 2 мм от режущего края по центральной пинии наносят каплю хлористоводородной кислоты в концентрации 1 моль/л диаметром 1—2 мм. Через 5 секунд каплю смывают водой, эмаль высушивают сжатым воздухом. Затем на протравленную поверхность эмали наносят на 1 мин каплю 1 % раствора метиленового синего. Далее краситель снимают ватным тампоном. Место протравленной эмали прокрашивается от голубого до интенсивно-синего цвета в зависимости от индивидуальной резистентности эмали к кислоте. Интенсивность окрашивания оценивают по стандартной шкале синего цвета, В соответствии с уровнем резистентности (окрашивания) эмали выделяют: Кафедра стоматологии детского возраста Методы определения резистентности эмали

Слайд 10: Методы определения резистентности эмали

ТЭР—тест (В.Р. Окушко, Л.И. Косарева, 1983) 1. Участок окрашивания бледно-голубого цвета — высокая структурно-функциональная резистентность эмали, высокая устойчивость зубов к кариесу (до 30 %). 2. Участок окрашивания голубого цвета — средняя структурно-функциональная резистентность эмали, средняя устойчивость зубов к кариесу (от 30—60 %). 3. Участок окрашивания синего цвета — пониженная структурно-функциональная резистентность эмали, высокий риск возникновения кариеса (свыше 60 %). Кафедра стоматологии детского возраста

Слайд 11: Методы определения резистентности эмали

CRT -тест ( R. Walter, 1958) Метод основан на принципе нейтрализации дозированного количества кислоты минеральными компонентами эмали с применением индикатора цветовой реакции, измеряемой во времени. Перед проведением С R Т-теста губную поверхность верхнего центрального резца тщательно очищают от зубного напета, высушивают воздухом и изолируют от слюны. Затем на поверхность зуба помещают диск из фильтрованной бумаги диаметром 3 мм на 30 сек, предварительно пропитанный 0,02 % водным раствором кристаллвиолета и высушенный. На диск микропипеткой наносят 1,5 мкм (1 моль/л) хлористоводородной кислоты и с помощью секундомера определяют время, в течение которого цвет диска от светло-зеленого изменится в розово-фиолетовый. По времени цветовой реакции судят о степени растворимости эмали, характеризующей ее резистентность. Кафедра стоматологии детского возраста

Слайд 12: Методы определения резистентности эмали

CRT -тест ( R. Walter, 1958) Ряд авторов в отечественной литературе выделяет следующие показатели С R Т-теста: 1. Высокая резистентность эмали — 70—120 сек. 2. Средняя резистентность эмали — 40—70 сек. 3. Низкая резистентность эмали — 20—40 сек. Кафедра стоматологии детского возраста

Слайд 13: Методы определения резистентности эмали

Электрометрический способ определения резистентности зубов к кариесу (В.К. Леонтьев, Г.Г. Иванова, 1988) Этот способ основан на способности протравленной поверхности зуба проводить электрический ток различной величины в зависимости от индивидуальной растворимости эмали. Для диагностики используется стоматологическое измерительное устройство СтИЛ-2333 (напряжение 3В, нагрузочный ток 100 мкА), состоящее из корпуса с электронным счетчиком и двух электродов — активного и пассивного. Пассивный электрод представляет из себя стоматологическое зеркало, активный - капиллярный элемент, позволяющий через каплю электролита, например, 10 % раствора хлорида кальция, контактировать с исследуемым участком зуба. Методика проведения: вестибулярную поверхность 11-го, 21-го зубов очищают от налета, изолируют от слюны, высушивают. С помощью прибора определяют показатели фоновой электропроводности (ЭП) твердых тканей зубов — Р по ЭП1. Кафедра стоматологии детского возраста

Слайд 14: Методы определения резистентности эмали

Электрометрический способ определения резистентности зубов к кариесу (В.К. Леонтьев, Г.Г. Иванова, 1988) Затем на поверхность эмали наносят протраливающий гель или раствор диаметром 2 мм. Через 30 сек каплю снимают ватным тампоном, протравленный участок эмали высушивают струей воздуха в течение 30—60 сек. На исследуемую поверхность устанавливают активный электрод, в просвете иглы которого находится раствор электролита. Пассивный электрод помещают в непосредственной близости к исследуемому зубу, регистрируют показатели электропроводности — Р по ЭП2. Затем вычисляют разность: Р по ЭП= Р по ЭП2 — Р по ЭП1. Критерии оценки электропроводности Р по ЭП: 0—1,0 мкА — высокая резистентность; 1,0—2,0 мкА — средняя резистентность; 2,0 мкА и выше — низкая резистентность. Кафедра стоматологии детского возраста

Слайд 15: Зоны риска» развития кариеса

Пришеечая область Фиссуры и слепые ямки Контактные поверхности зубов Кафедра стоматологии детского возраста

Слайд 16: Заключение

Выявление кариесогенной ситуации в полости рта имеет первостепенное значение в диагностическом процессе Факторы риска развития кариеса могут быть системными и местными, причем действие системных факторов реализуется через действие местных Существует локальная противокариозная защита твердых тканей зуба, которая определяется свойствами эмали, слюны, анатомическим строением зуба, микрофлорой полости рта, а также характером диеты и гигиены полости рта. Для определения резистентности эмали к действию кислот используют ТЭР- тест, CRT- тест и ряд других. Существуют «зоны риска» развития кариеса. Их топография обусловлена, с одной стороны, особенностями минерализации твердых тканей, и с другой стороны, ретенцией зубного налета на определенных поверхностях(анатомическим строением) зубов Кафедра стоматологии детского возраста