Слайд 2: КАРИЕС ЗУБОВ

Состояние зубной бляшки является ключевым механизмом возникновения и развития кариеса зубов. КАРИЕС ЗУБОВ = патологический процесс дименерализации и размягчения твердых тканей зуба, который приводит к образованию дефекта в виде полости, а на поздних стадиях сопровождается воспалительными явлениями.

Слайд 3: КАРИЕС ЗУБОВ

3 фактора: кариесогенная диета (с высоким содержанием углеводов), предрасположенность организма, деятельность микроорганизмов

Слайд 4: КАРИЕС ЗУБОВ

Наибольшее значение в патогенезе кариеса имеют микроорганизмы 2-х групп: кислотообразователи : стрептококки = S. mutans, S. sanguis и лактобактерии, протеолитические бактерии : пептострептококки, бактероиды, актиномицеты ( A. viscosus ) Наряду с кислотообразованием оральные стрептококки обладают конститутивным ферментом ГЛЮКОЗИЛТРАНСФЕРАЗОЙ - превращающим сахарозу в декстран = способствует прикреплению м/о к поверхности зуба.

Слайд 5: КАРИЕС ЗУБОВ

Кроме того, бактерии зубной бляшки накапливают избыток углеводов в виде резервных полисахаридов - декстранов и леванов. Бактериальные полисахариды препятствуют реминерализации тканей зуба, когда рН среды сдвигается в щелочную сторону. Протеазы микробов расщепляют органический субстрат тканей.

Слайд 6: Механизм кариеса

1. При несоблюдении правил гигиены полости рта зубной налет утолщается за счет размножения микроорганизмов → пелликула растворяется под действием м/о→ бактерии по эмалевым ходам проникают в дентин → поврежденная эмаль разрушается ферментами бактерий → образуется кариозная полость.

Слайд 7: Механизм кариеса

2. Кариозный процесс в дентине распространяется быстрее, чем в эмали, т.к. там меньше солей кальция. М/о размножаются в основном в-ве дентина → по ходу дентинных канальцев проникают к пульпе. Под действием кислот происходит декальцинация основного в-ва дентина → появляются трещины, которые заполняются м/о и детритом.

Слайд 8: Механизм кариеса

3. В пульпе м/о повреждают клетки остеобластов (атрофия). В омертвевшей пульпе замедляется размножение и продвижение м/о из-за нарастания гнилостных процессов → сдвиг рН в щелочную сторону.

Слайд 9: Механизм кариеса

4. По мере углубления кариеса в процесс вовлекаются почти все представители нормофлоры, особенно, строгие анаэробы, энтерококки и лактобактерии. Для оценки степени развития кариеса используется лактобациллотест.

Слайд 10: Одонтогенная инфекция

Одонтогенным называется воспалительный процесс, который непосредственно связан с тканями, находящимися внутри и вокруг зуба.

Слайд 11: Одонтогенная инфекция

Механизм: 1. Кариозный процесс (РАЗРУШЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА)= создает возможность попадания микробов через дентинные канальцы в пульпу → пульпит (очаговый→диффузный). 2.Микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности через апикальное отверстие корневого канала → ткани пародонта = развитие периодонтита,

Слайд 12: Одонтогенная инфекция

3. потом воспалительный процесс распространяется на надкостницу - возникает периостит, а затем и остеомиелит. 4. Вовлечение в воспалительный процесс мягких тканей приводит к возникновению околочелюстных абсцессов и флегмон.

Слайд 13: Одонтогенная инфекция

Одонтогенное воспаление может протекать по различным типам: 1. Экссудативное воспаление - характеризуется преобладанием процессов экссудации и образованием в зоне воспаления экссудата. 2. Пролиферативное (продуктивное) воспаление - характеризуется преобладанием пролиферации клеточных и тканевых элементов.

Слайд 14: Одонтогенная инфекция

В зависимости от характера экссудата выделяют следующие виды экссудативного воспаления: А) серозное – стрептококки Б) гнойное – золотистый стафилококк, гемолитический стрептококк В ) гнилостное – м/о с выраженными протеолитическими ферментами: пептококки, вейлонеллы, бактероиды, протей, клостридии

Слайд 15: Одонтогенная инфекция

2. Пролиферативное (продуктивное) воспаление: Возрастает число пептострептококков, стрептококков, золотистого и эпидермального стафилококков, Чаще всего обнаруживаются анаэробные микроорганизмы: Кокки Бактероиды Фузобактерии Спирохеты

Слайд 16: Пульпит

- это острый или хронический воспалительный процесс, протекающий в коронковой или корневой пульпе. Здоровая пульпа является биологическим барьером, препятствующим проникновению различных вредных факторов в ткани периодонта.

Слайд 17: Пульпит

Острый пульпит сначала носит очаговый характер и протекает как серозное воспаление. Чаще всего при этом обнаруживают: - зеленящие и негемолитические стрептококки группы Д, - лактобактерии.

Слайд 18: Пульпит

Без лечения острый серозный пульпит переходит в гнойный пульпит, при котором выделяют: гноеродныые кокки: золотистый и эпидермальный стафилококк, пептострептококки, альфа- и бета-гемолитические стрептококки группы F и G.

Слайд 19: Пульпит

Острый пульпит переходит в хронический, а при некрозе ткани — в гангренозный. из некротизированной пульпы в большом количестве высевают анаэробные бактерии : пептострептококки, микроаэрофильные стрептококки группы Д, бетта-гемолитический стрептококк, бактероиды, спирохеты, актиномицеты, вибрионы. Могут также присоединиться гнилостные бактерии – клостридии, Бациллы, протей.

Слайд 20: Периодонтит

В зависимости от того, откуда микробы попадают в ткани периодонта, различают: апикальный периодонтит = поступление через корневой канал, маргинальный = проникновение из патологического десневого кармана.

Слайд 21: Периодонтит

Серозное воспаление периодонта обусловлено действием токсических продуктов, поступающих из очага воспаления, локализованного в пульпе или в десневом кармане.

Слайд 22: Периодонтит

Гнойный периодонти т возникает после проникновения микробов в ткани периодонта. Характерной особенностью гнойного периодонтита является преобладание анаэробной и стрептококковой флоры над стафилококковой. !!!!

Слайд 23: Периодонтит

В начальной стадии воспаления это зеленящие и негемолитические стрептококки без группового антигена. Если воспаление связано с проникновением микробов через корневой канал, то микробный состав определяется флорой гнойного или гангренозного пульпита.

Слайд 24: Периодонтит

При переходе острого периодонтита в хронический преобладают: анаэробные пептострептококки, к которым присоединяются другие стрептококки и облигатные анаэробы. В апикальных гранулемах обнаруживают: актиномицеты, бактероиды, фузобактерии вибрионы и спирохеты.

Слайд 26: Пародонтопатогенная микробная флора

К воспалительным заболеваниям пародонта относят: 1) гингивит (локальное воспаление десны); 2) пародонтит (прогрессирующий воспалительный процесс с деструкцией тканей пародонта и кости); 3) пародонтоз (преимущественно дистрофическое поражение тканей пародонта); 4) пародонтомы (опухолевые и опухолеподобные процессы тканей пародонта).

Слайд 27: Микрофлора здорового пародонта

Ткани здорового пародонта связаны с довольно ограниченной флорой, расположенной под десной на поверхности зуба. Микробы пародонта составляют слой толщиной от 1 до 20 клеток.

Слайд 28: Микрофлора здорового пародонта

Электронно-микроскопическое исследование в области десневого желобка выявило довольно тонкий слой, состоящий, в основном, из грамположительных кокков.

Слайд 29: Микрофлора здорового пародонта

Темнопольное исследование показало, что кокки составляют около 3/4 этой бактериальной популяции, а вместе с палочками - 90%. Спирохеты встречаются редко - около 1,8%. Соотношение подвижных форм к неподвижным составляет в здоровых тканях - 1:49.

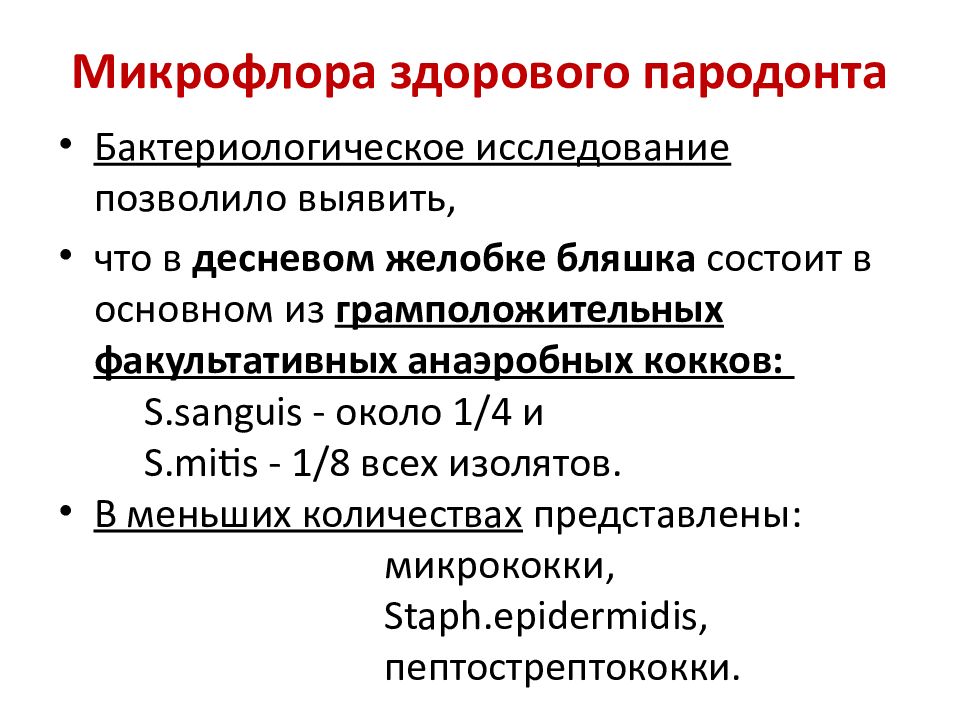

Слайд 30: Микрофлора здорового пародонта

Бактериологическое исследование позволило выявить, что в десневом желобке бляшка состоит в основном из грамположительных факультативных анаэробных кокков: S. sanguis - около 1/4 и S. mitis - 1/8 всех изолятов. В меньших количествах представлены: микрококки, Staph. epidermidis, пептострептококки.

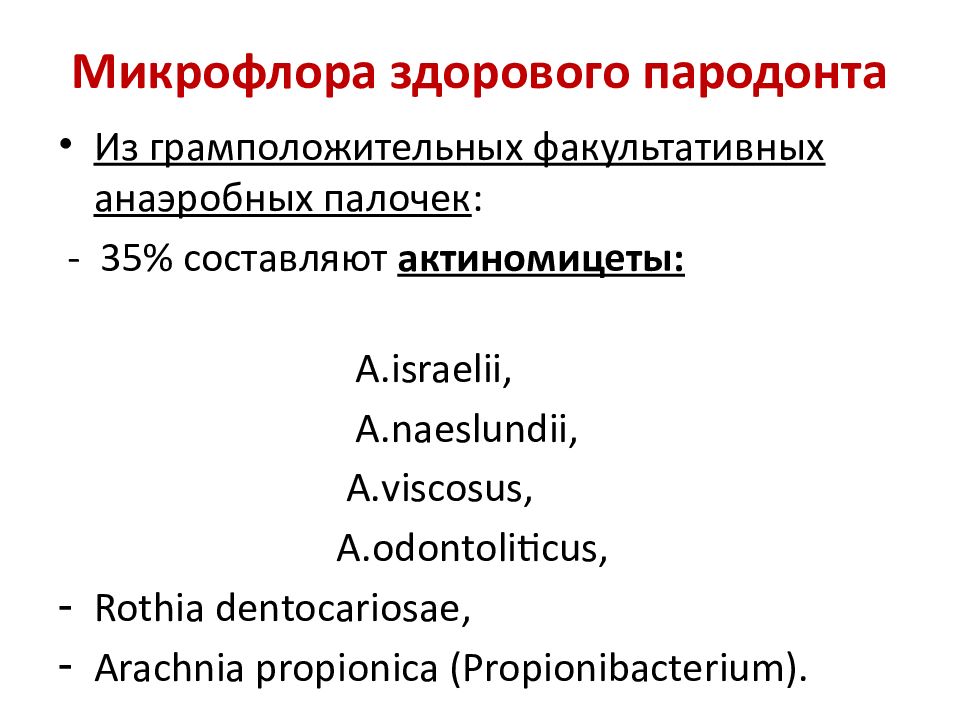

Слайд 31: Микрофлора здорового пародонта

Из грамположительных факультативных анаэробных палочек : - 35% составляют актиномицеты: А. israelii, А. naeslundii, А.viscosus, А.odontoliticus, Rothia dentocariosae, Arachnia propionica ( Propionibacterium ).

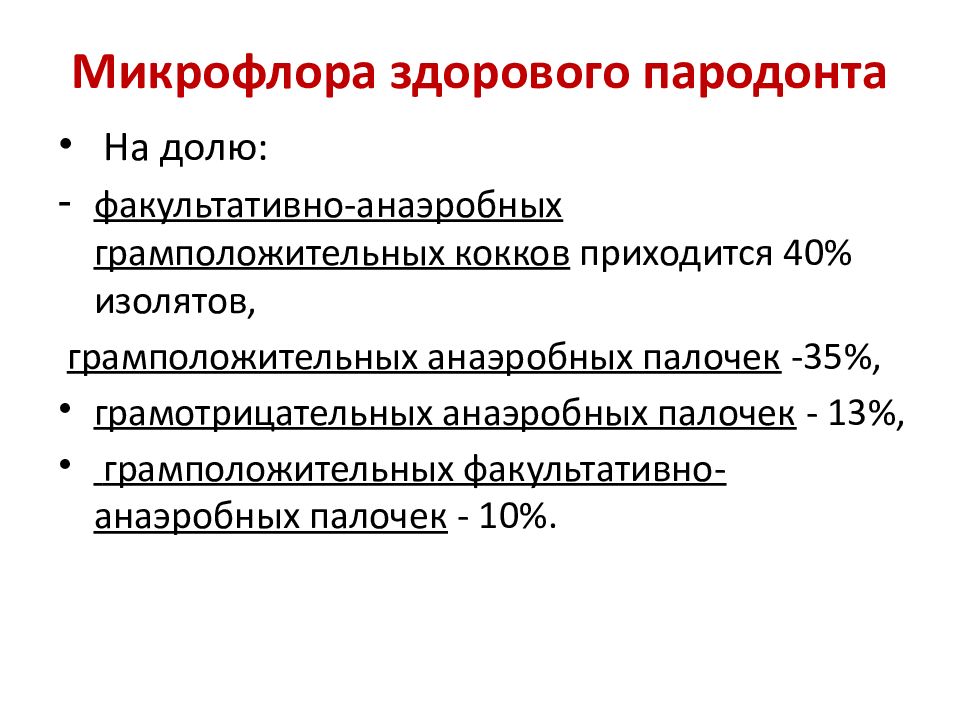

Слайд 32: Микрофлора здорового пародонта

На долю: факультативно-анаэробных грамположительных кокков приходится 40% изолятов, грамположительных анаэробных палочек -35%, грамотрицательных анаэробных палочек - 13%, грамположительных факультативно-анаэробных палочек - 10%.

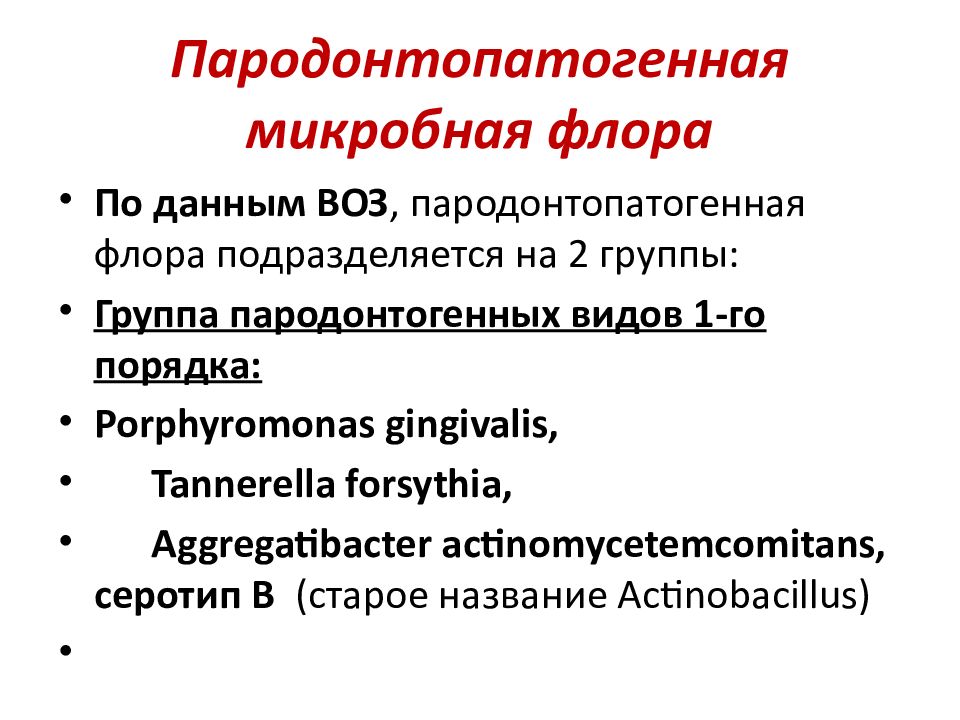

Слайд 33: Пародонтопатогенная микробная флора

По данным ВОЗ, пародонтопатогенная флора подразделяется на 2 группы: Группа пародонтогенных видов 1-го порядка: Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, серотип В (старое название Actinobacillus )

Слайд 34: Пародонтопатогенная микробная флора

отличительная особенность – выраженная контагиозность → экзогенная инфекция, семейные вспышки, Данные грамотрицательные микробы: -- обладают способностью прилипать в большом количестве к эпителиальным клеткам, гидроксиапатиту и к грамположительным бакте риям,

Слайд 35: Пародонтопатогенная микробная флора

-- Их адгезивные свойства ингибируютс я в присутствии человеческой слюны и сыворотки крови. Однако способность к коаггрегации с грамположительными бактериями при этом не ингибируется.

Слайд 36: Пародонтопатогенная микробная флора

Группа пародонтогенных видов 2-го порядка: Prevotella intermedia, Treponema denticola, Streptococcus intermedius, Peptostreptococcus micros, Peptococcus niger, Eikenella corrodens, Wolinella recta, Actinomyces israelli

Последний слайд презентации: МИКРОФЛОРА ПОЛОСТИ РТА ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ: Пародонтопатогенная микробная флора

=== отличительная особенность – малоконтагиозны, === оказывают свое действие в случае размножения в большом количестве При пародонтите характерным является образование микробных скоплений, напоминающих кукурузный початок, которые состоят из кокков и извитых форм.