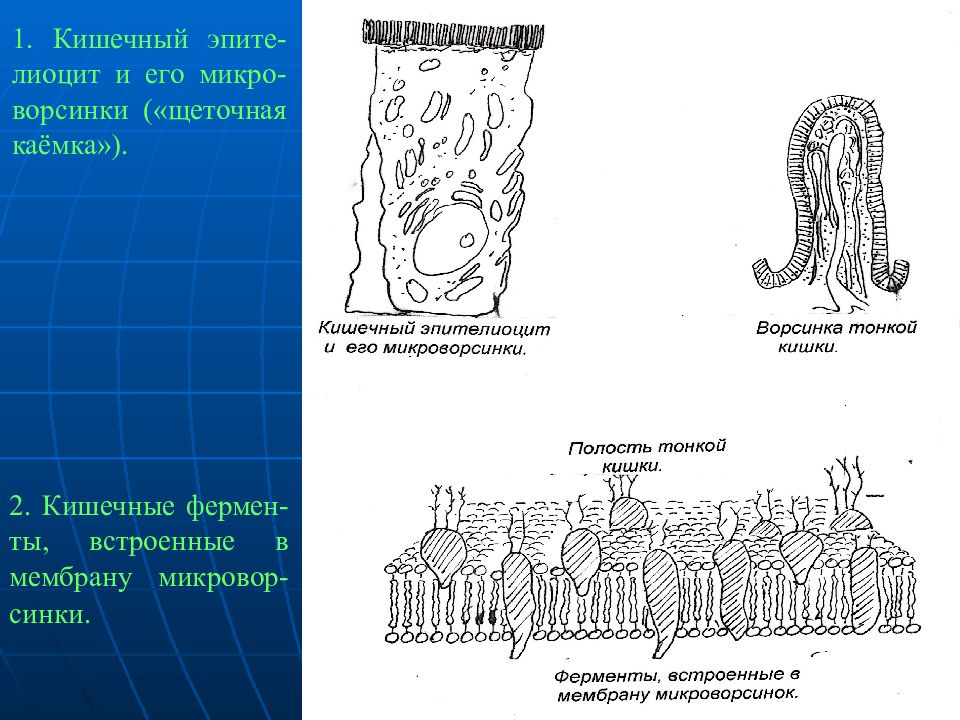

Слайд 3: 1. Кишечный эпите-лиоцит и его микро-ворсинки («щеточная каёмка»)

2. Кишечные фермен-ты, встроенные в мембрану микровор-синки.

жирные кислоты, моноглицериды аминокислоты

Слайд 5

В последние годы часть ученых за рубежом и в нашей стране отрицают существование хронических энтеритов и колитов (кроме язвенного колита и болезни Крона), ссылаясь на то, что при морфологическом исследовании биоптатов слизистой оболочки тонкой и толстой кишок воспалительная инфильтрация отсутствует или выражена слабо, а преобладают дисрегенераторные процессы, дистрофия и атрофия. Это было известно давно. Но при этом не предлагается другого терминологического обозначения этих распространенных болезней, с которыми повседневно встречаются врачи. Поэтому мы сохраняем эти термины (хронический энтерит и хронический колит), признавая их условность и необходимость в каждом конкретном случае указания на их этиологию и морфологического подтверждения диагноза.

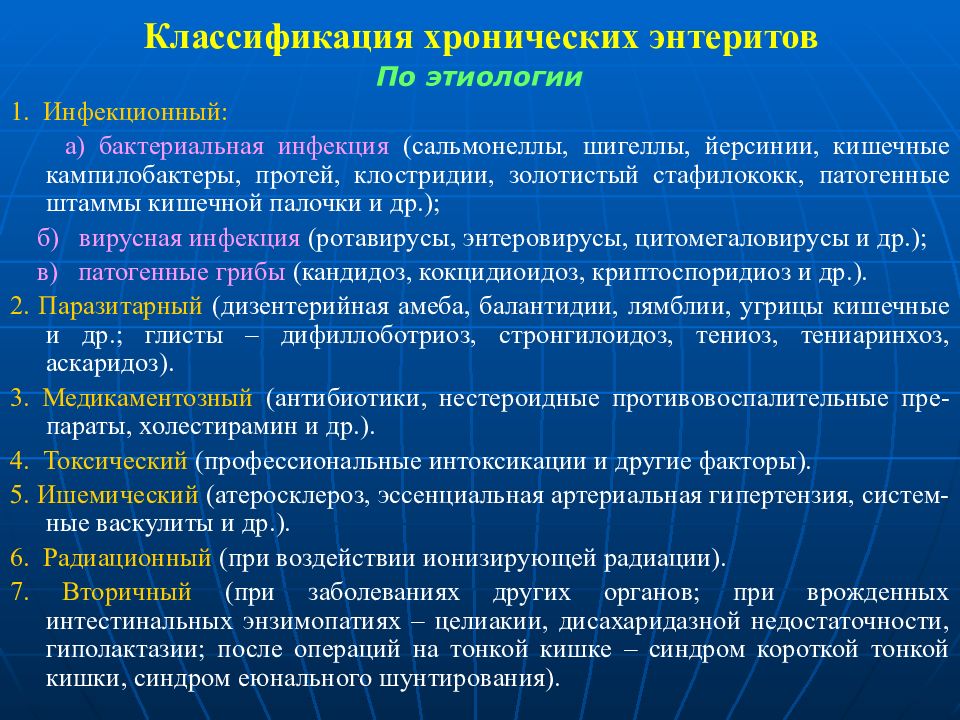

Слайд 6: Классификация хронических энтеритов

По этиологии 1. Инфекционный: а) бактериальная инфекция (сальмонеллы, шигеллы, йерсинии, кишечные кампилобактеры, протей, клостридии, золотистый стафилококк, патогенные штаммы кишечной палочки и др.); б) вирусная инфекция (ротавирусы, энтеровирусы, цитомегаловирусы и др.); в) патогенные грибы (кандидоз, кокцидиоидоз, криптоспоридиоз и др.). 2. Паразитарный (дизентерийная амеба, балантидии, лямблии, угрицы кишечные и др.; глисты – дифиллоботриоз, стронгилоидоз, тениоз, тениаринхоз, аскаридоз). 3. Медикаментозный (антибиотики, нестероидные противовоспалительные пре-параты, холестирамин и др.). 4. Токсический (профессиональные интоксикации и другие факторы). 5. Ишемический (атеросклероз, эссенциальная артериальная гипертензия, систем-ные васкулиты и др.). 6. Радиационный (при воздействии ионизирующей радиации). 7. Вторичный (при заболеваниях других органов; при врожденных интестинальных энзимопатиях – целиакии, дисахаридазной недостаточности, гиполактазии; после операций на тонкой кишке – синдром короткой тонкой кишки, синдром еюнального шунтирования).

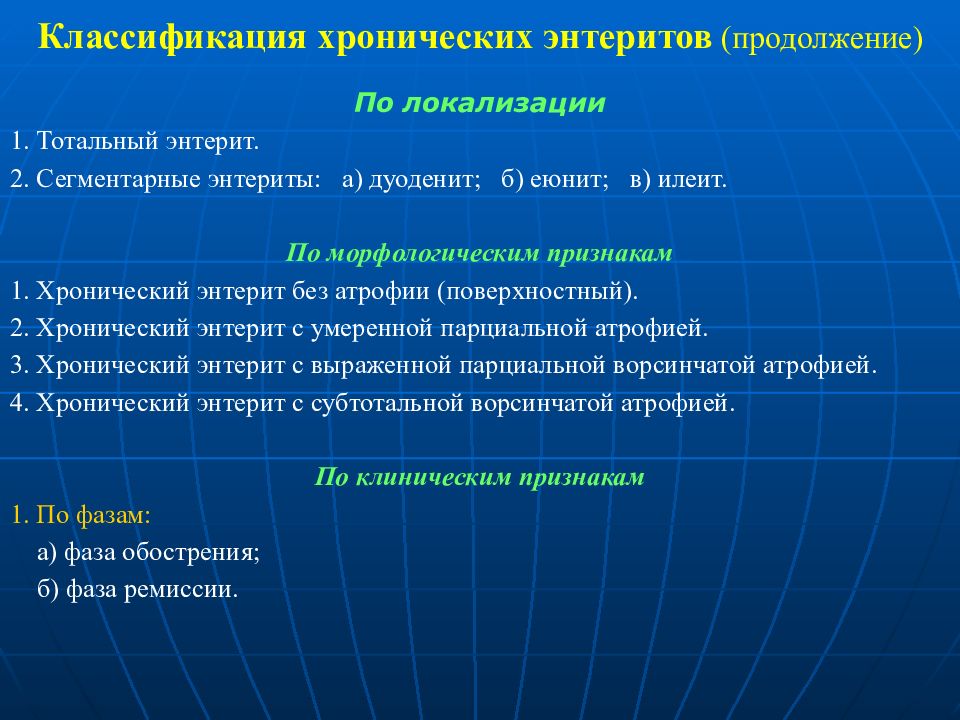

Слайд 7: Классификация хронических энтеритов (продолжение)

По локализации 1. Тотальный энтерит. 2. Сегментарные энтериты: а) дуоденит; б) еюнит; в) илеит. По морфологическим признакам 1. Хронический энтерит без атрофии (поверхностный). 2. Хронический энтерит с умеренной парциальной атрофией. 3. Хронический энтерит с выраженной парциальной ворсинчатой атрофией. 4. Хронический энтерит с субтотальной ворсинчатой атрофией. По клиническим признакам 1. По фазам: а) фаза обострения; б) фаза ремиссии.

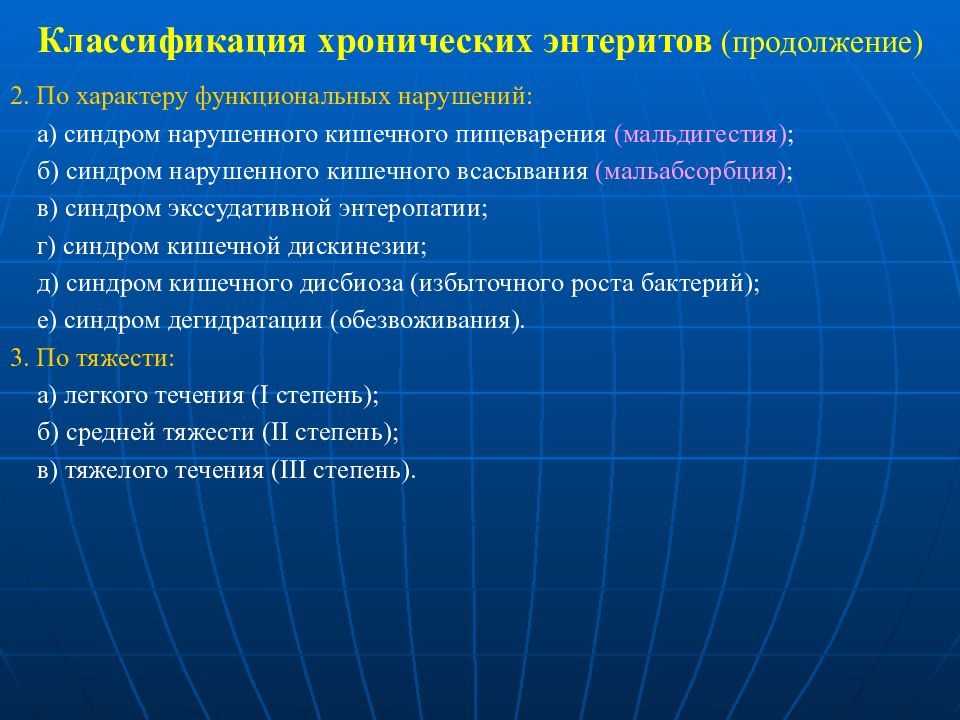

Слайд 8: Классификация хронических энтеритов (продолжение)

2. По характеру функциональных нарушений: а) синдром нарушенного кишечного пищеварения (мальдигестия) ; б) синдром нарушенного кишечного всасывания (мальабсорбция) ; в) синдром экссудативной энтеропатии; г) синдром кишечной дискинезии; д) синдром кишечного дисбиоза (избыточного роста бактерий); е) синдром дегидратации (обезвоживания). 3. По тяжести: а) легкого течения ( I степень); б) средней тяжести ( II степень); в) тяжелого течения ( III степень).

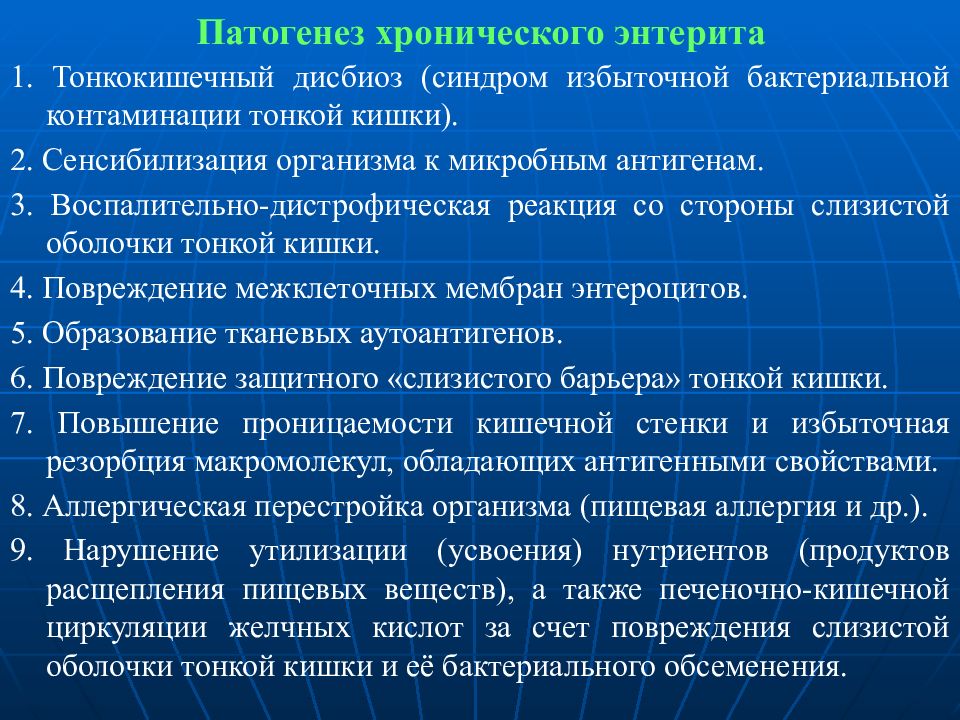

Слайд 9: Патогенез хронического энтерита

1. Тонкокишечный дисбиоз (синдром избыточной бактериальной контаминации тонкой кишки). 2. Сенсибилизация организма к микробным антигенам. 3. Воспалительно-дистрофическая реакция со стороны слизистой оболочки тонкой кишки. 4. Повреждение межклеточных мембран энтероцитов. 5. Образование тканевых аутоантигенов. 6. Повреждение защитного «слизистого барьера» тонкой кишки. 7. Повышение проницаемости кишечной стенки и избыточная резорбция макромолекул, обладающих антигенными свойствами. 8. Аллергическая перестройка организма (пищевая аллергия и др.). 9. Нарушение утилизации (усвоения) нутриентов (продуктов расщепления пищевых веществ), а также печеночно-кишечной циркуляции желчных кислот за счет повреждения слизистой оболочки тонкой кишки и её бактериального обсеменения.

Слайд 10: Патогенез хронического энтерита (продолжение)

10. Усиление кишечной секреции и проницаемости кишечной стенки для белков с транссудацией воды и электролитов в просвет кишки (экссудативная энтеропатия). 11. Дисрегенераторные, дистрофические и атрофические изменения эпителиального покрова тонкой кишки, нарушение синтеза кишечных ферментов и их транслокации на наружную мембрану «щеточной каймы», а также сорбции панкреатических ферментов слизистой оболочкой тонкой кишки. 12. Недостаточность процессов полостного и пристеночного пищеварения (синдром мальдигестии) и всасывания в тонкой кишке (синдром мальабсорбции) за счет нарушения гидролиза и транспорта пищевых веществ (пищеварительно-транспортного конвейера). 13. Белковая недостаточность, нарушение всех видов обмена веществ.

Слайд 11: Методы диагностики хронических энтеритов

Анамнестические данные (боли, урчание и переливание в кишках, метеоризм, диарея – дневная, ночная; частота, объем и характер стула, его цвет, консистенция, патологические примеси, запах каловых масс и т.п.); лекарственный анамнез (прием и переносимость фармакопрепаратов: каких?); анамнез жизни (перенесенные болезни, в том числе кишечные инфекции и интоксикации), диетический анамнез (пищевая интолерантность). Данные объективного статуса (язык, живот, пальпация кишок, печени, симптом Поргеса; симптомы поражения других органов пищеварения (желудок, печень и желчные пути, поджелудочная железа, эндокринные железы и т.п.). Лабораторные исследования (кровь – общий анализ, биохимические сдвиги; копрологический и бактериологический анализ кала, кишечные паразиты и их яйца, простейшие, синдром избыточного роста бактерий в тонкой кишке; пробы с Д-ксилозой и йодистым калием и т.п.). Инструментальная диагностика (УЗИ органов брюшной полости; релаксационная дуоденография, компьютерная томография, сцинтиграфия печени и др.).

Слайд 12: Мальабсорбция («плохое всасывание») – это клинический синдром, обусловленный нарушением пищеварения (мальдигестия) и собственно всасывания (мальабсорбция) в тонкой кишке одного или нескольких питательных веществ, проявляющийся хронической диареей, расстройством питания и метаболическими сдвигами в организме

Следует различать : расстройство полостного пищеварения; расстройство мембранного (пристеночного, контактного) пищеварения; нарушения транспорта нутриентов (продуктов гидролиза пищевых веществ) через стенку тонкой кишки (собственно - мальабсорбция). Комплекс расстройств пищеварения и всасывания обозначают термином «мальассимиляция».

Слайд 13

1. Первичный СМ: 1) При муковисцидозе. 2) При врожденных энзимопатиях: а) дисахаридазной недостаточности (дефицит лактазы, трегалазы, энтерокиназы и др.); б) целиакии, или глютеновой энтеропатии (первичная пептидазная недостаточность); в) наследственном («семейный») полипозе тонкой кишки. 2. Вторичный СМ: 1) Гастрогенный (хронический гастрит типа А – аутоиммунный, атрофический; резекция желудка, демпинг-синдром). 2) Гепатогенный – хроническая билиарная недостаточность – уменьшение суммарного дебита желчных кислот (хронические гепатиты, циррозы печени, алкогольная болезнь печени и др.). 3) Панкреатогенный (хронический панкреатит, резекция поджелудочной железы, рак головки поджелудочной железы или большого дуоденального сосочка). 4) Энтерогенный (язвенный колит, болезнь Крона, псевдомембранозный колит, дивертикулярная болезнь кишечника, дисбиоз тонкой кишки и др.). Этиология синдрома мальабсорбции (СМ)

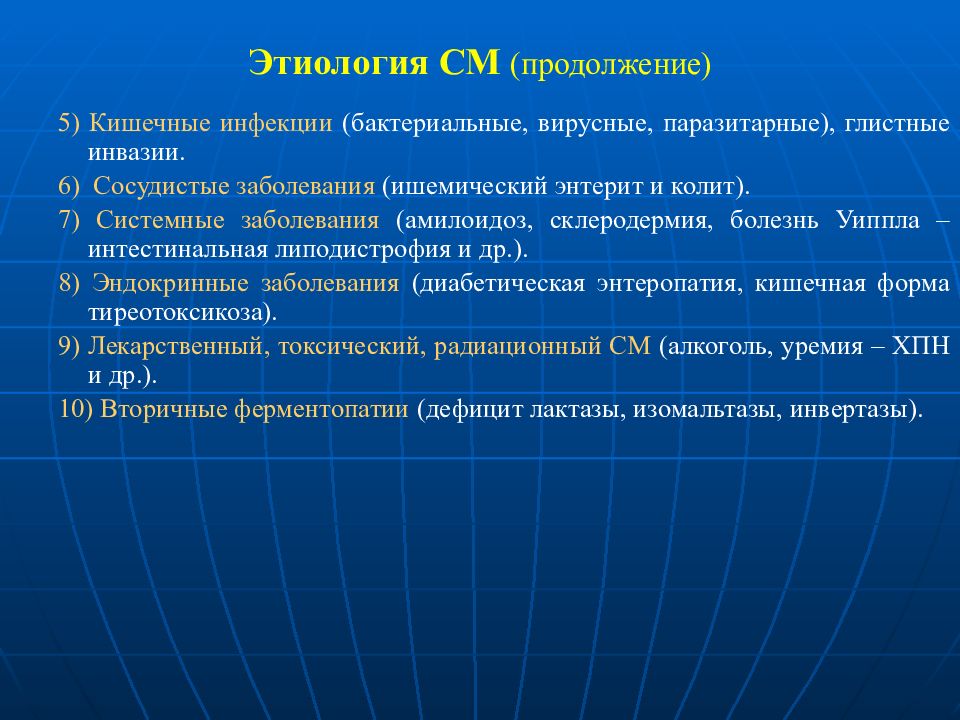

Слайд 14: Этиология СМ (продолжение)

5) Кишечные инфекции (бактериальные, вирусные, паразитарные), глистные инвазии. 6) Сосудистые заболевания (ишемический энтерит и колит). 7) Системные заболевания (амилоидоз, склеродермия, болезнь Уиппла – интестинальная липодистрофия и др.). 8) Эндокринные заболевания (диабетическая энтеропатия, кишечная форма тиреотоксикоза). 9) Лекарственный, токсический, радиационный СМ (алкоголь, уремия – ХПН и др.). 10) Вторичные ферментопатии (дефицит лактазы, изомальтазы, инвертазы).

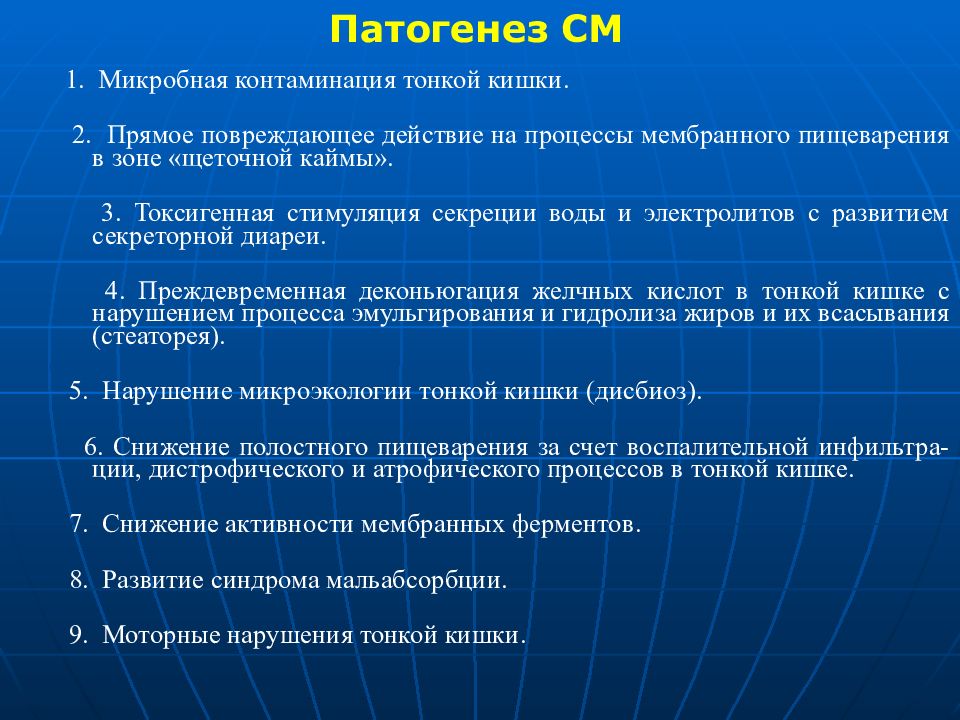

Слайд 15

1. Микробная контаминация тонкой кишки. 2. Прямое повреждающее действие на процессы мембранного пищеварения в зоне «щеточной каймы». 3. Токсигенная стимуляция секреции воды и электролитов с развитием секреторной диареи. 4. Преждевременная деконьюгация желчных кислот в тонкой кишке с нарушением процесса эмульгирования и гидролиза жиров и их всасывания (стеаторея). 5. Нарушение микроэкологии тонкой кишки (дисбиоз). 6. Снижение полостного пищеварения за счет воспалительной инфильтра-ции, дистрофического и атрофического процессов в тонкой кишке. 7. Снижение активности мембранных ферментов. 8. Развитие синдрома мальабсорбции. 9. Моторные нарушения тонкой кишки. Патогенез СМ

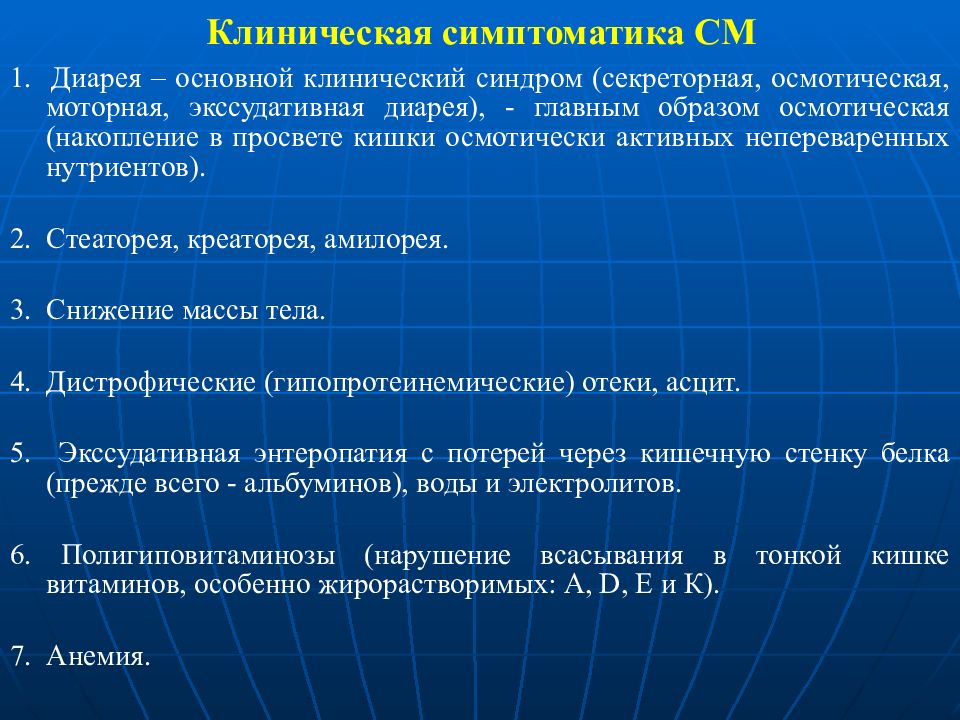

Слайд 16: Клиническая симптоматика СМ

1. Диарея – основной клинический синдром (секреторная, осмотическая, моторная, экссудативная диарея), - главным образом осмотическая (накопление в просвете кишки осмотически активных непереваренных нутриентов). 2. Стеаторея, креаторея, амилорея. 3. Снижение массы тела. 4. Дистрофические (гипопротеинемические) отеки, асцит. 5. Экссудативная энтеропатия с потерей через кишечную стенку белка (прежде всего - альбуминов), воды и электролитов. 6. Полигиповитаминозы (нарушение всасывания в тонкой кишке витаминов, особенно жирорастворимых: А, D, Е и К). 7. Анемия.

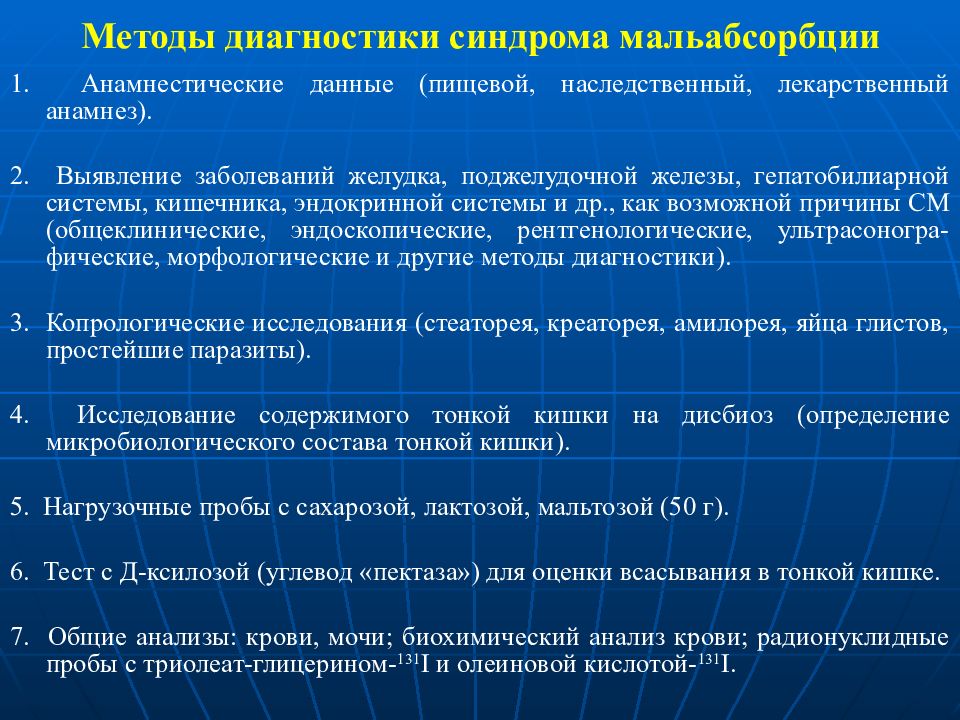

Слайд 17: Методы диагностики синдрома мальабсорбции

1. Анамнестические данные (пищевой, наследственный, лекарственный анамнез). 2. Выявление заболеваний желудка, поджелудочной железы, гепатобилиарной системы, кишечника, эндокринной системы и др., как возможной причины СМ (общеклинические, эндоскопические, рентгенологические, ультрасоногра-фические, морфологические и другие методы диагностики). 3. Копрологические исследования (стеаторея, креаторея, амилорея, яйца глистов, простейшие паразиты). 4. Исследование содержимого тонкой кишки на дисбиоз (определение микробиологического состава тонкой кишки). 5. Нагрузочные пробы с сахарозой, лактозой, мальтозой (50 г). 6. Тест с Д-ксилозой (углевод «пектаза») для оценки всасывания в тонкой кишке. 7. Общие анализы: крови, мочи; биохимический анализ крови; радионуклидные пробы с триолеат-глицерином- 131 I и олеиновой кислотой- 131 I.

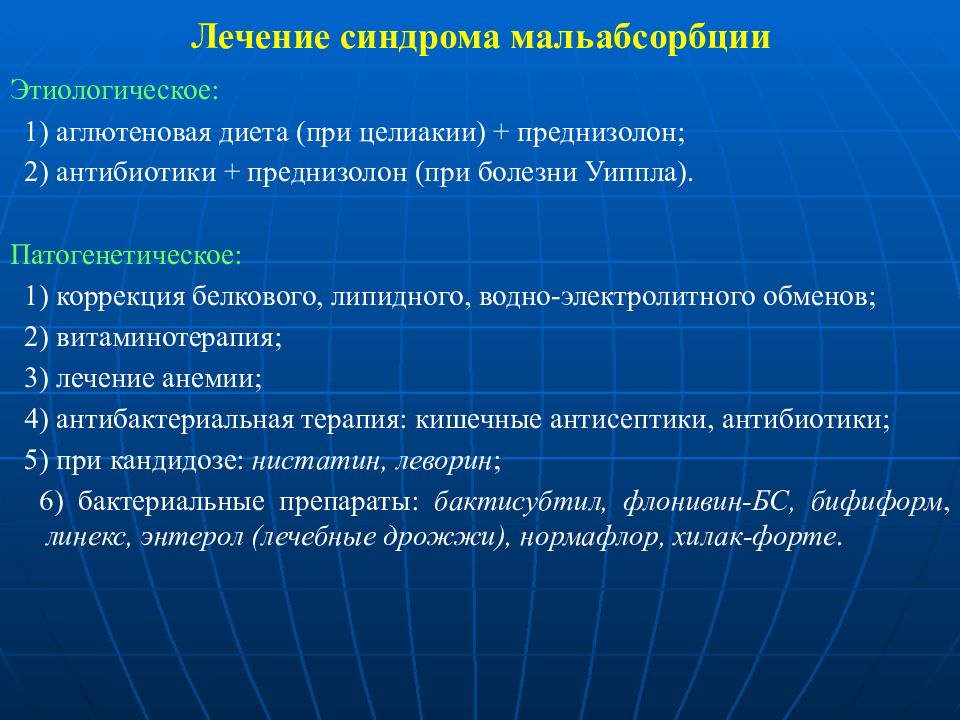

Слайд 18: Лечение синдрома мальабсорбции

Этиологическое: 1) аглютеновая диета (при целиакии) + преднизолон; 2) антибиотики + преднизолон (при болезни Уиппла). Патогенетическое: 1) коррекция белкового, липидного, водно-электролитного обменов; 2) витаминотерапия; 3) лечение анемии; 4) антибактериальная терапия: кишечные антисептики, антибиотики; 5) при кандидозе: нистатин, леворин ; 6) бактериальные препараты: бактисубтил, флонивин-БС, бифиформ, линекс, энтерол (лечебные дрожжи), нормафлор, хилак-форте.

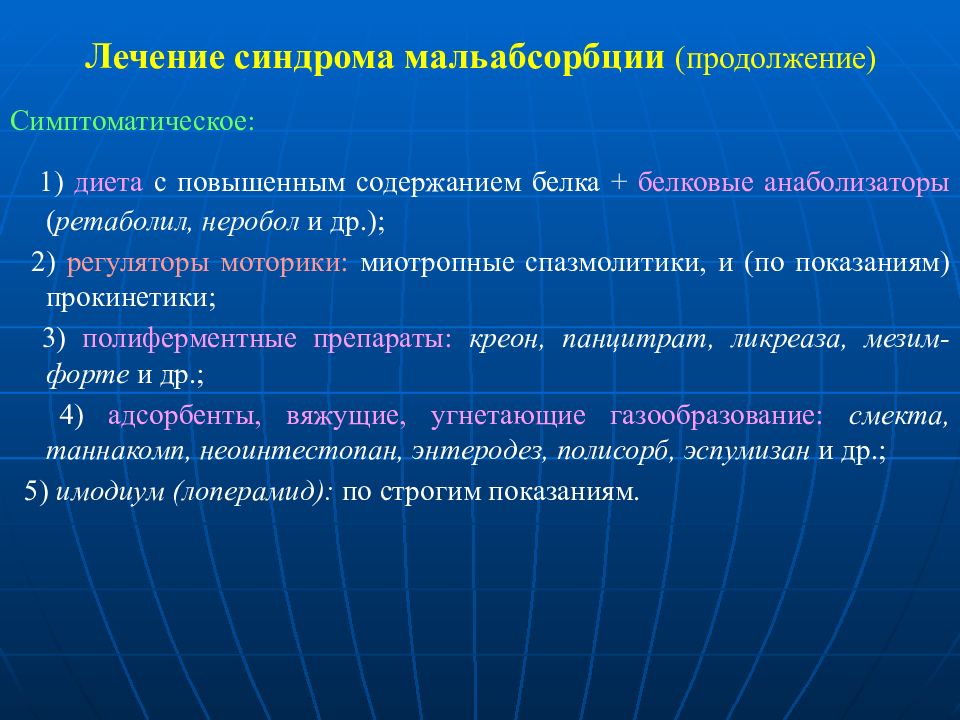

Слайд 19: Лечение синдрома мальабсорбции (продолжение)

Симптоматическое: 1) диета с повышенным содержанием белка + белковые анаболизаторы ( ретаболил, неробол и др.); 2) регуляторы моторики: миотропные спазмолитики, и (по показаниям) прокинетики; 3) полиферментные препараты: креон, панцитрат, ликреаза, мезим-форте и др.; 4) адсорбенты, вяжущие, угнетающие газообразование: смекта, таннакомп, неоинтестопан, энтеродез, полисорб, эспумизан и др.; 5) имодиум (лоперамид): по строгим показаниям.

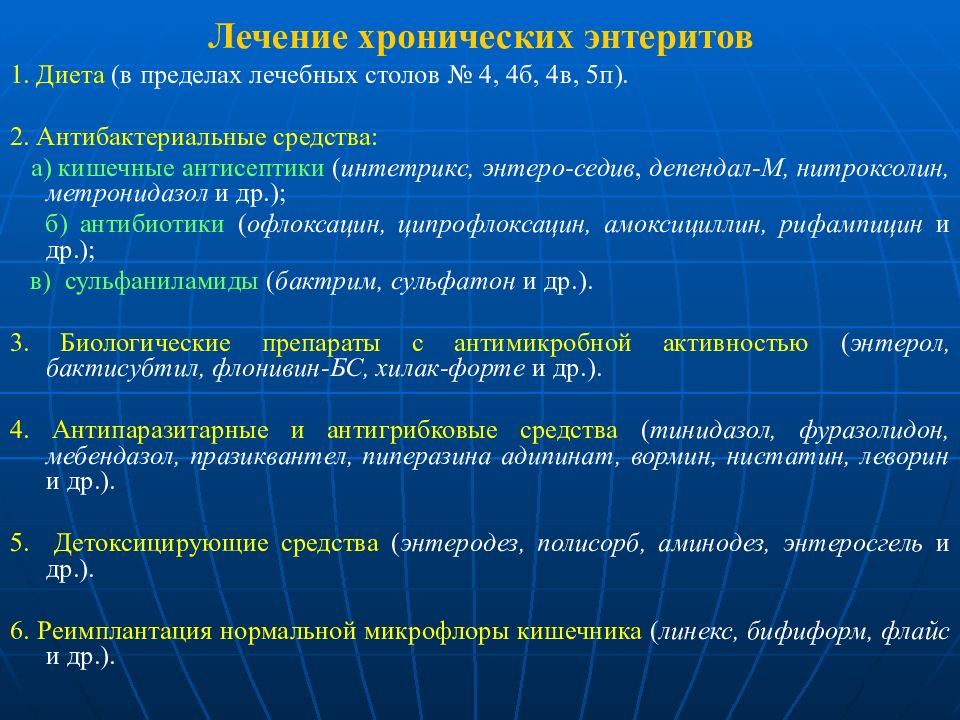

Слайд 20: Лечение хронических энтеритов

1. Диета (в пределах лечебных столов № 4, 4б, 4в, 5п). 2. Антибактериальные средства: а) кишечные антисептики ( интетрикс, энтеро-седив, депендал-М, нитроксолин, метронидазол и др.); б) антибиотики ( офлоксацин, ципрофлоксацин, амоксициллин, рифампицин и др.); в) сульфаниламиды ( бактрим, сульфатон и др.). 3. Биологические препараты с антимикробной активностью ( энтерол, бактисубтил, флонивин-БС, хилак-форте и др.). 4. Антипаразитарные и антигрибковые средства ( тинидазол, фуразолидон, мебендазол, празиквантел, пиперазина адипинат, вормин, нистатин, леворин и др.). 5. Детоксицирующие средства ( энтеродез, полисорб, аминодез, энтеросгель и др.). 6. Реимплантация нормальной микрофлоры кишечника ( линекс, бифиформ, флайс и др.).

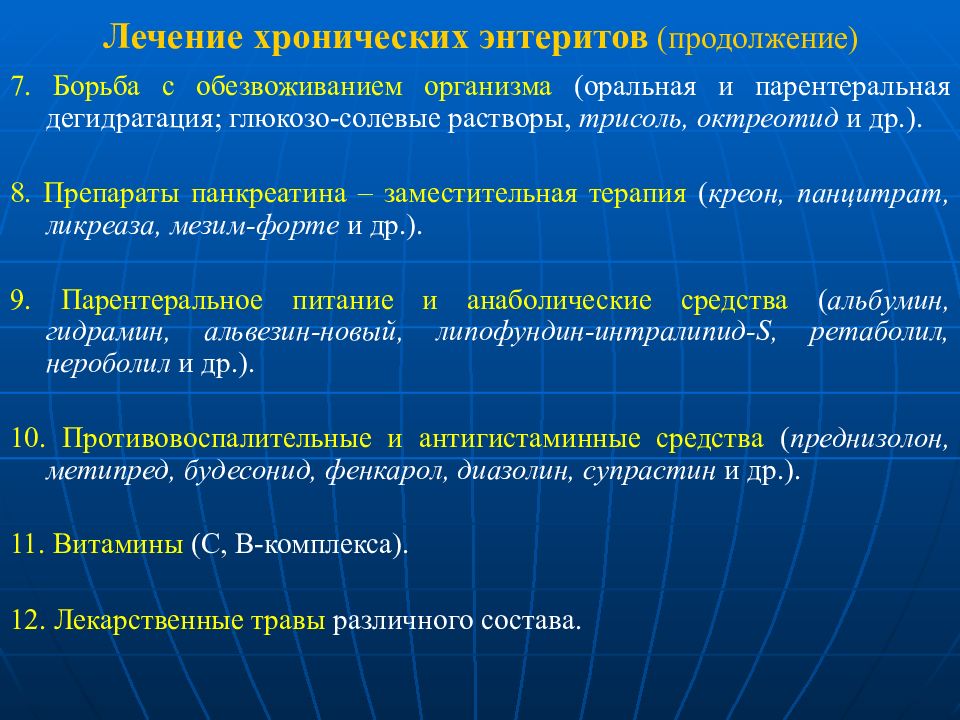

Слайд 21: Лечение хронических энтеритов (продолжение)

7. Борьба с обезвоживанием организма (оральная и парентеральная дегидратация; глюкозо-солевые растворы, трисоль, октреотид и др.). 8. Препараты панкреатина – заместительная терапия ( креон, панцитрат, ликреаза, мезим-форте и др.). 9. Парентеральное питание и анаболические средства ( альбумин, гидрамин, альвезин-новый, липофундин-интралипид- S, ретаболил, нероболил и др.). 10. Противовоспалительные и антигистаминные средства ( преднизолон, метипред, будесонид, фенкарол, диазолин, супрастин и др.). 11. Витамины (С, В-комплекса). 12. Лекарственные травы различного состава.

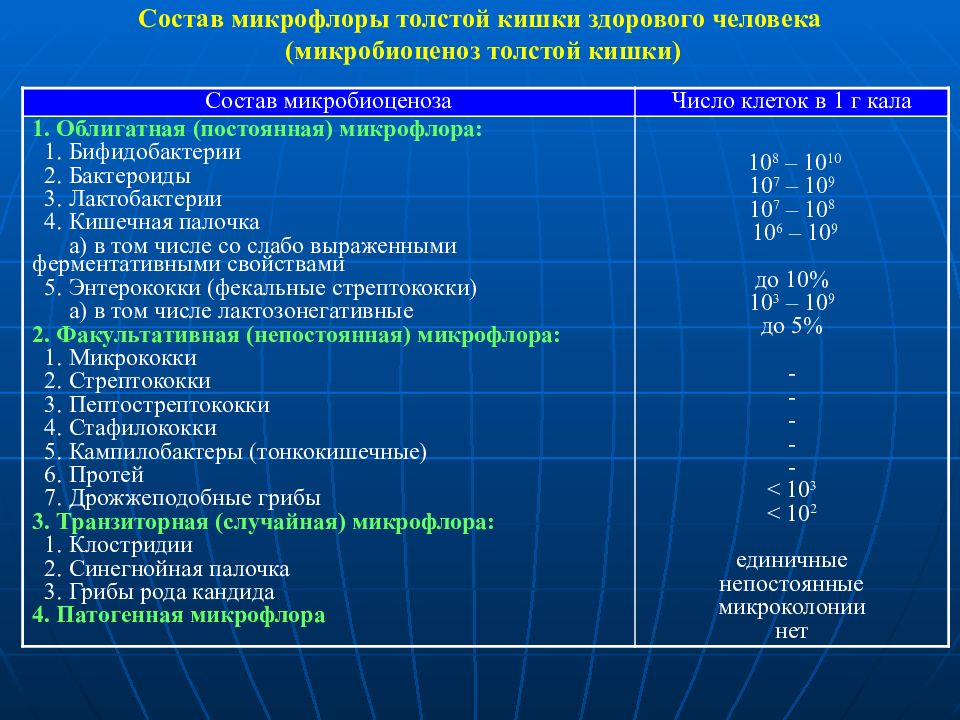

Слайд 23: Состав микрофлоры толстой кишки здорового человека (микробиоценоз толстой кишки)

Состав микробиоценоза Число клеток в 1 г кала 1. Облигатная (постоянная) микрофлора: 1. Бифидобактерии 2. Бактероиды 3. Лактобактерии 4. Кишечная палочка а) в том числе со слабо выраженными ферментативными свойствами 5. Энтерококки (фекальные стрептококки) а) в том числе лактозонегативные 2. Факультативная (непостоянная) микрофлора: 1. Микрококки 2. Стрептококки 3. Пептострептококки 4. Стафилококки 5. Кампилобактеры (тонкокишечные) 6. Протей 7. Дрожжеподобные грибы 3. Транзиторная (случайная) микрофлора: 1. Клостридии 2. Синегнойная палочка 3. Грибы рода кандида 4. Патогенная микрофлора 10 8 – 10 10 10 7 – 10 9 10 7 – 10 8 10 6 – 10 9 до 10% 10 3 – 10 9 до 5% - - - - - < 10 3 < 10 2 единичные непостоянные микроколонии нет

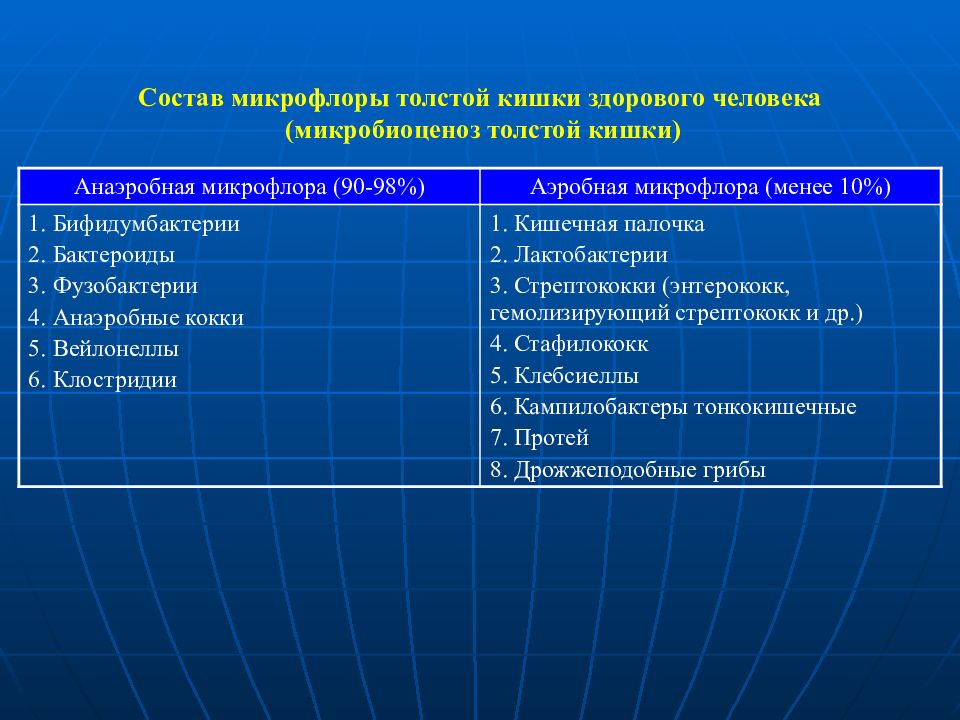

Слайд 24: Состав микрофлоры толстой кишки здорового человека (микробиоценоз толстой кишки)

Анаэробная микрофлора (90-98%) Аэробная микрофлора (менее 10%) 1. Бифидумбактерии 2. Бактероиды 3. Фузобактерии 4. Анаэробные кокки 5. Вейлонеллы 6. Клостридии 1. Кишечная палочка 2. Лактобактерии 3. Стрептококки (энтерококк, гемолизирующий стрептококк и др.) 4. Стафилококк 5. Клебсиеллы 6. Кампилобактеры тонкокишечные 7. Протей 8. Дрожжеподобные грибы

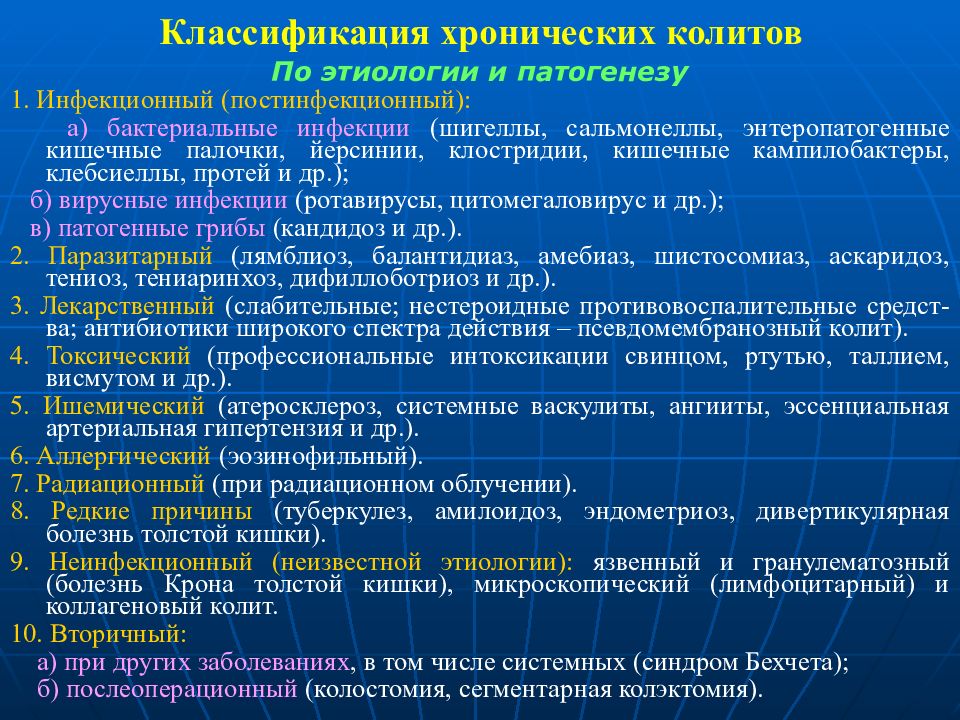

Слайд 25: Классификация хронических колитов

По этиологии и патогенезу 1. Инфекционный (постинфекционный): а) бактериальные инфекции (шигеллы, сальмонеллы, энтеропатогенные кишечные палочки, йерсинии, клостридии, кишечные кампилобактеры, клебсиеллы, протей и др.); б) вирусные инфекции (ротавирусы, цитомегаловирус и др.); в) патогенные грибы (кандидоз и др.). 2. Паразитарный (лямблиоз, балантидиаз, амебиаз, шистосомиаз, аскаридоз, тениоз, тениаринхоз, дифиллоботриоз и др.). 3. Лекарственный (слабительные; нестероидные противовоспалительные средст-ва; антибиотики широкого спектра действия – псевдомембранозный колит). 4. Токсический (профессиональные интоксикации свинцом, ртутью, таллием, висмутом и др.). 5. Ишемический (атеросклероз, системные васкулиты, ангииты, эссенциальная артериальная гипертензия и др.). 6. Аллергический (эозинофильный). 7. Радиационный (при радиационном облучении). 8. Редкие причины (туберкулез, амилоидоз, эндометриоз, дивертикулярная болезнь толстой кишки). 9. Неинфекционный (неизвестной этиологии): язвенный и гранулематозный (болезнь Крона толстой кишки), микроскопический (лимфоцитарный) и коллагеновый колит. 10. Вторичный: а) при других заболеваниях, в том числе системных (синдром Бехчета); б) послеоперационный (колостомия, сегментарная колэктомия).

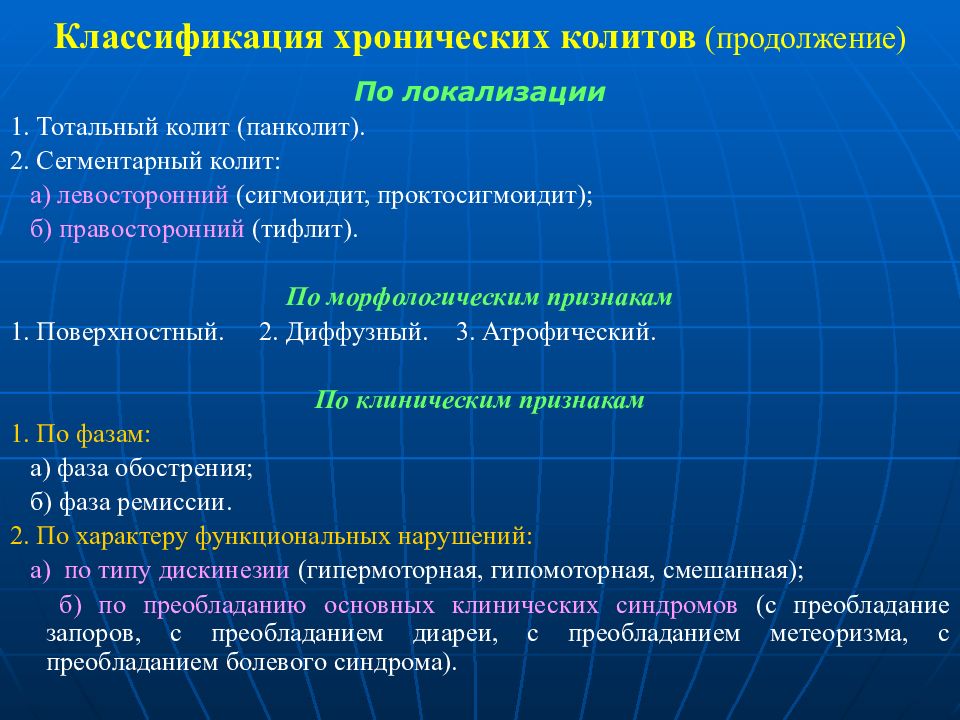

Слайд 26: Классификация хронических колитов (продолжение)

По локализации 1. Тотальный колит (панколит). 2. Сегментарный колит: а) левосторонний (сигмоидит, проктосигмоидит); б) правосторонний (тифлит). По морфологическим признакам 1. Поверхностный. 2. Диффузный. 3. Атрофический. По клиническим признакам 1. По фазам: а) фаза обострения; б) фаза ремиссии. 2. По характеру функциональных нарушений: а) по типу дискинезии (гипермоторная, гипомоторная, смешанная); б) по преобладанию основных клинических синдромов (с преобладание запоров, с преобладанием диареи, с преобладанием метеоризма, с преобладанием болевого синдрома).

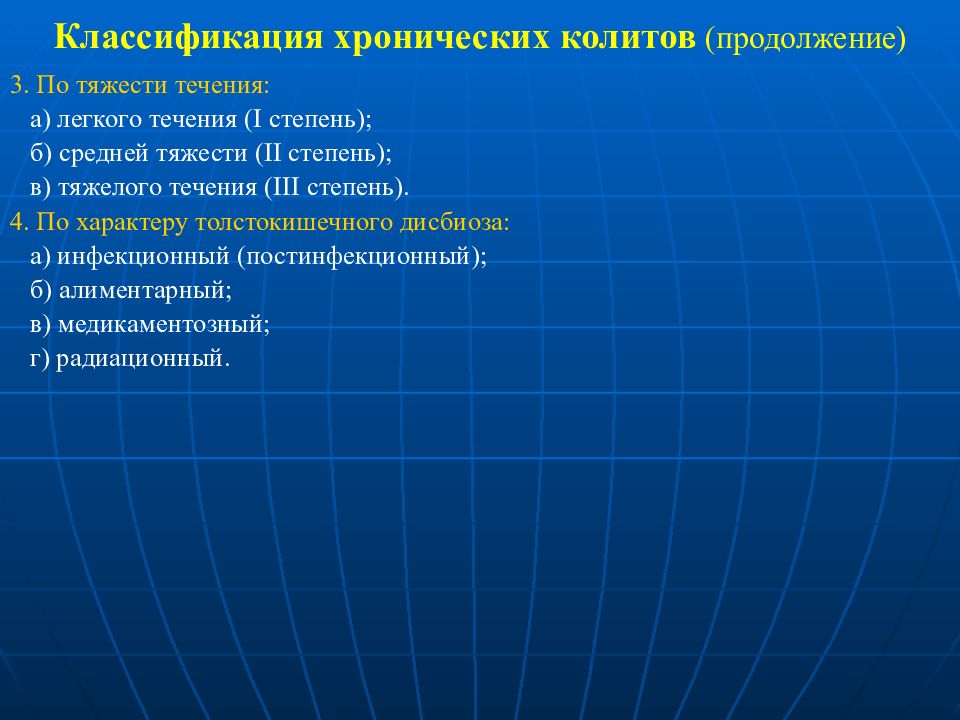

Слайд 27: Классификация хронических колитов (продолжение)

3. По тяжести течения: а) легкого течения ( I степень); б) средней тяжести ( II степень); в) тяжелого течения ( III степень). 4. По характеру толстокишечного дисбиоза: а) инфекционный (постинфекционный); б) алиментарный; в) медикаментозный; г) радиационный.

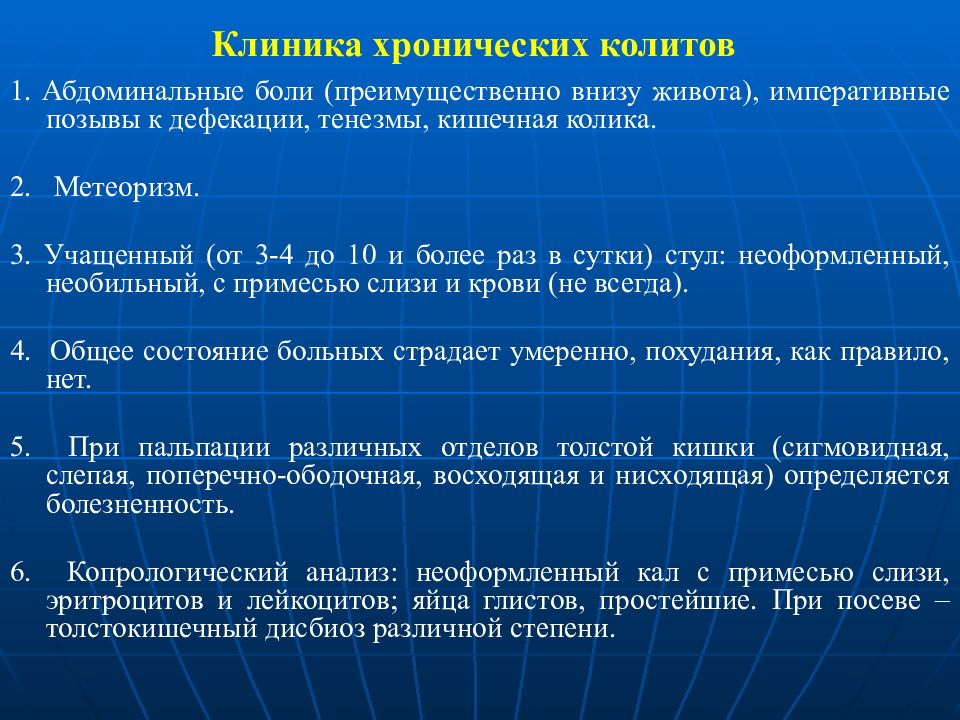

Слайд 28: Клиника хронических колитов

1. Абдоминальные боли (преимущественно внизу живота), императивные позывы к дефекации, тенезмы, кишечная колика. 2. Метеоризм. 3. Учащенный (от 3-4 до 10 и более раз в сутки) стул: неоформленный, необильный, с примесью слизи и крови (не всегда). 4. Общее состояние больных страдает умеренно, похудания, как правило, нет. 5. При пальпации различных отделов толстой кишки (сигмовидная, слепая, поперечно-ободочная, восходящая и нисходящая) определяется болезненность. 6. Копрологический анализ: неоформленный кал с примесью слизи, эритроцитов и лейкоцитов; яйца глистов, простейшие. При посеве – толстокишечный дисбиоз различной степени.

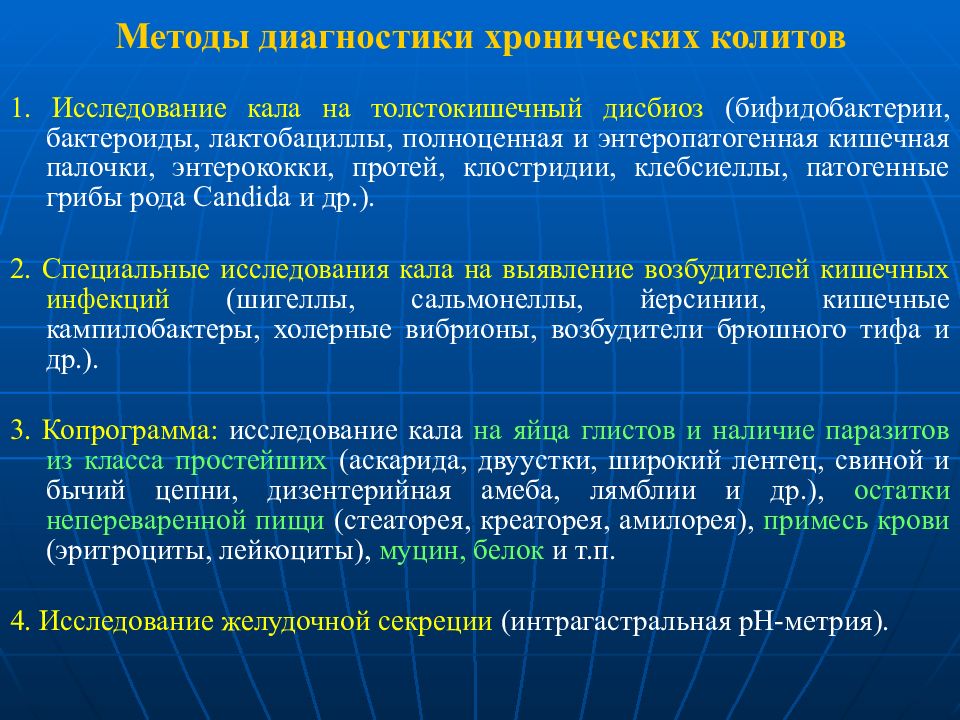

Слайд 29: Методы диагностики хронических колитов

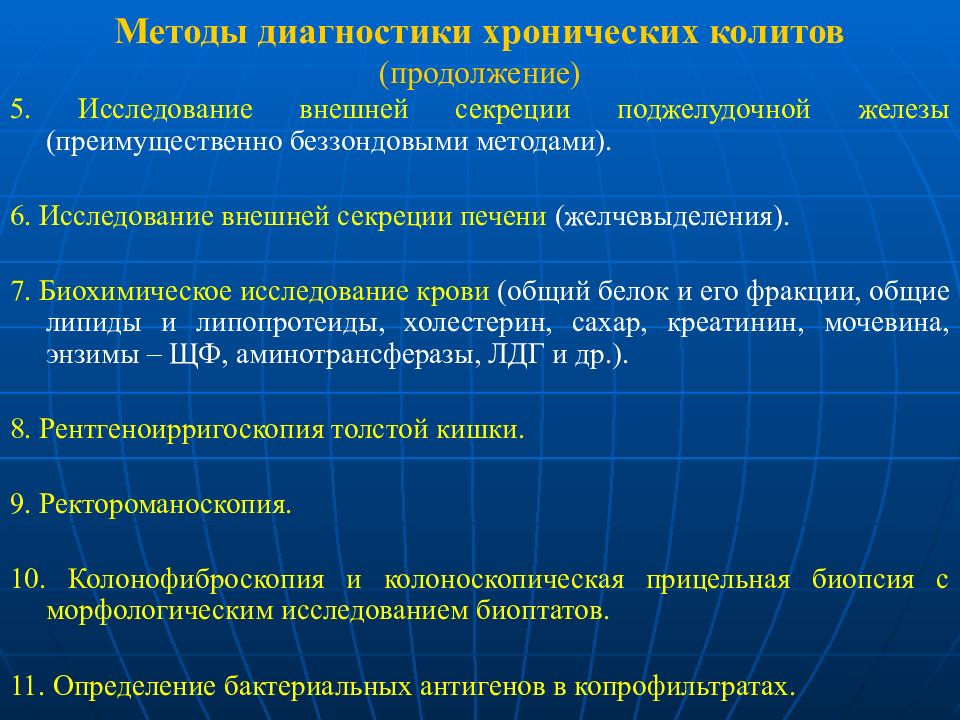

1. Исследование кала на толстокишечный дисбиоз (бифидобактерии, бактероиды, лактобациллы, полноценная и энтеропатогенная кишечная палочки, энтерококки, протей, клостридии, клебсиеллы, патогенные грибы рода Candida и др.). 2. Специальные исследования кала на выявление возбудителей кишечных инфекций (шигеллы, сальмонеллы, йерсинии, кишечные кампилобактеры, холерные вибрионы, возбудители брюшного тифа и др.). 3. Копрограмма: исследование кала на яйца глистов и наличие паразитов из класса простейших (аскарида, двуустки, широкий лентец, свиной и бычий цепни, дизентерийная амеба, лямблии и др.), остатки непереваренной пищи (стеаторея, креаторея, амилорея), примесь крови (эритроциты, лейкоциты), муцин, белок и т.п. 4. Исследование желудочной секреции (интрагастральная рН-метрия).

Слайд 30: Методы диагностики хронических колитов (продолжение)

5. Исследование внешней секреции поджелудочной железы (преимущественно беззондовыми методами). 6. Исследование внешней секреции печени (желчевыделения). 7. Биохимическое исследование крови (общий белок и его фракции, общие липиды и липопротеиды, холестерин, сахар, креатинин, мочевина, энзимы – ЩФ, аминотрансферазы, ЛДГ и др.). 8. Рентгеноирригоскопия толстой кишки. 9. Ректороманоскопия. 10. Колонофиброскопия и колоноскопическая прицельная биопсия с морфологическим исследованием биоптатов. 11. Определение бактериальных антигенов в копрофильтратах.

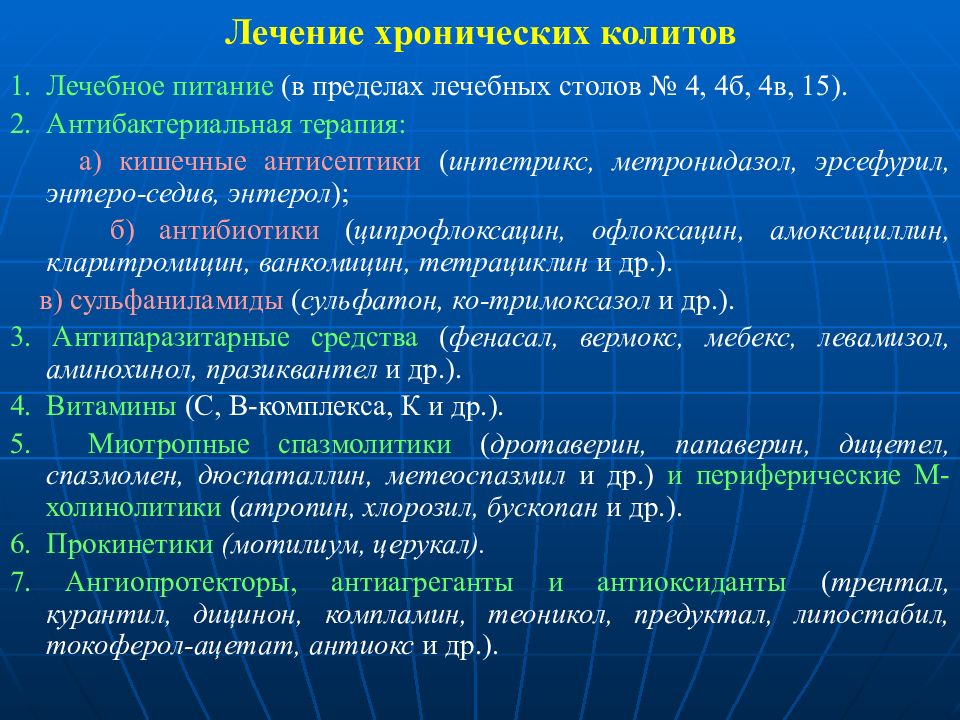

Слайд 31: Лечение хронических колитов

1. Лечебное питание (в пределах лечебных столов № 4, 4б, 4в, 15). 2. Антибактериальная терапия: а) кишечные антисептики ( интетрикс, метронидазол, эрсефурил, энтеро-седив, энтерол ); б) антибиотики ( ципрофлоксацин, офлоксацин, амоксициллин, кларитромицин, ванкомицин, тетрациклин и др.). в) сульфаниламиды ( сульфатон, ко-тримоксазол и др.). 3. Антипаразитарные средства ( фенасал, вермокс, мебекс, левамизол, аминохинол, празиквантел и др.). 4. Витамины (С, В-комплекса, К и др.). 5. Миотропные спазмолитики ( дротаверин, папаверин, дицетел, спазмомен, дюспаталлин, метеоспазмил и др.) и периферические М-холинолитики ( атропин, хлорозил, бускопан и др.). 6. Прокинетики (мотилиум, церукал). 7. Ангиопротекторы, антиагреганты и антиоксиданты ( трентал, курантил, дицинон, компламин, теоникол, предуктал, липостабил, токоферол-ацетат, антиокс и др.).

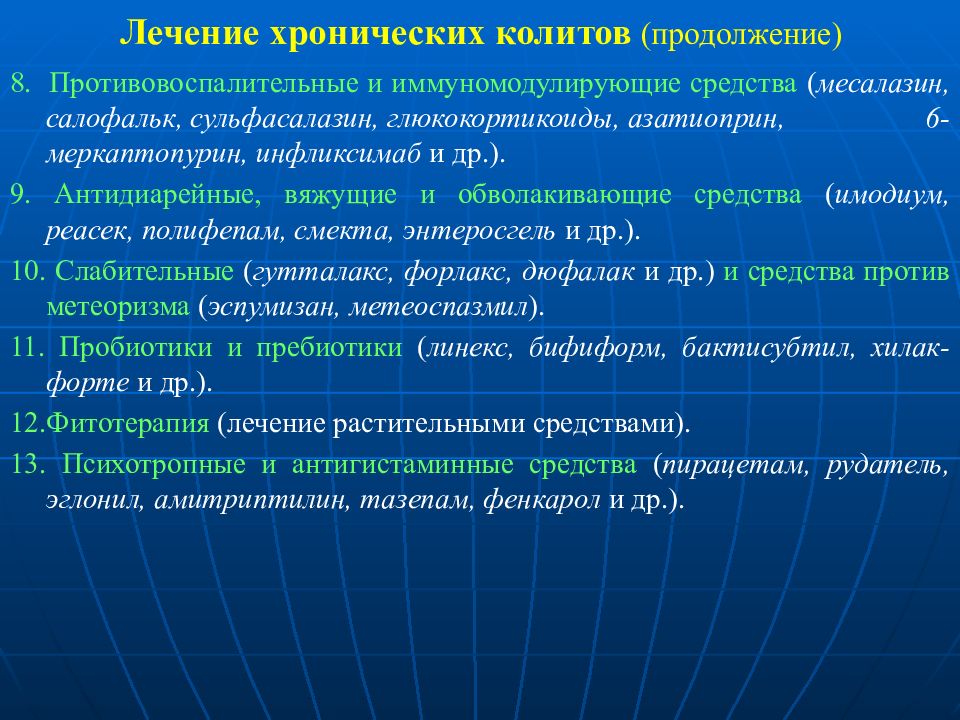

Последний слайд презентации: ХРОНИЧЕСКИЕ ЭНТЕРИТЫ: Лечение хронических колитов (продолжение)

8. Противовоспалительные и иммуномодулирующие средства ( месалазин, салофальк, сульфасалазин, глюкокортикоиды, азатиоприн, 6-меркаптопурин, инфликсимаб и др.). 9. Антидиарейные, вяжущие и обволакивающие средства ( имодиум, реасек, полифепам, смекта, энтеросгель и др.). 10. Слабительные ( гутталакс, форлакс, дюфалак и др.) и средства против метеоризма ( эспумизан, метеоспазмил ). 11. Пробиотики и пребиотики ( линекс, бифиформ, бактисубтил, хилак-форте и др.). 12.Фитотерапия (лечение растительными средствами). 13. Психотропные и антигистаминные средства ( пирацетам, рудатель, эглонил, амитриптилин, тазепам, фенкарол и др.).