Первый слайд презентации: Хронические заболевания поджелудочной железы, кишечника, гельминтозы

А.А. Нижевич кафедра госпитальной педиатрии БГМУ Уфа - 2012

Слайд 2: Дефиниции

Хронический панкреатит – воспалительно-дегенеративное заболевание поджелудочной железы, характеризующееся развитием фиброза паренхимы и функциональной недостаточности.

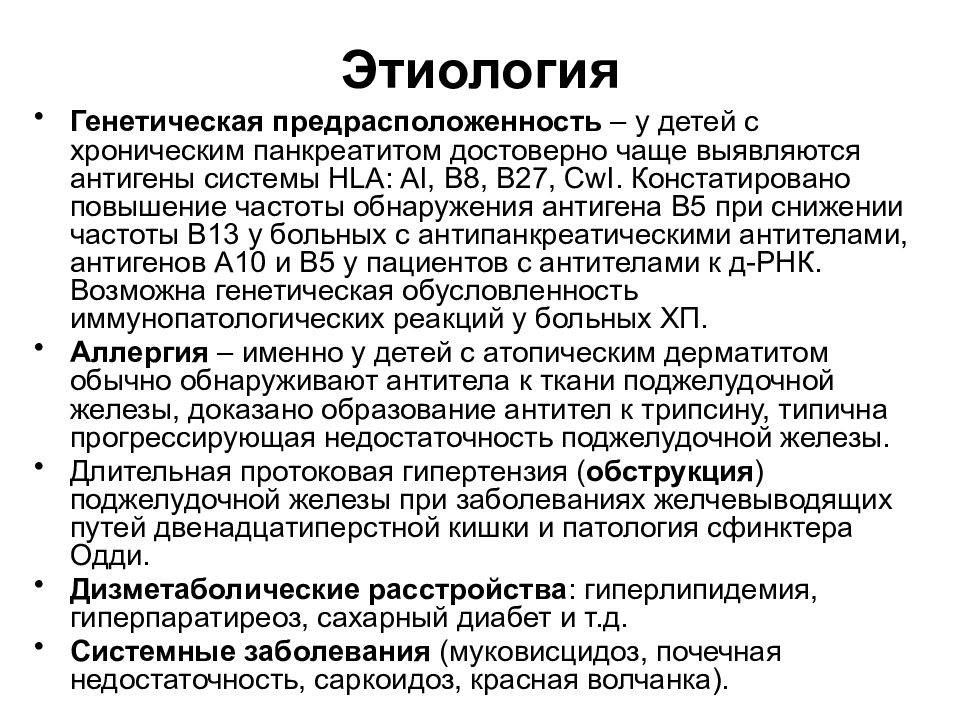

Слайд 4: Этиология

Генетическая предрасположенность – у детей с хроническим панкреатитом достоверно чаще выявляются антигены системы HLA : AI, B8, B27, CwI. Констатировано повышение частоты обнаружения антигена В5 при снижении частоты В13 у больных с антипанкреатическими антителами, антигенов А10 и В5 у пациентов с антителами к д-РНК. Возможна генетическая обусловленность иммунопатологических реакций у больных ХП. Аллергия – именно у детей с атопическим дерматитом обычно обнаруживают антитела к ткани поджелудочной железы, доказано образование антител к трипсину, типична прогрессирующая недостаточность поджелудочной железы. Длительная протоковая гипертензия ( обструкция ) поджелудочной железы при заболеваниях желчевыводящих путей двенадцатиперстной кишки и патология сфинктера Одди. Дизметаболические расстройства : гиперлипидемия, гиперпаратиреоз, сахарный диабет и т.д. Системные заболевания (муковисцидоз, почечная недостаточность, саркоидоз, красная волчанка).

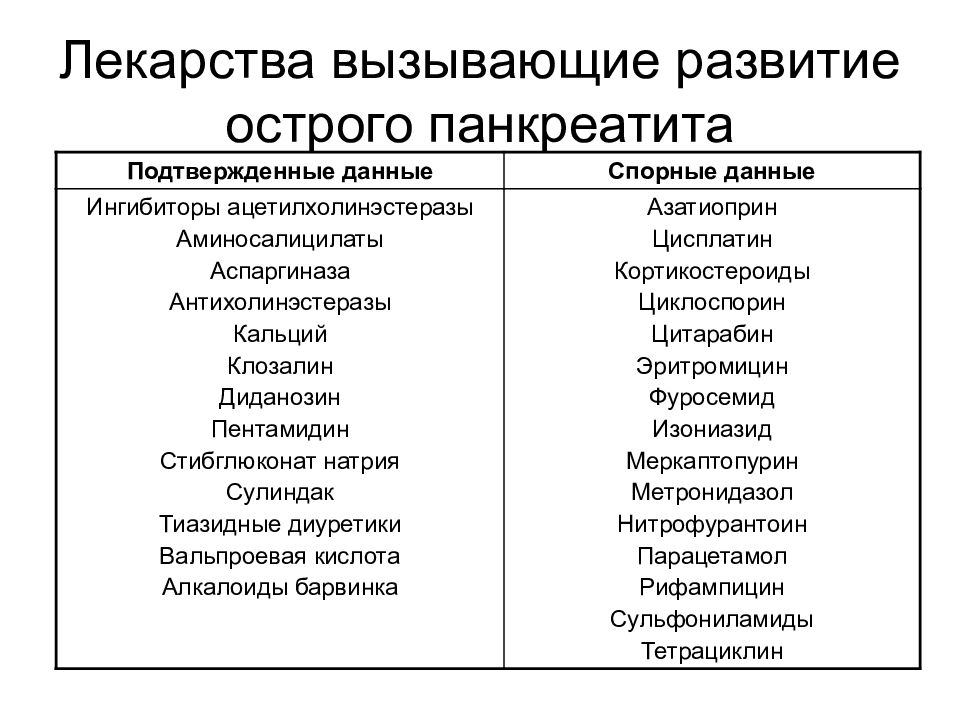

Подтвержденные данные Спорные данные Ингибиторы ацетилхолинэстеразы Аминосалицилаты Аспаргиназа Антихолинэстеразы Кальций Клозалин Диданозин Пентамидин Стибглюконат натрия Сулиндак Тиазидные диуретики Вальпроевая кислота Алкалоиды барвинка Азатиоприн Цисплатин Кортикостероиды Циклоспорин Цитарабин Эритромицин Фуросемид Изониазид Меркаптопурин Метронидазол Нитрофурантоин Парацетамол Рифампицин Сульфониламиды Тетрациклин

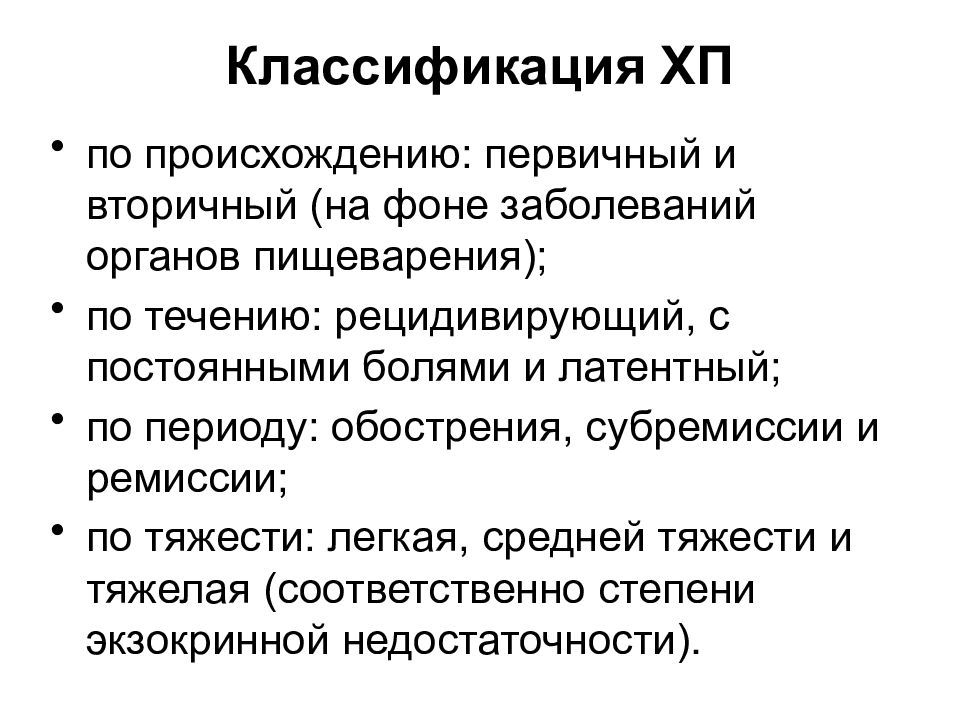

Слайд 8: Классификация ХП

по происхождению: первичный и вторичный (на фоне заболеваний органов пищеварения); по течению: рецидивирующий, с постоянными болями и латентный; по периоду: обострения, субремиссии и ремиссии; по тяжести: легкая, средней тяжести и тяжелая (соответственно степени экзокринной недостаточности).

Слайд 9: Рецидивирующий ХП

Характеризуется волнообразным течением, чередованием периодов обострения и ремиссии. Обострение ХП по клиническим проявлениям соответствует картине ОП! Доминирующий симптом – боль, которая по происхождению может быть сфинктерной и капсульной. Сфинктерная (спазм сфинктера Одди) провоцируется обычно погрешностью в диете (грибы, жареная, жирная пища), чаще приступообразного характера, купируется приемом спазмолитиков. Капсульная обусловлена растяжением капсулы, отеком железы, носит постоянный характер, длительная. Боль может сопровождаться тошнотой, горечью или сухостью во рту, рвотой, обычно повторной. Объективно при пальпации живота могут обнаруживаться симптомы Керте, Кача, болезненность в точке Мейо-Робсона, зонах Шоффара, а также симптом Гротта (истончение подкожножирового слоя слева от пупка).

Слайд 10: ХП с постоянными болями

Характеризуется вялотекущим воспалительным процессом (чаще аутоиммунным), без явных обострений и ремиссий. Дети жалуются на несильные постоянные боли в проекции поджелудочной железы, которые могут усилиться после диетпогрешностей. Боли продолжаются в течение нескольких недель и даже месяцев. Обычно сопровождаются проявлениями астено-вегетативного синдрома, похуданием, может быть субфебрилитет. Характерна нарастающая внешнесекреторная недостаточность: периодические разжижения стула, метеоризм, полифекалия, стеаторея, кал кашицеобразный, зловонный, с жирным блеском. При пальпации живота отмечается болезненность в точках и зонах поджелудочной железы.

Слайд 11: Латентная форма ХП

Характеризуется практическим отсутствием болей при нарастании симптомов внешнесекреторной недостаточности. При объективном исследовании обычно выявляется пальпаторная болезненность поджелудочной железы.

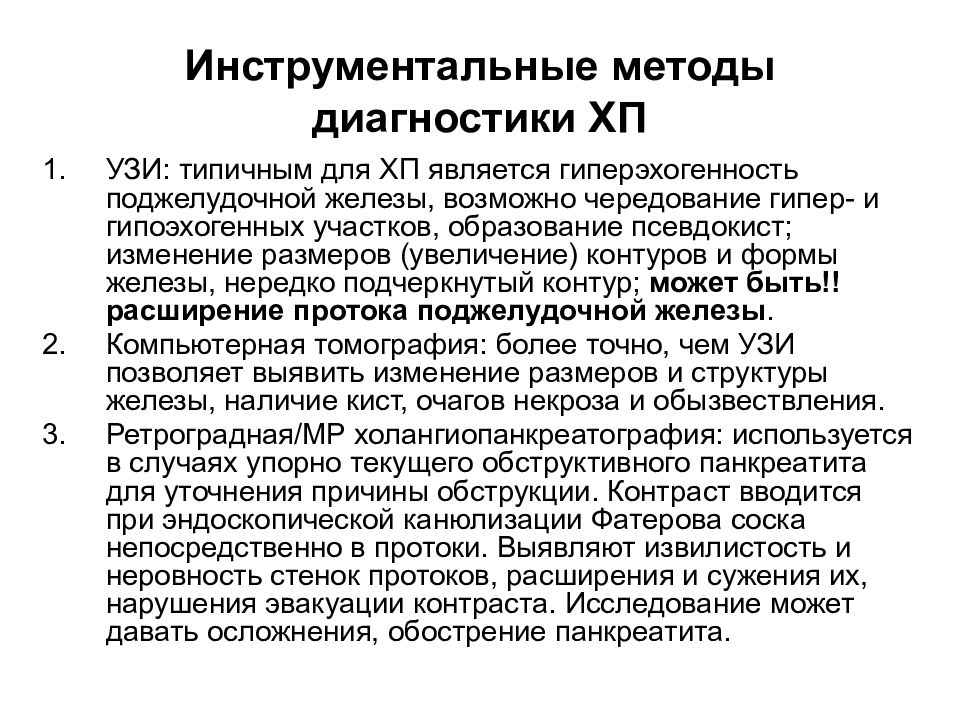

Слайд 13: Инструментальные методы диагностики ХП

УЗИ: типичным для ХП является гиперэхогенность поджелудочной железы, возможно чередование гипер- и гипоэхогенных участков, образование псевдокист; изменение размеров (увеличение) контуров и формы железы, нередко подчеркнутый контур; может быть!! расширение протока поджелудочной железы. Компьютерная томография: более точно, чем УЗИ позволяет выявить изменение размеров и структуры железы, наличие кист, очагов некроза и обызвествления. Ретроградная/МР холангиопанкреатография: используется в случаях упорно текущего обструктивного панкреатита для уточнения причины обструкции. Контраст вводится при эндоскопической канюлизации Фатерова соска непосредственно в протоки. Выявляют извилистость и неровность стенок протоков, расширения и сужения их, нарушения эвакуации контраста. Исследование может давать осложнения, обострение панкреатита.

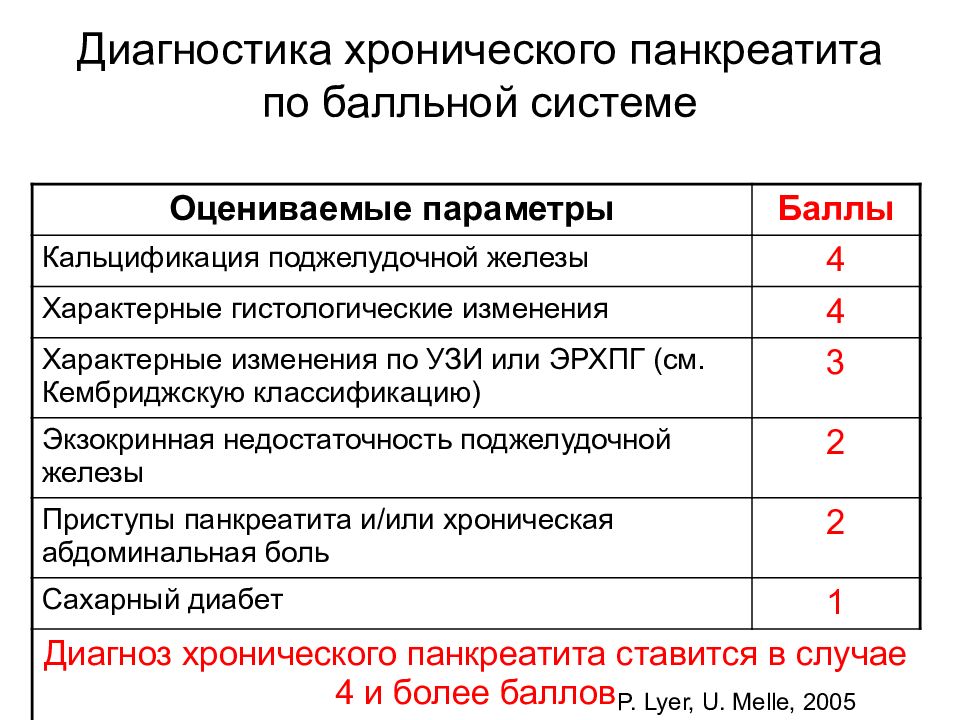

Слайд 14: Диагностика хронического панкреатита по балльной системе

P. Lyer, U. Melle, 2005 Оцениваемые параметры Баллы Кальцификация поджелудочной железы 4 Характерные гистологические изменения 4 Характерные изменения по УЗИ или ЭРХПГ (см. Кембриджскую классификацию) 3 Экзокринная недостаточность поджелудочной железы 2 Приступы панкреатита и/или хроническая абдоминальная боль 2 Сахарный диабет 1 Диагноз хронического панкреатита ставится в случае 4 и более баллов

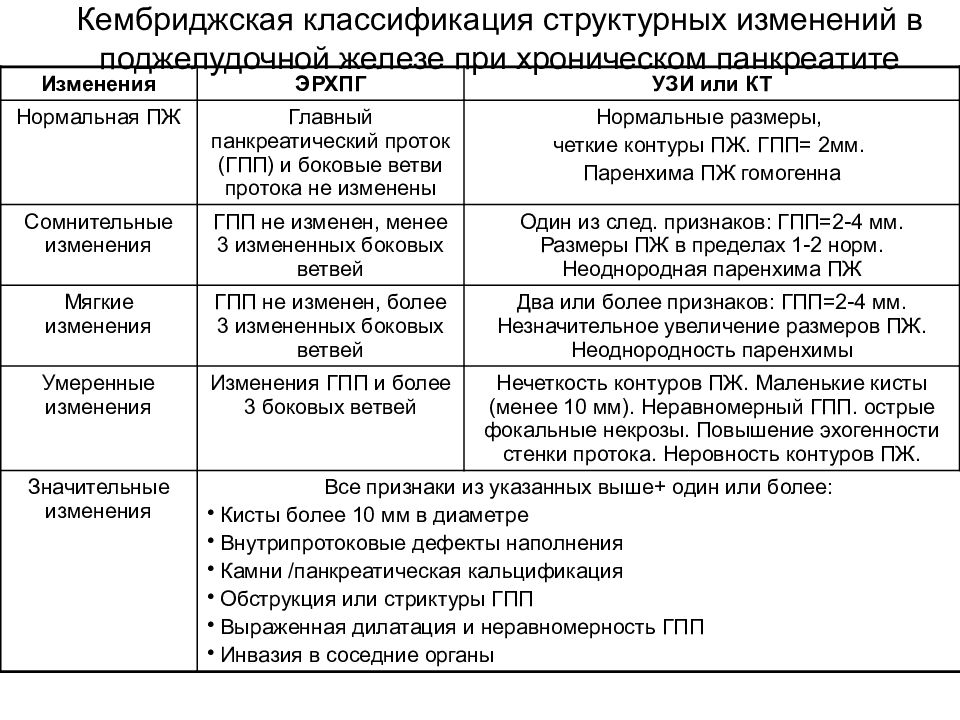

Слайд 15: Кембриджская классификация структурных изменений в поджелудочной железе при хроническом панкреатите

Изменения ЭРХПГ УЗИ или КТ Нормальная ПЖ Главный панкреатический проток (ГПП) и боковые ветви протока не изменены Нормальные размеры, четкие контуры ПЖ. ГПП= 2мм. Паренхима ПЖ гомогенна Сомнительные изменения ГПП не изменен, менее 3 измененных боковых ветвей Один из след. признаков: ГПП=2-4 мм. Размеры ПЖ в пределах 1-2 норм. Неоднородная паренхима ПЖ Мягкие изменения ГПП не изменен, более 3 измененных боковых ветвей Два или более признаков: ГПП=2-4 мм. Незначительное увеличение размеров ПЖ. Неоднородность паренхимы Умеренные изменения Изменения ГПП и более 3 боковых ветвей Нечеткость контуров ПЖ. Маленькие кисты (менее 10 мм). Неравномерный ГПП. острые фокальные некрозы. Повышение эхогенности стенки протока. Неровность контуров ПЖ. Значительные изменения Все признаки из указанных выше+ один или более: Кисты более 10 мм в диаметре Внутрипротоковые дефекты наполнения Камни /панкреатическая кальцификация Обструкция или стриктуры ГПП Выраженная дилатация и неравномерность ГПП Инвазия в соседние органы

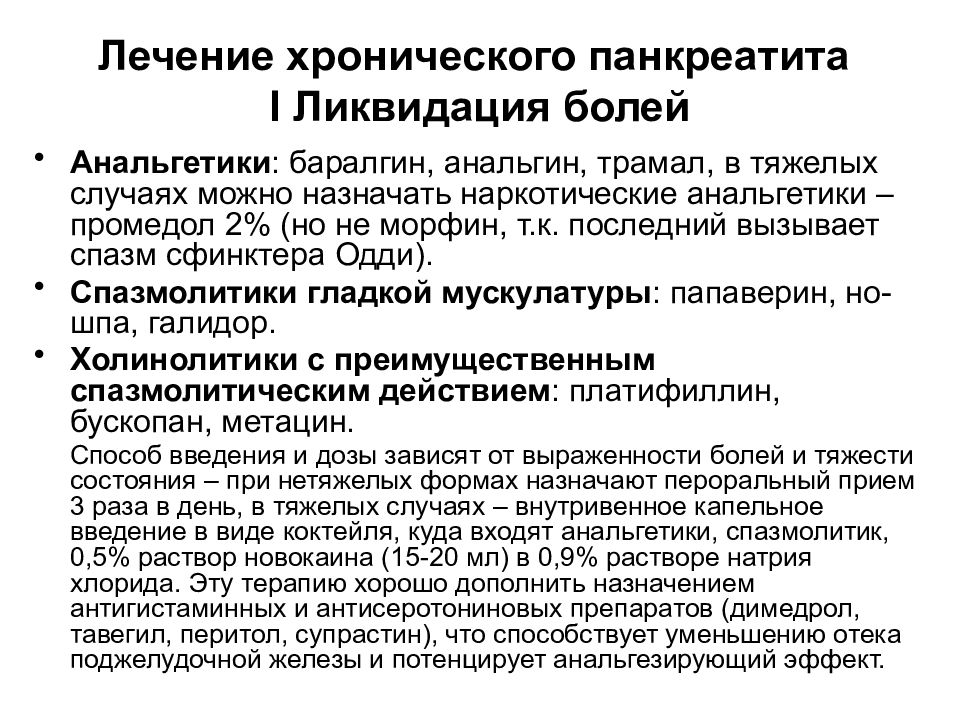

Слайд 17: Лечение хронического панкреатита I Ликвидация болей

Анальгетики : баралгин, анальгин, трамал, в тяжелых случаях можно назначать наркотические анальгетики – промедол 2% (но не морфин, т.к. последний вызывает спазм сфинктера Одди). Спазмолитики гладкой мускулатуры : папаверин, но-шпа, галидор. Холинолитики с преимущественным спазмолитическим действием : платифиллин, бускопан, метацин. Способ введения и дозы зависят от выраженности болей и тяжести состояния – при нетяжелых формах назначают пероральный прием 3 раза в день, в тяжелых случаях – внутривенное капельное введение в виде коктейля, куда входят анальгетики, спазмолитик, 0,5% раствор новокаина (15-20 мл) в 0,9% растворе натрия хлорида. Эту терапию хорошо дополнить назначением антигистаминных и антисеротониновых препаратов (димедрол, тавегил, перитол, супрастин), что способствует уменьшению отека поджелудочной железы и потенцирует анальгезирующий эффект.

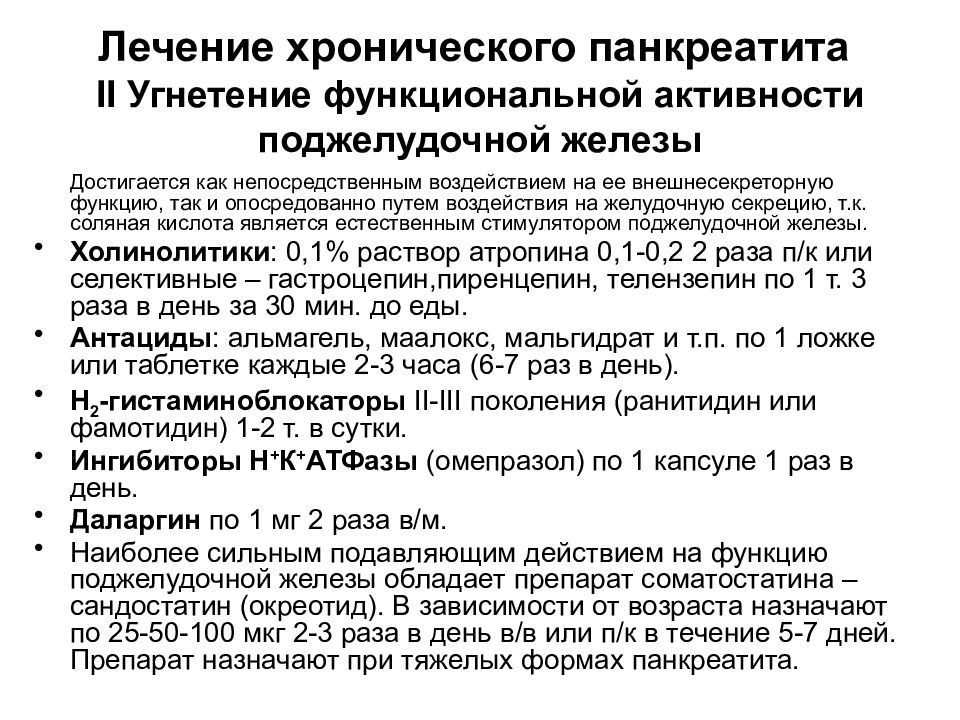

Слайд 18: Лечение хронического панкреатита II Угнетение функциональной активности поджелудочной железы

Достигается как непосредственным воздействием на ее внешнесекреторную функцию, так и опосредованно путем воздействия на желудочную секрецию, т.к. соляная кислота является естественным стимулятором поджелудочной железы. Холинолитики : 0,1% раствор атропина 0,1-0,2 2 раза п/к или селективные – гастроцепин,пиренцепин, телензепин по 1 т. 3 раза в день за 30 мин. до еды. Антациды : альмагель, маалокс, мальгидрат и т.п. по 1 ложке или таблетке каждые 2-3 часа (6-7 раз в день). Н 2 -гистаминоблокаторы II-III поколения (ранитидин или фамотидин) 1-2 т. в сутки. Ингибиторы Н + К + АТФазы (омепразол) по 1 капсуле 1 раз в день. Даларгин по 1 мг 2 раза в/м. Наиболее сильным подавляющим действием на функцию поджелудочной железы обладает препарат соматостатина – сандостатин (окреотид). В зависимости от возраста назначают по 25-50-100 мкг 2-3 раза в день в/в или п/к в течение 5-7 дней. Препарат назначают при тяжелых формах панкреатита.

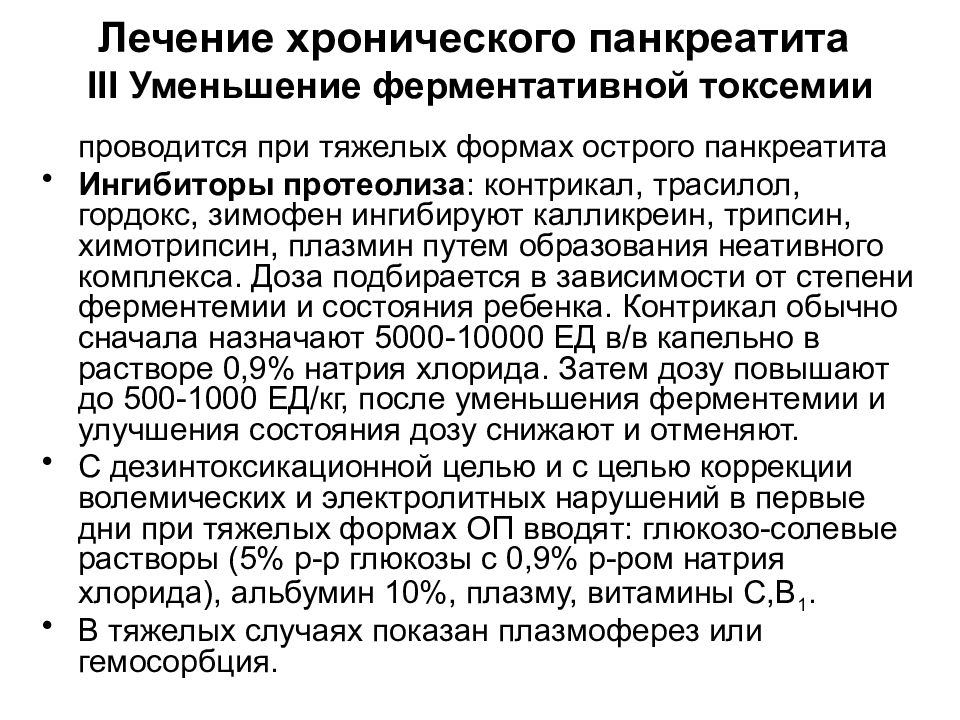

Слайд 19: Лечение хронического панкреатита III Уменьшение ферментативной токсемии

проводится при тяжелых формах острого панкреатита Ингибиторы протеолиза : контрикал, трасилол, гордокс, зимофен ингибируют калликреин, трипсин, химотрипсин, плазмин путем образования неативного комплекса. Доза подбирается в зависимости от степени ферментемии и состояния ребенка. Контрикал обычно сначала назначают 5000-10000 ЕД в/в капельно в растворе 0,9% натрия хлорида. Затем дозу повышают до 500-1000 ЕД/кг, после уменьшения ферментемии и улучшения состояния дозу снижают и отменяют. С дезинтоксикационной целью и с целью коррекции волемических и электролитных нарушений в первые дни при тяжелых формах ОП вводят: глюкозо-солевые растворы (5% р-р глюкозы с 0,9% р-ром натрия хлорида), альбумин 10%, плазму, витамины С,В 1. В тяжелых случаях показан плазмоферез или гемосорбция.

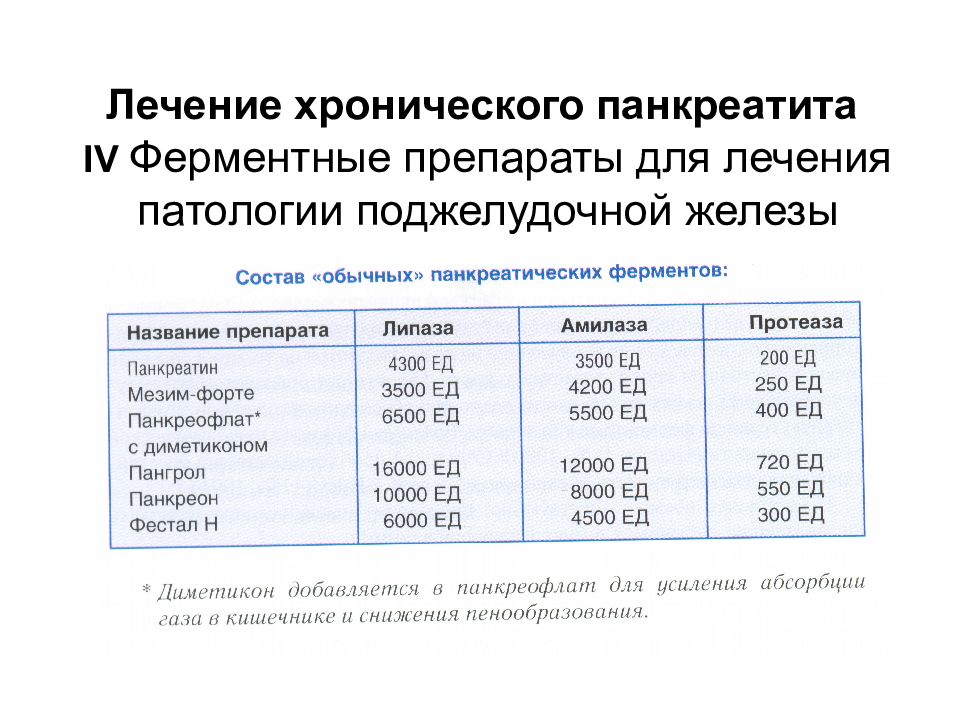

Слайд 20: Лечение хронического панкреатита IV Ферментные препараты для лечения патологии поджелудочной железы

Слайд 21: Воспалительные заболевания кишечника

Неспецифический язвенный колит Болезнь Крона Лимфоцитарный колит Коллагеновый колит

Слайд 24

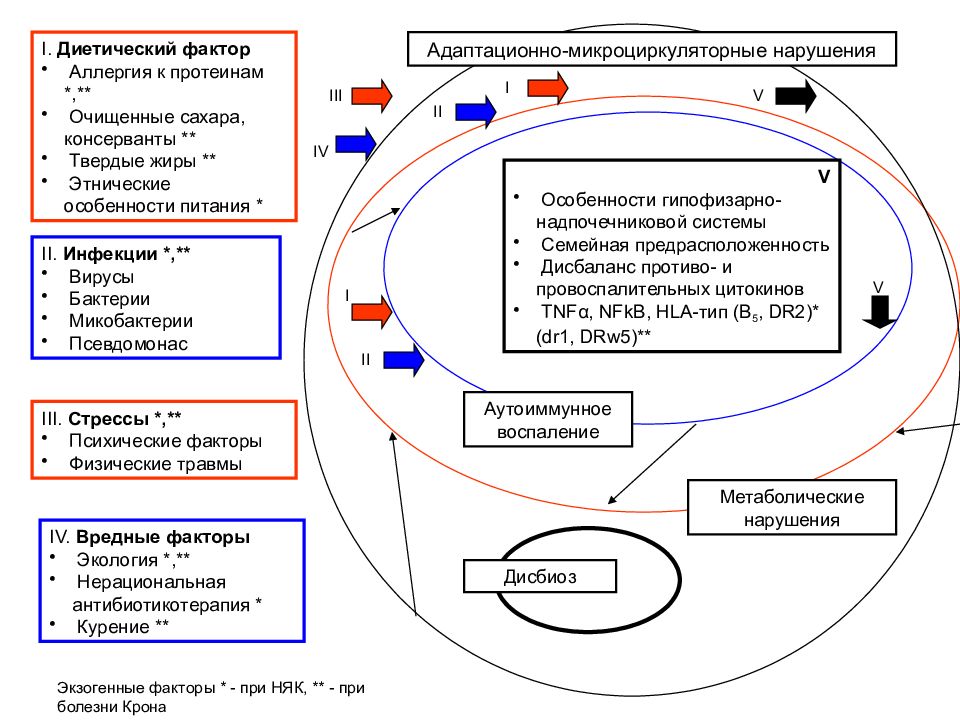

I. Диетический фактор Аллергия к протеинам *,** Очищенные сахара, консерванты ** Твердые жиры ** Этнические особенности питания * III. Стрессы *,** Психические факторы Физические травмы II. Инфекции *,** Вирусы Бактерии Микобактерии Псевдомонас IV. Вредные факторы Экология *,** Нерациональная антибиотикотерапия * Курение ** V Особенности гипофизарно-надпочечниковой системы Семейная предрасположенность Дисбаланс противо- и провоспалительных цитокинов TNF α, NFkB, HLA- тип ( B 5, DR2)* (dr1, DRw5)** Аутоиммунное воспаление Метаболические нарушения Дисбиоз Адаптационно-микроциркуляторные нарушения V V I II III IV I II Экзогенные факторы * - при НЯК, ** - при болезни Крона

Слайд 25: Дефиниции

Язвенный колит – воспалительно-деструктивное поражение слизистой оболочки толстой кишки, имеющее хроническое течение с частыми рецидивами и нередко – тяжелыми осложнениями. Частота ЯК в России приблизительно 20: 100000 населения, дети составляют примерно 10% всех больных ЯК.

Слайд 26: Эпидемиология язвенного колита

Частота распространения ЯК составляет 80 на 1000000 населения (в 2 раза чаще, чем болезнь Крона). Ежегодно выявляется 10 новых случаев на 1000000 населения, без тенденции к увеличению частоты. Не установлена связь заболевания с национальностью и полом. У большинства больных ЯК впервые диагностируется в возрасте 15-30 лет, а среди больных, находящихся на учете, преобладают лица в возрасте 55-70 лет.

Слайд 27: Схема патогенеза ЯК

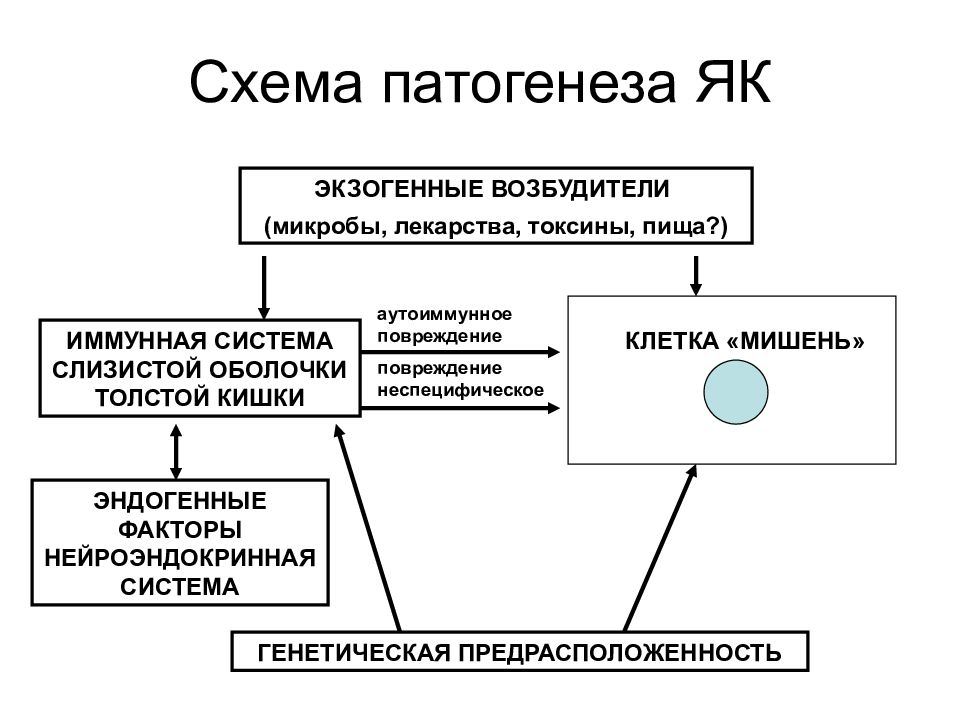

ЭКЗОГЕННЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ (микробы, лекарства, токсины, пища?) ИММУННАЯ СИСТЕМА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТОЛСТОЙ КИШКИ ЭНДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ НЕЙРОЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА КЛЕТКА «МИШЕНЬ» ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ аутоиммунное повреждение повреждение неспецифическое

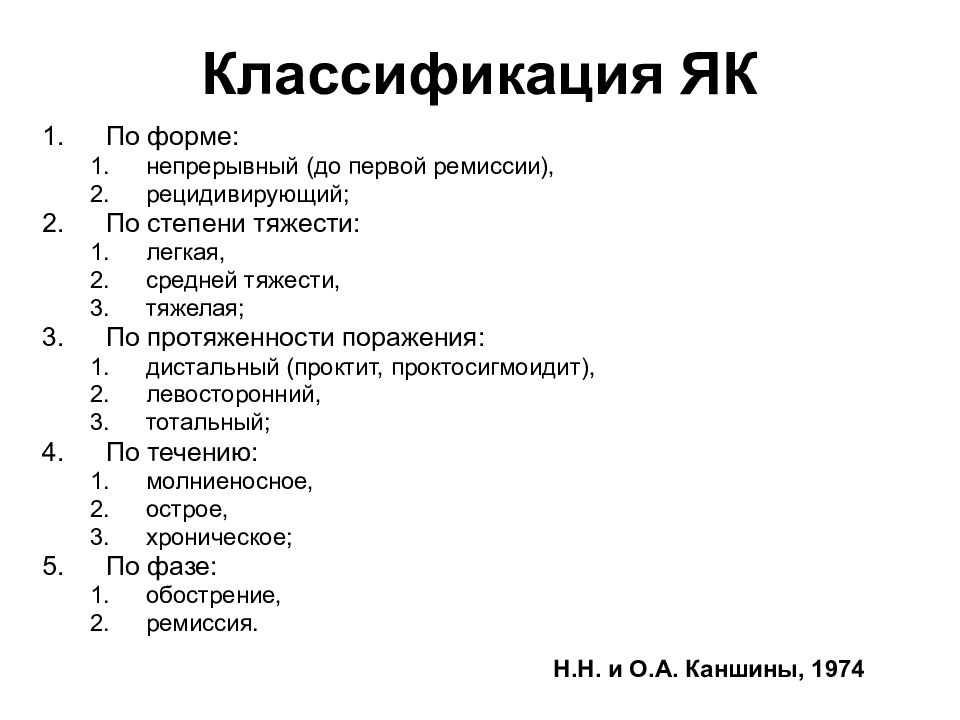

Слайд 28: Классификация ЯК

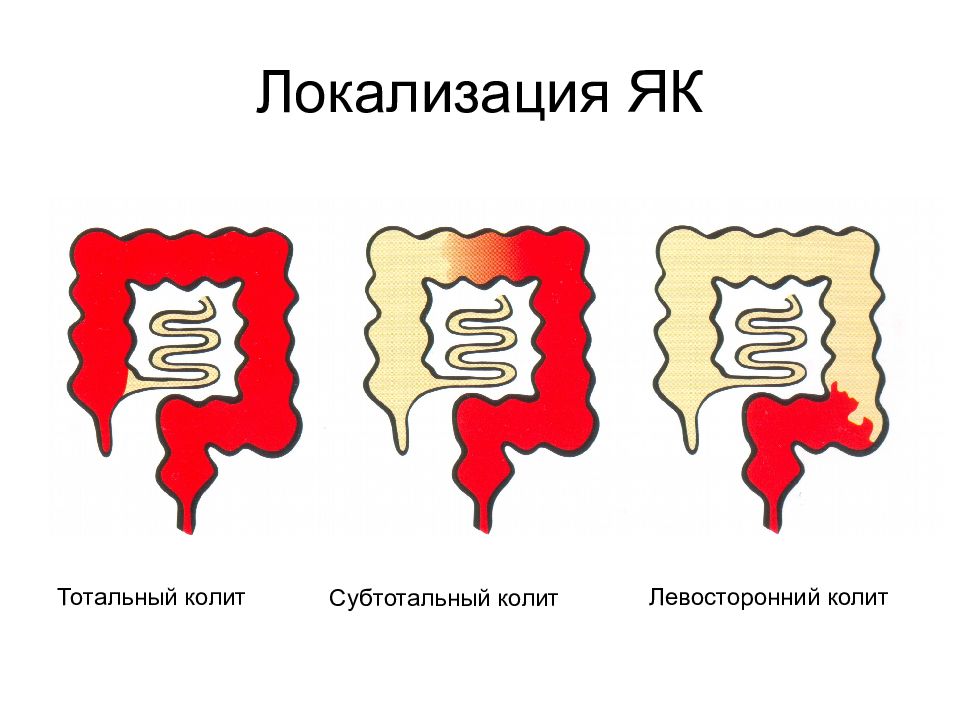

По форме: непрерывный (до первой ремиссии), рецидивирующий; По степени тяжести: легкая, средней тяжести, тяжелая; По протяженности поражения: дистальный (проктит, проктосигмоидит), левосторонний, тотальный; По течению: молниеносное, острое, хроническое; По фазе: обострение, ремиссия. Н.Н. и О.А. Каншины, 1974

Слайд 30: Оценка тяжести ЯК

Признак Легкая Средняя Тяжелая Частота стула не превышает 4 раза в сутки 5-6 раз в сутки более 6 раз в сутки Ректальное кровотечение незначительное выраженное резко выраженное Температура нормальная субфебрильная фебрильная Частота пульса нормальная до 90 в мин более 90 в мин Гемоглобин более 111 г/л 105-111 г/л менее 105 г/л СОЭ менее 26 мм/ч 26-30 мм/ч более 30 мм/ч

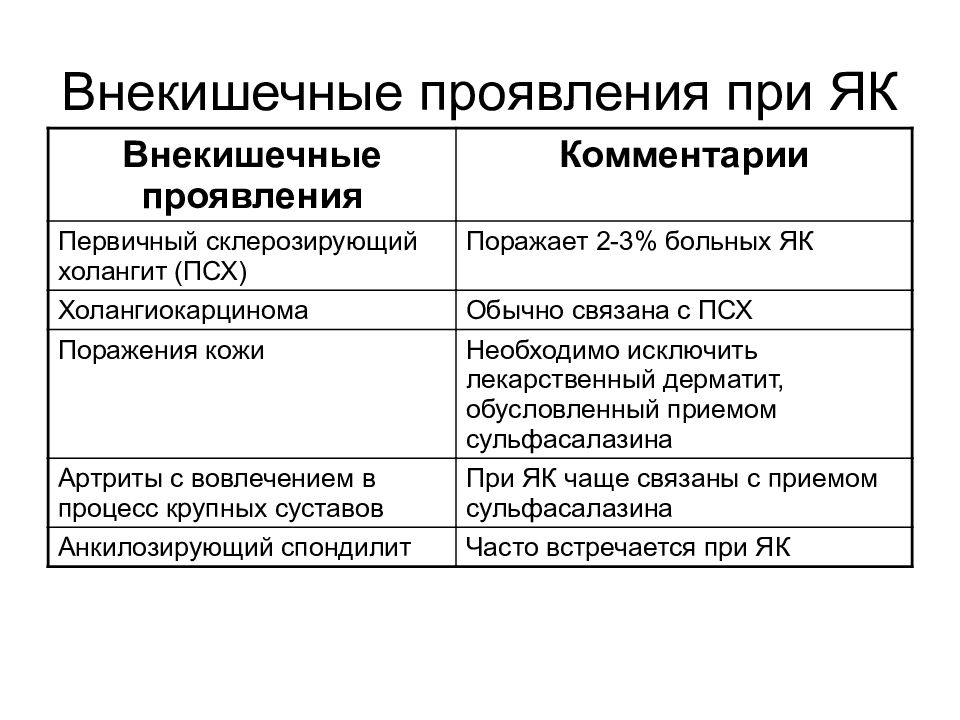

Слайд 31: Внекишечные проявления при ЯК

Внекишечные проявления Комментарии Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) Поражает 2-3% больных ЯК Холангиокарцинома Обычно связана с ПСХ Поражения кожи Необходимо исключить лекарственный дерматит, обусловленный приемом сульфасалазина Артриты с вовлечением в процесс крупных суставов При ЯК чаще связаны с приемом сульфасалазина Анкилозирующий спондилит Часто встречается при ЯК

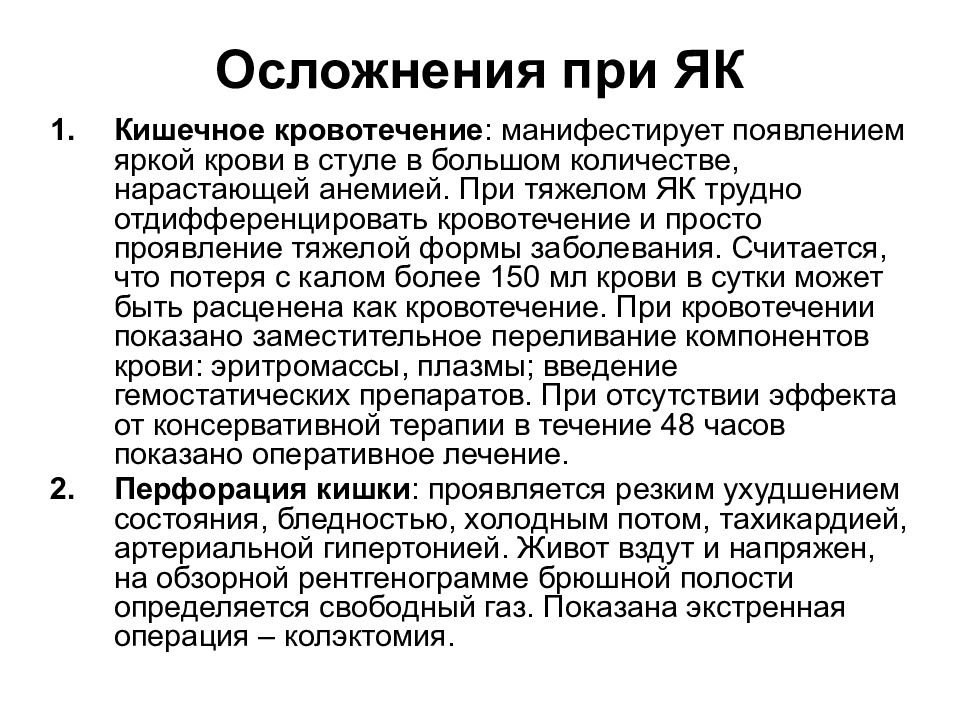

Слайд 32: Осложнения при ЯК

Кишечное кровотечение : манифестирует появлением яркой крови в стуле в большом количестве, нарастающей анемией. При тяжелом ЯК трудно отдифференцировать кровотечение и просто проявление тяжелой формы заболевания. Считается, что потеря с калом более 150 мл крови в сутки может быть расценена как кровотечение. При кровотечении показано заместительное переливание компонентов крови: эритромассы, плазмы; введение гемостатических препаратов. При отсутствии эффекта от консервативной терапии в течение 48 часов показано оперативное лечение. Перфорация кишки : проявляется резким ухудшением состояния, бледностью, холодным потом, тахикардией, артериальной гипертонией. Живот вздут и напряжен, на обзорной рентгенограмме брюшной полости определяется свободный газ. Показана экстренная операция – колэктомия.

Слайд 33: Осложнения при ЯК

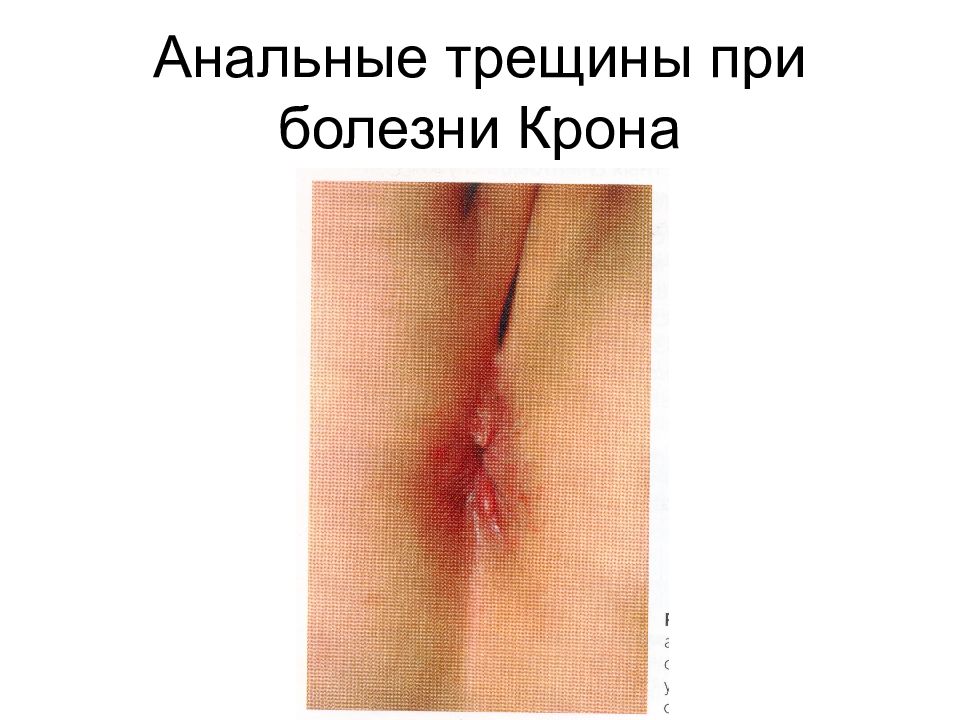

Токсическая дилатация толстой кишки (токсический мегаколон) : характеризуется нарастанием интоксикации, на фоне урежения или задержки стула усиливаются боли в животе, вздутие, обычно асимметричное, может быть тошнота и рвота. На обзорной рентгенограмме брюшной полости определяется значительное расширение участка кишки. Показана экстренная операция, т.к. состояние является предперфоративным. Эндоректальные осложнения : анальные трещины, гнойный парапроктит, энкопрез – возникают только при тяжелом, длительно текущем ЯК. Малигнизация : опасность развития рака толстой кишки при ЯК очень высока, она превышает такую у здоровых в 500-600 раз, зависит от давности заболевания, возрастает при тотальном поражении.

Слайд 34: Диагноз ЯК

Эндоскопическая картина : зависит от стадии и активности процесса. В период обострения слизистая оболочка отечна, ярко гиперемирована, сосудистый рисунок исчезает, характерна контактная кровоточивость, может быть зернистость. Обычно на фоне этих воспалительных изменений обнаруживаются многочисленные неглубокие неправильной формы эрозии и язвы, покрытые фибрином. При длительном течении между язвами могут быть псевдополипы – полиповидные разрастания различной величины и формы. В период ремиссии может оставаться лишь небольшая смазанность сосудистого рисунка и легкая ранимость слизистой оболочки. Гистологическая картина : микроскопически при ЯК типична смешанная инфильтрация собственной пластинки и подслизистого слоя, расширение сосудов, воспаление крипт с формированием крипт-абсцессов, участков некроза эпителия. При длительном течении нормальная слизистая оболочка замещается рубцовой тканью, толстая кишка укорачивается, теряет гаустрацию («резиновая трубка»).

Слайд 40: ЯК: рельеф слизистой оболочки с мелкими язвочками («червоточинами»), псевдополипоз (рентгенография)

Слайд 41: Лабораторная диагностика язвенного колита

Определение активности СОЭ ↑ Лейкоциты ↑ Гемоглобин ↓ Общий белок ↑ Протеины острой фазы ↑ С-реактивный протеин ↑

Слайд 42: Дифференциальный диагноз

Острая дизентерия Кампилобактериоз Амебиаз и балантидиаз Полипы, гемангиомы толстой кишки

Слайд 43: Диета

Диета больных ЯК должна быть полноценной по составу: калорийной, превышать физиологическую потребность на 15-20% по содержанию белка, что необходимо для обеспечения пластических процессов. Назначают стол №4, дополнительно с целью дотации белка дают отварное или паровое мясо или рыбу, яйца. Исключают грубую клетчатку, молочные продукты! кроме масла и сыра, рафинированные углеводы, пряности и приправы. Критерием адекватности питания является восстановление массы тела и нормализация картины крови.

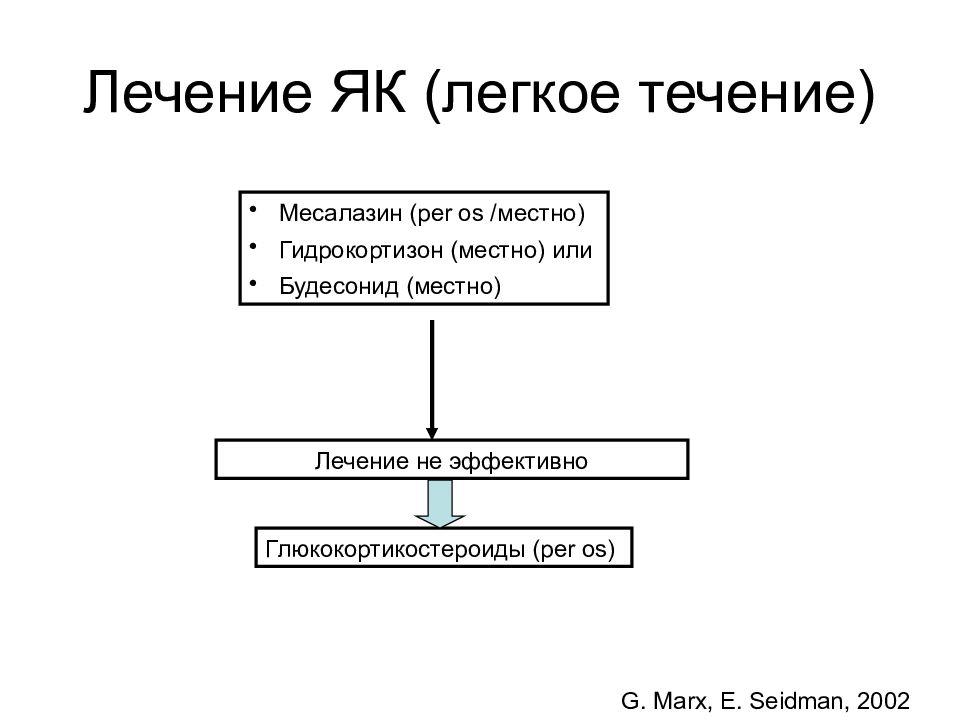

Слайд 44: Лечение ЯК (легкое течение)

Месалазин (per os /местно) Гидрокортизон (местно) или Будесонид (местно) Лечение не эффективно Глюкокортикостероиды ( per os ) G. Marx, E. Seidman, 2002

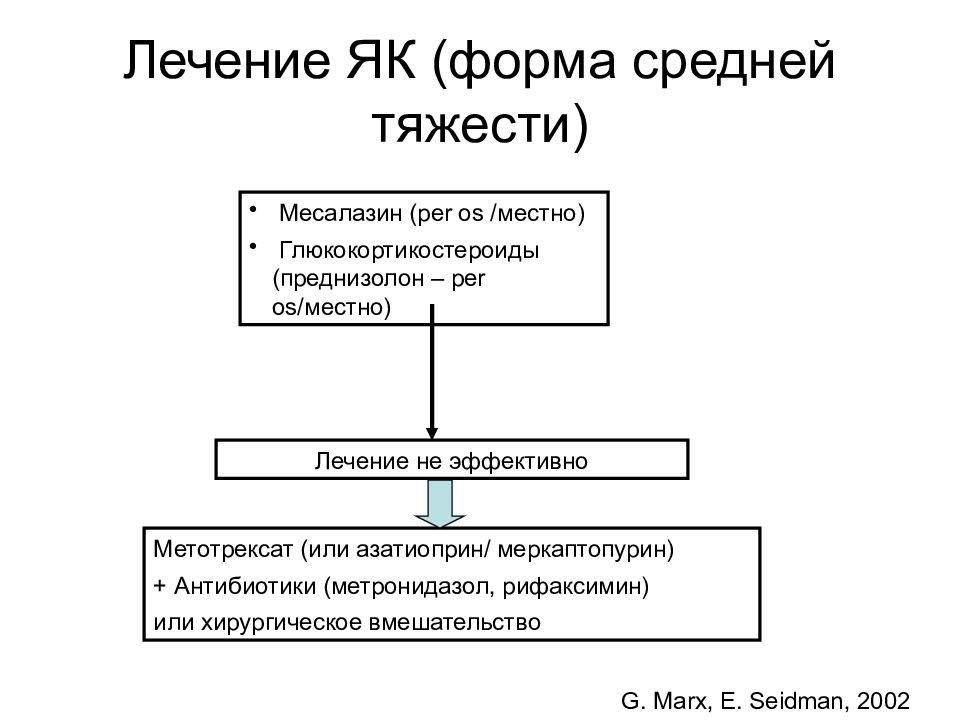

Слайд 45: Лечение ЯК (форма средней тяжести)

Месалазин (per os /местно) Глюкокортикостероиды (преднизолон – per os/ местно) Лечение не эффективно Метотрексат (или азатиоприн/ меркаптопурин) + Антибиотики (метронидазол, рифаксимин) или хирургическое вмешательство G. Marx, E. Seidman, 2002

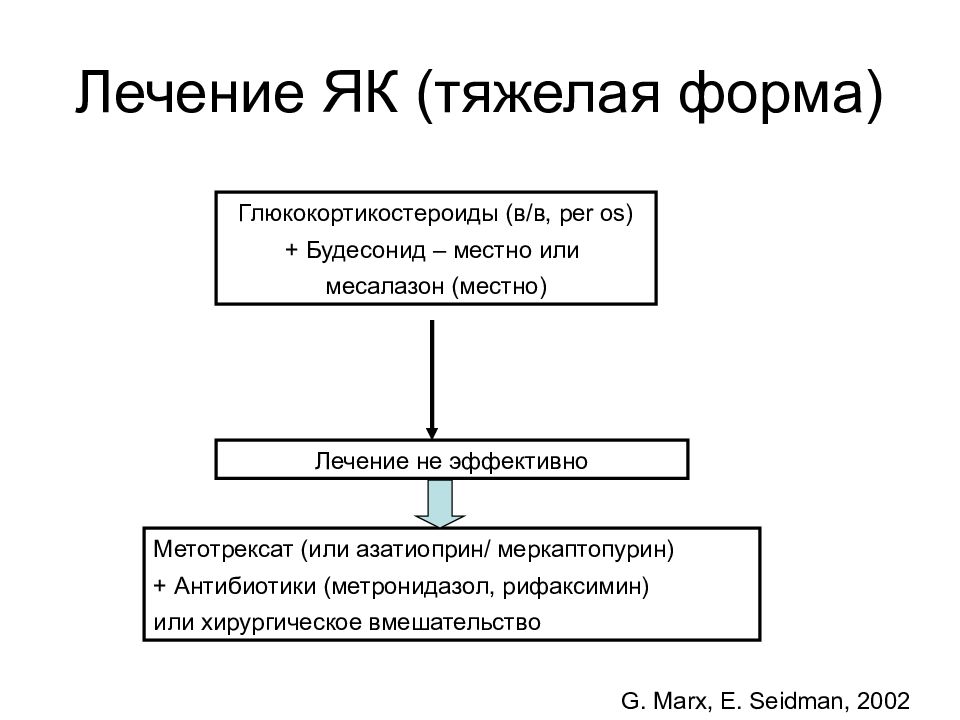

Слайд 46: Лечение ЯК (тяжелая форма)

Глюкокортикостероиды (в/в, per os ) + Будесонид – местно или месалазон (местно) Лечение не эффективно Метотрексат (или азатиоприн/ меркаптопурин) + Антибиотики (метронидазол, рифаксимин) или хирургическое вмешательство G. Marx, E. Seidman, 2002

Слайд 48: Прогноз

Прогноз при ЯК всегда серьезный, течение зависит от протяженности поражений и адекватности и упорства терапии. Летальность при ЯК у детей, по данным О.А. и Н.Н. Каншиных составляет 1,4%.

Слайд 49: Дефиниции

Болезнь Крона – хроническое заболевание, характеризующееся неспецифическим гранулематозным трансмуральным воспалением с сегментарным поражением любого отдела желудочно-кишечного тракта.

Слайд 50

Воспалительный процесс при болезни Крона обозначается термином «локальный», если протяженность поражения желудочно-кишечного тракта составляет до 100 см, и «распространенным» - при протяженности свыше 100 см.

Слайд 51: Частота различных форм болезни Крона

с поражением тощей кишки ≈ 5-10% всех случаев; вовлечение подвздошной кишки («терминальный илеит») ≈ 25-35% случаев; поражение илео-цекального отдела ≈ 65-40%; поражение толстой кишки (включая ано-ректальную зону) ≈ 20-30% случаев; вовлечение верхних отделов пищеваритель-ного тракта, а также сочетанные локализации составляют около 5% случаев.

Слайд 52: Макроскопически выделяют следующие формы болезни Крона:

Воспалительно-инфильтративная форма : более характерна для поражения толстой кишки. Стенозирующая форма (с образованием воспалительных стенозов и фиброзных стриктур и спаек): характерна для поражения тонкой кишки и илео-цекального перехода. Фистулообразующая (перфоративная форма, при которой происходит формирование абдоминальных инфильтратов, межкишечных свищей и абсцессов. Встречается как при поражении тонкой, так и толстой кишки.

Слайд 53: Клиническая картина болезни Крона

Выделяют острую (активную) фазу болезни и периоды ремиссии. К общим симптомам относятся: лихорадка, снижение массы тела, анемия. К симптомам, характеризующим поражение желудочно-кишечного тракта относятся: боли в животе, диарея, кишечная непроходимость, формирование абдоминальных инфильтратов и свищей.

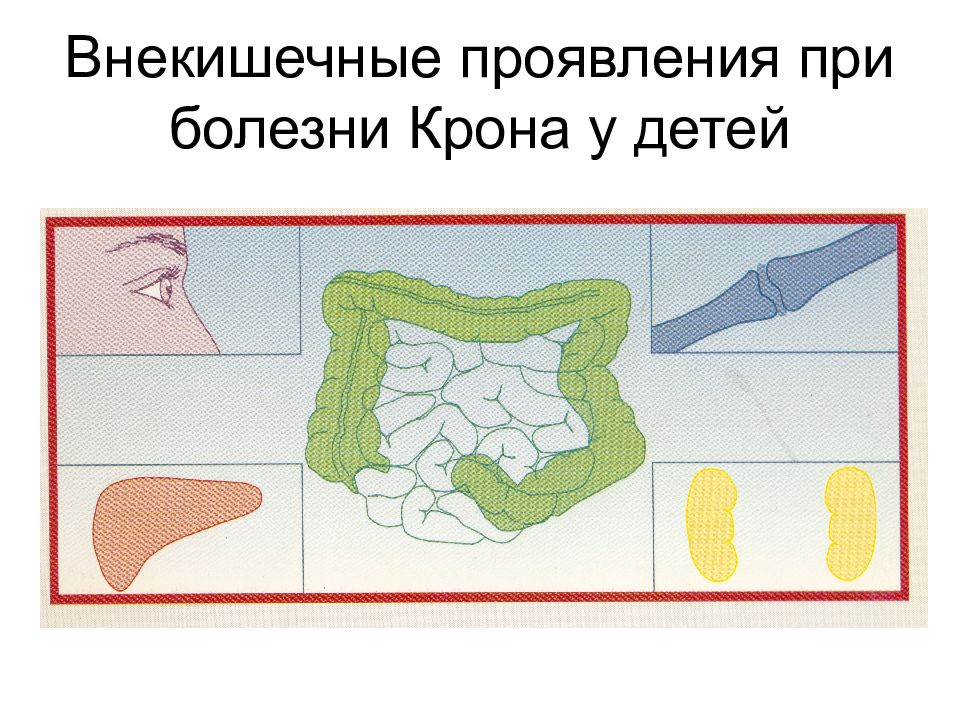

Слайд 56: Внекишечные проявления болезни Крона

артропатия; поражения кожи и слизистой ротовой полости; поражения глаз; склерозирующий холангит.

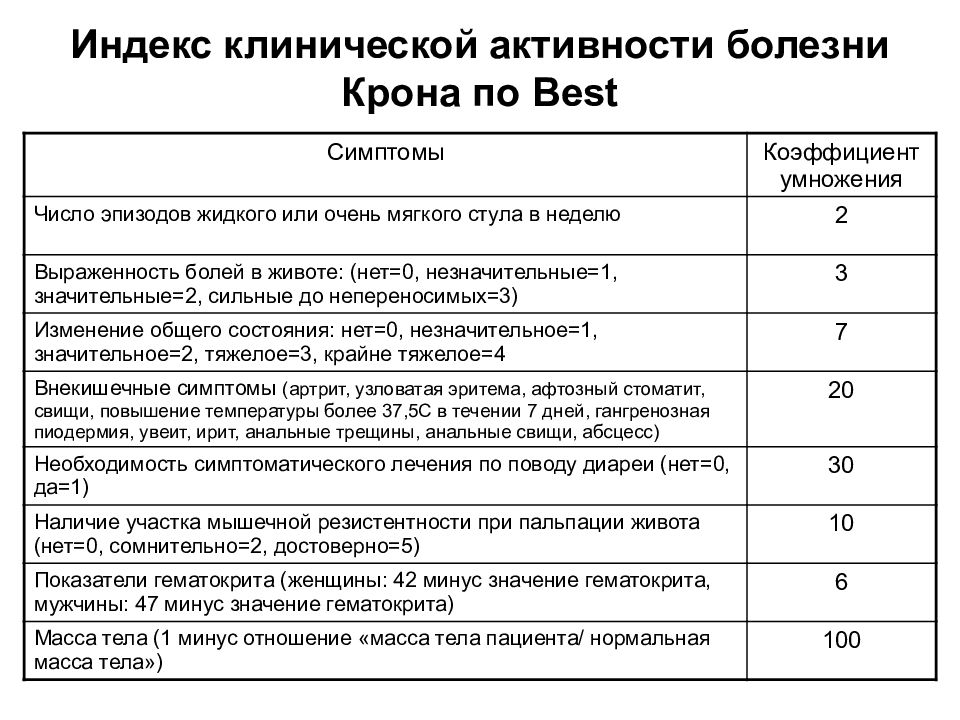

Слайд 58: Индекс клинической активности болезни Крона по Best

Симптомы Коэффициент умножения Число эпизодов жидкого или очень мягкого стула в неделю 2 Выраженность болей в животе: (нет=0, незначительные=1, значительные=2, сильные до непереносимых=3) 3 Изменение общего состояния: нет=0, незначительное=1, значительное=2, тяжелое=3, крайне тяжелое=4 7 Внекишечные симптомы (артрит, узловатая эритема, афтозный стоматит, свищи, повышение температуры более 37,5С в течении 7 дней, гангренозная пиодермия, увеит, ирит, анальные трещины, анальные свищи, абсцесс) 20 Необходимость симптоматического лечения по поводу диареи (нет=0, да=1) 30 Наличие участка мышечной резистентности при пальпации живота (нет=0, сомнительно=2, достоверно=5) 10 Показатели гематокрита (женщины: 42 минус значение гематокрита, мужчины: 47 минус значение гематокрита) 6 Масса тела (1 минус отношение «масса тела пациента/ нормальная масса тела») 100

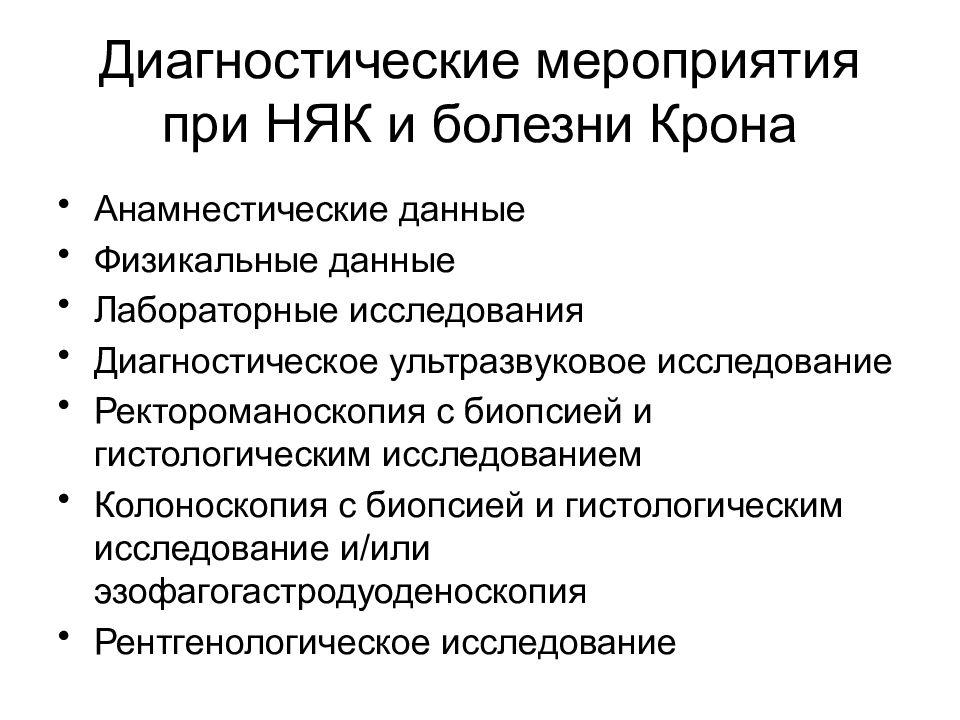

Слайд 59: Диагностические мероприятия при НЯК и болезни Крона

Анамнестические данные Физикальные данные Лабораторные исследования Диагностическое ультразвуковое исследование Ректороманоскопия с биопсией и гистологическим исследованием Колоноскопия с биопсией и гистологическим исследование и/или эзофагогастродуоденоскопия Рентгенологическое исследование

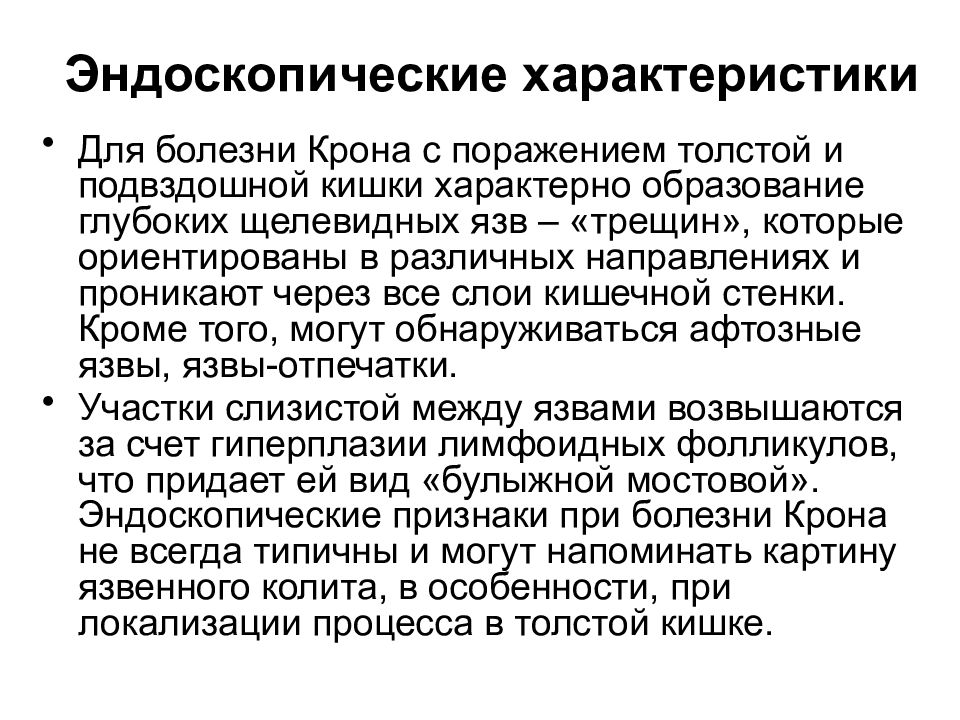

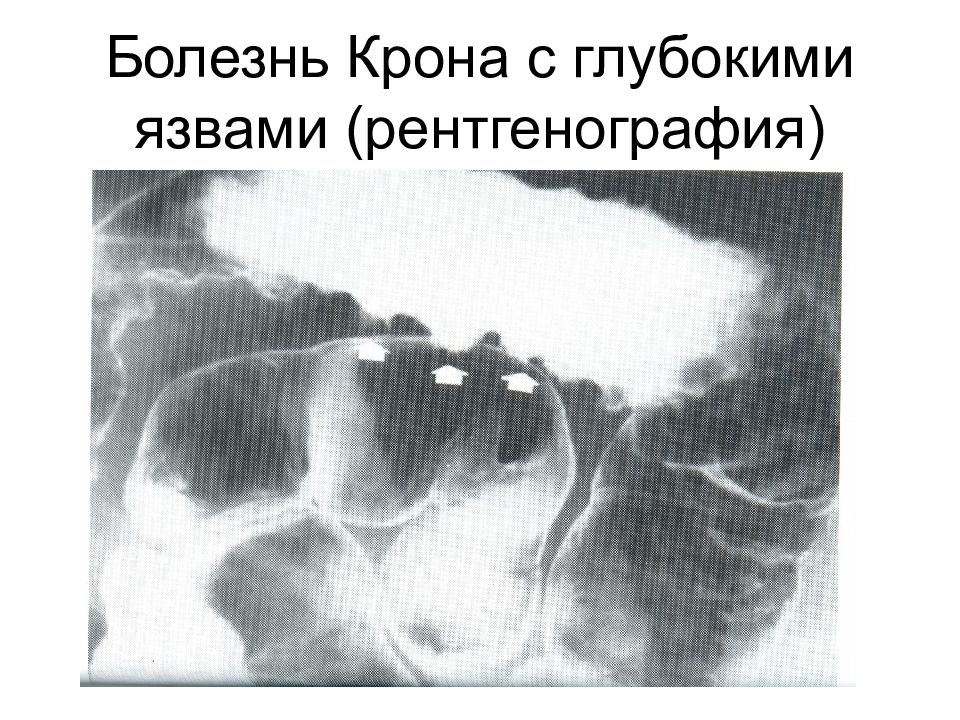

Слайд 60: Эндоскопические характеристики

Для болезни Крона с поражением толстой и подвздошной кишки характерно образование глубоких щелевидных язв – «трещин», которые ориентированы в различных направлениях и проникают через все слои кишечной стенки. Кроме того, могут обнаруживаться афтозные язвы, язвы-отпечатки. Участки слизистой между язвами возвышаются за счет гиперплазии лимфоидных фолликулов, что придает ей вид «булыжной мостовой». Эндоскопические признаки при болезни Крона не всегда типичны и могут напоминать картину язвенного колита, в особенности, при локализации процесса в толстой кишке.

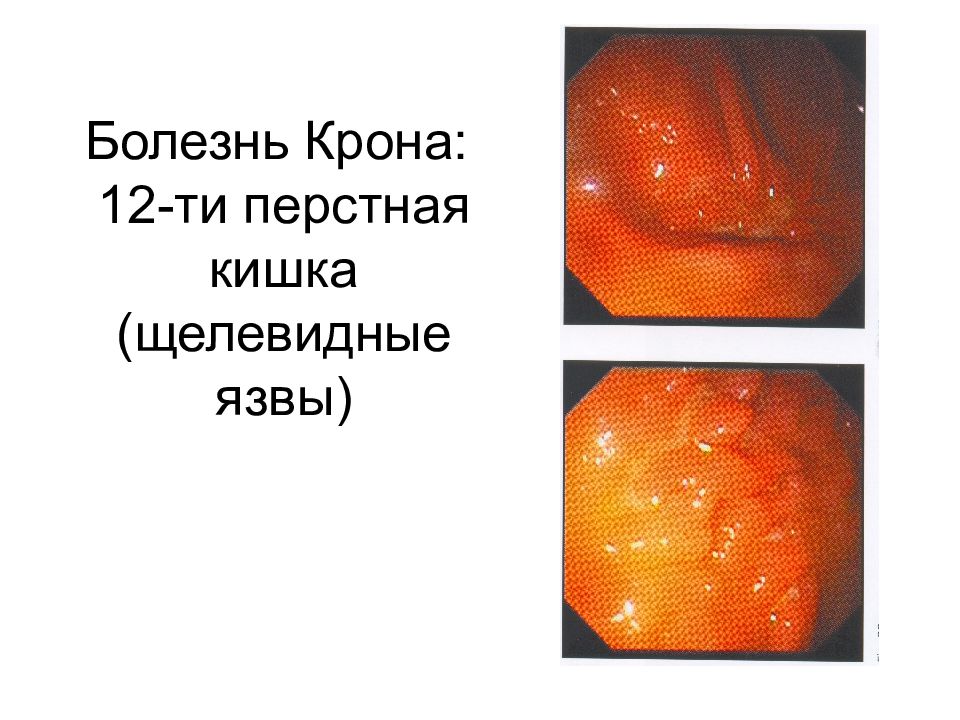

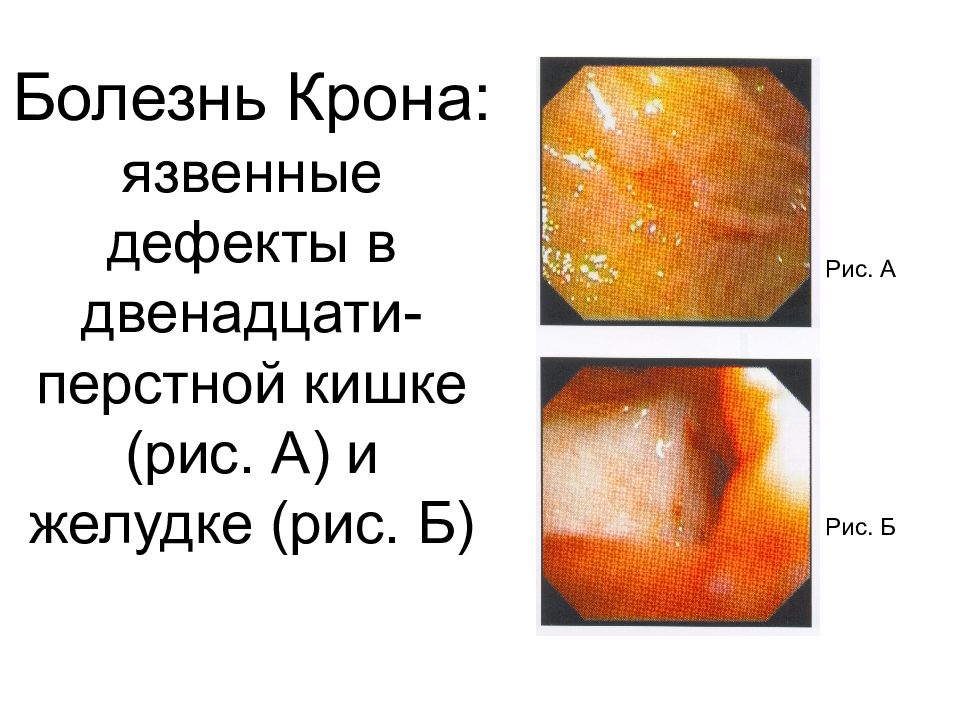

Слайд 63: Болезнь Крона: язвенные дефекты в двенадцати-перстной кишке (рис. А) и желудке (рис. Б)

Рис. А Рис. Б

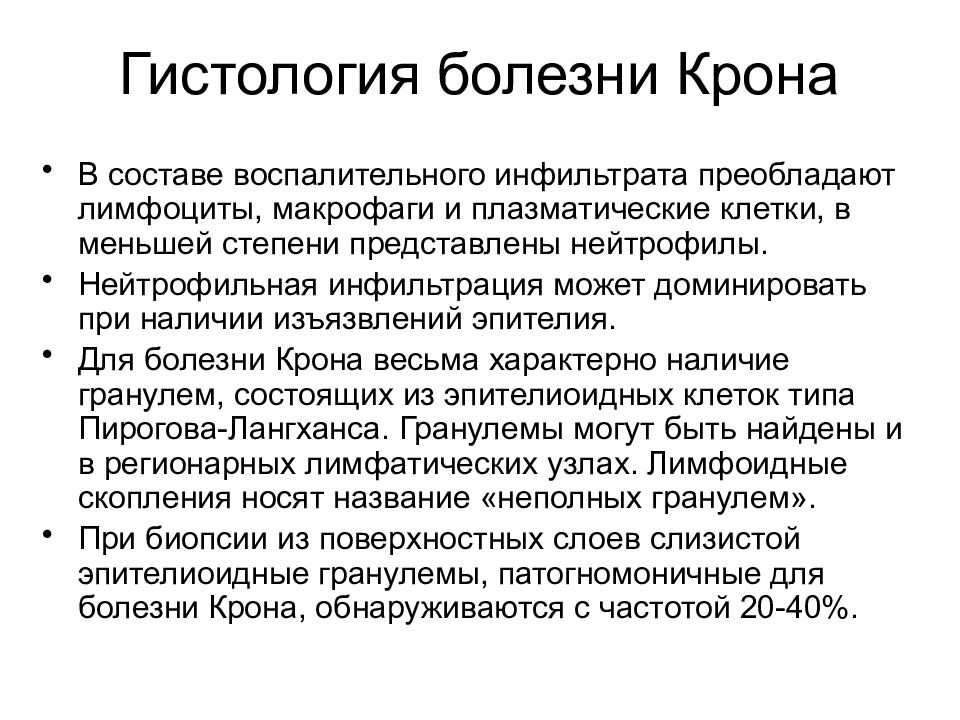

Слайд 64: Гистология болезни Крона

В составе воспалительного инфильтрата преобладают лимфоциты, макрофаги и плазматические клетки, в меньшей степени представлены нейтрофилы. Нейтрофильная инфильтрация может доминировать при наличии изъязвлений эпителия. Для болезни Крона весьма характерно наличие гранулем, состоящих из эпителиоидных клеток типа Пирогова-Лангханса. Гранулемы могут быть найдены и в регионарных лимфатических узлах. Лимфоидные скопления носят название «неполных гранулем». При биопсии из поверхностных слоев слизистой эпителиоидные гранулемы, патогномоничные для болезни Крона, обнаруживаются с частотой 20-40%.

Слайд 65: Гистология болезни Крона: щелевидные язвы (рис А) гранулемы (рис Б)

Рис. А Рис. Б

Слайд 66: Лабораторная диагностика болезни Крона

Диагностика активности СОЭ ↑ Лейкоциты ↑ Гемоглобин ↓ Общий белок ↑ Протеины острой фазы ↑ С-реактивный протеин ↑

Слайд 69: Дифференциальная диагностика болезни Крона

Микробные энтероколиты, обусловленные Campylobacter jejuni/coli, Yersinia enterocolitica, сальмонеллами, шигеллами, амебами и хламидиями Псевдомембранозный колит ( Clostridium difficile ) Ишемический колит Радиогенный колит Язвенный колит Коллагеновый колит Медикаментозно индуцированный колит Злокачественная опухоль тонкой или толстой кишки

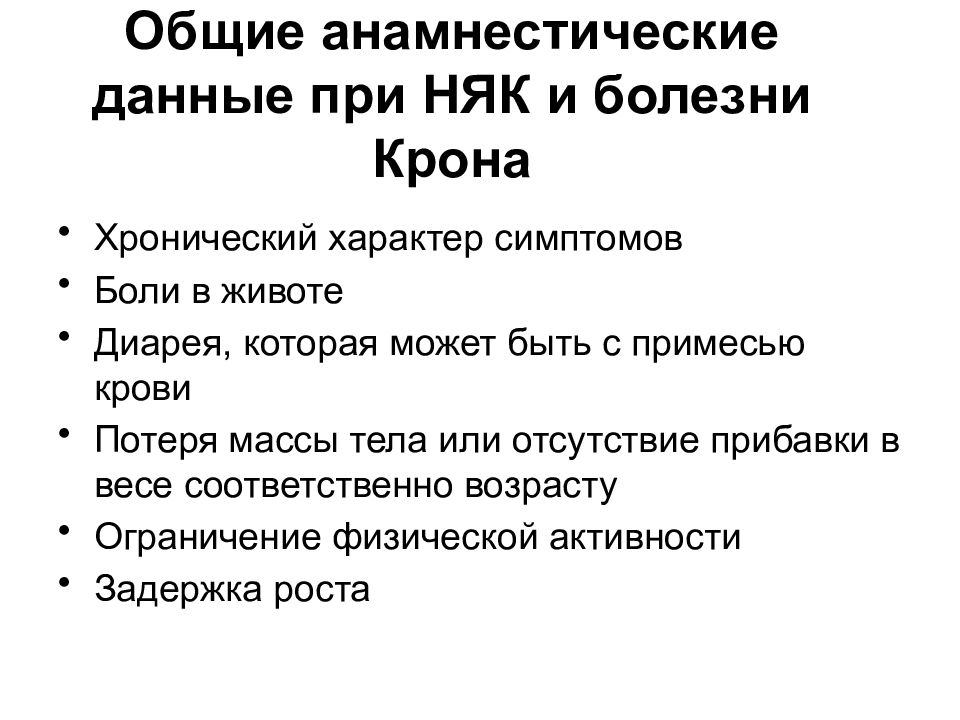

Слайд 70: Общие анамнестические данные при НЯК и болезни Крона

Хронический характер симптомов Боли в животе Диарея, которая может быть с примесью крови Потеря массы тела или отсутствие прибавки в весе соответственно возрасту Ограничение физической активности Задержка роста

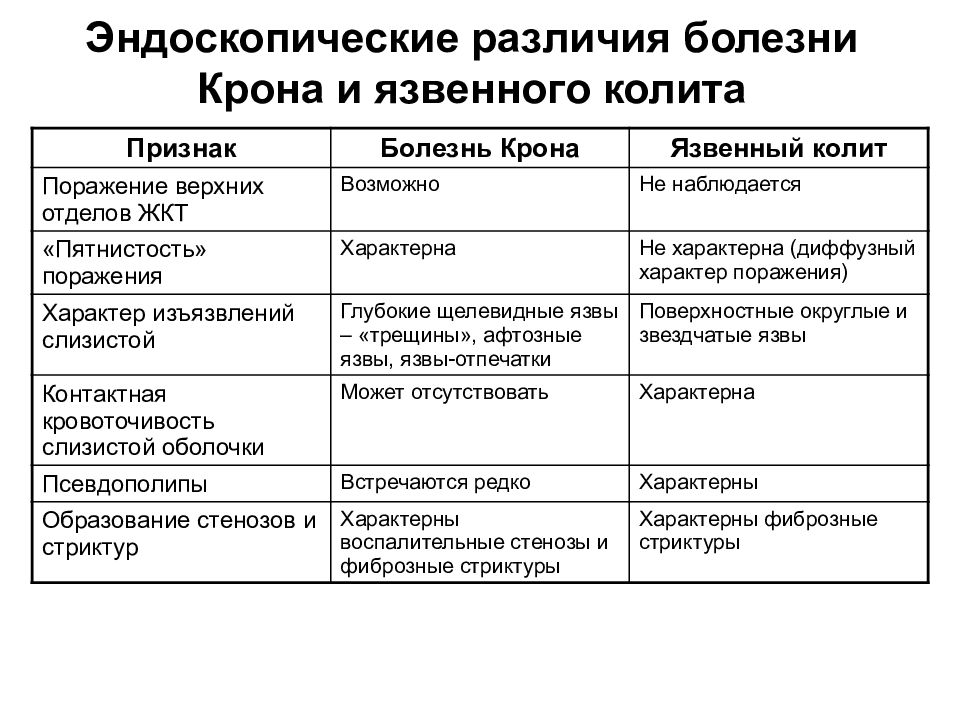

Слайд 71: Эндоскопические различия болезни Крона и язвенного колита

Признак Болезнь Крона Язвенный колит Поражение верхних отделов ЖКТ Возможно Не наблюдается «Пятнистость» поражения Характерна Не характерна (диффузный характер поражения) Характер изъязвлений слизистой Глубокие щелевидные язвы – «трещины», афтозные язвы, язвы-отпечатки Поверхностные округлые и звездчатые язвы Контактная кровоточивость слизистой оболочки Может отсутствовать Характерна Псевдополипы Встречаются редко Характерны Образование стенозов и стриктур Характерны воспалительные стенозы и фиброзные стриктуры Характерны фиброзные стриктуры

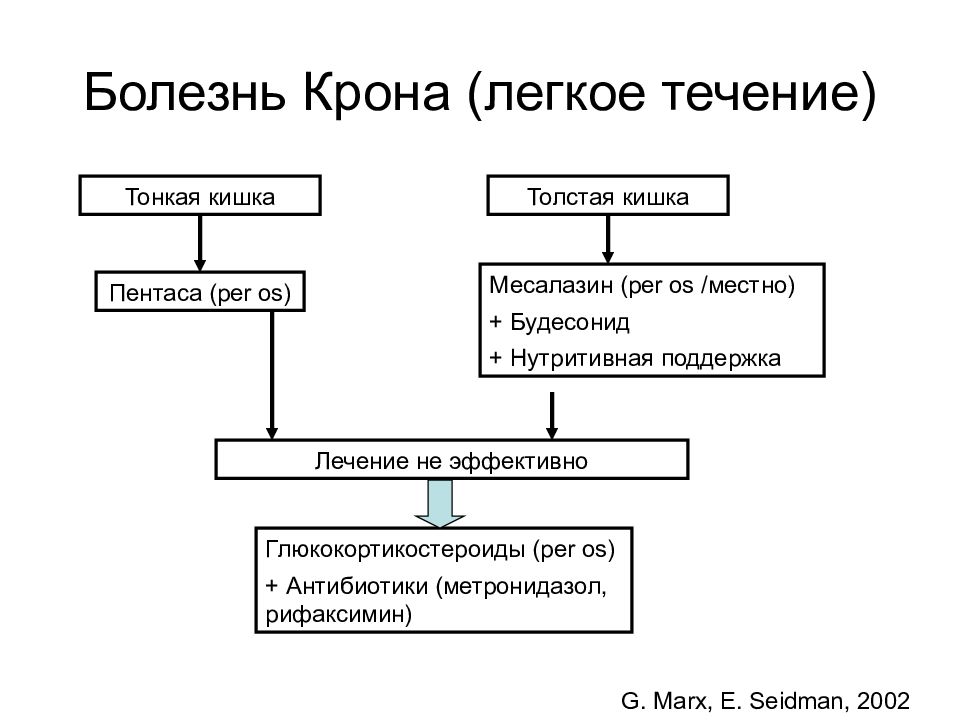

Слайд 72: Болезнь Крона (легкое течение)

Тонкая кишка Толстая кишка Пентаса ( per os ) Месалазин (per os /местно) + Будесонид + Нутритивная поддержка Лечение не эффективно Глюкокортикостероиды ( per os ) + Антибиотики (метронидазол, рифаксимин) G. Marx, E. Seidman, 2002

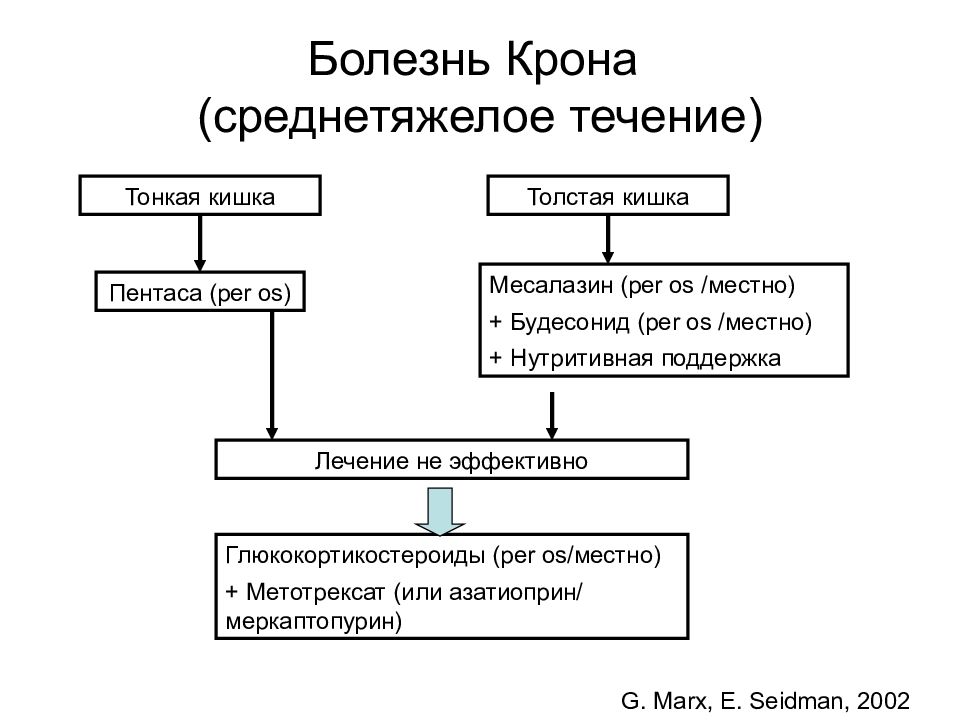

Слайд 74: Болезнь Крона (среднетяжелое течение)

Тонкая кишка Толстая кишка Пентаса ( per os ) Месалазин (per os /местно) + Будесонид (per os /местно) + Нутритивная поддержка Лечение не эффективно Глюкокортикостероиды ( per os /местно) + Метотрексат (или азатиоприн/ меркаптопурин) G. Marx, E. Seidman, 2002

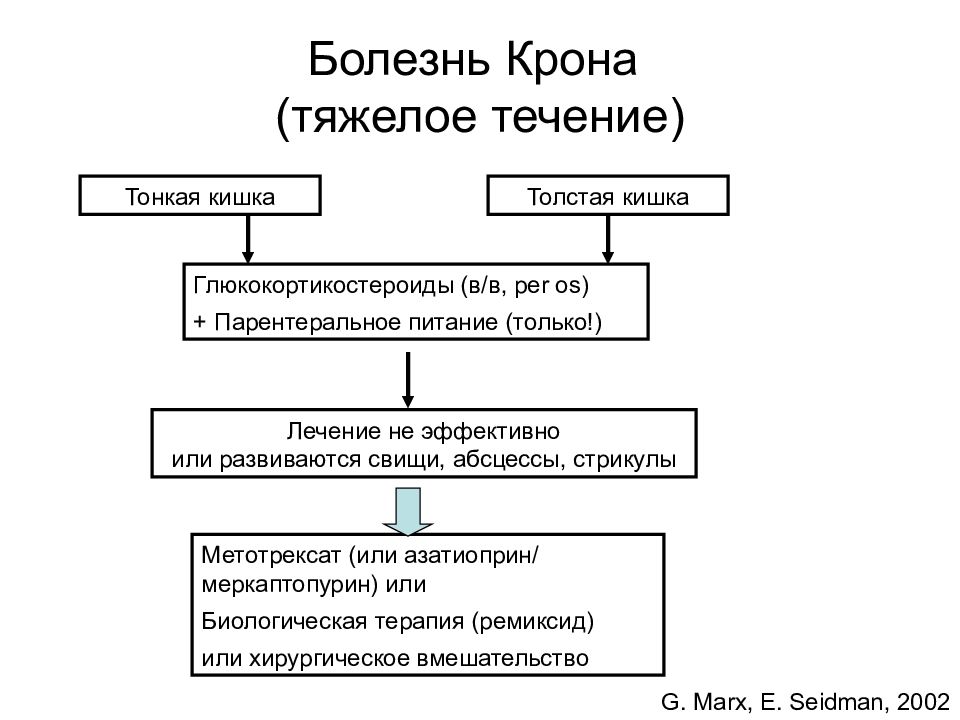

Слайд 75: Болезнь Крона (тяжелое течение)

Тонкая кишка Толстая кишка Глюкокортикостероиды (в/в, per os ) + Парентеральное питание (только!) Лечение не эффективно или развиваются свищи, абсцессы, стрикулы Метотрексат (или азатиоприн/ меркаптопурин) или Биологическая терапия (ремиксид) или хирургическое вмешательство G. Marx, E. Seidman, 2002

Слайд 76: Аскаридоз

один из наиболее широко распространенных в мире гельминтов, которым заражен каждый четвертый человек на земном шаре.

Слайд 78: Этиология

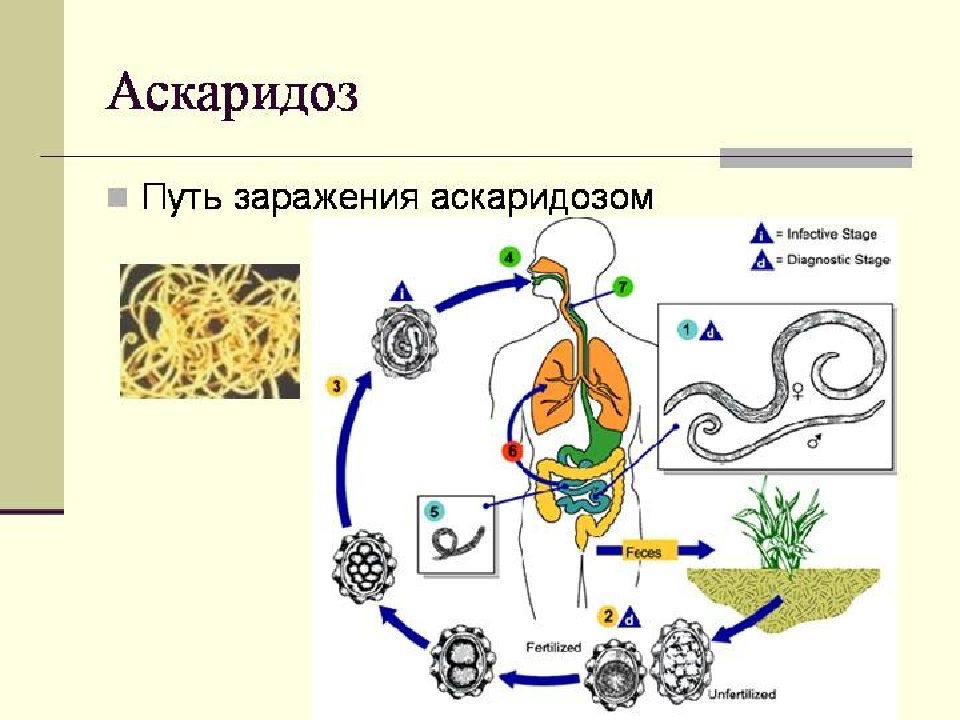

Аскариды относятся к геогельминтам, т.е. в цикле их развития обязательным этапом должно быть пребывание во внешней среде. Человек – окончательный хозяин Ascaris lumbricoides. Самка аскариды достигает размеров 25-40 см, самец – 15-25 см. На головном конце паразита находится ротовое отверстие, окруженное тремя кутикулярными губами, с помощью которых он может присасываться к стенке тонкого кишечника, что, однако, наблюдается редко. Хвостовой конец у самки втянут, а у самца загнут в виде крючка. Половозрелая самка выделяет в сутки в среднем около 240 тыс. яиц. Покидающие организм вместе с калом яйца еще не способны вызвать заражение. Лишь пройдя этап развития во внешней среде, в земле, при условии достаточной влажности, доступа кислорода, оптимальной температуры около 24 о С в яйце формируется личинка, через 10-12 дней личинка линяет и превращается в инвазионную, которая при умеренной температуре живет около 6 мес. При неблагоприятных условиях внешней среды созревание яйца происходит лишь через 1-2 мес и более. Человек заражается аскаридозом при проглатывании зрелого яйца, содержащиего инвазивную личинку, с загрязненными овощами, ягодами, фруктами и т.д.

Слайд 79: Патогенез I

Уже через 3-4 ч после заражения личинка, освободившись от оболочек яйца, пробуравливает слизистую и подслизистую оболочки кишечника и попадает в кишечные вены. Далее через воротную и нижнеполую вены личинка переносится в правый отдел сердца и через легочную артерию в капилляры альвеол. Благодаря буравящей способности личинка проникает через эпителий капилляра и альвеол в альвеолы. Движением ресничек мерцательного эпителия, выстилающего дыхательные пути, личинки перемещаются по бронхам в трахею и глотку.

Слайд 80: Патогенез II

Из полости рта в смеси со слюной они вновь могут быть проглочены и снова могут попасть в кишечник, где в тонком его отделе через 70-75 дней и развивается половозрелая аскарида. Стадия миграции личинок аскарид (аэробная стадия) продолжается 14-15 дней. Весь цикл развития аскариды (от момента попадания зрелого яйца до момента появления в фекалиях яиц новой генерации) длится 11-12 нед. Длительность жизни аскариды не превышает года. Аскарида чаще (87%) паразитирует в тощей кишке.

Слайд 82: Клиническая картина I Миграционная (ранняя) фаза

Клинические проявления связаны с сенсибилизацией организма продуктами обмена развивающихся личинок и распада погибающих, а при интенсивной инвазии - с механической травмое печени и особенно легких. Первая фаза может протекать так: нестойкая очаговая инфильтрация легких, сопровождающаяся эозинофилией в крови; заболевание дыхательных путей (пневмония, бронхит, гриппоподобные заболевания иногда с кровью в мокроте); поражение кожи (полиморфная сыпь типа крапивницы, зуд, везикулярные и другие высыпания, которые могут заканчиваться шелушением); увеличение и болезненность печени; боли в животе; тахикардия со снижением артериального давления.

Слайд 83: Клиническая картина II Кишечная (поздняя) фаза

Клинические проявления в зависимости от числа паразитирующих гельминтов, общей реактивности организма ребенка могут варьировать от незначительных (или полностью бессимптомного течения) до очень тяжелых. У детей отмечается снижение аппетита, похудание, периодическое повышение температуры, желудочно-кишечные расстройства (понос, тошнота, реже рвота), боли в животе (чаще в подложечной области и области пупка), иногда имитирующие даже острый живот, раздражительность, быстрая утомляемость, головные боли, беспокойный сон (ночные страхи, скрежет зубами). Проявлениями аскаридоза могут быть эпилептиформный и менингеальные синдромы, истерические припадки.

Слайд 84: Диагноз

Диагноз аскаридоза основан на тщательном анализе данных анамнеза и осмотра больного, обнаружении яиц аскарид в фекалиях ребенка. При подозрении на аскаридоз нельзя ограничиваться просмотром нативных мазков кала, а необходимо использовать методы флотации (Фюллеборна, Шульмана, Горкной и др.). Исследование кала на яйца глистов должно проводиться, как правило, 3-5 дней подряд. В периферической крови у детей, страдающих аскаридозом, можно обнаружить нетяжелую анемию, лейкопению, увеличенную СОЭ и эозинофилию.

Слайд 86: Лечение

Левамизол (декарис) в дозе 5 мг/кг массы тела или пирантел (комбантрин, эмбовин) в дозе 11 мг/кг массы тела. Препараты дают однократно после ужина. Таблетки пирантела перед проглатыванием надо разжевать. Ограничения питания и слабительных не требуется. Мебендазол (вермокс) – детям до 9 лет разовая доза 2,5-3 мг/кг дается 2 раза в день, а детям старше 9 лет – 100 мг. 2 раза в день после еды, в течении 3 дней. Побочные эффекты у препаратов редки, но возможны: тошнота, рвота, диарея, аллергические реакции. Левамизол нельзя назначать при лейкопении. При любой методике изгнания аскарид отходит, как правило, нечетное число. Через 2 и 4 недели необходимо сделать контрольные анализы кала на яйца глистов и при отрицательных результатах ребенок считается здоровым.

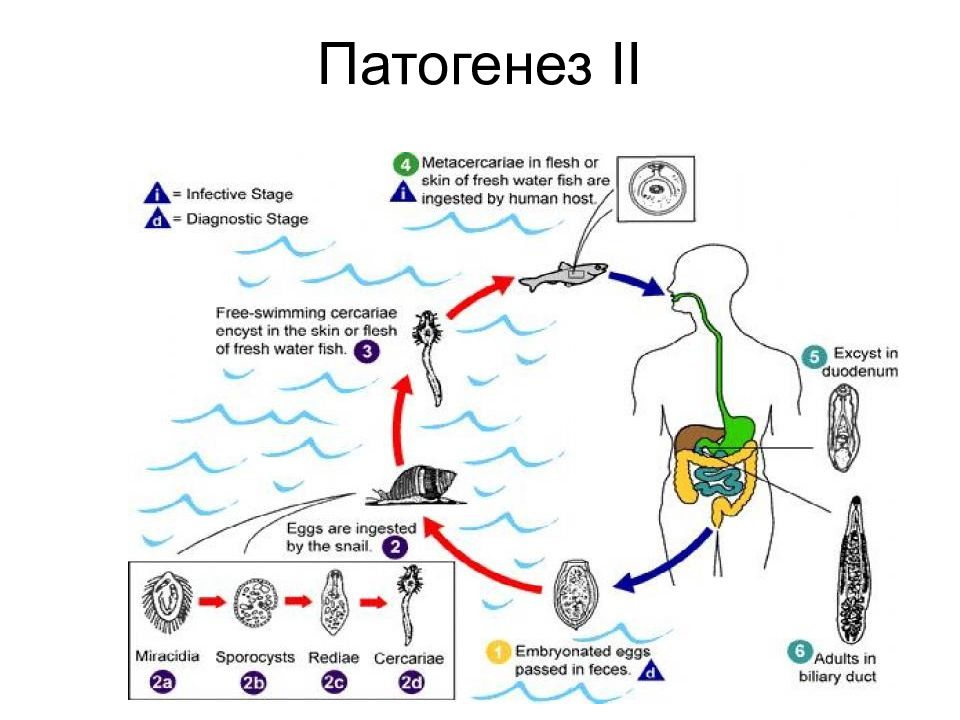

Слайд 87: Описторхоз ( Opisthorchosis ) Этиология

Возбудитель – описторхис, кошачья двуустка Opisthorchis felineus, небольшая (длиной 4-13 мм и шириной 1-3,5 мм) трематода, паразитирующая в половозрелой стадии в желчных путях и протоках поджелудочной железы. Окончательным хозяином гельминта, помимо человека, могут быть собака, кошка, свинья, лисица, песец и др. Промежуточный хозяин – моллюск Bithynia inflata, а дополнительный – карповые рыбы (язь, лещ, плотва, голваль, елец, сазан и др.). Весь цикл развития O. felineus – 4-4,5 мес.

Слайд 89: Патогенез I

Человек заражается описторхозом при поедании плохо термически обработанной рыбы, содержащей метацеркарии гельминта, которые через 2 недели достигают половой зрелости и через месяц начинают откладывать яйца. Количество паразитов у одного больного колеблется от нескольких сотен и тысяч до десятков тысяч (каждая особь продуцирует в день до 1000 яиц). Длительность жизни гельминта может достигать 10-20 лет. Описторхоз природно-очаговое заболевание.

Слайд 91: Патогенез III

В патогенезе описторхоза выделяют механический, токсо-аллергический, нейрогенный и бактериальный факторы. Повреждение описторхисами слизистой оболочки желчных путей ведет к дискинетическим расстройствам желчевыделительной системы и ЖКТ, возникновению гастродуоденита, холециститохолангита, дистрофических изменений печени, сопровождающегося разрастанием соединительной ткани вокруг желчных протоков, хроническим деструктивным гепатитом. В отличии от взрослых у детей при описторхозе не наблюдается выраженных цирротических изменений печени и поджелудочной железы. У коренных жителей эта болезнь имеет первично-хроническое течение, у приезжих – острое.

Слайд 93: Клиническая картина

Инкубационный период 2-4 нед. У детей на первый план выступают токсические явления (похудание, отставание в физическом развитии, умеренная гепатомегалия), симптомы поражения нервной системы (головная боль, головокружение, раздражительность, повышение потливости и саливация), лихорадка, аллергические высыпания на коже, диспепсические расстройства (тошнота, рвота, плохой аппетит, изжога, отрыжка, понос или неустойчивый стул), боли в правом подреберье и эпигастральной области, желтушность кожи. В общем клиническая картина заболевания в ранней фазе напоминает картину острого алергоза, в дальнейшем – холециститохолангита или гастродуоденопатии. Нередко у больных отмечают увеличение печени. Желчный пузырь значительно увеличен (гипокинетическая дискинезия).

Слайд 94: Диагноз

Диагноз описторхоз ставят на основании данных эпидемиологического анализа, факта обнаружения яиц паразитов в желчи или фекалиях через 6 недель после заражения. У большинства детей, страдающих описторхозом, находят в крови лейкоцитоз и выраженную эозинофилию, умеренную анемию.

Последний слайд презентации: Хронические заболевания поджелудочной железы, кишечника, гельминтозы: Лечение

Празиквантель по 25 мг/кг 3 раза в день 2 дня. Никлофолан в суточной дозе 30-50 мг/кг через день в течении 2-3 недель. Помимо специфической терапии при описторхозе необходима и патогенетическая терапия – лечение холецистита. Контроль лечения проводят через 2-3 и далее через 4-6 мес.