Первый слайд презентации

Возможности ультразвуковой диагностики при заболеваниях кишечника

Слайд 2

Схема строения желудочно-кишечного тракта Пищевод Желудок Ротовая полость Двенадцатиперстная кишка Тощая кишка Подвздошная кишка Толстая кишка Слепая кишка Аппендикс Восходящий отдел толстой кишки Печёночный изгиб Поперечно-ободочный отдел толстой кишки Селезёночный изгиб Нисходящий отдел толстой кишки Сигмовидная кишка Прямая кишка Анальный канал Тонкая кишка

Слайд 3

Дивертикул пищевода позади левой доли щитовидной железы (имитирует образование), прослеживается связь с шейным отделом пищевода. В просвете «образования» – гиперэхогенные включения с «грязной» акустической тенью позади – содержимое за счёт рефлюкса из пищевода. Сагиттальное сечение Дивертикул Пищевод

Слайд 4

Дивертикул пищевода позади левой доли щитовидной железы (имитирует образование), прослеживается связь с шейным отделом пищевода. В просвете «образования» – гиперэхогенные включения с «грязной» акустической тенью позади – содержимое за счёт рефлюкса из пищевода. Поперечное сечение

Слайд 5

Рак абдоминального отдела пищевода с распространением на кардиальный отдел желудка в виде гипоэхогенного образования с гиперэхогенной неоднородной центральной частью за счёт содержимого в полости пищевода и желудка. Сагиттальное сечение

Слайд 8

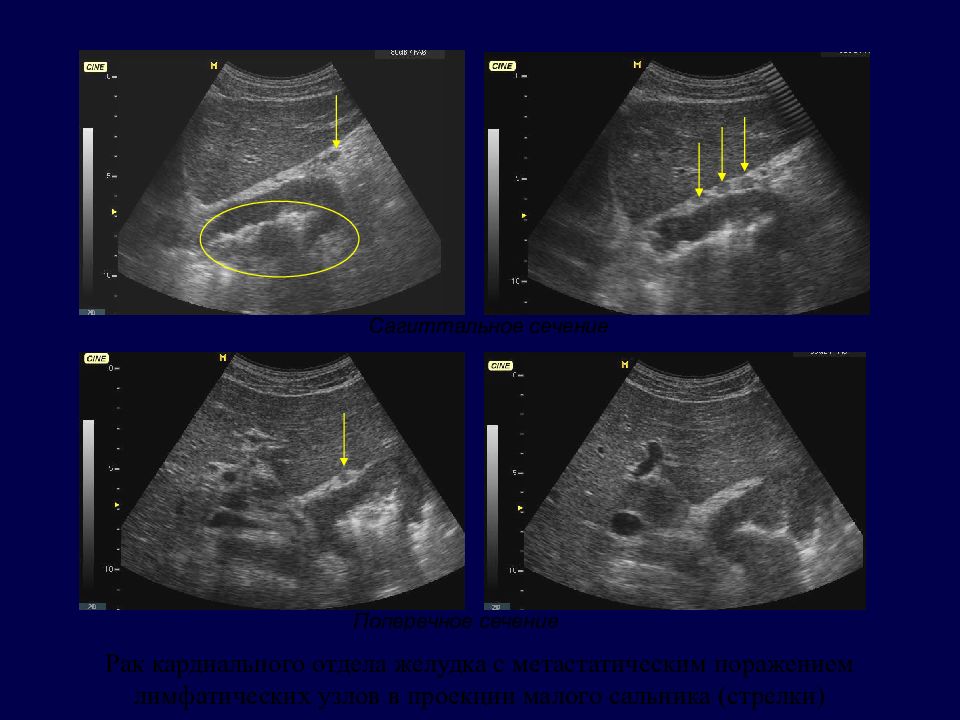

Рак кардиального отдела желудка с метастатическим поражением лимфатических узлов в проекции малого сальника (стрелки) Сагиттальное сечение Поперечное сечение

Слайд 9

Печень Mts Опухоль Сагиттальное сечение Поперечное сечение Рак тела желудка с инвазией в окружающие ткани и печень

Слайд 10

Рак тела желудка. В косом сечении визуализируется проксимальная часть образования, дистальная скрыта содержимым желудка Косое сечение Поперечное сечение Левая почка Pancreas Опухоль Содержимое

Слайд 11

Косое сечение Поперечное сечение Печень Pancreas Рак тела желудка. В косом сечении визуализируется поджелудочная железа (стрелки), к телу которой интимно прилежит опухоль

Слайд 12

Pancreas Pancreas Pancreas Опухоль Опухоль Опухоль Инвазия Инфильтративный рак желудка (стрелки). Образование интимно прилежит к левой доле печени, желчному пузырю и к поджелудочной железе с наличием участка инвазии в проекции тела в виде гипоэхогенного образования Желчный пузырь Печень

Слайд 13

Просвет Pancreas Передняя стенка Инфильтративный рак желудка, косое сечение. Стенки желудка асимметрично утолщены, структура их нарушена. Опухоль интимно прилежит к поджелудочной железе, не инфильтрируя её (капсула поджелудочной железы прослеживается на всём протяжении в виде гиперэхогенной линии) Капсула

Слайд 14

Рак желудка. Опухоль визуализируется в виде гипоэхогенного объёмного образования, прилежащего к левой доле печени. При трансабдоминальном сканировании с помощью полостного датчика визуализируется лимфатический узел по большой кривизне желудка (вероятно, метастатического характера), не определявшийся при использовании конвексного датчика Сагиттальное сечение Использован полостной датчик из трансабдоминального доступа

Слайд 15

Опухоль Опухоль Опухоль Желудок Желудок Желудок Печень Pancreas Рак антрального отдела желудка. Образование распространяется на тело желудка, визуализируется как неравномерное утолщение передней и задней стенок (передняя – более выражено), интимно прилежит к левой доле печени и поджелудочной железе, без признаков инвазии

Слайд 16

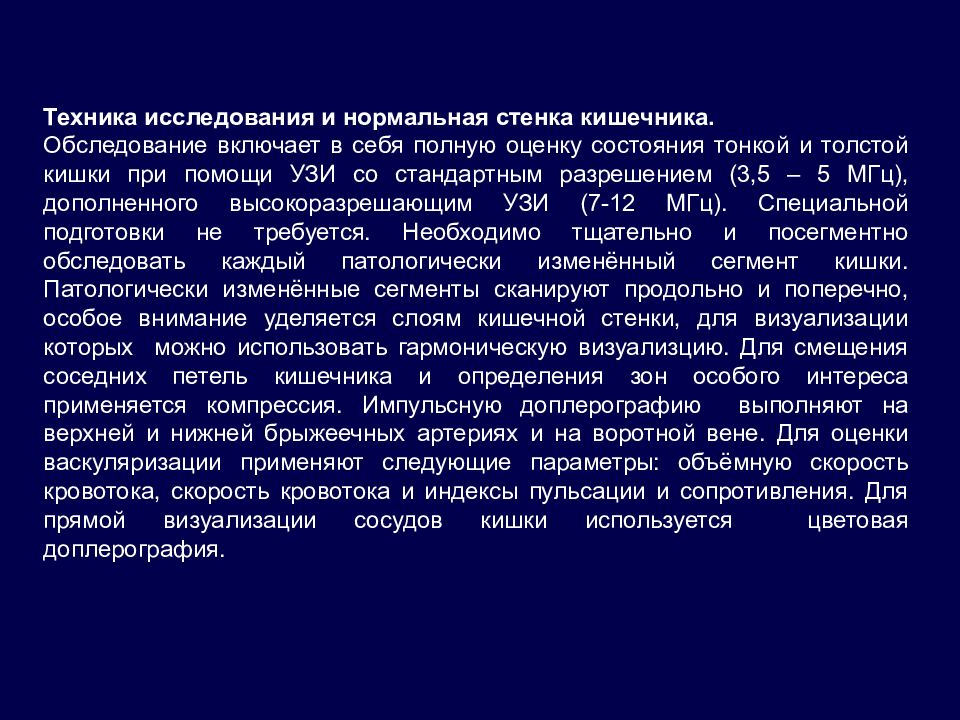

Техника исследования и нормальная стенка кишечника. Обследование включает в себя полную оценку состояния тонкой и толстой кишки при помощи УЗИ со стандартным разрешением (3,5 – 5 МГц), дополненного высокоразрешающим УЗИ (7-12 МГц). Специальной подготовки не требуется. Необходимо тщательно и посегментно обследовать каждый патологически изменённый сегмент кишки. Патологически изменённые сегменты сканируют продольно и поперечно, особое внимание уделяется слоям кишечной стенки, для визуализации которых можно использовать гармоническую визуализцию. Для смещения соседних петель кишечника и определения зон особого интереса применяется компрессия. Импульсную доплерографию выполняют на верхней и нижней брыжеечных артериях и на воротной вене. Для оценки васкуляризации применяют следующие параметры: объёмную скорость кровотока, скорость кровотока и индексы пульсации и сопротивления. Для прямой визуализации сосудов кишки используется цветовая доплерография.

Слайд 17

Обследование двенадцатиперстной кишки Двенадцатиперстная кишка является начальным отделом тонкой кишки, отходит непосредственно от желудка и подковообразно окружает головку поджелудочной железы. В соответствии с классическими анатомическими представлениями двенадцатиперстную кишку подразделяют на верхнюю часть, нисходящую, нижнюю горизонтальную и восходящую. Двенадцатиперстная кишка расположена забрюшинно. Верхняя часть двенадцатиперстной кишки имеет длину 3-5 см, направлена вправо, кзади и кверху, в ней выделяют луковичную и верхнюю горизонтальную части. К ней прилежат квадратная доля печени (сверху), желчный пузырь (спереди или справа), воротная вена, желудочно-двенадцатиперстная артерия и общий желчный проток (сзади). Нисходящая часть двенадцатиперстной кишки имеет длину 9-12 см, идёт вниз дугообразно или почти вертикально. Примерно посередине располагается место впадения общего желчного и панкреатического протоков с образованием большого дуоденального сосочка. К этой части прилежат правая доля печени, брыжейка поперечной ободочной кишки, иногда – желчный пузырь (спереди), правая почка, нижняя полая вена (сзади), восходящая ободочная кишка со своим изгибом (латерально), головка поджелудочной железы и частично – общий желчный проток (медиально).

Слайд 18

Нижняя горизонтальная часть имеет длину 1-9 см, к ней прилегают большая поясничная мышца, левая почечная артерия, аорта и нижняя полая вена (сзади), головка поджелудочной железы (сверху), брыжейка поперечной ободочной кишки, тощая кишка и корень брыжейки тонкой кишки (спереди). Последний пересекает кишку в месте перехода её нижней горизонтальной части в восходящую, что позволяет разграничить их по прохождению верхней брыжеечной артерии и сопутствующей вены. Длина восходящей части составляет 6-13 см, после дуодено-еюнального изгиба переходит в тощую кишку.

Слайд 19

Слои двенадцатиперстной кишки: Внутренний эхогенный – соответствует границе «жидкость - стенка кишки» Внутренний гипоэхогенный – слизистая оболочка с собственной мышечной пластинкой Средний эхогенный – подслизистый слой Наружный гипоэхогенный – мышечный слой Наружный эхогенный – серозная оболочка, граница «стенка кишки -соединительная ткань

Слайд 20

При поперечном сканировании (исследование натощак) определяется поперечное сечение желчного пузыря (1), медиально от которого располагается луковица двенадцатиперстной кишки (2). Между желчным пузырём и нижней полой веной (3) определяется нисходящая часть кишки. Нормальная двенадцатиперстная кишка

Слайд 21

Нормальная двенадцатиперстная кишка Продольное сканирование. Нисходящая часть двенадцатиперстной кишки (3) определяется позади желчного пузыря (1) перед нижней полой веной (2).

Слайд 22

Нормальная двенадцатиперстная кишка Верхняя часть двенадцатиперстной кишки, заполненная жидкостью. Косое сканирование правого подреберья.

Слайд 23

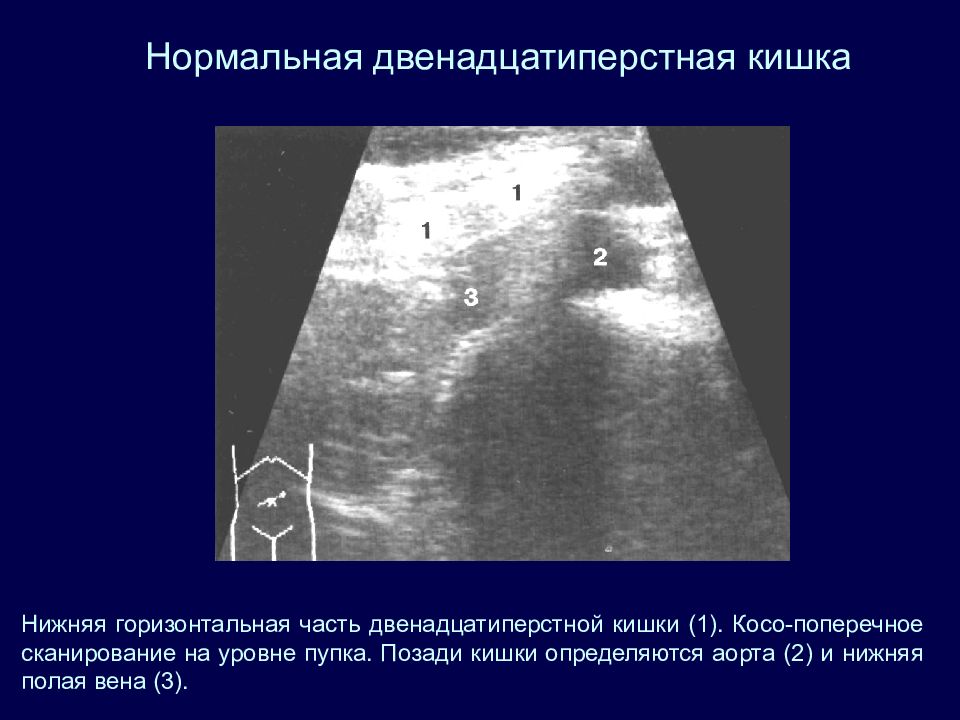

Нормальная двенадцатиперстная кишка Нижняя горизонтальная часть двенадцатиперстной кишки (1). Косо-поперечное сканирование на уровне пупка. Позади кишки определяются аорта (2) и нижняя полая вена (3).

Слайд 24

Границы двенадцатиперстной кишки при УЗИ можно отчётливо отличить друг от друга: -изменение направления верхней части вниз после восходящего или горизонтального хода свидетельствует о начале нисходящей части; - изменение направления нисходящей части на горизонтальное или восходящее свидетельствует о начале нижней горизонтальной части

Слайд 25

УЗИ двенадцатиперстной кишки производится конвексным датчиком частотой 3,5-5 МГц, натощак, спустя 8-10 часов после приёма пищи. Целесообразно назначить препараты для расслабления гладкой мускулатуры кишечника. После изучения кишки натощак пациент выпивает 500 мл жидкости и несколько минут лежит на правом боку. Дальнейшее исследование производится в этом положении, лёжа на спине или стоя. При необходимости детальной визуализации стенок кишки используется датчик частотой 7,5 МГц. Визуализацию начинают с определения антрального отдела желудка, далее поступательно передвигают датчик вправо и вбок до медиальной стенки желчного пузыря. Латерально и кзади определяется луковица двенадцатиперстной кишки. Сканирование ведётся продольно и поперечно, обращая внимание на диаметр просвета, толщину стенки, наличие выпячиваний, гипоэхогенных утолщений и деформаций. При исследовании нисходящей части лучшим ориентиром служит желчный пузырь, по отношению к которому данный отдел кишки находится медиально и кзади. Сканирование осуществляется в продольном, поперечном и косом положениях.

Слайд 26

При УЗИ двенадцатиперстной кишки выполняются: Оценка расположения и состояния двенадцатиперстной кишки натощак с целью определения её содержимого и оценки стенок Оценка формы двенадцатиперстной кишки после наполнения её жидкостью Оценка болезненности двенадцатиперстной кишки при пальпации Оценка перистальтических волн, эвакуации содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки Оценка состояния стенки, определение толщины и структуры её слоёв Оценка обнаруженных патологических изменений в кишечной стенке (локализация, форма, структура, размеры, распространённость в слоях стенки, взаимоотношения с окружающими органами и тканями) Оценка состояния регионарных лимфатических узлов Определение влияния содержимого желудка, а также окружающих органов и структур на изображение двенадцатиперстной кишки Проведение доплеровского сканирования в различных режимах Динамическое исследование и контроль течения заболеваний двенадцатиперстной кишки Необходимо обращать внимание на состояние окружающих органов и тканей (опухоли, лимфатические узлы), которые могут явиться причиной компрессии и дуоденостаза.

Слайд 27

Дивертикул двенадцатиперстной кишки Дивертикул представляет собой мешковидное выпячивание стенки, сообщающееся с просветом кишки. При дивертикуле двенадцатиперстной кишки диагностику осуществляют при поперечном сканировании двенадцатиперстной кишки с поступательным движением по её ходу. В месте дивертикула определяется локальное утолщение диаметра кишки с явлениями «второй полости», движение жидкости внутри дивертикула. Стенка может быть утолщенной, особенно при наличии воспаления.

Слайд 28

Дивертикул двенадцатиперстной кишки Диагностику осуществляют при поперечном сканировании двенадцатиперстной кишки с поступательным движением по её ходу. В месте дивертикула определяется локальное утолщение диаметра кишки, движение жидкости внутри дивертикула. В данном случае заполненный жидкостью просвет кишки (2) и дивертикул (3) определяются позади желчного пузыря (1). Цифрой 4 обозначена печень.

Слайд 29

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки: При наличии язвы отмечается гипоэхоггенное утолщение стенки двенадцатиперстной кишки с отсутствием дифефренцировки слоёв, что при исследовании натощак проявляется наличием центрального эхогенного участка при гипоэхогенной периферии. При заполнении кишки жидкостью производится более детальное обследование околоязвенного гипохогенного утолщения, возможно выявить язвенный дефект. При перфорации язвы определяется свободный газ в брюшной полости.

Слайд 30

Язва двенадцатиперстной кишки В области луковицы двенадцатиперстной кишки определяется утолщение стенки (стрелки). Слева от луковицы определяется поперечное сечение желчного пузыря. Исследование произведено после приёма жидкости.

Слайд 31

Язва двенадцатиперстной кишки В области луковицы двенадцатиперстной кишки при косом сканировании области правого подреберья определяется утолщение задней стенки кишки в области язвы. Просвет кишки заполнен жидкостью. Латерально и спереди от кишки визуализируется просвет желчного пузыря. Исследование проведено после приёма жидкости.

Слайд 32

Язва двенадцатиперстной кишки Неосложнённая язва двенадцатиперстной кишки у больного с сильной болью в верхней эпигастральной области. При УЗИ в положении пациента на правом боку определяется большое количество желудочного сока в антральном отделе, несмотря на то, что исследование производилось натощак. Язву (стрелка) можно чётко увидеть в утолщенной стенке кишки.

Слайд 33

Перфоративная язва. У большинства больных с перфоративной язвой свободный газ на рентгенограмме в прямой проекции позволяет поставить диагноз, и проведение УЗИ не требуется. Однако существуют и ошибки. У некоторых больных свободный газ отсутствует. В таких случаях УЗИ может выявить истинную причину клиники острого живота, визуализируя язву и абсцесс или воспалительную реакцию вокруг язвы. У других больных перфоративную язву ошибочно принимают за аппендицит. В этих случаях содержимое желудка стекает по околокишечной клетчатке к точке Мак Бурнея. Местный перитонит может вызвать вторичное увеличение аппендикса. Большое количество свободной жидкости в брюшной полости и паралитическая кишечная непроходимость позволяют установить правильный диагноз. Хотя неосложнённая язва уже не является показанием к рентгеновскому исследованию, у некоторых больных первичным методом её диагностики при болях в верхней эпигастральной области является УЗИ.

Слайд 34

Перфоративная язва двенадцатиперстной кишки а) В правом верхнем квадранте определяется утолщение стенки луковицы двенадцатиперстной кишки. Скопления газа определяются интра- и трансмурально (стрелки). Отграничения перфорации при помощи воспалённой жировой клетчатки брыжейки и сальника не произошло. b ) В правом нижнем квадранте при УЗИ определяется большое количество жидкости в брюшной полости. с) При сканировании в положении пациента на левом боку между печенью и правой боковой стенкой брюшной полости определяется скопление воздуха.

Слайд 35

Дуоденостаз Дуоденостаз характеризуется расширением просвета двенадцатиперст-ной кишки свыше 2 см и замедлением прохождения по ней жидкости более 40 с. Наиболее часто встречающейся причиной является дискинезия или спазм дистального отдела, что обычно бывает при язвенной болезни. При обнаружении расширенного просвета кишки следует исключить органические причины дуоденостаза: сдавление кишки опухолью или увеличенными лимфоузлами, обтурция просвета инородным телом.

Слайд 36

Ультразвуковые признаки дуоденостаза включают в себя прямые и косвенные. К прямым признакам относятся : престенотическое расширение кишки (ширина просвета более 25-30 мм после приёма 400-500 мл жидкости); - выявление механической причины дуоденостаза. Косвенные признаки : - высокая фиксация дуодено-еюнального перехода; - подъём дистальной части нижнего горизонтального отдела по вертикали на 10 см и более; - маятникообразное движение пищевых масс и жидкости в кишке; - замедленная эвакуация содержимого желудка

Слайд 37

Дуоденостаз В области дистального отдела верхней части и верхнего изгиба двенадцатиперстной кишки при дуоденостазе определяется расширение заполненного жидкостью её просвета.

Слайд 38

Дуоденостаз Дуоденостаз при язвенной болезни с локализацией язвы в луковице и наличием стойкого спазма нижнего горизонтального отдела. Продольное сканирование. Визуализируется расширенный заполненный жидкостью просвет кишки.

Слайд 39

Дуоденостаз Дистальный отдел верхней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки при раке головки поджелудочной железы (стрелка). Медиально от желчного пузыря определяется расширенный просвет кишки.

Слайд 40

Опухоли двенадцатиперстной кишки встречаются редко, преимущественно при диффузном полипозе. Крайне редкой патологией является рак двенадциатиперстной кишки. Все опухоли проявляются утолщением стенок кишки, обычно гипоэхогенным.

Слайд 41

УЗИ тонкой кишки. В клинической практике к тонкой кишке относят часть кишечника, имеющую брыжейку, начинающуюся от дуодено-еюнального изгиба и продолжающуюся до баугиниевой заслонки. Благодаря наличию брыжейки обеспечивается значительная подвижность кишки положение в виде петель. Проекция тонкой кишки на переднюю брюшную стенку соответствует околопупочной, чревной и подчревной области. Тонкую кишку делят на тощую (2/5 длины) и подвздошную (3/5 длины). Чёткая граница между этими отделами отсутствует. Длина тонкой кишки у живого человека составляет около 2,6-2,8 м. Тощая кишка находится сверху и слева, подвздошная – снизу и справа. В стенке тонкой кишки выделяют те же слои, что и в стенке двенадцатиперстной.

Слайд 42

УЗИ тонкой кишки выполняют при помощи линейного или конвексного датчика частотой 3,5-5 МГц, при необходимости детальной визуализации применяются датчики частотой 7,5 МГц. В качестве подготовки за 2-3 дня исключают продукты, которые могут вызвать повышенное газообразование. Исследование поводят натощак. При отсутствии патологии стенки тонкой кишки видны неотчётливо. При скоплении газа в петлях определяются арочные гиперэхогенные структуры, за которыми следуют ультразвуковые тени и реверберации. При наличии жидкого содержимого можно выявить перистальтику в обследуемом участке.

Слайд 43

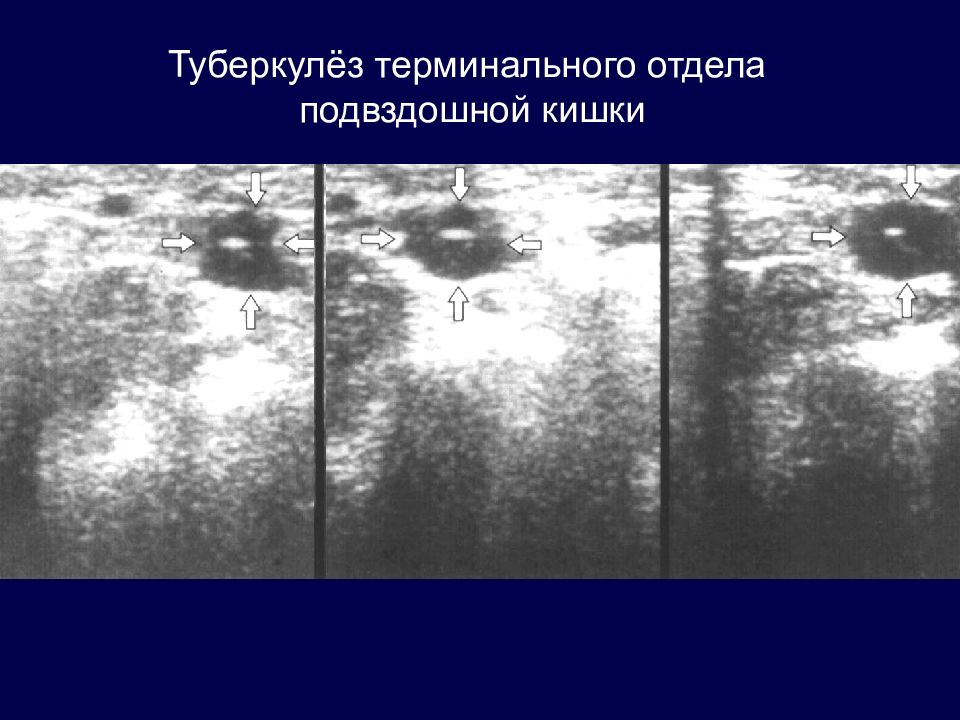

Туберкулёз кишечника Наиболее частой локализацией данной патологии является терминальный отдел подвздошной кишки При туберкулёзном поражении определяется волнистость внешних контуров, диаметр до 37 мм, значительное утолщение стенки (до 18,5 мм). Стенка чаще анэхогенная, иногда с мелкими гиперэхогенными включениями, просвет кишки узкий, вплоть до полоски.

Слайд 45

Тонкокишечная непроходимость. Кишечная непроходимость представляет собой невозможность прохождения кишечного содержимого в естественном направлении от желудка к заднему проходу. Кишечная непроходимость может быть обусловлена наличием механического препятствия (механическая непроходимость), расстройством перистальтики и кровоснабжения кишки (динамическая непроходимость). УЗИ при непроходимости затруднено наличием раздутых петель кишечника. Кроме того, в положении на спине газ искажает картину со стороны брюшной стенки, потому исследование следует производить лёжа на спине. Осмотр желудка и петель кишечника, расположенных в верхней части живота, осуществляют по межреберным промежуткам через печень и селезёнку, которые выполняют роль акустического окна. При необходимости выполняют полипозиционные исследования, в том числе, в латеропозиции, сидя и стоя.

Слайд 46

При высокой тонкокишечной непроходимости расширенные заполненные жидким содержимым петли кишечника визуализируются в левой половине живота. На продольных сечениях верхних отделов кишки можно видеть складки слизистой в виде линейных эхогенных структур, расположенных перпендикулярно к стенке на расстоянии 3-4 мм друг от друга. В большом числе случаев определяется «заполненный» желудок с наличием жидкости в брюшной полости. При этом складки слизистой в левой половине живота определяются, а в правой, соответствующей подвздошной кишке, не визуализируются.

Слайд 47

Острая тонкокишечная непроходимость Расширенные, заполненные жидким однородным содержимым отделы подвздошной кишки. 1 – поперечное сечение, 2 – продольное сечение кишки.

Слайд 48

УЗИ толстой кишки Толстая кишка представляет собой конечный отрезок пищеварительного тракта. Она начинается в правой подвздошной области от илеоцекального соединения, подразделяется на ободочную и прямую. Ободочная состоит из слепой с червеобразным отростком, восходящей, поперечной ободочной, нисходящей и сигмовидной кишок. Мышечная стенка толстой кишки состоит из трёх слоёв: наружного, продольного и внутреннего циркулярного. Продольный слой собран в три ленты, в области которых он значительно утолщается. Ленты сходятся в области аппендикса. Между мышечными лентами толстой кишки имеются выпячивания (гаустры), отделённые друг от друга перехватами. В области прямой кишки ленты рассыпаются, распределяясь по всей окружности. УЗИ толстой кишки через брюшную стенку производится без специфической подготовки, при исследовании прямой кишки требуется хорошее наполнение мочевого пузыря.

Слайд 49

В норме при высокоразрешающем УЗИ стенка толстой кишки выглядит, как многослойная структура толщиной 3-4 мм, состоящая из 5 линий, попеременно гипер- и гипоэхогеннных. Некоторые из этих линий отражают не гистологические слои, а поверхности, но промежуточный гиперэхогенный слой является подслизистой, а наружный гипоэхогенный – мышечной оболочкой. При УЗИ происходит оценка патологий стенки и слоёв кишки: протяжённость поражённых сегментов, утолщение, аномальная эхогенность, потеря слоёв, симметричность, изъязвления и т.д. Также оценивают распространённость поражений, ригидность кишки и наличие растяжений. Тщательно изучают околокишечные ткани. Жировая клетчатка вокруг кишки по эхогенности и дольчатости сравнивается с дистальной брюшинной клетчаткой. Кроме того, отмечают утолщение брюшины, наличие брыжеечных лимфатических узлов, фистулы, абсцессы и наличие асцита.

Слайд 50

Неизмёненная слепая кишка Продольное трансабдоминальное сканирование. Визуализируются продольные складки (стрелки). Толщина стенки не превышает 3 мм. Обведён клапан баугиниевой заслонки

Слайд 52

Неизмёненная толстая кишка Восходящий отдел ободочной кишки. Печёночный изгиб. Визуализируется дно гаустры (стрелка). Толщина стенки не превышает 3 мм.

Слайд 53

Неизмёненная толстая кишка Поперечный отдел ободочной кишки. Складки и гаустры равномерные (стрелка). Толщина стенки не превышает 3 мм.

Слайд 54

Поперечный отдел ободочной кишки. Гаустры заполнены газом. Неизменённая толстая кишка

Слайд 55

Неизменённая толстая кишка Селезёночный изгиб ободочной кишки. Визуализируются равномерные поперечные складки (стрелка). Толщина стенки не превышает 3 мм.

Слайд 56

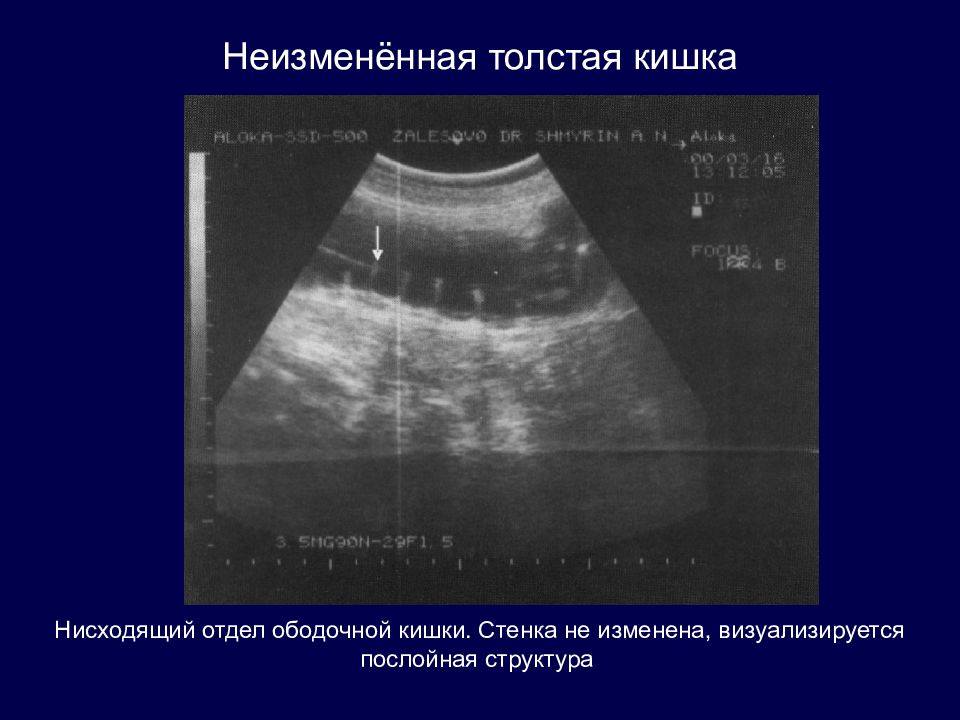

Неизменённая толстая кишка Нисходящий отдел ободочной кишки. Стенка не изменена, визуализируется послойная структура

Слайд 57

Сигмовидная кишка. Стенка не изменена, не утолщена (стрелка). Показан ход кишки (линия) с наличием естественного изгиба. Неизменённая сигмовидная кишка

Слайд 58

Нормальная пустая сигмовидная кишка: а) при продольном сканировании определяется гаустрация, мышечный слой толстый; b ) сокращение, с) релаксация + компрессия: толщина мышечного слоя изменяется. Неизменённая сигмовидная кишка

Слайд 59

Нормальная пустая сигмовидная кишка. Аксиальное сканирование во время релаксации и компрессии -лучше всего видна анатомическая структура. Отметьте три ленты толстой кишки, tenia coli, которые выглядят, как очаговые утолщения мышечного слоя. Ленты отделены от циркулярного мышечного слоя тонким эхогенным ободком соединительной ткани. Неизменённая сигмовидная кишка

Слайд 60

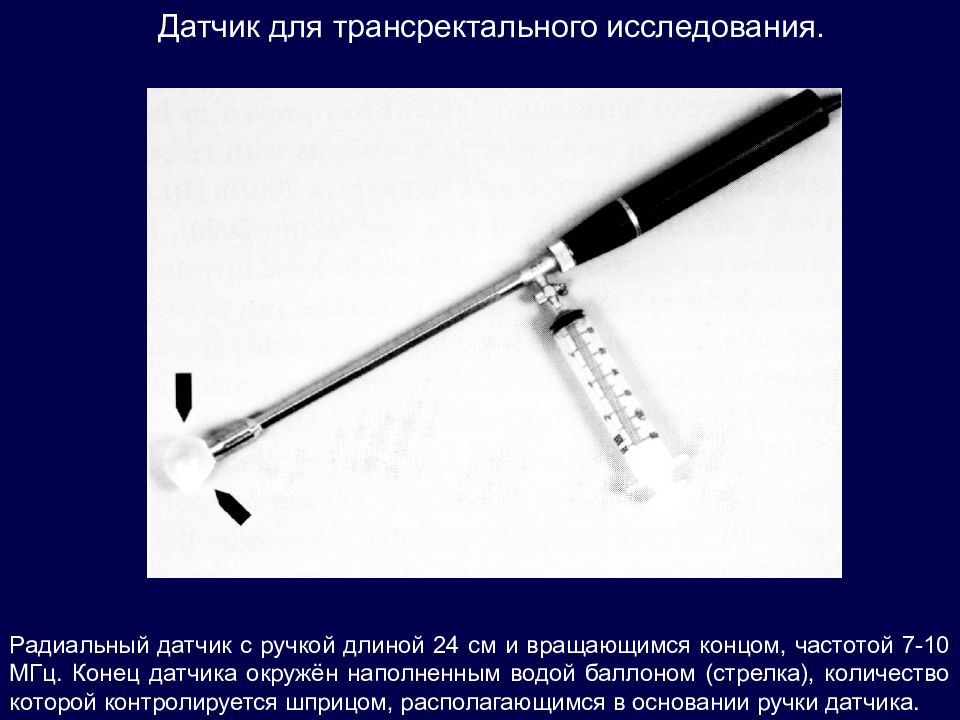

Радиальный датчик с ручкой длиной 24 см и вращающимся концом, частотой 7-10 МГц. Конец датчика окружён наполненным водой баллоном (стрелка), количество которой контролируется шприцом, располагающимся в основании ручки датчика. Датчик для трансректального исследования.

Слайд 61

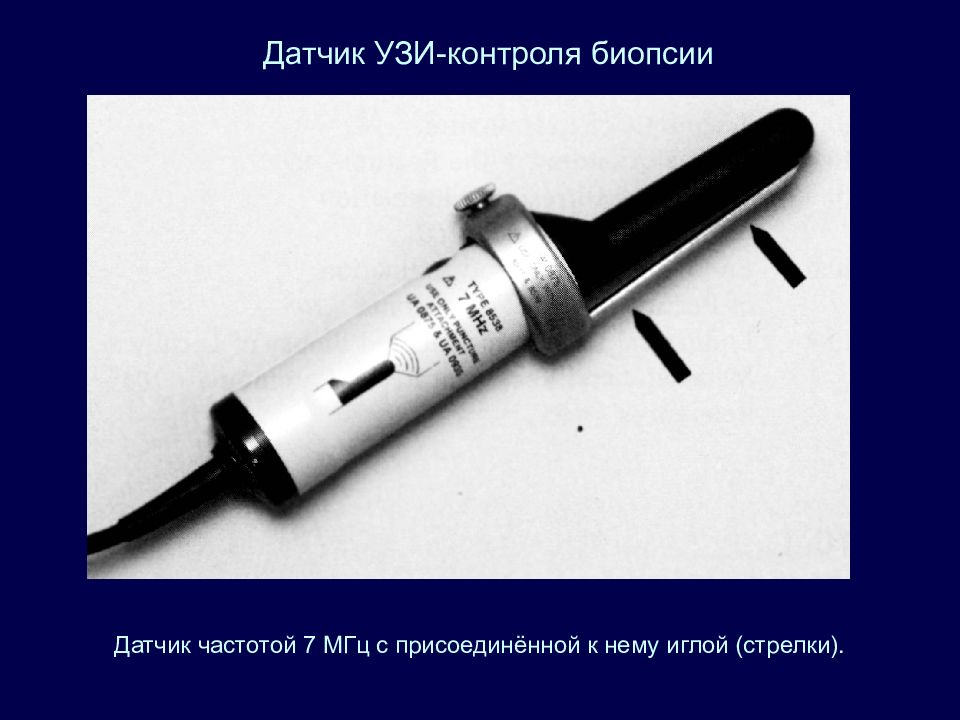

Датчик частотой 7 МГц с присоединённой к нему иглой (стрелки). Датчик УЗИ-контроля биопсии

Слайд 62

При исследовании ректальным датчиком удаётся осмотреть анальный канал и все отделы прямой кишки. Анальный канал имеет четырёхслойную структуру. Первый слой, представленный сигналами средней эхогенности, соответствует эпителию и субэпителиальной соединительной ткани. Второй слой, не содержащий отражённых сигналов – внутренний сфинктер. За ним снова идёт полоса средней эхогенности, соответствующая продольной мышце. За ней выявляется наружный сфинктер в виде полосы, представленной сигналами повышенной эхогенности, толщиной 0,5 – 1 см. Ниже расположены мышцы тазового дна. Внутренний сфинктер асимметричен, наименьшую толщину имеет на 6 часов по циферблату. Толщина его колеблется от 2 до 3, 2 мм. Толщина наружного сфинктера составляет 4,5 – 6,8 мм, область наименьшей толщины также расположена на 6 часов по циферблату.

Слайд 63

Стенка прямой кишки имеет пятислойную структуру, аналогичную остальной толстой кишке. При использовании эндоректальной методики она определяется в виде ленты толщиной 2-3 мм. У женщин над передней полуокружностью прямой кишки определяются стенка влагалища (толщина 0,4 см), шейка матки и иногда – один из яичников. У мужчин визуализируются предстательная железа с уретрой, семенные пузырьки, передняя фасция предстательной железы. С боков ампулы прямой кишки расположены параректальные пространства, где находятся перистальтирующие петли тонкой кишки. В околопрямокишечной клетчатке выявляются артериальные сосуды. Неизменённые лимфатические узлы не определяются.

Слайд 64

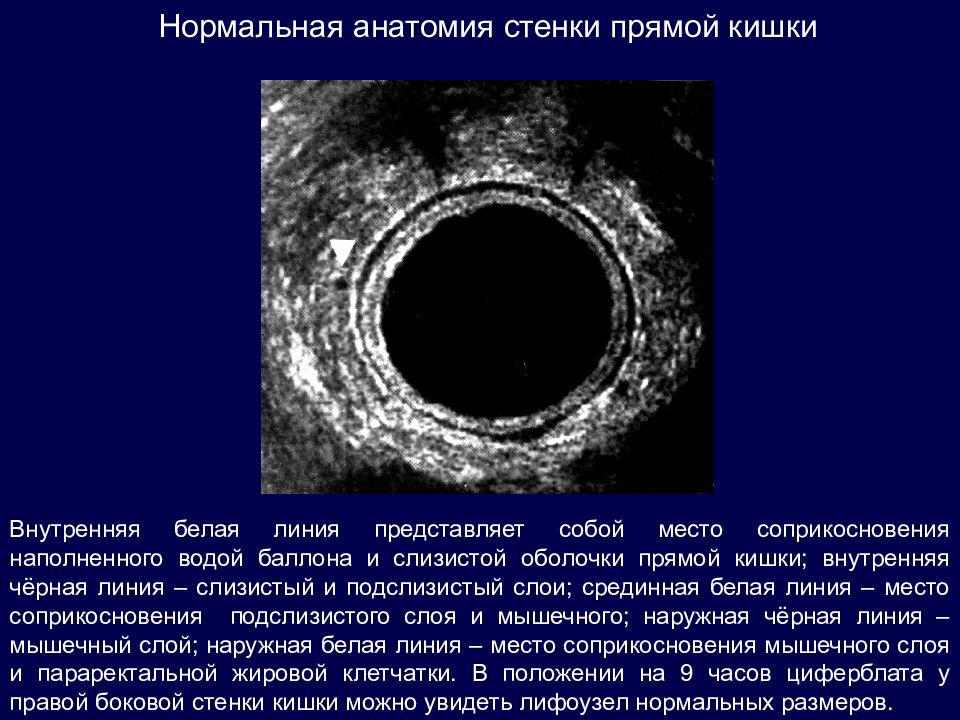

Внутренняя белая линия представляет собой место соприкосновения наполненного водой баллона и слизистой оболочки прямой кишки; внутренняя чёрная линия – слизистый и подслизистый слои; срединная белая линия – место соприкосновения подслизистого слоя и мышечного; наружная чёрная линия – мышечный слой; наружная белая линия – место соприкосновения мышечного слоя и параректальной жировой клетчатки. В положении на 9 часов циферблата у правой боковой стенки кишки можно увидеть лифоузел нормальных размеров. Нормальная анатомия стенки прямой кишки

Слайд 65

Неизменённая прямая кишка Неизменённая прямая кишка. BL – мочевой пузырь, R – прямая кишка, Р – предстательная железа. Между метками (+) - передняя полуокружность прямой кишки

Слайд 66

Неизменённая прямая кишка Эндоректальное исследование. Prostate – предстательная железа, VS – семенной пузырёк. Структура кишки пятислойная.

Слайд 67

Неизменённая прямая кишка Трансабдоминальное продольное сканирование. Стрелка справа –ректосигмоидный отдел, слева – ампулярный отдел

Слайд 68

Неизменённая прямая кишка Промежностное продольное сканирование. Верхняя стрелка –ампулярный отдел, нижняя – анальный отдел

Слайд 69

Неизменённая прямая кишка Трансвагинальное продольное сканирование. Визуализируются слои стенки прямой кишки

Слайд 70

Неизменённая прямая кишка Трансвагинальное косое сканирование. Визуализируются ампулярный и анальный отделы, определяются все слои стенки прямой кишки

Слайд 72

Больные с клиникой острого живота являются объектом пристального внимания лучевого диагноста. Невозможность поставить клинический диагноз приводит к задержке хирургического вмешательства у большинства больных. УЗИ является неинвазивным методом определения ложноположительных и ложноотрицательных диагнозов у этих пациентов при аппендиците, дивертикулите сигмовидной кишки, болезни Крона, колите, инфекционном поражении илеоцекального отдела, вызванном Yersinia, Campylobacter или Salmonella, дивертикулите правых отделов толстой кишки, острых проявлениях злокачественных новообразований, тонкокишечной непроходимости, инфаркте сальника и воспалении жировых придатков.

Слайд 73

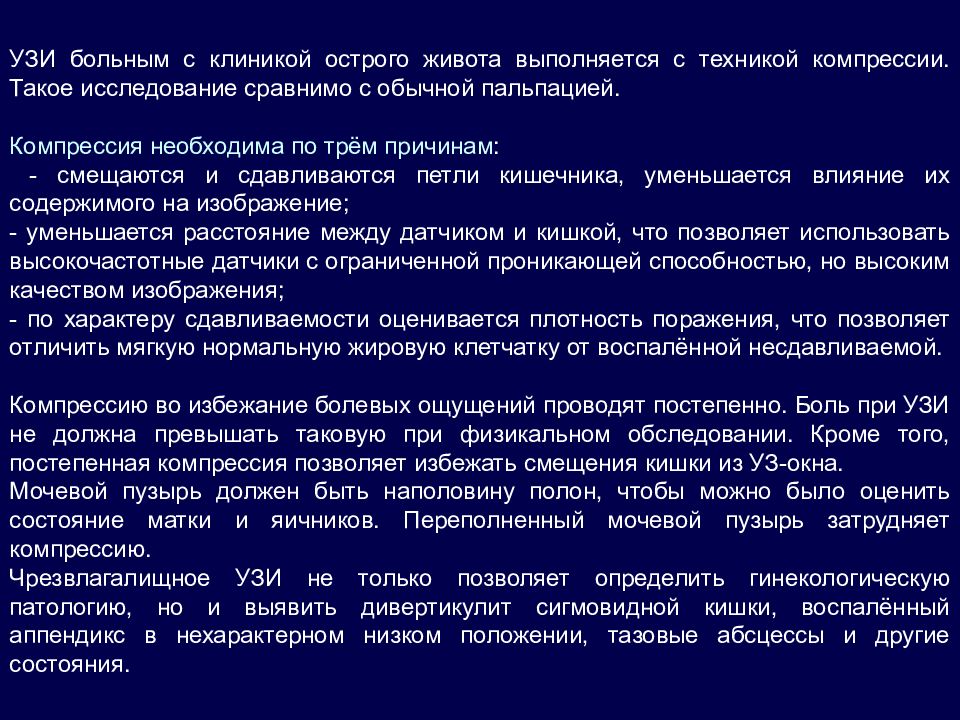

УЗИ больным с клиникой острого живота выполняется с техникой компрессии. Такое исследование сравнимо с обычной пальпацией. Компрессия необходима по трём причинам : - смещаются и сдавливаются петли кишечника, уменьшается влияние их содержимого на изображение; - уменьшается расстояние между датчиком и кишкой, что позволяет использовать высокочастотные датчики с ограниченной проникающей способностью, но высоким качеством изображения; - по характеру сдавливаемости оценивается плотность поражения, что позволяет отличить мягкую нормальную жировую клетчатку от воспалённой несдавливаемой. Компрессию во избежание болевых ощущений проводят постепенно. Боль при УЗИ не должна превышать таковую при физикальном обследовании. Кроме того, постепенная компрессия позволяет избежать смещения кишки из УЗ-окна. Мочевой пузырь должен быть наполовину полон, чтобы можно было оценить состояние матки и яичников. Переполненный мочевой пузырь затрудняет компрессию. Чрезвлагалищное УЗИ не только позволяет определить гинекологическую патологию, но и выявить дивертикулит сигмовидной кишки, воспалённый аппендикс в нехарактерном низком положении, тазовые абсцессы и другие состояния.

Слайд 74

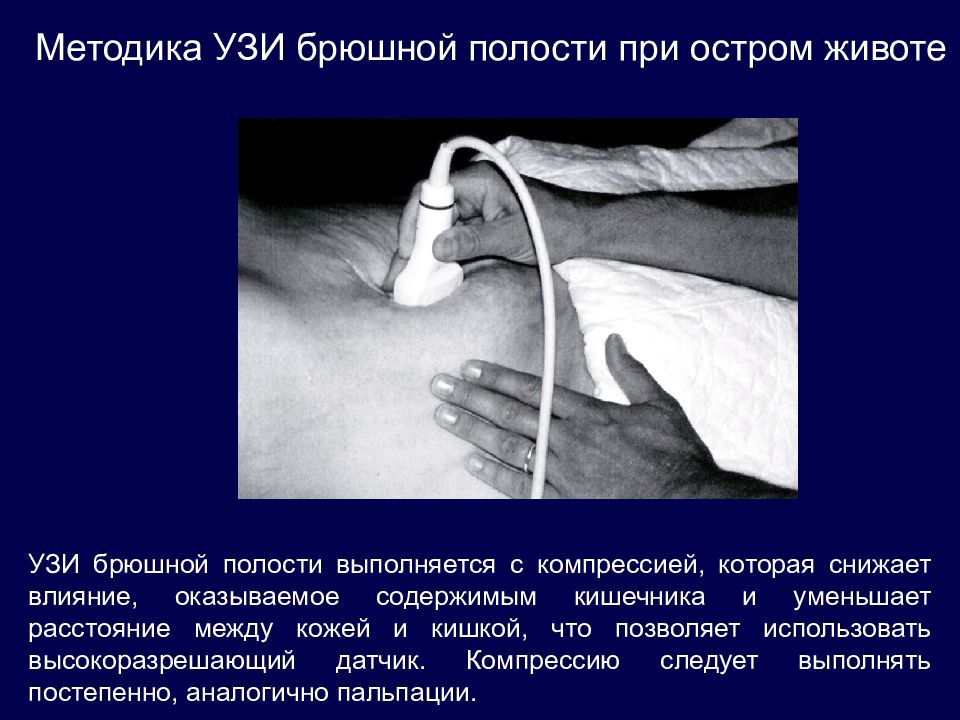

Методика УЗИ брюшной полости при остром животе УЗИ брюшной полости выполняется с компрессией, которая снижает влияние, оказываемое содержимым кишечника и уменьшает расстояние между кожей и кишкой, что позволяет использовать высокоразрешающий датчик. Компрессию следует выполнять постепенно, аналогично пальпации.

Слайд 75

Обследование органов брюшной полости проводится при помощи высоко- и низкочастотных датчиков. Можно увидеть, как при компрессии уменьшается расстояние между кожей и стенкой кишки. При аппендиците, например, оно составляет всего 2,5 см. У большинства больных восходящий и нисходящий отделы можно определить по фиксированному забрюшинному положению. Справа от пупка в брыжеечной жировой клетчатке можно увидеть увеличенные лимфоузлы. Если структуры заполнены газом (расширение тонкой кишки, эмпиема аппендикса, абсцесс), необходимо произвести сканирование из заднебокового положения во избежание влияния скопившегося с брюшной стороны газа при положении на боку. В том же положении следует производить обследование при ретроцекальном положении аппендикса во избежание влияния каловых масс в слепой кишке. Если УЗИ не позволяет поставить точный диагноз, показано проведение СКТ.

Слайд 76

УЗИ может являться методом выбора при остром аппендиците. В опытных руках воспаленный аппендикс можно увидеть в 90% случаев. Он выглядит, как гиперваскуляризованная колбасовидная концентрическая структура. Часто определяется прикрепление к отёчному верхнему концу слепой кишки, в 30% случаев выявляется феколит, создающий обструкцию. Средний диаметр воспалённого аппендикса составляет 9 мм, он хорошо сдавливается, и часто окружён гиперэхогенной несдавливаемой жировой клетчаткой. Диаметр нормального аппендикса составляет менее 6 мм, он хорошо сдавливается и никогда не окружается жировой клетчаткой. Возможной ошибкой является визуализация нормальной средней части аппендикса, тогда как воспалённый кончик пропускают из-за того, что он скрыт газом в толстой кишке. Диаметр нормального аппендикса превышает 6 мм, если отросток заполнен каловым содержимым. У детей второй гипоэхогенный слой может быть очень толстым из-за гиперплазии лимфоидной ткани, что приводит к увеличению диаметра невоспалённого аппендикса. Во всех этих случаях отсутствие воспалённой клетчатки и гиперваскуляризации позволяет поставить правильный диагноз. Отсутствие доплеровского сигнала из-за ишемического некроза может привести к диагностической ошибке.

Слайд 77

К ложноположительному диагнозу приводит вторичное увеличение аппендикса. Это может быть связано с раком слепой кишки, болезнью Крона, перфоративной язвой желудка и дивертикулитом сигмовидной кишки. Если в этих случаях не определяется основное заболевание, неправильная постановка диагноза «острый аппендицит» приводит к необоснованному хирургическому вмешательству. У большинства пациентов при аппендиците увеличиваются лимфоузлы брыжейки. Они могут затруднять диагностику, если являются единственным ультразвуковым симптомом, и их ошибочно принимают за брыжеечный лимфаденит. Последний в основном встречается у детей, редко – у взрослых, поэтому при увеличении лимфоузлов у взрослых в первую очередь следует думать об аппендиците.

Слайд 78

Если в правом нижнем квадранте или по всей брюшной полости по соседству с воспалённым аппендиксом определяются заполненные жидкостью расширенные неперистальтирующие петли кишечника, это является признаком локализованного или генерализованного перитонита соответственно. В таком случае, скорее всего имеет место перфорация, которая часто сопровождается тяжёлым перитонитом и является показанием к экстренному хирургическому вмешательству. Даже одиночный УЗ-симптом кишечной непроходимости является высоко вероятным признаком перофорации аппендикса: расширенные заполненные газом петли кишки скрывают его.

Слайд 79

Острый аппендицит Острый аппендицит. Воспалённый аппендикс при сканировании в a) продольной и b) поперечной плоскости выглядит, как колбасовидная концентрическая несдавливаемая слепо заканчивающаяся структура. Отметьте эффект заполнения аппендикса и его брыжейки ( fat) при компрессии между брюшной стенкой и подвздошной артерией ( b ).

Слайд 80

Острый аппендицит. Несдавливаемый воспалённый аппендикс (головки стрелок) находится по соседству с нормальной сдавливаемой подвздошной кишкой. Отметьте уровень жидкости и отложений в просвете аппендикса, что говорит об эмпиеме. Острый аппендицит

Слайд 81

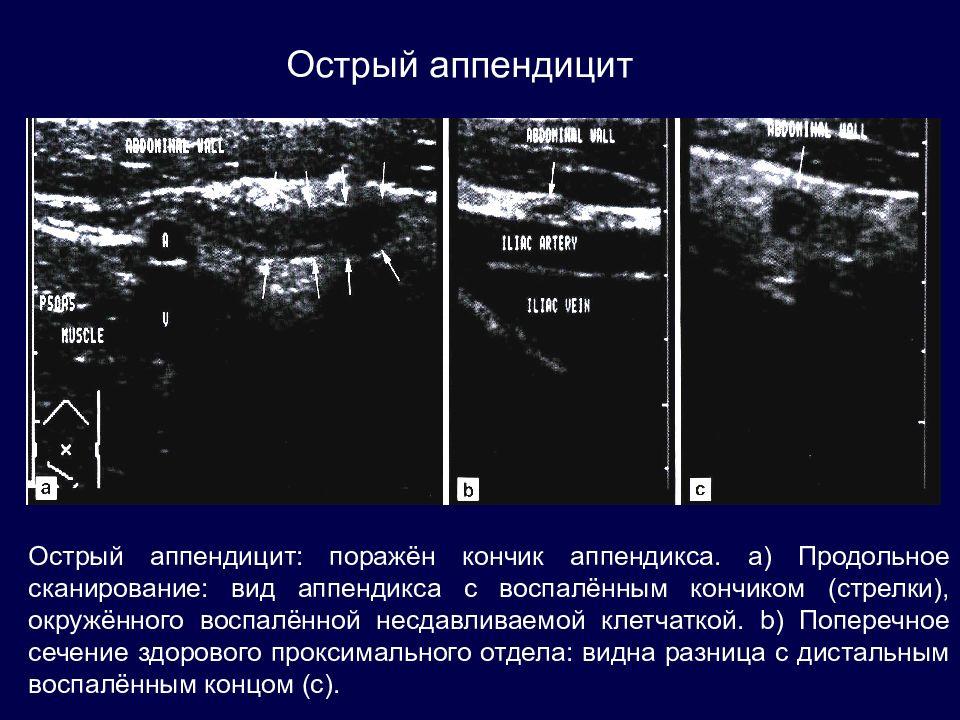

Острый аппендицит: поражён кончик аппендикса. а) Продольное сканирование: вид аппендикса с воспалённым кончиком (стрелки), окружённого воспалённой несдавливаемой клетчаткой. b ) Поперечное сечение здорового проксимального отдела: видна разница с дистальным воспалённым концом (с). Острый аппендицит

Слайд 82

Острый аппендицит Острый аппендицит, флегмонозная форма. Поражённый аппендикс виден на большом протяжении (стрелки)

Слайд 83

Острый аппендицит Острый аппендицит, гангренозная форма. Вид правой подвздошной области: 1 – часть аппендикса с утолщенными стенками; 2 – скопление жидкости в брюшной полости

Слайд 84

Острый аппендицит Острый аппендицит: двойное сечение. При энергетической доплерографии выявляется гиперваскуляризация подслизистого слоя в проксимальной части аппендикса, в дистальной части сигнал отсутствует. Гистологически выявлен некроз кончика аппендикса.

Слайд 85

Острый аппендицит Динамическая кишечная непроходимость вследствие пареза кишки при перфоративном аппендиците. У этого больного УЗИ выявило лишь атоничные заполненные жидкостью петли тонкой кишки. Воспалённый аппендикс не визуализировался. На операции обнаружена перфорация аппендикса.

Слайд 86

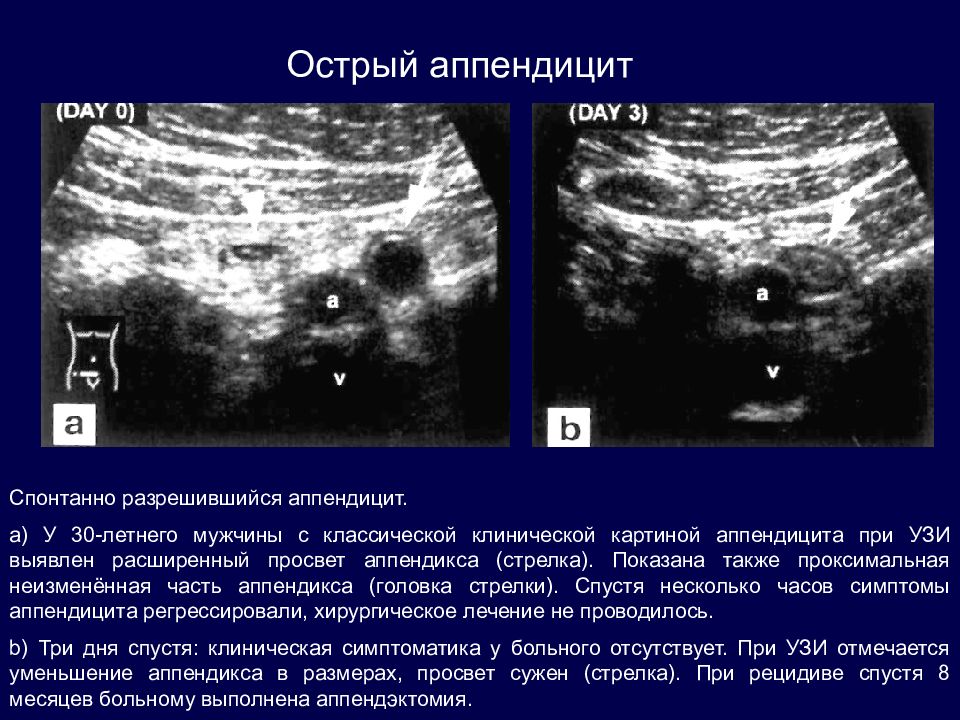

Другой трудностью является феномен «спонтанно разрешившегося аппендицита». У таких больных имеется подозрение на аппендицит, он спустя 12-36 часов у них проходит болевой синдром. УЗИ способно выявить воспалённый аппендикс, который более не испытывает давления. При повторном исследовании в течение нескольких дней можно заметить уменьшение аппендикса в размерах. При консервативном лечении в 38% в течение года отмечается рецидив. При аппендиците в течение нескольких дней значительно повышается СОЭ, состояние пациента остаётся относительно стабильным, а при УЗИ выявляются крупные гиперэхогенные жировые образования, окружающие аппендикс и вторичное утолщение стенок подвздошной и слепой кишок. Эти гипоэхогенные образования, часто пересекаемые эхогенными линейными конфигурациями, представляют собой воспалённую брыжеечную жировую клетчатку и сальник, переместившиеся к аппендиксу в попытке организма локализовать перфорацию. У таких больных отмечается картина аппендикулярного инфильтрата, который лечат консервативно поскольку проведение аппендэктомии затруднено или даже невозможно из-за величины воспалительного конгломерата.

Слайд 87

При контрольном УЗИ у этих больных отмечается уменьшение этого конгломерата. В сомнительных случаях, когда неясно, требуется ли операция, или же лечение должно быть консервативным, следует обратить внимание на клиническую картину, которая имеет более весомое значение, чем УЗИ. Диагноз аппендикулярной флегмоны можно поставить лишь совместными усилиями лучевого диагноста и клинициста, и ни в коем случае не по результатам УЗИ, как таковым. Если имеется ограниченное скопление жидкости, речь идёт об аппендикулярном абсцессе.

Слайд 88

Острый аппендицит Спонтанно разрешившийся аппендицит. a ) У 30-летнего мужчины с классической клинической картиной аппендицита при УЗИ выявлен расширенный просвет аппендикса (стрелка). Показана также проксимальная неизменённая часть аппендикса (головка стрелки). Спустя несколько часов симптомы аппендицита регрессировали, хирургическое лечение не проводилось. b) Три дня спустя: клиническая симптоматика у больного отсутствует. При УЗИ отмечается уменьшение аппендикса в размерах, просвет сужен (стрелка). При рецидиве спустя 8 месяцев больному выполнена аппендэктомия.

Слайд 89

Острый аппендицит Аппендикулярная флегмона. а) Пациент с диагнозом «аппендицит», 10-й день болезни, СОЭ = 65 мм/час, пальпируется образование в правом нижнем квадранте, признаков перитонита нет. При УЗИ выявляется воспалённый аппендикс (звёздочки), окружённый большим несдавливаемым конгломератом из жировой клетчатки и сальника. Обратите внимание на воспалённый брыжеечный лимфоузел ( ln ). Передне-задний размер образования при компрессии между брюшной стенкой и подвздошно-поясничной мышцей составил 30 мм. Был поставлен клинико-ультразвуковой диагноз флегмоны, больному проведено консервативное лечение. b ) 30 дней спустя симптоматика у пациента полностью исчезла. При УЗИ отмечается уменьшение воспалительного конгломерата вокруг аппендикса (звёздочки). При компрессии диаметр составил 16 мм. Рецидива не было.

Слайд 90

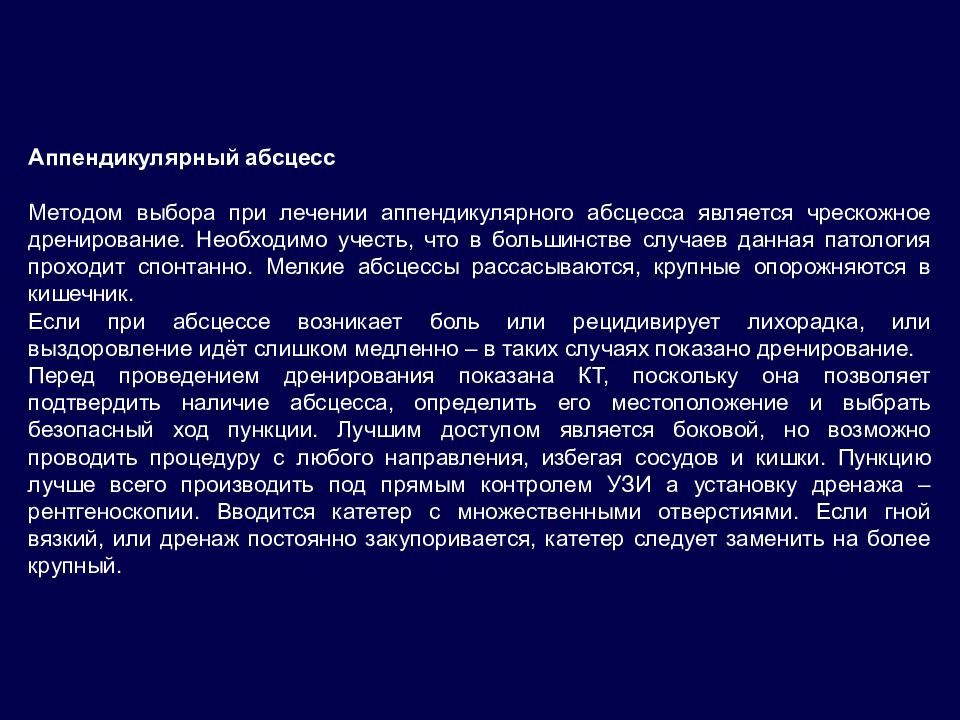

Аппендикулярный абсцесс Методом выбора при лечении аппендикулярного абсцесса является чрескожное дренирование. Необходимо учесть, что в большинстве случаев данная патология проходит спонтанно. Мелкие абсцессы рассасываются, крупные опорожняются в кишечник. Если при абсцессе возникает боль или рецидивирует лихорадка, или выздоровление идёт слишком медленно – в таких случаях показано дренирование. Перед проведением дренирования показана КТ, поскольку она позволяет подтвердить наличие абсцесса, определить его местоположение и выбрать безопасный ход пункции. Лучшим доступом является боковой, но возможно проводить процедуру с любого направления, избегая сосудов и кишки. Пункцию лучше всего производить под прямым контролем УЗИ а установку дренажа – рентгеноскопии. Вводится катетер с множественными отверстиями. Если гной вязкий, или дренаж постоянно закупоривается, катетер следует заменить на более крупный.

Слайд 91

Острый аппендицит Спонтанное опорожнение аппендикулярного абсцесса в просвет слепой кишки. У этого больного с жалобами на лёгкую боль, умеренную лихорадку, пальпируемое образование в правом нижнем квадранте и при СОЭ 78 мм/час при УЗИ выявлен аппендикулярный абсцесс. Он был тесно связан со слепой кишкой, где отмечалось значительное утолщение стенки. Стенка слепой кишки несколько размыта (стрелка); во время компрессии можно увидеть отток небольшого количества гноя в просвет слепой кишки. Контрольное УЗИ показало полное опорожнение абсцесса.

Слайд 92

Ретроцекальный абсцесс Ретроцекальный аппендикулярный абсцесс. a) Сканирование со стороны живота показывает лишь наличие воздуха позади слепой кишки b) Заднебоковой доступ позволяет выявить уровень жидкости внутри абсцесса

Слайд 93

Инфекционное воспаление илеоцекального отдела (илеоцецит). Инфекционный илеоцецит представляет собой воспаление илеоцекального отдела, вызванное Yersinia enrerocolica, Capylobacter jejuni или Salmonella enteritidis. Основным клиническим проявлением является локализованная боль в правом нижнем квадранте при отсутствии или наличии небольшой диареи. Вследствие своей симптоматики заболевание может служить поводом для ненужной аппендэктомии. При лапаротомии аппендикс выглядит нормальным, хотя имеется утолщение стенок подвздошной и слепой кишок и увеличение брыжеечных лимфоузлов. Часто эти проявления настолько слабо выражены, что при лапаротомии точный диагноз не ставится. Посев кала производится редко, поскольку диарея если и возникает, то только после аппендэктомии. Это объясняет тот факт, почему редко ставится диагноз инфекционного илеоцецита. Данный диагноз у пациентов с жалобами на боль в правом нижнем квадранте можно поставить при помощи УЗИ. Характерными признаками являются утолщение слизистого и подслизистого слоёв подвздошной и слепой кишок и увеличение брыжеечных лимфоузлов. Аппендикс, если удаётся его визуализировать, выглядит нормальным.

Слайд 94

УЗИ в сагиттальной плоскости при обследовании слепой и восходящей кишок и в аксиальной плоскости при обследовании баугиниевой заслонки позволяет выявить большую часть симптомов данного заболевания. Можно провести дифференциальную диагностику с болезнью Крона: в отличие от инфекционного илеоцецита болезнь Крона характеризуется трансмуральным воспалением, в результате чего утолщается мышечный слой, а воспалённая несдавливаемая жировая клетчатка окружает подвздошную кишку. Кроме того, можно увидеть образование абсцесса и престенотическое расширение. Всё вышеперечисленное никогда не встречается при инфекционном илеоцеците. Тем не менее, в некоторых случаях постановка окончательного диагноза возможна только после бактериологического исследования.

Слайд 95

Инфекционный илеоцецит Инфекционный илеоцецит у женщины 31 года с клиникой аппендицита. При УЗИ определяется утолщение стенки подвздошной и слепой кишок, распространяющееся на слизистый и подслизистый слои; хорошо видна баугиниева заслонка (стрелка). Утолщение стенки восходящего отдела толстой кишки при УЗИ позволило увидеть чёткую картину гаустрации. Аппендэктомия была отменена; исследование с бариевой клизмой показало утолщение слизистой оболочки слепой и подвздошной кишок. Был выполнен посев кала, обнаружен Campylobacter jejuni.

Слайд 96

Толстокишечная непроходимость. Основной причиной толстокишечной непроходимости является закупорка просвета кишки опухолью. УЗИ проводится после выполнения обзорной рентгенограммы брюшной полости. Идентификация толстокишечной непроходимости вызывает затруднения, поскольку кишка заполнена не жидкостью, а газом и каловыми массами. Последние присутствуют и в норме, поэтому диагноз обструкции можно поставить, только если кишка расширена на уровне поражения, причём аномальное растяжение внезапно прерывается, а дистальнее его газ в кишке отсутствует. При наличии растяжения толстой кишки расстояние между полулунными складками составляет более 3 см (в отличие от тонкой кишки).

Слайд 98

В большинстве случаев УЗИ кишечника может определить болезнь Крона (БК) и неспецифический язвенный колит (НЯК). УЗИ позволяет выявить не только пристеночные признаки воспаления, но также и околокишечные изменения, а кроем того, визуализирует свищи и абсцесса. При помощи доплерографии можно собрать информацию об активности воспалительного процесса. Сочетание УЗИ с КТ или эндоскопией является неинвазивным эффективным методом диагностики и контроля за течением БК и НЯК. При хронических заболеваниях толстой кишки (ХВЗ) (БК и НЯК) роль УЗИ окончательно не определена, хотя уже проводились исследования, показавшие, что данный метод может визуализировать воспалительный процесс.

Слайд 99

Ультразвуковая картина хронических воспалительных заболеваний толстой кишки При подозрении на ХВЗ следует задать следующие вопросы: 1. Насколько точен ультразвуковой метод в диагностике воспалительного процесса в толстой кишке и определении распространённости заболевания? 2. Возможно ли провести дифференциальную диагностику с опухолью или другим воспалительным заболеванием? 3. Может ли высокоразрешающее УЗИ избирательно диагностировать БК и НЯК? Постановка точного диагноза при БК проще, чем при НЯК вследствие специфической картины: поражение последней петли подвздошной кишки, трансмуральная картина поражения, глубокие язвы. Если определяются эти признаки, УЗИ может служить дополнением к эндоскопии в выявлении глубоких поражений стенки кишки за слизистым слоем.

Слайд 100

Болезнь Крона. БК поражает дистальный отдел тонкой кишки (20%), толстую кишку (30%) и оба этих отдела (50%). В отличие от НЯК возможно поражение правых отделов кишки с сохранностью левых, а пристеночные изменения часто перемежаются с нормальной стенкой. При микроскопии определяется клеточная инфильтрация, переходящая при повторяющихся циклах заболевания в фиброз. Кишка значительно утолщена. Брыжейка также утолщена, содержит большое количество жира и часто продолжается до серозной поверхности кишки. При этом она имеет пальцевидную форму. Изъязвления слихзистой часто достигают подслизистой и мышечной оболочек, образуя интрамуральные каналы, проявляющиеся образованием свищевых ходов и щелей. Такие фистулы могут открываться на кожу, в соседние органы или слепо заканчиваться, при этом развивается перитонеальный или забрюшинный абсцесс.

Слайд 101

УЗИ-картина БК обусловлена этими патологическими характеристиками. Предварительный диагноз можно поставить при УЗИ со стандартным разрешением, когда определяется прерывистость поражения и / или поражение последней петли кишечника. В местах резко выраженного воспалительного процесса определяется общее утолщение свыше 10 мм. Просвет кишки может быть сужен, что сочетается с неравномерным утолщением подслизистой и мышечной оболочек. Эти оболочки имеют неровные края. Поражение серозной оболочки и реакция тканей по соседству с кишкой определяются по гипертрофии жировой клетчатки вокруг кишки. Воспалённая жировая клетчатка зачастую имеет картину «морозных узоров на стекле» из-за потери нормальной дольчатой структуры и может перемежаться гипоэхогенными полосами).

Слайд 102

Прогрессирование заболевания характеризуется потерей слоистой структуры стенки вследствие фиброза. Другим симптомом БК является наличие глубоких язв. Гиперэхогенный ободок подслизистой оболочки в месте язвы прерывается гипоэзогенной полосой. В области изъязвления можно увидеть эхогенные пятна, являющиеся признаком наличия воздуха. При образовании свищей картина изъязвленная наблюдается в жировой клетчатке. Можно увидеть интрамуральные или отдалённые абсцессы, связанные с фистулой.

Слайд 103

Определение активности процесса. Выявление активности процесса при ХВЗ часто является затруднительным из-за относительной гетерогенности картины заболевания. Предлагались самые различные методы, основанные на клинической картине, данных эндоскопии или лабораторной диагностики, таких, как определение С-белка. Результаты таких исследований объединяют в различные шкалы активности, используемые в клинических исследованиях. Однако на практике выявить ремиссию достаточно сложно из-за слабой корреляции между клинической активностью и данными эндоскопии и лучевых методов. Ультразвуковая оценка активности ХВЗ основана на измерении толщины стенки кишки, локальной протяжённости заболевания и доплерографической оценке сосудов внутренних органов и кишки.

Слайд 104

Болезнь Крона, поражение левых отделов толстой кишки. При поперечном сканировании определяются прерывистые контуры – глубокие изъязвления, в одном из них определяется воздух (стрелка). Жировая клетчатка вокруг кишки утолщена (головки стрелок). Болезнь Крона

Слайд 105

Болезнь Крона, поражение терминального отдела подвздошной кишки. При продольном сканировании определяется протяжённый поражённый сегмент с патологической ригидностью. Потеря послойного строения стенки кишки связана с фиброзом. Болезнь Крона

Слайд 106

Болезнь Крона Болезнь Крона, поражение левых отделов толстой кишки. При продольном сканировании определяется глубокое воспаление с неравномерным утолщением мышечного слоя. Также можно увидеть крупную язву с очаговым нарушением целостности подслизистого слоя (стрелка).

Слайд 107

Болезнь Крона Престенотическое расширение (головки стрелок) при БК в терминальном отделе подвздошной кишки (стрелки).

Слайд 108

Болезнь Крона БК, поражение терминального отдела подвздошной кишки. При поперечном сканировании определяются эхогенные изменения в подслизистом слое и несдавливаемая жировая клетчатка вокруг кишки, что говорит о трансмуральном воспалении.

Слайд 109

Болезнь Крона Болезнь Крона, поражение левых отделов толстой кишки. При поперечном сканировании определяется значительное утолщение стенки с наличием глубокой щели, соединяющейся с интрамуральным абсцессом (стрелка).

Слайд 110

Болезнь Крона Колит при БК. При поперечном (а) и продольном ( b ) сканировании нисходящего отдела толстой кишки отмечается значительное утолщение всех слоёв кишечной стенки, включая мышечный. Следует также отметить большое количество воспалённой жировой клетчатки вокруг поражённой кишки.

Слайд 111

Болезнь Крона Абсцесс при БК. При УЗИ определяется асимметричное эхогенное утолщение стенки петель подвздошной кишки (стрелки) и абсцесс, что говорит о наличии БК. Следует также обратить внимание на вторичное утолщение стенки мочевого пузыря.

Слайд 112

Неспецифический язвенный колит. НЯК всегда ограничен толстой кишкой. Поражение протяжённое, идёт от прямой кишки к верхним отделам. Не бывает поражения правой половины толстой кишки при сохранности левой. Пристеночное воспаление локализуется в слизистой оболочке, при этом образуются многочисленные поверхностные изъязвления. При остром воспалении может выявляться глубокая реакция, сопровождающаяся подслизистым отёком. Мышечный и серозный слои обычно не поражаются, жировая клетчатка нормальная. Хроническое воспаление приводит к появлению лёгкого подслизистого фиброза с жировыми отложениями. Происходит потеря гаустрации с возникновением рентгенологической картины «свинцовой трубки». Участки регенерации подслизистой окружены зонами изъязвлений, и образуются псевдополипы, вдающиеся в просвет.

Слайд 113

При УЗИ НЯК выглядит, как утолщение кишечной стенки средней степени (5-10 мм). Заболевание имеет большую протяжённость и обычно доминирует в левой половине толстой кишки. Послойная структура сохранена вследствие поверхностности поражения. При остром воспалении утолщение поражает весь подслизистый слой, который становится слегка гипоэхогенным и гетерогенным. Определяются тонкая гипоэхогенная линия мышечной оболочки и нормальная околокишечная жировая клетчатка. Поверхностные изъязвления обычно не определяются, глубокие язвы могут отсутствовать. Кроме как при тяжёлой степени заболевания, когда отмечаются надрывы подслизистой оболочки. После разрешения острого воспаления кишка возвращается в нормальное состояние, но после нескольких рецидивов она остаётся слегка утолщенной, эхогенный подслизистый слой контрастирует с гипоэхогенным внутренним слизистым и внешним мышечным. На поверхности слизистой встречаются псевдополипы в виде мелких эхогенных узелков, видимых на поверхности слизистой оболочки.

Слайд 114

Острый язвенный колит Острый язвенный колит. При продольном сканировании определяется поверхностное воспаление с нормальным мышечным слоем, расположенным глубже отёчного подслизистого.

Слайд 115

Неспецифический язвенный колит При поперечном (а) и продольном ( b ) сканировании нисходящего отдела толстой кишки отмечается значительное утолщение слизистого и подслизистого слоёв, в то время, как мышечный слой не изменён. Воспалённая жировая клетчатка отсутствует.

Слайд 116

Хронический неспецифический язвенный колит Хронический неспецифический язвенный колит. При продольном сканировании определяется гиперэхогенный подслизистый слой с умеренным утолщением стенки.

Слайд 117

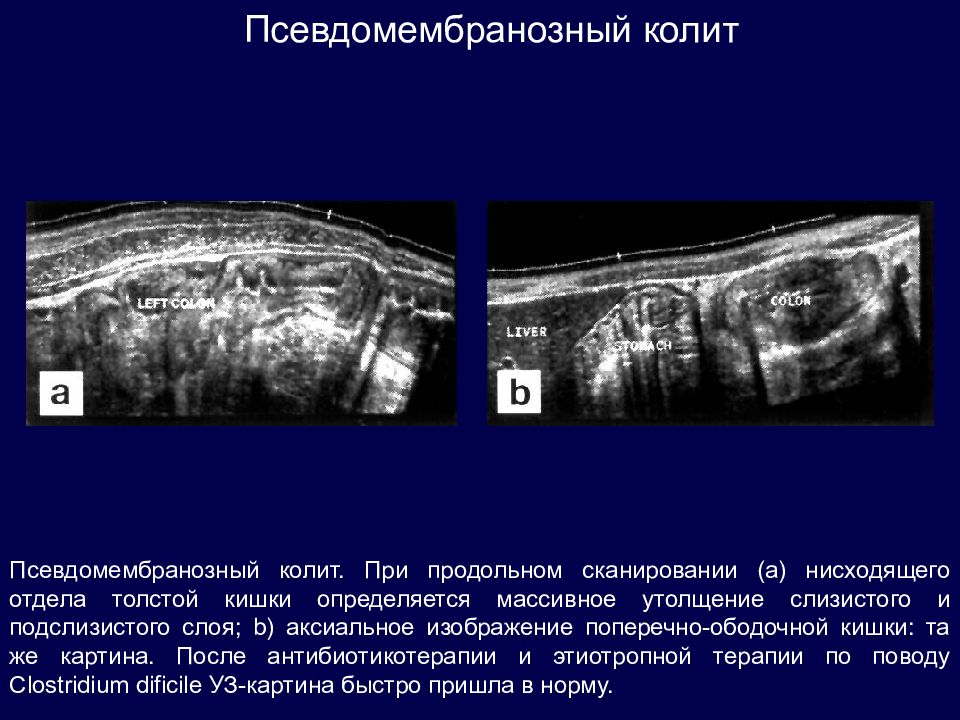

Псевдомембранозный колит. При продольном сканировании правых отделов толстой кишки определяется значительно утолщение стенки с отёком подслизистого слоя и нормальным мышечным. Гаустры утолщены (симптом «аккордеона»). Псевдомембранозный колит

Слайд 118

Псевдомембранозный колит. При продольном сканировании (а) нисходящего отдела толстой кишки определяется массивное утолщение слизистого и подслизистого слоя; b ) аксиальное изображение поперечно-ободочной кишки: та же картина. После антибиотикотерапии и этиотропной терапии по поводу Clostridium dificile УЗ-картина быстро пришла в норму. Псевдомембранозный колит

Слайд 119

Долихоколон 1 – поперечно-ободочная кишка, 2 – нисходящая ободочная кишка. S -образный изгиб в области селезёночного угла

Слайд 120

Долихоколон 1 – поперечно-ободочная кишка, 2 – нисходящая ободочная кишка. Дополнительные петли в области селезёночного угла, симптом «цветка пиона».

Слайд 121

Долихоколон 1 – поперечно-ободочная кишка, 2 – нисходящая ободочная кишка. Дополнительные петли в области селезёночного угла, симптом «пальцев кисти».

Слайд 122

Долихосигма 1 – поперечное сечение петель, 2 – продольное сечение петель. Дополнительные петли сигмовидной кишки, симптом «сот».

Слайд 124

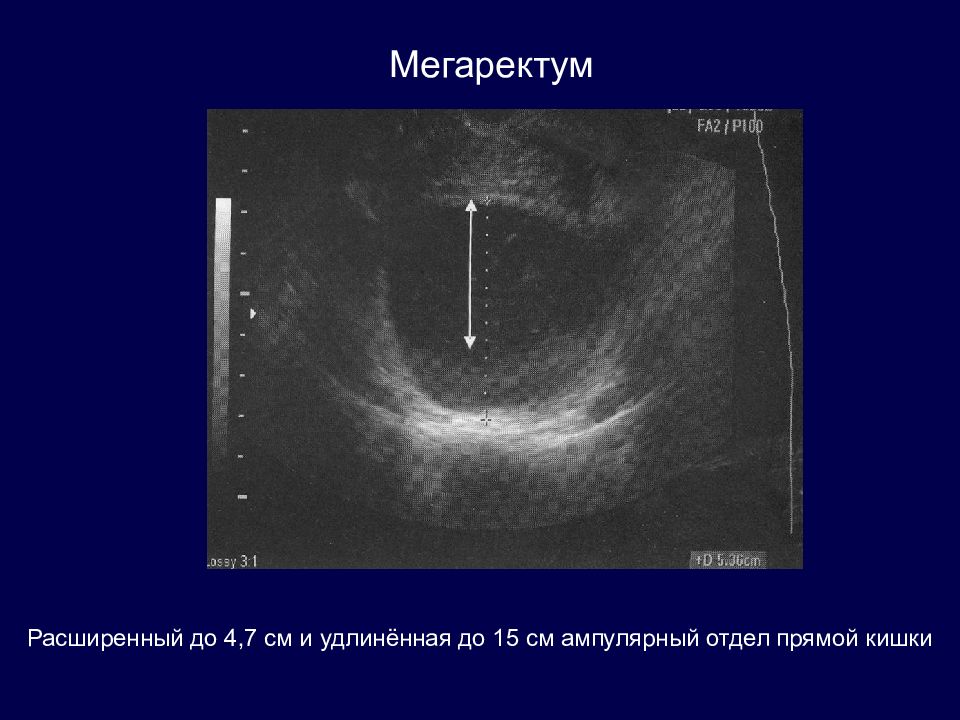

Мегаректум Расширенный до 4,7 см и удлинённая до 15 см ампулярный отдел прямой кишки

Слайд 125

Дивертикулит сигмовидной кишки. Дивертикулит сигмовидной кишки встречается довольно часто, диагноз ставится по клинической картине. В классических случаях больной жалуется на локализованную боль в левом нижнем квадранте, лихорадку, лейкоцитоз и повышение СОЭ. Диагноз не всегда ясен. С одной стороны клиническая картина может быть нетипичной, тогда можно заподозрить другой диагноз, например, инфекцию мочеполовых путей, камни в мочеточнике, перфоративную язву, аднексит или, в случае правосторонней петли сигмовидной кишки) аппендицит. С другой стороны, врач может подумать о дивертикулите при других килнических состояниях, таких, как рак сигмовидной кишки, сальниковых отростках и гинекологических состояниях, или даже при разрыве аневризмы аорты. Во всех этих случаях УЗИ позволяет поставить правильный диагноз на ранней стадии. После постановки диагноза УЗИ применяется для оценки таких осложнений, как абсцесс, фистула и стеноз, а также при постановке дренажа. При УЗИ можно увидеть и пустую, и заполненную калом сигмовидную кишку. Пустая кишка выглядит, как концентрическая слоистая структура, расположенная латерально в левей околокишечной клетчатке. При компрессии кишка имеет уплощённую яйцевидную форму, мышечная оболочка может быть утолщена вследствие гипертрофии.

Слайд 126

Заполненные калом дивертикулы выглядят, как крупные (4-12 мм), эхогенные округло-яйцевидные структуры, дающие акустическое затенение и локализующиеся снаружи границ сигмовидной кишки. Если сигмовидная кишка заполнена калом, дивертикулы определить сложнее. УЗИ-картина дивертикулита зависит от его стадии. На ранней стадии (стадия 0) определяется локальное утолщение стенки кишки. Вокруг феколита определяется гиперэхогенная несдавливаемая ткань, которая представляет собой воспалённую брыжейку и сальник. Эта воспалённая клетчатка лучше всего видна при аккуратной компрессии и определяется при дивертикулите. Обычно воспалённый дивертикул представляет собой пятно наибольшего натяжения.

Слайд 127

УЗИ-контроль в большинстве случаев показывает наличие небольшого (часто менее 1 см) околокишечного абсцесса и разрешение феколита. Спустя один или несколько дней гной и феколит эвакуируются через участок ослабления стенки кишки на уровне шейки дивертикула в просвет кишечника, и пациент выздоравливает. Остаточные воспалительные изменения сохраняются в течение долгого времени после эвакуации, и у пациента уже может не быть клинической симптоматики, при этом сохраняются изменения при УЗИ. Даже крупные абсцессы обычно опорожняются в просвет кишки. Если пациенту не столь повезло, дивертикулит осложняется. Перфорация без ограничения сальником встречается довольно редко и возникает на ранней стадии заболевания. Попадание гноя или фекалий в брюшную полость приводит к развитию тяжёлого перитонита, требующего немедленной лапаротомии.

Слайд 128

При дивертикулярном абсцессе происходит вторичное дренирование абсцесса в просвет кишки, но у некоторых больных он может опорожняться в соседние дивертикулы, в результате вдоль кишечной стенки определяются вытянутые абсцессы. Они плохо лечатся и часто приводят к рецидивированию воспаления и стенозу. Если абсцесс опорожняется в брюшную полость, возникает разлитой перитонит или вторичный абсцесс. Если же абсцесс опорожняется в мочевой пузырь или влагалище, образуется свищ. При наличии кишечно-пузырных свищей возникает устойчивая к терапии инфекция нижних мочевыводящих путей. Вопрос о пневматурии должен обсуждаться отдельно, поскольку пациентом она обычно не замечается. В ранней диагностике подобного осложнения следует использовать УЗИ или даже КТ. Чрезвлагалищное УЗИ играет важную роль у женщин с глубоко расположенными дивертикулами. УЗИ играет важную роль в диагностике прочих состояний: мочекаменная болезнь, разрыв аневризмы аорты, перфорация язв, аппендицит и воспаление жировых привесков. В дифференциальной диагностике важную роль играет КТ. Дифференциальная диагностика дивертикулита от рака может быть весьма затруднительной, и при разрешении воспалительного процесса всем больным должна проводиться колоноскопия. При персистирующей лихорадке показано чрескожное дренирование.

Слайд 129

Дивертикулит сигмовидной кишки Дивертикулит сигмовидной кишки. При УЗИ пустой сигмовидной кишки при релаксации и компрессии внутри дивертикула позади контура кишки определяется феколит, отражающий ультразвук (стрелка). Плохо видна очень тонкая стенка дивертикула, состоящая лишь из слизистого слоя.

Слайд 130

Дивертикулит сигмовидной кишки Неосложнённое течение дивертикулита сигмовидной кишки. Метод исследования - чрезвлагалищное УЗИ. а) Определяется значительное утолщение стенки сигмоидной кишки с наличием феколита, отражающего ультразвук, в просвете дивертикула. Следует также обратить внимание на крупный конгломерат брыжеечной клетчатки и сальника, отграничивающий перфорацию. Пациентке проведено консервативное лечение. b ) На следующий день пациентка чувствует себя лучше. Феколит выведен в просвет толстой кишки, просвет дивертикула свободен. При дальнейшем обследовании отмечено разрешение воспалительного процесса с нормализацией сигмовидной кишки и закрытием просвета дивертикула.

Слайд 131

Дивертикулит правых отделов толстой кишки. Правосторонний дивертикулит отличается от дивертикулита сигмовидной кишки. Дивертикулы правых отделов обычно врождённые, солитарные, истинные, содержат все слои кишки. Феколиты в этих дивертикулах крупнее, а шейка дивертикула – шире. Гипертрофии мышечного слоя не роисходит. Дивертикулы правых отделов, которые могут встречаться в любом возрасте, имеют благоприятный прогноз и никогда не приводят к перфораии или повялению крупныхабсцессов. Хотя они встречаются редко (соотношение дивертикулов левых и правых отделов составляет 15:1), важно поставить точный диагноз, поскольку клинические симптомы острого живота в правом нижнем квадранте могу привести к ненужному удалению аппендикса. Хуже того, 40% выполняется правосторонняя гемиколэктомия, посколкьу хирурги расценивают жалобы, как симптоматику злокачественной опухоли. Избежать операции при этом доброкачественном самоограничивающемся состоянии поможет УЗИ (иногда в дополнение производится КТ), которое позволяет визуализировать характерную картину. Абсцессы, связанные с дивертикулитом правых отделов обычно самоограничивающиеся и не требуют чрескожного дренирования. Для лучшего понимания УЗИ и КТ-изображений следует понимать динамику воспалительного процесса. Опасной ошибкой является ошибочное восприятие феколита в основании воспалённого аппендикса за дивертикулит слепой кишки.

Слайд 132

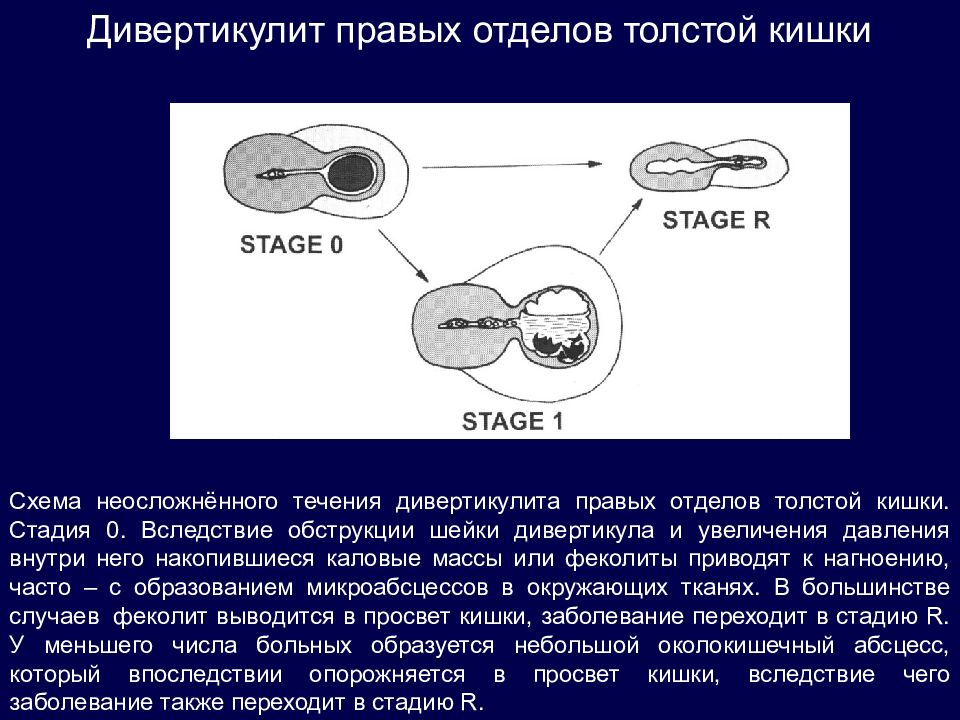

Дивертикулит правых отделов толстой кишки Схема неосложнённого течения дивертикулита правых отделов толстой кишки. Стадия 0. Вследствие обструкции шейки дивертикула и увеличения давления внутри него накопившиеся каловые массы или феколиты приводят к нагноению, часто – с образованием микроабсцессов в окружающих тканях. В большинстве случаев феколит выводится в просвет кишки, заболевание переходит в стадию R. У меньшего числа больных образуется небольшой околокишечный абсцесс, который впоследствии опорожняется в просвет кишки, вследствие чего заболевание также переходит в стадию R.

Слайд 133

Дивертикулит слепой кишки Неосложнённое течение дивертикулита слепой кишки. а) У молодого человека определяются все клинические симптомы аппендицита. При УЗИ отмечается утолщение стенок слепой кишки (головки стрелок) и крупный феколит в просвете одиночного дивертикула (стрелки). Конгломерат воспалённой жировой клетчатки и сальника отграничивает место перфорации. Аппендэктомия была отменена, назначено консервативное лечение. b ) Спустя 7 дней симптомы исчезли. При УЗИ определяются нормальная стенка слепой кишки (головки стрелок) и опорожнившийся дивертикул, содержащий остаточные пузырьки воздуха.

Слайд 134

Инфаркт сальника и воспаление жировых привесков. Это состояние вызвано венозным инфарктом сегмента жирового привеска или части сальника и может возникать в любом возрасте. Клинически оно напоминает аппендицит, холецистит или дивертикулит. УЗИ и КТ-картина позволяет поставить диагноз и позволяет избежать лишнего хирургического вмешательства

Слайд 135

Воспаление жировых привесков У 48-летнего мужчины с клинической картиной дивертикулита при УЗИ определяется яйцевидное несжимаемое жировое образование (головки стрелок) с нормальным участком сигмовидной кишки. Во время вдоха видно, что образование, представляющее собой ишемизированный жировой привесок, прикреплено к брюшине. Спустя неделю симптомы прошли самостоятельно.

Слайд 136

Инвагинация Инвагинация представляет собой состояние, когда одна из кишечных петель по ходу перистальтики внедряется в просвет другой. Чаще наблюдается справа. При этом образуются три цилиндра: наружный, внутренний и средний. На поперечных сечениях видны округлые структуры, состоящие из чередующихся концентрических гипер- и гипоэхогенных кругов, на продольных – цилиндрические структуры по типу «слоёного пирога».

Слайд 137

Инвагинация у маленького ребёнка Поперечное (а) и продольное ( b ) сканирование инвагинированного комплекса. Асимметричное положение подвздошной кишки из-за наличия жировой клетчатки, в которой находится увеличенный лимфатический узел ( ln ).

Слайд 138

Рак слепой кишки. Рак слепой кишки представляет собой болезненное образование в правом квадранте, симулируя аппендикулярный инфильтрат. В большинстве случаев распознавание рака слепой кишки при помощи УЗИ не представляет сложностей, основная ошибка связана с вторичной обструкцией аппендикса опухолью. Ключом к диагностике является постоянная картина увеличенного аппендикса, тогда как при этом у пациента отмечается слабо выраженная атипичная симптоматика. Показанием для чрескожного дренирования служат абсцессы, которые лечатся при помощи резекции.

Слайд 139

Рак слепой кишки Высокодифференцированная карцинома слепой кишки. В косом сечении правой подвздошной области отмечается утолщение задней стенки (стрелка)

Слайд 140

Колоректальный рак. Колоректальный рак представляет собой либо объёмное образование, либо сегментарное утолщение стенки кишки, которое встречается чаще. Образование может быть грибовидным, внутрипросветным или располагаться снаружи кишки, пока не станет причиной обструкции. Утолщение кишечной стенки может быть как симметричным, так и асимметричным и обычно в длину не превышает 5 см. Часто встречается обструкция. Метастазирование обычно происходит в регионарны лимфатические узды и печень. Сканирование из трансабдоминального доступа производится секторным или линейным датчиком частотой 3,5 – 5,0 МГц. Датчик медленно перемещают вдоль брюшной стенки с небольшой компрессией, что позволяет сместить петли кишечника. Сканирование по ходу кишки производится на протяжении обоих фланков живота вдоль восходящей и нисходящей ободочной кишки, через середину верхнего этажа брюшной полости (оценивается поперечно-ободочная кишка), слева вдоль брюшной стенки книзу (оценивается сигмовидная кишка) и через срединную линию таза (оценивается прямая кишка). Нормальная толщина стенки кишки при сокращении должна составлять не более 3 мм, толщина свыше 5 мм указывает на патологию. Ультразвуковая картина зависит от характера опухоли (образование или сегментарное утолщение стенки). Образование может быть небольшим или же крупным, контуры его неровные или дольчатые.

Слайд 141

Другим признаком колоректального рака является выявление сегментарного эксцентрически расположенного или циркулярного утолщения стенки кишки. В патологически изменённом сегменте не содержатся газ и каловые массы, что позволяет сравнительно легко визуализировать эту область. Утолщение стенки может быть неравномерным, но не столь выраженным, как при грибовидном типе. Этот тип опухоли часто приводит к обструкции и непроходимости. Также можно выявить метастазы. В обязательном порядке производится УЗИ печени, органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с целью поиска метастазов. Необходимо помнить, что метастазы колоректального рака в печень могут быть изоэхогенными паренхиме и не выявляться при сканировании в В-режиме, поэтому больным с колоректальным раком требуется доплерографическое обследование печени с тщательным прослеживанием хода сосудов. Размеры опухоли, выявленной при УЗИ, несколько превышают действительные, так как суммарно визуализируются опухоль, перифокальное воспаление и тканевая реакция.

Слайд 142

Рак толстой кишки Рак восходящего отдела толстой кишки, сканирование в В-режиме

Слайд 143

Рак толстой кишки Рак восходящего отдела толстой кишки, сканирование в режиме ЦДК, кровоток внутри опухоли

Слайд 144

Рак толстой кишки Рак поперечно-ободочной кишки, сканирование в правом подреберье по передней подмышечной линии: 1 – передняя боковая стенка; 2 – диафрагма; 3 – свободная жидкость; 4 – печень; 5 – метастазы; 6 – поражённый опухолью участок кишки.

Слайд 145

Рак толстой кишки Рак нисходящего отдела толстой кишки, сканирование в В-режиме

Слайд 146

Рак толстой кишки Два продольных сечения поражённого участка толстой кишки на расстоянии 10 мм. На левой эхограмме более заметно неравномерное утолщение задней стенки. При оперативном вмешательстве обнаружено, что опухоль прорастает в забрюшинную клетчатку.

Слайд 147

Рак толстой кишки Конгломерат петель толстой кишки (стрелки) при распространении раковой опухоли

Слайд 148

Рак толстой кишки Рак толстой кишки, приводящий к сужению её просвета. а) По правому фланку определяется массивное расширение правых отделов толстой кишки. b ) При дистальном обследовании в области печёночного изгиба отмечается небольшая гипоэхогенная суживающая просвет опухоль. Кроме того, обращает на себя внимание одиночный увеличенный лимфатический узел ( ln ).

Слайд 149

Рак толстой кишки Рак поперечно-ободочной кишки, прорастающий в брыжейку. Видна опухоль, наружный контур её по задней поверхности неровный.

Слайд 150

Канцероматоз при раке толстой кишки Вид петель тонкой кишки при канцероматозе. Определяется свободная жидкость в брюшной полости.

Слайд 151

Применение трансректального УЗИ при раке прямой кишки Для трансректального УЗИ при раке прямой кишки используются различные типы датчиков: радиальный, секторный, фазированный и линейный. Поле обзора при применении радиального датчика составляет 3600, меанического секторного, фазтрованного и линейного – 1200-2700. Частота их составляет 7-10 МГц, очаговая область – 2-5 см. Все эти датчики используются только для оценки прямой кишки. С целью проведения пункционной биопсии датчик совмещают с иглой. Перед исследованием пациенту выполняется клизма с целью очистки прямой кишки. Пациент лежит на левом боку, перед введением датчика выполняют пальцевое исследование, чтобы убедиться в отсутствии стенозов и определить локализацию опухоли. Датчик вводится по ходу кишки на глубину 10-14 см. По достижении заданной точки баллон на конце датчика заполняется водой, и датчик включается. Если датчик не соприкасается со всей поверхностью стенки кишки, воду выпускают и нагнетают снова.

Слайд 152

При помощи трансректального сканирования можно определить степень инфильтрации стенки кишки опухолью, выявить наличие или отсутствие лимфаденопатии. Рак прямой кишки является гипоэхогенным, а структура слоёв кишки нарушается. Для стадирования необходимо тщательно обследовать всю опухоль, определить её распространенность по подслизистому слою и оценить её размеры. У женщин инвазию задней стенки оценивают помимо эндоректального датчика с помощью трансвагинального. Если опухоль выходит за пределы досягаемости ультразвукового датчика, необходимо произвести КТ или МРТ с контрастным усилением.

Слайд 153

Рак прямой кишки Гипоэхогенная злокачественная опухоль в передней стенке прямой кишки (стрелки). Стадия T1 N0 М0.

Слайд 154

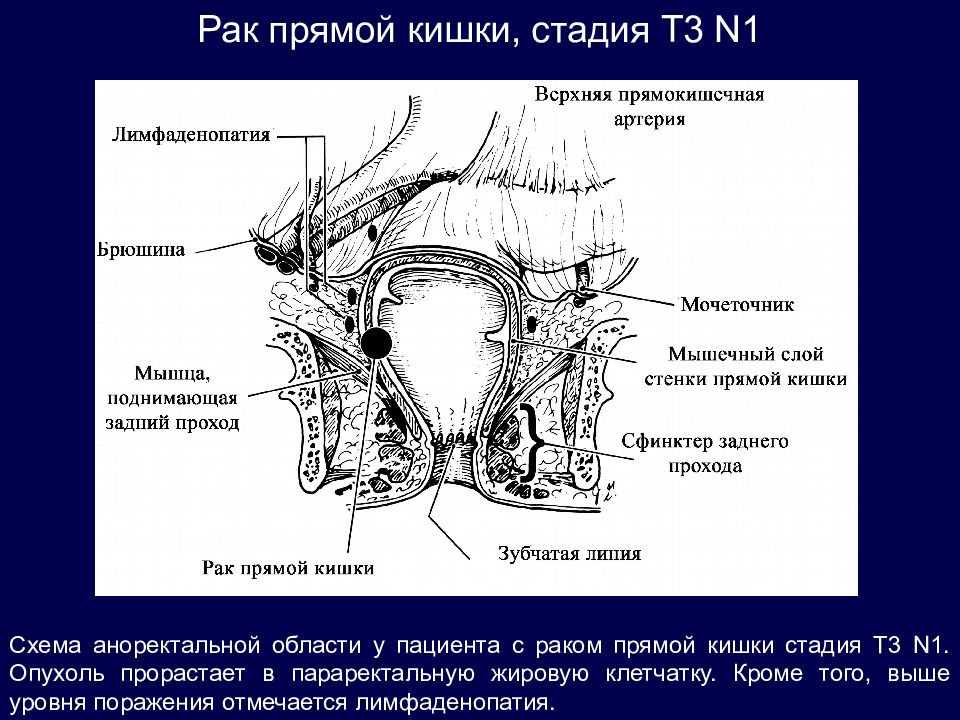

Схема аноректальной области у пациента с раком прямой кишки стадия Т3 N1. Опухоль прорастает в параректальную жировую клетчатку. Кроме того, выше уровня поражения отмечается лимфаденопатия. Рак прямой кишки, стадия Т3 N 1

Слайд 155

Рак прямой кишки Трансабдоминальное исследование. Опухоль располагается в среднеампулярном отделе, инфильтрирует стенку и прорастает в окружающую клетчатку. Наружный контур опухоли по передней поверхности неровный. BL – мочевой пузырь; Р – предстательная железа; R – прямая кишка, S – семенные пузырьки.

Слайд 156

Рак прямой кишки Трансабдоминальное исследование. Местнораспространённый рак среднеампулярного отдела с перифокальным воспалением. Под задней стенкой мочевого пузыря расположена матка с субсерозным миомаотзным узлом, под ней визуализируется опухоль прямой кишки с неровным наружным контуром и неоднородной структурой. Метками показана толщина стенки.

Слайд 157

Рак прямой кишки, стадия Т2 Эндоректальное исследование. Опухоль инфильтрирует подслизистый слой (стадия Т2). Метки (+) показывают протяжённость опухоли, метки (х) – толщину стенки

Слайд 158

Рак прямой кишки Эндоректальное исследование. Опухоль инфильтрирует все слои кишечной стенки и прорастает в параректальную клетчатку. В параректальной клетчатке определяется увеличенный лимфоузел (стрелка)

Слайд 159

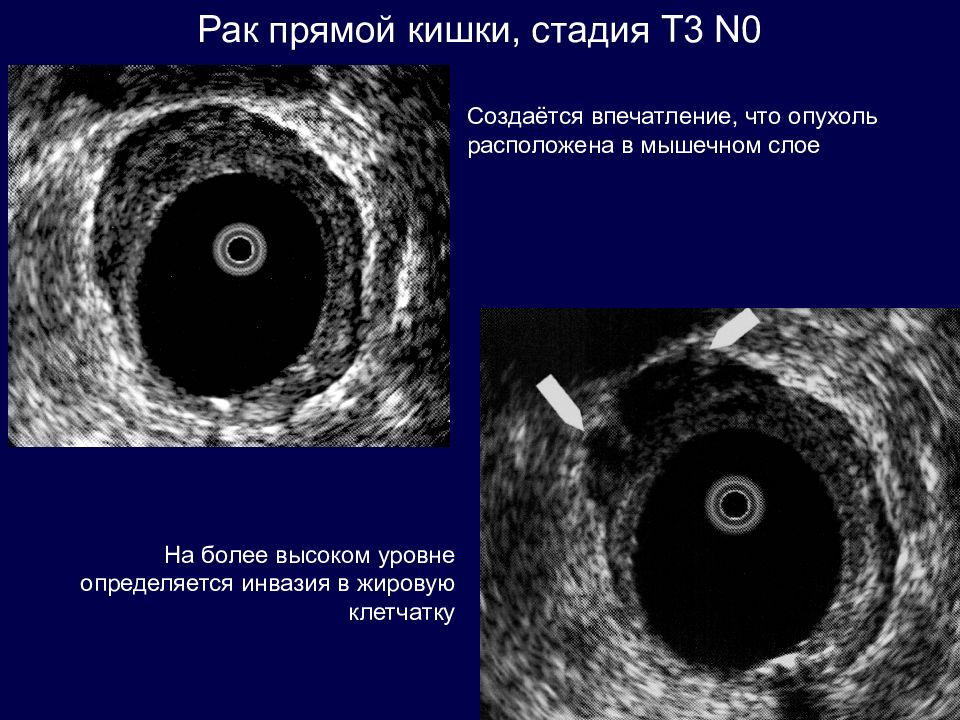

Рак прямой кишки, стадия Т3 N0 Создаётся впечатление, что опухоль расположена в мышечном слое На более высоком уровне определяется инвазия в жировую клетчатку

Слайд 160

Рак прямой кишки, стадия Т4 Опухоль прорастает в семенные пузырьки Опухоль прорастает через мышечный слой в периферическую жировую клетчатку (стрелки). Р – предстательная железа Стрелками показано прорастание опухоли (Т) в семенные пузырьки ( SV )

Слайд 161

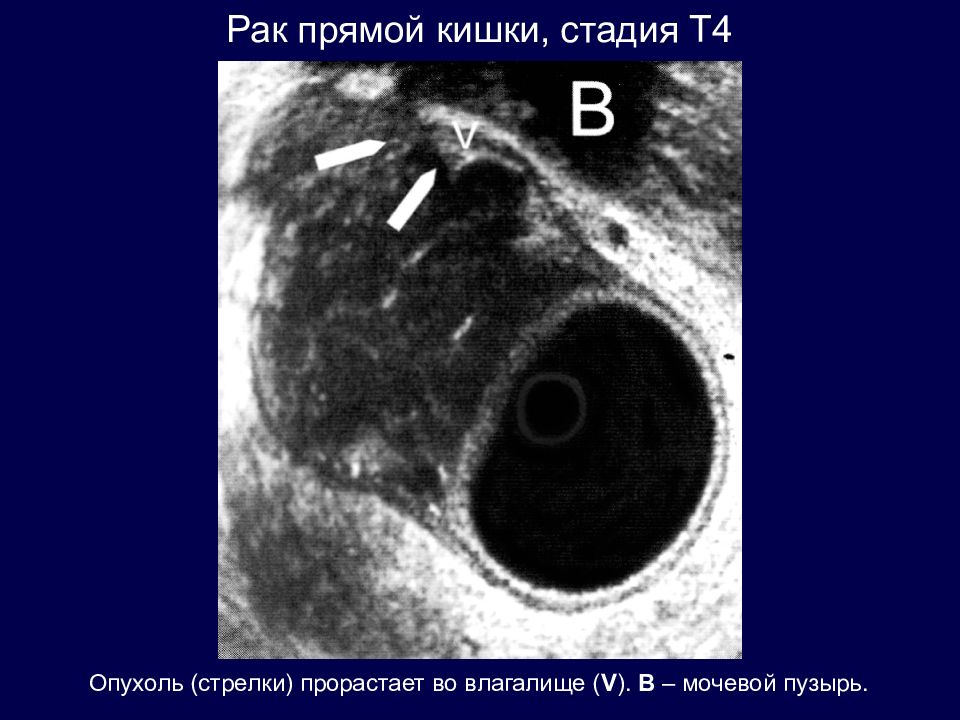

Рак прямой кишки, стадия Т4 Опухоль (стрелки) прорастает во влагалище ( V ). В – мочевой пузырь.

Слайд 162

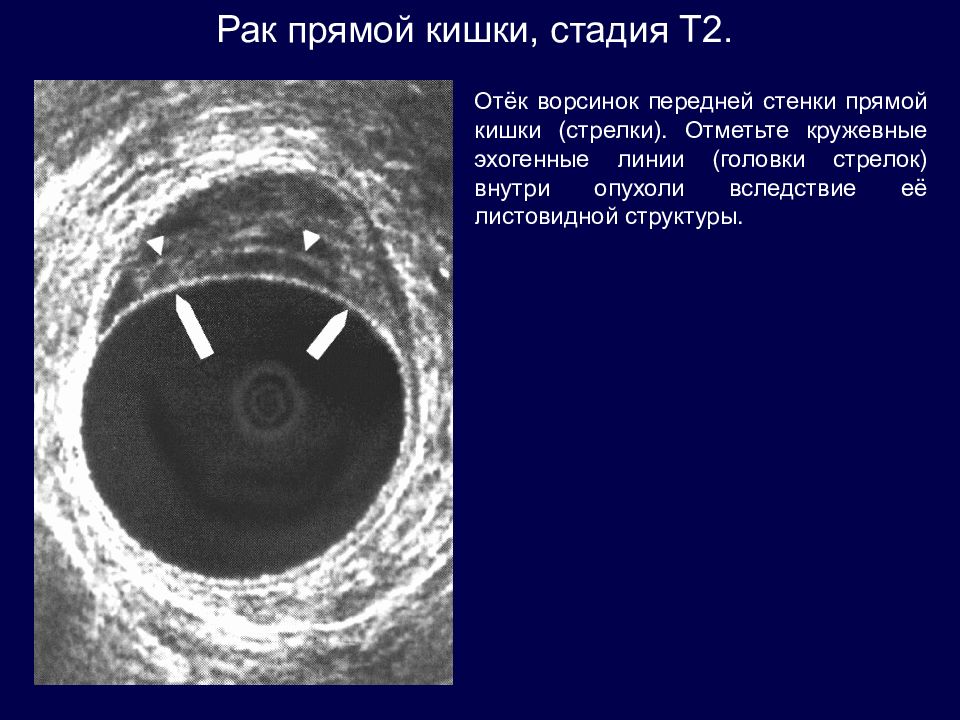

Рак прямой кишки, стадия Т2. Отёк ворсинок передней стенки прямой кишки (стрелки). Отметьте кружевные эхогенные линии (головки стрелок) внутри опухоли вследствие её листовидной структуры.

Слайд 163

Рак прямой кишки, стадия Т3 N1. Опухоль прорастает в жировую клетчатку (стрелки), отмечается лимфаденопатия (головки стрелок)

Слайд 164

Петли толстой кишки в области ректосигмоидного перехода. Признаки лимфаденопатии. Рак прямой кишки

Слайд 165

Ошибка при интерпретации изображения Мышечный слой сигмовидной кишки, идущий от прямой кишки, выглядит, как опухоль передней стенки последней (стрелки).

Слайд 166

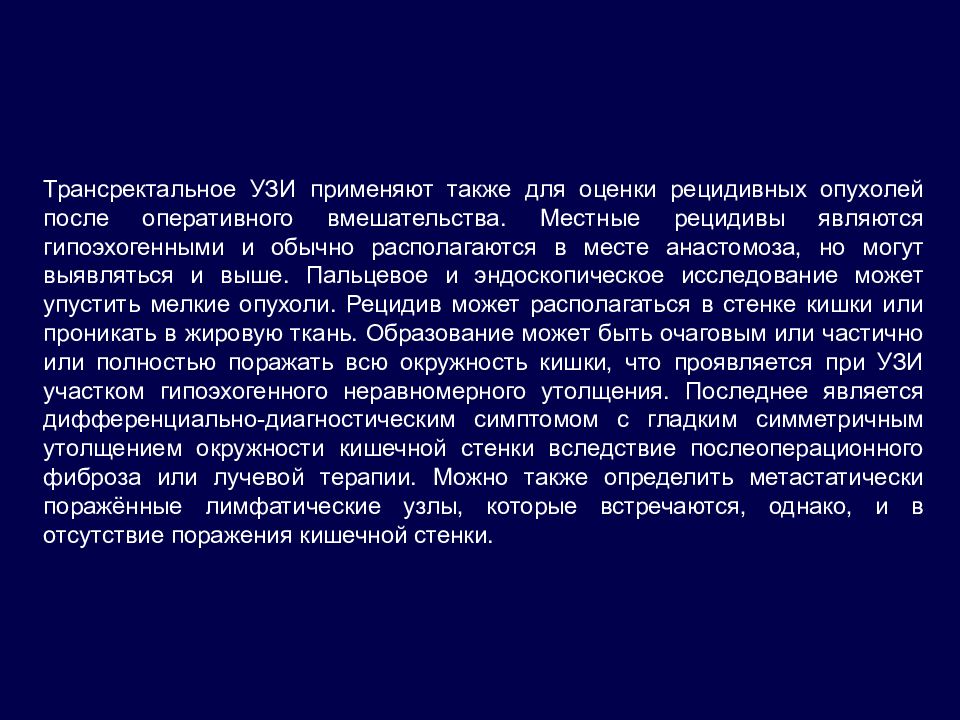

Трансректальное УЗИ применяют также для оценки рецидивных опухолей после оперативного вмешательства. Местные рецидивы являются гипоэхогенными и обычно располагаются в месте анастомоза, но могут выявляться и выше. Пальцевое и эндоскопическое исследование может упустить мелкие опухоли. Рецидив может располагаться в стенке кишки или проникать в жировую ткань. Образование может быть очаговым или частично или полностью поражать всю окружность кишки, что проявляется при УЗИ участком гипоэхогенного неравномерного утолщения. Последнее является дифференциально-диагностическим симптомом с гладким симметричным утолщением окружности кишечной стенки вследствие послеоперационного фиброза или лучевой терапии. Можно также определить метастатически поражённые лимфатические узлы, которые встречаются, однако, и в отсутствие поражения кишечной стенки.

Слайд 167

Рецидив рака прямой кишки Рецидив возник в стенке прямой кишки (стрелки) поблизости от зоны хирургического вмешательства. Поскольку опухоль не прорастает слизистый слой, она не видна при эндоскопии.

Слайд 168

Рецидив рака прямой кишки Пристеночная опухоль. Гипоэхогенное образование размерами 1 см находится под слизистой оболочкой (стрелки) выше места чрезанальной резекции небольшой раковой опухоли стадии Т2 N 0 При биопсии образования (стрелки) выявлен рецидив рака прямой кишки

Слайд 169

Рецидив рака прямой кишки Эндоректальное исследование. Рецидивная опухоль в малом тазу инфильтрирует стенку низведённой кишки.

Слайд 170

Рецидив рака прямой кишки Рецидивная опухоль находится в области промежностного рубца

Слайд 171

Рецидив рака прямой кишки Рецидивная опухоль находится в ректовагинальной перегородке. R – низведённая кишка; VAG - влагалище

Слайд 172

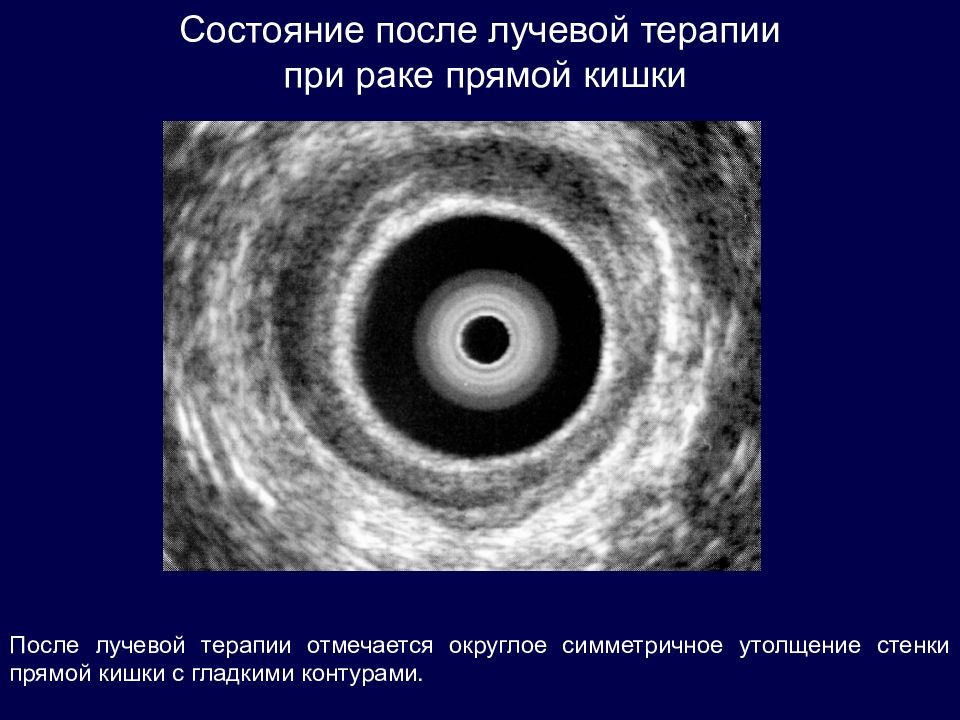

Состояние после лучевой терапии при раке прямой кишки После лучевой терапии отмечается округлое симметричное утолщение стенки прямой кишки с гладкими контурами.

Слайд 173

Метастазы рака прямой кишки Метастаз рака прямой кишки в лимфоузлы парааортальной зоны. А – аорта; V – нижняя полая вена; N – увеличенный лимфоузел.

Слайд 174

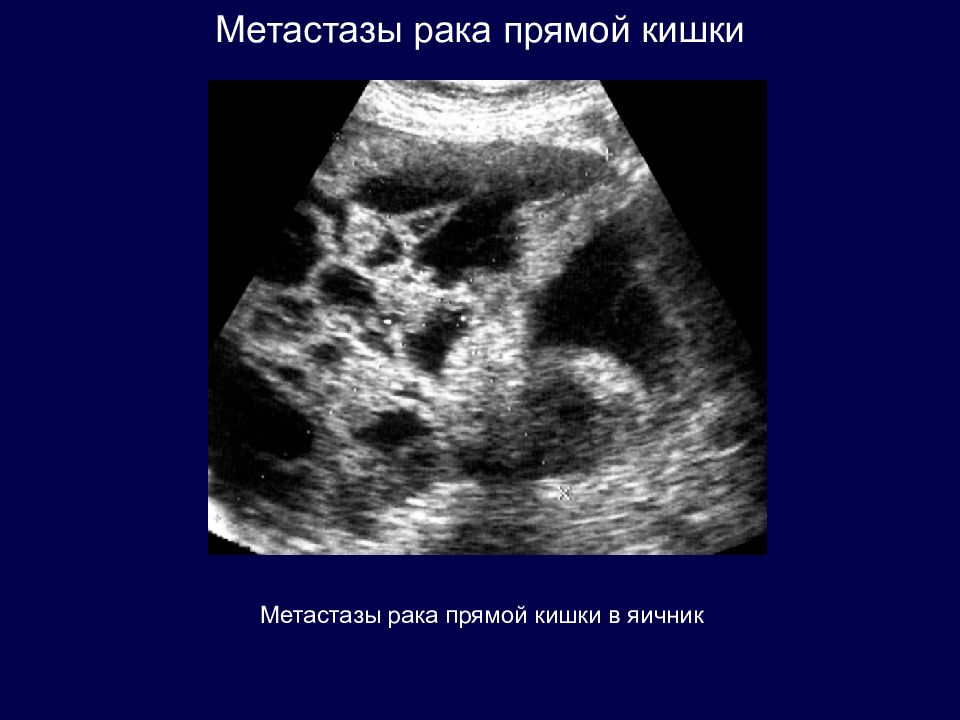

Метастазы рака прямой кишки Метастазы рака прямой кишки в лимфоузлы паховой области

Слайд 176

Неэпителиальные опухоли прямой кишки Эндоректальное исследование. Лейомиома нижнеапмулярного отдела прямой кишки. Между стрелками – подслизистая опухоль. Гипоэогенная область слева вверху – анальный канал, слева внизу – влагалище.

Слайд 177

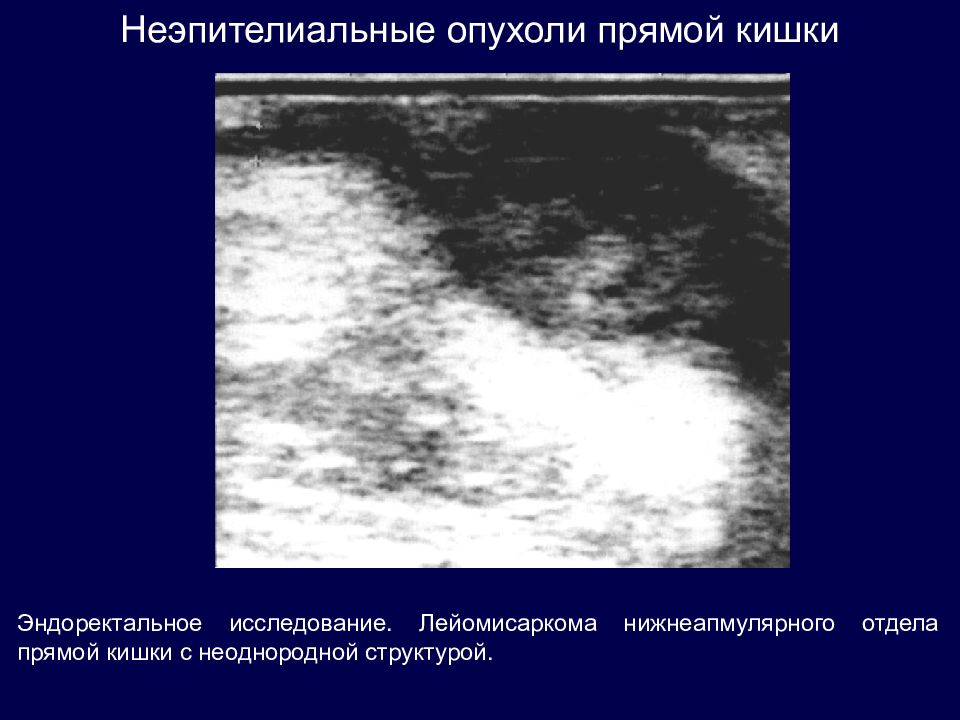

Неэпителиальные опухоли прямой кишки Эндоректальное исследование. Лейомисаркома нижнеапмулярного отдела прямой кишки с неоднородной структурой.

Слайд 179

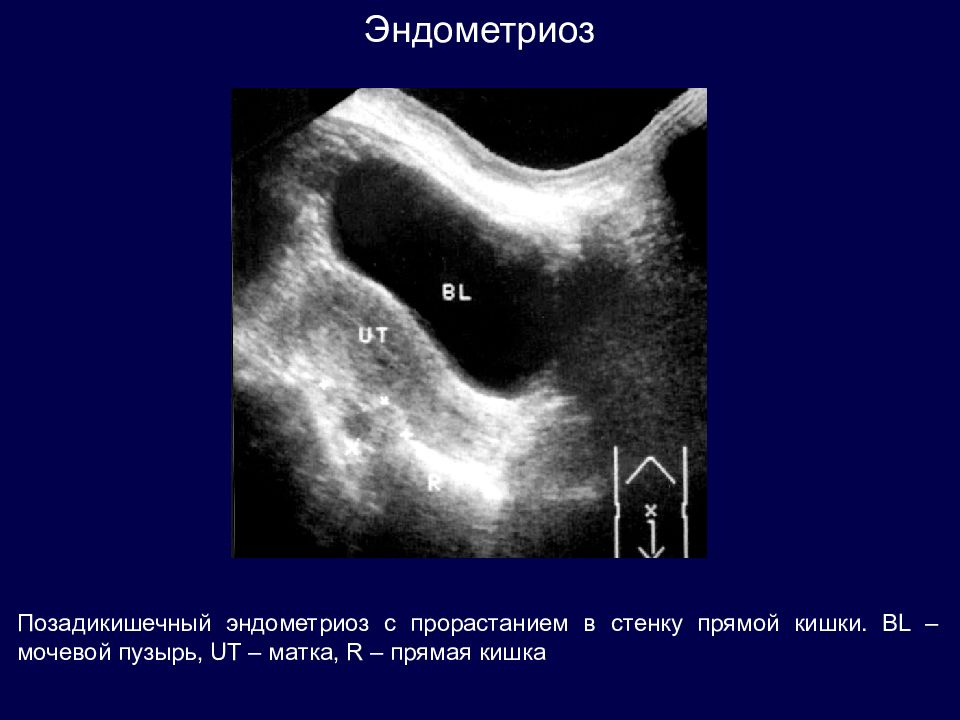

Эндометриоз Позадикишечный эндометриоз с прорастанием в стенку прямой кишки. BL – мочевой пузырь, UT – матка, R – прямая кишка