Первый слайд презентации: Классификация, морфология и биология вирусов

Слайд 2: ОТКРЫТИЕ ВИРУСОВ

80-е годы XIX века: Луи Пастер – термин вирус (от лат. v irus – яд). 12 февраля 1892 г. Д.И. Ивановский – вирус «табачной мозаики». В 1898 Мартин Бейеринк установил, что этот агент размножается в больных растениях, и предположил принципиальное отличие его от бактерий. 1898 – Фредерик Лёффлер и Пауль Фрош выделили первый вирус животных – вирус ящура. В 1901 Вальтер Рид открыл первый вирус, поражающий человека – вирус жёлтой лихорадки.

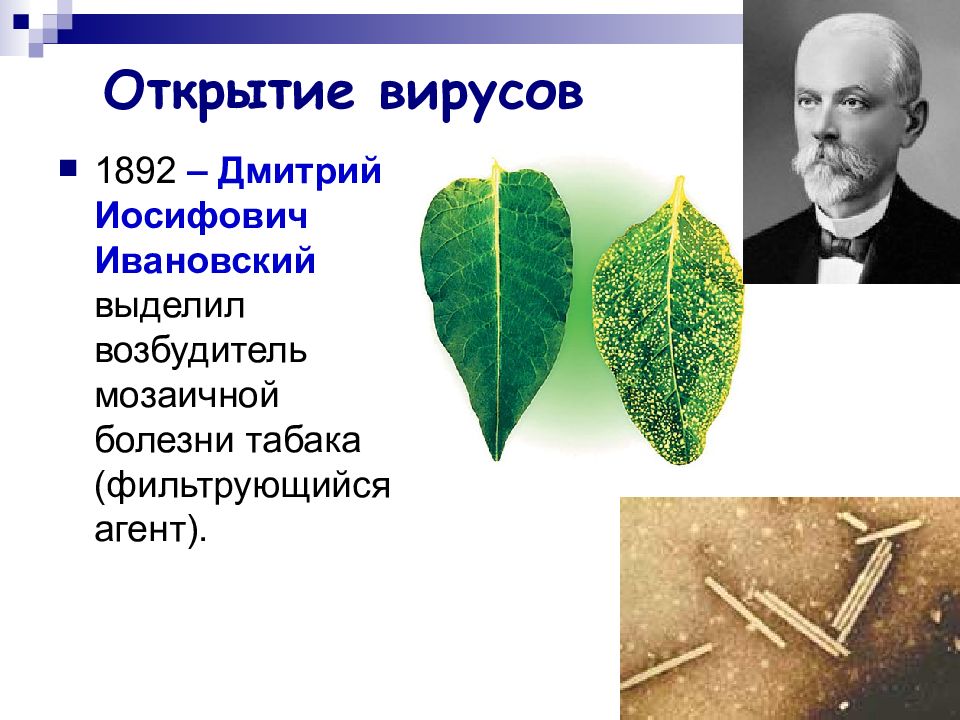

Слайд 3: Открытие вирусов

1892 – Дмитрий Иосифович Ивановский выделил возбудитель мозаичной болезни табака (фильтрующийся агент).

Слайд 4: ПРИОРИТЕТ

Дмитрий Иосифович Ивановский : 1892 – открыл «фильтрующийся вирус», но не опубликовал результатов исследований). Мартинус Виллем Бейеринк (голландский микробиологи и ботаник): 1898г. – повторил эксперименты Д.И. Ивановского и опубликовал их, считал, что вирус является жидкостью. «Я подтверждаю, что, как я теперь вижу, приоритет опыта с фильтрованием через свечу принадлежит господину Д.И. Ивановскому».

Слайд 5: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ВИРУСОЛОГИИ

До 1930 методы изучения вирусов основывались на фильтруемости и заражении различных чувствительных организмов (животных, растений, бактерий). В 1930-50-е гг.: использование лабораторных мышей и куриных эмбрионов для культивирования вирусов; электронная микроскопия; количественные методы изучения вирусов. Вирусология – самостоятельная наука. В 1950-80-е гг.: культуры клеток (Дж. Эндерс с сотрудниками), методы молекулярной биологии, рентгеноструктурный анализ. После 1980: методы генетической инженерии и иммунохимии, компьютерный анализ.

Слайд 6: Достижения вирусологии

Роль нуклеиновых кислот в наследственности (А. Д. Херши и М. Чейз, 1952; А. Гирер и Г. Шрамм, 1956). В 1970 X. М. Темин и Д. Балтимор – обратная транскрипция (ретровирусы). Роль вирусов в возникновении опухолей у животных (Ф. Раус, 1911, Нобелевская премия 1966 г. ) и человека (X. цур Хаузен, 1980-е гг.). В 1961 Л. А. Зильбер – вирусогенетическая теория рака. Были описаны онкогены (Г. Мартин, 1970; Д. Стелен; X. Вармус и Дж. М. Бишоп, 1976, Нобелевская премия, 1989 ). Выявлена возможность объединения (интеграции) вирусного и клеточного генома (А. М. Львов, 1950-е гг., Нобелевская премия, 1965 ; Р. Дульбекко, 1966). Создание первой гибридной (рекомбинантной) ДНК, ознаменовавшее рождение генетической инженерии (П. Берг, 1972). Открытие прионов (Д. К. Гайдучек, 1950-60-е гг., Нобелевская премия, 1976 ; С. Прузинер, 1980-90-е гг. Нобелевская премия, 1997 ).

Слайд 7: Достижения вирусологии

К началу XXI века описано 6 000 вирусов, изучена их структура, биология, химический состав и механизмы репродукции. Созданы вакцины против основных вирусных заболеваний ( полиомиелита, оспы, бешенства, гепатита В, кори, жёлтой лихорадки, энцефалитов, гриппа, паротита, краснухи). Благодаря вакцинации полностью ликвидирована натуральная оспа. Осуществляются международные программы полной ликвидации полиомиелита и кори.

Слайд 8

«… Сумеречная зона жизни, на полпути между живым и неживым, и есть зона вируса. Если бы вирус имел возможность высказаться… он бы, вероятно, предпочел, чтобы его считали молекулой, а не живым организмом… Среди организмов вирус – это задержавшийся в своем развитии карлик и паразит-кровопийца; среди молекул – это гигант, наделенный замечательными свойствами». У.Стенли Уэнделл Мередит Стэнли

Слайд 9

Вирус – неклеточная форма жизни, обладающая геномом (РНК или ДНК), но лишенная собственного синтезирующего аппарата и поэтому способная к воспроизведению лишь в клетках более высоко- организованных существ.

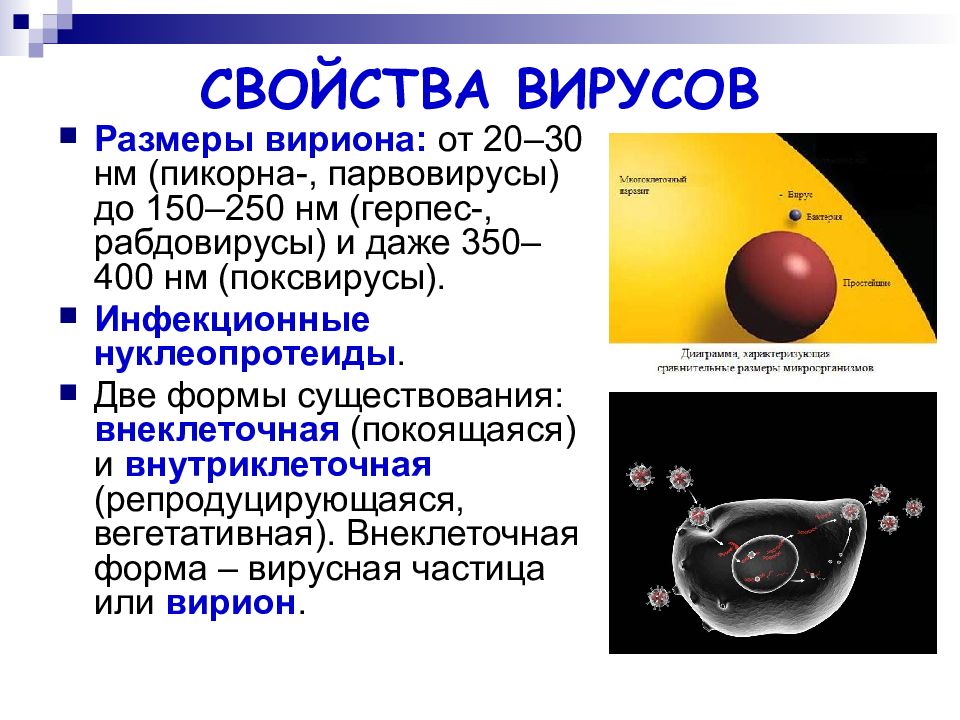

Слайд 10: СВОЙСТВА ВИРУСОВ

Размеры вириона: от 20–30 нм (пикорна-, парвовирусы) до 150–250 нм (герпес-, рабдовирусы) и даже 350–400 нм (поксвирусы). Инфекционные нуклеопротеиды. Две формы существования: внеклеточная (покоящаяся) и внутриклеточная (репродуцирующаяся, вегетативная). Внеклеточная форма – вирусная частица или вирион.

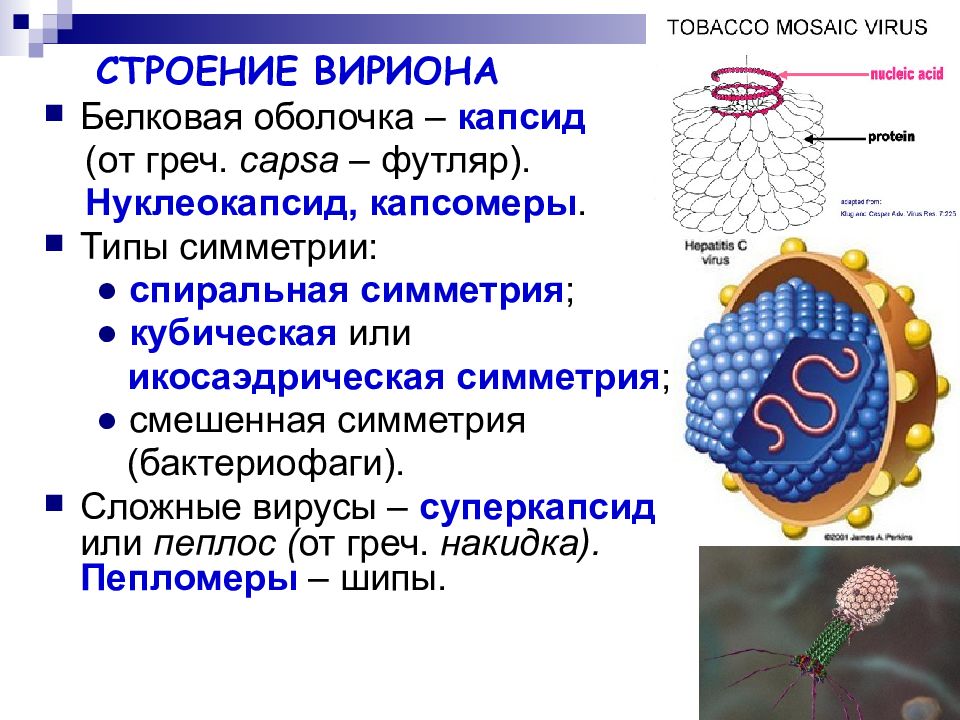

Слайд 11: СТРОЕНИЕ ВИРИОНА

Белковая оболочка – капсид (от греч. с apsa – футляр). Нуклеокапсид, капсомеры. Типы симметрии: ● спиральная симметрия ; ● кубическая или икосаэдрическая симметрия ; ● смешенная симметрия (бактериофаги). Сложные вирусы – суперкапсид или пеплос ( от греч. накидка). Пепломеры – шипы.

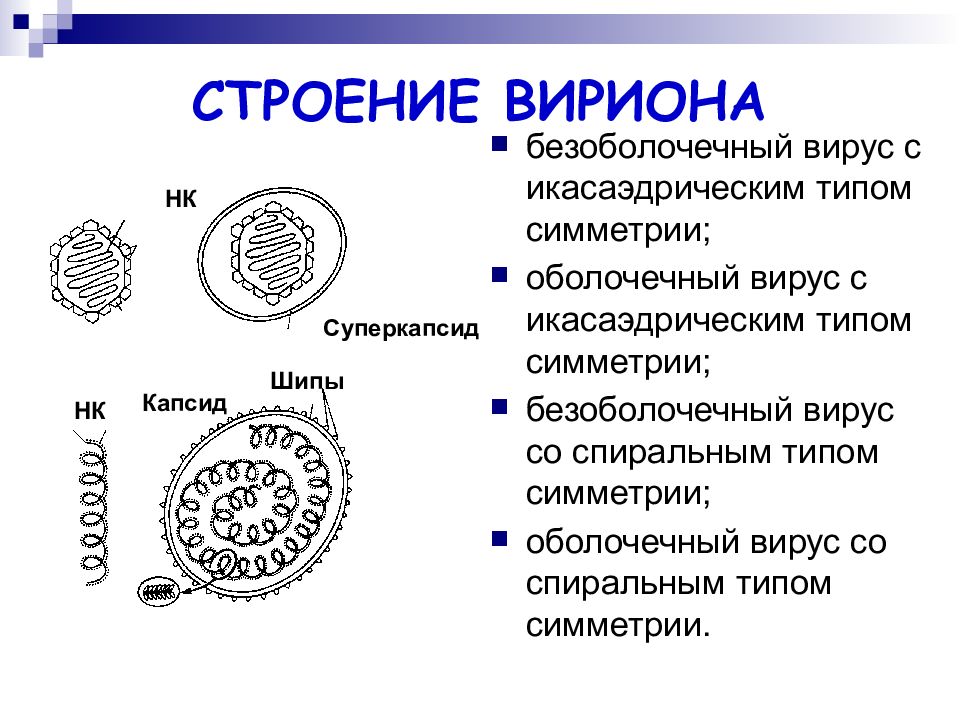

Слайд 12: СТРОЕНИЕ ВИРИОНА

безоболочечный вирус с икасаэдрическим типом симметрии; оболочечный вирус с икасаэдрическим типом симметрии; безоболочечный вирус со спиральным типом симметрии; оболочечный вирус со спиральным типом симметрии. НК Суперкапсид Шипы НК Капсид

Слайд 14: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВИРИОНА

ДНК вирусов: одноцепочечная линейная ДНК (парвовирусы: «+» и «-» нити находится в разных вирионах, но транскрибируется только «-» нить); одноцепочечная кольцевая ДНК (фаги); двухцепочечная линейная ДНК (вирусы герпеса); двухцепочечная кольцевая ДНК (вирусы гепатита В). ДНК большинства ДНК-вирусов инфекционна. НК

Слайд 15: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВИРИОНА

РНК вирусов – одноцепочечные молекулы (исключая реовирусы, обладающие двуцепочечной РНК), могут быть сегментированные – от 2 сегментов у ареновирусов до 11 сегментов у ротавирусов. Вирусные РНК : плюс-нитевые РНК (+РНК, позитивный геном ) – обладают матричной активностью, инфекционны; минус-нитевые РНК (–РНК, негативный геном) не обладают матричной активностью, неинфекционны. Вирион имеет в составе фермент РНК-зависимую РНК-полимеразу (транскриптазу). Транскриптазу имеют также вирионы с сегментированной и двуцепочечной РНК. Ретровирусы имеют две идентичные нити +РНК и обратную транскриптазу. НК

Слайд 16: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВИРИОНА

Структурные и неструктурные белки. Капсидные белки : NP -белки (нуклеокапсидные); собственно капсидные (коровские) белки; у простых вирусов – поверхностные рецепторные белки, формирующие шипы; вирусспецифические ферменты, участвующие в транскрипции, репликации. Суперкапсидные белки : наружный белок (рецепторный); мембранный белок; матриксный белок; вирусспецифические ферменты. Клеточные белки (циклофилин А составляет более 30% белков ВИЧ). Белки

Слайд 17: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВИРИОНА

Вирусные ферменты: ● ферменты, участвующие в репликации и транскрипции; ● ферменты, обеспечивающие проникновение вирусных нуклеиновых кислот в клетку и выход дочерних популяций. Вирусные ферменты: ● вирионные (входят в состав вириона и участвуют в транскрипции и репликации); ● вирусиндуцированные (закодированы в вирусном геноме). Вирусные ферменты : нейроминидаза; полимеразы; обратная транскриптаза; протеазы; эндонуклеазы, лигазы. Ферменты

Слайд 18: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВИРИОНА

Фосфо- и гликолипиды клеточного происхождения (суперкапсид). Стабилизация вириона; суперкапсидных белков; защита; участвуют в интернализации вирусов. Гликозидные остатки в структуре гликопротеинов. Глюкоза, галактоза, манноза, N -ацетилглюкозамин, N -ацетилгалактозамин, фукоза, N -ацетилнейраминовая (сиаловая) кислота. Защита от протеаз, от противовирусных АТ, упаковка поверхностных белков. Липиды Углеводы

Слайд 19: НЕКАНОНИЧЕСКИЕ ВИРУСЫ

Вироиды – небольшие молекулы кольцевой, суперспирализованной РНК, не содержащей белка и вызывающие заболевание растений. Прионы – это белковые инфекционные частицы, имеющие вид фибрилл размером 10-20х200 нм, вызывают у животных и человека трансмиссивные губкообразные энцефалопатии в условиях медленной вирусной инфекции (болезнь Крейтцфельда –Якобы, куру и др.).

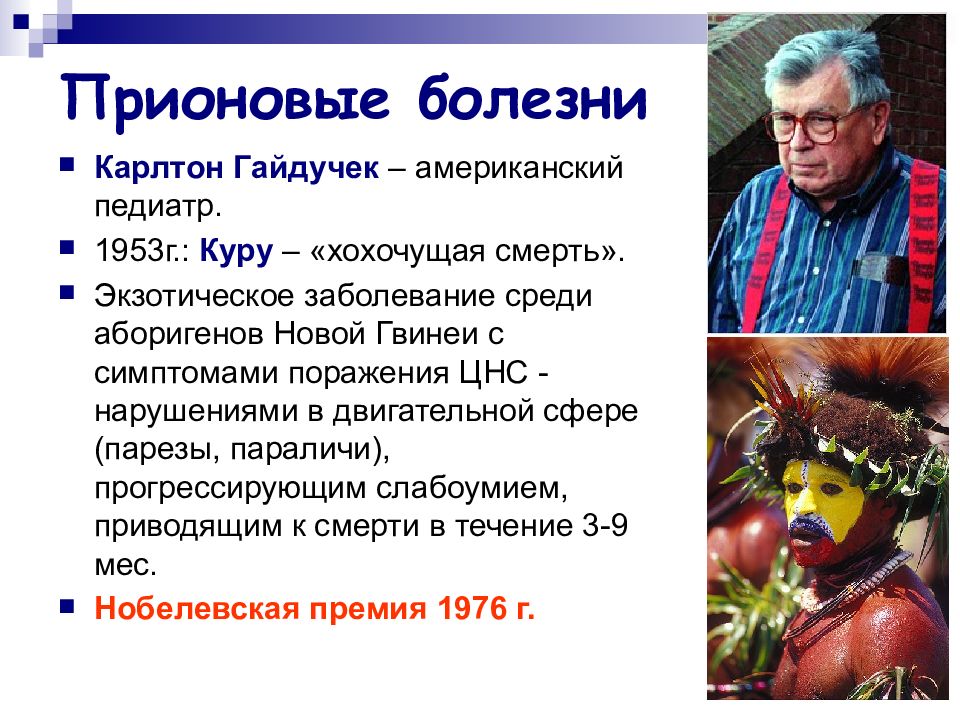

Слайд 20: Прионовые болезни

Карлтон Гайдучек – американский педиатр. 1953г.: Куру – «хохочущая смерть». Экзотическое заболевание среди аборигенов Новой Гвинеи с симптомами поражения ЦНС - нарушениями в двигательной сфере (парезы, параличи), прогрессирующим слабоумием, приводящим к смерти в течение 3-9 мес. Нобелевская премия 1976 г.

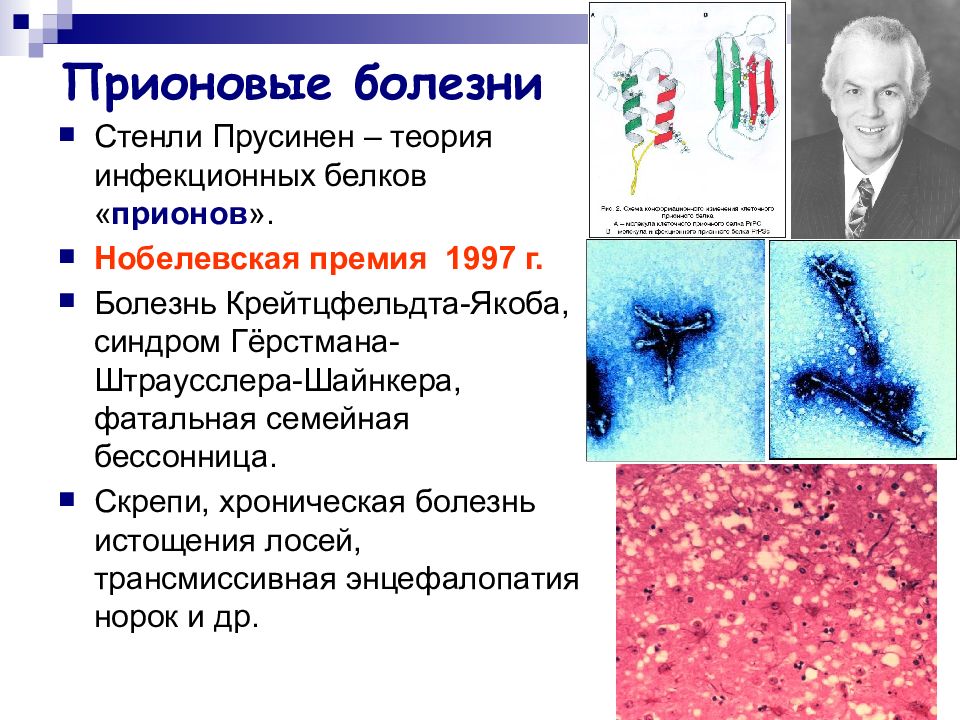

Слайд 21: Прионовые болезни

Стенли Прусинен – теория инфекционных белков « прионов ». Нобелевская премия 1997 г. Болезнь Крейтцфельдта-Якоба, синдром Гёрстмана-Штраусслера-Шайнкера, фатальная семейная бессонница. Скрепи, хроническая болезнь истощения лосей, трансмиссивная энцефалопатия норок и др.

Слайд 22: ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИРУСОВ

I гипотеза : вирусы – это потомки бактерий или других одноклеточных микроорганизмов, появившиеся в результате дегенеративной эволюции. II гипотеза : вирусы – потомки древних доклеточных форм жизни, перешедшие к паразитическому способу существования. III гипотеза : вирусы – дериваты клеточных генетических автономных структур, сохранивших зависимость от клетки.

Слайд 23: СИСТЕМАТИКА ВИРУСОВ

1966 г. – создан Международный комитет по номенклатуре вирусов. 1971 г. опубликован первый его доклад (P. Wildy, Classification and Nomenclature of Virusis, Monographs in Virology, vol. 5). Каждые пять лет обновляется номенклатура по решению Международного комитета по номенклатуре вирусов.

Слайд 24: Критерии таксономической классификации вирусов

гомология нуклеиновых кислот; морфология, размеры, форма; наличие или отсутствие суперкапсида; тип симметрии нуклеокапсида; характеристика нуклеиновых кислот: ● тип нуклеиновой кислоты (РНК или ДНК); ● молекулярная масса; ● идентичность мРНК или смысловой нити ДНК (плюс или минус нить); ● количество цепочек в молекуле либо наличие сегментов; ● наличие ферментов.

Слайд 25: КЛАССИФИКАЦИЯ ВИРУСОВ

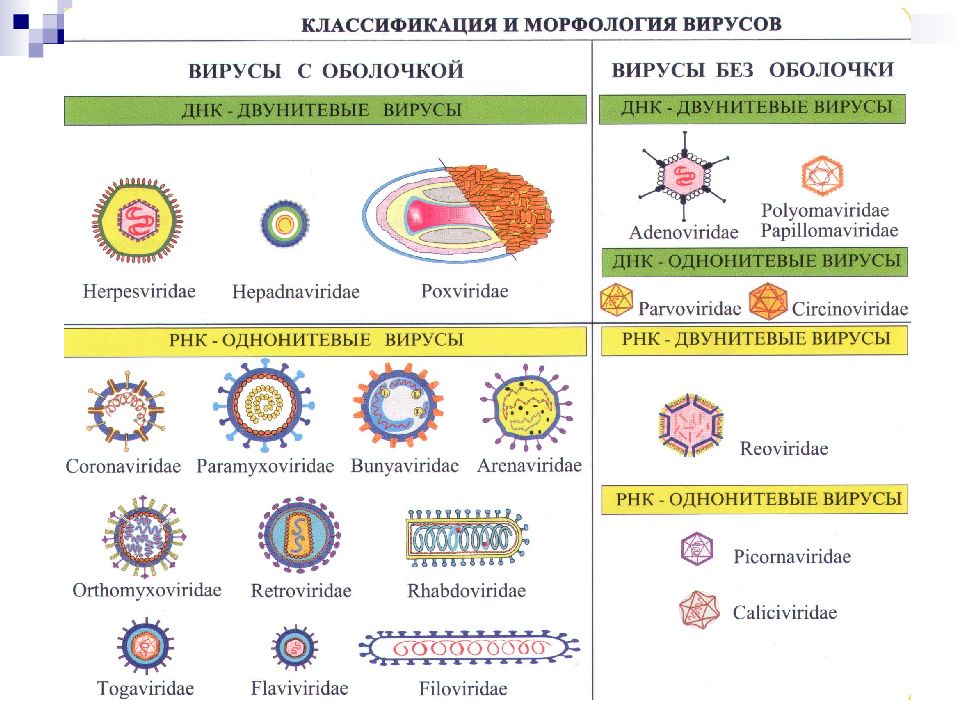

Царство Vira делится на два подцарства: дезоксивирусы ( ДНК-вирусы ) и рибовирусы ( РНК-вирусы ). Подцарства подразделяются на семейства ( – viridae ). Семейства подразделяются на роды, ( – virus ). Виды определены не для всех вирусов.

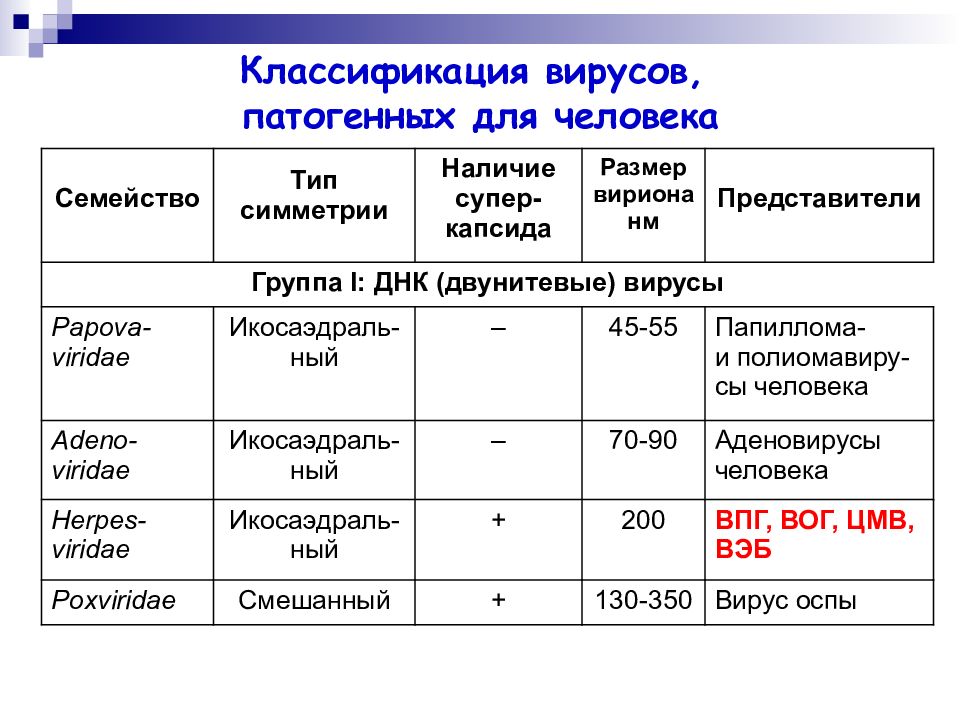

Слайд 26: Классификация вирусов, патогенных для человека

Семейство Тип симметрии Наличие супер-капсида Размер вириона нм Представители Группа I : ДНК (двунитевые) вирусы Papova-viridae Икосаэдраль - ный – 45-55 Папиллома - и полиомавиру-сы человека Adeno-viridae Икосаэдраль - ный – 70-90 Аденовирусы человека Herpes - viridae Икосаэдраль - ный + 200 ВПГ, ВОГ, ЦМВ, ВЭБ Poxviridae Смешанный + 130-350 Вирус оспы

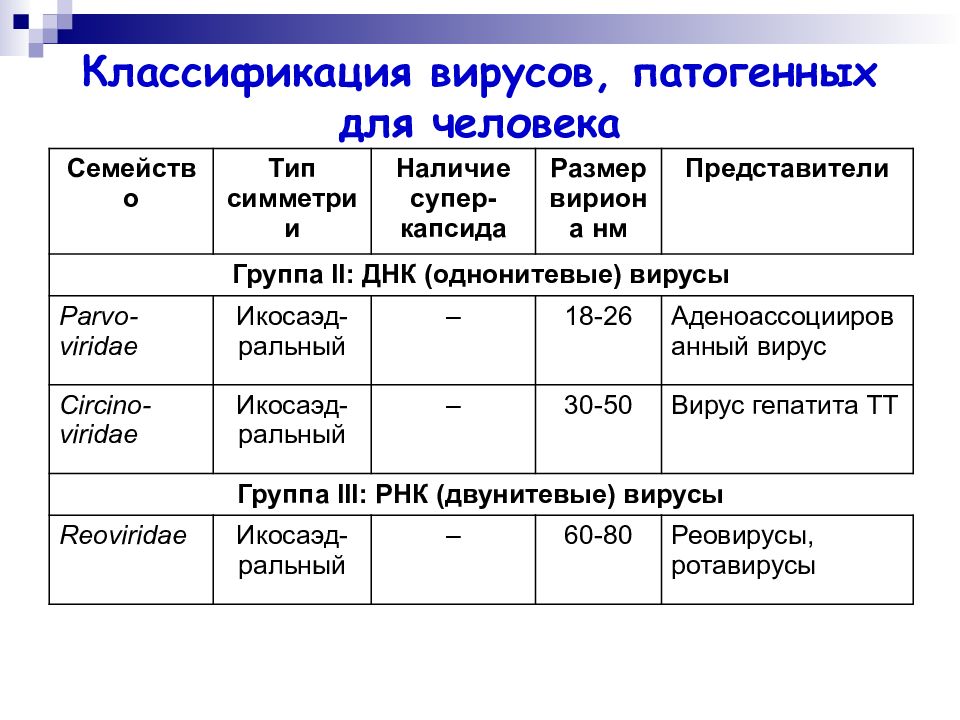

Слайд 27: Классификация вирусов, патогенных для человека

Семейство Тип симметрии Наличие супер-капсида Размер вириона нм Представители Группа II : ДНК (однонитевые) вирусы Parvo - viridae Икосаэд - ральный – 18-26 Аденоассоциированный вирус Circino - viridae Икосаэд - ральный – 30-50 Вирус гепатита ТТ Группа III : РНК (двунитевые) вирусы Reoviridae Икосаэд - ральный – 60-80 Реовирусы, ротавирусы

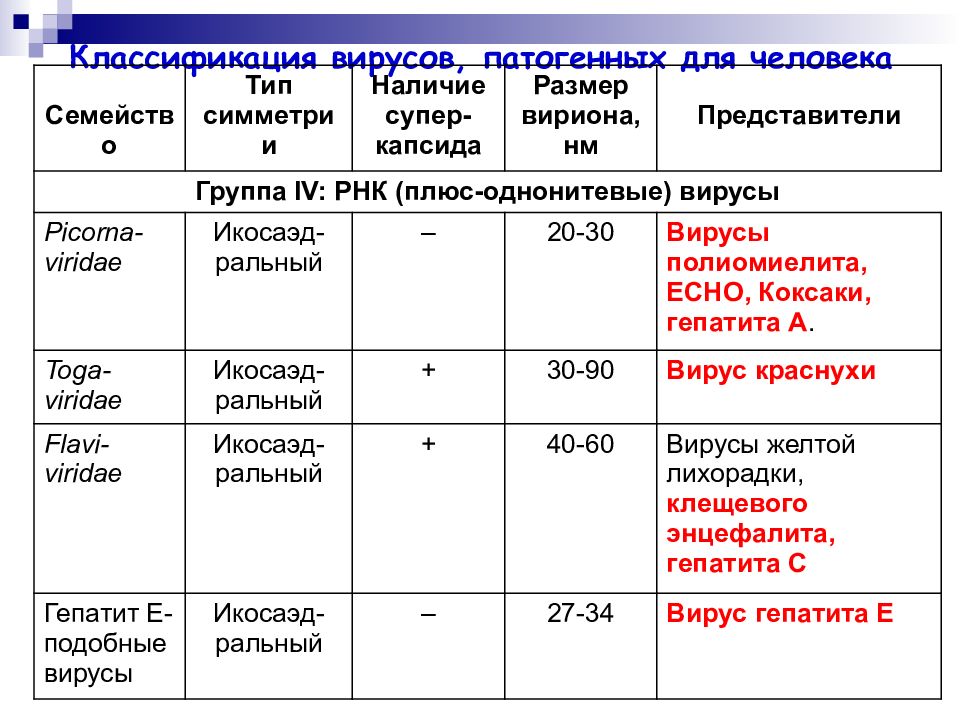

Слайд 28: Классификация вирусов, патогенных для человека

Семейство Тип симметрии Наличие супер-капсида Размер вириона, нм Представители Группа IV : РНК (плюс-однонитевые) вирусы Picorna-viridae Икосаэд-ральный – 20-30 Вирусы полиомиелита, ECHO, Коксаки, гепатита А. Toga - viridae Икосаэд-ральный + 30-90 Вирус краснухи Flavi - viridae Икосаэд-ральный + 40-60 Вирусы желтой лихорадки, клещевого энцефалита, гепатита С Гепатит Е-подобные вирусы Икосаэд-ральный – 27-34 Вирус гепатита Е

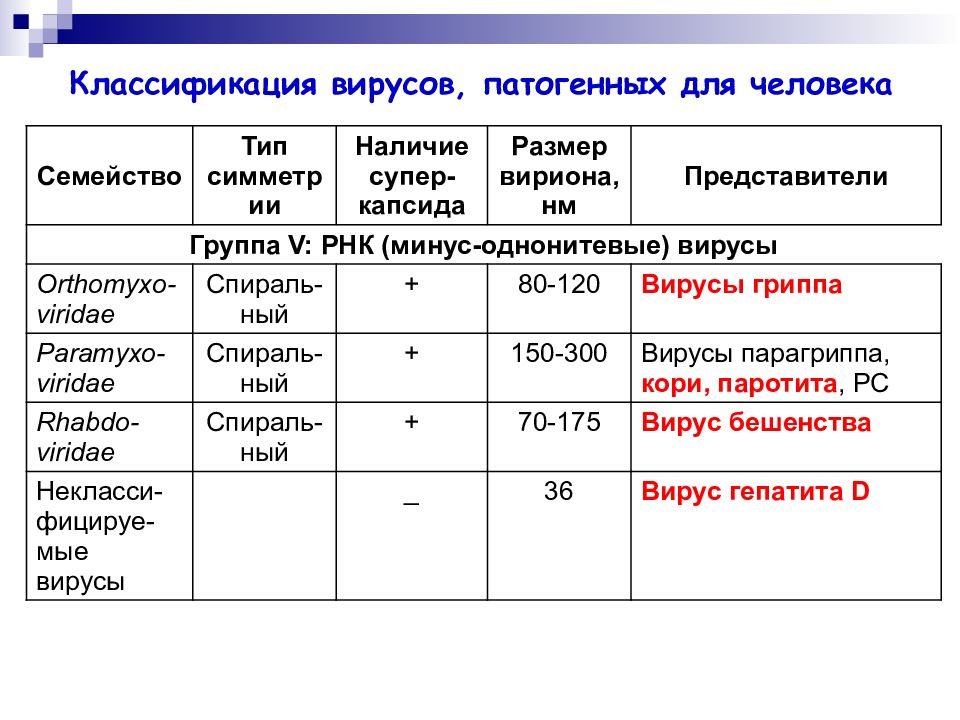

Слайд 29: Классификация вирусов, патогенных для человека

Семейство Тип симметрии Наличие супер-капсида Размер вириона, нм Представители Группа V : РНК (минус-однонитевые) вирусы Orthomyxo - viridae Спираль-ный + 80-120 Вирусы гриппа Paramyxo-viridae Спираль-ный + 150-300 Вирусы парагриппа, кори, паротита, РС Rhabdo - viridae Спираль-ный + 70-175 Вирус бешенства Некласси-фицируе-мые вирусы _ 36 Вирус гепатита D

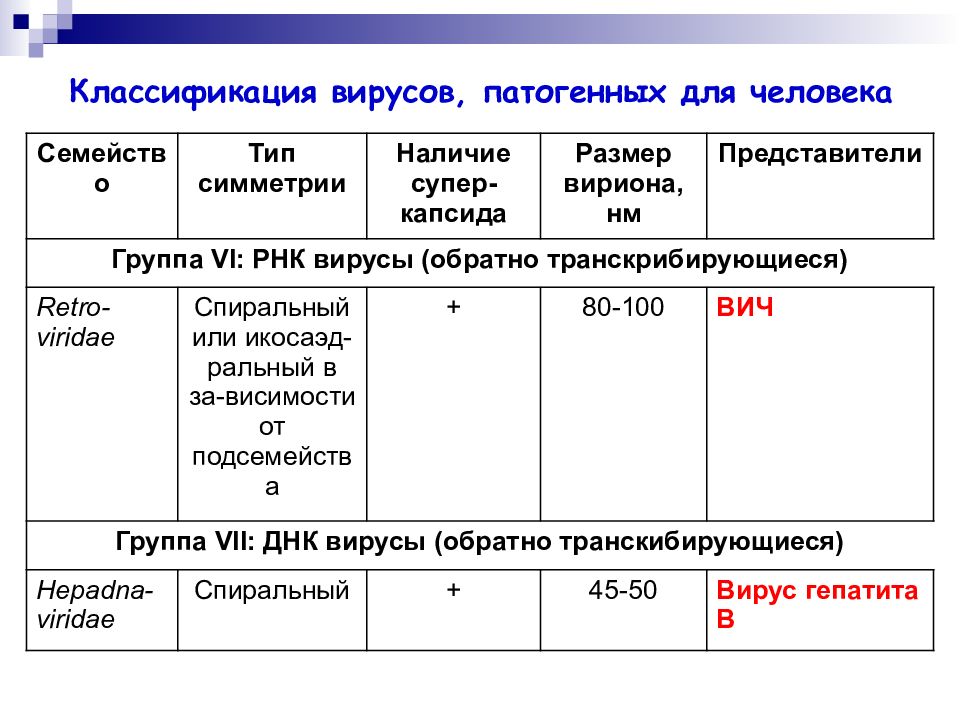

Слайд 30: Классификация вирусов, патогенных для человека

Семейство Тип симметрии Наличие супер-капсида Размер вириона, нм Представители Группа VI : РНК вирусы (обратно транскрибирующиеся) Retro - viridae Спиральный или икосаэд-ральный в за-висимости от подсемейства + 80-100 ВИЧ Группа VII : ДНК вирусы (обратно транскибирующиеся) Hepadna - viridae Спиральный + 45-50 Вирус гепатита В

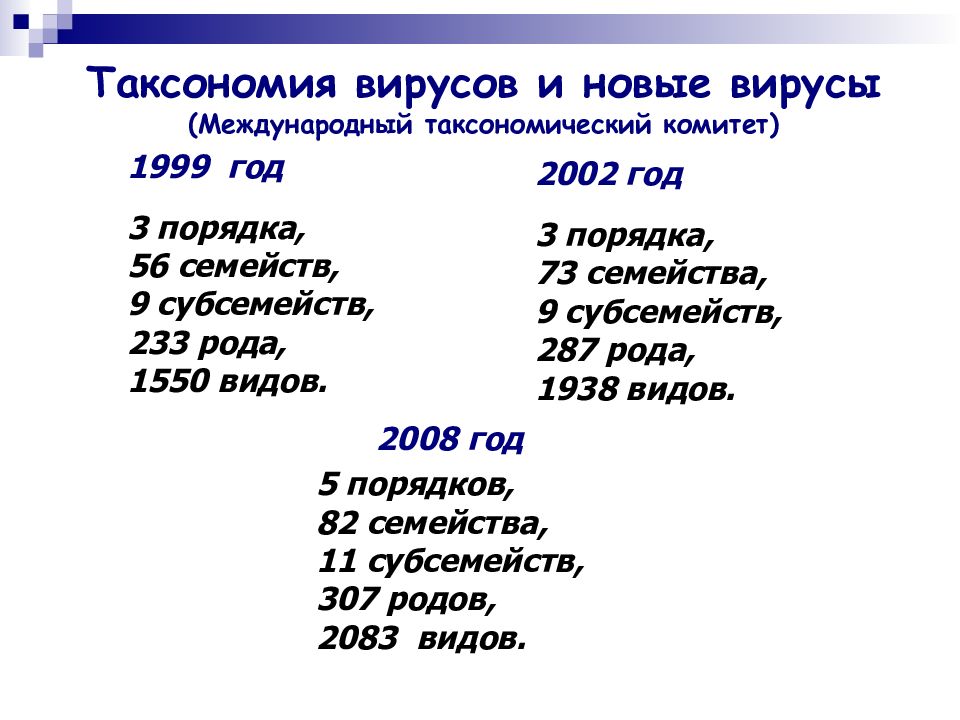

Слайд 31

Таксономия вирусов и новые вирусы (Международный таксономический комитет) 1999 год 3 порядка, 56 семейств, 9 субсемейств, 233 рода, 1550 видов. 2002 год 3 порядка, 73 семейства, 9 субсемейств, 287 рода, 1938 видов. 5 порядков, 82 семейства, 11 субсемейств, 307 родов, 2083 видов. 2008 год

Слайд 32: Физиология вирусов

Вирус является облигатным внутриклеточным паразитом и для размножения ему требуется живая клетка. Размножение вируса обеспечивает чувствительная или пермессивная клетка.

Слайд 33: Типы взаимодействия вируса с клеткой

продуктивный, или цитоцидный тип – в зараженных клетках образуется новое поколение вирионов; абортивный тип – прерывание инфекционного процесса в клетке, новые вирионы не образуются; интегративный тип, или вирогения, –интеграция (встраивание) вирусной ДНК в виде провируса в хромосому клетки и их совместное сосуществование.

Слайд 34: Продуктивный тип взаимодействия вируса с клеткой

осуществляется в результате размножения, т.е. репродукции вируса (от англ. reproduce – воспроизводить). Чаще взаимодействие «клетка-вирус» имеет литический характер и заканчивается гибелью клетки. Гибель клетки обусловливают следующие факторы: ● ранее подавление синтеза клеточных белков; ● накопление токсических и повреждающих вирусных компонентов; ● повреждение клеточных лизосом с высвобождением их содержимого в цитоплазму; ● образование синцития; ● апоптоз; ● иммуноопосредованная гибель клетки ( in vivo ).

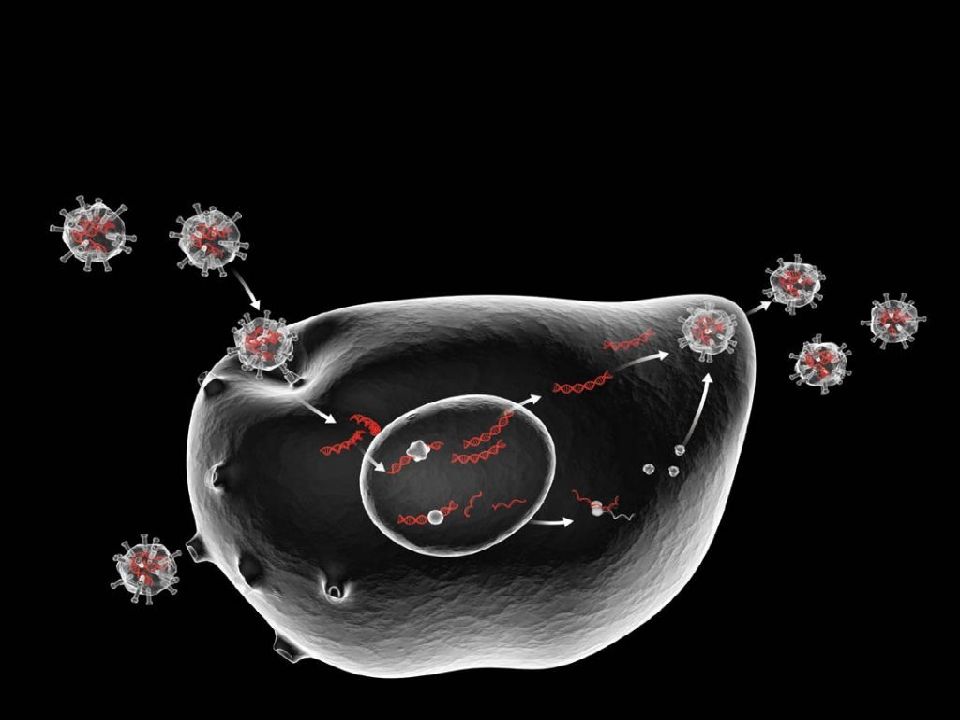

Слайд 35: Стадии репродукции вируса

адсорбция вирионов на клетке; проникновение вирусов в клетку; депротеинизация или «раздевание» вирусов и высвобождение вирусного генома; биосинтез компонентов вируса; формирование вирусной частицы; выход вирионов из клетки.

Слайд 36: Адсорбция вируса на клетке

Взаимодействие поверхностных белков вируса со специфическими рецепторами чувствительных клеток. Тропизм вируса (греч. tropos – поворот, направление) – способность избирательно поражать определенные клетки. Процесс адсорбции не требует энергетических затрат и протекает в две фазы: ● ионное притяжение между вирусом и клеткой, взаимодействие носит неспецифический характер; ● физическое прикрепление вирусной частицы к соответствующему поверхностному рецептору (структурная гомология, комплементарность специфических рецепторов). Множественность заражения: клетка содержит около 500 000 рецепторов → на клетке могут сорбироваться множество вирионов.

Слайд 37: Проникновение вируса в клетку

Виропексис (рецепторный эндоцитоз). Слияние оболочки вируса с клеточной мембраной (при наличии белка слияния). Сочетание этих двух механизмов. Вирусы, лишенные суперкапсида, проникают в клетку непосредственно через цитоплазматическую мембрану ( трансмембранная пенетрация ).

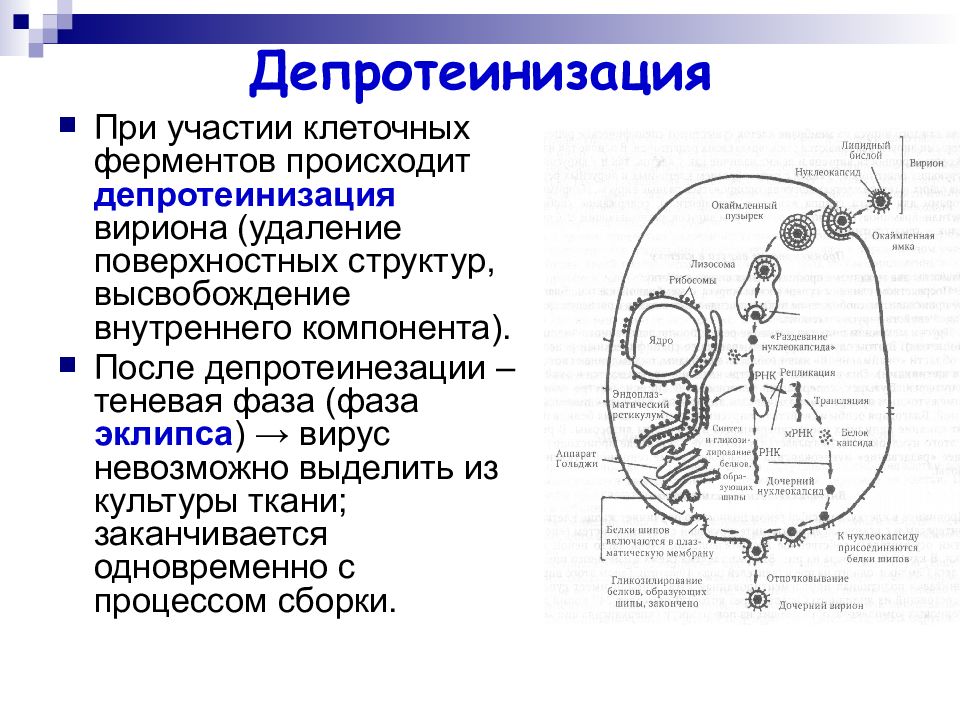

Слайд 38: Депротеинизация

При участии клеточных ферментов происходит депротеинизация вириона (удаление поверхностных структур, высвобождение внутреннего компонента). После депротеинезации – теневая фаза (фаза эклипса ) → вирус невозможно выделить из культуры ткани; заканчивается одновременно с процессом сборки.

Слайд 39: Биосинтез вирусных компонентов

Биосинтез вирусных компонентов – дизъюнктивный (от лат. disjunctus – разобщенный). Транскрипция → трансляция → белки вируса. Структурные белки входят в состав вириона, а неструктурные – являются ферментами и обеспечивают репродукцию вируса. Одновременно происходит репликация (от лат. replicatio – повторение) вирусных нуклеиновых кислот (невозможна в покоящейся клетке, ее переход в фазу деления активирует экспрессию вирусных генов).

Слайд 40: Стратегия генома и репродукция вирусов

1 компонент: ДНК→транскрипция→мРНК→ трансляция→белок 2 компонент: ДНК→репликация→ДНК

Слайд 41: Репликация вирусных геномов

Двунитевая ДНК – полуконсервативная репликация. Однонитевая ДНК : вначале образуется репликативная форма («-» нить которой служит матрицей для синтеза «+» нити, идентичной исходной вирионной ДНК).

Слайд 42

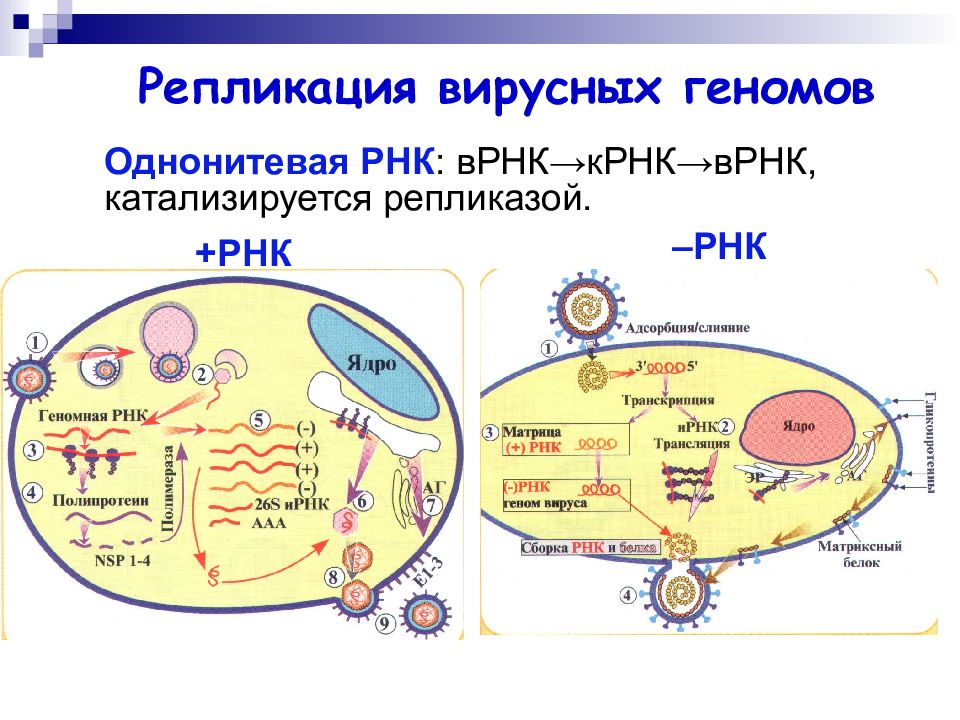

Однонитевая РНК : вРНК→кРНК→вРНК, катализируется репликазой. Репликация вирусных геномов +РНК –РНК

Слайд 43

Однонитевая РНК ретровирусов: РНК→ДНК→РНК, катализируется обратной транскриптазой. Репликация вирусных геномов

Слайд 44

Двунитевая ДНК вируса гепатита В: ДНК→РНК→ДНК→РНК, катализируется клеточной РНК-полимеразой и обратной транскриптазой. Репликация вирусных геномов

Слайд 45: Особенности репродукции вирусов

+РНК вирусы: трансляция → репликация → сборка вириона. Остальные вирусы: транскрипция → трансляция → репликация генома → сборка вириона. РНК вирусы (кроме вирусов гриппа и ретровирусов) репродуцируются в цитоплазме. ДНК вирусы репродуцируются в ядре (транскрипция и репликация), и в цитоплазме (трансляция вирусных белков, их процессинг и сборка вирионов). Вирус оспы размножается в цитоплазме (собственные системы транскрипции). Нуклеокапсидные белки вирусов синтезируются на свободных полирибосомах, а суперкапсидные белки – на рибасомах, связанных с мембранами. Белки некоторых вирусов подвергаются протеолитическому процессингу и гликозилированию.

Слайд 46

Формирование вирионов Самосборка : составные части вириона транспортируются в места сборки вируса в ядре или цитоплазме. Сборка происходит за счет гидрофобных, ионных, водородных связей и стерического соответствия. В результате самосборки капсомеров из вирусных полипептидов и взаимодействия их с нуклеиновыми кислотами вируса образуются нуклеокапсиды.

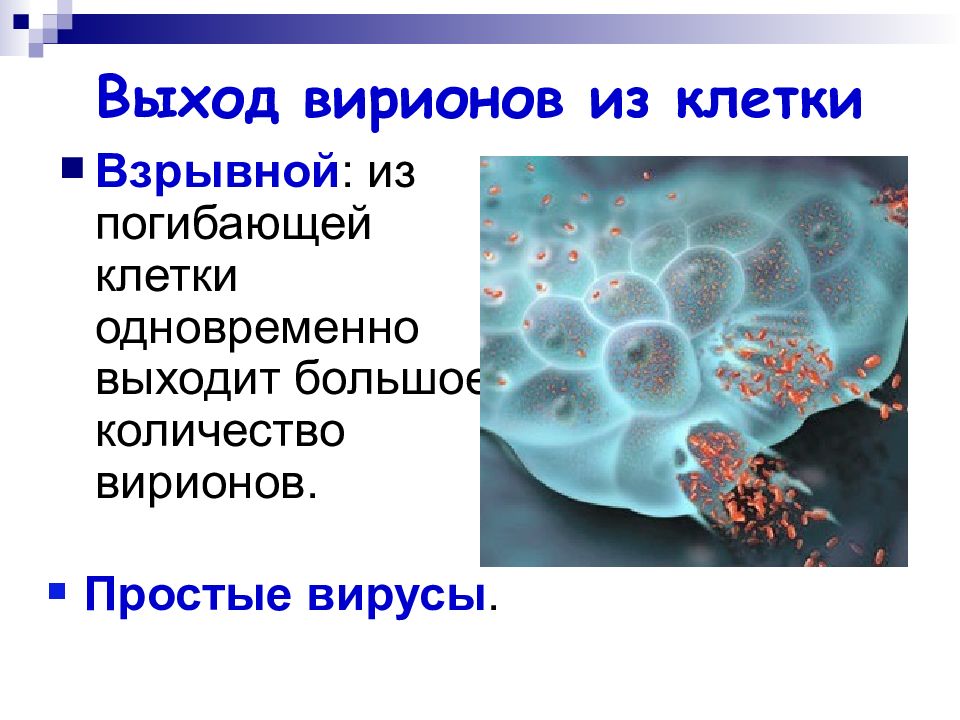

Слайд 47: Выход вирионов из клетки

Взрывной : из погибающей клетки одновременно выходит большое количество вирионов. Простые вирусы.

Слайд 48: Выход вирионов из клетки

Почкование : нуклеокапсид транспортируется к клеточным мембранам, в которые уже встроены вирусные белки → выпячивание этих участков → отделение почки от клетки в виде сложно устроенного вируса. Клетка длительно сохраняет жизнеспособность и продуцирует вирусное потомство. Сложные вирусы.

Слайд 50: Интегративный тип взаимодействия вируса с клеткой

Вирогения – интеграция (встраивание) нуклеиновой кислоты вируса в геном клетки, репликация и функционирование вирусного генома как составной части генома клетки. Состояние вирогении наследуется Для интеграции с клеточным геномом необходимо возникновение кольцевой формы двунитевой ДНК вируса. Встроенная в состав хромосомы клетки вирусная ДНК называется провирусом.

Слайд 51: Интегративный тип взаимодействия вируса с клеткой

Физические или химические факторы → провирус → автономное состояние → продуктивный тип взаимодействия с клеткой → латентные инфекции с периодическими реактивациями. Вирусная трансформация клеток → развитие опухолей, аутоиммунных и хронических заболеваний. Персистенция (от лат. persisto – постоянно пребывать, оставаться) вирусов в организме → персистентные вирусные инфекции. Часто развиваются у больных с иммунодефицитами и не сопровождаются клинически выраженными явлениями.

Слайд 52: Основные положения концепции происхождения опухолей Л.А.Зильбера

«...роль вируса в развитии опухолевого процесса сводится к тому, что он изменяет наследственные свойства клетки, превращая ее из нормальной в опухолевую, а образовавшаяся таким образом опухолевая клетка служит источником роста опухоли; вирус же, вызвавший это превращение, или элиминируется из опухоли благодаря тому, что измененная клетка является неподходящей средой для его развития, или теряет свою болезнетворность и поэтому не может быть обнаружен при дальнейшем росте опухоли... »

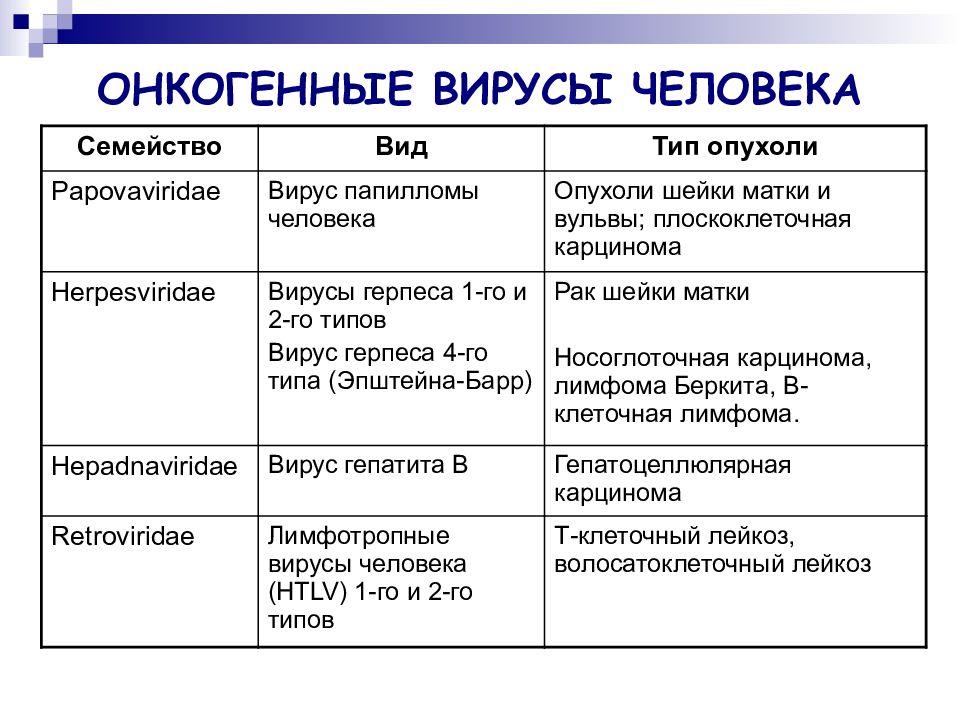

Слайд 53: ОНКОГЕННЫЕ ВИРУСЫ ЧЕЛОВЕКА

Семейство Вид Тип опухоли Papovaviridae Вирус папилломы человека Опухоли шейки матки и вульвы; плоскоклеточная карцинома Herpesviridae Вирусы герпеса 1-го и 2-го типов Вирус герпеса 4-го типа (Эпштейна-Барр) Рак шейки матки Носоглоточная карцинома, лимфома Беркита, В-клеточная лимфома. Hepadnaviridae Вирус гепатита В Гепатоцеллюлярная карцинома Retroviridae Лимфотропные вирусы человека (HTLV) 1-го и 2-го типов Т-клеточный лейкоз, волосатоклеточный лейкоз

Слайд 54: Вакцинация против папилломавируса

В июне 2006 года в США была одобрена вакцина Гардасил. Помимо онкогенных типов вируса она защищает женщин от папилломавируса 6 и 11, которые наиболее часто вызывают развитие генитальных папиллом. Применение этой вакцины разрешено только для девочек и женщин в возрасте от 11 до 26 лет, препарат не способен защитить от уже имеющегося в организме вируса. Окончательные данные об эффективности метода станут ясны только через несколько десятилетий, когда будут проанализированы результаты массового применения.

Слайд 55: Методы культивирования вирусов

в организме лабораторных животных; в развивающихся куриных эмбрионах; в культурах клеток.

Слайд 56: Культивирование вирусов в организме лабораторных животных

Выбор экспериментальных животных определяется целью работы и видовой чувствительностью к изучаемому вирусу. Для заражения используют обезьян, кроликов, морских свинок, хомячков, белых крыс и мышей. Способ заражения зависит от тропизма вируса к определенным тканям: нейротропны е, респираторные, дерматотропные вирусы и т.д. Наиболее часто используются накожное, внутрикожное, внутримышечное, внутрибрюшинное и внутримозговое заражение.

Слайд 57: Культивирование вирусов в организме лабораторных животных

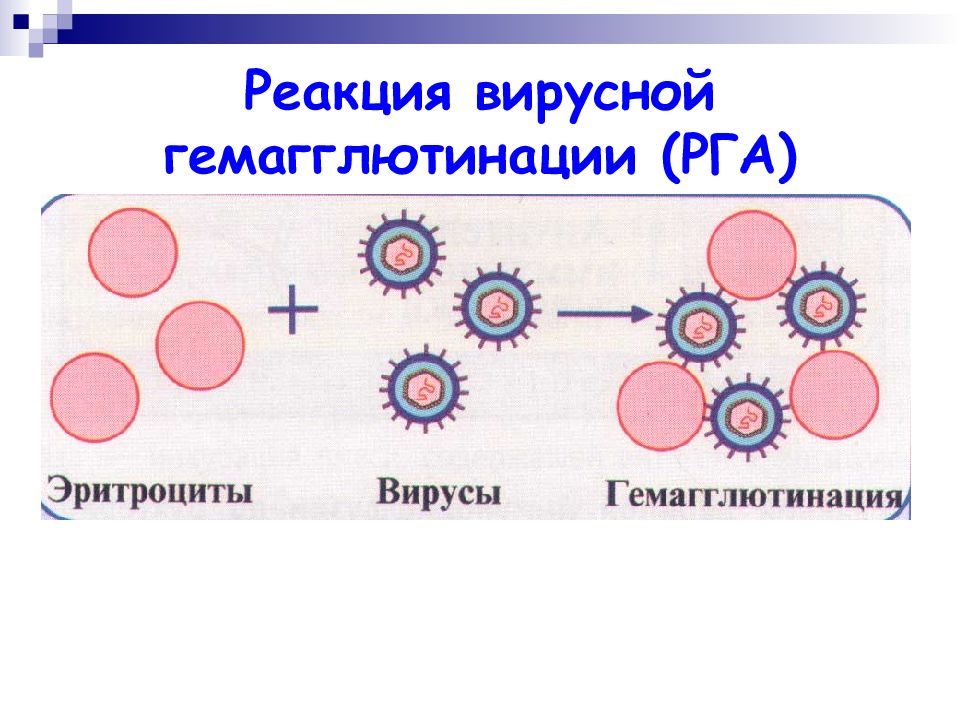

Если при первичном заражении животные не заболевают → последовательные «пассажи». Индикация: развитие типичных признаков заболевания, патоморфологические изменения органов и тканей животных или положительная реакция гемагглютинации (РГА).

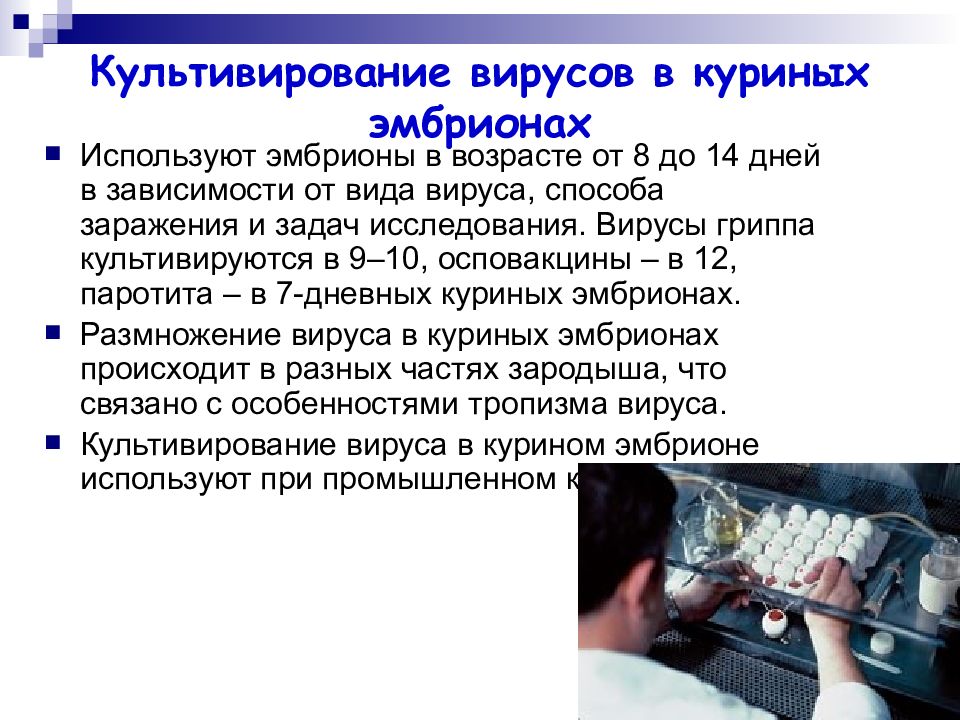

Слайд 59: Культивирование вирусов в куриных эмбрионах

Используют эмбрионы в возрасте от 8 до 14 дней в зависимости от вида вируса, способа заражения и задач исследования. Вирусы гриппа культивируются в 9– 1 0, осповакцины – в 12, паротита – в 7-дневных куриных эмбрионах. Размножение вируса в куриных эмбрионах происходит в разных частях зародыша, что связано с особенностями тропизма вируса. Культивирование вируса в курином эмбрионе используют при промышленном культивировании.

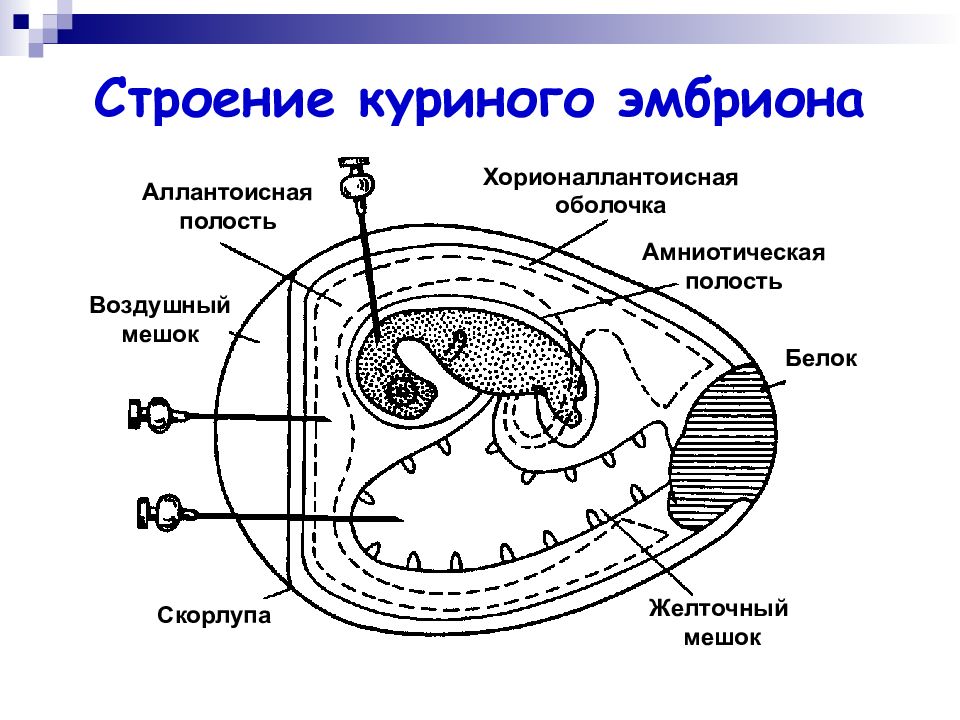

Слайд 60: Строение куриного эмбриона

Хорионаллантоисная оболочка Амниотическая полость Белок Желточный мешок Скорлупа Воздушный мешок Аллантоисная полость

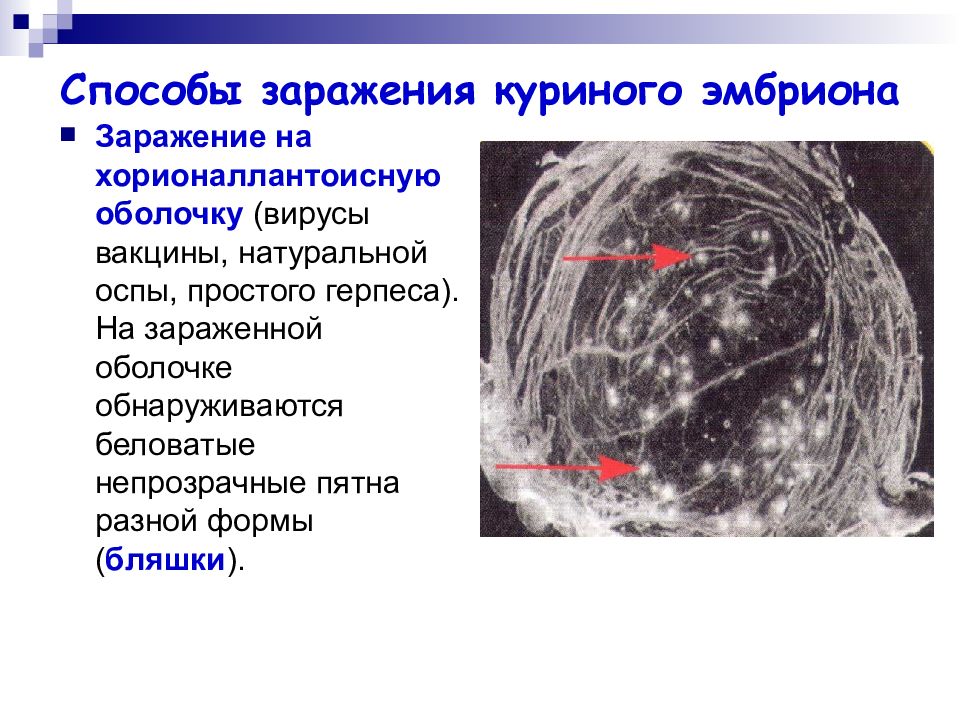

Слайд 62: Способы заражения куриного эмбриона

Заражение на хорионаллантоисную оболочку (вирусы вакцины, натуральной оспы, простого герпеса). На зараженной оболочке обнаруживаются беловатые непрозрачные пятна разной формы ( бляшки ).

Слайд 63: Способы заражения куриного эмбриона

Заражение в аллантоисную полость. Вирус размножается в эндодермальных клетках, переходит затем в аллантоисную жидкость. Заражение в желточный мешок. С этой целью используют эмбрионы 5–10-дневного возраста. Индикацию вирусов в курином эмбрионе осуществляют на основании специфических поражений оболочек и тела эмбриона (бляшки, кровоизлияния), в РГА.

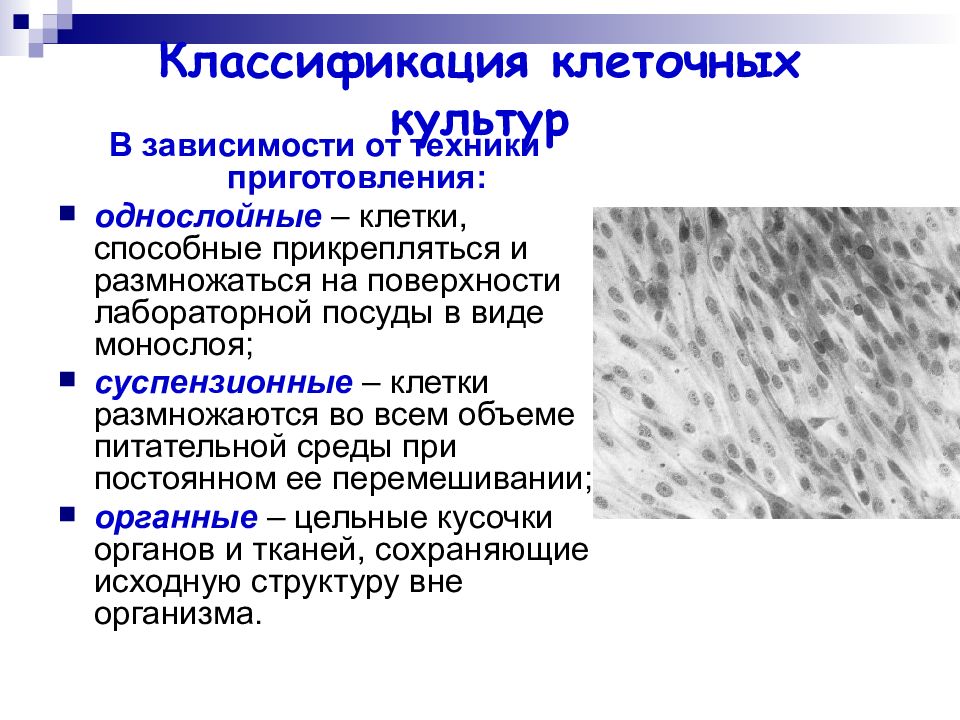

Слайд 65: Классификация клеточных культур

В зависимости от техники приготовления: однослойные – клетки, способные прикрепляться и размножаться на поверхности лабораторной посуды в виде монослоя; суспензионные – клетки размножаются во всем объеме питательной среды при постоянном ее перемешивании; органные – цельные кусочки органов и тканей, сохраняющие исходную структуру вне организма.

Слайд 66: Классификация клеточных культур

По числу жизнеспособных генераций: первичные, способные размножаться только на первых генерациях, т.е. в нескольких (1-2) пассажах; перевиваемые, или стабильные, способные размножаться в лабораторных условиях неопределенно длительный срок ( неограниченное число пассажей ) ; полуперевиваемые, или диплоидные, имеющие ограниченную продолжительность жизни (40-50 пассажей).

Слайд 68: Приготовление клеточных культур

Чаще используют ткани эмбрионов или почечную ткань взрослых животных. Трипсинизирование : разрушение межклеточных связей в тканях протеолитическими ферментами и разобщение клеток. Готовят суспензию органа в трипсине, центрифугируют, отмывают, подсчитывают содержание клеток в камере Горяева, определяют их жизнеспособность и готовят рабочее разведение. Клетки культивируют в культуральной среде с антибиотиками, сывороткой и др. в специальной посуде в термостате.

Слайд 69: Индикация вирусов в культуре клеток

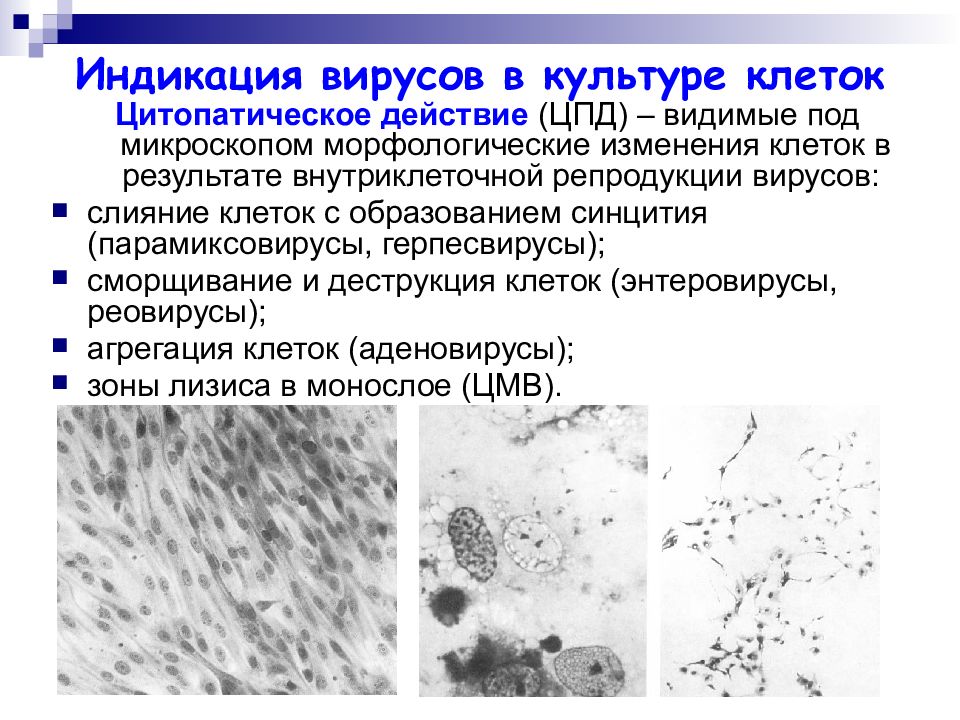

Цитопатическое действие (ЦПД) – видимые под микроскопом морфологические изменения клеток в результате внутриклеточной репродукции вирусов: слияние клеток с образованием синцития (парамиксовирусы, герпесвирусы); сморщивание и деструкция клеток (энтеровирусы, реовирусы); агрегация клеток (аденовирусы); зоны лизиса в монослое (ЦМВ).

Слайд 70: Образование симпластов

ЦПД вируса кори на клетки Vero : образование гигантских многоядерных клеток - симпластов, с последующей деструкцией и формированием крупных полостей типа " мыльных пузырей ". Интактные клетки линии Vero ЦПД вируса кори в культуре клеток Vero

Слайд 71: Индикация вирусов в культуре клеток

Вирусные включения – скопление вирусных частиц или отдельных компонентов вирусов в цитоплазме или ядре клеток, выявляемые под микроскопом при специальном окрашивании. Характерные ядерные включения формируются в клетках, зараженных вирусами герпеса, аденовирусами, гриппа, бешенства, оспы и др.

Слайд 73: Индикация вирусов в культуре клеток

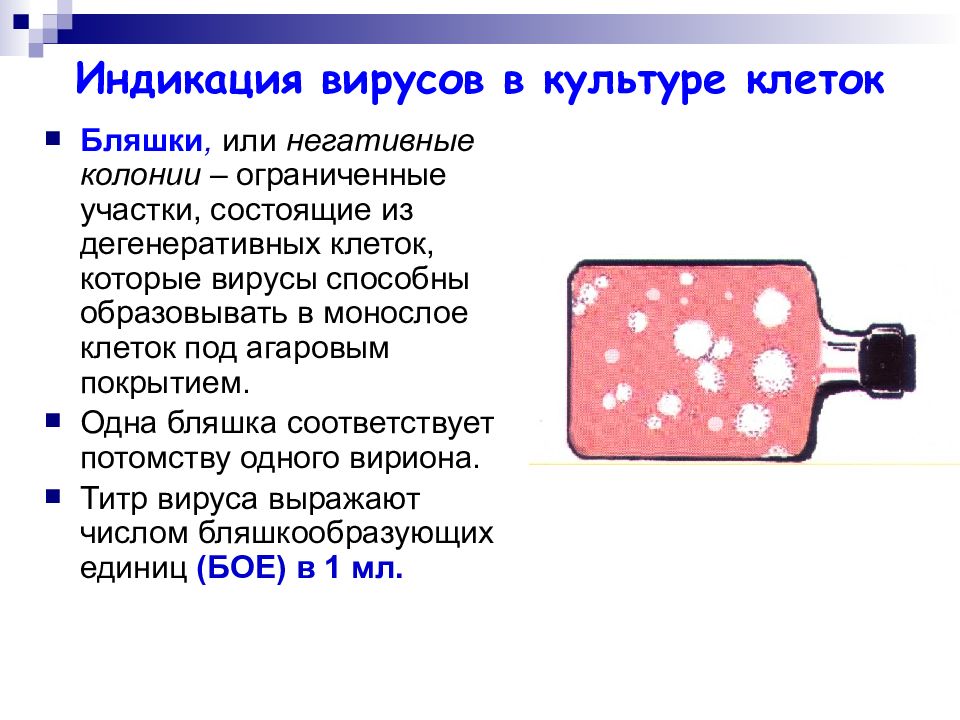

Бляшки, или негативные колонии – ограниченные участки, состоящие из дегенеративных клеток, которые вирусы способны образовывать в монослое клеток под агаровым покрытием. Одна бляшка соответствует потомству одного вириона. Титр вируса выражают числом бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 1 мл.

Слайд 74: Индикация вирусов в культуре клеток

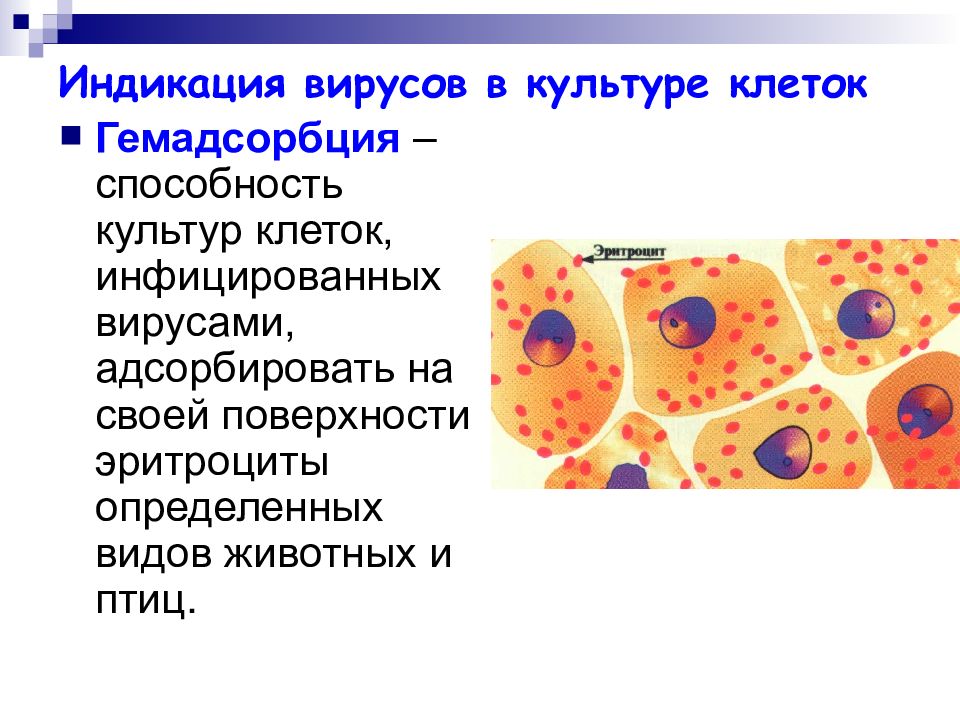

Гемадсорбция – способность культур клеток, инфицированных вирусами, адсорбировать на своей поверхности эритроциты определенных видов животных и птиц.

Слайд 75: Индикация вирусов в культуре клеток

«Цветная» проба. Если вирусы не размножаются в культуре клеток, то живые клетки в процессе своего метаболизма выделяют кислые продукты, что ведет к изменению рН среды и цвета индикатора фенолового красного на желтый. При продукции вирусов нормальный метаболизм клеток нарушается, клетки гибнут, и среда сохраняет свой первоначальный (красный) цвет. Интерференция – конкуренция между вирусами за клетку.

Слайд 77: История открытия бактериофагов

1898 – Н.Ф. Гамалея обнаружил спонтанное разрушение палочек сибирской язвы. 1915 – Фредерик Туорт обратил внимание на необычное «стекловидное перерождение» колоний стафилококков. 1917 – канадский бактериолог Ф. д'Эрёлль выделил из кишечника больного дизентерией бактериофаг (фаг).

Слайд 78: Выделение бактериофагов

Выделить бактериофаг можно из естественного места обитания бактерии-хозяина. Фаги можно увидеть и на плотной среде по стерильным пятнам (бляшкам или негативным колониям).

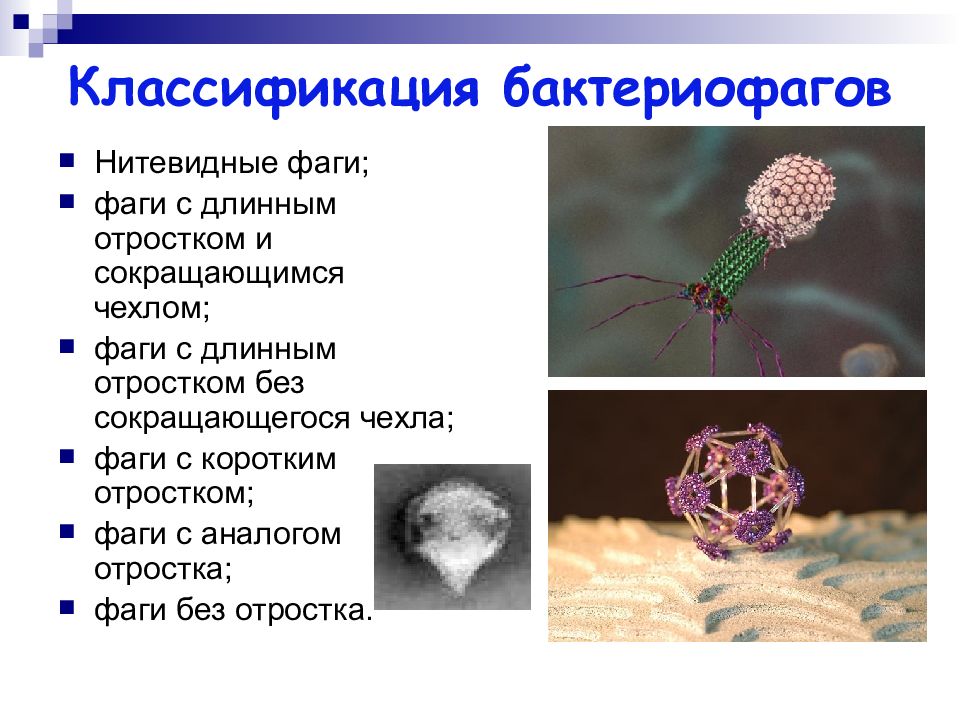

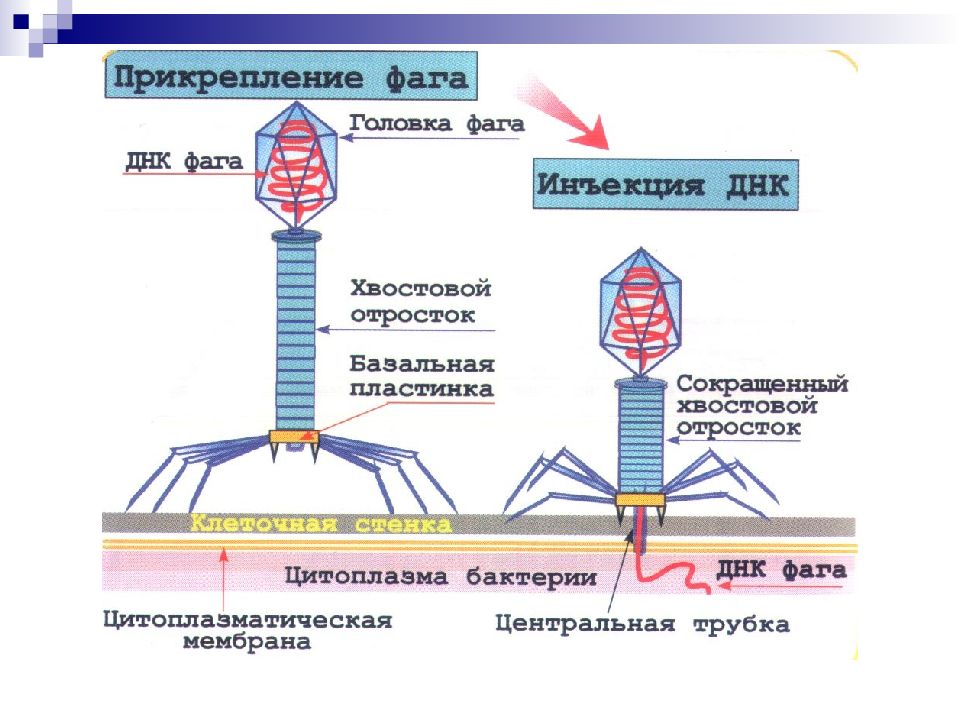

Слайд 79: Классификация бактериофагов

Нитевидные фаги; фаги с длинным отростком и сокращающимся чехлом; фаги с длинным отростком без сокращающегося чехла; фаги с коротким отростком; фаги с аналогом отростка; фаги без отростка.

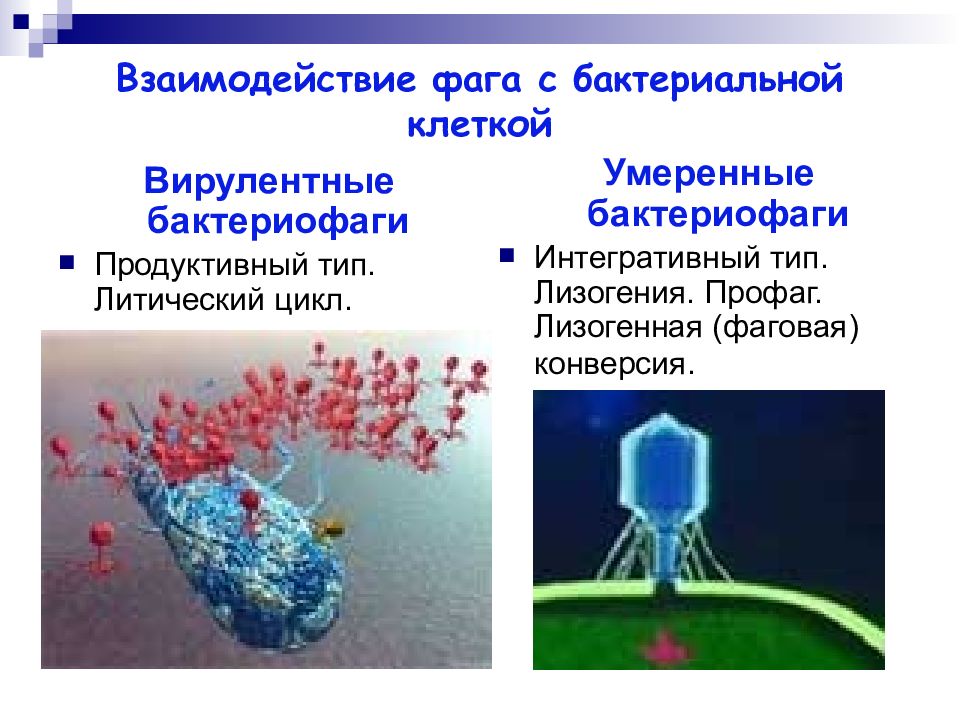

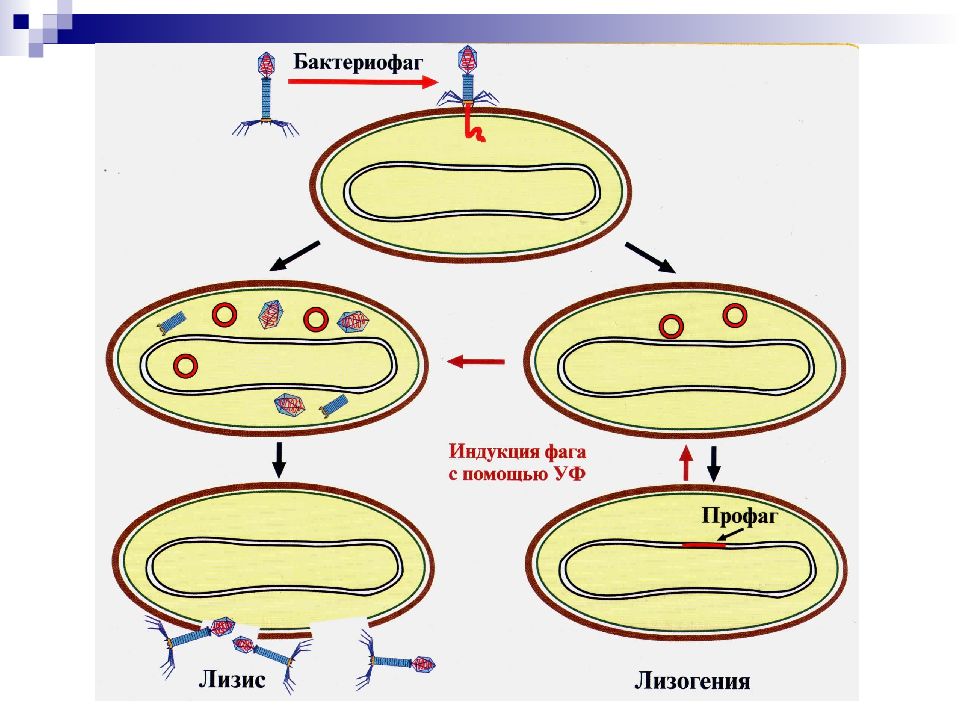

Слайд 82: Взаимодействие фага с бактериальной клеткой

Вирулентные бактериофаги Продуктивный тип. Литический цикл. Умеренные бактериофаги Интегративный тип. Лизогения. Профаг. Лизогенная (фаговая) конверсия.

Слайд 84: Применение бактериофагов

Лечебные бактериофаги: моновалентные, поливалентные (пиобактериофаг, интестифаг) Диагностические бактериофаги: видовые, типовые.

Слайд 85: Лечебные бактериофаги

Препарат бактериофага: фильтрат бульонной культуры, зараженной соответствующим фагом. Препараты назначаются с целью лечения и экстренной профилактики инфекционных заболеваний. Назначаются местно или введением в полости.

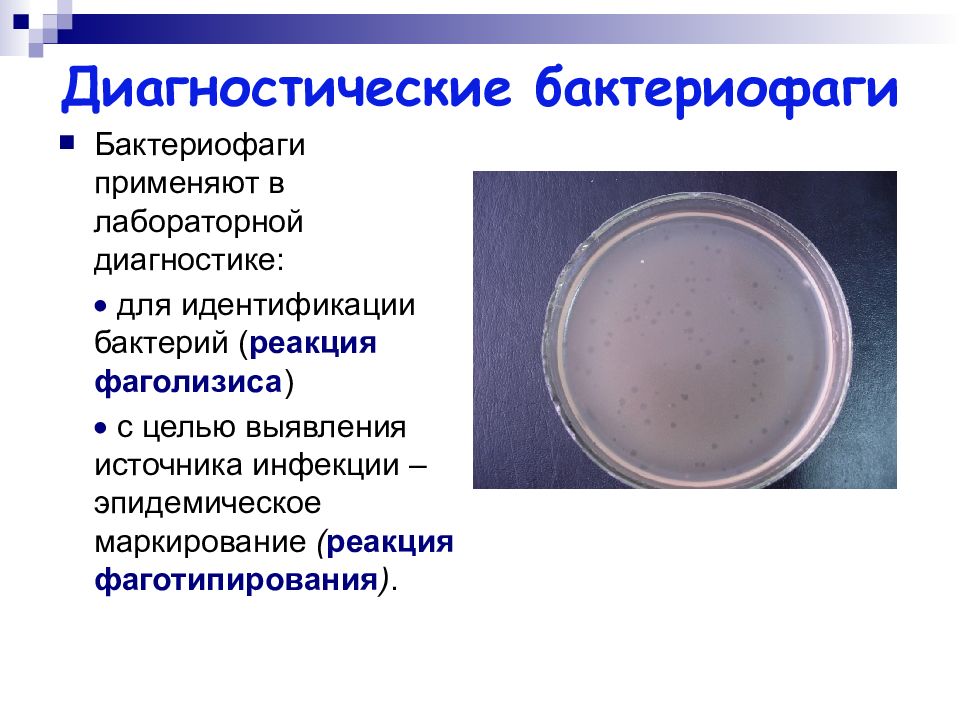

Последний слайд презентации: Классификация, морфология и биология вирусов: Диагностические бактериофаги

Бактериофаги применяют в лабораторной диагностике: для идентификации бактерий ( реакция фаголизиса ) с целью выявления источника инфекции – эпидемическое маркирование ( реакция фаготипирования ).