Первый слайд презентации: Кровообращение. Лимфообращение

Лекция № 1 2 ( к занятию № 1 4 ) Тема: Медицинский факультет Специальности: 201 1 / 201 2 учебный год 5 декабря 2011 года Часть 1

Слайд 2: Литература основная

Физиология человека Под редакцией В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько Медицина, 2003 (2007) г. С. 307-320, 331-346.

Слайд 3: Литература основная

Физиология человека В двух томах. Том I. Под редакцией В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько Медицина, 1997 ( 1998, 2000, 2001 ) г. С. 363-378, 390-400.

Слайд 4

Основы современной физиологии кровотока связывают с именами В.Гарвея, Л.Эйлера, Д.Бернулли, Ж.Пуазейля. Задача построения общей математической модели сердечно-сосудистой системы и компьютерных методов её исследования на данный момент не решена. Это связано со сложностью системы, функционирование которой зависит от огромного количества факторов, и эти зависимости во многом остаются не формализованными даже на физиологически описательном уровне.

Слайд 6

Открытие кровообращения Гарвеем сделано в 1615 г., за 46 лет до описания Мальпиги капилляров Уильям Гарвей (William Harvey; 1578-1657), английский врач, основоположник физиологии и эмбриологии.

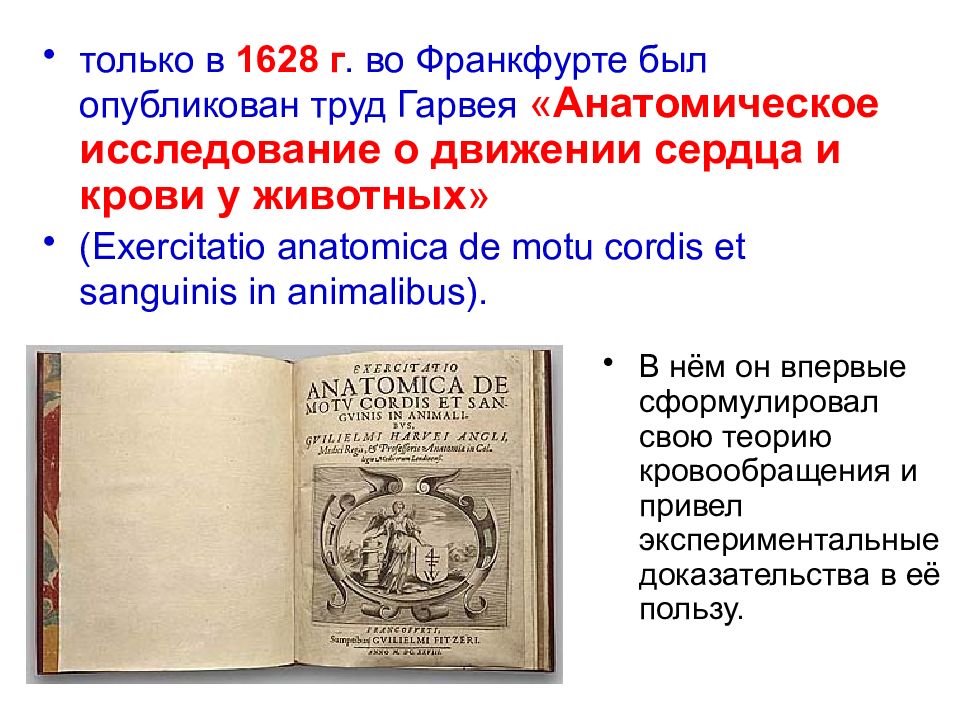

Слайд 7

В нём он впервые сформулировал свою теорию кровообращения и привел экспериментальные доказательства в её пользу. только в 1628 г. во Франкфурте был опубликован труд Гарвея « Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных » (Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus).

Слайд 8

Гарвей В. Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных. Перевод и примечании M.М.Быкова с предисловием академика Я.П.Павлова. (М.-Л.: Госиздат, 1927. - Классики естествознания. Книга XVI) Гарвей В. Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных. Перевод, редакция и комментарии К.М.Быкова. (М.: Издательство Академии Наук СССР, 1948. - Классики науки)

Слайд 9

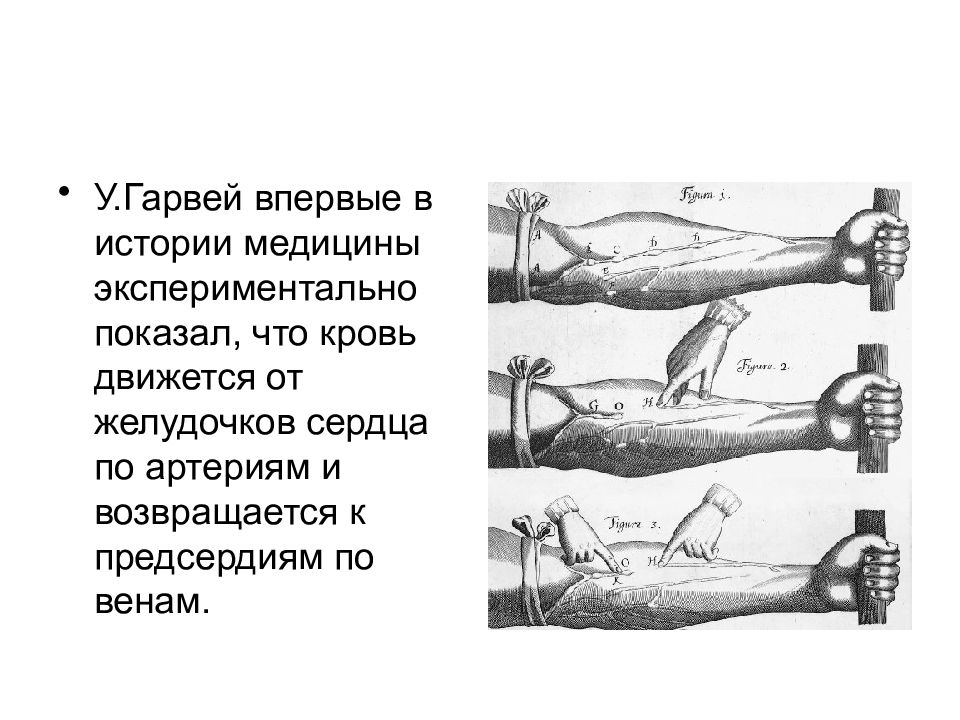

У.Гарвей впервые в истории медицины экспериментально показал, что кровь движется от желудочков сердца по артериям и возвращается к предсердиям по венам.

Слайд 11

Жан-Батист Мольер (1622-1673) Великий комедиограф пригвоздил противников У.Гарвея словами доктора Диафуаруса в «Мнимом больном»: «Мне особенно нравится в нем, что он слепо привязан к мнениям древних и никогда не желает понять, ни даже выслушать доказательств и опытов в пользу кровообращения и других той же закваски мнений».

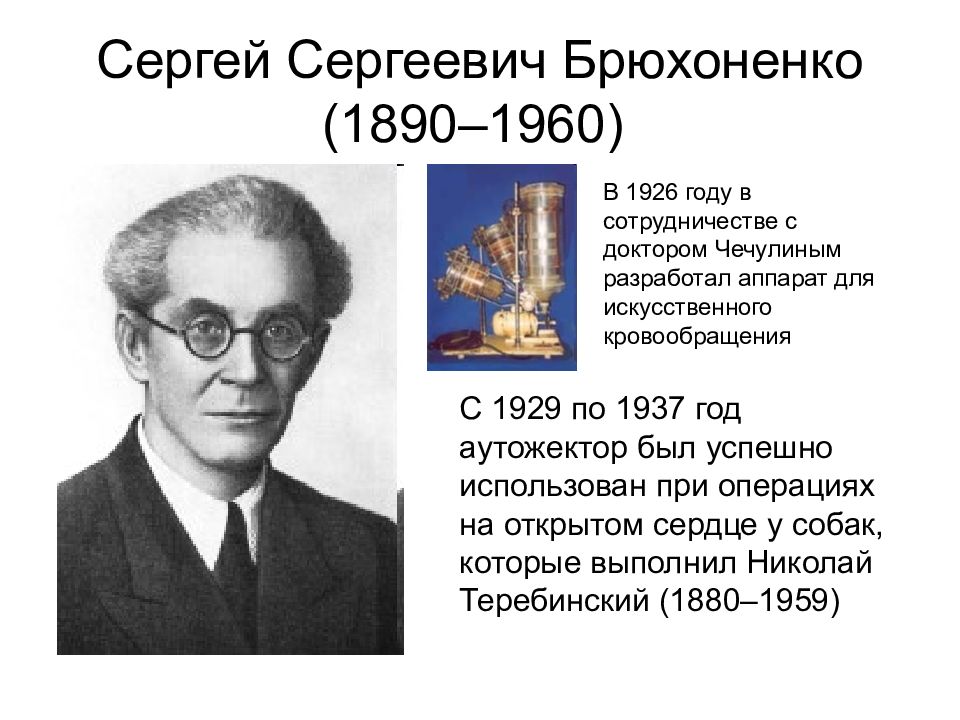

Слайд 12: Сергей Сергеевич Брюхоненко (1890–1960)

С 1929 по 1937 год аутожектор был успешно использован при операциях на открытом сердце у собак, которые выполнил Николай Теребинский (1880–1959) В 1926 году в сотрудничестве с доктором Чечулиным разработал аппарат для искусственного кровообращения

Слайд 13: Джон Гиббон

16 мая 1953 года Д. Гиббон выполнил первую в мире успешную операцию с использованием созданного им аппарата искусственного кровообращения. Пациентк а - тяжело больная 18-летняя девушка с большим ДМПП, подтверждённым при катетеризации сердца. Время работы аппарата составило 26 минут, при этом дефект был закрыт. Девочка поправилась и прожила до 1980-х годов.

Слайд 14: Вопрос 2

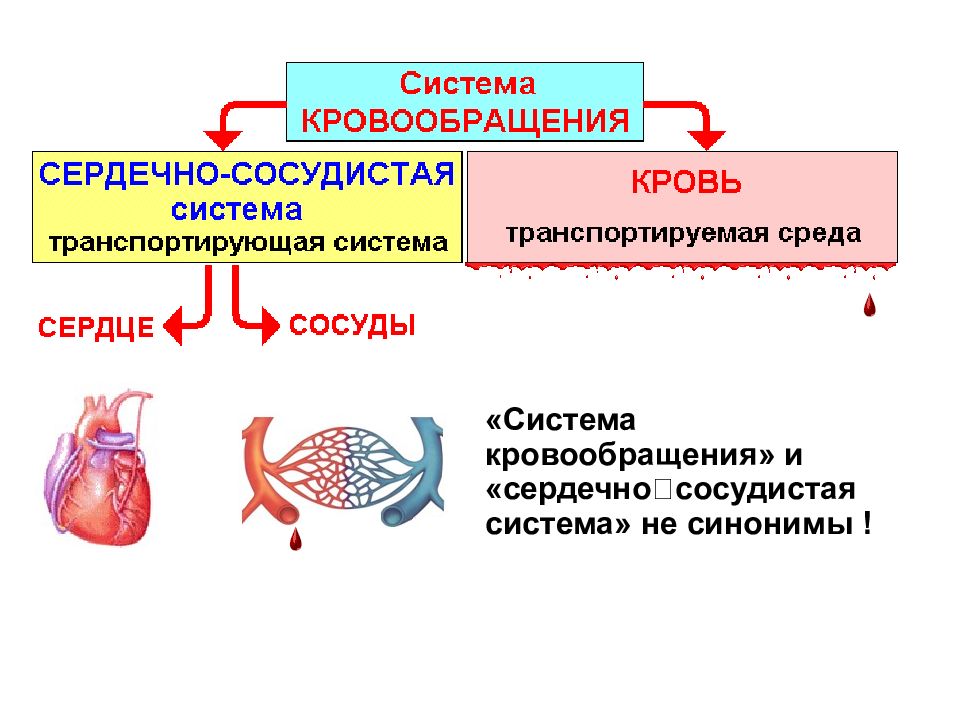

Понятия « система кровообращения», «сердечно-сосудистая система», «гемодинамика»

Слайд 15: КРОВООБРАЩЕНИЕ

— непрерывное движение крови по замкнутой системе полостей сердца и кровеносных сосудов, обусловленное сокращениями сердца, пульсирующих сосудов. — circulate sanguinis

Слайд 16: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

— сердце и кровеносные сосуды, обеспечивающие движение крови — транспортирующая подсистема в системе кровообращения

Слайд 17: ГЕМОДИНАМИКА

— движение крови по полостям сердца и сосудам — раздел «Гидродинамики»

Слайд 20

Часто понятия «система кровообращения» и «сердечно‑сосудистая система» отождествляют. Это, по меньшей мере, неточно. Сердечно-сосудистая система – только часть системы кровообращения. Термин «кровообращение» был введен как указание на способность крови «обращаться», или циркулировать в замкнутой системе. Сложилось положение, когда форма перестала соответствовать содержанию: термин «кровообращение» стали использовать как синоним «гемодинамики».

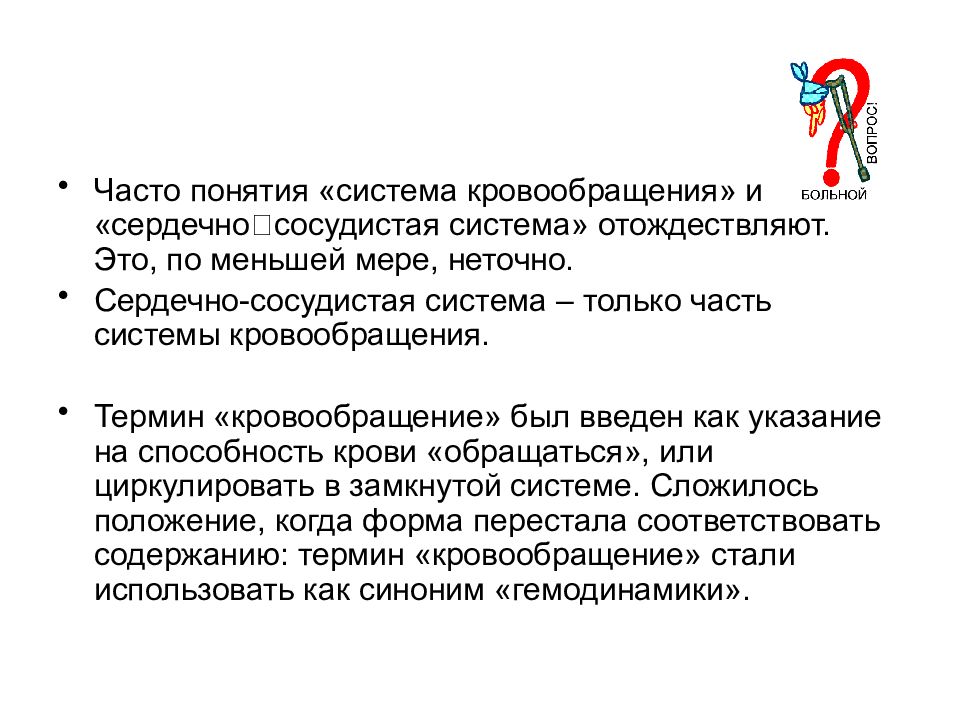

Слайд 21: Круги кровообращения

данное понятие условно, так как только у рыб круг кровообращения полностью замкнут. У всех других животных конец большого круга кровообращения является началом малого и наоборот, что не дает возможности говорить об их полной замкнутости. Фактически, оба круга кровообращения составляют единое целое кровеносное русло, в двух участках которого (правом и левом сердце), крови сообщается кинетическая энергия.

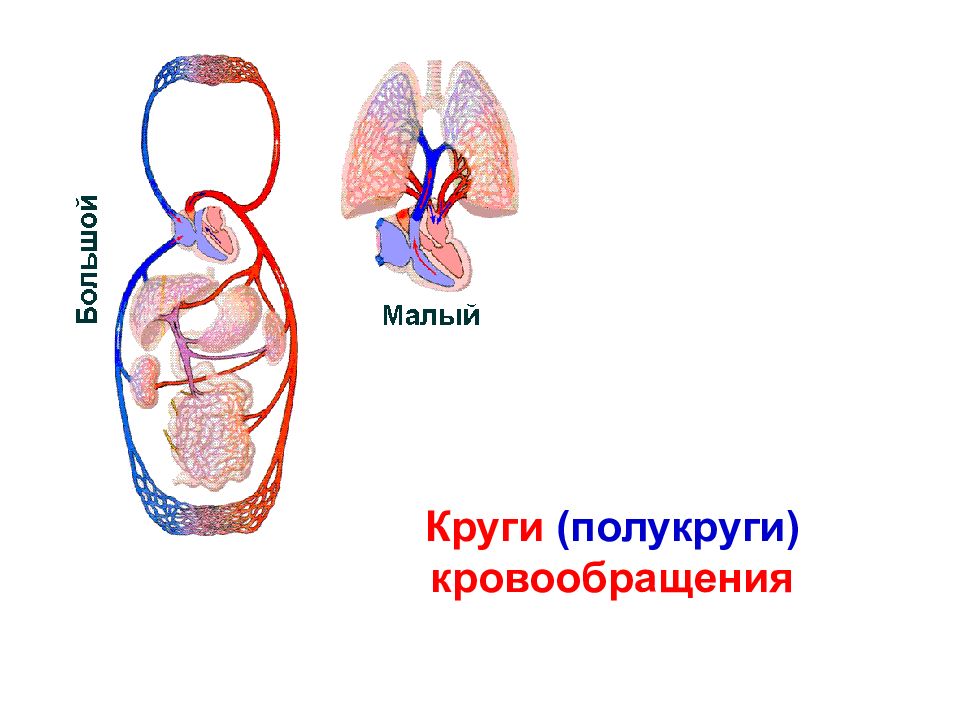

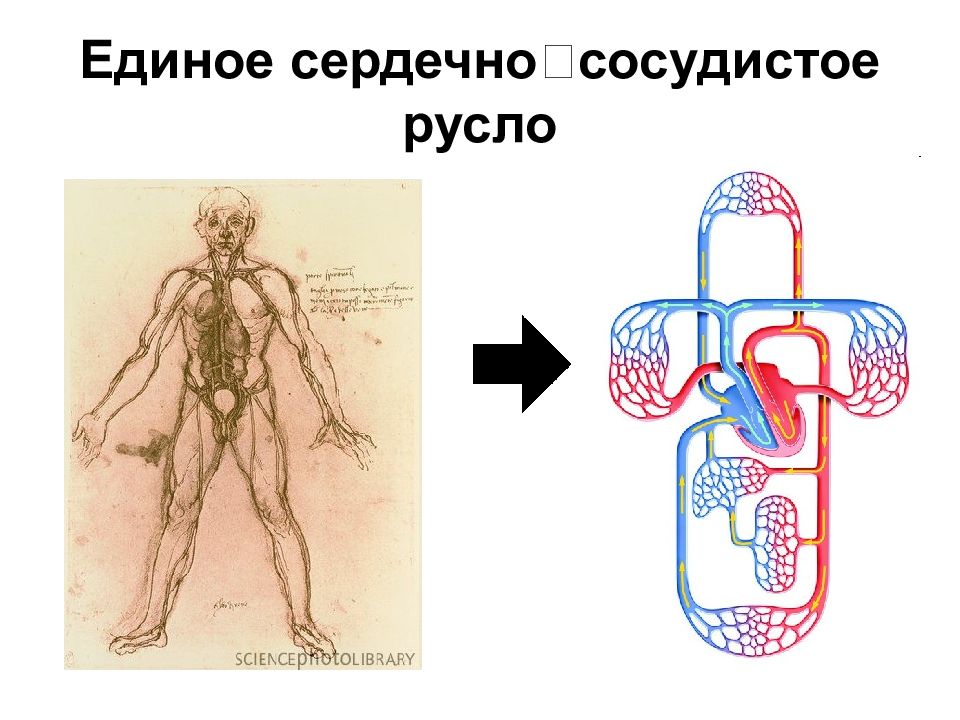

Слайд 23: Единое сердечно‑сосудистое русло

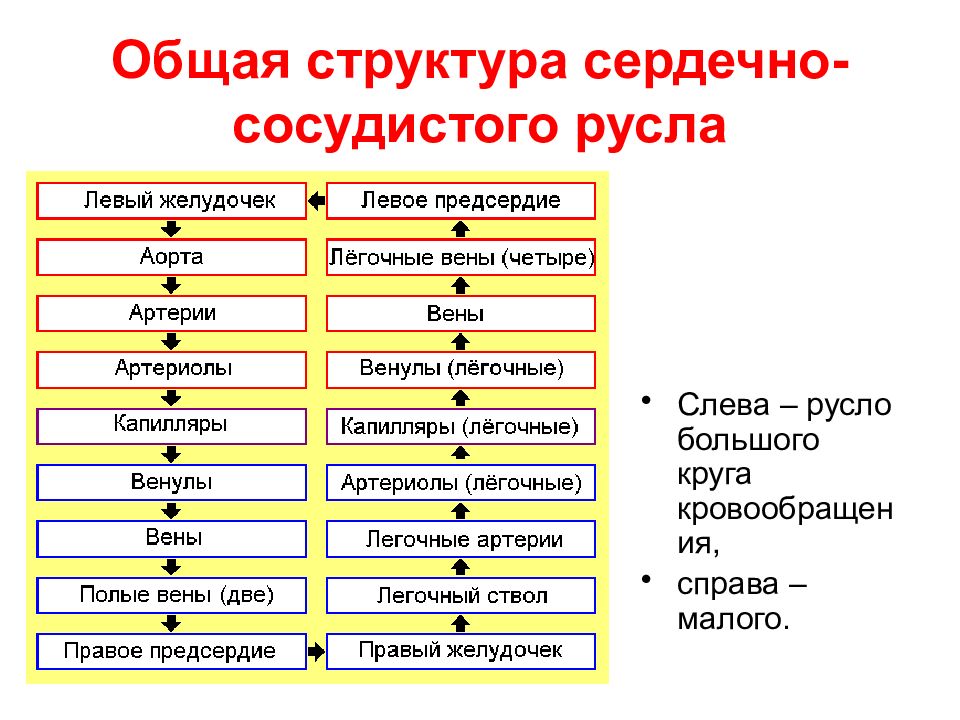

Слайд 24: Общая структура сердечно-сосудистого русла

Слева – русло большого круга кровообращения, справа – малого.

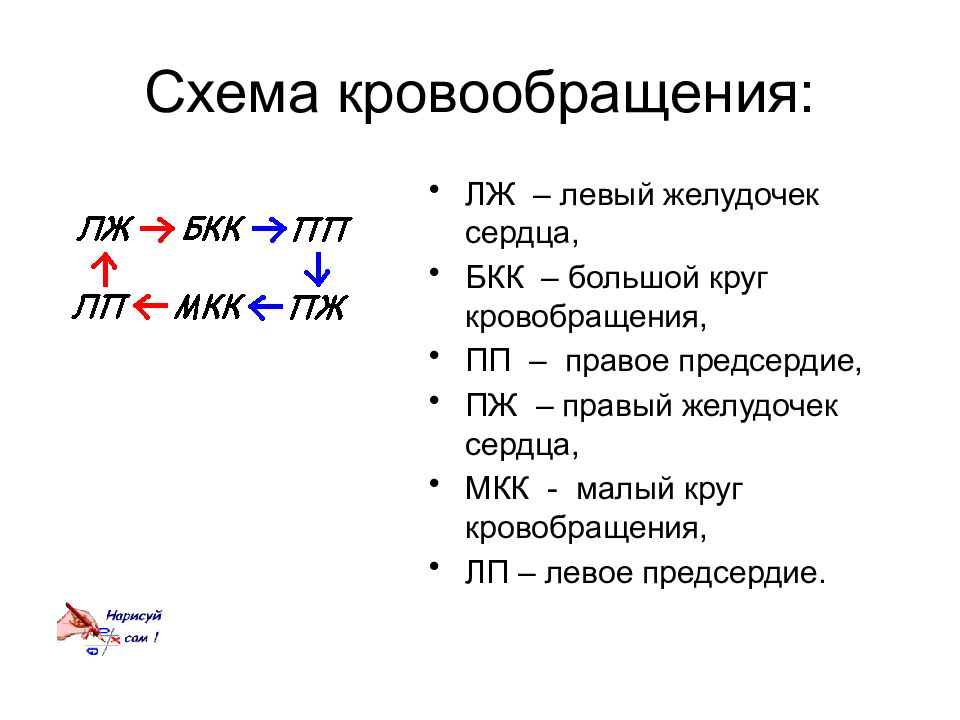

Слайд 25: Схема кровообращения:

ЛЖ – левый желудочек сердца, БКК – большой круг кровобращения, ПП – правое предсердие, ПЖ – правый желудочек сердца, МКК - малый круг кровобращения, ЛП – левое предсердие.

Слайд 26: Схема кровообращения:

ЛЖ – левый желудочек сердца, БКК – большой круг кровобращения, ПП – правое предсердие, ПЖ – правый желудочек сердца, МКК - малый круг кровобращения, ЛП – левое предсердие.

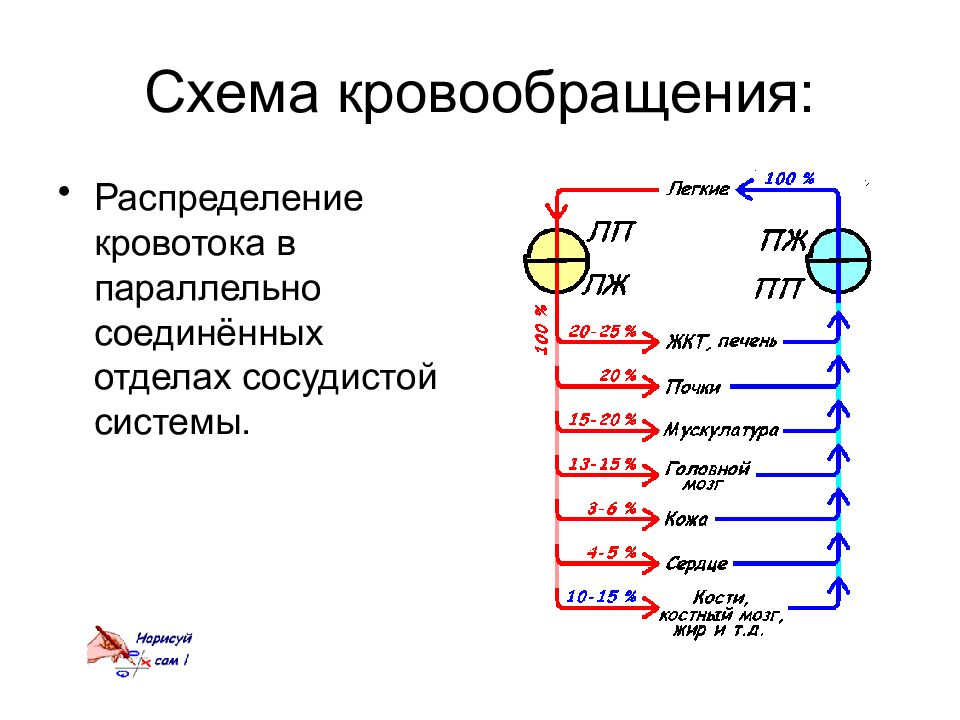

Слайд 27: Схема кровообращения:

ЛЖ – левый желудочек сердца, БКК – большой круг кровобращения, ПП – правое предсердие, ПЖ – правый желудочек сердца, МКК - малый круг кровобращения, ЛП – левое предсердие.

Слайд 28: Схема кровообращения:

Распределение кровотока в параллельно соединённых отделах сосудистой системы.

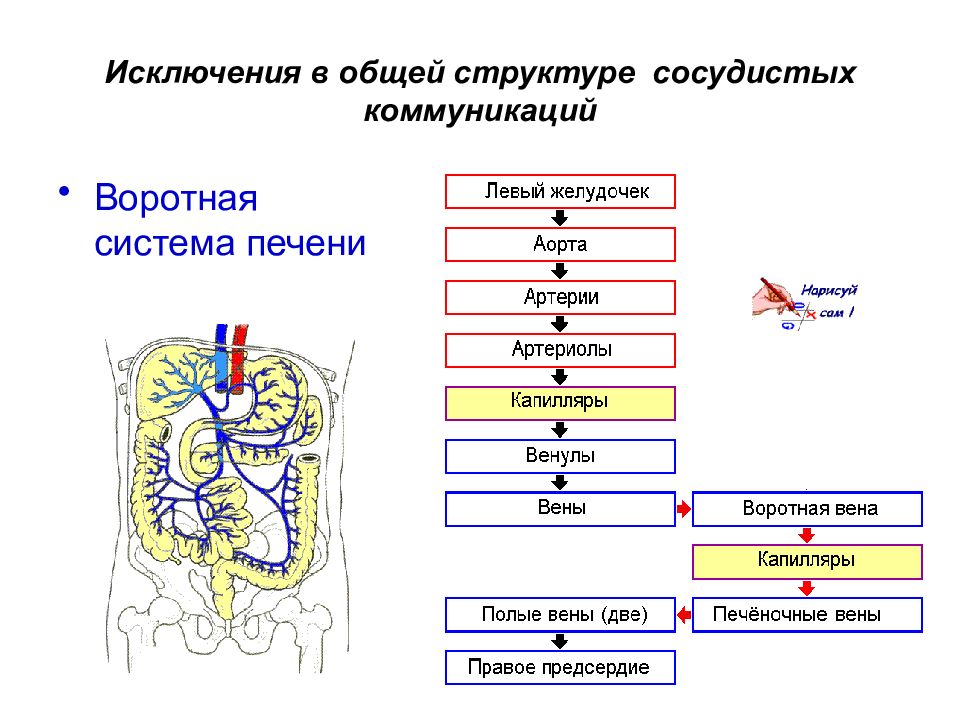

Слайд 29: Исключения в общей структуре сосудистых коммуникаций

Воротная система печени

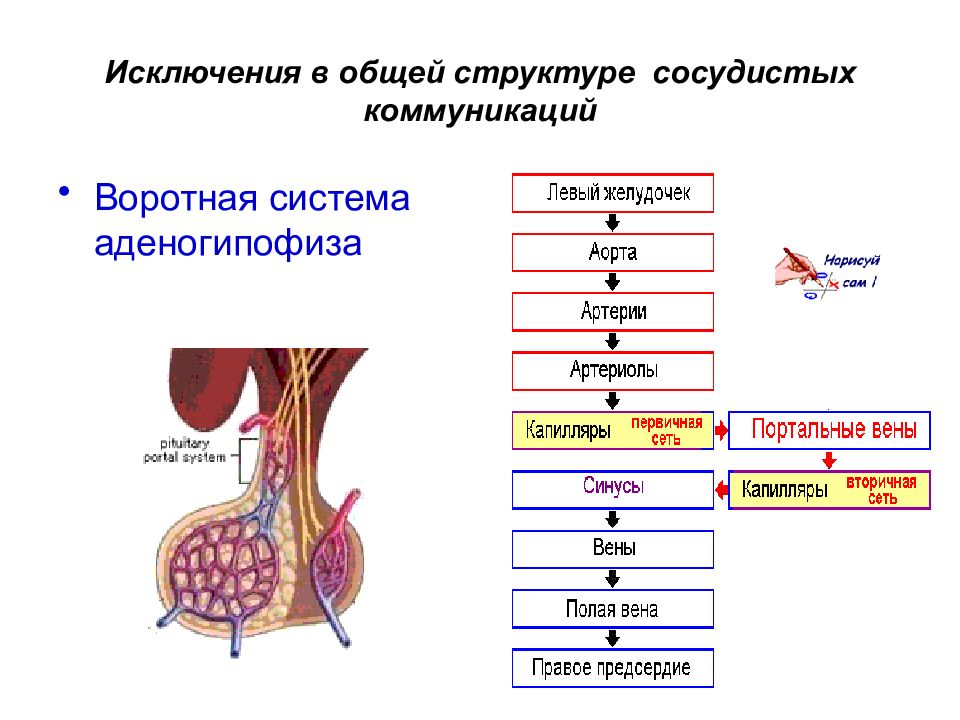

Слайд 30: Исключения в общей структуре сосудистых коммуникаций

Воротная система аденогипофиза

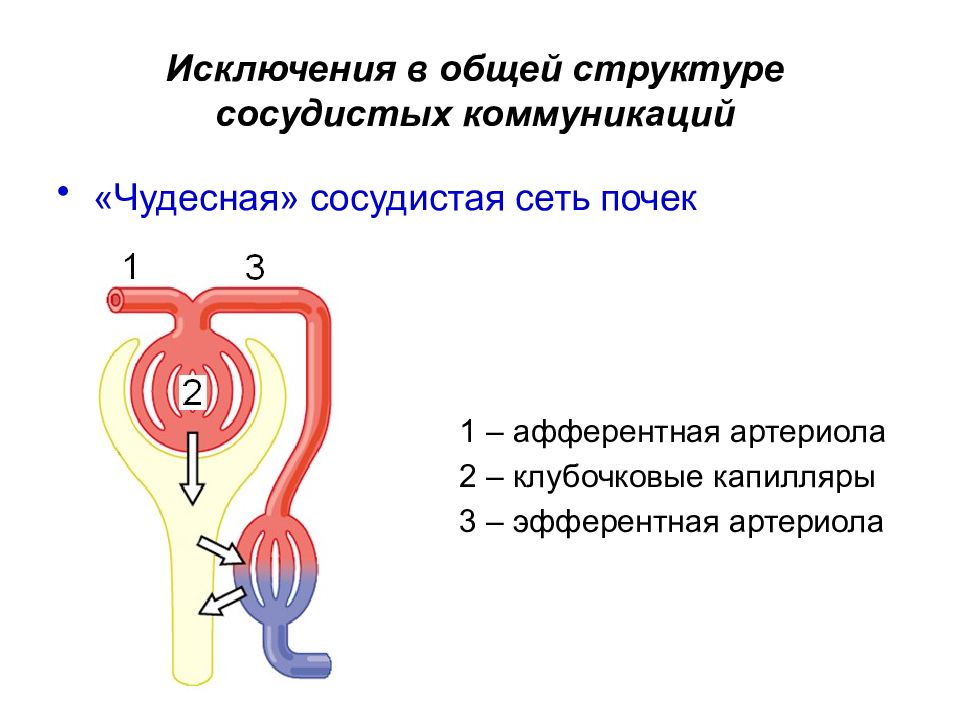

Слайд 31: Исключения в общей структуре сосудистых коммуникаций

1 – афферентная артериола 2 – клубочковые капилляры 3 – эфферентная артериола «Чудесная» сосудистая сеть почек

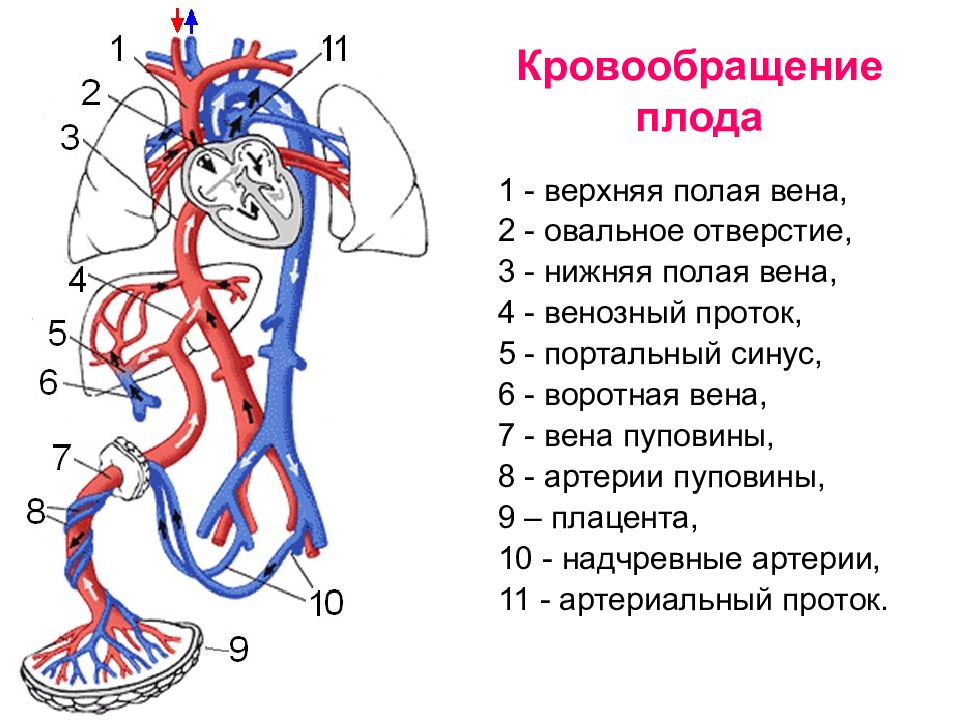

Слайд 33: Кровообращение плода

1 - верхняя полая вена, 2 - овальное отверстие, 3 - нижняя полая вена, 4 - венозный проток, 5 - портальный синус, 6 - воротная вена, 7 - вена пуповины, 8 - артерии пуповины, 9 – плацента, 10 - надчревные артерии, 11 - артериальный проток.

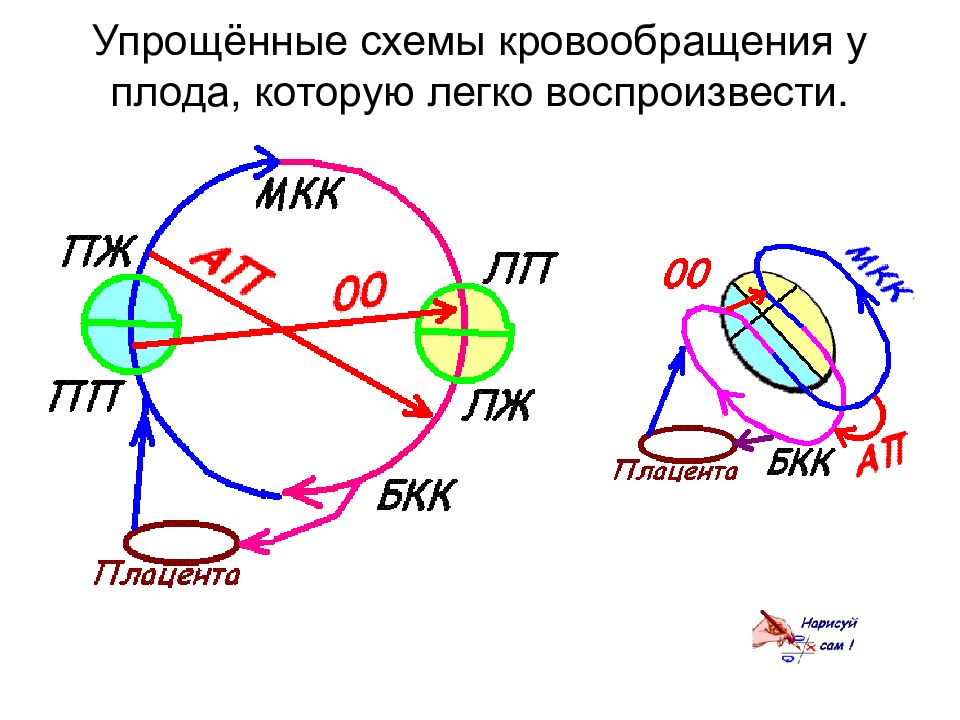

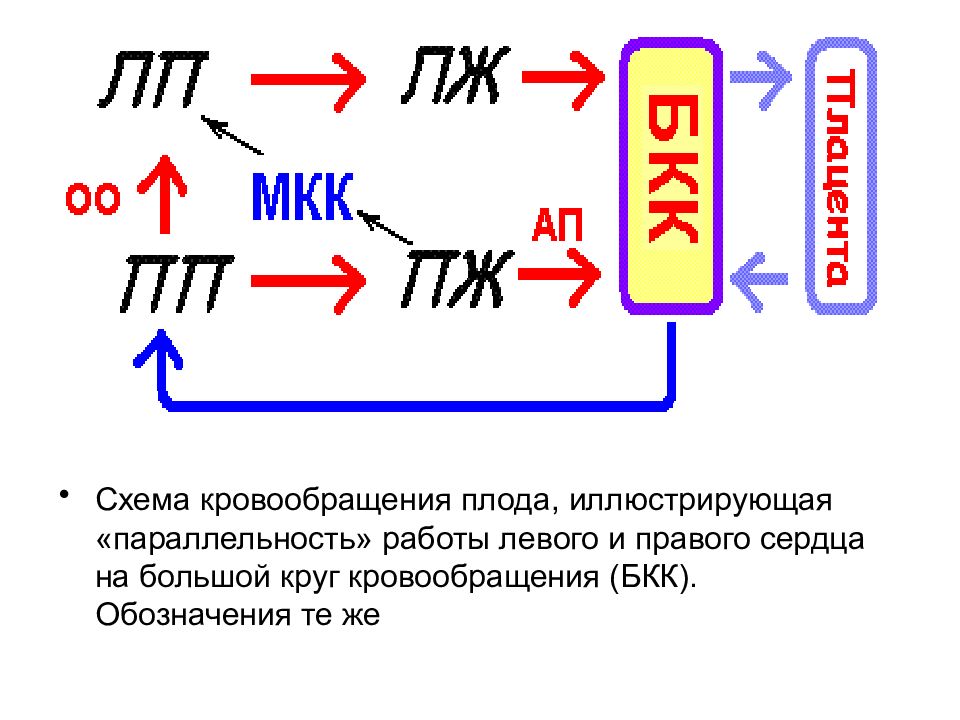

Слайд 35

Схема кровообращения плода, иллюстрирующая «параллельность» работы левого и правого сердца на большой круг кровообращения (БКК). Обозначения те же

Слайд 36: Для фетального кровообращения характерны:

1. Связь между правой и левой половиной сердца и крупными сосудами — два право-левых шунта. 2. Значительное превышение, МОК большого круга кровообращения над МОК малого круга. 3. Поступление к мозгу, сердцу, печени, верхним конечностям более богатой кислородом крови, чем к нижней половине тела. 4. Практически одинаковое, низкое, кровяное давление в легочной артерии и аорте.

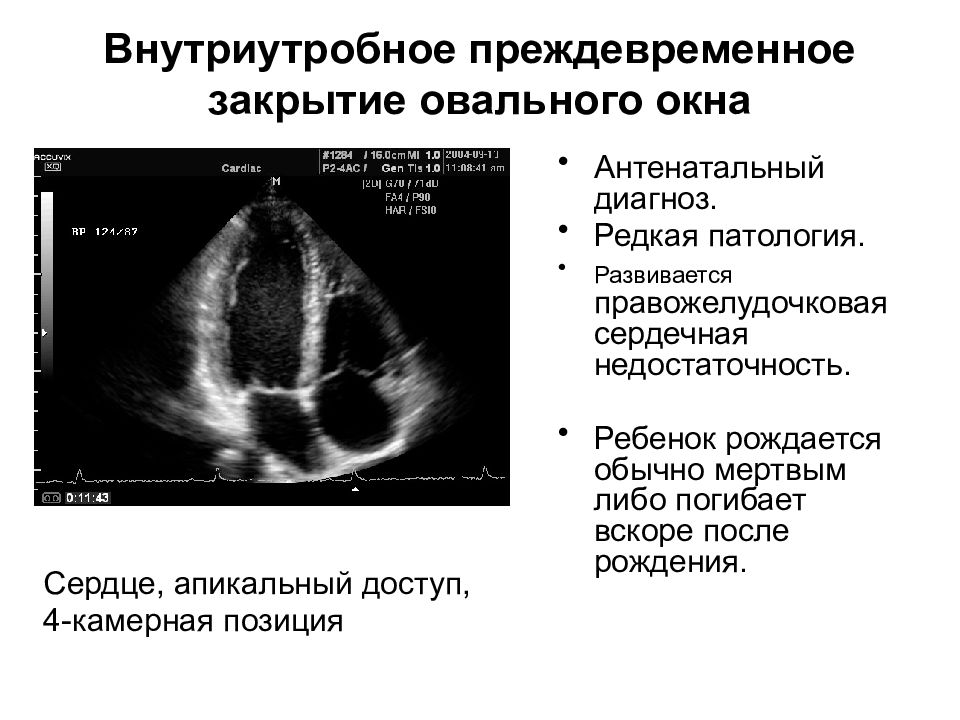

Слайд 37: Внутриутробное преждевременное закрытие овального окна

Антенатальный диагноз. Редкая патология. Развивается правожелудочковая сердечная недостаточность. Ребенок рождается обычно мертвым либо погибает вскоре после рождения. Сердце, апикальный доступ, 4-камерная позиция

Слайд 38: Преждевременное закрытие овального окна

Увеличение предсердий. Межпредсердная перегородка уплотена, овальное окно закрыто (указано стрелкой). LA- левое предсердие; RA- правое предсердие

Слайд 39: Описан феномен внутриутробного закрытия артериального протока у плодов

Hofstadler et al. в 1996 г. спонтанное закрытии артериального протока у внутриутробных плодов с гестационным возрастом 34— 38 нед, матери которых не получали лечения нестероидными противовоспалительными средствами. сопровождается увеличением камер правого сердца и легочной артерии, трикуспидальной и легочной регургитацией. После рождения правожелудочковая функция быстро восстанавливается.

Слайд 41: Обрезание пуповины

При перевязке пупочных артерий во время родов периферическое сопротивление в сосудистом русле плода повышается и давление в аорте возрастает.

Слайд 44: Полное закрытие фетальных сосудистых коммуникаций (в среднем)

Боталлов проток – к 6-й неделе Аранциев проток – ко 2-3-му месяцу Овальное окно - 6—7-му месяцу

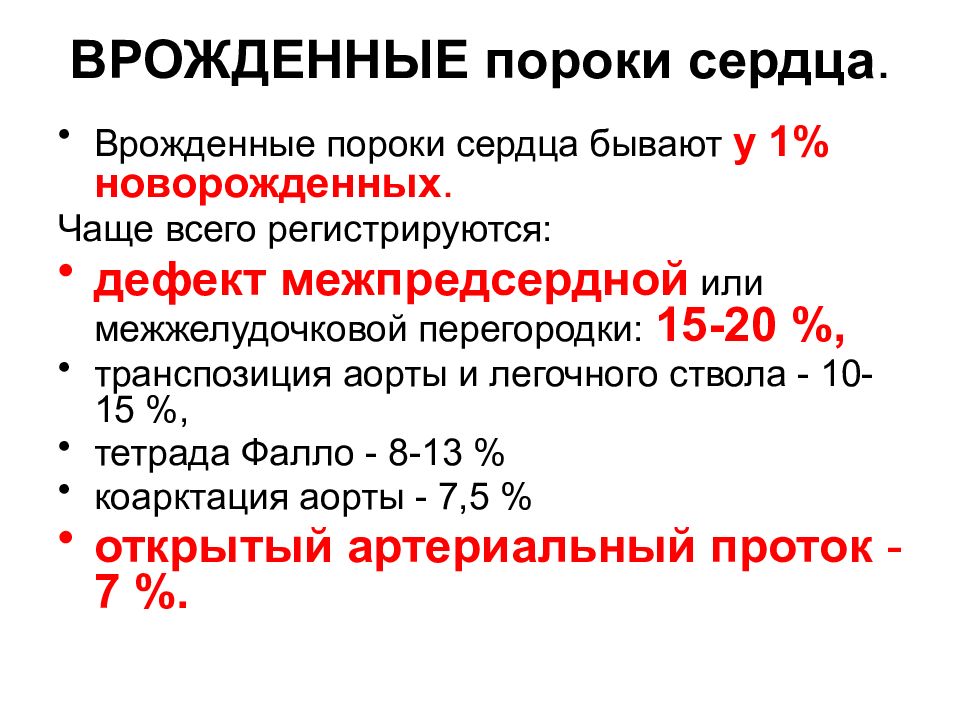

Слайд 45: ВРОЖДЕННЫЕ пороки сердца

Врожденные пороки сердца бывают у 1% новорожденных. Чаще всего регистрируются: дефект межпредсердной или межжелудочковой перегородки: 15-20 %, транспозиция аорты и легочного ствола - 10-15 %, тетрада Фалло - 8-13 % коарктация аорты - 7,5 % открытый артериальный проток - 7 %.

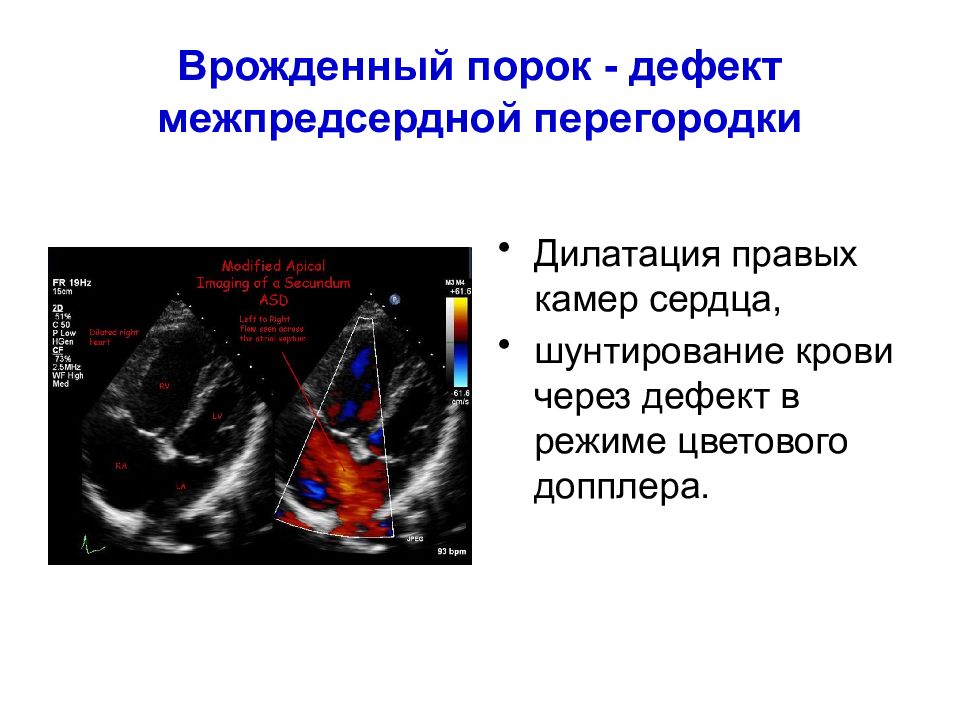

Слайд 46: Врожденный порок - дефект межпредсердной перегородки

Дилатация правых камер сердца, шунтирование крови через дефект в режиме цветового допплера.

Слайд 48: Трёхмерная чреспищеводная эхокардиография: дефект межпредсердной перегородки

Слайд 49: Открытое овальное окно

Чреспищеводная эхокардиография Эхокардиография с пузырьковым контрастированием

Слайд 50: Операция Кассано прошла успешно

Сегодня утром, в одной из клиник Милана успешно прошла операция на сердце нападающего “россонери” Антонио Кассано, сообщает официальный сайт клуба. Хирургическое вмешательство по устранению проблемы в овальном отверстии перегородки сердца длилось чуть менее 30 минут, а оперировал игрока одним из лучших специалистов в этой области Марио Карминати. Теперь 29-летнего форварда ждет курс реабилитации, который займет около полугода.

Слайд 51: Открытый артериальный проток

Ao - аорта LA – левое предсердие AP – лёгочная артерия RV – правый желудочек

Слайд 54: Искусственное кровообращение

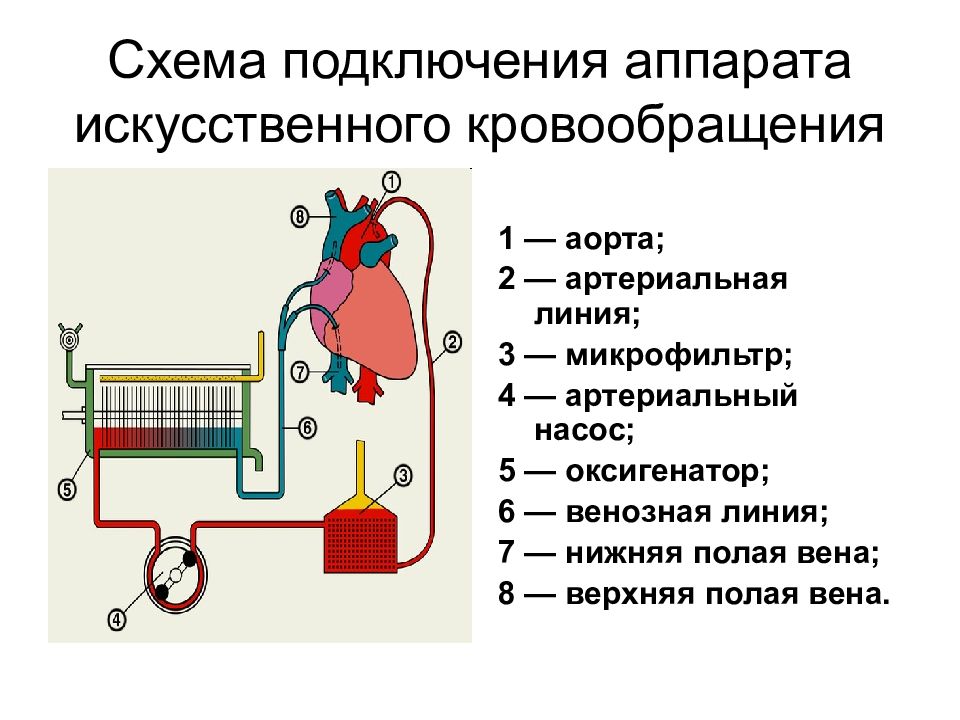

поддержание кровообращения в организме в «обход сердца» с помощью специальных аппаратов. Необходимость в искусственном кровообращении возникает при выключении на какой-то период сердца из системы кровообращения (оперативные вмешательства на сердце).

Слайд 55: Аппарат искусственного кровообращения ( АИК )

аппарат «искусственное сердце — легкие» специальное медицинское оборудование, обеспечивающее жизнедеятельность человека при частичной или полной невозможности выполнения функций сердца и/или лёгких.

Слайд 56: АИК включает в себя

«искусственное сердце» — аппарат, состоящий из насосов нагнетающих кровь с необходимой для жизнеобеспечения объёмной скоростью кровотока, блока контроля и терморегулирующего устройства; «искусственные лёгкие» — газообменное устройство для насыщения крови кислородом (оксигенатор), удаления углекислого газа и поддержания кислотно-щелочного состояния.

Слайд 57: Схема подключения аппарата искусственного кровообращения

1 — аорта; 2 — артериальная линия; 3 — микрофильтр; 4 — артериальный насос; 5 — оксигенатор; 6 — венозная линия; 7 — нижняя полая вена; 8 — верхняя полая вена.

Слайд 59: Функциональные типы сосудов

амортизирующие резистивные сфинктеры обменные ёмкостные шунтирующие

Слайд 60: Амортизирующие сосуды

Синонимы: упруго-растяжимые. Аорта Лёгочная артерия … прилежащие к ним участки крупных сосудов.

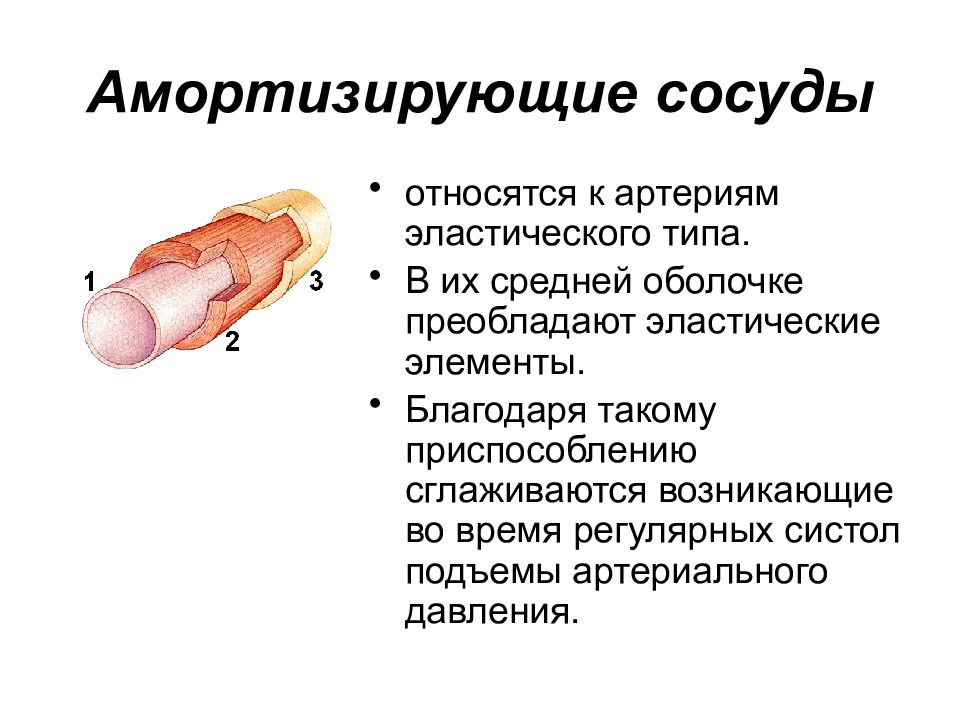

Слайд 61: Амортизирующие сосуды

относятся к артериям эластического типа. В их средней оболочке преобладают эластические элементы. Благодаря такому приспособлению сглаживаются возникающие во время регулярных систол подъемы артериального давления.

Слайд 62: Структура артерий эластического типа

1 – интима 2 – медиа 3 – адвентиция.

Слайд 63: Резистивные сосуды

Сосуды сопротивления концевые артерии и артериолы толстые гладкомышечные стенки, способны при сокращении изменять просвет, что является основным механизмом регуляции кровоснабжения различных органов.

Слайд 64: Сосуды-сфинктеры

являются последними участками прекапиллярных артериол. как и резистивные сосуды, также способны изменить свои внутренний диаметр, определяя тем самым число функционирующих капилляров и соответственно значение площади обменной поверхности.

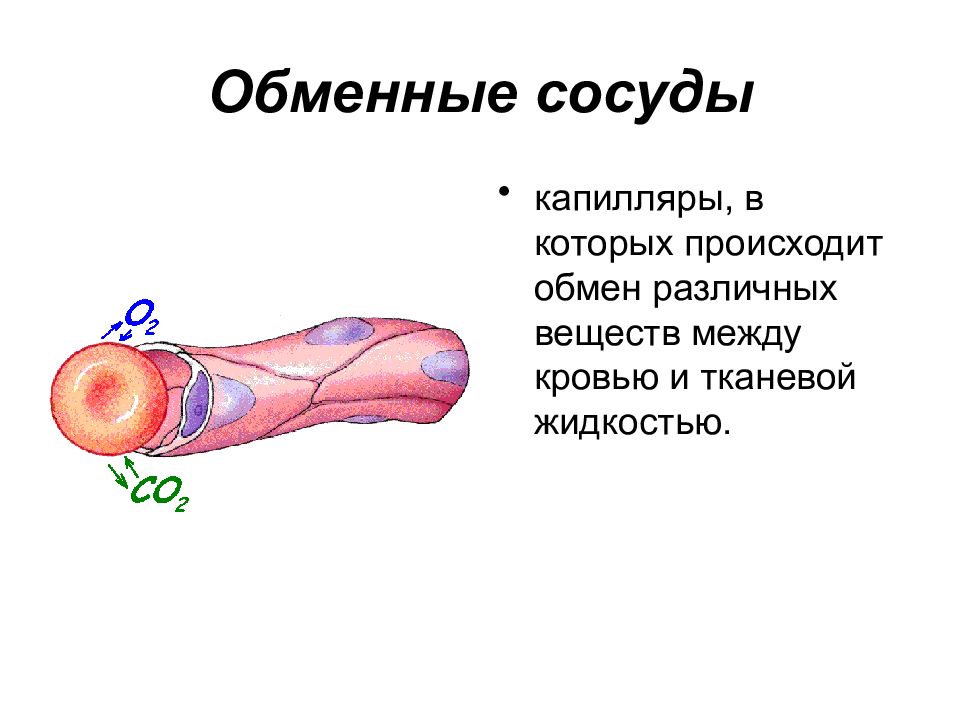

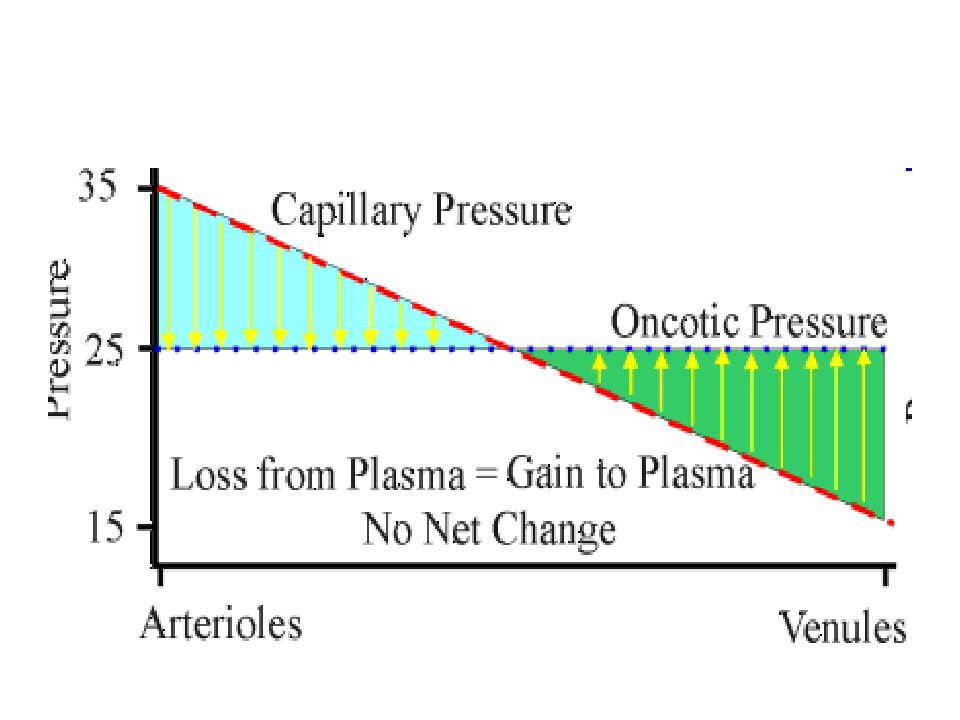

Слайд 65: Обменные сосуды

капилляры, в которых происходит обмен различных веществ между кровью и тканевой жидкостью.

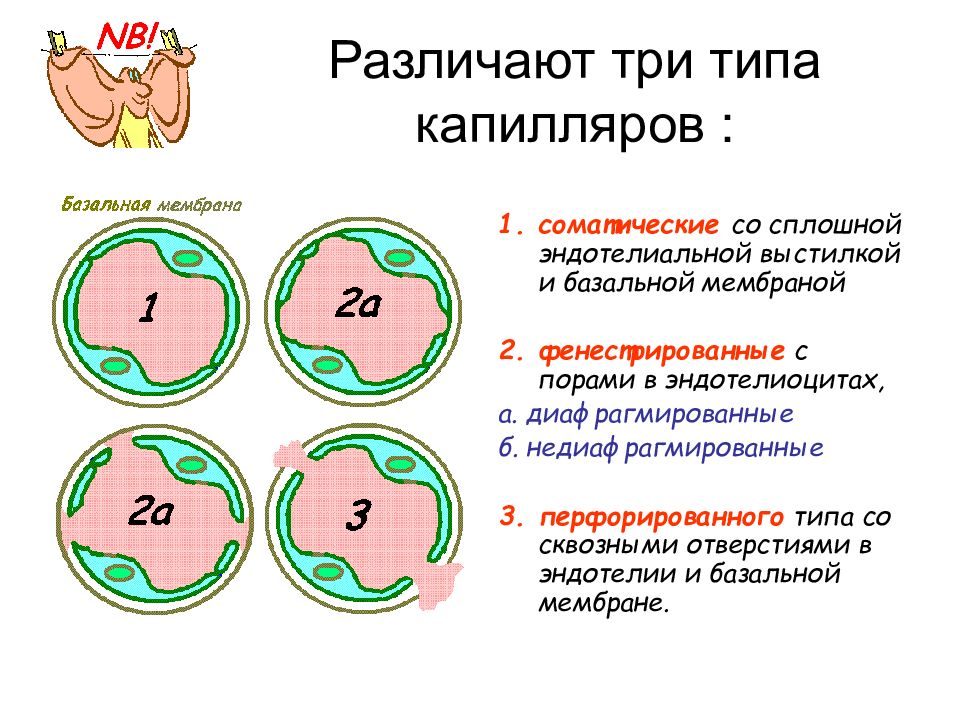

Слайд 66: Различают три типа капилляров :

соматические со сплошной эндотелиальной выстилкой и базальной мембраной фенестрированные с порами в эндотелиоцитах, а. диафрагмированные б. недиафрагмированные перфорированного типа со сквозными отверстиями в эндотелии и базальной мембране.

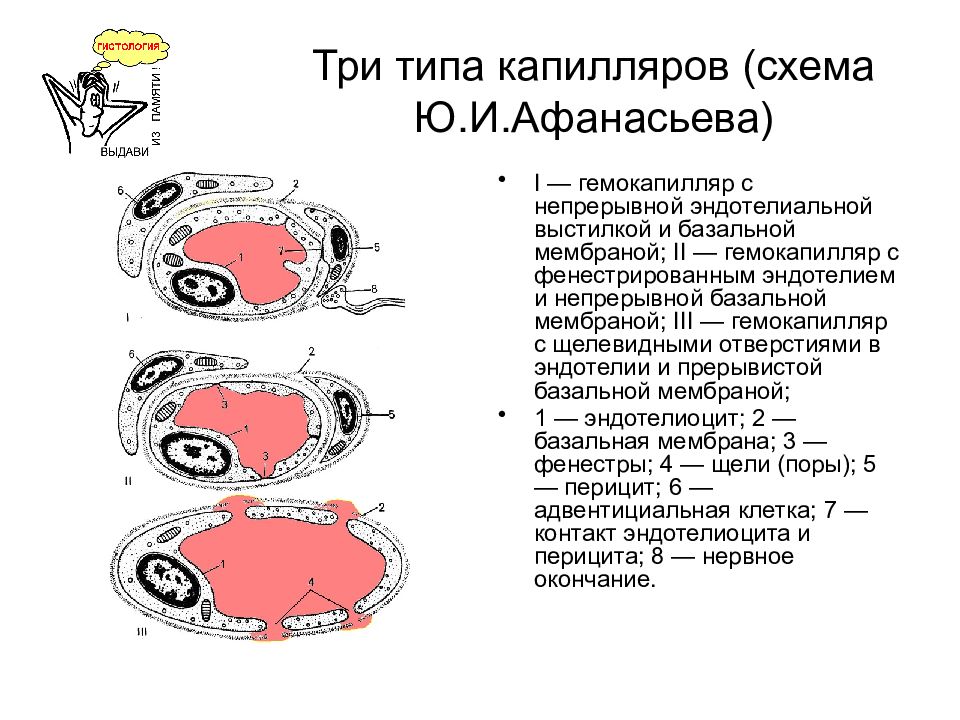

Слайд 67: Три типа капилляров (схема Ю.И.Афанасьева)

I — гемокапилляр с непрерывной эндотелиальной выстилкой и базальной мембраной; II — гемокапилляр с фенестрированным эндотелием и непрерывной базальной мембраной; III — гемокапилляр с щелевидными отверстиями в эндотелии и прерывистой базальной мембраной; 1 — эндотелиоцит; 2 — базальная мембрана; 3 — фенестры; 4 — щели (поры); 5 — перицит; 6 — адвентициальная клетка; 7 — контакт эндотелиоцита и перицита; 8 — нервное окончание.

Слайд 68: Ёмкостные сосуды

Вены могут вмещать и выбрасывать большие количества крови, способствуя тем самым ее перераспределению в организме. Ёмкостное звено сердечно-сосудистой системы составляют посткапиллярные венулы, вены и крупные вены. Вены по строению сходны с артериями, но их средняя оболочка значительно тоньше. Они имеют также клапаны, препятствующие обратному току венозной крови.

Слайд 70: Шунтирующие сосуды

находятся лишь в некоторых областях тела (кожа уха, носа, стопы и других органов) анастомозы, связывающие артериальное русло с венозным (артериолы и венулы) минуя капилляры.

Слайд 71

Шунтирующие сосуды выполняют функцию регуляции регионарного периферического кровотока. Они участвуют в терморегуляции, регуляции давления крови, ее распределении.

Слайд 74

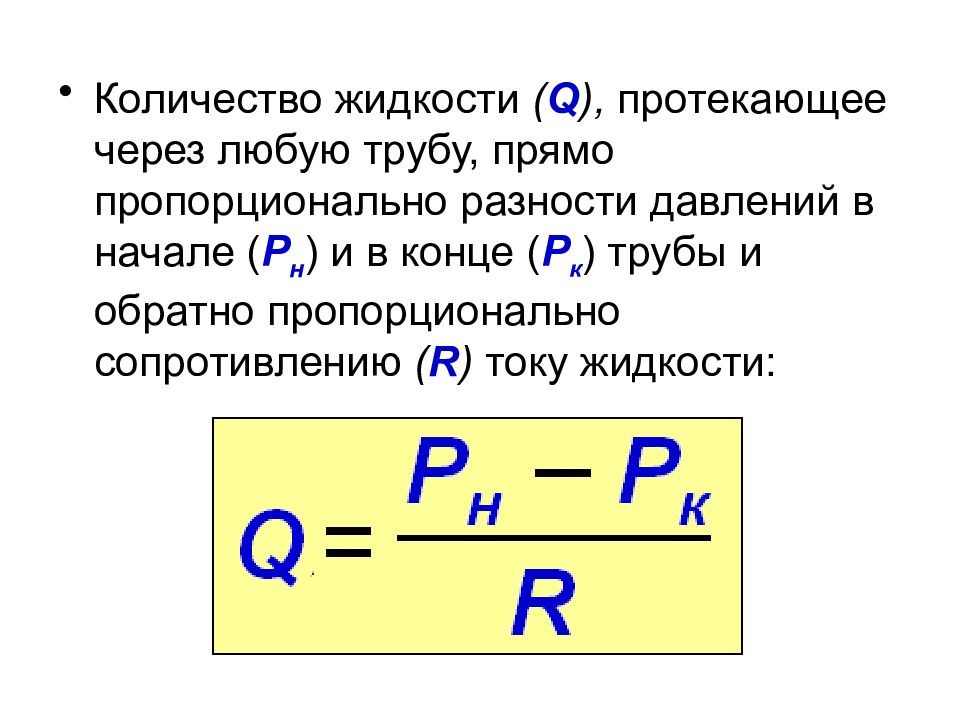

Количество жидкости ( Q ), протекающее через любую трубу, прямо пропорционально разности давлений в начале ( P н ) и в конце ( Р к ) трубы и обратно пропорционально сопротивлению ( R ) току жидкости:

Слайд 75

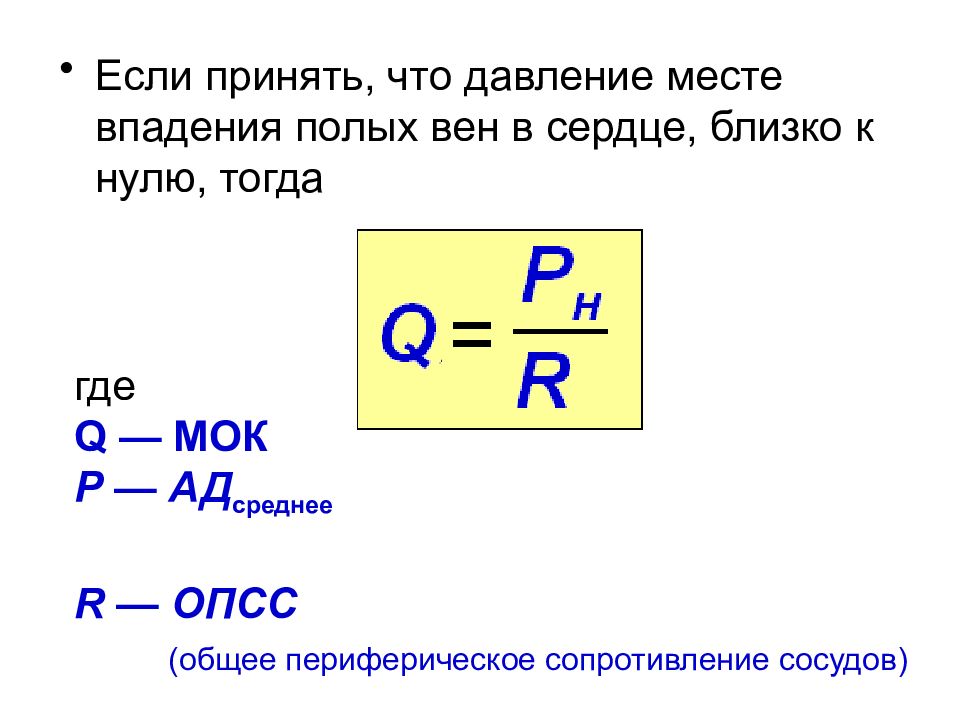

Если принять, что давление месте впадения полых вен в сердце, близко к нулю, тогда где Q — МОК Р — АД среднее R — ОПСС (общее периферическое сопротивление сосудов)

Слайд 76: или

О.Франк, используя формальную аналогию между гидравлической и электрической цепями, привел уравнение Ж.Пуазейля к этому виду.

Слайд 77

Все факторы, влияющие на кровоток, в конечном счете могут быть приближенно сведены к уравнению, сходному с законом Ома и носящему название уравнение О.Франка.

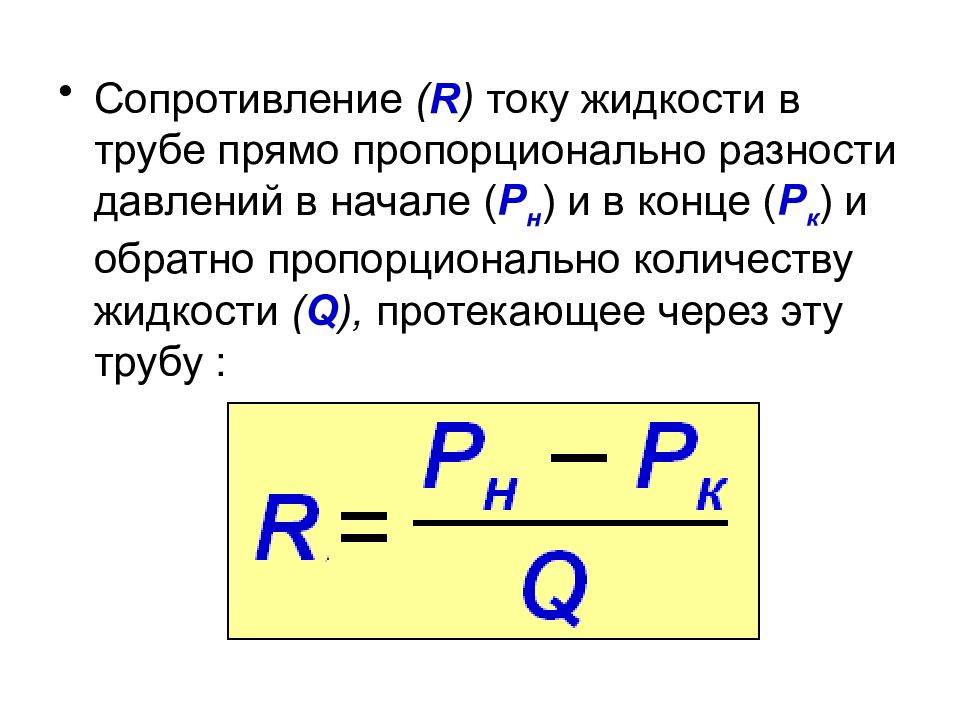

Слайд 80

Сопротивление ( R ) току жидкости в трубе прямо пропорционально разности давлений в начале ( P н ) и в конце ( Р к ) и обратно пропорционально количеству жидкости ( Q ), протекающее через эту трубу :

Слайд 81

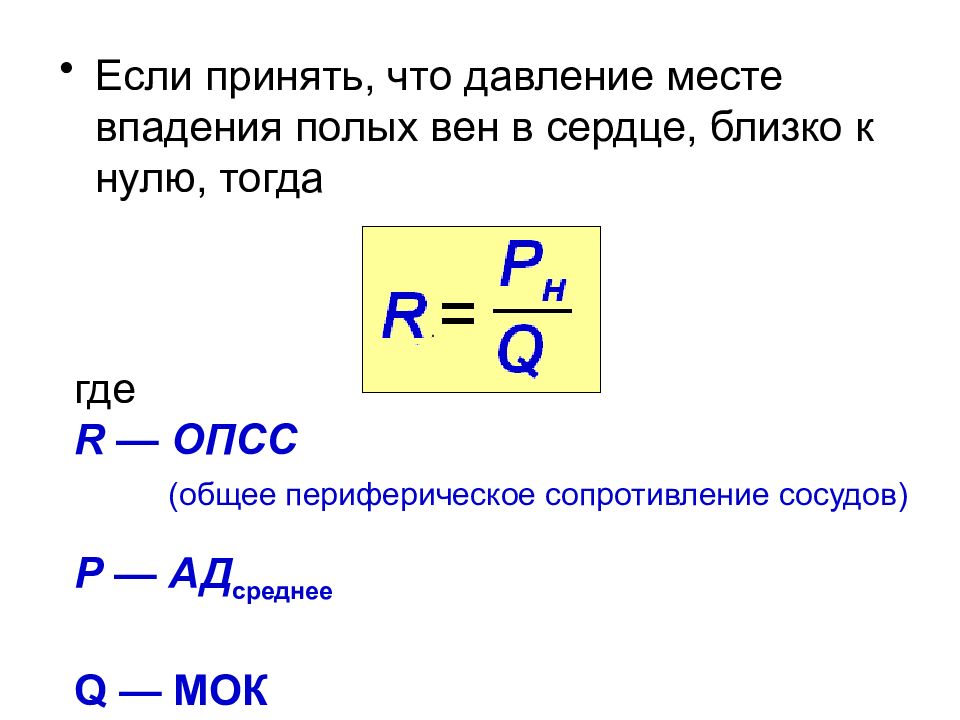

Если принять, что давление месте впадения полых вен в сердце, близко к нулю, тогда где R — ОПСС (общее периферическое сопротивление сосудов) Р — АД среднее Q — МОК

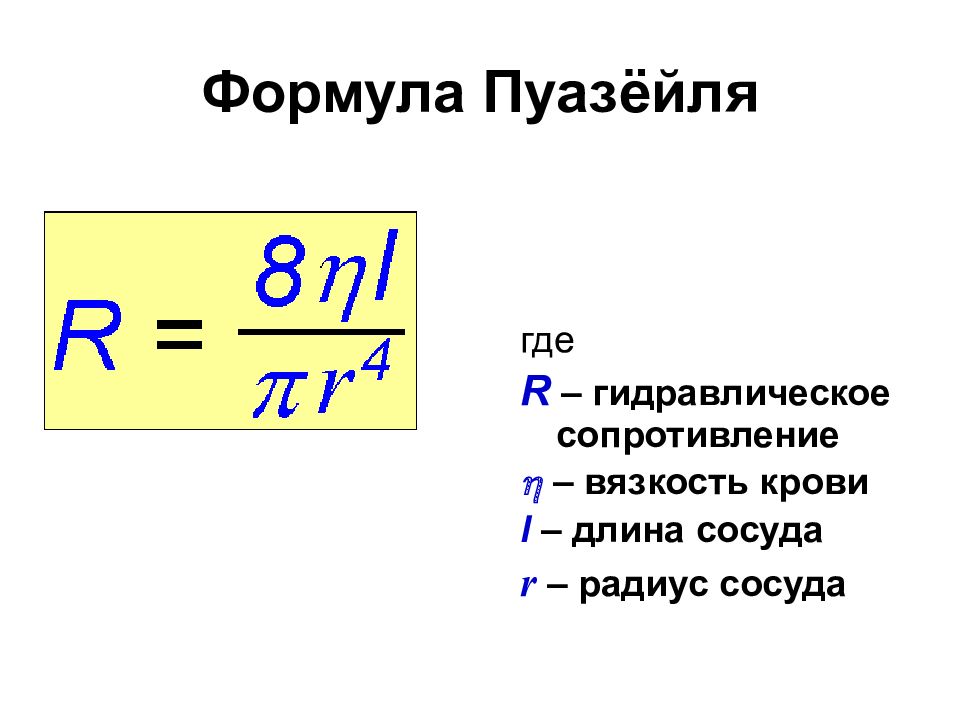

Слайд 82: Формула Пуазёйля

где R – гидравлическое сопротивление – вязкость крови l – длина сосуда r – радиус сосуда

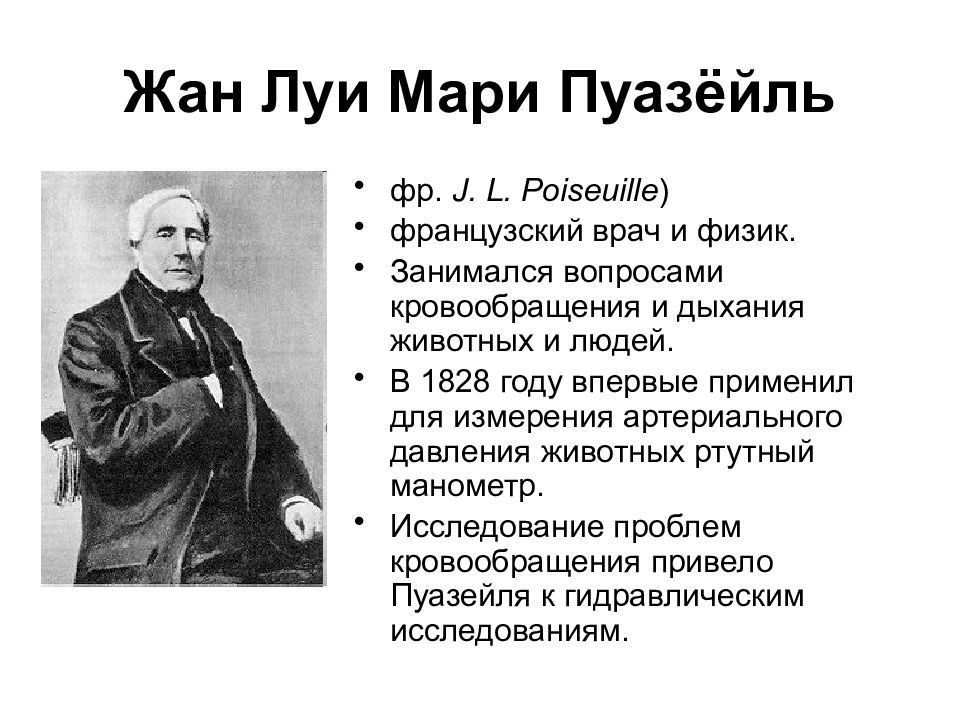

Слайд 83: Жан Луи Мари Пуазёйль

фр. J. L. Poiseuille ) французский врач и физик. Занимался вопросами кровообращения и дыхания животных и людей. В 1828 году впервые применил для измерения артериального давления животных ртутный манометр. Исследование проблем кровообращения привело Пуазейля к гидравлическим исследованиям.

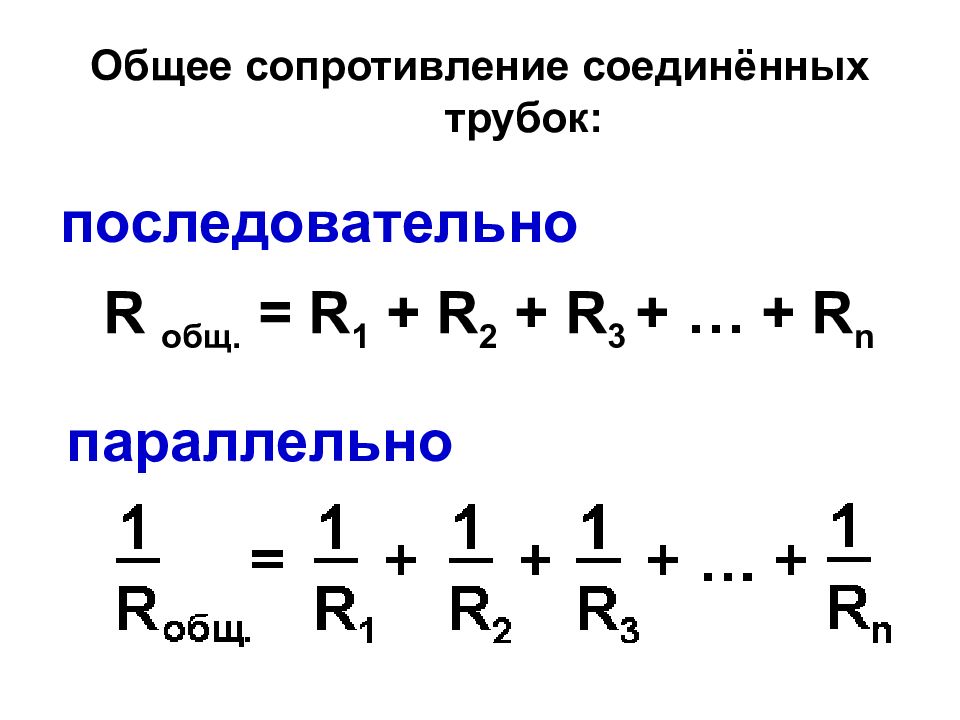

Слайд 84: Общее сопротивление соединённых трубок:

R общ. = R 1 + R 2 + R 3 + … + R n параллельно последовательно

Слайд 86: Дании́л Берну́лли

Daniel Bernoulli 1700 — 1782 выдающийся швейцарский физик-универсал и математик один из создателей кинетической теории газов, гидродинамики и математической физики член Петербургской академии наук, в её журнале опубликованы 47 из 75 трудов Даниила Бернулли.

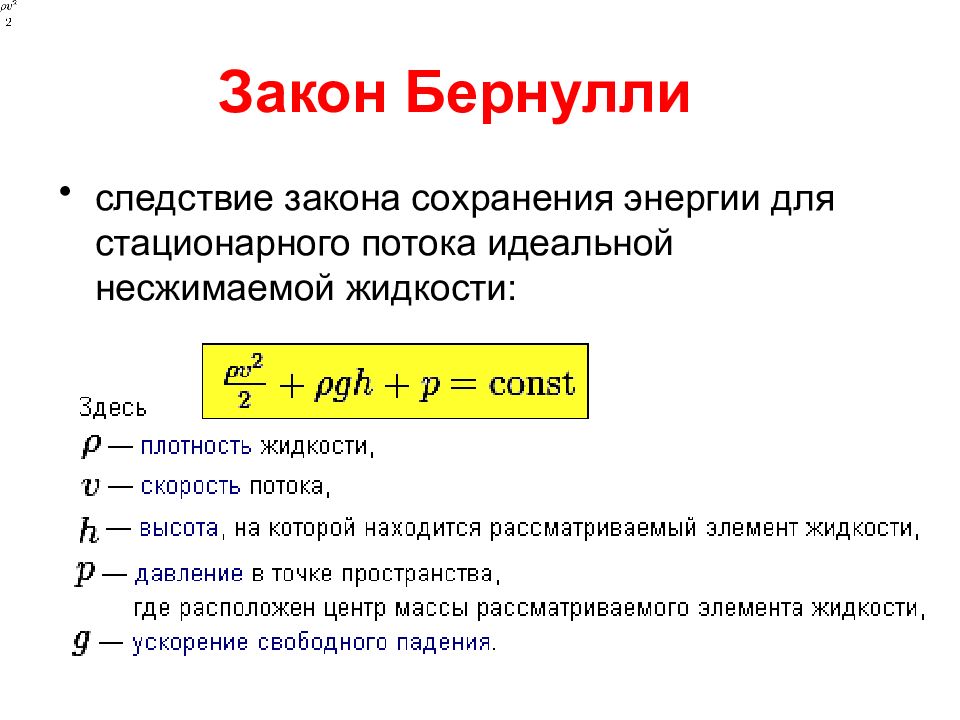

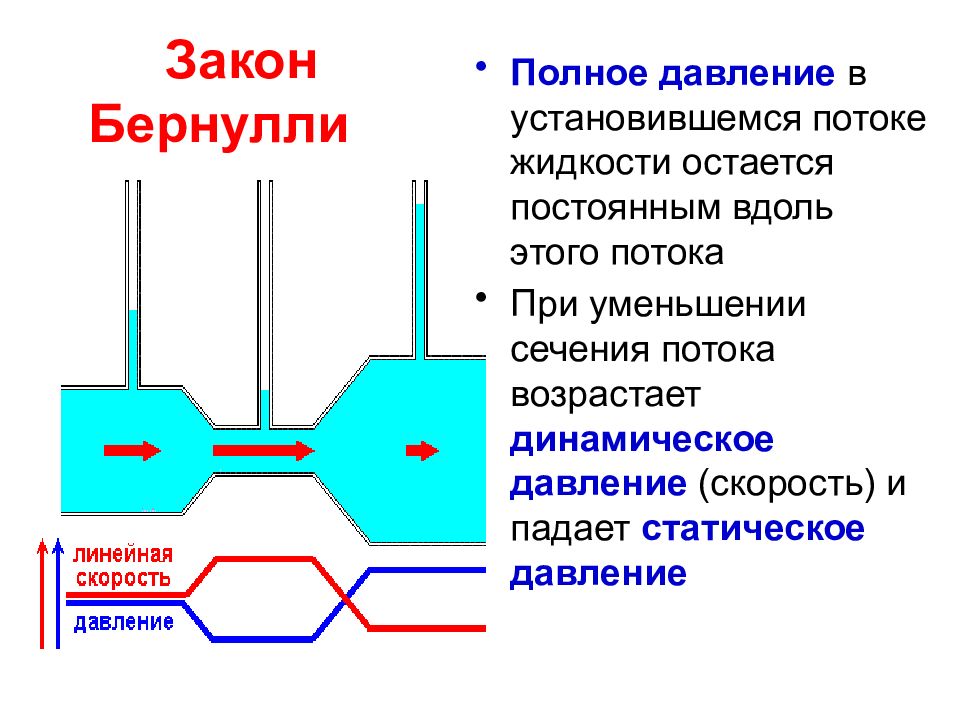

Слайд 87: Закон Бернулли

следствие закона сохранения энергии для стационарного потока идеальной несжимаемой жидкости:

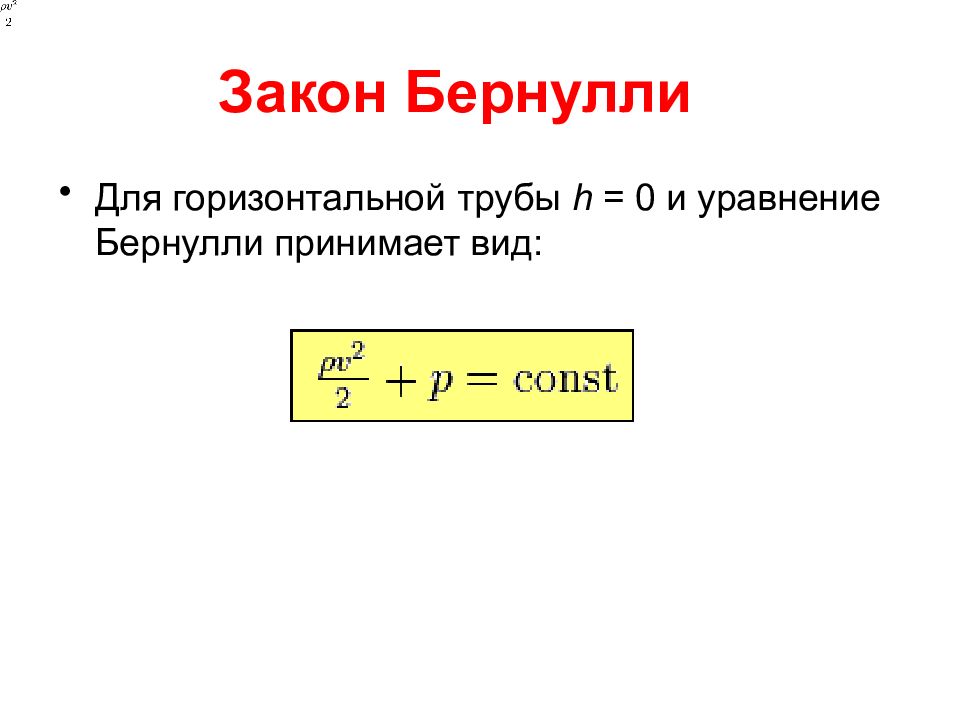

Слайд 89: Закон Бернулли

Для горизонтальной трубы h = 0 и уравнение Бернулли принимает вид:

Слайд 90: Закон Бернулли

Полное давление в установившемся потоке жидкости остается постоянным вдоль этого потока При уменьшении сечения потока возрастает динамическое давление (скорость) и падает статическое давление

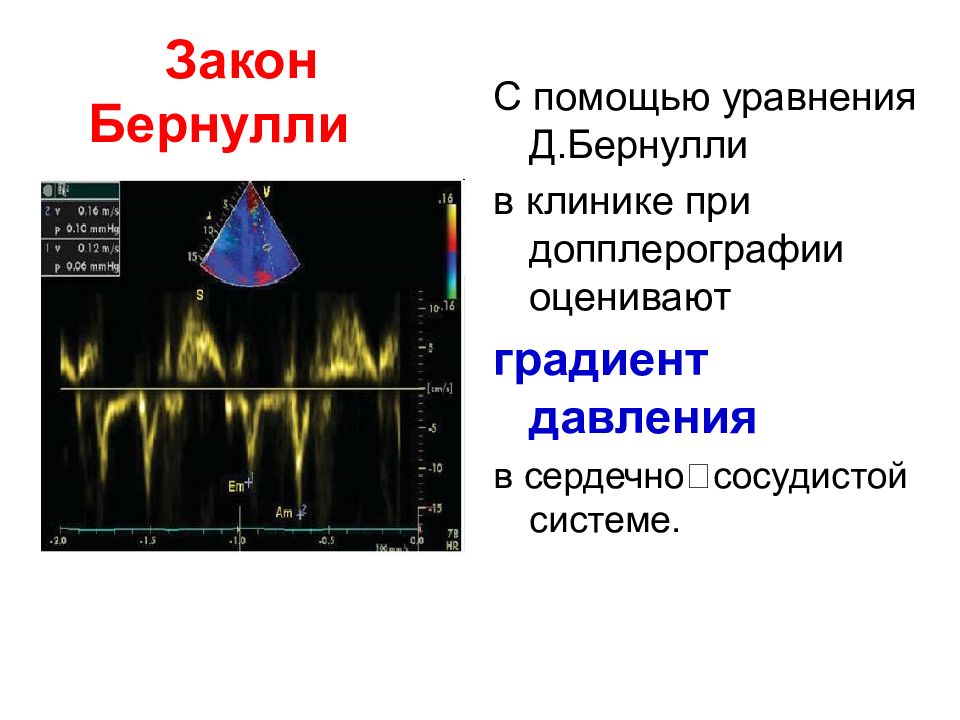

Слайд 91: Закон Бернулли

С помощью уравнения Д.Бернулли в клинике при допплерографии оценивают градиент давления в сердечно‑сосудистой системе.

Слайд 94: Число или критерий Рейно́льдса (Re)

Reynolds (Osborne) : (Belfast, 1842- Watchet/Somerset, 1912) ingénieur-physicien irlandais. — безразмерное соотношение, которое, как принято считать, определяет ламинарный или турбулентный режим течения жидкости или газа.

Слайд 95: Ламинарное течение

это упорядоченное течение жидкости, при котором она перемещается как бы слоями, параллельными направлению течения

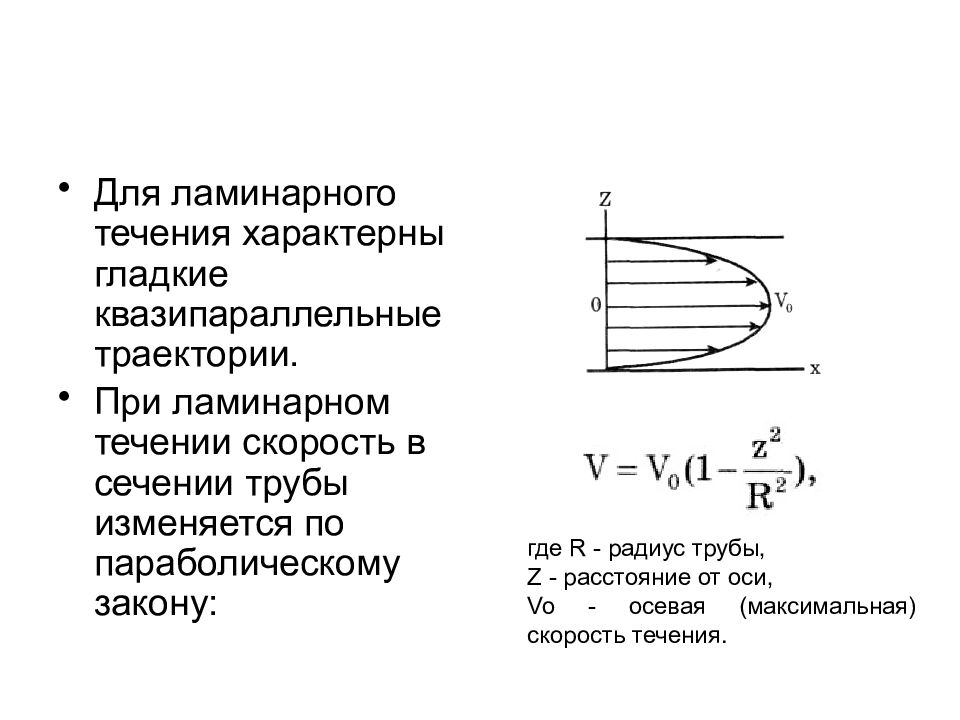

Слайд 96

Для ламинарного течения характерны гладкие квазипараллельные траектории. При ламинарном течении скорость в сечении трубы изменяется по параболическому закону: где R - радиус трубы, Z - расстояние от оси, Vo - осевая (максимальная) скорость течения.

Слайд 97

С увеличением скорости движения ламинарное течение переходит в турбулентное течение, при котором происходит интенсивное перемешивание между слоями жидкости, в потоке возникают многочисленные вихри различных размеров. Частицы совершают хаотические движения по сложным траекториям.

Слайд 98: Осредненная скорость турбулентного течения

Для турбулентного течения характерно чрезвычайно нерегулярное, беспорядочное изменение скорости со временем в каждой точке потока. Можно ввести понятие об осредненной скорости движения, получающейся в результате усреднения по большим промежуткам времени истинной скорости в каждой точке пространства.

Слайд 99

Профиль осредненной скорости турбулентного течения в трубах отличается от параболического профиля ламинарного течения более быстрым возрастанием скорости у стенок и меньшей кривизной в центральной части течения.

Слайд 101: Кровяное давление

давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов превышение давления крови в сердечно-сосудистой системе над атмосферным

Слайд 102: Виды кровяного давления

Внутрисердечное Артериальное Капиллярное Венозное

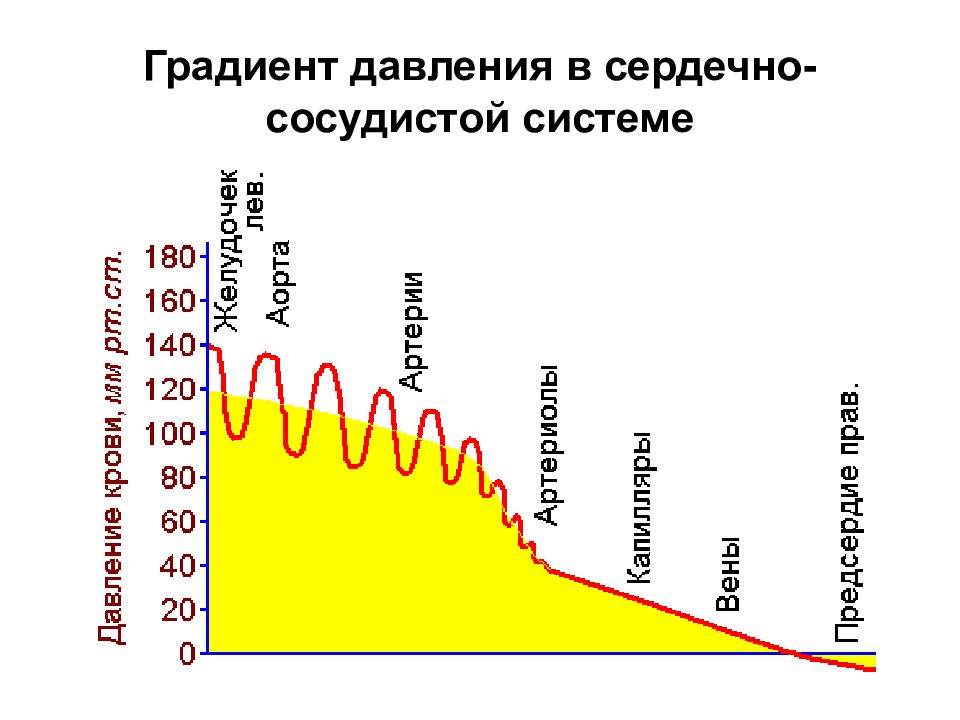

Слайд 104

Соотношение между площадью поперечного сечения, давлением и средней линейной скоростью кровотока в различных отделах сердечно-сосудистой системы.

Слайд 106: Сосудистый тонус

— некоторое постоянное напряжение сосудистых стенок Тонус от греч. Tonos – натяжение, напряжение.

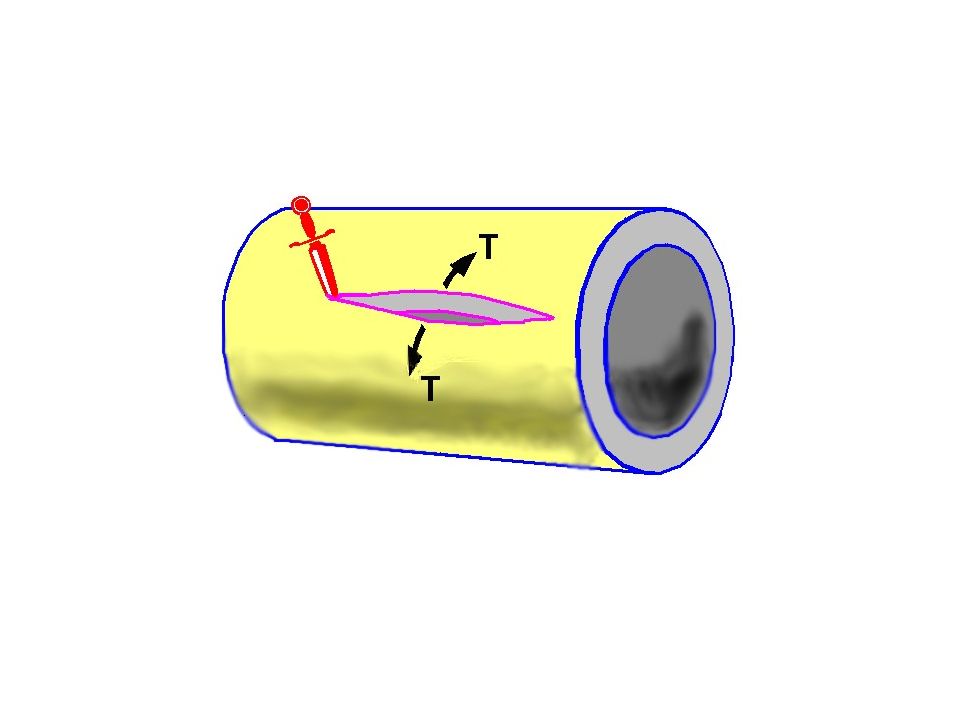

Слайд 107: А о каком напряжении идет речь?

Характеристикой напряжения, испытываемою структурами сосудистой стенки могут быть две величины – тангенциальное напряжение стенки сосуда и трансмуральное давление

Слайд 109: Тония или тензия ?

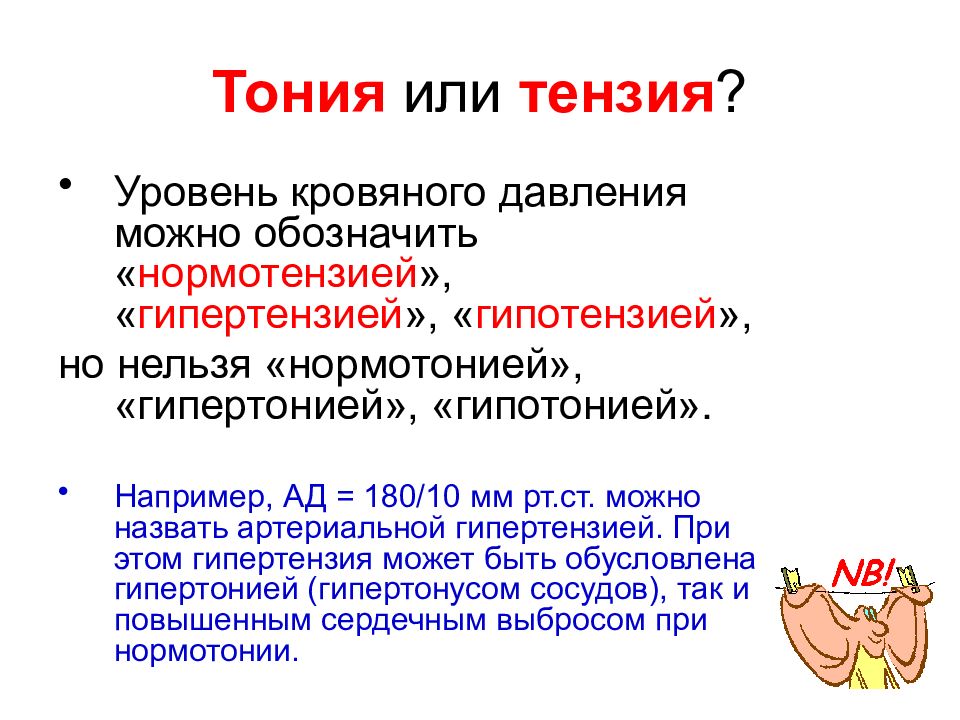

Терминологический элемент … …« тония » для характеристики тонуса мышц, в том числе миоцитов сосудистой стенки. …« тензия » для обозначения давления жидкостей в полостях и сосудах, в том числе кровеносных.

Слайд 110: Тония или тензия ?

Уровень какого параметра характеризуют терминоэлементы? …« тония » - тангенциальное напряжение …« тензия » - трансмуральное давление

Слайд 111: Тония или тензия ?

Уровень кровяного давления можно обозначить « нормотензией », « гипертензией », « гипотензией », но нельзя «нормотонией», «гипертонией», «гипотонией». Например, АД = 180/10 мм рт.ст. можно назвать артериальной гипертензией. При этом гипертензия может быть обусловлена гипертонией (гипертонусом сосудов), так и повышенным сердечным выбросом при нормотонии.

Слайд 112: Скорость кровотока

Различают линейную и объёмную скорость. Линейная скорость кровотока представляет путь, проходимый частицами крови в единицу времени и измеряется в единицах см/с. Объемная скорость кровотока равна объему крови, протекающему через поперечное сечение сосудов и измеряется в единицах мл/с.

Слайд 113: Скорость кровотока

Объёмная скорость кровотока равна ( Q ) произведению линейной скорости кровотока ( v ) и площади поперечного сечения сосуда ( S ): Q = v S

Слайд 115: Факторы, определяющие значение артериального давления

АД ср. = МОК х ОПСС

Слайд 117

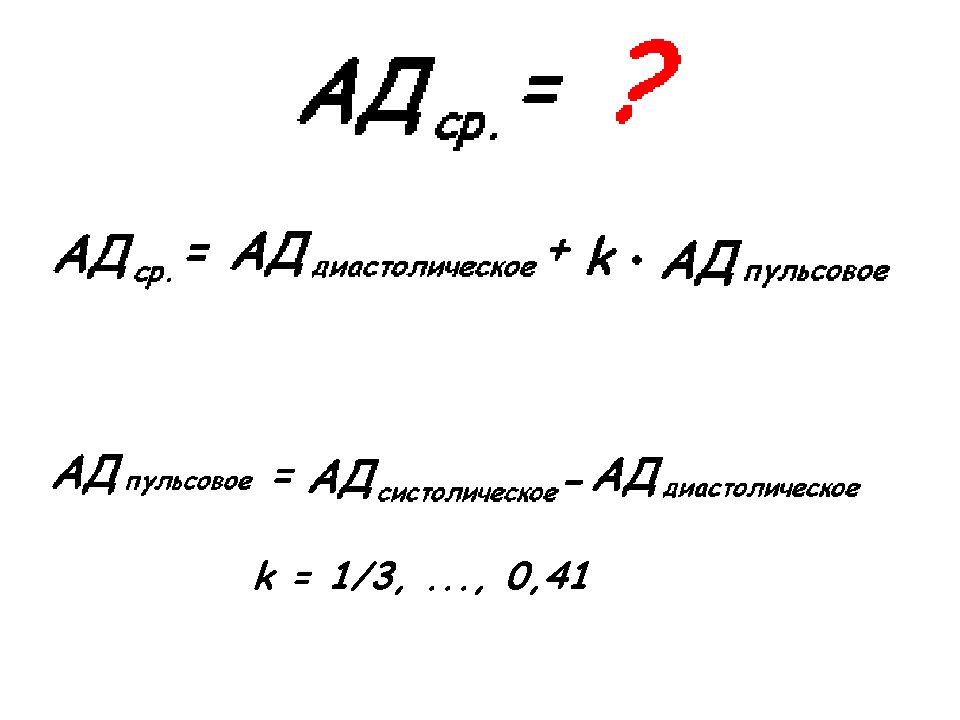

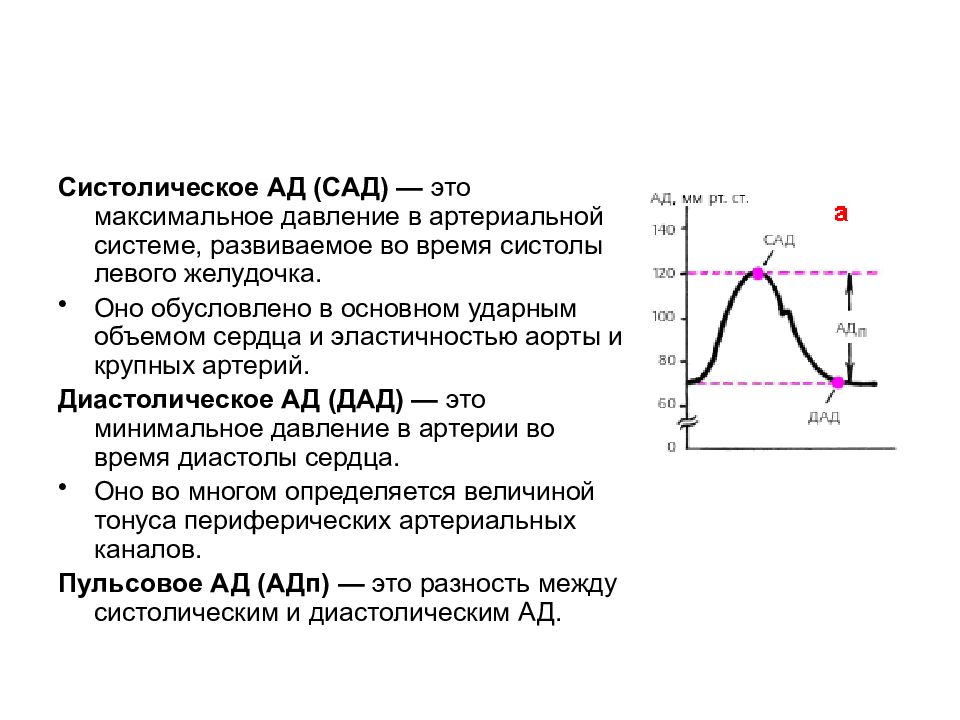

Систолическое АД (САД) — это максимальное давление в артериальной системе, развиваемое во время систолы левого желудочка. Оно обусловлено в основном ударным объемом сердца и эластичностью аорты и крупных артерий. Диастолическое АД (ДАД) — это минимальное давление в артерии во время диастолы сердца. Оно во многом определяется величиной тонуса периферических артериальных каналов. Пульсовое АД (АДп) — это разность между систолическим и диастолическим АД.

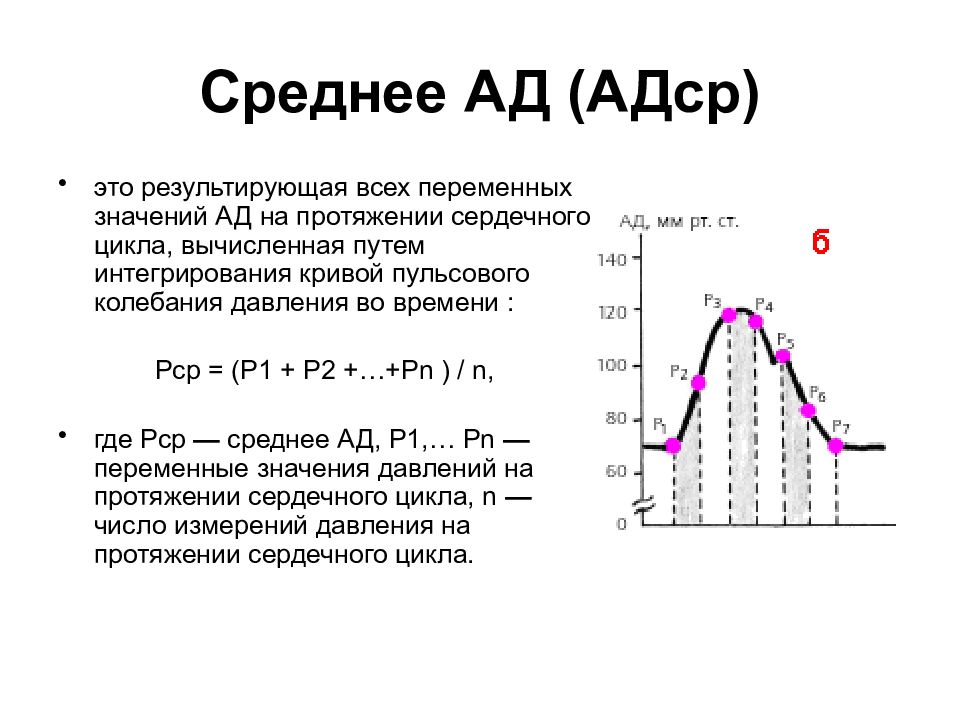

Слайд 118: Среднее АД (АДср)

это результирующая всех переменных значений АД на протяжении сердечного цикла, вычисленная путем интегрирования кривой пульсового колебания давления во времени : Рср = (Р1 + Р2 +…+Рn ) / n, где Рср — среднее АД, Р1,… Рn — переменные значения давлений на протяжении сердечного цикла, n — число измерений давления на протяжении сердечного цикла.

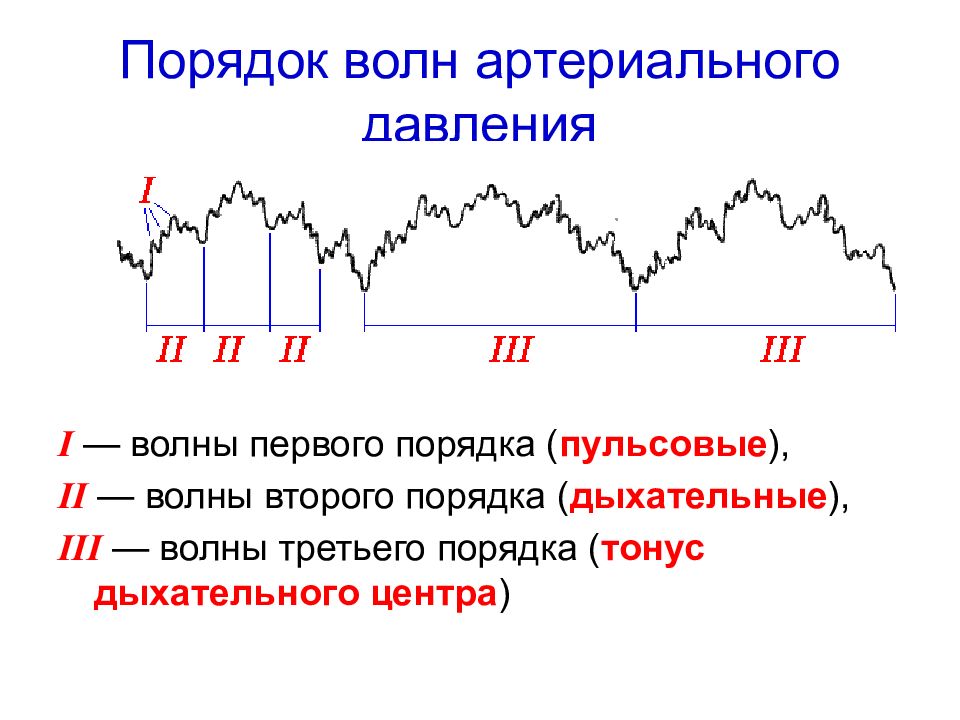

Слайд 120: Порядок волн артериального давления

I — волны первого порядка ( пульсовые ), I I — волны второго порядка ( дыхательные ), I II — волны третьего порядка ( тонус дыхательного центра )

Слайд 124

Древняя китайская диагностика с исследованием свойств пульса. Возможность изучения давления крови по состоянию пульса описывалась китайскими врачами еще во время правления императора Huang Ti (2698-2598 до н.э.)

Слайд 125: Артериальный пульс

колебания стенки артерий, обусловленные повышением давления крови.

Слайд 126: Не путайте !

Скорость распространения пульсовой волны и скорость движения крови! Скорость распространения пульсовой волны не зависит от скорости движения крови!

Слайд 127: Скорость распространения пульсовой волны в артериях

Максимальная линейная скорость крови в артериях – 0,5 м ·c -1 Скорость распространения пульсовой волны в аорте – 5,5-8,0 м ·c -1 Скорость распространения пульсовой волны в периферических артериях – 6,0-9,5 м ·c -1 С возрастом скорость распространения пульсовой волны в артериях ВОЗРАСТАЕТ!

Слайд 129: Нормальный пульс

Пульсовое давление в норме составляет около 30-40 мм рт.ст. Контур пульса ровный и закруглённый (вырезка на нисходящем колене пульсовой волны не пальпируется)

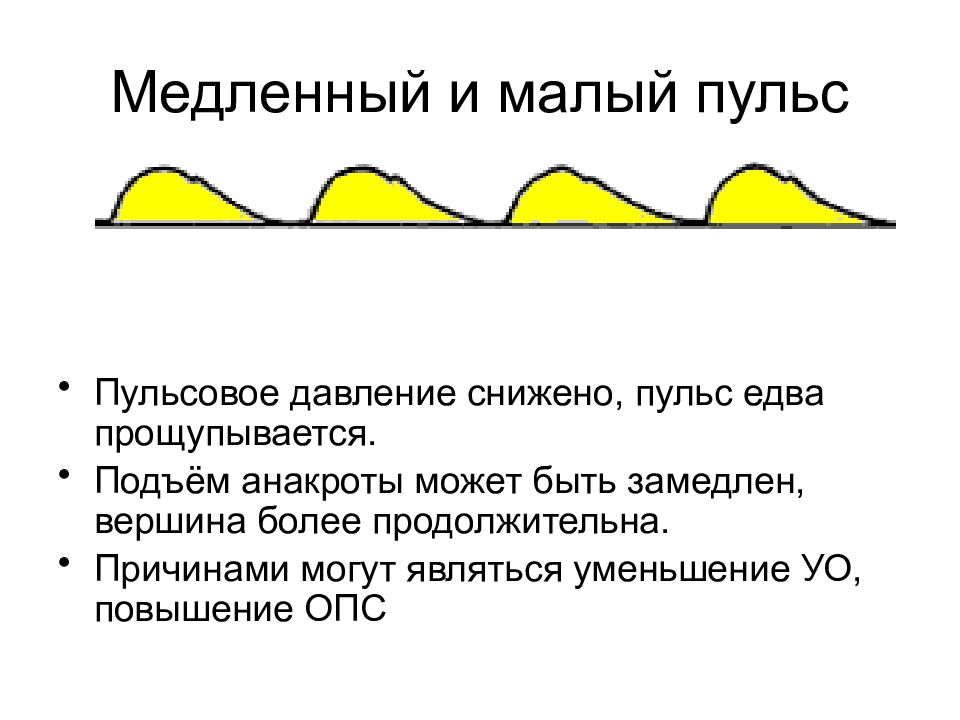

Слайд 130: Медленный и малый пульс

Пульсовое давление снижено, пульс едва прощупывается. Подъём анакроты может быть замедлен, вершина более продолжительна. Причинами могут являться уменьшение УО, повышение ОПС

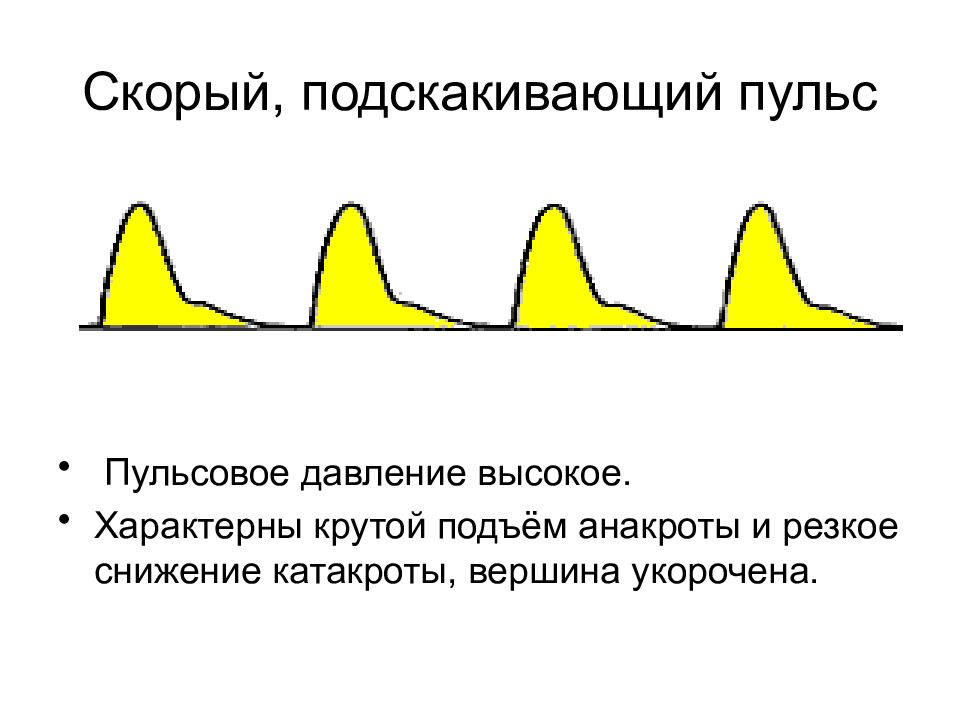

Слайд 131: Скорый, подскакивающий пульс

Пульсовое давление высокое. Характерны крутой подъём анакроты и резкое снижение катакроты, вершина укорочена.

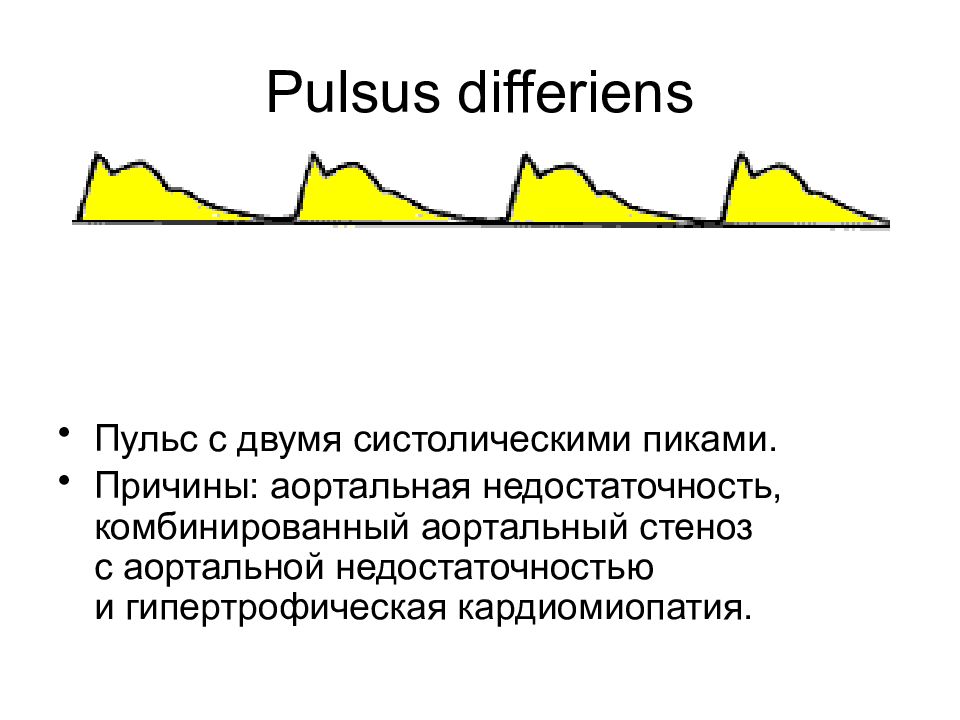

Слайд 132: Pulsus differiens

Пульс с двумя систолическими пиками. Причины: аортальная недостаточность, комбинированный аортальный стеноз с аортальной недостаточностью и гипертрофическая кардиомиопатия.

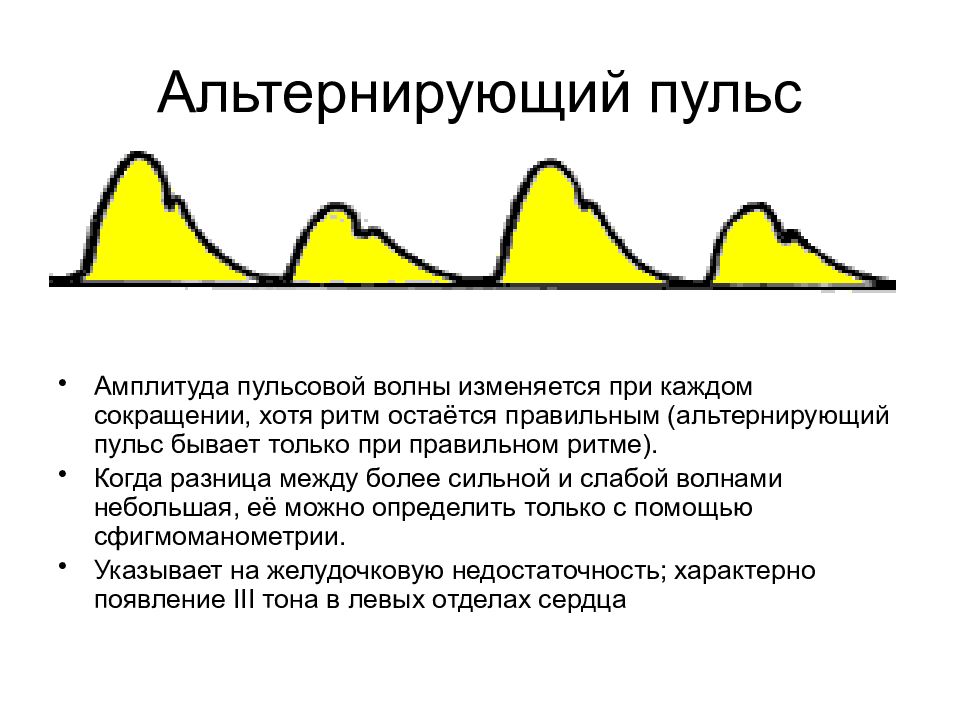

Слайд 133: Альтернирующий пульс

Амплитуда пульсовой волны изменяется при каждом сокращении, хотя ритм остаётся правильным (альтернирующий пульс бывает только при правильном ритме). Когда разница между более сильной и слабой волнами небольшая, её можно определить только с помощью сфигмоманометрии. Указывает на желудочковую недостаточность; характерно появление III тона в левых отделах сердца

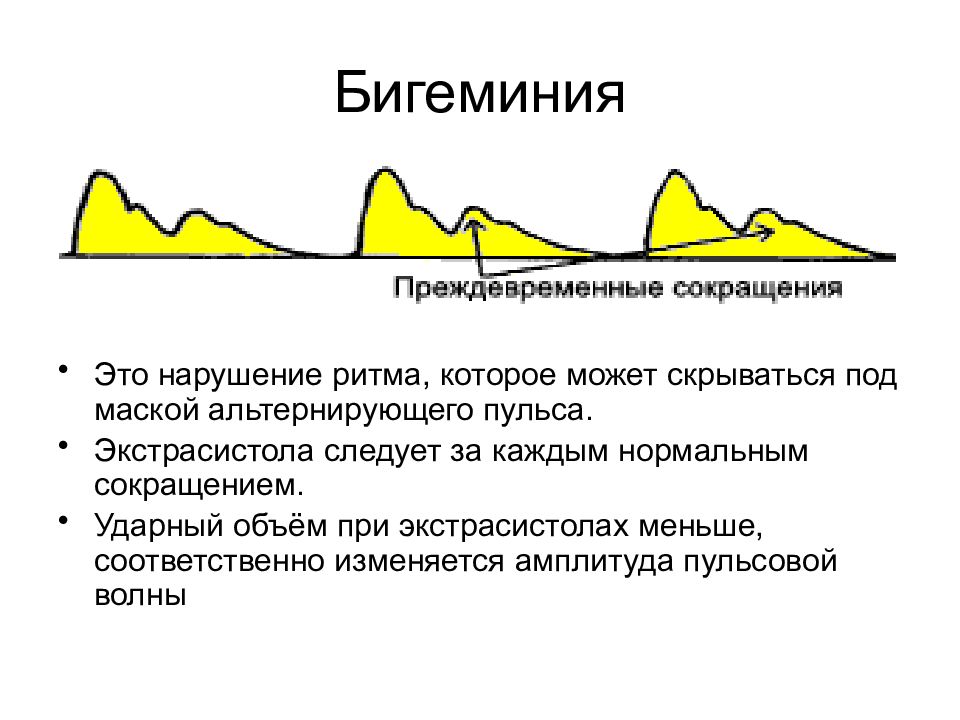

Слайд 134: Бигеминия

Это нарушение ритма, которое может скрываться под маской альтернирующего пульса. Экстрасистола следует за каждым нормальным сокращением. Ударный объём при экстрасистолах меньше, соответственно изменяется амплитуда пульсовой волны

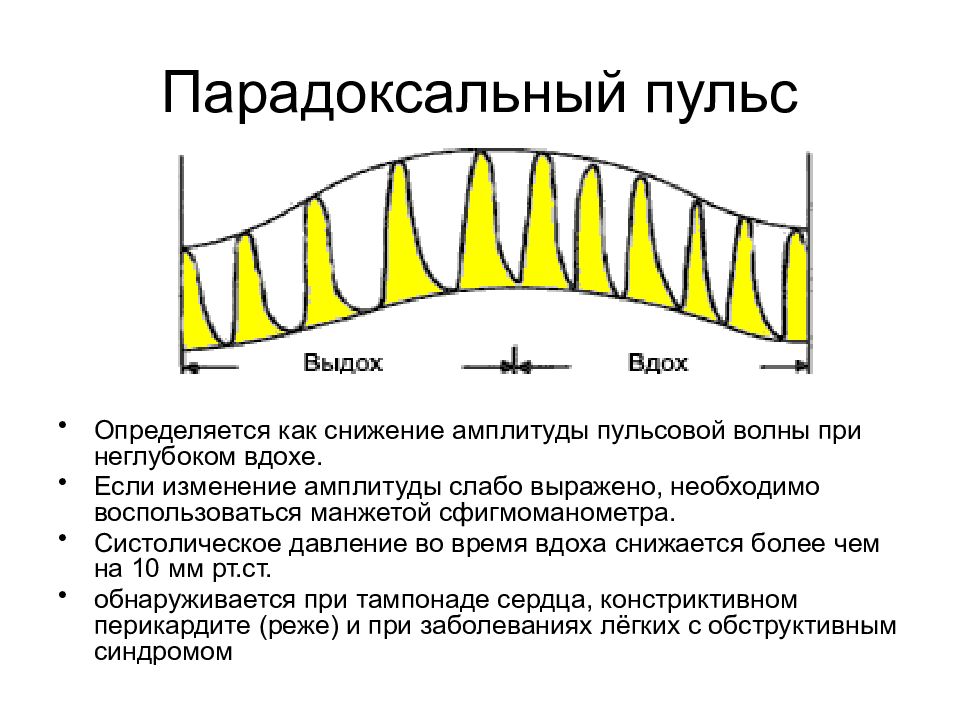

Слайд 135: Парадоксальный пульс

Определяется как снижение амплитуды пульсовой волны при неглубоком вдохе. Если изменение амплитуды слабо выражено, необходимо воспользоваться манжетой сфигмоманометра. Систолическое давление во время вдоха снижается более чем на 10 мм рт.ст. обнаруживается при тампонаде сердца, констриктивном перикардите (реже) и при заболеваниях лёгких с обструктивным синдромом

Слайд 136: Вопрос 1 2

Движение крови в венах Самостоятельно! Учебник (2003) – С.318-319

Слайд 137: Вопрос 1 3

Время кругооборота крови Подробнее Учебник (2003) С. Учебник, I том C.377-378