Слайд 2

Цель лекции : Изучить основы гемодинамической функции сердца, методы исследования и законы движения крови по сосудам Мотивация: Понять основы движения крови по сосудистой системе

Слайд 3

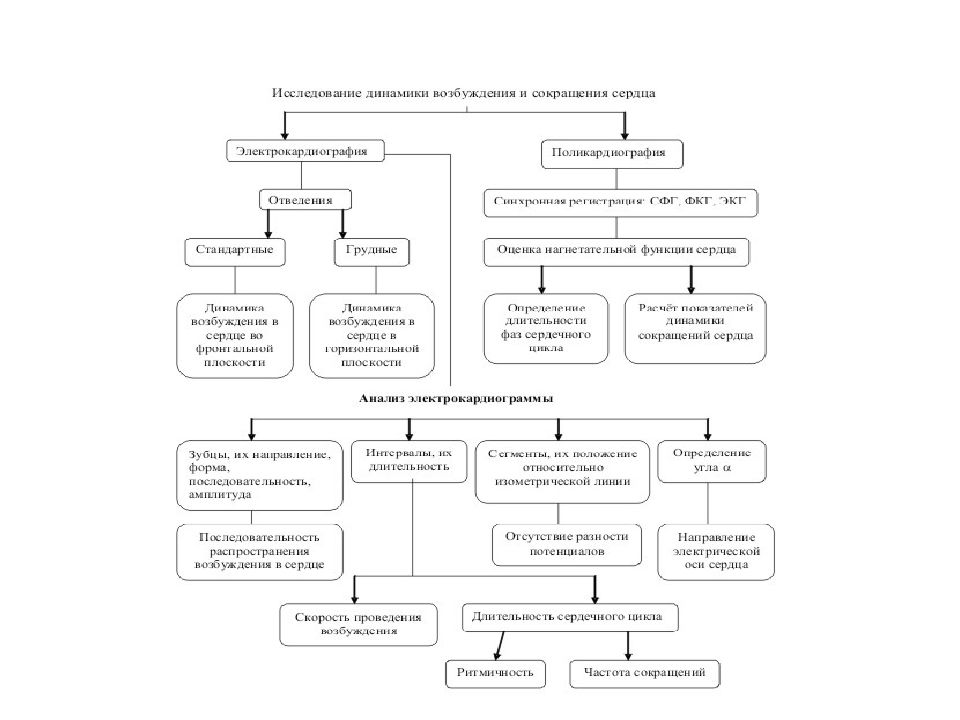

План лекции: - движение крови по сердцу - сердечный цикл и его фазы - ЭКГ и другие методы исследования сердца - основы гемодинамики - артериальное давление и пульс

Слайд 5

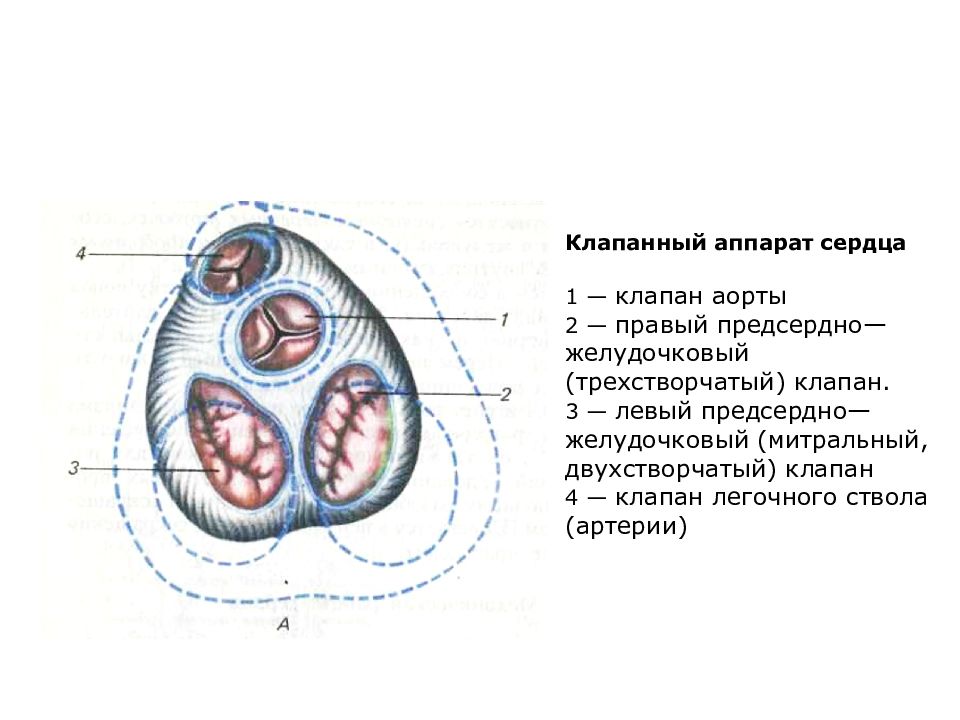

Клапанный аппарат сердца 1 — клапан аорты 2 — правый предсердно— желудочковый (трехстворчатый) клапан. 3 — левый предсердно— желудочковый (митральный, двухстворчатый) клапан 4 — клапан легочного ствола (артерии)

Слайд 6

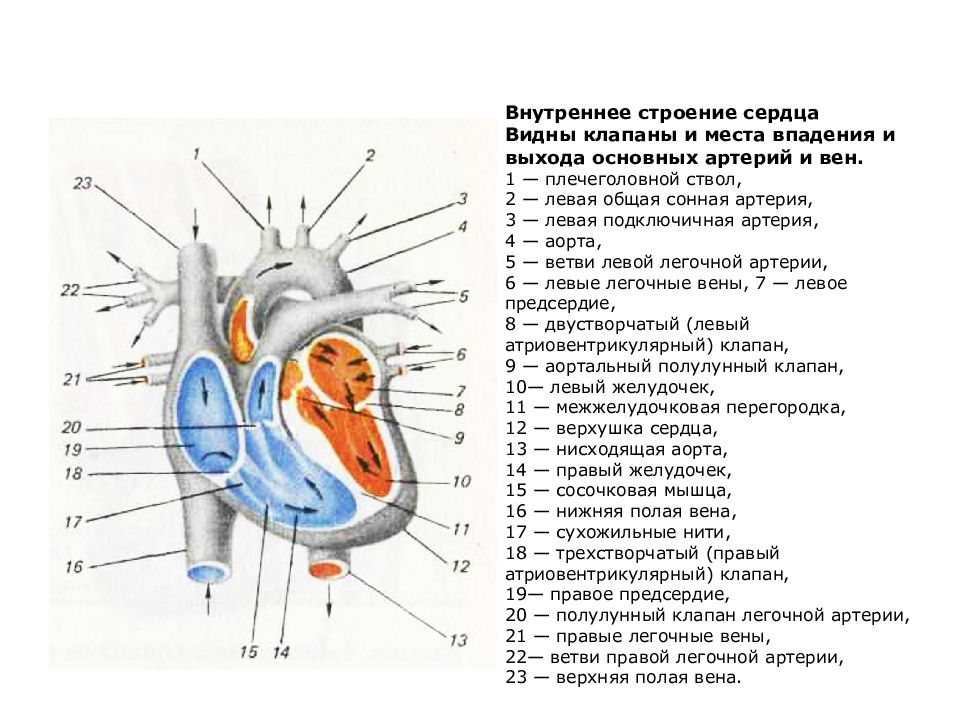

Внутреннее строение сердца Видны клапаны и места впадения и выхода основных артерий и вен. 1 — плечеголовной ствол, 2 — левая общая сонная артерия, 3 — левая подключичная артерия, 4 — аорта, 5 — ветви левой легочной артерии, 6 — левые легочные вены, 7 — левое предсердие, 8 — двустворчатый (левый атриовентрикулярный) клапан, 9 — аортальный полулунный клапан, 10— левый желудочек, 11 — межжелудочковая перегородка, 12 — верхушка сердца, 13 — нисходящая аорта, 14 — правый желудочек, 15 — сосочковая мышца, 16 — нижняя полая вена, 17 — сухожильные нити, 18 — трехстворчатый (правый атриовентрикулярный) клапан, 19— правое предсердие, 20 — полулунный клапан легочной артерии, 21 — правые легочные вены, 22— ветви правой легочной артерии, 23 — верхняя полая вена.

Слайд 7

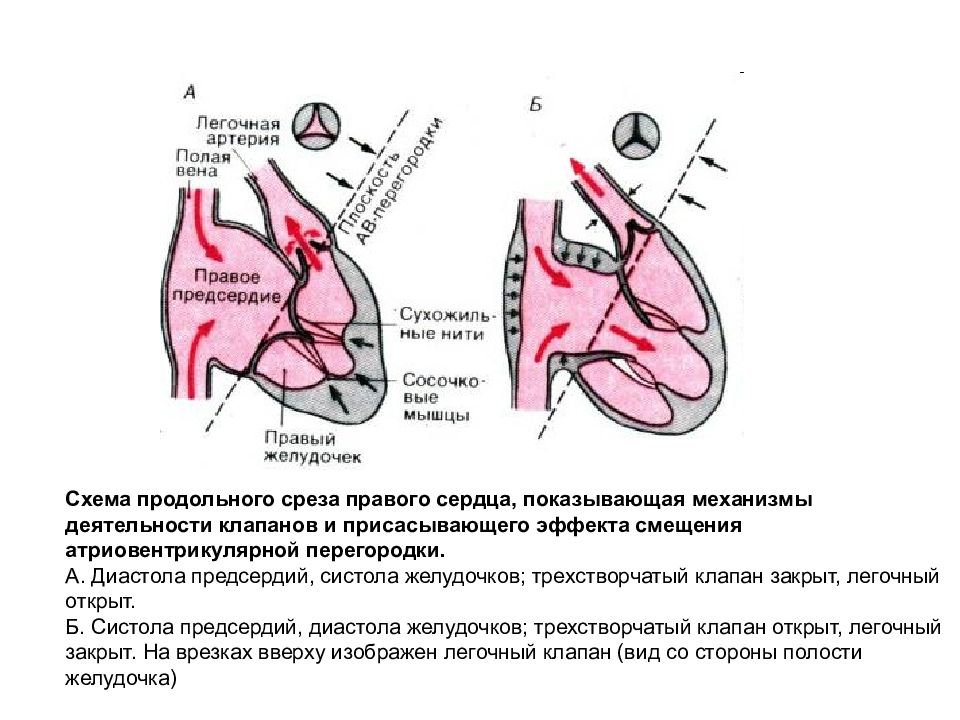

Схема продольного среза правого сердца, показывающая механизмы деятельности клапанов и присасывающего эффекта смещения атриовентрикулярной перегородки. А. Диастола предсердий, систола желудочков; трехстворчатый клапан закрыт, легочный открыт. Б. Систола предсердий, диастола желудочков; трехстворчатый клапан открыт, легочный закрыт. На врезках вверху изображен легочный клапан (вид со стороны полости желудочка)

Слайд 8

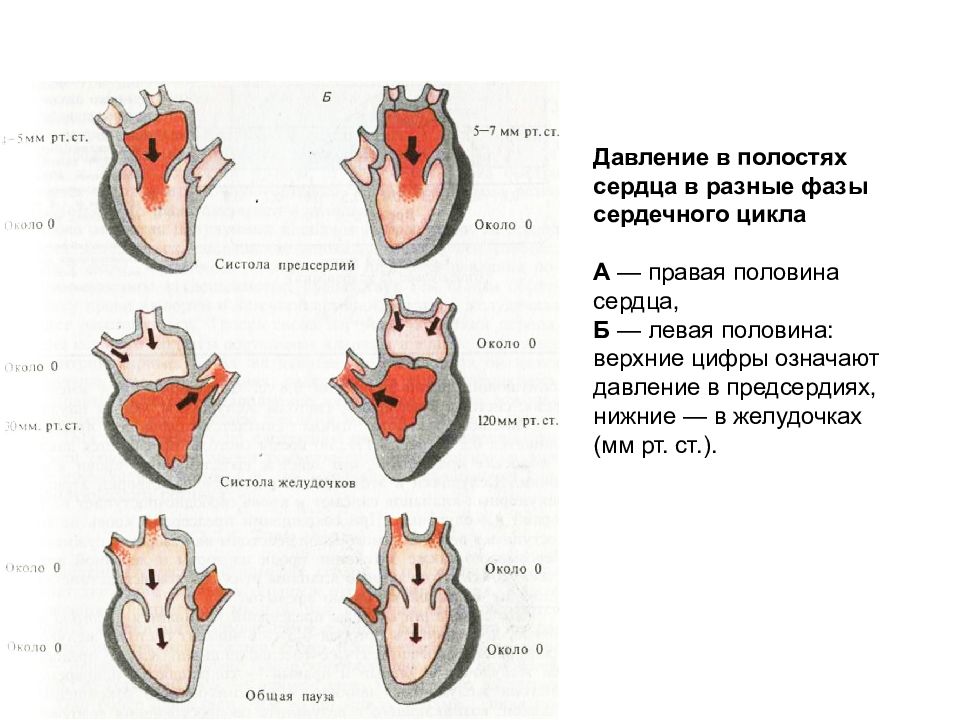

Давление в полостях сердца в разные фазы сердечного цикла А — правая половина сердца, Б — левая половина: верхние цифры означают давление в предсердиях, нижние — в желудочках (мм рт. ст.).

Слайд 9: Фазы сердечного цикла

систола диастола предсердия желудочки А –асинхронное сокращение; Б – изометрическое сокращение; В – изгнание крови; Г – протодиастолический период; Д – изометрическое расслабление; Е – фаза наполнения

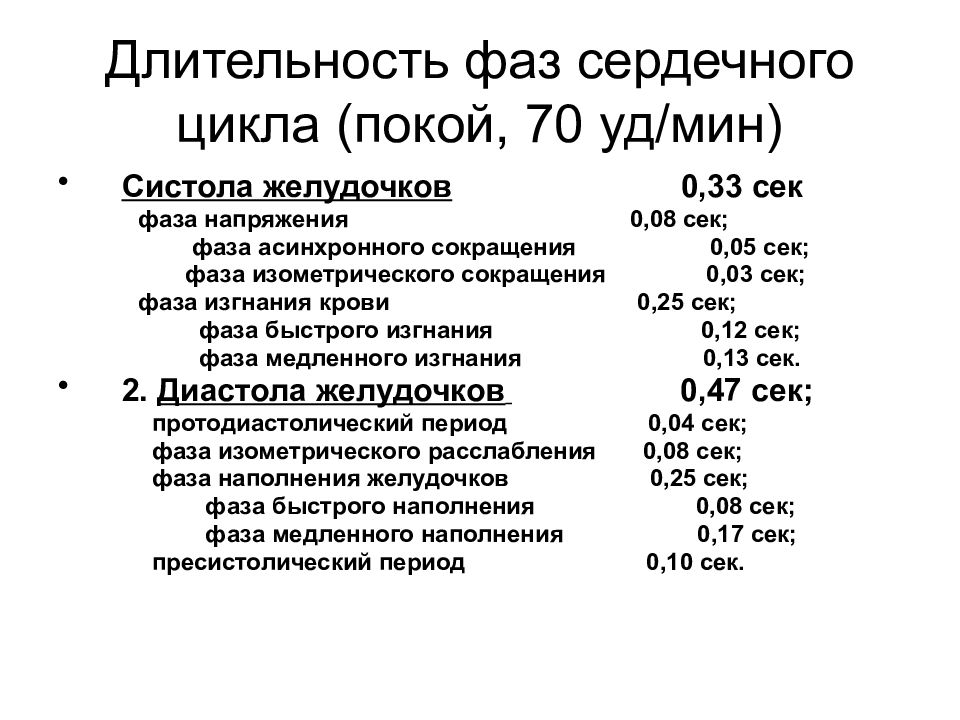

Слайд 10: Длительность фаз сердечного цикла (покой, 70 уд / мин)

Систола желудочков 0,33 сек фаза напряжения 0,08 сек; фаза асинхронного сокращения 0,05 сек; фаза изометрического сокращения 0,03 сек; фаза изгнания крови 0,25 сек; фаза быстрого изгнания 0,12 сек; фаза медленного изгнания 0,13 сек. 2. Диастола желудочков 0,47 сек; протодиастолический период 0,04 сек; фаза изометрического расслабления 0,08 сек; фаза наполнения желудочков 0,25 сек; фаза быстрого наполнения 0,08 сек; фаза медленного наполнения 0,17 сек; пресистолический период 0,10 сек.

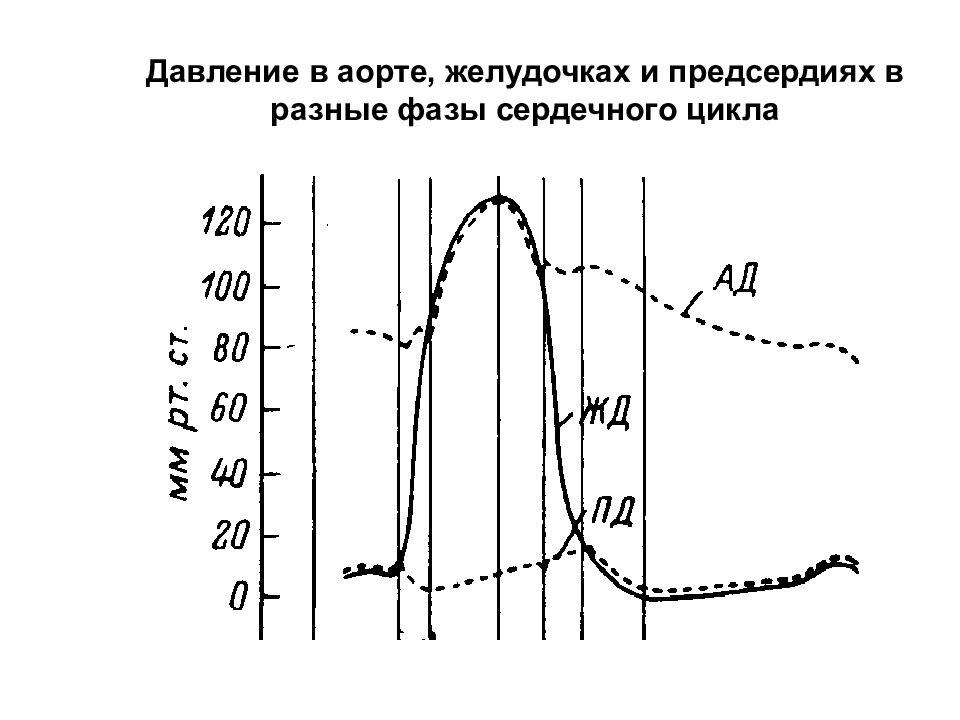

Слайд 11: Давление в аорте, желудочках и предсердиях в разные фазы сердечного цикла

Слайд 12

Изменения в некоторых процессах и параметрах во время сердечного цикла. Четыре периода цикла обозначены вверху. Римскими цифрами отмечены тоны сердца

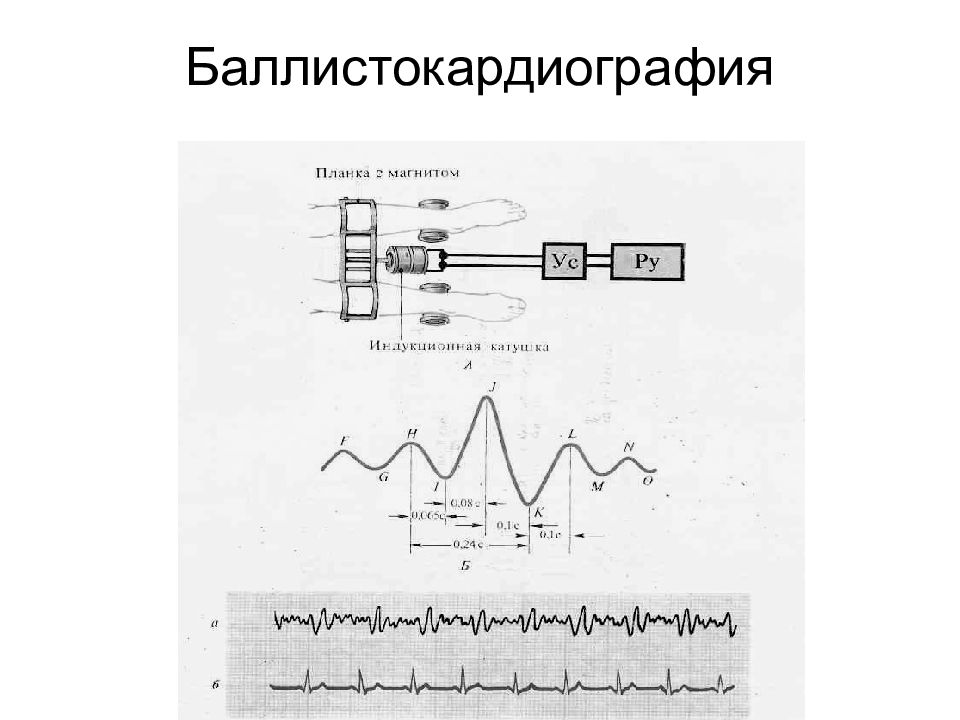

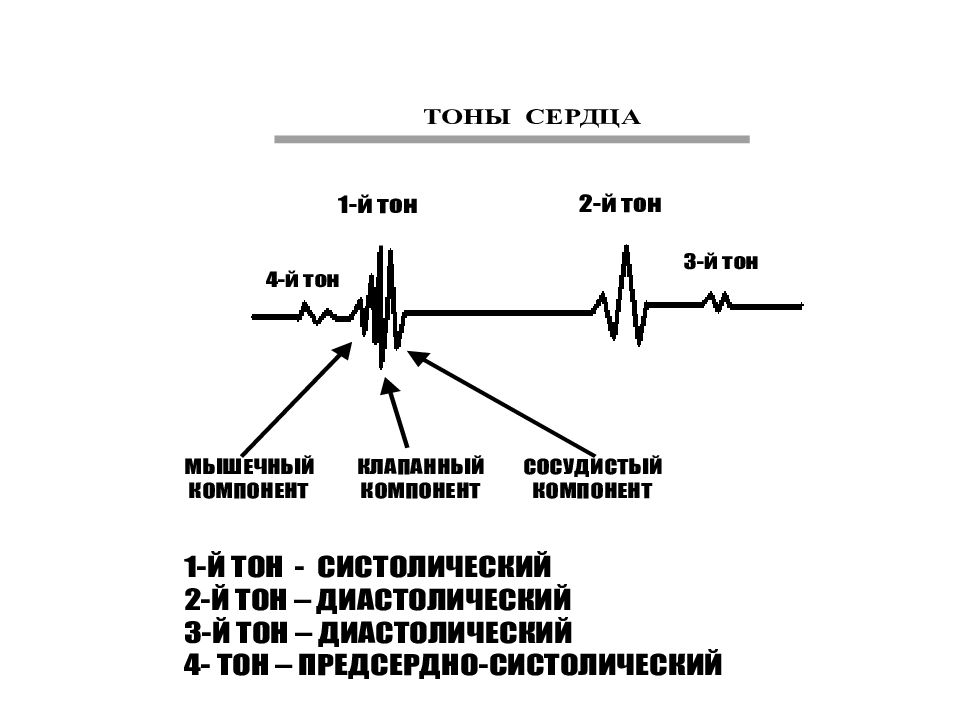

Слайд 13: ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА

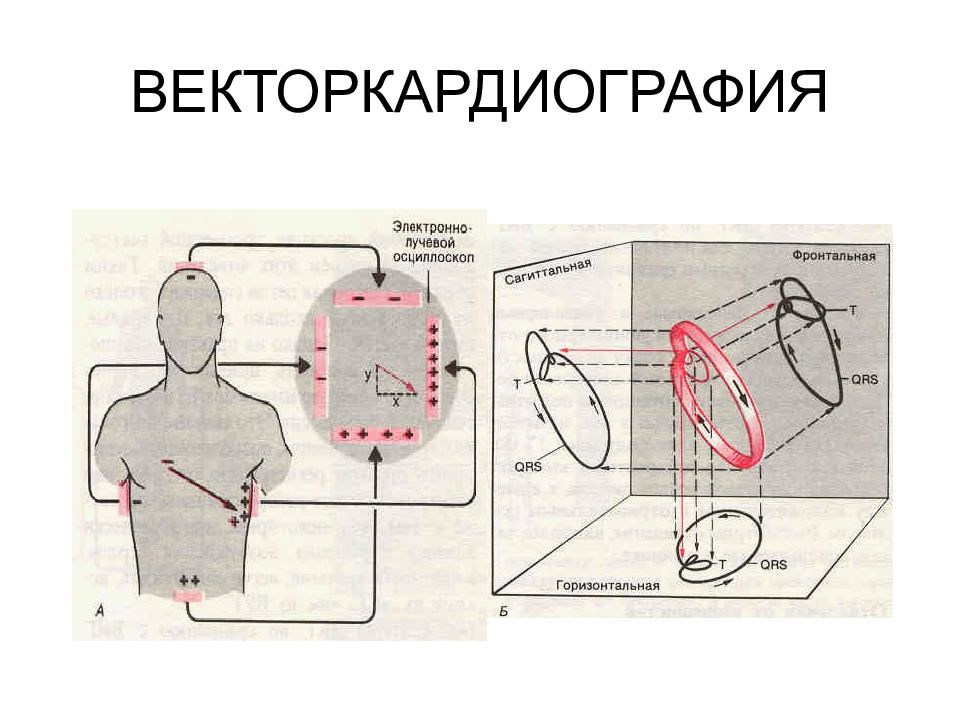

1. ЗВУКОВЫЕ – ТОНЫ СЕРДЦА - аускультация -фонокардиография 2. МЕХАНИЧЕСКИЕ - верхушечный и сердечный толчок - механокардиграфия -динамокардиография - баллистокардиография 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ - электрокардиография (ЭКГ) - векторкардиография (ВКГ)

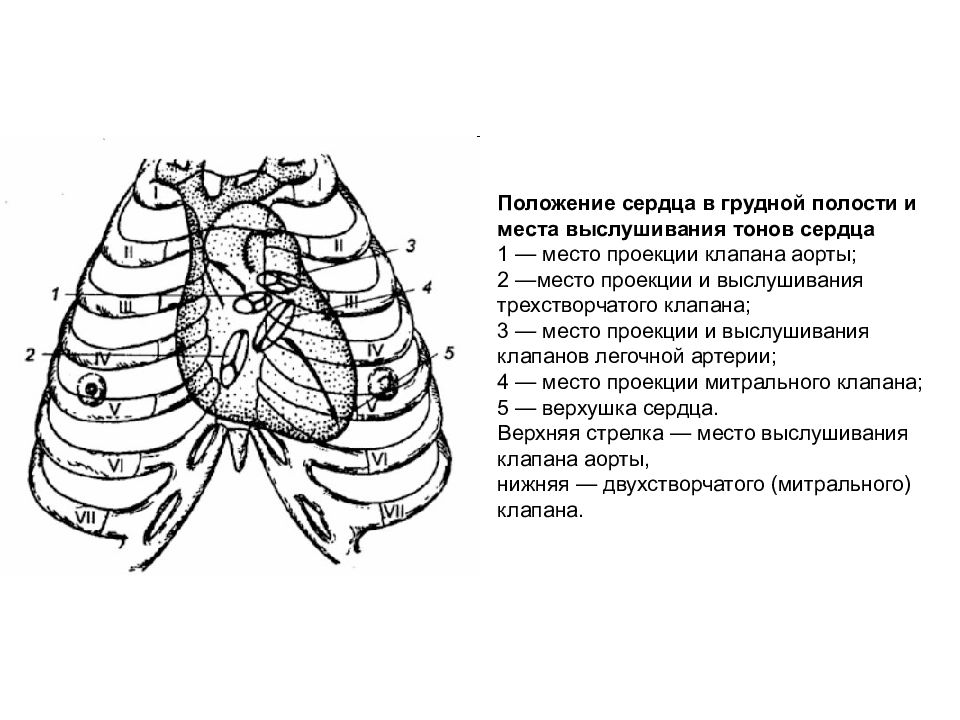

Слайд 14: Аускультация клапанов сердца

Проекция клапана легочной артерии Проекция трехстворчатого клапана Проекция митрального клапана Проекция аортального клапана

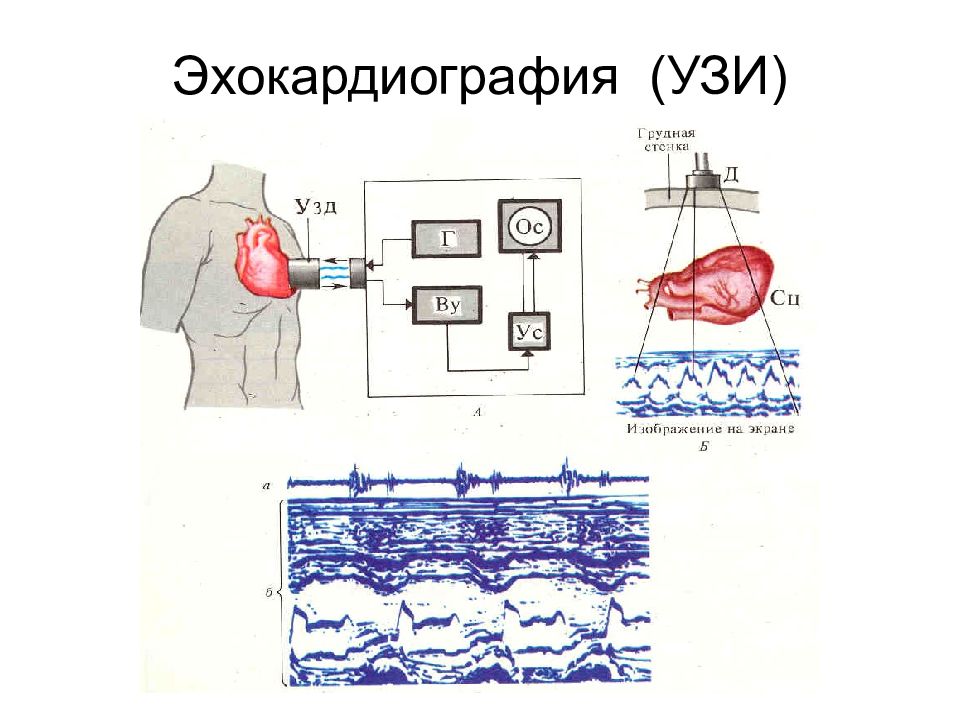

Слайд 19

Положение сердца в грудной полости и места выслушивания тонов сердца 1 — место проекции клапана аорты; 2 —место проекции и выслушивания трехстворчатого клапана; 3 — место проекции и выслушивания клапанов легочной артерии; 4 — место проекции митрального клапана; 5 — верхушка сердца. Верхняя стрелка — место выслушивания клапана аорты, нижняя — двухстворчатого (митрального) клапана.

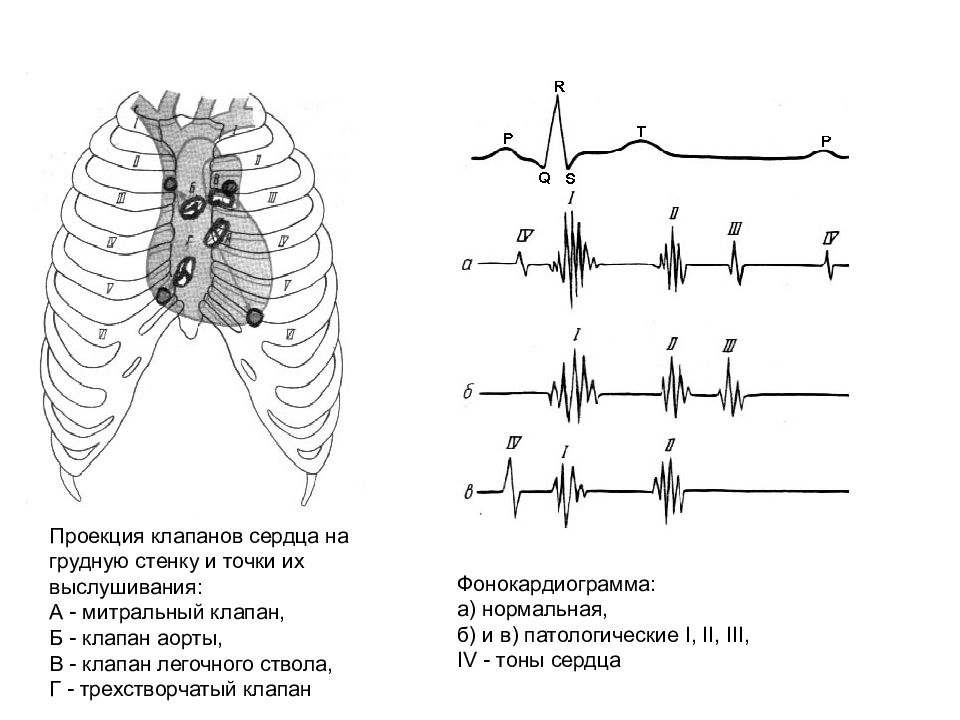

Слайд 20

Проекция клапанов сердца на грудную стенку и точки их выслушивания: А - митральный клапан, Б - клапан аорты, В - клапан легочного ствола, Г - трехстворчатый клапан Фонокардиограмма: а) нормальная, б) и в) патологические I, II, III, IV - тоны сердца

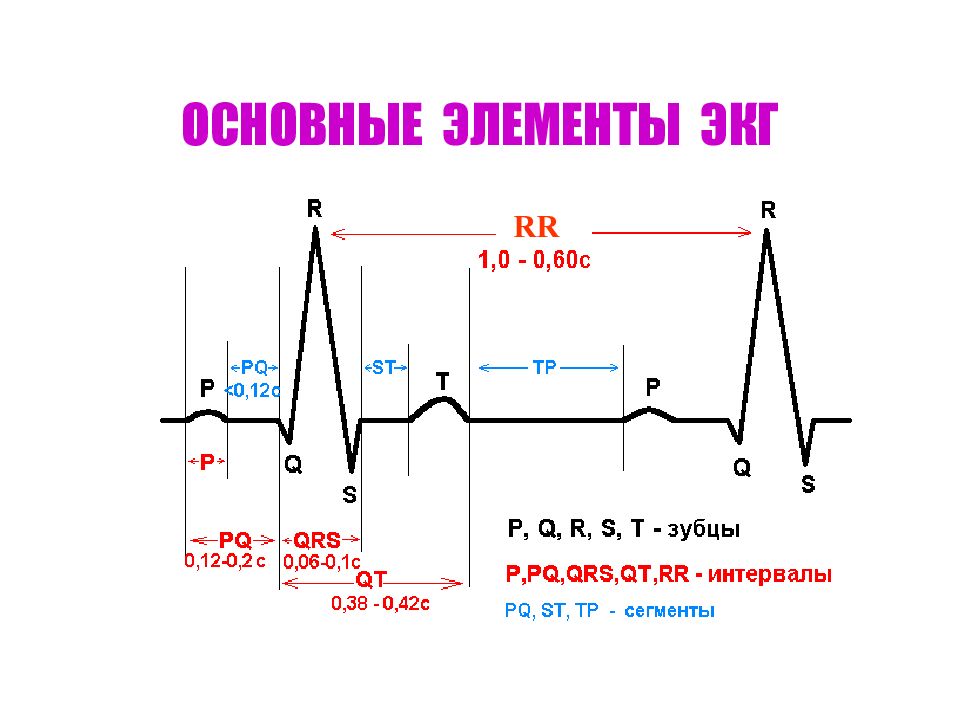

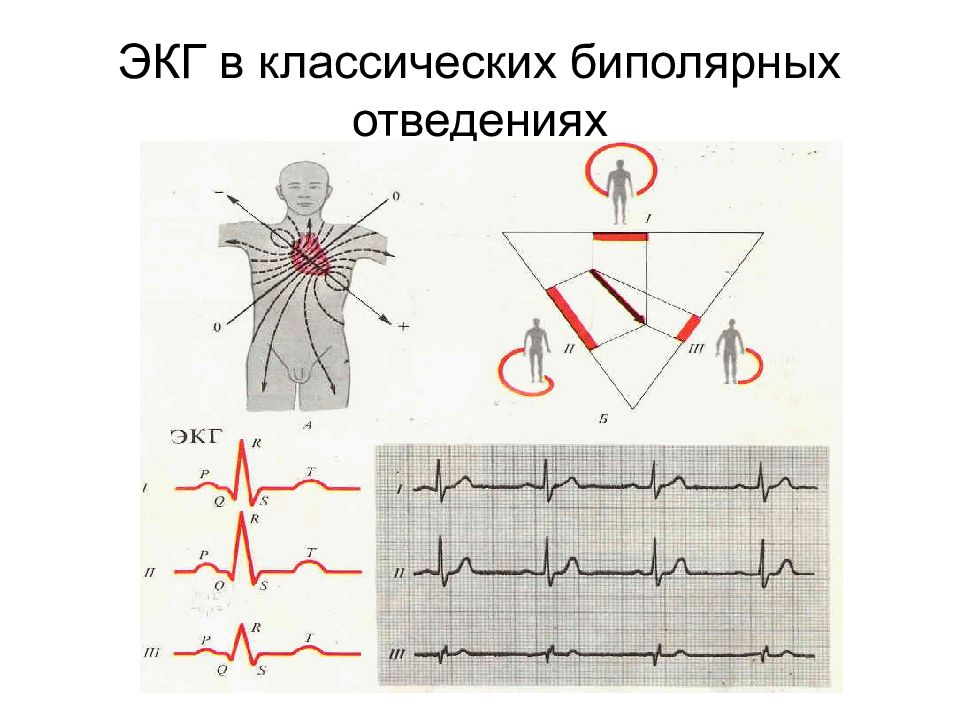

Слайд 23

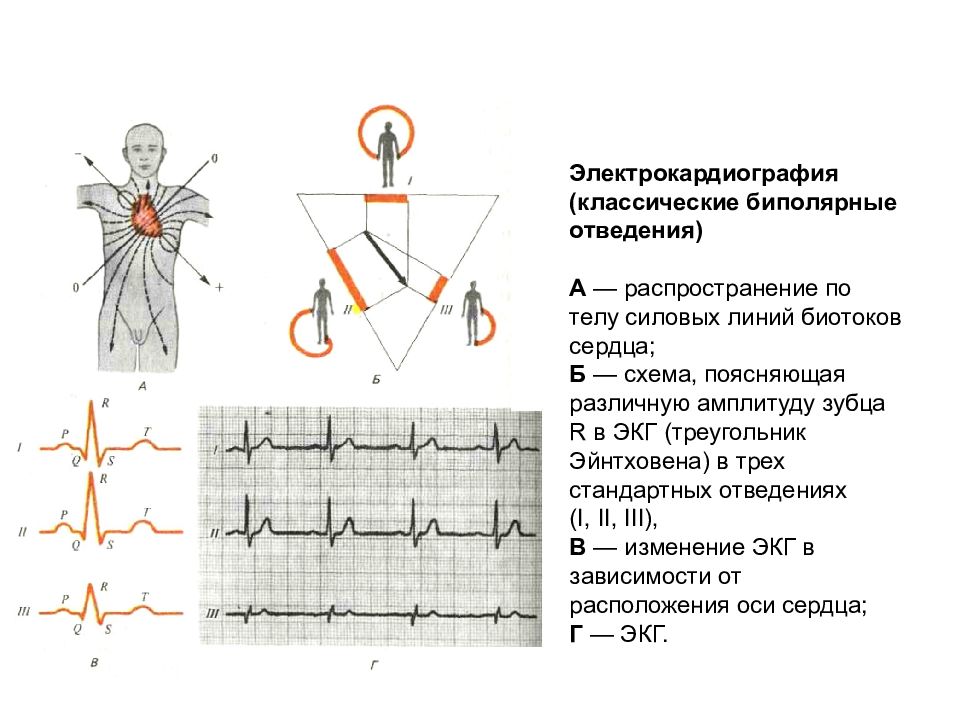

Электрокардиография (классические биполярные отведения) А — распространение по телу силовых линий биотоков сердца; Б — схема, поясняющая различную амплитуду зубца R в ЭКГ (треугольник Эйнтховена) в трех стандартных отведениях ( I, II, III), В — изменение ЭКГ в зависимости от расположения оси сердца; Г — ЭКГ.

Слайд 25

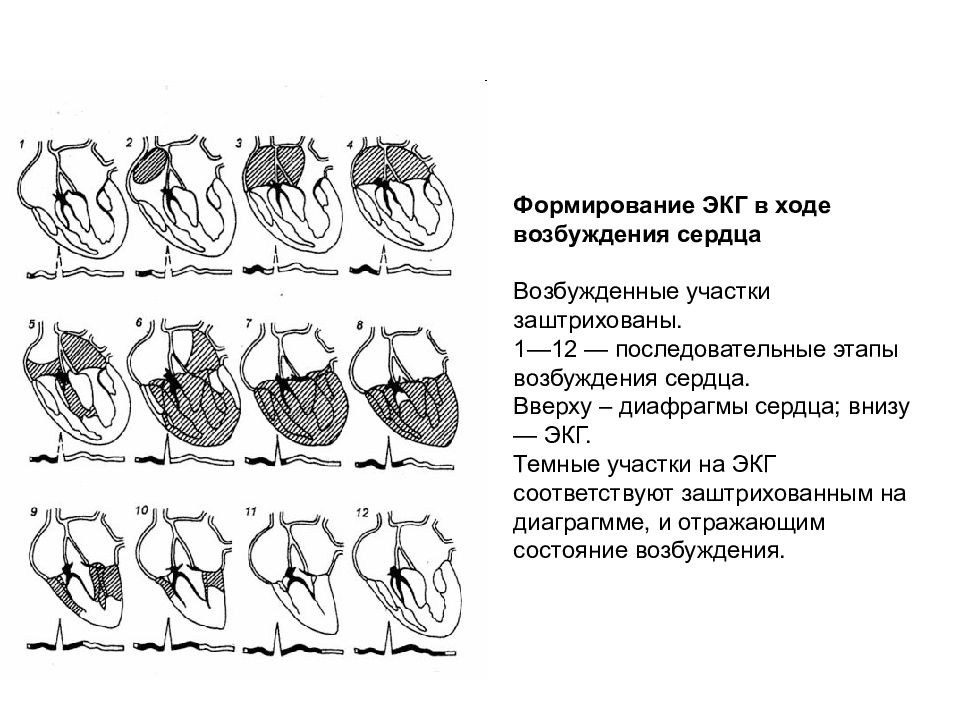

Формирование ЭКГ в ходе возбуждения сердца Возбужденные участки заштрихованы. 1—12 — последовательные этапы возбуждения сердца. Вверху – диафрагмы сердца; внизу— ЭКГ. Темные участки на ЭКГ соответствуют заштрихованным на диаграгмме, и отражающим состояние возбуждения.

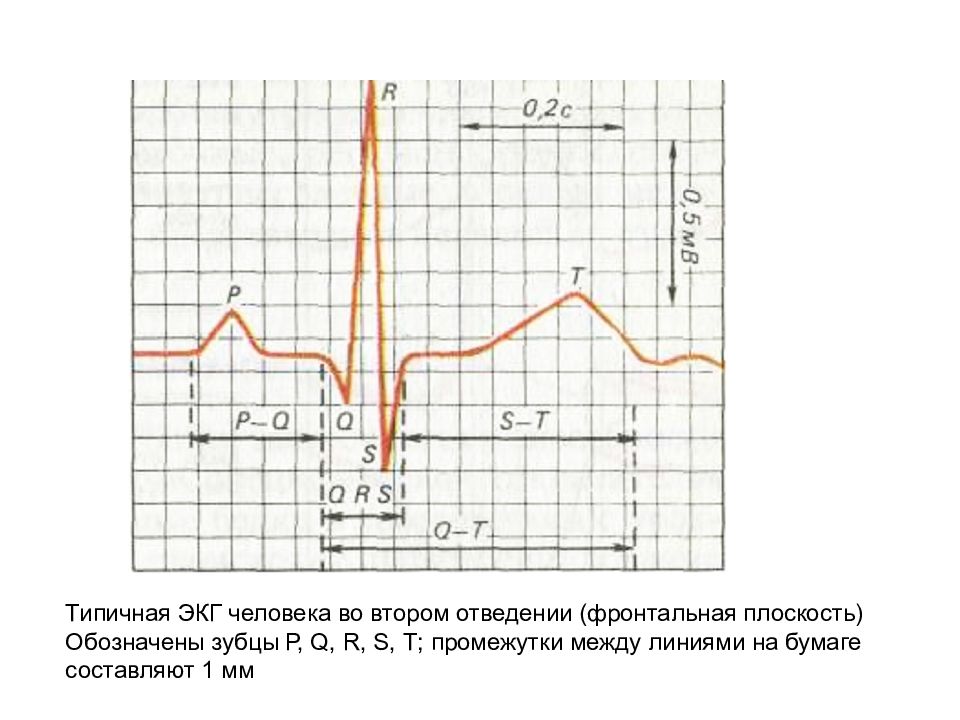

Слайд 27

Типичная ЭКГ человека во втором отведении (фронтальная плоскость) Обозначены зубцы Р, Q, R, S, Т; промежутки между линиями на бумаге составляют 1 мм

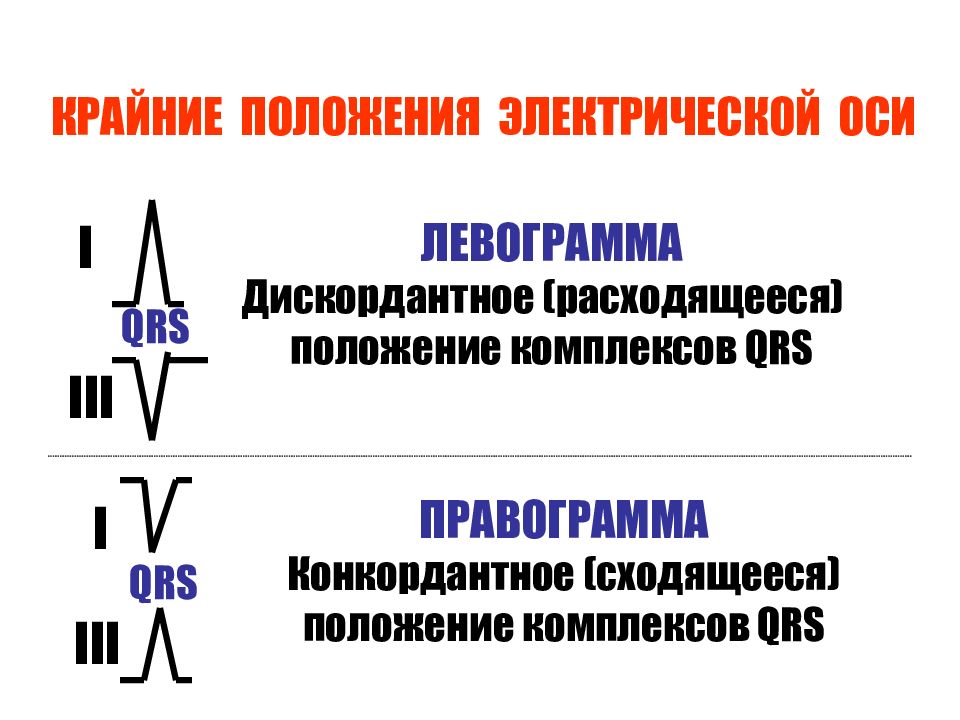

Слайд 32: КРАЙНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОСИ

QRS I III QRS I III ЛЕВОГРАММА Дискордантное (расходящееся) положение комплексов QRS ПРАВОГРАММА Конкордантное (сходящееся) положение комплексов QRS

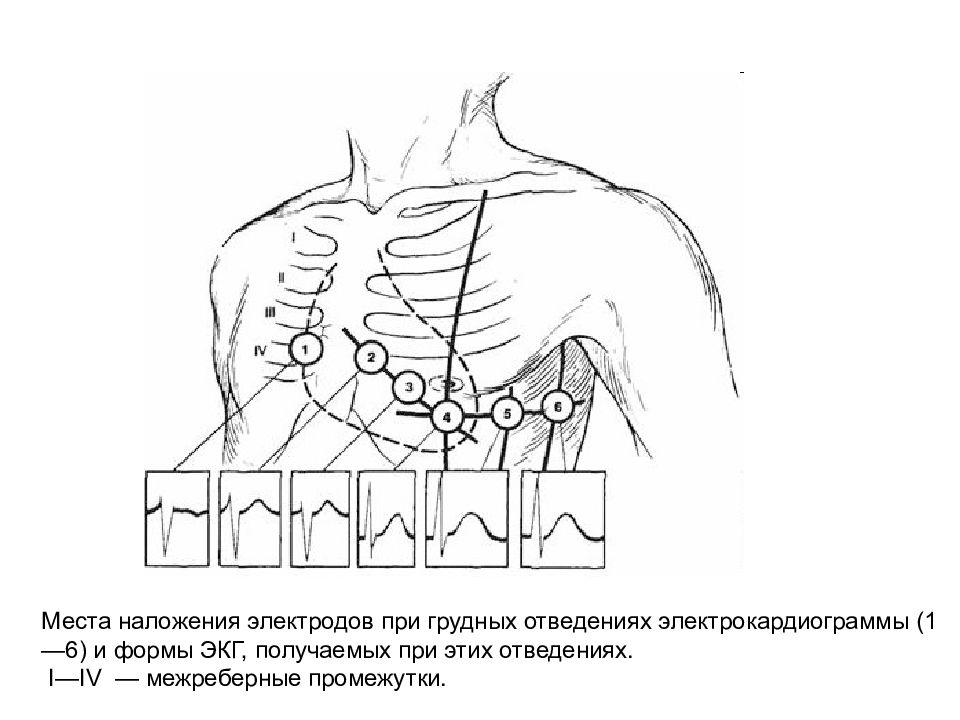

Слайд 34

Места наложения электродов при грудных отведениях электрокардиограммы (1—6) и формы ЭКГ, получаемых при этих отведениях. I—IV — межреберные промежутки.

Слайд 36: Функциональные показатели работы сердца

1. Частота сердечных сокращений –ЧСС - в норме в покое 60-70 в минуту 2. Ударный объем сердца - УОС - в покое около 70мл 3.Минутный объем сердца - МОС =ЧСС х УОС В норме в покое - около 5 л

Слайд 38

Цель лекции : Определить основные пути и механизмы регуляции работы сердца Мотивация: Понять основные закономерности регуляции насосной функции сердца

Слайд 39

План лекции : - Вехи истории - Контуры механизмов регуляции работы сердца - Клеточные и межклеточные механизмы регуляции работы сердца - Гетерометрическая регуляция - Гомеометрическая регуляция - Нервная регуляция работы сердца - Гормональная регуляция работы сердца - Гуморальная регуляция работы сердца

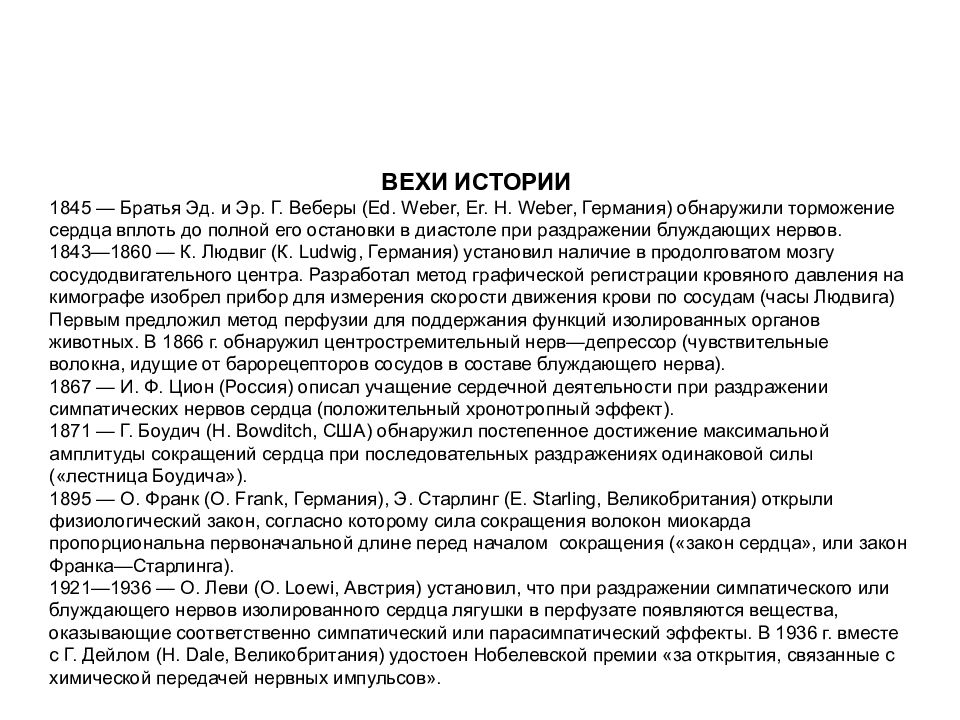

Слайд 40

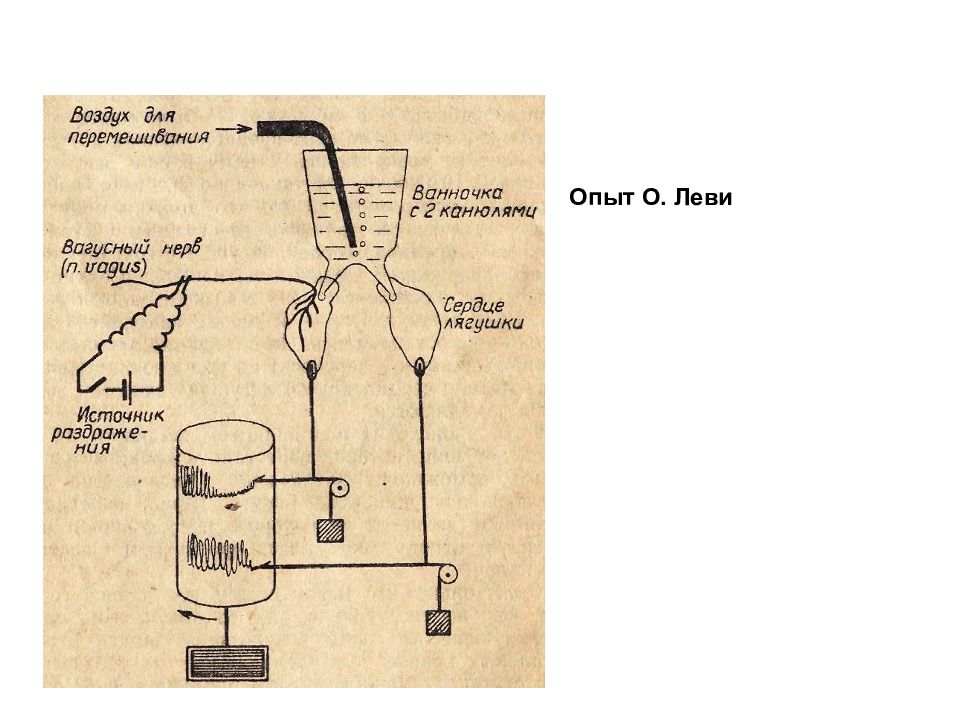

ВЕХИ ИСТОРИИ 1845 — Братья Эд. и Эр. Г. Веберы ( Ed. Weber, Er. H. Weber, Германия) обнаружили торможение сердца вплоть до полной его остановки в диастоле при раздражении блуждающих нервов. 1843—1860 — К. Людвиг (К. Ludwig, Германия) установил наличие в продолговатом мозгу сосудодвигательного центра. Разработал метод графической регистрации кровяного давления на кимографе изобрел прибор для измерения скорости движения крови по сосудам (часы Людвига) Первым предложил метод перфузии для поддержания функций изолированных органов животных. В 1866 г. обнаружил центростремительный нерв—депрессор (чувствительные волокна, идущие от барорецепторов сосудов в составе блуждающего нерва). 1867 — И. Ф. Цион (Россия) описал учащение сердечной деятельности при раздражении симпатических нервов сердца (положительный хронотропный эффект). 1871 — Г. Боудич (Н. Bowditch, США) обнаружил постепенное достижение максимальной амплитуды сокращений сердца при последовательных раздражениях одинаковой силы («лестница Боудича»). 1895 — О. Франк (О. Frank, Германия), Э. Старлинг (Е. Starling, Великобритания) открыли физиологический закон, согласно которому сила сокращения волокон миокарда пропорциональна первоначальной длине перед началом сокращения («закон сердца», или закон Франка—Старлинга). 1921—1936 — О. Леви (О. Loewi, Австрия) установил, что при раздражении симпатического или блуждающего нервов изолированного сердца лягушки в перфузате появляются вещества, оказывающие соответственно симпатический или парасимпатический эффекты. В 1936 г. вместе с Г. Дейлом (Н. Dale, Великобритания) удостоен Нобелевской премии «за открытия, связанные с химической передачей нервных импульсов».

Слайд 41: Уровни саморегуляции сердечной деятельности

1. Клеточный 2. Органный 3. Организменный

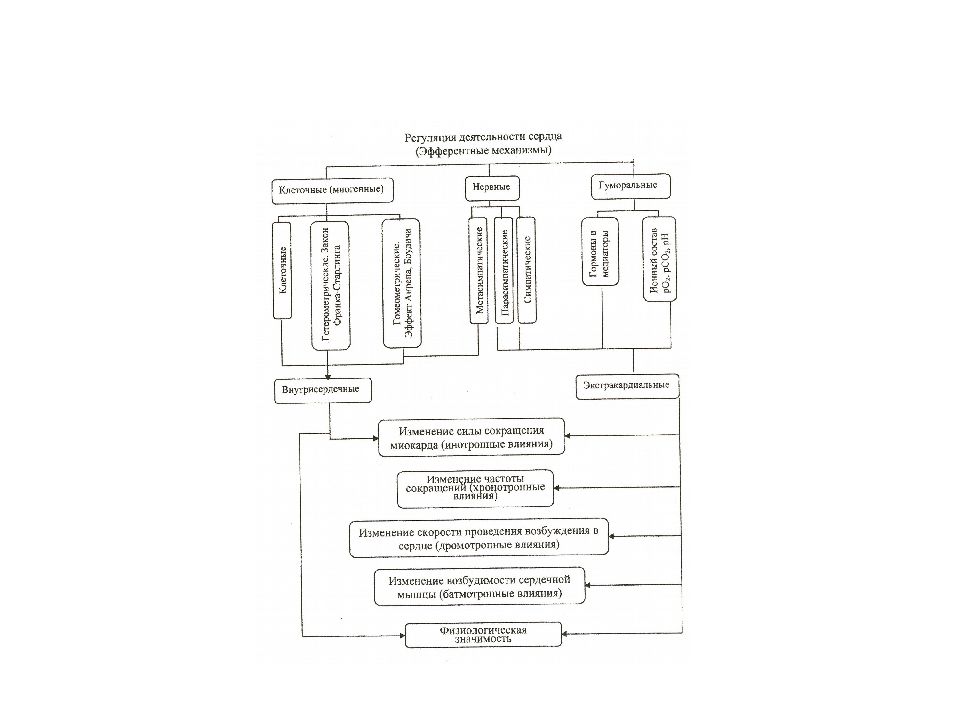

Слайд 44: Основные виды регуляции деятельности сердца

Миогенная саморегуляция Внутрисердечная нейрогенная Внесердечная рефлекторная Внутрисердечная гуморальная Внесердечная гуморальная

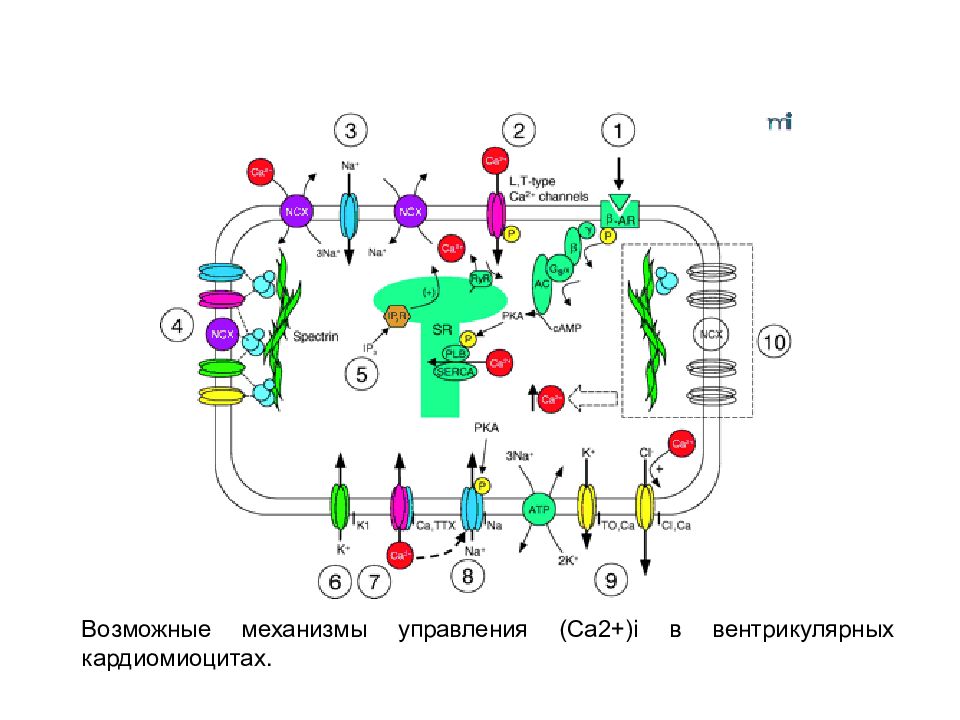

Слайд 45

Возможные механизмы управления ( Са2+ )i в вентрикулярных кардиомиоцитах.

Слайд 46

Схематическое изображение сократительных и регуляторных белков толстых и тонких филаментов кардиального саркомера.

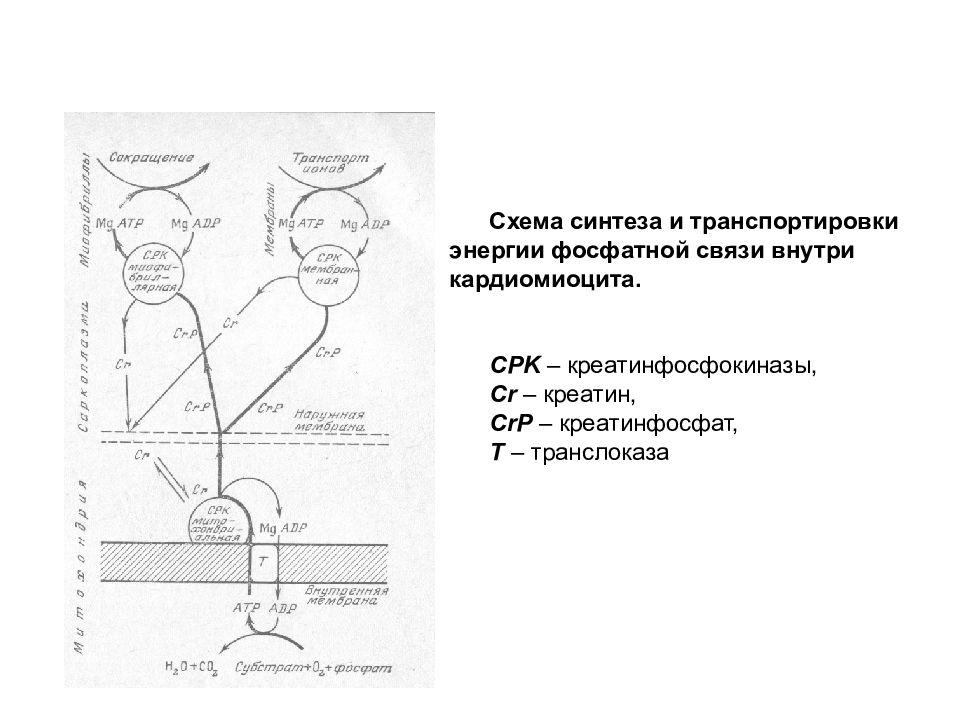

Слайд 47

Схема синтеза и транспортировки энергии фосфатной связи внутри кардиомиоцита. CPK – креатинфосфокиназы, Cr – креатин, CrP – креатинфосфат, Т – транслоказа

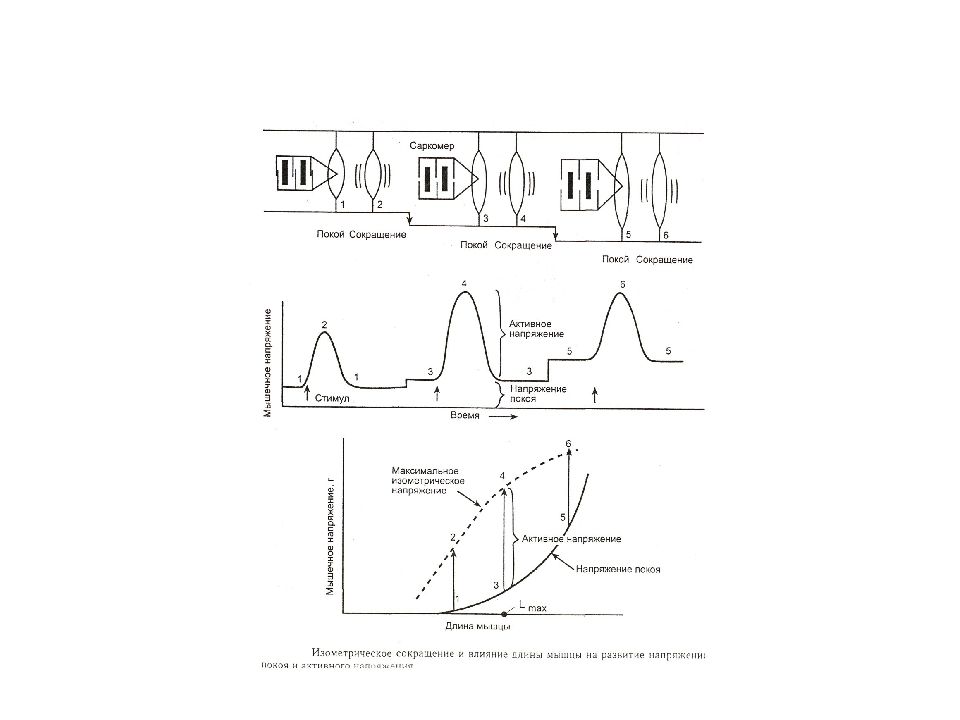

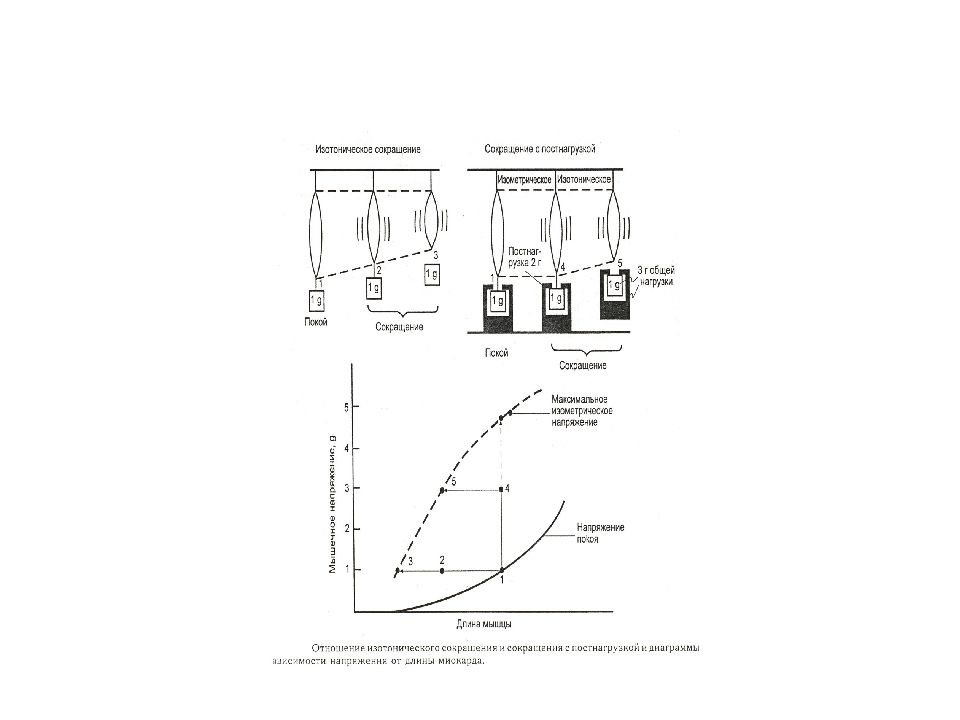

Слайд 49: 2 вида саморегуляции сердца

Гетерометрическая саморегуляция - повышение силы сокращений сердца в ответ на увеличение исходной (диастолической) длины мышечного волокна. Гомеометрическая саморегуляция - повышение силы и скорости сокращений сердца при неменяющейся исходной длине мышечного волокна.

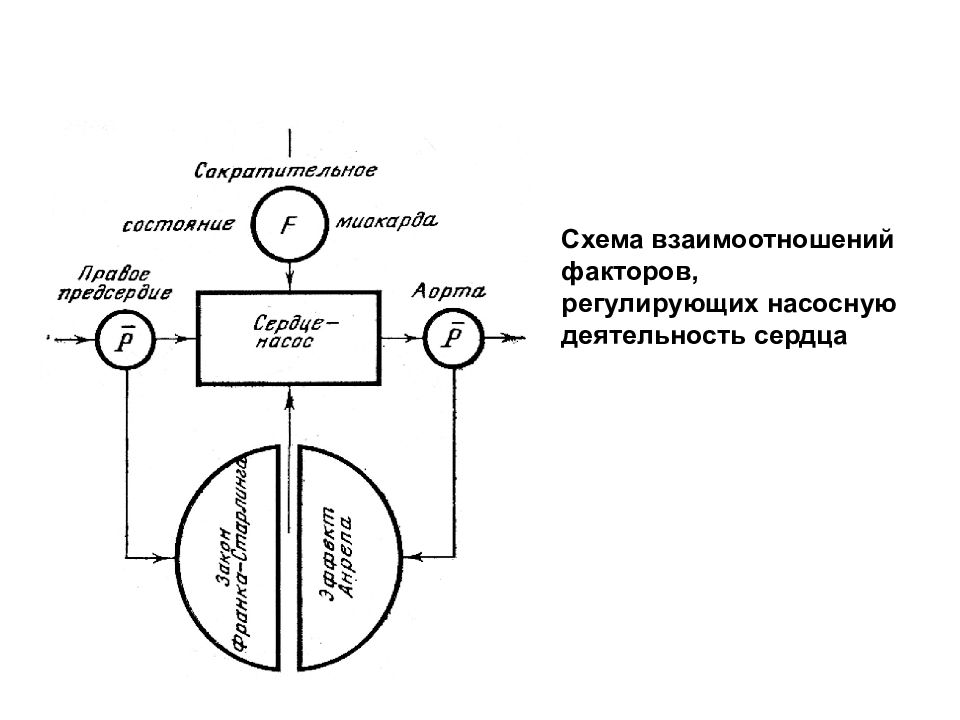

Слайд 50

Схема взаимоотношений факторов, регулирующих насосную деятельность сердца

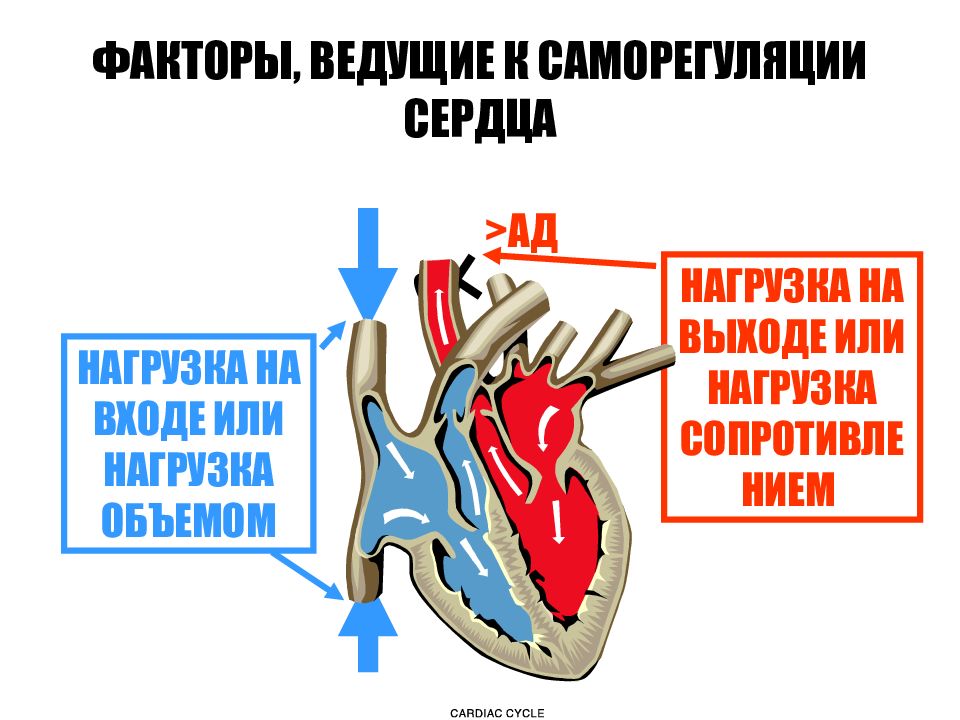

Слайд 51: ФАКТОРЫ, ВЕДУЩИЕ К САМОРЕГУЛЯЦИИ СЕРДЦА

НАГРУЗКА НА ВХОДЕ ИЛИ НАГРУЗКА ОБЪЕМОМ > АД НАГРУЗКА НА ВЫХОДЕ ИЛИ НАГРУЗКА СОПРОТИВЛЕНИЕМ

Слайд 52: ЗАКОН СЕРДЦА ФРАНКА - СТАРЛИНГА

СИЛА СОКРАЩЕНИЯ МИОКАРДА ПРОПОРЦИОНАЛЬНА СТЕПЕНИ ЕГО КРОВЕНАПОЛНЕНИЯ В ДИАСТОЛУ. или Чем больше растяжение миокарда в диастолу, тем сильнее его сокращение в систолу ЭТО - ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕТЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ

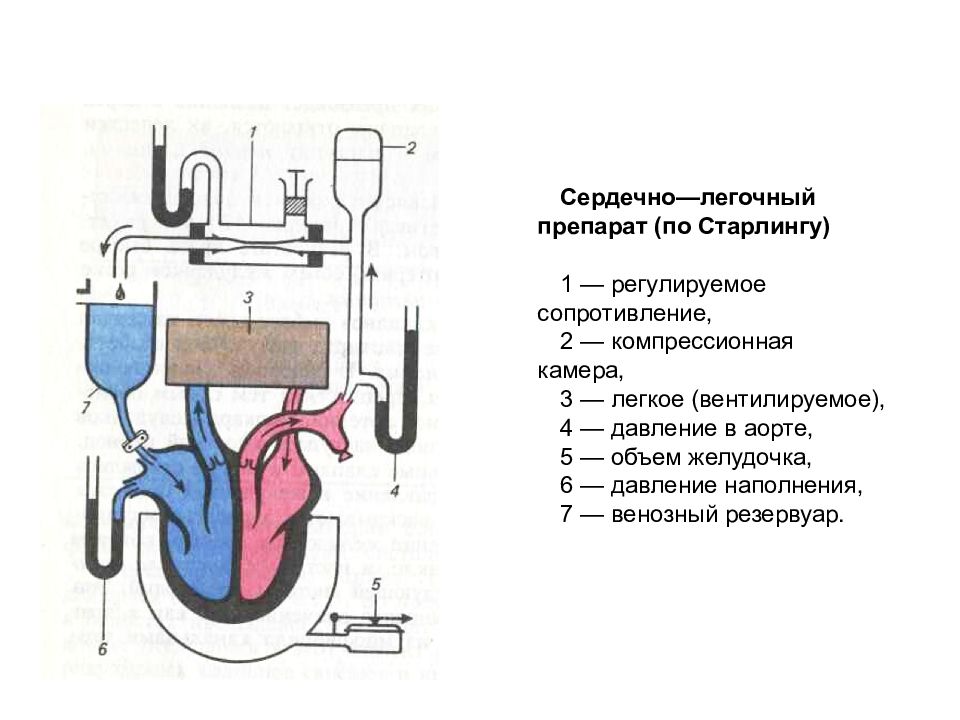

Слайд 53

Сердечно—легочный препарат (по Старлингу) 1 — регулируемое сопротивление, 2 — компрессионная камера, 3 — легкое (вентилируемое), 4 — давление в аорте, 5 — объем желудочка, 6 — давление наполнения, 7 — венозный резервуар.

Слайд 54: Изменение сил сокращения сердца при изменении венозного притока

Стрелками отмечено увеличение венозного притока

Слайд 55

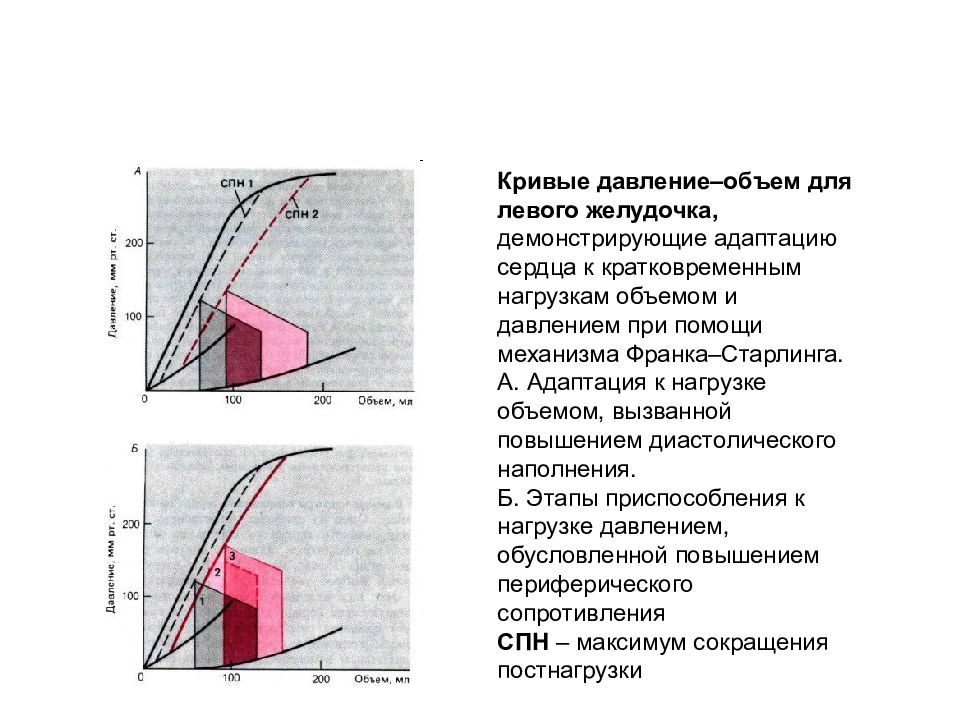

Кривые давление–объем для левого желудочка, демонстрирующие адаптацию сердца к кратковременным нагрузкам объемом и давлением при помощи механизма Франка–Старлинга. А. Адаптация к нагрузке объемом, вызванной повышением диастолического наполнения. Б. Этапы приспособления к нагрузке давлением, обусловленной повышением периферического сопротивления СПН – максимум сокращения постнагрузки

Слайд 56

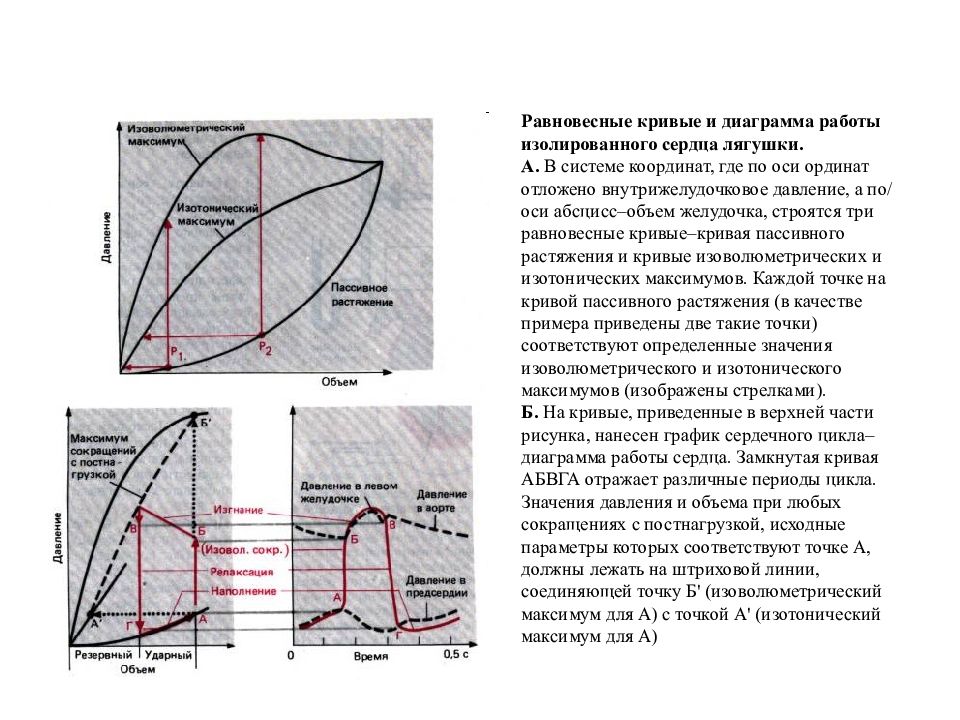

Равновесные кривые и диаграмма работы изолированного сердца лягушки. А. В системе координат, где по оси ординат отложено внутрижелудочковое давление, а по/ оси абсцисс–объем желудочка, строятся три равновесные кривые–кривая пассивного растяжения и кривые изоволюметрических и изотонических максимумов. Каждой точке на кривой пассивного растяжения (в качестве примера приведены две такие точки) соответствуют определенные значения изоволюметрического и изотонического максимумов (изображены стрелками). Б. На кривые, приведенные в верхней части рисунка, нанесен график сердечного цикла–диаграмма работы сердца. Замкнутая кривая АБВГА отражает различные периоды цикла. Значения давления и объема при любых сокращениях с постнагрузкой, исходные параметры которых соответствуют точке А, должны лежать на штриховой линии, соединяющей точку Б' (изоволюметрический максимум для А) с точкой А' (изотонический максимум для А)

Слайд 57

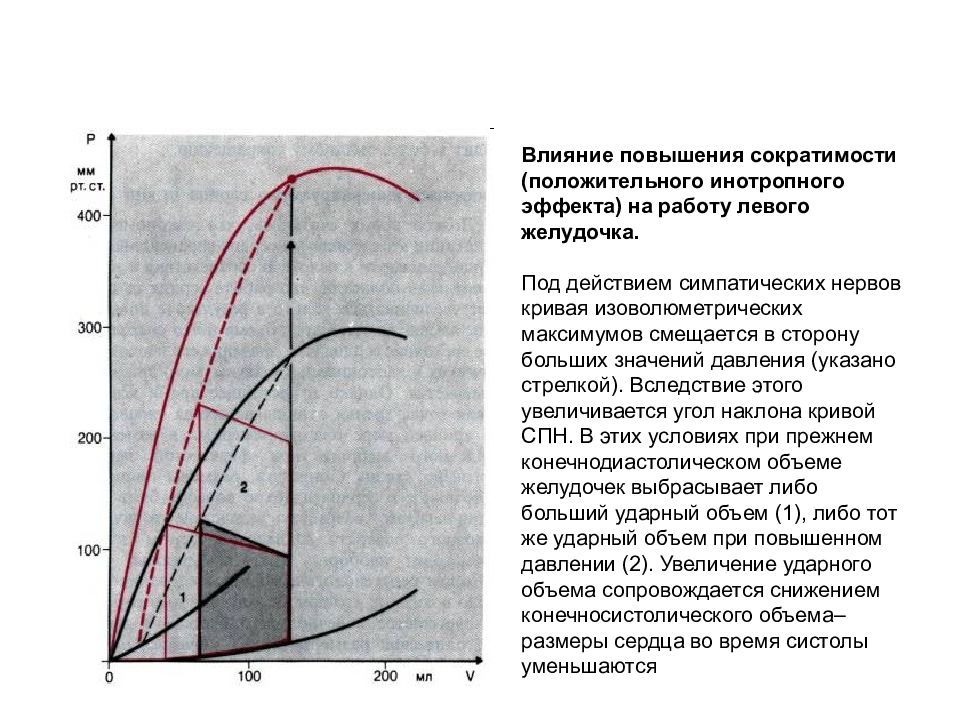

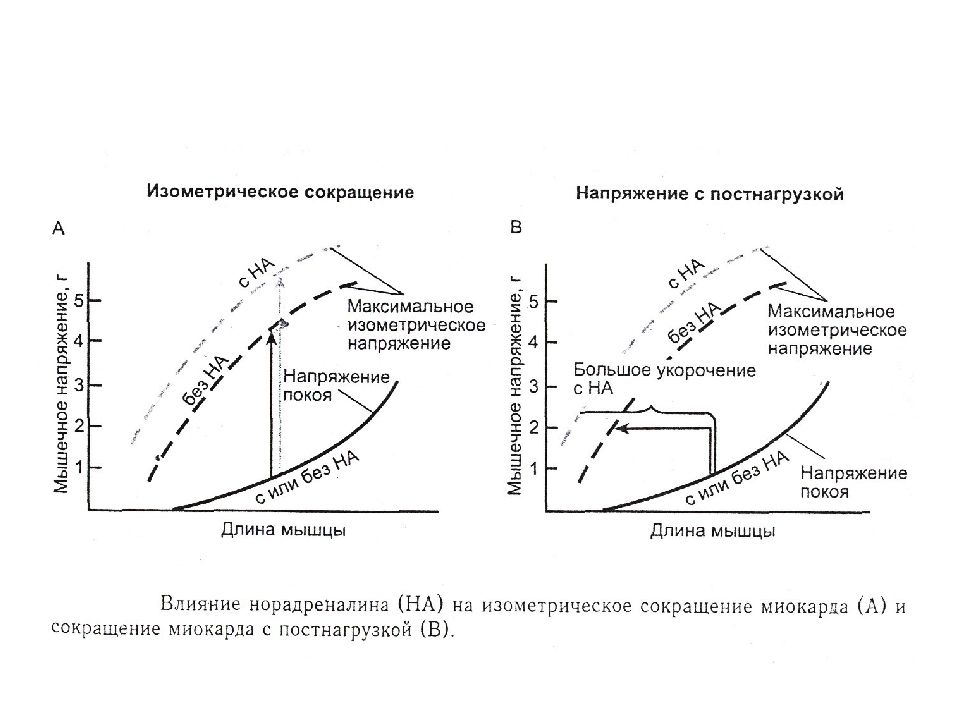

Влияние повышения сократимости (положительного инотропного эффекта) на работу левого желудочка. Под действием симпатических нервов кривая изоволюметрических максимумов смещается в сторону больших значений давления (указано стрелкой). Вследствие этого увеличивается угол наклона кривой СПН. В этих условиях при прежнем конечнодиастолическом объеме желудочек выбрасывает либо больший ударный объем (1), либо тот же ударный объем при повышенном давлении (2). Увеличение ударного объема сопровождается снижением конечносистолического объема–размеры сердца во время систолы уменьшаются

Слайд 58

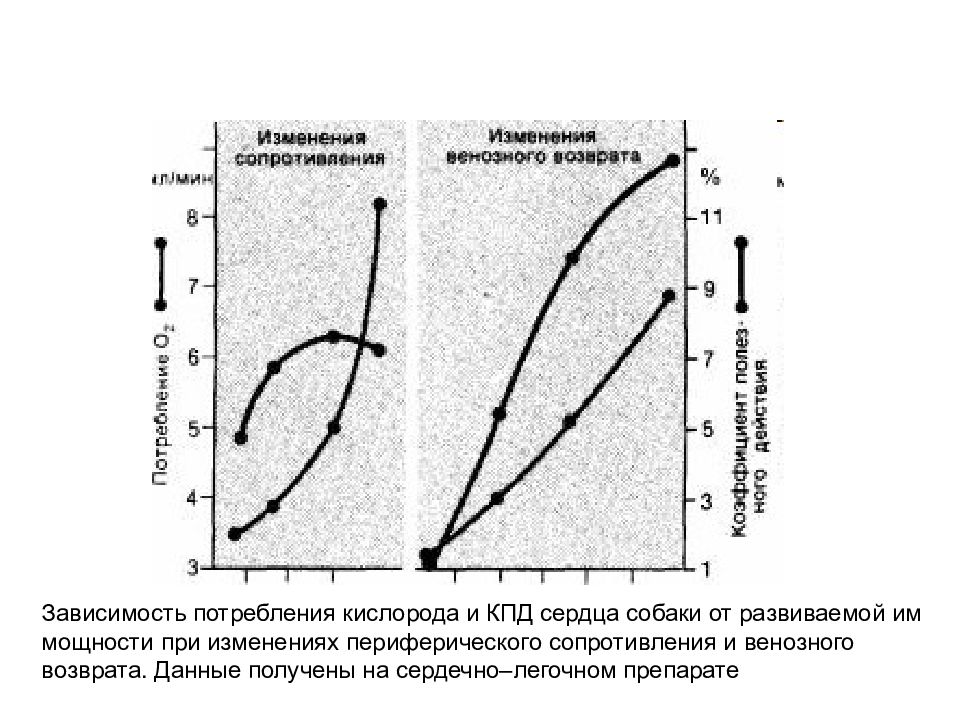

Зависимость потребления кислорода и КПД сердца собаки от развиваемой им мощности при изменениях периферического сопротивления и венозного возврата. Данные получены на сердечно–легочном препарате

Слайд 59: ФЕНОМЕНЫ ГОМЕОМЕТРИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ

1. Хроноинотропная зависимость (тахикардия, лестница Боудича) 2. Эффект постнагрузки (феномен Анрепа) 3. Эффект катехоламинов (адреналина)

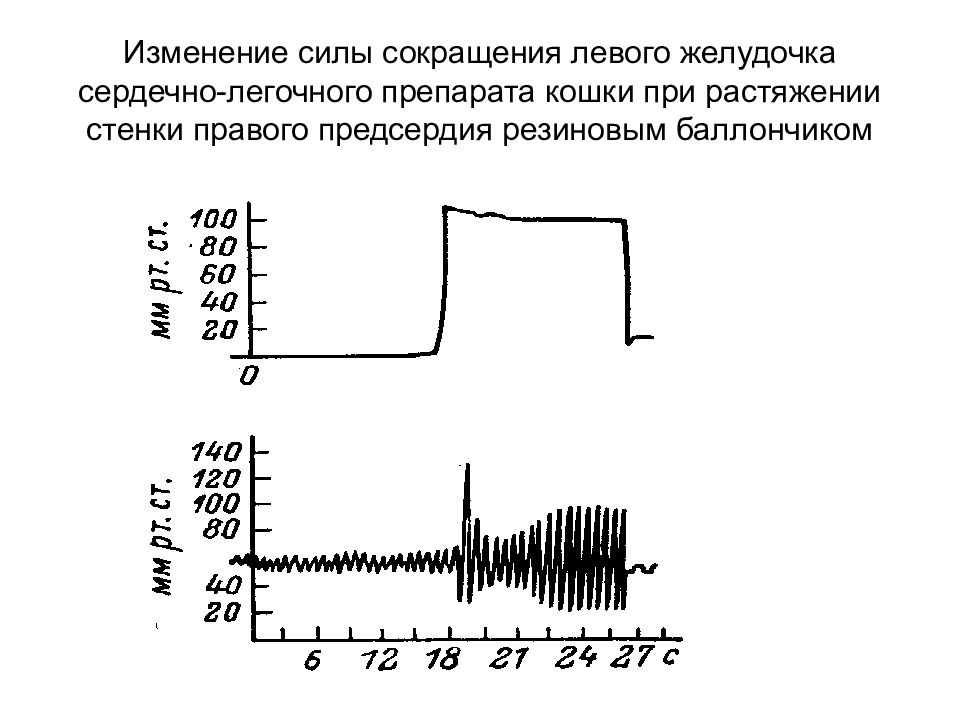

Слайд 64: Изменение силы сокращения левого желудочка сердечно-легочного препарата кошки при растяжении стенки правого предсердия резиновым баллончиком

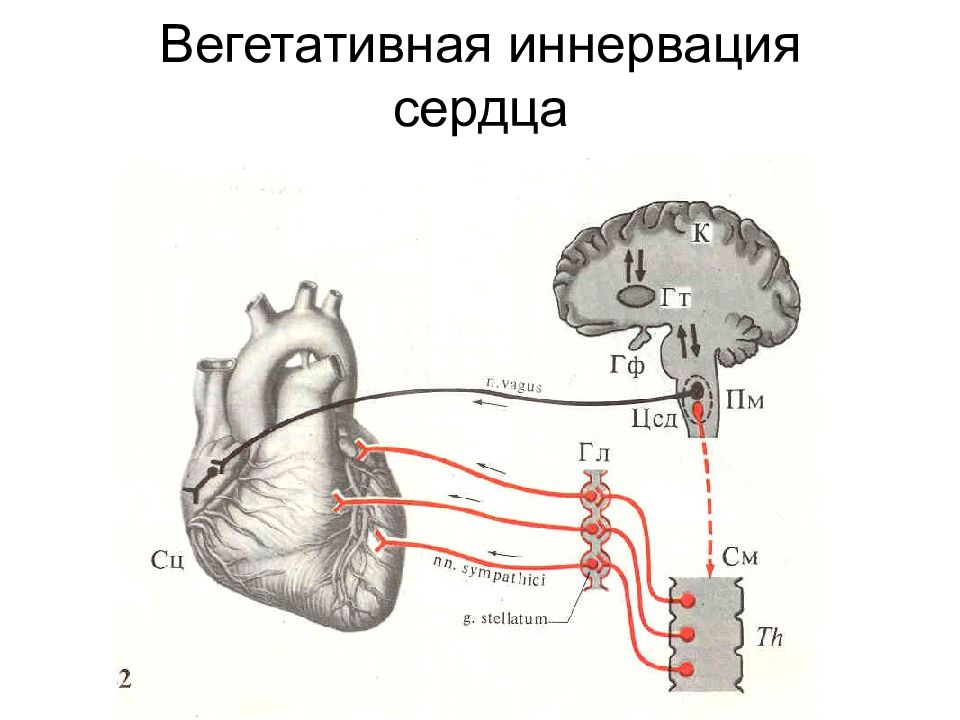

Слайд 67: НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

1846 - братья Вебер - раздражение индукцион-ным током вагуса, его перерезка, раздражение продолговатого мозга 1866 - братья Цион - раздражение симпатичес-кого нерва 1887 - И.П.Павлов - открытие симпатического усиливающего нерва 1921 - Отто Леви - открытие медиаторной передачи

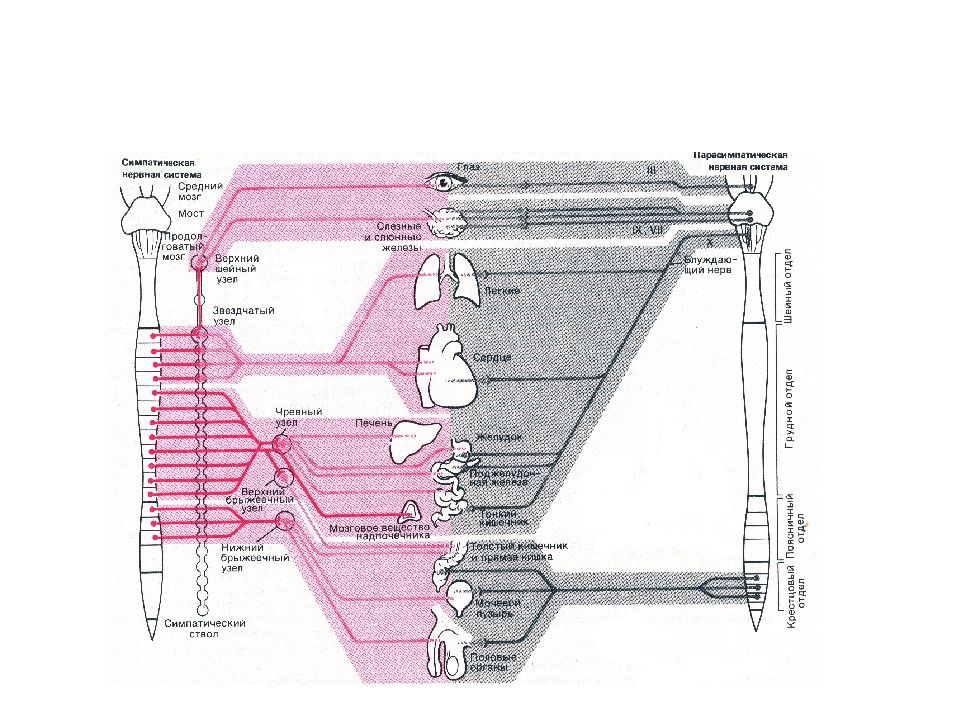

Слайд 68

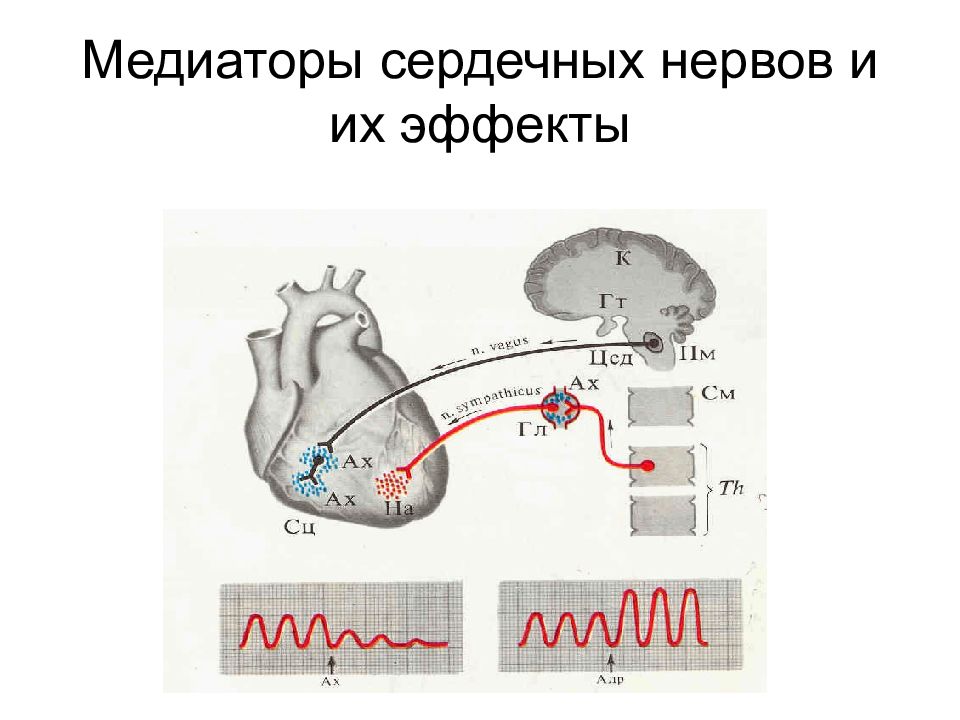

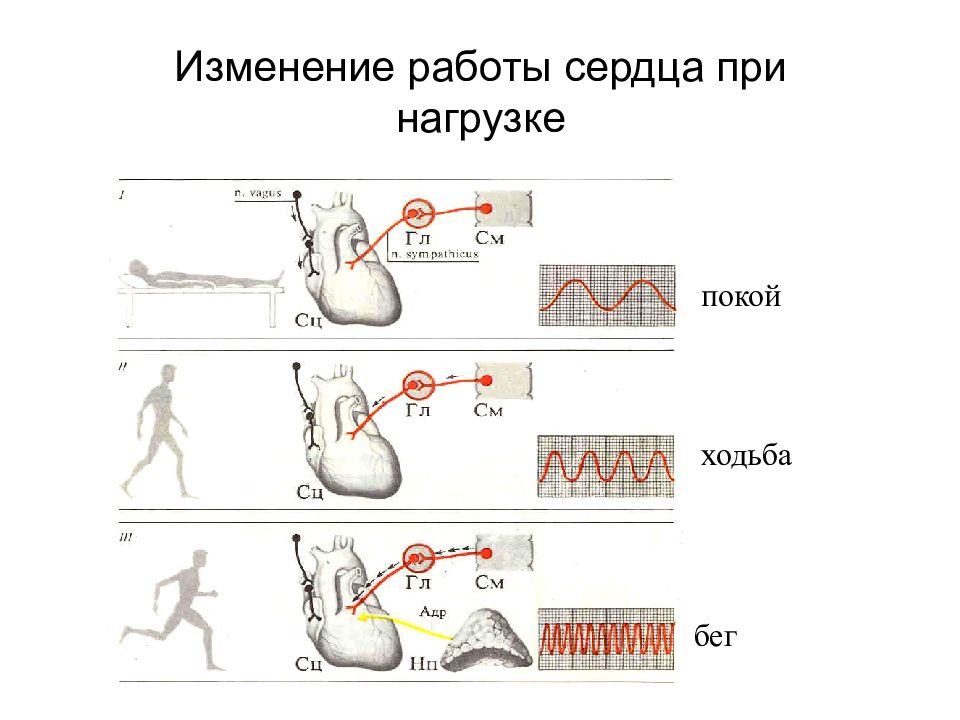

4 типа регуляторных эффектов на сердце СИМПАТИКУС: положительные, особенно 1,2,3 ВАГУС: отрицательные, особенно 1, 4 1. ХРОНОТРОПНЫЙ ЭФФЕКТ - влияние на частоту сокращений (изменение автоматии) 2. ИНОТРОПНЫЙ ЭФФЕКТ - влияние на силу и скорость сокращений (изменение сократимости) 3. БАТМОТРОПНЫЙ ЭФФЕКТ - влияние на возбудимость миокарда 4. ДРОМОТРОПНЫЙ ЭФФЕКТ - влияние на проводимость в миокарде

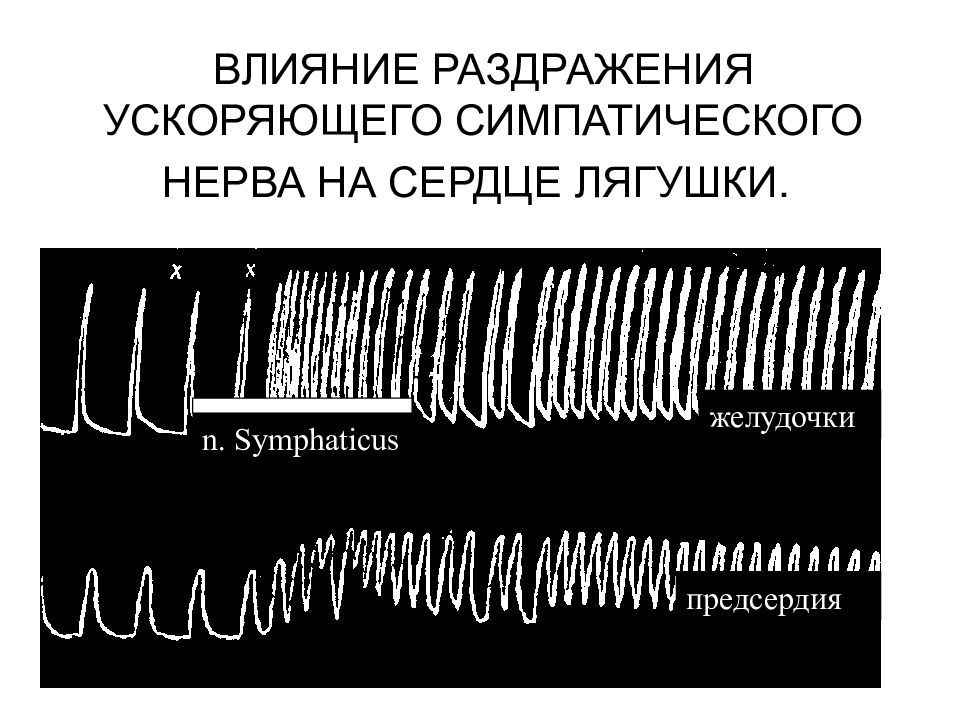

Слайд 70: ВЛИЯНИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ УСКОРЯЮЩЕГО СИМПАТИЧЕСКОГО НЕРВА НА СЕРДЦЕ ЛЯГУШКИ

n. Symphaticus желудочки предсердия

Слайд 71: Инотропный эффект сердечных нервов

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИНОТРОПНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ РАЗДРАЖЕНИИ СИМПАТИКУСА ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ИНОТРОПНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ РАЗДРАЖЕНИИ ВАГУСА

Слайд 74

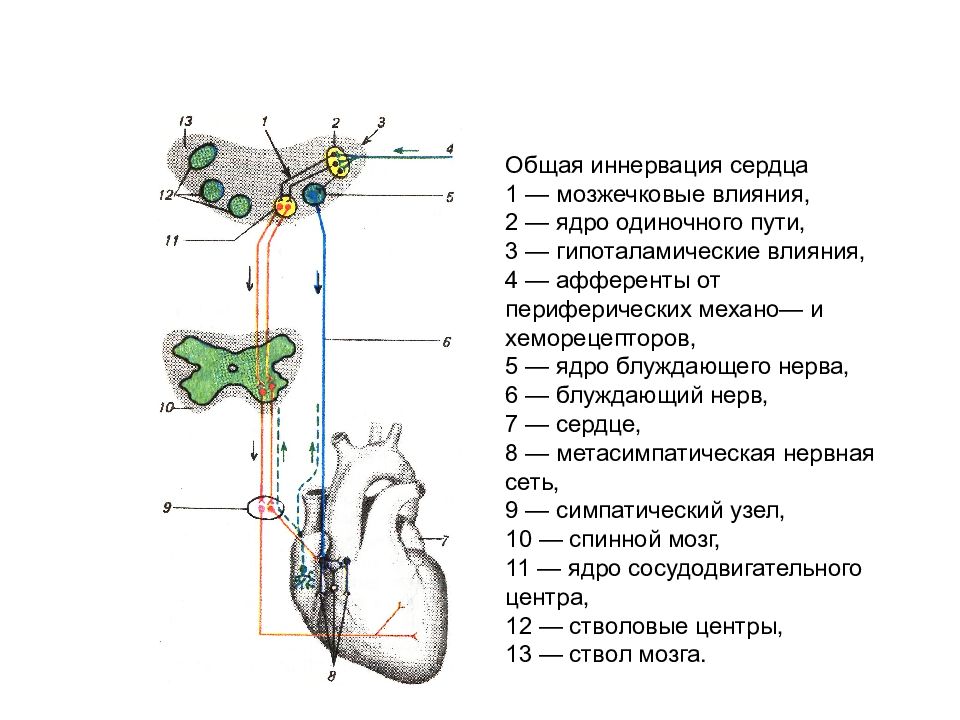

Общая иннервация сердца 1 — мозжечковые влияния, 2 — ядро одиночного пути, 3 — гипоталамические влияния, 4 — афференты от периферических механо— и хеморецепторов, 5 — ядро блуждающего нерва, 6 — блуждающий нерв, 7 — сердце, 8 — метасимпатическая нервная сеть, 9 — симпатический узел, 10 — спинной мозг, 11 — ядро сосудодвигательного центра, 12 — стволовые центры, 13 — ствол мозга.

Слайд 75

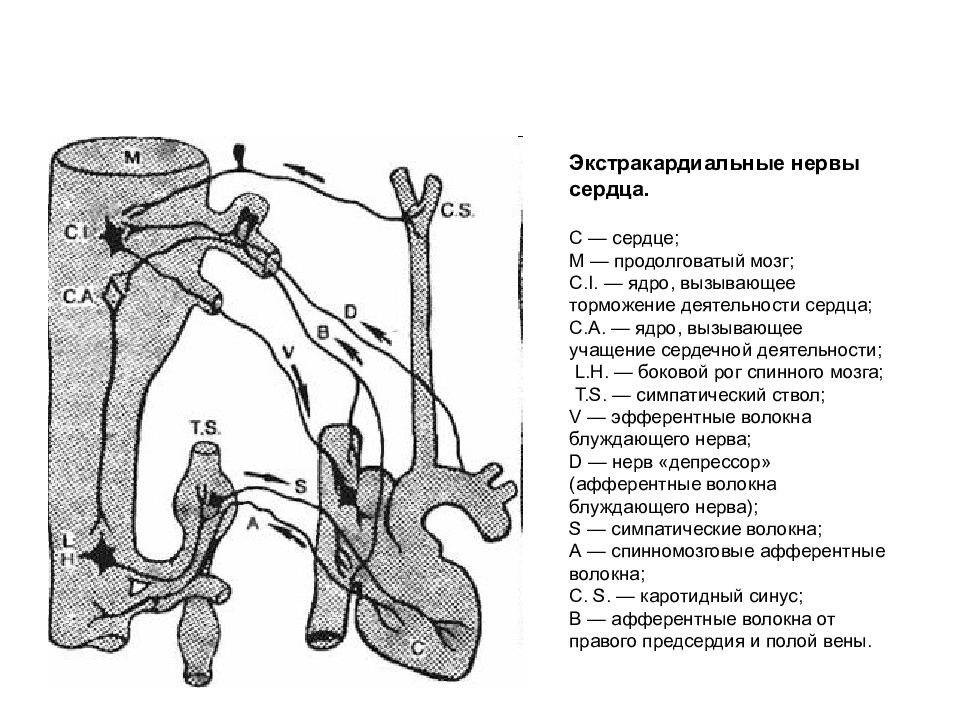

Экстракардиальные нервы сердца. С — сердце; М — продолговатый мозг; С.I. — ядро, вызывающее торможение деятельности сердца; С.А. — ядро, вызывающее учащение сердечной деятельности; L.H. — боковой рог спинного мозга; Т.S. — симпатический ствол; V — эфферентные волокна блуждающего нерва; D — нерв «депрессор» (афферентные волокна блуждающего нерва); S — симпатические волокна; А — спинномозговые афферентные волокна; С. S. — каротидный синус; В — афферентные волокна от правого предсердия и полой вены.

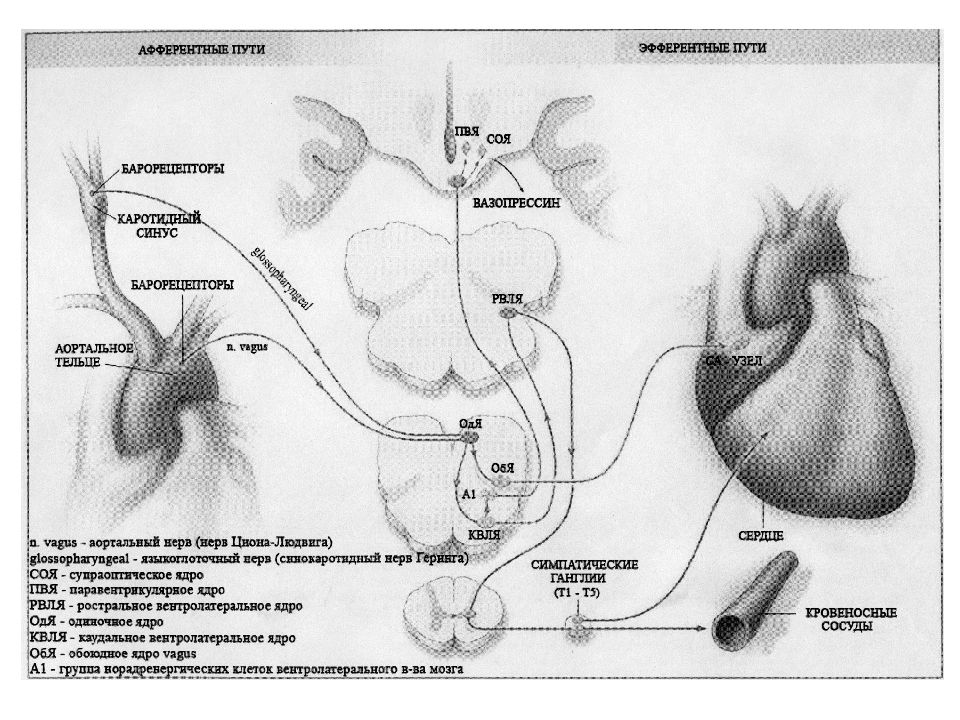

Слайд 79: РЕФЛЕКТОРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЦА

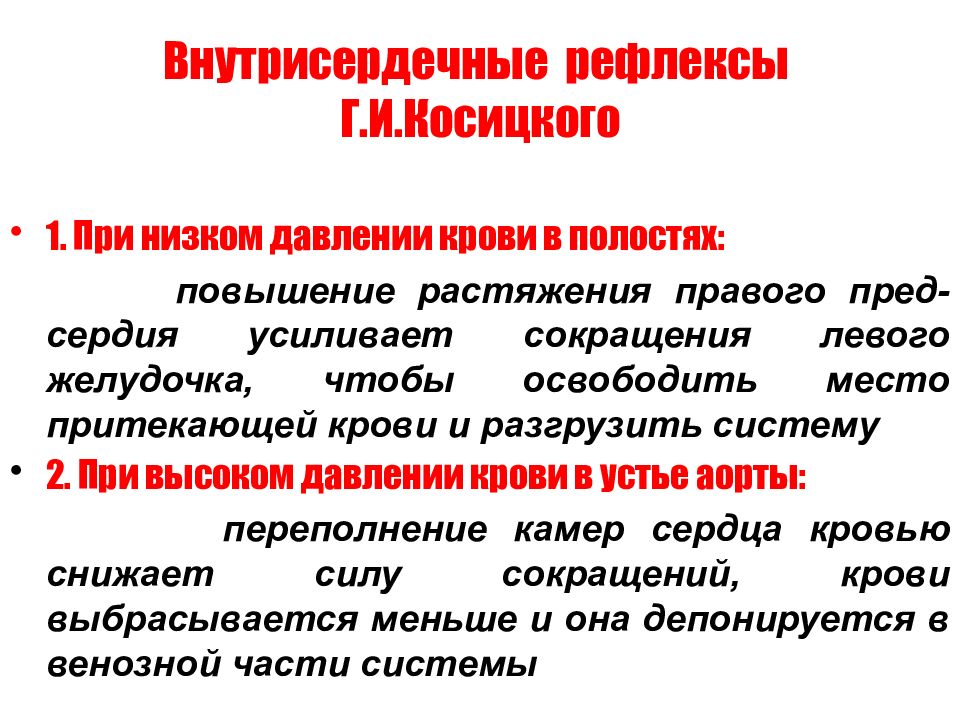

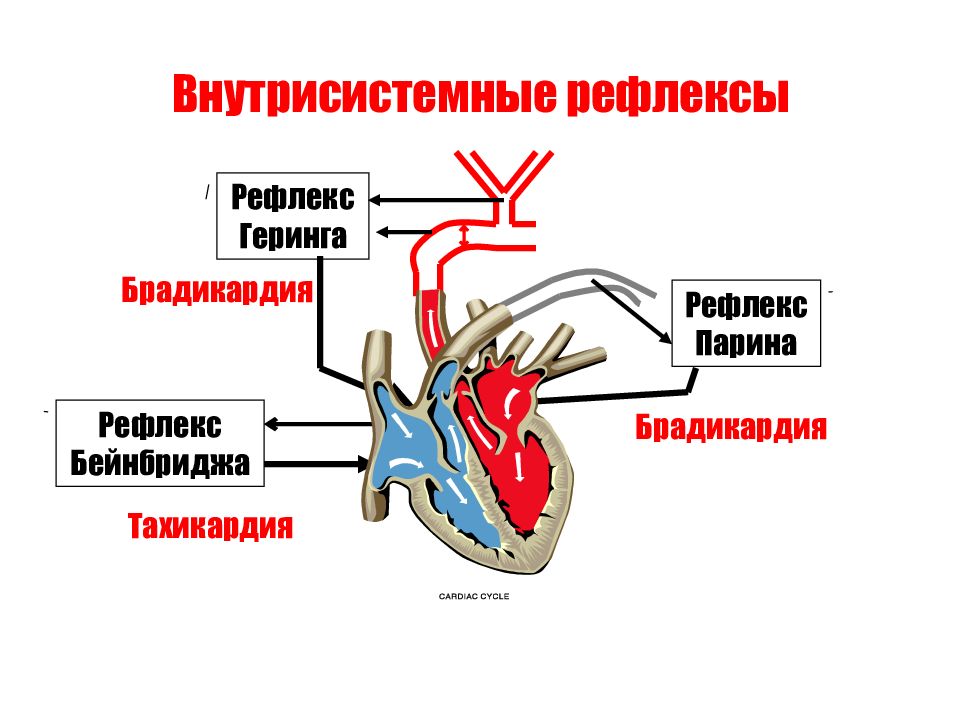

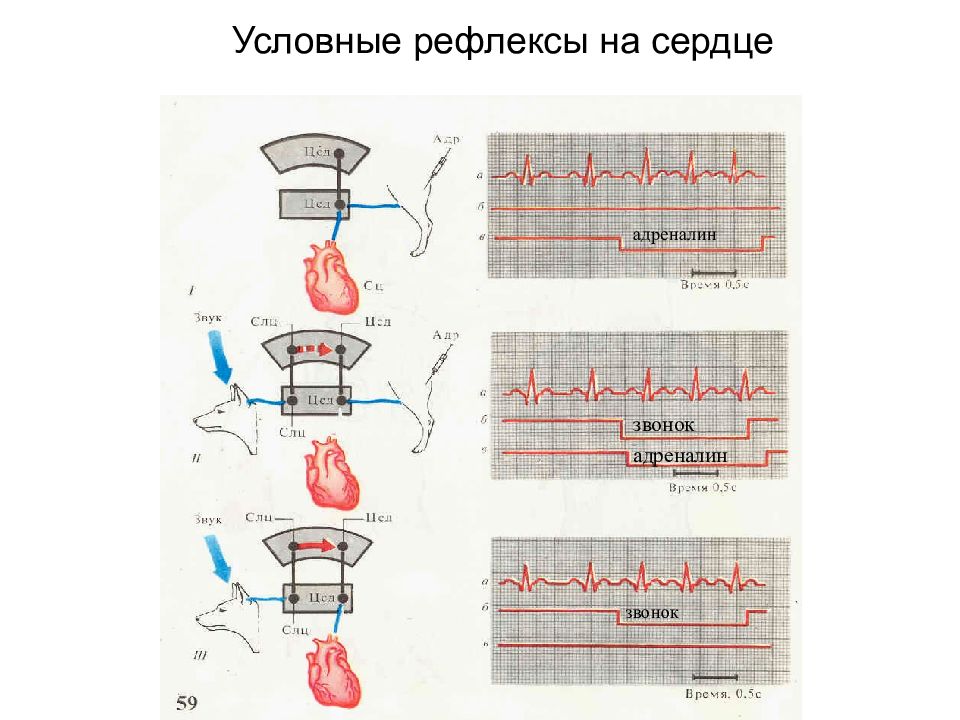

Внутрисердечные рефлексы рефлексы Г.И.Косицкого Внутрисистемные рефлексы: рефлекс Геринга, рефлекс Парина, рефлекс Бейнбриджа Межсистемные рефлексы: рефлекс Гольца, рефлекс Ашнера-Даньини, рефлексы с капсулы печени и желчных путей, рефлекс с вентральной поверхности продолговатого мозга, болевые рефлексы, дыхательно-сердечные рефлексы, условные рефлексы

Слайд 80: Внутрисердечные рефлексы Г.И.Косицкого

1. При низком давлении крови в полостях: повышение растяжения правого пред- сердия усиливает сокращения левого желудочка, чтобы освободить место притекающей крови и разгрузить систему 2. При высоком давлении крови в устье аорты: переполнение камер сердца кровью снижает силу сокращений, крови выбрасывается меньше и она депонируется в венозной части системы

Слайд 81: Внутрисистемные рефлексы

Рефлекс Бейнбриджа Тахикардия Рефлекс Геринга Брадикардия Рефлекс Парина Брадикардия

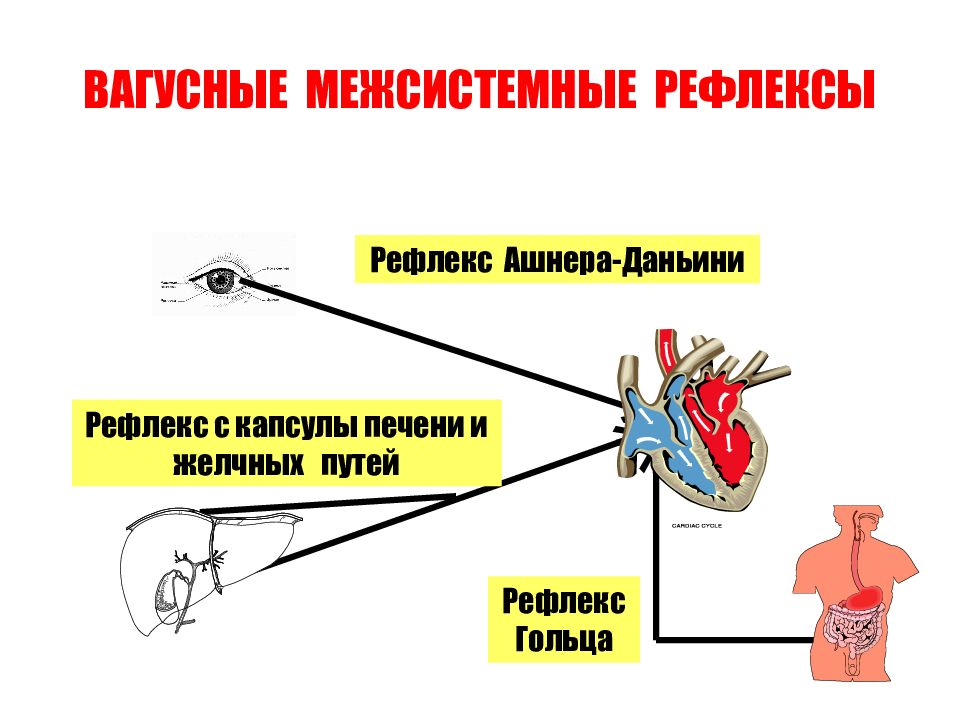

Слайд 82: ВАГУСНЫЕ МЕЖСИСТЕМНЫЕ РЕФЛЕКСЫ

Рефлекс Ашнера-Даньини Рефлекс с капсулы печени и желчных путей Рефлекс Гольца

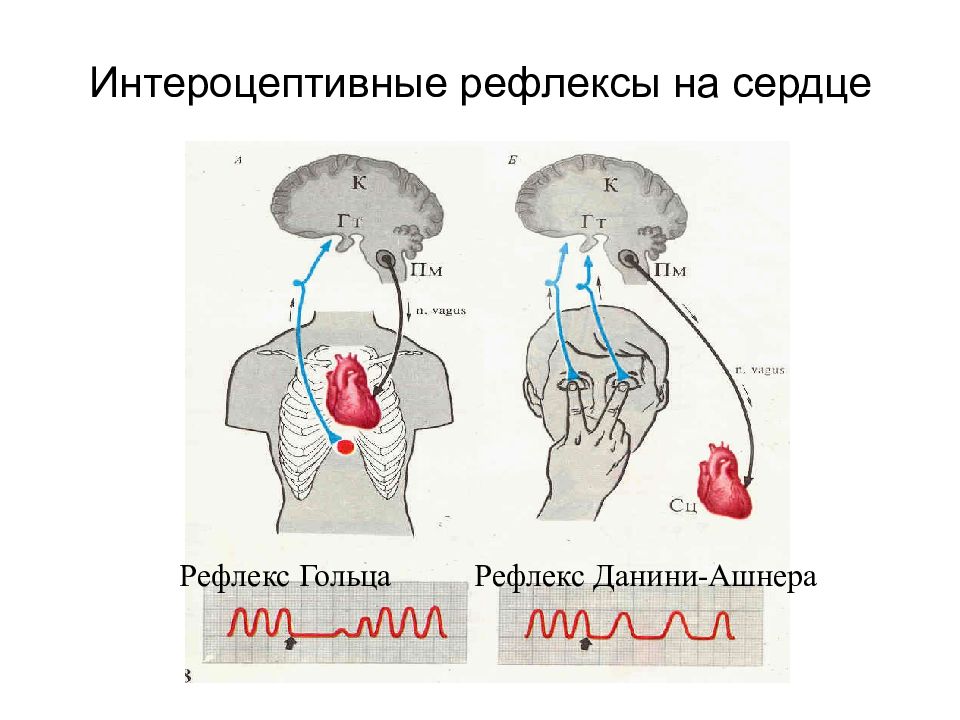

Слайд 83: Интероцептивные рефлексы на сердце

Рефлекс Гольца Рефлекс Данини-Ашнера

Слайд 85

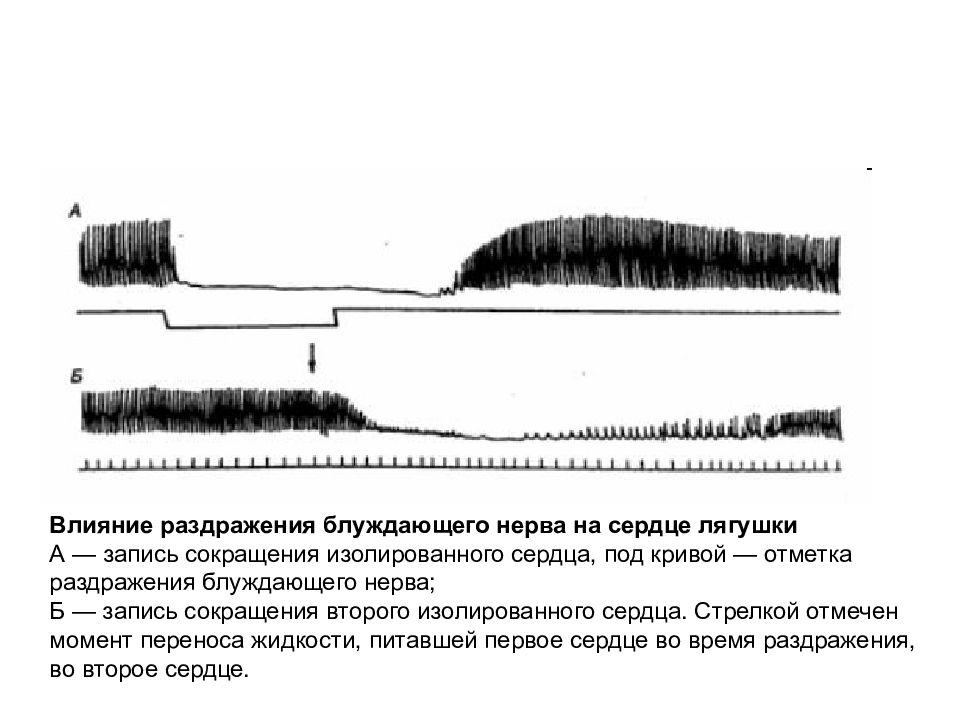

Влияние раздражения блуждающего нерва на сердце лягушки А — запись сокращения изолированного сердца, под кривой — отметка раздражения блуждающего нерва; Б — запись сокращения второго изолированного сердца. Стрелкой отмечен момент переноса жидкости, питавшей первое сердце во время раздражения, во второе сердце.

Слайд 86

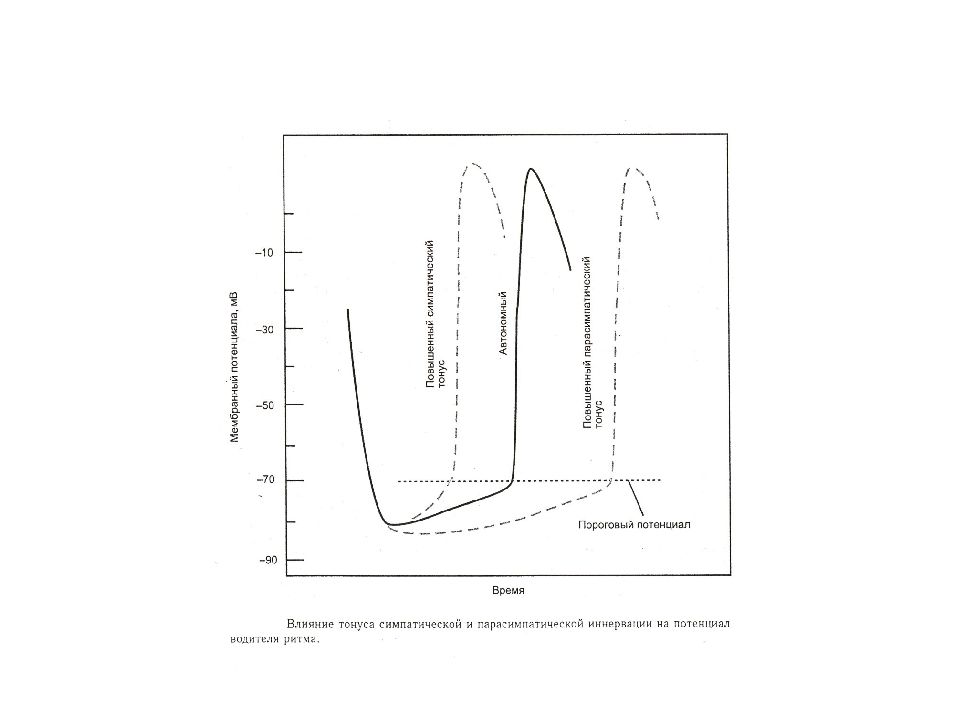

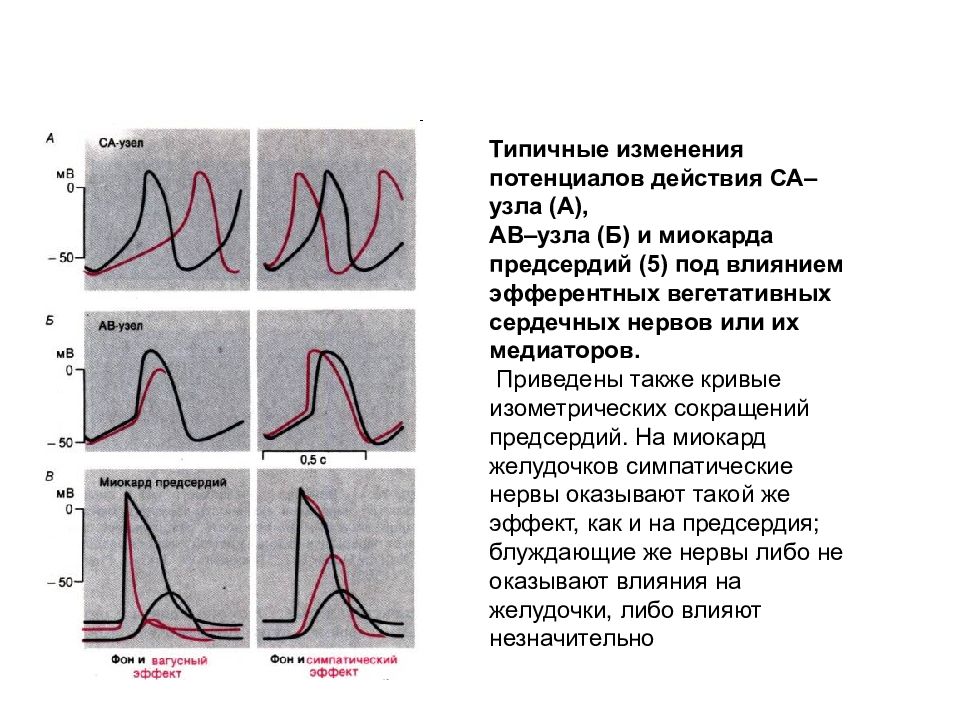

Типичные изменения потенциалов действия СА–узла (А), АВ–узла (Б) и миокарда предсердий (5) под влиянием эфферентных вегетативных сердечных нервов или их медиаторов. Приведены также кривые изометрических сокращений предсердий. На миокард желудочков симпатические нервы оказывают такой же эффект, как и на предсердия; блуждающие же нервы либо не оказывают влияния на желудочки, либо влияют незначительно

Слайд 87

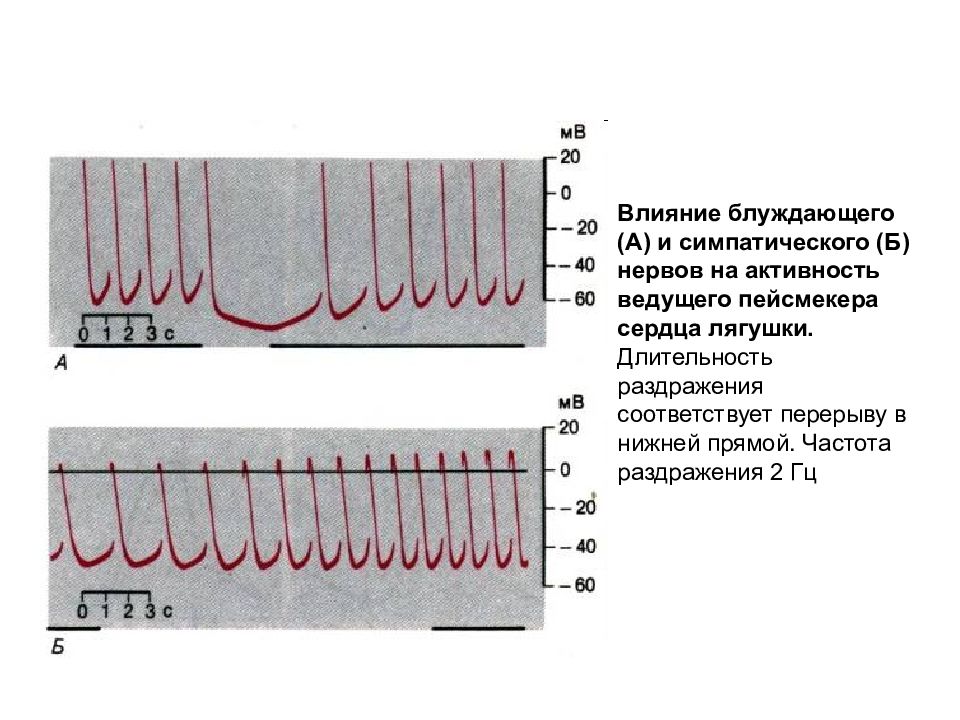

Влияние блуждающего (A) и симпатического (Б) нервов на активность ведущего пейсмекера сердца лягушки. Длительность раздражения соответствует перерыву в нижней прямой. Частота раздражения 2 Гц

Слайд 88

Измерение времени проведения (т.е. интервала между нанесением раздражения и возбуждением участка под электродом) на препарате изолированного предсердия кролика. АВ –атриовентрикулярный узел; Г –пучок Гиса, УКС устье коронарного синуса. В нижней части рисунка приведены кривые зависимости времени проведения от расстояния между раздражающим и регистрирующим электродами в контроле и при действии ацетилхолина и норадреналина. Видно, что медиаторы вегетативных нервов влияют только на время атриовентрикулярного проведения–увеличение времени проведения соответствует снижению скорости проведения, и наоборот

Слайд 89

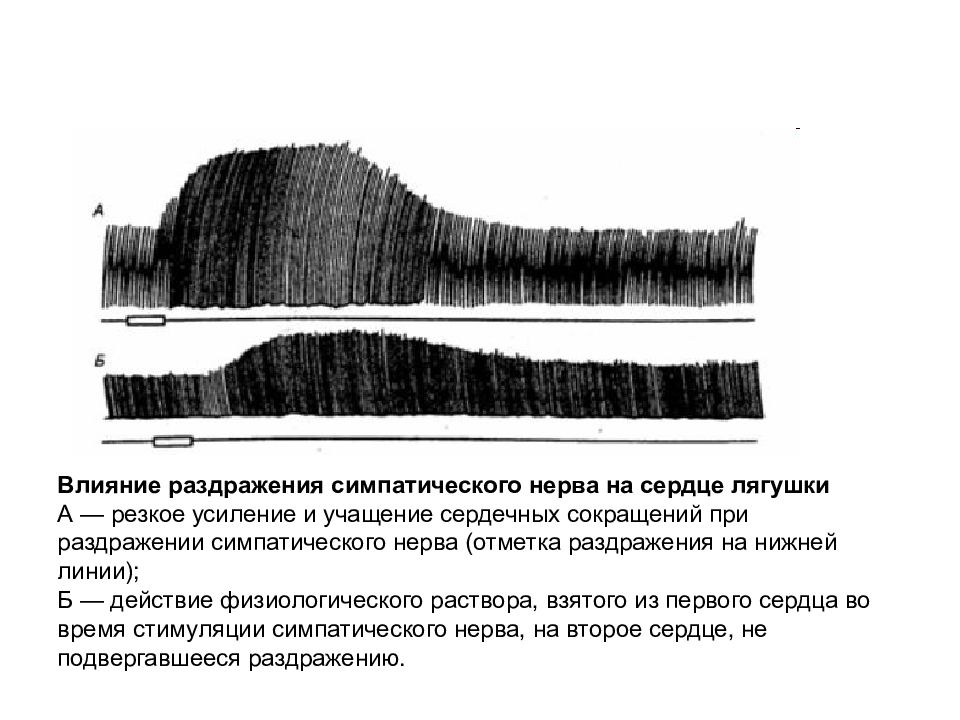

Влияние раздражения симпатического нерва на сердце лягушки А — резкое усиление и учащение сердечных сокращений при раздражении симпатического нерва (отметка раздражения на нижней линии); Б — действие физиологического раствора, взятого из первого сердца во время стимуляции симпатического нерва, на второе сердце, не подвергавшееся раздражению.

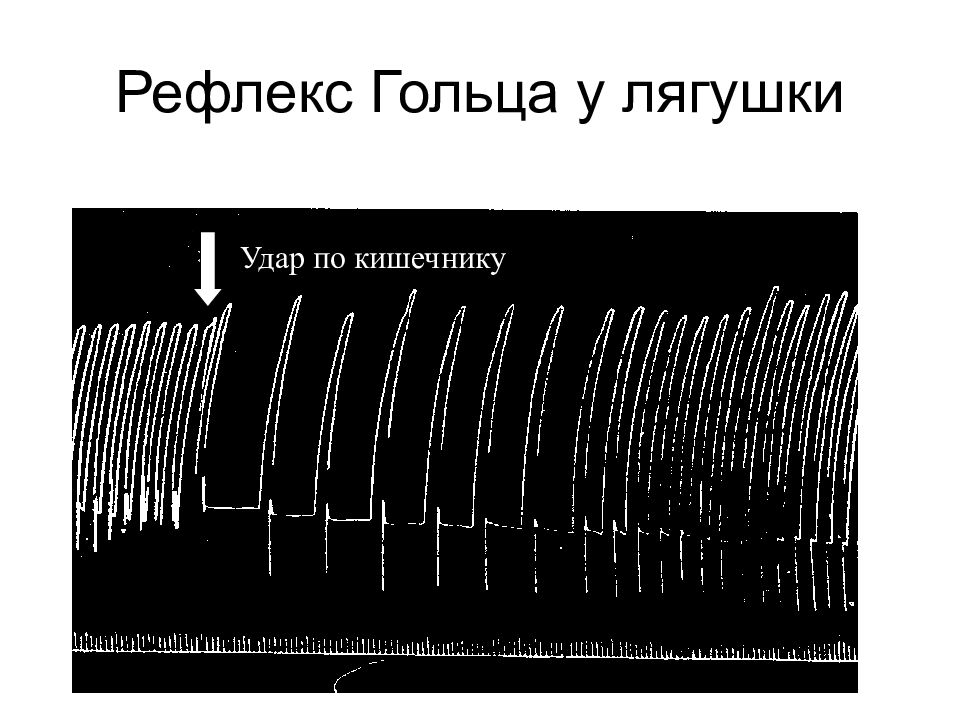

Слайд 90

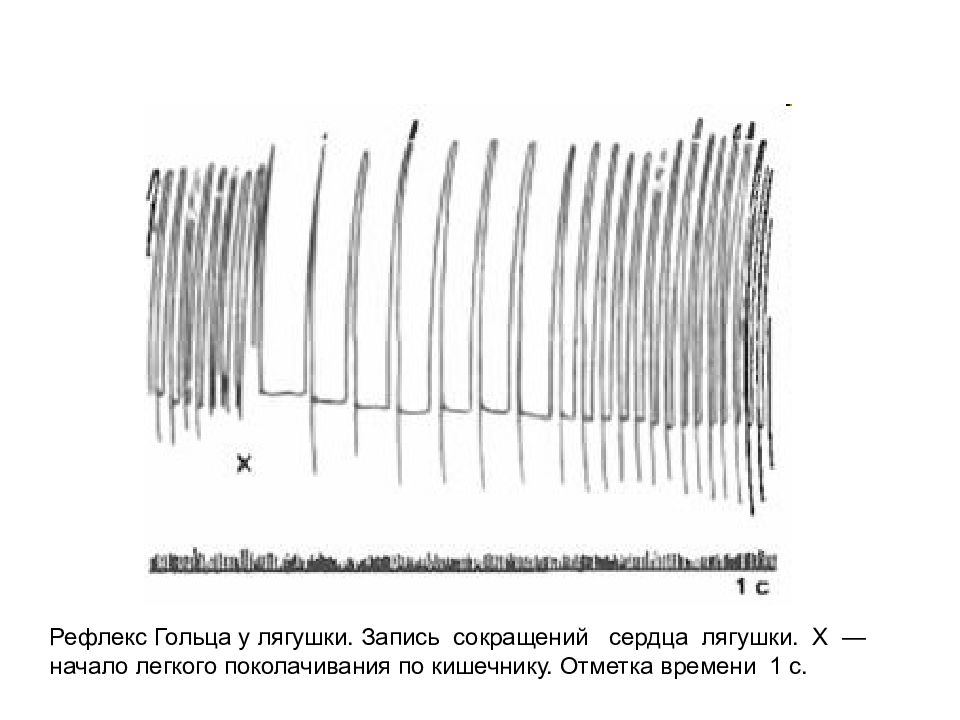

Рефлекс Гольца у лягушки. Запись сокращений сердца лягушки. X — начало легкого поколачивания по кишечнику. Отметка времени 1 с.

Слайд 93: ГУМОРАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЦА

Адреналин - - адренорецептор - 4 поло-жительных эффекта Глюкагон - положительный инотропный эффект Тироксин - положительный хронотропный эффект Ангиотензин - положительный инотропный эффект

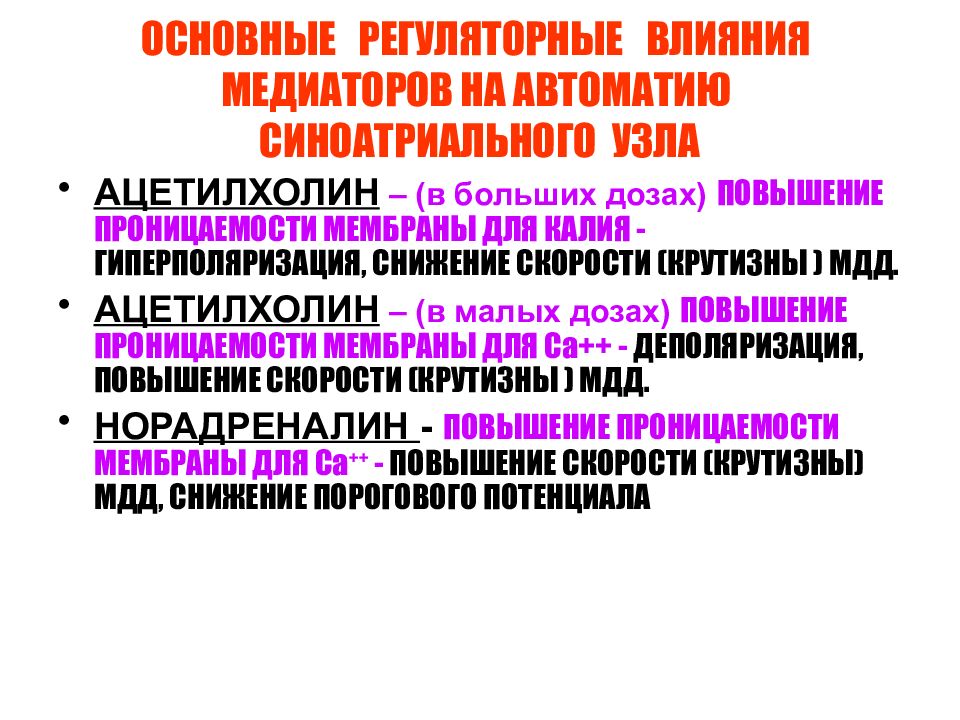

Слайд 94: ОСНОВНЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ВЛИЯНИЯ МЕДИАТОРОВ НА АВТОМАТИЮ СИНОАТРИАЛЬНОГО УЗЛА

АЦЕТИЛХОЛИН – (в больших дозах) ПОВЫШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕМБРАНЫ ДЛЯ КАЛИЯ - ГИПЕРПОЛЯРИЗАЦИЯ, СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ (КРУТИЗНЫ ) МДД. АЦЕТИЛХОЛИН – (в малых дозах) ПОВЫШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕМБРАНЫ ДЛЯ Са++ - ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ, ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ (КРУТИЗНЫ ) МДД. НОРАДРЕНАЛИН - ПОВЫШЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕМБРАНЫ ДЛЯ Са ++ - ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ (КРУТИЗНЫ) МДД, СНИЖЕНИЕ ПОРОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Слайд 95

Эффекты автономных агонистов на спонтанную активность и ток, активированный гиперполяризацией ( If ) в кардиальном синоатриальном узле ( SAN ) миоцитов у кроликов. А. спонтанные потенциалы действия, зарегистрированные в условиях контроля и в присутствии изопренолина ( Iso ) или ацетилхолина (А ch ) при концентрациях показанных на схеме. Частота усиления (под действием Iso ) и замедления (А ch ) связана с изменениями скорости диастолической деполяризации. В. If дается гиперполяризующими сигналами до -85 мВ поддерживающего потенциала -35 мВ. Ток повышается с Iso и снижается с А ch. С. Кривые активации, отражающие фракцию открытых каналов при устойчивом состоянии во время контроля и во время перфузии с Iso и А ch. Автономные трансмиттеры сдвигают кривые к более (+) ( Iso ) и более (-) (А ch ) потенциалу без применения общего тока.

Слайд 96

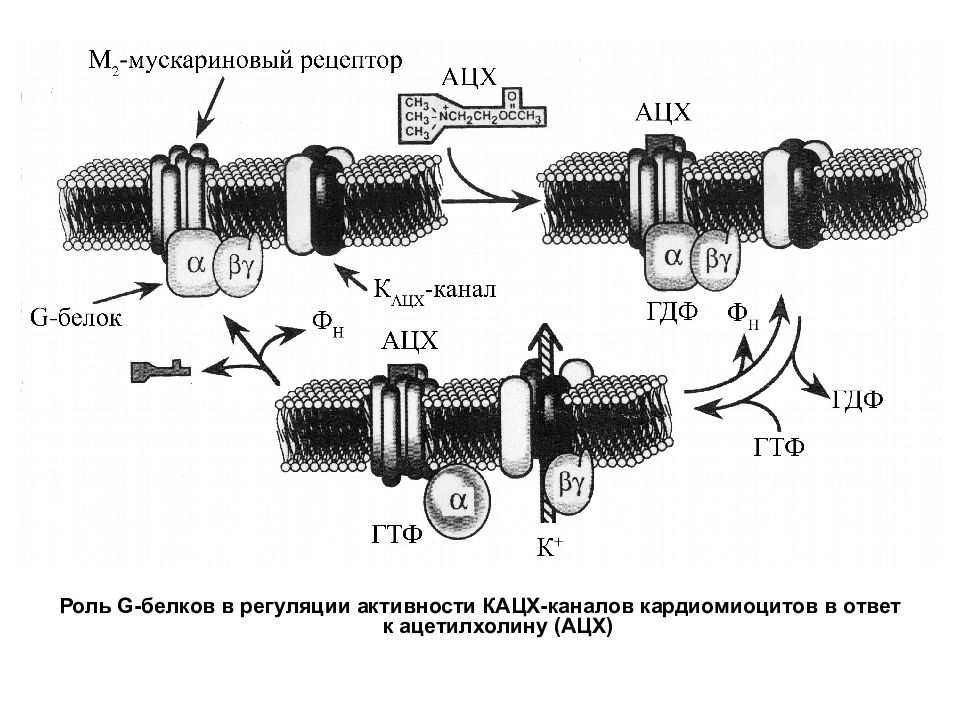

Роль G-белков в регуляции активности КАЦХ-каналов кардиомиоцитов в ответ к ацетилхолину (АЦХ)

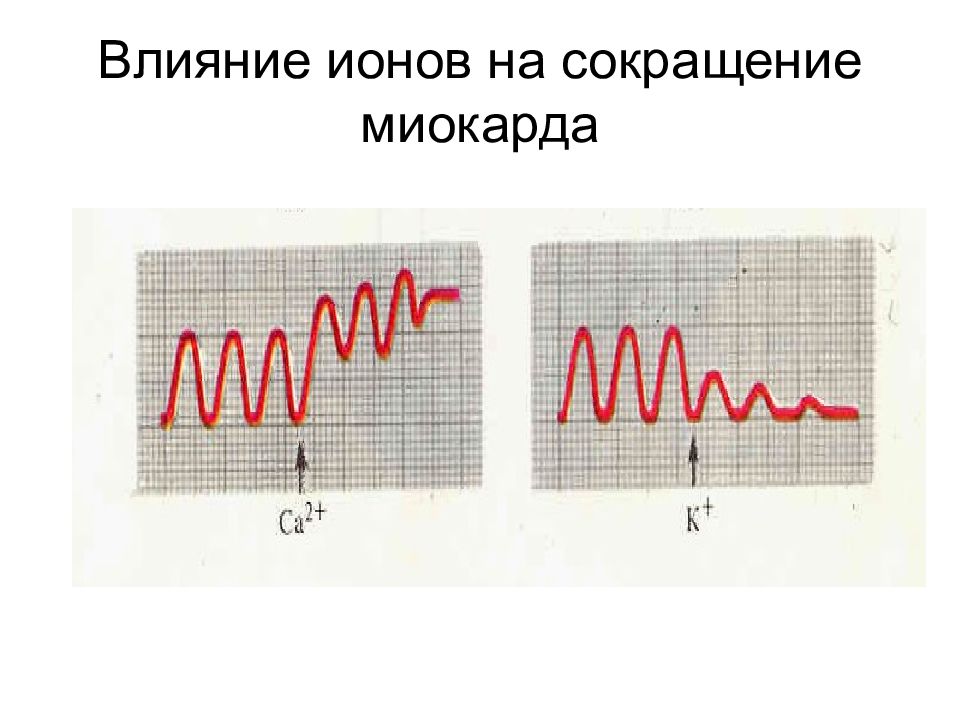

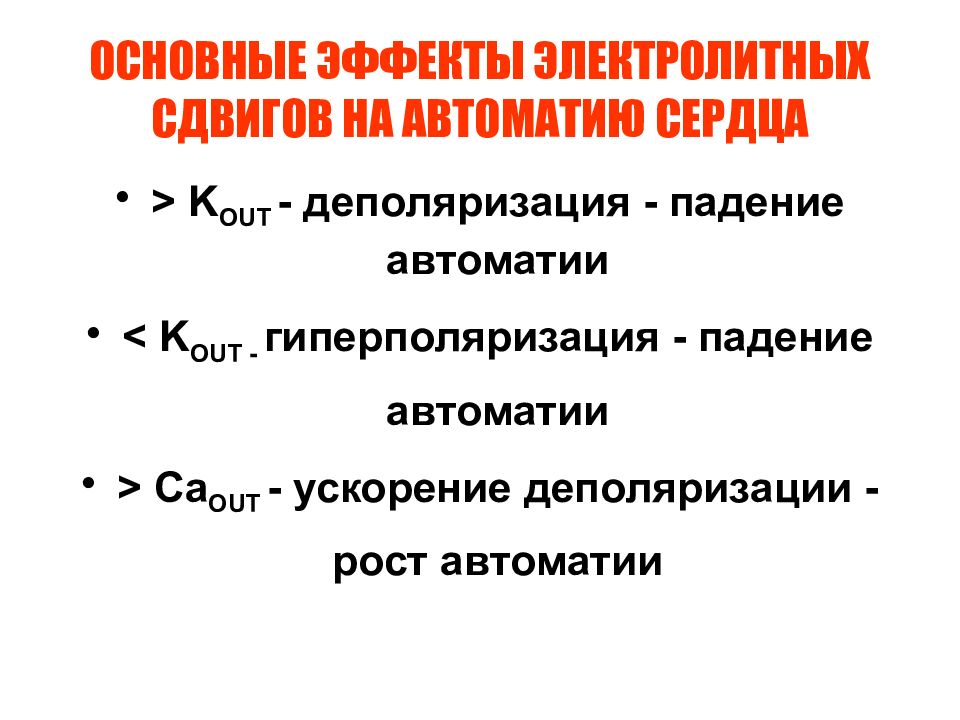

Слайд 99: ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЭЛЕКТРОЛИТНЫХ СДВИГОВ НА АВТОМАТИЮ СЕРДЦА

> K OUT - деполяризация - падение автоматии < K OUT - гиперполяризация - падение автоматии > Ca OUT - ускорение деполяризации - рост автоматии

Слайд 101

Схематическая регуляция L -типа Са2+ тока ( I CaL ), сопровождающееся P 2-пуринергической стимуляцией. Gs 2 белок положительно связан с канальной активностью, а механизмы ингибирования неизвестны.

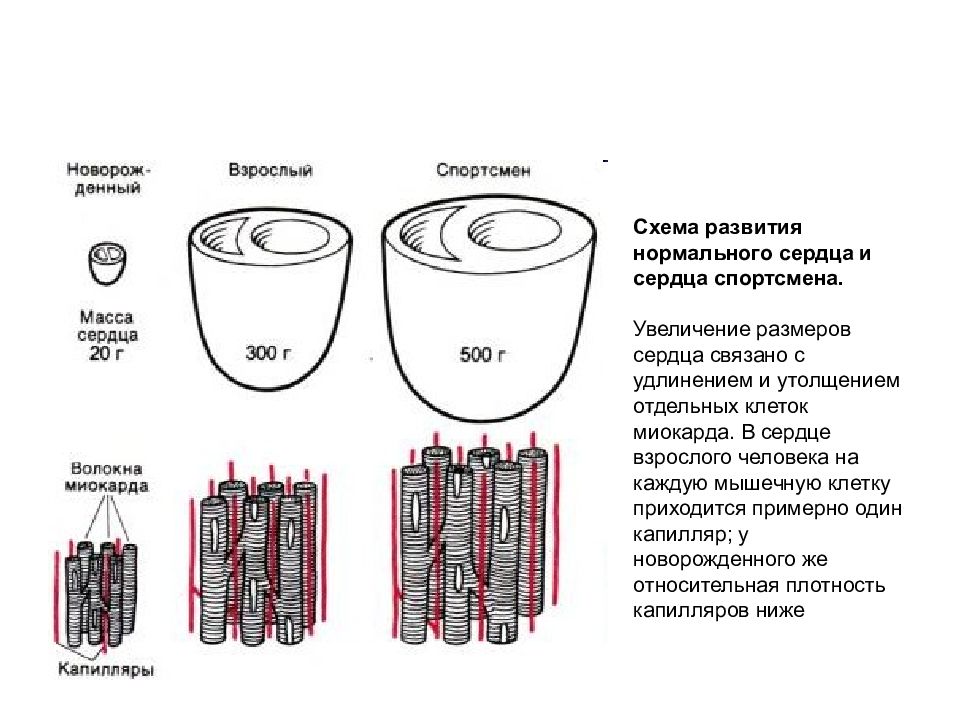

Слайд 102

Схема развития нормального сердца и сердца спортсмена. Увеличение размеров сердца связано с удлинением и утолщением отдельных клеток миокарда. В сердце взрослого человека на каждую мышечную клетку приходится примерно один капилляр; у новорожденного же относительная плотность капилляров ниже

Слайд 106

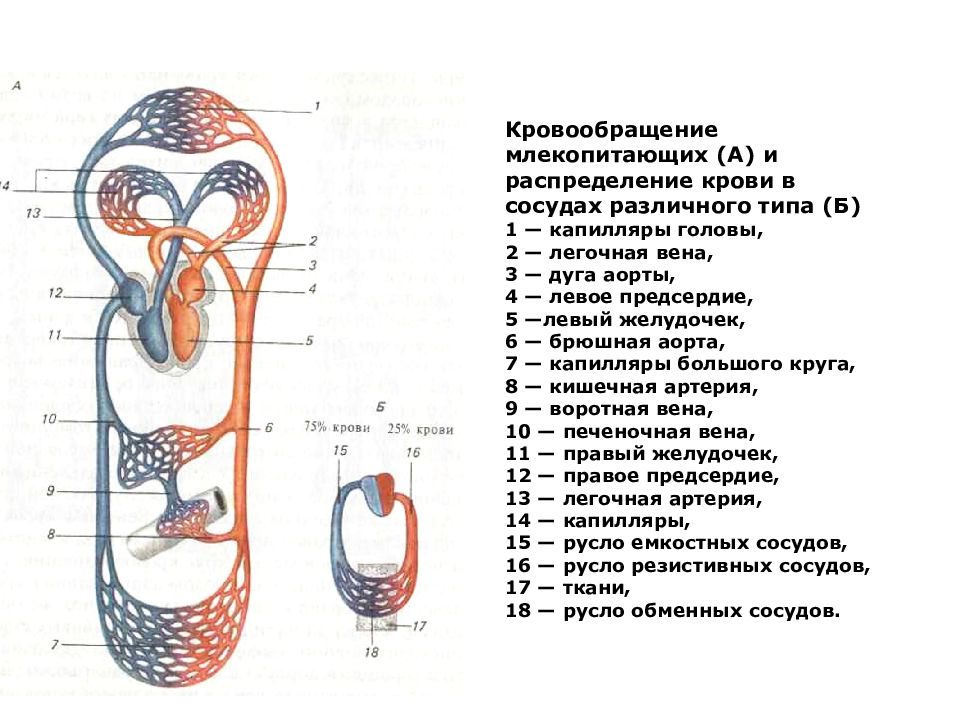

Кровообращение млекопитающих (А) и распределение крови в сосудах различного типа (Б) 1 — капилляры головы, 2 — легочная вена, 3 — дуга аорты, 4 — левое предсердие, 5 —левый желудочек, 6 — брюшная аорта, 7 — капилляры большого круга, 8 — кишечная артерия, 9 — воротная вена, 10 — печеночная вена, 11 — правый желудочек, 12 — правое предсердие, 13 — легочная артерия, 14 — капилляры, 15 — русло емкостных сосудов, 16 — русло резистивных сосудов, 17 — ткани, 18 — русло обменных сосудов.

Слайд 107

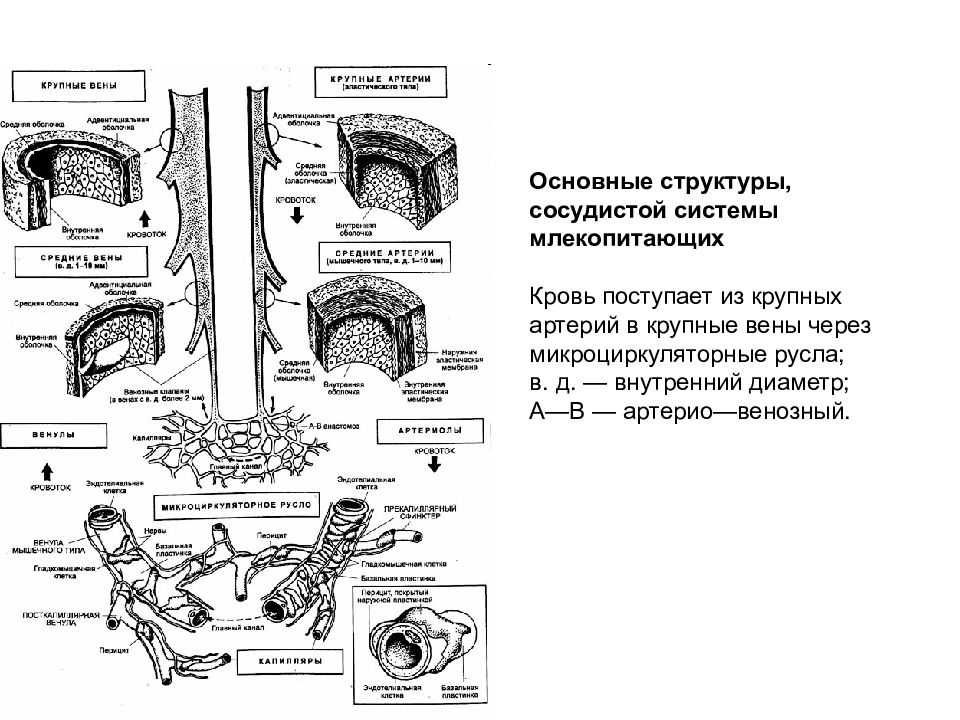

Основные структуры, сосудистой системы млекопитающих Кровь поступает из крупных артерий в крупные вены через микроциркуляторные русла; в. д. — внутренний диаметр; А—В — артерио—венозный.

Слайд 108

Кровообращение млекопитающего В процентах указано относительное содержание крови в различных участках сердечнососудистой системы.

Слайд 109

Изменения линейной скорости кровотока и объемная скорость кровотока в последовательно соединенных трубках разного сечения

Слайд 110

Профили скоростей при ламинарном (коаксиальном, цилиндрическом) (сплошная красная кривая) и турбулентном (черная штриховая кривая) потоках. При турбулентном течении как скорость осевого потока, так и средняя скорость ниже, чем при ламинарном

Слайд 111

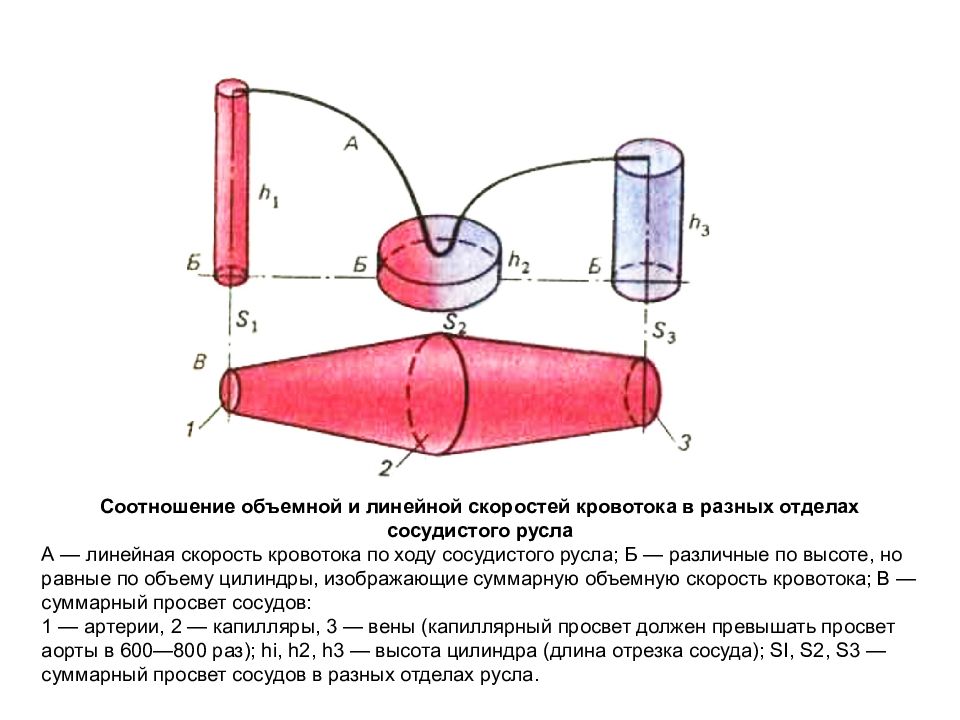

Соотношение объемной и линейной скоростей кровотока в разных отделах сосудистого русла А — линейная скорость кровотока по ходу сосудистого русла; Б — различные по высоте, но равные по объему цилиндры, изображающие суммарную объемную скорость кровотока; В — суммарный просвет сосудов: 1 — артерии, 2 — капилляры, 3 — вены (капиллярный просвет должен превышать просвет аорты в 600—800 раз); hi, h2, h3 — высота цилиндра (длина отрезка сосуда); SI, S2, S3 — суммарный просвет сосудов в разных отделах русла.

Слайд 112

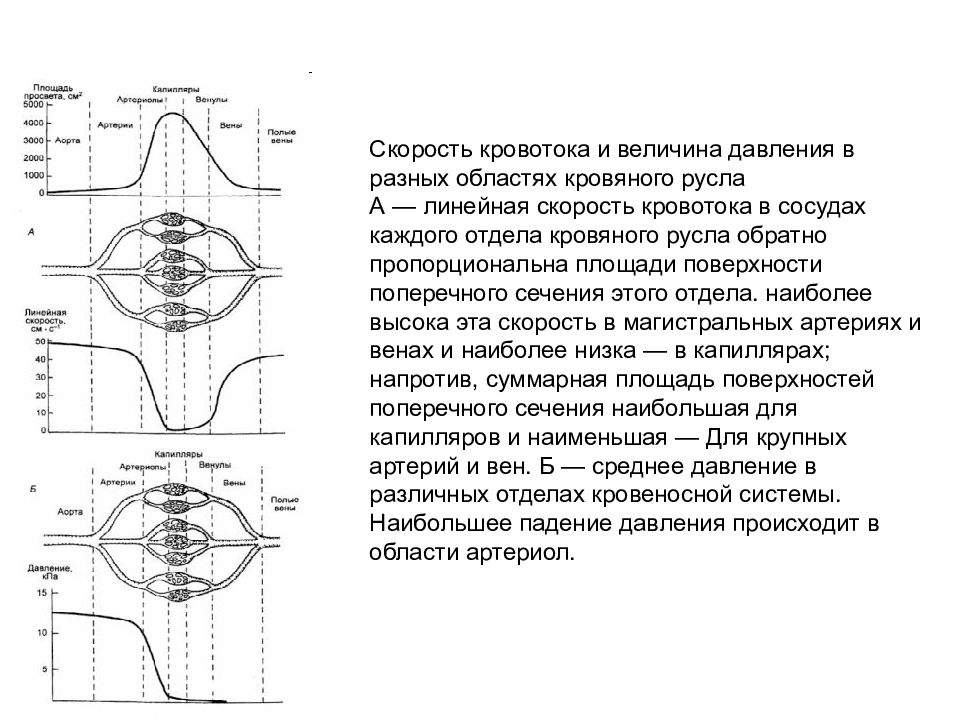

Скорость кровотока и величина давления в разных областях кровяного русла А — линейная скорость кровотока в сосудах каждого отдела кровяного русла обратно пропорциональна площади поверхности поперечного сечения этого отдела. наиболее высока эта скорость в магистральных артериях и венах и наиболее низка — в капиллярах; напротив, суммарная площадь поверхностей поперечного сечения наибольшая для капилляров и наименьшая — Для крупных артерий и вен. Б — среднее давление в различных отделах кровеносной системы. Наибольшее падение давления происходит в области артериол.

Слайд 113

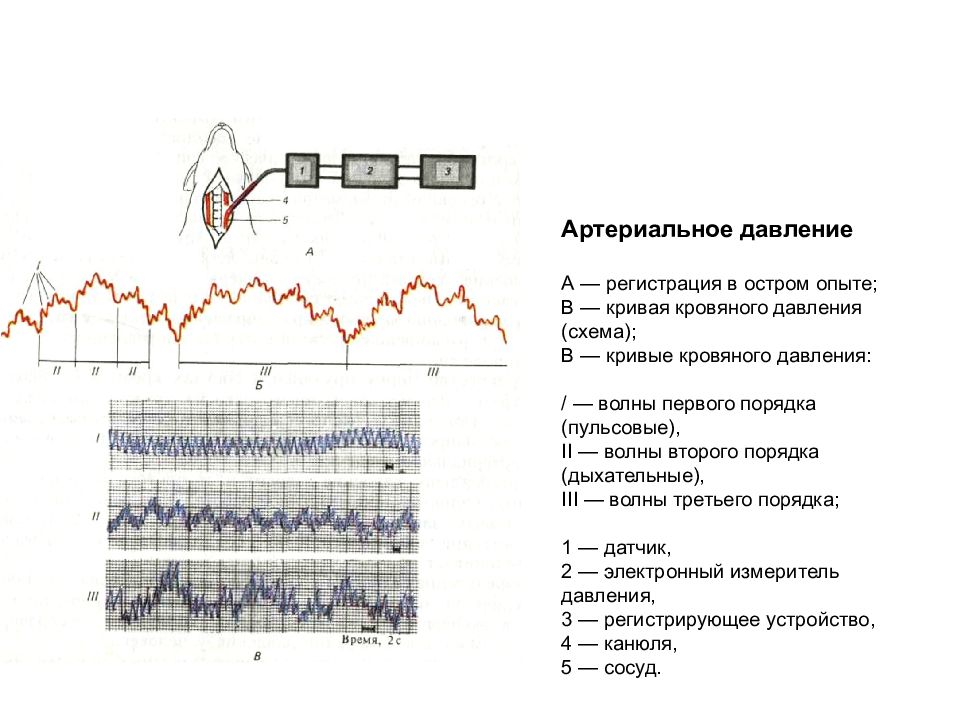

Артериальное давление А — регистрация в остром опыте; В — кривая кровяного давления (схема); В — кривые кровяного давления: / — волны первого порядка (пульсовые), II — волны второго порядка (дыхательные), III — волны третьего порядка; 1 — датчик, 2 — электронный измеритель давления, 3 — регистрирующее устройство, 4 — канюля, 5 — сосуд.

Слайд 114

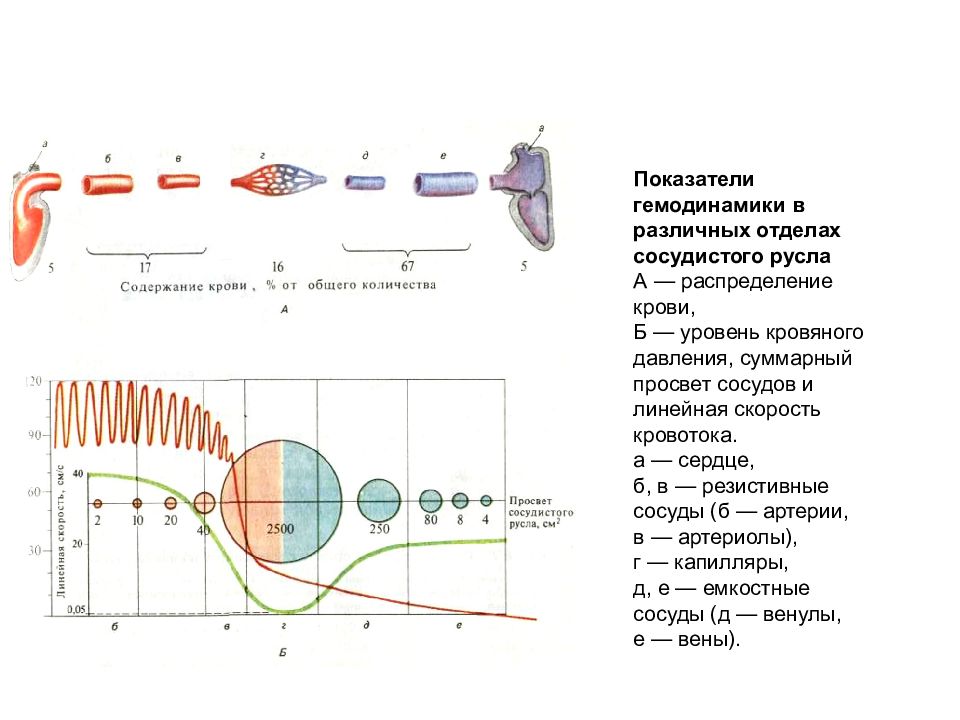

Показатели гемодинамики в различных отделах сосудистого русла А — распределение крови, Б — уровень кровяного давления, суммарный просвет сосудов и линейная скорость кровотока. а — сердце, б, в — резистивные сосуды (б — артерии, в — артериолы), г — капилляры, д, е — емкостные сосуды (д — венулы, е — вены).

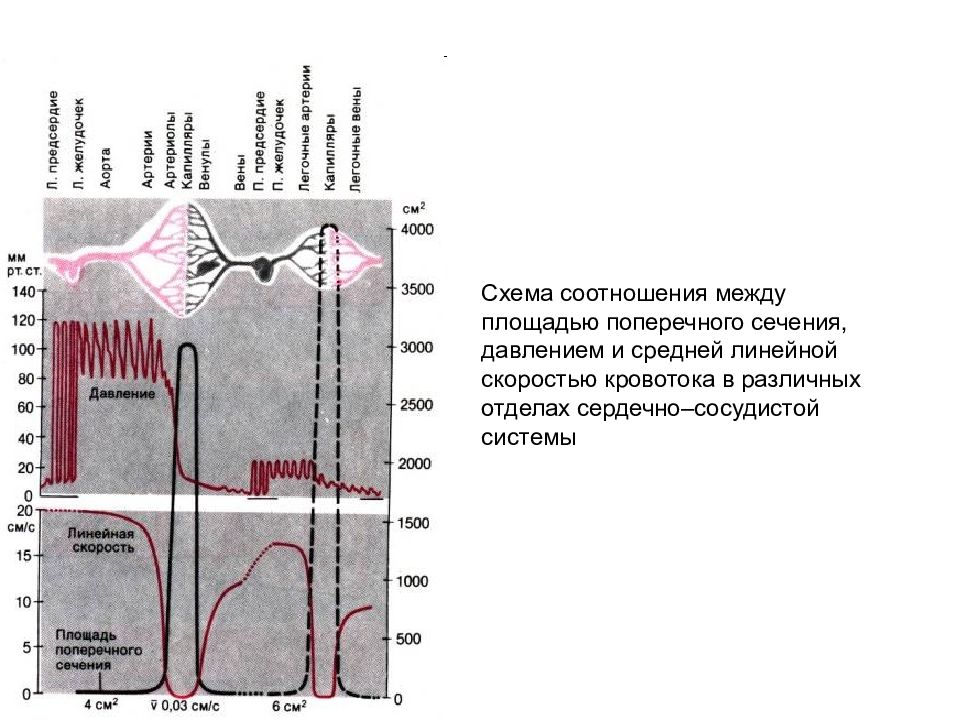

Слайд 115

Схема соотношения между площадью поперечного сечения, давлением и средней линейной скоростью кровотока в различных отделах сердечно–сосудистой системы

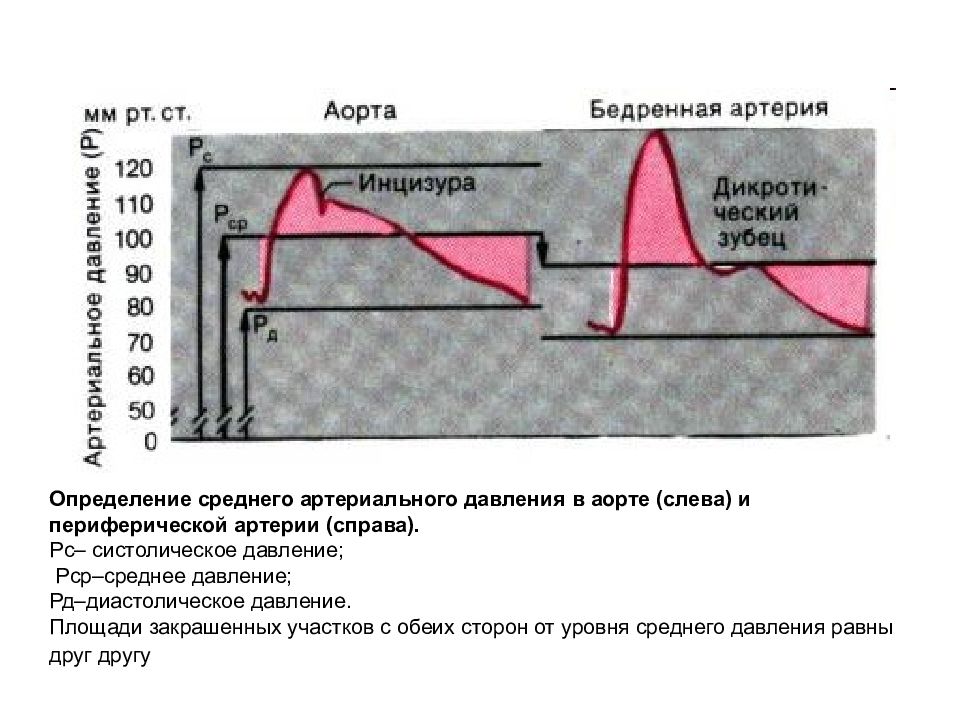

Слайд 116

Определение среднего артериального давления в аорте (слева) и периферической артерии (справа). Рc– систолическое давление; Рср–среднее давление; Рд–диастолическое давление. Площади закрашенных участков с обеих сторон от уровня среднего давления равны друг другу

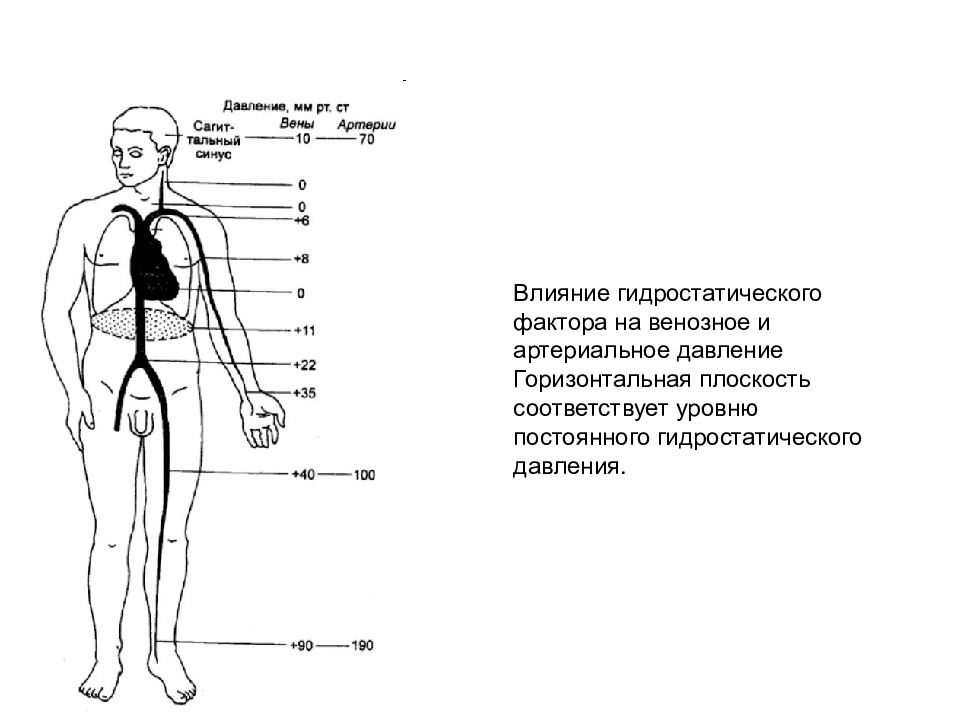

Слайд 117

Влияние гидростатического фактора на венозное и артериальное давление Горизонтальная плоскость соответствует уровню постоянного гидростатического давления.

Слайд 119

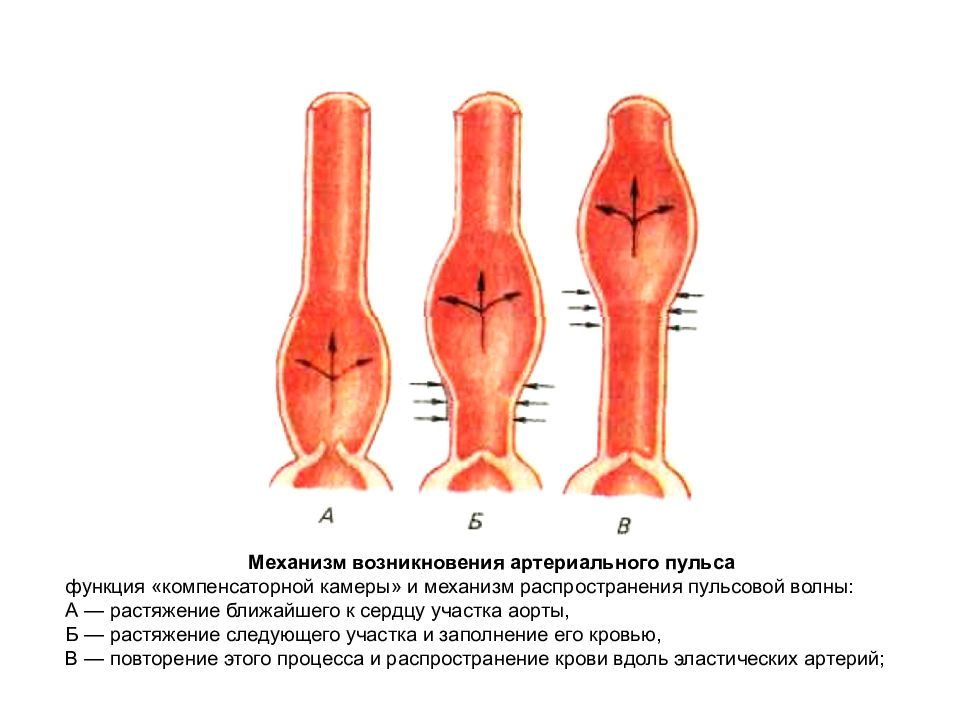

Механизм возникновения артериального пульса функция «компенсаторной камеры» и механизм распространения пульсовой волны: А — растяжение ближайшего к сердцу участка аорты, Б — растяжение следующего участка и заполнение его кровью, В — повторение этого процесса и распространение крови вдоль эластических артерий;

Слайд 120

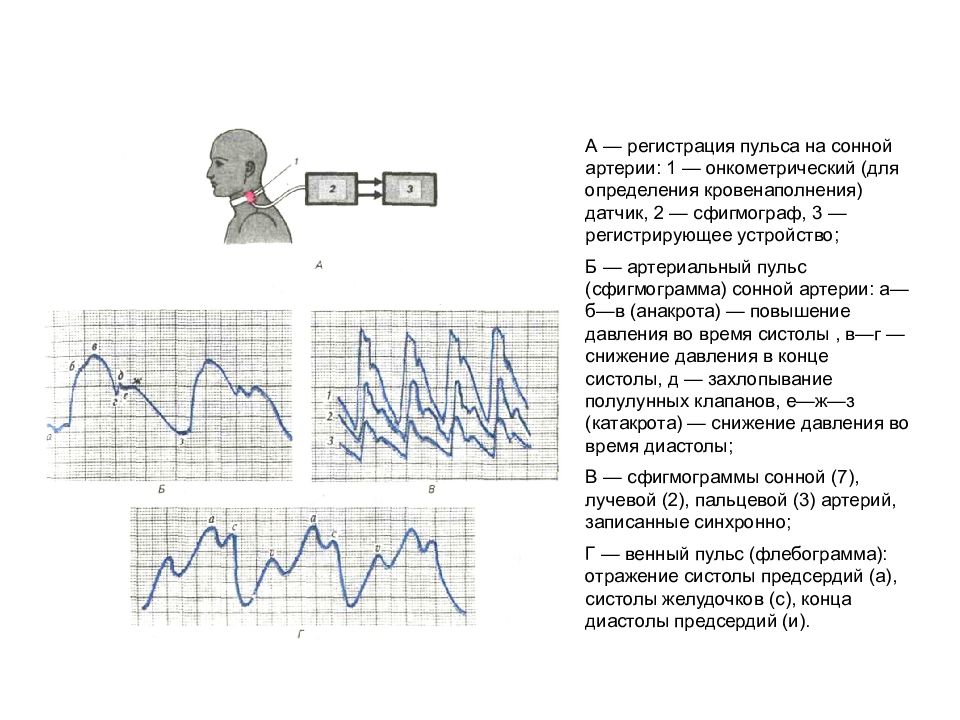

А — регистрация пульса на сонной артерии: 1 — онкометрический (для определения кровенаполнения) датчик, 2 — сфигмограф, 3 — регистрирующее устройство; Б — артериальный пульс (сфигмограмма) сонной артерии: а—б—в (анакрота) — повышение давления во время систолы, в—г — снижение давления в конце систолы, д — захлопывание полулунных клапанов, е—ж—з (катакрота) — снижение давления во время диастолы; В — сфигмограммы сонной (7), лучевой (2), пальцевой (3) артерий, записанные синхронно; Г — венный пульс (флебограмма): отражение систолы предсердий (а), систолы желудочков (с), конца диастолы предсердий (и).

Слайд 121

Изменения пульсовых колебаний давления и кровотока в аорте и артериях ног. Следует отметить, что по мере удаления от сердца появляется антероградный кровоток во время диастолы и повышается систолическое давление

Слайд 122

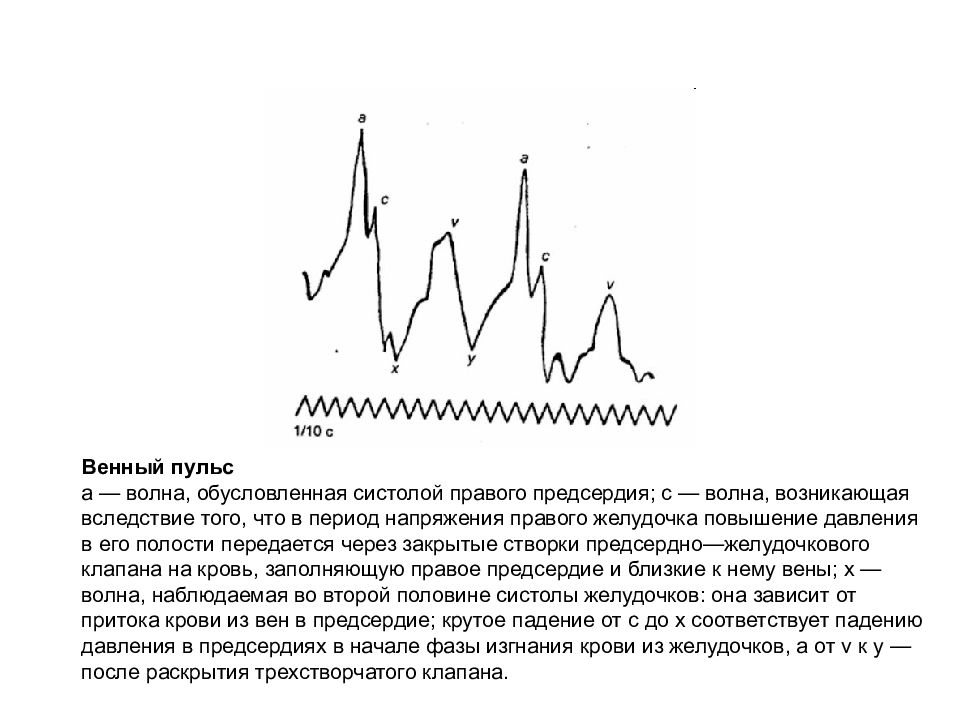

Венный пульс а — волна, обусловленная систолой правого предсердия; с — волна, возникающая вследствие того, что в период напряжения правого желудочка повышение давления в его полости передается через закрытые створки предсердно—желудочкового клапана на кровь, заполняющую правое предсердие и близкие к нему вены; x — волна, наблюдаемая во второй половине систолы желудочков: она зависит от притока крови из вен в предсердие; крутое падение от с до х соответствует падению давления в предсердиях в начале фазы изгнания крови из желудочков, а от v к y — после раскрытия трехстворчатого клапана.

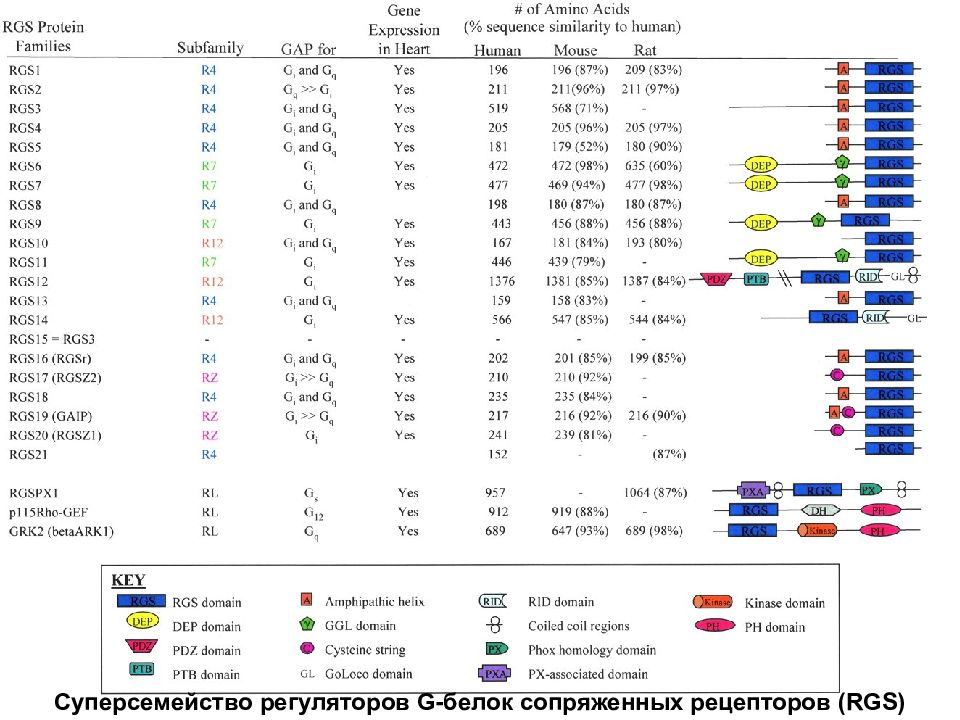

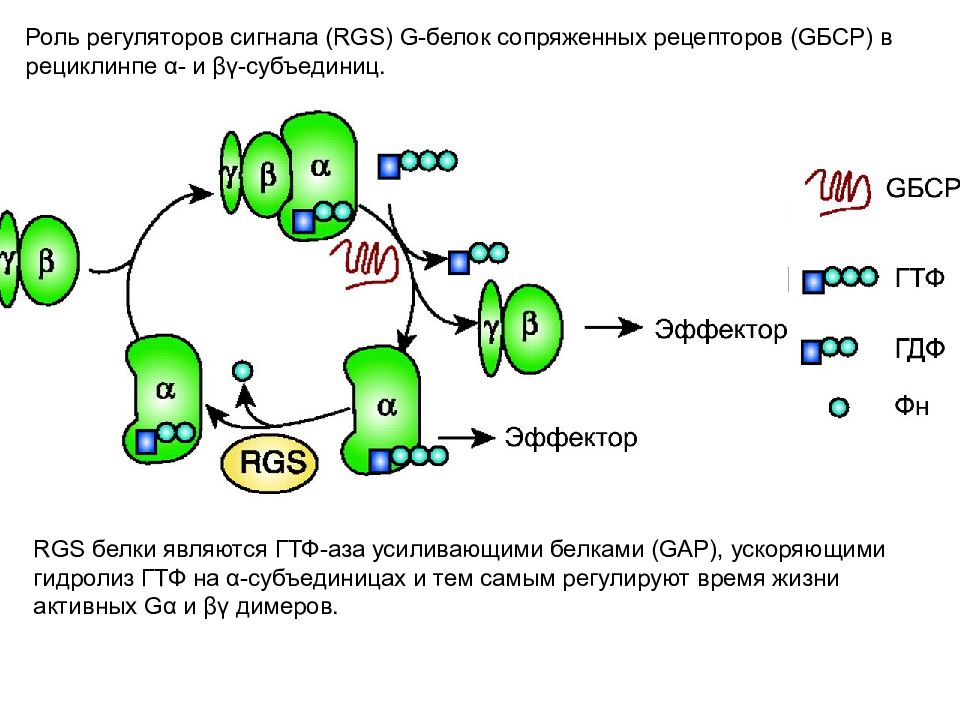

Слайд 127

Роль регуляторов сигнала ( RGS ) G- белок сопряженных рецепторов ( G БСР) в рециклинпе α - и βγ -субъединиц. RGS белки являются ГТФ-аза усиливающими белками ( GAP ), ускоряющими гидролиз ГТФ на α -субъединицах и тем самым регулируют время жизни активных G α и βγ димеров.

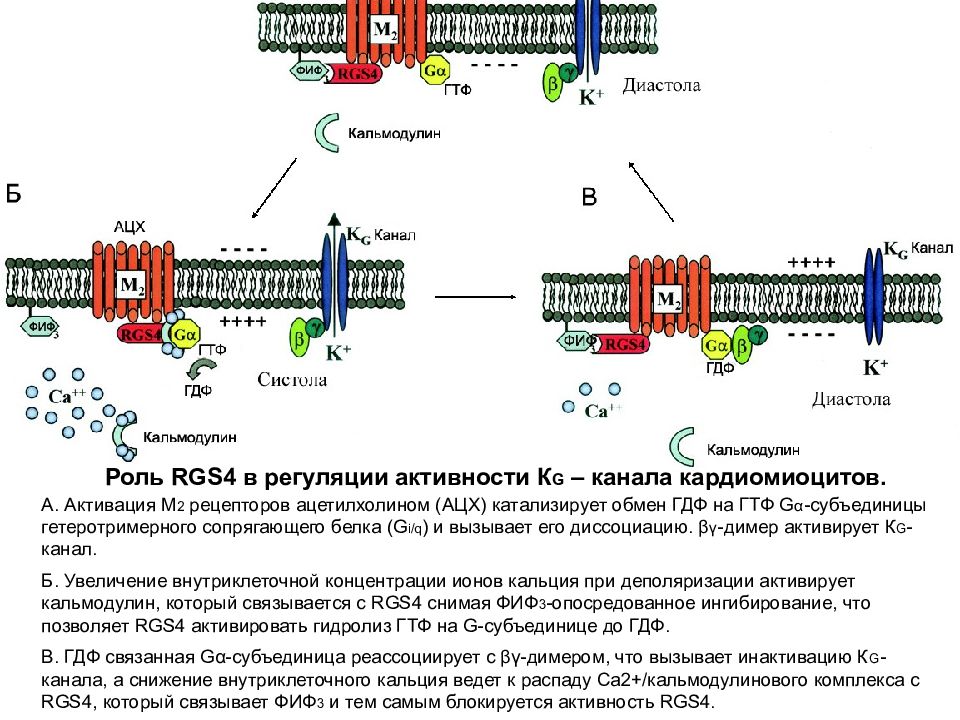

Слайд 129

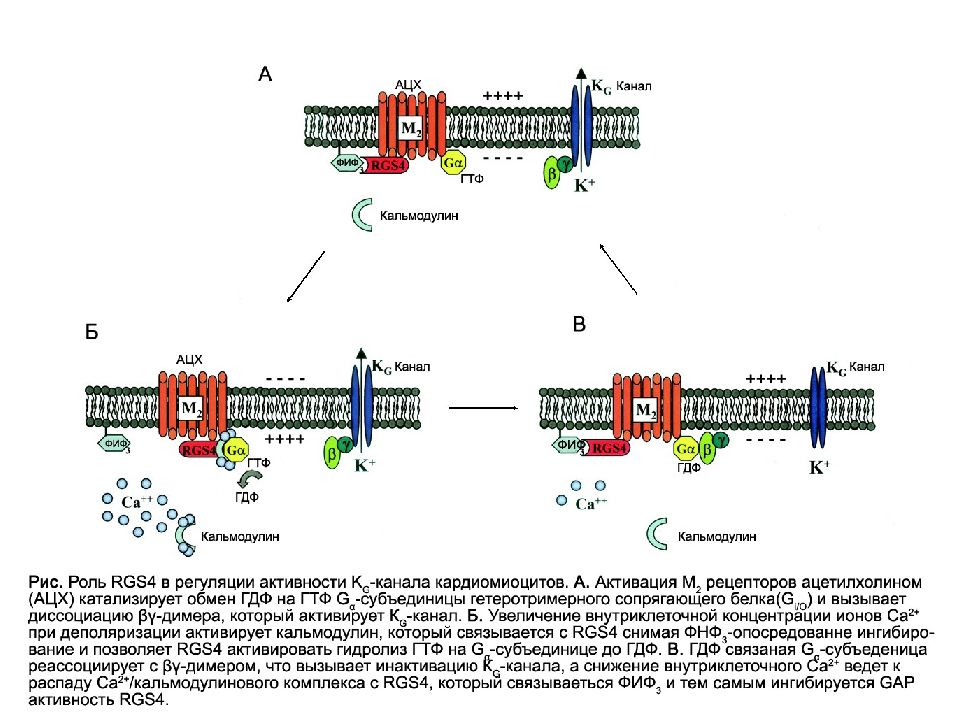

Роль RGS4 в регуляции активности К G – канала кардиомиоцитов. А. Активация М 2 рецепторов ацетилхолином (АЦХ) катализирует обмен ГДФ на ГТФ G α - субъединицы гетеротримерного сопрягающего белка ( G i/q ) и вызывает его диссоциацию. β γ -димер активирует К G - канал. Б. Увеличение внутриклеточной концентрации ионов кальция при деполяризации активирует кальмодулин, который связывается с RGS4 снимая ФИФ 3 -опосредованное ингибирование, что позволяет RGS4 активировать гидролиз ГТФ на G -субъединице до ГДФ. В. ГДФ связанная G α - субъединица реассоциирует с βγ -димером, что вызывает инактивацию К G - канала, а снижение внутриклеточного кальция ведет к распаду Ca2+ /кальмодулинового комплекса с RGS4, который связывает ФИФ 3 и тем самым блокируется активность RGS4.

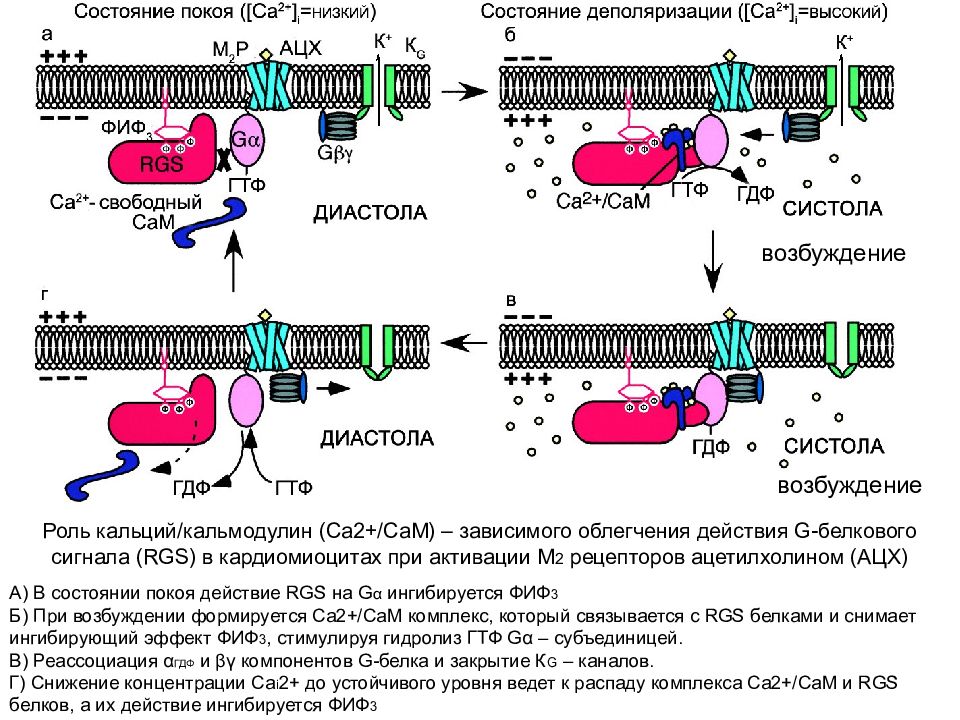

Последний слайд презентации: Физиология сердца (сердечный цикл, методы исследования)

Роль кальций/кальмодулин (Ca2+/СаМ) – зависимого облегчения действия G-белкового сигнала ( RGS ) в кардиомиоцитах при активации М 2 рецепторов ацетилхолином (АЦХ) А) В состоянии покоя действие RGS на G α ингибируется ФИФ 3 Б) При возбуждении формируется Ca2+/СаМ комплекс, который связывается с RGS белками и снимает ингибирующий эффект ФИФ 3, стимулируя гидролиз ГТФ Gα – субъединицей. В) Реассоциация α ГДФ и βγ компонентов G-белка и закрытие К G – каналов. Г) Снижение концентрации Са i 2+ до устойчивого уровня ведет к распаду комплекса Ca2+/СаМ и RGS белков, а их действие ингибируется ФИФ 3 возбуждение возбуждение