Первый слайд презентации: Лабораторные и инструментальные методы исследования в кардиологии

Наиболее часто анализ крови используется для оценки следующих патологических состояний: 1. острый инфаркт миокарда; 2. атеросклероз и дислипопротеидемии; 3. активность воспаления (бактериальный эндокардит, миокардит, перикардит); 4. активность ревматической лихорадки (в том числе у больных с приобретенными пороками сердца); 5. нарушения свертываемости крови и тромбоцитарно-сосудистого гемостаза; 6. ДВС-синдром; 7. нарушения углеводного обмена, пуринового обмена; 8. Диагностика СЗСТ и т.д..

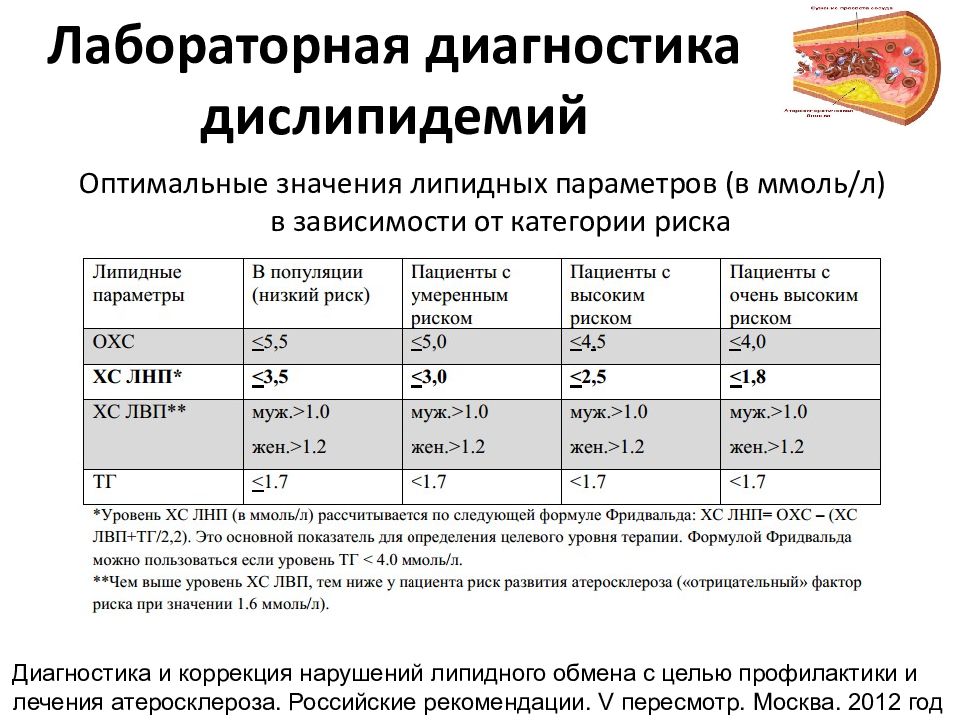

Оптимальные значения липидных параметров (в ммоль/л) в зависимости от категории риска Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза. Российские рекомендации. V пересмотр. Москва. 2012 год

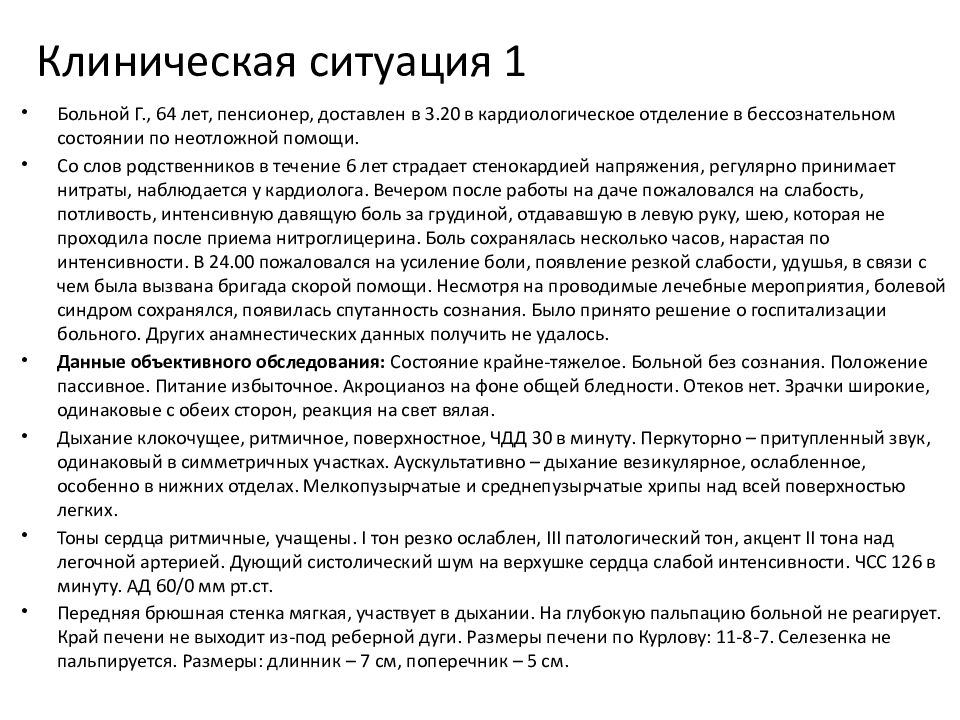

Слайд 4: Клиническая ситуация 1

Больной Г., 64 лет, пенсионер, доставлен в 3.20 в кардиологическое отделение в бессознательном состоянии по неотложной помощи. Со слов родственников в течение 6 лет страдает стенокардией напряжения, регулярно принимает нитраты, наблюдается у кардиолога. Вечером после работы на даче пожаловался на слабость, потливость, интенсивную давящую боль за грудиной, отдававшую в левую руку, шею, которая не проходила после приема нитроглицерина. Боль сохранялась несколько часов, нарастая по интенсивности. В 24.00 пожаловался на усиление боли, появление резкой слабости, удушья, в связи с чем была вызвана бригада скорой помощи. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, болевой синдром сохранялся, появилась спутанность сознания. Было принято решение о госпитализации больного. Других анамнестических данных получить не удалось. Данные объективного обследования: Состояние крайне-тяжелое. Больной без сознания. Положение пассивное. Питание избыточное. Акроцианоз на фоне общей бледности. Отеков нет. Зрачки широкие, одинаковые с обеих сторон, реакция на свет вялая. Дыхание клокочущее, ритмичное, поверхностное, ЧДД 30 в минуту. Перкуторно – притупленный звук, одинаковый в симметричных участках. Аускультативно – дыхание везикулярное, ослабленное, особенно в нижних отделах. Мелкопузырчатые и среднепузырчатые хрипы над всей поверхностью легких. Тоны сердца ритмичные, учащены. I тон резко ослаблен, III патологический тон, акцент II тона над легочной артерией. Дующий систолический шум на верхушке сердца слабой интенсивности. ЧСС 126 в минуту. АД 60/0 мм рт.ст. Передняя брюшная стенка мягкая, участвует в дыхании. На глубокую пальпацию больной не реагирует. Край печени не выходит из-под реберной дуги. Размеры печени по Курлову: 11-8-7. Селезенка не пальпируется. Размеры: длинник – 7 см, поперечник – 5 см.

Слайд 5: Лабораторная диагностика острого инфаркта миокарда

Лабораторное подтверждение острого инфаркта миокарда основано на выявлении: неспецифических показателей тканевого некроза и воспалительной реакции миокарда гиперферментемии.

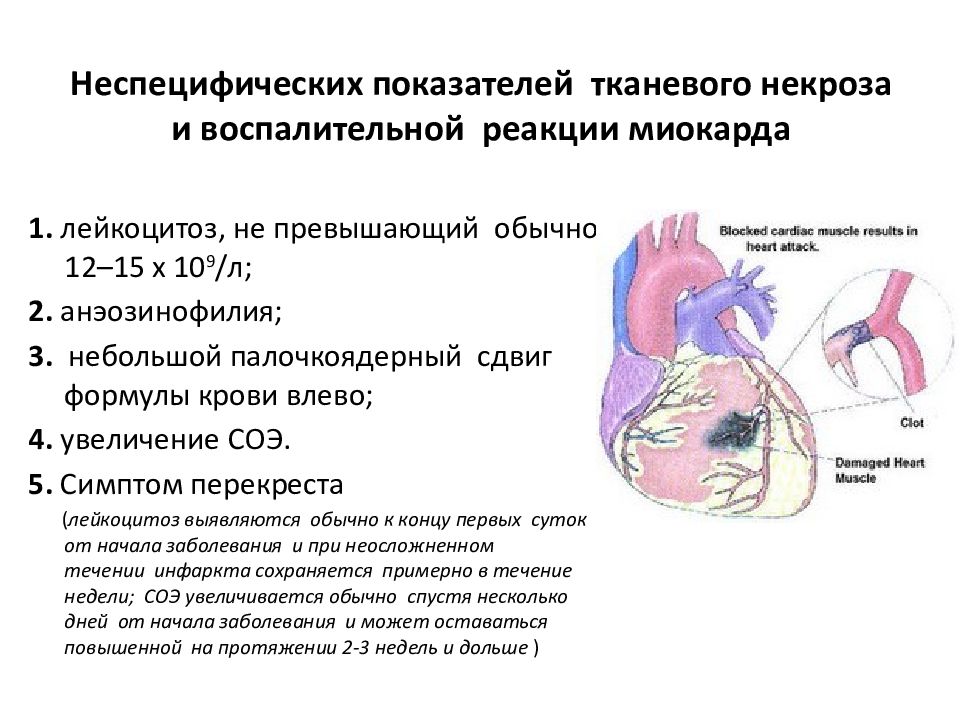

Слайд 6: Неспецифических показателей тканевого некроза и воспалительной реакции миокарда

1. лейкоцитоз, не превышающий обычно 12–15 х 10 9 /л; 2. анэозинофилия; 3. небольшой палочкоядерный сдвиг формулы крови влево; 4. увеличение СОЭ. 5. Симптом перекреста ( лейкоцитоз выявляются обычно к концу первых суток от начала заболевания и при неосложненном течении инфаркта сохраняется примерно в течение недели; СОЭ увеличивается обычно спустя несколько дней от начала заболевания и может оставаться повышенной на протяжении 2-3 недель и дольше )

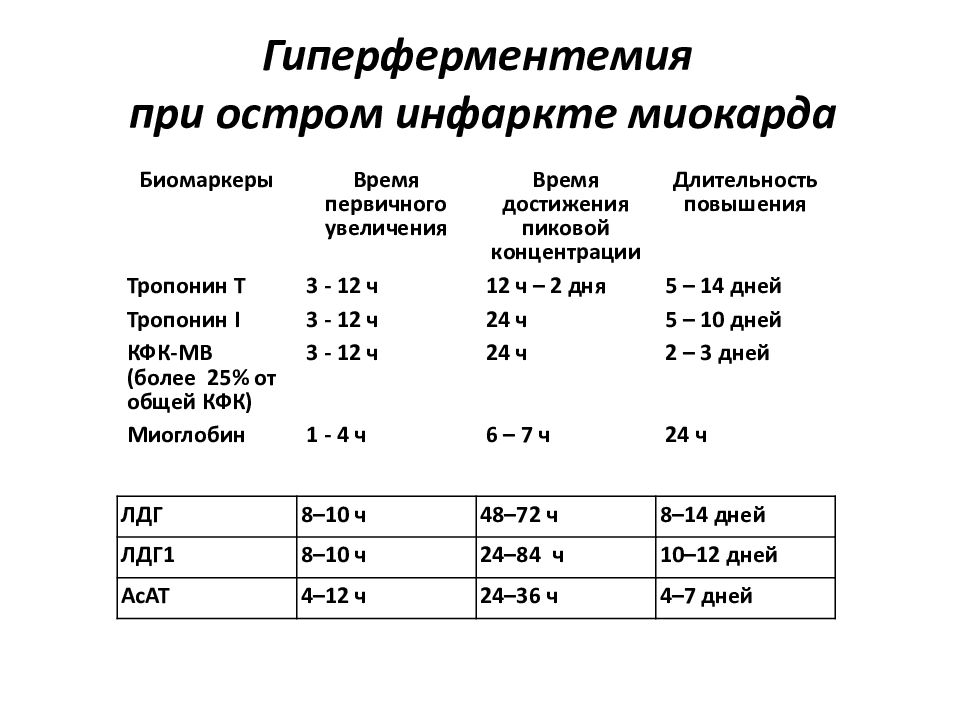

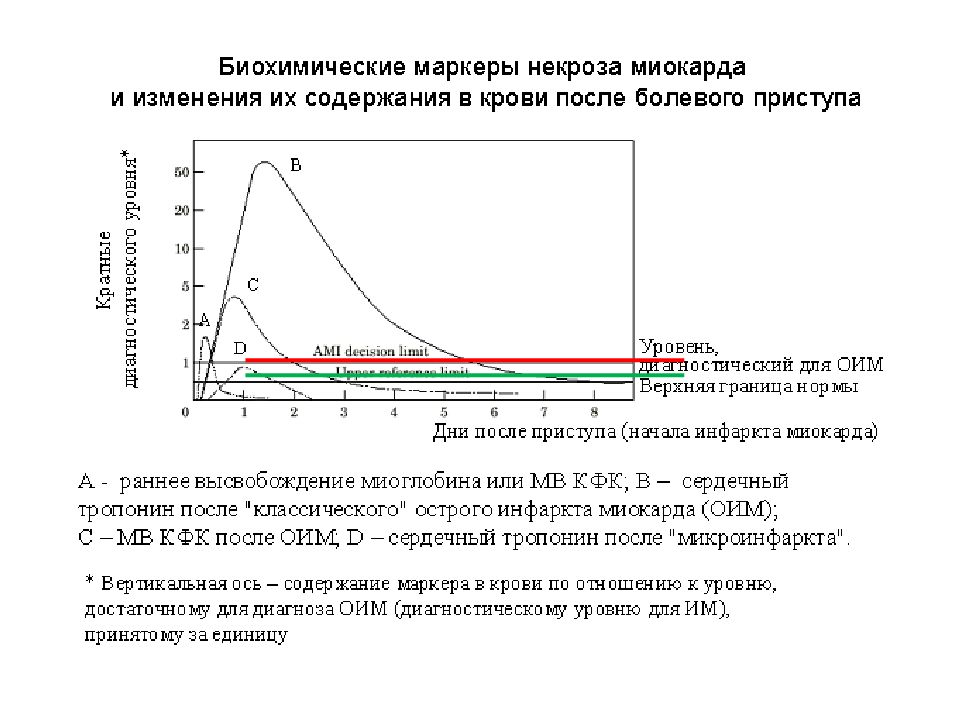

Слайд 7: Гиперферментемия при остром инфаркте миокарда

ЛДГ 8–10 ч 48–72 ч 8–14 дней ЛДГ1 8–10 ч 24–84 ч 10–12 дней АсАТ 4–12 ч 24–36 ч 4–7 дней Биомаркеры Время первичного увеличения Время достижения пиковой концентрации Длительность повышения Тропонин Т 3 - 12 ч 12 ч – 2 дня 5 – 14 дней Тропонин I 3 - 12 ч 24 ч 5 – 10 дней КФК-МВ (более 25% от общей КФК ) 3 - 12 ч 24 ч 2 – 3 дней Миоглобин 1 - 4 ч 6 – 7 ч 24 ч

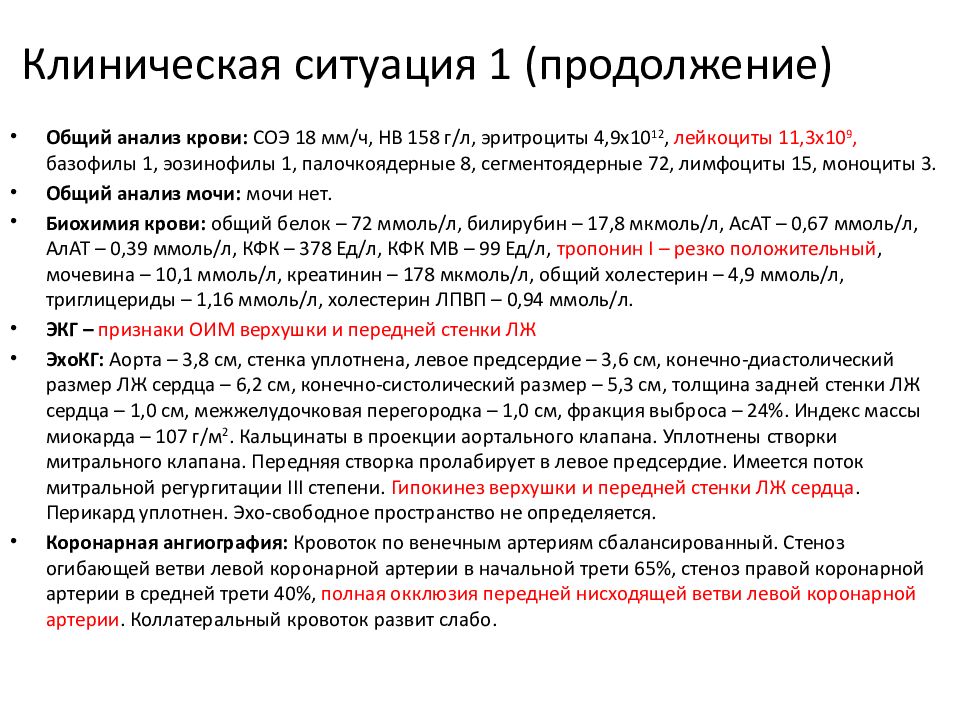

Слайд 9: Клиническая ситуация 1 (продолжение)

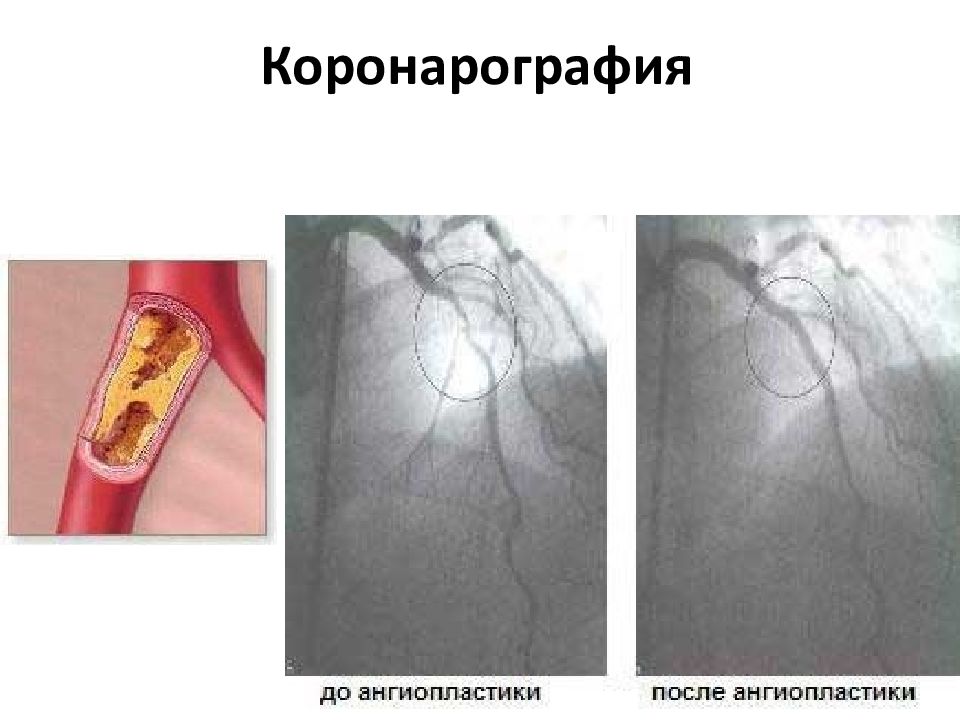

Общий анализ крови: СОЭ 18 мм/ч, HB 158 г/л, эритроциты 4,9х10 12, лейкоциты 11,3х10 9, базофилы 1, эозинофилы 1, палочкоядерные 8, сегментоядерные 72, лимфоциты 15, моноциты 3. Общий анализ мочи: мочи нет. Биохимия крови: общий белок – 72 ммоль/л, билирубин – 17,8 мкмоль/л, АсАТ – 0,67 ммоль/л, АлАТ – 0,39 ммоль/л, КФК – 378 Ед/л, КФК МВ – 99 Ед/л, тропонин I – резко положительный, мочевина – 10,1 ммоль/л, креатинин – 178 мкмоль/л, общий холестерин – 4,9 ммоль/л, триглицериды – 1,16 ммоль/л, холестерин ЛПВП – 0,94 ммоль/л. ЭКГ – признаки ОИМ верхушки и передней стенки ЛЖ ЭхоКГ: Аорта – 3,8 см, стенка уплотнена, левое предсердие – 3,6 см, конечно-диастолический размер ЛЖ сердца – 6,2 см, конечно-систолический размер – 5,3 см, толщина задней стенки ЛЖ сердца – 1,0 см, межжелудочковая перегородка – 1,0 см, фракция выброса – 24%. Индекс массы миокарда – 107 г/м 2. Кальцинаты в проекции аортального клапана. Уплотнены створки митрального клапана. Передняя створка пролабирует в левое предсердие. Имеется поток митральной регургитации III степени. Гипокинез верхушки и передней стенки ЛЖ сердца. Перикард уплотнен. Эхо-свободное пространство не определяется. Коронарная ангиография: Кровоток по венечным артериям сбалансированный. Стеноз огибающей ветви левой коронарной артерии в начальной трети 65%, стеноз правой коронарной артерии в средней трети 40%, полная окклюзия передней нисходящей ветви левой коронарной артерии. Коллатеральный кровоток развит слабо.

Слайд 10: Клиническая ситуация 2

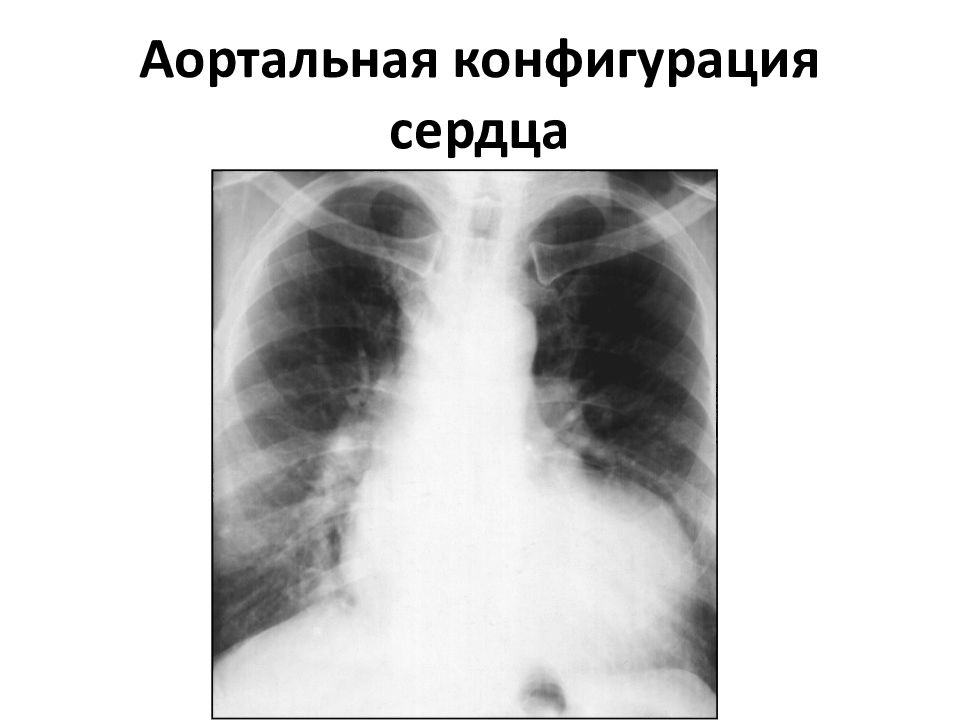

Больной К., 32 лет, поступил в стационар с жалобами на одышку, сердцебиение, головокружение Анамнез заболевания: 3 месяца назад после экстракции зуба появились высокая температура тела с ознобами и потами, затем одышка и сердцебиение. После лечения в условиях стационара выписан с улучшением, но через 10 дней после выписки температура тела снова поднялась до фебрильных цифр, усилились одышка и сердцебиение, периодически возникало головокружение. Госпитализирован повторно для детального обследования и лечения. Объективные данные: состояние средней тяжести, сознание ясное, масса тела снижена, кожа бледная, повышенной влажности. Периферические лимфоузлы не увеличены. Частота дыхания 24 в минуту. В легких жесткое дыхание, в нижне-боковом отделе слева незвучная крепитация. При осмотре видны пульсация височных и сонных артерий, покачивание головы синхронно с пульсацией сонных артерий. Пульс одинаковый на обеих руках, ритмичный, частый (90 в минуту), полный, большой, скорый. АД 150/40 мм рт.ст. Верхушечный толчок в VI межреберье по передней подмышечной линии, разлитой (куполообразный), усилен, высокий. Границы сердца: правая – на 0,5 см кнаружи от края грудины в 4-м межреберье, левая – по передней подмышечной линии в 6-м межреберье, верхняя – 3 ребро. I тон на верхушке ослаблен. Во 2-м межреберье справа у грудины ослабление II тона, дующий убывающий диастолический шум, проводящийся вдоль левого края грудины к верхушке сердца. Печень по краю реберной дуги, селезенка не пальпируется.

Слайд 11: Лабораторная диагностика инфекционного эндокардита

Общий анализ крови обычно выявляет умеренную нормохромную анемию; увеличение СОЭ, иногда до 70-80 мм/ч; характерен лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. Биохимический анализ крови увеличение концентрации сиаловых кислот и диспротеинемия с увеличением уровня гамма-глобулинов. увеличение ЦИК и гипокомплементемия. повышение С-реактивного белка. ревматоидный фактор обнаруживают у 35-50% больных В анализах мочи обнаруживают микрогематурию и протеинурию. При развитии гломерулонефрита возникает выраженная протеинурия и гематурия. Гемокультура Бактериемия при подостром инфекционном эндокардите является постоянной. Количество бактерий в венозной крови составляет от 1 до 200 в 1 мл при подострой форме заболевания. Для выявления бактериемии рекомендуют трижды производить забор венозной крови в объёме 16-20 мл с интервалом 1 ч между первой и последней венепункцией. При выявлении возбудителя необходимо определить его чувствительность к антибиотикам.

Слайд 12: Клиническая ситуация 3

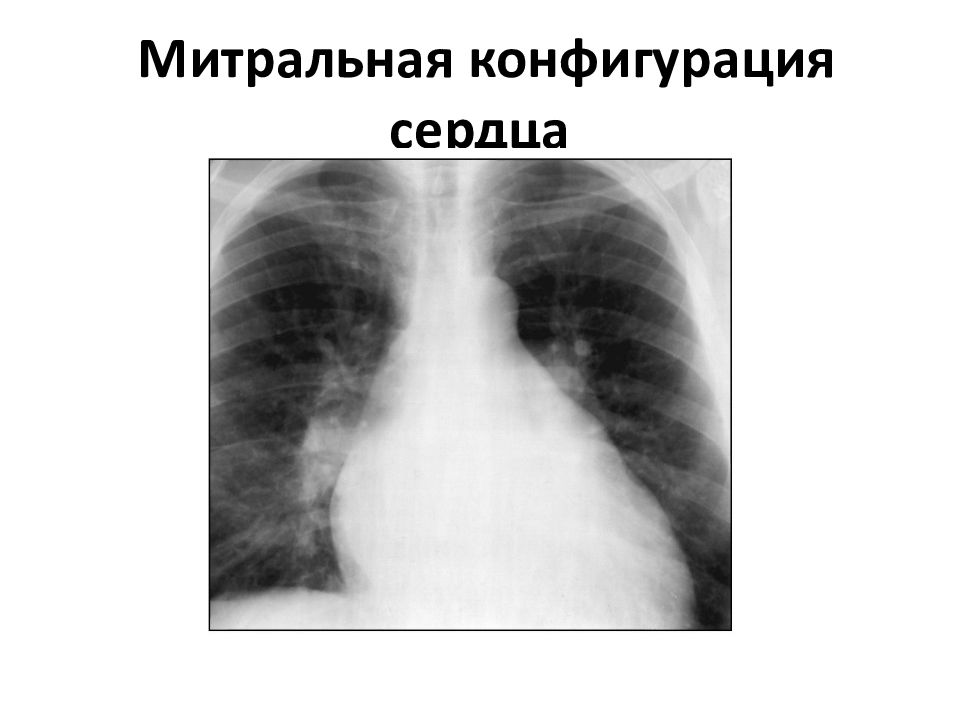

Больной Ф. 32 года. Поступила в стационар по неотложной помощи с жалобами на приступы удушья, одышку, кашель, кровохарканье, перебои в работе сердца, общую слабость. Анамнез заболевания: заболела в возрасте 12 лет, когда через 2 недели после перенесенной ангины появились боли в коленных, голеностопных суставах «летучего» характера, одышка при ходьбе, сердцебиение в покое и при физической нагрузке, повышение температуры тела до 38° С. Диагностированы острая ревматическая лихорадка, полиартрит, эндомиокардит. Спустя год от начала заболевания выявлен митральный порок сердца. В последующие годы на фоне регулярного противорецидивного лечения самочувствие было удовлетворительным. Последние 2 недели через месяц после благополучных родов стали беспокоить одышка при физической нагрузке, сухой кашель, чувство нехватки воздуха, преимущественно по ночам, перебои в работе сердца, нарастающая общая слабость. На ЭКГ зарегистрировано нарушение ритма сердца. Прошедшей ночью проснулась от резко выраженной одышки, переходящей в удушье с преимущественным затруднением вдоха, появился кашель с пенистой мокротой розового цвета. При переходе в положение ортопноэ состояние улучшалось незначительно, в связи с чем была вызвана бригада скорой помощи. После проведения интенсивной терапии больная госпитализирована в стационар. Объективные данные: состояние тяжелое, сознание ясное, положение с высоким изголовьем. Цианотично-лиловый румянец щек, цианоз губ. Диффузный цианоз, повышенная влажность кожи, пастозность стоп, голеней. Частота дыхания 28 в минуту. Над легкими перкуторно легочный звук, дыхание жесткое, рассеянные сухие хрипы, в нижних отделах незвучные мелкопузырчатые влажные хрипы. Пульс одинаковый на обеих руках, аритмичный, частота 90 в минуту, напряжен. АД 180/100 мм рт.ст. Верхушечный толчок не определяется. Границы сердца: правая – на 3 см кнаружи от правого края грудины, левая – на 1 см кнаружи от срединно-ключичной линии в V межреберье, верхняя – II межреберье. Тоны сердца аритмичные, число сердечных сокращений 108 в минуту. I тон на верхушке усилен, акцент и расщепление II тона во II межреберье у левого края грудины. На верхушке после II тона выслушивается добавочный тон, диастолический шум. Печень увеличена (размеры по Курлову 16-13-12).

Слайд 13: Лабораторная диагностика при ревматической лихорадке

Общий анализ крови — при остром течении и выраженности процесса отмечается лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, моноцитоз, СОЭ до 20 - 30 мм/ч и выше. В общем анализе мочи возможна небольшая протеинурия и гематурия (микро). В биохимическом анализе крови повышение уровня фибриногена, серомукоида, сиаловых кислот, церулоплазмина. Нарастает содержание альфа- и гамма-глобулинов, активность некоторых ферментов ( АЛТ, ЛДГ, малатдегидрогеназы, креатинкиназы и др.). Повышается С-реактивный белок. Активность миелопероксидазы в нейтрофилах снижается. Иммунологические анализы при ОРЛ показывают повышение титра антистрептогиалуронидазы, антистрептолидазы (АСЛ — О), антистрептокиназы, содержание иммуноглобулинов (в основном иммуноглобулина М и иммуноглобулина G ). Регистрируется повышение реакции бласттрансформации лимфоцитов, снижение числа Т-лимфоцитов, появление циркулирующих иммунных комплексов . Рекомендуется провести бактериологический посев из зева для определения чувствительности выделенной флоры к антибиотикам.

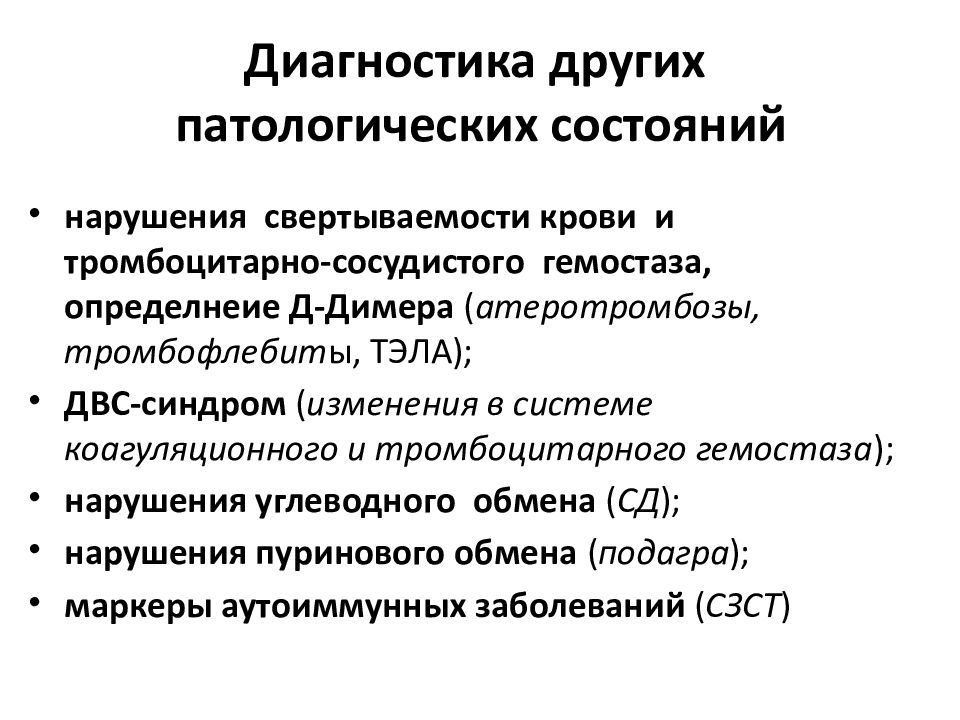

Слайд 14: Диагностика других патологических состояний

нарушения свертываемости крови и тромбоцитарно-сосудистого гемостаза, определнеие Д-Димера ( атеротромбозы, тромбофлебит ы, ТЭЛА); ДВС-синдром ( изменения в системе коагуляционного и тромбоцитарного гемостаза ); нарушения углеводного обмена ( СД ); нарушения пуринового обмена ( подагра ); маркеры аутоиммунных заболеваний ( СЗСТ )

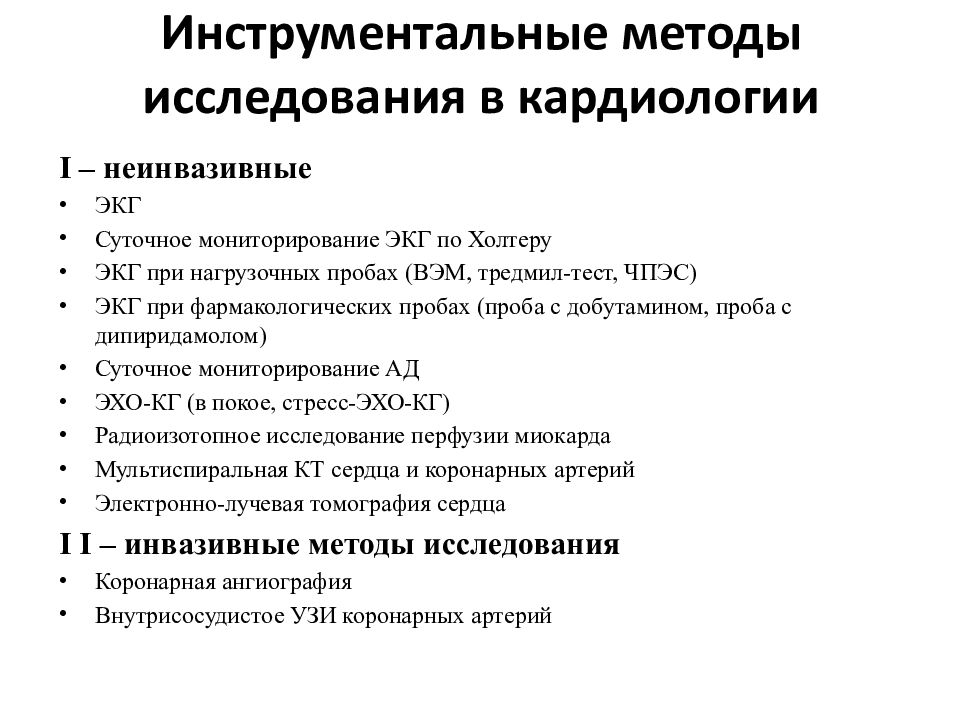

Слайд 15: Инструментальные методы исследования в кардиологии

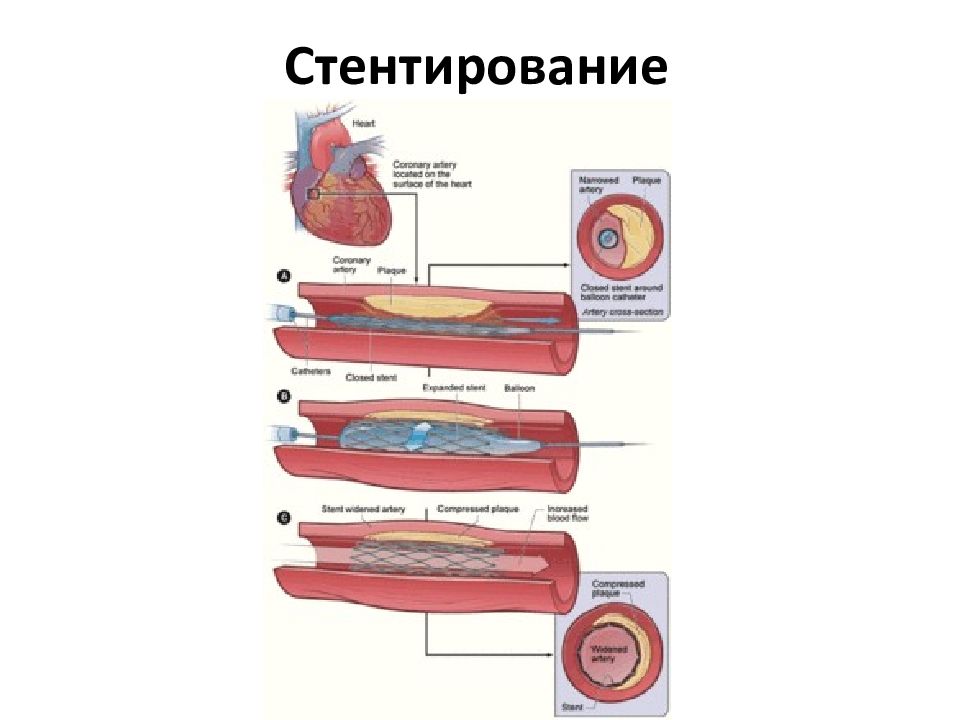

I – неинвазивные ЭКГ Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру ЭКГ при нагрузочных пробах (ВЭМ, тредмил-тест, ЧПЭС) ЭКГ при фармакологических пробах (проба с добутамином, проба с дипиридамолом) Суточное мониторирование АД ЭХО-КГ (в покое, стресс-ЭХО-КГ) Радиоизотопное исследование перфузии миокарда Мультиспиральная КТ сердца и коронарных артерий Электронно-лучевая томография сердца I I – инвазивные методы исследования Коронарная ангиография Внутрисосудистое УЗИ коронарных артерий

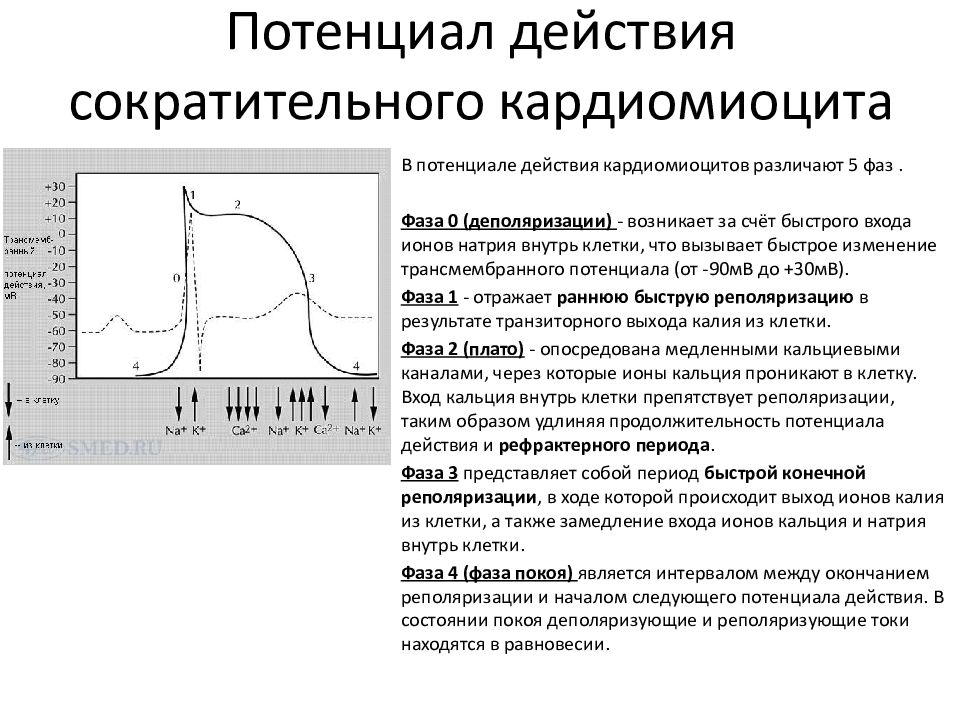

Слайд 18: Потенциал действия сократительного кардиомиоцита

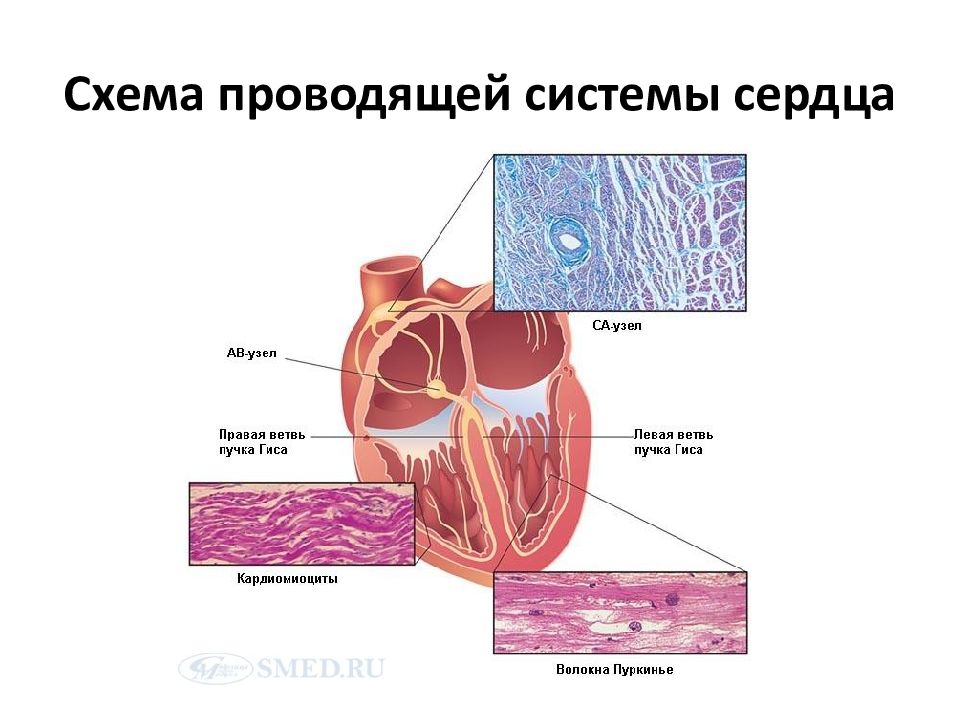

В потенциале действия кардиомиоцитов различают 5 фаз. Фаза 0 (деполяризации) - возникает за счёт быстрого входа ионов натрия внутрь клетки, что вызывает быстрое изменение трансмембранного потенциала (от -90мВ до +30мВ). Фаза 1 - отражает раннюю быструю реполяризацию в результате транзиторного выхода калия из клетки. Фаза 2 (плато) - опосредована медленными кальциевыми каналами, через которые ионы кальция проникают в клетку. Вход кальция внутрь клетки препятствует реполяризации, таким образом удлиняя продолжительность потенциала действия и рефрактерного периода. Фаза 3 представляет собой период быстрой конечной реполяризации, в ходе которой происходит выход ионов калия из клетки, а также замедление входа ионов кальция и натрия внутрь клетки. Фаза 4 (фаза покоя) является интервалом между окончанием реполяризации и началом следующего потенциала действия. В состоянии покоя деполяризующие и реполяризующие токи находятся в равновесии.

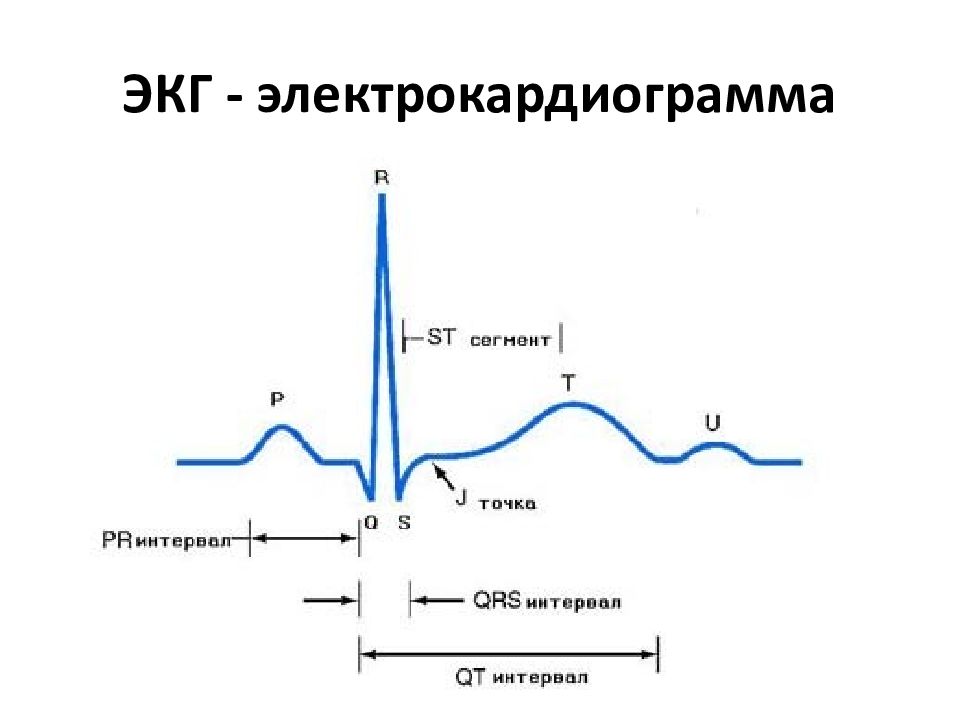

Слайд 20: Применение ЭКГ

Определение частоты и регулярности сердечных сокращений (нарушение автоматизма –нарушения ритма, нарушение возбудимости - экстрасистолии) Показывает острое или хроническое повреждение миокарда Диагностика коронарной недостаточности - метод скрининга при ИБС (СН, ОИМ), в том числе и при нагрузочных пробах Может быть использована для выявления нарушений обмена калия, кальция, магния и других электролитов Выявление нарушений внутрисердечной проводимости (блокады) Определение гипертрофии предсердий и желудочков Определение нарушений метаболизма в сердечной мышце (нарушение в конечной части желудочкового комплекса – зубца Т) Может дать информацию о внесердечных заболеваниях, таких как ТЭЛА

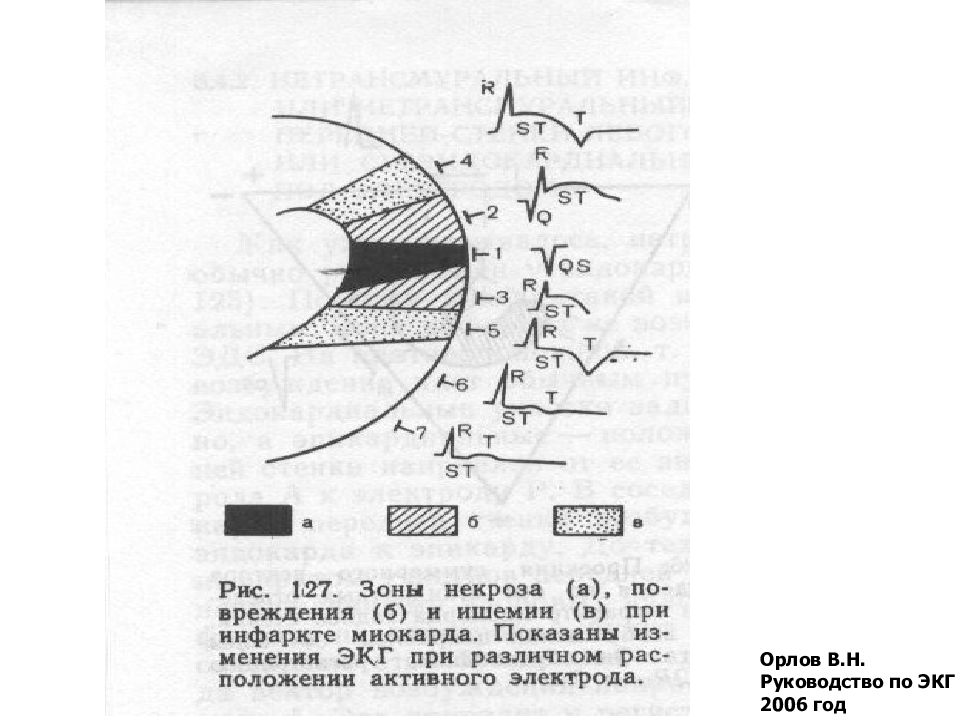

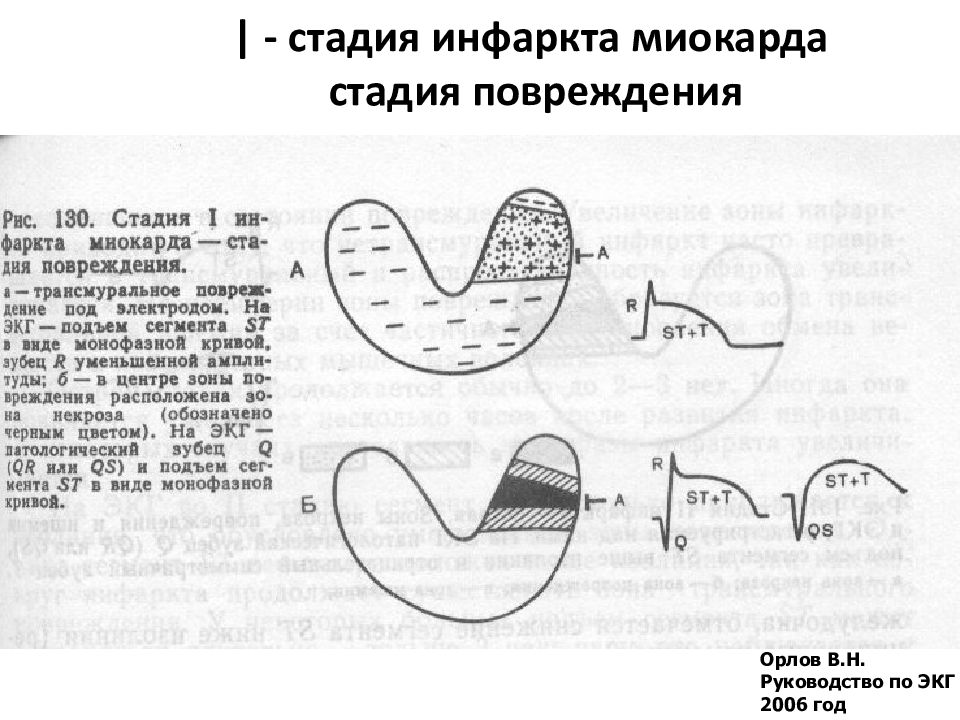

Слайд 23: стадия инфаркта миокарда стадия повреждения

Орлов В.Н. Руководство по ЭКГ 2006 год

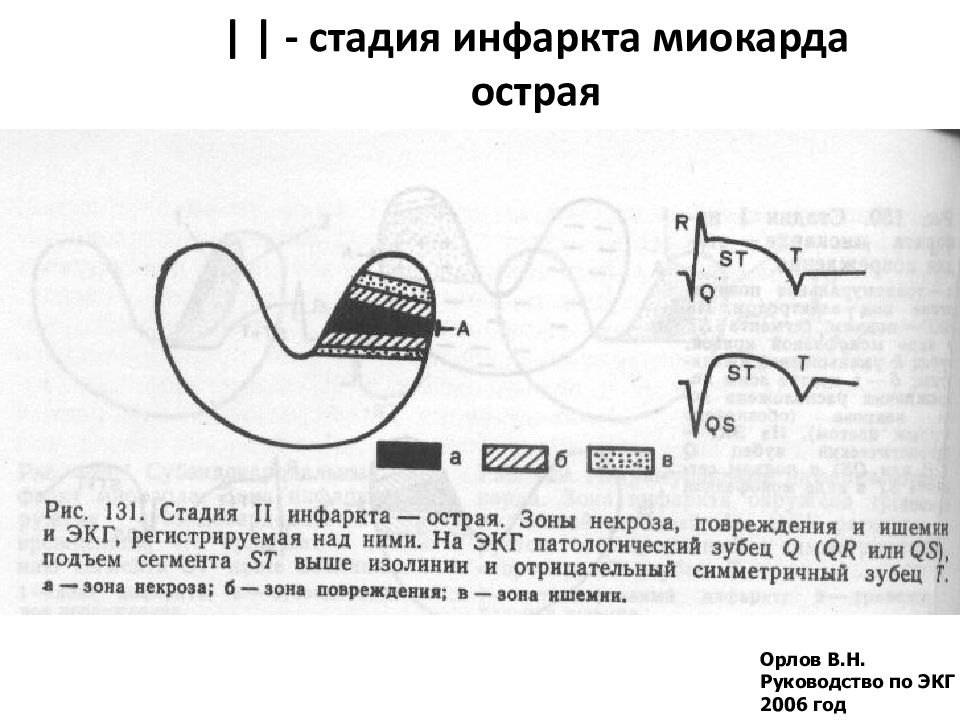

Слайд 24: стадия инфаркта миокарда острая

Орлов В.Н. Руководство по ЭКГ 2006 год | | - стадия инфаркта миокарда острая

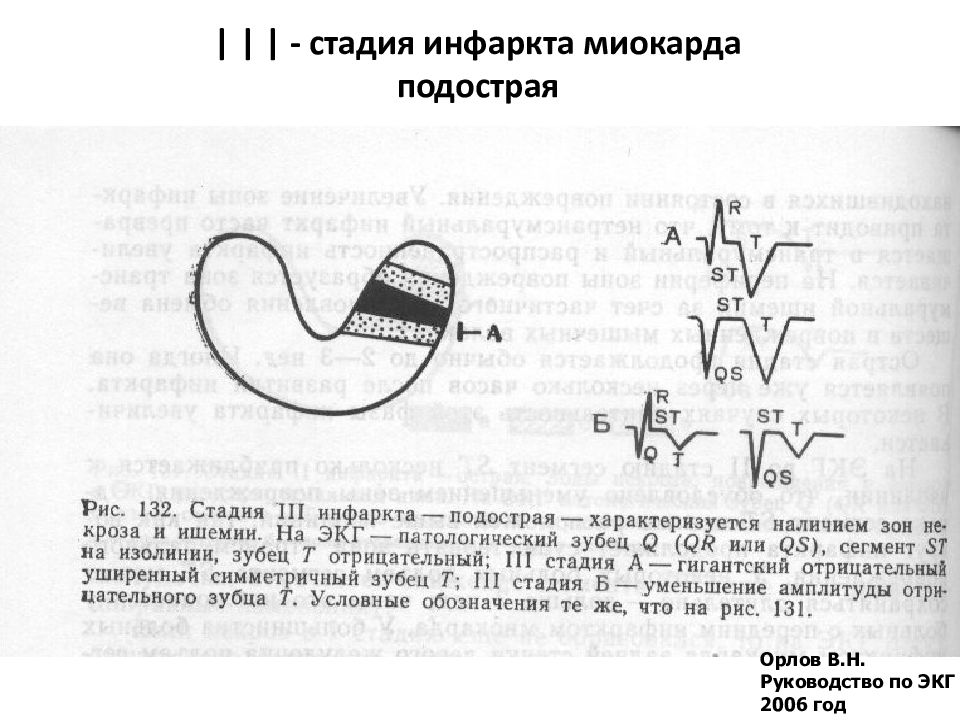

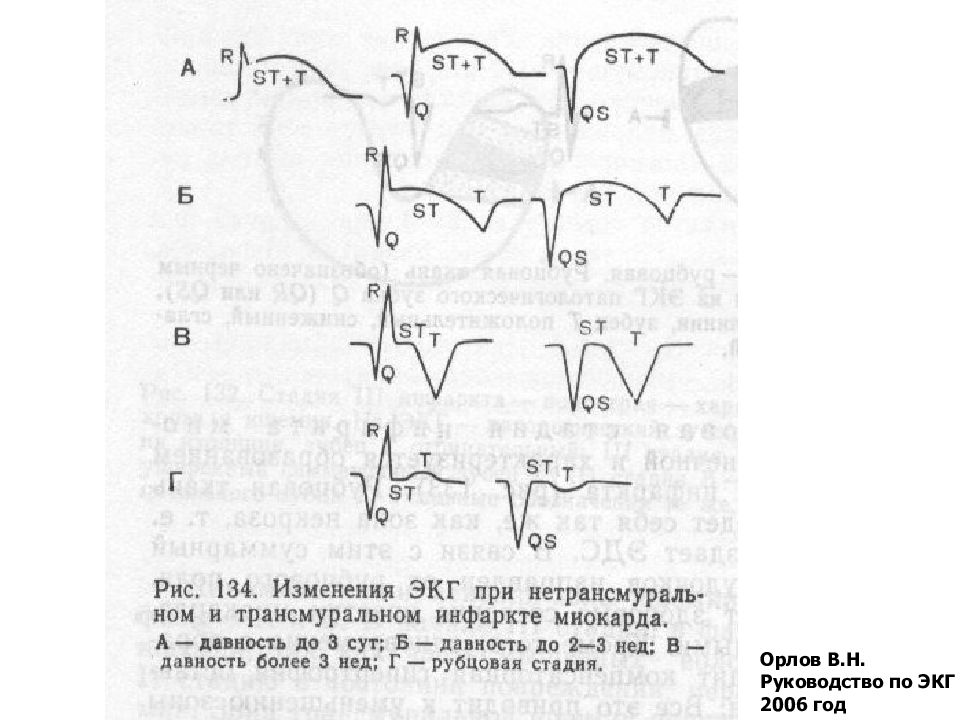

Слайд 25: стадия инфаркта миокарда подострая

Орлов В.Н. Руководство по ЭКГ 2006 год | | | - стадия инфаркта миокарда подострая

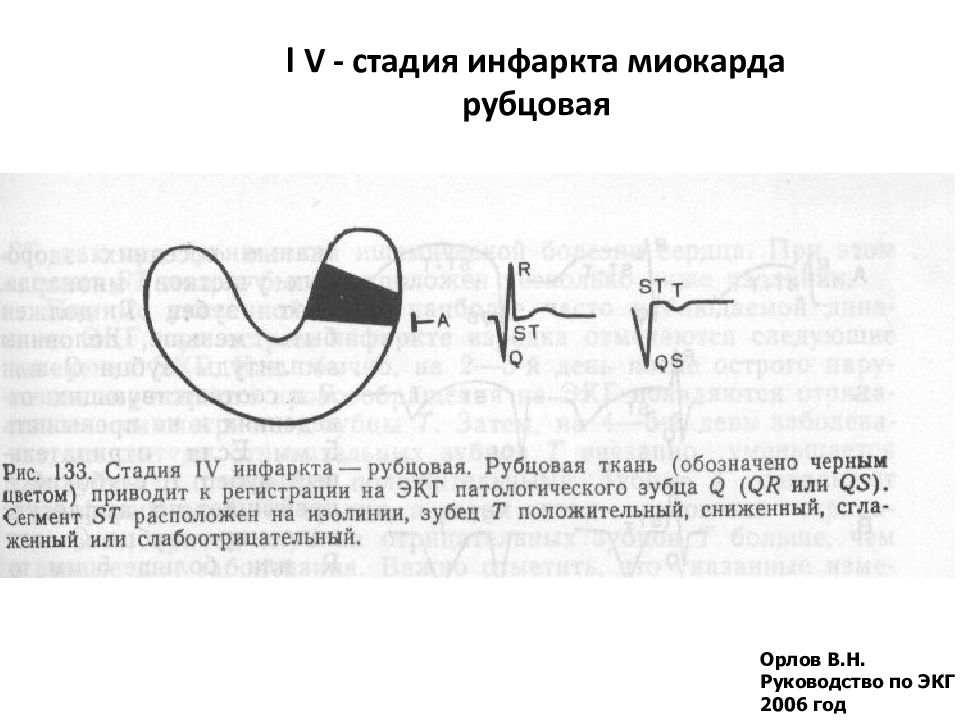

Слайд 26: l V - стадия инфаркта миокарда рубцовая

Орлов В.Н. Руководство по ЭКГ 2006 год l V - стадия инфаркта миокарда рубцовая

Слайд 29: Пробы с дозированной физической нагрузкой

Степ-тест — методика, стандартизированная по физической нагрузке, с использованием двух ступенек высотой 22,5 см. Велоэргометрия — метод с постоянно возрастающей ступенчатой функциональной нагрузкой, которая задается больному, находящемуся в сидячем или лежачем положении на специально оборудованном велосипеде. Тредмил — бегущая дорожка с меняющимся углом подъема. Телеэлектрокардиография — запись ЭКГ на расстоянии с передатчика.

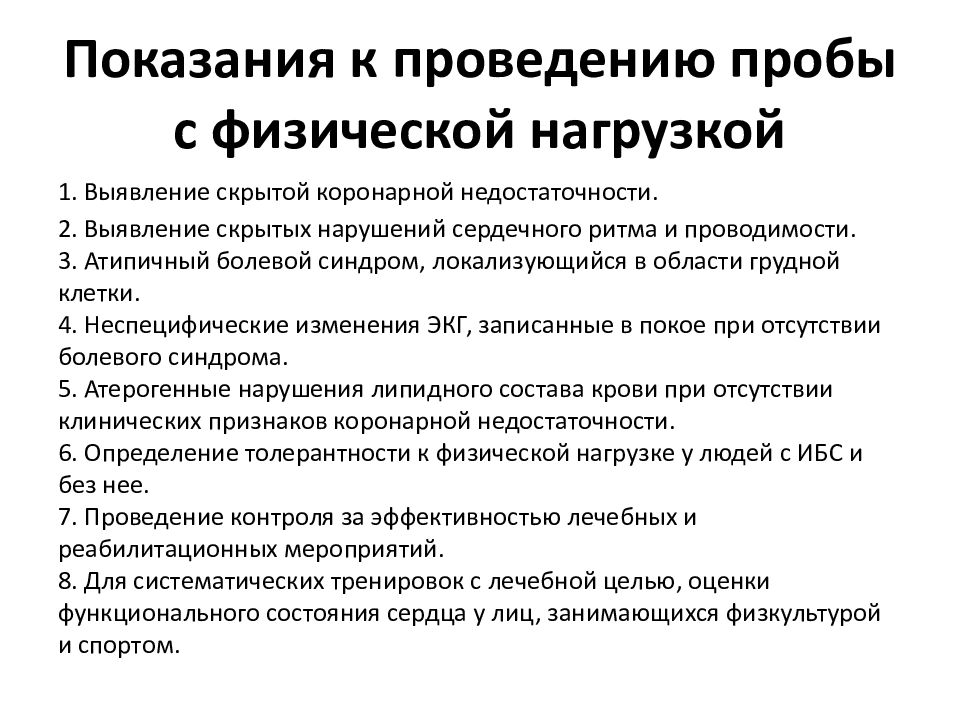

Слайд 30: Показания к проведению пробы с физической нагрузкой

1. Выявление скрытой коронарной недостаточности. 2. Выявление скрытых нарушений сердечного ритма и проводимости. 3. Атипичный болевой синдром, локализующийся в области грудной клетки. 4. Неспецифические изменения ЭКГ, записанные в покое при отсутствии болевого синдрома. 5. Атерогенные нарушения липидного состава крови при отсутствии клинических признаков коронарной недостаточности. 6. Определение толерантности к физической нагрузке у людей с ИБС и без нее. 7. Проведение контроля за эффективностью лечебных и реабилитационных мероприятий. 8. Для систематических тренировок с лечебной целью, оценки функционального состояния сердца у лиц, занимающихся физкультурой и спортом.

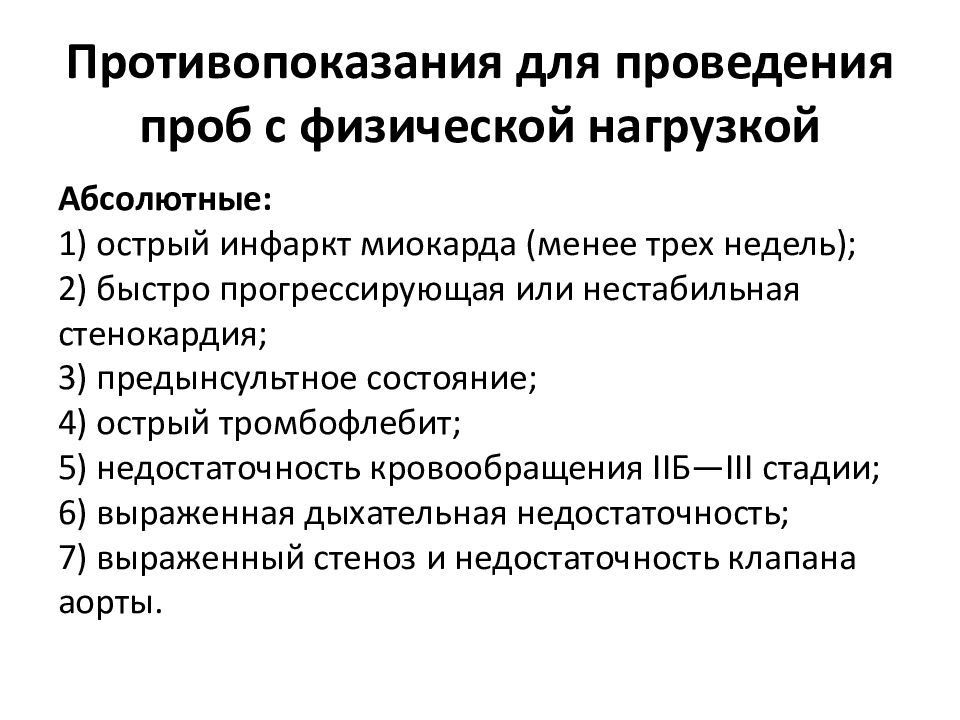

Слайд 31: Противопоказания для проведения проб с физической нагрузкой

Абсолютные: 1) острый инфаркт миокарда (менее трех недель); 2) быстро прогрессирующая или нестабильная стенокардия; 3) предынсультное состояние; 4) острый тромбофлебит; 5) недостаточность кровообращения IIБ—III стадии; 6) выраженная дыхательная недостаточность; 7) выраженный стеноз и недостаточность клапана аорты.

Слайд 32: Физиологическая реакция на нагрузку

Увеличение ЧСС Увеличение АД Физиологические изменения ЭКГ Появление одышки, утомляемости, потливости, ощущения жара и т.д.

Слайд 33: Пробы с физической нагрузкой имеют как свои положительные, так и отрицательные стороны

К положительным можно отнести: доступность, физиологичность выполнения пробы, возможность повторить пробу, точность дозированной мышечной работы, возможность регистрировать ЭКГ непосредственно в условиях выполнения нагрузок, к отрицательным — не все больные способны выполнять дозированную физическую нагрузку (детренированность, наличие сопутствующих заболеваний, выраженная дыхательная недостаточность, недостаточность кровообращения, артериальная гипертензия, ортопедические дефекты и т.д.).

Слайд 34: Критерии положительной пробы

1. Развитие типичного приступа стенокардии. 2. Появление тяжелой одышки или удушья. 3. Снижение артериального давления на 25—30 % от исходного уровня. 4. Снижение сегмента S—T по “ишемическому типу” (на 1 мм и более). 5. Подъем сегмента S—T (более чем на 1 мм). Различные изменения сегмента ST при физической нагрузке представлены на рисунках 4 и 5. 6. Инверсия зубца U, связанная с ишемией папиллярных мышц. 7. Появление любых сложных нарушений сердечного ритма и проводимости. Особую диагностическую ценность имеет сочетание приступа стенокардии с соответствующими изменениями на ЭКГ.

Слайд 37: Тредмил

Тредмилл (тредбан) — устройство, позволяющее воспроизводить ходьбу или бег с определенной скоростью при определенном уклоне (см. рис. Обследование на тредбане ). Скорость движения ленты, а значит и обследуемого, измеряется в м/с или км/ч. Kроме того, тредмилл снабжен спидометром, измерителем уклона и рядом регулирующих устройств.

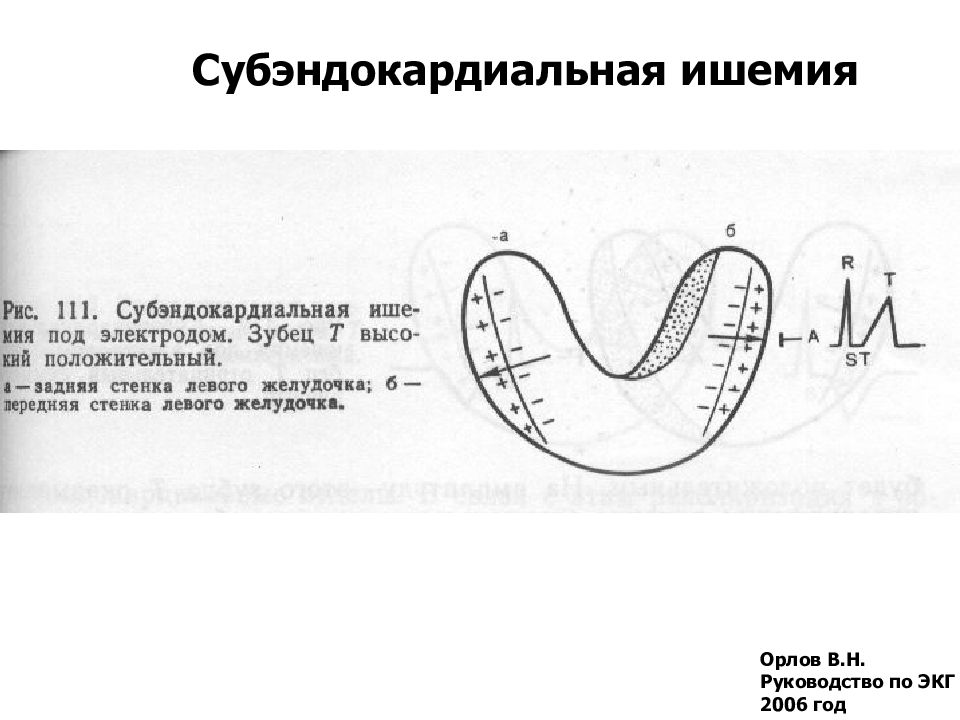

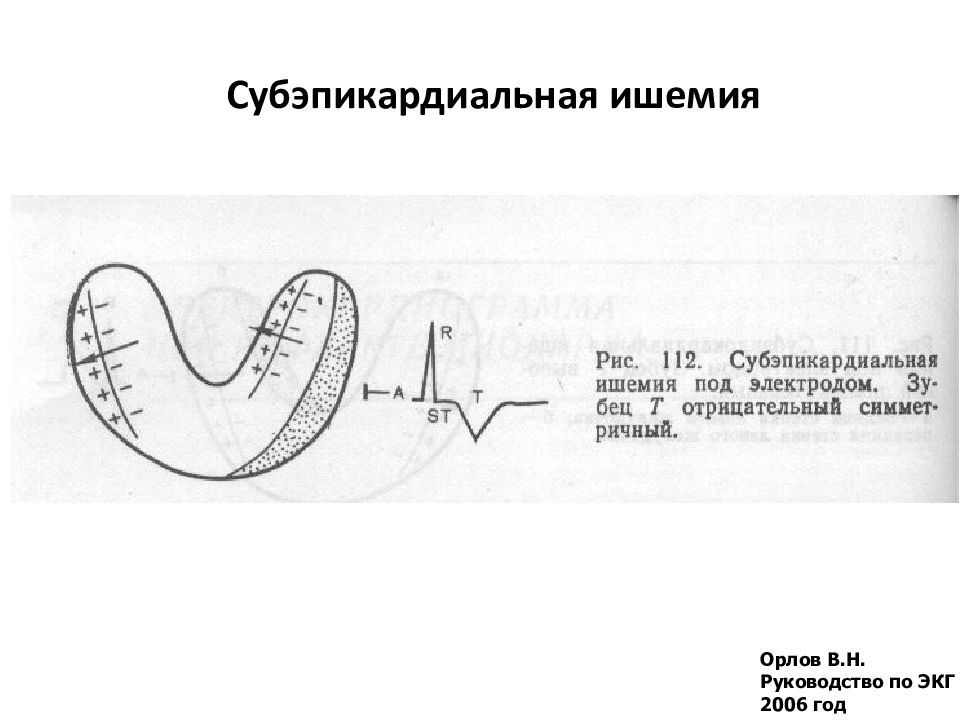

Слайд 39: Субэпикардиальная ишемия

Орлов В.Н. Руководство по ЭКГ 2006 год Субэпикардиальная ишемия

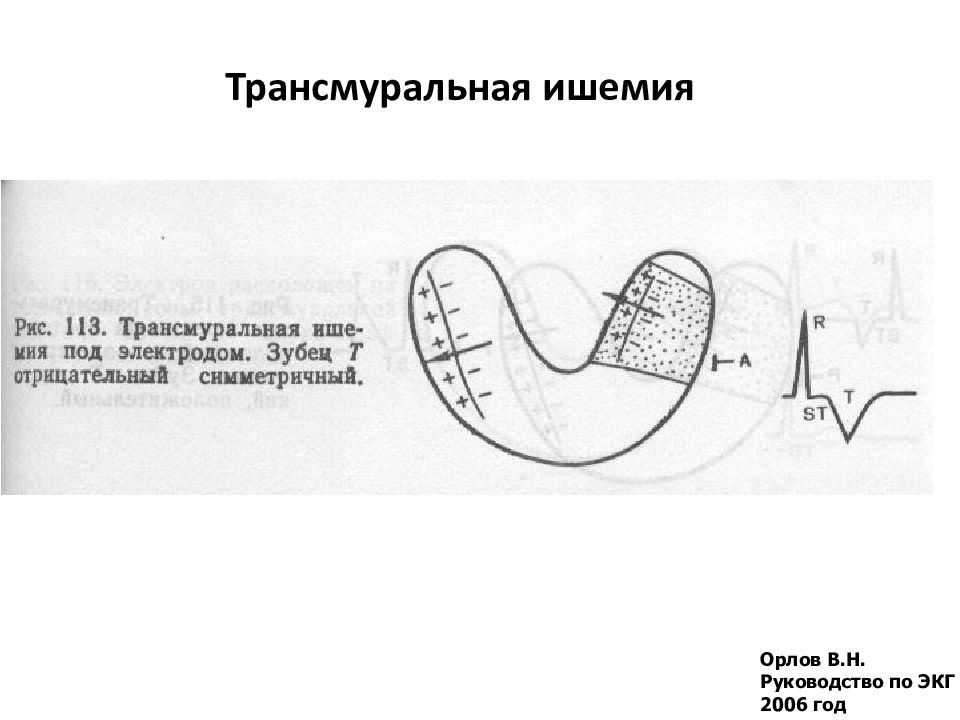

Слайд 40: Трансмуральная ишемия

Орлов В.Н. Руководство по ЭКГ 2006 год Трансмуральная ишемия

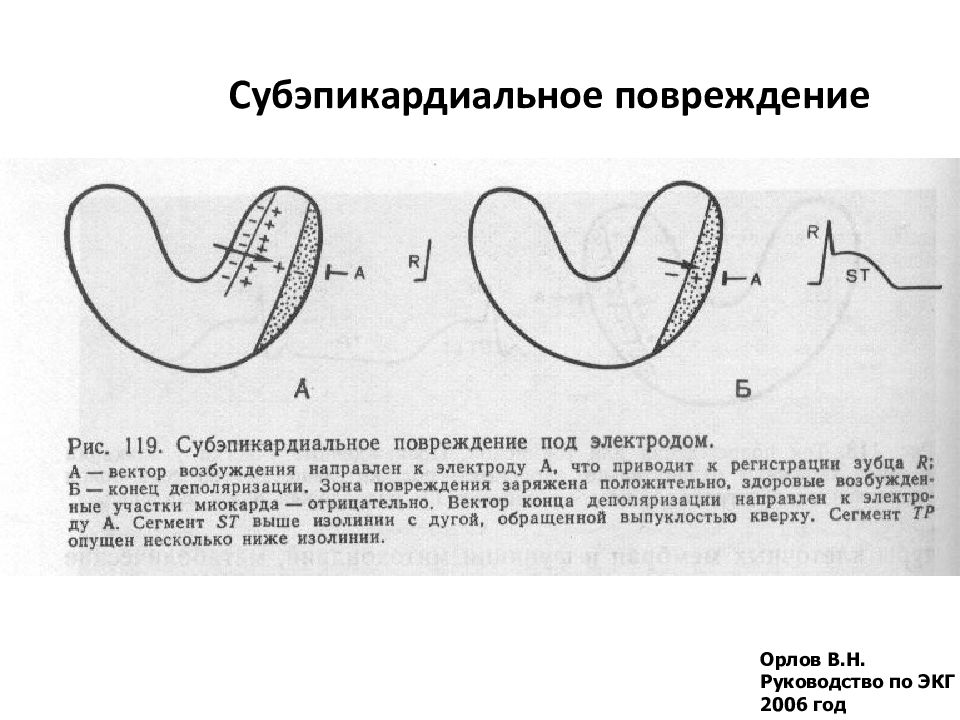

Слайд 41: Субэпикардиальное повреждение

Орлов В.Н. Руководство по ЭКГ 2006 год Субэпикардиальное повреждение

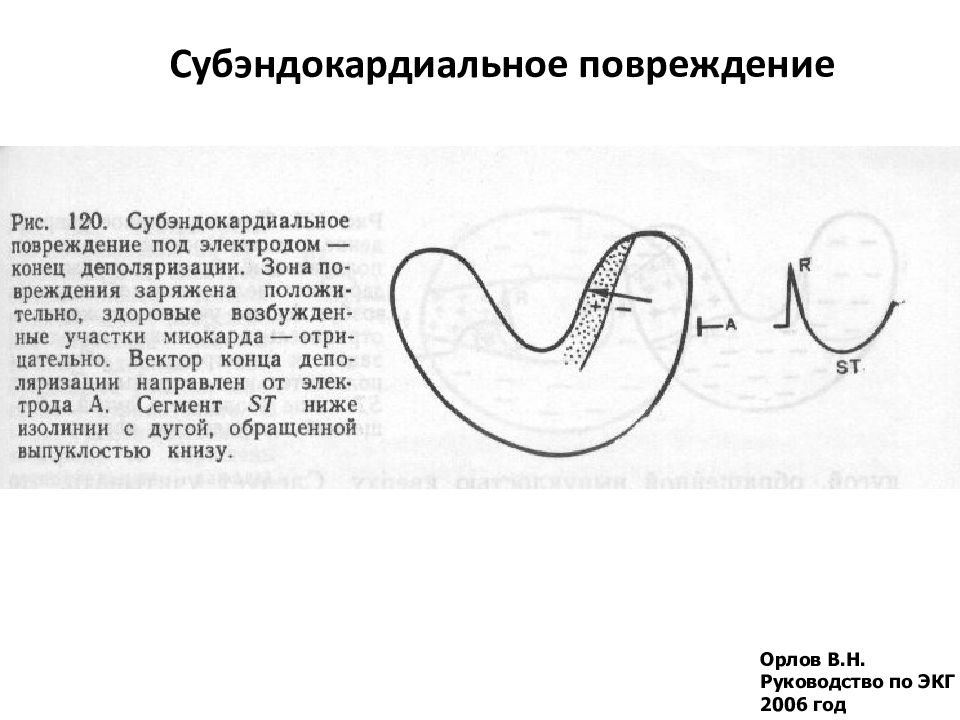

Слайд 42: Субэндокардиальное повреждение

Орлов В.Н. Руководство по ЭКГ 2006 год Субэндокардиальное повреждение

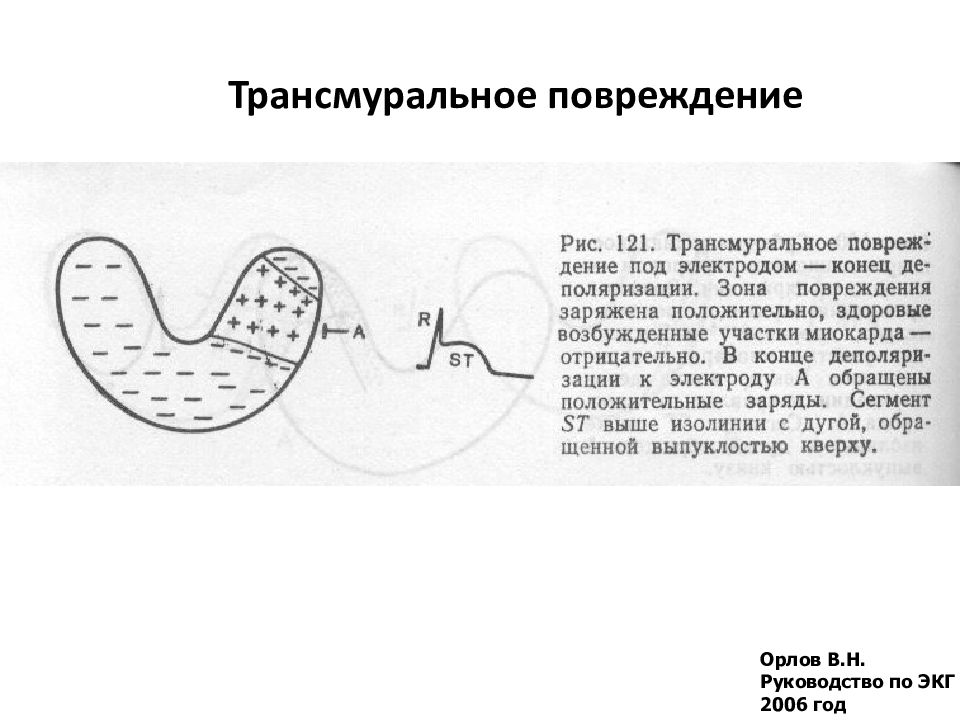

Слайд 43: Трансмуральное повреждение

Орлов В.Н. Руководство по ЭКГ 2006 год Трансмуральное повреждение

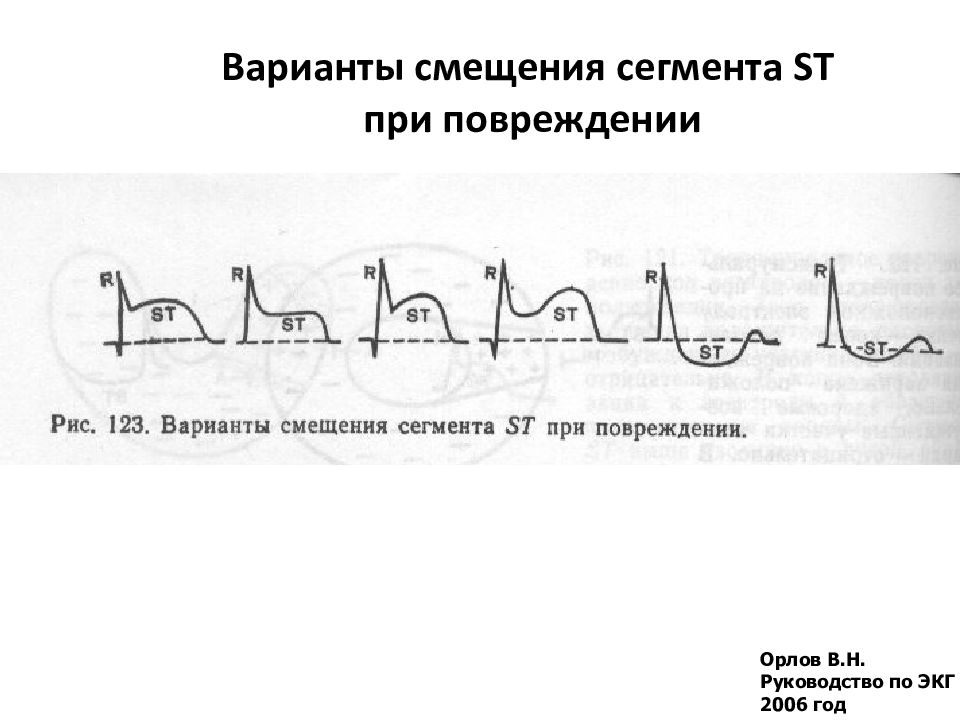

Слайд 44: Варианты смещения сегмента ST при повреждении

Орлов В.Н. Руководство по ЭКГ 2006 год

Слайд 45: Телеэлектрокардиография

Цифровой 12-канальный телеметрический электрокардиограф. Цифровой 12-канальный телеметрический электрокардиограф. Комплекс использует цифровую передачу сигнала по акустическому каналу, что обеспечивает гарантированно высокое качество ЭКГ и позволяет вести профессиональную диагностику любых кардиологических заболеваний (ИБС, ОИМ, аритмии различной этиологии и др.).

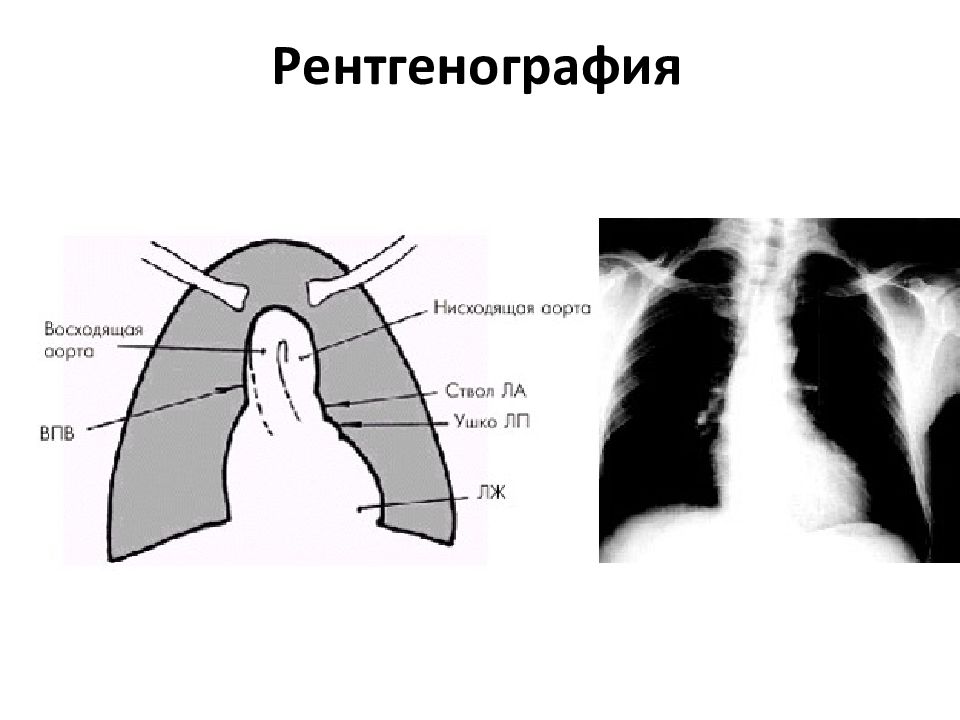

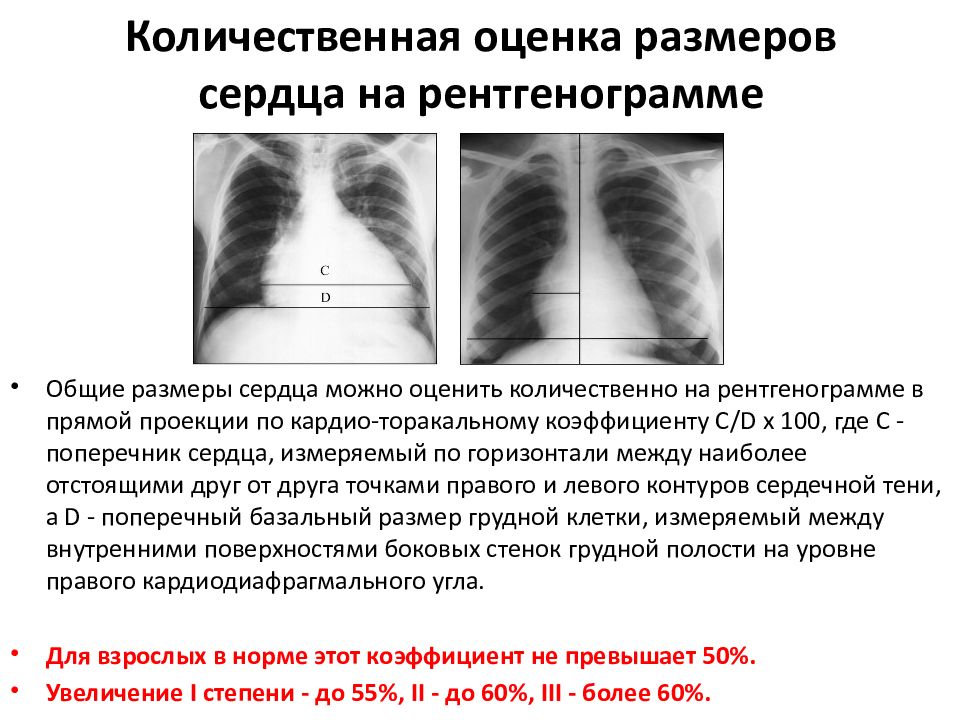

Слайд 55: Количественная оценка размеров сердца на рентгенограмме

Общие размеры сердца можно оценить количественно на рентгенограмме в прямой проекции по кардио-торакальному коэффициенту C/D x 100, где С - поперечник сердца, измеряемый по горизонтали между наиболее отстоящими друг от друга точками правого и левого контуров сердечной тени, а D - поперечный базальный размер грудной клетки, измеряемый между внутренними поверхностями боковых стенок грудной полости на уровне правого кардиодиафрагмального угла. Для взрослых в норме этот коэффициент не превышает 50%. Увеличение I степени - до 55%, II - до 60%, III - более 60%.

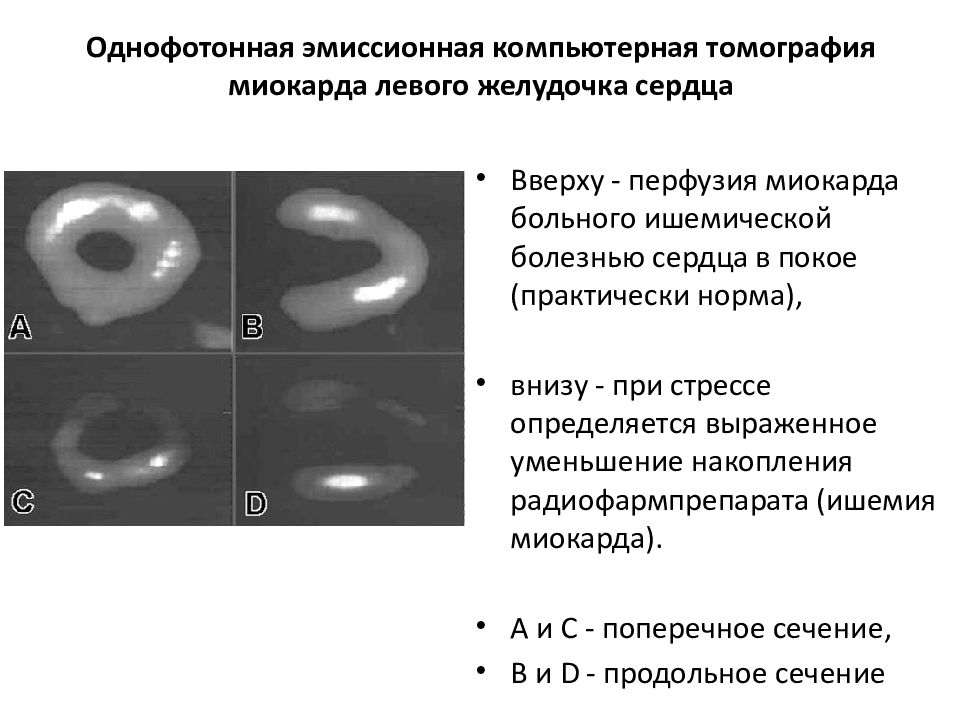

Слайд 57: Однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда левого желудочка сердца

Вверху - перфузия миокарда больного ишемической болезнью сердца в покое (практически норма), внизу - при стрессе определяется выраженное уменьшение накопления радиофармпрепарата (ишемия миокарда). А и С - поперечное сечение, В и D - продольное сечение

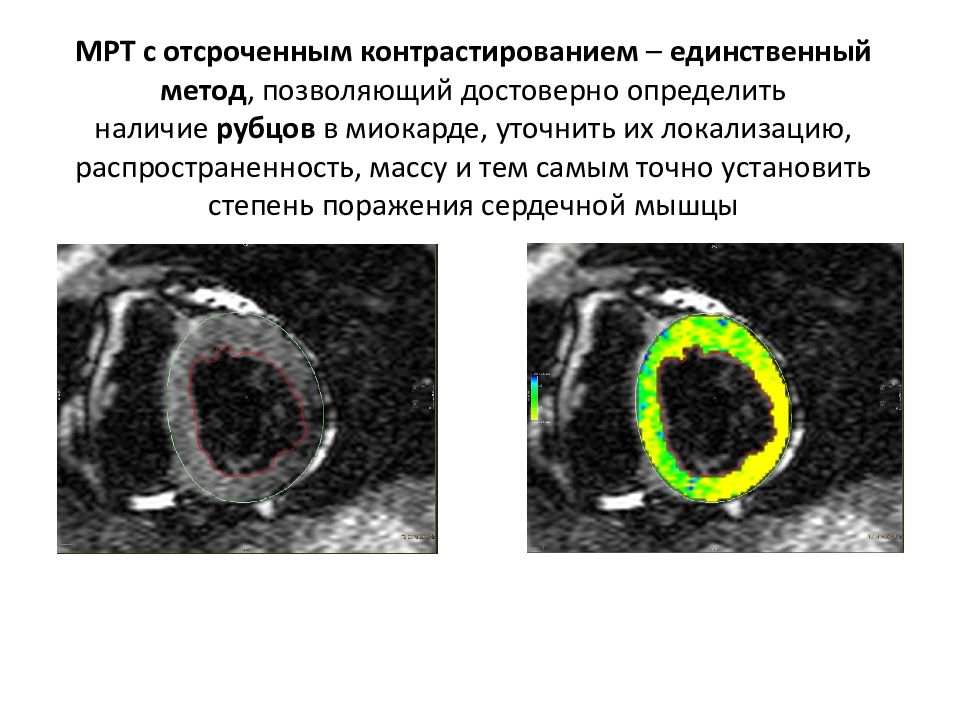

Слайд 60: МРТ с отсроченным контрастированием – единственный метод, позволяющий достоверно определить наличие рубцов в миокарде, уточнить их локализацию, распространенность, массу и тем самым точно установить степень поражения сердечной мышцы

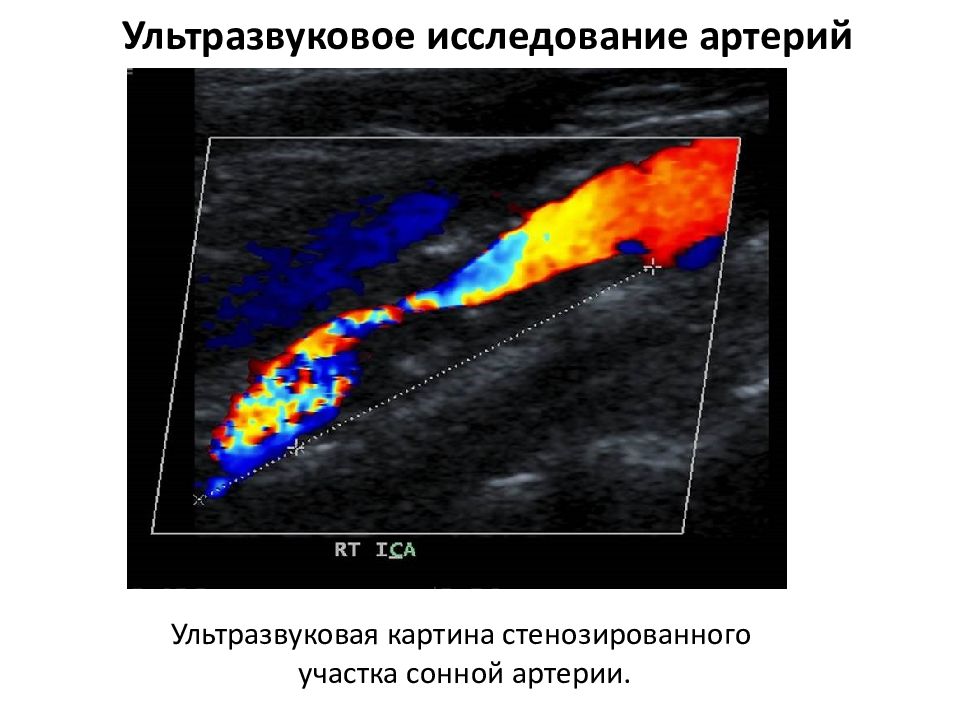

Слайд 61: Ультразвуковое исследование артерий

Ультразвуковая картина стенозированного участка сонной артерии.

Слайд 66: Морфометрические методы

биопсия миокарда с последующим гистологическим изучением микропрепаратов; томосцинтиграфия сердца с «воспалительными» и кардиотропными радиофармпрепаратами ; магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием и ультразвуковая денситометрпя