Слайд 2

Для оценки состояния здоровья человека, резервных возможностей организма, выявления особенностей адаптации различных систем к физическим нагрузкам также необходима информация о его функциональном состоянии.

Слайд 3

Физическое развитие является одним из ведущих показателей состояния здоровья детей и подростков и зависит от множества факторов: наследственности, климата, особенностей питания, уровня материальной обеспеченности семьи, соблюдения режима и т.д. Физическое развитие - совокупность морфофункциональных и функциональных показателей, позволяющих определить запас физических сил, выносливости и работоспособности организма, т.е. отражает потенциальные или реальные возможности организма к выполнению физической работы. Физическое развитие обусловлено во многом наследственными факторами (генотип), но вместе с тем его уровень после рождения (фенотип) в большей степени зависит от условий жизни, двигательной активности и др. Физическое развитие является одним из показателей состояния здоровья населения. В процессе регулярных занятий физическими упражнениями формируются и совершенствуются разнообразные двигательные навыки и физические качества, постепенно достигается определенный уровень тренированности, характеризующийся комплексом морфологических и функциональных сдвигов в состоянии организма, улучшением механизмов регулирования и адаптации к физическим нагрузкам, ускорением процессов восстановления после их выполнения.

Слайд 4

Основными методами исследования физического развития являются соматометрия и соматоскопия. Методы изучения физического развития: 1. Соматометрические (антропометрические): длина тела (рост), масса тела, окружность грудной клетки и др. 2. Соматоскопические : состояние кожных покровов и видимыx слизистых оболочек, степень развития подкожно-жирового слоя, состояние опорно-двигательного аппарата, степень полового развития и т.д. 3. Физиометрические : жизненная емкость легких, мышечная сила, частота пульса, величина артериального давления, исследование физической работоспособности и др.

Слайд 5

1. СОМАТОМЕТРИЯ (АНТРОПОМЕТРИЯ) АНТРОПОМЕТРИЯ – представляет собой совокупность методических приѐмов в антропологических исследованиях, заключающихся в измерении и описании тела человека в целом и отдельных его частей. Антропометрия применяется для оценки морфологических особенностей тела человека: измерение роста, веса, внешних форм тела (размеров черепа, окружности груди, шеи, плеч, предплечий, бедер, голеней), а также ряда функциональных показателей (жизненной емкости легких, силы мышц). Условия проведения антропометрических исследований Антропометрию проводят с помощью тщательно проверенных и отрегулированных измерительных приборов: весов, ростомера, сантиметровой ленты, угломера, динамометра и т.д. Все измерения желательно производить в первой половине дня, натощак, либо через 2-3 часа после еды, обследуемый должен быть одет в легкую трикотажную одежду. Если же измерения проводятся во второй половине, желательно занять горизонтальное положение на 10-15 минут. Для объективности последующей оценки необходимо соблюдать требования к правилам измерения. Анализ антропометрических показателей – важнейший элемент исследования соответствия физического развития возрастным нормативам. Выявленные отклонения могут являться факторами риска или признаками некоторых заболеваний. Поэтому умение правильно оценить полученные результаты измерений, может способствовать воспитанию установки на здоровый образ жизни.

Слайд 6

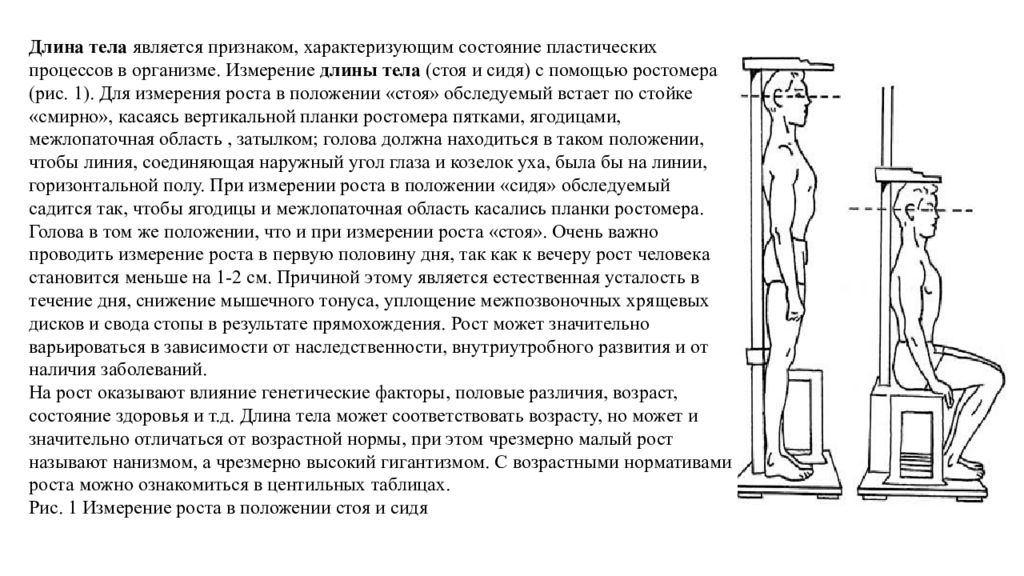

Длина тела является признаком, характеризующим состояние пластических процессов в организме. Измерение длины тела (стоя и сидя) с помощью ростомера (рис. 1). Для измерения роста в положении «стоя» обследуемый встает по стойке «смирно», касаясь вертикальной планки ростомера пятками, ягодицами, межлопаточная область, затылком; голова должна находиться в таком положении, чтобы линия, соединяющая наружный угол глаза и козелок уха, была бы на линии, горизонтальной полу. При измерении роста в положении «сидя» обследуемый садится так, чтобы ягодицы и межлопаточная область касались планки ростомера. Голова в том же положении, что и при измерении роста «стоя». Очень важно проводить измерение роста в первую половину дня, так как к вечеру рост человека становится меньше на 1-2 см. Причиной этому является естественная усталость в течение дня, снижение мышечного тонуса, уплощение межпозвоночных хрящевых дисков и свода стопы в результате прямохождения. Рост может значительно варьироваться в зависимости от наследственности, внутриутробного развития и от наличия заболеваний. На рост оказывают влияние генетические факторы, половые различия, возраст, состояние здоровья и т.д. Длина тела может соответствовать возрасту, но может и значительно отличаться от возрастной нормы, при этом чрезмерно малый рост называют нанизмом, а чрезмерно высокий гигантизмом. С возрастными нормативами роста можно ознакомиться в центильных таблицах. Рис. 1 Измерение роста в положении стоя и сидя

Слайд 7

Масса тела выражает суммарное развитие костно-мышечного аппарата, подкожного жирового слоя и внутренних органов. Взвешивание проводится на рычажных или напольных медицинских весах. Обследуемый стоит неподвижно на площадке весов. Погрешность при взвешивании должна составлять не более ± 50 г. Вес, в отличие от роста, является менее стабильным показателем и может меняться в зависимости от множества факторов. Суточное колебание веса, например, может составлять от 1 до 1,5 кг. Измерение длины конечностей производят обычной сантиметровой лентой на симметричных уровнях. Опознавательными точками при измерении длины конечности и ее сегментов являются костные выступы. Длину верхней конечности измеряют расстоянием от акромиального отростка лопатки до конца третьего пальца, длину плеча - до локтевого отростка, длину предплечья - от локтевого отростка плечевой кости до шиловидного отростка локтевой кости. Длину нижней конечности измеряют в положении лежа, при непременном условии правильного положения тела. Правильное положение достигается на жесткой кушетке лежа - верхние ости таза должны располагаться на линии, перпендикулярной оси тела. Придав телу пациента правильное положение, измеряют длину всей конечности и отдельных ее сегментов. Длину конечности измеряют сантиметровой лентой от передней верхней ости подвздошной кости до внутренней лодыжки. Длину бедра измеряют от большого вертела до щели коленного сустава, длину голени - от щели коленного сустава до наружной лодыжки.

Слайд 8

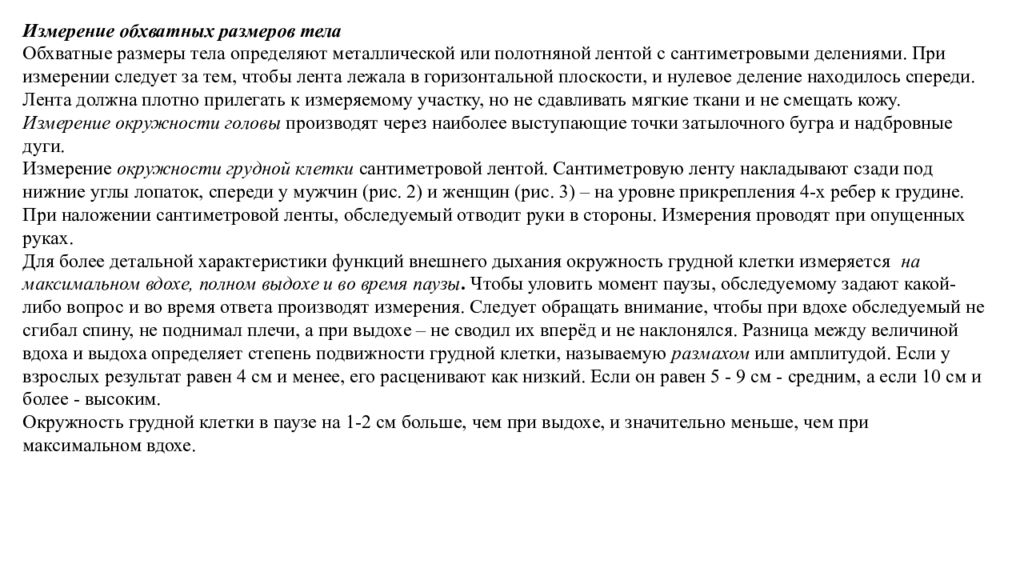

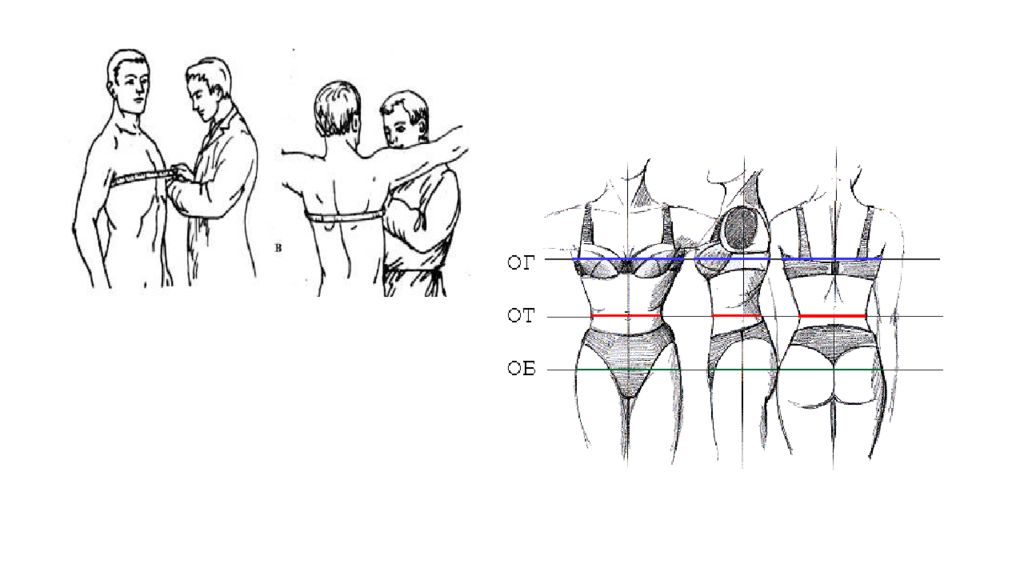

Измерение обхватных размеров тела Обхватные размеры тела определяют металлической или полотняной лентой с сантиметровыми делениями. При измерении следует за тем, чтобы лента лежала в горизонтальной плоскости, и нулевое деление находилось спереди. Лента должна плотно прилегать к измеряемому участку, но не сдавливать мягкие ткани и не смещать кожу. Измерение окружности головы производят через наиболее выступающие точки затылочного бугра и надбровные дуги. Измерение окружности грудной клетки сантиметровой лентой. Сантиметровую ленту накладывают сзади под нижние углы лопаток, спереди у мужчин (рис. 2) и женщин (рис. 3) – на уровне прикрепления 4-х ребер к грудине. При наложении сантиметровой ленты, обследуемый отводит руки в стороны. Измерения проводят при опущенных руках. Для более детальной характеристики функций внешнего дыхания окружность грудной клетки измеряется на максимальном вдохе, полном выдохе и во время паузы. Чтобы уловить момент паузы, обследуемому задают какой-либо вопрос и во время ответа производят измерения. Следует обращать внимание, чтобы при вдохе обследуемый не сгибал спину, не поднимал плечи, а при выдохе – не сводил их вперёд и не наклонялся. Разница между величиной вдоха и выдоха определяет степень подвижности грудной клетки, называемую размахом или амплитудой. Если у взрослых результат равен 4 см и менее, его расценивают как низкий. Если он равен 5 - 9 см - средним, а если 10 см и более - высоким. Окружность грудной клетки в паузе на 1-2 см больше, чем при выдохе, и значительно меньше, чем при максимальном вдохе.

Слайд 10

Измерение окружности запястья (рис. 4) проводят в самом узком месте лучезапястного сустава. Полученная величина дает представление о типе телосложения. Рис. 4 Измерение окружности запястья и предплечья

Слайд 11

Индекс Соловьева - окружность самого тонкого места на запястье. Типы телосложения в зависимости от индекса Соловьева: Астенический - индекс Соловьева: менее 15 см у женщин и менее 18 у мужчин. У людей, имеющих астенический (тонкокостный) тип телосложения, продольные размеры преобладают над поперечными: конечности длинные, тонкая кость, шея длинная, тонкая, мышцы развиты сравнительно слабо. Нормостенический - индекс Соловьева: 15-17 см у женщин, 18-20 см у мужчин. Телосложение отличается пропорциональностью основных размеров и правильным их соотношением. Гиперстенический - индекс Соловьева: более 17 см у женщин и более 20 у мужчин. Телосложение отличается пропорциональностью основных размеров и правильным их соотношением. У представителей гиперстенического (ширококостного) телосложения поперечные размеры тела значительно больше, чем у нормостеников и особенно астеников.

Слайд 12

2. СОМАТОСКОПИЯ СОМАТОСКОПИЯ – это описание и анализ данных наружного осмотра: оценку состояния опорно-двигательного аппарата; определение степени жироотложения; оценку стадии полового развития; осмотр зубов и составление зубной формулы. Кожа – при осмотре важно обратить внимание на цвет кожи, ее влажность, эластичность. Окраска кожи зависит от степени кровенаполнения сосудов, количества пигмента, толщины и прозрачности кожи, типа вегетативной регуляции. У здорового человека кожа, как правило, бледно-розового цвета, видимые слизистые оболочки ротовой полости имеют розовый оттенок. Эластичность кожи зависит от возраста человека, типа вегетативной регуляции и определяется по сопротивлению, которое ощущается при сдавливании кожной складки на разгибательной поверхности кисти. При нормальной эластичности кожная складка быстро исчезает после снятия воздействия пальцев, при пониженной – расправляется не сразу. Состояние мышечной системы визуально оценивают как хорошее, среднее и слабое. Развитие мускулатуры характеризуется количеством мышечной ткани, ее упругостью, рельефностью и др. О развитии мускулатуры дополнительно судят по положению лопаток, форме живота и т.д.

Слайд 13

Степень жироотложения оценивают как сильно выраженное, среднее, слабовыраженное. Состояние опорно-двигательного аппарата. Особое внимание при обследовании опорно-двигательного аппарата у спортсменов должно быть уделено выявлению аномалий развития, которые в условиях напряженной мышечной деятельности провоцируют возникновение специфических повреждений и заболеваний. К подобным аномалиям могут быть отнесены: • пороки развития позвоночника • различная длина ног; • искривление ног; • изменение величины сводов стопы: плоскостопие, полая стопа. Позвоночник выполняет основную опорную функцию. Нормальный позвоночник имеет физиологические изгибы в сагиттальной плоскости, анфас представляет собой прямую линию. Нередко занятия несоответствующим видом спорта, ранняя специализация (гимнастика, тяжелая атлетика и др.) ведут к расстройству функции позвоночника и мышечному дисбалансу, что отрицательно сказывается на функции внутренних органов и работоспособности человека в целом. Позвоночник выполняет основную опорную функцию. Его осматривают в сагиттальной и фронтальной плоскостях, определяют форму линии, образованной остистыми отростками позвонков, обращают внимание на симметричность лопаток и уровень плеч, состояние треугольника талии, образуемого линией талии и опущенной рукой. Нормальный позвоночник имеет физиологические изгибы в сагиттальной плоскости, анфас представляет собой прямую линию. При патологических состояниях позвоночника возможны искривления как в переднезаднем направлении (кифоз, лордоз), так и боковые (сколиоз).

Слайд 14

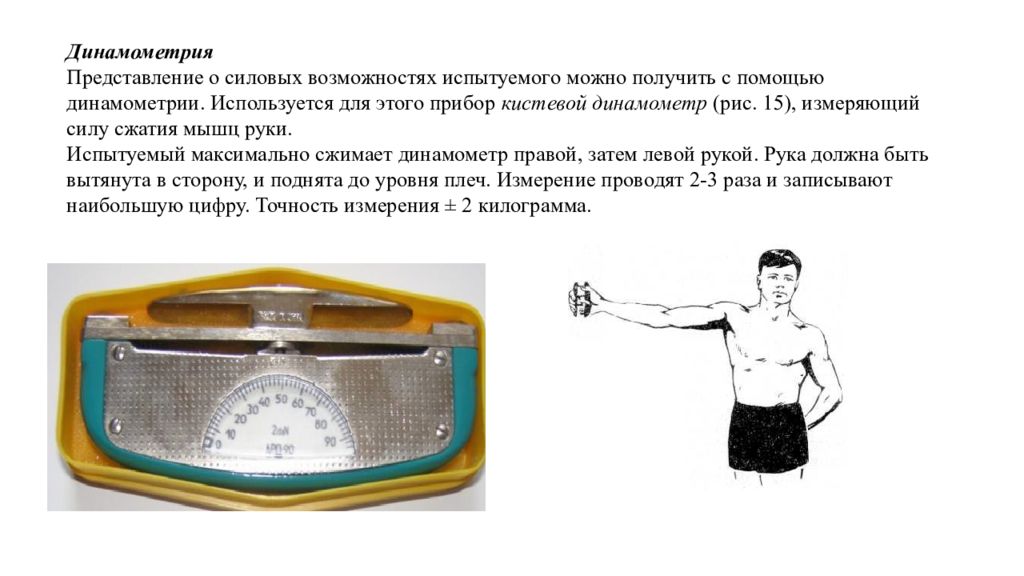

Динамометрия Представление о силовых возможностях испытуемого можно получить с помощью динамометрии. Используется для этого прибор кистевой динамометр (рис. 15), измеряющий силу сжатия мышц руки. Испытуемый максимально сжимает динамометр правой, затем левой рукой. Рука должна быть вытянута в сторону, и поднята до уровня плеч. Измерение проводят 2-3 раза и записывают наибольшую цифру. Точность измерения ± 2 килограмма.

Слайд 15

3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Метод индексов Этот метод может быть использован только для приблизительной, ориентировочной оценки антропометрических данных, так как большинство индексов (и показателей) недостаточно конкретизированы в возрастном, половом и профессиональном отношениях. Индекс – величина соотношения двух или нескольких антропометрических признаков. Индексы построены на связи антропометрических признаков (веса с ростом, жизненной емкостью легких, силой и т. п.) Разные индексы включают разное число признаков: простые (два признака), сложные – больше. Индекс массы тела (ИМТ) - это обобщенный непосредственный показатель гармоничности строения тела человека и косвенный показатель правильного питания и здоровья, основанный на отношении массы тела и его длины (роста). ИМТ = М / L2, (М - масса тела в кг, L - длина тела в метрах) Индекс Соловьева Индекс Пинье (показатель крепости сложения) рассчитывают по формуле: Д – (M+O), где Д – длина тела стоя; М – масса тела; О – окружность грудной клетки. Чем меньше величина индекса Пинье, тем лучше показатель (при условии отсутствия ожирения). Величина индекса менее 10 оценивается как крепкое телосложение, от 10 до 20 – хорошее, от 21 до 25 – среднее, от 26 до 35 – слабое, более 36 – очень слабое.

Слайд 16

Определить, избыточна ли масса, можно по формуле Кетле, согласно которой рассчитывается индекс массы тела (ИМТ): Индекс массы тела рассчитывают по формуле: I=m:h2(массу тела (в килограммах) нужно разделить на рост (в метрах) в квадрате). Определить насколько увеличивается риск развития диабета, при увеличении массы тела можно по табл. 1. (Пример: рост – 172 см, вес –94 кг, ИМТ = 94/1,72х1,72 = 32 кг/м2). Менее 18,5 – недостаточный вес; 18,5 - 24,9 – нормальный вес; 25- 29, 9 – избыточный вес; 30 - 39,9 – ожирение; 40 – выраженное ожирение.

Слайд 17

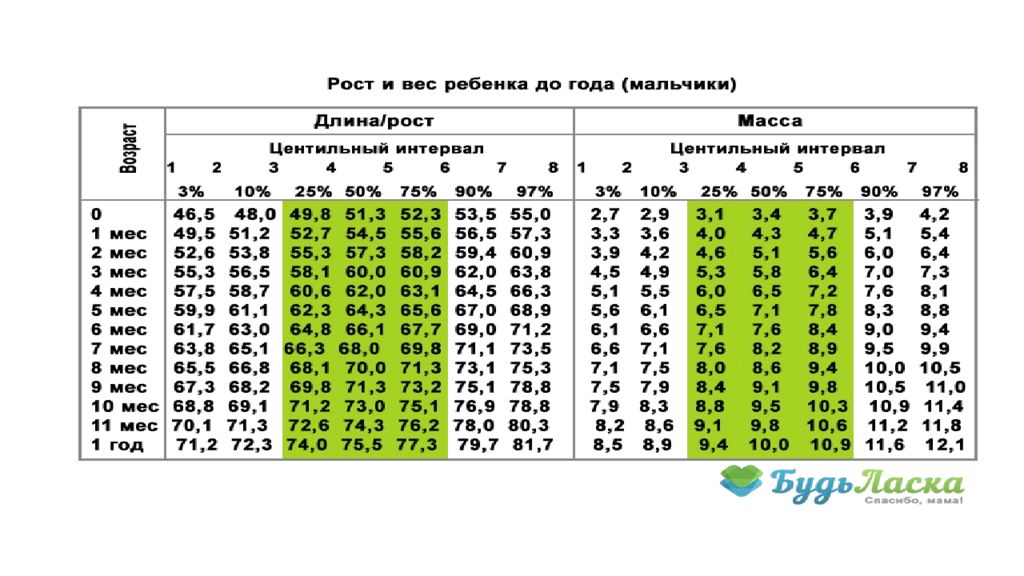

Центильный метод Способ оценки физического развития с помощью центильных таблиц прост в работе, так как исключаются расчеты. Центильные таблицы широко применяются за рубежом с конца 70-х годов XX века. Центильные таблицы позволяют сравнить индивидуальные антропометрические величины со стандартными табличными, получаемыми при массовых обследованиях. Составляют эти таблицы следующим образом: антропометрические данные 100 человек (100 %) одного возраста выстраивают в порядке возрастания. Затем показатели 3, 10, 25, 50, 75, 90, 97 обследуемых вносят в таблицы, в которых сохраняют вышеуказанную нумерацию (или процент, или перцентиль, или просто центиль ). Суть центильного метода заключается в сопоставлении фактического признака развития отдельной характеристики физического развития с упорядоченным рядом, который включает в свою структуру весь диапазон колебаний исследуемого признака, распределенный на 100 интервалов, попадание в которые имеет равную вероятность, однако размеры этих центильных интервалов в абсолютных единицах измерений не одинаковые. Для определения степени физического развития используют 7 фиксированных центилей : 3-й, 10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й и 97-й и соответственно 8 центильных интервалов: • 1-й интервал (ниже 3%) – очень низкие показатели; • 2-й интервал (от 3% до 10%) – низкие показатели; • 3-й интервал (от 10% до 25%) – показатели ниже среднего; • 4-й интервал (соответственно от 25% до 75%) – средние показатели; • 5-й интервал (от 75% до 90%) – показатели выше среднего; • 6-й интервал (от 90% до 97%) – высокие показатели; 56 7-й интервал (выше 97%) – очень высокие показатели. В центильном методе величину наблюдаемого признака считают средней (типичной), если она находится в пределах 25 — 75-го центилей.

Слайд 18

Оценка физического развития: 1. Оценка степени (уровня) физического развития: оценивается по показателю длины тела: Показатели в 1-м интервале (ниже 3%) – физическое развитие очень низкое (атипично низкое); Показатели во 2-м интервале (от 3% до 10%) – физическое развитие низкое; Показатели в 3-м интервале (от 10% до 25%) – физическое развитие ниже среднего; Показатели в 4-м интервале (от 25% до 75%) – физическое развитие среднее; Показатели в 5-м интервале (от 75% до 90%) – физическое развитие выше среднего; Показатели в 6-м интервале (от 90% до 97%) – физическое развитие высокое; Показатели в 7-м интервале (выше 97%) – физическое развитие очень высокое (атипично высокое). 2. Оценка гармоничности физического развития. По центильным шкалам можно судить о гармоничности развития массы тела, окружности грудной клетки, окружности головы по отношению к его длине. Если значения рассматриваемых показателей оказываются в одном или соседних центильных интервалах, то физическое развитие оценивают как гармоничное. Если значения изучаемых показателей выходят за границы соседнего интервала, то физическое развитие ребенка считают дисгармоничным. Если разница в оценке составляет более двух интервалов, то физическое развитие оценивается как резко дисгармоничное.

Слайд 20

3. Соответствие паспортного возраста ребенка уровню биологического развития. В разные возрастные периоды одни показатели биологического уровня развития являются ведущими, другие играют второстепенную роль. Так, в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте (5 – 10 лет) ведущими показателями биологического возраста являются – рост, годовая прибавка длины тела, число постоянных зубов. В среднем школьном возрасте, начиная с 10 - 11 лет у мальчиков и 9 - 10 лет у девочек, наибольшее информативное значение приобретают степень полового созревания и показатели годовой прибавки длины тела, зато теряют свою информативность длина тела и развитие зубной системы. В 15 лет и позднее ведущим признаком становится развитие вторичных половых признаков, а длина тела утрачивает свою информативность. Оценка уровня биологической зрелости по вторичным половым признакам. По возрастным нормативам устанавливают следующие варианты возрастного развития биологической зрелости: 1) развитие соответствует календарному возрасту (выраженность вторичных половых признаков соответствует возрастному нормативу); 2) развитие ускоренное (опережение по выраженности вторичных половых признаков составляет 1 год и более); 3) развитие замедленное (отставание по выраженности вторичных половых признаков составляет 1 год и более). Детей с замедленным и ускоренным развитием направляют на консультацию к эндокринологу.

Слайд 21

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И АНАЛИЗАТОРОВ Исследование функционального состояния ЦНС включает: 1. сбор неврологического анамнеза; 2. исследование рефлексов; 3. исследование мышечного тонуса; 4. исследование черепных нервов; 5. исследование координации движений; 6. исследование основных видов чувствительности; 7. исследование анализаторов; 8. определение свойств нервной системы (силы, подвижности, уравновешенности, скорости основных нервных процессов) и моторной асимметрии; 9. использование инструментальных методов исследования.

Слайд 22

Сбор неврологического анамнеза Учитываются: наличие заболеваний и травмы ЦНС, периферических отделов нервной системы, их последствия (в том числе в связи с занятиями физкультурой и спортом), время возобновления занятий после заболеваний и травм; наличие наследственных заболеваний в семье неврологического или психического характера (неврозы, эпилепсия, вегето-сосудистая дистония); жалобы на день исследования на: головную боль, головокружение, плохой сон, аппетит, снижение внимания, снижение работоспособности, снижение настроения. Исследование рефлексов Рефлекс – это реакция организма на какое-либо раздражение, которая сформирована в течение онтогенеза (условный рефлекс) или является врожденной (безусловный рефлекс) и осуществляется с участием ЦНС. Рефлексы могут быть поверхностными (кожные, со слизистых оболочек), глубокими (сухожильные, периостальные, суставные), дистантными (световые, звуковые, обонятельные).

Слайд 23

Исследование мышечного тонуса Мышечный тонус – это определенная степень наблюдаемого в норме напряжения мышц, которое поддерживается рефлекторно. Повышение мышечного тонуса наблюдается при утомлении (особенно хроническом), при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата и других функциональных нарушениях. Понижение тонуса - при длительном покое, отсутствии тренировок у спортсменов, снятии гипсовых повязок и др. Повышение мышечного тонуса носит название - гипертонус, понижение – гипотонус. Тонус мышц определяется пальпаторно или с использованием миотонометра. Необходимое оборудование: миотонометр, протокол исследования. Методика проведения. В положении лежа, расслабившись, устанавливают миотонометр на наиболее выступающую часть бедра. Определяют тонус максимально расслабленной мышцы, затем, не сдвигая прибор - при максимальном напряжении. Разница в показателях - амплитуда тонуса. Принципы оценки: у хорошо тренированного человека тонус расслабления характеризуется минимальной величиной, а напряжения - максимальной, разница - не менее 40 миотон. Утомление мышц снижает все показатели.

Слайд 24

К инструментальным методам оценки функционального состояния ЦНС относятся: Электроэнцефалография – метод исследования электрической активности головного мозга, колебаний его потенциалов; Реоэнцефалография – метод регистрации кривых пульсовых колебаний электрического сопротивления головного мозга переменному току высокой частоты; Нейромиография - методика, позволяющая регистрировать электрические биопотенциалы скелетных мышц. Электромиограмма (ЭМГ) характеризуется частотой и амплитудой осцилляций, отражающих активность биотоков сокращающихся и расслабляющихся мышц. Увеличение на ЭМГ числа высоких осцилляций сопровождается наиболее согласованным возбуждением мышечных волокон и указывает на улучшение функционального состояния нервно-мышечного аппарата. Регистрация ЭМГ у спортсменов во время разных физических нагрузок позволяет определить функциональное состояние и функциональные особенности мышечных волокон и двигательных единиц, получить качественную характеристику координации движений, установить степень нарушений функционального состояния и утомления нервно-мышечного аппарата. Метод электромиографии позволяет определить латентное время напряжения (ЛВН) и латентное время расслабления (ЛВР) мышцы, т. е. время от подачи сигнала к действию до ответной реакции мышцы. По мере улучшения состояния тренированности ЛВН и ЛВР укорачиваются, а при утомлении - увеличиваются. Наиболее чувствительно реагирует на изменения функционального состояния ЛВР. Следует отметить, что у высококвалифицированных спортсменов ЛВР, короче, чем ЛВН.

Слайд 25

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИЗУЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ЧЕЛОВЕКА Оценка психического состояния у человека Под психическим состоянием понимается картина психического функционирования в ограниченный промежуток времени. При исследовании психических состояний широко используется тест САН - «самочувствие, активность, настроение». Определение темперамента (опросник Айзенка ) Автор двухфакторной модели личности Г. Айзенк в качестве показателей основных свойств личности использовал экстраверсию- интраверсию и нейротизм. В общем смысле экстраверсия - это направленность личности на окружающих людей и события, интраверсия - направленность личности на ее внутренний мир, а нейротизм - понятие, синонимичное тревожности, - проявляется как эмоциональная неустойчивость, напряженность, эмоциональная возбудимость, депрессивность. Определение устойчивости внимания по методу корректурной пробы Под вниманием понимают направленность и сосредоточенность психической деятельности на объект, имеющий определенную значимость для человека. Определение устойчивости и переключения внимания Устойчивость внимания - это способность субъекта не отклонятся от направленности психической активности и сохранять сосредоточенность на объекте внимания. Произвольное внимание формируется при трудовой деятельности. Разные виды труда развивают различные свойства произвольного внимания. Так, оператор, следящий за появлением на экране определенной информации, обладает большой устойчивостью внимания; водитель автобуса должен уметь быстро переключать свое внимание с одного объекта на другой (дорога, салон автобуса, рычаги и пульт управления и т. п.).

Слайд 26

Исследование запоминания Запоминание - процесс, в результате которого происходит закрепление новой информации путем связывания ее с приобретенной ранее. Запоминание есть закономерный продукт действия субъекта с объектом.

Слайд 27

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Исследование функционального состояния системы внешнего дыхания включает: 1. анализ жалоб; 2. физическое обследование; 3. параклинические методы; 4. функциональное тестирование. При опросе выявляют наличие жалоб на одышку, боль, связанную с дыханием, кашель, выделение мокроты. Физическое обследование позволяет определить частоту дыхания, границы легких, характер легочного звука при перкуссии, характер дыхательных шумов при выслушивании. К основным параклиническим методам относятся: рентгенологические методы, эндоскопическое обследование (бронхоскопия), лабораторное исследование мокроты, измерение легочных объемов (в том числе жизненной емкости легких). При исследовании функционального состояния аппарата внешнего дыхания чаще используются такие методы, как спирометрия и спирография. Спирография - метод графической регистрации показателей функции внешнего дыхания с помощью спирографов.

Слайд 28

С помощью спирограммы определяют следующие показатели: Оценка легочных объемов 1. Частота дыхания (ЧД) - число дыханий в 1 мин. 2. Дыхательный объем (ДО) - количество воздуха, которое человек вдыхает и выдыхает при спокойном дыхании. В норме ДО от 350 до 650 мл. 3. Минутный объем дыхания (МОД) - количество воздуха, вдыхаемого (или выдыхаемого) за 1 мин. МОД = ДО*ЧД*1000. В норме МОД от 5 до 10 л. 4. Резервный объем вдоха ( РОвд ) - объем воздуха, который можно вдохнуть дополнительно после обычного вдоха. В норме этот показатель колеблется от 1300 до 2000 мл. 5. Резервный объем выдоха ( РОвыд ) - объем воздуха, который можно дополнительно выдохнуть после обычного выдоха. Нормальная величина показателя колеблется в пределах от 1500 до 2000 мл. 6. ЖЕЛ - максимальное количество воздуха, которое можно выдохнуть после максимального вдоха. Нормальная величина ЖЕЛ колеблется от 2500 до 5000 мл и включает три объема: ДО, РОвд и РОвыд. 1 ДЖЕЛ (должная ЖЕЛ ), для мужчин = 0,052 * рост (см) - 0,028 * возраст - 3,2 для женщин = 0,049 * рост (см) - 0,019 * возраст -3,76 ЖЕЛ – мужчины -3,5 – 4,5 л; женщины – 2,5 – 3,5 л. Определение объемно-временных показателей 7. Объем форсированного выдоха (ОФВ1) это тот объем, который испытуемый способен выдохнуть за первую секунду маневра ФЖЕЛ. Считают, что при выполнении форсированного выдоха скорость потока воздуха при выдыхании первых 25-30% ОФВ зависит от силы дыхательных мышц, в дальнейшем она определяется бронхиальным просветом.

Слайд 29

8. Форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) у здоровых людей равна ЖЕЛ или меньше ее на 100-300 мл. При выраженных нарушениях проходимости дыхательных путей это различие возрастает и может достигать 500-700 мл. Измерение ФЖЕЛ производят следующим образом. Определяют начало форсированного выдоха, обычно им является угол между горизонтальной линией на спирограмме после максимального вдоха и кривой форсированного выдоха (рис. 24). При закругленном участке кривой можно определить начало выдоха, продолжив горизонтальную линию и кривую форсированного выдоха до пересечения друг с другом. Концом форсированного выдоха является точка перехода кривой в горизонтальную линию. Разница в литрах между началом и концом форсированного выдоха является величиной ФЖЕЛ. 9. Отношение ОФВ1/ЖЕЛ, выраженное в процентах - индекс Тиффно - является чувствительным индексом наличия или отсутствия ухудшения проходимости дыхательных путей. 10. Отношение ОФВ1/ФЖЕЛ, выраженное в процентах - индекс Генслера. 11. Мгновенные объемные скорости (МОС) - скорость воздушного потока в момент выдоха определенной доли ФЖЕЛ (чаще всего 25, 50 и 75% ФЖЕЛ). При расчете МОС указывается та часть ФЖЕЛ, которая уже была выдохнута к моменту измерения МОС: МОС25, МОС50 и МОС75. 12. Средняя объемная скорость выдоха, определяемая в процессе выдоха от 25 до 75% ФЖЕЛ (СОС25-75). Она может рассчитываться как посредством интерполяции между точками, соответствующими выдоху от 25 до 75% ФЖЕЛ, так и путем определения в приборе истинного значения среднего потока на данном этапе маневра ФЖЕЛ. 13. Пиковая объемная скорость (ПОС) максимальный поток, достигаемый в процессе выдоха. Определение легочной вентиляции легких 14. Максимальная вентиляция легких (МВЛ) объем воздуха, проходящий через легкие при дыхании с максимально возможной частотой и глубиной в течение 1 мин. В норме МВЛ - от 120 до 170 л/мин. 15. Максимальная частота дыхания, ЧДмвл (раз/мин). 16. Максимальный дыхательный объем, ДОмвл, (л) – произведение дыхательного объема на частоту дыхания в минуту (3500-5000 мл). 17. Коэффициент резервных возможностей дыхания, КРД, показатель, отражающий резервные возможности системы внешнего дыхания; рассчитывали по формуле: КРД = (МВЛ - МОД) × 10 / МВЛ КРД ниже 70 % указывает на значительную степень функциональных возможностей системы дыхания

Слайд 30

Оценка жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и ее изменений по данным функциональных проб Необходимы: спирометр сухой, секундомер, спирт, вата, номограмма для определения должной величины ЖЕЛ. ЖЕЛ – максимальный объем воздуха, который можно выдохнуть после максимального вдоха. ЖЕЛ равна сумме резервных объемов вдоха, выдоха и дыхательного объема. Методика: закрыв нос зажимом или пальцами, испытуемый делает максимальный вдох, а затем постепенно (за 5-7 с) выдыхает в спирометр. Обязательно 2-3 – кратное повторение процедуры измерения. Из полученных результатов выбирают максимальный. Следует рекомендовать при вдохе сделать небольшую паузу, а затем, не выдыхая, произвести 2-3 дополнительных вдоха. После выдоха в спирометр следует также максимально освободить легкие от воздуха дополнительными выдохами. Принципы оценки: полученная величина называется фактической. Она измеряется в литрах или миллилитрах и сравнивается с должными величинами (ДЖЕЛ), которые определяются с помощью номограмм (находится в точке пересечения прямой линии, проведенной от показателя на шкале возраста к показателю на шкале роста со шкалой ЖЕЛ).

Слайд 31

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы включает: 1. анализ жалоб; 2. физическое обследование 3. параклинические методы; 4. функциональное тестирование. При опросе выявляют наличие у обследуемого жалоб на неприятные ощущения в области сердца (сердцебиения, перебои и др.), уточняют их интенсивность, продолжительность, связь с физическими нагрузками, эмоциональными факторами, перенесенными заболеваниями (ревматизм, ангина, грипп и др.). При осмотре обращают внимание на окраску кожного покрова (бледность, цианоз), форму грудной клетки, наличие выраженной пульсации шейных сосудов, расположение и характер верхушечного толчка, наличие отеков. Оценивают пульс и артериальное давление в состоянии покоя.

Слайд 32

К основным параклиническим методам оценки состояния сердечно-сосудистой системы относят: Электрокардиографию – позволяет судить о характере нарушений ритма, проводимости и трофики сердечной мышцы, гипертрофии различных отделов сердца. Фонокардиографию – позволяет судить о соотношении основных тонов сердца и характере дополнительных звуков, возникающих при работе сердца. Эхокардиографию – позволяет выявлять структурные изменения в сердце. Поликардиографиографию – позволяет судить о сократительной функции миокарда.

Слайд 33

Гемодинамические показатели 1. Определение пульса, ЧСС ( пульсометрия ) Определение пульса (ЧСС) ( пульсометрия ) основано на пальпаторном прощупывании и подсчете пульсовых волн, которые представляют собой в норме ритмичные колебания стенки артериальных сосудов, связанные с изменениями давления на стенки сосудов во время систолы и диастолы. 2. Измерение артериального давления, АД Измерение артериального давления (АД) на практике производят непрямым аускультативным методом Н.С. Короткова (1905). Сидя на стуле или лежа на кушетке, испытуемый кладет руку на стол или стул рядом с кушеткой так, чтобы рука располагалась на уровне сердца. На обнаженное плечо накладывают манжетку, при этом она должна плотно охватывать плечо. В локтевой ямке находят пульсирующую плечевую артерию, на которую ставят фонендоскоп. В манжетку накачивают воздух, создавая давление выше предполагаемого систолическое артериальное давление (САД). Плечевая артерия сдавливается, кровоток в ней прекращается. Поворачивая винтовой клапан, выпускают из манжетки воздух. Давление в манжетке, при котором появляются сосудистые тоны, соответствует САД. Момент исчезновения тонов соответствует диастолическому артериальному давлению (ДАД). Измерение повторяют три раза и учитывают минимальные показатели. Электрокардиография Электрокардиографии (ЭКГ) - метод регистрации биоэлектрической активности сердца, возникающей в нем во время сердечного цикла и отражающей процесс распространения возбуждения по проводящей системе к миокарду. ЭКГ обычно состоит из трех направленных вверх положительных зубцов Р, R и Т и двух направленных вниз отрицательных зубцов Q и S (рис. 25). Зубец Р представляет собой результат охвата возбуждением мышцы предсердий, комплекс QRS отражает распространение возбуждения по миокарду желудочков, зубец Т связан с развитием процесса восстановления ( реполяризации ) миокарда желудочков.

Слайд 34

Амплитуда зубцов ЭКГ характеризует процесс возбуждения миокарда, а длительность интервалов проведение возбуждения по различным отделам сердца. Наиболее распространены следующие отведения ЭКГ: 1 Стандартные биполярные отведения, при которых регистрируется разность потенциалов между конечностями - от правой и левой руки ( отведение ), от правой руки и левой ноги (II отведение), левой руки и левой ноги (III отведение ). 2.Усиленные отведения от конечностей это униполярные отведения. Для создания нулевого потенциала применяют объединенный электрод Вильсона (индифферентный), образующийся при соединении проводами (через сопротивление) двух конечностей, второй электрод (активный) располагают на свободную от индифферентных электродов конечность. 3. Грудные отведения - это тоже униполярные отведения, так как с их помощью регистрируют разность потенциалов между определенными точками на грудной клетке и нулевым потенциалом (объединенным электродом Вильсона). Грудные отведения обозначают буквой V. Обычно регистрируют шесть грудных отведений. Активный электрод V1, помещают в четвертом межреберье по правому краю грудины, V2, - в четвертом межреберье по левому краю грудины, V3 - посередине между V2, и V4, V4 в пятом межреберье по левой среднеключичной линии, V5 - в пятом межреберье по левой переднеподмышечной линии, V6 - на том же уровне по левой среднеподмышечной линии. По ЭКГ определяют продолжительность сердечного цикла, частоту сердечных сокращений (ЧСС), положение электрической оси сердца, амплитуду зубцов Р, Q, R, S, Т, а также интервалы Р - Q, ORS и QT. Проводят сопоставление полученных данных с типичной ЭКГ. ЭКГ позволяет судить о нарушении ритма и проводимости сердца.

Слайд 35

Оценка состояния ССС и ее изменений по данным функциональных проб Для проведения функциональных проб с нагрузкой необходимы: секундомер, прибор для измерения АД. Методика Первый этап: измеряют ЧСС и АД в покое. Затем выполняется физическая нагрузка в разных вариантах: Пример: Определение индекса Руффье (ИР) Применяется для определения адаптации к нагрузке. Широко используется при массовых обследованиях школьников. Методика: измеряется ЧСС1 сидя, затем выполняется 30 глубоких приседаний за 30 с. Оценивают ЧСС 2 стоя, еще через 1 мин. отдыха – ЧСС3. ИР = [(ЧСС1 + ЧСС2 + ЧСС3) - 200] / 10 Принципы оценки: ИР менее 0 - отличный результат, ИР от 0 до 5 - хороший, ИР от 6 до 10 - удовлетворительный, ИР от 11до15 - слабый, ИР свыше 15 - неудовлетворительный.

Последний слайд презентации: МЕТОДЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ Одним из объективных критериев здоровья человека является уровень физической работоспособности. Высокая работоспособность служит показателем стабильного здоровья, и наоборот: низкие ее значения рассматриваются как фактор риска для здоровья. Установлено, что снижение прямых и косвенных показателей работоспособности до 15 % по сравнению с исходным свидетельствует о развитии в организме явлений утомления, 16-19 % - о наличии хронического утомления, а снижение на 20 % и более – о возникновении переутомления. В настоящее время для косвенного определения общей физической работоспособности наиболее широко используются пробы: Гарвардский степ-тест, а для прямого определения - тест Новакки.