Слайд 2

Лечебная физкультура является методом функциональной терапии, так как в качестве основного лечебно-профилактического средства использует физические упражнения (движение), при этом происходит воздействие не только на патологически измененные органы и ткани, но и на организм в целом.

Слайд 4: Механизмы лечебного действия физических упражнений

Стимулирующее действие тонизирующее Трофическое действие Компенсаторное Нормализующее.

Слайд 5

Физические упражнения: общеразвивающие упражнения Упражнения в расслаблении Упражнения в растягивании Упражнения дыхательные Упражнения в статическом напряжении Упражнения корригирующие упражнения прикладного характера Подвижные игры.

Слайд 6

Гимнастические упражнения делят на : • общеразвивающие для определенных мышечных групп (мышц верхних конечностей, нижних конечностей, мышц брюшного пресса, спины); • упражнения с предметами и без предметов ; • рефлекторные упражнения — для детей первого года жизни, основанные на безусловных рефлексах; • пассивные упражнения — выполняемые инструктором без усилий со стороны ребенка активные — выполняемые ребенком самостоятельно: • пассивно-активные — выполняемые частично с помощью инструктора, частично самостоятельно; • упражнения в расслаблении — выполняемые с максимальным снижением тонуса мускулатуры; •

Слайд 7

дыхательные — упражнения с изменением характера или продолжительности фаз дыхательного цикла; при этом выделяются статические и динамические дыхательные упражнения: а) статические дыхательные упражнения с изменением ритма, глубины дыхания, с произнесением звуков, с сопротивлением; б) динамические — дыхательные упражнения, сочетающиеся с движением конечностей или туловища;

Слайд 8

изометрические упражнения — гимнастические упражнения, выполняемые в статическом режиме, без изменения длины мышечного волокна; корригирующие упражнения — специальные гимнастические упражнения, направленные на устранение деформаций опорно-двигательного аппарата, коррекцию осанки и стоп; упражнения на координацию; упражнения в равновесии; упражнения прикладного характера — в основных двигательных действиях естественного типа (ходьба, бег, прыжки, лазания, метания); спортивные виды физических упражнений — элементы спортивных игр, плавание, велосипед, лыжи и др.; подвижные игры — занимают особое место в физическом воспитании ребенка, комплексно воздействуя на организм, развивая двигательные навыки, обеспечивая высокую эмоциональную насыщенность занятия.

Слайд 10

1. Занятия проводятся с группой примерно из 10-12 человек в зависимости от пропускной возможности зала ЛФК. 2. Продолжительность занятий для школьников 45 минут, для дошкольников — 20—30 минут. 3. Девочки должны заниматься в открытых гимнастических купальниках, мальчики— в трусах, чтобы методист видел спину и ноги ребенка и мог контролировать положение лопаток.

Слайд 11

4. В занятия следует включать как общие, так и индивидуальные упражнения. Общие упражнения занимают большую часть времени, так как ряд требований, например укрепление мускулатуры спины и живота, увеличение подвижности позвоночника, важны для коррекции деформаций позвоночника при разных типах нарушения осанки. 5. В каждом занятии необходимо стремиться к созданию положительного эмоционального фона, бодрого и радостного настроения, чтобы способствовать освоению необходимых навыков, поэтому желательно чаще давать игровые задания и вводить музыкальное сопровождение. 6. Занятие ЛФК должно состоять из трех частей. Задача первой части — организация детей для предстоящих занятий: используются упражнения строевого характера, короткие игровые задания и упражнения по коррекции осанки. Во второй части занятия основной задачей является укрепление мышечного корсета и индивидуальная коррекция деформации позвоночника. Третья часть занятия предусматривает совершенствование психофизических качеств, двигательных навыков, закрепление правильной осанки в различных условиях и приведение организма в спокойное состояние, для этого используются различные игры, построения, перестроения и ходьба с правильной осанкой. Первая часть занятия длится 7—10 минут, вторая — 20-30 минут и третья — 5-7 минут. 7. Лечебная гимнастика включает три периода реабилитации: начальный, основной и заключительный

Слайд 12

Целью начального периода является обучение правильным исходным положениям, точности выполнения упражнений с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Начальный период длится около восьми недель.

Слайд 13

Основной период — тренирующий: выполняются упражнения с предметами (отягощениями), на координацию движений, тренировку равновесия, подвижность позвоночника, на самовытяжения, с индивидуальным подходом к особенностям деформации позвоночника. Основной период длится с девятой по 15-ю неделю занятий.

Слайд 14

Заключительный период предусматривает закрепление ранее достигнутых знаний и умений, он длится с 16-й до 18-й недели.

Слайд 15

Массаж — средство лечебной физкультуры, использующее местное и рефлекторное действие дозированных механических раздражений участков тела специальными приемами.

Слайд 16

Гигиенический массаж используется для общеукрепляющего действия на организм, профилактики заболеваний. Применяется чаще всего в виде общего массажа. Спортивный массаж применяется с учетом особенностей отдельных видов спорта с целью физического совершенствования спортсменов в данном виде и для быстрейшего снятия утомления и восстановления сил в процессе тренировки и при проведении соревнований. В практике гигиенического и спортивного массажа используется также самомассаж, производимый с ограниченным числом приемов и под наблюдением врача.

Слайд 17

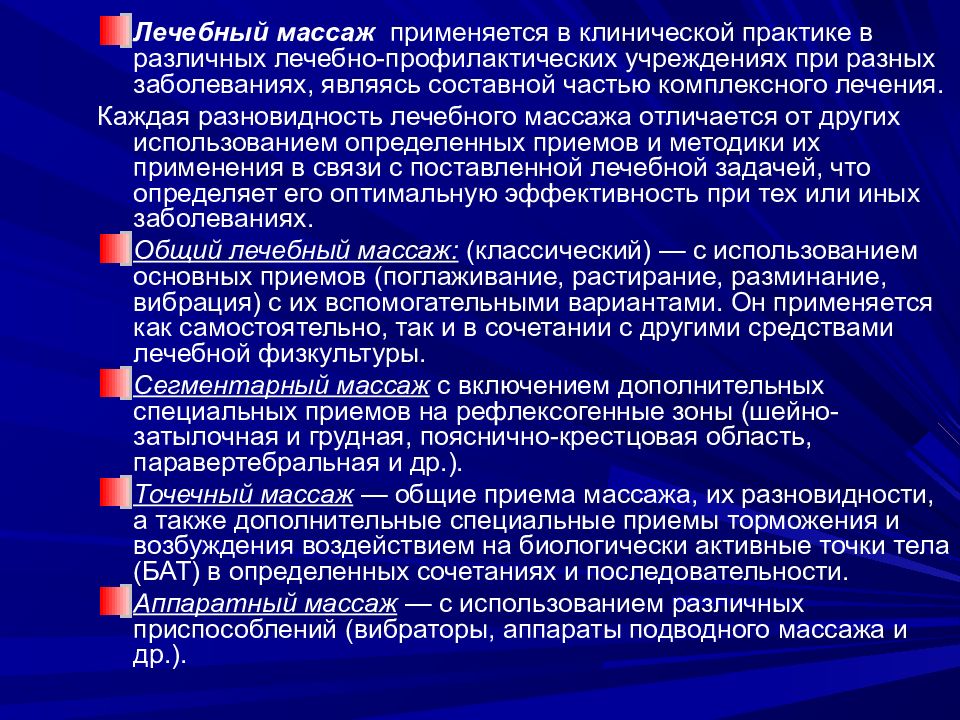

Лечебный массаж применяется в клинической практике в различных лечебно-профилактических учреждениях при разных заболеваниях, являясь составной частью комплексного лечения. Каждая разновидность лечебного массажа отличается от других использованием определенных приемов и методики их применения в связи с поставленной лечебной задачей, что определяет его оптимальную эффективность при тех или иных заболеваниях. Общий лечебный массаж: (классический) — с использованием основных приемов (поглаживание, растирание, разминание, вибрация) с их вспомогательными вариантами. Он применяется как самостоятельно, так и в сочетании с другими средствами лечебной физкультуры. Сегментарный массаж с включением дополнительных специальных приемов на рефлексогенные зоны (шейно-затылочная и грудная, пояснично-крестцовая область, паравертебральная и др.). Точечный массаж — общие приема массажа, их разновидности, а также дополнительные специальные приемы торможения и возбуждения воздействием на биологически активные точки тела (БАТ) в определенных сочетаниях и последовательности. Аппаратный массаж — с использованием различных приспособлений (вибраторы, аппараты подводного массажа и др.).

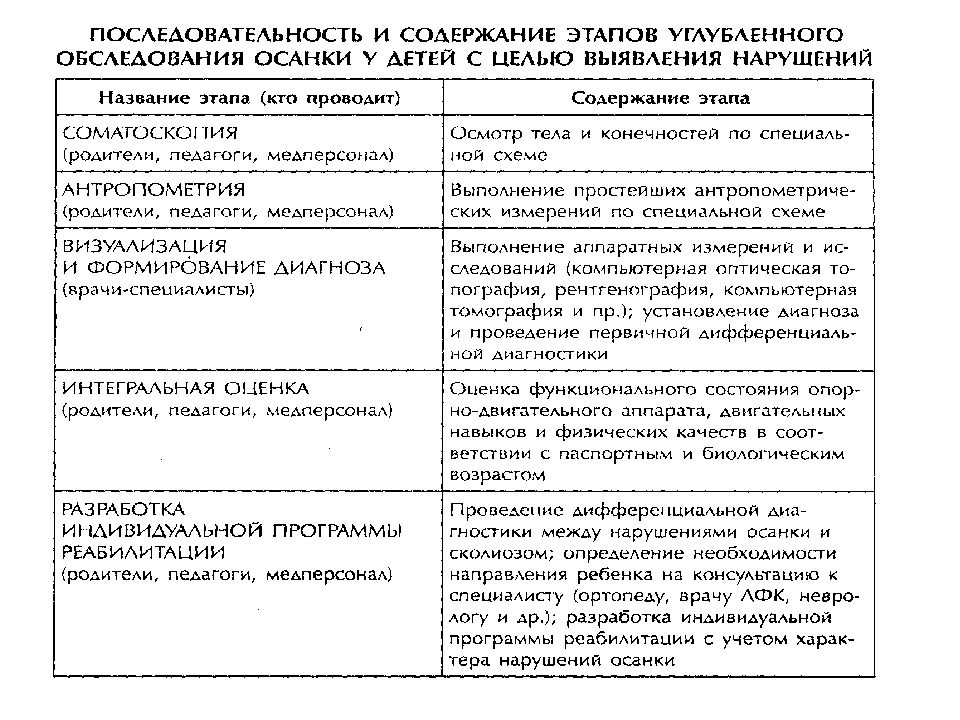

Слайд 22: Оценка функционального состояния опорно-двигательного аппарата и показателей физического развития

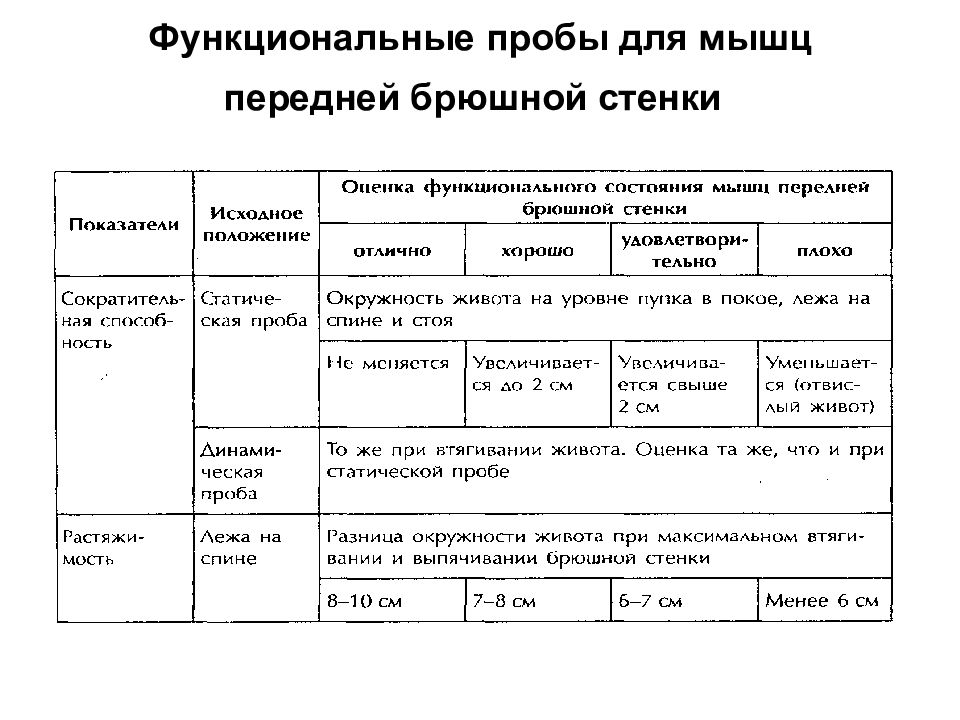

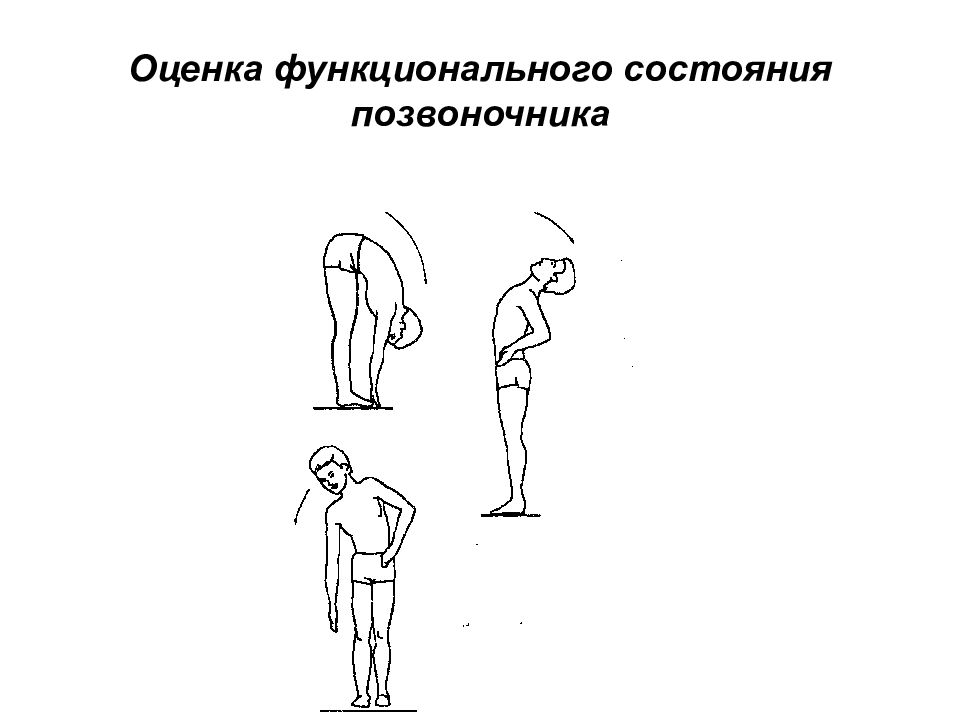

Оценка функционального состояния опорно-двигательного аппарата включает в себя оценку состояния позвоночника и мышечного корсета туловища, а также определение основных физических качеств (выносливость, гибкость, сила, ловкость и быстрота), тесно связанных с уровнем физического развития.

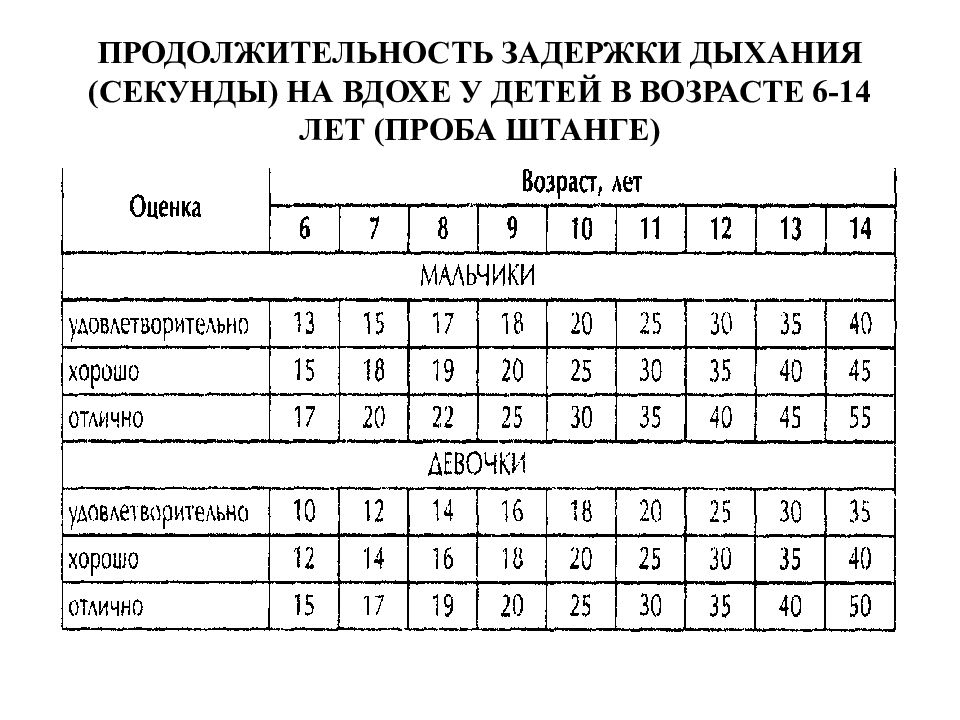

Слайд 28: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАДЕРЖКИ ДЫХАНИЯ (СЕКУНДЫ) НА ВДОХЕ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 6-14 ЛЕТ (ПРОБА ШТАНГЕ)

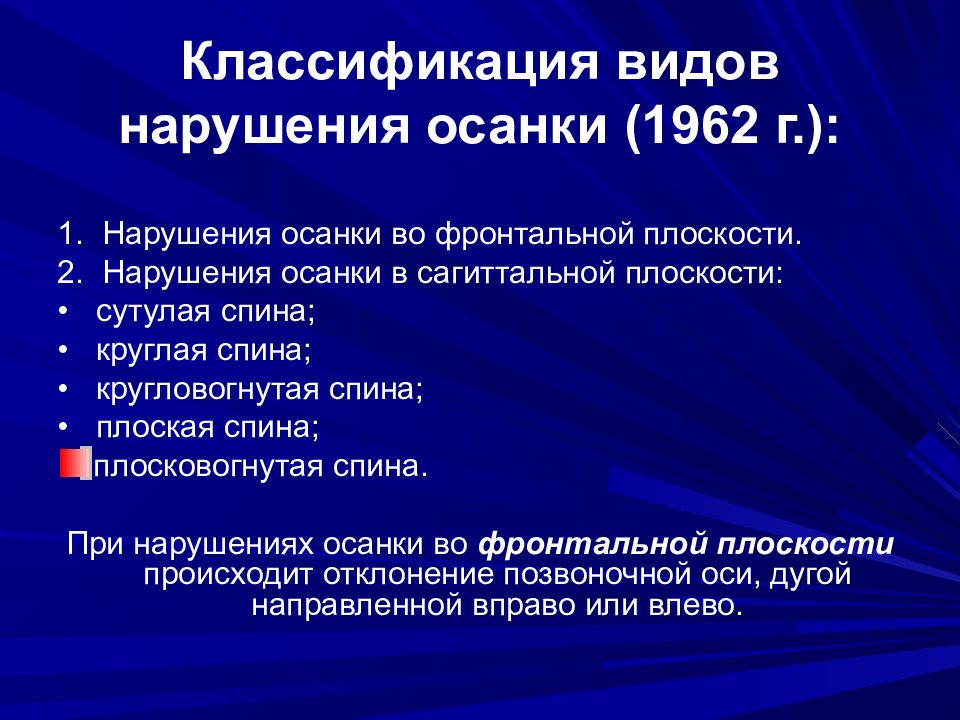

Слайд 29: Классификация видов нарушения осанки (1962 г.):

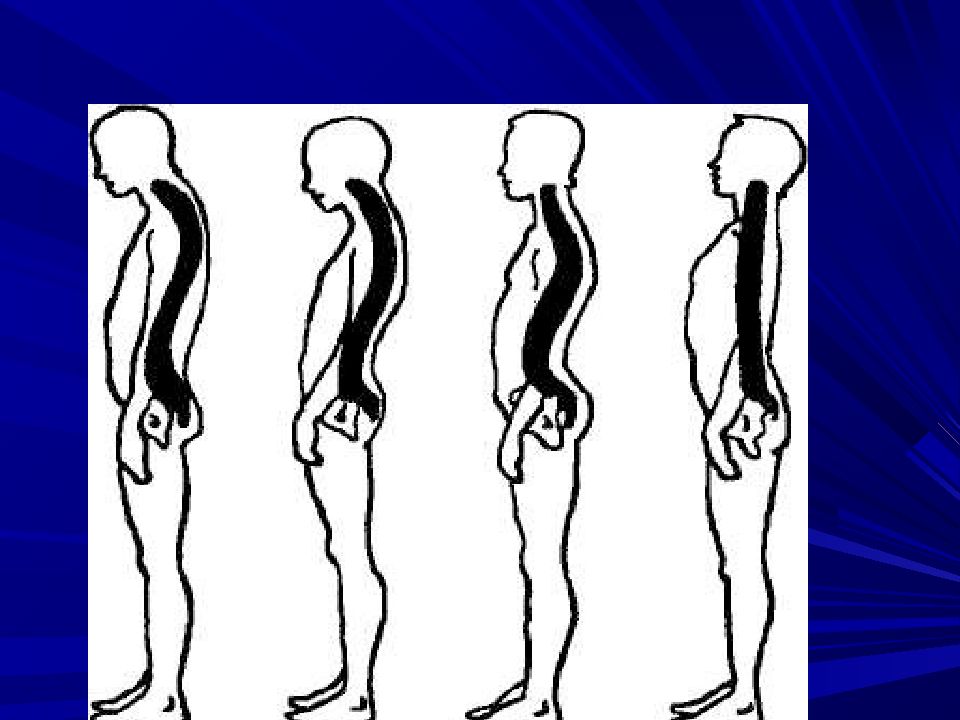

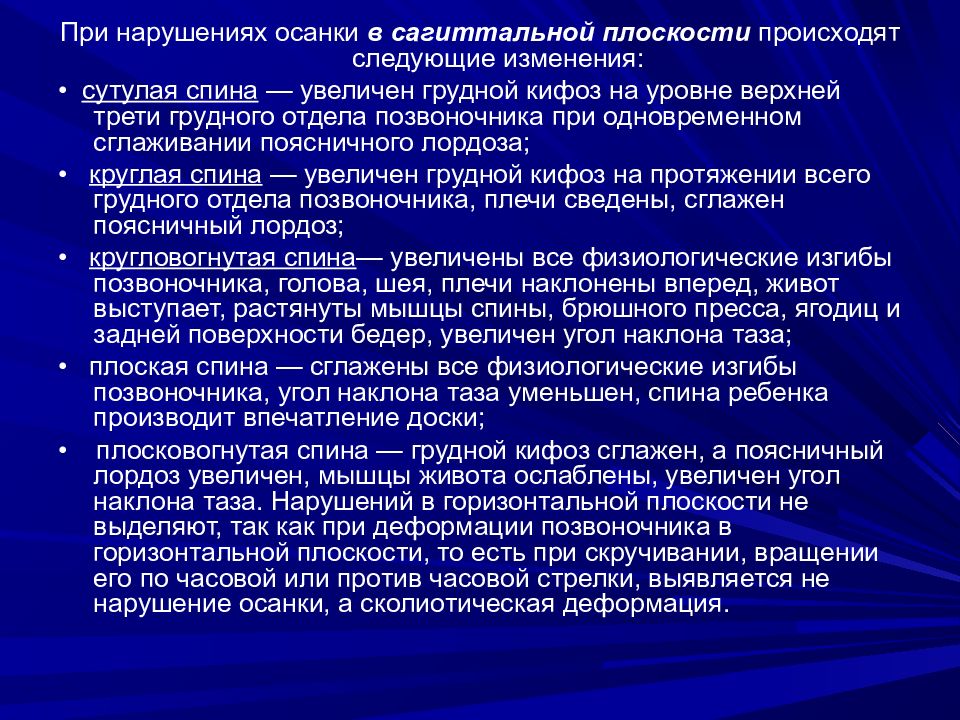

1. Нарушения осанки во фронтальной плоскости. 2. Нарушения осанки в сагиттальной плоскости: • сутулая спина; • круглая спина; • кругловогнутая спина; • плоская спина; плосковогнутая спина. При нарушениях осанки во фронтальной плоскости происходит отклонение позвоночной оси, дугой направленной вправо или влево.

Слайд 30

При нарушениях осанки в сагиттальной плоскости происходят следующие изменения: • сутулая спина — увеличен грудной кифоз на уровне верхней трети грудного отдела позвоночника при одновременном сглаживании поясничного лордоза; • круглая спина — увеличен грудной кифоз на протяжении всего грудного отдела позвоночника, плечи сведены, сглажен поясничный лордоз; • кругловогнутая спина — увеличены все физиологические изгибы позвоночника, голова, шея, плечи наклонены вперед, живот выступает, растянуты мышцы спины, брюшного пресса, ягодиц и задней поверхности бедер, увеличен угол наклона таза; • плоская спина — сглажены все физиологические изгибы позвоночника, угол наклона таза уменьшен, спина ребенка производит впечатление доски; • плосковогнутая спина — грудной кифоз сглажен, а поясничный лордоз увеличен, мышцы живота ослаблены, увеличен угол наклона таза. Нарушений в горизонтальной плоскости не выделяют, так как при деформации позвоночника в горизонтальной плоскости, то есть при скручивании, вращении его по часовой или против часовой стрелки, выявляется не нарушение осанки, а сколиотическая деформация.

Слайд 31

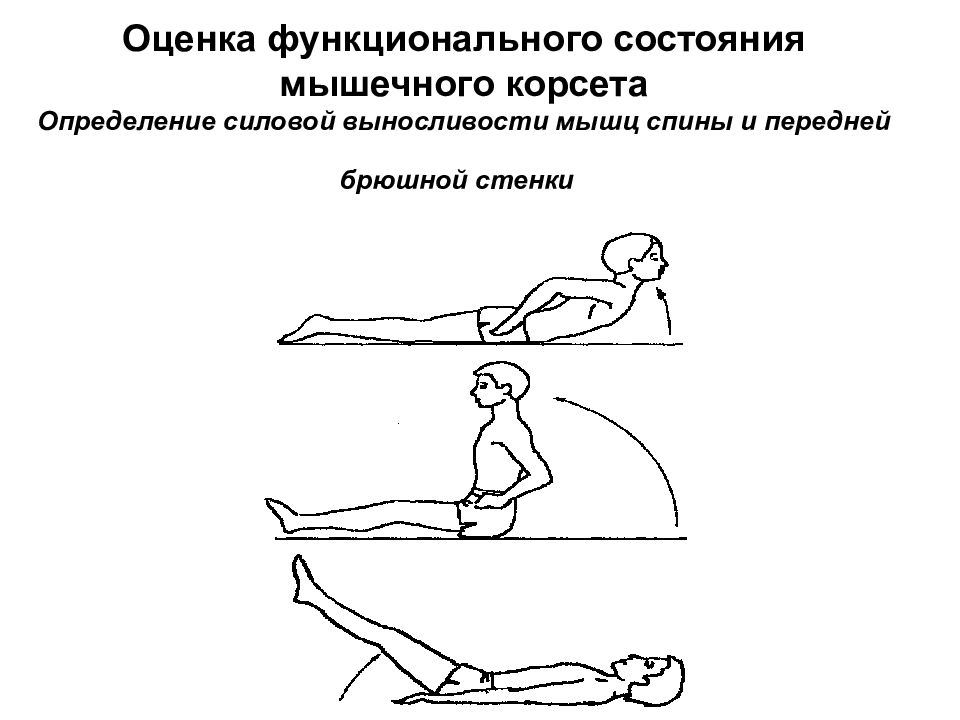

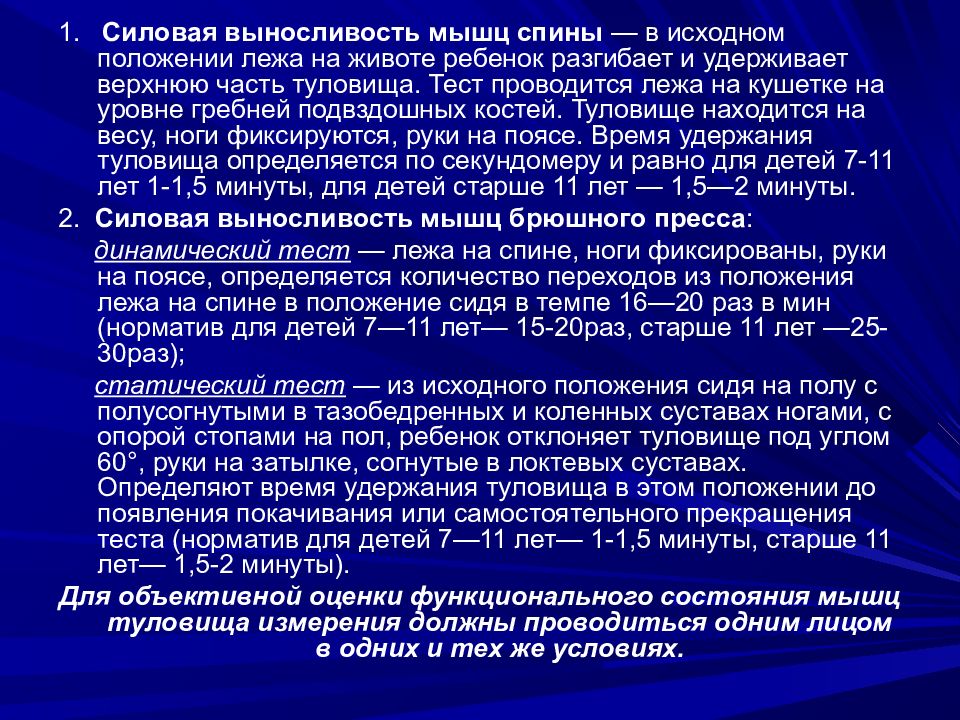

1. Силовая выносливость мышц спины — в исходном положении лежа на животе ребенок разгибает и удерживает верхнюю часть туловища. Тест проводится лежа на кушетке на уровне гребней подвздошных костей. Туловище находится на весу, ноги фиксируются, руки на поясе. Время удержания туловища определяется по секундомеру и равно для детей 7-11 лет 1-1,5 минуты, для детей старше 11 лет — 1,5—2 минуты. 2. Силовая выносливость мышц брюшного пресса : динамический тест — лежа на спине, ноги фиксированы, руки на поясе, определяется количество переходов из положения лежа на спине в положение сидя в темпе 16—20 раз в мин (норматив для детей 7—11 лет— 15-20раз, старше 11 лет —25-30раз); статический тест — из исходного положения сидя на полу с полусогнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами, с опорой стопами на пол, ребенок отклоняет туловище под углом 60°, руки на затылке, согнутые в локтевых суставах. Определяют время удержания туловища в этом положении до появления покачивания или самостоятельного прекращения теста (норматив для детей 7—11 лет— 1-1,5 минуты, старше 11 лет— 1,5-2 минуты). Для объективной оценки функционального состояния мышц туловища измерения должны проводиться одним лицом в одних и тех же условиях.

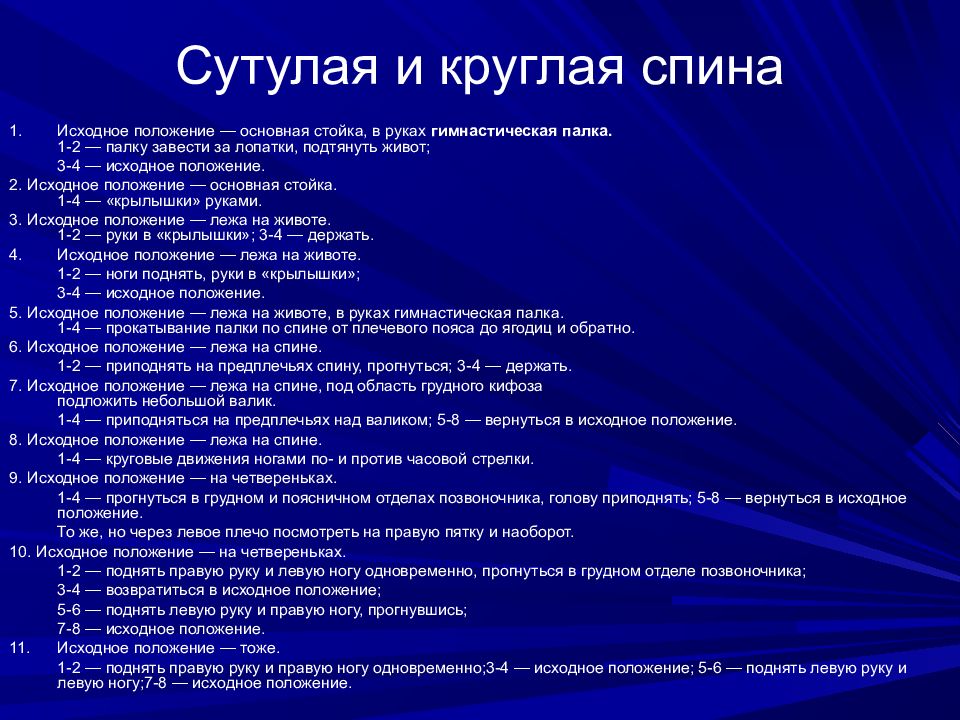

Слайд 33: Сутулая и круглая спина

1. Исходное положение — основная стойка, в руках гимнастическая палка. 1-2 — палку завести за лопатки, подтянуть живот; 3-4 — исходное положение. 2. Исходное положение — основная стойка. 1-4 — «крылышки» руками. 3. Исходное положение — лежа на животе. 1-2 — руки в «крылышки»; 3-4 — держать. 4. Исходное положение — лежа на животе. 1-2 — ноги поднять, руки в «крылышки»; 3-4 — исходное положение. 5. Исходное положение — лежа на животе, в руках гимнастическая палка. 1-4 — прокатывание палки по спине от плечевого пояса до ягодиц и обратно. 6. Исходное положение — лежа на спине. 1-2 — приподнять на предплечьях спину, прогнуться; 3-4 — держать. 7. Исходное положение — лежа на спине, под область грудного кифоза подложить небольшой валик. 1-4 — приподняться на предплечьях над валиком; 5-8 — вернуться в исходное положение. 8. Исходное положение — лежа на спине. 1-4 — круговые движения ногами по- и против часовой стрелки. 9. Исходное положение — на четвереньках. 1-4 — прогнуться в грудном и поясничном отделах позвоночника, голову приподнять; 5-8 — вернуться в исходное положение. То же, но через левое плечо посмотреть на правую пятку и наоборот. 10. Исходное положение — на четвереньках. 1-2 — поднять правую руку и левую ногу одновременно, прогнуться в грудном отделе позвоночника; 3-4 — возвратиться в исходное положение; 5-6 — поднять левую руку и правую ногу, прогнувшись; 7-8 — исходное положение. 11. Исходное положение — тоже. 1-2 — поднять правую руку и правую ногу одновременно;3-4 — исходное положение; 5-6 — поднять левую руку и левую ногу;7-8 — исходное положение.

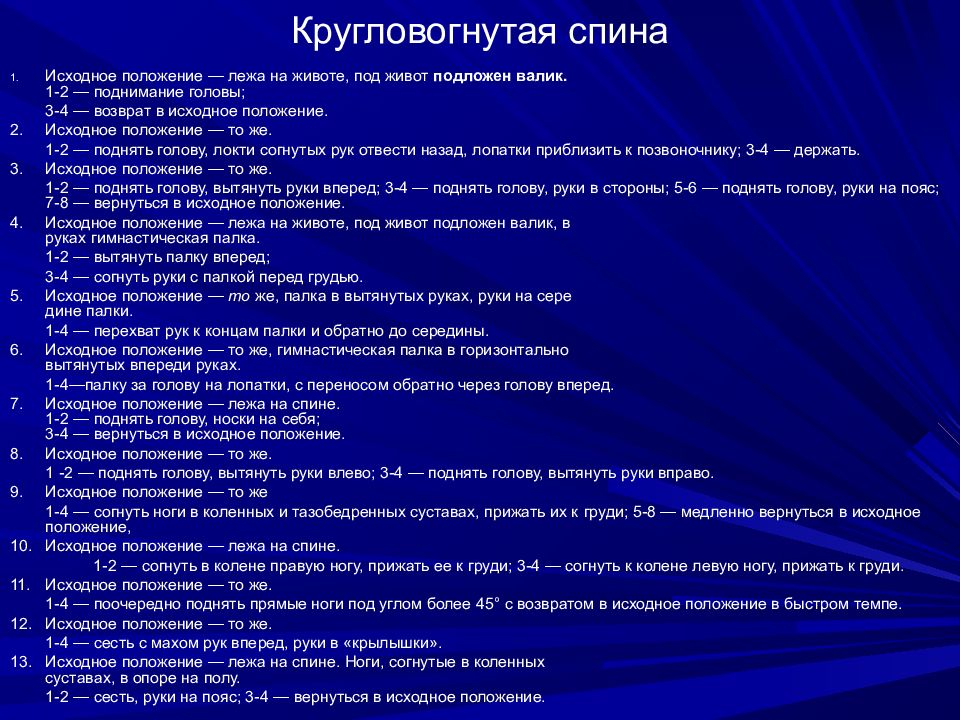

Слайд 34: Кругловогнутая спина

1. Исходное положение — лежа на животе, под живот подложен валик. 1-2 — поднимание головы; 3-4 — возврат в исходное положение. 2. Исходное положение — то же. 1-2 — поднять голову, локти согнутых рук отвести назад, лопатки приблизить к позвоночнику; 3-4 — держать. 3. Исходное положение — то же. 1-2 — поднять голову, вытянуть руки вперед; 3-4 — поднять голову, руки в стороны; 5-6 — поднять голову, руки на пояс; 7-8 — вернуться в исходное положение. 4. Исходное положение — лежа на животе, под живот подложен валик, в руках гимнастическая палка. 1-2 — вытянуть палку вперед; 3-4 — согнуть руки с палкой перед грудью. 5. Исходное положение — то же, палка в вытянутых руках, руки на сере дине палки. 1-4 — перехват рук к концам палки и обратно до середины. 6. Исходное положение — то же, гимнастическая палка в горизонтально вытянутых впереди руках. 1-4—палку за голову на лопатки, с переносом обратно через голову вперед. 7. Исходное положение — лежа на спине. 1-2 — поднять голову, носки на себя; 3-4 — вернуться в исходное положение. 8. Исходное положение — то же. 1 -2 — поднять голову, вытянуть руки влево; 3-4 — поднять голову, вытянуть руки вправо. 9. Исходное положение — то же 1-4 — согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах, прижать их к груди; 5-8 — медленно вернуться в исходное положение, 10. Исходное положение — лежа на спине. 1-2 — согнуть в колене правую ногу, прижать ее к груди; 3-4 — согнуть к колене левую ногу, прижать к груди. 11. Исходное положение — то же. 1-4 — поочередно поднять прямые ноги под углом более 45° с возвратом в исходное положение в быстром темпе. 12. Исходное положение — то же. 1-4 — сесть с махом рук вперед, руки в «крылышки». 13. Исходное положение — лежа на спине. Ноги, согнутые в коленных суставах, в опоре на полу. 1-2 — сесть, руки на пояс; 3-4 — вернуться в исходное положение.

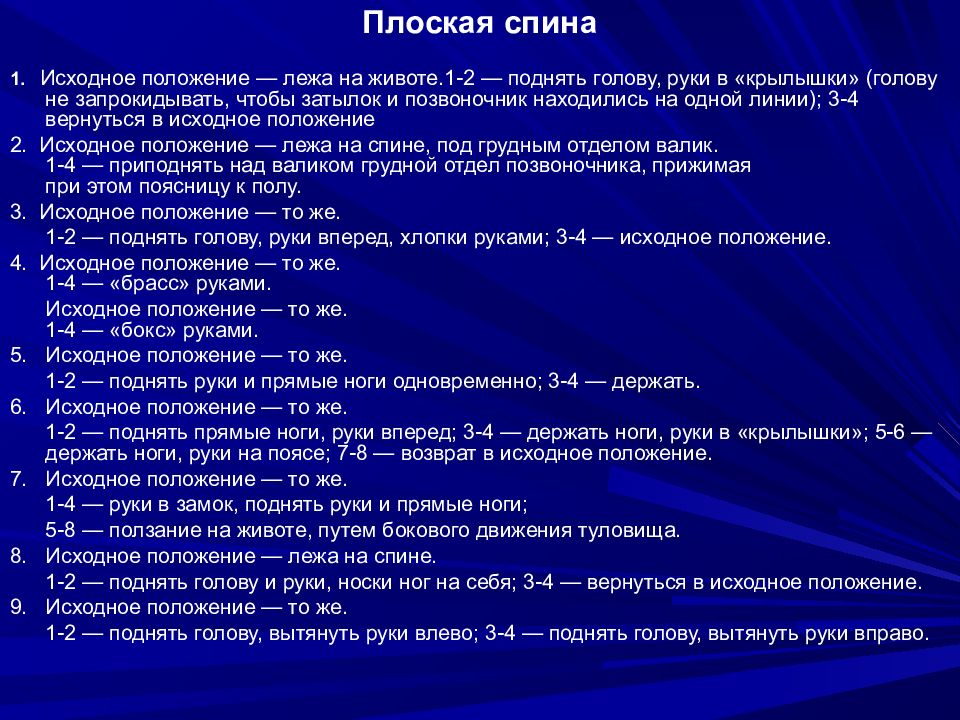

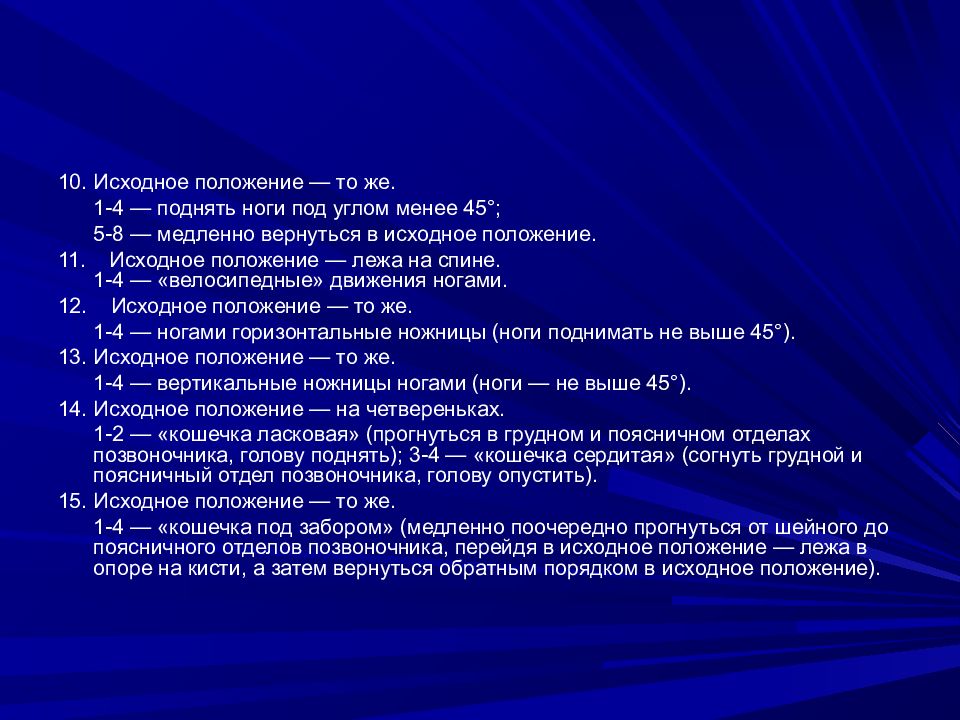

Слайд 35: Плоская спина

1. Исходное положение — лежа на животе.1-2 — поднять голову, руки в «крылышки» (голову не запрокидывать, чтобы затылок и позвоночник находились на одной линии); 3-4 вернуться в исходное положение 2. Исходное положение — лежа на спине, под грудным отделом валик. 1-4 — приподнять над валиком грудной отдел позвоночника, прижимая при этом поясницу к полу. 3. Исходное положение — то же. 1-2 — поднять голову, руки вперед, хлопки руками; 3-4 — исходное положение. 4. Исходное положение — то же. 1-4 — «брасс» руками. Исходное положение — то же. 1-4 — «бокс» руками. 5. Исходное положение — то же. 1-2 — поднять руки и прямые ноги одновременно; 3-4 — держать. 6. Исходное положение — то же. 1-2 — поднять прямые ноги, руки вперед; 3-4 — держать ноги, руки в «крылышки»; 5-6 — держать ноги, руки на поясе; 7-8 — возврат в исходное положение. 7. Исходное положение — то же. 1-4 — руки в замок, поднять руки и прямые ноги; 5-8 — ползание на животе, путем бокового движения туловища. 8. Исходное положение — лежа на спине. 1-2 — поднять голову и руки, носки ног на себя; 3-4 — вернуться в исходное положение. 9. Исходное положение — то же. 1-2 — поднять голову, вытянуть руки влево; 3-4 — поднять голову, вытянуть руки вправо.

Слайд 36

10. Исходное положение — то же. 1-4 — поднять ноги под углом менее 45°; 5-8 — медленно вернуться в исходное положение. 11. Исходное положение — лежа на спине. 1-4 — «велосипедные» движения ногами. 12. Исходное положение — то же. 1-4 — ногами горизонтальные ножницы (ноги поднимать не выше 45°). 13. Исходное положение — то же. 1-4 — вертикальные ножницы ногами (ноги — не выше 45°). 14. Исходное положение — на четвереньках. 1-2 — «кошечка ласковая» (прогнуться в грудном и поясничном отделах позвоночника, голову поднять); 3-4 — «кошечка сердитая» (согнуть грудной и поясничный отдел позвоночника, голову опустить). 15. Исходное положение — то же. 1-4 — «кошечка под забором» (медленно поочередно прогнуться от шейного до поясничного отделов позвоночника, перейдя в исходное положение — лежа в опоре на кисти, а затем вернуться обратным порядком в исходное положение).

Слайд 38

Исходное положение — лежа на животе, под животом небольшой валик. 1-2 — приподнять голову, руки вперед, сжимание и разжимание пальцев рук. Исходное положение — то же. 1-2 — приподнять голову, руки вдоль туловища, круговые вращения в плечевых суставах вперед. 3. Исходное положение — то же. 1-4 — руками «брасс». 4. Исходное положение — то же. 1-4 — руками «брасс» с выдержкой. 5. Исходное положение — то же. 1-4 — «рыбка» — поднять руки, поднять прямые ноги и держать одновременно. 6. Исходное положение — то же. 1-2 — ноги прямые приподнять, руки в «крылышки»; 3-4 — ноги держать, руки в стороны; 5-6 — ноги держать, руки вверх; 7-8 — исходное положение. 7. Исходное положение — лежа на спине. 1-2 — приподнять голову, носки ног на себя; 3-4 — исходное положение. 8. Исходное положение — то же. 1-2 — согнуть правую ногу в колене, прижать ее к груди; 3-4 — согнуть левую ногу в колене, прижать к груди. 9. Исходное положение — то же. 1-4 — согнуть в коленных суставах обе ноги одновременно, прижать к груди, голову согнуть. 10. Исходное положение — то же. 1-2 — поднять прямые ноги вверх выше угла 45°; 3-4 — вернуться в исходное положение. 11. Исходное положение — лежа на спине. 1-4 — велосипедные движения ногами (поясницу прижимать к полу). 12. Исходное положение — то же. 1-4 — горизонтальные ножницы ногами под углом выше 45°. 13. Исходное положение — то же. 1 -4 — вертикальные ножницы ногами (поясницу прижимать к полу). 14. Исходное положение — то же. 1-4 — сесть с махом рук вперед; 5-8 — вернуться в исходное положение. 15. Исходное положение — то же, ноги согнуты в коленных суставах, стопы опираются на пол. 1-4 — сесть, руки в «крылышки»; 5-8 — исходное положение.

Слайд 40: Основным средством физической реабилитации при сколиотической болезни является лечебная физкультура. При I степени сколиоза выполняются симметричные гимнастические упражнения. Основными исходными положениями являются положения лежа на спине и лежа на животе в разгрузке позвоночника. Цель ЛФК - остановить деформацию и закрепить полученные результаты лечения. Задачи: 1. Формирование навыка правильной осанки; 2. Создание мышечного корсета (укрепление разгибателей спины, ягодичных мышц, мышц брюшного пресса); 3. Улучшение дыхательной функции; 4. Тренировка равновесия, баланса, координации; 5. Повышение неспецифической сопротивляемости организма. Наряду с использованием общеукрепляющих упражнений симметричного характера, применяются корригирующие упражнения с учетом имеющейся деформации, дыхательные упражнения, а также упражнения на самовытяжение и самовыравнивание

Слайд 41

Особенностью ЛФК при сколиотической болезни II - III степени является включение в занятия асимметричных упражнений, направленных на коррекцию сформировавшихся дуг. Кроме того, активно применяется ортопедическая коррекция в виде всевозможных корсетов и спинодержателей, а также асимметричный массаж мышц спины № 15 по 3-4 курса в год, лечебное плавание, физиотерапевтическое лечение. Целесообразно использовать в домашних условиях разгрузку позвоночника лежа после занятий в школе. Для большой эффективности лечебная физкультурой важно заниматься не только в поликлиниках или реабилитационных центрах, но и дома ежедневно, начиная от 30 минут и постепенно доходя до часа по специальной индивидуально разработанной программе. Для стабилизации сколиотической деформации необходимо длительное и систематическое лечение с постоянным клиническим наблюдением и рентгенологическим сравнительным контролем. Костно-мышечная деформация с трудом поддается лечению и может быть несколько уменьшена только в процессе роста за длительный промежуток времени. Закрепить полученные результаты можно лишь в том случае, если ребенок будет точно выполнять намеченный план лечения и соблюдать режим, активно сочетая его с лечебной гимнастикой.

Слайд 42: Необходимые физические упражнения, используемые для коррекции сколиотической деформации:

Упражнения для формирования навыка правильной осанки, которые изложены выше, в разделе «Физическая реабилитация при нарушениях осанки». Упражнения на создание мышечного корсета (укрепление мышц спины и брюшного пресса), также изложенные выше. Упражнения в балансировке, которые способствуют правильному положению туловища, равномерной нагрузке на позвоночник, тренировке координации движений. Упражнения в разгрузке позвоночника, т. е. лежа на спине на животе и стоя на четвереньках - при выполнении этих упражнений уменьшается напряжение мышц, тело приобретает наибольшую площадь опоры, обеспечивающую устойчивое равновесие. Разгрузка позвоночник является необходимым условием для специального общего и локального воздействия на него. Освобождение позвоночника от тяжести головы, плечевого пояса, статического напряжения мышц и внутренних органов уменьшает нагрузку на связочно-мышечный аппарат, обеспечивает мобилизацию всей двигательной системы позвоночника. Положение разгрузки не только позволяет более эффективно воздействовать на зону костной деформации, но и улучшает крово— и лимфообращение в окружающих мышцах и связках. Корригирующие упражнения — упражнения, направленные на коррекцию имеющейся деформации с помощью специальных активных и пассивных упражнений. Особенно важно сочетать эти упражнения с активной волевой коррекцией осанки и с упражнениями, корригирующими деформацию в сагиттальной плоскости. Специальные упражнения могут быть как симметричными, так и асимметричными, направленными на укрепление мышц на выпуклой стороне дуги и расслабление, растягивание мышц на вогнутой стороне. Игры и элементы спорта используются для положительного психоэмоционального воздействия на ребенка, повышения интереса к занятиям, самостоятельности, инициативы, настойчивости.

Слайд 43

7. Дыхательные упражнения - воспитание правильного дыхания является обязательным звеном в цепи корригирующих упражнений, а также способствует общему укреплению организма. Выработка правильного дыхания ведет к усилению процессов окисления - в большем количестве доставляется кислород тканям и органам, удаляется углекислый газ. Глубокое дыхание регулирует процессы кровообращения, повышает обмен веществ, увеличивает подвижность грудной клетки и диафрагмы. При вдохе, благодаря сокращению дыхательной мускулатуры, объем грудной клетки увеличивается в трех направлениях: горизонтальном, боковом и вертикальном. При вдохе, благодаря сокращению дыхательной мускулатуры, объем грудной клетки увеличивается в трех направлениях: горизонтальном, боковом и вертикальном. При выдохе происходит напряжение мышц брюшного пресса, диафрагма поднимается, а мышцы грудной клетки расслабляются. Сила дыхательной мускулатуры в состоянии покоя используется в небольшой степени, но при выполнении различных физических упражнений наступает усиление дыхания, вызывая работу межреберных мышц, в результате чего они укрепляются. Наиболее физиологичным является дыхание через нос. Вдох должен происходить постепенно, плавно, не допуская рывков и быть короче выдоха. При вдохе несколько выравнивается грудной кифоз, а при выдохе немного сглаживается поясничный лордоз. Таким образом, тренировка правильного дыхания ведет к активной коррекции деформаций позвоночника и грудной клетки. При выраженной торсии позвонков, наступает смещение внутренних органов в сторону выпуклости, нарушается дыхательная функция и сердечная деятельность. В легочной ткани на выпуклой стороне сколиоза наблюдаются эмфизематозные изменения, а на вогнутой — явления бронхоэктазии и ателектаза, что приводит к нарушению кровообращения, у больных часто бывает тахикардия. Жизненная емкость легких у школьников уменьшается до 1000-1600 см3, экскурсия грудной клетки ограничивается до 2-3 см; дыхание у таких больных поверхностное, не согласуется с ритмом движения, пульс лабилен. Используя полное правильное дыхание, можно значительно улучшить функциональные показатели дыхательной и сердечно-сосудистой систем, улучшить субъективное состояние больных. Во всех периодах лечения развитие дыхательной функции всегда должно находиться в поле зрения методиста.

Слайд 44

8. Упражнения в самовытяжении снимают нагрузку с позвоночно-двигательных сегментов, растягивают связки, освобождают от сдавления межпозвонковые диски, увеличивают объем движений позвоночника, способствуют формированию правильной осанки. Позвоночник нередко сравнивают с мачтой, которая удерживается, как канатами, натяжением мышц. В положении лежа снимается натяжение мышц, изменяется центр тяжести, тело приобретает наибольшую площадь опоры, обеспечивающую устойчивое равновесие. Освобождение позвоночника от тяжести головы, плечевого пояса, статического напряжения мышц, внутренних органов, в сочетании с самовытяжением и самовыравниванием, улучшает крово- и лимфообращение в окружающих мышцах и связках, препятствует развитию патологической ротации и торсии.

Слайд 45

9. Общеукрепляющая гимнастика необходима для оздоровления, укрепления опорно-двигательного аппарата и общего физического состояния детей. Для решения этих задач важно соблюдение режима (общего и статико-динамического), включения в режим дня физических упражнений, а также использования естественных факторов природы. При сколиозах обычно отмечается ослабление мышц туловища и конечностей, которые рекомендуется вначале укреплять, а затем развивать их выносливость. Для развития выносливости мышц используются динамические и статические упражнения с сопротивлением, отягощением и последующим расслаблением в положении разгрузки позвоночника (лежа на спине, лежа на животе, стоя на четвереньках). Нагрузка может увеличиваться за счет количества повторений, изменения темпа и амплитуды выполнения упражнений, веса отягощений, времени занятий, пауз отдыха. Расслабление мышц, применяемое после упражнения на силовую выносливость, обеспечивает мышцам необходимый отдых, снимает напряжение, улучшает кровообращение и дыхание. Повышение выносливости мышц, усиление их тонуса и увеличение силы приведут к созданию мышечного корсета, который будет препятствовать дальнейшему искривлению позвоночника, улучшит осанку и создаст условия для более правильного роста позвонков.

Слайд 46: Методические рекомендации к занятиям ЛФК

Перед началом занятий ЛФК с детьми, имеющими сколиотическую болезнь, необходимо уточнить наличие и локализацию искривления, количество и вершины дуг, торсию позвонков, состояние окружающих мышц, функцию сердечно-сосудистой системы, и на основе полученных данных составить план лечения. Подбор упражнений должен базироваться на принципе их целесообразности, соблюдая основное правило: «прежде всего, не вредить». Эти упражнения могут быть как симметричными, так и асимметричными, но они должны быть строго дифференцированы и показаны в каждом конкретном случае. При близко расположенных вершинах искривления, когда дуги очень короткие, лучше отказаться от корригирующих асимметричных упражнений и перейти на симметричные движения, чтобы не увеличить искривление. При близком расположении вершин искривления можно усилить действие упражнений за счет волевой коррекции, укороченного рычага конечностей при хорошей фиксации выше— и ниже лежащих отделов позвоночника. При выполнении корригирующих упражнений для поясничного отдела, грудной отдел позвоночника фиксируют с помощью рук (руки в упоре или в стороны, с гантелями и пр.); для придания тазу большей устойчивости необходимы разведение и фиксация ног.

Слайд 47

6. Не рекомендуется выполнять упражнения, усиливающие пояснич ный лордоз, допускается только умеренное понимание головы, плечево го пояса и ног в исходном положении лежа на животе и прижимать пояс ницу к полу в исходном положении лежа на спине. 7. Задачи создания мышечного корсета и формирования навыка пра вильной осанки необходимо решать параллельно, не отдавая приорите та ни одной из них. 8. При выполнении упражнений в любых исходных положениях, всегда надо обращать внимание на ровное положение туловища (самовыравни вание), обучать овладению своими мышцами, выполняя при необходи мости волевое напряжение и расслабление мышц, а также самовытяже ние. 9. Важно, чтобы все упражнения дети делали не автоматически, а осоз нанно, с пониманием смысла движений. 10. В подготовительной части урока необходимо устранить скованность движений, улучшить функцию кардио-респираторной системы, сформи ровать навык правильной осанки. 11. В основной части урока упражнения проводятся вначале в вертикальном положении (около 5-7 минут), затем в горизонтальном. В исходном положении лежа на спине и лежа на животе упражнения начинаются с выравнивания туловища с помощью активной коррекции. Специальные упражнения направлены на укрепление мышц и создание мышечного корсета, а также на воспитание правильного дыхания и тренировку вестибулярного аппарата и равновесия. В середине основной части урока можно также включать упражнения со снарядами и на снарядах (наклонная плоскость, гимнастическая скамейка, мячи, гимнастические палки, утяжелители, гантели). В конце основной части урока с целью переключения детей на положительные эмоции вводятся игры, повышающие настроение, активность, усиливающие работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, улучшающие координацию движений, ритмичность, быстроту реакции. 12. В заключительной части урока должна быть снижена нагрузка на кардио-респираторную систему и нервно-мышечный аппарат, уже не требуется выполнение специальных упражнений. Упражнения состоят из дыхательных в сочетании со спокойной ходьбой, выравниванием осанки, проверкой ее у зеркала и малоподвижных игр.

Слайд 50: Функции стопы:

плоскостопием страдает от 20 до 40% детей. • опорную; рессорную (амортизационную); двигательную; балансировочную. В организме рессорную функцию опорно-двигательного аппарата обеспечивают: физиологические изгибы; межпозвонковые диски; продольный и поперечный своды стоп.

Слайд 51: Продольное плоскостопие Внутренний свод - образуют таранная, ладьевидная, клиновидные и 1,2 плюсневые кости. Центр внутреннего свода стопы находится в области таранно-ладьевидного сустава. Наружный свод стопы образован: пяточной, кубовидной, 4 и 5 плюсневыми костями. При стоянии и ходьбе он прилегает непосредственно к плоскости опоры

При плосковальгусной стопе пятка и передний отдел стоп отклоняются кнаружи в виде буквы X, появляются болевые точки: на подошве, в центре внутреннего продольного свода; на тыльной поверхности стопы между ладьевидной и таранной костями; под лодыжками; в мышцах голени, вследствие их перегрузки; в коленном и тазобедренном суставах, что связано с нарушением нормальной биомеханики статики и динамики; в области поясницы, вследствие компенсаторно усиленного лордоза.

Слайд 53

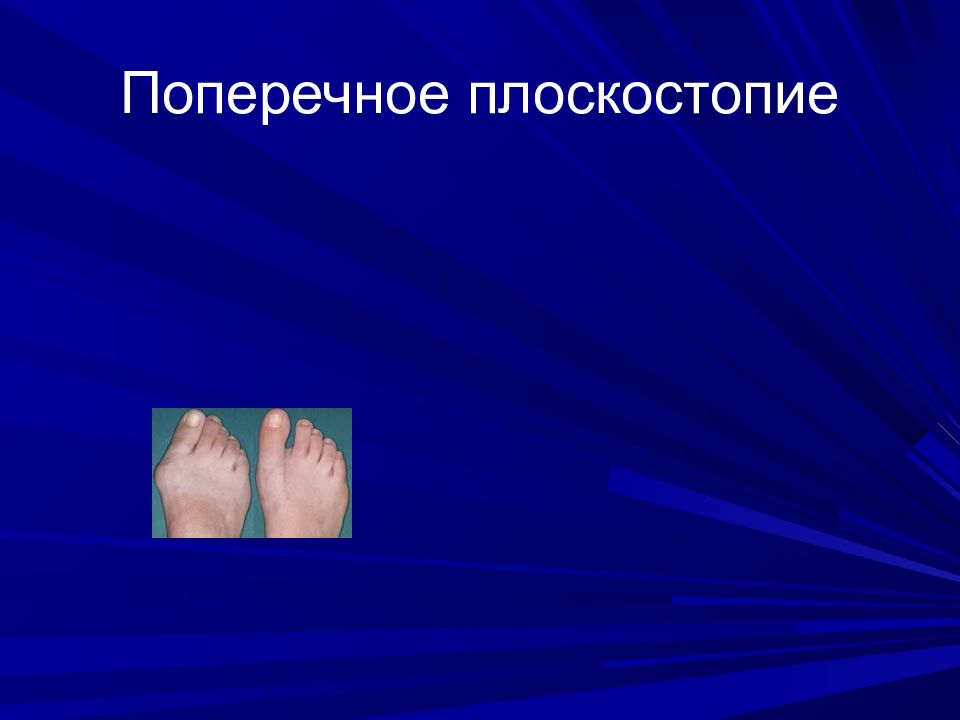

Поперечное плоскостопие – происходит распластывание переднего отдела стопы, веерообразное расхождение плюсневых костей, на подошвенной поверхности стопы появляются болезненные омозолелости, I палец стопы оттесняется кнаружи, III палец стопы молокообразно деформируется. Клиническая картина Быстрая утомляемость при ходьбе. Боли в стопах и голенях, усиливающиеся к концу дня. Пастозность стопы, отечность в области латеральной лодыжки. При статистическом плоскостопии появляются болевые участки. 1. В подошве: центр свода и внутренний край пятки. 2. В тыле стопы: центральная часть, между ладьевидной и таранной костями. 3. Под внутренней и наружной лодыжками. 4. Между головками предплюсневых костей. 5. В мышцах голени (перегрузка). 6. В коленном и тазобедренном суставах (изменение биомеханики). 7. В бедре (перенапряжение широкой фасции). 8. В области поясницы (компенсаторное усиление лордоза).

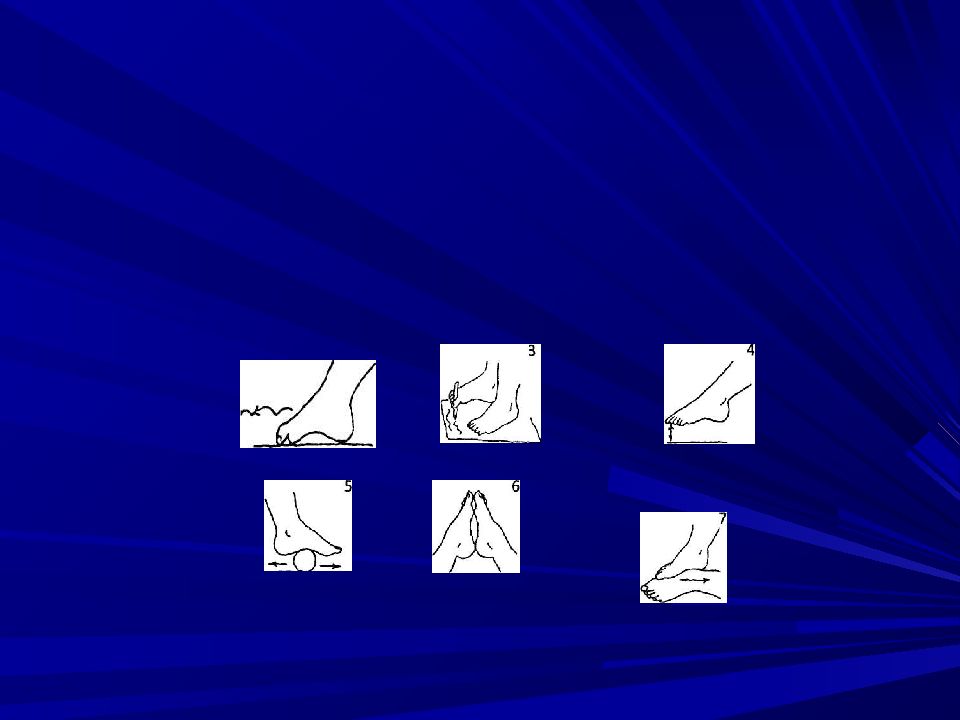

Слайд 55: Упражнения, используемые для коррекции продольного и поперечного плоскостопия в различных исходных положениях

1. Упражнения в ходьбе ходьба на носках, ходьба на наружном своде, ходьба «гусиным шагом», ходьба на носках в полуприседе, ходьба с поворотом стоп, пятками наружу, носками внутрь, ходьба на носках с высоким подниманием бедер, ходьба скользящим шагом со сгибанием пальцев, ходьба по ребристой доске, ходьба по гимнастической палке вдоль и поперек, ходьба по наклонной плоскости на носках, ходьба по бревну на носках, ходьба скрестным шагом на наружном крае стопы, 2. Танцевальные шаги на носках, ходьба по набивным мячам. 3. Упражнения в исходном положении стоя приподнимание на носках вместе и попеременно, перекат с пятки на носок и обратно, полуприсед и присед на носках, полуприсед и присед, пятки врозь, носки вместе, поднимание пяток, без отрыва от пола пальцев ног, присед, стоя на гимнастической палке, полуприсед на гимнастической рейке с хватом рук на уровне груди, присед, стоя на медицинболе, балансировка, стоя на мяче.

Слайд 56: Упражнения, используемые для коррекции продольного и поперечного плоскостопия в различных исходных положениях

Упражнения в ходьбе: • ходьба на носках; • на наружном своде; • «гусиным шагом»; • на носках в полуприседе; • с поворотом стоп, пятками наружу, носками внутрь; • на носках с высоким подниманием бедер; • скользящим шагом со сгибанием пальцев; • по ребристой доске; • по гимнастической палке вдоль и поперек; • по наклонной плоскости на носках; • по бревну на носках; • скрестным шагом на наружном крае стопы; • танцевальные шаги на носках; • ходьба по набивным мячам.

Слайд 57

Упражнения в исходном положении стоя: приподнимание на носках вместе и попеременно; перекат с пятки на носок и обратно; полуприсед и присед на носках; полуприсед и присед, пятки врозь, носки вместе; поднимание пяток без отрыва от пола пальцев ног; присед на гимнастической палке; полуприсед на гимнастической рейке с хватом рук на уровне груди; Балансироваие на медицинболе; балансировка на мяче.

Слайд 58

Упражнения в исходном положении сидя: ноги параллельно, приподнимание пяток вместе и попеременно; тыльное сгибание стоп вместе и попеременно; поднимание пятки одной ноги и носка другой; захват пальцами ног мелких предметов и их перекладывание; сед по-турецки; подгребание пальцами матерчатого коврика; перебрасывание друг другу мячей ногами. Упражнения в исходном положении лежа: оттягивание носков; стопы на полу, разведение пяток в стороны и обратно; поочередное приподнимание пяток от опоры; ноги согнуты, бедра разведены, стопы касаются подошвами друг друга; отведение и приведение стоп в области пяток с упором на переднюю часть стопы; круговое движение стоп; скольжение стопой по голени другой ноги; лежа на животе — отжимание от пола, ноги на носках; лежа на спине — поднимание прямых ног, носки на себя; имитация плавания стилем «кроль».

Слайд 59

Кроме того, необходимо включать в занятия лазание по канату и гимнастической стенке, прыжки через скакалку, прыжки с мячом между стоп, прыжки на носках на одной и двух ногах одновременно, упражнения в балансировке, упражнения на специальных тренажерах для стоп и так далее. Занятия лечебной гимнастикой должны проводиться в поликлиниках, реабилитационных центрах, детских садах и школах систематически два— три раза в неделю, а дома ежедневно. Критерием эффективности лечения будут служить субъективные ощущения, а также подометрические, плантографические и рентгенографические показатели, нормативы которых описаны выше. — сборщик;— гусеница;— художник;— барабанщик;— эквилибрист; кораблик;-маляр. Наряду, с лечением плоскостопия, важно дать больным некоторые советы и рекомендации по профилактике: летом чаще ходить босиком по песку, мелкому гравию, глине скошенной траве. Плавать преимущественно способами «кроль на груди» и кроль на спине. Кататься на велосипеде. Зимой кататься на лыжах. Из видов спорта заниматься плаванием, спортивными играми с мячом, лыжным спортом. Уделять внимание закаливанию и общему двигательному режиму. Носить рациональную обувь. Воспитывать навык правильной осанки и правильного положения стоп при ходьбе и статических нагрузках.