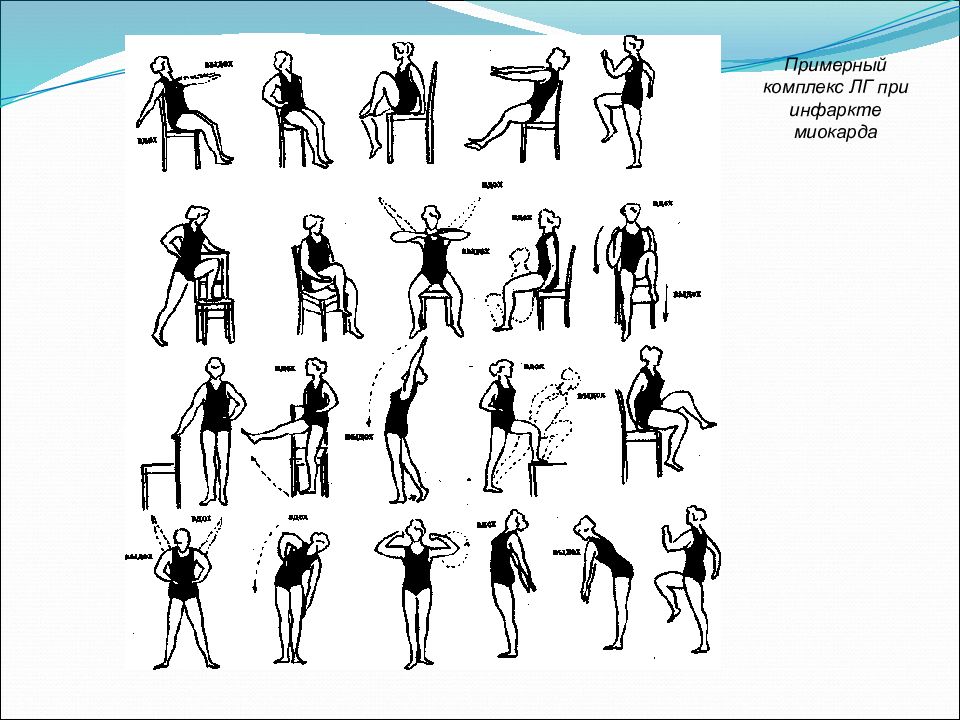

Первый слайд презентации: ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой систем

Слайд 2

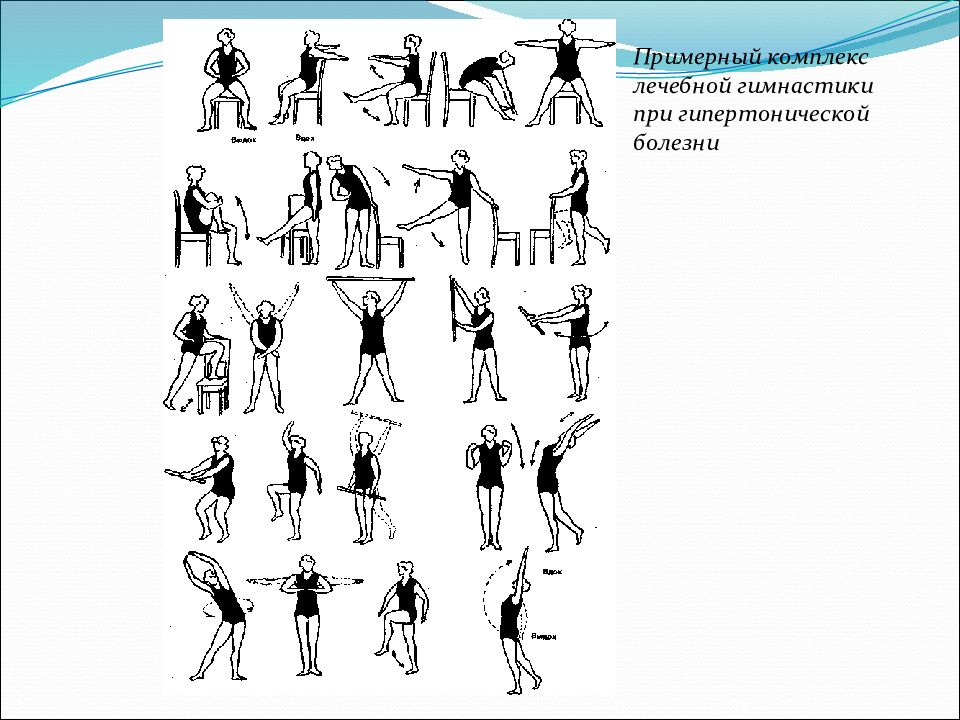

Рис. 72. Примерный комплекс лечебной гимнастики при гипертонической болезни Примерный комплекс лечебной гимнастики при гипертонической болезни

Слайд 3

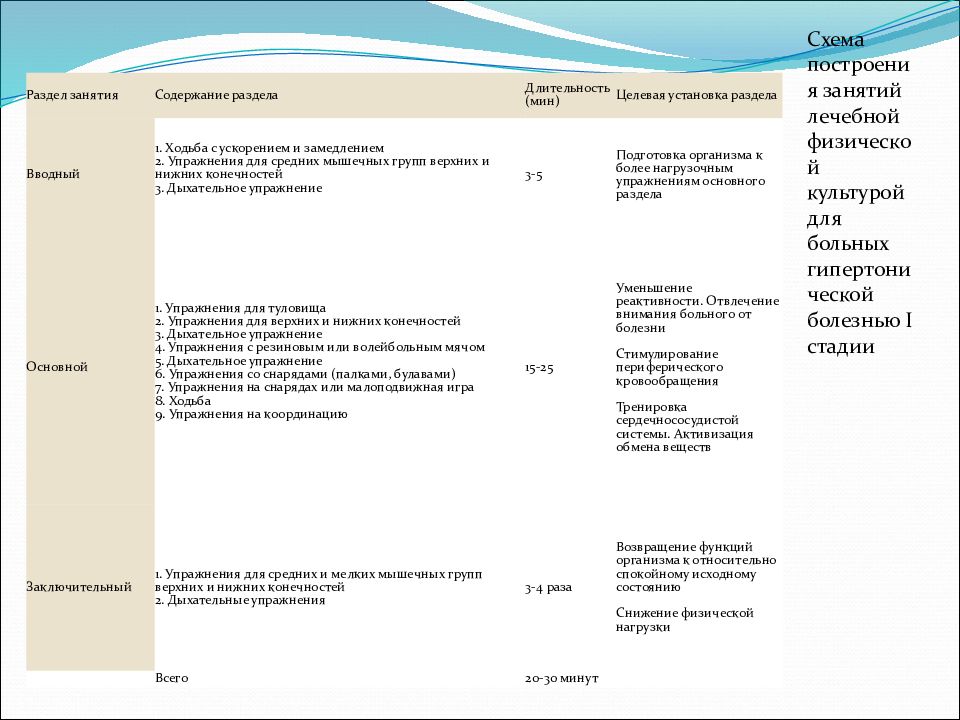

Схема построения занятий лечебной физической культурой для больных гипертонической болезнью I стадии Раздел занятия Содержание раздела Длительность (мин) Целевая установка раздела Вводный 1. Ходьба с ускорением и замедлением 2. Упражнения для средних мышечных групп верхних и нижних конечностей 3. Дыхательное упражнение 3-5 Подготовка организма к более нагрузочным упражнениям основного раздела Основной 1. Упражнения для туловища 2. Упражнения для верхних и нижних конечностей 3. Дыхательное упражнение 4. Упражнения с резиновым или волейбольным мячом 5. Дыхательное упражнение 6. Упражнения со снарядами (палками, булавами) 7. Упражнения на снарядах или малоподвижная игра 8. Ходьба 9. Упражнения на координацию 15-25 Уменьшение реактивности. Отвлечение внимания больного от болезни Стимулирование периферического кровообращения Тренировка сердечнососудистой системы. Активизация обмена веществ Заключительный 1. Упражнения для средних и мелких мышечных групп верхних и нижних конечностей 2. Дыхательные упражнения 3-4 раза Возвращение функций организма к относительно спокойному исходному состоянию Снижение физической нагрузки Всего 20-30 минут

Слайд 4

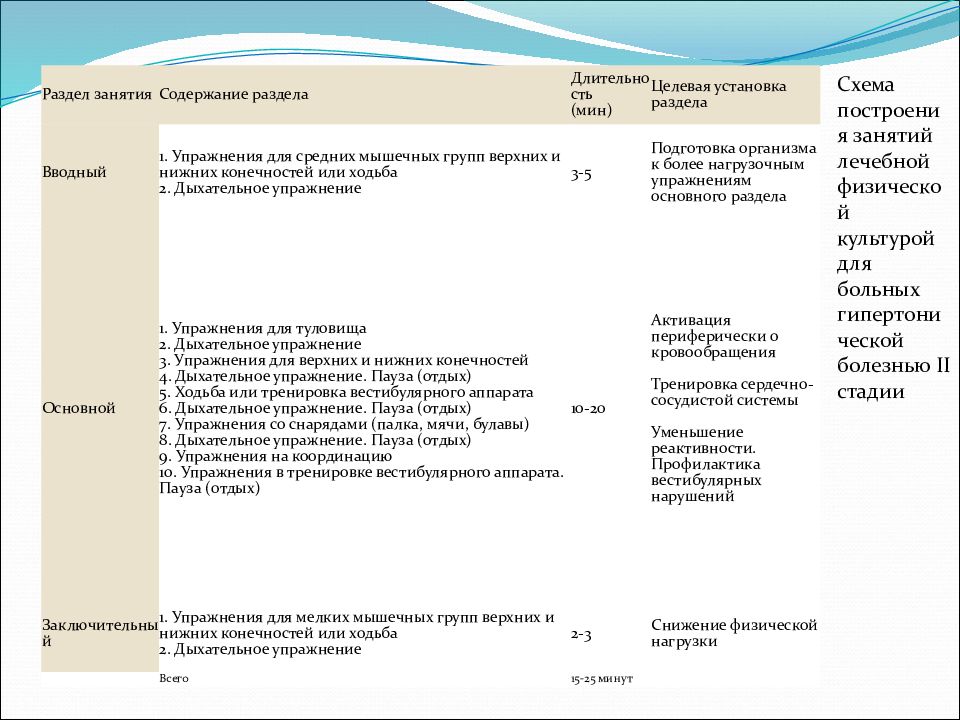

Раздел занятия Содержание раздела Длительность (мин) Целевая установка раздела Вводный 1. Упражнения для средних мышечных групп верхних и нижних конечностей или ходьба 2. Дыхательное упражнение 3-5 Подготовка организма к более нагрузочным упражнениям основного раздела Основной 1. Упражнения для туловища 2. Дыхательное упражнение 3. Упражнения для верхних и нижних конечностей 4. Дыхательное упражнение. Пауза (отдых) 5. Ходьба или тренировка вестибулярного аппарата 6. Дыхательное упражнение. Пауза (отдых) 7. Упражнения со снарядами (палка, мячи, булавы) 8. Дыхательное упражнение. Пауза (отдых) 9. Упражнения на координацию 10. Упражнения в тренировке вестибулярного аппарата. Пауза (отдых) 10-20 Активация периферически о кровообращения Тренировка сердечно-сосудистой системы Уменьшение реактивности. Профилактика вестибулярных нарушений Заключительный 1. Упражнения для мелких мышечных групп верхних и нижних конечностей или ходьба 2. Дыхательное упражнение 2-3 Снижение физической нагрузки Всего 15-25 минут Схема построения занятий лечебной физической культурой для больных гипертонической болезнью II стадии

Слайд 5

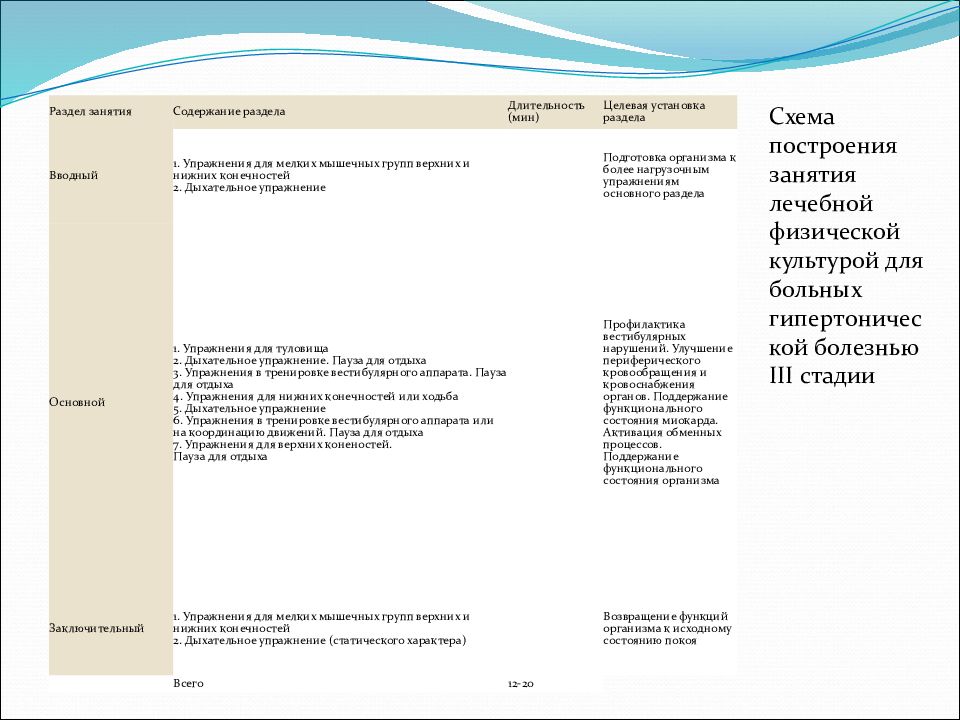

Схема построения занятия лечебной физической культурой для больных гипертонической болезнью III стадии Раздел занятия Содержание раздела Длительность (мин) Целевая установка раздела Вводный 1. Упражнения для мелких мышечных групп верхних и нижних конечностей 2. Дыхательное упражнение Подготовка организма к более нагрузочным упражнениям основного раздела Основной 1. Упражнения для туловища 2. Дыхательное упражнение. Пауза для отдыха 3. Упражнения в тренировке вестибулярного аппарата. Пауза для отдыха 4. Упражнения для нижних конечностей или ходьба 5. Дыхательное упражнение 6. Упражнения в тренировке вестибулярного аппарата или на координацию движений. Пауза для отдыха 7. Упражнения для верхних коненостей. Пауза для отдыха Профилактика вестибулярных нарушений. Улучшение периферического кровообращения и кровоснабжения органов. Поддержание функционального состояния миокарда. Активация обменных процессов. Поддержание функционального состояния организма Заключительный 1. Упражнения для мелких мышечных групп верхних и нижних конечностей 2. Дыхательное упражнение (статического характера) Возвращение функций организма к исходному состоянию покоя Всего 12-20

Слайд 7: ЛФК при заболеваниях легких

Слайд 8

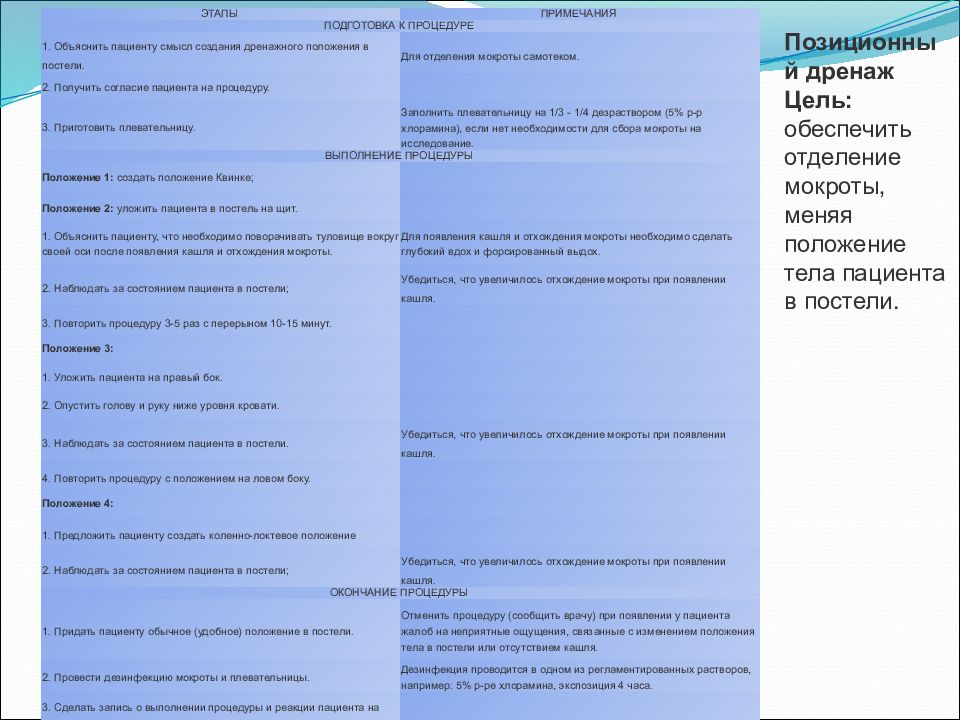

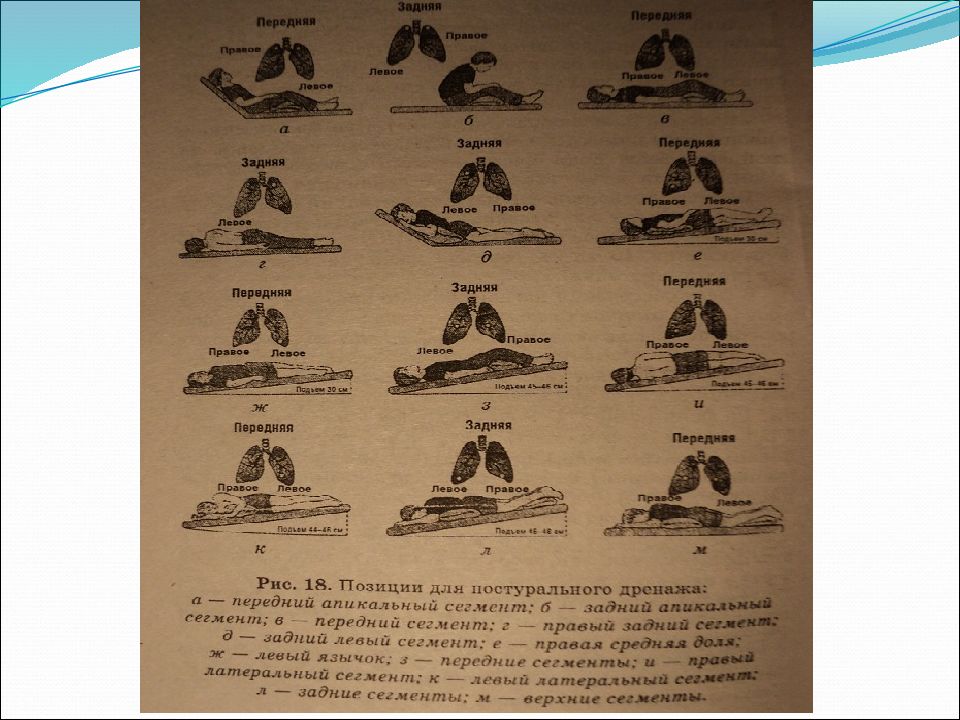

ЭТАПЫ ПРИМЕЧАНИЯ ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 1. Объяснить пациенту смысл создания дренажного положения в постели. Для отделения мокроты самотеком. 2. Получить согласие пациента на процедуру. 3. Приготовить плевательницу. Заполнить плевательницу на 1/3 - 1/4 дезраствором (5% р-р хлорамина), если нет необходимости для сбора мокроты на исследование. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ Положение 1: создать положение Квинке; Положение 2: уложить пациента в постель на щит. 1. Объяснить пациенту, что необходимо поворачивать туловище вокруг своей оси после появления кашля и отхождения мокроты. Для появления кашля и отхождения мокроты необходимо сделать глубокий вдох и форсированный выдох. 2. Наблюдать за состоянием пациента в постели; Убедиться, что увеличилось отхождение мокроты при появлении кашля. 3. Повторить процедуру 3-5 раз с перерыном 10-15 минут. Положение 3: 1. Уложить пациента на правый бок. 2. Опустить голову и руку ниже уровня кровати. 3. Наблюдать за состоянием пациента в постели. Убедиться, что увеличилось отхождение мокроты при появлении кашля. 4. Повторить процедуру с положением на ловом боку. Положение 4: 1. Предложить пациенту создать коленно-локтевое положение 2. Наблюдать за состоянием пациента в постели; Убедиться, что увеличилось отхождение мокроты при появлении кашля. ОКОНЧАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 1. Придать пациенту обычное (удобное) положение в постели. Отменить процедуру (сообщить врачу) при появлении у пациента жалоб на неприятные ощущения, связанные с изменением положения тела в постели или отсутствием кашля. 2. Провести дезинфекцию мокроты и плевательницы. Дезинфекция проводится в одном из регламентированных растворов, например: 5% р-ре хлорамина, экспозиция 4 часа. 3. Сделать запись о выполнении процедуры и реакции пациента на процедуру. Позиционный дренаж Цель: обеспечить отделение мокроты, меняя положение тела пациента в постели.

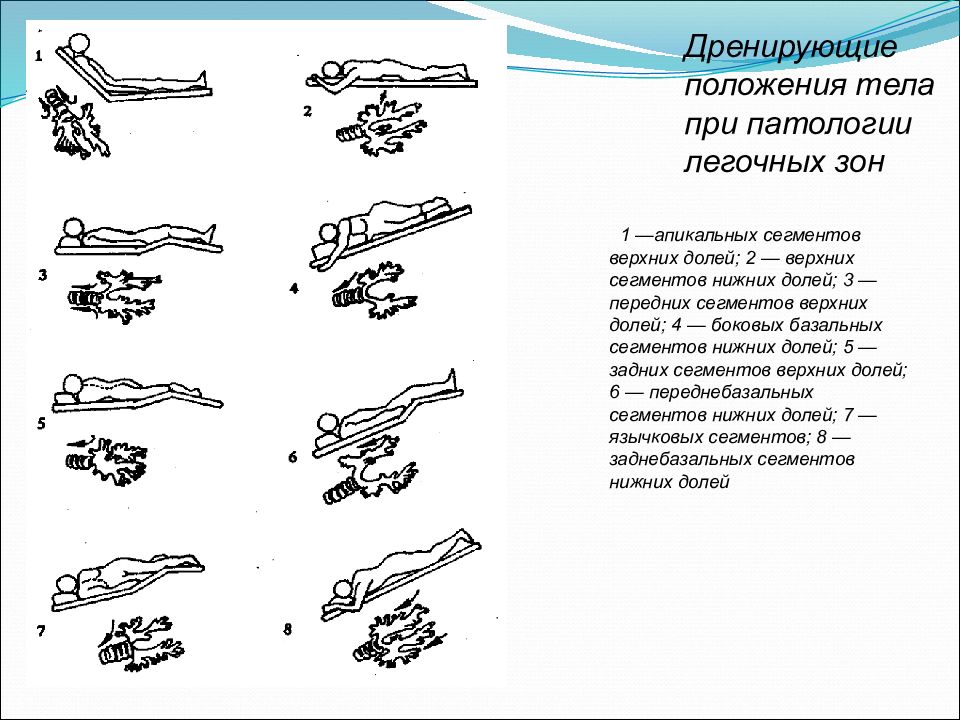

1 —апикальных сегментов верхних долей; 2 — верхних сегментов нижних долей; 3 — передних сегментов верхних долей; 4 — боковых базальных сегментов нижних долей; 5 — задних сегментов верхних долей; 6 — переднебазальных сегментов нижних долей; 7 — язычковых сегментов; 8 — заднебазальных сегментов нижних долей

Слайд 12

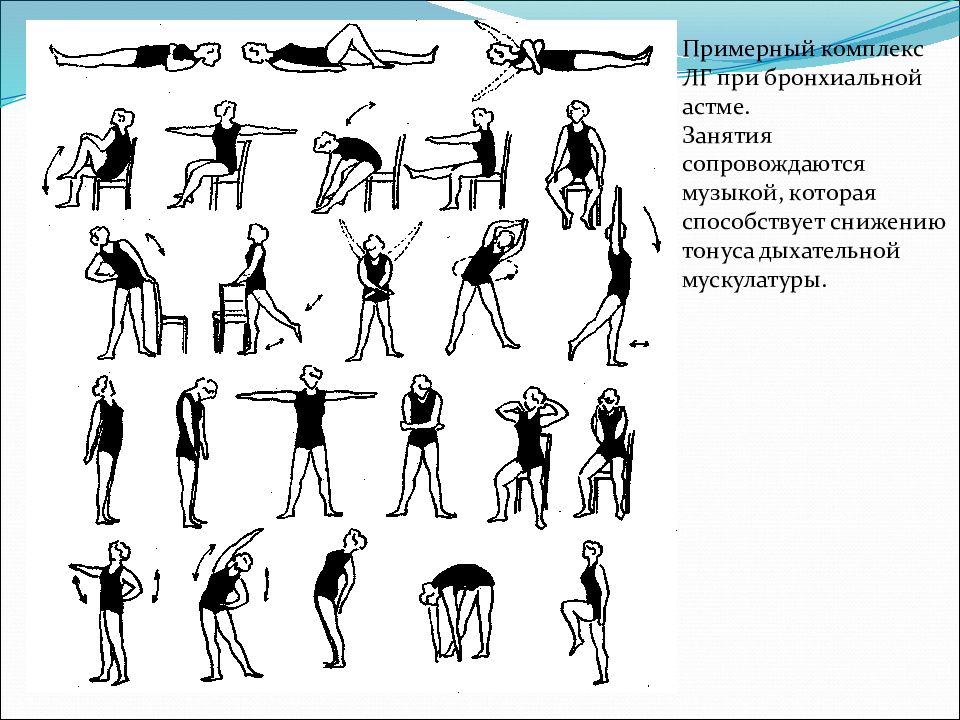

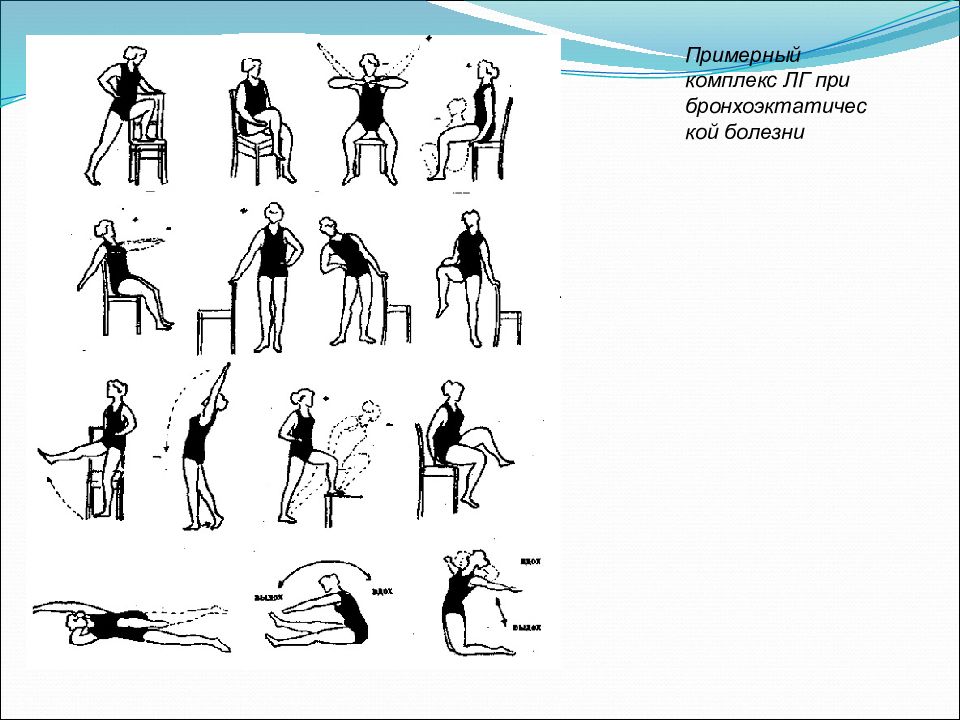

Примерный комплекс ЛГ при бронхиальной астме. Занятия сопровождаются музыкой, которая способствует снижению тонуса дыхательной мускулатуры.

Слайд 16

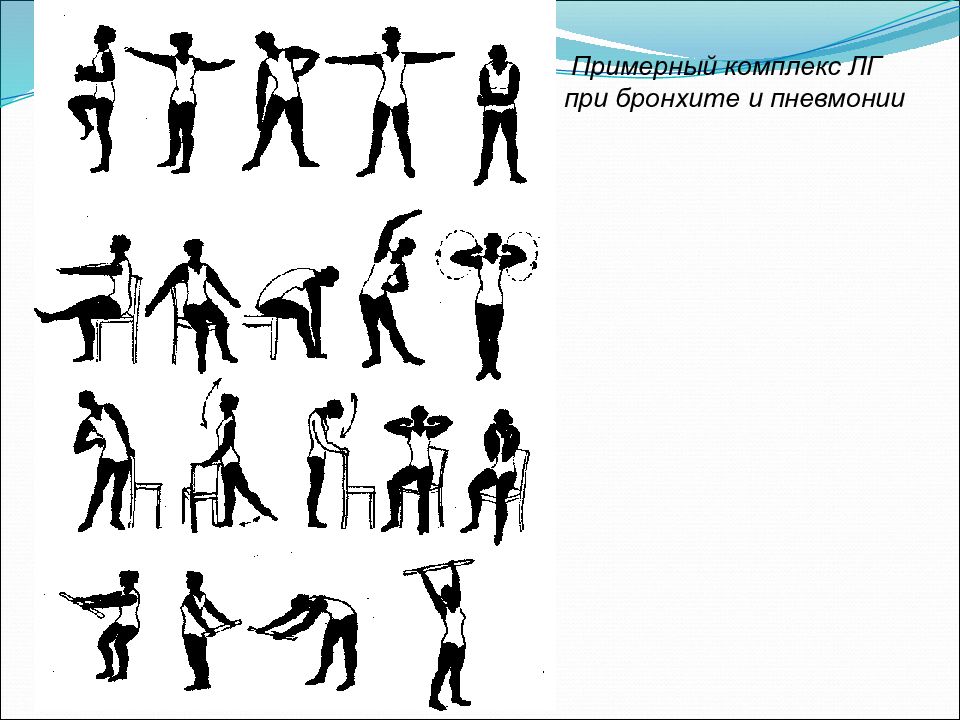

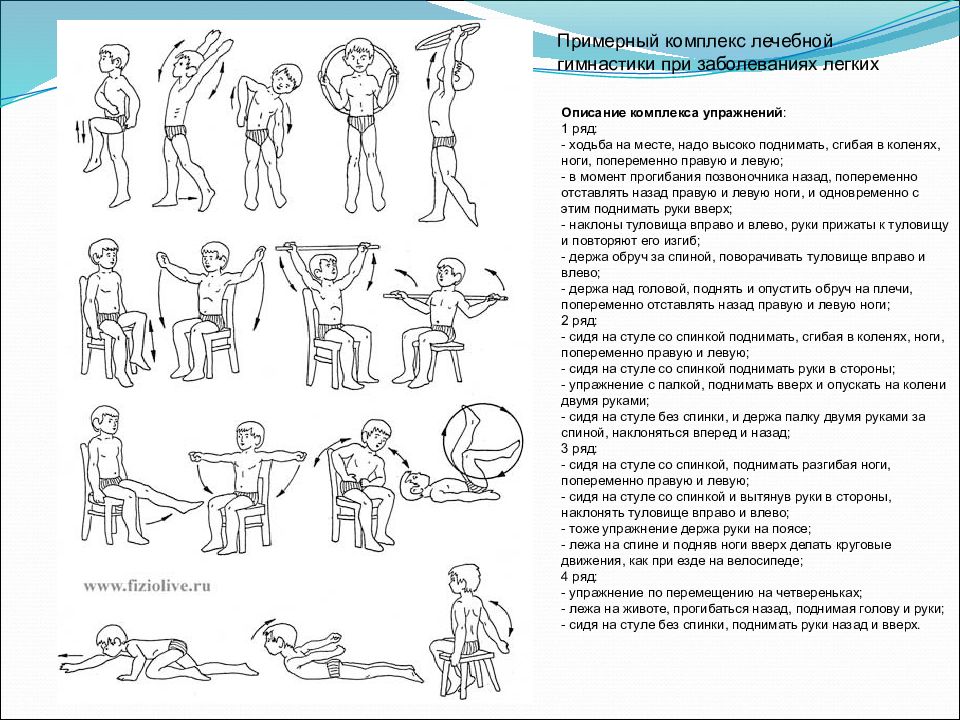

Примерный комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях легких Описание комплекса упражнений : 1 ряд: - ходьба на месте, надо высоко поднимать, сгибая в коленях, ноги, попеременно правую и левую; - в момент прогибания позвоночника назад, попеременно отставлять назад правую и левую ноги, и одновременно с этим поднимать руки вверх; - наклоны туловища вправо и влево, руки прижаты к туловищу и повторяют его изгиб; - держа обруч за спиной, поворачивать туловище вправо и влево; - держа над головой, поднять и опустить обруч на плечи, попеременно отставлять назад правую и левую ноги; 2 ряд: - сидя на стуле со спинкой поднимать, сгибая в коленях, ноги, попеременно правую и левую; - сидя на стуле со спинкой поднимать руки в стороны; - упражнение с палкой, поднимать вверх и опускать на колени двумя руками; - сидя на стуле без спинки, и держа палку двумя руками за спиной, наклоняться вперед и назад; 3 ряд: - сидя на стуле со спинкой, поднимать разгибая ноги, попеременно правую и левую; - сидя на стуле со спинкой и вытянув руки в стороны, наклонять туловище вправо и влево; - тоже упражнение держа руки на поясе; - лежа на спине и подняв ноги вверх делать круговые движения, как при езде на велосипеде; 4 ряд: - упражнение по перемещению на четвереньках; - лежа на животе, прогибаться назад, поднимая голову и руки; - сидя на стуле без спинки, поднимать руки назад и вверх.

Слайд 18

Весь курс лечения в травматологии делится на три периода: Первый период - от начала травмы в течение 3-5 дней или до начала пребывания травмированного органа в иммобилизации. Задача заключается в улучшении общего состояния больного, в предупреждении застойных явлений; предупреждении тугоподвижности; гимнастику назначают общетонизирующую на здоровую часть тела. Второй период - почти полное восстановление анатомической целости травмированного органа, снятие гипса. Задача заключается в постепенном улучшении функции травмированного органа, для чего используют вначале самые элементарные упражнения, увеличивая постепенно амплитуду движений и общую нагрузку. В случае необратимых явлений следует обращать внимание на выработку заместительных навыков. Третий период - наличие остаточных явлений после травмы в виде нарушения той или иной функции. Проводятся общетренирующие упражнения, преследуются задачи развития ловкости, выносливости в быстроте движений; подготовка к трудовой деятельности.

Слайд 19

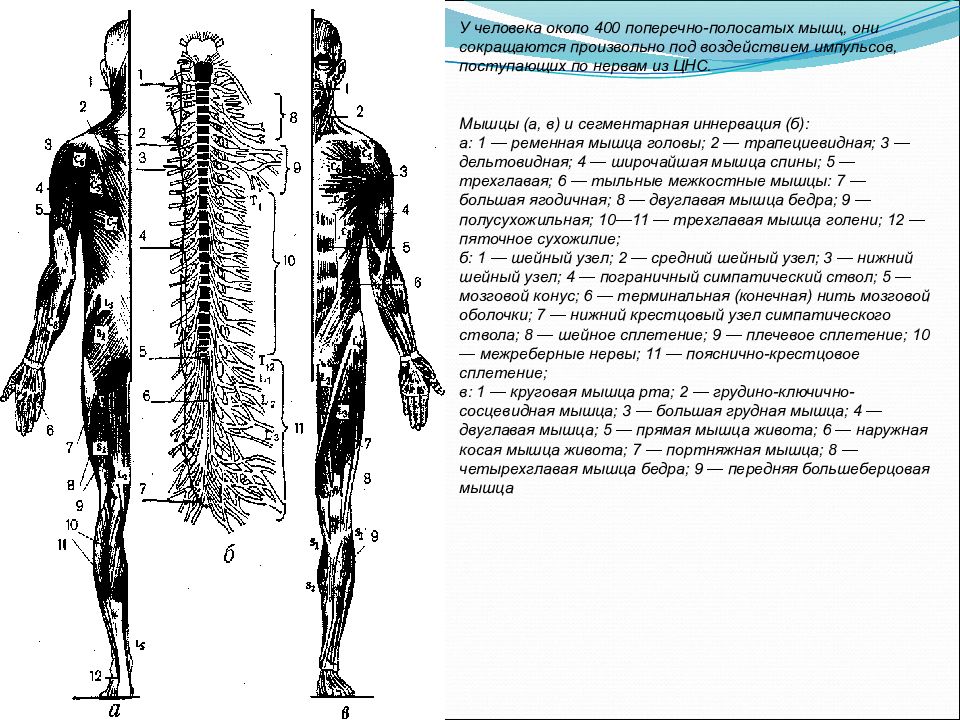

У человека около 400 поперечно-полосатых мышц, они сокращаются произвольно под воздействием импульсов, поступающих по нервам из ЦНС. Мышцы (а, в) и сегментарная иннервация (б): а: 1 — ременная мышца головы; 2 — трапециевидная; 3 — дельтовидная; 4 — широчайшая мышца спины; 5 — трехглавая; 6 — тыльные межкостные мышцы: 7 — большая ягодичная; 8 — двуглавая мышца бедра; 9 — полусухожильная; 10—11 — трехглавая мышца голени; 12 — пяточное сухожилие; б: 1 — шейный узел; 2 — средний шейный узел; 3 — нижний шейный узел; 4 — пограничный симпатический ствол; 5 — мозговой конус; 6 — терминальная (конечная) нить мозговой оболочки; 7 — нижний крестцовый узел симпатического ствола; 8 — шейное сплетение; 9 — плечевое сплетение; 10 — межреберные нервы; 11 — пояснично-крестцовое сплетение; в: 1 — круговая мышца рта; 2 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 3 — большая грудная мышца; 4 — двуглавая мышца; 5 — прямая мышца живота; 6 — наружная косая мышца живота; 7 — портняжная мышца; 8 — четырехглавая мышца бедра; 9 — передняя большеберцовая мышца

Слайд 20

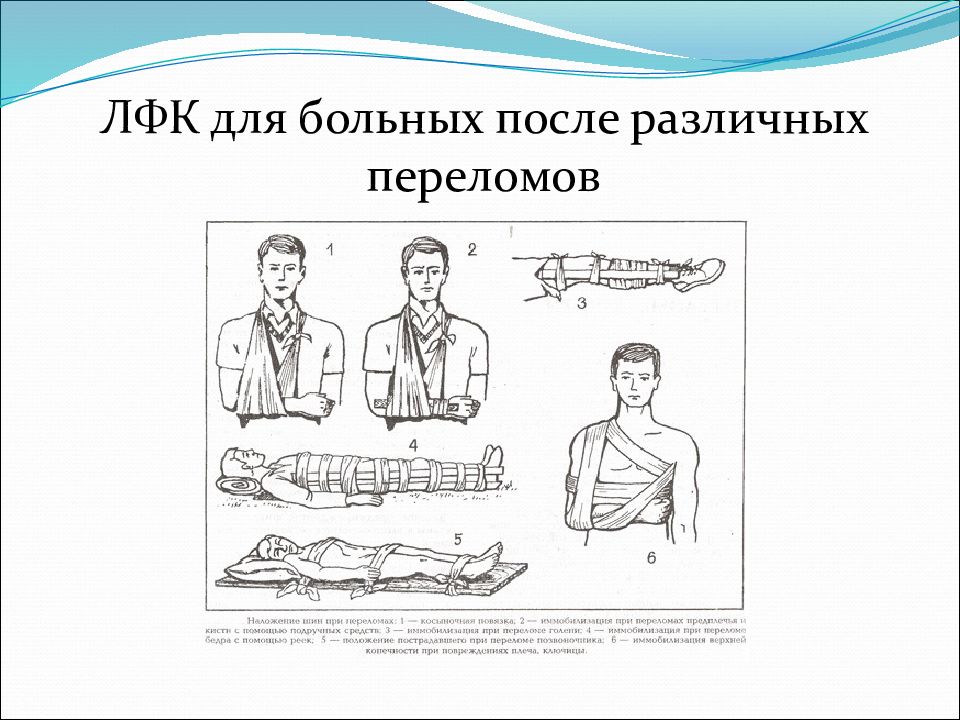

Перелом — полное или частичное нарушение целости кости. В зависимости от целости или повреждения кожных покровов различают закрытые и открытые переломы. Характерные признаки перелома костей: боль, нарушение функции, возникшее тотчас после травмы, кровоподтеки и особенно деформации, укорочение конечности, ненормальная подвижность, костная крепитация и др. Задачи реабилитации : сохранить жизнь пострадавшему, добиться в кратчайший срок полного и прочного сращения костных отломков в нормальном их положении, восстановить нормальную функцию поврежденной конечности и трудоспособность пострадавшего.

Слайд 21

Лечение состоит из общих и местных процедур. Правильное сращение перелома достигается путем установки отломков поврежденной кости в нужном положении (репозиция перелома) с последующим удержанием в этом положении до их полного сращения (иммобилизация гипсовой повязкой, вытяжением или путем остеосинтеза, в частности компрессионно-дистракционного). При открытых переломах перед иммобилизацией проводится первичная хирургическая обработка раны. Для восстановления функции конечности и трудоспособности больного применяются функциональные методы лечения (ЛФК, плавание, занятия на тренажерах, упражнения на напряжение и растягивание мышц). Кроме того, широко применяют массаж, физио- и гидротерапию. Раннее применение физиотерапии устраняет такие симптомы, как боль, отек, кровоизлияние и др., ускоряет образование костной мозоли, восстанавливает функции конечности и предупреждает послеоперационные осложнения. На второй—третий день назначают УВЧ или индуктотермию, УФ-облучение, лазеротерапию, электрофорез с кальцием и фосфором, массаж, ЛФК. При атрофиях мышц необходимы электростимуляция (с предварительным введением АТФ), вибрационный массаж, упражнения на растягивание, изометрические упражнения, занятия на тренажерах, бег и гимнастика в воде, плавание, езда на велосипеде, игры, ходьба на лыжах. При контрактурах суставов рекомендуются электрофорез с лидазой, фонофорез с лазонилом, артросенексом, мобилатом, ЛГ в воде, криомассаж и занятия на тренажерах, сауна и плавание в бассейне. При наличии гипсовой повязки или аппаратов компрессионного остеосинтеза (аппарат Илизарова—Гудушаури, Дедовой, Волкова—Оганесяна и др.) ЛФК включают с первых дней для здоровых конечностей (дыхательная гимнастика, общеразвивающие и изометрические упражнения, растягивания и др.). После снятия гипсовой повязки и аппаратов рекомендуется ходьба и применение осевой нагрузки на конечность. При переломах костей верхней конечности включают ЛФК для профилактики контрактур и тугоподвижности суставов пальцев и сохранения способности захвата. После снятия гипсовой повязки включают еще массаж и трудотерапию поврежденной конечности, особенно упражнения для приобретения навыков самообслуживания. Для нормального сращения перелома в минимальные сроки необходима надежная фиксация репонированных отломков. Неподвижность в месте перелома стремятся обеспечить гипсовой повязкой, постоянным вытяжением, остеосинтезом или компрессинно-дистракционными аппаратами

Слайд 22

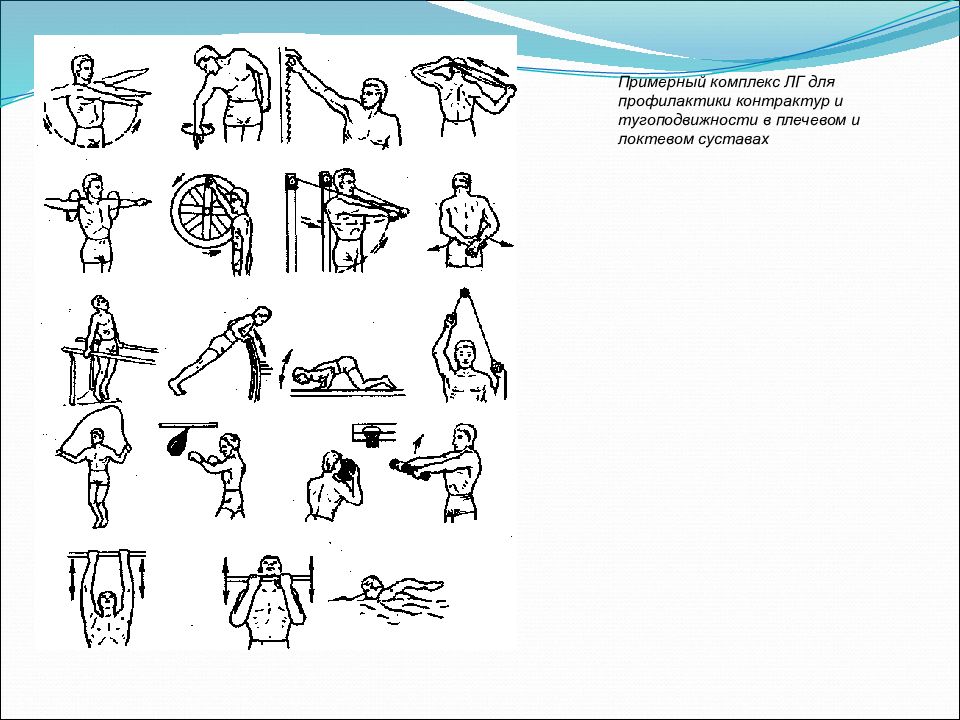

Примерный комплекс ЛГ для профилактики контрактур и тугоподвижности в плечевом и локтевом суставах

Слайд 23

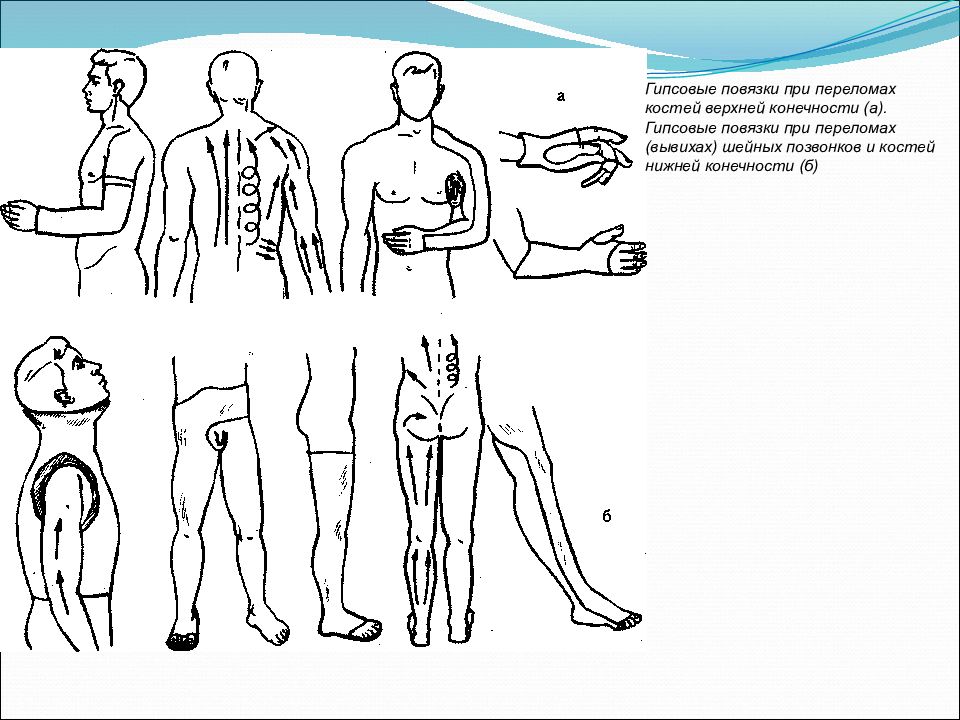

Гипсовые повязки при переломах костей верхней конечности (а). Гипсовые повязки при переломах (вывихах) шейных позвонков и костей нижней конечности (б)

Слайд 24

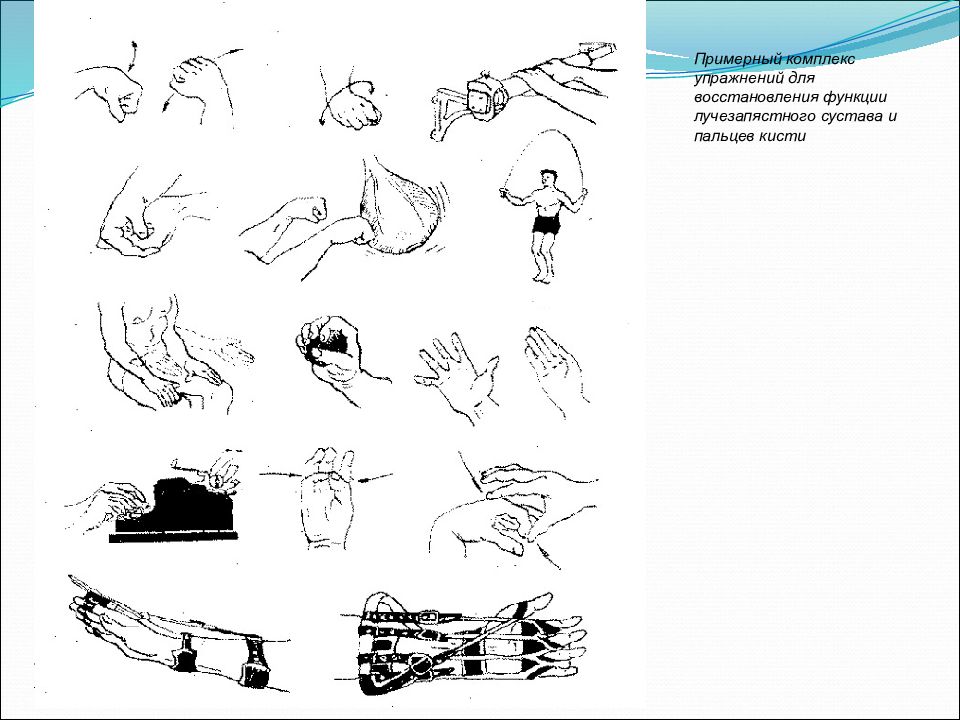

Примерный комплекс упражнений для восстановления функции лучезапястного сустава и пальцев кисти

Слайд 25

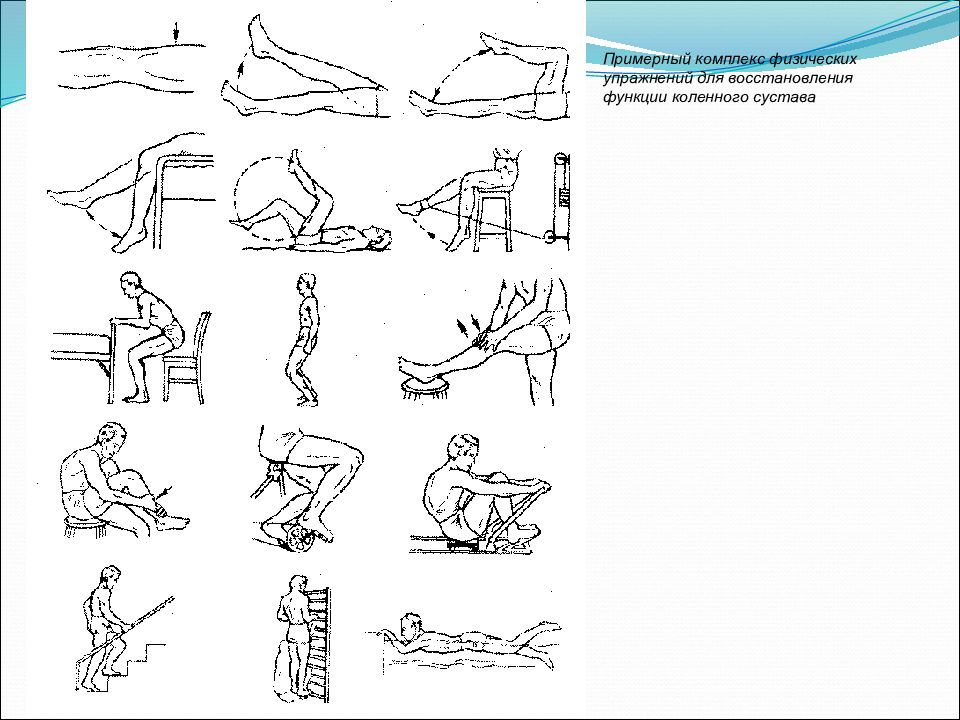

Примерный комплекс физических упражнений для восстановления функции коленного сустава

Слайд 26

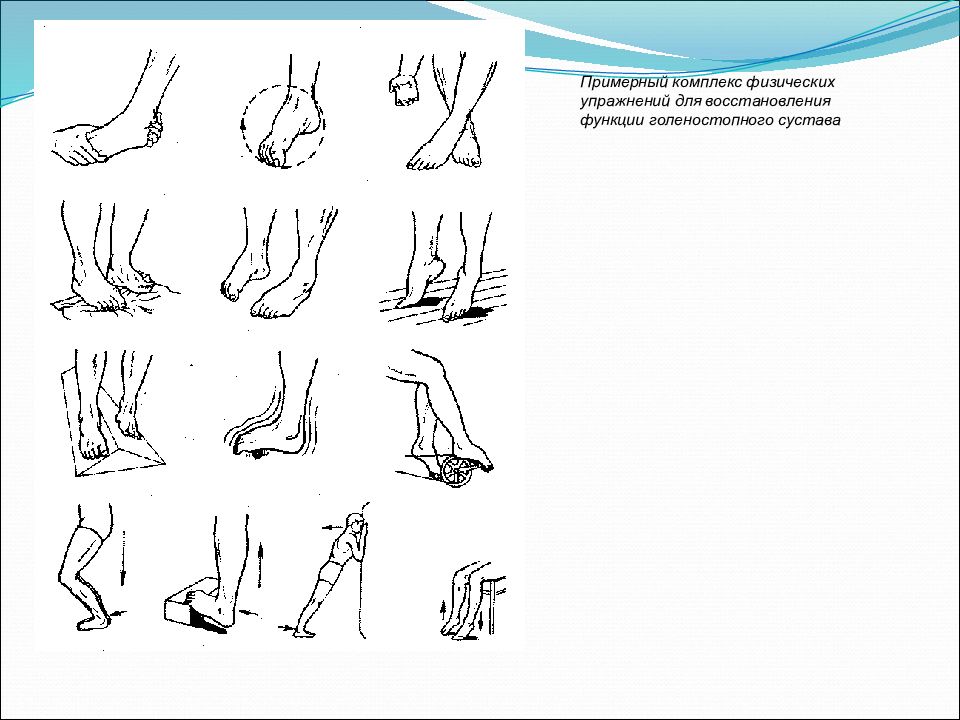

Примерный комплекс физических упражнений для восстановления функции голеностопного сустава

Слайд 27

Лечебная гимнастика, направленная на создание мощного мышечного корсета и навыка удерживать позвоночник в переразогнутом положении, может быть разделена на 4 периода: в первый период (2-10-й день с момента травмы) включают общеразвивающие упражнения; во второй период (11-20-й день) включают упражнения для мышц спины, движения для верхних и нижних конечностей; в третий период (20—60-й день) включают упражнения для укрепления мышц живота и спины, создания мышечного корсета; в четвертый период (60—80-й день) основная задача состоит в обучении ходьбе с сохранением правильной осанки. Кроме того, на протяжении всего лечения выполняется массаж. Больным пожилого возраста перед вставанием с постели дают съемный корсет, который необходимо носить 6-8 месяцев, проводя одновременно ЛГ и делая массаж ног, рук, а также вибрационный массаж ног. После снятия гипсового корсета в систему реабилитации включают плавание и криомассаж травмированной области, а также вибрационный массаж спины (в положении сидя) и ног. Курс 2— 3 недели. Переломы позвоночника

Слайд 30

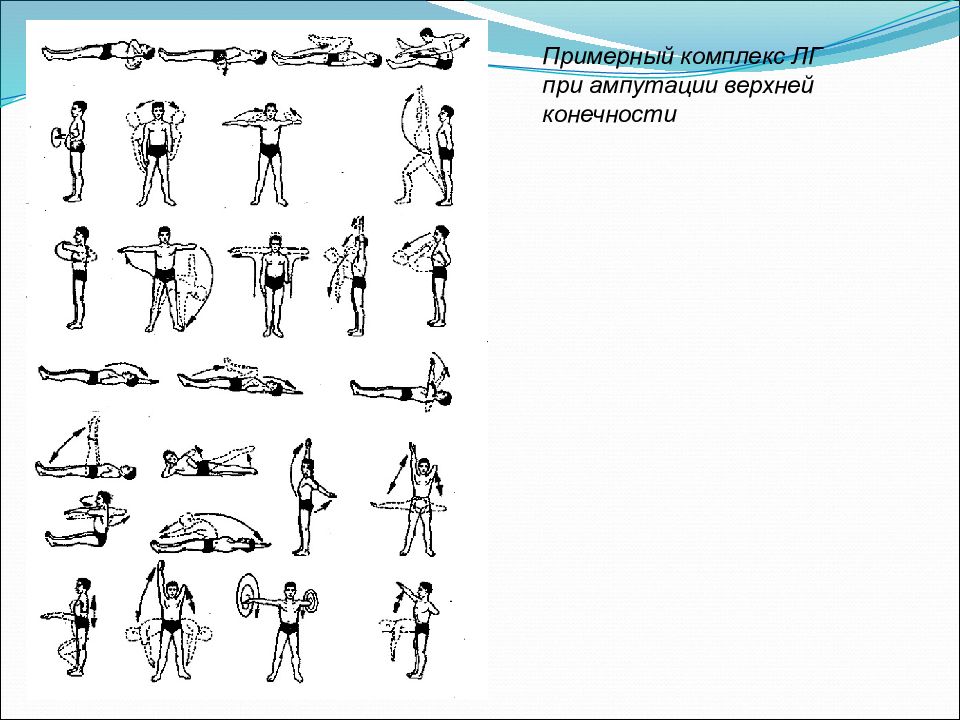

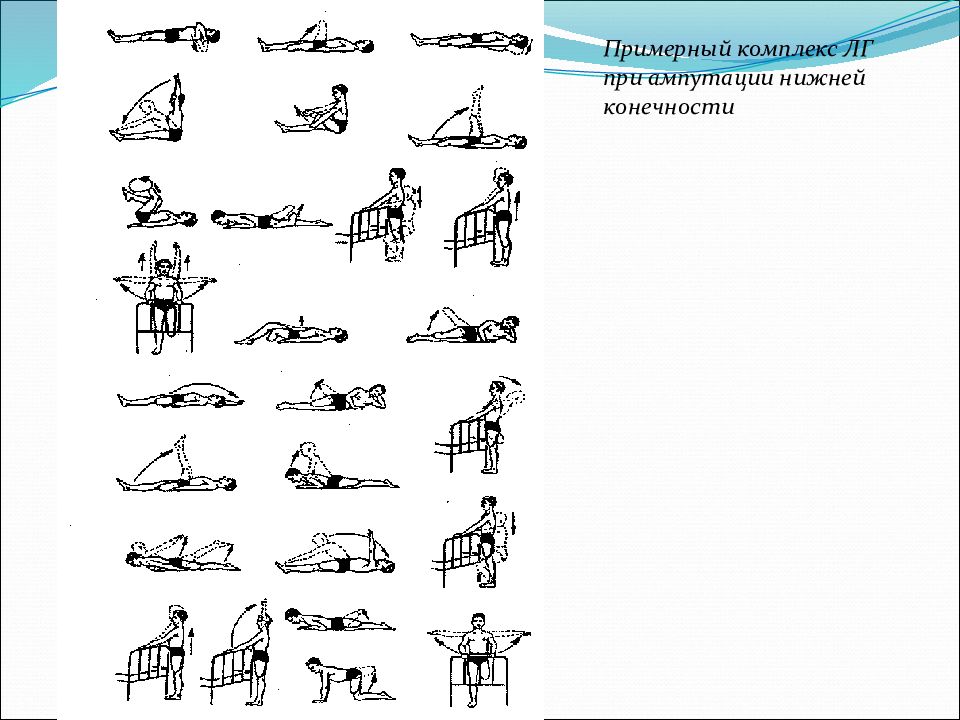

Чтобы не допустить развития контрактур оставшихся суставов усеченной конечности, необходимо в послеоперационном периоде применять ЛФК, массаж, криомассаж и способствовать более быстрому закрытию раны (ее регенерации). Условно можно выделить два восстановительных периода: Первый период. Задача его — улучшение процессов репаративной регенерации тканей, снятие болей, профилактика возникновения контрактур и атрофии мышц. Второй период — подготовка культи к протезированию. Это ЛГ (общеразвивающие упражнения, упражнения на растягивание, специальные упражнения для тазобедренного сустава (при ампутации бедра), тренировка опорной функции культи (ликвидация уплотнений, боли, улучшение подвижности в суставе), криомассаж до проведения ЛФК, гидрокинезотерапия и др. С первых дней после ампутации проводится ЛГ, массаж поясницы, живота и здоровой конечности. После заживления раны подключают занятия на тренажерах, упражнения на растягивание соединительнотканных образований, лечение положением, упражнения с резиновыми амортизаторами, массаж для подготовки культи к протезированию и для профилактики контрактур. Массаж культи проводится с надавливанием ладонью. В последующие дни при проведении ЛФК больной, сидя на кровати, производит надавливание (вначале под культю подкладывают подушку или свернутое одеяло и пр.) культей на мешочек с песком, надувную игрушку, матрац и пр., то есть проводится тренировка опорной функции ампутированной конечности (культи). В методике применения ЛФК для развития мышечно-суставного чувства после ампутации конечности (конечностей) следует различать два периода: первый — подготовительный, когда занятия проводятся без протезов, второй — основной — занятия проводятся с протезом. На первом этапе применяют различные общеразвивающие упражнения. Здесь наряду с развитием мышечно-суставного чувства включают упражнения на развитие гибкости позвоночника, силы мышц, подвижности в суставах, равновесия и т.п. Физические упражнения должны всесторонне воздействовать. На втором этапе при подборе протезов отрабатывают навыки пользования ими. Форма и характер движений, необходимых для того или иного навыка, обусловливаются конструкцией протеза (креплением, тягами и пр.). Ведущим средством профилактики контрактур, развития силы и выносливости мышц культей верхних и нижних конечностей являются ЛФК, гидрокинезотерапия, занятия на тренажерах. Для этой цели используют упражнения с резиновыми амортизаторами (бинтами) или различными блоками, пассивные упражнения для суставов, которые выполняет методист ЛФК.