Первый слайд презентации: Лекция 1

ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ Автор – к.ф.н., доцент Толстикова И.И. Санкт-Петербург 2015

Слайд 2: План лекции

1. Культурология в системе гуманитарного знания. Предмет культурологии. Основные понятия культурологии 2. Понятие «культура», его происхождение, история употребления и современное значение. 2.1. Функции культуры в обществе. 3.Культура и цивилизация 4.Структура культуры. Материально-духовный характер культуры. 4.1. Культурные ценности и нормы. 4.2. Искусство, религия, миф в культуре. 5. Типология культуры 5.1.Типология культуры по этническому и национальному принципу 5.2.Виды и формы культуры

Слайд 3: 1. Культурология в системе гуманитарного знания. Культурология как наука. Предмет культурологии

Культурология – важная составляющая гуманитарного знания. Традиционно выделялись два типа знаний: - о природе (естествознание, медицина, экономика и т.п. – наука ( scitnce ) и о культуре и человеке - гуманистка ( humanities ). Термин «культурология» был предложен американским исследователем Лесли Уайтом (1900 – 1975) в книге «Наука о культуре» (1949 г.)

Слайд 4

Культурология носит междисциплинарный характер. Культурология возникла как интегративная отрасль научного знания на пересечении таких наук, как философия, история, социология, антропология, этнография, искусствоведение, психология. КУЛЬТУРОЛОГИЯ – (лат. CULTURA + греч. LOGOS ) – область гуманитарного знания, охватывающая вопросы определения сущности, способах постижения, закономерностей функционирования и развития культуры. Предметом культурологии является культура или мир культуры как более-менее целостная система. Функции культурологии: познавательная, воспитательная, мировоззренческая. Цель культурологического исследования – понимание как своей, так и иной культуры, понимание культуры как диалога - диалога культур.

Слайд 5: Основные понятия культурологии

2. Понятие «культура», его происхождение, история употребления и современное значение КУЛЬТУРА – (лат. Cultura, CULTIO - возделывание, обработка, почитание, поклонение от глагола - coler - от него же произошло и слово "культ". Марк Порций Катон (234-149 гг. до н.э.) римский писатель и государственный деятель написал трактат о земледелии где употребил термин - агрикультура - наука о возделывании земли, почвы. В философии термин «культура» понимался как обработка и образование ума. Цицерон ( 106-43г. до н.э.) римский философ и оратор - говорил о философии как культуре души (“cultura anima philosophia est ” – культура души есть философия). В Древней Греции для определения аналогичного культуре явления использовался термин пайдейя ( от греч. pais – ребенок), то есть образованность, гармоничное, телесное и духовное воспитание человека, реализующее все его способности и возможности.

Слайд 6

Культурное и природное состояние человека Начиная с эпохи античности возникло понимание того, что Человек существует не только в природе или обществе, но и в культуре. Противоположность культурного и природного (натурального, естественного) состояния человека. Во второй половине XVII в. – утверждается идея о двух основных состояниях, в которых способен пребывать человек: естественном, или природном, состоянии ( status naturalis ) и культурном состоянии ( status culturalis ). Ку льтурное состояние - более высокая ступень человеческого развития по сравнению с природным бытием – низшей ступенью человеческого развития. Постепенно сложилось представление, что культура существует в одной-единственной форме – европейской. Весь мир, кроме Европы, таким образом, представлялся живущим во внекультурном или докультурном состоянии. Такая позиция получила название европоцентризма. Этот взгляд, по сути, стал оправданием колониальной экспансии и культурной миссии европейцев.

Отличительная особенность культуры состоит в том, что она создана деятельностью человека. Предметы культуры отличаются от природных объектов тем, что они наделены особым свойством – быть ценностями. Главное назначение культурной деятельности человека заключается в том, что он создает особый мир, отличный от природного. Конкретные элементы этого мира – артефакты, деятельность по их созданию – артеакты. (От лат. Arte - искусственный). Культурная деятельность – это деятельность по созданию нового, того, чего нет в природе, и что не могло возникнуть по ее собственным законам. Культурная деятельность – в первую очередь творческая деятельность, создание нового. Субъектом культуры является человек (или группа людей) – Человек культурный. Характерная особенность культурной деятельности человека (субъекта) – свобода, свобода выбора.

Слайд 8: Культуру можно рассматривать в разных смыслах

1. Совокупность материальных и духовных ценностей, выражающую определенный уровень исторического развития данного общества и человека. 2. Духовное измерение всякой человеческой деятельности, в которой формируются ее ценности, принципы, правила, цели и смыслы. 3. Сфера духовной жизнедеятельности общества, объединяющая искусство, религию, науку, систему образования, воспитания, духовного творчества. 4. Уровень овладения той или иной областью знаний, умственной или физической деятельности (политическая культура, экономическая культура … - информационная культура и т.д.

Слайд 9

Культуру можно рассматривать в разных смыслах 5. Просвещенность, образованность, начитанность, воспитанность, гуманизм. 6. Формы социального поведения человека, обусловленные уровнем его воспитания, образования, познаний в духовной сфере, искусстве – степень культурности (культурный человек). 7. Определение исторических эпох (культура античности), конкретных обществ, народностей и наций (культура египетская, русская, финская).

Слайд 10: Определения культуры

Альфред Кребер и Клайд Клакхон в книге «Культура, Критический обзор определений» (1952) подсчитали и проанализировали определения культуры с 1871 по 1950 г. К середине XX в. их было 250, затем их число значительно увеличилось. Первое определение культуры дано английским ученым Эдуардом Тайлором в книге «Первобытная культура», написанной в 1871 г. «Культура или цивилизация… слагается в целом из знания, верований, искусства, нравственных законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усвоенным человеком как членом общества». Культура (от лат. colere-cultura - возделывание, обработка) – это понятие, охватывающее всю творческую созидательную деятельность человека; совокупность умений, совершенств ее обеспечивающих; результат этой деятельности, взятый как в своем высшем проявлении - искусство, так и включающее все, что создано руками человека, всю «вторую природу».

Слайд 11: Определения культуры

«Культура означает все то, что создано человеком в отличие от того, что создано природой» Р.Ф. Итс – (Введение в этнографию: Учеб. пос. Л.,1974. С.40). «Культура человека есть в совокупности все то, что он не может забыть». Марилен Мид (1901-1978), американский антрополог, автор книги «Культура и мир детства» (М.,1988). «Истинная образованность – это то, что остается, когда все выученное забыто». Немецкий культуролог – Фон Лауэ.

Слайд 12: 2.1.Функции культуры в обществе

Функции культуры это совокупность ролей, которые выполняет культура по отношению к сообществу людей, порождающих и использующих её в своих интересах. Все функции культуры социальны, т.е. обеспечивают именно коллективный характер жизнедеятельности людей. Основные функции культуры в обществе Человекотворческая (основная) или преобразующая. Культура формирует миропонимание человека, воспитывает его. Информационная - культура как форма трансляции социального опыта, обеспечивающая историческую преемственность, передачу и сохранение информации. Познавательная (гносиологическая) функция культуры. Коммуникативная – культура формирует средства человеческого общения; культура – условие и результат общения людей. Нормативная (регулятивная), обеспечивающая соблюдение законов морали, этикета, традиционных форм поведения, принятых в обществе (конкретном).

Слайд 13: Функции культуры в обществе

Адаптационно - охранительная – культура обеспечивает приспособление человека к окружающей среде. Чем меньше зависимость человека от природы, тем больше его зависимость от культуры. Адаптация культуры к переменам в данном обществе и мировом сообществе в целом и сохранение своей собственной культурной идентичности. Ценностная (аксиологическая) – определяющая значимость, ценность явлений материально-духовной сферы. Потребительская - разрядки психологических напряжений, антистрессовая. Духовно-нравственная – воспитательная роль культуры. Знаковая (семиотическая от гр. Semioos – знак). Знаки - вербальные и невербальные системы образов культур народов. Их знание и прочтение – семиотическая функция.

Слайд 14: Социализация и инкультурация

Инкультурация – усвоение культурных норм и ценностей родной культуры (или иной культуры – ценности которой человек должен усвоить). Инкультурация – вхождение человека в культуру. Социализация – процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социокультурного опыта - норм, ценностей, образцов поведения, ролей, установок, обычаев, культурных традиций, т.д., а также результат воздействия на личность воспитания, формального обучения, и стихийного воздействия жизненных обстоятельств. Социализация – вхождение человека в общество.

Слайд 15: Аккультурация, ассимиляция

Аккультурация — процесс взаимовлияния культур, в результате чего культура одного народа полностью или частично воспринимает культуру другого народа. Ассимиляция — процесс, в результате которого члены одной этнической группы утрачивают свою первоначально существующую культуру и усваивают культуру другой этнической группы, с которой они находятся в непосредственном контакте.

Слайд 16: 3. Культура и цивилизация

ЦИВИЛИЗАЦИЯ - (лат.: civilis - гражданский, государственный, городской ). Понятие ЦИВИЛИЗАЦИЯ как и культура также имеет много смыслов (многозначно). - Как синоним культуры. - Как ступень культуры, следующая за варварством (дикость- варварство - цивилизация) (Л.Морган, Ф.Энгельс ). - Уровень, ступень общественного развития, материальной и духовной культуры и особый тип органической целостности (античная цивилизация, западноевропейская цивилизация). В некоторых культурологических теориях – эпоха деградации и упадка культуры, последняя стадия развития каждого типа культуры (О. Шпенглер, А. Тойнби). Высшая стадия развития культуры.

Слайд 17: Черты цивилизации и кризис культуры

В XX в. выявились противоречия в понимании сущности культуры и цивилизации, осознание кризиса культуры. Их пытались объяснить О. Шпенглер, Н. Бердяев, Ф. Ницше и другие мыслители. Исторические изменения во взаимоотношениях культуры и цивилизации. Понятие «культура» – явление более древнее, она сопровождает всю историю существования людского рода, термин «цивилизация – определяет особое состояние культуры, характерное для ее развития на протяжении нескольких последних тысячелетий. Цивилизация – зарождается в городах, связана с разделением труда, развитием государственности (правители, чиновничество, жречество), знания и науки, образования, армии и т.п. Постепенно появляется новый исторический тип культуры, названный впоследствии цивилизацией. Цивилизация – предполагает развитие интеллекта и нравственности, степень и уровень очеловечивания народов. В цивилизованном обществе – гражданское общество сближается с буржуазным; граждане объединяются по интересам; гражданское общество создает основу буржуазной демократии.

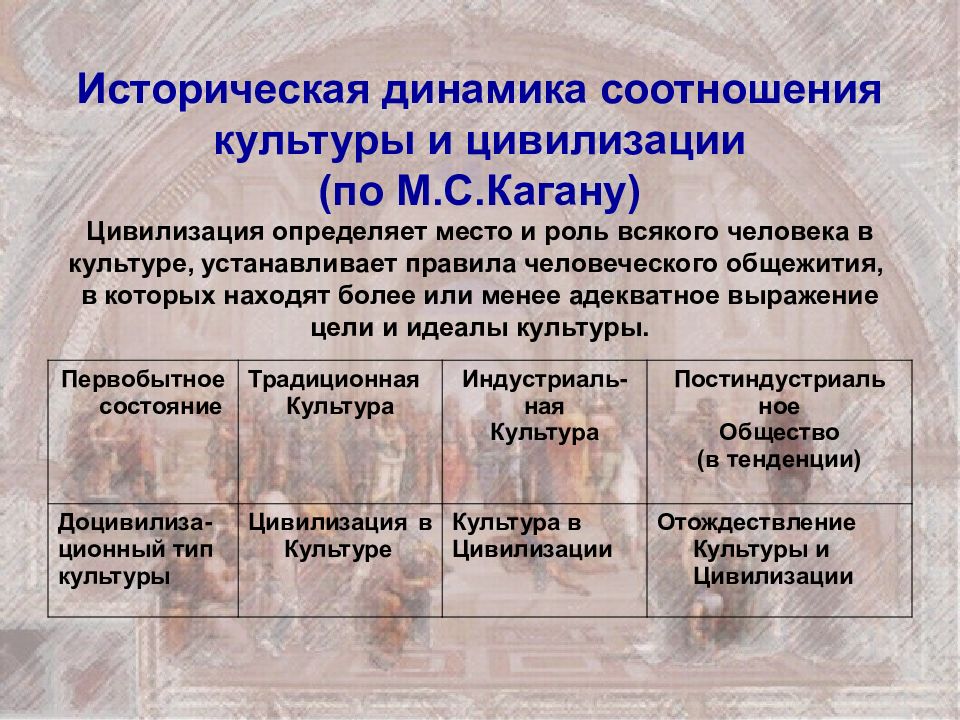

Слайд 18: Историческая динамика соотношения культуры и цивилизации (по М.С.Кагану) Цивилизация определяет место и роль всякого человека в культуре, устанавливает правила человеческого общежития, в которых находят более или менее адекватное выражение цели и идеалы культуры

Первобытное состояние Традиционная Культура Индустриаль- ная Культура Постиндустриаль ное Общество (в тенденции) Доцивилиза- ционный тип культуры Цивилизация в Культуре Культура в Цивилизации Отождествление Культуры и Цивилизации

Слайд 19: Типология цивилизаций

Получила развитие концепция двух типов цивилизационного развития: традиционного и техногенного. Она исходит из признания, что тип цивилизации, ее стратегия определяется культурой. Различия между западноевропейской цивилизацией (техногенной) и восточной (традиционной) выросли из системы господствующих в них универсалий культуры, из различий в понимании человека, природы, истины, власти, личности и пр.

Слайд 20: 4. Структура культуры. Материально-духовный характер культуры

Культуру можно структурировать по разным основаниям. Как некую культурную совокупность (пирамиду): от мировой до семейной и личной. Мировая, государственная, национальная, городская, сельская, семейная, личная. Рассматривать как самостоятельные важнейшие элементы культуры: язык, религию, мифологию, мораль, право, науку, искусство, философию. Развитие культуры сопровождается возникновением и становлением относительно самостоятельных систем ценностей. К ним относятся мифология, религия, искусство, наука, право.

Слайд 21: Духовная и материальная культура

ДУХОВНАЯ культура - наука, мораль, право, религия, искусство и литература, образование, институты культуры. Это познавательная, интеллектуальная деятельность: философская, нравственная, религиозная, правовая, художественная, педагогическая. К духовной культуре можно отнести и сферу отношений людей: межличностных, в процессе производства продуктов материальной и духовной деятельности и т.п. МАТЕРИАЛЬНАЯ - орудия и средства труда, техника и сооружения, производство (сельскохозяйственное и промышленное), пути и средства сообщения, транспорт, предметы быта, человеческая телесность, здоровье, физическая культура и спорт, мода и т.д.

Слайд 22: Материально-духовный характер духовной культуры

Материально-духовный характер духовной культуры проявляется в том, что многие творения духовной культуры имеют материальное воплощение – театр, архитектура, литература, музыкальные инструменты и др., когда трудно разделить духовную и материальную составляющие культуры Материально-духовные виды культуры: экономическая культура; политическая культура; правовая культура; экологическая культура; эстетическая культура; художественная культура.

Слайд 23: 4.1.Ценности и нормы культуры Структура ценностей духовной культуры

Предметы культуры отличаются от природных объектов тем, что они наделены особым свойством – быть ценностями. Понятия ценность, полезность, стоимость – неоднозначны. Ценность – характеристика отношения человека к объекту. Существуют различные варианты типологии ценностей. Виды ценностей Витальные – жизнь, здоровье, безопасность, благосостояние т. д. Социальные – семья, дисциплина, трудолюбие, предприимчивость, богатство, равенство, патриотизм и пр. Политические – гражданские свободы, законность, конституция, мир и др. Моральные – добро, любовь, честь, порядочность, уважение к старшим, любовь к детям и т.п. Религиозные – Бог, Священное Писание, вера и пр. Эстетические – красота, стиль, гармония.

Слайд 24: Культурные регулятивы и нормы

Культура осуществляет в обществе нормативно-ценностную роль. Она реализуется в следующих формах: обычаи, нормы, правила и образцы поведения человека, сложившиеся в конкретно-исторических социальных условиях; нравственные, эстетические, религиозные или политические идеалы и ценности, различные идеи и научные знания. Нормы – правила, регулирующие человеческое поведение. «Нормальное» поведение – ожидаемая, общепринятая форма поведения, «ненормальное» – отклоняющееся от общепринятых стандартов, девиантное (от лат. Deviatio – отклонение). Культурные нормы – передаются от поколения к поколению и превращаются в обычаи, традиции, которые могут сохраняться веками. Национальное своеобразие культур в значительной мере обусловлено действующими в них нормами поведения. Смена норм сопровождается чаще всего различными трудностями и беспорядками и приводит к аномии. АНОМИЯ (от фр. anomie — буквально беззаконие, отсутствие норм) — такое состояние общества, в котором значительная часть жителей, зная о существовании обязывающих их норм, относится к ним негативно или равнодушно.

Слайд 25: Исторические формы культурных норм. Обычаи, традиции, современные нормы. Плюрализм норм. Толерантность

Табу — абсолютный запрет, накладываемый на какое-либо действие, слово, предмет. Табу послужило основой многих позднейших социальных и религиозных норм. Табу появляется в первобытном обществе. В современном обществе табу накладывается на кровосмешение, каннибализм, осквернение могил или оскорбление чувства патриотизма, оскорбление чувств верующих. Это самый сильный из существующих в человеческом обществе вид социального запрета, нарушение которого карается особенно страшно. Обычай — привычный, мало подвергаемый осознанию целостный образец поведения. Это установившийся порядок, который основан на привычке и относится к коллективным формам действия. Если привычки и обычаи переходят от одного поколения к другому, они превращаются в традиции. Традиция — набор представлений, обычаев, навыков и привычек практической деятельности, передаваемых из поколения в поколение. Нравы — особо оберегаемые, высоко чтимые обществом массовые образцы действий. Нравы отражают моральные ценности общества.

Слайд 26: Развитие нормативной культуры

Постепенно в духовной культуре появились нормы, которые выделились из обычаев и приобрели самостоятельное существование или были разработаны для случаев специализированного поведения человека. В закрытых культурах обычаи и нормы регламентируются, и их соблюдение является неукоснительным. В открытых культурах возможен плюрализм норм и обычаев, что порождает атмосферу терпимости. Во многих культурах понятие « толерантность » является своеобразным синонимом «терпимости»: лат. — tolerantia — терпение; англ. — tolerance, toleration, нем. — Toleranz, фран. — tolerance. Толерантность (лат. tolerantia – терпение) – снисходительность, терпимость к чужому мнению и убеждениям, обеспечивающая право и свободу человека иметь свои суждения и позиции в современном мире. «Золотое правило нравственности»: не делай другому того, чего не хочешь себе. (Заратустра, Конфуций, Будда. Иисус Христос, И. Кант и т.д.)

Слайд 27: Уровни действия культурных норм

Общекультурные нормы – правила поведения в публичных местах, правила общепринятой вежливости; гражданские права и обязанности, установленные законом; этикет, отношения между мужчинами и женщинами и т.п. Групповые нормы – социального класса (рыцарство), военных, корпорации, вуза, болельщиков футбольной команды Ролевые нормы – отца, сына, чиновника, преподавателя … Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины, все актеры, У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет роль. (У. Шекспир ) Чем выше уровень духовной культуры, тем сложнее система регулятивов. Большее значение приобретают ценности.

Слайд 28: 4.2. Искусство, религия и мифология в культуре Культура и искусство

Искусство – процесс и результат человеческой деятельности, связанный с творчеством и фантазией… выражение потребности человека в образно-символическом выражении и переживании значимых моментов своей жизни. В узком смысле искусство – изобразительное искусство. Искусство – «зеркало» культуры. Художник воплощает в своих творениях индивидуальный духовный мир и духовный мир других людей, эпохи. Искусство - самосознание культуры. История искусства – это история человечества: от первобытности до XXI вв.

Слайд 29: Культура и религия

РЕЛИГИЯ (от лат. religare — связывать, соединять). Понятие "религия" означает особый взгляд на мир, общество и человека, вытекающий из признания реального существования трансцендентного, сверхъестественного, определяющего существование мира и человека, основанного на вере и выраженного в вероучении, культе, принадлежности к религиозной группе или иной организационной структуре. Религия опирается на веру или мистический опыт.

Слайд 30: Миф

МИФ, мифы (от греч. mytos – сказание) – это появившиеся в дописьменных обществах предания о первопредках, богах, духах и героях. В разных культурах создавались собственные мифологические комплексы и ритуальные обряды. Миф, выступает как специфический способ систематизации знаний об окружающем мире. Сущность мифа состоит в том, что он представляет собой бессознательное смысловое породнение человека с силами непосредственного бытия, будь то бытие природы или общества. Создание мифов, вера в них является одной из особенностей человеческой природы.

Слайд 31: 5. Типология культуры

ТИПОЛОГИЯ – (греч. tipos – форма, образ) – классификация по существенным признакам. Тип культуры – отсутствует в объективной реальности, не дан в жизненном опыте. Он является идеальным типом – теоретическим построением.

Слайд 32

Характерные черты традиционной культуры: распространена в таких обществах, где изменения незаметны для жизни одного поколения – прошлое взрослых оказывается будущим их детей; в обществе царят всепобеждающий обычай, сохраняемая и передаваемая из поколение в поколение традиция; общество ориентировано на сохранение самобытности, культурного своеобразия; старшее поколение является источником знаний и умений, его авторитет непререкаем; люди органично взаимодействуют с природой, едины с ней; культура доиндустриальна, как правило, бесписьменна, основной род занятий в ней – сельское хозяйство; время движется либо вспять - от начала Сотворения мира к его концу (эсхатологическое восприятие времени), либо по кругу - годичный круговорот времени, повторяющий циклы сельскохозяйственных работ, где нет ни прошлого, ни будущего; значение имеет только настоящее.

Слайд 33: Специфика и основные черты техногенной цивилизации ( западноевропейской культуры):

представление о природе как поле приложения сил человека; абсолютизация человеческой активности, призванной преобразовать мир; деятельность человека направлена на преобразование мира, а не самого человека; технико-технологическая оптимальность развития техники и технологии вне их социокультурного измерения; быстрое изменение предметного мира, доминирование научной рациональности; ориентация на автономию личности, ее прав и свободы и т.д; постепенная г лобализация стилей жизни (массовая культура, пища, одежда), которой способствуют средства массовых коммуникаций и современный транспорт. По мере глобализации стилей жизни все более заметны признаки противоположной тенденции – борьбы за сохранение уникальности национальных культур.

Слайд 34: 5.1.Типология культуры по этническому и национальному принципу Культура этническая и национальная

Народ – скрепленная исторической памятью и общностью исторической жизни, сохраняющаяся в социальной памяти общность. Народ цементируется в единое целое его историей, которая сохраняется в социальной памяти (культуре). Важная часть этой памяти – самоназвание – «Мы» - сознание принадлежности к этому «Мы».

Слайд 35: Этнос, этническая общность (от гр. ethnos – племя, народ) - это

исторически сложившаяся устойчивая совокупность группировки людей: племя, народность, нация. Обязательные условия возникновения этноса: общность территории и языка. Характерные черты: 1) самоназвание (этноним), которое может восходить к наименованию территории (топоним); 2) территориальная целостность как условие формирования этноса; 3) расовые (антропологические) признаки; 4) особенности культуры (орудия труда, жилища, одежда, пища, язык, народное искусство).

Слайд 36: Этническая (народная) культура

Этническая (народная) культура возникает вместе с этносами. Первая форма – племенная культура. Этническая культура основана на традициях предков, включает в себя главным образом сферу труда и быта, ее черты проявляются в особенностях пищи и одежды, фольклора, народных промыслах, народной медицины и т.д. Обычно культура устная, с распространением грамотности постепенно облекается в письменные формы. Специфика (особенности) этнической культуры в значительной мере обуславливаются природной средой. Рациональный опыт ведения хозяйства. Этническая культура в настоящее время сохраняется в большей мере в деревне, чем в городе.

Слайд 37: Нация

Нация – исторически возникшая форма этносоциальной общности людей, формируется в основном в эпоху зарождения и развития товаро-денежных отношений. Нации свойственны общность территории и хозяйственной жизни, языка, некоторые черты психического и духовного склада, проявляющиеся в своеобразии культуры. Национальное самосознание. Национальная культура – включает этническую - народную (одного или нескольких этносов) культуру – наиболее древний пласт культуры.

Слайд 38: Национальная культура включает этническую культуру

И культуру, основанную на письменности, образовании, развитии искусства и литературы, науке и философии, социально – политическом и технологическом развитии общества. Достижения национальной культуры творчество наиболее талантливых представителей нации, просвещенных, эрудированных людей. Центром национальной культуры является не деревня, а город – театры, музеи, библиотеки, учебные заведения; заводы и фабрики, и т.п. Этническая культура базис национальной, источник народного языка, музыки, эпоса, мифологии – от древности и богатства этнической культуры зависит во многом от своеобразия и неповторимости любой национальной культуры.

Слайд 39

Между этнической и национальной культурами сложные отношения, иногда очень противоречивые. Этническая культура консервирует архаичные, во многом уже не отвечающие современным условиям нормы жизни, ей чужды перемены и новшества; тяготеет к замкнутости, страдает ксенофобией, т.е. неприязнью ко всему чужому; стремиться сохранить различия между локальными, местными, свойственными отдельным группам населения особенностями быта, поведения, произношения и т.д. Национальная – полна движения и изменений, живет созиданием нового; по мере своего развития все более открывается для контактов с другими культурами, становится богаче; в национальной культуре этнические различия нивелируются, постепенно исчезают.

Слайд 40: 5.2.Виды и формы культуры

Виды культуры - совокупность правил, норм и моделей поведения, которые являются разновидностями более общей культуры. Доминирующая (общенациональная) культура включает: национальную и этническую. В культуре можно выделить следующие составляющие: а) субкультуры и контркультуры; б) сельскую и городскую культуры; в) обыденную (повседневную) и специализированную культуры Формы культуры В зависимости от того, кто создает культуру и каков ее уровень, социологи различают три ее формы: - элитарную; - народную; - массовую

Слайд 41: Элитарная, народная и массовая культуры

Элитарная – высокая культура, создается привилегированной частью общества или по ее заказу. Она включает изящное искусство, классическую музыку и литературу, как правило, трудное для восприятия неподготовленного человека. Элитарная культура на десятилетия опережает уровень восприятия средне- образованного человека. Формула элитарной культуры - «искусство для искусства». Народная культура состоит из двух видов – популярно й и фольклорной (этнической) культуры. Популярная культура описывает сегодняшний быт, нравы, песни, танцы народа, а фольклорная – его прошлое, историческое наследие. В народной культуре можно выделить два уровня – высокий, связанный с фольклором (народные предания, эпос, сказки, мифы и др. и сниженный, ограниченный, так называемой, поп-культурой. Высокая (фольклорная) народная культура создается анонимными авторами, но это высокохудожественные произведения.

Слайд 42: Массовая культура

Массовая культура – возникает в сер. XX в. Массовая культура является авторской, у нее широкая аудитория, она отвечает на сиюминутные запросы людей, реагирует на новые события. Поэтому образцы массовой культуры быстро выходят из моды.