Первый слайд презентации: Лекция № 14 Анатомо-топографические особенности строения челюстно-лицевой области при полном отсутствии зубов

Кафедра ортопедической стоматологии Ом ГМА заведующий кафедрой, д.м.н. Стафеев Андрей Анатольевич

Слайд 2: Цель лекции

Изучение анатомо-топографических особенностей строения челюстно-лицевой области при полной адентии

Слайд 3: План лекции

1 – Изменения в зубо - челюстной системе при полной потере зубов 2 – Особенности строения челюстей и окружающих тканей при полном отсутствии зубов 3 – Характеристика слизистой оболочки полости рта при полном отсутствии зубов 4 – Классификации беззубых челюстей

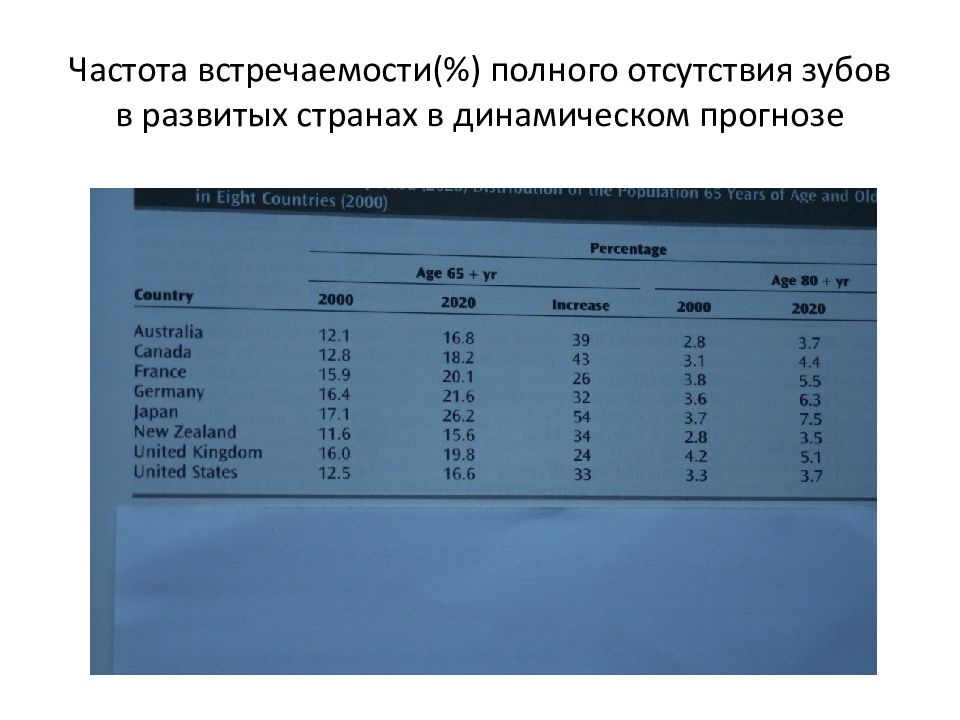

Слайд 5: Частота встречаемости(%) полного отсутствия зубов в развитых странах в динамическом прогнозе

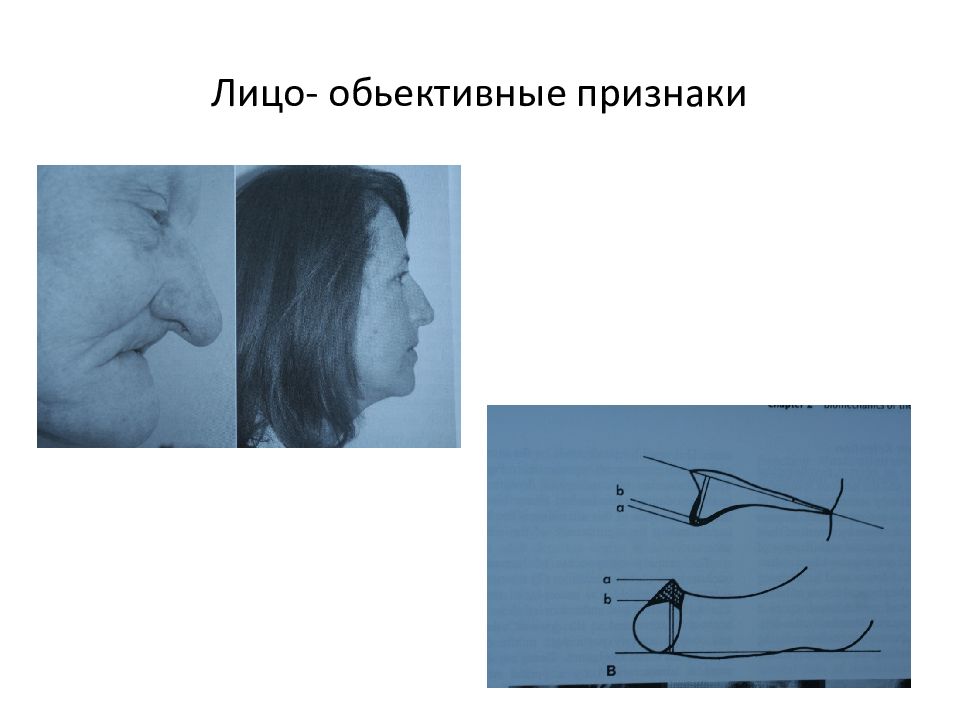

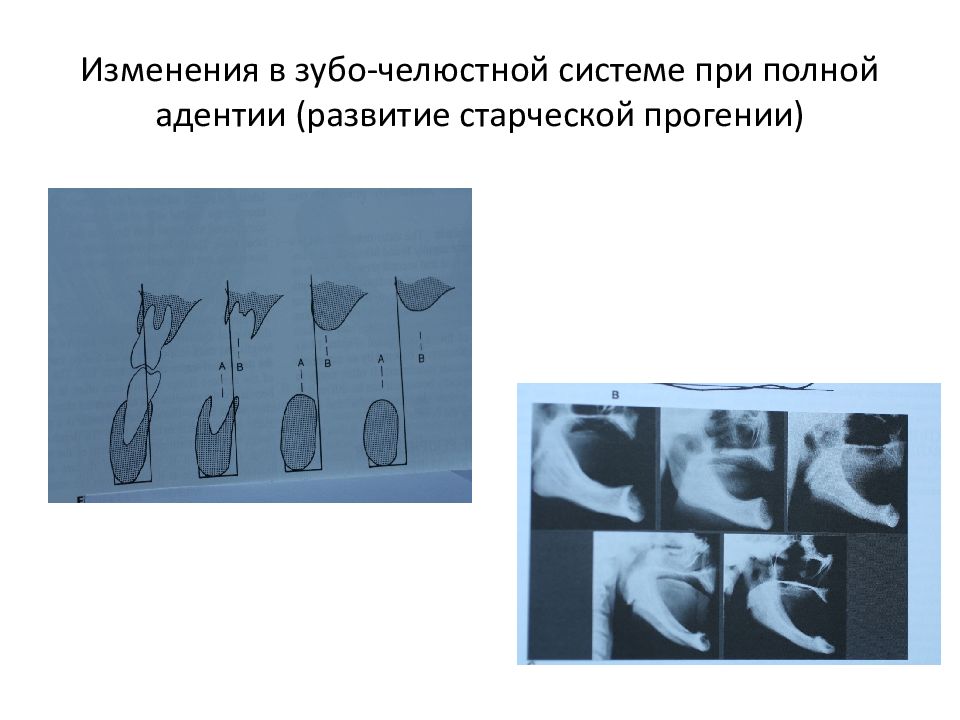

Слайд 7: Изменения в зубо-челюстной системе при полной адентии (развитие старческой прогении )

Слайд 8: Изменение элементов ВНЧС при полной адентии

Суставная головка приводится к суставному диску Уменьшается выраженность изгиба и высота суставной головки Изменения в суставной головке более выражены чем в суставной ямке На суставной головке определяется выраженная резорбция и наличие вдавлений Уменьшается глубина суставной ямки а также высота суставного возвышения(бугорок) Головка сустава по форме приближается к цилиндру Движения в суставе преобладают шарнирные В функциональном и морфологическом плане- ” новый сустав ”

Слайд 9: Задачи, решаемые при ортопедической реабилитации больных с полным отсутствием зубов

1-укрепление протезов на беззубых челюстях 2-определение необходимой индивидуальной величины и формы протезов 3-конструирование искусственных зубных рядов 4-распределение давление протеза на ткани протезного ложа 5-максимальное использование протезного поля

Слайд 10: Основные цели при ортопедической реабилитации больных с полной адентией

ЛЕЧЕБНАЯ-восстановление всех функций ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ –предупреждение патологии ЖКТ, атрофии в мышечной системе, развитие патологии в ВНЧС

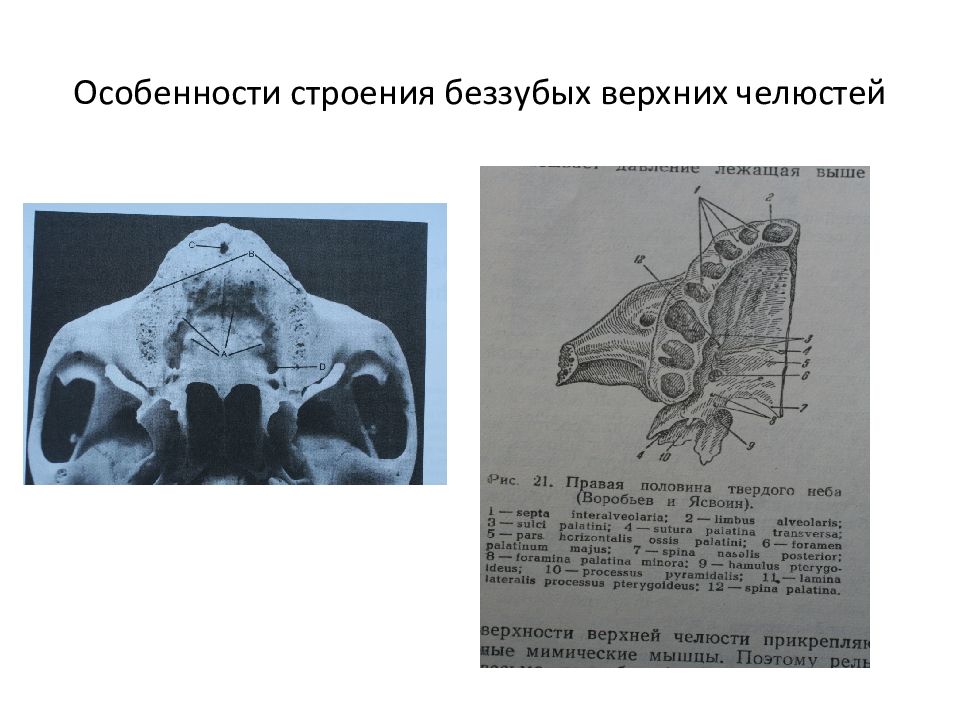

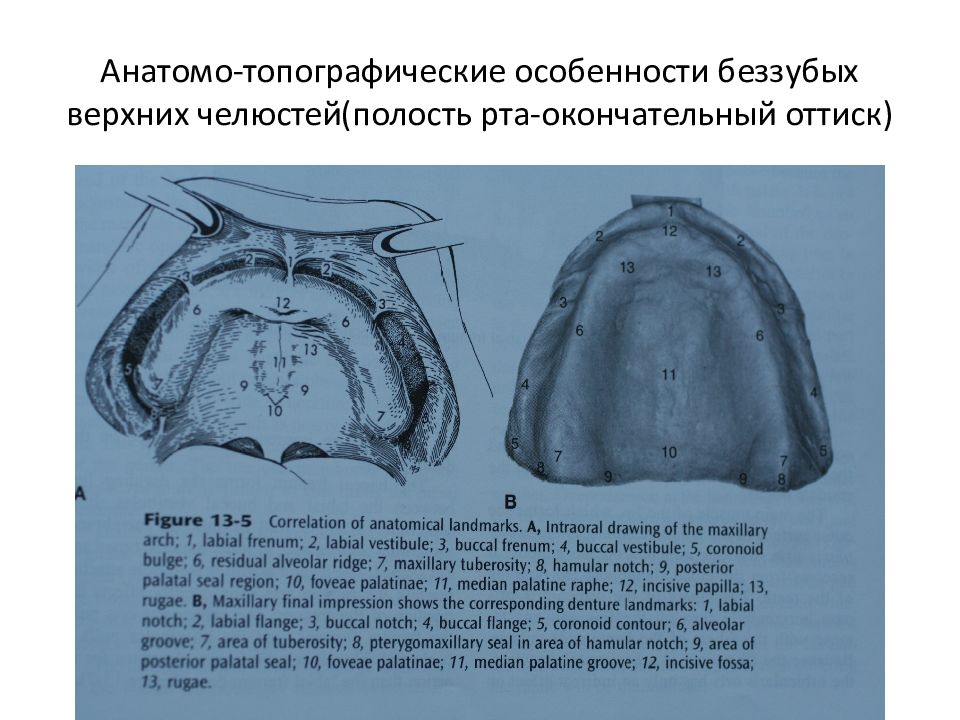

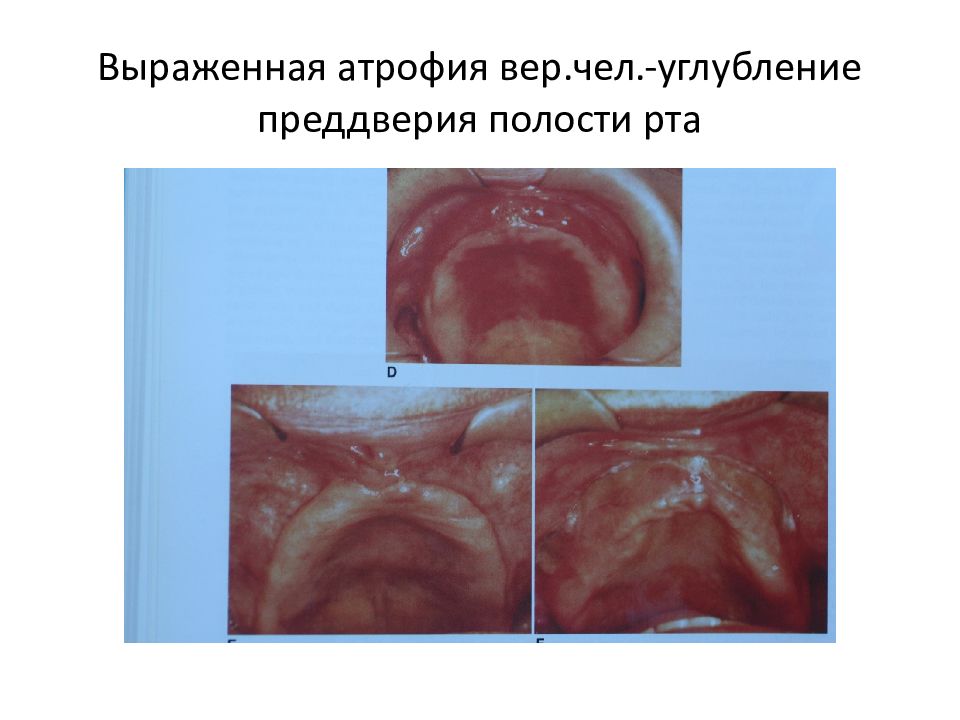

Слайд 13: Анатомо-топографические особенности беззубых верхних челюстей(полость рта-окончательный оттиск)

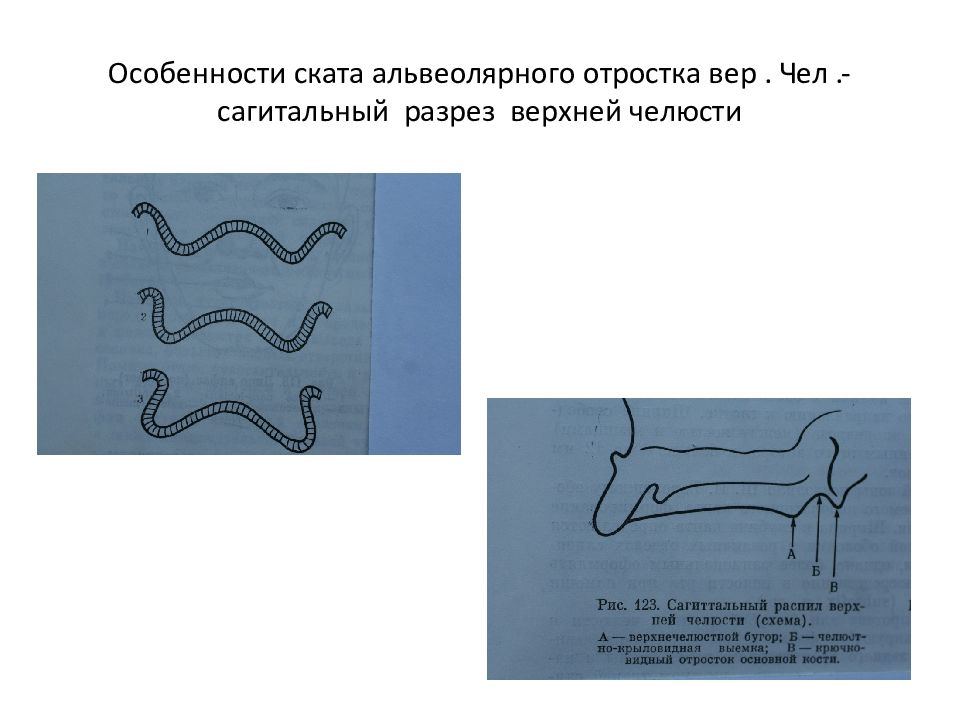

Слайд 14: Особенности ската альвеолярного отростка вер. Чел.- сагитальный разрез верхней челюсти

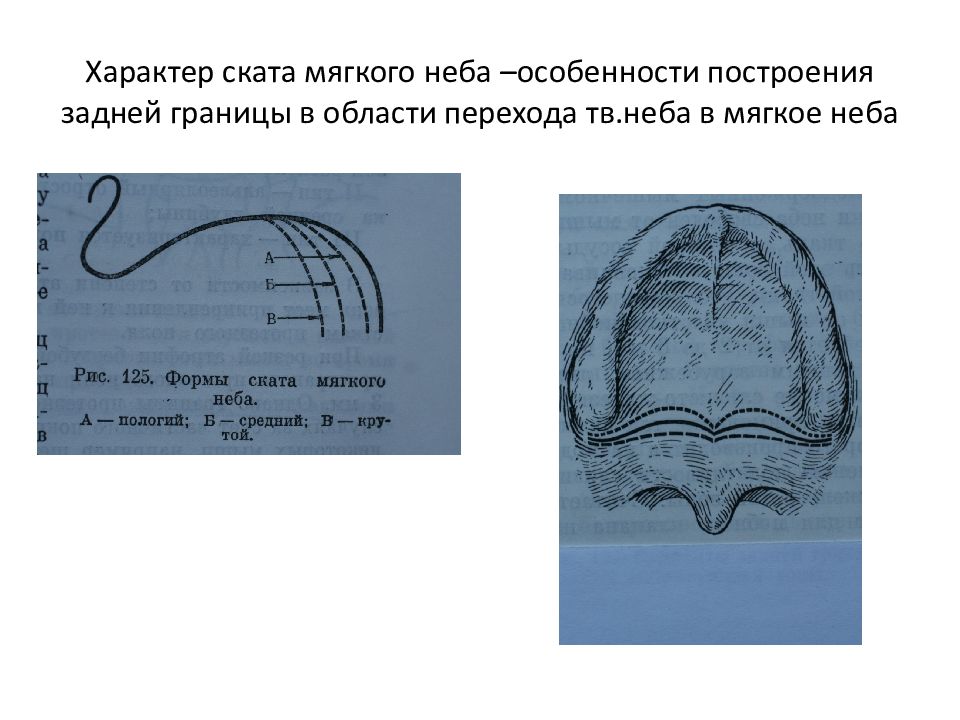

Слайд 15: Характер ската мягкого неба –особенности построения задней границы в области перехода тв.неба в мягкое неба

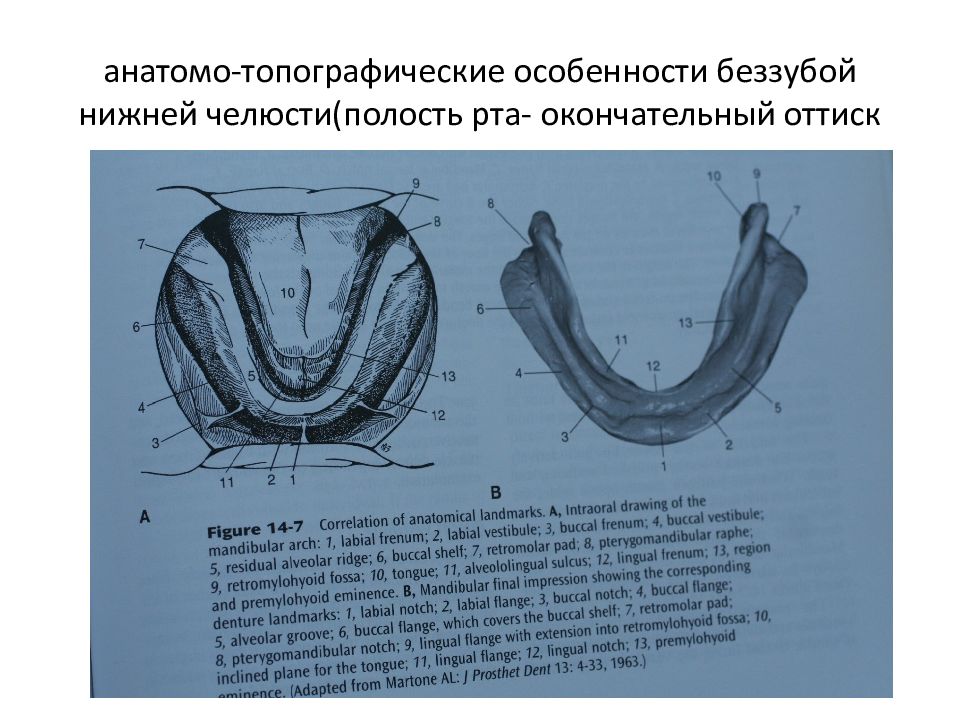

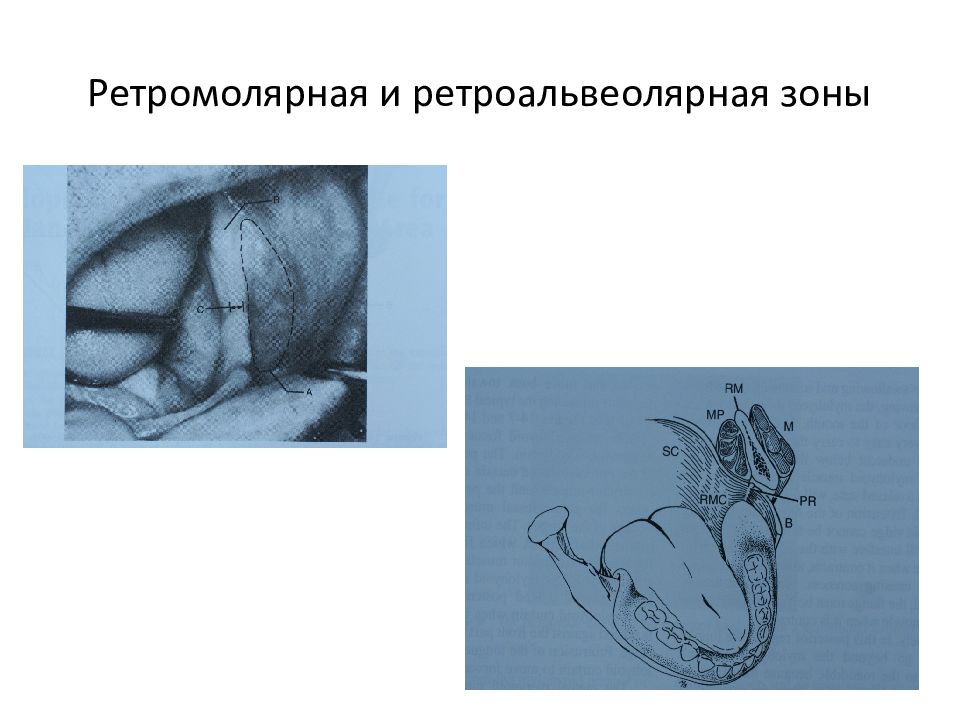

Слайд 22: анатомо-топографические особенности беззубой нижней челюсти(полость рта- окончательный оттиск

Слайд 24: Жевательная мускулатура

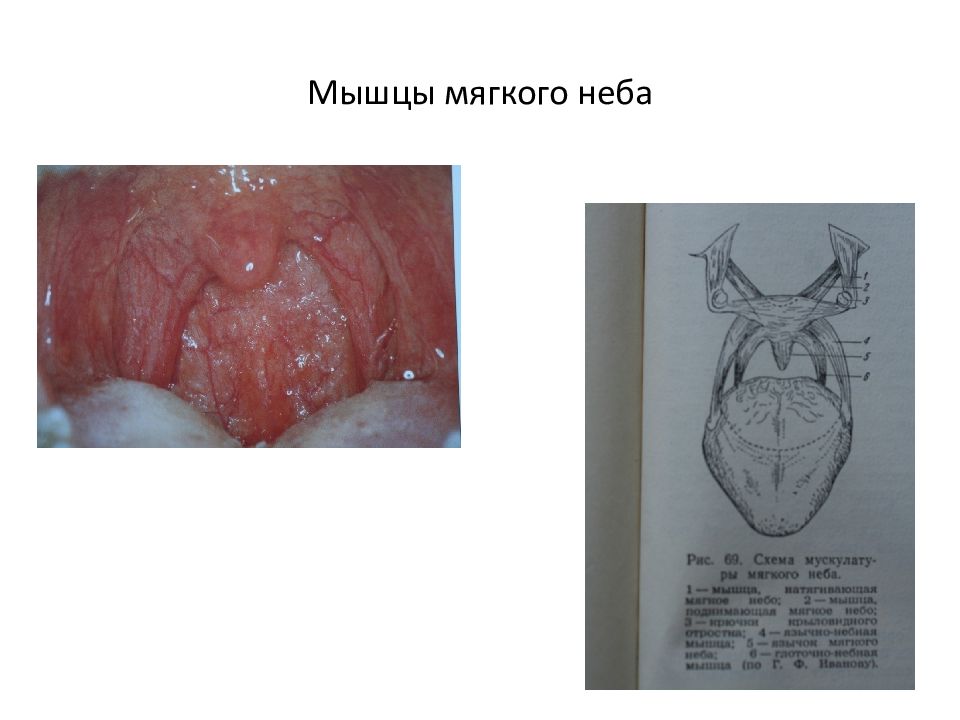

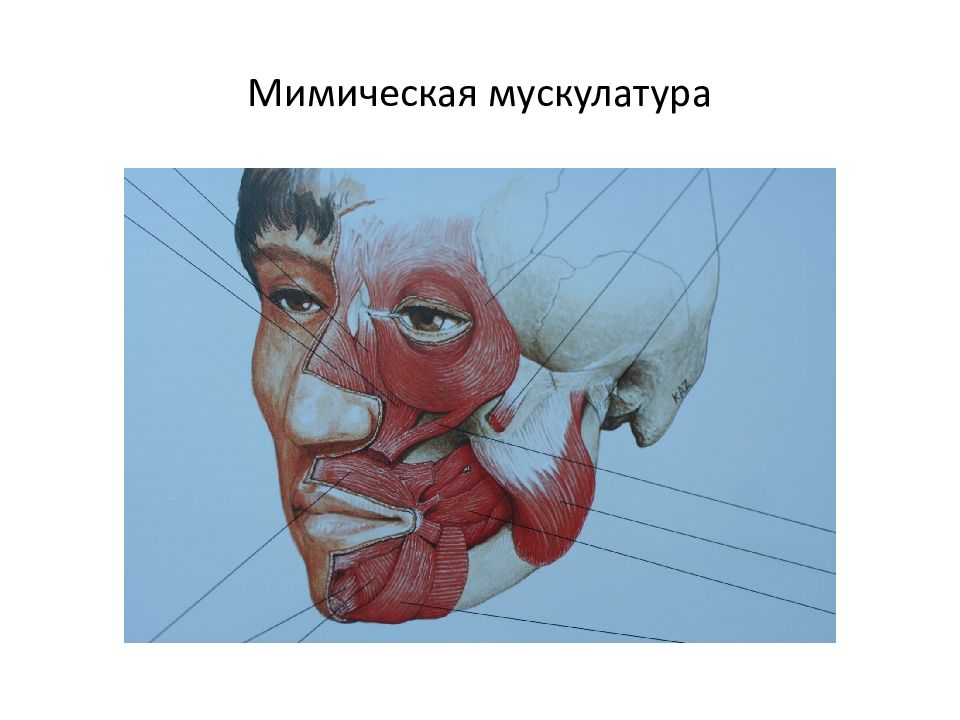

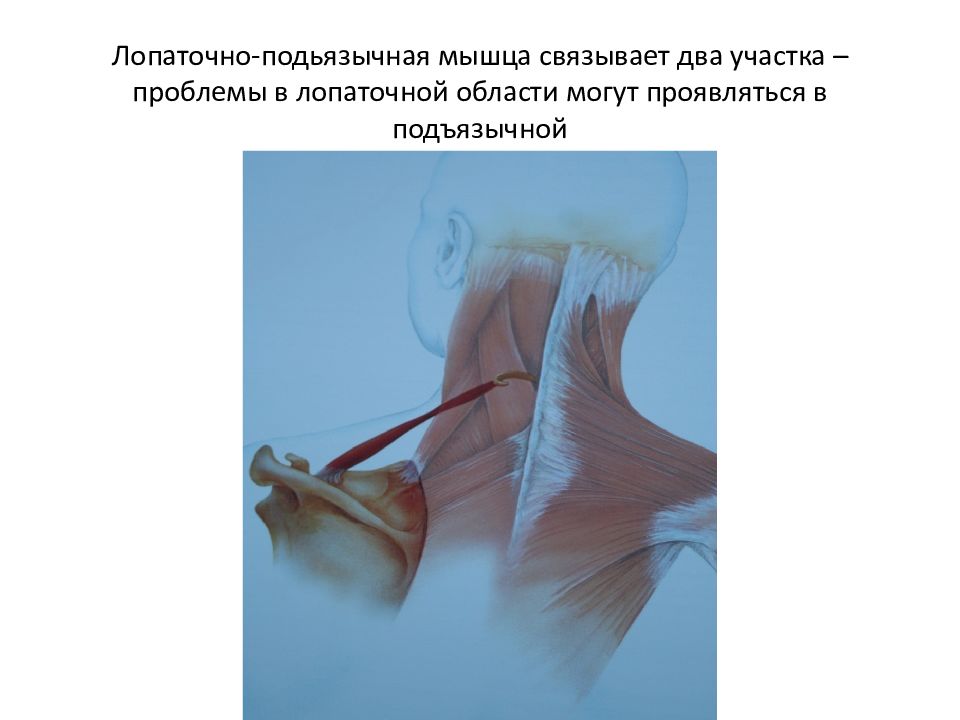

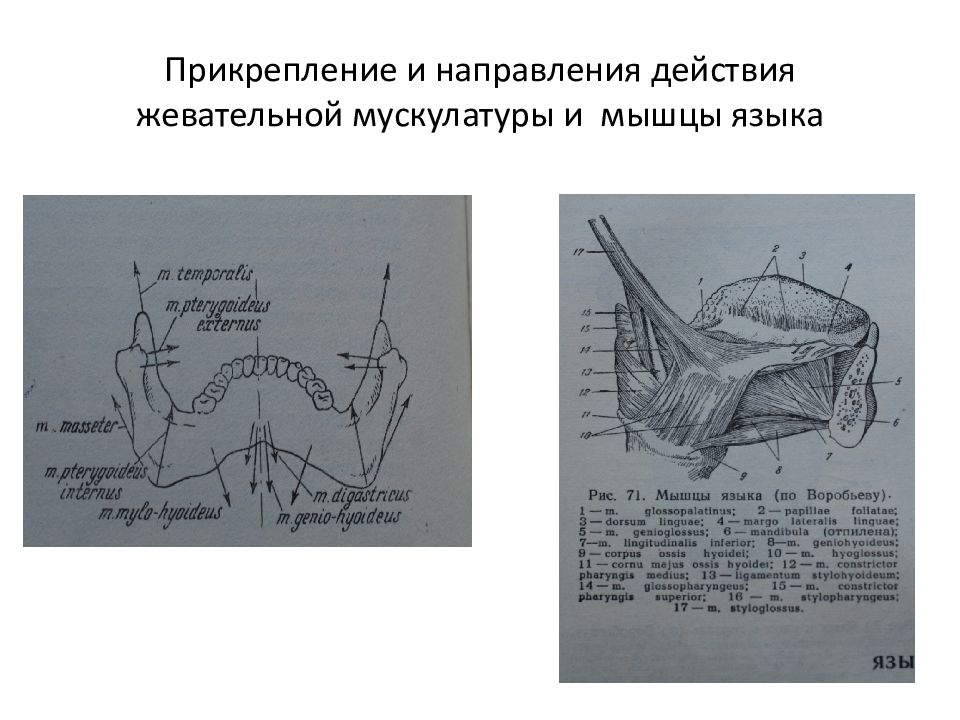

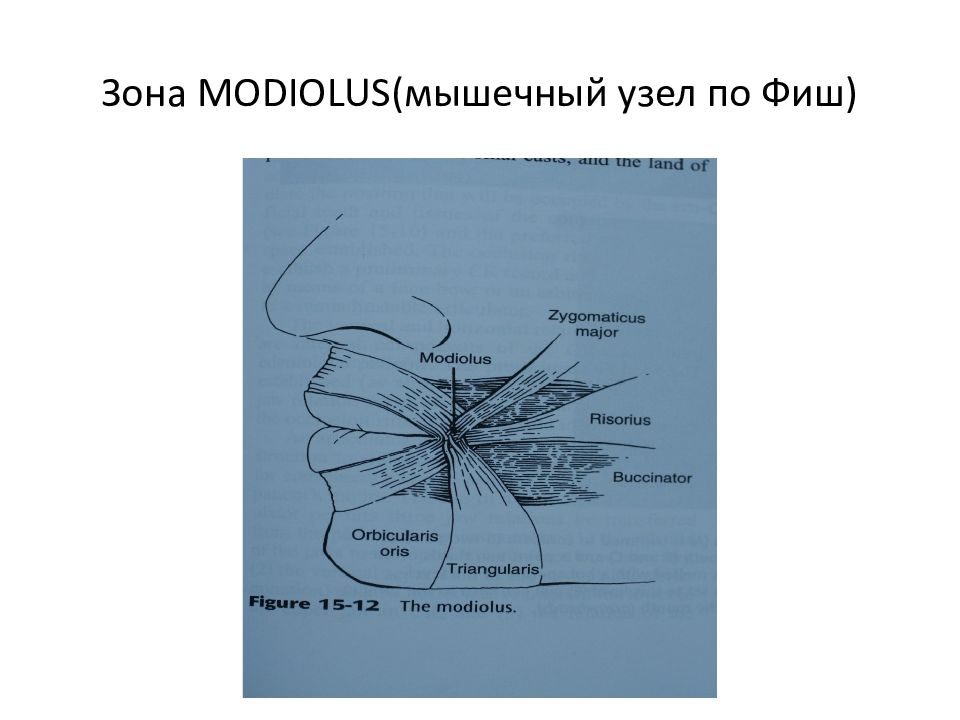

Группа мышц поднимающие нижнюю челюсть-жевательная-височная-латеральная и медиальная крыловидные(при одновременном сокращении крыловидные мышцы могут участвовать в открывании рта Группа мышц опускающих нижнюю челюсть делятся надподъязычные и подподъязычные Надподъязычные - челюстно-подъязычная ; двубрюшная ; шилоподъязычная ; подбородочно – подъязычная Подподъязычные-лопаточно-подьязычная ; грудино-подъязычная ; щито-подъязычная ; грудино-щитовидная Совместное функционирование этих мышц приводит к открыванию рта. Первая группа мышц смещает н.ч. назад,а вторая группа мышц фиксирует подьязычную кость.Первая группа мышц также помогает при глотании-подниманием дна полости рта.

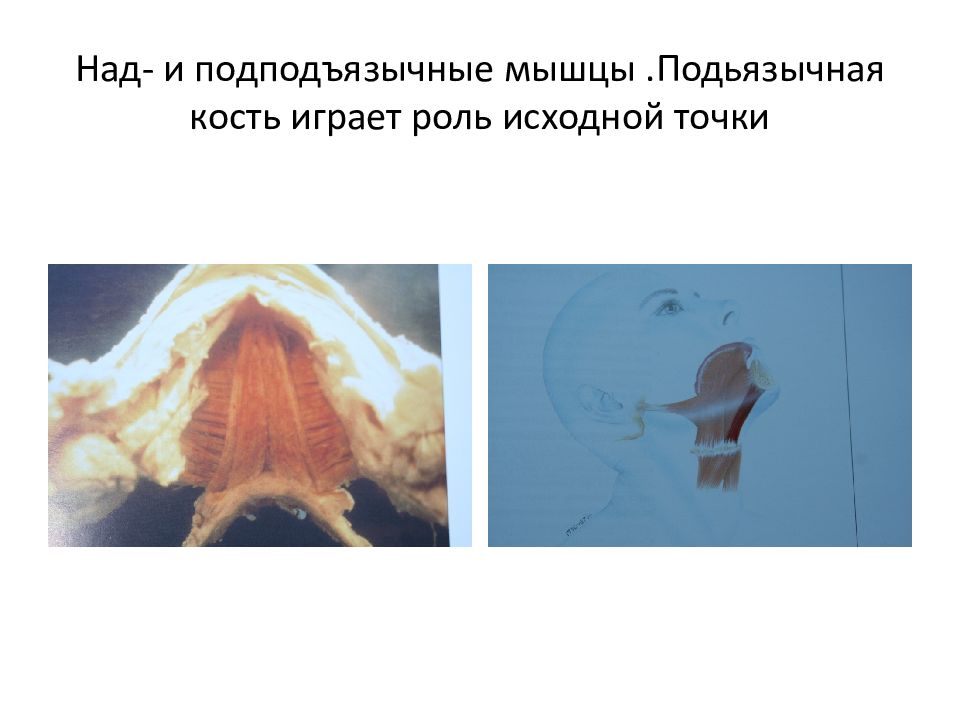

Слайд 27: Над- и подподъязычные мышцы. Подьязычная кость играет роль исходной точки

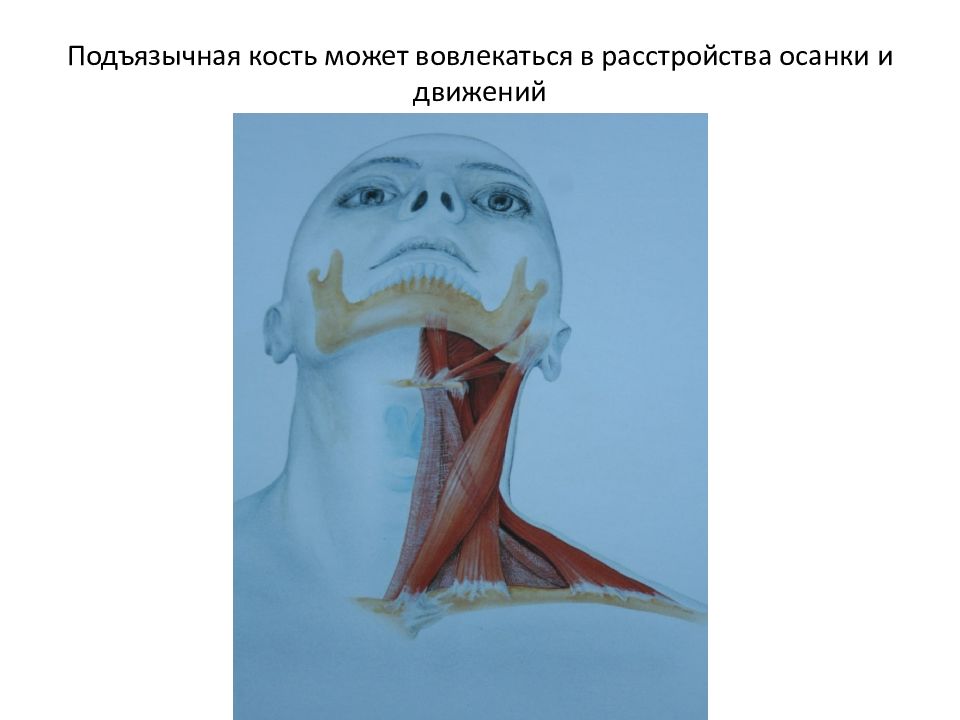

Слайд 29: Лопаточно-подьязычная мышца связывает два участка –проблемы в лопаточной области могут проявляться в подъязычной

Слайд 32: Прикрепление и направления действия жевательной мускулатуры и мышцы языка

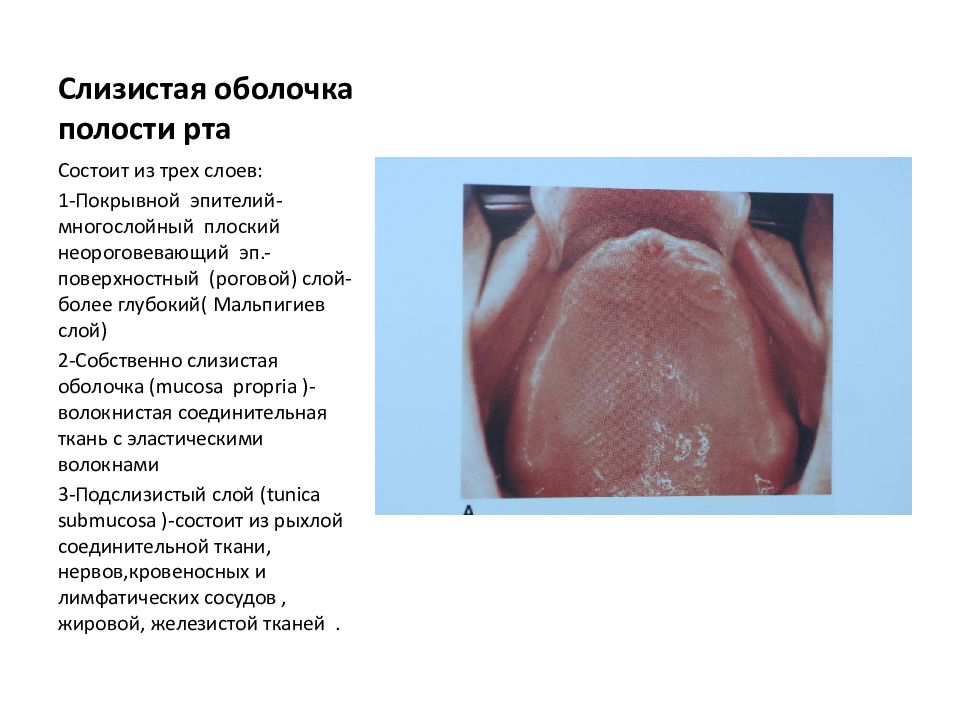

Слайд 35: Слизистая оболочка полости рта

Состоит из трех слоев : 1-Покрывной эпителий-многослойный плоский неороговевающий эп.-поверхностный (роговой) слой- более глубокий( Мальпигиев слой) 2-Собственно слизистая оболочка ( mucosa propria )- волокнистая соединительная ткань с эластическими волокнами 3-Подслизистый слой ( tunica submucosa ) -состоит из рыхлой соединительной ткани, нервов,кровеносных и лимфатических сосудов, жировой, железистой тканей.

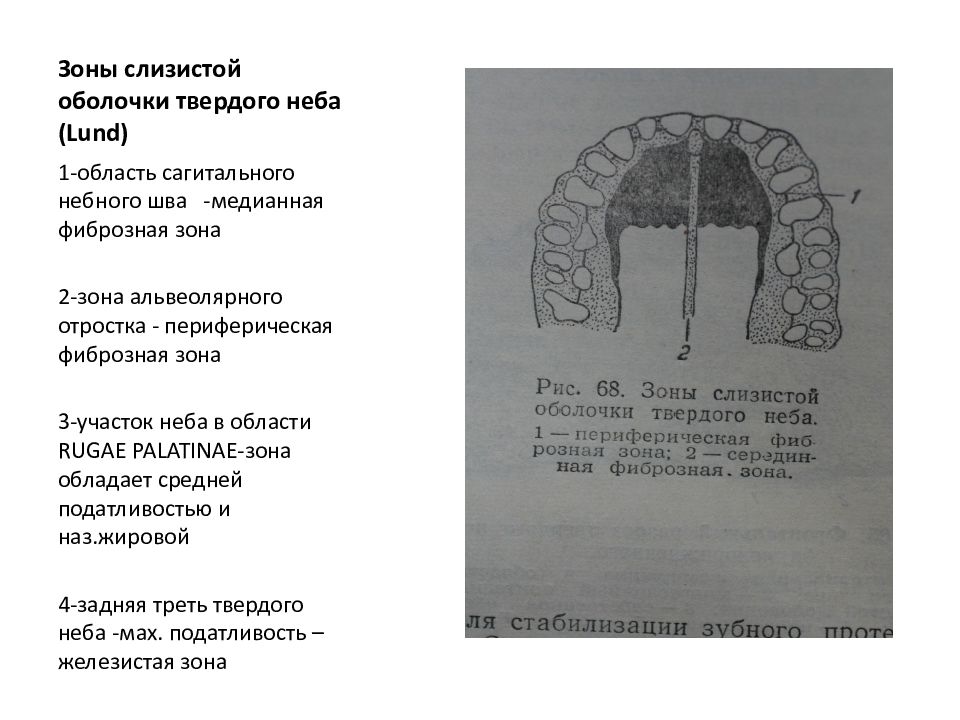

Слайд 36: Зоны слизистой оболочки твердого неба ( Lund)

1-область сагитального небного шва -медианная фиброзная зона 2-зона альвеолярного отростка - периферическая фиброзная зона 3-участок неба в области RUGAE PALATINAE- зона обладает средней податливостью и наз.жировой 4-задняя треть твердого неба -мах. податливость –железистая зона

Слайд 37: Типы слизистой оболочки полости рта

Калинина Н.В. и Загорский В.А. 1-плотная сл.оболочка- здоровые люди с нормостеническим типом конституции 2-тонкая сл.оболочка-люди с астеническим типом и у людей пожилого возраста с полным беззубием 3-рыхлая податливая слизистая об. у гиперстеников и лиц с выраженной соматической патологией 4-подвижная слизистая об.-у лиц с заболеваниями пародонта и при резкой атрофии костной ткани По степени податливости классификация слизистой оболочки по C.Suplee 1класс –идеальное ложе-податливая и влажнаяя сл.об. 2класс-твердое ложе-атрофичная и сухая сл.об. 3класс-мягкое ложе-рыхлая часто кровоточащая сл.об. 4 класс-ложе с подвижной сллизистой оболочкой,наличие тяжей, “ болтающихся гребней ”

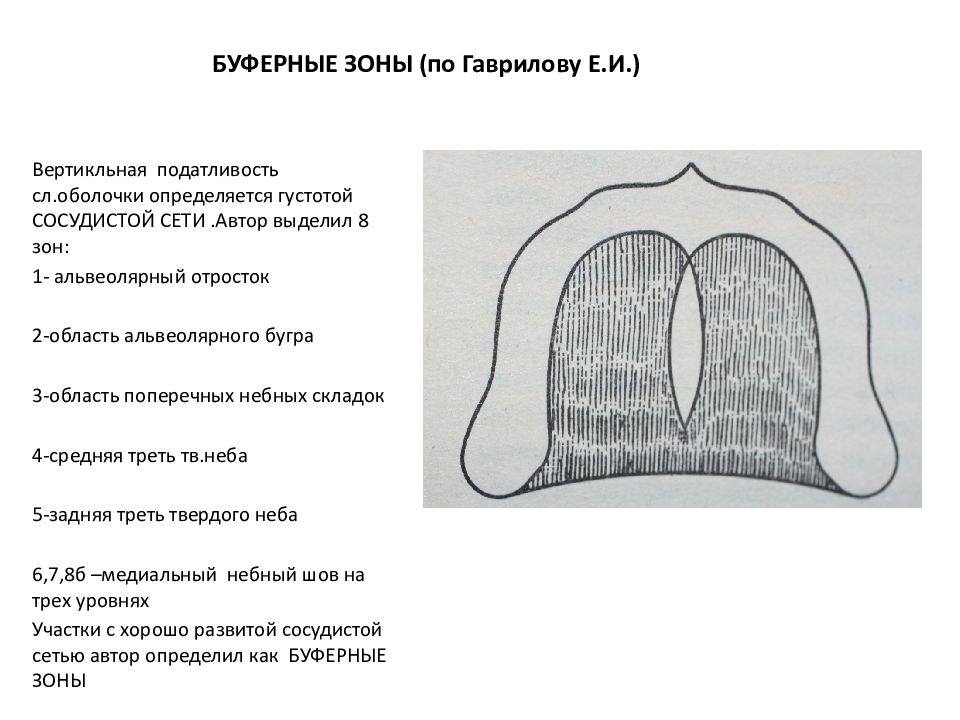

Слайд 38: БУФЕРНЫЕ ЗОНЫ (по Гаврилову Е.И.)

Вертикльная податливость сл.оболочки определяется густотой СОСУДИСТОЙ СЕТИ.Автор выделил 8 зон : 1- альвеолярный отросток 2-область альвеолярного бугра 3-область поперечных небных складок 4-средняя треть тв.неба 5-задняя треть твердого неба 6,7,8б –медиальный небный шов на трех уровнях Участки с хорошо развитой сосудистой сетью автор определил как БУФЕРНЫЕ ЗОНЫ

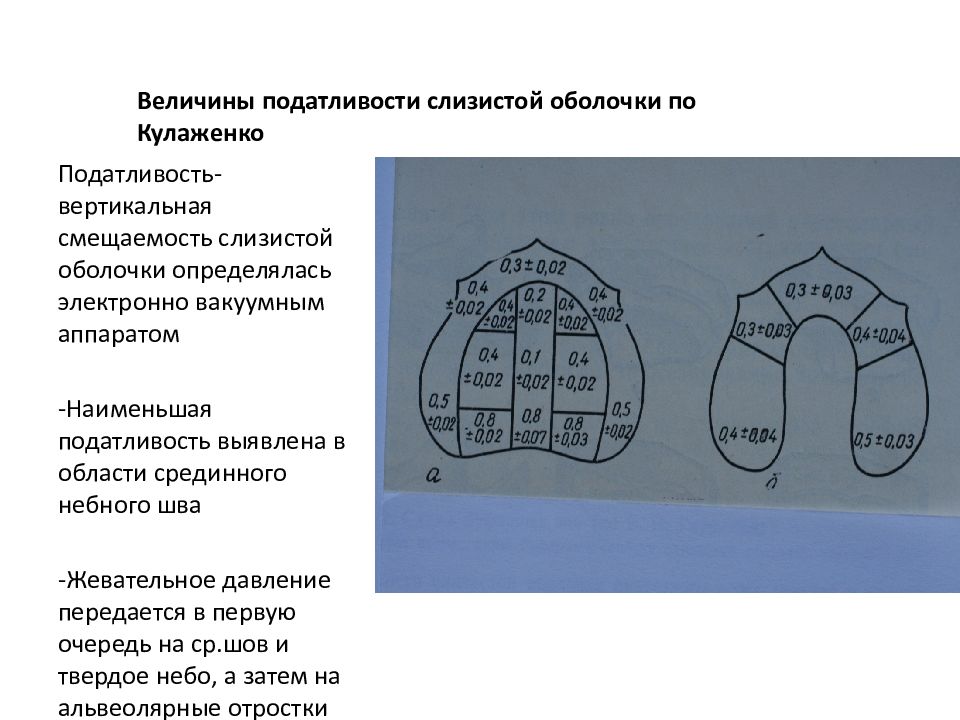

Слайд 39: Величины податливости слизистой оболочки по Кулаженко

Податливость- вертикальная смещаемость слизистой оболочки определялась электронно вакуумным аппаратом -Наименьшая податливость выявлена в области срединного небного шва -Жевательное давление передается в первую очередь на ср.шов и твердое небо, а затем на альвеолярные отростки

Слайд 43: Неравномерная атрофия беззубой нижней челюсти – постэкстракционные костные выступы -экзостозы

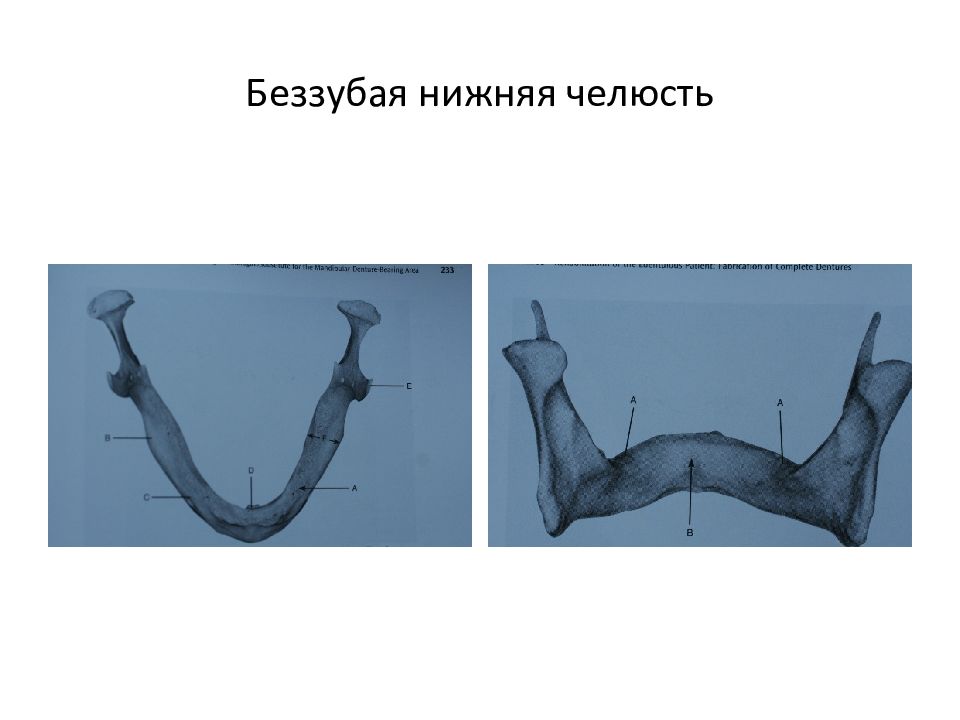

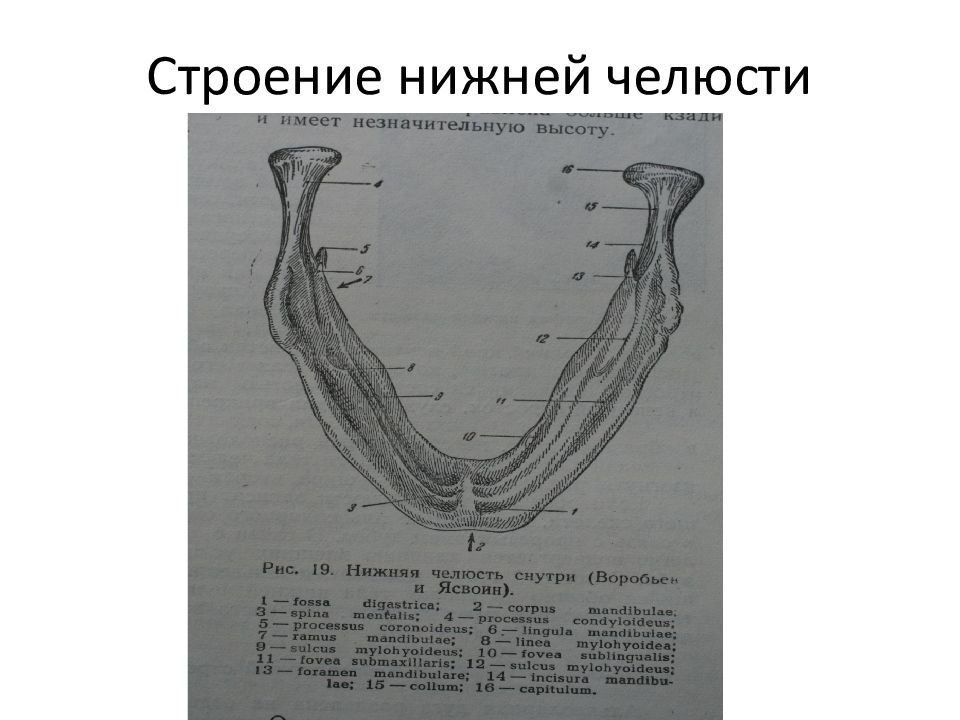

Слайд 45: Классификации беззубых челюстей

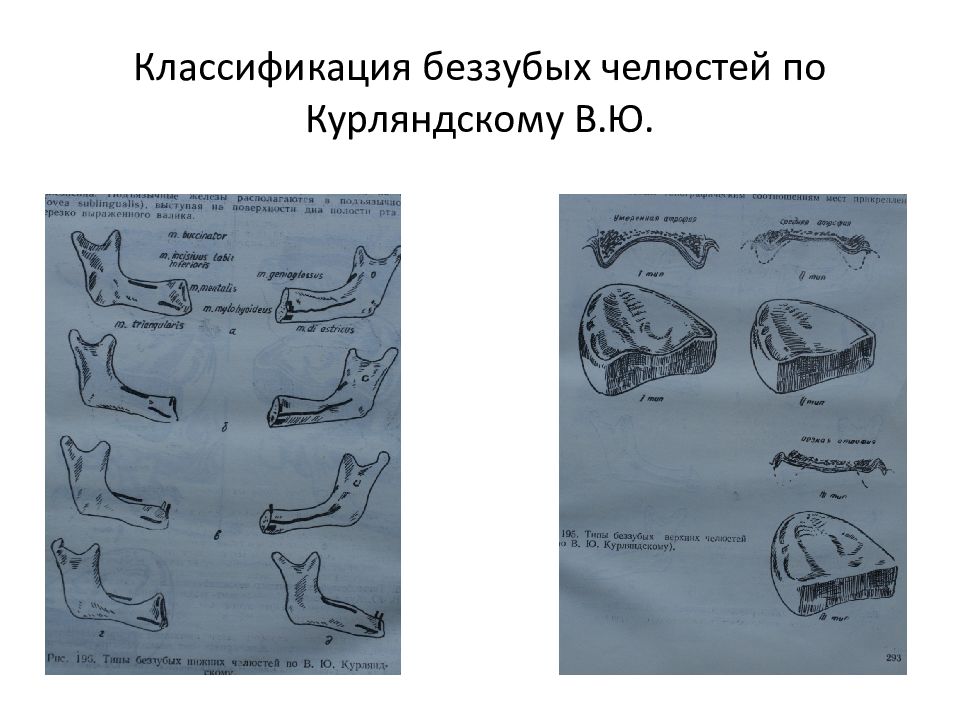

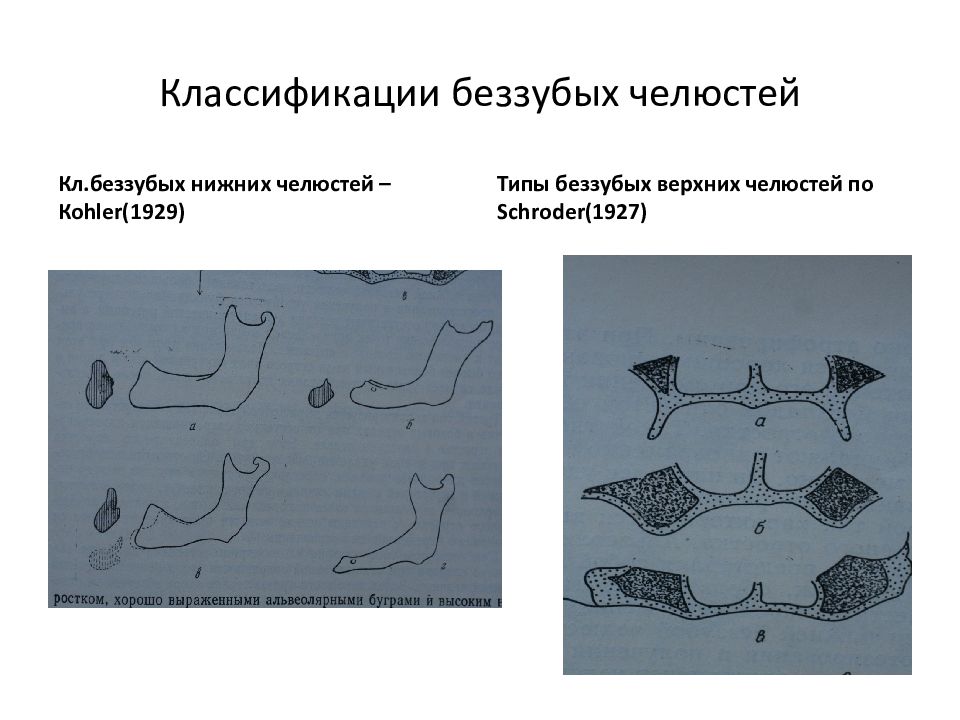

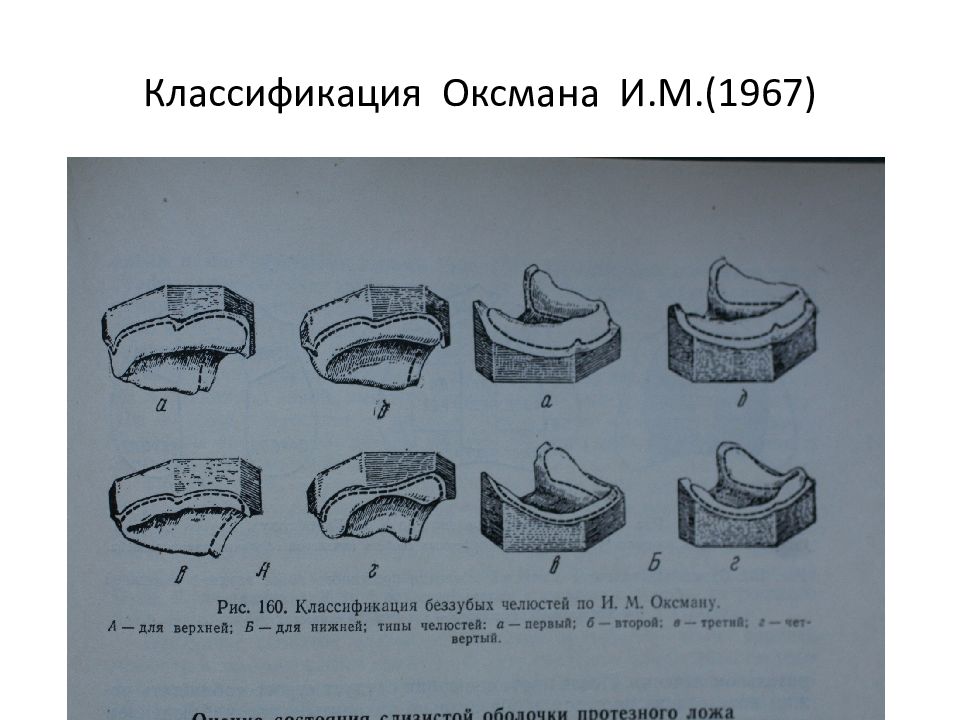

Кл.беззубых нижних челюстей –К ohler (1929) Типы беззубых верхних челюстей по Schroder(1927)