Первый слайд презентации: ЛЕКЦИЯ № 4 Анатомо-физиологические особенности носа и околоносовых пазух. Фурункул носа, травмы носа, искривление перегородки носа, острый и хронический риниты

В.И. Панин Кафедра глазных и ЛОР-болезней (зав. — д.м.н. В.И.Панин ) ГБОУ ВПО РязГМУ Рязань 2016

Слайд 2: Основные вопросы:

АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМ НОСА, ИСКРИВЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА, ДЕФОРМАЦИЙ НАРУЖНОГО НОСА ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФУРУНКУЛА НОСА, НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ, ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО РИНИТА

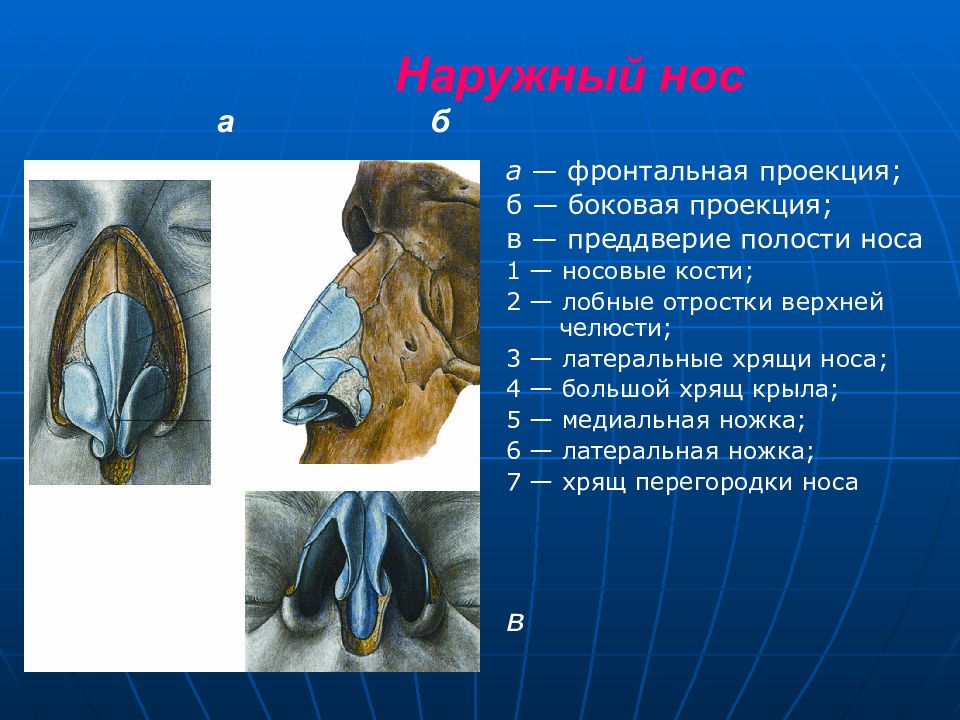

Слайд 3: Наружный нос а б

а — фронтальная проекция; б — боковая проекция; в — преддверие полости носа 1 — носовые кости; 2 — лобные отростки верхней челюсти; 3 — латеральные хрящи носа; 4 — большой хрящ крыла; 5 — медиальная ножка; 6 — латеральная ножка; 7 — хрящ перегородки носа в

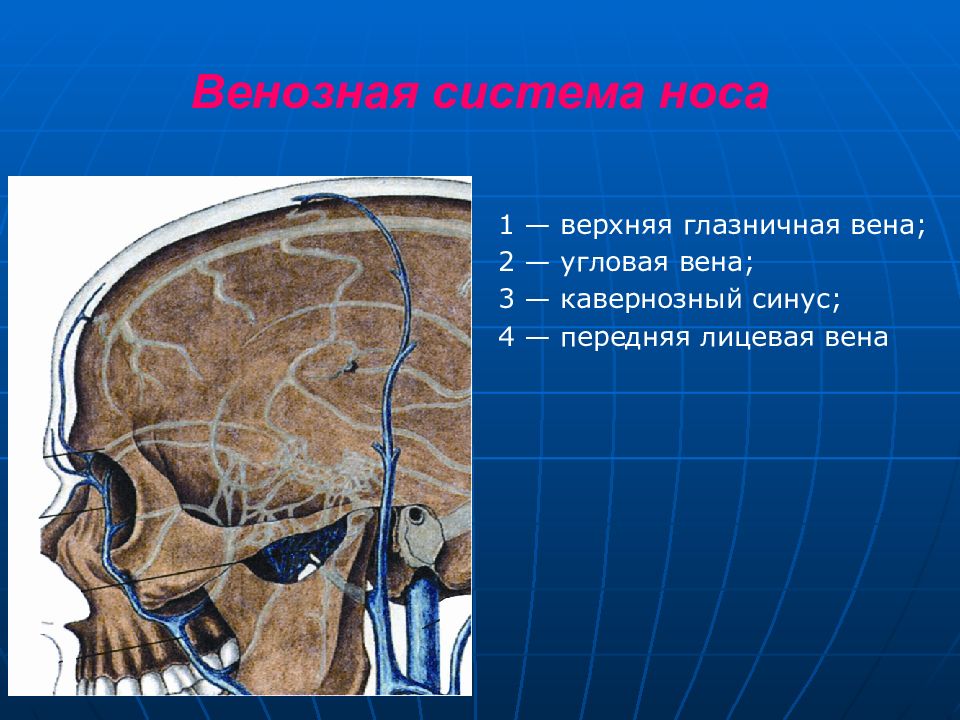

Слайд 4: Венозная система носа

1 — верхняя глазничная вена; 2 — угловая вена; 3 — кавернозный синус; 4 — передняя лицевая вена

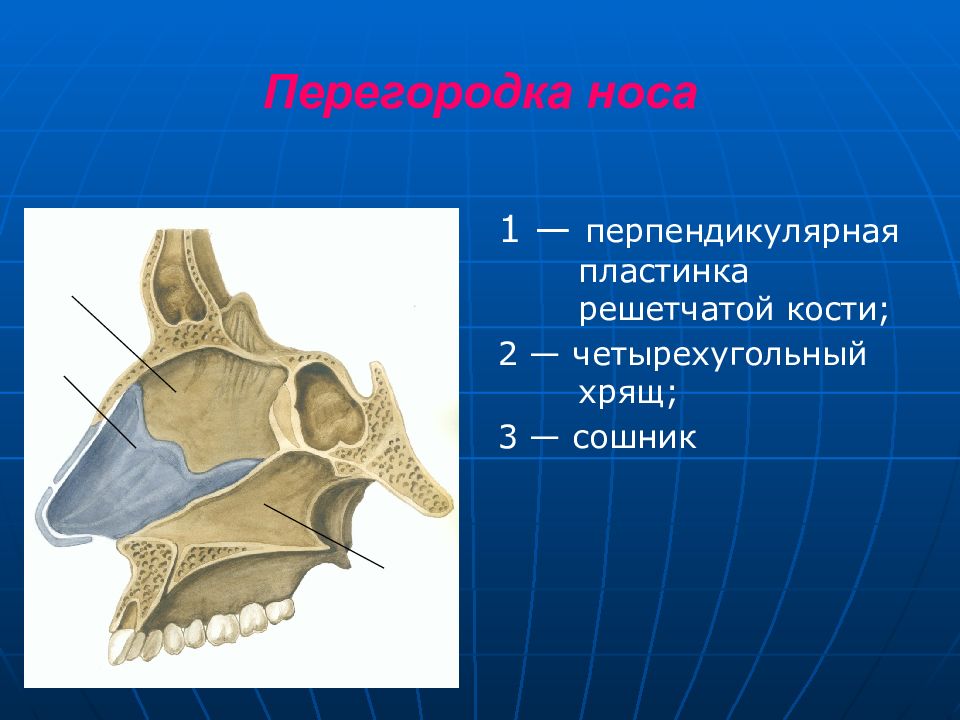

Слайд 5: Перегородка носа

1 — перпендикулярная пластинка решетчатой кости; 2 — четырехугольный хрящ; 3 — сошник

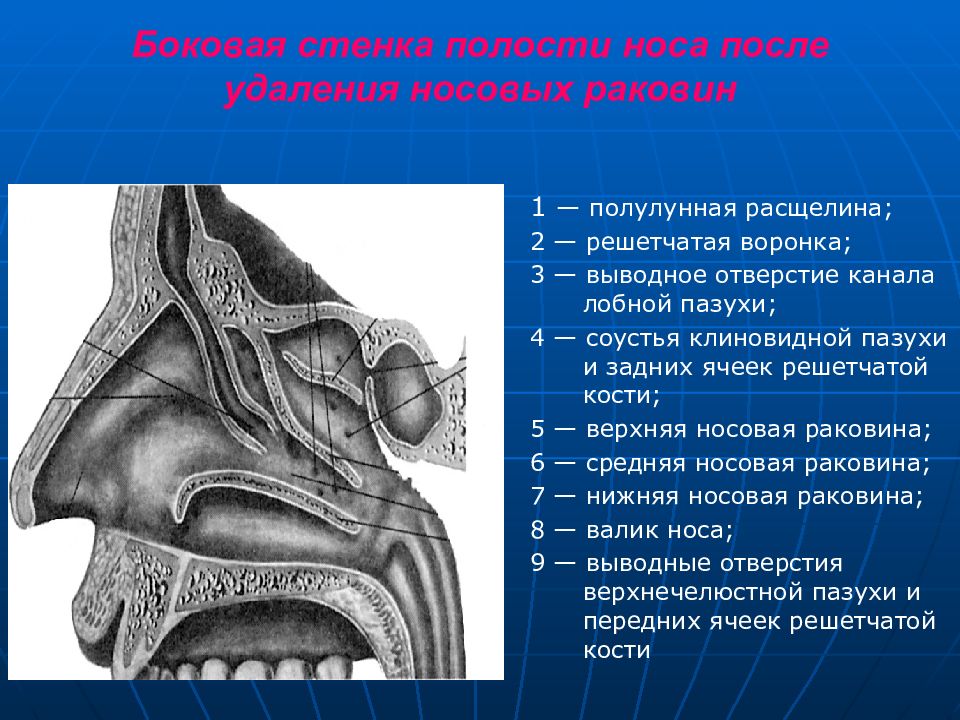

Слайд 6: Боковая стенка полости носа после удаления носовых раковин

1 — полулунная расщелина; 2 — решетчатая воронка; 3 — выводное отверстие канала лобной пазухи; 4 — соустья клиновидной пазухи и задних ячеек решетчатой кости; 5 — верхняя носовая раковина; 6 — средняя носовая раковина; 7 — нижняя носовая раковина; 8 — валик носа; 9 — выводные отверстия верхнечелюстной пазухи и передних ячеек решетчатой кости

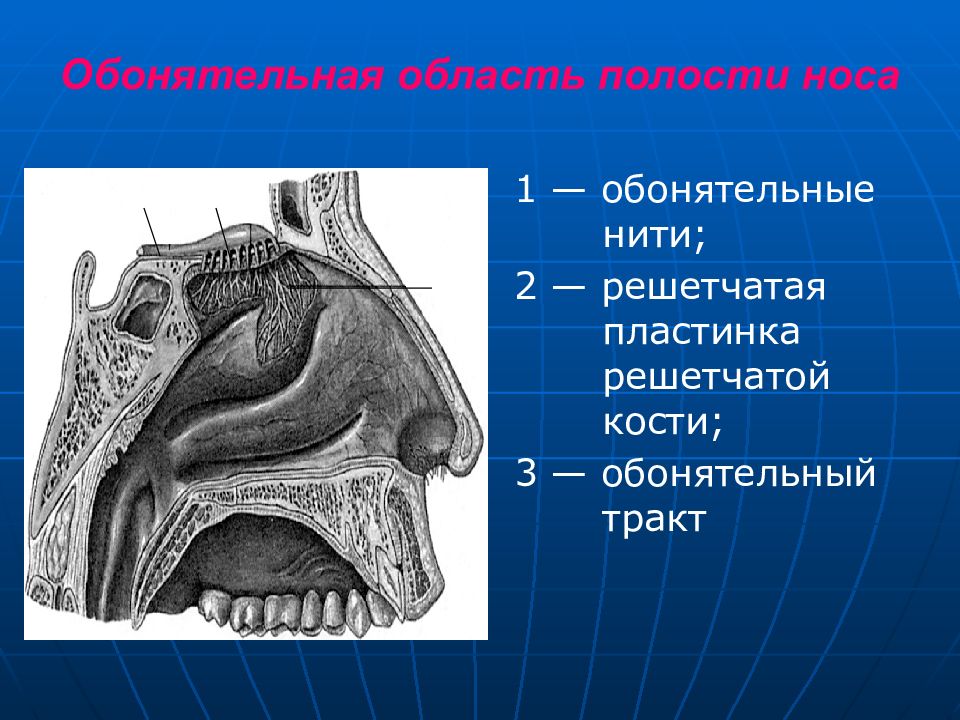

Слайд 7: Обонятельная область полости носа

1 — обонятельные нити; 2 — решетчатая пластинка решетчатой кости; 3 — обонятельный тракт

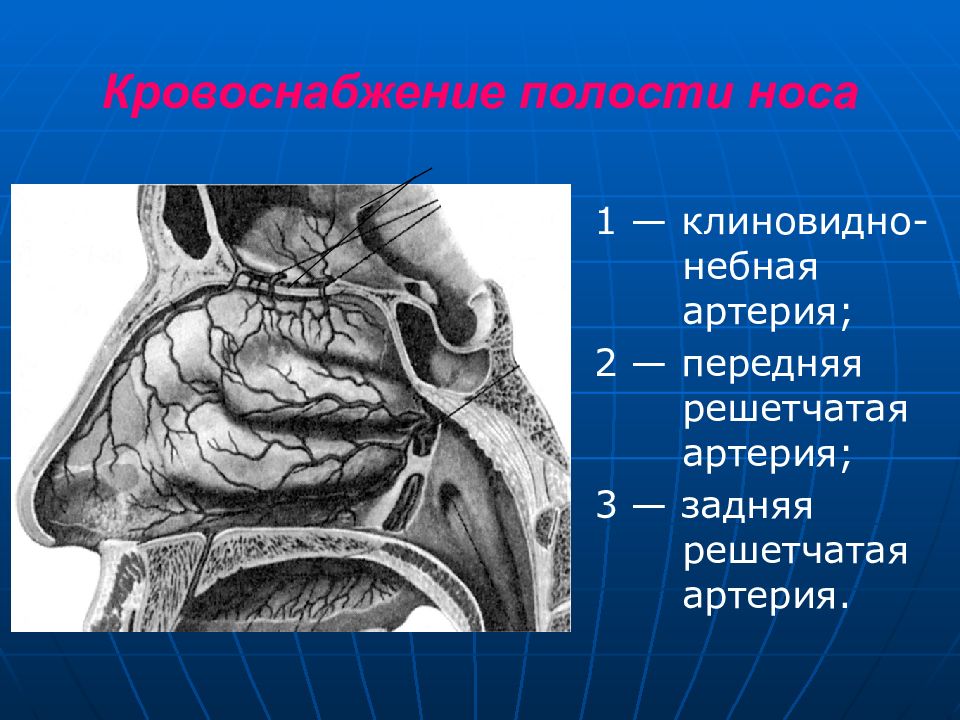

Слайд 8: Кровоснабжение полости носа

1 — клиновидно- небная артерия; 2 — передняя решетчатая артерия; 3 — задняя решетчатая артерия.

Слайд 10: Дыхательная функция носа

Основной поток воздуха в полости носа направляется снизу вверх дугообразно по общему носовому ходу вдоль средней носовой раковины, поворачивает кзади и книзу и идет в сторону хоан. Давление струи воздуха на слизистую оболочку носа участвует в возбуждении дыхательного рефлекса. При ротовом дыхании уменьшается и отрицательное давление со стороны грудной клетки, что приводит к уменьшению дыхательной экскурсии легких и последующей гипоксии организма. Это в свою очередь ведет к развитию целого ряда патологических процессов со стороны нервной, сосудистой, кроветворной и других систем, особенно у детей.

Слайд 11: Обонятельная функция носа

Адекватный раздражитель — различные пахучие вещества ( одоривекторы). Нарушение обоняния может быть: — первичное (связано с поражением рецепторных клеток, проводящих путей или центральных отделов обонятельного анализатора); — вторичное (при нарушении притока воздуха к обонятельной области). Виды расстройства обоняния: — понижение ( гипосмия) ; — отсутствие ( аносмия); — извращение восприятия запахов (паросмия); — обонятельные галлюцинации, чаще в виде дурного запаха ( какосмия).

Слайд 12: Защитная функция носа

Рефлекс чихания и слизеотделение. Очищение воздуха за счет: — фильтра из волос в преддверии носа, — мукоцилиарного клиренса при активном участии мерцательного эпителия; — слизистого секрета, в котором содержатся обладающие бактерицидным действием лизоцим, лактоферин, иммуноглобулины. Кондиционирование вдыхаемого воздуха: — согревание холодного и охлаждение чересчур перегретого за счет изменения объема кавернозной ткани и изменения скорости кровотока. Увлажнение за счет секрета, выделяемого слизистыми железами, бокаловидными клетками, лимфой и слезной жидкостью (в сутки — около 500 мл).

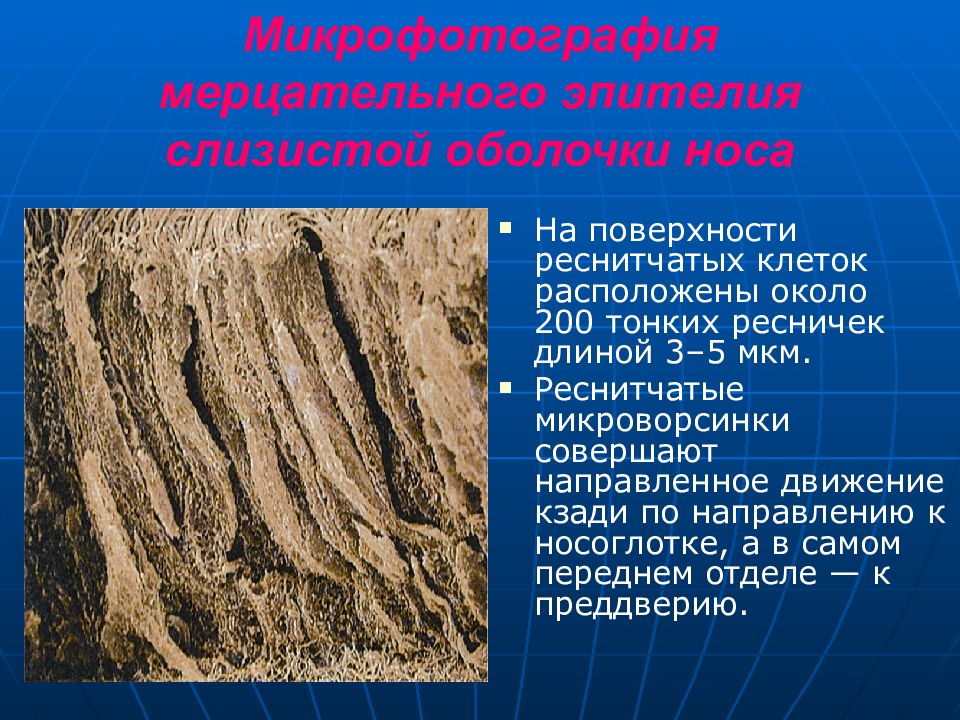

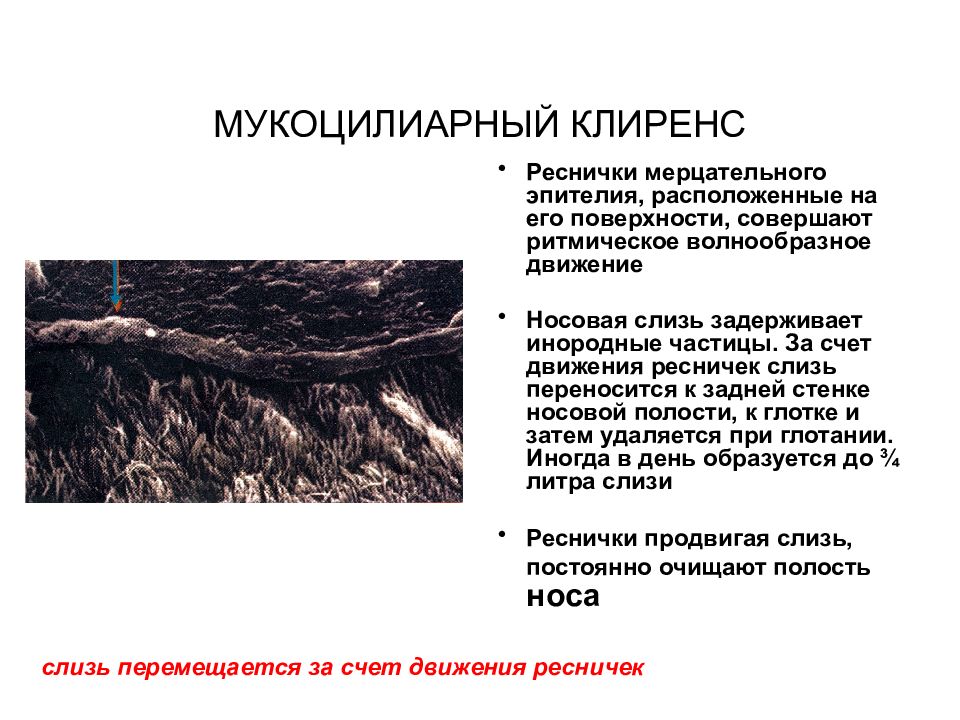

Слайд 13: Микрофотография мерцательного эпителия слизистой оболочки носа

На поверхности реснитчатых клеток расположены около 200 тонких ресничек длиной 3–5 мкм. Реснитчатые микроворсинки совершают направленное движение кзади по направлению к носоглотке, а в самом переднем отделе — к преддверию.

Слайд 14: Мукоцилиарный аппарат

1— направление мукоцилиарного потока; 2— слизистая железа; 3— надкостница; 4— кость; 5— вена; 6— артерия; 7— артериовенозный шунт; 8— венозный синус; 9— подслизистые капилляры; 10— бокаловидная клетка; 11— волосковая клетка; 12— жидкий компонент слизи; 13— вязкий (гелеобразный) компонент слизи

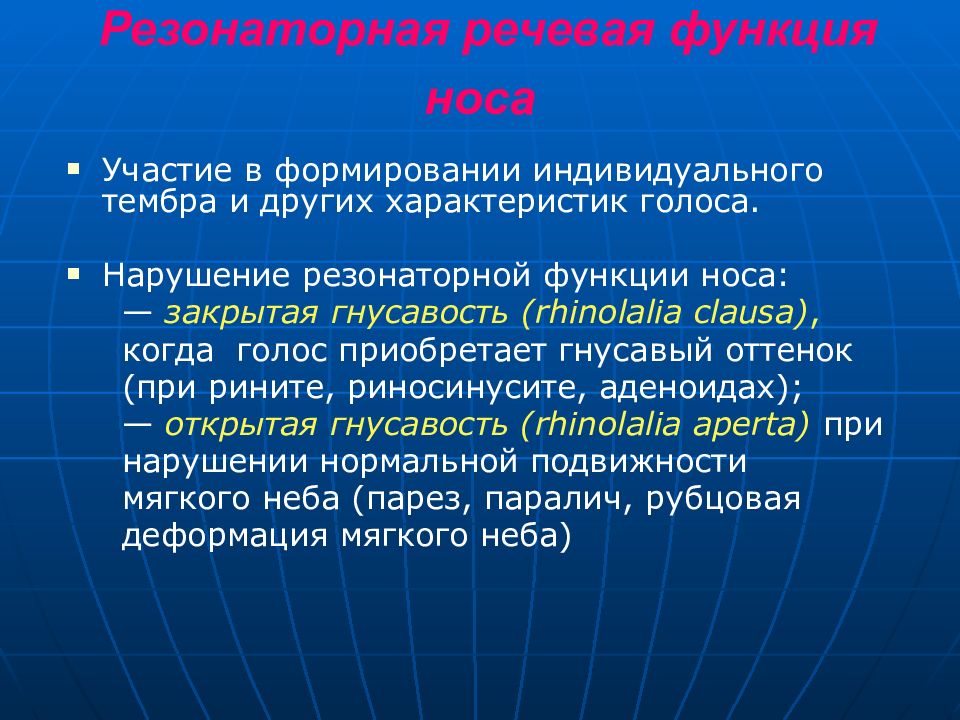

Слайд 15: МУКОЦИЛИАРНЫЙ КЛИРЕНС

Реснички мерцательного эпителия, расположенные на его поверхности, совершают ритмическое волнообразное движение Носовая слизь задерживает инородные частицы. За счет движения ресничек слизь переносится к задней стенке носовой полости, к глотке и затем удаляется при глотании. Иногда в день образуется до ¾ литра слизи Реснички продвигая слизь, постоянно очищают полость носа слизь перемещается за счет движения ресничек

Слайд 16: Резонаторная речевая функция носа

Участие в формировании индивидуального тембра и других характеристик голоса. Нарушение резонаторной функции носа: — закрытая гнусавость ( rhinolalia clausa ), когда голос приобретает гнусавый оттенок (при рините, риносинусите, аденоидах); — открытая гнусавость ( rhinolalia aperta ) при нарушении нормальной подвижности мягкого неба (парез, паралич, рубцовая деформация мягкого неба)

Слайд 17: Фурункул носа — острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и окружающей ткани — сальной железы и клетчатки

Возникновению и неблагоприятному течению фурункула носа способствуют некоторые общие заболевания ( сахарный диабет, гиповитаминоз), а также переохлаждение организма, микротравмы кожных покровов при расчесывании, ударе и др. В воспалительном инфильтрате происходит тромбирование мелких венозных сосудов, что угрожает распространением тромба по венозным путям ( v. facialis ant., v. angularis, v. ophthalmica ) в область кавернозного синуса ( sinus cavernosus ) или другие сосуды черепа с развитием тяжелого внутричерепного осложнения и сепсиса. У больных с частым и затяжным течением фурункула необходимо исследовать кровь и суточную мочу на сахар для исключения диабета. В момент наибольшего подъема температуры исследуют кровь на стерильность. Из гнойника берут мазок для определения микрофлоры и ее чувствительности к антибиотикам.

Слайд 18: Лечение при фурункуле носа

Хирургическое: — широкое вскрытие гнойника с удалением гнойно-некротических тканей и налаживанием дренажа производится по экстренным показаниям в стадии абсцедирования фурункула; — при необходимости полость абсцесса дренируется резиновой полоской, накладывается повязка с гипертоническим раствором 10%-ого хлорида натрия, которую необходимо периодически увлажнять тем же раствором Консервативное: — показано в стадии инфильтрации; — массивные дозы антибиотиков широкого спектра действия; — антигистаминная терапия, анальгетики, витамины, рациональное питание, жаропонижающие и противовоспалительные средства; — при угрозе орбитальных и внутричерепных осложнений больному увеличивают дозу или назначают другую группу антибиотиков и проводят антикоагулянтную терапию

Слайд 19: Травмы носа

Травмы носа и околоносовых пазух — наиболее частые повреждения не только ЛОР-органов, но и всего человеческого тела. Различают травмы военные, бытовые,производственные, спортивные, транспортные и др. Травмы носа могут быть открытыми — с повреждением кожного покрова, или закрытыми — без повреждения кожного покрова.

Слайд 20

Выделяют 3 стадии переломов носа в зависимости от срока после травмы и возможности мобилизации костных фрагментов и их репозиции: I – острая – первые 2 недели после травмы. Репозиция по стандартной методике. II – застарелый перелом – от 2 недель до 1,5 – 2 месяцев. Репозиция возможна в основном только вместе с операцией на перегородке носа. III – стойкая деформация – более 1,5 – 2 месяцев. Мобилизовать фрагменты можно только при остеотомии.

Слайд 23: Травмы околоносовых пазух:

Травма лобной пазухи: чаще перелом передней и нижней стенок, что проявляется западением в этой области, нарушением проходимости лобно-носового соустья, отеком и кровоизлиянием верхнего века, коньюктивы и экзофтальмом; может быть перелом задней стенки и раневая или назальная ликворея. Перелом стенок решетчатой пазухи нередко сопровождается подкожной эмфиземой на лице, повреждением ситовидной пластинки и медиальной стенкой орбиты, назальной ликвореей, гипосмией, кровоизлияниями в орбите, экзофтальмом и снижением зрения Фронтобазальные травмы могут сопровождаться также повреждением вещества лобной доли мозга, внутричерепными гематомами и осложняться гнойными менингоэнцефалитами, а в последующем формированием стойкой назальной ликвореи

Слайд 24: Травмы околоносовых пазух:

Перелом в области передней стенки верхнечелюстной пазухи может проявляться западением и деформацией в этой области и сочетаться с повреждением орбитальной стенки, глазного яблока, скуловой кости и решетчатого лабиринта, а также сосудов, нервов и клетчатки орбиты Изолированный перелом клиновидной кости встречается редко, является по существу продолжением переломом основания передней черепной ямки, может сопровождаться повреждением оболочек и вещества мозга, зрительного нерва и медиальной стенки орбиты, ретробульбарной гематомой, а также травмой внутренней сонной артерии со смертельным кровотечением или образованием посттравматической аневризмы

Слайд 25: Деформации перегородки носа — естественное, связанное с особенностями роста (физиологическое) или приобретенное (травматическое) - стойкое смещение костных или хрящевых структур перегородки носа, сопровождающееся нарушением носового дыхания. Различают три вида деформаций перегородки носа: искривление, гребень и шип ; нередко встречается их сочетание

Слайд 26: Лечение при деформации перегородки носа хирургическое — септопластика

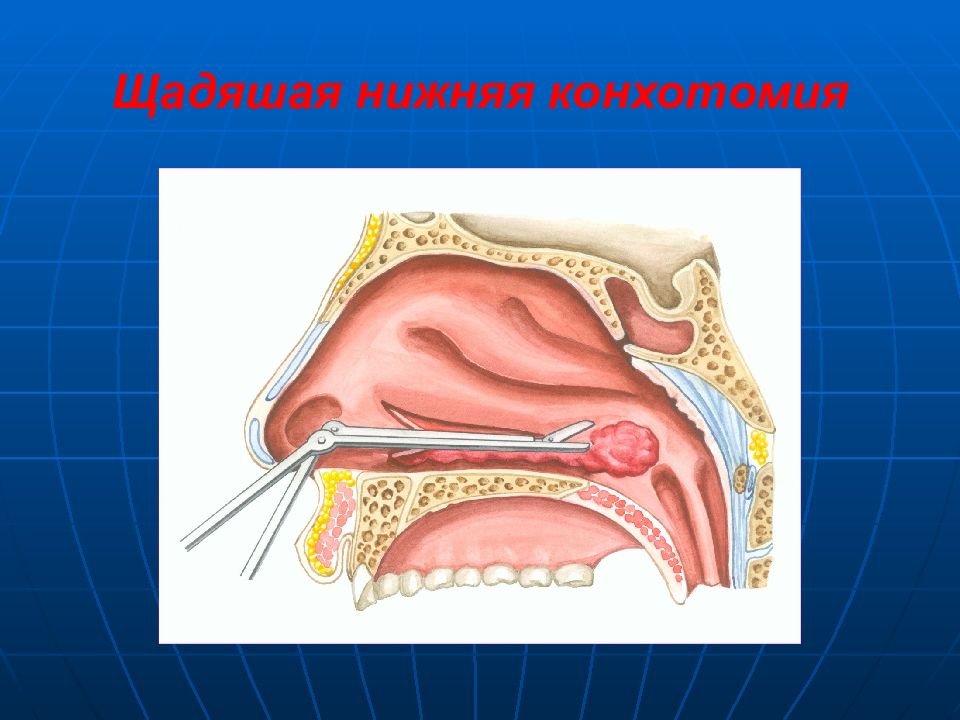

Операция заключается в поднадхрящнично-поднадкостничном удалении искривленных участков хрящевого и костного остова перегородки носа с целью расширения носовых ходов и улучшения носового дыхания. При наличии компенсаторной гипертрофии носовых раковин одновременно с септопластикой выполняется одна из дополнительных операций: щадящая нижняя конхотомия, подслизистая вазотомия, латероконхопексия и др.

Слайд 27: Классификация наружных деформаций носа:

риносколиоз — боковое смещение носа; ринокифоз — деформация носа с образованием горба; ринолордоз — западение спинки носа (седловидный нос); платириния — приплюснутый нос; брахириния — чрезмерно широкий нос; лепториния — чрезмерно узкий (тонкий) нос

Слайд 28

Доступы в ринопластике Закрытый Открытый Чаще закрытым способом выполняется риносептопластика, когда не требуется коррекция кончика носа.

Слайд 30: Носовые кровотечения

В зависимости от причин, вызвавших кровотечение, различают травматические (в основном местного характера) и симптоматические (как общего, так и местного характера) носовые кровотечения. В 85% случаев носовое кровотечение является симптомом какого-либо соматического заболевания, в 15% оно может быть вызвано заболеваниями полости носа и околоносовых пазух.

Слайд 31

Симптоматические носовые кровотечения бывают проявлением: — сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная гипертония, атеросклероз); — заболеваний печени и почек (цирроз печени с портальной гипертензией,нефросклероз, почечная гипертония); — болезней системы крови и изменений сосудистой стенки (гемофилия, болезнь Ослера-Рандю, геморрагическая тромбостения, болезнь Верльгофа, геморрагический васкулит, болезнь Шенлейна — Геноха, капилляротоксикоз, геморрагическая телеангиэктазия ); — заболеваний органов кроветворения (лейкоз, ретикулез, гемацитобластоз и др.); — других факторов: гипо - и авитаминозы, особенно витамина С, викарные, конкометирующие и др.

Слайд 32: Носовые кровотечения различают по объему кровопотери:

Незначительное кровотечение, при котором кровь в объеме нескольких миллилитров выделяется каплями в течение короткого времени. Умеренное кровотечение — от нескольких десятков миллилитров до 200 мл у взрослого. Изменения гемодинамики обычно находятся в пределах физиологической нормы. Тяжелое кровотечение — объем потерянной крови превышает 200 мл, достигая иногда 1 литра и более. Резко нарушается гемодинамика — падает артериальное давление, пульс становится нитевидным.

Слайд 33: Лечение при носовом кровотечении

Остановка уже имеющегося кровотечения (см. ниже). Предупреждение рецидивов: — гипотензивная терапия; — гемостатические средства: витамины К, С, Р, рутин, раствор аминокапроновой кислоты, дицинон, глюконат кальция, памба; — переливание крови и кровезаменителей; — седативные средства

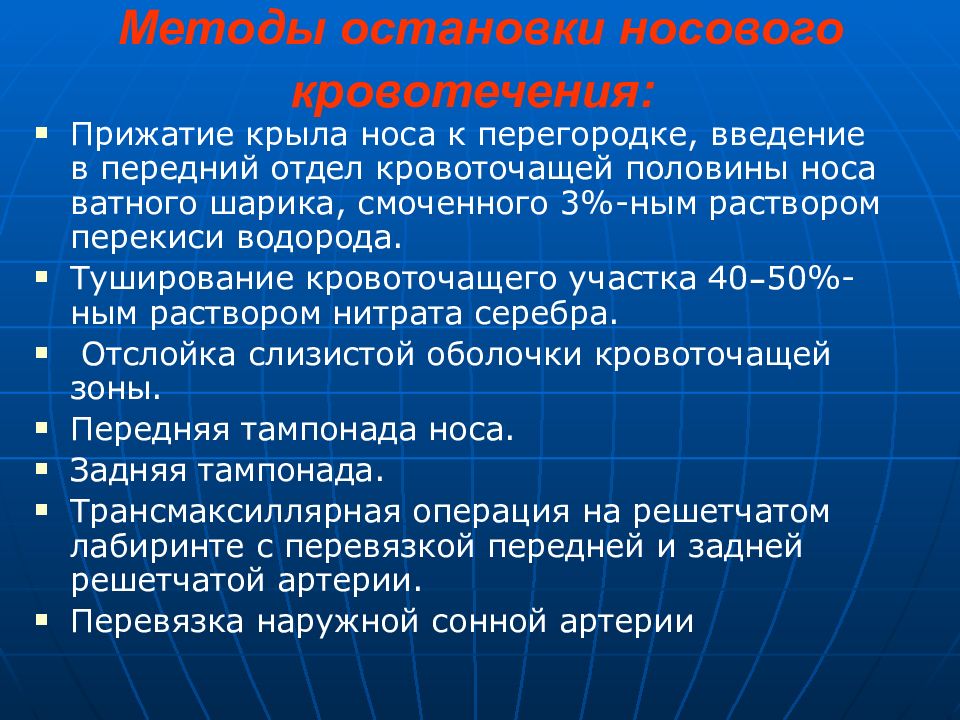

Слайд 34: Методы остановки носового кровотечения:

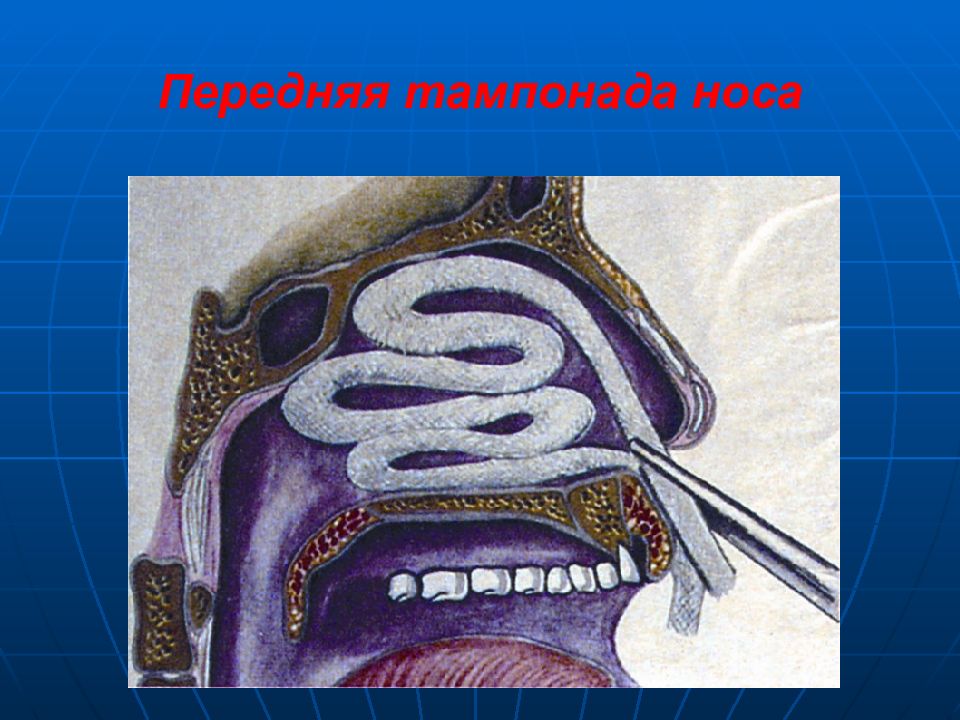

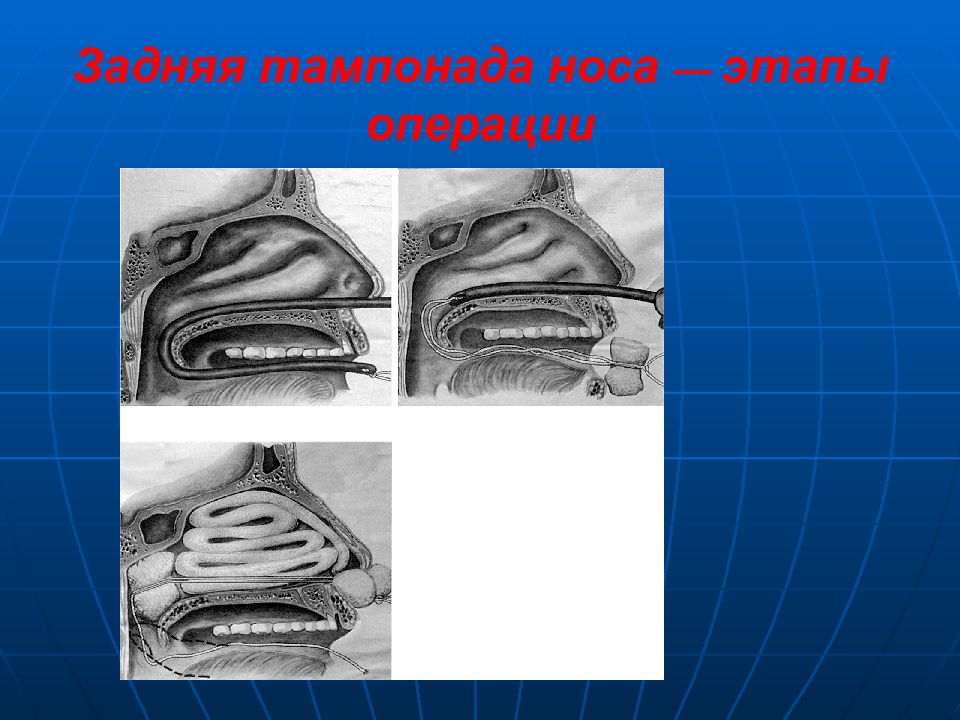

Прижатие крыла носа к перегородке, введение в передний отдел кровоточащей половины носа ватного шарика, смоченного 3%- ным раствором перекиси водорода. Туширование кровоточащего участка 40 – 50%- ным раствором нитрата серебра. Отслойка слизистой оболочки кровоточащей зоны. Передняя тампонада носа. Задняя тампонада. Трансмаксиллярная операция на решетчатом лабиринте с перевязкой передней и задней решетчатой артерии. Перевязка наружной сонной артерии

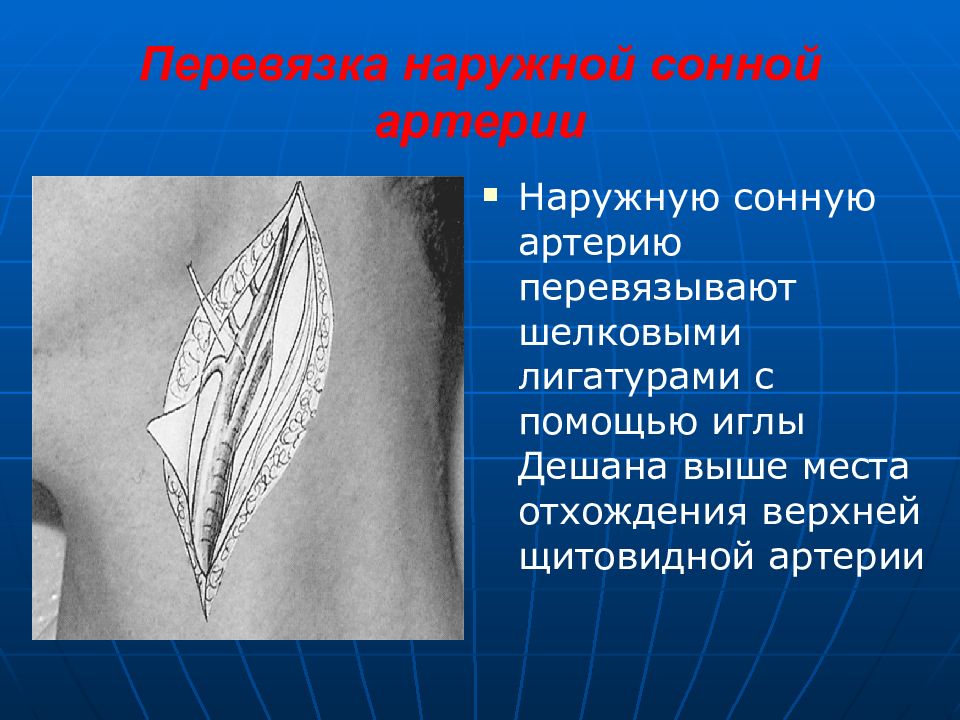

Слайд 37: Перевязка наружной сонной артерии

Наружную сонную артерию перевязывают шелковыми лигатурами с помощью иглы Дешана выше места отхождения верхней щитовидной артерии

Слайд 38: Острый ринит – неспецифическое воспаление слизистой оболочки полости носа, при котором наблюдаются характерные симптомы: заложенность носа, ринорея, чихание и зуд в носу. Ринит может протекать как самостоятельное заболевание — неспецифическое воспаление и как сопутствующий процесс при различных инфекционных заболеваниях — специфический ринит

Слайд 39: Этиология острого ринита:

Возбудители острого инфекционного ринита — вирусы, микробы и их ассоциации. Первично слизистую оболочку носа поражают риновирусы, аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. Вирус создает условия для активизации микробной флоры, и тогда возбудителями острого инфекционного ринита могут стать различные микроорганизмы (пневмококки, гемофильная палочка, стрептококки, стафилококки, моракселла и др.). Для инфицирования имеет значение нарушение местной и общей иммунной защиты организма.

Слайд 40: Патогенез острого ринита:

Риновирусы, Аденовирусы и др. Слизистая оболочка носа: sIgA, sIgM a, , — интерфероны, лимфоциты, антитела Пневмококки, гемофильная палочка и др. Общее и местное переохлажде- ние Снижение местной и общей резистентности Острый РИНИТ Нарушение мукоцилиарного клиренса Микробное инфицирование

Слайд 41: Клиника острого ринита

Три стадии острого ринита : I — сухая стадия раздражения; II — стадия серозных выделений; III — стадия слизисто-гнойных выделений. Основные симптомы — расстройство общего состояния, выделения из носа и затруднение носового дыхания. Эти симптомы могут быть выражены в различной степени в зависимости от стадии заболевания.

Слайд 42: I стадия – «сухая» стадия раздражения

Длится от нескольких часов до 1–2 суток. Жалобы на сухость в носу и носоглотке, ощущение щекотания, царапания, жжения. Одновременно появляется недомогание, познабливание, тяжесть и боль в голове. Может быть повышение температуры тела до 37 С и выше. При передней риноскопии отмечаются гиперемия и инъецированность сосудов слизистой оболочки, ее сухость, отсутствие отделяемого.

Слайд 43: II стадия – серозных выделений

Нарастает воспаление, появляется большое количество прозрачной водянистой жидкости, пропотевающей из сосудов (транссудат). В связи с усилением функции бокаловидных клеток и слизистых желез отделяемое в носу становится серозно-слизистым. Ощущение жжения и сухости в этой стадии заболевания уменьшается, однако недомогание нарастает, нарушение дыхания через нос усиливается. Вследствие перехода процесса на слезопроводящие пути и слуховую трубу появляется коньюктивит и слезотечение, ощущение заложенности и шум в ушах.

Слайд 44: III стадия – слизисто-гнойных выделений

Наступает на 4–5-й день от начала заболевания. На фоне вирусного повреждения эпителиальных клеток присоединяется микробная флора, колонизирующая слизистую оболочку носа. Появляется густое слизисто-гнойное, желтовато-зеленоватое отделяемое. Количество отделяемого и отечность слизистой оболочки постепенно уменьшается, восстанавливается носовое дыхание, улучшается общее состояние. Спустя 8–12 дней от начала заболевания острый насморк прекращается.

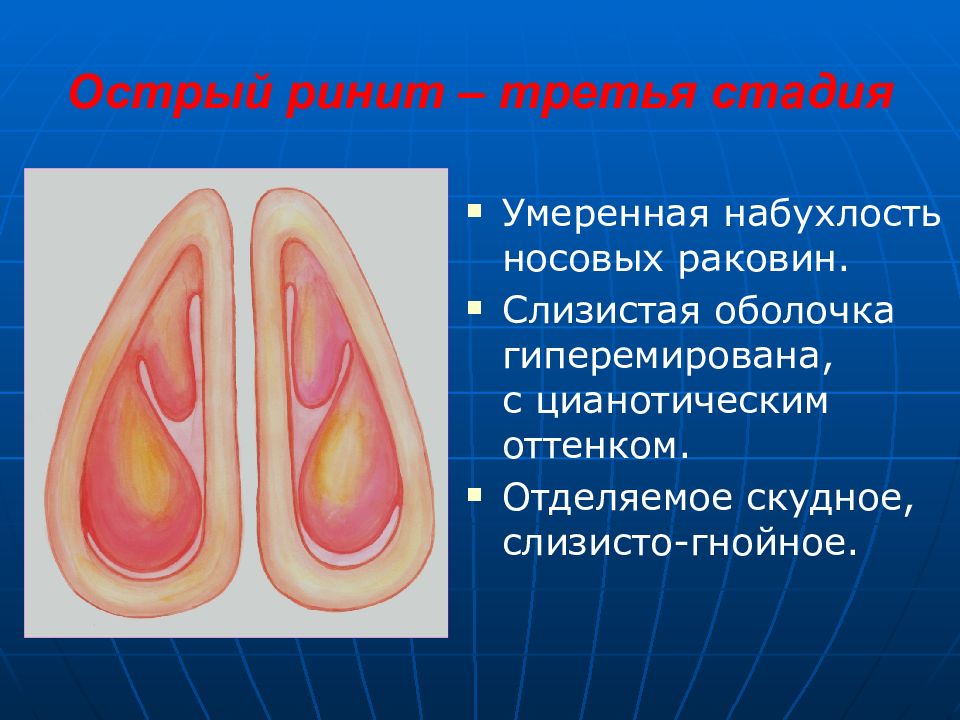

Слайд 45: Острый ринит – третья стадия

Умеренная набухлость носовых раковин. Слизистая оболочка гиперемирована, с цианотическим оттенком. Отделяемое скудное, слизисто-гнойное.

Слайд 46: Лечение острого ринита соответственно стадиям:

В I стадии назначают : — потогонные и отвлекающие процедуры; Назначают горячую ножную или общую, или ручную ванну на 10–15 мин, которую можно сочетать с горчичниками на икроножные мышцы или на подошву стоп; сразу после процедуры больной выпивает горячий чай с малиной; УВЧ и УФО на нос. Медикаментозное лечение: — салин, аква марис или физиомер – спрей для носа, улучшает мукоцилиарную активность; — интерфероны или иммуноглобулины в виде аппликации, инстилляции, орошения; лизоцим, ИРС–19 спрей ингаляции интраназально; — раствор деринат 0,25%-ный капли в нос.

Слайд 47: Лечение острого ринита ( II стадия):

Во второй стадии заболевания применяются: — полидекса с фенилэфрином, изофра (капли в нос); различные сосудосуживающие капли для носа ( нафтизин, санорин, галазолин и др.); — ИРС–19 спрей в виде ингаляций в обе половины носа; — синупрет в каплях или драже — внутрь; — внутрь сироп или таблетки эреспала (ингибитор простагландинов, регулирует мукоцилиарную активность); — продолжают физиотерапевтические процедуры: микроволновая терапия, УВЧ и УФО, лазеро - и магнитотерапия — местно на нос.

Слайд 48: Лечение острого ринита ( III стадия):

В третьей стадии острого ринита : — препараты вяжущего и противомикробного действия — 3–5%- ный раствор колларгола или протаргола, изофра или полидекса ; — ИРС–19 спрей; — продолжают физиотерапевтические процедуры; — назначаются поливитамины, амиксин 0,06 внутрь, иммуноглобулин человека нормальный (3 мл в мышцу однократно).

Слайд 49

Хронический ринит Гипертрофический Атрофический Катаральный Вазомоторный Ограничен- ный Диффузный Простой Зловонный (Озена) Аллергиче- ский Нейро- вегетативный Сезонный Круглогодичный

Слайд 50: Хронический катаральный ринит

Клиника: Периодическое, реже стойкое нарушение носового дыхания, выделения из носа слизистого или слизисто -гнойного характера. Чтобы отдифференцировать катаральный и гипертрофический ринит, проводят пробу с анемизацией : смазывают слизистую оболочку сосудосуживающим средством (0,1% раствором адреналина, галазолином и др.), при этом значительное уменьшение объема нижних носовых раковин свидетельствует об отсутствии истинной гипертрофии. Лечение : — устранение неблагоприятных экзогенных (производственных, климатических) и эндогенных (искривление перегородки носа, удаление аденоидных вегетаций) факторов; — вяжущие капли в нос; — УВЧ на область носа, эндоназально УФО (тубус-кварц).

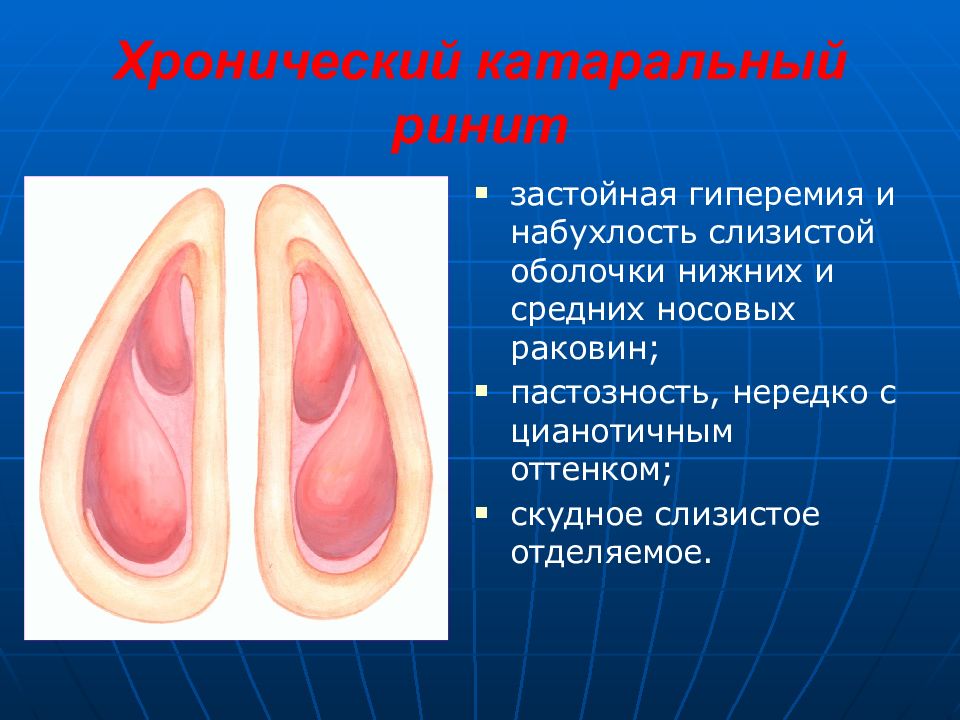

Слайд 51: Хронический катаральный ринит

застойная гиперемия и набухлость слизистой оболочки нижних и средних носовых раковин; пастозность, нередко с цианотичным оттенком; скудное слизистое отделяемое.

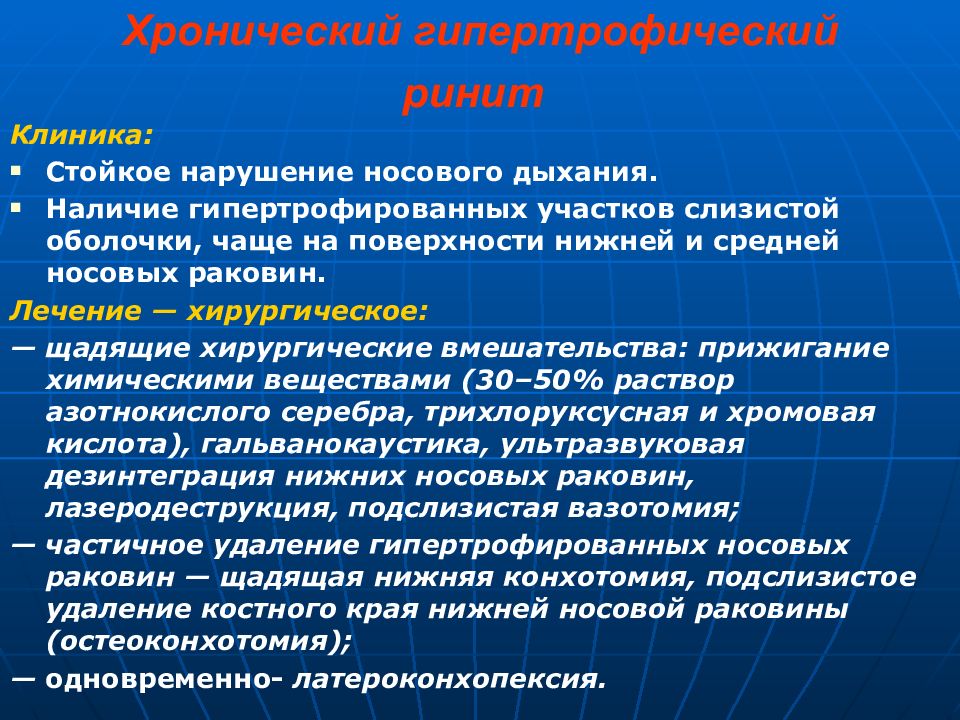

Слайд 52: Хронический гипертрофический ринит

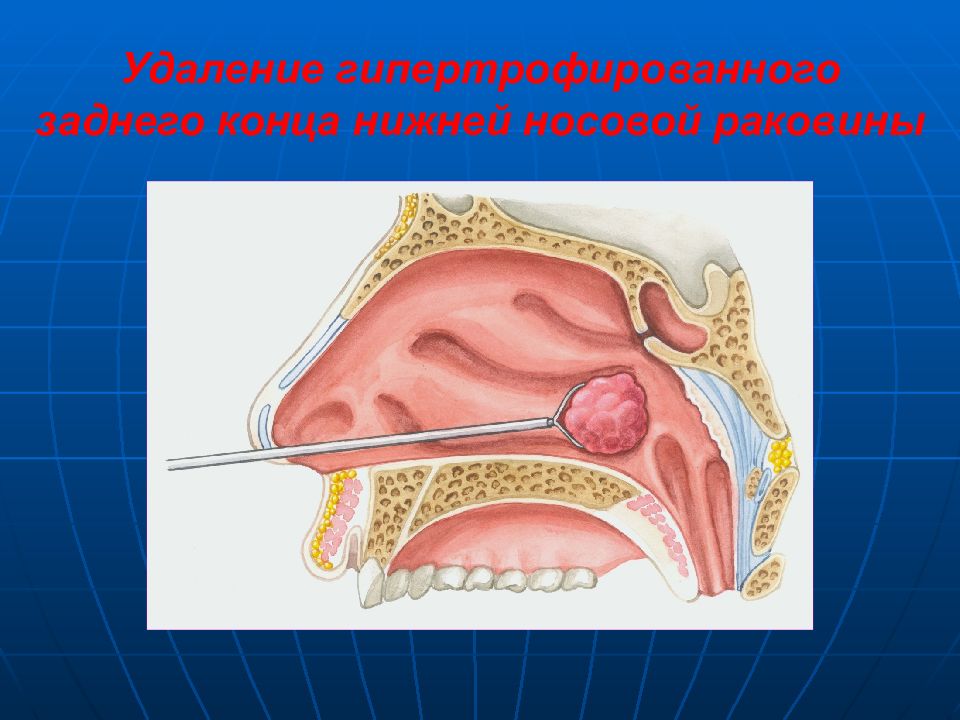

Клиника: Стойкое нарушение носового дыхания. Наличие гипертрофированных участков слизистой оболочки, чаще на поверхности нижней и средней носовых раковин. Лечение — хирургическое: — щадящие хирургические вмешательства: прижигание химическими веществами (30–50% раствор азотнокислого серебра, трихлоруксусная и хромовая кислота), гальванокаустика, ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин, лазеродеструкция, подслизистая вазотомия; — частичное удаление гипертрофированных носовых раковин — щадящая нижняя конхотомия, подслизистое удаление костного края нижней носовой раковины (остеоконхотомия); — одновременно- латероконхопексия.

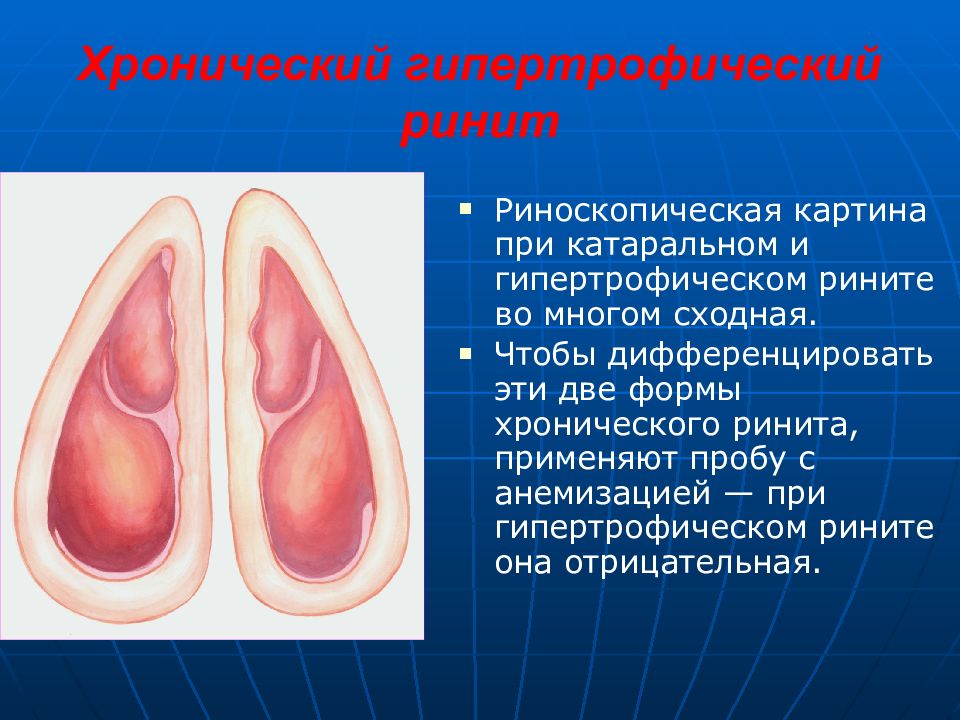

Слайд 53: Хронический гипертрофический ринит

Риноскопическая картина при катаральном и гипертрофическом рините во многом сходная. Чтобы дифференцировать эти две формы хронического ринита, применяют пробу с анемизацией — при гипертрофическом рините она отрицательная.

Слайд 57: Простой атрофический ринит — неспецифические изменения слизистой оболочки полости носа дистрофического характера

Причины: — воздействие неблагоприятных производственных или климатических факторов; — эндокринно-гормональные нарушения и частые воспалительные заболевания полости носа, ведущие к нарастанию трофических изменений слизистой; — травма и обширные хирургические вмешательства в полости носа ( синдром пустого носа) — радикальная конхотомия, удаление опухоли и др.

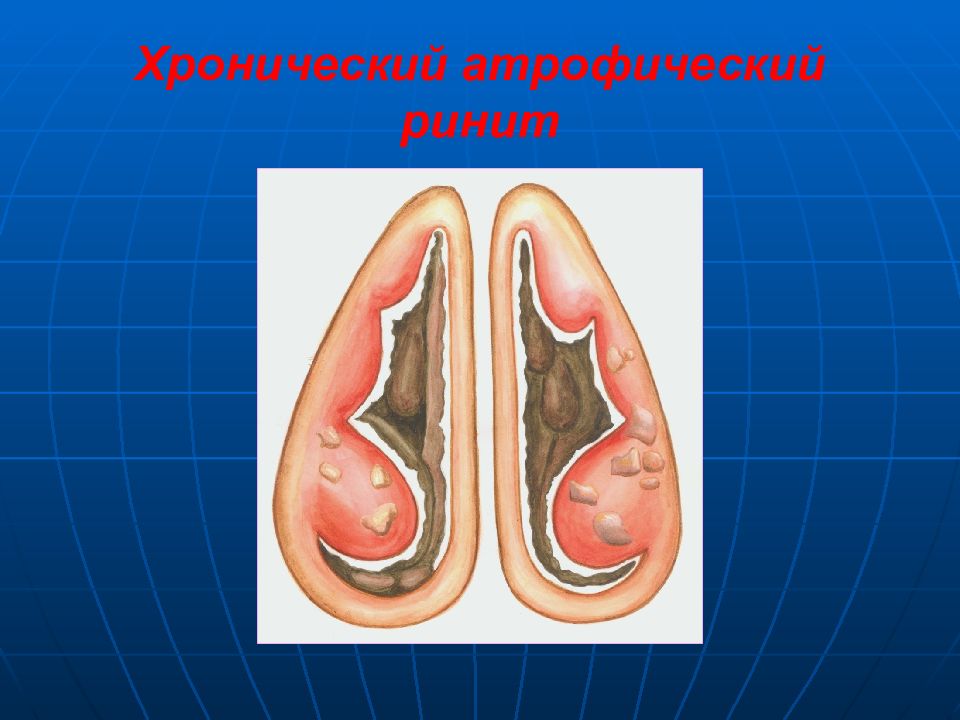

Слайд 58: Простой атрофический ринит

Клиника: сухость в носу, образование корок, затруднение носового дыхания, понижение обоняния; широкий просвет носовых ходов, атрофия главным образом нижних носовых раковин, скопление густого секрета, корок. Лечение: — орошение или промывание полости носа изотоническим раствором хлорида натрия (физиологический раствор) с добавлением йода; — местная раздражающая терапия — смазывание слизистой оболочки носа йод-глицерином; — масляный раствор витаминов А и Е (аевит) в виде капель в нос; — гелий-неоновый лазер эндоназально 7–10 процедур по 5–10 мин.

Слайд 60: Озена – зловонный насморк

Это тяжелая форма атрофического процесса в полости носа, распространяющегося на слизистую оболочку и на костные стенки полости носа и носовых раковин с образованием отделяемого и корок со специфическим неприятным запахом. Относительно природы заболевания наиболее распространенными являются инфекционная (палочка Абель_Левенберга ) и нейродистрофическая теории. выраженная сухость и образование большого количества корок в носу; наличие неприятного, зловонного запаха из носа, который больные обычно сами не ощущают; затруднение носового дыхания; отсутствие обоняния.

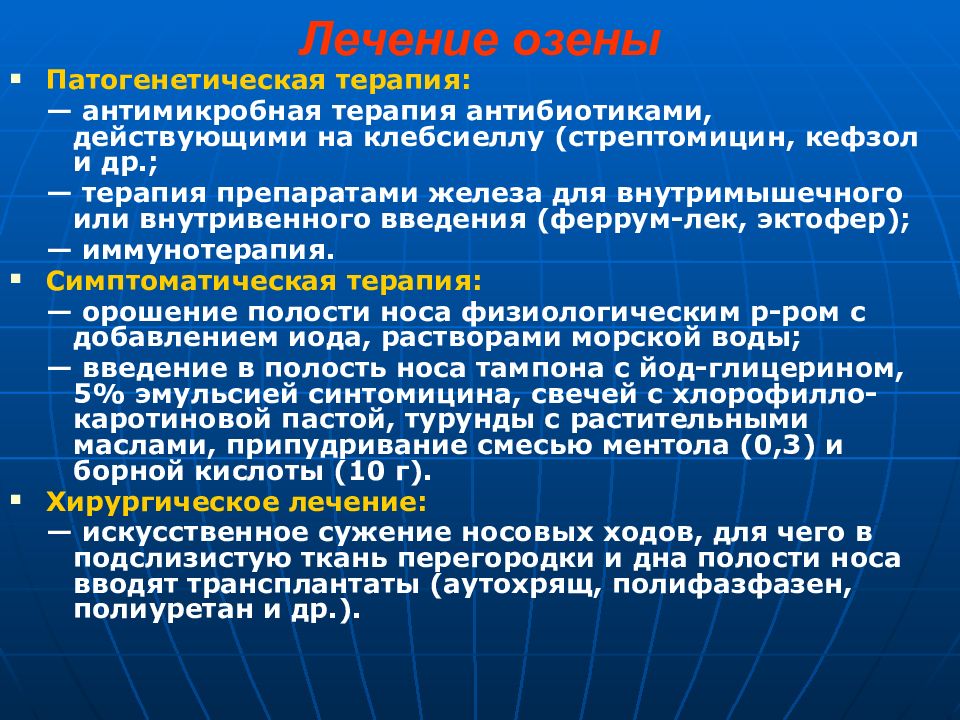

Слайд 61: Лечение озены

Патогенетическая терапия: — антимикробная терапия антибиотиками, действующими на клебсиеллу (стрептомицин, кефзол и др.; — терапия препаратами железа для внутримышечного или внутривенного введения ( феррум -лек, эктофер ); — иммунотерапия. Симптоматическая терапия: — орошение полости носа физиологическим р-ром с добавлением иода, растворами морской воды; — введение в полость носа тампона с йод-глицерином, 5% эмульсией синтомицина, свечей с хлорофилло - каротиновой пастой, турунды с растительными маслами, припудривание смесью ментола (0,3) и борной кислоты (10 г). Хирургическое лечение: — искусственное сужение носовых ходов, для чего в подслизистую ткань перегородки и дна полости носа вводят трансплантаты ( аутохрящ, полифазфазен, полиуретан и др.).

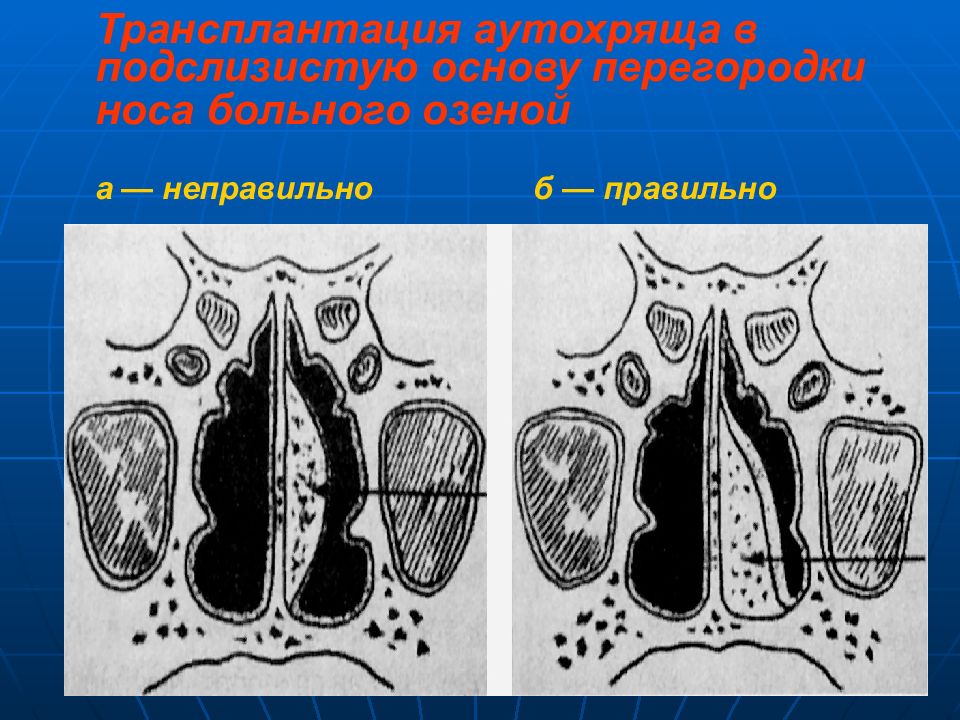

Слайд 62: Трансплантация аутохряща в подслизистую основу перегородки носа больного озеной а — неправильно б — правильно

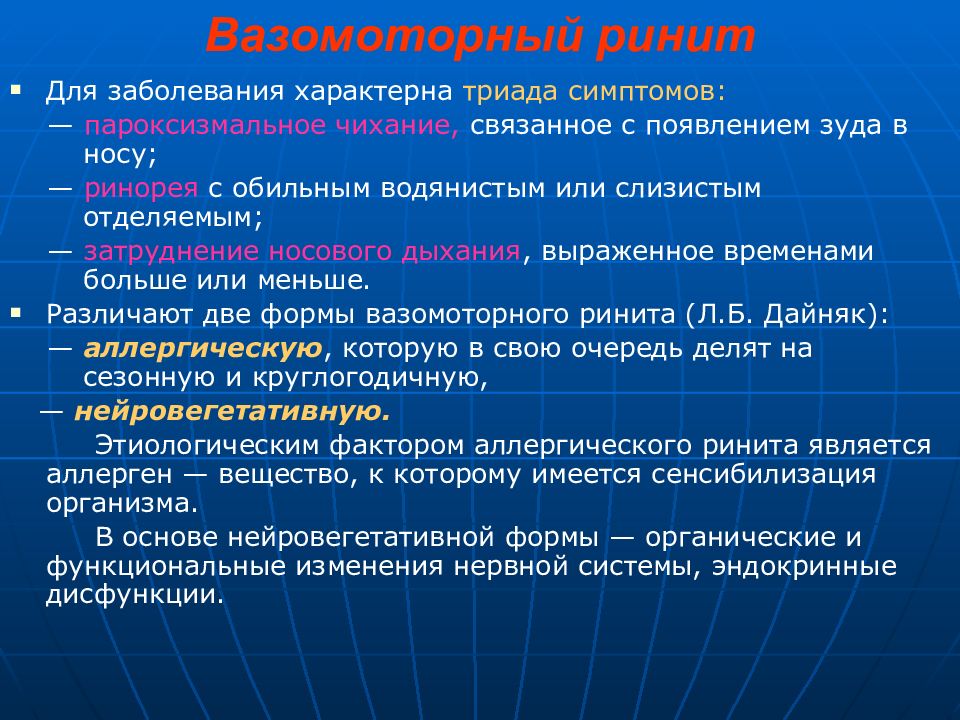

Слайд 63: Вазомоторный ринит

Для заболевания характерна триада симптомов: — пароксизмальное чихание, связанное с появлением зуда в носу; — ринорея с обильным водянистым или слизистым отделяемым; — затруднение носового дыхания, выраженное временами больше или меньше. Различают две формы вазомоторного ринита (Л.Б. Дайняк ): — аллергическую, которую в свою очередь делят на сезонную и круглогодичную, — нейровегетативную. Этиологическим фактором аллергического ринита является аллерген — вещество, к которому имеется сенсибилизация организма. В основе нейровегетативной формы — органические и функциональные изменения нервной системы, эндокринные дисфункции.

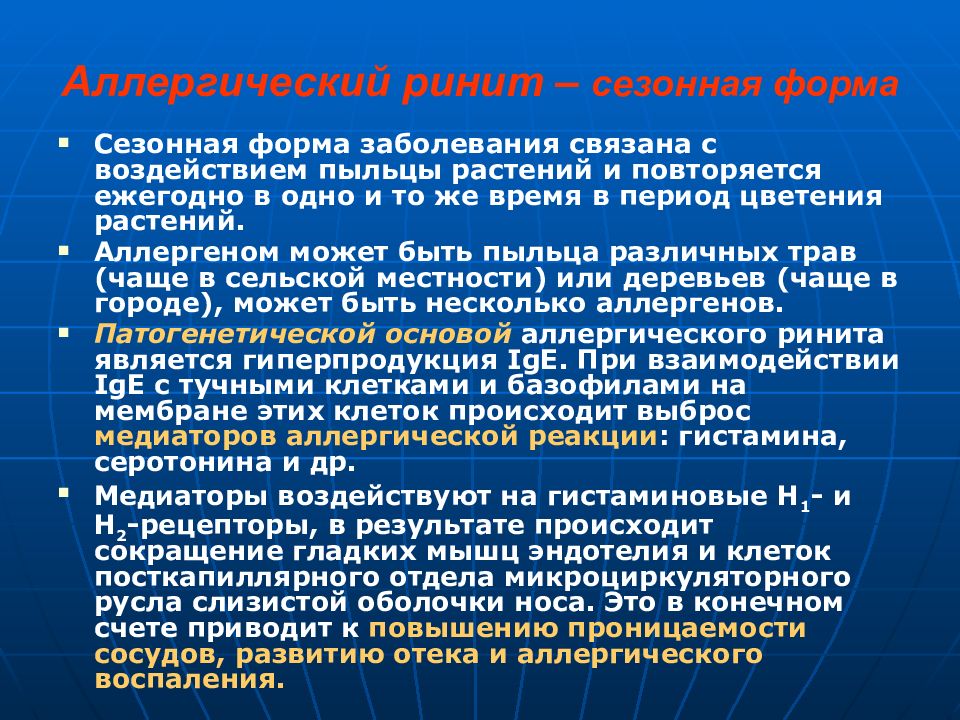

Слайд 64: Аллергический ринит – сезонная форма

Сезонная форма заболевания связана с воздействием пыльцы растений и повторяется ежегодно в одно и то же время в период цветения растений. Аллергеном может быть пыльца различных трав (чаще в сельской местности) или деревьев (чаще в городе), может быть несколько аллергенов. Патогенетической основой аллергического ринита является гиперпродукция IgE. При взаимодействии IgE с тучными клетками и базофилами на мембране этих клеток происходит выброс медиаторов аллергической реакции : гистамина, серотонина и др. Медиаторы воздействуют на гистаминовые H 1 - и H 2 -рецепторы, в результате происходит сокращение гладких мышц эндотелия и клеток посткапиллярного отдела микроциркуляторного русла слизистой оболочки носа. Это в конечном счете приводит к повышению проницаемости сосудов, развитию отека и аллергического воспаления.

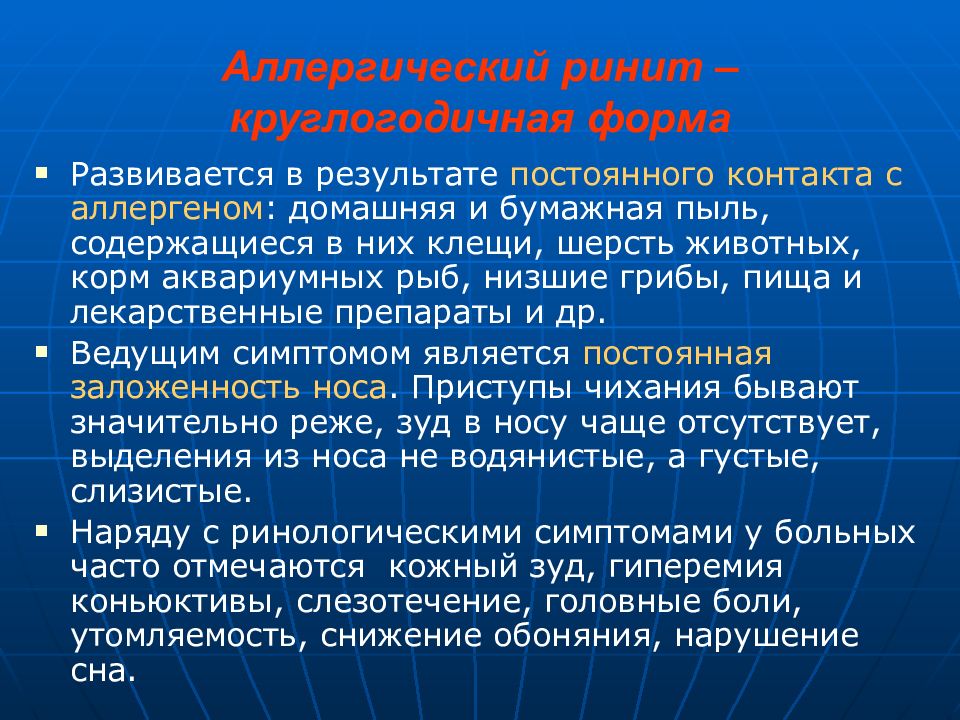

Слайд 65: Аллергический ринит –круглогодичная форма

Развивается в результате постоянного контакта с аллергеном : домашняя и бумажная пыль, содержащиеся в них клещи, шерсть животных, корм аквариумных рыб, низшие грибы, пища и лекарственные препараты и др. Ведущим симптомом является постоянная заложенность носа. Приступы чихания бывают значительно реже, зуд в носу чаще отсутствует, выделения из носа не водянистые, а густые, слизистые. Наряду с ринологическими симптомами у больных часто отмечаются кожный зуд, гиперемия коньюктивы, слезотечение, головные боли, утомляемость, снижение обоняния, нарушение сна.

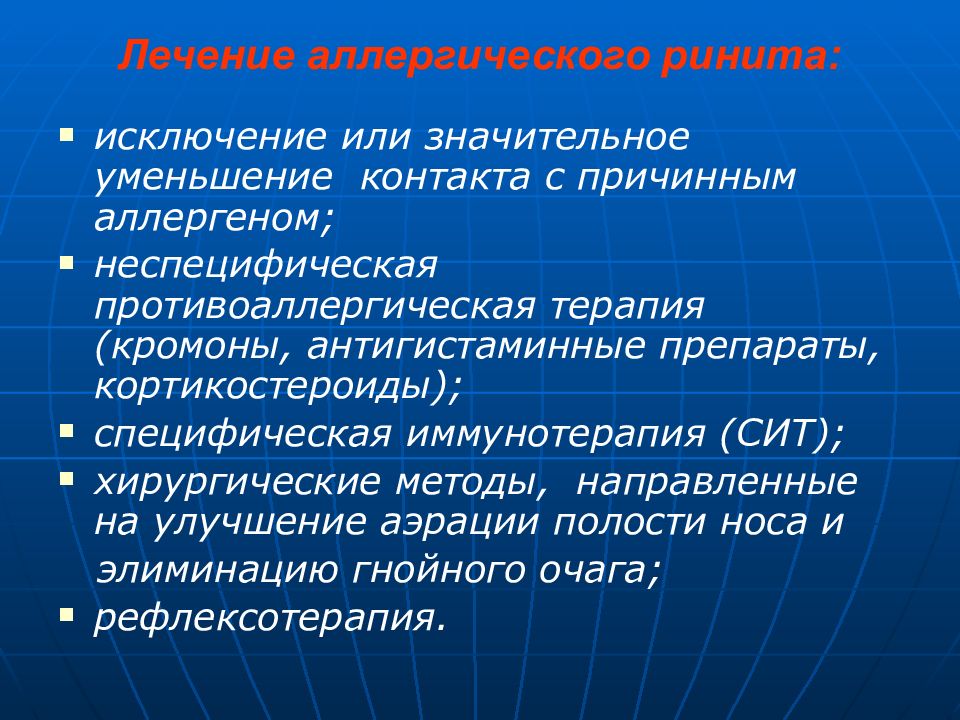

Слайд 66: Лечение аллергического ринита:

исключение или значительное уменьшение контакта с причинным аллергеном; неспецифическая противоаллергическая терапия (кромоны, антигистаминные препараты, кортикостероиды); специфическая иммунотерапия (СИТ); хирургические методы, направленные на улучшение аэрации полости носа и элиминацию гнойного очага; рефлексотерапия.

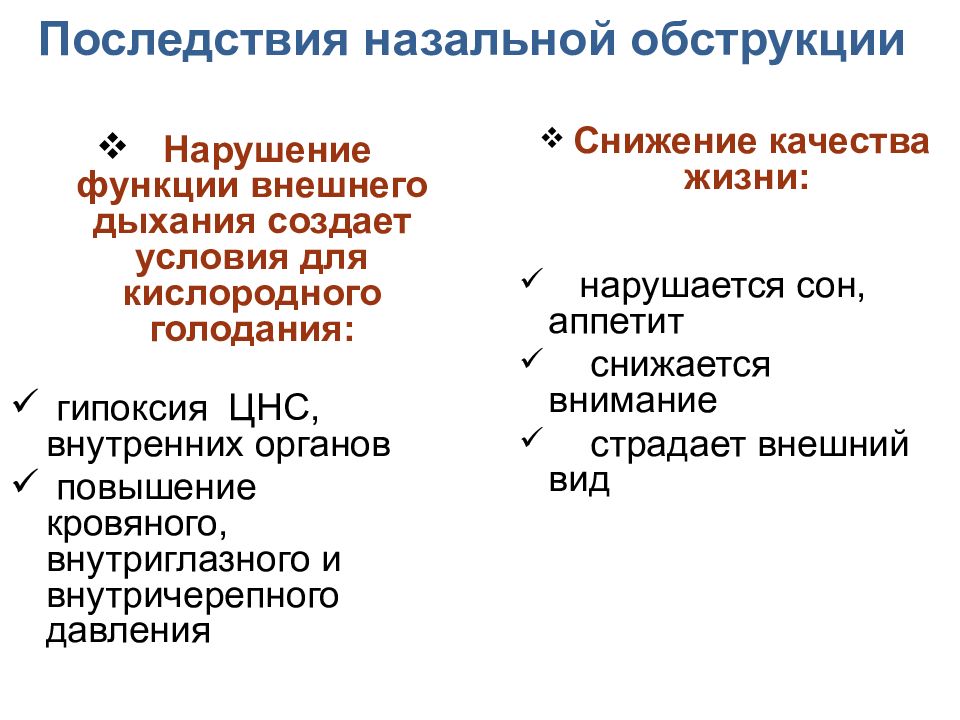

Слайд 67: Последствия назальной обструкции

Нарушение функции внешнего дыхания создает условия для кислородного голодания: гипоксия ЦНС, внутренних органов повышение кровяного, внутриглазного и внутричерепного давления Снижение качества жизни: нарушается сон, аппетит снижается внимание страдает внешний вид