Первый слайд презентации: Лекция № 6 :

Туберкулезные плевриты. Туберкулез верхних дыхательных путей. Неотложные состояния в клинике туберкулеза (легочные кровотечения, спонтанный пневмоторакс)

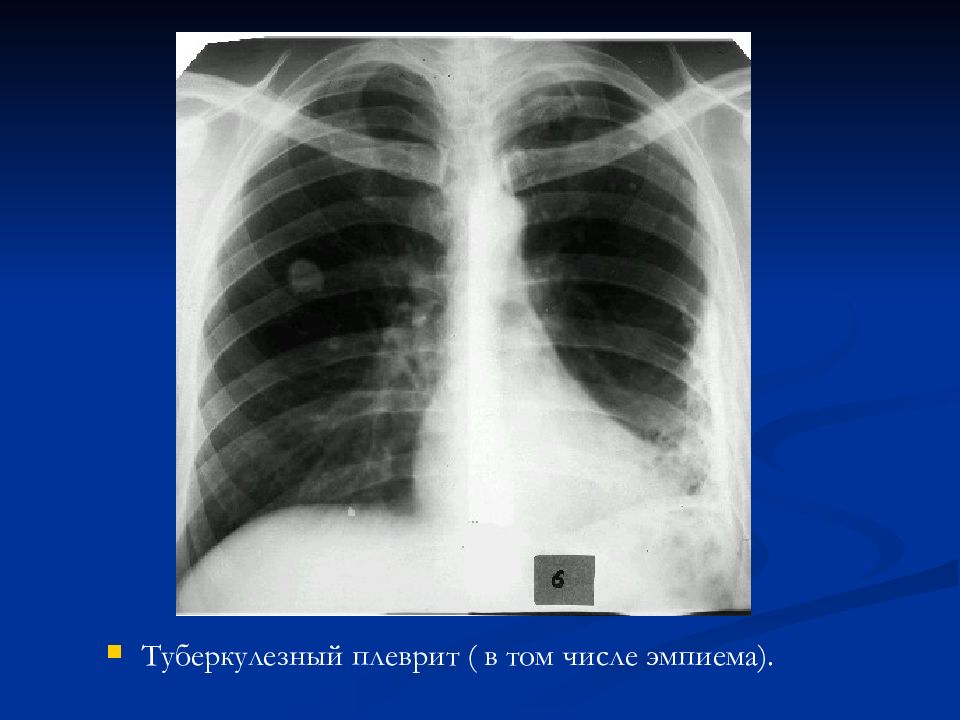

Слайд 2: Туберкулезный плеврит

Среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания ТП диагностируют в 3-6 %, чаще болеют дети, подростки лица молодого возраста. Причина смерти составляет около 1-2 %.

Слайд 4: Виды плеврит а (патогенез):

Самостоятельная форма внелегочного туберкулеза Осложнение туберкулеза легких (различные пути заноса инфекции) Параспецифические реакции

Аллергический плеврит; Собственно туберкулез плевры.

Слайд 6: Различают две основные формы плеврита:

сухой, или фибринозный {pleuritis sicca, fibrinosa), выпотной, или экссудативный {pleuritis exsudativd). гнойный плеврит (пиоторакс, эмпиема плевры)

Слайд 7: По характеру выпота:

Серозный Серозно-фибринозный Гнойный Геморрагический

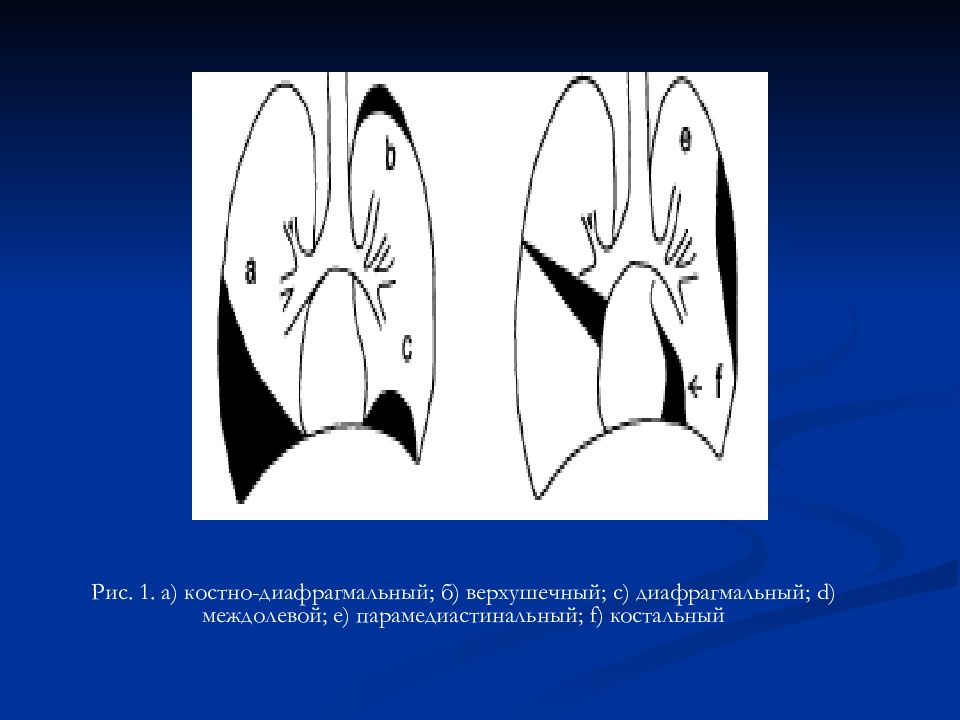

Слайд 10: По локализации:

а) костно-диафрагмальный; б) диафрагмальный; в) костальный; г) междолевой; д) парамедиастинальный; е) верхушечный.

Слайд 11

Рис. 1. а) костно-диафрагмальный; б) верхушечный; с) диафрагмальный; d) междолевой ; е) парамедиастинальный ; f) костальный

Слайд 12: Сухой (фибринозный) плеврит

-представляет собой воспаление ограниченных участков плевры с отложением на ее поверхности фибрина.

Слайд 13: Морфологически

Висцеральная плевра в виде ограниченного местного воспаления: плевра утолщена, имеются бугорковые высыпания, фибринозные наложения, грануляционная ткань

Слайд 14: Клиника фибр и нозного плеврита -жалобы:

острая бол ь в груди, связанная с дыханием ( Локализация болей зависит от места поражения. Бол ь усилива е тся при глубоком дыхании, кашле и надавливании на межреберья ); сухой кашель ; симптомы туберкулезной интоксикации

Слайд 15: Данные анамнеза болезни:

Незаметное начало болезни; Хроническое течение болезни; Отсутствие эффекта от неспецифического лечения.

Слайд 16: Данные анамнеза жизни:

Контакт с больным туберкулезом; Туберкулез в прошлом; Факторы риска туберкулеза.

Слайд 17: Данные объективного исследования:

отставание пораженной стороны грудной клетки при дыхании, Ослабленное дыхание на пораженным участком (или отсутствие) небольшое притупление перкуторного тона. шум трения плевры, ( который усиливается при надавливании стетоскопом и не исчезает после кашля ).

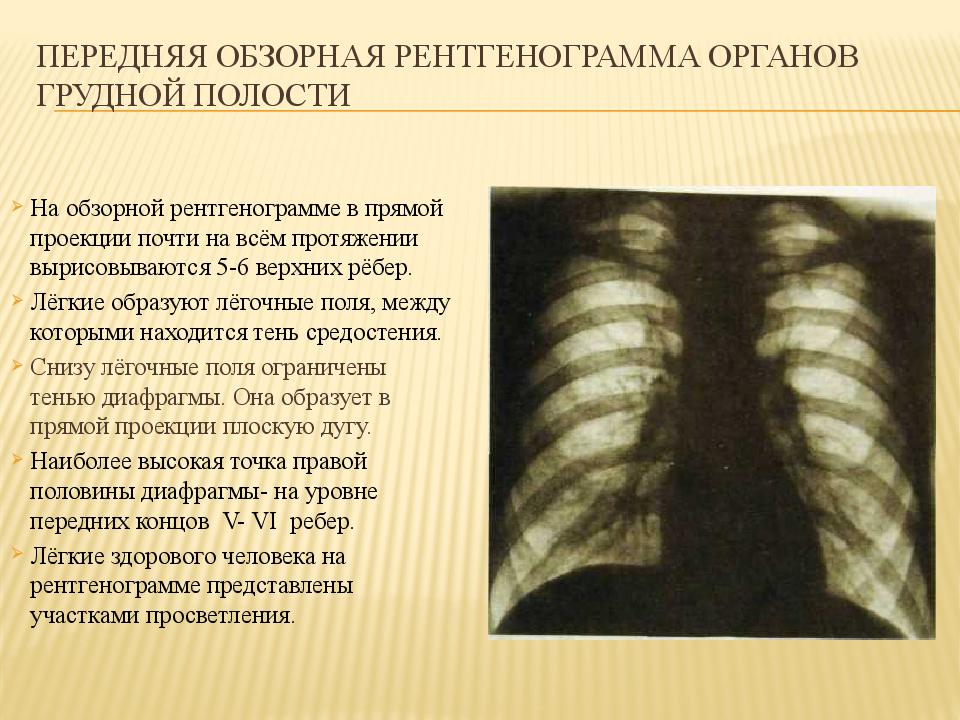

Слайд 18: Диагностика

1. ОАК: умеренный лейкоцитоз, сдвиг нейтрофилов влево и ускорение СОЭ; 2. рентгенологический метод: ограничение подвижности купола диафрагмы, контуры диафрагмы становятся неровными, понижается прозрачность пораженных отделов легких.

Слайд 19: Исходы

Сухой плеврит протекает благоприятно и заканчивается излечением. Иногда он приобретает рецидивирующий характер.

Слайд 20: Лечение

Для облегчения болей рекомендуется покой, тугая давящая повязка, согревающий компресс. Антибактериальное лечение проводится по стандартным схемам в зависимости от резистентности МБТ и толерантности организма к противотуберкулезным препаратам.

Слайд 21: Экссудативный (серозный) плеврит

является одной из самой распространенной формой плевритов туберкулезной этиологии.

Слайд 22: Жалобы при ЭП:

Чувство тяжести и полноты в боку; Другие жалобы как при сухом плеврите; ( По мере накопления экссудата одышка нарастает за счет коллапса легкого и давления на органы средостения ). Относительно редко плеврит начинается в период полного здоровья с озноба, высокой лихорадки, боли в груди, сухого мучительного кашля.

Слайд 23: Данные анамнеза болезни:

Постепенное или острое начало болезни; Нарастание симптомов

Слайд 25: Данные объективного исследования:

Снижение голосового дрожания Тупой перкуторный звук ослабление везикулярного дыхания Те же симптомы как и у больных с сухим плевритом.

Слайд 26

В течение острого серозного плеврита туберкулезной этиологии можно выделить три периода: экссудации; стабилизации процесса; резорбции выпота.

Слайд 27: Фаза экссудации

При физикальном исследовании отмечаются: ограничение дыхательной экскурсии пораженной стороны, сглаженность межреберий и даже их выбухание при больших количествах жидкости. Перкуторно- притупление звука Смещение органов средостения в здоровую сторону (обычно наблюдается при скоплении большого количества жидкости в плевральной полости). А у скультативно: резкое ослабление или отсутствие дыхания, голосовое дрожание не определяется.

Слайд 28: Фазы стабилизации и рассасывания экссудата:

характеризуются стиханием признаков болезни, снижением температуры, уменьшением боли и одышки. постепенно исчезают объективные патологические симптомы, но может появиться шум трения плевры.

Слайд 29: Диагностика

ОАК : в острой фазе лейкоцитоз (до 12 000-15 000), лимфо- и эозинопении, нейтрофильный сдвиг влево, ускорение СОЭ до 50-60 мм/ч. при затихании процесса показатели крови нормализуются. Протеинограмма: в острой фазе снижается количество альбуминов и нарастают глобулины. при инволюции процесса восстанавливается нормальное содержание глобулинов. туберкулиновые пробы при серозных плевритах обычно положительные. Рентген, УЗИ, КТ, плеврачльная пункция

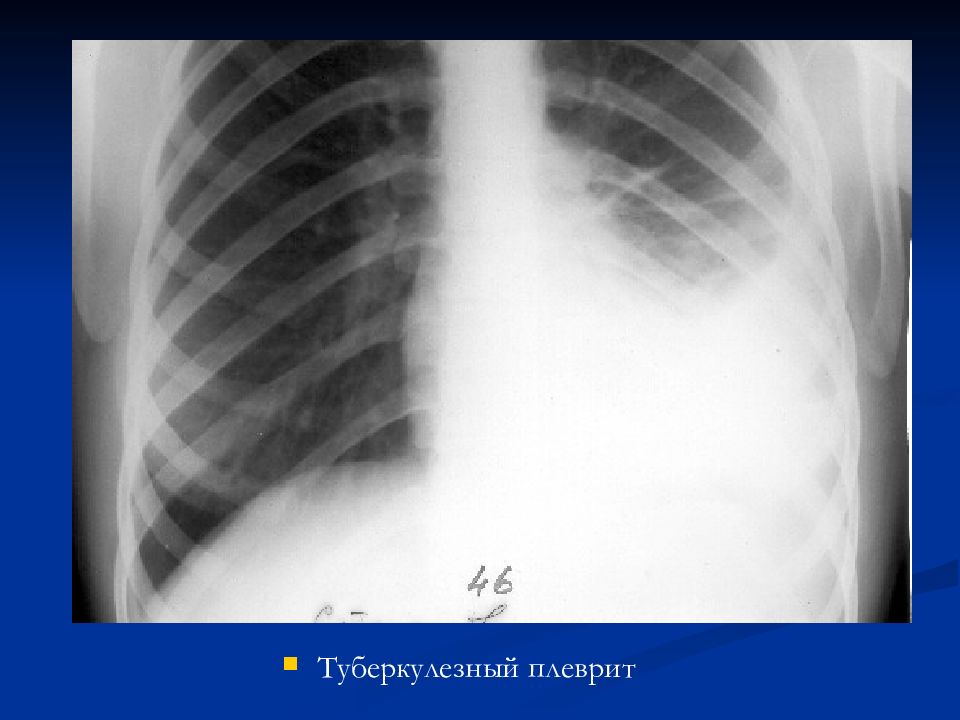

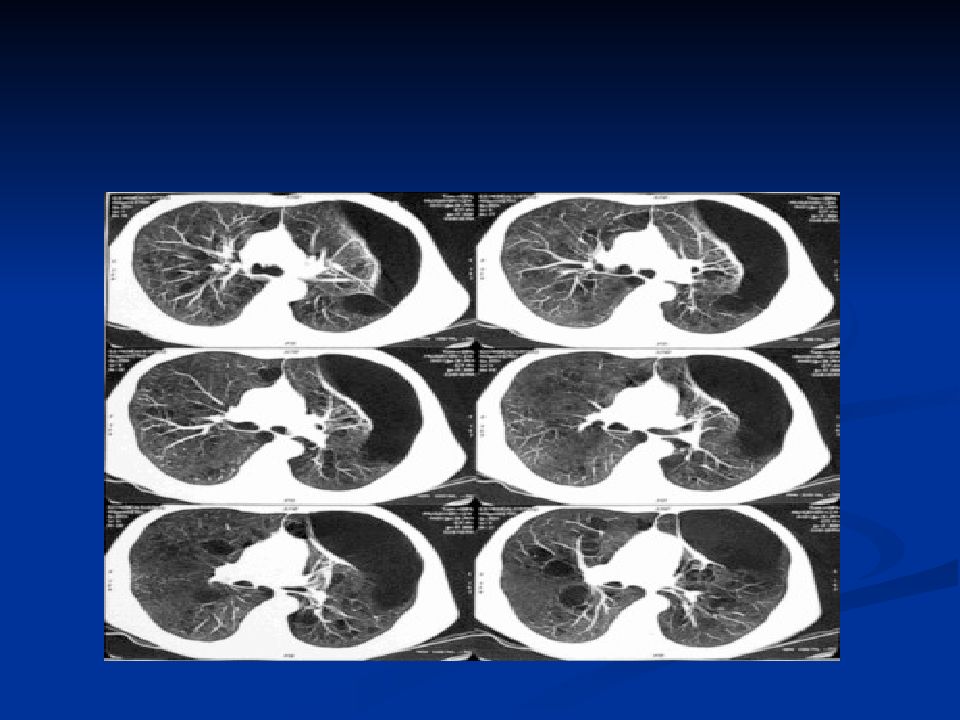

Слайд 30: Рентген (прямой и боковой проекции)

Субтотальное затемнение легочного поля в нижней части легкого Кос ая верхняя граница тени ( лини я Эллиса-Дамуазо ) Тень средостения смещена в здоровую сторону.

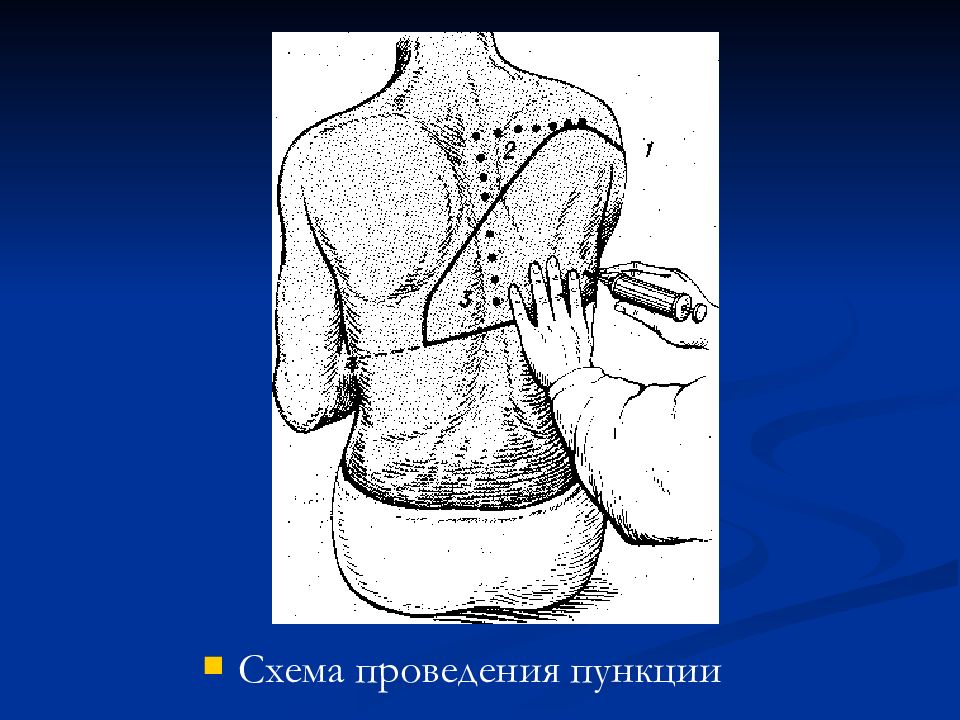

Слайд 32: Плевральная пункция

ПП применяется для определения: характера плевральной жидкости с целью уточнения диагноза для удаления жидкости из плевральной полости введения в нее лекарственных веществ с лечебной целью. Техника: Перед пункцией проводят обработку манипуляционного поля йодом со спиртом и местную анестезию в месте прокола. Пункцию, обычно проводят по задней подмышечной линии в 7 или 8 м / р-е по верхнему краю ребра. С диагностической целью берут 50—150 мл жидкости и направляют ее на цитологическое и бактериологическое исследование. С лечебной целью при скоплении большого количества жидкости в плевральной полости первоначально берут 800—1200 мл жидкости. Удаление из плевральной полости большего количества жидкости приводит к быстрому смещению органов средостения в больную сторону и может сопровождаться коллапсом. Для извлечения жидкости пользуются специальным шприцем объемом 50 мл или аппаратом Потена.

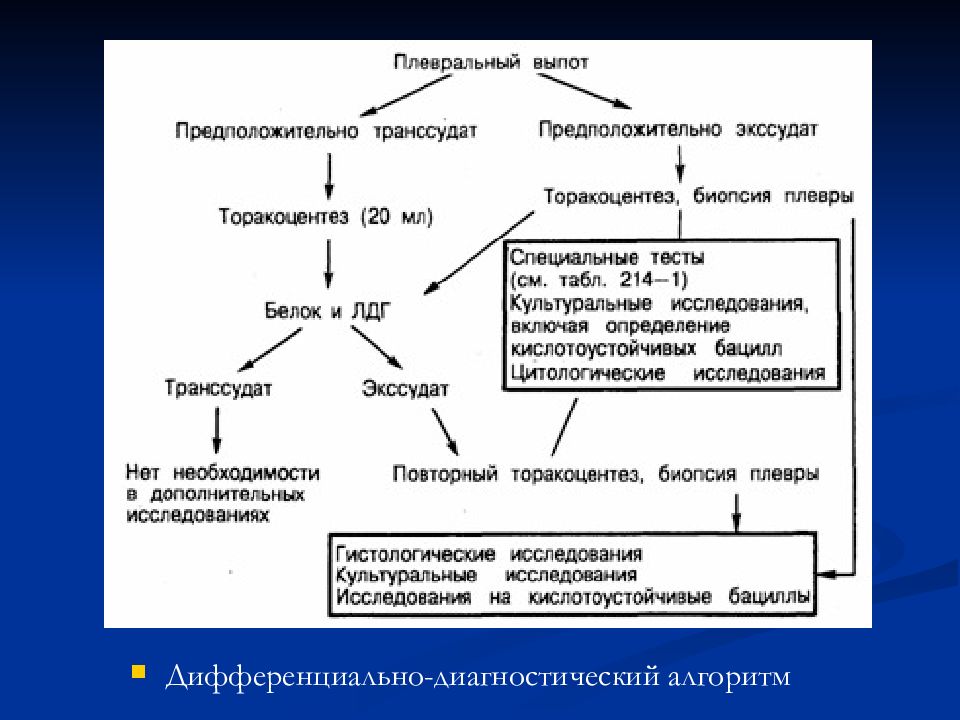

Слайд 33: Результаты:

Полученная из плевральной полости жидкость может иметь воспалительное (экссудат) или невоспалительное (транссудат) происхождение. С целью дифференциальной диагностики характера жидкости определяют ее удельный вес, количестве содержащегося в ней белка, эритроцитов, лейкоцитов, мезотелиальных и атипичных клеток. Удельный вес воспалительной жидкости 1,015 и выше, содержание белка больше 2-3%, проба Ривальда положительная. Удельный вес транссудата меньше 1,015, количество белка меньше 2%, проба Ривальда отрицательная.

Слайд 34: Проба Ривальда:

Для проведения пробы Ривальда берут цилиндр объемом 200 мл, наполняют его водопроводной водой, добавляют в нее 5—6 капель крепкой уксусной кислоты, а затем пипеткой капают в нее несколько капель плевральной жидкости. Появление мутного облачка в месте растворения капель свидетельствует о воспалительном характере плевральной жидкости, содержащей повышенное количество серозомуцина (положительная реакция, или проба, Ривальда). Невоспалительная жидкость мутного облачка не дает (отрицательная проба Ривальда).

Слайд 35: Серозный плевральный выпот:

- обычно прозрачный, желтоватого цвета, с удельным весом от 1015 до 1025, белок 3-6%. (40-60 г / л) - повышены лимфоциты (50-60%), снижение глюкозы менее 3,33 ммоль / л Эозинофилы (до 10%), эритроциты и клетки мезотелия – небольшое количество

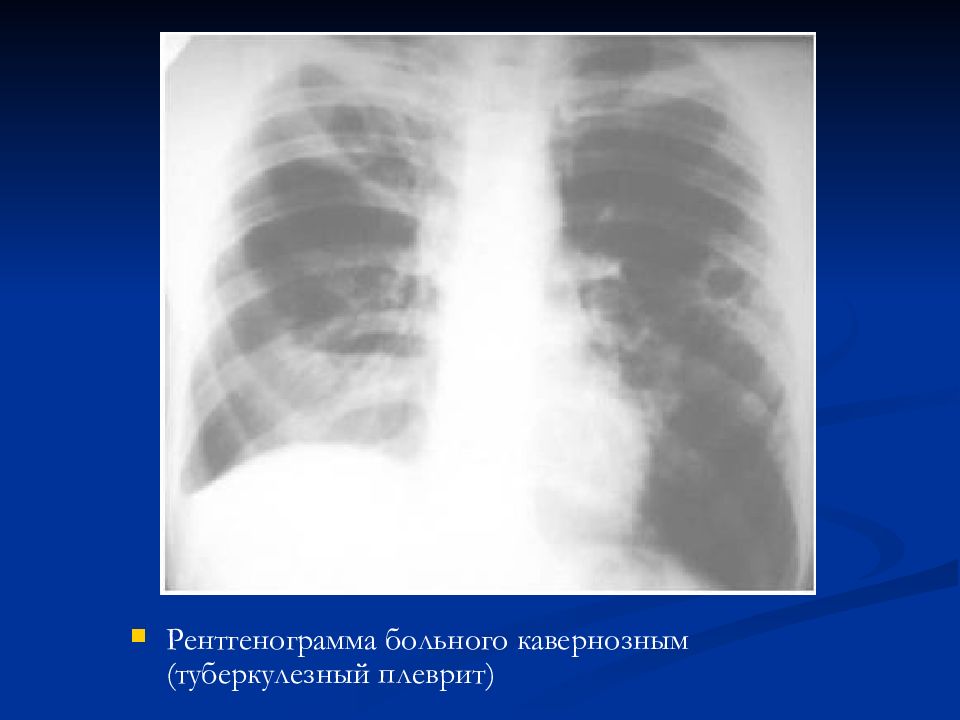

Слайд 44

Междолевой эксудативный плевральный туберкулез. Рентгеннограмма в прямой проекции

Слайд 45

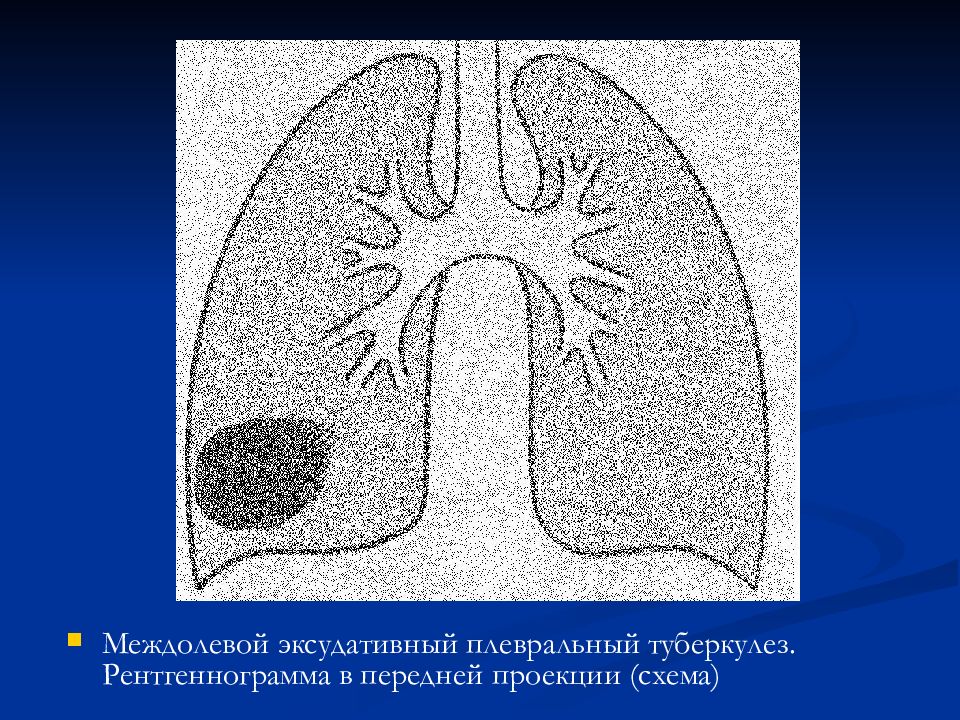

Междолевой эксудативный плевральный туберкулез. Рентгеннограмма в передней проекции (схема)

Слайд 46

Междолевой эксудативный плевральный туберкулез. Рентгеннограмма в боковой проекции

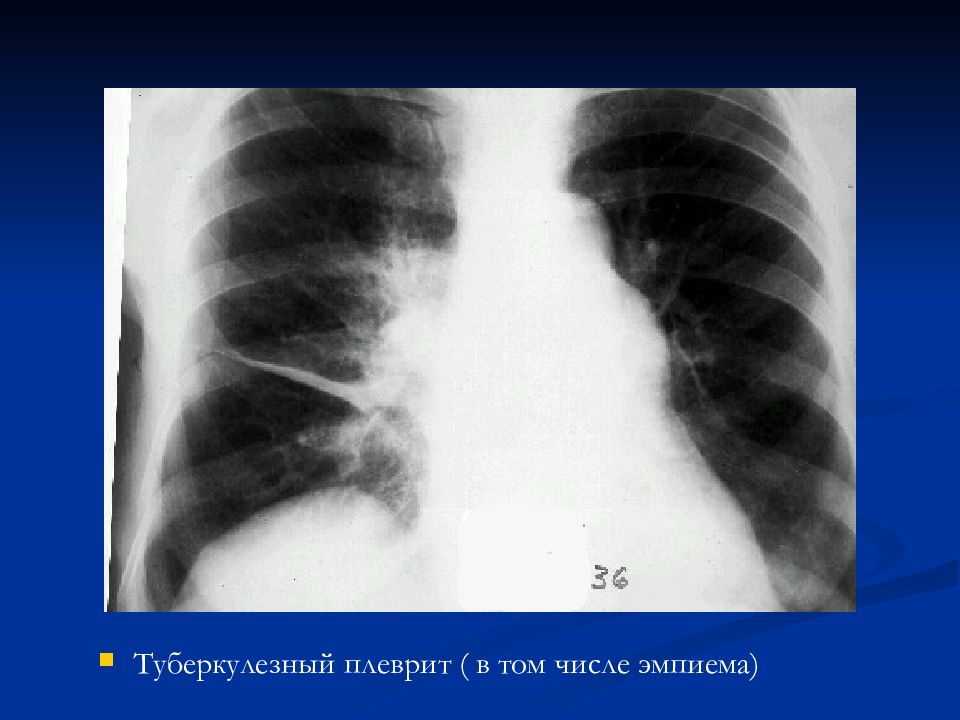

Слайд 47: Гнойный плеврит

характеризуется скоплением в межплевральной щели гнойного экссудата.

Слайд 48: жалобы

Высокая температура Одышка Ночные поты Слабость Отделение большого количества гнойной мокроты у больного с бронхиальным свищом

Слайд 51: Данные объективного исследования:

Истощение Бледность Симптомы плеврального выпота

Слайд 52: Диф.диагностика

При сухом плеврите: с межреберной невр а лгией, стенокардией, инфарктом миокарда (шум трения плевры)

Слайд 53: Диф.диагностика экссудативного плеврита:

1) плевриты при неспецифических пневмониях; 2) плевриты при коллагенозах; 3) плевриты опухолевой природы; 4) первичный рак плевры. 5) постдиафрагмальный абсцесс 6) эхинококкоз 7) сердечная недостаточность

Слайд 55: Основные принципы лечения:

противотуберкулезные препараты; аспирация экссудата; введение лекарств в плевральную полость; патогенетическое лечение; оперативное лечение, включая декортикацию плевры (п ри отсутствии эффекта от терапевтических методов, особенно при наличии бронхиального свища )

Слайд 56: Патогенетическое лечение:

постельный режим – в острый период болезни, п олноценное питание с ограничением углеводов, соли и жидкости, пища должна быть богата белками, жирами и витаминами (особенно витамином С). к ортикостероидные гормоны в начальной фазе заболевания в течение 3—4 нед. электрофорезом с препаратами кальция В период рассасывания плеврита дыхательная гимнастика. п ри гнойном плеврите - эвакуаци я гноя с промыванием плевральной полости и введением антибиотиков в полость плевры.

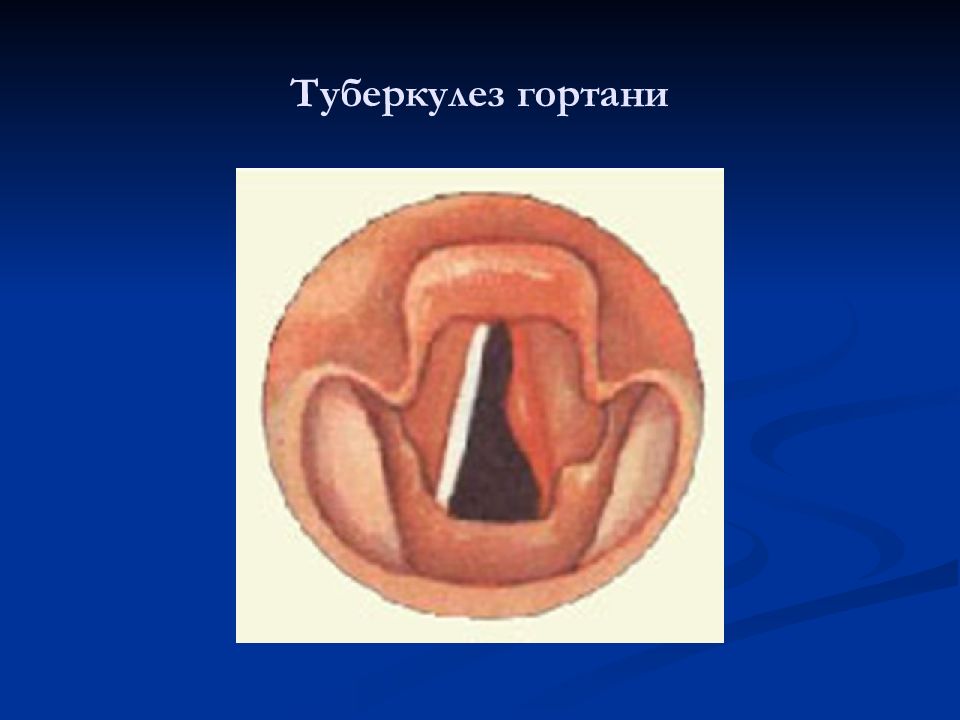

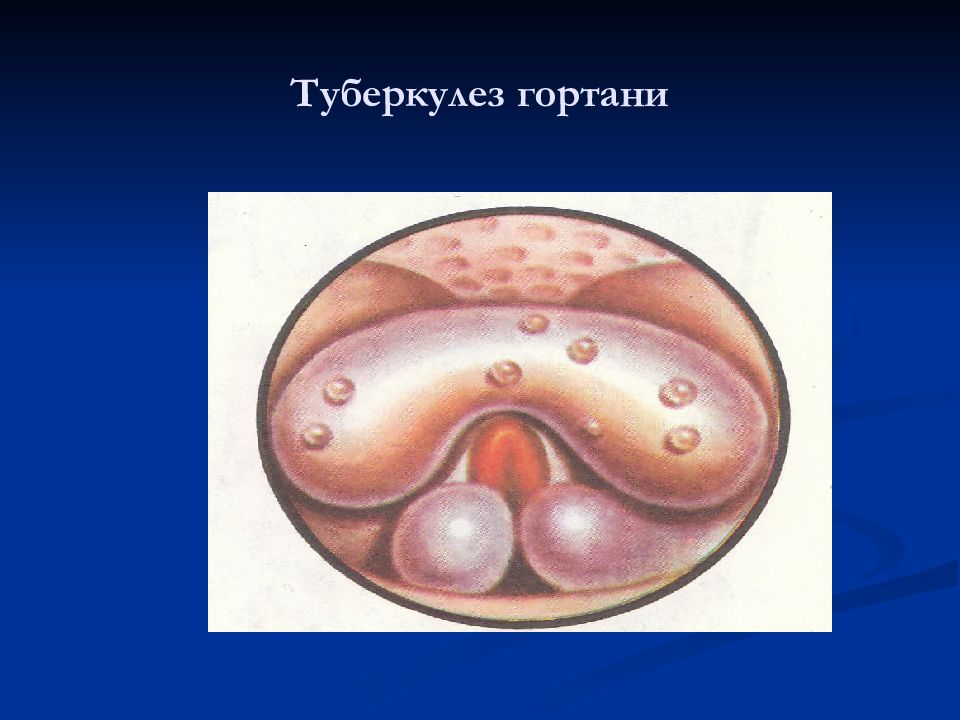

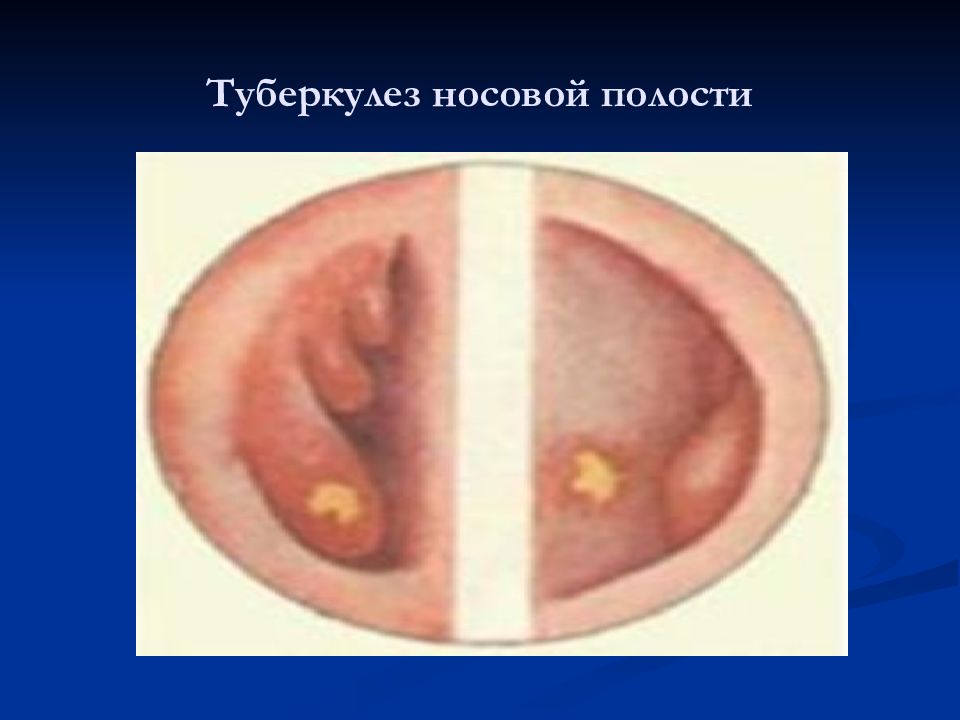

Слайд 58: Туберкулез бронхов, трахеи, верхних дыхательных путей и др. (носа, полости рта, глотки)

- встречается как осложнение других форм первичного и вторичного туберкулеза легких и внутригрудных лимфатических узлов, лишь иногда эти поражения, особенно туберкулез бронхов, бывают изолированными.

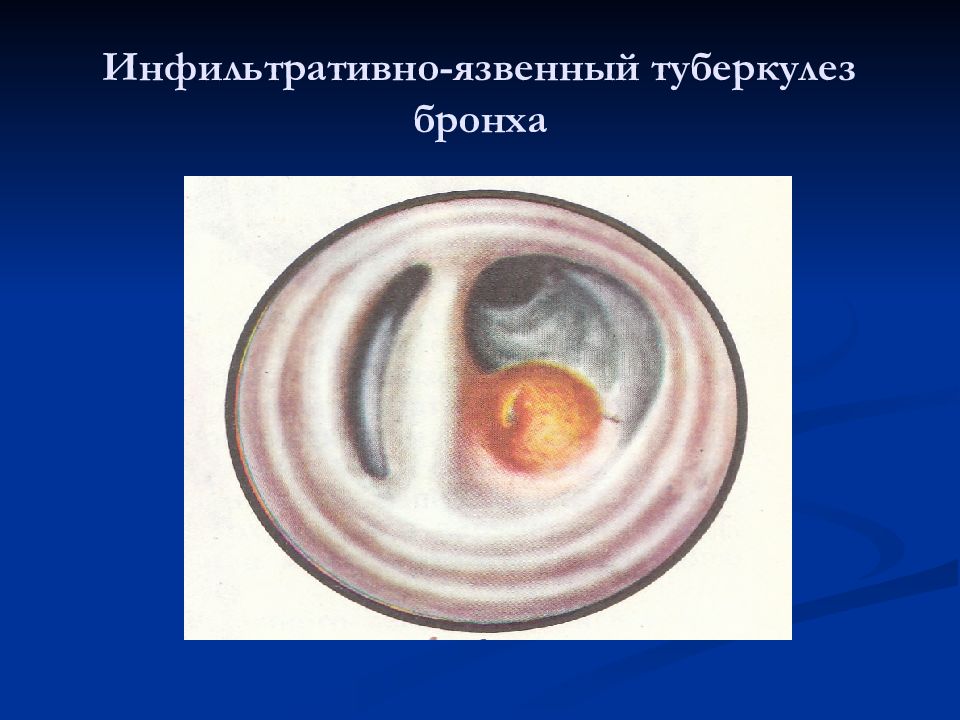

Слайд 59: Патоморфология

Различают три основные формы туберкулеза бронхов и трахеи: инфильтративная; язвенная; рубцовая.

Слайд 60: Осложнения

1. свищи (лимфобронхиальные, бронхоплевральные) 2. стеноз: - I ст. –сужение на 1 /3, - II ст. – сужение на 2 / 3, - III степени – полное закрытие просвета бронха

Слайд 61: Диагностика

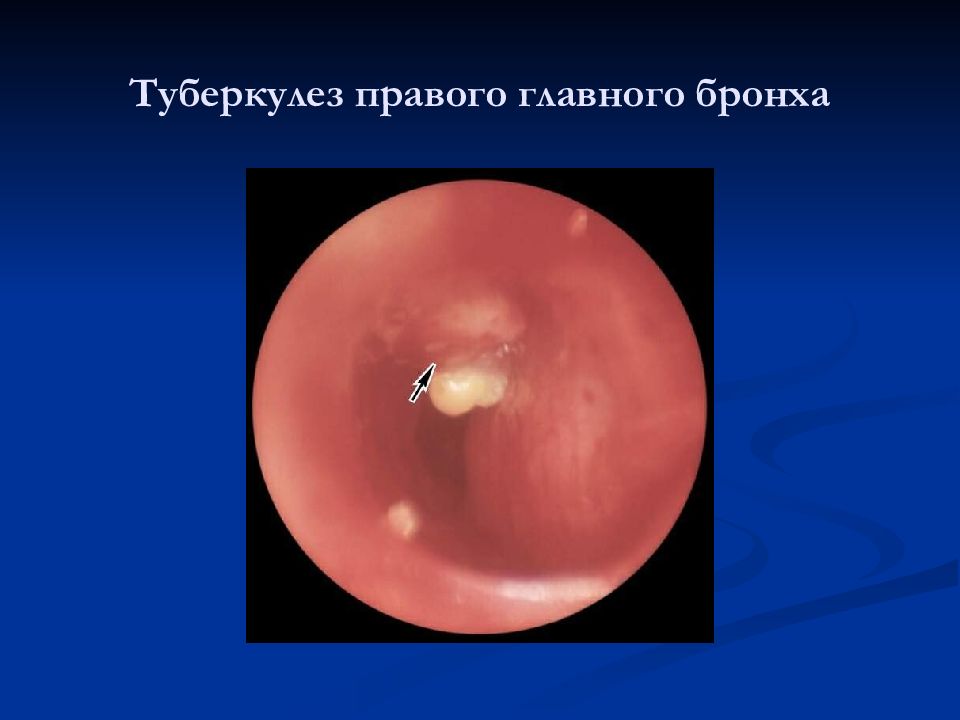

1. рентгенологический (КТ, томограммы ) 2. ФБС (язвы неправильной формы, с изъеденными краями, неглубокие, покрытые грануляцией) 3. туберкулинодиагностика

Слайд 70

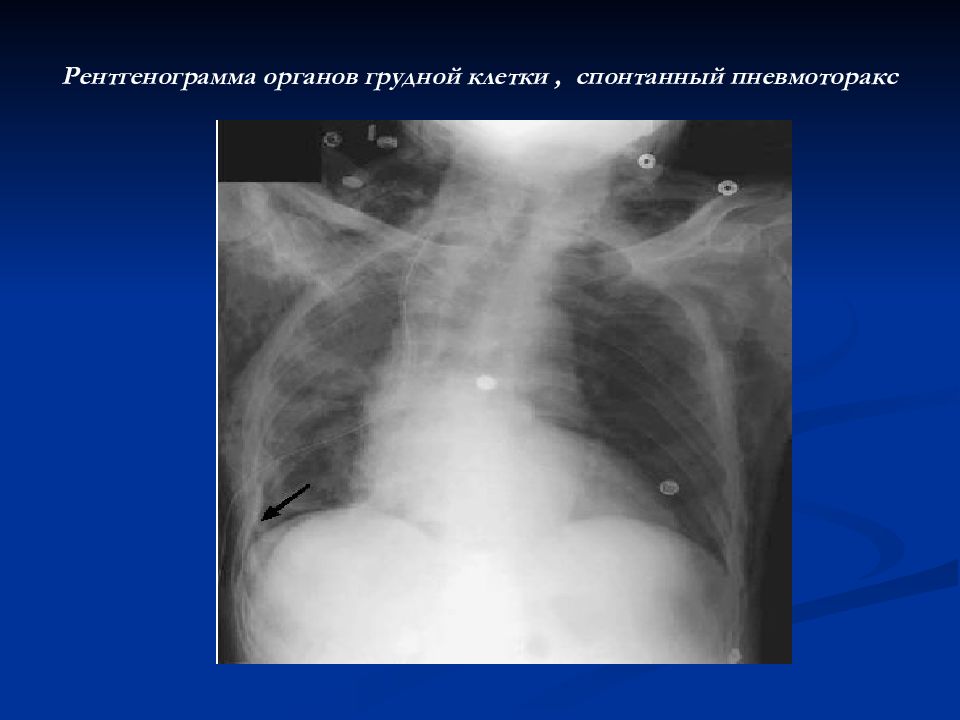

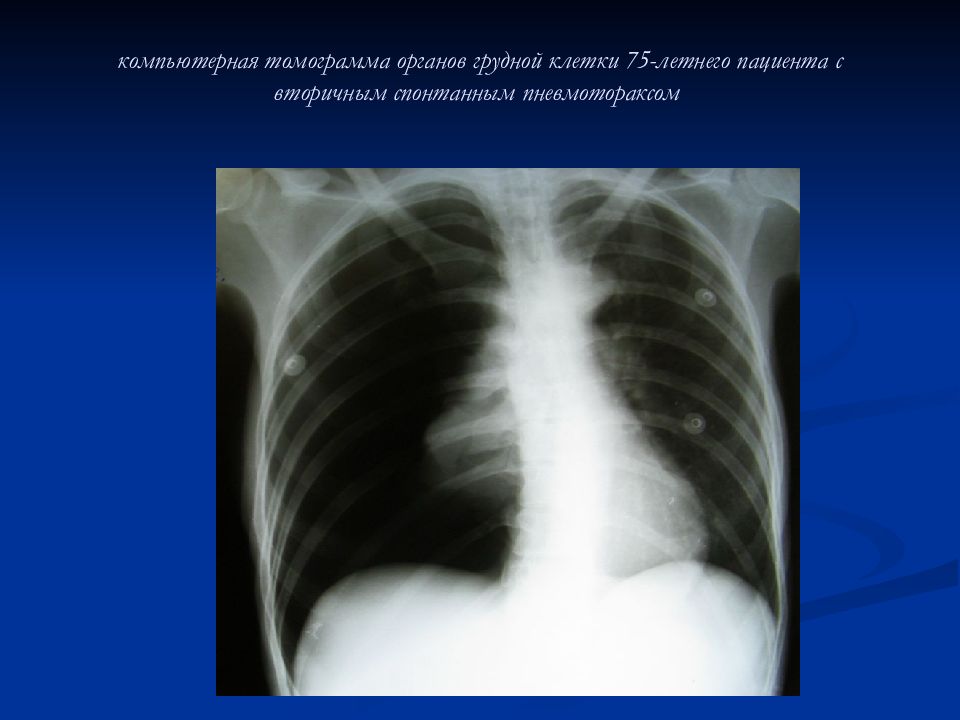

Неотложные состояния в клинике туберкулеза (легочные кровотечения, спонтанный пневмоторакс)

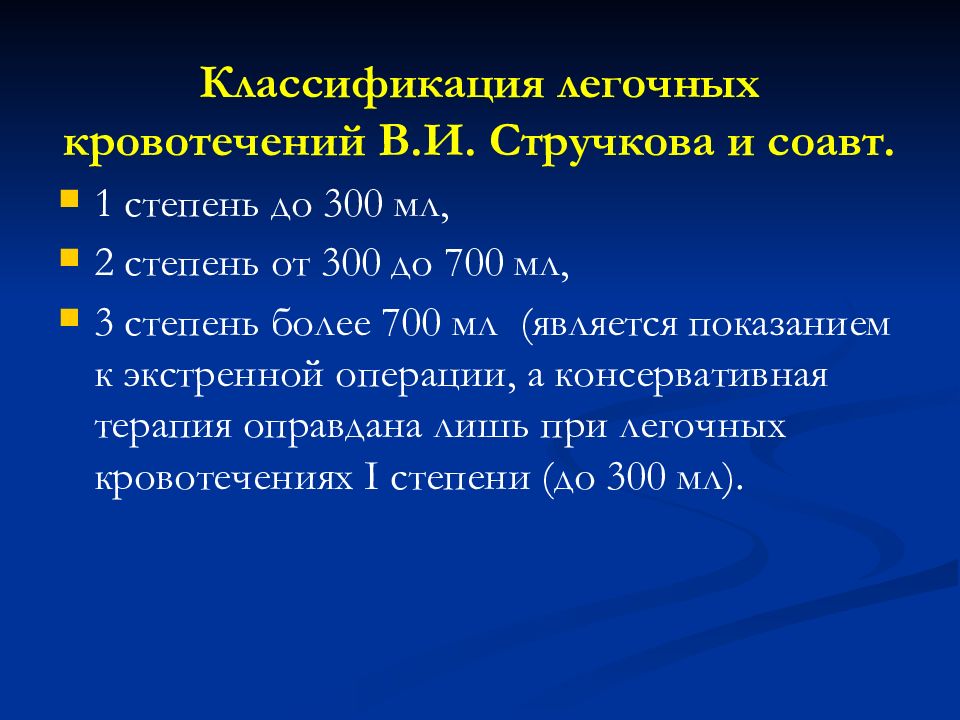

Слайд 71: Классификация легочных кровотечений В.И. Стручкова и соавт

1 степень до 300 мл, 2 степень от 300 до 700 мл, 3 степень более 700 мл (является показанием к экстренной операции, а консервативная терапия оправдана лишь при легочных кровотечениях I степени (до 300 мл).

Слайд 73: Лечение

Основные методы лечения легочных кровотечений могут быть разделены на 3 группы: 1.Консервативные методы 2. Инструментальные методы 3. Хирургические методы

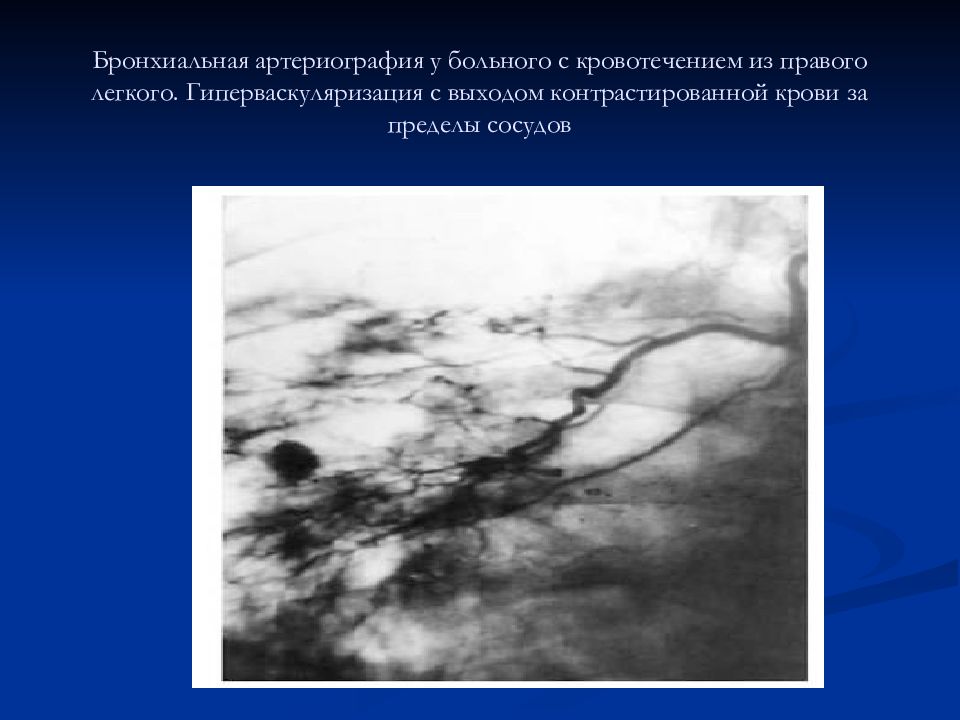

Слайд 74: Инструментальные методы:

- Наложение искусственного пневмоторакса и пневмоперитонеума - Эндобронхиальные: 1. ме д икаментозные,2. термические. 3. временная окклюзия бронхов. - Эндоваскулярные – эмболизация ветвей бронхиальной артерии. - Раздельная интубация легких.

Слайд 76: Консервативные методы (преимущественно медикаментозные):

-возмещение кровопотери - повышение свертываемости крови -снижение фибринолитической и протеолитической активности крови. - снижение проницаемости сосудистой стенки. - снижение давления в легочной артерии. -кислоро до терапия. - метод искусственной управляемой гипотонии

Слайд 77: Медикаментозная терапия

1.Ингибиторы протеолиза и фибринолиза (аминокапроновая кислота, контрикал, гордокс, ингитрил, трасилол, антагозан), 2. Препараты снижающие проницаемость сосудистой стенки (аскорбиновая кислота, 10 % раствор хлористого кальция), 3. Активаторы тромбоцитарного гемостаза (дицинон, этамзилат натрия), 4. Препараты, снижающие давление в системе легочной артерии (атропина сульфат, эуфиллин) 5. Препараты уменьшающие венозный возврат в малый круг кровообращения (нитроглицерин, ган г лиоблокаторы). 6. В качестве донаторов факторов широко используется одногруппная свежезамороженная кровь.

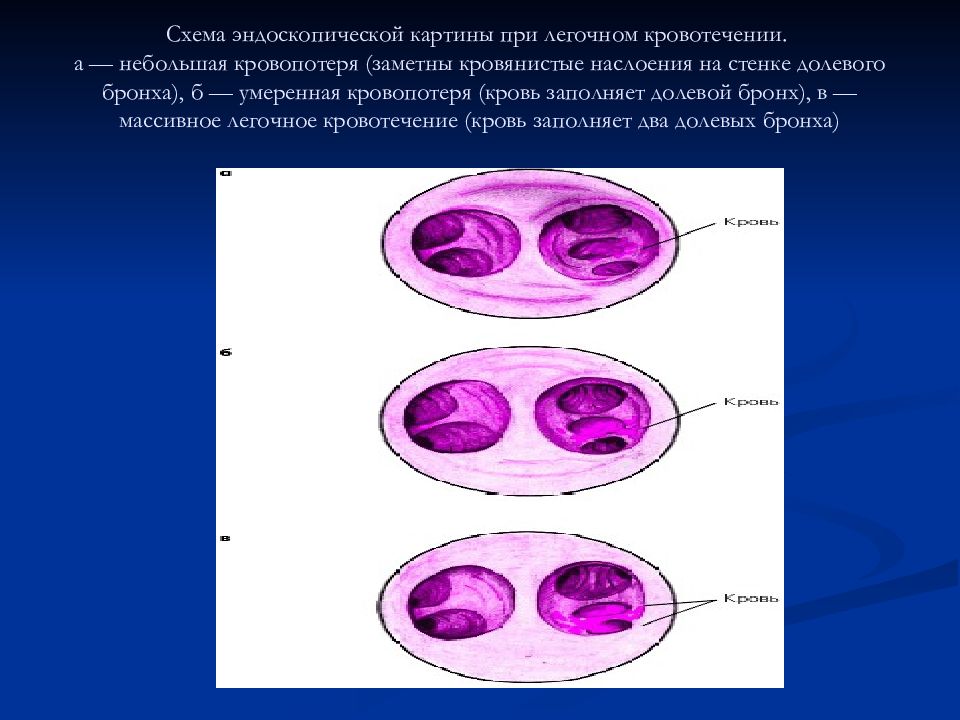

Слайд 78: Эндоскопические методы:

можно разделить на 3 группы: Обтаруционные : поролоном, клеевыми композициями, тампоном из окисленной восстановленной целлюлозы, катетером Фогарти, эндобронхиальным клапаном. Медикаментозные, Термические.