Первый слайд презентации: Туберкулезный плеврит и его дифференциальная диагностика

Кафедра фтизиопульмонологии Доцент Рашкевич Е.Е.

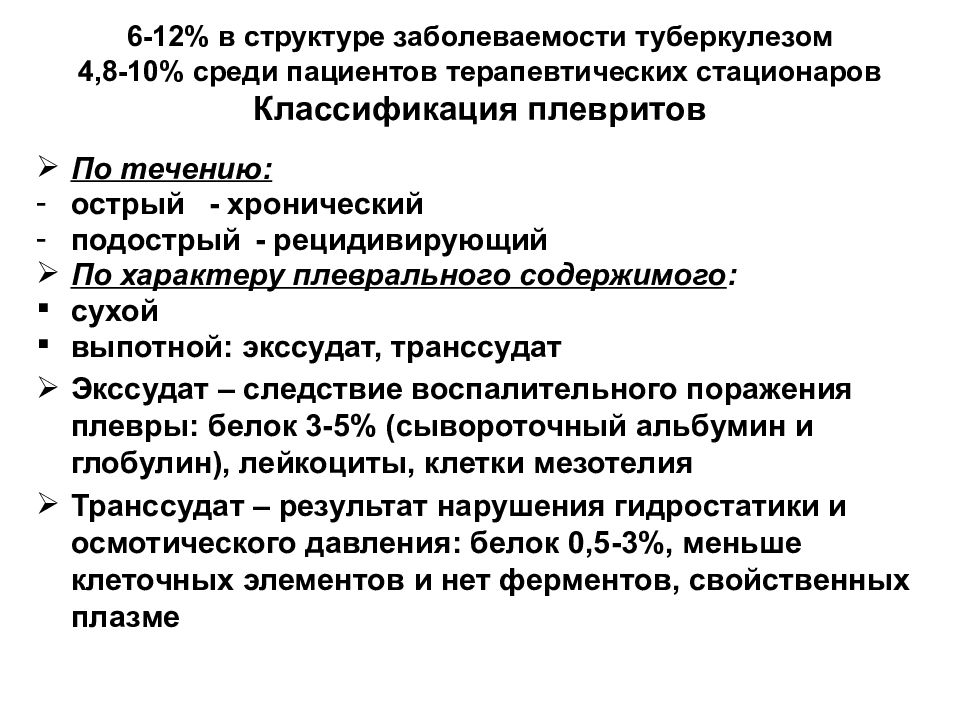

По течению: острый - хронический подострый - рецидивирующий По характеру плеврального содержимого : сухой выпотной: экссудат, транссудат Экссудат – следствие воспалительного поражения плевры: белок 3-5% (сывороточный альбумин и глобулин), лейкоциты, клетки мезотелия Транссудат – результат нарушения гидростатики и осмотического давления: белок 0,5-3%, меньше клеточных элементов и нет ферментов, свойственных плазме

Слайд 3

По характеру экссудата : серозный, серозно-гнойный, гнойный (эмпиема), геморрагический, серозно-геморрагический, эозинофильный, серозно-фибринозный, фибринозный, холестериновый, смешанный По локализации жидкости : свободный с отграничением осумкованный: апикальный (верхушечный), паракостальный, парамедиастинальный, интралобарный, наддиафрагмальный, междолевой, смешанный, панплеврит

Слайд 4: Классификация плевритов

По происхождению. Накопление жидкости в плевральной полости встречается более чем при 50 заболеваниях! Основные патогенетические причины развития заболеваний, сопровождающихся накоплением плевральной жидкости: Воспаление нарушение крово- и лимфообращения снижение коллоидно-осмотического давления плазмы крови опухолевое поражение плевры нарушение целостности плевральных листков

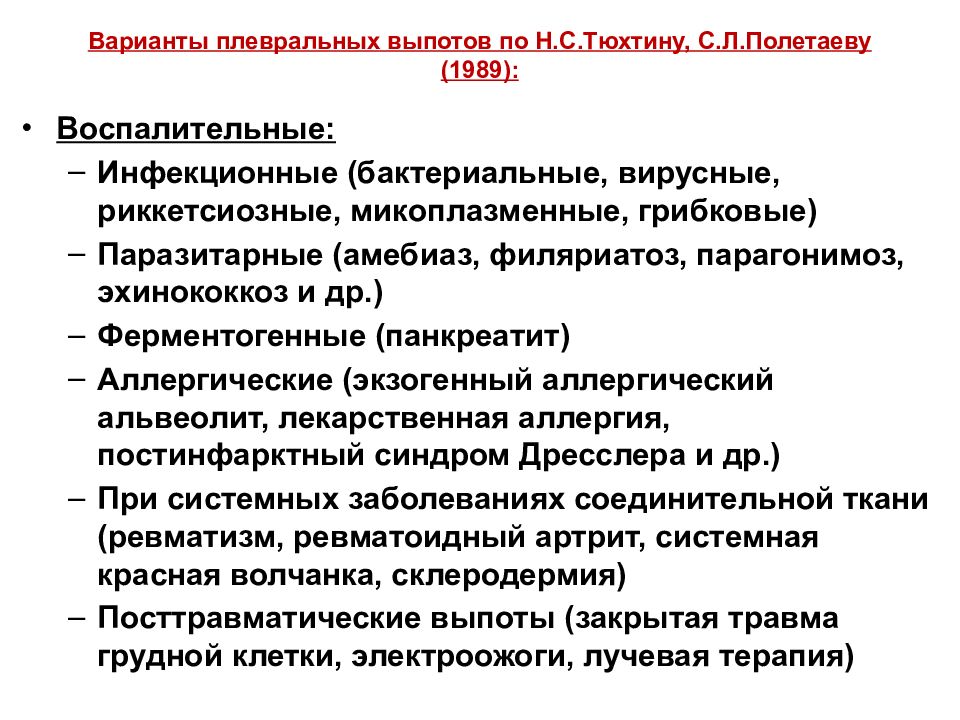

Воспалительные: Инфекционные (бактериальные, вирусные, риккетсиозные, микоплазменные, грибковые) Паразитарные (амебиаз, филяриатоз, парагонимоз, эхинококкоз и др.) Ферментогенные (панкреатит) Аллергические (экзогенный аллергический альвеолит, лекарственная аллергия, постинфарктный синдром Дресслера и др.) При системных заболеваниях соединительной ткани (ревматизм, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, склеродермия) Посттравматические выпоты (закрытая травма грудной клетки, электроожоги, лучевая терапия)

Слайд 6: Варианты плевральных выпотов по Н.С.Тюхтину, С.Л.Полетаеву (1989):

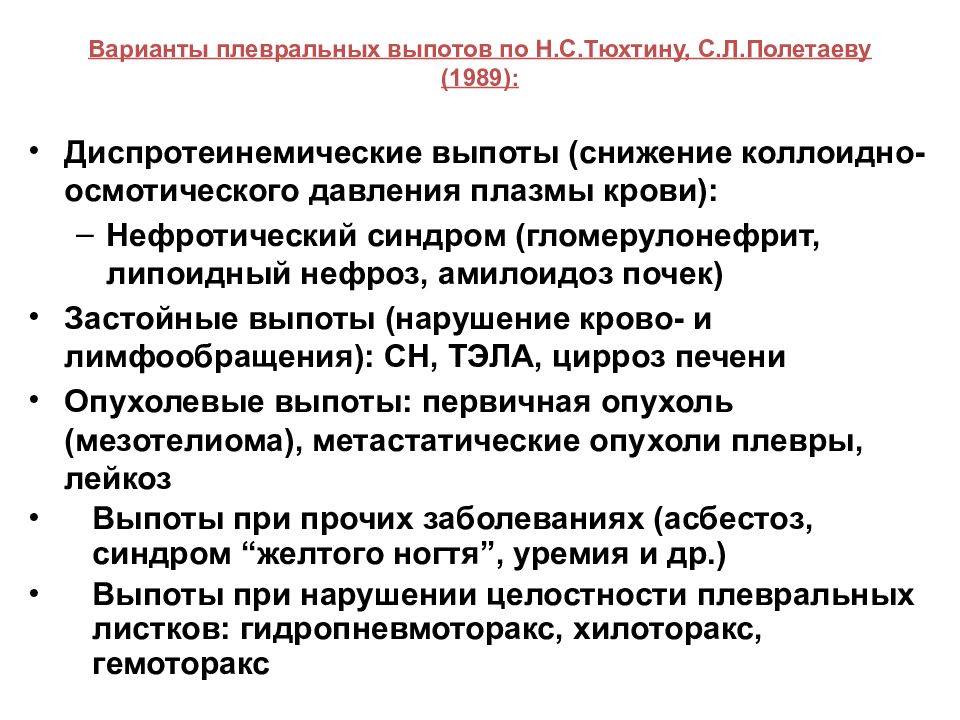

Диспротеинемические выпоты (снижение коллоидно-осмотического давления плазмы крови): Нефротический синдром ( гломерулонефрит, липоидный нефроз, амилоидоз почек) Застойные выпоты (нарушение крово - и лимфообращения ): СН, ТЭЛА, цирроз печени Опухолевые выпоты: первичная опухоль ( мезотелиома ), метастатические опухоли плевры, лейкоз Выпоты при прочих заболеваниях ( асбестоз, синдром “желтого ногтя”, уремия и др.) Выпоты при нарушении целостности плевральных листков: гидропневмоторакс, хилоторакс, гемоторакс

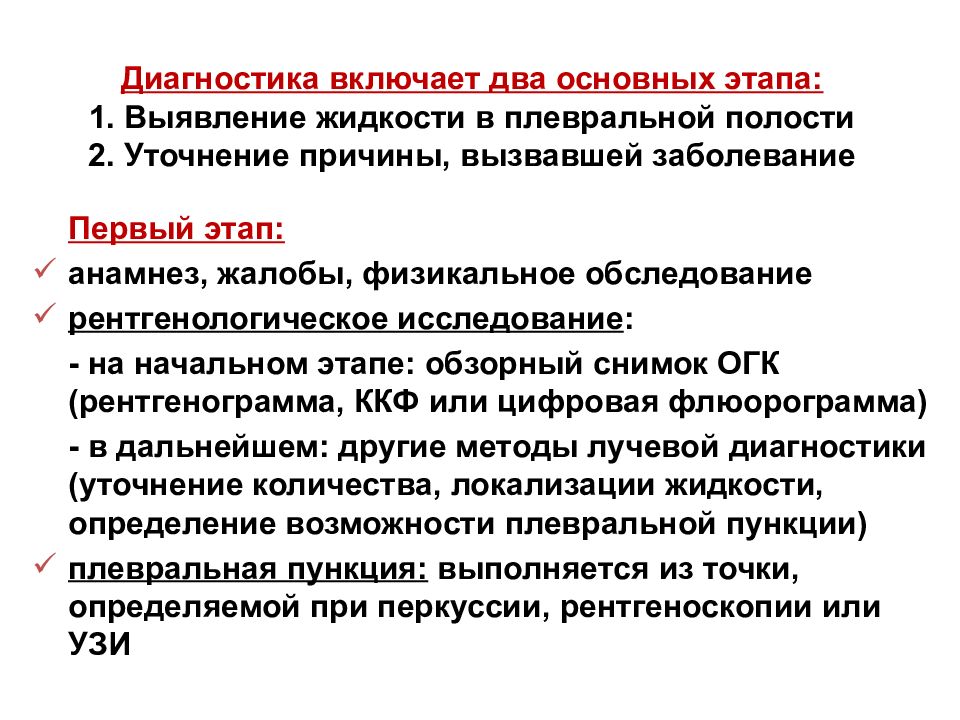

Слайд 7: Диагностика включает два основных этапа: 1. Выявление жидкости в плевральной полости 2. Уточнение причины, вызвавшей заболевание

Первый этап: анамнез, жалобы, физикальное обследование рентгенологическое исследование : - на начальном этапе: обзорный снимок ОГК (рентгенограмма, ККФ или цифровая флюорограмма) - в дальнейшем: другие методы лучевой диагностики (уточнение количества, локализации жидкости, определение возможности плевральной пункции) плевральная пункция: выполняется из точки, определяемой при перкуссии, рентгеноскопии или УЗИ

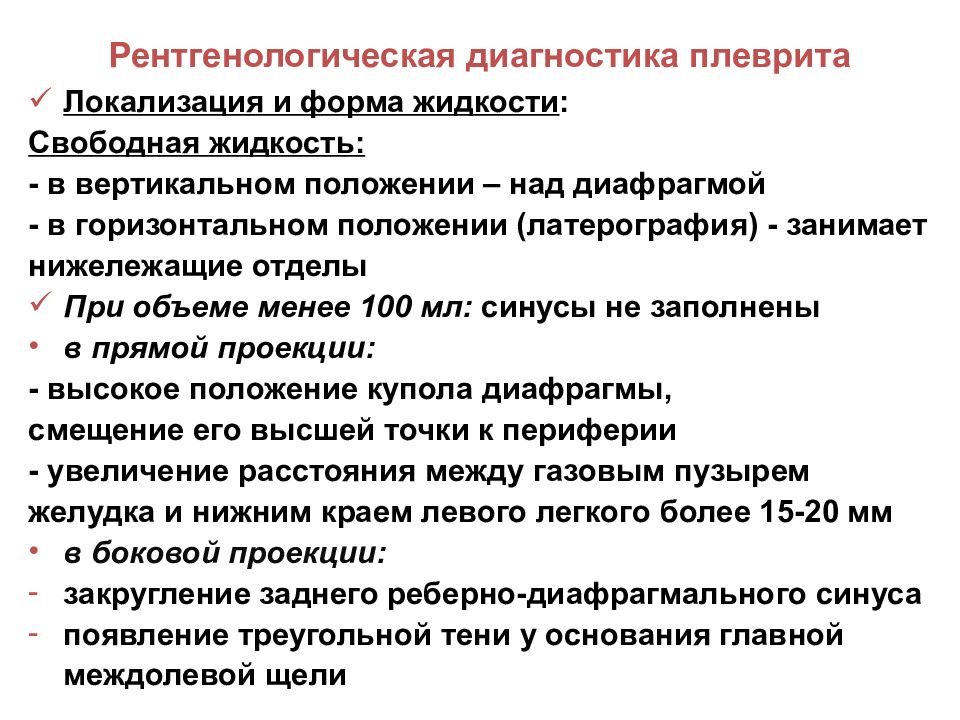

Слайд 8: Рентгенологическая диагностика плеврита

Локализация и форма жидкости : Свободная жидкость: - в вертикальном положении – над диафрагмой - в горизонтальном положении ( латерография ) - занимает нижележащие отделы При объеме менее 100 мл: синусы не заполнены в прямой проекции : - высокое положение купола диафрагмы, смещение его высшей точки к периферии - увеличение расстояния между газовым пузырем желудка и нижним краем левого легкого более 15-20 мм в боковой проекции: закругление заднего реберно-диафрагмального синуса появление треугольной тени у основания главной междолевой щели

Слайд 9: Рентгенологическая диагностика плеврита

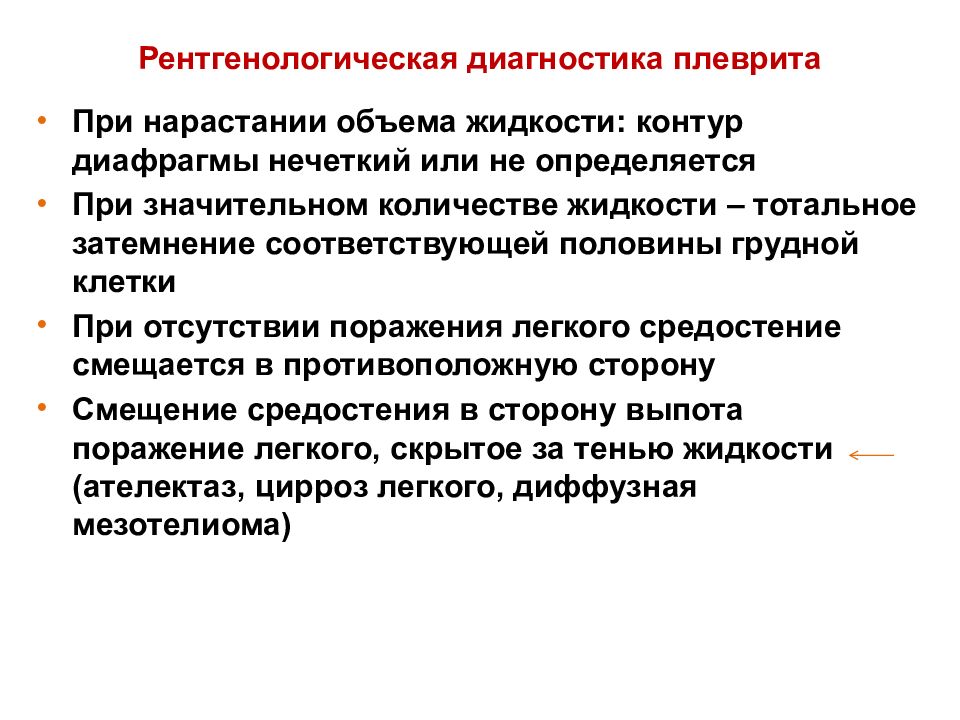

При нарастании объема жидкости: контур диафрагмы нечеткий или не определяется При значительном количестве жидкости – тотальное затемнение соответствующей половины грудной клетки При отсутствии поражения легкого средостение смещается в противоположную сторону Смещение средостения в сторону выпота поражение легкого, скрытое за тенью жидкости (ателектаз, цирроз легкого, диффузная мезотелиома )

Слайд 10: Рентгенологическая диагностика плеврита

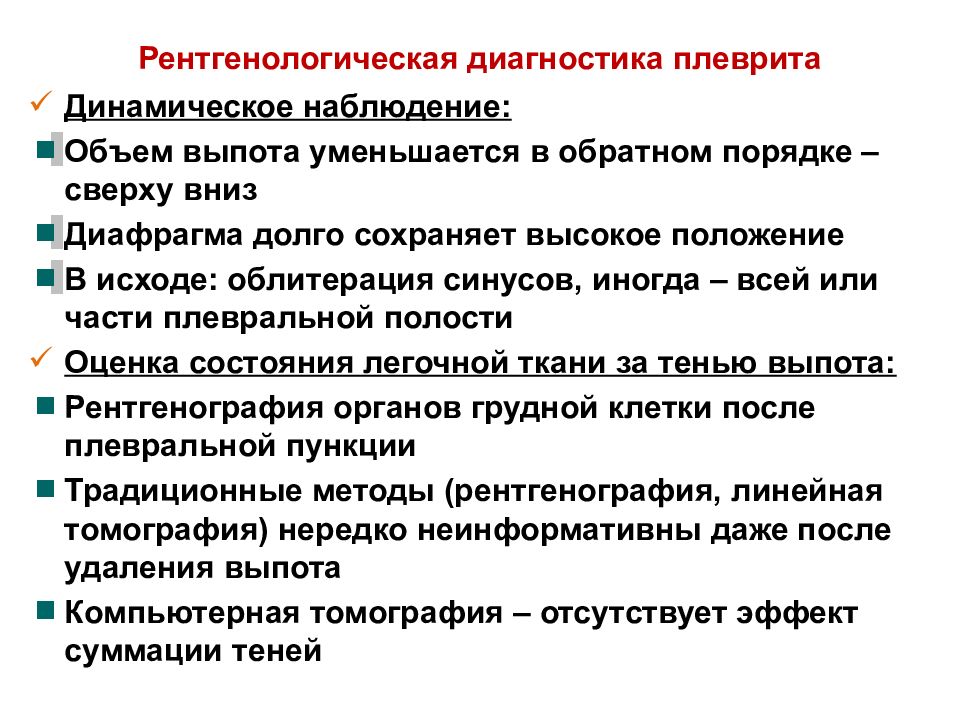

Динамическое наблюдение: Объем выпота уменьшается в обратном порядке – сверху вниз Диафрагма долго сохраняет высокое положение В исходе: облитерация синусов, иногда – всей или части плевральной полости Оценка состояния легочной ткани за тенью выпота: Рентгенография органов грудной клетки после плевральной пункции Традиционные методы (рентгенография, линейная томография) нередко неинформативны даже после удаления выпота Компьютерная томография – отсутствует эффект суммации теней

Слайд 11: Компьютерная томография

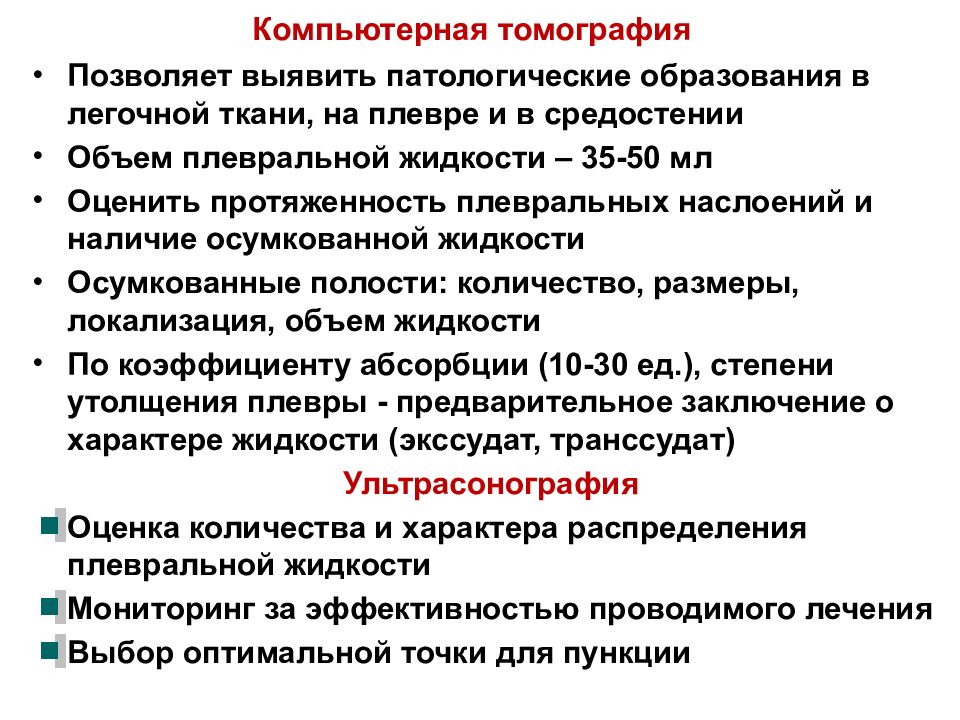

Позволяет выявить патологические образования в легочной ткани, на плевре и в средостении Объем плевральной жидкости – 35-50 мл Оценить протяженность плевральных наслоений и наличие осумкованной жидкости Осумкованные полости: количество, размеры, локализация, объем жидкости По коэффициенту абсорбции (10-30 ед.), степени утолщения плевры - предварительное заключение о характере жидкости (экссудат, транссудат) Ультрасонография Оценка количества и характера распределения плевральной жидкости Мониторинг за эффективностью проводимого лечения Выбор оптимальной точки для пункции

Слайд 12: Полученная при пункции жидкость подвергается лабораторному анализу

1-ая пробирка 2-ая пробирка 3-ая пробирка 4-ая пробирка Клинико-биохимическое исследование Микроскопия и микробиологическое исследование Исследование на МБТ Цитологическое исследование рН, белок, ЛДГ, глюкоза, лейкоциты (состав) Бактериоскопия, посев на среды Выделение чистой культуры, Определение чувствительности Бактериоско-пия по Цилю-Нильсену Посев на МБТ ПЦР Выявление атипических клеток При отсутствии результатов - видеоторакоскопия с биопсией плевры

Слайд 13: Интерпретация результатов исследования плевральной жидкости

Результаты исследования Комментарии Эритроциты > 100 тыс. Травма, ТЭЛА, ЗНО Ht > 50% от Ht в периф.крови Гемоторакс Лейкоциты > 50-100 тыс. в мм 3 : 50% нейтрофилов 50% лимфоцитов 10% эозинофилов Острое воспаление или инфекция Туберкулез, ЗНО, с-м Дресслера Гемо- или пневмоторакс, БА, доброкачественные опухоли > 5% мезотелиальных леток Асбестоз, нежелательные эффекты л/с, туберкулез, в начальной стадии ЗНО Глюкоза < 60 мг/дл Инфекция ( < 40 нагноение), ЗНО, туберкулез, при ревматоидном артрите (РА) Амилаза > 200 Ед/дл Перфорация пищевода, панкреатит, ЗНО, редко внематочная беременность рН < 7,2 Инфекция (парапневмонический выпот, эмпиема), ЗНО, СКВ, РА, туберкулез Триглицериды > 110 мг/дл Хилоторакс

Слайд 14

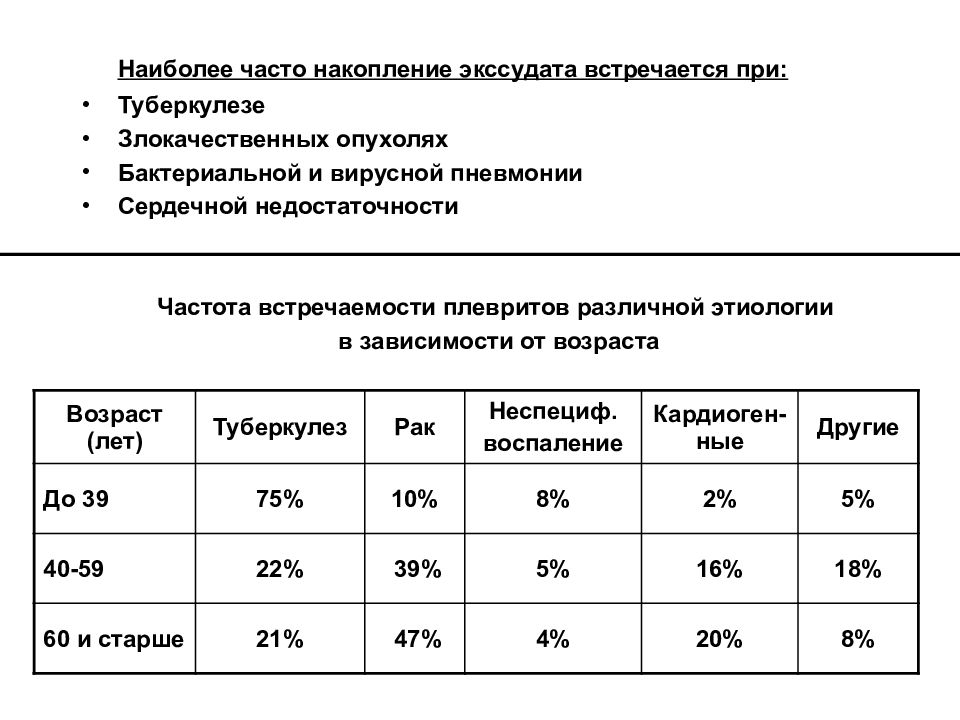

Наиболее часто накопление экссудата встречается при: Туберкулезе Злокачественных опухолях Бактериальной и вирусной пневмонии Сердечной недостаточности Частота встречаемости плевритов различной этиологии в зависимости от возраста Возраст (лет) Туберкулез Рак Неспециф. воспаление Кардиоген-ные Другие До 39 75% 10% 8% 2% 5 % 40-59 22% 39% 5% 16% 18% 60 и старше 21% 47% 4% 20% 8%

Слайд 15: ОСНОВНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЭКССУДАТИВНОГО ПЛЕВРИТА

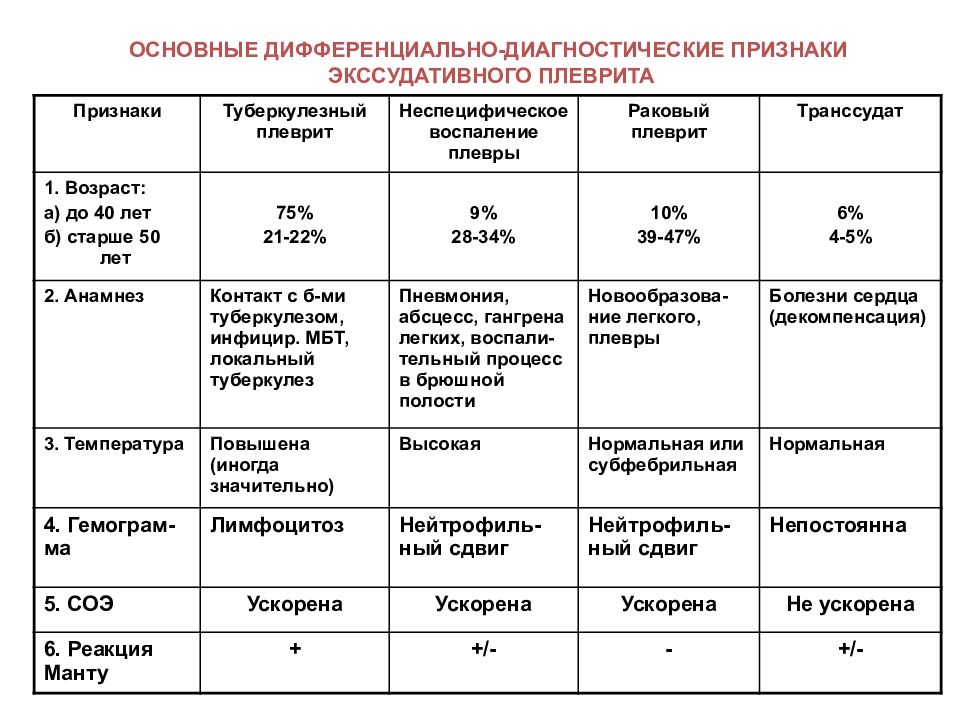

Признаки Туберкулезный плеврит Неспецифическое воспаление плевры Раковый плеврит Транссудат 1. Возраст: а) до 40 лет б) старше 50 лет 75% 21-22% 9% 28-34% 10% 39-47% 6% 4-5% 2. Анамнез Контакт с б-ми туберкулезом, инфицир. МБТ, локальный туберкулез Пневмония, абсцесс, гангрена легких, воспали-тельный процесс в брюшной полости Новообразова-ние легкого, плевры Болезни сердца (декомпенсация) 3. Температура Повышена (иногда значительно) Высокая Нормальная или субфебрильная Нормальная 4. Гемограм-ма Лимфоцитоз Нейтрофиль-ный сдвиг Нейтрофиль-ный сдвиг Непостоянна 5. СОЭ Ускорена Ускорена Ускорена Не ускорена 6. Реакция Манту + +/- - +/-

Слайд 16: ОСНОВНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЭКССУДАТИВНОГО ПЛЕВРИТА

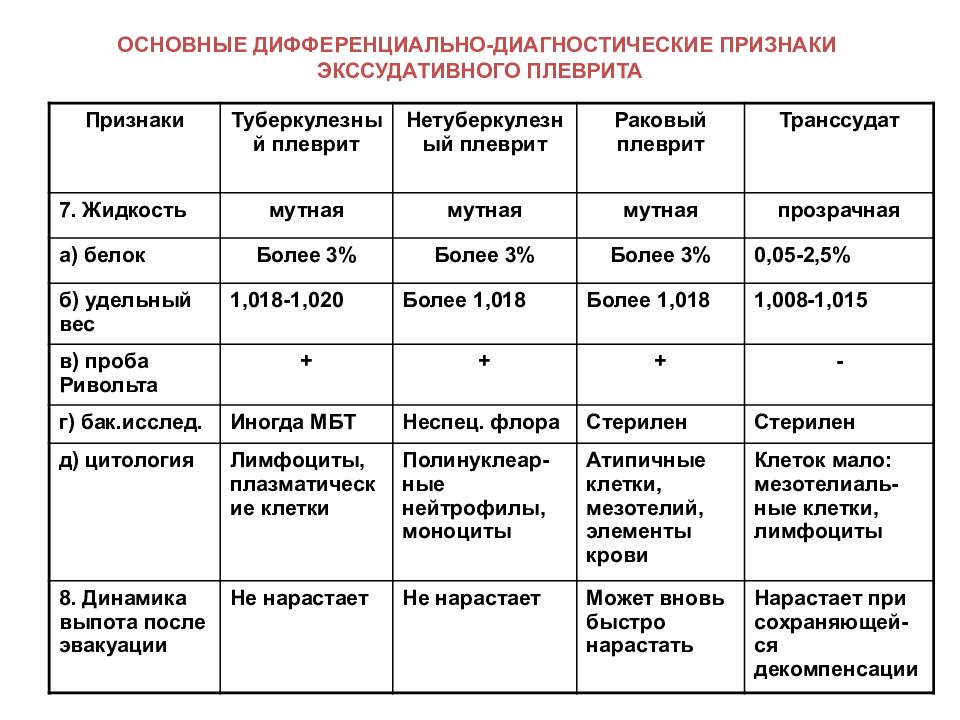

Признаки Туберкулезный плеврит Нетуберкулезный плеврит Раковый плеврит Транссудат 7. Жидкость мутная мутная мутная прозрачная а) белок Более 3% Более 3% Более 3% 0,05-2,5% б) удельный вес 1,018-1,020 Более 1,018 Более 1,018 1,008-1,015 в) проба Ривольта + + + - г) бак.исслед. Иногда МБТ Неспец. флора Стерилен Стерилен д) цитология Лимфоциты, плазматические клетки Полинуклеар-ные нейтрофилы, моноциты Атипичные клетки, мезотелий, элементы крови Клеток мало: мезотелиаль-ные клетки, лимфоциты 8. Динамика выпота после эвакуации Не нарастает Не нарастает Может вновь быстро нарастать Нарастает при сохраняющей- ся декомпенсации

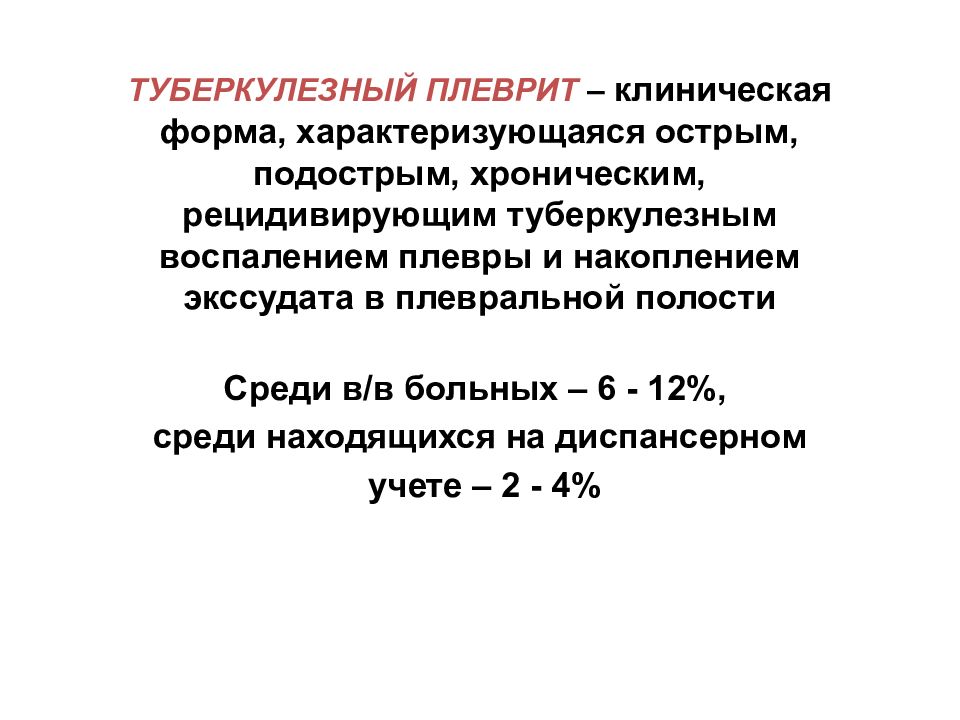

Слайд 17: ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ПЛЕВРИТ – клиническая форма, характеризующаяся острым, подострым, хроническим, рецидивирующим туберкулезным воспалением плевры и накоплением экссудата в плевральной полости

Среди в/в больных – 6 - 12%, среди находящихся на диспансерном учете – 2 - 4%

Слайд 18

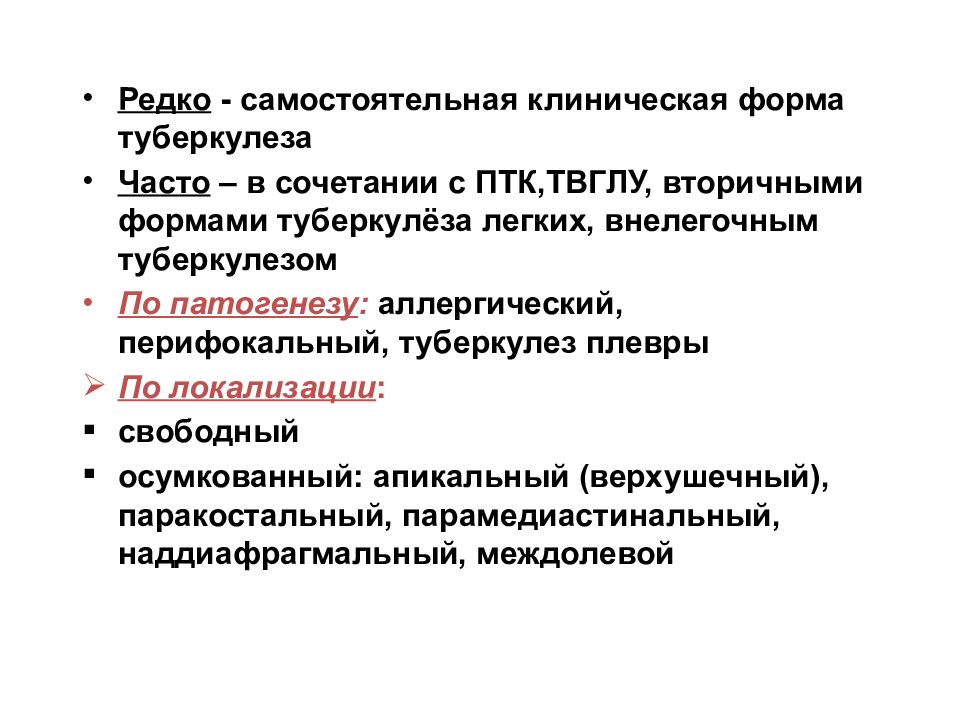

Редко - самостоятельная клиническая форма туберкулеза Часто – в сочетании с ПТК,ТВГЛУ, вторичными формами туберкулёза легких, внелегочным туберкулезом По патогенезу : аллергический, перифокальный, туберкулез плевры По локализации : свободный осумкованный: апикальный (верхушечный), паракостальный, парамедиастинальный, наддиафрагмальный, междолевой

Слайд 19: Аллергический плеврит

Фазы течения: Накопления (несколько дней): Фаза стабилизации (2 - 3 недели) Фаза резорбции (2 - 3 недели) Клеточный состав экссудата: лимфоцитарный или эозинофильный Специфические изменения не выявляются или на листках плевры единичные туберкулезные бугорки Начало острое. Жалобы - боль в грудной клетке, одышку, повышение температуры ОАК : эозинофилия, повышение СОЭ Чувствительность к туберкулину - гиперергическая

Слайд 20: Перифокальный плеврит

Контактное поражение плевральных листков из субплеврально расположенного туберкулезного воспаления в легком У больных с первичным туберкулезным комплексом, диссеминированным, очаговым, инфильтративным, кавернозным туберкулезом Экссудат – серозный с преобладанием лимфоцитов, бактериоскопия: МБТ «+» в 25% Чувствительность к туберкулину – гиперергическая или нормергическая Рентгенологически : локальное туберкулезное поражение легких

Слайд 21: Туберкулез плевры

Множественные бугорковые высыпания на плевральных листках Жалобы : симптомы интоксикации в течение 2-3 недель, фебрильная t o, одышка, постоянная давящая боль в боку Г рудная клетка отстает при дыхании на стороне поражения, сглаживаются межреберные промежутки Ш ум трения плевры. По мере накопления жидкости – ослабленное дыхание Серозно-фибринозный экссудат с лимфоцитарным составом В исходе нередко – облитерация плевральной полости

Слайд 22: Диагностика туберкулезного плеврита

Анамнез: обнаружение туберкулезного контакта и факта инфицирования Клиническая картина: симптоматика поражения легких Туберкулинодиагностика: «вираж» туберкулиновых проб, гиперергическая и нарастающая туберкулиновая чувствительность Изменения в ОАК: нормальное или повышенное количество лейкоцитов, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, лимфопения, затем лимфоцитоз, моноцитоз, повышение СОЭ Плевральная пункция с аспирацией содержимого, поиск МБТ в плевральном экссудате Углубленное рентгенологическое исследование КТ: оценка состояния легкого Поиск МБТ в мокроте и плевральной жидкости: микроскопия, бактериологическое исследование, люминесцентная микроскопия, ПЦР

Слайд 23

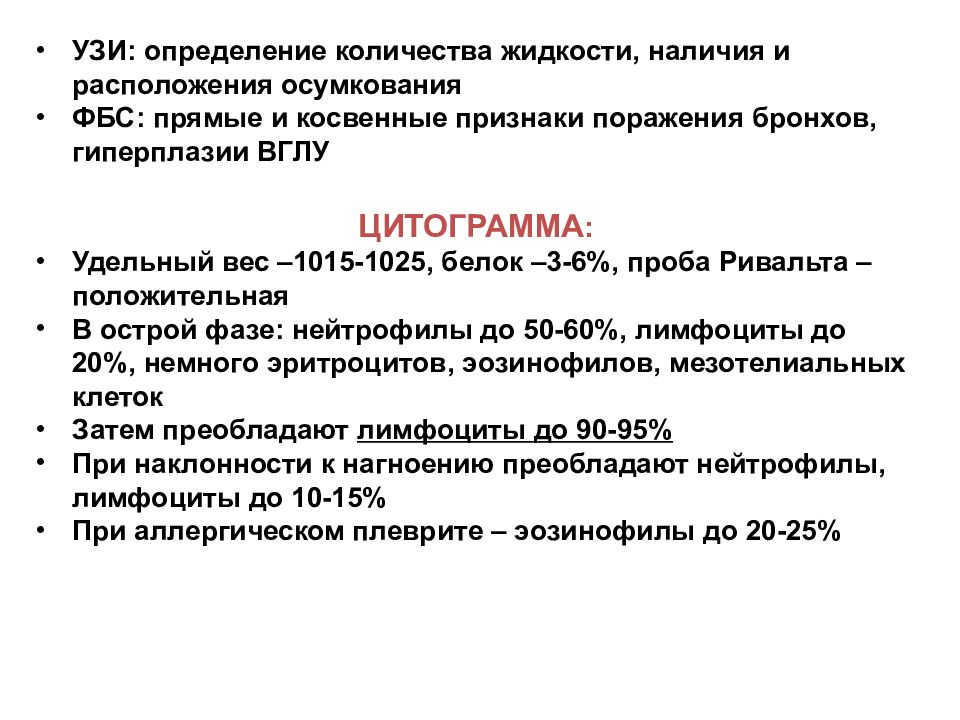

УЗИ: определение количества жидкости, наличия и расположения осумкования ФБС: прямые и косвенные признаки поражения бронхов, гиперплазии ВГЛУ ЦИТОГРАММА : Удельный вес –1015-1025, белок –3-6%, проба Ривальта – положительная В острой фазе: нейтрофилы до 50-60%, лимфоциты до 20%, немного эритроцитов, эозинофилов, мезотелиальных клеток Затем преобладают лимфоциты до 90-95% При наклонности к нагноению преобладают нейтрофилы, лимфоциты до 10-15% При аллергическом плеврите – эозинофилы до 20-25%

Слайд 24: Косвенные признаки туберкулёзного плеврита

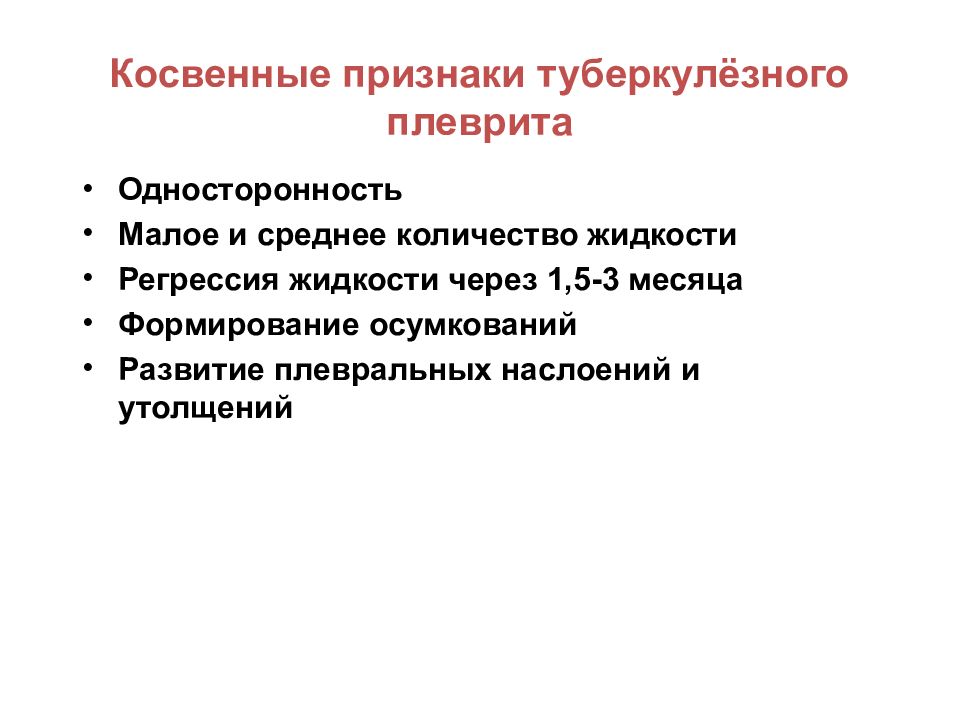

Односторонность Малое и среднее количество жидкости Регрессия жидкости через 1,5-3 месяца Формирование осумкований Развитие плевральных наслоений и утолщений

Слайд 25: Признаки туберкулёзного плевритоа

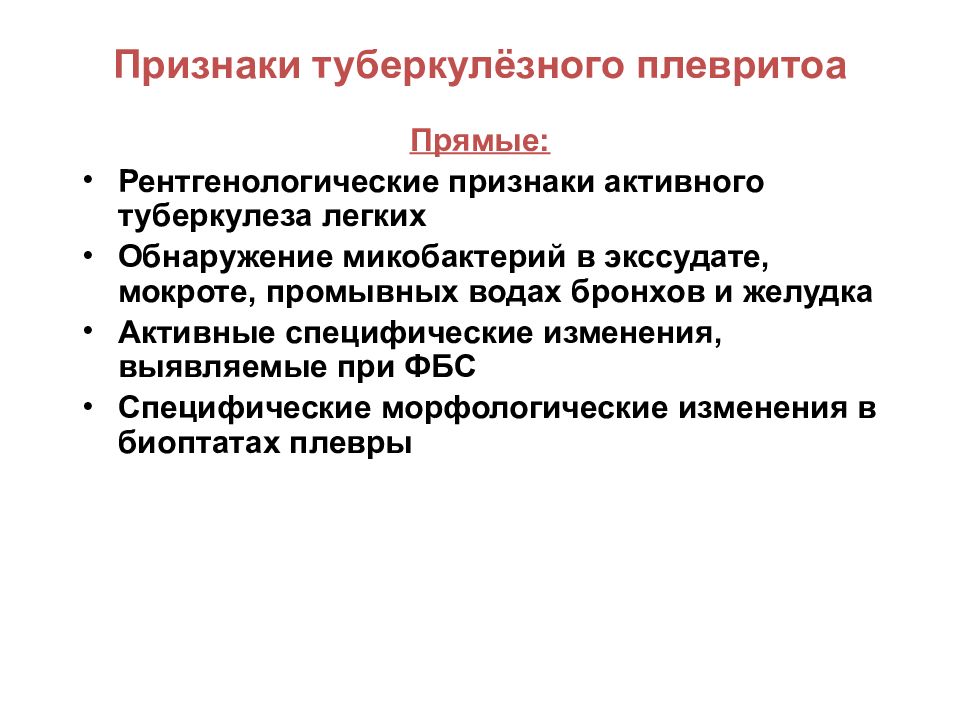

Прямые: Рентгенологические признаки активного туберкулеза легких Обнаружение микобактерий в экссудате, мокроте, промывных водах бронхов и желудка Активные специфические изменения, выявляемые при ФБС Специфические морфологические изменения в биоптатах плевры

Слайд 26: Признаки туберкулёзного плеврита

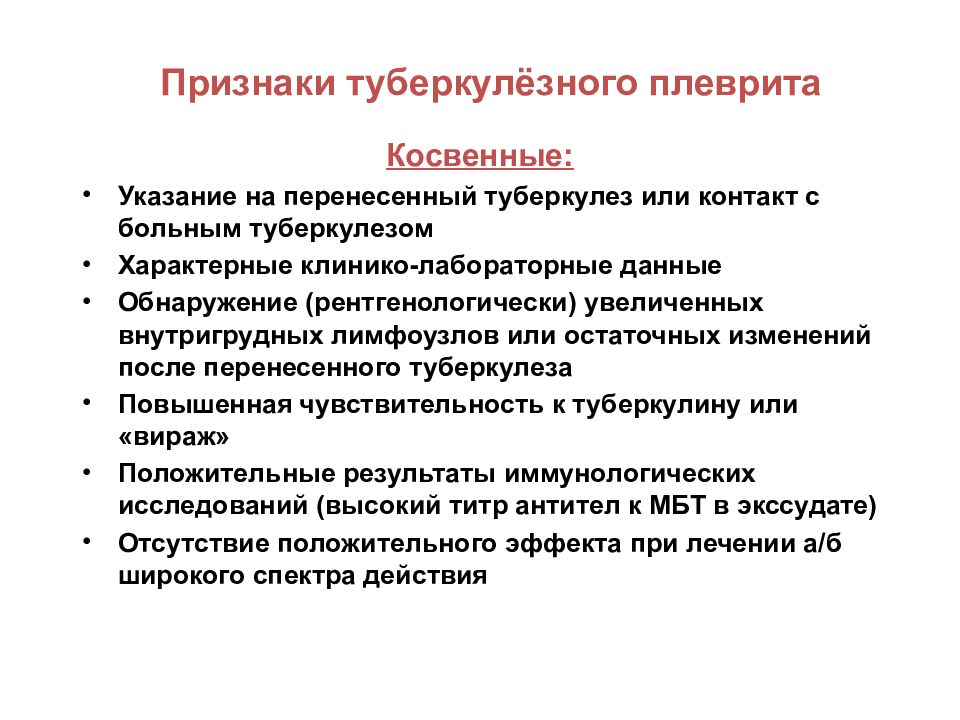

Косвенные: Указание на перенесенный туберкулез или контакт с больным туберкулезом Характерные клинико-лабораторные данные Обнаружение (рентгенологически) увеличенных внутригрудных лимфоузлов или остаточных изменений после перенесенного туберкулеза Повышенная чувствительность к туберкулину или «вираж» Положительные результаты иммунологических исследований (высокий титр антител к МБТ в экссудате) Отсутствие положительного эффекта при лечении а/б широкого спектра действия

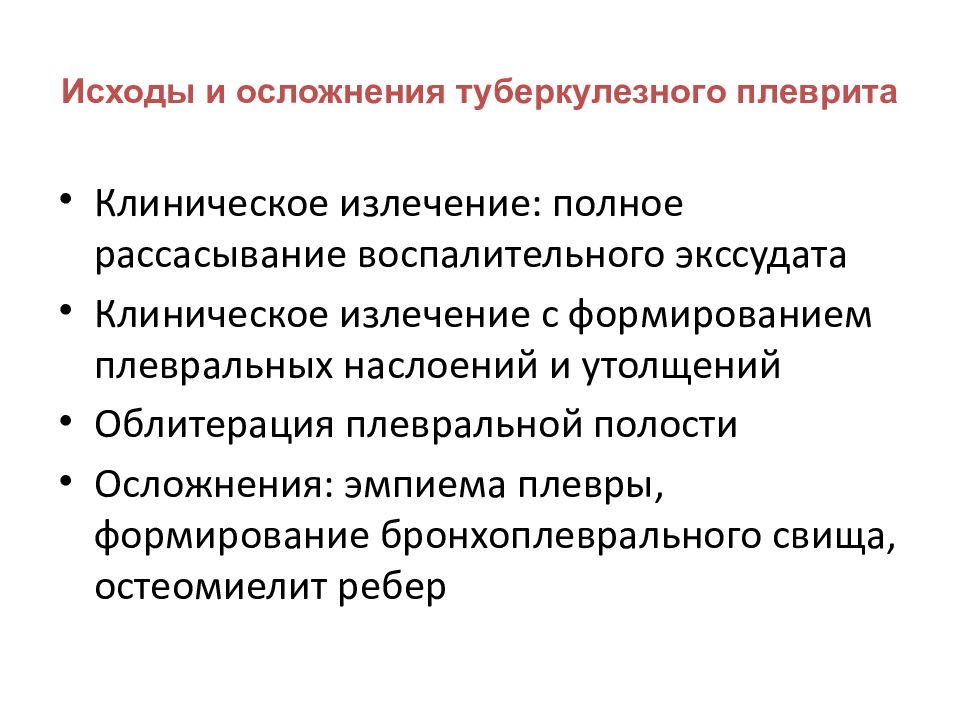

Слайд 27: Исходы и осложнения туберкулезного плеврита

Клиническое излечение: полное рассасывание воспалительного экссудата Клиническое излечение с формированием плевральных наслоений и утолщений Облитерация плевральной полости Осложнения: эмпиема плевры, формирование бронхоплеврального свища, остеомиелит ребер

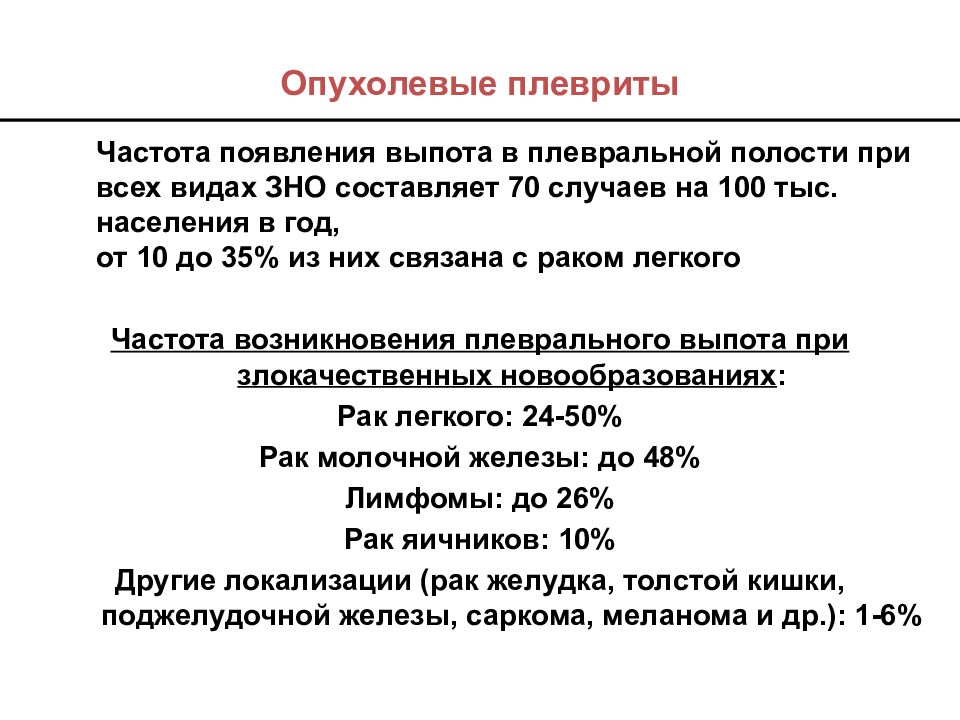

Слайд 28: Опухолевые плевриты

Частота появления выпота в плевральной полости при всех видах ЗНО составляет 70 случаев на 100 тыс. населения в год, от 10 до 35% из них связана с раком легкого Частота возникновения плеврального выпота при злокачественных новообразованиях : Рак легкого: 24-50% Рак молочной железы: до 48% Лимфомы: до 26% Рак яичников: 10% Другие локализации (рак желудка, толстой кишки, поджелудочной железы, саркома, меланома и др.): 1-6%

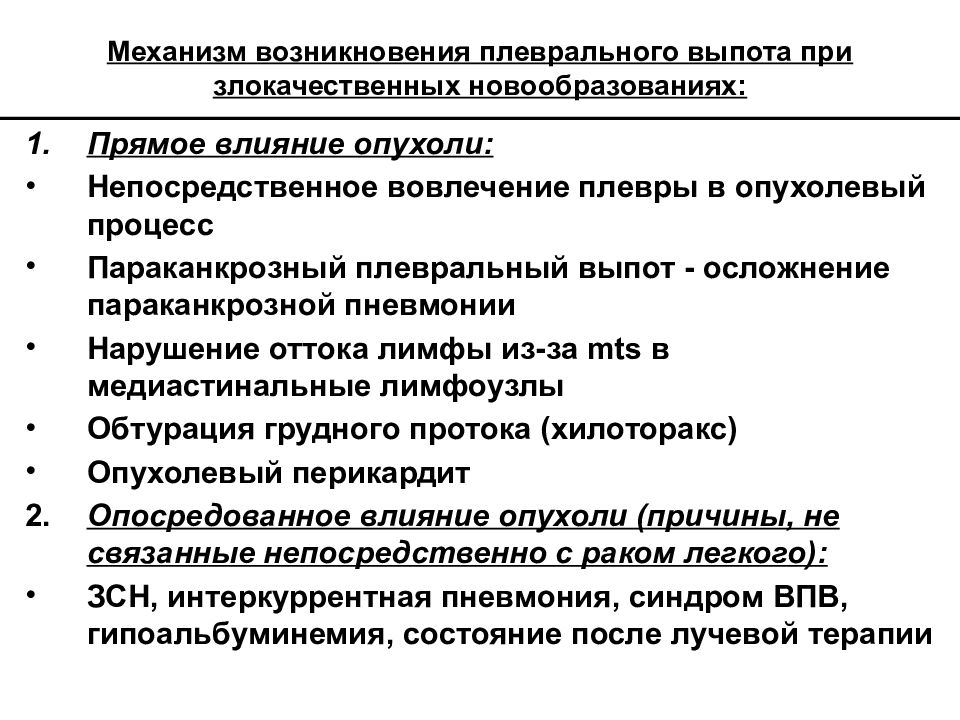

Слайд 29: Механизм возникновения плеврального выпота при злокачественных новообразованиях:

Прямое влияние опухоли: Непосредственное вовлечение плевры в опухолевый процесс Параканкрозный плевральный выпот - осложнение параканкрозной пневмонии Нарушение оттока лимфы из-за mts в медиастинальные лимфоузлы Обтурация грудного протока (хилоторакс) Опухолевый перикардит 2. Опосредованное влияние опухоли (причины, не связанные непосредственно с раком легкого): ЗСН, интеркуррентная пневмония, синдром ВПВ, гипоальбуминемия, состояние после лучевой терапии

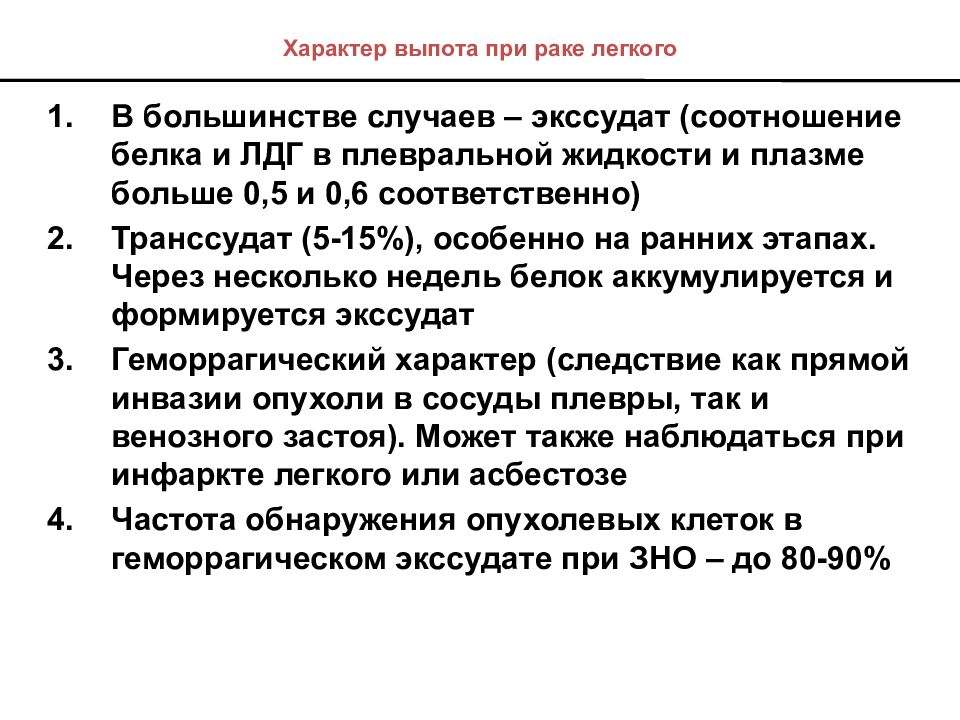

Слайд 30: Характер выпота при раке легкого

В большинстве случаев – экссудат (соотношение белка и ЛДГ в плевральной жидкости и плазме больше 0,5 и 0,6 соответственно) Транссудат (5-15%), особенно на ранних этапах. Через несколько недель белок аккумулируется и формируется экссудат Геморрагический характер (следствие как прямой инвазии опухоли в сосуды плевры, так и венозного застоя). Может также наблюдаться при инфаркте легкого или асбестозе Частота обнаружения опухолевых клеток в геморрагическом экссудате при ЗНО – до 80-90%

Последний слайд презентации: Туберкулезный плеврит и его дифференциальная диагностика: Характер выпота при раке легкого

5. Лимфоцитоз до 50% 6. Мезотелиальных клеток много на ранней стадии опухолевой диссеминации по плевре. По мере прогрессирования количество их уменьшается Низкий уровень рН ( < 7,3), соотношение глюкозы в плевральной жидкости и плазме крови – менее 0,5 Повышение уровня амилазы в пунктате (характерно не только для заболеваний поджелудочной железы, но и для злокачественных процессов в плевральной полости)