Первый слайд презентации: ЛЕКСИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ГИПЕРО-ГИПОНИМИЯ

Слайд 2: ПОНЯТИЕ ГИПЕРО-ГИПОНИМИИ

Гиперо-гипонимией называется лексическая категория, объединяющая слова, состоящие в родо -видовых и видо -видовых отношениях. Слово, обозначающее родовое понятие, называется гиперонимом, а слово, называющее понятие видовое, — гипонимом. Например, к гиперониму посуда могут относиться самые разные гипонимы : чашка (столовая посуда), кастрюля (посуда для приготовления пищи), солонка (посуда-прибор) и др. К гиперониму одежда могут относиться гипонимы, называющие любые разновидности домашней, рабочей, офисной, спортивной, парадной, верхней и т.д. одежды: пижама, роба, платье, купальник, смокинг, плащ и пр.

Слайд 3: СТРУКТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГИПЕРО-ГИПОНИМИИ

Отношения между гиперонимом и гипонимом называются гиперо-гипонимическими ( родо -видовыми), отношения между двумя гипонимами при общем гиперониме — гипо-гипонимическими ( видо -видовыми) или согипонимическими. Все гипонимы при общем гиперониме являются по отношению друг к другу согипонимами и образуют гипо-гипонимические, или согипонимические, ряды. Так, слова январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль и т.д. образуют ряд согипонимов при общем гиперониме месяц (в значении « 1/12 часть года »); слова рябина, дуб, бук, вяз и пр. по отношению друг к другу согипонимы при общем гиперониме дерево; слова шёлковый, льняной, шерстяной, ситцевый и пр. – согипонимы при общем гиперониме тканевый.

Слайд 4: СТРУКТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГИПЕРО-ГИПОНИМИИ

При этом внутри ряда гипонимов, подчиненных общему гиперониму, могут быть выделены более частные ряды ( субряды ), объединенные на основе более узкого признака. Так, внутри ряда сандалии, тапочки, бутсы, ботильоны, кроссовки, чешки, валенки, босоножки, туфли, унты, лапти, пуанты, ботфорты, кисы, сланцы, берцы, калоши, сабо и др. можно выделить субряды, называющие разновидности домашней, рабочей (специальной), уличной, спортивной, этнической, пляжной и т.д. обуви. Слово обувь при этом называет общее понятие, связывающее эти субряды в единый ряд.

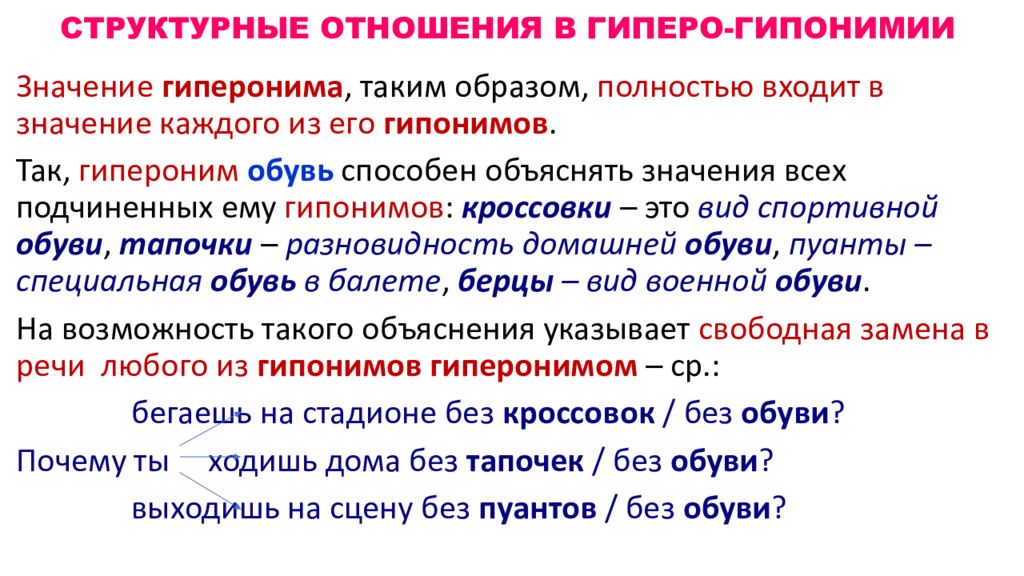

Слайд 5: СТРУКТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГИПЕРО-ГИПОНИМИИ

Значение гиперонима, таким образом, полностью входит в значение каждого из его гипонимов. Так, гипероним обувь способен объяснять значения всех подчиненных ему гипонимов : кроссовки – это вид спортивной обуви, тапочки – разновидность домашней обуви, пуанты – специальная обувь в балете, берцы – вид военной обуви. На возможность такого объяснения указывает свободная замена в речи любого из гипонимов гиперонимом – ср.: бегаешь на стадионе без кроссовок / без обуви ? Почему ты ходишь дома без тапочек / без обуви ? выходишь на сцену без пуантов / без обуви ?

Слайд 6: СТРУКТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГИПЕРО-ГИПОНИМИИ

Важно, что каждый из субрядов может иметь собственный более узкий гипероним, не утрачивая при этом семантической подчиненности основному гиперониму. Так, слова тапочки, танкетки, пуанты объясняются в Словаре русского языка С.И. Ожегова посредством слова туфли : « ПУАНТЫ. Балетные туфли с твердым носком»; « ТАНКЕТКИ. Туфли на подошве, утолщающейся к пятке»; « ТАПОЧКИ. Лёгкие туфли без каблуков». Однако способность этих слов объясняться словом туфли не лишает их способности объясняться словом обувь : сема обувь для них является родовой (то есть архисемой ) и определяет состав всех дифференциальных компонентов в их значении.

Слайд 7: СТРУКТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГИПЕРО-ГИПОНИМИИ

Гипероним вместе со всеми своими гипонимами формирует важную часть структуры лексики одного языка — гиперо-гипонимическое гнездо, которое составляет ядро тематической и лексико-семантической групп слов. В тематические группы (ТГ) объединяются все слова одного языка, так или иначе соотнесенные с одной общей темой и относящиеся как к одной части речи, так и к разным. В лексико-семантические группы (ЛСГ) объединяются все слова внутри одной ТГ, относящиеся к одной части речи. Слово- гипероним и его гипонимы всегда относятся к одной и той же части речи.

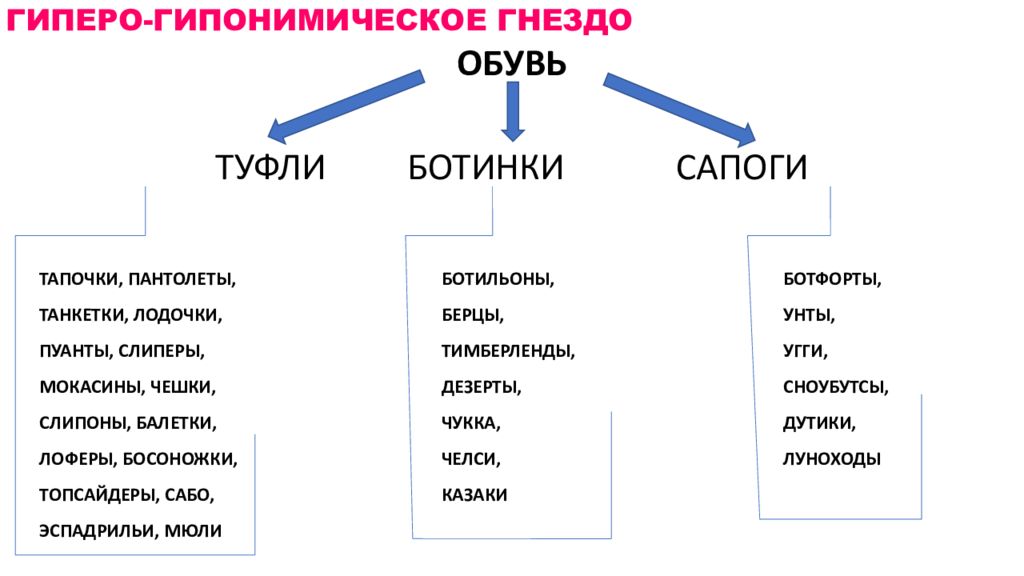

Слайд 8: ГИПЕРО-ГИПОНИМИЧЕСКОЕ ГНЕЗДО

ОБУВЬ ТУФЛИ БОТИНКИ САПОГИ ТАПОЧКИ, ПАНТОЛЕТЫ, БОТИЛЬОНЫ, БОТФОРТЫ, ТАНКЕТКИ, ЛОДОЧКИ, БЕРЦЫ, УНТЫ, ПУАНТЫ, СЛИПЕРЫ, ТИМБЕРЛЕНДЫ, УГГИ, МОКАСИНЫ, ЧЕШКИ, ДЕЗЕРТЫ, СНОУБУТСЫ, СЛИПОНЫ, БАЛЕТКИ, ЧУККА, ДУТИКИ, ЛОФЕРЫ, БОСОНОЖКИ, ЧЕЛСИ, ЛУНОХОДЫ ТОПСАЙДЕРЫ, САБО, КАЗАКИ ЭСПАДРИЛЬИ, МЮЛИ

Слайд 9: СТРУКТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГИПЕРО-ГИПОНИМИИ

Родо -видовые отношения в языке очень разнообразны. В отличие от многозначности, омонимии и паронимии, гиперо-гипонимия имеет не только гнездовую, но и линейную структуру. Последовательность гиперо-гипонимических отношений между словами называется гиперо-гипонимической цепью, или рядом. Примером такого ряда может быть последовательность винегрет → салат → закуска → блюдо → пища или эклер → пирожное → десерт → блюдо → пища. В данном ряду каждое последующее понятие является гиперонимом по отношению к предыдущему. Таким образом, одно и то же слово может быть одновременно гиперонимом для более узкого понятия и гипонимом — для более широкого. Так, в ряду гиацинт — цветок — растение слово гиацинт называет видовое понятие при гиперониме цветок, а цветок — видовое понятие при гиперониме растение.

Слайд 10: СТРУКТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГИПЕРО-ГИПОНИМИИ

Иногда ряд согипонимов может не иметь в языке слова - гиперонима. Так, для ряда шапка – кепи – шляпа и др. слова - гиперонима в русском языке не существует, а соответствующее ему понятие выражается словосочетанием головной убор. В то же время этот ряд семантически схож с рядом туфли – сапоги – ботинки, для которого слово- гипероним существует ( обувь). В данном случае важно учитывать, что гиперо-гипонимия относится к семантическим лексическим категориям, а значит, парадигму в ней образуют не лексемы (слова), а семемы (значения). Поэтому сочетание головной убор семантически тождественно слову : оно выражает цельное по смыслу понятие и, таким образом, не противоречит требованиям гиперо-гипонимии.

Слайд 11: СТРУКТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГИПЕРО-ГИПОНИМИИ

Специфика гиперо-гипонимии как лексической категории состоит в том, что, в отличие от отношений тождества, противоположности и других, родо -видовые отношения в языке иерархически подвижны : мы это видели на примере подчинения слов тапочки, танкетки, пуанты одновременно и широкому гиперониму обувь, и более узкому понятию (но тоже гиперониму для этих слов) туфли. Этим обусловлено существенное отличие гиперо-гипонимии от других категорий: она не имеет квазикатегории. Гиперо-гипонимический ряд формирует, как было сказано, тематическую группу, а внутри тематической группы НЕВОЗМОЖНЫ КВАЗИКАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: языковая единица не может входить в тематическую группу на основании одного вторичного имлицитного признака (заметим, что словарь «Языкознание» интерпретирует саму гиперо-гипонимию как квазисинонимию ). Следовательно, если в парадигмах других категорий возможны квазисинонимия, квазиомонимия и т.д., то « квазигиперо-гипонимии » быть не может в принципе.

В речи гипонимы способны становиться 1) речевыми (контекстуальными) антонимами : Обжегшись на молоке, на воду дуют — (то есть столкнувшись с опасным, остерегаются и безопасного); 2) речевыми (контекстуальными) синонимами : Что жене пирог, то и мужу пряник (« что хорошо для жены, то хорошо, приятно и для мужа »). Эта способность гиперо-гипонимии переходить в контексте в синонимию и антонимию часто становится причиной неразличения этих категорий носителями языка.

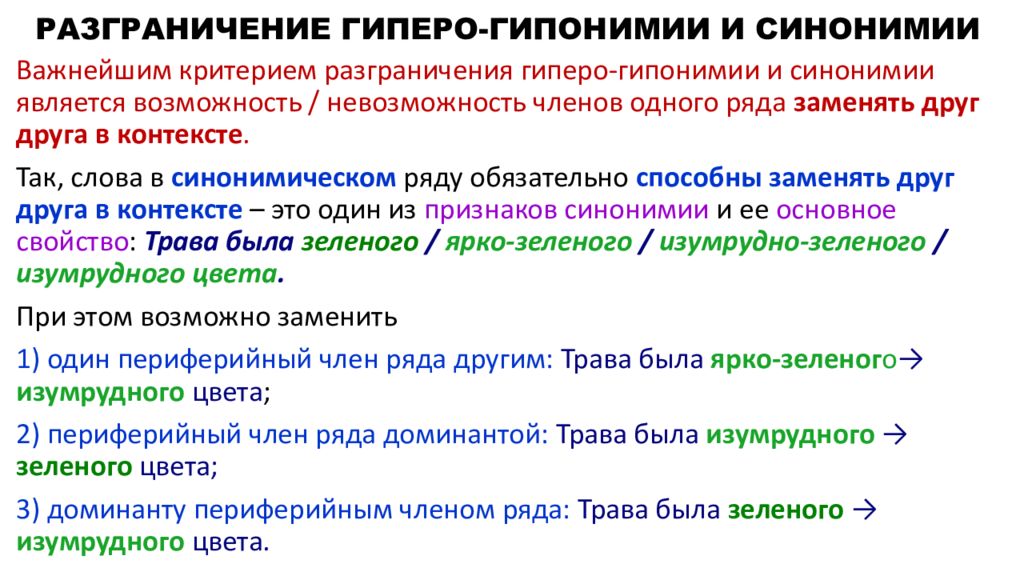

Слайд 13: РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГИПЕРО-ГИПОНИМИИ И СИНОНИМИИ

Важнейшим критерием разграничения гиперо-гипонимии и синонимии является возможность / невозможность членов одного ряда заменять друг друга в контексте. Так, слова в синонимическом ряду обязательно способны заменять друг друга в контексте – это один из признаков синонимии и ее основное свойство : Трава была зеленого / ярко-зеленого / изумрудно-зеленого / изумрудного цвета. При этом возможно заменить 1) один периферийный член ряда другим: Трава была ярко-зеленог о → изумрудного цвета ; 2) периферийный член ряда доминантой: Трава была изумрудного → зеленого цвета; 3) доминанту периферийным членом ряда: Трава была зеленого → изумрудного цвета.

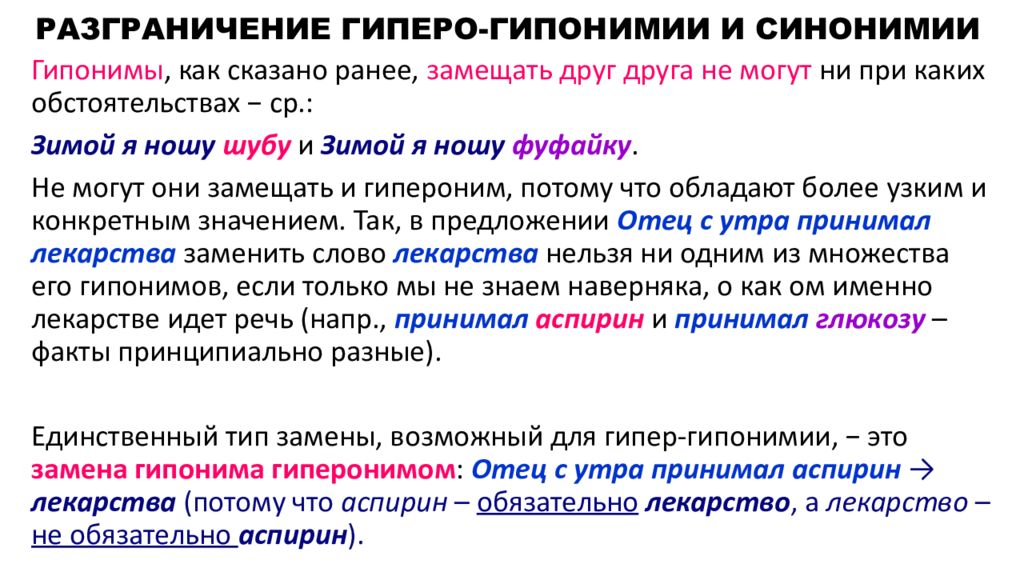

Слайд 14: РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГИПЕРО-ГИПОНИМИИ И СИНОНИМИИ

Гипонимы, как сказано ранее, замещать друг друга не могут ни при каких обстоятельствах − ср.: Зимой я ношу шубу и Зимой я ношу фуфайку. Не могут они замещать и гипероним, потому что обладают более узким и конкретным значением. Так, в предложении Отец с утра принимал лекарства заменить слово лекарства нельзя ни одним из множества его гипонимов, если только мы не знаем наверняка, о как ом именно лекарстве идет речь (напр., принимал аспирин и принимал глюкозу – факты принципиально разные). Единственный тип замены, возможный для гипер-гипонимии, − это замена гипонима гиперонимом : Отец с утра принимал аспирин → лекарства (потому что аспирин – обязательно лекарство, а лекарство – не обязательно аспирин ).

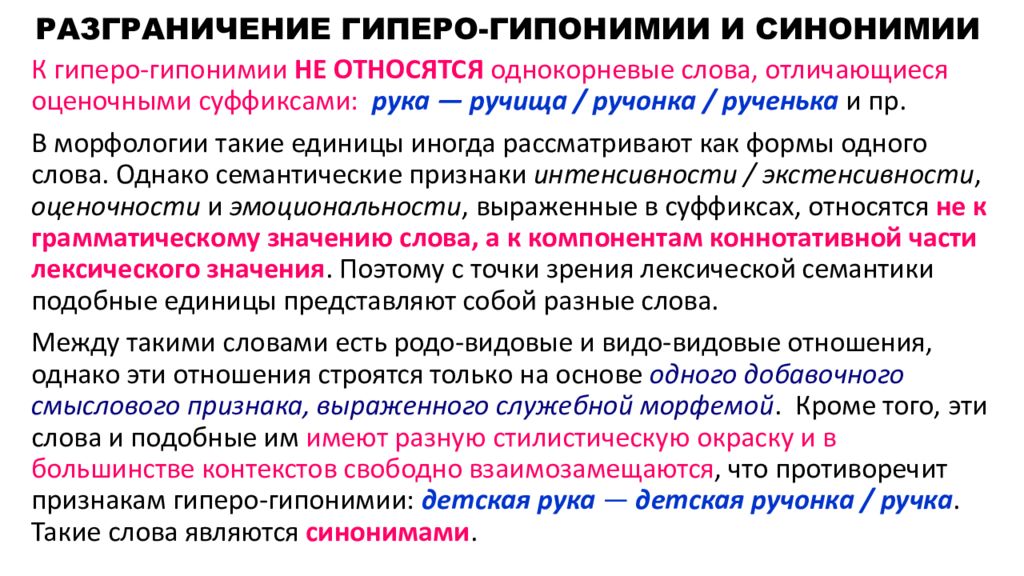

Слайд 15: РАЗГРАНИЧЕНИЕ ГИПЕРО-ГИПОНИМИИ И СИНОНИМИИ

К гиперо-гипонимии НЕ ОТНОСЯТСЯ однокорневые слова, отличающиеся оценочными суффиксами: рука — ручища / ручонка / рученька и пр. В морфологии такие единицы иногда рассматривают как формы одного слова. Однако семантические признаки интенсивности / экстенсивности, оценочности и эмоциональности, выраженные в суффиксах, относятся не к грамматическому значению слова, а к компонентам коннотативной части лексического значения. Поэтому с точки зрения лексической семантики подобные единицы представляют собой разные слова. Между такими словами есть родо -видовые и видо -видовые отношения, однако эти отношения строятся только на основе одного добавочного смыслового признака, выраженного служебной морфемой. Кроме того, эти слова и подобные им имеют разную стилистическую окраску и в большинстве контекстов свободно взаимозамещаются, что противоречит признакам гиперо-гипонимии : детская рука — детская ручонка / ручка. Такие слова являются синонимами.

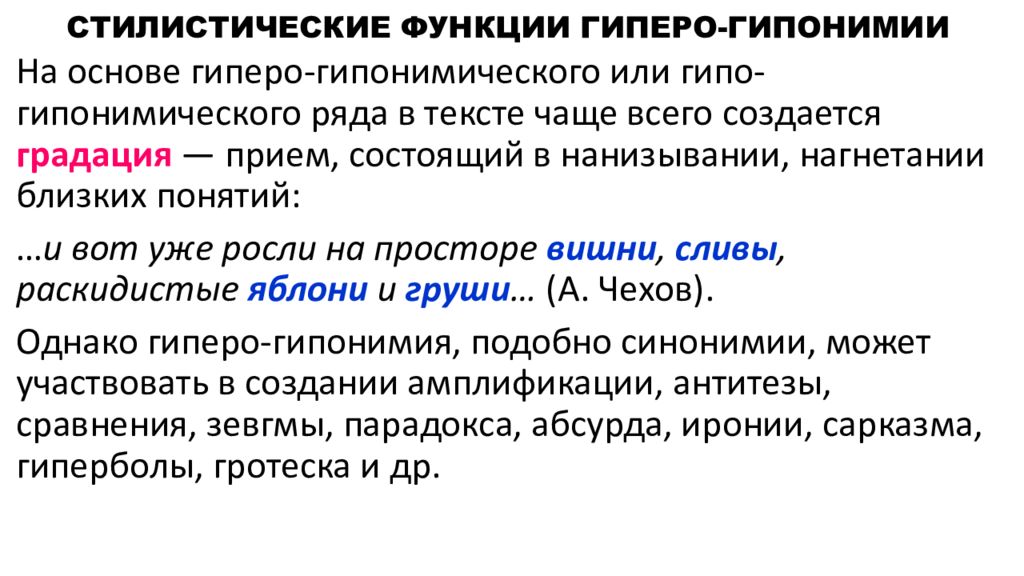

Слайд 16: СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ГИПЕРО-ГИПОНИМИИ

На основе гиперо-гипонимического или гипо-гипонимического ряда в тексте чаще всего создается градация — прием, состоящий в нанизывании, нагнетании близких понятий: … и вот уже росли на просторе вишни, сливы, раскидистые яблони и груши … (А. Чехов). Однако гиперо-гипонимия, подобно синонимии, может участвовать в создании амплификации, антитезы, сравнения, зевгмы, парадокса, абсурда, иронии, сарказма, гиперболы, гротеска и др.

Слайд 17: ГИПЕРО-ГИПОНИМИЯ И ЕЁ УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ

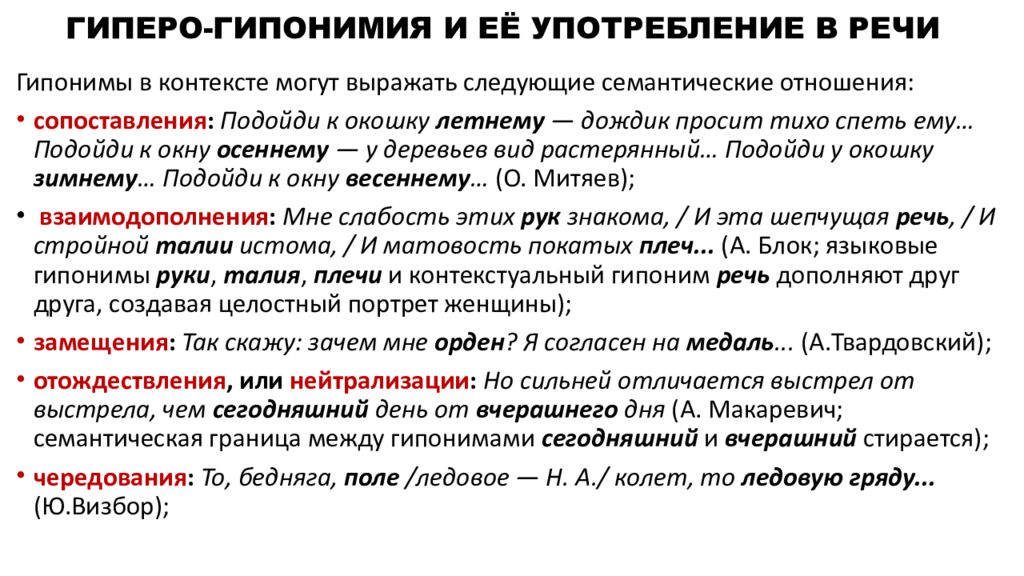

Гипонимы в контексте могут выражать следующие семантические отношения: сопоставления : Подойди к окошку летнему — дождик просит тихо спеть ему…Подойди к окну осеннему — у деревьев вид растерянный… Подойди у окошку зимнему … Подойди к окну весеннему … (О. Митяев); взаимодополнения : Мне слабость этих рук знакома, / И эта шепчущая речь, / И стройной талии истома, / И матовость покатых плеч... (А. Блок; языковые гипонимы руки, талия, плечи и контекстуальный гипоним речь дополняют друг друга, создавая целостный портрет женщины); замещения : Так скажу: зачем мне орден ? Я согласен на медаль... ( А.Твардовский ); отождествления, или нейтрализации : Но сильней отличается выстрел от выстрела, чем сегодняшний день от вчерашнего дня (А. Макаревич; семантическая граница между гипонимами сегодняшний и вчерашний стирается); чередования : То, бедняга, поле /ледовое — Н. А./ колет, то ледовую гряду... ( Ю.Визбор );

Слайд 18: ГИПЕРО-ГИПОНИМИЯ И ЕЁ УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ

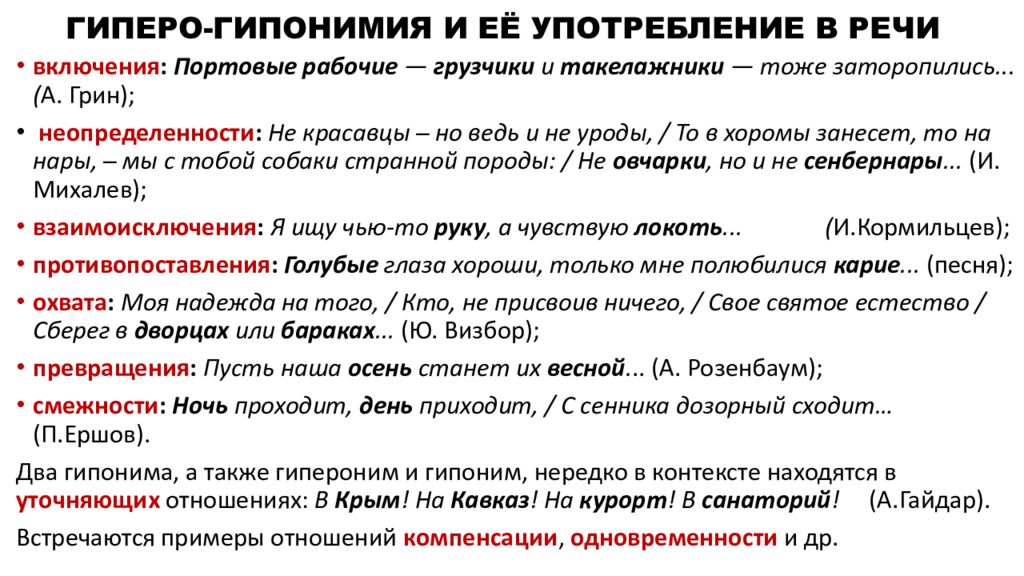

включения : Портовые рабочие — грузчики и такелажники — тоже заторопились... ( А. Грин); неопределенности : Не красавцы ─ но ведь и не уроды, / То в хоромы занесет, то на нары, ─ мы с тобой собаки странной породы: / Не овчарки, но и не сенбернары... (И. Михалев); взаимоисключения : Я ищу чью-то руку, а чувствую локоть... ( И.Кормильцев ); противопоставления : Голубые глаза хороши, только мне полюбилися карие... (песня); охвата : Моя надежда на того, / Кто, не присвоив ничего, / Свое святое естество / Сберег в дворцах или бараках... (Ю. Визбор); превращения : Пусть наша осень станет их весной... (А. Розенбаум); смежности : Ночь проходит, день приходит, / С сенника дозорный сходит… ( П.Ершов ). Два гипонима, а также гипероним и гипоним, нередко в контексте находятся в уточняющих отношениях: В Крым ! На Кавказ ! На курорт ! В санаторий ! ( А.Гайдар ). Встречаются примеры отношений компенсации, одновременности и др.

Последний слайд презентации: ЛЕКСИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ГИПЕРО-ГИПОНИМИЯ

Литература: 1. Современный русский язык: Учебник / Касаткин Л. Л., Клобуков Е. В., Крысин Л. П. и др.; Под ред. Л. Л. Касаткина. М., 2001. С. 136 – 137, 165 – 171 (и др. издания). 2. Современный русский язык: Учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. "Филология" / Лекант П. А., Диброва Е. И., Касаткин Л. Л. и др.; Под ред. П. А. Леканта. М., 2000. С. 26 – 28, 31 (и др. издания).