Первый слайд презентации: Личность в группе. Влияние группы на личность

Выполнил: Иванова Г. Группа: Э – 12 Проверил: Щеклеина Л.Ю.

Проблема личности представлена и рассматривается во многих науках, в том числе и в социальной психологии. Здесь личность рассматривается иначе, чем в общей психологии и социологии. Собственно социально-психологический аспект изучения личности заключается в том, чтобы, представляя личность как некоторого рода индивидуальность, вместе с тем подчеркнуть в ней и социальное начало. Для социального психолога предметом изучения и профессионального внимания являются также самоэффективность, локус контроля, самопрезентация, самоуничижение, самовосхваление и др. Рассмотрим некоторые из них. 1. Понятие самоэффективность – один из терминов, используемых в современной социальной психологии личности и характеризующих так называемую Я-концепцию человека. Оно понимается как уверенность человека в том, что он компетентен, способен достичь высоких результатов в том или ином виде социальной деятельности. Данное качество отличается от чувства собственного достоинства или самоуважения, которые также входят в структуру Я-концепции личности. Чувство собственного достоинства – это чувство удовлетворенности собой, гордости за себя. Самоуважение – это положительное отношение человека к себе, принятие себя таким, какой есть, включая не только собственные достоинства, но и недостатки. Человек может низко оценивать свою самоэффективность, но, тем не менее, быть вполне довольным собой, иметь чувство собственного достоинства и с уважением относиться к себе.

2. Локус контроля рассматривается как устойчивая личностная особенность человека, проявляющаяся в том, где он ищет и находит объяснение поведению людей: в них самих или вне их, в окружающей обстановке. По характеру локуса контроля людей как личностей делят на два типа: интерналов и экстерналов. Интерналами называют людей, у которых преобладает внутренний локус контроля, а экстерналами – тех, у кого доминирует внешний локус контроля. 3. Под самопрезентацией понимают представление человеком себя другим людям или выбор человеком таких форм социального поведения, которые направлены на то, чтобы произвести впечатление на окружающих людей, сформировать у них определенное представление о себе (образ «Я» для других).

4. Самоуничижением (самоунижением) называется такое социальное поведение человека, когда он недооценивает, осуждает, унижает самого себя, представляя себя в невыгодном свете в глазах окружающих людей. 5. Самовосхвалением называется противоположная форма поведения, при которой человек переоценивает себя, представляет себя в глазах окружающих людей лучшим, чем он есть на самом деле.

Слайд 5: Социально-психологические аспекты личности

Кроме описанных выше аспектов личности, выделяемых и изучаемых в социальной психологии, здесь сложилась и особая типология, в рамках которой выделяются: авторитарная, базовая, маргинальная, личность типа А, личность типа Б и некоторые другие. Понятие авторитарная личность характеризует человека, который желает и активно стремится к созданию авторитарной социальной системы, а также того, кто требует, послушания, строгой субординации во взаимоотношениях людей и призывает к поклонению авторитетам. Данное понятие, однако, не относится к людям, которые уже находятся у власти и по своей должности или социальному положению вынуждены в какие-то моменты времени вести себя авторитарно.

Слайд 6: Социально-психологические аспекты личности

Понятие базовая личность представляет собой этнопсихологическую характеристику человека, выявляющую основной тип личности, формируемый культурой того или иного народа (этноса). Здесь речь идет о совокупности психологических свойств, которая делает человека максимально восприимчивым к освоению соответствующей культуры и порождает у него состояние удовлетворенности порядками, существующими в рамках данной культуры. Маргинальной личностью называют человека, который по своей психологии и особенностям поведения находится между несколькими разными, несовместимыми или трудно совместимыми друг с другом культурами, но полностью не принадлежит ни к одной из них. В его личности, соответственно, причудливым и противоречивым образом сочетаются свойства и признаки, относящиеся к людям различных культур.

Слайд 7: Социально-психологические аспекты личности

Личностью типа А называют такого человека, чей характер отличается чрезмерной активностью, стремлением к соревнованию, к конкуренции с другими людьми, нереальным чувством хода времени, неадекватными амбициями, отсутствием склонности к критическому самоанализу, тенденцией ориентироваться на количество, а не на качество выполненной работы и потребностью во внешнем контроле поведения. Личность типа Б – это человек, чей характер, напротив, отличается легким и поверхностным подходом к жизни. В центре внимания такой личности находится качество, а не количество проделанной работы. У нее отсутствует склонность к конкуренции, к соревнованию с людьми, а также тенденция к самоанализу, самоконтролю или рефлексии.

Слайд 8: Социальные установки

Одной из основных социально-психологических характеристик личности является ее социальная установка ( social attitude – англ.), которая определяется как устойчивое отношение человека к людям, социальным группам, организациям, процессам и событиям, происходящим в обществе. Объектами социальной установки могут быть: сам человек, окружающие его люди, группы людей, социальные процессы и события, предметы материальной или духовной культуры и т.п. В ходе изучения социальных установок были выделены и описаны три основные функции, которые они выполняют в обществе. Познавательная функция проявляется в том, что установки (если они верные) позволяют человеку оперативно получать знания о социальных объектах до того, как эти объекты будут познаны. Эта функция социальной установки реализуется через ее когнитивную составляющую. Выразительная функция состоит в том, что социальные установки представляют человека как личность в его отношениях к людям и к обществу в целом. Данная функция в основном реализуется через эмоциональный компонент социальной установки. Приспособительная функция состоит в том, что социальные установки, если они соответствуют реальному состоянию общества (социальной группы) и существующим в нем отношениям, позволяют индивиду адаптироваться в соответствующем обществе (в данной социальной группе). Соответствующая функция социальной установки реализуется в основном через ее поведенческий компонент.

Слайд 9: социализация

Социализация в ее широком понимании определяется как процесс и результат усвоения человеком социального опыта. Это также приобщение людей к достижениям человеческой цивилизации, усвоение и воспроизводство людьми человеческой культуры. В более узком, специальном смысле слова под социализацией может пониматься следующее. 1. Процесс и результат освоения отдельно взятым человеком доступного и необходимого ему социального опыта. 2. В промышленной и организационной психологии социализация – это процесс, посредством которого новый член соответствующей организации адаптируется к нормам и ролям в данной организации. В социальной психологии социализация – процесс вхождения индивида в социальную среду, его становление как личности через социальные влияния, а также приобщение индивида к системе социальных связей и отношений, словом – превращение человека из биологического существа в полноценного члена общества, в личность, хорошо адаптированную к нему. Это двухсторонний процесс, включающий в себя усвоение индивидом в этих группах социального опыта и, в свою очередь, обогащение этого опыта за счет собственной социальной активности – общения и деятельности в этих группах. Традиционно выделяются три сферы, в которых реализуется процесс социализации: 1) деятельность; 2) общение; 3) самопознание.

Слайд 10: Влияние группы на личность

Группа и личность в социальной структуре общества выступают как самостоятельные субъекты тех или иных социальных действий. В процессе взаимодействия личности и группы возникают особого рода феномены, в частности: 1) эффекты социальной фасилитации или ингибиции ; 2) деиндивидуализация личности; 3) коллективные мышления; 4) предубеждения и предрассудки; 5) конформизм; 6) групповая поляризация и др.

Слайд 11: Социальная фасилитация и ингибиция

Эффект социальной фасилитации – явление, в соответствии с которым в присутствии других людей активность человека повышается, и он лучше справляется с заданием в сравнении с ситуацией, когда он находится один. Эффектом социальной ингибиции называется явление, которое выражается в торможении активности человека в присутствии других людей. По своей сути эти явления противоположны друг другу, но тем не менее, могут в одинаковой степени проявляться у людей. После многих исследований, ученые пришли к выводу о том, что проявление социальной фасилитации и ингибиции зависит от силы психологического давления на данного человека, которое в данной ситуации оказывают на него присутствующие люди.

Слайд 12: деиндивидуализация личности

Явление, связанное с влиянием толпы (массы людей) на человека, получило название деиндивидуализация (деперсонализация). Сущность ее в том, что человек временно теряет те психологические свойства, которые характеризуют его как уникальную, своеобразную личность. При этом у него сохраняются те черты, которые являются общими с окружающими его в толпе людьми. Одновременно с понятием « деиндивидуализация » («деперсонализация») в научный оборот вошло словосочетание « деиндивидуализированные личности», с помощью которого стали обозначать людей, которые мало чем отличаются по своей психологии и поведению от окружающих, и о них как о личностях почти ничего конкретного сказать нельзя. Так называемые деиндивидуализированные личности расторможены, менее склонны сдерживать себя в своих реакциях на окружающие события и в своем социальном поведении, меньше контролируют себя и меньше, чем другие люди, задумываются о последствиях своих действий и поступков.

Слайд 13: Коллективизация мышления и феномен групповой поляризации

Коллективизация мышления проявляется в том, что члены некоторой социальной группы, стремясь добиться группового согласия, сохранить групповую сплоченность, сознательно выбирают такие решения, которых придерживаются все или большинство членов данной группы. С явлением коллективизации мышления, с процессом его возникновения и сохранения связана следующая типичная симптоматика: 1) иллюзия неуязвимости и излишний оптимизм; 2) безусловная вера в моральную справедливость принимаемых решений; 3) рационализация; 4) стереотипизация ; 5) конформизм; 6) самоцензура ; 7) иллюзия единомыслия; 8) групповая психологическая защита.

Слайд 14: Коллективизация мышления и феномен групповой поляризации

Для группового единомыслия (коллективизация мышления), кроме того, характерно следующее: - снижение общего (группового) интеллекта, то есть среднего уровня разумности принимаемых группой решений по сравнению с теми решениями, которые способны принять отдельные, наиболее интеллектуально развитые члены группы; - наличие «образа врага» группы и стереотипных, в основном негативных, взглядов на него; - давление со стороны большинства, принуждающие отдельных членов группы вести себя конформно; - внешний контроль мышления других членов группы, побуждающих их одинаково думать.

Слайд 15: Коллективизация мышления и феномен групповой поляризации

Коллективизация мышления нередко приводит к принятию и реализации ущербных решений. Этот феномен обычно сопровождается следующими типичными недостатками в принятии групповых решений: а) при обсуждении в группе различных проблем не рассматриваются все возможные, альтернативные их решения, принимается только то решение, которое предлагает лидер; б) возражения отдельных членов группы против предлагаемого единого группового решения большинством членов группы не принимаются во внимание; в) принимаемое группой решение не анализируется и не оценивается с точки зрения его возможных недостатков; г) информация, связанная с принимаемым решением, представляется и рассматривается односторонне и предвзято; д) заранее не разрабатывается план действий на тот случай, если принятое групповое решение окажется неудачным или его не удастся выполнить.

Слайд 16: Коллективизация мышления и феномен групповой поляризации

Групповой поляризацией называется явление, в соответствии с которым групповое взаимодействие или групповая дискуссия приводят не к психологическому сближению членов группы или принятого единого решения, а, напротив, к расхождению или размежеванию мнений и разделению группы на две противостоящие друг другу половины.

Слайд 17: КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ И ФЕНОМЕН ГРУППОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

Информационная теория объясняет феномен групповой поляризации следующим образом. Во время групповой дискуссии члены группы обмениваются друг с другом разнообразной информацией. Из этой информации они выбирают прежде всего то, что соответствует уже сложившимся у них убеждениям. В результате их убеждения усиливаются, и если они изначально были несогласованными, то рассогласование между ними увеличивается. В ходе исследований явления групповой поляризации были предложены несколько вероятных его объяснений. Наиболее популярными из них стали две теории, объясняющие данный феномен: информационная и нормативная. Нормативная теория предполагает, что члены группы, обсуждая какой-либо дискуссионный вопрос, в своих суждениях и мнениях стараются соответствовать тем, с кем они в данной группе себя идентифицируют. Иными словами, стремясь к одобрению со стороны «своих», они в собственных суждениях и мнениях целенаправленно и сознательно подчеркивают изначально имеющиеся разногласия и стараются усилить их. «Желая понравиться другим, мы можем начать выражать более жесткие мнения, когда обнаруживаем, что другие разделяют наши взгляды.

Слайд 18: ДИСКРИМИНАЦИЯ, ПРЕДРАССУДКИ И СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ

Дискриминацией называют негативные социальные действия, предпринимаемые в отношении определенных людей или представителей социальных групп другими людьми и группами. Наличие социальной дискриминации обычно свидетельствует о низком уровне развития соответствующего общества и составляющих его людей, об их невысокой культуре.

Слайд 19: ДИСКРИМИНАЦИЯ, ПРЕДРАССУДКИ И СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ

Предрассудки – это необоснованно отрицательное отношение, устойчивая социальная установка человека или групп людей по отношению к другим людям или социальным группам. Предрассудок – это прежде всего когнитивное образование или то, что относится к сфере знаний, размышлений, рассуждений, убеждений о соответствующем объекте. На это указывает вторая составляющая термина – «рассудок». Что касается его первой составляющей, то она свидетельствует о том, что у человека, имеющего предрассудки, заранее существует вполне определенная, в данном случае негативная система знаний и представлений, исходя из которой он подходит к общению и взаимодействию с соответствующим объектом, не ставя перед собой задачу узнать его как следует.

Слайд 20: ДИСКРИМИНАЦИЯ, ПРЕДРАССУДКИ И СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ

Социальный стереотип – это одновременно и когнитивное, и поведенческое образование. Он включает так называемое негибкое (стереотипное) мышление и негибкие, автоматизированные (стереотипные) практические действия. Стереотип, кроме того, представляет собой неоправданное обобщение и значительное упрощение реальности. Примеры стереотипов: «кавказцы – плохие», «русские – хорошие», «богатые – воры, грабители», «бедные – порядочные люди». Отметим, что, в отличие от предубеждений и предрассудков, стереотипы не всегда являются исключительно отрицательными. О дним из когнитивных феноменов, который по видимому, способствует возникновению предрассудков, является категоризация, то есть стремление мышления людей к обобщениям и поведению многих вещей под единое понятие – категорию. По-другому категоризацию могут называть стереотипизацией. Показано, что социальная стереотипизация или категоризация чаще всего происходят в следующих случаях: - когда у человека имеется дефицит времени для познания окружающих людей; - когда он чрезвычайно занят другими делами; - когда он устал; - когда он эмоционально возбужден.

Слайд 21: конформизм

Конформизмом называется осознанное социальное поведение человека, при котором он, находясь под психологическим воздействием (давлением) со стороны других людей и имея собственное мнение по какому-либо вопросу, открыто его не заявляет и не отстаивает, а по соображениям личной выгоды принимает мнение тех, кто оказывает на него воздействие (тех людей, от которых в данный момент времени зависит).

Слайд 22: Положительное воздействие группы на индивида

Известно, что группа оказывает существенное влияние на психологию и поведение индивида. Выделим некоторые факты, свидетельствующие о положительном влиянии группы на индивида. 1. В группе индивид встречается с людьми, которые являются для него основным источником культуры. 2. Отношения между людьми, складывающиеся в группах, несут в себе позитивные социальные нормы и ценностные ориентации, которые усваиваются личностью. 3. Группа является местом, где индивид осваивает и совершенствует свои коммуникативные умения и навыки. 4. От участников различных групп индивид получает информацию, позволяющую ему правильно воспринимать и оценивать себя, сохранять и укреплять все положительное в своей личности, избавляться от отрицательного. 5. Группа снабжает индивида системой положительных эмоциональных подкреплений, необходимых для его развития. 6. Постоянное общение индивида с более развитыми, чем он, личностями, обладающими ценными знаниями, умениями и навыками, обеспечивает ему возможность приобщения к соответствующим знаниям и духовным ценностям. Почти каждому человеку есть чему научиться у других людей, и практически в каждой социальной группе он встречает таких людей. 7. Только через прямое общение и личные контакты с другими людьми в социальных группах одни люди передают другим свой жизненный опыт. Этот опыт включает в себя практически все человеческое в современном человеке, начиная с элементарных гигиенических навыков и пользования речью и кончая нравственными ценностями и способностями к различным видам деятельности. 8. Нигде, кроме группы, человек не в состоянии усвоить речь и научиться пользоваться ею. Ребенок научается разговаривать только благодаря тому, что все в семье, где он родился, говорят на родном языке. И не просто говорят, а постоянно, чуть ли не с первых дней рождения обращаются к нему, требуют ответной реакции и всячески ее поощряют. Стимулирование языкового развития индивида со стороны группы происходит и дальше. Установлено, что между уровнем владения языком и участием индивида в деятельности различных групп существует прямая зависимость.

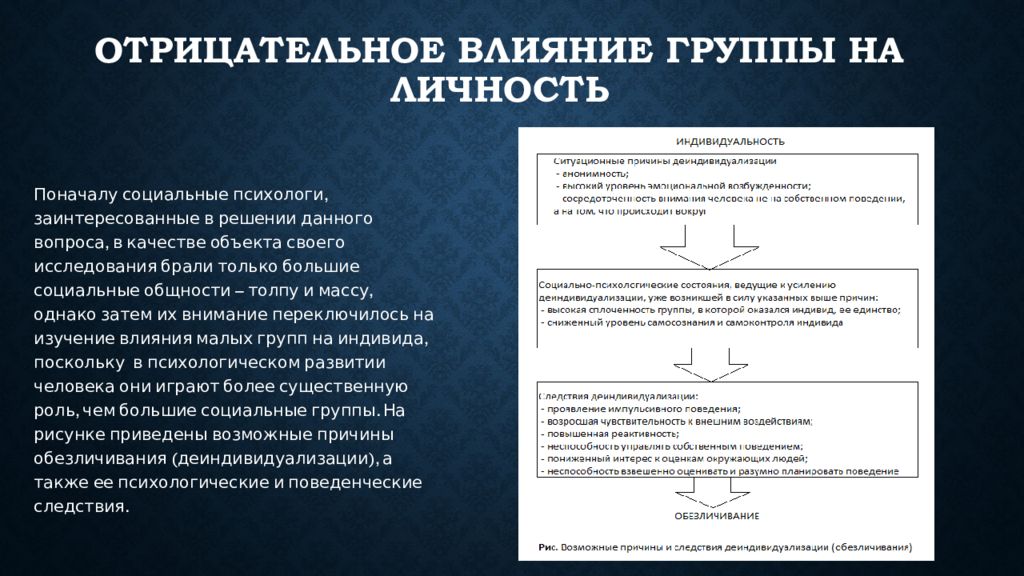

Последний слайд презентации: Личность в группе. Влияние группы на личность: ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ГРУППЫ НА ЛИЧНОСТЬ

Поначалу социальные психологи, заинтересованные в решении данного вопроса, в качестве объекта своего исследования брали только большие социальные общности – толпу и массу, однако затем их внимание переключилось на изучение влияния малых групп на индивида, поскольку в психологическом развитии человека они играют более существенную роль, чем большие социальные группы. На рисунке приведены возможные причины обезличивания ( деиндивидуализации ), а также ее психологические и поведенческие следствия.