Первый слайд презентации: МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Выполнила: студентка Леч.Факультета, Выполняла: Малькова Н.С. Преподаватель: ассистент кафедры к.м.н. Пчеляков И.М.

Слайд 2: Введение

В настоящее время тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (ТЭТС) является распространенным методом лечения тяжелых форм дегенеративно-дистрофических заболеваний тазобедренного сустава. Реабилитация больных после ТЭТС -- длительный, непрерывный, многосторонний и многоэтапный процесс, в который больной должен быть включен до полного восстановления функции оперированной конечности. Настала необходимость объединить отдельные разрозненные мероприятия в единую систему с целью достижения более высокого уровня реабилитации, соответствующего реальным возможностям лечебных учреждений и тем моральным и физическим усилиям, которые тратят пациенты в этом длительном процессе. Цель реабилитации -- оптимальное восстановление функций тотально замещенного сустава и статодинамической функции конечности в целом, а также приобретение самостоятельности в быту, способности к профессиональной деятельности, то есть полноценное функциональное, социально-бытовое и профессиональное восстановление.

Врач-реабилитолог, приступая к проведению МР больных с ТЭТС, должен владеть основным методами клинического обследования больных ортопедо -травматологического профиля: соматоскопией, антропометрией, гониометрией ( углометрией ), мануальным мышечным тестированием, а также необходимыми инструментальными методами. Динамику восстановления силы мышц осуществляют методом динамометрии. Углометрию и протоколирование результатов следует производить в соответствии с номенклатурой международных стандартных ортопедических измерений (ISOM) по методике SFTR, отражая результаты шести направлений измерения: сгибание -- разгибание, отведение -- приведение, наружная ротация - внутренняя ротация. Оценку тяжести контрактур проводят исходя из следующих положений. Общая сумма подвижности бедра в тазобедренном суставе по шести направлениям - 260° и более. К незначительной контрактуре относят ограничение движений на 30% от общей суммы, к умеренной - на 31-60%, к выраженной - на 61-90% и к резко выраженной - более 90%. При этом следует учитывать, что для эффективного обеспечения жизнедеятельности имеет значение не только тяжесть контрактуры, но и функциональность оставшегося объема движений, то есть какой объем движений возможен от функционально выгодного положения сустава

В соответствии с задачами и возможностями реабилитации он может быть разделен на следующие составляющие: - потенциал восстановления и компенсации нарушенных функций; - потенциал восстановления спектра способностей к повседневной деятельности, то есть бытовой активности; - потенциал восстановления способности к профессиональному труду. РПр основывается на прогнозировании возможностей реализации РП. В целях повышения точности РПр целесообразно определять его дифференцированно, анализируя отдельные составляющие РП, используя при этом имеющийся клинический опыт: - прогнозирование восстановления нарушенных функций соответствует клиническому прогнозу; - прогнозирование восстановления повседневной деятельности - социально-бытовой активности; - прогнозирование восстановления способности к труду - трудовому прогнозу.

Слайд 5

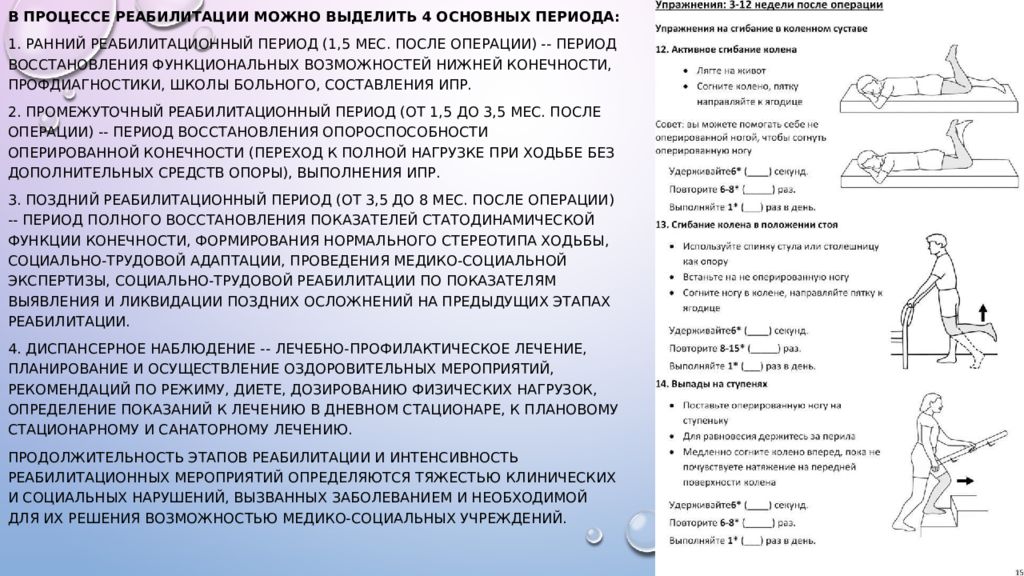

В процессе реабилитации можно выделить 4 основных периода: 1. Ранний реабилитационный период (1,5 мес. после операции) -- период восстановления функциональных возможностей нижней конечности, профдиагностики, школы больного, составления ИПР. 2. Промежуточный реабилитационный период (от 1,5 до 3,5 мес. после операции) -- период восстановления опороспособности оперированной конечности (переход к полной нагрузке при ходьбе без дополнительных средств опоры), выполнения ИПР. 3. Поздний реабилитационный период (от 3,5 до 8 мес. После операции) -- период полного восстановления показателей статодинамической функции конечности, формирования нормального стереотипа ходьбы, социально-трудовой адаптации, проведения медико-социальной экспертизы, социально-трудовой реабилитации по показателям выявления и ликвидации поздних осложнений на предыдущих этапах реабилитации. 4. Диспансерное наблюдение -- лечебно-профилактическое лечение, планирование и осуществление оздоровительных мероприятий, рекомендаций по режиму, диете, дозированию физических нагрузок, определение показаний к лечению в дневном стационаре, к плановому стационарному и санаторному лечению. Продолжительность этапов реабилитации и интенсивность реабилитационных мероприятий определяются тяжестью клинических и социальных нарушений, вызванных заболеванием и необходимой для их решения возможностью медико-социальных учреждений.

Слайд 6

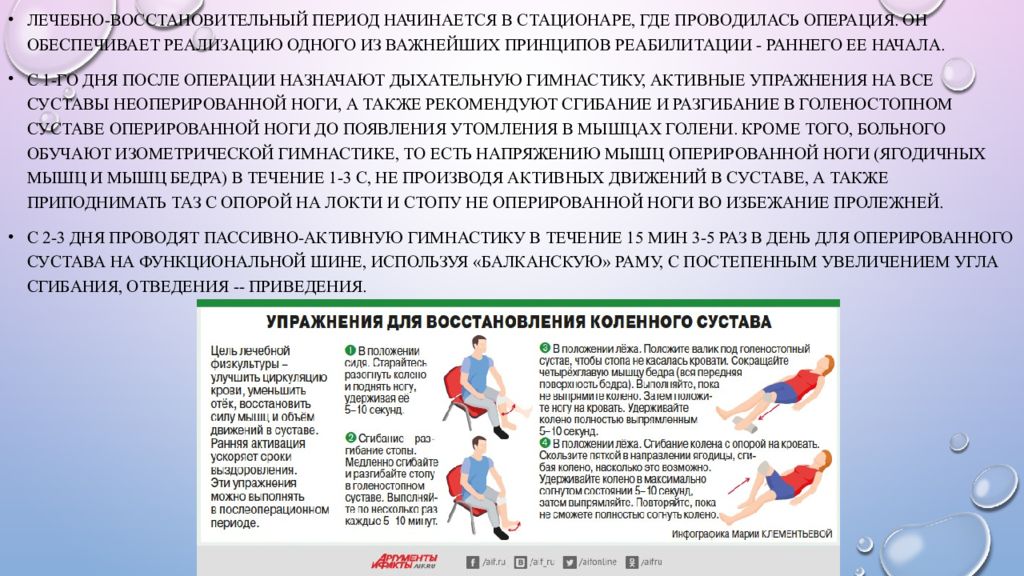

Лечебно-восстановительный период начинается в стационаре, где проводилась операция. Он обеспечивает реализацию одного из важнейших принципов реабилитации - раннего ее начала. С 1-го дня после операции назначают дыхательную гимнастику, активные упражнения на все суставы неоперированной ноги, а также рекомендуют сгибание и разгибание в голеностопном суставе оперированной ноги до появления утомления в мышцах голени. Кроме того, больного обучают изометрической гимнастике, то есть напряжению мышц оперированной ноги (ягодичных мышц и мышц бедра) в течение 1-3 с, не производя активных движений в суставе, а также приподнимать таз с опорой на локти и стопу не оперированной ноги во избежание пролежней. С 2-3 дня проводят пассивно-активную гимнастику в течение 15 мин 3-5 раз в день для оперированного сустава на функциональной шине, используя «балканскую» раму, с постепенным увеличением угла сгибания, отведения -- приведения.

Слайд 7: Ранний реабилитационный период

1. Одновременное сгибание бедра в ТЭТС до угла более 90° с внутренней ротацией и приведение его. 2. Полная осевая нагрузка на оперированную ногу из-за возможного расшатывания конструкции эндопротеза. 3. Сидеть на низком стуле. 4. Спать на здоровой ноге, так как во сне может наступить сгибание, приведение, внутренняя ротация оперированной ноги и при непроизвольном движении возникнет опасность вывиха. 5. Осуществлять форсированные движения в оперированном суставе как при выполнении упражнений, так и при самообслуживании. От растяжения мышц допустимо легкое чувство дискомфорта, проходящее через 2-3 мин. 6. Принимать аналгетики при проведении занятий ЛФК. При необходимости значительного наклона вперед следует отставлять оперированную ногу назад. Важно обратить особое внимание на правильный подбор дополнительных средств опоры и обучение правильной ходьбе. Каждому больному подбираются костыли соответственно росту в положении стоя. При свободно опущенном плечевом поясе измеряют расстояние от подмышечной впадины до пола, прибавляя 1-2 см на каблук. Такой длины должны быть костыли от резинового наконечника до подмышечной опоры включительно. Вторую поперечную опору -- ручку -- располагают на уровне кисти, сжатой в кулак при согнутой в локтевом суставе руке на 30-35°, при этом надплечье не должно быть приподнятым.

Слайд 8

Оценивая биомеханику ходьбы, задача реабилитолога и инструктора ЛФК состоит в том, чтобы предостеречь больного от неправильного стереотипа ходьбы, который проявляется в следующем: 1. У больного формируется «симптом отводящей ноги», когда туловище отклоняется в сторону неоперированной ноги для переноса на нее веса тела, а оперированную ногу вместе с тазом отводят в противоположную сторону. Эта привычка сохранится и в последующем, при переходе на опору с одним костылем или тростью, что вызовет перегрузку суставов контрлатеральной конечности. 2. При движении оперированной ногой делают более длинный шаг, а контрлатеральной -- короткий. Такая «ходьба» обусловлена желанием больного избегать разгибания в олерированном суставе, опасаясь ощущения чувства некоторого дискомфорта от растяжения мышц, что в последующем будет закреплять и без того часто встречающуюся сгибательную контрактуру. реабилитационный эндопротезирование упражнение 3. По этой же причине больной старается рано, до завершения фазы опоры, согнуть ногу в коленном суставе и быстро оторвать пятку от опорной поверхности. Надо научить его как бы «блокировать» коленный сустав, постепенно увеличивать период релаксации и растяжения сгибателей бедра, что будет способствовать укреплению разгибателей и являться профилактикой сгибателей контрактуры. Когда походка станет более уверенной, допускается легкое сгибание в коленном суставе в середине фазы опоры, затем -- разгибание. При завершении этой фазы и отрыве носка нога вновь сгибается в коленном суставе. 4. Туловище больного при ходьбе сильно наклоняется вперед и оказывается как бы впереди костылей. Такое состояние может быть результатом неправильного подбора костылей (короткие) или стремления больного избегать необходимого разгибания ноги в оперированном суставе. Через две недели после операции больного обучают ходьбе по лестнице. Наиболее целесообразной является следующая тактика: при подъеме по ступенькам вверх первой делает шаг контрлатеральная нога, перенося на нее вес тела, вместе с костылями на эту ступеньку приставляется оперированная нога. При спускании по лестнице вниз сначала опускаются костыли, затем первой делает шаг оперированная нога, после нее на эту ступеньку приставляется здоровая нога.

Слайд 9

Ходьба - один из методов реабилитационного процесса, и реабилитолог должен уделять ей должное внимание. Постепенно время ходьбы увеличивается с 5-10 до 30 мин, не менее 3 раз в день. Ходьба одновременно является и методом тренировки статической нагрузки. Как показали исследования по изучению статической нагрузки, к концу 1-го месяца после операции в непринужденной позе (рефлекторно), больные производили на оперированную ногу нагрузку, равную 28% веса тела, а незначительное чувство дискомфорта возникало при нагрузке в 64%. Из этого следует, что переносимость статической нагрузки не является лимитирующим фактором. При реабилитации больных в данном периоде особое внимание следует уделять восстановлению силы мышц. В это время сила мышц значительно снижена (особенно отводящих - на 50% и разгибателей - на 46% и более). Поэтому восстановление силы мышц оперированного сустава должно служить определяющим критерием в расширении двигательной нагрузки. Чем меньше напряжение мышц вокруг эндопротезированного сустава, тем сильнее инстинкт оберегания оперированной ноги, поэтому адекватная кинезотерапия по восстановлению силы мышц должна быть основополагающим методом МР в этот период.

Слайд 10: Физиотерапевтическое лечение

1. Электростимуляция синусоидальными модулированными токами (СМТ) четырехглавой мышцы бедра, ягодичных мышц спины. Используется II род работы, переменный режим, глубина модуляции -- 30-75%. Выполняется 3 раза по 3 мин (1-2 мин -- перерыв) на каждую мышечную группу, курс -- 10-15 процедур. 2. Бифорез Са -- Р на область бедра поперечно, плотность тока -- 0,1-0,2 мА/см2, продолжительность -- 25-30 мин, курс -- 10-15 процедур. 3. СМТ на пояснично-крестцовую область паравертебрально, III и IV роды работы (по 5 мин каждый), переменный режим, частота модуляции -- 70 Гц, глубина -- 75%, по 6-10 процедур. 4. Лазеротерапия на область оперированного сустава расфокусированным лучом (3 поля) по 5-7 мин суммарно, плотность потока мощности -- 8-10 мВт/см2, по 8-10 процедур. 5. Лазеротерапия паравертебрально в области L1-L5 позвонков (на 3-4 точки с каждой стороны), продолжительность -- от 30 с до 1 мин на точку, по 10-12 процедур. 6. Переменное магнитное поле на область оперированного сустава, индуктивность -- 25-30 мТл, продолжительность -- 15-20 мин, по 10-15 процедур. 7. Иглорефлексотерапия. 8. Массаж оперированной ноги, поясничного отдела спины, ягодиц, здоровой ноги, по 10 процедур. Весь курс ФТЛ проводится в течение месяца, затем можно сделать перерыв. Исключение составляют процедуры электростимуляции мышц, которые можно проводить и в последующем в сочетании с массажем, ЛФК и теплолечением. На 5-й неделе после операции можно заниматься плаванием (температура воды - 32-34°C, продолжительность - 20-30 мин), на 6-й неделе -- ездой на велотренажере (мощность физической нагрузки - от 10-15 до 30 Вт, по 6-8 мин в свободном темпе). Через 5-7 недель после операции, когда больные достаточно хорошо научатся ходить с костылями, освоят комплекс упражнений для восстановления силы мышц, будут ликвидированы последствия осложнений в послеоперационном периоде (лимфостаз голени, паретичность разгибателей стопы и др.), они переводятся на амбулаторный этап реабилитации.

Слайд 11: Промежуточный реабилитационный период

Продолжительность амбулаторного этапа реабилитации -- от 2,5 до 6 мес. (в зависимости от того, в какой КРГ находится больной). Для больных КРГ-1 этот этап реабилитации может быть заключительным до истечения 6-8 мес. после операции. Для больных КРГ-2, возможно, потребуется включение повторного стационарного и санаторного этапов реабилитации. Часть больных из КРГ-3, по показаниям, через 6-8 мес. направится в ортопедические отделения хирургических стационаров для эндопротезирования контралатерального тазобедренного сустава. В любом случае следует помнить, что эндопротезированный тазобедренный сустав - это «новый орган» в опорно-двигательном аппарате и его интегрирование в кинематическую цепь нижней конечности является сложным и не до конца изученным процессом, требующим времени и целенаправленных упражнений. Лимитирующим фактором этого этапа является место проживания. Для жителей села также потребуется включение позднего стационарного этапа реабилитации. Кроме того, больной должен показываться к ортопеду или реабилитологу, имеющему опыт реабилитации больных после эндопротезирования, через 3 мес., 6 мес., 1 год. На амбулаторном этапе реабилитации продолжаются те же мероприятия, что и на стационарном этапе, но более продолжительные по времени и силе воздействия. Ведущее место среди реабилитационных мероприятий по прежнему занимает кинезотерапия. Задачи этого периода: тренировка силы и выносливости мышц, тренировка мышечного корсета (для профилактики обострения спондилогенного болевого синдрома), восстановление объема движений оперированного сустава, восстановление опорной функции и нормальной биомеханики ходьбы (симметричность опорных реакций и межзвенных углов оперированной и здоровой конечности).