Первый слайд презентации: Молекулярные механизмы возникновения мутаций

Лекция №3 для студентов специальности «Микробиология» Лектор: Давыдова Ольга Константиновна, к.б.н., доцент

Слайд 2: План лекции:

Краткая история изучения мутагенеза. Ранние взгляды на изменчивость бактерий. Метод реплик. Модификационная и мутационная изменчивости микроорганизмов. Классификация мутаций. Мутагенные агенты. Особенности действия физических, химических и биологических мутагенов. Мутационный процесс и проблема генетической безопасности.

Идея плеоморфизма (бактерии, встречающиеся в природе, представляют собой разные стадии жизненного цикла небольшого количества видов) сдерживала представление о том, что у микроорганизмов возможны скачкообразные изменения признаков – мутация. Термин введен Г. де Фризом, но на бактерии распространен М. Бейеринком. Мутации возникают не мгновенно. Вначале под воздействием мутагенов возникает предмутационное состояние клетки. Различные репарационные системы стремятся устранить это состояние, и тогда мутация не реализуется. Основу репарационных систем составляют различные ферменты, закодированные в генотипе клетки (организма). Таким образом, мутагенез находится под генетическим контролем клетки; это – не физико-химический, а биологический процесс. Бейеринк, Мартинус Виллем

Слайд 4: Краткая история изучения мутагенеза

С.И. Коржинский в 1899 г. разработал эволюционную теорию гетерогенезиса, основанную на представлениях о ведущей роли дискретных (прерывистых) изменений. Однако наиболее известной стала мутационная теория голландского ботаника Хьюго (Гуго) Де Фриза (1901 г.): Мутации возникают внезапно, без всяких переходов. Мутантные формы вполне устойчивы. Мутации характеризуются дискретностью (прерывистостью); это качественные изменения, которые не образуют непрерывных рядов, не группируются вокруг среднего типа (моды). Мутации возникают в разных направлениях, они могут быть вредными и полезными. Успех в выявлении мутаций зависит от числа проанализированных особей. Одни и те же мутации могут возникать повторно. Многочисленными исследованиями доказано, что мутации не носят адаптивный характер, они случайны, не направлены. Только в ходе эволюции, в ходе отбора оценивается «полезность», «нейтральность» или «вредность» мутаций в определенных условиях. Хуго Де Фриз

Слайд 5: Краткая история изучения мутагенеза

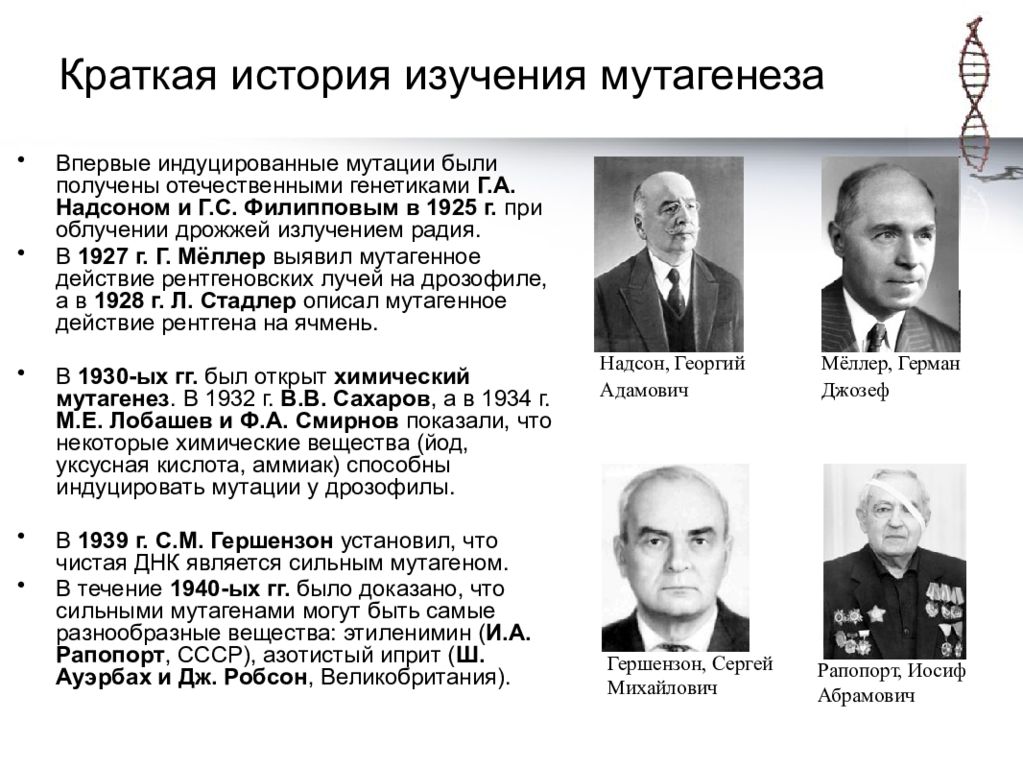

Впервые индуцированные мутации были получены отечественными генетиками Г.А. Надсоном и Г.С. Филипповым в 1925 г. при облучении дрожжей излучением радия. В 1927 г. Г. Мёллер выявил мутагенное действие рентгеновских лучей на дрозофиле, а в 1928 г. Л. Стадлер описал мутагенное действие рентгена на ячмень. В 1930-ых гг. был открыт химический мутагенез. В 1932 г. В.В. Сахаров, а в 1934 г. М.Е. Лобашев и Ф.А. Смирнов показали, что некоторые химические вещества (йод, уксусная кислота, аммиак) способны индуцировать мутации у дрозофилы. В 1939 г. С.М. Гершензон установил, что чистая ДНК является сильным мутагеном. В течение 1940-ых гг. было доказано, что сильными мутагенами могут быть самые разнообразные вещества: этиленимин ( И.А. Рапопорт, СССР), азотистый иприт ( Ш. Ауэрбах и Дж. Робсон, Великобритания). Надсон, Георгий Адамович Мёллер, Герман Джозеф Гершензон, Сергей Михайлович Рапопорт, Иосиф Абрамович

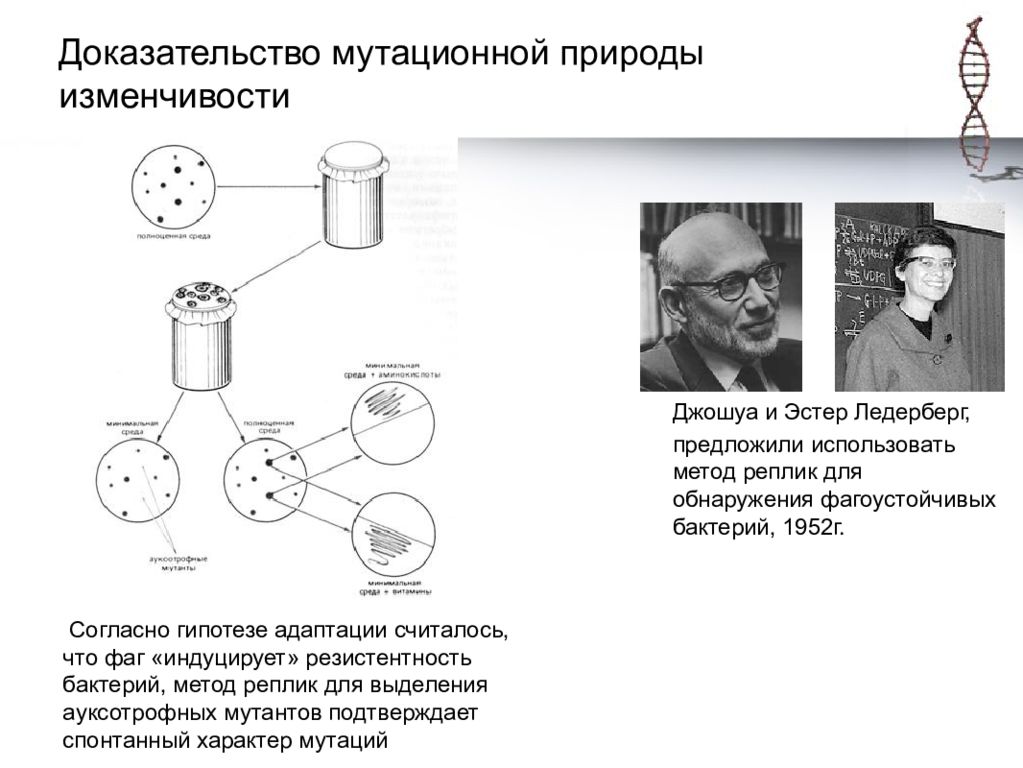

Слайд 6: Доказательство мутационной природы изменчивости

Согласно гипотезе адаптации считалось, что фаг «индуцирует» резистентность бактерий, метод реплик для выделения ауксотрофных мутантов подтверждает спонтанный характер мутаций Джошуа и Эстер Ледерберг, предложили использовать метод реплик для обнаружения фагоустойчивых бактерий, 1952г.

Слайд 7: Модификационная и мутационная изменчивости микроорганизмов

Все наблюдаемые изменения можно разделить на два типа: проявляются у подавляющего большинства особей в популяции при изменении внешних условий и наблюдаются до тех пор, пока действует фактор, вызвавший эти изменения. Такой тип изменчивости получил название не наследственного, или модификационного, а само явление названо модификацией. Модификация есть результат пластичности клеточного метаболизма, приводящего к фенотипическому проявлению "молчащих" генов в конкретных условиях (например, синтез БТШ). лежат в основе процессов реализации генетической информации: транскрипция, трансляция. признаки, которые первоначально возникают как редкие события в популяции особей (с частотой 1 на 10 4 —10 11 клеток). Если измененные особи имеют некоторое преимущество перед неизмененными, выражающееся в повышенной скорости роста или жизнеспособности, они постепенно накапливаются в популяции и вытесняют исходные особи. Такой тип изменчивости был назван наследственным. лежат в основе наследственной передачи генетического материала: репликация, репарация, рекомбинация.

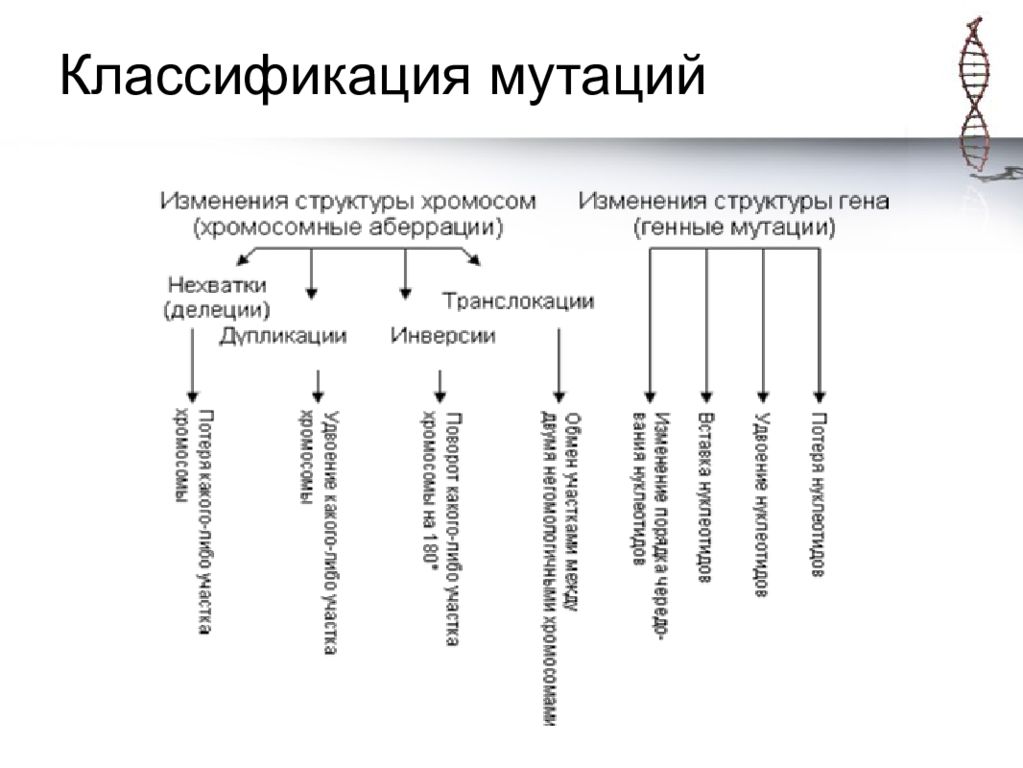

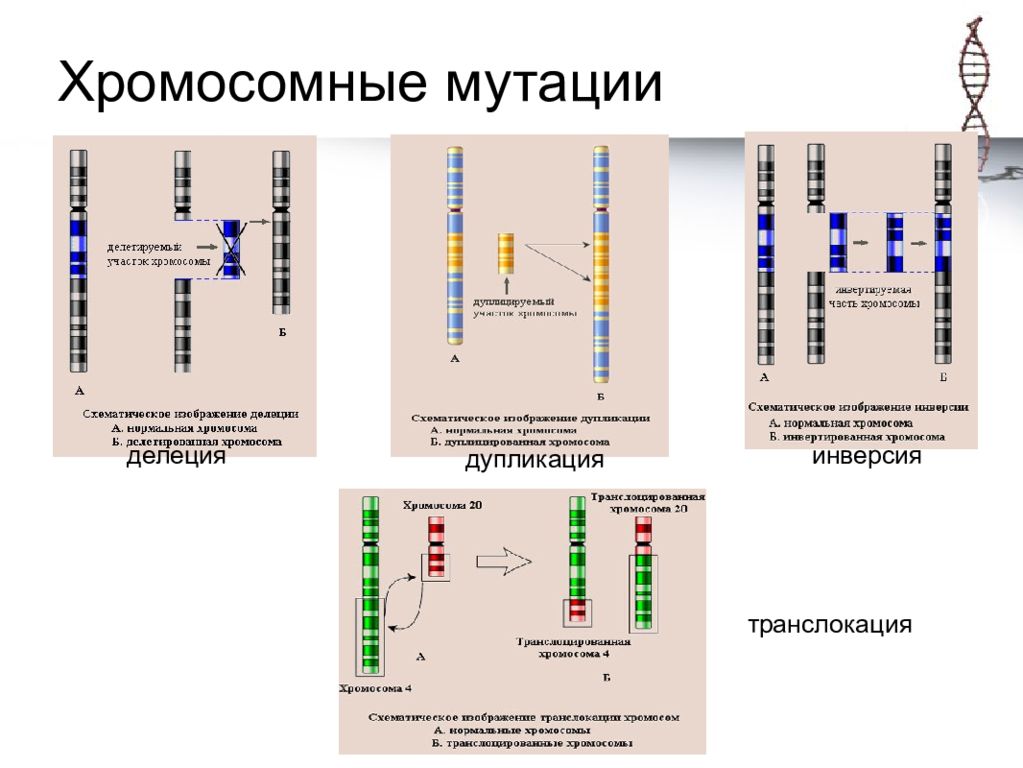

Слайд 10: Генные мутации

Значимость нуклеотидных мутаций внутри кодона неравнозначна: замена первого и второго нуклеотида всегда приводит к изменению аминокислоты, третий же обычно не приводит к замене белка. К примеру, "Молчащая мутация"- изменение нуклеотидной последовательности, которая приводит к образованию схожего кодона, в результате аминокислотная последовательность белка не меняется. Замена нуклеотида в кодоне может привести к изменению смысла кодона — миссенс мутации, и появлению в белке новой аминокислоты. Если в результате замены нуклеотида кодон превращается в терминирующий — нонсенс мутации, то синтезируется незавершенный белок, так как его синтез прерывается на этом кодоне. Транзиция - состоит в замене одного пурина другим пурином или одного пиримидина другим пиримидином. Если пурин будет замещен пиримидином, или наоборот, такие замены называют трансверсиями.

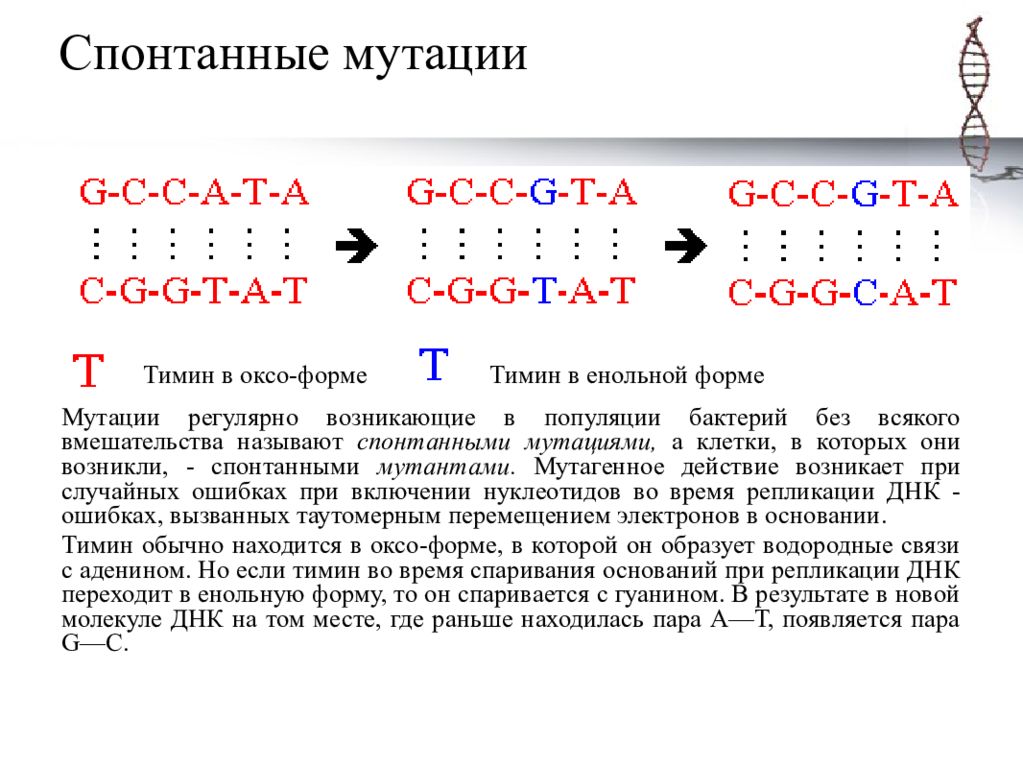

Слайд 11: Спонтанные мутации

Мутации регулярно возникающие в популяции бактерий без всякого вмешательства называют спонтанными мутациями, а клетки, в которых они возникли, - спонтанными мутантами. Мутагенное действие возникает при случайных ошибках при включении нуклеотидов во время репликации ДНК - ошибках, вызванных таутомерным перемещением электронов в основании. Тимин обычно находится в оксо-форме, в которой он образует водородные связи с аденином. Но если тимин во время спаривания оснований при репликации ДНК переходит в енольную форму, то он спаривается с гуанином. В результате в новой молекуле ДНК на том месте, где раньше находилась пара А—Т, появляется пара G —С. Тимин в оксо-форме Тимин в енольной форме

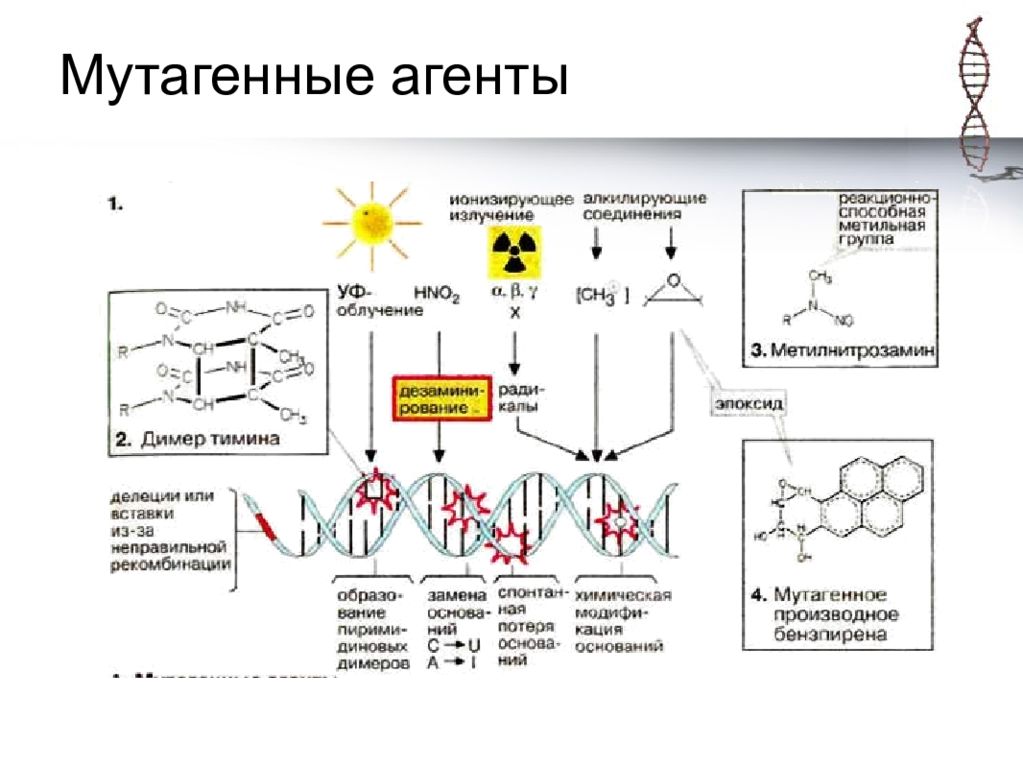

Слайд 13: Физические мутагены

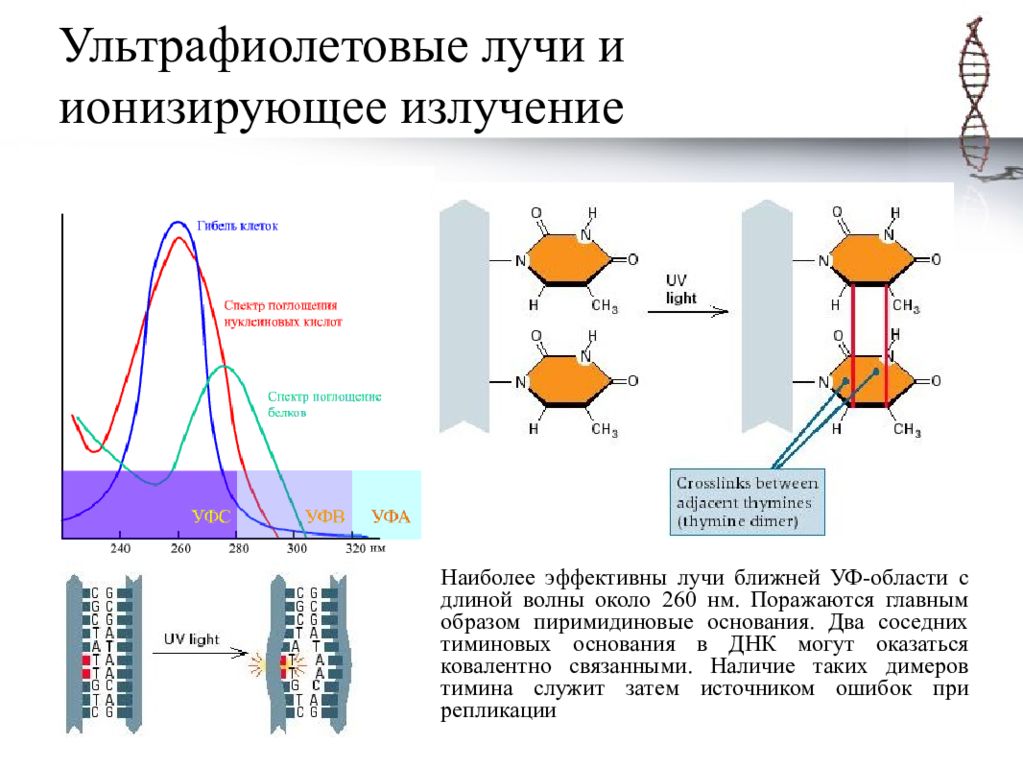

К физическим мутагенам относятся: ионизирующее излучение (альфа–, бета–, гамма–, нейтронное и рентгеновское излучение), коротковолновое ультрафиолетовое излучение, СВЧ–излучение, действие экстремальных температур. Одним из наиболее важных физических мутагенов является ионизирующая радиация. Она приводит к образованию в клетке свободных радикалов (молекул с неспаренными электронами), которые исключительно реакционноспособны и могут повредить ДНК. Коротковолновый ультрафиолетовый свет (УФ) приводит к химическим изменениям - образованию тиминовых димеров, когда два соседних тиминовых оснований ковалентно связываются друг с другом. Это приводит к ошибкам при считывании ДНК во время репликации и транскрипции.

Слайд 14: Ультрафиолетовые лучи и ионизирующее излучение

Наиболее эффективны лучи ближней УФ-области с длиной волны около 260 нм. Поражаются главным образом пиримидиновые основания. Два соседних тиминовых основания в ДНК могут оказаться ковалентно связанными. Наличие таких димеров тимина служит затем источником ошибок при репликации

Слайд 15: Химические мутагены

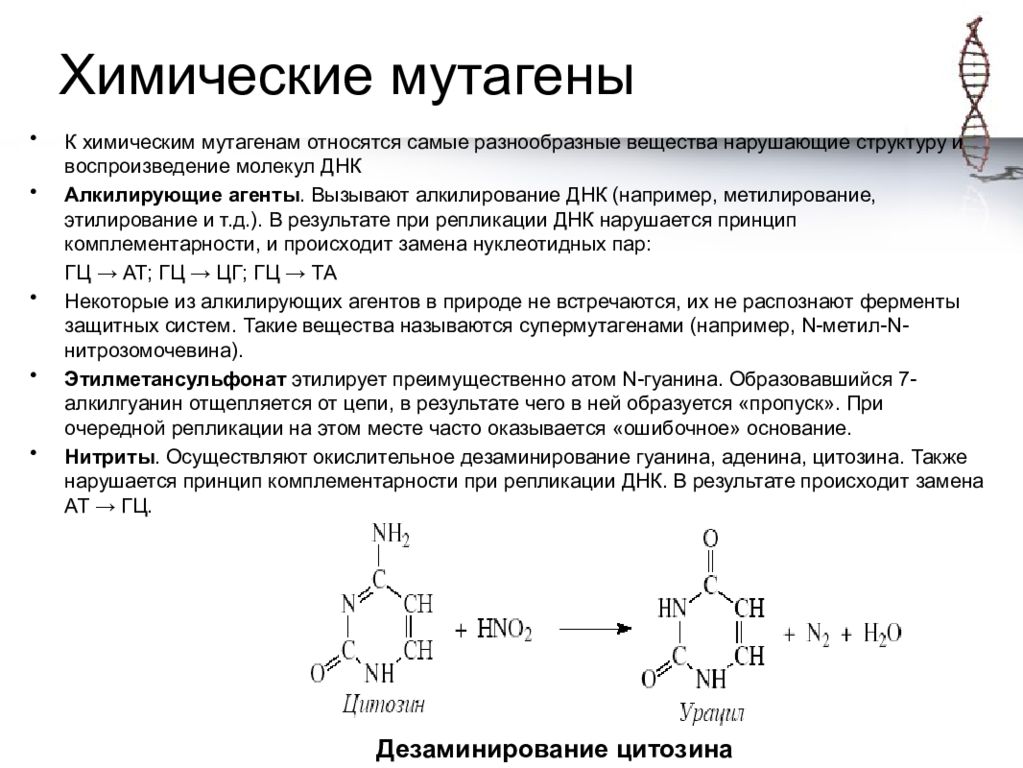

К химическим мутагенам относятся самые разнообразные вещества нарушающие структуру и воспроизведение молекул ДНК Алкилирующие агенты. Вызывают алкилирование ДНК (например, метилирование, этилирование и т.д.). В результате при репликации ДНК нарушается принцип комплементарности, и происходит замена нуклеотидных пар: ГЦ → АТ; ГЦ → ЦГ; ГЦ → ТА Некоторые из алкилирующих агентов в природе не встречаются, их не распознают ферменты защитных систем. Такие вещества называются супермутагенами (например, N-метил-N-нитрозомочевина). Этилметансульфонат этилирует преимущественно атом N-гуанина. Образовавшийся 7-алкилгуанин отщепляется от цепи, в результате чего в ней образуется «пропуск». При очередной репликации на этом месте часто оказывается «ошибочное» основание. Нитриты. Осуществляют окислительное дезаминирование гуанина, аденина, цитозина. Также нарушается принцип комплементарности при репликации ДНК. В результате происходит замена АТ → ГЦ. Дезаминирование цитозина

Слайд 16: Химическое изменение оснований

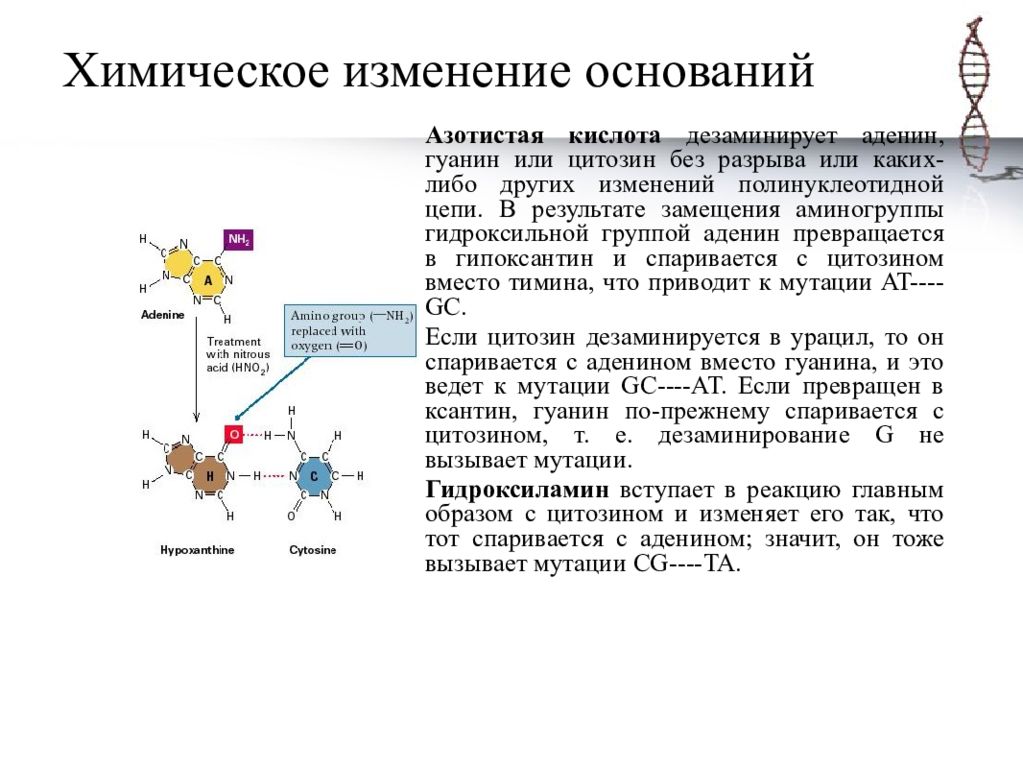

Азотистая кислота дезаминирует аденин, гуанин или цитозин без разрыва или каких-либо других изменений полинуклеотидной цепи. В результате замещения аминогруппы гидроксильной группой аденин превращается в гипоксантин и спаривается с цитозином вместо тимина, что приводит к мутации AT ---- GC. Если цитозин дезаминируется в урацил, то он спаривается с аденином вместо гуанина, и это ведет к мутации GC ---- AT. Если превращен в ксантин, гуанин по-прежнему спаривается с цитозином, т. е. дезаминирование G не вызывает мутации. Гидроксиламин вступает в реакцию главным образом с цитозином и изменяет его так, что тот спаривается с аденином; значит, он тоже вызывает мутации CG ---- TA.

Слайд 17: Включение аналогов оснований

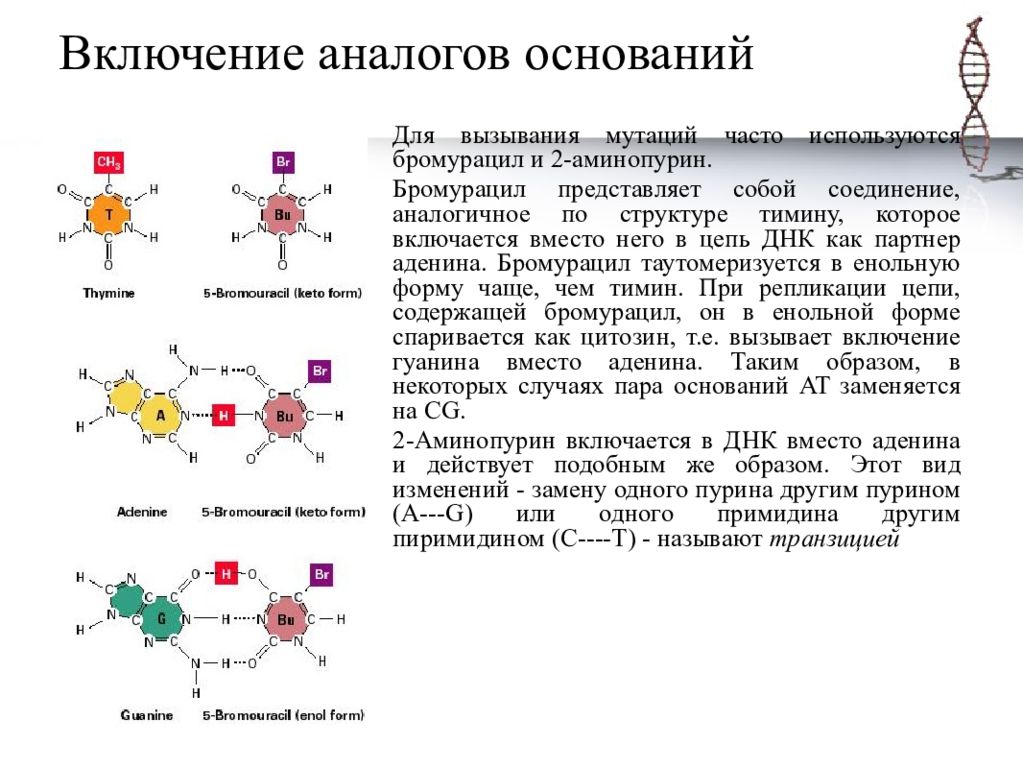

Для вызывания мутаций часто используются бромурацил и 2-аминопурин. Бромурацил представляет собой соединение, аналогичное по структуре тимину, которое включается вместо него в цепь ДНК как партнер аденина. Бромурацил таутомеризуется в енольную форму чаще, чем тимин. При репликации цепи, содержащей бромурацил, он в енольной форме спаривается как цитозин, т.е. вызывает включение гуанина вместо аденина. Таким образом, в некоторых случаях пара оснований AT заменяется на CG. 2-Аминопурин включается в ДНК вместо аденина и действует подобным же образом. Этот вид изменений - замену одного пурина другим пурином ( A --- G ) или одного примидина другим пиримидином (С----Т) - называют транзицией

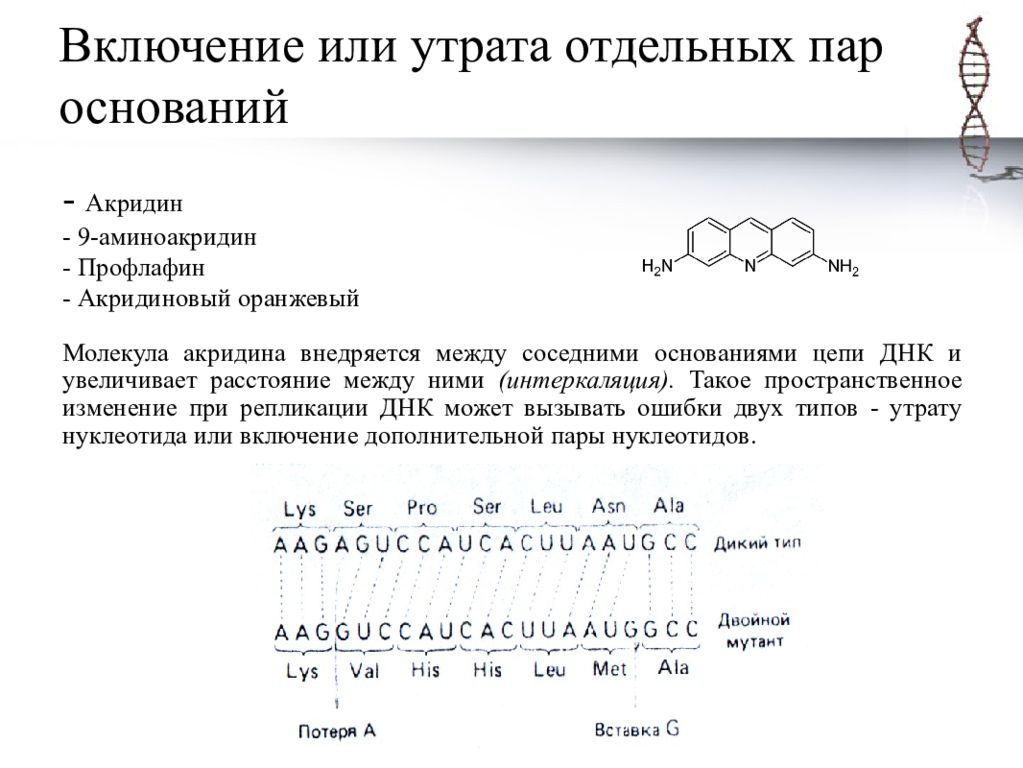

Слайд 18: Включение или утрата отдельных пар оснований

Молекула акридина внедряется между соседними основаниями цепи ДНК и увеличивает расстояние между ними (интеркаляция). Такое пространственное изменение при репликации ДНК может вызывать ошибки двух типов - утрату нуклеотида или включение дополнительной пары нуклеотидов. - Акридин - 9-аминоакридин - Профлафин - Акридиновый оранжевый

Слайд 19: Биологические мутагены

ДНК, Вирусы, Продукты жизнедеятельности микроорганизмов (стрептолизин, афлатоксин), Транспозоны способны «перепрыгивать» из одного участка генома в другой. В случае внедрения транспозона в какой-либо структурный ген хромосомы нуклеотидная последовательность этого гена будет нарушена и генетическая информация не сможет транслироваться в функционально полноценный полипептид. Возникнет инсерционный мутант.

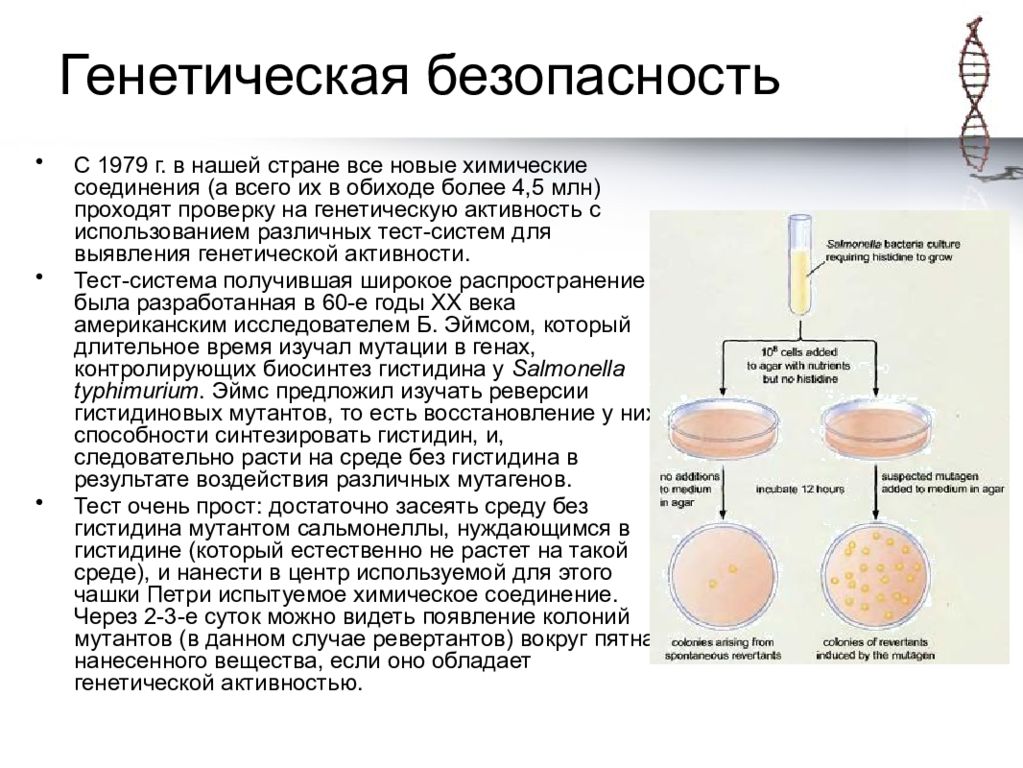

Последний слайд презентации: Молекулярные механизмы возникновения мутаций: Генетическая безопасность

С 1979 г. в нашей стране все новые химические соединения (а всего их в обиходе более 4,5 млн) проходят проверку на генетическую активность с использованием различных тест-систем для выявления генетической активности. Тест-система получившая широкое распространение была разработанная в 60-е годы XX века американским исследователем Б. Эймсом, который длительное время изучал мутации в генах, контролирующих биосинтез гистидина у Salmonella typhimu r ium. Эймс предложил изучать реверсии гистидиновых мутантов, то есть восстановление у них способности синтезировать гистидин, и, следовательно расти на среде без гистидина в результате воздействия различных мутагенов. Тест очень прост: достаточно засеять среду без гистидина мутантом сальмонеллы, нуждающимся в гистидине (который естественно не растет на такой среде), и нанести в центр используемой для этого чашки Петри испытуемое химическое соединение. Через 2-3-е суток можно видеть появление колоний мутантов (в данном случае ревертантов) вокруг пятна нанесенного вещества, если оно обладает генетической активностью.