Первый слайд презентации: НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Слайд 2

Геодезические измерения на местности проводились задолго до нашей эры в Египте, Китае и других странах древнего мира для решения вопросов землепользования и землевладения для составления карт при географических описаниях при строительстве пирамид, оросительных систем, зданий, сооружений и др.

Слайд 3

С развитием и расширением землеустроительных и строительных работ накапливался опыт геодезических измерений Из Египта геодезические работы перешли в Древнюю Грецию Они получили теоретическое обоснование и отсюда началась наука геодезия Геодезия превратилась в самостоятельную науку в начале XI века

Слайд 4: ТОННЕЛЬ ЭВПАЛИНА

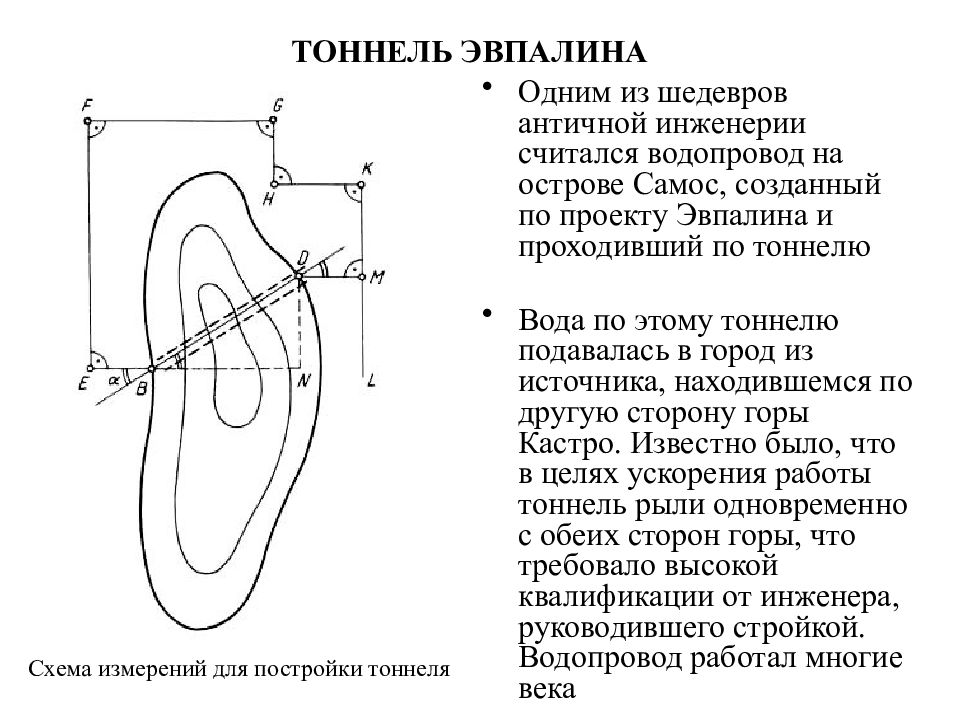

Одним из шедевров античной инженерии считался водопровод на острове Самос, созданный по проекту Эвпалина и проходивший по тоннелю Вода по этому тоннелю подавалась в город из источника, находившемся по другую сторону горы Кастро. Известно было, что в целях ускорения работы тоннель рыли одновременно с обеих сторон горы, что требовало высокой квалификации от инженера, руководившего стройкой. Водопровод работал многие века Схема измерений для постройки тоннеля

Слайд 5: САМОССКИЙ ВОДОПРОВОД

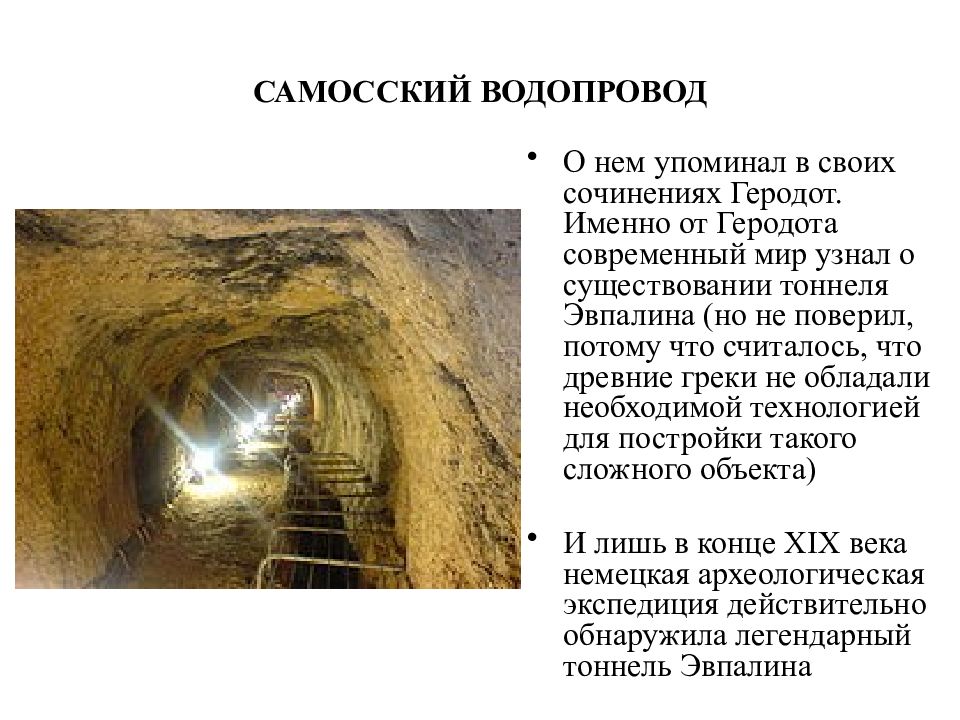

О нем упоминал в своих сочинениях Геродот. Именно от Геродота современный мир узнал о существовании тоннеля Эвпалина (но не поверил, потому что считалось, что древние греки не обладали необходимой технологией для постройки такого сложного объекта) И лишь в конце XIX века немецкая археологическая экспедиция действительно обнаружила легендарный тоннель Эвпалина

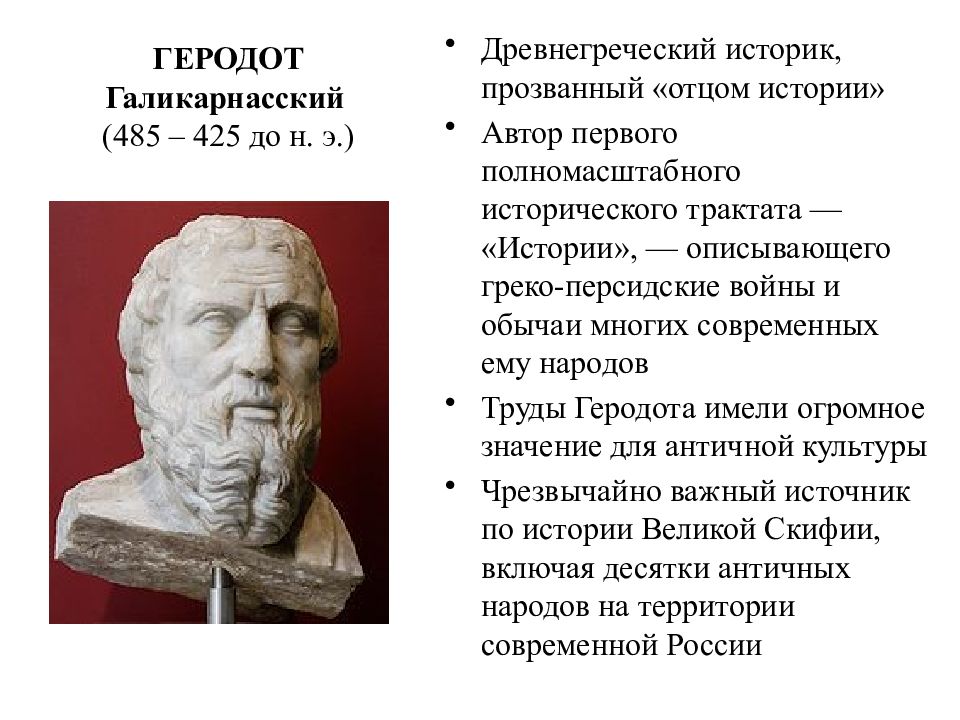

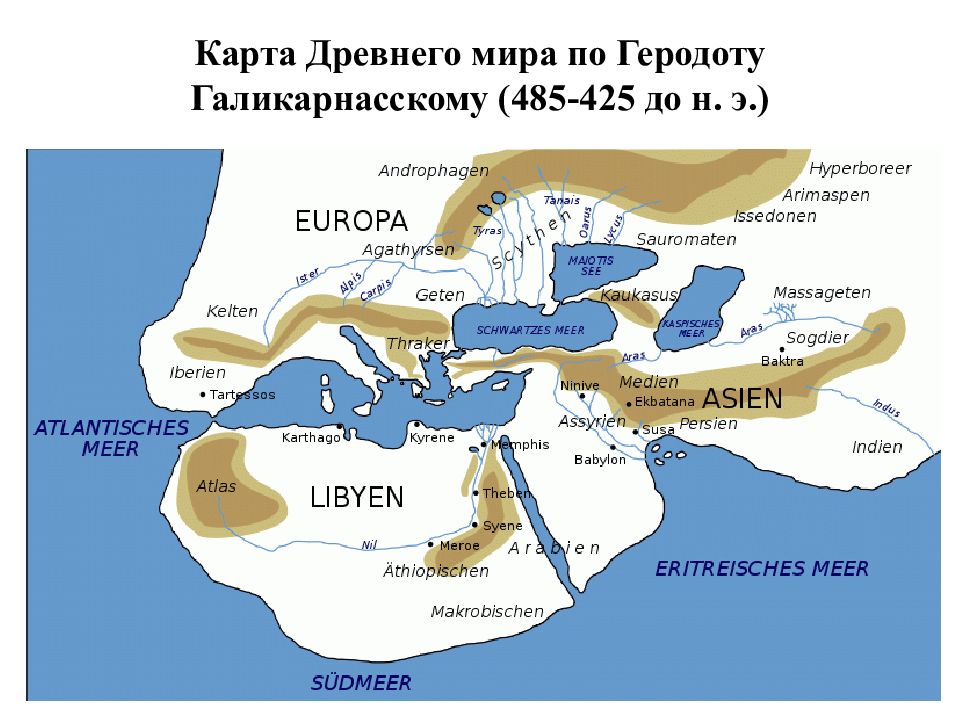

Слайд 6: ГЕРОДОТ Галикарнасский (485 – 425 до н. э.)

Древнегреческий историк, прозванный «отцом истории» Автор первого полномасштабного исторического трактата — «Истории», — описывающего греко-персидские войны и обычаи многих современных ему народов Труды Геродота имели огромное значение для античной культуры Чрезвычайно важный источник по истории Великой Скифии, включая десятки античных народов на территории современной России

Слайд 8

Большой вклад в развитие техники землемерного дела и геодезических измерений в древние времена внесли представители арабской, греческой и римской науки Для выполнения измерений древние люди пользовались мерными шнурами, водными нивелирами и землемерными (прямоугольными) крестами Ориентация проводилась по полуденной линии, которую определяли из наблюдения звезд, планет или Солнца с использованием гномона

Слайд 9

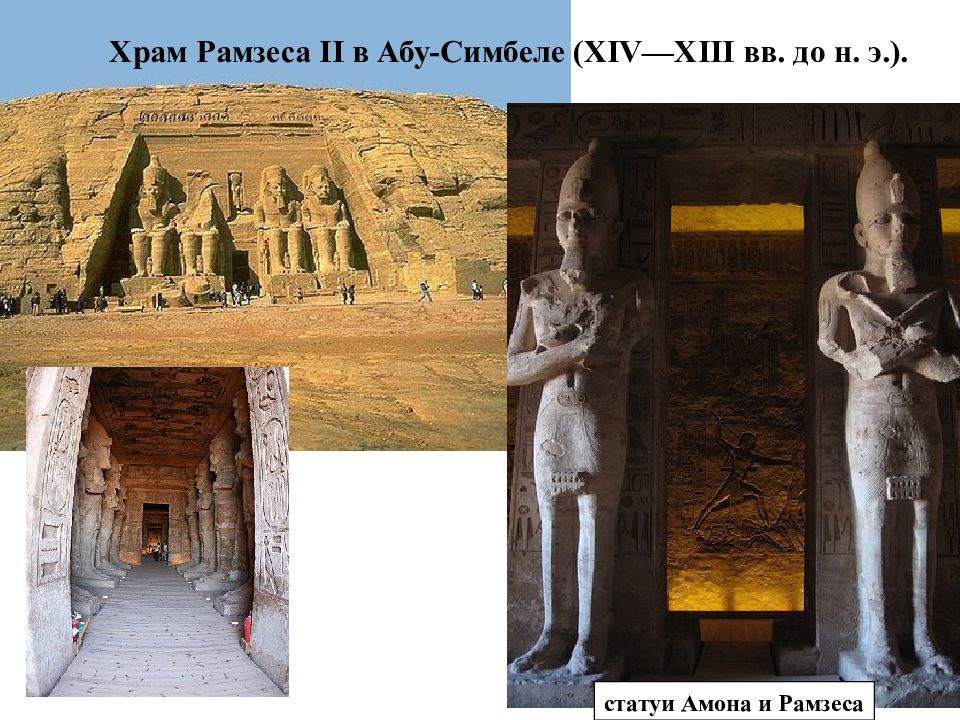

Строительство древних культовых, дворцовых, общественных сооружений отличается характерными особенностями: осевой композицией, модульностью подсистем, точной ориентировкой Отсюда исходили требования к геодезическому обеспечению строительства – ось являлась основной координатной линией, относительно которой проводились разбивочные работы: она строго ориентировалась по странам света, как это было при сооружении пирамид и отдельных сооружений Древнего Египта, Греции и Рима или применительно к условиям местности и рельефа по небесным светилам на определенную дату и время года, как при сооружении храма Рамзеса II в Абу-Симбеле ( XIV — XIII вв. до н. э.)

Слайд 10

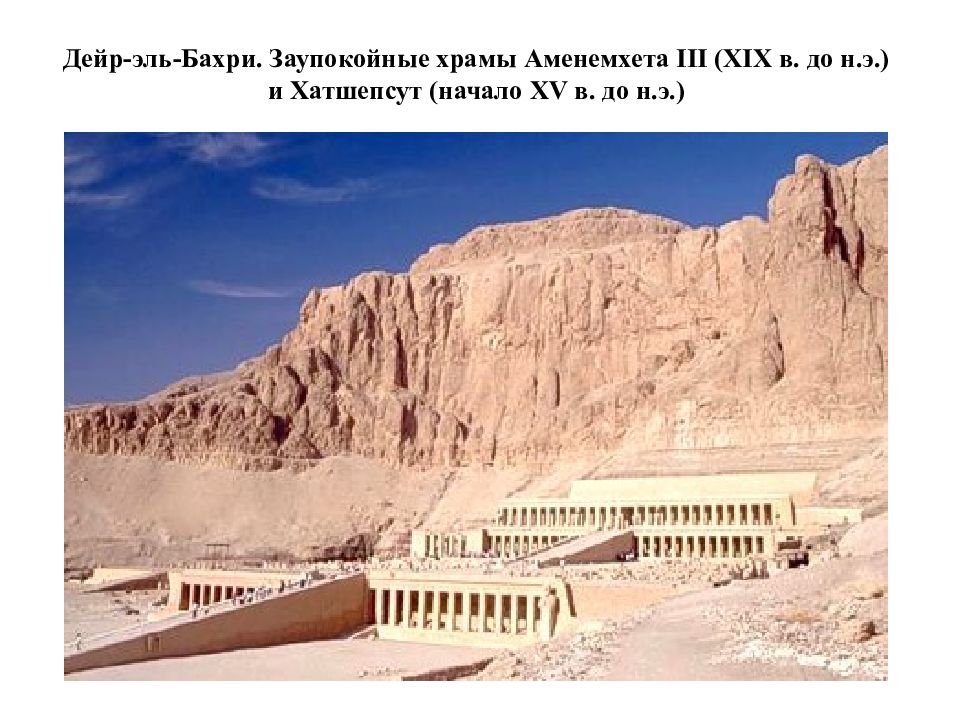

Для разбивки оси выбирался, очевидно, главный пункт или площадка, на которых определялось в произвольный день или на определенные дату и время (например, день весеннего равноденствия) направление, закреплявшееся на местности Длина прямых могла задаваться на десятки километров. Так, осевое расположение характерно для заупокойных храмов Аменемхета III и Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, где к первому сооружению этого комплекса вела километровая аллея сфинксов По главной координатной оси проводилась тщательная нивелировка, в соответствии с которой выравнивались строительные площадки, вырубались террасы

Слайд 11: Дейр-эль-Бахри. Заупокойные храмы Аменемхета III ( XIX в. до н.э.) и Хатшепсут (начало XV в. до н.э.)

Слайд 12

В Абу-Симбеле вырубленный в скале храм был ориентирован на восток таким образом, чтобы два раза в год на мгновение солнце проникало в него на глубину 55 м, чтобы осветить установленные там статуи Амона и Рамзеса Ошибки в расчете направления не должно было быть, так как затрагивались высшие (божественные) интересы В том, что древние геодезисты не ошиблись, убедилась путешественница Амелия Эдвардо, случайно открывшая это явление в 1870 г.

Слайд 13: Храм Рамзеса II в Абу-Симбеле ( XIV — XIII вв. до н. э.)

статуи Амона и Рамзеса

Слайд 14

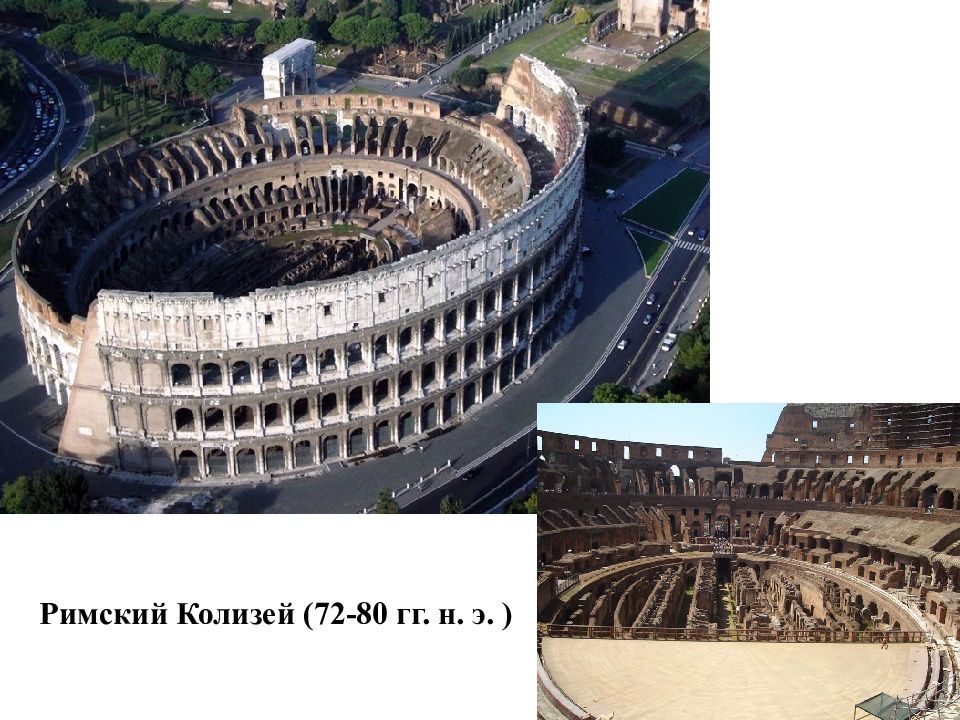

В строительстве отдельных сооружений (театров, цирков, пантеонов) большое значение имела не только осевая композиция, но и модульный принцип Знаменитый Колизей Рима — гигантский амфитеатр, вмещавший 50 тыс. зрителей, был построен за пять лет Размеры овальной чаши Колизея составляли по осям 189х156 м, высота 49 м, размеры арены — 54х86 м Зрительный зал имел пять ярусов и четыре сектора Строительство осуществлялось одновременно в четырех секторах, что подтверждает использование принципа модульности При строительстве особое значение имел геометрический контроль пропорций и горизонтальности ярусов и рядов

Слайд 16: АРИСТОТЕЛЬ (384-322 до н. э.)

Был первым учёным, создавшим всестороннюю систему философии, охватившую все сферы человеческого развития — социологию, философию, политику, логику, физику Считал, что Земля – шар и неподвижна, а все вращается вокруг нее Искусство измерения по Аристотелю есть «часть практических геометрических», т.е. геодезия представляет собой один из видов практического искусства Геодезия как часть практической геометрии существовала с IV тыс. до н.э., а как фундаментальная наука, отличная от геометрии и стереометрии, с X-XI в н.э.

Слайд 17: ГЕРОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ

Герон Александрийский (между 200 до н.э. и 300 гг. н.э.), механик и геометр, был крупнейшим «инженером» античного мира Герон превосходил многих своих предшественников в области практики Дал систематическое изложение основных достижений античного мира по прикладной механике и математике. Изобрел ряд приборов и автоматов Особый интерес представляют его трактаты по геометрии и геодезии – пример превосходной увязки геометрической теории с практикой землемерия ( ≈ I в. н. э.)

Слайд 18

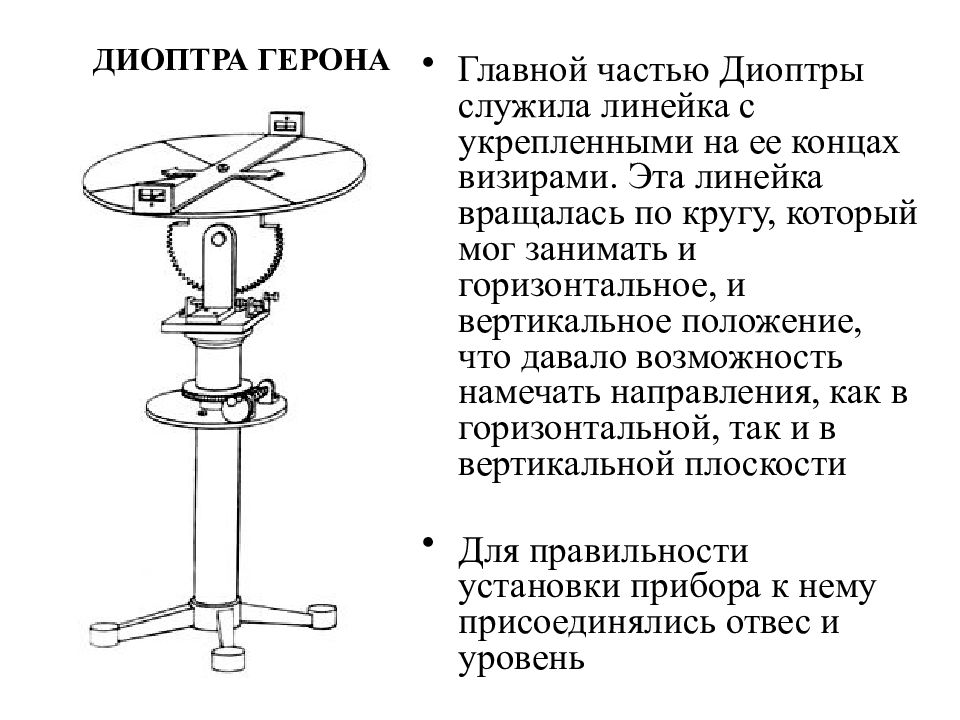

В сочинении Герона «О Диоптре» излагаются методы проведения различных геодезических работ, изложены правила земельной съемки, фактически основанные на использовании прямоугольных координат Землемерную съемку предлагается производить с помощью изобретенного Героном прибора – диоптры, прототипа современного теодолита Этот трактат более полуторы тысячи лет служил основным руководством по землемерию Труд Герона найден лишь в 1814 году В работе "О диоптре" ученые получили второе документальное подтверждение существования тоннеля Эвпалина

Слайд 19: ДИОПТРА ГЕРОНА

Главной частью Диоптры служила линейка с укрепленными на ее концах визирами. Эта линейка вращалась по кругу, который мог занимать и горизонтальное, и вертикальное положение, что давало возможность намечать направления, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости Для правильности установки прибора к нему присоединялись отвес и уровень

Слайд 20

Пользуясь этим прибором и вводя в употребление прямоугольные координаты, Герон мог решать на местности различные задачи: измерить расстояние между двумя точками, когда одна из них или обе они недоступны наблюдателю провести прямую, перпендикулярную к недоступной прямой линии найти разность уровней между двумя пунктами измерить площадь простейшей фигуры, не вступая на измеряемую площадку

Слайд 21

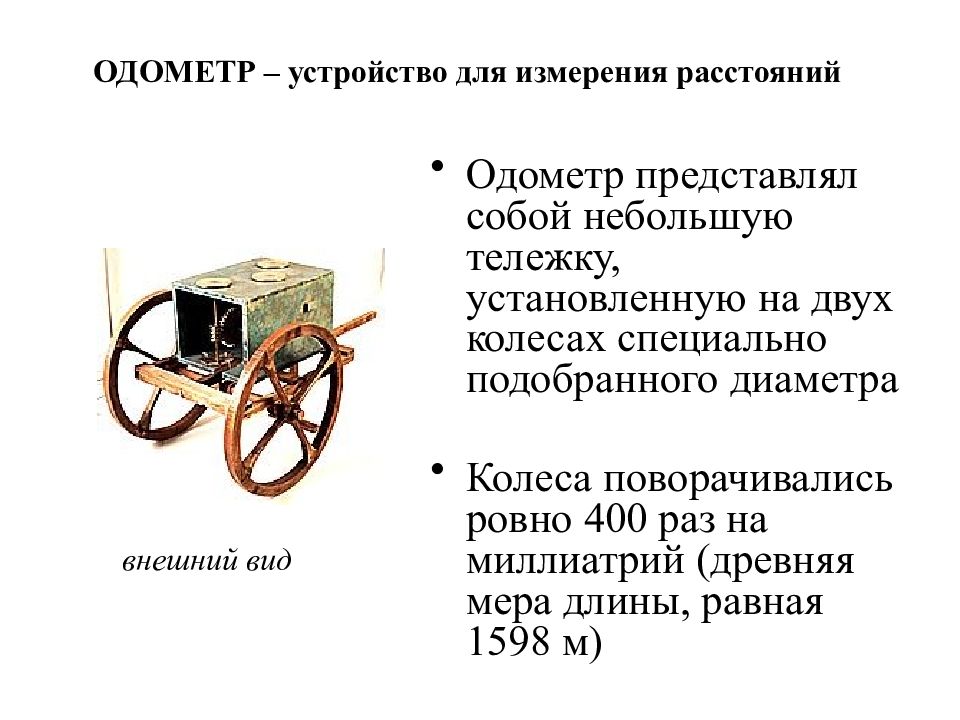

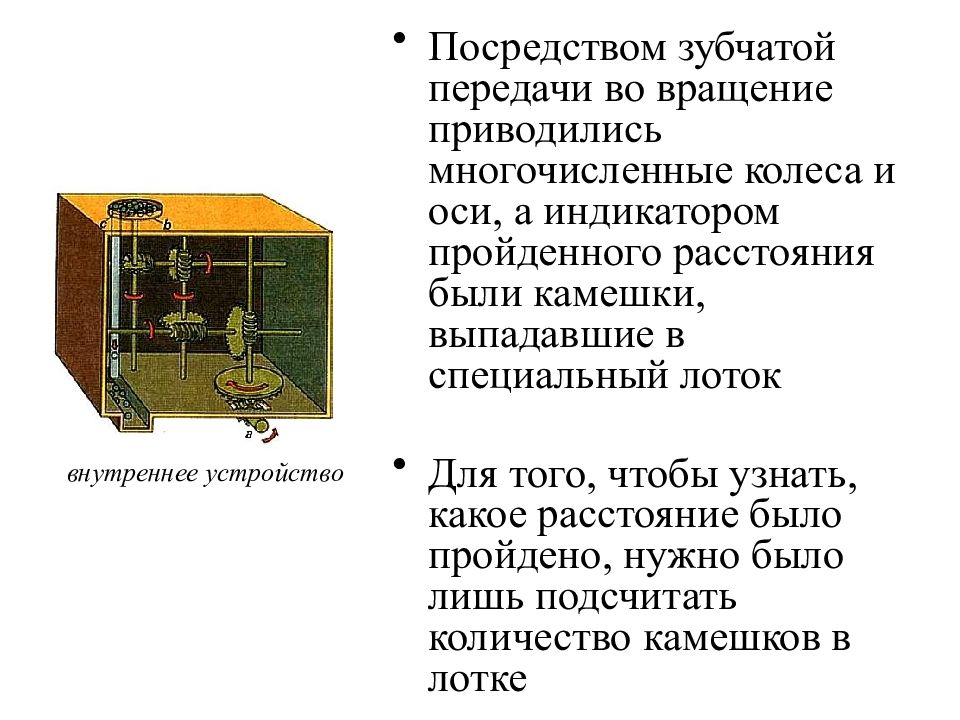

Одометр представлял собой небольшую тележку, установленную на двух колесах специально подобранного диаметра Колеса поворачивались ровно 400 раз на миллиатрий (древняя мера длины, равная 1598 м) ОДОМЕТР – устройство для измерения расстояний внешний вид

Слайд 22

Посредством зубчатой передачи во вращение приводились многочисленные колеса и оси, а индикатором пройденного расстояния были камешки, выпадавшие в специальный лоток Для того, чтобы узнать, какое расстояние было пройдено, нужно было лишь подсчитать количество камешков в лотке внутреннее устройство

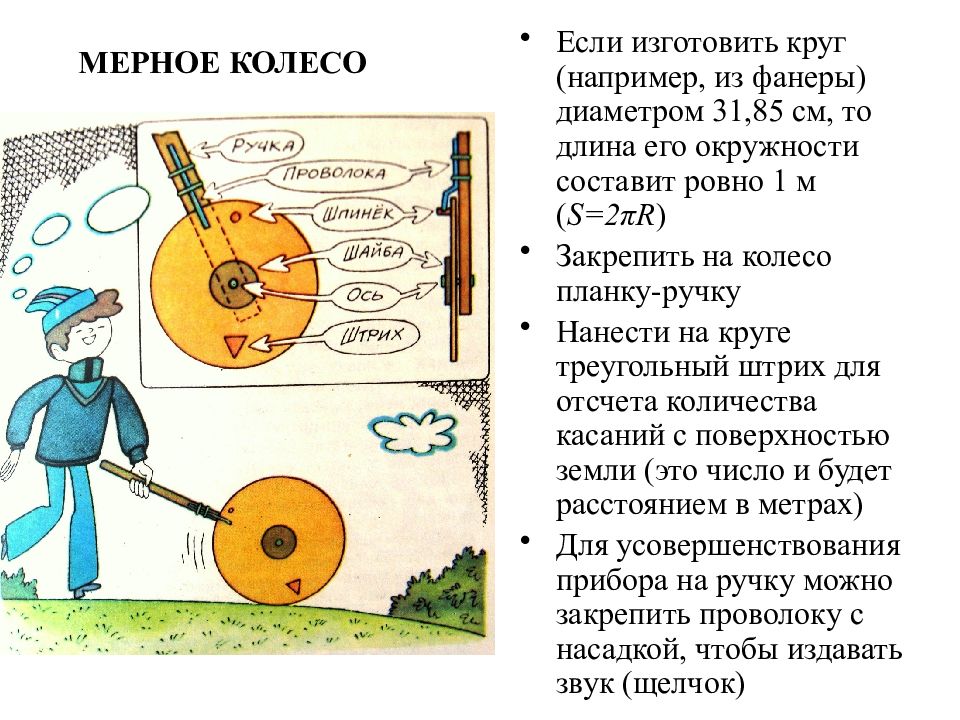

Слайд 23: МЕРНОЕ КОЛЕСО

Если изготовить круг (например, из фанеры) диаметром 31,85 см, то длина его окружности составит ровно 1 м ( S=2 π R ) Закрепить на колесо планку-ручку Нанести на круге треугольный штрих для отсчета количества касаний с поверхностью земли (это число и будет расстоянием в метрах) Для усовершенствования прибора на ручку можно закрепить проволоку с насадкой, чтобы издавать звук (щелчок)

6 - 5 века до новой эры. По сведениям античного историка Геродота в бассейне Припяти, верховьях Днестра и Буга жили племена невров (навров), которых ученые связывают с предками славян 4 - 2 века до новой эры. На юго-западе Беларуси жили племена поморской (восточно-поморской) археологической культуры (большинство исследователей считает эту культуру праславянской) 3 век до новой эры - 2 век новой эры. На территории южной и центральной Беларуси, где раньше жило население милоградской и поморской культур, сформировалась зарубинецкая (название от деревни Зарубинцы на Киевщине) археологическая культура, которая, вероятно, принадлежала древним славянам. Ее население поддерживало связи со скифами, сарматами, кельтами, городами северного Причерноморья

Слайд 25

2 - 4 века новой эры. На юго-западе Беларуси существовала вельбарская археологическая культура, принадлежавшая германским племенам (готам и гепидам) в процессе их продвижения на юг 2 - 5 века. На юге Беларуси жили славянские племена киевской археологической культуры 6 - 8 века. На территории центральной и северной Беларуси жило население банцеровской археологической культуры (название от урочища Банцеровщина возле деревни Ждановичи Минского района). Ученые считают, что эта культура отражает процесс расселения славян в балтском ареале

Слайд 26

6 - 9 века. Переход населения Беларуси к многоукладной форме хозяйствования. Параллельно с патриархальным рабством появляются признаки феодальных отношений. Развиваются пашенное земледелие, торговля и другие формы связи с соседними народами. У восточных славянских народов формируются первые политические объединения — княжения. На территории Беларуси жили славянские народы (союзы племен): дулебы, кривичи, дреговичи, радимичи; на самом юге — древляне, волыняне, на южном западе — балтское племя ятвяги 7 век. Первые летописные сведения о племенном союзе дулебов (жили на территории Западной Волыни и на юго-западе Беларуси), тяжело пострадавших от нашествия аваров (кочевых племен Центральной Азии, Западной Сибири, Приуралья и Поволжья середины 5 в. )

Слайд 27

859 г. Первые летописные сведения о племенном союзе кривичей 862 г. В первой древнерусской летописи “Повесть временных лет” впервые упоминаются города Полоцк, Киев и Новгород. Полоцк (в летописях Полотеск, Полотьск, Полтеск) упоминается как центр кривичей-полочан и Полоцкого княжества, размещавшегося на территории современных Витебской, севере Минской областей. Город основан на реке Полота (отсюда название города и части кривичей-полочан) при впадении ее в Западную Двину. Быстрому экономическому росту и культурному развитию Полоцка способствовало выгодное размещение на торговом пути «из варяг в греки». Полоцкое княжество - одно из первых государственных образований восточных славян

Слайд 29: НАУКА СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА

В 827 году арабские ученые непосредственно измерили длину дуги меридиана в 1 0 между широтами 34 0 и 35 0 (к западу от р. Тигр) и получили результат 111,8 км, близкий к современным данным (110,9 км) Арабы, завоевавшие в VII-IX вв. богатейшую часть мира от Инда до Пиренеев, восприняли многое от древней культуры покоренных народов, переводя на арабский язык лучшие труды мыслителей древности

Слайд 30

Арабоязычные ученые не только возродили достижения греческой науки, но и обогатили ее своими оригинальными исследованиями. Относится это и к точным приборам, которые использовались на Востоке Конструкции одних инструментов были заимствованы от предшественников без изменений, в другие, в процессе пользования ими, вносились усовершенствования, конструкции третьих были оригинальны

Слайд 31

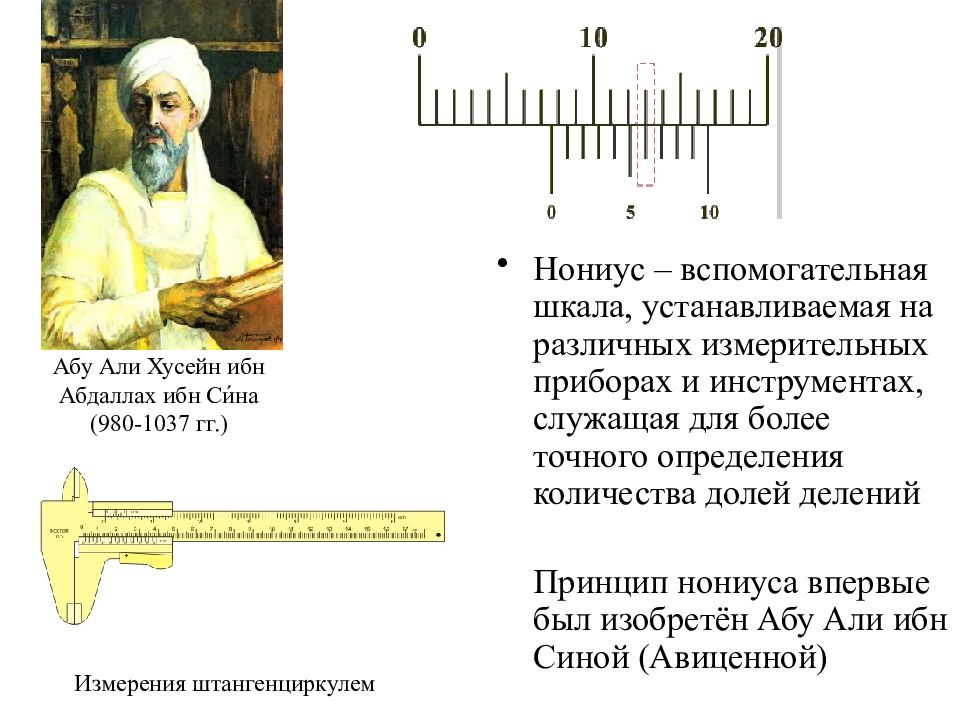

Нониус – вспомогательная шкала, устанавливаемая на различных измерительных приборах и инструментах, служащая для более точного определения количества долей делений Принцип нониуса впервые был изобретён Абу Али ибн Синой (Авиценной) Измерения штангенциркулем Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Си́на (980-1037 гг.)

Слайд 32

Так же как и в древности, одной из наиболее развитых естественных наук в странах средневекового Востока была астрономия Составление календаря, фиксирующего наступление религиозных праздников и постов, необходимость знать время суток для проведения ежедневных многочисленных молитв, определять направление стран света и географические координаты пунктов земной поверхности требовали проведения астрономических наблюдений

Слайд 33

Астрономические наблюдения проводили и при постройке мечетей, для определения направления на Мекку, и для астрологических предсказаний Поэтому самыми точными и разнообразными инструментами были инструменты для наблюдений неба

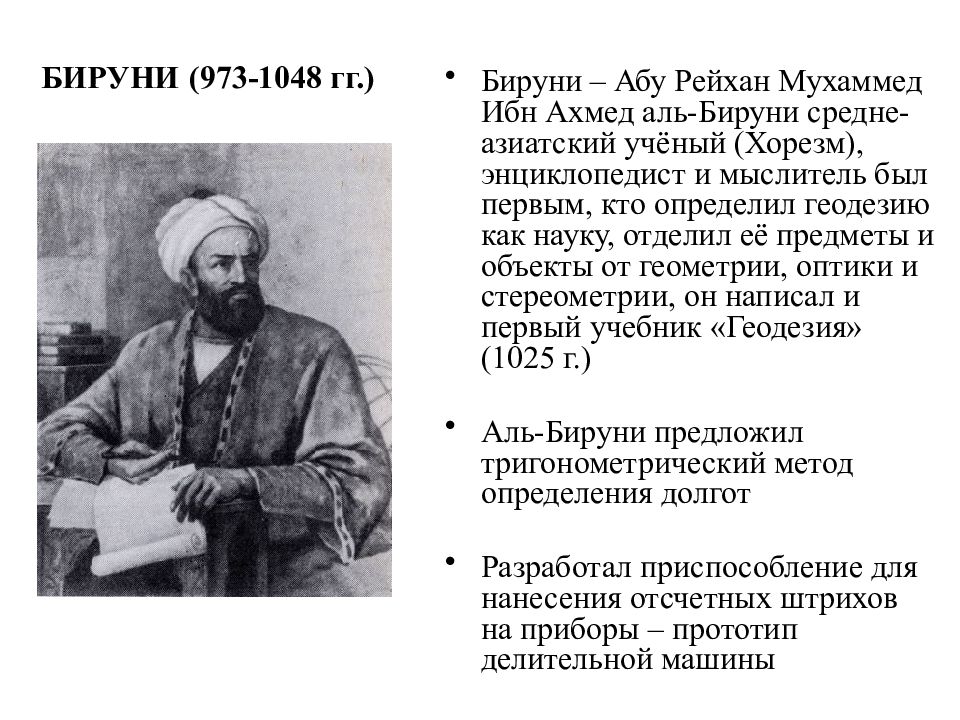

Слайд 34: БИРУНИ (973-1048 гг.)

Бируни – Абу Рейхан Мухаммед Ибн Ахмед аль-Бируни средне-азиатский учёный (Хорезм), энциклопедист и мыслитель был первым, кто определил геодезию как науку, отделил её предметы и объекты от геометрии, оптики и стереометрии, он написал и первый учебник «Геодезия» (1025 г.) Аль-Бируни предложил тригонометрический метод определения долгот Разработал приспособление для нанесения отсчетных штрихов на приборы – прототип делительной машины

Слайд 35

В этот период широко использовались лучевые солнечные инструменты Они были основаны на измерении по шкале, нанесенной на вогнутой или выпуклой поверхности Измерения производились в определенный момент положения солнечного блика, образуемого лучами, проходящими через специальное отверстие Их использовали для определения высоты Солнца над горизонтом. К этому типу инструментов относится Фахриев секстант, созданный в X в. Абу Махмуд Хамид Ходженди, которого Бируни называл «исключительным явлением своей эпохи в деле изготовления астролябий и других инструментов»

Слайд 36: СЕКСТАНТ УЛУГБЕКА

Фахриев секстант явился прототипом самого крупного в мире знаменитого секстанта Улугбека радиусом 40 м, созданного в Самаркандской обсерватории в XV в. Улугбек построил и горизонтальный круг диаметром около 8-10 м Угломерный инструмент (секстант) (1417-1420 гг.) обсерватории Улугбека

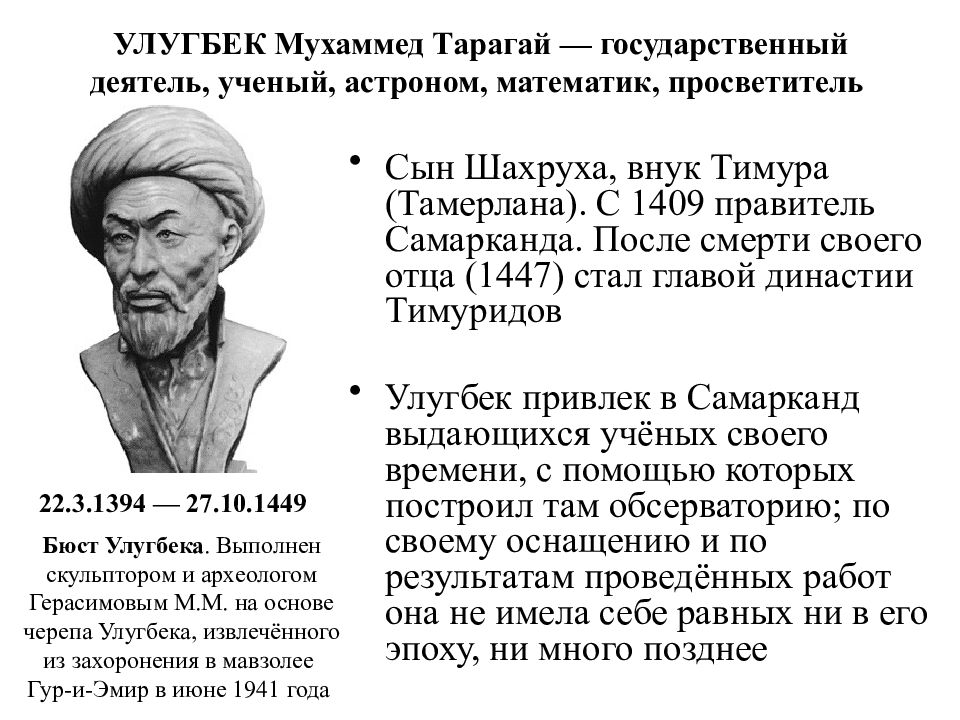

Слайд 37: УЛУГБЕК Мухаммед Тарагай — государственный деятель, ученый, астроном, математик, просветитель

Сын Шахруха, внук Тимура (Тамерлана). С 1409 правитель Самарканда. После смерти своего отца (1447) стал главой династии Тимуридов Улугбек привлек в Самарканд выдающихся учёных своего времени, с помощью которых построил там обсерваторию; по своему оснащению и по результатам проведённых работ она не имела себе равных ни в его эпоху, ни много позднее 22.3.1394 — 27.10.1449 Бюст Улугбека. Выполнен скульптором и археологом Герасимовым М.М. на основе черепа Улугбека, извлечённого из захоронения в мавзолее Гур-и-Эмир в июне 1941 года

Слайд 38

Многочисленные наблюдения астрономов школы Улугбека, выполненные с помощью гигантского секстанта и других инструментов обсерватории, дали возможность подготовить новые астрономические таблицы (включающие каталог 1018 звезд), пользовавшиеся большой популярностью на Востоке и на Западе Звездный каталог самаркандских астрономов был вторым после каталога Гиппарха, составленного за 17 столетий до этого Среди многочисленных астрономических таблиц Улугбека большой интерес представляет таблица географических координат 683 различных городов не только Средней Азии, но России, Армении, Ирана, Ирака и даже Испании

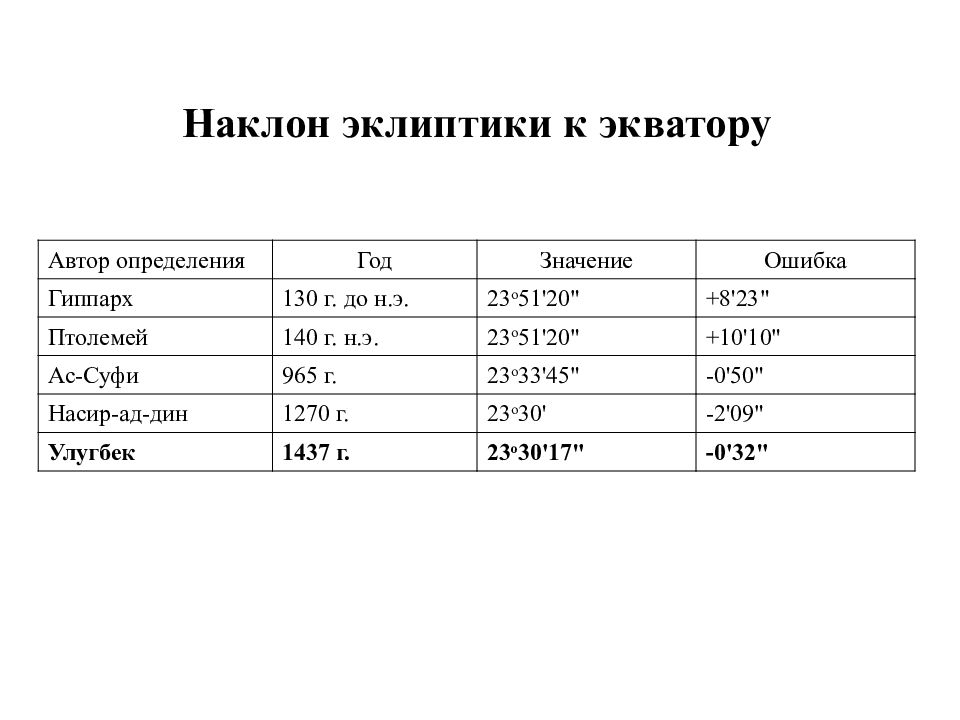

Слайд 39: Наклон эклиптики к экватору

Автор определения Год Значение Ошибка Гиппарх 130 г. до н.э. 23 o 51'20" +8'23" Птолемей 140 г. н.э. 23 o 51'20" +10'10" Ас-Суфи 965 г. 23 o 33'45" -0'50" Насир-ад-дин 1270 г. 23 o 30' -2'09" Улугбек 1437 г. 23 o 30'17" -0'32"

Слайд 40

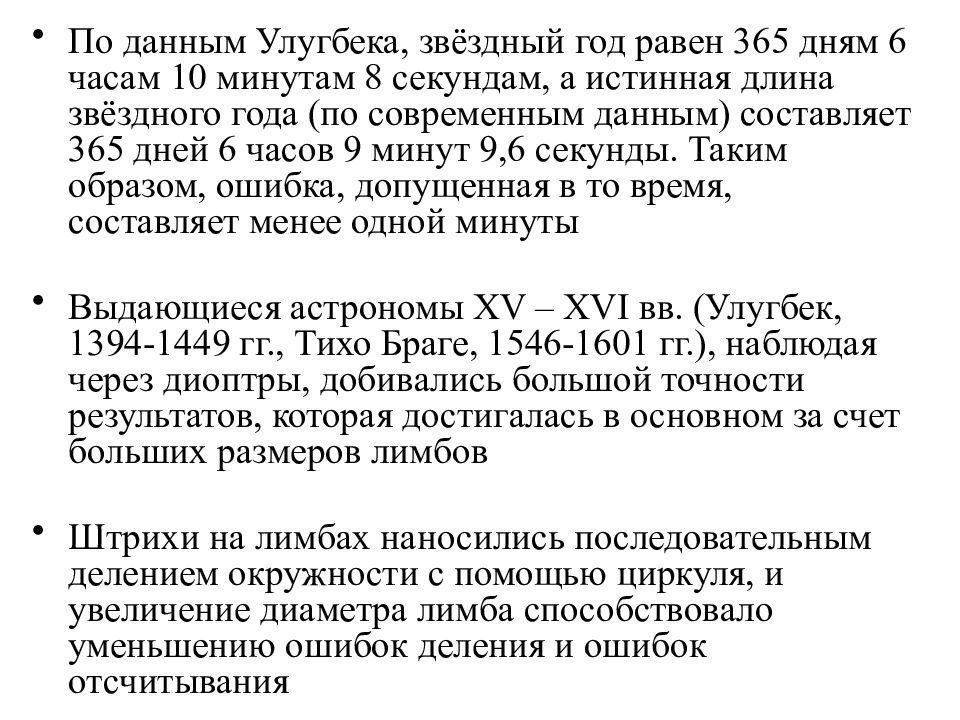

По данным Улугбека, звёздный год равен 365 дням 6 часам 10 минутам 8 секундам, а истинная длина звёздного года (по современным данным) составляет 365 дней 6 часов 9 минут 9,6 секунды. Таким образом, ошибка, допущенная в то время, составляет менее одной минуты Выдающиеся астрономы XV – XVI вв. (Улугбек, 1394-1449 гг., Тихо Браге, 1546-1601 гг.), наблюдая через диоптры, добивались большой точности результатов, которая достигалась в основном за счет больших размеров лимбов Штрихи на лимбах наносились последовательным делением окружности с помощью циркуля, и увеличение диаметра лимба способствовало уменьшению ошибок деления и ошибок отсчитывания

Слайд 41: РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ В ЕВРОПЕ

В раннем средневековье в странах Западной и Восточной Европы техническая мысль развивалась во многом одинаково В городах Запада и Востока применяли одни и те же механические приспособления, вызванные к жизни сходными потребностями производства Этому раннему периоду развития техники свойственно использование в механизмах колеса, шарнира, ползуна, клина, употреблявшихся в ручной технике

Слайд 42

Широкое распространение получают коромысловые механизмы, повозки, подъемные механизмы, в которых использовались блоки и вороты Каменное строительство требовало сооружения при крепостных зданиях подъемных мостов, перебрасывавшихся через оборонительные рвы и быстро убиравшихся. Здесь применяли системы блоков и воротов

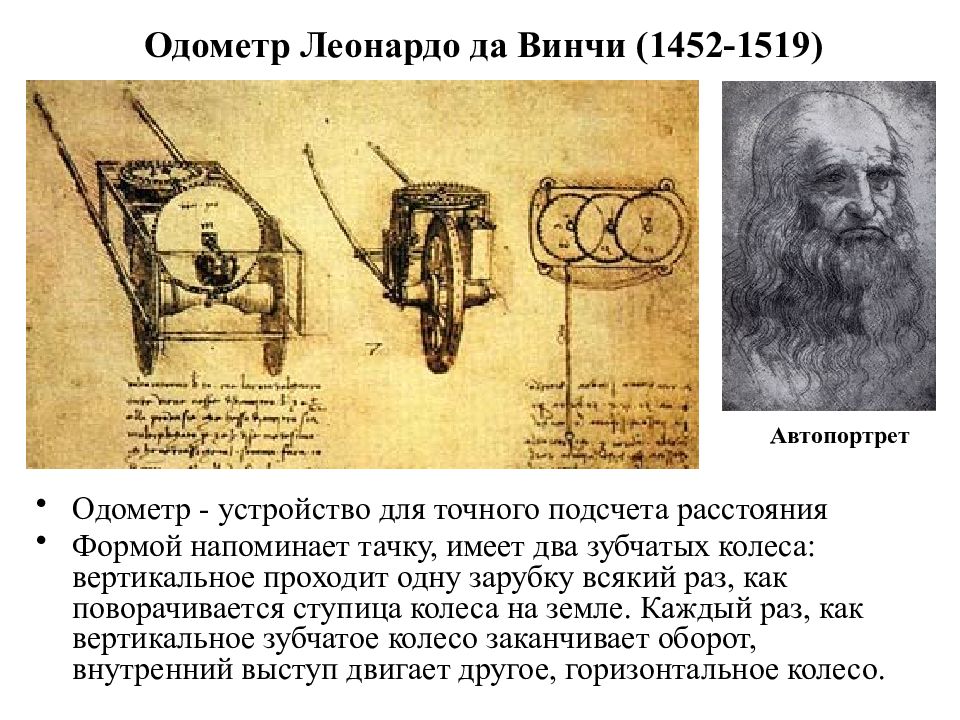

Слайд 43: Одометр Леонардо да Винчи (1452-1519)

Одометр - устройство для точного подсчета расстояния Формой напоминает тачку, имеет два зубчатых колеса: вертикальное проходит одну зарубку всякий раз, как поворачивается ступица колеса на земле. Каждый раз, как вертикальное зубчатое колесо заканчивает оборот, внутренний выступ двигает другое, горизонтальное колесо. Автопортрет

Слайд 44

В нем есть отверстия, через которые выпадает в специальный контейнер камень или мяч, когда устройство проходит еще одну зарубку Сбор и подсчет этих камней дает возможность сосчитать количество оборотов колеса на земле и тем самым измерить расстояние

Слайд 45

Начиная с X-XI вв. сведения о точных приборах (главным образом астрономических), использовавшихся на Среднем Востоке, через Испанию стали проникать в Европу, где многие из них в XIV-XV столетиях получили свое дальнейшее развитие В 1500 г. Леонардо да Винчи разработал схему стереоскопа Распространялись и совершенствовались часы, без которых трудно было определить точно время проведения того или иного наблюдения. С развитием техники часы становятся необходимыми при ведении производственных процессов, делении времени суток

Слайд 46

В 1620 г. французским механиком Вернье был изобретен верньер – приспособление для оценки дробной части деления градуированного круга при измерении горизонтальных углов В 1657 г. получили современный вид маятниковые часы, благодаря голландцу X. Гюйгенсу К новым инструментам можно отнести также приборы для черчения и рисования

Слайд 47: Чертежные инструменты, с помощью которых картографы выполняли свои карты

Слайд 48

Велись работы и по усовершенствованию геодезических, маркшейдерских и особенно морских компасов: в XVI в. для устранения погрешностей показания приборов под влиянием качки на море была разработана конструкция компаса на кардановом подвесе; в XVII в. к компасу присоединили алидаду с диоптрами, получившую в морских компасах название пеленгатора. С этого времени он стал основным прибором в судовождении маркшейдерские и геодезические компасы стали называться буссолями

Слайд 49

Дотелескопические астрономические инструменты достигли наибольшего расцвета в конце XVI в. В начале XVII в. были сделаны большие успехи в астрономии и геодезии, что послужило основой дальнейшего развития картографии

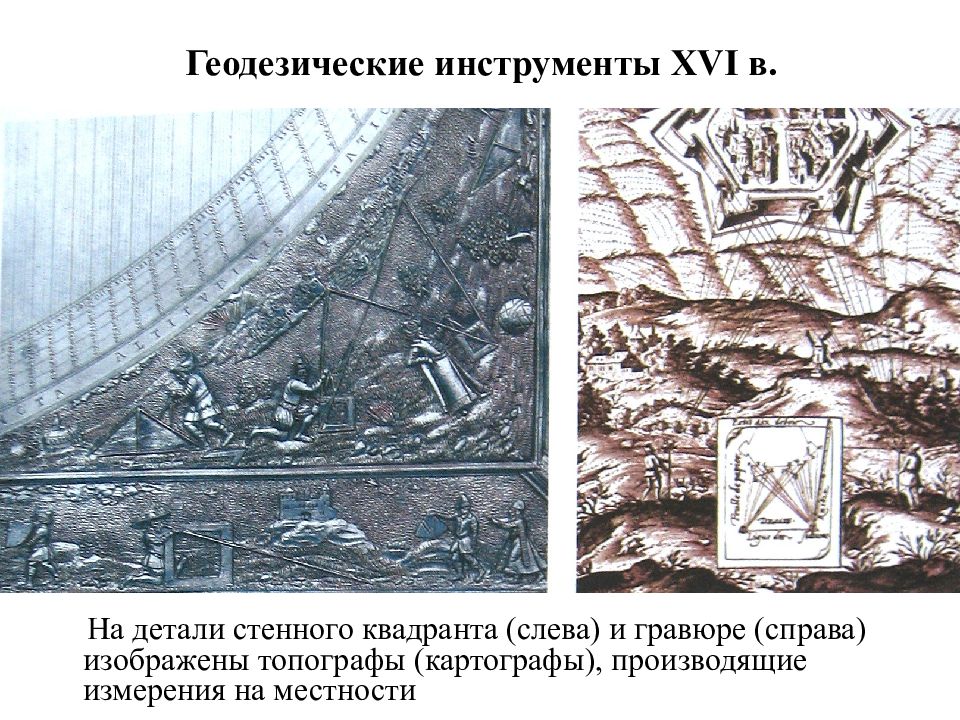

Слайд 50: Геодезические инструменты XVI в

На детали стенного квадранта (слева) и гравюре (справа) изображены топографы (картографы), производящие измерения на местности

Слайд 52: Вертикальный круг для определения высоты светила над горизонтом

Теодолит XVI в. – инструмент для измерения горизонтальных и вертикальных углов при съемке рельефа местности

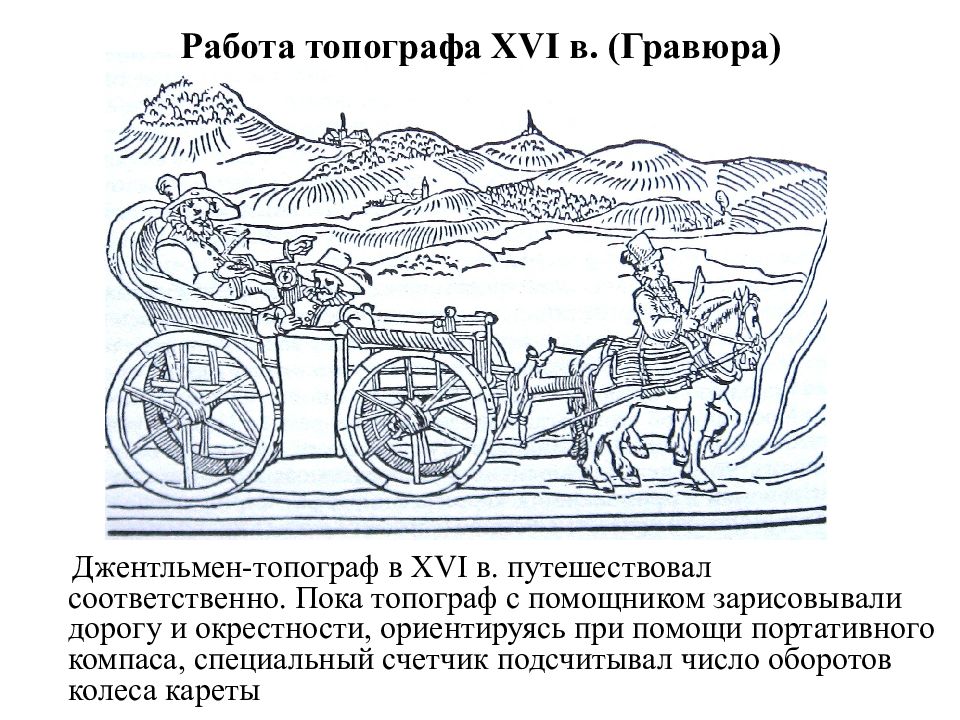

Слайд 53: Работа топографа XVI в. ( Гравюра )

Джентльмен-топограф в XVI в. путешествовал соответственно. Пока топограф с помощником зарисовывали дорогу и окрестности, ориентируясь при помощи портативного компаса, специальный счетчик подсчитывал число оборотов колеса кареты Работа топографа XVI в. ( Гравюра )

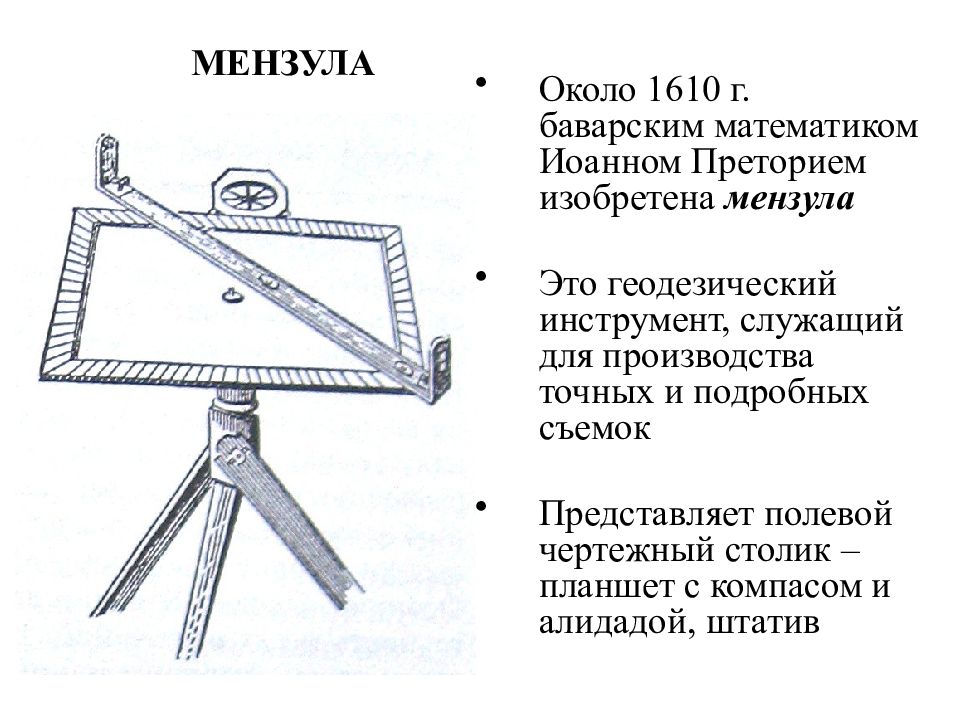

Слайд 54: МЕНЗУЛА

Около 1610 г. баварским математиком Иоанном Преторием изобретена мензула Это геодезический инструмент, служащий для производства точных и подробных съемок Представляет полевой чертежный столик – планшет с компасом и алидадой, штатив МЕНЗУЛА

Слайд 55

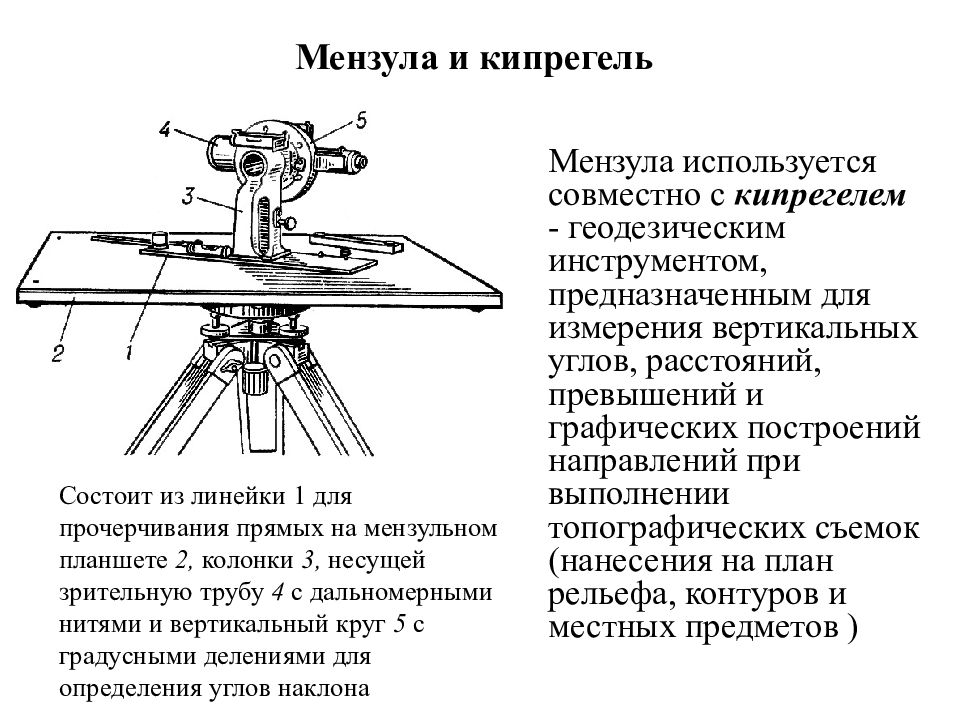

Мензула используется совместно с кипрегелем - геодезическим инструментом, предназначенным для измерения вертикальных углов, расстояний, превышений и графических построений направлений при выполнении топографических съемок (нанесения на план рельефа, контуров и местных предметов ) Состоит из линейки 1 для прочерчивания прямых на мензульном планшете 2, колонки 3, несущей зрительную трубу 4 с дальномерными нитями и вертикальный круг 5 с градусными делениями для определения углов наклона Мензула и кипрегель

Слайд 56

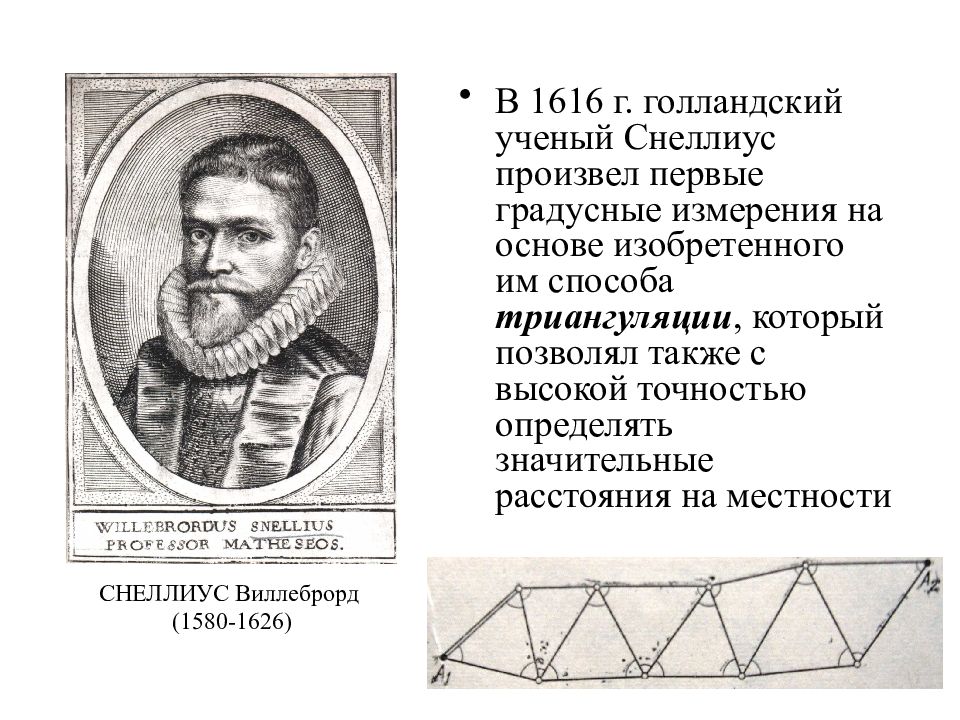

В 1616 г. голландский ученый Снеллиус произвел первые градусные измерения на основе изобретенного им способа триангуляции, который позволял также с высокой точностью определять значительные расстояния на местности СНЕЛЛИУС Виллеброрд (1580-1626)

Слайд 57

В XVII в. широкое распространение получают первые оптические приборы и инструменты (зрительные трубы, телескопы, микроскопы и другие) Зрительная труба появилась в конце XVI в. почти одновременно в Италии и Голландии

Слайд 58

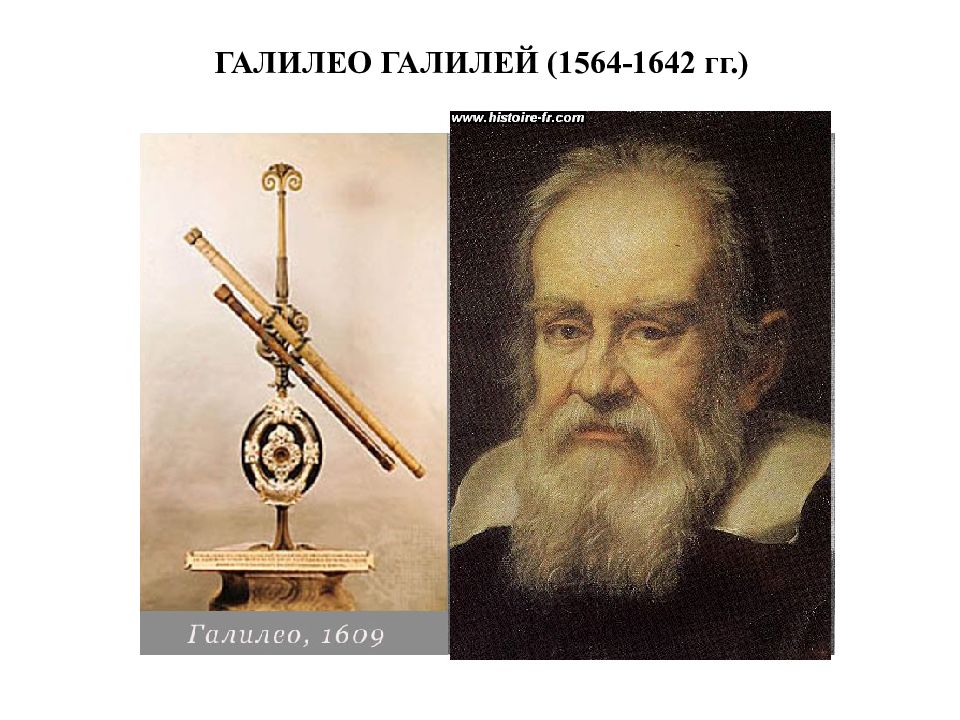

В 1609 г., зная о существовании зрительных труб и используя естественнонаучные знания, накопленные к этому времени, Галилей изготовил астрономическую зрительную трубу Впоследствии она получила название «телескоп» Галилей применил его для астрономических наблюдений

Слайд 60

С помощью телескопа стали определять географические координаты пунктов по небесным светилам Поместив в фокусе крест нитей, а впоследствии - сетку нитей, зрительную трубу стали использовать в качестве визирного приспособления

Слайд 61

С появлением в 40-70-х годах XVII в. окулярного микрометра, трубу стали использовать и для измерения малых углов Это значительно расширило возможности телескопа, превратив его из инструмента наблюдательного в измерительный Несовершенство первых однолинзовых телескопов, дававших нерезкое и окрашенное изображение, вызвало дальнейшие их усовершенствования

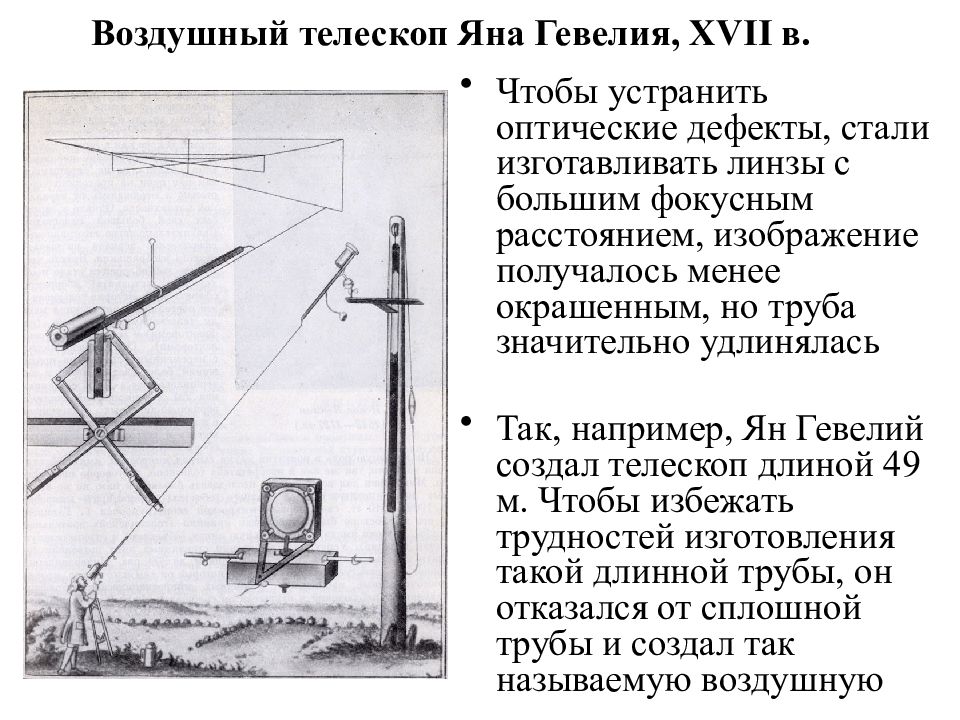

Слайд 62: Воздушный телескоп Яна Гевелия, XVII в

Чтобы устранить оптические дефекты, стали изготавливать линзы с большим фокусным расстоянием, изображение получалось менее окрашенным, но труба значительно удлинялась Так, например, Ян Гевелий создал телескоп длиной 49 м. Чтобы избежать трудностей изготовления такой длинной трубы, он отказался от сплошной трубы и создал так называемую воздушную

Слайд 63: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА РУСИ

Наиболее ранние упоминания о геодезических работах в Древней Руси встречаются в летописях, начиная с Х века В 1054 г. была написана летопись «Пространная Русская Правда», в которой приводились сведения о граничных знаках и межах, устанавливавшихся путем измерений на местности, а также содержались данные об определении площадей земельных участков для взимания налогов Первые указания на выполнение геодезических измерений в России относятся к 1068 г., когда между Керчью и Таманью по льду была измерена ширина Керченского пролива. Об этом сообщает надпись на древнем камне

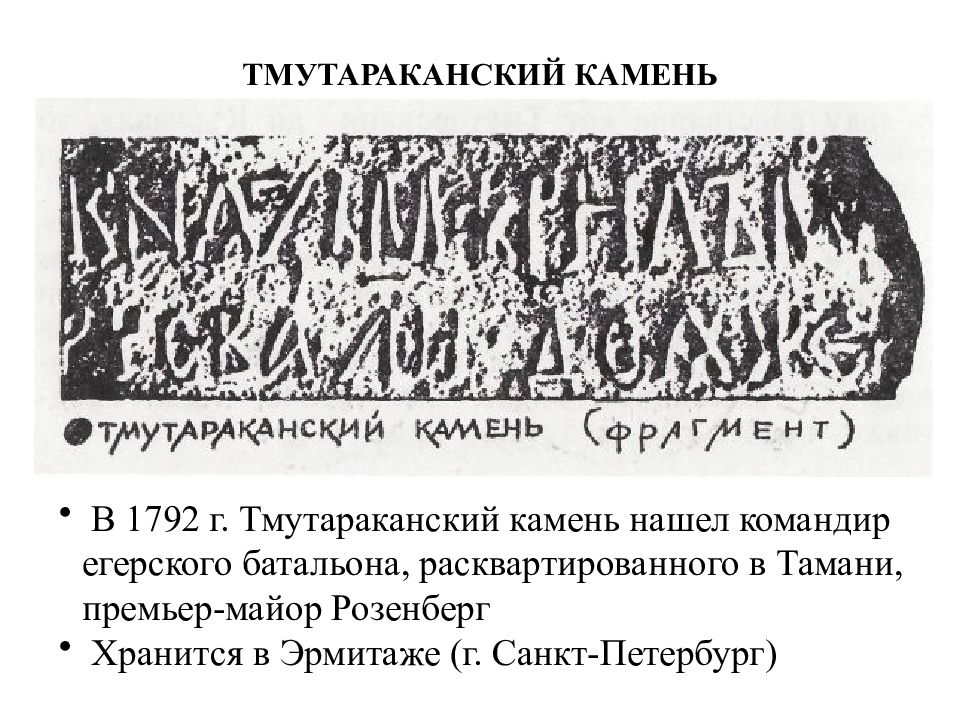

Слайд 64: ТМУТАРАКАНСКИЙ КАМЕНЬ

В 1792 г. Тмутараканский камень нашел командир егерского батальона, расквартированного в Тамани, премьер-майор Розенберг Хранится в Эрмитаже (г. Санкт-Петербург)

Слайд 65

Прорисовка надписи на Тмутараканском камне. Археологический музей в Тамани.

Слайд 66

На боковой кромке плиты весом 850 кг выбито следующее сообщение на кириллице: «В лето 6576 индикта 6 Глеб князь мерил море по леду от Тмуторокана до Кърчева 10000 и 4000 сяжен» В 1068 году от Рождества Христова князь Глеб «мерил море» по льду от Керчи до Тамани 14 тыс. сажен (примерно 23 км)

Слайд 67

В 1245 г. произведена первая опись земель древнерусского государства, многократно повторявшаяся до 1684-1685 гг. Почти до ХV в. на Руси особой потребности в земельных геодезических работах, специальных геодезических инструментах, методах и точных массовых земельных работах не было: неограниченные земельные просторы; сравнительно слабая практика создания сложных инженерных сооружений; подсечная система земледелия не нуждалась в точном измерении площадей и границ

Слайд 68: МЕЖЕВЫЕ РАБОТЫ

В древнем своде законов ХII в. «Русской правде» содержатся постановления о границах земельных владений, что, очевидно, требовало выполнения соответствующего объема межевых работ В начале XIV в. для «развода и межи» (разграничения) новгородских и шведских земель были выполнены первые съемочные работы Позже появились так называемые «книги посошного письма»

Слайд 69

«Сошное письмо» - описание городских и сельских земельных владений с целью налогообложения. Использовалось в период существования в России посошного обложения (15-17 вв.) Единицей налогообложения являлась соха Соха измерялась в сельской местности в четвертях или четях (около 0,5 десятины), в городах и посадах - по количеству дворов. Размер сохи был различен в разных местностях и в разные времена Так, например, московская соха включала: для служилых людей, будущих дворян - 800 четвертей доброй, 1000 - средней или 1200 - худой земли; для церквей и монастырей - соответственно 600, 700 и 800 четвертей; для дворцовых и черных земель, обрабатывавшихся крестьянами - 500, 600 и 700 четвертей

Слайд 70

Составление письма предусматривало измерение земельных площадей, в том числе застроенных дворами в городах, перевод полученных данных в условные податные единицы – сохи и определение на этой основе прямых налогов При описании каждого селения следовало название (погост, село, сельцо, деревня), его собственное наименование, дворы в нем находящиеся, с поименованием хозяев, количество коробей высеваемого жителями хлеба и количество скашиваемых копен сена, число единиц поземельного обложения, доход в пользу землевладельца, в пользу посадского или ключника, иногда корм, следующий наместнику, наконец, угодья, существующие при селении Сошное письмо как единица измерения налога была отменена в 1679 г., когда единицей для исчисления прямого налогообложения стал двор

Слайд 71: ПЕРВЫЕ КАДАСТРОВЫЕ ПЛАНЫ

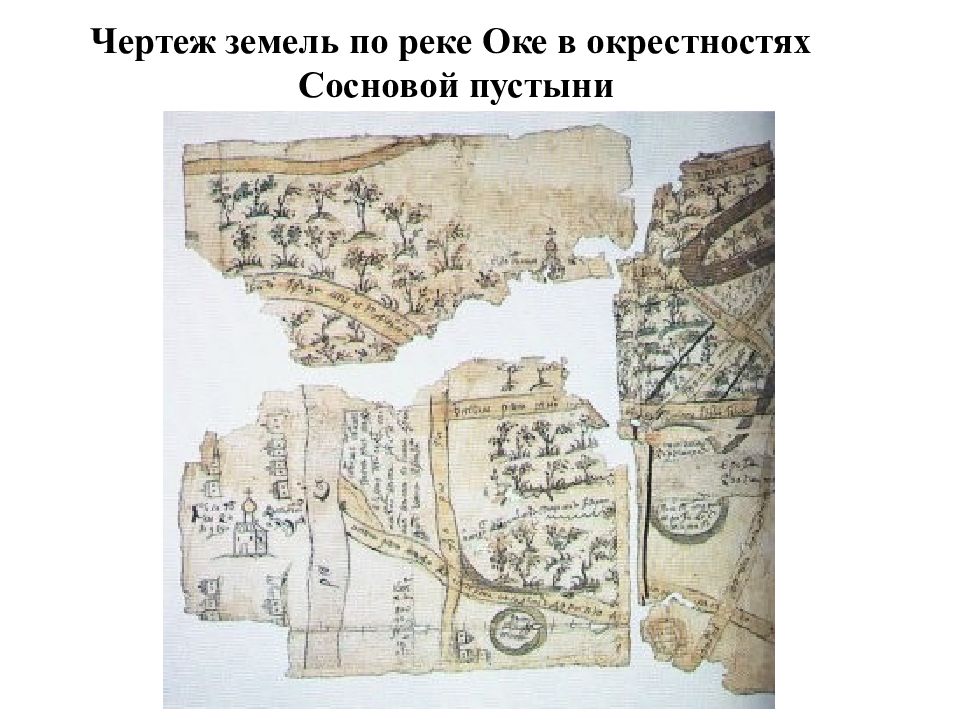

Первые планы и описания русских земель появились в ХIV в. «Чертежи» считали необходимым документом на землевладение Под этим термином понимается графическое изображение части пространства, выполненное в своеобразной манере, почти всегда без строгой математической основы, но обладающее значительной качественной (семантической) информацией об изображаемой территории Основная цель создания чертежей – отображение качественных характеристик территории: наличие растительности, населенных пунктов, пустошей, указание их принадлежности, приведение прежних и новых названий всех объектов местности, измерение линий окружной межи и наложение ее на бумагу

Слайд 72

Вся эта ответственная процедура досмотра территории достаточно часто заверялась не знающими грамоты «окольными людьми, бывшими на чертеже» Чертеж, таким образом, не столько графо-математическое отображение местности, сколько графическое представление процесса топографо-топонимического деления территории по принадлежности тем или иным владельцам Как правило чертежи наносили на лубок - кору березы

Слайд 73

Первоначально чертежи использовались для украшения княжеских домов Знаменитый живописец Феофан Грек (около 1340 — около 1410) в начале XV в. создал настенное изображение Москвы – у князя Владимира Андреевича (внука Ивана Калиты, двоюродного брата, соратника и сподвижника великого князя Московского Дмитрия Донского) он изобразил на каменной стене самую Москву – «Терем у великого князя расписан невиданною и необыкновенною росписью» Первое письменное упоминание о ведении работ для межевых целей относится к 1483 г. при отводе земель Снетогорскому монастырю на Псковщине Со второй половины X V в. в России стали проводиться систематические описания земель. В 1497 г. составлен "Чертеж московских земель", геометрически характеризовавший новое государство, с которого считается началась русская картография

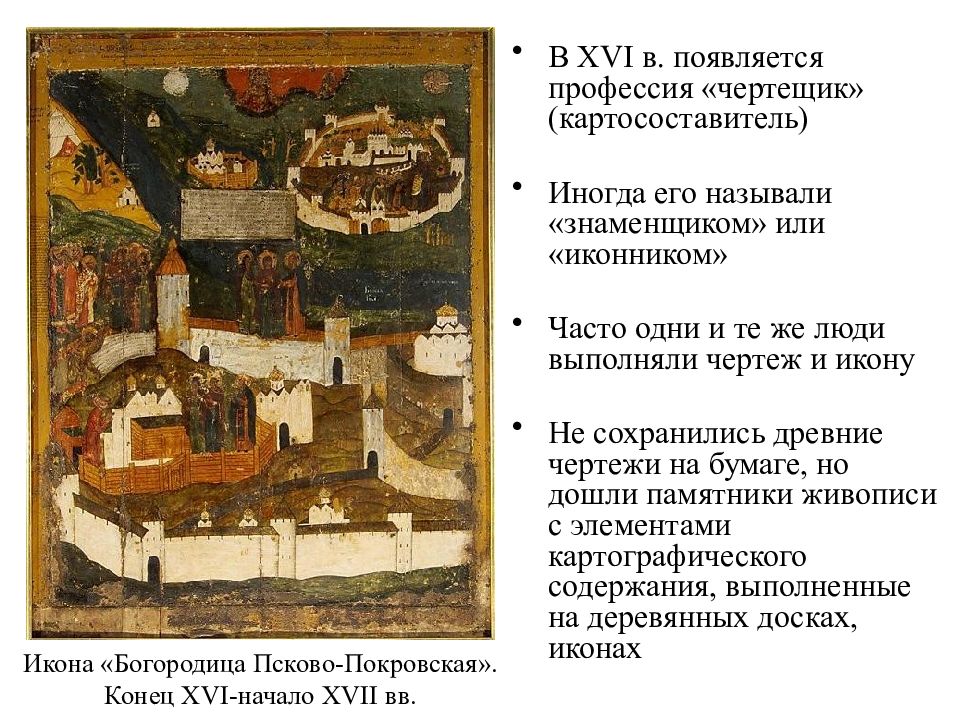

Слайд 74: Икона «Богородица Псково-Покровская». Конец XVI-начало XVII вв

В XVI в. появляется профессия «чертещик» (картосоставитель) Иногда его называли «знаменщиком» или «иконником» Часто одни и те же люди выполняли чертеж и икону Не сохранились древние чертежи на бумаге, но дошли памятники живописи с элементами картографического содержания, выполненные на деревянных досках, иконах

Слайд 76

В X V в. в результате политики создания единого русского государства появилась потребность в землеизмерительных работах для изучения территории страны, особенно в тех ее частях, которые приобретали важное хозяйственное и военное значение Так, при Василии Иоанновиче (1506—1533) имелись документально подтвержденные чертежи. Их перечень содержится в его архиве

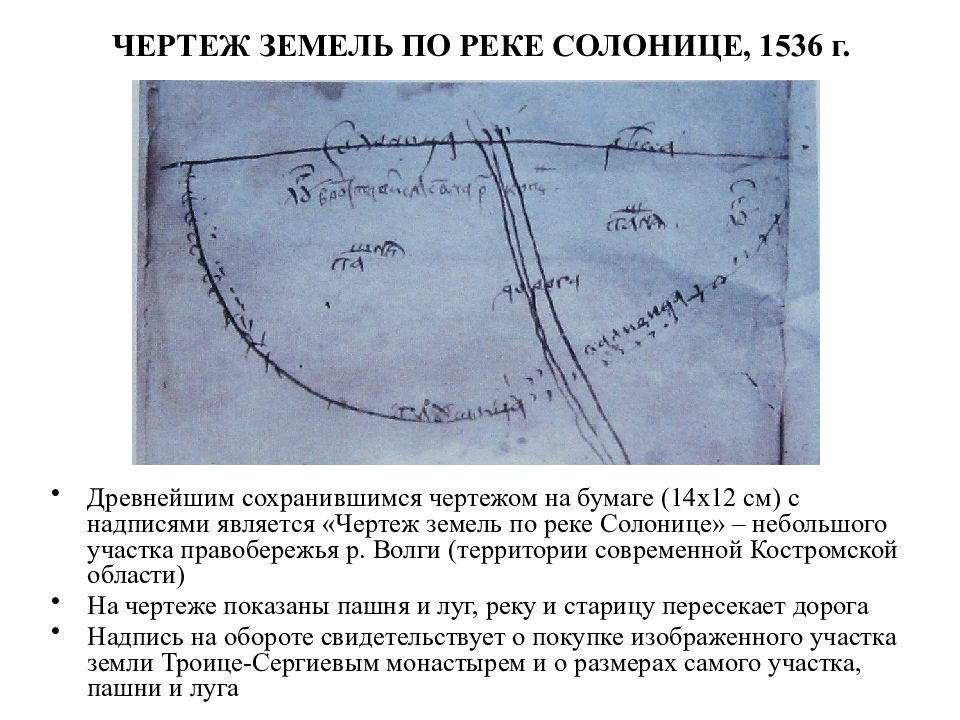

Слайд 77: ЧЕРТЕЖ ЗЕМЕЛЬ ПО РЕКЕ СОЛОНИЦЕ, 1536 г

Древнейшим сохранившимся чертежом на бумаге (14х12 см) с надписями является «Чертеж земель по реке Солонице» – небольшого участка правобережья р. Волги (территории современной Костромской области) На чертеже показаны пашня и луг, реку и старицу пересекает дорога Надпись на обороте свидетельствует о покупке изображенного участка земли Троице-Сергиевым монастырем и о размерах самого участка, пашни и луга

Слайд 79

В период правления (1547-1584 гг.) царя Ивана Грозного (1530-1584 гг.) было составлено первое руководство по геодезии «Книга, именуемая геометрия, или землемерие радиксом и циркулем... глубоко мудрая, дающая легкий способ измерять места самые недоступные, плоскости, дебри» (сгорела во время пожара в Москве) В это же время создается полный чертеж Московского государства Также в эти годы встречаются чертежи отдельных уездов и городов Московского государства

Слайд 80

В 1556 г. издан Указ царя Ивана IV о межевании земель поместных и вотчинных и составлен "Наказ служилым людям" с приложением "Землемерных начертаний" - пособия писцам по вычислению площадей Около 1580 г. издан "Писцовый указ" (сгорел во время пожара в Москве), обязывающий описания земель сопровождать "землемерием"

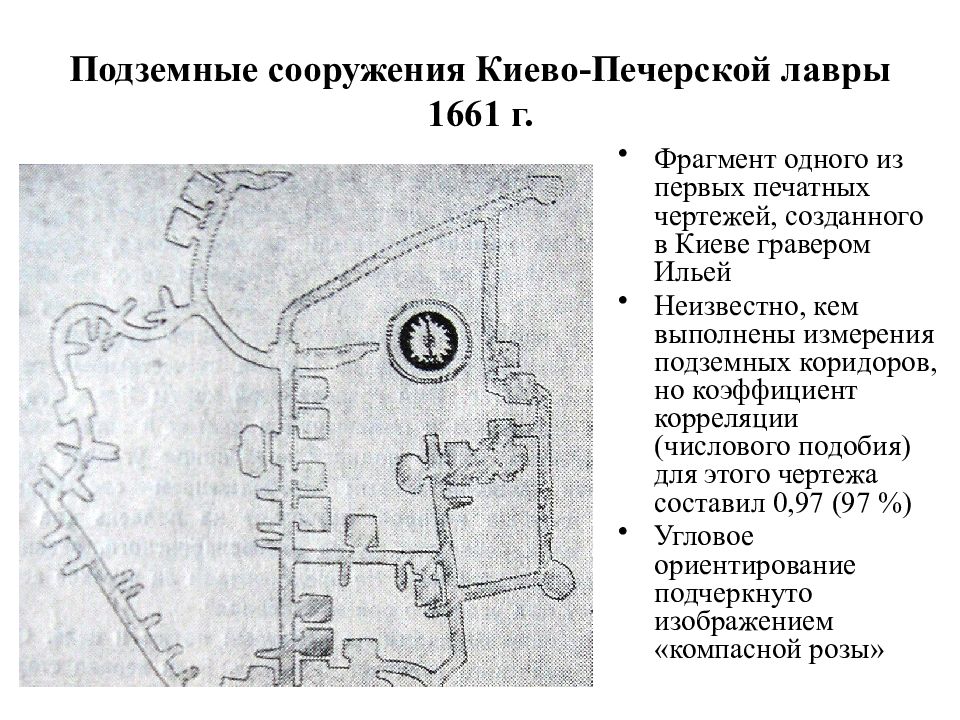

Слайд 81: Подземные сооружения Киево-Печерской лавры 1661 г

Фрагмент одного из первых печатных чертежей, созданного в Киеве гравером Ильей Неизвестно, кем выполнены измерения подземных коридоров, но коэффициент корреляции (числового подобия) для этого чертежа составил 0,97 (97 %) Угловое ориентирование подчеркнуто изображением «компасной розы»

Последний слайд презентации: НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

На сегодня удалось выявить и составить описания почти на 1300 картографических памятников XVI—XVII вв., из которых 6 — печатные, остальные — рукописные Они хранятся в 19 архивах России, Украины, США, Франции, Швеции Местонахождение 21 чертежа неизвестно, необходимые для их описаний сведения получены по сохранившимся воспроизведениям XIX—XX вв. Древнейший отечественный чертеж, дошедший до нас, относится к первой половине XVI в., он открыт сравнительно недавно, практически все остальные сохранившиеся документы датируются второй половиной XVII в.