Первый слайд презентации: Общие принципы и содержание лучевой диагностики

Организация лучевых исследований

Слайд 2

Лучевая диагностика Наука о теории и практики применения излучений для изучения строения и функции нормальных и патологически измененных органов и систем человека и животных с целью профилактики и распознавания болезней

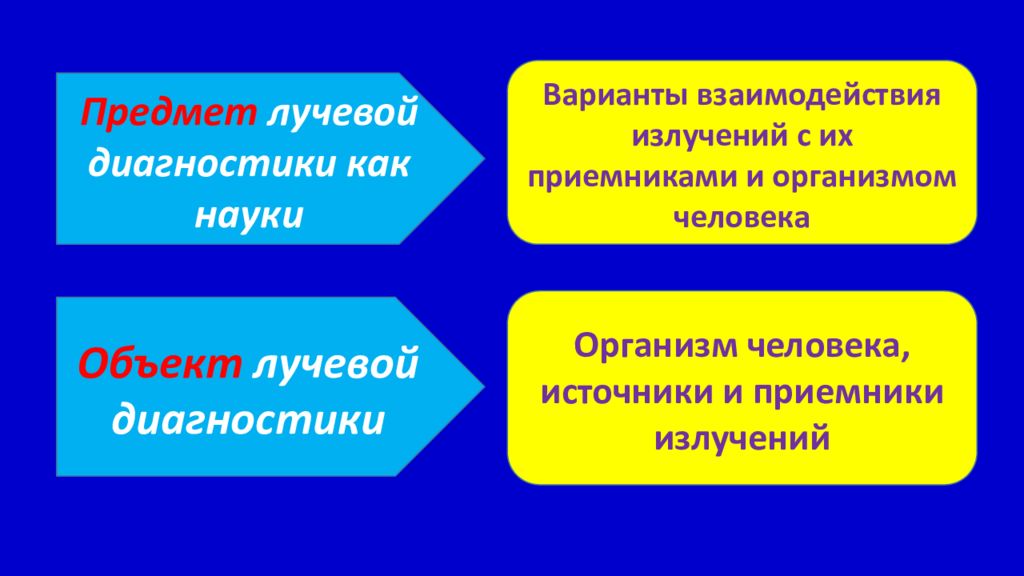

Слайд 3

Предмет лучевой диагностики как науки Варианты взаимодействия излучений с их приемниками и организмом человека Объект лучевой диагностики Организм человека, источники и приемники излучений

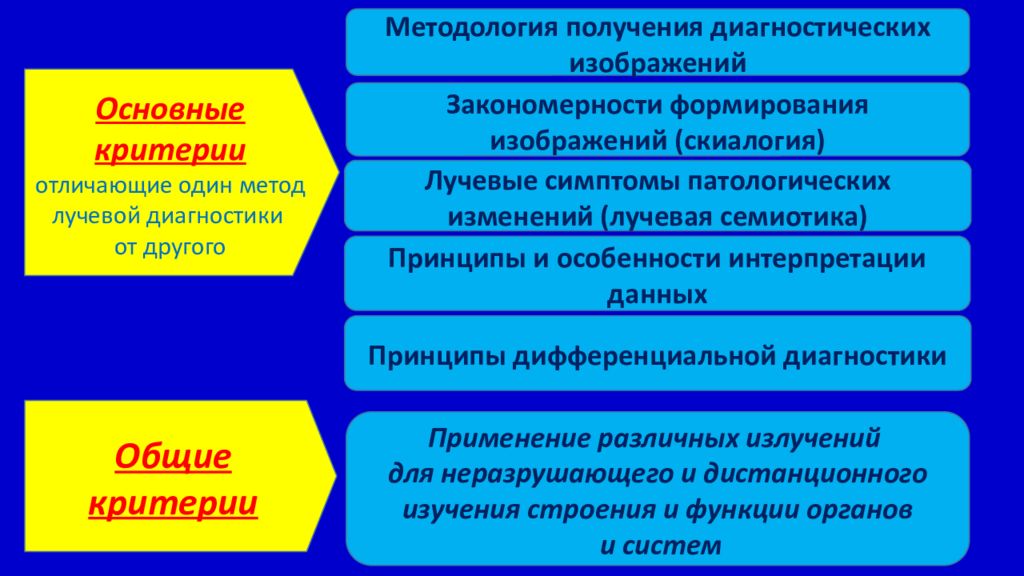

Слайд 4

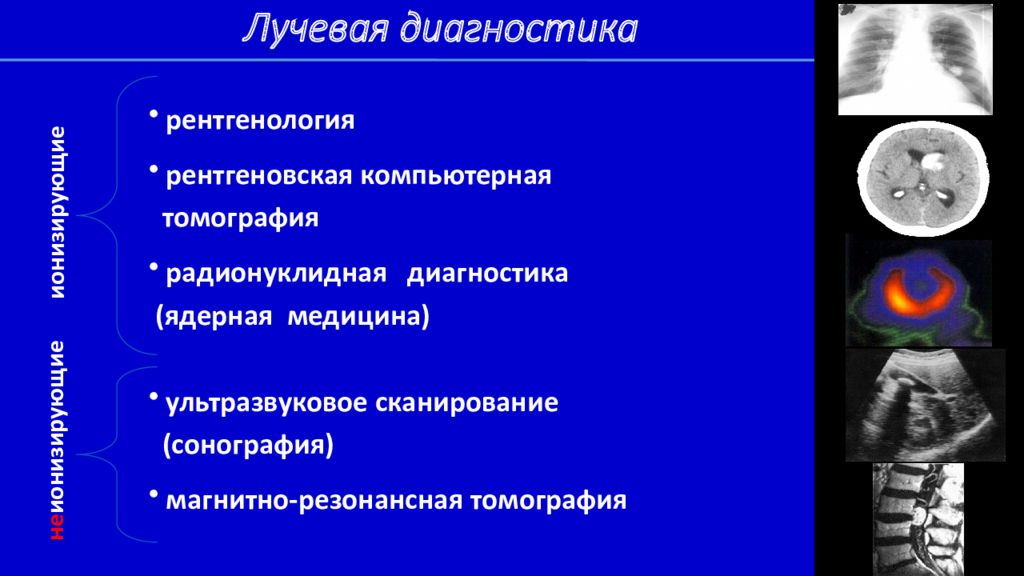

Методы лучевой диагностики Рентгенологический метод (рентгенодиагностика) Рентгеновская компьютерная томография (КТ) Магнитно-резонансная томография (МРТ) Ультразвуковой метод (ультразвуковое исследование - УЗИ) Радионуклидная диагностика (ядерная медицина: сцинтиграфия, однофотонная эмиссионная компьютерная томография, позитронная эмиссионная компьютерная томография)

Слайд 5

Основные критерии отличающие один метод лучевой диагностики от другого Общие критерии Методология получения диагностических изображений Закономерности формирования изображений ( скиалогия ) Лучевые симптомы патологических изменений (лучевая семиотика) Принципы и особенности интерпретации данных Принципы дифференциальной диагностики Применение различных излучений для неразрушающего и дистанционного изучения строения и функции органов и систем

Слайд 6

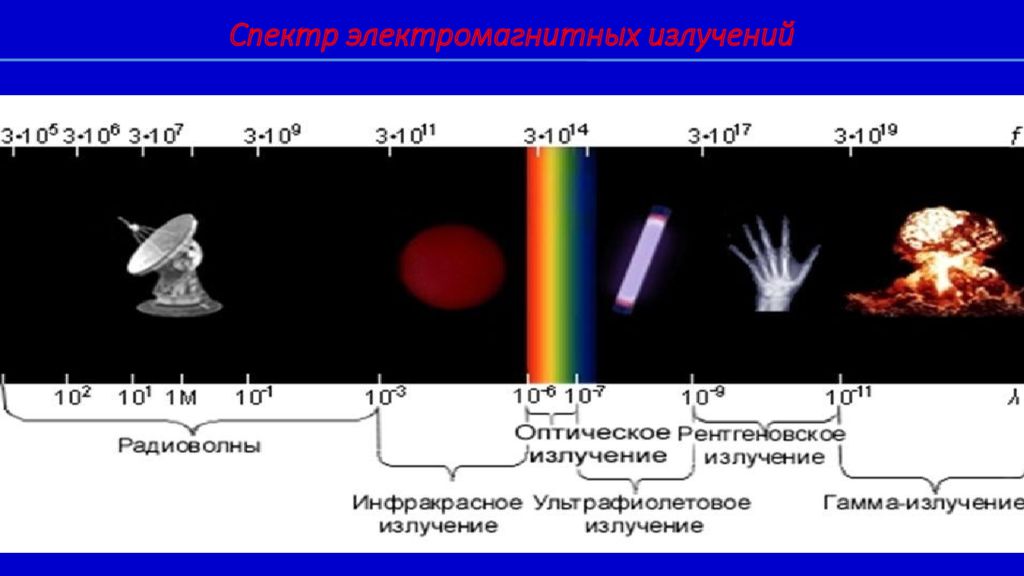

Виды излучения Ионизирующие Неионизирующие Фотонные излучения - рентгеновское (тормозное и характерическое ) и ү - излучение Корпускулярное излучения – потоки заряженных ( α -излучения, β -излучения, позитроны, протоны) и нейтральных (нейтроны) частиц (используется в лучевой и радионулидной терапии) Ультразвук Электромагнитные неквантовые колебания (радиочастотные резонансные импульсы) Инфракрасное излучение Лазерное излучение

Слайд 7

рентгенология рентгеновская компьютерная томография радионуклидная диагностика (ядерная медицина) ультразвуковое сканирование ( сонография ) магнитно-резонансная томография ионизирующие не ионизирующие Лучевая диагностика

Слайд 8: Общие принципы лучевой диагностики

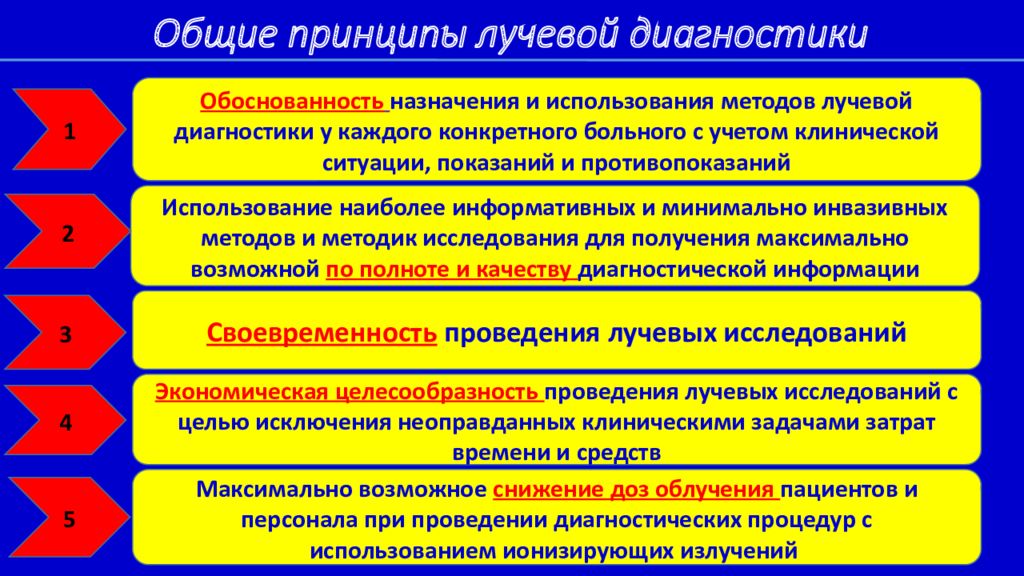

Обоснованность назначения и использования методов лучевой диагностики у каждого конкретного больного с учетом клинической ситуации, показаний и противопоказаний Использование наиболее информативных и минимально инвазивных методов и методик исследования для получения максимально возможной по полноте и качеству диагностической информации Своевременность проведения лучевых исследований Экономическая целесообразность проведения лучевых исследований с целью исключения неоправданных клиническими задачами затрат времени и средств Максимально возможное снижение доз облучения пациентов и персонала при проведении диагностических процедур с использованием ионизирующих излучений 1 2 3 4 5

Слайд 9: Радиологическое изображение -

доступное зрительному восприятию распределение излучения любого вида, преобразованного в оптический диапазон, отображающий структуру и функцию биологического объекта

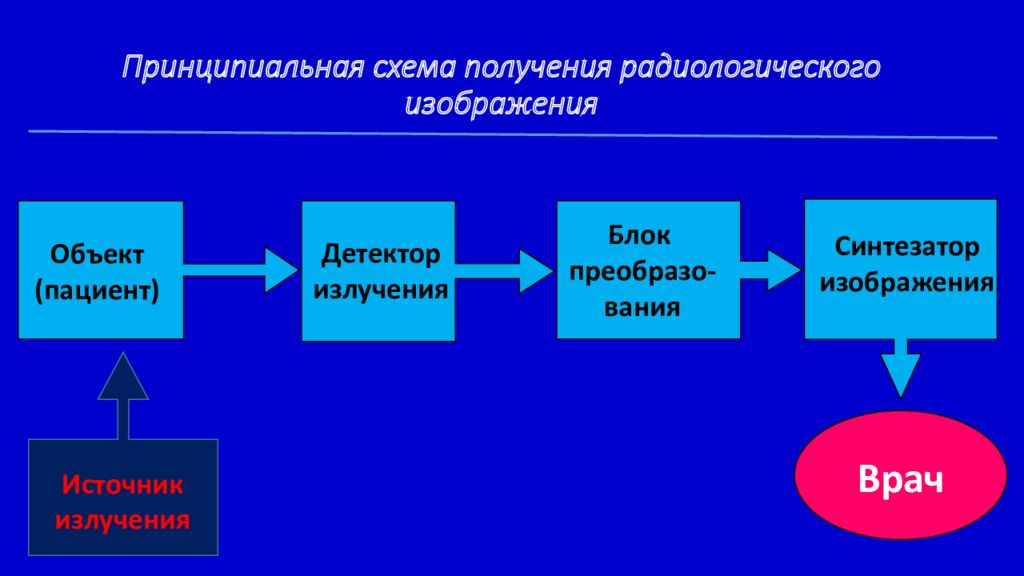

Врач Источник излучения Объект (пациент) Детектор излучения Блок преобразо - вания Синтезатор изображения

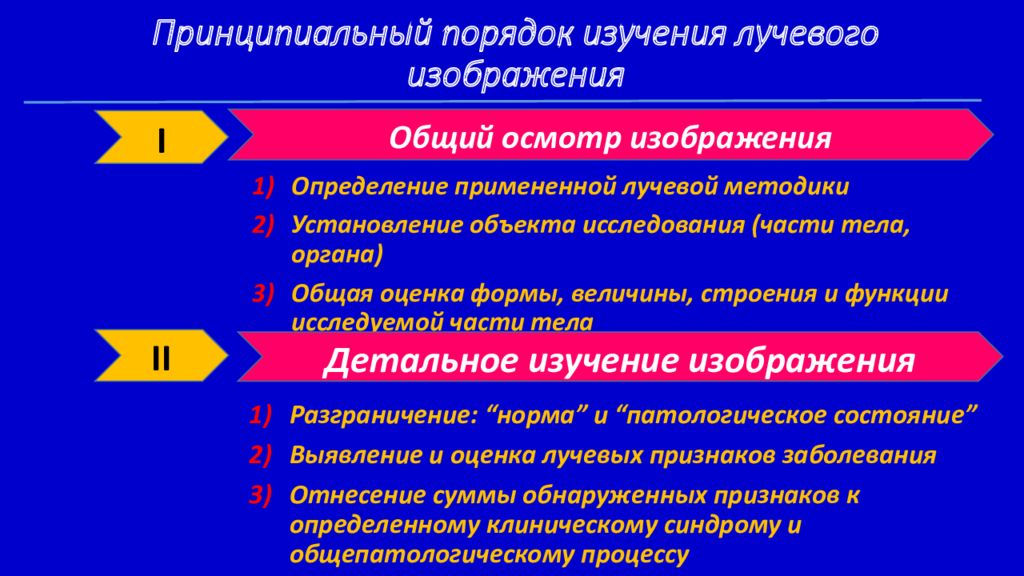

Слайд 11: Принципиальный порядок изучения лучевого изображения

Определение примененной лучевой методики Установление объекта исследования (части тела, органа) Общая оценка формы, величины, строения и функции исследуемой части тела Разграничение: “ норма ” и “ патологическое состояние ” Выявление и оценка лучевых признаков заболевания Отнесение суммы обнаруженных признаков к определенному клиническому синдрому и общепатологическому процессу Общий осмотр изображения I II Детальное изучение изображения

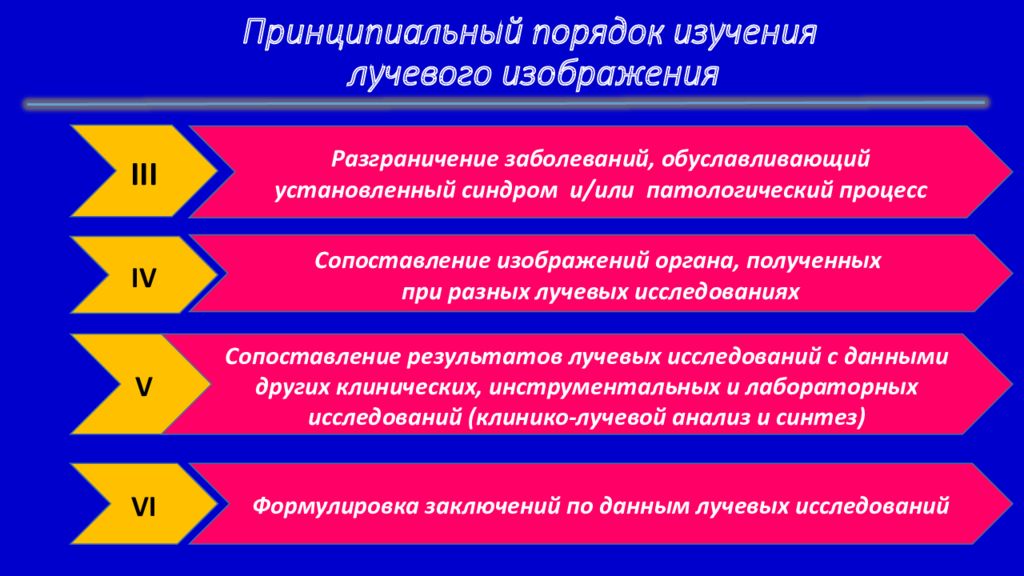

Слайд 12: Принципиальный порядок изучения лучевого изображения

III Разграничение заболеваний, обуславливающий установленный синдром и/или патологический процесс IV Сопоставление изображений органа, полученных при разных лучевых исследованиях V Сопоставление результатов лучевых исследований с данными других клинических, инструментальных и лабораторных исследований (клинико-лучевой анализ и синтез) VI Формулировка заключений по данным лучевых исследований

Слайд 13

Лучевые изображения Аналоговые изображения несут информацию непрерывного характера Цифровые изображения получаются с помощью компьютера

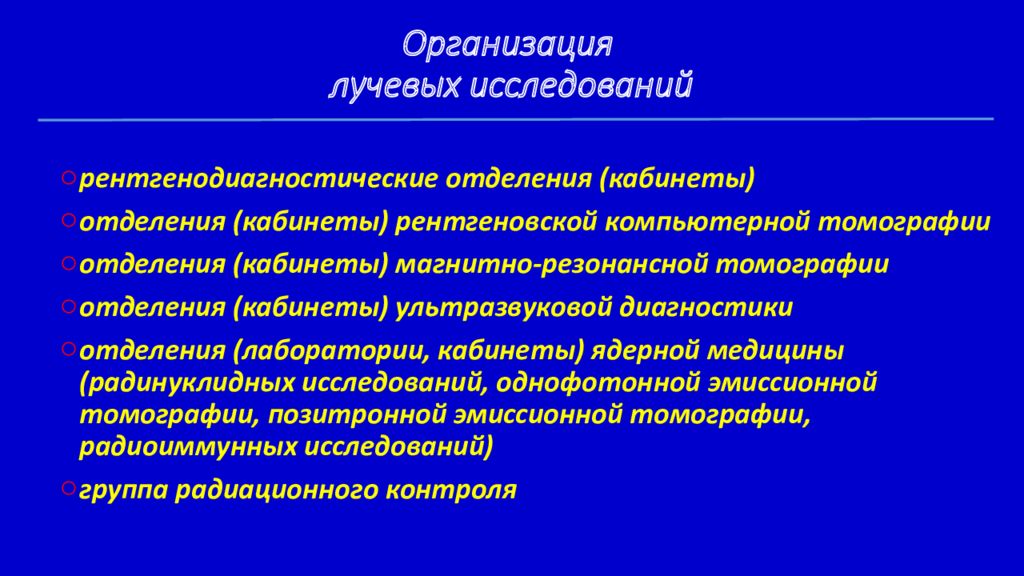

Слайд 14: Организация лучевых исследований

рентгенодиагностические отделения (кабинеты) отделения (кабинеты) рентгеновской компьютерной томографии отделения (кабинеты) магнитно-резонансной томографии отделения (кабинеты) ультразвуковой диагностики отделения (лаборатории, кабинеты) ядерной медицины ( радинуклидных исследований, однофотонной эмиссионной томографии, позитронной эмиссионной томографии, радиоиммунных исследований) группа радиационного контроля

Слайд 16: Работа по планированию и выполнению лучевых исследований состоит из нескольких этапов :

прием и изучение медицинских документов, напраления на исследование выбор оптимальной методики и объема исследования подготовка пациента к проведения исследования подготовка аппаратуры и расходных материалов непосредственное выполнение диагностической процедуры оформление протокола лучевого исследования и заключения

Слайд 18

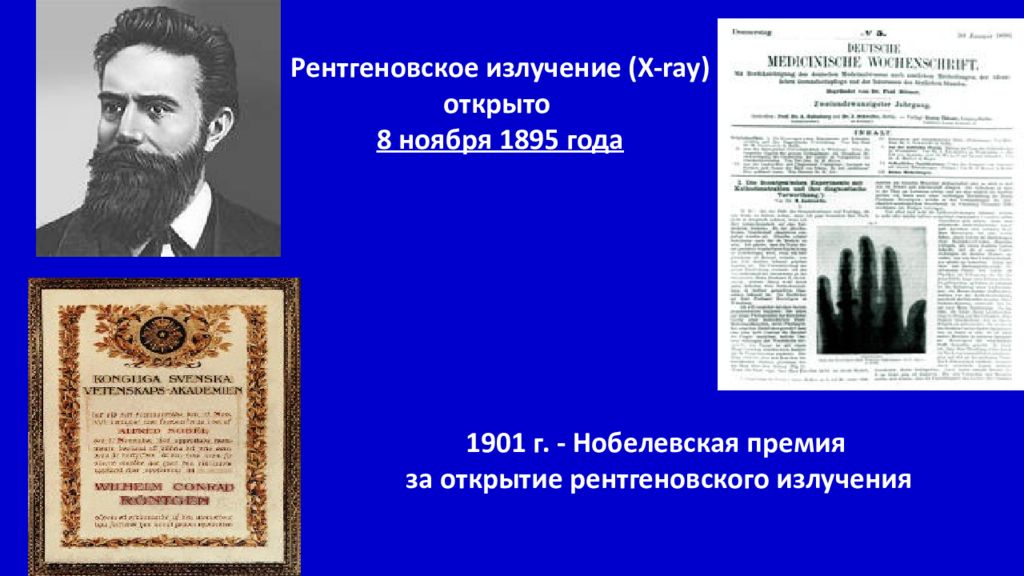

Вильгельм Конрад Рентген (27.03.1845 - 10.02.1923) профессор физики, ректор университета г. Вюрцбурга, в последующем директор Института Физики в г. Мюнхене

Слайд 19

1901 г. - Нобелевская премия за открытие рентгеновского излучения Рентгеновское излучение ( X-ray ) открыто 8 ноября 1895 года

Слайд 20

Рентгеновский экспериментальный аппарат Фотография руки госпожи Рентген, сделанная 22 декабря 1895 года Фотография Альберта фон Колликера, сделанная на лекции Вюрцбургского Физико-медицинского общества 23 января 1896 года

Слайд 21: Первый рентгеновский аппарат – врачи еще не знали о биологическом действии Х-лучей

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

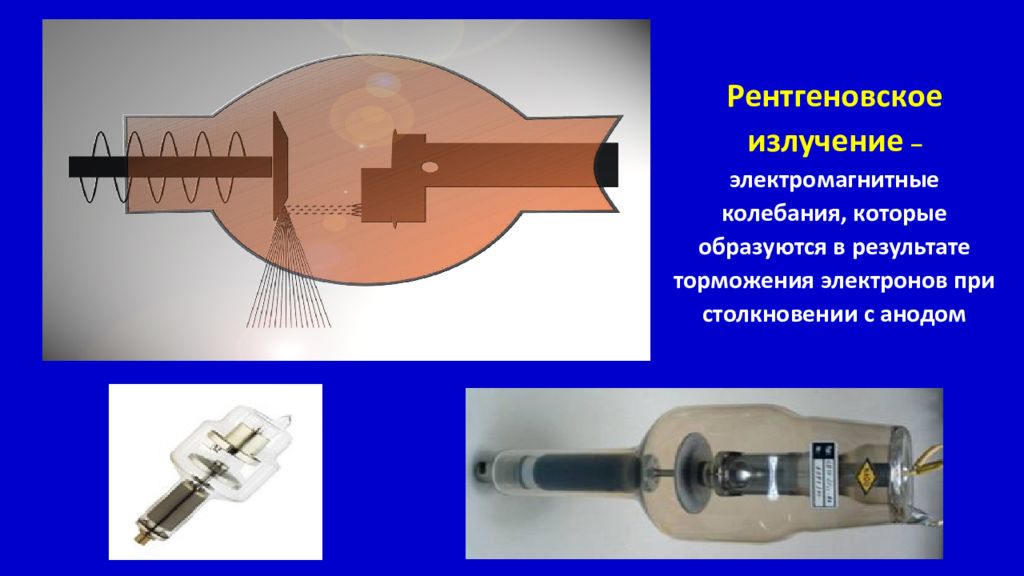

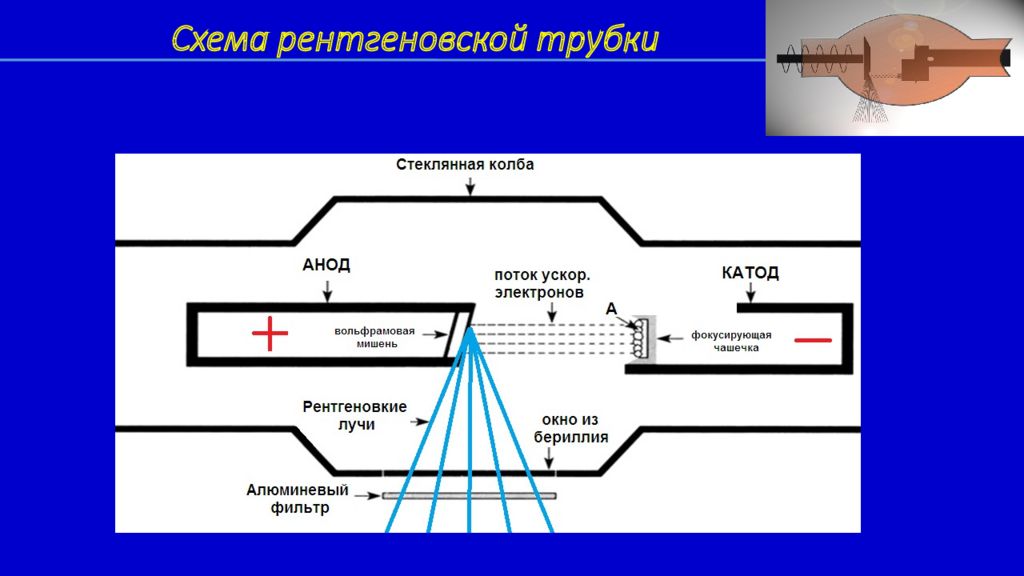

Слайд 23

Рентгеновское излучение – электромагнитные колебания, которые образуются в результате торможения электронов при столкновении с анодом

Слайд 25

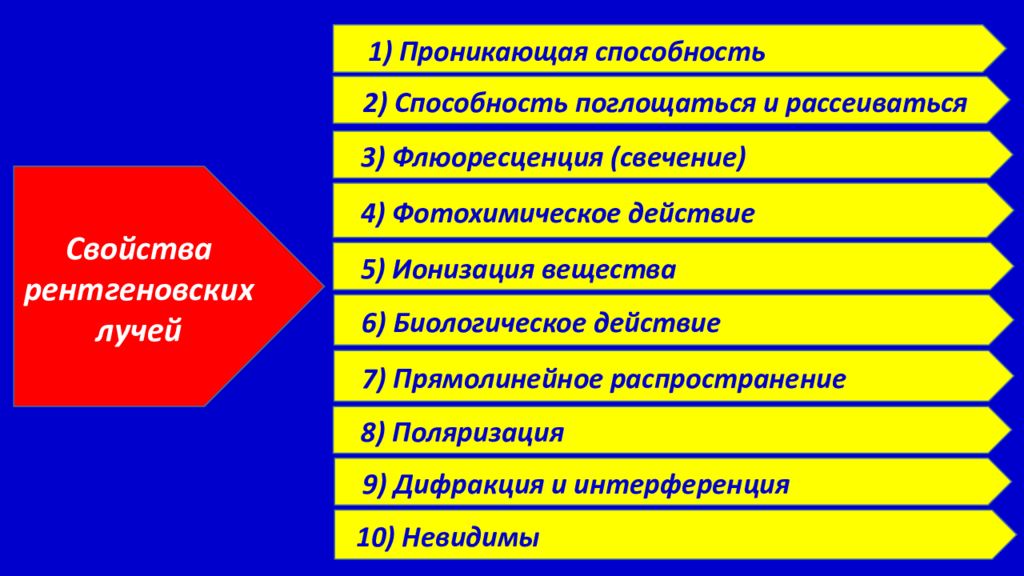

1) Проникающая способность 2) Способность поглощаться и рассеиваться 3) Флюоресценция (свечение) 4) Фотохимическое действие 5) Ионизация вещества 6) Биологическое действие 7) Прямолинейное распространение 8) Поляризация 9) Дифракция и интерференция 10) Невидимы Свойства рентгеновских лучей

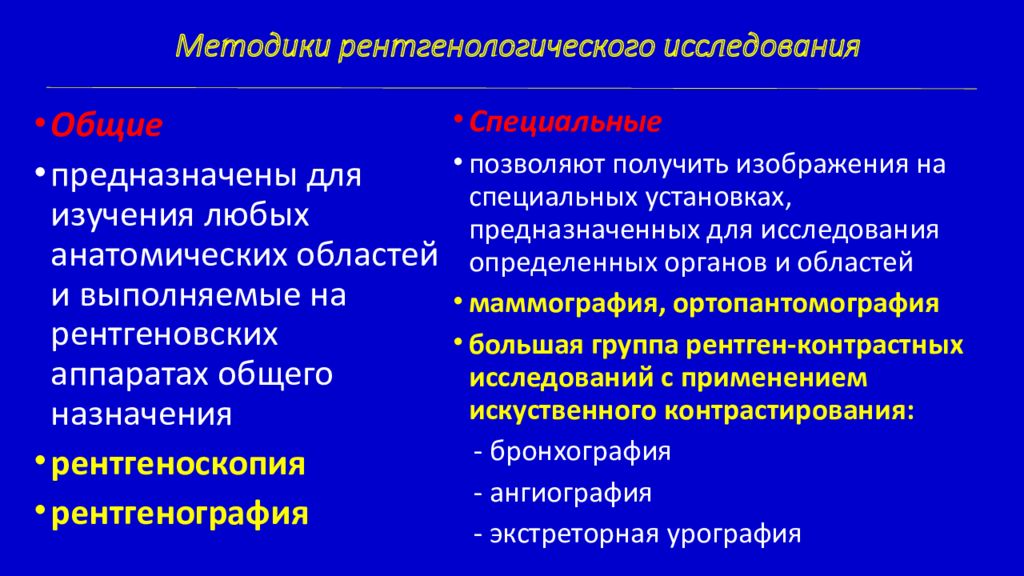

Слайд 26: Методики рентгенологического исследования

Общие предназначены для изучения любых анатомических областей и выполняемые на рентгеновских аппаратах общего назначения рентгеноскопия рентгенография Специальные позволяют получить изображения на специальных установках, предназначенных для исследования определенных органов и областей маммография, ортопантомография большая группа рентген-контрастных исследований с применением искуственного контрастирования : - бронхография - ангиография - экстреторная урография

Слайд 29

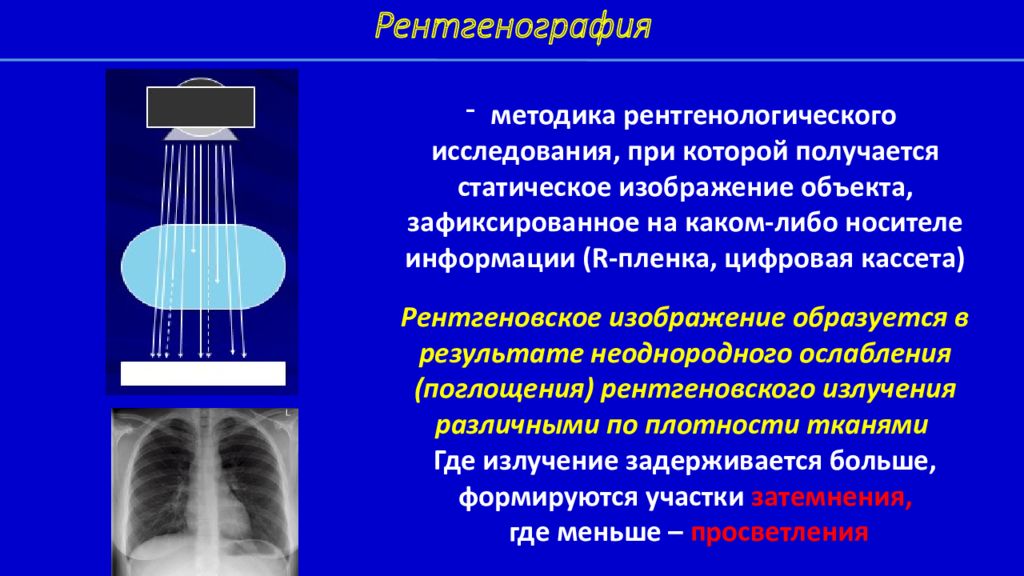

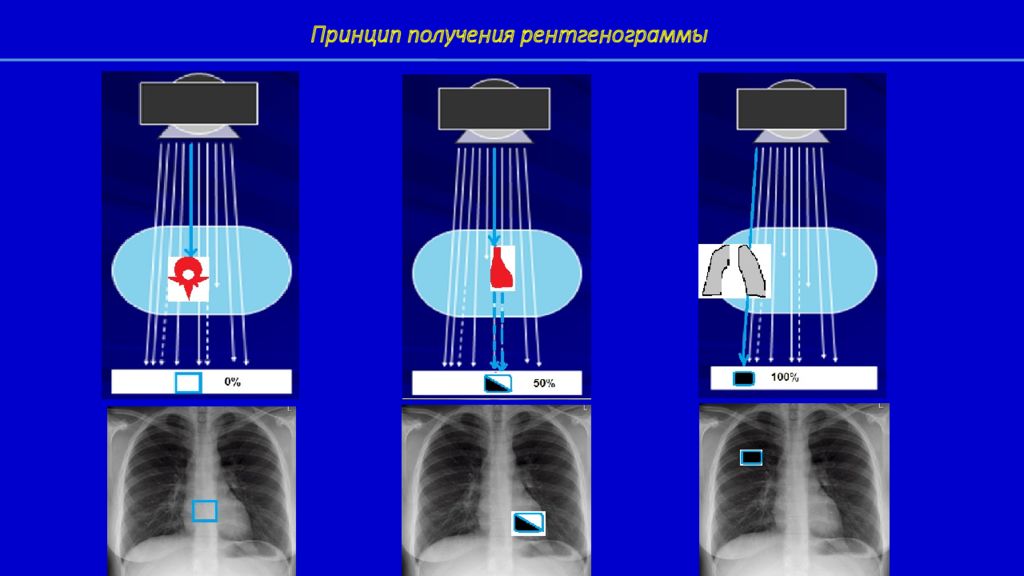

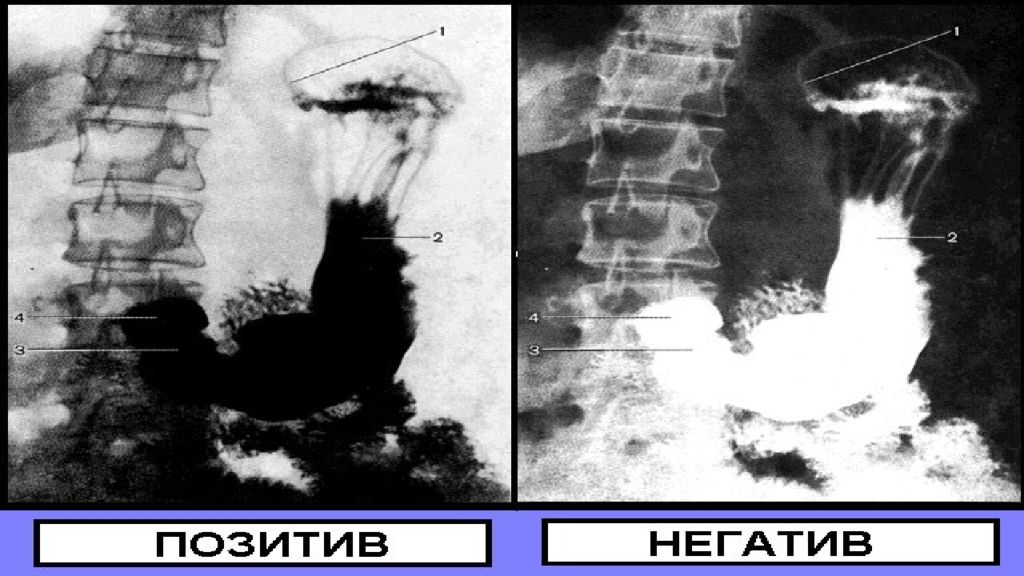

методика рентгенологического исследования, при которой получается статическое изображение объекта, зафиксированное на каком-либо носителе информации ( R- пленка, цифровая кассета) Рентгеновское изображение образуется в результате неоднородного ослабления (поглощения) рентгеновского излучения различными по плотности тканями Где излучение задерживается больше, формируются участки затемнения, где меньше – просветления Рентгенография

Слайд 31: Классическая рентгенология

Исследование легких Исследование пищеварительного тракта Исследование костей Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Слайд 32: Рентгенография

На снимках - естественная контрастность (легкие, кости), другие (желудок и кишечник) – только после искусственного контрастирования Рентгенограмма голестопного сустава в прямой и боковой проекции Обзорная рентгенограмма легких в прямой проекции Обзорный снимок брюшной полости при ирригографии ( тугое наполнение) Толстая кишка в норме

Слайд 34: Рентгенология – метод полипозиционного исследования

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Слайд 35

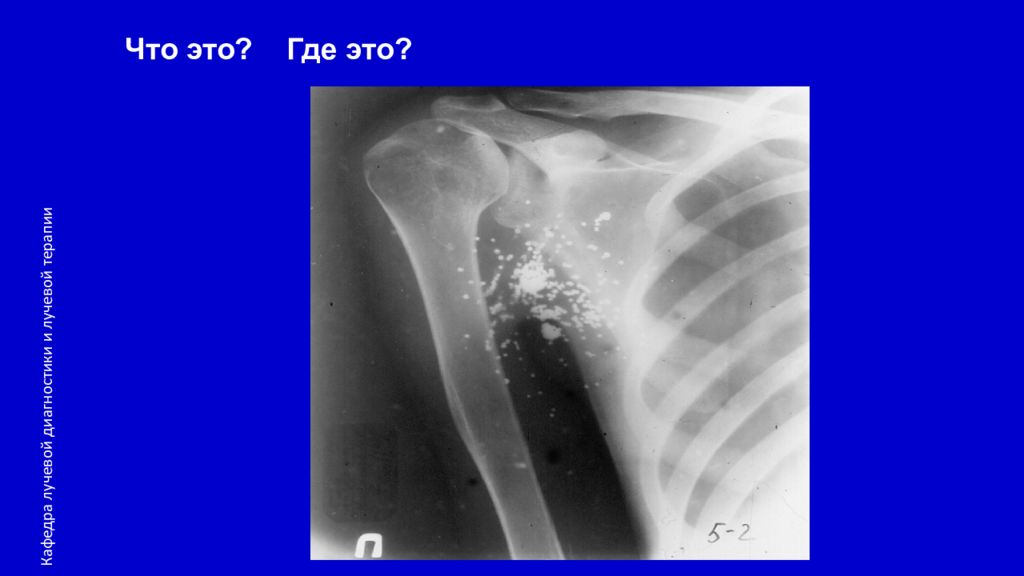

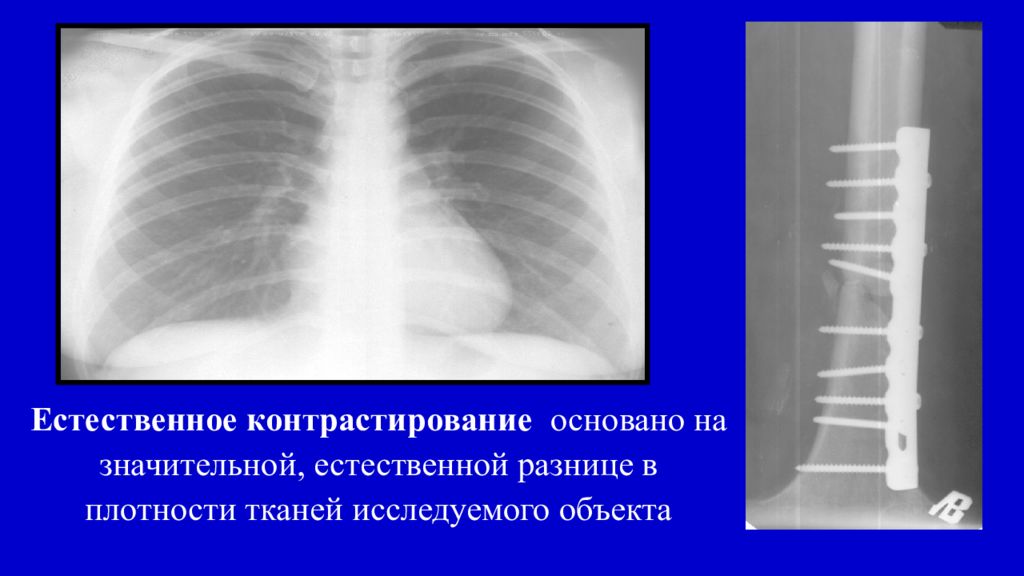

Естественное контрастирование основано на значительной, естественной разнице в плотности тканей исследуемого объекта

Слайд 36

Искусственное контрастирование – использование рентгеноконтрастных веществ: - не ослабляющих рентгеновское излучение (газ) - ослабляющих рентгеновское излучение в большей степени, чем окружающие ткани ( BaSO4, йодсодержащие вещества) Контрастирование желудка водной взвесью сульфата бария Контрастирование сосудов сердца йод-содержащим контрастным веществом

Слайд 38

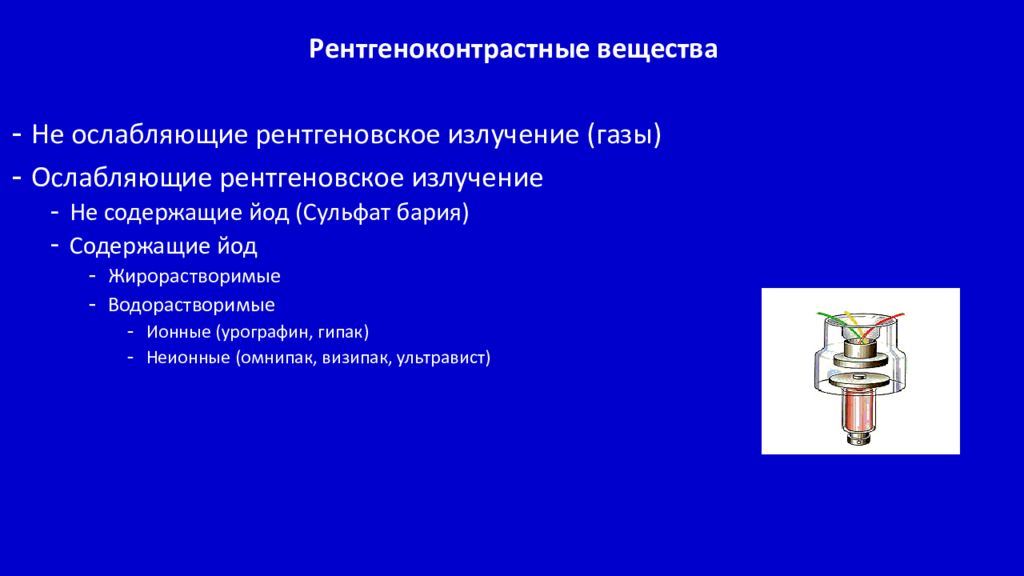

Рентгеноконтрастные вещества Не ослабляющие рентгеновское излучение (газы) Ослабляющие рентгеновское излучение Не содержащие йод (Сульфат бария) Содержащие йод Жирорастворимые Водорастворимые Ионные ( урографин, гипак ) Неионные ( омнипак, визипак, ультравист )

Слайд 39

Терминология, используемая в рентгенологической диагностике Затемнение – ткани и среды, обладающие высокой плотностью (мягкие ткани, кости, жидкости, контрастные высокоатомные препараты)

Слайд 40

Терминология, используемая в рентгенологической диагностике Просветление – ткани и среды, обладающие низкой плотностью (жировая ткань, легочная ткань, газы)

Слайд 41: Рентгеноскопия

- м етодика исследования, при которой изображение объекта получают на светящимся ( флюоресцентным ) экране в реальном масштабе времени

Слайд 42: Рентгеноскопия

Рентгеноскопия пищевода Классически рентгеноскопия используется для исследования пищеварительного канала

Слайд 44: Рентгенография

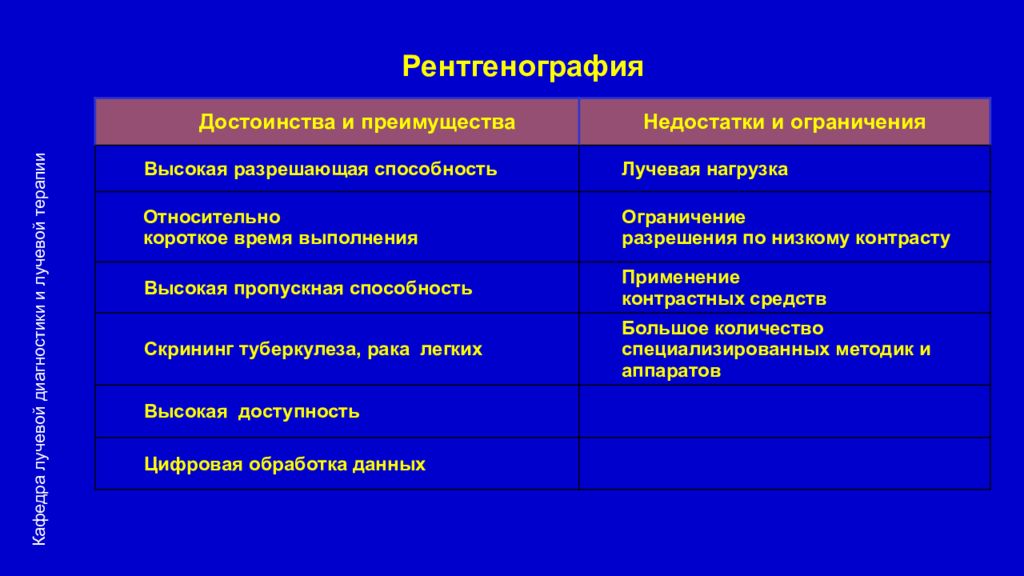

Достоинства и преимущества Недостатки и ограничения Высокая разрешающая способность Лучевая нагрузка Относительно короткое время выполнения Ограничение разрешения по низкому контрасту Высокая пропускная способность Применение контрастных средств Скрининг туберкулеза, рака легких Большое количество специализированных методик и аппаратов Высокая доступность Цифровая обработка данных Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Слайд 45: Рентгеноскопия

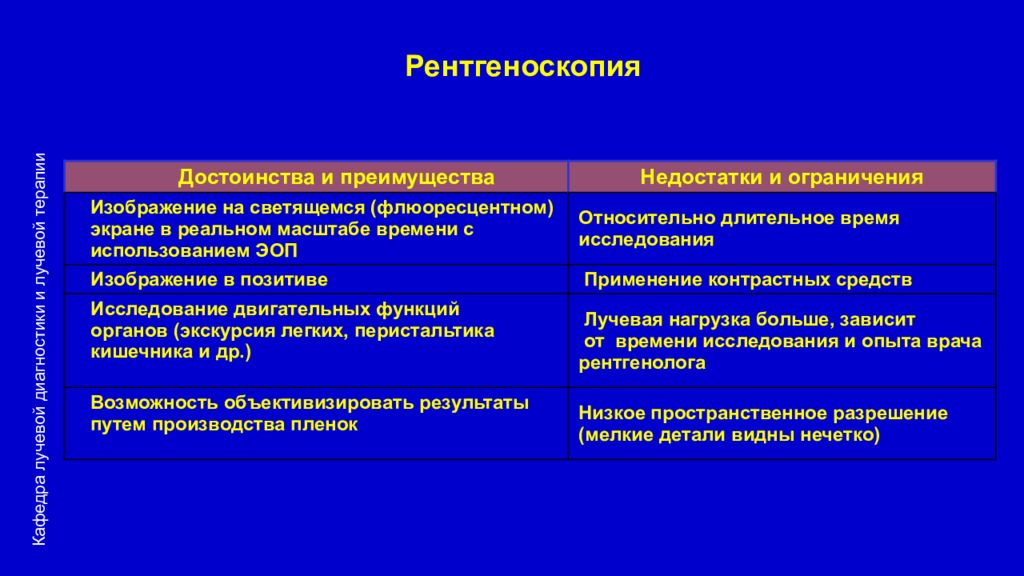

Достоинства и преимущества Недостатки и ограничения Изображение на светящемся ( флюоресцентном ) экране в реальном масштабе времени с использованием ЭОП Относительно длительное время исследования Изображение в позитиве Применение контрастных средств Исследование двигательных функций органов (экскурсия легких, перистальтика кишечника и др.) Лучевая нагрузка больше, зависит от времени исследования и опыта врача рентгенолога Возможность объективизировать результаты путем производства пленок Низкое пространственное разрешение (мелкие детали видны нечетко) Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Слайд 46: Флюорография - фотографирование рентгеновского изображения с флюоресцентного экрана на фотографическую пленку различного формата, такое изображение всегда уменьшено в размерах, используется для своевременной и максимально точной диагностики таких болезней, как tbs и c-r

Для организации эффективных профилактических и диагностических обследований используют в последнее время малодозовые цифровые флюорографы, позволяющие: производить съемку пациента в положении стоя (прямо или сбоку ) выводить снимки непосредственно на экран монитора обрабатывать изображения, хранить их на дисках, памяти компьютера пересылать файлы со снимками (протокол DICOM-3) по электронной почте, передавать по сети Интернет Флюорография - фотографирование рентгеновского изображения с флюоресцентного экрана на фотографическую пленку различного формата, такое изображение всегда уменьшено в размерах, используется для своевременной и максимально точной диагностики таких болезней, как tbs и c-r

Слайд 47: Электрорентгенография

Рентгенография с прямым увеличением изображения Может использоваться при наличии специальных рентгеновских трубок, в которых фокусное пятно ( площадьс которой рентгеновские лучи исходят от излучателя) имеют очень малые размеры (0,1-0,3мм 2 ) Находит применение при исследовании периферических костных структур (кости стопы и кисти и др.) Электрорентгенография методика, при которой диагностическое изображение получают не на рентгеновской пленке, а на поверхности селеновой пластины с переносом н а бумагу Рентгенограмма (а) и электрорентгенограмма (б) коленного сустава в норме (боковая проекция )

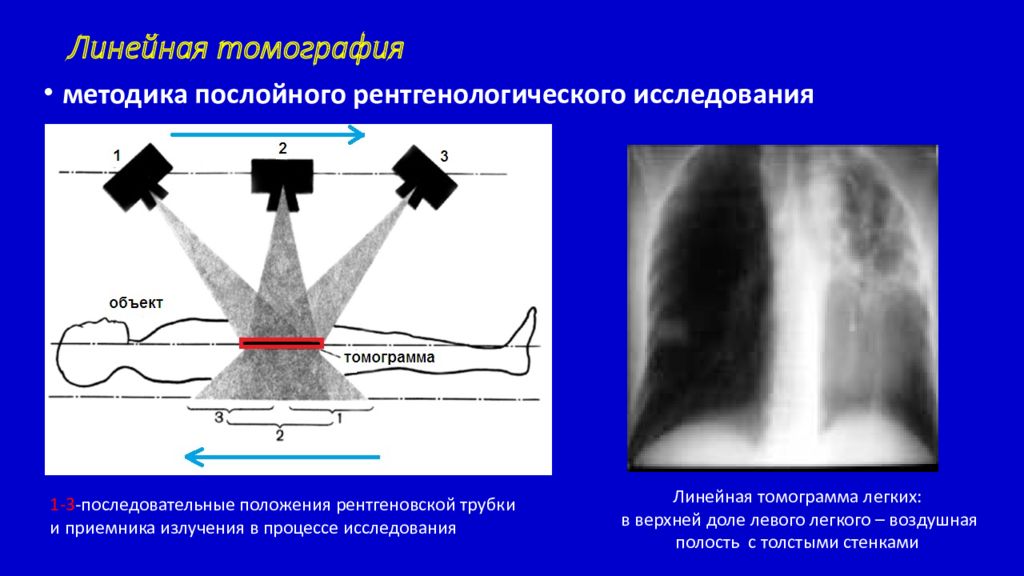

Слайд 48: Линейная томография

методика послойного рентгенологического исследования 1-3 -последовательные положения рентгеновской трубки и приемника излучения в процессе исследования Линейная томограмма легких: в верхней доле левого легкого – воздушная полость с толстыми стенками

Слайд 50: Ортопантомография

вариант томографии или зонографии, позволяющий получить развернутое плоскостное изображение челюстей

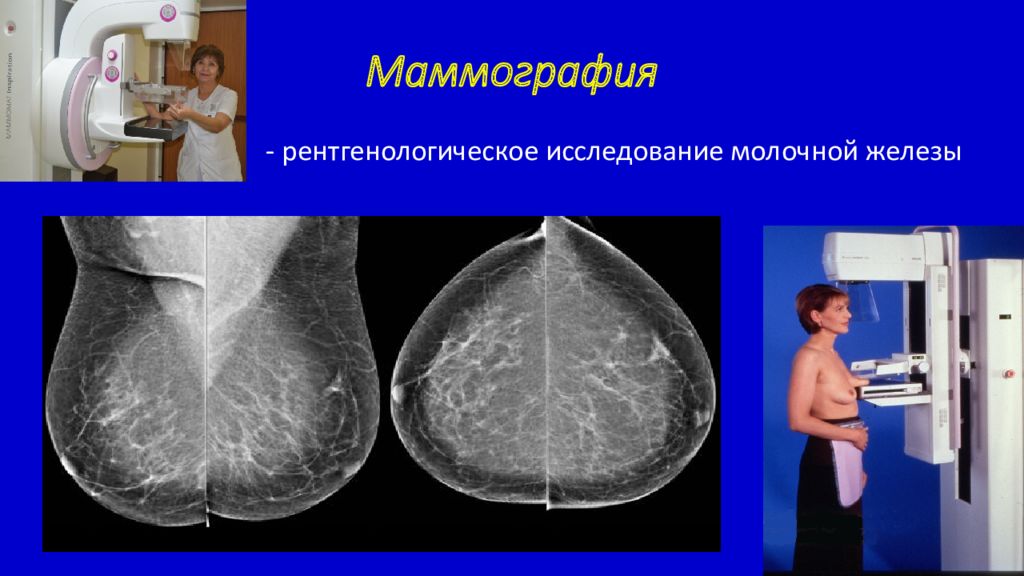

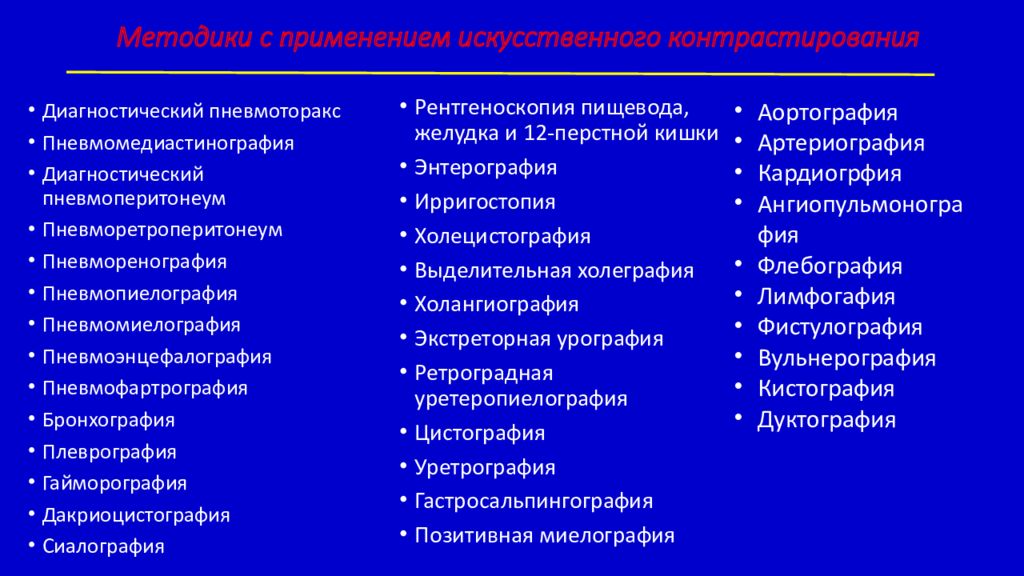

Слайд 52: М етодики с применением искусственного контрастирования

Диагностический пневмоторакс Пневмомедиастинография Диагностический пневмоперитонеум Пневморетроперитонеум Пневморенография Пневмопиелография Пневмомиелография Пневмоэнцефалография Пневмофартрография Бронхография Плеврография Гайморография Дакриоцистография Сиалография Рентгеноскопия пищевода, желудка и 12-перстной кишки Энтерография Ирригостопия Холецистография Выделительная холеграфия Холангиография Экстреторная урография Ретроградная уретеропиелография Цистография Уретрография Гастросальпингография Позитивная миелография Аортография Артериография Кардиогрфия Ангиопульмонография Флебография Лимфогафия Фистулография Вульнерография Кистография Дуктография

Слайд 53: Рентгеноскопия пищевода, желудка и 12-перстной кишки

Обзорная R- грамма пищевода в I косой проекции при тугом наполнении - норма Обзорная R- грамма желудка: контрастированный желудок, фаза рельефа в области тела и антрального отдела - норма Обзорная R- грамма желудка в прямой проекции, тугое наполнение: газовый пузырь в своде желудка, желудок законтрастирован, в норме Обзорная R- грамма 12- перстной кишки, п рямая проекция: дивертикул в области медиальной стенки нисходящей части 12-пк

Слайд 54: Ирригоскопия

Обзорная рентгенограмма брюшной полости, фаза рельефа в ободочной кишке при ирригографии - норма Обзорная рентгенограмма брюшной полости, фаза двойного контрастирования толстой кишки - норма Прицельная рентгенограмма прямой и сигмовидной кишки (фаза тугого наполнения ): неравномерное сужение просвета прямой и дистального отдела сигмовидной кишки с неровными зазубренными контурами, обусловленными многочисленными мелкими нишами -неспецифический язвенный колит

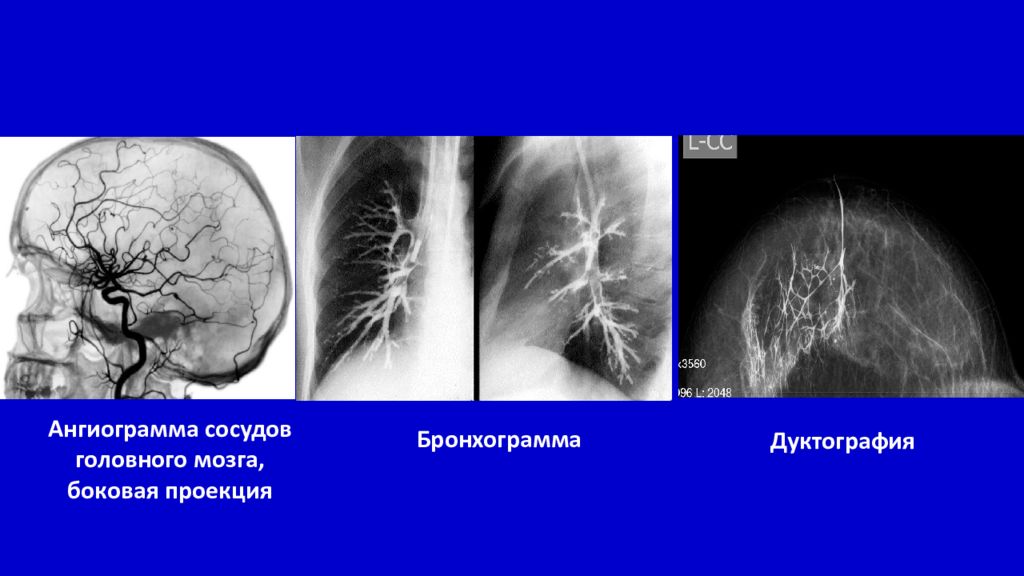

Слайд 55: Бронхограмма

Ангиограмма сосудов головного мозга, боковая проекция Дуктография

Слайд 56

Интраоперационная холангиограмма Экскреторная урограмма Нисходящая цистограмма

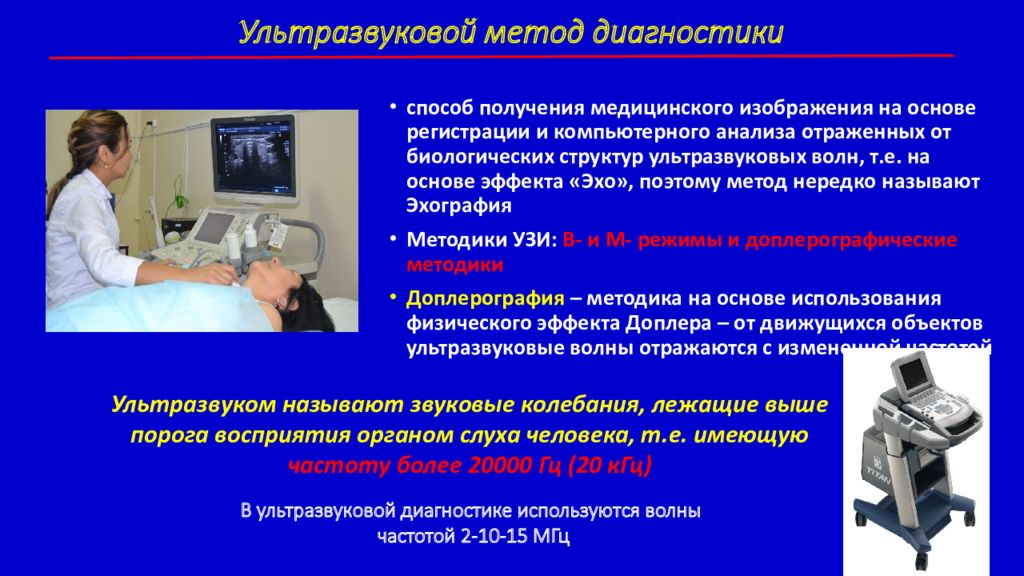

Слайд 57: Ультразвуковой метод диагностики

способ получения медицинского изображения на основе регистрации и компьютерного анализа отраженных от биологических структур ультразвуковых волн, т.е. на основе эффекта « Э хо», поэтому метод нередко называют Э хография Методики УЗИ: В- и М- режимы и доплерографические методики Доплерография – методика на основе использования физического эффекта Доплера – от движущихся объектов ультразвуковые волны отражаются с измененной частотой Ультразвуком называют звуковые колебания, лежащие выше порога восприятия органом слуха человека, т.е. имеющую частоту более 20000 Гц ( 20 кГц) В ультразвуковой диагностике используются волны частотой 2-10-15 МГц

Слайд 58

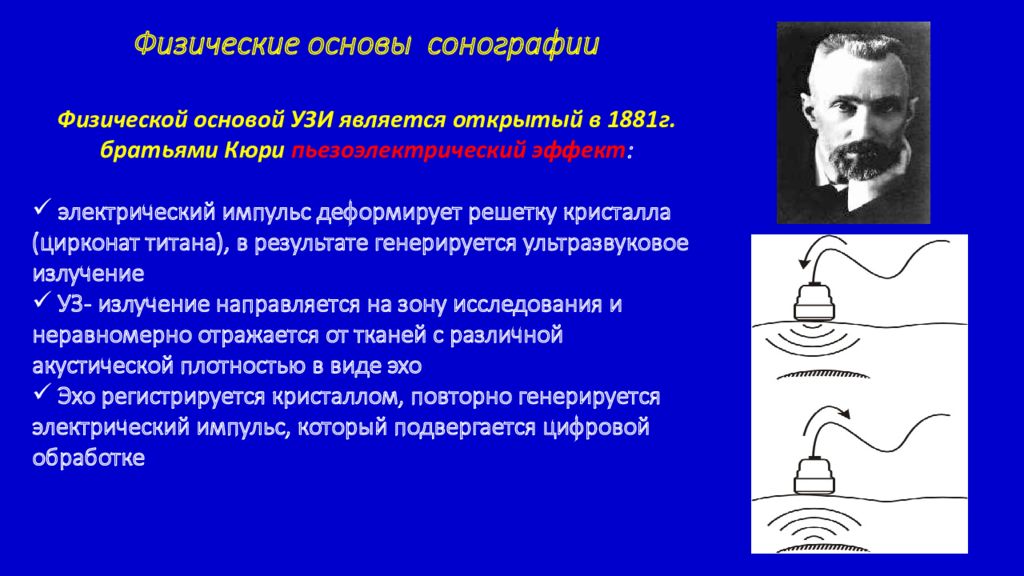

Физические основы сонографии Физической основой УЗИ является открытый в 1881г. братьями Кюри пьезоэлектрический эффект : электрический импульс деформирует решетку кристалла ( цирконат титана), в результате генерируется ультразвуковое излучение УЗ - излучение направляется на зону исследования и неравномерно отражается от тканей с различной акустической плотностью в виде эхо Эхо регистрируется кристаллом, повторно генерируется электрический импульс, который подвергается цифровой обработке

Слайд 60: Ультразвуковой метод диагностики

безвреден не имеет противопоказаний безопасен безболезнен атравматичен необременителен без какой-либо подготовки экономичность портативность высокая аппарато - и операторозависмость малая информативность и плохая демонстративность застывших изображений Преимущества Недостатки конкременты желчного пузыря Ультразвуковой метод диагностики

Слайд 61

Эхонегативные структуры - структуры с низким акустическим сопротивлением (жидкость содержащие), свободно пропускающие УЗ волны. на экране монитора черного цвета ( А) Эхопозитивные с труктуры – структуры с высоким акустическим сопротивлением (камень, газ) отражающие УЗ волны, на экране ярко белого цвета ( Б) Изоэхогенные структуры – структуры одинаковой эхогенности с окружающими тканями Б Терминология, используемая в ультразвуковой диагностике А

Слайд 62

X.J. Doppler в 1942 установил изменение частоты и длины ультразвуковой волны, которая отражается от перемещающегося объекта (ток крови в сосудах)

Слайд 64: Рентгеновская компьютерная томография (КТ)

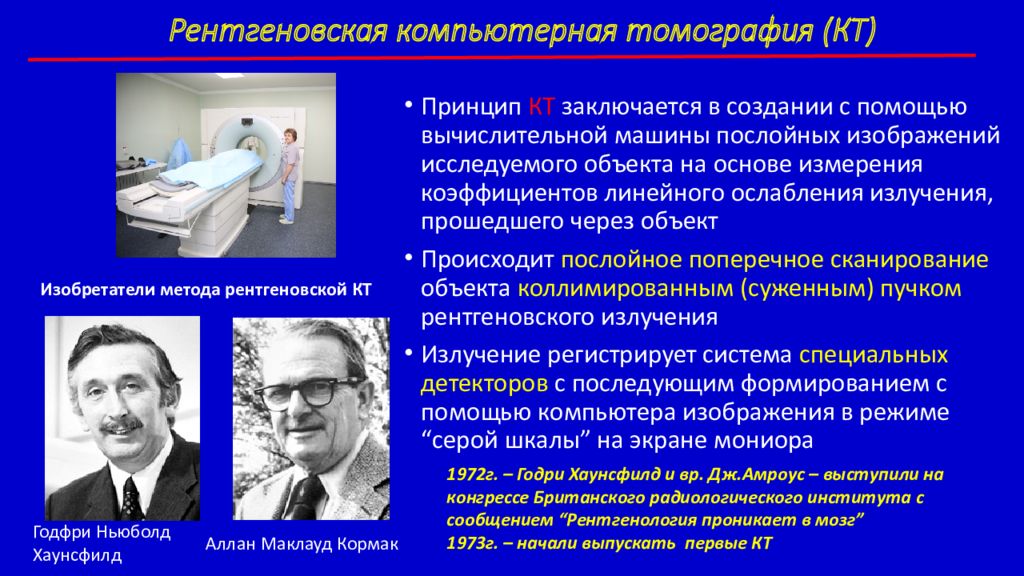

Принцип КТ заключается в создании с помощью вычислительной машины послойных изображений исследуемого объекта на основе измерения коэффициентов линейного ослабления излучения, прошедшего через объект Происходит послойное поперечное сканирование объекта коллимированным (суженным) пучком рентгеновского излучения Излучение регистрирует система специальных детекторов с последующим формированием с помощью компьютера изображения в режиме “ серой шкалы ” на экране мониора Аллан Маклауд Кормак Годфри Ньюболд Хаунсфилд Изобретатели метода рентгеновской КТ 1972г. – Годри Хаунсфилд и вр. Дж. Амроус – выступили на конгрессе Британского радиологического института с сообщением “ Рентгенология проникает в мозг ” 1973г. – начали выпускать первые КТ

Слайд 65

Физические основы метода КТ КТ головного мозга Кровоизлияние в левый боковой желудочек КТ брюшной полости Киста печени Компьютерная томография – метод визуализации с помощью рентгеновского излучения и получения изображения органов и систем в поперечной (аксиальной проекции)

Слайд 66

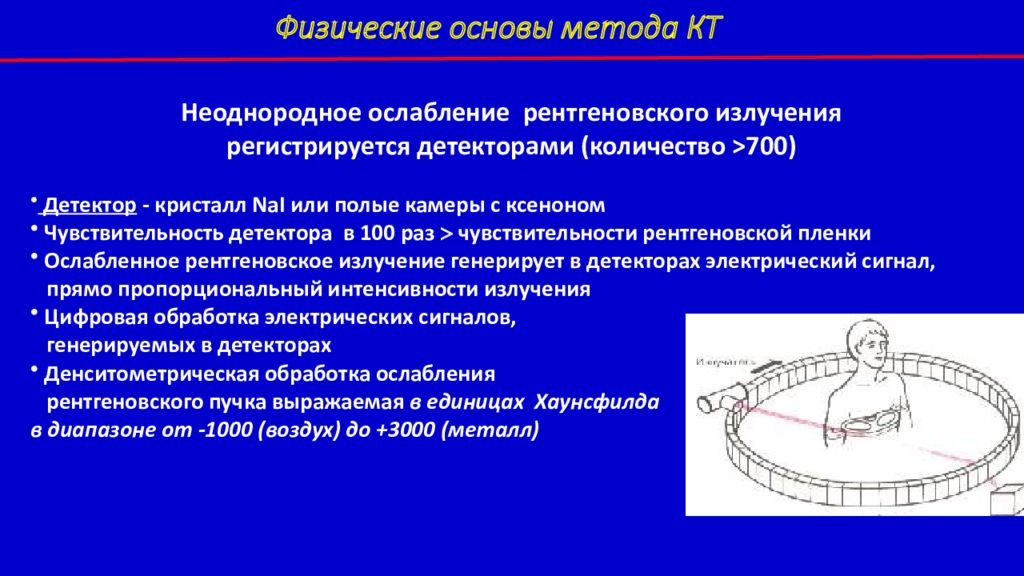

Детектор - кристалл NaI или полые камеры с ксеноном Чувствительность детектора в 100 раз чувствительности рентгеновской пленки Ослабленное рентгеновское излучение генерирует в детекторах электрический сигнал, прямо пропорциональный интенсивности излучения Цифровая обработка электрических сигналов, генерируемых в детекторах Денситометрическая обработка ослабления рентгеновского пучка выражаемая в единицах Хаунсфилда в диапазоне от -1000 (воздух ) до + 3000 (металл) Неоднородное ослабление рентгеновского излучения регистрируется детекторами (количество >700) Физические основы метода КТ

Слайд 67

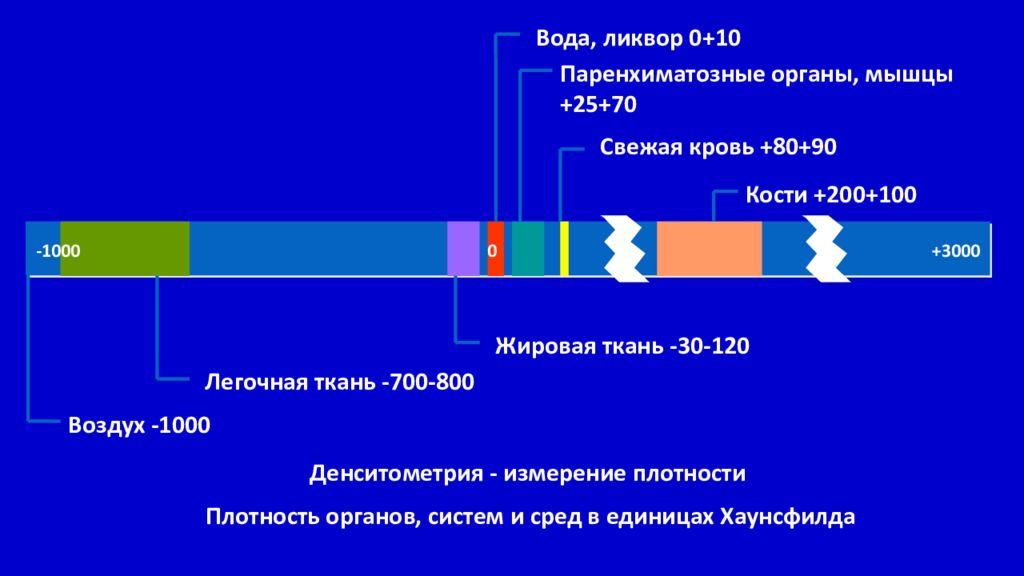

Вода, ликвор 0+10 Паренхиматозные органы, мышцы +25+70 Свежая кровь +80+90 Кости +200+100 Жировая ткань -30-120 Легочная ткань -700-800 Воздух -1000 0 -1000 +3 000 Денситометрия - измерение плотности Плотность органов, систем и сред в единицах Хаунсфилда

Слайд 68

Терминология, используемая в компьютерной томографии Гиперденсные структуры – кровь (кровоизлияние в острый период), кости, Гиподенсные структуры – ликвор, отек, кисты, газы Изоденсные структуры – структуры одинаковые по плотности с окружающими тканями Осложнение кровоизлияний: прорыв крови в боковые желудочки, масс-эффект «Белый» инфаркт в бассейне средней мозговой артерии. Подострая фаза

Слайд 69

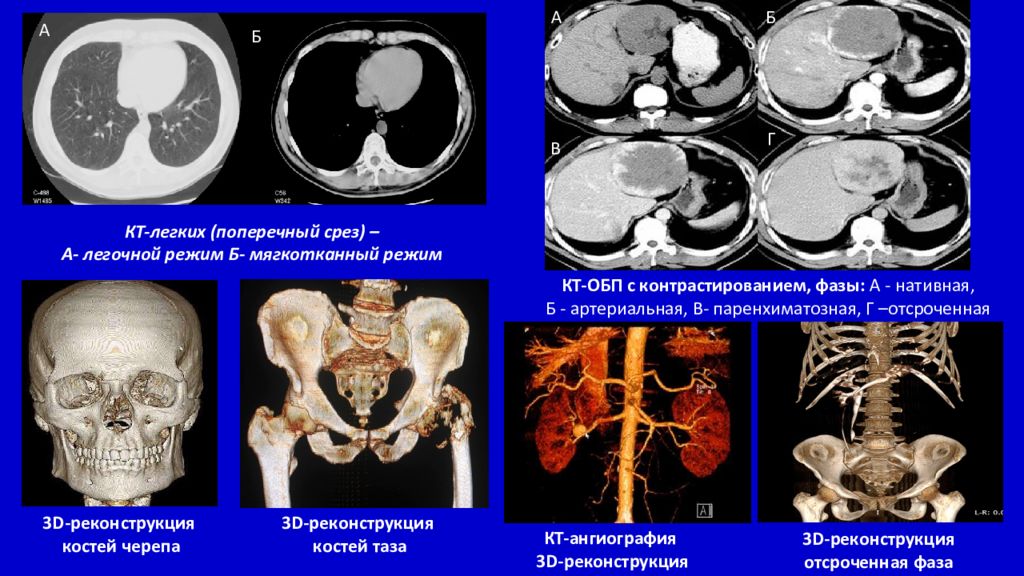

КТ-легких (поперечный срез) – А- легочной режим Б- мягкоткан н ый режим А Б 3 D -реконструкция костей черепа КТ-ангиография 3D- реконструкция 3 D- реконструкция отсроченная фаза 3D- реконструкция костей таза А Б В Г КТ-ОБП с контрастированием, фазы: А - нативная, Б - артериальная, В- паренхиматозная, Г – отсроченная

Слайд 70

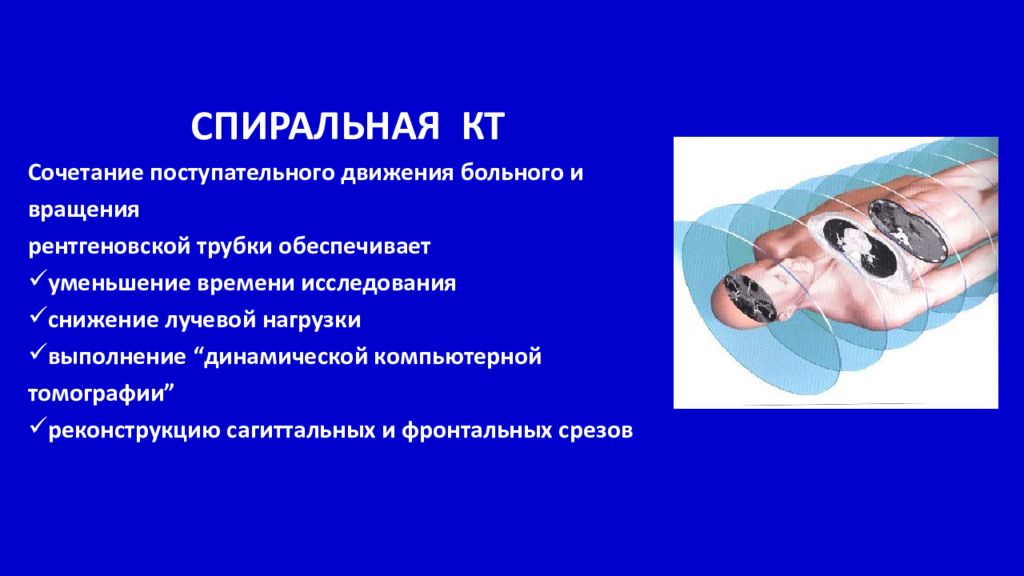

СПИРАЛЬНАЯ КТ Сочетание поступательного движения больного и вращения рентгеновской трубки обеспечивает уменьшение времени исследования снижение лучевой нагрузки выполнение “ динамической компьютерной томографии ” реконструкцию сагиттальных и фронтальных срезов

Слайд 71: Поперечная (компьютерная) томография: новые горизонты рентгенологии

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Слайд 72: КТ брюшной полости 1978 г

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Слайд 73: Следствие технической революции в диагностике: изменение диагностических алгоритмов

Сокращение сроков обследования пациентов (замена принципа «от простого к сложному» на «выполнение наиболее информативного метода ») 1 6 3 5 2 4 Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Слайд 74: Следствие технической революции в диагностике: изменение диагностических алгоритмов

Сокращение сроков обследования пациентов (замена принципа «от простого к сложному» на «выполнение наиболее информативного метода ») 1 Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии Следствие технической революции в диагностике: изменение диагностических алгоритмов

Слайд 75: Следствие эволюции КТ:

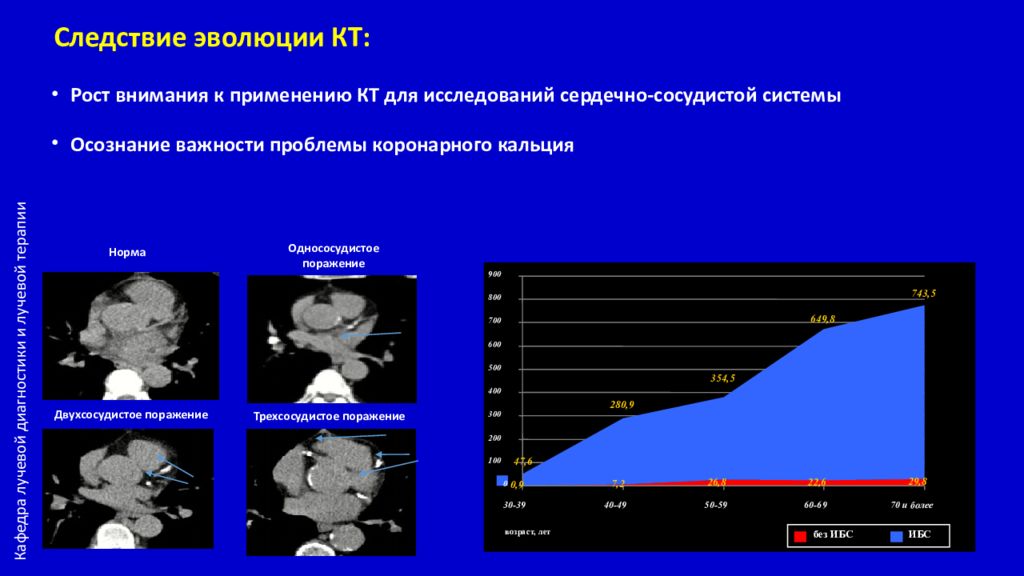

Рост внимания к применению КТ для исследований сердечно-сосудистой системы Осознание важности проблемы коронарного кальция Двухсосудистое поражение Норма Однососудистое поражение Трехсосудистое поражение 0,9 7,2 26,8 22,6 29,8 47,6 280,9 354,5 649,8 743,5 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 30-39 40-49 50-59 60-69 70 и более возраст, лет без ИБС ИБС Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Слайд 76

малоинвазивные исследования Следствие эволюции визуализации: Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Слайд 77

КТ ангиография, трехмерная реконструкция - тромбоз левого поперечного синуса КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

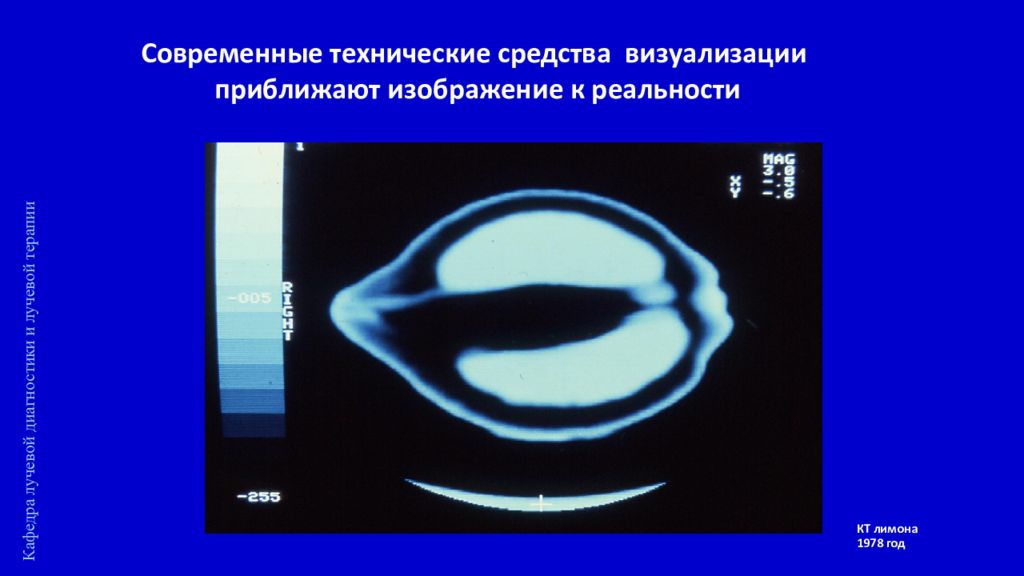

Слайд 78: КТ лимона 1978 год

Современные технические средства визуализации приближают изображение к реальности Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Слайд 79: МСКТ лимона 2003 год

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии Современные технические средства визуализации приближают изображение к реальности

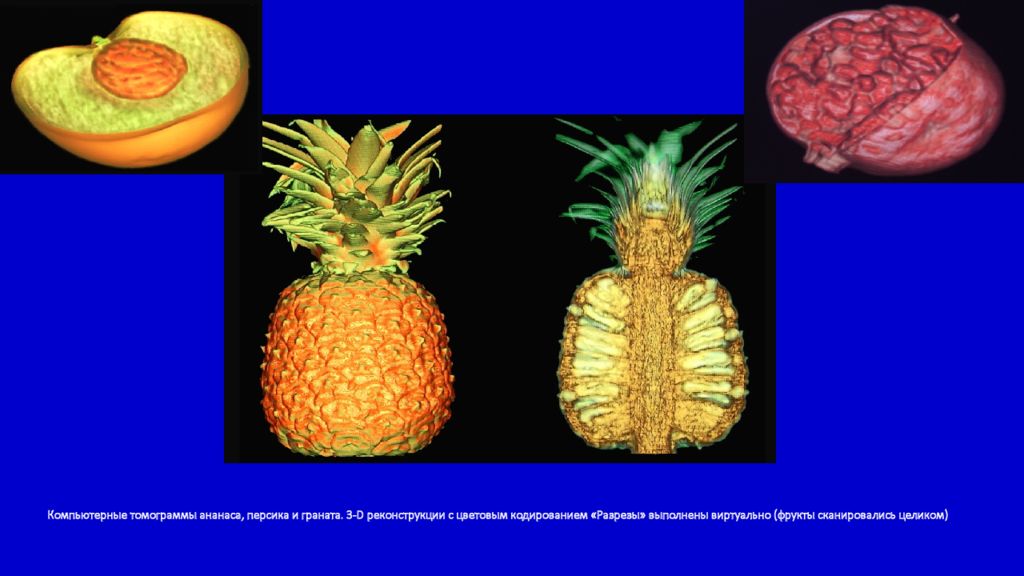

Слайд 80: Компьютерные томограммы ананаса, персика и граната. 3- D реконструкции с цветовым кодированием «Разрезы» выполнены виртуально (фрукты сканировались целиком )

Слайд 82

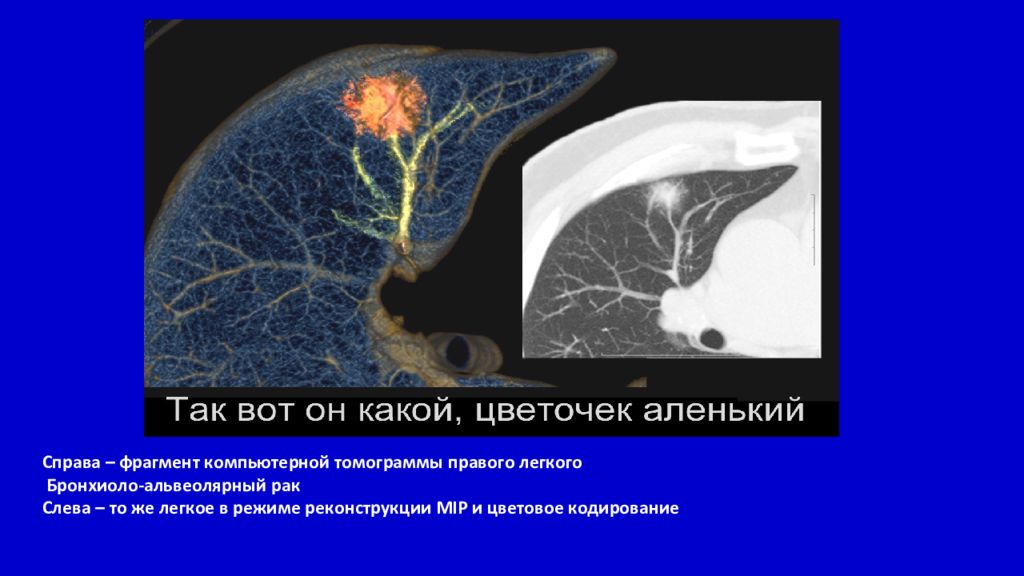

Справа – фрагмент компьютерной томограммы правого легкого Бронхиоло-альвеолярный рак Слева – то же легкое в режиме реконструкции MIP и цветовое кодирование

Слайд 83: Магнитно-резонансная томография (МРТ)

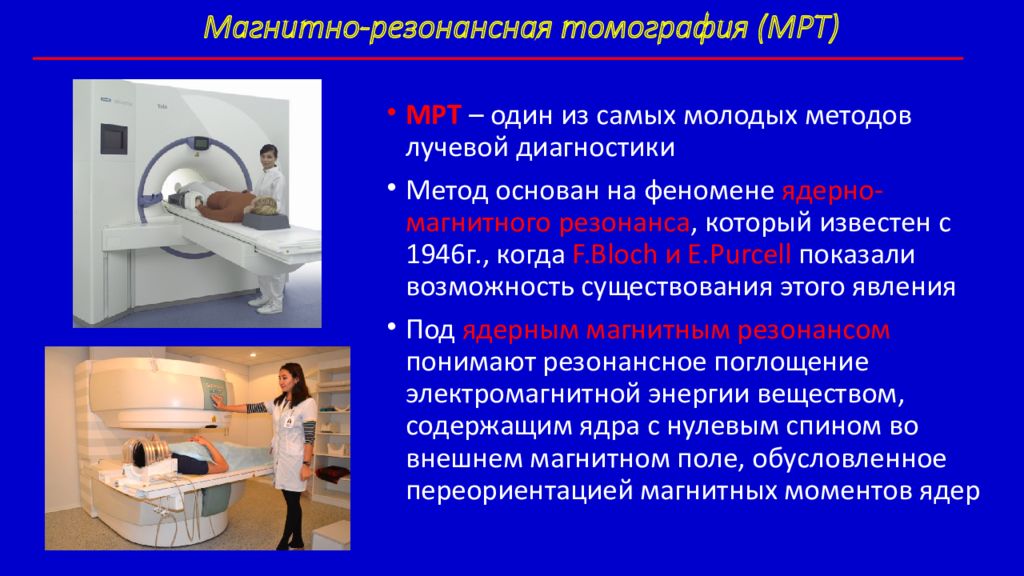

МРТ – один из самых молодых методов лучевой диагностики Метод основан на феномене ядерно-магнитного резонанса, который известен с 1946г., когда F.Bloch и E.Purcell показали возможность существования этого явления Под ядерным магнитным резонансом понимают резонансное поглощение электромагнитной энергии веществом, содержащим ядра с нулевым спином во внешнем магнитном поле, обусловленное переориентацией магнитных моментов ядер

Слайд 84

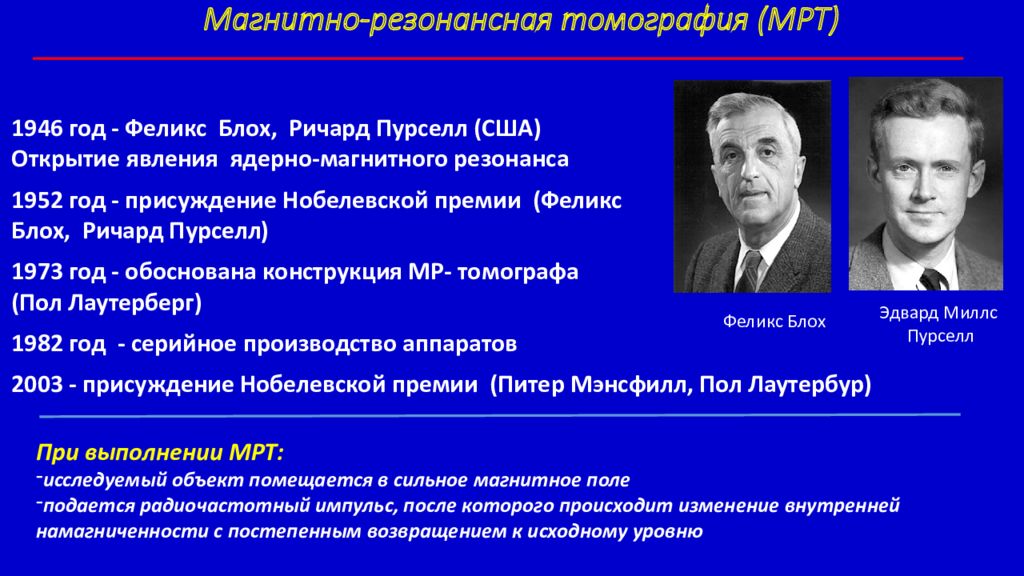

1946 год - Феликс Блох, Ричард Пурселл (США) Открытие явления ядерно-магнитного резонанса 1952 год - присуждение Нобелевской премии ( Феликс Блох, Ричард Пурселл ) 1973 год - обоснована конструкция МР- томографа (Пол Лаутерберг ) 1982 год - серийное производство аппаратов 2003 - присуждение Нобелевской премии (Питер Мэнсфилл, Пол Лаутербур ) Феликс Блох Эдвард Миллс Пурселл Магнитно-резонансная томография (МРТ) При выполнении МРТ: исследуемый объект помещается в сильное магнитное поле подается радиочастотный импульс, после которого происходит изменение внутренней намагниченности с постепенным возвращением к исходному уровню

Слайд 85

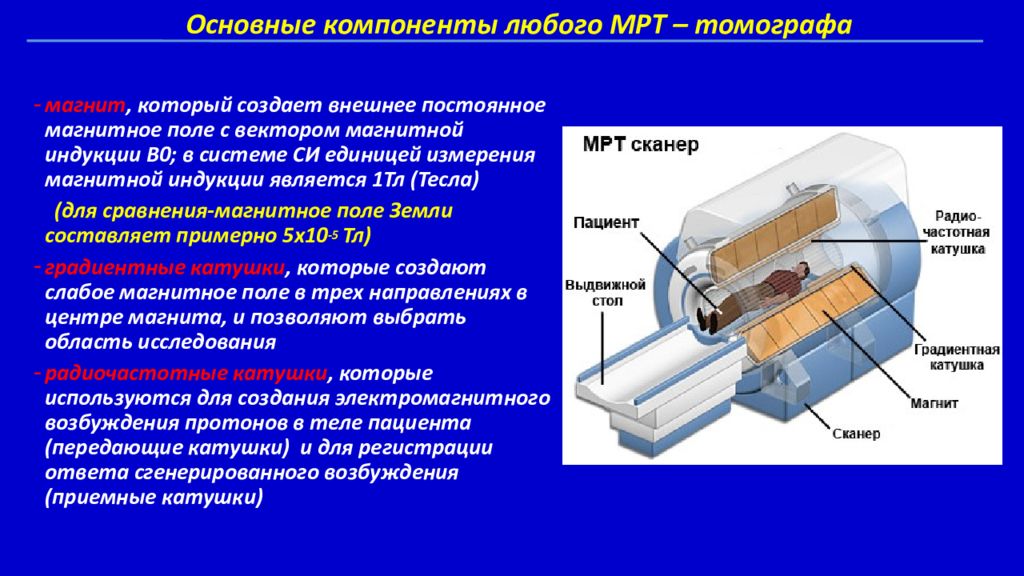

магнит, который создает внешнее постоянное магнитное поле с вектором магнитной индукции В0; в системе СИ единицей измерения магнитной индукции является 1Тл ( Тесла ) (для сравнения-магнитное поле Земли составляет примерно 5х10 -5 Тл) градиентные катушки, которые создают слабое магнитное поле в трех направлениях в центре магнита, и позволяют выбрать область исследования радиочастотные катушки, которые используются для создания электромагнитного возбуждения протонов в теле пациента (передающие катушки) и для регистрации ответа сгенерированного возбуждения (приемные катушки) Основные компоненты любого МРТ – томографа

Слайд 86: Внешний вид высокопольного магнитно-резонансного томографа

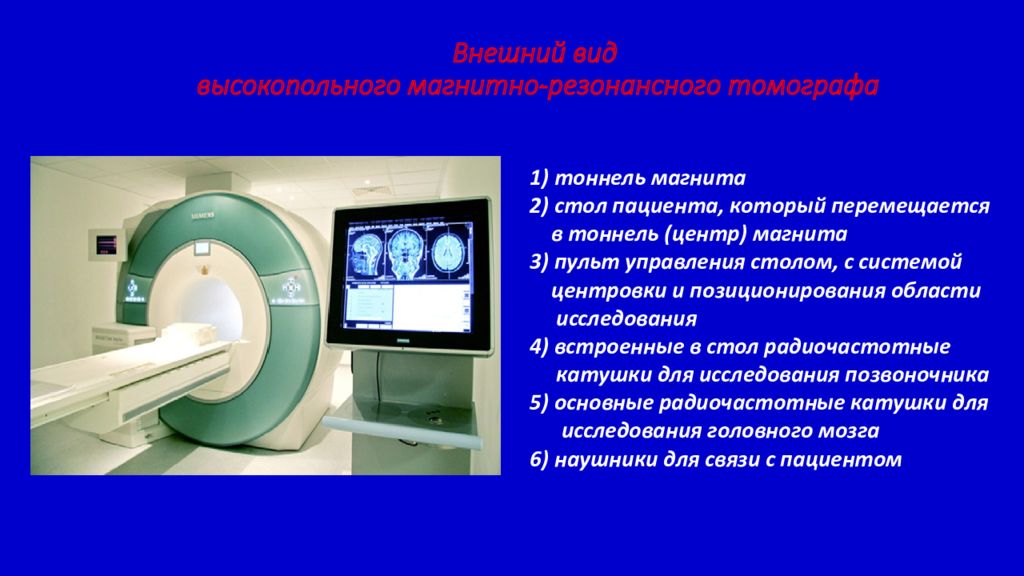

1 ) тоннель магнита 2 ) стол пациента, который перемещается в тоннель (центр) магнита 3 ) пульт управления столом, с системой центровки и позиционирования области исследования 4 ) встроенные в стол радиочастотные катушки для исследования позвоночника 5 ) основные радиочастотные катушки для исследования головного мозга 6 ) наушники для связи с пациентом

Слайд 87

Физические основы метода МРТ сильный магнит радиочастотная катушка компьютер Ядра водорода внутри магнитного поля становятся малыми магнитами с полюсами N и S, которые: - выстраиваются в направлении магнитного поля - вращаются вокруг вектора магнитного поля - частота вращения - резонанс Резонанс регистрируется радиочастотной катушкой, преобразуется в электрический сигнал Цифровая обработка электрического сигнала Резонанс – частота вращения ядра вокруг вектора магнитного поля Релаксация – время возвращения возбужденного ядра в исходное состояние Изображение зависит от протонной плотности и времени релаксации

Слайд 88

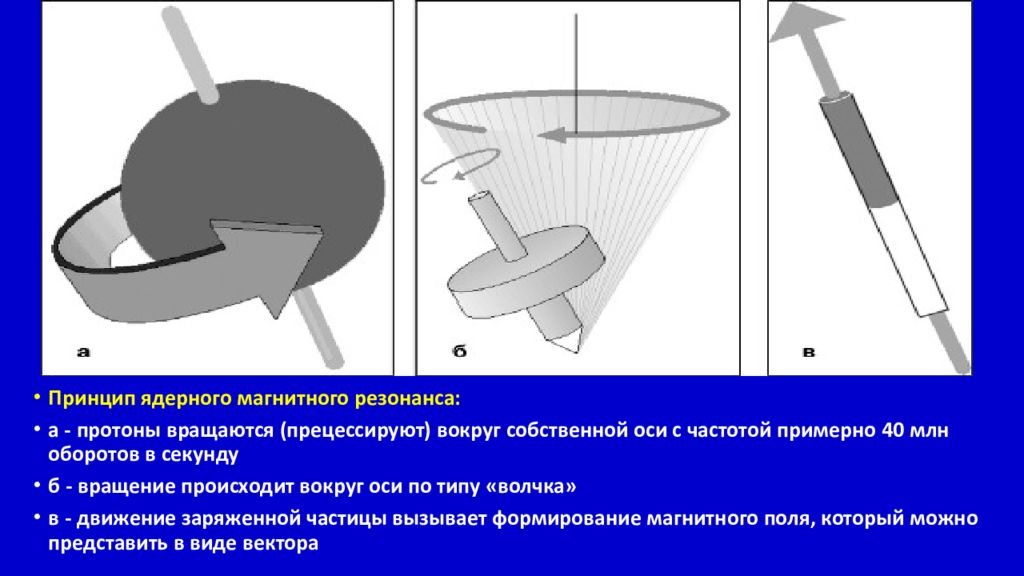

Принцип ядерного магнитного резонанса: а - протоны вращаются ( прецессируют ) вокруг собственной оси с частотой примерно 40 млн оборотов в секунду б - вращение происходит вокруг оси по типу «волчка » в - движение заряженной частицы вызывает формирование магнитного поля, который можно представить в виде вектора

Слайд 89

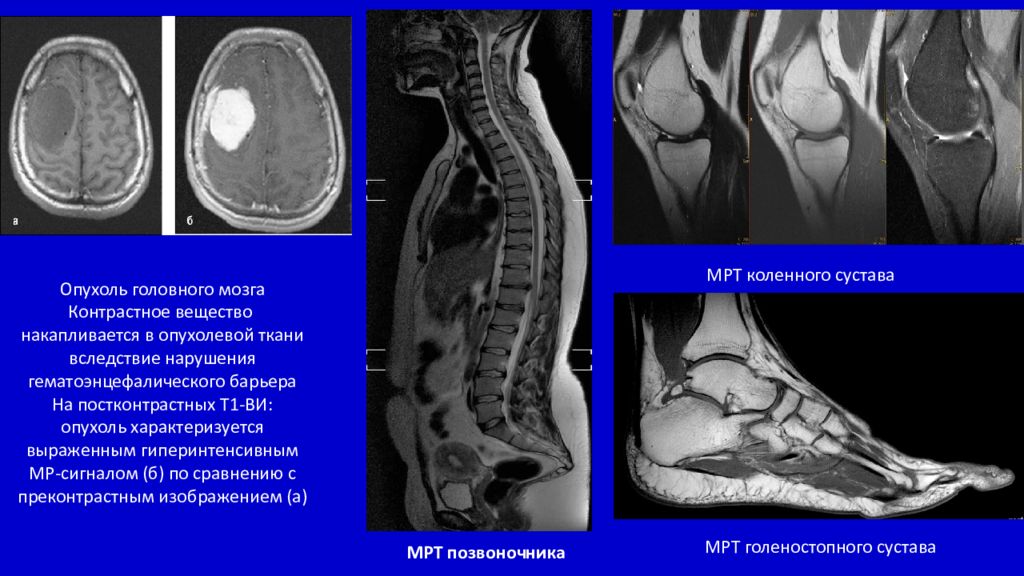

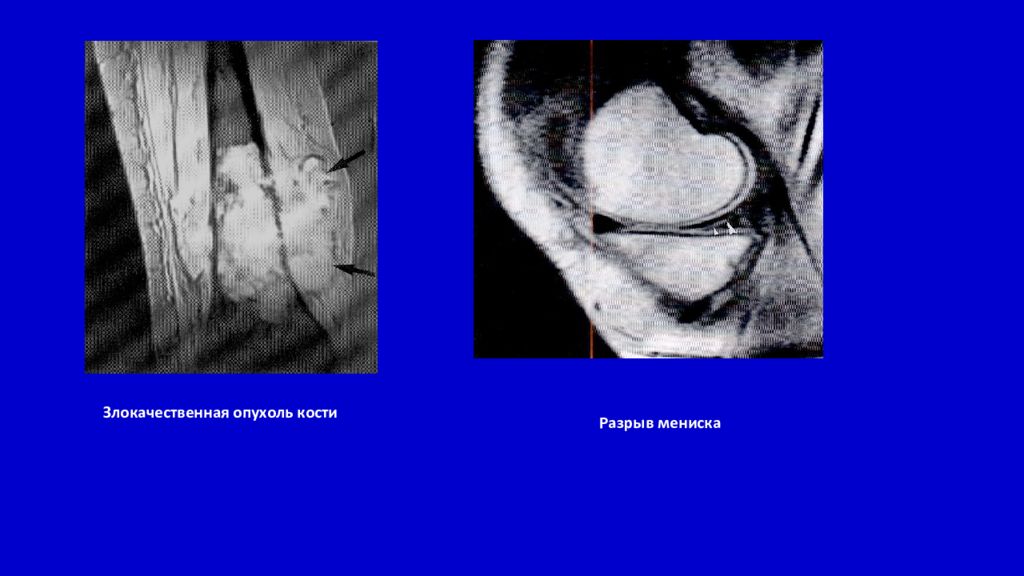

Опухоль головного мозга Контрастное вещество накапливается в опухолевой ткани вследствие нарушения гематоэнцефалического барьера На постконтрастных Т1-ВИ: опухоль характеризуется выраженным гиперинтенсивным МР-сигналом (б) по сравнению с преконтрастным изображением (а) МРТ позвоночника МРТ голеностопного сустава МРТ коленного сустава

Слайд 90: Магнитно-резонансная томография (МРТ)

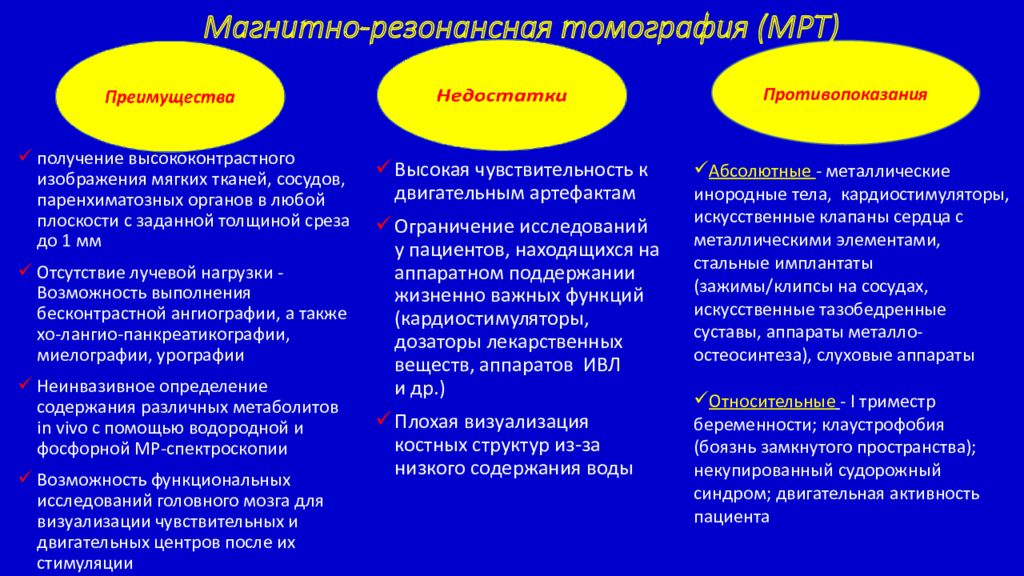

получение высококонтрастного изображения мягких тканей, сосудов, паренхиматозных органов в любой плоскости с заданной толщиной среза до 1 мм Отсутствие лучевой нагрузки - Возможность выполнения бесконтрастной ангиографии, а также хо-лангио-панкреатикографии, миелографии, урографии Неинвазивное определение содержания различных метаболитов in vivo с помощью водородной и фосфорной МР-спектроскопии Возможность функциональных исследований головного мозга для визуализации чувствительных и двигательных центров после их стимуляции Высокая чувствительность к двигательным артефактам Ограничение исследований у пациентов, находящихся на аппаратном поддержании жизненно важных функций (кардиостимуляторы, дозаторы лекарственных веществ, аппаратов ИВЛ и др.) Плохая визуализация костных структур из-за низкого содержания воды Противопоказания Абсолютные - металлические инородные тела, кардиостимуляторы, искусственные клапаны сердца с металлическими элементами, стальные имплантаты (зажимы/клипсы на сосудах, искусственные тазобедренные суставы, аппараты металло-остеосинтеза ), слуховые аппараты Относительные - I триместр беременности; клаустрофобия ( боязнь замкнутого пространства); некупированный судорожный синдром; двигательная активность пациента Магнитно-резонансная томография (МРТ)

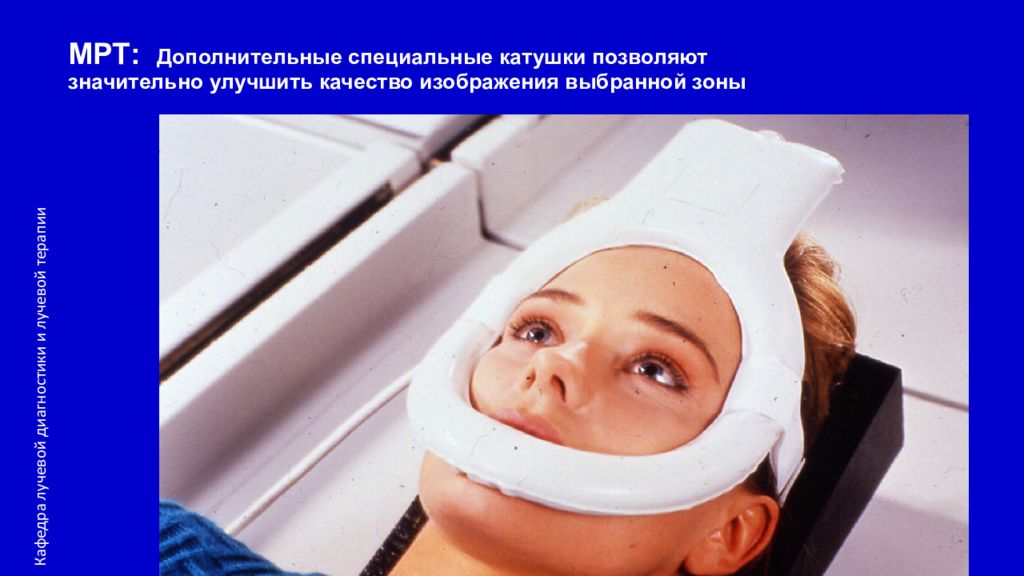

Слайд 91: МРТ: Дополнительные специальные катушки позволяют значительно улучшить качество изображения выбранной зоны

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Слайд 92: МРТ: Исследование головного мозга – новый прорыв в лучевой диагностике

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

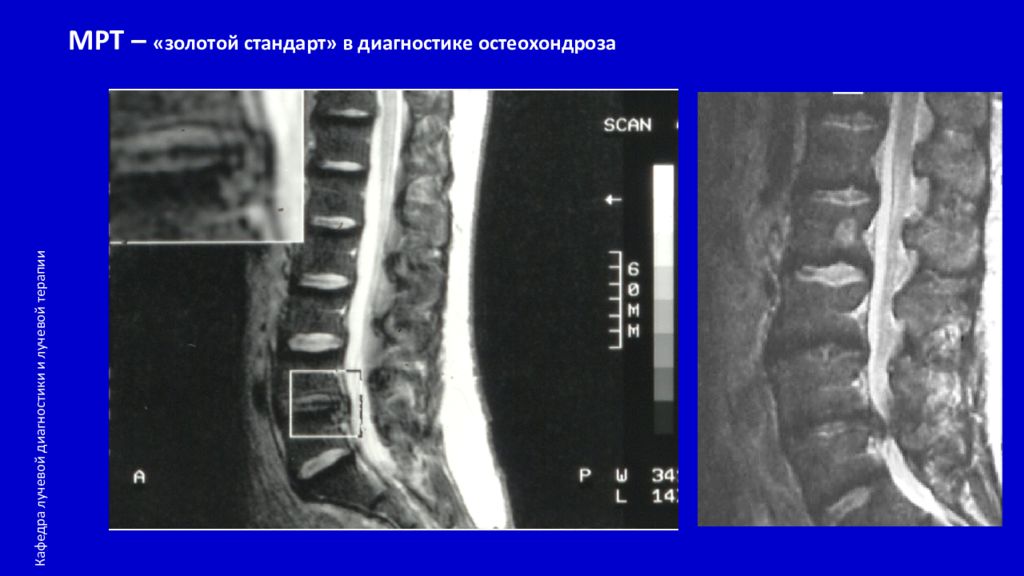

Слайд 94: МРТ – «золотой стандарт» в диагностике остеохондроза

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Слайд 95

Объемная МРТ всего тела МРТ - новые возможности Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Слайд 97: Терминология, используемая в МРТ

Высокоинтенсивный сигнал – структуры с высоким содержанием водорода ( гидратированные структуры) Низкоинтенсивный сигнал – ткани и структуры с низким содержанием ядер водорода Изоинтенсивный сигнал – структуры одинаковые по интенсивности с окружающими тканями

Слайд 98

Сагиттальное Т1-изображение с контрастированием. Определяется опухоль ( гемангиобластома ) внутри конского хвоста Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Слайд 100

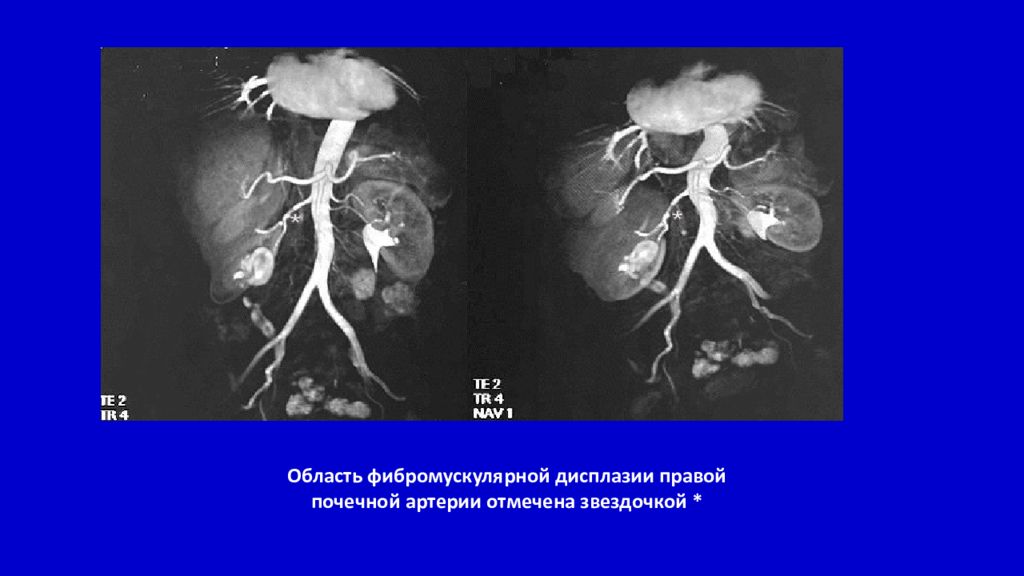

Область фибромускулярной дисплазии правой почечной артерии отмечена звездочкой *

Слайд 101: Радионуклидный метод диагностики

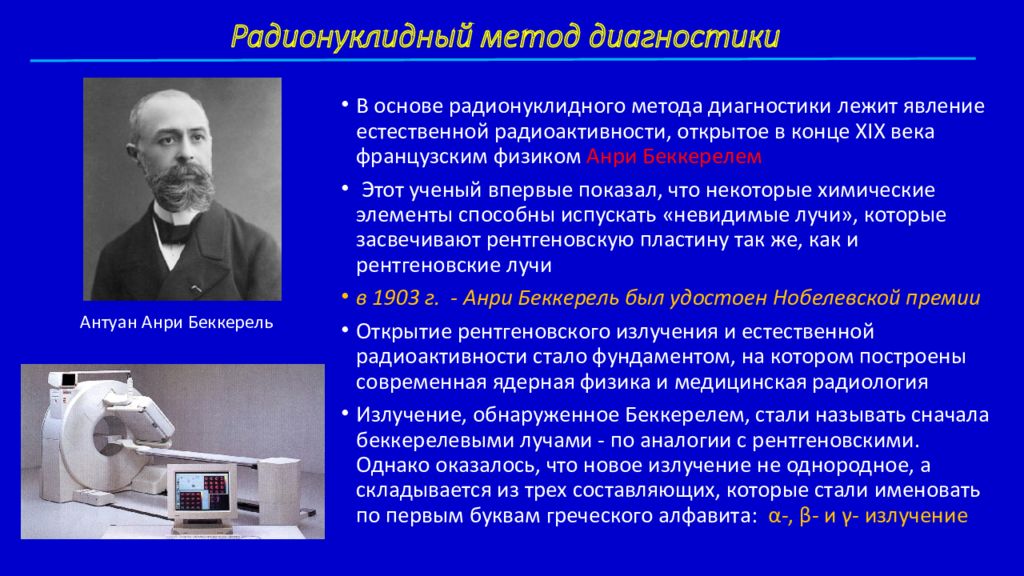

В основе радионуклидного метода диагностики лежит явление естественной радиоактивности, открытое в конце XIX века французским физиком Анри Беккерелем Этот ученый впервые показал, что некоторые химические элементы способны испускать «невидимые лучи», которые засвечивают рентгеновскую пластину так же, как и рентгеновские лучи в 1903 г. - Анри Беккерель был удостоен Нобелевской премии Открытие рентгеновского излучения и естественной радиоактивности стало фундаментом, на котором построены современная ядерная физика и медицинская радиология Излучение, обнаруженное Беккерелем, стали называть сначала беккерелевыми лучами - по аналогии с рентгеновскими. Однако оказалось, что новое излучение не однородное, а складывается из трех составляющих, которые стали именовать по первым буквам греческого алфавита: α-, β- и γ- излучение Антуан Анри Беккерель

Слайд 102

Радионуклидная диагностика ( ядерная медицина ) – диагностика заболеваний с использованием радионуклидов и меченных ими фармацевтических (РФП) Метод основан на избирательном поглощении РФП определенными органами

Слайд 103

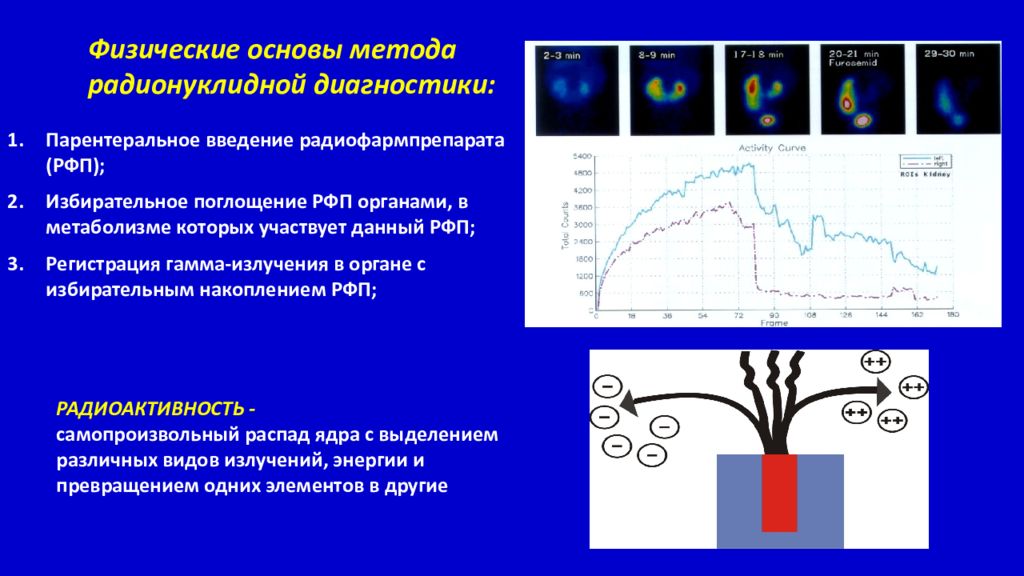

Физические основы метода радионуклидной диагностики: Парентеральное введение радиофармпрепарата (РФП); Избирательное поглощение РФП органами, в метаболизме которых участвует данный РФП; Регистрация гамма-излучения в органе с избирательным накоплением РФП; РАДИОАКТИВНОСТЬ - самопроизвольный распад ядра с выделением различных видов излучений, энергии и превращением одних элементов в другие

Слайд 104: Терминология, используемая в радионуклидной диагностике

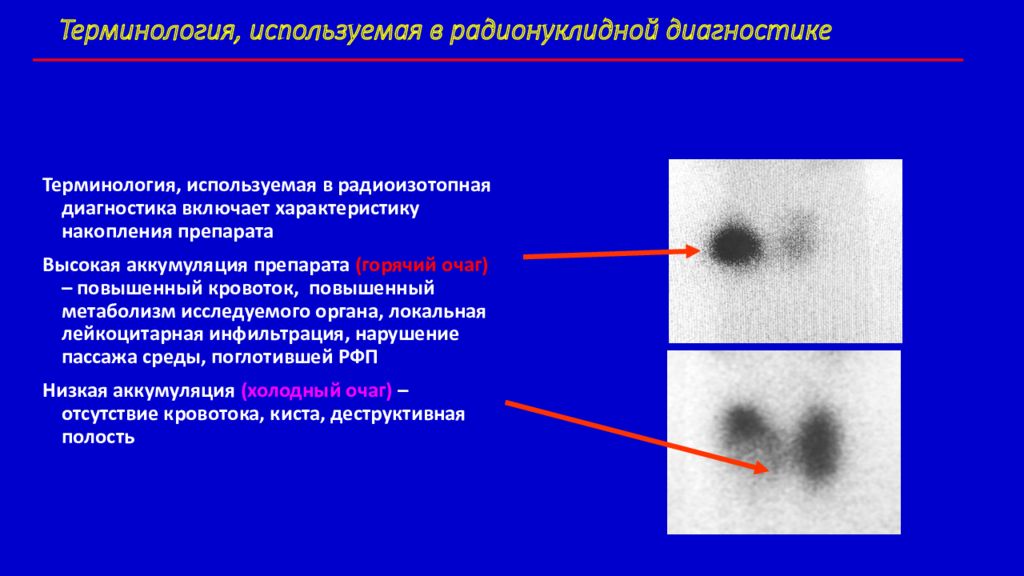

Терминология, используемая в радиоизотопная диагностика включает характеристику накопления препарата Высокая аккумуляция препарата ( горячий очаг) – повышенный кровоток, повышенный метаболизм исследуемого органа, локальная лейкоцитарная инфильтрация, нарушение пассажа среды, поглотившей РФП Низкая аккумуляция (холодный очаг) – отсутствие кровотока, киста, деструктивная полость

Слайд 107

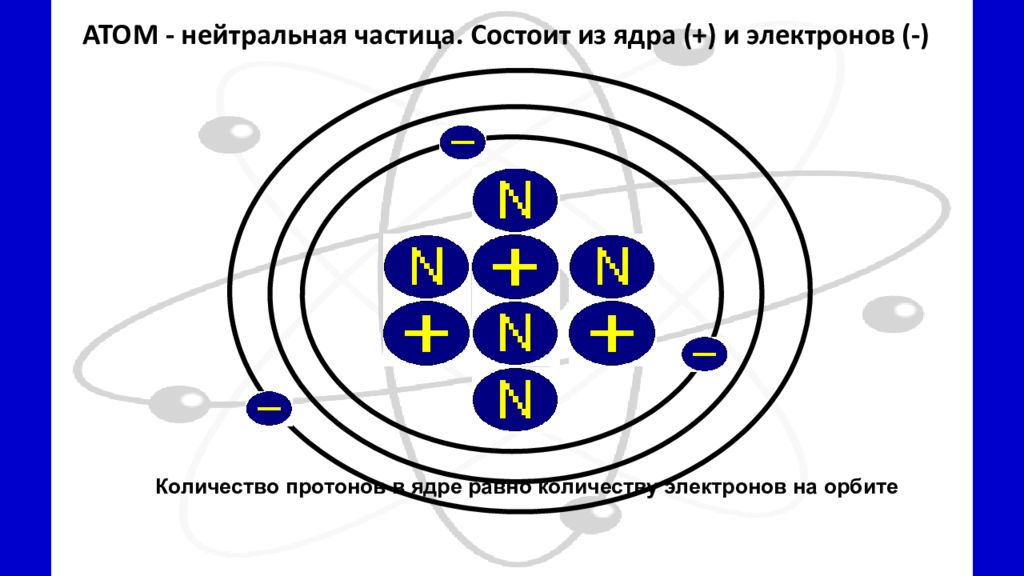

АТОМ - нейтральная частица. Состоит из ядра (+) и электронов (-) Количество протонов в ядре равно количеству электронов на орбите

Слайд 108

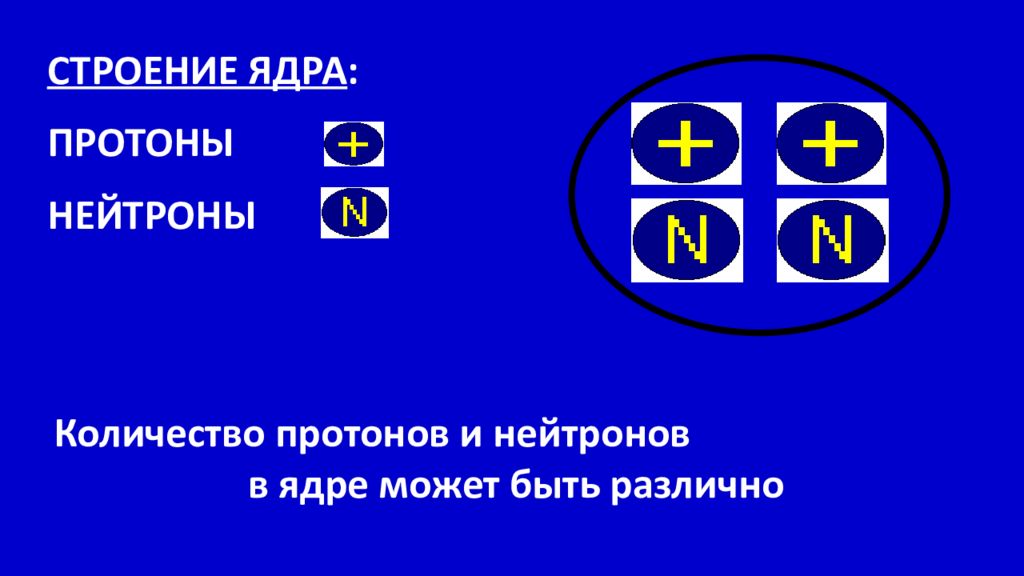

СТРОЕНИЕ ЯДРА : ПРОТОНЫ НЕЙТРОНЫ Количество протонов и нейтронов в ядре может быть различно

Слайд 109

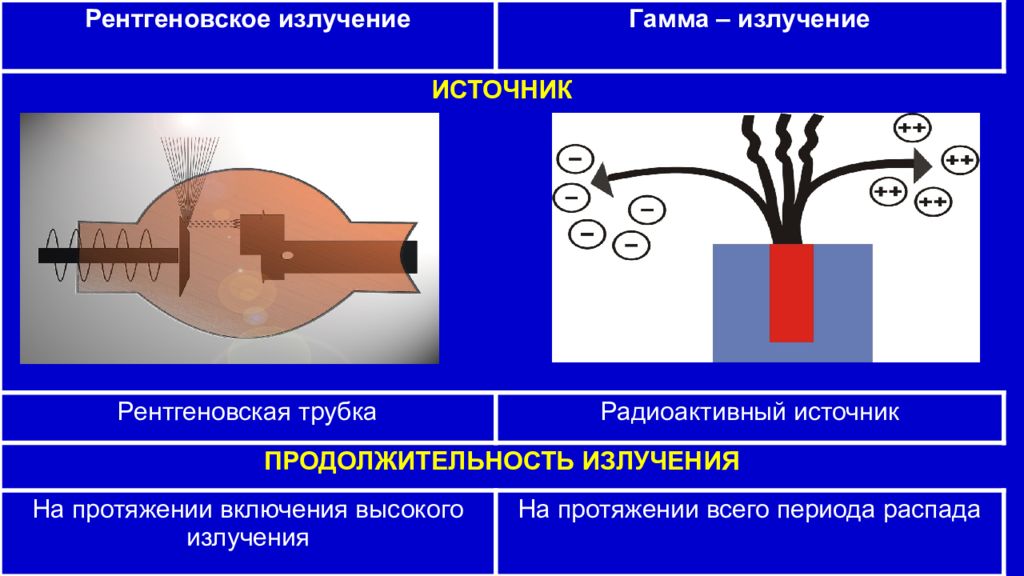

Рентгеновское излучение Гамма – излучение ИСТОЧНИК Рентгеновская трубка Радиоактивный источник ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ На протяжении включения высокого излучения На протяжении всего периода распада

Слайд 110

АНРИ БЕККЕРЕЛЬ (1852 -1908) 11 февраля 1896 года открыл явление радиоактивности ПЬЕР КЮРИ ( 1859 -1906) МАРИ КЮРИ-СКЛАДОВСКАЯ ( 1876-1934) Получили 2 новых радиоактивных элемента - ПОЛОНИЙ (18.06.1898) - РАДИЙ (28.12.98 )

Слайд 111

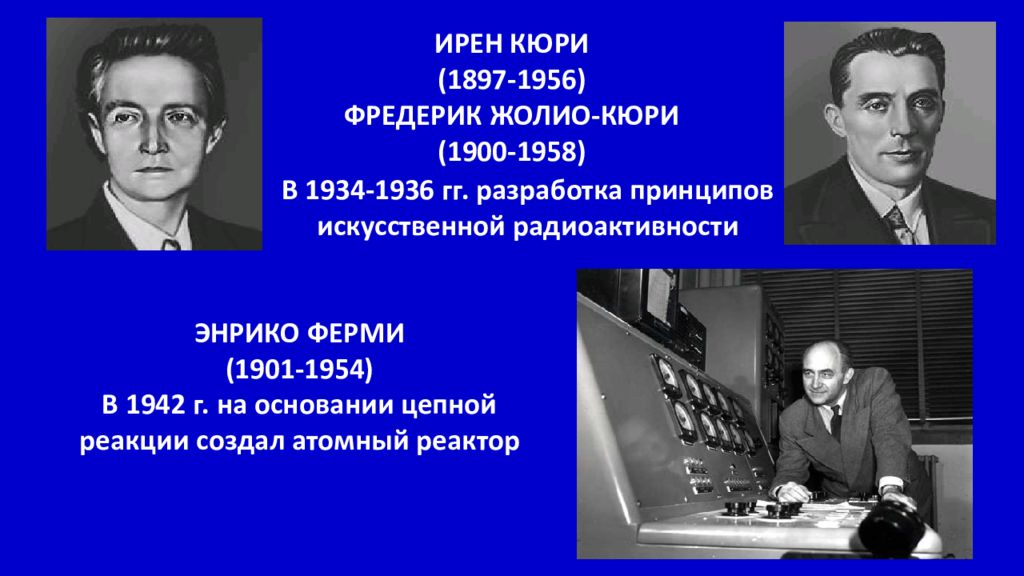

ИРЕН КЮРИ (1897-1956) ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ (1900-1958) В 1934-1936 гг. разработка принципов искусственной радиоактивности ЭНРИКО ФЕРМИ (1901-1954) В 1942 г. на основании цепной реакции создал атомный реактор

Слайд 112

Совершенствование γ-камер и разработка нового программного обеспечения привели к созданию γ-камер с функцией томографии Методика исследования получила название однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ ) Основными преимуществами этих комплексов являются возможность получения срезов изучаемых органов и активное использование компьютера для управления процессом сканирования ОФЭКТ позволяет получить объемное представление о распределении РФП внутри исследуемого органа или области исследования. ОФЭКТ-изображения получают путем записи серии плоскостных сцинтиграмм при вращении детекторов γ-камеры вокруг тела пациента. Затем с помощью мощных компьютеров производится построение срезов в различных плоскостях Многие современные аппараты совмещают полученные томографические срезы с компьютерно-томографическими или магнитно-резонансными изображениями и таким образом соединяют анатомическую информацию с функциональной Радиофармацевтическим препаратом (РФП ) называется разрешенное для введения человеку с диагностической или лечебной целью химическое соединение, содержащее в своей молекуле определенный радиоактивный нуклид Радионуклидные исследования на основе излучающих изотопов

Слайд 113

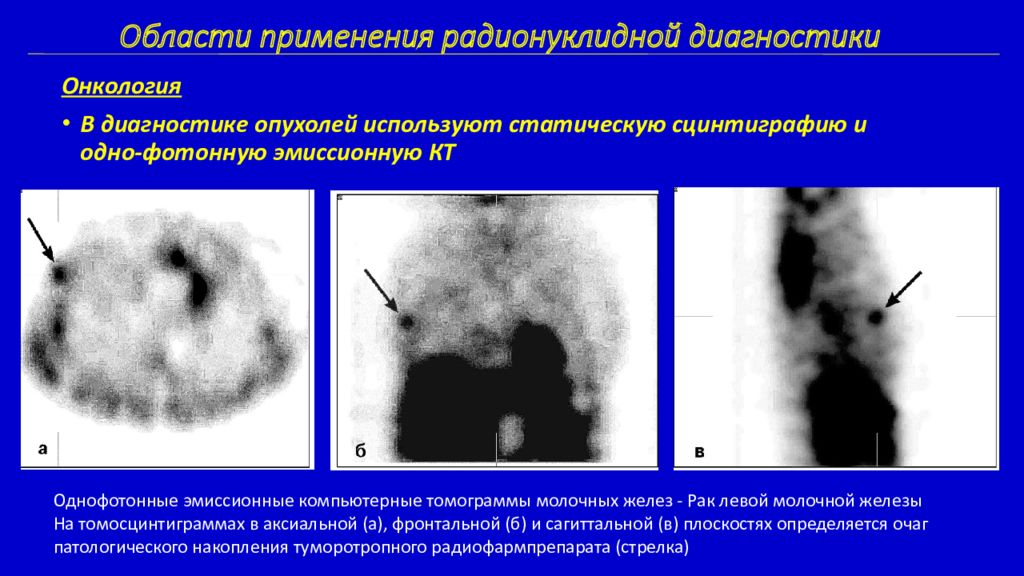

Онкология В диагностике опухолей используют статическую сцинтиграфию и одно-фотонную эмиссионную КТ Однофотонные эмиссионные компьютерные томограммы молочных желез - Рак левой молочной железы На томосцинтиграммах в аксиальной (а), фронтальной (б) и сагиттальной (в) плоскостях определяется очаг патологического накопления туморотропного радиофармпрепарата (стрелка) Области применения радионуклидной диагностики

Слайд 114

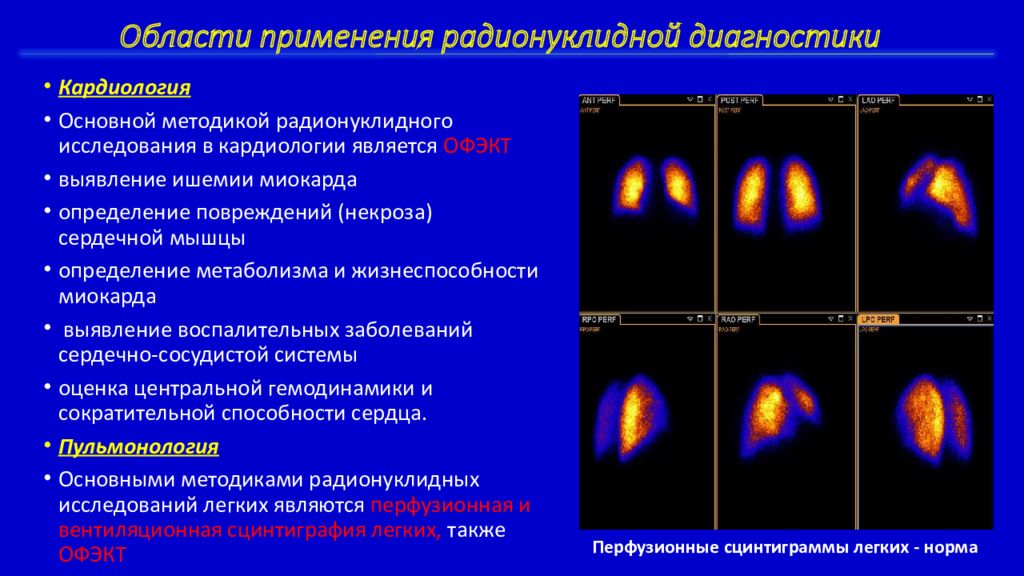

Кардиология Основной методикой радионуклидного исследования в кардиологии является ОФЭКТ выявление ишемии миокарда определение повреждений (некроза) сердечной мышцы определение метаболизма и жизнеспособности миокарда выявление воспалительных заболеваний сердечно-сосудистой системы оценка центральной гемодинамики и сократительной способности сердца. Пульмонология Основными методиками радионуклидных исследований легких являются перфузионная и вентиляционная сцинтиграфия легких, также ОФЭКТ Перфузионные сцинтиграммы легких - норма Области применения радионуклидной диагностики

Слайд 115

Урология и нефрология - Радионуклидное исследование почек позволяет оценить клубочковую фильтрацию, канальцевую секрецию, уродинамику, а также состояние паренхимы, кровоснабжение и топографию органа в одном исследовании. При этом функциональные изменения выявляются на ранних стадиях патологического процесса. Введение небольших доз РФП позволяет выполнять неоднократные исследования Гастроэнтерология - Печень, желчные пути и желудочно-кишечный тракт Травматология и ортопедия Основной методикой радионуклидного исследования скелета является статическая сцинтиграфия. Иногда она дополняется ОФЭКТ Эндокринология - Сцинтиграфия щитовидной железы выполняется с целью определения функционального состояния ее ткани. Исследование проводят с помощью радиоактивного йода (1231), чтобы оценить йодпоглотительную функцию железы, а также с помощью 99тТе-пертехнетата, который не включается в метаболизм щитовидной железы, но накапливается в ее ткани аналогично йоду Неврология и нейрохирургия - ОФЭКТ головного мозга является одним из информативных методов в неврологии Области применения радионуклидной диагностики

Слайд 116

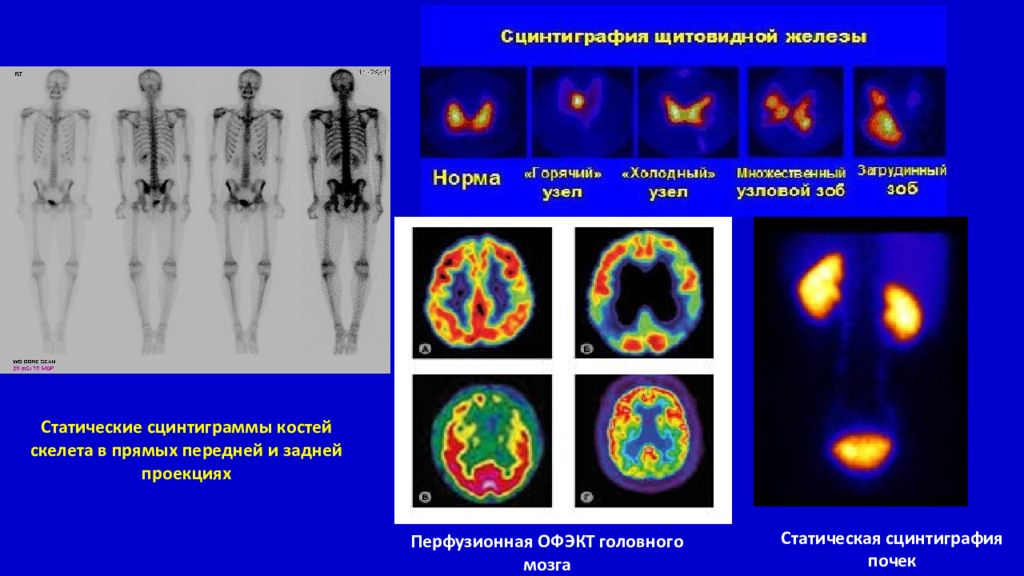

Статические сцинтиграммы костей скелета в прямых передней и задней проекциях Перфузионная ОФЭКТ головного мозга Статическая сцинтиграфия почек

Последний слайд презентации: Общие принципы и содержание лучевой диагностики

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) - метод радионуклидной диагностики, основанный на применении РФП, меченных нуклидами - позитронными излучателями При ПЭТ используются РФП - естественные метаболиты, меченные радиоактивным кислородом, углеродом, азотом, фтором. Эти препараты включаются в обмен веществ. В результате можно оценить процессы, протекающие на клеточном уровне Для ПЭТ, используются только ультракороткоживущие нуклиды Радионуклидные исследования на основе п озитронно-излучающих нуклидов