Первый слайд презентации: Пищеварение в тонкой кишке: секреция

Лекция № 18 часть 2 Тема: Лечебный факультет 20 11 / 20 12 учебный год 2 1 февраля 20 12 г.

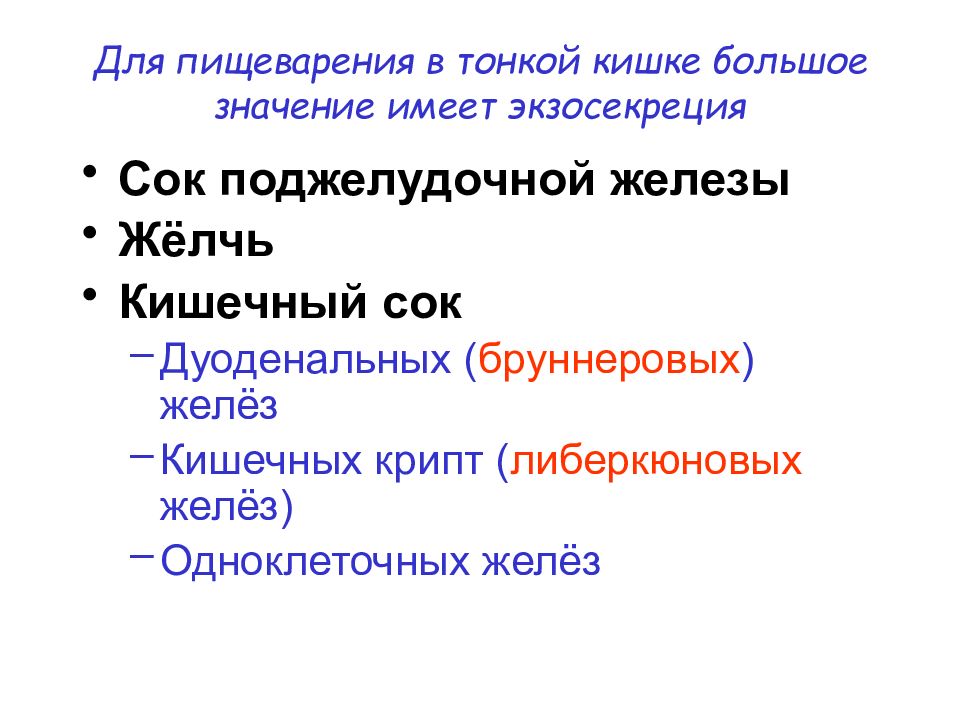

Слайд 3: Для пищеварения в тонкой кишке большое значение имеет экзосекреция

Сок поджелудочной железы Жёлчь Кишечный сок Дуоденальных ( бруннеровых ) желёз Кишечных крипт ( либеркюновых желёз) Одноклеточных желёз

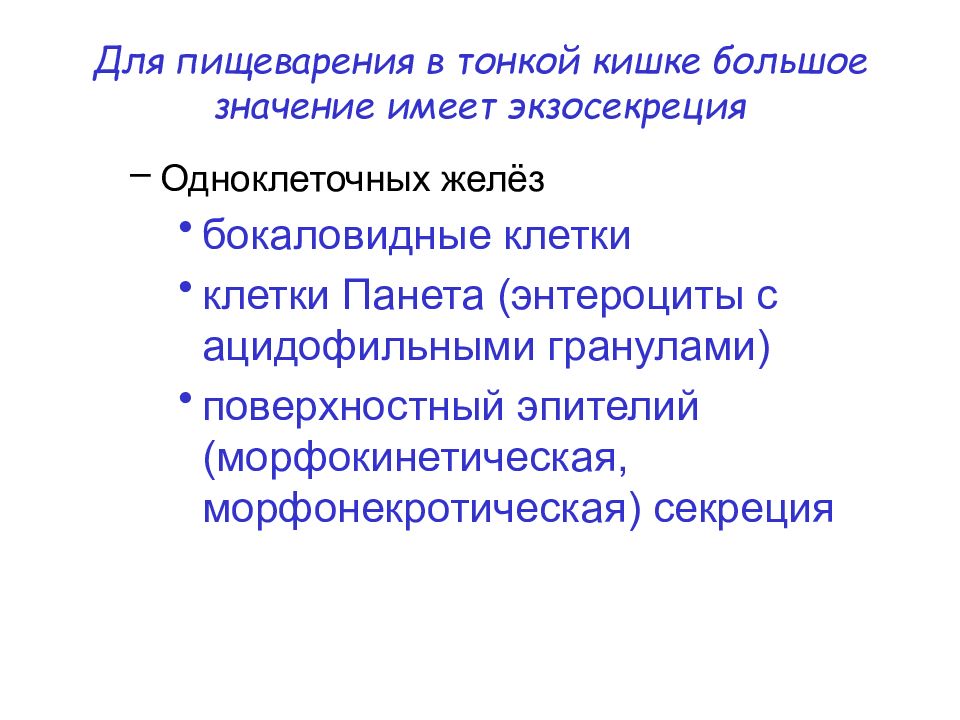

Слайд 4: Для пищеварения в тонкой кишке большое значение имеет экзосекреция

Одноклеточных желёз бокаловидные клетки клетки Панета (энтероциты с ацидофильными гранулами) поверхностный эпителий (морфокинетическая, морфонекротическая) секреция

Слайд 5: Состав секретов:

Ферменты Электролиты Вода Другие вещества Муцин Экскреты

Слайд 7

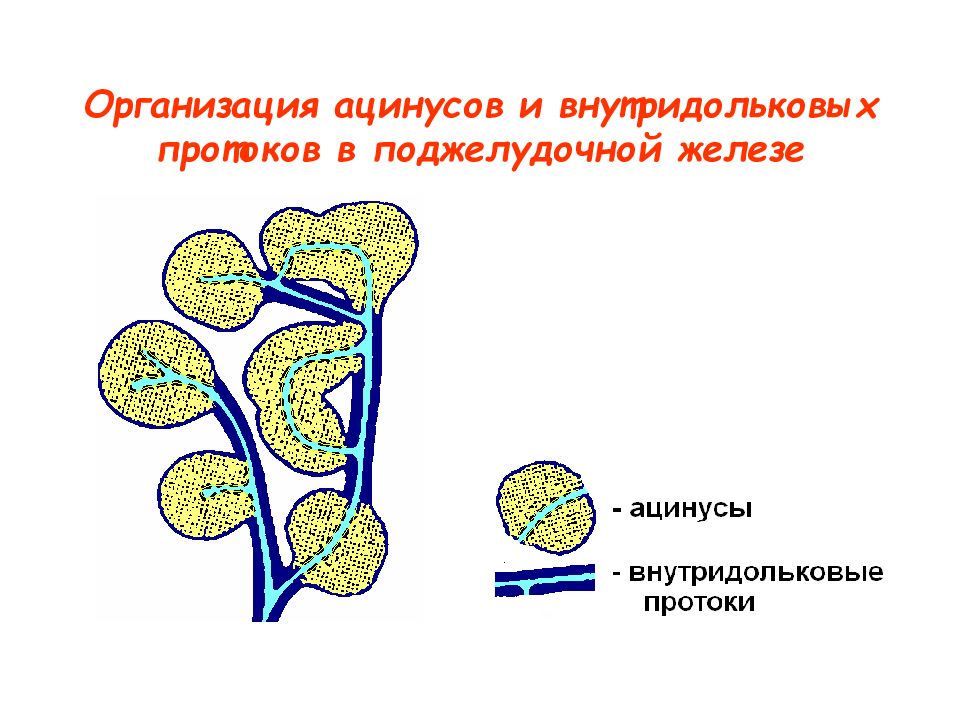

Основную массу поджелудочной железы составляют ее экзокринные элементы, 80 - 95 % которых приходится на ацинозные (ацинарные) клетки, секретирующие ферменты.

Слайд 8

Ацинозные клетки секретируют ферменты и неферментные белки (иммуноглобулины и гликопротеины) Центроацинозные и протоковые клетки секретируют воду, электролиты, слизь. Из протоков компоненты смешанного секрета частично реабсорбируются

Слайд 10: Ацинус поджелудочной железы

Слайд 11

Центроацинозные и протоковые клетки секретируют воду, электролиты, слизь; из протоков компоненты смешанного секрета частично реабсорбируются.

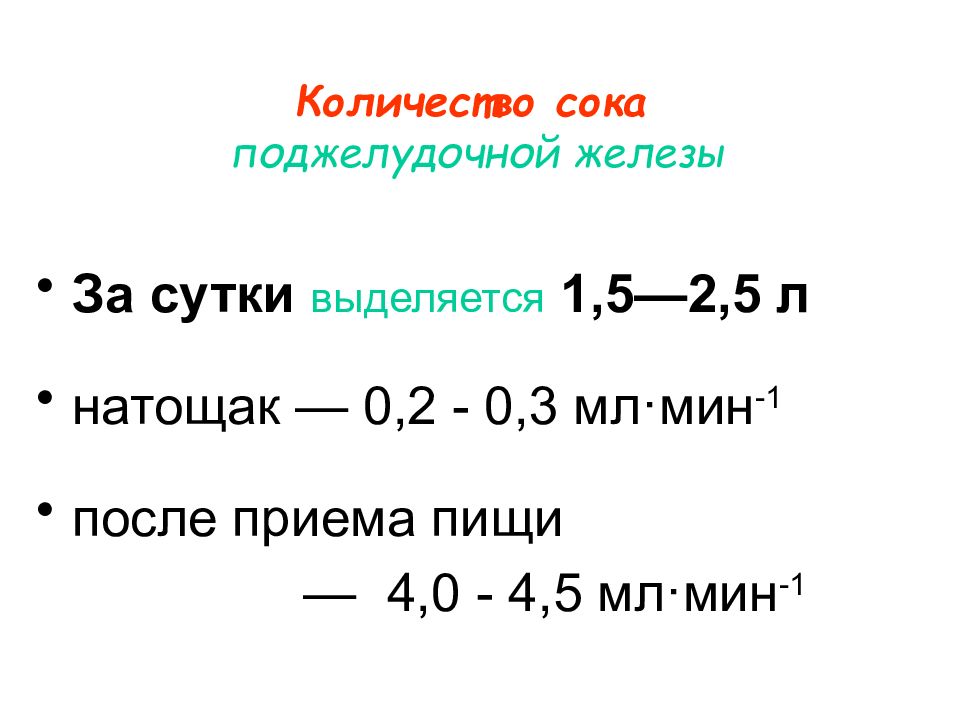

Слайд 12: Количество сока поджелудочной железы

За сутки выделяется 1,5—2,5 л натощак — 0,2 - 0,3 мл · мин -1 после приема пищи — 4,0 - 4,5 мл · мин -1

Слайд 15

Рис. 5. Микроаневризмы в виде ярко-красных пятнышек на коже туловища при хроническом панкреатите.

Слайд 16

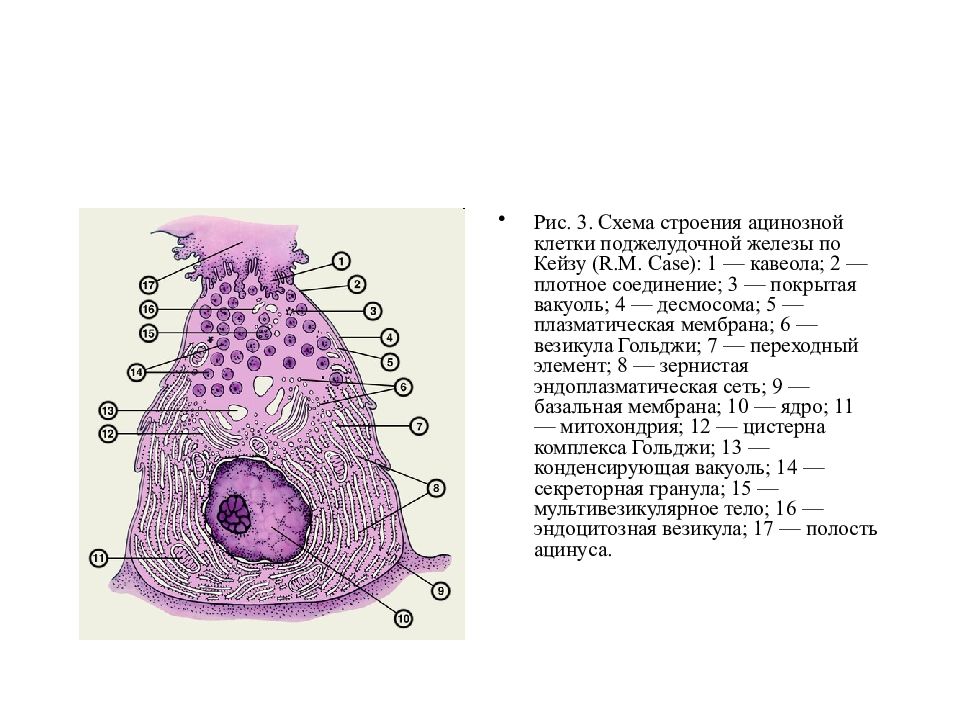

Рис. 3. Схема строения ацинозной клетки поджелудочной железы по Кейзу (R.М. Case): 1 — кавеола; 2 — плотное соединение; 3 — покрытая вакуоль; 4 — десмосома; 5 — плазматическая мембрана; 6 — везикула Гольджи; 7 — переходный элемент; 8 — зернистая эндоплазматическая сеть; 9 — базальная мембрана; 10 — ядро; 11 — митохондрия; 12 — цистерна комплекса Гольджи; 13 — конденсирующая вакуоль; 14 — секреторная гранула; 15 — мультивезикулярное тело; 16 — эндоцитозная везикула; 17 — полость ацинуса.

Протеолитические Липолитические Амилолитические Нуклеазы Другие ферменты

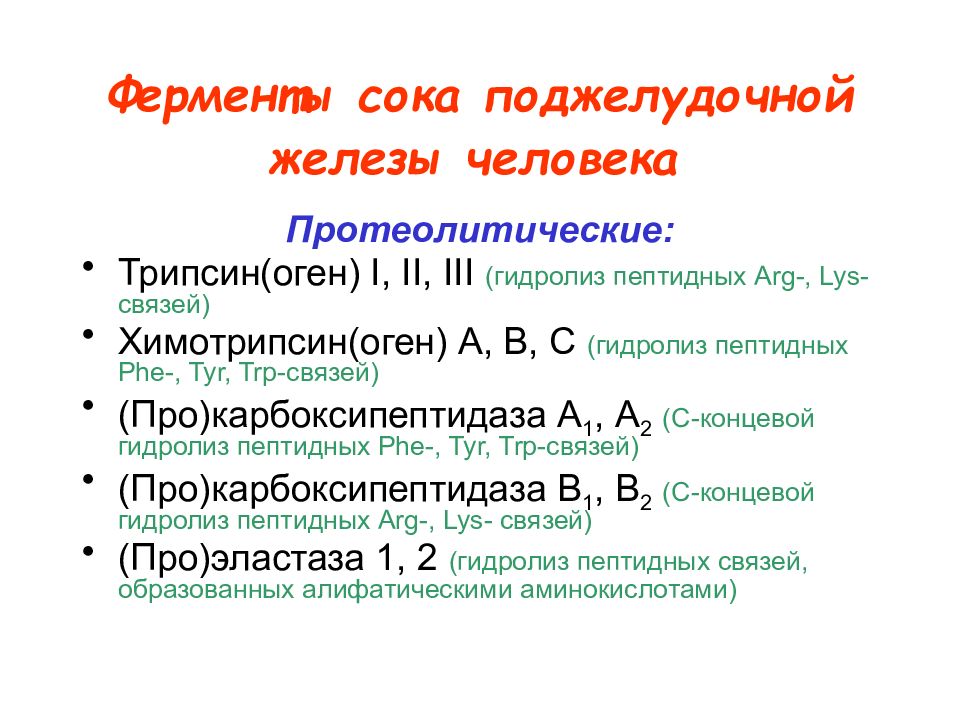

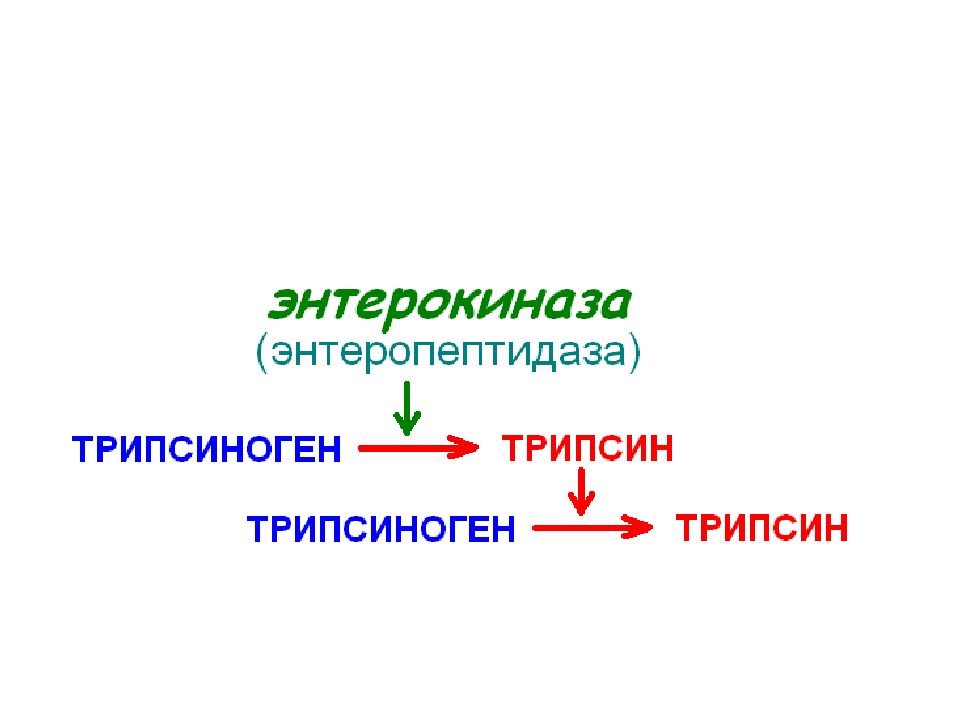

Слайд 18: Ферменты сока поджелудочной железы человека

Протеолитические: Трипсин(оген)ы I, II, III Химотрипсин(оген)ы А, В, С (Про)карбоксипептидазы А 1, А 2 (Про)карбоксипептидазы В 1, В 2 (Про)эластазы 1, 2

Слайд 19: Ферменты сока поджелудочной железы человека

Протеолитические: Трипсин(оген) I, II, III (гидролиз пептидных Arg-, Lys- связей) Химотрипсин(оген) А, В, С (гидролиз пептидных Phe-, Tyr, Trp- связей) (Про)карбоксипептидаза А 1, А 2 ( C- концевой гидролиз пептидных Phe-, Tyr, Trp- связей) (Про)карбоксипептидаза В 1, В 2 ( C- концевой гидролиз пептидных Arg-, Lys- связей) (Про)эластаза 1, 2 (гидролиз пептидных связей, образованных алифатическими аминокислотами)

Слайд 20: Ферменты сока поджелудочной железы человека

Липолитические : Панкреатическая липаза (Про)фосфолипаза А 1, А 2 Неспецифическая карбоксилэстераза

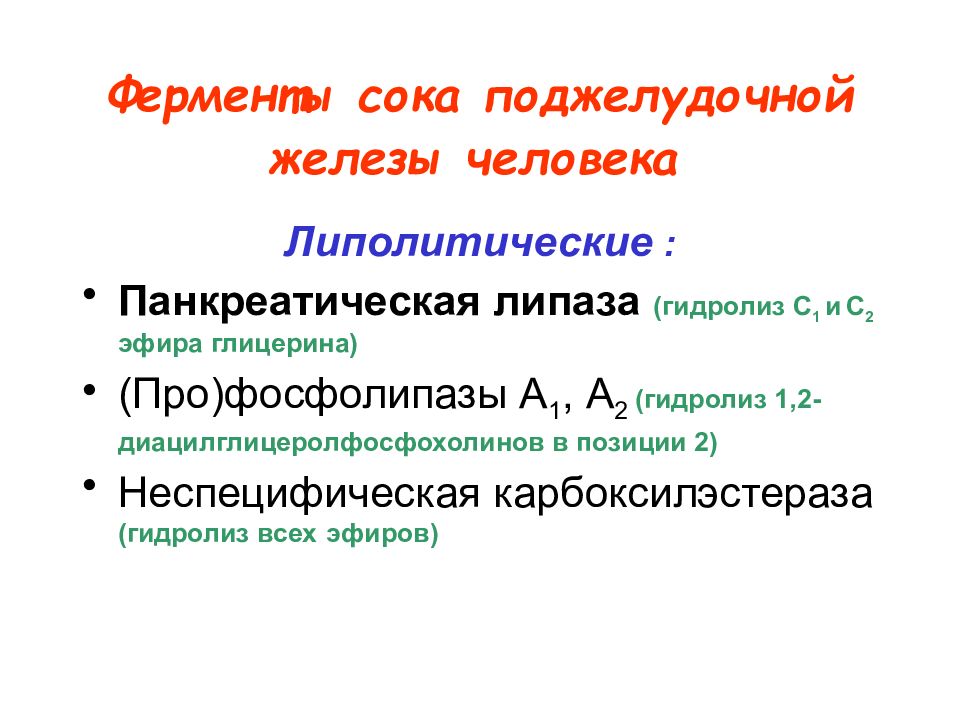

Слайд 21: Ферменты сока поджелудочной железы человека

Липолитические : Панкреатическая липаза (гидролиз C 1 и C 2 эфира глицерина ) (Про)фосфолипазы А 1, А 2 (гидролиз 1,2-диацилглицеролфосфохолинов в позиции 2) Неспецифическая карбоксилэстераза (гидролиз всех эфиров )

Слайд 22: Ферменты сока поджелудочной железы человека

Амилолитические : Панкреатическая α -Амилаза (гидролиз -1,4-гликозидных связей крахмала )

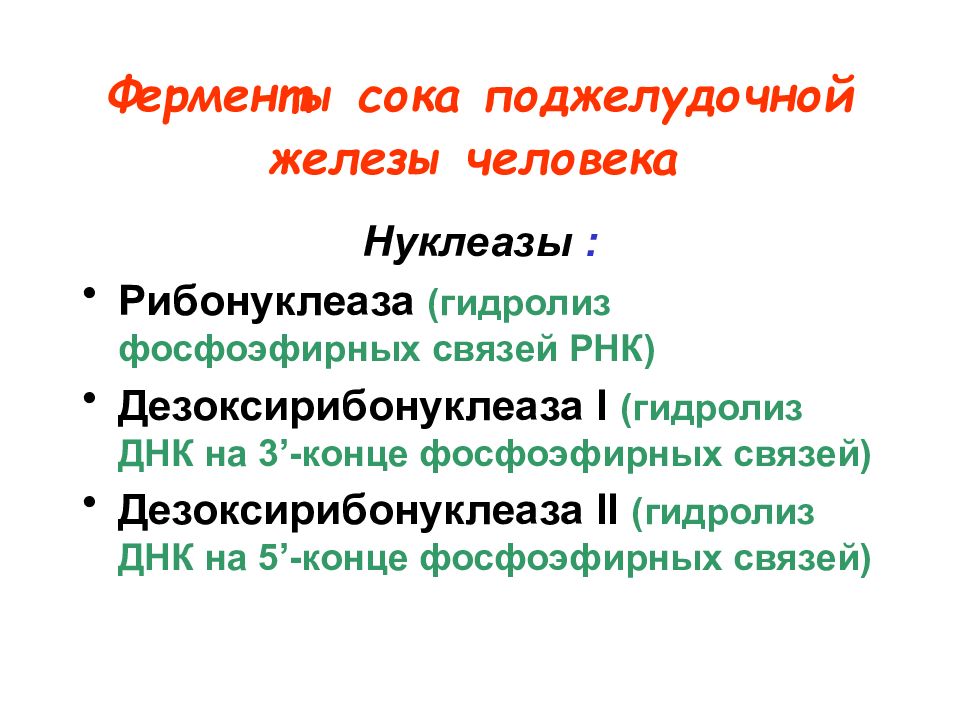

Слайд 23: Ферменты сока поджелудочной железы человека

Нуклеазы : Рибонуклеаза (гидролиз фосфоэфирных связей РНК) Дезоксирибонуклеаза I (гидролиз ДНК на 3 ’ -конце фосфоэфирных связей) Дезоксирибонуклеаза II (гидролиз ДНК на 5 ’ -конце фосфоэфирных связей)

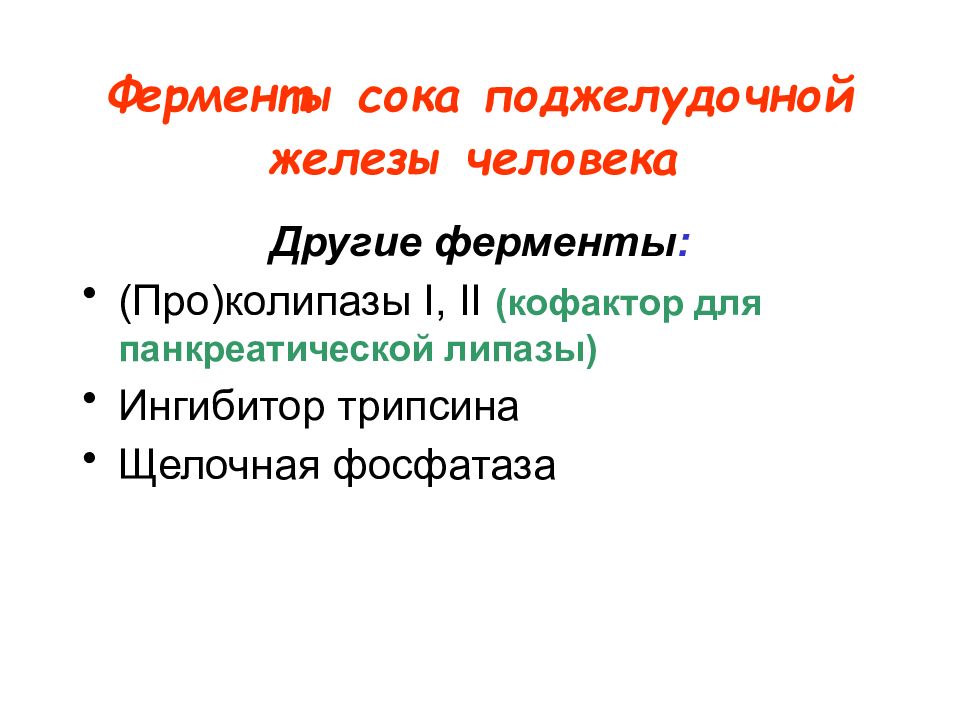

Слайд 24: Ферменты сока поджелудочной железы человека

Другие ферменты : (Про)колипазы I, II (кофактор для панкреатической липазы) Ингибитор трипсина Щелочная фосфатаза

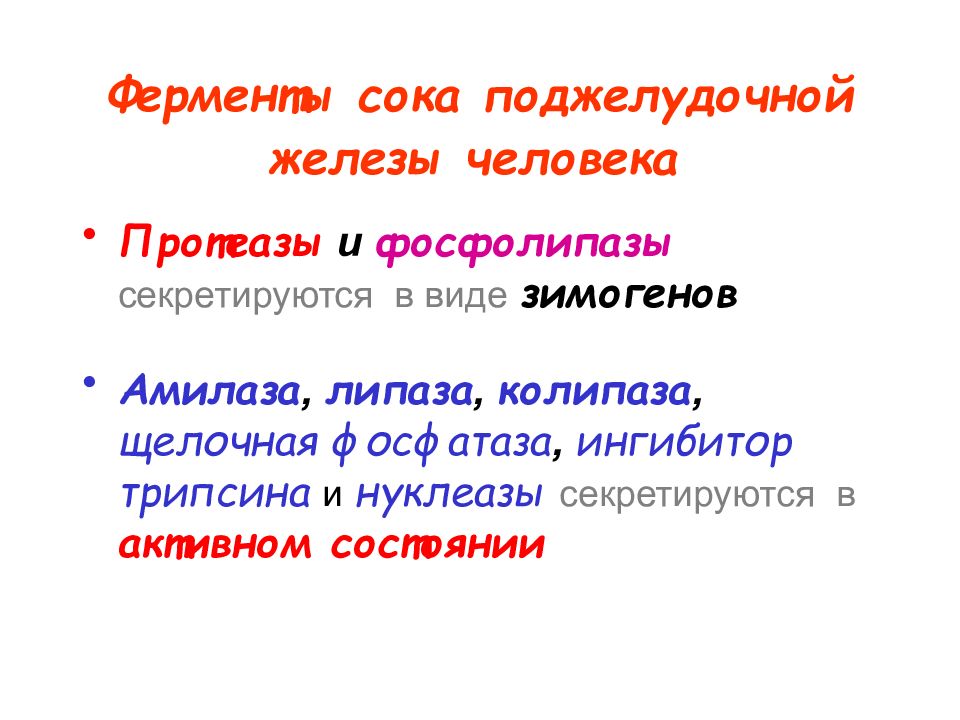

Слайд 25: Ферменты сока поджелудочной железы человека

Протеазы и фосфолипазы секретируются в виде зимогенов Амилаза, липаза, колипаза, щелочная фосфатаза, ингибитор трипсина и нуклеазы секретируются в активном состоянии

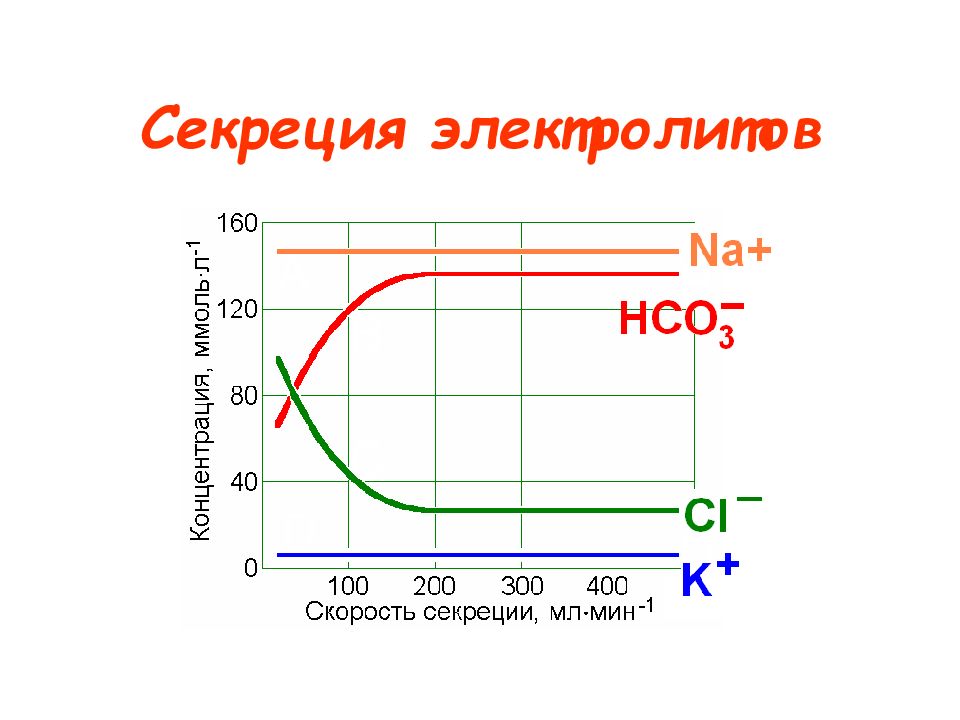

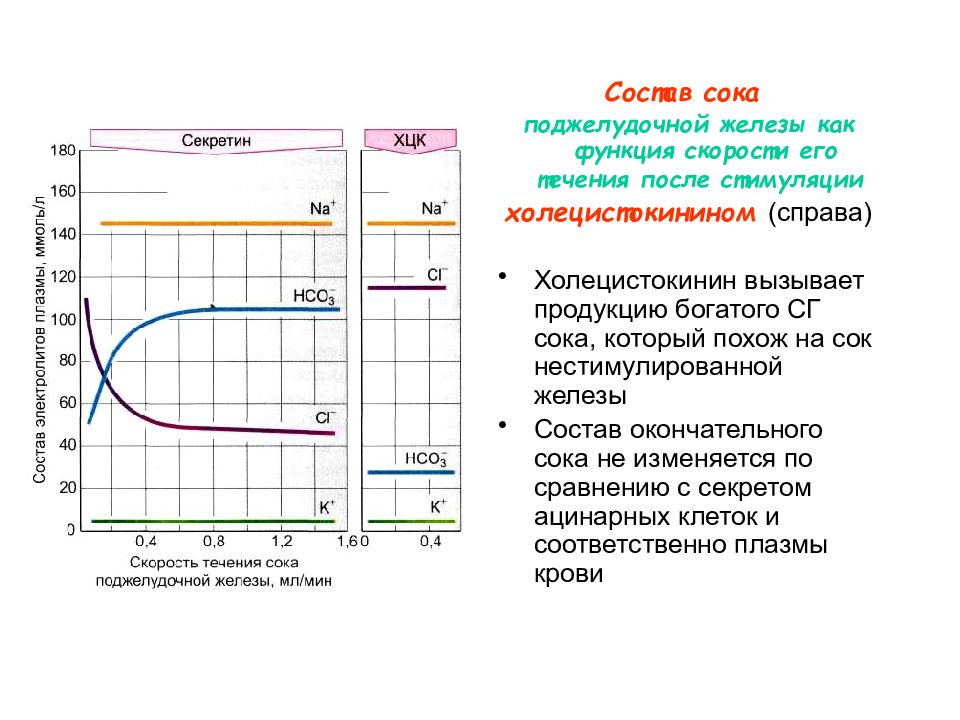

Слайд 32

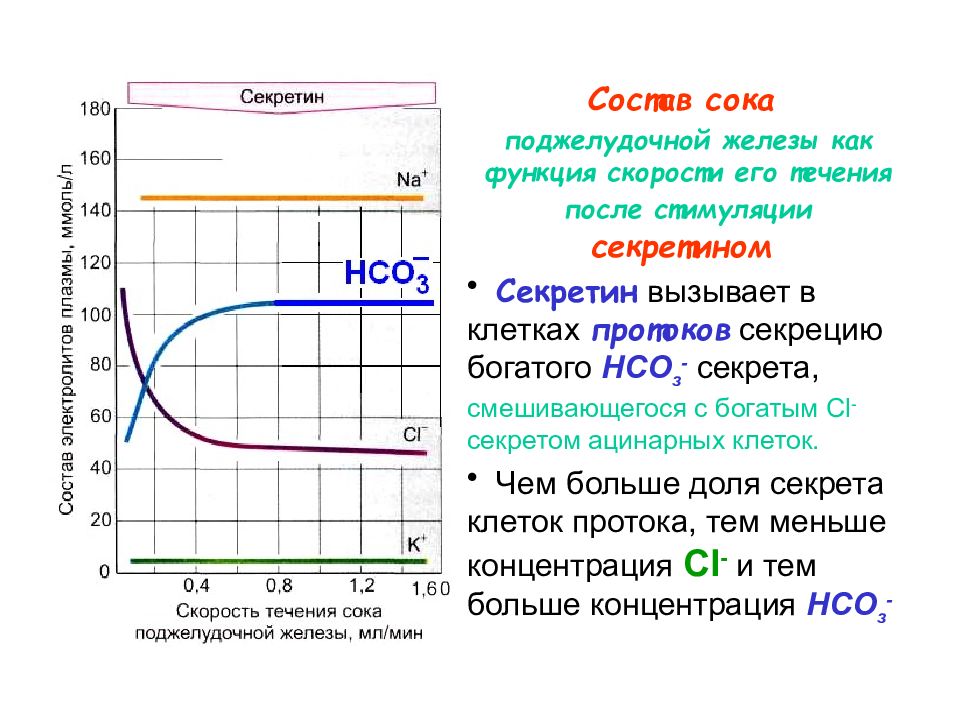

Состав сока поджелудочной железы как функция скорости его течения после стимуляции секретином Секретин вызывает в клетках протоков секрецию богатого НСО з - секрета, смешивающегося с богатым С l - секретом ацинарных клеток. Чем больше доля секрета клеток протока, тем меньше концентрация С l - и тем больше концентрация НСО з -

Слайд 33

Состав сока поджелудочной железы как функция скорости его течения после стимуляции холецистокинином (справа) Холецистокинин вызывает продукцию богатого СГ сока, который похож на сок нестимулированной железы Состав окончательного сока не изменяется по сравнению с секретом ацинарных клеток и соответственно плазмы крови

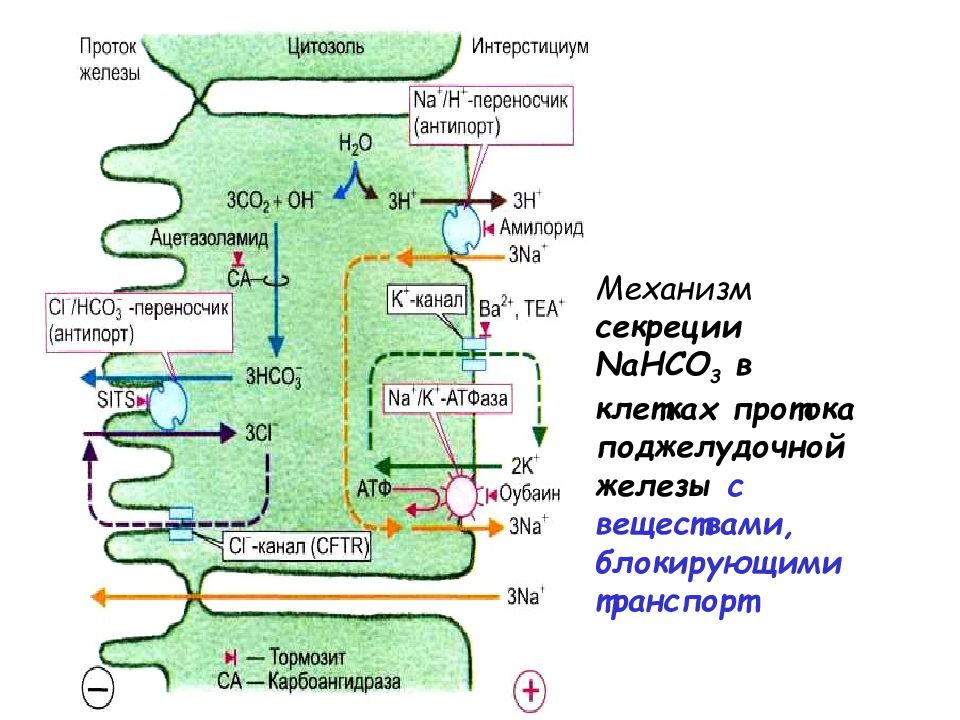

Слайд 34

Механизм секреции NaHCO 3 в клетках протока поджелудочной железы с веществами, блокирующими транспорт

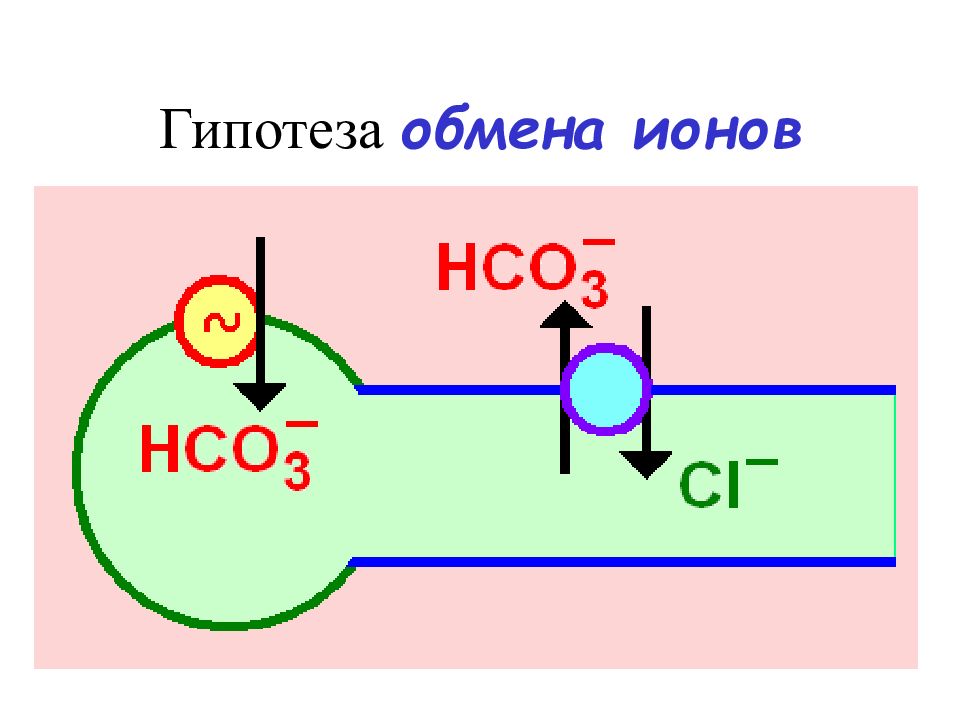

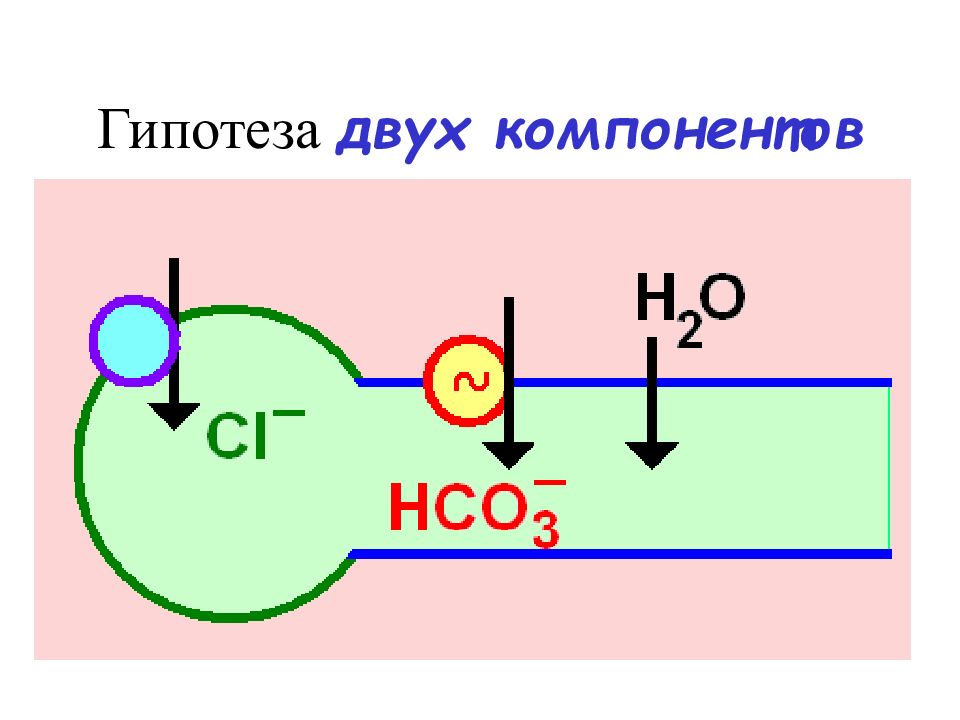

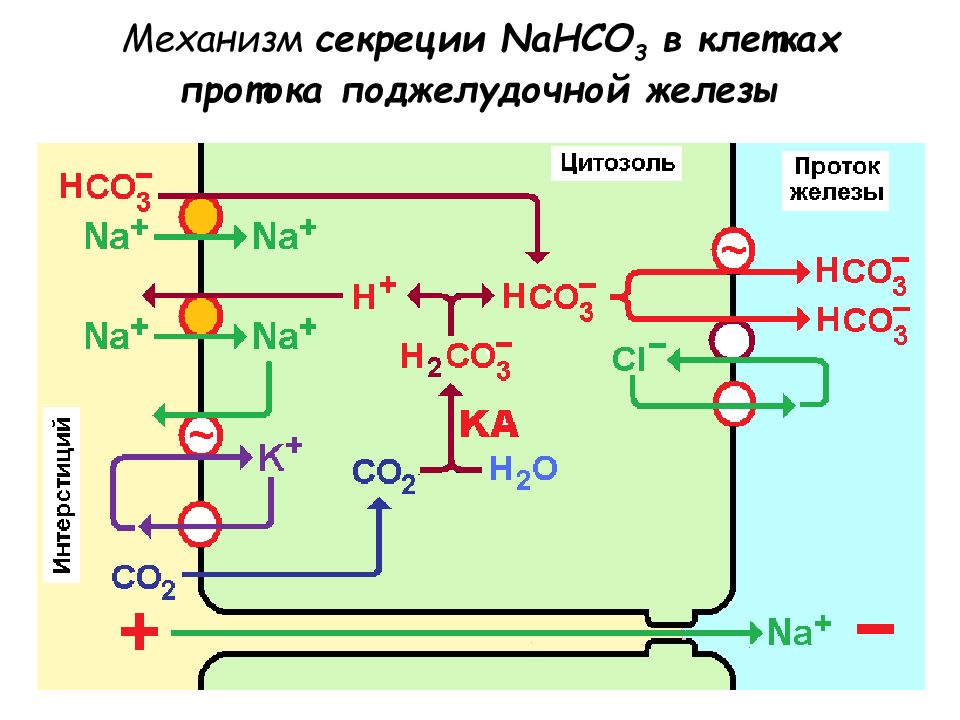

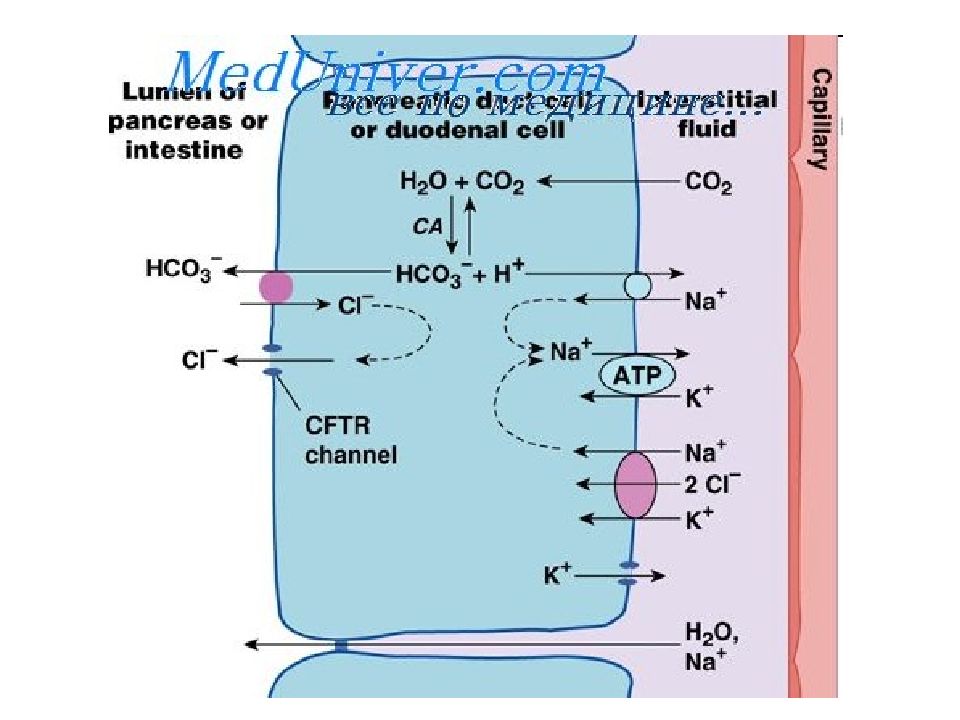

Слайд 37: Механизм секреции NaHCO 3 в клетках протока поджелудочной железы

НСОз - попадает в проток железы с помощью анионного обмена c Cl - ( пассивный антипорт) Параллельно подключённый Cl - -канал обеспечивает рециркуляцию Cl - -канал ( CFTR — Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator ) Необходим Na + / H + антипорт через базолатеральную мембрану Транспорт НСОз - зависит от Na + /К + -АТФазы на базолатеральной мембране Жидкость в протоке заряжается отрицательно по отношению к интерстициальной (выход Cl - в просвет протока и проникновение К + в клетку через базолатеральную мембрану), что способствует пассивной диффузии ионов Na + в проток железы по межклеточным плотным контактам.

Слайд 38: Механизм секреции NaHCO 3 в клетках протока поджелудочной железы

Дефект Cl — канала, обеспечивающего рециркуляцию Cl - -канал ( CFTR — Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator ) у больных муковисцидозом ( Cystic Fibrosis ), делает секрет поджелудочной железы тягучим и бедным анионами НСОз.

Слайд 39: Механизм секреции NaHCO 3 в клетках протока поджелудочной железы

Высокий уровень секреции НСО 3 - возможен, по всей видимости, потому что НСО 3 - вторично активно транспортируется в клетку с помощью белка-переносчика, осуществляющего сопряженный транспорт Na + / НСО 3 - (симпорт, белок-переносчик NBC, на первом рисунке не изображен) Возможен выход НСО 3 - через люминальную мембрану через канал (второй механизм)

Слайд 41

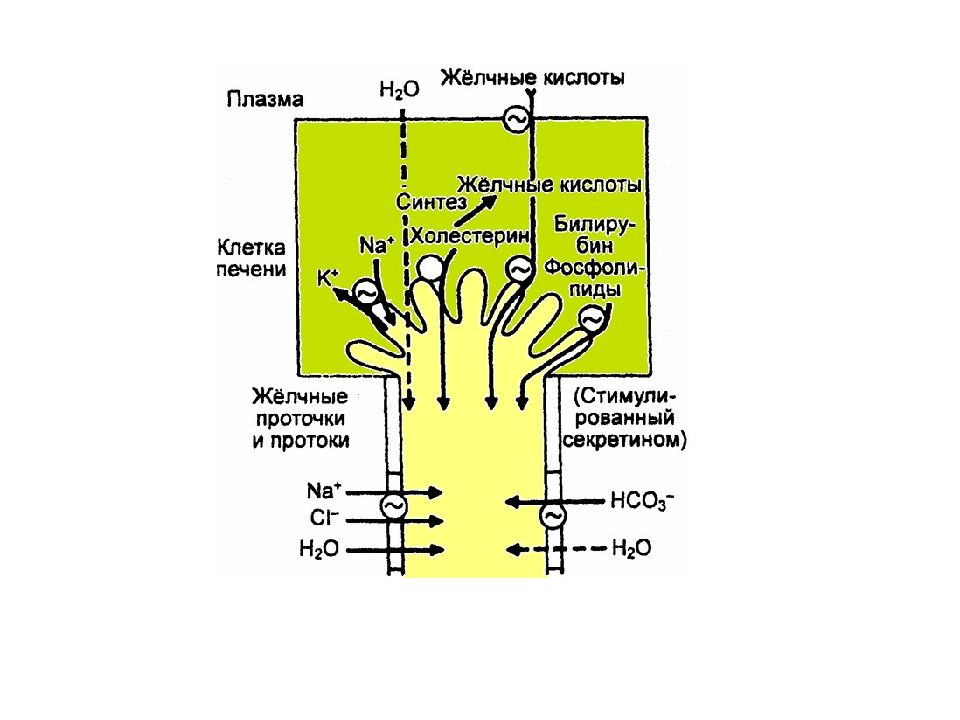

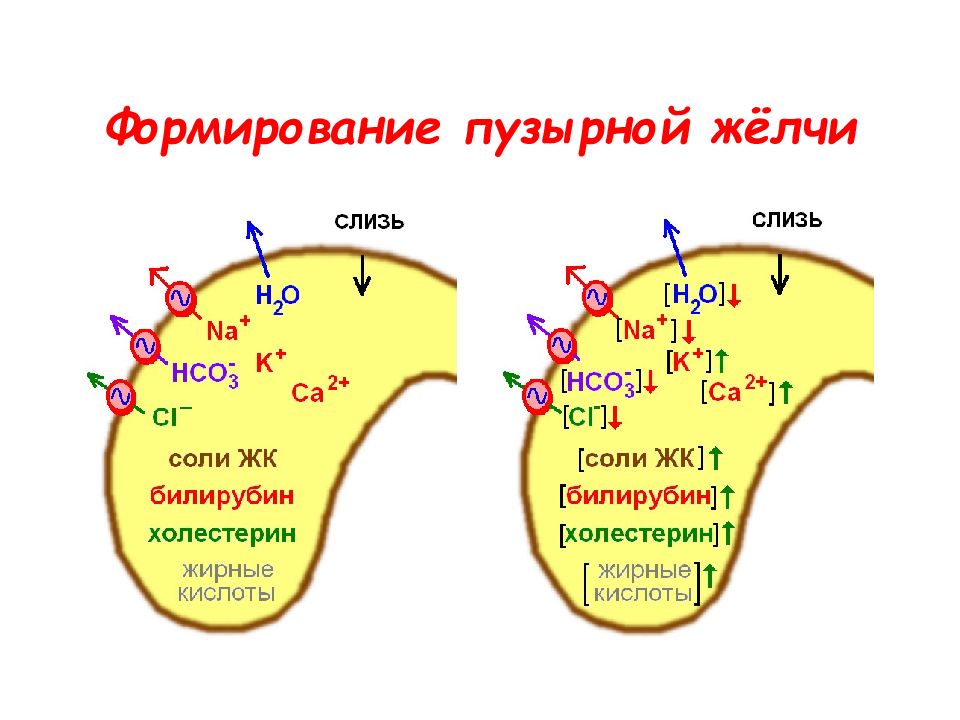

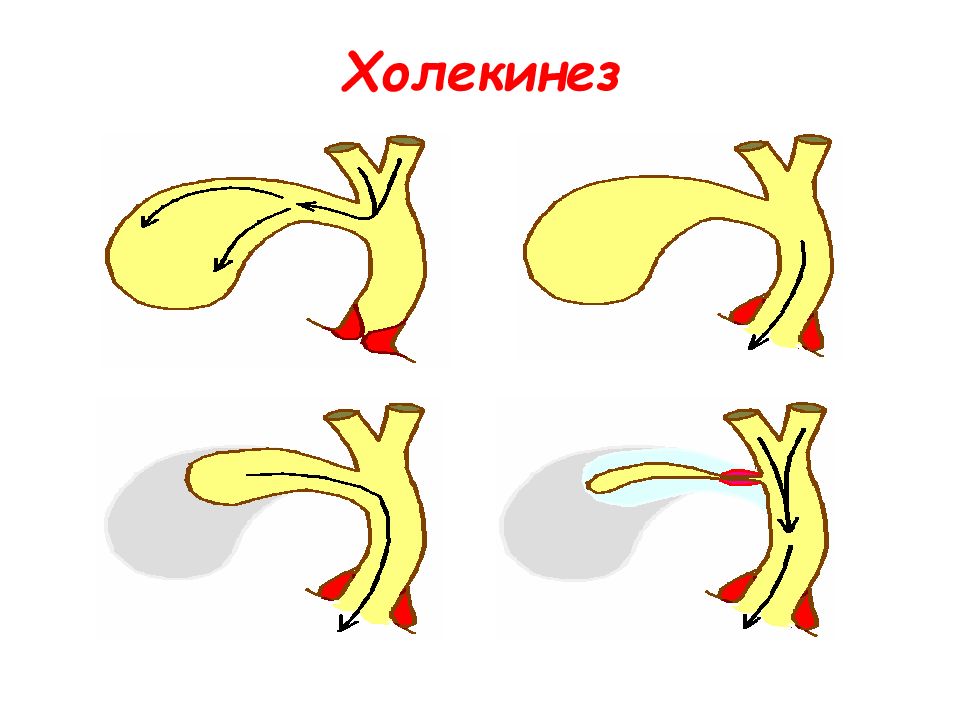

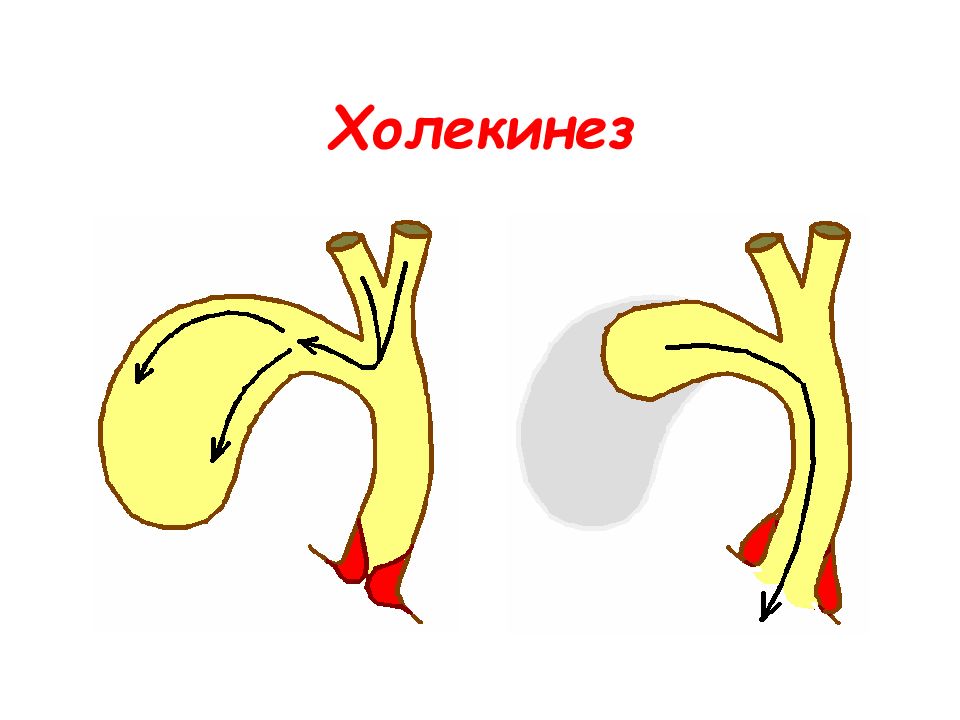

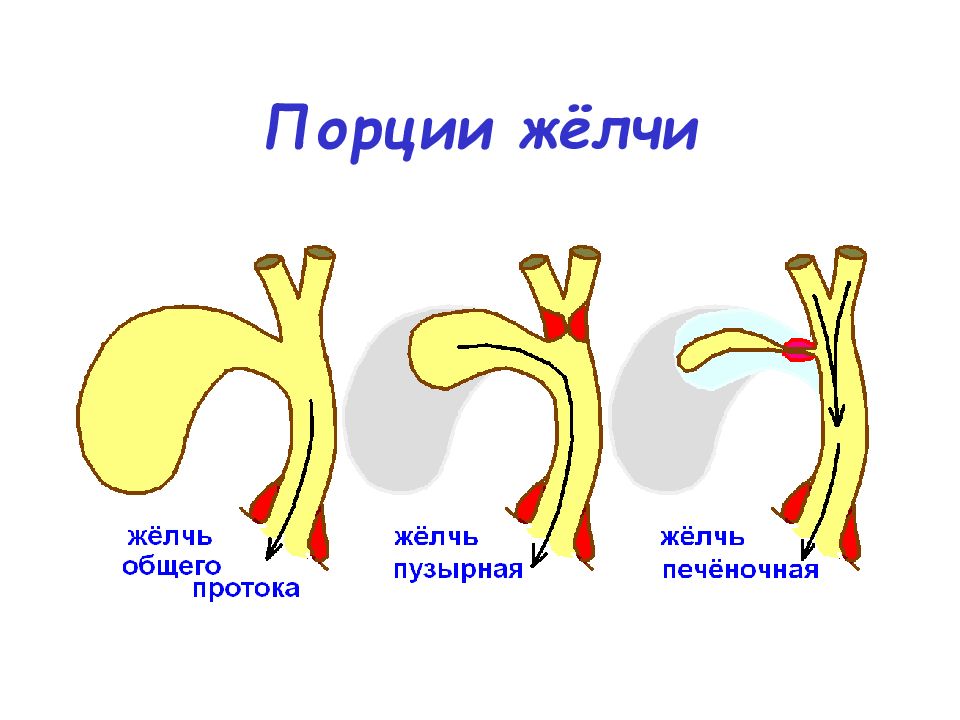

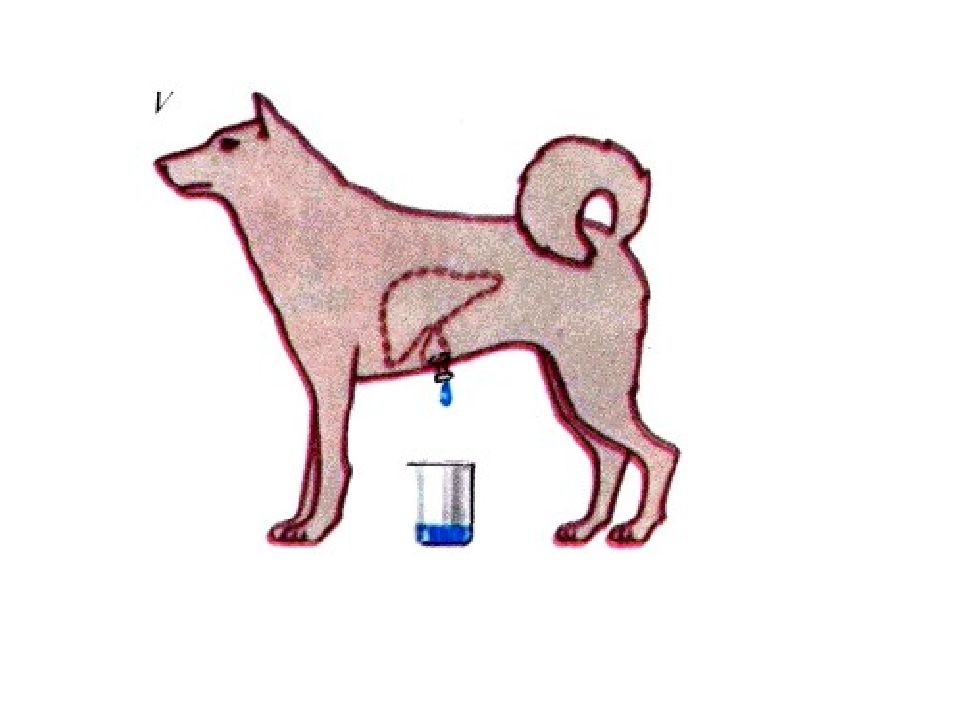

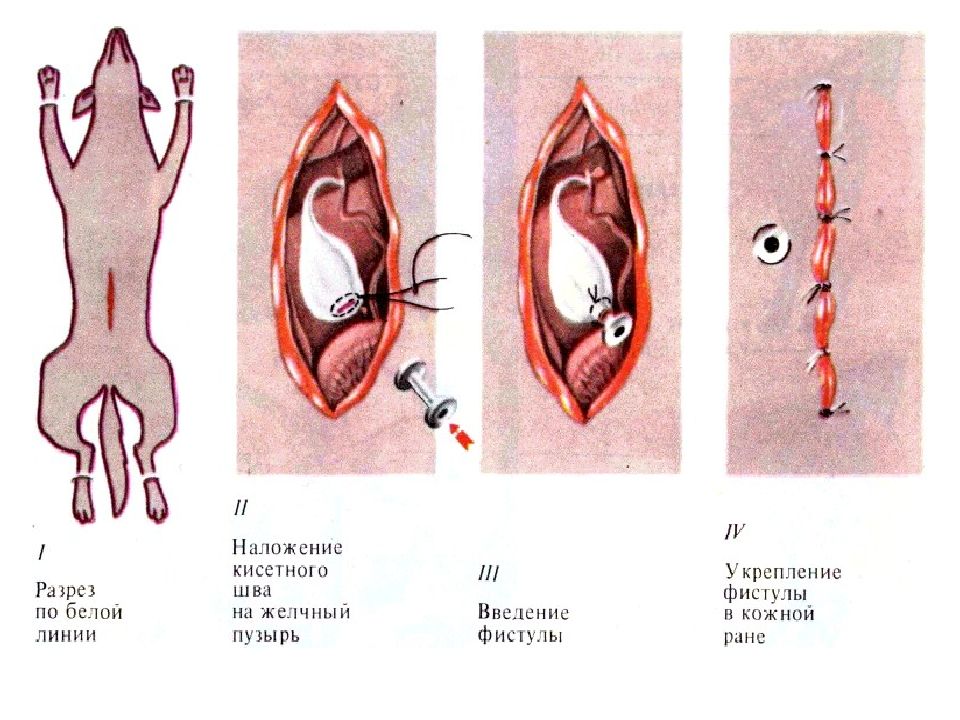

Жёлчеобразование – холерез (постоянный процесс) Жёлчевыделение – холекинез (периодический процесс)

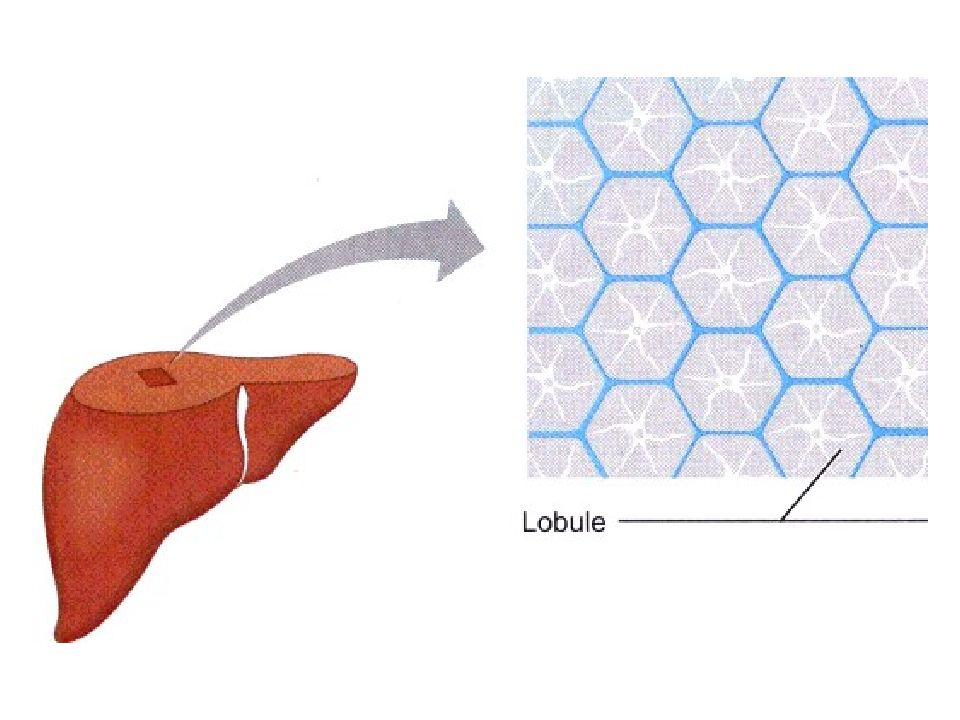

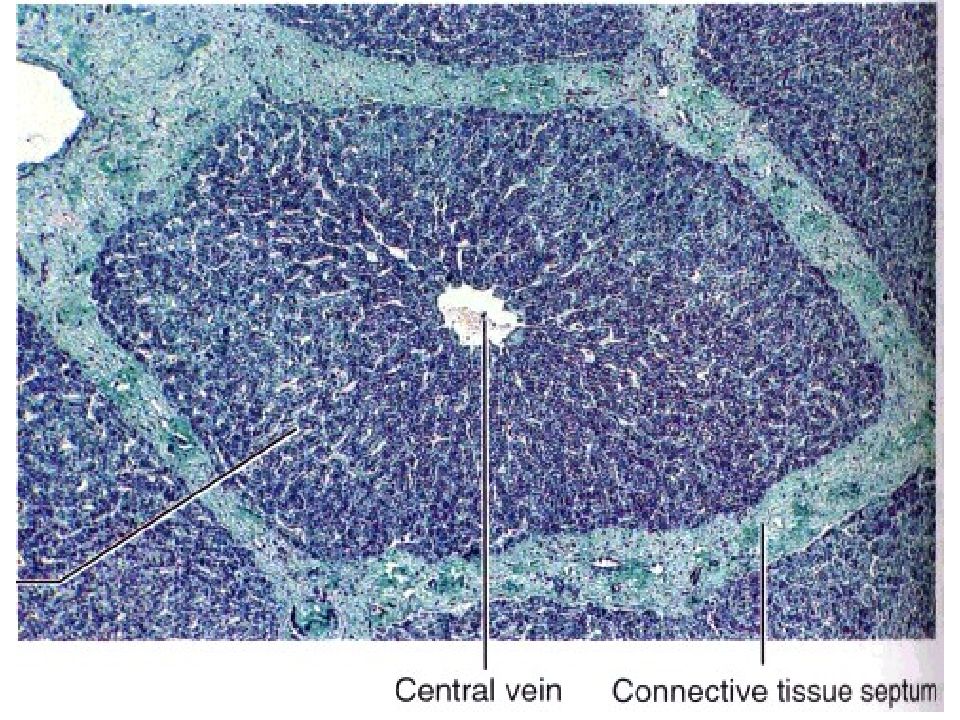

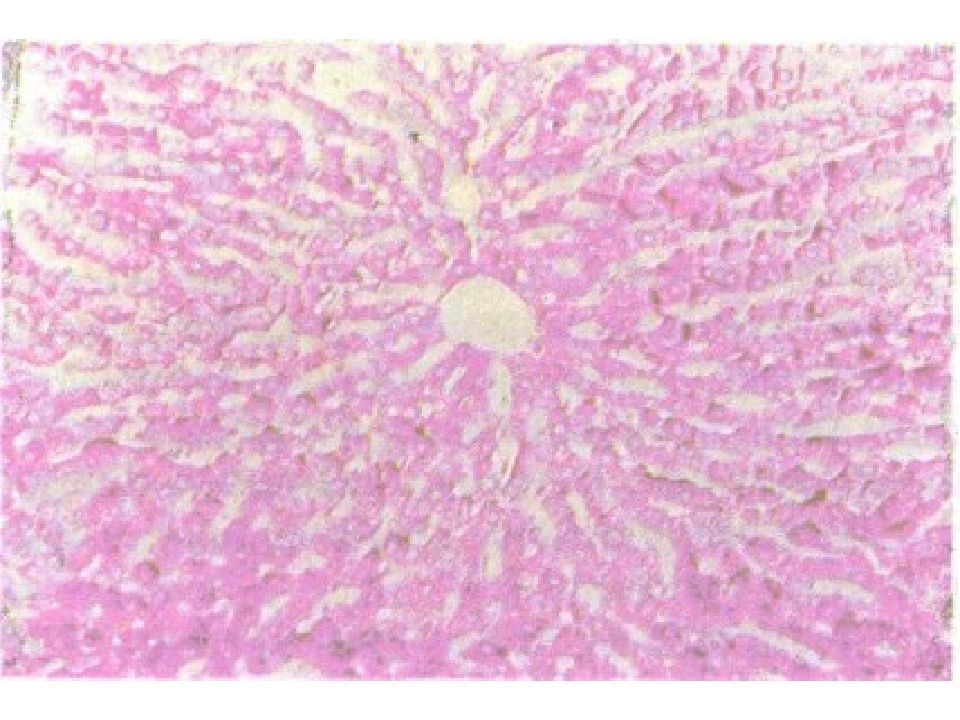

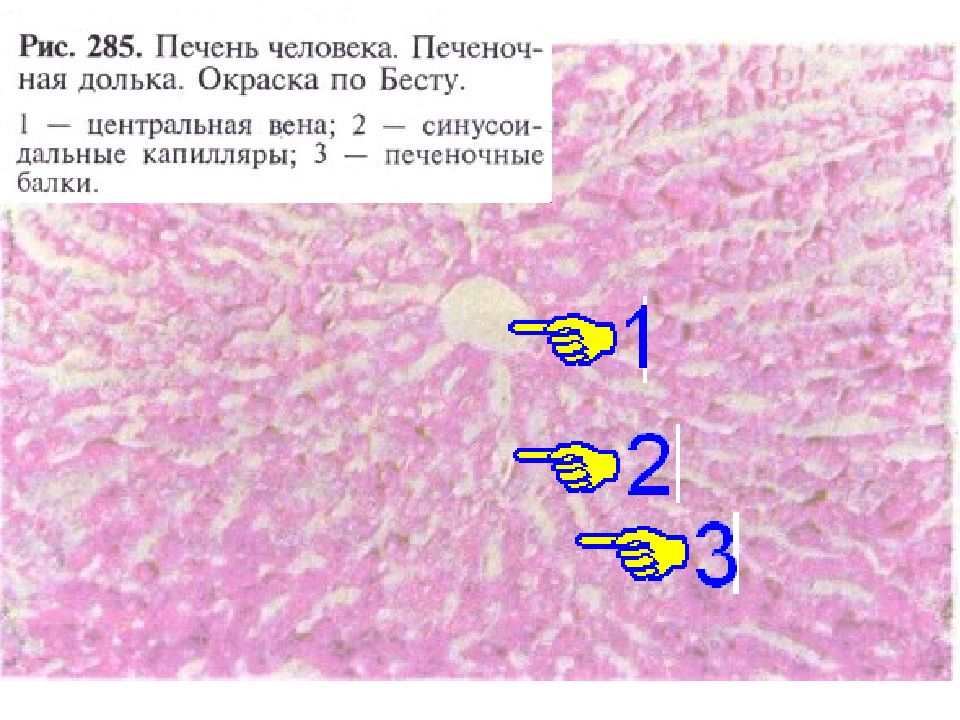

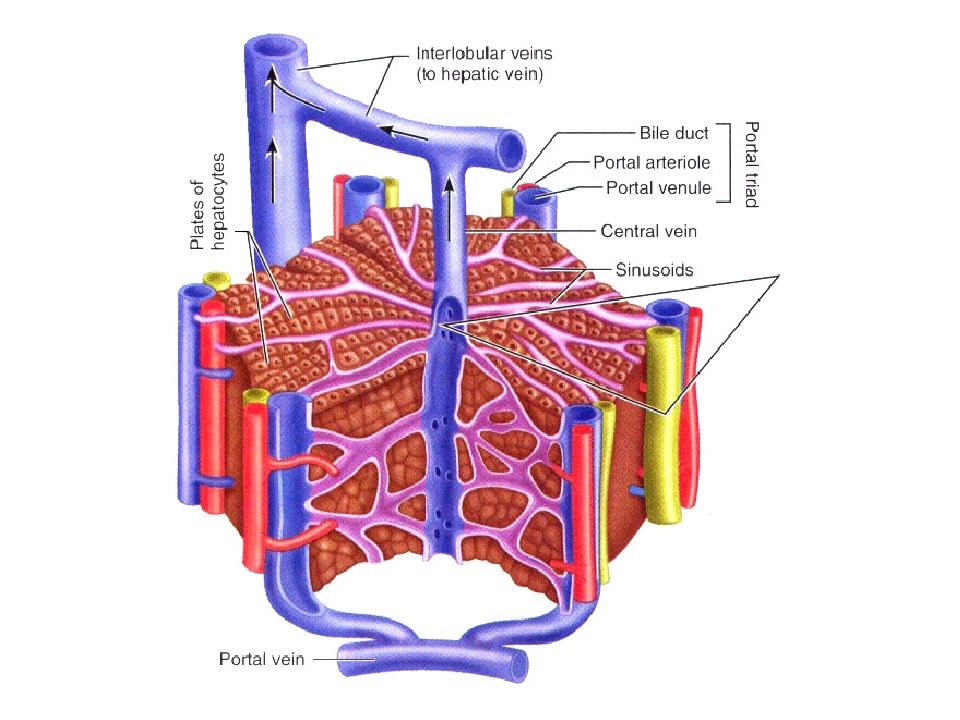

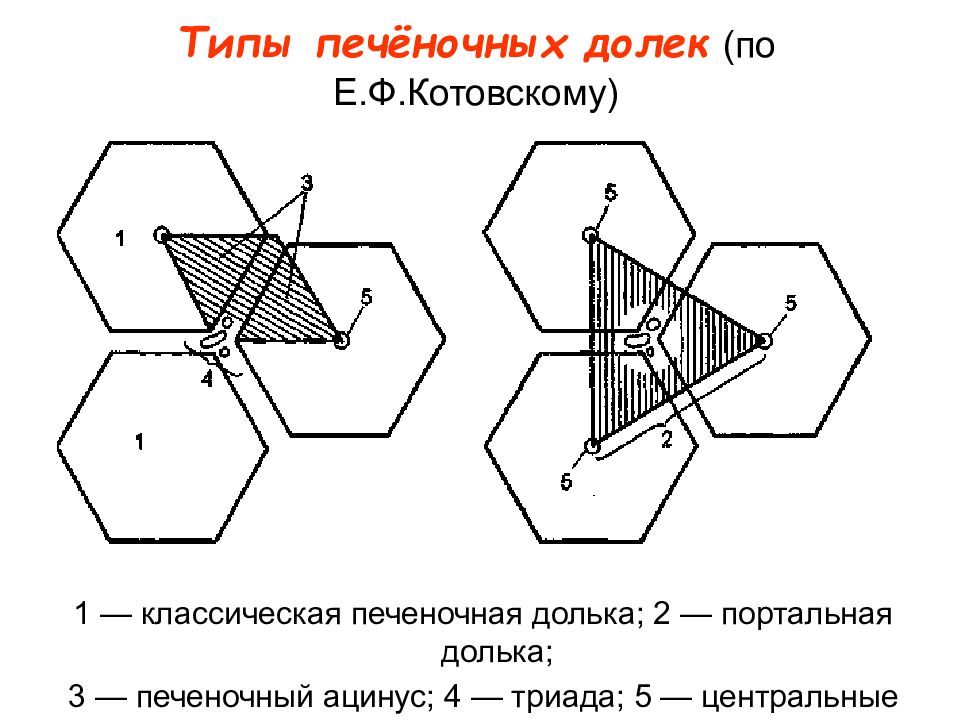

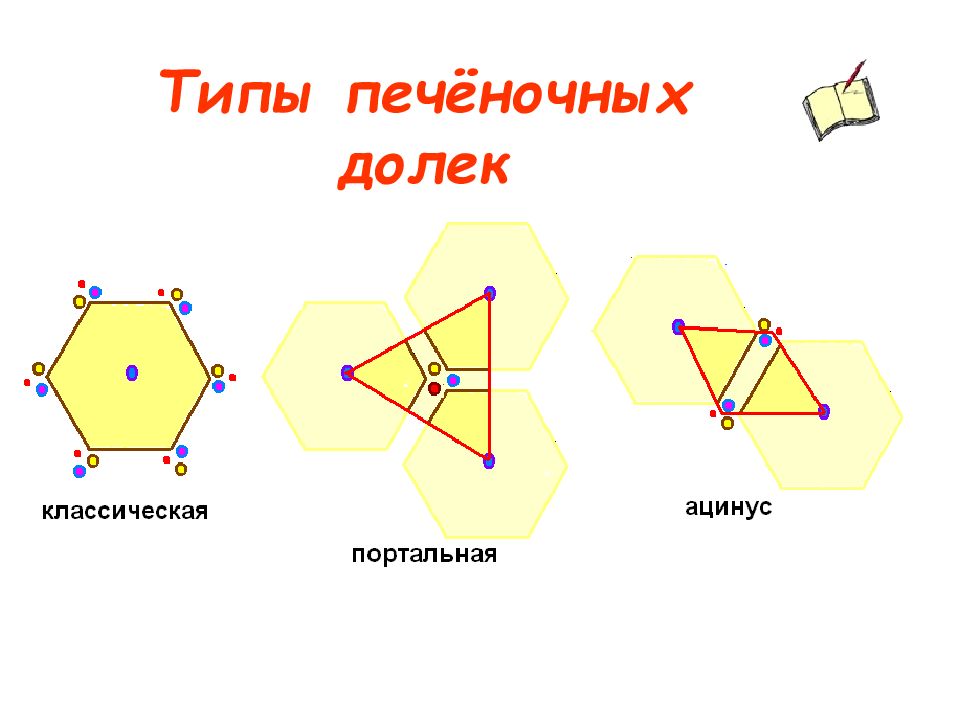

Слайд 49: Типы печёночных долек (по Е.Ф.Котовскому)

1 — классическая печеночная долька; 2 — портальная долька; 3 — печеночный ацинус; 4 — триада; 5 — центральные вены.

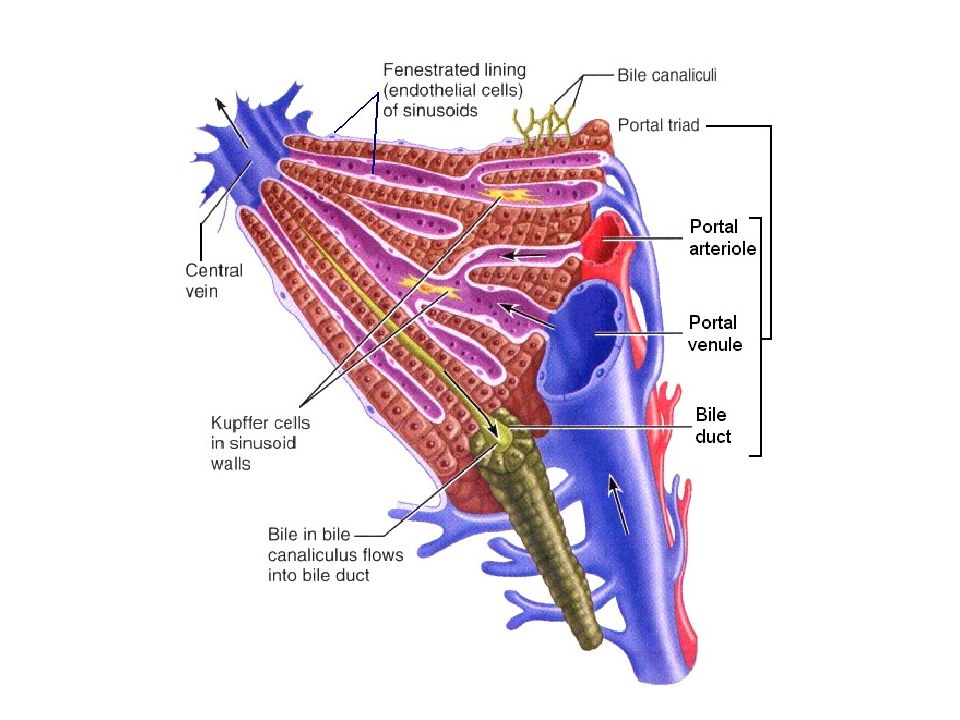

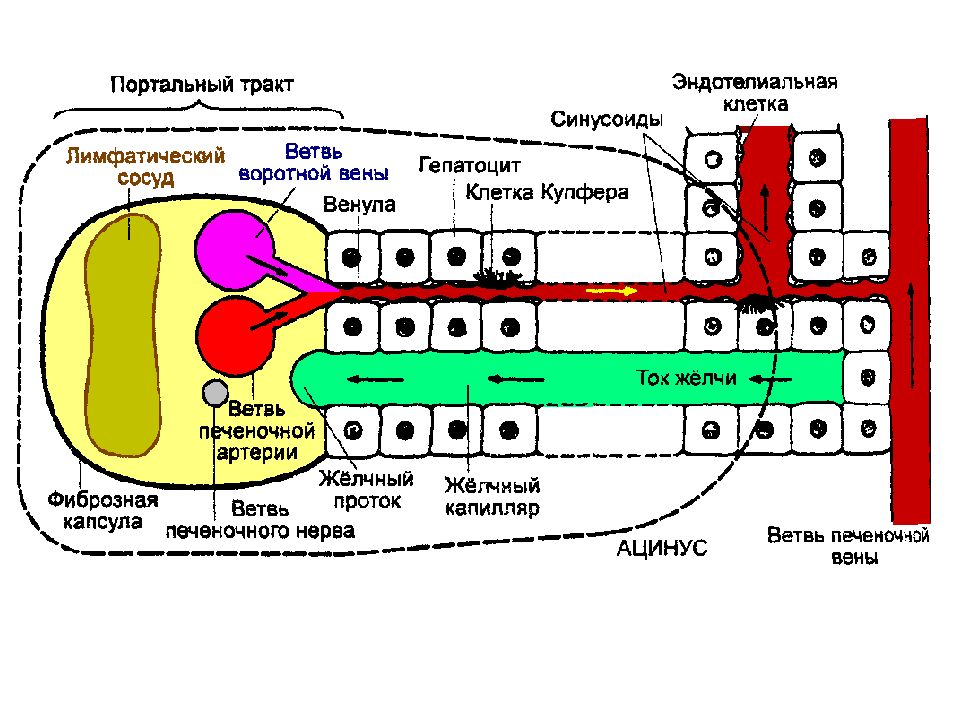

Слайд 51: Схема взаимного расположения кровеносных сосудов, гепатоцитов и желчных канальцев

Слайд 56: Основные компоненты жёлчи

Жёлчные кислоты Электролиты (катионы, анионы) Холестерин Фосфолипиды Жёлчные пигменты

Слайд 57: Основные функции жёлчи

Пищеварительная Экскреция эндобиотиков Экскреция ксенобиотиков Обеспечение иммунитета в кишечнике

Слайд 58: Пищеварительная функция жёлчи

Эмульгирование жира Растворение продуктов гидролиза жира Нейтрализация кислой реакции химуса желудка Инактивация пепсина Активация ферментов (панкреатических, кишечных) Регуляция секреции тонкого кишечники и поджелудочной железы Регуляция моторики тонкого кишечника Регуляция жёлчеобразования

Слайд 59: Основные функции жёлчи: экскреция эндобиотиков

Билирубина Порфиринов Холестерина Стареющих белков

Слайд 60: Основные функции жёлчи: экскреция ксенобиотиков

Лекарств Токсинов Тяжёлых металлов

Слайд 61: Основные функции: обеспечение иммунитета в кишечнике

Секреция иммуноглобулина А

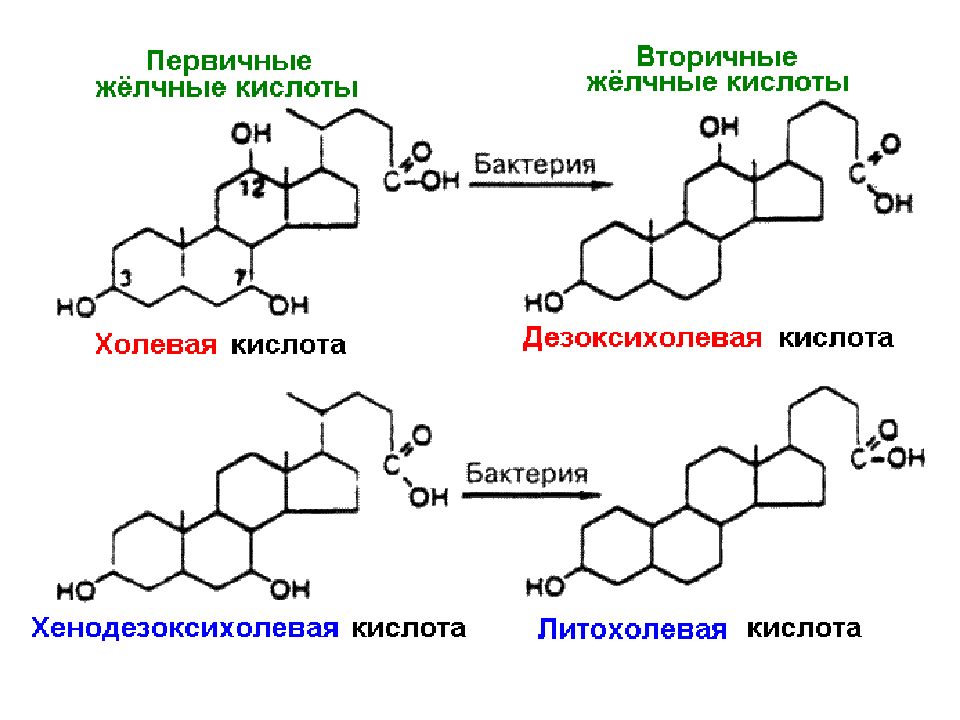

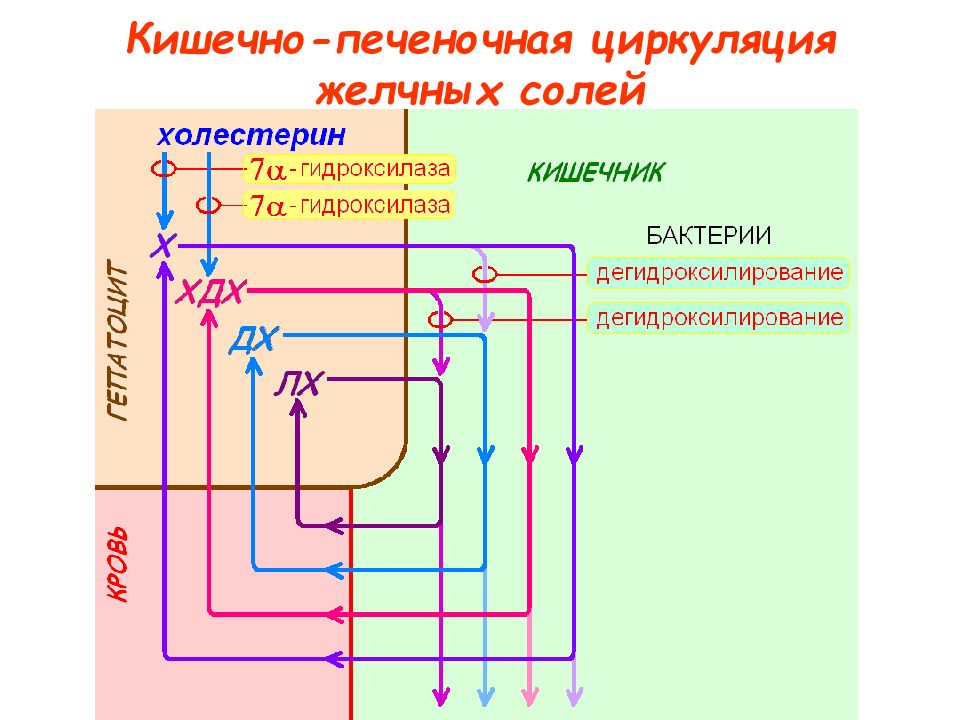

Слайд 63: Первичные и вторичные желчные кислоты

В печени человека синтезируются две основные желчные кислоты — холиевая и хенодезоксихолиевая кислоты. Эти кислоты являются первичными.

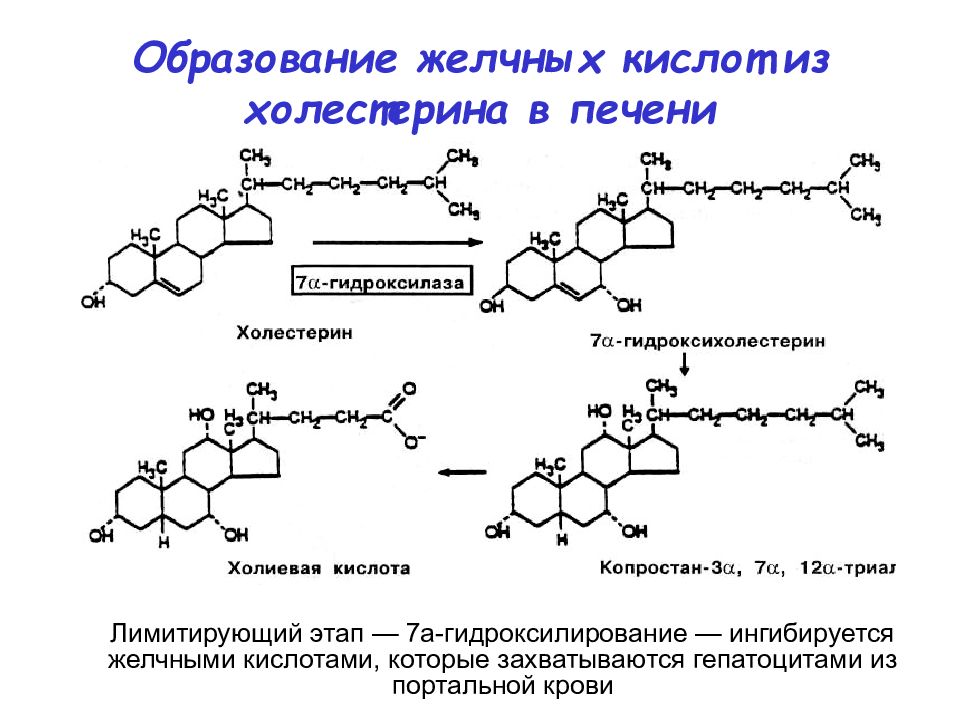

Слайд 64: Образование желчных кислот из холестерина в печени

Лимитирующий этап — 7а-гидроксилирование — ингибируется желчными кислотами, которые захватываются гепатоцитами из портальной крови

Слайд 65

Этапы, которые приводят к образованию холевой кислоты, отличаются от этапов образования хенодезоксихолевой кислоты. Фактически эти кислоты не превращаются одна в другую, во всяком случае у людей.

Слайд 66: Первичные и вторичные желчные кислоты

Когда первичные желчные кислоты поступают в кишечник, они могут кишечной микрофлорой превращаться в дезоксихолиевую и в литохолиевую кислоту. Эти молекулы, являющиеся вторичными желчными кислотами.

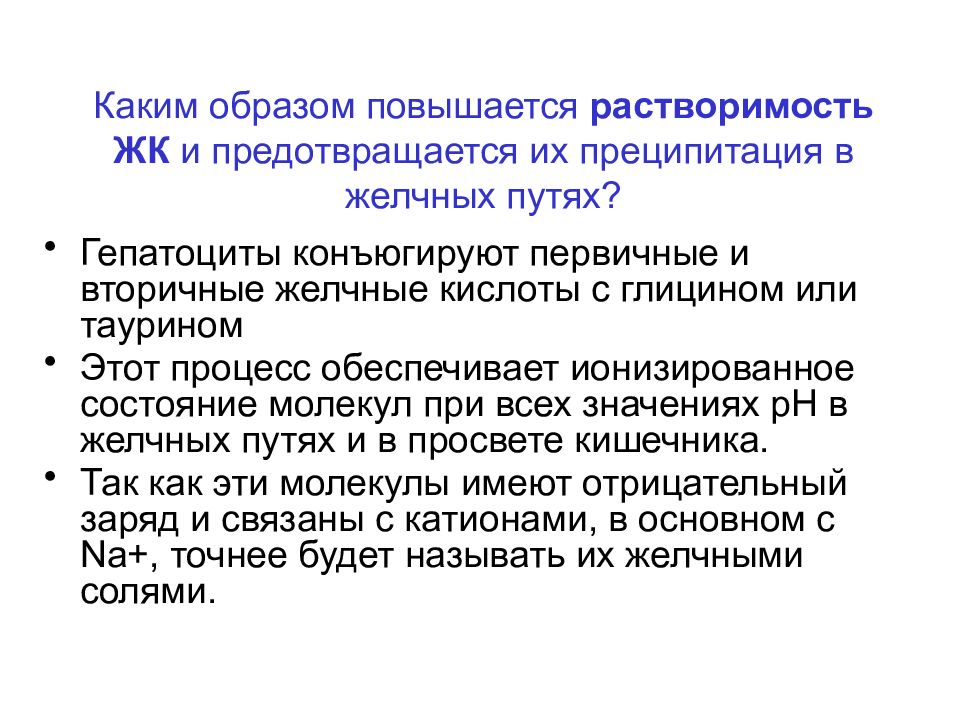

Слайд 68: Каким образом повышается растворимость ЖК и предотвращается их преципитация в желчных путях?

Гепатоциты конъюгируют первичные и вторичные желчные кислоты с глицином или таурином Этот процесс обеспечивает ионизированное состояние молекул при всех значениях рН в желчных путях и в просвете кишечника. Так как эти молекулы имеют отрицательный заряд и связаны с катионами, в основном с Na +, точнее будет называть их желчными солями.

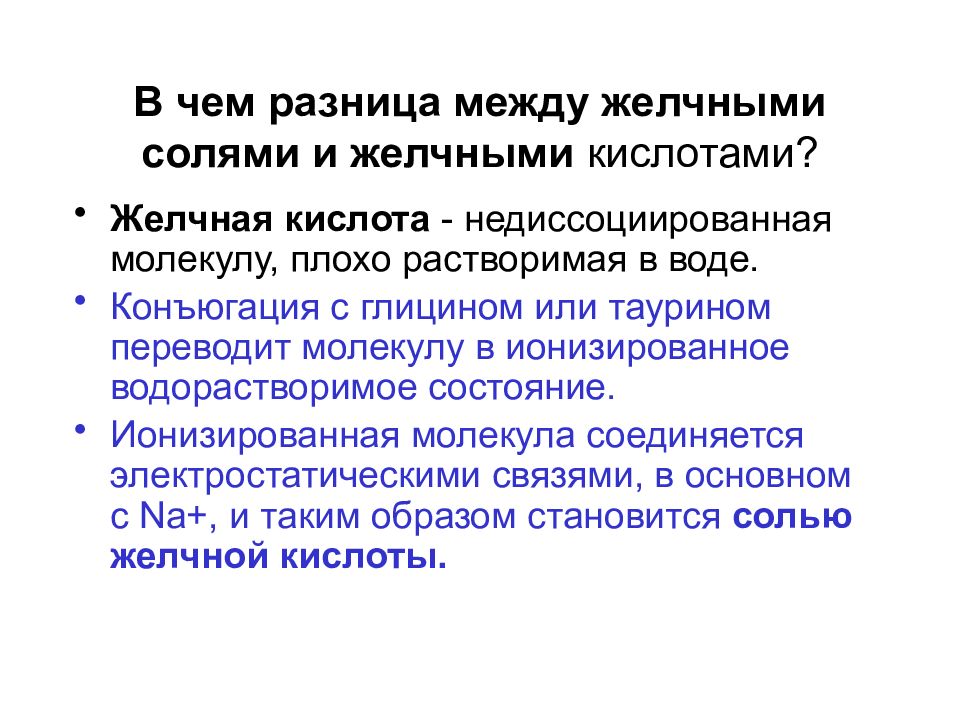

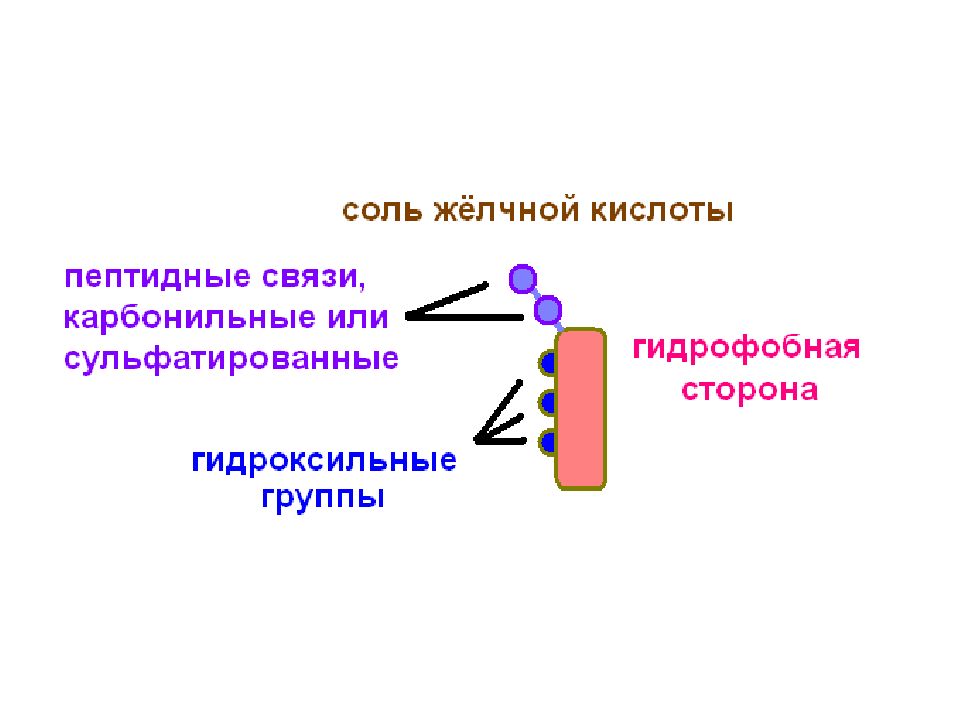

Слайд 70: В чем разница между желчными солями и желчными кислотами?

Желчная кислота - недиссоциированная молекулу, плохо растворимая в воде. Конъюгация с глицином или таурином переводит молекулу в ионизированное водорастворимое состояние. Ионизированная молекула соединяется электростатическими связями, в основном с Na +, и таким образом становится солью желчной кислоты.

Слайд 72

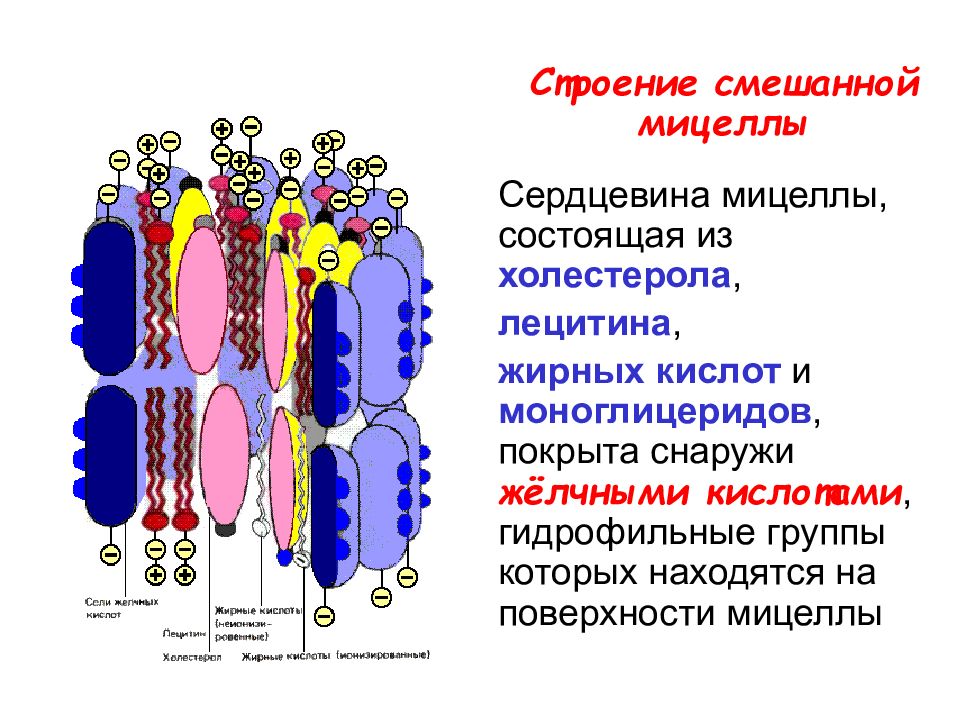

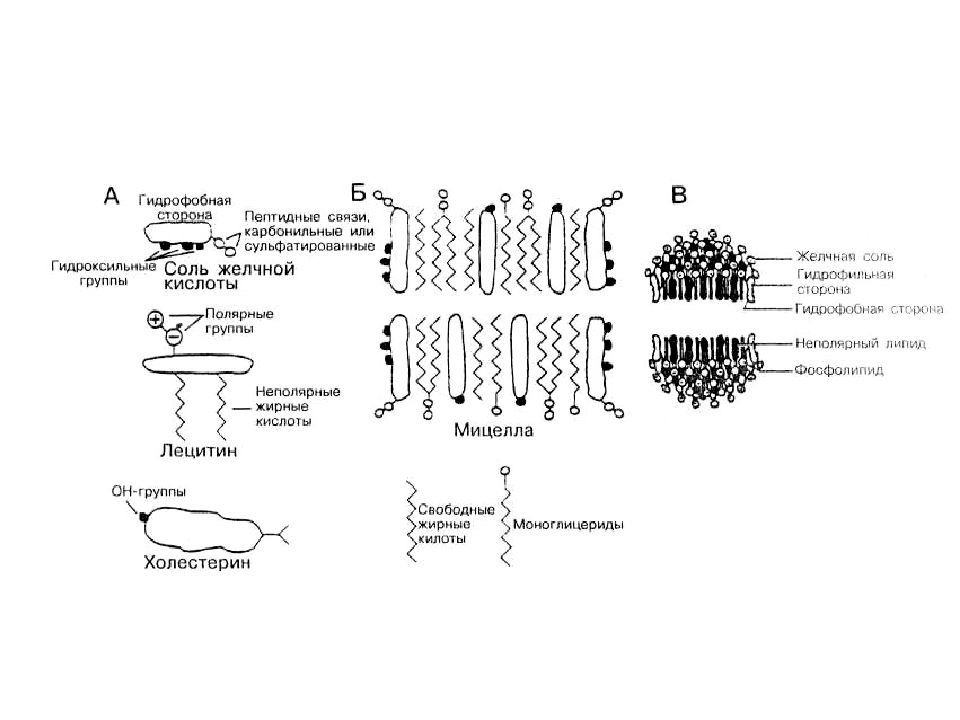

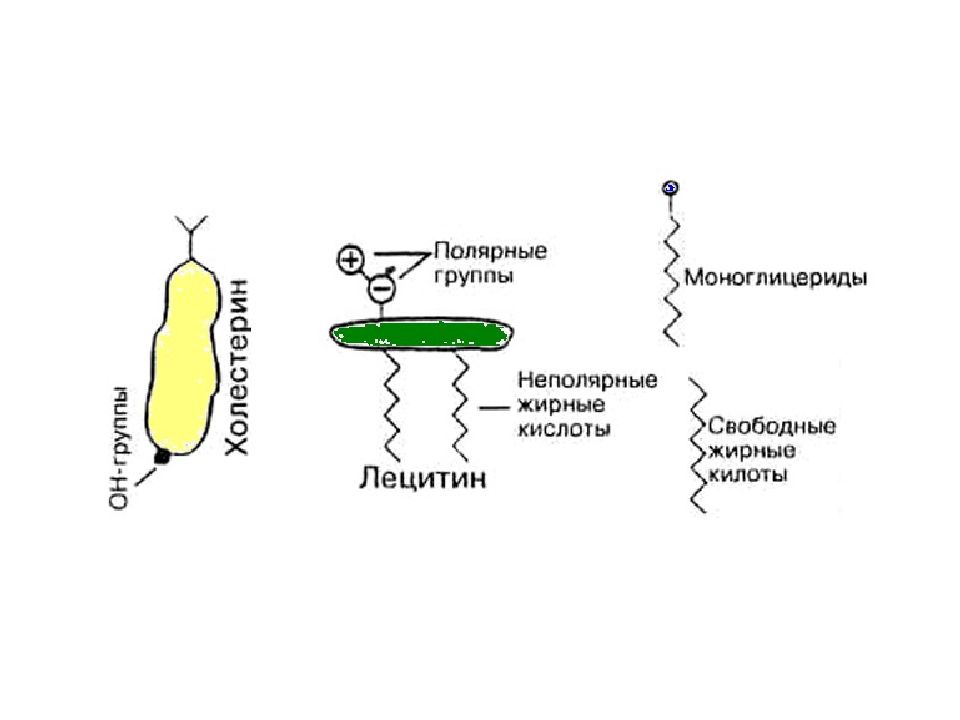

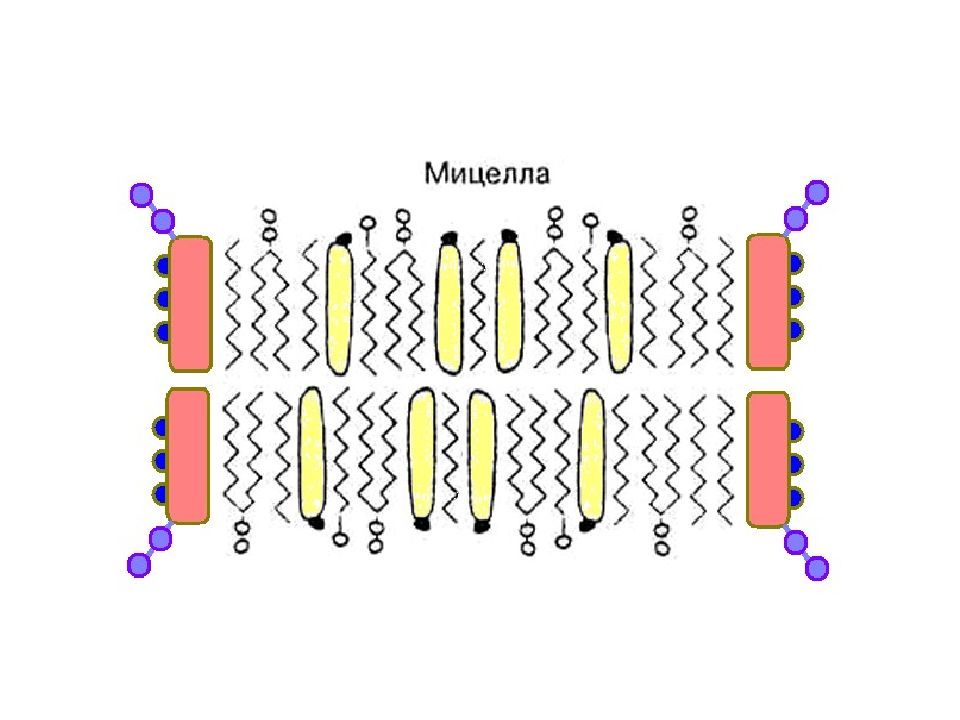

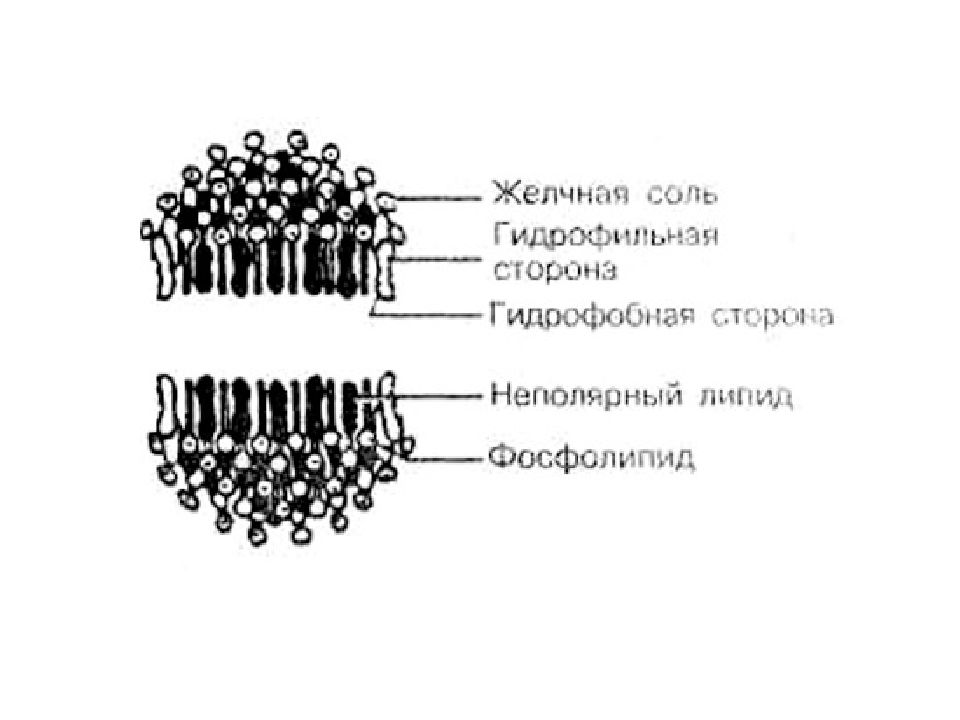

Строение смешанной мицеллы Сердцевина мицеллы, состоящая из холестерола, лецитина, жирных кислот и моноглицеридов, покрыта снаружи жёлчными кислотами, гидрофильные группы которых находятся на поверхности мицеллы

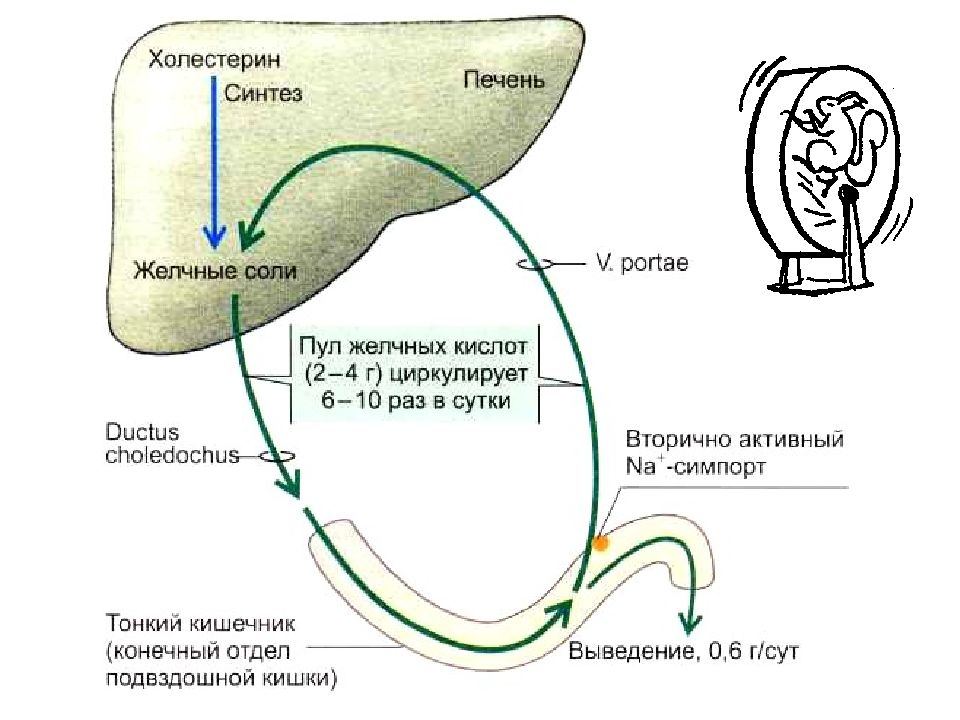

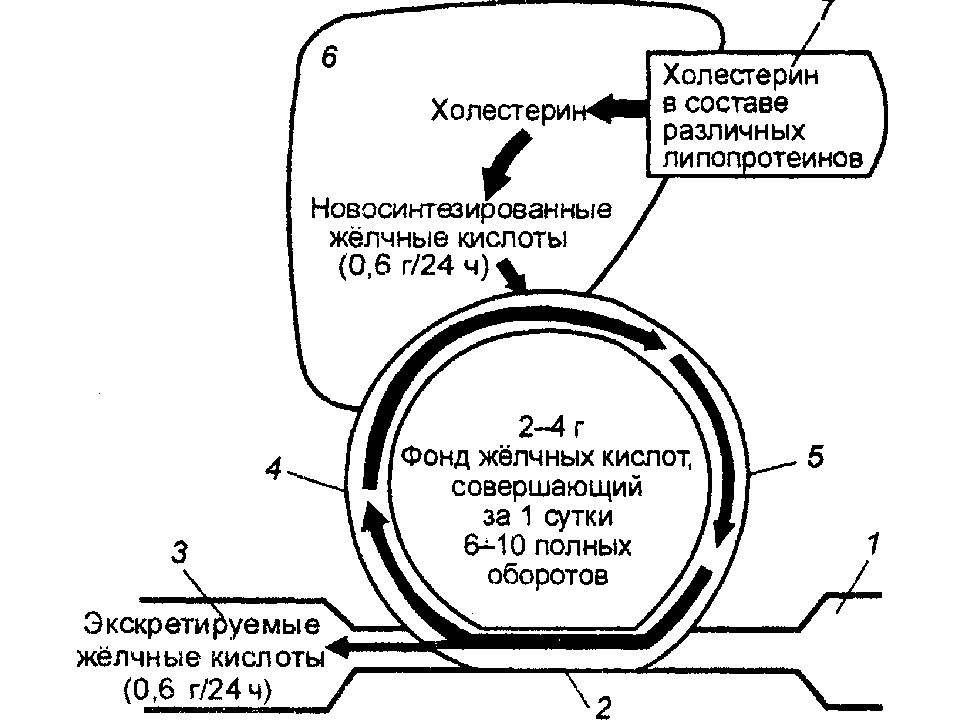

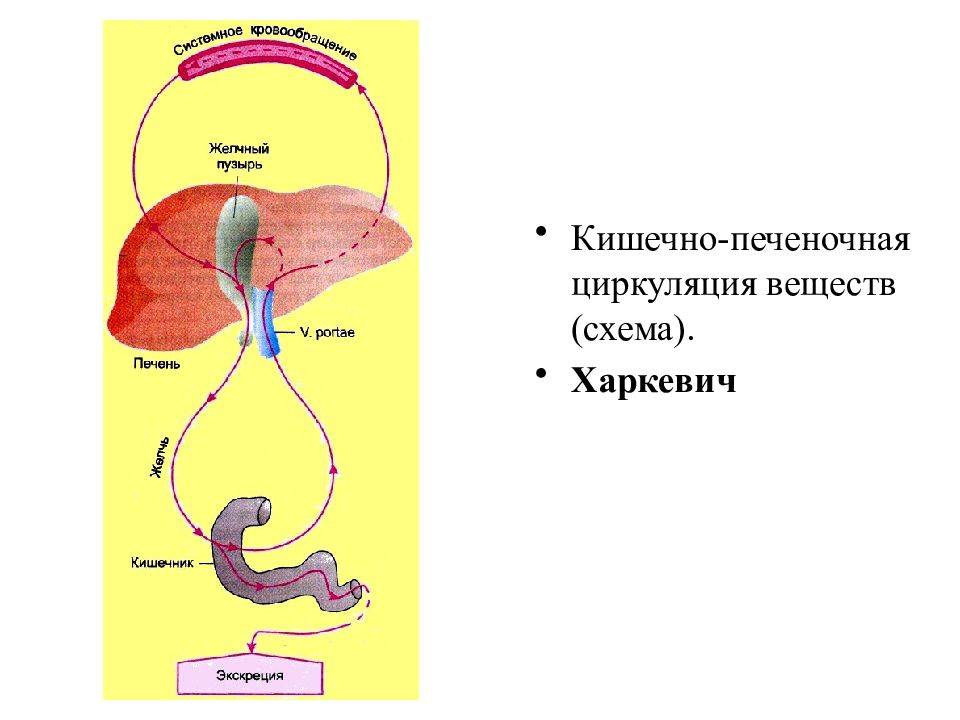

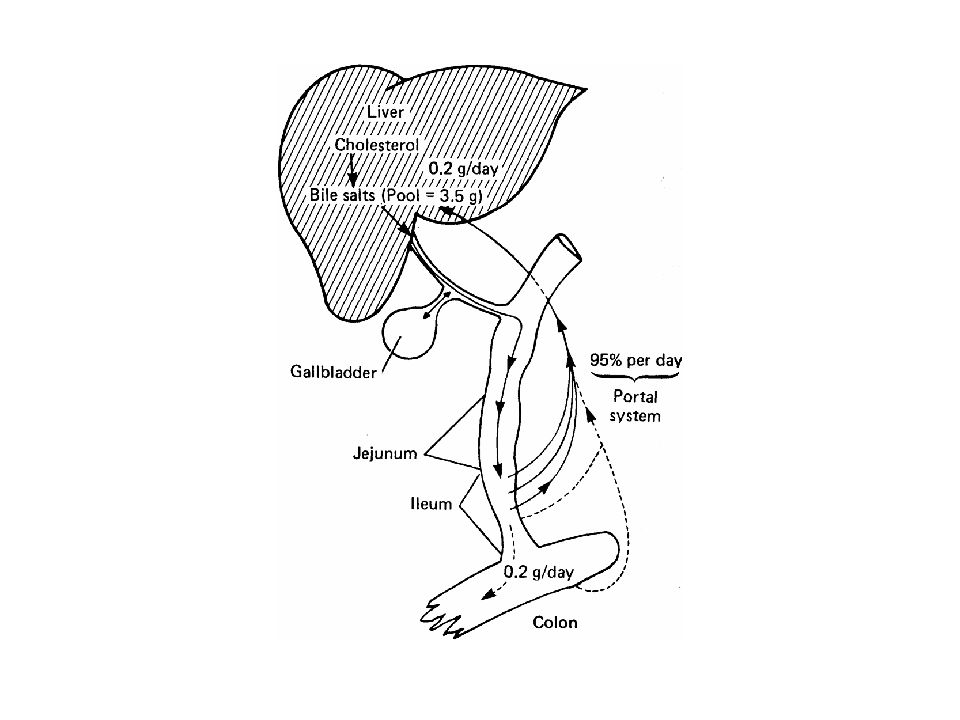

Слайд 78: Кишечно-печеночная циркуляция жёлчных солей

Сколько раз за день пул жёлчных солей (ЖС) циркулирует между кишечником и печенью, зависит от содержания жира в пище. При нормальной пище пул ЖС циркулирует 2 раза в день, При богатой жирами пище - 5 раз и больше На рисунке дано приблизительное представление

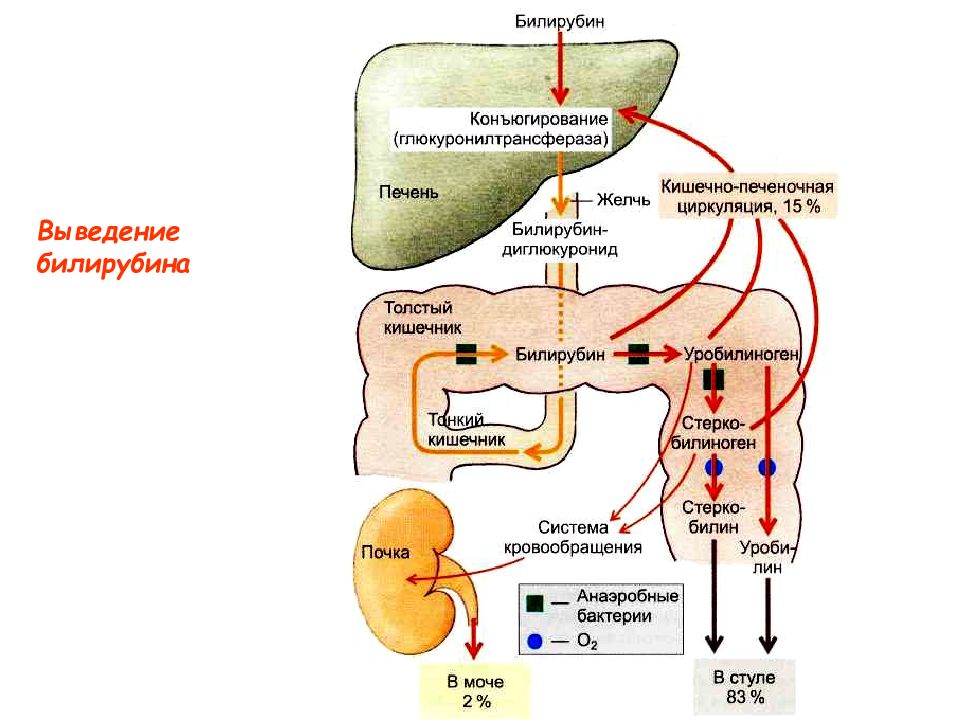

Слайд 86: Выведение билирубина

В день выводится до 230 мг билирубина, который образуется в результате расщепления гемоглобина. В плазме крови билирубин связан с альбумином ( свободный, непрямой ).

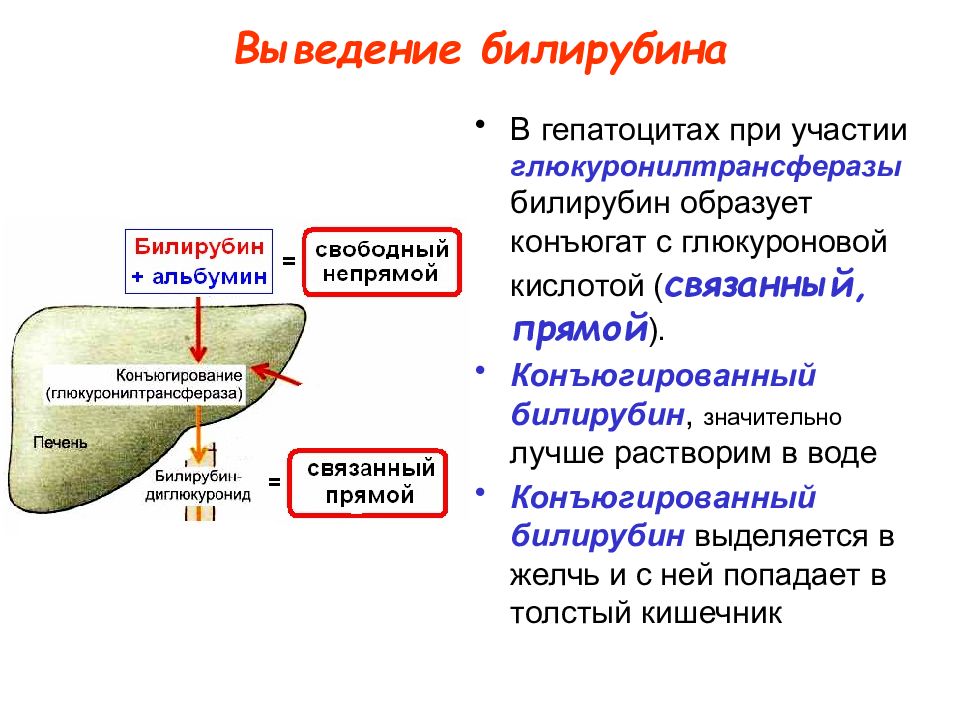

Слайд 87: Выведение билирубина

В гепатоцитах при участии глюкуронилтрансферазы билирубин образует конъюгат с глюкуроновой кислотой ( связанный, прямой ). Конъюгированный билирубин, значительно лучше растворим в воде Конъюгированный билирубин выделяется в желчь и с ней попадает в толстый кишечник

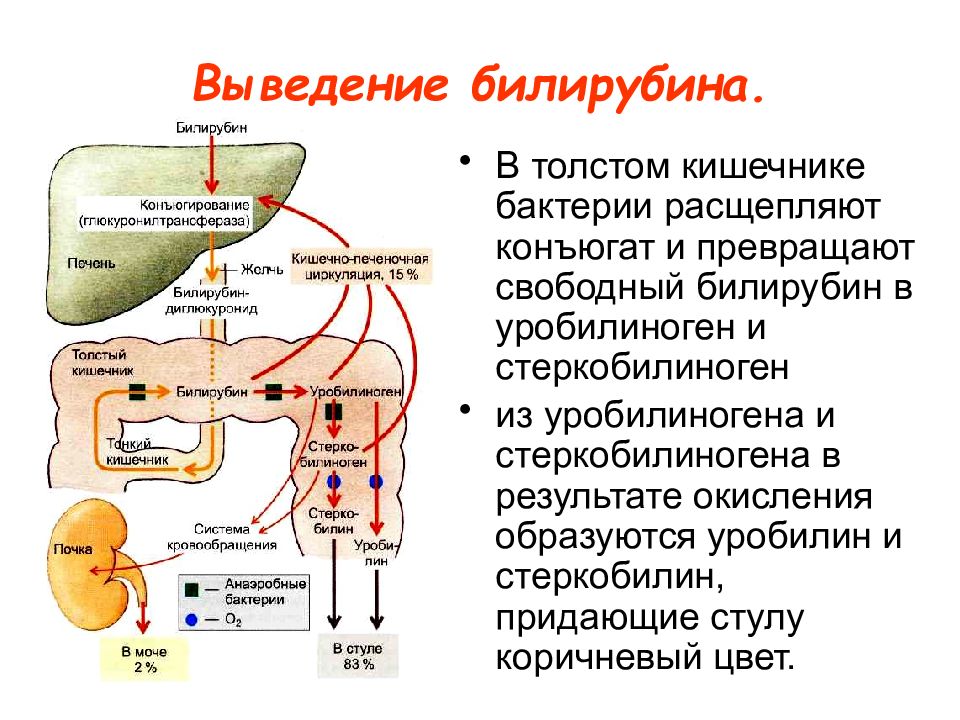

Слайд 88: Выведение билирубина

В толстом кишечнике бактерии расщепляют конъюгат и превращают свободный билирубин в уробилиноген и стеркобилиноген из уробилиногена и стеркобилиногена в результате окисления образуются уробилин и стеркобилин, придающие стулу коричневый цвет.

Слайд 89: Выведение билирубина

Около 85 % билирубина и его метаболитов выводится со стулом, около 15 % вновь реабсорбируется (кишечно-печеночная циркуляция), 2 % попадает через систему кровообращения в почки и выводится с мочой

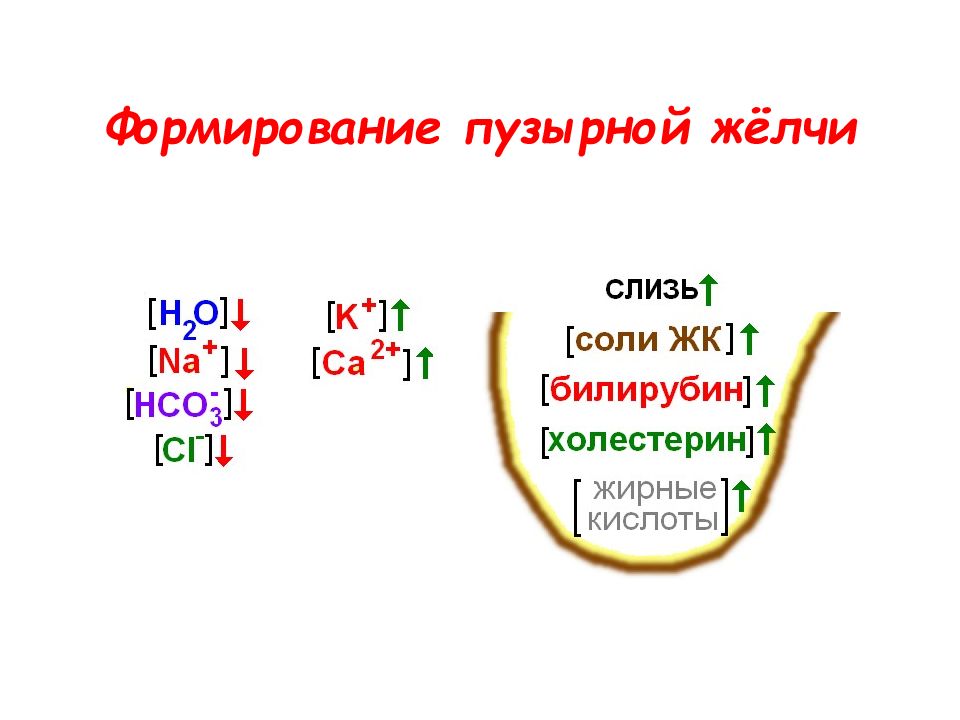

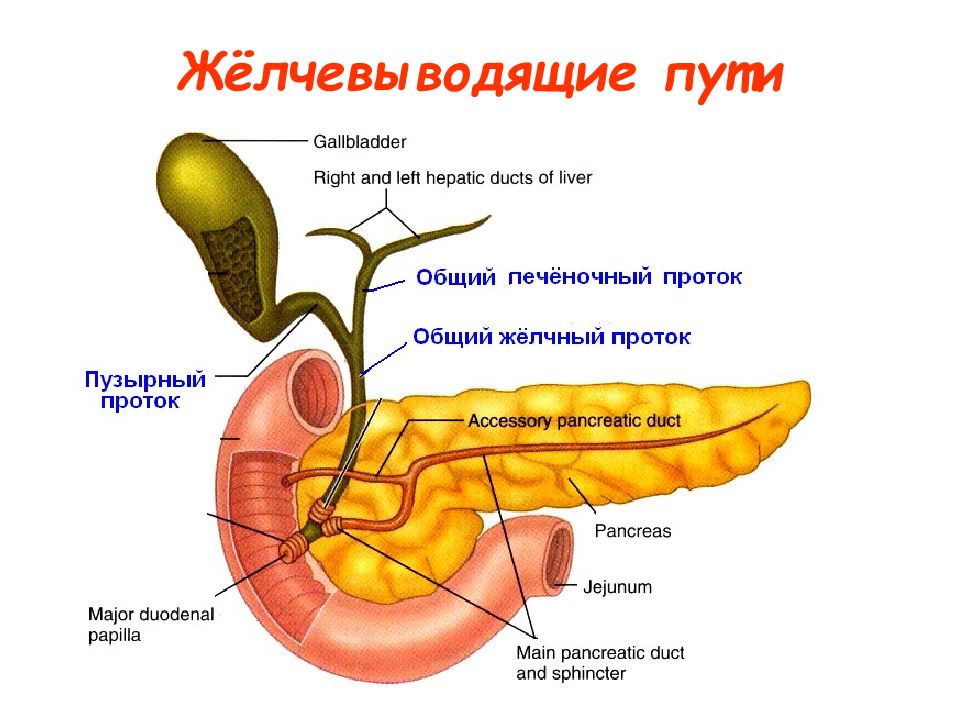

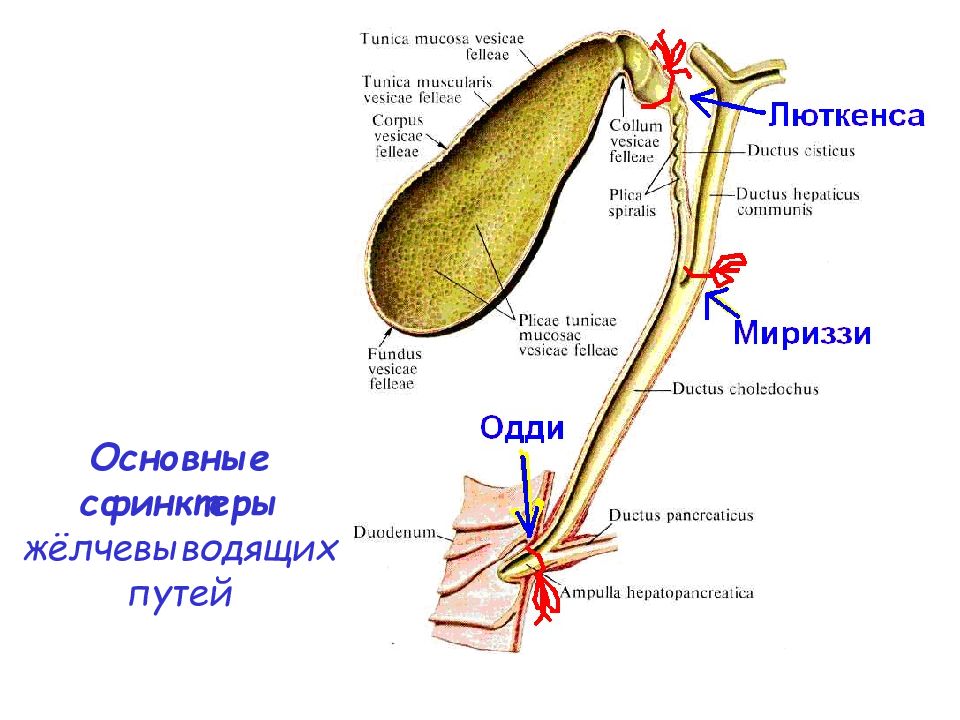

Слайд 95: Ж ё лчевыделение

Движение желчи в желчевыделительном аппарате обусловлено разностью давления в его частях и двенадцатиперстной кишке состоянием сфинктеров внепеченочных желчных путей

Слайд 96: Ж ё лчевыделение

Выделяют 3 сфинктера: шейки желчного пузыря (Люткенса) в месте слияния пузырного и общего печеночного протока (Мириззи) в концевом отделе общего желчного протока (Одди)

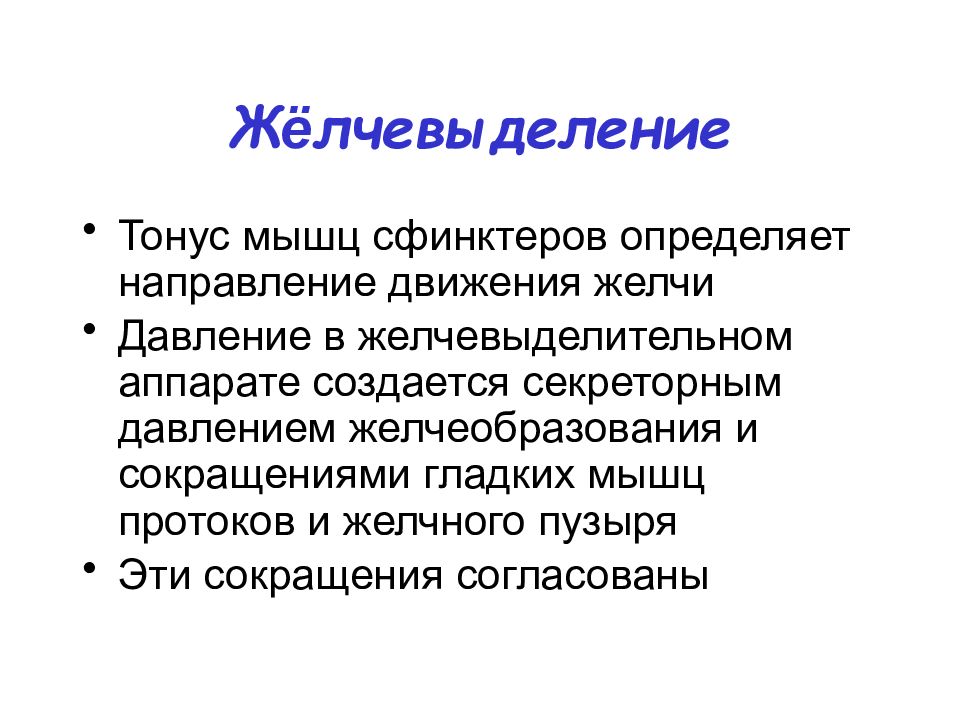

Слайд 98: Ж ё лчевыделение

Тонус мышц сфинктеров определяет направление движения желчи Давление в желчевыделительном аппарате создается секреторным давлением желчеобразования и сокращениями гладких мышц протоков и желчного пузыря Эти сокращения согласованы

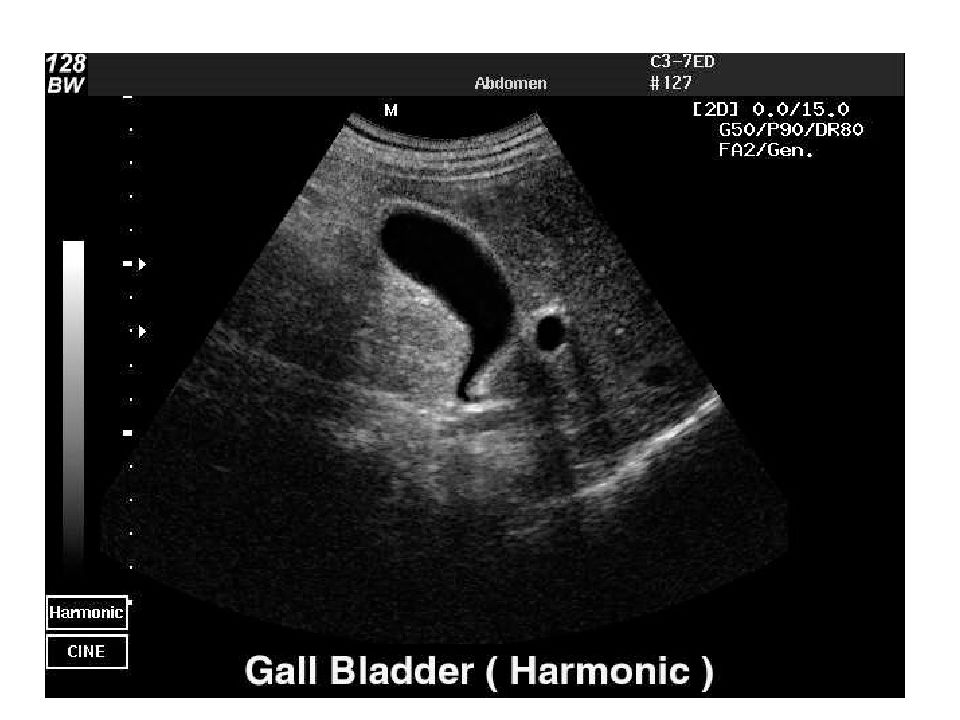

Слайд 102: Алгоритм диагностики пациента с подозрением на дисфункцию желчного пузыря

Слайд 113: Кишечный сок

Дуоденальных ( бруннеровых ) желёз Кишечных крипт ( либеркюновых желёз) Одноклеточных желёз

Слайд 114: Сложные железы Бруннера в кишечнике

В сложных железах первичный секрет образуется в специализированных структурах, называемых ацинусами, или секреторными конечными участками. Первичный секрет отводится по разветвленной системе каналов к просвету пищеварительной трубки, при этом состав секрета модифицируется клетками эпителия протока железы. Представляют собой специализированные органы, строение которых соответствует их секреторным задачам. К этой же группе принадлежат большие слюнные железы, железы в стенке пищевода, поджелудочная железа (панкреатическая железа) и печень.

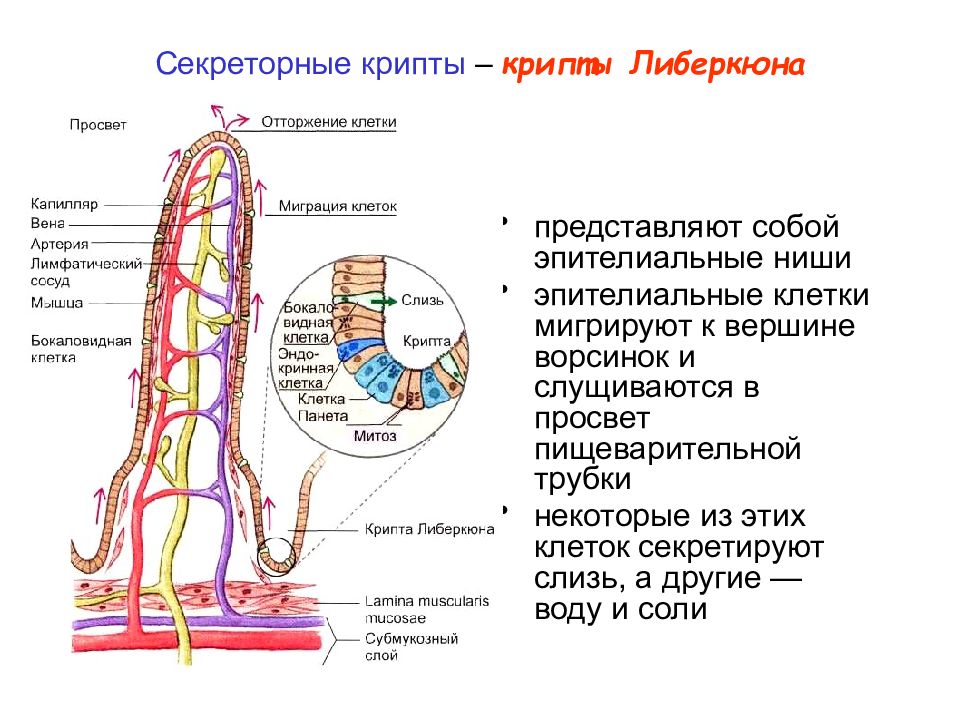

Слайд 115: Секреторные крипты – крипты Либеркюна

представляют собой эпителиальные ниши эпителиальные клетки мигрируют к вершине ворсинок и слущиваются в просвет пищеварительной трубки некоторые из этих клеток секретируют слизь, а другие — воду и соли

Слайд 116: Секреторные крипты – крипты Либеркюна

представляют собой эпителиальные ниши эпителиальные клетки мигрируют к вершине ворсинок и слущиваются в просвет пищеварительной трубки некоторые из этих клеток секретируют слизь, а другие — воду и соли

Слайд 117: Одноклеточные желёзы - бокаловидные клетки

эпителиальные клетки, специализирующиеся на выделении слизи на поверхность эпителия миллионы таких клеток разбросаны в пищеварительном тракте между обычными эпителиальными клетками

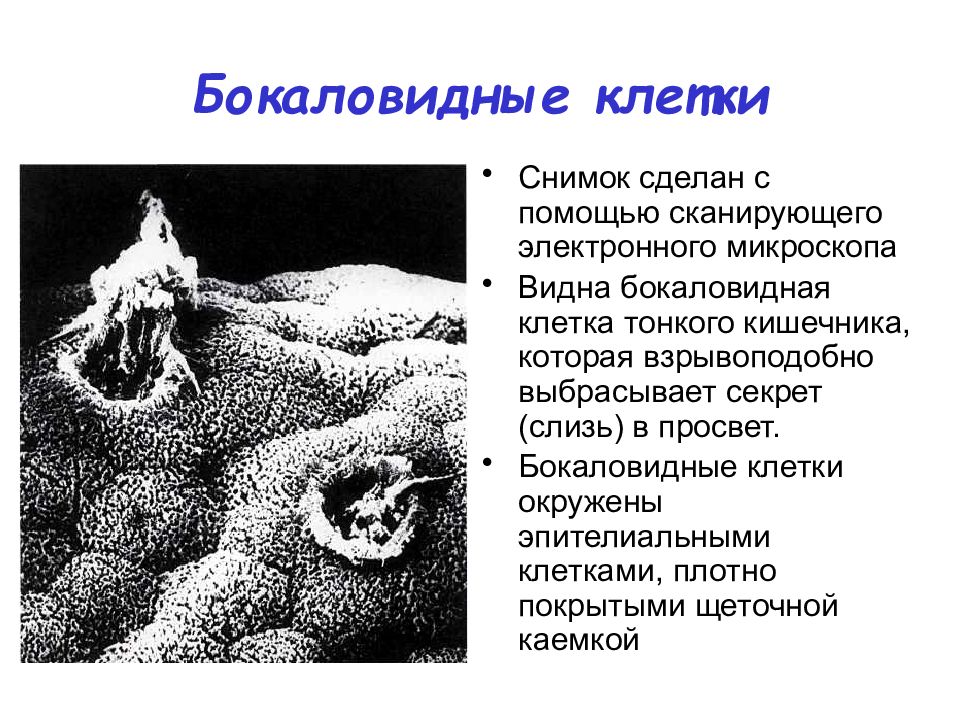

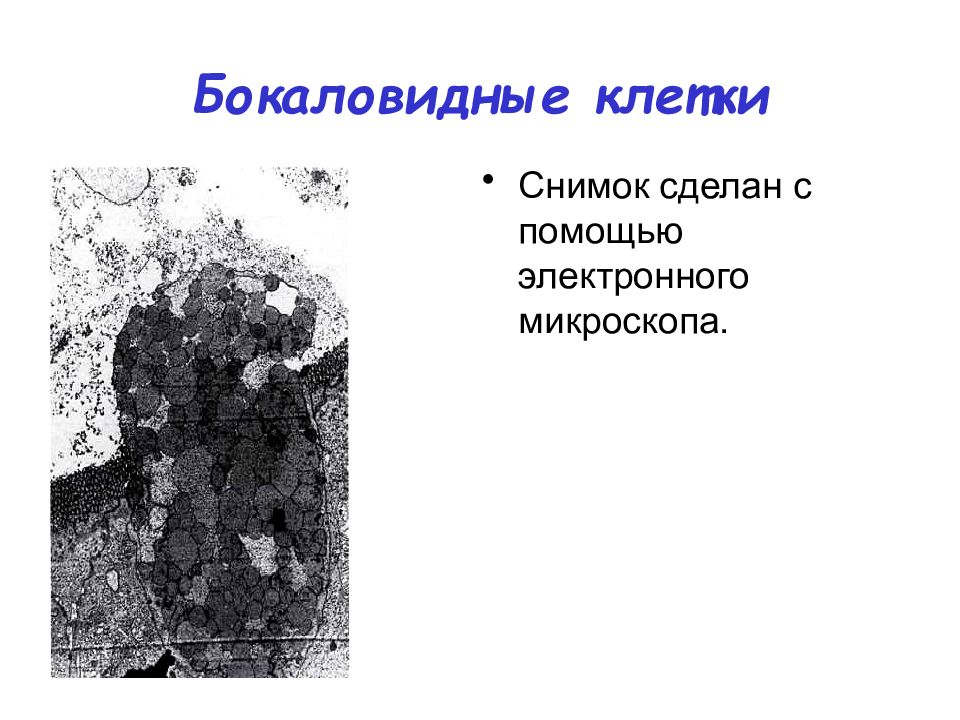

Слайд 118: Бокаловидные клетки

Снимок сделан с помощью сканирующего электронного микроскопа Видна бокаловидная клетка тонкого кишечника, которая взрывоподобно выбрасывает секрет (слизь) в просвет. Бокаловидные клетки окружены эпителиальными клетками, плотно покрытыми щеточной каемкой