Первый слайд презентации: Практикум по анализу поэтического текста

А.С.Пушкин «К Чаадаеву»

Слайд 2: История создания

Послание «К Чаадаеву» было создано в 1818 году. Относится к корпусу текстов т.н. петербургского периода творчества Пушкина. По словам В.С.Баевского, в этом стихотворении « Пушкин сдает экзамен на революционность своему старшему другу ».

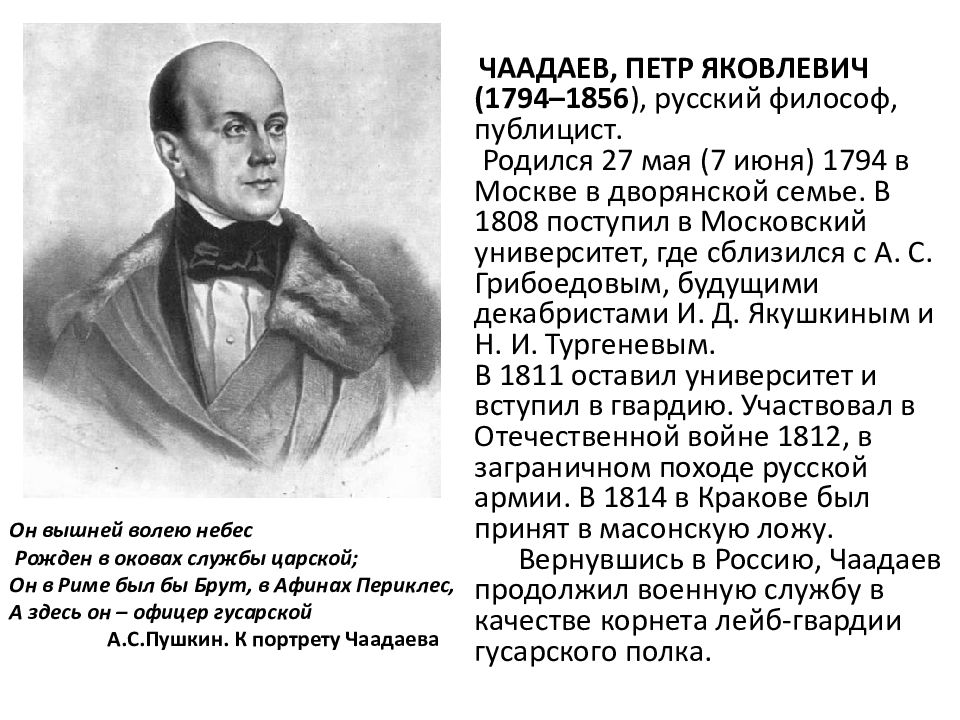

Он вышней волею небес Рожден в оковах службы царской; Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, А здесь он – офицер гусарской А.С.Пушкин. К портрету Чаадаева

Слайд 4

Б иограф Чаадаева М.Жихарев писал: « Храбрый обстрелянный офицер, испытанный в трех исполинских походах, безукоризненно благородный, честный и любезный в частных отношениях, он не имел причины не пользоваться глубокими, безусловными уважением и привязанностью товарищей и начальства ». В 1816 в Царском Селе Чаадаев познакомился с лицеистом А. С. Пушкиным и вскоре стал любимым другом и учителем молодого поэта, которого называл «грациозным гением» и «нашим Дантом ». Чаадаеву посвящены три стихотворных послания Пушкина, его черты воплотились в образе Онегина. Постоянное общение Пушкина и Чаадаева было прервано в 1820 в связи с южной ссылкой Пушкина. Однако переписка и встречи продолжались всю жизнь.

Слайд 5

К ЧААДАЕВУ Любви, надежды, тихой славы Недолго нежил нас обман, Исчезли юные забавы, Как сон, как утренний туман; Но в нас горит еще желанье, Под гнетом власти роковой Нетерпеливою душой Отчизны внемлем призыванье. Мы ждем с томленьем упованья Минуты вольности святой, Как ждет любовник молодой Минуты верного свиданья. Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы! Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена!

Слайд 6: Лексико-стилистический комментарий

Любви, надежды, тихой славы Недолго нежил нас обман, Исчезли юные забавы, Как сон, как утренний туман... В первой строке следует обратить внимание на выражение «тихой славы» В данном случае слово "тихий" означает "мирный". Еще Ломоносов употреблял слово "тишина" в значении "мир". Пушкинский словарь дает одно из значений слова "тихий": "лишенный тревог, спокойный, безмятежный". Первая строка в целом рисует идеал мирной, идиллической жизни. Вторая строка как бы опровергает первую. Представления, высказанные в первой строке, во второй названы "обманом", и само стихотворение как бы написано в тот переломный момент, когда автор распрощался с иллюзиями первой строки, оценил их как обман, сон. Таким образом, первая строка утверждает идеал мирной жизни, а вторая опровергает его как ложный.

Слайд 7

Но в нас горит еще желанье, Под гнетом власти роковой Нетерпеливою душой Отчизны внемлем призыванье. В русском языке выражения "пылать душою", "горит желанье" приобрели подчеркнуто образный характер, связываясь с семантикой огня и приобретая значение сильного, жгучего, пламенного чувства. Образу огня противостоят значения слов в следующем стихе. Они имеют семантику тяжести, подавления и как бы гасят пламень предшествующего стиха: подавляющий гнет (предлог "под" подчеркивает, что гнет как бы давит сверху). Власть названа роковой. Прилагательное, производное от слова "рок" (судьба). В сочетании со словом "гнет" образ неотвратимой власти противостоит и пламенным желаньям поэта, и голосу зовущей его Отчизны. Слова "Отчизна", "внемлем" и "призыванье" принадлежали к высокой, торжественной лексике. Ср.: "Отчизны внемлем призыванье" и "Слышим голос родной страны"

Слайд 8

Мы ждем с томленьем упованья Минуты вольности святой, Как ждет любовник молодой Минуты верного свиданья. « Упованье" является синонимом слова "надежда": в первом стихе надежда была объявлена обманом, здесь она связана с томленьем, то есть сильным желаньем и нетерпеливым ожиданием. Почему Пушкин называет вольность "святой"? Читатель пушкинской эпохи привык к тому, что три главные христианские добродетели - Вера, Надежда и Любовь упоминаются всегда вместе. Упомянув любовь и надежду, Пушкин явно ожидал, что в сознании читателя возникнет и третье слово - "вера", но заменил его "тихой славой". В третьем же четверостишии он сконцентрировал ряд слов, производных от "вера" - "верный" - или же семантически (по значению) близких к нему - "святая". Таким образом, свободе был придан признак высшей нравственной ценности.

Слайд 9

Пока свободою горим, Пока сердца для чести живы, Мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы! Чувство чести, сильно развитое в кругу передовых людей пушкинской эпохи, связано с верой в человеческое достоинство, гордостью. Человек с чувством чести предъявлял к себе требования более высокие, чем те, которые ему предъявляли законы, государственная дисциплина или начальство. Честь - нравственный долг человека перед самим собой. Тот, кто солжет, предаст или струсит, - теряет честь. В кругу лучшей молодежи пушкинской эпохи было твердым убеждение, что честь важнее даже жизни и, потеряв честь, человек не имеет права жить. В уставе декабристского общества (Союза Благоденствия) было записано: "4. Кто известен был за бесчестного человека и совершенно не оправдается, тот не может быть принят в Союз Благоденствия». Таким образом, выражение "сердца для чести живы" получало для современников понятный политический смысл.

Слайд 10

Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена! Слово "товарищ" имело в пушкинскую эпоху иную окраску, чем сейчас. Позже Пушкин писал, говоря о ссылке декабристов: "Каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна". "Товарищи" здесь стоит рядом с "братья" и также обозначает близких единомышленников, с которыми Пушкин связан самыми тесными узами. То, что в предшествующей строке Чаадаев назван другом, а теперь товарищем, еще раз подчеркивает их единомыслие. Следует обратить внимание на слово "самовластье". Это синоним слова "самодержавие". Но "самодержавие" употреблялось в официальном лексиконе пушкинской поры и обозначало политический строй России, управляемой безраздельной царской властью. Слово "самовластье" имело оттенок осуждения, показывая, что самодержавная власть беззаконна и основывается на силе.

Слайд 11: Анализ текста (композиция, тематика)

Стихотворение "К Чаадаеву" распадается на три части. Любви, надежды, тихой славы Недолго нежил нас обман, Исчезли юные забавы, Как сон, как утренний туман; Первая часть выдержана в стиле и интонации печальной элегии. Лирический герой романтической элегии - печальный, разочарованный человек, утративший веру в счастье и людей. Ср. элегию А.С.Пушкина этого же периода: Я пережил свои желанья, Я разлюбил свои мечты; Остались мне одни страданья, Плоды сердечной пустоты. Под бурями судьбы жестокой Увял цветущий мой венец - Живу печальный, одинокий, И жду: придет ли мой конец? Отметить нужно не только сходство, но и различие: в элегии "Я пережил свои желанья..." в центре стоит "я", в послании - "мы". Стихотворение начинается в элегическом ключе и создает образ разочарованного, утратившего иллюзии человека.

Слайд 12: Анализ текста (композиция, тематика)

Вторая часть начинается с резкого смыслового и интонационного контраста. Не случайно он открывается противительным союзом но : Но в нас горит еще желанье, Под гнетом власти роковой Нетерпеливою душой Отчизны внемлем призыванье. Мы ждем с томленьем упованья Минуты вольности святой, Как ждет любовник молодой Минуты верного свиданья. В центре стоит образ человека, полного страстей, с кипучей энергией и силой чувств. Он противостоит разочарованному, печальному человеку с "преждевременной старостью души". Элегия превращается в мажорное лирическое стихотворение. Для того чтобы передать силу чувств своего героя, Пушкин строит вторую часть на развернутой метафоре - сопоставление жажды свободы и страстной любви. Следует обратить внимание на энергичные выражения "горит желанье", "нетерпеливою душой" и на смелость Пушкина, вводящего в политическую лирику любовные образы: "томленье", "любовник молодой", "минуты верного свиданья".

Последний слайд презентации: Практикум по анализу поэтического текста

Третья часть представляет собой обращение к Чаадаеву, прямой призыв к борьбе: Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена! Пушкин призывает Чаадаева сохранить надежду на будущее освобождение России. Стихотворение кончается утверждением верой в грядущую славу, завоеванную в бою ("На обломках самовластья напишут наши имена"). Таким образом, начало стихотворения отвергает любовь, надежду и тихую славу, а вторая и третья части восстанавливают в правах любовь, надежду и бурную славу. Традиционному для лирики «я» в стихотворении противопоставлено «мы», воплощающее чувство героического братства. Пушкин создает героический идеал - идеал человека с богатой душой, открытого всем чувствам, человека, для которого любовь и свобода сливаются, а не противостоят друг другу. (По Ю.М.Лотману)