Слайд 2: Основные вопросы:

1. Образование обломочных пород-коллекторов: - C хема образования - Существующие классификации - Свойства обломочных пород - Основные параметры, определяющие качество обломочных пород-коллекторов 2. Образование карбонатных пород-коллекторов: - Факторы карбонатонакопления - Существующие классификации - Основные параметры, определяющие качество карбонатных пород-коллекторов 3. Общие сведения о глинистых породах-флюидоупорах

Слайд 3: Базовая терминология

Коллекторы нефти и газа – это такие породы, которые способны вмещать нефть и газ и отдавать их при разработке Порода-коллектор – горная порода, обладающая способностью вмещать жидкости и газы и пропускать их через себя при наличии перепада давления Поры – пустоты, заключенные в промежутках между частицами, слагающими породу Проницаемость породы – способность породы пропускать через себя жидкости и газы (при наличии перепада давления) Каротаж – геофизические исследования в скважине, позволяющие регистрировать в виде кривых функции глубины то или иное свойство горных пород с целью расчленения и корреляции геологических разрезов, выявления и изучения коллекторов, их нефтегазоводонасыщенности и др. Каротажная кривая – график изменения каротажных значений по скважине

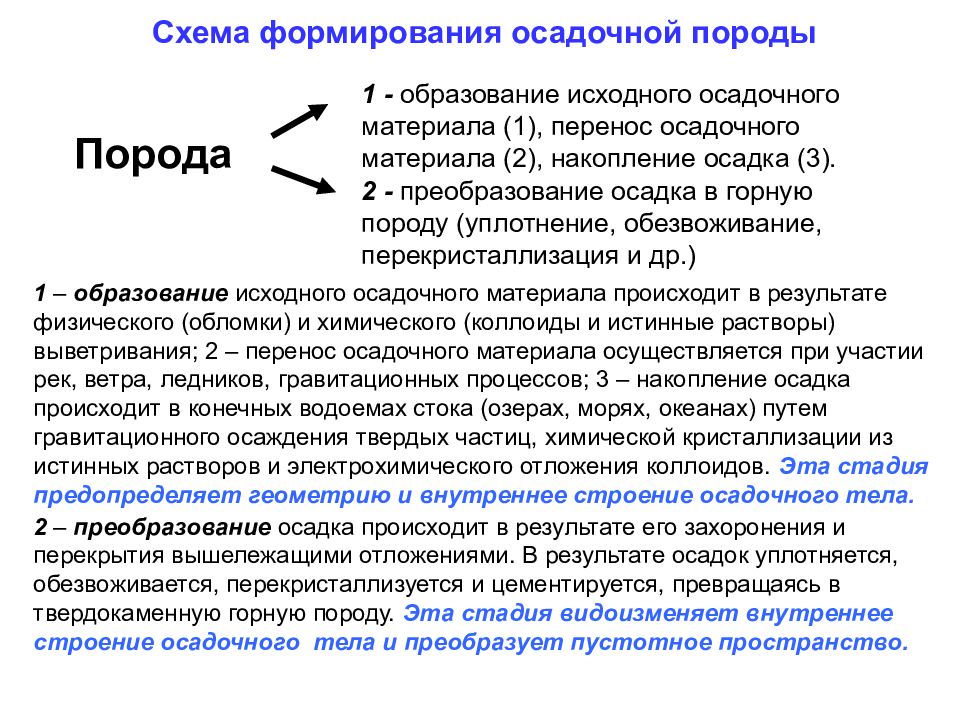

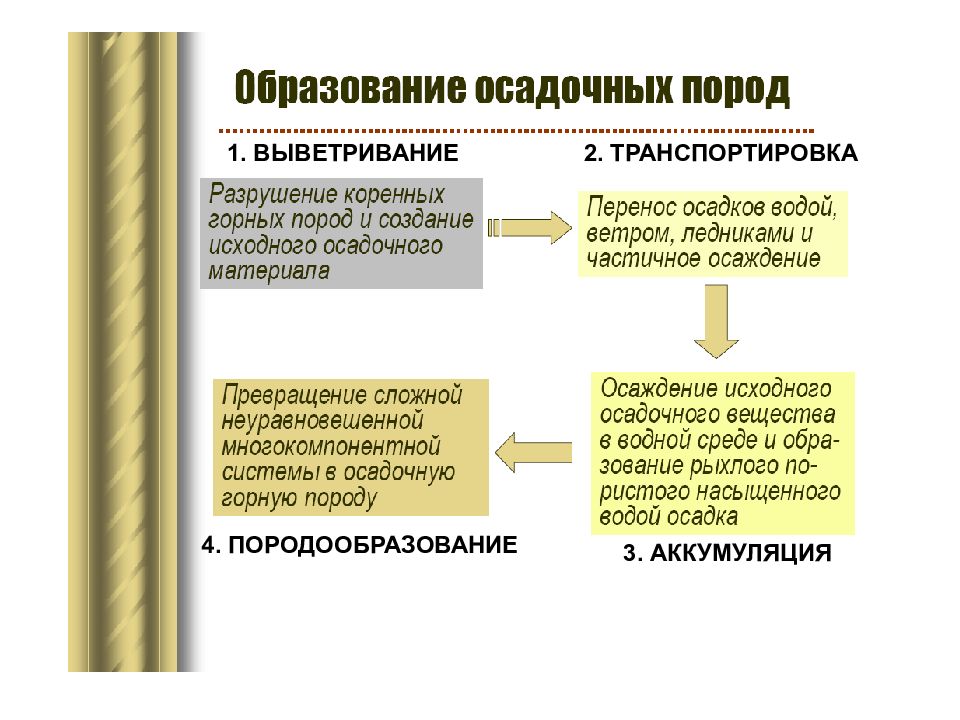

Слайд 5: Схема формирования осадочной породы

Порода 1 - образование исходного осадочного материала (1), перенос осадочного материала (2), накопление осадка (3). 2 - преобразование осадка в горную породу (уплотнение, обезвоживание, перекристаллизация и др.) 1 – образование исходного осадочного материала происходит в результате физического (обломки) и химического (коллоиды и истинные растворы) выветривания; 2 – перенос осадочного материала осуществляется при участии рек, ветра, ледников, гравитационных процессов; 3 – накопление осадка происходит в конечных водоемах стока (озерах, морях, океанах) путем гравитационного осаждения твердых частиц, химической кристаллизации из истинных растворов и электрохимического отложения коллоидов. Эта стадия предопределяет геометрию и внутреннее строение осадочного тела. 2 – преобразование осадка происходит в результате его захоронения и перекрытия вышележащими отложениями. В результате осадок уплотняется, обезвоживается, перекристаллизуется и цементируется, превращаясь в твердокаменную горную породу. Эта стадия видоизменяет внутреннее строение осадочного тела и преобразует пустотное пространство.

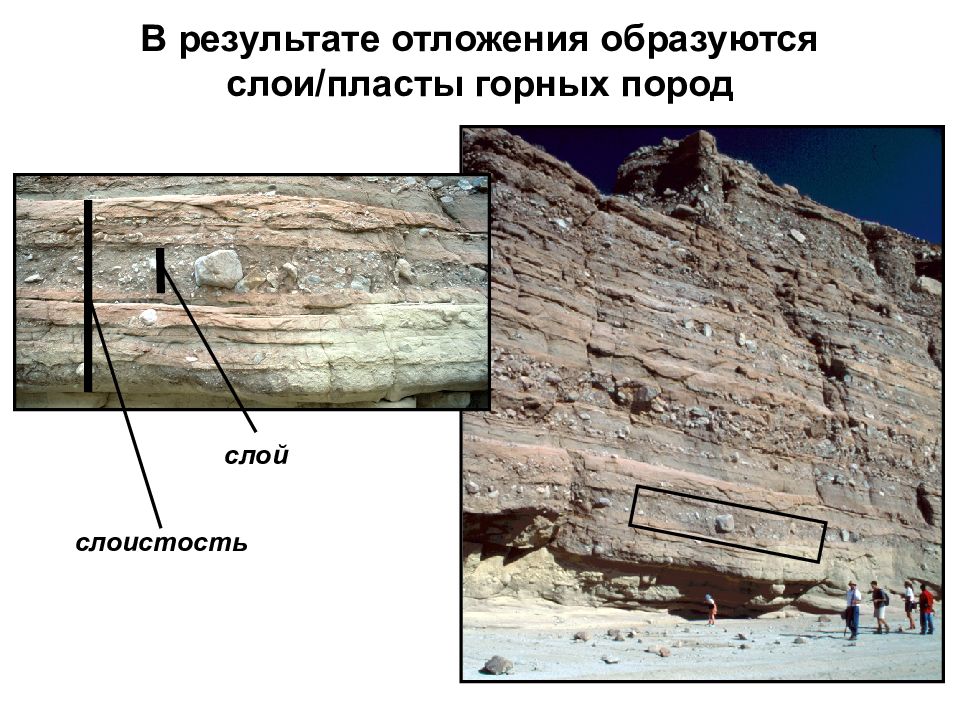

слой слоистость

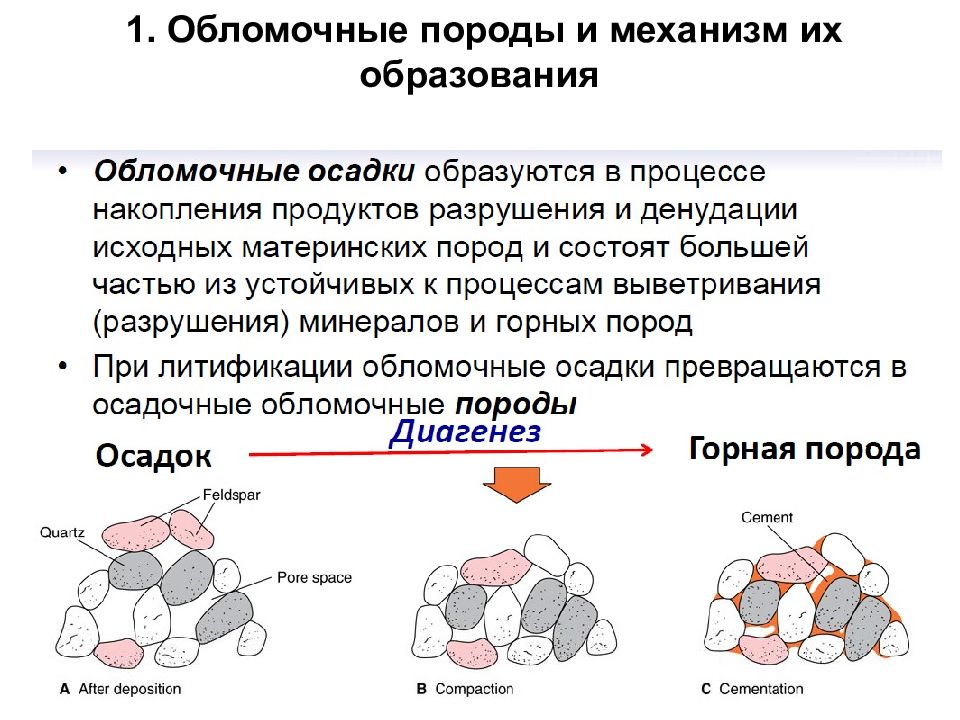

Слайд 9: Типы осадочных пород

Типовыми осадочными породами нефтегазовых регионов являются : 1) обломочные породы (песчаники, алевролиты); 2) карбонатные породы (известняки и доломиты); 3) глинистые породы (глины, аргиллиты). Все они образуются за счет физического (обломочные ) и химического (карбонатные и глинистые) выветривания других исходных пород: магматических, метаморфических и ранее отложенных осадочных пород

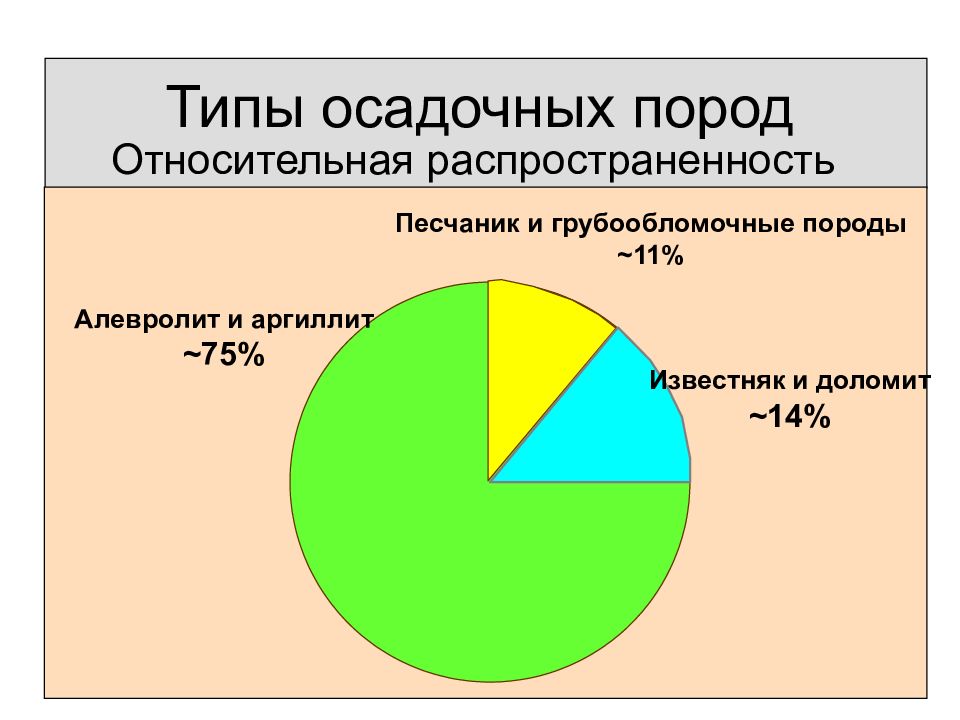

Слайд 10: Типы осадочных пород

Алевролит и аргиллит ~75% Относительная распространенность Песчаник и грубообломочные породы ~11% Известняк и доломит ~14% Типы осадочных пород

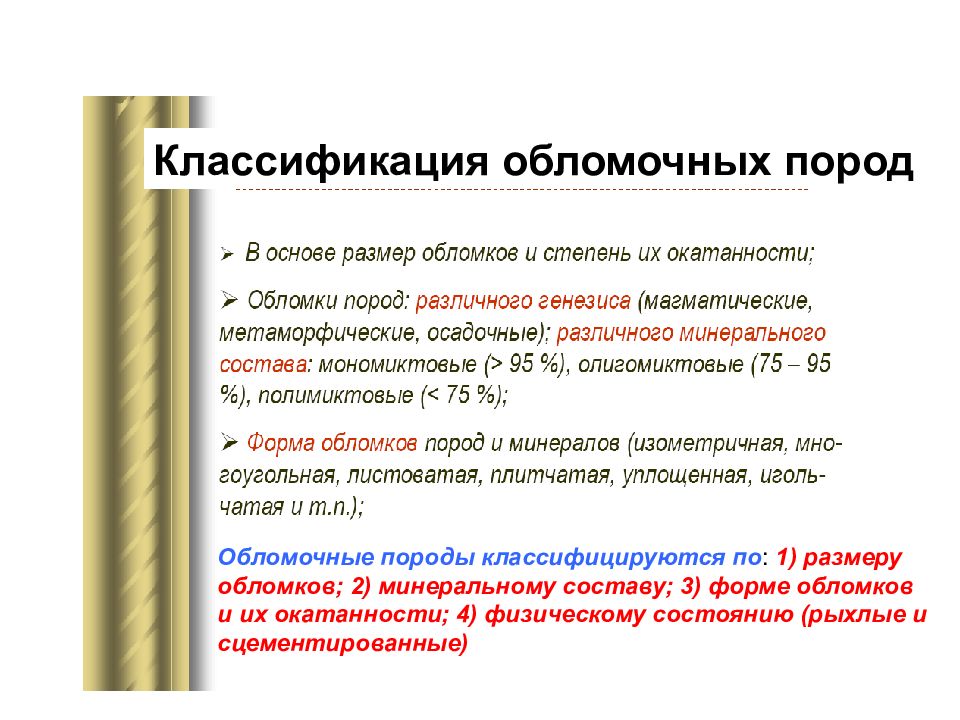

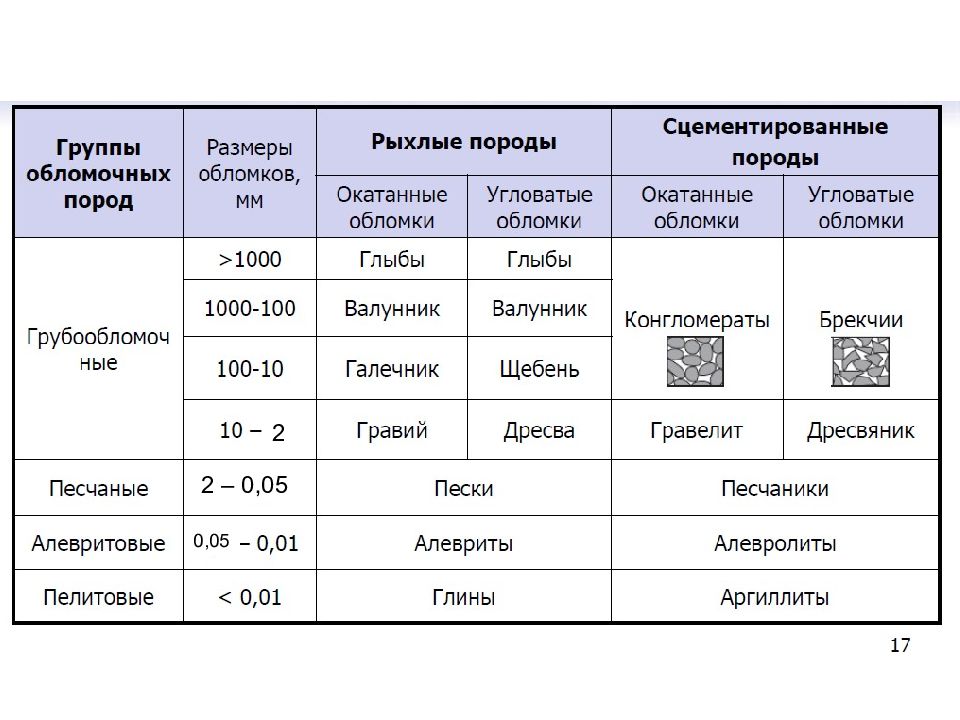

Слайд 14: Классификация обломочных пород

Классификация обломочных пород Обломочные породы классифицируются по : 1) размеру обломков; 2) минеральному составу; 3) форме обломков и их окатанности; 4) физическому состоянию (рыхлые и сцементированные)

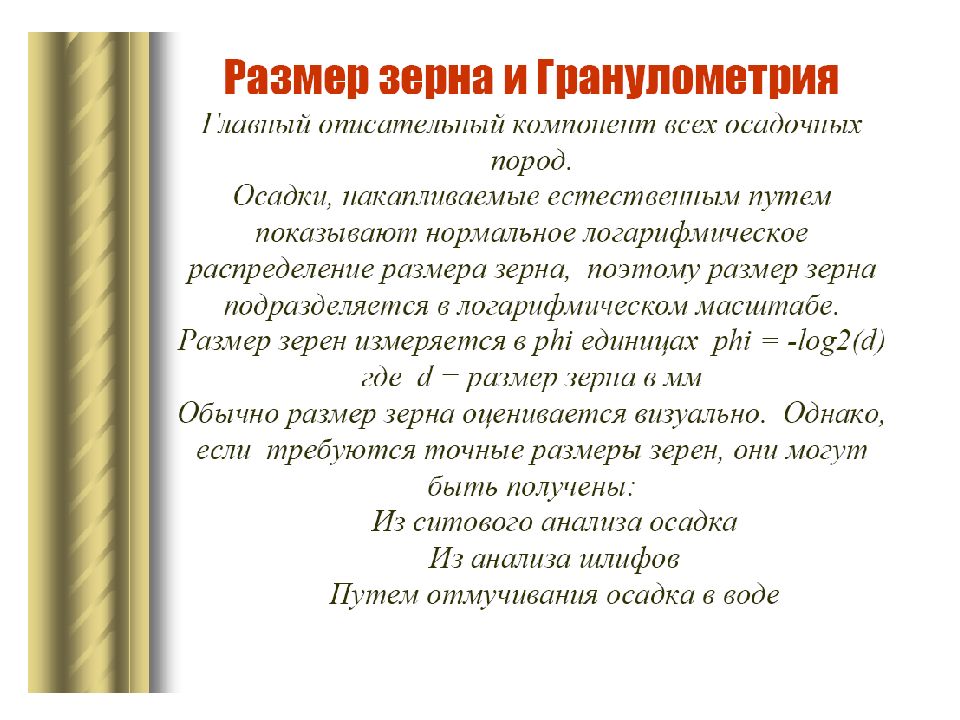

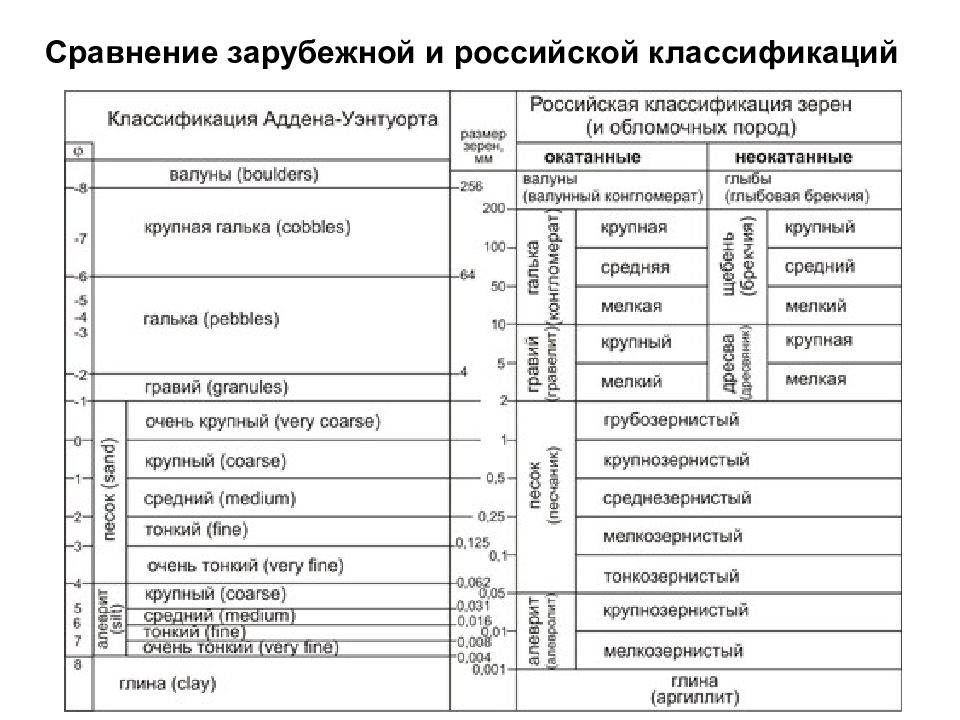

Слайд 16

Классификация по размеру обломков Аддена-Вентворта Размер обломка может быть выражен в мм или ‘phi’ единицей. Гравий Галька Валуны Глыбы Весьма тонкозернистый песок Тонкозернистый песок Среднезернистый песок Грубозернистый песок Весьма грубозернистый песок Гравелит, конгломерат, брекчия Песок, песчаник Весьма тонкозернистый алеврит Тонкозернистый алеврит Среднезернистый алеврит Грубозернистый алеврит Глина Алеврит, алевролит

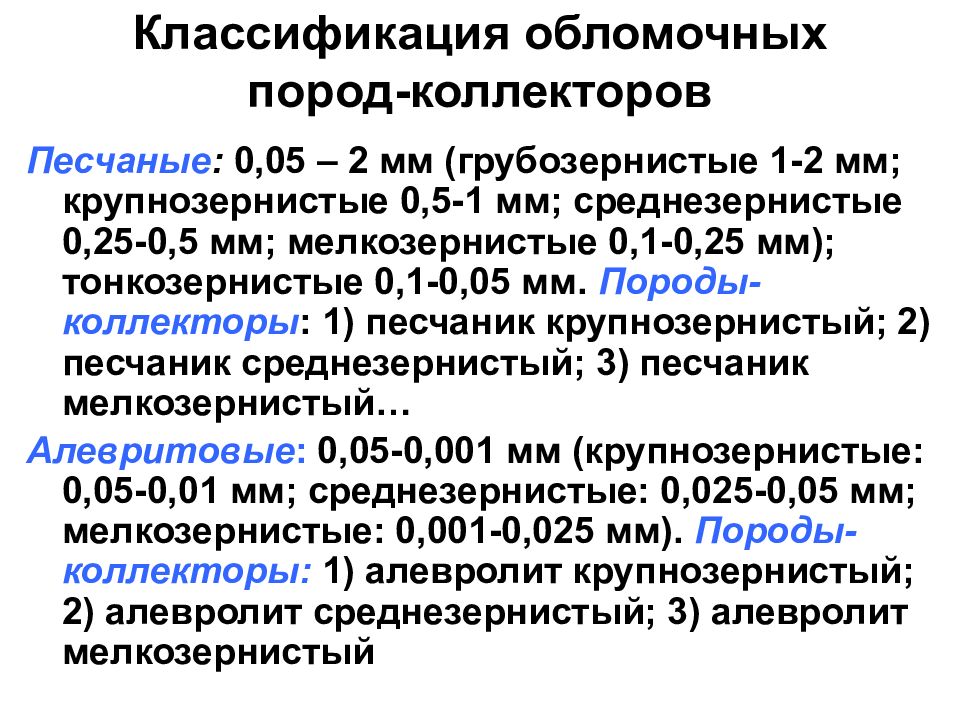

Слайд 20: Классификация обломочных пород-коллекторов

Песчаные : 0,05 – 2 мм (грубозернистые 1-2 мм; крупнозернистые 0,5-1 мм; среднезернистые 0,25-0,5 мм; мелкозернистые 0,1-0,25 мм); тонкозернистые 0,1-0,05 мм. Породы-коллекторы : 1) песчаник крупнозернистый; 2) песчаник среднезернистый; 3) песчаник мелкозернистый… Алевритовые : 0,05-0,001 мм (крупнозернистые: 0,05-0,01 мм; среднезернистые: 0,025-0,05 мм; мелкозернистые: 0,001-0,025 мм). Породы-коллекторы: 1) алевролит крупнозернистый; 2) алевролит среднезернистый; 3) алевролит мелкозернистый

Слайд 22: Пример переслаивания песчаного, алевритового и глинистого материала в керне

Слайд 26

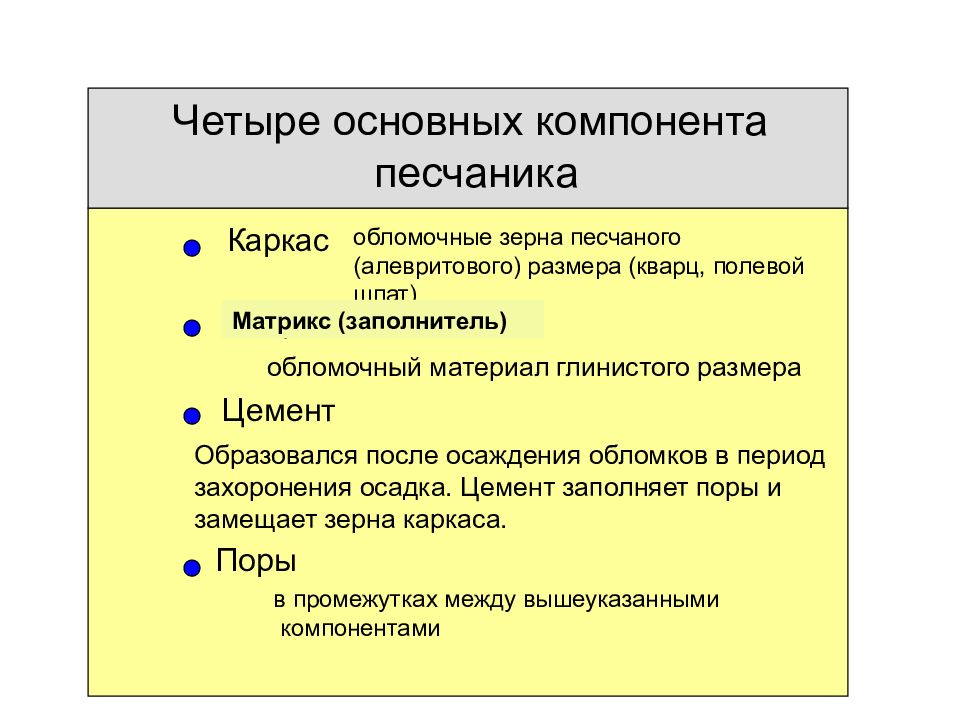

Четыре основных компонента песчаника Каркас Матрица Цемент Поры обломочные зерна песчаного (алевритового) размера (кварц, полевой шпат) обломочный материал глинистого размера Образовался после осаждения обломков в период захоронения осадка. Цемент заполняет поры и замещает зерна каркаса. в промежутках между вышеуказанными компонентами Матрикс (заполнитель)

Слайд 27

Классификация песчаников по составу Кварц + Кремень Полевой шпат обломки пород 5 5 25 25 25 25 25 25 50 50 50 10 10 кварцевые субаркозовые сублитаренит лититовые субаркозовые аркозовые лититовые аркозовые полевошпатовые литаренитовые литаренитовые (modified from McBride, 1963) Большинство классификаций песчаников основано на треугольных диаграммах, вершины которых соответствуют 100% содержанию того или иного компонента Мономинеральные: > 95%; Олигомиктовые: 75-95%; Полиминеральные: < 75%;

Слайд 28

Дополнительные структурные свойства обломочных пород: 1. Форма зерен 2. Окатанность и сферичность 3. Отсортированность

Слайд 29

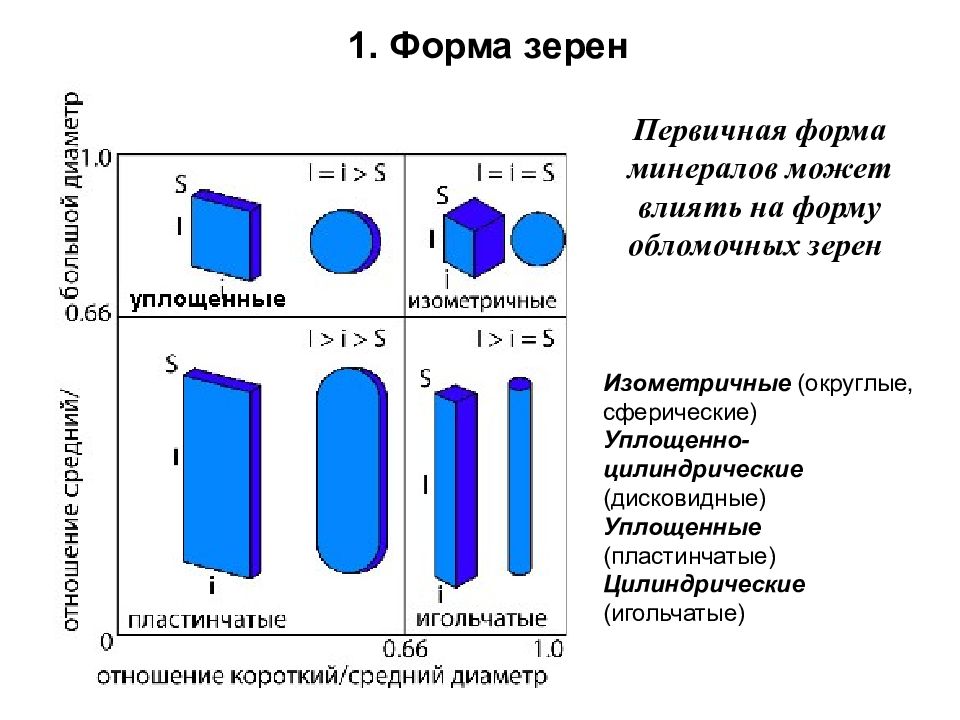

Первичная форма минералов может влиять на форму обломочных зерен Изометричные (округлые, сферические) Уплощенно-цилиндрические (дисковидные) Уплощенные (пластинчатые) Цилиндрические (игольчатые) 1. Форма зерен

Слайд 30

Эталоны для визуального определения степени окатанности по Пауэрсу Обратите внимание, что окатанность ( степень, с которой углы зерен были сглажены ) независима от сферичности. 2. Окатанность и сферичность зерен

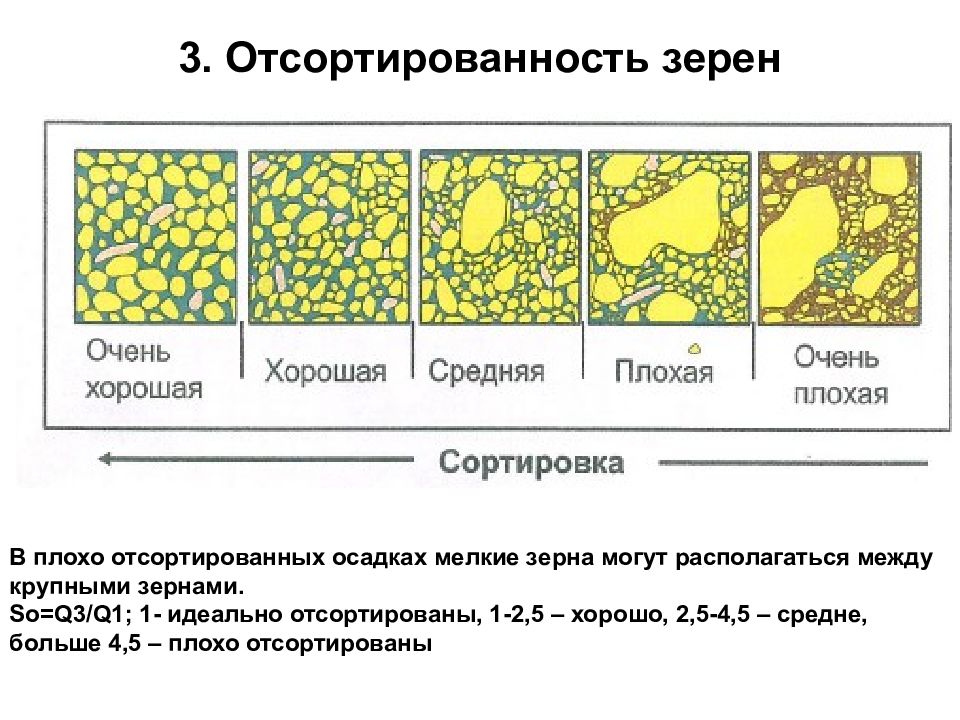

Слайд 31: 3. Отсортированность зерен

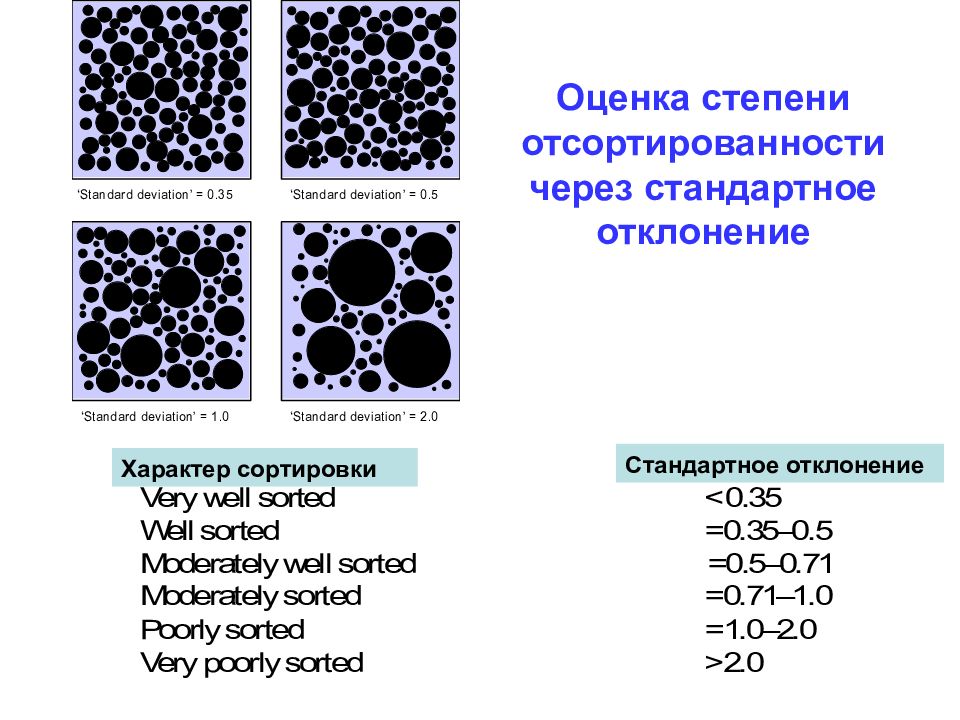

В плохо отсортированных осадках мелкие зерна могут располагаться между крупными зернами. So=Q3 / Q1 ; 1- идеально отсортированы, 1-2,5 – хорошо, 2,5-4,5 – средне, больше 4,5 – плохо отсортированы

Слайд 32

Стандартное отклонение Характер сортировки Оценка степени отсортированности через стандартное отклонение

Слайд 34: Параметры, определяющие качество обломочных пород-коллекторов

1. Размер обломочных зерен 2. Форма зерен и их окатанность 3. Отсортированность зерен 4. Вторичные преобразования Седиментационные параметры Седиментационные параметры+вторичные преобразования=качество коллектора

Слайд 35

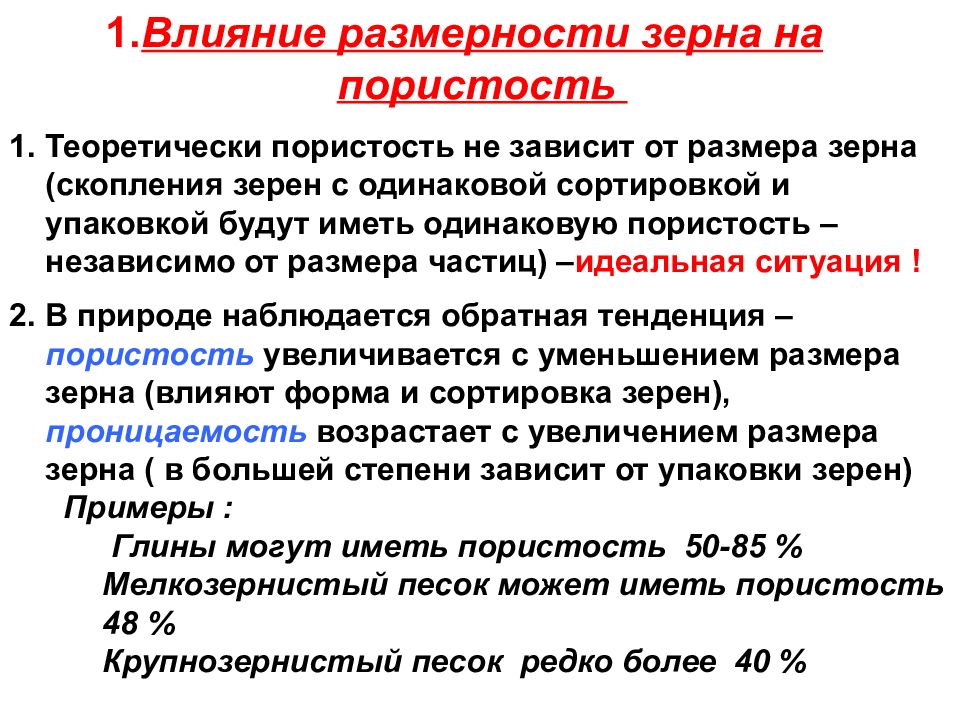

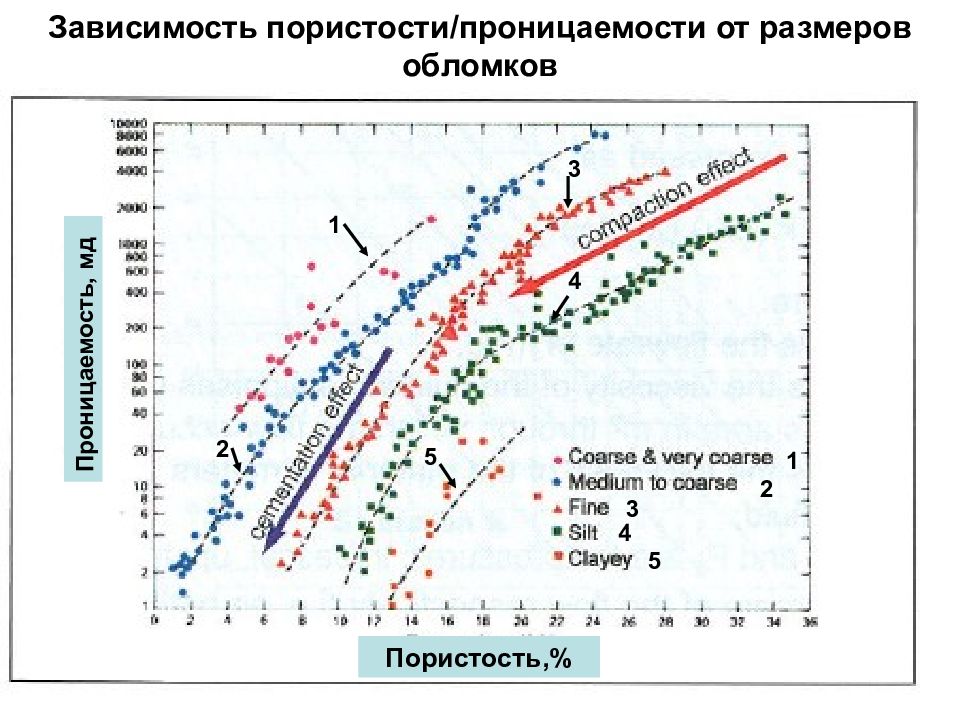

Влияние размерности зерна на пористость Теоретически пористость не зависит от размера зерна (скопления зерен с одинаковой сортировкой и упаковкой будут иметь одинаковую пористость – независимо от размера частиц) – идеальная ситуация ! В природе наблюдается обратная тенденция – пористость увеличивается с уменьшением размера зерна (влияют форма и сортировка зерен), проницаемость возрастает с увеличением размера зерна ( в большей степени зависит от упаковки зерен) Примеры : Глины могут иметь пористость 50-85 % Мелкозернистый песок может иметь пористость 48 % Крупнозернистый песок редко более 40 % 1.

Слайд 36: Зависимость пористости/проницаемости от размеров обломков

Пористость,% Проницаемость, мд 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

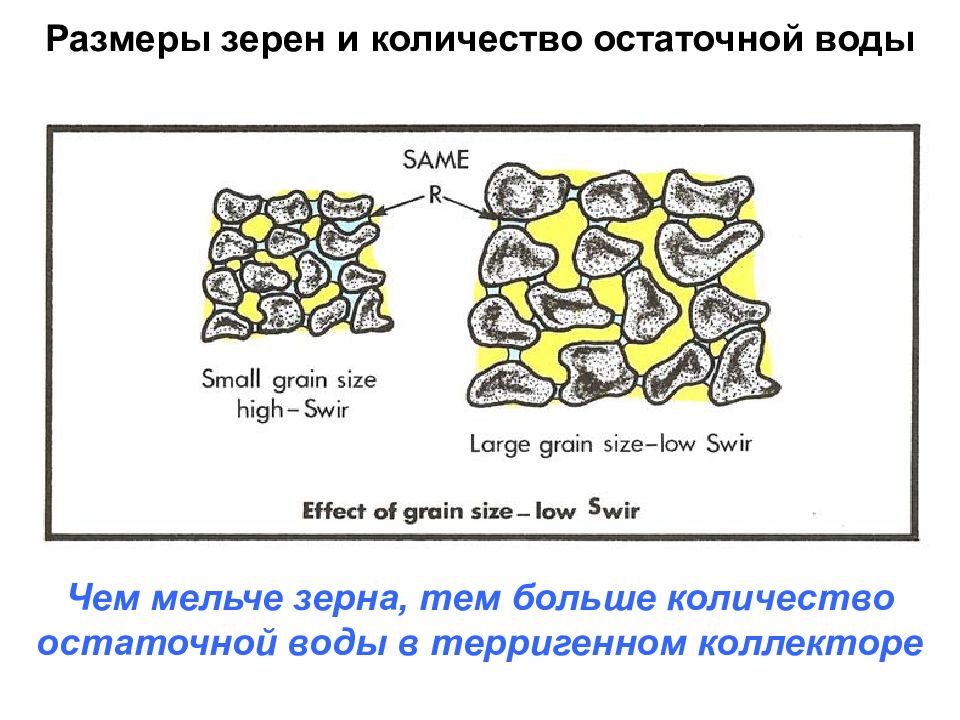

Слайд 37: Размеры зерен и количество остаточной воды

Чем мельче зерна, тем больше количество остаточной воды в терригенном коллекторе

Слайд 38

2. Форма зерен и их окатанность Влияние формы и округлости на пористость Влияние почти не исследовано, но осадки, состоящие из изометричных зерен, обладают более низкой пористостью, чем осадки, состоящие из менее изометричных зерен – более изометричные зерна образуют более плотные упаковки.

Слайд 39

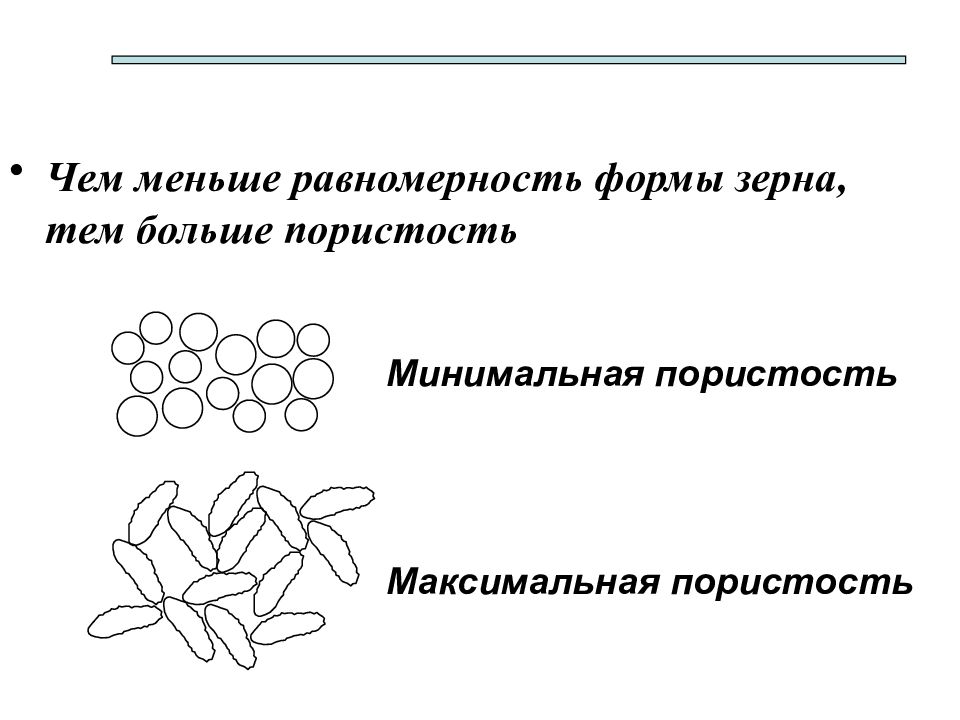

Чем меньше равномерность формы зерна, тем больше пористость Минимальная пористость Максимальная пористость

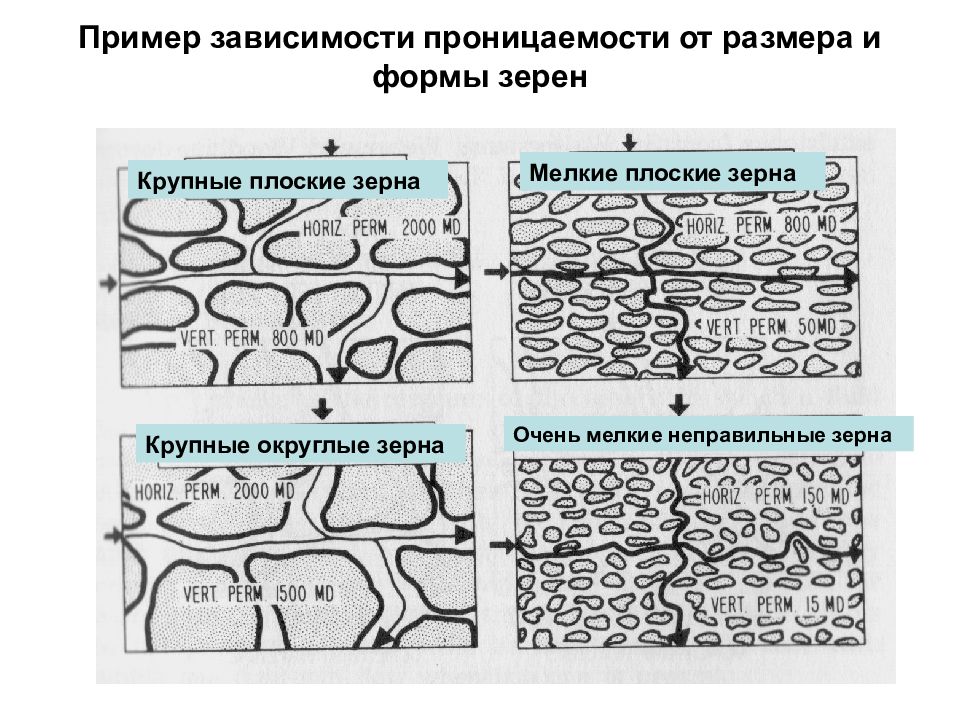

Слайд 40: Пример зависимости проницаемости от размера и формы зерен

Крупные плоские зерна Мелкие плоские зерна Крупные округлые зерна Очень мелкие неправильные зерна

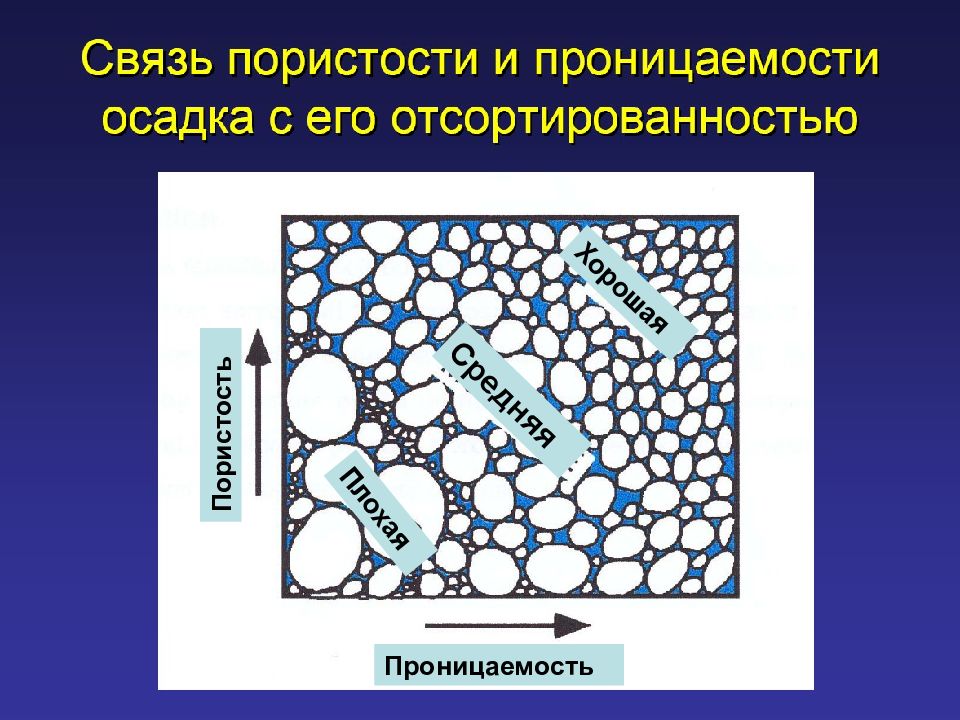

Слайд 41: 3. ВЛИЯНИЕ СОРТИРОВКИ НА ПОРИСТОСТЬ

Увеличение сортировки ведет к увеличению пористости и проницаемости Хорошо отсортированные песчаники содержат большее количество обломочных зерен и мало цемента В плохо отсортированных песчаниках мелкие зерна основной массы закупоривают поры и каналы между крупными зернами, что ведет к уменьшению пористости и проницаемости

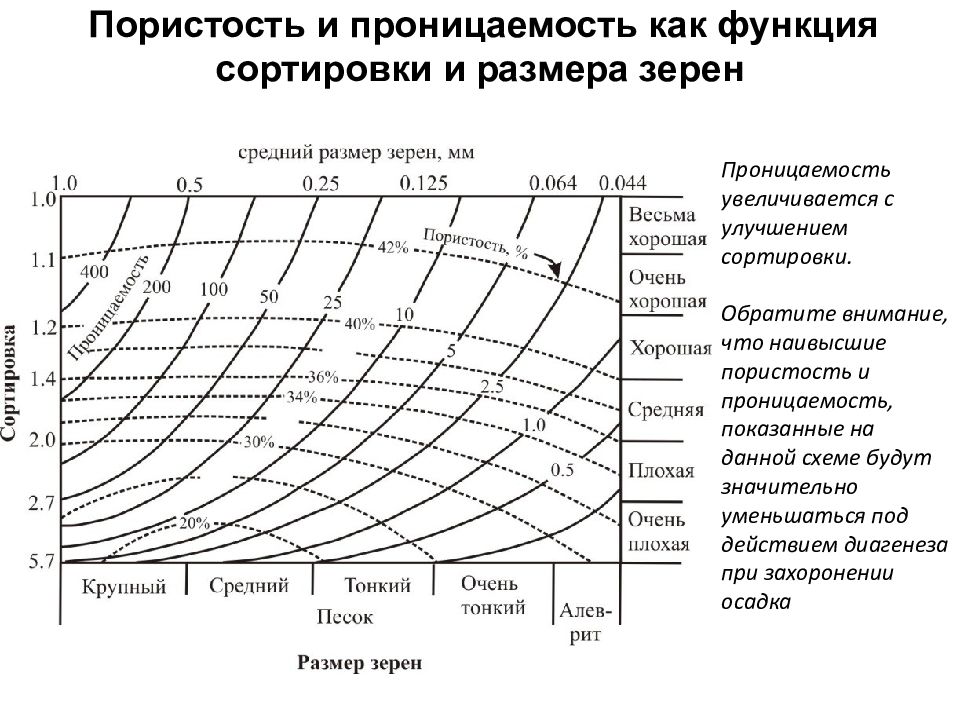

Слайд 43: Пористость и проницаемость как функция сортировки и размера зерен

Проницаемость увеличивается с улучшением сортировки. Обратите внимание, что наивысшие пористость и проницаемость, показанные на данной схеме будут значительно уменьшаться под действием диагенеза при захоронении осадка

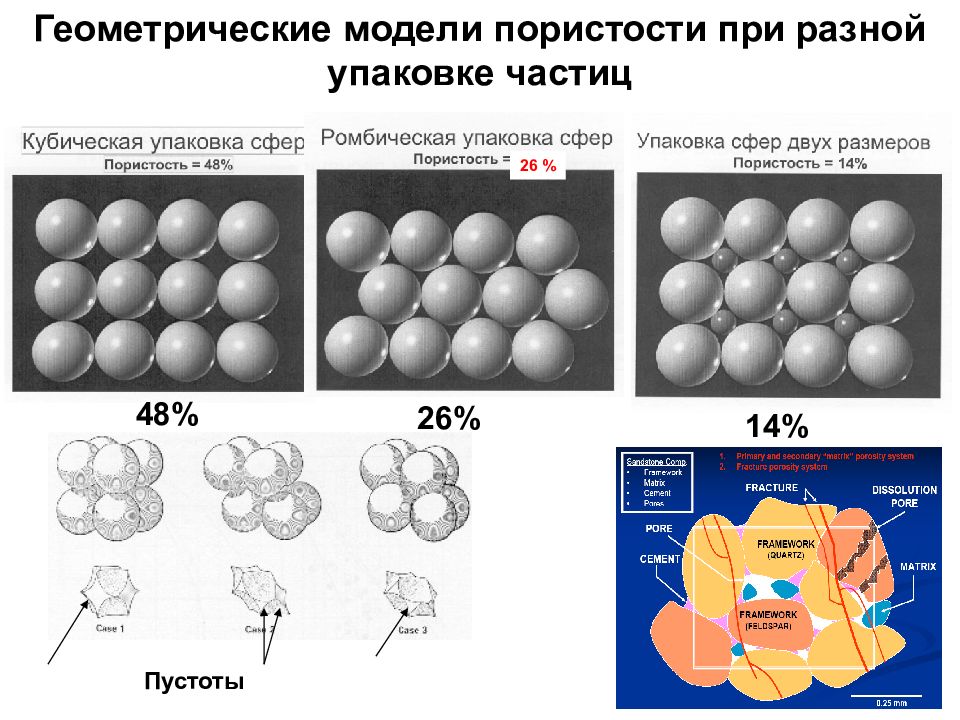

Слайд 44: Геометрические модели пористости при разной упаковке частиц

26 % Пустоты 48% 26% 14%

Слайд 45

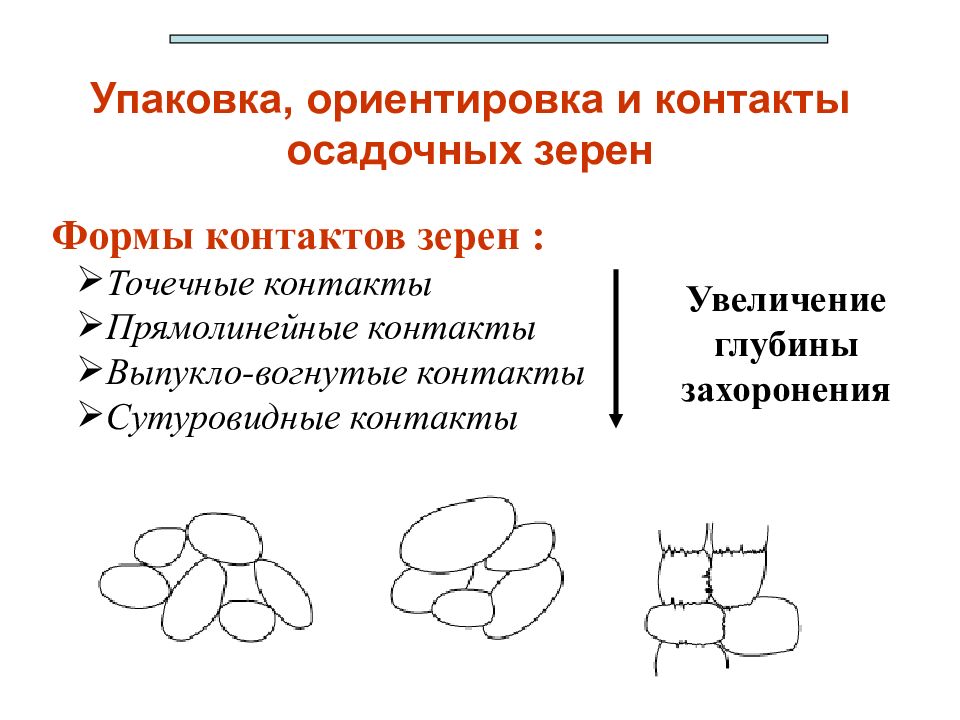

Упаковка, ориентировка и контакты осадочных зерен Формы контактов зерен : Точечные контакты Прямолинейные контакты Выпукло-вогнутые контакты Сутуровидные контакты Увеличение глубины захоронения

Слайд 47

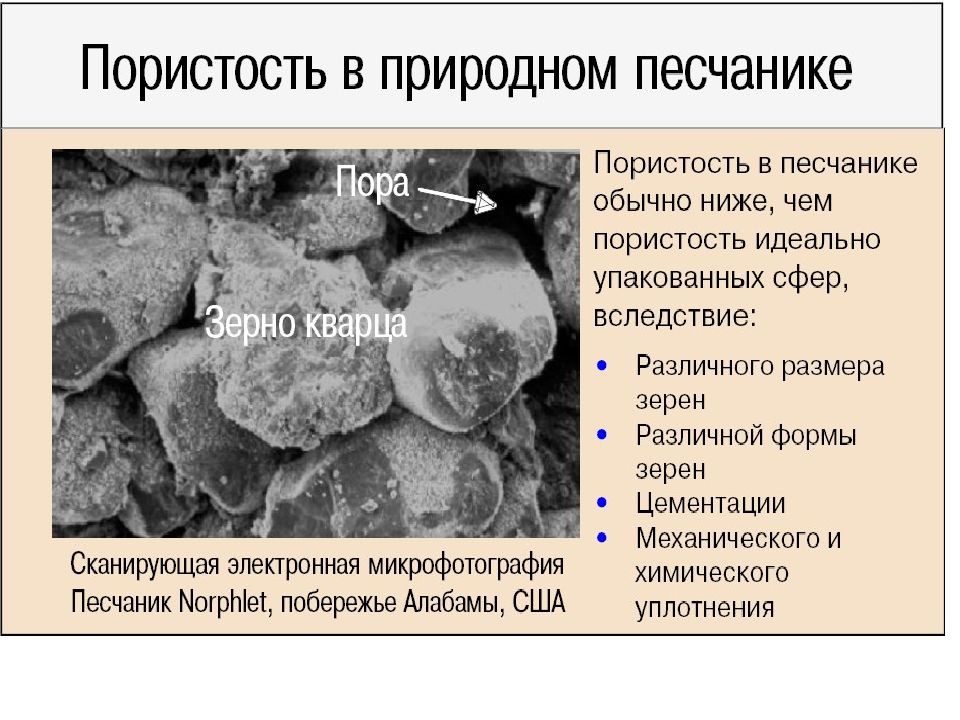

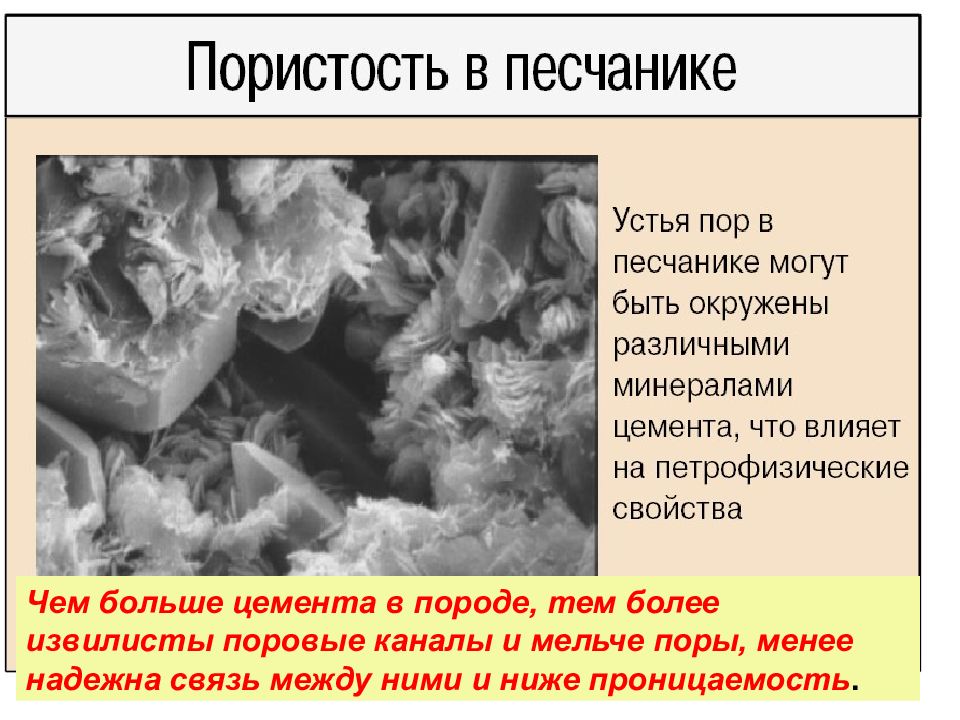

Чем больше цемента в породе, тем более извилисты поровые каналы и мельче поры, менее надежна связь между ними и ниже проницаемость.

Слайд 48

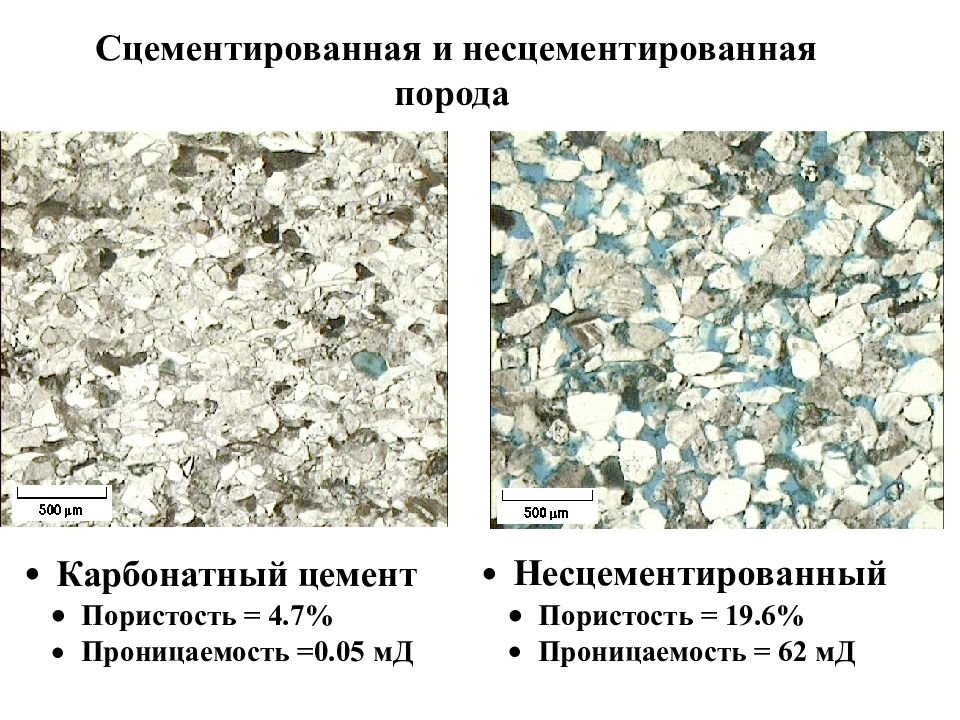

Сцементированная и несцементированная порода Карбонатный цемент Пористость = 4.7% Проницаемость =0.05 мД Несцементированный Пористость = 19.6% Проницаемость = 62 мД

Слайд 49

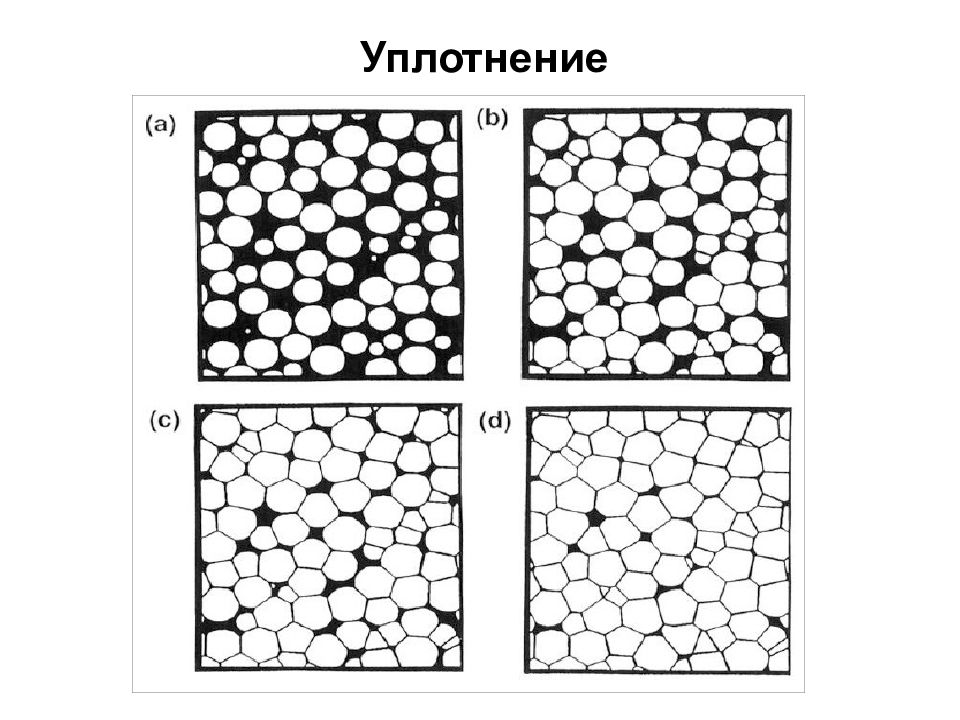

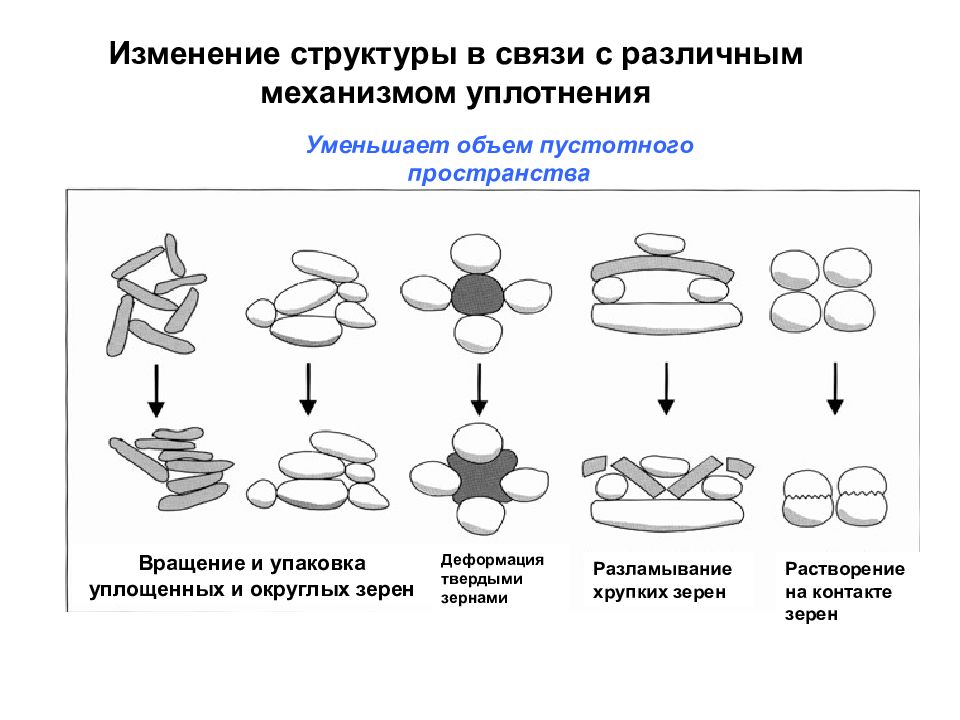

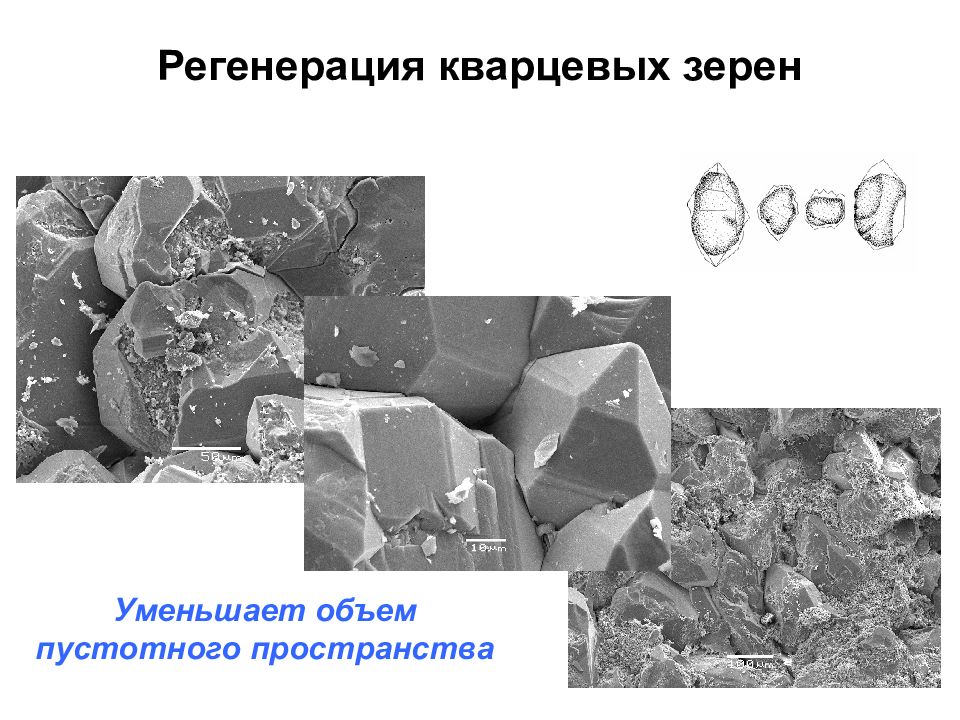

4. Вторичные преобразования Механические процессы : - уплотнение, - пластические деформации, - хрупкое разрушение, - развитие трещин и пр. 2) Геохимические процессы : - растворение, - осаждение вторичных минералов (в порах), - изменение объёма, связанное с минералогическими преобразованиями

Слайд 51: Изменение структуры в связи с различным механизмом уплотнения

Вращение и упаковка уплощенных и округлых зерен Деформация твердыми зернами Разламывание хрупких зерен Растворение на контакте зерен Уменьшает объем пустотного пространства

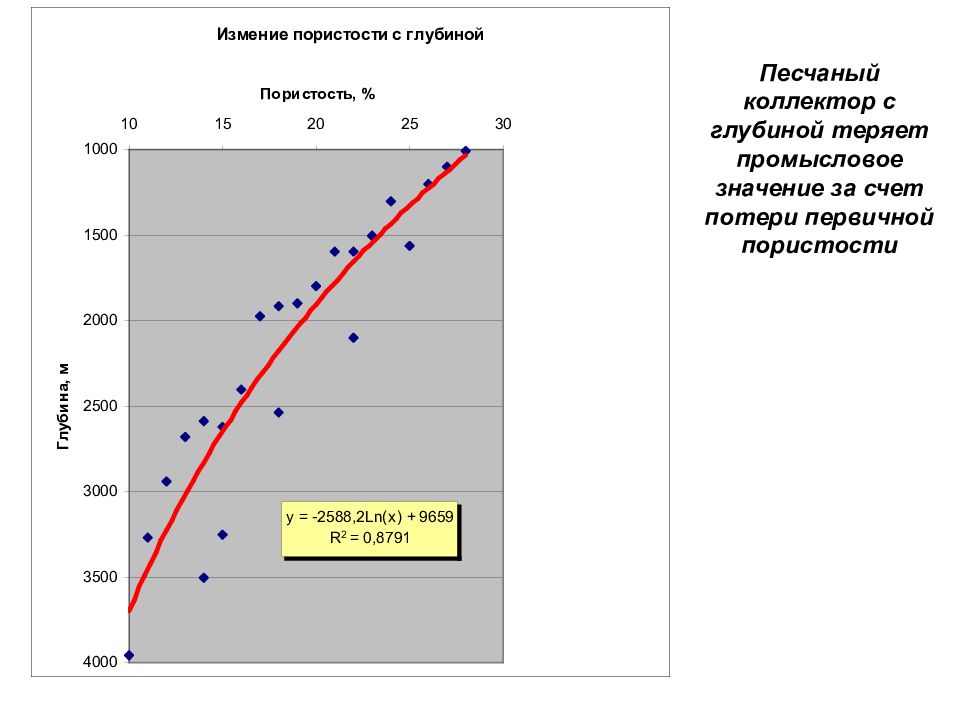

Слайд 53

Песчаный коллектор с глубиной теряет промысловое значение за счет потери первичной пористости

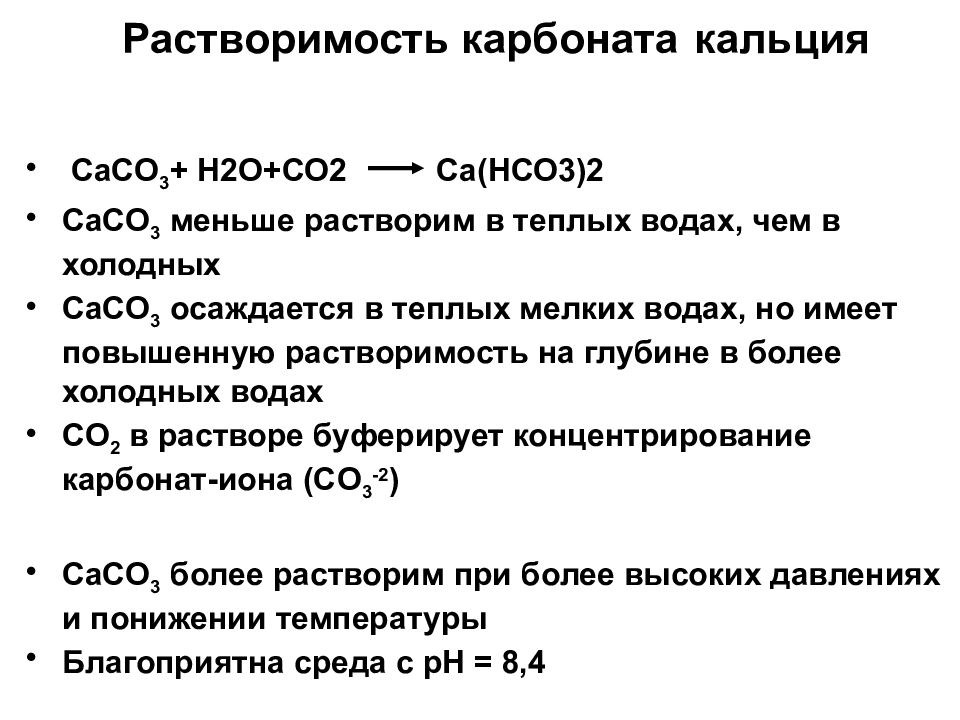

Слайд 58: Растворимость карбоната кальция

CaCO 3 + Н2О+СО2 Са(НСО3)2 CaCO 3 меньше растворим в теплых водах, чем в холодных CaCO 3 осаждается в теплых мелких водах, но имеет повышенную растворимость на глубине в более холодных водах CO 2 в растворе буферирует концентрирование карбонат-иона (CO 3 -2 ) CaCO 3 более растворим при более высоких давлениях и понижении температуры Благоприятна среда с pH = 8,4

Слайд 60: Контроль карбонатной седиментации

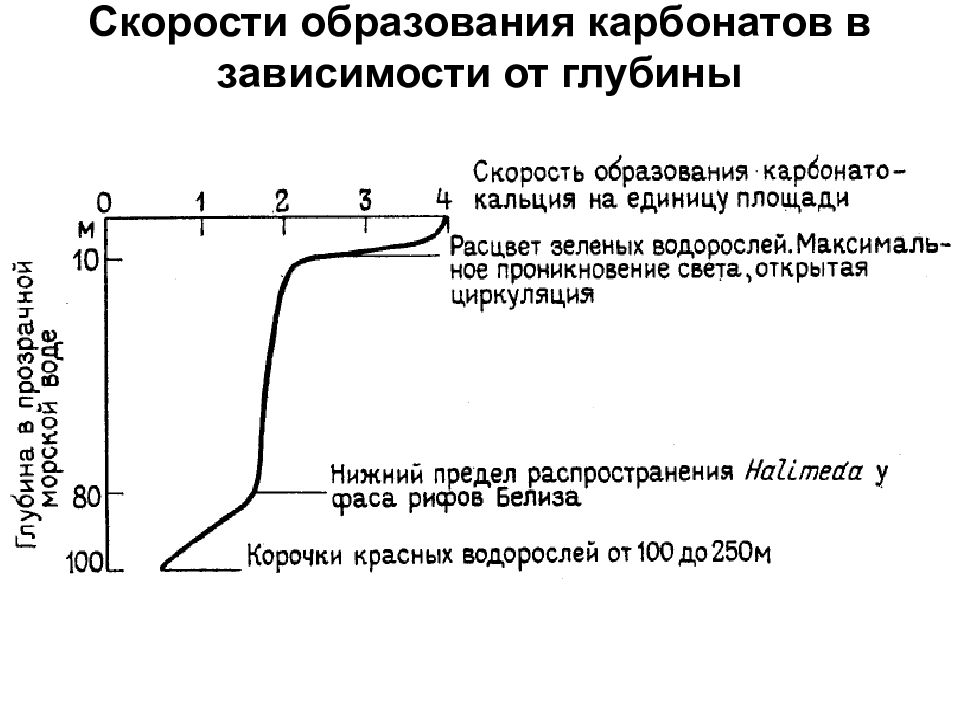

1. Температура (климат) – тропики и субтропические регионы благоприятствуют карбонатонакоплению 2. Освещенность – фотосинтез управляет производством карбонатов 3. Давление – повышение давления с глубиной увеличивает растворимость карбонатов 4. Волновое перемешивание – источник кислорода и удаление углекислого газа 5. Деятельность организмов – производство карбоната кальция за счет биогенной дифференциации

Слайд 61

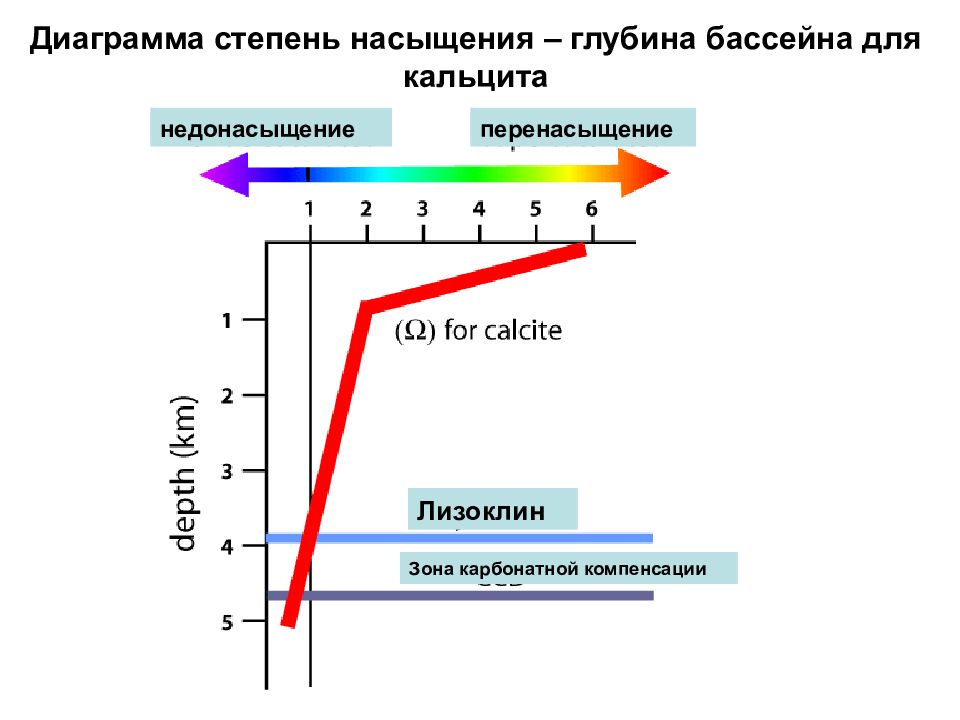

Диаграмма степень насыщения – глубина бассейна для кальцита Лизоклин Зона карбонатной компенсации перенасыщение недонасыщение

Слайд 62: Минералогия карбонатов

Кальцит – CaCO3 Доломит – (CaMgCO3)2 Породы : 1) известняк ( состоит из кальцита); 2) доломит (состоит из доломита)

Слайд 63: Составные части карбонатных пород

Представляют собой ассоциацию двух разнородных компонентов: 1) зерен и 2) связующей массы (карбонатного ила) Зерна делятся на две группы: скелетные и нескелетные (био-физико-химические зерна), которые подразделяются на основе формы и внутреннего строения

Слайд 65: 6. Существующие классификации

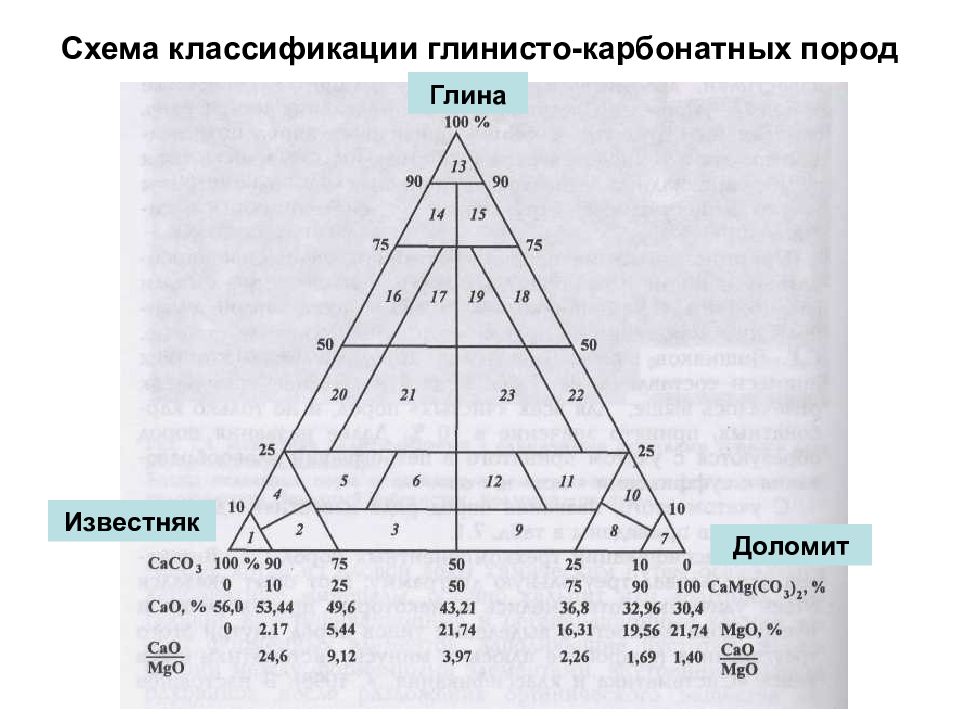

1. Вещественная (относительное содержание в породе кальцита, доломита и обломочной примеси). Классификация ряда известняк-доломит и известняк-доломит-глина (С.Г.Вишняков, Г.И.Теодорович) 2. Генетическая (органогенные, хемогенные, био-хемогенные, обломочные) 3. По структуре пустотного пространства (каверновые, каверно-поровые, поровые, трещиновато-каверновые, трещиновато-поровые, трещиноватые, трещиновато-каверно-поровые) 4. Структурно-генетическая (Данхэм, Лусиа)

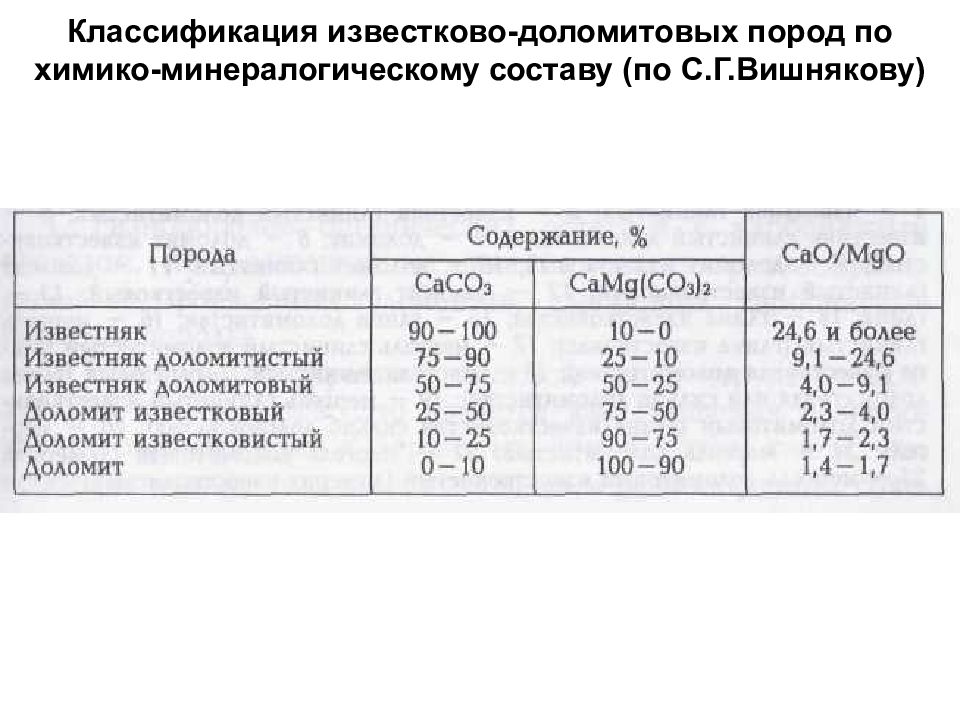

Слайд 66: Классификация известково-доломитовых пород по химико-минералогическому составу (по С.Г.Вишнякову)

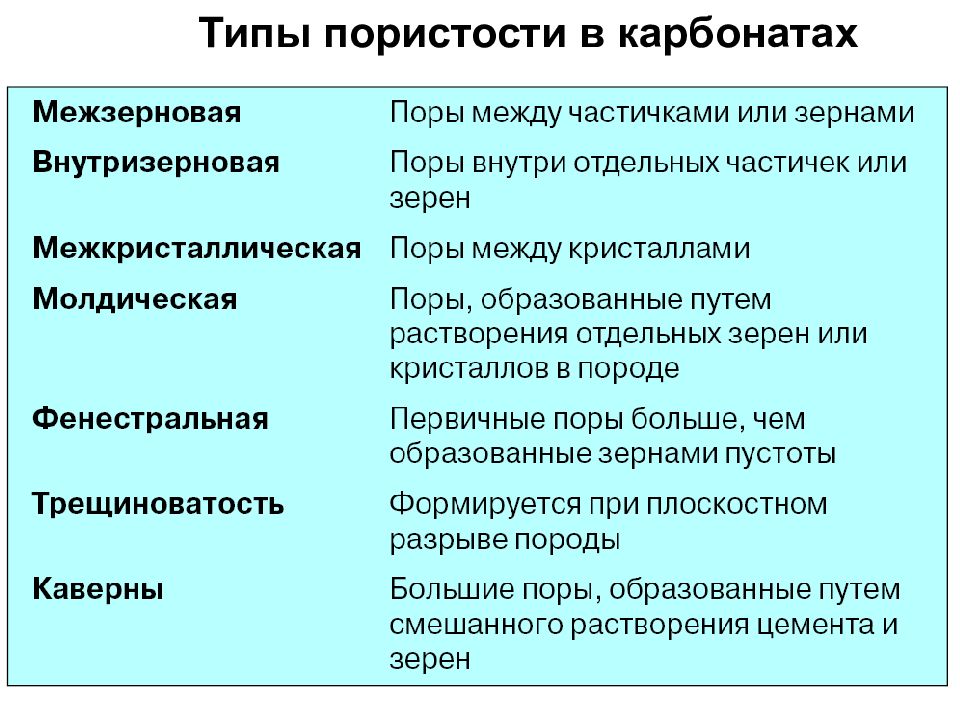

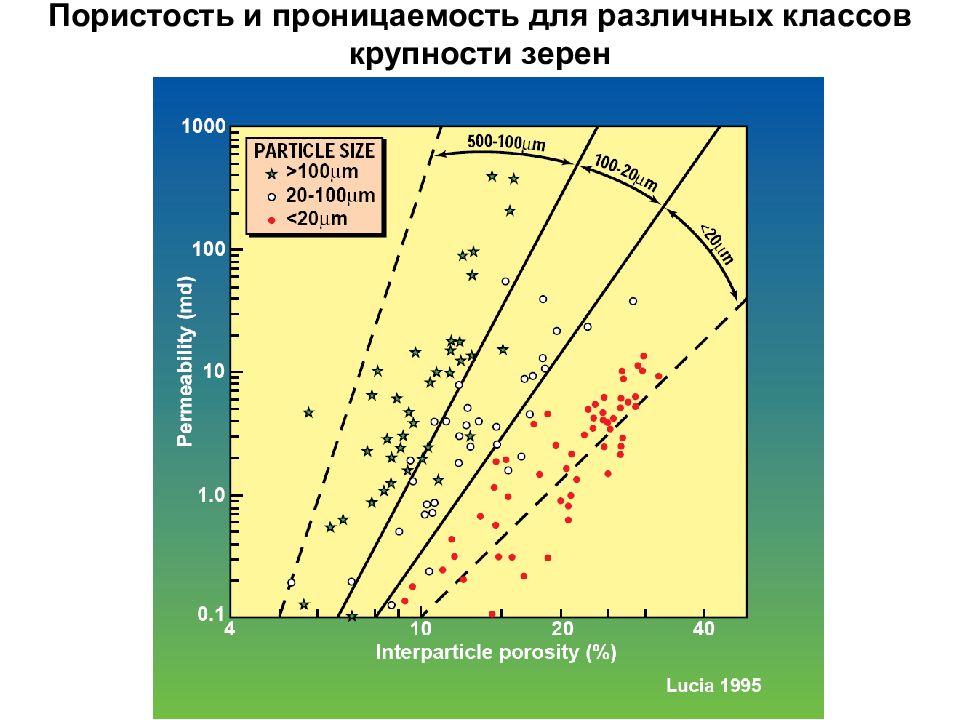

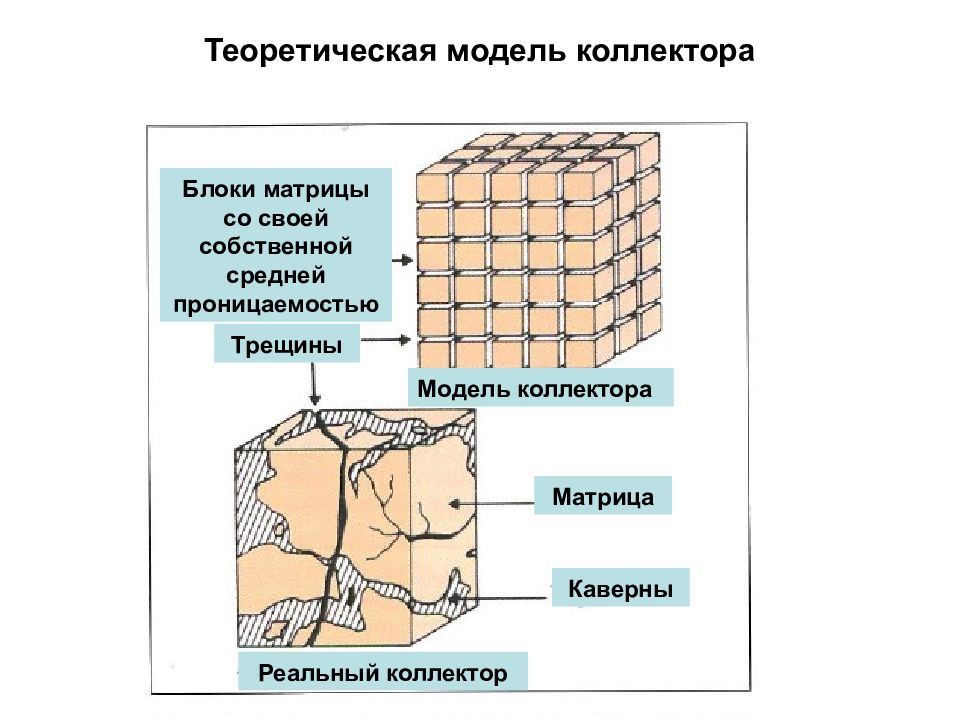

Слайд 70: Теоретическая модель коллектора

Блоки матрицы со своей собственной средней проницаемостью Трещины Модель коллектора Матрица Каверны Реальный коллектор

Слайд 71: 7. Какие параметры определяют качество карбонатных пород-коллекторов?

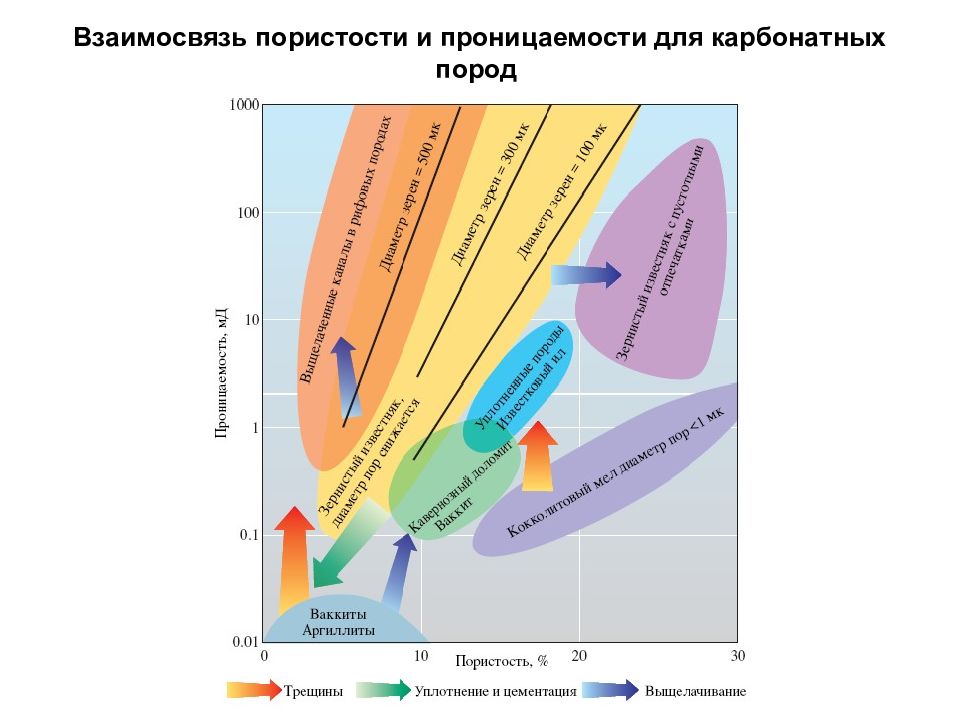

1. Уплотнение и цементация 2. Перекристаллизация 3. Доломитизация 4. Выщелачивание 5. Трещинообразование

Слайд 72: 1. Уплотнение и цементация

Уплотнение ведет к увеличению плотности и сокращению пустотного пространства Сокращение пористости карбонатных пород с глубиной происходит медленнее, чем обломочных. В месторождениях, лежащих на глубине более 4 км, в обломочных породах сосредоточено 18%, а в карбонатных – 82% запасов УВ. Сравнительно слабая уплотненность карбонатных пород объясняется: 1) относительно быстрой литификацией за счет цементации (в связи с химической неустойчивостью); 2) органогенные образования изначально формируются как твердые породы. Цементация является важным фактором и приводит к литификации осадка. Это частично сокращает объем порового пространства, но препятствует уплотнению осадка и снижению пористости.

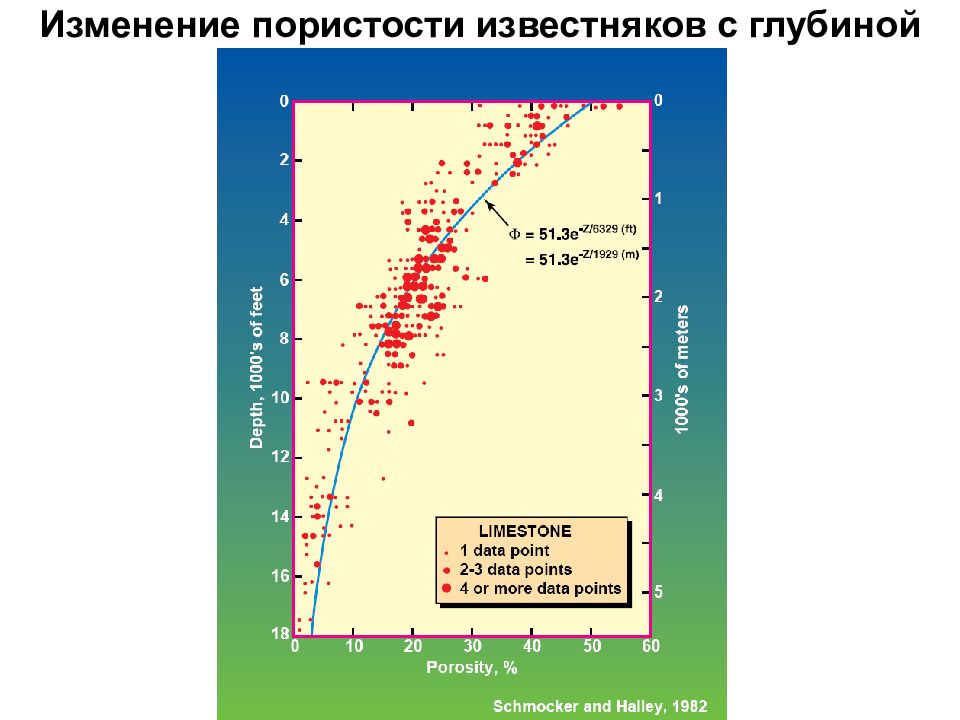

Слайд 74: Изменение пористости с глубиной в различных литотипах карбонатных пород (Южная Флорида)

Известняк Доломит Пористость

Слайд 75: 2. Перекристаллизация

Перекристаллизация – это процесс укрупнения размеров кристаллов без изменения их минерального состава. Она происходит путем растворения первичных зерен и образования новых, но уже более крупных. Перекристаллизация связана с наличием пластовых вод и наиболее развита в породах, имеющих первично высокую пористость и проницаемость. Результаты перекристаллизации по данным разных авторов различны: 1) перекристаллизация ведет к уменьшению пористости; 2) перекристаллизация ведет к увеличению пористости: микрозернистые известняки 4,6%, микротонкозернистые 7,1%, тонкозернистые – 9,4%. Причины увеличения открытой пористости : 1) не весь карбонатный материал, переходящий в раствор, затем вновь кристаллизуется; часть его выносится пластовыми водами, что ведет к общему увеличению пустотности; 2) при образовании более крупных кристаллов формируются более крупные межкристаллические поры и соответственно межпоровые каналы.

Слайд 76: 3. Доломитизация

Доломитизация – процесс замещения кальцита доломитом: 2СаСО3 + MgSO4 = CaMg (CO3)2 + CaSO4 ( реакция Гайдингера) 2CaCO3 + MgCl2 = CaMg (CO3)2 + CaCl2 (реакция Мариньяка) Два моля исходного кальцита с плотностью 2,71 г/см3 занимают объем 73,8 см3, а один моль образовавшегося доломита с плотностью 2,85 г/см3 занимает объем 64,8 см3. Сокращение объемов твердой фазы карбонатов составляет 12,2%; на эту величину и должен теоретически возрастать объем пустотного пространства.

Слайд 77: 3. Доломитизация

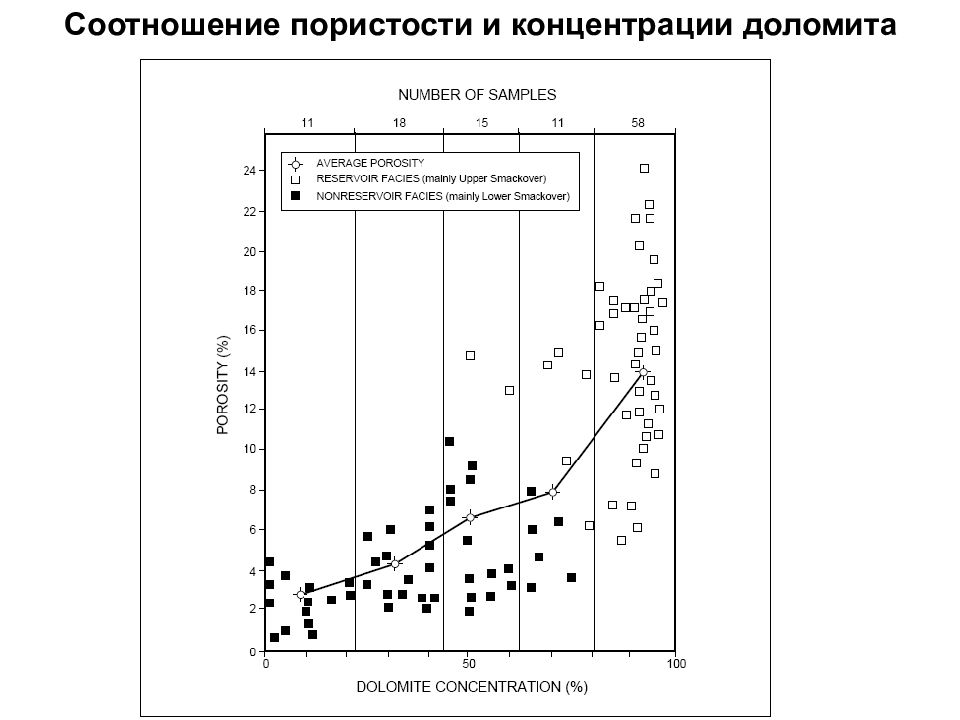

Если доломитизация идет по реакции Мариньяка, то хлорид кальция из-за своей высокой растворимости находится в растворе; если же по схеме Гайдингера – образующиеся сульфаты кальция могут выпадать в виде ангидрита, заполняя часть пустотного пространства. Доломитизация может увеличить пористость на величину 10-13% абс. Эффект зависит от пористости известняка до этапа доломитизации. Известняк с пористостью 30% при полной доломитизации увеличивает пористость на 9%. Если пористость известняка составляет 5%, то при доломитизации она может увеличиться до 11,7%. Ощутимый эффект достигается при 70% доломитизации известняка

Слайд 79: 4. Выщелачивание

Карбонатные минералы легко растворяются в присутствии углекислоты: CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2 тв. фаза раствор Растворение сопровождается выносом вещества, т.е. выщелачиванием. Для этого необходимо: наличие проницаемых пород и фильтрация по ним, что обеспечивает приток новых порций воды и вынос образовавшихся растворов. Благоприятны первично пористые и трещиноватые породы.

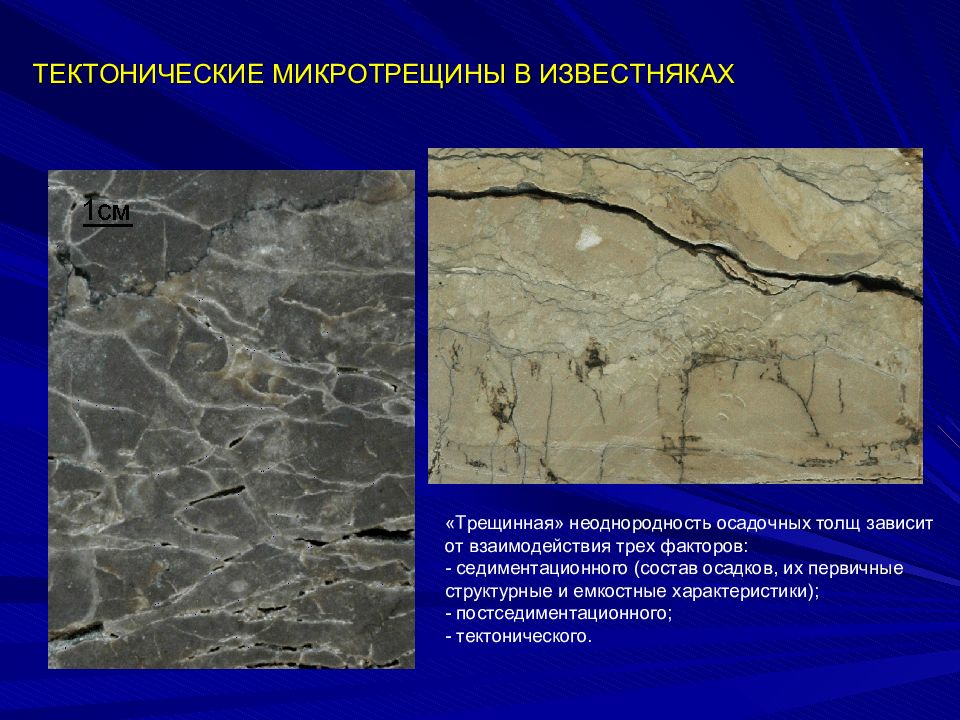

Слайд 81: 5. Трещинообразование

Трещины динамических нагрузок - прямолинейные, стенки ровные или шероховатые, пересекают или огибают зерна. Могут быть открытые со следами желтого битума или целиком минерализованы. Открытые трещины чаще всего являются эффективными и принимают участи в фильтрации флюидов. На малых глубинах (до 1 км) открытые трещины имеют наибольшую ширину (до 50 мкм), на средних (3-4 км) – 20-25 мкм, на глубинах больше 4 км – 10-15 мкм.

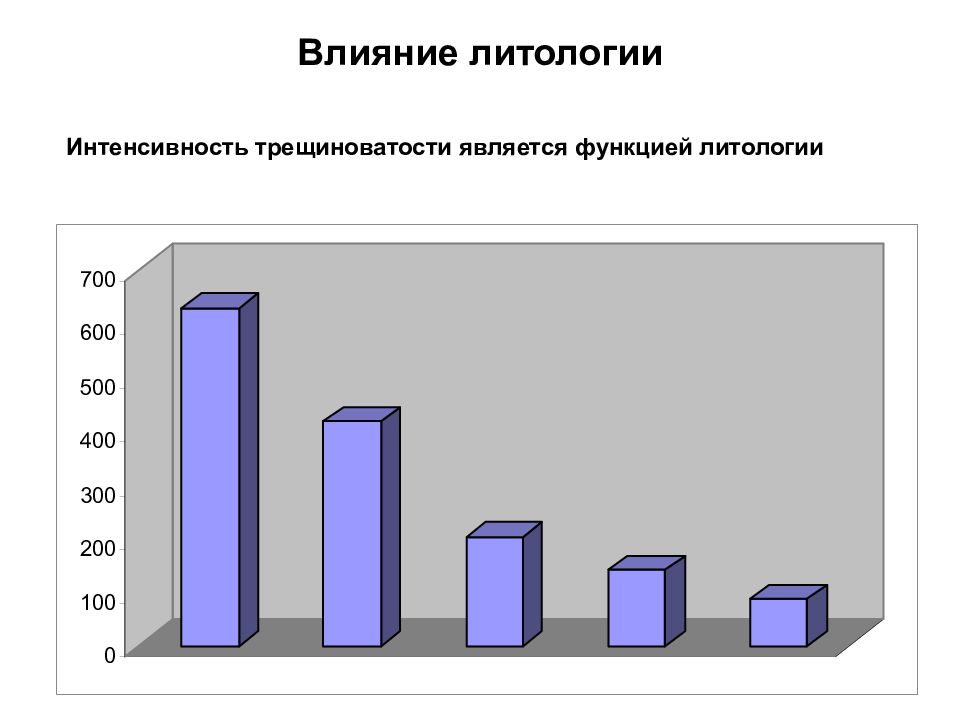

Слайд 82: Влияние литологии

Интенсивность трещиноватости является функцией литологии Литология QUARTZITE DOLOMITE 628 417 202 QUARTZ SS 140 CALCITE CEMENTED SS 87 LIMESTONE

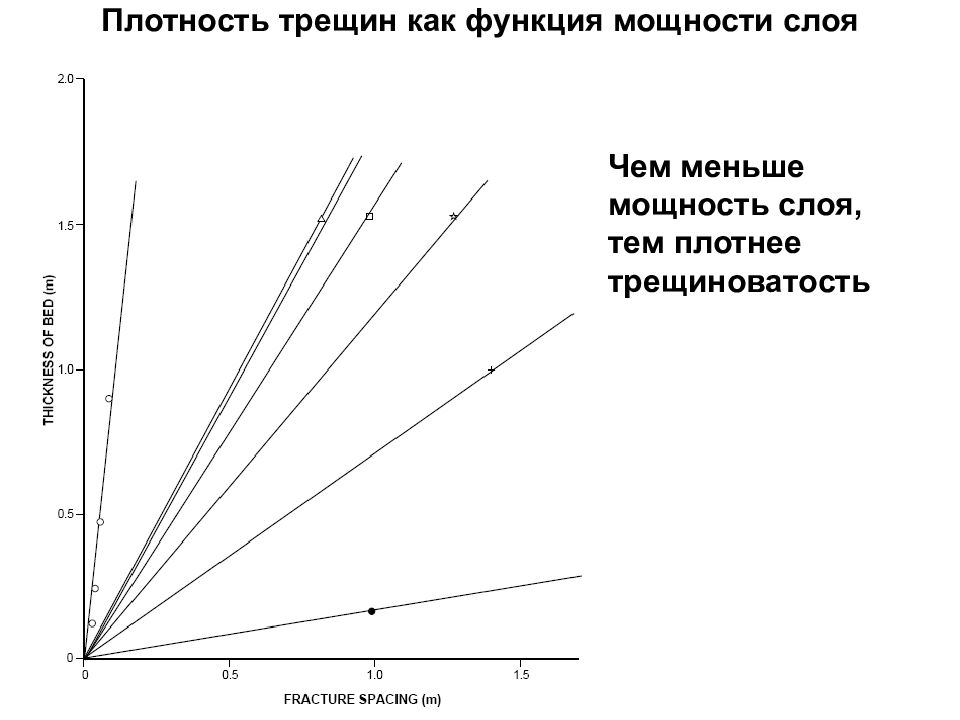

Слайд 83: Плотность трещин как функция мощности слоя

Чем меньше мощность слоя, тем плотнее трещиноватость

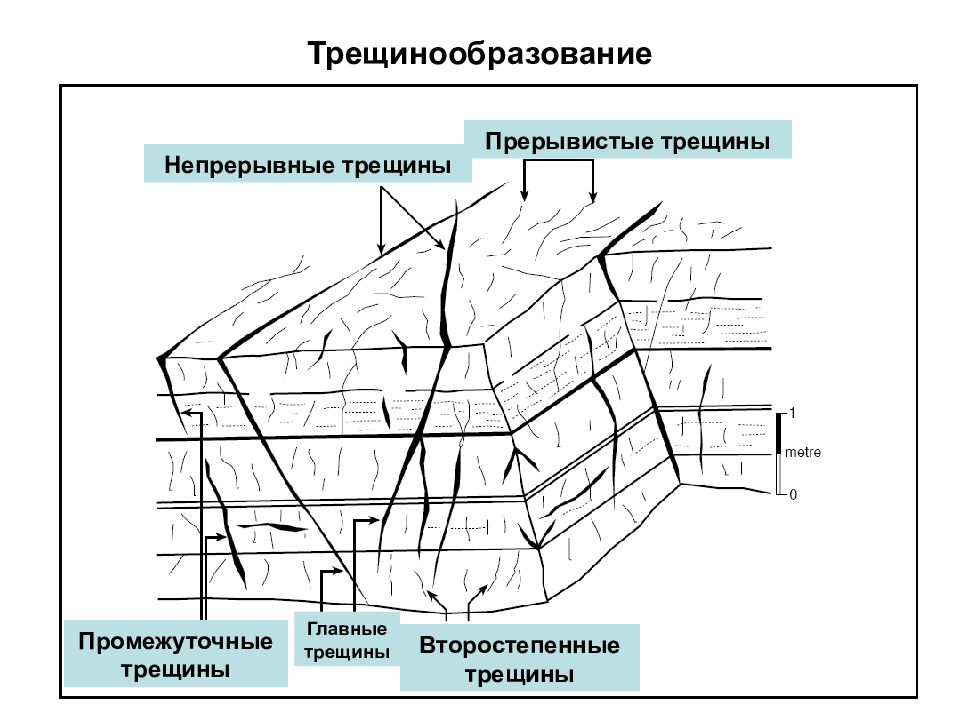

Слайд 84: Трещинообразование

Главные трещины Промежуточные трещины Второстепенные трещины Непрерывные трещины Прерывистые трещины

Слайд 86

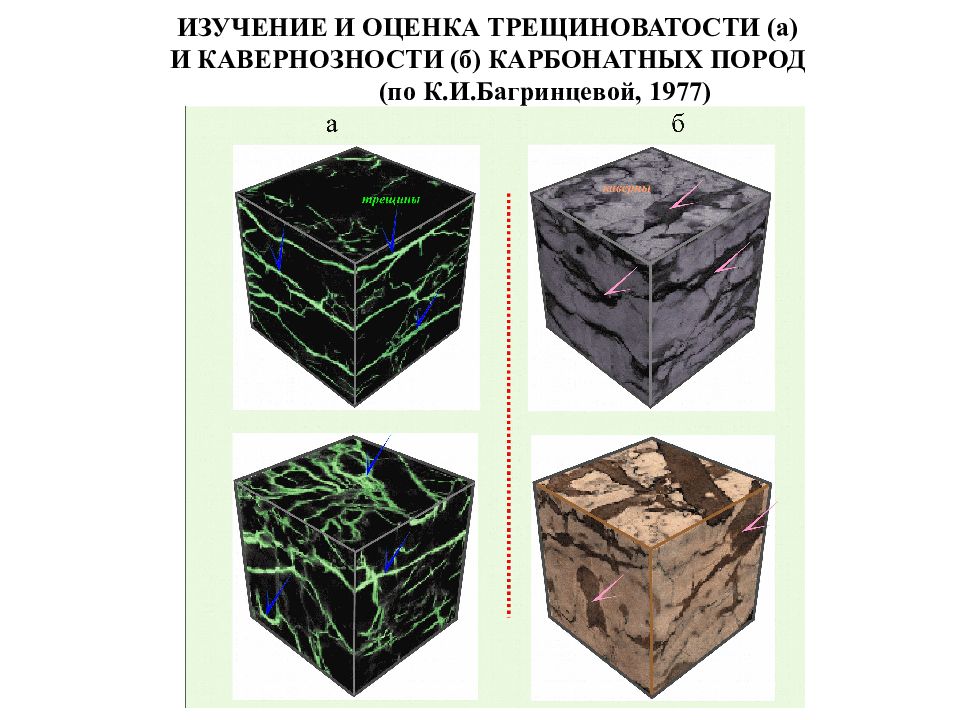

ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ТРЕЩИНОВАТОСТИ (а) И КАВЕРНОЗНОСТИ (б) КАРБОНАТНЫХ ПОРОД (по К.И.Багринцевой, 1977)

Последний слайд презентации: Раздел 2. Основы литологии

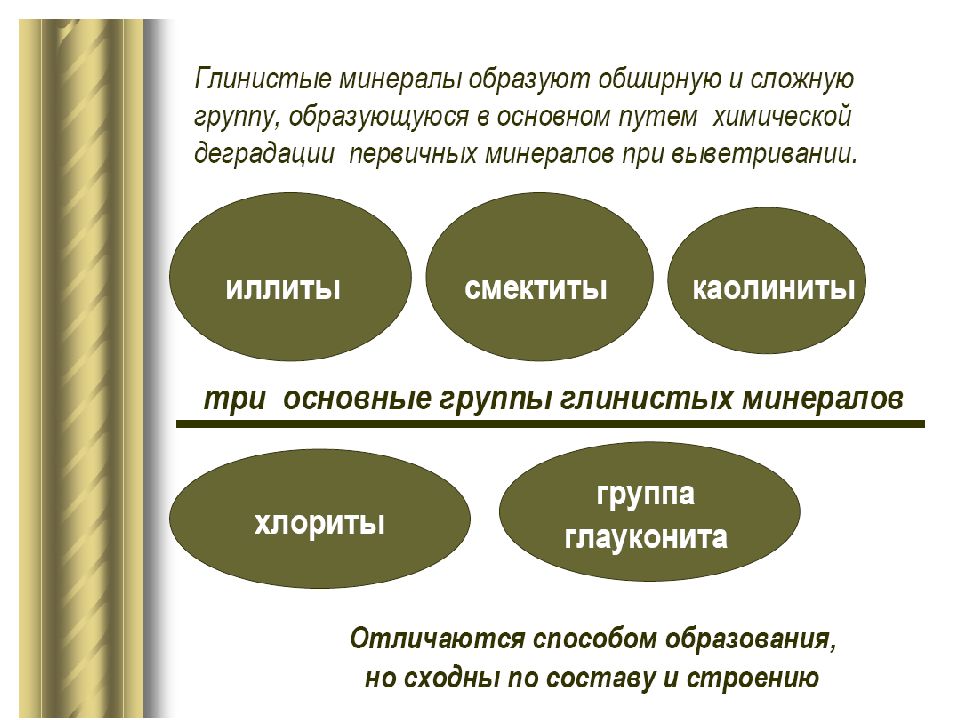

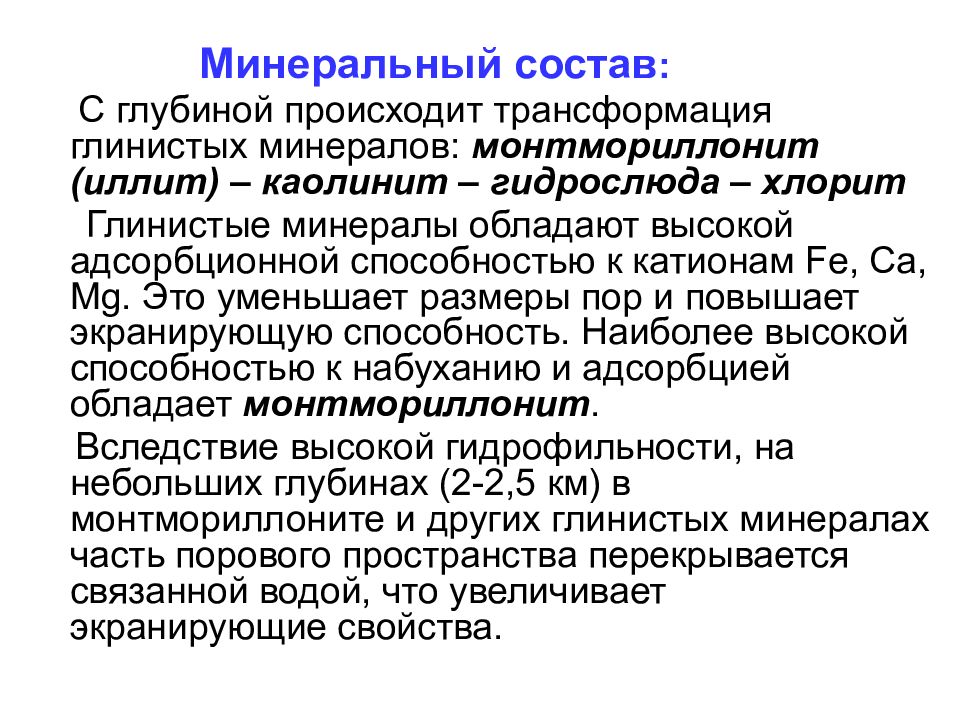

Минеральный состав : С глубиной происходит трансформация глинистых минералов: монтмориллонит ( иллит) – каолинит – гидрослюда – хлорит Глинистые минералы обладают высокой адсорбционной способностью к катионам Fe, Ca, Mg. Это уменьшает размеры пор и повышает экранирующую способность. Наиболее высокой способностью к набуханию и адсорбцией обладает монтмориллонит. Вследствие высокой гидрофильности, на небольших глубинах (2-2,5 км) в монтмориллоните и других глинистых минералах часть порового пространства перекрывается связанной водой, что увеличивает экранирующие свойства.